|

|

Université d'Abomey Calavi (UAC)

|

Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique

et du Sport

|

(INJEPS)

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE

EN

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES (STASE)

SPECIALITE : RECREALOGIE

DANSE ET DEVELOPPEMENT : LE « AGBEHOUN

»

COMME OUTIL D'INTEGRATION DANS LA VILLE

DE PORTO-NOVO

Présenté et soutenu par :

Kossi

KPONGBOSSOU

Sous la direction de :

Dr. Antoine HOUNGA

Maitre

de Conférences des Universités du CAMES

Docteur en

Géographie option Hôtellerie et Tourisme, Enseignant chercheur

à l'INJEPS

Année académique 2017-2018

DEDICACE

A mes parents

Koffi E. F. KPONGBOSU, Barthélémy G. HONFOGA

et

Akou A. ABOTSI

I

REMERCIEMENTS

Avec toute ma considération et tous mes

respects, je remercie mon directeur de mémoire, Professeur Antoine

HOUNGA, pour avoir accepté encadrer ce travail. Je lui suis

également reconnaissant pour sa disponibilité et sa confiance

;

J'adresse un remerciement particulier aux Professeur

Kossivi ATTIKLEME et au Dr Folly MESSAN, respectivement Directeur et Directeur

Adjoint de l'Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du

Sport (INJEPS) pour leur patience et leur compréhension de mes

difficultés ;

Ainsi en est-il du Professeur Albert TITO, pour ses

conseils sans cesse renouvelés et le reste du corps professoral pour

notre formation tout au long du cycle ;

Je tiens à remercier l'ensemble des membres du

jury qui ont accepté évaluer ce travail ;

Je n'oublie pas non plus le soutien et l'aide de mon

responsable de filière, Romuald FATCHESSI, pour ses précieux

conseils, sans oublier sa disponibilité et son implication tout au long

de cette recherche. Je n'oublie pas mes autres camarades de

promotion.

Enfin, je remercie les diverses structures (la mairie,

ACAL-Porto-Novo, SESAME...) qui m'ont accueilli au cours de ma

recherche.

II

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Figure 1 : Liens entre culture, loisirs, arts, danse,

intégration et développement.

Figure 2 : Modèle d'évaluation

adopté pour la présente étude

Tableau 1 : Taille de l'échantillon

Tableau 2 : Représentation des données

relatives à l'hypothèse H1

Tableau 3 : Représentation des données

relatives à l'hypothèse H2

Tableau 4 : Représentation des données

relatives à l'hypothèse H3

III

SOMMAIRE

Dédicace i

Remerciements ii

Liste des figures et tableaux iii

Introduction 1

Chapitre 1: Contextualisation de l'étude

3

Chapitre 2: Problématisation de la recherche

7

Chapitre 3: Démarche méthodologique

24

Chapitre 4: Présentation, analyse et discussion

des résultats 28

Suggestions et Conclusion 34

Références bibliographiques

i

Table des matières iii

Annexes v

Résumé / Abstract viii

IV

INTRODUCTION

Le Bénin est un pays situé en Afrique de

l'Ouest et renferme en son sein une grande diversité de danses

traditionnelles. La danse est une suite de pas et de mouvements cadencés

exécutés sur de la musique. Son côté traditionnel

répond aux transmissions de doctrines religieuses ou morales, de

légendes, de coutumes par la parole ou par l'exemple (Larousse, 2008).

Le Bénin est l'un des pays africains où les rythmes et danses

traditionnelles jouent un rôle prépondérant dans la vie

quotidienne. Cette diversité musicale et de rythmes sont nés du

temps des différents règnes des rois du Dahomey (Ahounou, 2016).

Elles sont issues en grande majorité des danses de cultes vodou et des

problèmes de l'époque (Ahounou, 2016). Il s'agit des danses

Zinli, d'Akinta et Akohoun, Tchinkoumè, Toba, Agbotchébou,

Kpanouhoun, etc. Notre recherche ici présentée sera

principalement axée autour d'Agbéhoun, une danse royale

pratiquée dans le sud du Bénin précisément à

Porto-Novo1. Cette danse sacrée est composée de

plusieurs rythmes et pas et est pratiquée pour rendre hommage aux kuvito

(revenants). Cette étude vise à en faire la

promotion.

Le Bénin est un réservoir de danses

traditionnelles inexploitées. Bien que ces artistes ne disposent pas de

cadres d'expressions ou de carrefours qui les mènent ou les

amènent à l'universel, ils réalisent des exploits

surprenants qui font du Bénin un pays unique dans cette catégorie

de danse au monde. « Ces danses traditionnelles du Bénin sont en

voie de disparition dans certains départements du pays. Ainsi, à

travers le Festival national des danses traditionnelles du Bénin

dénommé "Ségan", visant fondamentalement à

rechercher, à promouvoir et à valoriser les danses

traditionnelles béninoises et humours, quasi abandonnées par la

jeunesse, nous allons à la découverte, à l'apprentissage,

à l'appréciation esthétique et à

l'accessibilité des rythmes des danses traditionnelles du Bénin,

en vue de faire leur promotion, avait expliqué Prosper Bohoun, promoteur

du festival en 2013.

Les danses traditionnelles béninoises sont

autant nombreuses et variées qu'il y a de régions et d'ethnies

sur l'étendue du territoire béninois. Chacune d'elles a sa

spécificité caractérisée par une gestuelle et une

rythmique propre. Elles sont avant tout l'expression des émotions, de la

liberté et de la joie de vivre. Elles sont exécutées afin

de transmettre une tradition, d'effectuer

1

https://www.musicinafrica.net/node/15630

1

un rituel, d'honorer une divinité ou de

célébrer un événement, avait-t-il ajouté

(Bohoun, 2013) ». Au Bénin, nous assistons

à une négligence relative du secteur loisir par les

autorités politiques et administratives et une concentration des moyens

de l'Etat sur les secteurs jugés prioritaires. Plus préoccupante

encore est la situation des loisirs traditionnels à l'endroit desquels

il y a un manque de volonté politique et d'effort de

revalorisation.

Pour sauver ce patrimoine immatériel à

cause de son impact dans le développement socio-économique,

plusieurs institutions nationales et internationales apportent des

contributions multiformes. Et c'est pour cette raison que beaucoup de

chercheurs et de scientifiques travaillent pour sauver ces chants et danses en

voie de disparation. C'est le cas du Conservatoire de Danses

Cérémonielles et Royales d'Abomey (CDCRA) créé en

1996 par un groupe d'intellectuels béninois, qui ambitionne de

sauvegarder et de redynamiser ce précieux patrimoine. Le Centre a

bénéficié du soutien des institutions internationales

comme l'UNESCO et le Programme Société Civile et Culture

(PSCC).

2

CHAPITRE 1

CONTEXTUALISATION DE L'ETUDE

3

1.1. Cadre de l'étude

Porto-Novo est la capitale du Bénin,

située dans le sud du pays, à 13 kilomètres de

l'océan Atlantique, dont elle est séparée par une lagune.

Elle se trouve à 30 kilomètres de Cotonou à l'ouest, la

capitale économique, et 12 kilomètres de la frontière

nigériane à l'est. Les communes limitrophes sont

Akpro-Missérété, Avrankou et Adjarra au Nord,

Sèmè-Kpodji au Sud, Adjarra à l'Est et

Aguégués à l'Ouest. Elle est la ville par excellence des

ethnies Goun et Yoruba et de la minorité ethnique Tori. En langue

Goun-gbe, Porto-Novo est appelé généralement Xogbonou et

Adjatchey par les Yoruba.

Un mythe rapporté par la tradition orale veut

que la ville ait été fondée par trois chasseurs yoruba

venus du Nigeria. Cette tradition est difficile à relier à des

faits historiques établis. Les historiens s'accordent à dire que

la ville de Porto-Novo a été fondée dans le courant du

xviie siècle par des princes Aja d'Allada dans une zone peuplée

de pêcheurs tofinnu sur les rives du lac Nokoué. Après la

prise d'Allada par le royaume d'Abomey en 1724, un nouveau royaume se

reconstitue autour de Porto-Novo sous le nom « d'Hogbonu » ou «

Xogbonu » (x?gbonu en ayizo-gbe).

Le Bénin est un pays très riche en

danses africaines : du nord au sud on retrouve différentes

manières de danser. Quoique la danse africaine se pratique

différemment du nord au sud du Bénin, quelle que soit la

région du pays, nous pouvons classer les danses africaines du

Bénin en trois catégories à savoir2

:

- Les danses de réjouissances sont

exécutées lors de cérémonies ou de rituels

très divers comme les mariages, les naissances ainsi que dans la plupart

des évènements qui rythment la vie quotidienne au Bénin.

Nous trouvons suivant les régions du pays : le Massé gohoun,

l'Adjogbo, l'Agbadja, le Kaka, le Kunya, le Tipinti, le Fabenfé,

l'Atchanoun, le Sinssinnou, etc.

- Les danses royales relatent des divinités et

parlent d'elles. Nous avons Klulima, Idjombi, Houngan, Sato,

Blékété, Chasseur, Adjogan, Linsouhoué,

Agbéhoun, Kpodjiguêguê, Guêlêdê, Abikou,

Têkê, Egoungoun, Tchinkoumè, Zinlin, Zangbéto,

Bourian

2

http://www.benin-voyage.com/2014/04/

4

Les danses vodou, danses sacrées, très

endiablées, multicolores, émouvantes qui évoquent les

diverses divinités responsables du ciel, de la terre, de l'air, du

bonheur etc. Ces danses africaines vodou s'intitulent : Sakpata,

Hêviosso, Tchango, Dan, Kokou, Ganbada. Aujourd'hui le secret de ce culte

vodou est encore intact et jalousement entretenu par les gardiens de la

tradition (les maîtres des couvents et les initiés).

La présente étude se situe dans le cadre

de notre mémoire de fin d'études de licence en Sciences et

Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE). Elle porte sur

la danse «Agbéhoun», une danse populaire du Sud-Bénin.

Cette danse est une importante ressource culturelle des populations de cette

région du Bénin. Il nous paraît important de la documenter

et de la décrire dans la perspective de son inscription au patrimoine

culturel du Bénin et dans le programme du développement des arts

et loisirs du pays.

La danse est communément perçue comme un

élément du patrimoine culturel et artistique des peuples

d'Afrique en général. Il s'agit des danses traditionnelles et des

danses importées, dites modernes lorsqu'elles viennent de l'Occident

(Europe, Amérique). Au Bénin en particulier, les danses

traditionnelles sont associées à divers religions et cultes,

notamment le culte « Vodou ». Certaines musiques béninoises

actuelles s'inspirent explicitement des cultes Vodou. Elles traduisent les

formes d'appropriation ou de réappropriation de la tradition par les

jeunes générations, qui revendiquent cependant une

créativité ouverte aux influences extérieures. Elles sont

donc susceptibles de donner des indications sur la réalité

sociale et culturelle béninoise et sur les représentations que

les musiciens et leur public se font de leur place dans le monde qui les

entoure. Les textes des chansons montrent comment, à partir

d'évènements ordinaires tels que les rituels festifs 3

célébrés dans les familles ou des collectivités ou,

à l'inverse, lors des rencontres nationales et internationales au

Bénin et à l'étranger, les musiciens décrivent les

bienfaits des cultes Vodou, décodent les interactions entre le Vodou et

les groupes sociaux, évoquent les endroits où les cultes sont

pratiqués.

Il s'agit de préciser l'intérêt de

l'étude pour la culture, la science et le développement. Comme

signalé ci-dessus, si l'on peut réunir suffisamment

d'informations sur cette danse, il sera possible d'indiquer sa place dans le

développement culturel et artistique du Bénin. «

La

3 Poda M. B., 2009.

"Appropriation territoriale dans les rituels festifs à Ouidah

(Bénin)", Colloque international "Musique, territoire et

développement local", 19 et 20 novembre, Grenoble, CNRS PACTE, UMR 5194,

à paraître.

5

musique nourrit bien son homme », disait Gnonas

Pedro, artiste béninois de la chanson moderne, malgré le piratage

croissant des oeuvres d'art musical. Or musique et danse sont quasiment

inséparables. En général, la musique incite à

danser. On danse soit pour le simple plaisir de le faire pour se

réjouir, soit pour la détente afin de vaincre le stress, soit

pour un exercice physique afin d'améliorer sa santé, soit lors

d'un office religieux. Ainsi, la danse aussi pourrait nourrir son homme. Mais

alors quel genre de danse, par qui et comment ? Si les danses de spectacles

pratiquées par les chorégraphes et les acrobates dans le cadre de

divers ballets et divers autres arts scéniques peuvent nourrir son

homme, qu'en est-il alors des danses traditionnelles ? C'est ce que la

présente étude cherche à savoir, après un bref

aperçu général des cultures associées aux danses

diverses au Sud-Bénin. L'étude voudrait établir la place

du Agbéhoun dans le tissu culturel et artistique de cette région.

Elle se situe à la fois dans une perspective de revalorisation des

cultures et danses du Bénin et celle de l'insertion des jeunes dans les

emplois artistiques.

1.2. Objectifs de la recherche

1.3.1. Objectif

général

L'étude vise à comprendre comment la

danse « Agbéhoun » est un outil d'intégration et de

développement au Bénin. Il s'agit d'identifier le champ culturel

de cette danse, d'établir son importance dans l'ensemble des cultures

des populations qui la pratiquent et les valeurs positives d'intégration

et de développement qu'elle véhicule.

1.3.2. Objectifs spécifiques

(OS)

OS1 : Faire une historique de la danse Agbéhoun

afin d'identifier son champ culturel et son espace géographique (terroir

culturel et limites géographiques)

OS2 : Etablir la relation entre le Agbéhoun et

l'ensemble des cultures des populations du terroir culturel concerné au

Sud-Bénin

OS3 : Identifier les valeurs d'intégration et

de développement que véhicule la danse

Agbéhoun

OS4 : Analyser l'usage de ces valeurs par les

populations de son terroir culturel et d'ailleurs au Bénin, en Afrique

et dans le monde.

6

CHAPITRE 2

PROBLÉMATISATION DE LA RECHERCHE

7

2.1. Revue de Littérature

La danse Agbéhoun (AGBE-HOUN4) est

originaire d'Oyo (Nigéria) et est identitaire des peuples yorubas. Cette

danse est apparue à Ouidah, avant d'apparaitre à Porto-Novo. Les

précurseurs de cette danse sont les groupes Egbewolé et Egbeyemi

entre autres. Elle est maintenant dans les villes comme Allada, Ouidah, Abomey,

Savalou, Cotonou et bien évidemment Porto-Novo.

Elle renferme quatre grands rythmes à savoir le

Agbé, le Kosso, le Oguèdè et le Adjaba. Le Agbé,

est un rythme subdivisé en deux (le Agbé rapide et le Agbé

lent « le Idjètcha »). Le Idjètcha est similaire au

rythme « Tshango » (pour le culte du dieu Hêviosso). Les

percussions qui accompagnent le Agbé rapide sont le Gbon, le Dougba, le

Klékpa, le Kléklé et les Agogo ou Ahwanlingan tandis que

le Agbé lent ou Idjètcha est accompagné par le Dougba, le

Klékpa, le Kléklé, les Agogo et le

Agbéka.

Le Ogbon est un instrument de musique appelé

encore « Yalo ». Il est réalisé avec des branches

d'iroko, du cerceau de fer, du Hounssikan5 et soit avec de la peau

de chat, de la peau de serpent, de la peau de jeune biche ou de la peau du

bélier. Il est utilisé dans les cultes Egoungoun, dans le culte

du Hêviosso et dans le rythme Agbéhoun. Ogbon est une percussion

provocatrice de transe chez les adeptes de vodou HEVIOSSO6. Ogbon

fait danser l'âme des défunts. Il est le symbole de la joie, il

occupe la première place dans le rythme Ogbon même

(egunhoun7) (Eric Ahouansou, 2015)8. On le retrouve dans

les aires culturelles d'Adja-tado, yoruba-nago.

Le côté mythique du Agbéhoun

réside dans le fait que toute personne ne peut danser à son

rythme, puisque les instruments ou percussions qui l'orchestrent en particulier

le Ogbon (Yalo) est un instrument sacré que seuls les initiés qui

maitrisent le Odjê (yoruba) ou AWO (goun) qui signifie « secret du

couvent ». Ces percussions du Agbéhoun, avant une

quelconque

4 Rythme OGBON (EGOUN-HOUN)

auquel on ajoute le son résonnant de l'instrument AGBE. On distingue en

ce moment trois AGBE : deux grands et un petit.

5 Fil souvent utilisé dans la fabrication des

Tam-tams africains

6 dieu de la foudre et du tonnerre. Dieu Guerrier,

assimilé au dieu THOR chez les Scandinaves.

7 Rythme traditionnel destiné aux masques

EGOUN-GOUN

8 Eric Ahouansou, «

rôle et symbole de chaque instrument sur les plans physique et

métaphysique », 2015

8

sortie, doivent être rassemblées au sol,

suivi d'une prière que dont les mots sont seulement connus des

initiés. Pour honorer leur fidélité aux instruments et

pour rendre hommage aux anciens, ils font des rituels en offrant des boissons

sucrées, de l'eau, du sodabi (vin de palme), des beignets et des colas

en sacrifice puis lancent du « adji » pour savoir ce que l'avenir

leur réservera.

Agbéhoun a beaucoup évolué

à travers les époques puisqu'elle est identitaire des peuples

yoruba-nago (Nigéria) qui étaient les premiers occupants de

« Adjatchê » (Porto-Novo), chassés lors d'une razzia par

Tê-Agbalin qui devint fondateur de la ville de Hogbonou aujourd'hui

Porto-Novo. Ces derniers déportés à Ouidah comme des

esclaves, où ils siègeront avec leurs coutumes et traditions. Et

pour se rappeler de leurs ancêtres, ils jouaient en hommage à

« Orisha » (la vie) d'où la danse Agbéhoun.

La présente étude n'est pas la

première à aborder les questions liées aux traditions

béninoises, en particulier les danses traditionnelles. Après nos

investigations, nous avons constaté que bien d'autres auteurs (PODA,

M.B, Doussou Soumani, etc.) et même l'Etat béninois se sont

penchés sur la question des danses traditionnelles à travers

mémoires, conférences, et festivals.

Travaux réalisés au Bénin et

dans le Golfe de Guinée (Afrique de l'Ouest) sur les danses

traditionnelles

L'Afrique n'est ni un campement, ni un village, ni une

ville, ni un pays, mais un continent. Par ailleurs, l'Afrique d'hier n'est pas

l'Afrique d'aujourd'hui et ne sera pas l'Afrique de demain.

La danse et la création africaines doivent,

dans une certaine mesure, être le miroir de ces

réalités.9

Les artistes de la troupe béninoise « Les

Supers-anges Hwendo-na-bu-a » du chorégraphe Alladé Coffi

Adolphe font la promotion et valorisent les danses traditionnelles du

Bénin à l'international et par ricochet, toute la culture

béninoise.

Ceci à travers plusieurs représentations

de spectacles de danses traditionnelles du Bénin entre autres le Zinli

d'Abomey dans le département du Zou, le Tipenti de l'Atacora, la danse

sacrée de Sakpata, le dieu de la terre au Bénin, la danse des

calebasses pratiquée dans le département

9Alphonse Tierou, « Ce

que je crois », 2000

9

de l'Alibori ainsi que le Guêlêdê

reconnu patrimoine immatériel de l'Unesco. Dans le cadre de cette

tournée des « Supers-anges Hwendo-na-bu-a », le

président Alladé Coffi Adolphe a délégué ses

pouvoirs à l'artiste Ayi Kuevi Aubin qui est le chef de la

délégation. En effet, « Les Supers-anges Hwendo-na-bu-a

» feront la fierté du Bénin en présentant des

tableaux de danses du Sud et du Nord Bénin, dans les villes telles que

Dijon et Bordeaux respectivement les 18 et 21 juin 2016 et dans bien d'autres

villes de l'Europe. Cette belle opportunité d'exportation des danses

traditionnelles du Bénin pourra également conquérir

plusieurs touristes vers la destination Bénin car au-delà de cet

art qui est promu et valorisé à l'international, c'est toute la

culture du Bénin qui est à l'honneur. Les festivaliers venus des

quatre coins du monde, découvriront l'expression de la culture

béninoise à travers les prestations des artistes de la troupe

« Les Supers-anges Hwendo-na-bu-a », leurs accoutrements, les

chansons exécutées dans les langues du Bénin ainsi que les

instruments de percussion. Il est à noter que cette tournée des

Supers-Anges a reçu le soutien du ministère béninois de la

culture à travers le Fonds d'aide à la Culture qui oeuvre pour

une gestion plus transparente, plus crédible avec plus d'impact sur le

développement culturel du Bénin. Créée en 1986, la

troupe les « Supers-anges Hwendo-na-bu-a » qui signifie « le

patrimoine culturel ne disparaîtra jamais » honore le Bénin

chaque année sur les festivals internationaux.10

2.2. Clarification conceptuelle

2.2.1. La culture et les loisirs

La plupart des danses sont portées par une

culture ou en sont l'expression, et constituent une forme de loisirs. Qu'est-ce

donc la culture ?

Nous faisons nôtre la définition qu'en

donne Marie-Claire Gousseau lorsqu'elle écrit : « La culture est

faite de savoir, somme des connaissances humaines, transmise par

l'enseignement, assimilée par l'Education ; elle anime les

communautés naturelles, en particulier les métiers par le canal

des techniques ; elle suscite l'harmonie sociale, nécessite un

véritable humanisme, ne vit qu'ordonnée aux notions d'Etre, de

Vrai, de Bien, de Beau ; elle s'incarne dans les peuples, les nations, les

patries et y crée un art de vivre en société aux visages

multiples qui

10

http://jaimelaculture.over-blog.com/2016/06/promotion-et-valorisation-des-danses-traditionnelles-du-benin-a-l-international-les-supers-anges-hwendo-na-bu-a-sur-plusieurs-festiv,

Henri MORGAN

10

forme cependant par son unité profonde le

patrimoine universel qui est la civilisation » (M. C. Gousseau - Qu'est-ce

que la culture ?, Paris 1969). Nous retiendrons de cette définition que

le caractère universel de la culture, diverse cependant en ses

incarnations dans le temps et dans l'espace, en fait le patrimoine de tous les

hommes donc des peuples d'Afrique.

C'est une notion complexe, dans la mesure où ce

mot a des résonances extrêmement différentes. Nous sommes

dans une période de crise de civilisation qui est le résultat

d'une crise de cultures (Ibrahima Baba KAKE, 1985). La culture africaine fut

longtemps niée dans la mesure où l'on parlait de peuple sauvage

au lieu de cultures. Pourtant, bien que différente de la culture

occidentale, la culture africaine est plus ancienne qu'elle. Les historiens

nous enseignent que le Noir est au centre même d'un miracle qu'il faut

avoir la loyauté de mettre à sa place, c'est le miracle

égyptien. Nous dirons le « miracle nègre ». Le miracle

grec, ce mot gonflé de suffisance que l'Europe doit à Renan

(1883), recouvre un ensemble de réalités historiques qui ne sont

pas seulement postérieures au fait égyptien mais en sont issues.

Pendant toute la période égéenne, l'influence culturelle

nègre a été prédominante à un moment

où les Blancs étaient des plus frustes et il faudra attendre des

millénaires pour que les Indo-Européens puissent valablement

profiter des leçons de l'Egypte nègre. La technique y avait

atteint un degré élevé de perfection. Les corps de

métiers y étaient variés : céramistes,

orfèvres, tapissiers, etc. On y fabriquait des tissus par des

procédés qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique Noire. C'est dans

la Vallée du Nil que naquirent presque toutes les conceptions

théogoniques purement africaines (Ibrahima Baba KAKE, 1985).

Une question qui revient constamment c'est de savoir

si l'Afrique a une culture propre et à quoi peut servir celle-ci. Comme

dans tout autre domaine aujourd'hui, en Occident la plus grande confusion

règne à ce sujet. Il en est de même en Afrique où

les nouvelles générations qui sont sous l'influence de l'occident

(depuis leurs pensées jusqu'à leurs manières d'agir), en

raison de l'instruction classique, formelle, reçues dans les

écoles.

La culture négro-africaine, ce n'est point ce

syncrétisme qu'affectionnent et encouragent les médias des pays

occidentaux voire des nouveaux Etats africains. Le rôle primordial de la

culture africaine, faut-il le rappeler a toujours été d'enseigner

une certaine idée de l'homme et de la nature et de contribuer à

l'harmonie de leurs relations. Si nous examinons le domaine religieux, force

est de constater que l'Afrique est la terre de prédilection de

l'animisme. Il

11

n'est pas indifférent de préciser la

structure sociale actuelle de l'Afrique et de voir si elle renferme les

éléments d'une résurgence culturelle valable.

Le problème des cultures d'avenir est

lié à celui de l'identité culturelle, propédeutique

du véritable développement d'un peuple (Ibrahima Baba

KAKÉ, 1985).L'identité

culturelle d'un peuple, c'est le droit qu'il a de rester lui-même envers

et contre toutes les formes d'assimilation et de cultures du monde

contemporain. Ces forces jouent le plus souvent en faveur des pays

développés.

Qu'est-ce que les loisirs ?

Le loisir est l'activité que l'on effectue

durant le temps libre dont on peut disposer11. Ce temps libre

s'oppose au temps prescrit, c'est-à-dire contraint par les occupations

habituelles (emploi, activités domestiques, éducation des

enfants...) ou les servitudes qu'elles imposent (transports, par exemple).Le

mot, dérivé du verbe latin licere (être permis),

renvoie, au début du XIIe siècle, aux notions

positives de liberté, et d'oisiveté. Puis, à partir du

XVIIIe siècle, il évolue vers le sens de

divertissement.

On qualifie également le loisir de « temps

libre », soit un temps usuellement consacré à des

activités essentiellement non productives d'un point de vue

macroéconomique, activités souvent ludiques ou culturelles :

bricolage, jardinage, sports, divertissements... Cela a entraîné

par la suite un glissement sémantique du terme « loisir »

(temps libre) vers celui de « loisirs » (divertissements et

sports).Le mot a commencé à accuser ce glissement de sens dans

les années 1960-70, sans doute à la suite de son usage

répété dans l'expression « civilisation des loisirs

» (expression que l'on doit à Joffre Dumazedier dans un de ses

ouvrages, publié en 1962, Vers une civilisation du loisir ?) .

Beaucoup usent du terme comme synonyme de « divertissement », ce qui

constitue une déviation importante de signification.

2.2.2. L'émancipation

culturelle

Certains types de danse peuvent être

perçus comme une expression d'émancipation culturelle. On a

l'habitude de réduire l'émancipation aux dimensions massives,

spectaculaires et historiques des peuples en marche mettant à bas les

rois ou les tyrans. On oublie ainsi que les

11 Laurent Turcot, Sports

et Loisirs. Une histoire des origines à nos jours, Paris, Gallimard,

2016, p. 1314.

12

grandes émancipations, dont

l'évènement révolutionnaire reste le modèle de

référence, sont souvent la convergence et l'agrégation de

petites émancipations individuelles ou groupales.

Nous faisons le choix d'une définition modeste

de l'émancipation. S'émanciper, c'est sortir, aussi limité

que cela puisse paraitre (une première prise de parole pour celui qui

n'a encore jamais osé, une première signature de

pétition...), de la place qui nous a été assignée

par les rapports sociaux, le genre, l'âge, le handicap, la maladie, les

accidents de la vie, quelques fois

notre culture d'origine (Christian Maurel, 2010)

...

S'émanciper ne relève pas uniquement

d'un choix libre et délibéré qui nous permettrait de

sortir définitivement d'une situation de dépendance,

d'assujettissement, d'aliénation ou d'asservissement. Autant de choses

qui nous conduisent à penser qu'on ne s'émancipe jamais seul. Ce

processus émancipatoire, comme tous ceux que nous venons de citer et qui

y sont associés, est de nature culturelle. Sans pour autant nier

l'importance de la culture au sens des manières de vivre, ce que

Jean-Claude Passeron appelle « les styles de vie » extrêmement

divers dans nos sociétés complexes, ni la culture au sens des

« oeuvres valorisées », notamment l'art et le savoir

scientifique, il apparait que c'est la culture en tant que paroles porteuses de

sens et toutes le sont à leur manière qui est principalement au

travail dans les processus concourant à

l'émancipation.

Deux questions se posent. La première est de

savoir comment on passe de l'émancipation individuelle à

l'émancipation collective dans laquelle les femmes et les hommes

construisent de nouveaux droits et deviennent « auteurs-acteurs » de

l'Histoire. Nous pensons y avoir, en partie, répondu en montrant que,

dès le partage de la parole, la confrontation des points de vue et la

co-construction des savoirs, chacun fait un pas vers le collectif et vers une

communauté d'action. A cela, il faut ajouter que

l'évènement (le renvoi de Necker en 1789, la prise des canons de

Montmartre, le 18 mars 1871...) qui fait sens, joue un rôle de

déclencheur d'un plus large mouvement d'ensemble. Mais,

précisément, l'évènement ne peut faire sens que

grâce à un processus culturel préalable

d'émancipation comme les Cahiers de doléances de 1788-89 qui sont

un grand moment d'expression et d'éducation populaire, ou encore par

cette « dimension culturelle du mouvement ouvrier » (Luc Carton) qui

tout au long du 19ème siècle a ouvert de nouvelles perspectives

sociales et politiques. Ainsi la culture y trouve toute sa

13

fonction historique d'attribution de sens,

c'est-à-dire d'analyse critique des situations et de direction dans un

processus de transformation.

La deuxième question concerne les acteurs

sociaux, culturels et politiques de l'émancipation. Nous pensons aux

militants chevronnés, aux « professionnels de la révolution

», aux éducateurs populaires, à certains intellectuels et

artistes engagés... On ne peut ni ne doit attendre d'eux qu'ils

apportent, en quelque sorte « clé en main »,

l'émancipation sous la forme d'une lumière extérieure

venant d'en haut qui conduirait les « masses » vers un avenir

radieux. Ils doivent accompagner, faciliter et non guider, se tenir

derrière ou sur les côtés mais jamais devant ceux qui

s'engagent dans un processus d'émancipation. A la différence du

maitre affranchissant son esclave, la véritable émancipation ne

saurait être octroyée mais conquise. Souvenons-nous des premiers

mots des statuts de l'Association Internationale de Travailleurs (1864) :

« L'émancipation de la classe ouvrière doit être

l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes

»12.

L'histoire s'est chargée de réduire la

portée de cette ambition, institutionnalisée à travers

l'action et les politiques culturelles, et d'en montrer les

ambiguïtés. Comme l'écrit Robert Jaulin (1970 ?) : les

« hommes » n'existent qu'en terme de culture, et la planète

terre héberge diverses cultures humaines irréductibles entre

elles ; ces cultures s'assument, s'inventent, ne sont jamais figées,

elles ne peuvent dialoguer que si elles existent, que si l'humanité

demeure plurielle.

L'annexion politique prépare l'annexion

culturelle. La décolonisation, disait Senghor au Congrès sur la

Civilisation mandingue de Londres (1972), ne se fait pas toujours dans le

dialogue des civilisations. Ou elle se fait mal. Les businessmen se

réunissent plus souvent que les hommes de culture ; entre gouvernements

on parle plus volontiers économie et finances, enseignement et formation

dans les meilleurs cas, qu'art et littérature ou simplement

éducation, la pollution des esprits est pire que celle des plages, voire

celle des villes ; la

12 Christian Maurel, Les processus culturels

de l'émancipation, L'Harmattan, 2010.

14

solution du problème culturel est la condition

sine qua non du développement, et même de toute

croissance.13

2.2.3. La danse : élément d'une

culture, d'un loisir ou d'un art

L'époque est au retour. On ne compte plus les

grands artistes africains, qui après avoir obtenu un succès

occidental, cherchent à s'investir à nouveau sur leur terre

natale. Ce mouvement est particulièrement sensible chez les

chorégraphes. La Sénégalaise Germaine Acogny, les

Burkinabés Salia Sanou et Seydou Boro, en ouvrant des centres

chorégraphiques dans leurs pays respectifs, en sont trois exemples

éclatants. Koffi Koko, danseur-chorégraphe béninois de

renommée internationale14, pionnier d'une danse africaine

renouvelée dans le sillage d'Elsa Wolliaston, a lui aussi amorcé

ce retour avec la première édition du festival « Atout

Africain » qui s'était déroulé du 3 au 21 janvier

2002 dans l'historique cité négrière de Ouidah, sur le

littoral béninois.

Entre vodou et modernité ; une dizaine de

compagnies de danses traditionnelle et contemporaine africaines était

programmée, pour la plupart béninoises, les autres venant de cinq

pays de la sous-région : Mali, Tchad, Burkina Faso,

Sénégal et Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre du festival

était « revendiquer non une rupture mais une continuité dans

la création chorégraphique africaine contemporaine ». «

Rendre hommage à la tradition avant de s'ancrer résolument dans

le présent et la création contemporaine » résume

cette position qui anime bon nombre de pionniers de la nouvelle danse africaine

tels Germaine Acogny, Souleymane Koly ou Alphonse Tierou. Pour Koffi Koko comme

pour eux, la création contemporaine doit se fonder « sur la

richesse immense de la tradition séculaire ». Pas question de

renier, de délaisser ce vocabulaire premier sous prétexte de

modernité. Cette génération aînée prône

en général un enracinement de la danse dans sa culture d'origine

et met souvent en garde les jeunes qui s'orientent davantage vers une

rupture.

« La danse n'est rien d'autre qu'un moyen par

lequel je peux envoyer des messages. Il est important à travers elle

d'installer un réseau de signes à la fois universels, mais

aussi

13

http://espacerda.over-blog.com/article-culture-africaine-identite-culturelle-developpement-dialogue-des-cultures-80323218.html,

Ibrahima Baba KAKÉ

14 On a pu le voir

récemment dans la magnifique adaptation chorégraphique des Bonnes

de Jean Genêt par le Japonais Yoshi Oida

15

spécifiques à ma culture d'origine

», souligne Koffi Koko. Son art est « l'expression d'une

liberté intégrale, mais qui part de ses souches. Sa danse, comme

celle contemporaine en général, se rapproche du sacré et

du secret », ajoute Florent Eustache Hessou.

Le débat autour du sempiternel dilemme de la

création africaine prise entre tradition et modernité a

été au coeur du colloque organisé en marge du festival. Y

ont pris part de nombreux intellectuels et personnalités culturelles

béninoises notamment le sociologue Emile Désiré Ologoudou,

le linguiste Toussaint Tchitchi, l'historien Emmanuel Karl ou encore le jeune

dramaturge et directeur adjoint du Ballet national Eustache Florent Hessou.

L'objectif principal de ce colloque était de jeter les bases «

d'une réflexion scientifique sur la création » qui puisse

éclairer la conduite et la philosophie d'un futur centre

chorégraphique. Son caractère transdisciplinaire n'a pas

manqué d'intérêt.

D'autres manifestations ont eu lieu en marge des

spectacles et du colloque : concerts, stages de formation, exposition-vente

d'arts plastiques. Le programme de cette première édition d'Atout

Africain a peut-être voulu voir trop grand. Quelques problèmes

d'organisation ont été soulevés. Mais la grande

réussite du festival était indéniable. Lorsqu'on sait la

difficulté qu'ont les jeunes compagnies de danse contemporaine

africaines à se produire devant un public populaire, se heurtant souvent

à une forte incompréhension lorsque ce n'est pas une franche

hostilité, on ne peut qu'encourager toute entreprise de sensibilisation.

N'est-ce pas la condition sine qua none pour que la danse continue de se

développer sur le Continent ? Les chorégraphes peuvent-ils

perpétuellement se couper de leur public local ? (AYOKO MENSAH,

2002)

2.2.4. L'intégration

La culture est un domaine qui englobe aussi bien les

croyances, les valeurs, la religion que les loisirs et les habitudes

alimentaires. Chaque société produit ses normes en fonction de

son historicité15. Dans les sociétés

traditionnelles la culture est sacralisée. Elle résulte

d'épreuves passées et de la manière dont elles ont

été surmontées. Les rites et les croyances persistent

alors même que les causes qui sont à leur origine ont disparu.

Cette dimension est mal perçue par l'Occidental qui, vu sa

rationalité, réduit la dimension des choses au fonctionnel. En

Occident se trouvent des sous-groupes culturels qui reflètent tant le

passé que le présent. Les

15 a et b Manuel Boucher, Les

théories de l'intégration, L'Harmattan, 2000, p.

262

16

cultures d'un chef d'entreprise catholique

intégriste, d'un ouvrier communiste athée ou d'un petit paysan

d'un village qui se meurt sont profondément

dissemblables16.

Intégration est un terme qui a deux sens. En

politique publique il est employé comme résultat recherché

ou réclamé. Pour les sociologues, l'intégration est un

processus social susceptible, comme tout processus, d'avancées, de

retournements et d'invention de modalités

nouvelles17.

L'intégration culturelle est une partie de

l'intégration structurelle. Cette dernière comprend en outre

l'intégration dans les structures sociales de la société

(travail, habitat, etc.) et une participation efficace à la vie

collective (associations, élections, etc.). Dans l'intégration

culturelle l'immigré doit renoncer à une partie de sa culture

d'origine. L'acquiescement à ce renoncement est très variable

d'un individu à l'autre. La société d'accueil y joue un

rôle. Le processus est interactif.

L'intégration culturelle s'oppose à

l'assimilation culturelle où la personne ne se reconnaît plus dans

son ancien système. Dans l'intégration culturelle elle ne

conserve de ses anciennes références, si elle le désire,

que celles qui sont compatibles avec les exigences de la vie commune et les

valeurs collectives de la société d'accueil. Cet abandon

s'effectue à des degrés divers selon les individus.

2.2.5. Le développement

Le terme de développement, utilisé dans

les sciences humaines, désigne l'amélioration des conditions et

de la qualité de vie d'une population, et renvoie à

l'organisation sociale servant de cadre à la production du

bien-être. Définir le développement implique de le

distinguer de la croissance. Cette dernière mesure la richesse produite

sur un territoire en une année et son évolution d'une

année à l'autre, telle qu'elle est prise en compte par le Produit

Intérieur Brut (PIB). Elle ne dit rien, en revanche, sur ses effets

sociaux. Elle n'informe donc que peu sur le niveau de vie et encore moins sur

la qualité de vie. La croissance peut contribuer au

développement, mais tel n'est pas toujours le cas et on parle de

croissance sans développement

16 Carmel Camilleri-Margalit Cohen-Emerique (Sous la

direction de), Chocs de cultures : Concepts et enjeux pratiques de

l'interculturel, L'Harmattan, 1989, p. 51 et 53

17 Dominique Schnapper, Qu'est-ce que

l'intégration ? Gallimard, 2007, p. 24 et 21

17

quand la production de richesse ne s'accompagne pas de

l'amélioration des conditions de vie. Inversement, même en

l'absence de croissance, la priorité donnée aux productions les

plus utiles et une plus grande équité dans la distribution des

biens produits améliore les conditions de vie des populations et

crée du développement.

Amélioration du bien-être, le

développement relève donc davantage du qualitatif que du

quantitatif. Néanmoins, l'économiste indien Amartya Sen a mis au

point un Indicateur de Développement Humain

(IDH)18

Parce que la qualité de la vie ne se

réduit pas au bien-être matériel et comprend aussi des

valeurs telles que la justice sociale, l'estime de soi et la qualité du

lien social, le développement a à voir avec ce que les

anglophones disent par le mot de « empowerment », terme construit sur

power et qui désigne la capacité d'un individu ou d'un groupe

à décider pour lui de ce qui le concerne et à participer

au débat citoyen. En effet, le développement ne peut pas se

réaliser sans la participation des personnes, c'est-à-dire

finalement sans la démocratie. Ainsi, Amartya Sen insiste-t-il sur la

possibilité effective que les personnes ont ou n'ont pas de

définir leur projet de vie et de conduire ce dernier en fonction des

conditions réelles qui leur sont faites. Ces conditions

dépendent, certes, des ressources matérielles, mais aussi de

données propres à chaque individu, par exemple la santé,

et de données relatives à l'organisation sociale et politique,

par exemple la place dévolue à chacun et la reconnaissance de son

rôle. Le développement a donc des aspects économiques,

sociaux et politiques. Désignant par capabilités les

possibilités qui s'offrent aux personnes et la liberté qu'ont ces

dernières de choisir, Amartya Sen (2000) affirme que la liberté

apparaît comme la fin ultime du développement, mais aussi comme

son principal moyen pour considérer en conséquence que le

développement peut être appréhendé ... comme un

processus d'expansion des libertés réelles dont jouissent les

individus.

Le sous-développement résulte selon de

nombreux économistes (André Gunder Frank, Celso Furtado), de la

dépendance à l'égard de l'extérieur, des auteurs

ont préféré parler de pays dominés ou de pays

exploités, plutôt que de pays sous-développés. Cette

interprétation a

18Amartya Sen, Un nouveau

modèle économique, Développement, Justice, Liberté.

Paris, O. Jacob, 2000, 356 p.

18

conduit à voir les pays

développés comme un centre exerçant une domination sur une

« périphérie » constituée par les pays

sous-développés (Samir Amin).

Cette réflexion a montré l'insuffisance

de la terminologie. En effet, les inégalités ne résultent

ni d'un retard pris par certains territoires, ni de dysfonctionnements dans le

processus du développement. Elles sont internes au développement

lui-même, lequel bouscule les hiérarchies existantes, en

crée d'autres, produit des dépendances et des

inégalités de nature sociale et spatiale.

N'est-ce pas parce que le développement

lui-même est une utopie : le développement est un processus de

progrès de la qualité de la vie à qui il serait arbitraire

de fixer un terme, mais auquel il est nécessaire de fixer un

cap.19Placer la culture au coeur du développement est un

investissement capital dans l'avenir du monde, la condition du succès

d'une mondialisation bien comprise qui prenne en compte les principes de la

diversité culturelle : l'UNESCO a la mission de rappeler cet enjeu

capital aux nations.

Le défi à relever est de convaincre

décideurs politiques et acteurs sociaux locaux, nationaux et

internationaux, d'intégrer les principes de la diversité

culturelle et les valeurs du pluralisme culturel dans l'ensemble des

politiques, mécanismes et pratiques publiques, via notamment des

partenariats public/privé. Il s'agit d'ancrer la culture dans toutes les

politiques de développement, qu'elles concernent l'éducation, les

sciences, la communication, la santé, l'environnement, le tourisme et de

soutenir le développement du secteur culturel par le biais des

industries créatives : ainsi, en contribuant à

l'atténuation de la pauvreté, la culture est-elle un atout pour

la cohésion sociale.

2.3. Cadre théorique / modèle

d'analyse

Il s'agit ici d'indiquer les relations qui existent

théoriquement entre les concepts qui découlent de la revue de

littérature, et de décrire le modèle qui va servir de base

à l'analyse du sujet de l'étude. Ce modèle est une

série de relations de cause à effet entre quelques variables

empiriques qui sont des indicateurs observables de ces concepts.

Ainsi, le cadre théorique de l'étude est

traduit dans la figure N°1 : Il s'agit des liens entre culture, loisirs,

arts, danse, intégration et développement.

19

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article511,

Bernard Bret

19

INTEGRATION

DEVELOPPEMENT

ARTS

CULTURE

LOISIRS

.

DANSE

Figure 1 : liens entre culture, loisirs, arts,

danse, intégration et développement.

Le modèle empirique d'analyse est

dérivé du précédent, comme découlant du

cadre théorique et des données qu'il nous est possible de

collecter par observation directe ou à travers la documentation

factuelle dans les musées officiels/matériels et les

musées informels matériels ou immatériels (couvents). Il

est illustré dans la figure N°2:

20

|

EXPERIENCE

Proposition d'un projet

évènementiel

basé sur la danse

Agbéhoun

|

|

|

|

|

CONSTATS

- Objectifs poursuivis -

Résultats effectifs

|

ACTIONS CORRECTIVES

- Information

- Sensibilisation

- Contrôle et régulation

|

|

|

REFERENTIELS

- Objectifs prescrits - Résultats

attendus

- Stratégies et moyens prévus

|

|

COMPARATEUR

- Identifier le champ culturel et les valeurs

positives d'intégration et de développement

- Établir son importance dans

l'ensemble des

cultures

|

|

REGULATEUR

- Objectifs

- Informations

- Pertinence des actions

|

Figure 2 : Modèle d'évaluation

adopté pour la présente étude

21

2.4. Problématique

Le colonisateur avait caractérisé

l'Afrique comme le continent d'une « mosaïque de peuples, de races,

de langues et de cultures20 » (Cheikh Anta Diop, 1979), ce qui

selon lui n'était pas favorable au développement. Cette

perception l'avait amené à imposer sa langue aux peuples

colonisés et à installer son centre « culturel » dans

les principales capitales du continent. Mais l'on sait bien que cela

participait d'une stratégie d'inféodation forcée de ces

peuples à la culture étrangère, afin de recruter des

commis dans l'administration coloniale dont l'activité principale

était le commerce des ressources des territoires occupés vers la

métropole.

Pourtant, malgré l'éducation formelle

dans la langue étrangère, les peuples africains ont gardé

leurs cultures et leurs us et coutumes mais sans véritablement les

développer pour conquérir le monde. Pour inciter les pays

africains à revaloriser les cultures de leurs peuples, les

déclarations suivantes ont été faites par

d'éminents penseurs africains : « un peuple sans histoire est un

peuple sans âme21 » (Joseph Ki-Zerbo, 1978) ; « un

peuple sans culture est un peuple perdu22 » (Anthony Biakolo,

1980). La danse fait partie du patrimoine culturel des peuples d'Afrique, en

particulier ceux du Golfe de Guinée dont le Bénin.

Aujourd'hui, au regard du faible niveau de

développement des pays d'Afrique au Sud du Sahara dont le Bénin,

l'on se demande si la culture en général ou la danse en

particulier est véritablement un outil d'intégration des peuples

(races, ethnies) africains et du développement du continent. En

particulier, on veut bien savoir si les danses traditionnelles peuvent

être un tel outil. A cet effet, quelques questions qui taraudent notre

esprit dans le cadre de la présente recherche sont : La danse

Agbéhoun, une danse traditionnelle du Sud Bénin, est-elle un

facteur de promotion d'une culture spécifique, laquelle ? Est-elle un

facteur de mélange des cultures, lesquelles ? Peut-elle être un

facteur d'émancipation culturelle et d'intégration des peuples du

Sud Bénin ? Quelle est ou quelle peut être sa contribution

à l'emploi des jeunes ?

En d'autres termes, au regard de la tendance des

jeunes africains à renier leurs cultures et du taux de chômage

élevé parmi eux, comment cette danse pourrait-elle permettre

d'inverser ces

20 Cheikh Anta Diop, 1979, Nations nègres et

culture, Paris, Ed. Présence Africaine, p. 15

21 Joseph Ki zerbo : « Histoire de l'afrique Noire

d'hier à demain », Hatier. Paris 1978

22 Anthony Biakolo : «

L'étonnante enfance d'Inotan », L'Harmattan éditeur, Paris,

1980, 182 pages. p.

49

22

tendances ? Pourrait-elle faire l'objet de programmes ou

projets de développement artistique ou touristique pour l'insertion des

jeunes dans le monde de l'emploi ?

Principale question de recherche

La question principale de la présente recherche

est donc : La danse Agbéhoun est-elle un outil d'intégration et

de développement du Bénin ? Sinon, quel est son potentiel

à l'être ?

2.5. Hypothèses

Hypothèse 1 : « la danse Agbéhoun

appartient à une seule culture et son champ culturel est limité

au Sud Bénin »

Hypothèse 2 : « la danse Agbéhoun est

porteuse de valeurs positives pour l'intégration et le

développement »

Hypothèse 3 : « l'importance des valeurs

d'Agbéhoun est méconnue »

23

CHAPITRE 3

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

24

La démarche méthodologique a

consisté en ce qui suit :

- Recherche documentaire dans les ouvrages,

productions et publications scientifiques faites sur la danse traditionnelle au

Bénin et en Afrique en général. Cette recherche nous a

mené naturellement à visiter les bibliothèques mais

également les structures en charge des questions relatives à

notre thème de réflexion.

- Enquête exploratoire et visite

préalable des sites et acteurs de la danse Agbéhoun dans les

communes de Porto-Novo et d'Adjarra

- Elaboration d'un guide d'entretien couvrant les

questions de la recherche et enquête approfondie par interviews avec des

personnes ressources et autres acteurs de la danse Agbéhoun dans

quelques quartiers de ces communes

- Analyse des données conformément aux

objectifs ci-dessus mentionnés.

3.1. Méthodes et techniques d'analyse des

données

Sur la base d'un guide d'entretien portant sur les

danses traditionnelles, leurs valeurs, les problèmes et solutions

préconisées pour relancer ces activités, nous avons

recueilli les informations par le biais d'un guide d'entretien, un dictaphone

et une caméra. C'est ce qui nous a permis de transcrire les idées

et d'enregistrer des paroles de notre sujet. Nous avons jugé utile de

faire un entretien direct en effectuant des observations qui seront utiles dans

le report de l'information. Outre cela, nous avons aussi essayé de

capturer quelques images utiles.

3.2. Échantillonnage

Pour mener à bien cette recherche et compte

tenu de sa spécificité, le choix des enquêtés est

aléatoire. Chaque type de cible a été interviewé en

face à face : entretien d'environ vingt minutes.

3.2.1. Taille de

l'échantillon

L'enquête est effectuée dans les

différentes groupes et ballets de danse traditionnelle, auprès de

trente-cinq (35) acteurs (acrobates, chorégraphes de groupe,

percussionnistes et chanteurs), quinze (15) promoteurs culturels et

organisateurs de festivals et (5) observateurs. Le total s'élève

à 55 personnes.

Le tableau suivant résume la taille de

l'échantillon.

25

Tableau 1 : Taille de

l'échantillon

|

Population de l'étude

|

Effectif

|

|

Promoteurs culturels et organisateurs de

festivals

|

15

|

|

Percussionnistes et chanteurs

|

20

|

|

Chorégraphes de groupes

|

10

|

|

Acrobates (danseurs sur bois de bambou)

|

5

|

|

Observateurs

|

5

|

|

Total

|

55

|

3.2.2. Collecte des données et Méthode

de dépouillement

Par le biais de personnes ressources au sein du ballet

national du Bénin, nous avons pu collecter quelques données

auprès de groupes de danse traditionnelle dans la ville de Porto-Novo et

ses environs. Ceci a été possible lors de rendez-vous pris

à l'avance pour s'assurer de la disponibilité des personnes

ciblées.

D'une façon générale, les

réponses ouvertes et qualitatives ont fait l'objet d'un tri

croisé. Par contre, les données quantitatives sont saisies,

traitées et analysées à l'aide du logiciel MS-Excel pour

en déduire des tableaux. Les informations recueillies sont traduites

ensuite en pourcentage en vue d'une interprétation. Cette étape

de la recherche consiste à mettre sous forme exploitable les

données recueillies sur l'échantillon afin d'effectuer une

synthèse générale et de tirer les conclusions qui

ressortent de la vérification des hypothèses.

3.2.3. Difficultés

rencontrées

Au cours de la réalisation de notre

étude, des difficultés ont été observées et

par conséquent, un léger retard dans la finalisation de ladite

étude. Il s'agit entre autres de :

- Des mystères entretenus par les divers acteurs -

L'indisponibilité de certains acteurs

- La réticence des cibles face à

certaines questions - Contraintes liées au temps

3.3. Méthode de vérification des

hypothèses

A une fréquence élevée de la

modalité « bon » ou « positif » d'une variable

explicative, correspond une fréquence élevée de la

modalité « bonne » de la variable expliquée. Une

fréquence est jugée élevée lorsqu'elle est de 30%

ou plus pour une variable à 3 modalités et de

26

50% ou plus pour une variable à deux

modalités. Concrètement, une hypothèse est validée

lorsqu'une perception positive de chaque variable explicative correspond aussi

à une même perception de la variable expliquée.

L'hypothèse est aussi validée lorsqu'une fréquence faible

des variables explicatives correspond à une fréquence faible de

la variable expliquée. Dans tous les autres cas, l'hypothèse est

rejetée.

27

CHAPITRE 4

PRESENTATION, ANALYSE ET DISCUSSION DES

RÉSULTATS

28

4.1. Présentation des résultats et

vérification des hypothèses

Les tableaux ci-après présentent les

résultats de notre enquête, suivis de leur interprétation.

Dans ces tableaux, les effectifs représentent le nombre de personnes

ayant répondu aux différentes questions, de telle sorte que

l'effectif total par question peut être inférieur à 55 qui

est la taille de l'échantillon des personnes

enquêtées

Tableau 2 : Représentation des

données relatives à l'hypothèse H1

|

Modalités

|

Réponses

|

Effectifs

|

Fréquences (%)

|

|

La danse Agbéhoun appartient une seule

culture

|

Oui

|

30

|

75

|

|

Non

|

10

|

25

|

|

Total

|

40

|

100

|

|

La danse Agbéhoun est limitée au sud

Bénin

|

Oui

|

25

|

62.5

|

|

Non

|

15

|

37.5

|

|

Total

|

40

|

100

|

Source : travaux de terrains, décembre

2018

Dans le tableau 2, il apparaît que 30

enquêtés sur 40, soit 75%, jugent que la danse Agbéhoun

appartient à une seule culture tandis que 25 soit 62.5% évoquent

le manque de communication et d'actions récréatives pour faire la

promotion de cette danse. Cela est dû à l'inexistence de lignes

budgétaires pour financer les initiatives et les activités afin

de mettre en place un plan de communication efficace répondant aux

attentes des cibles.

Vérification de l'hypothèse

H1

Enoncé de l'hypothèse : « la

danse Agbéhoun appartient à une seule culture et son champ

culturel est limité au Sud Bénin »

La fréquence de la modalité « oui

» de la variable « La danse Agbéhoun appartient une seule

culture » est de (75%), pendant que 62,5% pensent qu'elle est

limitée au sud Bénin. Cette observation rencontre bien

l'hypothèse avancée, car selon une déduction par analogie,

si les acteurs se voient dotés de moyens et/ou outils nécessaires

à la promotion de la danse Agbéhoun et de son identité, sa

communication serait adéquate et adaptée aux attentes des cibles

visées. On peut conclure que l'hypothèse H1 est

vérifiée.

29

Tableau 3 : Représentation des

données relatives à l'hypothèse H2

|

Modalités

|

Réponses

|

Effectifs

|

Fréquences (%)

|

|

La danse Agbéhoun est porteuse de valeurs

positives

|

Positif

|

35

|

77,78

|

|

Négatif

|

10

|

22,22

|

|

Total

|

45

|

100

|

|

La danse Agbéhoun est porteuse de valeurs

d'intégration et de développement

|

Oui

|

20

|

57,14

|

|

Non

|

15

|

42,86

|

|

Total

|

35

|

100

|

Source : travaux de terrains, décembre

2018

Le tableau 3 montre que 35 personnes

interrogées sur 45, soit 78%, jugent positives les valeurs que transmet

la danse Agbéhoun du point de vue de l'impact des activités,

alors que 20 autres sur 35, soit 57,14 pense que l'implication de la danse

Agbéhoun dans la promotion des valeurs d'intégration et de

développement est forte.

Vérification de l'hypothèse

H2

Enoncé de l'hypothèse : « la

danse Agbéhoun est porteuse de valeurs positives pour

l'intégration et le développement »

La même approche de vérification sera

adoptée, tel que déjà indiquée dans le chapitre

méthodologique. Les résultats ont montré que 77,78% des

enquêté ont jugé positives les valeurs que véhicule

la danse Agbéhoun, pendant que 62,5% disent qu'elle est un important

vecteur d'intégration et de développement. Dans la même

logique de vérification que pour l'hypothèse 1, on note ici que

la concordance est aussi établie selon la déduction par analogie.

L'hypothèse H2 est donc vérifiée.

30

Tableau 4 : Représentation des

données relatives à l'hypothèse H3

|

Modalités

|

Réponses

|

Effectifs

|

Fréquences (%)

|

|

Cohérence des actions de communication

|

Oui

|

15

|

37,5

|

|

Non

|

25

|

62,5

|

|

Total

|

40

|

100

|

|

Efficacité du plan de communication

|

Bonne

|

10

|

22,22

|

|

Moyenne

|

10

|

22,22

|

|

Médiocre

|

25

|

55,56

|

|

Total

|

45

|

100

|

|

Efficacité des moyens mis en oeuvre

|

Efficace

|

10

|

25

|

|

Pas efficace

|

30

|

75

|

|

Total

|

40

|

100

|

Source : Notre étude.

Dans le tableau 4, on note que seulement 10

enquêtés sur 45, soit 22,22%, considèrent efficace le plan

de communication à l'endroit des cibles tandis que 25 autres (55,56%) la

jugent

médiocre, donc inadaptée aux attentes des

cibles. 25 enquêtés sur 40, (62,5%), affirment que c'est dû

à l'incohérence des actions de communication avec les objectifs

prédéfinis.

Vérification de l'hypothèse

H3

Enoncé de l'hypothèse : «

l'importance des valeurs positives d'Agbéhoun n'est pas vraiment

reconnue »

Les résultats ont montré que seulement

22,22% des enquêtés considèrent efficace les actions de

communication à l'endroit des cibles tandis que 55,56% la juge

médiocre donc inadaptée aux attentes des cibles. 25

enquêtés (62,5%) affirment que cela est dû à

l'incohérence des actions de communication avec les objectifs

prédéfinis. L'hypothèse H3 est donc elle aussi

vérifiée.

4.2. Analyse et discussion des

résultats

La danse Agbéhoun véhicule tant bien que

mal des valeurs d'intégration et de développement. Au nombre de

ces valeurs, nous pouvons citer entre autres :

Les valeurs personnelles ou

individuelles

- Connaissance de soi et de son origine

- Amour du prochain, altruisme, Sagesse (maturité

de jugement, clairvoyance) - Dignité, tolérance et

ouverture

- Hospitalité, respectabilité, courage,

dignité

31

- Fidélité aux engagements et à la

parole donnée

- Tempérance, persévérance et

goût de l'effort

- Endurance, générosité,

Reconnaissance, honnêteté

- Maîtrise de soi, Franchise, Circonspection et

altruisme

Valeurs collectives

- Amour du prochain, respect de l'ancien - Relation

parentale et respect de la tradition - Solidarité et patriotisme,

respect du bien commun - Respect du savoir et du savoir-faire

ancien

Il s'agira en l'occurrence d'examiner les moyens

pédagogiques susceptibles de permettre une intégration dans nos

systèmes d'éducation des valeurs considérées comme

positives, en se gardant de perdre de vue les résolutions des Etats

généraux de l'Education. Dans cette optique, un nouvel esprit

pédagogique doit animer l'éducateur. En effet, dans les

activités scolaires et éducatives, les commissions de promotion

de la danse traditionnelle plus précisément de la danse

Agbéhoun doivent insister sur la nécessité de s'inspirer

le plus largement possible de la culture négro-africaine en

général, de la culture béninoise en particulier en vue de

la reconquête de notre identité culturelle.

Perspectives de promotion de la danse

Agbéhoun dans le cadre du développement des arts et loisirs au

Bénin

L'Afrique, et singulièrement l'Afrique noire,

est le continent par excellence des danses ancestrales. Lorsqu'on observe, en

particulier, le paysage culturel béninois aujourd'hui, on

s'aperçoit qu'il y a une effervescence et un déploiement

extraordinaires des festivals de danse patrimoniale en son sein. Ainsi, chaque

chefferie ou tout autre groupement traditionnel coutumièrement bien

structuré, organise son festival de danse ou pense à se lancer

aussi dans cette voie. Intellectuels, hommes politiques, opérateurs

économiques, et même de modestes personnes, s'y attellent avec

engouement, et contribuent promptement à leur organisation.

Le bureau départemental de la

Confédération béninoise de danse (Cobed) de

l'Ouémé a été installé le vendredi 03

juillet 2018 à Porto-Novo par le président du bureau national,

Aladé Coffi Adolphe et son secrétaire, Marcel Zounon, directeur

du ballet national. Hermas Gbaguidi, conseiller et superviseur à la

Cobed et quelques membres du bureau national ont pris part à cette

cérémonie d'installation. Désormais, il a pour mission

d'intervenir dans les arènes de tout ce qui a rapport avec la danse dans

son champ d'actions. La Confédération

32

béninoise de danse (Cobed) a pour objectif

principal de : valoriser et de promouvoir les danses patrimoniales du Benin; de

promouvoir la culture du Bénin; faciliter la mise en place des creusets

d'échanges et de brassage entre les artistes d'ici et d'ailleurs;

organiser des ateliers de renforcement de capacités des acteurs

culturels en général et de ceux des danseurs en particulier;

professionnaliser le secteur de la danse et du ballet bref favoriser

l'émergence de la danse dans l'Ouémé. « Porto-Novo a

une difficulté, pour nos créations par rapport à la danse,

nous avons souvent de retenu, parce qu'il y a certaines danses que nous

exécutons et qui nous créent de problèmes après

»23. A titre d'exemple, le nouveau président a

évoqué l'organisation d'un festival de danse

dénommé «ASSAN OGAN», au cours duquel les organisateurs

ont connu assez de difficultés.24

23Georges Boladji Djidonou,

président du Cobed de l'Ouémé, 2018

24

https://linvestigateurdujour.info/2018/08/06/culture-departement-de-loueme-le-nouveau-president-de-la-cobed-sinstalle-le-bureau-departemental-de-la-confederation-beninoise-de-danse-cobed-de-loueme-a-ete-installe/

33

SUGGESTIONS ET CONCLUSION

Il nous semble très important de conscientiser

cette nouvelle génération béninoise qui se laisse trop

emporter les influences des cultures étrangères (musique moderne,

mode vestimentaire, religion...). Si notre culture nous différencie des

autres, donc il serait préférable de filtrer dans les autres

cultures pour s'enrichir davantage. L'enjeu est la redéfinition de

l'identité africaine dont « la tradition ne doit pas être

ni un élément d'oppression, une espèce de refuge de

refoulement, une espèce de corset dont les dominants seraient heureux de

se servir, ni un alibi à l'usage de certaines bonnes volontés

néanmoins paternalistes ; comme dans le cas de

l'apartheid25 » (MBUMUA W.E., 1970), mais comme atout de

réalisation de la nature humaine mis au service de

l'humanité.

La danse est devenue une discipline enseignée

à l'école par exemple. Les danses à caractère

naturel, les danses traditionnelles ethniques peuvent aussi être

transformées en objet d'enseignement.

Pour ne pas être victime d'un total

déracinement, nous suggérons aussi l'insertion des chants et

danses traditionnelles dans les institutions scolaires primaires et même

secondaires. Nous constatons qu'à l'école, les enfants et

même ceux les plus âgés, se sentent à l'aise en

chantant leurs chansons traditionnelles et dansant sur leurs rythmes. Il

suffira juste de les aider et de leur faire comprendre les valeurs culturelles.

Cela permettrait de conserver nos valeurs culturelles tout en prenant exemple

sur les autres traditions pour une mondialisation de la culture.

La relance des activités traditionnelles peut

bien se faire par le biais des médias à travers une politique de

promotion des valeurs traditionnelles et socioculturelles. La culture africaine

ne peut échapper à cet enlisement que par la révolution.

Malgré la multitude de ses valeurs capables d'assurer son avenir, elle a

encore besoin de l'apport extérieur pour s'enrichir davantage. Ce

progrès ne peut se réaliser que par le changement de

mentalité et de l'éducation. L'autocritique et le dynamisme

constituent les critères de développement de la culture

africaine. La crise des valeurs suite à la dégradation de la

culture africaine constitue le fond de

25 MBUMUA W.E., Un certain humanisme, Yaoundé,

Clé, 1970, p. 23

34

notre travail de recherche. Face à ce

problème, William E. MBUMUA propose un retour aux sources pour recenser

les valeurs nécessaires à la réalisation de l'homme

aboutissant à l'avènement d'un homme synthétique dont

l'Afrique a besoin aujourd'hui. C'est pour nous, Africains, un impératif

catégorique d'intégrer dans notre propre culture sans nous renier

la rationalisation de nos modes de vie et de nos styles avec un esprit critique

et aussi de notre dynamisme culturel aux contacts avec les autres. Pour cela,

il y a lieu de revenir sur notre passé afin de mieux nous projeter dans

l'avenir. Ce retour est une prise de base d'envol et non une exhibition de nos

pseudo-valeurs culturelles toutes faites. C'est un retour en vue d'un saut de

qualité qui soit capable de redorer l'image de celui que l'histoire a

terni.

Seule une révolution culturelle en profondeur

nous permettra de réaliser l'homme total dont a besoin l'Afrique et en

particulier la ville de Porto-Novo. Et cette révolution culturelle sera

l'incarnation d'une Afrique digne d'elle-même, la réinvention

d'hommes nouveaux libres, fiers d'appartenir à leur peuple, prêts

à oeuvrer pour la réalisation du genre humain. Ainsi, on

assistera à l'avènement d'une nouvelle élite qui jouira de

son identité et non plus à celle d'aujourd'hui falsifiée,

dépersonnalisée, déracinée et aliénée

par une mentalité abrutie et colonisée. Tâche difficile car

si rien n'est fait, « l'âme africaine achèvera de se

dissoudre si les élites du continent persistent à refuser leur

propre passé, à craindre l'immersion dans la masse et à

prêcher l'exode culturel.26». Il s'avère

alors nécessaire d'apprendre nos langues à l'école et

d'orienter autrement notre politique culturelle.

Et pour un accès à un très grand

nombre à cette culture africaine, il faut procéder à sa

promotion, à sa diffusion et à la volonté d'offrir aux

autres univers sociaux ce que nous avons de plus précieux et de

particulier. Et nous l'avions remarqué que l'Internet s'est

proposé aujourd'hui pour la diffusion de cette culture. Mais dont

l'usage doit dépendre de notre bon sens. Il est important à tout

Africain de promouvoir sa culture, d'entamer une révolution culturelle

pour se libérer des contraintes des pseudo-valeurs et ne pas se laisser

occire par la nostalgie du passé ou par la mondialisation. Il est donc

nécessaire de procéder à une décolonisation de nos

mentalités arrêtées sur notre propre culture et

d'être ce que nous sommes.

26 KI-ZERBO J.,

cité par MUDIMBE V., L'Odeur du Père, Essai sur des limites de la

science et de la vie en Afrique Noire, Présence africaine, Paris, 1982,

p. 102.

35

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

o a et b Manuel Boucher, Les théories de

l'intégration, L'Harmattan, 2000, p. 262

o Alphonse Tierou, « Ce que je crois »,

2000

o Amartya Sen, Un nouveau modèle

économique, Développement, Justice, Liberté. Paris, O.

Jacob, 2000, 356 p.

o Anthony Biakolo : « L'étonnante enfance

d'Inotan », L'Harmattan éditeur, Paris, 1980, 182 pages. p.

49

o Carmel Camilleri-Margalit Cohen-Emerique (Sous la

direction de), Chocs de cultures : Concepts et enjeux pratiques de

l'interculturel, L'Harmattan, 1989, p. 51 et 53

o Cheikh Anta Diop, 1979, Nations nègres et

culture, Paris, Ed. Présence Africaine, p. 15

o Christian Maurel, Les processus culturels de

l'émancipation, L'Harmattan, 2010

o Dominique Schnapper, Qu'est-ce que

l'intégration ? Gallimard, 2007, p. 24 et 21

o Doussou Soumani, « la danse africaine en quelques

mots »,

https://doussou-soumani.jimdo.com/association/les-danses-africaines/

o Eric Ahouansou, « rôle et symbole de chaque

instrument sur les plans physique et métaphysique »,

2015

o Georges Boladji Djidonou, président du Cobed de

l'Ouémé, 2018

o Joseph Ki zerbo : « Histoire de l'Afrique Noire

d'hier à demain », Hatier. Paris 1978

o KI-ZERBO J., cité par MUDIMBE V., L'Odeur du

Père, Essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique Noire,

Présence africaine, Paris, 1982, p. 102.

o L'art contemporain africain : enjeux et perspectives

face à l'émergence du marché de l'art globalisé,

Reine Bassene

o MBUMUA W.E., Un certain humanisme, Yaoundé,

Clé, 1970, p. 23

o Mélaine Bertrand Poda, « Musiques

actuelles et religion Vodoun au Bénin », consulté le 14

décembre 2018. URL :

http://journals.openedition.org/gc/1073

o Poda M. B., 2009. "Appropriation territoriale dans les

rituels festifs à Ouidah (Bénin)", Colloque international

"Musique, territoire et développement local", 19 et 20 novembre,

Grenoble, CNRS PACTE, UMR 5194, à paraître.

o

http://espacerda.over-blog.com/article-culture-africaine-identite-culturelle-developpement-dialogue-des-cultures-80323218.html,

Ibrahima Baba KAKÉ

o

http://jaimelaculture.over-blog.com/2016/06/promotion-et-valorisation-des-danses-traditionnelles-du-benin-a-l-international-les-supers-anges-hwendo-na-bu-a-sur-plusieurs-festiv,

Henri MORGAN

o

http://www.benin-voyage.com/2014/04/

o

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article511,

Bernard Bret

o

https://linvestigateurdujour.info/2018/08/06/culture-departement-de-loueme-le-nouveau-president-de-la-cobed-sinstalle-le-bureau-departemental-de-la-confederation-beninoise-de-danse-cobed-de-loueme-a-ete-installe/

o

https://www.musicinafrica.net/node/15630

II

TABLE DES MATIÈRES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX III

SOMMAIRE IV

INTRODUCTION 1

1.1. Cadre de l'étude 4

1.2. Objectifs de la recherche 6

1.3.1. Objectif général

6

1.3.2. Objectifs spécifiques (OS)

6

2.1. Revue de Littérature 8

· Travaux réalisés au

Bénin et dans le Golfe de Guinée (Afrique de l'Ouest) sur les

danses 9

2.2. Clarification conceptuelle 10

2.2.1. La culture et les loisirs

10

2.2.2. L'émancipation culturelle

12

2.2.3. La danse : élément d'une

culture, d'un loisir ou d'un art 15

2.2.4. L'intégration 16

2.2.5. Le développement

17

2.3. Cadre théorique / modèle d'analyse

19

2.4. Problématique 22

2.5. Hypothèses 23

3.1. Méthodes et techniques d'analyse des

données 25

3.2. Échantillonnage 25

3.2.1. Taille de l'échantillon

25

3.2.2. Collecte des données et Méthode

de dépouillement 26

3.2.3. Difficultés rencontrées

26

3.3. Méthode de vérification des

hypothèses 26

4.1. Présentation des résultats et

vérification des hypothèses 29

4.2. Analyse et discussion des résultats

31

III

Perspectives de promotion de la danse

Agbéhoun dans le cadre du développement des arts

et

loisirs au Bénin 32

SUGGESTIONS ET CONCLUSION 34

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

i

TABLE DES MATIÈRES iii

ANNEXES v

RESUME / ABSTRACT viii

iv

ANNEXES

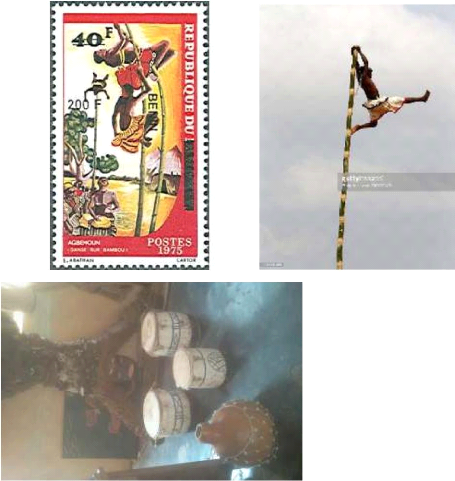

Annexe 1 : Illustrations de la danse Agbéhoun et

instruments utilisés

V

Annexe 2 : Questionnaires

Dans le cadre de nos recherches en vue de la

rédaction de notre mémoire pour l'obtention de la licence

professionnelle en sciences et techniques des activités

socio-éducatives (STASE), option récréologie à

l'Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport

(INJEPS), nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions