|

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

FACULTE DES SCIENCES ET

TECHNIQUES

FORMATION EN HYDROLOGIE

Mémoire de fin de formation

Présenté pour l'obtention du diplôme

de la Licence Professionnelle en Hydrologie Option :

Géohydrologie

THEME

MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE

POUR

L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES

COMMUNES DU BENIN : CAS DE LA COMMUNE

DE

DJOUGOU

Par : I. Christian ALLE

Maîtres de mémoire :

Maître de stage :

Dr Soulémana YESSOUFOU M. Moussa

OUOROU

Maître Assistant FAST!UAC

Chef Service Eau DONGA

Dr Nicaise YALO

Maître Assistant FAST!UAC

Année académique 2009-2010 Première

promotion

i

A mon père et à ma mère pour leur

soutien, leur affection et les efforts qu'ils ont sans cesse consentis pour mon

éducation et mon bien-être

II

Avant - propos

Le présent mémoire fait suite au stage

académique effectué au sein du Service Eau de Djougou et de la

Mairie de Djougou. Stage pendant lequel nous avons suivi les travaux

d'implantation géophysique et de réalisation de forage avec le

bureau d'étude HYDRO-GENIE. Ce stage s'inscrit dans le cadre des travaux

devant conduire à la rédaction de notre mémoire de fin de

formation de Licence Professionnelle en Hydrologie : option

Géohydrologie de la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) de

l'Université d'Abomey-Calavi. Ledit stage a consisté, dans sa

phase pratique, au suivi de l'exécution des travaux de

réalisation d'un forage dans le socle et à une comparaison hydro

chimique des eaux de puits et de forages de quelques localités de

Djougou. En outre, une revue documentaire à la Mairie de Djougou, au

Service de l'Eau de Djougou et au Laboratoire d'Hydrologie Appliquée a

renforcé la phase pratique du stage.

III

Remerciements

Le travail présenté dans ce mémoire a

été effectué sous la supervision du Docteur

Soulémana YESSOUFOU et du Docteur Nicaise YALO. Je désire leur

exprimer ma profonde gratitude pour n'avoir jamais ménagé aucun

effort pour guider mes réflexions malgré toutes leurs multiples

occupations.

Un remerciement sincère est adressé à M.

Moussa OUOROU, Chef Service Eau de Djougou pour avoir accepter m'encadrer en

tant que maître de stage malgré les circonstances du stage.

J'exprime tout particulièrement ma profonde

reconnaissance aux Professeurs Abel AFOUDA, Moussa BOUKARI et Daouda MAMA pour

la dextérité avec laquelle ils ont conduit la Formation de

Licence Professionnelle en Hydrologie.

J'associe aussi à mes remerciements le Docteur

Abdoukarim ALASSANE pour ses utiles et nombreux conseils depuis le début

de notre formation jusqu'à la réalisation de ce document.

J'adresse mes profonds remerciements à M. Soumaïla

MOUNIROU, Chef Mission de l'entreprise FORAG S.A. pour son encouragement ainsi

qu'à toute l'équipe de l'entreprise HYDRO - GENIE en particulier

à son Directeur Général, Mr Maxime N'DANIKOU et son

Adjoint, M. Olivier TIETA, qui nous ont accepté en tant que stagiaire et

qui n'ont ménagé aucun effort pour nous faire vivre

l'intensité et la passion des travaux de forage. Nous ne passons pas

sous silence les nombreux conseils et la disponibilité de M. Ibrahim

SERO, Directeur Général de BARAKA Consulting, nous lui exprimons

nos chaleureux remerciements.

Notre sincère gratitude à l'endroit de M.

Richard AZEHOUNGBO, Hydrogéologue qui n'a ménagé aucun

effort pour nous montrer du doigt la manipulation des appareils et le

déroulement des travaux.

iv

C'est avec un plaisir non dissimulé que j'exprime tout

particulièrement mes remerciements à M. Félix AZONSI,

Directeur de l'Information sur l'Eau à la DG-EAU pour ses conseils

précieux ainsi qu'à M. Isaac TCHENGA, Responsable des Ressources

Hydrauliques de la Mairie de Djougou, pour sa franche disposition à nous

écouter et à M. Bienvenue ADANDAHO, Chef Division Etude

Réglementation et Travaux du Service Eau de Djougou.

Je tiens également à remercier M.

Gédéon Wèré SAMBIENOU pour sa clairvoyante

collaboration lors du traitement des données.

Finalement, tout l'honneur est à moi de rendre hommage

à M. Habirou ABDOULAYE pour m'avoir hébergé ainsi

qu'à mes collègues de la première promotion de la Licence

Professionnelle en Hydrologie pour leur franche amitié.

Résumé

Le sujet de notre étude « mobilisation des

ressources en eau souterraine pour l'AEP des communes du Bénin : cas de

la commune de Djougou » a pour objectif de connaître et de

présenter les différentes étapes qui conduisent à

la mobilisation de la ressource en eau souterraine dans le domaine du socle.

Spécifiquement, il s'est agit de montrer comment se déroule la

réalisation d'un forage et toutes les procédures connexes qui

permettent sa réalisation. Il s'est agit également de faire une

étude de comparaison hydrochimique des eaux de forages et de puits de

certaines localités de Djougou. La méthode utilisée pour

atteindre nos objectifs a été d'une part, de faire une recherche

d'informations à la Mairie, au Service de l'Eau de Djougou et au

près des villageois et d'autre part, de suivre les travaux de foration

dans le socle et de faire des analyses d'échantillons d'eau. Le suivi

des travaux nous a permis de présenter les étapes de la

réalisation d'un forage et de collecter les données relatives aux

travaux afin de les traiter et d'en obtenir des résultats que nous avons

interprétés. Les échantillons d'eau de forage et de puits

analysés nous ont permis de faire une comparaison hydrochimique des eaux

de forage et de puits des localités choisies. De cette étude nous

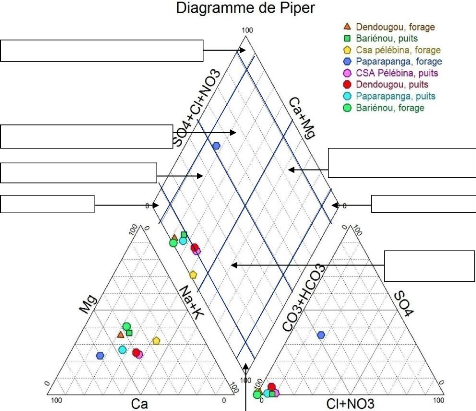

avons conclu que les eaux de puits et de forage avaient globalement les

mêmes faciès chimiques sauf l'eau de forage de Paparapanga et que

ces eaux respectaient les normes OMS en concentration ioniques. Egalement nous

avons retenu que, lorsqu'on capte l'eau souterraine à une profondeur

plus grande, l'eau captée à une minéralisation plus

importante et les ions contenus dans l'eau dépendent des roches

lessivées par l'eau pendant son infiltration.

V

Mots clés : Djougou, Forage, Eau

souterraine, Etude hydrochimique

vi

Abstract

The topic of our survey " mobilization of resources in

underground water for provision in water of the townships of Benin: case of

Djougou " has for objective to know and to present the different stages that

drive to the mobilization of the resource in underground water in the domain of

the pedestal. Specifically, it about to show how takes place the realization of

boring and all related procedures that permit its realization. It about also to

make a survey of ionic comparison of the waters of boring and wells of some

localities of Djougou. The method used to reach our objectives was on the one

hand, to make a research of information in the Town hall, to the Service of the

water of Djougou and to the close to the villagers and on the other hand, to

follow the works of foration in the pedestal and to make analyses of water

samples. The follow-up of works permitted us to present the stages of the

realization of a boring and to collect the relative data to works in order to

treat them and to get some of the results that we interpreted. The samples of

water of boring and well analyzed permitted us to make a hydro chemical

comparison of the waters of boring and chosen locality well. Of this survey we

concluded that the waters of well and boring had the same chemical result

globally except the water of boring of Paparapanga and that these waters

respected the WHO norms in ionic concentration. Also we kept that, when one

captures the underground water to a bigger depth, water captured to a more

important mineralization and the ions contained in water depends on rocks

washed by water during his/her/its infiltration.

Key words: Djougou, Boring, underground Water, hydro chemical

Survey

vii

Sommaire

Avant - propos ii

Remerciements iii

Résumé v

Abstract vi

Sigles et abréviations viii

Introduction 1

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE 2

1.1 Présentation physique et géographique de la

zone d'étude 2

1.2 Cadre géologique et hydrogéologique 5

CHAPITRE 2 : PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS

LA COMMUNE

DE DJOUGOU ET METHODOLOGIE DES TRAVAUX 7

2.1 Processus d'approvisionnement en eau 8

2.2 Méthodologie des travaux de forage 13

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET INTERPRETATIONS 38

3.1 Résultats et interprétation des travaux

d'implantation 38

3.2 Résultat et interprétation des travaux de

forage 41

3.3 Résultats et interprétation de pompage d'essai

42

3.4 Résultats et interprétation de l'étude

hydrochimique 44

3.5 Présentation d'un forage fonctionnel 48

3.6 Difficultés rencontrées 49

Conclusion 51

Bibliographie 53

VIII

Sigles et abréviations

AEPA : Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

AEP : Approvisionnement en Eau Potable

AEV : Adduction d'Eau Villageoise

ASF : Association des Services Financiers

CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel

CTA : Coopération Technique Allemande

CTB : Coopération technique Belge

DAO : Dossier d'Appel d'Offre

DDMEH : Direction Départementale des Mines de l'Eau et de

l'Hydraulique

DG-EAU : Direction Générale de l'Eau

EPE : Equivalent Point d'Eau

FPM : Forage équipé de Pompe à

Motricité humaine

GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau

GTZ : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

MFT : Marteau Fond de Trou

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

PADEAR : Programme d'Appui au Développement du secteur de

l'alimentation

en Eau et en Assainissement en milieu Rural

PAG 2 : Programme d'Actions du Gouvernement deuxième

génération

PEA : Poste d'Eau Autonome

PVC : Poly Vinyle de Chlorure

RPH : Recensement de la Population et de l'Habitat

SBEE : Société Béninoise d'Energie

Electrique

SE : Service de l'Eau

SONEB : Société Nationale des Eaux du

Bénin

UEMOA : Union Monétaire Ouest Africaine

ix

Liste des figures

Figure 1 : Situation du secteur d'étude

3

Figure 2 : Evolution de la pluviométrie mensuelle

moyenne de 1950 à 2000 à la station de

Djougou 4

Figure 3 : Carte géologique de la commune de

Djougou 6

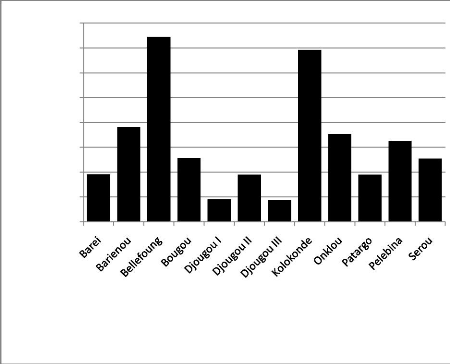

Figure 4 : Histogramme des taux de desserte des

arrondissements de la commune de

Djougou 12

Figure 5 : Positionnement des électrodes avec le

Schlumberger 15

Figure 6 : Profil de résistivité du

trainé 1 (logiciel excel) 39

Figure 7 : Profil de résistivité du

trainé 2 (logiciel excel) 39

Figure 8 : Courbe de résistivité de SE1

permettant d'avoir le nombre de couche (logiciel

ipi2win) 39

Figure 9 : Courbe de

résistivité de SE2 permettant d'avoir le nombre de couche

(logiciel

ipi2win) 40

Figure 10 : Courbe de sondage SE 1

permettant de déterminer les fractures (logiciel excel) 40

Figure 11 : Courbe de sondage SE2 (logiciel excel)

40

Figure 12 : Coupe de forage (forage positif)

41

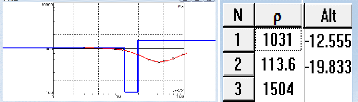

Figure 13 : Courbe d'essai-exploitation 43

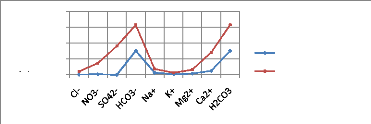

Figure 14 : Courbes des concentrations ioniques des

échantillons d'eau de Pélébina 45

Figure 15 : Courbes des concentrations ioniques des

échantillons d'eau de Dendougou 45

Figure 16 : Figure 16 : Courbes des concentrations

ioniques des échantillons d'eau de

Paparapanga 45

Figure 17 : Courbes des concentrations ioniques des

échantillons d'eau de Baniérou 46

Figure 18 : Diagramme de piper de quelques

échantillons d'eaux de puits et de forage de

Djougou 47

Liste des tableaux

Tableau 1 : Récapitulatif des instruments et

appareils utilisés lors de l'implantation 18

Tableau 2 : Coordonnées des localités

d'échantillonnage 30

Tableau 3 : Données de l'implantation

32

Tableau 4 : Données de forage 34

Tableau 5 : Fiche de terrain comportant les

données du pompage d'essai 36

Tableau 6 : Concentrations ioniques en mg /L par ouvrages

des localités échantillonnées 37

Tableau 7 : Lithologie de Bariénou 46

Tableau 8 : Lithologie de Dendougou 46

Tableau 9 : Lithologie de Pélébina

46

Tableau 10 : Lithologie de Paparapanga 46

Tableau 11 : Profondeur des puits et forages de chaque

localité 46

Tableau 12 : Normes OMS pour l'eau potable (in El Faid,

1996) 47

x

Liste des Photos

Photo 1 : Le Baobab (arbre hydrophile) 16

Photo 2 : Enfoncement des électrodes 16

Photo 3 : Manipulation du résistivimètre SYSCAL

18

Photo 4 : La foreuse 19

Photo 5 : Le camion citerne transportant l'équipement

19

Photo 6 : Repérage du point F1 21

Photo 7 : Positionnement de la foreuse en F1 21

Photo 8 : Équilibrage de la foreuse 21

Photo 9 : Le tricône 21

Photo 10 : Début de foration 21

Photo 11 : Mise en place du tubage provisoire 21

Photo 12 : Le marteau fond de trou (MFT) 22

Photo 13 : Mise en place du MFT 22

Photo 14 : Récipients de mesure des débits 23

Photo 15 : les étapes de réalisation du

décanteur 24

Photo 16 : Image d'une crépine 25

Photo 17 : Envoie des PVC 25

Photo 18 : Le gravillonnage 25

Photo 19 : Retrait du tubage provisoire 25

Photo 20 : Soufflage et montée de l'eau 26

Photo 21 : Réalisation de la tache de sable 26

Photo 22 : mesure du niveau dynamique 26

Photo 23 : Association de la pompe au flexible 29

Photo 24 : Déroulement du flexible dans le forage 29

Photo 25 : Vanne de régularisation du débit

29

Photo 26 : Mesure des niveaux dynamiques 29

Photo 27 : Mesure du débit 29

Photo 28 : L'ICS-1000 au Laboratoire d'Hydrologie

Appliquée/FAST/UAC 31

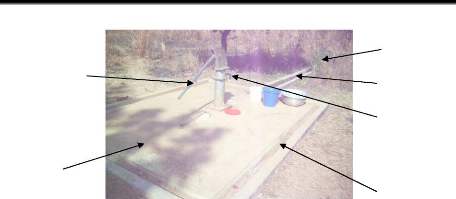

Photo 29 : Schémas de réalisation de la margelle

48

Photo 30 : Présentation d'un FPM en cours d'utilisation

49

Photo 31 : Enfoncement de la foreuse 50

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 1

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

Introduction

L'eau, source de vie, est une ressource indispensable à

quelque forme de vie. Depuis peu, elle est reconnue comme étant une

ressource limitée. Au Bénin, face à la demande sans cesse

croissante du fait de la poussée démographique, la

problématique de la mobilisation des ressources en eau souterraine se

pose avec acuité en particulier dans les régions du socle du

Bénin: c'est le cas de la commune de Djougou située au Nord Ouest

du Bénin. En effet, vu le coût très élevé du

traitement des eaux de surface, leur utilisation pour l'approvisionnement en

eau potable pour la consommation humaine n'intervient qu'en dernier recours

quand les ressources en eau souterraines ne sont plus pérennes ou sont

inaccessibles. La problématique se résume alors à la

maitrise des méthodes de captage de l'eau souterraine pour une meilleure

mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'approvisionnement en eau

des populations. La description des différentes étapes de la

réalisation d'un forage et l'étude hydrochimique de quelques

échantillons d'eau de puits et de forages constituent l'objectif

général de ce mémoire dont le thème est :

"Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des communes du

Bénin : Cas de la commune de Djougou".

Le document est structuré en trois chapitres à

savoir :

Le premier présente les caractéristiques

pédoclimatiques et humaines du milieu d'étude.

Le deuxième décrit le processus

d'approvisionnement en eau, les taux de desserte et la méthodologie des

travaux.

Le troisième fait état des résultats des

travaux et des interprétations.

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 2

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la commune de Djougou

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

1*1 Présentation physique et géographique

de la zone d'étude

1.1.1 Localisation du milieu d'étude

Située au Nord Ouest du Bénin, la commune de

Djougou fait partie du département de la Donga. Elle s'étend sur

une superficie de 3966 km2. Elle est limitée au Nord par les

communes de Kouandé et de Pehunco, au Sud par la commune de Bassila,

à l'Est par les communes de Sinendé, de N'Dali et de Tchaourou ;

à l'Ouest par les communes de Copargo et de Ouaké (Fig. 1).

Conformément à l'article 7 de la loi 97%028 du 15 janvier 1999

portant organisation de l'administration territoriale de la République

du Bénin, la commune de Djougou compte douze arrondissements (dont trois

urbains à Djougou centre) subdivisés en 76 villages et quartiers

de ville.

1.1.2 Hydrographie et ressources naturelles

Le réseau hydrographique de la commune est dense

(figure 1), constitué de cours d'eau permanents notamment la Donga,

l'Affon (affluent de l'Ouémé Supérieur), la Monmongou et

la Doninga et de plusieurs rivières et ruisseaux saisonniers. Ces

différents cours d'eau possèdent de nombreux bras qui sont autant

de sources d'approvisionnement en eaux de surfaces et de réalimentation

des nappes souterraines.

Le couvert végétal de la commune de Djougou est

dominé par les savanes boisées, arborées et arbustives

dont 37.182 hectares constituent des forêts classées (figure 1)

avec quelques reliques de forêts galeries notamment le long des cours

d'eau. On rencontre également par endroit des forêts claires et

des forêts denses. Les espèces dominantes rencontrées sont

le Néré, le Karité et le Baobab.

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 3

2°5'49"

1°29'55"

1°35'54"

1°59'50"

1°41'53"

1°47'52"

1°53'51"

Source : Fond topographie, IGN;1992

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la commune de Djougou

gue : Situatio du secteu

détud

Figure 1 : Situation du secteur d'étude Source :

Mairie de Djougou

17

Réalisation : B. I. TCHENGA & T. T.

SALIFOU

NIGER

BURKINA%FASO

Alibori

Atacora

Borgou

T O G O

Colline

Zou

Plateau

Couffo Mono Atl

Littoral

OCEAN ATLAMJQUE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LEGENDE

|

|

· I

· °

|

|

Chef;lieu de commune Route bitumée

Chef;lieu d'arrondissement Route non

bitumée

|

|

|

|

|

|

·

|

|

Village Cours d'eau permanent

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Limite de département Cours d'eau

temporaire

|

|

|

|

Limite de commune Forêt classée

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Limite d'arrondissement

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2°5'49"

1°53'51"

1°47'52"

1°41'53"

1°59'50"

1°35'54"

1°29'55"

|

|

|

|

COMMUNE DE KOUANDE

|

|

|

|

|

|

N

O E

S

|

|

|

Kpèrè

·

·

Pébouko

|

|

|

|

|

|

COMMUNE DE COPARGO

|

KOLOKON

Tébou

·

DE

·

· Yaroussonga

|

OuamolraCOMMUNE

Gangamou

·

·DE

|

|

PEHUNCO

|

|

Gondéssar

·

|

DJOUGOU

|

BELEFOU

·

Djakpengou

·

·

·

Kparsi

· Kou

·

|

NGOU

·

BARIENOU Moné

·

·

|

Gaouga

·

|

Affon

·

·

|

Vers N'Dali

|

|

Vers

|

Ouaké

|

Founga

·BAREI

·

·

·

Sélra Ouassa

·

Dangoussar

|

I

·

·

·

· SEROU

·

Déwa

·

·

|

·

Dédéra

Kpali

·

· Atakpara

|

g

·

Abitanga

·

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

DE OUAKE

|

· Yarakéou

·

|

·

|

Sérha Vanhoui

|

·

·

PARTAGO

Demsirou

· Danogou

·

·

·

Tépléguilissi

|

|

|

|

supérieur

|

COMMUN

DE

N'DALI

|

|

|

|

|

|

|

ONKLOU

|

|

Forêt

|

classée

|

|

l'Ouémé

de

|

|

|

|

·

Kpaou

·

|

BOUGOU

PELEBINA

COMMUNE DE BASSILA

|

|

Dabogou

·

|

·

Daringa

·

Bakou

|

|

|

0 5

|

10 15 Km

|

|

|

|

COM MUNE DE TCHAOUROU

|

|

10°5'49"

9°59'50"

9°53'51"

9°47'52"

9°41'53"

9°35'54"

9°29'55"

9°23'56"

Donga

N I G E R I A

Secteur d'étude

0 135km

10°5'49"

9°59'50"

9°53'51"

9°47'52"

9°41'53"

9°23'56"

9°35'54"

E

9°29'55"

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 4

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la commune de Djougou

1.1.3 Conditions climatiques

Le climat dans la commune de Djougou est de type

soudano-guinéen caractérisé par une saison pluvieuse

s'étendant d'Avril à Octobre et une saison sèche allant de

Novembre à Mars. Il tombe en moyenne annuellement des hauteurs de pluies

situées entre 1000 mm et 1500 mm. Les hauteurs de pluies de 1950

à 2000 nous donnent une moyenne de pluviométrie annuelle de

1201,73 mm. La figure 2 présente les variations de pluviométrie

mensuelle de 1950 à 2000 qui à une influence directe sur la

variation du niveau piézométrique des ouvrages. Cette influence

est plus accentuée pour les puits à grands diamètre, ce

qui à pour conséquence le tarissement de certains puits dans la

commune entre février et Mai. Les températures les plus

élevées (>40°C ) s'enregistrent pendant la

saison

sèche. C'est en cette même saison qu'on a les

plus basses (<10°C ) sous l'influence de l'harmattan.

Mois

Pluviométrie mensuelle moyenne(mm)

|

300 250 200 150 100

50

0

|

|

|

|

janv fev mar avr mai juin juil aout sept oct nov

dec

|

Figure 2 : Evolution de la pluviométrie

mensuelle moyenne de 1950 à 2000 à la station de

Djougou

1.1.4 Démographie et populations humaines

La population de la commune de Djougou était de 181 895

habitants dont

91 287 hommes (50.18%) et 90 608 femmes (49.81%) (RPH-2002).

Environ 35% de la population vit en milieu urbain et près de 65% vit en

milieu rural. La commune de Djougou est peuplée majoritairement de

Yom-Lopka. On y

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 5

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la commune de Djougou

rencontre également les Dendi, les pila-pila, les peuhls,

les Ditamari, les Bariba, les Fon, les Adja et les Yoruba vivant dans des

habitations regroupées ou dispersées. La population est en

majorité analphabète.

1*2 Cadre géologique et

hydrogéologique

1.2.1 Géomorphologie

Les sols rencontrés dans la commune sont pour la plupart

de type argilo-sableuse ou latéritique globalement favorables à

la production végétale. Le relief de Djougou est peu

accidenté et parsemé de collines.

1.2.2 Géologie

Sur le plan géologique la commune de Djougou est

située dans la zone de socle. Cette zone est constituée de roches

magmatiques et métamorphiques. Les roches magmatiques dans la commune de

Djougou sont, les gabbros qui sont en plus des roches plutoniques. Les roches

métamorphiques de la commune de Djougou sont les gneiss, les migmatites

et les micaschistes (figure 3). Du point de vue disposition lithologique, le

socle de Djougou est recouvert de produits d'altération qui varient en

fonction des conditions climatiques, de la nature de la roche mère et de

sa fracturation. Ainsi les épaisseurs de la frange altérée

sont variables.

La succession des terrains dans le contexte de socle

présente en générale de bas vers le haut :

· Le socle sain (roche mère avec diminution de la

fissuration vers le bas)

· Le socle fissuré altéré (roche

mère fissurée)

· L'arène grenue (sables ou graviers de quartz et de

feldspath)

· L'altérite argileuse

· L'argile latéritique (argiles, cuirasse vacuolaire

ou massive)

· Le recouvrement allochtone (alluvions, colluvions)

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 6

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la commune de Djougou

Figure 3 : Carte géologique de la commune de

Djougou

(Source : OBRGM et DGM - 2007)

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 7

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

1-2-3 la tectonique

La commune de Djougou est une zone comportant assez de failles

mais les plus grandes sont identifiées dans les arrondissements de

Kolokondé et de Pélébina (figure 3). Ces failles font

environ 25 km chacune et sont orientées, Nord- Sud, et Nord Est - Sud

Ouest dans l'arrondissement de Kolokondé. A Pélébina, la

faille est orientée Nord Ouest - Sud Ouest. Il existe également

des failles un peu moins importantes d'environ 6 à 8km chacune à

Bariénou.

1.2.4 Hydrogéologie

L'aquifère est la zone de captage de l'eau souterraine qui

est un système hydrologique identifié par un domaine d'espace

souterrain fini et continu appelé réservoir. (Castany

et al ; 1982). Dans notre zone

d'étude nous avons deux types de réservoirs: un réservoir

supérieur d'altérite et un réservoir inférieur

(réservoir de fissures, réservoir de failles ou couloirs de

fractures). (Guiraud et al ; 1990)

a) Réservoir supérieur

d'altérite

Surmonté par endroit de faibles épaisseurs

d'alluvions, ce réservoir d'eau est continu et comprend

généralement de bas en haut trois principaux horizons :

i) l'arène grenue, ii)

les altérations argileuses et iii)

la Cuirasse latéritique.

b) Réservoirs inférieurs de fissures

et fractures

0n rencontre du bas vers le haut, la roche saine et ensuite

une zone plus ou moins intensément fissurée et partiellement

altérée comportant de nombreuses fissures et diaclases à

pendage variables ouvertes. Ces fissures et diaclases sont souvent remplies par

les produits d'altération. L'épaisseur de ce réservoir est

estimée entre 40 à 50 mètres dans les formations

cristallines. Les puits exploitent la nappe du réservoir

supérieur. Ces puits se tarissent quelques fois durant la saison

sèche ce qui signifie que le réservoir supérieur

(aquifère de surface) ne peut assurer un approvisionnement

pérenne en eau. Les forages captent quant-à eux le

réservoir inférieur à porosité secondaire où

l'eau est emmagasinée dans les fractures et fissures.

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 8

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

CHAPITRE 2 : PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS

LA COMMUNE DE DJOUGOU E T METHODOLOGIE DES TRAVAUX

2*1 Processus d'approvisionnement en eau

A partir de 1992, le Bénin a adopté une

stratégie nationale

d'Approvisionnement en Eau Potable (AEP) en

milieu rural fondée sur l'approche de « Réponse à la

demande » des populations et sur la volonté de l'Etat de se

désengager des activités d'exécution au profit du secteur

privé et des ONG. La relecture de cette stratégie a

été motivée par un contexte national nouveau

caractérisé par : i) la

décentralisation qui est appliquée depuis 2003, ii)

l'adhésion de notre pays aux Objectifs du

Millénaires pour le Développement (OMD) retenus par la

communauté internationale en 2002, iii) la

lutte contre la pauvreté définie dans le Document de

Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (DRSP) mis en

oeuvre à partir de 2002 et iv) la mise en

oeuvre du Programme d'Actions du Gouvernement deuxième

génération (PAG 2).

Alors, les 14 et 15 Octobre 2004 à Ouidah, la relecture

de ce processus à été adoptée (DG-EAU, 2004). Dans

ce nouveau processus, la Mairie est devenue maître d'ouvrage au

détriment du Service de l'Eau. Et depuis un certains temps, le processus

de « réponse à la demande » disparait pour laisser

place au processus d' « approche par la programmation » dans la

commune Djougou comme dans plusieurs autres communes du Bénin.

2.1.1 Le processus d'approche par la programmation

C'est un processus qui consiste à ce que la Mairie se

charge d'enquêter elle-même avec l'aide du Service Eau, pour

recenser les localités qui sont le plus dans le besoin de points d'eau.

Elle fait ensuite une programmation en fonction de l'urgence et des projets et

programmes en cours. C'est la Mairie elle-même qui paye la contribution

des communautés. C'est un processus qui est né du fait

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE,

LPH 2009-2010 première promotion Page 9

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

que pendant l'exécution du processus de «

réponse à la demande » certaines communautés ayant

plus de moyen que d'autres, font beaucoup plus de demandes pendant que d'autres

en ont plus besoins et n'en ont pas les moyens. Ce qui crée un

déséquilibre ne permettant pas l'atteinte des Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD) à savoir 1 point

d'eau pour 250 habitants.

Dans ce processus, après l'enquête et le

recensement des localités à desservir, les différentes

communautés des localités choisies réalisent chacun un

dossier à l'aide d'un animateur. Etant donné que la commune de

Djougou est hydrogéologiquement difficile, il existe des

difficultés pour le captage de l'eau. Néanmoins les

méthodes géophysiques permettent de trouver des points favorables

au captage mains qui sont quelques fois secs (non productifs). Ceci

étant, le Service de l'Eau propose un nombre X+N

de forages à réaliser pour l'obtention de

X forages positifs. N est

un nombre de forage ajouté au nombre de forage positifs voulu, en guise

de marge sécuritaire au cas où il aurait des forages

négatifs. N est proposé en fonction du

taux de réussite des anciens travaux de forage dans la zone.

Lorsque la liste des localités qui doivent recevoir les

ouvrages est connue, la Mairie en tant que maître d'ouvrage passe

à l'élaboration des Dossiers d'Appels d'Offre (DAO) pour choisir

le bureau d'étude qui s'occupera de l'implantation et du suivie de la

réalisation des forages. Ce bureau après les études de

faisabilité rédige à son tour un DAO pour la

sélection de l'entreprise qui réalisera les travaux de forage.

Ainsi les procédures administratives débutent et

les travaux sont programmés.

Les travaux étant achevés une première

réception appelée réception provisoire est

effectuée pour vérifier les travaux et faire des mises au point.

Ensuite les ouvrages sont mis à la disposition de la population.

Après un moment donné la réception définitive est

faite attestant la réalisation effective des ouvrages et leur bon

fonctionnement.

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 10

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

Après réception, les ouvrages sont mis à

la disposition de la Mairie. Auparavant, l'animateur en collaboration avec la

communauté choisit des responsables pour gérer les points d'eau.

Mais actuellement il n'ya plus de comité de gestion, il y a plutôt

un délégataire communautaire ou privé qui s'occupe de la

gestion et du suivi des ouvrages. Dans le cas d'une Adduction d'Eau Villageoise

(AEV), c'est un fermier qui gère et qui verse des redevances à la

Mairie à travers la signature d'un contrat qui les lie. Lorsque les

petites pannes surviennent un artisan réparateur s'en charge et est

payé par le délégataire. Mais lorsqu'il y a de grandes

pannes, la Mairie s'en charge et le délégataire paye une

redevance à la Mairie.

Du point de vue assainissement, l'animateur déjà

formé pour ça, passe momentanément pour donner des

instructions et des conseils aux délégataires et aux usagers.

Quand l'ouvrage n'est plus réparable, la

communauté fait une demande de réhabilitation adressée

à la Mairie avec l'aide de l'animateur. La Mairie recense les

réhabilitations demandées et relance le même processus

quand les fonds destinés à la réhabilitation sont

disponibles dans un projet ou programme. Quelques fonds et programmes

intervenant dans l'approvisionnement en eau des populations rurales:

- PADEAR : Programme d'Appui au Développement en Eau et

Assainissement en milieu Rural. C'est un programme de la coopération

allemande GTZ.

- CTB : Coopération Technique Belge.

- Le Programme UEMOA.

- Protos

- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

- PNUD : Programme des Nations Unis pour le

Développement.

- PPEA : programme des Pays-bas.

- Plan-Bénin

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 11

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

2.1.2 Les ouvrages captant les eaux souterraines et les

taux de desserte dans

la commune

Les ouvrages de captage de l'eau souterraine

réalisés dans la commune de

Djougou sont :

- Des Adductions d'Eau Villageoise (AEV) où le

débit minimum

exigé est d'environ 5m3/h.

Elles sont réalisées à partir d'un forage

équipé de pompe électrique où l'eau est

emmagasinée dans un château situé au point le pus haut de

la zone à desservir. A ce château est associé un

réseau de distribution pour desservir la population.

- Des Points d'Eau Autonome (PEA). Ils sont

réalisés comme les

AEV mais sans réseau de

distribution. Plusieurs robinets sont installés juste à

côté du château.

|

-

|

Des forages équipés de pompe à

motricité humaine (FPM). Ils sont

|

constitués d'un forage, d'une margelle et d'une pompe

à motricité humaine.

- Et enfin des puits à grand diamètre. La

commune de Djougou est

l'une des rares communes qui

bénéficient, pour l'approvisionnement en eau des populations, des

ressources en eau souterraine et de surface. En effet, elle possède

grâce à la SONEB un barrage appelé Barrage de Soubroukou et

deux forages à gros débit équipés chacun d'un

système d'Adduction d'Eau Villageoise (AEV) qui alimentent une bonne

partie de la population du centre ville. Le reste de la population est

alimenté par les forages équipés de pompe à

motricité humaine ou quelques AEV. L'analyse de la figure 4, qui exprime

le taux de desserte (un point d'eau pour 250 habitants) des ouvrages de captage

de l'eau souterraine en fonctions des arrondissements de la commune de Djougou,

montre que les arrondissements de Djougou I, II et III ont les taux de desserte

les plus faibles. Cela se justifie par le fait que ces trois arrondissements

font partie du centre ville et donc sont alimentés en grande partie par

le barrage et les deux forages à gros débits de la SONEB. On

remarque aussi que Bellefoungou

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 12

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

et Kolokondé ont dépassé les 100% de taux

de desserte alors que des arrondissements comme Barei et Patargo sont à

moins de 40% ce qui témoigne d'un déséquilibre dans la

desserte en Eau des populations. Le taux de desserte total de la commune est de

58,1% (Voir annexe pour les données utilisées).

Arrondissements

160,00%

140,00%

120,00%

Taux de désserte (%)

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Figure 4 : Histogramme des taux de desserte des

arrondissements de la commune de Djougou

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 13

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

2*2 Méthodologie des travaux de forage

2.2.1 Description des différentes étapes dans

la réalisation des travaux

a) Etude de faisabilité

Elle est subdivisée en trois étapes que sont :

i) l'analyse documentaire, ii)

la reconnaissance du site et iii) la

photo-interprétation

i. Analyse documentaire

Cette phase consiste en la collecte des documents techniques

susceptibles de fournir des renseignements sur la zone de travail

concernée. Pendant la documentation, le bureau d'étude, fait la

collecte des informations techniques sur la zone. Ces informations concernent :

les récapitulatifs des anciens travaux de géophysique, les coupes

géologiques, hydrogéologiques et techniques, les niveaux

statiques des ouvrages existants dans les localités environnantes. Ces

informations recueillies sont analysées et une synthèse est

réalisée. Entre autre, des documents des différents autres

projets et programmes sont consultées. Les bases de données du

service de l'hydraulique sont consultées également afin d'avoir

des renseignements du point de vue géologique et hydrogéologique

de la zone d'étude. Tous ces travaux permettent de circonscrire les

zones d'anomalies plus favorables dans les localités prospectées.

Ce qui conditionne une grande partie de la longueur des profils

géo-électriques ou trainés.

ii. Reconnaissance des sites et investigation sur le

terrain

L'hydrogéologue en compagnie de l'animateur de l'ONG

qui a participé à la réalisation du projet se rend dans

les différentes localités. Cette reconnaissance permet

d'établir les schémas d'accès, de prendre les

coordonnées des villages avec un GPS et de recueillir des informations

telles que la géomorphologie, l'indication des collines, des bas-fonds,

des cours d'eau, l'inclinaison du terrain, les forages et les puits

traditionnels ou modernes afin de compléter la

photo-interprétation.

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 14

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

Au cours de cette reconnaissance, le chef de mission fait des

investigations sur le terrain afin de reconnaître les indices

hydrophiles, l'alignement des gros arbres et des termitières, ou tout

autre indice qui peut permettre à l'équipe de prospection de

choisir les directions et la longueur des profils électriques.

iii. La

photo-interprétation

Pour la réalisation des travaux de

photo-interprétation, le bureau d'étude utilise un

stéréoscope à miroir. Le stéréoscope est un

instrument d'optique au moyen duquel on obtient le relief des images. Cette

étude est faite à l'aide des photographies aériennes et

des imageries satellitaires. Elle permet de déterminer les

différents linéaments et les fractures ou failles sur les sites

à prospecter dans un rayon de 1 km autour du village si les conditions

techniques le permettent. Elle permet de recenser tous les réseaux

hydrographiques, les zones d'inclinaison et les ruptures de pente. Les

directions choisies sont très souvent liées aux contraintes de

cisaillement de l'histoire tectonique qui offre de meilleurs

perméabilité, donc de meilleurs débits. Cette étude

facilite l'orientation des profils géo-électriques sur le

terrain.

b) Travaux d'implantation suivis avec le

Schlumberger

L'implantation consiste à l'utilisation d'une

méthode géophysique de prospection afin de choisir des points

appropriés pour le captage rapide et à bon débit de l'eau

souterraine qui s'écoule dans les fractures. La méthode la plus

utilisée en prospection au Bénin est le dispositif classique

Schlumberger AMNB dans lequel A et B sont des électrodes

émettrices du courant électrique et M et N des électrodes

réceptrices de la différence de potentielle. Le positionnement

des électrodes est représenté à travers la figure

5.

Réalisé et soutenu par I. Christian

ALLE, LPH 2009-2010 première promotion Page

15

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour

l'AEP des communes du Bénin : Cas de la

commune de

Djougou

Point de mesure

A M N B

Figure 5 : Positionnement des électrodes avec le

Schlumberger

j. Déroulement des travaux

Le travail commence par la recherche de la direction du

trainé. Ceci se fait souvent perpendiculairement à l'alignement

des grands arbres hydrophiles comme le baobab (Photo 1). Les études

photo-aériennes aussi permettent de choisir d'avance la direction du

trainé. Les rivières et les dépressions permettent aussi

de choisir des directions de trainé qui leurs sont parallèles. On

prend les coordonnées du premier point de mesure avec le GPS

Le trainé ou l'investigation horizontale consiste

à mesurer la résistivité du sol à une profondeur

constante avec des pas de mesure suivant une direction donnée.

L'appareil de mesure de la résistivité appelé

résistivimètre, mesure la différence de potentiel

enregistrée au niveau des électrodes M et N après l'envoi

du courant à travers les électrodes A et B (figure 5) Sous les

ordres de l'opérateur qui, après lecture de la

résistivité apparente demande à tout le dispositif

d'avancer suivant le pas de mesure choisi. Le pas de mesure utilisé a

été de 20 m sur une distance qui varie entre 100 à 200

voir 300m. Les données de résistivité sont notées

pour la réalisation d'un profil électrique sur papier bi-log.

Aux points de résistivité faible on

réalise un sondage. Ces points sont appelés Sondage

électrique 1, 2, ou 3 (SE 1, 2 ou 3) selon le nombre de point voulu. Le

sondage se fait cette fois-ci avec des longueurs AB et MN qui varient des plus

petites longueurs vers les plus grandes (tableau 3). C'est-à-dire qu'on

s'éloigne au fur et à mesure du point de sondage avec des

distances MN qui font environ le 1/4 des distances AB. A la fin de la

réalisation des sondages on caractérise ces

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 16

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

points par des piquets qui portent les notes : F1, F2, et F3

selon le nombre de point sondés. F1 pour le meilleur point, F2 pour le

moins bon ainsi de suite.

Electrodes M et N

Photo 1 : Le Baobab (arbre hydrophile) Photo 2 :

Enfoncement des électrodes

ii. Manipulation du résistivimètre

par l'opérateur

On allume l'appareil en penchant le «flexible

on-off» vers «on». La lumière

de marche s'allume en vert. Avant l'allumage il faut vérifier si le

«flexible EXT-INT» est bien conforme à

l'origine de la source d'alimentation. Ici la source d'énergie est

incorporée à l'appareil, donc le

«flexible» doit être penché du

côté de «INT» qui signifie

intérieur. Après l'allumage, on actionne sur «

FUNCT-STOP » pour commencer l'opération de mesure de la

résistivité apparente. Ensuite, on appuie sur «

SPACING » qui fait afficher à l'écran

«SPACING

METER AB/2 = » on saisie alors la

longueur correspondant à la distance

AB/2 déjà

défini et qui est égale à 100 m. Pour le trainé les

distances ne changent pas c'est le point de mesure qui change. L'étape

suivante est l'activation du bouton « ENTER », ce

qui nous fait afficher à l'écran « MN/2= .....

» et on saisie également la distance MN/2 qui est

égale à 10 m. On appuie à nouveau sur « ENTER

» ce qui nous fait afficher à l'écran

simultanément

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 17

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

SP= V=

et « SELECT FUNCTION »

HV=..._ _ _ I= .

- SP : potentiel spontanée : c'est la

valeur du courant naturel existant dans le sol qui peut varier.

- HV : c'est le voltage envoyé dans le

sol par le résistivimètre à travers les électrodes

A et B. HV = 400V. Les trois tirets après la valeur du

voltage signifient que l'injection du courant se fait trois fois dans le

sol.

- V : est la différence de potentiel

mesurée entre M et N.

- I : est l'intensité du courant

généré par les 400V.

- Select function : cette expression nous

permet de continuer l'opération.

On appuie alors « START » qui

permet l'envoie du courant et la mesure de la différence de potentiel.

On continue en appuyant « RESULT » et «

ENTER » qui font afficher :

« Ro= »

« Q= »

- Ro : signifie la résistivité

apparente

- Q : l'écart type des trois

différences de potentiel obtenues par les trois injections de courant.

L'idéal est d'avoir un Q = O ce qui prouve que le

résultat de Ro obtenu est fiable.

On a ainsi des valeurs de résistivités pour

chaque point du profil, ce qui nous permet de choisir les points de sondage.

Pour la méthodologie de mesure des sondages, on reprend

l'opération en actionnant sur « FUNCTION-STOP »

pour des AB/2 et/ou des MN/2 différents. La fiche de mesure

présentée dans les résultats nous donnera plus

d'éclaircissement. Notons qu'il est important pour preuve de prudence,

de vérifier si les électrodes sont tapées dans le sol

avant d'appuyer sur « START » pour l'envoie du

courant. Pour cela il faut que l'opérateur entende le « ok »

à travers l'appareil de communication. Ceci pour ne pas

électrocuter ceux qui enfoncent les électrodes.

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 18

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

Photo 3 : Manipulation du

résistivimètre

iii. Utilité des instruments et appareils

utilisés pendant l'implantation

Le tableau 1 récapitule les différents types

d'instruments et appareils utilisés lors des travaux d'implantation.

Tableau 1 : Récapitulatif des instruments et

appareils utilisés lors des travaux d'implantation

|

Instruments ou Appareils

|

Utilités

|

|

Résistivimètre SYSCAL incorporé de batterie

(appareil)

|

-permet d'amplifier le courant reçu de la batterie

incorporée et de l'injecter dans le sol à travers les

électrodes.

-permet de mesurer la résistivité apparente des

couches traversées par le courant.

|

|

4 électrodes

|

-deux permettent d'envoyer le courant dans le sol : A et B

-deux autres permettent de mesurer la différence de

potentiel :M et N

|

|

Rouleaux de fil conducteurs

|

-Permettent de mettre en connexion le

résistivimètre et les électrodes.

|

|

Marteaux

|

-permettent d'enfoncer les électrodes dans le sol.

|

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 19

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

|

Appareils de communication émetteur-récepteur

(talkie-walkie)

|

-permettent de faciliter la communication entre

l'opérateur qui est fixe et ceux qui enfoncent les électrodes qui

sont éloignés.

|

|

Hectomètres

|

-pour graduer la ligne de mesure.

|

|

barres métalliques

|

-on les enfonce aux endroits fréquents où on

enfonce les électrodes en guise de repère.

|

|

Appareil GPS

|

-pour connaître les coordonnées des points de

mesures.

|

|

Des balises. (piquets)

|

-pour marquer et numéroter les différents points

de sondage réalisés.

|

c) Travaux de forage

Ces travaux sont réalisés par une entreprise

autre que le bureau d'étude. C'est plutôt le bureau d'étude

qui envoie des contrôleurs afin de s'assurer que les travaux sont biens

réalisés dans les normes et dans le respect des Thèmes De

Référence (TDR). L'atelier de forage est constitué d'un

camion foreur appelé communément foreuse (photo 4), d'un camion

citerne (photo 5), d'un véhicule Pick up, d'un chef foreur, d'un

secrétaire de chantier et des manoeuvres.

Photo 4 : La foreuse Photo 5 : Le camion citerne

transportant l'équipement

i. La foration.

Arrivé dans la localité, le foreur recherche les

piquets F1 (photo 6) et F2 qui sont les

points de l'implantation. Le point F1 est prioritaire du point de vue

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE,

LPH 2009-2010 première promotion Page 20

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

probabilité de captage de l'eau (le choix de F1 sera

justifié dans l'interprétation des résultats). La foreuse

se positionne alors de sorte à ce que son outil de foration soit

exactement sur le point F1 (photo 7). Le montage du mât débute

suivi de l'installation de l'outil de foration et de l'équilibrage de la

machine à l'aide de ses 4 vérins qui soulèvent

progressivement la machine jusqu'à la hauteur adéquate

L'équilibrage de la foreuse (photo 8) permet au mât de la foreuse

d'être bien vertical afin que le trou de forage ne soit pas

incliné. Dans le socle la méthode de forage utilisée est

une combinaison du forage Rotary (R) et du forage Marteau Font de Trou (MFT)

à l'air comprimé. L'outil principal utilisé est le MFT

mais on débute la foration de l'altération avec le tricône

(photo 9) en envoyant de l'air comprimé injecté par la tête

d'injection. Le tricône est adapté aux terrains tendres non

consolidés. L'air sort à la tête de l'outil en passant

à l'intérieur du train de tiges vissées à l'outil.

Pour avancer en profondeur, la foreuse exerce deux types de mouvements sur

l'outil. Le premier est un mouvement d'enfoncement vertical à l'aide

d'une poulie. Le second est une rotation de l'outil. La

foration commence alors avec beaucoup de poussière (photo 10) et prend

de la profondeur avec l'ajout de tige. En gagnant en profondeur, le foreur

remarque à un moment donné que le bruit du moteur change et que

l'outil n'avance plus ce qui signifie qu'il a atteint le toit du socle alors il

ressort les tiges une à une et remplace le tricône par le marteau.

Mais avant cela, on met un casing qui est une colonne de tube en acier pour

empêcher l'éboulement de l'altération. Lorsqu'il n'y a pas

de casing comme dans le cas des travaux que nous avons suivi on utilise des PVC

provisoires de 178 mm et 195 mm de diamètre respectivement

intérieur et extérieur (photo 11). Ces PVC prennent en compte

toute la longueur de l'altération. Après cela Le

MFT (photo 12) est installé avec le vissage du train de tiges à

travers lequel l'air comprimé passe sous haute pression (photo 13). Une

pièce métallique au bout du MFT fait des mouvements de va et

vient verticaux et très rapides sous la force de la pression

exercée par l'air comprimé. Cette pièce vient frapper la

queue de l'outil

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 21

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

dont le taillant reste en contact direct avec le sol. L'air

détendu ensuite à son passage dans le marteau, acquiert une

grande vitesse et remonte dans l'espace annulaire (entre les tiges et les

parois du forage) en entrainant en surface les déblais appelés

cuttings.

Photo 6 : Repérage du point F1 Photo 7 :

Positionnement de la foreuse en F1

Le niveau

Photo 8 : Équilibrage de la foreuse Photo 9 : Le

tricône

Photo 10 : Début de foration Photo 11 : Mise en

place du tubage provisoire

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 22

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour

l'AEP des communes du Bénin : Cas de la

commune de

Djougou

Photo 12 : Le marteau fond de trou (MFT)

Photo 13 : Mise en place du MFT

ii. Reconnaissance des fractures et de la venue

d'eau

Le bruit du moteur de la foreuse change et la pression d'air

envoyée et affichée au baromètre de la foreuse baisse. La

vitesse de foration augmente aussi sensiblement. Connaissant le nombre de tiges

envoyées, la longueur d'une tige et celle de l'outil, on peut savoir

exactement la profondeur de la fracture. Après avoir reconnue la

fracture, le foreur fini la tige entamée et la ressort en envoyant de

l'eau pour laver la fracture et ensuite envoie de l'air afin de mesurer le

débit d'eau générer par cette fracture. S'il n'y a pas

d'eau alors on considère que la fracture est sèche.

On mesure le débit des venues d'eau avec des vases de

contenance différentes en fonction de l'importance du débit

(photo 14). Lorsque les venues d'eau obtenues produisent un débit d'au

moins 700L /h on peut équiper le forage. Mais quand on atteint la

profondeur de foration estimée par les études géophysiques

et qu'on n'a pas ce débit de 700 L/h on déclare le forage

négatif. Dans le cas où on rencontre assez de fractures et que le

débit n'est pas suffisant on peut laisser le forage pour l'hydro

fracturation. Elle est réalisée par une autre machine et consiste

à envoyer de l'eau sous haute pression au niveau des fractures pour les

déboucher afin que le débit d'eau puisse augmenter. Ainsi,

grâce à l'hydro fracturation on peut quitter un forage

négatif pour un forage positif.

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE,

LPH 2009-2010 première promotion Page 23

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

*

**

Photo 14 : Récipients de mesure des

débits * : Récipient de mesure de gros débit (12

dm3)

** : Récipient de mesure de faible débit (1dm

3)

iii. L'équipement du

forage

Le forage étant déclaré positif, le

contrôleur hydrogéologue en commun accord avec le chef foreur,

procède à la mise en place de l'équipement. Un

schéma est réalisé rapidement sur papier en tenant compte

de la profondeur du forage et des niveaux de venu d'eau. L'équipement se

fait en PVC de diamètre intérieur et extérieur

respectivement de 124 mm et 140 mm comprenant un tubage de décantation

dont la base est fermée (photo 15). Les PVC ont des fentes de 0.75 mm

à 1 mm (crépines) ou sont pleins (sans fentes). Les

crépines sont positionnées au droit des venue d'eau importantes

repérer pendant la foration. A la longueur du trou équipé

on ajoute celle du hors sol qui est la hauteur de l'équipement au dessus

du sol. Sa hauteur fait environ 0,5 m. On prend le soin de mesurer les PVC

disponibles pour vérifier la correspondance de la longueur des PVC et du

schéma établit parce que les PVC existent de différentes

longueurs. L'équipement proprement dite commence par l'envoie du

décanteur ensuite les crépines (photo 16) et les PVC pleins

s'alternent en fonction de leur positionnement sur le papier de

représentation de l'équipement. Les PVC sont envoyés par

vissage l'un à l'autre (photo 17).

Photo 15 : les étapes de réalisation du

décanteur

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

Après cette sous étape de l'équipement on

passe au gravillonnage qui consiste en la mise en place du massif filtrant

(gravier) dans l'espace annulaire. L'espace annulaire est le vide qui existe

entre le trou foré et les PVC puisque le diamètre des outils de

foration est plus grand que celui des PVC. Le massif filtrant est donc

renversé dans l'espace annulaire (photo18), du fond du trou

jusqu'à 5 m au dessus de la crépine supérieure. On

enlève ensuite le tubage provisoire (photo 19) et on bouche l'espace

annulaire en surface pour que l'eau qui sortira lors du développement ne

s'échappe pas à travers cet espace. Pour connaitre le volume de

gravier à verser on fait le calcul suivant :

{[(Volume/mètre linéaire) du trou

foré]-[(volume/mètre linéaire) de l'équipement]} X

(la longueur de l'équipement en m + 5m de sécurité)

- Calcul du volume/mètre linéaire du

trou foré

Le trou étant foré par le MFT, on utilisera le

diamètre du MFT qui fait 6»1/2. Convertissons les

6»1/2 en cm. 1» = 2,54 cm alors on a 6,5 x 2,54 = 16,51

cm. Soit D le diamètre en mètre, on a la formule du volume

linéaire qui donne : D2/4 x 3.14 x 1m On a donc

0.16512/4 x 3.14 = 0.021 m3

- Calcul du volume/mètre linéaire de

l'équipement

Suivant la même procédure et considérant

le diamètre extérieur du PVC qui fait 140 mm. On a :

0,142/4 x 3.14 x 1m = 0,015 m3

Le volume de gravier par mètre linéaire

donne:0,0214m3 - 0,015m3 = 0,006m3 = 6 litres.

Alors pour une longueur Xm

équipée on a comme volume de gravier : 6 L x

(Xm + 5 m).

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 24

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 25

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour

l'AEP des communes du Bénin : Cas de la

commune de

Djougou

Photo 16 : Image d'une crépine Photo 17 : Envoie

des PVC

|

|

|

Photo 18 : Le gravillonnage

|

Photo 19 : Retrait du tubage provisoire

|

iv. Le développement à l'air

lift

Cette étape a pour objectif d'obtenir l'eau claire sans

particules. Elle consiste à envoyer un train de tuyaux Galva (photo20)

jusqu'à 1 m du fond du forage déjà équipé

(dans le décanteur) dans lequel on envoie l'air sous forte pression afin

de faire remonter l'eau captée par les crépines. Avant d'envoyer

l'air on ferme l'espace annulaire. Après l'envoi de l'air, l'eau monte

et sort en passant à travers l'espace existant entre les tuyaux Galva et

l'équipement et s'écoule ensuite dans la rigole

déjà réalisée pour la mesure du débit. On

mesure donc le débit et le contrôleur réalise la tache de

sable pour déclarer l'eau claire, ce qui conditionne l'arrêt du

développement. En général le développement fait

environ 30 à 45 min. La tache de sable consiste à recueillir

l'eau dans un vase de 10 litres environ et de la tourbillonner. Une tache de

sable se forme au fond du vase (photo 21). Si

Réalisé et soutenu par I.

Christian ALLE, LPH 2009-2010 première promotion Page 26

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

le diamètre de cette tache est inférieur

à 1cm alors on déclare l'eau claire. On retire après, les

tuyaux Galva et le contrôleur mesure ensuite le niveau dynamique de l'eau

dans l'ouvrage à laide d'une sonde électrique (photo 22). Etant

maintenant sûr du gravillonnage, on ressort tout ce qui avait servi

à boucher l'espace annulaire et on le rempli de tout venant (les

cuttings) jusqu'à 1m du sol. Le mètre restant est comblé

par du ciment pour rendre l'équipement solide et empêcher toute

infiltration directe vers les crépines.

Tache de sable

Photo 20 : Soufflage et montée de

l'eau

Photo 22 : mesure du niveau

Photo 21 : Réalisation de la tache de

sable

dynamique

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 27

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

d) Les travaux de pompage d'essai

L'atelier de l'entreprise qui s'occupe de cette étape

est composé soit d'un camion soit d'un véhicule adapté

avec la machine comme se fut notre cas. Le pompage d'essai consiste à

tester le forage. C'est-à-dire solliciter la nappe en pompant une

quantité d'eau pendant un temps donné et en observant au fur et

à mesure la baisse du niveau d'eau dans le forage. Cette baisse de

niveau est appelée le rabattement. Ces donnés traitées et

interprétées nous permettent de connaître le débit

maximum que peut fournir le forage en permanence sans risque.

Les travaux démarrent par le contrôleur qui prend

le niveau statique et la profondeur du forage à l'aide d'une sonde

électrique et une sonde de masse. La méthode de pompage d'essai

utilisée est celle du CIEH (Comité Interafricain d'Etudes

Hydrauliques). Le débit et la durée de chaque palier varient

suivant chaque forage et le nombre de paliers varie également suivant

les débits obtenus après équipement des forages. Le choix

du nombre de paliers se présente comme suit :

- Pour un forage ayant un débit Q inférieur

à 1m3/h on réalise un essai à palier unique de

0,700 m3/h à 0,900 m3/h d'une durée de

4h.

- Pour un forage de débit Q compris entre 1 et 2

m3/h il est réalisé un essai de deux paliers de 2h

chacun de 0,700 m3/h et de 1,5 m3/h à 2

m3/h.

- Au cas où le débit du forage est

supérieur à 3 m3/h il est réalisé un

essai de trois paliers dont les débits et les durées se

présentent comme suit :

o Premier palier : Q1= 1 m3/h pendant 2h

o Deuxième palier : Q2= Q1~Q3

~ pendant 1h

o Troisième palier : Q3=70% du débit obtenue au

développement ; il est exécuté aussi pendant 1h.

Le déroulement du pompage commence par la recherche de

la meilleure position pour installer la machine afin de poser la poulie de

déroulement du flexible

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE,

LPH 2009-2010 première promotion Page 28

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

proche du forage. On associe le flexible à la pompe

(photo 23). Le flexible est un tuyau dans lequel passera l'eau pompée du

forage par la pompe vers l'autre extrémité pour la mesure du

débit. Le câble de sécurité et celui de

l'alimentation de la pompe étant déjà associés

à la pompe, on descend la pompe très basse dans le forage par le

déroulement du flexible auquel elle est associée (photo 24). Il

est très important de s'assurer que la pompe est descendue au niveau

d'un PVC plein pour que la pression de pompage ne détruise pas les

crépines. Le câble de sécurité est attaché

à la pompe pour pouvoir la retirer lorsqu'elle se dissociera du flexible

et le câble d'alimentation conduit le courant à la pompe. L'autre

bout du flexible est vissé à une association de tuyaux en

métal afin de recueillir l'eau pompée et de mesurer le

débit pour caler les différents débits à utiliser

pour le pompage. Une vanne installée sur la tuyauterie (photo 25) permet

de diminuer et d'augmenter le débit. Ainsi, selon le débit au

développement on règle à l'aide de la vanne le

débit qu'il faut pour chaque palier.

La mesure du débit se fait par le chronométrage

du remplissage d'un vase (photo 26). Connaissant le volume du vase et le temps

de remplissage on fait le calcul suivant : volume du vase en Litre

multiplié par 3600 secondes, le tout divisé par le nombre de

seconde de remplissage. Et on a le débit en Litre/heure. Lorsque ce

débit ne correspond pas au débit voulu pour l'opération on

serre ou on desserre la vanne afin de reprendre l'opération

jusqu'à obtenir le débit voulu. Après cela on peut donc

chronométrer le temps de pompage et la mesure de la baisse du niveau

dynamique (photo 27). Dix minutes avant la fin du pompage le contrôleur

prélève au jet un échantillon d'eau pour analyse dans une

bouteille de 1,5L. Il inscrit sur la bouteille le nom du village, le

numéro du forage, l'heure, la date de prélèvement et son

propre nom. Il fait également un test de tache de sable pour confirmer

la clarté de l'eau.

Après le pompage, on observe une remonté du

niveau d'eau dans l'ouvrage pendant 1h. On note les remontés suivant une

chronologie. On traite les donnés au bureau pour en déduire le

débit à utiliser pour le forage et la cote de la pompe

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 29

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

à installer. La présentation des

résultats et l'interprétation seront abordés dans le

chapitre III.

Photo 23 : Association de la pompe au

flexible

Photo 24 : Déroulement du flexible dans le forage

Photo 25 : Vanne de régularisation du débit

Photo 27 : Mesure du débit Photo 26 : Mesure des

niveaux dynamiques

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 30

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

e) Etude hydrochimique

Cette étude consiste à la détermination

du faciès des eaux et à une comparaison des concentrations

ioniques. L'obtention des faciès des eaux demande une analyse de

certains paramètres après échantillonnage de ces eaux.

Cette étude nous donnera une idée sur le faciès des eaux

et les interprétations des comparaisons ioniques nous permettrons de

savoir l'origine des éventuelles différences de concentration.

Puisse que les puits captent la nappe phréatique et les forages la nappe

captive constitué par les fractures du socle.

Pour l'obtention des concentrations des ions on fait un dosage

par chromatographie.

i. Echantillonnage des eaux

L'échantillonnage a constitué à

prélever les eaux in-situ dans des bouteilles en plastique. Nous avons

prélevé, au total, 8 échantillons dont 4 pour des eaux de

forages et 4 autres pour des eaux de puits. (Tableau 2). Il faut

préciser que la distance séparant un forage d'un puits dans

chaque localité choisie ne dépasse pas 15 m.

Tableau 2 : Coordonnées des localités

échantillonnées

|

Arrondissements

|

Localités

|

Coordonnées

|

|

Longitude X

|

Latitude Y

|

Altitude Z (m)

|

|

Djougou III

|

Dendougou

|

01°43'44,8»

|

09°44'08,2»

|

360

|

|

Pélébina

|

CSA Pelebina

|

01°38'14,3»

|

09°28'10,9»

|

446

|

|

Bariénou

|

CEG Baniérou

|

01°45'52,0»

|

09°42'45,9»

|

410

|

|

Sérou

|

Paparapanga

|

01°46'40,7»

|

09°36'15,8»

|

395

|

Les échantillons ont été conservés

dans une glacière et transportés le lendemain au Laboratoire

d'Hydrologie Appliquée (LHA) pour détermination des cations

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

(Mg2+, Ca2+, Na+, et

K+) et des anions (SO42%, HCO3 %, NO3 %, Cl%).

Les bicarbonates ont été calculés à partir du

TAC.

ii. Dosage par chromatographie ionique dionex

ics-1000

Pour les ions tels que : chlorures, nitrites, nitrates,

fluorures, sulfates,

phosphates, calcium, sodium, magnésium, ammonium,

potassium, la méthode utilisée pour la mesure de leur

concentration est la méthode chromatographique. C'est une technique

analytique qui permet l'analyse qualitative (par séparation des

espèces présentes) et quantitative des espèces ioniques

présentes dans un échantillon liquide dépourvu de

matières en suspension.

Pour la mesure des échantillons, une fois le

système équilibré, nous injectons 1 ml de

l'échantillon dans le chromatographe DIONEX ICS-1000

(photo 28) préalablement étalonné. Nous

obtenons sur l'écran de l'ordinateur de pilotage du chromatographe une

courbe qui nous indique les éléments minéraux

présents de même que leurs concentrations en mg/l. Il faut noter

que les analyses des anions et des cations se font différemment.

Seringue

d'injection

d'un ml

d'échantillon

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 31

Photo 28 : L'ICS-1000 au Laboratoire d'Hydrologie

Appliquée/FAST/UAC

|

pas (20m)

|

AB/2 (m)

|

MN/2 (m)

|

Pa (?.m)

|

|

0

|

100

|

10

|

670

|

|

20

|

100

|

10

|

330

|

|

40

|

100

|

10

|

529

|

|

60

|

100

|

10

|

502

|

|

80

|

100

|

10

|

510

|

|

100

|

100

|

10

|

448

|

|

120

|

100

|

10

|

914

|

|

140

|

100

|

10

|

932

|

|

160

|

100

|

10

|

530

|

|

180

|

100

|

10

|

566

|

|

190

|

100

|

10

|

545

|

|

pas (20m)

|

AB/2 (m)

|

MN/2 (m)

|

Pa (?.m)

|

|

0

|

100

|

10

|

638

|

|

20

|

100

|

10

|

381

|

|

40

|

100

|

10

|

497

|

|

60

|

100

|

10

|

610

|

|

80

|

100

|

10

|

553

|

|

100

|

100

|

10

|

533

|

|

120

|

100

|

10

|

573

|

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour l'AEP des

communes du Bénin : Cas de la

commune de Djougou

iii. Dosage des ions bicarbonates

Pour le dosage des ions bicarbonates, nous avons

Prélevé 50 ml de l'échantillon dans un erlenmeyer puis

nous avons ajouté trois (3) gouttes d'indicateur (Hélianthine).

Il apparaît une coloration jaune. Ensuite nous avons dosé le

mélange avec une solution d'acide sulfurique (H2SO4) de concentration

N/25 jusqu'au virage de l'indicateur. Après avoir déduit le

volume d'acide versé, la teneur en bicarbonate de l'échantillon

est obtenue par la formule suivante :

[HCO3-] = VH2soq. versé x 4°F Avec 1°F

=12,2 mg/l.

2.2.2 Présentation et traitement des

données

Les données utilisées sont celles des travaux de

forage dans la localité de GOUMBAKOU, arrondissement de

Pélébina de Coordonnées : X= 01°37'46,8» ;

Y=9°33'26,6» et Z= 433m. (Hydro-Génie 2009)

a) Présentation et traitement des

données d'implantation

Le tableau 3 présente les données acquises lors des

travaux d'implantation

Tableau 3 : Données de

l'implantation

Trainé 1 trainé 2

Réalisé et soutenu par I. Christian ALLE, LPH

2009-2010 première promotion Page 32

Mobilisation des ressources en eau souterraine pour

l'AEP des communes du Bénin : Cas de la

commune de

Djougou

Sondage1 (SE 1) Sondage 2 (SE 2)

|

AB/2

(m)

|

MN

(m)

|

Pa

(?.m)

|

|

3

|

2

|

1138

|

|

6

|

2

|

1316

|

|

12

|

2

|

1148

|

|

12

|

12

|

1543

|

|

20

|

2

|

685

|

|

20

|

12

|

910

|

|

30

|

12

|

547

|

|

40

|

12

|

316

|

|

50

|

12

|

300

|

|

50

|

40

|

321

|

|

70

|

12

|

946

|

|

70

|

40

|

315

|

|

100

|

40

|

398

|

|

AB/2

(m)

|

MN

(m)

|

Pa

(?.m)

|

|

3

|

2

|

1478

|

|

6

|

2

|

1523

|

|

12

|

2

|

1698

|

|

12

|

12

|

1258

|

|

20

|

2

|

1047

|

|

20

|

12

|

1002

|

|

30

|

12

|

841

|

|

40

|

12

|

541

|

|

50

|

12

|

478

|