|

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

FACULTE DES SCIENCES ET

TECHNIQUES

FORMATION PROFESSIONNELLE EN HYDROLOGIE

Mémoire de fin de formation

Présenté pour l'obtention du diplôme de

Master en Hydrologie Option : Géohydrologie

THEME

ETUDE DE L'INVASION SALINE DANS

L'AQUIFERE COTIER DU

QUATERNAIRE :

APPLICATION DE L'ELECTROMAGNETISME EN

DOMAINE

TEMPOREL (TDEM) SUR UN SITE TEST

A TOGBIN

Présenté par : ALLE Christian

Maître de mémoire :

Maître de stage :

Dr Nicaise YALO

Maître Assistant à la FAST/UAC

Dr Marc Descloitres

Ingénieur de recherche à l'IRD

Année académique 2011-2012 Première

promotion

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

A mes parents

II

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

AVANT-PROPOS

Ce mémoire fait suite au stage académique devant

conduire à l'obtention du diplôme de Master Géohydrologie

de la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) à

l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Ledit stage s'est effectué

à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), dans le

cadre des activités de l'Unité Mixte de Recherche (UMR) 012 au

Bénin qui portent principalement sur l'Hydrogéophysique. Ces

activités s'inscrivent dans un double partenariat entre l'IRD et, d'une

part la Direction Générale de l'Eau (DG-Eau), d'autre part l'UAC.

Le partenariat entre l'IRD et l'UAC s'est fait dans sa phase pratique en

partie, entre le Laboratoire d'Etude des Transferts en Hydrologie et

Environnement (LTHE) à l'IRD et le Laboratoire d'Hydrologie

Appliquée (LHA) à la FAST / UAC où nous étudions.

Les matériels et appareillages géophysiques utilisés pour

les travaux de terrain ont été mis à notre disposition par

le LTHE.

III

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, j'adresse mes sincères

remerciements à tous ceux qui ont contribué d'une manière

ou d'une autre à sa réalisation.

Je désire exprimer en particulier à:

- M. Nicaise YALO, Maitre assistant à l'UAC, ma profonde

reconnaissance

pour avoir accepter de m'encadrer encore une fois pour ce

mémoire et pour la confiance qu'il a placée en ma modeste

personne que je m'engage à honorer.

- M. Marc DESCLOITRES Ingénieur Chercheur à

l'IRD et M. Jean-Michel

VOUILLAMOZ Chercheur à l'IRD ma sincère

gratitude pour m'avoir accepté en tant que stagiaire à l'IRD et

pour l'encadrement irréprochable avec lequel le travail a

été suivie et dirigé. Je leur en suis très

reconnaissant.

- M. Le Professeur Moussa BOUKARI Responsable de l'option

Géohydrologie du LHA, ma reconnaissance pour la

dextérité avec laquelle il a conduit ma formation et celle de

tous les autres camarades de Géohydrologie malgré ses multiples

occupations. Je lui dis à travers ces mots, merci.

- M. Le Professeur Abel AFOUDA Directeur du Laboratoire

d'Hydrologie

Appliquée (LHA) et Responsable de l'option Hydrologie

Quantitative, ainsi que M. Le Professeur Mama DAOUDA Responsable de l'option

Eco-Hydrologie, ma profonde gratitude pour l'encadrement du LHA depuis la

première année de Licence jusqu'ici.

Le LTHE étant installé dans les locaux de la

DG-Eau, nous sommes donc restés tout au long du stage à la

DG-Eau. Je saisis alors l'occasion pour remercier la

iv

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

DG-EAU à travers Mr. Arnaud ZANNOU qui nous a

reçus dans de bonnes conditions.

C'est avec un plaisir non dissimulé que j'exprime mes

remerciements aux Docteurs Abdoukarim ALASSANE et Raoul LAIBI pour leurs utiles

et nombreux conseils pendant notre formation jusqu'à la

réalisation de ce document.

Je dis merci à M. Bio BANGANA pour la prompte

sollicitude dont il a fait preuve à mon égard et lui souhaite de

faire une très honorable thèse de Doctorat.

J'associe aussi à mes remerciements M.

Gédéon Wèré SAMBIENOU et M. Maxime WUBDA pour leur

disponibilité et leur collaboration lors des travaux de terrains et de

traitement des données.

A mon neveu Arthur, je témoigne ici mon attachement.

Je ne saurais terminer sans prouver ma gratitude à mes

camarades de promotion pour les travaux de terrains et pour la franche

amitié, en particulier Consolas ADIHOU, Fabrice LAWSON et Raoul KPEGLI

avec qui j'ai été stagiaire à l'IRD.

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

RESUME

L'invasion saline a été constatée au

Bénin suite à l'exploitation intense depuis 1956 du

système aquifère du Continental terminal du plateau d'Allada. Ce

phénomène a également été observé

dans l'aquifère du Quaternaire. Notre étude concerne l'invasion

saline dans cet aquifère du Quaternaire, et plus

précisément dans les cordons de sable externe (brun) de la plaine

littorale sur le site pilote du LHA (360 000 m2) à Togbin

entre la mer et la lagune côtière. L'objectif de notre

étude est de caractériser la lentille d'eau douce.

Spécifiquement, il s'agit de déterminer la profondeur du biseau

salé, l'épaisseur de la lentille d'eau douce et finalement

d'estimer les réserves d'eau douce disponible à la consommation.

Notre étude vise également à évaluer les

capacités et les limites de la méthode géophysique TDEM

(Time Domain Electromagnetic), pour étudier l'invasion saline. Cette

méthode est basée sur la mesure de la résistivité

électrique des terrains. Nous avons réalisé 115 sondages

TDEM constituant 8 profils de 15 sondages en moyenne. Les modèles

géoélectriques, obtenus sur la base d'une hypothèse de

structuration tabulaire du sous-sol, sont représentés sous forme

de cartes de résistivité à différentes profondeurs,

et de sections de résistivité. Nous avons ensuite utilisé

la loi d'Archie pour, estimer la porosité moyenne des sables (de 32

à 48%), et pour différencier sur la base d'une hypothèse

d'homogénéité du sable les terrains correspondant aux

sables saturés en eau douce, en eau saumâtre et en eau

salée. La profondeur du biseau salé a été ainsi

estimée à 8 m en moyenne. En considérant 1000uS/cm pour

limite supérieure de conductivité de l'eau douce, nous obtenons

une lentille d'eau douce de 5 m d'épaisseur en moyenne qui correspond

à une lame d'eau de 1600 mm à 2400 mm. Nous concluons

également que la capacité du TDEM à détecter la

profondeur du sable saturé en eau salée est très bonne,

mais que la zone de transition entre eau douce et eau salée n'est pas

définie lorsque cette transition est progressive.

V

Mots clés : invasion saline, biseau

salé, TDEM, aquifère du quaternaire.

vi

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

ABSTRACT

Salty water intrusion is observed in Benin since intensive

pumping of groundwater in the Continental terminal aquifer occurred in 1956 at

the Allada plateau. Salty water intrusion has also been observed in the

Quaternary aquifer. Our study concerns the salty water intrusion in the

quaternary aquifer. We focused our work at the LHA's test site at Togbin (360

000 m2) which is located on a sandy coastal barrier between the sea

and the backwaters. The main objective of our study was to characterize the

fresh water lens. More specifically, we aimed at quantifying the depth to the

salty water, the thickness of the fresh water lens and the fresh water reserve

which is available for human consumption. We also evaluated the capabilities of

the geophysical method TDEM (Time Domain ElectroMagnetic) for studying fresh

water lens. The output of the TDEM method is the depth distribution of ground

electrical resistivity. We carried out 115 TDEM soundings (8 profiles of 15

soundings each). Then we used the TDEM results (i.e. 1D geoelectrical models)

to draw resistivity maps at different depths, and resistivity sections.

Considering the sand to be homogeneous at the site scale, we used Archie's law

for estimating the aquifer porosity (ranging in-between 32 and 48%) and for

differencing fresh, brackish and salty water layers. We estimated the depth to

the salty water layer to 8m below ground level on average. Using a threshold

value of 1000uS/cm for drinking water, we also estimated the thickness of the

fresh water lens to 5m on average, which results in a fresh water reserve

ranging from 1600 to 2400mm. We demonstrated that the TDEM method is able to

well define the depth to the salty water layer, but TDEM failed to characterize

the brackish water layer when the transition zone in-between fresh and salty

water is smooth.

Key words: salty water intrusion, salty water

interface, TDEM, quaternary aquifer.

VII

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS ii

REMERCIEMENTS iii

RESUME v

ABSTRACT vi

TABLE DES MATIERES vii

LISTE DES FIGURES x

LISTE DES TABLEAUX xii

INTRODUCTION 1

Chapitre 1 3

PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE 3

1.1.- Le milieu littoral béninois 3

1.1.1.- Conditions climatiques 5

1.1.2.- Géomorphologie 6

1.1.3.- Géologie 8

1.1.4.- Hydrogéologie 10

1.2.- Le site d'étude 12

Chapitre 2 14

LA METHODE GEOPHYSIQUE 14

2.1.- La résistivité 14

2.1.1.- La résistivité pour l'hydrogéologie

14

2.1.2.- Intérêt de la résistivité pour

l'étude du biseau salé 15

2.1.3.- La loi d'Archie : relation de la

résistivité avec la porosité 16

2.2.- La méthode géophysique TDEM 18

VIII

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

2.2.1.- Principe général et dispositifs 19

2.2.2.- Transformation du signal en courbe de

résistivité apparente en

fonction du temps. 22

2.2.3.- Techniques d'interprétation 24

2.2.4.- Intérêts et avantages du TDEM pour

l'étude 25

2.2.5.- Limites de la méthode TDEM pour l'étude

26

2.3.- Application du TDEM sur le site 27

2.3.1.- Outils et appareillages 27

2.3.2.- Choix du dispositif 28

2.3.3.- Echantillonnage sur le terrain 30

2.3.4.- Les différentes sources d'erreurs possibles 32

2.4- Les autres méthodes utilisées 32

2.4.1.- L'électromagnétisme fréquentiel

(EM34) 32

2.4.2.- Le conductivimètre 33

Chapitre 3 34

RESULTATS 34

3.1.- Modèles géoélectriques

(résultats d'interprétation 1D) 34

3.2.- Cartes de résistivités calculées pour

différentes profondeurs 36

3.3.- Les sections de résistivité calculée

pour un profil donné 39

3.4.- Essai de délimitation des interfaces entre les

différentes eaux (eau

douce, eau saumâtre et eau salée) 41

Chapitre 4 51

DISCUSSIONS 51

4.1.-Comparaison des résultats TDEM obtenus avec d'autres

résultats 51

ix

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

4.1.1.- Comparaisons des résultats avec la carte de

résistivité des eaux de

puits 51

4.1.2.- Comparaison des résultats avec la carte EM34 54

4.2.- Avantages et limites de la méthode TDEM à

l'issu de l'étude 56

CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 59

Conclusion 59

Recommandations 60

Perspectives et recherches 60

BIBLIOGRAPHIE 62

ANNEXES 65

X

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

LISTE DES FIGURES

Fig. 1: Situation du littoral béninois dans le Golfe du

Bénin (C) en Afrique de

l'Ouest (B) (Laibi, 2011) 4

Fig. 2 : Coupe transversale

montrant les différentes unités spatiales constitutives

de la zone littorale du Bénin (Laibi, 2011) 4

Fig. 3 : Carte géomorphologique du bassin côtier du

Bénin (Laibi, 2011) 7

Fig. 4 : Carte géologique de la zone d'étude et des

zones environnantes (IRB

1987 in Boukari et al. 2009) 8

Fig. 5 : Bordure

Sud-est du plateau d'Allada et des cordons littoraux, Essai de

corrélation lithologique des logs de forage (source :

Maliki, 1993 9

Fig. 6 : Hydrogéologie des cordons sableux littoraux

illustrant le biseau salé :

Exemple du littoral nord du Sénégal (Martin, 1970)

11

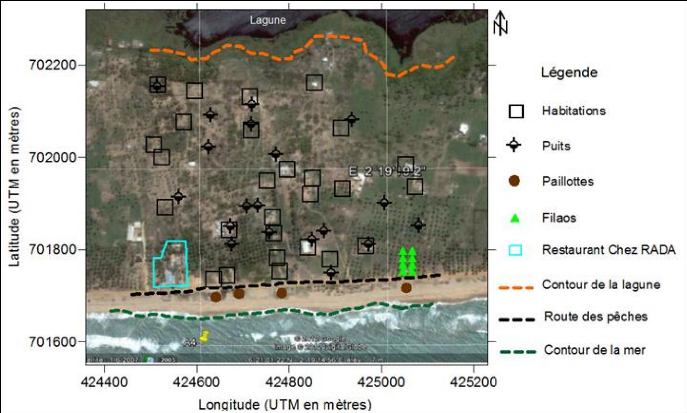

Fig. 7 : Présentation du site d'étude 13

Fig. 8 : Schématisation de la mesure de

résistivité 15

Fig. 9 : Présentation schématique du principe de

sondage du TDEM 21

Fig. 10 : Schématisation de la mesure du champ

magnétique secondaire (signal)

21

Fig. 11 : Courbe de voltage normalisée par rapport

au courant injecté en fonction

du temps 22

Fig. 12 : Courbe de résistivité apparente en

fonction du temps 23

Fig. 13 : Modèle géoélectrique issu de la

courbe de résistivité apparente en

fonction du temps après élimination des points

erronés 24

Fig. 14 : Appareillage TDEM 27

Fig. 15 : Modèle conceptuel 1D 29

Fig. 16 : Modèles géoélectriques obtenus

après inversion des données

synthétiques pour des boucles de 25m (1) et de 12.5m (2)

de côté 29

Fig. 17 : Répartition des points de sondage TDEM sur le

site d'étude 31

xi

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Fig. 18 : Modèles géoélectriques

représentant la plupart des interprétations 1D

des sondages TDEM 36

Fig. 19 : Exemple de

carte de résistivité calculée en fonction de la

profondeur

(TEM-RES) sans interpolation 38

Fig. 20 : Cartes de

résistivité calculée et « krigée » en

fonction de la profondeur

38

Fig. 21 : Variogrammes utilisés

pour l'interpolation par krigging pour le tracé

des cartes à 8m et 9m de profondeur (Surfer) 39

Fig. 22

: Présentation des 8 profils choisis pour la réalisation des

sections de

résistivités 40

Fig. 23 : Section de

résistivité calculée en fonction de la profondeur

(TEM-RES)

40

Fig. 24 : Carte de conductivité des eaux de puits 42

Fig. 25 : Délimitation des interfaces entre les

différentes eaux à partir des cartes

de résistivités par profondeur 46

Fig. 26 :

Délimitation des interfaces entre les différentes eaux à

partir des

sections de résistivité par profils 47

Fig. 27 : Carte de résistivité des eaux de puits

52

Fig. 28 : Projection de la résistivité des eaux de

puits sur la carte TDEM 53

Fig. 29 : Carte de résistivité EM34 d'une partie du

site d'étude 54

Fig. 30 : Schématisation de la variation de la profondeur

d'investigation en

fonction de la structuration du sous-sol 55

Fig. 31 : Carte de

résistivité TDEM à 20m de profondeur localisant la zone

de

prospection EM34 56

Fig. 32 : Modèle géoélectrique

considéré pour la modélisation synthétique 57

Fig. 33 : Détectabilité du terrain sable +

eau-saumâtre par le TDEM sur le site

.58

XII

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Les coefficients de la loi d'Archie et l'intervalle de

porosité

correspondant à chaque type de roches (Keller, 1988) 17

1

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

INTRODUCTION

L'approvisionnement en eau de la ville de Cotonou est

assuré principalement à partir des ressources du système

aquifère du Continental terminal du plateau d'Allada, et accessoirement

à partir de la nappe phréatique de l'aquifère du

Quaternaire dans les cordons de sable littoraux (Boukari, 1998). Mais la

proximité de la mer entraine des problèmes d'invasion saline

accentuée par l'exploitation intense de ce système

aquifère depuis 1956 (Boukari, 1998). Plusieurs études ont

été déjà consacrées au système

aquifère du Continental terminal particulièrement dans le secteur

de Godomey parce que le phénomène d'invasion saline profonde

commence à affecter les forages du champ de captage de Godomey

géré par la Société Nationale des Eaux du

Bénin (SONEB). Ces études ont montré que l'origine de

l'invasion serait le lac Nokoué qui communique avec la mer. En ce qui

concerne la nappe phréatique des cordons sableux du littoral, son

invasion saline à partir de l'eau de mer est l'un des

phénomènes qui affecte sa qualité. Notre étude

porte justement sur l'aquifère du Quaternaire dans le cordon de sable

externe (brun), parce qu'il n'existe que peu d'études permettant une

caractérisation précise de l'invasion saline de sa nappe. En

particulier, notre étude s'attache à évaluer, dans le

contexte du Bénin, l'efficacité d'une méthode

géophysique de résistivité, rarement employée au

Bénin, le TDEM (Time Domain Electromagnetic)

Le futur développement touristique qui est

projeté sur les cordons sableux du littoral et la préservation de

la qualité de l'eau qui y est mobilisée pour l'approvisionnement

en eau potable sont différentes raisons pour les quelles toute

implantation de puits ou de forage devrait être

précédée au préalable d'une étude de

l'invasion saline et, dans un deuxième temps de son évolution

dans le temps. Pour cela, l'ingénieur devra répondre aux

questions suivantes : a) A quelle profondeur se situe le biseau salé

(interface eau douce - eau salée)? b) Quelle est l'épaisseur de

l'eau douce et de l'eau saumâtre ? c) Quelle est la

2

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

porosité de drainage et le volume d'eau douce

disponible? Dans ce cadre, les méthodes géophysiques sont utiles

car elles permettent de caractériser le sol et le sous-sol à

travers la mesure des paramètres physiques.

La présente étude a pour objectif

général de caractériser la lentille d'eau douce dans un

périmètre expérimental pilote du LHA. Le site est

situé sur la plaine littorale, entre la mer et la lagune

côtière d'une superficie d'environ 360 000

Spécifiquement il s'agit de: a) détecter la

profondeur du biseau salé ; b) déterminer l'épaisseur de

la lentille d'eau douce et le volume d'eau douce présent ; c) mettre en

évidence la capacité et les limites de la méthode

géophysique TDEM à détecter le biseau salé au

Bénin.

Pour cette étude on adoptera une démarche

générale basée sur : a) la modélisation

synthétique ; b) l'interprétation des sondages à travers

des cartes et des sections de résistivité; c) la comparaison des

résultats obtenus avec d'autres informations existantes sur le site.

Le présent document s'articule en quatre chapitres. Le

premier décrit le littoral béninois en général et

le site d'étude en particulier; le deuxième présente la

méthode géophysique utilisée et les autres méthodes

connexes; le troisième montre les résultats obtenus et enfin, le

dernier contient les discussions proposées à partir des

différents résultats.

3

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Chapitre 1

PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

Dans ce chapitre, nous présenterons d'abord le milieu

littoral béninois, dans sa généralité, ensuite une

description et une situation plus précise du site sera faite.

1.1.- Le milieu littoral béninois

Notre zone d'étude est située dans le milieu

littoral béninois. Ce milieu correspond à la partie centrale du

système littoral du Golfe du Bénin, un système qui

appartient aussi au grand ensemble côtier du Golfe de Guinée (Fig.

1). Le milieu naturel béninois constitue une zone d'interface entre

continent, atmosphère et océan.

D'après Laibi (2011), le milieu littoral

béninois peut se définir comme une zone de transition au niveau

de la quelle la dynamique sédimentaire est très active et

s'effectue sous le double contrôle de la mer (houle, marée,

vent...) et des cours d'eau. Les puissantes houles auxquelles ce milieu est

assujetti, sont responsables de l'édification des cordons de sable qui

jouent le rôle de barrière à des plans d'eau lagunaires.

Notons aussi que la limite entre le domaine continental et la

plaine littorale n'est pas toujours franche ; selon Laibi, (2011) des

imbrications s'observent sous formes de lagunes anciennes ou actuelles ou sous

formes d'aires deltaïques dans les basses vallées. C'est d'ailleurs

pour cette raison que le concept margino-littoral convient mieux pour

désigner, au niveau des côtes du Golfe de Guinée, les

plaines littorales et leur prolongement à l'intérieur du domaine

continental. Selon Levy (1971 in Laibi, 2011), ce concept s'applique

à l'ensemble des biotopes où les eaux douces continentales

(lagunes, lacs...) se mélangent avec les eaux marines et dans lesquelles

on observe une évolution de la salinité dans le temps et dans

l'espace.

4

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Une certaine contigüité existe entre la zone

littorale stricto sensu, la zone pré-littorale et la zone

margino-littorale. C'est cette contigüité qui définit la

zone littorale lato sensu qui regroupe ces trois unités

spatiales côtières montrées sur la Fig. 2.

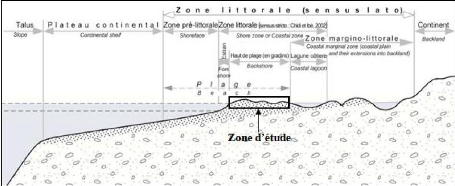

Fig. 1: Situation du littoral béninois dans le Golfe du

Bénin (C) en Afrique de

l'Ouest (B) (Laibi, 2011)

Fig. 2 : Coupe transversale montrant les différentes

unités spatiales constitutives de la zone littorale du Bénin

(Laibi, 2011)

5

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

1.1.1.- Conditions climatiques

Le Sud Bénin est soumis à un climat de type

subéquatorial de transition (Le Barbé et al., 1993). La

zone littorale du Bénin est marquée par une décroissance

pluviométrique d'Est en Ouest avec 2500 mm à Lagos

(Nigéria), 1500 mm à Sèmè (frontière

Bénin-Nigéria), 1300 mm à Cotonou, 1100 mm à

Ouidah, 900 mm à Grand-Popo (frontière Bénin-Togo) et 800

mm à Lomé (Togo), soit une décroissance

régulière vers l'Est d'environ 5 mm/km (Toffi, 2008 in

Laibi, 2011). Notons que notre zone d'étude se situe entre Cotonou

et Ouidah mais beaucoup plus proche de Cotonou soit une moyenne

pluviométrique annuelle de 1300 mm.

L'ensemble du littoral, est caractérisé par des

variations des hauteurs moyennes mensuelles de précipitations au cours

de l'année qui se traduisent par un régime bimodal qui permet de

distinguer quatre saisons. Une grande saison des pluies de mi-mars à

mi-juillet ; une petite saison des pluies de mi-septembre à mi-novembre

; une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars ; et une

petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre.

Les prospections pour cette étude, ont

été faites en Juin, donc à la fin de la grande saison

pluvieuse. On doit alors s'attendre à des niveaux statiques faibles

(proches de la surface) et à une épaisseur maximale de la

lentille d'eau douce présente.

La température quant à elle est de 27,7°C

en moyenne en saison sèche et ne baisse que de 1,2°C en saison

pluvieuse soit une température moyenne de 26,5°C. Ce qui fait

remarquer que la température moyenne d'environ 27°C varie

très peu dans la zone littorale.

6

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

1.1.2.- Géomorphologie

La zone littorale du Bénin appartient au bassin

sédimentaire côtier qui est une partie du bassin de la baie du

Dahomey constitué de plateaux et de la plaine littorale (Fig. 3).

La zone littorale correspond à la partie externe du

bassin sédimentaire côtier. Elle comprend elle aussi, une partie

externe, soumise à l'action sous-marine des vagues et des courants

induits, et une partie interne qui évolue sous l'influence des courants

de marées. Nous présenterons ici la partie interne

composée de deux systèmes estuariens, que sont l'estuaire du Mono

ou de l'Ouest et celui de l'Ouémé ou de l'Est, supportés

par un bâti sédimentaire constitué de trois cordons sableux

entrecoupés de niveaux vaseux (Fig. 4).

L'estuaire du Mono comprend deux lagunes-vives communiquant

par l'intermédiaire du chenal Aho. Une lagune vaste

pénétrant l'intérieur des terres (le lac

Ahémé 78 à 100 km2) et une lagune -vive

appelée lagune côtière (limite Nord de notre zone

d'étude). Cette dernière est constituée d'un chenal

étroit de 500 m de large au maximum et 0 à 6m de profondeur, qui

s'allonge parallèlement à la côte depuis le village

Agbanakin (au voisinage de Grand-Popo) à l'Ouest, jusqu'au village de

Togbin à l'Est (village de notre zone d'étude).

Les cordons de sable sont constitués quant à

eux, de sédiments granulaires marins, actuels ou hérités

des dernières transgressions quaternaires. Du Nord au Sud nous avons

trois générations de cordons sableux (Oyédé, 1991)

; les cordons internes de sable jaunes, les cordons médians de sable

gris et les cordons actuels de sable brun. Dans l'espace situé entre le

chenal Aho et celui de Cotonou, qui comprend notre zone d'étude

(Togbin), les sables jaunes s'étendent continuellement de Ouidah

à Cotonou, les sables gris sont plus ou moins discontinues et les

cordons de sables bruns (cordons concernés par la

7

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

zone d'étude) sont étroits (500m de large) avec

des altitudes qui varient entre +1 et +4m de la Bouche du Roi à Togbin

(Laibi, 2011). Pour la présente étude, on peut donc s'attendre

à une porosité importante et donc à un rapport volume

d'eau sur volume de terrain très important, étant sur un site

constitué de sable à granulométrie grossière entre

0 et 28m de profondeur (Annexe 5).

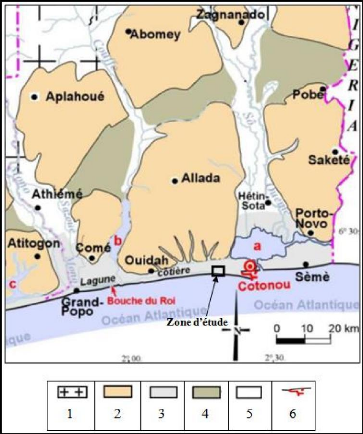

Fig. 3 : Carte géomorphologique du bassin côtier du

Bénin (Laibi, 2011)

1-Socle (roches cristallophylliennes) ; 2-Plateau de terre de

barre ; 3-Domaine margino -littoral ; 4-Dépression de la Lama ;

5-Vallées de cours d'eau ; 6-Port Autonome de Cotonou; a- Lac

Nokoué ; b- Lac Ahémé ; c-Lagune Zola.

8

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

1.1.3.- Géologie

Plusieurs auteurs ont étudié ces

différents cordons, parmi ces auteurs on peut citer Tastet (1977), Lang

et al. (1988), Oyédé (1991), Maliki (1993), Boukari

et al (2009). Selon ces derniers, le cordon interne est

constitué de sables quartzeux moyens à fin, très peu

argileux. Le cordon médian est constitué de sables quartzeux

moyens à grossiers, bien classés, contenant des minéraux

lourds présents dans les sables jaunes. Le cordon externe est

constitué de sables bruns de la plage actuelle. Ces derniers sont du

point de vue granulométrique, très voisins des sables du cordon

médian (Fig. 4). Considérant le cadre structural, les

dépôts du milieu littoral béninois forment un empilement

sédimentaire quaternaire transgressif sur les formations du domaine des

plateaux (Fig. 5).

Fig. 4 : Carte géologique de la zone d'étude et

des zones environnantes (IRB

1987 in Boukari et al. 2009)

9

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin) ALLE C.

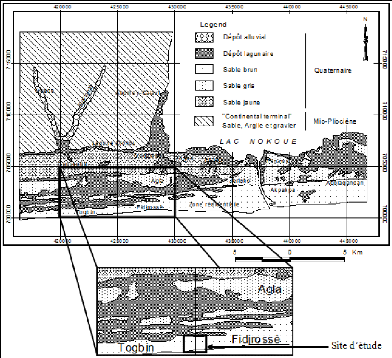

Fig. 5 : Bordure Sud-est du plateau d'Allada et des cordons

littoraux, Essai de corrélation lithologique des logs de forage

(source : Maliki, 1993

10

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

La composition minéralogique des sables bruns

reflète une rareté en minéraux caractéristiques des

sables du premier cordon et un enrichissement en minéraux du socle

(grenat, amphibole, épidote). Pour la géophysique, on doit

s'attendre à avoir des résistivités très

élevées (1000 à 2000 ohm.m) pour la zone non

saturée constituée de sable. Les conséquences de cette

forte résistivité en surface seront détaillées en

2.2.5.

1.1.4.- Hydrogéologie

Le milieu littoral béninois comporte superficiellement

un système aquifère à nappe libre à semi-libre pour

l'essentiel, mais par endroit captive. C'est l'aquifère du quaternaire

(Fig. 5). Ce système constitue une même unité

hydrogéologique «homogène en grand» (Pallas, 1988

in Boukari et al. 2009).

Dans la plaine littorale, la présence de plusieurs

dômes piézométriques bien circonscrits (Boukari, 1998,

2002), montre que ce sont les écoulements radiaux qui sont

prédominants avec des gradients hydrauliques encore plus faibles que sur

le plateau. On est souvent dans ce cas, en présence d'une nappe radiale

divergente ou convergente, mais à profils piézométriques

paraboliques, ce qui confirme qu'il s'agit d'une nappe alimentée par

infiltration directe des précipitations et drainée dans la

même zone par les lagunes, le lac Nokoué et l'Océan

Atlantique. La zone non saturée a une épaisseur de 0 à 3m

environ (Boukari et al. 2009).

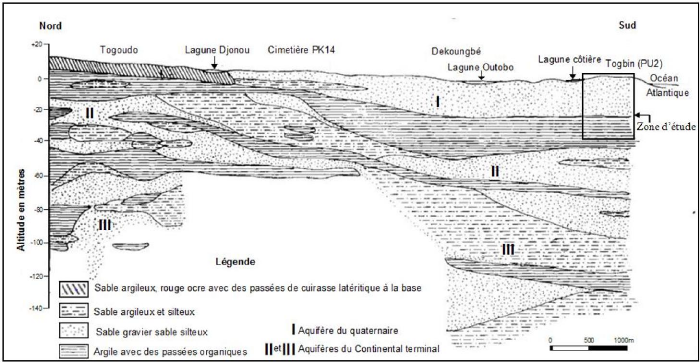

Selon Maliki (1993), le cordon littoral est

caractérisé par une bonne perméabilité des sables

(10-2 à 10-4 m/s). Ces sédiments renferment

localement des aquifères d'eau douce ou saumâtre dont

l'exploitation est liée à la position du biseau salé et

à la réalimentation des lentilles d'eau douce. Le niveau de l'eau

(niveau statique) se situe entre 1 et 3,5m de profondeur. Le débit des

puits (1 à 15m3/h) est limité par la faible profondeur

des ouvrages. Les niveaux aquifères plus profonds renferment en

général de l'eau saumâtre avec parfois quelques

11

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

passages à eau douce difficile à capter et

à exploiter. Ce qui s'explique par le phénomène d'invasion

saline à travers l'évolution du biseau salée (Fig. 6).

Selon Guiraud (1987), on note toujours la présence

d'une lentille d'eau douce reposant sur les eaux saumâtres et dont la

géométrie varie en fonction des précipitations et des

prélèvements. Aussi, d'après Boukari (1998), il existe

presque toujours une nappe phréatique avec des lentilles d'eau douce

flottant sur une nappe d'eau salée d'origine marine et/ou lagunaire.

Les études antérieures ont montré que la

formule de Ghyben-Herzberg permet de situer, à partir de la côte

de l'eau dans les puits des sables littoraux (0.5 et 3 m en moyenne au dessus

du niveau moyen de la mer), la base du contact eau douce/salé entre 21

et 81 m (Géohydraulique, 1985). Etant donné que les prospections

ont été faites seulement dans le cordon de sable brun (cordon le

plus proche de la mer) et en fin de saison pluvieuse comme ça a

été dit plus haut, le contact eau douce/eau salée (biseau

salé) ne devrait pas être aussi profond que l'a dit

Géohydraulique (1987) mais serait localement à son

épaisseur maximum. Selon SRHAU/BURGEAP (1987), La porosité totale

des sables dunaires littoraux dont l'épaisseur est de 6 m, est

supérieure à 40%, elle est de 35% en ce qui concerne les sables

marins fins silteux sous-jacents dont l'épaisseur est d'environ 15 m.

Fig. 6 : Hydrogéologie des cordons sableux littoraux

illustrant le biseau salé :

Exemple du littoral nord du

Sénégal (Martin, 1970)

12

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

1.2.- Le site d'étude

Notre site d'étude se situe entre la mer et la lagune

côtière entre les latitudes 701 650 et 702 250 et les longitudes

424 550 et 425 150 (coordonnées WGS 84 UTM en mètres) dans le

village de Togbin. Soit une superficie d'environ 360 000 m2. Ce site

a été choisi pour plusieurs raisons tenant compte du fait que,

pour une « étude test », il faut un terrain où des

données et informations existes déjà. En effet, c'est un

site sur le quel certaines informations préalables sont disponibles par

exemple, la lithologie du sous-sol. Egalement, de précédentes

études y ont été déjà faites avec d'autres

méthodes géophysiques dans le cadre des Travaux Pratiques du

cours d'hydrogéophysique. Les différents résultats de

celles-ci peuvent donc nous servir d'informations et probablement,

d'éléments de discussion. Aussi, il y existe suffisamment de

puits (17) dont les niveaux statiques et conductivités des eaux peuvent

servir d'informations importantes (Annexe 6). L'existence d'un

piézomètre non loin de la zone d'étude (X : 425 900, Y :

701 750), dont la description lithologique (Annexe 5) a été faite

par Maliki (1993), sera pour nous un repaire pour nos modèles

conceptuels et nos analyses. La Fig. 7 présente le site avec des

informations géo référencées.

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin) ALLE C.

Fig. 7 : Présentation du site d'étude

13

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Chapitre 2

LA METHODE GEOPHYSIQUE

La méthode géophysique TDEM, choisie pour la

présente étude du biseau salé, est basée sur la

mesure de la résistivité électrique. Nous allons dans ce

chapitre, présenter le paramètre géophysique

étudié à travers sa définition pour

l'hydrogéologie et son intérêt pour l'étude ;

ensuite nous présenterons la méthode TDEM et enfin les autres

méthodes utilisées partiellement sur le site et dont les

résultats seront comparés aux nôtres

(l'électromagnétisme fréquentiel EM 34 et la mesure de

conductivité des eaux de puits).

2.1.- La résistivité

2.1.1.- La résistivité pour

l'hydrogéologie

La résistivité d'un matériau est sa

capacité à résister au passage du courant

électrique. Cette faculté est étroitement liée

à la nature même des formations géologiques et des eaux

qu'elles contiennent. La résistivité d'un échantillon de

roche ou de sol peut être mesurée entre deux plaques conductrices

de surface A, formant les sections opposées d'un cylindre de longueur L,

dont les parois sont isolantes et contiennent l'échantillon (Fig.8).

Lorsqu'on relie ces plaques à un

A V 1

générateur de courant on a : p = =

L I 0

La résistivité p s'exprime en ohm.mètre

(?.m), pour A en m2, L en m, V en volt et I en ampère.

14

Son inverse la conductivité a s'exprime en

siemens/mètre (S/m).

15

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Fig. 8 : Schématisation de la mesure de

résistivité 2.1.2.- Intérêt de la

résistivité pour l'étude du biseau salé

Pour la prospection géophysique des ressources en eau

souterraine, la résistivité des terrains (ou son inverse la

conductivité) constitue un paramètre physique intéressant

en tout premier lieu car il est directement corrélé à la

minéralisation de l'eau présente dans la roche. Cette

sensibilité à la minéralisation est favorable pour la

détection de l'eau salée présente dans le sable.

Le phénomène qui est mis en jeu ici, est celui

de la conductivité électrolytique qui fait intervenir le

déplacement des ions en solution dans l'eau d'imbibition et qui se

produit grâce aux connections existantes entre les pores interstitiels du

milieu.

La résistivité de l'eau douce varie entre 10 et

100 ?.m par contre celle de l'eau salée ou eau de mer est dans l'ordre

de 0.2 ?.m. Cette variation de l'ordre de deux décades, est assez

importante pour permettre une bonne différenciation de ces eaux avec la

mesure de la résistivité. Surtout si ces eaux sont contenues dans

le même milieu géologique (le sable par exemple).

16

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

La résistivité peut être influencée

par : la porosité (formes et taille des pores), le degré de

saturation (le pourcentage des vides rempli d'eau), la concentration des ions

dans l'eau, et enfin la quantité d'argile mais aussi par la

température.

2.1.3.- La loi d'Archie : relation de la

résistivité avec la porosité

Nous utilisons Archie pour l'étude car d'abord nous

remplissons les conditions d'usage, à savoir, l'utiliser pour les

terrains sableux. Egalement elle nous permet d'avoir une relation entre les

différents paramètres qui sont présentés ci-dessous

dans la définition de la formule.

Dans certains types de formations « simples » ou

« propres » (c'est-à-dire sans argile), la loi d'Archie

modifiée - dite loi d'Archie de saturation synthétise l'influence

de certains paramètres par la formule suivante (Archie, 1942)

pf = aPws-m 1

( )

- pf : la résistivité de la formation en

?.m, (résistivité mesurée)

- pw : la résistivité de la

solution en ?.m, (eau douce, eau salée, etc...),

- 0 : porosité (rapport du volume des vides au

volume total, sans dimension),

- Sw : saturation (rapport du volume des

vides remplis par l'eau au volume total des vides, sans dimension),

- a: coefficient de saturation, (sans dimension),

- m : facteur de cimentation, (sans dimension),

- n : exposant de saturation (sans dimension).

Si la formation en question ne contient pas d'argile on peut,

avec des hypothèses sur les valeurs de a, m et n, obtenir une estimation

de la porosité (0) connaissant pw, ou une

estimation de la solution (eau d'imbibition) pi, connaissant

0. Considérant qu'en dessous du niveau statique, la saturation

est totale (S=1), alors la formule d'Archie se simplifie et devient :

17

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

????Ø-??

???? = ?? = ??????Ø-?? (2)

1

- le facteur de saturation « a » est

généralement proche de 1, mais peut atteindre des valeurs de 3.5

pour des roches volcaniques très poreuses (Keller, 1988 in

Descloitres, 1998)

- le facteur de cimentation « m » traduit l'effet de

la forme des particules. Il est égale à 1,3 pour des

sphères et peut atteindre 1,85 pour des sables + coquilles (Jackson

et al., 1978).

Le tableau 1 présente la valeur de ces coefficients.

Tableau 1: Les coefficients de la loi d'Archie et l'intervalle

de porosité

correspondant à chaque type de roches (Keller,

1988)

|

Types de grains ou de roches

|

Coefficient

m

|

Coefficient

a

|

Porosité

en %

|

|

Roches détritiques faiblement

cimentées

(sable, grès, certains calcaire)

|

1.37

|

0.88

|

25 à 45

|

|

Roches sédimentaires

modérément

cimentées (grès et calcaire)

|

1.72

|

0.62

|

18 à35

|

|

Roches sédimentaires fortement

cimentées

|

1.95

|

0.62

|

5 à 25

|

|

Roches volcaniques très poreuses

|

1.44

|

3.50

|

20 à 80

|

|

Roches cristallines et métamorphiques

très

denses

|

1.58

|

1.40

|

< 4

|

On peut donc connaître facilement les différentes

résistivités de l'eau

d'imbibition (????) avec ???? = ????

??Ø-?? si l'on connait la résistivité

mesurée de la

formation (????) et les différents coefficients choisis

selon la géologie.

Pour cette étude, la porosité sera

évaluée afin de pouvoir déterminer avec Archie, la

résistivité des eaux d'imbibition. Ainsi la

caractérisation de ces

18

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

dernières sera faite en fonction de leur

résistivité respective. La saturation sera

considérée comme totale (S=1) pour les profondeurs

supérieures au niveau statique de l'eau dans les puits. Nous nous

baserons sur la lithologie du PU2 pour la prise en compte de l'influence de

l'argile. La température quant-à elle n'influencera pas, car elle

est plus ou moins constante autour de 27°C, du moins pour la

période de mesure. L'influence de la concentration des ions constitue

par contre, comme ça été dit plus haut, l'atout de ce

paramètre pour différencier l'eau douce de l'eau salée ou

eau de mer, à condition de faire l'hypothèse que le milieu

contenant l'eau possède une porosité uniforme.

C'est ainsi que nous arriverons à déterminer la

résistivité de l'eau dans le sous-sol afin de savoir la

profondeur à laquelle nous avons de l'eau salée. Ce qui nous

permettra d'avoir une idée sur la position du biseau salé ou de

la limite eau douce / eau salée.

2.2.- La méthode géophysique TDEM

Les méthodes de sondage électromagnétique

en général visent à déterminer les distributions de

la conductivité (ou, inversement de la résistivité) des

sols et du sous-sol en fonction de la profondeur (Descloitres, 1998). En

général il existe des méthodes qui utilisent des champs

électromagnétiques naturels comme source et d'autres qui sont

à source contrôlée, dont fait partie la méthode TDEM

(Time Domain Electromagnetic).

Une des premières tentatives est apparue aux USA dans

les années 30 sans succès. C'est un peu plus tard dans les

années 50 à 60 que l'école russe a développé

une technologie appliquée aux sondages profonds. Ensuite l'industrie

minière s'est emparée de cette méthode aux USA et au

Canada pour la prospection de corps conducteurs profonds. Plus récemment

durant les années 70 les avancées en électronique ont

permis l'avènement de nouveaux appareillages.

19

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Pour l'hydrogéologie, Fitterman et Stewart (1986) ont

été les premiers à évaluer les possibilités

de la méthode dans ce domaine. Ils ont montré par des calculs

directs de réponse de structures simples, les possibilités de

détection dans les cas suivants : zones de graviers sur

bedrock, lentilles de sables et biseau salé. Fitterman a

utilisé le TDEM pour quantifier les ressources en eau souterraine dans

le bassin du Michigan et a repéré des zones d'eau

minéralisées impropres à la consommation jusqu'à

des profondeurs de 350m. Aussi, Goldman et al (1988,1991) ont

cartographié l'extension et la profondeur du toit du biseau salé

sur la plaine côtière d'Israël avec une confirmation de la

résolution de la méthode après comparaison des

résultats avec les forages existants.

2.2.1.- Principe général et dispositifs

Le TDEM est constitué d'un appareil et d'un câble

d'injection de dimension souhaitée faisant office d'émetteur (et

dans certains cas, comme le notre, de récepteur) à travers lequel

ont fait circuler du courant continu qu'on coupe brusquement. Grâce

à la force électromotrice (fem), induite par la coupure brusque

du courant dans la boucle d'émission (câble de courant), des

courants induits (courants de Foucault) sont immédiatement

générés dans le sol après la coupure. Ces courants

circulent avec une géométrie similaire à celle qui leur a

donné naissance. Nabighian et Mac Nae (1991 in Descloitres,

1998) ont montré que le maximum de densité de courant

s'éloigne du centre de la boucle à la foi en distance

latérale, mais aussi en profondeur lorsque le temps augmente. La

décroissance rapide de l'amplitude de ces courants génère

un nouveau champ magnétique secondaire qui est mesuré en surface

avec l'aide d'un récepteur (Fig. 9), constitué soit du même

câble que l'émetteur (notre cas), soit d'une bobine

spéciale placée au centre ou sur les cotés.

La période de mesure est choisie selon les profondeurs

d'investigation souhaitées. Les mesures du signal du champ secondaire

sont effectuées selon

20

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

des fenêtres de temps ouvertes de façon

séquentielle une fois que le courant est coupé (Fig. 10). Le

signal (amplitude du champ magnétique secondaire en fonction du temps

après la coupure du courant) peut être traduit par une courbe de

sondage (Fig. 12) reliant la résistivité apparente (en

ordonnée) au temps (en abscisse) de façon analogue aux sondages

électriques à courant continu. A partir de cette courbe, on

obtient des coupes, des profils et des cartes de résistivité.

Le dispositif est très souvent constitué de

boucles carrées de dimensions fixées en fonction de la profondeur

d'investigation souhaitée. Nous pouvons avoir plusieurs dispositifs. A

savoir : (1) Dispositif coïncident : la même boucle émettrice

est également réceptrice (grande surface de réception,

signal du champ secondaire amplifié) mais déconseillé si

le sol sous le câble est magnétique. C'est ce dispositif qui est

utilisé dans cette étude car les sables ne sont pas

magnétiques. (2) Dispositif à boucle centrée : la boucle

réceptrice est différente de la boucle émettrice et est

située au centre de la boucle émettrice (effets

magnétiques absents). (3) Dispositif à boucle excentrée :

même configuration que le dispositif précédent à la

seule différence que la boucle réceptrice est située

à l'extérieur de la boucle émettrice (atténuation

des effets de polarisation).

En effet, plus la mesure est longue, plus elle concerne des

circulations de courants induits plus profonds. Cela est cependant

limité, car le signal décroit avec le temps, et fini par

rejoindre le bruit électromagnétique ambiant. Pour

différer le temps où le sondage se termine, il faut augmenter

soit, le courant d'injection, soit la surface de l'émetteur, soit les

deux. Ainsi, « approfondir » le sondage réclame souvent un

appareillage plus puissant et/ou des boucles plus grandes.

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Fig. 9 : Présentation schématique du principe de

sondage du TDEM

0

|

a : longueur du côté de la boucle

émettrice (m) P0 : perméabilité

magnétique dans le vide (H/m) t : temps après la

coupure (s) v : voltage mesuré au temps t (V) I

: courant injecté (A)

Sr : surface du

récepteur (m2)

|

|

Cette formule

permet d'obtenir la résistivité apparente à

partir du voltage V mesuré en fonction du temps t.

|

Temps à partir duquel on n'obtient plus d'information

fiables, en dessous du niveau de bruit magnétique (source d'erreur sur

les mesures).

21

Fig. 10 : Schématisation de la mesure du champ

magnétique secondaire (signal)

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

2.2.2.- Transformation du signal en courbe de

résistivité apparente en fonction du temps.

Le signal mesuré (le champ magnétique

secondaire) est représenté par une courbe de voltage

normalisé par rapport au courant injecté (V/A), en fonction du

temps après la coupure du courant, exprimée usuellement en us

(fenêtre de mesure), comme le montre l'exemple de la Fig. 11. Plus le

temps passe, plus le champ magnétique secondaire induit correspond

à des inductions profondes.

Dans les tous premiers mètres du sous sol la

méthode n'a pas une bonne résolution. Pour les derniers «

temps », le bruit magnétique perturbe les mesures. Ce qui se

traduit par la déformation de la courbe au début et des barres

d'erreurs élevées pour les derniers points de la courbe. Ces

points sont éliminés pour obtenir une courbe de bonne

qualité afin d'avoir un ajustement optimal lors de

l'interprétation (inversion).

|

Barre d'erreur induit par le bruit

électromagnétique

|

22

Fig. 11 : Courbe de voltage normalisée par rapport au

courant injecté en fonction

du temps

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Le signal mesuré est transformé en courbe de

résistivité apparente (Pa en ohm.m) en

fonction du temps (en us), (Fig. 12) à partir de la formule de calcul

suivante :

Pa = 4 ?? ?? (2 ?? u0 a2

???? ??

u0 5 ?? ?? )2/3 (3)

Avec :

a : longueur du côté de la boucle

émettrice (m)

u0 : perméabilité magnétique dans le vide

(H/m) = 4 it.10-7 H/m

t : temps après la coupure (s)

v : voltage mesuré au temps t (V)

I : courant injecté (A)

Sr : surface du récepteur (m2)

|

Barre d'erreur induit par le bruit

électromagnétique

|

23

Fig. 12 : Courbe de résistivité apparente en

fonction du temps

Les courbes de résistivités apparentes en

fonction du temps sont ajustées lors de l'inversion par un logiciel, par

une courbe théorique correspondante à la réponse d'un

modèle 1D de terrain, c'est-à-dire des couches horizontales de

résistivité et

24

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

d'épaisseur variable, selon le dispositif et le

modèle de terrain sous le sondage. Cette procédure est

décrite ci-dessous.

2.2.3.- Techniques d'interprétation

Les données (courbes de résistivité

apparente en fonction du temps) sont inversées par calcul au sens des

moindres carrés pour obtenir un modèle

géoélectrique 1D comme l'illustre la Fig. 13. Les

paramètres de résistivité et d'épaisseur du

modèle sont proposés au départ par l'utilisateur

(nécessité d'avoir une connaissance minimum de la géologie

des terrains). Un paramètre appelé « RMS » (Root Mean

Square) évalue les erreurs de calcul du logiciel sous forme de

pourcentage. L'inversion automatique se fait ensuite directement par le

logiciel. L'inversion recherche la minimisation du RMS, ce qui permet d'avoir

un modèle qui épouse au mieux la forme des données.

L'inversion est alors jugée correcte d'un point de vue

mathématique, mais le modèle résultant n'est pas forcement

représentatif de la réalité, à cause des

équivalences possibles.

Fig. 13 : Modèle géoélectrique issu de la

courbe de résistivité apparente en

fonction du temps

après élimination des points erronés

Le modèle géoélectrique 1D est le

principal résultat du TDEM. Lorsqu'on réalise plusieurs sondages

sur un site, c'est à partir de ces modèles qu'on obtient les

cartes et les sections de résistivité (voir 3.2. et 3.3.). La

méthode TDEM ne

25

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

considère, en routine, que des géométries

tabulaires 1D. Cette géométrie est supposée vraie sous le

sondage et dans ses environs immédiats. Cette limitation de la

méthode est peu gênante dans notre cas car les aquifères

côtiers sont en général 1D et, à l'échelle du

sondage géophysique en tout cas, cette hypothèse est rarement

discutable.

2.2.4.- Intérêts et avantages du TDEM pour

l'étude

Descloitres (1998), a montré dans sa thèse,

qu'une baisse sensible de la résistivité des terrains

aquifères produit une baisse significative de la

résistivité horizontale tandis que la résistivité

verticale reste sensiblement la même lorsqu'on a à faire à

des empilements de couches tabulaires de résistivités

différentes. Les valeurs de résistivité obtenues par les

méthodes géophysiques qui se fondent sur la circulation

horizontale des courants électriques dans le sol, comme le TDEM, sont

donc très sensibles à la présence de terrains conducteurs

horizontaux peu épais. C'est donc cette caractéristique du TDEM,

en plus de celle de la résistivité, qui nous aidera à

mieux faire la différence entre l'eau salée (beaucoup plus

conductrice) et l'eau douce (moins conductrice). Les autres avantages du TDEM

s'énoncent comme suit :

- Excellente résolution des zones conductrices (0 à

300 ohm.m) ;

- Meilleure définition de la résistivité des

terrains conducteurs ;

- Profondeur d'investigation en général

supérieure à la longueur de câble étendue (mieux que

les sondages électriques à courant continu) sauf lorsqu'il existe

un terrain très conducteur en surface ;

- Permet une interprétation quantitative de la

structure géoélectrique avec l'hypothèse de

tabularité ;

- Rapidité de mise en oeuvre par rapport aux sondages

à courant continu.

26

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

2.2.5.- Limites de la méthode TDEM pour

l'étude

L'une des caractéristiques les plus importantes pour

qualifier une méthode par rapport à une étude

donnée est sa résolution. Le pouvoir de résolution des

méthodes géophysiques basées sur la mesure de la

résistivité peut par exemple être défini comme la

faculté de distinguer la stratification fine des terrains. Ce pouvoir de

résolution est de moins en moins élevé au fur et à

mesure que l'on pénètre en profondeur dans le sol

(caractéristique commune à la plupart des méthodes). Si la

formation recherchée que l'on considère par exemple comme peu

épaisse, est située à une profondeur au-delà de la

quelle la méthode utilisée n'a plus de pouvoir de

résolution suffisant pour distinguer la stratification, alors la

méthode sera inefficace pour repérer la couche en question. Les

résultats pourront être représentatifs de plusieurs

modèles différents de terrains (les équivalences) qu'il

faut ensuite choisir avec des informations extérieures

(hydrogéologiques, géologiques ...) sur la zone d'étude.

Aussi la méthode n'est pas sensible aux terrains résistants. Par

exemple la couche de sable non-saturée (1000 à 2000 ohm.m pour 3m

d'épaisseur) que nous avons en surface sur notre site d'étude ne

sera pas détectée par le TDEM. Qu'elle soit en surface ou

située profondément (dans d'autres cas que le nôtre par

exemple). Comme autres limitations on peut citer :

- Le TDEM est peu sensible aux terrains très proches de

la surface (premiers mètres) ce qui est un réel

inconvénient pour identifier les nappes entre 0 et 5 mètres;

- Il faut utiliser le TDEM pour des zones où le

sous-sol peut être considéré comme tabulaire (1D comme

notre zone d'étude) ;

- Le TDEM peut être perturbé par des lignes

électriques ou clôtures métalliques (inductions

provoquées par le TDEM lui-même) et entaché

d'artéfact dus à des phénomènes de viscosité

magnétique et de polarisation

27

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

provoquée (variation fréquentielle de la

conductivité électrique), cf thèse de Descloitres

(1998).

A Togbin, sur notre site, les phénomènes de

viscosité magnétique et de polarisation provoquée n'ont

pas été remarqués (après quelques tests) et donc

n'ont pas été mis en évidence.

2.3.- Application du TDEM sur le site

2.3.1.- Outils et appareillages

L'appareil principal de notre appareillage est le «

TEM-FAST » (AEMR Technology) utilisé pour le sondage TDEM. Il

injecte soit 1A ou 4A (selon la qualité et la profondeur de sondage

voulu). Il possède une batterie interne qui peut être

secondée d'une batterie externe (12 ou 24V) pour une prospection de

longue durée (Fig. 14).

Les appareils accessoires utilisés sont en tout premier

lieu le « TDS Recon », C'est un petit ordinateur dans lequel est

installé le logiciel qui pilote le TEM-FAST. Le GPS a été

utilisé pour connaître les coordonnées de chaque

sondage.

Les autres outils utilisés sont la boussole (pour

orienter les profils), la batterie externe et le rouleau de câble (50m)

pour réaliser la boucle de 12.5 m de côté.

Fig. 14 : Appareillage TDEM

28

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

2.3.2.- Choix du dispositif

Le choix d'un dispositif et surtout de la taille de la boucle

sont influencés en majorité par la profondeur de prospection

souhaitée, les caractéristiques du terrain ainsi que les

avantages liés à chaque dispositif.

Le dispositif coïncident (grande surface de

réception, signal du champ secondaire amplifié) a

été choisi car le site n'est pas magnétique. Le courant

d'injection choisi est de 4A afin d'obtenir un signal de bonne qualité.

L'appareil consommant plus de courant dans ce cas, nous avons utilisé

une batterie de secours pour tenir la journée de mesure.

Le choix de la taille de la boucle s'est fait par

modélisation synthétique. Nous avons généré

des données synthétiques, à partir du modèle

conceptuel illustré par la Fig. 15 (informations issues de la lithologie

du PU2 et des résistivités des différentes eaux dans le

sous-sol), à l'aide du logiciel TEM-RES. Ces données ont

été inversées afin de voir si les résultats

correspondraient au modèle synthétique de départ. Nous

avons fait cela pour la boucle carrée de 25m et de 12.5m de

côté (Fig. 16)

La boucle de 25m s'est avérée être la

meilleure quand on considère la profondeur d'investigation (40m pour la

boucle de 25m et 31m pour la boucle de 12.5m) parce qu'elle a un meilleur

rapport signal sur bruit. Les deux modélisations ont donné des

modèles similaires, mais on remarque sur ces deux modèles que, le

sable non saturé, le sable saturé en eau douce et le sable

saturé en eau saumâtre ne sont pas différenciés (une

seule couche de résistivité pour ces trois terrains). Par contre

le toit du terrain sable saturé en eau salée est très bien

défini grâce à sa faible résistivité (0.7

ohm.m). Pour les deux boucles ; le substratum argileux est

repéré. La résistivité de l'argile sera cependant

moins bien définie avec le dispositif de 12.5 m de côté.

Malgré le fait que la boucle de 25 m procure à priori le meilleur

rapport signal sur bruit, connaissant le terrain,

29

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

pour ne pas avoir de difficulté de déploiement

du dispositif, nous avons choisi, le dispositif à 12,5 m de

côté. Ce dernier permet d'avoir une résolution spatiale

meilleure que celle de 25m, ce qui est un avantage.

Fig. 15 : Modèle conceptuel 1D

Fig. 16 : Modèles géoélectriques obtenus

après inversion des données

synthétiques pour des

boucles de 25m (1) et de 12.5m (2) de côté

30

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

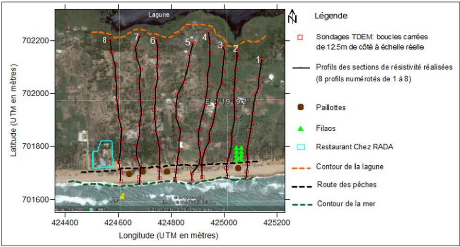

2.3.3.- Echantillonnage sur le terrain

Les dimensions du site sont de 600 m sur 600 m environ.

Faisant l'hypothèse, raisonnable que le littoral est dans un contexte

relativement 1D nous avons choisi de réaliser 8 profils espacés

de 60 m dans la direction Nord-Sud afin de rester à peu près dans

la même direction que celle de l'évolution de l'invasion saline.

La boucle faisant 12.5m de côté et les boucles de courant induit

dans le sol s'éloignant vers l'extérieur et en profondeur, nous

savons que la surface prospectée en profondeur est plus grande que la

dimension de la boucle en surface (Fig. 9). Nous avons choisi alors de faire

des sondages espacés d'au moins deux fois et demie la dimension de la

boucle. Soit environ 30m d'espacement entre les sondages de chaque profil. Ce

qui nous a donné en moyenne 15 sondages par profil pour un total de 115

sondages (Fig. 17). Malgré le choix de la boucle de taille 12,5m des

difficultés ont été rencontrées à savoir, le

manque d'espace pour le déploiement du dispositif au point de sondage

prévu à cause des habitations et des brousses épineuses

(cactus). Du coup, l'intervalle entre les sondages et les profils a

été augmenté ou diminué par endroit de 5 à

10m.

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin) ALLE C.

Fig. 17 : Répartition des points de sondage TDEM sur le

site d'étude

31

32

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

2.3.4.- Les différentes sources d'erreurs

possibles

Les données géophysiques selon la

méthode, le dispositif et le site d'étude, peuvent être

entachées de différents types d'erreurs. Pour le TDEM les types

d'erreurs sont :

- Erreurs instrumentales (mauvaise calibration, bruit interne de

l'appareil) ; - Erreurs de mise en oeuvre (géométrie de la

boucle, non parfaite) ;

- Erreurs sur l'approximation 1D (par exemple la

présence de lentille d'argile modifiant la stratification 1D) ;

- Erreurs dites de « bruits industriels et artificiels

» présence de câble enterré, clôture

métallique, ligne électrique etc. ;

- Erreurs dû à une topographie prononcée du

terrain.

Sur notre site, les erreurs possibles (mais non

systématiques), sont celles (1) de mise en oeuvre

(géométrie carrée légèrement

déformée par endroit), (2) d'approximation 1D (présence

possible de lentille d'argile 2D), (3) de bruit industriel et artificiel

(quelques lignes électriques, clôtures et toits

métalliques).

2.4- Les autres méthodes utilisées

Nous présenterons brièvement ici les

méthodes qui ont été utilisés pour avoir des

informations connexes afin de mieux se renseigner sur le terrain.

2.4.1.- L'électromagnétisme

fréquentiel (EM34)

C'est une méthode géophysique basée sur

la création d'une induction électromagnétique dans les

terrains conducteurs, avec l'émission et la réception d'ondes

électromagnétiques qui mesurent la conductivité des

roches. Les bobines émettrice et réceptrice doivent être

coplanaires. L'opérateur peut choisir l'écartement entre elles

(10, 20 et 40m). Ceci pour faire varier la

33

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

profondeur d'investigation qui peut aller jusqu'à 80

à 100m en fonction de la nature des roches traversées par les

ondes. Plusieurs profils de même profondeur permettent de réaliser

une carte avec laquelle on a une information qualitative sur la

conductivité électrique apparente du sous-sol de la zone

d'étude à une profondeur donnée. En général

on utilise cette méthode pour faire une reconnaissance rapide du site

d'étude. On peut aussi, si le temps le permet, réaliser plusieurs

cartes avec des écartements de bobines différents. On note que la

position des bobines par rapport au sol (le plan des bobines horizontal ou

vertical) permet aussi d'ajuster la sensibilité de la mesure avec la

profondeur.

Avantages:

- Excellente pour une reconnaissance rapide et globale de la

zone avec une carte ;

- Pas de contact avec le sol.

Inconvénients:

- Uniquement sensibles aux conducteurs (1 à 300 ohm.m)

;

- Profondeur d'investigation pas très importante (pas

au-delà de 80 à 100m dans les cas favorables), mais suffisante

pour notre étude.

2.4.2.- Le conductivimètre

Le conductivimètre permet de mesurer la

conductivité de l'eau ou d'une solution quelconque. Un

conductivimètre a été utilisé pour la mesure de la

conductivité des eaux de puits. Ces conductivités nous donnent

une gamme de valeur de la conductivité des eaux de puits (en surface)

sur le site.

Pour le recensement des coordonnées de puits nous nous

sommes servis d'un GPS (voir images d'appareillage et de terrain en annexe

7).

34

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Chapitre 3

RESULTATS

Les résultats sont constitués de modèles

géoélectriques 1D issus des inversions sondages, de leurs

représentations sous forme de cartes de résistivité

spatialisées à différentes profondeurs et de sections de

résistivité. Un essai de délimitation des interfaces entre

les différents types d'eaux (eau douce, saumâtre et salée)

à partir des cartes et sections, en employant la loi d'Archie, à

été réalisé dans le but de cartographier la

géométrie de la lentille d'eau douce et le biseau salé

afin de déterminer le volume d'eau douce disponible.

3.1.- Modèles géoélectriques

(résultats d'interprétation 1D)

Nous avons obtenu 115 résultats d'interprétation

1D (voir annexe 2 où est recensé l'ensemble des sondages et des

interprétations). Nous montrerons ici les trois différentes

formes de graphe principales (Fig. 18) qui représentent des exemples

typiques des différentes familles de courbes TDEM obtenues, et leurs

interprétations 1D correspondantes.

Le modèle « a » est typique d'un sondage

réalisé en bord de mer. Il présente 4 terrains dont

l'épaisseur du quatrième n'est pas définie (voir annexe

1). De la surface vers la profondeur, il y a une décroissance de la

résistivité (3.5 ohm.m pour 3m d'épaisseur pour le premier

terrain ; 1.2 ohm.m pour 4m d'épaisseur pour le deuxième et 0.9

ohm.m pour 16m d'épaisseur pour le troisième). Le

quatrième terrain dont le toit est situé à 24 m de

profondeur, est plus résistant que le deuxième et le

troisième (2.7 ohm.m).

Le modèle « b » est typique d'un sondage

réalisé entre la mer et la lagune à environ 200m de la

mer. Le premier terrain (12 ohm.m pour 8m) est le plus résistant. Une

croissance de la résistivité s'observe du deuxième terrain

(0.8

35

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

ohm.m pour 13m d'épaisseur), au quatrième (3.4

ohm.m) en passant par le troisième (1.8 ohm.m pour 17m

d'épaisseur).

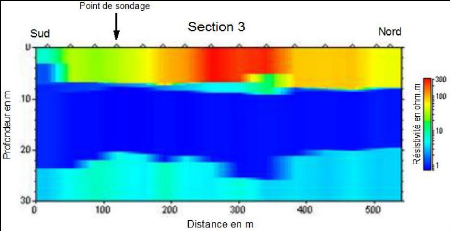

Le modèle « c » est typique d'un sondage

réalisé au bord de la lagune. Il présente 3 terrains comme

la majorité des modèles obtenus. C'est l'exemple le plus

largement représenté de l'ensemble de notre prospection. Un

premier terrain relativement résistant (215 ohm.m pour 8m

d'épaisseur). Le deuxième est le moins résistant (0.8

ohm.m pour 13m d'épaisseur) et enfin le troisième (1.8 ohm.m) a

une résistivité beaucoup plus proche du deuxième

terrain.

Si on fait exception du terrain superficiel remarqué en

bord de côte et quelques particularités locales, on distingue

finalement trois terrains principaux.

- La résistivité du premier terrain le plus

proche de la surface (ou affleurant en surface) croît dans les 300

premiers mètres en s'éloignant de la mer (15 à 226 ohm.m

pour le profil 1 : voir annexe 1) pour décroitre

légèrement vers la lagune (226 à 48 ohm.m) avec une

épaisseur qui varie entre 7.5 et 8m.

- Pour le deuxième terrain la résistivité

et l'épaisseur sont approximativement constantes, 0.8 ohm.m, avec le

toit situé à 8m de profondeur et le mur à environ 20m.

- Le troisième terrain dont l'épaisseur n'est

pas définie a une résistivité située entre 2 et 6

ohm.m en dessous du deuxième terrain. La résistivité de ce

terrain est mal définie car le dispositif de 12.5 x 12.5 m ne permet pas

de prolonger le sondage dans le temps suffisamment pour bien

caractériser le palier de résistivité de ce terrain. Il

faut remarquer que sur certains sondages, il ya un terrain d'environ 1.2 ohm.m

situé entre le premier et le deuxième terrain qui n'est pas

souvent détecté comme l'illustre le modèle « a

».

36

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Fig. 18 : Modèles géoélectriques

représentant la plupart des interprétations 1D

des sondages

TDEM

3.2.- Cartes de résistivités

calculées pour différentes profondeurs

Les cartes de résistivité représentent

des valeurs de résistivité calculées par intervalles de

profondeur que nous avons choisie arbitrairement. Elles sont obtenues

grâce au logiciel TEM-RES qui intègre tous les résultats

d'interprétation 1D pour obtenir des valeurs de

résistivité par intervalle de profondeur, pour toute la surface

couverte par les sondages. Les cartes sont

37

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

tracées sous forme d'une projection à plat des

valeurs de résistivité calculées sans interpolation entre

sondages. C'est la première forme de représentation (projection)

et c'est elle que TEM-RES propose (Fig. 19). Pour réaliser la

deuxième forme de représentation possible Il faut procéder

à l'interpolation entre les sondages, réalisée par

kriging. Il faut importer les données (valeurs de

résistivité) de TEM-RES dans un autre logiciel de

réalisation de cartographie comme Surfer, utilisé dans cette

étude. La différence entre ces deux représentations de

cartes est que celle en projection donne une information exacte sur la

résistivité calculée au point de sondage sans interpoler

avec les autres points de la carte. Ces cartes sont considérées

comme le reflet réel des interprétations. Par contre celles

« krigées » avec un modèle de variogramme bien

calé (Fig. 21 et Annexe 3), génère, en plus des valeurs de

résistivité à chaque point sondé, des valeurs pour

les autres points de la grille de calcul donnant une « continuité

» de la résistivité (Fig. 20 et Annexe 3). La densité

de mesures de cette étude permet de considérer les cartes de type

« Surfer » comme valides. Ces cartes sont intéressantes aussi

car elles permettent de jouer avec les échelles de couleur pour faire

apparaitre certains détails choisis. Pour les exploiter (par exemple

lors de la réalisation d'un puits), il faut cependant que

l'ingénieur s'assure que le point choisi ne présente pas de

problème d'interpolation.

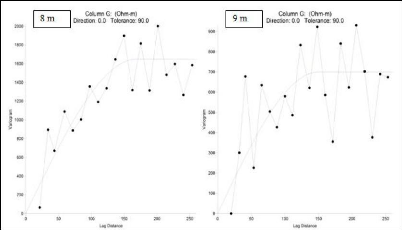

Nous avons réalisé des cartes de 1 à 10m

de profondeur avec un intervalle d'un mètre et, de 10 à 40m avec

un intervalle de 5m (Fig. 25 et Annexe 3). La fig. 20 présente un

exemple de deux cartes issues des cartes réalisées respectivement

pour des profondeurs de 8m et 9m. Les résistivités varient sur

les cartes entre 0.5 et 240 ohm.m. Sur la carte de 8m, considérée

comme représentative des 8 cartes superficielles (peu de changements de

distribution spatiale de résistivité sont constatés) on

remarque que les résistivités les plus élevées (20