|

MÉMOIRE

Présenté par

Fresneau Redha

Effets d'un protocole de musculation du pied

sur

l'explosivité des joueurs de

football

Effects of a foot training protocol on the

explosiveness of soccer players

En vue de l'obtention du Master 2 Ingénierie

& Ergonomie de l'Activité

Physique

Spécialité Système

Musculo-Squelettique, Pathologie, Rééducation &

Réathlétisation

Année universitaire 2020/2021

Encadré par

Ph.D Philippe Germain

Remerciements

À toutes les personnes qui ont

contribué à l'aboutissement de mon Master universitaire de

près ou de loin.

À toutes les personnes qui ont

contribué à l'accomplissement de ce mémoire

universitaire.

À l'ensemble du club pour m'avoir

laissé à disposition le matériel et les infrastructures

nécessaires au bon déroulement du stage.

À Monsieur Philippe Germain

(Ph.D), enseignant-chercheur qui a été mon

directeur de mémoire, pour sa méthodologie, son

accompagnement et ses conseils de scientifiques. Nos échanges m'ont

orienté dans mes recherches et dans mon raisonnement.

À Madame Anabelle Cesaro (Ph.D),

enseignant-chercheur et responsable du Master IEAP parcours SMSP2R,

pour sa disponibilité et ses conseils tout au long de mon Master et

malgré mon statut de sportif de haut-niveau.

À Monsieur Valentin Zamo,

préparateur physique au Trélissac FC, qui a

été mon tuteur en structure. Il m'a soutenu et appuyé

auprès du staff afin que je puisse mettre en place des tests, des

mesures et un protocole sur la totalité de la durée du stage

malgré la pression constante que la compétition impose.

À Monsieur Tiger Pierre, podologue

du sport qui m'a accompagné dans ma démarche,

prêté du matériel et partagé son savoir afin de

mettre en place un protocole cohérent.

À Monsieur Pavlé Vostanic,

entraîneur principal de l'équipe première, qui m'a

laissé la liberté d'organiser des mesures, des tests et des

exercices malgré une planification déjà établie par

son staff pour les joueurs.

FRESNEAU REDHA

Page | 1

Table des matières

Table des figures 4

Table des tableaux 5

Résumé 6

1.La structure 10

1.1 Présentation 11

1.2 Description 12

1.3 Analyse 13

2.Introduction 14

3.Etat de l'art 16

4.Anatomie & Fonctions 22

4.1 Anatomie du pied 23

4.2 Types morphologiques 26

4.3 Biomécanique des fonctions du pied 27

4.4 Fonction musculaire dans le rôle d'amortisseur du pied

29

4.5 Fonction musculaire dans le rôle de propulseur 30

5.Performances & Biomécanique 32

5.1 Qu'est-ce que l'explosivité ? 33

5.2 Biomécanique de la vitesse - Implication anatomique

35

5.3 Biomécanique de la détente - Implication

anatomique 38

6.Problématique 40

7.Hypothèses de travail 43

FRESNEAU REDHA

Page | 2

8.Matériels & Méthodes 45

8.1 Participants 46

8.2 Critères d'Inclusion/Exclusion / Non-inclusion

47

8.3 Matériels 47

9.Protocole 49

10.Résultats 53

10.1 Profils 54

10.2 La variation du poids 55

10.3 Les tests 56

11.Discussion 57

1. Biais/Limites de l'étude 61

12.Conclusion 62

13.Références bibliographiques 64

Table des annexes 69

Annexe 1 : Présentation des différents

paramètres mesurés 70

Annexe 2 : Poids correspondant à chaque sujet 71

Annexe 3 : Résultats détaillés des tests

pour le groupe Test 72

Annexe 4 : Résultats détaillés des tests

pour le groupe contrôle 73

Annexe 5 : Mise en place du test de vitesse avec My

Sprint® 74

Annexe 6 : Utilisation des applications My Sprint® et My

Jump® 75

Annexe 7 : Exemples de résultats obtenus via les

applications 76

FRESNEAU REDHA

Page | 3

Table des figures

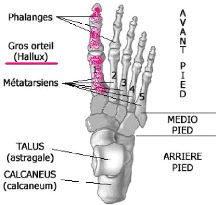

Figure 1. Anatomie osseuse du pied (droit) vu du dessus 23

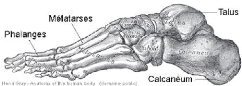

Figure 2. Anatomie osseuse du pied (gauche) vu de profil 24

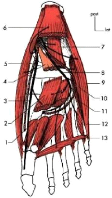

Figure 3. Musculature intrinsèque du pied 25

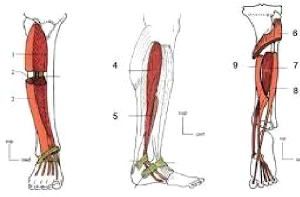

Figure 4. Musculature extrinsèque de la jambe et du

pied 26

Figure 5. Types de profil en vue arrière 26

Figure 6.Prise arrière en hauteur d'un patient sur un

podoscope 27

Figure 7. Courbe de l'explosivité (Selon Dufour, 2009)

34

FRESNEAU REDHA

Page | 4

Table des tableaux

Tableau 1. Description des différentes phases de la

foulée 36

Tableau 2. Les muscles et leurs principales actions en course

37

Tableau 3. Niveaux et durées d'activité

musculaire 38

Tableau 4. Hauteur des

nav. et des angulations d'arrières

pieds 54

Tableau 5. Poids moyen par groupe 55

Tableau 6. Résultats par groupe de la puissance obtenue

(W/Kg) 56

FRESNEAU REDHA

Page | 5

Résumé

FRESNEAU REDHA

Page | 6

Objectifs

Observer l'effet d'un protocole de musculation du pied sur les

performances d'explosivité chez des joueurs de football de haut-niveau.

Constater les différences morphologiques au niveau des pieds chez ce

même public. Déterminer si les profils morphologiques ont un

impact sur le protocole proposé en regard des résultats

obtenus.

Méthodes

Les profils morphologiques ont été

déterminés grâce à un goniomètre (pour

déterminer le valgus d'arrière-pieds) et une règle (pour

mesurer la hauteur du naviculaire) conformément aux items de l'indice de

posture de pied. Le test de détente (CMJ) a été

réalisé avec l'application My Jump®. Le test de vitesse (5,

10 ,30 m) a été réalisé avec l'application My

Sprint®. Les joueurs ont été répartis en 2 groupes

(test et contrôle). Le protocole était fixé sur 10 semaines

et les joueurs étaient évalués avant et après le

début du protocole pour comparer les données. Les données

et analyses statistiques ont été réalisées avec

Microsoft Excel® et XLSTAT®.

Résultats

L'écart de poids entre les groupes au début et

à la fin du protocole n'est pas significatif (groupe Test :

p=0,136 groupe Contrôle :

p=0,590). La puissance (W/kg) a augmenté de

manière significative pour le groupe Test après la

réalisation du protocole pour la vitesse

(p=0,009) et pour la détente

(p=0,048). On ne constate pas d'amélioration

significative pour le groupe contrôle ni pour la vitesse

(p=0,994) ni pour la détente

(p=0,143). Aucune évolution des profils

morphologiques durant le protocole.

Conclusion

Un protocole de renforcement du pied sur 10 semaines permet

une amélioration significative de la performance en sprint court (5m) et

en saut (CMJ). Les types morphologiques n'ont pas d'influence dans notre

étude.

Mots clés

Musculation des pieds, Football, Détente, Vitesse,

Explosivité, My Jump, My Sprint, Fléchisseurs du pied, Muscles,

Pieds, Performance, Podologie

FRESNEAU REDHA

Page | 7

Abstract

FRESNEAU REDHA

Page | 8

Objective

To observe the effect of a foot training protocol on the

explosiveness performance of high level soccers players. To observe the

morphological differences in the feet in the same public. To determine if the

morphological profiles have an impact on the proposed protocol with regard to

the results obtained.

Methods

The morphological profiles were determined using a

goniometer (to determine the valgus of the hind feet) and a ruler (to measure

the height of the navicular). The CMJ test was performed with the My Jump

® application and the speed test (5, 10, 30 m) was performed with the My

Sprint® application. The players were divided into 2 groups (test group

and control group). The protocol was fixed over 10 weeks. Players were weighed

evaluated before and after the beginning of the protocol to compare the data.

The data and statistical analyses were performed with Microsoft Excel® and

XLSTAT®.

Résults

The difference in weight between the groups at the

beginning and at the end of the protocol is not significant (Test group:

p=0.136 Control group: p=0.590).Power (W/kg)

increased significantly for the Test group after the protocol for speed

(p=0.009) and for relaxation (p=0.048). There

was no significant improvement for the control group for speed

(p=0.994) and jump (p=0.143). Morphological

profiles did not change during the protocol since because nobody started an

orthopedic treatment.

Conclusion

A 10-week foot training protocol resulted in a significant

improvement in sprint (5m) and jump (CMJ) performance. However, morphological

types are not influencein our study.

Key words

Foot exercice, Football, Relaxation, Speed, Explosiveness,

My Jump, My Sprint, Foot flexors, Muscles, Feet, Performance, Podology

FRESNEAU REDHA

Page | 9

1. La structure

FRESNEAU REDHA

Page | 10

1.1 Présentation

Le Trélissac Football Club est un club de football

français, fondé en 1950 et basé à Trélissac

près de Périgueux en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Il est issu

de a fusion, en 1983, du Football Club des Maurilloux et du Football Club de

Trélissac, ce dernier étant l'émanation du club « Les

Romains ».

Le club évolue au stade Firmin-Daudou (3000 places)

mais dispose également d'installations sportives sur les communes

d'Antonne-et-Trigonant et de Sarliac-sur-l'Isle.

Le président du club est Fabrice Faure, et le coach

principal Pavlé Vostanic.

Le club évolue en National 2 depuis 2012. C'est un club

qui réalise régulièrement des parcours en coupe de France.

Le dernier en date est l'épopée lors de la saison 2019/2020 ou le

club a affronté l'Olympique de Marseille en 32 ème de finale de

Coupe de France. Sur ces 10 dernières années, le club a

affronté l'OM 3 fois lors de phases finales de Coupe de France. Ils ont

également affronté le LOSC (Lille Olympique Sporting Club).

Depuis plusieurs années, le Trélissac Football

Club continue son développement. Pour permettre aux joueurs et autres

membres du club de travailler dans les meilleures conditions possibles, le club

dispose de structures de qualité tant au niveau sportif qu'au niveau

administratif. En effet, le siège sportif et administratif qui a

été construit il y a maintenant 4 ans se rapproche fortement d'un

centre d'entraînement de club professionnel. Ce nouveau siège est

situé dans l'enceinte du complexe sportif du bourg. D'un point de vue

administratif, il est constitué de plusieurs bureaux mis en place pour

le pôle administratif ainsi que pour les éducateurs et

différents entraîneurs du club. D'un point de vue sportif, les

joueurs ont à disposition une salle de musculation climatisée,

des salles de soins, un espace cryothérapie avec bain froid et

vestiaire, un cabinet médical. En dehors de ces éléments

présents au sein même du siège, le club dispose de 2

terrains synthétiques, 2 terrains en herbes et du stade principal pour

les matchs, qui est partagé avec le Trélissac Rugby qui

évolue également au niveau national.

FRESNEAU REDHA

Page | 11

1.2 Description

Au sein du siège, le club accueille une formation

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et

du Sport) Sports collectifs et Activité physique pour tous. De nombreux

joueurs de l'équipe première s'inscrivent dans ce projet sous

l'impulsion du staff. Cela leur permet en plus du football qui reste leur

profession principale, d'anticiper la suite en se formant et préparant

un diplôme qualifiant.

Pour poursuivre dans la structuration du club, le club dispose

d'une section sportive scolaire football en partenariat avec le Lycée St

Joseph de Périgueux. Les jeunes peuvent ainsi bénéficier

des compétences des éducateurs du club en s'entraînant

quotidiennement tout en suivant une scolarité de qualité.

Le club se structure comme un club professionnel. Un

comité directeur, un pôle sénior, un pôle formation,

un pôle pré-formation, un pôle administratif, un pôle

médical et un pôle féminin.

Le comité directeur est dirigé par Fabrice

Faure, le président du club ainsi que Xavier Sanchez

vice-président. Bernard Besson est le secrétaire

général du club. Michel Bonis est en charge des arbitres et

dirigeant sur la N2. Francis Christmann assure les relations avec la mairie.

Eric Narran est le responsable administratif et financier. Sébastien

Vigier est le responsable partenaires, Jean-Paul Lalanne le responsable des

achats et Jean-Michel Lavaud est en charge des relations PCT2.

Le pôle administratif et commercial est composé

de Johan Abertomy, directeur administratif ; Rita Kochel la responsable du

forum, Laetitia Lérin, sécrétaire et responsable de la

communication.

Le pôle sénior s'articule autour de Pavlé

Vostanic, l'entraîneur principal de l'équipe première. Il

est assisté par Sébatien Vézine, son adjoint, Valentin

Zamo, le préparateur physique, Nicolas Dorbec l'entraîneur des

gardiens, Zivko Slijpcevic le directeur sportif et entraîneur de

l'équipe réserve ainsi que plusieurs dirigeants

bénévoles.

Le pôle formation est supervisé par Zivko

Slijpcevic. On retrouve Nicolas Dorbec pour les spécifiques gardiens, et

Frédéric Vénou qui est le référent au niveau

du BPJEPS et responsable

FRESNEAU REDHA

Page | 12

des sections sportives collège et lycée en relation

avec le club. Il est l'entraîneur des U17. Les U19 sont encadrés

quant à eux par Olivier Hazera.

Le pôle préformation est supervisé

également par Zivko Slijpcevic. On retrouve Nicolas Dorbec pour les

spécifiques gardiens de but, Assan Hammouti qui a en charge les U14/U15,

Haringa Biladjeta qui s'occupe des U13 et Mouraid Bennis sur les U12.

Le pôle féminin est supervisé par Paul

Charron, le responsable du pôle féminin. Marie-France Hernandez

est la responsable coordinatrice du pôle féminin. David Lacotte

est l'entraîneur de la R1 Féminine et son adjoint est Lionel

Badila. Jérome Paul est leur préparateur physique.

L'équipe médicale est composée du docteur

Bruno Roumy, de Baptiste Di Genaro qui est Kinésithérapeute et

Hicham Messadia également kinésithérapeute.

1.3 Analyse

Les joueurs de niveau National 2 sont aujourd'hui

considérés comme des joueurs semi-professionnels. La plupart de

l'effectif ne vit que du football. Même si leur statut juridique aux yeux

de la fédération française de football ne leur permet pas

d'avoir le titre de joueur professionnel, aux yeux de l'état, un sportif

qui ne vit que de son activité est considéré comme

professionnel. De la même manière, les joueurs sont sous contrat

et cotisent comme pour n'importe quel autre emploi.

Les joueurs sont à disposition du club et

engagés contractuellement. Ils répondent à des obligations

comme le fait d'être assidus aux séances, de répondre

à une conduite appropriée dans l'enceinte du club et en dehors du

fait qu'ils soient porteurs des valeurs et de l'image du club. Le staff et

l'organisation globale de la structure sont calés sur celui d'un club

professionnel comme nous l'avons dit précédemment. Les joueurs

disposent par exemple de programme individualisé pour le travail en

salle. L'optimisation et la recherche de performances et de résultats

accompagnent l'ensemble des membres participant à une saison sportive.

Les joueurs bénéficient de l'ensemble des infrastructures et des

accompagnements pour être le plus performant possible et être dans

les meilleures conditions.

Le président a fait le choix de pérenniser le

club à ce niveau-là depuis de nombreuses années afin de

construire un projet solide et durable. Les finances du club sont saines

puisque chaque année le club passe l'étape DNCG (le gendarme

financier du club) sans problème.

FRESNEAU REDHA

Page | 13

2. Introduction

FRESNEAU REDHA

Page | 14

De nos jours, la musculation fait partie intégrante de

la préparation physique dans de nombreuses disciplines sportives. Elle

permet l'optimisation des performances et le développement du potentiel

athlétique des sportifs pour exceller au plus haut niveau. L'approche

spécifique est d'avantage priorisé afin de permettre un transfert

plus ou moins direct vers la discipline. Le travail s'effectue ainsi dans la

continuité en tenant compte des besoins et des demandes de chaque

athlète et de chaque sport. La pratique de musculation chez le

footballeur n'a pas pour but de prendre de la masse, mais d'améliorer

ses performances et de prévenir la venue de blessure par le renforcement

de leurs capacités physiques.

Ainsi, les ischio-jambiers, les abdominaux, les dorsaux, les

bras, les adducteurs etc... sont travaillés quotidiennement de

façon plus ou moins spécifique. Toutefois, la musculation du pied

est un grand oublié des programmes conçus par les

différents staffs. En prévention ou en rééducation,

ce sont les seules fois où l'on prend réellement le temps de

travailler le renforcement de ses pieds. Et pourtant, ils sont les seuls liens

entre notre corps et le sol. L'ensemble des forces est transmis par ceux-ci.

Dans ce sens, plusieurs études se sont intéressées aux

effets de différents protocoles sur les muscles des pieds. Bien qu'elles

se soient penchées sur des profils de sportifs assez différents

que ceux qu'on retrouve dans le football, elles en sont arrivées

à la conclusion suivante : le renforcement des muscles du pied, et en

particulier les fléchisseurs, permet de sauter plus haut, être

meilleur en sprint et améliore la qualité des appuis.

Pour cette raison et parce qu'aucune étude portant sur

ce sujet ne s'est intéressée à des joueurs de football,

nous avons mis en place durant ce stage un protocole de musculation du pied. Le

but est de voir si un protocole, mis en place sur un public de sportif dont la

discipline est à dominante explosive, aura un impact sur les

performances d'explosivité à travers un test de sprint court et

un test de détente verticale.

FRESNEAU REDHA

Page | 15

3. Etat de l'art

FRESNEAU REDHA

Page | 16

Dans cette première partie, nous allons nous pencher

sur ce qui a déjà été réalisé

concernant des protocoles de renforcement des muscles du pied et dans quels

buts.

De nombreuses études se sont intéressées

au renforcement du pied et de l'ensemble des muscles qui y sont

associés. Cependant, les objectifs de celles-ci diffèrent et les

publics également. La recherche a montré que le renforcement des

muscles intrinsèques du pied sur une période de 4 semaines est

bénéfique pour améliorer le contrôle postural

dynamique, la fonction et la stabilité du pied dans un souci

préventif (mais pas uniquement) ainsi que sa posture.

On retrouve l'étude de Fourchet qui préconise

l'amélioration du gainage du pied ainsi que l'utilisation de

l'électrostimulation neuromusculaire pour contrôler la pronation

excessive et prévenir un état de désentraînement

chez des coureurs dans le but de minimiser la survenue de blessures. Ils

proposent un protocole à intégrer dans le programme de

prévention des blessures du membre inférieur. On retrouve

également l'étude d'Ebrecht et al. 1 qui a pour

objectif d'étudier l'effet d'un programme d'électrostimulation

neuromusculaire de 8 semaines sur la force musculaire intrinsèques du

pied. Les résultats étaient comparés à ceux d'un

groupe témoin passif et à ceux d'un groupe témoin actif.

74 participants répartis en 3 groupes. Un groupe suivant le programme

mis en place, un groupe ne faisant rien et un groupe réalisant

uniquement de la course (avec chaussures minimales). Les résultats

démontrent qu'il n'y a pas de différence significative en le

groupe électrostimulation et le groupe course. En outre, une

efficacité d'un tel programme sur la force musculaire n'est pas

démontrée même si elle peut s'avérer utile dans un

protocole de rééducation. Dans cette même idée de

prévention / rééducation, Allessandra et al. 2

a réalisé une étude sur 118 coureurs de fond. Le protocole

durait 8 semaines. Il était axé sur les muscles

périphériques de la cheville. Ils ont évalué la

force du pied, la posture du pied (FPI) et la survenue d'une éventuelle

blessure sur les 12 mois qui suivait ce protocole. Le groupe contrôle

s'est vu plus susceptible de subir une blessure au cours de la période

de 12 mois qui suivait par rapport au groupe d'intervention (p=0,035). En

effet, le délai avant la blessure étai significativement

corrélé avec l'indice de posture du pied (p = 0,031 ; r = 0,41)

et le gain de force du pied (p = 0,044). Pour conclure, ce programme de

renforcement a démontré une réduction efficace du risque

de survenue de blessure chez les coureurs après 4 à 8 mois

d'entraînement. On retrouve aussi la revue de R. Tourillon et al.

3 qui présentent les recommandations pour incorporer à

l'entraînement des

FRESNEAU REDHA

Page | 17

programmes de renforcement des muscles du pied pour la

performance mais également la prévention des blessures. Dans une

idée davantage de performance, l'étude de Takariho et al.

4 visait à déterminer les différences

d'épaisseurs au niveau musculaire sur les jambes inférieures

entre des sprinteurs (26) et des non sprinteurs (26) et examiner la relation

entre l'épaisseur musculaire et les performances en sprints. Au total il

y avait donc 52 participants. Ils ont réalisés les mesures pas

ultrasonographie. Les résultats ont démontré que la

plupart des épaisseurs musculaires étaient significativement plus

importantes chez les sprinteurs que chez les non sprinteurs. Au niveau

performance, parmi les muscles du pied, seule l'épaisseur de l'abducteur

de l'hallux était positivement corrélée avec le meilleur

temps personnel de sprint sur 100 m chez les sprinteurs (r = 0,419, p = 0,033).

Pour le reste il n'y avait pas de différence significative. Les

résultats suggèrent que malgré un développement

plus important chez des athlètes très entrainés, la taille

de ces muscles ne contribue pas nécessairement à l'obtention de

performances en sprint supérieurs. Pour poursuivre sur les études

menées en rapport avec la performance à proprement parler,

l'étude de Rebecca. E et al. 5, comporte 28 sujets et

s'intéresse à des équipes de Hockey sur Glace de haut

niveau. Après avoir satisfait à un protocole de renforcement de 4

semaines, des tests ont été réalisés. Les

résultats au test d'agilité S-Cornering ont

démontré une différence significative (p<0,001), tout

comme les résultats au test de stabilité (p<0,001).

Dans l'étude d'Iwona Sulowska et al. 6,

l'objectif est d'évaluer l'influence des exercices de musculation du

pied sur la performance chez des coureurs de fond.47 coureurs ont

participé à l'étude. Ils ont comparé des

résultats en amont de l'étude entre deux groupes (Test et

Contrôle) et à la suite d'un protocole de 6 semaines. Les

principaux résultats ont montré des améliorations

significatives pour le couple, le travail et la puissance des

fléchisseurs et des extenseurs du genou sur le dynamomètre

isocinétique. Des différences également significatives

pour l'évaluation en sprint au niveau de la puissance (qui

apparaissaient plus élevées) au RAST TEST. Dans ce sens, ils ont

pu en conclure que les exercices de renforcement des muscles des pieds peuvent

améliorer le transfert d'énergie à travers les segments du

corps et augmenter par la même occasion la force et la puissance

générée. Ils ont également préconisé

d'intégrer un programme de renforcement dans le plan

d'entraînement. D'autre part, Lynn et al. 7 rappelle que le

bon fonctionnement de la musculature intrinsèque du pied est essentiel

au maintien de l'intégrité de l'arche longitudinale

médian. C'est d'ailleurs cette

FRESNEAU REDHA

Page | 18

structure qui peut entraîner une pronation excessive du

pied (associée à diverses pathologies). L'objectif de son

étude était d'étudier les effets de deux types

d'entrainement différents des muscles intrinsèques sur la hauteur

de l'arche médial mais aussi sur la performance des tâches

d'équilibre statique et dynamique. 24 participants répartis en 3

groupes. Un groupe a effectué 4 semaines d'exercices différents

pour les deux premiers groupes et le dernier groupe était un groupe

témoin. Les principaux résultats ont permis de constater qu'il

n'y avait pas de différences dans la hauteur des naviculaire. Ils ont

également permis de constater une amélioration de

l'équilibre statique et dynamique par rapport au groupe témoin

même si un groupe a mieux réagi que l'autre (dû au programme

d'exercices d'avantage spécifique à la contrainte imposé

par un test d'équilibre). Une étude qui se rapproche de la

nôtre menée durant le stage est celle de Hashimoto et al.

8. Dans son étude, l'objectif est de vérifier les

effets d'un entraînement des muscles fléchisseurs du pied. 12

participants ont suivi un protocole d'entrainement impliquant la flexion de

toutes les articulations inter-phalangiennes et métatarsophalangiennes

des orteils sur une période de 8 semaines. Les principaux

résultats ont montrés que des changements significatifs ont

été observés pour les scores de force intrinsèques

des fléchisseurs du pied, les sauts (verticaux, en longueur, sur une

jambe) et le temps de course sur un sprint de 50 m. En somme, ce protocole a

permis d'améliorer de manière significative les scores de force

musculaire et les performances de mouvement. Enfin, nous avons relevés

l'étude de Gooding et al. 9 qui a pour objectif de

décrire les changements dans l'activation des muscles plantaires

intrinsèques du pied après 4 exercices par l'imagerie par

résonnance magnétique (IRM) chez 8 participants. Les

résultats ont montré que tous les muscles ont une activation

accrue à la suite des exercices. Ils ont conclu que chacun des 4

exercices a été associé à une augmentation de

l'activation de tous les muscles plantaires intrinsèques du pied

évalués.

Concernant les moyens d'évaluation utilisés au

cours de ces études. Sans énumérer de nouveau l'ensemble

des études en les décrivant successivement ; nous retrouvons

l'IRM qui a été utilisée afin d'observer les modifications

à l'échelle musculaire et les dommages induits 9, la

plateforme de force qui est la plus utilisée la plupart du temps pour le

calcul de la hauteur de saut ou la puissance/ force développé

3,5,5,6,8,10,11, les cellules photoélectriques

4,6,8, le dynamomètre à grippée digitale

4,8,10, l'ultrasonographie 4 et l'index de posture du

pied (FPI)

5,12-17.

FRESNEAU REDHA

Page | 19

Enfin, nous allons nous intéresser aux

différentes études qui valident les applications utilisées

dans le cadre de ce mémoire. Les applications My Sprint® et My

Jump® ont été développées afin de proposer aux

hommes de terrain des outils permettant d'évaluer leur public avec

précision et fiabilité. En effet, les dispositifs tels que les

plateformes de force ou les cellules photoélectriques sont des

dispositifs onéreux. Qu'il s'agisse d'associations sportives, de

préparateurs physiques, d'entraîneurs ou bien d'étudiants,

la mise en place de test permettant une excellente reproductibilité et

des résultats précis et exploitables est souvent

compliqué.

Trop souvent, la vitesse est calculée au

chronomètre, la détente avec une simple craie et les

résultats ne sont pas exploitables d'un point de vue scientifique. La

recherche de performance ne concerne pas uniquement le très haut niveau

dont les structures disposent bien souvent d'énormes moyens. Dans ce

sens, des chercheurs (mettre le nom), par le développement et la

validation de ces applications, ont permis à tous de pouvoir obtenir des

résultats de qualités. La mise en place des tests proposés

est simple, mais il faut cependant respecter les consignes du protocole

énumérées avec précision dans les menus des

applications.

Bien évidemment, ces applications ont dû

être validées avant d'être commercialisées et

utilisables.

Il est toutefois indispensable de souligner que la

référence en matière d'évaluation de performance en

saut vertical est la plateforme de force 18.

Balsalobre-Fernandez et al. 18 ont

réalisé une étude sur la validité et la

fiabilité de l'application My Jump® pour mesurer la performance en

saut vertical. Pour cela ils ont comparé les résultats obtenus

sur une plateforme de force à ceux obtenu avec l'application

après avoir testé 20 hommes au CMJ. Ils ont trouvé une

concordance (ICC) quasi parfaite entre la plateforme de force et l'application

My Jump® pour le saut en contre mouvement (CMJ) (r = 0,997 et p <

0,001). Cette étude a démontré que la hauteur du CMJ

était évaluée de manière fiable et reproductible

avec l'application en comparaison avec une plateforme de force.

Une autre étude 19 a comparé

différentes méthodes d'évaluation de la performance en

saut vertical (plateforme de force, tapis, accéléromètre,

caméra infrarouge, caméra à haute vitesse, Vertec). Le

public (40 étudiants Staps) devait réaliser des sauts de type CMJ

une nouvelle fois.

FRESNEAU REDHA

Page | 20

La corrélation (ICC) entre le temps en l'air obtenu via

l'application et la plateforme de force était parfaite r = 1,

p<0,001). La corrélation (ICC) entre l'application et la plateforme

de force utilisant la vitesse verticale au décollage était

également très élevée (r = 0.996, p < 0,001).

En somme, les résultats de ces 2 études ont

montré que l'application My Jump® est une méthode

appropriée, fiable et réutilisable pour évaluer la

performance en saut et notamment le contre mouvement. Toutefois, il a

été rapporté que la hauteur du saut verticale était

très légèrement surestimée par rapport à

celle obtenue avec la plateforme de force.

En ce qui concerne My Sprint®, une étude

20 a été réalisé dans le but

d'évaluer la validité et la fiabilité des résultats

de performance en sprint mesurée avec l'application et les

méthodes déjà existante telle que les cellules

photoélectriques et le pistolet radar. Le public était

composé de 12 sprinters masculins. Les résultats

démontrent une corrélation (ICC) presque parfaite une nouvelle

fois entre les valeurs de temps pour chaque distance intermédiaire du

sprint de 40 m mesuré avec l'application et avec les cellules

photoélectriques (r=1). Il a été également

observé une corrélation très importante entre les valeurs

pour la force horizontale théorique max (F0), la vitesse

théorique (V0) et la puissance maximale (Pmax).

FRESNEAU REDHA

Page | 21

4. Anatomie &

Fonctions

FRESNEAU REDHA

Page | 22

4.1 Anatomie du pied

Le pied est la partie terminale du membre inférieur. Il

est capable de supporter, diriger et propulser le poids du corps souvent

multiplié et parfois jusqu'à un facteur de douze par les

conditions dynamiques. Les temps sont certes très brefs, mais tout de

même répétitifs. Il est situé à

l'extrémité de la jambe. Il s'articule avec cette dernière

grâce à la cheville. C'est le seul point de contact avec le

sol.

Sa structure est maintenue par de multiples interconnections

fibreuses et musculo ligamentaires qui assurent une précontrainte ainsi

que son animation 21. (Il se divise en deux zones. Tout d'abord,

l'avant pied qui est composé des phalanges et du métatarse.

Ensuite l'arrière-pied, représenté par le tarse.

Figure 1. Anatomie osseuse du pied (droit) vu du

dessus

Le pied contient 26 os répartis comme suit : 7 os du

tarse qui forment la moitié postérieure du pied dont les plus

connus sont le talon et le calcanéum, 5 os métatarsiens qui

forment la plante du pied et 14 phalanges qui composent les doigts de pied.

L'ensemble des orteils se décomposent en trois phalanges sauf le gros

orteil qui en comporte seulement 2.

FRESNEAU REDHA

Page | 23

FRESNEAU REDHA

Figure 2. Anatomie osseuse du pied (gauche) vu de

profil

L'ensemble de ces os forment des arches. On retrouve ainsi

deux arches longitudinales médiale et latérale et une arche

transversale. 22 23

Bien évidemment, la présence de ligaments,

tendon et muscles permettent au pied de disposer d'une certaine

élasticité. On retrouve deux catégories de muscles qui

agissent sur/ et au niveau de l'articulation du pied :

- les muscles intrinsèques, situés directement dans

le pied

- les muscles extrinsèques, situés dans la jambe et

dont les tendons sont dans le pied

Au dos du pied, on trouve le court extenseur de l'hallux (sur

le gros orteil) et les courts extenseurs des orteils. Ils peuvent fusionner

(variation musculaire) et ont pour fonction de fléchir les orteils et

l'hallux. Ils renforcent surtout les actions des longs extenseurs de l'hallux

et des orteils qui prennent pour origine l'étage supérieur.

La plante de pied est riche en muscle. Elle se compose d'un

groupe médial de muscles plantaires avec le court fléchisseur de

l'hallux, l'abducteur de l'hallux et l'adducteur de l'hallux. D'un groupe

latéral avec un plan superficiel (muscle abducteur du petit orteil et

court fléchisseur du petit orteil) et un plan profond avec le muscle

opposant du petit orteil. D'un groupe moyen avec 4 plans : au premier plan, le

muscle fléchisseur des orteils, au deuxième plan, le carré

plantaire et les muscles lombricaux du pied, au troisième plan les

muscles interosseux plantaires, au quatrième plan les muscles

interosseux du pied.

Page | 24

Figure 3. Musculature intrinsèque du pied

1. Muscle adducteur oblique de l'hallux / 2. Muscle court

fléchisseur de l'hallux / 4. Muscle long fléchisseur des orteils

(extrinsèque) / 5. Muscle abducteur de l'hallux / 6. Muscle court

fléchisseur des orteils / 7. Muscle carré plantaire / 8. Muscle

long fléchisseur du 5 ème orteil / 9. Muscle abducteur du 5

ème orteil / 10. Muscle court fléchisseur du 5 ème orteil

/ 11. Muscle opposant du 5 ème orteil / 12. Muscle interosseux du pied /

13. Muscle

adducteur transverse de l'hallux

Enfin, l'aponévrose plantaire est une lame épaisse

de tissues conjonctifs directement sous la peau. Elle a pour rôle de

transmettre une force importante et de redonner une rigidité à la

voûte plantaire. Elle participe à l'absorption des contraintes,

ainsi qu'à la restitution de l'énergie nécessaire à

la propulsion (Fraser, Feger & Hertel 2016).24

Articulations et muscles ont donc pour rôle de permettre

une déformabilité adaptative et une rigidification

quasi-instantanée des bras de levier, ce qui est nécessaire pour

propulser le corps.

FRESNEAU REDHA

Page | 25

FRESNEAU REDHA

Figure 4. Musculature extrinsèque de la jambe et du

pied

1. Muscle tibial antérieur / 2. Muscle long extenseur

de l'hallux / 3. Muscle long extenseur des orteils / 4. Muscle long fibulaire /

5. Muscle court fibulaire / 6. Muscle soléaire / 7. Muscle tibial

postérieur / 8. Muscle long fléchisseur de l'hallux / 9. Muscle

long fléchisseur des orteils

4.2 Types morphologiques

Les types morphologiques s'évaluent en

général sur un podoscope. Cet outil va permettre d'observer, via

les empreintes des pieds, la répartition des charges sous celui-ci. Il

est également possible, à l'aide d'outils comme nous avons

utilisé dans l'étude (règle, goniomètre) d'avoir un

avis directement par la hauteur du naviculaire et le valgus ou varus

d'arrière-pied. En effet, à plat et dans une position statique,

l'axe du tendon d'Achille par rapport au centre du talon est facilement

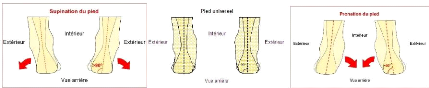

observable. On peut ainsi retrouver trois différents types de pieds : le

pied pronateur, le pied supinateur ou le pied neutre (physiologique).

Figure 5. Types de profil en vue arrière

La pronation correspond à un affaissement du pied vers

l'intérieur tandis que la supination

correspond à

l'inclinaison du pied vers l'extérieur. Le pied physiologique correspond

à un

Page | 26

alignement quasi-parfait. Un pied physiologique correspond

à une répartition des pressions équitables sur l'ensemble

du pied alors que le pied pronateur va voir une répartition axée

d'avantage sur l'intérieur (pied plat). Au contraire, le pied supinateur

voit ses pressions réparties plutôt sur l'extérieur du pied

(pied creux).

D'un point de vue statistiques, on considère que 10 %

de la population est supinatrice, 45 % pronatrice et 45 % neutre.

Dans des cas de sur-pronation ou sur-supination, le risque de

blessure est important. Le bilan podologique est important afin de

déterminer le profil et pouvoir répondre à la

problématique. Les semelles orthopédiques sont aujourd'hui le

moyen le plus efficace pour corriger une pronation ou une supination

excessive.

Figure 6.Prise arrière en hauteur d'un patient sur

un podoscope et résultats observables

4.3 Biomécanique des fonctions du pied

Le pied humain se présente comme un tout anatomique

cohérent. Plusieurs fonctions cohabitent dans un volume réduit.

Le pied de l'homme accomplit quatre actions de manière

quasi-simultanée : 25

1. Amortissement des chocs consécutifs à l'attaque

du talon et à la propulsion

Il s'agit là d'une activité évidente

du pied. L'abattement extrêmement raide de l'avant-pied est freiné

par les muscles de la loge antérieure qui dissipent l'énergie

accumulée. Ajouté à cela

FRESNEAU REDHA

Page | 27

au moment de la propulsion, un mécanisme absorbant

du choc qui permet d'appliquer au sol une contrainte importante sans

léser la ligne des têtes métatarsiennes qui s'applique

à la surface portante.

2. Maintien de l'équilibre

Lors de la marche, la projection verticale du centre de

gravité transite à chaque pas par le bord externe pendant le

déport latéral du bassin sur le membre inférieur

porteur.

3. La propulsion du corps du marcheur ou du coureur qui est

réalisée par le bord externe du pied et toute la surface

antérieure

La propulsion est impartie au corps du marcheur ou du

coureur par le bord externe du pied et la partie antérieure, puis le

gros orteil.

4. Les changements soudains de direction, pivotements sur

place

Le changement de direction implique une réduction

maximale de la surface de contact par le sportif afin de tourner plus

librement. Il reste seulement en appui au sol la région sous-jacente

à l'articulation métarso-phalangienne.

FRESNEAU REDHA

Page | 28

4.4 Fonction musculaire dans le rôle

d'amortisseur du pied

Soutenir le poids du corps est la fonction principale du pied.

La locomotion, la course, les sauts sont des fonctions secondaires. Afin de

pouvoir exercer ces actions, le pied doit être en mesure d'amortir les

contraintes qui s'exercent sur lui au cours de chaque activité. Au

moment de l'impact au sol, le pied d'appui reçoit en effet deux et demi

à trois fois le poids d corps.

Lors de la position debout, n'entre en action que les

structures passives et en premier lieu les squelettes osseux et fibreux,

à savoir les ligaments et l'aponévrose plantaire qui vont

absorber les contraintes grâce à leur architecture en arche. La

peau et les tissus mous interviennent également dans le support de ces

contraintes. L'ensemble des muscles décrits comme «

intrinsèques » présentent une activité nulle, mais

agissent de façon passive en accompagnant les structures ligamentaires

26 par deux mécanismes : leur tonus de repos qui va permettre

le maintien d'une tension et le maintien supplémentaire de la

voûte 27. Lors de la marche, les systèmes musculaires

intrinsèques et extrinsèques vont permettre un contrôle

dynamique. Kapandji & Judet (2009) 23 décrivent l'action

de la manière suivante : « lors de la prise de contact avec le sol,

la cheville sera en légère flexion, le talon est le point d'appui

du pied sur lequel vient s'appliquer la poussée de la jambe, suivie par

le reste du pied qui se déroule sur le sol. Les tissus de peau et de

graisse absorbent les premières contraintes, suivi par le calcaneum qui

agit comme un pivot et répartit les pressions sur le pied lors de son

déroulement. Les structures passives entre alors en jeu : la membrane

interosseuse de la jambe, les ligaments et le mouvement de divergence du talus

et du calcanéum limitent ces contraintes. Le muscle tibial

antérieur intervient par la suite afin de freiner la chute de

l'avant-pied sur le sol. Lorsque l'avant-pied touche le sol et que le poids du

corps est déporté vers l'avant, la voûte plantaire

s'écrase. Pour éviter cet écrasement ; un premier

phénomène d'amortissement intervient : les muscles plantaires, en

concordance avec le soutien des structures passives se contractent en

réponse à l'affaissement provoqué. Enfin, les muscles

extrinsèques et notamment le triceps sural se contractent pour

déclencher une impulsion motrice. Dans cette phase, la voûte

planaire est un levier inter-résistant, puisqu'elle est entre le point

d'appui au sol en avant, la force musculaire des extenseurs en arrière,

et le poids du corps au milieu. Afin de faire face à ces contraintes et

éviter qu'elle ne s'écrase à nouveau, il

FRESNEAU REDHA

Page | 29

existe un deuxième effet d'amortissent au cours duquel

les muscles plantaires se contractent. Ils emmagasinent au cours de cette phase

une partie de la force du triceps qu'ils restituent à la fin de

l'impulsion ». Pour une situation de course, il s'agit du même

mécanisme en plus rapide. L'ensemble du système permet un «

amortissement ressort » grâce aux propriétés

viscoélastiques du tendon achilléen et de l'aponévrose

plantaire, combinés à la contraction du triceps sural et de la

musculature intrinsèque et extrinsèque du pied 28. Le

rôle d'amortisseur intervient également lors de saut. Il s'agit du

mouvement inverse du saut. Un saut se traduit par une triple extension des

membres inférieurs. Son amortissement réside dans une flexion,

étape par étape des articulations des membres inférieurs

29. Au moment où l'ensemble du corps redescend, les membres

inférieurs vont reprendre contact avec le sol de façon

liée à partir des extrémités des deux gros orteils,

le dessous des autres orteils, la tête des métatarsiens et enfin

l'isthme et les talons. En parallèle, de façon

synchronisée, Germain. C & Lamotte. A (1990) 30

décrivent la flexion simultanée des chevilles, des genoux et des

hanches pour arriver vers la stabilisation sur les deux jambes. Les muscles du

pied, qu'ils soient extrinsèques ou intrinsèques agissent comme

amortisseur, comme réceptionneur et stabilisateur dans ces

différentes phases.

4.5 Fonction musculaire dans le rôle de

propulseur

En utilisant les arches du pied comme tremplin, le pied

propulse le corps en avant durant la marche, la course et les sauts grâce

à un complexe : le complexe suro-achilléo-calcanéo

plantaire. Ce complexe est propulseur en position debout, il comprend plusieurs

articulations depuis les condyles fémoraux jusqu'aux orteils. Il est

composé d'un moteur puissant à savoir le triceps sural et d'un

système de transmission sophistiqué : le tendon calcanéen,

la partie postérieure du calcanéum et l'aponévrose

plantaire.

Le triceps sural composé :

- Des gastrocnémiens, est un groupe musculaire à

profil explosif donc la fonction dépend de la flexion du genou.

- Du soléaire qui est un muscle lent de la statique

- Du plantaire qui est un long tendon au bord

antéro-médial du tendon calcanéen

FRESNEAU REDHA

Page | 30

Le calcanéen composé :

- de deux lames tendineuses accolées dont une provient

de la partie antérieure des gastrocnémiens et l'autre provient de

la parte postérieure du soléaire

- d'un tendon court - d'un tendon long

Aponévrose plantaire composé :

- os sésamoïde

- fibres de collagènes et élastiques

- organe de propulsion et de statique

La description biomécanique de l'action de propulsion

tient compte principalement des forces de traction du triceps sural. Ces forces

prennent appui sur les condyles fémoraux, elles verticalisent le

calcanéus qui agit comme un véritable bras de levier, elles

tendent l'aponévrose plantaire et s'appliquent jusqu'aux orteils. C'est

un complexe longitudinal ou les différents composants sont en

interaction. 31

FRESNEAU REDHA

Page | 31

5. Performances &

Biomécanique

FRESNEAU REDHA

Page | 32

5.1 Qu'est-ce que l'explosivité ?

L'explosivité est la capacité à produire

la plus grande accélération sur soi-même ou sur un engin.

C'est une utilisation de la puissance musculaire, résultant de la force

par la vitesse. Il s'agit de la capacité à enclencher, en un

temps court, une forte contraction musculaire. Aujourd'hui, la musculation et

notamment en complément lors de phases de préparations

spécifiques par exemple, va permettre de d'entretenir et de

développer cette qualité physique même si la

génétique occupe une part importante sur les

prédispositions physiques d'un athlète. Considérée

comme une qualité physique mêlant force et vitesse, elle permet

dans de nombreux sports d'avoir un réel avantage athlétique en

fonction de la logique interne de l'activité. Dans les sports

collectifs, et plus particulièrement en football, l'explosivité

va permettre de prendre le dessus sur ses adversaires directs dans les

situations suivantes :

- départ arrêté

- sprint

- sauts

- en sortie de dribble

L'explosivité est une qualité qui relève

du domaine qualitatif 32. Tout comme la vitesse, elle ne

nécessite pas un travail de volume trop important mais c'est

réellement l'exécution et l'implication maximale qui induisent

des bénéfices. Certains auteurs conseillent le

développement de l'explosivité avec le développement du

VO2 max. En effet, le secteur qui répond au domaine d'explosivité

est bref. Le substrat de cette qualité est la phosphorylcréatine.

Les mitochondries sont capables de les re-synthétiser. D'où

l'importance d'insister sur le développement de VO2 max.

Le travail en explosivité nécessite l'activation

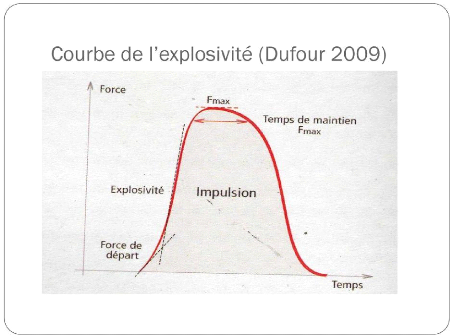

de fibres rapides « spécialisées » 33. Les

adaptations de l'entraînement énuméré par Dufour

33 sont les suivantes : tout d'abord, la réorganisation des

patterns de recrutement musculaire ; L'amélioration de

l'excitabilité du motoneurone ; Le recrutement sélectif des

fibres et enfin l'élargissement de la fibre motrice.

FRESNEAU REDHA

Page | 33

Figure 7. Courbe de l'explosivité (Selon Dufour,

2009)

FRESNEAU REDHA

Page | 34

5.2 Biomécanique de la vitesse - Implication

anatomique

La vitesse est basée sur des processus du

système neuromusculaire et la faculté inhérente à

la musculature de développer de la force, d'accomplir des actions

motrices dans un segment de temps situé en dessous des conditions

minimales données. Elle représente la faculté d'effectuer

des actions motrices dans un espace de temps minimal 34.

À l'arrêt, le centre de gravité du corps

se trouve à la verticale du polygone de sustentation, forme qui est

décrite par la forme que nos pieds dessinent. La marche de l'homme est

une activité motrice fondamentale. Elle peut être définie

comme la combinaison dans le temps et l'espace de mouvements plus ou moins

complexes des différents segments du corps qui aboutissent au

déplacement de l'individu sur un plan horizontal. Les différentes

phases de la foulée s'organisent de la façon suivante :

- flexion plantaire et dorsale de la cheville - flexion et

extension du genou

- flexion et extension de la hanche

Il faut être en mesure de maintenir un équilibre

dynamique lors des différents types d'appuis et de coordonner les

conditions de la propulsion en s'adaptant à chaque instant aux

contraintes de l'environnement extérieur. La course va se

différencier de la marche par la disparition de la phase de double

appuie lors du déplacement rapide. La course, avec l'absence du double

appui, est une succession de foulées bondissantes. La course peut

être caractérisée par une succession de

déséquilibres maîtrisés et rattrapés qui

permettent d'éviter la chute. Plus l'homme ira vite, plus l'action de

forces s'exerçant sur lui sera importante. Pour ajuster en permanence la

posture et maintenir cet équilibre lors de phase de propulsion,

différents muscles interviennent. Les ischio-jambiers par exemple sont

essentiel pour le blocage du genou, les extenseurs de la hanche, de la jambe et

le grand fessier sont les groupes musculaires principalement sollicités

dans la phase d'accélération initiale. En ce qui concerne

l'atteinte de la vitesse de course maximale, les muscles les plus

impliqués sont les ischio-jambiers, les adducteurs et le grand fessier.

Rappelant que le seul point de contact avec la surface terrestre est le pied,

ce dernier doit assurer le transfert d'énergie tout en permettant un

appui stable et fort.

FRESNEAU REDHA

Page | 35

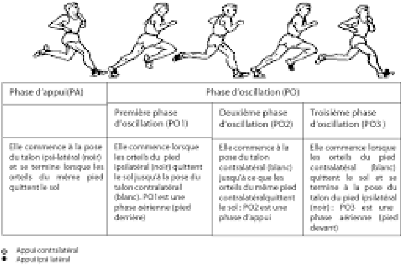

Tableau 1. Description des différentes phases de la

foulée (INSEP. Archives ouvertes)

FRESNEAU REDHA

Page | 36

Tableau 2. Association des muscles et de leurs principales

actions lors de la course (issue de La

nouvelle Bible de la

préparation physique, D. Reiss, P.Prévot. 2020).

|

Muscles

|

Principales actions

|

|

|

|

Grand droit de l'abdomen

couplé aux obliques

internes

et externes

|

Maintien du bassin, éviter qu'il ne parte trop en

antéversion. Éviter une

hyperlordose lombaire. Un manque de

gainage de mouvement limite

logiquement la puissance de tout le membre

inférieur.

|

|

Ilio-psoas

|

Principaux releveurs de la cuisse

|

|

Ischio-jambiers

|

Permettent de bloquer le genou lorsque celui-ci est vers

l'avant et

l'entraînement vers l'arrière. Capables de

l'extension du genou en synergie

avec le quadriceps surtout au-dessus de

145°, ils travaillent le plus longtemps

durant le sprint. Atteignant

200 % de la force volontaire, il ne faut pas

s'étonner des nombreux

accidents qu'ils rencontrent.

|

|

Grand fessier

|

Principal extenseur de la cuisse lorsque celle-ci est vers

l'avant ; de par son

action d'exorotation, à la pose du pied, il

stabilisera le bassin en évitant la

rotation de ce dernier vers

l'intérieur. Action diminuée de ce dernier lorsque

le pied

passe à la verticale du centre de gravité. En l'air, il a

tendance à

entraîner la cuisse en abduction, les adducteurs

devront contrecarrer cette

action.

|

|

Quadriceps

|

Ils évitent la chute du corps sur le sol : plus ils sont

puissants, plus l'athlète

est stable, ce qui permet aux autres

muscles de s'exprimer et raccourcit le

temps de contact au sol. Extenseur du

genou, ils propulsent durant

l'accélération, mais s'amenuisent

durant la phase de vitesse maximale.

|

|

Petits et moyens fessiers

|

L'appui monopodal demande de stabiliser le bassin avec le

sprint, la tension

est multipliée par 7. Moins les abducteurs sont

forts, plus l'expression des

muscles moteurs est limitée.

|

|

TFL

|

Apporte une stabilité surtout si le grand fessier est

trop puissant.

|

|

Adducteurs

|

Permettent au membre inférieur de rester en ligne pour

compenser la mise en tension importante du grand fessier. À la fois le

fléchisseur du genou lorsqu'il est derrière et extenseur de ce

dernier lorsqu'il est vers l'avant, ils sont très sollicités et

se blessent souvent si l'on manque de préparation.

|

|

Gastrocnémiens

|

Derniers muscles à travailler avant que le pied ne

quitte le sol, ils ont un rôle

important dans la performance.

Fléchisseurs plantaires, ils ont une

sollicitation excentrique

permettant la restitution.

|

FRESNEAU REDHA

Page | 37

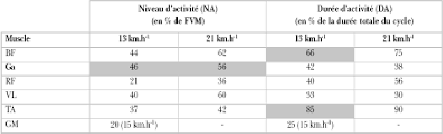

Les données ci-dessous obtenues sur les archives

ouvertes de l'INSEP. Le tableau présente les données de la

littérature relatant les niveaux et durées d'activité. Le

niveau d'activité est présenté à deux vitesses : 15

km/h et 21 km/h.

Tableau 3. Evolution des niveaux et durées

d'activité avec la vitesse

FVM = Force Volontaire Maximale, il s'agit du niveau

d'activation maximal recueilli en mode

isométrique. Ga = gastrocnémiens / TA =

Tibial antérieur / BF = Biceps Fémoral / RF = Droit

fémoral / VL = Vaste interne / GM = Grand fessier

Ce tableau permet de remarquer trois profils différents

:

Tout d'abord les muscles fortement activés (en % du

niveau d'activité enregistré à FVM) tel que Ga notamment ;

les muscles longuement activés (en % du cycle de la foulée) tel

que TA ; les muscles à la fois fortement et longuement sollicités

tel que BF. Les muscles les plus longuement activés, à savoir TA

et BF sont les muscles les plus riches en fibres de type I.

5.3 Biomécanique de la détente -

Implication anatomique

La détente musculaire correspond à la

capacité de s'élever dans les airs lors d'un saut. La

détente est une qualité fondamentale pour des activités

nombreuses et variées. Elle se définit comme la capacité

qu'a le système neuromusculaire de surmonter les résistances avec

la plus grande vitesse de contraction possible 35. Plus la force

appliquée est importante en un minimum de temps et plus le saut est

élevé. D'un point de vue physique, la hauteur qui est atteinte

lors d'un saut est influencée par deux éléments : d'une

part, le travail musculaire fourni lorsque les pieds sont en contact avec le

sol et d'autre part la hauteur du centre de

FRESNEAU REDHA

Page | 38

masse du corps au moment de l'envol. Sans entrer dans des

calculs mathématiques complexes, Chapman (2008) 36

décrit celle-ci de la façon suivante :

s = (

??

) · ? ?? · ??s

m · g

Où s est la distance verticale

parcourue par le centre de masse du corps depuis son point le plus bas lors de

la prise d'élan jusqu'à son point le plus haut lors de la phase

de vol, m est la masse corporelle et g

l'accélération terrestre. L'intégrale

de F*ds est la quantité de travail musculaire produite

durant la phase de contact avec le sol, où F est la

force musculaire et ds le déplacement du centre

de masse du corps durant la phase de contact avec le sol.

Enfin, il existe un autre phénomène

biomécanique qui joue un rôle majeur dans la performance de saut.

Il s'agit du « Strectch-Shortening Cylce » (SSC). Grâce

à ses propriétés mécaniques, un muscle est capable

d'emmagasiner de l'énergie lorsqu'il est allonge pour la restituer de

façon immédiate après et produire plus de force. La

pré-activation, lorsque le muscle s'allonge, permet de débuter sa

phase de contraction avec une plus grande force initiale pour

développement une force maximale plus élevée 36,37

. La détente peut être assimilée à la

qualité de puissance 38. D'un point de vue physiologique,

elle dépendrait à la fois du nombre de fibres sollicitées

simultanément dans un muscle et de leur qualité de

contraction.

FRESNEAU REDHA

Page | 39

6. Problématique

FRESNEAU REDHA

Page | 40

De nos jours, l'ensemble des athlètes a recours

à la musculation en complément de leur activité

principale. L'utilisation de la musculation peut aller de simples exercices de

prévention à des exercices de perfectionnement ou l'on cherche

à améliorer ses qualités physiques, de manières

spécifiques ou non. Les groupes musculaires travaillés qui

ressortent le plus sont les ischio-jambiers, les quadriceps, les fessiers, les

mollets et pour le haut du corps les bras (biceps / triceps), les pectoraux et

les épaules.

La musculation est une activité sportive qui vise

à développer la force musculaire en augmentant la masse des

muscles (ou non) par un effort physique répété ainsi que

l'endurance 39. Depuis de nombreuses années désormais,

la littérature a prouvé l'intérêt du travail de

musculation en complément d'une pratique sportive. A chaque

activité sportive ses spécificités. Quelle qu'elle soit,

elle nécessite un travail spécifique de renforcement, de

développement de puissance, d'équilibre, de souplesse musculaire

et de force. Ces paramètres peuvent être soutenus dans la

recherche de performance par l'utilisation de la musculation. Cette pratique

doit être au service de l'activité principale. Bien

évidemment, la musculation intégrée en planification d'une

préparation physique d'un boxeur sera différente de celle d'un

joueur de football ou de rugby. Les demandes musculaires, les contraintes

physiques et les fondamentaux même de la discipline diffèrent

à travers les disciplines. Cependant, le travail de fond, d'endurance et

de répétition est retrouvé à travers la

musculation. Ce sont les exercices proposés, au regard de ce qu'on

attend de l'athlète et des spécificités imposées

qui guident l'évolution de cette pratique au sein même de

différents sports. L'utilisation d'exercices spécifiques

présente en effet l'avantage de permettre un transfert rapide des gains

qu'on a pu obtenir à l'entraînement vers une habileté

motrice particulière.

Au sein du football de haut-niveau, après l'avoir

vécu en tant que joueurs et également en tant que stagiaire

durant les différentes expériences que j'ai pu avoir en

structures professionnelles, je me suis aperçu que les pieds sont les

parties du corps où les joueurs accordent le moins d'importance. Bien

évidemment, les podologues sont régulièrement

présents pour réaliser des pédicures. Ils réalisent

également un bilan podologique (à la demande des joueurs en

général) en début de saison. Néanmoins, il n'y a

que très peu de travail axé sur le pied. On retrouve des

exercices classiques de prévention sur coussin d'équilibre, sur

plateau de proprioception et parfois sur mousse. Ce type d'exercices est

FRESNEAU REDHA

Page | 41

redondant et très souvent appuyé par les

différents staffs dans le cadre de retour à la suite de blessures

(entorses chevilles, genoux..). Bien que ce type d'exercice sollicite la

musculature extrinsèque du pied (et intrinsèque en fonction la

posture et du chaussage), ils ne sont pas suffisants pour supporter l'ensemble

des contraintes que subissent leurs principaux outils de travail : leurs

pieds.

Comme dit précédemment, nos pieds sont le seul

lien entre notre corps et le sol. Toute la force est transmise par celui-ci ;

un bassin gainé, des cuisses puissantes, une course d'élan et

c'est une masse avoisinant les 700 kg que la cheville et le pied vont devoir

supporter. La chaîne postérieure, complète comprend les

fessiers, les ischio-jambiers et le complexe

suro-achilléo-calcanéo-plantaire (incluant les

fléchisseurs du pied) .40

Plusieurs études, comme nous avons pu le voir dans la

partie Etat de l'art, sont arrivées à la même conclusion,

le renforcement musculaire du pied et notamment, les fléchisseurs

permettent une amélioration de la détente, des temps au sprint et

de la qualité des appuis tout en ayant un rôle dans la

prévention des blessures et la stabilité qu'elle soit statique ou

dynamique. Cela irait donc de soi : si un pied manque de force, il va exprimer

moins que ce que les muscles des étages supérieurs veulent

transmettre. Surtout en football, les muscles des membres inférieurs,

sont très souvent très puissants. Avant d'être des joueurs

de foot, ce sont des athlètes qui doivent courir. Quand on sait que 80 %

du travail effectué par ces mêmes footballeurs en salle de

musculation est concentré sur les membres inférieurs, on comprend

que leurs pieds exprimeront moins que ce qui est disponible au-dessus. Pour

poursuivre, en rendant son pied plus fort, on le rend plus stable. Un pied

stable sera moins sujet aux blessures et il va de même pour le reste du

corps : plus un corps est fort à tous les étages et moins on

risque de le voir se blesser. 40

L'objectif de ce travail est dans un premier temps de

définir le type morphologique de chaque joueur de l'effectif

concerné par l'étude. Dans un second temps, nous voulons savoir

si renforcer les muscles du pied, avec un protocole sur 10 semaines, chez des

joueurs de football semi-professionnels a un impact sur les performances en

saut (CMJ) et au sprint court (5, 10 et 30 mètres). Enfin, nous

chercherons à savoir si le type morphologique du joueur a impacté

les résultats du protocole.

FRESNEAU REDHA

Page | 42

7. Hypothèses de

travail

FRESNEAU REDHA

Page | 43

Dans certaines études, le renforcement des muscles du

pied a mis en évidence des améliorations d'un point de vue

performance, de qualités des appuis et de prophylaxie. Toutefois, les

publics qui participaient avaient des profils différents de ceux de

footballeurs de haut-niveau. On retrouvait des cyclistes, des marathoniens, des

nageurs... Des profils de sportifs qui diffèrent de sports collectifs et

où on ne retrouve pas les sauts par exemple ou les sprints à

proprement parler. L'idée est tout d'abord de déterminer le

profil morphologique des joueurs en déterminant s'ils ont plutôt

un pied pronateur, supinateur ou physiologique (neutre). Ces mesures,

s'appuyant sur l'IPP (Index de posture de pieds) et grâce à des

outils comme une règle ou un goniomètre, doivent avoir une vue

d'ensemble sur le groupe et sur quel profil de pied est majoritaire. Pierre

Tiger, podologue du sport m'avait indiqué bien en amont qu'en

théorie les footballeurs ont un pied dit « dynamique » et donc

ont une tendance à être supinateur.

À la suite de ces mesures, les joueurs seront soumis

à une batterie de tests (avec une pesée e amont), à savoir

un test de détente verticale et un test de vitesse. Ce sont une fois ces

mesures réalisées que le public effectuera un protocole de

renforcement des muscles du pied.

À la fin de ce protocole, les joueurs

réaliseront de nouveau les mêmes tests réalisés en

début de stage, dans les mêmes conditions, afin de

vérifier si le protocole mis en place et les exercices ont

permis une amélioration de la performance sur les tests

réalisés. Il sera également question de

vérifier si des profils de pieds ont réagi de manière plus

significative que d'autre au protocole à travers les résultats

des tests.

Dans le cas où nous obtiendrions des résultats

significatifs allant dans le sens du protocole mis en place, il pourrait

être intéressant d'intégrer un protocole tel que celui-ci

aux programmes d'entraînements individuels des joueurs pour la saison

à venir. Dans le cas inverse, ce travail ne serait pas cause perdu

puisqu'il s'agit d'un travail de renforcement qui peut être

utilisé dans un cadre prophylactique.

FRESNEAU REDHA

Page | 44

8. Matériels &

Méthodes

FRESNEAU REDHA

Page | 45

8.1 Participants

Au total, 22 joueurs de football semi-professionnels ont

participé à cette étude. Ils étaient

âgés en moyenne de 25,57 ans (+ ou - 3,97 ; le plus

âgé de 33 ans et le plus jeune de 20 ans), mesuraient en moyenne

181,48 cm (+ ou - 5,35 ; le plus grand 190 cm et le plus petit 170 cm) et

pesaient en moyenne 73, 91 kg (+ ou - 5,5 ; le plus lourd pesait 84 kg et le

plus léger 63 kg). Ils étaient tous volontaire pour participer

à l'étude. L'ensemble des joueurs s'entraînent 5 fois par

semaine minimum (les séances en salle de musculation sont

réduites à cause de la crise sanitaire - Covid19). Ils

s'entraînent en moyenne 1 h 30 par jour. Aucun joueur de l'effectif ne

dispose de semelles orthopédiques. Ils n'ont jamais

réalisé de protocole de musculation de pied jusqu'à la

mise en place de celui-ci. Les profils morphologiques ont été

définis avec l'aide d'un Podologue du sport (Pierre Tiger).

Les joueurs ayant une activité professionnelle, au

nombre de 8 (âgés de 29 ans en moyenne (+ ou - 3,67) ; mesurent

179,77 cm en moyenne (+ ou - 3,7 cm) ; pèsent 74,87 kg en moyenne (+ ou

- 5, 01 kg)) ; ont une hauteur du naviculaire D moyenne de 4,24 cm, du

naviculaire G moyenne de 4,16 cm ; une tendance supinateur (+2,77 à

droite et +3,11 à gauche en moyenne). En parallèle du football

n'ont pas été soumis au protocole de musculation puisqu'aucun

contrôle n'aurait été possible, et il fallait un groupe

contrôle. Toutefois, leur type morphologique a été

défini et ils ont réalisé l'ensemble des tests.

Le groupe test était composé de 14 joueurs

(âgés de 23,36 ans en moyenne (+ ou - 2,24) ; mesurent 182,53 cm

en moyenne (+ ou - 5,7 cm) ; pèsent 69,1 kg en moyenne (+ ou - 5,9 kg))

; ont une hauteur du naviculaire D moyenne de 5,72 cm, du naviculaire G moyenne

de 5,56 cm ; une tendance supinateur (+2,5 à droite et + 3,07 à

gauche en moyenne). Ces joueurs n'ont pas d'activité à

côté du football. Ils étaient donc 100 % disponible pour

réaliser le protocole.

FRESNEAU REDHA

Page | 46

8.2 Critères d'Inclusion/Exclusion /

Non-inclusion

Tous les joueurs qui n'ont pas contracté de

lésions musculaires sur les muscles des membres inférieurs durant

les 5 derniers mois ont réalisé le test de détente et le

test de sprint.

N'ont pas été inclus dans l'étude les

jeunes joueurs de l'équipe réserve qui venaient parfois faire le

nombre à l'entraînement puisqu'il n'y avait aucune certitude

concernant leur présence quotidienne sur toute la durée de

l'étude.

Ont été exclus de l'étude 3 joueurs. Le

premier était en cours de reprise à la suite d'une rupture des

ligaments croisés. Le deuxième est arrivé durant la

première semaine de février et n'avait pas eu

d'entraînement depuis le deuxième confinement. Enfin, le

troisième a eu la Covid19 et a été placé à

l'isolement 10 jours durant la période de test. Il n'a pas repris

l'entraînement collectif avant la première semaine de mars.

8.3 Matériels

Afin de déterminer les différents profils

morphologiques de pied de chacun, je me suis appuyé sur le tableau de

l'index de posture de pied en prenant deux paramètres en compte : la

hauteur du naviculaire et la mesure d'arrière-pied avec angle

calcanéen. Pour faire les mesures, j'ai utilisé un

goniomètre de type rapporteur et une règle de 15 cm basique. Les

joueurs ont tous été pesés avec la balance du club au

moment des deux prises de poids.

La détente a été évaluée

grâce à l'application MyJump® développée et

validée par le Docteur Samozino et le Professeur Morin. Cette

application permet de mesurer la hauteur du saut (cm), le temps de vol (ms), la

vitesse (m/s), la force appliquée (N) et la puissance

développée (W).

Cette application a fait l'objet d'une étude dont les

principaux résultats ont montré que l'application est valide et

reproductible pour mesurer la hauteur de saut verticale en comparaison à

la plateforme de force 18. La vitesse a été

évaluée grâce à l'application MySprint®

développée et validée par le Docteur Samozino et le

Professeur Morin. Cette application permet de mesurer le temps de

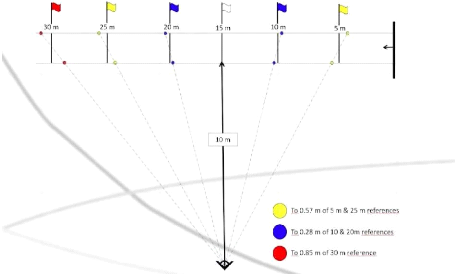

manière précise sur des distances de 5, 10, 15, 20, 25, et 30

mètres. Elle permet aussi de mesurer la force appliquée (N) et la

puissance maximale (W/kg). La mise en place de test nécessitait des

plots avec des piquets qui devaient être placés

FRESNEAU REDHA

Page | 47

à des intervalles bien précis. Ces intervalles

ont été élaborés avec une roulotte métrique

classique qui est utilisée pour calculer des distances sur le

terrain.

Cette application a également fait l'objet d'une

étude dont les principaux résultats ont montré que

l'application est valide et reproductible pour mesurer la vitesse sur

différentes distances jusqu'à 30 mètres en comparaison

à des tests de vitesse réalisés à l'aide de radar

et de cellules. 20

Pour la partie protocole, nous avons utilisé une balle

de massage (qui peut être également une balle de tennis), une

serviette pour le grippé et un élastique de résistance 10

kg.

Les données ont été traitées et

mise en tableaux avec Excel. Le t-test a été

réalisé via Excel avec un logiciel annexe. Le t-test a

été réalisé via XLSTAT. Les échantillons

étaient appariés puisqu'il était question de comparer un

même groupe avant et après un protocole (2 fois : groupe test et

groupe contrôle) et il s'agit d'un test bilatéral.

FRESNEAU REDHA

Page | 48

9. Protocole

FRESNEAU REDHA

Page | 49

Les participants ont été répartis en 2

groupes : Groupe 1 (n = 14), Groupe 2 (n = 8). Le groupe 1 est le groupe test

et le groupe 2 est le groupe contrôle.

L'ensemble des participants ont fait l'objet de mesures au

niveau des pieds afin de déterminer leur type morphologique. Ainsi, les

joueurs, arrivaient en salle de soin par groupe de 3 (protocole COVID) et

mettent pieds nus. Ils doivent rester debout en ayant un écart entre

leurs pieds de la largeur de leurs épaules. La consigne est de

piétiner puis de se stabiliser en gardant le regard en face. La

première mesure est celle de la hauteur du naviculaire (droit et gauche)

à l'aide d'une règle graduée de 20 cm. La deuxième

mesure est le calcul de l'angle de l'arrière-pied avec angle

calcanéen (axe du tendon Achille par rapport au centre du talon). Cette

mesure est réalisée à l'aide d'un goniomètre de

type rapporteur.

Les joueurs sont tous pesés avant de débuter le

protocole et le poids de chacun est relevé dans un tableur Excel.

L'ensemble des joueurs (Gr 1 et Gr 2) réalisent ensuite

avant le début du protocole un test de vitesse et un test de

détente en salle pour obtenir une première base de données

qui servira de références.

Le test de détente est réalisé à

l'aide de l'application MyJump® comme mentionné plus tôt.

Avant de passer au saut, l'application demande de renseigner les valeurs

suivantes : longueur des jambes (de la crête iliaque jusqu'au bout des

pieds), hauteur sol-hanche en position semi-squat à 90° (de la

crête iliaque jusqu'au sol).

Ensuite les joueurs sont tous soumis à un

échauffement standardisé qui sera réalisé dans les

mêmes conditions lors du deuxième test de détente à

la fin de l'étude.

Cet échauffement s'articule ainsi :

- Vélo 5 min entre 85 et 95 rpm

- Montée de genoux sur place 30 secondes x 2

- 2 x 10 squats

- 4 bonds d'une coupelle à une autre (1,50 d'écart)

en pliométrie

Les joueurs passent à la suite les uns des autres en

salle de musculation lors de la séance du matin (10 h) et pieds nus afin

d'éviter que les chaussures ne puissent tronquer les résultats

via l'application. Ils effectuent un CMJ les mains sur les hanches. Ils n'ont

qu'un essai.

FRESNEAU REDHA

Page | 50

Le test de vitesse est réalisé à l'aide

de l'application MySprint® comme mentionné plus tôt

également. Les joueurs sont tous soumis à un échauffement

standardisé qui sera réalisé dans les mêmes

conditions lors du deuxième test de vitesse à la fin de

l'étude.

Cet échauffement s'articule ainsi :

- 2 min de mobilité articulaire (hanches, genoux,

chevilles, tronc)

- 7 min de gammes athlétiques (montées de genoux,

talons fesses, flexions, extensions, pas chassés, abduction, adduction,

balistique ischio-jambiers) - 2 sprints de 10 et 20 m (80 et 100%)

Ce test est réalisé sur terrain

synthétique pour une meilleure reproductibilité, en crampon pour

l'ensemble des joueurs et lors de la séance du matin (10h). Les joueurs

ont 2 essais chacun. L'application propose un tutoriel afin de positionner le

matériel du mieux possible. Ainsi, les joueurs effectuent une course de

30 mètres avec des intervalles tous les 5 mètres. Les piquets

sont disposés comme tel : 5,57 m pour le premier intervalle à 5

m, 10,28 m pour le deuxième intervalle à 10 m, 15 m pour le

troisième intervalle de 15 m, 19,72 m pour le quatrième

intervalle à 20 m, 24,43 m pour le cinquième intervalle à

25 m et 29,15 m pour le dernier intervalle à 30 m. Bien

évidemment, la disposition des marqueurs verticaux (piquets de

préférences) doit être la plus précise possible afin

d'avoir des données fiables. Les distances sont calculées

à l'aide de la roulotte du club.

Les mesures réalisées et les résultats

des tests sont notés dans un tableur et triées par joueur.

Le protocole débute et s'étend sur 9 semaines

pour les joueurs du groupe 1. Les joueurs sont briefés sur les exercices

à réaliser. Ils participent 2 fois par semaine à la

réalisation de celui-ci durant 20 minutes en salle de musculation le

matin.

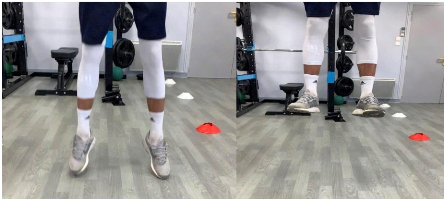

Ils ont pour consigne de réaliser les exercices suivants

:

- déroulé de pieds sur 5 mètres (3

allers-retours) - grippé de serviette (20 répétitions de

chaque pied) - balle de massage (45 secondes sous chaque pied) -

élastiques (15 répétitions de chaque pied)

Ce circuit comporte 4 exercices et est réalisé 3

fois pour une durée de 20 minutes.

FRESNEAU REDHA

Page | 51

Chaque exercice est séparé de 15 secondes afin

de changer d'atelier. Les joueurs du groupe 1 sont répartis en

mini-groupe par 4 sur deux exercices et par 3 sur les 2 autres. Les

mini-groupes sont conservés d'une séance à l'autre. Chaque

mini-groupe est affecté à un exercice (qui est toujours le

même) pour débuter et le sens de rotation est toujours le

même sur l'ensemble du circuit pour des questions de

reproductibilité.

À la fin du protocole qui dure 9 semaines, les joueurs

sont soumis à un nouveau test de détente et un nouveau test de

vitesse, réalisés dans les mêmes conditions que la

première fois.

FRESNEAU REDHA

Page | 52

10. Résultats

FRESNEAU REDHA

Page | 53

10.1 Profils

Les mesures réalisées dans un premier temps,

à savoir la mesure de l'angle calcanéen d'arrière-pieds