|

UNIVERSITE DE PARAKOU

****************

FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES

(FLASH)

****************

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

(DGAT)

OPTION : Aménagement Du Territoire

(AmT)

DYNAMIQUE DES MODES DE GESTION DES TERRES AGRICOLES

DANS LA COMMUNE DE BEMBEREKE

7ème PROMOTION

REALISE PAR :

SOUS LA DIRECTION:

BIO BAYA Nourou-Dine

Dr Frédéric KOMBIENI

LAFIA BOKO Moussa

Maître Assistant (CAMES)

DGAT / FLASH / UP

Soutenu, Le 09/12/2019

Mention: Tres-bien

SOMMAIRE

Dédicace....................................................................................3

Remerciement

............................................................................4

Sigles et acronymes

...................................................................... 5

Résume / abstract

.........................................................................6

INTRODUCTION .........................................................................7

Chapitre I : Cadre théorique et approche

méthodologique ........................9

1.1 Cadre théorique

..................................................................... 9

1.2 Approche méthodologique

.............................................................15

Chapitre II : Présentation du milieu

d'étude ...................................... .. 19

2.1 Situation géographie

.....................................................................19

2.2 Caractéristiques physiques et faits humains

...................................19

Chapitre III : Résultats et Discussion

................................................ 26

3.1 Résultats

.............................................................................

26

3.2. Discussion

..........................................................................

41

CONCLUSION

......................................................................... 45

Bibliographie

...........................................................................

47

Liste des tableaux, figures et photos

................................................. 49

Annexes

..................................................................................

50

Table des matières

...................................................................... 55

DÉDICACE

A

Mon père feu BIO BAYA Boukari

Ma mère BONI ZIME Adiza

Mon oncle ZIME MERE Koné

Ma Tante IMOROU Gado Lekia

Votre fils et neveu vous dédie ce mémoire

BIO BAYA Nourou-Dine

A

Mon père LAFIA BOKO

Ma mère SAKA TAMOU Gnanki

Et toute la famille

LAFIA BOKO Moussa

REMERCIEMENTS

Le présent travail n'aurait pas pu être

réalisé sans le concoure de certaines personnes à nous

restons profondément reconnaissants.

Nos sincères remerciements :

v A notre maîtrede mémoireDr

Frédéric KOMBIENI,Maître Assistant (CAMES) DGAT/FLASH/UP

qui malgré ses multiples occupations a accepté de diriger ce

travail avec une attention particulière.

v Aux enseignants du département de la

géographie et aménagement du territoire pour nous avoir

assuré une formation adéquate

v A notre ainé OROU MAKO Djalilou pour son assistance

et ses conseils pour le bon déroulement de ce travail.

v Aux autorités de la mairie et les agents du CeRPA de

Bembèrèkè

v Aux parent et amis pour leurs soutient et encouragement.

v A tous ceux qui de prêt ou de loin, directement ou

indirectement ont contribué à la réalisation de ce

travail.

v Aux membres du jury pour le temps consacré à

l'évaluation de ce mémoire

Que de personnes sont restées dans l'ombre! Elles

voudront bien nous pardonner cette omission que nous leur prions de ne point

considérer comme une ingratitude.

SIGLES ET ACRONYMES

ASF : Association pour des Services

Financiers.

BAD : Banque Africaine de

Développement.

CAEB : Conseil des Activités

Éducatives au Benin.

CeCPA : Centre Communal pour la

Promotion Agricole.

CeRPA : Centre Régional pour la

Promotion Agricole.

CLCAM : Caisse Locale de Crédit

Agricole Mutuel.

DGAT : Département de

Géographie et Aménagement du Territoire

FAO : Organisation des Nations Unies

pour l'Alimentation et l'Agriculture.

FLASH : Faculté des

Lettres, Arts et Sciences Humaines.

IGN : Institut Géographique

National.

INSAE : Institut National de la

Statistique et de l'Analyse Économique.

ONG : Organisation Non

Gouvernementale.

PDC : Plan du Développement

Communal.

PIB : Produit Intérieur

Brut.

PROMIC : Projet de Micro Finance et

Commercialisation.

RGPH : Recensement

Général de la Population et de L'Habitation.

SDAC : Schéma Directeur De

L'Aménagement Communal.

UP : Université De

Parakou.

RÉSUME

Cette étude, est réalisée pour analyser

les modes de gestion des terres agricoles dans la commune de

Bembèrèkè et apporter des approches de solutions aux

problèmes qui y sont liés.

La méthodologie adopte a consisté à la

recherche documentaire, aux enquêtes de terrain, au traitement et

à l'analyse des données.

Selon les investigations, l'agriculture demeure extensive

avec l'utilisation des outils archaïques par le grand nombre

d'agriculteurs. Les activités agricoles telles qu'elles sont

menées actuellement, contribuent à la dégradation des

terres et entrainent la disparition du couvert végétal. Les

résultats de ce travail montrent que près 45% des agriculteurs

n'ont pas accès à la terre fertile. Les superficies des forets

galerie et forets claires régressent de 7% par an.

Enfin, il est recommandé de vulgariser les

résultats de ce travail pour amener les populations à penser aux

générations futures

Mots clés : Agriculture,

extension, impact, environnement

Abstract

That study is realized to analysis the mode of management of

agricultural soils in the township of Bembèrèkè and takes

approaches of solution to troubles those are linked.

Methodology adopted consisted to documentary searching, to

soils investigation, to treatments and to data test. According investigation,

agricultural abodes extensive with utilization outdated tools by a lot

offarmers. The way ,agricultural activities are practiced,contribute to

deteriorate the cultivable lands and bind abut the disappearance of the forest

zones. Though these results, we can see that 45% of the farmers are short of

rich soils. The areas of forest gallery and clear forests decrease of 7% every

year. Finally, it is recommended to vulgarize the result of this work to

conduct population to think to future generation.

Key words: Agricultural, extension, impact,

environment.

INTRODUCTION

Dans les pays en vois de développement (PED),

l'agriculture reste l'activité économique dominante et la

population agricole est majoritaire (Banque mondiale 2008, 124p).Au

Béninl'agriculture est la première source de richesse en

général et celle de la commune de Bembèrèkè

en particulier. Les activités agricoles regroupent près de 80% de

la population pour une superficie cultivable de près de 2466

km²(Mairie de Bembèrèkè, 2018) .Ainsi l'agriculture

et les espaces ruraux doivent répondre à la

nécessité de nourrir une population croissante et de plus en plus

urbaine, d'assurer aux paysans une vie décente (Rapport de la banque

mondiale, 2008 ,125p).Face à cette pression et dans l'optique de

satisfaire les besoins, les paysans optent pour l'agriculture extensive, par

manque d'équipements et de l'ignorance des techniques de celle

intensive. Les types extensifs sont le plus souvent caractérisés

par le déplacement des cultures, qui sont donc itinérantes, puis

le sol s'épuise vite et que l'agriculteur n'a pas les moyens de lui

rendre sa fertilité (DERRUAU, 2005, pp218 - 219). La terre est

laissée en jachère pendant quatre ans ou plus après trois

ou quatre années d'exploitation. Les travaux champêtres sont

exécutés avec des outils rudimentaires (GOMEZ, 1995, 88p).

Certain écosystèmes sont délaissés

:les zones humides, bas-fonds ou vallées, sont négligées,

voir considérés comme répulsifs (FRENKEN, 2005, 85p).Les

agriculteurs sous exploitent des territoires où la constance de

l'activité organique assure une reconstitution de la fertilité,

où les aménagements sont un investissement, car ils accroissent

les potentialités des sols (HARDIN, 1968, pp1243 - 1244).Et sur

exploitent les zones fragiles (forêt et savanes) provoquant la

dégradation et la mise à nu rapide des sols et du couvert

végétal. Aggravé par le rare usage de la fumure, la

difficulté de l'entretien de la fertilité des sols est donc

accrue. (HARDIN, 1968, p1244). On décrit la sur exploitation des

écosystèmes et la dégradation des ressources causés

par l'extension et l'essartage. La couverture forestière aurait

reculé de 10,5%entre 1980 et 1995 avec pour conséquence un

appauvrissement des sols et la stagnation des rendements. La faible

productivité des sols, la diminution des services rendus par

l'écosystème, la régression des superficies naturelles au

profit de celles anthropiques est un réel problème pour les

populations actuelles et plus encore pour celles à venir.

Pour ce travail nous nous sommes donnés pour but

d'étudier la dynamique des modes de gestion des terres agricoles dans la

commune de Bembèrèkè et apporter des approches de

solutions aux éventuels problèmes auxquels font faces les

agriculteurs deladite commune en particulier et du Bénin en

général.

Dans la logique d'apprécier la dynamique et les modes

de gestion des terres agricoles, le travail sera structuré en trois

chapitres. Les deux premiers aborderont la problématique, de l'approche

méthodologique et du cadre d'étude. Le troisième traitera

les résultats d'enquête et permettra de comprendre

l'évolution des terres agricoles et les systèmes de la production

agricole qui ont un impact négatif sur le couvert végétale

et les sols de la commune.

CHAPITRE 1:Cadre théorique et

approcheméthodologique.

Ce chapitre sera consacré au cadre théorique

età l'approche méthodologique de notre étude.

1. Cadre théorique

Cette partie prend en compte la problématique, les

objectifs,les hypothèses, la revue de littérature et la

définition opérationnelle.

1.1.Problématique

Lors du recensement de 2013 (RGPH4), la population de

Bembèrèkè est estimée à 131 255 habitants

avec une densité de 39 habitants par kilomètre carré pour

un fort taux de croissance estimé 5,05%. Cet accroissement rapide de la

population de la commune engendre entre autre une croissance aussi rapide de la

demande en terre cultivable, d'où la sur exploitation de cette ressource

fondamentale à la survie. Par ailleurs l'accroissement sans cesse de la

population a déjà imposé une pression considérable

sur les ressources naturelles et, a, dans bien des cas, entraîné

leur dégradation et leur épuisement. A l'avenir, cette pression

s'accentuera encore(FAO 1980, p102).

La conséquence en est une profonde modification

dans le mode de reconstitution de la fertilité des sols agricoles

traditionnellement assurée par la jachère et la fumure animale.

Les jachères devenant de plus en plus courtes, c'est ainsi

l'espace pastorale se contracte en même temps que le couvert

végétal s'appauvrit en quantité et en qualité. La

superficie des entités forestières (forêt dense,

semi-décidue, décidue, forêt claire, et savane

arborée arbustive) ont régressé alors que celle

anthropiques (emprise agricole, mosaïque de culture, jachère et

plantation) ont progressé (FANGNON, BABADJIDE, TOSSIN, 2010, 24p).

À Bembèrèkè on note non

seulement l'extension des terres agricoles mais surtout l'occupation illicite

de l'aire protégée comme la forêt classée de

Ouenou-Benou.

- Comment sont gérées les terres agricoles dans

la commune de Bembèrèkè?

- Quelles sont les impacts environnementaux et

socio-économiques de ces modes de gestion des espaces agricoles de la

commune ?

- Quelles sont les difficultés liées à la

gestion de ces terres et quelles sont les perspectives pour un bon usage et

le développement de la commune ?

1.1.2 Objectifs et hypothèse

1.1.2.1.Objectif général

Cette étude a pour objectif principal, d'analyser les

modes de gestion des terres agricoles dans la commune de

Bembèrèkè et apporter des approches de solutions aux

problèmes qui y sont liés. Pour avoir des résultats plus

concrets et plus détaillés, cet objectif principal sera

subdivisé en trois objectifs spécifiques et trois

hypothèses de travail qui sont respectivement les suivants.

1.1.2.2. Objectifs spécifiques

o Analyser la dynamique des modes de gestion des terres

agricoles dans la commune de Bembèrèkè.

o Déterminer les impacts environnementaux et

socio-économiques de ces modes de gestion des espaces agricoles.

o Proposer des stratégies pour le bon usage des terres

agricoles de la commune.

1.1.3. Hypothèse de travail

Cette gestion des terres agricoles est faite de

manière archaïque et sans aucun contrôle ni suivi.

La gestion traditionnelle des terres agricoles provoque la

dégradation des sols, de mauvais rendement agricoles et une nette

régression des terres agricoles disponibles.

La croissance démographique et la superficie

délimitée de la commune, il est profitable de proposer des pistes

de solutions en passant d'une agriculture extensive à une agriculture

intensive pour le maintien et la sauvegarde des terres cultivables de la

commune.

1.1.4. Revue de littérature

Compte tenu de l'importance et du sérieux du travail,

on ne peut se passer des documents et auteurs qui ont eu à aborder et

apporter leurs avis et points de vu sur le thème. Ainsi nous avons

collecté le point de vue de certains auteurs sur le sujet du travail

Selon Losch (1991), l'extension des

superficiesexploitées est aussi cause et conséquence de la course

de l'appropriation du foncier. Car l'espace utilisable s'est restreint au

moment où la demande s'accroissait. Dans un espace que l'on

découvrait « fini » et puisque le droit

à la terre ne reposait que sur son usage, apparaissait

l'impérieusenécessitéd'étendre le patrimoine

foncier en multipliant des défriches, donc en accentuant l'aspect

extensif des systèmes des éléments de cantonnement, de

marquage foncier par des plantations lâches, que pratiques paysanneries

dépourvues de cadastres.

Pour la BAD (2009),l'extension des superficies

cultivéeset non l'amélioration des rendements aurait permis

l'essentiel de l'augmentation de la production agricole africaine au cours des

dernièresdécennies.Mais cette augmentation reste modeste

puisqu'elle n'aurait pas suivi le rythme de la croissance démographique.

Pire,la permanence des logiques extensives participent d'un mécanisme de

dégradation des ressources naturelles qui conduirait l'Afrique à

la ruine.

Selon Smouts (2001), la modernisation agricole et l'extension

des superficies se sont aussi entraînées l'un l'autre :

lespaysans sesontprécisément emparé des innovations qui

servaient leur projet d'extension .La modernisation n'a pas été

ignorée, elle a été détournée. Les engins

attelés sont utilisés pour étendre les cultures plus que

pour améliorer les façons, l'engrais pare à la

réduction du temps de jachère plus qu'il n'assure l'accroissement

des rendements, l'herbicide est très apprécié parce qu'il

fait sauter le goulot d'étranglement du sarclage.Les

tronçonneuses accélèrent les défrichages en

forêt, la bicyclette et mobylettes favorisent la course à la terre

en réduisant le temps de déplacement vers les

lointains « champs de brousse », la moto

« tout terrain » facilite le gardiennage des

troupeaux ; l'introduction d'engin de transformation des produits, tels

que les moulins à céréales, endégageant les femmes

de certains tâchesdomestiques, permet d'accroitre leur participation aux

travaux agricoles.

Selon Dahande(2008), l'extension des champs

conduit à une augmentation des superficies réduisant ainsi les

zones de pâturage, lesméthodes d'exploitation des terres

entrainent la destruction du couvert végétal et la diminution du

potentiel des sols.

Selon Fangnon(2010), àBembèrèkè,

les perpétuels déboisements relatifs à l'agriculture

itinérante sur brûlis dans le cadre de la culture du coton et

celle de l'igname dégradent la végétation et

dénudent les sols ce qui baisse les rendements .En plus la plus part des

feux de végétation sont dommageables aux ressources naturelles et

contribuent à la perte de la biodiversité du milieu.

De touts ces auteurs et documents, il en ressort que les

modes de gestions des terres agricoles en Afrique subsaharienne en

général et dans la commune de Bembèrèkè en

particulier mettent en difficulté l'environnement et menacent les

ressources naturelles qui ne cessent de se dégrader et de disparaitre

petitement sous les yeux impuissants dela population qui ne cherche que sa

survie en suivant tant bien que mal le rythme effréné de la

démographie et de la mondialisation. Ainsi, il est urgent de penser

à des pratiques agricoles adaptées au milieu et qui permettront

de satisfaire la demande en permanente croissance tout en préservantla

nature pour le bien être des populations présentent et celles

à venir.

1.1.5Définitions opérationnelles

Pour la réussite de ce travail,plusieurs concepts et

expressions sont utilisés dont les notions nécessites une

clarification.

Dynamique : qui considère les

phénomènes dans leurs évolutions « par

opposition à ce qui est statique » (Larousse 2007).Selon le

dictionnaire universel 2008,c'est ce qui est relatif aux forces, et aux

mouvements qu'elle engendre .Qui manifeste une force, une puissance et un

mouvement.

Dans le cadre de cette étude la dynamique

estperçue comme l'évolutiondes pratiques culturales et

méthodes d'occupationdes terres dans la commune de

Bembèrèkè.

Gestion : vient du nom latin

« geste » :action de gérer,exécution

issu du verbe gérer, exécution, accomplir au

départ pour le compte d'autrui d'où le gérant d'affaire

qui est un mandataire.Cette référence à la nation

d'exécution et d'expression « compte de gestion »

montre que la gestion s'applique à priori àl'activité

courante et à un horizon court.Cependant lemot a pris un sens plus

ambitieux en devenant carrément le synonyme de termes d'administration,

de management, de gouvernement, de direction.Il leur est même

préférépuisque l'on parle de gestion,faculté de

gestion,de professeur de science de gestion, etc.Il faut dire que chacun de ces

autres termes présente un inconvénient précis.Il

n'empêche que le sens large que l'on donne aujourd'hui au terme de

gestion soit éclairépar sa signification qu'on sait ces

synonymes.

Qu'administration soit synonyme de gestion se vérifie

dans l'appellation d'institut d'administration des entreprises (au

départinstitut de préparation aux affairescréées

en1955) qui ont été les premiers lieux publics de formation

supérieure à la gestion.Cette appellation résulte peut-

être de l'influence que les Etat Unis ont toujours exercée sur

l'Europe spécialementen matière de gestion puis que outre

-Atlantique, la science administrative se confond pratiquement avec

le «business management » .Alors qu'en France la

science administrative est plutôt proche du droit administratif et

la science de gestion, des sciences économiques pour les raisons

liées directement à l'histoire de nos institutions

universitaireset académiques.Pour d'autres, la gestion est comme la

discipline qui vise en particulier l'économie de coût pour

maximiser le bénéfice. Elle est une discipline normative et

même praxéologique constituée à la fois d'un noyau,

les sciences de gestion et d'une périphérie, des

différentestechniques de gestion (BIALES, 2013).Selon la

définition du dictionnaired'apprentissage de la langue

française« MICRO- ROBERT »

nouvelleédition(1988) P.1376, la gestion est l'action de gérer.

Par exemple la gestion d'un budget.

Pour le compte de ce travail, nous retenons ici la gestion

comme une manière d'occuper et d'utiliser les terres destinées

à l'agriculture dans le milieu d'étude.

Terres agricoles : surface

destinée à l'agriculture. C'est aussi une terre qui peut

être labourée ou cultivée. Les terres arabes comprennent

les terrains en jachères, les cultures maraichères, les

céréalières et les prairies artificielles.

(wikippédia 31 mai 2019/ 10h48).

On peut aussi l'associer à une terre

cultivablequi est selon Vidal de la vache, 1921) une terre que l'on

peut labourer ou bêcher, c'est-à-dire la vocation est la culture.

Ce que l'on attend d'une terre arable, c'est qu'elle soit fertile,

c'est-à-dire qu'elle soit propice au bon développement des plants

qu'on y sème ou que l'on fait pousser.

En d'autres termes, c'est une étendue de terre qui peut

être mise en valeur en vu de la production agricole. Ce terme

véhicule l'idée même de notre étude.

La commune de Bembèrèkè en dehors de ses

deux forêts classées (les trois rivières et

Ouénou-benou) et de ses collines qui occupent une partie importante de

l'arrondissement de Bembèrèkè, son agriculture est

caractérisée par une potentielle de terres cultivables de plus de

330.680 ha. Cette disponibilité de terre est favorable au

développement des activités agricoles (SDAC).

Prairie : lieu couvert d'herbe

destiné au pâturage (Larousse, 2007) Selon Universel 2008 la

prairie c'est une terre couvert d'herbes propres à la pâture et

à la production de fourrage. Dans notre milieude travail la prairie est

l'ensemble des champs en jachère ou des espacesqui ne sont pas

occupés par les champs.

1.2. Approche méthodologique

Dans le souci d'atteindre les objectifs et d'apporter une

vérificationaux hypothèses de base, nous

avonsdécidé de suivre une approche méthodologique qui

comporte trois phases à savoir : la collecte des données, le

traitement des données et l'analyse des données.

1.2.1.Collecte des données

Elle est constituée des recherche documentaire et des

travaux de terrain.

1.2.1.1 Recherche documentaire

Elle a consisté à consulter une bibliographie

dans les centres de documentation et de recherche. Le tableau qui suit

présente les centres de documentation visité.

Tableau I : centres de documentation

parcourus et type d'informions recueillies

|

Centre de documentation

|

Nature des documents

|

Types d'information

|

|

CAEB/PARAKOU

|

Ouvrages, livres et rapport d'études

|

Informations générale secteur d'étude,

définitions

|

|

FLASH/UP & UAC

|

Mémoires

|

Information générale

|

|

Mairie de Bembèrèkè

|

Schéma Directeur d'Aménagement communal (SDAC),

Plan de Développement Communal (PDC),

|

Monographie de la commune et carte de la commune de

Bembèrèkè

|

|

Internet

|

Mémoire et Rapport

|

Information générale, définitions

|

Source :

Résultats de terrain, octobre 2019

Le tableau I montre les centres de documentations parcourus,

la nature des documents lus et les types d'informations recueillies pour la

réalisation de cette étude.

1.2.1.2 Travaux de terrain

C'est la plus importante étape dans

la collecte des données. C'est l'étape au cours de laquelle nous

avons mené des investigations sur le terrain afin de recueillir des

informations auprès de la population cible. Ce contact avec la

population nous a permis de voir et constater les réalités et les

difficultés liées aux modes de gestion des terres agricoles dans

la commune de Bembèrèkè.

· Nature et sources des

données

L'observation directe a permis de constater le mode

d'occupation du sol par les producteurs, le mode de préparation ou

d'exploitation des champs et leurs impacts sur l'environnement. Ce sont les

données qualitatives qui ont été collectées. Pour

illustrer les constats et observations, des photos de quelques champs ont

été prises.

L'entretien fait à partir d'un guide d'entretien a

permis d'échanger avec les personnes ressources que sont les agents de

CeCPA, des responsables des groupements villageois. Cette opération a

aussi servi à la collète des données qualitatives.

Le questionnaire a permis de collecter des données

quantitatives et qualitatives afin de mesurer les variables importantes en

rapport avec les activités agricoles, l'impact de ces activités

sur l'environnement, les modes d'entretien des cultures et leurs impacts sur

le sol.

· Outils, matériels et technique de

collecte des données

Pour la collecte et le traitement des données, les

outils et matériels suivants sont utilisés :

· Outils de collecte des

données

ü Un questionnaire ayant permis la collecte des

informations auprès des paysans et acteurs intervenant dans le

secteur agricole.

ü Un guide d'entretien pour recueillir des informations

auprès des personnes ressources, des coopératives agricoles, des

populations et des élus locaux.

ü les cartes du secteur d'étude pour mieux

comprendre l'occupation du sol

· Matériels de collecte des

données

- un ordinateur pour le traitement des données et la

saisie du document

- un cahier, des stylos, crayons pour la prise des notes dans

les bibliothèques et sur le terrain

- une moto pour les divers déplacements

- Un téléphone portable pour la communication

- Un appareil photographique numérique, pour la prise

des différentes vues sur le terrain.

· Techniques de collecte des

données

Les techniques utilisées se résument en trois

opérations :

1. l'observation

2. l'entretien

3. le questionnaire

Les enquêtes ont été menées dans

quatre arrondissements sur les cinq dont dispose la commune. Mais quatre

villages à raison d'un par arrondissement enquêté sur les

trente deux que compte la commune.

· Échantillonnage

Le Recensement Général des Personnes et

d'Habitation (RGPH4-2013) a servi de base à la détermination de

l'échantillon. Puis il a été procédé au

hasard x/100ième de la population compte tenu de

l'accessibilité de la localité.

Le village de Saore par exemple compte 1664 habitants et nous

avons choisi X=1/4. Le nombre d'individus interrogés est 67 dont 16

femmes et 51 hommes.

Le Tableau II si âpres représente la liste

des personnes soumises à l'enquête

Tableau II : Liste des personnes

soumises à l'enquête.

|

Personnes interrogées

|

Nombres

|

|

Conseillers de villages

|

4

|

|

Chefs d'arrondissement

|

4

|

|

Chefs traditionnels

|

4

|

|

Cultivateurs

|

51

|

|

Totale

|

67

|

Sources :RGPH4- 2013

Le tableau II montre la répartition des personnes

enquêtées lors des collectes données

1.2.2.Traitement des données

Le dépouillement et traitement des données se

sont faits manuellement. La saisie et la mise en forme du texte sont faites

grâce au logiciel World, le traitement statistique des données

collectées est réalisé à l'aide du logiciel Excel.

La réalisation des cartes s'est faite avec le logiciel Ars Gis 10.3.

1.2.3 Analyses des résultats

· Choix du modèle d'analyse

Le modèle SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities

- Threats) ou (Forces - Opportunités - Faiblesses - Menaces) est le

modèle choisi pour l'analyse des résultats. Ce modèle

permet d'identifier les facteurs. L'indentification de ces facteurs a permis de

définir des stratégies efficaces pouvant maximiser les forces et

les opportunités, minimiser l'impact des faiblesses et menaces et si

possible les transformer en atouts et opportunités pour la bonnes

gestion des terres et avoir de bon rendement pour le bien être de

tous.

· Cadre théorique du modèle

d'analyse

Les résultats ont été analysés

selon le modèle SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats)

ou (Forces - Opportunités - Faiblesses - Menaces) est un modèle

d'analyse, à l'origine utilisé par les économistes

anglo-saxons qui ont trouvé qu'il était une technique efficace de

gestion des entités économiques (entreprise ou industrie). Mais,

cette approche est aussi utilisée pour l'analyse intégrée

des phénomènes environnementaux. Elle permet d'identifier les

facteurs (physiques, humains et socioéconomiques) internes et externes

qui influencent lesdits phénomènes. Les facteurs internes

concernent les forces/atouts et faiblesses tandis que les facteurs externes

intéressent les opportunités et menaces qui agissent sur le

système analysé. L'identification des différents facteurs

permet de définir une stratégie efficace pouvant permettre de

maximiser les forces et de tirer profit des opportunités offerte, de

minimiser l'impact des faiblesses et si possible les transformer en forces.

CHAPITRE II : CADRE D'ÉTUDE.

Ce chapitre prend en compte non seulement des

caractéristiques physiques et les faits humains de la commune de

Bembèrèkè mais aussi les activités

économiques qui s'y mènent.

2.1. Caractéristiques physique et faits

humains

Il s'agit des Caractéristiques physique et faits

humains.

2.2. Caractéristiques physiques

Caractéristiques physique comprend la situation

géographie, le climat, réseau hydrographie, le relief et le

sol.

2.2.1. Situationgéographique

Situéeàl'extrêmeNorddudépartementduBorgou,lacommunede

Bembèrèkè couvreunesuperficiede 3348 km2, soit

environ 12,94% de la superficie du

départementet2,92%duterritoirenational.La commune de

Bembèrèkè en dehors de ses deux forêts

classées (les trois rivières et Ouénou-benou) de ses

collines qui occupent une partie importante de l'arrondissement de

Bembèrèkè son agriculture est caractérisée

par une potentielle de terres cultivables de plus de 330.680 ha. Elle compte

actuellement cinq arrondissements à savoir : les arrondissements de

Bembèrèkè-centre, de Béroubouy, de Bouanri, de

Gamia, et d'Ina.. La commune de Bembèrèkè en dehors de

ses deux forêts classées (les trois rivières et

Ouénou-benou) et de ses collines qui occupent une partie importante de

l'arrondissement de Bembèrèkè, son agriculture est

caractérisée par une potentielle de terres cultivables de plus de

330.680 ha. Cette disponibilité de terre est favorable au

développement des activités agricoles.

Compriseentre09°58'et10°40'delatitudeNordetentre02°04'et03°delongitudeEst,elleestlimitéeauNordparlacommunedeGogounoudansledépartementdel'Alibori,ausudparcelledeN'Dali,àl'EstparlescommunesdeKalaléetdeNikki,àl'OuestparcelledeSinendé

(figure1).

Figure 1 : Situation géographique

de la commune de Bembèrèkè

2.2.2.Climat et réseau hydrographique

Il est de type soudano-guinéen avec deux (02) saisons

qui se succèdent : une pluvieuse de mai à octobre et une

sèche de novembre à avril qui comprend la période de

l'harmattan (vent froid et sec). Il souffle de décembre à

février. La pluviométrie moyenne annuelle se situe

entre1.000mm et 1.200mm et est en régression. L'amplitude thermique

annuelle est d'environ 6°C ; quant à l'humidité relative

elle varie entre 70 et 90% en saison des pluies, baisse à partir de

Novembre et est de 30 à 50%.

Le réseau hydrographique dans la zone est

constitué de deux cours d'eau permanant Bouri, qui est un affluent de la

Sota et Swindarou (rivière de poissons en langue baatonum). Quelques

cours d'eau temporaires tels que Bouli, Dèrè, Massibi sont

repartis sur le territoire facilitent les activités agricoles et

halieutiques.

Ces conditions climatiques et hydrographiques favorisent le

développement des activités agricoles qui regroupent

actuellement près de 80% de la population. Ici le climat conditionne la

gestion des terres dans la commune car les paysans exercent les

activités agricoles en suivant le rythme des saisons.

2.2.3.Relief

Cette localité du département du Borgou dispose

d'un relief accidenté composé de plaines et de collines.

Située à la ligne de partage des eaux entre les bassins

du Niger et de l'Ouémé, la commune de

Bembèrèkè se caractérise par une vaste

pénéplaine granito-gnéssique dont l'altitude

s'élève de 491 maux environs du 10° parallèle.

La monotonie de cette plaine est sporadiquement rompue par l'existence d'une

série de collines orientées Nord-Sud«Monts de

BEMBÈRÈKÈ» qui forment la zone montagneuse du Borgou

défavorable à l'agriculture.

En dehors de cette zone montagneuse, on note un relief

constitué de plainesfavorisant le développement et l'extension

des champs sur tout le territoire communal.

2.2.4. Sols

Les principaux types de sols sont ferrugineux tropicaux. Ce

sont des sols ayant une profondeur plus ou moins importante ; leur

perméabilité et leur porosité sont

généralement bonnes. Les terres utilisables correspondent

à des sols relativement profonds de 1 à 4m

généralement très bien drainés au moins sur

1 m de profondeur.

Étant l'élément le plus important dans le

déroulement des activités agricoles, la dominance des sols

ferrugineux relativement fertile influence beaucoup dans la dynamique de

l'occupation des terres dans la commune. Permettant l'installation et

l'agrandissent des emprises agricoles.

La Figure2 ci-dessous présente la pédologie

de la commune de Bembèrèkè

Figure 2 : Pédologie de la

commune de Bembèrèkè

De l'analyse de figure 2 on retient que la commune regorge en

grande proportion des sols ferrugineux tropicaux qui se repartissent en des

petites proportions dans toute la commune. On y rencontre aussi des sols

hydromorphes, des sols minéraux brut sur curasse et des sols peu

évolués.

2.2.5.Végétation

Lavégétationbiendiversifiéeestcomposéedesavanesboisées,arboréesetarbustives.Onyrencontredesforêtsclairesparendroits.Lessavanesarboréesetarbustivessaxicolesoccupentessentiellementlesaffleurementsrocheux,lessolspeuévolués,graveleuxetpeuprofonds.Maisl'actiondel'hommeya

provoquédeprofondsbouleversements,faisantnaîtreunevégétationhumanisée&caractériséeparladisparitiondenombreuxligneux,desressourcesfauniquesetmêmedesespècesprotégées.

Leschampsetlesjachèresconstituentl'expressiondel'actionanthropique.Onrencontredesculturestellesquel'igname(Dioscoreaspp),lesorgho(Sorghumbicolor)

etc

.Lesespècesligneusesrencontréesdansleschampsetlesjachèressontcellesépargnéesàcausedeleurimportancesocio-économique.Ils'agitessentiellementdukarité(Vitellariaparadoxa)etdunéré(Parkiabiglobosa).

Cette diversité et abondance de la

végétation est un indicateur de la bonne fertilité des

sols dans la commune.Pour l'installation de leurs champs les paysans

choisissent des espaces dance en végétation.

2.3.Faits humains

Les faits humains comprennent d'effectif de la population et

la structure de la population.

2.3.1. Effectif de la population

La population de la commune de Bembèrèkè

est passé de 34.304 à 598.009 habitants entre 1979 et 1992 puis

de 108958 à 131.255 habitantsentre 2002 et 2013avec une croissance de

3,7% entre 1979 et 1992 et de 5,05% entre 2002 et 2013.Elle est d'une

densité 39 habitants par kilomètre carré (RGPH4).La

commune représente environ 10% de la population du Borgou,

deuxièmedépartement le plus peuplé du Benin

derrière l'Atlantique avec une population estimée a1.214.249

habitants en 2013.

La répartition de la commune par arrondissement et par

sexe suivit du nombre de ménage est faite dans le tableau si dessous

TableauIII : Effectif de la population

par sexe et par arrondissement de la commune de

Bembèrèkè

|

Arrondissement

|

Masculin

|

Féminin

|

Total

|

Ménages

|

|

BEMBEREKE

|

16 253

|

14 923

|

31 176

|

4 081

|

|

BEROUBOUAY

|

8 546

|

8 522

|

17 068

|

1 952

|

|

BOUANRI

|

15 052

|

15 046

|

30 098

|

3 005

|

|

GAMIA

|

15 075

|

15 447

|

30 522

|

3 706

|

|

INA

|

11344

|

11047

|

22 381

|

2 995

|

|

Total commune

|

66 270

|

64 984

|

131 255

|

15 739

|

Source :

RGPH4,mai2013

Le tableau II montre comment est répartie la population

par sexe et le nombre de ménages dans les différents

arrondissements de la commune de Bembèrèkè

Cette croissance rapide de la population accentue la pression

sur les terres caractérisée par l'extension des champs, le manque

de terres cultivables et les conflits qui prennent de l'ampleur.

2.3.2.Structure de la population

La population de la commune de

Bembèrèkè est composée des différents

groupes ethniques qu'on rencontre dans le département du Borgou:

Baatombou, Peuhl, Yorouba, Dendi, groupe Adja-Fon, les Natimba, Waama, Berba

et Ditamari venant de l'Atacora et le groupe Yom et Lopka venant de la

Donga, etc. Numériquement, les Baatombou viennent en tête avec

plus de 52% de la population totale, ensuite viennent les Peuhl avec

plus de 35%, puis les autres groupes, en l'occurrence, ceux venant de

l'Atacora et la Donga, le groupe Adja-Fon, les Yorouba, les Dendi et

les autres.

2.3.3. Activités économiques

Les activités économiques de la commune de

Bembérèkè se fondent notamment sur le secteur primaire et

le développement de petites unités de production.

Les activités économiques dominantes sont

l'agriculture (74,2%) et le commerce et la restauration (18,9%). Dans la

commune de Bembèrèkè les cultures vivrières

dominent : l'igname, le maïs et le mil sont à la base de

l'alimentation des populations de la commune. Le coton et l'arachide viennent

en tête de liste des cultures industrielles.

L'élevage est très peu développé,

peu organisé et constitue une activité secondaire pour quelques

individus. Les principales espèces animales élevées sont

les bovins, les ovins, les caprins et les volailles.

Sur le plan commercial, la commune abrite des

marchés d'importance locale. Les activités commerciales sont

orientées aussi bien vers la consommation domestique que vers

l'importation et l'exportation (cas du coton).

Vu l'importance de l'agriculture sur l'économie de la

commune, la bonne gestion des terres agricoles peu et doit être un levier

pour le développement économique de la commune en particulier et

du Bénin en général. Aussi le chapitre III aborde les

résultats et la discussion sur les modes de gestion des terres agricoles

dans la commune de Bembèrèkè.

CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre expose les différents résultats et

la discussion.

3.1.Résultats

Les résultats obtenus par la présente

étude s'articulent autours des points suivant :

ü Différents modes de gestion des terres agricoles

dans la commune de Bembèrèkè

ü Impactes environnementaux et socioéconomiques de

ces modes de gestion

ü Stratégies pour le bon usage des terres de la

commune

3.1.1. Différents modes de gestions des terres

agricoles

Plusieurs mécanismes sont mis en

oeuvres pour la gestion des terres agricoles. Dans la commune de

Bembèrèkè on observe de nombreux modes de gestions parmi

lesquels on a : lemode non administratif, le mode administratif et le plus

important qui est le mode agricole.

3.1.1.2. Mode de gestion non administratif

C'est un mode de gestion qui se fait selon les règles

communautaires sans l'apport de l'administration publique. Ce mode consiste

à considérer la terre comme un bien de la communauté

gérée par un chef de terre « Roi ». Le

droit d'usage pour les champs éloignés est reconnu au premier

occupant et sa descendance. Chaque village dispose d'un chef de terre qui

veille au nom de la communauté sur le territoire villageois. Ce chef est

toujours issu du groupe le plus anciennement installé. Il est

assisté dans cette tâche par les chefs féticheurs qui

président toutes les offrandes destinées à la terre. La

terre est donc un patrimoine ancestral et ne peut être vendue. Elle

s'acquiert par prêt ou par don suivant les rituels bien

déterminés.

Mais ces systèmes d'exploitation ne sont compatibles

qu'avec une faible densité démographique, de l'ordre de quelques

habitants par km2. Dès que celle-ci augmente, le choix se

situe vers l'avènement d'un nouveau système d'exploitation. Ainsi

les coutumes qui régulaient la gestion des terres ne sont plus

respectées aujourd'hui et les conflitsconcernant l'usage des terres se

multiplient. Ces différents confits font appel à l'interventionde

l'administration locale ou nationale et à ce niveau apparait la gestion

administrative des terres.

3.1.1.3.Mode de gestion administratif

La plupart des communautés africaines a un lien

particulier avec la terre qu'avec d'autres ressources. De par son utilisation

collective, la terre ne pouvait pas être un objet de vente car longtemps

considérée inaliénable. Elle pouvait être

donnée ou prêtée pour utilisation seulement à un

étranger sous le contrôle de son propriétaire terrien

(autochtone). De ce fait, la terre appartient aux premiers occupants et leurs

descendants.

Dans le cadre de l'étude, l'administration intervient

dans le cas des conflits autour des terres cultivables dans la commune. En

effet, vu l'importance qu'occupe la terre les usagers cultivent dans de grandes

portions provoquant ainsi le manque des terres. C'est ainsi que chaque

agriculteur amorce tout l'espace qui lui est réservé pour ses

cultures en utilisant celui d'autrui. Cette pratique provoque dans la plupart

des cas des conflits entre agriculteurs de la même localité ou de

celles voisines. Ainsi, les agriculteurs de la commune de

Bembèrèkè sont souvent en conflit avec ceux de la commune

de Sinendé précisément dans l'arrondissement de

Bembèrèkè (village Saoré). Au sud, on note

également des conflits qui opposent de temps en temps les habitants

l'arrondissement Ina à ceux du village Têpa de la commune de

N'Dali.

Pour apporter des solutions à ces

différentsconflits les autorités locales font souvent recourt aux

textes qui régissentle droit foncier moderne. Les règles du

foncier moderne ou napoléoniensont entre autres :

- La terre appartient à l'Etat ;

- La terre appartient à celui qui la cultive sans

distinction ;

- Celui qui ne paye pas d'impôts en république du

Bénin, ne saurait prétendre à la terre

Le droit moderne en se manifestant en milieu urbain par les

lotissements, devrait consacrer en milieu rural à la modernisation des

exploitations et à la spécialisation de l'espace rural.

Cependant, le droit moderne est très mal connu. L'utilisation des

exploitations dépend des collectivités et des groupes

socioculturels qui attribuent les terres sous prétexted'être les

prétendants des lieux et non selon les lois en république du

Bénin.

3.1.1.4.Gestion agricole

Dans la commune de Bembèrèkè, plusieurs

systèmes de cultures sont utilisés pour mieux gérer les

espaces agricoles. Au nombre de ceux-ci nous avons : le système de

culture associée, le système de culture attelée, la

jachère, la rotation et l'assolement.

Les principales cultures pratiquées à

Bembèrèkè sont: le coton, le riz et surtout le maïs.

Ces cultures occupent de grands espaces dans l'exploitation agricoles. Compte

tenu de la pauvreté des sols que signalent les producteurs. On note

l'utilisation des intrants agricoles pour accroitre les rendements.

§ Association des cultures

Ce système ne dépend pas strictement de la

nature des sols. Il résulte toujours du choix humain parmi les diverses

possibilités qu'offre le milieu naturel. Les cultures associées

rencontrés sont entre autre: la culture du haricot dans un champ de

maïs (selon la distance entre deux pieds de maïs), la culture du

maïs dans un champ d'igname, la culture de sorgho dans un champ de

maïs.

§ Cultures attelées

Selon les populations enquêtées, ce type de

système dépend des moyens dont dispose l'agriculteur.

L'utilisation de la culture attelée est faible dans la commune. Les

principaux matériels de culture attelée sont entre autres les

boeufs de trait, les charrues, les charrettes, les buteurs, les semoirs et les

tracteurs.

§ Jachère

La jachère est encore appelée repos de la terre,

terme doublement ambigüe parce qu'il s'appliquait aussi à la friche

en herbée et parce que cette terre au « repos »

était intensivement travaillée.Selon la plupart des producteurs

ce type de pratique est ancien. La jachère consiste à mettre au

repos une terre ou un espace de culture après plusieurs années

d'exploitations sous prétexte que la terre retrouve sa fertilité.

Dans les milieux ruraux, la mise en jachère va de 3 à 4 ans

d'autant plus que le manque de terre n'est pas remarquable.

Ainsi, la jachère était la méthode la

plus utilisée par les producteurs la commune pour redonnerles

fertilités aux sols jugés fatigués par les agriculteurs.

Les paysans vont à la conquête de nouvelles terres en laissant

les terres infertiles durant trois à quatre ans. Sur ces terres,on

constate la régénération de la végétation

à travers les arbustes et les herbes qui s'ydéveloppent.

Récemment, les paysans de la commune adoptent des

nouvelles méthodes de fertilisation des sols à la place de la

jachère traditionnelle qui sont entre autres : l'utilisation des

engrais chimiques et les plantations.

Face à l'accroissement de la démographie et le

besoin de l'espace qui se fait ressentir, les paysans ne laissent plus les

terres en jachère. Ainsi les terres autre fois laissées au repos

sont cultivées à l'aide des engrais chimiques ils

épandent pour accroître la production afin de satisfaire les

besoins nutritionnels de la population. En dehors de cette méthode les

agriculteurs de la commune optent pour la plantation comme méthode

fertilisation. En effet on observe la plantation desespèces tels

que :le manguier (mangifera indica), l'anacardier(Anacardium occidentale),

le goyavier(psidium gyajava), le teckeraire(tectona grandis). Cette pratique

leur permet de sécuriser leurs terres, de redonner vie au sol et de

tirerprofit des différents avantages que procurent ces arbres.

La Planche 1 suivante montre un début de

jachère et une plantation d'anacardiers

Photo 1 : une terre en jachère à

TemêPhoto 2 : une plantation d'anacarde à

TemêPlanche 1 : undébut de jachère et

une plantation d'anacardiers

Prise de vue LAFIA BOKO octobre, 2019

De l'observation et l'analyse de ces photos de la planche 1on

comprend que la jachère est un mode de fertilisation des terres qui

n'est plus très utilisé par les paysans qui ont opté

pour l'usage des engrais et des plantations pour répondre à la

pression démographique et au besoin d'espace sans cesse grandissante

dans la commune.

§ Rotation agricole

La succession d'une culture à une autre sur une

même parcelle d'une campagne agricole à une autre est remarquable

dans la zone d'étude. Ce système de culture permet de

contrôler la baisse de fertilité des sols. La variation des

cultures suit une logique selon laquelle, les cultures exigeantes au

début de l'exploitation pour terminer par les cultures les moins

exigeantes au moment où les terres sont appauvries

La rotation des cultures année par année est le

fait de changer la culture à chaque année. Selon les paysans, ils

changent sur le même terrain les cultures au fur et à mesure que

les années passent. Cette rotation se fait en considérant

l'exigence des cultures en éléments nutritifs. Chez les Batumbu

l'ethnie majoritaire de la commune, l'igname occupe la première place.

Ainsi elle est cultivée dans une terre neuve

« teemkpam » afin d'avoir de long et gros tubercules. Et

les années qui suivent ce sera le tour des

céréales(maïs ou sorgho) ou des cultures des rente tel

que : le coton. Lorsqu'ils constatent que la terre est très pauvre,

ils sèment des cultures moins exigeantes telles que :le soja,

l'arachide, le haricot.

Par ailleurs la rotation de diverses espèces

végétales permet de diversifier la flore et la

faune étant donne que les racines sécrètent

différentes substances organiques qui attirent une diversité

de bactérie et de champion. Ces micros organismes vont

à leur tour jouer un rôle très important dans la

transformation des substances sécrétées en

élément nutritifs pour la plante.

§ Assolement

Il consiste à faire succéder des cultures dans

un certain ordre en divisant les terres labourables en grandes portions ou

soles. La surface réservée à chaque culture s'appel sole

« pkarou ». Une sole peut aussi regrouper plusieurs

parcelles d'exploitation céréalière : maïs

sorgho, maïs haricot et mil.

Il est établi avant chaque année de culture et

résulte des choix de l'agriculteur quant à l'orientation

technico-économiques qu'il veut donner à son exploitation.

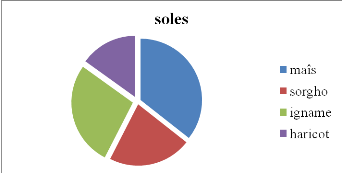

La Figure 3 ci-dessous présent un exemple d'assolement

observé dans le milieu d'étude

Figure 3 : exemple d'assolement

observé dans le milieu d'étude

Source :résultat de

recherche du terrain octobre, 2019

La figure 3 révèle que la plus grosse part des

terres est réservé au maïsqui occupe 36% des terres, il est

suivit de l'igname 27%, du sorgho22% et l'haricot qui vient en dernier position

et qui tourne autour de 15%.

3.1.1.5.Extension des superficies

cultivées

Dans le but d'accroitre leur rendement

agricole, de satisfaire les besoins alimentaires de la populationcroissante et

d'avoir de bénéfices économiques, les paysans augmentent

les superficies de leurs champs.Le choix du terrain pour le paysan de la

commune de Bembèrèkè, se repose sur plusieurs

critères dont : les espèces qu'il comporte.

Ainsi les espèces telles que :Yanfainkounou,

Yakaconsou, Warou, Gbakpa, Karara, Saka sont les espèces indicatrices de

bonne fertilité des sols. La recherche d'une terre de telle

qualité entraine la dispersion des champs dans l'espace. Cette

conditionnalité dans le choix est aujourd'hui alternée avec

l'usage des intrants agricoles pour les cultures de rente notamment le

coton.

Une fois le terrain identifié, suit le

défrichement qui consiste à débarrasser le sol du tapis

herbacé. Les herbes déterrées sont laissées

étaler par terre tandis que les bois secs coupés sont

entassés autour des arbres à abattre pour les calciner sur pieds.

Cependant, il existe deux types de défrichement dans la commune de

Bembèrèkè à savoir :

Le premier, la terre neuve « yampkam »

est destiné aux champs d'igname, de mil, de maïs et de nos jours le

coton qui a même pris le dessus sur cette pratique. Il consiste à

désherber, à labourer la terre à l'aide d'une daba ou des

boeufs de trait afin de pouvoir mettre en place les buttes destinées

à recevoir des têtes d'ignames coupées qui servent de

semi, tous ceci pour la culture des plantes à tubercules et à

racines.

Quant à la culture des céréales et du

coton, pour le même type de défrichement, il est question de

couper les arbustes et les branchagesdes arbres et de les entasser autour des

arbres à abattre pour les calcinés sur pieds. Pour les paysansles

avantages de ces pratiques sont multiples : économie de force de

travail et fertilisation appréciable du sol par apport

d'éléments minéraux fournis par les cendres. De même

pendant cette période, les herbes mortes se décomposent et

humidifient le sol.Cette catégorie de défrichement prend le pas

sur l'autre et s'utilise surtout pour la production d'igame et du coton.

Le second type de défrichement, l'ancienne terre

« pkaro » repose sur l'essouchement des résidus de

cultures dans un champ qui a été au moins une fois cultivé

des années antérieures.Ces résidus seront à la

suite brûlés pour la fertilisation du sol grâce aux cendres.

Ce type se pratique par les paysans travaillants sur les parcelles qui ne

garantissent pasde grandes productivités. Ce sont des techniques

culturalesnon respectueuses de l'environnement. A chaque saison, les paysans

font des feux tardifs de végétations, coupent les arbustes qui

devraient reconstituer le couvert végétal. La houe et les

coupe-coupe sont les outils les plus utilisésdans ces types de

défrichage. Mais pour le laboure la daba, la charrue et les tracteurs

sont utilisés. Le laboure est la condition nécessaire avant tout

ensemencement dans le secteur d'étude. Ainsi il existe deux types de

laboure :

- Les buttes pour l'igname, le manioc

- Les sillons pour le coton et les céréales

Ces laboures ameublissent aèrent le sol mais leurs

inconvénients résident dans le fait qu'ils favorisent l'ablation

du sol, les pentes sont légèrement prononcées et

dépassant4%.

Les techniques de culture représentent l'ensemble des

pratiques mises en oeuvre par l'agriculteur dans son processus. Le

système de production d'agriculture itinéraire, les

différentes associations de cultures, la technique de rotation sont

autant de méthodes traditionnelles qu'utilisent les agriculteurs de la

commune de Bembèrèkèpour mettre en valeur leurs parcelles.

L'agriculture itinérante sur brulis est la forme la plus ancienne

d'exploitation du paysan de notre commune d'étude.

On considère cette pratique comme une méthode

archaïque. Mais elle constitue une forme de culture extensive qui

était parfaitement adaptée région jadis moins

peuplée. La culture itinérante consiste à défricher

la parcelle destinée à recevoir les cultures en coupant et en

brûlant la végétation naturelle qu'elle porte

La Planche 2 ci-dessous une présente parcelle en

préparation pour recevoir une culture à Keroupkpogoh

Photo 4 : champs

préparé pour l'igname

Photo 3 : terrain traité

à l'herbicide

Planche 2 : parcelle en

préparation pour recevoir une culture à Keroupkpogoh

Prise de vue : BIO BAYA octobre, 2019

De l'analyse de la planche 2 on retient que les producteurs de

la commune on adopter une nouvelle méthode de défrichage des

terrains de production. En effet pour emblaver de grandes superficies et

économiser la force et le temps de travail, les producteurs traitent les

champs en utilisant les herbicides.Cette pratique leur permet

dedésherber les champs même en plaine saison pluvieuse sans faire

recours aux feux de brousses.

L'agriculture estun système d'exploitation du milieu

naturel permettant la production des végétauxnécessaires

à l'homme c'est une activité primordiale sans laquelle il n'aura

pas les aliments nécessaires pour la vie, car elle participe dans

l'alimentation de tous les êtres vivants.Ainsi au Bénin et surtout

dans commune de Bembèrèkè, une commune essentiellement

rurale et dont 80% de la population est agricole ne reste pas en marge de

cette activité. Les agriculteurs de ladite commune utilisent diverses

méthodes dans la gestion de leur espace cultural. Ces modes de gestion

leurs permettent de subvenir à leurs besoins vitaux et même. Toute

fois ces modes de gestion ne sont pas sans conséquence.

3.1.2.Contraintes et impacts environnementaux et

Socioéconomiques de ces modes de gestion.

3.1.2.1. Contraintes et impacts environnementaux

· Contraintes

L'agriculture béninoise est essentiellementpluviale

malgré les importantes potentialités en matière de

resserves d'eau dont dispose le pays. Les aléas et perturbations

climatiques qui interviennent dans le temps et dans l'espace fragilise

l'agriculturede la commune de Bembèrèkè et ne permettent

pas de maitriser les prévisionset les évolutions des productions

agricoles. Cependantles bas fonds dont regorge le commun restent

inexploités. La souffre tant tôt de manque tant tôt d son

excès.

La terre étant le principal support de

l'activité agricole, n'est pas quantitativement fertile dans le secteur

d'étude. Dans nord la majorité des champs se trouvent sur des

sols peu fertiles. Dans ces sols appauvris poussent une herbe appelée

« striga » qui empêche l'épanouissement des

plantes céréalières. On note également la

présence d'une série de collines « Mont de

Bembèrèkè » qui inhibe les activités

agricoles dans la zone.

· Impacts

Pour répondre à l'accroissement

démographique et en absence d'intensification, les surfaces

cultivées s'étendent. On aboutit ainsi à diminution

régulière des temps de jachère et une saturation de

l'espace.

A Bembèrèkè, le mode d'adaptation le

plus fréquent est l'extensiondes surfaces cultivées sans

modification des pratiques. Cette option conduit à l'éloignement

des champs des villages avec souvent une baisse de la qualité des

travaux agricoles et donc une dégradation des terres.

La destruction des forêts galeries, sacrées et

des aires protégées telles que : les forêts

classées de Ouenou-Benou et des Trois rivières sont très

remarquables dans la commune de Bembèrèkè. Cette

destruction est due à la coupe des bois pour la fabrication du charbon

et des meubles et surtout la pénétration dans les forêts

par l'agrandissement des espaces emblavés. Les localités de

Guerra N'kali dans l'arrondissement de Bouanri ; Saore et Pedarou dans

l'arrondissement centre de Bembèrèkè ;Ganro et Mani

dans l'arrondissement de Gamia et Goua dans Ina sont plus touchées.

Toutes ces conséquences peuvent se

résumées à travers le schémaci-dessous :

La Figure 4 montre les conséquences de l'agriculture

extensive

Chute des retenues d'eau par les sols

Augmentation de l'érosion

Augmentation de la population

Augmentation des besoins

Augmentation des défrichements

Chute des fertilités des sols

Désertification

Figure 4 : Conséquences de

l'agriculture extensive schématisées

Source :résultat

de recherche du terrain octobre, 20019

De l'analyse de la figure 4, il ressort que l'augmentation de

la population de la commune est l'une des principales causes de l'extension

des champs entrainant avec elle la destruction desressources naturelles, la

perte du couvert végétalainsi que la pauvreté des sols. Ce

qui explique la baisse des rendementset le manque de terres cultivables qui est

de plus en plus remarquable dans la commune de

Bembèrèkè.

3.1.2.2.Contraintes et impacts

socioéconomiques

· Contraintes

L'une des causes de la faible productivité des

productions agricoles vient des outils traditionnels, archaïques et

essentiellement manuel de production Ce type d'outillage est incompatible avec

les exigencesd'agriculture moderne caractérisée par les grandes

plantations. La houe ne peut permettre que l'exploitation des petites

superficies.

Le Manque de moyen financier des producteurs et d'investissent

dans le secteur agricole. En zone rurale, le souci principal a souvent

été l'octroi du crédit agricole. Néanmoins, il est

apparus que les agriculteurs étaient souvent pluriactifs et qu'ils

préféraient le financement d'activités non agricoles

telles que : le commerce, la transformation de produit, le service,

l'habitat, les dépenses sociales.

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs dus au non

respect des couloirs de transhumance. En effet pour la production du maïs,

les gros producteurs qu'on rencontre principalement dans les arrondissements

ruraux (Bouanri, Gamia, Ina, et Beroubouay) exploitent parfoisles espaces

destinés au passage des animaux. Ainsi à l'arriver de la

période de transhumance ou lors des trajets pour le breuvage, les

bêtes détruisent les champs des agriculteurs ce qui fait

éclater des conflits sanglant et meurtrière. Les conflits entres

agriculteurs pour des terres est aussi très fréquents.

On note également l'appauvrissement des agriculteurs

causé par les mauvais rendements et accentué par la production du

coton. En effet les dépenses exorbitantes engagéesdans

l'entretien d'un champ de coton, comparées aux revenus souvent

insignifiants ou inexistants parfois des producteurs du coton, sont les

premiers indicateurs de l'appauvrissement des producteurs au profit des

opérations économiques privés. Que la campagne

cotonnière soit bonne ou non, les opérateurséconomiques

privés nationaux récupèrent les frais d'intrants

agricoles. Les producteurs de coton sont nombreux à dénoncer le

refus du report de leur dette ou la caution solidaire, la cherté des

intrants agricoleset le retard accusé par les structures chargées

de la commercialisation du coton graine dans le paiement des frais du

coton aux producteurs.

La commune de Bembèrèkè fait face

à une dégradation progressive de l'environnement et des sols. Les

mauvaises pratiques culturales et la pression démographie mettent

à mal les ressources naturelles. De ce fait, plus de la moitié

des terres sont moyennement ou sévèrement

dégradées. Au regard de cette situation, la restauration et la

protection des ressources naturelles principalement des sols est un

défis majeur pour atteindre un développement durable et assurer

une sécurité alimentaire. D'importances mesures sont mise en

place aussi bien par les acteurs publiques que privés dans le but

d'encourager l'adoption des mesures de la gestion durable des terres.

3.1.3.1. Stratégies à adopter pour le bon

usage des terres agricoles de la commune

3.3.1Sécurité foncière et protection

de l'environnement

La sécurité foncière permet de stimuler,

de garantir et de dynamiser les investissements sur les terres. En

matière d'intensification et de développement d'une agriculture

durable, elle permet de sécuriser dans un cadre plus formel, le secteur

des infrastructures, de la construction de l'habitat dans les centres ruraux.

Ainsi, la nouvelle loi 2013, celle de la confirmation de foncier prend en

compte l'ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et qui se

repose sur une procédure contradictoire de confirmation des droits

fonciers. Ainsi, la prise de conscience des populations de leurs espaces ruraux

et l'implication des attributs qui leurs sont conférés et de

contribuer à réduire spéculation foncière qui

risque d'entraver le développement local

Sur le plan institutionnel, un ensemble de textes et

d'organisations ont vu le jour et concourent dans leur ensemble à la

réglementation de l'urbanisation et la protection des terres agricole.

Il s'agit de l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE). Par ailleurs

un ensemble de textes et de document stratégiques a été

régulièrement préparé tel que le Plan Directeur de

l'Urbanisme (PDU), le Plan d'Occupation du Sol (POS) et Schéma Directeur

de l'aménagement en milieu rural. De plus, les pouvoir publics doivent

également soustraire à la pression foncière les terres

agricoles menacées ou fragilisées par l'urbanisation. Pour se

faire ils doivent :

- Renforcer les structures de sauvegarde et protection des

ressources naturelles

- Unifier le droit de préemptions spécifiques

sur les espaces agricoles et naturelles

- Poursuivre la mécanisation et l'intensification

agricole en tenant compte des conditions agro-écologique propres au

milieu

- Faire respecter les couloirs de transhumance en vue de

réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs

- Encourager une approche intercommunale de l'agriculture

- Aménager et valoriser les forêts

classées

- Promouvoir l'aménagement des bas-fonds

- Mettre en place une politique de plantation des

espèces forestières pour lutter contre la déforestation et

assurer la protection des sols

- Établir la Direction territoriale

d'aménagement (DAT) dans les zones à forte pression

démographique en renforçant leur volet visant la protection des

espaces agricoles et naturels.

Toutes ces mesures pourront amoindrie un temps peu soit-t-il

la destructioncroissante des ressources naturelles constatés dans la

commune et ainsi participer l'amélioration des conditions de vie et

travail des agriculteurs.

3.1.3.2. Amélioration des conditions de vie et

travail des agriculteurs

L'amélioration des conditions vie et de travail des

paysans dans le contexte actuel des activités agricoles passe notamment

par lasensibilisation la diversification des pratiques culturales et

l'organisation des filières vivrières et la création des

activités génératrices de revues.

Dans la commune de Bembèrèkè, la

filière vivrière n'est pas organisée. Les

opérateurs économiques privés intervenant dans la

filière coton n'y voient pas encore l'utilité de la

vivrière. L'Etat non plus n'en fait concrètement une

préoccupation. Des déclarations d'intervention d'organiser cette

filière ne manque pas. Mais les faits prouvent sur le terrain que l'acte

n'est pas joint à la parole. Les conséquences sont

énormes. Les producteurs de vivriers ont des difficultés pour

écouler leurs productions, le marché de vivrier n'étant

pas organiser comme celui du coton. Chacun choisit de vendre son produit

où il le veut et quant il le désire, n'empêche les

désagréments qu'il pourrait enregistrer. Avec la sortie massive

des vivriers vers Malanville, le conseil communal de

Bembèrèkè tire la sonnette d'alarme et envisage

l'organisation de cette des vivriers.

En effet, le silence face à cette sortie des vivriers

crée une pénurie qui oblige les paysans à débourser

plus qu'ils ont d'habitude de le faire pour acheter les vivriers en cas de

besoins. Ce qui est déplorable est qu'en période de soudure, ces

produits qui leurs ont été achetés et conservés par

les petits commerçants leur reviennent deux à trois plus cher.

Les paysans déplorent cette situation qu'ils connaissent dans la

période soudure. Cependant, ils ont du mal à se corriger

parcequ'obliger de vendre précocement les produits tout juste

après la récole pour couvrir les frais de production et

satisfaire les besoins du moment. La lutte permanant menée par les

paysans est d'assurer la sécurité alimentaire et le par

conséquent le bien être social et économique. Alors,

l'organisation de la filière des vivriers doit inclure dans son

programme l'octroi de crédit aux agriculteurs afin de les amener

à développer les activités génératrices de

revenus. Avec l'octroi des crédits, les paysans pourront participer

activement à la transformation des produits vivriersplus faciles

à écouler.

Les producteurs méritent une initiation à la

création des associations des services financiers (ASF) pour les

encourager à s'organiser pour l'épargne, les prêts et le

remboursement, à certains producteurs initié parPROMICdans la

partie septentrionale du Bénin. La sécurité alimentaire

assurant le bien être des paysans voir des populations dois

préoccuper tous acteurs du monde rural et surtout les décideurs

politiques. L'environnement d'un paysan ne peut être

préservé lorsque les populations ont difficilement accès

au minimum pour le bien être entre pauvreté,

précarité la santé et l'environnement, le lien et de plus

en plus étroit. La pauvreté ne donne pas possibilité

à ceux qui en souffrent d'éviter de détériorer

leur environnement.

3.2. Discussion

L'agriculture revêt une importance

capitale sur l'économie et le développement au Bénin. Elle

constitue une activité névralgique pour le pays. Plus

7 000.000 de béninois, soit un peu plus de 70% de la population

tirent leur pitance de ce secteur. Il contribue à plus de 34% du produit

intérieur brut (PIB) national. La faiblesse d'innovations technologique

est illustrée par le caractère rudimentaire des moyens de

productions. La quasi-totalité des activités agricoles sont

réalisées avec des équipements sommaires comme la houe, la

hache, la daba, etc. La culture attelée qui a pris un remarquable essor

dans la partie septentrionale est loin de se généraliser dans

l'ensemble du pays (Soule, 2003). L'adoption de la gamme complète des

attelages est freinée par le renchérissement continu du

coût du matériel et les difficultés d'accès à

la terre

Les pratiques actuelles caractérisées par

l'agriculture extensive, l'agriculture itinérante sur brûlis est

peut productifs et soumet unepression destructri²ce sur l'environnement.

La production agricole n'est pas parvenue à suivre la croissance

démographique. Elle reste une agriculture

désespérément manuelle, avec une très faible

productivité du sol et du travail, équipement agricole

médiocres avec peu d'utilisation la force animale et très peu de

motorisation(Bichat, 2012). Ces différentes pratiques culturales

décrites ont été soulignées sur le terrain.

L'utilisation des terres dans la commune de Bembèrèkè est

restée la même depuis plusieurs années.Les pratiques

actuelles caractérisées par l'agriculture itinérante sur

brûlis, continuent de soumettre à l'environnement une pression

importante entrainant une destruction des écosystèmes (Biaou,

2000). Les opérations culturales ont des impacts négatifs sur les

composants de l'environnement, ces opérationsculturales des tubercules

et des céréales sont à la base de la perte de ligneux,

l'ameublissement du sol et la perte des terres par l'érosion (Gibigaye,

2013). Les observations faites sur le milieu d'étudeconfirment cet

auteur. L'agriculture de la commune reste essentiellement pluvial et la

quasi-totalité des producteurs dépend de la pluviométrie

dont on observe des perturbation fréquentes rendant ainsi non

maitrisables les évolutions des productions dans le temps et dans

l'espace. Car d'une année à une autre, la pluviosité est

favorable ou défavorable. Les calendriers agricoles sont souvent

perturbés et des années de sécheresses à faibles

productions alternent avec les années de bonne pluviométrie avec

des fortes productions. Aussi interviennent des années de fortes pluies

causant des inondations. Les conséquences sur les prévisions de

production en ce qui concernent la maîtrise de la sécurité

alimentaire et les engagements pour l'exportation sont importantes et militent

en faveurs de la résolution de la question relative à la

maîtrise de l'eau (Aklé, 2000). Le secteur agricole de la commune

de Bembèrèkè est confronté à un certain de

contraintes qui tendent à prendre une forme structurelle au nombre

desquelles les contraintes foncières se positionnent de plus en plus

comme un des facteurs limitant le développement des activités

agricoles.

Les contraints foncière sont très

prononcées dans la région septentrional où la pression sur

la terre paraît importante, apparaissent des conflits entre autochtones

et colons agricoles (Soulé, 2003). L'Etat reconnait officiellement aussi

bien la propriété aussi bien la propriété

traditionnelle des collectivités familiales que la

propriété individuelle, mais aucune législation n'est

défini dans le domaine.

Les techniques agricoles restent et demeurent traditionnelles

avec la prédominance de l'énergie humaine. Les paysans utilisent

des pratiques actuelles de culture extensive dans la commune où

l'occupation des terres est presque gratuite. Cet espace communal dans sa

partie rurale est partagée entre agriculteurs et éleveurs qui en

fonctionde leurs besoinset de leurs techniques augmentent leur emprise sur

l'espace au moyen d'une agriculture itinérante sur brûlis qui

reste la forme primitive de l'utilisation de l'espace. Les

conséquencesde cette techniqueculturalesont la perte de la

biodiversité. En effet, les paysans font recours au feu de

végétation pour augmenter les superficies emblavées au

détriment de la forêt ou de la savane. Cette méthode

dénude le sol en consumant le tapis herbacé. Cette

réalité entraine la disparition d'une quantité innombrable

d'espèce animale et végétale surtout que :

« la terre perd onze millions d'hectares par an et le chiffre annuel

aujourd'hui est de dix sept millions d'hectares » (Brown,

1996).Cette étude partage l'avis de cet auteur puisque dans la commune,

les terres deviennent de plus en plus rares. L'extension des superficies

emblavées dans la commune de Bembèrèkè au

détriment des formations arborées et arbustives menace gravement

les sols en les soumettant à des aléas. Parmi ceux-ci figure

l'érosion par les eaux de ruissellement et par le vent. Ce qui

transforme la nature des sols et les rend impropres à une étape

plus avancée aux cultures. Cette opérationdétruit

l'ensemble des êtres vivants qui favorise les activités

macrobiennes et améliore donc la qualité du sol. Par

érosion, il faut entendre, l'enlèvement du sol superficiel par

l'eau ou par le vent, parfois jusqu'à la mise à nue de la roche.

Or ce qui protège le sol de se phénomène, c'est la

végétation. En effet quelque soit la végétation,

elle protège le sol de l'impact de la pluie ou des rafales du vent.

Cette réalité, paysans l'on bien comprit en ce sens qu'ils

coïncidèrent la végétation comme indicateur des sols

agricoles. Certaines essences végétales de par leur nature et de

leur densité orientent les producteurs vers les sols fertiles ou

détournent ceux-ci des terres inappropriées dans la mise en place

des champs. Autrement dis, ces expériences ont permis d'établir

un lien entre la végétation et le sol. C'est la preuve que

l'occupation du sol par les paysans n'est pas un fait du hasard. Pour le paysan