|

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI

***************

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE

ET DE

FORESTERIE

*****************

|

|

Année : 2019 N° d'ordre : 28

MEMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master

Mention : Foresterie

Parcours : Master Recherche en

Gestion Durable des Forêts Option : Gestion Durable des

Forêts

Présenté et soutenu publiquement par :

NGOUMBA Bernadin Yassine

Titulaire d'une Licence en sciences Agronomiques, forêts

et environnement

Le 24 avril 2019

TITRE:

BIODIVERSITE, ESTIMATION DU STOCK DE CARBONE

ET

GESTION FORESTIERE DES REBOISEMENTS

DE Terminalia superba Engl.

& Diels DE BILALA

(DEPARTEMENT DU KOUILOU)

DIRECTEUR DE MEMOIRE :

Professeur NZALA Donatien, Maitre de

conférences CAMES, Université Marien N'GOUABI

JURY :

Président : Félix KOUBOUANA, Maître de

Conférences, Université Marien N'GOUABI Examinateur : Pierre

MBETE, Maître-assistant,

Rapporteur : NZALA Donatien, Maitre de

conférences, Université Marien N'GOUABI

i

DEDICACE

Je dédie ce travail à :

Mon père ;

Ma mère ;

Mes soeurs qui ne cessent de m'accorder amour et soutien.

ii

REMERCIEMENTS

Ce travail est le fruit des efforts conjugués de

plusieurs personnes auxquelles nous voulons sincèrement exprimer notre

profonde reconnaissance:

La Direction de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie

et de Foresterie en l'occurrence:

V' Professeur Parisse AKOUANGO, Directeur de l'Ecole

;

V' Professeur Felix KOUBOUANA, Directeur Adjoint de

l'Ecole ; V' Docteur Pierre MBETE, Chef du bureau de stage.

Les Enseignants de l'ENSAF en général:

V' Professeur NZALA Donatien, Maître de

Conférences, Chef du Département Master ; mon Directeur de

Mémoire pour son encouragement, son soutien, son suivi et sa

détermination pour la réalisation de ce travail ;

V' Docteur Roméo EKOUNGOULOU, pour ses conseils

dans la rédaction de ce document.

Je tiens tout particulièrement à témoigner

mes sincères reconnaissances à :

V' Monsieur DEMBI Joseph Faustin, Directeur du SNR,

pour l'opportunité qu'il nous a

accordé pour ce stage ;

V' Monsieur KAZOTTI Guy Julien, pour m'avoir

encadré sur le terrain

V' A Monsieur KINOUANI Gad, Chef de Service Technique

et ses collaborateurs pour

leur appuie multiforme;

V' Monsieur BATCHY Serge Richard, Chef de la Station du

Mayombe et tous ses

collaborateurs qui m'ont soutenu et contribué à la

réalisation de ce travail ;

V' Monsieur ONGOTO Basile Flavien, Reboiseur, pour son

appui technique ;

V' Monsieur KINANA Antoine, pour son appui logistique

;

Nous disons aussi merci à :

V' Monsieur NGOMA Grace, stagiaire au SNR, pour son

appui sur le terrain ;

V' Monsieur ITOU KOUMOU Patrick et sa femme MBOSSA

Nadia pour leur accueil et soutien tout au long de notre séjour à

Pointe-Noire ;

V' Ma Soeur Gisèle NGATSE pour tout son

soutien durant notre séjour à Pointe-Noire ; V' Mon Ami

NGOUALA Axel, pour ce bon moment passé ensemble pendant ce stage ;

V' Monsieur Aubin Bozel MOMBOULI, Mon cousin Mervis

NGASSAYE, Monsieur Adolphe NGAMOUALA ainsi que tous mes collègues

étudiants.

iii

Présentation du Service National de

Reboisement

1. Historique du Service National de

Reboisement

Le Service National de Reboisement est un organisme de

reboisement créé en 1989 par décret présidentiel

n°89/042 du 21 janvier 1989 après la dissolution de l'Office

Congolais des Forêts (Madikou, et al., 2017). Le SNR est un

établissement public mis sous la tutelle du Ministère de

l'Economie Forestière (MEF) (Ernest, et al., 2012).

2. Objectifs

Comme toutes les structures qui l'ont

précédée depuis 1957, le SNR s'attelle à

reconstituer et accroître le patrimoine forestier national afin de le

pérenniser. Le SNR oeuvre également pour la mise en oeuvre de la

Politique Forestière Nationale en matière de boisement et de

Reboisement ;la valorisation des produits sylvicoles et des PFNL ; la

protection des bassins versants ;la vulgarisation des techniques sylvicoles et

agroforestières en milieu paysan ; l'appui et l'assistance technique aux

promoteurs privés et l'assistance aux exploitations forestières

dans la composante reboisement à travers ses UPARA(Madikou, et al.,

2017).

3. Organisation et Fonctionnement

La Direction est l'organe de gestion du SNR. Il s'occupe de

l'organisation générale, de l'élaboration des programmes,

du budget et du contrôle de leur exécution et de la

rédaction de divers rapports (Madikou, et al., 2017). La Direction du

SNR regorge les entités suivantes : le Service Technique ; le Service

Etudes et Projets ; le Service Finance et Comptabilité ; le Service

Administratif Chargé de la Gestion du Personnel ; le Service Relations

Extérieures et le Secrétariat de Direction. Cet organe est

assisté dans ses fonctions par une Cellule de Contrôle Interne de

Gestion.

Le SNR a opté pour une gestion

décentralisée autour d'une dizaine d'unités de production

(Stations forestières, UPARA) reparties sur l'ensemble du territoire

national dont la station du Mayombe où s'est déroulé ce

présent stage.

La Station du Mayombe a été créée

vers 1949 afin de restaurer les forêts dégradées et boiser

les plaines et forêts galeries (Bakala, 2018).

Le SNR compte aujourd'hui plus de 372 agents soit 89

employés permanents contre 283 temporaires (SNR, 2018).

iv

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

Présentation du Service National de Reboisement

iii

1. Historique du Service National de Reboisement iii

2. Objectifs iii

3. Organisation et Fonctionnement iii

TABLE DES MATIERES iv

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES vi

LISTE DES FIGURES vii

LISTE DES TABLEAUX ix

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE 4

1. Généralités sur les forêts et

les plantations 5

1.1. Présentation des forêts du monde 5

1.2. Présentation des forêts de la

République du Congo 5

2. La forêt et la biodiversité 6

2.1. Présentation de la Biodiversité mondiale

6

2.3. Moyens de préservation de la Diversité

Biologique 6

2.4. Méthode d'étude de la diversité

floristique 6

2.5. La Biodiversité du Congo 6

3. Forêt et changement climatique 7

3.1. Réponses aux effets du changement climatique 7

3.2. Notion de Biomasse et le carbone forestier 7

4. La Gestion Durable des forêts 13

5.1. La gestion durable, un outil d'atténuation des

effets du changement climatique 13

5.2. La République du Congo et la gestion durable des

ses espaces plantées 13

CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

14

1. Localisation 15

2. Climat 17

3. Relief et Géologie 17

4. Les sols 17

5. Hydrographie 18

6.

v

Flore 18

7. Milieu Humain 18

CHAPITRE III : MATERIEL ET METHODES 19

1. Matériel 28

1.1. Matériel technique utilisé 28

1.2. Matériel végétal 28

2. Méthode 29

2.1. Analyse documentaire 29

2.2. Collecte des données sur le terrain 29

2.3. Analyse des données 32

2.4. Estimation de la biomasse et du stock de carbone 33

2.5. Mode de gestion des Reboisements de Terminalia superba

Engl. & Diels 34

CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION 35

1. RESULTATS 29

1.1. Inventaire floristique 29

1.2. Présentation du potentiel de reconstitution

forestière 30

2. Biomasse et stocks de carbone 39

2.1. Répartition des biomasses par relevé 39

2.2. Répartitions des biomasses et stock de carbone par

peuplements et par espèces 39

3. Evaluation de la Gestion des peuplements de Terminalia

superba Engl. & Diels 44

2. DISCUSSION 47

2.1. Inventaire floristique 47

2.1.1. Inventaire des Terminalia superba Engl. & Diels

47

2.1.2. Relevé floristique dans le sous-bois des

Terminalia superba Engl. & Diels 49

2.2 Biomasse et stock de carbone 50

2.3. Reboisements forestières du Mayombe entre

disparition et pérennité 51

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 52

CONCLUSION 52

PERSPECTIVES 53

BIBLIOGRAPHIE 58

ANNEXES 64

vi

SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES

AGB : Above Ground Biomass (biomasse

aérienne) BGB: Bellow Ground Biomass (Biomasse

souterraine) CDB : Convention sur la Diversité

Biologique

CIRAD : Centre de Coopération

International en Recherche Agronomique pour le Développement

CN-REDD+ : Coordination Nationale du

processus de Réduction des Emissions liées à la

Déforestation et la Dégradation des forêts avec inclusion

de la gestion forestière durable, de la conservation de la

biodiversité et de l'accroissement des stocks de carbone.

CO2 : Dioxyde de carbone

CTFT : Centre Technique Forestier Tropical

ENSAF : Ecole Nationale Supérieure

d'Agronomie et de Foresterie

FAO : Organisation des Nations Unies pour

l'Alimentation et l'Agriculture

FNUF : Forum des Nations Unies sur les

Forêts

FRB : Fondation pour la Recherche sur la

Biodiversité

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEC : Groupe Intergouvernemental d'Experts sur

l'Evolution du Climat

GPS: Global Positioning System

MDP : Mécanisme de Développement

Propre

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PCIV : Principe, Critère, Indicateur et

Vérificateur

PEFC : Programme Européen de

Certification Forestière

PFNL : Produit Forestier Non Ligneux

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

RCA : République Centrafricaine

RDC : République Démocratique du

Congo

SNR : Service National de Reboisement

UICN : Union Internationale pour la Conservation

de la Nature

vii

LISTE DES FIGURES

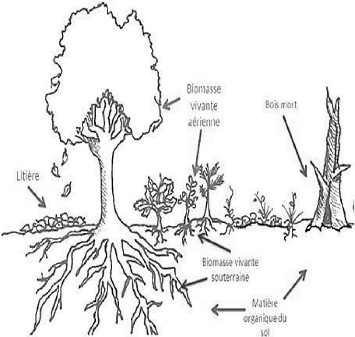

Figure 1: Différents réservoirs de biomasses 8

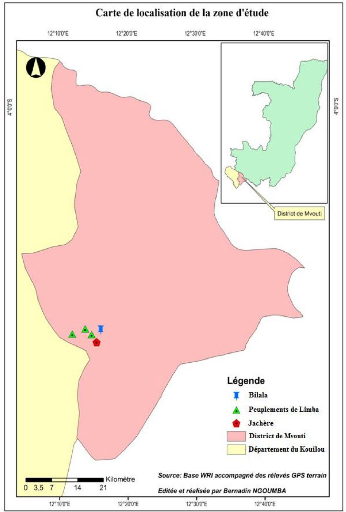

Figure 2: localisation de la station du Mayombe et des sites

d'études 16

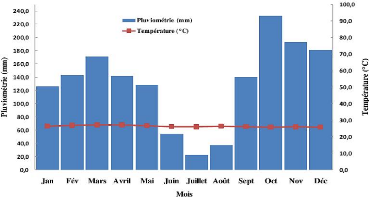

Figure 3: Diagramme ombrothermique de Bilala 17

Figure 4: Quelques matériels techniques utilisés ;

(a) : Vertex III ; (b) : GPS ; (c) : Ruban

métrique 28

Figure 5: Illustration des peuplements

étudiées ; (a) : Vu de haut de Parcelle 1954 ; (b) : Vu de

Profil de Parcelle 1987 ; (c) : Vu de loin de la Parcelle 1998

29

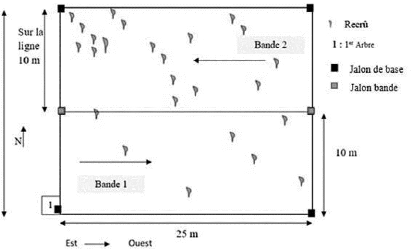

Figure 6: Schéma de la placette 30

Figure 7: Illustrations de l'opération de mensuration et

marquage ; (a) : Prise de la

circonférence (b) : numérotation d'arbres

inventoriés 31

Figure 8: Abondance absolue en termes de famille

recensée dans les peuplements de 64 ans 32 Figure 9: Abondance absolue

en termes de famille recensée dans les peuplements de 31 ans 32 Figure

10: Abondance absolue en termes de famille recensée dans les peuplements

de 20 ans

33

Figure 11: Diagramme d'abondance absolue en % de familles

recensées dans la jachère 33

Figure 12:Pourcentage d'espèces recensées dans

les peuplements de 64 ans 34

Figure 13: Pourcentage d'espèces recensées dans

les peuplements de 31 ans 35

Figure 14: Pourcentage d'espèces recensées dans

les peuplements de 20 ans 35

Figure 15: Pourcentage d'espèces recensées dans

la jachère 36

Figure 16: Répartition des espèces

recensées dans les peuplements de 64 ans par classe de

diamètre 37

Figure 17: Répartition des

espèces recensées dans les peuplements de 31 ans par classe de

diamètre 37

Figure 18: Répartition des

espèces recensées dans les peuplements de 20 ans par classe de

diamètre 38

Figure 19: Répartition du stock de carbone par placette

40

Figure 20: Répartition par classe de diamètre du

stock de carbone séquestré par le peuplement

de 64 ans 41

Figure 21: Répartition par classe de

diamètre du stock de carbone séquestré par le

peuplement

de 31 ans 41

Figure 22: Répartition par classe de

diamètre du stock de carbone séquestré par le

peuplement

de 20 ans 42

viii

Figure 23: Répartition par classe de hauteur du stock

de carbone séquestré par le peuplement

de 64 ans 42

Figure 24: Répartition par classe de

hauteur du stock de carbone séquestré par le peuplement

de 31 43

Figure 25: Répartition par classe de

hauteur du stock de carbone séquestré par le peuplement

de 20 ans 43

Figure 26: Illustration des activités

menées dans la parcelle 54-3B ; (a) : Mise en place d'un vergé de

safoutier ; (b) : Abattage et brûlis de la plantation ;(c) :

Jachère ; (d) : Culture du

palmier à huile 45

Figure 27: Illustration de la séance de communication

avec Mr. Bakala 46

ix

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Description de sites d'études 15

Tableau 2 : Matériel technique utilisé 28

Tableau 3: Effectifs des peuplements recensés 29

Tableau 4: Situation de la croissance de placettes

étudiées 30

Tableau 5 : Situation de la croissance des Peuplements

étudiés 30

Tableau 6: Richesse spécifique et indices de

diversité des différents relevés 30

Tableau 7: Richesse spécifique et indices de

diversité des différents peuplements étudiés 31

Tableau 8: Répartition des peuplements recensés

par diamètre 38

Tableau 9: Répartition de la biomasse (en tonne) par

relevé 39

Tableau 10: Répartition de la biomasse par pool 39

Tableau 11: Répartition de la biomasse et du stock de

carbone par peuplement 39

Tableau 12: Répartition de la biomasse et du stock de

carbone par espèces 40

Tableau 13: Description des activités menées

dans la parcelle 54-3B 44

Tableau 14: Synthèse de la situation d'occupation de la

parcelle de reboisement 54-3B 45

1

INTRODUCTION

Contexte et justification

Les forêts tropicales abritent la plus grande partie de

la biodiversité mondiale soit les 2/3 des 1,3 millions d'espèces

animales et végétales recensées (CDB, 2010). Ils

contiennent 40 à 50% du carbone terrestre et jouent un rôle majeur

dans le cycle global du carbone (Pan Y., 2011).

Au début du XIXème siècle, les

forêts tropicales mondiales couvraient environ une superficie de 16

millions de km2. Aujourd'hui, elles ne couvrent plus que près

de 3,8 milliards d'hectares (PEFC, 2017). Depuis le Sommet de la Terre de 1992,

il est établi que la biodiversité est gravement menacée

par l'homme(CDB, 2010).La perte du couvert forestier résultant de la

déforestation et de la dégradation des forêts occasionne

chaque année une disparition de plus de 13 millions d'hectares de

forêts dans le monde(FAO, 2005) et cause des dommages sur la

biodiversité(Robert, 2006). Cette activité contribue activement

à environ 10-15% des émissions mondiales annuelles de gaz

à effet de serre (Van Der Werf et al., 2009).

En République du Congo, les forêts couvrent 22,4

millions d'hectares répartis en trois grands ensembles : le massif du

nord Congo avec 17,4 millions d'hectares et les massifs du Mayombe et du

Chaillu dans le sud Congo avec environ 4,7 millions d'hectares. Ces deux

derniers ont été les premiers exploités depuis

l'époque coloniale à cause de la proximité du port de

Pointe-Noire et la présence des chemins de fer du CFCO (Chemins de Fer

Congo Océan) et de la Compagnie minière de l'Ogooué

(Laurent et al., 1992) et quand le Limba et l'Okoumé sont devenus deux

espèces de grande valeur économique. Cela a amené les

forestiers à se poser très tôt la question sur la

disponibilité de la diversité biologique et la reconstitution du

patrimoine forestier.

La création dès 1934, de l'arboretum de Mbuku

Nsitu dans le massif du Mayombe, témoigne historiquement

l'intérêt que certains services forestiers ou chercheurs ont

porté très tôt à la question relative à la

durabilité des forêts congolaises (Marien et al., 2004). C'est

ainsi qu'une initiative de reboisement des zones dégradées du

Mayombe a débuté à la saison 1949-1950 dans le but de

concourir au maintien et à la restauration de la diversité

biologique et des fonctions productives des forêts sud congolaises.

Après l'indépendance, le gouvernement congolais soutenu en 1970

par la coopération avec l'UNESCO grâce au Programme

Intergouvernemental sur l'Homme et la Biosphère (MAB) lança un

vaste projet d'aménagement du massif du Mayombe (République

Populaire du Congo. UNESO, 1989).

De nos jours, les boisements et reboisements du Mayombe

couvrent une superficie d'environ10 000 ha (Saya et al., 2016), parmi lesquels

figurent les reboisements de Terminalia superba Engl. & Diels de

Bilala.

2

D'une superficie de 421 d'hectares et mis en place en 1954en

forêt dégagée, ses reboisement visaient à l'origine

à pallier la carence en bois d'oeuvre. Toutefois, de nouvelles

opportunités ce sont apparues au cours du temps, l'évolution des

reboisements de Bilala a abouti à la reconstitution de la forêt

naturelle, ce qui engendre forcement la réinstallation de la

biodiversité et attire l'attention de nombreux scientifiques et des

populations locales.

Dans un contexte d'atténuation aux effets du changement

climatique, une nouvelle valorisation possible des reboisements de Bilala

pourrait être liée à sa fonction de puits de carbone. En

effet, dans le cadre du protocole de Kyoto signé en décembre

1997, des crédits carbones peuvent être octroyés afin de

mieux conserver ses forêts (Jonard et al., 2014).Conformément au

processus REDD+ mis en place par le Mécanisme de Développement

Propre du Protocole de Kyoto, la signature d'un contrat de crédits de

carbone avec la Banque Mondiale, à travers le Fonds Carbone mis en place

depuis 2011 pourrais aider le Service Nationale de Reboisement à

valoriser le carbone forestier et de dynamiser la gestion de ses plantations

(Boundzanga G., 2016.).Afin de pouvoir bénéficier de

crédits carbone, il faut pouvoir démontrer que le reboisement

contribue à une séquestration accrue de carbone et quantifier

cette augmentation.

Problématique de l'étude

Les travaux sur la diversité floristique et

l'estimation du stock de carbone dans le sud du Congo restent parcellaires et

majoritairement localisés dans les aires protégées

(Reserve de Dimonika et de Conkouati-Douli). Ils se focalisent sur de

connaissances générales de la flore (Moutsamboté JM., 1985

; Cusset, 1987 ; Kimpouni & Koubouana, 1997). Ils ont parfois porté

sur la végétation du sous-bois des plantations forestières

(Nzala et al., 1997 ; Huttel & Loumeto, 2001 ; Kimpouni, et al., 2008),

d'autres ce sont consacrés à l'estimation du stock de carbone

(Saint Aubin, 1963 ; Bokomo, 2018) et une étude sur l'évolution

des recrûs après cultures de manicoc (Moutsamboté et al,.

2009). Les problématiques étant différentes, les

résultats sont difficilement comparables (Kimpouni et al., 2008). Les

données existantes sur les reboisements de Terminalia superba

Engl. & Diels au Congo sont peu nombreuses. Celles qui sont

disponibles se focalisent sur le bouturage et des essais d'écartements.

Aucune étude portant sur la végétation du sous-bois des

reboisements Terminalia superba Engl. & Diels n'a

été encore menée. La recherche forestière

étant concernée, cette présente étude portant sur

la biodiversité, l'estimation du stock de carbone et la gestion

forestière des reboisements de Bilala est la toute première qui

contribuera à la connaissance de la flore du Mayombe dans sa

diversité.

Dans un contextede lutte contre le changement climatique et de

préservation de la biodiversité, Comment le reboisement peut-il

contribuer à la mise en oeuvre du processus REDD+ à Bilala?

3

Objectifs de l'étude

L'objectif de cette étude d'évaluer la

biodiversité dans le sous-bois des Terminalia superba Engl.

& Diels et de quantifier l'évolution des stocks de carbone dans les

compartiments aérienne et souterraine des arbres en vue

d'apprécier l'incidence du reboisement sur la reconstitution de la

forêt et la génération des stocks de carbone afin de

fournir aux SNR un outil d'aide à la gestion des plantations et des

populations locales.

Cette étude s'est fixé pour objectifs

spécifiques ce qui suit:

· Recenser au moyen des relevés floristiques les

arbres ayant un diamètre ? à 5 cm à 1,30 m du sol ainsi

que les herbacées s'y présents

· Quantifier les stocks de carbone séquestrés

par les arbres ayant un diamètre ? à 5 cm

· Identifier les goulots d'étranglement qui

entravent la bonne gestion des reboisements de Terminalia superba

Engl. & Diels et y proposer une stratégie de gestion à

long terme.

Hypothèses de travail

Les hypothèses de travail sont :

· Des espèces forestières peuvent exister

dans une forêt monodominante à Terminalia superba Engl.

& Diels ;

· La végétation du sous-bois de

Terminalia superba Engl. & Diels évolue vers les

caractéristiques de la forêt naturelle;

· Les recrûs sous Terminalia superba

Engl. & Diels séquestrent du carbone ;

· Le cycle de reconstitution de la forêt

reboisée est très perturbé et une stratégie de

gestion à long terme adapté à ce goulot

d'étranglement est proposée.

Structure du document

Ce document est structuré de la manière suivante

:

· Le premier chapitre traite de l'état des

connaissances sur le sujet;

· Le deuxième chapitre à son tour

présente la zone d'étude ;

· Le troisième chapitre présente le

matériel et les méthodes d'études ;

· Le quatrième chapitre concerne les

résultats et discussion.

CHAPITRE I : REVUE DE LA LITTERATURE

5

1. Généralités sur les

forêts et les plantations

La forêt est un espace couvrant une superficie minimale

de 0,5 ha avec des arbres ayant une hauteur minimale de 3 m et un taux minimal

de couverture de houppier de 30% (CN-REDD, 2014).On distingue souvent les

forêts naturelles et les forêts artificielles, issues des

plantations par l'homme soit dans des terrains nus, de savanes ou boisés

auparavant (reboisement).

1.1. Présentation des forêts du monde

Les forêts et autres types de terres boisées

couvrent au total près de 3,8 milliards d'hectares dans le monde, soit

30% de la superficie des terres émergées (PEFC, 2017).

1.2. Présentation des forêts de la

République du Congo

1.2.1. Forêts Naturelles

La forêt naturelle du Congo comprend trois principaux

massifs (PNUD, 2009):

? le massif du Mayombe, dans le Département du Kouilou

avec 1 503 172 hectares;

? le massif du Chaillu, dans les Départements du Niari

et de la Lékoumou qui couvre une superficie de 4 386 633 hectares;

? le massif du Nord-Congo, dans les Départements de la

Likouala, la Sangha et les deux Cuvettes avec 15 991 604 hectares.

? A ces trois massifs s'ajoutent les forêts galeries et

les îlots du Sud Est et du Centre couvrant une superficie de 589 862

hectares.

1.2.2. Les Plantations de la République du Congo

:

Le développement de l'exploitation forestière,

les pressions liées à l'extension de l'agriculture ont

amené les forestiers à développer des plantations dans des

zones forestières les plus dégradées (Marien et al.,

2004).Le massif forestier du Mayombe, plus au sud, a fait très tôt

l'objet de travaux de plantation de Terminalia superba Engl. &

Diels. D'abord, dès 1949 dans l'arboretum de Mboku Nsitu, puis autour de

Bilala. Dans ces zones, les plantations de Terminalia superba Engl.

& Diels, âgées maintenant de 10 ans à 69 ans, ont

été réalisées par centaines d'hectares. Ainsi, le

Congo dispose également d'un Arboretum, de 48000 ha de plantations

d'Eucalyptus et de 6500 ha de plantations d'essences exotiques à

croissance rapide et des espèces locales comme :Nauclea diderrichii

De Wild, Miliciaexcelsa (Welw.) C.C. Berg, Aucoumea klaineana

Pierre, etc., ainsi que les fruitiers (PNUD, 2009).

6

2. La forêt et la biodiversité

La biodiversité est définie comme la «

variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre

autres les écosystèmes terrestres, marins et autres

écosystèmes aquatiques. Cela comprend la diversité au sein

et entre espèces et celle des écosystèmes » (ONU,

1992).

2.1. Présentation de la Biodiversité

mondiale

La forêt abrite en grande partie la biodiversité

mondiale. En effet, sur 1,3 millions d'espèces animales et

végétales terrestres recensées, les 2/3 vivent en

forêt (CDB, 2010).

2.2. Menaces

Depuis le Somment de Terre de 1992, il est établi que

la biodiversité est gravement menacée par les activités

humaines. (Chevassus-au-Louis, 2007). Cinq menaces majeures pèsent sur

la biodiversité: la destruction des habitats, la surexploitation des

ressources naturelles, les espèces envahissantes, le changement

climatique et la pollution (Leakey et al., 2011).

2.3. Moyens de préservation de la Diversité

Biologique

Il existe trois méthodes relatives à la

sauvegarde de la biodiversité entre autre (Aufray, 2013) : La

préservation qui repose sur l'idée de garder en bon état

un milieu naturel.

La conservation in situ qui se fait directement dans un milieu

naturel et la conservation ex situ qui consistent à déplacer une

espèce menacée vers un abri surveillé par l'homme. Enfin,

la restauration qui a pour objectif de réintroduire la

biodiversité et rétablir la santé des

écosystèmes, soit par la réhabilitation de milieux

dégradés, soit par reboisement.

2.4. Méthode d'étude de la diversité

floristique

L'inventaire floristique est incontournable pour

réaliser une étude sur la biodiversité afin d'identifier

si celle-ci est menacée. Cet outil permet d'évaluer l'importance

quantitative et qualitative du matériel végétal et son

évolution au cours du temps (Thiombiano et al., 2016).

2.5. La Biodiversité du Congo

L'Herbier National du Congo compte environ 4397

espèces, comprises dans 198 familles et 1338 genres (Sita et al., 1988).

La flore congolaise comptait environ 6500 espèces

végétales dont 6 000 espèces de plantes vasculaires (PNUD,

2009). Cette estimation a été plus récemment

révisée par Sonke et al., à environ 4 538 espèces

dont 15 endémiques.

7

3. Forêt et changement climatique

Dans les travaux du GIEC (Legifrance, 2017), le terme

changement climatique fait référence à tout changement

dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou

aux activités humaines. D'autres parts la Convention Cadre des Nations

Unies sur les Changements Climatiques considère uniquement les

changements dus aux activités humaines (GIEC, 2007). L'effet de serre,

est un phénomène naturel résultant de la présence

dans l'atmosphère de gaz absorbant le rayonnement infrarouge émis

par la terre, sans lesquels la température moyenne du globe

s'établirait aux alentours de -18° C au lieu de +15° C. Ces

gaz sont : dioxyde de carbone, méthane, hydrofluorocarbure,

hydrocarbures perfluorés, chlorofluorocarbones, ozone et la vapeur

d'eau. L'accroissement des concentrations en gaz à effet de serre

provoqué par les activités humaines augmente

considérablement ce phénomène (Seguina, et al., 2008).

Ainsi, le changement climatique provoque : l'augmentation de

la température moyenne de la terre, des inondations, des

sécheresses plus importantes, l'avancée des déserts, la

fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer et la

migration d'espèces vulnérables (IPCC, 2017).

3.1. Réponses aux effets du changement

climatique

Il existe deux types de mesures pour s'attaquer au changement

climatique : des mesures préventives ou atténuation qui tendent

à diminuer l'effet de serre et des mesures adaptatives ou adaptation qui

traitent des conséquences de l'effet de serre (Harris et al., 2014).

Le protocole de Kyoto est un accord international visant la

réduction des émissions de gaz à effet de serre aux moyens

des mécanismes dits « de flexibilité » qui sont:

échanges internationaux de permis d'émission, mise en oeuvre

conjointe et le mécanisme de développement propre.(GIEC, 2016).

Dans le cadre des Mécanismes de Développement Propre, le

processus de Réduction des Emissions dues à la

Déforestation et à la Dégradation des Forets, incluant la

Conservation et la Gestion Durable des Forêts et le Renforcement des

Stocks de Carbone; conduit à d'importants stocks de carbone grâce

à la mise en place de plantations d'espèces à croissance

rapide (REDD+, 2014).

3.2. Notion de Biomasse et le carbone forestier

La biomasse est la matière vivante

végétale généralement exprimée en tonne. La

biomasse sèche d'un arbre est le poids du tissu de la plante vivante,

après que toute l'eau ait été enlevée (Ngama Adoua,

2017). Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC,

2006) définit cinq grands pools de biomasse comme l'illustre la figure

1.

8

Figure 1: Différents réservoirs de

biomasses Source : (Ngama Adoua, 2017)

3.2.1. Relation entre le stock de carbone et la

biomasse aérienne

La teneur de carbone contenu dans la biomasse est

équivalente à la moitié de la biomasse. Le Groupe

d'Experts Intergouvernemental sur les Changements Climatiques déduit la

quantité de carbone stockée par un arbre en multipliant sa

biomasse par 0,47(Gibbs et al., 2007).

3.2.2. Estimation de la biomasse

L'estimation de la biomasse des plantations peut être

effectuée en utilisant des techniques similaires à celles des

forêts naturelles. On distingue deux méthodes (Vincke, 2011) :

? La méthode directe ou méthode destructive qui

consiste à abattre et peser après séchage chaque

compartiment de l'arbre afin d'obtenir sa biomasse sèche. (Vincke,

2011)

? La méthode indirecte, encore appelé

méthode non destructive consiste à utiliser comme alternative des

équations allométriques qui permettent de prédire la

biomasse d'un arbre à partir des paramètres

dendrométriques (diamètre et la hauteur) (Brown, 1997).

13

4. La Gestion Durable des forêts

Élaborée au Sommet de la Terre de 1992, la

gestion durable des forêts s'inspire du concept de développement

durable et prend ses racines sur la Convention sur la Diversité

Biologique (CDB, 2017).

Une définition de la gestion durable des forêts a

été proposée par la Conférence Ministérielle

sur la Protection des Forêts en Europe en 1993 (Ministerial Conference on

the Protection of Forests in Europe, 1993) comme étant un mode de

gestion et d'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une

manière raisonnable et à une intensité telles qu'elles

maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur

capacité de régénération, leur vitalité,

leur capacité à satisfaire actuellement et pour le futur les

fonctions écologiques, économiques et sociales et qu'elles ne

causent pas de préjudices à d'autres écosystèmes

».

La gestion durable des écosystèmes forestiers

entant qu'entités très larges, l'évaluation de cette

dernière se fait aux moyens des instruments politiques et techniques qui

sont : les principes, critères, indicateurs et vérificateurs

(Niesten Eduard et al., 2004):

5.1. La gestion durable, un outil d'atténuation des

effets du changement climatique

La forêt est le réservoir terrestre de carbone le

plus important du fait qu'il est directement au contact des activités

humaines. Les actions de conservation et d'utilisation de façon

pérenne menées dans le but de gérer durablement ce

compartiment contribue activement à lutter activement contre le

réchauffement climatique d'autant plus que un hectare de forêt

peut séquestrer jusqu'à 2 à 5 tonnes de carbone

atmosphérique par an (Houghton, 2007).

5.2. La République du Congo et la gestion durable

des ses espaces plantées

Les forêts naturelles demeuraient depuis 1992 la

principale priorité des gestionnaires congolaises jusqu'en 2011

commença une initiative avec OIBT qui a conduit le CIRAD et ses

partenaires à définir des PCIV adaptés aux

spécificités des plantations forestières du pays pour

améliorer la durabilité de ses plantations forestières

(Jean-Noël, 2011). Outre, L'industriel Congolais Eucalyptus Fibres Congo

développa plusieurs programmes participatifs de gestion de ses

plantations au bénéfice des communautés locales, tels que:

la mise à la disposition des populations locales des sous-produits de

l'exploitation pour le bois de feu et la production de charbon de bois ; la

mise en place de cultures fixatrices d'azote entre les rangées

d'eucalyptus pour améliorer la qualité des sols ; l'association

des populations locales dans l'entretien des pare feux avec des plantations de

manioc et le développement en bordure des villages de petites

plantations privées(Anonyme, 2007).

CHAPITRE II : PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

15

1. Localisation

La station du Mayombe est basée dans la localité

de Bilala située dans le District de Mvouti, plus

précisément dans le département du Kouilou au sud-est de

la République du Congo. Les coordonnées géographiques

sont: 4 °31'' S de latitude, 12 °4'' E de longitude et 30 m

d'altitude. Le village est limité au nord par la localité de

Bilinga, au sud par la forêt de Paris et la frontière

internationale Congo-Angola, à l'est par le village Tchyvala et à

l'ouest par la plaine côtière et le village Yanga (Tchimbakala et

al., 2005).

Ainsi, nos travaux de recherches ce sont

déroulés à Bilala et ses environ dans trois sites de

plantations mis sous la tutelle de la station du Mayombe.

Précisément, ses sites étudiés sont :

? Le site de reboisement de Matété 1 ;

? Le site de Bilala, mis en place pour la protection du bassin

versent "Caniveau" contre les érosions ;

? Le site de la plaine côtière.

Le tableau 1 décrit les différents sites mis

sous la tutelle de la station du Mayombe où ce sont effectués nos

travaux de recherches.

Tableau 1: Description de sites

d'études

|

Parcelle

|

Localisation

|

Coordonnées

géographiques

|

Superficie

(ha)

|

Ecartement

|

Année de plantation

|

|

1954-3B

|

Matété 1 situé à 3 km

|

S 04°31'36.6"

|

421

|

12x14

|

1954

|

|

Est de Bilala

|

E 012°14'44.9"

|

|

|

|

|

1987

|

Bilala

|

S 04°30'48.1"

|

0,3

|

5x5

|

1987

|

|

|

E 012°13'49.3"

|

|

|

|

|

1998

|

4 km Ouest de Bilala

|

S 04°31'30.2"

|

1 ha

|

10x10

|

1998

|

|

|

E 012°11'55.3"

|

|

|

|

La figure 2 ci-après illustre la localisation

géographique des peuplements qui ont étudiés dans le

district de Mvouti.

16

Figure 2: localisation de la station du Mayombe et des

sites d'études

17

2. Climat

Pour Samba-Kimbatala localité de Bilala situé dans

le Mayombe est soumise à un climat chaud et humide combinant à la

fois des traits équatoriaux, tropicaux et océaniques.

Les éléments d'appréciations climatiques

ci-dessous sont issus des travaux de Clairac b. et al,.1989 et de Dagba et

al,.1988 à 1993:

- Le climat est bas-congolais avec une variante du type

"guinéen"

- La pluviosité moyenne annuelle est comprise entre 1 200

et 1 500 millimètres. Le mois le

plus chaud est le mois de mars avec une température

annuelle de 27,5° (figure 3).

- Une saison de pluies de mi-octobre à mi-mai est

entrecoupée par une petite période sèche ;

- Une saison sèche de mi-mai à mi-octobre avec les

minima de température ;

- L'humidité relative est toujours autour de 85% (Gaussen,

1954) et (Gaussen et al., 1957)

Les données climatiques de la localité de Bilala

sont données par la figure3.

Figure 3: Diagramme ombrothermique de Bilala

3. Relief et Géologie

La localité de Bilala présente un relief plat et en

même temps accidenté. Les roches y sont d'origine essentiellement

schisteuse ou gréseuse, avec des intrusions de roches cristallines

variées : granites, diorites quartziques, roches vertes (Riffle et al.,

1976).

4. Les sols

Les sols sont en majorité ferralitiques, pauvres en bases

échangeables, fortement désaturés et très acides

(Moutsamboté et al., 2000).

18

5. Hydrographie

Le réseau hydrographique de Bilala s'organise autour de

la Rivière Loémé. Le village est contourné par

plusieurs marécages (Doumbi, 2018).

6. Flore

A l'heure actuelle, la flore du Mayombe en

général et de Bilala en particulier, reste timidement connue du

fait de son relief qui limite l'accessibilité à certains sites.

Ainsi, plusieurs travaux de recherches ont été menés par

plusieurs botanistes et institutions.

Ces relevés floristiques pour la plupart ont

été concentrés le long des voies de communications ou

près des stations de plantations et de recherches (Mbuku N'situ,

Dimonika, Bilinga, Bilala) (Cusset G., 1989).

Le quatrième rapport national sur la

biodiversité Congolaise cite De Manur (1987) qui a recensé

près de 1309 espèces soit 662 genres et 1200 espèces

végétales par Sita (1995) dans le Mayombe sur les 4397

espèces totales du Congo.

La forêt originale ombrophile du Mayombe, l'une des plus

humide congolais, referme une grande richesse floristique sur des surfaces

réduites. On y rencontre des espèces comme : Aucoumea

klaineana Pierre, Terminalia superba Engl.&Diels,

Dacryodes spp, Autranella congolensis(De Wild) A. Chev.,

Canarium schweinfurthii Engl., Baillonella toxisperma Pierre,

Pterocarpus soyauxii Taub.,etc.(Cusset G., 1989)

Cependant les forêts dégradées sont

composées floristiquement des espèces caractéristiques

comme : Dacryodesspp, Caloncoba welwitsii(Oliv.) Gilg,

Garcinia punctata Oliv., Pausinystalia yohimbe K.Schum,

Terminalia superba Engl. & Diels, (Cusset G., 1989)...

La flore des savanes du Mayombe est voisine de celle du

Niari.Cette flore est connue grâce aux travaux de Makany(1963, 1964) et

la synthèse de Descoings(1961). Elle est très approuvie avec

l'absence del'espèces comme : Hymenocardia

acidaTul..On rencontre des espèces comme :

hymenocardia ulmoidesOliv., Afromomum spp.(Cusset

G., 1989).

7. Milieu Humain

La population totale est de 7000 habitants. Les individus pour

la plupart sont concentrés sur les axes ferroviaires, routiers et

carrossables. Les groupes ethniques Yombé sont majoritaires (Doumbi,

2018). On rencontre aussi des groupes ethniques comme : Vili, Bembé,

Kongo, N'Dassa, Loumbou, Nzabi et autochtones cohabitant dans les forêts

(Ngoie-Ngalla, 1989).

CHAPITRE III : MATERIEL ET METHODES

1. Matériel

1.1. Matériel technique utilisé

Nous disposions du matériel technique consigné dans

le tableau 2 et illustré dans les figures 4-a ; 4-b et 4-c. Nous avions

aussi suivi une formation au maniement du vertex et à l'utilisation du

ruban dendrométrique.

Tableau 2 : Matériel technique

utilisé

Matériel utilisé Rôle ou

Fonctions

GPS marque Garmin 64S et Boussole Pour le positionnement et

l'orientation géographique

Vertex III Mesure des hauteurs et pentes

Ruban dendrométrique de 2 m Mesure des

circonférences

Double décamètre de 20 et 30 m Mesure de

distance

Crayon, stylo, gomme, bloc-notes Prise de notes

Appareil Photo canon IXUS 132 Photographie

Ordinateur et Tablette Samsung Saisie et traitement des

données

Sécateur, sacs, classeur, Appareil photo Herbier

Peinture rouge, machette Marquage, quadrillage de la placette

Logiciels Word et Excel 2010, Mendeley et QGis 11.8 Essen

(a) (b) (c)

Figure 4: Quelques matériels techniques

utilisés ; (a) : Vertex III ; (b) : GPS ; (c) : Ruban

métrique

1.2. Matériel végétal

Nos relevés floristiques ont été

effectués d'une part sur les peuplements monospécifiques de

Terminalia superba Engl. & Diels âgé de 64, 31 et 20

ans ainsi qu'en même temps dans leur sous-bois. En premier lieu, nos

relevés ont portés sur le peuplement de Terminalia superba

Engl. & Diels mis en place en 1954 et ensuite dans deux peuplements de

31 ans et 20 ans. Outre, une jachère autrefois qui était une

bananerai, non perturbée pendant 12 mois situé à 7 km de

Bilala a été prise comme témoin aux relevés

d'herbacés.

(a) (b)

29

Les figures 5-a, 5-b et 5-c illustre les peuplements

étudiés.

(c)

Figure 5: Illustration des peuplements

étudiées ; (a) : Vu de haut de Parcelle 1954 ; (b) : Vu de Profil

de Parcelle 1987 ; (c) : Vu de loin de la Parcelle 1998

2. Méthode

La méthode est la démarche ou la technique

utilisée au cours de notre étude afin d'obtenir les informations

favorables à la rédaction de ce présent document.

2.1. Analyse documentaire

L'analyse documentaire a consisté à consulter des

documents pour bien cerner notre thème et les méthodes

adoptées par nos prédécesseurs. Elle a été

réalisée sur une période allant de juillet à

septembre.

2.2. Collecte des données sur le terrain

Elle a consisté en un inventaire floristique. Les

opérations suivantes ont été réalisées pour

la

récolte des données :

-la prospection des sites d'étude ;

-l'installation des placettes par ouverture de layons ;

-l'identification des espèces ;

-le comptage des arbres.

30

2.2.1 Prospection et choix des sites d'étude

La prospection des sites a consisté à parcourir

Cinq parcelles de reboisements situés à proximité du

village Bilala. La situation géographique, topographique et

écologique des reboisements de Terminalia superba Engl. &

Diels ont guidé le choix propice de trois sites d'étude. En

effet, les reboisements âgé de 64, 31 et 20 ans proche du village

Bilala, ont présenté un relief hétérogène

constitué des terrains plat et avec faible et forte pente. En ce qui

concerne l'écologie, la présence d'une biodiversité dans

le sous-bois des reboisements monospécifiques Terminalia superba

Engl. & Diels a fait à ce que ses trois sites soient

retenus.

2.2.2 Layonnage

Neuf (9) placettes rectangulaires de 20 m x 25 m (figure 6)

ont été installées de façon dispersées dans

trois (3) peuplements de Terminalia superba Engl. & Diels et une

placette considérée comme témoin qui a été

installé dans une jachère dont la banane avait été

cultivée il y a 12 mois. La forme de la placette s'est inspirée

des travaux de Winrock International (Winrock, 2005). Au total 10 placettes ont

été installées, soit une superficie totale de 0,5 ha.

L'opération de layonnage a consisté à

faire en premier l'ouverture de la végétation à l'aide de

la machette en suivant l'orientation Nord Sud donnée par la boussole.

Après cela s'en suit le chainage des distances à base d'un double

décamètre. Enfin l'opération de layonnage se termine par

le piquetage de Six jalons aux extrémités des layons qui

délimitaient les placettes. Ces jalons ont été

marqués à la peinture rouge et un point GPS a été

pris pour chaque jalon.

Figure 6: Schéma de la placette

2.2.3 Comptage

L'opération de comptage a consisté à

faire en premier lieu l'identification des espèces

végétales (espèce ligneuse, herbacée et

lianescente), ensuite mesurer les espèces ligneuses et enfin y attribuer

un numéro d'ordre.

L'identification des espèces ligneuses a

été faite au moyen du type d'exsudat suite à l'entaille de

l'écorce ou l'observation des feuilles. Pendant que l'identification des

herbacées et les lianes a été faite au moyen du type de

feuilles et l'odeur.

Les mesures de diamètre et de hauteur ont

portées sur les espèces ligneuses. A défaut du compas

forestier, les mesures de diamètre ont été prises à

l'aide d'un ruban dendrométrique apposé perpendiculaire au

fût de l'arbre. Seuls les arbres ayant une circonférence =

à 15,7 cm à 1,30 m, ce qui correspond à un diamètre

de 5 cm ; sont retenus pour la mesure des hauteurs. La Hauteur compte à

elle a été prise à l'aide du Vertex III.

Bande par bande de chaque placette, les informations suivantes

ont été en même temps saisies sur la tablette et

pointées sur les fiches d'inventaire des ligneux ou celle des

herbacés et lianescentes (voir Annexe 2 et 3) :

? Les noms pilotes ou vernaculaires des espèces

donnée en langue Yombé.

? Le diamètre de l'arbre mesuré sur écorce,

au-dessus des contreforts ou des racines échasses et à 1.30 m du

sol selon la règle de Henon (Clark et al., 2001). (Figure 7-a) ? La

hauteur totale de l'arbre

? Un numéro d'ordre (Figure 7-b).

31

(a) (b)

Figure 7: Illustrations de l'opération de

mensuration et marquage ; (a) : Prise de la circonférence (b) :

numérotation d'arbres inventoriés

32

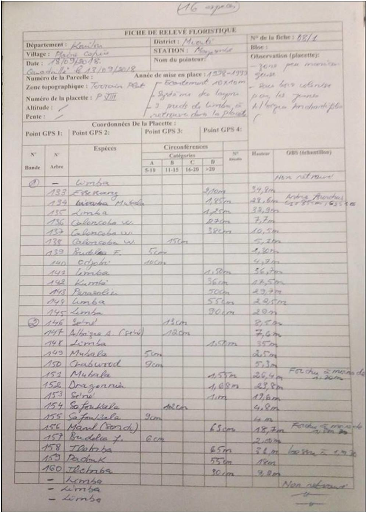

2.3. Analyse des données

Les informations collectées sur le terrain ont permis

de constituer une base de données Microsoft Excel. L'analyse et le

traitement des es données c'est effectué en deux phases :

Tout d'abord, les données saisies sur le terrain

à l'aide d'une tablette Samsung étaient transférées

sur l'ordinateur de travail chaque soir à Bilala.

Une vérification de données à partir des

fiches de terrain a été ensuite réalisée pour

déceler les aberrations. Après vérification des

données, la phase de traitement consistait à faire des calculs du

taux de survie, de la biomasse et des indices de biodiversité à

l'aide du logiciel Microsoft Excel version 2010.

Certains tableaux ont été reproduits avec le

logiciel Microsoft Word version 2010.

Les nomenclatures vernaculaires et locales des espèces

recensées dans le sous-bois des peuplements de Terminalia superba

Engl. & Diels a été vérifiée dans la base

de données des plantes du Sud- Congo du Centre National des Inventaires

et d'Aménagement des Ressources Forestières et Fauniques (CNIAF,

2016) et sur la base de données "Global plants database"

(consulté le 01 avril 2019 aux sites

http://plants.jstor.org et

http://plantes-botanique.org).

Les noms scientifiques des plantes ont été soumis à une

vérification sur le site

http://www.theplantlist.org

(consulté le 07 avril 2019) et comparésà la liste

floristique des plantes recensées par Moutsamboté à Yengo

(Moutsamboté et al., 2007).

La densité spécifique de chaque espèce a

été obtenue dans la base de données "global wood density

database" disponible sur le site at

http://datadryad.org/handle/10255/dryad.235

(consultée le 10 octobre 2018).

2.3.1. Analyse de la diversité floristique des

recrûs

La composition floristique et la diversité floristique

spontanée ont été appréciées aux moyens de

quatre principaux paramètres.

1. La richesse spécifique (R) qui représente le

nombre total d'espèces recensées ;

2. L'abondance absolue en terme d'espèce ou d'une

famille (A) qui représente le nombre total d'individus d'une

espèce ou d'une famille (Pedel, et al., 2012);

3.

Pi= ni

L'indice de diversité floristique de Shannon Weaver

cité par Nzala et al,. 1986 (équation 2) est un indice qui

s'exprime en bits et compris entre 0-5. Cet indice a été obtenu

à partir de l'abondance relative (Pi) de chaque espèce qui est le

rapport entre l'abondance absolue et le nombre total d'individus d'un

relevé. L'abondance relative est donnée par l'équation

1.

(1)

A

Où ni représente le nombre total d'individus de

l'espèce i et A le nombre total d'individus

H' = - En

1(Pi X log2Pi) (2)

33

4. l'équitable de Piélou (1965) cité par

Nzala et al,. 1986et compris entre 0 et 1 (équation 3), est le rapport

entre de la diversité d'une espèce et le nombre total

d'espèces "S" d'une la placette. Cet indice, permet de mesurer la

répartition des individus au sein des espèces.(Boueri, 2016).

H'

E = (3)

log 2 XS

2.3.2. Distribution des espèces recensés

par classes de diamètre

Cette partie concerne toutes les espèces spontanées

de diamètre =5 cm inventoriées. Les diamètres des arbres

ont été obtenus sur le terrain en divisant la

circonférence par 3,14.Ces diamètres ont servis à repartir

par classe d'amplitude 10les peuplements étudiés.

2.3.3. Taux de survie

Le nombre de plants mis en place étant connu, après

inventaire et mensuration des arbres, nous avons obtenu le nombre de pieds

vivants de chaque placette, ce qui a permis de calculer le taux de survie

donnée par l'équation 4:

|

Taux de survie (%) = Nombre de pieds vivants X 100

Nombre total de plants mis en place

|

(4)

|

2.4. Estimation de la biomasse et du stock de carbone

2.4.1. Biomasse aérienne(AGB)

L'estimation de la biomasse aérienne a

été réalisée en utilisant l'équation

allométrique standard de Chave et al,.2014(équation

5)citée par Ekoungoulou et al,. 2018. Le choix de cette équation

a été faite en fonction de l'écologie de la zone

d'étude et du seuil de diamètre (=5 cm). Cette équation a

été recommandée par le processus REDD+,

utilisée avec succès et reprise dans de nombreux travaux (Fayolle

et al., 2016 ; Djomo et al., 2016 ; Ekoungoulou et al., 2018).

AGB = 0,067 x

(pD2H) 0.976

(5)

Avec ñ: densité bois ; H : hauteur de l'arbre ;

D: diamètre à la hauteur de la poitrine

AGB = above ground biomass (tonne/hectare)

34

2.4.2. Biomasse souterraine

La biomasse souterraine a été obtenue par

l'équation de Mokany pour les forêts tropicales (Mokany et al.,

2005).

y = 0,205 si AGB = 125 Mg.ha-1

(6)

y = 0,235 si AGB = 125 Mg.ha-1

Où "y" est la biomasse souterraine et ABG la biomasse

aérienne.

2.4.3. Biomasse totale

La biomasse totale des ligneux sur pied a été

obtenu en additionnant la biomasse du pool aérien et celle du pool

souterrain.

2.4.4. Estimation du stock de carbone et de la

quantité d'émissions de CO2 évitées

Le stock de carbone séquestré a

été obtenu en multipliant par 0,47 la biomasse totale (GIEC,

2006). La quantité d'émissions de CO2a été ensuite

déterminée en multipliant le stock de carbone

séquestré par le ratio 44/12 correspondant au rapport CO2/C.

2.4.5. La valeur du service écologique

C'est la valeur monétaire déduite de la

quantité d'émissions de CO2 captée de l'atmosphère

(Ambara J., 2009) par les arbres recensés. Cette valeur a

été obtenue en évaluant la quantité de CO2 en

valeur monétaire très fluctuant qui est de 5 USD/t CO2

(Ecosystems marketplace, 2018).

2.5. Mode de gestion des Reboisements de Terminalia superba

Engl. & Diels

Le mode de gestion par le SNR des peuplements

monospécifiques de Terminalia superba Engl. & Diels a

suscité une évaluation pendant cette étude. Nous avions

opté pour une méthode d'évaluation basée sur des

observations directes faites sur le terrain pendant les travaux d'inventaires,

sur une enquête et des témoignages ainsi que sur des entretiens

directs avec des autorités du SNR. L'enquête

réalisée du 24 au 28 septembre 2018 sur une population de n=5

individus était basée sur des questions très ouvert

(Annexe 4). Elle consistait à savoir :

- L'état civil et l'origine locale des individus

exerçant des activités dans les peuplements

étudiés;

- La raison de leur occupation et la fréquence de travail

;

- Leur connaissance sur le rôle de la forêt;

- La fréquence d'interpellation ou de communication avec

des agents du SNR;

- L'opinion personnelle de chaque individu sur les pratiques de

gestion du SNR.

Une séance de communication avait été

organisée avec la population de Bilala afin d'adopter un

mode de gestion des peuplements monospécifiques de

Terminalia superba Engl. & Diels.

35

CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION

29

1. RESULTATS

))

1.1. Inventaire floristique

1.1.1. Physionomie de la plantation

L'inventaire effectué au sein des peuplements de

Terminalia superba Engl. & Diels de 64, 31 et 20 ans nous a permis

de recenser respectivement 9, 27 et 15 pieds vivants. Les détails

spécifiques sont présentés dans le tableau 3

ci-dessous.

Tableau 3: Effectifs des peuplements

recensés

|

Peuplement

|

Placette

|

Effectif d'arbres vivants

|

Nombre de plants mis en place

|

|

64 ans

|

P1

|

4

|

4 plants

|

|

P2

|

3

|

4 plants

|

|

P3

|

2

|

4 plants

|

|

31 ans

|

P4

|

9

|

30 plants

|

|

P5

|

7

|

30 plants

|

|

P6

|

11

|

30 plants

|

|

20 ans

|

P7

|

6

|

9 plants

|

|

P8

|

5

|

9 plants

|

|

P9

|

4

|

9 plants

|

|

Total

|

|

51 pieds retrouvés

|

129 plants

|

1.1.1. Taux de survie

Notre étude ressort par relevé différents

taux de survie. La placette P1 présente un taux de survie de 100% suivie

au deuxième rang par la placette P2 avec un taux de 75%. Les

placettesP7, P9 et P8 avec respectivement 66,67% ; 44,44% et 44,44% de taux de

survie, présente des valeurs élevés par rapport aux

placettes P4, P5 et P6 avec respectivement 30% ; 26,67% et 36,67%. Les

peuplements monospécifiques de 64, 31 et 20 ans représentent les

taux de survie respectives de 75% ; 30% et 55,55%.

1.1.2. Croissance et répartition des arbres

inventoriés

1.1.2.1. Croissance du peuplement

Les tableaux 4et 5 présentent la situation de

croissance des peuplements de Terminalia superba Engl. & Diels

étudiés.

30

Tableau 4: Situation de croissance par

placette

Placette Hauteur moyenne (m) Diamètre moyen

(cm)

P1 46.25 56.29

P2 40 68,47

P3 43,5 70,06

P4 23,66 37,61

P5 22 40,31

P6 19.88 38.95

P7 24 28,91

P8 31,3 36,30

P9 29,04 35.67

Tableau 5 : Situation de la croissance par peuplements

étudiés

Peuplement Hauteur moyenne (m) Diamètre

moyen (cm)

64 ans 44,5 65,28

31 ans 20 38,82

20 ans 27,25 35,13

Les tableaux 4 et 5 montrent des différentes

importantes suivant les relevés et les peuplements. La plus grande

valeur du diamètre est observée au niveau de la placette P3,

tandis que celle de la hauteur est obtenu au niveau de la placette P1. Les

peuplements de 64 ans occupent le premier rang en cumulent un diamètre

de 65,28 cm et une hauteur de 44,5 m.

1.2. Présentation du potentiel de reconstitution

forestière 1.2.1. Composition floristique

1.2.1.1. Présentation de la Richesse

spécifique et des indices diversité floristique

Les relevés floristiques effectués dans les

peuplements de Terminalia superba Engl. & Diels âgées

de 64, 31, 20 ans et dans la jachère ressortent au total 62

espèces appartenant à 36 familles, soit environ 3586 individus

(Annexe 6). Ces espèces sont constitués de ligneux, de plantes

herbacés et lianescentes.

Les tableaux 6 et 7 présentent la richesse et la

diversité floristique des peuplements étudiés.

Tableau 6: Richesse spécifique et indices de

diversité des différents relevés

|

Relevé

|

P1

|

P2

|

P3

|

P4

|

P5

|

P6

|

P7

|

P8

|

P9

|

P10

|

|

Richesse spécifique

|

8

|

14

|

19

|

7

|

6

|

9

|

16

|

19

|

18

|

18

|

|

Abondance numérique

|

360

|

254

|

468

|

331

|

354

|

554

|

596

|

40

|

44

|

579

|

|

Indice de Shannon

|

1,93

|

1,30

|

2,25

|

1,68

|

1,80

|

2,444

|

1,92

|

2

|

1,94

|

3,02

|

|

Indice de Piélou

|

0,64

|

0,35

|

0,52

|

0,60

|

0,70

|

0,77

|

0,48

|

0,47

|

0,46

|

0,71

|

31

Le tableau 6 montre que le nombre d'individus varie de 40

à 596. La richesse spécifique compte à elle varie d'un

relevé à un autre. Dans la jachère, il ressort environ 579

individus répartis dans 13 familles et 18 espèces. La grande

valeur a été obtenue dans les placettes P3 et P8 (18

espèces). L'indice de diversité de Shannon et

d'équitabilité de Piélou varient respectivement de 1,30

à 2,44 bits et 0,35 à 0,77 dans tous les relevés de

Terminalia superba Engl. & Diels. Dans la jachère, la

diversité est très importante avec une valeur de 3,02.

Tableau 7: Richesse spécifique et indices de

diversité des peuplements étudiés

|

Peuplement

|

Nombre

d'individus

|

Nombre de

familles

|

Nombre

d'espèces

|

Indice de Shannon

(moyen)

|

Indice de Piélou

(moyen)

|

|

64 ans

|

1008

|

22

|

27

|

1,81

|

0,50

|

|

31 ans

|

1329

|

10

|

12

|

1,97

|

0,61

|

|

20 ans

|

680

|

24

|

33

|

1,95

|

0,47

|

|

Total

|

3007

|

36

|

61

|

|

|

Le tableau 7 cependant montre que le nombre d'individus varie

entre 680 et 1329 et le nombre de famille entre 10 et 24. La richesse

spécifique varie à son tour de 12 à 33 espèces. La

plus grande richesse spécifique est observée dans les peuplements

âgés de 20 ans suivit de ceux de 64 ans avec 27 espèces

répartis dans 22 familles. La plus faible richesse spécifique est

observée dans les peuplements de 31 ans (12 espèces

réparties dans 10 familles).

Ainsi, dans le sous-bois des Terminalia superba Engl.

& Diels, l'inventaire floristique a permis d'obtenir environ 3007 individus

répartis dans 33 familles et 52 espèces. .

Cependant, les indices de Shannon varient de 1,81 à

1,97 bits. La plus forte valeur est observée dans la parcelle de 31 ans.

L'indice de Piélou compte à elle varie de 0,47 à 0,61. La

plus grande valeur moyenne de l'indice de Piélou revient à la

parcelle de 31 ans. Les fortes valeurs des indices de diversité de

Shannon et d'équitabilité de Piélou montrent que ses

peuplements sont diversifiés et les individus sont bien répartis

entre les espèces.

1.2.1.2 Abondance absolue en terme de famille

recensée

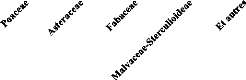

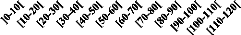

Les figures 8, 9,10 et 11 présentent le pourcentage des

individus par famille pour les peuplements respectivement de 64, 31 et 20 ans

ainsi que pour la jachère.

Abondance relative en %

35%

30%

40%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Abondance ...

Figure 8: Abondance absolue en termes de famille

recensée dans les peuplements de 64 ans

La figure 8 montre que la famille des Maranthaceae est la

famille la plus représentée en nombre d'individus (37%). Elle est

suivie par les famillesAsteraceae (28%) et Zyngiberaceae (11%). Les familles

Marcaceae, Fabaceae, Poaceae et verbenabeae représentent chacune 5% des

individus. Quinze familles représentent une abondance relative

inférieure à 5%.

Abondance relative en %

30%

60%

50%

40%

20%

10%

0%

Abondance

32

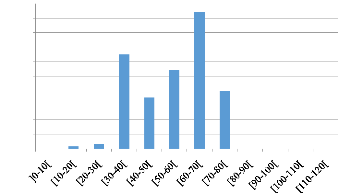

Figure 9: Abondance absolue en termes de famille

recensée dans les peuplements de 31 ans

25%

Abondance relative en %

20%

15%

10%

5%

0%

Quatre familles représentent 93% d'individus

inventoriés dans le sous-bois du peuplement de 31 ans (figure 9). La

famille des Poaceae est la famille la plus représentée en nombre

d'individus (55%) comme le montre la figure 9. Six familles représentent

une abondance relative inférieure à 5%.

Abondance

33

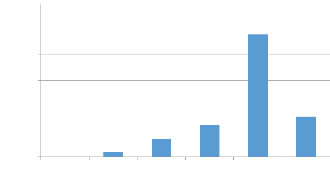

Figure 10: Abondance absolue en termes de famille

recensée dans les peuplements de 20 ans

Quatre familles représentent 79% des individus

inventoriés dans le sous-bois de peuplements de 20 ans. Les familles des

Zyngiberaceae et Asteraceae représentent chacune 19% individus sur les

680 individus recensés (figure 10). Dix-huit familles

représentent une abondance relative de 21%.

Maranthaceae

3%

Loganiaceae

4%

Fabaceae

5%

Pepéraceae

2%

Et autres

3%

Asteraceae

31%

Commelinaceae

21%

Clusiaceae

31%

Figure 11: Diagramme d'abondance absolue en % de familles

recensées dans la jachère

34

Dans la jachère, 7 familles sont les plus

représentées sur les 13 recensées. Elles constituent 97 %

de l'effectif total. Comme l'illustre la figure 11, on peut citer en termes de

pourcentage d'individus: Asteraceae (31%), Clusiaceae (31%), Commelinaceae

(20%), Fabaceae (5%), Loganiaceae (4%), Maranthaceae (3 %), Pepéraceae

(2%).

1.2.1.3 Abondance absolue en termes d'espèce

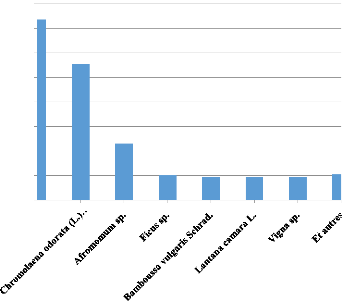

Les figures 12, 13 et 14 présentent les pourcentages

d'individus par espèces pour les peuplements respectivement de 64 ans,

31 ans et 20 ans.

Abondance absolue en %

35%

30%

40%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Figure 12:Pourcentage d'espèces recensées

dans les peuplements de 64 ans

L'espèce la plus abondante dans le peuplement de 64 ans

est Trachyphryniumbraunianum (K.Schum.) Bak. avec 37% d'individus

suivie de : Chromolaena odorata (L.) R.M.king & Robinson avec un

pourcentage d'individus égale à 28%, Afromomum sp.

(11%), Ficus sp., Bamboussa vulgaris Schard, Lantana

Camara L.et Vigna sp. avec chacune un pourcentage de 5%

d'individus. Vingt espèces ont chacune moins de 5% d'abondance absolu en

termes d'espèce (Figure 12).

Abondance absolue en %

35%

30%

50%

45%

40%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Figure 13: Pourcentage d'espèces recensées

dans les peuplements de 31 ans

L'espèce la plus abondante dans le peuplement de 31 ans

est le Panicum sp. avec un pourcentage d'individu égal

à 48% suivie de Chromolaena odorata (L.) R.M. king &

Robinson (18%), Vigna sp. (12%), Ficus sp., Pennisetum

clandestinum Hochst. Ex Chiov.et Urena lobata L. avec chacune un

pourcentage de 8% d'individus. Douze espèces ont chacune moins de 5%

d'abondance absolue (Figure 13).

25%

Abondance absolue (%)

20%

15%

10%

5%

0%

35

Figure 14: Pourcentage d'espèces recensées

dans les peuplements de 20 ans

36

Deux espèces représentent une abondance relative

de 38,16% d'individus recensés dans les peuplements de 20 ans dont

chacune cumule un pourcentage de 19,08%.Trente-une autre espèce

représentent 61,74% des individus sur un total de 33 espèces

recensés (Figure 14).

20,00%

18,00%

16,00%

Abondance Absolue (%)

14,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

Figure 15: Pourcentage d'espèces

recensées dans la jachère

La figure 15 nous montre que l'espèce le plus abondant

dans la jachère autrefois bananeraie est le Chromoleane odorata

(L.) R.M. king & Robinson qui représente pour elle seule 17, 7%

des espèces identifiées.

1.2.2. Répartition des espèces

recensées par classes de diamètre

Soixante-dix-huit plantes ligneuses recensées dans le

sous-bois des peuplements de Terminalia superba Engl. & Diels

étudiés et répartis dans 28 espèces,

présentent des physionomies différentes selon le

diamètre.

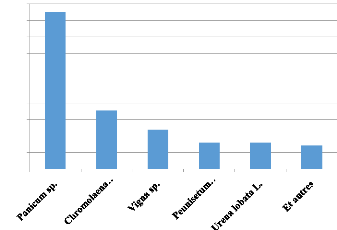

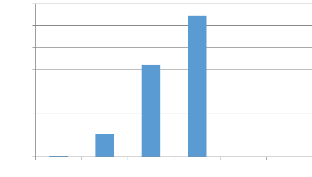

Les figures 16, 17 et 18 présentent la répartition

des ligneux recensés dans les peuplements de 64, 31 et 20 ans par classe

de diamètre d'amplitude 10.

14

Classe de diamètre en cm

12

10

8

6

4

2

Nombre d'individus

0

y = 12,46e-0,25x

Abondance numérique

Expon. (Abondance numérique )

Figure 16: Répartition des espèces

recensées dans les peuplements de 64 ans par classe de

diamètre

La figure 16 montre que le nombre total d'individus

s'élève à 44 pieds. Le plus grand nombre d'individus est

représenté par la classe 10-20 (13) suivie de la classe 0-10 avec

6 individus. La classe 80-90 n'a pas été

représentée. Cette figure montre que la répartition

diamétrique des individus présente une forme exponentielle

décroissante (d'équation y =

12.464e-0.25x).

2,5

|

Nombre d'individus

|

2

1,5

1

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y = 4e-0,69x

|

|

|

Abondance numérique

Expon. (Abondance numérique )

|

|

|

|

|

0,5

0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

37

Figure 17: Répartition des espèces

recensées dans les peuplements de 31 ans par classe de

diamètre

= 4e-0.693x).

La figure 17 montre que le plus grand nombre d'individus est

représenté par la classe 0-10 avec 2 individus suivie de la

classe 10-20 avec 1 seul individu. Les classes de 20 à 120 n'ont pas

été représentées. La répartition des

individus par classe de diamètre présente une fois de plus une

forme exponentielle décroissante (d'équation

y

9

10

Nombre d'individus

3

9

8

7

6

5

4

2

0

1

5

7

3

4

y = 10,60e-0,24x

2 2

Abondance numérique

Expon. (Abondance numérique )

38

Figure 18: Répartition des espèces

recensées dans les peuplements de 20 ans par classe de

diamètre

La figure 28 montre que le nombre d'individus

s'élève à 32. Le plus grand nombre d'individus est

représenté par la classe 0-10 avec 9 individus suivis de la

classe 20-30avec 7 individus. Les classes de 70 à 120 n'ont pas

été représentées malheureusement. La structure

diamétrique des individus cependant présente une forme

exponentielle décroissante d'équation y =

10.60e-0.247x.

Répartition des peuplements par

diamètre.

Les recrûs les plus développées sont

observés au niveau du peuplement de 60 ans avec un diamètre moyen

30,87. Le peuplement de 20 ans est plus développé que celui de 31

ans (tableau 8).

Tableau 8: Répartition des peuplements

recensés par diamètre

Peuplement Diamètre Moyen (cm) Nombre

d'individus

20 ans 25,5 32

31 ans 5,4140 3

64 ans 30,87 43

2. Biomasse et stocks de carbone

L'inventaire floristique mené dans les peuplements de

Terminalia superba Engl. & Diels de 64, 31 et 20 ans a permis de

recensé au total 129 pieds de diamètre= 5 cm constitués de

51 pieds de Terminalia superba Engl. & Diels et 78 pieds de

diverses espèces, ce qui a permis de calculer la biomasse et le stock de

carbone (Annexe 7).

2.1. Répartition des biomasses par relevé

Le tableau 9 présente la répartition de la biomasse

par relevé et par pool.

Tableau 9: Répartition de la biomasse (en tonne)

par relevé

|

Placette

|

P1

|

P2

|

P3

|

P4

|

P5

|

P6

|

P7

|

P8

|

P9

|

|

AGB

|

45,82

|

12,45

|

44,75

|

14,10

|

13,56

|

22,81

|

0,04

|

22,34

|

13,83

|

|

BGB

|

3,39

|

2,75

|

9,17

|

2,89

|

2,78

|

4,67

|

0,008

|

4,58

|

2,85

|

|

Total

|

55,21

|

16,20

|

53,93

|

16,99

|

16,34

|

27,8

|

0,051

|

26,92

|

16,66

|

Le tableau 9 nous montre que la plus grande biomasse est

représentée par la placette P1 avec 55,21 tonnes. De la placette

P2 à P9, on observe une variation considérable de la biomasse.

2.2. Répartitions des biomasses et stock de carbone

par peuplements et par espèces

La figure 19 et les tableaux 10, 11 et 12 présentent la

répartition de la biomasse et du stock de carbone par pool, par

peuplement, par placette et par espèces.

Tableau 10: Répartition de la biomasse par

pool

Peuplements Pool aérien Pool

souterrain

64 ans 131,60 26,98

31 ans 50,48 10,35

20 ans 46,88 9,61

Total 228,96 46,94

La biomasse varie de 46,88 à 131,60 tonnes dans tous les

peuplements. La biomasse totale du pool aérien est de 228,96

tonnes et celle du pool souterrain de 46,94 tonnes

(tableau 10)

Tableau 11:Répartition de la biomasse et du stock

de carbone par peuplement

Peuplement Biomasse (tonne) Stock de carbone (tonne

carbone)

64 ans 158,58 74,53

31 ans 60,82 28,58

20 ans 56,49 26,55

Total 275.89 129.67

39

Le tableau 11 montre que la biomasse varie de 56,49 à

158,58 tonnes dans tous les peuplements. La biomasse la plus importante est

représentée par le peuplement le plus âgé (64 ans)

suivie du peuplement de 31 ans et en dernier rang le peuplement de 20 ans. Ce

tableau nous montre que la biomasse varie avec l'âge du peuplement. Cette

distribution de la biomasse est également observée pour le stock

de carbone.

La figure 19 illustre la répartition du stock de carbone

séquestré par placettes

Stock de carbone

|

30

|

|

|

Stock de carbone en tonne carbone

|

|

|

25 20 15 10 5 0

|

|

|

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

|

Placette

40

Figure 19: Répartition du stock de carbone par

placette

La placette P1 a séquestrée plus de 25,95 tonnes de

carbone suivie de la placette P3 avec un stock de carbone égal à

25,35 tonnes carbone comme le monte la figure 18.

Tableau 12: Répartition de la biomasse et du stock

de carbone par espèces

Espèces Biomasse (tonne) Stock de carbone (tonne

carbone)

Terminalia superba Engl. & Diels

181,42 85,27

Autre espèces 96,53 19,79

Total 275,89 129,67

L'espèce Terminalia superba Engl. & Diels

représente pour elle-même une biomasse de 181,42 tonnes sur les

275,89 tonnes quantifiées. Cette espèce a séquestré

plus de 85,27 tonnes de carbone. La biomasse totale est de 275,89

tonnes et le stock de carbone 129,67 tonnes de

carbone. La quantité de CO2 capté dans l'atmosphère par le

cortège végétal recensé déduite de ce stock

de carbone est de 475,89 tonne de CO2, soit une valeur

économique égale à 2379,45 dollars ou

1 413 278 FCFA.

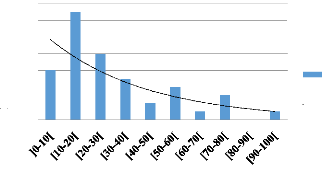

2.3. Répartition du stock de carbone par classe de

diamètre

Les figures 20, 21 et 22 illustrent la répartition du

stock de carbone par classe de diamètre pour chaque peuplement.

|

Stock de carbone en tonne

|

40 35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

Stock de Carbone

|

Classe de diamètre (cm)

Figure 20: Répartition par classe de

diamètre du stock de carbone séquestré par le peuplement

de 64 ans

La figure 20 montre la biomasse varie en fonction du

diamètre. La plus grande valeur est représentée par la

classe 50-60 suivis de la classe 70-80. La classe de 100 à 110 n'a pas

été malheureusement représentée.

Stock de carbone en tonne

20

18

16

14

12

10

4

2

6

0

8

Stock de Carbone

Classe de diamètre (cm)

41

Figure 21: Répartition par classe de

diamètre du stock de carbone séquestré par le peuplement

de 31 ans

La classe 60-70 a séquestré le plus de carbone,

suivis de la classe 30-40. Les classes 0-10, 8090, 90-100, 100-110 et 110-120

n'ont pas été malheureusement représentées (figure

21).

Stock de carbone en tonne

25

20

15

10

5

0

Classe de diamètre (cm)

Figure 22: Répartition par classe de

diamètre du stock de carbone séquestré par le peuplement

de 20 ans

On en déduit de la figure 22 montre que le plus grand

stock de carbone a été séquestré par la classe de

diamètre 40-50. Les classes de diamètre de 70-120 n'ont pas

été représentées.

2.2.3. Par classe de hauteur

En fonction des classes de hauteur, le stock de carbone se

repartie par peuplement comme nous illustre les figures 23, 24 et 25.

]0-10[ [10-20[ [20-30[ [30-40[ [40-50[ [50-60[

Stock de carbone en tonne carbone

120

100

40

20

60

80

0

Stock de carbone

Classe de hauteur (m)

Stock de Carbone

42

Figure 23: Répartition par classe de hauteur du

stock de carbone séquestré par le peuplement de 64

ans

Il ressort de la figure 23 que le plus grand stock de carbone

a été séquestré par la classe de hauteur 40-50. Le

dernier rand est représenté par la classe 0-10 avec un stock de

carbone égal à 0,06 tonne de carbone.

]0-10[ [10-20[ [20-30[ [30-40[ [40-50[ [50-60[

Stock de carbone en tonne carbone

25

20

35

30