|

1

République du Niger

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de

la Recherche et de l'Innovation Université Abdou Moumouni de Niamey

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Département de

Géographie

Master professionnel Aménagement du Territoire

et Développement Durable

Thème : Gestion du risque

d'inondation dans l'Arrondissement Communal Niamey IV

Mémoire de fin de

stage

Présenté par : KADRI MAAZOU

Saadou

Sous la direction de : BOUZOU MOUSSA Ibrahim,

Professeur titulaire DG/FLSH/UAM Président du jury :

MOTCHO Kokou Henri, Professeur au DG/FLSH/UAM

Assesseur : BAHARI IBRAHIM Mahamadou,

Maître Assistant au DG/FLSH/UAM Année

académique 2017 - 2018

2

Table des matières

REMERCIEMENTS 7

DEDICACE 8

RESUME 9

INTRODUCTION GENERALE 10

CHAPITRE 1 : LE CADRE DU TRAVAIL 12

1.1. LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE ET STAGE 12

1.1.1. Revue de la littérature 12

1.1.1.1. Risque d'inondation 12

1.1.1.2. Les impacts des causes climatiques et anthropiques

des inondations 13

1.1.1.3. La gestion du risque d'inondation et les

stratégies d'adaptation 14

1.2. DEFINITION DES CONCEPTS 15

1.3. PROBLEMATIQUE 15

1.4. HYPOTHESES 17

1.4 .1. Hypothèse principale 17

1.4.2. Hypothèses spécifiques 17

1.5. OBJECTIFS 17

1.6. MATERIEL ET METHODE 18

1.6.1. Matériel 18

1.6.2. Méthode 18

1.6.2.1. La recherche documentaire 18

1.6.2.2 Les travaux de terrain 18

1.6.2.3. Traitement et analyse des données 18

1.7. LES ACTIVITES REALISEES PENDANT LE STAGE 19

1.8. DIFFICULTES RENCONTREES 19

1.9. LA STRUCTURE D'ACCUEIL 20

1.9.1. Situation géographique de l'Arrondissement

communal Niamey IV 20

1.9.2. Organisation de la structure d'accueil 20

CHAPITRE 2 : LE RISQUE D'INONDATION DANS L'ARRONDISSEMENT

COMMUNAL NIAMEY IV 22

2.1. LES FACTEURS BIOPHYSIQUES 22

2.1.1. Les type d'inondations dans l'Arrondissement Communal

Niamey IV 22

2.1.2. Les précipitations 23

2.1.3. La topographie et le réseau hydrographique

24

2.1.4. Les sols et la végétation 24

2.1.5. L'ensablement du fleuve Niger 25

2.2. LES FACTEURS AGGRAVANT LES RISQUES D'INONDATION 25

2.2.1. Les facteurs historiques : l'occupation ancienne d'une

zone à risque d'inondation 25

2.2.2. La croissance démographique et l'urbanisation

27

2.2.3. L'insuffisance de canalisation et le manque

d'assainissement 27

2.2.4. Les perceptions des inondations par les populations

29

Conclusion partielle 30

CHAPITRE 3. LES ENJEUX, LA VULNERABILITE ET LES IMPACTS

DES INONDATIONS DANS L'ARRONDISSEMENT

COMMUNAL NIAMEY IV 31

3.1. LA POPULATION ET LA VULNERABILITE 31

3.2. L'habitat 34

3

3.3.1. Les impacts des inondations sur la population, ses

biens et l'habitat. 35

3.3.3. Les impacts des inondations sur l'environnement

37

Conclusion partielle 38

CHAPITRE 4 : LA GESTION DES INONDATIONS ET LECONS TIREES

DANS

L'ARRONDISSEMENT COMMUNAL NIAMEY IV 39

4.1. L'ORGANISATION POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE 39

4.1.1. Cadre politique 39

4.1.2. Le cadre institutionnel 40

4.2. LES ROLES DES AUTORITES COMMUNALES DANS LA GESTION DES

INONDATIONS 41

4.3. LES REPONSES AUX INONDATIONS PAR LA POPULATION 43

4.4. L'INTERVENTION DE L'ETAT ET SES PARTENAIRES DANS LA GESTION

DE CRISE D'INONDATION 45

4.5. LES LEÇONS TIREES DE LA GESTION DES INONDATIONS DANS

L'ARRONDISSEMENT COMMUNAL NIAMEY IV 46

4.5.1. LES FORCES ET FAIBLESSES DANS LA GESTION DU RISQUE ET LA

CRISE DES INONDATIONS 46

4.5.1.1. Les forces dans la gestion du risque des inondations

46

4.5.1.2. Les faiblesses dans la gestion du risque des

inondations 47

4.5.1.3. Les forces dans la gestion de la crise des

inondations 48

4.5.1.4. Les faiblesses dans la gestion de la crise des

inondations 48

4.6. PROPOSITION DE MESURE DE GESTION DU RISQUE ET DE LA CRISE

49

CONCLUSION GENERALE 51

BIBLIOGRAPHIE 52

4

Table de tableaux

TABLEAU 1: DEGATS DES INONDATIONS ENREGISTRES DANS LA VILLE DE

NIAMEY DES ANNEES SUIVANTES .... 36

TABLEAU 2 : LA PLUVIOMÉTRIE MOYENNE ANNUELLE

OBSERVÉE À ACN IV DE 1997 À 2017 62

Table des photos

Photo 1 : accumulation des déchets solides dans le

système

d'évacuation................................................22 Photo 2 :

Dépotoir de déchets au milieu du quartier de

Saga......................................................................28

Photo 3 : les caniveaux bouchés par les déchets solide et

liquides.............................................................29 Photo 4

: la précarité de l'habitat et pauvreté de la

population...................................................................33

Photo 5 : les dégâts des inondations sur l'habitat

et de matériaux de construction 36

Photo 6 : Eaux souillées par développement de gite

larvaires 38

Photo 7 : Les actions des autorités communales dans la

gestion des inondations..................................42

Photo 8 : La construction d'une digue dans la plaine inondable du

fleuve pour éviter le

débordemen 43

Photo 9: Les vieux pneus et les sacs de sables pour pouvoir se

déplacer ou traverser.........................43

Photo 10 : Remblai et sacs de remplis de sable pour la protection

des maisons contre les

inondations.....................................................................................................................................................;44

Photo 11 : La construction de la digue traditionnelle au bord

du fleuve dans le quartier Gamkallé pour la protection les cultures

irriguées contre

l'inondation...............................................................................;44

Photo 12: La stratégie d'adaptation pour la construction

d'habitat face aux effets des

inondation 45

5

Listes des figures

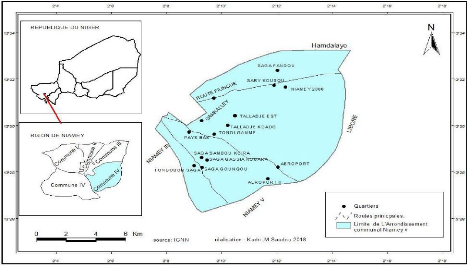

Figure 1 : localisation de la zone d'étude 20

Figure 2 : Organigramme de la mairie de l'arrondissement

communal Niamey IV 21

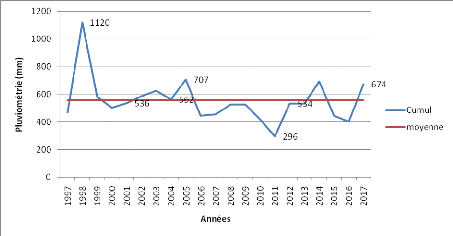

Figure 3 : Courbe de variation pluviométrique de l'ACN

NY IV de 1997 à 2017 ;24

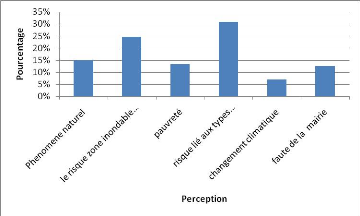

Figure 4 : perception du risque d'inondation par les

populations 29

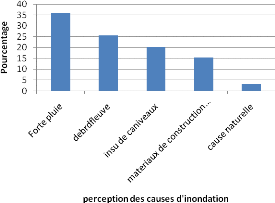

Figure 5 : perception des causes des inondations par les

populations 30

Figure 6 : Evolution de la population de ville de Niamey 31

Figure 7 : répartition de la population de

l'Arrondissement communal Niamey IV par âge et par sexe.

(Source : RGP/H 2012) 32

Figure 8 : répartition des chefs de ménage selon

leur profession 34

Figure 9 : répartition des ménages selon les

types d'habitat 35

6

Liste des sigles et abréviations

ACN IV : Arrondissement Communal Niamey IV

AGRHYMET : Centre d'application et de Recherche

en Agro-Hydro Météorologie opérationnelle

BM : Banque Mondiale

CCA : Cellule Crise Alimentaire

CCH : Cellule de Coordination Humanitaire

CCNUCC : Convention des Nations-Unis sur le

Changement climatique

DNPGCCA : Dispositif National de

Prévention et de Gestion des Catastrophes et Crises Alimentaires

FLSH : Faculté de Lettres et Sciences

Humaines

GIES : Groupe Intergouvernemental sur

l'Evolution du Climat

OCHA : Office de Coordination des Affaires

Humanitaires

OMM : Organisation Météorologique

Mondiale

ONG : Organisation Non Gouvernemental

ORSEC : Organisation des Secours

PAM : Programme Alimentaire Mondiale

PDC : Plan de Développement

Communautaire

PDES : Programme de Développement

Economique et Social

PGRC-DU : Projet de Gestion des Risques de

Catastrophes et de Développement Urbain PNPS :

Politique Nationale de Protection Sociale

POS : Plan d'Occupation des Sol

PTF : Partenaire Technique Financiers

PUR : Plan Urbain de Référence

RGP/H : Recensement General de la Population et

de l'Habitat

SAP : Système d'Alerte Précoce

UNISDR : Stratégie Internationale de

Prévention des Catastrophes des Nations -Unis

7

REMERCIEMENTS

Ce travail doit beaucoup à la patience et à la

coopération de tous ceux qui m'ont encouragé au cours des

diverses étapes de mes recherches, à qui je présente mes

vifs remerciements.

Tout d'abord mon directeur de mémoire, Pr Bouzou Moussa

Ibrahim pour m'avoir guidé tout au long de ce travail. Qu'il trouve ici

toute ma connaissance.

Ma reconnaissance à mes parents à qui je dois

quelque part mon succès. Ils m'ont été d'une aide

précieuse. Ils ont toujours su m'orienter, me soutenir et m'encourager

à des moments difficiles. Qu'il trouve ici l'expression de mes plus

sincères respects et de ma plus haute considération.

Tous les enseignants du département de

Géographie pour la qualité de la formation reçue pendant 5

ans.

Les chefs personnels des services techniques de la mairie (ACN

NY IV) chargés de la gestion d'inondation pour leur accueil chaleureux

lors de notre stage ; avec une mention spéciale à Mr

Sidibé.

Les amis du département de géographie avec

lesquels nous avons passé des moments agréables pendant toutes

les années d'étude ; je sais que j'ai profité beaucoup

d'eux ; et mention spéciale à Tassiou Djibo.

8

DEDICACE

Je dédie ce travail à la mémoire de mes

parents et de toute ma famille pour leur amour et leurs conseils.

9

RESUME

Dans le cadre de ce mémoire, notre attention a

été attirée par les facteurs et le risque d'inondation

dans la ville de Niamey IV. La ville de Niamey connait depuis trois

dernières décennies, une récurrence d'inondation

occasionnant des conséquences négatives sur la population, ses

biens et sur l'environnement. L'approche méthodique adoptée dans

cette étude se base sur la collecte des données au niveau des

autorités communales chargés de la gestion du risque

d'inondation, un guide d'entretien a été fait avec les chefs des

quartiers et les enquêtes menées auprès des ménages.

A partir des logiciels appropriés à savoir Excel, Word et Sphinx

ces données ont été traitées et

interprétées. Les résultats de terrain obtenus montrent

que dans l'arrondissement communal Niamey IV le phénomène

d'inondations est due à la forte précipitation, les

caractéristiques topographiques du site, le débordement du fleuve

Niger, l'étalement de la ville, manque des caniveaux et

l'insalubrité, occupation anarchique de la population dans la zone

inondable, la non prise en compte du lotissement par la population habitant des

maisons des matériaux précaires et la vulnérabilité

de la population constituent les facteurs aggravants du risque d'inondation.

Cependant les mesures préventives de la gestion du risque et crise

d'inondation sont insuffisantes. C'est pourquoi les inondations ne cessent de

se répéter dans l'arrondissement communal Niamey IV.

Mots clés: inondation, risqué,

gestation, Arrondissement communal Niamey

Abstract

In the framework of this project, we focused our attention on

the factors and the risk of flood in Niamey. Niamey has known since the last

three years, a series of flood with negative consequences on the population,

the goods and the environment. The methodic approach adopted in this study is

based on the collection of data from the communal authorities in charge of

flood management.

An interview guide has been established in collaboration with

the heads of district and the households' surveys have been realized. The

different software used for dealing with and interpret the data is EXCEL, WORD

and SPHINX. The field results indicate that in the fourth district of Niamey,

the flood phenomenon is caused by many factors that are: forte precipitations,

the topographic characteristic of the site; the overflowing of the river; the

spreading of the town by the population; the lack of gutters and the

insalubrities; anarchic occupation of the flooding areas; the non respect of

the housing estate by the inhabitants; precarious materials and the

vulnerability of the population. Meanwhile, preventive measures for the

management of the risk and flood crisis are not sufficient; that is why the

floods are repeating in the fourth district of Niamey.

Keys works: Flood, risk, management, fourth

district of Niamey.

10

INTRODUCTION GENERALE

L'eau constitue la principale source de vie sur terre et son

abondance couplée surtout à sa mauvaise gestion est aussi source

d'instabilité de condition de vie des populations et de ce qui

l'entoure. Ainsi, les catastrophes liées aux inondations ne cessent de

se multiplier et s'amplifier (Maccaferri, 2004). Au premier rang des

catastrophes naturelles dans le monde, les inondations font 20 000 victimes par

an (MEDD, 2004). Elles font parties des catastrophes naturelles les plus

coûteuses et les plus courantes en terme socio-économique dans le

monde.

Les inondations sont, de toutes les catastrophes naturelles

qui frappent le monde chaque année, les plus fréquentes, les plus

dommageables et les plus mortelles (pluvinent et al. ,2012). Elles sont la

source de prés de la moitié des décès

occasionnés par les catastrophes naturelles au cours des 50

dernières années, et sont responsables de prés du tiers

des pertes économiques au niveau mondial (James, 2008) cité par

Marion T(2012) .Ces événements météorologiques sont

devenus les plus dangereux et plus coûteux à gérer en

raison de la taille des populations exposées aux risques d'inondations.

Au total 950 catastrophes naturelles ont frappé le monde en 2010 causant

la mort de 295 000 personnes et des dégâts d'un cout de 130

milliards de dollars (le monde 2010).

Les catastrophes naturelles comme les inondations,

l'insécurité alimentaire, les sécheresses, les

épidémies, etc.... sont globalement responsables de 99% de pertes

en vies humaines. Les cas de fortes pluies ou d'inondations sont de plus en

plus récurrents même dans les zones vulnérables à la

sécheresse comme la bande sahélienne.

L'urbanisation rapide et incontrôlée des villes

africaines engendre et expose la population urbaine aux divers risques en

général et celui d'inondation. Cette dernière constitue

une menace pour le développement social et économique des villes

subsahariennes dans un contexte de changement climatique (Issaka 2010). Dans

les villes africaines, les impacts d'inondations sont souvent amplifiés

par la pression démographique avec l'installation des populations dans

des zones informelles qui constituent souvent des bas-fonds ou d'anciennes

rivières qui se sont asséchées et qui s'inondent

rapidement en cas de fortes pluies. Ces inondations urbaines constituent un

frein majeur pour le développement et mettent en danger les populations,

notamment les résidents des villes des pays en développement en

rapide expansion d'après Abhas et al (2012). En Afrique de l'Ouest et

Centrale, les inondations ont entrainé la mort de 1.516 personnes et mis

6.722.405 personnes dans les situations précaires pendant 10 ans

(Baoua.I, et, al, 2015, cité par Soumana. B 2017).

11

A l'image des autres pays africains subsahariens, le Niger

n'échappe pas à cet état de fait. Le Niger fait face

à des risques de catastrophes dans plusieurs secteurs de la vie.

L'inondation, la maladie, l'insécurité alimentaire, la perte

d'emploi, la délinquance scolaire et le conflit dans les pays voisins

sont les principaux risques qui pèsent sur la population des villes du

Niger (Soumana, 2016). Au Niger les inondations de 2012 ont causé des

dégâts sur la population qui y vit. Les mois de juillet, aout et

septembre sont généralement caractérisés par des

pluies brèves et fortes, occasionnent des inondations et provoquent

beaucoup des sinistrés et des maladies liées à l'eau et

l'insalubrité. Elles ont touchés plusieurs localités au

Niger. Environs 529000 personnes ont été affectées par des

inondations. Pour Issaka, (2010) les inondations de la ville de Niamey

résultaient à la fois des précipitations locales et des

pluies en amont du fleuve Niger. Il estime que la précarité des

habitants, la mauvaise planification urbaine, le non-respect des textes, le

manque de viabilisation du site, l'occupation des zones inondables

avaient constitué les facteurs stimulants ces

inondations fluviales et pluviales. A

l'arrondissement communal Niamey IV,

les inondations sont essentiellement dues par l'occupation anarchique et

l'urbanisation incontrôlée des zones potentiellement

exposées. D'autres causes expliquant cette situation relèvent de

la défaillance du réseau d'assainissement.

En effet, les quartiers les plus exposés sont Saga,

Gamkallé, pays bas, Bassora et Talladjé dont les types d'habitats

sont composés généralement d'habitats traditionnels

précaires en banco, en semi dur, en paillotte. Les routes sont et

étroites surtout impraticables. La combinaison de tous ces facteurs

aggravent le risque d'inondation.

Cependant, malgré les efforts consentis par la

population, les autorités communales, l'Etat et ses partenaires pour

gérer et/ou prévenir le risque d'inondation et la crise à

travers les activités de sensibilisations, les plans de

prévention des risques naturels, etc., les problèmes demeurent

à l'arrondissement communal Niamey IV. C'est ce qui justifie le choix du

sujet sur la Gestion du risque d'inondation dans l'Arrondissement Communal

Niamey IV.

Le présent travail est structuré en quatre (4)

chapitres. Le premier traite du cadre théorique, méthodologique,

la structure d'accueil et la présentation de zone d'étude. Le

second décrit les types d'inondations et les facteurs. Le

troisième décrit les enjeux, la vulnérabilité et

les impacts socio-économiques ; et enfin, le troisième

présente les gestions du risque d'inondation et de la crise y

relative.

12

CHAPITRE 1 : LE CADRE DU TRAVAIL

Ce chapitre présente le cadre théorique, la

méthodologie, la structure d'accueil et la zone d'étude

1.1. Le cadre théorique et méthodologique

et stage

Cette première partie du chapitre offre une revue de la

littérature suivie de la problématique. 1.1.1. Revue de

la littérature

La revue de la littérature, a permis de parcourir un

certain nombre de travaux scientifiques relatifs à notre sujet

d'étude sur la gestion du risque d'inondation. Il s'agit des causes et

conséquences du risque d'inondation et des stratégies de

gestion.

1.1.1.1. Risque d'inondation

Aujourd'hui le risque d'inondation est devenu de plus en plus

un phénomène grave, dans le monde actuel, lié aux facteurs

anthropiques et climatiques. En effet, de nombreux auteurs en science de

l'environnement ont réalisés des études sur le risque

d'inondation.

C'est ainsi que Valérie, j. et al (2004) ont

montré que le risque d'inondation résulte de la rencontre, sur un

même espace d'un aléa et d'une vulnérabilité. Ce

risque provoque des dégâts lourds sur les activités et la

résidence de la population surtout la plus vulnérable. Cette

dernière occupe l'espace inondable sans tenir compte des

conséquences du risque d'inondation. La construction sociale du risque

comporte une dimension structurale et une dimension sociale, raison pour

laquelle les sociétés humaines n' ont jamais hésité

à prendre le risque d'investir, de mettre en valeur et d'habiter le lit

majeur des cours d'eaux en particulier dans un contexte de haute densité

humaine.

Aujourd'hui, l'urbanisation a touché les zones

inondables augmentant ainsi la vulnérabilité des populations face

aux risques d'inondations. Jacqueline j et al (2005) dans une étude, ont

pu montrer que « les hommes occupent et aménagent l'espace ».

Ces auteurs ont expliqué que les risques d'inondation ont une dimension

plus importante que par le passé selon eux, l'ampleur du risque

d'inondation résulte de facteurs tels que les fortes

précipitations, la suppression des haies et des talus qui favorisent le

ruissellement de l'eau de pluie au même titre que le déboisement

en montagne et l'imperméabilisation de vastes surfaces dans les espaces

urbains. En outre de nombreuses constructions se sont récemment

développées dans des secteurs inondables parce que la population

a oublié le risque ou a été rassurée par la

construction de digues ou de barrages dont l'efficacité n'est pas

pourtant pas absolue. Abondant aussi dans le même sens, Abdellah B,

(2007) a pu expliquer que l'augmentation des parcellaires(le remembrement) fait

accélérer le ruissellement et limite considérablement

l'infiltration dans le sous-sol d'où une forte probabilité

d'accumulation des quantités d'eau qui peut provoquer des inondations.

Il déduit que la forte croissance des bâtis et l'évolution

de l'occupation des sols se traduisent par la croissance de la

vulnérabilité face aux inondations.

Ainsi les risques naturels croissants en milieu urbain

suscitent des préoccupations au plan social, économique et

politique compte tenu de la forte explosion, aux aléas, la

vulnérabilité des ménages et des infrastructures.

L'occupation anarchique de certaines zones urbaines

13

représente en elle-même un risque du fait des

obstacles créés contre les drainages des eaux de ruissellement.

La mauvaise mise en oeuvre ou pression des plans d'urbanisation ainsi que des

espaces tampons accentue les risques et provoquent de sérieux

problèmes de gestion des eaux. Les effets cumulatifs des catastrophes

successives auxquels font face le pays contribuent à augmenter la

vulnérabilité des populations aux chocs (Ministre de l'action

humanitaire et de la catastrophe du pays au Niger) cité par Soumana,

2016

La ville est devenue de nos jours un espace très

vulnérable du fait de son développement spectaculaire. « La

vulnérabilité parait être incohérente à tout

système urbain, mais l'urbanisation accroit la

vulnérabilité : les modes de constructions, les types de

bâtiments et les matériaux de construction peuvent être des

facteurs d'inégale vulnérabilité, les sites choisis pour

implanter tel ou tel ménagement peuvent aussi contribuer à

accroitre celle-ci Veyret (2004). Les milieux urbains constituent des zones

à multiples risques liés aux phénomènes naturels et

aux facteurs anthropiques. Ces phénomènes causent parfois des

préjudices à la fois aux hommes et à leurs biens. Il

s'agit des inondations, des incendies, des maladies liées aux eaux de

surface et souterraine.

1.1.1.2. Les impacts des causes climatiques et

anthropiques des inondations

Le changement climatique se réfère à des

variations statistiques significatives dans l'état moyen du climat qui

peut être due à la variabilité naturelles et aux

activités humaines (GIEC, 2007). On note que la convention du Cadre des

Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), dans son Article 1,

définit les « changements climatiques » comme étant des

« changement du climat qui sont attribués directement ou

indirectement à une activité humaine altérant la

composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à

la variabilité naturelles du climat observée au cours de

périodes comparables ». Les causes des changements climatiques sont

de deux types.

Les causes naturelles sont constituées par les

variations de la composition de l'atmosphère et les variations de

l'activité solaire ou rejets massifs de poussière d'origine

volcanique ou autres sources naturelles.

Les causes humaines représentées par le rejet

massif de l'atmosphère, par les activités humaines. Mahe al,

(2009) mettent en avant l'impact des changements d'usage du sol, notamment la

dégradation continue des terres sous la forte pression humaine. Ce fait

entraine une diminution des zones de végétation naturelle,

remplacées par des cultures et des sols nus dont la capacité au

ruissellement est importante. Ces auteurs concluent plus loin que ces facteurs

anthropiques des inondations l'emportaient sur les facteurs climatiques

naturels.

L'inondation est un des principaux risques naturels dans le

monde, et est la catastrophe naturelle causant le plus de dégâts.

Pour la période 1996-2005, environ 80% des catastrophes naturelles

mondiales étaient d'origine météorologique ou

hydrologique. Les inondations auraient affecté en moyenne 6 million de

personnes par an entre 1973 et 1997 et elles devraient s'aggraver dans beaucoup

de ports et communes littorales en France 2006, wikipedia).L' inondation

provoque des impacts lourds sur les activités socio-économiques

dans le monde en général mais surtout dans les pays pauvres. Les

pays pauvres payent le plus lourd tribut des pertes et dommages, 85% des

personnes exposées aux séismes, aux cyclones,

14

aux inondations et aux sécheresses vivent dans des pays

en développement. Par ailleurs, ces événements

hydro-climatiques tels que les sécheresses, les fortes pluies, les

inondations contribuent au dérèglement de la vie

socio-économique des populations, accroissent l'insécurité

alimentaire, les conflits, les migrations climatiques rendent les

vulnérables encore plus vulnérables et par conséquent

freinent le développement du pays (UNISDR, 2009) cité par

Soumana. M 2005-2016).

C'est le cas du Niger, un pays pauvre qui a également

été victime en 2012 des inondations sans précédent,

qui a touché plus d'un demi-million de personnes. Les inondations ont

détruit sérieusement les habitats et les infrastructures

publiques, les cultures ont provoqué une centaine de perte en vies

humaines (PNC MP, 2013). Aussi l'imprédictibilité des

précipitations saisonnières, la dégradation continue de

l'environnement, la précarisation des conditions de vie combinée

aux effets du changement climatique présagé des inondations de

grandes ampleurs dans les années à venir.

1.1.1.3. La gestion du risque d'inondation et les

stratégies d'adaptation

La gestion du risque est l'ensemble des activités de

gestion qui visent à maitriser ou à réduire les risques de

catastrophes prévisibles.

Nicolas. G (2008) affirme que pour gérer et

réduire les effets négatifs des risques d'inondation, il convient

de prévoir des plans de gestion des risques d'inondation. Face à

la diversité des situations dans la communauté, les plans

devraient tenir compte des caractéristiques propres de la zone tout en

assurant une coordination appropriée au sein des districts

hydrographiques. La gestion des risques d'inondation comprend

l'évaluation des risques et leur analyse, ainsi que la mise en oeuvre de

stratégies et d'actions spécifiques pour les contrôler, les

réduire et les transférer. Elle est largement pratiquée

par des organisations afin de minimiser les risques dans les décisions

d'investissement et traite d'opérations tels que l'interruption des

activités, des arrêts de production, les dommages

environnementaux, les impacts sociaux et les dommages causés par le feu

et les risques naturels. La gestion des risques est une question essentielle

pour des secteurs tels que l'approvisionnement en eau, l'énergie et

l'agriculture dont la production est directement touchée par des

phénomènes météorologiques et climatiques, Selon la

stratégie internationale de prévention des catastrophes des

Nations Unis (UNISDR 2009)

Le Niger a adopté des mesures préventives en

mettant en place des mécanismes généraux de gestion et de

coordination à travers la création d'une direction

générale de la protection civile, du plan national d'organisation

des secours (ORSEC) et d'un dispositif national de prévention et de

gestion des crises alimentaires. La gestion du risque d'inondation au Niger est

à la traine encore. Les études effectuées ont

montré que la notion de gestion du risque est tardivement prise en

compte par les gouvernants dans leur politique de développement. Presque

toutes les actions nationales et régionales entreprises rentraient en

grande partie dans la gestion de la crise que du risque.

La gestion des inondations passe par plusieurs facteurs.

Celle-ci doit inclure la maitrise d'urbanisation qui est la première

étape. Pour Bechler

et.al (2000) l'objectif de leur étude

consistait à confronter l'aléa à la

vulnérabilité à évaluer le risque d'inondation dans

la ville de

15

Niamey et proposer des outils cartographiques d'aide à

la décision. La démarche qu'ils ont adoptée pour

étudier le risque d'inondation pluviale repose sur l'analyse et

interprétation des données hydrologiques avec les données

socio-économiques. Le résultat de leur étude a permis de

proposer les outils cartographiques de prévention des risques

d'inondation.

1.2. Définition des concepts

Risque

Le risque est la « possibilité de survenance d'un

événement susceptible de porter atteinte à

l'équilibre naturel » (Andred et al.1999 cité par Maman I.

2010.

Inondation

Selon Antoine (2008) « est un débordement des

cours d'eau en crue de leur lit mineur se traduit par la submersion des zones

inondables »

Selon Guy (1991) « l'inondation est un excès d'eau

à la surface du sol, ou des lieux où, ne constituant pas une

réserve utile, sa présence n'est pas souhaitée par l'homme

»

Risque d'inondation

« Le risque d'inondation est défini comme un

événement dommageable doté d'une certaine

probabilité. Il est lié à la conjonction de l'aléa

inondation et de la vulnérabilité de la société,

elle-même évaluée à partir des dommages

matériels ou tangibles qu'elle pourrait subir en cas d'inondation et par

l'appréciation des dommages non matériels ou intangibles

(préjudice moral)susceptible de peser lourdement sur un niveau de

bien-être des individus ».(scarwell et laganier,2004 ; cité

par ISSAKA H. 2010) .

Gestion du risque

Selon Leone (2010), on entend par gestion du risque «

l'ensemble de moyens (techniques, financiers, juridiques...) mis en oeuvre pour

prévenir et réduire les conséquences potentielles des

catastrophes naturelles »

1.3. Problématique

Les inondations constituent, selon Abhas et al (2012), les

catastrophes naturelles les plus fréquentes dans le monde, leur nombre a

largement augmenté, surtout au cours des 20 dernières

années. Le nombre de victimes, les dégâts financiers,

économiques et les couts d'indemnisation des sinistrés sont eux

aussi en hausse. Pour la seule année 2010, 178 millions de gens ont

été victimes d'inondation. Dans les années exceptionnelles

telles que 1998 et 2010, les pertes totales excèdent les 40 milliards de

dollars.

Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du sahel en particulier,

subissent aujourd'hui, cumulativement avec les sécheresses

amorcées dès les années 70 et 80, des effets des fortes

pluies et d'inondations dévastatrices. Les dommages et pertes

liés à ces catastrophes d'origines climatiques ont

été évalués à plusieurs centaines de

milliards de francs, AGRYMET(2010).En effet ces catastrophes détruisent

les infrastructures publiques et les habitats avec souvent des lourdes pertes

matérielles et en vies humaines. Elles compromettent

16

les disponibilités et l'accessibilité en

produits alimentaires autant qu'elles entravent l'approvisionnement des centres

de consommation entrainant la hausse de prix sur les marchés. Elles ont

également les impacts psychologiques graves notamment sur les couches

les plus vulnérables.

A l'instar d'autres pays d'Afrique, le Niger a connu les

inondations qui sont devenues un phénomène récurrent

depuis la fin de longues sécheresses des années 1970- 1980. Les

mois de Juillet, Août et Septembre sont généralement

caractérisés par des fortes pluies diluviennes et brèves

qui occasionnent des inondations avec d'importants sinistrés et une

recrudescence de certaines maladies liées à l'eau et à

l'insalubrité. Plusieurs localités sont ainsi touchées par

l'inondation dans presque toutes les régions pays. A Niamey les fortes

précipitations provoquent des inondations. En Septembre 2013 tous les

arrondissements ont été touchés par les inondations dont

les conséquences sont l'effondrement des maisons, des pertes des biens

et des cultures et des milliers des personnes sans abris. Selon le

comité ad `hoc de gestion des inondations de la région de Niamey

35 quartiers ont été affectés soit 32 613 personnes

sinistrées, 4 196 maisons effondrées.

L'arrondissement communal Niamey IV est situé entre le plateau

de la rive gauche et le bas fond du fleuve avec une altitude moyenne de 180m de

la cote du fleuve et 250 m sur le plateau. Les caractéristiques

topographiques de Niamey IV telles que la pente, le bassin versant venant de

Talladjé, le fleuve, la dégradation du couvert

végétal et la faible infiltration du sol qui favorise le

ruissellement en provoquant la remontée des crues ou le

débordement du fleuve qui explique un facteur des inondations. Il faut

aussi noter que la croissance de la ville, l'occupation anarchique du sol dans

la zone inondable par la pression démographique ainsi que l'urbanisation

incontrôlée, l'ensablement du fleuve, l'insuffisance de

réseaux d'évacuation, insalubrité et la

vulnérabilité de la population constituent des facteurs aggravant

les risques d'inondation. Pour Issaka (2010), quant au problème

d'inondation à Niamey, ce sont généralement les

populations qui inondent le fleuve en occupant anarchiquement ses anciens lits.

L'étude sur le terrain montre que ces prédispositions tant

naturelles qu'humaines de Niamey IV expliquent les facteurs des inondations qui

engendrent de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts

matériels par des inondations.

Pour faire face à ces dégâts, des mesures

efficaces ont été mises en place pour la gestion du risque afin

réduire les dommages potentiels qu'un alea pourrait induire et cela

à travers un certain nombre de composantes, telles qu'une information

préventive, la connaissance du risque, la surveillance, la

prévision, la prévention la réduction de la

vulnérabilité, la gestion de crise. Pour bien conduire ces

mesures, le Niger a mis en place un dispositif de Stratégie Nationale de

Réduction des Risques de Prévention de Catastrophes (CNRRC) qui

définit les grandes composantes et les axes d'actions attachés au

Programme de Développement Economique et Social du Niger (PDES

2012-2015). Selon toujours le même auteur, l'objectif global est de faire

de la prévention des risques et catastrophes une priorité

gouvernementale en mettant en place des dispositifs nationaux de

prévention et de gestion.

Au plan institutionnel, le Niger s'est doté d'un

Dispositif National de Prévention et de Gestion des Catastrophes et

Crises Alimentaire (DNPGCCA) chargé de la prévention,

l'atténuation, la gestion et le relèvement précoce des

incidences des crises et catastrophes affectant les

17

populations. A Niamey pour la gestion du risque d'inondation

et la crise, l'Etat, et ses partenaires prennent une meilleure mesure qui est

la sensibilisation des populations exposée aux risques d'inondation.

Ainsi la mise en place des mesures préventives pour la maitrise

d'urbanisation afin de gérer le risque d'inondation. Pour gérer

la crise les composantes (Mairie, protection civile et les ONG) s'expriment par

l'application d'un plan de secours, la réponse aux urgences,

évacuations des sinistrés, identification des sites de

relogement, assistance alimentaire et non alimentaire, assainissement,

hygiène et médicament d'appel à la solidarité.

Toutes ces actions sont faites afin de minimiser le risque et crise des

inondations.

Questions de recherche

Comment peut-on expliquer la récurrence du risque

d'inondation dans l'arrondissement communal Niamey IV ?

Pour mieux répondre à cette question centrale nous

posons ces questions suivantes : ? Quels sont les facteurs aggravant les

risques d'inondation ?

? Quels sont les comportements adoptés face aux

phénomènes des inondations ?

1.4. Hypothèses

1.4 .1. Hypothèse principale

La récurrence du risque d'inondation s'explique par sa

mauvaise prise en compte.

.

1.4.2. Hypothèses spécifiques

? Les inondations dans l'arrondissement communal Niamey IV

sont aggravées par une mauvaise occupation du sol par la population

ainsi que par des facteurs biophysiques.

? Les autorités et les populations adoptent des mesures

préventives insuffisantes contre le risque d'inondations.

1.5. Objectifs

L'objectif global de notre étude est de comprendre les

facteurs qui engendrent les inondations et leur gestion dans l'arrondissement

communal Niamey IV.

Deux objectifs spécifiques sont poursuivis.

Pour atteindre cet objectif général, les objectifs

spécifiques suivants sont formulés

18

? Identifier les facteurs du risque d'inondation ainsi que les

impacts socio-économiques dans la ville de Niamey IV.

? Evaluer la gestion du risque d'inondation et la crise

liée à ce risque dans la ville de Niamey IV

1.6. Matériel et Méthode

1.6.1. Matériel

Dans le cadre de ce travail, le matériel utilisé

est composé de :

? les logiciels Arcview pour la réalisation la carte

? Excel et Sphinx pour le traitement des données

d'enquête;

? un appareil photo pour la prise de photo des zones

inondées. 1.6.2. Méthode

Pour mieux mener cette étude, nous avons adopté

une méthodologie de recherche qui s'articule autour de trois (3) phases

: la phase préliminaire à savoir la recherche de documentaire, la

phase du terrain (observation, enquêtes et entretien) et le traitement et

analyse des données.

1.6.2.1. La recherche documentaire

Cette recherche a permis de consulter des documents pour mieux

comprendre la thématique et de bien aborder le sujet. Ceci s'est fait

dans plusieurs centres : la bibliothèque du département de

Géographie de la FLSH/UAM, celles de la FLSH/UAM, d'AGRHYMET, d'autres

documents se sont trouvés dans les différents services de mairie

et sur internet.

1.6.2.2 Les travaux de terrain

Les travaux de terrain ont consisté à la

collecte des informations sur les causes et impacts du risque d'inondation dans

l'arrondissement communal Niamey IV. Ainsi, un questionnaire d'enquête

ménage a été adressée à la population de

Niamey IV notamment dans les quartiers Gamkallé et Saga. Notre

échantillonnage a été fait sur la base de technique du

système aléatoire simple, ce qui nous amène à un

échantillon de 72 ménages qui ont été

enquêtés dont 26 femmes, soit 36 ,1% et 46 hommes, soit 63,1%.

L'étude est de savoir la perception de la population, les

stratégies d'adaptation et la gestion face aux risques d'inondations. En

suite un guide d'entretien a été adressé aux

autorités communales et les chefs des quartiers sur les questions de

savoir des mesures prises et la gestion d'adoption face aux inondations.

1.6.2.3. Traitement et analyse des données

Cette étape a permis de dépouiller et d'analyser

les données afin de procéder le logiciel Sphinx et Word pour les

calculs statistiques, la saisie, la construction des tableaux et graphiques. Le

logiciel Arcview a permis la réalisation d'une carte et un appareil

photo pour les prises de vue sur le terrain.

19

1.7. Les activités réalisées

pendant le stage

Au cours des deux mois de stage, plusieurs activités ont

été réalisées. Il s'agit de quelques

activités en lien direct avec le thème et d'autres

activités marginales.

Les activités principales ont consisté en :

· un entretien avec le chef du service du bureau de

l'aménagement du territoire et du développement communautaire

concernant des quartiers qui n'ont pas un plan d'aménagement du

territoire, exposés aux risques d'inondation ;

· des entretiens avec les chefs de services de

l'Environnement, de l'Agriculture, de l'hygiène et d'assainissement, et

de voiries et réseaux divers ;

· la consultation des documents relatifs à

l'aménagement du territoire.

A l'issue de ces entretiens, des questionnaires et un guide

d'entretien ont été rédigés. Ces questionnaires et

guide d'entretien ont été administrés dans les quartiers

Gamkallé, et Saga considérés comme faisant partie des plus

vulnérables au risque d'inondation.

Sur le terrain, nous avons aussi procéder à

l'enlèvement des ordures ménagères et le curage des

caniveaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Les activités marginales ont consisté à

l'enregistrement des correspondances administratives, la transmission des

documents à légaliser ou à cacheter, la

récupération des courriers pour le dépôt ; mais

aussi la photocopie et la saisie de documents.

1.8. Difficultés rencontrées

Un certain nombre de difficultés ont été

rencontrées, il s'agit de :

? manque de disponibilité des personnels de la mairie

;

? refus de certains responsables de la mairie des entretiens

pour des raisons inconnues ;

? réticence de certaines personnes à

répondre à nos questions ;

? manque de statistique fiable sur les inondations

passées et d'autres données.

20

1.9. La structure d'accueil

1.9.1. Situation géographique de l'Arrondissement

communal Niamey IV

Créé par la loi n°2002-014 du 11/06/2002,

l'ACN IV est l'un des 5 cinq arrondissements communaux de la ville de Niamey.

Il couvre une superficie de 106,09km2 avec une population de 274484

habitants en 2012 et une densité de 2587hbtskm2. Il est

compris entre 13°24' et 13°35'de latitude Nord et 2°00' et

2°15' de longitude Est. Il est administrativement composé de 12

quartiers et 6 villages périphériques et limité au Nord

par la commune rurale de Hamdalaye, au Sud par l'ACN V, à l'Est par la

commune rurale de Liboré et à l'Ouest par l'ACN III. (PDC 2O14)

(Figure 1).

Figure 1 : localisation de la zone

d'étude

1.9.2. Organisation de la structure d'accueil

Le conseil municipal comprend vingt et neuf (29) membres dont

vingt et quatre (24) membres élus et cinq membres de droit. Le personnel

de la commune compte deux cent soixante un (261) agents toutes

catégories confondues. Pour ce qui concerne les services, la commune

compte une dizaine de service communaux et dix(10) services

déconcentrés .Les services communaux comprennent le

secrétariat général, le secrétariat municipal, le

secrétariat administratif, la cellule informatique, le bureau de

recouvrement, le bureau d'ordre, l'état civil, achat et matériel,

la voirie, le service de recette et impôts et affaires

domaniales.(figure2) Quant aux services déconcentrés, ils

regroupent : Aménagement du territoire et du développement

communautaire, Hydraulique, Génie rural, Développement

Bureau d'ordre

Etat civil

Cellule

social, promotion de la femme et de la protection de l'enfant,

Hygiène et Assainissement, Agriculture, Elevage, Environnement et

jeunesse et sports. Le personnel du service de l'hygiène et de

l'assainissement est composé d'un chef, d'une secrétaire qui

assure la permanence au bureau et d'une dizaine d'agents appelés gardes

sanitaires.

Conseil municipal

Maire et ses adjoints

Secrétariat

général

Chef du personnel

Secrétariat général

Recette et impôt

Recouvrement

Achat et matériel

Secrétariat administratif

Voirie

Affaires domaniales

Hygiène et assainissement

21

Figure 2 : Organigramme de la mairie de

l'arrondissement communal Niamey IV

22

CHAPITRE 2 : LE RISQUE D'INONDATION DANS

L'ARRONDISSEMENT COMMUNAL NIAMEY IV

Ce chapitre présente les types d'inondation, les facteurs

naturels et aggravants.

2.1. Les facteurs biophysiques

2.1.1. Les type d'inondations dans l'Arrondissement

Communal Niamey IV On distingue deux types d'inondations dans la ville

de Niamey :

? L'inondation pluviale : elle est généralement

liée à l'accumulation des eaux des grosses pluies exceptionnelles

pendant la saison pluvieuse, particulièrement au mois d'août et

septembre, période où les pluies sont abondantes. Ce type

d'inondation est surtout dû à la mauvaise occupation du sol par la

population, urbanisation incontrôlée l'insalubrité et

l'insuffisance de canalisation. Cette dernière est envahie par les

ordures de toutes sortes comme illustré par la photo 1.

Photo 1 : accumulation des déchets solides dans le

système d'évacuation

Source : Kadri Maazou Saadou

Ces inondations concernent les quartiers où les

habitations sont construites en matériaux précaires notamment le

banco qui s'érode facilement et la paillote qui ne supporte pas le vent

et pourrie au contact de l'eau.

? L'inondation fluviale, était un phénomène

rare sur la rive gauche, mais depuis quelques années, certains quartiers

de cette rive sont confrontés à ce problème. A

23

travers le fleuve (Niger) qui traverse la ville, elle

résulte d'une crue provoquée par des fortes précipitations

exceptionnelles (crue locale et crue rouge) observée d'août

à septembre et une crue guinéenne (soudanienne) due à un

apport important des eaux de l'amont (Mali, Guinée) observée de

décembre à janvier. L'inondation fluviale concerne quasiment les

quartiers en bordure du fleuve, ceux qui sont installés dans la plaine

inondable du fleuve. L'écoulement s'effectue dans le lit mineur en temps

normal, lors des crues exceptionnelles les eaux s'étalent jusqu'au lit

majeur d'où le débordement du fleuve.

2.1.2. Les précipitations

L'inondation est par définition la submersion d'un

espace habituellement en eau par un cours d'eau (fleuve, mare, lac. Etc.). Elle

peut être aussi la conséquence d'une longue pluie, une pluie

successive et de ruissellement due à la l'imperméabilité

des sols souvent importante. C'est le type des inondations que connaissent les

villes subsahariennes et du sahel en particulier. Le retour des pluies

après les années 1970 et 1980 n'est pas sans conséquence

au sahel. C'est le cas des villes du Niger notamment Niamey.

La période de 1997 à 2017 donne des anomalies

pluviométriques annuelles. Ainsi les années dont le cumul est

inferieur à la normale sont dites de l'année négative et

celles dont le cumul est supérieur à la normale sont des

années positives. Ces dernières qui ont des fortes

précipitations sont des années 1998, 2005,2014 et 2017 ; Parmi

lesquelles celle année 1998 a une précipitation exceptionnelle

avec un cumul annuel de 1120 mm. Ce qui a engendré des inondations de

1998. Pour les années qui ont un écart négatif sont celle

de 2011par exemple. Ensuite la figure 3 montre que les années qui ont de

cumuls presque des précipitations moyennes de 536mm à 562mm par

exemple comme les années 2001 et 2004. A travers de toutes ces

années la figure laisse visualiser que les principales années

d'inondation à l'image de l'année 1998,2010, 2012,2013 et 2017

sont des années d'inondation. Au cours de ces années la ville de

Niamey a connu des inondations catastrophiques, faisant des impacts lourds sur

la population et ses biens. L'arrondissement communal Niamey se situe entre le

plateau de la rive gauche et le lit du fleuve dont l'altitude de moyenne de

180m de la côte du fleuve et 250m sur le plateau. Les

caractéristiques topographiques des koris provenant de Talladjé

jusqu'au fleuve, favorisent toutes les eaux de pluie en amont de la ville

Niamey IV se convergent. Ces eaux viennent sous forme de valeur ajoutée

et par leur intensité elles perturbent des quartiers avant de se

déverser vers le fleuve. L'apport des eaux en amont remonte la crue en

provoquant le débordement du fleuve. Ce qui entraine des inondations aux

quartiers au bord du fleuve. C'est le cas de 2012 qui faisait des

dégâts dont la submersion des carrefours commerciaux, destruction

des cultures irriguées et d'importants sinistrés sans abris. Il

faut noter que la forte précipitation est un facteur fondamental qui

engendre des inondations. Ainsi les unités d'occupations anarchiques par

la population dans la zone inondable, l'urbanisation incontrôlée,

l'insuffisance des caniveaux et d'assainissement, la destruction du couvert

végétal sur l'environnement sont des facteurs aggravant le risque

d'inondation.

24

Figure 3 : Courbe de variation pluviométrique de

l'ACN NY IV de 1997 à 2017

Source: DDA/ACNY IV

2.1.3. La topographie et le réseau

hydrographique

Les caractéristiques topographiques de

l'arrondissement communal de Niamey IV expliquent aussi la

vulnérabilité de cette entité géographique face aux

récurrentes inondations. L'arrondissement communal Niamey IV est

situé entre le plateau de la rive gauche qui s'étend du fleuve

avec une altitude moyenne de 180m de la côte du fleuve et 250 m sur le

plateau. Cette topographie favorise l'existence d'un bassin versant

drainé par des koris provenant de Talladje, Tondi-gammey et

Aéroport I qui se jettent dans Bangou Beri. Ce dernier déverse

ses eaux sur le quartier Saga qui se situe au bord du fleuve. Il faut noter

l'apport des eaux en amont du fleuve Niger qui entrainent des inondations

surtout dans les quartiers comme Saga et Gamkallé.

Il faut noter que dans le temps les eaux de ruissellement

passent directement dans le fleuve. Aujourd'hui, les unités d'occupation

du sol ont connu des changements dont la destruction du couvert

végétal sur le plateau qui a provoqué l'encroutement du

sol générant un accroissement des inondations.

2.1.4. Les sols et la végétation

Les sols sont caractérisés par leur

imperméabilité. Il s'agit de la cuirasse ferrugineuse sur les

sommets des plateaux et des sols hydro morphes dans la plaine alluviale.

Même les sols sableux du plateau présentent un encroûtement

qui favorise le ruissellement.

La végétation actuelle de l'ACN IV est

constituée de formations végétales artificielles à

l'intérieur de la ville et ses alentours. En particulier, il est

à remarquer la présence d'une grande ceinture verte où

l'essentiel de la végétation est constitué

d'azadirachta indica et d'eucalyptus.

25

Ces arbres sont plantés pour non seulement

protéger la ville des vents d'EST mais également lutter contre la

désertification (PDC, 2014). Il faut noter que la structure de cette

végétation ne permet pas de réduire le ruissellement.

2.1.5. L'ensablement du fleuve Niger

L'ensablement du fleuve est un facteur qui, aujourd'hui,

constitue une menace pour les riverains du fleuve. Le processus de

l'ensablement du fleuve Niger s'effectue à travers les cours d'eau qui

s'y jettent pendant l'hivernage. Ces derniers transportent une quantité

de sable et le déposent sur le lit du fleuve. Ce phénomène

est visible en période d'étiage. Le transport est tellement

important que les cours d'eau présentent des zones d'épande

sableux. Ce processus est un danger pour le fleuve et ses riverains qui font

des cultures irriguées. Ces dernières années, on constate

des dépôts sableux dans des endroits où on n'avait pas

l'habitude de les voir.

2.2. Les facteurs aggravant les risques

d'inondation

2.2.1. Les facteurs historiques : l'occupation ancienne

d'une zone à risque d'inondation

Il est difficile de faire l'historique du peuplement de la

commune NY IV car l'ensemble des quartiers et villages qui la composent, ont

chacun leur propre histoire. Toutefois, l'histoire de la commune Niamey IV, est

liée à celle du canton de Saga, qui est le chef-lieu. Mais on

peut en relater celle de la ville de Niamey à laquelle appartient la

commune NY IV.

Selon une première version, Niamey fut fondé

par des chasseurs « Maouris » venu de Zarmaganda, dans l'ouest du

Niger. Et c'est plus tard que les Zarma-Kogori et les Zarma-gollé venus

du Zarmatarey (région de Dosso), chasseurs agriculteurs, occupent les

plateaux broussailleux et giboyeux et érigèrent les

premières cases de Niamey.

La seconde version de la fondation de Niamey est

rapportée par Soumaila Siddo éditée par mahaman Karimou

dans « les Maouris Zarmaphones, 1997 ».

Selon cette version le premier Maouri de Issa Oré

s'appelait « Tabi-Sawi : qui signifie en Zarma, la fatigue ne tue pas,

autrement dit l'endurant » et vient de Matankari.Il eut un fils

Faragaizé qui eut à son tour Maouri Koi Néni. Ce dernier

eut un pouvoir fort. Il fut tué par un jeune berger peulh qui habitait

à la même période à Lamordé. Suite à

cela les hommes de Maouri Koi Néni massacrèrent les peulhs de

l'ile de Néni mais les survivants réussissent à s'en fuir

dans le gourma, puis revinrent chasser les Maouris de l'ile. Apres leur

défaite, les Maouris s'installèrent sur la rive gauche du fleuve

Niger d'où l'emplacement actuel de la ville de Niamey.

L'origine du nom « Niamey » est traduit selon

plusieurs versions dont l'une d'elle explique que « Niamey » vient du

fait qu'on accédait au fleuve à cet endroit sous un arbre

appelé « Gna ».C'est l'expression « Gna-mé »

=bouche du Gna, qui donna le nom de Gnamé dont la déformation

donna le nom de Gnamey que les français écrivent Niamey (PDC,

2014).

26

L'occupation du sol est influencée par l'installation

humaine, l'agriculture, l'élevage, la pèche et la

végétation.

L'occupation du sol de la ville de Niamey connait une

croissance spatiale en termes de sa superficie. L'une des causes de cette

extension est la croissance démographique qui crée des nouveaux

besoins en terre pour la population. Cette dernière s'explique par deux

raisons principales l'exode rural et le taux d'accroissement naturel. Dans ce

contexte d'explosion démographique et d'intensification des

activités économiques, les espaces naturels jouent un rôle

essentiel dans l'espace urbain. La pression démographique et l'exode

rural ont permis à la ville de Niamey de s'élargir rapidement. On

assiste à une saturation du centre- ville et de la demande d'habitat,

logement. Cette double croissance doit être source d'occupation du sol de

la ville de Niamey. Les habitants lotissent des terrains sans tenir compte du

plan d'aménagement urbain. Cette pratique augmente

l'accélération de la ville et la vulnérabilité de

la population. C'est ainsi qu'à l'arrondissement communal de Niamey IV,

la croissance démographique ne peut qu'étaler la ville de Niamey

IV (PDC 2014).

L'occupation spatiale pousse la population vulnérable

de s'installer dans l'espace inondable sans prendre en compte les risques

d'inondations dont les conséquences sont graves. Cette occupation

anarchique de la zone inondable non lotie, hors normes, est fréquente

à Niamey. Ce phénomène est remarquable dans certains

quartiers de NY IV comme Saga, et Gamkallé qui se localisent au bord du

fleuve. Ce qui a entrainé une forte exposition aux risques d'inondation.

Au cours de ces dernières années, les populations les plus

pauvres se sont installées dans des endroits inappropriés sans

l'aval de la mairie.

Certaines populations se sont installées au bord du

fleuve en raison de leurs activités économiques (agriculture,

élevage, pèche et le commerce). Ces activités dans des

zones à risque favorisent l'extension de la ville, mais également

sont un facteur de prédisposition dans la genèse et l'aggravation

des inondations.

A la question de savoir pourquoi habiter dans la zone

à risque d'inondation, 25.8% des enquêtés disent qu'ils

manquent de moyens financiers suffisant pour acheter un terrain hors de cet

espace inondable. Vingt un % affirment qu'ils ne peuvent pas habiter ailleurs

car ils vivent au bord du fleuve au profit de leurs activités et 15%

disent qu'ils ont construit sans penser être victime un jour des

inondations.

Quant à l'occupation des terres cultivables, elle est

la plus importante en cas d'inondation. La pratique de l'agriculture

dégrade les champs cultivables en favorisant le ruissellement. C'est qui

entraine l'inondation.

Quant à la végétation, l'unité

d'occupation des sols de la ceinture verte de Niamey constitue un couvert

végétal. Ce dernier, est très dense qui ralentit les eaux

de ruissellement par la rugosité qu'elle donne au terrain. La plantation

artificielle permet la protection naturelle des berges grâce à une

fixation du sol par des réseaux racinaires. Sa présence permet de

limiter le ruissellement .Cela se justifie certainement par la nature de la

plantation qui est artificielle avec des limites nettes et précises

permettant de se protéger contre la menace. Mais aujourd'hui cette

végétation est menacée par le surpâturage et

l'action de l'homme (coupe abusif pour le bois de chauffe et de construction,

défrichage pour les espaces de cultures etc..).

27

Cette dégradation du couvert végétal est

une condition favorable au ruissellement des eaux qui vont directement vers la

ville de Niamey. Ce changement engendre d'une part, l'imperméabilisation

rapide par la compaction du sol et la perturbation du réseau

hydrographique, plus l'occupation humaine, le ruissellement et

l'érosion. Les plateaux sont dégradés et la

proximité des nappes aggravent des inondations. Le recouvrement des

arbres, très faibles.

Enfin tout ce qu'on a constaté ci-dessus sont des

facteurs qui contribuent à l'augmentation de ruissellement puis à

la dégradation du couvert végétal. Ils entrainent

l'érosion à travers le processus de décapage, et au

creusement des ravins et rigoles qui mènent directement les eaux de

ruissellement vers la ville de Niamey pour l'inonder surtout en cas des fortes

pluies. Ces facteurs expliquent que les inondations sont lourdes de

conséquences sur la population et ses biens.

2.2.2. La croissance démographique et

l'urbanisation

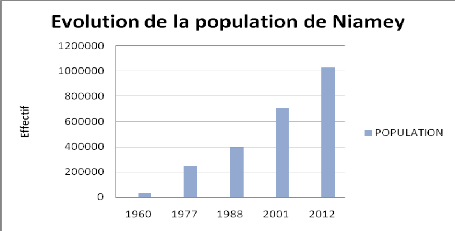

La ville de Niamey a connu une croissance rapide de la

population depuis l'indépendance. Cette croissance démographique

s'explique par deux raisons principales : le taux d'accroissement naturel et

l'exode rural. En effet la population de la ville de Niamey a augmenté.

En 1960 elle est estimée de 33816, en 1977 est de 242973, en 2001 est de

707434, en 2012 est de 1.026 848 ,2014 est de 1.088557, en 2016 est de 1.164680

et 2017 est de 1.203 766 (INS 2016). Cette augmentation de la population a

entrainé une urbanisation rapide avec comme conséquence une

pression foncière exacerbée. L'urbanisation influe sur le

ruissellement du fait de l'imperméabilisation du sol par les

réalisations des infrastructures. Le ruissellement sera donc intense car

le terrain urbain offre peu d'opportunité à l'infiltration des

eaux pluviales. L'urbanisation incontrôlée de Niamey IV est un

phénomène très important dans l'évolution ou

l'aggravation du risque d'inondation car l'effet est aujourd'hui observable par

exemple à travers l'installation anarchique des populations dans les

zones inondations.

En plus les anciennes terrasses du fleuve se trouvent de nos

jours occupées par les populations. Ensuite la construction des

goudrons, ponts caniveaux et autres sont faits sans prendre en compte des

certains problèmes qui aggravent le risque d'inondation.

2.2.3. L'insuffisance de canalisation et le manque

d'assainissement

La ville de Niamey est en pleine construction et on voit du

jour au lendemain de nouveaux quartiers naître. En effet, ces nouveaux

quartiers ne sont dotés d'aucun équipement d'assainissement

urbain (voirie, caniveaux ...). Ce qui fait qu'ils sont toujours

confrontés à des problèmes d'évacuation des eaux

surtout pluviales. Par conséquent, on constate une stagnation des eaux

sur les voies latéritiques et sableuses rendant la circulation

difficile. En plus, le comportement de la population peut aussi avoir un impact

sur le ruissellement. Les caniveaux existant conçus pour

l'évacuation des eaux sont transformés en dépotoir servant

à déverser toutes sortes d'ordures ménagères. Ainsi

dans d'autres quartiers par exemple pays bas et une partie de saga n'existent

pas de caniveaux pour l'évacuation des eaux se traduisent par

l'occupation anarchique de l'espace et par encore l'utilisation du

réseau à d'autres fins : rejets des eaux usées

domestiques, dépotoirs d'ordures et de boues de vidange et parfois

même lieux de défection. Cela empêche aux caniveaux de jouer

à bien leur rôle notamment en

28

causant leur débordement d'où l'inondation des

rues et autres infrastructures qui s'y trouvent à coté de ce

dernier.

Ainsi les déchets solides et liquides sont devenus des

véritables menaces dans la ville de Niamey surtout pendant la saison de

pluie. Les déchets plastiques constituent un blocage d'eau ou

bouché des caniveaux en les remplissant en ordure. Ils dégradent

l'environnement (milieu urbain), empêchent l'infiltration ce qui

contribue à stagner l'eau au sol, favorisant le ruissellement. Toutes

ces ordures sont produites par les habitants et encore, sont les plus

touchés par le risque d'inondation en raison de manque de

salubrité ou du dépotoir. En suite ces déchets

(plastiques, eaux usées, et ordures etc..) provoquent des maladies comme

le paludisme, le cholera, et la diarrhée surtout lors des

inondations.

Les photos 2 et 3 montrent les ordures, les déchets

plastiques et eaux usées remplissant des caniveaux et bloquant d'eau.

Photo 2 : Dépotoir de déchets au milieu du

quartier de Saga

Source : Kadri Maazou Saadou 2018

Ces déchets sont source des causes aggravantes des

inondations et des maladies pendant la forte pluie.

29

Photo 3 : les caniveaux bouchés par les déchets

solide et liquides

Source : Kadri Maazou Saadou 2018

Ces caniveaux bouchés ne permettent pas à l'eau de

couler. Ce qui engendre des inondations. 2.2.4. Les perceptions des

inondations par les populations

Sur l'ensemble des 72 ménages enquêtés,

les populations perçoivent différemment les risques d'inondation.

Quinze pourcent (15%) des personnes enquêtées considèrent

le risque d'inondation comme un phénomène naturel. Vingt quatre

virgile sept pourcent (24, 7%) affirment que le risque est l'occupation de la

zone inondable lié à la forte pluie. Treize virgile quatre (13,

4%) pauvreté. Trente virgile huit (30,8%) répondent que le risque

lié aux types d'habitats fragiles. Sept pourcent7% lié au

changement climatique et 12,5% faute de la mairie. La figure 4 illustre la

perception du risque des inondations.

Figure 4 : perception du risque d'inondation par les

populations

Source : enquêtes de terrain 2018

30

La plupart des ménages enquêtés ont

affirmé qu'ils sont impuissants face aux inondations.

Les ménages confirment que chaque année

l'inondation ne fait que s'aggraver en raison des risques liés aux

matériaux de construction précaire et l'espace inondable.

Source : enquêtes du terrain

La figure 5 montre que les causes sont perçues de

manière très diversifiées par les populations. Trente cinq

virgile huit pourcent (35,8%) de la population enquêtée affirment

que la cause des inondations, est la forte pluie tombée, 25,52% le

débordement du fleuve, 20,2% manque des caniveaux, 15 ,3% les

constructions de maisons en matériaux précaires sur le passage

d'eau constituent un blocage d'eau lors des pluies et 3,18% disent que les

causes viennent de Dieu.

Figure 5 : perception des causes des inondations par les

populations

Source : enquêtes de terrain 2018

La plupart des ménages enquêtés affirment

que les causes des inondations sont la forte pluie et le débordement du

fleuve. Ainsi, d'autres disent que les causes des inondations c'est

l'insuffisance des caniveaux pour évacuation des eaux et les

matériaux de construction précaire dans la zone inondable.

Ceux-ci sont source des inondations dans les quartiers suivant : Saga et

Gamkallé.

Conclusion partielle

Ce chapitre a évoqué les facteurs naturels des

inondations à Niamey IV, qui sont essentiellement les

précipitations provoquant des inondations. Par ailleurs, la nature du

sol et le comportement de l'homme et son installation pour l'aménagement

du milieu constituent les facteurs aggravants du risque d'inondations

31

CHAPITRE 3. LES ENJEUX, LA VULNERABILITE ET LES IMPACTS

DES INONDATIONS DANS L'ARRONDISSEMENT COMMUNAL NIAMEY IV

Ce chapitre présente l'évolution de la

population, la vulnérabilité et les impacts des inondations dans

l'arrondissement communal Niamey IV

3.1. La population et la

vulnérabilité

La population de la ville de Niamey a évolué de

1960 à 2012.Durant cette période, la ville de Niamey a connu une

augmentation rapide de sa population. Estimée à 33816 habitants

en 1960, elle s'est chiffrée à 1026848 habitants en 2012(RGP/H,

2012).Apres le recensement général de la population et habitat

(RGP/H) de 2012 de l'arrondissement communal Niamey IV s'élève

à 274.484 habitants dont 132 584 hommes et 139234 femmes. Cette

population est majoritairement composée d'haoussa, Zarma et des peulh

auxquels s'ajoutent d'autres ethnies nationales et plusieurs

nationalités étrangères. Elle est repartie dans 39000

ménages. La proportion de la population urbaine est de 95,07% contre

4,93% pour celle vivante en milieu rural. La croissance démographique

à Niamey de l'ANC IV trouve son origine de l'accroissement naturel, de

l'exode rural, de solde migratoire international et l'annexion des villages. La

concentration et l'apparition d'ilots d'habitation visible presque dans tous

les quartiers urbains est en fonction d'une explosion démographique,

fruit d'une croissance interne de la population et d'un exode massif. Ces lieux

sont occupés généralement par des ménages à

faible revenu (manoeuvres, cultivateurs, éleveurs, mendiants, et

immigrants saisonniers) qui n'ont vraiment pas de culture urbaine (PDC, 2014).

La figure 6 montre l'évolution de la population de la ville de Niamey

depuis de 1960 à 2012(RGP/H).La figure7 présente la

répartition de la population l'arrondissement communal Niamey IV.

Figure 6 : Evolution de la population de ville de

Niamey

Source :( RGP/H 2012)

32

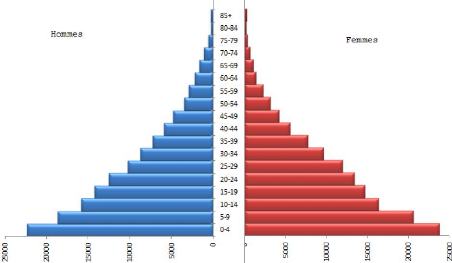

Titre : Pyramide de répartition de la

population

Figure 7 : répartition de la population de

l'Arrondissement communal Niamey IV par âge et par sexe. (Source : RGP/H

2012)

La figure 7 montre que la population de l'ACN IV est

très jeune. Ainsi près de la moitié de la population

à moins de 15 ans. La structure de cette population se

caractérise par une base large qui indique une forte proportion de

jeunes et un sommet étroit qui montre une faible proportion de

vieillards (à peine 5% de cette population). On remarque aussi que le

nombre de femmes est largement supérieur à celui des hommes.

La pauvreté caractérise la population

de l'ACN IV. Cette pauvreté est aujourd'hui, un facteur qui

aggrave le risque d'inondation, car l'inondation concerne la population la plus

vulnérable. Dans cette situation vulnérable, on trouve un chef de

ménage avec au moins 8 enfants ou plus. Son revenu ne lui permet pas de

se loger ou d'acheter une parcelle car elle coûte chère, de

même les conditions de vies sont chères. En effet cette

pauvreté le pousse à s'installer dans les zones inondables ou

à occuper l'espace non loti.

La majorité des habitats sont construits en banco et

en paillote sans aucun respect des standards de construction .Cette mauvaise

installation et la précarité des matériaux de

construction, pendant la saison de pluie, expliquent les risques d'inondation

auxquelles ces habitants sont exposés.

La photo 4 montre la pauvreté de la population et la

précarité de matériaux de construction.

33

Photo 4 : la précarité de l'habitat et

pauvreté de la population

Source : Kadri Maazou Saadou

Les déchets sur cette photo 4 et la construction sur

l'espace inondable empêchent le ruissellement de l'eau, ce qui

accroît la vulnérabilité aux risques d'inondation lors de

fortes pluies.

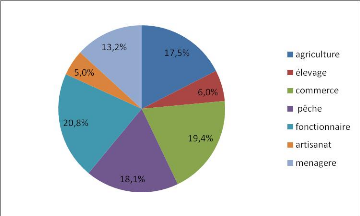

La situation socio-économique est

aussi un indicateur de vulnérabilité. La situation

socio-économique des ménages peut s'évaluer en focalisant

leurs activités principales. L'enquête permet de conclure que la

tranche des populations les plus affectées par le

phénomène d'inondation est celle du secteur primaire. Ainsi, on

constate une prépondérance sur l'agriculture qui

représente 25,5%, la pêche 15% et l'élevage 18,72%. Ces

secteurs sont plus exposés à l'inondation fluviale du fait de

leur installation en bordure du fleuve. En cas de débordement, ils sont

les premiers à être atteint par le manque de digue de protection

de ces périmètres. La tranche des ménages exerçant

des petits commerces représentent 10,28%, ménagère 13%,

fonctionnaire 9% et autres 7,5%. La figure 8 montre la répartition des

chefs de ménage selon leur profession.

34

Figure 8 : répartition des chefs de ménage

selon leur profession

Source : enquêtes du terrain 2018

L'activité des ménages enquêtés

définit le degré de vulnérabilité car la situation

socio-économique est un facteur avec lequel on peut déterminer

les couches vulnérables selon les quartiers et le type d'habitat de ses

occupants.

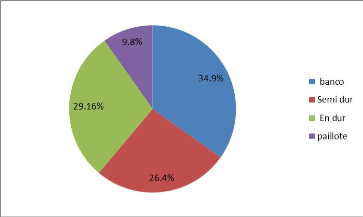

3.2. L'habitat

On distingue quatre types d'habitat dans l'ACN IV:

-L'habitat en dur : représentant 29% de

l'échantillon. Il est construit en matériaux des bonnes

qualités (ciment).Il est le type le plus résistant face aux

inondations. Il se localise dans les nouveaux quartiers comme par exemple

Aéroport, Camp militaire, Niamey 2000 etc.

-L'habitat en semi dur : représentant 26% de notre

échantillon. Il est construit avec le ciment ou banco et finit avec l'un

et l'autre pour lutter contre le risque d'inondation. Il se localise dans des

zones inondables comme dans les quartiers suivant : Saga et Gamkallé

etc.

-L'habitat en banco : représentant 35%.Il se

caractérise par la construction traditionnelle avec des matériaux

précaires. Ce type d'habitat ne résiste pas en cas de forte pluie

car le banco s'érode facilement. Il est l'habitat le plus dominant dans

l'arrondissement communal Niamey IV. Il est rencontré dans les quartiers

comme Gamkallé, Saga, pays bas etc.

-L'habitat en paillote : représentant 9,33% de

l'échantillon. Il est fait par les habitants vulnérables avec des

matériaux très précaires qui se dégradent

rapidement par le vent et pourrit au contact de la pluie. Il se localise

à la périphérie de la ville en particulier dans la

ceinture verte .Ce type en paillote ressemblent à celles des villages.

Il ne possède pas l'eau courante, ni l'électricité et sont

habitées par les laissés pour compte de la ville (Motcho, 1991).

Ces deux derniers types d'habitat(en banco et en paillote) sont les plus

touchés par le risque d'inondation. La figure 9 montre la

répartition des ménages selon le type d'habitat.

35

Figure 9 : répartition des ménages selon

les types d'habitat

Source : enquêtes de terrain 2018

3.3. Les impacts des inondations

3.3.1. Les impacts des inondations sur la population, ses

biens et l'habitat.

Les inondations provoquent des dégâts lourds sur

la population et leur bien. Elles causent d'importants dégâts

matériels, voire des pertes en vies humaines et des blessures graves.

Ainsi les inondations de 2010 ont eu des conséquences lourdes car 926

ménages ont été touchés soit 17624 personnes

sinistrées et 392 maisons effondrées sur les quatre

arrondissements communaux de la ville de Niamey (SAP, 2010). Ensuite

l'année 2012 a connue des inondations qui ont fait le plus de

dégâts dans l'histoire au Niger en général. Selon le

comité technique national de prévention, gestion et suivi des

inondations sous la supervision du comité interministériel de

suivi des inondations a enregistré 542000 personnes sinistrées

sur l'ensemble du pays. Ainsi l'inondation de 2012 atteint son paroxysme

où le bilan humain à l'ACN IV et ACN V est de 6553 ménages

dont 45464 personnes ont été affectées et malheureusement

on a dénombré 10 pertes humaines (cabinet du premier ministre,

2012). Entre 1998 et 2012, le nombre des personnes victimes dans la ville de

Niamey en général est passé de 36180(ISSAKA, 2010)

sinistrés.

En plus l'inondation cause des dégâts aux

habitats. C'est ainsi qu'en 2013, 32623 personnes sinistrées, 4196

maisons effondrées. Les dégâts globaux de la ville de

Niamey selon le comité Ad hoc de gestion des inondations de la

région de Niamey. En 2017, 146 maisons ,15 murs et 38 cases sont

effondrées (Source la mairie ACN NY IV 2017). La photo 5 illustre

l'effondrement des maisons face aux inondations. Le tableau 1 et la photo 5

présentent le nombre de sinistrés et dégâts

d'inondation.

36

Tableau 1: dégâts des inondations

enregistrés dans la ville de Niamey des années

suivantes

(2010, 2012,2013 et 2017).

Années

|

Ménages

|

Personnes sinistrées

|

Effondrement des maisons

|

Pertes en vies humaines

|

2010

|

926

|

17624

|

392

|

|

2012

|

6553

|

45464

|

|

10

|

2013

|

|

2623

|

4196

|

|

2017

|

401

|

2117

|

319

|

|

|

|

|

|

|

|

Source : SAP(2010), Ad hoc (2012 et 2013) et la mairie Niamey

IV(2017)

La photo 5(A et B) montre les conséquences des

inondations sur l'habitat.

Photo 5 : les dégâts des inondations sur

l'habitat et de matériaux de construction

Source : Kadri Maazou Saadou 2018

Les inondations causent des maladies (paludisme, choléra,

diarrhée, fièvre typhoïde, les infections respiratoires,

etc...) aux sinistrés évacués dans les centres des

écoles publiques et magasins. Ces centres manquent d'hygiène et

d'assainissement.

37

3.3.2. Les impacts des inondations sur les activités

économiques