|

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,

BURKINA FASO

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET

Unité-Progrès-Justice

251658240 DE L'INNOVATION (MERSI)UNIVERSITE JOSEPH

KI-ZERBO

UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE

EN SCIENCES HUMAINES (UFR/SH)

DEPARTEMENT D'HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE

MEMOIRE

DE MASTER

OPTION : ECONOMIE, POPULATION ET RELATIONS

INTERNATIONALES

LA COOPERATION ENTRE LE JAPON ET LE BURKINA FASO

DEPUIS LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR LE DEVELOPEMENT DE L'AFRIQUE

(TICAD) :1993-2018

251659264

Présenté par Eric ZONGO

SOUS LA DIRECTION DE :

Membre du jury:

Pr Claude Etienne SISSAO

Président: Pr CISSE Issa

Rapporteur : Pr SISSAO Claude Etienne

Membre : Dr COULIBALY Hervé

Landry

Année universitaire 2019-2020

DEDICACE

Je

dédie ce mémoire à mon très cher père Ignace

ZONGO et à ma très chère mère Honorine NANEMA.

REMERCIEMENT

La réalisation d'un travail comme celui-ci

s'accompagne de nombreuses dettes de reconnaissances. Nos remerciements vont

tout particulièrement à :

A notre Directeur de mémoire, le Professeur Claude

Etienne SISSAO, pour sa disponibilité et ses nombreuses observations et

remarques ;

Au corps professoral du Département Histoire et

Archéologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo ;

Au Bureau du Département « Asie,

Moyen-Orient et Pacifique » du Ministère des affaires

étrangères et de la coopération régionale du

Burkina Faso ;

Au Gouvernement du Japon ;

A tous nos camarades de promotion ;

A tous nos amis qui nous ont apporté leurs

soutiens ;

A nos parents, frères et soeurs qui nous ont

indéfectiblement encouragés tout au long de ce fascinant

travail.

SIGLES ET ACRONYMES

2IE : Institut international

d'ingénierie de l'eau et de l'environnement.

A.D.D.K.S: Association pour le

développement du département de Karangasso Sambla.

A.G.S: Action for Greening Sahel.

A.I.D : Association internationale de

développement.

A.M.V : African Millenium Village ou Village

africain du millénaire.

A.P.D : Aide publique au

développement.

ABE : African Business Education Initiative

for Youth ou Initiative de l'éducation dans le secteur des affaires en

faveur des jeunes africains.

ADESTO: Association pour le

développement économique et social de Toessin.

ADRAO : Association pour le

développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest.

AEEMB: Association des élèves

et étudiants musulmans du Burkina.

AGOA : Loi sur la croissance et les

possibilités économiques en Afrique.

AJPEE : Association des Jeunes pour la

Protection de l'Environnement et l'Elevage.

AKAFEM : Association Koom pour

l'autopromotion des femmes.

AMELI-EAUR : Projet d'Amélioration des

conditions d'accès durable à l'eau potable et à

l'assainissement en milieu urbain et rural.

ARI : Initiative pour le riz africain.

ASEI: Activity Student Experiment and

Improvisation.

AVI : African Village Initiative ou

Initiative des villages africains.

B.A.S.D : Banque asiatique de

développement.

B.M.D : Banques multilatérales de

développement.

BAD : Banque africaine de

développement.

BEGIN : Education de base pour la

croissance.

BEST : Basic Education Students and Teachers

ou Programme d'appui aux élèves et enseignants de

l'éducation de base.

BIRD : Banque internationale pour la

reconstruction et le développement.

C.E.A : Commission économique pour

l'Afrique.

C.E.B.N.F : Centre d'éducation de base

non formelle.

C.E.G : Collège d'enseignement

général.

C.I.J : Cour internationale de justice.

C.M.A : Coalition mondiale pour l'Afrique.

C.N.A : Centre national des archives.

C.S.L.P : Cadre stratégique de lutte

contre la pauvreté.

C.S.P.S : Centre de santé et de

promotion sociale.

C.S.U : Couverture sanitaire universelle.

C.U.A : Commission de l'union africaine.

CAD : Comité d'aide au

développement.

CAP : Centre agricole polyvalent.

CARD : Coalition pour le développement

du riz en Afrique.

CEB : Circonscription d'Education de Base.

CENI : Commission électorale nationale

indépendante.

CNUDD: Conférence des Nations-Unies

sur le développement durable.

COGES : Comité de gestion des

établissements scolaires.

CPAF : Centre permanent

d'alphabétisation et de formation.

D.G.R.H : Direction générale

des ressources halieutiques.

D.S : Etude de développement.

DGPER : Direction générale de

la promotion de l'économie rurale.

E.D.D : Education pour un

développement durable.

E.P.A: Economic Planning Agency.

EPSA: Enhanced Private Sector Assistance for

Africa ou Initiative de soutien intégré au développement

du secteur privé en Afrique.

F.D.A : Fonds de développement

africain.

F.M.L.S.T.P: Fonds mondial de lutte contre le

sida, la tuberculose et le paludisme.

FAA : Forum Asie-Afrique.

FAO : Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agriculture.

FASID : Fondation pour les études sur

le développement international.

FNUAP : Fonds des Nations-Unies pour la

population.

FOCAC: Forum sur la coopération

sino-africaine.

G.P : Projet d'aide subventionnée.

GAD : Groupe d'assistance pour le

développement.

GES : Gaz à effet de serre.

GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental

sur l'évolution du climat.

H.C.R : Haut-commissariat aux

réfugiés.

HFW: Hunger Free World.

I.A.F.S: India Africa Forum Summit ou Sommet

du Forum Inde-Afrique.

I.S.T : Infections sexuellement

transmissibles.

IFNA : Initiative pour la

sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique.

INERA : Institut de l'environnement et de

recherches agricoles.

INHEI: Institut de haute étude

internationale.

J.O.C.V : Japan Overseas Cooperation

Volunteers ou Volontaire japonais pour la coopération outre-mer.

J.S.T: Agence japonaise des sciences et de la

technologie.

JAFTA : Association japonaise de technologie

forestière.

JANIC : Réseau des ONG japonaises.

JBIC : Banque japonaise de coopération

internationale.

JETRO: Japan External Trade Organization.

JGCA: Japan Green Cross Association.

JICA : Agence japonaise de coopération

internationale.

JIRCAS: Japan International Research Center

for Agricultural Sciences.

KOAF: Korea Africa Forum ou Forum

Corée-Afrique.

M.A.A.H : Ministère de l'agriculture

et des aménagements hydrauliques.

M.A.E.C.R : Ministère des affaires

étrangères et de la coopération régionale.

M.A.H.R.H : Ministère de

l'agriculture, de l'hydraulique et des ressources halieutiques.

M.E.S.R.S.I : Ministère de

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de

l'innovation.

MASA : Ministère de l'agriculture et

de la sécurité alimentaire.

MENA : Ministère de l'éducation

nationale et de l'alphabétisation.

MITI : Ministère de l'industrie et du

commerce.

MOF : Ministère des Finances.

MOFA : Ministry of Foreign Affairs.

NEPAD : Nouveau partenariat pour le

développement de l'Afrique.

NERICA : Nouveau riz pour l'Afrique.

O.C.D.E : Organisation de coopération

pour le développement économique.

O.D.D : Objectif du développement

durable.

O.I.M : Organisation internationale pour les

migrations.

O.M.C : Organisation mondiale du commerce.

O.M.D : Objectif du millénaire pour le

développement.

O.M.D : Organisation mondiale des douanes.

O.M.P : Opération de maintien de la

paix.

O.M.S: Organisation mondiale de la

santé.

O.N.G : Organisations non gouvernementale.

O.S.B.P: One Stop Border Post.

O.U.A : Organisation de l'unité

africaine.

OHADA : Organisation pour l'harmonisation en

Afrique du droit des affaires.

ONU : Organisation des Nations-Unies.

ONUDI : Office des Nations-Unies contre la

drogue et le crime.

ONUDI : Organisation des Nations-Unies pour

le développement.

OSAA: Bureau du conseiller spécial

pour l'Afrique des Nations Unies.

OSCAL : Bureau du coordinateur spécial

pour l'Afrique et les pays en développement.

P.C.T : Projet de coopération

technique.

P.D.D.A.A : Programme détaillé

de développement de l'agriculture africaine.

P.D.D.E.B : Programme décennal de

développement d'éducation de base.

P.D.S.E.B : Programme de développement

stratégique de l'éducation de base.

P.D.S.I: Plan Do See and Improve.

P.E-P.N.D : Projet d'étude pour la

formulation d'un programme national de développement des bas-fonds.

P.I.B : Produit intérieur brut.

P.M.A : Pays les moins avancés.

P.M.E : Equipement médical

spécial.

P.M.E: Petite et moyennes entreprise.

P.N.D.E.S: Plan national de

développement économique et social.

P.N.D.S: Programme nationale de

développement sanitaire.

P.N.S.R : Politique nationale de

développement du secteur rural.

P.N-A.E.P.A: Programme national

d'approvisionnement en eau potable.

P.R.P.S-BF : Projet de renforcement de la

production du sésame au Burkina Faso.

PAAGE: Projet d'appui à

l'amélioration de la gestion des écoles.

PACOGES : Projet d'appui aux COGES.

PAPAOM : Promotion d'une agriculture

orientée vers le marché.

PAS : Programmes d'ajustement structurel.

PAU: Plan d'action de Yokohama.

PIDA : Programme pour le développement

des infrastructures en Afrique.

PNUD : Programme des Nations-Unies pour le

développement.

PPDRADBF : Projet de promotion du

développement rural par l'aquaculture durable au Burkina Faso.

PPTE : Pays pauvres très

endetté.

PROSPECT : Projet de renforcement des

stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de

formation des élèves-maîtres.

PSIF : Programme de financement des

investissements du secteur privé.

R.D.C : République Démocratique

du Congo.

R.N.B : Revenu national brut.

S.D.P : Projet d'envoi

spécialisé.

S.N.D.R : Stratégie nationale de

développement de la riziculture.

SATREPS : Projet pour la mise en place d'un

modèle de promotion des cultures par l'utilisation du phosphate

naturel.

SATREPS: Science and Technology Research

Partnership for Sustainable Development.

SCADD: Stratégie de croissance

accélérée et de développement durable.

SHEP : Smallholder Horticulture Empowerment

and Promotion ou promotion de l'autonomisation des petits producteurs

horticoles.

SMASE-WECSA: Strengthening of Mathematics and

Science Education in Western, Eastern, Central and Southern Africa.

SONAGESS: Société nationale de

gestion du stock de sécurité alimentaire.

TIC: Technologie de l'information et de la

communication.

TICAD: Conférence internationale de

Tokyo sur le développement de l'Afrique (Tokyo International Conference

on African Development).

U.A : Union africaine.

U.E : Union européenne.

UEMOA : Union économique et

monétaire ouest-africaine.

UNICEF : Fonds des Nations-Unies pour

l'enfance.

USAID : Agence américaine pour le

développement international.

WAGRIC: Plan directeur de

l'aménagement des corridors pour l'anneau de Croissance en Afrique de

l'Ouest.

WASABI: Water and Sanitation Broad

Partnership ou Partenariat Étendu de l'Eau et de l'Hygiène.

LISTES DES CARTES, DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUE

Liste des tableaux

Tableau 1: Visites des Hommes d'Etat du Burkina Faso au Japon

depuis 1993.

69

Tableau 2: Visites des Hommes d'Etat du Japon au Burkina Faso

depuis les années 2000

70

Tableau 3: Evolution de l'aide bilatérale japonaise au

Burkina Faso de 1994 à 2018 (valeur en millions de dollars)

74

Tableau 4: Evolution de l'aide multilatérale japonaise

au Burkina Faso de 2008 à 2017 (valeur en millions de dollars)

79

Tableau 5: Les différentes phases de construction des

écoles primaires

82

Tableau 6: L'aide alimentaire japonaise au Burina Faso de 1994

à 2018

91

Liste des graphiques

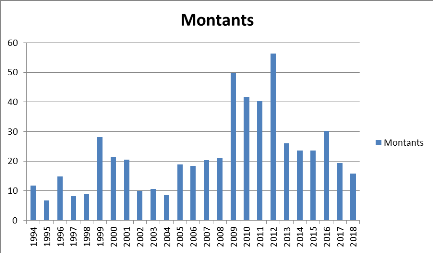

Figure 1: Histogramme de l'aide bilatérale japonaise au

Burkina Faso

75

SOMMAIRE

DEDICACE

I

REMERCIEMENT

II

SIGLES ET ACRONYMES

III

LISTES DES CARTES, DES TABLEAUX ET DES

GRAPHIQUE

IX

SOMMAIRE

X

Introduction générale

1

PREMIERE PARTIE: LA POLITIQUE D'AIDE

JAPONAISE EN AFRIQUE: LE PROCESSUS DE LA TICAD : 1993-2018

11

Chapitre I: Le Japon et sa politique

d'aide.

13

Chapitre II : Le cadre de la politique

d'aide japonaise en Afrique : le processus de la TICAD : 1993-2018

28

Chapitre III : La TICAD, un forum

à caractère unique?

49

DEUXIEME PARTIE: LA COOPERATION

BURKINA-JAPON APRES LA TICAD I: 1993-2018

63

Chapitre IV: L'orientation de l'assistance

japonaise au Burkina Faso après la TICAD I

65

Chapitre V: Les secteurs clés de la

coopération japonaise au Burkina Faso

80

Chapitre VI: Autres domaines d'intervention

du Japon au Burkina Faso.

100

Conclusion générale

115

Source et bibliographie

118

ANNEXE

A

Introduction générale

1. Enoncé du sujet, intérêt et

bornes chronologiques

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le Japon,

pays belliqueux des années 1930, fut vaincu, dévasté,

désarmé et totalement occupé par l'armée

américaine. Pour la première fois de son histoire, le pays est

envahi et occupé par une puissance étrangère. Le choc est

énorme, l'humiliation très profonde même si l'empereur

Hiro-Hito les a invités à « supporter

l'insupportable »1(*). Quelques années plus tard, le Japon devenait

une superpuissance économique. Pour les Japonais, c'est grâce

à leurs propres efforts, bien que ruiné par la défaite de

1945, que le pays est devenu une grande puissance économique au monde.

Cette vision ne nie pas l'importance de l'aide internationale, elle tend

seulement à démontrer que les efforts nationaux sont les premiers

moteurs du développement2(*). Depuis les années 1990, le Japon, pays

potentiellement sympathique, tente d'apparaître sur la scène

internationale comme une puissance globale, développant l'ambition de

jouer un rôle majeur. Ce qui l'a poussé à

s'intéresser au continent africain. En décembre 1991, devant la

tribune de la quarante-sixième Assemblée générale

des Nations-Unies, le Premier ministre japonais Toshiki Kaifu déclinait

l'intention de son pays d'organiser une conférence sur le

développement de l'Afrique. L'objectif était de forger un

consensus au niveau des partenaires internationaux sur la

nécessité d'agir et de mobiliser des ressources pour ce

continent3(*).

L'année 1993 fut ainsi choisie par le Japon pour organiser un forum

mondial devant inciter l'Afrique et ses partenaires à collaborer en vue

d'assurer le développement du continent: c'est la Conférence

internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD (Tokyo

International Conference on African Development). La TICAD est l'un des

éléments les plus importants et les plus visibles des relations

du Japon avec le continent africain. Depuis la TICAD I organisée en

1993, le Burkina Faso est le seul pays qui se fait toujours représenter

par son Chef de l'État. Ce qui signifie que les relations entre les deux

pays sont au beau fixe4(*).

Cependant, la littérature sur la coopération

entre le Japon et le continent africain depuis cette conférence n'est

pas assez abondante. Il est donc intéressant de consacrer une

étude approfondie de la coopération japonaise en Afrique afin de

comprendre son rôle, d'où notre thème de recherche: «

la coopération entre le Japon et le Burkina Faso depuis la

Conférence internationale de Tokyo sur le développement de

l'Afrique(TICAD): 1993-2018 ». La principale

motivation dans le choix de ce sujet est de participer à la recherche

historique au Burkina Faso en axant notre attention sur la coopération

au développement. L'historien français Pierre Renouvin souligne

qu'étudier historiquement les relations internationales revient à

analyser et à expliquer les relations entre les communautés

politiques organisées dans le cadre d'un territoire, c'est-à-dire

entre États5(*). Dans

cette optique, l'État reste au coeur de l'étude des relations

internationales malgré l'émergence des acteurs transnationaux.

Pour l'historien, l'action diplomatique ne peut être comprise sans la

prise en compte de plusieurs facteurs. Il s'agit des forces

géographiques, des conditions démographiques et des forces

économiques6(*). Ces

facteurs constituent le premier ensemble de ses forces profondes. C'est ce

qu'il qualifie de forces matérielles7(*). Ces forces matérielles constituent l'essentiel

des problématiques étudiées dans les relations

internationales. L'une des caractéristiques fondamentales des forces

matérielles est la coopération internationale qui

représente un aspect important de la politique étrangère

des États qu'ils soient petits ou grands, faibles ou puissants,

défaillants ou forts. C'est le cas du Burkina Faso qui, depuis son

indépendance, ne cesse de nouer des relations de coopération avec

des pays amis. C'est l'exemple de sa coopération avec le Japon. Notre

objectif est donc de braquer les projecteurs sur l'état de cette

coopération afin de contribuer à enrichir l'historiographie

burkinabè surtout dans sa dimension internationale.

De plus, de nombreux observateurs à l'intérieur

et à l'extérieur de l'Afrique fustigent les partenariats

internationaux en Afrique comme de simples rhétoriques vides car il y a

peu ou pas de preuves suggérant que ces initiatives ont apporté

une contribution significative au développement de l'Afrique. C'est dans

ce contexte que nous avons cherché à évaluer dans quelle

mesure le processus de la TICAD a favorisé le développement

socio-économique au Burkina Faso. En d'autres termes, l'objectif

principal de notre travail est d'évaluer le processus de la TICAD par

rapport au développement socio-économique du Burkina Faso. Nos

bornes chronologiques sont 1993 et 2018. Ces bornes sont en rapport avec

l'évolution de la TICAD.

1993 : c'est en 1993 que fut

organisée la première TICAD. La TICAD est un forum

multilatéral et international axé sur le développement de

l'Afrique. C'est l'un des plus anciens forums internationaux dans lequel les

problèmes relatifs au développement de l'Afrique font l'objet de

débats entre un grand nombre de parties prenantes8(*). La TICAD a été

organisée tous les cinq ans au Japon de 1993 à 2013. Lors de la

TICAD V en 2013, les organisateurs ont décidé d'adopter un cycle

triennal et une alternance des pays hôtes entre le Japon et un pays

africains. La TICAD VI s'est tenue à Nairobi au Kenya en 2016.

2018 : depuis la TICAD IV, un

mécanisme de suivi a été mis en place pour suivre

l'état d'avancement des agendas prioritaires de la TICAD. Des plans

d'action sont également adoptés. Ces plans d'action incluent des

objectifs quantitatifs à atteindre jusqu'à la prochaine

édition de la TICAD. 2018 permet donc de faire un bilan du Plan de mise

en oeuvre de Nairobi de la TICAD VI.

2. Définition des termes clés

Plusieurs termes clés retiennent ici notre

attention:

La coopération :

Etymologiquement, le terme coopération vient du

latin « cum » avec, et de

« operare », faire quelque chose, agir. De façon

générale, la coopération est l'action de coopérer,

de participer à une oeuvre, un projet commun. La coopération est

la capacité de collaborer à cette action commune ainsi que les

liens qui se tissent pour la réaliser. La coopération

internationale se réfère donc aux activités qui

nécessitent la coordination des efforts par deux ou plusieurs acteurs

afin de réaliser et d'accroître les intérêts communs.

En d'autres termes, la coopération implique une relation construite par

ces acteurs (États dans notre cas), unis par une motivation et une

vision communes, et ayant pour but de planifier et de réaliser ensemble

des objectifs clairement définis et acceptés. Elle suppose un

respect des différences, une confiance réciproque, un engagement

réel des parties, une responsabilité partagée, ainsi

qu'une disposition au dialogue permanent.

La TICAD : la TICAD est l'acronyme de la

Conférence internationale de Tokyo sur le développement de

l'Afrique (Tokyo International Conference on African Development). Elle a

été lancée en 1993 afin de promouvoir un dialogue

politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires

dans le domaine du développement. Les réunions sont

organisées sous la houlette du Japon et co-organisées par les

Nations Unies, le Programme des Nations-Unies pour le Développement

(PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine (CUA). Avec la

TICAD, le Japon occupe une place centrale dans la promotion d'un dialogue

international pour le développement de l'Afrique. Les approches de la

TICAD incluent : les concepts d'appropriation africaine et de partenariat

international, la promotion de la participation des organisations

internationales, des pays donateurs, du secteur privé et des

organisations de la société civile, et enfin la mise en place de

mécanismes de suivi pour mesurer l'avancement des programmes et des

projets9(*).

3. La problématique

Le Japon a été le premier donateur d'Aide

publique au développement (APD) au monde durant les années 1990

malgré l'éclatement de la bulle spéculative en 1991 et la

crise économique qui s'en suit. Avec le changement du contexte

stratégique international dû à la chute du bloc communiste,

le Japon repense alors sa politique étrangère et s'interroge sur

le rôle à donner à son APD. Le nouveau contexte

international permet au Japon de définir une ligne directrice pour son

action, c'est-à-dire le développement des pays

bénéficiaires. Le Japon énonce alors les principes qui

doivent guider son APD dans sa charte de 1992. La charte reconnaît

officiellement l'un des concepts majeurs de l'approche japonaise en

matière de développement, le « self-help »

(auto-assistance)10(*). En

conséquence, l'APD japonaise doit être implantée en tant

que soutien aux efforts d'appropriation, ce qui signifie qu'elle doit

être à l'écoute et répondre aux besoins des pays

bénéficiaires qui doivent rester maître de leurs choix de

développement. Tokyo cherchait à faire prévaloir une

nouvelle vision de l'aide, en particulier grâce au concept

d'« appropriation du développement ». Ce concept est

directement hérité de l'expérience du Japon : ayant

lui-même bénéficié des prêts de la Banque

mondiale jusqu'au début des années 1960, le pays a conçu

sur cette base un modèle fondé sur

l'« auto-assistance » qu'il a ensuite adapté

à l'Afrique11(*).

En pratique, Tokyo adopte une démarche inverse de celle habituellement

suivie par les pays donateurs de l'Occident. C'est pourquoi, Howard Lehman

observe dans son étude sur la TICAD : « au lieu

d'arriver dans les pays africains avec de l'argent et des projets

déjà définis, le Japon attend des gouvernements qu'ils

s'approprient leurs besoins, qu'ils déterminent des projets

ciblés, et qu'ils sollicitent ensuite les agences japonaises d'aide au

développement 12(*)». L'appropriation du développement

est l'un des principes de la TICAD. La TICAD est le noyau des efforts du Japon

en Afrique. Elle respecte l'appropriation africaine de son propre chemin de

développement tout en exploitant des partenariats multipartites pour

promouvoir l'ouverture13(*). Au Burkina Faso, le Japon insiste toujours sur

l'importance d'une appropriation de son propre effort de développement.

Autrement dit, le Japon respecte l'initiative du Burkina Faso en matière

de coopération et tient compte de ses propres efforts pour la mise en

oeuvre de ses projets14(*). Ainsi, plusieurs interrogations s'imposent :

Question principale : Comment le Japon a

contribué à promouvoir le développement

socio-économique au Burkina Faso ?

Question secondaire 1 : Qu'est-ce que la

TICAD ? Comment a-t-elle évolué ?

Question secondaire 2 : Quelles sont les

manifestations de la présence japonaise au Burkina Faso ?

Les objectifs

Objectif général

Le présent travail vise à évaluer

l'impact de la coopération japonaise sur le développement

socio-économique du Burkina Faso depuis l'initiative TICAD.

Objectif spécifique 1 : Analyser

le cadre de la politique de coopération du Japon en Afrique à

travers la TICAD.

Objectif spécifique 2 : Analyser

les manifestations de la présence japonaise au Burkina Faso.

Les hypothèses

Hypothèse générale:

La coopération japonaise a un impact sur le

développement socio-économique du Burkina Faso.

Hypothèse 1 : la

coopération japonaise au Burkina Faso est conforme aux principes et aux

objectifs de la TICAD.

Hypothèse 2: la présence

japonaise au Burkina Faso se manifeste par son soutien aux différents

projets de développement.

4. La méthodologie de recherche

Tout travail de recherche scientifique nécessite

l'adoption de méthodes de recherche. Pour la présente

étude, deux méthodes de collectes de données ont

été prises en compte : la recherche documentaire et

l'entretien oral.

La recherche documentaire est l'un des moyens par excellence

de collecte d'informations. Elle a toujours été au centre de tout

travail scientifique et se définit par la consultation de documents

portant sur le même sujet ou ayant le même champ

d'étude15(*). Dans

notre cas, il s'agit essentiellement de la consultation de documents relatifs

aux relations entre le Japon et l'Afrique. Ce qui implique l'exploitation des

journaux de presse, des articles, des ouvrages, des archives et la webographie.

Pour cela, nous avons eu recours aux différentes bibliothèques de

l'Université Joseph Ki-Zerbo, la bibliothèque du Centre national

des archives (CNA), la bibliothèque du Ministère des affaires

étrangères et de la coopération régionale (MAECR)

et la bibliothèque de l'Institut de haute étude internationale

(INHEI). En ce qui concerne la webographie, les sites du Ministère des

affaires étrangères du Japon (www.mofa.go.jp), de

l'Ambassade du Japon au Burkina Faso (www.bf.emb-japan.jp), et du Bureau

de la JICA au Burkina Faso (www.jica.go.jp/bf) ont été

visités.

La recherche documentaire a permis de consulter plusieurs

ouvrages et articles, des rapports, des archives, etc. Ne pouvant pas les

énumérer tous, nous choisissons ceux qui permettent de mieux

comprendre notre sujet. On peut noter:

ü AMBASSADE DU JAPON AU BURKINA FASO, 2015,

orientation de l'assistance pour le Burkina Faso, traduction

provisoire. Ce document de l'Ambassade du Japon au Burkina Faso

résume les raisons qui ont poussé le Japon à assister le

Burkina Faso dans ses politiques de développement. Ces raisons sont

d'ordres politique, géostratégique, diplomatique et

socio-économique. Ce document fait également cas des principes

qui guident l'aide japonaise au Burkina Faso. Ces principes s'articulent autour

de l'accélération de la croissance et le renforcement du capital

humain. Le document mentionne également les objectifs spécifiques

de la coopération japonaise. Ces objectifs sont le développement

du secteur agricole, l'amélioration de la qualité de

l'éducation et la promotion de l'intégration économique

sous-régionale. Les autres points à noter dans le document sont

le soutien à la stabilité sociale et le soutien à

l'investissement du commerce des sociétés japonaises.

ü BLAISE Séverine, 2006, « De l'aide

à la coopération économique : pour un réexamen de

la politique japonaise », Revue Tiers-Monde,

n° 186, Paris, Harmattan, pp. 307-328. L'article examine la politique

d'aide japonaise dans sa globalité sur une longue durée et essaye

de tirer des enseignements de l'aide japonaise en termes d'efficacité.

L'article montre également comment la politique d'aide japonaise

apporte une vision différente de l'aide et du développement qui

est riche d'enseignement.

ü EYINLA Bolade, 2018, « Promoting Japan's national

interest in Africa: a review of TICAD», in Africa Development,

volume XLIII, n°3, CODESRIA, page 107-122. Cet article conteste

l'affirmation japonaise selon laquelle le processus de la TICAD est un

mécanisme permettant d'attirer l'attention du monde et de mobiliser le

soutien international en faveur de l'Afrique. Le processus de la TICAD est

plutôt perçu comme un changement dans la politique du Japon

à l'égard de l'Afrique, défini jusqu'à

présent dans le contexte du Consensus de Washington. Ce faisant, le

Japon élabore une politique africaine visant à servir ses

intérêts nationaux.

ü JICA et Mitsubishi UFJ Reasearch and consulting,

2013, la revue des vingt années de la TICAD, Rapport principal,

Tokyo, 79 pages. Ce rapport est une rétrospective des progrès

accomplis par la TICAD durant ses deux premières décennies

d'existence. Le document analyse l'aide apportée par le gouvernement

japonais et ses partenaires de la TICAD notamment la Banque mondiale et le

Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD). Il analyse

également l'aide par secteur mais insiste davantage sur les engagements

pris par le Japon à la TICAD IV.

ü JICA/Burkina Faso, les grandes lignes des

activités. Ce document de la JICA énumère les

principales activités de l'agence au Burkina Faso. Ces

différentes activités prennent en compte les secteurs de

l'éducation, de la santé, du développement agricole et

rural, de l'environnement, etc. Il énumère aussi l'historique des

différents projets de coopération de la JICA à partir des

secteurs ci-dessus cités. Malgré tout, plusieurs secteurs

importants n'ont pas été pris en compte dans ce document. On peut

noter par exemple le secteur relatif au développement des

infrastructures.

ü KABRE Grégoire, 2012-2013, l'intervention de

la coopération internationale dans le développement de

l'enseignement de base au Burkina Faso: l'exemple de la coopération

japonaise à travers l'Agence japonaise de coopération

internationale (JICA), mémoire de fin de formation, INHEI, 75

pages. L'auteur analyse la contribution de la coopération japonaise dans

le domaine de l'enseignement de base. Cette intervention est analysée en

terme quantitatif et qualitatif. Toutefois, l'auteur analyse l'intervention de

la coopération japonaise dans le domaine de l'éducation. Les

autres secteurs importants comme l'agriculture sont relativement

abordés.

ü KITA Julien, 2008, « L'aide publique au

développement japonaise et l'Afrique : vers un partenariat

fructueux », in Asie Vision, n°10, Paris, Institut

français de relations internationales (IFRI), pp.1-36 pages. Cet article

est une étude historique de l'aide japonaise en Afrique. Il explique,

dans un premier temps, comment l'aide japonaise a été

implantée en Afrique et comment elle a évolué. Ensuite,

l'article nous explique comment l'APD a été le fer de lance des

ambitions japonaises en Afrique. Cependant, on remarque que l'article ne prend

pas en compte la coopération japonaise dans sa globalité. Il ne

montre pas les différents domaines d'interventions du Japon en Afrique.

La TICAD, qui est le cadre de la coopération japonaise depuis le milieu

des années 1990 en Afrique, est peu analysé.

ü LEHMAN Howard, 2005, «Japan's foreign aid policy

to Africa since the Tokyo International Conference on African

Development», Pacific Affairs, volume 78, n° 3, Columbia,

University of British, pp. 423-442. L'article étudie l'évolution

de la politique d'aide japonaise en Afrique depuis le début de la TICAD.

Il analyse les trois premières TICAD. Les trois maîtres mots de

l'article sont « appropriation »,

« partenariat » et la mise en avant du

« modèle de développement asiatique. » Selon

l'auteur, le modèle de développement asiatique peut être

utilisé par les décideurs politiques africains dans leur

politique de développement. D'ailleurs, Howard Lehman affirme que le

modèle de développement asiatique offre une alternative aux pays

africains qui ont des difficultés à sortir de l'ornière

des politiques néolibérales des institutions de Bretton Wood.

Cependant, l'article met l'accent sur le volet diplomatique. Les secteurs de

développement socio-économiques élaborés dans les

Agendas de la TICAD ne sont pas traités.

ü MAECR, 2013, Fiche sur l'état de la

coopération Burkina Faso-Japon, KM126. Ce document du

Ministère des affaires étrangères et de la

coopération régionale est un résumé de la

coopération japonaise au Burkina Faso dans sa globalité avec des

résultats chiffrés. On peut noter les enjeux diplomatiques,

politiques, les secteurs de développement socio-économiques

(éducation de base, agriculture, santé, coopération

technique, environnement, coopération décentralisée,

etc.).

ü OUEDRAOGO Fatoumata, 2015-2016, la contribution de

la coopération japonaise à la gouvernance scolaire au Burkina

Faso, mémoire de fin de formation, INHEI, 72 pages. Elle analyse la

contribution de la coopération japonaise dans la gouvernance scolaire au

Burkina Faso à travers le PACOGES. L'auteur se limite également

au domaine éducatif. Les autres secteurs sont relativement

abordés.

ü SANKARA Salif, 2018, la contribution de la

coopération japonaise au développement économique et

social du Burkina Faso : cas de l'aide alimentaire

« KR1 », mémoire de fin de cycle, INHEI, 90

pages. Ce mémoire analyse la contribution de l'aide japonaise au Burkina

Faso à travers l'aide alimentaire. Selon l'auteur, l'aide alimentaire

japonaise a deux volets : l'assistance aux personnes vulnérables et

sa reconstitution en fonds de contrepartie pour réaliser des projets de

développement. Cependant, l'auteur met l'accent sur l'aide alimentaire

et les projets issus du fonds de contrepartie. II n'insiste pas sur les autres

projets mis en oeuvre par le Japon au Burkina Faso dans le secteur agricole.

Quant à l'enquête orale, elle est une

méthode interactive de recherche qui met en exergue le concept de

communication au sens propre du terme. Nous nous sommes entretenus avec le

personnel de la Direction Asie, Moyen-Orient et Pacifique (DAMOP) qui coordonne

la coopération du Burkina Faso avec l'Extrême-Orient. Nous avons

principalement rencontré le Directeur du DAMOP, Monsieur Ibrahim

Koné. Parmi les bénéficiaires, nous avons eu des

entretiens avec le président de l'Association des parents

d'élèves (APE) de l'Ecole primaire public de Kingria, Monsieur

Boniface Séogo. Cette école a été

bénéficiaire de la phase III des projets de construction des

écoles primaires en 2006. Nous avons eu des discussions avec Monsieur

Moyenga Moise, à l'époque, Directeur de l'école de

Kingria. Ce dernier a piloté les travaux d'exécution du Projet.

Nous avons également rencontré des enseignants qui ont

bénéficié de la formation de l'approche ASEI/PDSI,

à travers le projet SMASE dans le domaine de l'éducation.

5. Difficultés et limites

Comme dans toute recherche, les difficultés n'ont pas

manqué. La première difficulté est la rareté et

l'inaccessibilité d'une certaine documentation. Quant à

l'enquête orale, nous n'avons pas pu rencontrer les personnes ressources

de l'Ambassade du Japon au Burkina Faso. Ils ont toujours avancé le

droit de réserve du personnel de l'Ambassade. De plus, il y a ce

principe qui stipule que toute information demandée (qu'elle soit

écrite ou orale) doit toujours avoir l'aval du Ministère des

Affaires étrangères du Japon avant toute réponse.

En ce qui concerne les limites, on peut mentionner

l'utilisation des valeurs monétaires. En effet, il n'y a pas une

parité fixe entre le Yen ou le Dollar avec le FCFA. Or dans le cadre de

notre travail, les données en FCFA ne sont pas toutes disponibles. Ce

qui nous pousse à utiliser les taux de change annuel moyen pour

convertir les valeurs en Yen ou en Dollar en FCFA. La plupart des chiffres en

FCFA sont donc des valeurs approximatives.

7. Plan

L'étude s'articule autour de deux parties. La

première partie est consacrée à la présentation de

la politique d'aide japonaise en Afrique à travers une analyse de la

TICAD. La deuxième partie analyse la coopération entre le Japon

et le Burkina Faso après la TICAD I.

PREMIERE PARTIE: LA POLITIQUE D'AIDE JAPONAISE EN

AFRIQUE: LE PROCESSUS DE LA TICAD : 1993-2018

Au cours de son histoire, qui débute vraiment

après la Seconde Guerre mondiale, l'Aide publique au

développement (APD) a poursuivi plusieurs types d'objectifs, qui se sont

peu à peu ajoutés les uns aux autres pour constituer un objet

très complexe. L'APD relève d'un souci de réduire les

inégalités à l'échelle internationale16(*). C'est une activité

fondamentale de la coopération économique gouvernementale des

pays à hauts revenus qui a pour but de contribuer au

développement socio-économique, à l'amélioration du

bien-être et à la stabilisation de la vie des peuples des pays en

développement17(*).

Pour le Japon, sa politique d'APD commence véritablement en 1954 suite

à son adhésion au Plan de Colombo18(*). Cette adhésion a permis au Japon de mettre en

place ses premières missions de coopération technique.

Grâce à l'expansion continue de son économie, le Japon va

consentir depuis cette période d'énormes efforts pour l'aide au

développement. Dans les années 1990, l'APD est un pilier

principal de la coopération économique japonaise. En ce qui

concerne l'Afrique, le Japon va lancer la TICAD en tant que structure

institutionnelle de sa relation avec le continent. Qu'est-ce que la

TICAD ? Quelles sont ses particularités ? C'est ce que nous

tentons de répondre dans cette première partie. Avant d'analyser

la politique d'aide japonaise en Afrique à travers la TICAD proprement

dit, nous proposons dans le chapitre 1 de faire une présentation assez

précise et concise du Japon et de sa politique de coopération.

Cette partie se divise donc en trois chapitres. Le premier chapitre

présente le Japon et sa politique d'aide en général. Le

chapitre 2 analyse la TICAD qui est le cadre de la politique d'aide japonaise

en Afrique. Et le chapitre 3 montre l'unicité de la TICAD par rapport

à d'autres forums de développement.

Chapitre I: Le Japon et sa politique d'aide.

Le Japon est un pays contrasté où les

extrêmes se côtoient parfois. Extrême géographique de

ce bout de terre au large de l'Eurasie s'étirant de la froide Hokkaido

près de Sibérie à la subtropicale Okinawa près de

Taiwan, extrême en terme de densité entre les surconcentrations

mégalopolitaines et les espaces ruraux en déprise ;

extrêmes climatiques d'un archipel régulièrement

frappé par des aléas violents. Pays d'Extrême-Orient, le

Japon a joué de sa situation géographique dans la construction et

l'affirmation historique de son indépendance et de sa puissance.

Etymologiquement, « nippon » ou

« ni » (le soleil) et

« pon/hon » (les origines, la racine)

signifie « le pays d'où nait le

soleil »19(*). Le Japon couvre une superficie de 372487 km²

avec une population estimée en 2018 à 126,4 millions

d'habitants20(*).

I. Présentation du

Japon21(*)

Il s'agit de présenter le Japon à travers sa

géographie, son économie et sa place dans le monde.

I.1. La géographie du

Japon

Le Japon se trouve dans la zone d'arcs montagneux de la

façade orientale de l'Asie. Ce pays est le résultat de rencontre

de cinq de ces arcs. Le relief résulte essentiellement d'un quadrillage

de fractures qui fait du pays un ensemble de blocs et de fossés. Le

relief est caractérisé par plusieurs faits : l'abondance

des montagnes dont le symbole est le mont Fuji (3776 mètres), des

forêts sur des pentes plongeant vers la côte et les plaines de plus

en plus urbanisées22(*). Les conditions climatiques, comme la qualité

des terres déterminent les lieux où vit la population. Le climat

des régions qui bordent la mer du Japon est influencée par l'air

glacial de l'Oyashio mais la côte du Pacifique est

réchauffée par le Kuroshio. Dans la zone soumise aux effets

modérateurs de ces courants, les hivers ne sont pas aussi rigoureux que

dans les autres régions d'Asie situées à la même

latitude. L'art et la littérature sont, dans une large mesure,

fondés sur le rythme régulier des saisons, et les fêtes et

coutumes populaires ponctuent les différentes époques de

l'année. Mais la nature n'est pas toujours bienveillante. La nature

japonaise se révèle comme un milieu éminemment

inhospitalier pour l'homme : avec 20% des séismes mondiaux de

magnitude supérieure à 6 se produisant chaque année dans

le monde, 10% des volcans actifs de la planète, les tsunamis, les

typhons, les inondations, les vagues de froid venant de la Sibérie, les

vagues de sécheresses et de chaleurs... le Japon est l'archipel des

risques extrêmes. Quand on parle de risque, tous les esprits pensent

à la triple catastrophe du 11 mars 2011 : le séisme du

Tohoku, le tsunami du Sanriku et l'explosion nucléaire de

Fukushima23(*). Le Japon

est enfin un archipel pauvre en ressources naturelles. On pourrait dresser

toute une liste des matières premières pour lesquelles les usines

japonaises sont dépendantes de l'étranger à 100 %. Il faut

ranger par exemple le coton, la laine brute, le phosphate, le caoutchouc

naturel, le nickel, la bauxite, l'étain. Il est encore dépendant

de l'étranger pour le minerai de fer (82 %), le charbon à coke

lourd (70 %), le sel (80 %). Au chapitre du pétrole le Japon

dépend de l'étranger pour plus de 90 % de ses besoins. Cinq

métaux seulement existent en quantité suffisante au Japon pour la

satisfaction de ses besoins : le cuivre, l'or, l'argent, le magnésium

(extrait de l'eau de mer) et le chromium, nécessaire aux aciers

spéciaux. Un sixième, le zinc, est assez abondant24(*).

Le Japon apparaît donc comme un pays aux rares terres

cultivables, pauvres en ressources naturelles et que des excès de tous

genres frappent en saisons et en régions. La naissance sur ce sol ingrat

d'une brillante civilisation et d'une société

économiquement majeure apparaît comme l'une des grandes victoires

de l'humanité sur la nature. La plus grande ressource japonaise est donc

son peuple.

I.2. L'environnement

économique du Japon

L'économie japonaise après la Seconde Guerre

mondiale a été une longue série de succès.

Malgré les crises qui ont secoué le système

économique international au cours de la deuxième moitié du

XXe siècle (destruction liée à la guerre, fluctuation du

yen, fin du système du Bretton Wood, chocs pétroliers de 1973 et

de 1979), le Japon a toujours su maintenir son économie sur le chemin du

développement et de la croissance25(*). L'industrie japonaise produisait des marchandises de

hautes qualités, en grandes quantités et à des prix

compétitifs26(*).

Les automobiles, les télécopieurs, les appareils photos et les

postes de radio japonais sont les plus vendus au monde. La balance de paiements

courants accumule chaque année des excédents, le Japon

prêtant à l'étranger bien plus que ce qu'il lui emprunte.

De plus, les Japonais ne connaissent pas le chômage ou si peu : de 1960

à 1995, il reste en dessous de 3%. Les vertus du « système

économique nippon » sont vantées dans le monde entier, et

le management « à la japonaise » est étudié dans

toutes les écoles de commerce27(*). The Economist consacre des dossiers admiratifs

à l'envol de l'oiseau fabuleux, aux différentes facettes et

étapes du « miracle » économique28(*). Malgré ces bonnes

performances statistiques générales, le Japon a connu vingt ans

de stagnations économiques et de déflation des prix.

A partir des années 1990, le Japon entre dans une

période de crise économique et bancaire sans

précédent. Cette crise s'est accompagnée de la faillite de

nombreux établissements financiers nationaux, comme le Hokkaido

Takushoku Bank en 1997. La croissance économique est très faible,

voire négative certaine année. La décennie 1990 est

surnommée par les médias de la « décennie

perdue ». En effet, les indicateurs économiques du Japon se

dégradent: augmentation du chômage historiquement très bas,

fin du système de l'emploi à vie, baisse des salaires. Dans son

contexte régional, le Japon s'efface derrière d'autres pays. Les

ports sont dépassés par les ports chinois et sud-coréens.

Les sièges sociaux des entreprises étrangères quittent

Tokyo pour Hong Kong, Singapour ou Shanghai29(*).

Ce n'est qu'au début des années 2000 avec

l'arrivée au pouvoir de Junichiro Koizumi que l'économie

japonaise a commencé à se restructurer. Dans son premier discours

à la 151e session de la Diète (qui réunit les deux

Chambres), Koizumi affirme sa résolution de « faire avancer sans

arrêt les réformes structurelles ». Il raconte à cette

occasion l'histoire fameuse des « cent sacs de riz », qui remonte au

début de l'ère Meiji : alors que la pauvreté et la famine

règnent dans la région de Nagaoka, Torasaburo Kobayashi, le

seigneur de la région, pense qu'il est plus important d'investir dans

l'éducation que de satisfaire les besoins immédiats de son peuple

; il vend donc la récolte de riz et construit une école ; et

c'est ainsi que 100 sacs de riz ont été multipliés par 100

car les diplômés de l'école se sont attelés à

la construction du pays. Le message de Koizumi est que le Japon doit faire le

bon choix : souffrir aujourd'hui, pour être plus fort demain30(*). Au cours des années

2002-2007, le Japon connait alors une croissance économique soutenue.

Cette croissance reposait à 60 % sur les exportations nettes, alors que

la consommation intérieure restait amorphe dans un contexte de

déflation. Cependant, la crise de 2009 et la forte appréciation

du yen ont entraîné un effondrement des exportations vers les

États-Unis et l'Europe, premier et troisième marchés

d'exportation. L'investissement des entreprises s'est donc fortement

contracté, tandis que la montée du chômage et le recul des

salaires étouffaient la consommation des ménages.31(*).

Malgré tout, le Japon reste l'un des pays les plus

riches et les plus développés du monde. Son PIB était de

5266 milliards de dollars en 2016, ce qui en fait la 3e puissance

économique du monde derrière les Etats-Unis (18624 milliards) et

la Chine (11200 milliards), mais devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et la

France. Le Japon est également une puissance commerciale. Selon

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en 2013, l'Archipel se place

4e puissance exportatrice et 4e importatrice au monde,

derrière la Chine, les Etats-Unis et l'Allemagne. Ces exportations

totalisent un volume de 799 milliards de dollars, soit 4,4% des exportations

mondiales contre 886 milliards de dollars pour ses importations, soit 4,8% des

importations mondiales. La balance commerciale est donc redevenue

négative. Ce basculement s'est opéré en 2011, en partie en

raison de la hausse des besoins en pétrole, gaz et charbon à la

suite de l'arrêt des centrales nucléaires du pays32(*). Ces performances permettent

au Japon d'être un acteur étatique majeur dans l'histoire des

relations internationales.

I.3. Le Japon dans les relations

internationales

Le 15 août 1945, le Japon accepta la Déclaration

de Potsdam juste après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de

Nagasaki et l'entrée en guerre de la Russie contre le Japon. Sa

défaite ruina à la fois sa puissance et sa

légitimité. Les Alliés attribuèrent la catastrophe

de la Guerre du Pacifique au militarisme et au centralisme impérialiste

japonais33(*). Le Japon,

agresseur des années 1930, se calma. Il abandonna son régime

autoritaire pour accepter les valeurs occidentales de démocratie et de

justice. Sa constitution de 1947 en fait un acteur pacifique. L'article 9 de la

constitution établit: « Aspirant sincèrement

à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le

peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit

souverain de la nation, ainsi qu'à la menace ou à l'usage de la

force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour

atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera

jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre

potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera

pas reconnu34(*) ».

Sa modernisation a donc été poursuivie en dehors

de tout programme militaire et à l'adhésion aux principales

organisations internationales. Il signa un traité de

sécurité avec les Etats-Unis le 8 septembre 1951, devenant ainsi

l'un de leurs alliés les plus importants du « monde

libre ». C'est le premier ministre Yoshida Shigeru qui a fait entrer

le Japon dans cette nouvelle phase de sa diplomatie. Appelée la «

doctrine Yoshida », cette orientation diplomatique est un modèle de

politique étrangère d'après-guerre. Ce qui

caractérise la doctrine Yoshida, c'est d'abord que le Japon axait sa

politique étrangère sur le bloc de l'Ouest, et surtout sur

l'alliance avec les Etats-Unis, dans le contexte de la guerre froide.

Dépendant de la force militaire américaine pour affronter les

pays communistes hostiles, le Japon a autorisé l'armée

américaine à utiliser des terrains de l'archipel pour ses bases.

En attendant le redressement économique, le gouvernement Yoshida a

décidé de limiter les dépenses pour les forces

d'autodéfense, et de les augmenter à mesure que l'économie

reprendrait35(*). Pour

Yoshida «just as the United States was once a colony of Great Britain

but is now the stronger of the two, if Japan becomes a colony of the United

States it will eventually become the stronger36(*)».

Traduction : « Tout comme les Etats-Unis ont

été autrefois une colonie de la Grande-Bretagne mais sont

désormais le plus fort des deux, si le Japon devient une colonie des

Etats-Unis, il deviendra éventuellement le plus fort ».

Dans les années 1980, la stratégie de l'ancien

premier ministre Yoshida Shigeru de faire du Japon une superpuissance

économique sous la protection militaire des Etats-Unis se

réalise37(*). Le

Japon a su passer d'une position mineure et subordonnée à celle

d'un partenaire majeur, incontournable et privilégié pour

Washington. Il a développé ses capacités

économiques et financières jusqu'au point où elles lui ont

assuré une place dans le club des grands.

Après la fin de la guerre froide, la situation

internationale changea profondément. Avec la disparition de l'URSS en

1991, et la fin du monde bipolaire, la scène internationale s'offrait

enfin une possibilité bien réelle de mettre fin à

l'état de crise. En 1990- 1991, la guerre du Golfe donne une occasion au

Conseil de sécurité, le policier mondial, de fonctionner.

L'occupation puis l'annexion du Koweit par l'Irak de Saddam Hussein entrainent

une escalade de mesures conduisant à la libération de l'Emirat

par une coalition sous mandat de l'ONU38(*). Cette direction collégiale d'une affaire

internationale ouvre la porte au Japon qui pouvait enfin prétendre jouer

un rôle sur la scène internationale.

La fin de la guerre froide n'a cependant pas donné

naissance à un pacifisme effectif à la fois mondial et

cosmopolite. Au contraire, l'état de crise s'est accentué sous

les effets déstabilisateurs de la mondialisation et la multiplication

des sources d'insécurité et de violence. Pendant les

années 1990, les gouvernements et les organisations internationales ont

été confrontés à des défis sans

précédents allant de la prolifération nucléaire au

génocide rwandais, de la dévastatrice guerre civile au Congo au

nombre croissant de réfugiés, du nettoyage ethnique dans les

Balkans à la violation systématique et

généralisée des droits de l'homme s'étirant de la

Birmanie à Haïti et de la Sierra Leone à la Corée du

Nord39(*). Ces

épisodes sont venus confirmer au peuple japonais que la politique de

puissance ne laisse toujours guerre la place à un pacifisme

constitutionnel40(*). Dans

son environnement géographique immédiat, le Japon doit s'adapter

à une Chine plus puissante économiquement, politiquement et

militairement et à une Corée du Nord menaçante avec ses

tests de missiles et son programme nucléaire41(*). Pour jouer un rôle

important sur la scène internationale, le Japon doit s'adapter et

redéfinir son rôle en modifiant les orientations de sa politique

étrangère. Le Japon décida alors de mettre l'accent sur

deux volets de politique étrangère : une participation

accrue aux activités des Nations-Unies et une politique axée sur

l'aide publique au développement.

Toutefois, les contributions japonaises aux Opérations

de maintien de la paix (OMP) sont restées limitées,

qualitativement et quantitativement. La Constitution japonaise n'autorisant pas

l'usage de la force pour résoudre les différends internationaux,

la contribution directe du pays s'est restreinte aux opérations non

militaires, à l'envoi de personnels pour des missions non combattantes,

tels le soutien logistique, les contributions en nature, ou le soutien

technique. En septembre 2010, Tokyo avait contribué à une dizaine

d'opérations de maintien de la paix de l'ONU : Angola (1992), Cambodge

(1992), Mozambique (1993), Salvador (1994), Golan (1996), Timor-Leste (2007 et

2010), Népal (2007), Soudan (2008), Haïti (2010). Le Japon a aussi

contribué à des opérations internationales au Rwanda

(1994), au Timor-Leste (1999), en Afghanistan (2001) et en Irak (2003)42(*). Le second volet de la

politique étrangère du Japon est sa politique d'aide publique au

développement. L'APD constitue la pierre angulaire de la diplomatie

japonaise depuis la fin de la guerre froide.

II. La politique d'aide

japonaise

Ce point analyse la politique d'aide japonaise dans son

ensemble. Il est divisé en trois points. Le premier point analyse les

principes fondamentaux de l'aide japonaise, le second point analyse les axes

prioritaires de l'aide japonaise et le troisième point traite des

différents types d'aide accordés par le Japon.

II.1. Les principes fondamentaux

de l'APD japonaise

Les restrictions imposées par la Constitution japonaise

ont eu pour conséquences de faire de sa politique d'aide un instrument

privilégié de politique étrangère ainsi que le

baromètre de sa présence internationale. Ne pouvant plus fonder

sa puissance sur des facteurs militaires, le Japon a décidé de se

concentrer sur la construction d'une puissance économique et d'utiliser

l'APD pour atteindre cet objectif43(*). L'aide japonaise est encadrée par la Charte

d'aide publique au développement qui définit les grandes

orientations de l'aide. C'est le 30 juin 1992 que le Japon a adopté sa

première charte de l'aide publique au développement en tant que

philosophie de base de l'aide japonaise. La charte

énumère44(*):

ü des considérations humanitaires,

ü la reconnaissance de l'interdépendance des

Nations de la communauté internationale,

ü des considérations environnementales,

ü un soutien aux efforts d'auto-assistance des pays

bénéficiaires.

Ces principes fondamentaux reflètent la position du

Japon dans la communauté des nations, l'expérience du

développement économique qu'il a subie et l'expérience

acquise au cours des dernières décennies dans le domaine de

développement. En tant que tels, ils représentent un produit

unique au Japon, tout en intégrant les tendances internationales en

matière d'aide étrangère45(*). Le Japon a contribué au développement

des pays en développement en tant que l'un des plus grands donateurs au

monde au cours de la période de la charte originelle. Le pays est devenu

le premier donateur en termes de quantité et son APD a commencé

à acquérir une plus grande visibilité dans diverses

régions du monde.

Cependant, en raison de la situation économique et

budgétaire grave qui a continué de persister au Japon et la

vision critique de l'APD par le peuple japonais, le budget d'APD a

été en baisse à partir de l'exercice 1998. En 2001, le

Japon céda sa place aux Etats-Unis en tant que premier donateur au monde

en quantité. L'APD japonaise en 2002 s'est établie à 9,283

milliards de dollars, en baisse de 5,7% par rapport à l'année

précédente46(*).Tenant compte de ces changements dans la situation

nationale et internationale, le gouvernement a révisé la Charte

de l'APD par adoption du Cabinet le 29 août 2003 afin de permettre une

utilisation souple et stratégique de l'APD et d'accroître son

efficacité. L'objectif de l'APD était «de contribuer

à la paix et au développement de la communauté

internationale et d'assurer ainsi la sécurité et la

prospérité du Japon»47(*). De manière générale et selon

Marie-Hélène Pozzar, la nouvelle Charte vise à

améliorer l'efficacité, la flexibilité, la

cohérence et la transparence de l'aide. Il s'agit de mettre l'accent sur

la qualité de l'aide plutôt que sur la quantité48(*). La Charte énonce des

principes de base qui doivent encadrer la mise en oeuvre de l'aide49(*) :

ü l'auto-assistance,

ü la sécurité humaine,

ü l'équité,

ü la prise en compte de l'expérience du Japon dans

la mise en place des programmes d'aide tout en « respectant les politiques

de développement retenues par les pays en développement

».

La charte révisée resta en vigueur jusqu'en

2014. En février 2015, le Japon entra dans une nouvelle époque

dans sa politique d'APD lorsque la nouvelle charte a été une fois

de plus révisée et le cabinet adopta la Charte sur la

coopération économique. Les principes de base de la charte

sont :

ü la contribution à la paix et à la

prospérité par une coopération à des fins non

militaires ;

ü la promotion de la sécurité humaine;

ü la coopération dirigée vers un

développement autonome à travers un soutien apporté aux

efforts d'auto-assistance et un dialogue et une collaboration basés sur

l'expérience et l'expertise du Japon50(*).

II.2. Les axes prioritaires de

l'aide japonaise

Selon la charte révisée de 2003,

les enjeux prioritaires de l'aide Japonaise sont les suivantes: la

réduction de la pauvreté, la croissance durable et les

problèmes d'envergure mondiale51(*).

· La réduction de la

pauvreté

Les principes généraux énoncés dans

les Chartes guident la stratégie du Japon en matière de

réduction de la pauvreté. L'aide du Japon se divise comme

suit:

ü aide à l'éducation (primaire,

supérieure, technique, formation professionnelle, accueil

d'étudiants étrangers) ;

ü aide à la santé: ce volet comprend des

mesures au niveau de la santé de l'enfant et la santé maternelle,

ainsi que la collaboration avec des entités locales.

ü accès à l'eau et aux installations

sanitaires ;

ü aide à l'agriculture, au développement

rural et maritime.

· La croissance durable :

Le Japon apporte son aide en priorité au

développement :

ü des infrastructures économiques et sociales, un

facteur important pour l'activité économique, ainsi qu'à

l'élaboration des politiques, le renforcement des institutions, et le

développement des ressources humaines. Le Japon soutient le

développement des infrastructures et encourage les ressources humaines

à entretenir, gérer et exploiter ces infrastructures

conformément aux politiques de développement des pays en

développement. Des infrastructures spécifiques sont mises en

place sur les routes, les ports, les aéroports, etc.

ü la coopération dans le secteur commercial et des

investissements: le Japon utilise l'APD pour soutenir le développement

des petites et moyennes entreprises (PME) dans les pays en

développement, le transfert de la technologie industrielle japonaise et

la formulation de politiques économiques.

ü la coopération dans le secteur des technologies

de l'information et des communications (TIC). La part de l'aide à ce

secteur reste marginale car le Japon estime que le secteur peut être

développé par le biais d'initiatives privées.

· Les problèmes d'envergure

mondiale.

Les mesures d'aide japonaise concernant les problèmes

d'envergure mondiale se répartissent comme suit:

ü environnement et changement climatique (lutte contre la

pollution, préservation de l'environnement),

ü lutte contre les épidémies (SIDA,

tuberculose, paludisme, poliomyélite, etc.),

ü consolidation de la paix, démocratie et bonne

gouvernance.

II.3. Les catégories

d'aide japonaise

Selon le rapport annuel de la JICA 2015, l'APD japonaise se

répartit en deux catégories: l'aide bilatérale et l'aide

multilatérale.52(*)

· L'aide multilatérale

C'est une aide indirecte aux pays en développement sous

la forme de financements ou de dons aux organisations internationales. Acteur

de premier plan au niveau multilatéral, le Japon apporte des

contributions non négligeables à 57 organisations et fonds

multilatéraux en moyenne chaque année53(*).

Les contributions sont versées aux agences

spécialisées des Nations-Unies, dont le Programme des

Nations-Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations-Unies

pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF),

et les financements sont alloués aux banques multilatérales de

développement (BMD), dont la Banque mondiale, l'Association

internationale de développement (AID), la Banque asiatique de

développement (BASD), et le Fonds de développement

africain54(*). En 2015,

79,7% de l'APD du Japon ont été dispensés sous forme

d'aide bilatérale. Le Japon a affecté 20,3% de son APD totale aux

contributions au budget central des organisations internationales. Il a aussi

dirigé 13, 9% de son APD bilatérale vers des projets

précis exécutés par des organisations

multilatérales55(*).

· L'aide bilatérale

Elle comprend la coopération technique, les dons et les

prêts:

ü La coopération technique : elle

fait appel à la technologie, au savoir-faire et à

l'expérience du Japon pour former les ressources humaines

appelées à jouer un rôle clé dans l'évolution

socio-économique des pays en développement. De plus, en

planifiant conjointement avec les pays partenaires des programmes d'aide

répondant aux besoins locaux, la coopération technique permet de

développer et de perfectionner des technologies adaptées aux

conditions de chaque pays, tout en rehaussant le niveau technologique

général et en mettant en place de nouveaux cadres institutionnels

et organisationnels. Les pays partenaires peuvent ainsi développer leurs

capacités à résoudre les problèmes et parvenir

à la croissance économique. La coopération technique

comprend la formation des cadres de pays partenaires, l'envoi d'experts, la

fourniture d'équipements et la réalisation d'études

destinée à soutenir l'élaboration de politiques et la

planification de projets de travaux publics (coopération technique pour

la planification du développement).

ü Les dons: ils constituent un apport de fonds

destiné à promouvoir le développement

socio-économique. C'est une aide financière sans obligation de

remboursement. Dans les pays à faible revenu, les dons sont

généralement utilisés pour construire des infrastructures

socio-économiques, comme les hôpitaux et les ponts, ainsi que de

promouvoir l'éducation, la santé et les activités

environnementales, ce qui contribue directement à l'amélioration

du niveau de vie56(*).

ü Les prêts: les prêts soutiennent

les efforts des pays en développent pour parvenir à la croissance

en leur fournissant les capitaux nécessaires à long terme et

à des taux d'intérêts bien inférieur à ceux

du marché. Les formes principales de cette aide sont les prêts

d'APD et le programme de financement des investissements du secteur

privé (PSIF). Comparés à la coopération technique

ou aux dons, les prêts d'APD permettent des financements plus importants

et sont donc surtout utilisés pour la construction d'infrastructures de

base de grande envergure dans les pays en développement. Les prêts

d'APD doivent être intégralement remboursés, ce qui incite

le pays bénéficiaire à se concentrer sur l'importance et

la priorité des projets, et à faire des efforts pour affecter et

utiliser les fonds de manière aussi efficace que possible.

· L'aide des ONG japonaises

Les organisations non gouvernementales sont des institutions

privées mais à but non lucratif. Les ONG japonaises agissent de

manière très visible et sont en contact direct avec les

populations locales des pays en développement en réalisant des

projets de petites tailles (constructions d'écoles de village,

reboisement, animation villageoise...). Elles permettent donc de faire un

travail complémentaire à celui du gouvernement en donnant une

touche humaine aux grands projets d'infrastructures. Elles sont aussi un

vecteur de sensibilisation de l'opinion publique sur les problèmes des

populations des pays en développement57(*). Selon le réseau des ONG japonaises JANIC, il

existe actuellement plus de 400 ONG de coopération internationale au

Japon, qui sont actives dans plus de 100 pays à travers le monde pour

résoudre des problèmes sociaux tels que la pauvreté, la

faim, la destruction de l'environnement, les conflits et les

catastrophes58(*).

III. Les régions

prioritaires de l'aide japonaise

Depuis les années 1980, le Japon a diversifié

son APD en termes de répartitions géographiques.

III.1. L'Asie

Depuis le début de l'aide publique au

développement, l'Asie a toujours été la première

région receveuse d'aide de la part du Japon. Les raisons de cet

état de fait sont aussi bien historiques, géographiques que

politiques mais surtout économiques. Selon la charte

révisée de 2003, l'Asie, une région qui entretient des

relations étroites avec le Japon et qui peut avoir un impact important

sur la stabilité et la sécurité de ce dernier, est une

région prioritaire pour le Japon. Le Japon donnera la priorité de

manière stratégique, prenant pleinement en considération

la diversité des conditions socio-économiques de ces pays. En

particulier, la région de l'Asie de l'Est, qui comprend des pays membres

de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), étend et

approfondit ces derniers temps l'interdépendance économique et

entreprend des efforts visant à mettre en valeur sa

compétitivité régionale en maintenant une croissance

économique et en renforçant l'intégration. L'APD du Japon

sera utilisée pour forger des relations plus étroites avec cette

région et pour remédier aux disparités y existant, prenant

pleinement en considération des facteurs tels que la consolidation des

partenariats économiques avec les pays de l'Asie de l'Est59(*). En 2015, le Japon a

affecté 3,4 milliards de dollars américains à l'Asie du

Sud et l'Asie centrale, et 3,2 milliards de dollars à l'Asie

orientale60(*).

III.2. Moyen-Orient et

autres

Le Moyen-Orient reste le principal fournisseur de

pétrole du Japon, il est donc synonyme d'or noir pour la majorité

des Japonais. Selon la charte de 2003, le Moyen-Orient est une région

importante du point de vue des ressources énergétiques, de la

paix et de la stabilité de la communauté internationale, mais

cette région contient des facteurs déstabilisants, dont notamment

la situation du processus de paix. Le Japon consentira son aide pour favoriser

la stabilité sociale et la consolidation de la paix61(*).

Les relations du Japon avec l'Amérique latine sont

très différentes. En effet, la présence japonaise sur ce

continent est relativement ancienne et importante. Plus d'un million de Sud-

Américains sont de descendance japonaise et résident pour la

plupart d'entre eux au Brésil.

III.3. L'Afrique

Le Japon a peu de liens historiques avec l'Afrique et

l'intérêt qu'il éprouve pour cette région est

relativement récent. En effet, avant les années 1990, le Japon a

été à la traine sur le continent par rapport à de

nombreuses autres puissances industrielles62(*). Des indépendances africaines dans les

années 1960 jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991, les liens

entre le continent africain et le Japon sont restés faibles. C'est

à la Conférence de Bandung de 1955 que le Japon commença

timidement à prendre contact avec quelques pays africains à

savoir le Libéria, le Soudan et le Ghana. Son objectif était de

nouer des relations économiques et commerciales63(*). En 1961, le Ministère

des Affaires étrangères du Japon établit, pour la

première fois, en son sein une division africaine64(*). C'est à partir des

années 1970 que le Japon s'est davantage intéressé

à l'Afrique. Les deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979

semblent expliquer cet intérêt pour l'Afrique. En 1974, le

Ministre des Affaires étrangères du Japon Toshio Kimura visita

l'Egypte, le Ghana, le Nigéria, le Zaïre et la Tanzanie. En 1979,

ce fut le tour de Naoshi Sonodo qui visite le Nigéria, la Côte

d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie et le Kenya. C'est le

début de la diplomatie des ressources du Japon en Afrique65(*). Durant les années

1980, l'APD japonaise se développe. L'ONU a constitué une voie

pour le Japon d'approfondir son dialogue avec les pays africains. C'est ainsi

que le Japon a servi de coordinateur lors de l'élaboration de la

Déclaration sur la situation économique de l'Afrique,

adoptée par l'Assemblée générale le 3

décembre 1984. En novembre 1984, Abé Shintaro, ministre des

affaires étrangères du Japon, se rendait en Zambie, en Ethiopie

et en Egypte et promettait cent millions de dollars américains d'aide

alimentaire aux pays d'Afrique frappés par la famine66(*). Cet épisode peut avoir

contribué à l'évolution progressive de la philosophie

d'APD japonaise vers une grande prise en compte des enjeux humains.

Malgré le mécontentement des pays africains

soulevé par les relations entre le Japon et l'Afrique du Sud67(*), les dirigeants africains

perçoivent positivement l'arrivée de l'aide japonaise au cours de

cette période. D'une part, le Japon n'est pas une puissance occidentale,

il n'est pas non plus une puissance coloniale ; d'autre part,

l'expérience japonaise de développement intéresse les

dirigeants africains68(*).

L'aide a été l'aspect le plus visible de la politique japonaise

vis-à-vis de l'Afrique. Alors que seulement 2,2% de l'aide japonaise

était destiné à l'Afrique en 1970, sa part a atteint 15,3%

en 198969(*).

A partir des années 1990, le Japon est devenu le

principal pourvoyeur d'APD au monde. L'aide qu'il accorde à l'Afrique le

range aux côtés de la France, des Etats-Unis et de l'Allemagne qui

sont les principaux bailleurs de fonds du continent. Depuis lors, le Japon joue

un rôle moteur pour le développement de l'Afrique. Lancée

en 1993, la TICAD est une plate-forme clé pour piloter les initiatives

du développement du Japon en Afrique.

Chapitre II : Le cadre de la politique d'aide japonaise

en Afrique : le processus de la TICAD : 1993-2018

Dans ce chapitre, nous tentons d'analyser la politique d'aide

japonaise en Afrique depuis la fin de la guerre froide. L'objectif est de

chercher à comprendre les raisons qui ont poussé le Japon

à s'intéresser activement au continent africain. Le chapitre

explore, explique et analyse donc le processus de la TICAD en se limitant aux

six premières conférences. Il est divisé en deux points.

Le premier point analyse les trois premières réunions qui se sont

tenues entre 1993 et 2003 et couronnées par la déclaration du

dixième anniversaire de la TICAD. Le second point examine les trois

autres conférences allant de 2008 à 2016.

I. De la TICAD I à la

TICAD III

Lorsque la TICAD se tenait en 1993, la situation du Japon et

de l'Afrique était différente. Le Japon demeurait la

deuxième puissance économique mondiale et le plus important

fournisseur d'APD au monde. L'Afrique, en revanche, luttait pour réduire

la pauvreté et cherchait une aide étrangère

rapide70(*).

I.1. La TICAD I (1993).

Selon Shinichi Asazuma, directeur des Affaires africaines au

département du ministère des affaires étrangères

japonais en 2013, la raison pour laquelle le Japon a commencé la TICAD

était de ramener l'attention mondiale sur l'Afrique. En effet, au

début des années 1990, l'intérêt

général sur l'Afrique s'est relativement estompé

après la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide.

Pendant la guerre froide, les pays capitalistes et communistes étaient

mobilisés pour aider les pays africains afin d'étendre leurs

propres blocs et sphères d'influence71(*). Pour Howard Lehman qui cite un autre responsable du

Ministry of Foreign Affairs (MOFA) du Japon, la motivation du Japon dans

l'organisation de cette conférence s'explique par trois raisons72(*):

1) Le Japon a clairement pris conscience des besoins

humanitaires en Afrique et, compte tenu de la richesse économique du

pays, s'est rendu compte qu'il pouvait créer un environnement d'aide

positive.

2) Le Japon souhaitait avoir une place au soleil et voulait

être traité comme une puissance mondiale majeure à la fois

par d'autres grandes puissances et par l'ensemble de la communauté

internationale. C'est pourquoi Bert Edstrôm souligne que la TICAD a

été lancée à la suite et pour contrecarrer ce que

Tokyo considérait comme un simple désastre pour sa politique

étrangère : l'implication du Japon ou plutôt son