|

Les fermetures de maternités en

Basse-Normandie :

État des lieux et causes des

fermetures

Localisation et évolution des maternités en

Basse-Normandie depuis 1989 :

Sous la codirection de Patrice CARO et David

GAILLARD

|

Amélie LAMOTTE

MASTER 1 ART ESO

UFR SEGGAT

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE 2016-2017

|

|

1

2

Remerciements :

Je souhaite avant tout remercier mes directeurs de

mémoire, Monsieur Caro Patrice et Monsieur Gaillard David pour le temps

qu'ils ont consacré tout au long de l'année à m'apporter

les outils méthodologiques et l'aide nécessaire pour la

réalisation de mes recherches.

De plus, les enseignements reçus lors de cette

première année de Master ART-ESO ont suscité en moi de

nouvelles réflexions et m'ont apporté de nouvelles connaissances.

Je tiens donc à remercier l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'UFR

SEGGAT et le personnel de la cartothèque.

Je remercie en particulier Monsieur Maxime Marie pour son

engagement et sa disponibilité envers les étudiants en

général, et ses conseils en ce qui concerne notre orientation de

recherche et nos méthodes d'expressions orales.

Je remercie aussi les personnes qui ont consacré de

leurs temps pour répondre à mes entretiens,

particulièrement Monsieur Macé, le maire de Falaise, Monsieur

Sabater, le maire de Vire, et les sages-femmes Madame Anfray et Madame

Lefebvre.

Enfin, un grand merci aux personnes qui ont accepté de

relire mon mémoire, à mes parents, mon compagnon et mes amis.

3

SOMMAIRE

Introduction 5

I. Les méthodes utilisées dans mes recherches 13

1. Calendrier et lectures 13

2. L'importance des entretiens dans mes recherches 15

II. Etats des lieux de l'offre de soins périnatals et son

évolution 19

1. En France 19

a. Le système de santé en France 19

b. Le modèle dominant de l'accouchement en France : la

maternité 23

c. Les restructurations des maternités 30

2. En Basse-Normandie 38

a. Les naissances en Basse-Normandie 39

b. L'évolution de l'offre 42

c. Le réseau de maternité actuel et son

accessibilité 47

III. Les différentes causes de fermeture des

maternités et conséquences 62

1. Des causes internes aux établissements de soins 62

a. Des causes financières 62

b. Des complications au niveau de la sécurité des

patients 64

c. Une ressource humaine médicale insuffisante 67

2. Des causes externes aux établissements de soins 72

a. Une démographie en diminution 72

b. Des politiques territoriales nationales 75

c. De la mobilité 82

d. La renommée et la mobilisation des populations

différentes selon la maternité ? 86

Conclusion 90

Bibliographie 93

Table des illustrations : 99

Annexes : 100

4

5

Introduction

Ces dernières années, pas un mois ne passe sans

que la presse, les élus locaux ou les représentants des

personnels n'annoncent la fermeture d'un service, d'un hôpital ou d'une

maternité de proximité1. La population reproche aux

ARS (Agences Régionales de Santé) de faire prévaloir

« les intérêts économiques et financiers avant la

satisfaction des besoins en santé des populations ». La population

craint que les fermetures aient comme conséquence de fragiliser le

maillage territorial de santé, ce qui se traduirait par des risques

accrus, notamment en ce qui concerne « la qualité de l'offre

sanitaire et la santé des populations »2.

En Basse-Normandie, ce sont dix-huit maternités qui ont

fermé entre 1989 et 2017, dont quatre depuis 2013. Les

conséquences de ces fermetures sont nombreuses, la plus notable en

premier lieu, est l'accroissement des distances à parcourir pour les

femmes enceintes, notamment pour le suivi (prénatal et post-natal) et

pour l'accouchement. Pourtant, les prérogatives du

Sénat3, demandent que les maternités répondent

à deux objectifs afin d'être efficaces : « Assurer la

sécurité des mères et des enfants » et de «

permettre une prise en charge de proximité de qualité compatible

avec les choix des futures mères et la diversité de nos

territoires ». Un autre problème se pose alors : la question des

inégalités d'accès à l'offre de soins.

Sur cette thématique des inégalités

d'accès aux soins, les travaux de Sébastien Fleuret (professeur

de géographie à Angers), de Raymonde Séchet (professeure

de géographie à Rennes) et d'Emmanuel Vigneron (professeur de

géographie à Montpellier)

1Fermeture des hôpitaux et des

maternités de proximité: mettre fin à

l'hémorragie, l'

Humanité.fr, le 2 mars 2013.

2 Idem

3 Rapport d'information du Sénat

2014-2015, La situation des maternités en France, 2015, Paris.

6

m'ont permis d'aborder les questions générales

concernant mon sujet. Mon travail demandait également de l'analyse de

revues universitaires et de journaux d'actualité principalement

régionaux. Je situe mes recherches dans la géographie sociale des

soins et des services, car celle-ci s'intéresse à la distribution

spatiale de l'offre de soins et des ressources sanitaires, et, à leur

utilisation suivant les systèmes de santé et des

sociétés. Ce sur quoi je souhaite aborder le sujet des fermetures

de maternités.

Ma problématique principale est de savoir quelle est la

répartition des maternités actuellement en Basse-Normandie et

satisfait-elle les besoins de la population ? Je me questionne aussi sur les

causes et les conséquences de ces fermetures, ainsi que la

cohérence de ces décisions de restructuration prises par

l'ARS.

Ma zone d'étude est l'ancienne région

Basse-Normandie. J'ai choisi cette région par commodité et par

souhait. De plus, j'ai travaillé en tant qu'adjointe administrative

hospitalière au centre hospitalier de Falaise au cours des mois de juin,

juillet et août 2013 et 2014. La fermeture de la maternité de

Falaise m'a surprise, la majorité de mes enregistrements concernaient

des consultations de femmes enceintes pour le suivi de grossesse avec une

sage-femme ou un gynécologue, mais également des consultations

avec un anesthésiste et de la rééducation. De plus, quatre

cent accouchements avaient encore lieu chaque année, le seuil

d'activité minimale requis pour continuer l'activité de trois

cent accouchements était franchi. Ces éléments m'ont

confirmé l'envie de comprendre les causes de fermeture de cette

maternité et des autres fermetures dans la région, et quelles

conséquences peuvent-elles avoir.

7

Dans mon mémoire, je m'intéresse

particulièrement à l'offre des maternités et son

adéquation aux besoins de santé de la population bas-normande.

Plusieurs termes de mon sujet sont à préciser.

Tout d'abord, l'offre de soins peut se définir comme étant

l'ensemble des professionnels de santé et des établissements de

santé qui garantissent « des prestations de soins et de services en

vue de répondre aux besoins de la population ». (Direction

Général de l'Offre de Soins, DGOS). L'offre de soins se divise en

trois niveaux : le niveau 1 comprend « les réseaux de soins de

santé de base et les hôpitaux locaux ». Le niveau 2 : «

les centres hospitaliers en nombre plus réduits, avec des

spécialités de base (médecine et chirurgie) correspondant

aux besoins de la population, ainsi que les services des Urgences ».

Enfin, le niveau 3 comprend : « les pôles de haute technicité

et spécialisé que sont les Centres Hospitaliers » (DGOS).

Dans mes recherches, je définis la santé comme

étant un système où l'ensemble des moyens et des

activités ont pour but d'informer la population, la prévenir,

l'accompagner et la soigner. Mais la santé est également un

état de complet bien-être à la fois « physique, mental

et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou

d'infirmité » tel que le précise l'OMS (Organisation

Mondiale de la Santé).

La période périnatale est la période

« qui se rapporte aux circonstances entourant la naissance » (selon

la définition du dictionnaire Larousse). Plus

précisément, selon l'OMS, « la période

périnatale démarre le cent cinquante quatrième jour de la

grossesse et se termine le septième jour après la naissance

». J'ai choisi ce terme car il prend en compte les soins de la femme et du

futur enfant avant et après l'accouchement, et non l'acte d'accoucher

seulement. Cette période s'inscrit dans le réseau de santé

périnatal qui contient : les centres hospitaliers, les cliniques, les

maternités, les centres de protection maternelle et infantile (PMI), les

centres périnataux de proximité (CPP), les maisons de naissance,

les médecins généralistes et spécialistes et enfin

les sages-femmes salariées et

8

libérales. Dans mon mémoire, je me suis

concentré sur les maternités, les CPP et les sages-femmes.

Il convient de distinguer les notions d'accouchement et de

naissance. En effet, un accouchement se définit, comme l'acte

d'accoucher pour une femme, quel qu'en soit l'aboutissement. Un enfant

mort-né est donc comptabilisé comme un accouchement, et une

naissance multiple correspond à un accouchement unique. Je

privilégie le nombre d'accouchements par établissement dans mes

données et non pas le nombre de naissances.

Plusieurs lois ont modifié les territoires de

santé. En 2009, la loi HPST (Hôpital Patient Santé

Territoire), dite « loi Bachelot » entre en vigueur. Elle se

résume dans les grandes lignes à quatre fonctions : la

première est la modernisation des établissements de santé

; la seconde vise à améliorer l'accès à des soins

de qualité ; la troisième concerne la prévention de la

santé publique, et la dernière, à l'organisation

territoriale du système de santé. De plus, la loi HPST met en

avant la notion d'accessibilité aux services et à la

mobilité sur tout le territoire. Pour répondre à ces

engagements, plusieurs organisations ont vu le jour et d'autres ont

été regroupées.

9

Le rôle de ces différents acteurs se résume

ainsi :

Figure 1: les acteurs de la santé et de l'offre de

soin en France, en 2016

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, est

en charge de plusieurs fonctions. Ces dernières concernent la politique

de la famille, l'enfance, les personnes âgées et des personnes

handicapées. Mais aussi les questions de stratégie nationale de

santé, de l'organisation de la prévention et des soins. Il

gère les différents régimes (général,

agricole, indépendant, SNCF...) et les organismes complémentaires

(assurance vieillesse, mutuelles). Enfin, il est chargé, conjointement

avec « le ministre des Finances et des comptes publics, de gérer le

financement de la sécurité sociale

».4

Le ministre détient l'autorité des structures

suivantes :

- La direction générale de la santé (DGS)

: une organisation qui prépare la politique de santé publique en

France, participe à la qualité et à la

sécurité du système de santé et son

accès.

4 http://social-sante.gouv.fr/

10

- La direction générale de l'offre de soins

(DGOS) : chargée de penser et construire l'offre de soins d'aujourd'hui

et de demain, en luttant contre les déserts médicaux.

- La direction de la sécurité sociale (DSS) :

elle assure la surveillance de l'ensemble des organismes de

Sécurité sociale : (caisses du régime

général, caisses du régime de base des professions

indépendantes (RSI) autres qu'agricoles, ou les caisses des

régimes spéciaux). Elle participe également à la

surveillance des organismes de protection complémentaire et de la

mutualité.

Le ministre peut également demander des rapports

à ces organismes de la santé :

- Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est mis

en place en 2007. Il a pour mission de « participer à

l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la

stratégie nationale de santé (SNS) ». La SNS tente de

combattre les inégalités de santé et d'accès aux

soins. Le HCSP lui évalue pour les pouvoirs publics, la gestion des

risques sanitaires et les questions du domaine de la santé

publique5.

- La Conférence nationale de santé (CNS) est un

organisme consultatif du ministre de la santé. Elle permet aux acteurs

du système de santé d'exprimer leurs points de vue sur les

politiques de santé, et elle relaie les demandes et les besoins de la

population. Elle favorise ainsi le dialogue entre les usagers, les

professionnels, et les responsables politiques.6

Enfin, un acteur particulièrement important dans la

restructuration des maternités, l'Agence Régionale de

Santé (ARS) : elle est créée en 2010 et c'est une

autorité unique au niveau régional. Elle est chargée du

pilotage régional du système de santé, pour

5 http://www.hcsp.fr/

6 http://social-sante.gouv.fr/

11

mieux répondre aux besoins de la population et

accroître l'efficience de notre système de santé

7 .

L'ARS est générée par la loi

Hôpital Patients Santé et Territoire (HPST), cette dernière

stipule que « l'Agence Régionale de Santé doit

définir des territoires de santé pertinents pour les

activités de santé publique, de soins et d'équipement des

établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement

médico-social, ainsi que pour l'accès aux soins de premier

recours » (Art. L.1434-16 du Code de la Santé publique). En

résumé, l'ARS doit définir des territoires de santé

pertinents afin d'éviter les inégalités territoriales, et

cela, dans chaque région française.

L'ARS consulte la Commission Spécialisée

d'Organisation des Soins (CSOS) lorsque des fermetures de service ou

d'établissement sont en cours, comme celle d'une maternité par

exemple. Elle peut être consultée par l'ARS pour ce qui concerne

les autorisations d'activité de soins, l'installation des professionnels

de santé, la permanence des soins, la création

d'établissements publics de santé et sur la recomposition de

l'offre de soins. Le CSOS examine les structures de soins concernés et

émet un avis favorable ou non à la continuité de

l'exercice. L'ARS analyse ce rapport et émet son avis par la suite.

Tel que le précise Madame Aïssani-Delaunay et ses

confrères8, l'ARS a confié à l'Observatoire

régional de santé (ORS) « la mission de piloter un groupe de

travail chargé d'évaluer les différentes méthodes

de construction de territoires de santé, en vue de proposer

différentes options argumentées, pour nourrir le débat et

la concertation ».

L'Observatoire Régional de Santé (ORS) observe

donc la population régionale et son état de santé. Elle

conçoit des indicateurs de santé et diffuse l'information de la

santé

7 https://www.ars.sante.fr/

8 Aïssani-Delaunay M et al., Construction des

territoires de santé en Basse Normandie, in Cent pour Cent, INSEE,

n°210, décembre 2010.

12

(études, bulletins, lettres) auprès des

professionnels de santé, des décideurs et de la

population.

Dans mes recherches, j'emploie une démarche

hypothético-déductive. Plusieurs hypothèses

découlent de mon sujet, et grâce à mes recherches je

validerai ou non ces hypothèses.

Après une première partie consacrée aux

méthodes utilisées pour mon mémoire, j'étudie

l'état des lieux de l'offre de soins périnatals et son

évolution en France et Basse-Normandie. Enfin, je termine par les

différentes causes de fermetures des maternités.

I. Les méthodes utilisées dans mes

recherches

1. Calendrier et lectures

13

Figure 2: Calendrier tenu pour mon mémoire

Afin de mener à bien mon mémoire, j'ai tenu le

calendrier ci-dessus. Mon premier semestre a été consacré

à de la lecture et de l'élaboration de cartes de situation

(population, équipements de santé, nombre de naissances). Ces

cartes m'ont permis d'établir un cadre général de la

Basse-Normandie en matière de démographie et de santé. Mon

sujet de mémoire est un thème que l'on peut qualifier

d'actualité, car de nombreux hôpitaux français sont

concernés par la fermeture d'un service de maternité. J'ai suivi

des

14

journaux plutôt nationaux tels que Le Monde,

L'Express, L'Humanité et Le Parisien, ainsi que des

journaux localisés sur le territoire Ouest français comme

Ouest-France, et à plus grande échelle des journaux tels

que La Manche Libre, La Voix le Bocage, Les Nouvelles de Falaise, Le Pays

D'Auge et La Renaissance.

Lors de mon second semestre, mon programme a consisté

à rencontrer des acteurs clés. Je suis donc allé au

siège de l'ARS début décembre, mais aucune réponse

ne m'a été donnée, une adresse mail m'a été

donné, mais je n'ai pas pu rencontrer d'acteurs. Mes professeurs ont

donc écris une lettre afin que je puisse rencontrer une personne de

l'ARS ou avoir des données, mais nous n'avons à ce jour aucune

réponse. Après plusieurs tentatives par mail, une réponse

m'a été donnée. J'ai obtenu un fichier avec les

maternités fermées en Basse-Normandie depuis 1997 et non depuis

1968 comme je l'aurai souhaité. (Annexe : Figure 31: e-mails

reçus de l'ARS) Ma demande d'entretien a été «

refusée » et ma requête transférée à un

médecin référent sur la thématique. Celui-ci

étant « très occupé par les échéances

auxquelles [il] doit répondre en cette année 2017 » ne m'a

pas répondu. En effet, malgré mes relances, je n'ai pas eu de

réponse et j'ai préféré obtenir des informations

par d'autres organismes. Ainsi, je me suis dirigé vers l'ORS, cet

organisme m'a confié quelques méthodes utilisées pour

réaliser des cartes, et des données sous forme de plaquette

d'information.

J'ai ensuite rencontré plusieurs acteurs en rapport

avec mon sujet : une cadre sage-femme d'un Centre Périnatal de

Proximité (CPP), une sage-femme, le gynécologue de Vire, les

maires des communes de Vire, Falaise et Cricqueboeuf (le maire de Coutances n'a

pas désiré me recevoir, je n'ai pas insisté), la

vice-présidente de la Coordination Nationale et présidente du

collectif « Touche pas à mon hosto, à ma santé »

de Vire, une journaliste Ouest-France de Valognes et un journaliste

des Nouvelles de Falaise. Ces entretiens m'ont permis de comprendre

plus précisément les fermetures des maternités et les

15

conséquences visibles de ces récentes

fermetures. De plus, j'ai appelé les différents

établissements pour lesquels je ne disposais pas la date de fermeture de

leur maternité.

Du côté cartographique, j'ai

réalisé une carte de la Basse-Normandie localisant les

différentes maternités présentes en 2017, et celles qui

ont fermé depuis 1989. De plus, j'ai réalisé plusieurs

cartes prenant compte le temps d'accès à une maternité.

Plusieurs méthodes ont été nécessaires avant de

parvenir à la carte finale. J'ai également tenu compte des

maternités situées à proximité de la région

Basse-Normandie (le seuil retenu est la distance de cinquante kilomètres

maximum entre une commune limitrophe régionale et une maternité

extra régionale, à vol d'oiseau). Ainsi, des maternités

des départements de la Sarthe, la Mayenne, l'Eure, la Seine-Maritime,

l'Ille et Vilaine, les Côtes d'Armor et l'Eure et Loire ont

été retenus.

2. L'importance des entretiens dans mes recherches

Dans ce mémoire, je veux mettre en avant les

défis auxquels doivent répondre les personnels de santé et

les élus dans la restructuration de l'offre de soins bas-normande. Comme

l'évoque l'Observatoire de la Régionalisation en 2012 : «

Faire mieux avec moins, tel est le défi auquel doivent répondre

les professionnels de santé bas normands». L'une de mes

premières questions dans mon questionnaire (Annexe: Figure 32:

Questionnaire pour les entretiens avec les maires) était « Que

pensez-vous de la fermeture des maternités ces dernières

années en France, et dans notre région ? ». Pour certains

acteurs, ces fermetures étaient inévitables, pour d'autres elles

étaient nécessaires, et pour d'autres encore, elles sont

incompréhensibles. Le problème de la démographie

médicale semble être la cause des fermetures successives lorsque

l'on lit les articles de presse. À travers mes entretiens j'ai vu que

les causes étaient multiples. J'ai posé la même question

à chaque

16

acteur rencontré : « Selon vous, quel a

été l'élément déclencheur de la fermeture ?

». En effet, les petites maternités n'arrivent pas à

recruter du personnel qualifié (majoritairement des

gynécologues-obstétriciens et des anesthésistes) mais

selon l'observatoire de la Régionalisation, « à titre

d'exemple, il y a quatre maternités dans l'Orne où il n'en

faudrait que deux. Faute de fermeture, c'est aujourd'hui le centre hospitalier

d'Alençon qui se trouve en difficulté 9». Ainsi,

grâce à mes entretiens j'ai voulu comprendre si les

maternités des villes concernées ont fermé car elles

étaient sujettes à une désertification médicale, ou

bien est-ce la cause d'un déclin de population et/ou de causes

financières ? J'analyserais les différentes causes dans la

dernière partie de mon mémoire.

En outre, d'après la DREES, les femmes auraient

tendance à accoucher à la maternité la plus proche de leur

domicile. Selon cette dernière, l'accès aux maternités

n'est pas seulement une question de temps de trajet ou de

préférences, mais il découle de nombreux paramètres

comme l'offre proposée, la demande « potentielle », mais aussi

les comportements des parturientes. Ainsi, la baisse du nombre de

maternités expliquerait ces « modifications comportementales

», et amènerait les futurs parents à aller à la

maternité la plus proche, cependant mes entretiens démontrent que

cette tendance est à nuancer. Plusieurs éléments font que

les femmes n'accouchent pas systématiquement dans la maternité la

plus proche. Le niveau de risque associé au type de grossesse, les

conseils du gynécologue ou du médecin généraliste,

sont des éléments à évaluer dans le choix d'une

maternité. La réputation des maternités faite par le

réseau familial ou les réseaux sociaux n'est pas à

négliger. À travers mes entretiens, bien que je n'aie pas

9 Observatoire de la régionalisation, Fil

d'Or N°6, Basse-Normandie, Une région au coeur des

problématiques de démographie médicale. 2012

17

rencontré de femmes enceintes pour m'entretenir sur ces

questions de choix de maternité, les professionnels de santé et

les élus rencontrés ont pu m'apporter de nombreux

éléments de réponses.

Dans une ville de taille moyenne comme Coutances, Falaise,

Cricqueboeuf ou Vire, la fermeture d'une maternité ne se fait pas sans

heurts. La sensibilité de l'opinion publique à la fermeture de

ses établissements est forte. « La maternité n'est pas un

élément neutre dans le système de soins ou

l'équipement urbain, c'est aussi un symbole qui témoigne de

l'aspect moderne et dynamique d'une ville. Dans ce contexte, la fermeture de

lits est interprétée comme une régression, qui d'ailleurs

s'ajoute à des suppressions locales d'emplois. La population comprend

que la fermeture des « petites » maternités est aussi le signe

d'un déclin démographique10 ». À travers

mes entretiens et mes lectures d'articles de presse, les populations des villes

concernées ont eu différentes attitudes. C'est-à-dire que

dans une ville telle que Vire entre 2010 et 2013, la mobilisation du personnel,

des syndicats et de la population était forte alors que pour la

fermeture de la maternité de Coutances, peu de bruit et de mobilisation

sont à indiquer.

Je souhaitais comprendre ce qu'étaient devenues les

anciennes maternités ou ce qu'elles vont devenir. Dans mon

questionnaire, la question correspondante à ce sujet était :

« Que sont devenus les locaux de la maternité ? ». Cette

question n'a pas toujours obtenu les mêmes réponses pour le

même établissement. J'ai donc effectué des

vérifications.

Enfin, la dernière question que je posais dans mes

entretiens était : « Selon vous, la fermeture de la

maternité a-t-elle eu des conséquences dans la dynamique votre

ville et

10 Fleuret S., « Spécialisations

hospitalières et centralité », in Données urbaines,

vol 4., 2003, Anthropos, Cnrs, Insee, p. 367-375

18

pour son avenir ? ». Cette question était

particulièrement difficile pour certains acteurs questionnés,

parfois, je n'obtenais pas de réponse concrète.

Lors de mes entretiens avec les personnes clés, je note

que l'Agence Régionale de Santé est fréquemment

critiquée lorsque la décision de fermer une maternité est

évoquée. Cependant, la cause officielle donnée aux

populations afin de justifier la fermeture d'une maternité est

différente de la réalité pour certains

enquêtés. D'autres n'ont pas apprécié l'attitude de

l'organisme chargé d'opérer la fermeture (l'ARS).

19

II. Etats des lieux de l'offre de soins

périnatals et son évolution

La question des fermetures de maternités peut

s'appréhender après avoir fait un état des lieux de

celles-ci. En effet, pour comprendre les fermetures actuelles, il faut analyser

l'évolution des maternités à travers les lois et les

différents décrets créés, mais également

à travers les normes de sécurité de plus en plus

contraignantes pour les petits hôpitaux. Dans ma première

sous-partie, j'expliquerais le cas français en général, et

dans ma seconde sous-partie, j'analyserais plus distinctement le cas de la

Basse-Normandie.

1. En France

Je présenterais en premier temps le système de

santé français, puis le modèle dominant de l'accouchement

en France qui est la maternité, et enfin, les restructurations des

maternités au fil des années en France.

a. Le système de santé en France

La France dispose un système de santé

convoité par plusieurs pays : la Sécurité Sociale. Cette

dernière est créée en 1945 par les ordonnances du 4 et 19

octobre11. Trois principes sont fixés : l'organisation

unique, la solidarité du financement par prélèvement sur

les revenus du travail et la gestion des caisses par les partenaires sociaux.

Le principe de protection sociale n'est pas nouveau en soi, mais en 1945, il

touche désormais tous les

11

http://www.securite-sociale.fr

20

régimes (le régime général, le

régime agricole, le régime social des indépendants (RSI)

et les régimes spéciaux divers (régime des mines, de la

SNCF, de la RATP, d'EDF-GDF, le régime des clercs et employés de

notaire, etc.). Cette protection sociale existe donc grâce aux

prélèvements directs sur le salaire.

C'est également grâce à cette

Sécurité Sociale que la population peut se soigner sans payer

100% des frais réels engendrés par ses soins. En effet, pour une

consultation externe sans dépassement d'honoraire, un individu est

remboursé à hauteur de 70% par la Sécurité Sociale.

Les 30% restants sont à sa charge ou peuvent être couverts par une

complémentaire santé, selon les taux de remboursements

prescrits.

En ce qui concerne mon sujet sur les maternités, il est

important de souligner qu'une femme enceinte affiliée à la

Sécurité Sociale « bénéficie d'une prise en

charge à 100% sur l'ensemble des frais médicaux (en lien ou non

avec sa grossesse), du sixième mois de grossesse jusqu'au

douzième jour après la date de l'accouchement12

». La Sécurité Sociale prend en charge plusieurs examens

pendant la grossesse :

- Sept examens médicaux obligatoires. Tous les mois,

à partir du troisième mois de grossesse.

- Trois échographies au rythme d'une par trimestre :

les échographies sont remboursées à 70 % avant le

sixième mois puis à 100 % après.

- Huit séances de préparation à

l'accouchement prises en charge à 100 %.

- Un examen bucco-dentaire (EBD).

12

https://www.ameli.fr

21

- L'amniocentèse et le caryotype foetal (une analyse du

liquide amniotique, où se trouve le foetus) sont réservés

à certaines patientes présentant un risque particulier. Ils sont

pris en charge à 100 % sous conditions13.

- Les séances de suivi postnatal (deux au maximum).

- Un examen médical obligatoire pour la mère.

- Les séances de rééducation

périnéale pour la mère.

- L'examen obligatoire du nourrisson (faite par un

pédiatre ou un autre spécialiste dans les 8 jours maximum

après la naissance).

Ces prises en charges exonérées par la

Sécurité Sociale permettent aux femmes enceintes de faire des

examens sans frais. Cela fait face aux inégalités dans un premier

temps car les parturientes suivies dans un hôpital public sont

accompagnées de la même façon, qu'elles soient de classe

aisée ou non. Une femme enceinte avec un manque de ressource

financière aura le droit aux mêmes examens pris en charge à

100% par la Sécurité Sociale. C'est un système de

santé horizontal (les biens portants payent pour les malades (et les

femmes enceintes)) et vertical (les cotisations sociales sur le revenu font que

les plus aisés cotisent une part sur leur salaire pour les plus

modestes).

De plus, les examens de suivi sont remboursés à

100 % à condition que la consultation ne dépasse vingt-huit

euros, la limite des tarifs de la Sécurité sociale14 .

Les consultations effectuées chez un praticien avec des

dépassements d'honoraires ne sont remboursées que de vingt-trois

euros au total, peu importe le prix de la consultation. Une parturiente doit

donc s'orienter vers le secteur public si elle ne veut pas engendrer de frais

supplémentaires dans ses examens. En effet, dans les cabinets

privés et les cliniques,

13 http://www.securite-sociale.fr/

14

www.ameli.fr

les dépassements d'honoraires sont fréquents,

les dépenses se retrouvent donc à charge des patients (ou de la

complémentaire santé si celle-ci les couvrent).

En France, il y a 2,3 morts pour 1000 naissances, le pays se

situe en dix-septième position en Europe (selon le rapport

européen Peristat), les mort-nés ou les décès de

nourrissons avant vingt-huit jours sont plus élevés que la

moyenne européenne. L'Etat français tente donc de réduire

ces décès en réaménageant le système de

santé actuel, et cela, depuis plusieurs années.

Le système de santé français propose

différents parcours de soins lors d'une grossesse. Afin de

résumer les différentes voies qu'une parturiente peut choisir

pour son suivi de grossesse et son accouchement, j'ai réalisé le

schéma ci-dessous :

22

Figure 3: Les différents types de parcours qui

s'offrent à une femme enceinte

23

Le profil type en France pour un suivi de grossesse se

présente comme tel : la femme enceinte « type » se dirige vers

un gynécologue-obstétricien (dans une maternité

publique/privée ou cabinet en ville) pour le suivi de sa grossesse, puis

elle accouche en maternité publique (plus de 60% des femmes accouchent

dans une maternité publique en 2010). Enfin, elle réalise son

suivi post-natal par le même gynécologue que lors de son suivi

prénatal ou par une sage-femme libérale. Les statistiques

concernant le choix du praticien lors de la consultation postnatale ne sont pas

accessibles.

b. Le modèle dominant de l'accouchement en France

: la maternité

En France, le modèle dominant pour l'accouchement est

la maternité. Selon l'historienne Marie-France Morel, les femmes

étaient « 53% en 1952 à accoucher à l'hôpital

contre 85% en 1962 ». En 1962, 15% des accouchements se réalisaient

donc à domicile. En 2005, l'Institut national de la santé et de

la recherche médicale (Inserm) ne « les évaluaient plus

qu'à 0,4% de l'ensemble des naissances. Ce chiffre incluant les

accouchements inopinés, non-programmés à domicile ».

Pour comprendre cette réduction des accouchements à domicile,

Marie France Morel explique qu'au début du XXème

siècle les femmes n'accouchaient pas dans un hôpital, étant

donné les risques infectieux qui y étaient présents. En

1856, par exemple, « il était dix-neuf fois plus risqué

d'accoucher à la maternité de Port Royal que dans le

douzième arrondissement de Paris où celle-ci était

située » 15. De nombreuses mères trouvaient la

mort dans les hôpitaux, notamment due aux infections post-natales.

15 Kammerer B., « L'accouchement à

domicile est-il une hérésie? », in Slate, Parents et

Enfants, le 11 juillet 2017

24

Aujourd'hui, la priorité des différents

organismes de la santé est de regrouper les accouchements dans des

grandes maternités par mesure de sécurité. Ainsi, cela

éviterait les complications et les décès tragiques. Le

problème des accouchements dans les hôpitaux «

infectés » au début des années 1900 s'est interverti,

désormais les accouchements à domicile (AAD) sont vus comme

dangereux et insensés par certains. De plus, de nombreuses sages-femmes

sont incriminées par les différents conseils de l'ordre

départemental et voire, par leurs confrères

gynécologues-obstétriciens lorsqu'elles pratiquent l'AAD. Elles

sont également délaissées par les assureurs qui

considèrent que le risque est trop élevé. Les assureurs

estiment le risque de ces sages-femmes en comparaison avec un

obstétricien s'occupant de grossesses très pathologiques, mais

les sages-femmes qui pratiquent ces accouchements à domicile s'occupent

exclusivement de grossesses à bas risques. En effet, le coût de

l'assurance professionnelle se situe entre 19 000 euros et 25 000 euros par an

lorsque l'on est sage-femme et que l'on réalise des accouchements

à domicile. Une sage-femme gagne environ 23 000 euros par an de salaire,

ce qui n'est pas assez pour couvrir une telle assurance. Selon

Hélène Sautriau, (sage-femme pratiquant l'AAD dans le

département des Alpes-de-Haute-Provence), c'est « une question

politique, une histoire de pouvoir médical. Si la femme découvre

le pouvoir qu'elle a en elle pour accoucher, elle prendra le pouvoir sur la

naissance, et ça ne plaît pas à certains praticiens ».

Elle ajoute toutefois que « la demande des parents et l'expérience

de certains soignants » pourront faire changer les pratiques du monde

médical. L'appellation de « Chasse aux sorcières » est

utilisée par des militants de l'AAD, car bien que la pratique de

l'accouchement à domicile soit légale, elle est exposée

comme une infraction. En Basse-Normandie par exemple, il n'y a pas de

sages-femmes pratiquant l'accouchement à domicile.

25

Néanmoins, interdire les accouchements à

domicile aux femmes le désirant revient à ce que les pouvoirs

publics atteignent les libertés des futurs parents. Des sages-femmes

continuent d'effectuer des accouchements à domicile sans assurance.

D'après elles se sont des obligations qui depuis 2002 ont comme seul but

de les entraver et de limiter le recours à ces accouchements. En effet,

elles encourent 45 000 euros d'amendes et la radiation de l'ordre des

sages-femmes en cas de problème16.

Pour compenser cette interdiction « dissimulée

» de l'accouchement à domicile, des maisons de naissances ont vu le

jour en France début 2016. Ce sont des structures gérées

par les sages-femmes et qui privilégient les accouchements

physiologiques (c'est-à-dire à bas risque, à l'inverse de

pathologique qui désigne les grossesses à risques :

diabète, jumeaux, hypertension, etc.). Seulement, ces « maisons

» doivent être accolées à une maternité en cas

de complications majeures. Ce qui limite le caractère « naturel

» et autonome selon certains.

Le modèle choisit en France se caractérise par

l'accouchement conventionnel en maternité. Dans d'autres pays tels que

les Pays-Bas, il y a une coexistence de plusieurs modèles

d'accouchements. En 2005, une femme sur six donnait naissance à son

enfant à domicile17. Dans ce pays, la part des naissances

à domicile a diminué de quatorze points entre 2005 et 2013,

passant de 30% à 16%. L'obligation faite aux sages-femmes pour pouvoir

réaliser des accouchements à domicile est qu'elles doivent «

être sûr de pouvoir être en moins de quarante-cinq minutes

dans la salle de naissance d'une maternité » (Franka Cadée,

responsable des échanges internationaux à l'Organisation royale

des sages-femmes néerlandaises (le KNOV)). De plus, Madame Cadée

ajoute que les Pays-Bas sont un « petit pays, très plat, sans

montagne et très bien organisé. Il est très facile de

16

www.ordre-sages-femmes.fr

17 Durand A-A., « Les Pays-Bas, le pays

où les femmes accouchent encore chez elles », in Le Monde,

Société, 22 août 2016.

26

circuler comme on le souhaite ». J'ajoute que la France

fait plus de 550 000 km2 de superficie contre 41 000 km2

pour les Pays-Bas, soit treize fois moins. Le climat, le relief et les

infrastructures routières ne sont pas non plus semblables. J'ai tout de

même choisi de comparer ces deux pays pour souligner que des alternatives

à l'accouchement en maternité étaient possibles.

En France, l'accouchement à domicile par les

sages-femmes peut sembler dépassé et n'est pas dans les moeurs de

différents praticiens. Par exemple, des gynécologues se demandent

comment peut-on se passer « d'instruments médicaux tels que le

monitoring, qui mesure l'activité cardiaque du bébé

». Ils s'interrogent : « Comment les sages-femmes sauront si tout se

passe bien ? Elles le feront avec leur stéthoscope, comme au

XIXème siècle ? » (Bertrand de Rochambeau,

Président du Syndicat national des gynécologues et

obstétriciens français). Ce médecin pense que c'est un

« retour en arrière concernant la gestion de la douleur ».

Selon lui, les femmes ne peuvent pas accoucher sans médicalisation, au

risque de souffrir énormément : « avant la

péridurale, les accouchements étaient des salles de pleurs. J'ai

vu des femmes souffrir ». Deux systèmes de la médecine

s'affrontent, le premier basé sur l'acceptation de la douleur et de

l'accouchement physiologique : « laisser faire la nature » ; et le

second basé sur la médicalisation et la limite de la douleur,

plutôt artificiel.

Ces deux doctrines ne modifient pas pour autant le nombre de

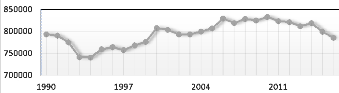

naissances en France. En 2013, près de 810 000 naissances

domiciliées sont recensées en France métropolitaine selon

l'INSEE. En 2016, elles sont de 785 000 naissances (Figure 4

ci-dessous).

27

|

Auteur et source : A. LAMOTTE, 2017, INSEE

|

|

Figure 4: Le nombre de naissances en France

Métropolitaine depuis 1990

|

Cette légère diminution peut s'expliquer par le

fait que les Françaises ont leur premier enfant de plus en plus tard. En

effet, l'âge moyen des mères est de trente ans et demi en 2016

alors qu'il était de vingt-huit ans en 1988. De plus, les femmes ont un

intervalle de temps plus court pour avoir des enfants (entre trente ans et

quarante-cinq ans aujourd'hui contre vingt ans et quarante-cinq ans en 1988).

Le nombre d'enfants potentiel par femme diminue et la période pour

concevoir un enfant n'est plus que de quinze ans contre vingt-cinq

précédemment. À titre d'exemple, en 2013, plus de la

moitié des nouveau-nés (52%) avaient des parents

âgés d'au moins trente ans. Ainsi, le nombre de naissances en

France stagne et le nombre d'enfants par femme a tendance à diminuer.

L'indicateur conjoncturel de fécondité s'établit à

1,93 enfant par femme en 2016, contre 1,96 en 2015, et 2 en 2014. Cette baisse

est particulièrement marquée chez les femmes âgées

de vingt-cinq à vingt-neuf ans, et n'est plus compensée par une

augmentation de la fécondité aux âges plus

élevés comme les années précédentes. La

diminution du nombre d'enfants par femme peut également provenir de la

baisse du nombre de femmes en âge de procréer, les femmes

nées lors du baby-boom (1945-1975) sortent progressivement de cette

tranche d'âge de fécondité18. La

tendance actuelle de la fécondité en France est que les femmes

attendent environ trente ans avant d'avoir leur premier enfant et en ont

généralement deux au total.

18

www.insee.fr

En outre, en France, la durée du séjour à

la maternité lors d'un accouchement est de quatre à huit jours

selon le département et le type d'accouchement. La durée moyenne

est estimée à 4,2 jours. Ce chiffre est supérieur à

de nombreux autres pays (voir la figure 5 ci-dessous).

Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé

2013.

28

Figure 5: Durée moyenne de séjour pour un

accouchement sans complications

En effet, pour un accouchement sans complication, « le

seuil minimum [du séjour] en France est de trois jours » selon la

Haute Autorité de Santé (HAS). Cette dernière

préconise que « la sortie standard de la maternité se fasse

entre soixante-douze heures et quatre-vingt-seize heures (soit trois-quatre

jours) après un accouchement par voie basse, et entre quatre-vingt-seize

heures et cent-vingt heures (quatre à cinq jours) après un

accouchement par césarienne, pour la naissance d'un nouveau-né

unique et sans

29

complications ». Les parturientes peuvent

également choisir un retour rapide au domicile lorsque l'accouchement

s'est bien déroulé, c'est ce que l'on nomme le PRADO (Programme

d'Accompagnement du Retour à Domicile). Ce programme vise à

« faire sortir plus tôt les jeunes mamans des maternités en

contrepartie d'un accompagnement à domicile par des sages-femmes

libérales19». Ce dernier permet de répondre

à la demande de certaines mères qui souhaitent être

accompagnées après la naissance à leur domicile

plutôt qu'en structure hospitalière.

La durée du séjour diminue au fil des

années grâce à l'amélioration et les progrès

de la médecine, les dépistages préventifs sont plus

nombreux et surtout, les techniques ont évolué. La durée

de séjour varie selon les pays et l'organisation des soins sur leurs

territoires. Les Néerlandaises ne restent à la maternité

que deux jours, c'est deux fois moins que les Françaises (voir

figure 5). Aux Pays-Bas, lors d'un accouchement normal, les femmes restent

« seulement quatre heures à l'hôpital, et trois jours en

moyenne pour une césarienne20 ». C'est peu

comparé à la France (cinq jours en moyenne). Si les femmes

restent peu de temps à la maternité, c'est parce qu'une

alternative à la structure hospitalière est mise en place dans ce

pays. Les femmes sont suivies à leurs domiciles par des aides-soignantes

spécialisées nommées kraamzorg. À la

différence de la France, « les bébés en bonne

santé ne voient pas de pédiatre à la naissance » se

sont exclusivement les kraamzorg qui s'en occupent. Ces

dernières ne sont pas des sages-femmes, mais elles sont sous leur

responsabilité en cas de problème.21

19

http://www.onssf.org

20 Durand A-A ., « Aux Pays-Bas, accoucher

à domicile n'est pas un projet alternatif, c'est juste normal », in

Le Monde, Société, 22 août 2016.

21 Durand A-A ., « Aux Pays-Bas, accoucher

à domicile n'est pas un projet alternatif, c'est juste normal », in

Le Monde, Société, 22 août 2016.

30

En effet, lors de l'arrivée du nouveau-né,

l'accouchement n'est pas le seul moment de satisfaction recherché par la

mère ; la qualité de la prise en charge, la disponibilité

et l'écoute du personnel, le sentiment de sécurité et le

suivi postnatal sont tout autant des éléments qui participent au

bien-être des femmes et aux parents en général. C'est ce

qui est déploré dans les grandes structures : le manque de

proximité avec les futurs parents. Les restructurations en cours dans

toute la France par les politiques de santé tendent vers la

réalisation de grands plateaux techniques au détriment des

petites maternités.

c. Les restructurations des maternités

En France, comme je l'ai souligné

précédemment, le modèle dominant pour donner naissance

à un enfant est l'accouchement en maternité. Cependant, le

paysage de celles-ci s'est fortement modifié ces quarante

dernières années.

Premièrement, en 1972, le décret Dietrich

entraîne la fermeture des maternités tenues par des

sages-femmes (la maternité de Bénouville dans Calvados, tenue par

des sages-femmes ferme ses portes en 1973, après la mise en application

de ce décret par exemple). Seules les maternités avec des

médecins subsistent.

En 1998, deux décrets (les numéros 98-899 et

98-900) concernant les établissements de santé publics et

privés qui pratiquent de l'obstétrique modifient le Code de la

santé publique (Legifrance). Ces décrets

prévoient que les établissements qui perdent leurs autorisations

obstétriques deviennent des « Centres Périnataux de

Proximité » (CPP), (ce sont des établissements où les

parturientes peuvent venir effectuer des consultations pré et

post-natales). Ils prévoient la présence de sages-femmes dans ces

centres, et au moins un gynécologue-obstétricien, certains

centres disposent même de pédiatre et de psychologue pour les

futurs parents. .

31

Dans ces décrets, un minimum de quinze lits par

structure est requis afin de poursuivre l'activité. Progressivement, des

« normes de plus en plus strictes d'encadrements » sont

prises22. Ces prescriptions entraînent des changements

à la fois internes et externes au niveau de l'organisation des

établissements de santé, et la fermeture des petits

établissements (avec moins de quinze lits).

D'autre part, ces décrets conduisent vers une nouvelle

organisation des maternités en trois niveaux de soins :

- Le niveau 1 concerne les maternités avec uniquement

une unité d'obstétrique et disposant au minimum de quinze lits.

Elles s'adressent aux nouveau-nés sans complications majeures.

- Le niveau 2 correspond aux maternités

composées d'une unité d'obstétrique et d'une unité

de néonatalogie (pour les prématurés).

- Le niveau 3 est accordé aux maternités

comportant : une unité d'obstétrique et une unité de

néonatalogie, mais aussi une unité de réanimation

néonatale qui permet d'assurer des actes spécialisés

à un nourrisson qui présenterait une détresse

sérieuse ou un risque vital.

L'offre de soins en maternité a donc était

fortement restructurée : « la plus large recomposition conduite

à ce jour dans le système hospitalier français

»23. Ces règles plus strictes ont entraîné

une diminution de 20% des maternités entre 2002 et 2012. Les fermetures

ont concerné majoritairement les petites maternités. C'est cette

restructuration qui a modifié le paysage des maternités en France

et a entraîné leur diminution. L'objectif de ces mesures

était de rendre l'acte de l'accouchement plus sûr, en

22 Despres P., Guerer A et Yon A ., « La

santé observée en Basse-Normandie, Autour de la naissance »,

ORS, 2015

23 Rapport d'information du Sénat 2014-2015, La

situation des maternités en France, 2015, Paris.

32

privilégiant des maternités moins nombreuses, mais

mieux équipées au niveau du plateau

technique.

Figure 6: Evolution du nombre d'établissement et de

lits en France

Entre 1996 et 2012, (voir le tableau ci-dessus) un

tiers des maternités ont fermé. Le nombre de lits a

également diminué considérablement entre les années

1996 et 2002 (27%). Le nombre de maternités quant à lui, a

particulièrement diminué entre 2002 et 2012 (-20%). Cela signifie

que le nombre de lits a baissé dans un premier temps puis, celui des

maternités dans un second temps. En effet, le recul des

maternités et du nombre de lits atteint 33% en seize ans (1996-2012).

Enfin, le nombre de lit par structure est en moyenne à trente-deux

lits24 en 1996 contre trente-trois lits25 en 2012, peu de

changements donc.

J'en conclus qu'une fermeture de maternité

n'entraîne pas une augmentation de lit dans les autres maternités

car la moyenne de lits par maternité reste stable. La suppression des

petites maternités n'a pas contraint les plus grandes maternités

à s'agrandir.

24 (26

159/815=32,1)

25 (17

733/544=32,6)

33

Comme le souligne le rapport de la DREES26

(Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques),

ce sont les maternités de type 1 qui sont les plus touchées par

les fermetures. Ces petites maternités n'avaient pas assez de lits pour

continuer d'exercer, tel que l'imposaient les décrets de 1998. Elles ont

donc été les premières touchées.

En 2010, on dénombre cent-cinquante-deux

maternités de type 1 en moins sur le territoire français qu'en

2001. Certaines de ces maternités se sont reconverties en centres

périnataux de proximité (CPP) et sont destinés à

l'offre locale. Ces centres ne réalisent pas d'accouchement, mais des

consultations pré et postnatales, et des cours de préparation

à la naissance. Ils entrent dans les « objectifs du Plan

périnatalité 2005-2007, et permettent

Figure 7: Le nombre de maternités en France depuis

1972

26 Baillot A., Evain F., « Les

maternités : un temps d'accès stable malgré les fermetures

» in Etudes et résultats Drees, N°814, Octobre

2012.

34

de maintenir une offre périnatale de proximité,

en lien avec les services de protection maternelle et infantile (PMI) et les

sages-femmes libérales ».27

Le graphique ci-dessus illustre le fait que malgré une

courbe des naissances plutôt stable (environ 800 000 par an), le nombre

de maternités en France a lui décliné

considérablement : de 1747 maternités en 1972 à 545 en

2012. Soit une diminution de 68%, plus de la moitié des

maternités ont donc fermé sur cette période. Entre 1972 et

1996, la diminution des maternités est de l'ordre de 53 % alors qu'entre

2000 et 2012, la diminution est de 22%. Certes, l'étendue des

périodes est différente, mais elle permet d'évaluer la

tendance. La fermeture des maternités n'est pas une tendance

récente, elle est amorcée depuis plus de quarante-cinq ans. En

effet, depuis la création des niveaux de maternité, on remarque

que ce sont les structures les moins techniques, soit de niveau 1 qui sont

touchées (avec une diminution de 42% entre 2000 et 2012).

Les fermetures des petites maternités sont

également le résultat d'un manque de praticiens et/ou d'incidents

nécessaires lors d'un accouchement, l'un pouvant entraîner

l'autre. Le recrutement de médecins, particulièrement des

anesthésistes (en raison de leur pénurie) apparaît comme la

raison principale des nombreuses fermetures. L'ARS préconise qu'une

maternité où les naissances sont inférieures à

mille par an possède sur place, ou d'astreinte, au moins : une

sage-femme, un pédiatre, un anesthésiste et un

gynécologue-obstétricien. Et cela, 24/24h et toute

l'année. Cette contrainte a fait fuir les médecins des petites

structures car leurs gardes sont plus fréquentes étant

donné qu'ils sont peu nombreux.

27 Baillot A., Evain F., « Les

maternités : un temps d'accès stable malgré les fermetures

» in Etudes et résultats Drees, N°814, Octobre

2012.

35

Le développement de la médecine est aussi une

cause de ces fermetures en France. L'accouchement est devenu un acte

considérablement médicalisé pour la sécurité

et le confort des parturientes. La péridurale est l'exemple même.

« Cette anesthésie locale, qui réduit les douleurs de

l'accouchement, est apparue au début des années 1980 de

manière confidentielle (moins de 4 % des naissances)

»28. Elle s'est développée très rapidement

et a été remboursée par la Sécurité sociale

en 1994. En 2012, la péridurale est utilisée pour 76 % des

naissances. Sur le graphique (voir ci-dessous, figure 8), le

remboursement de la péridurale par la Sécurité Sociale en

1994 se perçoit, elle gagne 42 points entre 1981 et 1994, le confort

lors de l'accouchement est meilleur et moins douloureux pour les femmes.

Figure 8: Hausse de la médicalisation lors de

l'accouchement

28 Durand A-A ., « Pourquoi le nombre de

maternités a été divisé par trois en quarante ans ?

», in Le Monde, les décodeurs, 1 avril 2016.

36

La médicalisation de l'accouchement peut se voir par le

nombre de césariennes réalisées. Selon une étude de

l'Inserm, un quart des césariennes pourraient être

évitées29. En effet, « 28% des césariennes

avant travail étaient potentiellement évitables en 2010 » ce

qui représente environ 24 000 interventions chaque année. Les

déclenchements (injections d'hormones ou mécaniquement) ont

doublé en trente ans. Bien que certaines césariennes soient

réalisées pour des raisons médicales, d'autres seraient

faites par « convenance ». Cette médicalisation n'est pas

assez remise en cause selon la Haute Autorité de la Santé (HAS).

D'après elle, les femmes ne seraient pas suffisamment au courant du fait

qu'elles peuvent refuser un déclenchement, et même une

péridurale30. Le terme de violence obstétricale est

souvent retenu pour parler de ces divers abus.

Dans un article du journal Le Monde31,

Franka Cadée, responsable des échanges internationaux à

l'Association royale des sages-femmes néerlandaises (KNOV), explique

qu'aux Pays-Bas, même « à l'hôpital, le recours

à l'anesthésie péridurale reste marginal » (18 %,

contre 76 % en France). En France, l'objectif est de créer des grands

plateaux techniques performants comme la Suède. Cependant, en

Suède32, la part de césarienne est inférieure

à la France avec 17,5% en 2015, alors que les accouchements sont

réalisés dans de grandes structures. La médicalisation de

l'accouchement est donc encore très présente en France.

L'offre hospitalière a connu des recompositions

importantes dans sa globalité, celles-ci se sont traduites par des

regroupements, des transferts, voire des fermetures de services.

29

www.epopé-inserm.fr

30 Durand A-A ., « Pourquoi le nombre de

maternités a été divisé par trois en quarante ans ?

», in Le Monde, les décodeurs, 1 avril 2016.

31 Durand A-A ., « Aux Pays-Bas, accoucher

à domicile n'est pas un projet alternatif, c'est juste normal », in

Le Monde, Société, 22 août 2016.

32

http://swedishhospital.com

37

Cependant, malgré la concentration de l'offre de soins,

les femmes ne mettent pas plus de temps pour se rendre à la

maternité : en 2001, la moitié des femmes accèdent

à une maternité en moins de dix-sept minutes. La part des

accouchements réalisés à plus de trente minutes du

domicile est stable (23 %). En effet, le seuil « jugé souhaitable

» dans le Schéma régional d'organisation des soins (SROS)

est de trente minutes. Il conviendrait de mettre à jour ces chiffres,

afin d'analyser l'état actuel de l'accessibilité de l'offre de

soins depuis 2010, car de nombreuses fermetures ont eu lieu depuis. En 2008, un

sondage révèle que « 17% des Français avaient

été contraints de renoncer à des soins en raison de motifs

liés à l'éloignement géographique », des

inégalités d'accessibilité géographique

persistent.

De plus, l'hôpital est souvent le premier employeur de

la ville (de l'agent d'entretien au chirurgien par exemple), il fait «

rayonner une ville de la même façon que l'université

». Selon S. Fleuret33 , « le secteur hospitalier

n'échappe pas au mouvement global de concentration des entreprises et de

recherche d'économie d'échelle, [c'est-à-dire qu'on] a

cherché à supprimer les activités faisant doublon, ou

à regrouper les structures qui les proposaient. Les maternités

ont connu ces restructurations tout autant ». En effet, certaines ont vu

leurs activités se transformer en centre périnatal de

proximité (CPP), alors que d'autres ont fermé

définitivement et ont cédé la place à une

activité différente de celle de l'obstétrique, telle que

des soins ambulatoires ou du long séjour gériatrique. La

comparaison peut être faite avec les écoles qui ferment en France

sous le terme de la démographie ou des politiques publiques.

33 Fleuret S., « Spécialisations

hospitalières et centralité », Données urbaines, vol

4., 2003, Anthropos, Cnrs, Insee, p. 367-375.

38

Ainsi, le système de santé en France et sa

sécurité sociale sont mis en place afin de se rapprocher au plus

près de l'équité voulue, au niveau du financement des

soins réalisés sur tout le territoire français.

Malgré tous, des inégalités au niveau de l'accès

aux soins subsistent : le relief, l'étendue du territoire

français et les restructurations réalisées qui font que

des services ont fermé peuvent en être la raison.

De plus, les moeurs et les doctrines des médecins, mais

également des citoyens sont différents d'un pays à un

autre. En France, l'acceptation de l'accouchement à domicile (AAD) n'est

pas encore à l'ordre du jour dans tous les départements, c'est

plutôt l'accouchement médicalisé en hôpital qui est

le plus souvent pratiqué, pour la sécurité des patientes

et de leurs enfants.

Les restructurations des maternités sont le

résultat de décrets, celui de Dietrich en 1972 et ceux

de 1998 notamment. Enfin, l'ex-région Basse-Normandie est l'une des

dernières régions à avoir mis en place cette

réorganisation agencée depuis plusieurs années dans les

autres régions. Cela pourrait expliquer les fermetures nombreuses et

récentes.

2. En Basse-Normandie

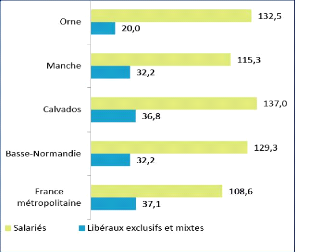

En ce qui concerne la Basse-Normandie, l'accessibilité

des maternités est satisfaisante : selon l'INSEE, en 2003, plus de

« 60 % des femmes de la région en âge de procréer (de

15 à 49 ans) habitent à moins d'un quart d'heure de la

maternité la plus proche de leur domicile ». Ici,

l'accessibilité est vue comme le temps d'accès à la

maternité. Dans mon mémoire, je m'intéresse

particulièrement à cette accessibilité basée sur le

temps d'accès. L'accès aux soins sous les termes financiers et

culturels est également

Auteur et source : A.LAMOTTE, 2017, INSEE

39

important, mais je favorise mes recherches sur l'aspect de la

mobilité et de l'aménagement des territoires.

a. Les naissances en Basse-Normandie

En ex-Basse-Normandie, ce sont plus de 15 550 naissances

domiciliées enregistrées en 2013 sur le territoire. Selon

l'INSEE, la baisse du nombre de naissances est de -9% en dix ans en

Basse-Normandie (contre + 3% en France métropolitaine). L'âge

moyen des bas-normandes à l'accouchement est de 29,6 ans, il reste

« inférieur à la moyenne nationale de 30,2 ans en 2013

». La population bas-normande s'élève donc à 1,5

millions d'habitants en 2014, et d'après le graphique ci-dessous, la

moitié des bas-normands résident dans le Calvados (700 000

habitants) (Figure 9). La moitié des naissances sont

domiciliées dans le Calvados (7 650 naissances sur 15 550). Le recul des

naissances au niveau national se retrouve au niveau régional, la courbe

des naissances bas-normandes suit la tendance générale nationale.

Enfin, l'Orne, par exemple, a perdu près de 900 naissances entre 1990 et

201534, la Manche moins de 1 40035, et enfin le Calvados

plus de 1000 naissances36 (Figure 10).

Figure 9: La population bas-normande selon le

département

34 (3565-2675 = 890)

35 (6215-4860=1355)

36 (8215-7199=1016)

Le nombre de naissances atteint son maximum à Caen

(1200 naissances en 2014), et reste fort en sa périphérie. La

présence de nombreux étudiants et de jeunes actifs à Caen

peut en être la raison. En effet, des couples se composent et le premier

enfant naît. Les grandes villes telles que Cherbourg, Alençon et

St Lô disposent de 250 à 400 naissances par an sur leur

territoire. L'Est de la Basse-Normandie présente des communes ayant

entre 20 et 250 naissances par an en 2014. En revanche, le nombre de naissances

dans le Perche ornais est très faible (moins de 120 naissances par an,

par communes), si je relie cette carte à celle de la densité de

population par communes (Figure 12), la population est peu nombreuse

également dans le Perche, le peu de naissances est dû à une

faible démographie. En effet, la vigueur de la natalité

dépend de la présence de population, de femme en âge

d'avoir des enfants et du comportement de fécondité. Enfin, les

naissances domiciliées les plus nombreuses ont lieu dans les villes les

plus peuplées.

40

Figure 10: Les naissances en France et en Basse-Normandie

entre 1990 et 2014

41

[400- 1213[

[250- 400[ [120- 250[ [50- 120[ [20- 50[ [6- 20[ [0- 6[

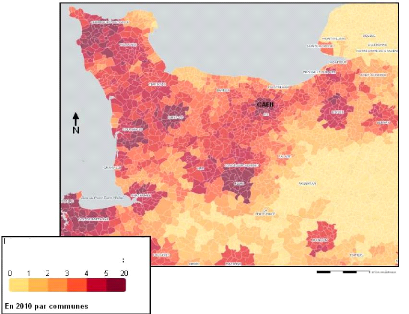

Figure 11: Carte des naissances domiciliées en

Basse-Normandie en 2014

Figure 12: La densité de population en 2011

Auteur et source : A.LAMOTTE, 2017, INSEE Auteur et source :

A.LAMOTTE, 2017, INSEE

42

b. L'évolution de l'offre

L'offre de soins périnatals est en restructuration

depuis les années quatre-vingt-dix en Basse-Normandie. (Voir la

figure 13 ci-dessous). Dès 1990, cinq maternités ferment :

l'hôpital d'Aunay-sur-Odon et la clinique de Bayeux dans le Calvados, le

centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, la clinique Saint-Jean de

Saint-Lô et celle de Carentan dans la Manche, ainsi que Domfront-La

Ferté-Macé dans l'Orne37.

Au début des années 2000, la polyclinique de

Lisieux, le centre hospitalier de Valognes, la clinique de la

Miséricorde de Caen et la clinique d'Alençon ont cessé

leurs activités.

La maternité de Granville et la clinique St-Martin de

Caen ont arrêté les accouchements en 2007, le Centre Hospitalier

Régional (CHR) de Caen en 2009 puis la Polyclinique de Deauville.

Enfin, depuis 2010, les maternités de Vire (en 2013),

de Cricqueboeuf (en 2014), de Falaise (en 2015) et de Coutances (en 2016) ne

réalisent plus d'accouchements.

Au cours de cette période, aucune nouvelle

maternité n'a ouvert ses portes dans la région. Pour mon

mémoire, je m'intéresse spécifiquement aux

maternités fermées depuis 2010.

Pour résumer l'évolution de l'offre en termes de

maternité, en 2000, la Basse-Normandie comptait vingt-et-une

maternités sur son territoire alors qu'en 2017, seulement onze

maternités sont en activité en Basse-Normandie.

37 Grimbert I et Massif J.B., « Naitre en

Basse-Normandie, maternités et naissances en 2001 », Cent pour

Cent, INSEE, n°121, mai 2003

43

En moins de vingt ans, la capacité d'accueil et le

nombre d'établissements bas-normands se sont réduits, et ils se

sont concentrés en grands pôles. L'expression retenue est que

l'offre de soins en maternité a été rationalisée et

restructurée.

Figure 13: Localisation et évolution des

maternités depuis 1989 en Basse-Normandie

D'après la carte ci-dessus, les fermetures de

maternités ont eu lieu dans des villes de toutes dimensions

(Saint-Lô, Caen ou La Ferté-Macé par exemple) mais

majoritairement, ce sont les villes de tailles moyennes qui sont les plus

touchées (Aunay Sur Odon, Saint-Hilaire-Du-Harcouët, Coutances). En

effet, dans ces villes, le faible nombre d'accouchements et le coût des

mises aux normes pour obtenir les certifications sont les

44

principales causes de fermeture. De nombreux

établissements privés ont préféré cesser

leurs activités liées à la maternité, celles-ci

étant jugées trop coûteuses et peu lucratives pour des

établissements de tailles moyennes. C'est le cas pour les

maternités de Saint-Martin à Caen, où de Lisieux et

Saint-Lô notamment. En 2017, il ne reste qu'une seule maternité

privée en Basse-Normandie, celle de la Polyclinique du Parc à

Caen, une maternité de niveau 2. À titre de comparaison, elles

étaient neuf maternités privées en 1990. Aujourd'hui, les

villes où une maternité est présente ne disposent que

d'une seule maternité exceptée à Caen. Il n'y a pas deux

maternités dans une même ville contrairement aux années

1990, où la combinaison "maternité privée et

maternité publique" était présente dans cinq villes

(St-Lô, Caen, Lisieux, Bayeux et Alençon). La cessation

d'activité d'accouchement est présente dans tout le territoire

normand et elle concerne les structures privées majoritairement (neuf

maternités fermées sur quatorze étaient des

maternités privées).

Afin de comprendre comment une fermeture de maternité

se déroule, je prends les exemples des fermetures des maternités

de Vire et de Falaise.

En ce qui concerne la fermeture de Vire : au printemps de

l'année 2010, le chef de service quitte ses fonctions. Il n'a pas

été remplacé. Selon les sages-femmes ce chef de service

n'a rien fait pour être remplacé. Au même moment, un nouveau

directeur est recruté à l'hôpital de Vire, Monsieur Tsuji.

Sa mission officieuse aurait été de devoir fermer la

maternité et de mettre en place un centre périnatal de

proximité (CPP) avec la présence du gynécologue de Flers,

Monsieur Labbé. En juillet de cette même année, le

directeur annonce la fermeture imminente de la maternité. Lors de

l'annonce de cette fermeture aux salariés, une sage-femme demande

à Monsieur Labbé de prendre la fonction de chef de service de la

maternité afin de pouvoir poursuivre l'activité de la

45

maternité, ce qu'il fait. Selon les sages-femmes, c'est

à ce moment que le directeur harcèle moralement le

gynécologue pour le pousser à partir, et pouvoir fermer le

service de maternité. Monsieur Labbé donne sa démission en

janvier 2012 après de nombreux différends. La maternité

tournait donc avec un seul gynécologue titulaire. Le recrutement du

nouveau gynécologue s'est déroulé difficilement : un

gynécologue radié de l'Ordre a été recruté.

L'image de la maternité de Vire s'est un peu plus

détériorée, et les fautes médicales que ce

gynécologue a pu réaliser ont étaient très

médiatisées. L'ARS décide donc de fermer

définitivement la maternité de Vire en janvier 2013 pour des

raisons de sécurité, après de nombreux mois de

négociations avec l'ARS. Les nombreuses manifestations n'y ont rien

changé. Le directeur de l'ARS demande à l'hôpital de Vire

« d'aller de l'avant et encourage fortement un rapprochement des

hôpitaux de Vire et de Flers ». Ainsi, le centre périnatal de

proximité (CPP) fonctionne aujourd'hui avec des praticiens de Flers. Les

maternités les plus proches sont celles de Flers (trente-cinq minutes

par les départementales 524 et 924), de Saint-Lô (trente-cinq

minutes en empruntant la Nationale 174) et d'Avranches (quarante-cinq minutes

en prenant l'A84).

La maternité de Falaise cesse ses activités le

28 septembre 2015, peu de temps après avoir obtenu la certification de

gestion des risques avec perfection en mars 2014. Au début du mois de

juin ; le maire, Monsieur Macé, reçoit une lettre de l'ARS lui

demandant de signer sous quarante-huit heures la fermeture de la

maternité. Dans l'entretien que j'ai réalisé, il dit qu'il

s'attendait à une fermeture, mais pas si rapidement, ni si brusquement.

Le nombre d'accouchement y était en diminution depuis 2012 (392 en 2014

alors qu'il y a avait 422 en 2012), mais ce n'est pas la seule explication.

Selon le directeur adjoint de l'ARS, Monsieur Kauffmann : « les raisons de

l'arrêt des accouchements à la maternité de Falaise sont

essentiellement liées aux difficultés de la

46

démographie médicale. Pour assurer un service

24h/24, nous avions besoin au moins d'un gynécologue, d'un

anesthésiste et d'un pédiatre », et la maternité de

Falaise, mais également celle d'Argentan avaient du mal à

recruter ces praticiens. C'est pourquoi il a été

décidé que les deux équipes travaillent ensemble pour

maintenir au moins une maternité. En effet, les deux

établissements de tailles moyennes ont préféré se

rapprocher plutôt que de fermer chacune leur tour. Le rapprochement est

effectif puisque le prochain directeur sera le même pour les deux

structures. Aujourd'hui, un centre périnatal de proximité (CPP) a

remplacé la maternité. La contrepartie de cette fermeture

était qu'un pôle orthopédique soit installé à

Falaise avec les médecins d'Argentan, mais ce contrat n'est pas encore

respecté. Les maternités les plus proches sont désormais

celles d'Argentan (20 minutes de trajet par l'autoroute A88) mais aussi la

Polyclinique du Parc de Caen (30 minutes de trajet par la nationale 158, lors

de conditions de trafic normal).

Ces deux exemples concernent des maternités de niveau

1, aucune maternité de niveaux 2 ou 3 n'a fermé ses portes en

Basse-Normandie.

Bien que souvent, les femmes fassent le choix d'accoucher dans

la maternité la plus proche de leur domicile, il reste que le choix

d'une maternité n'est pas seulement une question de distance. L'exemple

de la maternité de Bayeux, de niveau 1, en est un exemple parmi tant

d'autres. En effet, elle est l'une des trois maternités de niveau 1

restantes en Basse-Normandie, c'est la seule dans le Calvados. Sur la page

officielle de la maternité de Bayeux38, des femmes ont

été invité à répondre pourquoi elles avaient

choisi la maternité de Bayeux pour leur accouchement. J'ai repris

quelques citations que je trouvais pertinentes. Une mère évoque

qu'elle a accouché à Bayeux alors que c'est à deux

heures

38

https://www.facebook.com/maternite.bayeux.14/

47

de son domicile et elle « ne regrette absolument pas

» (Victoria. P). Sabrina. M explique que pour son premier enfant, elle

avait accouché à Bayeux, et que pour son deuxième enfant,

bien qu'elle habite à St-Lô, elle a préféré

accoucher à Bayeux. Lily. B souligne qu'elle vit « à

côté de Thury-Harcourt, et même avec une heure de route

ça vaut le coup : deux accouchements de rêves et le personnel est

plus que disponible. À Bayeux nous ne sommes pas des numéros !

». Une femme habitant aux « portes de Caen » a

préféré choisir la maternité de Bayeux « pour

son écoute et sa proximité humaine ». Un « choix

capital » selon elle (Isabelle. D). Les choix des parturientes pour la

maternité de Bayeux se justifient donc par rapport à sa petite

taille et au personnel dit « de proximité ». Cette petite

structure attire des femmes extra-départementales pour leurs

attachements et les relations de proximités qu'elles jugent primordiales

entre les parents et le corps médical-soignant. Bien sûr, le choix

d'une maternité de niveau 1 peut se faire lorsque la grossesse est sans

risques majeurs.

c. Le réseau de maternité actuel et son

accessibilité

Le réseau de périnatalité (les

maternités, les centres périnataux de proximité (CPP), les

médecins généralistes, obstétriques et

pédiatriques, et les sages-femmes libérales) assure les soins

concernant la période ante-accouchement et

post-accouchement. Dans mon mémoire, je m'intéresse

spécifiquement aux maternités et aux centres périnataux de

proximité (CPP). En 2017, la Basse-Normandie dispose de deux

maternités niveaux 3 (Caen et Cherbourg), de six maternités

niveau 2 (St-Lô, Avranches, Polyclinique du Parc

48

de Caen, Flers, Alençon, Lisieux) et trois de niveau 1

(Bayeux, L'Aigle et Argentan) (elles étaient treize en

2001)39. Et de quatorze Centre Périnatal de Proximité

(CPP).

Depuis 2002, cinquante-cinq réseaux de

périnatalité sont créés en France suite au

décret de 1998 et aux fermetures des petites maternités. En

Basse-Normandie, le réseau de périnatalité Bas-Normand

(perinatbn), regroupe « des parents et des futurs parents, des

professionnels libéraux (médicaux et paramédicaux) et du

personnel des établissements publics et privés40

». Ce réseau est mis en place pour favoriser « l'accès

aux soins, la coordination des acteurs, la continuité et

l'interdisciplinarité de la prise en charge des mères et des

nouveau-nés41 ». Le but est donc d'améliorer la

prise en charge du patient sur le territoire français, en prenant compte

des avis de professionnels différents. Pour cela, le réseau

organise des réunions et des protocoles communs entre les

différentes structures, plusieurs fois dans l'année.

La carte ci-dessous date de 2014, la répartition des

maternités selon leur niveau de prise en charge y est

représentée. Les centres périnataux sont des anciennes

maternités reconverties. En ce qui concerne les petites

maternités de niveau 1, certaines ont fermé depuis la

création de cette carte, c'est le cas de la maternité de Falaise

(fermée en septembre 2015) et de Coutances (fermée en

février 2016) en Basse-Normandie. En effet, Falaise réalisait

moins de quatre-cents accouchements par an, et Coutances six-cent-soixante par

an. Ces deux maternités sont devenues des centres périnataux de

proximité (CPP). Les maternités bas-normandes réalisent

près de 14 500 accouchements sur les 18 300 de la région, ce qui

représente plus des trois-quarts (79 %). C'est pourquoi,

39 Grimbert I et Massif J.B., « Naitre en

Basse-Normandie, maternités et naissances en 2001 », Cent pour

Cent, INSEE, n°121, mai 2003

40 DESPRES P, GUERER A et YON A., « La

santé observée en Basse-Normandie, Autour de la naissance »,

ORS, 2015.

41

www.perinatbn.org

49

prendre en compte les maternités des

départements limitrophes (Fougères, Mayenne, Bernay, Le Havre,

Lillebonne et Le Mans notamment) est nécessaire, elles assurent la

naissance de près de 20% des bas-normands.

Figure 14: Répartition des femmes de 15 à 49

ans et des maternités en Basse-Normandie

Les maternités sont situées où la part de

femmes bas-normandes âgées de 15 à 49 ans est le plus

élevé. Dans l'aire de Caen, il y a 34% des femmes bas-normande en

âge de procréer présente et il y a deux maternités.

Dans les aires de Cherbourg, Avranches et St-Lô, entre 7% et 23% des

bas-normandes de 15 à 49 ans y sont domiciliées et il y a une

maternité dans chaque aire. Enfin, dans les aires où moins de 7%

des bas-normandes en âge de procréer résident, les

maternités sont inexistantes où réalisent peu

d'accouchements (en 2016, Bayeux comptait 477 accouchements, Argentan 660

accouchements, L'Aigle 398 accouchements et Falaise 392 accouchements en 2015).

Cette

50

carte permet de relativiser les fermetures et le manque de