|

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES

ET

SOCIALES SOUISSI RABAT

Master Finance et Management des Organisations Economiques et

Sociales et

Développement Humain

La jeunesse Marocaine de la participation à

l'implication dans le développement humain et social : Cas de la

dynamique du Programme Concerté Maroc

Mémoire préparé et soutenu

publiquement par : ABDEDINE Hicham

Sous la direction de : BOUTARKHA Naaima

Professeur à la Faculté des Sciences Economiques

Souissi Rabat.

Suffragants :

NADIF Mohammed, Professeur et président du Master

AITHADDOUT Ahmed, Président du Réseau Marocain de

l'Economie Sociale et Solidaire (REMESS)

Année universitaire 2011/2012

« La question des jeunes est d'ordre structurel et ne

doit être abordée que dans le cadre d'une approche de

développement humain participatif, concerté (multi-acteurs)

impliquant nécessairement les jeunes. »

AIT HADDOUT Ahmed

Expert en économie sociale

et solidaire

Les opinions exprimées dans ce mémoire sont celles

de l'auteur et ne sauraient en aucun cas engager l'Université ou le

Programme Concerté Maroc.

Remerciements

Je dédie ce modeste travail à mes parents qui

m'ont soutenu durant tout mon cursus scolaire. Et par l'occasion je tiens

à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin

à la réalisation de cette recherche, par leurs idées, ou

leurs suggestions.

Mes remerciements à l'encadrement de la Faculté

au nom de madame BOUTARKHA Naaima pour avoir accepté

d'encadrer ce thème de mémoire et pour tous les aspects

techniques et méthodologiques, aux membres de la coordination nationale

du Programme Concerté Maroc qui m'ont accueillis parmi eux, et m'ont

consacrés leur temps précieux, et aux porteurs des projets qui

ont fait sujet de ce mémoire, pour leur accueil et leur amabilité

durant les entretiens réalisés sur le terrain.

Mes remerciements s'adressent aux membres du jury pour avoir

accepter de juger ce travail :

NADIF Mohammed, professeur et

président du Master option Finance et Management des Organisations

Economiques et Sociales et Développement humain ;

AITHADDOUT Ahmed, Président du

Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire (REMESS).

Résumé

Ce travail se veut une contribution à la question de la

jeunesse marocaine : C'est une jeunesse qui connait plusieurs problèmes

liés au chômage et à la précarité, etc. Dans

cette recherche, nous mettons l'accent sur le rôle et les initiatives

prises par l'Etat censées répondre et corriger les

dysfonctionnements qui touchent les jeunes. Il s'avère que l'Etat ne

peut pas seul remédier à cette situation. Dans cette même

optique se dessine le rôle indispensable des organisations de la

société civile à travers un ancrage de la

coopération internationale. Il devient donc primordial d'adopter une

approche pluri-acteurs : une approche concertée en vue de

répondre à des problèmes communs. Dans cet objectif, le

choix a été mis sur la dynamique du Programme Concerté

Maroc (PCM), qui opte pour une action fondée sur l'implication des

organisations de la société civile franco-marocaines, aux

cotés des pouvoirs publics, dans le but de réfléchir

ensemble, et réhabiliter la situation de la jeunesse.

Cette recherche a été focalisée sur les

projets du PCM dans sa deuxième phase (2006-2010), pour montrer dans

quelle mesure l'approche concertée a bénéficié aux

jeunes marocains, et les a rendu des acteurs à part entière dans

le développement socioéconomique et humain de leur

société. Sur la base de l'analyse de quelques projets, il y'a eu

certes des résultats appréciables en matière d'implication

des jeunes dans le développement humain et social. Néanmoins le

PCM en est encore à son début entrain de s'élargir et

d'apprendre de ses expériences passées. De ce fait plusieurs

recommandations ont été dégagées pour le futur PCM

3, en vue de surmonter les obstacles et garantir la pérennité du

programme.

C'est au travers de trois chapitres que nous tenterons

d'amener des éléments d'analyse de notre problématique :

La jeunesse marocaine de la participation à l'implication dans le

développement humain et social. Le premier chapitre portera sur un

état des lieux de la situation socio-économique des jeunes, ainsi

que leur rôle dans l'histoire du pays. Ensuite dans le second chapitre,

nous allons aborder les réformes initiées par l'Etat en

matière de jeunesse. Enfin, un troisième et dernier chapitre

mettra l'accent sur l'analyse de l'impact des projets du PCM sur les jeunes.

Mots clés : jeunesse, Maroc, concertation,

cofinancement, emploi, chômage, Programme Concerté Maroc.

Table des matières :

Remerciements 3

Résumé 4

Liste des sigles et abréviations 7

Méthodologie de travail 8

Introduction générale 10

Chapitre 1. Histoire et état des lieux de la

jeunesse Marocaine 13

I. Le rôle de la jeunesse dans l'histoire du pays 13

II. Une population majoritairement jeune 15

III. Les jeunes dans l'économie 16

1. Le Chômage des jeunes 16

2. L'emploi des jeunes 19

IV. Analyse Sociologique 21

1. En matière d'éducation 21

2. La pauvreté et l'immigration clandestine 23

3. Les jeunes et la politique 25

Chapitre 2. Le rôle et les réformes de

l'Etat au niveau Social (1999 - 2011) 28

I. Lancement de l'Initiative Nationale pour le

Développement Humain (INDH) 28

II. La Promotion de l'emploi 30

1. L'adoption de la Charte de la petite et moyenne entreprise

30

2. La réforme du code de travail 30

3. Insertion directe des diplômés chômeurs

31

III. La mise en oeuvre de la charte de l'Education Formation

31

1. Axes Stratégiques 31

2. Quelques Chiffres 32

IV. La promotion de l'activité du Microcrédit 34

V. Le système d'accompagnement et de création

d'entreprises pour les jeunes 35

1. Démarrage officiel du premier incubateur féminin

au Maroc 35

2. Association Maroc Telecom pour la création

d'entreprises et la promotion de

l'emploi 36

3. Les Centres Régionaux d'Investissement 36

4. Le programme Moukawalati 37

VI. Le lancement de la stratégie intégrée de

la jeunesse 38

1. Le diagnostic 38

2. Les forums régionaux de jeunes 39

3. Les critères de sélection 39

VII. Origine et fondement du Programme Concerté Maroc

41

Chapitre 3. Cas du Programme Concerté Maroc : la

recherche action réalisée sur les

projets de développement 45

Section 1 : PCM 2 et constats des entretiens effectués

sur terrain 45

I. Qu'est ce que la Capitalisation 45

II. Quelques constats préliminaires 46

1. La concertation pluri-acteurs 46

2. L'implication de la jeunesse 47

Section 2 : Analyse des Projets de Développement du

PCM 2 49

I. Agir sur la jeunesse par une approche concertée 49

II. Impliquer les jeunes dans le processus du

développement humain 52

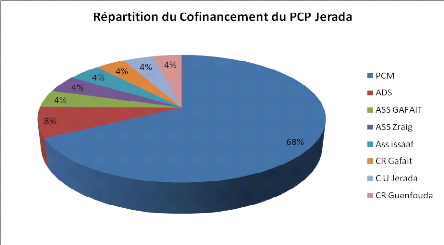

III. Cofinancement des projets du Programme Concerté

Maroc 55

Conclusion 62

Annexes 65

Bibliographie 75

Liste des sigles et abréviations

BIT : Bureau International du Travail

CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le

Développement CNLRQ : Comité National de Liaison des

Régies de Quartiers

CR : Commune Rurale

CRED : Centre des Recherches et des Etudes Démographiques

CRI : Centre Régional d'Investissement

CU : Commune Urbaine

Copil : Comité de Pilotage

FAIR : Fond d'Appui aux Initiatives Régionales FAP : Fond

d'Appui à Projet

FMI : Fond Monétaire International

FNUAP : Fond des Nations Unies pour la Population

HCP : Haut Commissariat au Plan

IDH : Indice de Développement Humain

INDH : Initiatives Nationale pour le Développement

Humain

JTC : Jeunesse Territoire Citoyenneté ONU : Organisation

des Nations Unies OSC : Organisations de la Société Civile PAS :

Programme d'Ajustement Structurel PCM : Programme Concerté Maroc

PCP : Programme Concerté Provincial PCPA : Programme

Concerté Pluri-Acteurs

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

UNICEF : Fond des Nations Unies pour les Enfants

UNIFEM : Fond des Nations Unies pour la Femme

Méthodologie de travail

1. Le choix du thème de la jeunesse :

Le choix de la problématique de la jeunesse marocaine

est lié au fait que l'auteur même de ce mémoire fait partie

de cette catégorie de la population. Une jeunesse souvent

marginalisée et loin d'être impliquée dans la prise de

décision, parce qu'on ne la considère pas comme une force de

proposition, et de contribution au développement du pays. De plus la

jeunesse connait beaucoup de problèmes, tel que le chômage, la

marginalisation, la sous-représentation dans les instances politiques.

Nous cherchons dans ce mémoire à relever les problèmes

vécus par ces jeunes, comment les initiatives de l'Etat ont

répondu à ces problèmes, et quel rôle du

système de coopération international à travers le cas du

PCM.

2. Méthodes spécifiques : La

mission consistait à faire :

o Une Collecte documentaire ;

o Des Entretiens individuels et collectifs ; o Une

rédaction de fiches de synthèse ;

Une première rencontre a été

organisée avec l'équipe du Bureau du Programme Concerté

Maroc pour faire un peu connaissance avec l'équipe du Bureau

opérationnel, et aussi avoir une idée sur le planing de la

mission.

Une formation accélérée sur la

Capitalisation des expériences a été faite par le

consultant de Capitalisation du programme en France : le but était de

comprendre la tache assignée, pour bien mener les entretiens.

Après une analyse documentaire, et une

présentation de fiches synthétisées sur les documents

analysés, un planing a été mis en place pour les

entretiens sur terrain, des visites ont été organisées en

coordination avec les acteurs à interviewer.

La Capitalisation a été basée sur trois

axes : la gouvernance internationale du PCM, l'accompagnement de la jeunesse

marocaine et la qualification des acteurs, notre recherche mettra le point sur

le deuxième axe dans un cadre de concertation pluriacteurs, puisqu'il

s'agit de la philosophie du PCM pour agir au profit des jeunes

marocains. De ce fait des entretiens ont été

effectués auprès des acteurs membres du PCM, avec des questions

spécifiques et déclinées pour chacun d'eux, dans ce

même cadre, nous avons effectué des entretiens avec les porteurs

des trois projets qui font l'objet de ce mémoire :

o Un entretien collectif effectué à Khénifra

avec les porteurs du projet Cré'Acteurs ;

o Des entretiens individuels ont concernés : le

délégué de l'Entraide Nationale

de Jerada et le référent jeune du Programme

Concerté Provincial de Jerada ;

o Des entretiens avec le

trésorier et le responsable administratif et financier de

l'Espace Associatif, dans le cadre du projet JTC.

Ces entretiens ont pour objectif de répondre aux questions

suivantes :

- Comment la Concertation de plusieurs acteurs peut dynamiser la

situation des jeunes ?

- Dans quelle mesure les jeunes ont été

impliqués, en tant que bénéficiaires et acteurs dans leurs

projets ?

- Quelles sont les retombées de la logique du

Cofinancement sur les projets destinés aux jeunes ?

3. Difficultés rencontrées :

Parmi les difficultés rencontrées durant

l'élaboration de ce mémoire, nous avons retenu les suivantes :

o La rareté des enquêtes portant sur la jeunesse,

souvent les informations sur les jeunes sont à rechercher dans des

enquêtes nationales portant sur des questions impliquant la population en

général (emploi, mariage...), la population active urbaine ou

rurale etc.

o Dans le cadre des entretiens menés sur le terrain,

nous avons été confrontés à certains associatifs

qui font parti des projets du PCM, et qui ne le connaissent pas bien, et donc

leurs réponses aux questions n'ont pas été prises en

compte.

Introduction générale

Le rapport mondial de l'ONU de l'année 2007 sur la

jeunesse comporte de nombreux avertissements concernant les menaces qui

pèsent sur le développement de la jeunesse.

Ce rapport stipule que 1,2 milliard de personnes en 2007 sont

âgées de 15 à 29 ans, et que cette jeunesse est la mieux

éduquée de l'histoire. Il relate aussi que les

réalités vécues par celles-ci sont pourtant alarmantes, et

il expose de nombreuses données significatives, par exemple :

- 200 millions de jeunes vivent avec moins d'un dollar US (8

dirhams) par jour ; - 130 millions de jeunes sont analphabètes ;

- 10 millions de jeunes sont atteints du VIH (SIDA) ;

- 88 millions de jeunes sont au chômage ;

Les jeunes constituent, selon l'ONU, 18% de la population

mondiale et sont une ressource importante pour le développement des

nations. D'où l'enjeu capital pour toutes les politiques publiques

d'être en harmonie avec les besoins, les exigences et la

réalité de cette couche de la société.

Les questions liées à l'éducation, la

santé, l'emploi, la lutte contre la pauvreté, les droits de

l'homme (...) constituent des enjeux prioritaires pour la jeunesse. C'est ce

qui fait du domaine de la jeunesse un espace favorable aux « politiques

intégrées », tout en sachant que cette approche est la plus

répandue dans de nombreux pays. Ces politiques sont gérées

par des agences nationales (indépendantes ou collectives) qui englobent

les diverses parties actives de la société, y compris la

société civile.

Notre étude porte sur le cas de la jeunesse Marocaine,

une jeunesse qui a évolué à travers le temps de

façon fluctuante et constitue à la fois un atout important pour

le pays, et sa chance pour l'avenir. Selon le rapport du cinquantenaire de

2006, les jeunes de moins de 30 ans représentent 60% de la population.

Cette population jeune souffre d'un chômage massif et d'une

précarité de l'offre d'emploi. En matière

d'éducation, les jeunes souffrent encore de l'analphabétisme, et

d'une insuffisance en termes d'accès à une éducation de

qualité (etc.).

Bien qu'aucune politique ou stratégie nationale

multisectorielle de jeunesse n'ait

encore été

développée, il semble qu'il y'a actuellement un environnement

politique

favorable et une volonté de différents secteurs

gouvernementaux pour prêter une

attention soutenue aux problèmes des adolescents et des

jeunes adultes. L'analyse des différentes politiques menées en

faveur des jeunes montre que ceux-ci sont au centre des préoccupations

des décideurs marocains.

Toutefois, l'approche adoptée pour apporter une

réponse aux besoins des jeunes reste sectorielle et ne prend pas en

considération l'interaction des problèmes entre eux et leur

incidence sur le devenir de la société. Il faut noter aussi que

« depuis les années 1970 les crises économiques et

l'augmentation des déficits publics, l'ouverture des marchés et

l'incidence de la mondialisation, etc., ont favorisé un profond

réexamen du rôle de l'Etat dans la plupart des pays du monde

»1. En effet, l'Etat semble, aujourd'hui, de plus en plus

incapable de faire face seul aux défis étroitement liés

à la persistance du chômage, aux nouvelles formes de

pauvreté, aux exigences en matière de droit de l'homme, et la

dégradation de l'environnement.

Constat majeur, est celui du rôle de plus en plus

important que peuvent jouer les programmes de coopération internationale

au Maroc. Ces derniers travaillent sur des questions liées à ce

qui est déjà cité plus haut. Leur objectif est de

rassembler les différents acteurs de la société

(associations, coopératives, élus locaux, ONG, pouvoirs

publics.etc.), en vue de résoudre ensemble des problèmes communs.

Dans notre étude, nous allons nous focaliser sur le cas du Programme

Concerté Maroc.

Rappelons que le plan du Mémoire s'articulera autour de

trois chapitres, un chapitre premier qui portera sur l'état des lieux de

la jeunesse marocaine. Un deuxième chapitre se focalisera sur les

réformes de l'Etat qui ont été lancées pour

remédier aux déséquilibres humains et sociaux, et qui ont

inclus la jeunesse marocaine. Enfin, le troisième chapitre portera sur

la partie pratique du mémoire, il s'agira de la recherche action qui a

été faite dans le cadre du chantier de la capitalisation des

projets de développement, qui sont destinés aux jeunes

ciblés par le programme. De plus, nous allons effectuer une analyser de

trois projets de développement. Cette analyse a été

basée sur plusieurs entretiens avec les présidents et les chefs

de projets des associations membres, également avec les responsables de

la coordination nationale, ainsi que les jeunes référents (etc.).

L'objectif étant de déterminer l'impact de la philosophie du PCM

sur les jeunes.

1 Rapport de l'Institut National de Statistique et

d'Economie Appliquée (INSEA), Economie sociale au Maroc :

état des lieux et perspectives d'avenir, 2007, 105 p.

Chapitre 1. Histoire et état des lieux de la

jeunesse

Marocaine

La jeunesse constitue un atout incontestable pour le pays.

Selon le rapport du cinquantenaire, les jeunes de moins de 30 ans

représentent 60%2 de la population. Au delà de leur

catégorisation statistique, les jeunes représentent un potentiel

humain considérable, dont la valorisation constitue un défi

crucial pour le pays. Paradoxalement, cet important potentiel d'avenir est mal

connu en termes sociologiques et culturels. Le déficit de connaissance

que le Maroc a accumulé sur sa jeunesse est patent et doit être

comblé si l'on veut être à la hauteur des attentes.

I. Le rôle de la jeunesse dans l'histoire du pays

A travers le passé la jeunesse marocaine s'est

rassemblée autour d'une question incontournable, celle de la

libération du pays.

Le nationalisme a lutté contre le protectorat, en

tissant tout un réseau de résistances dont l'objectif principal

était l'indépendance autour de laquelle il y'avait un consensus

total du peuple et du Roi (Ikken, 1999). La volonté de la

libération était portée sur les épaules des jeunes

marocains (étudiants, militants, ouvriers, ou encore de simples

citoyens). Les animateurs du nationalisme étaient jeunes pour la

plupart. Leur âge ne dépassait guère 20 ans. On pourrait

citer quelques noms de ces jeunes résistants qui devaient marquer, plus

tard, l'histoire marocaine (Omar Ben Abdeljalil, Abdelaziz Ben Driss, Ahmed

Cherkaoui, Mehdi Benbaraka, Abderrahim Bouabid...), (Ikken, 1999).

Sur la base de la présentation du manifeste de

l'indépendance du 11 janvier 1944, ce dernier a été

marqué par une forte présence de jeunes, entre résistants

nationalistes, cadres, et intellectuels, « 70% des jeunes signataires

avaient un âge compris entre 15 et 35 ans »3

(...).

2 Rapport du Cinquantenaire, Le Maroc

Possible, « Les jeunes et la dynamique du changement », 2006,

282 p.

3 Les âges des signataires à la

signature du Manifeste, ont été calculés sur la base du

nombre des signataires et la différence entre leurs dates de naissance

et la date de la présentation du Manifeste de l'Indépendance.

Les jeunes par contre se sont rassemblés sous

l'initiative du nationalisme, la formation se faisait dans des petits groupes,

sous forme d'associations théâtrales, et sportives, dont les buts

étaient apparemment éducatifs, mais dans la

réalité, ces petits groupes étaient de véritables

foyers nationalistes, qui facilitaient la circulation des idées, et

également constituaient un réservoir de formation et de

recrutement des jeunes militants (Ikken, 1999).

En 1932, une Association dénommée « Union

sportive de Rabat-Salé » (Mernissi, 2008), a été

créée. Elle constitue le véritable lancement d'un

mouvement associatif de la jeunesse marocaine.

La véritable structuration de la jeunesse marocaine

s'est réalisée après la libération du pays, en

1956. Deux des plus grands mouvements de la jeunesse ont vu le jour à

savoir l'Association Marocaine d'Education de la Jeunesse (AMEJ), et Toffola

Chaâbia (Mernissi, 2008).

A cette époque, les jeunes étaient plus

conscients du rôle qu'ils devaient jouer au sein de leur pays

libéré, leur rôle s'était concrétisé

dans plusieurs projets économiques et sociaux : reboisement,

opération école, lutte contre l'analphabétisme... Des

exemples de responsabilité, et d'implication des jeunes dans la

construction et la réalisation de l'essor du pays, telle que la

participation en 1957 de 12 000 jeunes à la construction de la route de

l'Unité (Al-Wahda). La plus grande mobilisation de la jeunesse

que le Maroc a connue en 1975 était la Marche Verte qui avait

mobilisé toute la jeunesse Marocaine : 75 % (Ikken, 1999) des marcheurs

avaient moins de 25 ans.

Depuis les années 80 et le début des

années 90, le Maroc est entré dans une phase de déficit

public dû à l'application du Programme d' Ajustement Structurel

(PAS), et qui de plus a entrainé des conséquences néfastes

au niveau social qui ont touché la jeunesse, tel que l'augmentation du

chômage, et de la pauvreté, etc.

Ci-après, nous allons voir les facteurs

démographiques qui ont favorisé l'importance de la

catégorie des jeunes.

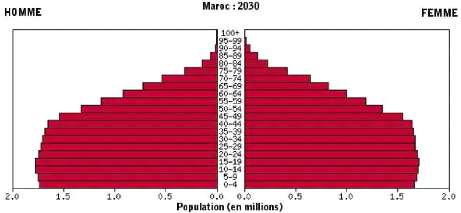

II. Une population majoritairement jeune

La démographie marocaine précoloniale suivait un

régime démographique quasinaturel, elle connaissait des

fluctuations causées par la fréquence des crises

démographiques, ces dernières liées à un

phénomène naturel (sécheresse, épidémies,

etc.), et aussi à un facteur politique comme les invasions

étrangères.

Au début du 20ème siècle la

pyramide des âges au Maroc se caractérise par une base large,

notons ainsi l'importance de la tranche d'âges située entre 10 et

24 ans.

Source :

http://www.exportnetwork.ma

Plusieurs facteurs peuvent justifier cette tendance :

l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène,

l'accroissement très sensible des connaissances médicales ainsi

que le développement des mesures préventives et

curatives4.

Il faut noter que l'espérance de vie à la

naissance est passée de 67,9% à 72,9%5

4 Rapport du CRED et HCP : Tendances

passées et perspectives d'avenir, 2006, 96 p.

5 Ministère de la Santé et Haut-commissariat au

Plan, 2009-2010.

entre 1994 et 2009. Et dans une autre optique le taux

d'alphabétisation de la population âgée de 10 ans et plus a

évolué de 45% à 60,3%6 sur la même

période, marquant ainsi le passage à une population mieux

instruite et consciente quant aux préventions contre les maladies

infantiles, et aux exigences nutritionnelles pour préserver

l'état sanitaire des descendants.

Ceci s'est accompagné par le progrès en termes

d'équipement médical et d'infrastructures hospitalières.

Ajoutons à cela que le nombre d'habitants par médecin a

baissé de façon importante entre 1994 et 2008 passant de 2933

à 1611 habitants par médecin. Donc ces résultats

confirment la baisse du taux de mortalité infantile de 57%o à

32,2%o7 entre 1991 et 2009.

L'ensemble de ces éléments combinés les

uns aux autres, ont favorisé un environnement propice à

l'augmentation de la masse des jeunes, cette dernière qui

nécessite une attention particulière, vu qu'elle soufre de

plusieurs problèmes, tel que ceux liés à l'emploi,

à la pauvreté et à la persistance du chômage,

etc.

Dans la partie qui va suivre, nous allons mettre la

lumière sur les problèmes rencontrés par les jeunes en

termes de chômage et d'emploi.

III. Les jeunes dans l'économie 1. Le

Chômage des jeunes

La question du chômage ne peut être abordée

sans se référer à plusieurs critères, qui sont :

l'évolution de la structure du marché de travail,

l'évolution du progrès technique, la qualification de la main

d'oeuvre, et également la structure de la pyramide des âges du

pays.

En effet le marché du travail est un lieu abstrait

où se confronte l'offre et la demande d'emploi. Lorsque la demande sur

ce marché diminue le chômage augmente. Les crises

économiques constituent une cause majeure du chômage, car les

entreprises qui sont touchées par la crise cherchent à

réduire leurs coûts de production en procédant à des

licenciements. Une autre cause est la substitution du capital au travail : en

raison de l'évolution du progrès technique qui pousse les

entreprises à remplacer l'Homme par la machine, et ce pour des soucis de

productivité.

6 Opcité.

7 Opcité.

D'autre part même en présence d'importants

investissements la question de la qualification est incontournable, les

entreprises cherchent des profils qualifiés et bien formés pour

assurer la pérennité de leurs organisations. Cet objectif est

parfois difficile en raison des problèmes que le pays connait en

matière d'éducation, tel que la présence d'un taux

élevé des non diplômés. Près de

65,2%8 de la population active ne dispose d'aucun diplôme.

En outre, la structure des âges de la population est

cruciale, car la présence d'une population majoritairement jeune, exige

des investissements important de la part de l'Etat, et lorsque ce dernier

n'arrive pas à créer ces investissements, les jeunes et plus

particulièrement les diplômés sont en situation de

chômage.

En effet, le chômage au Maroc touche surtout les

diplômés, plus spécifiquement les femmes avec

70,7%9. Cela peut être justifié par le fait que les

femmes ne s'intègrent pas facilement dans la majorité des

fonctions comme les hommes, ces derniers en tendance à accepté

des fonctions quelque soit leur nature et leur degré de

difficulté ainsi que la situation géographique. Il faut noter

aussi que les femmes constituent la tranche la plus diplômée avec

14,4% par rapport aux hommes 10,3%10. On assiste donc à une

nouvelle catégorie de femmes carriéristes dont le cycle

d'étude augmente de plus en plus. Il faut savoir également que

les jeunes diplômés sont les plus touchés par le

chômage surtout la tranche de 15 à 24 ans (57,9%)11,

suivi de la tranche d'âge de 25 à 34 ans (32,6%) puisqu'il s'agit

de la population la plus nombreuse, et celle dont les attentes sont beaucoup

plus exigeantes quant aux postes à occuper.

De façon générale et en observant

l'évolution du taux de chômage de l'année 2005, 2008 et

2010, et selon le graphique ci-après nous remarquons une tendance

globale à la baisse, le taux de chômage national est passé

entre 2005 et 2010 de deux chiffres (11%) à un seul chiffre

(9,1%)12. Cette tendance est justifiée par les initiatives

prises par l'Etat tel que l'encouragement de l'investissement, le lancement de

l'INDH en 2005 et également la mise en oeuvre de la nouvelle charte de

l'emploi (cf.chapitre 2).

8 Haut Commissariat au Plan, Enquête sur les

niveaux de vie des ménages, 2008.

9 Rapport de l'Agence Internationale du

Développement Economique et Social, 2008.

10 Opcité.

11 Opcité.

12 Haut Commissariat au Plan, Enquête nationale

sur l'emploi, 2010.

Graphique 1 : Taux de chômage national selon le milieu

(2005,2008 et 2010)

2. L'emploi des jeunes

La question de l'emploi est liée à plusieurs

facteurs. Tout d'abord elle est fonction du niveau d'éducation et de

qualification de la population du pays, elle est liée également

à la politique d'ouverture en termes d'investissements étrangers,

et d'autre part, à la répartition géographique de

l'emploi.

De façon générale les créations

d'emploi se font essentiellement en milieu urbain. En effet, la dernière

décennie a été marquée par la création de

1,56 millions d'emlpois dont 69% ont été créés dans

les villes, alors que 31% ont concerné les campagnes. Ce qui est tout

à fait normal puisque ce sont les villes qui offrent le plus

d'opportunités d'emplois en présence d'une forte

industrialisation, des entreprises, et des administrations, etc.

Il est à signaler que dans le grand Casablanca, 28 000

emplois sont créés chaque année, 17 000 nouveaux emplois

annuels dans la région de Marrakech -Tensift-Al Haouz, tandis que la

région de Tadla-Azilal perd chaque année 1000 postes par an en

moyenne. En se basant sur les tranches d'âge, du fait que les jeunes sont

exigeants en matière de postes à pourvoir, les emploi

créés durant la dernière décennie ont

profité plus aux adultes âgés de 30 à 59 ans avec

158 000 emplois en moyenne annullement depuis l'année 2 000. Par contre

chez les jeunes de 15 à 29 ans 9 000 emlpois ont été

pérdus chaque année13.

La délocalisation des unités de production de

bien et de services ont beacoup contribué à la création

d'emplois au Maroc, notamment la dynamique de l'offshoring. Un exemple est

celui des centres d'appel qui emploient plus de 30 00014

salariés au niveau national, mais il reste pour les jeunes un tremplin,

et source pour financer leur quotidien.

13 La Vie Economique, mai 2011.

14 Enquête de l'émission

Eclairage, 2010.

« J'ai intégré le métier des

centres d'appel, seulement pour assurer le financement de mes études

supérieures, et non pas pour construire une carrière, à

mon avis c'est un travail très stressant même s'il est bien

rémunéré, et dés que j'aurais mon diplôme je

vais chercher un poste qui correspond bien à mon profil universitaire

». Khaled, 24 ans, Rabat.

Mais certains jeunes l'ont pris comme une carrière, et

ne souhaitent pas le changer même contre un emploi dans le public,

justifiant cette préférence par le fait que les centres d'appel

offrent par exemple au titulaire d'un bac+2 un salaire 2 fois celui de la

fonction publique.

« C'est vrai que je suis titulaire d'une licence en

droit, et je sais que beaucoup de jeunes manifestent devant le parlement chaque

jour, pour intégrer la fonction publique, mais moi je souhaite

travailler dans le centre d'appel, car j'ai deux enfants, un loyer et j'ai

acheté une voiture à crédit, seul un salaire comme celui

que je reçois me permet de faire face aux charges très lourdes de

la vie ». Nadia, 26 ans, Temara.

Nous constatons qu'au niveau de l'emploi, il s'agit

plutôt des préferences des jeunes quant au secteur dans lequel ils

souhaitent travailler. En 1992, selon le Haut Commissariat au Plan 87 % des

jeunes diplômés en chômage préféraient

travailler dans le secteur public dont 30 % au Ministère de

l'intérieur. Seuls 2 % optaient pour le secteur privé, car

communément les jeunes pensent que le secteur privé est fragile

et peu sûr. Mais avec la persistance du chômage, les exigences de

la vie et l'évolution des besoins de consommation, les jeunes commencent

à changer leurs attitudes en optant de plus en plus pour des initiatives

privées (Chattou, 2003).

Dans une autre optique, on assiste à une

dépréciation des diplômes, comme exemple la licence n'a

plus la valeur qu'elle avait il y'a longtemps, et cette dépreciation est

proportionnelle à la dégradation du niveau de l'enseignement et

également aux exigences des entreprises en matière de

qualification et de compétence. Donc, les jeunes étudiants

commencent à sentir cette frustration, ils sont donc contraints par le

fait qu'ils doivent prolonger leur cycle d'études et avoir de hauts

diplômes s'ils veulent intégrer un poste intéressant et

bien rémunéré.

Un autre problème qui bloque l'emploi des jeunes, c'est

celui du réseau famillial et de la corruption, les diplômes

même s'ils sont souvent de niveau supérieur, s'avèrent

insufisants. Beaucoup de jeunes étudiants affirment l'importance de

l'intermédiaire ou encore le terme le plus utlisé dans la

société (le Piston), pour accèder à un

emploi. C'est ce qui crée plus de frustration chez les jeunes

diplômés en supérieur, c'est le fait d'emploi basé

sur les connaissances et les réseaux familliaux, et qui mènent

à des dysfonctionnements au sein de l'entreprise du fait de

l'inadéquation du profil avec le poste à pourvoir, ou de

l'incompétence de la personne recrutée. Et même nous

assistons à des recrutements par des entreprises privées, non

justifiés par le mérite ou la compétence, seulement sur

des critères physiques, plus particulièrement liés aux

jeunes femmes. Certaines entreprises privées exigent lors des entretiens

d'embauche que les jeunes femmes voilées par exemple, enlèvent

leurs voiles, si jamais elles veulent être admises au sein de

l'entreprise. Parfois les recruteurs abusent de leur pouvoir de recrutement

envue d'exploiter le besoin des jeunes femmes d'un travail, ce qui conduit

souvent à des harcèlements sexuels.

En plus de la problématique du chômage et de

l'emploi des jeunes, il y'a d'autres problèmes d'ordre sociologique

vécus par les jeunes, tels que les problèmes liés à

l'éducation, la pauvreté et l'émigration, et que nous

allons voir ci-après.

IV. Analyse Sociologique 1. En matière

d'éducation

L'éducation est censée être un

critère de développement des nations, dans la mesure où

elle est le précurseur de l'amélioration des conditions de vie de

la population. Cette dernière en étant bien formée, peut

accéder facilement à un emploi, d'autant plus l'éducation

figure parmi les trois critères de l'IDH qui permettent de classer les

pays selon l'ordre de développement humain. Le Maroc a été

classé en 2008, au 130ème rang sur 182 pays au niveau du

développement humain, et c'est le secteur de l'éducation qui l'a

entre autres pénalisé. De ce fait, le pays compte parmi les

nations à faible IDH, et ce, malgré les efforts consentis depuis

l'année 2004 (cf. chapitre 2) qui ont contribué à

améliorer le développement humain au Maroc.

Le système éducatif a rencontré ses

limites en matière de résolution du problème du

chômage. Le Maroc est l'un des rares pays qui n'ont pas instauré

un système d'évaluation des apprentissages15. Et la

Banque Mondiale a classé le Maroc dans les derniers rangs à

coté du Djibouti, du Yémen et de l'Iraq.

En se focalisant sur les chiffres, la proportion des

diplômés est passée de 30,4% à 36,6% entre 1999 et

2009. Le taux d'alphabétisation de la catégorie des jeunes

à âges de 15 à 24 ans est passé de 62,5% à

79,5% sur la même période, ceci est dû à l'attention

particulière accordée par la haute autorité au domaine de

l'alphabétisation, notons qu'il y'a eu création de deux

directions, à savoir la Direction de l'Education non Formelle, et la

Direction de la Lutte Contre l'Analphabétisme. Du coté de la

scolarisation, le Maroc a enregistré une importante évolution

concernant l'enseignement primaire de la population de 6 à 12 ans, ainsi

le taux de scolarisation de cette catégorie a atteint 90,5%. Pour

l'enseignement scolaire collégial, le Maroc a atteint un taux de 44%. Si

l'on observe ces deux derniers taux, on peut dire que l'effectif qui

accède à l'enseignement collégial ne représente que

la moitié de l'effectif scolarisé dans le primaire. Plusieurs

facteurs peuvent être avancés : les jeunes quittent le cycle

primaire en cours de route, ou bien ils réussissent le cycle primaire,

mais n'ont pas la possibilité d'intégrer le cycle

collégial, pour des soucis financiers. Plusieurs d'entre eux quittent

l'école pour travailler et aider leurs familles, les garçons

travaillent en tant qu'apprentis par exemple dans la menuiserie, la

mécanique, etc. Concernant les filles, elles sont beaucoup plus

orientées vers le travail domestique, en tant qu'aides

ménagères. Ceci à plusieurs conséquences

négatives sur cette catégorie de la population, car ils sont

exposés à la manipulation dans des travaux forcés contre

une somme d'argent minime, et également à l'exploitation

sexuelle.

En matière de formation professionnelle, les

résultats sont importants, il faut noter que l'effectif a presque

doublé en nombre de stagiaires, entre 1999 et 2009, passant ainsi de 130

000 à 252 000 stagiaires. Il est force de constater que l'on

évoque tout le temps l'évolution en termes de quantité,

mais on ne met jamais l'accent sur l'amélioration de la qualité

de l'éducation au Maroc, ce qui a contribué au faible classement

du Maroc en matière d'éducation à l'international.

15 Le Matin, du 4 février 2008, Art : La Banque

mondiale cloue au pilori l'enseignement et appelle à des

réformes.

Les problèmes liés à l'éducation et

à la difficulté d'accès à l'emploi renforcent la

pauvreté et l'immigration des jeunes.

Ci-après nous allons mettre la lumière sur les

problèmes liés à la pauvreté et à

l'immigration clandestine.

2. La pauvreté et l'immigration

clandestine

La pauvreté est une composante structurelle de la

situation économique et sociale du Maroc. Liée à

l'état de sous développement dans le quel le pays se trouvait au

moment de l'indépendance, elle perdure au-delà de la

période de mise en application du Programme d'Ajustement Structurel.

Confronté à un endettement lourd, le pays est contraint d'adopter

de 1983 à 1993 un PAS imposé par le FMI. Ces dix années

ont été marquées par la réduction massive des

dépenses publiques, le développement des exportations, les

politiques de privatisation et parallèlement par la montée de la

pauvreté et du chômage.

o La Pauvreté au Maroc :

Depuis le début des années 90, le Maroc s'est

trouvé confronté à une situation sociale en

perpétuelle dégradation, caractérisée par une

pauvreté grandissante et par un creusement des inégalités.

La proportion de la population vivant en dessous du seuil national de

pauvreté atteint 19% en 2003, contre 13% en 1997. En outre, les

inégalités sont importantes. Selon un rapport de l'O.C.D.E sur

les perspectives économiques en Afrique 2002, 10% des plus pauvres

détiennent 2,6% de la richesse nationale, tandis que 10% des plus riches

en possèdent 30,9 %.

En termes d'impact, l'amélioration globale des niveaux

de vie, conjuguée à la stagnation des inégalités

sociales, a sensiblement réduit la pauvreté de 2001 à

2008, « le taux de pauvreté absolue a diminué de 6,7%

à 3,6% au niveau national, de 2,3% à 1,3% en milieu urbain, et de

12,3% à 6,7% en milieu rural. »16.

En termes d'effectif, si le nombre de personnes vivant en

dessous du seuil de la pauvreté s'élève en 2007 à

2,8 millions17 personnes, il y a lieu de noter que, depuis 2001, 1,7

million de marocains sont sortis de la pauvreté. Dans ces

progrès, il est certain que l'impact de l'Initiative Nationale pour le

Développement Humain a été

16 HCP, rapport national sur les Objectifs du

Millénaire pour le Développement, 2009.

17 HCP, rapport national sur les Objectifs du

Millénaire pour le Développement, 2007.

d'une portée significative malgré le

caractère récent de sa mise en oeuvre, la pauvreté a

baissé plus rapidement dans les communes rurales ciblées par

cette initiative. Entre 2004 et 2007, la pauvreté a baissé dans

ces communes de 36% à 21%18.

Malgré ces réalisations la pauvreté

persiste encore au Maroc et touche les jeunes en particulier puisqu'ils

constituent une partie importante de la population du pays, entrainant ainsi

d'autres conséquences : par exemple l'émigration non

conventionnelle ou conventionnelle à l'étranger en est une. La

principale cause, c'est que les jeunes, cherchent à sortir de la

précarité, et comme solution ils choisissent d'émigrer

à l'étranger. Parmi ces jeunes, on trouve les titulaires de

diplômes dans des spécialités qui ne sont pas beaucoup

demandées au Maroc, et qui émigrent par exemple au Canda ou en

Allemagne... là où leurs compétences sont

valorisées.

Un autre fléau est celui de la prostitution des jeunes

femmes qui se trouvent dans une situation de pauvreté et de

chômage. Il faut signaler que les chiffres des Maladies Sexuellement

Transmissibles sont importants, 77%19 des femmes atteintes ont un

âge situé entre 15 à 25 ans, alors que les jeunes hommes

représentent 23% seulement.

o De la pauvreté à l'émigration

clandestine

Prés de 2 millions de marocains vivent et travaillent

actuellement en Europe. Les marocains se prennent comme destination principale

l'Europe, non seulement pour des raisons économiques, mais

également pour des raisons psychologiques.

Il faut noter que le Maroc compte parmi les pays africains

à forte affluence d'émigrés clandestins, et constitue

également un canal de passage pour les émigrés

subsahariens.

Chaque jour, de nombreux jeunes marocains entreprennent des

voyages dangereux vers les côtés d'Espagne ou les Îles

Canaries. Mais, plus souvent qu'on ne le pense ces immigrations n'aboutissent

pas à la destination souhaitée, entrainant ainsi des

dégâts humains importants en raison des moyens utilisés, et

qui ne répondent pas aux normes en vigueur.

18 HCP, Enquête nationale sur les niveaux de

vie des ménages, 2007.

19 Reportage sur les Maladies Sexuellement

Transmissibles, 2M, 2010.

En 2002, 90% des jeunes marocains veulent émigrer et

vivre à l'étranger et 89% des jeunes entre 20 et 29 ans

souhaitent migrer. 60% des femmes déclarent qu'elles n'hésiteront

pas à quitter le Maroc pour rejoindre l'Europe20. Constat

majeur à faire, c'est la frustration des jeunes face à la

précarité, ils ont perdu confiance vis-à-vis des

politiques publiques et aussi dans les instances représentatives, qui

utilisent seulement les voix des jeunes pour accéder aux postes de

pouvoir. Mais en contrepartie, ils ne prêtent pas une attention

particulière aux attentes des jeunes.

3. Les jeunes et la politique

Au Maroc, la relation des jeunes à la politique reste

à appréhender. Malgré les signes de libéralisation

politique, les enquêtes menées jusqu'à présent,

mettent en évidence la montée de l'abstention et la baisse des

adhésions des jeunes aux organisations politiques traditionnelles.

Il est force d'affirmer l'indifférence croissante des

jeunes à la politique, en plus de cette indifférence,

affirmée d'autres types de rapports positifs à la politique

peuvent êtres distingués : celui où les jeunes sont

encadrés dans des organisations politiques ou à caractère

politique et celui où le rapport à la politique se fait en dehors

de toute agence politique. On peut aussi ajouter les nouvelles formes d'actions

collectives qui s'inscrivent dans le cadre de la société civile

et qui sont souvent présentées comme un palliatif à

l'action politique (Rachik, 2006).

Au niveau de l'adhésion des jeunes aux partis

politiques, malheureusement il n'ya pas de données précises quant

au nombre des jeunes adhérents aux partis politiques, faute de

présence d'enquêtes nationales à ce sujet. En 1992, le taux

des adhérents parmi les étudiants ne dépassait pas 7 %.

D'après une autre enquête menée à l'échelle

nationale 32,1 % des jeunes enquêtés savent ce qu'est une

association (48 % en urbain et 10 % en rural), 4 % adhèrent à une

association (0,7 % en rural) dont 80 % à des associations sportives,

culturelles et éducatives et 18 % à des associations à

caractère politique (Bourqia, 1992).

20 Le journal indépendant, 2002.

En matière du rapport entre la politique et la

religion, les jeunes ne veulent pas que la religion se mêle des partis

politiques, c'est ce qui a été tiré dans l'enquête

récente menée par l'Economiste et Sunergia sur les jeunes

d'aujourd'hui.

D'après cette enquête effectuée sur un

échantillon de 1020 jeunes issus de différentes villes du

royaume, 37% sont contre le fait que la religion guide les partis politiques,

29% sont pour, et 35%21 des jeunes ont déclaré qu'ils

ne savent rien. Ces chiffres nous poussent à émettre quelques

suppositions : les jeunes tendent de plus en plus vers la modernisation du fait

que les Etats s'inspirent des modèles occidentaux en matière de

démocratie, du droit de la femme et du droit de l'enfant (...), ce qui a

généré chez les jeunes une culture de modernité de

l'Islam, en faisant de lui seulement une pratique secondaire qui doit

s'éloigner du champs politique.

D'autre part, il y'a une part de jeunes qui ont copié

le modèle parental conservateur, et qui fait que les décisions

politiques doivent prendre comme base de départ les valeurs de

l'Islam.

De l'autre coté on trouve une part importante des

jeunes qui n'ont pas d'opinion. Cela est dû au manque de culture

politique et religieuse, qui est lié aux insuffisances éducatives

en matière d'éducation à la citoyenneté, avec des

programmes fondamentaux souvent superficiels. Ces derniers ne prennent pas en

compte le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la gestion de la chose

publique, à travers le vote, la participation dans la prise de

décision, etc.

De plus, il est force d'affirmer que les jeunes peuvent jouer

un rôle important dans la prise de la relève au niveau des

instances politiques, chose qui ne doit pas rester monopolisée par

l'ancienne génération. En effet la plus haute autorité du

pays a mis le point sur cette question en ramenant l'âge du vote à

18 ans, cela pour confirmer le rôle des jeunes dans l'avenir du pays, et

non pas pour faire des jeunes uniquement un effectif qui permet de rassembler

un maximum de voix pour les candidats aux élections.

21 Enquête Economiste-Sunergia, les jeunes

d'aujourd'hui 2011, 80p.

Pour conclure, tout au long de ce chapitre nous avons

analysé les principaux problèmes vécus par les jeunes, des

problèmes qui engagent l'avenir de toute la nation, puisque l'essor de

cette dernière table sur sa jeunesse. Ajoutons à cela le

mouvement des jeunes du 20 février 2011 qui a soulevé la

faiblesse des politiques publiques au niveau de la jeunesse. D'où

l'importance d'une prise en compte urgente des attentes de cette

catégorie de la population. L'Etat a déjà initié

plusieurs réformes au niveau économique et social et qui tentent

de répondre aux attentes de la jeunesse du Maroc.

Dans le second chapitre nous allons voir les principales

réformes qui ont été lancées par l'Etat, pour

apporter des solutions aux problèmes économiques et sociaux de la

population marocaine, Les réformes ont été

destinées notamment aux jeunes, et parmi lesquelles figure la

stratégie intégrée de la jeunesse, lancée au cours

de l'année 2010.

Chapitre 2. Le rôle et les réformes de

l'Etat au niveau

Social (1999 - 2011)

Depuis l'intronisation de Sa Majesté Mohammed VI en

1999, les actions des pouvoirs publics en matière de

développement social, d'élargissement de l'accès des

populations défavorisées aux infrastructures et aux services

sociaux de base et de lutte contre la pauvreté, ont connu une

intensification particulière, qui s'est traduite par

l'amélioration de la plupart des indicateurs sociaux.

Dans ce cadre, nous allons traiter ci-après les

principales réformes.

I. Lancement de l'Initiative Nationale pour le

Développement Humain (INDH)

L'Initiative Nationale pour le Développement Humain

(INDH), a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed

VI, le 18 mai 2005. Elle vise la réduction des déficits sociaux

en particulier dans les quartiers urbains pauvres et les communes rurales les

plus démunies (équipements et services sociaux de base, tels que

la santé, l'éducation, l'alphabétisation, l'eau,

l'électricité, l'habitat salubre, l'assainissement, le

réseau routier), la promotion des activités

génératrices de revenus stables et d'emplois22, tout

en adoptant une action plus imaginative et plus résolue en direction du

secteur informel et l'aide aux personnes en grande vulnérabilité

ou à besoins spécifiques.

Cette initiative nationale constitue le défi majeur

à relever pour la concrétisation du projet de

société et de développement du Maroc23. Il

s'agit d'un chantier qui repose sur le ciblage des zones et des

catégories les plus démunies ainsi que la participation des

populations pour une meilleure appropriation et viabilité des projets et

des interventions. Elle privilégie l'approche contractuelle et le

partenariat avec le tissu associatif et les acteurs du développement

local et de proximité.

22 Centre d'études internationales, Une

décennie de réformes au Maroc, KARTHALA, 2010, 426 p.

23 Opcité.

Depuis son lancement, presque 4 millions de citoyens ont

bénéficié de 16.000 projets qui touchent aussi bien les

activités génératrices de revenu (AGR), les projets

d'appui aux infrastructures de base, les actions de soutien à

l'animation culturelle et sportive ainsi que les actions de formation et de

renforcement des capacités.

L'enveloppe budgétaire globale allouée à

la réalisation des projets inscrits durant les 4 premières

années, s'est levée à 9,4 milliards de dirhams au niveau

national dont 5,5 milliards de dirhams au titre de la contribution de

l'INDH.

Les jeunes ont constitué une partie incontournable de

la mission de l'INDH, ils étaient plus particulièrement

ciblés en matière d'activités génératrices

de revenus, d'animation culturelle et sportive, d'alphabétisation, et

également d'ancrage des valeurs de citoyenneté chez les jeunes

des quartiers pour les rendre des acteurs dans leurs entourage. On peut prendre

des exemples tel que celui des jeunes femmes qui ont

bénéficié des formations en tissage, et couture, et dans

la même optique elles ont bénéficié d'un financement

pour acquérir des machines à coudre. On peut donner un autre

exemple concernant les jeunes des quartiers de Hay Moulay Ismail, et Kariat

Ouled moussa. Les jeunes de ces quartiers sont issus de familles

défavorisées, et n'ont pas de qualification. Ils ont

bénéficié dans le cadre des projets de l'INDH d'un

financement pour acquérir des grandes motocyclettes, destinées

pour transporter les marchandises. Ces moyens de transports sont souvent

utilisés de façon informelle pour déplacer les individus

entre Hay Moulay Ismail et Kariat Ouled moussa vu que les

moyens de transport formel n'accèdent pas au milieu de Hay Moulay

Ismail. Et ceci permet à ces jeunes de réaliser une entrée

régulière d'argent24.

Ci-après nous allons voir les principales modifications

qui ont été appliquées au secteur de l'emploi en vue

d'améliorer l'intégration des jeunes au marché du

travail.

24 Entretien avec un bénéficiaire de

l'INDH.

II. La Promotion de l'emploi

La promotion de l'emploi a été placée au

coeur de la stratégie de développement économique et

social à travers la mise en place des dispositifs et instruments

suivants :

L'insertion directe, la formation-insertion, l'insertion par la

promotion de l'entreprise et la réforme de l'intermédiation au

niveau du marché du travail25.

Parallèlement à ces dispositifs, d'autres mesures

stratégiques importantes ont été prises et que nous allons

voir ci-après.

1. L'adoption de la Charte de la petite et moyenne

entreprise

Cette Charte est destinée à soutenir les

entreprises dans leurs efforts de restructuration et de développement.

Il faut rappeler que la dite Charte institue de nouveaux mécanismes

visant la redynamisation de la création de petites et moyennes

entreprises à travers notamment le renforcement du processus de garantie

des prêts.

2. La réforme du code de travail

Entrée en vigueur en juin 2004, cette réforme

constitue une avancée majeure dans la construction de l'Etat de droit et

dans l'amélioration de l'environnement de l'entreprise et partant dans

la promotion de l'attractivité de l'économie nationale.

En complément à ces mesures, et dans le cadre de

la mise en oeuvre des recommandations des assises de l'emploi tenues en

septembre 2005, un dispositif ciblé de promotion de l'emploi des jeunes

diplômes chômeurs a été arrêté. Ce

dispositif a visé plus particulièrement l'amélioration de

l'organisation et de la gestion du marché de travail, en particulier

l'adoption du nouveau code du travail. Outre «Moukawalati» et le

microcrédit, destinés à la création d'entreprises,

plusieurs programmes ont été mis en place, à savoir

«Taahil »26 ciblant les diplômés

chômeurs, et «Idmaj»27 en tant que mécanisme

d'incitation au premier emploi en faveur de l'entreprise.

25 Ministère de l'économie et des

finances, Rapport de loi de finance, 2010.

26 Ministère de l'économie et des

finances, Projet de loi de finance pour l'année

2011.

27 Opcité.

3. Insertion directe des diplômés

chômeurs

Il s'agit du nouveau décret ministériel qui est

entré en vigueur juste après la révolution du 20

février 2011, et qui opte pour l'intégration des

diplômés chômeurs. Rappelons dans ce sens que ce

décret ministériel autorise les administrations publiques et les

collectivités locales à recruter, sans concours, les titulaires

de diplômes supérieurs dans les cadres et grades correspondant

à l'indice de l'échelle 11 conformément aux dispositions

réglementaires en vigueur durant les deux années 2011 et 2012.

Dans cette même dynamique quelques 430028

diplômés chômeurs ont été recrutés

depuis le démarrage de cette initiative. Il faut préciser que les

jeunes qui vont constituer des groupes de diplômés chômeurs

ou qui participeront à des groupes déjà existants, sont

ceux qui vont bénéficier de cette initiative exceptionnelle, et

cela afin de faciliter le dialogue avec les autorités

compétentes.

Dans ce qui suit nous allons aborder les rénovations

apportées par la nouvelle Charte de l'éducation formation.

III. La mise en oeuvre de la charte de l'Education

Formation

La charte nationale d'éducation et de formation,

entrée en vigueur en l'an 2000, se fonde sur une mobilisation nationale

pour la rénovation de l'école. La décennie 2000-2009 a

été déclarée décennie nationale de

l'éducation et de la formation, ainsi le secteur de l'éducation

et de la formation a figuré parmi les priorités nationales

après l'intégrité territoriale.

La mise en oeuvre de la réforme du système

d'éducation et de formation s'articule autour des principaux axes

stratégiques ci après.

1. Axes Stratégiques

a- La généralisation de l'enseignement à

travers notamment :

- la poursuite des efforts visant la généralisation

de l'enseignement fondamental et du préscolaire ;

- l'intensification de l'enseignement secondaire, l'objectif a

été la généralisation du

28 Disponible sur

http://www.marpresse.com.

cycle collégial en 2008, et la fixation d'un objectif de

60%29, pour le cycle qualifiant du baccalauréat, pour la fin

de l'année 2010.

b- L'amélioration de la qualité des

enseignements :

Ceci à travers notamment la refonte et

l'amélioration des programmes au niveau du contenu et de la

méthodologie avec le renforcement des branches scientifiques et

techniques et l'introduction et la diffusion des nouvelles technologies de

l'information et de la communication ;

c- L'amélioration de la gouvernance du système

d'éducation et de formation à travers notamment :

- l'instauration de la décentralisation et la

déconcentration dans le secteur

d'éducation à travers la création des

Académies Régionales d'Education et de Formation ;

- la consolidation de l'autonomie de l'université

consacrée par la loi 01-00 portant organisation de l'enseignement

supérieur promulguée par le dahir n°1.00.199 du 19 mai

2000.

d- L'amélioration du financement de la

réforme :

A travers la mobilisation des fonds extrabudgétaires

notamment dans le cadre de la coopération internationale ainsi qu'une

plus grande implication du secteur privé et de la société

civile à travers le partenariat, et la mise à contribution des

différents partenaires socio-économiques, des ménages

ainsi que des Collectivités Locales dans le financement de

l'éducation.

2. Quelques Chiffres

Huit ans après le lancement de la décennie de

l'éducation, le système d'éducation et de formation a

enregistré des avancées réelles sur divers plans.

L'enseignement scolaire a été marqué par l'accroissement

de ses effectifs dans tous les cycles, la résorption des écarts

de scolarisation entre genres et milieux ainsi que diverses avancées

pédagogiques. Toutefois, les acquis restent fragiles à cause de

nombreux dysfonctionnements persistants.

29 Rapport de la Direction des Etudes et des

Prévisions Financières, Juillet 2009.

L'augmentation des effectifs au secondaire collégial et

qualifiant de plus de 40%30 sur les huit dernières

années et l'augmentation des taux de scolarisation de 15 points de

pourcentage pour toutes les tranches d'âge indiquent que la marche vers

l'obligation de scolarité jusqu'à 15 ans est bien prise en compte

.

Le taux net de scolarisation des enfants âgés de

4-5 ans dans le préscolaire a atteint 58,9%31 sur le plan

national dont 51,2%32 pour les filles, et le taux net de

scolarisation dans le premier cycle fondamental est passé de 84,6%

à 94,6% entre 2000-200133 et 2007-2008. Cette hausse a

été plus importante pour les filles, dont le taux net de

scolarisation est passé, au cours de la même période, de

80,6% pour se situer à 92,5%. En milieu rural, ce taux est passé

de 76,7% à 93,5% pour les deux sexes. Ces évolutions ont

nécessité la mise en oeuvre d'importants projets physiques

puisque le nombre total des établissements de l'enseignement primaire

public a atteint en 2007-2008 près de 7.003 écoles et 13.451

écoles satellites34. Le réseau des

établissements s'est élargi par la création de 790

établissements dans le primaire (671 dans le milieu rural et 119 dans le

milieu urbain) durant la période 2000-2008.

Pour ce qui est de l'enseignement collégial, le taux

spécifique de scolarisation des enfants âgés de 12-14 ans a

atteint globalement 77,1% et 70,6% pour les filles en 2007-2008 contre 60,3% et

52,7% respectivement en 2000-2001. En milieu rural ce taux a atteint 57%

globalement et 46,7% pour les filles contre 37,5% et 27,9 respectivement en

2000-2001.

Quant au taux spécifique de scolarisation des enfants

âgés de 15-17 ans il a enregistré une nette

amélioration passant globalement de 37,2% en 2000-2001 à 49,7% en

2007-2008 et de 32,2% à 45,2% pour les filles35. Le nombre

total des établissements de l'enseignement secondaire qualifiant public

a atteint en 2007-2008 près de 743 établissements (590 en milieu

urbain et 153 en milieu rural). Le volet

30 Rapport de la Direction des Etudes et des

Prévisions Financières, Juillet 2009.

31 Disponible sur

http://www.men.gov.ma/.

32 Opcité.

33 Rapport national, Alphabétisation des

adultes au Maroc, Direction de la lutte contre l'analphabétisme

1997-2003.

34 Disponible sur

http://www.men.gov.ma/.

35 Rapport national, Alphabétisation des

adultes au Maroc, Direction de la lutte contre l'analphabétisme

1997-2003.

afférent à l'enseignement universitaire,

mérite une attention particulière, tant qu'il est vrai que seule

une politique de réinvention36 de l'université

marocaine, et d'incitation à la recherche scientifique, permettra de

donner à la recherche et au développement leur pleine

signification.

Pour remédier aux insuffisances enregistrées en

termes d'emploi des jeunes, l'Etat a procédé à la

promotion de la dynamique du microcrédit comme alternative, dans le but

de doter les jeunes de moyens financiers pour se créer leurs propres

activités, dans un cadre de génération de revenus.

IV. La promotion de l'activité du

Microcrédit

Dans le but d'encourager la création d'emploi et la

promotion d'activités génératrices de revenus pour les

populations défavorisées, les pouvoirs publics ont

procédé, depuis l'année 2000, à la mise en oeuvre

d'actions visant le renforcement des capacités institutionnelles et

financières des associations de microcrédit autorisées

à exercer conformément aux dispositions de la loi n° 18-97

relative au microcrédit promulguée par le dahir n° 1-99-16

du 5 février 1999 (BO n° 4678 du 1er avril 1999).

Le nombre total des bénéficiaires de

microcrédits a atteint 1.353.074 en 2007, dont près de

64%37 de femmes avec une valeur totale des prêts de 5.598 MDH.

Les bénéficiaires en milieu urbain représentent

55,3%38 du total des bénéficiaires, contre 2% pour le

milieu périurbain et 42,6% pour le milieu rural. Le secteur de

microcrédit mobilise 5150 agents de terrain et 1550 cadres et

employés hors terrain.

Le nombre total des prêts distribués depuis la

création jusqu'à l'année 2007 a atteint 113 millions

environ avec un montant de 19 milliards de dirhams39. En termes de

qualité de portefeuille, le taux de remboursement s'est situé

à 98%40.

La dynamique du microcrédit a permis aux jeunes

d'améliorer leurs revenus, et le

niveau de vie de leurs familles.

L'objectif de cette dynamique est de soutenir l'auto-

emploi des jeunes, et

les aidants à créer des activités

génératrices de revenu.

36 Centre d'études internationales, Une

décennie de réformes au Maroc, KARTHALA, 2010, 426 p.

37 Ministère de l'économie et des

finances, Projet de Loi de Finances, 2011.

38 Opcité.

39 Rapport de la Direction des études et des

prévisions, 2009.

40 Opcité.

D'après une enquête que nous avons mené

nous même dans le bidonville Sehb Lkayed, près de Hay

Salam à Salé, et qui a concerné un échantillon

de 100 personnes, dans le cadre de l'impact du microcrédit sur la

pauvreté. Les jeunes entre 20 et 34 ans ont constitué 75% de cet

échantillon, ces derniers ont affirmé qu'ils sont

intéressés par le microcrédit, et sont près

à demander un prêt auprès des institutions de

microcrédit pour créer leurs propres activités.

Dans la partie suivante nous allons identifier les acteurs

d'accompagnement et d'aide à la création des entreprises, qui

sont mis à la disposition de la jeunesse marocaine.

V. Le système d'accompagnement et de

création d'entreprises pour les jeunes

Il faut noter, que plusieurs acteurs gouvernementaux et non

gouvernementaux opèrent au Maroc dans le domaine d'accompagnement et

d'aide à la création d'entreprises au profit des jeunes.

1. Démarrage officiel du premier incubateur

féminin au Maroc

C'est une initiative de l'association des femmes chefs

d'entreprises du Maroc (Afem)41 qui vise à encourager la

création d'entreprises par des femmes porteuses de projets innovants. Ce

projet, baptisé "Casa Pionnières", est le premier en son genre

dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient (Mena). Son objectif est de

contribuer à créer un environnement favorable pour la

création d'entreprises au Maroc en intégrant l'approche genre.

"Casa Pionnières" s'adresse à toute jeune femme, ayant un projet

de création d'entreprise prioritairement dans le secteur des

services.

Les candidates sélectionnées

bénéficient d'un espace d'accueil et d'aide à la

création d'entreprise, incluant des services à des coûts

réduits, une logistique matérielle adaptée, un programme

d'accompagnement dans l'élaboration et la finalisation technique des

projets d'entreprise, une formation en fonction des besoins identifiés,

le suivi par des conseillers et l'accès à des réseaux de

chefs d'entreprises nationaux et internationaux.

41 Initiative lancée en 2007.

Ce projet est soutenu par plusieurs partenaires

gouvernementaux et organisations internationales, dont notamment le

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, l'UNIFEM, le PNUD,

l'Agence Espagnole de Coopération Internationale, le Centre

Régional d'Investissement (CRI) de Casablanca, le réseau Maroc

entreprendre, la Fondation BCP pour la création d'entreprises et

certains groupes privés. L'Afem est une association indépendante

créée en 2000 en vue d'offrir aux femmes chefs d'entreprises un

cadre leur permettant de contribuer à l'essor de l'économie

nationale, d'encourager l'action entrepreneuriale féminine, d'orienter,

d'encadrer et d'assister la femme entrepreneur dans sa recherche de la

compétitivité requise pour toute entreprise.

2. Association Maroc Telecom pour la création

d'entreprises et la promotion de l'emploi

Sa mission est d'aider les jeunes talents à

concrétiser leurs projets de création d'entreprises

génératrices d'emplois et de revenus. Il s'agit d'un prêt

plafonné à 100.000 dirhams sans intérêts, avec un

apport personnel de 10 %. Les bénéficiaires sont les jeunes

âgés de 20 à 39 ans, diplômés d'études

supérieures ou disposant d'un diplôme de formation ou d'une

expérience professionnelle.

o Secteur d'activités : tous les secteurs

d'activité présentant un potentiel de

création d'emplois (commercial, artisanal, industriel,

agricole, services) ;

o Types de projets : technologies de l'information, cyber,

mécanique automobile,

broderie, métiers du bâtiment, production agricole,

élevage...

o Nature du projet : création uniquement.

3. Les Centres Régionaux d'Investissement

(CRI)

La création des CRI a été mise sous la

responsabilité des Walis des Régions42. Les CRI sont

parmi les mécanismes que les pouvoirs publics ont veillé à

mettre en place pour le développement de l'investissement tant à

l'échelon national que régional. Ils ont été mis en

place pour orienter et accompagner les jeunes porteurs de projets qu'ils soient

nationaux ou bien des jeunes résidents à l'étranger.

42 Lettre adressée par Sa Majesté

Mohammed VI au Premier Ministre au sujet de la gestion

déconcentrée de l'investissement, le 09 janvier 2002.

Le rôle des CRI ne se limite pas à la mission

traditionnelle du guichet unique, mais englobe des missions plus larges telle

que la mise à la disposition des opérateurs économiques de

données et informations à caractère économique qui

puissent aider à valoriser les potentialités des régions

où ils opèrent.

4. Le programme Moukawalati

La mission du programme est de contribuer à la

réduction progressive du taux de chômage moyennant l'appui

à la création d'entreprises génératrices de

richesses et d'emplois en adéquation avec les exigences et les

spécificités au niveau régional. Egalement assurer la

pérennité progressive du tissu économique régional

par un dispositif de suivi des entreprises créées au cours de la

période de démarrage.

Le réseau de guichets du programme Moukawalati a

été élargi à 183 guichets. Le nombre de conseillers

a été également revu à la hausse, avec 112 nouveaux

conseillers. Il s'agit de redonner confiance aux jeunes, dont bon nombre ont

été dissuadés par la bureaucratie et d'autres obstacles.

Le plus important dans ce plan de relance c'est qu'il est ouvert aussi aux

non-diplômés, il est ouvert à tous les porteurs de projets.

Le programme vise une tranche de population âgée entre 20 et 45

ans, ajoutons à cela que deux personnes peuvent s'associer et ramener le

projet à un montant inférieur ou égal à 500.000 DH.

Il faut signaler que les jeunes porteurs de projets bénéficient

d'un accompagnement avant et après la création de leurs

projets.

En plus de l'ensemble de ces initiatives, les pouvoirs publics

ont tablé sur le partenariat avec des ONG et des programmes de

coopération internationale, en vue de répondre aux attentes des

jeunes marocains. C'est dans cette optique que la stratégie

intégrée de la jeunesse à été

lancée.

VI. Le lancement de la stratégie

intégrée de la jeunesse

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a

lancé le processus d'élaboration de la stratégie nationale

intégrée de jeunesse avec l'appui technique de trois

organisations du système des Nations Unies, l'UNICEF, Le FNUAP et le

PNUD qui ont octroyé 1 million de dollars à cette

opération (pour sa mise en oeuvre effective par les collectivités

locales).

Prenant en considération que les jeunes sont au coeur

des enjeux stratégiques en termes de participation à l'essor

économique, à la promotion de la citoyenneté et d'un

projet de société moderne, démocratique piloté par

les droits, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre

d'une action gouvernementale concertée, a lancé les travaux

d'élaboration de la stratégie nationale intégrée de

jeunesse. Ce processus est mené avec l'appui d'un comité

multisectoriel où sont représentés les différents

départements concernés, 10 ministères, des

collectivités locales, 15 associations nationales, et plusieurs

associations de jeunes, avec l'appui technique de trois organisations du

système des nations unies.

Après un travail de recherche et d'analyse qui a permis

de fixer les objectifs de cette stratégie, ses acteurs et ses champs

d'intervention, le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec

l'ensemble des partenaires concernés a arrêté les

étapes clés de conception de cette stratégie à

savoir : le diagnostic, l'organisation des fora régionaux de jeunes, la

tenue des assises nationales de jeunesse et l'élaboration d'une charte

nationale de jeunesse.

Plus précisément, ces étapes se

présentent comme suit :

1. Le diagnostic

Il va permettre l'analyse de la situation actuelle des jeunes

au Maroc à travers une revue documentaire et des entretiens avec

l'ensemble des parties prenantes concernées. Il sera

complété à travers la réalisation d'un benchmark

international avec les expériences de l'Espagne, de la Finlande, de la

France et de la Tunisie.

2. Les fora régionaux de jeunes

16 fora régionaux ont eu lieu sur le territoire

national. Leur objectif a été d'ouvrir un débat franc et

constructif avec 4000 jeunes issus des différentes catégories

sociales et démographiques. Ces jeunes ont soumis leurs propositions et

attentes de façon à alimenter la plateforme de travail des

assises nationales de la jeunesse.

Certes les jeunes montrent leur insatisfaction des

institutions de l'Etat43, mais le ministère souhaite inverser

la tendance, en ouvrant un espace de débat et de réflexion

intégrant les jeunes dans le processus de mise en oeuvre d'une

stratégie nationale.

3. Les critères de sélection

Les 4000 jeunes choisis pour participer aux fora

régionaux n'ont pas été sélectionnés de

manière aléatoire, ces jeunes ont pour mission de

représenter les quelques 16 millions de jeunes que compte notre pays.

Afin de transcrire toute la complexité de cette population, quatre

facteurs ont été adoptés comme critères de

sélection sur la base des études préalablement conduites

:

o Urbains/ruraux : ce critère permet de distinguer les

attentes et les besoins des jeunes selon leur mode de vie, et de retranscrire

les disparités sociales entre zones urbaines et zones rurales.

o Scolarisés/non-scolarisés : les aspirations

peuvent varier grandement selon les niveaux d'instruction des jeunes.

o Hommes/femmes : des différences importantes subsistent

entre les hommes et les femmes, dans différents domaines.

o Tranche d'âge : l'âge des participants compris

entre 7 et 30 ans présente des profils très variés, et

permet de couvrir une cible assez importante.

Jusqu'à nos jours, et en interrogeant des responsables

du ministère de la jeunesse, rien n'a encore été

publié, le diagnostic, et le rapport de restitution des résultats

des forums a été confié à un bureau d'étude,

qui n'a pas encore rendu le travail final.

43 L'Economiste, Numéros 3216, du 19

février 2010, Art : Lancement des Fora Régionaux des jeunes.

Dans cette même dynamique il est force de constater que

le fait de se passer des mythes visant à placer les pouvoirs publics et

la société civile dans une relation frontale, est l'un des axes

forts et particulièrement innovant des programmes de coopération

internationale44.

Chacun s'accordant à penser que l'obstacle au dialogue

se situe autant dans la difficulté des OSC à comprendre la

mécanique administrative, la logique du circuit de décision

politique et les enjeux qu'elle suppose au niveau local, national ou

international, que dans la propension des pouvoirs publics à identifier

les OSC sous l'angle idéologique en négligeant souvent leurs

savoir-faire et acquis en termes de pratiques.

Les programmes de coopération dans leur forme

concertée et pluri-actrice (PCPA), proposent à chaque groupe

d'acteurs de chercher (et de trouver) les axes sur lesquels ils peuvent avancer

ensemble. Chose que nous allons voir dans le troisième chapitre, en

prenant comme cas pratique le Programme Concerté Maroc, et son action

sur la question de la Jeunesse.

Il est nécessaire dans un premier temps de

présenter le PCM et son cadre général, pour pouvoir

comprendre son action.

44 Lucien COUSIN, Mieux faire société ensemble

(la contribution des Programmes Concertés PluriActeurs à une

rénovation du dialogue entre société civiles et pouvoirs

publics), 2008, 96 p.

VII. Origine et fondement du Programme Concerté

Maroc

Le Programme Concerté Maroc (PCM), tire son origine du

« temps du Maroc en France » organisé en 1999 et qui a vu

s'animer partout dans le pays des milliers de manifestations qui ont

montré la richesse de la coopération franco-marocaine. A cette

occasion, la nécessité de mettre en place un « partenariat

global » entre les deux pays a été entérinée

par les deux gouvernements et au sein de ce partenariat, l'importance

soulignée de développer et de consolider les coopérations

entre les acteurs de la société civile des deux Etats.

Le cadre général du PCM, rentre dans la

dynamique des PCPA, dans lesquels se trouve une double ambition de construire

une coopération entre des organisations de la société

civile, qu'elles soient au Sud ou au Nord, et un dialogue politique entre ces

organisations et les pouvoirs publics dans la finalité de coproduire des

politiques publiques inclusives.

Le PCPA entend établir un lien entre les initiatives et