INTRODUCTION

L'épidémiologie de la GEU doit distinguer les

GEU survenues alors que la femme n'avait pas de contraception (échec de

reproduction) ou qu'elle en avait un (échec de contraception). Ces deux

types de GEU diffèrent sur presque tous les plans (sauf peut-être

la prise en charge et l'efficacité immédiate du

traitement) : incidence, localisation, facteurs de risque et

fertilité ultérieure

De façon générale,

l'épidémiologie de la GEU concerne l'étude de son

incidence (nombre ou proportion de nouveaux cas par an), de ses facteurs de

risque et de ses conséquences. Les connaissances sur chacun de ces

points sont issues d'enquêtes épidémiologiques1(*).

ETAT DE LA QUESTION

Disons que certaines autres études avaient

déjà été mené avant nous, sur la question de

la prévalence des grossesses ectopiques bien sûr dans d'autres

milieux que chez en République Démocratique du Congo.

Après une forte augmentation entre 1970

et 1990, l'incidence de la GEU a décru pendant une dizaine

d'années. On assiste actuellement à une évolution

différenciée : décroissance des GEU sous

contraception, augmentation des GEU sans contraception. Trois quarts des GEU

sont ampullaires et 4,5 % sont extra-tubaires2(*).

Dans une étude prospective par DIALLO F.B et coll., les

auteurs rapportent 63 cas de grossesse extra-utérine.

Sur le plan épidémiologique la femme

présentant une G.E.U. est une femme jeune en pleine activité

génitale avec une incidence de 6,34 % entre 21 et 30 ans, nulligeste

tout au plus primipare ou paucipare 4,93 %, à antécédents

gynécologiques chargés 16 % d'avortement clandestins 5 %

d'infections génitales.

Sur le plan thérapeutique, la chirurgie a

été radicale dans 80,94 %.

Pour améliorer le pronostic, les auteurs proposent : un

diagnostic précoce de la grossesse et une lutte contre les M. S. T., les

infections gynécologiques, les avortements provoqués clandestins

par une sensibilisation et une éducation sanitaire soutenues3(*).

CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'augmentation de la fréquence de la Grossesse Extra

Utérine a été démontrée dans les pays

industrialisés au cours des deux dernières décennies,

constituant un important problème de Santé Publique. La

fréquence a doublé ou triplé4(*).

Vu l'importance de la fréquence des interruptions

volontaire des grossesses clandestine parmi les jeunes dans nos milieux, les

infections génitales hautes et tant d'autres facteurs de risque exposant

la femme à certains risques obstétricaux notamment la grossesse

ectopique, notre choix sur ce sujet a été motivé le souci

de contribuer à la santé de la reproduction de la femme en

général et celle de la ville de Lubumbashi.

L'intérêt de ce sujet s'inscrit de la cadre

d'éduquer la femme Lushoise sur le plan sanitaire de reproduction en vue

de diminuer la fréquence des grossesses ectopique dans nos milieux.

PROBLEMATIQUE

La présente étude repose sur les questions

suivantes :

- Quelle est la prévalence des grossesses

extra-utérines (GEU) à L'hôpital Général

Sendwe ?

- Quelle tranche d'âge est plus touchée ?

- Quel est le facteur de risque principal rencontré

à l'hôpital Sendwe ?

HYPOTHESES

Cette incertitude sur la prévalence de grossesse

extra-utérine nous amène à pousser loin nos investigations

sur la question et avec la progression de cette étude, nous allons

pouvoir donner une précision sur la prévalence. Les jeunes dames

dont l'âge varie autour de 20 ans seraient les plus touchées dans

cette étude et le principal facteur de risque serait les interruptions

volontaires de grossesses dans les antécédents des patientes.

BUT ET OBJECTIF

Cette étude s'inscrit dans le cadre de diminuer la

fréquence de grossesses extra-utérine. C'est ainsi que ce travail

a pour objectifs de :

· Déterminer la fréquence

hospitalière (Prévalence) de la G.E.U. à l'hôpital

général de référence Jason Sendwe,

· Dégager le profil

épidémiologique de la femme présentant une G.E.U.

METHODOLOGIE

Notre étude est rétro-prospective allant du

janvier 2007 à juin 2009. Les facteurs descriptifs sont l'âge, la

parité et les antécédents des patientes. Nous n'avons

retenu pour population, les fiches de patientes qui avaient

nécessité une hospitalisation.

Pour l'étude des facteurs de risques, nous avons retenu

L'étude statistique utilise le test du «chi

carré», les moyennes arithmétiques et autres.

Le dénominateur le plus accessible est le nombre des

accouchements permettant une comparaison entre les différentes autres

études. Dans l'étude prospective, nous avons pu déterminer

le nombre des naissances qui permet d'intégrer les grossesses multiples

et le nombre des naissances vivantes qui diminue la fréquence de GEU

observée.

Une interview libre a été adressée aux

personnels médicaux et infirmier.

Pour la partie théorique, nous avons fait une analyse

documentaire et même une analyse des registres des malades en

gynécologie pour la collecte de données sur terrain.

DELIMITATION DE SUJET

Ce travail concerne toutes les fiches des patientes ayant

conçu une grossesse extra-utérine dans le service de

gynécologie-obstétrique et tous les cas d'accouchement ayant lieu

dans la période allant du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009,

à l'hôpital général de référence Jason

Sendwe.

SUBDIVISION DU TRAVAIL

Ce travail comprend deux grandes parties hormis la partie

introductive et conclusive, dont la première est théorique et

traite sur un bref rappel anatomique et physiologique de l'organe reproducteur

féminin, les généralités sur la grossesse

ectopique ;

La seconde est pratique et présente le cadre de recherche,

les résultats de la récolte de données ainsi que l'analyse

et commentaires.

CONSIDERATIONS

THEORIQUES

CHAPITRE 0 : DEFINITION DE

CONCEPTS DE BASE

1. La prévalence : c'est un terme de

l'épidémiologie qui définit le nombre de personnes

atteintes d'une certaine

maladie

à un moment donné dans une population donnée.

Son but est d'estimer le nombre véritable de cas, au

moment de l'étude, dans la population concernée5(*).

2. La grossesse : La grossesse (ou la gestation) est le

processus physiologique au cours duquel la progéniture vivante d'une

femme, se développe dans son corps depuis la conception jusqu'à

ce qu'elle puisse survivre hors du corps de la mère. Une femme en

état de grossesse est dite enceinte ou gravide6(*).

3. Extra-utérin (ine) : Terme d'anatomie et de

pathologie. Qui existe ou qui se passe hors de la cavité de

l'utérus. Grossesse extra-utérine.

4. La grossesse extra-utérine : La grossesse

extra-utérine est une

grossesse se

développant hors de l'

utérus. La

très grande majorité des grossesses extra-utérines sont

des grossesses dans la

trompe de Fallope

ou grossesses tubaires. La grossesse extra-utérine est une urgence

chirurgicale dans sa forme rompue. Son diagnostic est de plus en plus

précoce permettant d'éviter sa rupture et la mise en jeu du

pronostic vital et permettant un traitement non chirurgical sous certaines

conditions strictes.

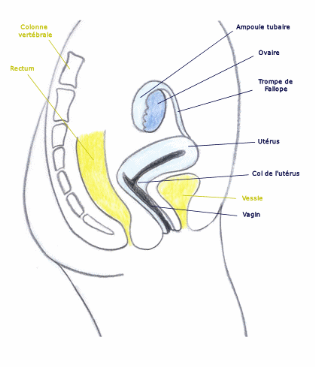

CHAPITRE PREMIER : RAPPEL

ANATO-PHYSIOLOGIQUE DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR FEMININ

1.1. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR FEMININ

1.1.1. Les ovaires :

L'ovaire représente la glande génitale

féminine. Il en existe 2 (un de chaque côté) situés

dans la cavité pelvienne.

Cette glande a 2 fonctions distinctes:

- La formation des cellules reproductrices de la femme, les

ovules (ovogénèse)

- La synthèse des hormones sexuelles

féminines (oestrogène, progestérone et

androgènes)

De la puberté à la ménopause,

l'ovaire est l'objet de modifications cycliques mensuelles (le cycle ovarien)

dont l'objectif est de libérer, chaque mois, un oeuf mature prêt

à être fécondé (l'ovocyte libéré lors

de l'ovulation) et de préparer la paroi de l'utérus

(l'endomètre) à une éventuelle implantation.

1.1.2. Les trompes de Fallope:

La trompe de Fallope est un long conduit d'environ 12 cm qui

relie chaque ovaire à l'utérus (il y en a donc 2, une de chaque

côté).

Elle a pour fonction la captation de l'ovocyte au moment

de l'ovulation grâce au mouvement des cils de son ampoule, d'assurer le

transport des spermatozoïdes de l'utérus vers l'ovaire, et ensuite

des oeufs fécondés en sens inverse, et le liquide qu'elle

contient fournit à l'oeuf des conditions favorables à son

développement.

Cette trompe sera le siège de la fécondation.

1.1.3. L'utérus:

L'utérus, organe situé au milieu de la

cavité pelvienne, comporte 2 parties distinctes:

1. Le corps dans lequel débouchent les

trompes (au niveau de l'isthme tubaire) et qui comporte 2 couches dans son

épaisseur:

- une couche externe de muscles (le

myomètre).

- une couche interne muqueuse

(l'endomètre) qui présente des variations

d'épaisseur et de composition cycliques en réponse aux variations

des taux des hormones sexuelles sécrétées par l'ovaire.

2. Le col qui assure la communication entre

le corps de l'utérus et le vagin. C'est par cette petite porte

d'entrée que passeront les spermatozoïdes déposés

dans le vagin au moment du rapport sexuel, si la période est propice

à la fécondation.

Les fonctions de l'utérus sont multiples:

- il assure le transport des spermatozoïdes du vagin vers

les trompes

- il est le siège de la nidation, l'embryon s'implantant

dans l'épaisseur de son endomètre vers la fin de la

première semaine du développement de l'oeuf

fécondé.

- pendant toute la durée de la grossesse, il

protège l'embryon et lui fournit le matériel nécessaire

à son développement. Son volume s'adaptant au fur et à

mesure à la croissance continue du foetus.

- en fin de grossesse, ses

contractions assurent l'expulsion du foetus et du placenta.

A la fin du cycle ovarien, s'il n'y a pas eu

fécondation et nidation, sa paroi interne (l'endomètre) va

être éliminée sous l'effet de la chute brutale des hormones

sexuelles. Cela occasionne des saignements (les règles).

1.1.4. Le vagin:

Le vagin est l'organe de copulation dans lequel seront

déposés les spermatozoïdes au cours du rapport sexuel.

Le vagin représente également la filière

que le bébé devra franchir lors de l'accouchement... il est donc

très extensible!

1.2. PHYSIOLOGIE DE LA GROSSESSE

1.2.1. Physiologie : La

fécondation et la nidation7(*)

1° Le spermatozoïde

Après l'éjaculation, le sperme reste en contact

avec la glaire cervicale, avec laquelle il a pu être plus ou moins

mélangé.

Du fait du pic oestrogénique pré ovulatoire,

cette glaire possède au maximum à ce moment précis ses

qualités de réceptivité (abondance, filance,

limpidité et autres caractères physicochimiques) aux

spermatozoïdes qui fuient l'acidité vaginale.

Les gamètes mâles (spermatozoïdes) sont

capables de vivre plusieurs jours dans une glaire d'excellente qualité

et semblent se regrouper dans les cryptes de l'endocol (improprement

appelées glandes), d'où ils sont progressivement

libérés vers l'utérus et les trompes.

La progression des spermatozoïdes dans le col, la

lumière utérine et les trompes est mal connue; elle n'est pas le

fait de leur seule motilité, car on trouve des spermatozoïdes dans

les trompes quelques minutes après un rapport, laps de temps trop court

pour qu'ils franchissent par eux mêmes cette distance

considérable; aussi, les cinétiques utérine et tubaire ont

elles un rôle certain.

Au cours de ce trajet, les spermatozoïdes

acquièrent leur pouvoir fécondant grâce à un

phénomène de "capacitation" au contact de la glaire et des

muqueuses génitales féminines. Les spermatozoïdes morts sont

résorbés au niveau des muqueuses, principalement de

l'endomètre.

2° L'ovocyte

Après la décharge de l'hormone hypophysaire LH,

au quatorzième jour d'un cycle de vingthuit jours, il apparaît une

ouverture sur le follicule ovarien mûr, à travers laquelle le

liquide folliculaire s'écoule dans le péritoine en

entraînant l'ovocyte.

Le corps jaune qui se forme sur l'ovaire sécrète

très rapidement de la progestérone, qui, entre autres actions

biologiques, va entraîner un décalage thermique et faire perdre

à la glaire cervicale ses propriétés

réceptrices.

A son émission, l'ovocyte est entouré d'une

couronne de cellules de la granulosa (corona radiata) et n'a pas achevé

sa maturation: il est au stade d'ovocyte II avec 23 chromosomes (22 A + X),

après avoir émis son premier globule polaire, et entame sa

dernière mitose de maturation.

Il est entraîné par un courant de liquide

péritonéal vers l'orifice externe de la trompe, qui s'est par

ailleurs rapprochée de l'ovaire jusqu'à en balayer la surface

avec les franges de son pavillon. L'ovocyte migre dans la trompe sous l'action

des cils de l'épithélium tubaire et de mouvements

péristaltiques, et il est débarrassé de sa corona radiata

au cours de ce trajet.

3° La fécondation

La rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte semble se

faire dans le tiers externe de la trompe.

Le spermatozoïde, également porteur de 23

chromosomes (22 A + X, ou 22 A + Y) pénètre l'ovule qui

achève sa dernière mitose de maturation et émet son

deuxième globule polaire. Le spermatozoïde se fixe au niveau de

récepteurs spécifiques sur la zone pellucide de I'ovocyte, puis

la traverse, et fusionne avec la membrane plasmique de l'oeuf; les noyaux

(pronuclei) mâle et femelle s'accolent pour reconstituer un oeuf à

46 chromosomes, dont le sexe est déterminé par le capital

chromosomique du spermatozoïde.

4° La progestation

La progestation est la période de six à sept

jours pendant lesquels l'oeuf ainsi formé mène une vie libre. Il

se divise rapidement et a triplé de dimensions lorsqu'il entre dans la

lumière utérine au stade de morula après les trois

à quatre jours nécessaires pour franchir les 6 à 8

centimètres qui l'en séparent.

Cette morula reste ensuite libre dans la lumière

utérine pendant trois jours supplémentaires au cours desquels

elle passe au stade de blastocyste de trois dixièmes de

millimètre de diamètre.

5° Nidation et début

de gestation

Le blastocyste entre en contact avec l'endomètre

(muqueuse utérine), dans lequel il pénètre le 9e jour

après la fécondation, soit vers le 23e jour d'un cycle de 28

jours, car l'ovule ne reste fécondable que pendant quelques

heures.

Son trophoblaste rudimentaire (précurseur du placenta)

sécrète très vite de l'HCG, dont la détection est

à la base des tests de grossesse, et qui va stimuler le corps jaune:

loin de se tarir, les sécrétions estroprogestatives de ce dernier

vont augmenter régulièrement et maintenir l'endomètre en

place: c'est l'aménorrhée gravidique.

Il faut noter le rôle essentiel du corps jaune et de ses

sécrétions hormonales, tant au cours de la progestation

(contractions des trompes, nutrition de l'oeuf libre par les

sécrétions génitales) que pendant la nidation

(préparation adéquate de l'endomètre) et le début

de la grossesse.

CHAPITRE II : LA GROSSESSE

ECTOPIQUE

2.1. Définition

o Développement de l'oeuf fécondé en

dehors de la cavité utérine, ce développement peut avoir

comme localisation :

v la

trompe utérine (grossesse tubaire); la grossesse peut être

implantée :

Ø soit dans la portion interstitielle de la trompe,

alors elle est appelée (grossesse

interstitielle, ou grossesse angulaire)

;

Ø soit dans la portion isthmique de la trompe, il

s'agit de la grossesse tubaire isthmique

Ø soit dans la portion moyenne de la trompe,

Ø soit dans la portion ampullaire de la trompe

(grossesse tubaire ampullaire),

Ø soit dans la portion distale de trompe, près

du pavillon tubaire,

Ø et enfin, la grossesse tubaire peut se compliquer par

la formation d'un hématosalpinx (hématome de la trompe) d'une

taille variable allant de quelques centimètres jusqu'à

l'extention sur la totalité de la trompe (

gros

hématosalpinx).

v

l'ovaire (grossesse ovarienne) ;

v le col

de l'utérus (grossesse cervicale);

v la paroi musculaire de

l'utérus,

c'est-à-dire le myomètre (grossesse intra-murale);

v la cavité abdominale (grossesse abdominale) ;

v il existe des localisations très rares sur d'autres

organes intra-abdominaux comme le foie...

v l'association de la grossesse intra-utérine avec la

grossesse extra-utérine est appelée la

grossesse hétérotopique ou ditopique,

2.2. Manifestations cliniques

La grossesse extra-utérine est une pathologie grave qui

peut mettre en danger la vie de la femme ; sa gravité vient du fait

qu'elle peut provoquer une hémorragie interne parfois fatale :

par un avortement interne complet ou incomplet,

c'est-à-dire l'expulsion partielle ou totale de la grossesse

extra-utérine de l'organe porteur vers la cavité abdominale (les

cas les plus souvent rencontrés sont les expulsions des grossesses

tubaires ou se qu'on appelle les avortements tubo-abdominaux complets ou

partiels) ; par la rupture et l'éclatement de l'organe porteur de la

grossesse extra-utérine.

1) Dans les formes typiques de la grossesse

extra-utérine tubaire, la patiente présente les

symptômes et les signes suivants :

- retard de règles ;

-

métrorragies ;

- douleurs en bas du ventre (douleurs pelviennes) ; de temps

en temps irradiant vers l'anus et/ou la face interne de la cuisse et le

genou ;

- test de grossesse positif ;

- examen gynécologique douloureux (en particulier le

toucher vaginal profond) ; avec parfois la palpation d'une masse avoisinant

l'utérus qui est lui-même de taille d'un utérus non gravide

(qui ne porte pas de grossesse) ;

-

À l'échographie :

v pas de grossesse intra-utérine identifiable ;

v l'endomètre est habituellement peu épais dans

les grossesses extra-utérines; le plus souvent, il ne mesure que

quelques millimètres, mais un endomètre épaissi (15

à 25 mm, comme c'est le cas dans les grossesses intra-utérines

débutantes), voire très épaissi, n'exclut pas le

diagnostic de grossesse extra-utérine.

v la présence à proximité de

l'utérus d'une masse évoquant, pour l'échographiste, le

diagnostic d'un hématosalpinx (un hématome ou une collection du

sang dans la trompe,) de forme oblongue ou arrondie et de taille variable

allant de

quelques

cm à

plus

de 10 cm,), et de temps en temps on peut identifier de façon claire

le sac de la grossesse (sac gestationnel).

Dans le sac gestationnel

ectopique on peut parfois identifier certains éléments

anatomiques du produit de la grossesse (le

trophoblaste,

la

vésicule

ombilicale, et plus exceptionnellement l'embryon; ou le foetusmort ou

vivant), mais dans certains cas, on peut constater qu'il s'agit d'un

oeuf

clair sans aucune formation embryonnaire et exceptionnellement, une

grossesse

môlaire extra-utérine ;

v enfin, il est possible de mettre en évidence un

épanchement plus ou moins important dans la cavité abdominale et

qui témoigne le plus souvent de la présence d'une

hémorragie interne.

· En combinant l'échographie aux dosages de

hCG

plasmatique, il est admis qu'une grossesse évolutive

intra-utérine est visible :

v par l'échographie par voie abdominale à partir

d'un taux plasmatique de

hCG

égale ou supérieur à 2500 mUI/ml ;

v par l'échographie par voie endovaginale à

partir d'un taux plasmatique de

hCG

égale ou supérieur à 1500 mUI/ml

2) Mais la grossesse extra-utérine peut prendre des

formes cliniques très variables et parfois trompeuses ; pour l'exemple

on peut citer :

- Les formes d'emblée graves (douleur abdominale ou

pelvienne d'apparition brutale comme un coup de poignard et malaises, voire

état de choc avec chute de tension artérielle...) si la prise en

charge est retardée, il existe un risque fatal ;

- Les formes ressemblant à

l'avortement

spontané d'une grossesse intra-utérine (pseudo avortement),

car la patiente, au cours d'une métrorragie et de douleur pelvienne,

peut expulser par la voie génitale naturelle, une quantité

importante de débris qui ressemblent, à l'examen à l'oeil

nu, aux débris d'un avortement spontané, mais en effet, ces

débris ne sont que des débris provenant de

l'endomètre

(appelé dans ce cas : la caduque) après avoir subi des

modifications particulières sous l'effet des hormones

sécrétées par

le

corps jaune.

- Des formes trompeuses parce que, il n'y a pas du retard de

règles ou seulement retard de quelques jours ; dans ces cas

particuliers, les patientes signalent des

règles

inhabituelles par leur durée, leur abondance, leur aspect ou par la

présence d'autres symptômes associés ;

- Des formes qui sont découvertes tardivement par la

présence d'une anémie et d'une masse située

derrière l'utérus (appelée hématocèle,

c'est-à-dire une collection du sang ou un hématome qui s'est

formé lentement par une hémorragie interne continue à

faible débit) ;

- Les formes paucisymptomatiques, c'est-à-dire qui

donnent peu de signes et symptômes ;

- Enfin des formes asymptomatiques et qui sont

découvertes fortuitement lors d'un examen clinique ou

échographique dans le cadre de l'exploration d'une grossesse qui semble

cliniquement normale.

3) Devant cette variété de formes cliniques et

devant la gravité de la maladie dans certains cas, il faut que le

médecin pense à cette pathologie chez toute femme en

période d'activité génitale et se plaignant :

- de douleurs abdominales, même minimes ;

- de troubles inhabituels des règles ;

- devant chaque avortement spontané sans arguments

échographiques clairs prouvant qu'il s'agissait d'une grossesse

intra-utérine ;

- dans ce cadre il est conseillé que toute

I.V.G.

soit précédée par un examen échographique qui

permet de vérifier la localisation de la grossesse en même temps

que la détermination de son âge et de sa viabilité.

Il faut informer les femmes à risque de grossesse

extra-utérine des symptômes et des signes de cette pathologie pour

qu'elle consulte son médecin le plus rapidement possible dès

qu'un symptôme ou un signe apparaît.

2.3. Facteurs de risques

Les femmes à haut-risque de grossesse

extra-utérines sont :

· les femmes ayant dans leurs antécédents

- une grossesse extra-utérine ;

- une

infection

génitale haute ;

- une plastie tubaire ;

- une intervention chirurgicale nécessitant l'ouverture

de la cavité abdominale ;

- une

I.V.G.

(interruption volontaire de grossesse) ;

- un tabagisme.

· chez les femmes utilisant un de ces moyens de

contraception :

- un

stérilet ;

-

une pilule micro progestative ;

- après utilisation de

la

contraception de lendemain.

2.4. Le traitement actuel de la grossesse extra-utérine

2.3.1. Abstention thérapeutique :

Statistiquement 20 % des grossesses extra-utérines

régressent spontanément, mais le traitement qui consiste à

surveiller la patiente sans procéder à un traitement

médical ou chirurgical est réservé aux patientes

asymptomatiques (sans symptômes), chez lesquelles les explorations

cliniques et les dosages sanguins (

hCG

et pour certains centres, le taux de progestérone plasmatique) prouvent

qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine inactive ou peu active et en

régression spontanée.

Dans ce cas-là, les taux d'

hCG

chez la patiente peuvent être comparés à la courbe de la

régression du taux d'

hCG

plasmatique chez les patientes ayant eu une grossesse extra-utérine

tubaire avec :

-

un traitement radical chirurgical par salpingectomie (ablation de la trompe)

;

-

un traitement chirurgical avec conservation de la trompe.

-

Évolution du taux de hCG au cours d'une grossesse normale

(tableau)

-

Évolution du taux de hCG au cours d'une grossesse normale

(courbe)

2.3.2. Traitement chirurgical :

La voie d'accès :

Soit par laparotomie (chirurgie classique par

ouverture de la paroi abdominale) dans :

Les cas graves avec altération de l'état

général de la patiente ;

En cas de contre-indication à la coelioscopie

(chirurgicale ou anesthésique) ;

échec de la réalisation du traitement

chirurgical par voie coelioscopique en raison du volume important de la

grossesse extra-utérine ou des difficultés d'accès devant

la présence d'adhérences ou des difficultés à

réaliser l'hémostase (le contrôle des saignements) ;

Dans certaines localisations (grossesse abdominale ou

grossesse angulaire volumineuse) ;

Si le chirurgien juge que le matériel coelioscopique

présente des défauts rendant la chirurgie coeliscopique

dangereuse pour la patiente ;

Enfin, si le chirurgien juge que ses compétences en

chirurgie coelioscopique ne lui permettent pas de réaliser l'acte

chirurgical par cette voie.

Soit par chirurgie coelioscopique dans tous les autres cas.

L'acte chirurgical, quand il s'agit d'une grossesse ectopique

tubaire, est variable parce qu'il peut être :

2.3.3. Conservateur : la trompe porteuse de

la grossesse ectopique est conservée ; le chirurgien peut

procéder :

- soit à une expression sur la trompe permettant

l'expulsion en dehors de la trompe la grossesse ectopique ou ses débris

qui sont restés dans la lumière tubaire après une

expulsion spontanée et incomplète ;

- soit à une salpingotomie (césarienne tubaire)

qui consiste à inciser la paroi de la trompe pour extraire la grossesse

ectopique contenue dans sa lumière par expression ou aspiration.

2.3.4. Radical : c'est-à-dire,

l'ablation de la trompe (salpingectomie) ; les indications sont :

- les volumineuses grossesses tubaires de plus de 5 à 6

cm de diamètre ;

- l'altération importante de la trompe (rupture ou

prérupture tubaire) ;

- en cas de récidive de la grossesse tubaire du

même côté ;

- si la grossesse tubaire est à l'origine d'importante

hémorragie interne ;

- si, au cours de la même intervention, le

contrôle de l'hémostase est imparfait après une tentative

d'un traitement chirurgical conservateur ;

- en cas d'échec du traitement conservateur

réalisé lors d'une précédente intervention.

2.3.5. Il existe un

score

thérapeutique chirurgical de la grossesse extra-utérine

permettant au chirurgien de choisir la technique chirurgicale la plus

adaptée pour la patiente en fonction du degré de

l'altération de sa fertilité.

2.3.6. Traitement médical

Par l'administration d'un traitement antimitotique (qui

arrête la division cellulaire au niveau des cellules qui constituent la

grossesse ectopique). Il s'agit du méthotrexate à une dose de 1

à 1,5 mg/kg en intra-musculaire (50 mg/m² de la surface corporelle)

ou en injection locale dans la masse de la grossesse ectopique, soit au cours

d'une coelioscopie ou sous contrôle échographique si cette

grossesse ectopique est identifiable avec ce moyen d'investigation.

Le méthotrexate peut être associé à

l'antiprogestérone appelée (RU 486), ce qui améliore

nettement les résultats en ce qui concerne le taux de succès.

Le traitement médical est réservé aux

patientes porteuses de grossesse ectopique :

- peu symptomatique ;

- peu active (faible taux de bêta-hCG, faible taux de

progestérone plasmatique c'est-à-dire un taux inférieur

à 5 ou 10 nanogrammes/millilitre) ;

- peu volumineuse (moins de 3 ou 4 cm de diamètre

dans son grand axe) ;

- ne contient pas un embryon présentant une

activité cardiaque positive ;

- qui n'est pas associée à une hémorragie

interne importante (hémopéritoine de moins de 100 cc).

- l'absence de contre-indication au méthotrexate est

nécessaire.

Enfin ce traitement ne peut pas être proposé que

chez les patientes qui ne sont pas angoissées et qui ont les moyens de

comprendre l'intérêt de ce type de thérapie et qui sont

capables de consulter rapidement le médecin en cas d'apparition de

nouveaux symptômes ou aggravation des symptômes déjà

présents.

L'efficacité du traitement médical de la

grossesse extra-utérine peut être évaluée par :

- les symptômes que la patiente peut décrire car

une aggravation ou une apparition de nouveaux symptômes témoignent

d'un éventuel échec nécessitant de consulter rapidement un

centre médical ;

- l'examen clinique et l'exploration échographique

réguliers qui permettent de repérer les probables échecs

du traitement ;

- enfin les dosages réguliers des taux de

hCG

plasmatique (hormone sécrétée par les cellules

trophoblastiques qui font partie des constituants de la grossesse).

Les

remarques concernant les dosages des taux de

hCG

sont :

Les taux de hCG doivent être comparés à

la

courbe de la régression normale du taux de hCG après le

traitement médical de la grossesse extra-utérine

Cette courbe montre une élévation initiale du

taux de

hCG

dans les huit premiers jours (environ de + 25 % du taux initiale).

La négativation du dosage de

hCG

plasmatique (qui témoigne de la guérison définitive) est

obtenue en moyenne au bout de 28 jours.

Le traitement médical peut comporter des risques dus

à la toxicité du méthotrexate qui est essentiellement :

- hématologique (thrombopénie : diminution de la

numération des plaquettes dans le sang ; leucopénie ou diminution

de la numération des globules blancs dans le sang) ;

- digestive (diarrhée, somatite ou inflammation des

muqueuses de la cavité buccale)

- hépatique (au niveau du foie).

Le fait d'administrer le méthotrexate en une seule

injection diminue énormément sa toxicité et ses effets

secondaires.

CONSIDERATIONS

PRATIQUES

CHAPITRE I : PRESENTATION DU

CADRE DE RECHERCHE, METHODOLOGIE, DIFFICULTES RENCOTREES

2.2. PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE

2.2.1. HISTORIQUE DE L'HOPITAL GENERAL PROVINCIAL DE

REFERENCE JASON SENDWE

1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION

Situé dans la zone de santé de

Lubumbashi, l'hôpital Général provincial Jason Sendwe est

situé dans la partie est de la commune de Lubumbashi .Il est

limité au nord par l'avenue Sendwe, au Sud par l'avenue des Ecoles,

à l'Est par le Lycée Wema et à l'Ouest par l'avenue

Likasi.

Cet hôpital d'intérêt public comprend deux

grandes parties à savoir : La partie pavillonnaire et la partie

à Etages dans lesquelles nous trouvons plusieurs services

hospitaliers.

2. APERÇU HISTORIQUE DE L'HOPITAL J.

SENDWE

L'hôpital Général Provincial de

Référence Jason Sendwe, appelée Jadis Hôpital Prince

LEOPOLD fut construit en 1928.

Les mobiles qui avaient poussé les autorités de

l'époque à construire cet Hôpital propre aux

indigènes furent à la fois d'ordre social et humanitaire c'est

-à-dire la lutte contre les maladies endémiques dues à la

poussée démographique, afin d'éviter la contagion dans

l'Hôpital reine ELISABETH (Hôpital pour blanc)

Cet Hôpital dont l'édification n'a pas

été une tâche facile fut construit en deux phases à

savoir :

La première phase : cette phase de construction

consacrée à la parte pavillonnaire fut exécuter en 1928.

Elle comptait à sa construction de l'édifice à l'Etage s

1958. Toute fois, une aile sera construite avant l'accession de notre pays

à l'indépendance. Les travaux seront interrompus suite aux

évènements malheureux qui avaient suivi l'indépendance du

pays.

Il faut signaler que c'est un hôpital de l'Etat, qui

sera géré jusqu'en 1962 par l'Etat lui-même .En 1962, suite

à l'installation du camp de réfugiés de triste

mémoire entre la Rwashi où trouvait l'Hôpital Universitaire

de l'Université Officiel du Congo et le centre ville, les

autorités de l'Université seront incapable d'accomplir la

formation des étudiants

En Médecine et se verront obliger de

déménager pour s'installer à l'Hôpital Sendwe. IL y

à

Partir de cette date une gestion bicéphale avec une

direction de l'Etat à côte de celle de l'Université.

Notons que cette même année sera celle de

l'inauguration du bâtiment à l'étage.

A partie de 1974, la direction de l'Hôpital sera

confiée à la Gécamines pour des raisons d'ordre social,

dont la plus importante fut le souci du président de la

république de permettre à

La population la ville de bénéficier d'une

Médecine et de soins de bonne qualité à un prix moins

cher. Deux ans plus tard l'Université quittera pour aller s'installer

à l'ancienne Clinique reine ELISABETH actuellement Cliniques

Universitaires.

Pendant la gestion de la Gécamines, l'Hôpital

Sendwe comptait :

· 377 agents d'exécution

· 88 agents classe 4

· 65 agents de cadre dont 15 médecins

Compte tenu des difficultés d'ordre économiques

qui ont entraîné la faillite de la Gécamines,

l'autorité politique en concertation avec le gouvernorat de province du

Katanga, l'Université de Lubumbashi, la Gécamines et le consulat

de Belgique, avait jugé bon de répondre la gestion de

l'Hôpital et la confiée à l'Université de Lubumbashi

qui en reprit la direction à partir du 30 Septembre 2005.

L'Hôpital Sendwe avec sa capacité de

1200 lits est classé en deuxième position

après l'Hôpital Général de Kinshasa, il dessert pour

ainsi dire la population de toutes les communes de Lubumbashi, mais aussi celle

venant de tout le reste du Katanga, de deux Kasaï et du Sud Kivu.

Vu son importance bien que disposant de 1200 lits, il

connaissait un pourcentage d'occupation de plus de 100%,

Actuellement il a un taux d'occupation de 66,3 % avec une

tendance de baisse vu certains indicateurs tels que l'accueil de patients, la

qualité de soins qui s'explique par son efficience, accessibilité

aux soins...

A. SUR LE PLAN

ADMINISTRATIF

L'administration de l'Hôpital Sendwe est rendue

complexe et délicate par le fait que son tuteur l'Etat congolais confie

la gestion à qui il veut et cette complexité ne facilitent pas

la solution de multiples problèmes poses.

Pour mieux assurer la gestion, l'hôpital Sendwe

fonctionne avec deux structures à savoir:

§ La structure Administrative et

§ La structure Médicale.

LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Elle est dirigée par un comité de gestion

composé d'un Médecin Directeur et d'un Administrateur

Gestionnaire financier. Elle s'occupe de l'administration courante de

l'Hôpital, elle coordonne les différents services, elle engage et

affecte le personnel soignant suivant la formation de chacun. Elle fonctionne

sous la direction du Médecin directeur.

Plusieurs Gestionnaires administrateurs se sont

succédé à la tête du dit Hôpital depuis sa

création.

· MBOMBO MUJANE de 1990-1992

· SONGA SONGA de 1992-1994

· LUPUNGU A YAV de 1994-1996

· KASHIKALA de 1996-1997

· ZINGA de 1997-2000

· LUPUNGU A YAV de 2000-2003

· SHISOLA de 2003-2004

· KYUNGU SHIMBI de 2004-2006

· KASEKI WILLY de 2006-2008

· GEORGETHE MUSONDA de 2008-2009 jusqu'à ce

jour.

B. LA STRUCTURE MEDICALE

Elle est dirigée par un Médecin Directeur qui

coordonne les services médicaux.

C'est un secteur très vaste qui comprend plusieurs

services spécialisés à savoir :

- La chirurgie

- La gynécologie

- La médecine interne

- La pédiatrie

- L'hôpital du jour qui comprend les dispensaires :

Ophtalmologie, ORL, gynécologie, pédiatrie, Médecine

interne

- Les Urgences et les PMI.

2.3. METHODOLOGIE

Notre étude est rétro-prospective allant du

janvier 2006 à juin 2009. Les facteurs descriptifs sont l'âge, la

parité et les antécédents des patientes. Nous n'avons

retenu pour population, les fiches de patientes qui avaient

nécessité une hospitalisation.

Pour l'étude des facteurs de risques, nous avons retenu

L'étude statistique utilise le test du «chi

carré», les moyennes arithmétiques et autres.

Le dénominateur le plus accessible est le nombre des

accouchements permettant une comparaison entre les différentes autres

études. Dans l'étude prospective, nous avons pu déterminer

le nombre des naissances qui permet d'intégrer les grossesses multiples

et le nombre des naissances vivantes qui diminue la fréquence de GEU

observée.

Une interview libre a été adressée aux

personnels médicaux et infirmier.

Pour la partie théorique, nous avons fait une analyse

documentaire et même une analyse des registres des malades en

gynécologie pour la collecte de données sur terrain.

2.4. DIFFICULTES RENCONTREES

- Le manque d'une bonne tenue de registre de malades dans tous

les services ;

- L'accès difficile à certaines informations

auprès des certains infirmiers.

CHAPITRE II : PRESENTATIONS

DES RESULTATS

Cette étude présente les résultats de

1138 patientes vues en consultations gynécologique à

l'hôpital général Jason Sendwe de la période allant

de 2006 à 2009, et de 13 909 accouchements.

Pour tous nos résultats, différentes variables

nous ont été utile pour l'analyse de cette étude

notamment :

- L'âge

- La provenance

- La gestité

- Parité

- Facteurs de risque

- Ainsi l'évolution de la fréquence entre trois

années (2007- 2009)

Tableau 1 : Répartitions des patientes

selon l'âge

|

Ages

|

Effectifs

|

%

|

|

15-18

|

60

|

5,3

|

|

19-23

|

180

|

15,8

|

|

24-28

|

456

|

40,2

|

|

29-33

|

202

|

17,7

|

|

34 - 44

|

240

|

21

|

|

total

|

1138

|

100

|

Constatation :

Ce tableau nous montre à suffisance que la population

GEU est beaucoup plus dans la tranche d'âge 24-28 ans de notre

échantillon et représente 40,2% dont l'âge moyen est de

26#177;5 ans, l'âge minimal était de 15 ans et le maximal de 44

ans. Disons que l'âge modal ou le plus fréquent est 28 ans

Tableau 2 : Distribution de patientes selon leur

adresse

|

Commune

|

Effectifs

|

%

|

|

Lubumbashi

|

198

|

17,3

|

|

Kampemba

|

489

|

43

|

|

Kamalondo

|

81

|

7,1

|

|

Kenya

|

168

|

14,8

|

|

Katuba

|

120

|

10,5

|

|

Annexe

|

53

|

4,6

|

|

Rwashi

|

29

|

2,5

|

|

total

|

1138

|

100

|

Constatation :

Cette distribution nous montre que la majorité de nos

patientes venaient de la commune Kampemba où nous trouvons la proportion

de 43%, suivi de la commune de Lubumbashi qui représente 17,3 % de la

population. Très peu sont celles qui venaient de la commune Annexe,

Rwashi et Kamalondo.

Tableau 3 : Répartition des patientes

selon la gestité

|

Gestité

|

Effectif

|

%

|

|

1-3

|

619

|

54,4

|

|

4-6

|

384

|

37,7

|

|

7-9

|

129

|

11,3

|

|

10-12

|

6

|

0,5

|

|

Total

|

1138

|

100

|

Constatation :

La gestité médiane en comptabilisant le nombre

de la GEU en cours est 3. La majeure partie de nos patientes avait une

gestité entre 1 et 3 ; cette tranche représente 54,2 % de

notre échantillon. Celle qui avait une gestité entre 4 et 6

représentent 37,7% ; 11,3% de celles qui avaient porté 7

à 9 grossesses. Et notre constat est que très peu avaient

déjà conçu entre 10 et 12 grossesses (0,5%).

Tableau 4 : Répartition des patientes

selon la parité

|

Parité

|

Effectif

|

%

|

|

1

|

381

|

33,4

|

|

0

|

329

|

29

|

|

2

|

103

|

9

|

|

=3

|

325

|

28,6

|

|

total

|

1138

|

100

|

Constatation :

Disons qu'au vu de ce tableau, nous constatons qu'il y a eu

beaucoup de primipare qui représentent 33,4 % de notre

échantillon ; 29 % sont celles qui avaient une parité

nulle ; 28,6 % sont les Multipares avec une parité =3 et

nullipare (29%).

Tableau 7 : Antécédent des

patientes opérées de GEU à propos de 1138 GEU entre 2007

et 2009

|

Antécédents

|

Effectifs

|

%

|

|

Avortements

|

521

|

45,7

|

|

Infections génitale

|

293

|

25,7

|

|

GEU antérieure

|

199

|

17,5

|

|

Stérilité

|

2

|

0,2

|

|

Chirurgie pelvienne

|

90

|

8

|

|

Césarienne

|

26

|

2,3

|

|

Contraceptifs oraux et DIU

|

7

|

0,6

|

|

Total

|

1138

|

100

|

L'étude des antécédents des patientes met en

évidence la fréquence des avortements (45,7%), des infections

génitales (25,7 %), des GEU antérieures (17,5 %). La chirurgie

pelvienne représente 8 % pour notre échantillon. Les

contraceptifs oraux et dispositifs intra-utérin (DIU) ne

représentent que 0,6 % de patientes.Tableau 8 :

Fréquence de Grossesse Extra-utérine à l'hôpital

Sendwe de 2007 à 2009

|

Année

|

Nombre de GEU

|

Nombre d'accouchements

|

GEU/100 accouchements

|

|

2007

|

317

|

4 949

|

6,4

|

|

2008

|

625

|

5 860

|

10,6

|

|

2009 (jusqu'en juin)

|

196

|

3 100

|

6,3

|

|

Total

|

1138

|

13 909

|

8,2

|

Cette distribution nous montre à suffisance qu'en 2007 il

y avait eu une ascension de grossesse extra-utérine opérée

avec un pic de fréquence de 10,6 pour 100 accouchements alors qu'en 2006

le taux était de 6,4 % accouchement, et baisse du taux en 2008

(6,3%).

La prévalence pour les 3 périodes d'étude

est 8,2 pour 100 accouchements à l'hôpital Sendwe

Tableau 8 : Antécédent des

patientes opérées de GEU à propos de 1138 GEU reparti par

période annuelle.

|

Antécédents

|

Année

|

Effectifs

|

|

2007

|

2008

|

2009

juin

|

|

Avortements

|

198

(54%)

|

221

(49,5%)

|

102

(31,2%)

|

521

(45,7%)

|

|

Infections génitale

|

104

(28,2%)

|

99

(22,1%)

|

90

(27,6%)

|

293

(25,7%)

|

|

GEU antérieure

|

56

(15,3%)

|

91

(20,4%)

|

52

(15,9%)

|

199

(17,5%)

|

|

Stérilité

|

2

(0,54%)

|

0

|

0

|

2

(0,5%)

|

|

Chirurgie pelvienne

|

6

(1,6%)

|

28

(6,27%)

|

56

(17,1%)

|

90

(8%)

|

|

Césarienne

|

0

|

6

(1,3%)

|

20

(6,1%)

|

26

(2,3%)

|

|

Contraceptifs oraux et DIU

|

0

|

1

(0,2%)

|

6

(1,8%)

|

7

(0,6%)

|

|

Total

|

366

(32,1%)

|

446

(39,1%)

|

326

(28,8%)

|

1138

(100%)

|

Il ressort de ce tableau qu'en rapport aux

antécédents ou facteurs de risque de la grossesse

extra-utérine, de manière spécifique par

antécédent, la fréquence est toujours élevée

2008 surtout les avortements (221 patientes), suivi contrairement des

infections génitale dans une proportion de 104 patientes en 2007

Tableau 9 : Distribution patiente selon le

mode d'admission

|

Mode d'admission

|

Effectifs

|

%

|

|

Référée

|

884

|

77,7

|

|

Venue d'elle-même

|

254

|

22,3

|

|

Total

|

1138

|

100,0

|

La majorité de parturientes ayant fait une grossesse

ectopique étaient référée d'un centre de

santé avec un effectif de 884 patientes qui représentent 77,7% et

peu de patientes se sont amenées d'elle-même de la maison vers

l'hôpital et elles représentent 22,3% de notre échantillon

.

DISCUSSION ET COMMENTAIRES

Au terme de notre étude sur la prévalence de

grossesse extra-utérine, il est important d'attirer notre attention sur

plusieurs points :

L'âge :

La fréquence (la prévalence) de la G.E.U. de 8,2

% dans cette étude est une fréquence élevée.

Cette progression et la fréquence élevée

s'observent aussi bien dans la littérature africaine8(*) que dans la littérature

européenne où l'on relève une fréquence ancienne de

0,3 %, une fréquence actuelle de l à 2 % et une fréquence

prévisible de 2 à 3 %. Cette fréquence

élevée serait en rapport avec la recrudescence des IVG et des

infections génitale haute, essentiellement l'augmentation du nombre des

infections tubaires.

La G.E.U. a concerné tous les âges de la vie

génitale active avec un maximum entre 24 et 28 ans de notre

échantillon (catégorie exposée aux facteurs

incriminés dans la pathogenèse de la G.E.U) et représente

40,2% dont l'âge moyen est de 26#177;5 ans, l'âge minimal

était de 15 ans et le maximal de 44 ans. Disons que l'âge modal ou

le plus fréquent est 28 ans.

Le risque de G.E.U. diminue aux âges extrêmes. La

littérature rapporte une augmentation progressive de l'incidence de

G.E.U. avec l'âge9(*).

En Afrique, l'âge médian se situe vers 25

ans10(*). L'âge

médian des primipares est de 17 ans et 5 mois à Libreville alors

que l'âge médian des nullipares avec GEU est de 23 ans.

La parité n'influence pas la fréquence de

G.E.U., l'étude fait ressortir le risque encouru par les primipares 33,4

%. Il s'agit de primipares âgées, le risque s'explique par

l'âge tardif de la première grossesse permettant l'installation

d'une pathologie tubaire le plus souvent d'origine infectieuse et la

stérilité secondaire.

WESTROM estime que 50 % des cas de G.E.U. surviennent sur des

trompes déjà infectées11(*).

Les antécédents d'avortement (45,7%) ont

été les plus pourvoyeurs de G.E.U, des infections

génitales (25,7 %), des GEU antérieures (17,5 %). La chirurgie

pelvienne représente 8 % pour notre échantillon. Les

contraceptifs oraux et dispositifs intra-utérin (DIU) ne

représentent que 0,6 % de patientes. Il s'agit pour la plupart

d'avortements provoqués clandestins, suivi de des infections

génitales (25,7 %), des GEU antérieures (17,5 %). La chirurgie

pelvienne représente 8 % pour notre échantillon. Les

contraceptifs oraux et dispositifs intra-utérin (DIU) ne

représentent que 0,6 % de patientes.

La majorité de nos patientes provenaient de la commune

Kampemba où nous trouvons la proportion de 43%, suivi de la commune de

Lubumbashi qui représente 17,3 % de la population. Très peu sont

celles qui venaient de la commune Annexe, Rwashi et Kamalondo. Ceci explique

s'explique par la position d'implantation de l'hôpital Sendwe par rapport

aux différentes communes de la ville de Lubumbashi.

Disons nous constatons qu'il y a eu beaucoup de primipare (33,4

%), multipares (28,6 %) et nullipare (29%). Et pour la plupart, ont

été référées d'une structure sanitaire.

CONCLUSION

Ce travail a étudié la prévalence de

grossesse ectopique à Lubumbashi, cas de l'hôpital Jason

Sendwe.

Notre étude était rétro-prospective allant

du janvier 2007 à juin 2009 et a concerné tous les cas des

patientes ayant comme une grossesse extra-utérine dans le service de

gynécologie-obstétrique et tous les cas d'accouchement ayant lieu

dans la période allant du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009,

à l'hôpital général de référence Jason

Sendwe.

Après analyse, nous aboutissons à la conclusion

selon laquelle :

La prévalence de la G.E.U. est élevée

dans notre étude (8,2%). Sur le plan épidémiologique, la

femme faisant une G.E.U. est une femme jeune en pleine activité

génitale, à antécédents gynécologiques et

chirurgicaux chargés, nulligeste traitée pour

stérilité tout au plus primipare ou paucipare, à bas

niveau socio-économique.

La G.E.U. a concerné tous les âges de la vie

génitale active avec un maximum entre 24 et 28 ans (40,2%) dont

l'âge moyen est de 26#177;5 ans

La prévention bien que difficile est possible, elle

doit s'appuyer sur la lutte contre les M.S.T., les infections

gynécologiques, les avortements clandestins. Elle devrait être

possible grâce à une éducation sanitaire soutenue.

SUGGESTION ET RECOMMANDATION

Aux autorités politico-administratives

- Mettre sur pied une politique de surveillance des maladies

sexuellement transmissible,

- Mettre des moyens pour décourager la pratique des

interruptions des grossesses clandestines et illégale

Aux personnels médicaux

- Le pronostic doit être amélioré par le

dépistage précoce des grossesses, singulièrement des

G.E.U. en vue d'une chirurgie conservatrice.

BIBLIOGRAPHIE

1. COSTE J. ; BOUYER J. ; JOB-SPIRA N. ;

Epidémiologie de la grossesse extra-utérine : incidence et

facteurs de risque, 1996, vol. 24, no2, pp. 135-139,

FRANCE

2. DIALLO F.B., Grossesse extra-utérine (G.E.U.) aspects

épidémiologique et thérapeutique au service de

gynécologie obstétrique du CHU IGNACE DEEN DE CONAKRY,

Médecine d'Afrique Noire : 1999, 46 (10)

3. DIALLO F.B et coll., Grossesse extra-utérine

(G.E.U.) aspects épidémiologique et thérapeutique au

service de gynécologie obstétrique du CHU IGNACE DEEN de

Conakry, Médecine d'Afrique Noire : 2006, 46

(10).

4. PICAUD A., NLOME-NZE A.R., Evolution de la fréquence

de La grossesse extra-utérine à Libreville (Gabon) de 1977

à 1989

5. L'encyclopédie santé Vulgaris-Médical.

6. EMILE LITTRE, Dictionnaire de

Français « Littré »,

définitions, citations, synonymes, usage...

(1863-1877)

7. EMPERAIRE Jean-Claude, Gynécologie endocrinienne du

Praticien, éd. Masson

8. VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR

J.C., D.VINATIER. La G.E.U. : aspects épidémiologiques

diagnostics, thérapeutiques et pronostic (à propos de 117

observations relevées d'avril 1976 à septembre 1983). Journal

Gynécologie Obstétrique et Biologie Reproduction 1985, 14 :

67-75.

9. VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR

J.C., D.VINATIER, op cite.

10. CAZENAVE J., C., BIANCHI G., MACKOUMBOU A. BELIER L.,

DESTANNE DE BERNIS, SUPPINI A. Les inflammations tubaires non

spécifiques, causes des trois-quarts des grossesses

extra-utérines en Afrique inter-tropicale. Méd. Afr. Noire,

1987, 34, 817-829.

11. WESTROM L. Infiltration et G.E.U. après salpingite

recherche récente sur épidémiologie de la

fertilité. Société Française, étude de

la fertilité. Masson Ed. Paris, 1986 : 205-212.

TABLE DE MATIERE

EPIGRAPHE................................................................................................

I

DEDICACE................................................................................................II

AVANT-PRO.............................................................................................III

INTRODUCTION

1

ETAT DE LA QUESTION

1

CHOIX ET INTERET DU SUJET

2

PROBLEMATIQUE

2

HYPOTHESES

2

BUT ET OBJECTIF

3

METHODOLOGIE

3

DELIMITATION DE SUJET

3

SUBDIVISION DU TRAVAIL

3

CONSIDERATIONS THEORIQUES

4

CHAPITRE 0 : DEFINITION DE CONCEPTS DE

BASE

5

CHAPITRE PREMIER : RAPPEL ANATO-PHYSIOLOGIQUE

DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR FEMININ

6

1.1. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

REPRODUCTEUR FEMININ

6

1.2. PHYSIOLOGIE DE LA GROSSESSE

8

1.2.1. Physiologie : La

fécondation et la nidation

8

CHAPITRE II : LA GROSSESSE ECTOPIQUE

11

2.1. Définition

11

2.2. Manifestations cliniques

11

2.3. Facteurs de risques

13

2.4. Le traitement actuel de la grossesse

extra-utérine

14

CONSIDERATIONS PRATIQUES

17

CHAPITRE I : PRESENTATION DU CADRE DE

RECHERCHE, METHODOLOGIE, DIFFICULTES RENCOTREES

18

2.2. PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE

18

2.2.1. HISTORIQUE DE L'HOPITAL GENERAL PROVINCIAL

DE REFERENCE JASON SENDWE

18

2.3. METHODOLOGIE

21

2.4. DIFFICULTES RENCONTREES

21

CHAPITRE II : PRESENTATIONS DES RESULTATS

22

DISCUSSION ET COMMENTAIRES

25

CONCLUSION

25

SUGGESTION ET RECOMMANDATION

25

BIBLIOGRAPHIE

25

TABLE DE MATIERE

25

* 1 COSTE J. ;

BOUYER J. ; JOB-SPIRA N. ; Epidémiologie de la grossesse

extra-utérine : incidence et facteurs de risque,

1996, vol. 24, no2, pp. 135-139, FRANCE

* 2 DIALLO F.B., Grossesse

extra-utérine (G.E.U.) aspects épidémiologique et

thérapeutique au service de gynécologie obstétrique du CHU

IGNACE DEEN DE CONAKRY, Médecine d'Afrique Noire : 1999, 46 (10)

* 3 DIALLO F.B et coll.,

Grossesse extra-utérine (G.E.U.) aspects

épidémiologique et thérapeutique au service de

gynécologie obstétrique du CHU IGNACE DEEN de

Conakry, Médecine d'Afrique Noire : 2006, 46

(10).

* 4 PICAUD A., NLOME-NZE A.R.,

Evolution de la fréquence de La grossesse extra-utérine

à Libreville (Gabon) de 1977 à 1989

* 5 L'encyclopédie

santé Vulgaris-Médical.

* 6 EMILE

LITTRE, Dictionnaire de Français

« Littré », définitions,

citations, synonymes, usage... (1863-1877)

* 7 EMPERAIRE Jean-Claude,

Gynécologie endocrinienne du Praticien, éd. Masson

* 8 VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN

HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR J.C., D.VINATIER. La G.E.U. : aspects

épidémiologiques diagnostics, thérapeutiques et

pronostic (à propos de 117 observations relevées d'avril 1976

à septembre 1983). Journal Gynécologie Obstétrique et

Biologie Reproduction 1985, 14 : 67-75.

* 9 VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN

HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR J.C., D.VINATIER, op cite.

* 10 CAZENAVE J., C., BIANCHI

G., MACKOUMBOU A. BELIER L., DESTANNE DE BERNIS, SUPPINI A. Les

inflammations tubaires non spécifiques, causes des trois-quarts des

grossesses extra-utérines en Afrique inter-tropicale. Méd.

Afr. Noire, 1987, 34, 817-829.

* 11 WESTROM L. Infiltration

et G.E.U. après salpingite recherche récente sur

épidémiologie de la fertilité. Société

Française, étude de la fertilité. Masson Ed. Paris, 1986 :

205-212.

|