|

Université d'Orléans - UFR des Lettres, Langues

et Sciences Humaines

Département de Géographie

Une gestion des terres conflictuelle :

du monopole foncier de l'Etat à la

gestion locale des Mongo

(Territoire de Basankusu,

République Démocratique du Congo).

MEMOIRE DE RECHERCHE

Master en Sciences Humaines et Sociales

Mention: Géographie et Aménagement

Spécialité : Territoires et

développement durable dans les pays industrialisés, en

développement ou en émergence.

Présenté par : Sous la direction

de :

Ulysse BOURGEOIS

M. Denis CHARTIER

(Maître de conférences en Géographie)

Membres du Jury :

Pierre-Armand ROULET

(chercheur en Géographie)

Denis CHARTIER

(professeur des université et chercheur à

l'Institut de recherche pour le développement)

28/09/2009

Ce travail est bien évidemment dédié

au lecteur, à mes proches, familiaux ou non, mais je le dédie

particulièrement aux Mongo avec une pensée pour les

paysans.

Une gestion des terres conflictuelle :

du monopole foncier de l'Etat à la

gestion locale des Mongo

(Territoire de Basankusu, RDC).

Photographie 1 :

Une parcelle de manioc et des arbres servant pour les

limites de propriétés

Présenté par : Sous la direction

de :

Ulysse BOURGEOIS

M. Denis CHARTIER

(Maître de

conférences en Géographie)

Mots clefs : Afrique centrale, appropriation, conflit

foncier, droit coutumier, droit foncier,

Etat, forêt tropicale, gestion foncière,

histoire, propriété foncière, Mongo

Résumé :

Le propriété des terres en Afrique est

marquée par des interactions entre deux manières de gérer

les terres. D'après le droit juridique, l'Etat est le seul est le

propriétaire foncier. Cependant, en zone rurale et forestière, il

existe des pratiques foncières anciennes, et les population locales ont

également des droits fonciers, indépendamment de l'Etat.

Située au coeur des forêts du bassin du Congo, la

République Démocratique du Congo est un pays où l'on

observe des modes coutumiers de gestion des terres. De nombreuses populations

dépendent de ces forêts pour leur survie. C'est le cas de la

population Mongo vivant dans les forêts équatoriales au centre du

pays. La gestion des terres de cette population est au coeur des enjeux que

représentent les forêts. Entre un Etat aux multiples

difficultés, et les populations Mongo, la gestion foncière est

marquée par différentes manières de s'approprier la terre.

D'où des tensions voire des conflits entre deux acteurs fonciers

différents.

Keywords : central Africa, appropriation, land

conflict, customary law, land rights, State,

tropical forest, land administration, history, landed

property, Mongo.

Abstract :

The land property in Africa is marked by the interactions

between two ways of land management. According to the legal right, the State is

the only landowner. However, in rural and forestry areas, there are old land

administrations and the local populations also have State-independent land

rights. Located in the center of the Congo bassin forests, the Democratic

Republic of Congo is a country with customary land administrations. Many

populations depend on forest to survive. The way this population administrates

the land is the stake which constitutes the forests. Between a numerous-problem

State, after many years of political troubles, the landed property is marked by

different ways of land appropriation . As a result we can notice tensions and

conflits between two differents land players.

SOMMAIRE

Sommaire p. 04

Remerciements

Introduction p. 07

PARTIE I

Le rôle de l'Etat en matière foncière

depuis la colonisation jusqu'à la République Démocratique

du Congo p. 14

Chapitre 1. La propriété de la terre lors de

la période coloniale:

un autoritarisme foncier p. 15

1. La période pré-coloniale p. 16

2. La colonisation : les relations entre l'administration

coloniale

et les populations locales p. 17

Chapitre 2. Les différentes lois régissant le

foncier en zone rurale p. 30

1. La nouvelle constitution et la gestion des terres

coutumières p. 30

2. La loi de 1973 : une référence p.

33

3. La loi foncière de 1980 p. 36

Chapitre 3. Le code forestier de 2002 p. 39

1. Les grands ensembles forestiers selon le droit forestier p.

39

2. Les droits d'usage selon les différents types de

forêts p. 41

3. L'aménagement des forêts p. 42

Synthèse p. 45

PARTIE II

La population Mongo : l'imbrication entre la

société et le domaine foncier p. 46

Chapitre 1. Une population au coeur du bassin du Congo.

p. 48

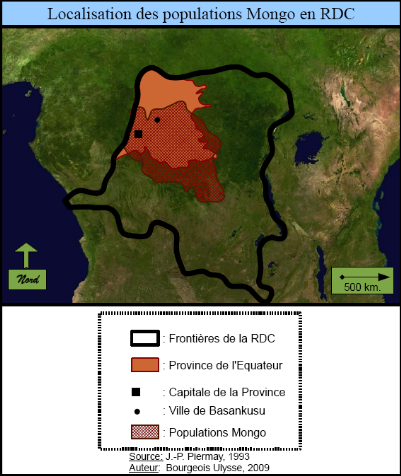

1. Localisation au sein de la RDC p. 48

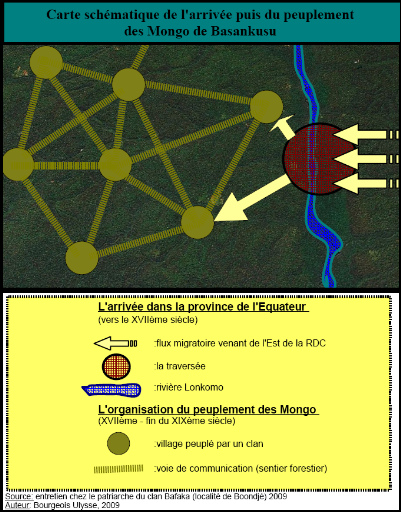

2. L'arrivée de la population Mongo dans la cuvette du

bassin du Congo et

en particulier dans le Territoire de Basankusu p. 49

3. Une culture très liée à la nature p.

53

Chapitre 2. Une société complexe et

hiérarchisée p. 55

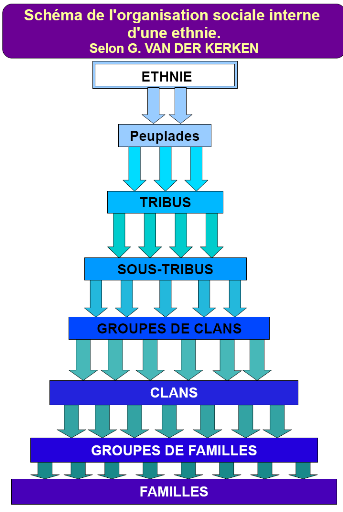

1. Les différenciations au sein de l'Ethnie Mongo p.

55

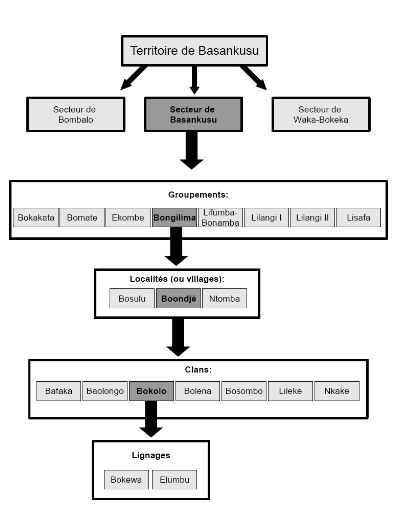

2. L'organisation sociale p. 56

3. L'organisation politique en zone rurale p. 58

Chapitre 3. La répartition des terres chez les

populations Mongo p. 62

1. La propriété des forêts d'après les

enquêtes p. 64

2. Les délimitations spatiales entre les différents

propriétaires des forêts p. 70

3. Comment et pourquoi obtenir une portion de forêt

selon la coutume Mongo ? p. 72

Chapitre 4. Les règles foncières selon les modes

d'utilisations de l'espace :

étude de cas à l'échelle d'un

village p. 75

1. Les espaces anthropisés p. 76

2. Les espaces naturels : forêts et cours d'eau p.

81

3. Les limites entre les propriétaires p. 85

Chapitre 5. L'interdépendance entre les structures

familiales

et la gestion des terres p. 86

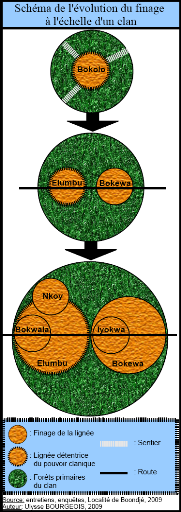

1. La généalogie et l'évolution du finage

p. 86

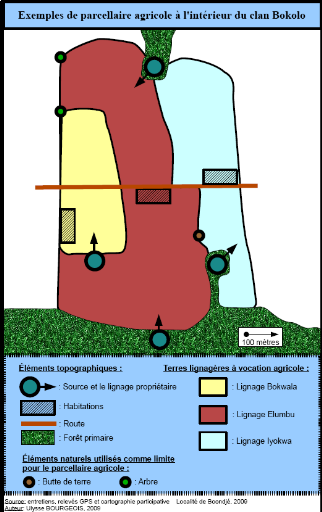

2. La répartition des terres entre les lignées d'un

clan p. 88

3. Un acteur prépondérant en matière

foncière : le chef de lignée p. 93

Synthèse p. 95

PARTIE III : Les relations difficiles entre deux

manières de gérer les terres p. 96

Chapitre 1. Les conflits fonciers p. 97

1. Les conflits à l'échelle du village :

à l'intérieur de la société Mongo p. 98

2. Les conflits entre les chefs de terres et les concessions

privées p. 104

3. Les tensions entre les terres urbaines et les

propriétaires coutumiers p. 112

4. Les différentes manières pour résoudre

juridiquement

les conflits fonciers p. 114

Chapitre 2. Une gestion territoriale conflictuelle entre les

populations et l'Etat p. 117

1. L'exercice de l'Etat en matière de foncier : un

pouvoir à relativiser p. 118

2. Les acteurs fonciers dans le cas d'une cession de terre p.

120

3. La forêt limite-t-elle l'autorité de

l'Etat ? p. 122

Chapitre 3. Les interactions entre la gestion

coutumière et la conservation. p. 125

1. Modifier l'utilisation des forêts: le cas de la chasse

p. 126

2. L'organisation foncière de l'espace: un atout pour la

conservation? p. 129

Synthèse p. 132

Conclusion générale p. 133

Bibliographie p. 137

Liste des documents p. 141

Liste des entretiens p. 143

Annexe 1: Définitions p. 145

Annexe 2 : Entretien avec le Patriarche du clan Bafaka p.

148

Annexe 3 : Entretien avec le chef de la lignée Bokewa

p. 159

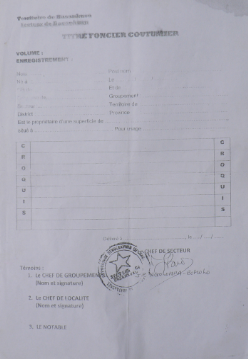

Annexe 4 : Un titre foncier coutumier p. 161

Annexe 5 : Tableau récapitulatif sur

l'évolution des principales activitées

économiques et leurs droits d'usage p. 162

Ces recherches furent une expérience marquante. Je

tiens à remercier le professeur Denis Chartier, sans qui ce stage

n'aurait pas eu lieu. Je remercie les membres d'African Wildlife Foundation et

particulièrement ma maître de stage : Florence Mazzocchetti

pour avoir pris le temps de nous aider à faire ces recherches de

terrain. Je remercie aussi Jef Dupain pour ses conseils prudents et pour cette

opportunité de stage en République Démocratique du Congo.

Je salue profondément le professeur Antoine Tabu pour m'avoir

donné de grandes indications et des aides pour mes recherches, et aussi

Théo Way Nana pour son aide et son amitié. Nombreuses sont les

personnes qui ont contribué à ce travail, d'une manière

toujours dévouée. Je pense ainsi aux gardiens de AWF qui nous ont

beaucoup appris sur les coutumes et les usages de mise auprès des

Mongo : Pitchou, Antonio, Anifa, Cobra, Guyguy et les autres. Je pense

également à Maoua et sa précieuse expérience.

Mes recherches avec les habitants du village de

Boondjé, sont dues non pas à AWF, mais au Président Daniel

Likemba Bokoto. Je peux affirmer sans le moindre doute que sans lui, ce travail

de recherche aurait été incomplet et insuffisant. Je suis dans ce

sens reconnaissant auprès de la Prodaelpi et

d'Acebo1(*). Je pense

à Valentin, Secrétaire de la Prodaelpi, et à Pierre

Bokewa, Président d'Acebo. L'accueil qui nous a été

réservé au village grâce à eux, et grâce aux

habitants a été des plus chaleureux. Merci à Jean-Robert

et Pierre de nous avoir offert un toit, et d'avoir pris soin de nous comme un

père pour ses fils. Merci également à mes compagnons de

travail : Luyéyé, l'Agronome, le chef de localité de

Boondjé, et aussi Daniel Likemba Botoko. Ce travail est pour une bonne

partie aussi le leur. Je les remercie pour tout cela.

De la même manière que l'Equateur et les

Mongo furent pour moi une découverte, la géographie en fût

une aussi pour les personnes citées précédemment. Ma

dernière reconnaissance s'adresse à cette science : la

géographie, qui apprécie les voyages.

Introduction

L'homme ne peut vivre sans la terre. Les ressources fournies

par la nature sont indispensables à sa survie, qu'il s'agisse des

activités de chasse, de cueillette ou de l'agriculture. La terre est un

des biens le plus précieux des sociétés humaines. Elle est

source de richesses autant que de rivalités. Chaque

société a besoin de terres pour vivre, et de la même

manière qu'il existe une grande variété de

sociétés, il existe presque autant de type d'occupation de

l'espace.

A l'échelle mondiale, l'histoire montre bien que les

conquêtes militaires sont la plupart du temps liées à la

volonté de s'approprier tel ou tel territoire. Pour des ressources par

exemple, ou pour des stratégies politiques. Les conflits fonciers ont

parfois des répercutions sur la géopolitique de certaines

régions. Les exemples de telles tensions ne manquent pas en Afrique,

entre des populations d'éleveurs et d'agriculteurs. Certains

problèmes locaux peuvent se transformer en conflits régionaux

plus graves comme des affrontements armés. Ces tensions sont très

fréquemment analysées comme des conflits ethniques alors qu'ils

concernent souvent des conflits d'usages sur les terres. Cubrilo M.

et Goislard C. donnent l'exemple de la région

des Grands Lacs : « les affrontements des dernières

années de l'Afrique des grands lacs ne peuvent pas être

analysés sous le seul angle des rivalités inter-ethniques. La

dimension foncière paraît constituer un élément

explicatif important 2(*) ». Les migrations (une des plus

importantes dans l'histoire) qui ont eut lieu suites aux conflits et aux

massacres dans cette région très instable de l'Afrique, entre le

Rwanda, l'Ouganda le Burundi et la République Démocratique du

Congo, posent à n'en pas douter de très graves tensions autour de

l'accès à la terre.

Le continent africain est un exemple particulier des jeux

d'échelles à propos de la question foncière. Au niveau

national, l'Etat est l'acteur foncier principal, mais contrairement à

l'Europe, d'autres types de gestions foncières existent selon les

régions. En Afrique, l'Etat a été mis en place suite

à l'implantation européenne lors de la période coloniale.

Le rôle juridique et l'organisation des pouvoirs politiques sont

hérités du droit européen. Pourtant d'autres

maîtrises foncières existent, principalement en zone rurale.

Anciennement, le foncier africain était marqué par des formes

collectives de propriétés, interdépendantes de

l'organisation sociale. La terre était perçue différemment

par rapport à la conception des Etats coloniaux. Dans la gestion

traditionnelle, la terre n'appartenait pas à l'homme, mais c'est l'homme

qui appartenait à la terre. La maîtrise foncière de l'Etat

sur les populations africaines est passée par la modification de

gestions des terres dites traditionnels ou coutumiers. Au niveau local, le

domaine foncier était régit par les sociétés

présentes sur des terres qu'elles considéraient

légitimement comme leurs propriétés.

Considérée avec mépris par les administrations coloniales,

la gestion coutumière a été volontairement

réorganisée et modifiée pour assurer la mainmise de l'Etat

sur les ressources naturelles et sur les populations locales. Aux yeux de la

majorité des européens, elle semblait

« primitive » dans un contexte où la civilisation

était signe de modernité et de nouveauté.

Il existe encore en Afrique des modes de gestion

hérités de traditions anciennes. On utilise alors le terme

coutumier. Il désigne la manière dont une population gère

localement ses territoires, avec des règles et des traditions anciennes.

Qui plus est, ce sont des règles antérieures à la

création des Etats-nations. La présence de systèmes

fonciers anciens et de la maîtrise foncière de l'Etat rend la

gestion territoriale complexe. Une grande variétée de

systèmes fonciers agissent sur l'espace. Selon les échelles, la

terre va être appropriée de différentes manières

avec des interactions et parfois des divergences sur la façon dont on

considère l'espace. La terre se retrouve donc au coeur de nombreux

conflits liés à différentes conceptions du foncier.

Présentation de la République

Démocratique du Congo.

Située en Afrique centrale, la République

Démocratique du Congo est un pays où la diversité

ethnique se traduit par une grande variétée de systèmes

fonciers, dont certains sont « coutumiers ». Ce pays

d'Afrique centrale dispose d'un territoire national très vaste : la

troisième superficie des pays d'Afrique, soit 2 345 000 km². La

population n'est pas importante, la densité de population est en effet

d'environ 27 hab./km². La majorité de la population vit en zone

rurale (68 % de la population totale3(*)) et dépend du travail de la terre et

des ressources forestières. Le territoire national de la RDC est

composé de nombreuses forêts dont le rôle est primordial

pour la survie des populations. La pauvreté étant très

importante, l'agriculture ainsi que les forêts sont bien souvent les

seules richesses dont disposent les populations vivant en zone rurale. La RDC

est située sur une partie du bassin du Congo que l'on nomme la cuvette

centrale. Celle-ci se situe dans le vaste bassin versant du fleuve Congo. Ce

bassin couvre une surface d'environ 750 000 km², et se trouve sur 9 pays

d'Afrique Centrale (RDC, République du Congo, Angola, Zambie, Tanzanie,

Rwanda, Burundi, République Centrafrique et Cameroun). Le bassin est

localisé entre les parallèles 9°N et 14°S et entre les

méridiens 11°E et 34°E. Le réseau hydrographique est

plus important que la cuvette sédimentaire, et le fleuve Congo est le

second fleuve au monde de part son débit, ainsi que le cinquième

concernant la longueur de son cours (4700 kilomètres). Du fait de ces

caractéristiques, ce bassin sédimentaire est

« l'archétype africain du climat dit

« équatorial », ou

forestier 4(*)».

Cet ensemble forestier dispose d'une biodiversité

d'intérêt mondial. On y trouve des espèces

endémiques comme certaines espèces de primates (le bonobo par

exemple). Le pays dispose dans certaines régions, d'un environnement

naturel encore préservé.

La conservation de la nature par African Wildlife

Foudation.

C'est dans ce contexte que l'ONG African Wildlife Foundation a

décidé d'agir dans la Province de l'Equateur. AWF est une ONG

internationale qui oeuvre dans la conservation d'espaces naturels. De

nationalité kenyane, elle a été créée en

1961 à l'initiative d'un groupe de chasseurs influents. Elle a pour

rôle la protection d'espaces écologiques à haute valeur en

biodiversité afin de rendre écologiquement, économiquement

et socialement viable certaines zones forestières. Le rôle d'AWF

vise à assurer la sauvegarde d'espèces animales

emblématiques telles que les bonobos, les rhinocéros et d'autres.

Cette ONG est présente dans toute la partie sud de l'Afrique (Afrique du

Sud, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Tanzanie, Kenya), et depuis 2006,

elle a étendu son action à la RDC. Depuis 2002, la RDC a

établi un agenda prioritaire avec comme volonté du pouvoir

congolais en place, de faire passer la superficie nationale des aires

protégées de 8% à 15%. C'est pour répondre à

ces objectifs chiffrés que l'ONG est en charge de l'aménagement

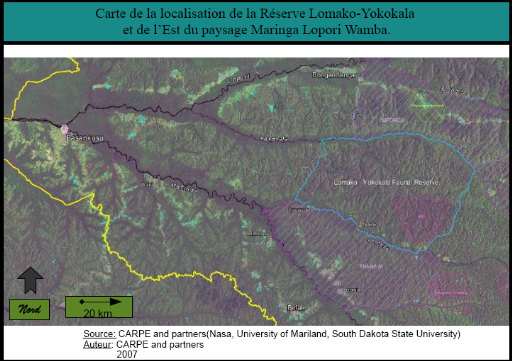

de la Réserve de Lomako Yokokala. D'une superficie de 3600 km²,

elle s'inscrit dans une région plus vaste appelée

Maringa-Lopori-Wamba. Elle se situe dans la Province de l'Equateur. Cet

ensemble écologique a été délimité par le

Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) qui regroupe une

trentaine d'OG et d'ONG dont le but premier est de mettre en place des

programmes de conservation et de gestion durable des forêts du bassin du

Congo. AWF est chargée de coordonner les actions dans le paysage M.L.W.,

avec des partenaires tels que USAID avec le programme Central Africa Regional

Programme for Environment (CARPE), ou encore avec l'Agence Française de

Développement (FFEM). Le tout sous contrôle de l'Institut

Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). La totalité du

paysage est concernée par les programmes de conservation, avec la

réalisation de mosaïques de conservation, avec des zones de chasses

communautaires, ou encore avec la mise en place de forêts communautaires.

D'une manière générale, il ne s'agit pas de faire de la

conservation strictement in situ. Les besoins en développement

économique sont importants pour les populations, et les acteurs

environnementaux en ont conscience

Comment affirmez vous ça (source de l'info).

. Cela concerne par exemple le rétablissement des

échanges commerciaux. En effet, l'impact des problèmes politiques

des dernières guerres a bouleversé les activités et la

pression sur les milieux forestiers. Ainsi, avec les difficultés de

transport, les filières agricoles ont été stoppées

lors des guerres, et il y a depuis cette période une forte

prédominance de la chasse, qui concerne la totalité de la

région. D'où la volonté de développer des

infrastructures et des mesures économiques pour rétablir et

réactiver les anciennes structures économiques.

De nombreuses populations se trouvent dans la Province de

l'Equateur. La plus importante est la population Mongo. Issue du grand groupe

Bantou, elle représente la grande majorité du peuplement de la

région. En terme de population, c'est la troisième ethnie de la

RDC. La conservation nécessite de prendre en compte la manière

dont les populations locales perçoivent et utilisent leurs territoires.

Le foncier est donc un domaine à intégrer dans la mise en place

de zones protégées et de politiques de développement.

Entre la gestion des terres par l'Etat et les

pratiques foncières locales, comment est géré le domaine

foncier ? Quel est l'intérêt de comprendre le domaine foncier

pour la conservation ? Nous essayerons de répondre

à ces questions dans ce mémoire.

Cette étude s'articule en trois grands axes. Tout

d'abord, l'analyse va concerner les outils juridiques nationaux mis en place

dans la gestion foncière des terres sur une échelle de temps

large, allant de la période pré-coloniale jusqu'à

aujourd'hui. Puis, après une présentation de l'ethnie Mongo, nous

allons voir comment sont gérées les terres à une

échelle locale, et dans quelle mesure ce système foncier est

interdépendant de l'organisation sociale des populations Mongo. Puis,

une troisième partie va décrire les tensions relatives à

la terre, avec des exemples détaillés. Les relations antagonistes

entre les deux systèmes fonciers seront analysées. Nous verrons

également comment la conservation s'intègre dans ce contexte

foncier, et en quoi les pratiques foncières locales sont importantes

à connaître pour mettre en place des politiques de conservation

efficaces ?

Méthodes de recherche.

Ces questions font suites à une demande d'AWF

consistant à comprendre les pratiques foncières des populations

Mongo. C'est par l'intermédiaire d'un stage de terrain que les

recherches présentes dans ce travail ont pu être

réalisées. AWF a demandé que des recherches soient

entreprises en zone forestière pour mieux comprendre les règles

coutumières encadrant la gestion des terres et les droits d'usages des

populations Mongo. C'est suite à cela que ces recherches ont

été entreprises. Les données ont été

obtenues par le biais d'entretiens et d'observations auprès de la

population Mongo. L'analyse des différents outils législatifs

concernant la propriété de la terre a été un

préalable aux recherches de terrain avec la population locale, tout

comme la littérature concernant les Mongo. C'est donc en partant d'une

approche nationale que le champ d'étude s'est ensuite centré sur

une zone précise : le territoire de Basankusu. Cela a permis

d'avoir une vision plus générale de la gestion foncière

pour ensuite la confronter à la réalité vécue par

la population. Les observations ont été obtenues avec la

participation des habitants d'un village, tant pour la réalisation de

cartes participatives que pour la compréhension de l'organisation

sociale. Cela a nécessité la collaboration d'un interprète

originaire du village dans la mesure où il n'est pas évident de

se faire accepter sans avoir le soutien d'une personne qui connaisse la

population locale. C'est par cet interprète (M. Daniel Likemba Botoko)

que le village de Boondjé a été choisi. Des raisons

techniques ont également été prises en compte pour ce

choix, telles que la proximité d'un centre urbain, l'accès par

une route en bonne état, ou de la bonne réputation du village

dans la région.

Lors de ces recherches de terrain, l'approche a

consisté à rencontrer les acteurs en matière

foncière : aussi bien les ayant droit coutumiers que les personnes

en charge du domaine foncier dans les administrations de l'Etat. Cette approche

par le droit a pour but de confronter une réalité

législative à la pratique locale. L'approche juridique a donc

été complétée par une approche sociologique pour

comprendre le niveau local, lié à l'imbrication entre la

société et la propriété de la terre. De nombreuses

autres données ont été obtenues lors des recherches de

terrain, par exemple, celles relevant de l'histoire.

Etat de la littérature.

Le foncier en zone rurale africaine est un domaine où

de nombreux travaux de recherches ont été effectuées. La

littérature est donc abondante. On trouve par exemple les publications

des éditions Karthala : avec Le Roy E., Le

Bris E., ou encore Karsenty A.. Cependant, elles

concernent très souvent l'Afrique de l'ouest (pour la

littérature en langue française). Peu de recherches

récentes concernent la République Démocratique du Congo,

particulièrement, sur le domaine foncier et sur la gestion des terres

coutumières. Cela peut en partie s'expliquer par les différents

conflits armés qui ont concerné la région depuis plus de

dix ans. Une littérature abonde sur la population Mongo, liée

essentiellement aux travaux des pères missionnaires Hustaert

G. et Boelaert E. et à des recherches

effectuées lors de la période coloniale, et après

l'indépendance. Ces recherches sont cependant anciennes et à

l'heure actuelle, le foncier des populations Mongo n'a pas vraiment fait

l'objet de recherches. Il existe une littérature abondante sur les

écosystèmes forestiers, et d'une manière

générale sur la faune et la flore de cette partie du bassin du

Congo, mais concernant les populations, il semble y avoir un déficit.

Définitions des principaux termes

utilisés.

Par définition, la société est une

collectivité régit par des institutions, ce qui renvoie à

des liens de solidarités, des échanges, et à une

organisation spécifique. Pris dans sa généralité,

le foncier peut être défini comme les rapports entre une

société et l'espace. Le foncier est interdépendant de

l'organisation sociale. En effet, il est avant tout un « fait

social » qui traduit comment les populations perçoivent

l'espace. Toute société est installée sur un territoire et

ce sont les interactions entre l'homme et l'environnement qui permettent de

comprendre une organisation foncière. Cette organisation se traduit par

des rapports sociaux, par une structure sociale ou encore par des règles

précises. Le domaine foncier renvoie à la propriété

de la terre. Ce domaine étant très large, il ne se limite pas

à la sociologie. D'autres aspects sont importants tels que les aspects

juridiques, politiques, ou encore économiques. Il est donc

nécessaire d'avoir une approche pluri-disciplinaire pour mettre en

évidence la manière dont les hommes vivent avec leur

environnement, ainsi que la répartition des terres. L'histoire est

également une discipline à intégrer dans une étude

sur le foncier, car la propriété des terres n'est jamais

figée. Elle s'adapte et s'intègre à un contexte

précis. La manière dont chaque société, ou chaque

communauté utilise la terre est appelée l'appropriation. De

racine latine, cette notion traduit l'action de rendre propre à un usage

(cf. Annexe 1, Définitions des termes clefs, p.

145-148). Il va donc exister des règles précises pour

encadrer l'accès à la terre. Ces règles sont juridiques et

elles sont gérées par certaines autorités. La

maîtrise de la terre est très souvent le rôle de l'Etat.

Cependant, il existe différentes échelles d'analyse du foncier. A

l'échelle locale, la gestion des terres peut être pratiquée

de manières différentes.

La compréhension du foncier est toujours difficile car

elle englobe de nombreux domaines. Ces recherches ne sont donc qu'un

aperçu du foncier chez les populations Mongo. Ce travail ne

prétend pas décrire une situation homogène, notamment car

les situations varient d'une région à une autre, et aussi parce

que la diversité ethnique au sein des Mongo est importante. Selon les

groupes sociaux, la gestion foncière peut être différente.

Certains aspects liés au foncier ne sont donc qu'abordés

brièvement, comme le droit juridique coutumier.

PARTIE I:

Le rôle de l'Etat en matière

foncière depuis la colonisation jusqu'à

la République Démocratique du

Congo

Le terme foncier est étymologiquement lié au

domaine juridique. La gestion des terres est en effet toujours mis en relation

avec le droit. Il peut y avoir différents types de droit pour encadrer

le foncier. L'Afrique dans son ensemble a été marquée dans

son histoire par des apports voulu ou non, entre un droit dit traditionnel et

le droit européen (à l'origine) sur la propriété

des terres.

Comment la propriété de la terre a-t-elle

été gérée de l'arrivée des européens

jusqu'à aujourd'hui ?

Quelle est la coexistence du droit écrit et du droit

oral ?

Nous allons donc nous pencher sur la gestion coloniale de la

propriété de la terre, puis nous verrons la législation

contemporaine concernant le foncier en RDC. D'abord avec les lois

foncières et le code forestier ensuite, en analysant les rapports entre

la législation et les terres rurales.

Chapitre 1

La propriété de la terre lors de la

période coloniale :

Un autoritarisme foncier

La colonisation du Congo débute officiellement le

1er août 1885, date où Léopold II de Belgique

devient roi et seul propriétaire de l'Etat Indépendant du Congo

et elle prend fin le 30 juin 1960. Cela marque la création de la

première République du Congo.

Cette période de 75 ans donne naissance à de

nombreuses modifications. Ce sujet étant vaste, l'analyse ne va

concerner que le domaine du foncier, de l'appropriation des terres, et la

manière dont l'administration coloniale va considérer les

« indigènes », que l'on pourrait appeler aujourd'hui

les « autochtones », ou les congolais.

Il est également important de préciser que

l'Etat Indépendant du Congo n'est pas sous l'autorité de l'Etat

belge, mais il est l'entière propriété privée de

Léopold II. Il faudra attendre l'année 1908 pour que l'Etat

Indépendant du Congo soit remplacé par le Congo Belge.

1. La période

pré-coloniale.

L'organisation politique des populations avant la

période coloniale est marquée par une ancestralité forte.

Les pratiques semblent pour le colonisateur exister depuis des temps

très anciens, et elles se reproduisent sur un schéma

hérité de la tradition. Cette vision d'une

« stagnation » n'est pourtant pas exacte dans la mesure

où de nombreuses études postérieures montrent les

évolutions de peuplement pour la seule province de l'Equateur

5(*).

Néanmoins, le rôle des traditions est très fort : il

organise les rapports sociaux, les rapports avec la terre, avec le domaine

religieux, etc. Le village est selon les traditions l'unité politique

très prédominante, « et chaque village est

indépendant » selon C. Ibañez de

Ibero. Il ajoute aussi que l' « on rencontre

parfois une sorte de fédéralisme

« anarchique » assez curieux, quand plusieurs

agglomérations se rattachent entre elles pour des objets divers et par

accords volontaires 6(*)».

L'autorité à l'échelle du village est

représentée par un patriarche, qui est la personne dont

l'autorité est la plus forte. C'est lui le garant du respect de la

coutume. « Il exerce la police et en qualité de

représentant de la communauté est propriétaire du sol non

bâti dont les familles ne sont que les usufruitières. Il a parfois

comme sanction de ses pouvoirs, le droit de vie ou de

mort 7(*)». Néanmoins, l'autorité du

chef, bien que située en haut de la hiérarchie se voit tout de

même « limitée par une assemblée à

laquelle tous les hommes libres [surtout les notables] peuvent prendre

part et qu'on appelle palabre 8(*)».

Concernant l'organisation du foncier par rapport aux coutumes,

la terre appartient à l'autorité la plus forte du village. Les

terres peuvent être allouées ensuite aux familles, ou à

d'autres entités. Mais elles n'en sont pas les propriétaires

exclusives. Ce système doit permettre une gestion conforme aux coutumes,

et donc, conforme également aux pratiques des ancêtres. En effet,

les ancêtres ont une forte importance dans la vie religieuse, et comme le

fait religieux est un élément lui aussi très important

dans les coutumes, et dans la vie de ces populations, cela peut expliquer

certains rapports à l'espace, à la terre, aux fleuves et aux

cours d'eau, aux forêts.

2. La colonisation : les relations entre

l'administration coloniale et les populations locales.

A. Une gestion souple en théorie : 1885-1891.

Les chefs traditionnels sont les représentants directs

des populations de l'Etat Indépendant du Congo. Ils ont

été en contact avec le pouvoir royal belge. Cela explique que

l'Etat colonial ait dû mettre en place des lois, des décrets pour

gérer la question du pouvoir et de la souveraineté. Toujours

selon Ibañez de

Ibero C. : « la plupart des chefs

indigènes ont conservé en grande partie l'autorité dont

ils étaient pourvus avant la création de l'Etat

indépendant ». Il ajoute aussi que

certains chefs ont été officiellement reconnus par le

Roi-souverain, dans ce cas leur autorité a été

préservée.

Les populations indigènes sont autorisées

à disposer librement de leurs terres. Sur leurs propriétés

collectives, elles peuvent donc pratiquer librement l'agriculture, la

cueillette, le commerce des produits naturels du sol, la chasse, etc. Par

ailleurs, elles ne peuvent pas être expropriées par un colon sans

l'autorisation du chef de village. Le chef peut ainsi traiter avec le colon

pour l'achat ou la location de parcelles. Cette politique ne va concerner

qu'une brève période, car le décret qui suit va modifier

ces rapports, en défaveur des populations locales. Lors de cette

période, on constate peu de restrictions. L'Etat participe au bon

maintient des rapports entre les colons et les populations locales. Personne ne

peut empêcher les populations de pratiquer leurs activités

économiques, et les usages locaux sont donc permis. Par exemple,

l'Ordonnance du 1er Juillet 1885 et les décrets des 17

décembre1886 et du 8 juin 1888 autorisent les populations à

exploiter les mines dont elles disposent 9(*).

La réalité des décrets cache une

vérité moins visible au seul regard des textes de lois. En effet,

cette période est marquée par le travail forcé pour

la récolte de ressources précieuses (caoutchouc pour l'essor de

l'industrie automobile, ivoire, produits agricoles, etc.). Les populations

locales ont des quotas sur ces ressources qu'elles doivent remettre aux

administrateurs, sous peine de « sanctions », autrement dit

des pillages, des meurtres, voire même des guerres. Ainsi, un grand chef

coutumier du nom de Wéssé refusa de payer le tribut imposé

par les colons belges, et il entra en guerre dans le Territoire de Basankusu

lors de cette période. Ce fût un des Territoires de l'actuelle

Province de l'Equateur où les postes de commerce fûrent les plus

nombreux, et cela très tôt. Par exemple, en 1895, la ville de

Basankusu disposait de 11 postes commerciaux, soit plus que toute autre ville

de cette vaste région.

Néanmoins, cette politique coloniale concernant la

législation n'a pas perduré car elle n'était pas assez

influencée par des considérations économiques et

budgétaires aux yeux du propriétaire. En effet, le Roi

Léopold II va rapidement changer ces rapports. Il se rend compte que

cette politique est coûteuse et qu'elle ne permet pas à ses

caisses personnelles d'augmenter significativement. D'où

l'émergence d'une nouvelle politique, encore moins tolérante et

plus motivée par le commerce.

A. Le durcissement de la politique

coloniale :1891-1910.

1. Les nouveaux décrets

Le décret du 6 octobre 1891 est le

principal changement d'orientation des rapports avec les populations locales.

Il est annoncé que :

§ Article 1 : « dans les

régions déterminées par le gouvernement

général, les chefferies indigènes seront reconnues comme

telles, si les chefs ont été reconnus par le Gouverneur

général, ou en son nom, dans l'autorité qui leur est

attribuée par les coutumes ».

§ Article 5 : « les chefs

indigènes exerceront leur autorité conformément aux us et

coutumes, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public et

conformément aux lois de l'Etat. » Ils sont donc

placés « sous la direction et la surveillance des

commissaires de districts ou de leurs

délégués ».

Ce décret, qui fixe les modalités de

reconnaissance des droits coutumiers au sens large, a été ensuite

complété par un arrêté du Gouverneur

général daté du 2 janvier 1892. Cet arrêté

donne des compétence aux commissaires de districts, à certains

fonctionnaires qui sont désignés par le Gouverneur

général pour que ceux-ci puissent « accorder aux

chefs indigènes reconnus comme tels, et dont ils jugeront

l'autorité suffisamment établie, l'investiture

prévue 10(*)». C'est donc le roi Léopold II

et son administration qui décident eux-mêmes quels acteurs doivent

bénéficier de l'autorité. Selon une stratégie

géopolitique, des personnes plutôt favorables à la

politique coloniale (les chefferies, sous-chefferies) auront la

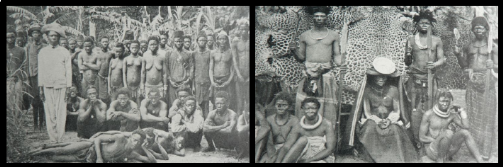

préférence des autorités. Les deux photographies

ci-dessous rendent compte de deux types d'acteurs politiques : à

gauche, on observe un chef nommé par l'administration coloniale en tenue

européenne entouré de soldats coiffés . Le

cliché traduit un certain asservissement. Sur la photographie de droite,

on peut voir un chef coutumier, avec certains attributs traditionnels et

guerriers ( peau de léopard , lances) : chaque notable en haut de

la hiérarchie sociale a des pouvoirs politiques, guerriers et

religieux.

Photographie 2 : Photographie

3 :

Chef nommé par l'administration coloniale.

Chef coutumier avec ses femmes et ses

(Territoire d'Oshwe, 1920, Van Der Kerken)

guerriers. (Territoire d'Inongo, Van Der Kerken)

Un autre décret revêt une importance dans

l'évolution de ces rapports : le décret du 21

septembre 1890. Pourtant ce décret ne fut jamais officiellement

publié. Néanmoins il va influencer la politique envers les

populations locales 11(*).

Par ce décret, les terres du Congo deviendront la

propriété du Roi des belges, exceptées quelques

manufactures de l'actuel Bas-Congo. Ce décret comportait plusieurs

interdictions, dont l'une concernait l'interdiction aux indigènes de

prélever deux ressources : l'ivoire et le caoutchouc. Ce

décret stipule que ces prélèvements sont autorisés

dans les zones cultivées et dans les zones d'habitations. Autrement dit,

l'interdiction est quasi-totale car c'est dans les zones forestières,

les plaines, les savanes ou les marais que se trouvent les hévéas

et les éléphants.

Cette interdiction provoqua une grande polémique chez

les commerçants européens. Voici le discours du président

de la Société du Haut-Congo Brugman M., lors

d'une assemblée générale des actionnaires :

« Défendre aux indigènes de vendre

de l'ivoire et du caoutchouc provenant des forêts et des savanes de leurs

tribus et qui font partie de leur sol héréditaire est une

véritable violation du droit naturel. Défendre aux

commerçants européens d'échanger avec les indigènes

cet ivoire et ce caoutchouc, les oblige à acheter des concessions pour

commercer avec les natifs, est contraire à l'esprit et au texte de

l'acte de Berlin12(*), qui a proclamé la liberté

illimitée pour chacun de commercer et interdit la création de

monopole13(*)».

Brugman M. émit un certain nombre de

plaintes juridiques qui remontèrent en Europe. Suite à cela, un

nouveau décret daté du 30 octobre 1892 fut mis

en place pour répondre au problème de la propriété

de la terre. Ce décret aborde la question difficile de la

domanialité des terres vacantes. L'Etat ayant considéré

que la grande partie des terres « inoccupées » par

les populations était sa propriété.

Pourtant les terres vacantes au sens premier du mot n'existent

pas. La terre ou la forêt qui n'est pas visiblement habitée est

pourtant la propriété d'un groupe, d'un clan, ou d'une personne.

L'ambiguïté vient du type de propriété présent

dans la majorité du bassin du Congo. La propriété est

perçue comme définitive et stable, « les

indigènes la connaissent sous la forme collective, la communauté

étant le village ou la tribu. Cette propriété

s'étend d'ordinaire sur tout le territoire sur lequel le chef exerce sa

juridiction. Les limites sont d'ailleurs nettement

définies 14(*)».

2. La répartition des terres vacantes.

Le décret réparti ces terres en trois

zones :

§ La zone libre : c'est la plus petite

proportion car elle concerne environ 16% du total des terres. On y autorise par

exemple la récolte libre du caoutchouc pour les colons et les

populations locales.

§ Le domaine privé : C'est la plus

grande partie concernée, elle englobe la grande majorité des

terres soit plus de 65 % de la superficie totale du pays. C'est une zone

commerciale, et les sociétés concessionnaires (des

sociétés propriétaires et/ou commerciales pratiquant des

activités soit forestières, soit agricoles) ont

l'exclusivité du droit à exploiter certains produits agricoles.

Dans cette zone, l'exploitation libre par les populations est interdite.

§ La zone provisoirement

réservée : il y a peu d'informations sur cette

dernière catégorie, et il ne m'est pas possible de définir

quel est son but, peut être pour la chasse ? Néanmoins c'est

une petite superficie qui est concernée par rapport aux deux autres

zones.

Plusieurs modifications seront apportées à ce

texte, telles que la création du domaine de la couronne en 1896, aux

dépens du domaine privé et de la zone libre.

Il ressort de ce texte que sur une surface d'environ 85 % du

territoire national, les populations locales n'ont plus le droit de vendre

leurs ressources, sauf l'ivoire et le caoutchouc, qui sont tous deux des

produits à forte valeur ajoutée. L'ivoire pour les bijoux, et le

caoutchouc pour les besoins croissants de l'industrie (par exemple l'industrie

automobile). Ces deux produits ont donc constitué un monopole pour tout

le commerce du pays, malgré le non-respect de l'Acte de Berlin qui

définissait les règles pour le commerce des pays signataires.

Cette période a donc augmenté les restrictions

sur les activités et sur la survie même des populations locales.

Que ce soit au niveau politique avec le contrôle colonial des chefferies,

ou encore avec les interdictions fortes sur le commerce, la

propriété de la terre est au coeur de ces problèmes car

c'est par l'expropriation foncière que peuvent ensuite se mettre en

place les politiques coloniales. On change volontairement les rapports à

la terre pour servir l'intérêt de la puissance coloniale.

B. La politique coloniale de l'Etat Belge.

Le 18 novembre 1908, sous la pression

internationale menée par le Royaume-Unis, la Belgique est contrainte

d'assumer le Congo, alors qu'elle était plutôt réticente

à l'annexion. Le contexte créé par le roi Léopold

II rendit l'Etat belge plus tolérant dans sa manière de

gérer cette nouvelle colonie15(*).

Un décret fut donc promulgué, c'est le

décret du 10 mai 1910. Il marque le changement de

politique par rapport à la période précédente

marquée par le travail forcé, les tortures, etc. On donne

quelques droits aux populations, et on cherche à rendre plus efficace et

plus légitime l'administration coloniale.

Un fait important est également la mort en 1909 de

Léopold II, ce qui amène son neveu Albert 1er

à sa succession. Il hérite ainsi d'une situation difficile et il

entreprend un assouplissement du droit envers les populations locales et envers

le rapport à la terre.

1. La réorganisation des pouvoirs coutumiers.

Celui-ci organise la répartition politique des

autorités coutumières. On répartie les pouvoirs selon deux

niveaux différents : les chefferies et les sous-chefferies. Les

limites territoriales de ces autorités coutumières

« sont déterminées par le commissaire de

district 16(*)».

L'apport de ce décret est important. Tout d'abord, il a

différents buts :

§ Il facilite le prélèvement des

impôts ;

§ Les chefferies deviennent un moyen de contrôle du

colonisateur, en passant par les structures coutumières pour avoir une

autorité plus légitimée ;

§ L'autorité de certains chefs se voit

renforcée.

Ce décret a pour but de fixer les populations sur un

territoire donné. Bien que la notion de territoire soit présente

dans la gestion coutumière pré-coloniale, celle-ci se voit

consolidée de manière volontaire. C'est donc une stratégie

politique qui donne des moyens de contrôle sur les populations

indigènes. Ce contrôle des populations a été

critiqué par certaines personnes comme le Père Hustaert

G. : « Beaucoup de villages ont été

déplacés pour la facilité de la surveillance ou de la

circulation établie sur les domaines d'autres clans

17(*)». Des recensements sont

effectués, et cela permet de fixer les populations sur des espaces

délimités. Ainsi, pour qu'une personne puisse quitter telle ou

telle circonscription, il faut passer par le commissaire de district pour

obtenir son avis. Voici comme un chef de clan parle de la réorganisation

des terres claniques :

« Quand les blancs, les belges sont venus, ils

dirent : « Non, nous ne pouvons pas continuer à

marcher dans des pistes en se communiquant entre nous par

Lokolé18(*). Des ruelles ! » Les

blancs ont vu qu'ils devaient passer par-ici, par-là. Ils

dirent : « ça ne va pas. Faisons une route pour que

les hommes puissent s'aligner ». Lorsqu'on les a alignés, ce

clan [sur la carte], on les a fait sortir ici. Celui-ci se met ici. La

terre ici c'est pour ce clan. La terre ici appartient à ce clan. Le clan

est là, quand on le fait sortir, on trouve un autre clan. On le

superpose. Ils sont seulement là pour habiter, mais les terres sont

propres aux autochtones. Pour qu'ils aient une place pour faire les cultures,

ils doivent demander aux autochtones. C'est ainsi que se déroulaient les

choses 19(*)».

« Les notables de chaque clan : clan de

Bafaka, clan de Bonsombo se réunirent et se demandèrent :

que pouvons nous faire ? Nous avions été là-bas

[dans l'éladji], et nous sommes maintenant venu. Bolongo

boi c'est l'alignement ancien et Bolongo boné c'est cet

alignement. L'alignement où on a tué Elumbu19(*). Quand on fait

l'alignement on fait étondo20(*). Le clan de Bafaka voilà votre

piquet 21(*). Bonsombo voilà votre piquet. Les

gens étaient brutaux. Où se limite le clan Bafaka ?

Venez ! Où se limite le clan Bonsombo ? Venez ! Nous

sommes maintenant dans un nouvel alignement. Toi, ta femme et tes

enfants : mets toi ici ! Toi, ta femme et tes enfants : mets toi

ici !, etc. fin. Mon père était le maître de cette

opération 22(*)».

La référence au terme de

« piquet » traduit bien cette répartition des clans

sur les axes routiers nouvellement créés. Les gens vivaient de

manière plus homogène sur l'espace, alors que la vie le long des

routes pouvait poser des problèmes fonciers pour certains clans.

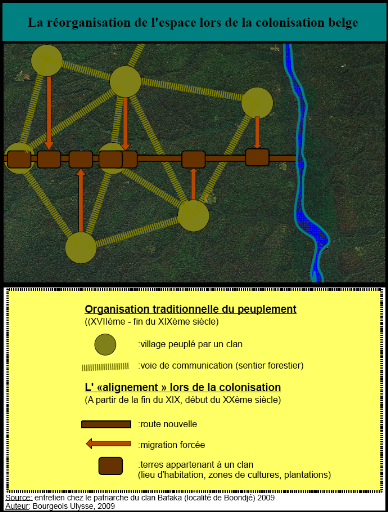

Figure 1.

Comme on peut le voir sur ce document, certains clans n'ont

pas eu besoin de changer de terres. Mais d'autres ont été

obligés de partager l'espace devenu plus restreint :

« C'est là où se posent des

problèmes. Alors on allonge le clan. Et ceux-ci peuvent se mettre ici.

Alors ils ont juste la partie de terres pour leurs habitations et les

installations hygiéniques et consort. Mais ils n'ont pas la partie de

terre pour cultiver. Alors pour cultiver là-bas, ils doivent demander

aux autochtones 23(*)».

Il est fort probable, que des notables ou des chefs qui ont

obtenu certains droits spécifiques de

« délégation de l'autorité », devaient

régner sur des régions vastes et stratégiques

économiquement. En effet, vu la grandeur du pays concerné par le

colonisateur, il est peu plausible que tous les chefs aient

bénéficié de ce décret.

Les attributions des chefferies et des sous-chefferies sont

aussi définies par le colonisateur. Elles doivent par exemple

« débrousser les alentours des villages et (...)

maintenir ceux-ci dans un état constant de propreté :

elles doivent également aménager ou entretenir, moyennant

rémunération des travailleurs par l'Etat, les chemins, ponts,

passages d'eau, gîtes d'étapes, et construire ou entretenir au

chef-lieu du ressort une école et une habitation à l'usage des

agents européens de passage 24(*)». Cette citation

illustre très bien comment le pouvoir colonial conçoit de

rôle des chefferies. Elles sont aussi des lieux par où passe la

modification culturelle des populations, c'est le cas précisément

avec l'école. Et ces modifications passent par l'édification de

routes pour faciliter les déplacements, notamment commerciaux

liés à l'esclavage. Le rôle de la route est

déterminant dans la mesure où elles sont aussi des

éléments de contrôle comme on peut le voir sur le

schéma ci-dessus. L'entretien des routes était souvent à

la charge des villages sous peine de sanctions par l'administration. La

création des routes était sans doute réalisée

grâce au travail forcé. Voici certaines photographies prises par

Van Der kerken probablement dans les années

1920-1930 :

Photographie 4 :

Construction d'une route en zone de forêt

inondée

(Bassin de la Lomela : Territoire de Boende, Van Der

Kerken)

Photographie 5 :

Route traversant le village des

Basengere

(Territoire d'Inongo, Van Der Kerken)

Parmi les autres mesures mises en place par ce décret,

on peut également citer la suppression des impôts de travail ou

encore le droit de disposer des produits du sol.

2. Le droit d'usage sur les ressources.

Concernant ce dernier point, un autre décret vient le

compléter : le décret du 22 mars 1910 qui

traite de la récolte des produits végétaux dans les terres

appartenant à l'Etat. Cela ne restitue pas la propriété

collective de ces terres aux populations locales, mais une avancée est

tout de même à noter. Les populations peuvent à nouveau

disposer librement des produits du sol. L'Etat est donc le propriétaire

mais l'usufruit est en principe laissé aux populations. Pourtant,

ces droits ne sont pas gratuits, et la personne qui désire

récolter certaines ressources doit payer à l'Etat une certaine

somme, par an pour le copal et le caoutchouc. Il est également possible

de payer une personne pour qu'elle récolte les produits voulus. D'autres

cas existent où les populations ne payent pas d'impôts pour leurs

activités (hors exploitation forestière) : lorsque celles-ci

n'exportent pas leurs récoltes.

Cela est très bien résumé dans les termes

de Durpiez M., qui fût un administrateur colonial

à cette période :

« La colonie propriétaire des terres

domaniales croit que le meilleur mode d'usage qu'elle puisse faire actuellement

de son droit de propriété c'est de permettre à tous,

indigènes ou non indigènes, moyennant des conditions diverses, de

récolter les produits végétaux naturels : mais elle

n'entend pas par là restreindre en quoi que ce soit son droit de

propriété. Elle veut pouvoir dans la suite aliéner des

terres domaniales, à titre onéreux ou à titre gratuit au

profit d'individus ou de communautés indigènes ou non

indigènes, donner ces biens domaniaux en location ou concéder des

droits de jouissance exclusive sans grever les futurs propriétaires ou

occupants de l'obligation de respecter le droit de

cueillette 25(*)».

Il est important de préciser que malgré la mise

en place de ces décrets dans le droit et au sein du pouvoir colonial,

ceux-ci mettront parfois du temps à être appliqués

concrètement. Ainsi les décrets sur la création des

chefferies ne se feront pas toujours facilement, et de nombreuses guerres ont

eu lieu. Surtout concernant l'exploitation forcée du caoutchouc, qui

fût une pratique dans les règles de l'esclavage.

On perçoit bien comment l'administration entend

gérer ses propres terres. Après avoir

dépossédée certaines populations de leur territoires

coutumiers, elle donne des droits restreints, mais pas autant que lors de la

période du règne de Léopold II où la situation

était très dure, dictatoriale même. Néanmoins, le

fait de concéder des terres aux populations locales est un changement

juridique qui perpétue la domination coloniale sur les populations. Les

moyens juridiques se révèlent donc des instruments politiques

puissants pour permettre la libre disposition des forêts par l'Etat, et

pour les compagnies privées.

Les quelques avancées énumérées

ici sont tout de même à relativiser dans la mesure où les

droits fonciers sont volontairement bouleversés pour servir les

intérêts géopolitiques de la colonie, et où la

coutume est perçue par l'administration comme une gêne et un

danger. C'est un mode de gestion à moderniser par

l'européanisation, tant pour l'appropriation des terres, que pour le

contrôle politique, ou encore simplement par volonté de changer la

culture des populations avec des jugements de supériorité

liés à la civilisation européenne.

Chapitre 2

Les différentes lois régissant le foncier

en zone rurale

1. La nouvelle constitution et la gestion des terres

coutumières.

La constitution d'un pays est toujours l'élément

fondamental du droit. Celle en vigueur en RDC a été

officialisée le 18 février 2006 après un

référendum. Elle a pour but de définir les bases de

l'organisation de l'Etat mais aussi de répondre aux problèmes de

légitimation du pouvoir suite aux guerres entre 1996 et 2003.

Il ne s'agit pas ici d'analyser en détail son apport

par rapport à la constitution antérieure, ou bien de discuter sur

tous les points précis mentionnés dans cette constitution. Nous

allons nous contenter de porter notre attention sur les articles qui concernent

la coutume. La coutume étant considérée comme un mode de

gestion des terres, avec son droit, ses acteurs, etc. La constitution dans ce

sens tente de reconnaître et d'harmoniser les rapports entre la coutume

et l'Etat.

A. L'autorité coutumière.

Article 207 (Titre III, chapitre 2, section 3) : De

l'autorité coutumière.

« L'autorité coutumière est

reconnue.

Elle est dévolue conformément à la

coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la

Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes

moeurs.

Tout chef coutumier désireux d'exercer un mandat

public électif doit se soumettre à l'élection, sauf

application des dispositions de l'article 197 alinéa 3 de la

présente Constitution.

L'autorité coutumière a le devoir de

promouvoir l'unité et la cohésion nationales.

Une loi fixe le statut des chefs

coutumiers. »

La coutume est perçue selon la constitution comme une

autorité, au même titre que l'Etat, les institutions provinciales

ou encore les autorités locales. Ces dernières peuvent ainsi

être les territoires, les groupements ou les localités (les

villages). La coutume représente donc un pouvoir, et elle a le devoir de

s'intégrer à l'Etat, et par conséquent, elle ne doit pas

s'opposer à la République et à l'exercice du pouvoir.

C'est ce que stipule l'article 63 (Titre II, chapitre

4) :

« Toute autorité nationale, provinciale,

locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la

République et l'intégrité de son territoire sous prix de

haute trahison. »

B. Le droit coutumier.

Chaque coutume ayant son propre mode de fonctionnement

juridique, il existe des interactions avec l'Etat. La constitution n'oppose

donc pas la justice d'Etat à la justice coutumière. L'Etat

intervient donc dans l'exécution du droit coutumier. A une

échelle provinciale et non nationale, comme le précise

l'article 204 (Titre III, chapitre 2, section 2) :

« Sans préjudices des autres dispositions

de la présente Constitution, les matières suivantes sont la

compétence exclusive des Provinces :

(...)

28 : l'exécution du droit

coutumier. »

C. La propriété.

Le mode coutumier de gestion concerne aussi la

propriété de la terre, et la présente constitution

reconnaît deux modes d'acquisition des terres : l'une se base sur le

droit écrit (la loi) et l'autre se base sur la coutume (le plus souvent

oralement, et très rarement de manière écrite). Voici ce

que précise à ce sujet l'article 34 (Titre III,

chapitre 2, section 3) :

« La propriété privée est

sacrée. L'Etat garanti le droit à la propriété

individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou

à la coutume. »

La constitution de la RDC intègre donc le mode coutumier

de gestion des terres. Le foncier est régit administrativement par

différentes lois, certaines sont anciennes comme le code foncier, ou

récente comme le code forestier.

2. La loi de 1973 : une

référence.

La principale loi qui établit le droit foncier à

l'échelle nationale est la loi 73-021 portant sur le

régime général des biens, sur le régime foncier et

immobilier et sur le régime des sûretés. Elle

a été mise en place le 20 juillet 1973. C'est aujourd'hui encore

la loi de référence en matière foncière. Cette loi

englobe de nombreux domaines comme la propriété des biens,

l'immobilier, le droit concernant les concessions, le régime des

sûretés26(*), la question du droit coutumier, etc.

Lors de cette analyse nous allons nous concentrer sur le droit

foncier en milieu rural, forestier, et sur la manière dont la loi aborde

le droit coutumier.

A. Le milieu rural.

1. Définitions de la propriété.

Il est définit par le droit, en rapport avec la

définition de l'urbain. « Les terres urbaines sont celles

qui sont comprises dans les limites des entités administratives

déclarées urbaines par les lois ou les règlements en

vigueur. Toutes les autres terres sont rurales. Selon leur vocation, les terres

sont destinées à un usage résidentiel, commercial,

industriel, agricole ou d'élevage 27(*) ».

Ces terres sont définies comme la

propriété de l'Etat. Il y a deux types de

propriétés sous l'autorité de l'Etat :

§ D'une part, le domaine foncier public, qui concerne

« toutes les terres qui sont affectées à un usage

ou à un service public 28(*)», il peut s'agir

d'une entreprise sous contrôle de l'Etat, ou encore d'un bâtiment

ministériel.

§ D'autre part, le domaine privé de l'Etat

correspond à toutes les autres terres29(*). C'est la même

manière de procéder que pour le milieu rural : le

privé est définit en fonction du domaine public.

2. Les terres agricoles.

Il y a différentes manières d'attribuer la terre

pour les activités de culture ou d'élevage. La première

concerne les superficies importantes (de plus de 10 ha). Elles

nécessitent au préalable un titre d'occupation provisoire pour

ensuite être concédées, c'est-à-dire

possédées légalement. Pour qu'une personne dispose de

terres pour l'agriculture ou l'élevage par exemple, elle doit payer un

loyer progressif pendant 5 années. Ce loyer ne peut être plus

élevé que 5% du prix du terrain concédé pour la

4ème année. Ce droit d'occupation provisoire est

fixé par les articles 155 et 156. Après la

période obligatoire de cinq ans, la personne peut acheter les terres

qu'elle occupe au prix fixé lors du contrat d'occupation provisoire.

Certains types d'occupation du sol ne nécessitent pas

le même processus. Des seuils sont définis dans l'article

157. Ces terres ne doivent pas être couvertes par plus de

10% de constructions, 50% de cultures alimentaires, fourragères ou

autres, 50% de plantations (avec des seuils concernant le nombre de plant par

hectare30(*), et ces terres ne doivent pas être

classées en vue de la conservation du sol. Ces terres « ne

pourront jamais être considérées comme mises en valeur et

occupées 31(*)», et ainsi, les paysans qui travaillent

ces surfaces ne sont pas tenus de payer les impôts et

l'emphytéose. L'emphytéose est un statut juridique de location de

terres32(*), mais le locataire dispose de droits plus

larges et c'est à peu de choses près un propriétaire. Ce

statut concerne avant tout les propriétés rurales, et il permet

au propriétaire de mettre en valeur ses terres sans pour autant avoir

des charges à supporter dans la mise en culture, qui reviennent au

locataire. Comme l'emphytéose est située sur un terrain

appartenant à l'Etat, l'emphytéote (le locataire) se doit de

payer « à l'Etat une redevance en nature ou en

argent 33(*)».

B. Le droit coutumier et le droit foncier.

Il existe peu de références aux droits des

communautés locales. Il n'y a pas non plus de définition du terme

« communauté locale » alors qu'il est employé

à plusieurs reprises. Seulement trois articles de la loi 73-021

concernent le droit coutumier.

L'article 387 explique que

« Les terres occupées par les communautés locales

deviennent (...) des terres domaniales ». L'Etat est

donc le propriétaire de ces terres, qui sont essentiellement rurales et

forestières.

L'article 388 vient ensuite définir

brièvement quelles sont les terres concernées par le droit

coutumier : « Les terres occupées par les

communautés locales sont celles que ces communautés habitent,

cultivent ou exploitent d'une manière quelconque -individuelle ou

collective- conformément aux coutumes et usages locaux. »

Pour qu'une communauté puisse avoir les droits de

jouissance sur ces terres, une ordonnance du Président de la

République doit être obtenue. Le droit de jouissance est par

définition, le droit donné par l'Etat sur une terre mise en

concession. Il est très proche du droit de propriété, avec

quelques obligations supplémentaires telles que le maintien de la terre

en bon état, ou encore la limitation des droits de jouissance dans le

temps à 25 ans, qui peuvent être renouvelables.

Pour obtenir une terre rurale située en terre

coutumière, il n'est pas légal de faire les démarches

auprès des autorités coutumières. Si un contrat est

passé entre une personne privée et un chef de terre, cela n'est

pas reconnu par la loi. Pour acheter une terre, la loi impose de demander et de

faire les démarches auprès des autorités administratives

de l'Etat.

3. La loi foncière de 1980.

Promulguée le 18 janvier 1980,

elle s'intitule la loi portant sur le régime

général des biens, sur le régime foncier et immobilier et

sur le régime de sûreté n°80-008. C'est

une loi qui définit plus précisément certains aspects de

la loi de 1973. On y trouve ainsi des précisions concernant le droit

coutumier, les enquêtes de vacance de terres, ou encore le régime

foncier des terres coutumières. Cette loi aborde donc plus

précisément la question de la coutume.

A. Le régime foncier et les terres

coutumières.

Le régime foncier est par définition, l'ensemble

des règles juridiques et des principes selon lesquels la terre

appartient à l'Etat, et il informe comment une personne privée

peut obtenir des possessions sur les terres.

On définit une nouvelle fois le domaine public de

l'Etat et le domaine privé de l'Etat. La définition du domaine

public est similaire à la loi précédente de 1973.

Concernant le domaine privé, il est stipulé que

« les terres coutumières appartiennent également au

domaine privé de l'Etat ». C'est l'article

388 qui définit cette règle de droit foncier. Cet

article est important car il détermine ensuite comment procéder

à une concession. En effet, seules les terres du domaine privé

peuvent être concédées.

Pour cela, l'Etat accorde divers contrats selon le type

de terre obtenu. Ainsi, le contrat de concession perpétuelle ou de

concession ordinaire donne un droit de jouissance sur la terre. Il existe

d'autres contrats concernant les bâtiments mais étant

donnés qu'ils concernent le domaine urbain, ils ne concernent pas

directement cette étude.

Les acteurs peuvant accorder des concessions sont le

Ministère des Affaires foncières, les représentants locaux

de ce ministère que sont les Conservateurs des titres fonciers (le

cadastre dépend d'eux par exemple). Mais pour obtenir une demande, il

faut en premier lieu se présenter au Conservateur des titres

fonciers : il évolue à l'échelle du District.

Une typologie détermine (en milieu rural) quels sont

les acteurs qui peuvent donner une concession selon la superficie

demandée :

§ Moins de 10 ha : le Conservateur des titres

fonciers (le District)

§ Entre 10 et 200 ha : le Gouverneur de province (

la Province)

§ Entre 200 et 1000 ha : le Ministre des Affaires

foncières (l'Etat : l'exécutif)

§ Entre 1000 et 2000 ha : le Président

§ Plus de 2000 ha : le Parlement à travers

une loi (le pouvoir législatif)

B. Un point important concernant les terres

coutumières : l'enquête de vacance de terres.

Cette enquête est une étape préalable

importante pour obtenir n'importe quelle concession de terres rurales. Le

rôle de cette enquête est de connaître les terres

demandées et ainsi que les droits sur cette même terre.

Il est précisé par l'article

193 que :

« Le droit de propriété que l'Etat

possède sur toutes les terres et même sur les terres

coutumières n'éteint pas les droits de jouissance que les

communautés traditionnelles possèdent encore sur ces terres. Ces

droits de jouissance consistent en droits de culture, de chasse, de

pêche, de ramassage, etc. ».

Cette enquête de vacance de terre est d'une grande

importance pour les communautés coutumières car elle est

créée pour que les droits des communautés soit reconnus et

intégrés dans la demande de concession. De cette

manière : s'« il s'avère que les

communautés coutumières possèdent certains droits sur les

terres demandées, elles devront être dédommagées

intégralement avant que la concession puisse être accordée.

Elle ne le sera pas si ces terres sont jugées nécessaires

à l'entretien et au développement futur des villages

environnants ».

Par cette enquête et par ces règles, on

reconnaît aux communautés coutumières les droits d'usages,

mais on ne leur reconnaît pas vraiment la propriété de

leurs terres, de leurs forêts. Néanmoins cela traduit un

certain pouvoir de la coutume sur les terres rurales.

C. Le cas du droit de pacage et la convention

fermière.

Le droit de pacage est un droit lié à des terres

destinées à faire paître le bétail.

L'étymologie de pacage vient du latin pascuum (pâturage),

et de pascere (paître). Le paysan emmène son

bétail (souvent des chèvres, des moutons) pour que ceux-ci se

nourrissent. Ce type de milieu est ouvert et il correspond à une

propriété de la terre non pas privée mais collective. Il

est très présent en Afrique, et surtout chez les

sociétés dites traditionnelles. Cet espace n'est souvent ni

arboré, ni cultivé. La loi de 1980 définit comment

procéder à une demande de ce type de terre. Il est écrit

que :

« La convention fermière s'en tient au

droit coutumier ;

I. on adresse la demande de terre au chef

coutumier ;

II. le Secteur enregistre le contrat contre le paiement

d'un droit d'enregistrement ;

III. le dossier est transmis au Territoire pour

contrôle par l'Administrateur du Territoire et l'Agronome de

Territoire ;

IV. communication de la convention

fermière 34(*) ».

Cet extrait montre bien qu'il faut consulter les

autorités coutumières pour entreprendre une demande de terres.

Pourtant, la suite de l'extrait ci-dessus précise que

« cette manière de procéder n'est pas conforme en

droit écrit 35(*)».

Les relations entre le droit écrit officiel et le droit

oral coutumier ne sont pas évidentes à comprendre en analysant

les règles de droit. Il est important donc de déterminer quelles

sont les relations entre ces deux types de droit, qui paraissent

antagonistes.

Chapitre 3

Le code forestier de 2002

Le 29 août 2002, la loi n°011/2002

portant sur l'abrogation de l'ancienne législation forestière de

1949 a été promulguée par le Président de la

République après avoir été adoptée par le

pouvoir législatif (l'Assemblée Constituante et

Législative-Parlement de Transition, soit un seul organe). Après

une longue période sans changer la législation forestière,

l'Etat a décidé de faire évoluer et d'apporter des

précisions sur la gestion forestière. Ce nouveau Code

définit les termes importants en matière de gestion tels que les

produits forestiers non-ligneux (une définition à certains

égards encore lacunaire), le plan d'aménagement forestier, la

communauté locale36(*) pour ne citer que ces exemples.

1. Les grands ensembles forestiers selon le

droit.

Un nouveau cadre juridique est donné aux forêts

en apportant une classification des forêts (Les forêts

classées, les forêts protégées et les forêts

de production permanente).

§ Les forêts classées sont ainsi des

forêts soumises « à un régime juridique

restrictif concernant les droits d'usage et

d'exploitation 37(*)». Elle sont propriétée de

l'Etat, et elles ont souvent une importance écologique. Cette partie du

Code mentionne la superficie de forêts classées dans le territoire

national (15% de la superficie totale). On trouve ensuite deux grands types de

forêts classées.

Le premier groupe est défini dans l'article

12 et ces forêts peuvent être des réserves de

biosphère, des jardins botaniques et zoologiques, des forêts

urbaines, etc. Elles sont marquées par leur rôle en matière

de biodiversité, en matière

« récréative » et scientifique.

L'article 13 définit le second groupe,

et il concerne les forêts ayant un rôle à jouer en

matière écologique. On parle de protection et de

conservation : « les forêts nécessaires

pour : la protection des pentes contre l'érosion ; (...)

la conservation des sols ; la salubrité publique et

l'amélioration du cadre de vie ( ...) ».

§ Les forêts protégées sont

celles « qui n'ont pas fait l'objet d'un acte de classement et

sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux

droits d'usage et aux droits d'exploitation 38(*)». Elles sont

aussi sous propriété de l'Etat (article 20).

L'article 21 définit comment ces forêts peuvent

être mises en concession. L'article 22 explique les

modalités d'attribution des concessions aux communautés locales,

selon les coutumes, concernant les forêts de communautés locales,

et c'est une des innovations par rapport à l'ancien code. Cet aspect est

traité plus en profondeur par la suite dans le Code, notamment par les

articles 111 à113.

§ Le dernier grand type de forêts concerne les

forêts de production permanente. Selon le Code, ce sont des

« forêts soustraites des forêts

protégées par une enquête publique en vue de les

concéder ; elles sont soumises aux règles d'exploitation

prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution

39(*)».

2. Les droits d'usage selon les différents

types de forêts.

L'Etat, par l'intermédiaire du Code, autorise ou

restreint l'utilisation de la forêt et précisément de ses

ressources. Etant entendu que l'Etat est le propriétaire des espaces

forestiers, il définit les lois concernant les populations en zone

forestière. Selon la classification ci-dessus, ces droits vont

être différents.

§ Les articles 38, 39 et 40

définissent les droits d'usage dans les forêts

classées. Seules les populations riveraines de ces forêts sont

autorisées à utiliser les ressources forestières, mais

avec des clauses précises. Elles sont autorisées à

ramasser le bois mort, à pratiquer la cueillette, le ramassage de

produits forestiers non-ligneux (fruits, plantes alimentaires,

médicinales, mais aussi chenilles, escargots ou grenouilles), et aux

prélèvements de bois mais dans un cadre précis (pour la

construction d'habitations et pour l'artisanat). Il est donc interdit de

pratiquer la coupe d'arbres à des fins commerciales.

§ Concernant les forêts

protégées (articles 41 à 44), les

droits d'usages traditionnels sont libres, malgré la présence de

taxes ou de redevances forestières. Ces droits peuvent être

modifiés et contrôlés par le Ministère de

l'Environnement, de la conservation de la Nature et des Eaux et Forêts,

par l'intermédiaire d'un zonage ou de modalités

spécifiques (par exemple, l'activité agricole, ou encore la

récolte de produits forestiers). Le cadre juridique est donc flexible,

et il peut si besoin être contraignant ou souple.

§ Les droits d'usages ne sont pas abordés pour

les forêts de production permanentes, car le cadre n'est pas

restrictif. Ces droits sont donc maintenu pour les populations riveraines

concernées.

3. L'aménagement des

forêts.

Par aménagement, on entend principalement la mise en

exploitation des ressources forestières ligneuses. L'exploitation

forestière est plus encadrée, notamment en ce qui concerne les

étapes préalables à l'exploitation forestière.

A. Le code distingue trois grands types de

préalables : l'inventaire, la reconnaissance et le plan

d'aménagement.

§ Un inventaire forestier est obligatoire. C'est

la première étape pour l'exploitation. Il est pris en charge par

l'administration, qui peut ensuite l'externaliser40(*). L'inventaire est

soumis à une autorisation par le Gouverneur de la province

concernée, et un délais d'un an doit être

respecté41(*).

§ Ensuite, l'inventaire débouche sur une

reconnaissance forestière. Pour cela, il faut aussi obtenir une

autorisation du Gouverneur de Province, pour que débutent les travaux,

car, ni l'inventaire, ni la reconnaissance ne donnent droit à une

concession forestière.

§ Le plan d'aménagement est

l'élément le plus important pour l'aménagement forestier.

Il peut concerner différents domaines tels que la production durable de

tous les produits forestiers et de produits pour la biotechnologie : les

services environnementaux, le tourisme et la chasse ; les autres objectifs

compatibles avec le maintien du couvert forestier et de la protection de la

faune sauvage 42(*). Le plan d'aménagement est ainsi

« un ensemble de documents, outils de référence et

de gestion, qui fixent un programme d'action à court, moyen et long

terme, pratique et réaliste sur le plan social, écologique et

financier 43(*)». La réalisation d'un plan

d'aménagement se fait par les mêmes acteurs que l'inventaire. Les

populations locales ne sont mentionnées que dans une phrase :

« L'administration s'assure de la consultation des populations

riveraines, des autorités locales compétentes et des particuliers

concernés 44(*) ». Nous reviendrons plus

tard sur cet aspect qui n'est pas clairement défini, malgré

l'importance qu'il requiert.

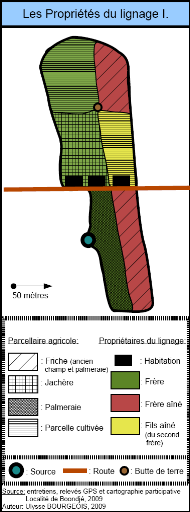

B. L'exploitation passe par un titre de