UNIVERSITE DE MONTPELLIER1

FACULTE DE DROIT ET

SCIENCE POLITIQUE

Département de Science

Politique

Année universitaire 2008-2009

|

LA POLITIQUE DE COOPERATION

DECENTRALISEE ENTRE

COLLECTIVITES

LOCALES

LE CAS : RHONE-ALPES/SAINT-LOUIS

DU

SENEGAL

|

Mémoire de Recherche présenté et

soutenu par TOURE El Hadji Abdou Hamid,

Pour le Master2 Régimes et

Politiques en Europe du Sud

« Les opinions exprimées ci-dessous doivent

être considérées comme relevant de la seule

responsabilité de leur auteur »

1

Remerciements

Spécial remerciement à mon directeur de

mémoire M. Mohamed Djouldem, Maitre de conférence en Science

Politique, qui m'a orienté rigoureusement et fait partager son

expérience d'enseignant chercheur.

Je tiens à remercier l'équipe du Conseil

régional de Saint-Louis pour m'avoir guidé et accordé de

leur temps notamment M. Dia Secrétaire général et M.

Babacar Faye chargé des affaires administratives.

Mes remerciements s'adressent également à Mme Gaye

Khady de la DIRCOD de Dakar pour sa gentillesse et l'attention qu'elle a

portée à mon égard.

Je remercie, enfin, toute personne qui, durant mes enquêtes

au Sénégal et même en dehors, m'a accordée de son

temps et fournie des informations pertinentes et précieuses.

Je dédie très chaleureusement ce mémoire

à ma mère Rokhaya Touré pour tous ses efforts consentis

à l'éducation et la bonne orientation de ses enfants.

Table des matières

Introduction 5

PARTIE1 - Enjeux et Acteurs de la coopération

décentralisée

1.A. Les enjeux de la coopération Nord-Sud .19

1.A.1. La coopération décentralisée : une

politique de captation des ressources pour le développement local de

Saint-Louis .19

1.A.2. La solidarité internationale : une politique

d'ouverture bien

ancrée dans la région Rhône-Alpes 25

1.B. Un partenariat dynamique et inscrit sur la durée .

31

1.B.1. Les dynamiques constitutives du partenariat

Rhône-Alpes/

Saint-Louis du Sénégal 31

1.B.2. Vers une harmonisation avec les stratégies

nationales et internationales

de développement: la mobilisation de acteurs .38

PARTIE2 - Modes de traductions et finalités des

projets

2.A. Une coopération dans les sinuosités du

développement local .46

2.A.1. La traduction multiforme des actions 46

2.A.2. Les ambiguïtés sous-jacentes à la mise

en oeuvre des projets : sous-traitance du développement et immixtion

étatique 52

2.B. Rendre opérationnelle la décentralisation

à Saint-Louis ou dépasser la symbolique des donations 60

2.B.1. Aider à la maîtrise d'ouvrage des acteurs

locaux au Sud 60

2.B.2. Renforcer les capacités institutionnelles

d'administration

et de gestion de Saint-Louis .63

Conclusion 66

Bibliographie

Annexes

SIGLES ET ABBREVIATIONS

3

ACED-SUD : Association pour la coopération et le

développement économique du Sud ACP : Afrique Caraïbes

Pacifique

ADOS : Association Ardèche Drôme Ourossogui

Sénégal AFD : Agence française de développement

AFVP : Association française des volontaires du

progrès ARD : Agence régionale de développement

ASER : Agence sénégalaise de

l'électrification rurale CCL : Code des collectivités locales

CDFP : Centre départemental de formation

professionnelle

CEPRAO : Cellule d'échange et de partenariat

Rhône-Alpes/ Afrique de l'Ouest

CIEDEL : Centre international des études pour le

développement Local

CNCD : Commission nationale de coopération

décentralisée CRREJ : Centre régional de ressources pour

l'emploi des jeunes CSS : Compagnie sucrière

sénégalaise

CUF : Cités Unies France

DAECL : Direction de l'action extérieure des

collectivités locales DCL : Direction des collectivités

locales

DSRP : Document stratégique de réduction de la

pauvreté EPT : Education pour tous

ESPS : Enquête de suivi de la pauvreté au

Sénégal FAIL : Fonds d'aide aux initiatives locales

FCFA : Franc des communautés françaises d'Afrique

FDD : Fonds de dotation

FECL : Fonds d'équipement aux collectivités locales

FED : Fonds européen de développement

GECT : Groupe Européens de coopération territoriale

GIE : Groupement d'intérêt économique

MAEE : Ministère des Affaires Etrangères et

Européennes PACCA : Provence Alpes Cotes d'Azur

PADDEL : Programme d'appui à la décentralisation et

au développement local

PDDE : Plan départemental de développement

économique PDM : Programme de développement municipal

PEPAM : Programme eau potable et assainissement du

millénaire PIC : Plans d'investissements communaux

PLD : Plans locaux de développement

PLDE : Plans locaux de développement économique PLE

: Plans locaux d'électrification

PLHA : Plans locaux de l'hydraulique et de l'assainissement PNDL

: Programme national de développement local

PNUD : programme des nations unies pour le

développement RGPH : Recensement général de la population

et de l'habitat RESACOOP : Réseau d'appui à la coopération

Rhône-Alpes

5

INTRODUCTION

La pratique déjà ancienne des jumelages de

l'après-guerre a planté le décor de la coopération

dite « décentralisée ». En effet, naît au

lendemain de la Seconde guerre, en 1951, avec la création de

l'association du Monde Bilingue de Jean-Marie Bressand (figure de la

Résistance), le concept de jumelage promeut l'éducation bilingue

comme élément de compréhension entre les peuples et

vecteur de paix.

Dans un premier temps, les jumelages lient les communes

françaises, animées par la volonté de développer

des liens d'amitié avec les populations des communes allemandes. Puis,

pendant la guerre froide, les jumelages principaux cadres d'échanges

culturels, se sont développés avec les communes des pays d'Europe

de l'Est. Il s'agissait par delà les différences nationales et de

régimes politiques, de reconstruire l'amitié internationale, pas

seulement par le haut, à travers les appareils d'Etats, mais aussi par

le bas, à travers des réseaux d'échanges amicaux

réguliers, (A. Marie, 2005). Et enfin, dans les années 1960-1970,

les indépendances des pays sahéliens changent la nature des

jumelages lorsque des communes d'Europe occidentale s'engagent dans des actions

concrètes de solidarité en Afrique subsaharienne,

formalisées en tant que « jumelages-coopération ».

L'idée d'une solidarité Nord-Sud y trouve son fondement car les

jumelages-coopération unissent des collectivités locales de pays

"industrialisés" avec celles de pays "en voie de développement ".

Dans cet ordre d'idées, dès 1968 les communes de Dakar et

Marseille signent un accord de jumelage. Cette forme de jumelage est

caractérisée par des donations et des échanges

interculturels.

Cependant, deux événements vont remettre

radicalement en cause, ce qu'on a communément désigné

comme coopérations « cadeaux » ou « conteneurs ».

D'une part, avec la crise des années 1970, des

mutations d'ordre économique, social, politique, culturel,

environnemental sont intervenues à tous les échelons de

l'administration des sociétés humaines. Cette conjoncture finit

par avoir raison des Etats providence en Europe. Autrement dit, c'est la fin du

référentiel modernisateur de l'après guerre, qui a

propulsé les Etats au devant de la scène, et l'avènement

du référentiel néolibéral symbolisé par

Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Ainsi dans cette atmosphère de

libéralisation et de plans d'ajustement structurel émergent des

objets politiques marquants tels que: la décentralisation, la

mondialisation, la bonne gouvernance, la subsidiarité, la protection

de

l'environnement et l'immigration, entre autres, ouvrant une

nouvelle ère de la coopération internationale. Devant cet

échec affiché par les Etats, les institutions financières

internationales les ont encouragé à reculer. Ainsi, à

l'occasion du sommet franco-africain en 1990, Mitterrand invite ses pairs

à la démocratisation des Etats africains. Il donne, un principe

d'avenir à la « coopération décentralisée

». Dans cette optique, les collectivités locales françaises,

renforcées par les lois de décentralisation, deviennent les

nouveaux ambassadeurs de la coopération pour le développement en

Afrique subsaharienne.

D'autre part, au début des années 1990 vient

enfin l'heure des premiers bilans des formes classiques d'assistance technique

et financière au coup par coup. Les chiffres étant

mitigés, les collectivités françaises prennent alors

résolument, la décision de réorienter leurs

coopérations vers des objectifs à plus longue portée, dont

le transfert de compétences (en matière de gestion et de services

publics) et l'appui au processus de décentralisation. Dans cette

dynamique, la loi d'orientation du 06 Février 1992, leur confère

une relative autonomie d'action, par la reconnaissance juridique de la

coopération décentralisée.

Néanmoins, si en France, la montée en puissance

de la coopération s'explique par la volonté des élus

locaux d'intervenir dans un champ jusqu'alors réservé aux acteurs

étatiques et aux institutions internationales. Dans les pays

sous-développés comme le Sénégal, la

coopération décentralisée est une politique de captation

des ressources pour le financement du développement des

collectivités locales. Elle représente, ainsi, un enjeu majeur

pour l'appui à la mise en oeuvre du processus de décentralisation

et la lutte contre la pauvreté. Ce qui lui offre, des champs

d'application assez larges appliqués, prioritairement, à la mise

en place de services de proximité, à l'accompagnement des actions

de développement local, à la mobilisation et l'implication des

acteurs sociaux dans la mise en oeuvre des actions et à l'appui

institutionnel aux collectivités locales.

Les projets mis en oeuvre mobilisent une multitude d'acteurs

(collectivités territoriales, hôpitaux, écoles,

universités, associations ad hoc de coopération, comités

de jumelage, bureaux d'études, ONG, ARD, Ministères et leurs

Directions, AFD, UE, CUF, etc.). Ces acteurs sont au centre du processus de

coopération. Par cette place centrale qui leurs est accordée, la

coopération décentralisée a bénéficié

d'un crédit fondé sur l'idée qu'elle associe sans

intermédiaires les « acteurs de terrains » et les «

forces vives » émanant de la « société civile

» (Petiteville, 1996). Ainsi elle a fait l'objet d'un discours de

valorisation teinté sur le

7

thème d'une coopération « souple »,

« partenariale », « à échelle humaine » qui

s'opposerait aux arcanes bureaucratiques traditionnels de la coopération

multilatérale ou aux réseaux clientélistes des

coopérations bilatérales. Cependant, on est progressivement dans

un système de coopération institutionnalisé par les Etats

et les bailleurs internationaux. Il résulte de ce changement que les

procédures sont de plus en plus complexes et l'autonomie des acteurs

préconisée, à la base, n'est plus en phase avec les

nouvelles orientations de la coopération décentralisée.

L'exigence de professionnalisme a induit un phénomène de

bureaucratisation.

Finalement, c'est une coopération entre initiés et

élus ou notables, rares sont les exemples oüles

représentants des populations en difficultés sont mis à

contribution. Vraisemblablement la

stratégie d'impulser un développement

piloté par des « électrons libres » (les acteurs),

même dotés de ressources et réseaux, n'a pas

démontré son efficacité. Leurs choix et orientations sont

guidés par des intérêts matériels ou symboliques. En

outre, l'idée négative d'une politique de coopération

folklorique ne correspond plus à la réalité, même si

l'éparpillement des interventions et la multiplicité des acteurs

provoquent beaucoup d'effets pervers (contradictions et lourdeurs

procédurières). Dans les pays du Sud, les élites au

pouvoir s'adonnent, dans bien des cas, à des luttes intestines pour

l'appropriation des retombés.

Les moyens mobilisés sont importants, pourtant, ils

n'ont pas eu de réels impacts sur les populations d'Afrique

Subsaharienne. Mieux les cibles ne se sentent pas très concernés

et accusent, dans biens des cas, leurs acteurs locaux de détournement

des objectifs du sans doute au manque de circulation des informations. Ainsi

une meilleure rationalisation des actions est souhaitée. A ce titre, les

collectivités locales sont invitées à harmoniser leurs

actions avec les stratégies et politiques sectorielles de

réduction de la pauvreté, engagées à

l'échelon national et/ou international (comme le PNDL, les OMD, le DSRP,

etc.).

Ce changement d'orientation motivé par des offres de

cofinancement, de la part des bailleurs internationaux ou du MAEE en ce qui

concerne la France, pousse à s'interroger sur ses vrais objectifs.

Autrement dit, cette politique d'harmonisation, viserait-elle un alignement des

collectivités du Sud sur les systèmes locaux de gouvernement du

Nord? Si tel était le cas, que deviennent les vrais problèmes

à résoudre dans les pays du Sud qui ont des contextes politiques,

socio-économiques et culturels différents.

Quelques considérations sur la notion de

coopération amènent à mieux comprendre le sujet. Au

préalable, il convient, de définir la coopération

interrégionale, afin d'éviter les risques de confusion.

La coopération interrégionale est de nature

différente de la coopération décentralisée car elle

n'est valable que dans une relation de région à région et

non de région à commune par exemple. Ses relations n'impliquent

pas forcément un voisinage géographique, par conséquent le

partenariat Rhône-Alpes et Saint-Louis du Sénégal en est un

exemple.

Selon l'angle dans lequel il est employé, le concept de

coopération décentralisée est fluctuant.

En France, la coopération décentralisée

est définie, par le « Guide de la coopération

décentralisée : Echanges et partenariats internationaux des

collectivités territoriales », comme l'ensemble des relations

de coopération, d'aide au développement, de promotion à

l'étranger, d'amitié, d'assistance technique, d'aide humanitaire,

de gestion commune de biens et de services... qui lient des

collectivités territoriales françaises et leurs groupements

à leurs homologues étrangers. Ces relations naissent, entre

autres, de la volonté des élus territoriaux des deux

collectivités et sont formalisées par des conventions qui sont

validées, du côté français, avant leur signature par

l'assemblée délibérante.

Cependant, l'action extérieure des collectivités

françaises est encadrée juridiquement par la Loi d'Orientation du

6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la

République (A.T.R.)1. Elle complète la loi sur les

droits et libertés des communes, des départements et des

régions du 2 mars 1982, qui autorisait la coopération en son

article 65. La coopération décentralisée est, ainsi,

homologuée, dans la limite des compétences des

collectivités locales et dans le respect des engagements internationaux

de la France. Par cette loi, l'Etat crée également la Commission

nationale de la coopération décentralisée (C.N.C.D.) dont

la mission est de contrôler l'action extérieure des

collectivités territoriales. En outre, cet ancrage juridique de la

coopération décentralisée a connu trois évolutions

plus récentes :

- La loi du 27 janvier 2005 (dite « Oudin - Santini

») stipule que les collectivités françaises responsables de

la production, de la distribution et de l'assainissement de l'eau peuvent faire

financer l'accès à l'eau de l'usager du Sud par l'usager du

Nord.

- La principale modification résulte de la loi du 2

février 2007 (dite « thiollière ». Elle libère

l'action extérieure des collectivités territoriales de

l'obligation de justifier un intérêt local. Cette loi

légalise simultanément les dons humanitaires d'urgence comme

unique exception à l'obligation de signature conventionnelle.

1 Sources : CNCD, MAE, Guide de la coopération

décentralisée : Echanges et partenariats internationaux des

collectivités locales, la documentation française, Paris, 2000

9

- Enfin, la loi du 16 avril 2008, calquée sur le

modèle des Groupement Locaux de Coopération

Transfrontalière (GECT), met le droit interne en conformité avec

le règlement communautaire du 5 juillet 2006. Avec ce nouvel outil

juridique, les collectivités françaises peuvent désormais

signer une convention directement avec un Etat de l'Union Européenne,

là où jusqu'ici un traité international était

nécessaire.

L'Etat français dispose, ainsi, d'un cadre juridique

avancé en matière de coopération

décentralisée et d'action extérieure des

collectivités territoriales. Ce qui est un gage supplémentaire

pour la région Rhône-Alpes dans sa coopération avec la

région de Saint-Louis du Sénégal.

Par " Coopération décentralisée " l'Union

européenne2 entend tout programme conçu et mis en

oeuvre dans un pays du Sud ou de l'Est par un acteur de la

société civile : ONG, pouvoirs publics locaux, coopérative

agricole, groupement féminin, syndicat, " de façon plus

générale toute forme organisée de la Société

civile ".

Une première remarque permet de constater, que

contrairement à l'UE, l'Etat français écarte de la

coopération décentralisée les relations pouvant exister

entre collectivités locales et des organismes tels les ONG,

Associations, etc. Par cette approche, l'Union Européenne opte pour une

uniformisation de l'idée de coopération

décentralisée dans tous ses Etats membres. Mais elle se heurte

à l'obstination des Etats membres soucieux de garder une certaine

autonomie à l'internationale.

Dans les années 1990, Les Etats africains, notamment le

Sénégal, sous l'égide des institutions de Bretton Woods

ont été, également, affectés par la fièvre

de généralisation de la décentralisation,

Ainsi, pour parachever l'édifice de la

décentralisation entamée depuis 1872 à Saint-Louis, l'Etat

sénégalais adopte, la régionalisation par les lois de

décentralisation (96-06 du 22 Mars 1996). Ces lois se

caractérisent par trois avancées fondamentales :

- La refonte du cadre institutionnel des collectivités

locales avec l'élaboration d'un nouveau code des collectivités

locales (CCL).

2 Sources : « Approche de l'Union

européenne en matière de coopération

décentralisée », CE, Direction Générale du

développement, Unité VIII-B2

10

- L'érection de la région jusque-là

simple circonscription administrative, en collectivité

décentralisée dotée d'une personnalité morale,

d'une autonomie financière relative et d'une assemblée

élue au suffrage universel.

- La consécration juridique de la coopération

décentralisée conformément à l'article 17 du CCL.

Il dispose que « Les collectivités locales peuvent, dans le

cadre de leurs compétences propres, entreprendre des actions de

coopération qui donnent lieu à des conventions avec les

collectivités locales de pays étrangers ou des organismes

internationaux publics ou privés de développement ».

Donc, cette réforme reconnait trois principes

fondamentaux: la libre administration des collectivités locales; le

principe de transfert des compétences et de leur compensation

financière; le principe de solidarité entre collectivités

et entre celles-ci et l'Etat. Néanmoins, la régionalisation

rencontre des difficultés inhérentes à l'insuffisance de

formation du personnel, à l'absence du système de

fiscalité locale et au manque de moyens techniques et humains.

Pour prendre la mesure de cette situation des

collectivités sénégalaises, l'ARD de Saint-Louis avait

organisé des ateliers les 14-15 Septembre 2004 afin de faire la

synthèse (ci-dessous) des forces, faiblesses et perspectives de la

décentralisation dans cette localité:

|

Forces

|

Faiblesses

|

Perspectives

|

|

- Réduction de la très forte

|

-Non maîtrise des compétences

|

- I. E. C

|

|

marginalisation des

|

transférées

|

- Réforme financière

|

|

populations rurales par la

|

- Absence de moyens

|

- Reforme du personnel

|

|

démocratie à la base ;

|

Financiers

|

|

|

- Le transfert de certaines

|

|

|

|

compétences aux élus locaux

|

|

|

|

- L'allégement de la tutelle et

|

|

|

|

du contrôle de l'Etat

|

|

|

Confrontées à des difficultés relatives

à l'absence de moyens financiers et de qualification du personnel, les

collectivités sénégalaises ont choisi la stratégie

de nouer des relations de jumelage avec les collectivités du Nord,

notamment leurs homologues français. Par conséquent, l'Etat

sénégalais à travers l'article 17 (ci-dessus) du CCL

reconnait juridiquement la coopération

décentralisée3. Conformément à cet

article, les collectivités peuvent signer des

3 Sources : Base de données de la DIRCOD

(Dakar)

conventions avec leurs homologues étrangers et avec des

organismes internationaux publics et privés.

L'Etat sénégalais va, ainsi, plus loin que son

homologue français en s'alignant sur les approches universalistes de

l'Union Européenne, des Nations-Unies, de l'USAID (son plus grand

bailleur) et de la Banque mondiale. Ce choix trouverait sa

légitimité dans la nécessité de laisser, les

entités locales, profiter des avantages financiers qu'offre la

coopération décentralisée. Cet universalisme introduit,

cependant, une logique de bureaucratisation et de dépendance croissante

vis-à-vis des bailleurs. Certes les moyens augmentent mais il y'a lieu

de se demander si cette donnée correspond à la souplesse

souhaitée dans le fonctionnement de la politique de coopération

décentralisée ?

Eu égard, cette différente de perception de la

coopération décentralisée entre la France et le

Sénégal, les collectivités françaises sont les

premiers interlocuteurs des collectivités sénégalaises.

Ces relations privilégiées sont dues à la bonne marche des

rapports bilatéraux diplomatiques franco-sénégalais. C'est

dans ce cadre, qu'il faudrait inscrire le partenariat entre la région

Rhône-Alpes (France) et la région de Saint-Louis du

Sénégal.

Saint-Louis du Sénégal a un passé

exceptionnel qui lui confère une renommée internationale.

Située au nord du Sénégal, son histoire se lie de

près à celle de la colonisation. Elle fut fondée en 1659

par Louis Caullier et baptisée en hommage au Roi de France, Louis IX,

sous la régence de Louis XIV. Vitrine française en Afrique

pendant deux siècles, Saint-Louis cumulait les fonctions de capitale des

colonies du Sénégal et de celle de l'AOF (Sénégal,

Mauritanie, Soudan, Guinée et Côte d'Ivoire), de 1895 à

1902. Elle était l'une des plus importantes villes d'Afrique, la plus

active politiquement et économiquement et la mieux urbanisée.

Capitale du Sénégal de 1872 à 1957, elle fut,

également, capitale de la Mauritanie de 1919 à 1958. A partir de

1916 les Saint-louisiens étaient citoyens français à part

entière (de même que les habitants de Gorée, Dakar et

Rufisque). C'est pendant les indépendances que Saint-Louis perd son

influence au profit de Dakar. Mais grâce à son patrimoine

historique et architectural, elle reste la première ville historique du

pays. Par conséquent elle a été classée, en 2000,

patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Cependant, la loi 2002-02 du 15 février 2002, modifiant

la loi 72-02 relative à l'administration

territoriale, donne à

la région son organisation actuelle. D'abord elle perd le

département de

Matam érigé en région. Ensuite

Saint-Louis et l'arrondissement de Rao sont réunis pour

12

former le nouveau département de Saint-Louis. Depuis cette

date, le conseil régional administre 3 départements

(Dagana-Podor-Saint-Louis).

Malgré le déclin de ses fonctions

politico-administratives et économiques, la population de la

Région de Saint-Louis est estimée à 802.858

habitants4, en 2007.

La majorité de la population est d'origine rurale. La

commune de Saint-Louis concentre à elle seule 60,4% de la population

urbaine de la région. Hormis le département de Saint-Louis

constitué de sa commune et de l'arrondissement de Rao, les autres

départements de la région sont à majorité rurale et

ce malgré l'érection de certaines localités en commune.

La région de Saint-Louis abrite des ressortissants de

tous les groupes ethniques du Sénégal et de la sous-région

en plus de quelques étrangers d'origine africaine et européenne.

Ils sont composées de : Pulaar (48,1%), Wolofs (43.4%), Maures (4.8%),

Soninkés (1.4%), Sérères (0.9%), autres (1.4%). Une

majorité de musulmans (98.6%), chrétiens (0.4%), autres (1%)

Cette population est caractérisée par sa jeunesse.

72,5% des habitants ont moins de 30 ans.

La région de Saint-Louis dispose de tous les ordres

d'enseignement, de la maternelle au supérieur avec notamment

l'implantation de l'université Gaston Berger.

Les indicateurs de santé montrent qu'un un nombre

important d'infrastructures de santé pour la prise en charge des soins

de santé primaires (case de santé et poste de santé) sont

présents à Saint-Louis.

L'ESPS réalisée en 2005 démontre que

l'emploi des jeunes constitue une préoccupation majeure des

ménages de la région de Saint-Louis.

Il résulte de cette enquête que les secteurs

primaire et tertiaire emploient le plus d'actifs dans la région de

Saint-Louis.

Le secteur secondaire reste par contre peu

développé dans la région. L'agriculture, l'élevage

et la forêt enregistrent 44,0% des actifs occupés de la

région. Ce taux cache, cependant, des disparités importantes

entre les départements, car 59,1% travaillent dans le département

de Podor.

Le secteur du commerce vient après le secteur agricole en

employant ainsi 20,7% du total des actifs de la région mais 42,1%

évoluent dans le département de Saint-Louis.

4 Sources : ANDS, Situation économique et

sociale de la région de Saint-Louis en 2007, Septembre 2008

En outre, les secteurs qui emploient le plus de main d'oeuvre

sont pour plus de la majorité dans l'informel. Les activités

économiques de la région concernent principalement quatre

secteurs :

- Avec la présence de grosses unités

agro-industrielles (CSS, SOCAS, Agroline) et de société

d'exportation de produits agricoles (GDS), le secteur agricole emploie 44% de

la population active, selon l'enquête pauvreté

réalisée en 2005-2006. D'où la nécessité de

renforcer la place de l'agriculture dans la stratégie de

réduction de la pauvreté.

-L'élevage est un secteur aussi important que

l'agriculture pour la région de Saint-Louis où il occupe une part

conséquente de la population active. Les potentialités sont

énormes et peu exploitées. Mais le secteur est en train de se

moderniser timidement à travers certaines initiatives notamment la

création de fermes modernes.

-La pêche figure parmi les plus importants secteurs

économiques de la région de Saint-Louis. A cause de l'ouverture

à la mer et au fleuve Sénégal. Ainsi la population

évoluant dans ce secteur est estimée à 5,5% du total dont

les 87% sont dans le département de Saint-Louis.

-La région de Saint-Louis, riche en patrimoine culturel

et historique, est dotée en parcs, réserves naturelles (parc

national de Djoudj, parc national de la langue de Barbarie et la réserve

spéciale de la faune de Gueumbeul) et rendez vous internationaux tel que

le festival de Jazz. Le dynamisme de ce secteur entraîne la

création d'emplois supplémentaires et le développement du

secteur de l'artisanat et devrait être inclus dans la stratégie de

réduction de la pauvreté.

Les résultats de l'enquête de suivi de la

pauvreté (ESPS)5 au Sénégal de 2005/2006 ont

montré l'existence d'une forte corrélation entre le niveau

d'instruction et le niveau de pauvreté. Par ailleurs même si les

infrastructures de santé consacrées aux soins d'assistance de

base respectent les normes de l'OMS, il est à noter que les deux

hôpitaux sont insuffisants pour les 800 milles habitants de la

région de Saint-Louis. La jeunesse de la population associée aux

fortes pressions qu'exercent les services sociaux de base sur les ressources

des collectivités locales constituent des facteurs explicatifs de la

complexité du problème de l'emploi. En effet avec une proportion

importante de jeunes, la problématique de l'emploi s'y pose avec

acuité.

5 Sources : ANDS, Situation économique et

sociale de la région de Saint-Louis en 2007, Septembre 2008

14

Ainsi Saint-Louis, métropole d'équilibre doit

fournir à son hinterland les services et fonctions économiques,

administratifs, socio-éducatifs, sanitaires et culturels pérennes

qu'il est en droit d'attendre d'elle. Toutefois, elle ne dispose pas de fons

propres et les moyens financiers alloués par l'Etat, à travers le

FDD et le FECL, sont insuffisants. Ce qui ruine de fait les espoirs d'impulser

un développement régional performant. Afin de s'acquitter de

cette lourde mission de service public et réaliser un

développement équilibré de sa région, le Conseil

Régional de Saint-Louis s'est doté d'un vaste réseau de

coopération décentralisée. A ce titre, les liens

historiques avec la France lui ont permis de nouer des relations de

partenariats avec la région Rhône-Alpes, depuis 1997.

Située au Sud-est de la France, la région

Rhône-Alpes est très ouverte sur le monde. La région

bénéficie d'une population plus jeune que la moyenne nationale et

de migrations importantes de populations. D'une superficie de 43.698

Km2 et une population de 6.005.000 personnes, elle est la seconde

région française économique et démographique

après l'Île-de-France. Cette région intègre 25

arrondissements et 335 cantons. On y compte, également, 8

départements et 2.879 communes. Par conséquent, le Conseil

régional administre les départements de l'Ain, l'Ardèche,

la Drôme, la Haute Savoie, l'Isère, la Loire, le Rhône et la

Savoie. Même en Europe, Rhône-Alpes recèle les

données de certains États : même superficie que la Suisse

et population égale à celle de la Finlande. C'est une grande

région européenne qui recèle d'immenses

potentialités. Ainsi le Conseil régional interpellé par la

fracture économique qui oppose le monde des riches et le monde des

pauvres -source de conflits, d'instabilité, de migrations d'importantes

populations dans sa région- promeut le partage des richesses et du

développement à l'échelle de la planète. Avec 10

millions d'euros affectés sur cette ligne budgétaire en 2006, la

région Rhône-Alpes possède le premier budget d'aide au

développement des collectivités françaises, sur fonds

propres.

Pour avoir pratiqué la décentralisation pendant,

au moins, une décennie avant les Etats africains, Rhône-Alpes

dispose d'un savoir faire confirmé dans le domaine de la gouvernance

locale et de l'ingénierie urbaine. Elle inscrit, donc, son action

extérieure dans une logique de renforcement de l'action publique locale

de ses collectivités partenaires. L'objectif étant d'aider les

pays du Sud à réussir leur décentralisation, rapprocher la

prise de décision du citoyen et l'inscrire dans un processus

démocratique progressif. Afin de matérialiser ses engagements, la

région Rhône-Alpes a noué des relations de

coopération décentralisée avec dix sept (17)

régions étrangères, dont Saint-Louis du

Sénégal.

Cet engouement de la région Rhône-Alpes pour la

coopération décentralisée pousse, cependant, à

s'interroger sur ses véritables buts. Sachant que les acteurs locaux du

Nord ne sont pas facilement mobilisables, malgré leur promptitude

à financer les aides ponctuelles au coup par coup. Y aurait-il de la

réciprocité pour ses acteurs ou est-ce une volonté

déguisée de conquérir de nouveaux territoires ?

Par ailleurs, bien que l'ossature de la coopération

décentralisée a été revue et corrigée par

les recompositions institutionnelles, comment justifier qu'on retrouve, peu ou

prou, les mêmes types de réalisations. Est-ce que les discours

philanthropiques de solidarité Nord-Sud reflètent les

véritables enjeux de la coopération décentralisée

?

Les rumeurs de lourdeurs bureaucratiques, la

multiplicité des acteurs et l'opacité des rôles exacerbent

l'image de la coopération décentralisée. Qui sont ces

acteurs ? Dans quelle mesure leur présence impacte sur la

coopération? Comment est-ce qu'ils interagissent ?

Les collectivités du nord délèguent, dans

bien des cas, l'exécution de leurs projets à des

opérateurs, ONG ou professionnels du développement. Quels sont

les axes prioritaires mis en oeuvre à Saint-Louis ? Et comment les

pouvoirs locaux et les Etats essayent de s'adapter face à cette

pluralité d'acteurs et ces dispositifs multi niveaux ?

Si la finalité optimale de la coopération est de

rendre opérationnelle la décentralisation au Sud. Dans quel

cadre, Rhône-Alpes peut aider la région de Saint-Louis à

agir en tant qu'institution publique fiable et performante?

Dans un premier temps, on présentera les enjeux et les

acteurs du partenariat Rhône-Alpes et Saint-Louis. L'occasion de retracer

la dynamique constructive dudit partenariat. Deuxièmement, on analysera

les thématiques privilégiées dans la mise en oeuvre des

projets et leurs finalités réelles. Tout en explorant la variable

du renforcement des capacités de Saint-Louis. Sachant que c'est l'un des

axes qui pourraient permettre aux élus locaux du Sud de renouer avec la

confiance de leurs administrés.

L'originalité de ce travail réside dans sa

vocation à utiliser les différentes matières et

méthodes d'analyses des sciences sociales. Ceci en accordant une

attention particulière aux travaux de science politique et, dans une

moindre mesure, à la littérature administrative. Par

conséquent les données théoriques ont été

croisées avec les informations tirées des investigations

empiriques, composées généralement d'entretiens et

d'interactions avec les acteurs du partenariat Rhône-Alpes/ Saint-Louis

du Sénégal.

16

Les informations théoriques relatives à cette

étude ont nécessité le concours de différentes

sources. Dans un premier temps, il s'est agit de dépouiller les

archives, les documents administratifs, les rapports d'activités et les

comptes rendus de rencontres sur la coopération

décentralisée, disponibles dans les bases de données des

structures en charge dont (RESACOOP, les Conseils régionaux de

Saint-Louis et de Rhône-Alpes, le SCAC et la DIRCOD).

Deuxièmement, les lectures d'ouvrages spécialisés ont

permis d'examiner les différentes approches de la coopération

décentralisée (notamment ceux de Petiteville intitulé

« Les collectivités locales dans la coopération Nord-Sud,

publié en 1996 », et d'Alain Marie « La coopération

décentralisée et ses paradoxes. Dérives bureaucratiques et

notabilières du développement en Afrique », sorti en 2005).

Enfin pour compléter cette revue de la littérature, les articles

de Bernard Husson dont : « la coopération

décentralisée et le renforcement institutionnel une dynamique

à construire » (2007), entre autres, nous ont proposé une

approche alternative au manque d'efficacité des projets

réalités. En outre, certains articles de presse, ont

été utilisés dans une démarche d'évaluation

et de transversalité des opinions.

Le travail de terrain consistait, au préalable,

à effectuer un stage au Conseil régional de Saint-Louis,

après accord du Secrétaire général M. Amath Dia.

L'objectif initial étant de faire une observation sur place, à

chaud, avec le souci de conserver une certaine objectivité. Mais durant

cet exercice au Conseil régional de Saint-Louis (à partir du 06

Avril 2009), il a fallu surmonter le déficit de supports documentaires

et d'échanges avec les acteurs locaux. Non seulement, il n'y a pas de

service technique chargé de la coopération

décentralisée, mais les acteurs n'étaient pas disponibles

car l'organe délibératif du Conseil régional devait se

réunir pour choisir le nouveau Président ou confirmer l'ancien,

suite aux résultats des élections locales de Mars 2009.

Par ailleurs, les documents étaient

éparpillés entre plusieurs services, dont le Secrétariat

général et la gestion des affaires administratives. Ainsi entre

problèmes d'archivages, par-ci, et absence de mise à jour des

documents, par-là, des changements d'ordre méthodologique ont

été opérés. En effet pour sortir de cette impasse,

M. Amath Dia Secrétaire général du Conseil régional

de Saint-Louis et M. Babacar Faye, chargé des affaires administratives

du Conseil régional de Saint-Louis, ont suggéré d'entrer

en contact avec M. Bouna Warr (Directeur de l'Ard de Saint-Louis), M. Adama Sow

(Coordonnateur permanent de Rhône-Alpes à Saint-Louis) et les

responsables de l'association le Partenariat (ONG opérateur permanent du

partenariat Saint-Louis/ Nord Pas de Calais). Ces acteurs locaux

présents à Saint-Louis, ainsi

que les acteurs nationaux rencontrés durant les

enquêtes à Dakar, nous ont accordé des entretiens, fourni

des documents et prodigué des conseils (cf. annexe : liste des

entretiens).

Après le dépouillement de tous ces documents

confondus, ce travail a été marqué par trois principaux

spécialistes. Les raisons et les résultats de cette

sélection sont suivants :

- Petiteville (Maître de Conférences en Science

politique à l'Université de Paris V et à l'IEP de Paris)

propose dans son livre6, réalisé à partir de

ses travaux de doctorat, en 1995, une analyse pionnière de cette forme

nouvelle de coopération. Cet ouvrage révèle la

diversité des pratiques et des motivations qui se nouent sur le terrain,

contrairement à l'homogénéité des idées.

Sans oublier la dimension encore largement expérimentale de cette forme

de coopération, Petiteville dépasse la représentation

folklorique et désuète qui reste encore attachée à

cette coopération décentralisée de la première

heure. Par conséquent, il donne à voir comment par touches

successives a pu se constituer un véritable réseau

franco-africain de coopération municipale. Mais notre travail ne devrait

s'y attarder qu'accessoirement, car les recompositions institutionnelles,

notamment en 1996 au Sénégal, ont catégoriquement

modifié la coopération décentralisée

franco-africaine, à cause de la présence de nouveaux acteurs.

- Alain Marie (Sociologue Maître de conférences

à l'Université Paris 1), à partir d'une série

d'études cas (douze au total) dans 4 pays d'Afrique dont le

Sénégal, se situe dans une approche socio-anthropologique. Dans

un chapitre de son ouvrage7 intitulé, « De l'aide

hétéroclite au développement local, l'épreuve des

réalités », il analyse les paradoxes de la

coopération Nord-Sud : projets éparpillés, intervenants

multiples et bureaucratisation des dispositifs. Néanmoins, pour ce

dernier le développement local a une finalité positive bien

qu'elle doit surmonter deux écueils : la notabilisation, entre

élites modernes et traditionnelles pour s'approprier les ressources, et

la bureaucratisation qui alourdie les procédures et diminue les

financements. Donc, Alain Marie pointe du doigt les vrais obstacles à

surmonter, sans s'inscrire dans une démarche de restructuration

catégorique, partagée par plusieurs observateurs dont Bernard

Husson, économiste et professeur au CIEDEL de Lyon.

- Cette étude entre, donc, dans la filiation de Bernard

Husson qui promeut l'idée d'un renforcement institutionnel des

collectivités locales du Sud. Dans plusieurs articles et

6 F. Petiteville, La coopération

décentralisée : les collectivités locales dans la

coopération Nord-Sud, Paris Harmattan, 1996.

7 A. Marie, La coopération

décentralisée et ses paradoxes. Dérives bureaucratiques et

notabilières du développement local en Afrique, Paris, Karthala,

2005.

18

publications parmi lesquels : « La coopération

décentralisée et le renforcement institutionnel : une

démarche à construire » (, Mai 2007), il s'inscrit sur une

démarche de changement. Pour Husson, le contenu de la coopération

décentralisée ne peut être séparé de ses

modalités de mises en oeuvre. Il appelle les collectivités

françaises, notamment la région Rhône-Alpes, à

intervenir en priorité sur la responsabilisation de leurs partenaires du

Sud par la formation du personnel, la mise en place de fonds locaux propres, le

renforcement de l'information entre les élus et la population et par le

renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des acteurs. Par

conséquent, les axes d'interventions préconisés par ce

dernier constituent l'avenir de la coopération

décentralisée s'ils s'inscrivent sur la même dynamique que

les collectivités françaises en partenariat avec leurs homologues

du Sud.

Tout en empruntant aux spécialistes de la question les

conclusions de leurs travaux, l'objectif de cette étude est d'analyser

la coopération décentralisée à partir d'une

étude de cas, à savoir le partenariat Rhône-Alpes et

Saint-Louis du Sénégal. Il s'agit, également, de mettre en

évidence le cheminement conceptuel et organisationnel des projets de

coopération décentralisée, les axes d'interventions

privilégiés des acteurs et leurs dynamiques au regard des

objectifs visés et des finalités réelles des projets

notamment en termes d'appui institutionnel au gouvernement local de la

région de Saint-Louis.

PARTIE1- Enjeux et Acteurs de la coopération

décentralisée

1.A. Les enjeux de la coopération Nord-Sud

Depuis les années 1970, la coopération pour le

développement intervient dans les domaines de compétences des

collectivités locales. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Union des

Villes Africaines lors de sa rencontre du 25 et 26 janvier, demande que la

coopération décentralisée soit reconnue comme une

catégorie pertinente de la coopération internationale. Auparavant

une enquête réalisée par le Programme de

Développement Municipal (PDM) dans huit pays d'Afrique de l'Ouest et du

centre, révélait une progression de 10 à 100, en six ans

(1989-1994), des accords de partenariat conclus par les collectivités

locales africaines. Des mutuels d'épargne et de crédits à

la réfection des équipements de maisons communautaires, de foyers

des jeunes et divers programmes de renforcement de capacité, en passant,

par le joyau d'un nouveau lycée, que n'a-t-on pas observé comme

fruit de cette coopération décentralisée. A l'occasion du

sommet franco-africain de 1990, le Président Mitterrand invitait ses

paires à oeuvrer pour la démocratisation des États

africains, il donna un principe général d'avenir à la

coopération décentralisée. Les collectivités

françaises étant exhortées, ainsi, à soutenir les

efforts de démocratisation et l'émergence de nouveaux acteurs et

partenaires en dehors de la sphère étatique. Cette

évolution n'est, tout de même, pas ex-nihilo puis qu'elle survient

dans un contexte particulier des années 1980-1990: mesures de

libéralisation et retrait des Etats accompagnés par les plans

d'ajustement structurels sous l'égide des institutions

financières internationales. L'échec du développement

administré par les Etats et les rumeurs de détournement de la

manne financière internationale par les classes dirigeantes finissent

par faire admettre l'idée d'une gouvernance à la base. La loi

d'orientation du 06 Février 1992, va alors sacrer l'ère du «

small is beautiful »8 (E. F. Schumacher) en conférant

aux collectivités locales françaises une relative autonomie

à l'action internationale.

1.A.1. La coopération décentralisée : une

politique de captation des ressources pour le développement local de

Saint-Louis

8 Le « small is beautifull est le titre d'une

collection d'essais de l'économiste britannique E. F. Schumacher. Avec

la crise de l'énergie en 1973 et l'émergence du tiers monde,

c'était l'un des dix livres les plus influents depuis la fin de la

Seconde guerre mondiale et le premier à promouvoir l'idée d'un

développement durable.

20

Au Sénégal, la situation des

collectivités locales découlent de la combinaison de plusieurs

facteurs. Suite aux lois de décentralisation survenues en 1996, l'Etat a

transféré aux collectivités locales, neufs domaines de

compétences9 (domaines ; environnement et gestion des

ressources naturelles ; santé, population et action sociale ; jeunesse,

sports et loisirs ; culture ; éducation ; planification ;

aménagement du territoire ; urbanisme et habitat). Afin de compenser les

charges induites par les compétences transférées, l'Etat

sénégalais avait prévu des moyens d'interventions et des

ressources financières conséquentes. Il s'avère que les

fonds de concours alloués par celui-ci demeurent très

insuffisants. En effet, les fonds de dotations de la décentralisation et

d'équipement des collectivités sont faibles et les régions

n'ont pas de fiscalité propre. Dans ces conditions la

décentralisation ne peut être effective, elle n'existe que dans

les textes et les charges qui se sont rajoutées aux compétences

générales (le budget, la gestion du personnel, l'économie

etc.) des collectivités locales.

Afin d'apprécier la gravité de cette situation,

la région de Saint-Louis a commandité, en 2005, un audit des

compétences transférées. Il ressort de cet audit qu'il

existe un gap profond entre les ressources financières disponibles et

les besoins à prendre en charge. Ce fossé est d'autant plus

profond que le budget de la région, nécessaire pour une

couverture correcte des besoins de gestion des compétences dans toutes

leurs dimensions, est estimé à 7.125.039.625 FCFA contre 861

millions actuellement. La comparaison des deux situations montre que le budget

actuel ne représente que 12% des besoins évalués soit un

déficit correspondant à l'ordre de 88%. Les résultats de

cet audit montrent que si on évalue les transferts financiers entre

Fonds de Dotation à la Décentralisation et Fonds de Concours,

dans une perspective de couverture des besoins, les contributions seraient

portées aux niveaux suivants :

· Fonds de Dotation à la Décentralisation

(73% des transferts): 4.165.298.165 FCFA et

· Fonds de Concours (27% des transferts). 1.463.483.189

FCFA ».

Tableaux 2 et 3: Évolution de la

répartition du fonds de dotation et du fonds d'équipement de

Saint-Louis entre 1997 et 2000:

? Fonds de dotation de la région de

Saint-Louis

|

Années

|

1997

|

|

1998

|

|

1999

|

|

2000

|

|

|

Montant en Fcfa

|

502 227

|

423

|

502 227

|

423

|

588 835

|

889

|

628 668

|

188

|

? Fonds d'équipement des collectivités

locales de Saint-Louis

9 Sources : Base de données de la DIRCOD

(Dakar)

|

Années

|

1997

|

|

1998

|

|

1999

|

|

2000

|

|

|

Montant en Fcfa

|

61 636

|

400

|

72 631

|

400

|

73 000

|

000

|

66 910

|

000

|

Sources: DCL/CAD

Tableau 4: répartition par collectivité

entre 1999 et 2000 en Milliards de Fcfa

|

Collectivités

|

Dotation en 1999

|

%

|

Dotation en 2000

|

|

Régions

|

3 548 785 225

|

61

|

3 980 481 164

|

|

Communes

|

2 020 264 365

|

35

|

2 121 830 914

|

|

Communautés rurales

|

222 292 666

|

4

|

242 494 962

|

|

Totaux

|

5 791 342 256

|

100

|

6 062 374 040

|

Sources: CNDCL/MINT 26 Janvier 2000

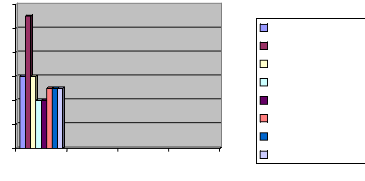

Figure 1: répartition de l'enveloppe du FDD entre

1999 et 2000

|

|

|

|

Régions

communes communautés rurales

|

|

|

4000000000

3500000000

3000000000

2500000000

2000000000

1500000000

1000000000

500000000

0

FDD en % FDD en

1999 2000

L'analyse de ces données fait ressortir l'existence

d'une inégalité de considération entre les régions

d'une part et d'autre part les communes et communautés rurales. Pourtant

dans les textes aucune hiérarchie, entre entités

sénégalaises, n'est reconnue. Les régions sortent leur

épingle du jeu. Ce qui laisse penser que les élus locaux ne

disposent pas des mêmes ressources pendant la négociation du

budget avec l'Etat central. Les communautés rurales qui hébergent

56 % de la population ont, en matière d'éducation et de

santé notamment, des charges tout à fait comparables aux

communes. Pendant que ces dernières touchent environ 35 % du FDD. Cette

situation peut trouver une réponse dans le fait que les élus

à la tête d'une région ou d'une commune ne disposent pas du

même capital humain que les présidents des communautés

rurales qui ont un taux d'analphabétisme plus élevé que

leurs homologues.

Par conséquent, ils n'ont pas les mêmes

réseaux, ni les mêmes représentations au niveau des

conseils délibératifs et des instances de validation du budget. A

ce propos le budget de la

22

région de Saint-Louis est choisi par le conseil

exécutif du Conseil régional, voté par l'organe

délibératif et validé par le représentant

étatique en la personne du gouverneur de la région.

Globalement, l'enveloppe du FDD n'a cessé de

croître depuis sa création. Elle est passée de 4,9

milliards en 1997 à près de 12 milliards en 2004, mais reste

toujours très insuffisante (2.5 % du budget national) et très

inégalement répartie. Entre 1997 et 2003, la

part du FDD allouée aux Communautés Rurales ne représente

que 6 % du total du FDD soit moins de 3 milliards de FCFA cumulé sur 6

années. (M. Chassot, 2005)

Une étude10 financée dans le cadre du

PADDEL11 révèle que durant ces années (1997

à 2003), les conseils régionaux ont reçu, en moyenne, 53 %

de l'enveloppe globale. Cependant, il faut souligner que jusqu'en 2000,

l'enveloppe attribuée aux Conseils Régionaux comprenait la

dotation des ARD (agences régionales de développement). Ce n'est

qu'en 2001, que leurs allocations ont été

individualisées.

En tant que cadre de programmation et de coordination des

actions de développement, la région de Saint-louis ne dispose pas

de fiscalité propre et reste entièrement dépendante des

allocations de l'Etat. La paierie régionale n'a pas les moyens

techniques et humains de recouvrer la totalité des impôts. A ce

niveau, deux explications s'imposent. D'abord en 1996, l'Etat n'a pas

osé augmenter les impôts afin que les collectivités locales

qui venaient de se voir transférées des compétences

nouvelles et financièrement coûteuses puissent accroître

leur trésorerie. Ensuite, non content de compenser financièrement

les charges induites par la régionalisation, aux allures de «

désengagement », l'Etat fait valoir un principe d'unicité de

caisse. Par conséquent il y a un concours de circonstances dont la

pénurie des moyens financiers, le manque de qualification du personnel

des services de perception, l'absence chronique de moyens matériels,

techniques et humains et la faible organisation des conseils en tant qu'organe

délibérant de la collectivité locale. Il n'est pas

étonnant, dans ces conditions, de rencontrer des élus locaux qui

ne soient pas en phase avec textes de la décentralisation. Donc

ignorant, naturellement, leur rôle et le fonctionnement des

collectivités locales.

10 Sources : Ministère de l'intérieur et

des collectivités locales, Conseil national des collectivités

locales, 2003

11 Le programme d'appui à la

décentralisation et au développement local du

Sénégal est financé par la coopération

française. Entre autres activités, le PADDEL a commandité

l'élaboration d'un manuel de procédures des contrôles de

légalité et budgétaires du Sénégal. Son

objectif principal est d'adapter la décentralisation et l'appui aux

collectivités locales aux politiques locales de développement.

Afin de mieux appréhender cette réalité,

une étude effectuée par la Cellule d'appui des Elus locaux de la

MEL12, en 1999, révèle que plus d'un tiers des

élus est analphabète (ce pourcentage ne concerne bien

évidemment que l'école française). En

effet, les niveaux d'instruction sont très variables. Selon la position

occupée : 80 % des maires et des conseillers régionaux ont un

niveau d'instruction qui va du secondaire au supérieur alors que 73% des

présidents de communautés rurales n'ont pas dépassé

le primaire. Ce fossé s'explique en partie par l'obligation

légale pour les conseillers régionaux et les conseillers

municipaux de savoir lire et écrire, d'autant qu'ils doivent relever des

défis importants. Mais la même exigence devrait être

adressée aux conseillers ruraux, si l'on sait qu'à Saint-Louis la

majorité de la population est d'origine rurale. Le taux d'urbanisation

représente 37% du total régional, ce qui est en

deçà du taux national de 40,7%, selon le RGPH13 de

2002. Il est donc d'autant plus crucial que les communautés rurales

puissent se reposer sur un personnel compétent indépendamment des

services de l'Etat. L'explication viendrait du contexte même de ces

communautés rurales. Elles sont constituées par regroupement de

villages dont les chefs sont choisis par consensus et nommés par

décret. Donc à l'image des chefs de village, l'activité

politique dans ces localités n'est pas mue par des modes de prise du

pouvoir « modernes ». Le président de la communauté

rurale n'est pas choisie à cause de son savoir faire managérial,

son niveau d'étude ou son programme de campagne mais par ce qu'il fait

preuve d'un dévouement d'ordre moral pour la défense des

intérêts de toute sa communauté ou qu'il est issu d'une

famille traditionnelle de notabilités ou de dignitaires religieux. Sa

légitimité relève de considérations d'ordre

traditionnelle ou charismatique et non d'une légitimité

légale rationnelle au sens wébérien du terme.

Pour lutter contre ce fléau des personnels non

qualifiés, les collectivités pouvaient s'appuyer sur les services

déconcentrés de l'Etat (sous employés) dans le cadre de

convention de mise à disposition, jusqu'en 2001 (Chassot, 2005). Par

ailleurs, non contents de rendre les collectivités très

dépendantes de l'Etat, ces personnels administratifs

déconcentrés considéraient les élus locaux comme

des «politiciens analphabètes». Il va s'en dire que leur

collaboration s'en est très vite ressentie. Malgré le recrutement

de 320 secrétaires communaux en 2002 puis la création (par

décret 98-399) des Agences Régionales de Développement

(ARD) les collectivités locales sont continuellement sous

administrées. Par exemple les

12 La Maison des élus locaux est le

siège de l'UAEL (Union pour l'association des élus locaux du

Sénégal). C'est une association à but non lucratif qui

regroupe l'Association des Maires du Sénégal (AMS),

créée en 1958, l'Association de président de Conseils

régionaux (APCR) et l'Association nationale des conseils ruraux du

Sénégal. Son rôle est de favoriser le dialogue entre les

élus, l'Etat, la population et les partenaires au

développement.

24

conseil régional de Saint-Louis n'est toujours pas

parvenus à développer son propre service technique sous le

prétexte qu'il dispose très facilement (pour des raisons de

proximité sans doute) des agents déconcentrés de l'Etat et

des techniciens de l'ARD.

Ces contraintes majeures de la région de Saint-Louis

constituent des défis non négligeables à relever pour la

région Rhône-Alpes. Par conséquent, la coopération

décentralisée s'inscrit dans une dynamique d'appui à la

planification des secteurs d'activités transférées et

même au delà. Ces activités tournent autour de l'appui

conseil, la formation, l'information, la planification, la communication, la

maîtrise d'ouvrage etc.

Devant la nécessité de répondre aux

demandes sociales pressantes, le Conseil Régional de Saint-Louis

entretient des relations privilégiées de partenariat avec les

régions françaises du Nord Pas de Calais (France) depuis 1997, de

Rhône-Alpes (France) depuis fin 1997, de Midi Pyrénées

(France) depuis 2000 et le Conseil Général du Nord (France)

depuis 2005.

Cette situation n'a rien de particulier car le

Sénégal est l'un des pays qui tirent le plus de

bénéfices des relations que les collectivités locales

territoriales françaises entretiennent avec leurs homologues

étrangers. En Afrique de l'Ouest, c'est le 3ème pays

après le Mali et le Burkina sur le plan quantitatif des projets

réalisés à travers l'aide française au

développement et le 1er sur le plan des allocations

financières. Les propos de Didier BRET chef du SCAC14

(services de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France

à Dakar) décrivent parfaitement cette relation. D'après ce

dernier, au Sénégal, en 2006, on pouvait compter 150 partenariats

entre collectivités françaises et sénégalaises dont

une cinquantaine véritablement active. Cette relation

privilégiée profite bien à la région de Saint-Louis

en tant que leader dans le domaine de la coopération

décentralisée, au Sénégal. La coopération

décentralisée entre Rhône-Alpes et Saint-Louis est donc

« un étage du jeu diplomatique » (Vion et Négrier,

2002) franco-sénégalais.

En outre, rien que pour la seule année 2005, le Conseil

régional de Saint-Louis a obtenu

auprès de ses partenaires de

la coopération décentralisée, le financement de dix huit

(18)

13 ANDS, Situation économique et sociale de la

région de Saint-Louis en 2007, Septembre 2008

projets15 pour un montant d'un milliard cinq cent

soixante trois millions de francs CFA. Sur ce montant les partenaires sont

concernés pour 1,381 milliard soit 88% et la Région de

Saint-Louis pour 182 millions soit 12%. Alors que les programmes nationaux ne

mettent que la maigre somme de cinquante (50) Millions de francs CFA pour le

développement local, le Conseil régional de Saint-Louis tire,

d'après les chiffres de 2005, de la coopération

décentralisée près du triple de sa dotation annuelle et

multiplie ainsi par vingt deux (22) son budget d'investissement. Il peut

réaliser alors en cinq ans, ce qu'il serait amené à faire

en environ 100 ans, s'il s'en tenait uniquement à la dotation de l'Etat.

Même quand on prend le budget de fonctionnement, la coopération

décentralisée représente trois (3) fois le budget de la

région de Saint-Louis. Elle trouve donc un principal fondement dans son

apport financier au Sud. Par ailleurs, lors des comités mixtes qui se

sont tenus en France du 24 Septembre au 06 Octobre 2007 avec ses partenaires

français (principalement Nord pas de calais, Midi-Pyrénées

et Rhône-Alpes), la région de Saint-Louis a décroché

le financement global de presque de 3 Milliards de FCFA (2.950.000.000 FCFA)

durant 2008- 2011, pour la mise en oeuvre de projets de grande envergure.

Cette focalisation financière à outrance

symbolise à elle seule tout l'enjeu qu'ont les collectivités du

Sud à nouer des liens de coopération avec celles du Nord.

Pourtant il semble clair aux yeux des professionnels et observateurs que les

collectivités du Sud gagneraient en renforçant leurs

capacités d'administration et de gestion des politiques locales de

développement.

Afin de mieux situer les rôles, on peut se demander quels

sont les gains pour la région RhôneAlpes ?

1.A.2. La solidarité internationale : une politique

d'ouverture bien ancrée dans la région Rhône-Alpes

Un volontaire de l'AFVP en mission dans le cadre du partenariat

ARDL-PACA-Tambacounda

du Sénégal rapporte: « Quand je

discute avec les habitants [enfin, ce ne sont plus d'antonymes

et

fantomatiques acteurs!], ils me demandent pourquoi les partenaires du Nord se

sont lancés

14 Le service de coopération et d'action

culturelle de l'ambassade de France à Dakar a en charge l'action

culturelle de la coopération franco-sénégalaise. Le SCAC

met à disposition l'expertise de la coopération française

et contribue à la réalisation des projets et programmes des

acteurs Non gouvernement au Sénégal .

15 Sources : Rapport d'activités du Conseil

régional de Saint-Louis, en 2005,

26

dans cette aventure, ce qu'ils en attendent [l'une des vraies

questions, de fond en effet celle qui pose la question des principes de

l'action] (...) ». (A. Marie, 2005)

Ces propos posent la question des vrais motifs de l'action

extérieure des collectivités françaises.

En France, l'ouverture extérieure des

collectivités locales est très souvent utilisée par les

élus comme moyen d'impliquer les jeunes dans une région. A ce

titre, la coopération décentralisée est un outil de

développement mis au service de la citoyenneté en

Rhône-Alpes. C'est également l'occasion de remettre en question

leur propre système de gouvernance locale. Par exemple la

création des comités locaux en pays viennois pourrait provenir

des plans de développement des quartiers mis en oeuvre dans le

département de Bignona (au Sud du Sénégal). Si tel est le

cas, Bignona serait allé plus loin que le pays viennois dans la mise en

place de dispositifs participatifs.

Ainsi afin de renforcer sa communication avec les jeunes, la

région Rhône-Alpes compte sur l'éducation au

développement. Ce secteur a été dynamisé

grâce à l'ouverture extérieure de la région. C'est

la raison pour laquelle des voyages sont souvent effectués à

Saint-Louis par des lycéens ou étudiants afin de terminer leur

cycle d'éducation au développement. Les expériences de la

région de Saint-Louis dans la lutte contre la pauvreté, sont

à ce titre une ressource inestimable pour la mobilisation de la jeunesse

Rhône-alpine. Depuis 2003, 4 voyages d'étude ont été

effectués à Saint-Louis dans le cadre du partenariat entre la

Fédération des Alpages de Lisère et la Maison des

éleveurs de Saint-Louis, par des élèves et leurs

encadreurs. Bien souvent, c'est pour clore un module d'éducation au

développement, mais ces interactions renforcent le degré de

connaissance de la société Saint-Louisienne par la région

Rhône-Alpes.

A présent, avec dix sept (17) coopérations dans

le monde la région Rhône-Alpes a multiplié son influence,

ses réseaux de relations et dispose d'un panorama de territoires

à explorer pour ses entreprises et industriels. M. Amath DIA

secrétaire général du Conseil Régional de

Saint-Louis soulignait à cet égard que « Travailler pour

le développement local du Sud c'est un bénéfice, car

nonobstant l'apport d'expérience humaine, les jeunes et les

désoeuvrés de la région Rhône-Alpes, par exemple,

peuvent y trouver des débouchés pour leur avenir».

A Rhône-Alpes, le budget de la coopération

décentralisée a été quasiment multiplié par

Deux pour atteindre 9,3 M€ en 2008, et devrait s'approcher des 0,7 % du

budget, en 2010. Derrière l'Etat français, c'est le premier

budget consacré à la coopération pour le

développement.

Néanmoins, au-delà des logiques classiques

à vocation « humanitaire » ou « solidaire », il y a

une volonté de promouvoir des intérêts commerciaux ou

industriels. Dans cette optique, la solidarité internationale est, entre

autres, le moyen d'assurer un pole de compétitivité aux acteurs

et structures de la région Rhône-Alpes. Par conséquent, la

base de données de RESACOOP en répertorie 1.217 structures

tournées vers la solidarité internationale dans cette

région. On peut supposer que le nombre total est sensiblement

supérieur, car certaines structures ne sont pas

répertoriées dans ce réseau. Il est cependant probable que

ces dernières ont une activité limitée et qu'une part de

celles-ci n'a pas une activité régulière. Il n'en demeure

pas moins que le nombre est important et la diversité est grande.

Premièrement, les associations sont les plus

nombreuses. Elles sont au nombre de 631 et recouvrent la plus grande

diversité par la taille, les objectifs, les types d'activités,

etc. Deuxièmement, les collectivités locales et les

comités de jumelage qui s'appuient fréquemment sur des structures

associatives pour mettre en oeuvre leurs activités de coopération

décentralisée, sont au nombre de 311 dans le répertoire de

RESACOOP. Troisièmement, il y a les établissements publics,

essentiellement dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

C'est des hôpitaux ou établissements d'enseignement primaire,

secondaire et supérieur - qui mettent en oeuvre des projets,

réalisent des échanges et interviennent dans le cadre de projets

initiés avec les acteurs du Sud.

Quatrièmement on y recense des structures

privées non associatives : fondations, entreprises qui interviennent

dans des projets, ou contribuent au financement de projets initiés par

d'autres structures.

Avec ce nombre d'organisations et les 1.300 projets

répertoriés, la Région Rhône-Alpes se situe dans le

peloton de tête des régions françaises avec la

région Nord-Pas-de-Calais (1.950 acteurs actifs et en veille, 1.930

projets) et la région Île-de-France qui bénéficie de

l'implantation de nombreuses organisations dans la capitale.

En 2002, RESACOOP16 a recensé 63

organisations de Rhône-Alpes engagées dans une action de

coopération avec le Sénégal parmi lesquels : 33

associations, 26 collectivités locales, 3 structures « jeunes

» (2 établissements scolaires et une MJC), et une chambre

consulaire.

16 Sources : RESACOOP, évolution des

partenariats entre acteurs de Rhône-Alpes et du Sénégal,

Lyon, Privat, 2002

Tableau4: répartition des partenariats de

coopération décentralisée au

Sénégal

|

Région

|

Nombre de partenariatS

|

Nombre de partenariats actifs

|

|

ILE de France

|

23

|

6

|

|

Rhône-Alpes

|

20

|

11

|

|

Nord Pas de calais

|

12

|

6

|

|

Basse Normandie

|

9

|

4

|

|

PACA

|

9

|

4

|

|

Bretagne

|

9

|

5

|

|

Midi Pyrénées

|

8

|

5

|

|

Alsace

|

6

|

5

|

Sources : base de données des partenariats de

coopération décentralisée -SCAC Dakar- Août 2005

Figures 2: partenariats actifs des collectivités

françaises au Sénégal

12

10

8

6

4

2

0

Partenariats

actifs

Ile de France Rhône-Alpes

Nord pas de calais basse normandie PACA

Bretagne

Midi Pyrénées Alsace

28

Donc, en 2005, par le nombre de partenariats actifs au

Sénégal, la région Rhône-Alpes était le

premier interlocuteur français des collectivités

sénégalaises. Par ailleurs, cette ouverture de Rhône-Alpes

offre une activité lucrative à prés de « 1500

personnes » (M. Dia du conseil régional de Saint-louis), sans

compter les nombreux volontaires prêts à s'engager pour une

première expérience de travail à l'étranger. C'est

un support fondamental pour la promotion des jeunes, notamment ceux qui se

prédestinent à une carrière dans la coopération

internationale. D'ailleurs vers la fin des années 1980,

l'AFVP17 utilisait comme slogan

17 L'association française des volontaires

du progrès est une association laïque créée en 1963.

L'AFVP recrute, forme et encadre des volontaires de la solidarité

internationale qu'elle affecte sur des missions préalablement

identifiées avec ses partenaires (collectivités locales, ONG,

bureaux d'étude...). Association Loi 1901, l'AFVP est désormais

opérateur du Ministère français des affaires

étrangères et européennes (MAEE).

« mettez l'Afrique dans votre CV » dans le

but d'attirer les expériences sanctionnées par un diplôme

de qualité (A. Marie, 2005).

Cet usage que la région Rhône-Alpes fait de ses

relations de coopération trouve son fondement dans le principe

d'intérêt local. En effet les collectivités locales

françaises avaient l'obligation d'inclure cette norme dans leurs actions

extérieures, jusqu'en 2007 sous peine de saisine du tribunal

administratif. Ce qui laisse penser que l'Etat en imposant un tel principe

comptait appuyer les opérateurs français qui vivent de ça.

D'ailleurs dans la plupart des projets financés par Rhône-Alpes,

cette dernière veille à ce que l'achat des matériels se

déroule sur le territoire français..

Le principe d'intérêt local et direct des

populations tel que défini par la circulaire des Ministères de

l'Intérieur et des Affaires Étrangères du 20 avril 2001 a

fait de la coopération décentralisée une politique

exercée dans une logique d'intérêts « mutuels »

et de renforcement d'expertise pour les deux territoires. En

réalité, c'est un contrôle supplémentaire

exercé par l'Etat sur les actes des collectivités locales. Il ne

s'agissait plus pour la région Rhône-Alpes d'aider Saint-Louis

à lutter seulement contre la pauvreté, dans laquelle la

majorité de sa population est exposée, mais de promouvoir son

territoire. La question des bénéfices mutuels pour les deux

territoires était, désormais, élucidée par l'Etat

français.

Par l'adoption de ce principe, la coopération

décentralisée reposait sur le même piédestal que la

coopération transfrontalière dont les finalités sont

strictement matérielles. Néanmoins, ce principe va fragiliser

certaines coopérations décentralisées. En effet suite

à la jurisprudence Charbonneau où l'absence

d'intérêt local a été évoquée comme

motif de censure des actions de coopération décentralisée,

le sentiment de sécurité des acteurs locaux en a reçu un

coup.

Par la suite certains conseils régionaux ou

généraux ont eu des réticences à s'engager en

coopération décentralisée, par peur d'une saisine du

Tribunal administratif au motif de défaut d'intérêt local.

Les élus locaux, soucieux de sortir de l'insécurité dans

laquelle ils baignaient à cause de leur action extérieure, eurent

gain de cause avec la loi Thiollière du 2 février 2007. Elle fait

de la coopération décentralisée une compétence

d'attribution des collectivités territoriales (compétence

à part entière et non mode d'exercice des compétences).

L'intérêt local, s'il reste un moteur des politiques de

coopération décentralisée, ne peut plus en aucun cas

être un motif de saisine du Tribunal administratif. Toutefois, ce

changement de la législation n'a pas induit une inversion des

tendances.

30

Le cas de l'électrification des collèges de Podor

est assez symbolique pour décrire cette stratégie de la

région Rhône-Alpes.

Le conseil régional de Saint-louis constatant que l'un

de ses départements, à savoir, Podor était laissé

en rade notamment dans le secteur éducatif sollicite l'appui de la

région RhôneAlpes. En effet dix collèges de ce

département n'étaient pas électrifiés et donc ne

pouvaient pas recevoir de fournitures informatiques. Faisant suite à la

demande d'appui de son partenaire sénégalais, Rhône-Alpes

va d'abord décliner prétextant être plus compétente

sur les lycées. Mais puisqu'il s'agit d'un travail de compagnonnage,

Saint-Louis a tout à fait la possibilité de relancer son

partenaire et elle s'y est attelée. Ce dernier donnera finalement son

accord à condition que le projet soit confié à un

opérateur de sa région. Rhône-Alpes approche, ainsi, une

entreprise spécialisée dans la pose de panneaux solaires à

Podor pour un devis. L'opérateur propose, après visite des lieux,

l'installation de panneaux dans chaque collège du département

pour un coût total de 100.000 €. Avisée par son partenaire,

Saint-Louis marque son veto car le conseil régional avait

contacté, en aparté et en même temps, la

Sénélec (Société nationale

d'électricité du Sénégal) qui a envoyé,

à son tour, des techniciens pour une expertise. Après diagnostics

ces derniers ont suggéré la construction d'une mini centrale

électrique pour un montant total de 36.000 €. Pour mettre fin aux

négociations, Rhône-Alpes a reconnu que la proposition de son

partenaire était plus judicieuse et moins onéreuse. Aujourd'hui,

avec son appui douze (12) au lieu de dix (10) établissements scolaires

ont été électrifiés à Podor et

équipés en matériels informatiques. La stratégie

consistait donc à élargir les activités d'une entreprise

de sa région. Néanmoins pour avoir finalement

exécuté ce projet, Saint-Louis a renforcé ses

capacités de maîtrise d'ouvrage.

Cette stratégie de promotion internationale des

collectivités du Nord est d'autant plus fréquente que les deux

réactions suivantes18 l'évoquent de manière

explicite:

M. Jean Paul Gandin de l'association Savoie solidaire :

« nous nous sommes aperçus que les sénégalais de

Bignona étaient allés plus loin que nous dans leur pratique

participative. Nous étions partis pour aider les africains à