|

Université Omar BONGO

Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Département d'Anthropologie

OPTION: Anthropologie de l'environnement

THEME : Les rituels funéraires des

DADJO du TCHAD

vivant au GABON

Présenté par : Sous la

direction de :

ABAKAR RAMADANE kourma

Professeur Joseph TONDA,

Maître de Conférence, HDR

(CAMES)

Libreville, année 2008-2009.

Dédicaces

A tous mes professeurs du département

d'Anthropologie ;

A ma Mère Madame Zénaba Ahmat pour son courage

et son soutien;

A mon défunt père Monsieur Ramadane Kourma

Djibrine;

A ma petite copine Minkwe Andrea;

A Monsieur Elhadji Hamissou Mamadou, mon tuteur pour

m'avoir

soutenu tout au long de mes études au Gabon;

Monsieur Khamis Saleh, Ami à mon père;

A mes soeurs et mes frères vivant au Tchad;

A mon intime ami Monsieur Seydou Hamath Bah (Ngourane) pour

sa

largesse du coeur et sa proximité; à ABBA Ali et

Alamine Moussa Hassana;

A mon intime ami Hakim Mahamat Issa au Département de

Psychologie ;

A tous mes amis et compagnons qui m'ont soutenu durant mes

études;

A mes oncles, tantes, cousins, bref toute la famille, qu'ils

reçoivent ici mes infinies reconnaissances.

A tous les étudiants de Licence-Anhtropologie

2004-2005, toute ma fraternité.

Remerciements

A :

Mr Joseph Tonda pour m'avoir guider dans mes recherches ;

M. Jean Emile Mbot et M. Raymond Mayer pour avoir ouvert les

portes du Département d'Anthropologie au Gabon ;

Mr Minko Mve, Notre Chef de Département;

M. Ludovic Mba pour les conseils liés à la

lecture ;

M. Paulin Kialo pour sa proximité envers les

étudiants ;

A tous ceux qui m'ont enseigné, de loin ou de

près, pour leur assistance et leurs conseils , mes affections...

Plan de travail

Introduction

Première partie: Approche théorique

-I Objet d'étude, cadre théorique et Champ

d'étude

-II Problématique et Hypothèses

-III Définition des concepts

Deuxième partie: Approche

méthodologique

-I Méthodologie de travail

-II Localisation géographique

-III Présentation du peuple Dadjo

Troisième partie: Les types des rituels

funéraires

-I Présentation des rituels funéraires

«endogènes» Dadjo

-II Présentation du rituel

funéraire islamique «endogènes»

Dadjo

-III Nouveau modèle du rituel funéraire chez les

Dadjo

Conclusion

Introduction

Le choc de civilisation (Cf. Samuel P. Huntington) qu'a connu

le continent noir africain, notamment à travers l'introduction de

l'islam, n'est pas sans interroger la conscience du chercheur en sciences

humaines et sociales d'aujourd'hui, à s'interroger à la fois sur

la nature des faits sociaux d'origine endogène désormais

convertis à cette religion, notamment les rituels relatifs à la

mort.

En effet, les travaux ethnologiques et ethnographiques de

TUBIANA Marie-José et Joseph respectivement au Tchad puis Soudan,

rubriqués sous les termes des Structures lexicales, Poésie et

religion, Chamito-sémitiques, Langage de la révolution, Formes

d'entraides, Ethnonymes, Histoire du peuplement des Dadjo ont largement

inspiré cette recherche tant au plan des croyances que des rituels.

Car, «les rituels, en particulier, les

rituels funéraires, constituent un champ d'étude

spécifique des travaux anthropologiques africanistes

classiques. Ils sont donc relativement bien documentés, et ce,

pour de multiples groupes ethniques d'Afrique de l'Ouest » comme

le soulignait déjà l'anthropologue

française Attané Anne, dans les

recherches sur Statuts des veuves et rituels de veuvage en Afrique de

l'ouest : revue critique des connaissances anthropologiques et

de l'Afrique l'Ouest. Cette inquiétude peut s'étendre en

Afrique Centrale surtout au niveau des transformations socioculturelles qui

auraient affecté lesdits rituels au regard des contextes de production

actuelle.

Ce phénomène social et culturel a le

mérite d'attirer des considérations plus regardantes en

Ethnologie et en Anthropologie, ne serait-ce que par son aspect

cérémoniel et symbolique qui connaît une allure fortement

« controversée » si l'on part d'un à priori

transformiste de la culture Dadjo à l'assimilation islamiste.

Jusqu'alors, si les sociétés africaines

accordent une place de choix aux morts, c'est probablement que la mort ne peut

laisser personne entièrement indifférente et, en plus, elle est

susceptible de produire en nous une certaine émotion, surtout quand

cette mort vient de frapper un proche parent, un visage familier et intime,

éveillant ainsi, au plus profond de nous-même, cette angoissante

perspective de notre propre disparition.

C'est pourquoi, leur codification et leur

cérémoniel interpellent la recherche tant au niveau du

déroulement qu'au niveau des représentations symboliques.

Plus précisément, il est question d'une

considération sur les cultes adressés aux morts sous les formes

-orientale et africaine-, afin de cerner non seulement les

représentations qui ont permis une telle cohabitation, si cohabitation

il y a, mais d'ouvrir d'éventuelles pistes de réflexion dans le

champ de la recherche, notamment celles relatives aux approches anthropologique

permettant de comprendre les normes et les valeurs des rites et les

données qui les rendent pérennes ou «immortels» face

l'invasion des cultures étrangères.

Par exemple, jusqu'alors, à la mort d'un individu, il

n'est pas exclu que des funérailles naissent, se déroulent et se

complexifient à mesure que l'enterrement soit effectif ou non. Bref, un

univers symbolique plein de signifiants se crée et s'installe dans les

gestes et les actes des acteurs non seulement pour vivifier le mort mais aussi

pour rendre sa disparition inséparable des vivants. Cette

caractéristique symbolise en partie la nature de la

société Dadjo, notamment dans son devenir, dans un monde ambiant

et enclin aux multiples changements et transformations. La

société Dadjo est caractérisée par une organisation

de parenté fondée sur des patrilignages localisés dont

chacun constitue une communauté territoriale et occupe une unique grande

maison, un ensemble rituel complexe avec culte des ancêtres,

personnification d'instruments de musique flûtes et trompes, danses de

(ou à) masques, interdits à la vue des femmes, ainsi que par des

sociétés secrètes d'hommes et des rituels

funéraires.

C'est ainsi que D. Cuche résume : «Les

cultures populaires ne seraient que des dérivés de la culture

dominante, qui seule pourrait être reconnue comme légitime, qui

correspondrait donc à la culture centrale, la culture de

référence. » in La notion de culture dans les

sciences sociales, La Découverte, 2001, P.12.

La pluralité religieuse pratiquée par les

sociétés africaines contemporaines fait volontairement ou non

côtoyer des religions monothéistes, celles des religions du livre

prophétique, et des religions autochtones.

Si nous écartons l'ouvrage général de

réflexion spiritualiste de Humblet-Vieujant,

titré La Rivière du Silence, Réflexions sur la Mort et

la Vie, CEFA, Bruxelles, 1978, 147 p., ouvrage qui

restitue le cannibalisme comme l'expression du pouvoir de celui qui mange

l'autre, dans notre étude, les rituels orientaux

d'origine islamique constituent une de ces préoccupations sinon des

cibles opposables aux valeurs ou aux pratiques traditionnelles; au sens

où leur confrontation a fait activer des modalités de

sélection des éléments issus des rituels endogènes

entrant dans une sorte de relation dualiste mais non antagoniste avec les

rituels importés mais plutôt de coexistence en une seule et

même unité.

Dans cette approche, la nature de cette unité ou

représentation symbolique, fait référence plus proprement

«aux ancêtres, à la religion, à la langue,

à l'histoire, aux valeurs, aux coutumes, aux institutions.»2(*) Mais il apparaît que

des modifications structurelles profondes aient affectées la plupart de

nos sociétés tout au plan des croyances qu'au niveau de mode de

vie.. La préoccupation aux rituels apparaît si préoccupant

au point qu'il importe de renouveler des recherches afin d'éclairer leur

identité.

Dans notre démarche, les rituels funéraires sont

repérables par la récurrence des phases fondamentalement

culturelles qui sont des événements socioculturels tels que:

l'annonce publique de la mort, le deuil, l'enterrement, l'annonce et le retrait

de deuil, les interdits et les repas funèbres.

Ainsi, ces pratiques trouveraient-elles leur

existence dans le fait que les sociétés africaines

vénèrent leurs morts pour assurer leur propre

pérennité. En Afrique, disaient les sages des villages, l'homme

mort n'est pas parti. Il est là, parce qu'il est présent parmi

les vivants par le fait qu'il inspire son souffle aux membres de la

communauté à laquelle il appartient. Bref, «les morts ne

sont pas morts», disait le poète africain Birago Diop.

En fait, la représentation que la

société fait de ses morts, par la manifestation telle que les

rituels ou le deuil par exemple, trouve son essence dans des logiques

socioculturelles qui sont des systèmes des

« représentations publiques qui ressemblent en contenu aux

représentations mentales construites pour se représenter les

propos et les pensées.»3(*) Ces logiques s'expliquent selon les

différenciations culturelles ou cultuelles, les langues, l'histoire et

s'identifient à tout le processus de modélisation de la

société ou de la biographie du mort hérité des

divinités ou des entités «supranaturelles»(

Marcel Mauss).

Mais, l'importance de ces rituels dans la

société nous a été révélée

très tôt dans la recherche scientifique en sciences humaines et

sociales par le père de la sociologie française comme le montre

ce passage ici repéré : « Il ne s'agit pas ici d'un vain

paradoxe: l'accentuation du rituel souligne, à contrario,

l'émergence, la vitalité des formes de

sacralité.»4(*) Cette forme de sacralité ainsi

révélée connaît, dans le cas des Dadjo, une

métamorphose progressive par la fusion des cultures.

A partir de ce niveau, les rituels funéraires

deviennent matière à réflexion au premier

dégré, car l'introduction des religions nouvelles, notamment

prophétiques et islamiques, dans les sociétés

négro-africaines endogènes, a pour effet immédiat, la

confrontation et la reproduction avec les nouvelles valeurs rituelles :

rituels endogènes et rituels islamiques. Ces rituels appelés

désormais «nouveaux» dans la présente étude,

mais pas fondamentalement endogènes ne ressemblent désormais ni

en contenu, ni en pratique à leurs formes premières c'est

à dire celles d'avant l'opération de fusion religieuse. C'est un

syncrétisme exprimé sous le sceau d'une

unité fonctionnelle: germes ou bribes des croyances

désormais coexistentielles et évolutionnelles.

Vue la diversité culturelle, à peine il

n'apparaîtrait plus saillant de considérer que les rituels

funéraires d'aujourd'hui se soient considérablement appauvris et

amenuisés de leur essence première par l'introduction et

l'influence de ces religions venues d'ailleurs, de l'Orient, et de la forte

conversion des peuples, qui ne laisse ni lieu, ni temps, ni personne disponible

pour s'occuper des mort et de les vénérer dans sa forme

ancestrale. Mais, en même temps, la diversité impose la

quête de l'identité non traduisible en termes de :

« Simplification ou disparition...pire encore,

désymbolisation...»6(*). Cette désymbolisation expliqueraient

peut-être le fait que «les rituels d'hier ont fait long feu,

étant devenus obsolètes, trop conventionnels, peut-être,

importe-il aujourd'hui d' «originer » des pratiques

neuves»7(*) qui

les rendent compatibles ou vivantes leurs formes de départ, c'est dire

que la préoccupation à la mort est d'autant plus actuelle qu'elle

nécessite une approche plus pratique restituée de manière

plus symbolique.

En résumé, notre étude trouverait

à peine refuge dans la pensée de Pierre Bourdieu

lorsqu'il interprète « la culture comme un champ de lutte

symbolique entre les groupes sociaux. L'enjeu de cette lutte est la domination

ou le pouvoir d'instituer et d'imposer unilatéralement une

hiérarchie culturelle. Dominer, c'est pouvoir classer,

c'est-à-dire définir ce qui est culturellement légitime

(la culture cultivée) et ce qui ne l'est pas (la culture

vulgaire) ; dominer, c'est accumuler et valoriser du capital

culturel ».

C'est dans ce sens que nous exécutons première

partie de cette tâche de l'objet d'étude, du cadre

théorique et du champ d'étude.

Nous étudierons le sens des rituels, comme le

suggère Louis Vincent Thomas, en termes des

« pratiques funéraires révélatrices du sens

social de la mort et plus spécialement aux manipulations du cadavre

à fins religieuses, magiques, économiques ou

érotiques. »

Encore faudrait-il clarifier notre objet d'étude,

cadre théorique et champ d'étude pour une approche plus

scientifique de ce phénomène.

Première partie

I- APPROCHE THEORIQUE

I- Objet d'étude, cadre théorique et

Champ d'étude

a°) Objet d'étude

Notre étude porte sur « les

rituels funéraires des Dadjo du Tchad vivant au Gabon ».

Cette recherche vise à identifier et

à comprendre les rituels funéraires actuellement pratiqués

par les Dadjo convertis à l'Islam. Il s'agit d'une étude qui

porte sur les faits et gestes religieux adressés par les vivants

à leurs morts. Ces faits et gestes, résultant d'un ensemble des

savoirs et des savoir-faire funéraires transmis par la mémoire

collective au fil des ans, seraient aujourd'hui enclins à de nouvelles

mutations.

En effet, l'identification est ici entendue et

étudiée sous deux formes de pratiques rituels funéraires

actuellement en cours dans les pratiques chez les Dadjo: l'une dite

«endogène», c'est-à-dire non prophétique et

propre aux Dadjo endogènes, et l'autre dite «nouvelle», parce

qu'elle serait issue des moeurs religieuses d'origine prophétique,

notamment islamiques. Dans la croyance de ce peuple d'aujourd'hui, ces deux

rituels ne font désormais qu'un; car ils sont respectivement

pratiqués lors des funérailles ou à chaque

cérémoniel. C'est donc un nouveau programme religieux de

vivification, de vénération et d'honneur adressé aux

morts.

Ces rituels donnent également à voir avec les

symboliques mises en oeuvre et leurs transformations. Lorsqu'ils soulignent les

rôles spécifiquement attribués aux multiples parents du

défunt (frères, soeurs, enfants...); ils rendent possible

d'envisager la spécificité de statut social des acteurs.

Pour mener à bien notre étude, nous remontons

dans un premier temps, les contextes de production: contexte d'avant

l'introduction de l'islam puis, juste après la conversion de ce peuple

à cette communauté religieuse. Ensuite, nous procéderons

au moyen de la confrontation à l'examen des éléments

existant dans la croyance, que sont les attitudes ou les comportements vis

à vis des morts, afin d'esquisser une analyse qui rende compte des

spécificités et de leurs charges symboliques des rituels

actuels.

Pour des raisons d'ordre ethnographique, notre recherche ne

s'arrête pas au niveau de la simple identification, mais elle s'oriente

vers la compréhension de la forme actuelle de ces rituels par une

approche descriptive et analytique.

C'est pourquoi, au niveau descriptif, nous proposons de

scinder les rituels funéraires en trois grandes parties :

1°) Les rituels funéraires

endogènes;

2°) les rituels funéraires

islamiques ;

3°) les « nouveaux » rituels

funéraires.

Certes, la frontière entre ces trois notions est

difficilement délimitable; mais il convient de les considérer en

les replaçant dans leur contexte historique et de les comprendre dans

leur sens premier pour éviter toute confusion d'ordre

sémantique.

Du point de niveau analytique, seuls les

« nouveaux rituels funéraires » semblent

préoccuper notre attention en ce sens qu'ils sont la résultante

des deux premiers sus mentionnés. Car, il apparaît que c'est la

reproduction de deux premières formes de rituels confrontées et

jumelées, qui désormais, constitue cette unité.

Le but recherché est d'éclairer et de restituer

la nature des faits rituels funéraires actuels, c'est-à-dire de

rechercher l'ensemble des phénomènes qui ont permis et qui

permettent encore cette coexistence. Aussi, nous cherchons à relever

leur spécificité, leur nature, leur forme afin de dégager

les logiques culturelles qui fondent aujourd'hui une telle unité.

Vue la diversité culturelle et les

phénomènes de mutations, Il n'est point exclu que les pratiques

funéraires qui ont cours dans une culture d'origine donnée,

soient susceptibles de se modifier ou d'être transposées à

l'identique du fait de nombreuses contraintes liées au nouveau contexte

de vie. Cette situation, certes bouleverse les normes habituelles et

entraîne une déstructuration et une discontinuité dans le

déroulement séquentiel des funérailles et oblige à

des négociations et à des remaniements profonds.

Enfin, ces pratiques confrontent ou font coexister deux

systèmes de références culturelles différentes par

leur origine, et antagonistes par leur pratique mais singulier par leur

identité.

b°) Cadre théorique

Les principes théoriques choisis pour

l'élaboration de cette étude sont le

culturalisme et le dynamisme

social.

En effet, le culturalisme met en évidence l'influence

prépondérante de la culture sur les individus exprimée

sous le sceau de la «personnalité modale». Cette

notion est une «configuration psychologique particulière propre

aux membres d'une société donnée et qui se manifeste par

un style de vie sur lequel les individus brodent les variantes

singulières» de leur culture (Abraham Kardiner en

collaboration avec Ralph Linton, dans l'ouvrage intitulé l'individu

dans la société, 1939).

En tant que les rituels funéraires sont un

phénomène religieux, ils entrent de ce fait, dans un univers

catégoriel de savoir et de savoir-faire transmis de manière

générationnelle. Ce savoir modèle ou

« moule » ainsi l'individu, le catégorise et le

soumet aux contraintes du sacré. Cette reproduction de l'individu est la

marque d'une emprunte culturelle, véhicule essentiel des traits

distinctifs.

En effet, les rituels funéraires, entendus en tant

qu'un ensemble de gestes et de pratiques annonçant l'agonie, la mort et

l'après-mort d'un individu, ne sauraient se soustraire des pratiques

culturelles. Ils entrent dans un univers de totalité culturelle, car ils

moulent l'individu conformément aux pratiques qui lui sont siennes. Leur

nature et leur forme dépendent du contexte de production, du statut

social du défunt et des us et des coutumes de chaque

société. Car, la culture justifie l'existence des rituels par le

fait que de la pratique qui met exige de l'individu à franchir

« plusieurs statuts au cours de sa vie et les transitions sont

fréquemment marquées par des rites diversement

élaborées selon les sociétés»8(*).

Quant au dynamisme social, c'est un principe théorique

qui considère que les changements sociaux sont la résultante des

facteurs explicatifs de la «déstructurations et de la

restructuration » de la société. En effet, le courant

dynamiste trouve son fondement dans les facteurs sociaux dits internes et

externes, facteurs qui bouleversent l'ordre et la cohésion

préalablement établis. C'est dans cette même logique que

« Les religions et les innovations religieuses sont susceptibles

de révéler les transformations de l'univers social et culturel

africain, et surtout de révéler les nouvelles

configurations... »9(*).(*)

Tout comme le culturalisme, le dynamisme se propose de

considérer les phénomènes sociaux en situation de

bouleversement, de mutation ou de transformation. Cette approche a le

mérite de considérer les rituels funéraires d'origine

islamique comme étant des facteurs externes aux

pratiques religieuses en cours chez les Dadjo, et de ce fait, basculant en

partie, l'organisation des funérailles.

Enfin, ces deux notions cernent au mieux notre approche de la

question au sens où, d'une part, le dynamisme apporte une

édification sur les changements socioculturels intervenus dans la

croyance, et le culturalisme éclaircit sur les savoirs funéraires

transmis dans les rituels d'autre part.

C°) Champ d'étude

Les rituels funéraires que nous proposons

d'étudier entrent dans le cadre de la représentation symbolique

et des pratiques adressées aux morts. Ils sont des faits sociaux au sens

durkheimien du terme. Leur champ d'étude est à considérer

dans le contenu de l'anthropologie religieuse et la sociologie des religions.

En effet, la transmission au moyen de la parole des actes

sacrés contenu dans les rituels est un phénomène social

qui dépasse le caractère purement individuel. En tant qu'objet de

croyance et des pratiques, les rituels représentent «toute

manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur

l'individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est

générale dans l'étendue d'une société

donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses

manifestations individuelles»1(*)0. Dans cette perspective, la sociologie des religions

apparaît le champ le plus approprié au sens les rituels dans un

univers de croyance, de mode de vie religieuse.

Cette considération fait intervenir les notions telles

que la représentation, la société et la symbolique qui

sont éminemment collectives et transcendent le seuil l'individuel.

Aussi, les rituels funéraires entrent dans la

préoccupation de l'Anthropologie religieuse par le fait que les actes et

les gestes adressés aux morts sont des symboliques émanant de la

représentation culturelle. « Parmi les

cérémonies religieuses de l'Afrique noire traditionnelle, les

rites funéraires sont les techniques d'initiation, à la fois les

plus spectaculaire et certainement les plus importants par leur fonction et

leur signification culturelle ou philosophique.»1(*)1

II- Problématique et Hypothèses

a°) Problématique

Lorsque nous observons les rituels funéraires Dadjo,

nous avons l'impression que ce sont des rituels homogènes,

endogènes propres à la culture de cette communauté

Dadjo.

Or, si nous nous approchons de plus près des

déroulements des phases rituelles, on observe deux faits rituels: l'un

endogène (des Dadjo) et l'autre islamique.

Ces rituels sont apparemment de nature différente ou

opposable les uns des autres, mais tous les deux, relevant du même

univers: celui de la croyance et de la religion. La référence

à un dieu « local ou national », «

Kalge, », qui signifie « celui qui vient en

aide », témoigne littéralement de la profonde

spiritualité déjà présente et ancrée dans

les moeurs de ces peuples Dadjo.

Les activités funéraires telles (louanges,

l'enterrement et les célébrations) ne sauraient se figer à

un immobilisme absolu en raison de la confrontation religieuse. Ils sont enclin

à des phénomènes de mutation rendant complexe leur nature

d'origine.

Plusieurs interrogations hantent notre esprit, notamment

celles relatives à la mise en exercice ou la mise pratique du fait

rituel: quelles sont les différentes phases de déroulements de

ces rituels funéraires? Existe-t-il des frontières

précises entre ces deux rituels ? Quel sens cachent

véritablement les rituels ainsi conservés et pratiqués

face à l'invasion des rites islamiques? Que deviennent-ils dans leur

aspect pratique? Lors des funérailles, dès l'annonce du deuil

jusqu'à son retrait, la cérémonie mortuaire se

déroule-t-elle telle qu'elle a été transmise par le

passé?

Quels sont les éléments rituels qui ont

survécu au choc de civilisation? S'ils n'ont pas disparu, cohabitent-ils

avec les rituels islamiques?

Enfin, les rites comme tout autre pratique traditionnelle

s'identifie à un récit fondateur, son mythe d'origine. De ce

point de vue, quelle est la dimension symbolique des rituels.

La naissance des nouvelles formes d'attitudes et

d'agissements (entendus au sens des gestes et actes) adressées à

l'égard des disparus et des espaces funèbres d'une part,

l'appropriation de ces nouvelles moeurs funéraires d'autre part,

ont-elles configuré ou sinon

« façonné » les Dadjo dans leur

manière d'être et d'agir?

En effet, le risque éventuel d'extinction des rituels

funéraires Dadjo et la volonté de rapprocher leurs morts, ont-ils

conduit ces convertis (les Dadjo), à activer des mécanismes de

sélection des phénomènes rituels qu'ils jugent

« conservables », « compatibles » ou

alors tout simplement « éliminables » au regard de

ces moeurs émergentes? Sont-ils (ces mécanismes) à la

fois régulateurs de la croyance « nouvelle » et des

comportements des individus? Les phénomènes funéraires ne

prennent-ils désormais de sens qu'en termes d'identités

culturelles exprimées par les moyens de cohabitation et coexistence avec

d'autres rituels exogènes ou étrangers ? La

naissance des religions prophétiques et les changements intervenus dans

les milieux de vie religieuse ont-ils modelé ou perverti les perceptions

et les savoirs empiriques sur la mort et conduit la société

à solutionner par le « diagnostic » de la

sélectivité des pratiques?

Il nous apparaît opportun d'identifier et d'examiner la

juxtaposition ou la superposition de ces deux formes des rituels dans leur

interaction afin d'éclairer sur l'ensemble des phénomènes

qui ont rendu inextinguibles certains rituels au détriment d'autres.

Les pratiques religieuses des sociétés

endogènes adressées aux morts lors de l'enterrement, de la

manifestation du deuil et de lever de deuil, existaient-elle dans leur

configuration propre avant l'avènement de l'islam?

b°) Les hypothèses

Après avoir assisté et observé quelques

rituels funéraires chez les Dadjo (Annonce du deuil, enterrement,

déroulement du deuil et retrait de deuil), nous sommes inscrits pour une

seule hypothèse.

En effet, la pratique funéraire Dadjo, dans leur

confrontation aux nouvelles religions prophétiques et notamment

islamiques, conservent leur part d'originalité ancestrale qui se traduit

par le repli identitaire à la culture d'origine.

En effet, les Dadjo ont un rapport à leurs rites

funéraires qui repose sur une aspiration ou un besoin de s'accrocher

à ce qui leur parait plus authentique d'une part, et à conserver

des pratiques rituelles venant de l'Islam d'autre part.

En d'autres termes, l'expression ou l'angoisse de la mort et

des funérailles qu'elle suscite serait tellement forte que ni les

rituels islamiques, ni les rituels dadjo ne pourraient rendre effectif, de

manière singulière, l'immortalité de l'âme et/ou la

pérennité du disparu.

C'est donc un facteur explicatif qui restitue le fait que la

conversion des Dadjo aux rituels islamiques n'exclut pas les pratiques

funéraires endogènes. Car, «le va et vient entre

tradition et nouveauté s'explique par le fait que la

référence au passé est déjà une règle

fondamentale. »1(*)2

Aussi, la croyance Dadjo dans leur mise en contact avec les

modèles rituels islamiques opère-t-elle une

sélectivité des pratiques funéraires qu'elle

«juge», et conservables, praticables et compatibles, par leur

rapprochement aux morts.

Cette étude aurait le mérite de rompre avec

l'idée selon laquelle les croyances prophétiques venues

d'ailleurs notamment du Moyen Orient élimineraient

systématiquement celles dites endogènes ou existantes.

La mise en exercice de ces pratiques est

repérée dans l'accomplissement les prières, les chants,

les louanges « symboliquement » adressées aux morts

et qui témoignent à la fois de l'existence et de la

prédominance des rituels indigènes malgré la conversion

des Dadjo aux modèles de rites de types islamiques.

III- Définition des concepts

- Les rituels funéraires

Chez les Dadjo, la notion de rituel est entendue au sens du

départ de l'individu vers d'autres horizons, chez un dieu. Le mot mort

se traduit en Dadjo par adé qui signifie

« habitudes ou manières de faire ».

La mort est définie comme «un processus lent

et progressif dans l'image, assez répandue, selon laquelle le

défunt est censé accomplir un voyage».1(*)3 Ce voyage s'explique par le

passage du monde des vivants aux monde spirituel, c'est-à-dire à

l'au delà.

L'idée de rituel se comprend par « un

ensemble des règles et de cérémonies qui régissent

la pratique d'un culte particulier ou dans une religion »,

Dictionnaire encyclopédique, Hachette, Paris, 1980, P.1112.

Par rituels, le dictionnaire spécialisé

d'Anthropologie et d'Ethnologie nous interpelle en ces termes:

«les rites sont les créations culturelles

particulièrement élaborées exigeant l'articulation

d'actes, des paroles et des représentations de très nombreuses

personnes, au long des générations»1(*)4.

Ces considérations ont le mérite

d'édifier la nature des rituels au moyen de la perpétuation

intergénérationnelle, mais apparaissent peu suffisantes pour

exprimer et clarifier les logiques culturelles derrière lesquelles se

fondent ces «actes» et «paroles» dans les accompagnements

finaux d'un fait rituel.

L'encyclopédie virtuelle restitue les rituels

funéraires en ces mots: «a

ceremony marking

a person's

death. Funerary

customs comprise the complex of beliefs and practices used by a culture to

remember the dead, from the funeral itself, to various monuments,

prayers, and

rituals undertaken in their honor. These customs vary widely between cultures,

and between religious affiliations within cultures». Cette seconde

approche, en effet, met en relation les vivants et les morts par la combinaison

des pratiques, des croyances variées, permettant ainsi de se souvenir

des morts.

Les rituels ou Hizne en Dadjo qui se rend

par « douleur ou mécontentement » sont des oeuvres

culturelles aux fonctions fondamentalement singulières. Leurs pratiques

a pour résultat le bien-être de l'individu tant au niveau social,

culturel ou spirituel.

D'approche en approche, nous proposons de tenir les rituels

pour des activités dynamiques et survivantes d'un groupe social qui

consistent à pratiquer sa croyance d'origine (endogènes)

malgré l'assimilation à d'autres formes ou modèles de

croyances à venir ou (co)existentielles. Bref, il s'agit d'une mise

« en situation » des vivants aux morts et des pratiques qui

en découlent.

La nature de ces croyances est identifiée et

marquée sous le sceau de «récits, des

dessins, des chants et des danses, tous indubitablement et

intrinsèquement liés à des lieux et des

êtres.»1(*)5

IV- Revue de la littérature écrite et

présentation des informateurs

A- Les ouvrages

Les ouvrages ici consultés sont ceux

qui étaient disponibles, c'est à dire accessibles à nous

par le fait de leur présence à la Bibliothèque

Universitaire, au centre Culturel Français au aux bibliothèques

du Département de sociologie et d'Anthropologie (LABAN). Parmi les

oeuvres consultées pour l'élaboration de cette recherche, nous

nous sommes inspirés des auteurs suivants: Louis Vincent Thomas, Baudry

Patrick,, Malinowski Bronislow et Joseph Tonda. Aussi, encyclopédies,

dictionnaires, journaux et périodiques ont été

consultés pour cerner le contour de cette étude.

1°) Louis-Vincent Thomas, La mort,

Paris, P.U.F., «Que sais-je?», 1990.

L'auteur brosse les attitudes face à

la mort et situe le concept de mort comme étant un concept traversant

une pluralité de champs anthropologiques. Loin de brosser tous les

aspects développés dans ce livre, nous nous arrêterons sur

quelques points qui apparaissent, à notre avis, édifiants,

notamment par le fait que l'ouvrage ait eu le mérite de situer notre

préoccupation sur la mort en trois aspects notamment:

a°) Toute société se voudrait immortelle et

ce qu'on appelle culture n'est rien d'autre qu'un ensemble organisé de

croyances et de rites, afin de mieux lutter contre le pouvoir dissolvant de la

mort individuelle et collective;

b°) La société, plus encore que l'individu,

n'existe que dans et par la mort;

c°) La mort, du moins l'usage social qui en est fait,

devient l'un des grands révélateurs des sociétés et

des civilisations, donc le moyen de leur questionnement et de leur critique.

Cependant si le livre explique méthodiquement la forte

croyance à la mort matérialisée par les rites basée

sur l'organisation sociale et culturelle , il clarifie moins sur les tracers

des frontières entre les rites profanes existantes et les rites

prophétiques importés des sociétés moyens

orientales qui fondent notre préoccupation.

2°) Joseph Tonda, «Enjeux du deuil et

négociation des rapports sociaux de sexe au Congo»,

in Cahiers d'études africaines, N° 157,

2000.

Cet article explore le deuil au Congo

(Brazzaville) et nous édifie sur les

« enjeux » des rapports sociaux entretenus par les

membres de la société, hommes et femmes lors de la perte d'un de

leurs membres.

En effet, cet article nous situe sur la place et la

tâche de la femme lors des rituels funéraires et illumine sur des

symboliques qui entourent la personne dès l'annonce de deuil à

son retrait. Il rapporte le fait que dans cette société Congo,

les femmes sont plus enclin à l'émotion, à la

solidarité et au partage. Elles sont les principales actrices et

productrices des «pleurs, animent les veillées avec leur

chorale, couvrent d'un mouchoir noir, blanc, ou blanc tacheté de noir,

entrent en transe, etc.»

Quant aux hommes, eux, connaissent la violence morale

provenant celles-ci lors du décès d'une de leurs siennes.

«La primauté des enjeux symboliques et sociaux sur les enjeux

économiques participe d'un travail fait d'investissements et de

dépenses de tous ordres».

Cet article nous situe, par le rôle des acteurs qu'il

traite, sur le rapport de genre et de sexe -hommes et femmes-, et en même

temps, édifie sur les formes solidaires de la société

Congo dans l'expression des pratiques mortuaires. C'est ici qu'est

passé en revue la croyance, la symbolique et les représentations

propres à l'historicité indigène." L'auteur revisite la

notion de deuil, notion purement occidentale et la charge désormais

d'une «tristesse féminine» assez prononcée avec des

coupures spatio-temporelles tout à fait féminisées que

masculinisées comme nous le véhicule la société

occidentale.

De ce point de vue, même si cet article ne traite

évidemment pas des survivances de pratiques funéraires, il

illumine et oriente notre approche sur la question des rôles des acteurs

dans la société Dadjo face aux nouvelles religions.

3°) Patrick Baudry, La place des

morts, Enjeux et rites, A.Colin, Paris, 1996.

L'ouvrage se place dans la

suite des analyses d'Ariès et Thomas qui présentent notre

société comme située dans une phase critique du fait de

son « déni de la mort». Les deux auteurs s'étaient

attachés à montrer comment le monde moderne, du fait notamment de

l'individualisme et de la technicité, tendait à masquer et

à évacuer de nos vies la mort. Cette perspective a souvent

été reprise dans les documents de l'Église catholique

traitant de ce sujet (voir Documents Épiscopat: « Points

de repère pour la pastorale des funérailles».

P. BAUDRY s'efforce de montrer que, de manière

paradoxale, le regain d'intérêt autour de la mort et de ses rites

n'est qu'une prolongation de ce déni. Dans le même temps, il

pointe les attitudes qui, dans notre modernité, constituent une posture

juste face à la mort. Le coeur de sa démonstration est, en

effet, celui-ci : il y a nécessité à faire une place aux

morts; « vouloir simplement se débarrasser d'eux est

mortifère». Les deux premiers passages en italique de

l'introduction disent exactement le projet du livre : la société

(et pas seulement l'individu) est dans l'obligation, pour sa vitalité

d'une construction, d'un rapport à la mort: cette construction

s'édifie sur divers processus de mise en place des défunts. Il

s'agit d'un enjeu de culture pour toute société.

Même si les configurations de l'espace funéraire

n'a mention que d'une réflexion éclaire, l'on doit à ce

livre, une étude outillée et détaillée de la

«place des morts»: rapports des vivants avec les morts, les

obsèques, les cérémonies des funérailles, etc. Les

attitudes humaines justifiant la préoccupation aux morts se modifient et

prennent des formes nouvelles plus expéditives, plus modernisées.

3°) Bronislow Malinowski, Les argonautes du

pacifique occidentale, Paris, PUF, 1922.

Ouvrage écrit dans les îles trobriandaises qui

traduit les moeurs des «peuples oubliés», la vie en

communauté, la Kula ou système d'échange entretenus par

les habitants ces îles. Aussi, il nous oriente sur les attitudes à

tenir lors des enquêtes ethnographiques pratiquées dans un groupe

social.

De même qu'il nous édifie sur les

méthodes d'observation, celles dites «d'observation participante

», qui consistent à s'«immerger» dans la

réalité sociologique et culturelle du groupe afin de

dégager les spécificités des croyances et les rites

funéraires.

De ce fait, il entretient éminemment des relations

avec notre thème d'étude dans la mesure où il nous permet

de savoir les us et les coutumes, les savoirs rituels et les échanges.

Au plan méthodologique, il a été d'un

apport sans précédent quant aux collectes des données,

leurs traitements et leurs analyses.

b°) Présentation des

informateurs

1°) Oumar Yakoub

C'est le premier informateur, père de trois enfants

est l'homme que nous avions consulté et entretenu sur les

funérailles. Avec lui, nous avions discuté sur les

déroulements des funérailles. Cet entretien s'est

étalé pour une durée de trois semaines portent sur les

aspects de deuil: port d'habits de deuil, repas funèbres, les

attitudes, etc.

2°) Mahadjir Abdoulaye

Cet informateur de clan Toumné (Autriche) est issu

d'un milieu défavorable. Il est un ancien forgeron et maintenant gardien

de nuit. Les entretiens que nous avions eu avec lui s'étaient

déroulés la nuit en raison de sa disponibilité au lieu de

gardiennage. Nous avions traité les questions relatives aux interdits

liés le deuil.

3°) Souleymane Bochi

Né à Dar Sila (Tchad), cet informateur est sans

doute l'un des plus inspiré et le plus aguerri de la tradition Dadjo, du

moins pour ce qui est des Dadjo de Libreville (Gabon). Avec, les points forts

tels que l'annonce et le retrait furent l'oeuvre de sa contribution.

4°) Arabi Moumine Absakine

Le rôle de la Mosquée, objet fortement

islamique, était la contribution de cet homme au visage tacheté

de blessures rappelant les guerres tribales et ethniques connues au Tchad

durant le règne d'Hissein Habré1(*)6. En tant qu'Imam dans une mosquée de

Libreville, il nous a révélé les versets coraniques

témoignant la place qu'occupe la mosquée lors des

funérailles.

C°) Etat de la question

Les ouvrages consultés explorent la mort et les

rituels dans leurs fonctions religieuses en tant que faits sociaux qui se

situent dans le temps et dans l'espace. En même temps, ils replacent les

relations humaines dans un univers pleins de signifiants dont il convient de

les replacer dans un contexte précis, notamment celui de la rencontre

des religions.

Si l'apport de Louis Vincent Thomas est

édifiant par la vision holiste qu'il se veut de la mort plus que de son

caractère individuel, vision qui s'expliquerait par la forte charge

sociale et symbolique de l'événement, il importe de la

considérer comme la marque d'une empreinte teintée des logiques

et des croyances qui cohabitent désormais dans un même

sphère.

Aussi, l'approche de Joseph Tonda sur le

deuil nous a permis de comprendre le rôle des acteurs sociaux lors des

funérailles, notamment les femmes, les hommes et même la

mosquée. Cette contribution est à considérer dans son

contexte de production, celui de la société Congo et à la

replacer dans son contenu sociologique.

Pour Patrick Baudry, la

modernité est l'un des changements expliquant le déni de la mort.

Cette approche a le mérite non le refus de mourir moins encore son

caractère irréversible mais contribue à comprendre les

transformations que connaissent les rituels funéraires d'aujourd'hui.

L'ensemble de ces ouvrages consultés par la nature des

faits funéraires qu'ils traitent, laissent partiellement place aux

phénomènes de coexistence, pratiques éminemment

existentielles dans la croyance actuelle. En tant que productions

littéraires sur les funéraires, elles entrent dans un contexte

de société et de croyance dont il apparaît inessentiel de

relativiser ces approches mais de s'en servir pour explorer les rituels

funéraires Dadjo sous les formes actuelles.

d°) Perspectives d'étude

Vu le traitement de la question des rituels de la mort en

général et le quasi absence d'ouvrages sur les Dadjo en

particulier sur des aspects tels que le nécessite notre étude,

aspects portant notamment sur leurs formes de survivances et de coexistences,

nous nous inscrivons dans la perspective de THOMAS Louis Vincent pour

étudier ce phénomène social et culturel. Car, au niveau

méthodologique, la méthode de ce chercheur épouse notre

adhésion par le fait qu'elle se veut rigoureusement descriptive, puis

analytique.

Par cette même démarche, nous pensons

l'appliquer chez les Dadjo par la description de l'annonce de deuil, la

manifestation de la cérémonie mortuaire, les habits du deuil, les

interdits funéraires et le lever de deuil.

Aussi, dans nos sociétés, les

funérailles qui sont des occasions de sociabilité, de

cohésion et la production du savoir-faire funéraire d'origine

culturelle; il est nous nécessaire et même judicieux de

redéployer nos réflexions sur cet aspect pour rendre compte des

phénomènes qui immortalisent son existence.

Deuxième partie

II- APPROCHE METHODOLOGIQUE

I- Méthodologie de travail

«L'ethnologue n'a pas à placer ses filets au

bon endroit et attendre qui viendra s'y jeter. Il doit se montrer chasseur

dynamique, tâlonner sa proie, la diriger vers les rêts et la

poursuivre jusqu'en ses derniers retranchements»1(*)2.

C'est par cette méthode basée sur

l'observation participante, que nous avions identifié les Dadjo

vivant à Libreville, puis intégré leur vie

funéraire. Nous nous sommes servis d'un guide d'entretien pour canaliser

nos questions. L'objectif de cette méthode est de recuéillir

seulement les informations pertinentes relatives à notre enquête

mais aussi d'orienter nos informateurs à répondre efficacement

aux questions qui entrent dans le cadre précis de notre recherche,

à savoir les rituels funéraires.

Ensuite, dans l'élaboration du travail, nous avons

présenté le peuple Dadjo dans le contexte historique, puis

décrit le déroulement et le retrait de deuil.

Nous nous sommes servis de la méthode de travail de

Louis Vincent Thomas selon laquelle la description précède

l'analyse de contenu du corpus.

a°) Pré enquête et l'enquête

de terrain

a°) Pré enquête

Pendant cette opération

d'observation, nous avons identifié les personnes cibles, les

informateurs Dadjo de Libreville, que nous avions eu à approcher et

interroger sur notre thème d'étude. Nous nous rendions les

matins, puis les soirs, respectivement à Akébé, puis

à Apostrophe, pour prendre contact et s'informer sur des

éventuels cas de mort.

Le but de ces déplacements est de tomber au

« bon moment », moment où un individu

décède, pour avoir opportunités d'observations et de

collectes. car il nous faudrait en ce moment là aperçus du

travail avant de formuler objectivement nos hypothèses. Durant cette

période, nous avons pris des rendez-vous avec nos informateurs car les

phases cérémoniels ne déroulent illico presto, parce que

personne ne sait pas exactement quand décède un membre des Dadjo.

Ces Rendez- vous s'étalent sur des jours et des mois d'attente. Aussi,

l'information n'est pas « récoltable » du coup car

elle se déroule sur des phases successives.

Entendu que quelques séquences observées sur

les cérémoniels funéraires ne sauraient cerner l'ensemble

des événements relatifs à notre étude, il nous a

fallu attendre qu'un membre de la communauté Dadjo décède

avant de trouver une opportunité d'enquête.

Enfin, lors de cette pré-enquête, nombreuses

sont des personnes qui m'interrogeaient sur la portée d'une telle

étude. Cette portée est ici connotée d'une forte charge

financière; car pour certains, ils suspectaient des blancs curieux de

connaître les noirs (dans leur culture); pour d'autres, moins

intéressés, c'est un travail inutile qui rapporte rien quand on

sait que « le vrai travail, c'est celui des bureaucrates...».

b°) L'enquête

L'enquête s'est déroulée de Mars à

Juin 2006. Elle a commencé et s'est achevé à Libreville,

au Gabon.

Nous nous sommes munis d'un enregistreur (radio K7) pour

certains entretiens que nous avons eu avec quelques informateurs, notamment

ceux réalisés auprès des femmes Dadjo endeuillées.

Outre le magnétophone, nous avons aussi un cahier et un crayon dans

lesquels nous notions toutes les informations importantes.

Ensuite, nous nous sommes rendus dans certains quartiers de

Libreville, Akébé et Apostrophe, où se trouvent la

majorité des Dadjo, pour les interroger sur les pratique

endogènes relatives à la mort. Nous avons évité au

passage de nous entretenir avec ceux qui ne les pratiquent plus depuis

l'introduction des rites islamiques et ceci malgré la rareté des

manifestations des cérémonies mortuaires.

Ce qui a frappé notre attention, c'est la

manière combien particulière des nos informateurs par rapport aux

questions posées mais aussi la difficulté de rendre compte en

français le descriptif ou certains aspects dudit rituel.

Enfin, l'immigration de ces peuples durant des trentaine

à quarantaine d'années a, soit éloigné certains

individus des réalités funéraires soit a permis plonger

dans des profondes controverses sur certains aspects du rituels même tous

étaient unanimes de leur présence.

Des camps d'oppositions se sont toute de suite construits lors

des questions. Pour les plus « radicalistes », les rituels

funéraires existent et leur mise en pratique est toujours

d'actualité; pour les moins conservateurs, ils les classent comme des

pratiques vétustes à ranger dans les tiroirs des oubliettes.

Enfin, toute l'enquête a commencé et s'est

achevée dans une ambiance de sourire et d'échanges fructueux:

repas, thé, historiettes, songes.

c°) Difficultés rencontrées lors

de l'enquête

Hormis le problème lié aux moyens financiers

qui est plus que d'actualité pour un étudiant

réfugié, mener une telle étude nécessite la

maîtrise de la langue Dadjo. Bien que locuteur circonstanciel du Dadjo,

nous nous sommes ainsi butés aux problèmes de la

compréhension du discours. La difficulté de restituer en

français est souvent passée par une interprétation qui,

reconnaissons-le, trahit malheureusement l'authenticité du discours par

trois faits majeurs:

-soit que la traduction prolongeait les mots, donc leur sens;

-soit que le sens y est mais approximatif de par la profondeur

des sens de mots Dadjo;

-soit enfin, il s'installe une espèce de

mésentente parce que mes tentations de traductions expliquaient plus

qu'elle ne traduisait le contenu discursif.

Aussi, ces aspects portent sur le comportement des

informateurs, qui souvent ne répondaient pas à toutes les

questions. Pour quelques uns, les problèmes de rituels ne doivent pas

être abordés avec légèreté. Car ce sont des

choses qui nécessitent une profonde connaissance de la vie et bien plus,

de la tradition. Par ailleurs, la réticence provenait du fait que pour

d'autres, ces « histoires », ils ne les avaient pas

vécues eux même. Ainsi, parler des problèmes que d'autres

personnes ont vécu était une sorte de sorte de profanation.

Nous avons entre autre constaté que certains

informateurs vivant à Libreville depuis longtemps, ignoraient totalement

ou partiellement le problème de la sorcellerie dans les conflits

d'héritage.

Pour beaucoup de personnes, cette recherche était

financée par l'Etat, pour ce faire il fallait qu'on leur en donne car

on ne fait rien pour rien. Sans quoi, ils ne libéraient pas

totalement l'information.

III- Présentation des Dadjo

a°) Histoire et Origine mythique

Ce peuple patrilinéaire et patriarcal, cultivateur de

mil, de sorgho, éleveurs de moutons et sédentaire, qui

connût des approximations d'approches longtemps discutées aussi

bien sur son origine que son existence.

En effet, l'histoire très controversée des

Dadjo du Tchad trouve sa source de départ dans la vallée du Nil

ou l'ancien soudan occidental ou Darfour, actuellement appelé Soudan,

jadis un pays aux paysages arides et aux peuples meurtris par la dictature des

hommes. Mystères, orgueils et cultes de la personnalité et de la

violence sont quelques uns des points qui pondérèrent ce peuple

dont il convient de se référer à l'origine mythique pour

apprécier son passé.

L'histoire des Dadjo est intimement au destin d'un chef

réputé tristement puissant, qui torturait et exécutait

ses sujets sans relâche et pour la moindre inadvertance. La trame de

l'histoire, par peur ou par omission ne rapporte la dénomination du

puissant guerrier du pays des savanes.

Et comme qui peut le plus, peut le moins, un jour, le

majestueux maître se fît mettre à l'épreuve par un de

ses sujets et pas n'importe lequel: une dame, une vieille femme aux âges

finissant vint près de lui et lui tint un langage de bravoure. Elle le

mit au défi et lui proposa de «monter une antilope, tetal, si

vraiment il était fort». A peine eût-elle fini ces mots que

celui-ci ordonna à ses sujets de lui capturer le maudit animal.

Ceux-ci ; dans la précipitation, exécutèrent et

attrapèrent cet animal aux pattes fuyant et à la peau de dain le

même jour où la décision eût été prise.

Entravée au pied d' un pilori, l'antilope se reposa

trois jours, histoire de s'abreuver et prendre du tonus, avant que le guide

suprême n'ordonna de monter dessus et ceci au grand dam de ses sujets qui

le regardèrent ébahis et dégingandés.

Aussitôt à bord de sa monture, le géant animal sursauta

dans le ciel puis rebondit, ensuite pris la poudre d'escampettes vers une

direction alors innommable et inconnue. Ces sujets, inquiets et surpris sur son

sort, le poursuivirent dans sa folle course. Dans leur lancée, ils (ses

sujets) trouvèrent et collectèrent des morceaux de haillons du

maître qui servaient d'indices de continuité et

d'investigation.

L'animal et le prestigieux roi tombèrent finalement

sous un arbre, morts de fatigue, de faim et de soif. Ils étaient presque

sans âme Ils étaient comme des morts. Ils étaient

réellement morts Ces sujets les trouvèrent et fixèrent

domicile sur ce lieu appelé Dar silla ou terre de message ou

littéralement « terre de paix ». Ils

annoncèrent la triste nouvelle aux fantassins (sujets) qui venaient pour

la même circonstance qui, à leur tour, s'arrêtèrent

et firent établir leur structure d'habitat.

Jus qu'aujourd'hui, ils pratiquent deux festivals annuels de

vénération au Kalge ou dieu en allumant des

Feux, mais aussi célèbre la récolte traditionnelle en

versant de l'eau et de la bierre sur les arbres et les pierres

sacrés.

Depuis ce jour là, les Dadjo ont établi

domicile dans les localités désormais tchadiennes de Banda, Eref,

Douziat, Abreche et Dar silla, localités qui eurent leur reconnaissance

historique suite aux conquêtes françaises et aux tracers des

frontières lors de l'exploration d'une et de la colonisation d'autre

part.

b°) Carte du Tchad

Troisième partie

III-Les types des rituels funéraires

II- Présentation des rituels funéraires

«endogènes» Dadjo

1°) Récit de vie Dadjo en 2006 de Oumar

yakoub

a°) Annonce du deuil

|

Fi bakane Dadjo,kane nadumum yudor yu mut da, kan

mara wala radjil,nass al yi khaburum da awal keda rudjal al

chuyab.

Fi lubba bed al mardan, zol al cahyib yi mariga

djama'à al dugag hatta yak chiffa al mardane.

Kan zol matt, al chaib yikalim lé rudjal,

hatta awin wa atfal. Iyal dugag yukalimum fadj à tann, aw yi khabirum be

istibal.khayifin le du'ufum.

Khabar hanna mott da, wakil bass yikalumum. Wakil da

zol ya riff yigalib be djuwad. zol da yamchi, yakhabira jama'à bel mott.

Alwakil ma'azun minnal kabiral khabila yikalima be filel aw be nahar hanna mott

le nass aw nass hannal khabila. Daw kalam al kalama: « kef kum

yass ! minina wahid bigui maffi » yi tardjumu be zol wahid

khalla dunia. Alwakil mahazun, ma yacharab almi wala yakhoud fi

Al akhbar yi kalumu be gangissinn ma be tulumm achann

yi tahrumu lil mayitt.

Al ahal yi lumu fi bed hanna

mayitt aw almayitta aw fi bedd hanna radjil aw fi bedd

hanna abbahattum, fi bakann abum aw fi bakkann khawalettum kann abum matt.

Khalass, almayitt yukhuttu fi usutt hannal bedd. Zubatt

yahassu lel mott.

|

Chez les Dadjo, lorsqu'un des siens est sur le point de

mourir, selon que ce soit un homme, une femme ou un enfant, ceux qui sont

prioritairement alertés sont ceux qui ont un statut social plus

important, notamment les hommes les plus âgés.

Dans la pièce où se trouve le malade

agonisant, un vieil homme fait sortir les personnes moins âgées

avant de tenir tout propos sur le malade. En cas de décès, il ne

doit l'annoncer prioritairement qu'aux hommes d'abord, puis aux femmes et les

enfants les plus âgés. Les enfants les moins âgés ne

s'informent que passivement, c'est-à-dire par des bouts de blagues que

la nouvelle leur est véhiculée pour ne pas déstabiliser

leur équilibre moral jugé faible. L'annonce du deuil est une

préoccupation masculine, car l'annonceur du deuil ou

« wakil » en question est lui-même

un homme, de préférence un cavalier, chassant galoper à

cheval et pouvant frapper sur le tambour. Car il a pour mission de faire le

tour des villages environnants pour annoncer le décès. Le

cavalier, mandaté par le chef de village ou le chef de clan ou les chefs

de villages, doit aller, le jour ou la nuit même du décès,

porter la nouvelle aux familles ou aux membres du clan ou du lignage. Voici le

contenu

du message : « une personne

dénommée telle est

décédée.kef kum yass ! minina wahid

bigui maffi » qui se traduit littéralement

par :« quelqu'un d'entre vient de laisser la vie ».

L'annonceur, pour témoigner sa compassion, ne

devait ni boire l'eau qui lui serait donnée ce jour, ni s'asseoir sur

une jolie natte sur laquelle il était censé s'asseoir. Ses habits

devaient être des haillons qu'il ne portait jadis que pour des travaux

des champs ou des activités manuelles dures. Le message est livré

en position accroupie mais jamais en station débout pour des raisons de

la politesse aux morts, au décédé en particulier.

La famille réunit dans la case du défunt ou

de la défunte, au domicile marital et si c'est un€

célibataire, la rencontre se fait chez les parents, notamment chez le

père si est vivant ou chez les oncles si le géniteur est

mort.

Là, le corps est posé au milieu de la cour.

Quelques hommes jeunes hommes aux bras solides surveillent avec attention la

dépouille mortelle.

|

Commentaire

L'annonce du deuil est une préoccupation masculine

parce que ce sont les hommes qui annoncent le deuil et non les femmes

jugées faibles et émotionnelles.

L'on note la position assise de l'annonceur et jamais

débout, ses habits en haillons qui sont les marques du respect aux

morts.

2°) Récit de vie Dadjo en 2006 de Mahadjir

Abdoulaye

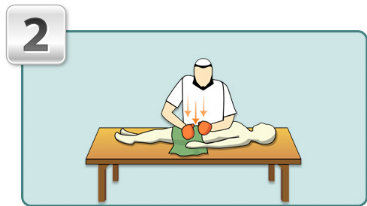

b°) Enterrement

|

Kann al mayitt dah sininna chi ya, arba'à nass

yi daffinu : khawaleya wa wakilla al khabilla. Khabura yagutt fi bedd, fi

dungur hanna bedd. Maffi hizinn. Yi ghasumu ech hanna masar misil

sadakha.

Lakinn kan hu zol kabir, motta y iwaddu yi dafinu ba

itt minnal bedd.Al nass al yarfa'u dah, khawaleya, akhuwanna al

kubbar.

Al rudjal yankutu nugurra tawila wa yi da finu fogha.

Yi da khulu wa yi sudu be tine lel khabuur.

Ya goddu fi khubbur da, ahala lel mayitt. Yu khuttu be

tulla, idda wa ridjlenna yi rabitun fi hattab gawi. Fi idda, talata ghazaz

hanna

marise (condrong, cochatt, bilbil). Idda al zenna inda

harba achann yi daffi fogha.

Bechech bass, i suddu khabbur.

Yaghoddu fi khabbur, Yi sallu« Kan salok fi

Jama'a , gul fadal inti wahedak », yi tardjumu be « kan

rabbak sa'allak kalima ghul lo hu inti waheddak bass

fadal ».

Dah yi wasif wala Dadjo da irin yi ichu fi dar

ahallum.

|

Si c'est le défunt est un enfant de bas âge,

il serait enterré à peine avec quatre personnes, notamment ses

oncles et un sage du clan. Sa tombe serait située dans la maison,

à l'angle de la cour. Trois de deuil sont annoncés. Il sera

distribué des boules appelées

« Ambolo » ou maïs aux enfants en

guise de sacrifice.

Mais s'il est adulte, il sera porté loin de son

domicile marital où il sera enterré. Les personnes qui porteront

le corps sont toujours ses oncles, ses frères notamment les plus

âgés.

Les hommes creusent une tombe longue en hauteur,

puis en largeur. Ils introduisent le corps posant dans une station

débout, bras et mains liés à une échelle en bois

pendante et drue. Sous ses bras, 3 bouteilles d'alcool indigène

(condrong, cochatt, bilbil). La main droite tient une

épée en signe de vaillance, de bravoure et de défense.

Ensuite, en silence, des petites boues d'agile serviront de couvercle à

la tombe.

Assis sur ou autour de la tombe, les membres du clan prient

en ses termes: « Kan salok fi Jama'a , gul fadal inti

wahedak », qui se reprend par «si une

divinité demande avec qui tu vis sur terre, tu lui dis que tu

était le dernier survivant ».

Ce message témoigne de la volonté des Dadjo de

rester plus longtemps en vie ou de la volonté de ne pas quitter la terre

de leurs ancêtres.

|

Commentaire :

Le nombre des personnes qui enterrent varie en fonction de

l'âge, du statut ou de la biographie du mort. Il est restreint ou grand

selon que le défunt un bébé ou un héro. Ceci est le

même pour le lieu où se feront leurs tombes.

3°) Récit de vie Dadjo en 2006 de

Souleymane Bochi

C°) Déroulement du

deuil

|

Kann khallass dafanno, be achie, alwakil yaba

alkhabilla. Rudjal ya zurrughu hurrab fokh fi sahabb, ial wa awinn yu zuurughu

ghadda fokh, yistazonoh didd rabuhum achann challa naduumum.

mara Khabila, adjussai ti zayina wa ti wadiha fi bahr

ya khasulu djisimha. Kann kaballo fill bedd, almarra tin khazinn fi bedd hanna

radjilla

lakinn ma ti mas'si walla ti barrid wa takul akil

dughakk. Khabila tib tadih bil naharr lakinn ba'add aldifa'ne hannal mott. Kann

khalass daffano, alwakil, yaftah alkhabilla gidam al djaamma'à. Huy u

ghull : « khabila badatt » yi tardjim be yomal hizzin

tama'à.

Yi da i wa da'à deine djama'à kuluhum yi

da'u'. rujal yi zurghu hurab fi fokh, atfal wa awinn yi zurghu ghada fi fokh yi

wasifu za'àlum achann rabum challah nadumum. Al mara khabila, khalitta

ti zayinuha

|

Une fois le corps enterré, le soir, le

wakil ou déclare deuil: Khabila. Les

hommes lancent des épées en direction du ciel, les enfants et les

femmes des calebasses en l'air, exprimant leur mécontement contre la

divinité qui aurait tué leur sien. La femme endeuillée,

mara Khabila, est rasée par une sage, sa tante, et

conduite à une rivière où elle sera lavée tout le

corps. De retour à la pièce où elle vit, elle sera

enfermée dans la pièce de son mari où elle ne devait pas

se oindre ni se laver mais elle ne mangerait que des petites

nourritures.

La manifestation du deuil se déroule le matin mais

au lendemain de l'enterrement de la dépouille macabre. Une fois, le

corps enterré, le wakil, déclare le deuil devant

une assistance composée des hommes dans la cour de la maison. Il

dit : « khabila badatt » qui se

traduit par le jour du deuil est arrivé ».

Il récite une sentence, puis l'assistance reprend

en choeur. Les hommes lancent des épées en l'air, les enfants et

les femmes des calebasses dans le ciel, exprimant ainsi leur avoir tuer leur

sien. La femme endeuillée, « mara khabila »,

est rasée par une sage femme, sa tante en

général, dans le dortoir de son mari en son vivant. Ensuite, elle

restera enfermée dans la pièce où elle ne devait ni

s'oindre, ni se laver, même pour manger, elle doit suivre un

régime alimentaire bien spécifique: bouillie de maïs ou de

mil, sur une assiette à moitié pleine. Car, les Dadjo pensent que

si elle mange à satiété, elle oubliera son mari. Raison

pour laquelle elle doit suivre cette pénitence durant douze lunes.

Dans la pièce, elle dort sur une vieille natte,

à même le sol, sur une position gauche mais jamais sur la droite,

car les esprits gêneraient son sommeil par des cauchemars

récurrents. Il lui est interdit d'avoir des rapports sexuels durant ces

douze lunes.

|

Commentaire : Les

épées et les calebasses symbolisent la tristesse. C'est une

manifestation matinale, collective et répondant aux règles de la

société: un régime alimentaire bien spécifique, une

pénitence sexuelle de douze lunes et quelques règles

drastiques : ne pas s'oindre, se laver ou manger à

satiété.

4°) Récit de vie Dadjo en 2006 de Bochi

seid

d°) Les habits de deuil

|

khul gane hana mott zurug Khassatane hana awine. Kafom

KhalaKh da yamane le ridjleine num. Inda surwal yadji fi ruKbatum. Kulu Ke

nafara azaK. Azarag da yi wassif Ke nass da haznanine. Rudjal Khulganume hana

zare.

Iyal da ma lamam fi labissine hana Khulgane.LaKine ga

adine wasKhanine fi ymal mott.

Khulgane djudad, suKsuK wa dahab Kulu mamnu.

`

Nadoum Khulgana djadid nass yuchufu be eynal

Khadab.

Lubass nafar da nass yuchufu misil farha, wa da ma

adil wata hana zine.

Nass al yadju yiKalwudu lehum humma Kulu Khulganum

adil.

Awine, indum Khalla, laham, mile, dihine, jar hana

almi, dagid. Muchattum yi fartugu. Ma yu subu dihine fi djilidum. Yi barudu

bas.

choKolum talata yom bas, awine yadju be Khulgane hana

badiline.

Awine yalbaso Khulgane gudam aw wasKhanine.

Awine hana mayitt yabaso Khulgane djuddad.

|

Les habits de deuil sont noirs notamment pour les femmes.

Ils sont composés essentiellement d'une longue robe taillée

jusqu'aux talons et une culotte sautant en dessous de genoux, tous deux de

couleur noire. Ces couleurs témoignent la tristesse, la compassion et la

douleur. Les hommes sont en haillon ou habits de travaux champêtres. Les

enfants quant à eux sont littéralement laissés de

côté c'est à dire qu'ils ne sont pas concernés par

le port des habits de deuil quoiqu'ils soient tout sales durant le deuil.

En outre, Les habits neufs tout comme le port de perles,

de l'or ou les porcelains sont défendus. Un homme portant des habits

très proper serait mal vu par la communauté. Un tel port d'habit

neuf est une expression de fierté vivement reprimée durant de

deuil qui est cencé être le moment de compassion et de tristesse.

Les visiteurs sont décemment habillés, les femmes, avec des mils,

des viandes, du sel, d'huile, des jarres d'eau ou de la farine de sorgho. Les

tresses doivent être défaite pour témoigner leur

condoléances. Elles ne doivent pas s'oindre. Se laver est la chose seule

chose qu'elles peuvent se permettre. Etant donné leur séjour de

trois jours, les femmes des villages avoisinants ne doivent pas emporter avec

elles des habits d'échange.

Les femmes qui viennent se consterner doivent s'habiller

en haillons, des habits en général sales ou usés; seules

ses coépouses du défunt portent des habits neufs, nouvellement

cousus à la main et brodée à d'une aiguille artisanale ou

rarement portés parce que propres. Elles déposent des cauris ou

pièce d'argent en s'agenouillant devant la veuve c'est-à-dire

accroupi en génuflexion. Ensuite, elles pleurent en déversant des

grosses outre provoquées pour témoigner leur compassion ou leur

solidarité.

|

Commentaire : Le deuil

est caractérisé par le port des habits noirs,

témoignant la douleur et la tristesse. Entouré des interdits

comme le port des objets autour ou avec de cet habit particulier, ces objets

quelque soit leur symbole, sont vivement réprimés car ils

exprimeraient la joie qui est contraire aux moeurs du deuil chez les Dadjo.

Cette interdiction est tout à la fois valable aux visiteurs qu'aux

familles nucléaires du défunt.

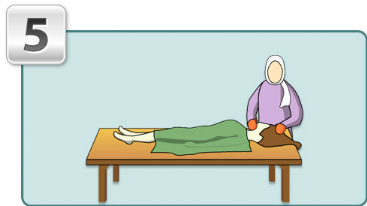

5°) Récit de vie Dadjo en 2006 de Moumine

Absakine

e°) Fin des rituels

funéraires

|

Hizine yamurgu be fadjur ale saba. Marra al mahzuna da tamchi

ti ganguiz fi habur. Tukhutta duwane wahid fi habur ti gabila ale munchakh.

Bakane yi wasif bakane hana rabuhum ga it foga wa alga sadakha

dolda. Sadakha yi wasif ke marra kabalatta le gurus hana fatiha. Mihini le

gidam da, marra takdar takhuda nadum alhi tudora kan akhu sakheyir le mayit

maffi.Aw nadum alhi tu dora bas.

Kan wasalo bet, mara alradjila matt ti gasima laham du gak

hana kanam wa ech hana khalla le ial dugak aw le nas kubar alma induhum gurus

mara wahid.

|

Le retrait de deuil se fait le matin de bonne heure comme

c'était le cas pour le début de deuil. La femme endeuillée

ira à nouveau s'agenouiller sur la tombe. Elle dépose un canari

sur la tombe dans une orientation jugée « nord ».

Cette orientation signifie le lieu où est localisé la

divinité sensée recevoir ce cadeau: symbolisant la restitution

des biens matrimoniaux au mari. En d'autres termes, il annonce la fin du

mariage. Elle est désormais libre de se marier à qui elle veut si

le mari décédé n'a pas de frère pouvant le

succédé ou selon que le destin le décide.

De retour à la maison, la veuve distribue des

morceaux de viande de mouton et de la boule de mil ou de sorgho aux enfants ou

des adultes plus démunis.

|

Commentaire : Ce retrait du deuil

est matinal. Une offrande, généralement un canari et rarement des

morceaux de viande aux jeunes enfants, est adressée aux morts et

marquant la fin du mariage au cas le ou la décédé(e)

était en situation matrimoniale mariée.

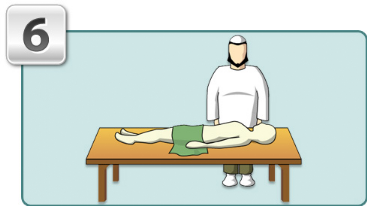

6°) Récit de vie Dadjo en 2006 de Arabi

Absakine

f°) interdits funéraires

|

Marra al radjila matt ma tardud ma'a radjil naman arba in

yôm hana hizin yi kamil gabul. Kan hibas ragadad ma'a

nadum da, hakuma hana islam yuduguha arba in sot lakin ma fi widjiha. Imam aw

nadum yakhadim fi djami ye bas yu dugaha.

Kan khalass da, tibarit be almi achan tumurga waskh hana

djilidaha.

Kan khalass, battan tabada arba in yôm hizine min

bidaî ta.

Mam nu' le marra tabki le radjila kan matt fi din hana islam

achan dumu da wibadil yabga nar le mayit fi khiyama wa ta iba le mayit.

|

Il est interdit à la veuve d'avoir des rapports

sexuels avec un homme durant les quarante jours de deuil. Si elle enfreint

cette loi, elle sera frappée cent coups au dos mais pas au visage ni au

sein par l'Imam de la mosquée ou un haut fonctionnaire de la

mosquée. Ensuite, elle se lavera à nouveau pour purifier son

corps de souillure et des impuretés. Une fois ce rituel accompli, elle

se resocialise avec le deuil en recommençant les quarante jours

dès leur début.

Il est interdit à la femme de pleurer la mort de son

mari car les larmes versées lors des pleurs dans la vie serviront de

« feu » qui attiserait le corps du mari dans

l'au-delà.

|

Commentaire : Outre l'interdit

sexuel châtié par des coups de fouet, on note aussi les

interdictions des pleurs considérées comme des marées des

larves susceptibles d'atteindre le mort dans la tombe,c'est-à-dire l'au

delà.

II- Présentation du rituel funéraire des

Dadjo islamisés

1)° Rituels islamiques en 2006 de Mohammat Oumar

a°)- Annonce du deuil

|

Marra al haznane tagot fi bet arba ine

yom.

Adjus bas tabada le hizin.

Ma targu ma'a radjul namman arba in yôm yi

kamil.

Da khal fi be da, takul waheda, ena ma yichifa radjil

wahid kulu.achan ein da inda zina fogga. Lakin, takdar tichifa awin wa ial

dugak.

Akhawatta bas yi sawu akil da malan lakin hi takul chi

ya bas, ma katir. Ti disa luguma chi ya bas achan djû ma yi sa yi ha

kadar yôm yi kamil da.

Kan arba in yôm tama da, nafsa mara tadji ti

tucha khul gan hana hizin. Ti wa li nar sa khe yar fi lubba bet hana radjil al

mat da, wa ti tucha farde al azarag ma'a yom al radjilla mat.

Kan khalas ti barrid fi bet be almi da tahir be

fajur.

Yu waduha le akhawana le radjila achan ta'azil minnuhum wahid lakin

ma yi asuruha. Ala kuli hal, akhu le radjila al sakhe'yar bas yi zawidja likin

ma akhu alsakhe'yar marra wahid kan hu ga'id ma'ahum zata.

Mara dibas, hizatta bas tikhtar na'dum alhi tudorra

ma' rudjal ya yi azulu laha fi gaddah.

Fi wakit da, imam khalas gata' hizin da khalas.»

Khalas arba'in yôm hana hizin da tama' ala hasab Islam. Khalas baretti

nnafiski. Hali'yan takdare ti zawidji zol al galibki yi dora.

Kan rudjal ma'talaboha da, aw kan rudjal ma'fim aw

ma'induhum ni ye da, yi waduha fi bet hana abuha. Kan huda talaga amma aw kan

gadin sawa. Kan abuha mat, yi waduha fi bakan amma kan haye.

Ambe nat usbuh wa sana, takdar takhud radjil alhi

tidorra fi galiba.

|

La veuve est enfermée dans une pièce pour

une durée de quarante jours. C'est une vieille femme qui

décrète la sentence de deuil.

Il lui est interdit d'avoir des rapports sexuels durant

quarante jours.

A l'intérieur de la pièce, elle mange seule,

exclue des regards extérieurs notamment masculin, jugés sources

de convoitise et de pêché. Par contre, il lui est permis de

regarder les femmes et les enfants.

La nourriture est préparée par la soeur de

la veuve et lui est servie pleine mais elle doit se réservée de

tout manger. Elle prend quelques bouchées, juste pour tenir toute la

longueur de journée.

Au quarantième jour, la même sage femme vient

brûler les habits de deuil : elle allume un petit feu dans le milieu

de pièce maritale où le pagne noir est brûlé en

coïncidant avec le jour du décès du mari. Ensuite, elle se

lavera à son domicile avec de l'eau pure très le matin. Elle sera

présentée aux frères du mari parmi lesquels elle doit

choisir un d'entre eux comme mari sans en être contrainte. En

général, c'est le frère cadet du mari qui la marie mais

rarement le benjamin, bien qu'il soit candidat parmi ses frères.

Quoiqu'il en soit, il revient à la femme de porter le choix ultime de

celui qu'elle estime être son mari et non aux hommes de

s'auto-déclarer.

A partir de ce moment, l'imam a déjà

annoncé la fin de deuil. « tu es arrivée à la

fin de quarante jours prescrits par la loi de l'Islam. Tu as accompli ton

devoir. Maintenant, tu peux te marier à qui tu désires.

Au cas où il n'y a pas de candidat potentiel au

mariage, par leur absence ou par manque de volonté de la femme, celle-ci

sera conduite chez ses parents, au domicile de son père, si celui-ci a

divorcé sa mère ou chez sa mère si le mari cette

dernière est mort ou chez les deux, s'ils sont tous vivants. Ensuite,

entre une semaine ou un an, elle peut se marier à qui elle veut.

|

Commentaire : Cette annonce est

dictée par une vieille femme de statut de veuve. Une fois la sentence

est prononcée, il s'ensuit des immédiatement des interdictions

des regards extérieurs notamment masculins. L'abstinence sexuelle est

une chose remarquée chez la femme endeuillée.

2)° Rituels islamiques en 2006 de Habré

Abrass

b°)-Déroulement du deuil

|

Alhaznane yi dakhula fi bet limudda hana arba'in yôm.

Adjus bas tibalikha yôm hizin.

Mam'nu'u le marra haznane le targud ma'a rudjal namman arba'in

yôm. Fi lubba betta, takul waheda, rudjal ma' yuchufuha achan ma'yantiha

chahwa et zunub. Likin takdar tichif awin wa i yal dugag.

Akil da, akhawatta bas yi rakubu laha wa yantuha mal yan

tassa,likin lazim ma tikamila kulla.

Tichil la luggam bas le tisabita dju'a hana yôm.

|

La veuve est enfermée dans une pièce pour

une durée de quarante jours. C'est une vieille femme qui

décrète la sentence de deuil. Il lui est interdit d'avoir des

rapports sexuels durant quarante jours. A l'intérieur de la

pièce, elle mange seule, exclue des regards extérieurs notamment

masculin, jugés sources de convoitise et de pêché. Par

contre, il lui est permis de regarder les femmes et les enfants.

La nourriture est préparée par la soeur de

la veuve et lui est servie pleine mais elle doit se réservée de

tout manger. Elle prend quelques bouchées, juste pour tenir toute la

longueur de journée.

|

Commentaire : Le

quarantième jour marque la fin de cette manifestation. La nourriture

funèbre est préparée par les soeurs de la veuve qui, une

fois servie, serait consommée seulement à moitié. En Ceci

revient à dire que la femme jouit d'un repos par rapport à ses

activités ménagères.

3°) Rituels islamiques en 2006 de Hamissou

Baba

c°) Les prières

|