Introduction

La science informatique, bien qu'elle soit jeune, est en

évolution croissante. Dans les temps, la gestion classique au compte de

laquelle l'on a pu enregistrer les inconvénients suivants :

? L'accès aux données selon les multiples

utilisateurs

? La relation entre les données

L'intégrité

des données 16

Définition

Une base de données en sigle (BDD) ou data base (BD) en

Anglais d'insérer, de modifier et de rechercher efficacement des

données spécifiques dans un grand nombre d'informations.

C'est un outil permettant de faire toutes les

opérations de mise à jour d'une base de données

Le système de gestion de base de données (SGBD)

ou en Anglais Data Base Management System en

(DBMS) est un ensemble des logiciel permettant de

gérer les bases. Entre autre : de Stocker, Interroger, un ensemble des

fichiers interdépendants en facilitant la sauvegarde, la recherche, la

mise à jour de données c'est - à - dire ; permet

l'accès aux données de façon simple ; autoriser un

accès aux informations à des multiples utilisateurs, manipuler

les

15 Idem

16 Encyclopédie comment ça

marche

- 27 -

données présenter dans la BDD (Insertion,

Suppression, Modification).

Quelques principaux SGBD sont :

Microsoft Access, SQL Server, My SQL, Oracle, File

Maker.

Les SGBD, se décomposent en trois sous système qui

sont :

+ Le système de fichier : permet

le stockage des informations sur un

support physique.

+ Le système interne : il

représente l'interface avec l'utilisateur

+ Le système externe : il

gère l'ordonnancement des informations

Sortes des SGBD

Il existe divers système de gestion de bases de

données dont voici quelques-

unes :

+ Access de Microsoft ;

+ Paradoxe de Novell ;

+ SQL Server ;

+ MySQL ;

+ Oracle d'Oracle Système, etc.

Théorie sur le Projet

Un projet est un ensemble d'activités organisées

en phases ou étapes et formant l'unité de gestion permettant la

réalisation d'un objectif défini et précis.

Projet = opération ponctuelle ayant un début et

une fin, nécessitant la mise en oeuvre de ressources humaines et

matérielles pour sa réalisation.

- 28 -

Un projet est caractérisé par :

? Une durée limitée = délai

Un projet à un début et une fin ... et pourtant, il

y a beaucoup de projet sans

fin !

? Des objectifs clairement définis

Le projet répond à une demande spécifique,

les objectifs à atteindre devant

être les plus clairs possibles.

? Des contraintes

Les moyens financiers et humains attribués pour atteindre

les objectifs sont

limités ; les délais de réalisation

également.

Caractéristique d'un projet

Un projet répond à un besoin unique et singulier

? nécessité d'appropriation du projet par

l'équipe

Un projet a un début et une fin

Un projet est novateur unique et besoin de

créativité

Un projet est complexe, coopération et gestion d'un grand

nombre

d'intervenants

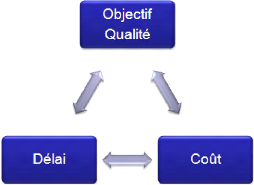

Ce qu'est la gestion de projet

La gestion d'un projet consiste à organiser et suivre

chaque action du projet afin de tenir les délais, coûts et

qualité requise. Le responsable de la gestion de projet est donc le

garant des résultats attendus du projet souvent

- 29 -

appelés « livrables ». Ils peuvent être

des documents, des applications informatiques, des processus...

La gestion de projet est conduite par des acteurs, en

étapes, à laide doutils et méthodes d'organisation

spécifiques.

- 30 -

CHAP II. ANALYSE DU SYSTEME D'INFORMATION

EXISTANT

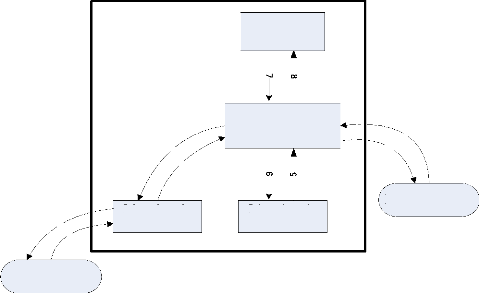

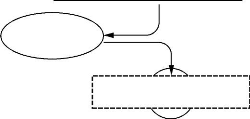

2.1. MODELE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION (MCC)

Le modèle conceptuel de communication est un

modèle qui représente les échanges des flux de produit,

des personnes, des valeurs ou information entre système.17

Les intervenants sont des systèmes fonctionnels qui

peuvent être interne à l'entreprise ou même externe.

En parlant des intervenants internes à l'entreprise, on

voit les demandes. Tout domaine de l'entreprise à un système

d'information propre à tout son sous domaine. L'objet est émis

par un intervenant (l'élément) est reçu par un autre

(récepteur). Un message est un objet transmis ne contenant que des

informations. Le modèle de communication est un dessin qui

représente le flux d'information ou non information,

échangés entre intervenant interne de l'entreprise et les

intervenants externes. Les informations des messages peuvent être des

synonymes, polysemes, liées par une équivalence, une règle

de calcul.

17 Eurasme MILANDO (CT), Notes de cours de

Méthodes d'Analyse Informatique, ISC-Goma, 2021-2022

- 31 -

2.1.1. Présentation du MCC 1. MCC BRUT

Organisation

2

1

4

3

Secrétaire

Exécutif

Finance

Congès

Bailleur de fond

10

9

Direction de

Programme

Direction de

LEGENDE

1. L'Organisation soumet son projet à la Direction de

programme

2. La Direction de programme reçoit le projet de

l'organisation

3. La Direction de programme donne rapport au Secrétaire

exécutif

4. Le Secrétaire Exécutif demande rapport à

la Direction de Programme

5. La finance donne le rapport au Secrétaire

6. Le Secrétaire demande la situation budgétaire

à la Direction de Finance

7. Le Secrétaire fait le rapportage au Congrès

8. Le Congrès demande rapport du personnel

9. Le Bailleur de fond va fiancer le projet

10. Le Secrétaire Exécutif reçoit le

financement du Bailleur de fond.

- 32 -

2.1.2. MATRICE DES FLUX

La matrice du flux d'information, est un tableau de N - Lignes

et N - Colonnes dont le but est la description des documents qui

s'échangent entre les acteurs. L'intercession des lignes et colonnes

comporte les noms des documents.18

|

Organisatio n

|

Dir.Prog

|

Sec

|

Dir.Fin

|

Congrè s

|

BFond

|

TOTAL

|

|

Organisation

|

|

1

|

|

|

|

|

1

|

|

Dir.Prog

|

2

|

|

3

|

|

|

|

2

|

|

Sec

|

|

4

|

|

6

|

8

|

10

|

4

|

|

Dir.Fin

|

|

|

5

|

|

|

|

1

|

|

Congrès

|

|

|

7

|

|

|

|

1

|

|

BFond

|

|

|

9

|

|

|

|

1

|

|

TOTAL

|

1

|

2

|

4

|

1

|

1

|

1

|

10

|

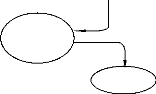

MCC NET

1

4

2

3

Secrétaire

Organisation

Exécutif

EXECUTION DES PROJETS

Légende :

1. Demande des projets

2. Remise des projets

3. Apport des projets dans l'Entreprise

4. Approbation du projet

18 Eurasme MILANDO (CT), Notes de cours de Méthodes

d'Analyse Informatique, ISC-Goma, 2021-2022

- 33 -

2.2. MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (MOT) 2.2.1.

Règles d'organisation

PF1 : Réception de l'organisation pour la soumission du

projet

PF2 : Présentation du projet à la Direction e

programme

PF3 : Etude du projet par les différents

départements concernés

PF4 : Approbation du projet par la Direction de programme

PF5 : Edition du projet pour enregistrement

PF6 : Financement du projet

2.2.2. Tableau des procédures

fonctionnelles

|

PF

|

Déroulement

|

Action

|

Nature

|

Poste de travail

|

|

Lieu

|

Resp

|

Ress

|

|

PF1

|

8h<t<16h30

|

RECEPTION ORGANISATION

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

DirProg

|

|

PF2

|

8h<t<16h30

|

PRESENTATION PROJET

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

|

PF3

|

8h<t<16h30

|

ETUDE PROJET

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

|

PF4

|

8h<t<16h30

|

APPROBATION PROJET

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

|

PF5

|

8h<t<16h30

|

EDITION PROJET

|

AB

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro , Ordi

|

|

PF6

|

8h<t<16h30

|

FINANCEMENT

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

- 34 -

2.2.3. Diagramme d'enchainement des processus

fonctionnels

|

Déroulement

|

|

|

|

|

|

8h<t<16h30

|

|

|

Nature

M

|

Poste de travail

Lieu,Resp,Ress

Direction de Programme, Directeur

de Programme

Direction

|

|

Enchaînement

|

|

|

organisation

|

Présence Directeur Prog

|

|

|

ET

|

|

PF1

RÉCEPTION ORG

|

|

Toujours

|

|

8h<t<16h30

|

|

Organisation

reçue

|

|

M

|

Direction de Programme, Directeur

de Programme

|

|

|

|

|

Directeur Prog

|

|

ET

|

|

|

PF2

PRÉSENTATION PROJET

|

|

Toujours

|

|

8h<t<16h30

|

|

Projet présenté

|

|

M

|

Direction

Direction,

DirProg,SecExe

|

|

|

|

|

|

Directeur Prog

|

|

|

ET

|

|

PF3

|

ÉTUDE PROJET

|

|

Projet complet Projet incomplet

|

|

8h<t<16h30

|

|

Projet Complet

|

|

M

|

Direction de Programme, Directeur

de Programme

|

|

Projet Incomplet

|

|

|

|

Directeur de Prog

|

|

|

ET

|

|

PF4

|

|

|

APPROBATION PROJET

|

|

Toujours

|

- 35 -

Direction de Programme, Directeur

et Ordinateur

Direction de Programme, Directeur

de Programme Sec Exécutif

Imprimante

A

PF5

Projet édité

Projet financé

PF6

FINANCEMENT PROJET

ET

EDITION PROJET

Toujours

ET

Toujours

Fin

Directeur de Prog

AB

M

8h<t<16h30

8h<t<16h30

- 36 -

2.3. DICTIONNAIRE DES DONNEES

2.3.1. Documents utilisés

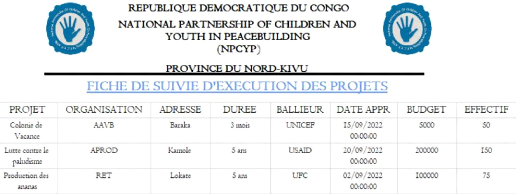

Nous allons utiliser une fiche de suivi d'exécution des

projets qui démontre les

projets, l'organisation, le bailleur de fond, durée

d'exécution, date d'approbation, les bénéficiaires et le

montant affecté au projet.

2.3.2. Présentation du Dictionnaire des

données

|

Code propriété

|

Signification

|

Type

|

Long

|

Nature

|

Règle de gestion

|

|

A,N,AN

|

E, CO, CA

|

SIGN, SIT, MOUV

|

|

*Idprojet

|

Identifiant du Projet

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

Nomproj

|

Nom Projet

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

*IdOrg

|

Identifiant

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

Organisation

|

|

|

|

|

_

|

|

NomOrg

|

Nom Organisation

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

AdresseOrg

|

Adresse Organisation

|

AN

|

30

|

Ca

|

SIGN

|

|

|

*IdBen

|

Identifiant Bénéficiaire

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

NomBen

|

Nom Bénéficiaire

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

Eff

|

Effectif

|

N

|

10

|

E

|

M

|

_

|

|

*IdBFond

|

Identifiant BFond

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

NomBF

|

Nom Bailleur de Fond

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Avenue

|

Avenue

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Quartier

|

Quartier

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Comm

|

Commune

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Ville

|

Ville

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

Epuration du Dictionnaire des Données

Suppression des propriétés

concaténées, calculées, Synonymes et polycèmes.

|

Code propriété

|

Signification

|

Type

|

Long

|

Nature

|

Règle de gestion

|

|

A,N,AN

|

E, CO, CA

|

SIGN, SIT, MOUV

|

|

*Idprojet

|

Identifiant du Projet

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

Nomproj

|

Nom Projet

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

*IdOrg

|

Identifiant

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

Organisation

|

|

|

|

|

_

|

|

NomOrg

|

Nom Organisation

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

*IdBen

|

Identifiant Bénéficiaire

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

NomBen

|

Nom Bénéficiaire

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

- 37 -

|

Eff

|

Effectif

|

N

|

10

|

E

|

M

|

_

|

|

*IdBFond

|

Identifiant BFond

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

NomBF

|

Nom Bailleur de Fond

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Avenue

|

Avenue

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Quartier

|

Quartier

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Comm

|

Commune

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Ville

|

Ville

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

2.4. CRITIQUES DE L'EXISTANT ET PISTES DE

SOLUTIONS

2.4.1. Points forts

D'après nos investigations nous pouvons dire ce qui

suit : NPCYP a un personnel qualifié, expérimenté qui

travaille en collaboration. Les exploitants y sont aussi bien servis

vis-à-vis de leur objectif poursuivi pour un bon rendement.

2.4.2. Point faible

? L'insuffisance du personnel dans d'autres bureaux

? Les informations sur les exploitant ne sont pas bien

conservées, ce là rend la recherche difficile et parfois

impossible d'information.

? Manque d'un modèle standard pouvant servir toute une

étendue de notre pays.

2.4.3. Pistes des solutions

Pour pallier à ces multiples difficultés, nous

avons osé proposer quelques solutions :

? Concevoir une base de données pouvant stocker tous

les projets à financer

? Automatiser un modèle de suivi d'exécution des

projets.

Cette solution implique que, les traitements des informations

relatives aux exploitants soient informatisés ou automatisés.

Cela nécessite la mise sur pied d'un système informatique par

l'approche d'une base de données.

- 38 -

CHAP III. CONCEPTION DU SYSTEME D'INFORLATION

FUTUR

3.2. MODELE CONCEPTUEL DES DONNEES (MCD)

Epuration du Dictionnaire des Données :

Suppression des propriétés concaténées,

calculées, Synonymes et polycèmes.

|

Code propriété

|

Signification

|

Type

|

Long

|

Nature

|

Règle de gestion

|

|

A,N,AN

|

E, CO, CA

|

SIGN, SIT, MOUV

|

|

*Idprojet

|

Identifiant du Projet

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

Nomproj

|

Nom Projet

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

*IdOrg

|

Identifiant

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

Organisation

|

|

|

|

|

_

|

|

NomOrg

|

Nom Organisation

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

*IdBen

|

Identifiant Bénéficiaire

|

AN

|

5

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

NomBen

|

Nom Bénéficiaire

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

_

|

|

Eff

|

Effectif

|

N

|

10

|

E

|

M

|

_

|

|

*IdBFond

|

Identifiant BFond

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

A créer

|

|

NomBF

|

Nom Bailleur de Fond

|

AN

|

30

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Avenue

|

Avenue

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Quartier

|

Quartier

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Comm

|

Commune

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

|

Ville

|

Ville

|

AN

|

10

|

E

|

SIGN

|

-

|

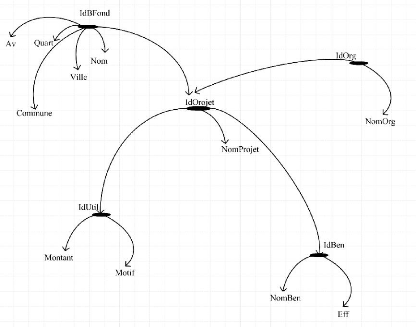

3.2.1. Structure d'accès théorique(SAT)/

Graphe des dépendances fonctionnelles.

- 39 -

3.2.3. Règles de gestion

RG1 : Une organisation appartient à un ou plusieurs

projets

RG2 : Un projet appartient à une et une seule

organisation

RG3 : Un projet peut avoir une ou plusieurs utilisations

RG4 : Une utilisation a un et un seul projet

RG5 : Un bénéficiaire travaille sur un et un seul

projet

RG6 : Un projet peut être travaillé par un ou

plusieurs bénéficiaires

RG7 : Un bailleur de fond peut financer un ou plusieurs

projets

RG8 : Un projet est financé par un et un seul bailleur de

fond

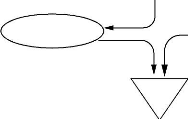

3.2.4. Construction du MCD

Le modèle conceptuel de données a pour but de

décrire de manière formelle les données qui seront

utilisées par le système d'information à l'aide des

entités et association.

? Une entité : est une population d'individus

homogènes

? Une association : est une liaison qui a une signification

précise entre plusieurs entités

? Un attribut : est une propriété d'une

entité ou une association

? Un identifiant : est un attribut sans doublon

c'est-à-dire un identifiant unique et qui ne prends pas deux fois la

même valeur que l'on souligne sur le schéma par convention

? La cardinalité : est un lien entre une entité et

une association précise le minimum et le maximum.

PROJET

1,N 1, 1

Avoir

UTILISATION

Num

Montant

Motif

Avoir

1,N 1, 1

ORGANISATION

IdProj

NomProj

Financer

1, 1

1, N

Travailler

1,1

BENEFICIAIRE

IdBen

NomBen

Eff

IdOrg

NomOrg

Avenue

Quartier

Comm

Ville

1,N

BFOND

IdBFond

Nom

Avenue

Quartier

Comm

Ville

- 40 -

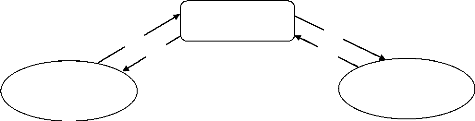

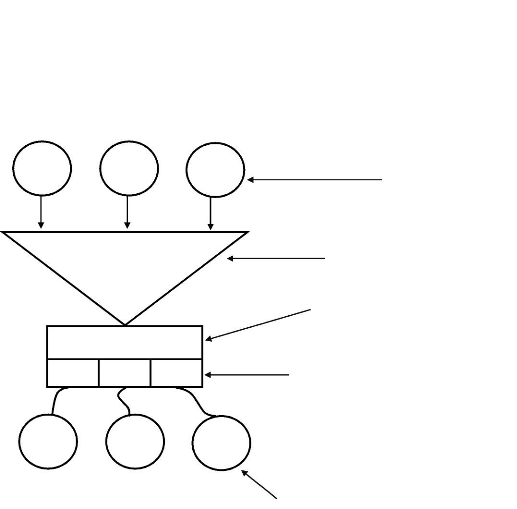

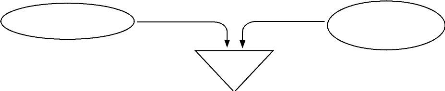

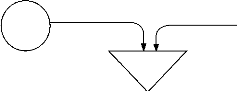

3.3. MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT (MCT)

3.3.1. Formalisme Utilisé

En voici la formalisation utilisée pour la construction

de notre modèle conceptuel des traitements.

Evènements Contributifs

E1 E2 En

Synchronisation (Règle d'activité)

PROPOSITION LOGIQUE

Opération

ACTION

Règle d'émission ou règles qui permettent de

sortir une action.

Evènements extérieurs ou évènement

sortants ou résultats.

Rn

R1

R2

E1 E2 En

- 41 -

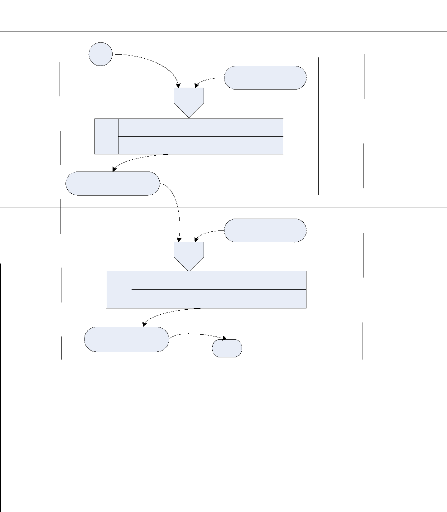

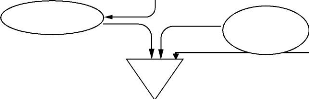

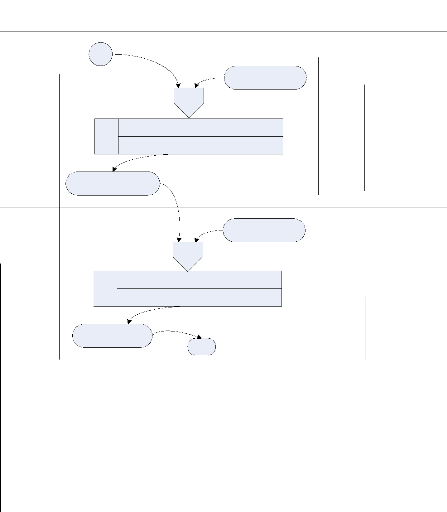

3.3.2. Construction du MCI

Processus d'Analyse du projet

Présence

Organisation

Et

Directeur de Programme

Réception Organisation

Toujours

Organisation

reçue Responsable

Et

Présentation Projet

Projet présenté

Et

Responsable

Toujours

Projet complet Responsable

Projet complet

Etude Projet

A ou b et c

Projet incomplet

Projet incomplet

Approbation Projet

Projet approuvé

A

Toujours

Projet financé

Fin

- 42 -

Responsable

Et

A

Financement du Projet

Toujours

- 43 -

3.4. MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT

(MOT)

MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (MOT)

3.4.1. Règles d'organisation

PF1 : Réception de l'organisation pour la soumission du

projet

PF2 : Présentation du projet à la Direction e

programme

PF3 : Etude du projet par les différents

départements concernés

PF4 : Approbation du projet par la Direction de programme

PF5 : Edition du projet pour enregistrement

PF6 : Financement du projet

3.4.2. Tableau des procédures

fonctionnelles

|

PF

|

Dérouleme nt

|

Action

|

Nature

|

Poste de travail

|

|

Lieu

|

Resp

|

Ress

|

|

PF1

|

8h<t<16h30

|

RECEPTION ORGANISATION

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

DirProg

|

|

PF2

|

8h<t<16h30

|

PRESENTATION PROJET

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

|

PF3

|

8h<t<16h30

|

ETUDE PROJET

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

|

PF4

|

8h<t<16h30

|

APPROBATION PROJET

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

|

PF5

|

8h<t<16h30

|

EDITION PROJET

|

AB

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro , Ordi

|

|

PF6

|

8h<t<16h30

|

FINANCEMENT

|

M

|

DirProg

|

Direct Prog

|

Dirpro, SecEx

|

- 44 -

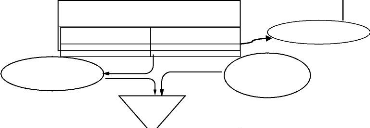

3.4.3. Diagramme d'enchainement des processus

fonctionnels

|

Déroulement

|

|

|

|

|

|

8h<t<16h30

|

|

|

Nature

M

|

Poste de travail

Lieu,Resp,Ress

Direction de Programme, Directeur

de Programme

Direction

|

|

Enchaînement

|

|

|

organisation

|

Présence Directeur de

|

|

Programme

|

|

ET

|

|

PF1

RÉCEPTION ORG

|

|

Toujours

|

|

8h<t<16h30

|

|

Organisation

reçue

|

|

M

|

Direction de Programme, Directeur

de Programme

|

|

|

|

|

Directeur Prog

|

|

ET

|

|

|

PF2

PRÉSENTATION PROJET

|

|

Toujours

|

|

8h<t<16h30

|

|

Projet présenté

|

|

M

|

Direction

Direction,

DirProg,SecExe

|

|

|

|

|

|

Directeur Prog

|

|

|

ET

|

|

PF3

|

ÉTUDE PROJET

|

|

Projet complet Projet incomplet

|

|

8h<t<16h30

|

|

Projet Complet

|

|

M

|

Direction de Programme, Directeur

de Programme

|

|

Projet Incomplet

|

|

|

|

Directeur de Prog

|

|

|

ET

|

|

PF4

|

|

|

APPROBATION PROJET

|

|

Toujours

|

- 45 -

8h<t<16h30

8h<t<16h30

Direction de Programme, Directeur

et Ordinateur

Direction de Programme, Directeur

de Programme Sec Exécutif

PF6

Projet financé

PF5

Projet édité

A

EDITION PROJET

Toujours

ET

ET

FINANCEMENT PROJET

Toujours

Fin

Directeur de Prog

Imprimante

AB

M

- 46 -

CHAP.IV. PRESENTATION DU SYSTEME

D'INFORMATION

INFORMATISE (SII)

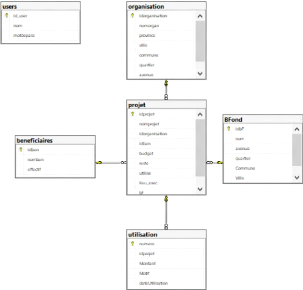

4.1. CONSTRUCTION DU MODELE LOGIQUE DES DONNEES

(MLD)

a. Concept

Le MLD est obtenu à partir du modèle conceptuel de

données validé

dont chacune des classes d'entités devient une table,

les propriétés deviennent des champs et les identifiants

deviennent des clés primaires.

b. Construction du MLD

ORGANISATION(IdOrg, NomOrg, AvOrg, QuartOrg,

CommOrg, VilleOrg, #IdProjet)

PROJET (IdProjet, NomProjet, #IdOrg)

BENEFICIAIRE (IdBen, NomBen, Effect,

#IdProjet)

BAILLEUR DE FOND (IdBFond, AvBFond,

QuartBFond, CommBFond, VilleBFond, #IdProjet)

UTILISATION ( IdUtil, Num, Montant, Motif)

4.2. CONSTRUCTION DU MODELE PHYSIQUE DES DONNES

(MPD)

ACCUEIL

- 47 -

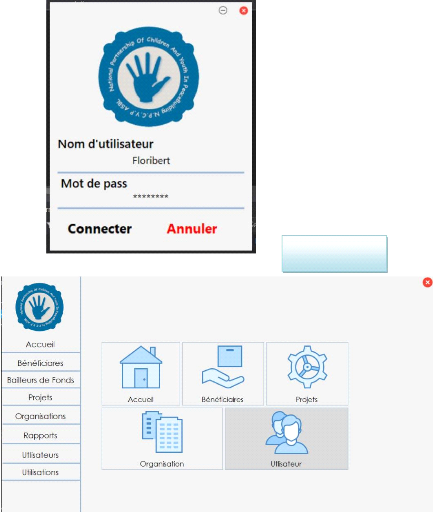

4.3. PRESENTATION DE L'APPLICATION

LOGIN

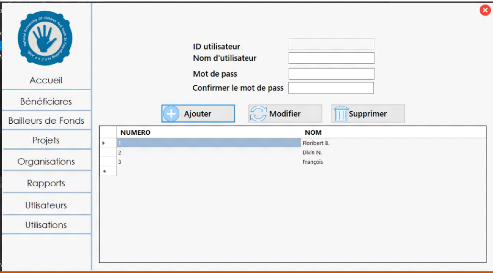

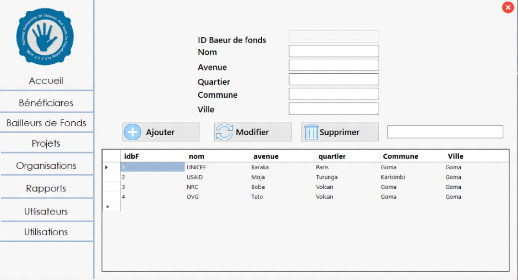

4.3.1. Formulaires

- 48 -

UTILISATEUR

BAILLEUR DE FOND

- 49 -

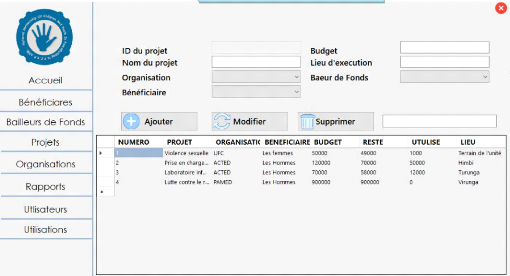

PROJET

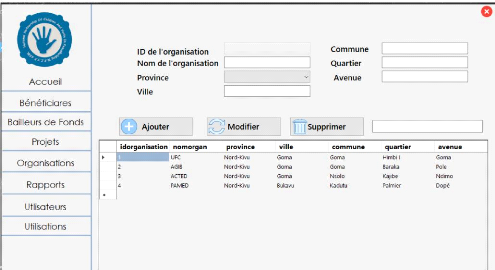

ORGANISATION

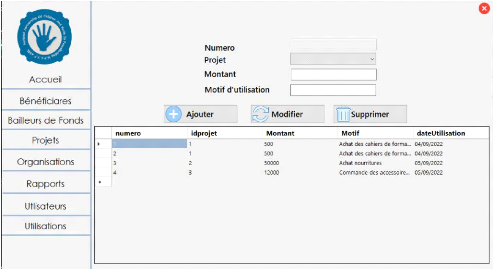

UTILISATION

- 50 -

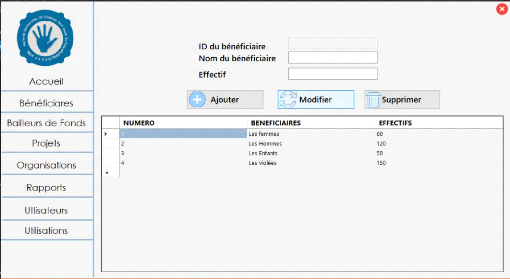

BENEFICIAIRE

- 51 -

4.3.2. Etats de Sortie

|

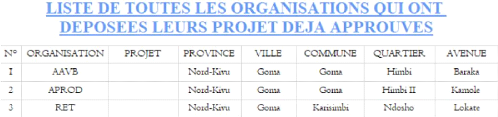

LISTE DE TOUTES LES ORGANISATIONS QUI ONT

|

|

|

DEPOSEES LEURS PROJETS DEJA APPROUVES

|

- 52 -

|

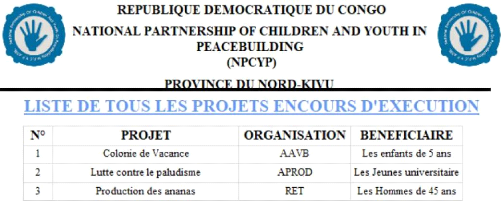

LISTE DE TOUS LES PROJETS ENCOURS

D'EXECUTION

|

|

|

|

|

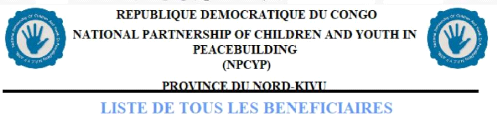

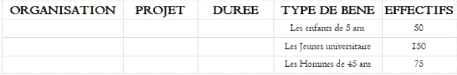

LISTE DE TOUS LES BENEFICIAIRES

|

|

|

|

- 53 -

|

FICHE DE SUIVI D'EXECUTION DES PROJETS

|

|

|

|

- 54 -

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail formulé autour du

thème « Intégration d'un modèle de suivi

d'exécution des projets au sein de la NPCYP. »

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail a

été subdivisé en quatre Chapitres précités

ci-dessus.

Après avoir repéré un certain nombre des

problèmes, ce travail s'est focalisé sur un domaine particulier

visant à apporter des solutions palliatives aux problèmes

remarqués au sein de notre entreprise d'où la NPCYP a le

problème de concilier les budgets à l'exécution des

rubriques et des lignes budgétaires des projets ; aussi de se procurer

un système informatisé de leurs projets.

Dans la recherche d'une solution performante aux

problèmes précités notre étude est partie de

l'interrogation suivante :

? L'utilisation d'un système informatisé

peut-elle améliorer la gestion des projets à financer ?

? Comment pouvons-nous mettre en place un mécanisme de

suivi du

budget d'un projet soumis et approuvé lors de son

exécution ?

Afin de répondre aux interrogations d'où:

? L'intégration de ce dernier permettra un bon

fonctionnement de l'entreprise, garantissant une bonne gestion.

? Il paraitrait que nécessité d'un

système informatisé allégerait la tâche dans le

traitement et la circulation des informations dans le suivi d'exécution

des projets à la NPCYP.

Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle la

mise en place d'une application conçue en C# interconnecté

à une Base de Données Conçue spécialement en SQL

Server, serait une solution primordiale.

En effet, ce travail s'était assigné comme

objectif primordial et principal d'obtenir un système d'information non

seulement fiable et efficace soutenu par une application mais aussi un

système pouvant remédier aux différentes

difficultés au suivi de l'exécution des projets dans cette

entreprise.

- 55 -

Notre application permettra d'avoir les états de sortie

suivants :

· Liste de toutes les organisations postulantes

· Liste de tous les projets approuvés

· Liste de tous les bénéficiaires

· Le fiche de suivi d'exécution des projets

Pour parfaire (couronner) nos objectifs, nous nous sommes

servis de l'éminente méthode MERISE et des techniques

ci-après :

- Méthode merise

- Méthode historique

- Technique documentaire

- Et la technique d'interview-libre

Vu que les méthodes et techniques ne pouvaient pas

à elles seules nous permettre à atteindre nos objectifs, c'est

ainsi que nous avons fait recours à deux outils importants SQL Server

pour la mise en place de notre base de données et Microsoft Visual

Studio 2013 pour la création des interfaces connectées d'une

manière dynamique à ladite base de données.

En définitive, nous reconnaissons que le présent

travail est loin d'être parfait et de ce fait reprochable, modifiable,

à continuer. Sur ce, nous recommanderons aux chercheurs venant

après nous d'y apporter leurs critiques constructives en vue de

l'amélioration de cette oeuvre scientifique.

- 56 -

BIBLIOGRAPHIE

1. OUVRAGES

1. M. GRAWITZ, Les Sciences et les relations, 10ème

édition, 2000, P318 ;

2. PIERRE RONGERE. Voyage de mémoire, 2003-2004

p4

3. Jp MATHERON, Comprendre Merise, actifs conceptuels

organisationnel,

éd Eurolles 2000, p1.

4. Y. ROY. Système d'information de gestion, vol II,

1992

2. NOTES DES COURS

> Eurasme KAKULE MILANDO, MAI II, cours dispenser en G3

Info jour/ ISC, Goma, 2021- 2022

> Aquister BYAMUNGU, C#, Cours dispensé en G3 Info

jour/ISC Goma, 20212022

> Arsène BUYINGO, visual Basic, G2 info/ISC GOMA,

2020-2021

> DJUMA, (CT), Notes de Cours Structure des Ordinateur

2ème Graduat, 20202021 ISC-GOMA Pg 5.

> John, Cours d'Anglais Technique 2ème

Graduat 2020 - 2021, ISC-GOMA

> Janvier TWIZERIMANA (Chef de Travaux), Notes de Cours

Labo I. G1 Info, ISC / Goma, 2020

3. TRAVAIL DE FIN CYCLE

> Kass KASONGO NDJOKO, Système

informatisé pour la planification et le suivi de gestion des projets des

établissements scolaires, ISC/GOMBE - Licence 2014

> Armel OGUNIYI, Mise en place du

système de suivi évaluation dans les projets de

développement, ISMA/Bénin - Licence professionnelle 2008

4. WEBOGRAPHIE

> Encyclopédie encarta 2009, 20 Juillet 2022 à

15h

> Wiki Pédia, l'encyclopédie libre, le 10

Août 2022 à 14h

- 57 -

TABLE DES MATIERES

DEDICADE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

1. INTRODUCTION - 1 -

1.1. ETAT DE LA QUESTION - 1 -

1.2. PROBLEMATIQUE - 2 -

1.3. HYPOTHESES - 3 -

1.4. OBJECTIF DU TRAVAIL - 3 -

1.5. CHOIX ET INTERET DU SUJET - 4 -

1.6. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES - 4 -

METHODES - 5 -

TECHNIQUES - 5 -

1.7. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET - 6 -

1.8. DIFFICULTES RENCONTREES - 6 -

1.9. SUBDIVISION DU TRAVAIL - 6 -

CHAPITRE I. CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL - 8 -

I.1. PRESENTATION DU MILIEU - 8 -

1.1.1. Historique de l'entreprise - 8 -

1.1.2. Présentation géographique - 8 -

1.1.3. Domaines d'intervention - 8 -

1.1.4. Organisation administrative - 9 -

1.1.4.1. ORGANIGRAMME - 15 -

a. INFORMATIQUE - 18 -

SYSTEME - 23 -

SYSTEME INFORMATIQUE - 24 -

SYSTEME D'EXPLOITATION - 25 -

BASE DE DONNEES - 26 -

Théorie sur le Projet - 27 -

CHAP II. ANALYSE DU SYSTEME D'INFORMATION EXISTANT - 30 -

2.1. MODELE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION (MCC) - 30 -

2.2. MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (MOT) - 33 -

2.2.1. Règles d'organisation - 33 -

2.2.2. Tableau des procédures fonctionnelles - 33 -

- 58 -

2.2.3. Diagramme d'enchainement des processus fonctionnels - 34

-

2.3. DICTIONNAIRE DES DONNEES - 36 -

2.3.1. Documents utilisés - 36 -

2.3.2. Présentation du Dictionnaire des données -

36 -

2.4. CRITIQUES DE L'EXISTANT ET PISTES DE SOLUTIONS - 37 -

CHAP III. CONCEPTION DU SYSTEME D'INFORLATION FUTUR - 38 -

3.2. MODELE CONCEPTUEL DES DONNEES (MCD) - 38 -

3.2.1. Structure d'accès théorique(SAT)/ Graphe des

dépendances fonctionnelles. - 38 -

3.2.3. Règles de gestion - 39 -

3.2.4. Construction du MCD - 39 -

3.3. MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT (MCT) - 40 -

3.3.1. Formalisme Utilisé - 40 -

3.3.2. Construction du MCT - 41 -

3.4. MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (MOT) - 43 -

MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT (MOT) - 43 -

3.4.1. Règles d'organisation - 43 -

3.4.2. Tableau des procédures fonctionnelles - 43 -

3.4.3. Diagramme d'enchainement des processus fonctionnels - 44

-

CHAP.IV. PRESENTATION DU SYSTEME D'INFORMATION INFORMATISE (SII)

- 46 -

4.1. CONSTRUCTION DU MODELE LOGIQUE DES DONNEES (MLD) - 46 -

a. Concept - 46 -

b. Construction du MLD - 46 -

4.2. CONSTRUCTION DU MODELE PHYSIQUE DES DONNES (MPD) - 46 -

4.3. PRESENTATION DE L'APPLICATION - 47 -

CONCLUSION - 54 -

BIBLIOGRAPHIE - 56 -

1. OUVRAGES - 56 -

1. M. GRAWITZ, Les Sciences et les relations, 10ème

édition, 2000, P318 ; - 56 -

2. PIERRE RONGERE. Voyage de mémoire, 2003-2004

p4 - 56 -

3. Jp MATHERON, Comprendre Merise, actifs conceptuels

organisationnel, - 56 -

éd Eurolles 2000, p1. - 56 -

2. NOTES DES COURS - 56 -

? Armel OGUNIYI, Mise en place du système de suivi

évaluation dans les projets de

développement, ISMA/Bénin - Licence professionnelle

2008 - 56 -

TABLE DES MATIERES - 57 -

|