|

UNIVERSITE DE KALEMIE

« UNIKAL »

Faculté Des Sciences Agronomiques

Département de zootechnie

Effet des niveaux protéiques dans l'aliment sur

les

performances de croissance des poules locales,

Gallus

domesticus (Linnaeus, 1758) à Kalemie.

Travail de fin d'études Présenté

et défendu en vue de l'obtention du Diplôme d'ingénieur

agronome en science agronomique.

Novembre 2022

Par MUZINGA TAMBWE héritier

Année académique 2021- 2022

UNIVERSITE DE KALEMIE

« UNIKAL »

Faculté Des Sciences Agronomiques

Département de zootechnie

Effet des niveaux protéiques dans l'aliment sur

les

performances de croissance des poules locales,

Gallus

domesticus (Linnaeus, 1758) à Kalemie.

Travail de fin d'études Présenté et

défendu en vue de l'obtention du Diplôme d'ingénieur

agronome en science agronomique.

Par MUZINGA TAMBWE héritier

Directeur : Pr. Dr. Ir. LWAMBA BALIMWACHA

Jules

Professeur

Encadreur : Ir. LUKOZI KALENGA Thomas

Assistant

I

In Memorium

A vous qui devraient être avec nous et vous

réjouir de ce fruit longtemps attendu et pour lequel nous avons mis

assez d'efforts, mais hélas ! Dieu vous a retirés bien avant le

temps.

Mon Père Baudouin TAMBWE

II

Epigraphe

La poule mange un grain qui correspond mieux à

son

bec, le degré de force dépend essentiellement de

la

nature de l'alimentation (Lénine, 2020).

MUZINGA TAMBWE héritier

III

Dédicace

A mes parents, qui se sont investi corps et âme pour me

donner une éducation digne ;

A mes frères, soeurs et oncle pour leurs prière et

conseils qu'ils n'ont cessé de m'accorder ; Particulièrement

à mon pasteur, pour son amour ;

Je dédie ce travail.

IV

Remerciements

La route a été longue, mais voilà

aujourd'hui cette histoire qui était une utopie veut se réaliser

en ces jours Notre soif d'obtenir ce fameux niveau d'étude qui fait la

fierté de ma famille et ceux qui me sont chers en particulier se

concrétise grâce au concours des parents, enseignants, et tous

ceux qui nous ont prêté main forte d'une manière ou d'une

autre Il est de mon devoir de remercier, du fond de mon coeur l'éternel

mon Dieu le seigneur Jésus christ pour le souffle de vie, son amour, sa

miséricorde et ses bienfaits envers moi dans les différentes

circonstances

Une profonde gratitude à mes chers parents dont

GENEROSE NGOMBE mwalu, et LUBAMBA MWALU qui, malgré leurs

difficultés financières, ils se sont sacrifiés pour nous

permettre d'arriver au bout du parcours académique.

Qu'il me soit aussi permis ici, d'adresser mes sincères

reconnaissances aux personnes ci-dessous

A vous papa KEMBO BASILE pour votre amour envers moi durant

tout le cursus scolaire et académique de m'avoir supporté

financièrement que Dieu vous bénisse.

Raison pour laquelle notre regard va vers nos autorités

académiques pour avoir bien voulu guider tout au long de notre parcours

afin que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui ;

Au Directeur du présent travail, en la personne de

Monsieur le Professeur LWAMBA BALIMWACHA Jules, en dépit de vos

multiples occupations et de votre responsabilité, as bien voulu nous

diriger avec patience et compétence dans l'aboutissement de cette

oeuvre, nous déclarons tout simplement l'expression de nos

gratitudes.

A vous Ingénieur LUKOZI KALENGA Thomas pour la lourde

tâche de m'avoir encadré.

A tous les enseignants de la faculté des sciences

agronomiques dont la Professeure Cuma mushagalusha Fidel, les Chefs de Travaux

KABOZA Enock, KALILO André, KUMWIMBA Ruddy et BAMBA Arcel sans oublier

les chers Assistants BARUANI Didier, KASONGO Aline, MWEHU Eddy, UMBA MWILIMBWE

Dano, et KIMWEMWE Paul pour votre sacrifice ayant permis que nous soyons c'est

que nous sommes scientifiquement, les chargés de cours, PAUL KABWEMA,

KATABE, LWAMBA LULU Joseph.

V

A vous collègues avec qui nous avons eu à

partager l'ambiance estudiantine, pour tout estimée que nous avons

envers vous, nous vous exhortons de nous excuser, car nous ne saurons pas ici

citer les noms de tout un chacun. A vous MUNGWA NKONKWA MULINDA NGABO geurchom,

NDUWA ISMAEL, KYEMBE MALOBA, NYEMBO AUGUSTIN, KADIAMBA JUNIOR, MANGAZA YUMBA,

BELANGANAY TRESOR, BANZA KYUNGU.

A vous chers serviteurs de Dieu pour vos assistances

spirictuel pasteur BAUDOUIN MUPWALA, PAPA PELERIN, FRERE DELIVRANCE, FR ARAS,FR

KABIKA BAGALWA, DR ETIENNE,PAPA WILY KILONGE

Nos vibrants remerciements s'en vont également à

tous ceux qui nous ont été chers : Nous vous Remercions à

travers ces quelques lignes pour votre humble compagnie durant notre vie

estudiantine.

MUZINGA TAMBWE héritier

VI

Resumé

Cette étude a comme objectif d'évaluer l'effet

des niveaux protéiques dans l'aliment sur les performances de croissance

et économique des poussins de race locale (Gallus domestticus

L.).

Pour y parvenir, 24 poussins de race locale âgés

de deux semaines et de poids moyen initial de 75,61#177;9,81 g, ont

constitué le matériel biologique, logés dans des cages de

4 m de long, 1 m de large et 1 m de hauteur, repartis en 4 lots correspondant

aux 4 niveaux proteiques : R1 (18 % PB), R2 (20 % PB), R3(22% PB) et R4 (24%

PB), puits chaque lot divisé en 2 blocs de 3 individus, l'essai a

été réalisé pendant une période de quatre

semaines, les paramètres zootechniques et économique ont

été analysés avec le test d'ANOVA, les résultats

ont montré des différences hautement significatives entre les

différents niveaux protéiques sur les différents

paramètres.

Le gain de poids quotidien était meilleur avec

l'aliment contenant 22 % de proteine brute soit R3 , la valeur observée

chez les poussins nourris avec l'aliment contenant 22 % de proteine soit R3

était de 9,94#177;0,61 g, suivi de R1 (7,45#177;0,95 g) R4

(7,30#177;0,58g), R2 (7,28#177;0,55 g).

Quant à l'indice de consommation était meilleur

avec l'aliment contenant 22% de proteine soit R3 , la valeur observée

chez les poussins nourris avec l'aliment contenant 22 % de proteine brute soit

R3 (1,92#177;0,12), suivi de R4 (2,32#177;0,17) ; R2 (2,615#177;0,19), R1

(3,12#177;0,40).

Le coût alimentaire de kilogramme de croit inferieur a

eté obsevé chez les poussins nouris avec l'aliment contenant 22 %

de proteine brute soit R3 (4156,56#177;263,99 Fc). Suivi des autres rations de

R2 (5197, 92 #177; 393,07 Fc) , R4 (5362,96 #177; 403,9 Fc) et R1 (5800 #177;

757,7 Fc).

Pour ce faire, dans ce contexte de cet essai, l'aliment

contenant 22 % de protéines brutes pourraient être

utilisées pour alimenter les poussins (Gallus domesticus L.) en

phase de demarrage.

Mots-clés : croissance, protéine,

poule, Kalemie.

VII

Abstract

This study aims to evaluate the effect of protein levels in

feed on the growth and economic performance of local breed chicks (Gallus

domestticus L.).

To achieve this, 24 two-week-old local breed chicks with an

initial average weight of 75.61 #177; 9.81 g constituted the biological

material, housed in cages 4 m long, 1 m wide and 1 m wide. m in height, divided

into 4 lots corresponding to the 4 protein levels: R1 (18% PB), R2 (20% PB), R3

(22% PB) and R4 (24% PB), well each lot divided into 2 blocks of 3 individuals,

the trial was carried out over a period of four weeks, the zootechnical and

economic parameters were analyzed with the ANOVA test, the results showed

highly significant differences between the different protein levels on the

different parameters.

Daily weight gain was better with feed containing 22% crude

protein, i.e. R3, the value observed in chicks fed with feed containing 22%

protein, i.e. R3 was 9.94 #177; 0.61 g, followed by of R1 (7.45#177;0.95g) R4

(7.30#177;0.58g), R2 (7.28#177;0.55g).

As for the index of consumption was better with the feed

containing 22% of protein or R3, the value observed in the chicks fed with the

feed containing 22% of crude protein or R3 (1.92 #177; 0.12), followed by R4

(2.32#177;0.17); R2 (2.615#177;0.19), R1 (3.12#177;0.40).

The lower food cost per kilogram was observed in chicks fed

with food containing 22% crude protein, i.e. R3 (4156.56#177;263.99 Fc).

Followed by the other rations of R2 (5197.92 #177; 393.07 Fc), R4 (5362.96

#177; 403.9 Fc) and R1 (5800 #177; 757.7 Fc).

To do this, in this context of this trial, feed containing 22%

crude protein could be used to feed chicks (Gallus domesticus L.) in the

start-up phase.

Keywords: growth, protein, hen, Kalemie.

VIII

Plan sommaire

In Memorium I

Epigraphe II

Dédicace III

Resumé VI

Abstract$ VII

Plan sommaire VIII

Liste des figures et tableaux X

Liste des abreviations XI

Introduction - 1 -

Chapitre 1. Généralités sur

l'élevage des poules - 3 -

1.1. Caractère et position systématiques de la

poule domestique - 3 -

1.1.1. Position systématique de la poule - 4 -

1.2. Origine et domestication - 4 -

1.2.1. Origine - 4 -

1.2.2. Domestication de la poule - 5 -

1.3. Contexte socio-économique de l'élevage des

poules locales - 6 -

1.3.1. Contexte zootechnique des poules locales - 6 -

1.5. Alimentation de la poule - 11 -

1.5.1. Caractéristiques générales de

l'alimentation - 11 -

1.5.1.1. Besoins nutritionnels des poules - 12 -

1.5.1.2. Besoins en énergie - 12 -

1.6. Pathologies 15

1.6.1. Maladies infectieuses 15

1.6.2. Maladies Parasitaires 19

1.6.3. Maladies non infectieuses 20

2.1. Milieu 22

IX

2.1.1. Site et période d'étude 22

2.1.2. Climat 23

2.2. Matériels 23

2.2.1. Matériel biologique 23

2.2.2. Autres matériels 24

2.3. Méthodes 24

2.3.1. Origine et composition des rations alimentaires 24

2.3.2. Analyses et traitements statistiques 28

Chapitre 3. Résultats 30

3.1. Les Parametres zootechniques 30

3.1.1.2. Gain en poids quotidien G.M.Q (g) 31

3.1.1.4. Indice de consommation 31

3.1.2. Evolution ponderale des poussins 32

3.2. Les paramètres économiques 33

3.2.1. Coût alimentaire du kg de croît 33

Chapitre 4. Discussion 34

Conclusion et perspectives 36

Références bibliographiques 37

X

Liste des figures et tableaux

Figure 1. Localisation du site expérimental.

22

Figure 2. Poussins (Gallus domesticus L). 23

Figure 3. La balance électronique 24

Figure 4. Schéma du dispositif expérimental

26

Figure 5.l'image de l'essai 27

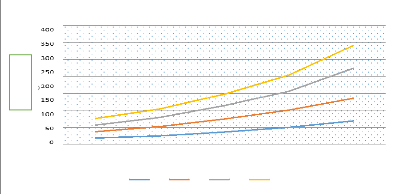

Figure 6. Evolution pondérale de poussins au cours

de l'essai. 32

Tableau 1. Description systematique de la poule. (

Singhapol, 2003). - 4 -

Tableau 2.Besoins nutritionnels des poules. (Jean F. D. et

Brigitte A., 1997). 14

Tableau 3.Causes et exemples de maladies de la volaille

(FAQ, 2004). 15

Tableau 4. Composition brute des 4 rations

expérimentales (R1, R2, R3 et R4). 25

Tableau 5. Le prix d'un kg de chaque ingrédien

25

Tableau 6. Prophylaxie médicale suivie au cours de

l'expérimentation 27

Tableau 7. Performances zootechniques et

économiques de régimes alimentaires

expérimentaux. 30

XI

Liste des abreviations

TM : Tonnes métriques

AAE : Acide aminé essentiel

AANE : Acides aminés non essentiels

MNc : Maladie de Newcastle

PPLO : Pleuro- pneumonia like organisms

CMV : Concentrés-minéraux-vitaminiques

Kcal/kg : kilocalorie par kilogramme

R : Ration

PB : protéine brute

GPM : gain de poids moyen,

CAQ, : consommation alimentaire individuelle quotidienne

IC : l'indice de Consommation

CA : le coût alimentaire

TCA : Taux de conversion alimentaire

FC = franc congolais

% :pourcentage

- 1 -

Introduction

La poule locale est généralement

considérée comme l'oiseau le plus domestiqué dans les

zones rurales. Il représente 70% des effectifs de volailles et provient

du secteur familial. Son élevage occupe une place socioéconomique

particulière au sein des populations et est pratiqué tant en

milieu rural qu'urbain (MIRAIT, 2013).

L'aviculture familiale représente pour ces populations

un moyen d'épargne et une source de revenus, Ainsi elle permet de lutter

contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire des

populations rurales en particulier chez les femmes et enfants qui en ont la

garde (FAO, 2015).

Les principales contraintes de ce système, qui sont

d'ordre pathologique et alimentaire, entrainent une faible productivité

numérique et pondérale.

En effet, pour se nourrir, les poules divaguent à

longueur de journée à travers les concessions et les champs.

Quelques éleveurs apportent des compléments sous forme de grains

de maïs, d'insectes (termites) et des restes de nourriture ( FAO,

2015).

Toutefois, la disponibilité de ces aliments en

quantités suffisantes n'est pas toujours assurée. De plus, les

rations constituées ne sont pas équilibrées. Pourtant, des

travaux (Sonaiya, 1995 ; Sarkar et Bell, 2006). ont montré qu'une

complémentation alimentaire équilibrée aide à

maximiser les performances de ponte, de croissance et la productivité

des poules locales. Tout ceci démontre que l'alimentation est un facteur

déterminant pour la productivité De la poule locale (Raphaël

et al., 2015).

Par ailleurs, le coût élevé des aliments

commerciaux formulés pour des animaux à hautes performances

génétiques, limite leur utilisation en milieu rural à

cause du coût élevé des intrants. Il devient donc

impératif de réduire le coût des aliments par la recherche

et la valorisation de matières premières locales, disponibles et

bon marché puis de la réalisation de ration adaptée aux

besoins des poulets locaux. La poule locale qui constitue une importante source

de revenu pour les paysans (Mufwaya et Kiatoko, 2016). intervient aussi dans

plusieurs sacrifices rituels et cérémonies religieuses comme les

mariages et les baptêmes (ITofman, 2000 ; Sonaiya et Swan, 2004 ;

Kondombo, 2005). En dépit de ces fortes contributions apparentes, force

est de constater que les volailles de race locale connaissent une faible

productivité. Cette situation s'explique par les nombreuses contraintes

auxquelles l'aviculture traditionnelle fait face : mauvais suivi sanitaire,

logement précaire, mauvaise conduite alimentaire. Les actions

d'amélioration se sont plus concentrées sur la lutte contre la

maladie de Newcastle considérée

- 2 -

comme la principale cause de mortalité,

l'amélioration de l'habitat, l'amélioration

génétique ; l'alimentation étant presque ignorée

(Raphaël et al., 2015).

En effet, très peu d'actions ont été

menées en vue de faire adopter ou de rendre disponibles les aliments

complets pour volailles locales. Les volailles s'alimentent

généralement de déchets ménagers (Mufwaya et

Kiatoko, 2016).

Pour y parvenir une expérimentation a été

menée en vue d'évaluer l'effet des niveaux protéiques sur

la croissance des poules locales (Gallus domesticus L.) à

Kalemie.

L'objectif général de ce travail est de

rechercher une voie alternative d'amélioration de l'alimentation et de

la productivité des poules locales à Kalemie en vue de lutter

contre l'insécurité alimentaire.

De façon spécifique, il s'agira d'évaluer

l'effet du niveau protéique sur la croissance optimale des poules

locales, évaluer le coût alimentaire en fonction de kilogramme de

croit, nous sommes partis des hypothèses selon lesquelles, l'un des

niveaux protéiques induirait des performances de croissances

élevées que les autres, l'un des niveaux protéiques

conduirait à l'obtention d'un coût alimentaire inferieur par

rapport aux autres.

Outre l'introduction et la conclusion, le présent

travail comportera quatre chapitres, le premier parlera sur la revue de la

littérature, le deuxième sur le milieu, matériel et

méthode, le troisième présente les résultats alors

que le quatrième chapitre se focalise sur discussion.

- 3 -

Chapitre 1. Généralités sur

l'élevage des poules

1.1. Caractère et position systématiques de

la poule domestique

L'aviculture traditionnelle souvent appelée aviculture

familiale est la production de volailles à petite échelle

pratiquée par des ménages utilisant de la main-d'oeuvre familiale

et des ressources alimentaires localement disponibles (Sonaiya et Swan,

2004).

L'aviculture traditionnelle dans sa globalité, Est

basée sur l'élevage de différentes espèces : l'oie

(Anser domesticus L.). Le canard (Anas domesticus L). La

pintade (Numida A1eleagris domesticus L.) dindon

(Meleagris domesticus) et la poule locale (Gallus Gallus

domesticus L). Notre travail concerne la poule locale et de ce fait, nous

allons parler exclusivement des races de poules utilisées dans

l'aviculture traditionnelle La poule est un oiseau de 1'ordre des galliformes

ou gallinacés (Temminck, 1820 cité par : Fouzia Y., 2012) qui

regroupe environ 281 espèces d'oiseaux ; réparties en 81 genres

et classés selon Sibley et Ahiquist (1990) ; Del Hoyo et al.

(2005) en 7 familles : Phasianidae. Numididae, Meleagrididae.

Tétraonidae : Mégapodiidae. Cracidae Et Odontophoridae.

L'espèce poule, Gallus Gallus , désigne

souvent les deux sexes et par rapport aux caractéristiques

spécifiques des femelles ou des mâles. L'espèce est souvent

définie par le nom coq ou poule (Fosta, 2008). La poule domestique est

une volaille mâle ou femelle de la sous-espèce Gallus·

Gallus domesticus L. Les galliformes forment un des groupes d'oiseaux les

plus importants pour la société humaine et la recherche (Van T.

et Dyke, 2004).

Ce sont des oiseaux terrestres. Non migrateurs à

l'exception des espèces de plus petite taille et capables d'effectuer

des vols à courte distance. Les pattes sont robustes avec quatre orteils

armés d'ongles solides, le pouce repose au sol. Le bec est court et

solide. Adapté aux régimes alimentaires, La majorité des

espèces présentent un dimorphisme sexuel très

marqué en taille ou en apparence. (Romanov et al. (2009). La

classification de la poule domestique se présente comme suit :

Le tableau 1 ; ci-dessous présente la position

systématique de la poule

- 4 -

1.1.1. Position systématique de la

poule

Tableau 1. Description systematique de la poule.

( Singhapol, 2003).

Taxa Position

Règne Animal

Sous-règne Métazoaires

Embranchement Chordés

Classe Vertébrés

Ordre Oiseaux

Or Galliformes

Famille Phasianidés

Genre Gallus

Espèce Gallus domesticus

L.

La poule domestique est adaptée à la vie

terrestre comme tous les gallinacés, elle se caractérise par un

corps trapu, un sternum très développé. Des membres

abdominaux solidement musclés et des ailes courtes et arrondies. La

tête est ornementée par la crête. Les barbillons, les

oreillons et souvent par une huppe de plumes colorées. Le bec est court

et épais, souvent un peu recourbé, Le corps est recouvert de

plumes et les pattes d'écailles ; celles-ci se terminent par quatre

doigts dont trois sont en avant et un vers arrière Au niveau du tarse se

trouve l'éperon ou l'ergot qui est bien développé chez le

coq adulte (Diop, 1982).

Le dimorphisme sexuel est bien marqué, Le coq

généralement est plus volumineux que la poule., il se distingue

par la crête et les barbillons plus développés et de

couleur rouge vif. Par son plumage et sa queue en panache de plumes ainsi que

par son cri (Fournier, 2005).

1.2. Origine et domestication

1.2.1. Origine

Le doute persiste toujours quant à l'origine de la

poule domestique. Ainsi depuis longtemps Deux théories ont

été émises à ce sujet, La première affirme

que la poule domestique descend d'un unique ancêtre sauvage ; tandis que

pour la deuxième hypothèse elle aurait plusieurs ancêtres.

La première hypothèse est la théorie mono

phylogénétique. Selon elle, l'unique ancêtre Sauvage serait

Gallus Gallus, l'espèce domestique étant

désignée sous le même nom. Cette théorie est

basée sur les observations de Darwin qui aurait remarqué que la

poule Domestique ne s'accouplait librement qu'avec Gallus gallus. Les

descendants étant fertiles ;

- 5 -

tandis que 1'accouplement Gallus avec les autres

espèces sauvages donnait une descendance stérile. D'autre part,

le croisement de races modernes de poule domestique donne toujours des sujets

Ressemblant à Gallus (Ngoupayou,

1990).

La deuxième théorie, dite poly

phylogénétique. Attribue l'origine de la poule domestique

à Plusieurs espèces sauvages. L'espèce domestique est

alors dénommée Gallus domesticus. D'après les

tenants de cette deuxième théorie, bien que la poule domestique

ressemble le plus à la poule de jungle rouge, elle a

hérité de certaines caractéristiques des autres

espèces sauvages (Ngoupayou, 1990).

Les données Récentes en génétique

moléculaire (Liu et al., 2006). Ont tendence à favoriser

l'hypothèse de l'origine polyphylétique. En appliquant au moins

trois grandes zones de domestication à travers l'Asie du Sud et du

Sud-Est et les sous-espèces Gallus Gallus Gallus, Gallus Gallus

jabouillei et Gallus Gallus spadiceus.

D'après Harrison (1978) Il y a plus d'un million

d'années, le genre Gallus était probablement

constitué d'une seule population s'étendant sur tout l e

continent eurasien. Pendant les périodes de glaciation. Le genre

Gallus se serait trouvé divisé en trois groupes : le

groupe méditerranéen ou moyen-oriental. Le groupe indien et celui

d'Asie de l'Est. Seul le groupe indien aurait survécu et évoluer

pour donner naissance aux quatres especes actuellement reconnues :

y' Gallus gallus ou G. bankiva ou G.

jèrrugineus : coq rouge de jungle (Linnaeus 1758 cité par

Fouzia Y., 2012) ;

y' Gallus lafalettei : coq tacheté de Ceylan

(Lesson, 1831 cité par Fouzi Y., 2012) ; y' Gallus varius ou

G., furcatus : coq vert de jungle (Shaw et Nodder, 1798

cité par Fouzia Y., 2012) ;

y' Gallus sonnerali : poule de jungle (Shaw et Nodder,

1798 cité par Fouzia Y., 2012) ;

Actuellement, six sous-espèces sont reconnues

(Linnaeus. 1758 cité par Fouzia Y., 2012 ; Crawford, 2003) :G.g.

Gallus, G. g. spadiceus, G. g. jabouillei, G. g. murghi, G. g. hankiva , G. g.

domesticus L.

1.2.2. Domestication de la poule

La domestication de la poule a eu lieu vers 2500 - 2100 av.

J.-C.en Inde, plus précisément dans l'actuel Pakistan où

très tôt elle a été utilisée à des

fins sportives. Son passage

La poule locale est adaptée aux climats tropicaux.

Résistante aux Maladies, elle se débrouille pour trouver la

nourriture et fait face à tous les accidents D'écrasement de vol.

De

- 6 -

en Iran s'est réalisé vers 535 av. J.-C.

à la suite de l'invasion de l'Inde par les perses (Crawford, 2003).

L'introduction des poules en Afrique n'est pas très

documentée alors que sa production prend racine des pratiques

traditionnelles anciennes. Elle constitue l'espèce domestique la plus

élevée en Afrique car les tailles gardent chacune un troupeau de

5 à 20 sujets (Guèye, 1997).

En Egypte, la poule serait introduite en deux vagues. Les

peintures n1urales

découvertes en Egypte ont pern1is de localiser la

présence de la poule vers 1450 av J.-C. Elle aurait eu lieu à la

faveur des échanges commerciaux qui existaient entre l'Asie et I `Egypte

(Crawford, 2003).

Toutefois, la véritable colonisation de l'Egypte par

cette espèce ne s'est réalisée qu'après le

déclin de l'empire, vers 600 av. J.-C. sous la double influence perse et

grecque. De là, elle s'est étendue au reste du continent suivant

une trajectoire mal élucidée (Crawford, 2003). Sa diffusion s'est

effectuée graduellement. Allant de l`Est à l'Ouest et a fini par

couvrir le globe. La vitesse de diffusion a été estinmée

à 1,5 à 3 Km par an de 1 `Asie à 1' Europe (Zeuner, 1963

cité par Crawford, 2003).

Puis, des restes squelettiques indiquent de nouveau sa

présence en Egypte en 332 avant J-C, tandis que les recherches

récentes en Afrique Subsaharienne situent la présence des poules

en Afrique au 5èrne siècle de notre ère (

MacDonald. et Edwards, 1993). Bien

avant l'arrivée des européens. Il a notamment été

suggéré que les poules présentes en Afrique ont des

origines indiennes, liées au développement précoce des

échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique de l'Est (Carter. 1971)

cité par Crawford (1990).

1.3. Contexte socio-économique de l'élevage

des poules locales

1.3.1. Contexte zootechnique des poules

locales

La poule locale est une volaille de petite taille dont le

poids à l'âge adulte dépasse rarement 1 kg chez la femelle

et 1,5 kg chez le mâle. La tête est forte, assez large avec un bec

court et solide et les pattes sont comtes.Le phénotype des divers sujets

présente une combinaison très variée des caractères

extérieurs qui reflète une reproduction libre des

géniteurs et un métissage désordonné (Crawford,

1990).

- 7 -

rapace, etc... Elle est une bonne couveuse et une mère

remarquable car elle élève ses poussins pendant 4 à 6

semaines avant de les abandonner et de se remettre à pondre (Lukusa,

2007).

La poule caquette. Notamment, pour appeler ses petits. Les

poules domestiques sont des animaux sociaux qui. Quand cela leur est permis.

Forment une structure sociale cohérente et communiquent par des appels

(au moins 30 cris différents qui sont exprimés notamment au

moment de la ponte. Du danger ou de la peur ou de la satisfaction), des

contacts (la position de leur corps et de leur queue) et des manifestations

visuelles. L'établissement de la structure sociale se fait par des

comportements associatifs, une adaptation sociale et des comportements

agonistes : attaque, fuite, éloignement et soumission (Lukusa, 2007).

La poule domestique a concervée des comportements cour

quand les 2 sexes sont représentés dans un même groupe, de

confort et de toilletage (lissage, redressement et l'ébouriffage des

plumes, étirement des ailes et bain de poussière),

d'immobilité, de cris d'alerte, de tentatives soudaines de fuite de

fuite au danger (prédateurs) et. Si elle est capturée, le fait de

se débattre et de crier. La poule pond 50 à 80 oeufs/ans pesant

35-40 g/oeuf avec plus ou moins 15 jours de ponte et 21 jours d'incubation. Son

rendement à l'abattage est faible (45 à 50%) avec chair

très savoureuse. (Lukusa, 2007).

Du point de vue organoleptique De nombreuses souches et races

exotiques introduites dans les pays en développement expriment avec les

populations de poules locales une large gamme de performances qui sont fonction

soit des conditions d'élevage. Soit du type génétique.

Soit de ces deux facteurs réunis. Les travaux qui suivent donnent un

aperçu général sur le potentiel de production des

différents types génétiques dans le but de situer leurs

performances les uns par rapport aux autres en zones tropicales. Ils permettent

en plus de formuler des stratégies d'amélioration de la

productivité des poules traditionnelles (Lukusa, 2007).

1.3.1.1. Contexte socio-économique de

l'élevage des poules locales

L'élevage des volailles occupe une place de choix parmi

les nombreuses activités que pratiquent les ménages des pays en

voie de développement pour leur survie (Guèye, 2005b).

Plus de 85% des familles rurales d'Afrique Sub-saharienne

élèvent une ou plusieurs espèces aviaires et plus de 80 %

du cheptel total de volailles en Afrique est élevé dans les

systèmes de production traditionnels (Horst. 1990 : Ndegwa et al.,

2000).

- 8 -

Selon les statistiques de FAO (2004) cité par

Guèye (2005a) la population humaine mondiale a été

estimée à 6 301,5 millions en 2003 dont 4 9719 millions (78,9 %)

vivant dans les pays en voie de développent Pendant ce temps les

statistiques de l'élevage indiquent que les volailles sont les

espèces animales de ferme les plus nombreuses, Selon ces statistiques,

ces volailles produisent dans les pays en voie de développement

37.312.917,74 tonnes métriques (TM) de viande de poulet : 2.729.130,78

TM de viande de canard : 2.038.638,70 TM de viande d'oie ; 4.500,1774 TM de

viande de dindon : 16.510 de viande de pigeon et d" autres oiseaux :

38.940.955,73 TM d'oeufs de poule 4.816.052,2 TM d'oeufs. Excluant les oeufs de

poules.

Par ailleurs, il convient de signaler l'existence des

interdits par rapport à l'élevage de certaines espèces

avicoles et à la consommation de leurs produits (viande et surtout

oeufs). Dans certaines communautés locales de l'Afrique. Les membres de

plusieurs communautés africaines sont réticents à

élever des canards et à consommer ses productions parce qu'il est

Reproché à ces oiseaux d'être sales et de gaspiller les

réserves en eau. Au Sénégal, l'élevage de la

pintade est considéré par quelques communautés comme

étant un signe de pauvreté (Guèye et Bessei. 1995).

A l`ouest du Sénégal. La consommation de la

viande de pigeon par des jeunes filles est prohibée Car cette viande

pourrait exercer des effets négatifs sur leur virginité et leur

future maternité (Guèye et Bessei, 1995).

Les revenus tirés de cette production sont souvent

destinés à L'Acquisition des biens de consommation et à

toutes sortes de dépenses personnelles et familiales. Les

impératifs socioculturels (accuei1 de l'hôte, Dons, Mariages.

Baptêmes,Rituels pharmacopée Traditionnelle) constituent

également un des motifs essentiels de la production des volailles en

Milieu rural (: Mopate et al., 2000 : Gueye, 2003b ; Fotsa et

Poné, 2001).

L'autoconsommation. Lorsqu'elle s'effectue, est le plus

souvent circonstancielle. En ce sens qu'elle intervient beaucoup plus à

l'occasion des événements de grande importance cités

ci-dessus y compris le sacrifice aux ancêtres. D'après Doufissa

(1987), Ngou Ngoupayou (1995), Teleu N. et Ngatchou (2006).

Les oeufs sont rarement consommés mais sont

destinés à l'incubation pour constituer les oiseaux de

remplacement. Des observations analogues ont été faites au

Bangladesh (et au Tchad (Mopate et al., 2000).

- 9 -

Pour certains peuples. La poule locale fait partie de

l'identité. Voire du ménage. Les coqs constituent les

réveils dans certains villages et des alarmes ou vigiles de concession

dans d'autres. La poule locale est très recherchée pour sa

pigmentation et pour la saveur de sa chair et de ses oeufs (Poné,

2004).

La chair de la poule locale est riche en protéines

(42,2 à 46,1 %) avec un faible taux de gras (28,8 à 36 %) Al-

Rawi et Al-Athari ( 2002).

La carcasse éviscérée de la poule locale

à l'âge adulte est de 64 % pour les mâles et 54o/o pour les

femelles au Nigéria (Joseph et al., 1992) et est de 79% pour

les mâles et 67% pour les femelles à 25 semaines d'âge au

Sénégal (Buldgen et al., 1992).

Gueye (2005) Montre qu'en dehors de la consommation de

produits avicoles et d'autres utilisations (cadeaux, dons. etc.). L' aviculture

familiale permet aux ménages de faire face à des besoins

matériels, à des dépenses ponctuelles. À des

obligations sociales (frais de scolarité et fourniture scolaire des

enfants, Taxes rurales, Dépenses d'enterrement, Aumônes chez les

musulmans, offrandes à J'église. Etc.) Et à des services

payants (travaux champêtres. Gardiennage des animaux, etc.). Mukiibi-Muka

(1992). rapporte qu'en zone rurale d'Ouganda, la vente de deux poulets permet

de payer les frais de scolarité d'un enfant pendant un semestre. Un

poulet est l'équivalent d'une barre de savon ou d'un kilogramme du sel

ou encore d'un litre de pétrole utilisé pour la cuisson et cinq

à huit poules adultes permettent de se procurer une chèvre. Dans

certaines localités au Sud du Sénégal deux coqs ou quatre

poules adultes peuvent être échangées contre une

chèvre Et environ 25 poules adultes peuvent permettre d'obtenir une

vache (Gueye. 2003b). A Kibombo dans la province du Maniema en

RD Congo. Un coq vaut à un bassin du paddy. En dépit de la faible

productivité de la poule locale. Les prix de vente de poules locales sur

le marché sont élevés comparés à ceux des

poulets sélectionnés (Fotsa et Poné, 2001).

Soulignons que l'aviculture traditionnelle serait

financièrement rentable. Puisque les quelques volailles vivantes et

oeufs constituent pratiquement un bénéfice net pour les

aviculteurs à cause des coûts de production très faibles.

En plus de la vente des oiseaux sur pied et de leurs oeufs. D'autres

bénéfices sont obtenus de Manière informelle. La volaille

traditionnelle transforme les déchets de cuisine en protéines

(viande et oeufs) disponibles pour le paysan. Il a été aussi

montré que les fientes de poules et les bouses de vaches servent de

substrats pour la production d'asticots (Mpoame et al., 2004). Pouvant

servir de complément protéinique dans l'alimentation du poulet

(Téguia et al., 2002).

- 10 -

Dans le cas d'asticots, les fientes de poules ont obtenu une

productivité plus soutenue et plus importante que la bouse de vaches

Mpoame et al., 2004). La fumure organique, à partir de la

fiente de poule. Stimule le développement des lombrics dans le sol ces

lombrics constituent avec les insectes et les termites des sources de

protéines de ces mêmes poulets au cours de la divagation. Aussi,

en picorant les jeunes herbes et autres plantes, les poules traditionnelles

participent au désherbage de la ferme. L'ensemble de ces travaux

démontre que la contribution de la poule locale à la

sécurité alimentaire et à la lutte contre la

pauvreté au bien être des aviculteurs familiaux

généralement dotés de peu de ressources est loin

d'être sous-estimée. Gueye, 2001).

1.4. Place de la poule dans le monde et en RD

Congo

A l'image de l'Homme, la poule, cet oiseau originaire des

jungles asiatiques, a conquis le Monde, il y a de cela 3500 ans. A cause de son

petit format et la facilité de son transport, la poule a

accompagné les Hommes, d'abord dans leurs migrations, ensuite dans les

échanges que les populations entretenaient, bien avant notre ère.

Selon (Haman, 2010).

On connaît les premières représentations

de Gallus gallus chez les Pharaons il y a quelques 3400 ans, mais son

introduction en Afrique date du 5ème siècle de notre ère.

Beaucoup plus répandue et mieux adaptée que les mammifères

d'élevage, la poule est exploitée dans tous les continents. Elle

représente un atout certain de sécurité alimentaire,

notamment chez les populations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

En Europe et dans les pays développés, la poule a

été à l'origine du développement de

véritables filières industrielles de productions avicoles. Ce

petit animal a fourni en 2011, dans le monde, 100 Millions de tonnes de viande,

soit le tiers de l'ensemble des productions de viandes, et 69 millions de

tonnes d'oeufs de consommation. Il représente ainsi le premier secteur

des productions animales et se pose donc en vecteur important de la

sécurité alimentaire mondiale. D'après les estimations de

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),

entre 2006 et 2008, 850 millions de personnes dans le monde ont souffert de la

faim, soit 15,5% de la population mondiale. Malgré des nobles efforts

dans le sens de baisser ce pourcentage, ce dernier ne cesse d'augmenter et

retarde ainsi la relance économique des régions pauvres et

endettées (Nahimana et al., 2017).

D'où la nécessité de mettre en place des

mécanismes de production des aliments et de les rendre disponibles. Ces

derniers doivent non seulement être en quantité suffisante mais

aussi de bonne qualité nutritive. Les critères de choix d'un

aliment sont donc dictés par sa nature

- 11 -

Dans la ville de Kisangani, située dans le Nord-Est de

la République Démocratique du Congo (RDC), la population recourt

aux oeufs de poule (souvent importés) afin de lutter contre la

malnutrition. En effet, le prix de l'oeuf est accessible à toutes les

couches de la population et compte tenu de ses valeurs nutritives, il peut

être consommé à la place de la viande ou du poisson

(Nahimana et al., 2017).

1.5. Alimentation de la poule

L'Alimentation représente entre 45 et 60 % du

coût total de la production du poulet de chair. De ce fait,

l'alimentation ne vise pas systématiquement à maximiser les

critères techniques (indice de consommation, vitesse de croissance,

etc.), mais à atteindre un optimum économique qui est fonction du

coût des matières premières et du prix de vente du produit

(Sonaiya et Swan, 2004).

1.5.1. Caractéristiques générales

de l'alimentation

L'alimentation se raisonne à l'échelle d'une

bande et non d'un individu. I l faut donc tenir compte de

l'hétérogénéité (Drogoul et

al., 2013). L'hétérogénéité entre

les volailles de la même bande augmente leurs besoins, la connaissance

précise de ces derniers est souvent imparfaite, ce qui nécessite

de prendre des marges de sécurité L'alimentation apporte à

l'animal les matériaux nécessaires à sa structure et

à son fonctionnement, permettant le renouvellement de la matière

vivante et l'activité des tissus, et en permettant la production de

l'énergie, par ses principes immédiats (Keambou et al.,

2009).

L'aliment destiné aux oiseaux est

généralement un mélange de matière première

de diverses origines et de composition complexe , L'aliment doit être

donné en quantité suffisante et doit contenir un bon

équilibre d'ingrédients (Brah et al., 2019).

Les aliments du commerce peuvent se présenter sous 3

formes différentes : Farine Granulés de différentes

tailles ou, Miettes de différentes tailles, Les aliments en

granulés ou extrudés sont généralement plus facile

à gérer par rapport à l'aliment en farine. D'un point de

vue nutritionnel les aliments conditionnés démontrent une

amélioration notable en terme de niveau de performance et de croissance

par rapport à de l'aliment en farine (Beh et al., 2018).

L'aliment de démarrage du commerce est

généralement fourni sous forme de miettes ou de farine. Le

mélange de matières les plus et les moins appétences et de

minéraux permet de limiter le tri par Les animaux. Les aliments «

croissance et finition » sont généralement

présentés en miettes ou granulés (Hi et al.,

2019).

- 12 -

1.5.1.1. Besoins nutritionnels des poules

Les poules comme tous les animaux ont besoin de manger et de

boire pour vivre. Elles ont besoin d'aliment d'entretien, de croissance et de

production. Pour satisfaire leurs besoins, il faut leurs apporter les aliments

riches en énergies, protéines, sels minéraux et vitamines

(Beh et al., 2018).

1.5.1.2. Besoins en énergie

Les besoins énergétiques pour la croissance

comprennent les besoins en énergie pour l'entretien, L'activité

et la constitution des tissus corporels nouveaux. Pour obtenir un niveau de

croissance suffisamment appréciable, il faut tout d'abord satisfaire les

besoins énergétiques pour l'entretien et l'activité de

l'oiseau ( Brah et al., 2019).

La valeur énergétique des aliments est

généralement basée sur leur teneur en énergie

métabolisable (EM) qui ne prend donc pas en compte les

éventuelles différences de rendement d'utilisation de l'EM des

nutriments pour leur transformation en énergie nette (EN).

L'ingéré énergétique journalier dépend

évidemment des besoins de l'animal, mais également de la

présentation de l'aliment et de sa teneur en énergie. La valeur

énergétique d'une ration est l'un des principaux facteurs

déterminant l'efficacité de son utilisation. Il faut moins

d'aliment pour élever un poulet de chair lorsqu'on utilise des rations

à haute énergie plutôt qu'à faible énergie.

L'accroissement du niveau énergétique conduit toujours à

une amélioration de l'indice de consommation et de la vitesse de

croissance (Brah et al., 2019).

1.5.1.3. Besoins en protéines

Les protéines constituent la majeure partie de la

viande de poules et les besoins en protéines sont donc importants chez

la volaille, De 20% à 25% de la carcasse dégraissée de la

volaille sont formés de protéines (Haman, 2010).

On appelle acides aminées, les éléments

qui constituent les protéines. Il existe deux grand types d'acides

aminés (AA) : « essentiels » (AAE), c'est-à-dire ceux

que le métabolisme n'est pas (ou mal) capable de les synthétiser

et les acides aminés non essentiels (AANE). Chez le poulet,

méthionine, lysine, thréonine, tryptophane, leucine, isoleucine,

valine, serine, arginine, histidine et phénylalanine sont essentiels

(Badi et al., 2017).

Les oiseaux ont la possibilité, dans une certaine

mesure, de transformer certains acides aminés en d'autre acides

aminés, mais une douzaine d'entre eux ne peuvent être

synthétisés par l'oiseau, qui devra donc les trouver dans sa

ration (Fulbert et al., 2010).

Les apports recommandés pour ces acides aminés

varient de 1,15 à 1,3 g/100g et 0,65 à 0,75g/100g d'aliment

respectivement pour la lysine et la méthionine. La méthionine et

la

- 13 -

Lysine sont des acides aminés limitant du fait qu'elles

sont souvent déficitaires dans les matières alimentaires, voire

dans la ration (Haman, 2010).

La quantité quotidienne de méthionine et de

lysine ingérée influence directement les performances de

croissance de l'animal dans la mesure où ces acides aminés

servent principalement au dépôt de protéines corporelles.

Ainsi, ajuster leur concentration dans l'aliment en fonction du potentiel de

croissance des animaux et de leur capacité d'ingestion permet

d'optimiser non seulement la croissance mais également

l'efficacité alimentaire, Le tableau 2. montre les besoins nutritionnels

des poules.

14

Tableau 2.Besoins nutritionnels des poules.

(Jean F. D. et Brigitte A., 1997).

|

Parametres

|

Programme avec trois aliments

Démarrage Poulette Pondeuse

|

Programme avec trois aliments

Démarrage Croissance Finition

|

Programme avec deux

aliments

démarrage croissance

|

|

1 jour A 8

semaines)

|

8 à 20

semaines

|

20 semaines

à la reforme

|

1 à 15

jours

|

(15jous à

1mois)

|

1 Mois à

l'abattage

|

1Jour à 4

semaine)

|

4 Semaines

à

l'abattage)

|

|

Energie Métabolisable (Kcal)

Protéine Brute(%)

Lysine(%) Méthionine%

Calcium

Phosphore%

Sodium % Matières grasses

Cellulose

|

2800-2900

18,5- 20

0,4- 0.5

0,3-0,45

0,3

-

|

2700-2750

15-16

0,7

0,35- 0.45

0 ,8 - 1

-

0,3

-

|

2650-2800 3000

16-19 22

0,65- 0,85 1,3

0.35 - 0.55 0.75

3.5 - 4,2

- 3à6

- 4

- 4

|

3150 21,5 1,2 0,7 0,95

4à7

5

5

|

3200 900-3100

20 0-22

1,15 -1,2

0.65 .4-0,5

0,9 0,9- 1,2

4à8 0,2-0,3

6 -

6 -

|

900-3100

0,8-1

0,4-0.5

0,8- 1

-

-

|

15

1.6. Pathologies

1.6.1. Maladies infectieuses

Les Maladies virales Elles sont parmi les plus

meurtrières. Elles ne peuvent être traitées mais peuvent

être prévenues par des vaccins Les plus importantes sont

décrites ci-dessous. Le tableau 3. montre les causes et exemples de

maladies de la volaille.(Idriss & Hassan, 1945).

Tableau 3.Causes et exemples de maladies de la

volaille (FAO, 2004).

Agents causal Exemples de maladies

Infectieux

Virus Maladie de Newcastle,

encéphalomyélite aviaire, variole,

maladie de Marek, Bronchite

infectieuse, laryngo-trachéïte infectieuse, maladie de Gumboro

(bursite infectieuse), hépatite virale du canard.

Mycoplasmose Maladie respiratoire chronique,

Bactérie Choléra (Pasteurellose),

salmonellose, pullorose, typhose,

sinusite infectieuse,

Parasites Externes : puces, poux, tiques.

Internes : nématodes, hémiparasites, cestodes,

trématodes,

Protozoaires :coccidiose,

histomonose

Champignons Aspergillose :A.flavis

(toxines) A.fumigatus (airsaculite)

Non- Infectieux Déficiences Rachitisme,

doigts crochus, encéphalomalacie

Intoxications Empoisonnement par le sel, intoxication

alimentaire(botulisme clostridium botilimum et c. perfringens)plantes

vénéneuses.

16

La Maladie de Newcastle (Ranikhet Disease en Asie) (MNc) Elle

se diffuse rapidement via les gouttelettes projetées et

transportées dans l'air par la toux ou l'éternuement des sujets

infectés. Le virus peut être transporté par les oiseaux

sauvages, les oeufs contaminés et l'habillement. Comme la

mortalité peut atteindre souvent 100 pour cent chez les jeunes poussins,

la MNc représente probablement la contrainte la plus importante au

développement de l'aviculture familiale. Les sujets de tous âges

peuvent être affectés, quoique les jeunes soient plus

susceptibles. La mortalité chez les oiseaux plus âgés est

habituellement plus faible, mais la production peut être

sévèrement réduite. (FAO, 2004).

La période d'incubation de trois à cinq jours

est suivie de somnolence, de toux, d'éternuement et de

halètement. L'accélération de la respiration s'accompagne

d'un bruit de gargouillis dans la gorge. Habituellement, les signes

respiratoires apparaissent les premiers et sont quelquefois suivis de signes

nerveux, caractérisés par une torsion du cou, pouvant être

accompagnés de l'affaissement des ailes et des pattes. Compte tenu de

L'environnement et du degré de résistance des oiseaux, tous les

symptômes ne sont pas visibles ou peuvent n'apparaître que sous

forme atténuée ou sub-clinique. Certains fermiers ont

observé que la torsion du cou n'apparaissait que chez les sujets qui

survivent ultérieurement. Une perte précoce de l'appétit

provoque une diarrhée verdâtre. La manifestation diagnostique la

plus évidente est l'apparition soudaine d'une mortalité

très élevée, sans que, souvent, des symptômes aient

le temps de se développer. Le diagnostic est difficile à poser

à partir des seuls symptômes, car ces derniers, très

variés, se retrouvent dans beaucoup d'autres maladies. Le contact

permanent avec d'autres espèces d'oiseaux domestiques et sauvages (tels

canards et pigeons) qui peuvent véhiculer le virus sans présenter

de maladies, (FAO, 2004).

1.5.1.1 Variole aviaire

Elle reste importante dans beaucoup de troupeaux du fait que :

? Le virus peut demeurer vivant dans les croûtes

tombées des oiseaux et garder son pouvoir virulent pendant 10

années.

? Les moustiques et autres insectes hématophages peuvent

transmettre le virus.

? La maladie est saisonnière et apparaît

après la période de reproduction des

moustiques. Elle est enzootique en Papouasie

Nouvelle-Guinée, où elle est

significativement importante sur le plan économique.

C'est également une

17

maladie majeure dans beaucoup d'autres régions

tropicales (FAO, 2004). 1.5.1.2. Maladie de

Marek

L'infection se manifeste précocement et lorsqu'un

oiseau infecté survit, il peut disséminer le virus toute sa vie

à partir de la perte de squames cutanées. Les signes cliniques

apparaissent chez les jeunes oiseaux en croissance sous forme aiguë de la

maladie, caractérisée par une forte mortalité due à

des tumeurs viscérales. La forme classique, également

accompagnée d'un pic élevé de mortalité, survient

chez les oiseaux âgés de 15 semaines jusqu'à

l'entrée en ponte. Elle se manifeste par la paralysie des pattes et des

ailes. (Nahimana et al., 2017).

1.5.1.3. Maladies cytoplasmiques

Les mycoplasmes, ni bactéries ni virus, sont

classifiés comme PPLO (Pleuro- pneumonia like organisms). Ces derniers

sont essentiellement associés à la Maladie Respiratoire

Chronique, un syndrome complexe causé par Mycoplasma gallisepticum

associé à des bactéries (souvent E. coli),

des champignons et des virus (souvent celui de la Bronchite infectieuse). Les

déficiences nutritionnelles et le manque d'eau représentent

d'importants facteurs dans l'épidémiologie de la maladie en

troupeaux ruraux. (Nahimana et al., 2017).

1.5.1.4. Maladies bactériennes

a) Choléra aviaire

(Pasteurellose)

Il s'agit d'une septicémie contagieuse (causée

par Pasteurella Multocida) affectant tous les types de volaille.

Souvent transmis par des oiseaux sauvages ou d'autres animaux domestiques, elle

se dissémine par contamination de la nourriture ou de l'eau et par le

jetage nasal ou oral d'oiseaux infectés. La période d'incubation

est de quatre à neuf Jours, mais des accès aigus peuvent

apparaître en deux jours. Dans certains cas, les oiseaux meurent dans les

quelques heures suivant les premiers signes qui varient suivant la forme de la

maladie. La forme respiratoire se caractérise par du halètement,

de la toux et des éternuements, tandis que dans la forme

septicémique, apparaît une diarrhée avec des fèces

humides de couleur grise, jaune ou verte. Dans la forme localisée, les

signes sont la paralysie et la flaccidité des articulations des ailes et

des pattes. Dans les cas aigus, la tête et la crête virent au rouge

sombre ou au pourpre. Si l'infection est localisée à la

région des oreilles, une torsion du cou (torticolis) peut quelquefois

s'observer ( Guey, 2005).

18

b) Pullorose (Diarrhée

Blanche)

Maladie transmise par l'oeuf et causée par

Salmonella pullorum, elle se transmet pendant l'incubation ou

immédiatement après l'éclosion. La diarrhée blanche

peut s'observer dès l'âge de trois jours jusqu'à

l'âge de plusieurs semaines. Les poussins refusent de manger, tiennent

leur tête repliée et leurs ailes pendantes. Ils se blottissent

l'un contre l'autre en émettant un pépiement

caractéristique. Dans les formes aiguës, la mortalité varie

de 20 à 80 pour cent ; elle est d'environ 5 pour cent dans la forme

chronique. Dans cette dernière, les signes sont un gonflement

marqué de l'articulation du jarret, un développement ralenti du

plumage, une perte d'appétit et une dépression

générale. une enquête menée en 1984 par (Adesiyun et

al.) À Zaria, Nigéria, sur la recherche d'anticorps

anti-Pullorum, indiquant une infection antérieure par la

bactérie. ( Guey, 2005).

c) Typhose

Causée par Salmonella gallinarum, elle affecte

communément les volailles adultes. Lorsqu'elle surgit chez les jeunes

oiseaux, les signes sont semblables à ceux de la pullorose. La

période d'incubation est de quatre à cinq jours, et deux jours

plus tard, les oiseaux deviennent dépressifs et anorexiques. La couleur

de la crête et des barbillons passe au rouge sombre ; les fèces

deviennent jaunes et les oiseaux laissent tomber la tête avec les yeux

clos. Habituellement, les oiseaux affectés meurent entre trois et six

jours. Pullorose et Typhose sont répandues en conditions

d'élevage en liberté. (FAO , 2004).

Salmonellose aviaire

Infection causée par tout type de Salmonella, autre que

S. pullorum ou S. gallinaruim. Dans les pays à

systèmes avicoles intensifs, la viande de volaille et les oeufs

représentent une source majeure d'infection pour l'homme. L'inverse peut

être vrai Quand c'est la volaille qui est infectée par l'homme.

Ojeniyi (1984) a rapporté que S.

hirschfeldii a été isolé de

prélèvements cloacaux chez des volailles ainsi que dans les

selles d'un homme adulte dans le même village.

19

1.6.2. Maladies Parasitaires

1.6.2.1. Parasites externes (ectoparasites)

Très commun chez les volailles en divagation, ils

comprennent :

y' Poux : vivent sur la peau, spécialement autour du

cloaque et sous les ailes. Ils causent une irritation qui peut réduire

la production. Les espèces de poux communément rencontrées

sur la volaille sont : Menacanthus straminens, Lipeurus caponis,

Monopon gallinae, Goniodes gigas and Chelopistes meleagride ( Guey,

2005).

y' Acariens : parasite s gênants, Ils se nichent dans

les fentes du logement et des perches et sortent seulement pendant la nuit. Ils

sucent le sang et diminuent la production d'oeufs. Certains acariens comme

Dermanyssus gallinae peuvent transmettre aussi le protozoaire Borrelia

qui provoque fièvre, dépression, cyanose et anémie ( Guey,

2005).

y' Tiques : une infestation massive peut causer une

anémie sévère et, dans les cas extrêmes, la mort due

à la perte de sang. Argas persicus est particulièrement

dangereux, car il représente le vecteur de plusieurs parasites du sang,

comme les hémoprotozoaires et les microfilaires. En Malaisie, il a

été rapporté (Guey, 2005).

1.6.2.2. Parasites internes (endoparasites)

Les plus importants sont :

y' Helminthes : ils sont communs chez la volaille en

divagation, spécialement les nématodes et les cestodes, les vers

représentaient une cause essentielle de la faible production d'oeufs

chez la volaille en liberté en Ouganda ; les plus communément

trouvés étaient Ascaridia galli (ver rond),

Heterakis gallinae (ver du coecum), Syngamus trachae (ver de

la trachée) et Raillientina spp. Ver plat. (Guey, 2005).

y' Protozoaires : les plus pathogènes sont les

différentes espèces d'Eimeria tenella et E.necatrix

responsables de coccidioses. Celles-ci représentent des maladies

parasitaires communes chez la volaille en divagation.

y' Elles affectent surtout les jeunes oiseaux et les signes

les plus apparents sont l'émaciation, la soif, l'apathie, un plumage

ébouriffé, des matières fécales sanguinolentes, et

un blotissement des oiseaux les uns contre les autres. Des enquêtes

conduites en Asie du Sud

20

- Est et en Afrique de l'Est ont démontré que

respectivement 73 et 47 pour cent des oiseaux, présentaient des

échantillons fécaux porteurs d'E i m e r i a spp. (

Guey, 2005).

? La présence de coccidies dans les échantillons

fécaux indique une infection, mais non nécessairement une maladie

clinique. Tout comme les anticorps présents dans le sang, cela peut

indiquer un certain degré d'immunité. Un traitement ne s'impose

donc pas, sous peine de rompre celle-ci. (Guey, 2005).

1.6.3. Maladies fongiques

1.6.3.1. Mycotoxicoses

Aspergillus flavus se développe

communément sur des aliments stockés dont la teneur en

humidité dépasse onze pour cent, spécialement les

céréales (maïs) et les farines de tourteaux (arachide).

L'aflatoxine est la toxine spécifique produite par A.flavus. La

toxine peut subsister même si tous les signes de moisissure ont disparu.

Les canards sont plus sensibles, la dose léthale dans la nourriture d'un

pour un million (ppm) alors que le poulet peut tolérer jusqu'à

4ppm. Dans les formes aiguës de la maladie, la mortalité peut

s'élever jusqu'à 50 pour cent. Les autres effets secondaires

incluent une croissance ralentie chez les jeunes sujets et une ponte

réduite chez les poules Guey, 2005).

1.6.3.2. Aspergillose

La maladie s'appelle également aérosaculite. Le

champignon Aspergillus fumigatus provoque la maladie en se

développant dans les poumons et les sacs aériens. Il

prospère dans les litières ou dans la nourriture humide. Les

oiseaux peuvent inhaler les spores, qui se développent en lésions

aisément visibles sous forme de nodules verts ou jaunes qui vont envahir

complètement les poumons. (FAO, 2004).

1.6.3. Maladies non infectieuses

1.6.3.1. Déficiences

La santé de la volaille est également

affectée par des facteurs nutritionnels et environnementaux, tels une

alimentation déficiente soit en quantité, soit en qualité.

Une mortalité élevée chez les poussins pendant les

premiers jours ou les premières semaines après l'éclosion

peut être due à un manque d'eau ou d'aliment. Chez les adultes,

une mortalité élevée peut être provoquée par

des problèmes nutritionnels, comme une carence en sel. Des

déficiences et déséquilibres en énergie et

protéines peuvent survenir lorsque les aliments contiennent des

21

quantités insuffisantes de ces nutriments, ce qui

entraîne une croissance ralentie chez les jeunes sujets, une chute dans

la quantité d'oeufs produits ainsi qu'une diminution du poids de l'oeuf

chez les poules pondeuses. Des déficits en minéraux et vitamines

peuvent entraîner une croissance ralentie, une production faible ou la

mort. Le manque de vitamine D provoque le rachitisme (déformation des

os) chez les poussins et, combiné à un déficit en calcium,

chez les sujets de tout âge. Un manque de manganèse entraîne

des déformations des pattes chez les poulets. (Guey,

2005).

1.6.3.2. Intoxications

Un excédent de certains nutriments, spécialement

de minéraux, peut causer des problèmes. Trop de sel commun (NaCl)

par exemple induit des déformations de la coquille de l'oeuf et une

augmentation de la consommation d'eau ; si l'eau de boisson est insuffisante -

comme c'est souvent le cas chez les volailles en liberté, des signes

d'intoxications peuvent apparaître. Un accès libre à une

alimentation riche en hydrates de carbone et pauvre en graisse, combiné

à un manque d'exercice, une température élevée, et

un stress, peut causer le syndrome du foie gras, conduisant à une

mortalité élevée. L'ingestion de parties de plantes

toxiques telles que feuilles, graines et sève, représente un

risque commun pour les oiseaux en divagation. (Guey, 2005).

22

Chapitre 2. Milieu, matériels et

méthodes

Ce chapitre présente le cadre du travail et la

méthodologie de recherche appliquée. Il s'agit notamment de la

localisation géographique du milieu d'étude, des matériels

utilisés pour la réalisation du travail et des méthodes ou

techniques ayant servi de guide en vue de l'obtention des résultats.

2.1. Milieu

2.1.1. Site et période

d'étude

L'expérimentation a été menée au

cartier industriel localisée dans la ville de Kalemie, chef-lieu de la

province du Tanganyika en République démocratique du Congo.

L'expérimentation s'est déroulée du 01 juillet 2022 au 28

juillet 2022. Il a pour coordonnées géographiques 05° 54'

46,1» latitude sud et 29° 11' 37,7» longitude et avec comme

altitude de 758 m. la figure 1 : ci-dessous présente le repérage

du site expérimental.

Figure 1. Localisation du site

expérimental.

23

2.1.2. Climat

Selon la classification de Koppen, Kalemie appartient à

un climat tropical humide de type Cw5 qui se caractérise par de hautes

températures dont la moyenne est évaluée à 27

°C. Ce climat a une alternance de deux saisons (la saison des pluies et la

saison sèche). La saison de pluie débute habituellement au mois

d'octobre et prend fin en mai. Cette saison est d'un régime

pluviométrique bimodal reparti en deux périodes de pluies

entrecoupées par une courte période sèche. La saison

sèche quant à elle, va du mois de mai à celui de

septembre. La région est d'une pluviométrie annuelle moyenne

estimée à 1150 mm

2.2. Matériels

2.2.1. Matériel biologique

Dans le cadre de notre travail Le matériel biologique

utilisé dans cette étude est l'espèce, Gallus

domesticus L. race locale obtenu localement apres éclosion. La

figure 2. ci-dessous illustre le matériel biologique utilisé dans

notre travail.

Figure 2. Poussins (Gallus domesticus

L).

24

2.2.2. Autres matériels

Dans cette expérimentation, les matériels non

biologiques ci-après ont été utilisés : La balance

CAMRY électronique de haute précision de 1g et de porté de

1kg pour peser respectivement l'aliment et les poussins lors de

l'évaluation du poids de ces derniers. La figure 3. ci-dessous illustre

La balance électronique utilisée dans notre travail

Figure 3. La balance

électronique

2.3. Méthodes

2.3.1. Origine et composition des rations

alimentaires

Les rations alimentaires ont été localement

fabriquées avec les ingrédients alimentaires en fonction de la

composition bromatologique, la disponibilité et le prix : Farine de

poisson ; concentrés-minéraux-vitaminiques (CMV) ; le sel,farine

feuille de moringa, le tourteau palmiste ; le son de riz. 4 rations

alimentaires ont été formulées au cours de cette

expérimentation ayant 4 niveaux différents de protéines

brutes 18 % 20 % 22% 24% Pour une même phase, tous les régimes ont

été formulés iso-énergétiques.: 2 800

kcal/kg au démarrage (Ouattara et al., 2014).

Les rations alimentaires ont été

formulées à l'aide d'un tableur excel » (Brah et

al., 2019)..Les tableaux 4 et 5 ci-dessous montrent la composition

brute des 4 rations expérimentales et Le prix d'un kg de chaque

ingrédien.

25

Tableau 4. Composition brute des 4 rations

expérimentales (R1, R2, R3 et R4).

|

Ingrédients (kg)

|

R1

|

R2

|

R3

|

R4

|

|

Farine de manioc

|

1,5

|

1,2

|

1,5

|

1,5

|

|

Farine de poisson

|

2

|

1,2

|

1,65

|

2,25

|

|

Farine de soja

|

1,25

|

1,35

|

1,8

|

2,1

|

|

Son de maïs

|

5

|

2,25

|

2,25

|

1,65

|

|

Son de riz

|

5,5

|

3,3

|

2,25

|

1,65

|

|

Tourteau de palmiste

|

6

|

2,85

|

2,85

|

3

|

|

Fariine de Moringa

|

2,5

|

2,1

|

1,95

|

2,1

|

|

Total

|

100

|

100

|

100

|

100

|

|

Composition chimique

|

|

|

|

|

|

Matière sèche (%)

|

92

|

91

|

92

|

90

|

|

Energie (kcal/kg)

|

2855

|

2819

|

2854

|

2863

|

|

Protéine brute (%)

|

18

|

20

|

22

|

24

|

|

Lysine (%)

|

1,03

|

1,01

|

0,99

|

0,96

|

|

Methionine (%)

|

0,38

|

0,38

|

0,37

|

0,37

|

|

Calcium (%)

|

1,21

|

1,22

|

1,23

|

1,24

|

|

Phosphore total

|

0,42

|

0,42

|

0,42

|

0,42

|

Legende :R1 : la ration alimentaire

Contenant 18 % de proteine brute ,R2 : la ration alimentaire Contenant 20 % de

proteine brute, R3 : la ration alimentaire Contenant 22 % de proteine brute, R4

: la ration alimentaire Contenant 24 % de proteine brute. Kcal/kg :kilocalorie

par

|

kilogrmme.

Tableau 5. Le prix d'un kg de chaque

ingrédien

|

|

|

Ingrediens

|

Prix du Kg (Fc)

|

|

Farine de soya

|

4000

|

|

Farine de poisson

|

3000

|

|

Son de riz

|

1200

|

|

Son de maïs

|

1000

|

|

Farine de moringa

|

1500

|

|

Farine de manioc

|

1800

|

|

Tourteau palmiste

|

1500

|

|

Sel(Nacl)

|

1500

|

|

Premix

|

20000

|

26

2.3.2.1. Fabrication

Après avoir réuni tous les ingrédients, les

procédures suivantes étaient suivies : Séchage des

ingrédients humides au soleil, puis réduction des particules

grossières sèches en particules fines par broyage dans un mortier

et par tamisage et par après le stockage;

Le mélange d'ingrédients était

précédé du pesage sur une balance électronique

suivant leurs taux d'incorporation dans l'aliment à fabriquer; ensuite

le pré-mélange et enfin le mélange des ingrédients

dans un mélangeur.

2.3.3. Origine des poussins

2.3.3.1. Répartitions des poussins dans le

dispositif

L'essai a été porté sur 24 poussins

âgés de deux semaines, logés dans une boxe de 4 m de long

et 1m de large ayant 1 m de hauteur, repartis en 4 lots de 1m2 puits

chaque boxe divisée en 2 blocs de 6 individus. La figure 4.et 5.

Ci-dessous montre le dispositif Expérimental et l'image de l'essai.

Figure 4. Schéma du dispositif

expérimental

Légende :R1 : la ration

alimentaire Contenant 18 % de proteine brute ,R2 : la ration alimentaire

Contenant 20 % de proteine brute, R3 : la ration alimentaire Contenant 22 % de

proteine brute, R4 : la ration alimentaire Contenant 24 % de proteine brute. B1

: bloc numéro 1 et B2 : bloc numéro 2.

27

Figure 5.l'image de l'essai

6.3.1.1. Mode d'élevage et

prélèvements journaliers de données

Conduite de l'expérimentation Avant l'installation des

poussins, les différents boxes ont été

désinfectés puis, une litière d e copeau de bois a

été mise en place. Les poussins ont été

chauffés jusqu'à 21 jours d`âge. L'éclairage a

été permanent durant la période

d`expérimentation.

Les poussins ont été élevés en

stabulation les poussins ont été vaccinés,

déparasités et ont reçu un anticoccidien, le tableau

(Tableau 6). ci-dessous illustre la prophylaxie médicale suivie au cours

de l'éxpérimentation.

Tableau 6. Prophylaxie médicale suivie au

cours de l'expérimentation

|

Âge (jour)

|

Traitements

|

Produits utilisés

|

Dosage

|

|

12

|

Vaccin contre la bursite

infectieuse

|

Gumboral

|

1 dose / oiseau

|

|

15

|

Vitamine

|

Amin'total

|

5 mg / 10 l

|

|

20

|

Vaccin contre la pseudo-La sota peste aviaire

|

1 dose / oiseau

|

|

32

|

Déparasitage

|

Levozan

|

5 mg / 5 l

|

28

Les rations alimentaires quotidiennes provenant de la

fabrication locale, ces rations do nt ayant 4 niveaux de protéine brute

ont été servies aux poussins 2 fois par jours en raison de 50g

par poussin, L'eau a également été distribuée

à volonté. Au cours de cette expérimentation, les poussins

ont été vaccinés, déparasités et ont

reçu un anticoccidien.

Consommation alimentaire : une quantité d'aliments

était pesée et distribuée aux animaux.

Les restes étaient pesés et l'ingestion

alimentaire journalière des animaux de chaque unité

expérimentale obtenue en faisant la Différence entre la

quantité d'aliment distribuée et le reste. À l'aide d'une

balance Électronique de précision 1g. Les données sur la

consommation, et le gain de poids pour la même période ont permis

de calculer l'indice de Consommation (IC) de la manière suivante.

6.3.1.2. Paramètres observés

a) Parametres zootechniques

Chaque sujet a été pesé

Individuellement. Le gain de poids moyen quotidien , La consommation

alimentaire individuelle quotidienne (CAQ), l'indice de Consommation (IC) selon

les formules respectives :

V' Ingestion alimentaire, IA (g)

IA (g) : (Quantité d'aliments servis- Quantité

d'aliments refusés) / Nombre de sujets ;

V' Indice de consommation (IC)

Il a été obtenu par la formule :

IC = Quantité d'aliment consommé

pendant une période donnée (g)/ Gain de poids pendant cette

période (g)

V' Gain de poids moyens quotidien

GMQ : poids final (g) - poids initial / durée de la

période

b) Le paramètre

économique

Le coût alimentaire du kg de croît est

calculé en cherchant le produit entre l'indice de consommation et le

prix du kg d'aliment soit : (FC) = Taux de conversion alimentaire X le prix du

kg d'aliment (FC).

2.3.2. Analyses et traitements statistiques

Les différentes données obtenues ont

été enregistrées et traitées dans le tableur de

Microsoft Excel 2016. Ainsi Les différents paramètres ont

été analysés à l'aide du logiciel R.4.3.2, Le

test

29

d'anova a été appliqué après la

vérification de la distribution des données (test de Shapiro) et

l'homoscédacité (test de Bartlett) ; dans le cas contraire le

test de Kruskal Wallis devrait être appliqué. Toutefois, si la

valeur de p-value est inférieure aux seuils de signification (0,05 ;

0,01 et 0,001) on observe respectivement des différences significatives,

hautement significatives et très hautement significatives ; mais dans le

cas contraire aucune différence n'est observée. Dans le cas de

différences observées, le test de HSD était

appliqué pour grouper les moyennes à l'aide du package

agricolae.

30

Chapitre 3. Résultats

Dans ce chapitre il sera quesrtion de presenter les resultats et

les interpretés des paramettres zootéchniques et

économiques, Ces résultats concernent les moyennes et les

écart-types obtenus lors de l'expérimentation.

Tableau 7. Performances zootechniques et

économiques de régimes alimentaires

expérimentaux.

|

Paramètres R1

|

R2

|

R3

|

R4

|

P-value

|

Conclusion

|

|

GPM (g)

|

206,83#177;28,18b

|

203,83#177;15,3b

|

278,16#177;16,99a

|

204,33#177;16,23b

|

2,74.10-06

|

***

|

|

GPQ (g)

|

7,45#177;0,95b

|

7,28#177;0,55b

|

9,94#177;0,61a

|

7,30#177;0,58b

|

2,003.10-06

|

***

|

|

IA(g)

|

636,75#177;00a

|

533,50b#177;00b

|

530,75#177;00c

|

473#177;00d

|

2,2.10-16

|

***

|

|

IC(g)

|

3,12#177;0,40a

|

2,615#177;0,19b

|

1,92#177;0,12c

|

2,32#177;0,17b

|

6,021.10-07

|

***

|

|

CA (fc)

|

58004,36#177;757,7a

|

5197,92#177;393,07a

|

4156,57#177;263,99b

|

5362,97#177;403,91a

|

5,88.10-05

|

***

|

Legende : Les données sont

exprimées en moyenne #177; écart type, g/P : gramme par poussin,

GPM : Gain en Poids Moyen, IA : la consomation alimentaire ou ingestion

alimentaire (g), IC:Indice de consomation (Taux de Conversion Alimentaire), CA

: Coût Alimentaire du kg de croît.(fc).les valeurs suivies des

lettres differentes montrent difference significative ; NS :non

significatif ; ** : difference hautement significative;P<0.01

,difference très hautement significative;P<0,001.*** , R1 : la ration

alimentaire Contenant 18 % de proteine brute ,R2 : la ration alimentaire

Contenant 20 % de proteine brute, R3 : la ration alimentaire Contenant 22 % de

proteine brute, R4 : la ration alimentaire Contenant 24 % de proteine

brute.

3.1. Les Parametres zootechniques

3.1.1. Gain en poids moyen GPM (g)

Le tableau 7. présente la distribution de valeurs

relatives au gain en poids de poussins en foction des differents niveaux

proteiques.la moyenne à

variée de 278,16a#177;16,99 g à

203,83b#177;15,3 (g), le Test de HSD de tukey nous

a permis des regroupés les moyennes en 2 classes,( a et b). la ration

R3, recensent la moyenne de gain de poids la plus élevée que les

autres niveaux. les poussins ayant reçu l'aliment R3 ont accusé

un gain en poids moyen plus élevés 278,16#177;16,99 g avec une

difference très hautement significative , que les autres niveaux , La

plus faible croissance est obtenue chez les poussins nourris avec R1 , le gain

de poids a augmenté avec le niveau proteique plus les poussins sont

jeunes ils ont besoins d'un niveau élévé de proteine brute

pour la roissance, constat le poid a commencé à diminué

R4, Statistiquement parlant, ces séries des données (gain

31

en poids des poussins nourris à base de R3 et ceux

nourris avec R1 ,R2 et R4) ont permis l'obtention des moyennes inscrites

ci-haut, après leurs analyse en appliquant le test d'anova une

différence tres hautement significative a été

manifestée au profit de R3 (p-value < 0,001).

3.1.1.2. Gain en poids quotidien G.M.Q (g)

La moyenne de gain en poids quotidien aucours de cet

expérimentation varie de 9,94#177;0,6 pour R3 et R1

7,28#177;0,55.L'analyse statistique des données relatives au gain en

poids quotidien entre les differents trqitements montrent qu'il existe une

difference très hautement significative (p-value < 0,001).

3.1.1.3. Ingestion alimentaire (g)

Comme le montre le Tableau 6, la consommation alimentaire

diminue avec L'augmentation du niveau de protéine. R1

636,75#177;00a , recensent la moyenne de consommation alimentaire

élevée que les autres suivi de R2 (533,50#177;00b)

R3(530,75#177;00c) R4,(473,#177;00d)R1 a

été significativement plus consommées que les autres

rations( p value < 0,001). De façon générale, il est

constaté que le taux de protéine influencent la consommation

alimentaire

3.1.1.4. Indice de consommation

Les analyses statistiques révèlent une influence

du niveau protéique sur l'indice de consommation Le test de HSD

réalisé a permis de regrouper les moyennes en trois classes

distinctes (a b et c). Selon cette discrimination Les meilleurs indices de

consommation sont obtenus avec les poussins nourris avec R3 1,92#177;0,12 Il a

une moyenne significativement différentes de celle des poussins nourris

avec R1, R2, R4.

L'application du test d'anova sur les données brutes

relatives au coût alimentaire du kg de croît, le constat est que