ÏÇß

ÉÜÜÜÜÜíÈÑÛãáÇ

ÉßÜÜÜÜÜÜÜáããáÇ

Ò

É ÍÕáÇ

ÉÑÇæ

ÉÜÜÜÍÕáá

ÉíæåÌáÇ

ÉíÑíÏãáÇ

ÉÚÑÏ ÉÓÇã

ÓæÓ ÉåÌ

íÍÕáÇ

äÇÏíãáÇ í

ÑØáÇ áíåÊ

ÏåÚã

Ñ

ÜÜÜÜÜÜÜí

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA SANTE

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE

A LA REGION DE SOUSS MASSA DARAA

&2

INSTITUT DE FORMATION AUX CARRIERES DE SANTE

AGADIR

Les facteurs entravant la performance de

l'équipe mobile

au niveau de la préfecture d'Agadir

Idaoutanan

Juillet 2012

Mémoire présenté pour l'obtention du

diplôme de 2ème cycle des EPM

Section : Surveillant

des services de santé

1ére Cohorte 2010-2012

|

Elaboré par El hafsi Rachid

|

Encadré par

Lahoussine REZOUKI

IDE GP. Major du SIAAP. Agadir IO

Brahim ELBAZ

IDE 1ier G, infirmier chef de la CSR

belfaa. Province Chtouka Ait Baha

Membres de jury

Mr. Brahim AIT BOUHOUCH

IDE GP. Responsable

du programme national

d'immunisation à la province de

Chtouka Ait

Baha.

Mlle. Maryama EL GOURJT Enseignante à

l'IFCS d'Agadir

|

i

Remerciement

Tout d'abord je tiens à remercier Mr El Houcine

Razouki, mon encadrant de mémoire, qui m'a accompagné tout au

long de ce travail avec ses éclairages pertinents, il m'a

également permis de cultiver le sens du travail, de la recherche sans

perdre de vue les objectifs poursuivis.

Mr El Baz Brahim, lauréat du deuxième cycle,

l'infirmier chef du centre de santé de belfaa, pour sa

disponibilité, son aide et son soutien qu'il m'a apporté pour l

élaboration de cette étude.

Ensuite, je remercie tout le personnel des ESSB de la

préfecture d'Agadir et du SIAAP pour leur disponibilité

témoignée lors de mon enquête et la qualité de leur

accueil. Ce personnel et les réponses qu'ils ont donnés à

mes nombreuses questions ont favorisé ma compréhension de la

problématique ainsi que l'acheminement de ma réflexion

individuelle.

Par ailleurs, je tiens également à remercie Mr

le directeur El Miri Mohammed et tous les enseignants au niveau du

2ème cycle pour leur encadrement, leur disponibilité

et leur dévouement tout au long de ma formation durant ces deux

années.

Finalement, un grand salut à tous mes camarades, les

étudiants de la 1ière cohorte de la section

surveillant des services de santé d'Agadir, pour la bonne

atmosphère d'entente, ainsi pour l'esprit de solidarité qui a

toujours régné entre nous.

ii

Table de matières

Remerciement i

Table de matières ii

Liste des figures v

Abréviations Et Acronymes vi

Résumé vii

Introduction 1

Première partie :La phase conceptuelle

I. Problématique 3

II. La recension des écrits 7

1. Généralités 7

2. Les facteurs influençant la performance de

l'équipe mobile : 11

III. Le cadre de référence 20

IV. But et question de la recherche 21

1. But de la recherche 21

2. Question de la recherche 21

V. Définitions opérationnelles des concepts

22

Deuxième partie :La phase Méthodologique

VI. Le devis de recherche 24

1. Type d'étude 24

2. Site et lieu de l'étude 24

3. Population cible et échantillonnage 26

4. Critère d'inclusion et d'exclusion 26

5. Méthodes et instruments de collecte des données

27

6. Méthodes d'analyse des données 28

7. Pré-test des instruments de mesure 29

8.

iii

Considérations éthiques 29

9. Déroulement de la collecte : 30

Troisième

partie : La phase Empirique

VII. Présentation des donnés de l'étude :

31

1. Résultats du questionnaire 31

2. Résultats des interviews 50

VIII. Interprétation et discussion des résultats

55

IX. Description des forces et limites de l'étude 62

X. Recommandations/ Suggestions 64

1. La formation 64

2. La pratique 64

3. La gestion 64

4. La recherche 66

Conclusion 67

Références bibliographiques

Annexes

iv

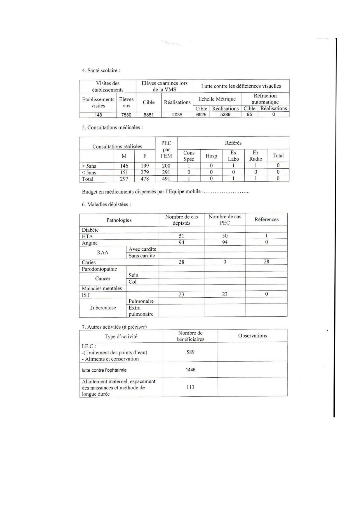

Liste des tableaux

Tableau n° 1 : Les populations par C/S

.25

Tableau n° 2: L'offre de soins par la

stratégie mobile ..25

Tableau n° 3 : Le paquet d'activités

et la satisfaction de la population par l'EM....37

Tableau n° 4 : Les membres constituants

l'équipe mobile 38

Tableau n° 5 : Proposition des membres de

l'EM selon le personnel .39

Tableau n° 6 : La dotation

médicamenteuse de l'EM 42

Tableau n° 7 : le système

d'information de l'équipe mobile 44

Tableau n° 8 : La relation culture et les

activités de l'EM ...46

Tableau n° 9: Les éléments

culturels qui entravent la transmission de

l'information 46

Tableau n° 10: La présentation de la

population au PDR .....47

Tableau n° 11 : les

intervalles de déroulement des séances de l'équipe

mobile........47

v

Liste des figures

Figure n°1 : Le cadre conceptuel de la

performance de l'équipe mobile 20

Figure n° 2: La répartition du

personnel selon le sexe 31

Figure n° 3: La répartition du

personnel selon l'âge 31

Figure n° 4: La répartition du

personnel selon le grade 31

Figure n° 5: La répartition du

personnel selon l'ancienneté d'activités dans l'équipe

mobile 32

Figure n° 6: La répartition du

personnel selon le lieu d'exercice 32

Figure n° 7: La répartition du

personnel selon l'ancienneté au niveau des ESSB 32

|

Figure n° 8: Degré de

réalisation des activités de PF

|

..33

|

|

Figure n° 9: Fréquence de

réalisation des activités de PSGA

|

.34

|

|

Figure n° 10: Degré de

réalisation des activités de la santé de l'enfant

|

35

|

Figure n° 11: Fréquence de

réalisation des activités sanitaires de l'équipe

mobile..35

|

Figure n° 12: Représentation des

réalisations des activités curatives

|

.36

|

|

Figure n° 13: Le temps alloué pour

chaque point de contact

|

38

|

|

Figure n° 14: Le choix des membres

constitutifs de l'équipe mobile

|

39

|

Figure n° 15: La satisfaction du

personnel de la constitution actuelle de l'EM.......39 Figure n°

16:La participation du personnel à une formation sur la gestion

de l'EM.40

Figure n° 17: Le besoin de formation en

matière de l'EM .40

Figure n° 18: Le type de formation dont

le personnel à besoin 40

Figure n° 19: L'existence d'un moyen de

mobilité par C/S .40

Figure n° 20: L'origine du moyen de

mobilité utilisé par l'équipe mobile .40

Figure n° 21: Degré d'adaptation

du véhicule de l'équipe mobile 40

Figure n° 22: Le trajet adapté

par l'EM 40

Figure n° 23: Le rythme de passage de

l'EM 42

Figure n° 24: La

régularité du passage de l'EM 42

Figure n° 25: Les contraintes qui

entravent le passage de l'EM ...43

Figure n° 26: Les critères de

choix du PDR .43

Figure n° 27: Niveau de choix du PDR

43

Figure n° 28: Nombre de points

programmés par jours 43

Figure n° 29: La participation du

personnel à l'évaluation des activités de l'E 44

Figure n° 30: La réalisation de

la supervision auprès des membres de l'M .45

Figure n° 31: Information de la

population du passage de l'EM 45

Figure n° 32: Participation des

élus à l'organisation de l'EM .45

Figure n° 33: Participation des

autorités et des élus à l'EM 46

Figure n° 34: Degré du respect

des principes éthiques 47

vi

Abréviations Et Acronymes

AA : Ancien acceptante

A IO : Agadir Idaoutanan

CPN : Consultation prénatale

Cpost N : Consultation post-natale

C/S : Circonscription sanitaire

CS : Centre de santé

CSCA : Centre de santé communal avec module

d'accouchement

DIU : Dispositif intra-utérin

DR : Dispensaire rural

EM : Equipe mobile

EMSP : Equipe mobile de santé publique

ESSB : Etablissement de soins de santé de base

FAP : Femme en âge de procréer

FMAR : femme mariée en âge de procréer

IEC : Information, éducation et communication

IDE : Infirmier Diplômé d'état

INDH : Initiative nationale pour le développement

humain

IRA : Infection respiratoire aigue

JNV : Journée nationale de vaccination

LT : Ligature de trompe

MS : Ministère de la Santé

NA : Nouvelle Acceptante

OMS : Organisation Mondiale de la Santé ONG : Organisation

non gouvernementale

PDR : Point de rassemblement

PEC : Prise en charge

PMA : Paquet minimum d'activité

PSGA : Programme de surveillance de la grossesse et de

l'accouchement

SIAAP : Service des infrastructures et d'actions ambulatoires

provinciales

SMI/PF : Santé maternelle et infantile/Planification

familiale

VAR : Vaccin anti rougeoleux

VAT : Vaccin anti tétanique

VMS : Visite médicale systématique

VTT : Véhicule tout terrain

Mots clés : l'équipe mobile, les

facteurs entravant, la performance, Agadir Idaoutanan.

vii

Résumé

Pour faire face à l'évolution

démographique et atténuer son impact sur le fonctionnement des

établissements de santé dans les années à venir, la

création des équipes mobiles s'inscrit dans l'organisation

actuelle des filières de l'offre de soins. Tous les indicateurs montrent

que les performances réalisées par ces équipes mobiles

demeurent en deçà des attentes du système de santé

et de la population. D'ailleurs, Cette problématique a été

constatée à travers une irritation personnelle observée au

cours du stage de la première année du 2ème cycle des

études paramédicales au niveau de SIAAP de la préfecture

d'A.I.O. C'est dans ce contexte que nous avons mené cette recherche pour

décrire les principaux facteurs entravant la performance de

l'équipe mobile au niveau de la préfecture d'A.I.O.

La démarche de recherche adoptée repose sur une

étude descriptive quantitative de niveau I. Pour la collecte des

données, nous avons utilisé 30 questionnaires destinés au

personnel de santé en plus d'un guide d'entretien avec les responsables

provinciaux.

Ainsi, les principaux résultats peuvent se

présenter comme suit (a) Facteurs liés au paquet

d'activité et la qualité des prestations offerte : le paquet

d'activité réellement délivré par l'EM

connaît beaucoup d'insuffisances, La non diversifications des

interventions de l'équipe, la consultation médicale n'est pas

toujours réalisée ainsi que le suivi des malades souffrant des

maladies chroniques, le paquet d'activité ne satisfait pas totalement

les besoins de la population ; (b) concernant ceux liés

aux moyens et ressources : l'effectif insuffisant, la démotivation du

personnel le manque de sécurité contre les risques, manque de

compétence, le manque d'équipement médico-technique et du

mobilier adapté aux activités de l'EM, l'absence de dotation en

médicaments propre et réservé à l'EM; (c)

quant à ceux liés à l'Organisation : La

difficulté liée à la programmation des PDR dont le passage

n'est pas toujours régulier ; absence de supervision et de

démarche d'évaluation et enfin l'absence d'un système

d'information; (d) pour les facteurs liés à la

participation communautaire : L'implication des communes et des

autorités locales reste faible et e) pour ceux liés

l'environnement : Le climat et l'accessibilité géographique peut

entraver la réalisation des équipe mobiles,

l'indisponibilité de locaux adaptés. À la fin du travail

nous avons pu ressortir des suggestions jugées utiles à une

performance meilleure de l'équipe mobile.

1

Introduction

Le système de santé au Maroc est

caractérisé par une trilogie, à savoir, le secteur

traditionnel, le secteur privé et le secteur public. Etant le plus grand

pourvoyeur de soins à l'échelon national, le système

public est organisé en réseau hospitalier et en réseau de

soins de santé de base (RSSB).Ce dernier constitue

généralement pour la population le premier niveau de soins

(Ministère de la santé.2008).

Cependant, les caractéristiques géographiques du

milieu rural, et plus précisément l'accessibilité

physique, culturelle, financière, ainsi que la dispersion de la

population, l'indisponibilité des formations sanitaires à

proximité empêchent encore la réalisation d'une couverture

sanitaire totale (Ministère de la santé. 2011).

Pour amenuiser ces effets, la couverture sanitaire fait appel

à deux stratégies, à savoir, la stratégie fixe et

mobile. La stratégie de couverture sanitaire par le mode mobile

préconise trois modalité de couverture : a) l'itinérance

classique ou visite à domicile ; b) l'itinérance par point de

contact ; c)l'équipe mobile.

Cette dernière modalité s'appuie sur la

constitution d'une équipe, avec un moyen de mobilité

(véhicule) adapté au terrain, dont la fonction principale est

d'assurer les prestations essentielles pour étendre la couverture

sanitaire aux populations inaccessibles au mode fixe et à

l'itinérance. Cette stratégie occupe une place importante au

niveau de la région Souss Massa Daraa. Il va sans dire que ce mode de

couverture n'est pas de création récente. Sa première

conception remonte à la période du protectorat et au début

de l'indépendance (Aabir et al, 1998)

Cependant, cette stratégie s'est heurtée,

historiquement, à des problèmes et à des limites dont

l'opinion générale des professionnels de santé et de la

2

population sur son efficacité, voir son utilité

devient de plus en plus défavorable. D'ailleurs, l'analyse des

indicateurs relatifs à l'accès aux soins et à la

couverture par les services de santé, laisse apparaitre des

écarts relativement importants entre le milieu urbain et rural d'une

part et les attentes de la population et l'offre proposée par

l'équipe mobile d'autre part (Ministère de la santé,

2006).

Afin d'améliorer le niveau de la couverture sanitaire

des populations, le plan de santé rurale, en tant que composante

essentielle du plan stratégique 2008-2012 du Ministère de la

Santé concrétise le principe d'égalité entre milieu

par une prise en charge effective de la population en matière de soins

de santé essentiels. C'est dans cette perspective que nous avons

mené ce travail, à travers la détermination des facteurs

qui peuvent influencer la performance de l'équipe mobile au niveau de la

préfecture d'Agadir idaoutanan.

Les différents phases ayant conduit au but de cette

étude se présentent comme suit :(a)la phase conceptuelle qui est

consacrée à la formulation de la problématique, la

recension des écrits et la présentation du cadre de

référence, (b) la phase méthodologique qui est

réservée à la description du milieu d'étude, de la

population cible, de l'échantillon et des outils de collecte des

donnés, (c) la phase empirique qui est destinée à la

présentation des principaux résultats de la discussion

aboutissant finalement à des recommandations qui découlent des

résultats obtenus afin de contribuer à l'amélioration des

populations en matière des soins de santé essentiels.

Première

partie :

Phase

conceptuelle

3

I. Problématique

Le concept de soins de santé primaire tel que

défini à la conférence d'alma ATA en 1978 est un moyen

d'organisation des soins de santé qui est largement reconnu comme une

solution universelle pour améliorer le bien-être de la population

dans le monde (Ministère de la santé, 2009).

En s'inscrivant dans cette démarche, plusieurs pays ont

développé des actions qui intègrent des plans de

développement de la couverture sanitaire fixe (conçu pour offrir

des services de santé de proximité) et mobile en milieu rural.

Comme stratégie complémentaire du mode fixe, le mode mobile, avec

ces

composantes opérationnelles à savoir

l'équipe mobile et l'itinérance, visent à

rapprocher

les services de santé et les prestations de soins de la population

rurale et ce en améliorant l'accessibilité

géographique.

En effet, les caractéristiques géographiques du

milieu rural, particulièrement la dispersion des localités d'une

taille très réduite et d'une densité variable,

l'éparpillement et l'éclatement de l'habitat

(généralement des maisons ou groupes de maisons

éparpillées), des voies et des moyens de communication

insuffisants et difficile ont été à la base du

développement de la stratégie de couverture par le mode mobile

(Ministère de la santé, 2011).

Pour remédier à la situation où

l'accès aux soins par le malade en milieu rural, reste rare ou tardif,

des unités mobiles de santé (UMS) ont été

utilisées dès 1951 dans les zones tribales de l'Inde, dans le but

d'améliorer l'accès aux services de la santé pour les

personnes vivant dans des zones mal desservies et inaccessibles (Laveissiere et

Meda, 1993 ; Du-Mortier, Michel, Berzig et Perrin, 2006).

4

L'unité (équipe) mobile est une unité de

prestation des services de santé de qualité aux populations

n'ayant pas ou difficilement accès aux dits services, composée

d'une équipe pluridisciplinaire se déplaçant grâce

à un véhicule adapté aux conditions géographiques

pour mettre en oeuvre le paquet minimal de soins de santé de base

(Ministère de la Santé de la République de Djibouti,

2006).

Comme pays adhérant aux principes de la

déclaration d'Alma Ata, le ministère de la santé au Maroc

a développé au profit de la population rurale un nouveau plan

d'extension de la couverture sanitaire visant à apporter à la

majorité de la population des prestations de soins de santé de

base dans le cadre de la stratégie de couverture sanitaire mobile. La

proportion de la population couverte par la stratégie de l'équipe

mobile - au delà de dix km- représente 24,0% de la population

marocaine (direction de la population Maroc, 2009). De même, le mode de

couverture des populations en milieu rural n'est assuré par les

formations fixes que dans 50,7% des cas et le reste de la population devrait

être desservie par le mode mobile (Direction de la population, 2009).

Cette stratégie de couverture sanitaire, soutenue par

les efforts du gouvernement pour le développement

socio-économique du monde rural, permettant de satisfaire non seulement

les besoins en soins préventifs (santé maternelle et infantile, y

compris la planification familiale et la lutte contre les maladies), mais

également la demande exprimée en soins curatifs en

développant le niveau de compétence et d'équipement des

centres de santé et dispensaires et en facilitant l'accès aux

formations hospitalières(Ministère de la santé, 2008). Les

résultats de ce modèle sont encourageants tel que

l'amélioration de l'accès aux groupes de population dans les

zones difficiles au système de santé, réduction des cas

d'hospitalisation et donc des coûts, dépistage, diagnostic

précoce de certaines

5

maladies (cataracte, la tuberculose...etc.) et d'orientation

en temps opportun des cas nécessitant une hospitalisation (Du-Mortier et

al, 2006).

Selon Dash et al (2008) le but de ses équipes est

d'améliorer la disponibilité et l'accès à la

qualité des soins de santé par les gens, surtout pour ceux

résidant dans les zones rurales, les pauvres, les femmes et les

enfants.

Cependant, L'évolution de ce mode mobile s'est

heurtée, historiquement, à des problèmes et à des

limites car selon Maazouzi ; Fkri-benbrahim ; Atif et Touil (2005) les

performances de ce mode mobile en terme de couverture et de contribution

à l'offre de soins sont faibles, si bien que l'on peut dire qu'une

partie de la population rurale n'a que peu accès aux soins. Aussi, le MS

(2007) a mis l'accent sur la faible production et participation de

l'équipe mobile à l'offre de soins en milieu rural, qui est

sensée compléter la couverture du mode fixe. D'autre part, les

réalisations produites par l'EM comparées à celles du fixe

sont très faibles (Vandenbusche, 2009).

Par conséquent, Cette situation peut produire : a) des

suites négatives, vue que dans un premier temps il y'aura une

régression dans le taux de dépistage des personnes atteintes de

maladies chroniques, ce qui entraine une réduction de la qualité

de leur prise en charge et aussi de leur accompagnement (Bacon-ML et al, 2004)

; b) la faiblesse des réalisations des activités de

l'équipe mobile engendre des répercussions négatives sur

le système de santé qui se manifestent par l'insatisfaction des

patients et des professionnels (Decelle, 2011) ; c) l'absence de

sécurité en matière de santé et de nutrition

(Jensen Mk, 2011), d) l'insatisfaction des patients et des professionnels

(Decelle, 2011) ; e) l'image négative perçue par la

population(MS, 2005) et f) une dégradation de la santé humaine

(Médecin du Monde, 2011).

6

Lors du stage de la première année du

deuxième cycle des EPM, l'auteur a constaté au niveau de la

préfecture d'A.I.O que la part de l'équipe mobile dans les

réalisations globale (fixe et mobile) reste faible :(a) consultation

curatives (1%),(b) la vaccination des femmes par le VAT (6%), (d) la

vaccination des enfants par VAR (15%), (e) consultation prénatale (16%),

(f) consultation postnatale (8%) et (g) le taux de dépistage des

hypertendus et des infections sexuellement transmissibles reste aussi

insignifiant avec un pourcentage qui est respectivement de 0,13% et 0,06%

(SIAAP d'Agadir IO, 2010).

C'est dans cette optique, que l'équipe mobile a

été instaurée depuis 1986. Seulement après 26 ans

de sa mise en oeuvre, l'opinion générale des professionnels de

santé et de la population sur son efficacité et sur efficience,

voire son utilité devient de plus en plus défavorable (Aabir et

al, 1998)

Il conviendrait donc de se pencher sur l'étude des

déterminants de ces dysfonctionnements visant l'amélioration de

la couverture par des soins de santé primaires de proximité

destinés aux populations ayant des difficultés d'accès au

système de soins.

Partant de ce constat, ce travail de fin d'étude vise

à explorer les facteurs qui entravent la performance de l'équipe

mobile dans la couverture sanitaire au niveau du réseau de soins de

santé de base en choisissant comme champ d'investigation la

préfecture d'AGADIR IDA OUTANAN.

7

II. La recension des écrits

1. Généralités

Depuis la déclaration d'Alma Ata en 1978 plusieurs pays

ont adhéré aux principes de SSP. Dans ce contexte, des

réflexions sur les méthodes de couvertures sanitaires ont

été menées pour répondre aux besoins sanitaires de

base de toute les populations d'une façon équitable. Ces

réflexions ont abouti

à la conception des stratégies

complémentaires mobiles et à l'élaboration des plans

d'extension de ladite couverture.

En Europe, les équipes mobiles se sont

développées dans des contextes culturels et historiques

très divers. Cette diversité se reflète dans les

différentes façons avec lesquelles les pays se sont

confrontés aux principaux problèmes démographiques

à l'époque et leurs conséquences (Markstein et Colin,

2003).

Selon Cayla (2002), l'Equipe Mobile de santé à

Toulouse, n'est pas une formule plaquée d'essence purement

institutionnelle. Sa mise en place renvoie à un questionnement de

promotion de la santé en direction du public le plus marginalisé

qui s'inscrit dans une histoire longue.

Les unités mobiles au Maroc ne sont pas de

création récente. Leur première conception remonte

à l'indépendance ; à l'époque, le ministère

de la santé publique avait mis en circulation des équipes mobiles

chargées de fournir des prestations sanitaires à la population

lors des rassemblements dans les souks. En plus de la fourniture des

prestations, il incombait à ces équipes le rôle

d'information et de motivation des populations sur les problèmes qui

menacent leur santé (Aabir et al, 1998).

8

Dans un deuxième temps, les responsables sanitaires ont

renforcé les activités d'éducation pour la santé

par le lancement d'unités audio-visuelles (U.A.V) dans le but de

sensibiliser les populations. Pour répondre aux besoins des populations

rurales, une structure de prise en charge des mères et des enfants s'est

ajoutée avec la mise en fonction de véhicules de P.S.M.E

itinérante.

Depuis le début des années 80, le

ministère de la santé a développé au profit de la

population rurale un nouveau plan d'extension de la couverture sanitaire visant

à apporter à la majorité de cette population des

prestations de soins de santé de base dans le cadre de la

stratégie des soins de santé primaires. Cette extension de la

couverture sanitaire vise à rapprocher les services de santé et

les prestations de soins de la population rurale et ce en améliorant

l'accessibilité géographique.

Actuellement, vu la transition épidémiologique

et démographique de la population marocaine, les unités

médicales mobiles sont très intéressantes dans les cas de

pathologies chroniques lentes et elles sont décrites comme très

utiles pour les actions de dépistage du cancer du sein et de

l'utérus, tuberculose et plus largement, pour les activités de

promotion de la santé et de prévention comme les consultations

prénatales ou les vaccinations.

1.1. La stratégie mobile :

Elle est développée à partir d'une

formation sanitaire de soins de santé de base rurale et s'adresse

à la population située en dehors de son aire d'influence et ayant

des difficultés pour utiliser les services qu'elle offre. Elle constitue

le prolongement des services de la formation qui vont concerner la population

du territoire desservi.

Ce mode de couverture, dont la finalité est de soutenir

et de renforcer le mode fixe pour élargir la couverture, permet la

fourniture des prestations sanitaires à

9

domicile ou à sa proximité. Trois

modalités sont préconisées a) l'itinérance

classique qui s'effectue de porte à porte, par un moyen de

transport adéquat, avec une série d'actions plus

étoffées et un nombre raisonnable de foyers à visiter par

jour, b) l'itinérance par point de contact il s'agit du

même type de modalité que l'itinérance classique avec les

même moyens mais au lieu de visiter foyer par foyer, l'itinérant

rencontre la population à un lieu déterminé de certaines

localités sélectionnées, connus et acceptées par

tous et appelées point de contacte et c) l'équipe mobile

qui s'appuie sur la constitution d'une équipe mobiles dotée

d'un véhicule ; sa fonction de base est d'assurer les prestations

sanitaires essentielles pour étendre la couverture sanitaire aux

populations non touchées par aucune des modalités

précédentes. Cette activé est réservée aux

régions d'accès difficile et s'opère par points de

rassemblement.

1.2. Définition des concepts :

Equipe mobile

Selon Cayla (2002), La définition exacte de

l'équipe et son affichage institutionnel sont restés flous

pendant une période initiale de quelques mois (Équipe mobile de

soins ambulatoires, équipe mobile sociale et de soins infirmiers

...).

L'équipe mobile selon Côté (2000) est

considérée comme un véhicule « tout terrain »

hautement équipé, qui se déplace avec un paquet de

services vers un plus grand nombre de population les plus

défavorisées pour leur éloignement des formations

sanitaires, cette équipe mobile sert ainsi de charnière entre le

milieu institutionnel et les services externes, ainsi son action est

complémentaire de la couverture sanitaire déjà

existante.

En plus, l'équipe mobile est une unité de

prestation des services de santé de qualité aux populations

n'ayant pas ou difficilement accès aux dits services,

10

composée d'une équipe pluridisciplinaire se

déplaçant grâce à un véhicule adapté

aux conditions géographiques pour mettre en oeuvre le paquet minimal de

soins de santé de base ( OMS- Djibouti, 2006).

Couverture sanitaire

C'est l'offre de prestations ou de services de santé

à une population, par le développement d'un dispositif ou

d'unités sanitaires opérationnelles dont la finalité est

de prendre en charge les besoins en matière de soins, de

prévention et de réhabilitation de cette population (MS,

2007).

La performance

Ce mot, inspiré de l'ancien français du

seizième siècle « parformance », vient de l'anglais

(1839) « parformer » qui signifie « accomplir, exécuter

». La performance recouvre à la fois l'efficacité

socio-économique (la prestation de soins répond-elle aux besoins

de santé, est elle adaptée au standard de qualité attendu

?), l'efficience (la réalisation du service se fait-elle au moindre

coût ?) et la qualité de service (l'accessibilité des

soins, les délais d'attente, etc.) ». (Blanc, 2007).

Dans ce cadre, « est performant dans l'entreprise tout ce

qui, et seulement ce qui, contribue à améliorer le couple valeur

-coût » (Lorino, 1996). La mesure des performances n'est pas un

objectif en soi mais un moyen mis à la disposition pour progresser.

Baudeau et Pereira (2004) affirment que la performance dans le domaine de la

santé fait appel, d'une part, à l'efficacité qui met en

relation les résultats obtenus et les objectifs fixés, d'autre

part à L'efficience qui met aussi en relation les résultats

obtenus et les moyens utilisés (ou les coûts engendrés).

Ainsi, Nous dégageons trois niveaux de réponse,

nous sommes performants car le plan d'action prévu a été

réalisé, nous sommes performants car notre plan d'action est

performant, c'est-à-dire qu'il donne les résultats les plus

probants ou

11

nous sommes performants car les résultats de notre plan

d'action sont plus importants que ceux des autres (Lamani, 2006).

La performance de l'équipe mobile

la performance d'une organisation (entre autre l'équipe

mobile) est un construit multidimensionnel mesurant le degré par lequel

l'organisation accomplit sa mission. Elle est déterminée par

l'équilibre dynamique entre quatre fonctions à savoir l'atteinte

des buts, la production, l'adaptation à l'environnement et le maintien

des valeurs et de la culture organisationnelle (Al Amri, 2010).

2. Les facteurs influençant la performance de

l'équipe mobile :

La performance des activités de l'équipe mobile

qui assure les fonctions essentielles de dépistage, de traitement, de

vaccination et de chimio-prophylaxie, est influencée par des facteurs

tels que ceux liées au contenu du paquet minimum d'activité

(Benjamin, 2002 ; OMS, 2006).

Cayla (2002), a soulevé que l'absence des interventions

diversifiées, la complexité et l'insuffisance des dispositifs

fournis lors des équipes mobiles répercutent négativement

sur le versant de la promotion de la santé chez le public

défini.

Selon Maazouzi, Benbrahim, Atif et Touil (2005), les mauvaises

réalisations au niveau des différentes activités de

l'équipe mobile sont dues à la charge du paquet

d'activité.

En plus , Barbieri et Cantrelle (n.d) affirment que, le

rôle des équipes mobiles est limité à un nombre

restreint d'activités. Dans cette optique, Dash et al (2009) constatent

que les services offerts par les unités mobiles de santé (UMS),

sont des services qui ne peuvent pas toujours répondre aux exigences et

aux attentes

12

des populations, par exemple, pour traiter des maladies

chroniques, ou fournir d'autres soins complémentaires.

Le rendement de l'équipe mobile est aussi

influencé par la qualité des prestations, Mino

(2007) exprime que la qualité des interventions des EMSP reste

limitée vu que la gestion des symptômes et des pratiques sont

affectées dans le temps (à quelques visites), dans leurs

objectifs (régler ponctuellement un problème clinique). Cette

situation selon Michaud (2005), n'aide pas à réaliser des soins

minutieux, adaptés pour chaque cas.

D'après une étude réalisée en Inde

sur une population de 40 à 60 patients pendant une durée de 3

heures, les UMS préservent en moyen 3 minutes pour chaque malade, ce qui

retentit sur la qualité des soins, de gain de confiance auprès

des populations desservies (Dash et al, 2009).

L'adaptabilité des ressources est un déterminant

qui retentit sur la performance de l équipe mobile, d'ailleurs

constatent qu'il est très difficile de réaliser les

activités lors des EMS vu le cadre d'intervention qui est très

large et la complexité de la tâche par rapport à l'effectif

qui est réduit (Girard, Estecahandy et Chauvin, 2009). Devant cette

situation, les professionnels de santé ont tendance à abandonner

leurs activités (Dash et al, 2009).

Un autre facteur s'ajoute au précédent, c'est

celui des ressources humaines. Girard, Estecahandy et Chauvin (2009)

soulèvent que le manque de moyen humain est un facteur

préoccupant qui retentit sur les réalisations de l'équipe

mobile.

De sa part, Mino (2007) exprime que le problème

principal de l'organisation des équipes mobiles est lié à

la faiblesse des moyens humains.

Dans le même sens, Rombeau (2009)

exprime qu'une insuffisance des ressources humaines et vu l'ampleur des

problèmes rencontrés, un sentiment de

13

frustration et d'insatisfaction s'installera chez la

majorité des collaborateurs de l'équipe mobile.

Ainsi, Laveissiere et Meda (1993) affirment que la carence en

ressources humaines freine le déroulement normal des activités de

l'équipe mobile.

Sans omettre que le manque de ressources financières

reste la chose la plus redoutable pour les dirigeants de santé pour

organiser des équipes mobiles à cause du coût

élevé des opérations (Laveissiere et Meda, 1993).

Dans la même optique, la vétusté des

moyens de locomotion, la durée de vie des véhicules qui sont mis

à la disposition de l'équipe mobile, l'augmentation des prix du

carburant et les frais d'entretiens supplémentaires qu'engendre l'engin

réservé aux équipes mobiles sont toutes des causes

alarmantes d'ordre financier qui répercutent sur le fonctionnement des

équipes mobiles (Pepin et al, 1989).

En plus, Selon Maazouzi et al (2005) les réalisations

médiocre au niveau de l'équipe mobile sanitaire sont dues

essentiellement à l'insuffisance des moyens de déplacement pour

le personnel de santé.

La Banque mondiale en Amérique latine et des

Caraïbes (2009) constate une absence d'un budget pour le transport dans

les départements ruraux et par conséquent des résultats

négatifs pour un système de santé en milieu rural

Nezhir Ould Hahmed (2004), souligne que le

sous-équipement des équipes mobiles, en particulier en

matériel pour la vaccination, les fréquentes ruptures de stocks

de médicaments engendre des résultats non satisfaisants pour les

programmes de santé.

La formation du personnel de santé est un autre facteur

influençant les réalisations des équipes mobiles. Le

ministère de la santé (2009) affirme que le système de

santé marocain est dépourvu d`une filière de formation

destinée à un

14

certain type d»agent de santé communautaire pour

la réussite de l'équipe mobile communautaire.

En plus, la plupart des équipes n'ont pas les

compétences de bases nécessaires pour travailler efficacement

dans un environnement particulier et se heurtent à des situations

difficiles, ce qui explique les réalisations de l'équipe mobile

qui ne sont pas satisfaisantes (Markstein et Colin, 2003).

Le mode mobile est un moyen qui a été

développé en raison des problèmes d'accessibilité

aux structures fixes. Son organisation et son fonctionnement connaissent des

difficultés pour diverses raisons dont la planification constitue la

première cause, les équipes mobiles échouent à

cause d'une simple faute de planification ou d'organisation à la sortie

(Laveissiere et Meda, 1993).

Côté (2000) de sa part, souligne que la

qualité des services d'une EM dépend fortement d'une bonne

définition des priorités et donc une planification des

activités à réaliser pourtant, les interventions des EMSP

sont principalement orientées vers la gestion des symptômes et les

pratiques restent limitées dans le temps (à quelques visites),

dans leurs objectifs (régler ponctuellement un problème clinique,

ou, plus rarement, intervenir dans une crise relationnelle) et qu'elle ne

maîtrise aucunement la mise en oeuvre de la prise en charge (Mino,

2007).

La répartition et la définition des tâches

dans une équipe mobile est aussi un autre problème d'ordre

organisationnel qui engendre des répercussions négatives sur

l'efficacité et l'efficience des activités des programmes de

santé. Dans un tel contexte ou il n'ya pas une définition claire

et spécifique des tâches, les médecins de l'équipe

mobile limitent leur action à certaines tâches et font, en quelque

sorte, office de consultants pour les infirmières (Mino, 2007).

15

Sur le terrain, Certains personnels de l'équipe mobile

fonctionnent à temps partiels sur cette structure mobile et le reste du

temps sur les secteurs (Rombeau, 2009).

Dans un autre volet, la programmation des sorties de

l'équipe mobile reste un point noir pour les gestionnaires de

santé, Pepin et al (1989) affirment que la majorité des

infirmiers ont exprimé le sentiment de frustration et de

démotivation par la coïncidence de la programmation de

l'équipe mobile avec les journées et les périodes

où il y a une surcharge des activités au niveau des centres de

santé, ce qui oblige parfois les professionnels d'annuler les sorties de

l'équipe mobile.

En plus, Mantovani et Cayla (2002) ont souligné que

l'irrégularité du passage, le moment d'intervention (fin de

journée), le temps d'intervention sont des facteurs essentiels qui

perturbent le déroulement de l'équipe mobile, ce qui donne des

résultats négatifs sur les programmes de santé.

Ainsi, Laveissiere et Meda (1993) soulèvent que la

planification des sorties et les activités de l'équipe mobile se

font dans la dernière minute sans consultation des objectifs

prévus pour la sortie, la population concernée et même les

points à programmer.

Dash et al (2009) affirment qu'une planification insuffisante

des visites des terrains par les unités mobiles de santé

entraîne le non respect du calendrier des visites des communautés

comme prévu, dans plusieurs sites, les unités mobiles de

santé rapportent que le passage de l'équipe est rare, par

conséquent, il n'y avait souvent pas de suivi efficace des populations

cibles des programmes de santé.

Sans omettre que la coordination avec les autres niveaux de

référence est un déterminant des résultats

médiocres au niveau des programmes de santé dans le cadre de

l'équipe mobile, Nectoux et al (2008) affirment que, la coordination et

le

16

travail en partenariat entre les équipes mobiles et les

secteurs coexistant semble encore peu développé et n'est pas

formalisée.

Les médecins comme les infirmiers de l'EMS disent que

parmi les limites et les insuffisances qu'ils ressentent encore sont en

matière de coordination des actions depuis la planification

jusqu'à l'élaboration du rapport final (Mantovani et Cayla,

2002)

Dans le même sens, Mino (2007) souligne que le manque de

coordination au moment de la planification des unités mobiles de

santé entre le niveau opérationnel c'est-à-dire les

professionnels de santé du terrain et les gestionnaires des programmes

au niveau tactique engendre des taux de réalisation non satisfaisantes.

Cette situation engendre une équipe mobile qui ne dispose pas de

l'autonomie administrative et décisionnelle nécessaire.

Dans un autre volet, selon Maazouzi et al (2005), la

défaillance de la couverture de l'unité mobile est due aux

conditions de travail dans les localités (DP, 2005).

Les facteurs environnementaux agissent aussi sur les

réalisations des équipes mobiles telles que les conditions

climatiques, les UMS n'atteignent pas les

communautés très éloignées pendant

les saisons pluvieuses, L'accessibilité

géographique aux

points à visiter est très limitée et est l'un des

problèmes rencontrés par les professionnels de santé

(Lubrano, 2010).

Dans le même sens, au moins 3 passages ont

été assurés dans tous les villages, exception faite des

voies fluviales et pédestres qui n'ont été visitées

qu'une fois (Garin, Mouleingui, Dutailly, Brasseur, Hamono, 1992).

Laveissiere et Meda (1993) soulèvent que malgré

l'existence des équipes mobiles fonctionnelle et efficaces, la

dispersion de la population sur une aire

17

géographique plus vaste ne permet pas à

l'équipe de santé d'accéder à ces régions.

Dialmy (1997) a mis en évidence plusieurs facteurs dont

l'inaccessibilité géographique (éloignement des services

de santé, trajets cahoteux, sentiers impraticables...).

La littérature des équipes mobiles insiste sur

le rôle de la participation communautaire dans les soins de santé

primaires. Les équipes mobiles qui collaborent bien avec la population

et qui sont appuyés par un agent local donnent de bons résultats

(OMS, 2008). Mais réellement, cette participation est beaucoup plus

faible, comme l'affirme Pepin et al 1989, elle se résume en

général entre 30à 50% de la population desservie.

Ainsi, le manque d'implication des différents

partenaires dans le programme de l'équipe mobile a des

dégâts graves sur le système de santé, dans la

réalité le renforcement de la collaboration et de la

coopération entre les unités mobiles de santé avec

d'autres ministères et collectivités locales n'est pas toujours

pleinement opérationnel et leur financement reste incertain (Nectoux et

al, 2008).

D'ailleurs, dans certains districts ou les UMS fournissent des

services de santé aux communautés mal desservies, les ONG n'ont

pas été suffisamment impliquées (Dash et al, 2009).

L'évaluation est nécessaires en termes

quantitatifs autant que qualitatifs, mais également en termes de

satisfaction des patients et des professionnels et de coûts

évités (Decelle, 2011).

Le manque de suivi et la supervision retentit

négativement sur les programmes de santé, Dash et al (2009)

constatent que les systèmes de suivi des UMS fournissant des

informations et en revanche des rétroactions, sont

18

particulièrement faibles, dans certains sites il n'y

avait pas de dossiers des services fournis et nombre de patients pris en

charge.

Aussi, Aucune démarche évaluative n'était

proposée ni même évoquée pour de telles

évaluations des activités de l'équipe mobile ( Girard,

Estecahandy, Chauvin, 2009). Encore, selon Rombeau (2009) les équipes

mobiles ne disposent ni d'outils commun ni de recul suffisant en terme de suivi

et d'évaluation pour justifier leur existence et leurs financements.

Sans négliger que le Système d'information joue

un rôle très important du moment qu'il permet de fournir une

information claire et systématique quant aux objectifs fixés, aux

compétences et aux modes de fonctionnement (Markstein et Colin, 2003).

Mais malheureusement dans la réalité il n'existe pas actuellement

ni de procédure, ni d'outils standardisés comme moyens de

réponse et de rétroaction valable pour les unités mobiles

de santé (Rombeau, 2009).

Par conséquent, l'absence d'information sur le niveau

et le type d'intervention et les problèmes rencontrés rend

difficile l'adaptation des besoins et des modes d'intervention de

l'équipe mobile sur le terrain (Mantovani et Cayla, 2002).

Selon Markstein et Colin (2003), la Confidentialité,

secret professionnel, intimité sont autant de questions éthiques

auxquelles sont confrontées les équipes mobiles dans chaque

pays.

En plus, la langue et les barrières culturelles sont

des obstacles qui freinent la communication entre le professionnel de

santé avec la population lors des sorties de l'équipe mobile, ce

qui répercute sur les réalisations (La Banque mondiale en

Amérique latine et des Caraïbes, 2009).

19

Au terme de cette recension des écrits et en guise de

synthèse, la faible performance de l'équipe mobile peut

être due à plusieurs facteurs, le chercheur les a regroupé

en cinq catégories à savoir : a) les facteurs Organisationnels

(planification,

programmation, coordination..) ; b) les facteurs liés

aux Moyens et

ressources (personnels, Formation et compétences,

gestion de moyens mobilisés) ; c) les facteurs liés à la

participation communautaire (mobilisation sociale implication des

différents partenaires ) ; d) les facteurs culturelles et

environnementaux (Climats, localisation des malades dans l'espace...) et e) les

facteurs liés au Paquet d'activité (contenu du paquet

d'activité, la qualité des prestations).

20

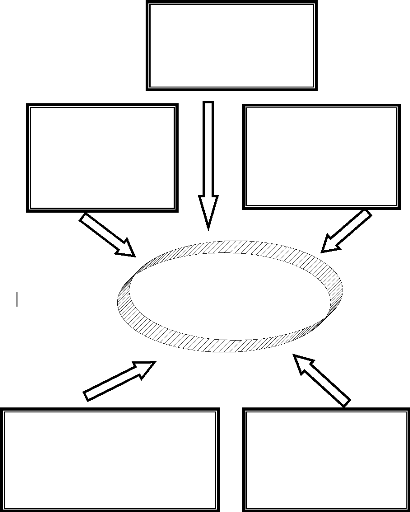

III. Le cadre de référence

Le cadre de référence de cette recherche est

conceptuel, il est ressorti des

différents écrits et des études des

auteurs qui ont abordé les facteurs influençant la performance de

l'équipe mobile en milieu rural.

-Climats, culture

- Localisation des malades dans l'espace - L'environnement de

soins : confidentialité, intimité du patient, conditions du

travail

Facteurs Environnementaux :

-Planification -Coordination - Supervision -Evaluation -

Système d'information

Facteurs organisationnels:

La Performance de l'équipe mobile

-Personnel, -Formation - Gestion de moyens mobilisés

-Contenu du paquet d'activités -La qualité des

prestations

Facteurs liés aux moyens et ressources

:

Facteurs liés au paquet d'activité offerte

:

Facteurs liés à la participation

communautaire :

-Mobilisation sociale -Implication des différents

partenaires

Figure N°1: le cadre conceptuel de la

performance de l'équipe mobile.

21

IV. But et question de la recherche

1. But de la recherche

Le but de cette recherche est d'explorer les facteurs

entravant la performance de l'équipe mobile au niveau de la

préfecture d'Agadir Ida Outanane.

2. Question de la recherche

Quels sont les facteurs qui entravent la performance de

l'équipe mobile au niveau de la préfecture d'Agadir Ida Outanane

?

22

V. Définitions opérationnelles des

concepts

· Mobilisation sociale : c'est

l'implication de la population qui est appuyée par un agent local de

référence s'il y'a lieu.

· Implication des différents partenaires

: plus précisément, les collectivités locales,

les ONG et les autres services extérieurs.

· Planification : c'est l'ensemble des

étapes allant d'un diagnostic du terrain, définition des

priorités, objectifs prévus pour la sortie et les

activités, jusqu'à la détermination de la population

concernée et même les points à programmer

· Coordination : c'est le travail en

partenariat entre les équipes mobiles et les secteurs de santé

coexistent (structure sanitaire de référence et une

évacuation éventuelle des patients ).

· Supervision : en tant

qu'activité, consiste à regarder le travail de l'autre, le

soutenir, accompagner et encourager les initiatives du personnel sur le site du

travail de sorte qu'il puisse exécuter son travail conformément

aux directives

· Système d'information : c'est

l'ensemble des supports et des outils standardisés utilisés comme

moyens de réponse et de rétroaction (rapports, fiches

d'activités).

· Personnel : c'est toute personne qui

intervient dans l'activité de l'équipe mobile à savoir :

médecin généraliste, infirmier ou infirmière

formée en SMI/PF, technicien d'hygiène, chauffeur.

· Formation: c'est la formation de base et

continue destinée au personnel de santé en ce qui concerne

l'équipe mobile.

· les moyens mobilisés : c'est le

moyen de locomotion (véhicule, carburant mis à la disposition de

l'équipe mobile, le dispositif médico-technique et les

médicaments.

23

? Contenu du paquet d'activités : En

principe il intègre les activités préventives, curatives

et promotionnelles dans le cadre des programmes de santé.

? La qualité des prestations : En

relation avec le temps consacré pour chaque patient dans les

activités de l'EM

? Barrières culturelles : Il s'agit

des obstacles liés à la langue (dialecte), les traditions et les

coutumes.

? L'environnement de soins : En relation avec

le respect de l'intimité, secret professionnels.

? Conditions du travail : c'est l'ensemble des

modalités dans lesquelles l'équipe de santé travail lors

des sorties.

Deuxième

partie :

Phase

Méthodologique

24

VI. Le devis de recherche

1. Type d'étude

Il s'agit d'une étude descriptive quantitative de

niveau I, qui vise à décrire et explorer les facteurs entravant

la performance de l'équipe mobile au niveau de la préfecture

d'Agadir Ida Outanan.

2. Site et lieu de l'étude

2.1. site de l'étude

Le choix de la préfecture d'AIO trouve sa justification

dans son caractère mixte ; urbain et rural, avec une

prépondérance des zones montagneuses à caractère

rural qui occupent environ 70% de la superficie totale du territoire

préfectoral. Aussi, avec la dispersion de son habitat et son relief

très accidenté. Les ruraux représentent 25% de la

population, contre 75% qui vivent en milieu urbain.

Elle couvre une population importante

(éloignée). La couverture de cette population est assurée

par une équipe mobile de l'INDH (programmation, exécution et

évaluation). Autrement dit, ce véhicule appartient au conseil

préfectoral d'Agadir, assurant sa gestion (carburant et entretien) et

est mis à la disposition de la préfecture d'Agadir Ida Outanan

pour effectuer les passages de l'équipe mobile dans différents

secteurs.

2.2. Lieu de l'étude

Parmi les quinze circonscriptions sanitaires (urbaines et

rurales) relevant de la préfecture d'Agadir Ida Outanane, nous avons

retenu les cinq CS rurales qui existent au niveau de cette préfecture

pour réaliser notre étude eu égard aux caractères

montagneux et aussi la vaste superficie qu'elles occupent.

25

2.3. Le choix du lieu de l'étude :

Le choix des cinq circonscriptions sanitaires est

justifié du fait que le chercheur a constaté que les

réalisations de l'équipe mobile au niveau préfectoral sont

insuffisantes par rapport aux objectifs fixés d'une part et d'autre part

par rapport aux autres modes de couverture selon les statistiques de

l'année 2010. En plus l'auteur connait bien ce lieu, ce qui permet la

collaboration du personnel.

Tableau N° 1 : Les populations cibles par

C/S

|

Formations sanitaires

|

Mode de

couverture

|

Population cible2010

|

Naissances vivantes

|

Enfants

|

Enfants 18

mois

|

Enfants

12-23 mois

|

Enfants

|

FAP

|

FMAR

|

|

0-11 mois

|

< 5ans

|

|

DRARGA

|

EM

|

9046

|

202

|

191

|

188

|

188

|

833

|

2520

|

1350

|

|

totale

|

46294

|

907

|

864

|

854

|

854

|

4186

|

13111

|

7228

|

|

AMSKROUD

|

EM

|

1737

|

39

|

37

|

36

|

36

|

160

|

484

|

259

|

|

totale

|

8997

|

201

|

190

|

187

|

187

|

829

|

2506

|

1343

|

|

TAMRAGHT

|

EM

|

6954

|

155

|

147

|

144

|

144

|

640

|

1937

|

1038

|

|

totale

|

53304

|

1028

|

981

|

970

|

970

|

4810

|

15123

|

8364

|

|

TAMRI

|

EM

|

8363

|

187

|

176

|

174

|

174

|

770

|

2329

|

1248

|

|

totale

|

16916

|

378

|

357

|

351

|

351

|

1558

|

4712

|

2524

|

|

IMOUZZER

|

EM

|

13325

|

298

|

281

|

277

|

277

|

1227

|

3712

|

1989

|

|

totale

|

17139

|

383

|

362

|

356

|

356

|

1579

|

4775

|

2558

|

|

Total rural

|

EM

|

39425

|

881

|

832

|

819

|

819

|

3630

|

10982

|

5884

|

|

population totale

|

142650

|

2896

|

2753

|

2719

|

2719

|

12961

|

40226

|

22016

|

Source : SIAAP 2010

Tableau N° 2 : l'offre de soins par la

stratégie mobile

|

Unité

mobile

|

CSR

|

Communes

|

Nombre de

secteurs

|

Population à couvrir

|

|

1

|

Drarga

|

Drarga

|

3

|

10 918

|

|

Amskroud

|

Amskroud

|

3

|

2669

|

|

Idmine

|

2

|

1902

|

|

1

|

Tamraght

|

Aourir

|

1

|

1282

|

|

Taghazout

|

1

|

3059

|

|

Aqesri

|

1

|

2613

|

|

Tamri

|

Tamri

|

2

|

6793

|

|

Imsouane

|

3

|

3594

|

|

1

|

Imouzzer

|

Imouzzer

|

2

|

4352

|

|

Tadrart

|

1

|

3398

|

|

Aziar

|

1

|

2184

|

|

Tiqqi

|

1

|

4611

|

|

Total

|

5

|

12

|

21

|

47 375

|

Source : SIAAP 2010

26

3. Population cible et échantillonnage

3.1. Population cible

La population cible de cette étude concerne l'ensemble

du personnel de santé impliqué dans la gestion et la

réalisation des activités de l'EM au niveau des CS

concernées1. L'effectif de ce personnel est de 30 personnes

(05 Médecins Généralistes, 20 infirmiers (ière), 03

sages femmes et deux Techniciens d'hygiène). Aussi les responsables

impliqués dans la stratégie de couverture par le mode mobile au

niveau de la délégation préfectorale de santé

à Agadir ainsi qu'au niveau du SIAAP représenté par Mr le

délégué du MS, l'administrateur économe

provincial, le médecin chef et l'infirmier chef du

SIAAP et l'animateur

responsable de la couverture sanitaire par

équipe mobile.

3.2. Echantillonnage

Après avoir déterminé la population cible

de ce travail de recherche, il est utile de procéder au choix de

l'échantillon et veiller à ce que ce dernier soit plus

représentatif par rapport à la population (fortin, 2006).

Pour ce qui est donc du plan d'échantillonnage :

? Un échantillonnage exhaustif a été

adopté aussi bien pour les responsables impliqués dans la

stratégie de couverture par le mode mobile au niveau de la

délégation préfectorale de santé à Agadir

ainsi qu'au niveau du SIAAP, que pour le personnel soignant, et ce étant

donné leurs nombres respectifs réduits (5et30).

n = 5+30= 35.

3. Critère d'inclusion et d'exclusion 4.1.

Critères d'exclusion

Sont exclus :

1 C/S: Drarga, Amskroud, Tamri, Imouzzer, Tamraght.

27

1) Les médecins et les infirmiers qui ont

participé au test préliminaire du questionnaire.

2) Les personnels des formations sanitaires non participants aux

activités de l'équipe mobile.

3.3. Critères d'inclusion

Tous les personnels, y compris les infirmiers chefs des CS,

qui sont programmés dans le cadre des activités des

équipes mobile et aussi les responsables des programmes au niveau de la

préfecture

4. Méthodes et instruments de collecte des

données

Les méthodes de collecte des données qui

semblent être les plus appropriées pour notre étude

réunissent (a) l'entretien semi-structuré dont le choix est rendu

pertinent par l'hétérogénéité des sujets

à l'étude, et surtout sur le plan organisationnel en rapport avec

le fait que les responsables provinciaux soient aussi partie prenante dans la

population à l'étude. Parmi les avantages de ce type d'entrevue,

est que cette dernière permet d'obtenir plus d'informations

particulières sur un sujet. Le but est de comprendre le point de vue du

répondant sur le sujet traité (Fortin, 2006) ; (b) un

questionnaire qui est constituée : ( i) d'une première partie

portant sur des données générales d'identification , ( ii)

une deuxième partie qui est fractionnée en cinq thèmes

correspondant aux cinq catégories de facteurs entravant la performance

de l'équipe mobile au niveau de la P.A.I.O, (iii) et une

troisième partie convoitant les suggestions des interviewés quant

à l'amélioration du dite couverture. La prédominance des

questions fermées se justifie en fait par leur simplicité

d'utilisation, la facilité de codage de leurs réponses, et

l'analyse rapide et peu coûteuse et aussi de pouvoir faire l'objet d'un

traitement statistique (Fortin, 2006).

28

4.1. Le questionnaire

A cet effet, un questionnaire a été

élaboré et testé pour explorer les modalités

d'organisation, de fonctionnement et les activités fournies par l'EM

ainsi que pour identifier les principales contraintes qui entravent le bon

fonctionnement de l'EM auprès des personnels pour l'amélioration

des activités de l'EM.

Ce questionnaire comporte 29 questions fermées et

ouvertes, avec un langage simple découlant du cadre de

référence de l'étude, en commençant par les

questions d'ordre général vers les plus spécifiques.

4.2. Les entretiens semi-structurés

Avec les responsables locaux, après une fixation de

rendez vous avec ces personnes ressources. Ces entretiens seront

réalisés en se basant sur un guide préparé à

l'avance pour délimiter les ithèmes. Il a pour but essentiel de

connaître la représentation de chaque intervenant quant aux :

- Contraintes et difficultés en matière de

gestion de l'EM.

- Actions pour améliorer et renforcer la couverture

sanitaire par le mode mobile au niveau de la préfecture d'Agadir Ida

Outanane.

5. Méthodes d'analyse des données

Dans le cadre de la validation de l'instrument de collecte des

données (questionnaire), l'auteur a procédé à un

pré-test de cet instrument. Le questionnaire est destiné au

personnels impliqués dans l'équipe mobile qui ne sont pas

retenues dans la phase de collecte des données de la présente

étude, afin de mesurer le degré de compréhension et la

facilité d'interprétation de cet instrument.

29

Après la collecte des données quantitatives, une

analyse de ces dernières s'avère nécessaire à

l'aide de statistique descriptive et par le logiciel Excel, et en

représentant des tableaux et des graphiques appropriés aux

données.

Pour les données qualitatives, une analyse des

entretiens semi structurés est effectuée par le passage d' une

phase de transcription fidèle (mot à mot) de ce qui a

été dit vers une phase d'analyse des transcriptions de paroles

des participants (verbatim) qui seront découpées, classées

et seront par la suite étiquetés en fonction du thème.

6. Pré-test des instruments de mesure

Dans le cadre de la validation de l'instrument de collecte des

données (questionnaire), nous avons procédé à un

pré-test de cet instrument. Le questionnaire destiné au personnel

soignant a été testé auprès de deux personnes du

personnel soignant exerçant au niveau de l'unité de

réanimation du CHR Hassan II d'Agadir qui n'a pas été

retenues dans la phase de collecte des données de la présente

étude, et ce afin de mesurer le degré de compréhension, la

facilité d'interprétation de cet instrument.

7. Considérations éthiques

La présente étude a été

menée en tenant compte des considérations éthiques

suivantes : a) Le droit à l'anonymat et la confidentialité :

L'anonymat de chaque participant est pris en considération, ainsi,

toutes les données recueillies auprès d'eux vont être

traités avec confidentialité en assurant l'anonymat de chaque

participant. Les informations ne sont pas communiquées à une

tierce personne.

En ce qui concerne les entretiens, ces derniers ont

été réalisés dans un milieu fermé afin de

garantir la confidentialité.

30

Il est indispensable d'avoir le consentement libre et

éclairé des participants à l'étude en expliquant

clairement le but de la recherche menée

8. Déroulement de la collecte :

Une autorisation a été délivrée

par la délégation préfectorale d'Agadir (voir annexe

n°1) qui a permis l'accès aux données aux niveaux des ESSB.

Ainsi, les guides d'entretien avec les responsables au niveau de la

délégation et le SIAAP (voir annexe n°2), le questionnaire

(voir annexe n°3) ont été renseignés durant les deux

premières semaines du mois de Mai 2012.

Après cette opération, la collecte des

données a été effectuée durant les deux semaines du

mois de mai et le début du mois de juin.

Les participants ont été sollicités et

avisés au préalable en veillant à leur expliquer les

règles d'éthique et la procédure de la recherche. La

quasi-totalité ont fait preuve de collaboration et de

compréhension. Le taux de participation au questionnaire est de 86% du

personnel soignant soit 26 parmi 30 personnes.

Les entrevues semi-structurées se sont

réalisées les lundi et les jeudi de deux premières

semaines à partir du moi de mai, sachant que l'intervalle horaire

dévolue à chaque entrevue a varié entre 10 et 15 min. Le

taux de réponse aux entrevues est donc de 100%.

Néanmoins, le chercheur a rencontré certaines

difficultés tel que la non disponibilité des personnels

médicale et infirmier ainsi que des responsables provinciaux de la

santé. On souligne aussi la lenteur des procédures

administratives pour l'obtention des autorisations d'accès aux

informations et aux structures de santé au niveau provincial.

Troisième

partie :

Phase

Empirique

31

VII. Présentation des donnés de

l'étude :

Dans ce chapitre nous procédons à l'analyse de

l'ensemble des donnés

obtenues à travers le questionnaire ainsi que

l'entretien semi-directif et cela pour répondre aux différents

éléments cités dans notre étude.

1. Résultats du questionnaire

Les caractéristiques de la population a.

Composition par âge et par sexe:

La répartition des personnels répondant par sexe et

par groupes d'âge est

représentée sur les graphiques ci dessous.

figure N°2 :La répartition du personnel selon

le sexe

46%

54%

masculin féminin

figure N°3 :La répartition du personnel selon

l'âge

54%

11%

8%

27%

21-30 ans 31- 40 ans 41- 50 ans 51- 59ans

D'après la figure N° 2, le sexe masculin

représente 54% alors que le sexe féminin représente un

pourcentage de 46%.

On note aussi que parmi les 26 professionnels de santé

questionnés, la tranche d'âge prédominante varie entre 41

et 50 ans avec un pourcentage de 54%.

b. Constitution par grade et par ancienneté

d'activité au niveau de l'EM :

8%

15%

12%

figure N°4 : La répartition du personnel

selon le grade

42%

23%

médecin

IDE

sage femme inf.auxilliaire tech.d'hygiène

Selon ce graphique nous remarquons que la majorité du

personnel sont des infirmiers diplômés d'état (42%) et des

médecins généralistes (23%). Les autres sont des

infirmiers auxiliaires (23%), des sages femmes (15%) et des techniciens

d'hygiènes (8%).

32

8% d'activité dans l'équipe

mobile

figure N°5 :Répartition du personnel selon

l'ancienneté

23%

31%

38%

< 5ans 5-10 ans 11-20 ans 21-30 ans

La majorité du personnel de santé ont une

ancienneté d'exercice au niveau de l'EM inférieure à 10ans

(69%). Pour les autres groupes, 23% ont une ancienneté qui varie entre

11 et 20 ans et 08% ont une ancienneté supérieure à 20

ans.

c. Structure selon le lieu d'exercice et

l'ancienneté dans les ESSB

figure N°6: répartition du

personnel

selon le lieu

d'exercice

35%

CSCA CSC DR CSUA

27%

38%

12%

figure N°7: répartition du

personnel

selon l'ancienneté au

niveau des ESSB

23%

38%

15%

12%

< 5ans 5-10 ans 11-20 ans 21-30 ans >30 ans

D'après le graphique, 53% du personnel

questionné ont une ancienneté d'exercice au niveau des ESSB qui

varie entre 5 et 20 ans. Pour les autres, 12% ont une ancienneté

inférieure à 5 ans et aussi de 21 ans à 30 ans alors que

23% ont une ancienneté supérieure à 30 ans du service.

On note aussi que 73% du personnel de santé

questionné exercent au niveau des centres de santé communaux avec

ou sans maison d'accouchement, les 27% restant exercent uniquement dans des

dispensaires ruraux.

1.1. Le paquet d'activités et des prestations

offertes

33

1.1.1. Activités préventives

1.1.1.1. concernant la santé de la mère

a. la

planification familiale

figure N°8:Degré de realisation des

activités de PF

|

90%

80%

|

|

|

|

77% 77%

|

77%

|

|

|

|

fréquemment rarement jamais

|

40%

70%

60%

50%

30%

20%

10%

0%

15%

8%

19%

15% 15%

8%

65%

8%

12%

23%

58%

19%

En matière de la planification familiale, il est

remarqué que le recrutement des nouvelles acceptantes ainsi que le

réapprovisionnement des anciennes acceptantes en matière de la

pilule sont les activités les plus dominantes (77%) dans l'équipe

mobile. En revanche 70% du personnel questionné confirme que l'insertion

et le contrôle de DIU, injectable et les références LT ne

sont pas réalisés lors de l'exercice de l'équipe

mobile.

58% des personnes enquêtées affirment que

l'activité d'IEC en matière de la planification familiale reste

limitée au cours de l'équipe mobile.

34

b. La surveillance de la grossesse et de l'accouchement :

figure N°9: Fréquence de réalisation

des activités de PSGA

0% 50% 100%

C.post N

VAT

Référence

IEC

examen génycologique

examens de la glycémies

examens des urines

mésure de la HU,taille, poids

recherche d'oedème et l'anémie

intérogatoir de la femme enceintes sur les ATCDS

jamais rarement fréquemment

C.P.N

éxamen général de la femme

D'après cette figure, on constate que l'interrogatoire

des femmes enceintes sur leurs antécédents, la recherche des

oedèmes et d'anémie, la vaccination antitétanique et les

activités d'IEC sont réalisés dans 70% à 80% des

cas. Alors que, 75% du personnel affirme qu'ils n'ont jamais

réalisé aucun examen gynécologique et aussi la

glycémie par un glucomètre chez les femmes.

La référence et l'examen des urines de la femme

en général ne sont effectués que rarement à raison

de 40%. On souligne ici que les références se font soit vers le

centre de santé pour prise en charge et suivi, soit vers la

maternité hospitalière de l'hôpital Hassan II d'Agadir en

cas de grossesse à risque (toxémie, HTA, Oedème).

1.1.1.2. concernant la santé de l'enfant :

35

a. la santé de l'enfant

fréquemment rarement jamais

dépistages des anomalie et

malformation

figure N°10: Degré de réalisation des

activités de la santé de

l'enfant

dépistages et PEC des cas de

diarrhées

dépistages et PEC des cas d'IRA

adminstration de la vitA et D

pesés et PEC des malnutris

vaccination

références

0% 50% 100%

La majorité du personnel (75%) affirme que la

vaccination, l'administration de la vitamine A et D, le dépistage et la

prise en charge des cas de diarrhées et des IRA sont

réalisés d'une manière fréquente. La

référence, surtout hospitalière, des enfants malades

(convulsion, malformation) reste très rare dans 67% des cas.

figure N°11:Fréquence de réalisation

des activités sanitaires de

l'equipe mobile

|

|

|

|

activités

de

l'hygièn

e de

milieu

|

désinfection des points d'eau collectifs

|

|

prélévement d'échantillons

|

|

activités

de

la

surveillance

épidèmiolog

ique

|

PEC des anciens malades dépistés ( suivi)

dépistage des maladies non transmissibles dépistage des maladies

transmissibles

|

|

activités

de santé

scolaire

|

promouvoir l'hygiène bucco-dentaire Dépister les

déficiences visuelles

VMS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

fréquemment rarement jamais

|

0% 50% 100% 150%

|

1.1.1.3. Surveillance épidémiologique,

activités de la santé

scolaire et l'hygiène du

milieu.

36

60% du personnel affirme que les activités dominantes

sont le dépistage des déficiences visuelles et la promotion

d'hygiène bucco dentaire, alors que les réalisations concernant

la VMS restent limitées avec un pourcentage de 60%.

Pour la surveillance épidémiologique, toutes les

activités en relation avec la prise en charge et le dépistage des

maladies transmissibles et non transmissibles sont réalisées

à hauteur de 60% dans l'équipe mobile.

En ce qui concerne les activités d'hygiène de

milieu, 65% des personnels déclarent que les prélèvements

d'échantillons d'eau est rare. Tandis que la désinfection des

points d'eau collectifs reste relativement fréquente à hauteur de

52%.

1.1.1.4. Les activités curatives et promotionnelles :

activités curatives

fréquemment rarement jamais

dépistage des maladies chroniques

graphique N°12: Représentation des

réalisations des activités curatives

suivi des maladies chroniques

dispenser des soins courants

consultations paramédicales

IEC des malades chroniques

observance de traitement

remise des médicaments

glycémie par glycomètre

consultations médicales

mésure de la TA

soins d'urgence

echographie

référence

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Concernant les activités curatives : Plus de 70%

du personnel de santé questionné affirme que la consultation

paramédicale est fréquemment réalisée ainsi que la

remise des médicaments, les soins courants et d'urgence, la mesure de la

tension artérielle et l'IEC. Par contre, plus de 60% du personnel

déclare que la

37

consultation médicale est moins fréquente. Le

suivi des malades souffrants des affections chroniques (diabète ou HTA),

l'observance des traitements et de la glycémie par un glucomètre

restent des activités limitées lors de l'équipe mobile.

A signaler que 100% du personnel affirme que la population n'a

jamais bénéficié d'une prestation d'échographie

lors d'une équipe mobile. Les cas référés sont

adressés soit au centre de santé pour suivi et contrôle,

soit à l'hôpital pour examens complémentaires, bilans

biologiques et radiologiques.

1.1.2. Le paquet d'activité et la satisfaction de la

population

Tableau N°3 : le paquet d'activités et la

satisfaction de la population par l'EM

|

Activités

|

OUI

|

NON

|

|

effectif

|

fréquence

|

effectif

|

fréquence

|

|

Le paquet d'activités est complet

|

14

|

54%

|

12

|

46%

|

|

La population est satisfaite du

paquet d'activités

|

7

|

27%

|

19

|

73%

|

Source : Données recueillies par notre travail

D'après ce tableau 54% du personnel de santé

affirme que le paquet d'activités actuel est suffisant.

Néanmoins, 73% de ce personnel souligne que ce paquet d'activité

ne comble pas totalement les besoins de la population.

Egalement les personnes questionnées ont soulevé

des prestations prioritaires souhaitées par la populations à

savoir :a) un paquet d'activité plus large et une prise en charge

adéquate aussi bien pour les enfants que pour les adultes et les sujets

âgés ; b)l'équipe mobile doit être composée

d'un médecin femme ou homme ainsi que des médicaments suffisant

en quantité et en qualité ; c) nécessaire pour mesure de

la glycémie et d'examens des femmes enceintes.

38

1.1.3. Le temps alloué aux prestations

Figure N°13: Le temps alloué pour chaque

point de contact

12%

19%

15%

27%

27%

1h 2h 3h 4h >4h

54% des personnes enquêtées déclarent que

le temps alloué pour chaque point de rassemblement ne dépasse pas