0.1. INTRODUCTION GENERALE

0.2. Choix et intérêt du

sujet

Le domaine hydraulique nous intéresse au premier chef

compte tenu de son utilité dans divers usines et industries. Nous voyons

ici les implications directes ou indirectes dans le vaste chantier de la

construction du pays. De même, étant donné que le circuit

de traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel

s'avère être indispensable pour l'humanité de nos jours.

Voilà ce qui explique notre motivation. Ainsi nous nous

sommes résolus dans le cadre de ce travail de fin de cycle,

d'approfondir notre connaissance acquise tout au long de notre formation

à l'Institut Supérieur Pédagogique et Technique de

Kinshasa ISPT-KIN en sigle un peu plus dans ce domaine que nous aimons bien et

de pouvoir maximiser notre chance de trouver du travail dans ce domaine.

0.3. Problématique

Comme on le sait pertinemment bien,

sans l'eau, pas de vie. Elle est repartie sur une très grande

étendue de la planète terre. Etant considéré comme

un trésor pour l'homme dans ses diverses activités voire

même la vie des végétaux et des animaux, elle est sans

aucun doute un constituant nécessaire.

A ce titre, et compte tenu de son importance, reconnaissons

que toutes les entreprises de façon générale ont besoin de

l'eau pour leur bon fonctionnement, tout comme l'usine de Kwilu-Ngongo. A titre

d'exemple on peut citer les industries agroalimentaires, les usines

hydrauliques, les laveries minérales, etc.

L'eau qui coule est ordinairement saine, la pollution de l'eau

est presque toujours due aux activités humaines, même si cette

pollution est parfois accidentelle. La principale conséquence de la

pollution de l'eau est une diminution de la quantité et de la

qualité de l'eau potable que l'homme utilise. Et cette pollution de

l'eau peut avoir de graves conséquences sur la santé de l'homme.

Les maladies liées à la contamination de l'eau

représentent une charge considérable pour l'humanité.

Face à l'accroissement de la pollution des eaux

usées rejetées dans le milieu naturel, responsables des maladies

qui provoquent la réduction de l'espérance de vie de l'homme sur

la terre, les difficultés de traitement de ces eaux augmentent aussi car

les produits artificiels générés par les scientifiques ne

sont pas toujours biodégradables. Aujourd'hui, on ne peut nullement s'en

passer. Cependant une question mérite

d'être posée :

Toutes les eaux usées qui influent le milieu naturel et

qui constituent beaucoup des sources de maladies faut-il les laisser dans notre

environnement ? Que devons-nous faire ? Et comme dans la plupart des

pays il n'y a pas de services de suivi ou de surveillance

épidémique efficace pour la protection de la santé des

populations, comment peut-on agir à ce stade ?

0.4. Hypothèse du

travail

Depuis un certain temps, la compagnie sucrière de

Kwilu-Ngongo occupe une place importante dans la réalisation

budgétaire de notre pays grâce à sa production, nous osons

croire que cela a un effet positif sur la vie sociale et économique des

habitants du Congo.

Dans la cité de Kwilu-Ngongo où nous avons

mené notre étude, le besoin de l'eau qui coule n'a cessé

d'augmenter du jour au jour pour les habitants. Certes, l'usine de Kwilu-Ngongo

devrait penser réhabiliter leur circuit de traitement de ces eaux

usées avant rejet dans le milieu naturel pour éviter la

pollution, les maladies qui peuvent ruiner la vie des habitants. C'est par

là que nous avons proposé la réhabilitation du circuit de

traitement des eaux usées de l'usine de Kwilu-Ngongo au Kongo

Central.

0.5. But et objectif du

travail

Le but poursuivi dans ce travail est d'équiper notre

bibliothèque de l'institut supérieur pédagogique et

technique (ISPT) en sigle sur le plan théorique et descriptif d'un

document de référence sur le traitement des eaux usées

provenant des circuits industriels.

L'objectif général de ce travail est d'attirer

l'attention des étudiants qui seront appelés à oeuvre dans

ce domaine sur le traitement des eaux usées.

Nous allons donc dans ce travail proposer à l'usine de

Kwilu-Ngongo au Kongocentral de réhabiliter son circuit de traitement

des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel enfin de

résoudre les problèmes dus à la pollution de l'eau qui

coule naturellement car ce sont ces eaux que les habitants utilisent dans leurs

maisons pour les travaux ménagers, le nettoyage corporel, ainsi la

pollution de l'eau dans cette région sera réduite.

0.6. Méthodologie du travail

Pour arriver à bien

élaborer ce travail, nous avons utilisé plusieurs méthodes

et techniques de recherche qui nous permettront de définir quelques

concepts de base ayant trait à notre sujet, il s'agit de:

v Méthode historique

Elle nous a permis de retracer l'historique et

l'évolution du circuit actuel de traitement des eaux usées de

l'usine de Kwilu-Ngongo

v Méthode documentaire

Elle nous a permis de consulter les ouvrages, les travaux de

fin d'études et les notes de cours en rapport avec le sujet. Nous avons

aussi consulté l'internet et nous avons fait une descente dans le

village concerné afin de procéder à des interviews

(enquêtes sur terrain)

v Interview

Cette méthode nous a permis de recueillir les

informations relatives à notre sujet auprès des responsables en

charge de ce département.

0.7. Délimitation du travail

Pour être plus bref et compte

tenu du volume de la matière, nous n'allons nullement concevoir ou

installer un système de traitement d'eaux usées pour la compagnie

sucrière de Kwilu-Ngongo, mais nous nous limitons ici à la

description de traitement des eaux usées de l'usine de Kwilu-Ngongo et

nous voulons simplement faire ressortir les paramètres utiles, les

mécanismes saillants pour réduire les quantités des eaux

usées dans lacité de Kwilu-Ngongo au Kongo Central.

0.8. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la

conclusion générale, notre travail se subdivise en trois

chapitres à savoir :

ü Le premier chapitre expose la théorie

générale des eaux usées ;

ü Le second chapitre présent la

généralité sur la compagnie sucrière de

Kwilu-Ngongo;

ü Le dernier chapitre traite la réhabilitation du

circuit de traitement des eaux usées de l'usine de Kwilu-Ngongo.

CHAPITRE I : THEORIE

GENERALE DES EAUX USEES

I.0. PREAMBULE

L'eau usée est le synonyme de l'eau résiduaire.

L'utilisation des eaux engendre un nouveau produit appelé effluent ou

eau usée. Les problèmes liés aux eaux usées sont

aussi anciens que ces eaux elles même et ils s'aggravent suivant la

croissance démographique, l'amélioration de la qualité de

vie des populations et le développement des activités

industrielles.

Conserver nos habitudes actuelles revient à favoriser

l'aggravation des négligences qui sont déjà

considérables. D'après les estimations, bien plus de 80 % des

eaux usées à travers le monde (plus de 95 % dans certains pays en

développement) sont rejetées dans l'environnement sans

traitement. Les conséquences sont alarmantes. La pollution de l'eau

s'aggrave dans la plupart des fleuves d'Afrique, d'Asie et d'Amérique

Latine. En 2012, plus de 800 000 décès à travers le monde

étaient causés par une eau potable contaminée, des

installations de lavage de mains inadéquates et des services

d'assainissement inappropriés. Dans les mers et les océans, les

zones mortes désoxygénées causées par la

décharge des eaux usées non traitées augmentent à

un rythme soutenu, affectant environ 245 000 km²

d'écosystèmes marins, ce qui a un impact sur la pêche, les

moyens de subsistance et les chaînes alimentaires.

Les eaux usées sont utilisées pour des usages

domestiques, industriels ou même agricole, constituant donc un effluent

pollué qui sont rejetées dans un émissaire d'égout.

Ils regroupent les eaux usées domestiques (les eaux de vannes et les

eaux Ménagères), les eaux de ruissellement et les effluents

industriels (eaux usées des usines).

A l'échelle mondiale, le traitement des eaux

usées constitue le premier enjeu de santé publique ; plus de

900 enfants de moins de 5 ans tombent malades et meurent chaque année

liée à l'absence de traitement des eaux et au manque

d'hygiène induit.Les eaux usées ont été longtemps

considérées comme un fardeau en matière d'assainissement,

lorsqu'elles ne sont pas tout simplement ignorées. Avec la

raréfaction de l'eau dans plusieurs régions, cette situation

connaît une évolution, et on reconnaît de plus en plus

l'importance de la collecte, du traitement et de la réutilisation des

eaux usées.

Dans une maison, les eaux usées proviennent

principalement de la cuisine et de la salle de bain, elles sont appelées

eaux grises ou eaux de vannes qui proviennent des toilettes. Les principaux

constituants néfastes des eaux usées sont les nitrates

(NO3-1) et les phosphates (P04-3),

mais les eaux usées contiennent ainsi des métaux lourds des PCB

(polychlory de biphenil), des hydrocarbures et parfois des médicaments.

Il est donc essentiel d'accroître l'acceptation sociale

de l'utilisation des eaux usées afin de favoriser le progrès dans

ce sens. C'est en cela que l'éducation et la formation, ainsi que les

nouvelles formes de sensibilisation, sont importantes pour changer la

perception des risques liés à la santé et aborder les

préoccupations socioculturelles, afin de favoriser l'acceptation du

public. C'est également profitable. En tant que composante essentielle

d'une économie circulaire, l'utilisation des eaux usées et la

récupération des sous-produits peuvent générer de

nouvelles opportunités d'affaires et permettre de

récupérer de l'énergie, des nutriments, des métaux

et d'autres sous-produits.

I.1. LES DEFINITIONS DES EAUX USEES

Nous avons pu nous apercevoir qu'il existe un éventail

de définitions des eaux usées, qui peuvent ne pas avoir le

même sens pour tout le monde. Les ingénieurs, les urbanistes, les

gestionnaires de l'environnement et les chercheurs, sans oublier des nombreux

organismes des Nations Unies, ont abordé différents aspects des

eaux usées dans de nombreux rapports, chacun avec une perspective et un

vocabulaire propres. Nous nous sommes efforcés de nous appuyer sur

plusieurs de ces documents, comme en témoigne la longue liste des

références, afin de présenter un compte rendu

équilibré, factuel et neutre de la masse de connaissances

actuelles, couvrant les évolutions les plus récentes dans le

domaine de la gestion des eaux usées, et les divers avantages et

opportunités qu'elle offre dans un contexte d'économie

circulaire.

En parlant de l'eau usée il semble important d'avoir

une idée sur sa définition, son origine et ses

caractéristiques, ainsi que les différentes méthodes de la

pollution de l'eau.

Par définition :

Ø Les eaux usées sont des eaux

altérées par les activités humaines à la suite d'un

usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre.

Ø Les eaux usées, sont des eaux chargées

de polluants, solubles ou non, provenant essentiellement de l'activité

humaine. Une eau usée est généralement un mélange

de matières polluantes répondant à ces catégories,

dispersées ou dissoutes dans l'eau qui a servi aux besoins domestiques

ou industriels. Donc sous la terminologie d'eau résiduaire, on groupe

des eaux d'origines très diverses qui ont perdu leurs puretés ;

c'est-à-dire leurs propriétés naturelles par l'effet des

polluants après avoir été utilisées dans des

activités humaines (domestiques, industrielles ou agricoles).

Ce sont des eaux qui sont de nature à polluer les

milieux dans lesquels elles seront déversées.

La question des eaux usées n'est pas une simple

question de gestion des ressources en eau. Elle affecte l'environnement et tous

les êtres vivants, et peut avoir des impacts directs sur les

économies, aussi bien matures qu'émergentes. Par ailleurs, les

flux d'eaux usées contiennent un certain nombre de matières

utiles, telles que des nutriments, des métaux et des matières

organiques qui, tout comme l'eau elle-même, peuvent être extraites

et utilisées à d'autres fins productives. À ce titre, les

eaux usées constituent une précieuse ressource qui, si elle est

gérée de façon durable, peut devenir un pilier essentiel

de l'économie circulaire. Les retombées de l'amélioration

de la façon dont nous gérons les eaux sont énormes, avec

des avantages partagés pour les sociétés et

l'environnement.

I.2. LA CLASSIFICATION DES EAUX USEES

D'après les origines des eaux usées on peut les

classer comme suit:

- Les eaux usées domestiques (EUD);

- Les eaux usées urbaines (EUU) ;

- Les eaux usées industrielles (EUI).

I.2.1. Les eaux

usées domestiques

Les eaux usées domestiques (EUD) comprennent les eaux

ménagères (eaux de toilette, de lessive, de cuisine) et les eaux

de vannes (urines et matières fécales).

Figure (I-1):Image représentative d'un

circuit des eaux usées domestiques.

Les eaux usées domestiques contiennent des

matières minérales et des matières Organiques. Les

matières minérales (chlorures, phosphates, sulfates, etc.) et les

matières Organiques constituées de composés ternaires,

tels que les sucres et les graisses (formés de Carbone, oxygène

et hydrogène, mais aussi d'azote et dans certains cas, d'autres corps

tels que soufre, phosphore, fer, etc.).

Ces eaux sont généralement constituées de

matières organiques dégradables et de matières

minérales. Ces substances sont sous forme dissoute ou en suspension.

Elles se composent essentiellement des eaux de vanne d'évacuation de

toilette et des eaux ménagères d'évacuation des cuisines,

salles de bains.

Elles proviennent essentiellement :

· Des eaux de cuisine qui contiennent des matières

minérales en suspension provenant du lavage des légumes, des

substances alimentaires à base de matières organiques (glucides,

lipides, protides) et des produits détergents utilisés pour le

lavage de la vaisselle et ayant pour effet la solubilisation des graisses ;

· Des eaux de buanderie contenant principalement des

détergents;

· Des eaux de salle de bain chargées en produits

utilisés pour l'hygiène corporelle, généralement

des matières grasses hydrocarbonées;

· Des eaux de vannes qui proviennent des sanitaires

(w.c), très chargées en matières organiques

hydrocarbonées, en composés azotés, phosphatés et

microorganismes.

La pollution journalière produite par une personne

utilisant de 150 à 200 litres d'eau est évaluée à

:

ü de 70 à 90 grammes de matières en

suspension ;

ü de 60 à 70 grammes de matières

organiques ;

ü de 15 à 17 grammes de matières

azotées ;

ü 4 grammes de phosphore ;

ü plusieurs milliards de germes pour 100 ml.

I.2.2. Les eaux usées urbaines

Les eaux usées urbaines (EUU) comprennent les eaux de

ruissellement (eaux pluviales, eaux d'arrosage des voies publiques, eaux de

lavage des caniveaux, des marchés et des cours).

Figure (I-2):Image représentative d'un

circuit des eaux usées urbaines.

Les eaux qui ruissellent sur les toitures, les cours, les

jardins, les espaces verts, les Voies publiques et les marchés

entraînent toutes sortes de déchets minéraux et organiques

tels que : de la terre, des limons, des boues, des sables, des déchets

végétaux (herbes, pailles, feuilles, graines, etc.). Et toutes

sortes de micropolluants (hydrocarbures, pesticides venant des jardins,

détergents utilisés pour le lavage des cours, des voies

publiques, des automobiles, débris microscopiques de caoutchouc venant

de l'usure des pneumatiques des véhicules, plomb venant du plomb

tétra éthyle contenu dans l'essence, retombées diverses de

l'atmosphère, provenant notamment des cheminées domestiques et

des cheminées d'usines.).

Donc ces eaux sont l'issue :

· Des apports directs dus aux traitements des milieux

aquatiques et semi aquatiques tels que le désherbage des plans d'eau,

des zones inondables (faucardage chimique) et des fossés, ainsi que la

démoustication des plans d'eau et des zones inondables (étangs et

marais) ;

· Des apports indirects dus en particulier à

l'entraînement par ruissellement, aux eaux de rinçage des

appareils de traitement, aux résidus présents dans des emballages

non correctement rincés ou détruits, aux eaux résiduaires

des usines de fabrication et de conditionnement.

La composition et les caractéristiques des eaux

usées urbaines (EUU) sont peu variables par rapport aux eaux

usées industrielles (EUI).

I.2.3. Les eaux usées industrielles

Tous les rejets résultant d'une utilisation de l'eau

autre que domestique sont qualifiés de rejets industriels. Cette

définition concerne les rejets des usines, mais aussi les rejets

d'activités artisanales ou commerciales : blanchisserie, restaurant,

laboratoire d'analyses médicales, etc.

Image (I-3):Image représentative d'un

circuit des eaux usées industrielles.

La variété des eaux usées industrielles

(EUI) est très grande. Certaines de ces eaux sont toxiques pour la flore

et la faune aquatiques, ou pour l'homme. Il faut bien distinguer les eaux

résiduaires et les liquides résiduaires de certaines

industries.

Les eaux industrielles sont celles qui ont été

utilisées dans des circuits de réfrigération, qui ont

servi à nettoyer ou laver des appareils, des machines, des

installations, des matières premières ou des produits d'une

usine, ou qui ont servi à retenir des poussières de fumées

; Elles peuvent contenir des substances chimiques utilisées au cours des

fabrications. Les liquides industriels sont des liquides résultant des

fabrications ; C'est le cas des solutions de produits chimiques, des solutions

de sous-produits, c'est le cas des liquides acides provenant de la vidange des

cuves de décapage des métaux.

Les rejets industriels peuvent donc suivre trois voies

d'assainissement :

-Ils sont directement rejetés dans le réseau

domestique ;

-Ils sont prétraités puis rejetés dans le

réseau domestique ;

-Ils sont entièrement traités sur place et

rejetés dans le milieu naturel.

Les caractéristiques des eaux usées

industrielles subissent des grandes variations, elles dépendent d'une

multitude de paramètres-type de l'industrie, la production, le

nettoyage, les différentes étapes du procédé industriel, l'état de l'appareil,... Par

ailleurs, il existe des caractéristiques communes entre les effluents de

la même industrie.

En termes de volume et type de polluants, les effluents

industriels présentent le plus souvent une charge importante et un

risque de dysfonctionnement structurel et fonctionnel des réseaux

d'assainissement et des dispositifs de traitement des eaux usées. Ces

risques sont d'autant plus grands que les industries sont localisées en

amont du réseau d'assainissement. Les déchets et les effluents

industriels définissent largement la qualité et le taux de

pollution de ces eaux usées. On peut néanmoins, faire un

classement des principaux rejets industriels suivant la nature des

inconvénients qu'ils déversent et les principaux polluants

transitant dans les eaux usées d'origine industrielle sont :

· Pollution due aux matières en suspension

minérales (lavage de charbon, carrière, tamisage du sable et

gravier, industries productrices d'engrais phosphatés....) ;

· Pollution due aux matières en solution

minérales (usine de décapage, galvanisation...) ;

· Pollution due aux matières organiques et

graisses (industries agroalimentaires, équarrissages, pâte

à papier...) ;

· Pollution due aux rejets hydrocarbonés et

chimiques divers (raffineries de pétrole, porcherie, produits

pharmaceutiques.....) ;

· Pollution due aux rejets toxiques (déchets

radioactifs non traités, effluents radioactifs des industries

nucléaires....).

· Pollution organique (les métaux toxiques, les

toxines organiques, les matières colorées, les huiles et

graisses, les sels).

Les eaux résiduaires d'origine industrielle ont

généralement une composition plus spécifique et

directement liée au type d'industrie considérée.

Indépendamment de la charge de la pollution organique ou

minérale, de leur caractère putrescible ou non, elles peuvent

présenter des caractéristiques de toxicité propres

liées aux produits chimiques transportés.

A cet effet, il s'agit de veiller à ce que les

caractéristiques physico-chimiquesdes eaux usées industrielles

rejetées dans les cours d'eau ou dans le milieu naturel restent soient

telles que leur impact sur le milieu aquatique soit minimisé. A cette

fin, des normes générales et sectorielles de rejet sont mises en

place. En outre, un mécanisme de taxation de ces rejets basé sur

leur charge polluante incite les entreprises à traiter leurs effluents

de sorte que leur teneur en polluants soit inférieure aux normes.

I.3. LA COMPOSITION DES EAUX USEES

La composition des eaux usées, est extrêmement

variable en fonction de leur origine. Elles peuvent contenir des nombreuses

substances, sous forme solide ou dissoute, ainsi que des nombreux

microorganismes. En fonction de leurs caractéristiques physiques,

chimiques, biologiques et du danger sanitaire qu'elles représentent, ces

substances peuvent être classées en quatre groupes : les

matières en suspension, les micro-organismes, les éléments

traces minéraux ou organiques, et les substances nutritives.

Tableau (I-1) : Composition des eaux

usées

|

Constituants

|

Concentration (mg/l)

|

|

Fort

|

Moyen

|

Faible

|

|

Solides totaux

|

1200

|

700

|

350

|

|

Solides dissous

|

850

|

500

|

250

|

|

Solides suspendus

|

350

|

200

|

100

|

|

Azote (en N)

|

85

|

40

|

20

|

|

Phosphore (en P)

|

20

|

10

|

6

|

|

Chlore 1

|

100

|

50

|

30

|

|

Alcalinité

|

200

|

100

|

50

|

|

Graisses

|

150

|

100

|

50

|

|

DBO5

|

300

|

200

|

100

|

La DBO5 est la demande biochimique

en oxygène à 20°C pendant 5 jours, c'est une mesure de la

matière organique biodégradable dans les eaux usées. Elle

dépend de :

- L'activité humaine et la nature des effluents

industriels éventuellement rejetés dans le réseau

urbain.

- La composition des eaux d'alimentation en eau potable, et la

nature des matériaux des canalisations d'eau.

I.3.1. Les matières en suspension

Les matières en suspension sont en majeure partie de

nature biodégradable. La plus grande part des microorganismes

pathogènes contenus dans les eaux usées est transportée

par les MES. Elles donnent également à l'eau une apparence

trouble, un mauvais goût et une mauvaise odeur. Cependant, elles peuvent

avoir un intérêt pour l'irrigation des cultures.

I.3.2. Les micropolluants organiques et non

organiques

Les micropolluants sont des éléments

présents en quantité infinitésimale dans les eaux

usées. La voie de contamination principale, dans le cas d'une

réutilisation des eaux usées épurées, est

l'ingestion. C'est la contamination par voie indirecte qui est

généralement préoccupante. Ainsi, certains micropolluants,

comme les métaux lourds ou les pesticides, peuvent s'accumuler dans les

tissus des êtres vivants, et notamment dans les plantes cultivées.

Il peut donc y avoir une contamination de la chaîne alimentaire et une

concentration de ces polluants dans les organismes.

I.3.2.1. Eléments traces

Les métaux lourds que l'on trouve dans les eaux

usées urbaines sont extrêmement nombreux ; les plus abondants sont

le fer, le zinc, le cuivre et le plomb.

Les autres métaux (manganèse, aluminium, chrome,

arsenic, sélénium, mercure, cadmium, molybdène, nickel,

etc.) sont présents à l'état de traces. Certains

éléments traces, peu nombreux, sont reconnus nécessaires,

en très faibles quantités, au développement des

végétaux : le bore, le fer, le manganèse, le zinc, le

cuivre et le molybdène. L'irrigation, à partir d'eaux

usées, va apporter ces éléments.

I.3.2.2. les micropolluants organiques

Les micropolluants d'origine organique sont extrêmement

nombreux et variés, ce qui rend difficile l'appréciation de leur

dangerosité. Ils proviennent de l'utilisation domestique de

détergents, pesticides, solvants, et également des eaux pluviales

: eaux de ruissellement sur les terres agricoles, sur le réseau routier,

etc.

Ils peuvent aussi provenir de rejets industriels quand ceux-ci

sont déversés dans les égouts ou même des

traitements de désinfections des effluents par le chlore.

Dans le sol, ces micropolluants restent liés à

la matière organique ou absorbés sur les particules du sol.

Cependant, quelques composés ioniques (pesticides organochlorés,

solvants chlorés) peuvent être entraînés en

profondeur.

En raison de la faible solubilité de ces

éléments organiques, on les retrouvera concentrés dans les

boues et c'est surtout lors de l'épandage de ces dernières que

leurs teneurs devront être contrôlées.

Les pesticides sont les éléments traces les plus

surveillés, et une étude d'impact et de métabolisme est

obligatoire avant leur mise sur le marché. Par contre, le danger

représenté par tous les autres polluants organiques est encore

mal apprécié actuellement. Les contrôles de routine ne

permettent pas de repérer toutes les toxines.

I.3.2.3. Les substances nutritives

L'azote, le phosphore, le potassium, les

oligo-éléments, le zinc, le bore et le soufre, indispensables

à la vie des végétaux, se trouvent en quantités

appréciables, mais en proportions très variables par rapport aux

besoins de la végétation, dans les eaux usées

épurées ou non. D'une façon générale, une

lame d'eau résiduaire de 100 mm peut apporter à l'hectare :

§ De 16 à 62 kg d'azote ;

§ De 2 à 69 kg de potassium ;

§ De 4 à 24 kg de phosphore ;

§ De 18 à 208 kg de calcium ;

§ De 9 à 100 kg de magnésium ;

§ De 27 à 182 kg de sodium.

a. L'azote

L'azote se trouve dans l'eau usée sous forme organique

ou ammoniacale dissoute. Il est souvent oxydé pour éviter une

consommation d'oxygène (O2) dans la nature et un risque de

toxicité par l'ammoniaque gazeux dissous (NH3), en

équilibre avec l'ion ammoniac (NH4+).

b. Le phosphore

La concentration en phosphore dans les effluents secondaires

varie de 6 à 15 mg/l (soit 15 à 35 mg/l) .Cette quantité

est en général trop faible pour modifier le rendement. Mais s'il

y a excès, il est pour l'essentiel retenu dans le sol par des

réactions d'adsorption et de précipitation; cette

rétention est d'autant plus effective que le sol contient des oxydes de

fer, d'aluminium ou du calcium en quantités importantes. On ne rencontre

pas en général de problèmes liés à un

excès de phosphore.

c. Le potassium (K+)

Le potassium est présent dans les effluents secondaires

à hauteur de 10 à 30 mg/l (12 à 36 mg/l de K20)

et permet donc de répondre partiellement aux besoins.

d. le Chlore et le sodium

Leur origine est :

§ Naturelle ;

§ humaine ;

§ industrielle (potasse, industrie

pétrolière, galvanoplastie, agroalimentaire). Les chlorures et le

sodium peuvent également poser problème, notamment en bord de

mer, quand les réseaux d'égout drainent des eaux

phréatiques saumâtres.

I.4. LES CARACTERISTIQUES

DES EAUX USEES

I.4.1. Les caractéristiques physiques

a. La température

La température est un facteur écologique

important du milieu. Elle permet de corriger les paramètres d'analyse

dont les valeurs sont liées à la température

(conductivité notamment). Il est important de connaitre la

température de l'eau avec une bonne précision, en effet celle-ci

joue un rôle dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans

la dissociation des sels dissous donc sur la conductivité

électrique, dans la détermination du pH, pour la connaissance de

l'origine de l'eau et des mélanges éventuels. Elle agit aussi

comme un facteur physiologique agissant sur le métabolisme de croissance

des micro-organismes vivant dans l'eau.

b. La conductivité

La conductivité mesure la capacité de l'eau

à conduire le courant entre deux électrodes. La plupart des

matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions

chargés électriquement. La mesure de la conductivité

permet donc d'apprécier la quantité de sels dissous dans

l'eau.

c. La turbidité

La turbidité représente l'opacité d'un

milieu trouble. C'est la réduction de la transparence d'un liquide due

à la présence de matière non dissoutes. Elle est

causée, dans les eaux, par la présence des matières en

suspension (MES) fines, comme les argiles, les grains de silice et les

micro-organismes. Une faible part de la turbidité peut être due

également à la présence des matières

colloïdales d'origine organique ou minérale.

d. Les matières en suspension (MES)

Les MES représentent les matières qui ne sont ni

à l'état dissous ni à l'état colloïdales, donc

filtrable. Elles sont organiques ou minérales et permettent une bonne

évaluation du degré de pollution d'une eau.

e. Les matières décantables

Des nombreuses particules peuvent constituer des

impuretés d'une eau. Les techniques analytiques nécessaires

à leurs déterminations dépendent des dimensions de ces

particules. Les impuretés présentes dans l'eau ont pour origine

soit des substances minérales, végétales ou animales.

Les matières décantables sont les

matières des grandes tailles, entre 40 micromètres et 5

millimètres et qui se déposent sans traitement physique et

chimique.

I.4.2. Les caractéristiques

chimiques

a. Le pH

Le pH est un paramètre qui permet de mesurer

l'acidité, l'alcalinité ou la basicité d'une

eau.

b. L'Oxygène dissous

La concentration en oxygène dissous est un

paramètre essentiel dans le maintien de la vie, et donc dans les

phénomènes de dégradation de la matière organique

et de la photosynthèse.

Une eau très aérée est

généralement sursaturée en oxygène (torrent), alors

qu'une eau chargée en matières organiques dégradables par

des micro-organismes est sous-saturée. En effet, la forte

présence de matière organique, dans un plan d'eau par exemple,

permet aux microorganismes de se développer tout en consommant de

l'oxygène.

c. La Demande biologique en oxygène

(DBO5)

Exprime la quantité d'oxygène nécessaire

à la destruction ou à la dégradation des matières

organiques présentent dans les eaux usées par les microorganismes

du milieu. Mesurée par la consommation d'oxygène à

20°C à l'obscurité pendent 5 jours

d'incubation d'un échantillon préalablement ensemencé,

temps qui assure l'oxydation biologique des matières organiques

carbonées.

d. La Demande chimique en oxygène

(DCO)

C'est la mesure de la quantité d'oxygène

nécessaire qui correspond à la quantité desmatières

oxydables par oxygène renfermé dans un effluent. Elles

représentent la plupart descomposés organiques

(détergents, matières fécales).

e. Le Carbone organique total (COT)

Le carbone organique est constitué d'une grande

diversité de composés organiques à plusieurs états

d'oxydation, dont certains sont susceptibles d'être oxydés par des

procédés chimiques ou biologiques. Ces fractions sont

caractérisées par la demande chimique en oxygène (DCO) et

la demande biologique en oxygène (DBO).

Certaines matières organiques échappent à

ces mesures ; dans ce cas, le dosage du COT est mieux adapté. Il est

indépendant de l'état d'oxydation de la matière organique

et ne mesure pas les éléments inorganiques tels que l'azote et

l'hydrogène qui peuvent être pris en compte par la DCO et la

DBO.

La détermination porte sur les composés

organiques fixés ou volatils, naturels ou synthétiques,

présents dans les eaux résiduaires (celluloses, sucres, huiles,

etc.). Suivant que l'eau a été préalablement

filtrée ou non, on obtiendra le carbone dissous (DCO) ou le carbone

organique total (COT). Cette mesure permet de faciliter l'estimation de la

demande en oxygène liée aux rejets, et d'établir

éventuellement une corrélation avec la DBO et la DCO.

f. L'Azote

Dans les eaux usées domestiques, l'azote est sous forme

organique et ammoniacale, on le dose par mesure du N-NTK (Azote Totale

Kjeldahl). Azote Kjeldahl = Azote ammoniacal + Azote organique.

L'azote organique, composant majeur des protéines, est

recyclé en continu par les plantes et les animaux. L'azote ammoniacal

est présent sous deux formes en solution, l'ammoniac NH3 et l'ammonium

NH4+, dont les proportions relatives dépendent du

pH et de la température. L'ammonium est souvent dominant ; c'est

pourquoi, ce terme est employé pour désigner l'azote ammoniacal ;

en milieu oxydant, l'ammonium se transforme en nitrites puis en nitrates; ce

qui induit une consommation d'oxygène.

g. Les Nitrites

(NO2-1)

Les ions nitrites (NO2-) sont un stade

intermédiaire entre l'ammonium (NH4+) et les ions

nitratent (NO3-1). Les bactéries nitrifiantes

(nitrosomonas) transforment l'ammonium en nitrites. Cette opération, qui

nécessite une forte consommation d'oxygène, est la

nitratation.

Les nitrites proviennent de la réduction

bactérienne des nitrates, appelée dénitrification. Les

nitrites constituent un poison dangereux pour les organismes aquatiques,

même à de très faibles concentrations. La toxicité

augmente avec la température.

h. Les Nitrates (N03-1)

Les nitrates constituent le stade final de l'oxydation de

l'azote organique dans l'eau. Les bactéries nitratâtes

(nitrobacters) transforment les nitrites en nitrates. Les nitrates ne sont pas

toxiques ; mais des teneurs élevées en nitrates provoquent une

prolifération algale qui contribue à l'eutrophisation du milieu.

Leur potentiel danger reste néanmoins relatif à leur

réduction en nitrates.

I.4.3. Les caractéristiques

microbiologiques

La détermination de la flore aérobie

mésophile totale, des coliformes totaux, coliformes fécaux,

staphylocoque, streptocoque, salmonelles et les shigelles, ainsi que certains

pathogènes peuvent donner une indication sur les risques liés

à l'utilisation de certains types d'eaux.

I.5. LES SOURCES DE POLLUTIONS DES EAUX

USEES

Ce tableau si dessous reprend d'une manière

détaillée les substances, les origines et les effets de

pollutions des eaux usées :

Tableau (I-02) : les sources de

pollutions des eaux usées

|

Substances

|

Origines

|

Effets

|

|

Hydrocarbures

Essences, huiles,

Fioul.

|

Transports routiers,

industries, accidents

pétroliers, fuites lors des

déchargements des

pétroliers, lessivage par

la pluie des zones

urbaines (parking, route).

|

Altération des mécanismes

physiologiques de tous les

organismes vivants.

|

|

Métaux lourds

|

Transports routiers,

industries métallurgiques

et pétrochimiques,

peinture et carénage des

bateaux.

|

Affectent surtout les animaux

Ralentissement de la croissance

Altération des organes

Classement par ordre de nocivité

croissante :

Hg>Ag>Cu>Cd>Zn>Pb>Cr>Ni>Co.

|

|

Pesticides et

Insecticides

|

Utilisation domestique,

Agriculture.

|

Trouble du métabolisme et du

système neurologique

Altération des processus

Enzymatiques.

|

|

Composés azotés

et phosphatés

|

Agriculture, aquaculture,

industries

agroalimentaires, eaux

usées domestiques.

|

Phénomène d'anoxie et

d'eutrophisation

|

|

Détergents

|

Eaux usées domestiques,

Industries.

|

Affectent les plantes et les algues

Effet amplifié si combinaison avec

des hydrocarbures.

|

|

Matières en

suspension MES

|

Eaux usées domestiques,

lessivages des sols,

industries.

|

Donnent à l'eau une apparence trouble, un mauvais

goût et une mauvaise odeur.

|

Il est important de noter que les cours d'eau ont une

capacité naturelle et son environnement peut être durable. Les

zones privées d'oxygène par la pollution entraînent la mort

de la faune et de la flore ou créent des barrières

infranchissables empêchant notamment la migration des poissons

grâce aux substances, et les effets de la pollution des eaux naturelles.

La présence excessive de phosphates, en particulier, favorise le

phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire la

prolifération d'algues qui nuisent à la faune aquatique, peuvent

rendre la baignade dangereuse et perturbent la production d'eau potable.

Trois principaux paramètres mesurent les

matières polluantes des eaux usées :

ü Les matières en suspension (MES)

exprimées en mg par litre. Ce sont les matières non dissoutes de

diamètre supérieur à 1mm contenues dans l'eau. Elles

comportent à la fois des éléments minéraux et

organiques et décantent spontanément.

ü La demande biochimique en oxygène (DBO),

exprimée en mg d'oxygène par litre. Elle exprime la

quantité de matières organiques biodégradables

présentes dans l'eau. Plus précisément, ce

paramètre mesure la quantité d'oxygène nécessaire

à la destruction des matières organiques grâce aux

phénomènes d'oxydation par voie aérobie. Pour mesurer ce

paramètre, on prend comme référence la quantité

d'oxygène consommé au bout de cinq jours. C'est la DBO5, demande

biochimique en oxygène sur cinq jours.

ü La demande chimique en oxygène (DCO),

exprimée en mg d'oxygène par litre. Elle représente la

teneur totale de l'eau en matières oxydables. Ce paramètre

correspond à la quantité d'oxygène qu'il faut fournir pour

oxyder par voie chimique ces matières.

Les teneurs en azote et en phosphore sont également des

paramètres très importants, à cause des problèmes

d'eutrophisation expliqués plus haut. Cette fragilité du milieu

naturel a été prise en compte par la réglementation avec

la notion de "zones sensibles".

Les eaux usées contiennent aussi des contaminants

microbiologiques, bactéries, virus pathogènes et parasites, le

rejet des eaux usées à proximité de lieux de baignade ou

de zone d'élevage de coquillages fait courir un risque pour la

santé. Il doit faire l'objet de précautions

particulières.

Pour quantifier globalement les matières polluantes

contenues dans les eaux usées domestiques (et assimilées), on

utilise comme unité de mesure "l'équivalent-habitant" : EH.

La notion d'équivalent habitant est utilisée pour quantifier la

pollution émise par une agglomération à partir de la

population qui y réside et des autres activités non

domestiques.

I.6. LA POLLUTION DE L'EAU

I.6.1. Définition de la pollution

Le problème de la pollution se pose avec urgence

aujourd'hui, non plus que le phénomène de pollution soit nouveau

mais à cause du déséquilibre qui s'accuse entre leur

émission et leur résorption. L'existence humaine, comme toute

existence animale, est naturellement polluante : il nous faut manger

fréquemment et respirer continuellement et ce que nous rejetons est

polluant. Autant que nous avons pris à l'environnement ce qui nous est

nécessaire, autant ce que nous lui rendons sera nocif.

On appelle pollution, toute intervention de l'homme dans les

équilibres naturels par la mise en circulation de substances toxiques,

nuisibles, ou encombrantes, qui trouble ou empêche l'évolution

naturelle du milieu.

En d'autre terme, c'est une modification défavorable du

milieu naturel pouvant affecter l'homme directement ou à travers des

ressources agricoles, l'eau et les autres matières biologiques en

altérant les objets physiques qu'il possède.

I.6.2. Origine de la pollution de l'eau

La pollution de l'eau a plusieurs origines

1) Suivant la nature des agents polluants, on distingue :

a. La pollution biologique

Elle résulte de l'introduction dans un milieu (eau,

air, aliment) d'organismes vivants altéragènes (bactéries

ou virus) généralement microscopiques ou de la présence de

ces organismes dans ce milieu au-delà d'une certaine concentration. Il

faut savoir que les aliments constituent un milieu favorable à la

croissance microbienne.

Bref elle concerne toutes les bactéries ou les virus

contenus dans les déjections humaines ou animales. Rejetées par

les villes ou l'élevage, ces déjections s'infiltrent dans les

sols et finissent par rejoindre les nappes souterraines qui alimentent la mer

et les eaux douces. Elles contribuent ainsi à la pollution des eaux de

la planète.

b. La pollution chimique

On retrouve dans la mer et dans les sols des substances

chimiques dangereuses pour l'environnement. Elles peuvent êtres issues

des rejets des stations d'épuration, de l'agriculture (dans les

pesticides qui sont utilisés), de l'industrie, des transports ...les

excès de sels nutritifs, pesticides, métaux et autres substances

toxiques sont déversés chaque jour et menacent la chaîne

alimentaire.

En effet, les substances chimiques s'accumulent dans tous les

organismes. Elles contaminent d'abord les espèces

végétales, qui sont directement reliées à la terre

et se nourrissent de ce qu'elle contient, puis les organismes qui se

nourrissent d'elles etc ...

Le phénomène remonte ainsi toute la chaîne

alimentaire et finit par toucher les plus grands mammifères et l'homme.

C'est ainsi que des nombreuses espèces animales et

végétales sont fragilisées. Elles tombent malades et

parfois meurent.

Les agents polluants sont :

v Détersifs, matières plastiques,

pesticides ;

v Métaux lourds, aérosols divers ;

v Dérivés de carbone, soufre et azote.

Cette pollution se réalise lorsque les polluants

cités sont introduits dans un milieu donné au-delà d'un

certain taux.

c. La pollution physique

Il s'agit de tous les déchets physiques que l'on

retrouve sur les sols et au fond des océans. Par exemple le

pétrole, les bouteilles en plastique, le papier, le carton etc.....

d'où l'importance de bien faire le tri dans les poubelles entre les

matières non recyclables (citées ci-dessus) et les autres ! Nous

pouvons ainsi les traiter différemment des autres déchets et

faire en sorte qu'elles polluent moins l'environnement.

Lorsque s'introduit un facteur physique

altéragène (chaleur, bruit et vibration a basse fréquence,

rayonnement,...) dans un milieu et il y est au-delà d'un certain

niveau.

2) Suivant le milieu ou la matière par laquelle les

pollutions contaminent l'organisme (audition, inhalation ou voie

cutanée) la classification écologique considère le milieu

dans lequel les polluants sont émis et où ils exercent leurs

méfaits. On distingue ainsi :

a. La pollution de sols

Le sol constitue en bien des cas l'intermédiaire entre

l'atmosphère et l'hydrosphère pour une fraction de la

quantité totale de chaque polluant que l'homme rejette dans l'air. Les

polluants ainsi accumulés restent en place des années, ce qui ne

fait que transporter une partie de la pollution du sol à

l'atmosphère.

b. La pollution de l'air

La pollution de l'air a des effets variés sur la

santé et sur l'environnement, c'est un phénomène local,

continental et mondial. Mais aujourd'hui, la plupart de gens sont

exposés à la pollution des automobilistes et des transports

routiers. Les effets de la pollution sur la santé augmentent en fonction

des concentrations, des substances polluantes dans l'air et d'exploitation.

Les principales sources sont :

v La combustion par les foyers fixes ;

v Les transports terrestres, maritimes et

aériens ;

v Les procédés industriels :

sidérurgie, pétrole, métaux non ferreux ;

v L'incinération et le traitement des déchets de

différente nature.

La pollution atmosphérique se vit surtout en milieu

urbain où il y a la concentration des industries, des foyers

domestiques, mais aussi la circulation des véhicules à moteurs

à combustion interne. Les polluants rejetés se

répartissent en deux groupes :

v Les poussières ;

v Les gaz et les vapeurs toxiques.

Notons que les vents dispersent aussi les agents polluants en

altitude et assurent ainsi leur circulation atmosphérique. Pour

résoudre ces problèmes, nous devons éviter l'abondance

dévastatrice. Pour ce faire, il faut comprendre, organiser,

contrôler et prévoir ce milieu.

Les divers aspects de la pollution sont liés les uns

aux autres, aussi scientifique que politique. Du point de vue scientifique, la

capacité de prédation des bouleversements écologiques

exige que l'on comprenne les processus physiques, chimiques, biologiques et

sociaux qui gouvernent la terre et les interactions entre ces différents

processus au sein du système terrestre.

Du point de vue politique, les réponses aux

problèmes de pollution mettent en lumière la

nécessité de développer des politiques internationales

coordonnées en matière d'énergie, de technologie,

d'utilisation de terre et de développement économiques. Il nous

faut en définitive pour l'avenir une technologie puissante et consciente

afin de réconcilier écologie et économie et s'assurer un

développement durable de la biosphère où le terme

déchet sera banni.

c. La pollution de l'eau

La pollution des eaux représente les aspects les plus

inquiétants de la dégradation du milieu naturel par la

civilisation contemporaine. Jusqu'à un passé récent, les

eaux marines étaient considérées comme la solution

poubelle pour tous les déchets industriels et domestiques. La pollution

des eaux est une réalité et même une menace pour la vie

humaine. Les effets dépendent de la solubilité du polluant dans

l'eau.

Les déchets solubles comme les nitrates, les phosphates

favorisent la prolifération des algues dans les rivières, ce qui

peut entrainer la disparition des certaines espèces de poissons.

L'eau est dite polluée lorsque l'état d'un cours

d'eau est, directement ou indirectement, modifié par les

activités de l'homme. Il est ainsi plus difficile de l'utiliser voire

dangereux. Et oui, des eaux polluées peuvent grandement affecter notre

environnement et la vie des nombreuses espèces animales et

végétales.

Eaux pluviales

Activités agricoles

Activités industrielles

Usage domestique

Pollution de l'eau due :

A la nature des récepteurs

A l'intensité des rejets

A la durée des émissions

A la nature des matières polluantes

Figure (I-4):La nature de la pollution de

l'eau

Que pouvons-nous faire pour lutter contre la nature de la

pollution de l'eau ?

Les activités humaines sont responsables de la

détérioration des milieux aquatiques. Nous avons non seulement

détérioré la qualité de l'eau avec l'industrie,

l'agriculture, le transport, notre vie au quotidien, mais nous avons aussi

contaminé les autres organismes vivants qui maintenant polluent à

leur tour.

Quand nous avons compris cela, nous pouvons aussi comprendre

que nous sommes les seuls capables de faire quelque chose pour arrêter ce

processus. Parce-que, d'ici quelques années les fonds marins seront

définitivement détruits et de nombreuses espèces de

poissons et mammifères auront peut-être disparus. Si à

notre niveau nous préservons l'eau et la vie qu'elle renferme, en voici

quelques gestes simples que nous pouvons faire au quotidien et peut-être

qu'en nous y mettant tous nous pourrons corriger nos erreurs du passé

!

· Ne gaspiller pas l'eau :

fermer le robinet pendant que nous brossons les dents.

· Respecter les règlementations en

matière de pêche: les espèces protégées, les

tailles minimales, les périodes autorisées. Ne pêcher pas

plus que votre consommation.

· Ne jeter pas de produits dangereux dans l'eau :

l'huile de vidange, les solvants... réduire notre utilisation de

produits nocifs : lessives, détergents.

Collectées par le réseau d'assainissement, les

eaux usées contiennent de nombreux éléments polluants,

provenant de la population, des activités commerciales, industrielles et

agricoles et des phénomènes naturels.

Les eaux usées se caractérisent par des

paramètres physico-chimiques et bactériologiques, qui permettent

de déterminer leur éventuelle origine et de connaitre

l'importance de leur charge polluante. Avant qu'elles ne soient rejetées

dans le milieu naturel et ne le dégradent, elles doivent

impérativement obéir à des normes établies pour

protéger les milieux récepteurs contre la pollution. Pour cela,

elles sont acheminées vers une station d'épuration où

elles subissent plusieurs phases de traitements.

Les eaux usées de différentes compositions et de

diverses origines constituent un problème pour la nature lors du rejet

sans subir de traitements au préalable. Afin de montrer

l'intérêt de leur traitement, nous avons présenté

dans ce chapitre d'une part, les origines, la composition et

caractéristiques des eaux usées, et d'autre part, les

différentes méthodes et sources de la pollution des eaux

usées.

CHAPITRE II :

GENERALITE SUR LA COMPAGNIE SUCRIERE DE

KWILU-NGONGO

Figure (II-1):logo de

la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo.

II.0. INTRODUCTION

Dans le présent chapitre, nous allons faire l'analyse

et l'étude du système existant. Pour y arriver nous avons fait la

présentation générale de la compagnie sucrière de

Kwilu-Ngongo, ensuite l'étude analytique du circuit hydraulique

existant.

II.1. BREF HISTORIQUE

C'est le 08 avril 1925 que fut fondée la compagnie

sucrière de Kwilu-Ngongo, appelée à l'époque

compagnie sucrière congolaise par le compte LIPPENS, financée par

un puissant organisme privé Belge (SOGESUCRE).

Le site de Kwilu-Ngongo était choisi pour installer

cette société à caractère agro-industriel et

commercial. Mais, il a fallu défricher et planter, terrasser et

construire. Le travail était énorme avec un objectif ambitieux.

Après s'être livré pendant trois ans à un

véritable travail de pionnier pour implanter la culture de la canne

à sucre et l'industrie sucrière, ce fut en 1928 que vient enfin

la première récolte et l'usine ne produisit que 800 tonnes de

sucre pour une période de productions d'une durée de six mois.

En 1970, la production s'est élevée à

40.000 tonnes de sucre. Après 1973, la compagnie sucrière fut

nationalisée pour devenir O.N.D.S (office national du sucre) ; puis en

1977, elle fut rétrocédée à ses anciens

propriétaires (SOGE SUCRE) qui devraient réserver à

l'état congolais une participation de 40% dans le capital et

désormais l'unité s'appelle compagnie sucrière de

Kwilu-Ngongo. Grace à des investissements importants

réalisés à la demande des gouvernements congolais, la

plantation de 10.200 ha a connu une extension de 30.800 ha. La capacité

de l'usine évolue d'une façon croissante à tel point que

vers les années 1984 la quantité du sucre sortie de Kwilu-Ngongo

atteignait 50.000 tonnes. Actuellement la compagnie évolue du jour au

jour.

Pendant l'an 2006, la compagnie avait atteint une production

record de 85246,5 tonnes de sucre. En 2007, la compagnie avait aussi atteint

une production record de 86028 tonnes de sucre. Et pour l'année 2018,

l'objectif était d'atteindre 92000 tonnes de sucre net. Mais

après le travail effectué pendant 137 jours et nuits la

production réalisée a été 90280 tonnes de sucre ce

qui constitue un grand record par rapport à toutes les productions

déjà réalisées par l'entreprise.

II.2. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE

Figure (II-2):Carte géographique de la

concession de la compagnie sucrière. Figure (II-2):Carte géographique de la

concession de la compagnie sucrière.

La compagnie sucrière est une société a

caractère agro-industriel et commercial, dont l'actionneur principal

était « SOGESUCRE » à Bruxelles, communément

appelée aujourd'hui « GROUPE SUCRIER, SA ».

Elle a sa direction générale et son siège

d'exploitation en Belgique, un centre de production qui se situe à 17 Km

de la route nationale n°1 dans le secteur de KWILU NGONGO, district des

cataractes, province du kongo central en République Démocratique

du Congo.

Figure (II-3) : Image

géographique de la concession de la compagnie sucrière.

La concession de la compagnie sucrière est

située dans la province du Kongo Central, dans le district des

cataractes, secteur de Kwilu-Ngongo et Gombe-sud ; territoire de

Mbanza-Ngungu et de secteur Kimpese situé dans le territoire de

Songololo. En considérant la voie ferrée, Kwilu-Ngongo est

situé à 175 km de Matadi et à 190 km de Kinshasa.

Les coordonnées géographiques sont 25° 30'

de latitude sud et 14°30' de longitude Est, à une altitude

approximative de 401 m par rapport à la mer. La température

moyenne annuelle est de 21,60 à 28°c. La zone connait une mi-

session sèche de janvier et février tandis que la saison

sèche franche s'étend de mi-mai à septembre.

II.3. L'IMPACT SOCIO - ECONOMIQUE

A part la production du sucre qui est l'activité

principale de la société, la Sucrière entreprend d'autres

actions à impact visible pour le social des populations des

régions voisines ;

v Les soins de santé sont dispensés aux

travailleurs, à leurs enfants, aux parents du travailleur ainsi

qu'à leurs épouses ;

v La Compagnie Sucrière possède un lycée

renommé dans la province du Kongo Central avec les sections primaire et

secondaire et un corps enseignant qualifié dont la prise en charge est

assurée totalement par la sucrière ;

v La présence d'un Guest-House et autres cercles

d'agréments dans les camps des travailleurs comme lieux de loisir et de

détente offrent un bon cadre de divertissement pour les travailleurs

ainsi que leurs familles ;

v Un relais de télévision diffuse à

travers la concession les programmes accessibles gratuitement

(télédistribution gratuite).

II.4. ACTIVITE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE DE

KWILU-NGONGO

La compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo étant une

compagnie à caractère agro-industriel, elle a pour objectif

principal de produire et commercialiser du sucre. Mais elle a pu

développer d'autres industries telles que la distillerie pour la

production de l'alcool à partir de la mélasse qui est un

sous-produit du sucre, une unité pour la production de l'oxygène,

de l'acétylène et de la chaux éteinte. Et actuellement une

unité de fabrication des produits spiritueux est aussi

opérationnelle et enfin une unité Kwilu-brique pour la production

des pavés.

La compagnie sucrière est une société par

action à responsabilité limitée en sigle « SARL

». Elle est aussi une société paraétatique dont

l'Etat Congolais est partenaire pour 40% et 60% pour le Groupe sucrier

belge.

En tant que société à caractère

agro-industriel, la compagnie sucrière entreprend trois principales

activités pour la production de son sucre notamment :

Ø L'activité culturale ;

Ø L'activité industrielle ;

Ø L'activité commerciale.

II.4.1. L'activité culturale

C'est l'activité principale de l'entreprise dans la

mesure où la culture de la canne à sucre constitue la

matière première pour la production du sucre. C'est la direction

agronomique qui s'occupe de la culture et de l `entretien. Celle-ci comprend le

service d'exploitation agricole, la mécanisation agricole et une

division de recherche agronomique qui travaille en collaboration avec la

mécanisation agro-industrielle.

La compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo fonctionne

pendant deux périodes de fabrication à savoir :

§ L'inter campagne ;

§ La campagne.

v L'INTER CAMPAGNE

C'est la période pendant laquelle l'Usine est au repos

pour des raisons d'entretien général, signalant que celle-ci

coïncide avec la saison des pluies. C'est aussi la période dont le

regard des Autorités est fixé vers la Direction Agronomique pour

l'entretien de la Canne qui est dans le champ.

v LA CAMPAGNE

C'est la période pendant laquelle l'Usine est en

fonctionnement pour la fabrication du Sucre, elle coïncide avec la saison

sèche.

II.4.2. l'activité

industrielle

La direction de l'usine comprend trois départements

dont celui d'entretien électrique, celui de la mécanisation et

enfin celui de la fabrication du sucre. Cette direction travaille en

collaboration avec la direction agronomique.

II.4.3. l'activité commerciale

Vues les activités de l'entreprise, la compagnie

sucrière s'efforce de satisfaire tant soit peu les besoins des

Consommateurs locaux qu'étrangers en poursuivant ses objectifs qui sont

d'ordre financier, social et économique.

a. Objectif financier

La raison d'être de toute entreprise est non seulement

la satisfaction des besoins des consommateurs, mais aussi la réalisation

du profit qui est une nécessité pour sa survie. Pour permettre de

financer l'outil de production et de satisfaire les besoins de la main

d'oeuvre, il faudrait que les produits puissent couvrir l'ensemble des charges

de l'entreprise.

b. Objectif social

Il faut noter que l'homme est l'acteur principal dans

l'entreprise, c'est-à-dire il est au centre des activités de

l'entreprise, c'est pour cette raison que l'entreprise cherche à motiver

ses travailleurs et à améliorer leurs conditions de vie pour

augmenter la productivité de chaque individu. Ceci est aussi rendu

possible par une production efficiente pour atteindre un niveau optimal de

profit.

c. Objectif économique

Pour sauvegarder la viabilité de l'entreprise, elle

doit produire les biens et services pouvant satisfaire les consommateurs. La

sucrière produit et commercialise le sucre et ses sous-produits,

participe au développement du pays dans plusieurs domaine :

§ Industrialisation ;

§ Marché d'emploi ;

§ Recettes fiscales.

Notons que la production et la commercialisation du sucre

s'inscrivent dans le cadre de son activité principale.

II.5. LA STRUCTURE DE LA SUCRIERE DE

KWILU-NGONGO

a. L'organigramme de la compagnie sucrière de

Kwilu-Ngongo

b. L'organigramme technique de l'usine

Direction usine

Département

Mécanique

Département

Électrique

Département

Fabrication

Département

Division fabrication

Division mécanique

Division électrique

Entretien électrique usine

Régulation

Atelier électrique et froid

Industries connexes

Traitement

Des eaux

Secteur 4

Secteur 5

Secteur 3

Secteur 2

Secteur 1

Laboratoire

Usine

c. Effectif des travailleurs de la compagnie

sucrière

La compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo est une grande

société. Elle regorge 2000 travailleurs engagés

permanents, hormis les saisonniers dont l'effectif était de 1500 en

2016-2017. Bref, le nombre de travailleurs varie d'une année à

une autre, car il y a de licenciement, de mort et de retraite et les

engagements.

II.6. NOTION DU BUDGET DE LA COMPAGNIE

SUCRIERE

L'objectif ultime de toute entreprise étant de

maximiser le profit, la compagnie sucrière est obligée de mettre

en place tous les moyens pouvant lui permettre d'en arriver c'est-à-dire

prévoir les dépenses et recettes possible, puis les comparer aux

réalisations effectives pour enfin dégager le solde. Ceci est

donc facilité par le budget.

v TYPES

Du point de vue fonctionnement, la compagnie sucrière

répartit ses activités en deux périodes. C'est ainsi que

nous avons deux types de budget à savoir :

-Le budget campagnequi concerne la

période allant du 1er juillet au 30 Novembre d'une année à

la cour delaquelle est produit du sucre ;

-Le budget inter campagnequi couvre

la période allant du 1er Décembre de l'année N au 30 juin

de l'annéeN+1 durant laquelle on procède à l'entretien des

plantations de canne à sucre et des machines, l'usine étant

àl'arrêt.

II.7. PRODUCTION JOURNALIERE

Actuellement avec la modernisation de la technologie

industrielle, les moulins de la Compagnie ont une capacité de broyer 4

500 à 5 000 tonnes de Cannes à Sucre par jour, soit une

production d'environ 25 tonnes du Sucre par heure, donc la Sucrière peut

produire 600 tonnes du Sucre au maximum par jour s'il n'y a pas eu interruption

qui peut être causée par une panne.

a. Présentation de la chaine de production

De deux plantes utilisées dans la production du sucre

à savoir, la betterave et la canne à sucre, la sucrière de

Kwilu-Ngongo extrait le sucre de la canne à sucre.

Avant d'être mis en sachet pour être

commercialiser, les cannes mures venant des champs sont acheminées

à l'usine soit par voie ferroviaire soit par route pour passer

successivement par les opérations suivantes :

v Réception : Une fois à

l'usine les cannes passent par des balances à bascule où elles

sont pesées en vue d'une meilleure évaluation de la

quantité réceptionnée.

On y distingue, la bascule pour la voie ferroviaire (bascule

rail) et pour la voie routière (bascule route)

v Déchargement : Le

déchargement des cannes se fait ensuite sur deux tables à canne

à l'aide des ponts roulants. La sucrière en a essentiellement

quatre, deux alimentant le moulin 2000 Tonnes et les deux autres celui de 3000

T. Ces ponts roulants soulèvent jusqu'à 7 Tonnes de cannes.

v Préparation des cannes : cette

étape est cruciale du moment où une mauvaise préparation

risque d'influencer négativement l'extraction du jus, d'où

mauvais rendement. Cette préparation se fait à l'aide des coupes

cannes et du Shredder. Ces coupes cannes.

v Extraction du jus : Pour extraire le jus on

fait passer les cannes émiettées successivement dans une

série de cinq moulins (ce qui constitue une batterie) où elles

sont broyées. A la sortie du moulin on obtient deux produits, la bagasse

(combustible de la chaudière) et le vesou (jus sale). Il y a deux

batteries ayant respectivement une capacité de broyage de 2000 et 3000

Tonnes par jour.

v Epuration du jus : le vesou est d'abord

pesé et ensuite épuré par défécation. On

commence par un chaulage suivi d'une floculation et enfin une

décantation. On obtient ainsi un jus clair. Les résidus sont

utilisés comme engrais dans les plantations. (Bac à jus,

Clarificateur, Réchauffeur)

v Evaporation : le jus après

épuration contient environs 60% d'eau. Cette eau est donc

évaporée dans des évaporateurs pour obtenir un jus

concentré.

v Cristallisation : le sirop obtenu

après évaporation est ensuite concentré davantage par une

sorte d'évaporateur mais des plus grandes dimensions pour obtenir les

masse-cuites (cristaux de sucre).

v Centrifugation ou Turbinage : les cristaux

de sucre obtenus après cristallisation sont ensuite introduits dans des

essoreuses où ils sont séparés des éboues par la

force centrifuge.

v Séchage : les cristaux obtenus sont

ensuite séchés dans un granulateur à tambour

(rotatif).

v Tamisage : Après séchage, les

cristaux sont tamisés sur un tamis rotex afin de les séparer des

blocs de sucre ne s'étant pas cristalliser.

v Ensachage : Le sucre produit est alors mis

dans des sachets des ensacheuses robotiser ensuite mis dans des sacs afin

d'être commercialisé.

II.8. CIRCUIT HYDRAULIQUE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE

Figure (II-4): Vue d'ensemble de l'usine de la

Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo.

Comme toute autre compagnie agro-industrielle, la compagnie

sucrière de Kwilu-Ngongo possède trois (3) pompes centrifuges au

service à l'usine qui tirent de l'eau à partir de la

rivière Kwilu vers l'usine pour diverses utilisations ; entre autre

refroidissement des machines, lavage tout entier de l'usine...... etc.

Et chaque pompe a un débit de 1800 m3/h.

D'après le calcul général de la capacité de chaque

pompe, nous aurons en bref les résultats suivant :

1800 m3/h × 3 pompes = 5400

m3/h

5400 m3/h × 24 h = 129.600

m3/j

D'où l'usine de la compagnie sucrière tire

chaque jour 129.600 m3/j.

Les eaux tirées par l'usine de la compagnie

sucrière de la rivière Kwilu ne sont pas traitées mais

elles passent par les dégrillages qui sont associés en

série représentée de la manière suivante :

- Pré - dégrillage qui a l'espacement des

barreaux de 30 - 100 mm ;

- Dégrillage moyen qui a l'espacement des barreaux de

10 - 30 mm et ;

- Dégrillage fin qui a l'espacement des barreaux

inferieur a 10 mm.

Quoique l'eau tirée dans la rivière Kwilu

par l'usine de Kwilu-Ngongo passe par plusieurs dégrillages, son

état est toujours sablé.

Figure (II-5) :Pré -

dégrilleur destiné à retenir les objets flottants avant

l'entrée de l'usine de kwilu-Ngongo.

Figure (II-6): Exemples des cris flottants

retenus par un Pré - dégrilleur à l'entrée de

l'usine de Kwilu-Ngongo.

Apres usage de l'eau tirée de la rivière Kwilu

vers l'usine, Ces eaux sont déversées dans les caniveaux et sont

acheminées aux bassins de décantation et ensuite rejetées

dans le milieu naturel sans pourtant être traitées, c'est à

dire on y injecte pas les produits de traitement des eaux usées aux

niveaux des bassins de stockage avant rejet. D'où l'eau rejetée

dans la rivière kwilu est salle.

Puisque nous allons parler des solutions à prendre cela

revient à étudier profondément la situation d'autant plus

que les véritables besoins doivent être identifiés. Sur ce,

ce chapitre a servi de cadre à l'étude existante dans laquelle la

Compagnie présente actuellement. Les différents problèmes

liés au rejet des eaux usées de l'usine dans le milieu naturel

ont été passés en revue.

Ainsi donc, à l'issue de cette étude, les

expressions des besoins ainsi que la proposition des solutions seront cependant

l'objet du chapitre suivant. Les lignes qui suivent vont servir de cadre pour

réaliser des solutions retenues.

CHAPITRE III :

CIRCUIT DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE L'USINE

DE KWILU-NGONGO

III.0. INTRODUCTION

Au présent chapitre de notre travail, nous allons mener

une étude complète d'un circuit de traitement des eaux

usées afin de faire des propositions de solutions aux failles

constatées dans l'actuel circuit de traitement des eaux usées de

l'usine de Kwilu-Ngongo.

Ø Pourquoi a-t-on choisi de traiter les eaux

usées de l'usine de Kwilu-Ngongo

Tout d'abord, il faut savoir qu'en République

Démocratique du Congo tout comme dans la cité de Kwilu-Ngongo,

nous ne pouvons pas rejeter les eaux usées dans la nature sans qu'elles

n'aient été préalablement traitées. C'est pourquoi

celles-ci doivent passer par un réseau d'assainissement afin de suivre

tout une procédure exacte de traitement dans une station

d'épuration.

La pollution des eaux usées est devenue un

impératif pour notre société moderne. En effet, le

développement des activités humaines s'accompagne

inévitablement d'une production croissante des rejets polluants. Le

traitement des eaux usées répond à des

préoccupations essentiellesde préservation de l'environnement.

Ce qui constitueà l'échelle mondiale le premier enjeu de

santé publique.

La technologie du traitement et du rejet des eaux usées

est bien avancée actuellement dans la plupart des pays

industrialisés. Les processus spécifiques auxquels on recourt

pour traiter ces eaux dépendent de plusieurs facteurs.

II serait certes souhaitable que l'usine de Kwilu-Ngongo

profite de l'expérience acquise en la matière par les pays

industrialisés, mais l'adoption aveugle de pratiques établies,

quel que soit leur apparence d'efficacité, ne convient pas. Chaque

problème de traitement des eaux usées est unique et sa

résolution doit être adaptée aux ressources locales en eau,

en hommes et en matériaux. Malheureusement aucune technologie du

traitement des eaux usées industrielles de l'usine qui soit applicable

dans la cité de Kwilu-Ngongo en voie de développement n'a encore

été mise au point. Le présent travail aura atteint son but

s'il aide à établir des procédés techniques de

traitement des eaux usées qui soient spécialement applicables

dans cette cité de Kwilu-Ngongo au Kongo Central.

III.1. LE CIRCUIT DE PRODUCTION DES EAUX USEES A LA SUCRIERE

D'après les études faites sur terrain, nous

avons remarqué que la compagniesucrière de Kwilu-Ngongo

possède plusieurs circuits de production des eaux usées qui est

la cause de la pollution du milieu naturel de la cité de Kwilu-Ngongo.

Ces eaux sont de nature différente et de contenu diffèrent, entre

autre nous citons :

§ Les eaux usées provenant des installations

sanitaires (Douche et W.C) ;

§ Les eaux usées provenant du garage ;

§ Les eaux usées de refroidissement et de lavage

des équipements ou machines ;

§ les eaux de pluie et de ruissellement, drainant avec

elles des déchets.

III.2. LES CONTENUS DES EAUX USEES DE LA SUCRIERE

III.2.1. Les eaux usées des installations

sanitaires

Pour vivre, le personnel dégage par son corps plusieurs

déchets parmi lesquels on peut citer :

- les vomissures ;

- les urines ;

- les selles ;

- les divers papiers utilisés dans les lavages, les W.C

......

Les produits utilisés dans les installations sanitaires

donnent les eaux usées chargées des odeurs et des matières

fécales qui sont excrétée par l'effet d'une

évacuation naturelle.

III.2.2. Les eaux usées de garage

Les principales opérations au garage sont les suivantes

:

- le chargement, déchargement des produits ;

- les entretiens/Réparations ;

- la peinture de véhicules ;

- le nettoyage des pièces et des outils ;

- la pose et la dépose des engins bruts.

· Les produits utilisés sont :

- les lubrifiants ;

- les huiles minérales ;

- les huiles de frein ;

- les fluides de climatisation ;

- les colles,les peintures ;

- les détergents, les dégraissants ;

- les lave-glaces.

· Le contenu de l'eau :

Les produits utilisés dans le garage donnent les eaux

usées chargées des hydrocarbures, des solvants, des

dégraissants, des graisses, des huiles....

III.2.3. Les eaux usées de refroidissement et

de lavage des machines

· Les principales opérations se

présentent comme suit :

- le nettoyage des fosses ;

- le lavage des sols ;

- le refroidissement des machines ;

- le nettoyage des outils de travails souillés.

· Les produits utilisés sont :

- les liquides de refroidissements ;

- les solvants organiques de nettoyage

halogénés ;

- l'eau, le détergent, le dégraissant.

· Le contenu de l'eau

Les produits utilisés dans le refroidissement et le

lavage des machines génèrentdes eaux usées

souillées d'hydrocarbures et de détergents qui ont tendance

à former une émulsion (eau/graisse). Chargées en MEST,

DBO, DCO, pH, détergents.

III.2.4. Les eaux de pluie et de ruissellement

· Les principales opérations sont :

- l'évacuation des déchets dans

l'environnement ;

- l'évacuation des flottants dans l'environnement.

· produits utilisés :

- les eaux naturelles.

· contenu de l'eau

Les eaux de pluie et de ruissellement sont

chargées des déchets, des flottants qui polluent l'environnement.

III.3.PROPOSITION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA

SUCRIERE

Les solutions à mettre en oeuvre consistent à

prendre en mesure les caractéristiques des traitements des eaux

usées avant rejet dans le milieu naturel, car les eaux en provenance de

l'usine de la compagnie sucrière contiennent des résidus de

produits biodégradables.Les rejets des eaux usées pourront

être rejetés dans l'environnement après avoir

été traitées par les étapes nécessaire qui

sont les suivantes :

- Le prétraitement des eaux usées ;

- Le traitement primaire des eaux usées ;

- Le traitement secondaire ou biologique des eaux

usées ;

- Le traitement tertiaire des eaux usées ;

- Le traitement des odeurs des eaux usées ;

- Le traitement des boues ;

- La désinfestation.

En passant par ces étapes classiques, les eaux

usées de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo trouveront des

solutions appropriées avant rejet dans le milieu naturel.

III.4. LES ETAPES CLASSIQUESDE TRAITEMENT DES EAUX

USEES

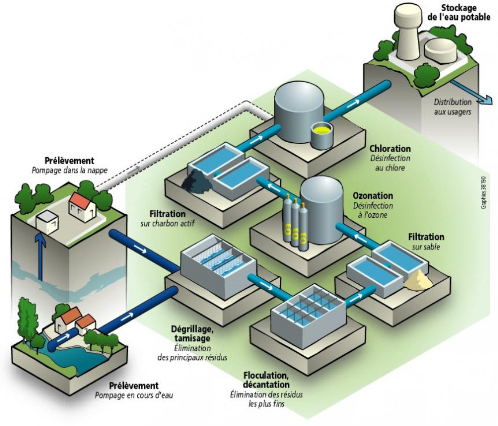

Figure (III-1):Schéma classique de

traitement des eaux usées.

III.4.1. LE PRETRAITEMENT DES EAUX USEES

Figure (III-2):étapes de

prétraitement des eaux.

Le prétraitement constitue une partie importante du

procédé de traitement des eaux usées puisqu'il permet aux

principales étapes de traitement situées en aval de fonctionner

correctement. Le prétraitement vise l'élimination des particules

grossières en flottation et en suspension, des sables, des

excédents de graisses et d'huile.

Si l'unité de prétraitement n'est pas

correctement conçue les variations de débit peuvent causer des

problèmes de fonctionnement pour les procédés

situés en aval (côté vers lequel l'eau descend dans un

cours d'eau). Ceci est particulièrement vrai pour les plus petites