CHAPITRE.I : GENERALITES SUR LES RESEAUX INFORMATIQUES

[2], [3], [4], [6], [9], [11], [15], [17], [18], [19],

[20], [21], [25].

I.1.

DEFINITION D'UN RESEAU INFORMATIQUE

Un réseau informatique est l'ensemble d'ordinateurs

reliés entre eux par les médias de transmission (câbles,

fibres optiques, ondes hertziennes,...) dans le but d'échanger des

informations.

I.2.

OBJESTIFS D'UN RESEAU INFORMATIQUE

Un réseau informatique peut avoir plusieurs buts

distincts :

Ø Partage de ressources

Rendre accessible à chaque membre de réseaux les

programmes, données, équipements indépendamment de leur

localisation physique (De partager les fichiers, Le transfert de fichier, Le

partage d'application : compilateur, système de gestion de base de

donnée (SGBD), Partage d'imprimante).

Ø Grande fiabilité

Duplication des données sur plusieurs sites, ainsi si

l'une est inutilisable (panne matérielle de la machine..), on peut

utiliser une des copies. Aussi la présence de plusieurs unités

centrales fait que si l'une est en panne les autres peuvent prendre en charge

son travail.

Ø Réduction de coûts

Les gros ordinateurs bien qu'ils soient plus performants que

les petits ordinateurs sont beaucoup plus chers, l'idée est de

construire des systèmes à base de ces derniers afin de

réduire le coût même si cela au détriment de la

performance.

I.3.

CLASSIFICATION DU RESESEAU INFORMATIQUE

I.3.1. Classification suivant la distance ou

l'étendue géographique

On distingue LAN, MAN, WAN

I.3.1.1. L.A.N (Local Area Network ou réseau

local en français)

Un réseau local s'étendant sur quelques dizaines

à centaines de mètres, un réseau local relie entre eux des

ordinateurs appartenant à une même organisation et situés

dans une même salle, un même bâtiment ou un même

terrain. Un tel réseau peut reposer sur différentes technologies

(câblés ou wifi), la plus rependue étant Ethernet. Un

réseau local bénéficie d'une vitesse de transfert de

données s'échelonnant entre 100Mbps et 1Gbps. La taille d'un tel

réseau peut atteindre jusqu'à 100 voire 100 utilisateurs.

La figure ci-dessous représente le réseau

local

Figure 1. Réseau L.A.N

I.3.1.2. M.A.N (Métropolitain Area Network en

français le réseau métropolitain)

Un réseau métropolitain, également

nommé réseau fédérateur, assure des communications

avec des débits plus importants. Il peut servir à interconnecter

les différents bâtiments distants de quelques dizaines de

kilomètres. Ainsi, un M.A.N permet à deux noeuds distants de

communiquer comme s'il faisait partie d'un même réseau local. Un

M.A.N est formé de commutateurs et de routeurs interconnectés par

des liens à haut débits généralement en fibre

optique. La figure ci-dessous représente le réseau

métropolitain.

Figure 2. Réseau M.A.N

I.3.1.3. W.A.N (Wide Area Network en français

les réseaux étendus)

Un W.A.N est constitués d'interconnexions de L.A.N

voire de M.A.N, les réseaux étendus sont capables de transmettre

des informations sur des milliers de kilomètres à travers le

monde entier par le biais de routeurs et de liaisons nationales ou

internationales à très haut débit, appelées

épines dorsales (backbone en anglais).

La figure ci-dessous représente le W.A.N

W.A.N

Figure 3. Le réseau W.A.N

I.3.2.

Classification suivant le mode de commutation

Par définition, La commutation est la technique qui

permet d'affecter un canal de transmission d'un émetteur à

récepteur pendant une certaine durée. De même que

Les chemins sont variables pour mettre en relation un

émetteur A et un récepteur B. On utilise les noeuds de

commutation.

On distingue 3 techniques de commutation :

Commutation de circuits,

Commutation de messages,

Commutation de paquets.

I.3.2.1. Commutation de circuits

Un

circuit est établi entre

l'émetteur et le récepteur à l'aide du service

orienté Connexion suivant trois étapes:

Ø Etablissement de la

connexion : chercher et occuper un itinéraire (composer,

sonner),

Ø Transfert de l'information et

Maintien de la liaison pendant toute la durée de la connexion,

Ø La déconnexion : elle

correspond à l'abandon du circuit, qui a été

établi. C'est le décrochage.

.

Cette technique consiste à commuter des circuits

physiques ou virtuels pour que deux hôtes du réseau puissent

communiquer comme s'ils étaient connectés directement l'un

à l'autre. La figure ci-dessous représente la Commutation de

circuits.

Station A

Station B

Commutateur

Figure 4. Commutation de circuits

Ce type de commutation est utilisé spécialement

sur des réseaux téléphoniques commutés public. Pour

des communications nécessitant des longues distances, la liaison est

établie par une série de commutateurs hiérarchisés

comme le montre la figure 5, et ces commutateurs sont situés dans

différents centre de transit.

La figure ci-dessous représente les Commutateurs

Hiérarchisés.

Figure 5. Commutateur Hiérarchisé

I.3.2.2. Commutation de messages,

Les messages qui arrivent dans les noeuds de commutation sont

traités selon l'ordre

d'arrivée: FIFO (First In First Out). S'il y

a trop de trafic, il y a attente dans la file.

Si on ajoute au traitement de routage, le traitement d'erreurs

et d'autres traitements pour assurer un service fiable de transmission, le

temps d'attente augmente.

Ø L'avantage de cette technique est une meilleure

utilisation des ressources puisqu'il n'y a pas de réservation. Telles

que

les applications informatiques classiques (ex.

transfert de fichiers).

Ø L'inconvénient est le temps d'attente.

- Le message transite de noeuds en noeuds jusqu'à la

destination,

- Un noeud ne peut envoyer de message tant qu'il ne l'a pas

reçu complètement,

Les données transmises, forment un flux appelé

message;

- la route est établie par des segments (connexions

physiques) séparés d'un noeud de commutation au noeud suivant,

jusqu'au destinataire - s1, s2, s3, ....;

- la transmission du message peut commencer quand le segment

suivant est disponible;

- le message peut être envoyé vers le noeud

suivant seulement quand il est complètement et correctement reçu

par le noeud précèdent;

- le temps de transmission de bout à bout

dépend du nombre de noeuds intermédiaires;

- chaque segment précédent est

libéré après le transfert du message et peut être

utilisé pour une autre transmission;

- en cas d'erreurs pendant la réception, le message

entier doit être retransmis par le noeud précèdent. La

figure ci-dessous représente la technique de commutation de Messages.

251623424

Figure 6. Commutation de messages.

I.3.2.3. Commutation de paquets

Le principe du fonctionnement de commutation des paquets peut

se résumer de la manière suivante : le message à

envoyer est découpé en petit bloc de données

appelés paquets, lesquels sont transmis à la destination via des

routeurs, après avoir étaient préalablement

numérotés. À la destination, les paquets sont

réordonnés en ordre utile, enfin de constituer le message

initial.

Les paquets consécutifs peuvent être transmis en

utilisant des routes différents, donc ils peuvent être

reçus dans un ordre diffèrent de leur transmission; en cas

d'erreur de la réception, seulement les paquets erronés sont

retransmis, dont la longueur est beaucoup plus petite que la longueur du

message entier; les paquets de différents messages, qui passent par le

même noeud de communication dans la même direction, peuvent

être transmis en série dans un même segment, multiplexage.

Le multiplexage augmente le taux d'utilisation des voies de transmission et

diminue le temps d'attente.

Figure 7. Commutation de paquets.

I.3.3.

Classification suivant l'architecture ou la structure fonctionnelle

L'architecture d'un réseau peut être construite

sur le paradigme client-serveur ou poste à

poste (Peer to Peer en anglais).

I.3.3.1. Architecture client-serveur

Les machines clientes d'un réseau contactent un

serveur, une machine généralement très puissante en termes

de capacités d'entrée-sortie, qui leur fournit

des services. Ces services sont des programmes

fournissant des données telles que des fichiers, une connexion, etc.

Les services sont exploités par des programmes,

appelées programmes clients s'exécutant sur les machines

clientes et capables de traiter des informations

récupérées auprès d'un serveur (client FTP, client

de messagerie, etc.). Le schéma de fonctionnement de l'architecture

client-serveur est le suivant: le client émet une requête vers le

serveur grâce à son adresse IP et le numéro de port du

service à contacter. Le serveur reçoit la demande, la traite et

répond au client à l'aide de son adresse IP et le numéro

de port du programme client.

Les principaux avantages du modèle

client-serveur sont les suivants:

Ø Des ressources

centralisées: étant donné que le serveur est

au centre du réseau, il peut gérer des ressources communes

à tous les utilisateurs, comme par exemple une base de données

centralisée, afin d'éviter les problèmes de redondance et

de contradiction.

Ø Une meilleure

sécurité: le nombre de points d'entrée

permettant l'accès aux données est moins important.

Ø Une administration au niveau serveur:

les clients ayant peu d'importance dans ce modèle ont moins

besoin d'être administrés.

Ø Un réseau

évolutif: grâce à cette architecture, il est

possible de supprimer ou rajouter des clients sans perturber le fonctionnement

du réseau et sans modification majeure.

Inconvénients de l'architecture

client-serveur

Ø Si trop de clients veulent communiquer avec le

serveur au même moment, ce dernier risque de ne pas supporter la charge

(alors que les réseaux pair-à-pair fonctionnent mieux en ajoutant

de nouveaux participants).

Ø Si le serveur n'est plus disponible, plus aucun des

clients ne fonctionne (le réseau pair-à-pair continue à

fonctionner, même si plusieurs participants quittent le

réseau).

Ø Les coûts de mise en place et de maintenance

peuvent être élevés.

Ø En aucun cas les clients ne peuvent communiquer entre

eux, entrainant une asymétrie de l'information au profit des

serveurs.

L'approche client-serveur est donc plus

prépondérante ( importante) dans les réseaux de grandes et

moyennes entreprises non seulement pour des raisons de fiabilité et de

capacité de montée en charge mais également pour

répondre à deux autres critères qui ont un impact

financier important: la sécurité des données et la

centralisation de l'administration.

Figure 8. Architecture client-serveur.

I.3.3.2. Architecture poste-à-poste

L'architecture poste-à-poste permet à toutes

les stations de travail clientes de jouer le rôle de serveur. Par

exemple, une machine qui dispose d'un gros disque dur peut le partager avec les

autres stations.

Figure 9. Architecture Peer to Peer.

Dans un tel réseau, il n'y a pas de serveur

dédié et tous les ordinateurs peuvent être utilisés

en tant que stations de travail. Ainsi, un ordinateur relié à une

imprimante pourra la partager afin que tous les autres ordinateurs puissent y

accéder via le réseau. Parmi les services poste-à-poste

traditionnels, nous relèverons le partage de fichiers, la communication,

le calcul distribué.

Les avantages principaux du modèle

poste-à-poste sont les suivants:

Ø La panne d'un ordinateur du réseau

n'entraîne pas la paralysie de tout le réseau.

Ø L'augmentation du nombre d'ordinateurs dans le

réseau augmente ses capacités, chaque nouvel ordinateur

étant non seulement un client mais également un serveur

potentiel.

Ø Un tel réseau est facile à installer et

à configurer.

Ø Il est moins cher qu'un réseau

client-serveur.

Cependant, un réseau poste-à-poste

présente plus d'inconvénients que d'avantages:

Ø Il manque complètement de contrôle

centralisé, ce qui le rend ingérable.

Ø Il est particulièrement non

sécurisé: la sécurité est quasi inexistante.

Un conseil, protégez-vous avec des firewalls

Ø La maintenance du réseau difficile. En effet,

chaque système peut avoir sa propre panne et il devient impossible de

l'administrer correctement.

Ainsi, les réseaux poste-à-poste ne sont

valables que pour un petit nombre d'ordinateurs et pour des applications ne

nécessitant pas une grande sécurité.

I.4. La

topologie du réseau

La topologie du réseau

décrit la manière dont les éléments du

réseau sont disposés les uns par rapport aux autres. Celle-ci est

habituellement décomposée en topologie physique et topologie

logique.

I.4.1. Topologie

physique

La topologie physique d'un réseau décrit la

configuration spatiale ainsi que l'organisation des connexions physiques entre

les différents éléments du réseau.

On distingue:

I.4.1.1. Topologie en bus

La topologie en bus est l'organisation la plus simple de

réseau. En effet, dans une telle topologie, tous les ordinateurs sont

reliés à une même ligne de transmission par

l'intermédiaire de câble. Le mot <<bus>>

désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau. Une

trame envoyée par l'ordinateur A prend le bus et part en direction des

deux arrêts terminus de la ligne. Une copie de la trame descend à

chaque arrêt de bus, les ordinateurs à qui la trame n'est pas

destinée l'ignorant. Si la trame arrive à l'arrêt terminal,

celle-ci est supprimée.

La figure ci-dessous représente la topologie en

bus.

Figure 10.Topologie en bus

Cette topologie a pour avantage d'être facile à

mettre en oeuvre et de posséder un fonctionnement simple. En revanche,

elle est extrêmement vulnérable étant donné que si

l'une des connexions est défectueuse, l'ensemble du réseau est

affecté. En outre, deux trames expédiées

simultanément par deux ordinateurs différents peuvent entrer en

collision et être supprimées, les ordinateurs les ayant

expédiées devant les réexpédier. Dès lors,

plus il y a d'ordinateurs connectés et donc de trafic, plus le nombre de

collisions augmente, ralentissant par conséquent la vitesse du

trafic.

Cette topologie adopte les règles de communication

basées sur la norme C.S.M.A/C.D. Quand un ordinateur décide de

transmettre un paquet d'information, il écoute sur le bus. Si le bus est

déjà utilisé, il attend qu'il devienne disponible ;

en revanche, s'il est libre, l'ordinateur transmet immédiatement.

Si deux ou plusieurs stations de travail transmettent

simultanément sur le bus, qui leur paraissait disponible, il y a

collision. Toutes les stations victimes d'une collision arrêtent

immédiatement de transmettre, observent un délai d'attente de

durée aléatoire et renouvellement leur tentative de transmission

ultérieurement.

Caractéristiques générales:

Ø La gestion de l'accès à la voie est

faite par plusieurs mécanismes - un des plus utilisés est

l'accès multiple avec écoute de la porteuse et détection

des collisions (Carrier Sense Multiple Access with Collision Détection -

CSMA/CD), dont l'algorithme général est: Ecouter avant de parler;

Ø Chaque ordinateur avant de commencer à

transmettre doit «écouter» la voie pendant un délai de

temps défini, pour s'assurer que la voie est libre - il n'y a pas

d'autres émissions pendant ce temps;

Ø En cas de voie libre, la transmission commence en

surveillant toujours pour l'apparition de conflit;

Ø En cas de conflit, toutes les stations produisant la

collision cessent de transmettre et ne peuvent recommencer qu'après une

période de temps aléatoire.

Les avantages de ce réseau:

Ø Coût faible;

Ø Facilité de mise en place et fonctionnement

simple;

Ø La panne d'une machine ne cause pas une panne du

réseau entier.

Les inconvénients:

Ø S'il y a une rupture du bus, la totalité du

réseau tombe en panne;

Ø Le signal n'est jamais

régénéré, ce qui limite la longueur maximale du

câble;

Ø Les connexions de type multipoint ne permettent pas

l'utilisation de câbles optiques.

I.4.1.2. Topologie en étoile

Dans une topologie en étoile, les ordinateurs du

réseau sont reliés à un système matériel

central qui est le plus souvent un concentrateur (hub en anglais) ou un

commutateur (Switch en anglais). Il s'agit d'une boite comprenant un certain

nombre de jonctions auxquelles il est possible de raccorder les câbles

réseaux en provenance des ordinateurs. Celui-ci a pour rôle

d'assurer la communication entre les différentes jonctions. La plupart

des réseaux actuels sont fondés sur une variante ou une autre de

cette topologie.

La figure ci-dessous représente topologie en

étoile.

Figure 11.Topologie en étoile

Contrairement aux réseaux construits sur une topologie

en bus, les réseaux suivant une topologie en étoile sont beaucoup

moins vulnérables car une des connexions peut être

débranchée sans paralyser le reste du réseau. Le point

névralgique de ce réseau est le concentrateur, car sans lui plus

aucune communication entre les ordinateurs du réseau n'est pas possible.

En revanche, un réseau à topologie en étoile est plus

onéreux qu'un réseau à topologie en bus car un

matériel supplémentaire est nécessaire : le

concentrateur.

I.4.1.3. Topologie en anneau

Dans un réseau possédant une topologie en

anneau, les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent

à tour de rôle. Chaque noeud fait office de

répétiteur dans la circulation des informations : un

ordinateur reçoit un paquet d'informations et le relaie à son

voisin direct, les informations ne circulent dans l'anneau que dans un sens.

Dans la topologie en anneau à jeton, une trame

contenant un jeton circule en permanence dans l'anneau. Un ordinateur

désirant envoyer une information retire le jeton de la trame et y place

l'information à envoyer. Lorsque la trame arrive à l'ordinateur

de destination, celui-ci extrait de la trame l'information lui étant

adressée et place dans la trame en circulation un accusé de

réception à l'intention de l'expéditeur.

Une fois que l'expéditeur reçoit l'accusé

de réception, il replace le jeton sur l'anneau qui passe à

l'ordinateur suivant.

Caractéristiques générales:

Ø Les connexions sont unidirectionnelles;

Ø L'échange de données entre deux postes

de travail passe à travers toutes les stations intermédiaires;

Ø Comme les voies de transmission de chaque poste de

travail sont indépendantes, donc il n'y a aucun conflit dans leur

utilisation;

Ø Les connexions, de type point à point,

permettent d`utiliser des câbles coaxiaux, des câbles optiques, des

câbles à paires torsadées.

Cette topologie est utilisée par les réseaux

Token Ring développés par IBM jusqu'au début 2000 et aussi

les réseaux FDDI. Elle utilise la méthode d'accès à

"passage de jeton". Le jeton est un message spécial qui est

transféré à tour de rôles vers la station suivante.

Il détermine quelle station a le droit de transmettre. Lorsque la

station qui a émis les données les élimine du

réseau, elle passe le jeton au suivant, et ainsi de suite...

La fiabilité du réseau dépend de la

fiabilité des stations et de l'intégrité des voies de

transmission :

Ø Une station en panne bloque toute la communication du

réseau;

Ø Un seul segment coupé et

l'intégrité de l'anneau est détruite.

La figure ci-dessous représente la topologie en

anneau.

Figure 12.Topologie en anneau

En cas de trafic important, la topologie en anneau est plus

efficace qu'une topologie en bus dans la mesure où elle présente

une absence de collision de trames. Par contre, une telle topologie est plus

vulnérable à une panne généralisée en cas de

panne d'un des ordinateurs et doit être interrompue complètement

en cas de reconfiguration du réseau par l'ajout ou la suppression d'un

ordinateur.

I.4.1.4. Topologie maillée.

Une topologie maillée est une évolution de la

topologie en étoile puisqu'elle correspond à plusieurs liaisons

point à point mais décentralisées. Une unité

réseau peut avoir (1, N) connexion point à point vers plusieurs

unités chaque terminal est relié à tous les autres de

manière directe si le maillage est complet et de manière

indirecte si le maillage est partiel, engendrant dans les deux cas un nombre

élevé de liaisons. Dans le cas d'un maillage partiel, un

ordinateur recevant un paquet d'informations ne lui étant pas

destiné joue le rôle d'intermédiaire et l'expédie

plus loin. La figure ci-dessous représente la topologie en

maillée.

Figure 13.Topologie maillée.

Cette topologie se rencontre dans les grands réseaux de

distribution. l''information peut parcourir le réseau suivant des

itinéraires divers.

I.4.2. Topologie

logique

La topologie logique, par opposition à la

topologie physique, représente la façon dont les données

transitent dans les lignes de communication. Il s'agit de l'ensemble des

règles qui décrivent l'organisation des chemins suivis par

l'information passant d'un composant du réseau à un autre. Les

topologies logiques les plus courantes sont Ethernet, Token

Ring et FDDI.

I.4.2.1. ETHERNET ou la norme 802.3

La norme 802.3 définie la méthode d'accès

au support par écoute de porteuse, accès multiples et

détection de collision. C'est la norme CSMA/CD pour Carrier Sence

Multiple Access/collision. Cette norme est nommée Ethernet. Ce dernier

est un type de réseau alors que la norme 802.3 décrit une

méthode d'accès au support.Le principe est donc de mettre un

support physique en commun, et de faire du très haut débit sur

des distances moyennes (>100m). La vitesse fixée par la norme est de

10Mbs (10 millions de bits par secondes).

Algorithme de CSMA/CD

Début

251638784

Attente délai Back-off

251641856

Station prête à émettre

Médium occupé

Oui

251640832

Emission

Non

Collision ?

Emission du Jam

Oui

Fin de transmission ?

Non Non

Oui

Transmission réussie

Fin

Figure 14. Algorithme de CSMA/CD.

I.4.2.2. TOKEN RING ou la norme 802.5 ou Anneau

à Jeton

La société IBM est à l'origine de Token

Ring, une architecture de réseau fiable basée sur la

méthode de contrôle d'accès à passage de jeton.

L'architecture Token Ring est souvent intégrée aux

systèmes d'ordinateur central IBM. Elle est utilisée à la

fois avec les ordinateurs classiques et les ordinateurs centraux. Il utilise la

norme IEEE 802.5.

La technologie Token Ring est qualifiée de topologie en

« anneau étoilé » car son apparence extérieure

est celle d'une conception en étoile. Les ordinateurs sont

connectés à un concentrateur central, appelé Unité

d'Accès Multi Station (MSAU). Au sein de ce périphérique,

cependant, le câblage forme un chemin de données circulaire,

créant un anneau logique. L'anneau logique est créé par la

circulation du jeton, qui va du port de l'unité MSAU à un

ordinateur.

Si l'ordinateur n'a aucune donnée à envoyer, le

jeton est renvoyé au port MSAU, puis en ressort par un autre port pour

accéder à l'ordinateur suivant. Ce processus se poursuit pour

tous les ordinateurs offrant une grande similarité avec un anneau

physique.

I.4.2.3. FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

FDDI (Interface de Données Distribuées sur

Fibre) est un type de réseau Token Ring. L'implémentation et la

topologie FDDI est différente de celles d'une architecture de

réseau local Token Ring d'IBM. L'interface FDDI est souvent

utilisée pour connecter différents bâtiments au sein d'un

campus universitaire ou d'une structure d'entreprise complexe. Les

réseaux FDDI fonctionnent par câble en fibre optique. Ils allient

des performances haute vitesse aux avantages de la topologie en anneau avec

passage de jeton. Les réseaux FDDI offrent un débit de 100

Mbits/s sur une topologie en double anneau. L'anneau extérieur est

appelé anneau primaire et l'anneau intérieur c'est anneau

secondaire.

I.4.2.4. Topologie en anneau avec la technologie

FDDI

Le FDDI en anneau est une norme de réseau local,

utilisant des supports en fibre optique et qui est basée sur une

topologie en anneau double. Le principe repose sur une paire d'anneau, un

primaire et un secondaire permettant de rattraper les erreurs du primaire.

Figure 15: Topologie en anneau double

I.5. Les

équipements d'interconnexion des réseaux

I.5.1. La carte réseau (NIC en anglais, Network

Interface Card).

La carte réseau est le composant le plus important,

elle est indispensable. C'est par elle que transitent toutes les données

à envoyer et à recevoir du réseau dans un ordinateur.

Grâce à l'adresse MAC qui est

l'adresse physique de la carte, elle permet d'identifier la machine dans un

réseau. Elle lui est attribuée à sa fabrication et ne peut

pas changer. L'adresse IP change tout bonnement suivant le réseau.

I.5.2. Le

concentrateur ou (HUB)

Un hub est un dispositif qui retransmet le signal sur plus

d'un port d'entrée-sortie. Lorsqu'il reçoit un signal sur un

port, il le retransmet sur tous les autres ports. Le hub est très

bête, enfin, moins Intelligent que les autres. Ce qu'il fait est tout

simple : il reçoit des données par un port, et envoie ce qu'il

reçoit aux autres. Il a une interface de réception (un port) et

une interface de diffusion (plusieurs autres ports par où les autres

ordinateurs sont connectés).

I.5.3.

Répéteur

Un répéteur (répéter en anglais)

agit un peu comme un hub, mais ce dernier n'a que 2 interfaces. Son

intérêt est de renvoyer ce qu'il reçoit

par l'interface de réception sur l'interface d'émission, mais

plus fort. On dit qu'il régénère et réémet

le signal. On parle aussi de relais.

I.5.4. Switch ou

commutateur

Un commutateur fonctionne à peu près comme un

hub, sauf qu'il est plus discret et intelligent. Il n'envoie pas tout ce qu'il

reçoit à tout le monde, mais il l'envoie uniquement au

destinataire.

Si l'ordinateur 1 envoie des données à

l'ordinateur 2, seul ce dernier les recevra et pas les autres connectés.

Afin de déterminer l'ordinateur à qui il faut renvoyer les

données, le switch se base sur les adresses physiques (adresses MAC) des

cartes réseau.

I.5.5. Le

pont

Le pont est un équipement de la couche 2 de

modèle OSI qui permet de relier deux réseaux et la transmission

sans erreur d'une trame entre deux stations partageant le même support de

transmission.

I.5.6. Le

routeur et b-routeur

Le routeur est un matériel de communication de

réseau informatique qui permet de choisir le chemin qu'un message va

empruntés. Il est utilisé pour relier des réseaux locaux

de technologie différente (par exemple Ethernet et token ring). Il

intervient sur la couche réseau de modèle O.S.I.

Un B-routeur (en anglais b-routeur,

pour bridge-routeur) est un élément hybride

associant les fonctionnalités d'un routeur et celle d'un pont.

Ainsi, ce type de matériel permet de transférer d'un

réseau à un autre les protocoles non routables et de router les

autres. Plus exactement,

Le B-routeur agit en priorité comme un pont et route

les paquets si cela n'est pas possible.

I.5.7. La

passerelle

C'est l'adresse du routeur qui relie le réseau local

à l'extérieur, elle permet aussi de relier deux réseaux.

Lorsqu' un utilisateur distant contact un tel dispositif,

celui-ci examine sa requête, et si celle-ci correspond aux règles

que l'administrateur réseaux a défini, la passerelle crée

un pont entre les deux réseaux.

I.6.

Adressage IP

I.6.1. Assignation d'une adresse IP

On distingue deux situations pour assigner une adresse IP

à un équipement :

Ø De manière statique : l'adresse est fixe et

configurée le plus souvent manuellement puis stockée dans la

configuration de son système d'exploitation.

Ø De manière dynamique : l'adresse est

automatiquement transmise et assignée grâce au protocole DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol).

I.6.2. Structure

des adresses IP

Les adresses IP sont des nombres de 32

bits qui contiennent 2 champs :

Ø Un identificateur de

réseau (NET-ID): tous les systèmes du même

réseau physique doivent posséder le même identificateur de

réseau, lequel doit être unique sur l'ensemble des réseaux

gérés.

Ø Un identificateur d'hôte (HOST-ID):

un noeud sur un réseau TCP/IP est appelé hôte, il

identifie une station de travail, un serveur, un routeur ou tout autre

périphérique TCP/IP au sein du réseau.

I.6.3.

Répartition des plages d'adresses IP

Jusqu'au milieu des années 90 la répartition des

adresses IP se faisait en les subdivisant en classes A, B et C. On avait

prévu relativement peu de réseaux de grande taille (classe A)

mais des réseaux d'autant plus nombreux que le nombre de machines qu'ils

étaient destinés à contenir est réduit.

Ø Classe A: le premier octet est un nombre compris

entre 1 et 126

L'utilisation des trois octets suivants est

laissée au libre choix des organismes qui ont fait l'acquisition de

l'une de ces 126 adresses.

Ø Classe B: Les deux premiers octets désignent

le réseau, les deux suivants servent pour subdiviser ces réseaux

en sous-réseaux et pour y définir les machines.

Ø Classe C: Les trois premiers octets désignent

le réseau. Reste un octet pour y numéroter les ordinateurs.

Ø Classes D et E pour des utilisations

particulières.

Les bits le plus à gauche du premier octet permettent

de reconnaître la classe d'une adresse.

|

Classe

|

Premier

|

Valeurs

|

Masque de sous réseau

|

|

A

|

0xxx xxxx

|

1 à 126

|

255.0.0.0

|

|

B

|

10xx xxxx

|

128 à 191

|

255.255.0.0

|

|

C

|

110x xxxx

|

192 à 223

|

255.255.255.0

|

|

D

|

1110 xxxx

|

244 à 239

|

255.255 .255.224

|

|

E

|

1111 xxxx

|

240 à 255

|

255.255.255.240

|

Tableau 1. Classes addresses.

Le tableau ci-dessus montre comment, avec cette subdivision des

adresses IP en classes, il était possible de déterminer la valeur

du masque de réseau à partir du premier octet de l'adresse IP.

La subdivision en classes est abolie depuis 1994 mais les

références à ces classes ne sont pas rares c'est la raison

pour laquelle il n'est peut-être pas encore inutile d'en parler.

Retenons essentiellement qu'un masque de sous-réseau

est un code de 32 bits formé d'une suite ininterrompue de 1 suivie d'une

suite de 0. Le nombre de bit à 1, à gauche de ce masque, (qui

était de 8 pour la classe A, 16 pour la classe B et 24 pour la classe C)

peut maintenant avoir d'autres valeurs et est noté /n

où n est le nombre de bits mis à 1 dans le masque. C'est la

notation CIDR Le CIDR (Classless Inter-Domain Routing), a

été mis au point en 1993 afin de diminuer la taille de la table

de routage contenue dans les routeurs.

CHAPITRE II. LA VOIX SUR LES RESEAUX DE DONNEES ET LA ToIP

[2], [4], [6], [8], [11], [12], [13], [14], [16], [21],

[23], [26], [27], [28].

II.1.

INTRODUCTION SUR LA VoIP ET LA ToIP

La VoIP correspond à la mise en paquets de la voix en

datagramme IP afin de transporter les flux de la voix en temps réel en

utilisant la technologie IP, principalement des connexions point à point

entre deux interlocuteurs qui communiquent entre eux. La VoIP transportant la

voix par le biais de la commutation par paquets possède aussi la

contrainte du délai de transit identique à la technologie par

circuit, qui correspond au temps qui s'écoule entre le moment où

une personne parle et le moment où son interlocuteur entend la phrase.

Le transit de voix au travers de multiples équipements,

d'Internet et à destination de l'étranger ou d'un mobile ne doit

pas excéder 300ms, au-delà, sinon votre conversation sera de

mauvaise qualité.

Lorsqu'on parle de ToIP, La téléphonie IP ou

Telephony over Internet Protocol, est un service qui permet de transiter des

télécommunications, en interne, en utilisant le protocole IP.

Désigne un ensemble de services et d'applications à titre

d'exemple la conférence, le double appel et la messagerie

instantanée, cela concerne le périmètre du concept, de

l'architecture et des équipements qui permettent d'utiliser la VoIP afin

de bénéficier de tous ces avantages et des ces nouvelles

fonctionnalités associées à cette technologie.

Equipement et réseau d'entreprise

Terminal

ter

Réseau interne

Concentrateur de trafic

Flux voix Fixe

Flux IP

Data

PABX

IPBX ou PABX hybride

Routeur

Téléphone

Classique

Téléphone IP

ou PC

Réseau d'accès

Réseau de collecte

Réseau de transport

Passerelle IP

Passerelle IP

VoiP

ToiP

Fibre ou coaxial

Réseau voix RTC

Figure 16. Architecture comparée VoIP / TOIP.

Cette figure nous présente clairement la

différence qu'il y a entre VoIP et ToIP , en fonction de l'endroit

où l'on transforme le signal au sein du réseau internet:

1. Dans la VoIP, la transformation en paquets IP s'effectue au

niveau du concentrateur de trafic de chaque site de l'entreprise. Seules les

communications inter sites utilisent le protocole IP ;

2. Dans la téléphonie sur IP, les paquets IP

sont émis directement depuis un poste fixe ou un terminal sans fil. Ces

appels transitent directement sur le réseau interne (LAN ou WLAN). La

finalité est de ne maintenir qu'un réseau pour

fédérer les flux data et les flux voix en paquets.

II.2.

DEFINITION DES CONCEPTS

II.2.1. VoIP (Voice over Internet Protocol)

La voix sur IP, ou « VoIP » est l'acronyme

de Voice over Internet Protocol, est une technique qui permet de communiquer

par la

voix via l'

Internet ou

tout autre

réseau acceptant

le

protocole

TCP/IP. Cette

technologie est notamment utilisée pour supporter le service de

téléphonie IP (« ToIP » pour Telephony over

Internet Protocol). La voix sur IP regroupe l'ensemble

des techniques permettant de faire transiter de la voix sur un réseau

informatique.

La voix sur IP comprend les communications de PC à PC.

Pour ce type de communication, chaque utilisateur doit disposer d'un logiciel

approprié. Si la connexion passe par le réseau Internet, on parle

alors de la téléphonie par internet. Deuxième

catégories de voix sur IP, les communications de PC à

téléphonie (PC to Phone). Dans les deux cas, le PC communicant

est appelé soft phone, terme qui insiste sur l'émulation du PC en

téléphone grâce à un logiciel.

II.2.2. ToIP

(Telephony over Internet Protocol)

La téléphonie sur IP (en anglais, telephony over

IP ou IP telephony) est un mode de téléphonie dans lequel la voix

est numérisée puis acheminée par le protocole TCP/IP sous

forme de paquet de données. Ce service de téléphonie est

offert sur un réseau de télécommunication, public ou

privé utilisant principalement le protocole IP.

La téléphonie IP définit l'utilisation de

liens Internet pour acheminer des appels téléphoniques d'une

personne à une autre. Un appel téléphonique de type IP

diffère de la téléphonie conventionnelle (RTC) dans

l'encodage de la voix. Cette technologie repose totalement sur un transport

VoIP.

Dans le système traditionnel, la voix est

encodée de façon analogique et numérique et transmise sur

un réseau de commutation de circuit alors que dans le système IP,

la voix est encodée en format numérique et mis en paquets sous

format IP.

La téléphonie sur IP utilise la même

méthode (processus) que pour la transmission de l'information sur le

réseau Internet. C'est-à-dire une fois la voix formatée,

on peut la transmettre sur un lien Internet commun ou encore l'envoyer sur des

liens dédiés.

II.2.3.

Téléphonie classique

La téléphonie classique se contente de faire

transiter analogiquement la voix d'un utilisateur à un autre par la

paire cuivrée le reliant au central téléphonique.

II.2.4. PSTN

(Public Switched Telecommunication Network)

Le réseau PSTN ou RTC (Réseau

Téléphonique Commuté) est un réseau qui s'appuie

sur les lignes téléphoniques classiques avec comme

équipement modem analogique qui permettra le transfert des

données. Le modem va permettre la modulation du signal numérique

(binaire) de l'ordinateur en un signal analogique et vice versa. Comme le modem

utilise la ligne téléphonique comme support, il doit

établir une communication (numéro de téléphone du

service opérateur) afin d'établir la connexion. Après

l'établissement de la connexion, il doit établir

l'authentification via le protocole réseau PPP (Point to Point

Protocole) ou SLIP (Serial Line Internet Protocol).

II.3. LES

AUTOCOMMUTATEURS TELEPHONIQUES

II.3.1. DEFINITION

Un autocommutateur est un dispositif automatique qui permet

d'acheminer et de repartir les communications entre plusieurs lignes

téléphoniques. Grace à ce système, il est possible

de retrouver les coordonnées des appels téléphoniques

effectués ou reçus.

II.3.2. Les PABX

(Private Automatic Branch eXchange)

Un PABX est un autocommutateur privé, utilisé

dans une entreprise pour assurer la gestion de communication. Il faudra

noter que le PABX sont différents de commutateurs publics qui eux

appartiennent aux réseaux téléphoniques et servent de

liaisons ou de transit.

Un PABX est placé entre

les lignes téléphoniques et plusieurs terminaux.

Il

est capable de rediriger les appels entrant vers un téléphone en particulier, ou de

permettre aux téléphones de choisir une ligne particulière pour passer un appel.

La figure ci-dessus montre comment plusieurs terminaux peuvent

se connecter à un PABX.

Figure 17. Le PABX connectant plusieurs terminaux

Fonctionnalités PABX

Voici les principales fonctions du standard

téléphonique PABX :

· Il gère les appels en interne vers

l'extérieur et distribue les appels entrants ;

· Il gère la boîte vocale et traite la voix

et les données comme la télécopie ;

· Il gère les terminaux

téléphoniques (postes analogiques ou numériques) ainsi que

diverses fonctionnalités de messagerie, de numérotation,

etc.

II.3.3. Les

IPBX (Internet Protocol Branch eXchange)

Le couplage du poste téléphonique et de

l'informatique de la société permet un accueil plus efficace

(fiche client sur poste appelé, messagerie vocale personnalisée,

appel d'un opérateur à partir d'une consultation Internet ...).

Une des tendances envisagée, pour les petites structures tout au moins,

est d'assurer les fonctions de PABX et de CTI (Couplage

Téléphonique Informatique ou Computer Téléphony

Interface) par du matériel entièrement informatique (PC en

réseau local) via des cartes supportant la voix dans chaque PC.

On désigne par IPBX IP (ou PABX IP) un système

utilisé en entreprise qui assure l'acheminement de toute ou partie des

communications en utilisant Internet (IP) en interne sur le réseau local

(LAN), Métropolitain (M.A.N),le réseau étendu de

l'entreprise (WAN).

La figure ci-dessus montre l'architecture fonctionnelle d'un

IPBX.

Figure 18. Architecture fonctionnelle d'un IPBX

Ø Fonctionnalités IPBX

L'avantage principal du standard téléphonique

IPBX est la réduction de coût due à l'utilisation de la

téléphonie sur IP :

Au-delà de cette différence, les

fonctionnalités d'un standard téléphonique IPBX sont

généralement les mêmes que pour un standard

téléphonique PABX.

Seul le réseau utilisé pour acheminer les

données est différent : réseau

téléphonique traditionnel pour le PABX et Internet pour

l'IPBX.

Le principal inconvénient d'un IPBX et d'un PABX est le

coût d'installation initial assez élevé qu'ils

impliquent.

II.3.4. PBX

(Private Branch eXchange)

Le PBX a pour fonction principale le routage. Seul

élément du réseau à connaître la localisation

de chaque terminal téléphonique, Les terminaux sont des

entités élémentaires, ce qui réduit leur coût

unitaire et permet leur gestion centralisée.

Lorsqu'on ajoute un terminal téléphonique au

sein d'une entreprise, il n'est pas nécessaire de modifier les autres

terminaux pour les informer.

Avantages de PBX

Ø Le PBX qui centralise l'intelligence du réseau

et effectue les tâches de connectivité, de mise en relation des

interlocuteurs et de gestion des communications locales au réseau.

Ø Il assure en la liaison avec le réseau

téléphonique commuté global.

Ø le PBX fait office de passerelle

téléphonique pour les communications locales (d'un point de vue

logique et non physique), mais aussi entre les utilisateurs du

réseau local et les utilisateurs reliés au réseau

téléphonique traditionnel. De cette façon, les

communications locales ne sont plus facturées par l'opérateur de

téléphonie, puisqu'elles n'arrivent pas jusqu'à lui.

Gérées en interne par le PBX, elles deviennent gratuites. De

plus, les services mis en place sur le PBX (annuaire, messagerie, etc.) sont

indépendants de l'opérateur téléphonique.

Ø Avec le PBX, l'entreprise n'a plus besoin d'avoir

autant de lignes téléphoniques extérieures qu'elle dispose

de lignes en interne.

Inconvénient de PBX

Toutes les lignes internes peuvent communiquer, à

condition qu'elles ne le fassent pas toutes en même temps. Dans la

pratique, les utilisateurs ne perçoivent pas cette limitation, à

de rares exceptions près, comme lors d'incendies, au cours desquels

certains appels peuvent ne pas aboutir en raison de l'affluence des

communications. C'est la raison pour laquelle on recommande de réduire

au minimum les appels dans ces circonstances particulières.

Lignes entrantes

PBX

Terminaux

Lignes sortantes

Figure 19. PBX pour la gestion des appels.

II.4.

TOIP

II.4.1. La téléphonie manuelle

À l'origine, le réseau

téléphonique est entièrement manuel, quand un

abonné transmet un appel, il provoque la chute d'un volet annonciateur

dans le central téléphonique et une opératrice lui

répond et note ensuite le numéro du correspondant qu'il

désir joindre, si le correspondant dépend du même central,

la connexion se fait en "local", sinon l'opératrice doit appeler une

autre opératrice chargée du central de rattachement du

correspondant afin d'établir la liaison. La figure ci-dessous montre le

fonctionnement d'un appelle dans la téléphonie manuelle.

Appelant

Central de l'appelant

Opératrice

L'appelé appartient au même central

Opératrice

Central de l'appelé

Appelé

Oui

Non

Figure 20. Scénario d'appel dans la

téléphonie manuelle

II.4.2. La

téléphonie automatique

L'intérêt du téléphone automatique

est d'appeler directement un correspondant sans passer par une

opératrice. L'usager décroche le combiné de son

téléphone puis transmet à une machine à l'aide d'un

cadran mobile, le numéro téléphonique de son

correspondant, la liaison sera établit automatiquement. La figure

ci-dessous montre le fonctionnement d'un appelle dans la

téléphonie automatique.

Appelant

Central de l'appelant

L'appelé appartient au même central

Central de l'appelé

Appelé

Non

Oui

Figure 21. Scénario d'appel dans la

téléphonie automatique

II.4.3. La

téléphonie mobile

La téléphonie mobile ou téléphonie

cellulaire, a révolutionné notre vie quotidienne en nous

permettant de communiquer pendant le déplacement, partout où il y

a une couverture d'un réseau de téléphonie mobile. La

figure ci-dessous montre le fonctionnement d'un appelle dans la

téléphonie mobile.

BTS

Terminal

BTS

Terminal

IPBX

Figure 22. Scénario d'appel dans la

téléphonie mobile

II.4.4.

Fonctionnement de la ToIP

Le principe de fonctionnement de la téléphonie

sur IP est la numérisation de la voix, c'est-à-dire le passage

d'un signal analogique à un signal numérique. Celui-ci est

compressé en fonction des codecs choisis, cette compression a comme but

de réduire la quantité d'information qui est transmise sur le

réseau. Le signal obtenu est découpé en paquets, à

chaque paquet on ajoute les entêtes propres au réseau (IP internet

protocol, UDP user datagramme protocol, RTP real time protocol....) et pour

finir il est envoyé sur le réseau. A l'arrivée, les

paquets transmis sont réassemblés en supprimant d'abord les

entêtes. Le signal de données ainsi obtenu est

décompressé puis converti en signal analogique afin que

l'utilisateur puisse écouter le message d'origine. La

téléphonie sur IP est une transmission de la voix en mode paquets

au format

TCP/

UDP. Voici comment se passe le

traitement de la voix analogique (signaux électriques) en signaux

binaires.

Figure 23. Traitement de la voix analogique

(signaux électriques) en signaux binaires.

La bande de la voix qui est un signal électrique

analogique utilisant une bande de fréquence de 300 à 3400 Hz,

elle est d'abord échantillonnée numériquement par un

convertisseur puis codée sur 8 bits, puis compressé par les

fameux codecs ( il s'agit de processeurs DSP ) selon une certaine norme de

compression variable selon les codecs utilisés, puis ensuite on peut

éventuellement supprimer les pauses de silences observés lors

d'une conversation, pour être ensuite habillé RTP,UDP et enfin en

IP. Une fois que la voix est transformée en paquets IP, ces petits

paquets IP identifiés et numérotés peuvent transiter sur

n'importe quel réseau IP (ADSL, Ethernet, Satellite, routeurs, Switch,

PC, Wifi, etc...

II.4.5. Les

différents modes d'accès d'une téléphonie sur

IP

On distingue trois modes d'accès possibles de voix sur

IP :

· La voix sur IP entre deux ordinateurs

· La voix sur IP entre un ordinateur et un

téléphone

· La voix sur IP entre deux téléphones

II.4.5.1. La voix sur IP entre deux ordinateurs

C'est le cas le plus simple. Il suffit de

disposer d'une carte son, de haut-parleurs et de microphones pour chacun des

interlocuteurs. Il faut également connaître l'adresse IP de chacun

des terminaux pour établir la communication.

Figure 24. Téléphonie Pc

à Pc

II.4.5.2. La voix sur IP entre un ordinateur et un

téléphone

La configuration dans ce mode

d'accès est faite de sorte que, Ces deux terminaux utilisant des

technologies différentes (la commutation de circuits et la commutation

de paquets), l'échange des informations nécessite une passerelle.

L'utilisateur possédant un ordinateur et désirant appeler l'autre

sur son téléphone doit se connecter sur Internet, offert par un

fournisseur de service (un ISP) ou par son fournisseur d'accès à

Internet (son IAP).

Figure 25. Téléphonie entre un

ordinateur et un téléphone

II.4.5.3. La voix sur IP entre deux

téléphones

Dans ce mode d'accès, les

correspondants utilisent des téléphones physiques

connectés à un IPBX, deux passerelles sont placées d'un

bous à l'autre du réseau afin de convertir le signal provenant

d'un IPBX vers le réseau IP ou sortant d'un réseau IP vers un

IPBX.

Figure 26. Téléphonie entre un

téléphone et un autre téléphone.

II.5. VOIP

II.5.1. Avantage

Vous ne vous souciez plus du nombre d'appels reçus,

effectués et bénéficiez de tarifs très avantageux,

voire gratuits. Un avantage considérable pour le budget

dédié aux communications

II.5.2.

Inconvénients

Cette technologie comporte deux points faibles sur lesquels il

est conseillé d'être vigilants :

· La qualité de la ligne n'est pas toujours

optimale bien que des progrès considérables ont été

effectués dans ce domaine. Cette qualité dépend souvent de

l'opérateur choisi.

· Le fax n'est pas compatible avec cette technologie mais

vous avez la possibilité d'envoyer et de recevoir vos fax via votre

ordinateur, cette option- appelée Fax to Mail- étant en effet

proposé par certains opérateurs.

II.5.3.

Procédure de communication.

Tous les scénarios qui se déroulent dans la

technologie de la voix sur IP peuvent être découpés en 8

grandes étapes comme nous le montre la figure ci-dessous :

Figure 27 : Les 8 étapes de la VoIP.

Ø Acquisition du signal

La VoIP suppose la transformation d'un signal continu

analogique qui est le son en un signal discret numérique. La

première étape consiste naturellement à capter le flux

sonore à l'aide d'un micro, qu'il s'agisse de celui d'un

téléphone ou d'un casque.

Ø La Numérisation du signal

Le flux sonore capturé dans la première

étape passe alors dans un convertisseur analogique numérique qui

réalise deux tâches distinctes :

· l'échantillonnage du signal sonore,

c'est-à-dire un prélèvement périodique de ce signal

;

· la quantification, qui consiste à affecter une

valeur numérique (en binaire) à chaque échantillon. Plus

les échantillons ne sont codés sur un nombre de bits important,

meilleure sera la qualité de la conversion.

Généralement, la voix est

échantillonnée à 8 kHz et chaque échantillon est

codé sur 8 bits, ce qui donne un débit de 64 kbit/s (norme

G711).

Ø Compression

Le signal une fois numérisé peut être

traité par un DSP qui va le compresser, c'est-à-dire

réduire la quantité d'informations nécessaire pour

l'exprimer. Plusieurs normes de Compression / Décompression sont

utilisées pour la voix. L'avantage de la compression est de

réduire la bande passante nécessaire pour transmettre le signal.

Mais ce gain peut se faire au détriment de la qualité sonore.

Celle-ci peut être mesurée sur une échelle allant de 1

à 5, appelée échelle MOS. Un score MOS est une mesure

subjective réalisée grâce à une étude

auprès d'un groupe d'individus. L'échelle varie de 1 à 5

où 5 désigne une qualité parfaite.

Ø Habillage des en-têtes

Les données brutes qui sortent du DSP doivent encore

être enrichies en informations avant d'être converties en paquets

de données à expédier sur le réseau. Trois

couches superposées sont utilisées pour cet habillage :

1) IP (Internet Protocol)

La couche IP correspond à l'assemblage des

données en paquets. Chaque paquet commence par un en-tête

indiquant le type de trafic concerné, du trafic UDP.

2) UDP (User Datagramme Protocol)

La deuxième couche, UDP, consiste à formater

très simplement les paquets. Si l'on restait à ce stade, leur

transmission serait non fiable : UDP ne garantit ni le bon acheminement des

paquets, ni leur ordre d'arrivée.

3) RTP / RTCP (Real Time Transport Control Protocol)

Pour résoudre le problème d'absence de

fiabilité d'UDP, un formatage RTP est appliqué aux paquets. Il

consiste à ajouter des entêtes d'ordonnancement et de

synchronisation pour s'assurer du réassemblage des paquets dans le bon

ordre à la réception. RTP est souvent renforcé par RTCP

qui comporte, en plus des informations sur la qualité de la transmission

et l'identité des participants à la conversation.

Ø Emission et transport

Les paquets sont acheminés depuis le point

d'émission pour atteindre le point de réception sans qu'un chemin

précis soit réservé pour leur transport. Ils vont

transiter sur le réseau qui peut être local, étendu ou

Internet en fonction des ressources disponibles et arriver à destination

dans un ordre indéterminé.

Ø Réception

Lorsque les paquets arrivent à destination, il est

essentiel de les replacer dans le bon ordre et assez rapidement. Faute de quoi

une dégradation de la voix se fera sentir.

Ø Conversion numérique

analogique

La conversion numérique analogique est l'étape

réciproque de l'étape 2, qui permet de transformer les

données reçues sous forme de série discrète en un

signal électrique continu.

Ø h. Restitution

Dès lors, la voix peut être retransmise par le

haut-parleur du casque, du combiné téléphonique ou de

l'ordinateur.

II.5.4. Les

codecs (compression /décompression) supportés par la VoIP

L'objectif d'un codec est d'obtenir une bonne qualité

de voix avec un débit et un délai de compression le plus faibles

possibles. Les codecs les plus souvent mis en oeuvre dans les solutions VoIP

sont G.711, G.729 et G.723.1.

L'acceptabilité par l'oreille humaine de la

qualité de voix des différents algorithmes est définie

selon le critère MOS (Mean Operationnal Score), défini par

l'organisme de normalisation internationale ITU (International

Telecommunication Union / Union internationale des

Télécommunications).

La figure 29 ci-dessous montre une liste de codecs avec leur

débit correspondant :

|

Nom du codec

|

Débit

|

|

G.711

|

64 kbps

|

|

G.729

|

8 kbps

|

|

G.723.1

|

MPMLQ 6.3 kbps

|

|

G.723.1

|

ACELP 5.3 kbps

|

Tableau 2: Tableau contenant la liste des codecs avec leur

débit correspondant

Ø Le codec G711

Le Codec G711 est le premier à avoir été

utilisé dans la VoIP. Même si il existe maintenant des codecs

nettement plus intéressants, celui-ci continue d'être

implémenté dans les équipements car il compresse le signal

à un débit de 64 kbit/s.

Ø G723.1

G723.1 est le codec par défaut lors des communications

à faible débit. Deux modes sont disponibles. Le premier propose

un débit de 6,4kbit/s et le deuxième un débit de

5,3kbit/s.

Ø G729

Le codec G729 est le plus utilisé pour la VoIP. Il

fonctionne avec un débit de 8 kbit/, ce qui correspond à la bonne

qualité téléphonique. Comme G723.1, il ne permet pas la

transmission des signaux.

II.5.5.

Architecture d'une infrastructure VoIP

On distingue trois modèles d'architecture pour une

infrastructure VoIP : une architecture hybride c'est-à-dire,

utilisé une passerelle VoIP pour pouvoir cheminer la communication

entre deux réseaux RTC via un réseau IP; une architecture VoIP

de bout en bout et une architecture VoIP externalisé.

II.5.5.1. Architecture VoIP hybride

L'idéale dans cette architecture est de faire de la

communication inter sites en tirant parti du réseau étendu WAN

qui les relie, la téléphonie à l'intérieur du site

et le réseau externe reste gérée par le PABX, à

condition que celui-ci soit compatible. Il n'est donc pas nécessaire de

changer les téléphones, l'architecture téléphonique

interne, ni le réseau local de chaque site. Il suffit d'installer une

passerelle IP entre le PABX et le réseau WAN. Le rôle de cette

passerelle est de convertir les flux voix reçus du PABX en paquets IP

puis de les expédier sur le WAN jusqu'au site de destination, où

l'opération inverse est effectuée. La figure ci-dessus montre

comment l'architecture VoIP réalise la communication inter sites en

tirant parti du réseau étendu WAN.

Figure 28 : Architecture VoIP hybride

Avantage :

· Il minimise les investissements : Le seul

investissement nécessaire est celui d'une passerelle VoIP pour

convertir les signaux voix en paquets IP, et réciproquement;

· Il peut être mis en oeuvre rapidement : Une

fois que la solution a été prototypée, il est relativement

simple de la répliquer pour d'autres sites. Ainsi, le déploiement

peut être rapide;

· Il est transparent pour l'utilisateur, dans le sens que

le personnel conserve leur ancien téléphone et toutes leurs

habitudes. Aucune formation n'est nécessaire;

· Des communications quasiment gratuites entre les sites

Seule reste à la charge de l'entreprise la facturation de la bande

passante par son opérateur;

II.5.5.2. Architecture VoIP de bout en bout

Cette architecture est un type complet de

téléphonie sur IP (voir figure ci-dessous), le réseau IP

est utilisé pour acheminer toutes les communications tant en interne

qu'à l'externe. Une passerelle convertis tous les trafics

destinés au réseau téléphonique commuté

public.

Figure 29: Architecture VoIP de bout en bout

Ce modèle Full IP permet de profiter de certains

avantages du modèle précédent comme les économies

sur les communications internationales.

Mais il présente de nombreux avantages

supplémentaires, permettant de tirer tout le parti de la VoIP :

· Une intégration facilitée des

fonctions à valeur ajoutée

Les applications dites de CTI (Couplage

Téléphonique Informatique) trouvent leur utilité notamment

dans les centres d'appel.

En fonction du numéro de téléphone de

l'appelant, ou encore d'un numéro de contrat ou de

référence rentré par exemple sur le SVI, des informations

sur le dossier client peuvent être affichées sur l'écran du

téléopérateur.

Cette possibilité repose sur le couplage entre la

téléphonie, les bases de données. La CTI est possible en

téléphonie traditionnelle mais se trouve grandement

facilitée en VoIP, puisque les communications et les données

transitent sur le même média.

· Les gains de câblage en cas de

déménagement

Dans les architectures classiques, un câble part du

téléphone pour rejoindre la prise réseau et un câble

par du PC pour se connecter au réseau local. En téléphonie

tout IP, l'ordinateur est relié au téléphone qui est

lui-même relié au LAN. On divise donc par deux le nombre de

câbles nécessaires.

· Une mobilité

facilitée

La VoIP de bout en bout facilite grandement la

mobilité. Quand une personne change de bureau, les

téléphonistes n'ont pas redirigé sa ligne dans le local

technique, il suffit d'affecter une nouvelle adresse IP au numéro de

téléphone de la personne. Aucune opération physique n'est

nécessaire.

Le personnel en mobilité peut se connecter au

réseau téléphonique de grâce à un logiciel

installé sur son ordinateur portable ou sur son PDA. En s'identifiant

avec son mot de passe, il peut passer des appels, en recevoir sur son

numéro habituel, consulter sa messagerie vocale, etc., exactement comme

s'il était dans son bureau habituel. Dans ce cas, les échanges

transitent par le réseau Internet et nécessitent des mesures

spéciales de sécurité.

· Une administration du parc

centralisée

Le superviseur peut avoir une vue sur l'état de son

réseau tout simplement sur son ordinateur. C'est particulièrement

pratique pour les centres d'appel. Les managers disposent de statistiques en

temps réel sur le nombre d'appels entrants, la durée d'attente

moyenne; ils peuvent connaître la disponibilité des agents,

etc.

· Une extensibilité accrue

En modèle Full IP, il est très facile d'ajouter

de nouvelles lignes téléphoniques. Un nouvel utilisateur

correspond tout simplement à une nouvelle adresse IP, à laquelle

il faut faire correspondre un numéro dans le plan de numérotation

privé. Tout cela peut se gérer à partir d'une simple

interface Web, sans besoin de tirer des câbles supplémentaires.

II.5.5.3. Architecture IP externalisée

L'architecture IP externalisé consiste pour une

entité à externaliser complètement sa

téléphonie. Elle n'a plus que des téléphones IP,

tout le coeur du réseau est géré par un opérateur

de téléphonie (voir figure 29). Les passerelles ou Gateway en

téléphonie IP sont des ordinateurs qui fournissent une interface

où se fait la convergence entre les réseaux

téléphoniques commutés et les réseaux basés

sur la commutation de paquets TCP/IP. C'est une partie essentielle de

l'architecture du réseau de téléphonie IP.

Le gatekeeper est l'élément qui fournit de

l'intelligence à la passerelle.

Un Gateway permet aux terminaux d'opérer en

environnements hétérogènes.

Ces environnements peuvent être très

différents, utilisant diverses technologies telles que le RENIS, le RTC

ou la téléphonie IP. Les Gateway doivent aussi être

compatibles avec les terminaux téléphoniques analogiques. Le

Gateway fournit la possibilité d'établir une connexion entre un

terminal analogique et un terminal multimédia.

Un gatekeeper joue deux rôles principaux : la gestion

des permissions et la résolution d'adresses. Le gatekeeper est aussi

responsable de la sécurité. Quand un client veut émettre

un appel, il doit le faire au travers du gatekeeper. C'est alors que celui-ci

fournit une résolution d'adresse du client de destination. Dans le cas

où il y a plusieurs Gateway sur le réseau, il peut rediriger

l'appel vers un autre couple Gateway/gatekeeper qui essaiera à son tour

de router l'appel.

Figure 30 : Architecture externalisée

Cette formule, particulièrement adaptée pour les

centres d'appel de taille moyenne, parce qu'elle offre une série

d'avantages:

Ø Avantage économique

L'entreprise n'a plus à acheter ou renouveler de PABX.

Elle n'a plus d'architecture à maintenir. Cette simplification est

source d'économies importantes, particulièrement dans le cas des

entreprises ou établissement qui n'ont pas nécessairement les

ressources financières ni les compétences pour administrer leur

téléphonie en interne.

En définitive cette architecture appelée aussi

Centrex permet à l'entreprise de transformer des coûts

d'investissement en coûts d'exploitation.

· Facilite l'intégration de services

à valeur ajoutée

Les Centrex proposent nativement des fonctions

d'intégration de la téléphonie avec la messagerie ou

à un annuaire au format Web.

· Met à disposition des outils de suivi

sur un extranet

Les superviseurs peuvent faire leur travail de manière

plus simple. Le poste IP est vu comme un simple équipement

réseau. Il est plus aisé de suivre si l'utilisateur est

là, s'il est disponible, etc.

· Offre la possibilité d'un service

téléphonique homogène

Le Centrex permet aux entreprises ayant plusieurs sites, avec

des configurations de réseau différentes, de

bénéficier des mêmes fonctions téléphoniques

sur tous ses sites. Le tout pouvant être géré de

façon centralisée, par un administrateur sur un des sites.

II.5.6. Les

protocoles VoIP

En termes de téléphonie sur IP, il faut

distinguer plusieurs types de protocoles :

· Les protocoles de signalisation ;

· Les protocoles de transport de la voix.

Les protocoles signalétiques, ont la charge de

régir les communications, de déterminer les appelés, de

signaler les appelants, de gérer les absences, les sonneries, de

négocier quel Codec pourra être utilisé.

Les protocoles de transport quant à eux, gère le

transport de l'information sur un réseau. Ce type de protocoles est

spécifique à la voix sur IP et aux applications

nécessitant le transit de l'information en temps réel.

Voici une liste des principaux protocoles de VoIP :

· SIP ;

· IAX ;

· MGCP ;

· H.323 ;

Les protocoles propriétaires, sont des protocoles

développés directement par les constructeurs et qui ne sont pas

ouverts, ils fonctionnent donc uniquement avec les équipements de leurs

fabricants. Chacun des grands constructeurs a créé ses propres

protocoles, afin d'adapter ses équipements et de fidéliser le

client sur leurs solutions propriétaires. Par exemple SCCP

propriétaire Cisco, UA/NOE propriétaire d'ALCATEL et UNISTIM

propriétaire Nortel.

II.5.6.1. Le protocole de signalisation

II.5.6.1.1. Le protocole MGCP

MGCP est le protocole de stimulation utilisé dans la

téléphonie VoIP, aux côtés des protocoles SIP ou

H.323 afin de pouvoir attribuer l'intelligence que doit avoir le terminal au

commutateur. Les protocoles SIP et H.323, nécessitent l'un comme l'autre

des téléphones capables d'interpréter des sous-protocoles

de contrôle d'appel et de contrôle de médias pour pouvoir

être utilisés seuls. Le problème est que si, dans une

entreprise, pour une infrastructure donnée, on veut un comportement un

peu différent, des téléphones purement SIP ou H.323

pourraient être trop intelligents pour comprendre.

Si l'on veut que l'arrivée d'un appel sur le poste d'un

directeur se contente d'afficher sur l'écran le nom de la personne qui

appelle mais déclenche une sonnerie sur le téléphone de

l'assistante, la programmation SIP ou H.323 des terminaux ne permettrait pas de

le faire facilement.

C'est pourquoi la plupart d'utilisateurs

préfèrent mettre moins d'intelligence dans les

téléphones pour pouvoir définir plus finement leur

comportement à partir du commutateur. On parle dans ce cas de protocole

de stimulation.

II.5.6.1.2. Le protocole H.323

Le protocole H.323 est une norme définie par l'UIT

pour encadrer les procédures de signalisation nécessaires aux

communications multimédia sur réseaux IP.

Ce protocole décrit le fonctionnement et l'interaction

des quatre entités :

· Un terminal qui supporte les données sonores

et, ou visuelles;

· Un Gateway qui permettra l'interconnexion avec

d'autres réseaux téléphoniques;

· Un MCU qu'on appelle aussi serveur de

conférence ;

· Un IPBX pour la conversion d'adresse, le routage de

trafics ainsi que la coordination de toute l'entité H.3223.

Routeur

Soft phone

Terminal

Terminaux

Terminaux

Figure 31. Interaction entre quatre entités

décrit par H.323

Le H.323 est un protocole de communication réunissant

un ensemble de normes utilisées pour l'envoi de données audio et

vidéo sur Internet. Il existe depuis 1996 et à subit plusieurs

variation dû aux contributions de la communauté Open Source.

Ø Fonctionnement

Le protocole H.323 est utilisé pour

l'interactivité en temps réel, notamment la

visioconférence, il gère la signalisation, l'enregistrement, le

contrôle d'admission ainsi que le transport et encodage. Il s'inspire du

protocole H.320 qui proposait une solution pour la visioconférence sur

un réseau RNIS. Nous pouvons dire que le protocole H.323 est une

adaptation de H.320 pour les réseaux IP.

Ø Description des éléments

décrit par H.323

1. Les terminaux

Dans un contexte de téléphonie sur IP, deux

types de terminaux H.323 sont Aujourd'hui disponibles. Un poste

téléphonique IP raccordés directement au réseau

local, ou un PC multimédia sur lequel est installée une

application compatible H.323.

2. Les passerelles (GW)

La Passerelle interconnecte un réseau IP et un autre

réseau téléphonique, celui-ci pouvant être soit le

réseau téléphonique public, soit un réseau

téléphonique d'entreprise. Les GW assurent la correspondance de

la signalisation et des signaux de contrôle et la cohésion entre

les médias. Pour ce faire, elles implémentent les fonctions

traditionnelles de transcodage audio qui sont compression,

décompression, modulation, démodulation, suppression

d'échos, suppression des silences et de contrôle d'appels.

Les passerelles sont le plus souvent

implémentées sur des serveurs informatiques standards

équipés d'interfaces particuliers pour la

téléphonie et d'interfaces réseau, par exemple de type

Ethernet. La fonctionnalité de passerelle peut toutefois être

intégrée directement dans le routeur ainsi que dans les IPBX

eux-mêmes.

3. Les Gatekeepers

Ils sont des éléments optionnels dans une

solution H.323. Ils ont pour rôle de réaliser la traduction

d'adresse par exemple le numéro de téléphone en adresse

IP et la gestion des autorisations. Cette dernière permet de donner ou

non la permission d'effectuer un appel, de limiter la bande passante si besoin

et de gérer le trafic sur le réseau local. Ils gèrent

également les téléphones classiques et la signalisation

permettant de router les appels afin d'offrir des services

supplémentaires.

4. Les Unités de Contrôle Multipoint

(MCU)

Cet équipement permet aux clients de se connecter aux

sessions de conférence de données. Les unités de

contrôle multipoint peuvent communiquer entre elles pour échanger

des informations de conférence. Dans un contexte de

téléphonie sur IP, la signalisation a pour objectif de

réaliser les fonctions suivantes :

· Recherche et traduction d'adresses sur base du

numéro de téléphone du destinataire, il s'agit de trouver

son adresse ou l'adresse IP de la passerelle desservant le destinataire.

· Cette fonction est prise en charge par le

Gatekeeper ;

· Dans le cas d'une passerelle, sa fonction est de

supporter la signalisation propre à l'équipement

téléphonique à laquelle elle est raccordée et de

traduire cette signalisation dans le format défini dans H.323. Le

contrôle d'appel est pris en charge soit par les équipements

terminaux soit par le Gatekeeper.

Dans ce dernier cas, tous les messages de signalisation sont

routés passant par le Gatekeeper, celui-ci jouant un rôle

similaire à celui d'un IPBX. Et peut offrir les services

supplémentaires suivant : déviation, transfert d'appel,

conférence, etc.

Trois protocoles de signalisation sont spécifiés

dans le cadre de H.323 à savoir :

RAS : Ce protocole est utilisé pour communiquer

avec un Gatekeeper. Il sert notamment aux équipements terminaux de

découvrir l'existence d'un Gatekeeper et s'enregistrer auprès de

ce dernier ainsi que pour les demandes de traduction d'adresses. La

signalisation RAS utilise des messages H.225.0 6 transmis sur un protocole de

transport non fiable.

Q.931: H.323 utilise une version simplifiée de la

signalisation RNIS Q.931 pour l'établissement et le contrôle

d'appels téléphoniques sur IP. Cette version simplifiée

est également spécifiée dans la norme H.225.0.

H.245: ce protocole est utilisé pour l'échange

de capacités entre deux équipements terminaux. Il est aussi

utilisé par ces derniers pour s'accorder sur le type de codec à

activer. Il peut également servir à mesurer le retard

aller-retour d'une communication.

Ø Déroulement d'une communication

H.323

Une communication H.323 se déroule en cinq phases :

· établissement d'appel;

· échange de capacité et

réservation éventuelle de la bande passante à travers le

protocole RSVP;

· établissement de la communication

audio-visuelle;

· invocation éventuelle de services en phase

d'appel;

· libération de l'appel.

Les différents protocoles qui constituent le H.323 sont

représentés dans la figure 32.

Figure 32. H.323 dans OSI

II.5.6.1.3. Le protocole SIP

Ø Présentation

Publié en 1999 par l'IETF le protocole d'ouverture de

session SIP appartient au niveau 7 du modèle de référence

OSI, il permet à deux téléphones IP de créer et de

terminer seuls une session IP. SIP est un protocole de plus en plus

utilisé actuellement dans le monde de la voix sur IP.

Il s'agit d'un protocole de signalisation utilisé pour

ouvrir, modifier et libérer la session dans un environnement IP, les

modifier et les fermer, Il ne transporte pas la voix.

Une session peut tout simplement être un appel

téléphonique en réception ou en émission ou alors

une mise en relation de plusieurs supports multimédias au même

instant.

Ø Caractéristiques du protocole

SIP

Le protocole SIP est caractérisé par sa

portabilité, une requête peut être redirigée en

fonction du point de localisation du participant. Ses principales

caractéristiques sont les suivantes :

1. Fixation d'un compte SIP

Il est important de s'assurer que la personne appelée

soit toujours joignable. Pour cela, un compte SIP sera associé à

un nom unique. Si en tant qu'utilisateur d'un service de voix sur IP, vous

disposez d'un compte SIP et que chaque fois que vous redémarrez votre

ordinateur, votre adresse IP change, vous devez cependant toujours être

joignable.

Votre compte SIP doit donc être associé à

un serveur SIP (proxy SIP) dont l'adresse IP est fixe. Ce serveur vous allouera

un compte et vous permettra d'effectuer ou de recevoir des appels quel que soit

votre emplacement.

2. Négociations des médias

supportés

Cela permet à un groupe durant un appel de

négocier sur les types de médias supportés. Par exemple,

la vidéo peut être ou ne pas être supportée lors

d'une session.

3. Gestion des participants

Durant une session d'appel, des nouveaux participants peuvent

joindre les participants d'une session déjà ouverte en se

joignant directement, en étant transférés ou en

étant mis en attente.

4. Changement des caractéristiques durant une

session

Un utilisateur doit pouvoir modifier les

caractéristiques d'un appel en cours. Par exemple, un appel initialement

configuré en voix uniquement peut être modifié en voix

plus vidéo.

5. Adressage

Les utilisateurs disposant d'un compte SIP disposent d'une

adresse ressemblant à une adresse mail. Ex : sip:

votrenuméro@sip.unikin.cd. Dans cette adresse votre numéro est

le compte SIP de l'utilisateur. Ce compte SIP est unique pour chaque

utilisateur.

Ø Fonctionnement du protocole SIP

1. Enregistrement

Un serveur Registrar traite les requêtes

d'enregistrement REGISTER émises par les terminaux SIP. La

possibilité offerte aux terminaux SIP de s'enregistrer sur un serveur

permet de les localiser. En effet, une fois le processus d'enregistrement

achevé, le serveur Registrar stocke l'adresse IP du terminal

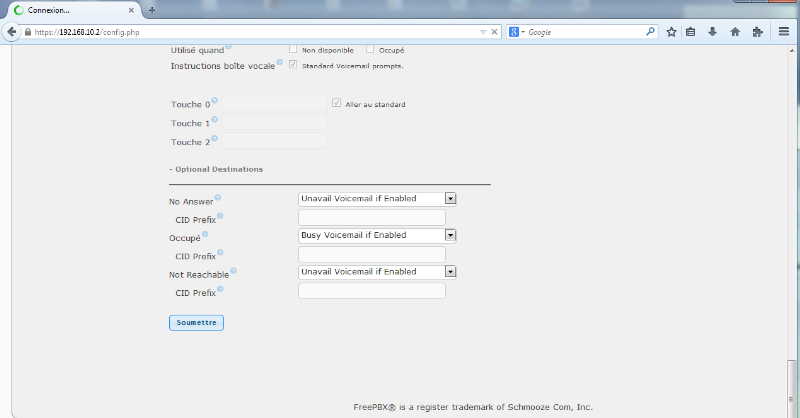

enregistré, qui sera retournée en réponse à une