|

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

************************

UNIVERSITE TOLIARA

**************

DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIES

**************

MENTION : SCIENCE DE LA VIE

***************

PARCOURS : BIODIVERSITE ET

ENVIRONEMENT

***************

SPECIALITE : BIOLOGIE

ANIMALE

***************

Mémoire en vue de l'obtention de diplôme

de MASTER II

BIOLOGIE ET ECOLOGIE DE DEUX ESPECES DE

RAPACES

SYMPATRIQUES MALGACHES, EPERVIER DE

MADAGASCAR Accipiter

madagascariensis (Verreaux j, 1833) et FAUCON A

VENTRE RAYE Falco

zoniventris (Peters, 1854) dans les Aires Protégées

:

réserve privée Reniala et forêt de Mosa, Mangily,

sud-ouest de Madagascar

Soutenu publiquement le 11 septembre 2021

Présenté par : RAKOTOSON Mauhamed Galien

Président de Jury : Monsieur KOTO Bernard, Professeur

Examinateur : Monsieur SAMA Zefania, Maitre de

Conférences

Raporteur : Monsieur RENE DE ROLAND Lily-Arison,

Professeur titulaire

Année universitaire : 2018-2019

i

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce présent mémoire

a été possible grâce aux concours de plusieurs institutions

et personnes à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance.

Certes, j'ai bénéficié l'aide de plusieurs personnes et

des organismes qui méritent mes vifs remerciements.

Je suis reconnaissant envers Monsieur FATIANY Pierre

Ruphin, Professeur, Doyen du Domaine des Sciences et Technologies,

Université de Toliara, de m'avoir autorisé à soutenir

publiquement ce mémoire en vue de l'obtention de Diplôme de MASTER

II.

Mon profond remerciement s'adresse à Madame

REJO-FIENENA Félicité, Professeur titulaire, Directeur de l'Ecole

doctorale de la Biodiversité et Environnements Tropicaux,

Université de Toliara, de nous avoir donner la plus grande

opportunité sur cette discipline et de m'avoir reçu

administrativement parmi les étudiants de cette école et d'avoir

permis à mon mémoire de bénéficier de toutes ses

corrections précieuses et pertinentes.

Il m'est particulièrement agréable

d'adresser ma respectueuse gratitude à Monsieur KOTO Bernard, Professeur

et Enseignant-Chercheur au sein de la Mention Géographie de

l'Université de Toliara, Domaine des lettres et des Sciences Humaines,

d'avoir accepté de présider cette séance soutenance de

mémoire.

Il me tient également à coeur de remercier

vivement à Monsieur l'examinateur, Docteur SAMA Zefania, Directeur de

l'Institut de l'Enseignement Supérieur de Menabe, Université de

Menabe, membre de la commission de lecture et Examinateur de ce mémoire,

qui a sacrifié son précieux temps pour améliorer ce

manuscrit

Je voudrais adresser toute ma gratitude à mon

encadreur, Monsieur RENE DE ROLAND Lily-Arison, Professeur titulaire,

Enseignant-chercheur au sein de la Mention Science de la vie dans le Domaine

des Sciences et Technologies, Université de Toliara, en même temps

Directeur National de l'ONG «The Peregrine Fund» à Madagascar,

d'avoir accepté l'encadrement de ce travail, pour son aide

précieuse, sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux

conseils, qui m'a permis d'alimenter mes connaissances et d'orienter ma

réflexion.

Je remercie sincèrement l'ONG « Bel Avenir

» et l'ONG « The Peregrine Fund » pour leurs appuis

matériels et financier au cours de la réalisation de ce

présent mémoire.

ii

Toute ma gratitude aux personnels du réserve Reniala,

du Parc Mosa et à la population du village de Mangily, de nous avoir

bien accueillis et de nous avoir aidés (support morale, matériel

et techniques) durant notre étude sur terrain

Je tiens à remercier tous les personnels enseignant et

administratif de la Faculté des Sciences de l'Université de

Toliara pour les efforts investis tout au long de mon cursus

académique.

J'adresse vivement ma profonde gratitude à tous les

personnels enseignant et administratif de l'Université de Menabe, de

nous avoir accueillis pour la présentation de ce présent

mémoire

Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers Mr RIVO Martin,

étudiant de la Faculté des sciences de l'Université

Antananarivo et Mr Gilbert Odilon, étudiant en Chimie de

l'Université de Toliara, d'être collaborant sur terrain.

J'adresse mes plus sincères remerciements à ma

famille : mes parents, mes frères, mes soeurs et tous mes proches, qui

m'ont accompagné, aidé, soutenu et encouragé tout au long

de la réalisation de ce mémoire.

Et j'ai gardé pour la fin les remerciements

exceptionnels de ceux qui ont contribué de près ou de loin

à ce mémoire. Sans vous, ce travail serait probablement encore

inachevé.

Merci à TOUS !

iii

ACRONYMES

ADN : Acide

Désoxyribonucléique

ANGAP : Association

Nationale pour la Gestion des

Aires Protégées

AP : Aire

Protégée

C : Celsius

Chap : Chapitre

CITES: Conservation on

International Trade in

Endagered Species of wild fauna and flora

DBH (anglais) : Diameter on

Breast High ou Dhp (français) :

Diamètre en haut de la poitrine

FAO : Food and

Agriculture Organization

Ha : Hypothèse

alternative

H0 : Hypothèse

nulle

fig : figure

g : gramme

GPS : Global Positioning

System

L : Longueur

l : largeur

mm : millimètre

mn : minute

T° : Température

ONG : Organisation Non

Gouvernementale

sp : espèce

P° : Précipitation

PPN : Produit de

Première Nécessité

UICN : Union Internationale

pour la Conservation de la Nature

ZICOMA : Zone d'Importance

pour la Conservation des Oiseaux à

Madagascar

iv

GLOSSAIRE

Aire Protégée : Espace

géographique clairement défini, reconnu, consacré et

géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer

à long terme la conservation de la nature ainsi que les services

écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont

associés.

Bioindicateur : espèce vivante dont la

présence renseigne sur certaines caractéristiques

physico-chimique ou biologiques de l'environnement ou sur l'incidence de

certaines pratiques

Biologie de reproduction : Science qui

étudie un phénomène par lequel une espèce engendre

une descendance qui la perpétue.

Colonie : Groupe d'oiseaux d'une même

espèce (colonie monospécifique) ou d'espèces

différentes (colonie mixte) réunis pour nicher.

Conservation (d'une espèce) : Ensemble

des mesures et actions (une large gamme de projets et programmes) entreprises

visant à préserver, protéger et sauver une espèce

de la disparition.

Croupion : extrémité

postérieure du corps d'un oiseau où sont fixées les

rectrices.

Dimorphisme sexuel : Cas pour une

espèce lorsque le mâle et la femelle ont un aspect

différent (forme, taille, couleur).

Ecologie : Science qui étudie les

conditions d'existence des êtres vivants et les interactions entre ces

êtres vivants et leur environnement (milieu abiotique et biotique).

Habitat (d'une espèce) : Lieu

caractérisé par un ensemble de conditions environnementales

comprenant des composants abiotiques (physico-chimiques) et biotiques (tels que

la présence d'autres espèces) dans lequel vit un ou plusieurs

individus d'une espèce.

Menace : Facteurs anthropiques et naturels

susceptibles de porter atteinte à la viabilité d'une

espèce et de son habitat.

Nichée : Ensemble des oisillons

nés d'une même ponte contenue par un nid

Niche écologique : Place et

spécialisation d'une espèce vivante à l'intérieur

d'un peuplement ou ensemble des conditions d'existence d'une espèce

(habitat, nourriture, conditions de reproduction, relation avec les autres

espèces).

Nid actif : Nid contenant un/des oeuf(s) ou

un/de(s) jeune(s) encore occupé par les parents.

v

Pelote de régurgitation : Sorte de

boule contenant des amas de débris alimentaires indigestes que rejettent

les oiseaux par régurgitation.

Population : Ensemble d'individus appartenant

à la même espèce et trouvés dans un endroit

particulier à un moment donné.

Photophase : Phase diurne ou phase claire du

jours ou phase de la lumière solaire, contrairement la nuit ou phase

nocturne ou la scotophase.

Population minimale viable : Plus petite

population qui pourrait avoir une forte probabilité de survivre et de

persister dans un avenir prévisible, ou nombre d'individus indispensable

pour maintenir la survie d'une espèce.

Pression : Activités humaines et

événements naturels tangibles et immédiats à

l'origine des impacts. Les impacts sont les résultats des pressions qui

réduisent la viabilité de l'espèce cible en raison de

leurs effets négatifs.

Rectrice : Grande plume rigide (de taille et

de forme variables) de la queue d'un oiseau. Rémiges :

Grandes plumes des ailes d'un oiseau.

Régime alimentaire : Aliments

consommés par un organisme. Ce terme désigne aussi la liste et

l'abondance des espèces animales ou végétales

consommées par une espèce donnée.

Scapulaire : Désigne les plumes de

l'épaule, insérées sur les bords du dos, qui recouvrent le

pli de la base de l'aile d'un oiseau.

vi

LISTE DES FIGURES

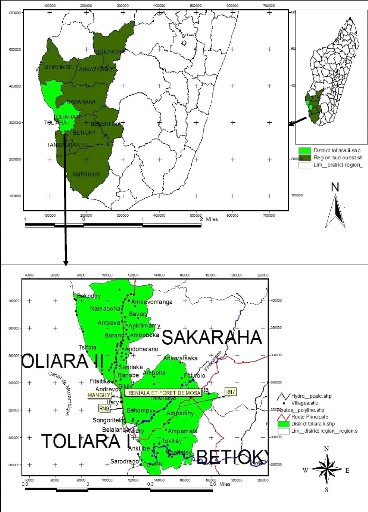

Figure n° 1 : Localisation de la

région Sud-ouest et du district de Toliara II 8

Figure n° 2 : Commune Rurale de Belalanda

et des sites étudiés 9

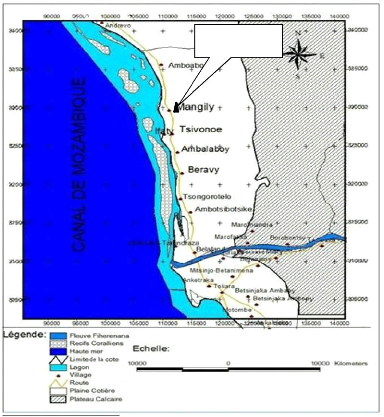

Figure n° 3 : Moyenne mensuelle de la

Température et de la précipitation à Mangily 11

Figure n° 4 : Forêt sèche de

Mangily, Rakotoson, 2020 13

Figure n° 5 : Les sels de Mangily,

Rakotoson, 2020 15

Figure n° 6 : Epervier de Madagascar

femelle, cliché par Rakotoson, 2018 19

Figure n° 7 : Faucon à ventre

rayé, cliché par Rakotoson, 2020 20

Figure n° 8 : Piège à

bâton 26

Figure n° 9 : Filet de Bal chatri et Bal

chatri modifié 26

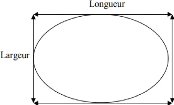

Figure n° 10 : Mode de mensuration des

oeufs 27

Figure n° 11 : Schéma

d'illustration de la mensuration du nid (Stock, 2017) 29

Figure n° 12 : Technique

d'évaluation de l'habitat de nidification selon Greig-Smith, 1983 30

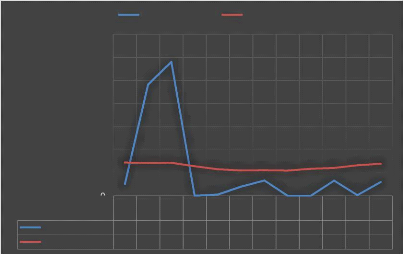

Figure n° 13 : Poids des poussins par

cinq jours 43

Figure n° 14 : Résultats de la

mensuration des nids 47

Figure n° 15 : Les régimes

alimentaires des oiseaux étudiés 50

Figure n° 16 : Faucons à Ventre

rayé sur le perchoir avec les proies capturées, Reniala 2020

51

LISTE DES TABLEAUX

Tableau n° 1 : Listes des individus

inventoriées 37

Tableau n° 2 : Résultats de la

mensuration et pesage des individus adultes capturés 39

Tableau n° 3 : Forme et dimension des

nids 46

Tableau n° 4 : Résultats de la

mensuration des arbres aux alentours de nid 47

vii

1

INTRODUCTION GENERALE

2

INTRODUCTION

Madagascar est une grande île de l'Océan Indien.

Elle est située à l'Est de l'Afrique et distant 400km par le

Canal de Mozambique. L'île est très connue mondialement par sa

potentialité au niveau des richesses naturelles surtout en

biodiversité. La plupart des espèces qu'elle abrite sont

endémiques. Cette endémicité atteigne 87% chez les

reptiles, 100% chez les amphibiens et les primates, 37% pour l'oiseau et 96%

des plantes vasculaires (Rakotoarinivo et al. 2014). Alors des auteurs

et des chercheurs la qualifient comme un pays à

mégadiversité et parmi les 10 hots spots mondiaux (Ganzhorn et

al, 2001, Mittermeier et al. 2004). Concernant la richesse en

avifaune, Madagascar abrite 282 espèces d'où 37% sont

endémiques de l'île (Raherilalao M. J. et Goodman M. S, 2011).

Avec des découvertes incessantes, et l'endémicité au

niveau supérieur (famille et sous-famille) présente à

Madagascar et à la région malgache, elle possède au totale

sept (07) dont cinq (05) familles (Mesithornitidae, Brachypteracidae,

Leptosomidae, Bernieridae et Vangidae) et 02 sous famille (Couinae et

Philepittinae) (Langrand 1995 ; Morris &Hawkins, 2000, Raherilalao et

Goodman S.M., 2011). Ce sont des familles composées d'espèces

largement à affinités forestières (Raherilalao &

Goodman, 2011).

Parmi ces 282 espèces d'oiseaux malagasy, 24

espèces sont constituées par des rapaces : 17 espèces

diurnes et 7 nocturnes (Collar et al, 1994 ; Fuchs et al.,

2007, Rene De Roland et Thorstrom, 2010). Parmi ces 24 espèces, 3 sur

les 12 endémiques sont classées dans les plus rares oiseaux du

monde, à savoir, le Harrier de Madagascar Circus macrosceles,

l'Aigle serpentaire de Madagascar Eutriorchis astur et l'Aigle

pêcheur de Madagascar Haliaeetus vociferoides (Collar et al.

1985 ; Collar et al., 1994, in Rasolonjatovo, 2016).

Malheureusement, ces richesses naturelles sont presque

pratiquement menacées due aux activités anthropiques dont les

actes les plus fréquentes sont la déforestation ou la

fragmentation des habitats naturels, la surexploitation, le trafic illicite.

Selon FAO, le taux de la déforestation est estimé à 1,6%

soit 200.000 ha (Meyers, 1990). Ces agressions appauvrissent les ressources

naturelles voire l'extinction des nombreuses espèces floristique et

faunistique de Madagascar.

En effet, des activités conservatives sont y

strictement souhaitables à développer afin d'éviter les

menaces qui pèsent sur les espèces sauvages malgaches. Les

forêts de Madagascar sont actuellement citées parmi l'une des

grandes priorités de conservation mondiale, non seulement par leurs

richesses biologiques qui sont uniques sur la planète, mais aussi par

leurs

3

fragilités surtout pour le cas de

l'écorégion du sud de l'île qui est strictement difficile

à restaurer en cas de dégradation (Nicoll et Langrand, 1989 ;

Ganzhorn et autres, 1997 ; ZICOMA (1999) ; Green et Susman, 1999 ;

Raselimanana, 2002).

La plupart des rapaces ou des oiseaux des proies sont

naturellement des espèces forestières strictes pour l'habitat

comme les aigles, les buses, les strigides, les accipitres et les faucons de

Madagascar mais vue l'effet de la déforestation, certaines

espèces peuvent s'adapter à s'installer dans les milieux ouverts

et dégradés.

L'Epervier de Madagascar et les Faucons à ventre

rayé qui sont nos objets d'étude sont des rapaces diurnes

endémiques de Madagascar qui préfèrent naturellement

l'habitat forestiers surtout pour la reproduction. Ces deux rapaces ont une

distribution dans le Nord et la côte Ouest de Madagascar, Parc Masoala

(René De Roland., 2000), Complexe Tsimembo Manambolomaty (Raveloson,

2017), Parc National de Marojejy (revue 2004 Parc National Marojejy).

Des études ont été déjà

faites sur ces deux rapaces dans ces régions, comme l'étude

biologique, écologique et éthologique de la famille de la

Falconidé, Faucon de newton (Falcon newton) et Faucon à

ventre rayé Falco zoniventris dans la partie occidentale de la

presqu'île de Masoala, Robenarimangason, H. 1999, étude

bio-écologique et éthologique des trois espèces

d'Accipiter sympatrique (A. francesiae, A. madagascariensis

et A. henstii) encore dans la presqu'île de Masoala

(René de Roland, 2000), la description du nid du Faucon à ventre

rayé (Falco zoniventris), son alimentation et ses

comportements, étude biologique de Faucon à ventre rayé au

Complexe Tsimembo Manambolomaty (René de Roland et al. 2005,

Raveloson, 2016). Les informations obtenues sur ces espèces ont

été seulement collectées dans les parties nord-ouest et

nord-est de l'île. Mais ces deux espèces d'oiseaux peuvent se

trouver dans la région Sud-Ouest de Madagascar, comme dans le Zombitse

National Park, dans les aires protégées Reniala et du parc Mosa

de Mangily-Ifaty Toliara, qui sont des sentiers botaniques et des

réserves ornithologiques, situés dans l'écorégion

du Sud et Sud-ouest malgache (Reniala, 2010). Ces deux dernières aires

protégées jouent les rôles importants en matière de

conservation mais aucune étude bioécologique et d'inventaire n'y

a été encore faite pour évaluer le succès de la

conservation pour ces deux espèces afin de compléter les bases de

données sur ces rapaces. C'est la raison pour laquelle qui nous pousse

à choisir notre présent sujet : « Biologie et

Ecologie de deux rapaces sympatriques malgaches, Epervier de Madagascar

(Accipiter madagascariensis (Verreaux, 1833) et Faucon à ventre

rayé (Falco zoniventris, Peter, 1984)

4

dans les Aires Protégées de Reniala et

de la forêt de Mosa, Mangily, Sud-ouest de Madagascar »

La question suivante constitue notre problématique :

Comment se présentent ces espèces dans ces sites et est-ce que

les conditions bioécologiques y sont favorables aux besoins de ces

espèces ?

Ce travail a pour objectif global de donner les informations

biologiques et écologiques conduisant la présence de ces deux

rapaces dans la forêt sèche du Sud-ouest de Madagascar afin de

compléter les bases des données et de raffiner le plan de

conservation existant dans ces sites.

Pour atteindre cet objectif global, des objectifs

spécifiques sont assignés à cette étude : >

Inventorier les populations présentes

> Recenser les couples reproducteurs dans les sites

d'étude

> Localiser et caractériser les nids de ces rapaces

dans la zone d'étude

> Etudier la biologie (morphologie et biologie de la

reproduction) de ces deux rapaces > Etudier l'écologie (régime

alimentaire, habitats, relation intra- et interspécifiques et

comportements) de ces deux espèces

> Identifier les pressions et les menaces pesant sur ces

espèces dans ce site

> Comprendre les facteurs écologiques qui

déterminent leur présence

Dans ce cadre de travail, cinq hypothèses suivantes

doivent être vérifiées : y' Hypothèse 1 : La

distribution de l'effectif des individus des deux espèces dans les zones

protégées et non protégées est homogène

y' Hypothèse 2 : L'effectif des nids et des individus

présents dans la zone d'étude pour les deux espèces est

égal.

y' Hypothèse 3 : La participation entre les mâles et

les femelles pendant la reproduction (fabrication du nid, incubation et

élevage des poussins) est homogènes.

y' Hypothèse 4 : Ces deux rapaces ont des mêmes

préférences écologiques.

Ce présent mémoire comporte trois parties.

D'abord, la première partie est destinée à la

méthodologie, qui englobe la description de la zone d'étude et la

présentation des espèces étudiées, des

matériels utilisés, des méthodes de collecte des

données suivi de traitement et de l'analyse statistique des informations

collectées. Puis, les résultats et les interprétations

sont donnés dans la deuxième partie. Tandis que, la

troisième dernière partie se rapporte à la discussion des

résultats, des recommandations et de conclusion.

PARTIE I : METHODOLOGIE

6

I.1. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE

Pour cette étude, la réserve Reniala et le parc

Mosa ont été choisis comme sites d'étude, en tant que

réserves abritant une concentration importante en avifaune,

particulièrement des rapaces selon notre étude bibliographique et

notre enquête préliminaire effectué aux responsables des

aires protégées.

Cette partie alors nous présentera les contextes :

géographiques, historiques, abiotiques, biotiques et anthropiques, de la

zone étudiée.

I.1.1. Contexte historique et localisation

géographique de la zone d'étude

Historiquement, Reniala est une aire protégée

privée, fondée en 1998 et ouvert publiquement en 2000. Elle

dispose une surface 60ha dont 15 ha constitue la zone tampon. (Andrianarivo

& Rakotovazaha. 2011, Fomenjanahary, 2014, Bothel, 2018). Par contre, la

Forêt de Mosa ou forêt de Baobab, son histoire concernant la date

de création n'est pas disponible pour cette étude, tandis que son

nom « forêt de Baobab » qui signifie en malgache « Alan'ny

Baobab » vient de la particularité de cette parcelle

forestière lors de l'abondance des pieds de Baobab.

La zone d'étude se trouve dans l'écorégion

du Sud-Ouest de Madagascar, située à 800m et à l'Est par

rapport au canal de Mozambique. Les deux sites se trouvent côte à

côte et forment généralement un bloc forestier.

Administrativement, cette zone d'étude est

située dans la Commune Rurale de Belalanda, District de Toliara II, tous

près du village de Mangily, elle est distante de 27km par rapport

à la ville de Toliara en suivant la route nationale numéro 09,

dans les coordonnées géographiques suivants : latitude

23°07'22» Sud et longitude 043° 37'14» Est (figure 1).

Ces deux aires protégées sont qualifiées

dans la catégorie différente :

? La réserve privée Reniala est qualifié

dans la catégorie IV : Réserve Naturelle ou Aire de Gestion des

habitats ou des espèces selon la classification de l'UICN (Renila,

2019). Cette catégorie englobe les aires protégées

gérées principalement à de fin de conservation avec

l'intervention de la gestion. On peut y faire des visites à titre

éducative, contrairement aux critères de la catégorie

I.

7

? La réserve Mosa est qualifiée dans la

catégorie 2 ou Parc National (PN), qui est une aire

protégée gérée principalement dans le but de

protéger les écosystèmes et à des fins

récréatives (Parc Mosa, 2019).

Ces deux aires protégées ont des principaux

objectifs de sauvegarder, de gérer et de protéger la faune

ornithologique et de la flore particulièrement les séries de la

Didieracée et de la Malavacée. Spécifiquement, la

création de ces deux AP permet de soutenir la protection de

l'environnement et surtout le développement au niveau local à

travers l'écotourisme.

Tous ces objectifs font de Reniala et de Mosa une structure

tournée vers le tourisme durable puisqu'elles prennent en compte,

à ses échelles, la dimension économique, éducative

et aussi la préservation des sites exceptionnelles

Figure n° 1 : Localisation de la région

Sud-ouest et du district de Toliara II

Source: RAKOTOSON, 2020

8

9

Figure n° 2 : Commune Rurale de Belalanda

et des sites étudiés

Source: RAKOTOSON, 2020

Parc Mosa et réserve Reniala

I.1.2. Milieu abiotique

Ce sous chapitre va nous donner les informations naturelles

physico-chimiques de notre zone d'étude, en parlant la situation

climatique et géo-pédologique.

I.1.2.1. Le climat

La région Sud-Ouest de Madagascar fait partie des

régions les plus ensoleillées de Madagascar. Des auteurs la

qualifient comme une zone subaride marquée par l'insuffisance et

l'irrégularité des précipitations (ANGAP, 1998). Le climat

de la région est de type tropical semi-aride et chaud avec deux saisons

bien marquées : une saison sèche d'avril à novembre et une

saison un peu pluvieuse très chaude, de décembre à mars

(Rejo-Fienena F., 1995).

10

Le vent sec dominant appelé « tioka atimo

» ou vent du sud en français, se dirige du canal de Mozambique

vers le milieu continental, plus précisément vers le Nord de

l'île, avec une vitesse moyenne entre 12 et 15km/h selon Thommasson,

1999.

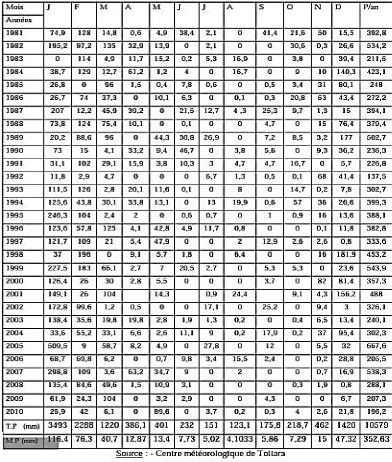

Les données climatiques utilisées dans cette

étude sont obtenues à partir de la station

météorologique basée à Toliara, durant la

période 2015 à 2018.

? La précipitation

Notre zone d'étude occupe la transition entre la

côte ouest tropicale et le sud désertique avec une

précipitation faible, moins de 600 mm par an. La quantité de

pluie enregistrée durant l'année 2015 à 2018 est de 2071mm

avec un maximum de pluies enregistrés durant le premier trimestre

(novembre à janvier). La pluviométrie annuelle est 418mm. La

pluie tombe essentiellement de décembre en avril avec des

quantités variées d'une année à l'autre tandis que

la période sèche s'étend entre Mai à Novembre

(Monographie de la ville de Toliara, 2011). Comme en 2016, les pluies

abondantes sont observées au mois de Mars avec une pluviométrie

116mm (Bothel D, 2018).

b. La température

La température moyenne annuelle en 2016 est

24,95°C à Mangily, mais elle peut atteindre jusqu'à

28,8°C pendant la saison de pluie. Le mois le plus froid semble être

le mois de juillet, durant lequel la température peut descendre

au-dessous de 20°C. Par contre, les mois de novembre et décembre

sont les mois le plus chauds.

Précipitation (mm) T moyennes

140

120

100

80

60

40

20

|

0

|

Janvi er

|

Févri er

|

Mars

|

Avril

|

Mai

|

Juin

|

Juillet

|

Aout

|

Septe mbre

|

Octo bre

|

Nove mbre

|

Déce mbre

|

|

Précipitation (mm)

|

10,3

|

96,4

|

116

|

0

|

1,1

|

7,9

|

13,2

|

0

|

0

|

13,1

|

0,5

|

11,9

|

|

T moyennes

|

28,8

|

28,4

|

28,6

|

25,6

|

23

|

21,9

|

22,1

|

21,8

|

23,4

|

24,1

|

26,4

|

27,7

|

11

Figure n° 3 : Moyenne mensuelle de la

Température et de la précipitation à Mangily

Source :

Centre météorologique Toliara, 2016

Durant la saison chaude, la température varie en

moyenne entre 27 et 32°C. Les mois de Janvier et de février sont

les mois les plus chauds. Tandis que pendant la saison froide, les mois les

plus frais sont les mois de juin et de juillet avec une température

moyenne entre 27 et 29° C. Dans la nuit, elle peut descendre

jusqu'à 14° C (Collège français Toliara, 2013). La

précipitation est un peu élevée entre octobre à

mars. Le mois de février tient la valeur maximale tandis que durant les

mois restant, la valeur de la précipitation est totalement faible. Elle

peut atteindre 0 mm comme le cas des mois d'avril, d'août et de

septembre.

c. Vent

Il existe toute l'année. La période

sèche, de juillet à octobre est la période la plus

ventée (fréquence supérieure à 70 %). En

général, c'est le vent du sud (Tiokantimo). Il est

habituel observé un vent modéré de secteur N-N-E,

soufflant faiblement la nuit et le matin. Il tombe en fin de matinée

pour laisser place à un vent du Sud plus soutenu, qui atteint sa force

maximale dans l'après-midi. Ce fait est bien connu des pêcheurs

Vezo qui partent la nuit s'ils veulent voyager vers le sud,

l'après-midi, pour aller au Nord. L'existence de ces vents dominants du

Sud s'inscrit bien dans la morphologie des dunes, groupées en vastes

ensembles, le long du littoral, ainsi que dans la végétation

(orientation de l'espèce Didierea madagascariensis) (Rabevao,

2018).

12

I.1.2.2. Géo-pédologie

Selon Sourdat, 1972, les types du sol du Sud-Ouest de

Madagascar sont caractérisés par des sols minéraux bruts,

sols peu évolués d'apport alluvial, sols hydromorphes, sols

à peroxydes de fer (ou sable roux) décalcifiés, sables

roux. Ces sont les types de sol qui caractérisent notre zone

d'étude, ce qui permet l'existence et l'abondance des

Didieracées et des Euphorbiacées.

Cette zone d'étude fait partie du bassin

sédimentaire de Morondava, avec une formation post karroo. En effet,

elle est généralement constituée principalement par des

roches et des sols calcaires gréseux. Cette particularité

détermine sa diversité biologique : faunistique et floristique.

Dans cette zone, on y rencontre partiellement des sols sablonneux, couleur

rousse à affleurement calcaire, des sols ferrugineux c'est-à-dire

riches en fer et pauvre en aluminium (sol rouge) plus précisément

dans le milieu forestier.

I.1.3. Milieu Biologique

Notre zone d'étude est un site destiné à

protéger in-situ les espèces animales et végétales

sauvages dans cette région. Ces deux aires protégées ont

principalement objectif de protéger la faune ornithologique y compris

les rapaces et les végétaux supérieurs

particulièrement les Didieracées, les Euphorbiacées et les

Malvacées.

I.1.3.1. Flore et Végétation

La forêt du sud-ouest malgache est

caractérisée par une végétation sèche

souvent avec une adaptation importante comme la spinescence, l'aphyllie, la

succulence, la caducifoliée, la vivacité, etc. La

végétation de Mangily comprend une vaste pluralité de

formations végétales, qui est composée par de la

forêt dense sèche et du fourré xérophile du sud.

Elle est dominée par les cinq (05) familles des plantes telles que les

Euphorbiacées (Jatropha mahafaliensis), les Liliacées,

les Apocynacées, Malvacées et les Didiéracées dont

la plupart des espèces sont endémiques (Lloyd, 2012). Le Baobab

Fony ou Adansonia rubrostipa est une espèce

végétale faisant partie des espèces cible de conservation.

Le nom de l'espèce est la source du nom de l'aire protégée

: Foret de Baobab (ou forêt de Mosa) et Reniala.

Forêt de Baobab ou « alan'ny Baobaob » veut

dire une forêt constituée par des Baobab, c'est une espèce

autochtone et y présente depuis plusieurs années d'où le

nom Reniala ou mère de la Forêt. Dans cette aire

protégée, le Baobab tient la biomasse importante et attire

beaucoup

13

des touristes et des écotouristes. La liste des

espèces végétales dans la zone d'étude est

enregistrée dans l'annexe 7.

Figure n° 4 : Forêt sèche de

Mangily, Rakotoson, 2020

Ces photos montrent à gauche des végétaux

épineux et à droites quelque pieds de Baobab fony. Ces

végétaux sont à l'état vert après deux mois

de la précipitation élevée du deux mois avant

c'est-à-dire le mois de décembre et de Janvier.

I.1.3.2. Faune

La forêt sèche de Mangily renferme une

potentialité sur la richesse faunistique d'où la plupart des

espèces sont endémique de l'île.

Pour les invertébrés, elle possède plus

d'une vingtaine d'espèces et le nombre est inestimable surtout pendant

la saison de pluie de Novembre à Avril. Notre étude sur terrain

s'est réalisée pendant cette période, alors nous avions

rencontré une diversité spécifique et de nombre des :

papillons, des criquets (Locusta migratoria, des sauterelles, ...).

Les invertébrés sont un groupe d'animaux très important

sur l'écosystème. Ils assurent la pollinisation et sont servi

comme régime alimentaire des insectivores voire même pour certains

rapaces.

Pour les vertébrés, cet embranchement est

constitué par les groupes des poissons et des tétrapodes. Dans

notre zone d'études les poissons sont absents (sauf dans la mer) lors de

l'absence des réseaux hydrographiques tandis que tous le quatre classes

des tétrapodes sont y présents : Les amphibiens (Grenouilles),

les reptiles (lézards Chalaradon madagascariensis,

Chaméleons, serpents Boa madagascariensis, etc, des

tortues en captivités Astrocheleus arachnoïdes, Geochelon

radiata, Pyxus sp, des geckos), des 59 espèces d'oiseaux tel la

sous-

14

famille de Couinée de la forêt denses

sèches (Coua coquereli, C. gigas, C. coquereli, C.

ruficeps, C. cursor, C. cristata et C. verreauxi),

Epervier de Madagascar, Epervier de France, le faucons à ventre

rayé Falco zoniventris, Gymniophones de Madagascar, des

mammifères particulièrement les primates comme le Lemur

catta, le Propithecus verrauxi, ces deux lémuriens vivent

en captivité dans cette aire protégée. La liste des

oiseaux dans ce site est enregistrée dans l'annexe 6.

I.1.4. Population et ses activités

Les populations dans le village de Mangily-Ifaty sont

constituées par divers groupes ethniques tels que : Vezo, Masikoro,

Tanalana, Bara, Merina et d'origines étranger comme les Indiens, les

Français, les Chinois et autres. En général, les

populations autochtones sont le Masikoro et le Vezo tandis que les autres sont

des populations immigrantes. En 2012, l'effectif de la population a

été estimé 8500, (Romeo, 2014)

En effet, des activités différentes y sont

rencontrées tel que l'hôtellerie, production de sels, agronomie,

tourisme, commerce, ...

Agronomie : La culture dépend des

précipitations. Chaque orage ouvre une période de travaux sur

laquelle, les hommes, les femmes et les enfants se côtoient dans les

champs. Les cultures de manioc (Manihot esculenta), le maïs

(Zea mays), la patate douce (Ipomoea batatas), les pois du

cap (Phageolus lunatus), le haricot (Phaseolus vulgaris),

l'arachide (Arachis hypogaea), le coton (Gossypium hirsutum)

ainsi que quelques Cucurbitacées sont les plus importants.

L'élevage des zébus et le cheptel des ovins, des

caprins et des volailles sont les activités principales de la

population. Les zébus ont des valeurs culturelles dans les rites comme

les mariages, funérailles et ils font le bailleur de fonds

économique des familles. L'élevage dans cette région est

fréquemment extensif. Les troupeaux sont souvent mélangés,

libre ou semi libre sous la surveillance d'un bouvier (Mpiarak'andro)

(Rabarisoloaritefy, 2014).

Exploitation forestière :

L'espèce Aluauda procera (fatsilotra) est

exploitée par les bucherons pour fabriquer les planches vendues comme

principale bois de construction. L'exploitation est prolongée car c'est

la source d'argent assez facile et rapide. De plus, l'espèce

Cedrolopsis greveï (Katrafay) sert lieu de bois de

chauffe et est exploité pour la fabrication de charbon ainsi que pour la

médicine traditionnelle. Les Mendoravy (Albizia) sont

utilisés pour

15

la fabrication de cercueil et enfin, le Daro ou

Commiphora sp est exploité pour la menuiserie et la

médicine traditionnelle (Rabarisoloaritefy, 2014).

Pêche : La pêche est

réservée pour les Vezo. Elle est très importante, car leur

activité principale ; pourtant cette activité dépend des

conditions naturelles. La plupart d'entre eux sont des pêcheurs

traditionnels ; ils utilisent des matériels artisanaux et

archaïques tels que la pirogue, la canne à pêche, le filet

maillant et autres. Les rendements sont très faibles à cause de

marché local comme le seul lieu de liquidation pour leur marchandise

(Rabarisoloaritefy, 2014).

Production de sel : La production de sels est

une activité importante pour la population côtière de la

région Sud-ouest de Madagascar. Actuellement cette opportunité

est bien exploitée dans cette région surtout par des entreprises

de certains étrangers.

Figure n° 5 : Les sels de Mangily,

Rakotoson, 2020

Commerce et hôtellerie : Le commerce

est une activité inséparable à la société

humaine pour permettre l'échange. Comme à Mangily, le commerce se

fait irrégulier, car il s'est réalisé partout, le plus

fréquent c'est au bord de la route national n° 9 du village.

Là on trouve des légumes, des fruits de mer et des PPN.

D'ailleurs, entant qu'un village touristique,

l'hôtellerie est un secteur ou une activité très importante

pour héberger les touristes qui appelle donc des mains d'ouvre pour y

effectuer les taches dans ce domaine ainsi que des devises.

Ecotourisme : Cette activité est une

activité la plus importante car il est la source de la devise du village

donc source du développement. Comme nous avions dit ci-dessus, le

village de Mangily possède non seulement des aires

protégées qui lui entourent mais aussi située tout

près des merveilleuses plages : plage d'Ifaty, plage de Madiorano et

plage de Mangily.

16

D'ailleurs, la température est quasiment optimale

favorable au swimming (nage). Il y a une période destinée

à découvrir les baleines à bosses. En effet, des

nombreuses touristes arrivent toujours dans ce village pour découvrir

les secrets naturels de cette région.

I.2. PRESENTATION DES ESPECES ETUDIEES

La présente étude se focalise sur les deux

espèces aviaires malgaches dans le groupe des rapaces. Par

définition, les rapaces sont des oiseaux carnivores qui capturent

généralement d'autres animaux vivants à l'aide de leurs

serres (sauf les rapaces charognards), tels que les petits

vertébrés comme les micromammifères, d'autres oiseaux de

petites tailles, des caméléons, des geckos, des poissons et des

insectes (Langrand, 1995 ; Safford & Hawkins, 2013). Plusieurs institutions

et auteurs ont consacré une attention particulière sur ce groupe

qui est à la fois fascinant et difficile à étudier. Dans

le cas de Madagascar, les activités de The Peregrine Fund s'occupent

principalement sur les rapaces, en particulier la recherche sur ce groupe et sa

conservation. Langrand et Meyburg (1984) ont fait une évaluation de la

distribution, du statut de conservation des oiseaux de proies et des hiboux, en

particulier les rapaces endémiques telles que, Aviceda

madagascariensis, Accipiter henstii, Eutriorchis astur,

Buteo brachypterus, Polyboroides radiatus et Haliaeetus

vociferoides, Falco zoniventris et Accipiter

madagascariensis. Ces deux derniers sont l'objet de cette étude.

Ces sont des rapaces diurnes appartenant de deux ordres différents

suivants : ordre des Falconiformes famille de Falconidae (Faucon à

ventre rayé ou Falco zoniventris) et ordre des Accipitriformes,

famille de l'Accipitridae (Epervier de Madagascar ou Accipiter

madagascariensis).

Les ordres des Accipitriformes et des Falconiformes regroupent

les rapaces ou les oiseaux de proie diurnes tels que les aigles, les vautours,

les buses les éperviers et les faucons. Ces espèces se

caractérisent par leur court bec crochu et leurs pattes puissantes et

griffues appelées serres. Ce sont le plus souvent d'excellents chasseurs

diurnes à vue perçante. Certains, comme les vautours, se

nourrissent de charognes. Ils nichent sur les arbres, sur les rochers ou sur

les falaises. Les grandes espèces n'élèvent, en

général, qu'un à deux poussins par an. Les jeunes sont

nidicoles.

Auparavant, les Falconiformes et les Accipitriformes se sont

regroupés dans un même ordre appelé Falconiformes par leurs

ressemblances morphologiques entant que rapaces diurnes mais les

récentes études génétiques par l'hybridation d'ADN

confirment que ces groupes sont génétiquement loin

(Sibley-Ahlquist (1990, 1993), Raposo do Amaral et

17

al. (2009), David P. Mindell, J. F., Jeff A J.

(2018). Cela entraîne un bouleversement dans la taxonomie du groupe, qui

est répercutée dans la version 3.3 (2013) de la classification de

référence du Congrès ornithologique international,

c'est-à-dire, la séparation de ces groupes en deux ordres

différents :

? Les Accipitriformes sont un ordre qui

regroupe les rapaces diurnes tels que les aigles, les vautours, les buses et

les éperviers, constitue environs 220 espèces y compris

l'épervier de Madagascar ou Accipiter madagascariensis.

? Les falconiformes sont aussi un ordre de

rapaces diurnes qui ne contient plus qu'une seule famille, celle les

Falconidés, qui inclut les faucons, les caracaras, le macagua, les

carnifex, les fauconnets, les crécerelles, soit environ 60

espèces, y compris le faucon à ventre rayé ou Falco

zoniventris.

I.2.1. Position Systématique

I.2.1.1. Epervier de Madagascar (Accipiter

madagascariensis)

Règne : Animal

Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Accipitriformes

Famille : Accipitridae

Genre : Accipiter

Espèce : madagascariensis (Verreaux, 1833)

Nom français : Epervier de Madagascar

Nom anglais : Madagascar sparrowhawk

Nom vernaculaire en Malgache : Firasa, Firasambalala, Pera,

Tsipara

18

I.2.1.2. Faucon à ventre rayé (Falco

zoniventris)

Selon la classification de Limnaeus (1758), cette

espèce appartient à la classification suivante :

Règne : Animal

Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Falconiformes

Famille : Falconidae

Genre : Falco

Espèce : zoniventris, (Peters, 1985)

Nom français : Faucon à ventre rayé

Nom anglais : Madagascar Banded kestrel

Nom vernaculaire : Hitsikitsik'ala, Hitsikitsika

I.2.2. Description morphologique

I.2.2.1. Epervier de Madagascar (Accipiter

madagascariensis)

Cet oiseau mesure 34 à 40 cm, la femelle étant

plus grande que le mâle. Le dimorphisme sexuel porte non seulement sur la

taille mais également sur la coloration du corps. Le mâle a les

parties supérieures brun grisâtre foncé. Les plumes de la

nuque ont des bases blanches tandis que celles du croupion ont des

extrémités rousses. Les rémiges sont grises-brun

foncé sur le dessus mais plus claires en dessous avec de larges barres

brunes. La queue est grise-brun avec des bandes plus foncées avec sept

à huit bandes claires, mais elle apparait uniformément sombre.

Les parties inférieures sont blanches et nettement barrées de

gris foncé. La gorge est plutôt striée de gris foncé

tandis que le bas-ventre est blanc uni.

La tête est grise-brun foncé ou gris

ardoisé, mais les couvertures auriculaires sont striées de gris

foncé. Le bec est noir avec la cire jaune. Les yeux sont jaunes. Les

pattes et les doigts sont jaune verdâtres. La femelle adulte est plus

brune sur le dessus et les parties inférieures

19

sont plus intensément barrées. La tête et

les joues sont plus foncées. Elle est environ 18% plus grande que le

mâle. Le juvénile a une coloration brune plus clair sur le dessus

avec quelques stries sur la nuque et des liserés roux clairs sur le

dessus qui donnent un aspect légèrement écaillé.

Les parties inférieures sont blanc-crème avec des stries brunes

variables. Le dessous des ailes est barré. L'Epervier de Madagascar est

légèrement plus grand que l'Epervier de Frances, mais il semble

mince et petit comparé à l'Autour de Henst. Mâle et femelle

ressemblent à la femelle de l'Epervier d'Europe.

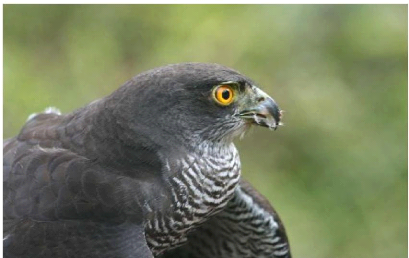

Figure n° 6 : Epervier de Madagascar

femelle, cliché par Rakotoson, 2018 I.2.2.2. Faucon à

ventre rayé (Falco zoniventris)

Le Faucon à ventre rayé est un petit et atypique

faucon. Son plumage varie légèrement avec l'âge. Sa taille

est comprise entre 25-35cm (Morris & Hawkins, 1998). La tête est

grosse et grise, sans moustache avec une zone périoculaire

dénudée et jaune. Les cires sont jaunes, le bec est noir et fort,

L'iris est jaune pâle. Les parties supérieures du corps et des

ailes sont grises-bleu barrées de brun noir. Les parties

inférieures du corps : la poitrine est rayée, le ventre et le

sous-caudales sont fortement barrés de brun. Les pattes sont de couleur

jaune. L'espèce possède une queue de couleur gris-bleu

barrée de 6 à 8 bandes sombres. Il n'y a pas de dimorphisme

sexuel bien évident mais quelques caractères morphologiques

peuvent les différencier, le mâle semble petit que le femelle et

plus claire. Au niveau de la tête, le male a une tête un peu plus

grande que son partenaire. Ensuite la coloration jaune au niveau du tarse, cire

et le sourcil est plus vive chez le mâle. Et enfin, l'absence de la

couleur tache blanche au niveau de 6ème et 7ème

rémiges chez la femelle est aussi une clé de détermination

du sexe, alors que ces taches sont visibles chez le mal. Le chant est aigu et

rapidement enchainé. C'est une espèce solitaire,

20

discrète et peu farouche (Langrand, 1995). Le

juvénile se diffère de l'adulte par la coloration

générale du plumage brune, ses yeux plus sombres, ses stries sur

le ventre discontinue et ses pattes grises.

Figure n° 7 : Faucon à ventre

rayé, cliché par Rakotoson, 2020

I.2.3. Distribution et statut de l'espèce

I.2.3.1. Epervier de Madagascar (Accipiter

madagascariensis)

L'Epervier de Madagascar est l'un des Accipitres

endémiques de l'île se trouvant dans les parties Nord-est, Ouest

et Est (Langrand 1990, del Hoyo et al. 1994, René de Roland

2013a). Mais cette espèce se présente dans la partie Sud-ouest de

l'île. C'est une espèce naturellement forestière.

De plus, dans le Statut du CITES, l'espèce est

listée dans l'annexe I et le Statut de conservation selon UICN confirme

qu'elle est quasi menacée, Rév. du 12/06/2013. Vue cette aire de

distribution, la taille de population de l'espèce est encore

pratiquement stable, c'est pourquoi son risque d'extinction est

évalué par UICN en 2013 comme ceci.

I.2.3.2. Faucon à ventre rayé (Falco

zoniventris)

Le Faucon à ventre rayé est le seul faucon

endémique de Madagascar. Il est rarement distribué dans

l'ensemble de l'île et surtout absente sur les hauts-plateaux. En plus,

le Faucon est listé dans l'annexe I du CITES. La taille de la population

globale de l'espèce parait encore stable, c'est pourquoi le risque

d'extinction a été évalué à

préoccupation mineure (UICN, 2015).

I.3. 22

MATERIELS UTILISES SUR LE TERRAIN ET LEURS UTILISATIONS

Afin de conduire à bien cette étude, les

matériels suivants ont été utilisés :

> Appareil photo numérique pour prendre les photos

;

> Fiche de collectes, fiche d'enquête, bloc note,

stylos, crayon pour enregistrer les données brutes ;

> Classeur aluminium : pour protéger les fiches en cas

de pluie ;

> Une paire de jumelles: pour visualiser les

espèces qui sont loin et pour l'observation des individus et du contenu

du nid ;

> Un GPS (Global Positioning System) et

téléphone Android (avec application google Earth) pour prendre

les coordonnées géographiques ;

> Une montre avec chronomètre : ceci permet de

mesurer le laps de temps lors des activités ;

> Une balance et une règle graduée pour

mesurer les poids et la taille (longueur et largeur) des oeufs, des poussins et

des individus adultes,

> Une corde nylon et un mètre ruban : pour mesurer

la hauteur du nid et Accessoire d'escalade (corde et jumar) : pour permettre

à l'observation directe à l'intérieur du nid.

> Cartes du site d'étude : pour les mises au point des

sites ;

I.4. METHODES DE COLLECTES DE DONNEES I.4.1.

Période d'étude sur le terrain

Après la recherche bibliographique dans

différents centres de documentation (bibliothèques et sites

internet), nous avons fait une descente sur terrain. Cette dernière

s'est déroulée à partir de 05 Novembre 2019 jusqu'au 15

Mars 2020 soit 04 mois et demi. Cette période correspond à la

saison de reproduction de ces deux rapaces (Hawkins, 1998 ; René De

Roland, 2006 ; Raveloson, 2016).

I.4.2. Technique de recensement pour l'inventaire des

individus et des nids

La recherche d'individu et du nid de ces espèces a

été effectué dans les aires protégées :

réserve Reniala et forêt de Mosa Mangily ainsi que leurs

alentours. Durant les collectes de données sur terrain, nous avons

adopté les méthodes suivantes : enquête et

23

observation directe, la méthode de point

d'écoute et la visite de sentier avec suivi de l'individu. Cette

activité nous permet de déterminer l'effectif des individus et du

nid présent dans le site étudié.

I.4.2.1. Enquête

Cette méthode a pour objectifs de relever tous les

endroits susceptibles d'abriter ces espèces et de comprendre leur

situation face aux diverses pressions et menaces exerçant sur cette

espèce et leur habitat (Rasolonjatovo, 2016). Pour atteindre ces

objectifs, des enquêtes individuelles ont été

effectuées au niveau du villageois aux alentours de ce site.

Durant cette étude, l'enquête envers la

population locale a été généralement faite

individuellement car c'était difficile de faire réunir la

population. De plus, nombreux gens enquêtés sont réticents

et donnent des réponses vagues ou fausses sans résultat

exacte.

Pendant la conversation, on explique d'abord nos missions puis

on décrit brièvement la morphologie des espèces

étudiées en montrant des photos, ensuite on se renseigne sur la

présence ou non des endroits susceptibles d'abriter cette espèce,

et enfin consultons les différentes sortes de menaces et des pressions

qui pèsent sur les espèces et leurs habitat naturel.

I.4.2.2. Observation directe et suivi de l'individu

Après l'enquête, la descente sur terrain a

été effectuée. Dans cette étude, nous avons

effectué le recensement dans deux sites différents : l'un est

à l'intérieur des aires protégées (Parcs Mosa et

réserve Reniala) et l'autre, aux alentours ou aux lisières du

parc. Chaque site est subdivisé en six transects.

L'ensemble des activités se repose sur la collecte des

données concernant les espèces notamment la localisation des

individus, les suivis de comportement des individus et l'étude de la

biologie de reproduction telle que les caractéristiques des nids avec

leurs contenus (oeufs ou poussins) et les activités des couples.

Pour ceux-là, l'observation directe systématique

a été la méthode adoptée. Cette méthode

consiste à explorer des endroits susceptibles d'héberger cette

espèce (Rasolonjatovo, 2016). On a fait l'observation directe

généralement à l'oeil nu mais nécessitant parfois

l'utilisation d'un télescope pour bien observer le comportement des

individus.

24

Pour le suivi de l'individu, cette méthode a

été réalisée le matin de 5h15' à 9h15' et de

15h30' à 18h30' de l'après-midi. Les individus du couple

étudiés (surtout la femelle) ont été

talonnés jusqu'à ce qu'ils nous conduisent vers leur nid, dans

les sites.

I.4.2.3. Méthode de point d'écoute et visite

de sentier

La recherche des individus et du nid a été faite

par la méthode de « point d'écoute » (Blondel et al,

1970) à part de l'observation directe. Pour ce faire, on a marché

lentement sur un transect de 1km, avec 10 points d'écoute distant de

100m. On est resté de 10 min sur chaque point d'écoute. Dans ce

site nous avons fait 12 transects de 1km : 6 à l'intérieur de

l'aire protégée et 6 aux alentours. Chaque transect est

subdivisé en 10 points d'écoute distant de 100m, est passé

3 fois dans trois jours différents afin d'avoir des données

fiables. Cette activité est particulièrement faite pour le

comptage des individus.

I.4.3. Observation du nid

Dès que les nids ont été trouvé,

l'observation a été faite jusqu'à la dispersion des

poussins. Dans cette activité, nous avons adopté deux types

d'observations :

- l'observation directe pour voir le contenu du nid, la

caractéristique du nid et de l'arbre de nidification, l'habitat

environnent...

- et l'observation directe à l'aide d'une paire de

jumelles et d'un télescope constituent les techniques appropriées

à l'étude des nids, en se positionnant à une distance

allant de 10 à 50m afin de bien suivre les mouvements et les

comportements qui se sont passés à l'intérieur du nid et

aux alentours de site nidification.

Pour chaque nid, nos investigations ont été

effectuées de 5h30 du matin jusqu'à 18h de l'après-midi

(13h d'observation). Les deux nids ont été observés

simultanément.

I.4.4. Capture et relâchement

Le but pour la méthode de capture c'est d'identifier la

morphologie des individus adultes et de permettre la mensuration individuelle.

Trois sortes de piège ont été choisies selon leur

efficacité :

? Bal chatri : c'est une sorte de cage en

grillage (L : 40cm, l : 20cm, h : 20cm) muni de plusieurs noeuds en fil de

nylon de 15cm de long à l'extérieur (Berger et Muller, 1959 ;

Thorstrom, 1996). Ces noeuds servent à coincer les serres du

prédateur quand il se pose sur la

25

cage. Pour attirer l'attention de ces rapaces, des

appâts ont été mis tels que des caméléons ou

des lézards sur la paroi extérieure de la cage. Le piège

est placé sur terre et fixé à l'aide de deux cordes sur

les deux côtés pour avoir un équilibre stable. Le

bal-chatri est le plus utilisé pour capturer les Accipitridés de

Madagascar (René de Roland, 2000).

? Bal chatri modifié où les

séries de rangées de noeuds sont étalées au-dessus

d'une plaquette de grillage en plastique (L : 60cm, l : 50cm). Ce piège

est monté soit avec des appâts posés entre les noeuds, soit

cachés seulement tout près de gros cadavres (ex : lézard)

et de façon à ne pas laisser apparaître que les noeuds. Un

individu peut être capturé par cette dernière

démarche lorsque les individus se mêlent dans la dissection du

cadavre. Ce piège a été choisi par son efficacité

lors du baguage des Pygargues de Madagascar, une rapace 17 fois plus de grande

taille que le faucon à ventre rayé et l'épervier de

Madagascar (Andriamalala, 2006). La différence repose principalement sur

le fait que le grillage est caché sous les sables ou des buissons.

? Piège à bâton : c'est

un dispositif formé d'un bâton d'un mètre de long ayant un

poids de 2kg environ et muni de deux noeuds de 40cm de long chacun. Les

appâts qui sont des intestins de volailles ou des cadavres des petits

animaux sont posés sous les noeuds au sol. Cette mode de capture peut

appliquer souvent à la surface du sol en faisant flotter l'appât

sur des buissons, souvent des poussins, gecko ou de petit lézard. Ce

type de piège a été emprunté chez la population

locale. Son avantage repose sur le nombre réduit des noeuds

utilisés, donc plus facile et rapide à fabriquer. Les

pièges sont installés à l'intérieur ou à la

périphérie du territoire de nidification du couple choisi. Il est

à noter que ces rapaces ont l'habitude de raser le sol pour saisir leur

proie (Milon et al, 1973). La mensuration des individus ainsi

capturé se fait sur place puis relâché après avoir

mis une marque (coloration ou bague) sur leurs pattes droites.

|

Figure n° 8 : Piège à

bâton (Andriamalala, 2006)

|

26

Figure n° 9 : Filet de Bal chatri et Bal

chatri modifié

I.4.5. Mensuration et pesage des adultes et des

poussins

Nous avons fait une mensuration et un pesage

systématique des poussins par 5 jours. L'activité de pesage a

été faite en absence des parents. L'objectif de cette

activité c'est de savoir la croissance pondérale et le

développement du poussin. Pour cette étude, la mensuration a

été effectuée à partir de cinquième

(5e jour) de l'éclosion jusqu'à ce qu'ils se

dispersent. En plus, le paramètre morphométrique des poussins, la

durée de leur séjour dans le nid a été aussi

notée.

Les poussins et les individus adultes capturés ont

été mis dans un sac en tissu. La balance a été mise

à zéro avec la masse du sac en tissu fixé sur la balance

même. Les mensurations ont été prises à l'aide d'un

pied à coulisse de 153mm à un centième près et

d'une balance à ressort (pesola) de 100g, 300g, 500g. Pendant cette

activité, les paramètres suivants ont été

considérés : poids, longueur du corps entier, de la queue et de

la rémige primaire. Ici, la méthode standard de Biggs et al.

(1978) n'a pas été totalement appliquée.

I.4.6. Biologie de la reproduction des espèces

Dans ce travail, divers stades de cycle de reproduction ont

été considéré pour les deux espèces

étudiées notamment la ponte et l'incubation, l'éclosion,

l'élevage des poussins dans le

27

nid suivi de l'évaluation de la productivité.

Tandis cette étude a raté la période de formation de

couple et de l'accouplement vue le retard de la période d'étude

sur terrain.

I.4.6.1 Formation du couple et Accouplement

La formation du couple est considérée lorsque

l'un des individus du couple commence à s'occuper de l'autre. De plus,

une construction ou réparation du nid par les deux conjoints constitue

la cohésion du couple. (Rasolonjatovo, 2016). Cette activité

commence par la parade nuptiale et se termine par le choix de l'emplacement du

nid.

I.4.6.2. Ponte

Dès qu'on a trouvé que les nids contiennent des

oeufs, nous avons fait la mensuration et le pesage de tous les oeufs pondus.

Cette activité se réalise dans chaque nids cibles tous le matin

à 5h30' pour savoir le nombre des oeufs et l'intervalle de ponte au

moment que les femelles s'absentent. L'oeuf pondu en premier est marqué

pour éviter la confusion avec le nouveau. Alors dans cette étude,

nous avons enregistré les résultats de la mensuration (longueur

et largeur) et du pesage (poids) des oeufs.

Figure n° 10 : Mode de mensuration des

oeufs

I.4.6.2. Incubation et éclosion

L'incubation est une action des volatiles ou bien des oiseaux

qui couvent leurs oeufs, de manière à les maintenir au chaud et

à permettre le développement de l'embryon. A ce stade, les

adultes commencent à rester sur le nid à partir de ce moment.

Alors après la ponte, nous avons remarqué si l'un du couple reste

sur le nid ou non. Alors, la durée de l'incubation a été

noté dans cette étude, à partir du premier jour

jusqu'à l'éclosion c'est-à-dire la fréquence ou le

temps

28

total effectué entre les deux sexes durant cette

période et aussi des comportements du couple autour du nid tels que

l'échangé de proies.

L'absence d'un couple dans le nid correspond au moment

où aucun individu n'a couvé les oeufs, par exemple si l'individu

est sorti du nid pour effectuer d'autres activités telles que la chasse,

l'auto-alimentation et la surveillance du territoire.

L'éclosion à la période de sortie des

oisillons des coquilles. Elle marque la fin de l'incubation.

I.4.6.3. Elevage et croissance des poussins

A partir de l'éclosion, notre attention

s'intéresse à noter les comportements des adultes envers les

poussins. Alors, dans cette étude nous avons l'opportunité

d'enregistrer la période d'élevage des poussins, la

fréquence de la couvaison c'est-à-dire la participation de deux

sexes relative à la couvaison des poussins, la livraison des proies, la

qualité et la quantité des proies livrées, le nourrissage

des poussins.

Tandis que la détermination de l'âge probable des

poussins se fait par l'identification des poids, du régime alimentaire,

de la morphologie des plumes, des ailes et de la queue.

I.4.6.4. Productivité

La productivité s'est définie comme le nombre de

poussins dispersés par rapport aux nombres d'oeufs éclos dans un

nid donné (Rasolonjatovo, 2016). Pour évaluer la

productivité, il est nécessaire de calculer le pourcentage de

poussins ayant pris leur envol. Le pourcentage de poussins envolés

s'obtient en divisant le nombre des poussins envolés par le nombre total

de poussins éclos puis multiplié par cent.

I.4.7. Etude écologique des espèces

L'écologie est une discipline qui s'intéresse

à étudier la relation des êtres vivants entre eux et avec

leur environnement. C'est donc une étude de condition d'existence et des

comportements des êtres vivants en fonction de l'équilibre

biologique et la survie des espèces. Dans notre cas, nous somme

penché sur l'étude de paramètres suivants : environnement

du nid, habitat des espèces et régime alimentaire.

29

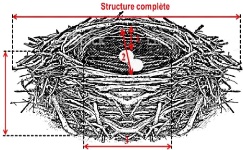

I.4.7.1. Etude de nid

? Description du nid

Le nid a été décrit une fois que l'arbre

du nid a été trouvé. Mais la description complète a

été faite après l'indépendance des poussins. Ce

choix a pour objectif de ne pas perturber les oiseaux. Dans cette étude,

nous avons grimpé sur l'arbre du nid pour voir les matériaux de

construction et mesurer les nids (l'épaisseur, longueur, largeur la

profondeur) fig n°5, la hauteur du nid par rapport au sol. En outre,

l'orientation du nid et la longueur de l'arbre du nid ont été

aussi considérée pour avoir d'idée sur l'ensoleillement du

nid.

3

1 : Profondeur, 2 : Diamètre interne, 3 :

Diamètre externe ou structure complète

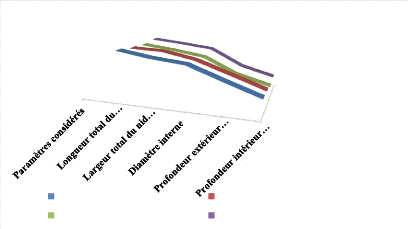

Figure n° 11 :

Schéma d'illustration de la mensuration du nid (Stock, 2017)

? Analyse de l'habitat

Cette partie nous permet de collecter les informations sur la

structure du territoire de la nidification des espèces

étudiées afin de savoir leur exigence écologique en tenant

compte le territoire de chasse, le perchoir et le dortoir.

b.1-Analyse de l'habitat de la nidification

La méthode adoptée pendant l'analyse de

l'habitat est la méthode de Greig-Smith (1983) et l'utilisation de GPS.

La première activité consiste à considérer le

nombre des arbres qui a un diamètre à la hauteur de la poitrine

(DHP) supérieur ou égal de 10cm. Tandis que la deuxième

sert à enregistrer les coordonnées géographiques. L'arbre

du nid est pris comme point de départ pour les quatre quadras.

Nord-ouest, Nord-est, Sud-ouest, sud-est. Un décamètre (15m) et

des rubans ont permis d'établir ces quadras. Pour chaque quadra, l'arbre

le plus proche à partir de

l'arbre du nid a été marqué à

l'aide de rubans et étudié. Ensuite, l'arbre à DHP

supérieur à 10cm le plus proche de ce dernier sera

étudié et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une

distance totale de 50m. L'arbre déjà étudié a

été marqué à l'aide d'un ruban coloré en

orange, afin de ne pas le réétudier. Le DHP et le nom

vernaculaire de tous les arbres ont été notés ainsi que

leur hauteur.

50m

: Arbre à DHP>10cm

Nord

Ouest

NID

Est

30

Sud

Figure n° 12 : Technique

d'évaluation de l'habitat de nidification selon Greig-Smith, 1983

D'autres paramètres utiles pour faire l'analyse ont été

aussi tels que :

? La distance de chaque arbre du nid par rapport au bord de la

forêt ;

? La distance de chaque nid par rapport à la construction

humaine la plus proche

(maison, route, ...)

b.2 Délimitation du territoire de chasse, perchoir

et dortoir

Le territoire de chasse désigne l'ensemble des endroits

où les individus réalisent les captures des proies. Nous avons

enregistré les coordonnées géographiques et

déterminé la distance entre les points de capture et les nids. En

outre, les données concernant la hauteur des arbres de perchoir par

rapport au sol ont été collectées.

La détermination du dortoir du mâle repose sur le

nom et les caractéristiques de l'arbre de dortoir ainsi que leur

distance par rapport à l'arbre du nid. La délimitation a

été donc estimée par rapport à l'emplacement du nid

en tenant compte les trois facteurs suivants: la localisation des perchoirs

fréquemment utilisés par le couple propriétaire pour

différents usages (bain de soleil, accouplement, transfert de proie,

repos), la distance maximale effectuée par chaque

31

élément du couple pour défendre la

surface occupée lors de la compétition intra- et

interspécifique et l'emplacement du juchoir (endroit de repos durant la

nuit) si celui-ci se situe dans la périphérie de l'arbre du

nid.

I.4.7.2. Régime alimentaire

La détermination du régime alimentaire permet

d'envisager la conservation et de sauvegarder une espèce dans leur

milieu naturel facilitant ainsi les moyens de définir sa niche

écologique et de s'informer sur son niveau trophique (René de

Roland, 2010). L'identification de l'alimentation de chaque espèce est

connue grâce à l'identification des proies vues ou

apportées par des individus, ou encore par les restes de nourritures

récoltées dans les nids ou dans les dortoirs soit aussi à

partir des pelotes de régurgitations. Les observations

directes pendant la période de reproduction ont permis d'identifier les

proies apportées par chaque individu du couple. Pour compter et

quantifier les proies, chaque apport effectué par l'individu du couple

est considéré comme une nouvelle proie. Par contre pour les

restes de proies trouvées, seul leur présence est

notée.

I.4.7.3. Evaluation des menaces et des pressions dans

l'ensemble d'habitat

Lors de notre étude sur le terrain, toutes sortes de

menace anthropique et naturelle ainsi que leurs impacts sur le mode vie de ces

deux espèces de rapaces ont été étudié comme

au niveau de la structure de l'habitat de nidification et du régime

alimentaire. Pour ceux-là, certains paramètres étaient

utilisés pour évaluer le degré des menaces et pressions

pesant sur l'espèce et son habitat. Ces paramètres sont les

suivants : la collecte des oeufs, l'enlèvement des aiglons au nid et la

chasse, le nombre des grands arbres coupés en tenant compte leurs

distances par rapport aux arbres de nidification, le défrichement, le

feu de brousse et les facteurs climatiques.

Pour combler les informations, des enquêtes ont

été effectuées auprès de la population riveraine et

des agents des sites protégés.

I.4.8. Comportements des adultes

Pour cette étude, le comportement se définit

comme étant la séquence d'une ou plusieurs activités

effectuées par un individu quelconque afin d'atteindre un but, à

un moment bien précis (Raveloson, 2016). La méthode d'observation

directe et continue est une méthode adoptée pour l'étude

de comportement (Martin & Bateson, 1993) en utilisant d'un télescope

et une paire des jumelles pour noter les activités et une montre

à chronomètres enregistrer les durées des

évènements données. Cette méthode permet donc

d'enregistrer le type d'activité et d'analyser

32

les fréquences et la durée des

évènements se sont déroulés. Dans cette

étude, le suivi de comportement des couples s'est fait surtout pendant

l'observation du nid et l'analyse de l'habitat. Alors, la relation intra- et

interspécifique des couples de ces rapaces a été

notée.

I.5. ANALYSE DE DONNEES

Cette démarche nous a permis de vérifier

statistiquement nos hypothèses. Afin d'effectuer cette analyser, nous

avons utilisé les logiciels : XLSTAT 9, version 2013 pour le test

statistique et Microsoft Excel 2013 pour la manipulation et le formatage des

données. Avant de procéder à toutes les analyses, toutes

les données collectées sont enregistrées sous forme de

base de données. Alors, ce chapitre nous exhibera la démarche a

suivi pour l'analyse des données collectés sur terrains.

I.5.1. Moyen et écart-type

Certains résultats sont présentés sous

forme de moyenne accompagnée de l'écart-type (moyenne#177;

écart-type) selon les formules suivantes :

33

I.5.2. Test de Chi-deux (÷2)

Le test de ÷2 sert à tester

l'homogénéité des faits observés avec ceux à

espérer pour deux ou plus d'échantillons (Jonshon, 1992). Ce test

est le plus utilisé et conseillé pour les ornithologues (Fowler

& Cohen, 1985). Dans cette étude, il a été

utilisé afin de comparer la distribution des effectifs de population

dans les zones protégées et non protégées. Ce test

est employé pour vérifier les hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 :

H01 : « La distribution des effectifs des populations dans

les zones protégées et non protégées est

homogène ».

Ha1 : « La distribution des effectifs des populations dans

les zones protégées et non protégées est

hétérogène ».

34

Hypothèse 2 :

H02 : L'effectif de ces deux rapaces dans la zone

étudiée est égal Ha2 : L'effectif de ces deux rapaces dans

zone étudiée est différent La valeur de ÷2 est

obtenue par la formule suivante (Jonshon, 1992) :

Où : Oi : valeur observée et Ci : valeur

calculée (théorique) Calcul de la fréquence

calculée

Les données initiales étaient groupées dans

un tableau de "l" lignes et de "c" colonnes. L'effectif

calculé d'une case est le produit du total de la ligne par le total de

la colonne, divisé par le total général.

Le degré de liberté (d.d.l) est obtenu par :

d.d.l = (Nombre de ligne - 1) (Nombre de colonne - 1).

Dans le cas où d.d.l = 1, il faudrait passer à la

correction de Yates (Fowler et Cohen, 1985) pour chaque variable

considérée dont :

(/0-C/-0,5)2

C

X2 yate =

La valeur de ÷2 à la fin de la correction de Yates

sera 2 X ÷2yate.

Pour évaluer le tes de Chi-deux, la valeur de ÷2

ainsi obtenue (÷2cal) est comparée à celle donnée par

la table (÷2tab). La probabilité de risque est de 5% avec

l'hypothèse nulle H0 : « Il n'y a pas de

différence significative entre les variables testés »,

donc :

- Si ÷2cal >÷2tab la différence est

significative donc H0 rejetée

- Si ÷2cal < ÷2tab H0 acceptée

PARTIE II : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

37

Cette partie nous présente les résultats de

cette recherche. Elle renferme les informations des espèces

étudiées concernant : l'effectif des populations présentes

et le nombre et les caractéristiques du nid dans les zones

étudiées, la morphologie et la morphométrie des individus,

la biologie de la reproduction, l'écologie et les comportements.

II.1. NOMBRE DES INDIVIDUS ET DES NIDS TROUVES

La recherche des individus et du nid basant sur

l'enquête, l'observation directe, suivi de l'individu avec une

méthode d'écoute pendant le mois de novembre 2019, (du 5 à

20 Novembre soit 15jours) nous donne les résultats suivants :

II.1.1. Nombre des individus

Pour cette étude, nous avons trouvé au total 29

individus adultes : 11 Accipiter Madagascariensis et 18 Falco

zoniventris. Le résultat de cet inventaire est

présenté sur le tableau suivant :

Tableau n° 1 : Nombre des individus

inventoriées

|

Espèces inventoriées

|

Dans les aires protégées ou Site 1

|

Aux alentours

ou Site 2

|

Total

|

|

Accipiter Madagascariensis

(Population A)

|

09

|

2

|

11

|

|

Falco zoniventris

(Population B)

|

12

|

6

|

18

|

|

Total

|

21

|

8

|

29

|

Le tableau ci-dessus affirme que les Accipiter

Madagascariensis sont moins nombreux que les faucons à ventre

rayé. Les deux espèces fréquentent beaucoup le milieu

forestier du site 1. Ceci est prouvé par notre analyse statistique lors

du test de khi-2 :

? Pour l'effectif des individus dans deux sites :

Ici, la valeur observée est supérieure à

la valeur seuil, ÷2cal 0,468>÷2tab 0,05, alors l'hypothèse

nulle (H01) est rejetée en faveur de l'hypothèse alternative Ha1,

c'est-à-dire la distribution des effectifs des populations dans les

zones protégées et non protégée est

hétérogène, ces rapaces sont nombreux dans le site 1 par

rapport au site 2.

38

? Pour la comparaison des effectifs entre les deux rapaces dans

notre zone d'étude,

les Falco zoniventris (population B) tient l'effectif

élevé que les Accipiter madagascariensis (population A).

Ceci affirme que les effectifs de ces deux espèces ne sont pas

égaux dans notre zone d'étude. C'est qui veut dire que le H02 est

rejetée en faveur de Ha2 (Ha2 : L'effectif de ces deux rapaces dans la

zone étudiée est différent).

L'abondance relative de ces rapaces par rapport à

l'effectif total des espèces d'oiseaux présents dans ce site est

relativement très faible. Ces espèces ne sont pas colonies, ils

vivent soit seul soit en couple. Parmi les 29 individus trouvés, 2

paires des A. madagascariensis ont été en couple et 2

paires pour le F. zoniventris. Ceci nous a permis d'étudier les

paramètres de nidification dans notre zone d'étude.

II.1.2. Nombre des nids

Dès qu'on a bien identifié les individus en

couples, notre attention se concentre sur le suivi de ces individus afin de

trouver leurs nids. Cette activité s'est réalisé

évidement dans chaque site étudié. En effet, nous avons

localisé 5 nids (4 nids actifs et 1 nid abandonné) :

? 2 pour la population A, tous nids se trouvent dans le site1.

Aucun nid n'a été trouvé dans le site 2. Le nid 1 a

été trouvé le 09 Novembre 2019 sur les coordonnées

géographiques Latitude sud : 23°07'28» et Longitude Est

43°37'44,2» tandis que l'autre (nid 2) s'est trouvé le 11

Novembre 2019, distant environ 2,2km et sud Est par rapport au nid 1 sur les

cordonnées Latitude sud : 23°07'12,7» et Longitude Est

043°37'27,8».

? 3 pour la population B, l'un dans le site 1 appelé

nid 3, a été trouvé le 5

Novembre 2019 sur les

coordonnées géographiques suivants : Latitude sud :

23°07'21,8» et Longitude Est 043°37'43,4» et les autres aux

alentours du parc (un nid actif et un nid abandonné). L'autre nid actif

dans le site 2 appelé nid 4 a été trouvé en premier

le 18 Novembre 2019 sur les coordonnées suivants Latitude sud :

23°07'22» et Longitude Est 043°37'13,8»avant la

découverte du nid 5 abandonné un jour après sur les

coordonnées Latitude sud : 23°07'18,4» et Longitude Est

043°37'32,6».

Ce résultat affirme que l'habitat forestier du site 1

est indispensable à la reproduction pour la population A tandis que le

choix du site de nidification est facultatif pour la population B.

39

II.2. MORPHOMETRIE

Les résultats de cette partie sont obtenus à

partir de l'observation directe nous permettent de faire la description

morphologique et morphométrique des individus observés et

capturés. Pendant la capture, nous avons piégé 4

individus, 2 mâles et 2 femelles, respectivement 1 individu mâle et

1 femelle pour chacune de deux espèces. Les individus capturés

ont été les couples suivis.

Le couple de l'Epervier de Madagascar a été

capturé le 15 (le mâle) et 17 (la femelle) décembre 2019.

Tandis que le couple de faucon a été capturé le 26 (la

femelle) et 29 (le mâle) novembre 2019. Après la capture, la

mensuration du poids et la longueur du corps a été faite pour les

quatre individus adultes capturés. Des extraits de résultats de

cette mensuration pour la dimension corporelle obtenue sur ces deux couples

sont montrés sur le tableau ci-dessous suivant.

Tableau n° 2 : Résultats de la

mensuration et du pesage des individus adultes capturés

|

Espèces

|

Sexes

|

Longueur du

corps (cm)

|

Poids (en g)

|

Longueur de la

rémige I (cm)

|

|

Epervier de Madagascar ou Accipiter madagascariensis

|

Mâle

|

33

|

298

|

18,05

|

|

femelle

|

38,42

|

344

|

23,12

|

|