|

Année Académique

2018-2019

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE

GESTION

Département des Sciences

Économiques

Option : Industrielle

B.P. 832 KINSHASA XI

Évaluation d'un projet d'installation d'une

entité de

Ramassage et de Stockage des déchets ménagers

dans la

ville de Kinshasa.

Cas de la commune de Lingwala

LOKATO BAKU Erlin

Gradué en économie et gestion

Mémoire présenté et

défendu publiquement en vue de l'obtention de titre de Licencié

en Économie Industrielle.

Directeur : Professeur KIMUANGA EYAMBO Papy-Fernand

Rapporteur : Assistant MWEPU KATALAYI Freddy

EPIGRAPHE

« Chaque civilisation a les déchets qu'elle

mérite, c'est pourquoi il faut savoir bien les gérer

».

Georges Duhamel

II

DEDICACE

À mon Dieu,

À mon tendre Père & ma

tendresse de Mère,

À mes Frères et Soeurs,

À

nos Oncles & Tantes,

À toute ma Famille et tous mes amis,

Et

en particulièrement à ma future femme NIEMA KUMBU Clara ;

En

reconnaissance de tout ce que je vous dois.

III

REMERCIEMENTS

Personnellement, je tiens tout d'abord à rendre

à mon Père Céleste, le Dieu tout puissant, le seul et

unique Père à mes yeux grâce et adoration, car il a voulu

que je puisse arriver là avec mes études, "Merci mon

Père".

L'idée de cette étude nous est venue suite

à plusieurs révoltes sur les problèmes de mon pays, mais

sa rédaction nous a coûté un long effort, gracieux de

bénéficier des concours précieux de corps professoral de

la faculté des sciences économiques et de gestion.

C'est donc de tout coeur que nous signalons notre

reconnaissance au feu Professeur NZANDA BUANA que son âme repose en paix

et au professeur KIMUANGA PAPY. Qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude

pour les conseils et suggestions qu'ils nous ont livrés tout au long de

l'élaboration de ce travail. Nous n'oublierons jamais qu'ils ont eu

accepté non seulement de nous guider avec bonne grâce,

bienveillance et affection mais aussi de nous assister quand nous nous

trouvions dans le désespoir.

Cette même reconnaissance, nous le devions avec beaucoup

d'honneur à l'assistant MWEPU FREDDY. Ses remarques et suggestions ont

été un cheval de Troie pour la rédaction de ce travail

dont il a daigne être rapporteur.

En effet, il leurs suffira de se rappeler des multiples

dérangements que nous leurs avons tant causées pour comprendre

que notre MERCI garde sa signification profonde.

Nous remercions également les personnes suivantes

particulièrement, car nous le devons tout sur notre vie, du fait

qu'elles ont voulu que nous soyons ce que nous nous sommes aujourd'hui : Mamy

LILIANE M'VEMBA, Mamy SYLVIE PANZU, Daddy JOSEPH LOKATO, Confrère SERGE

KABONGO, Daddy ODY BAYA PANZU MAVINGA, Daddy MARIO LOKATO, Mamy BIBICHE BUANGA,

Daddy JEAN-PIERRE KITHAMBO, Mamy GERMAINE LOKATO, Prof CHRISTOPHE MAKEMBI, Mamy

FLORENCE, le feu ROGER PANZU, le feu SERGE PANZU, la feue KOKO RANGI et la feue

ELALI MAMBWENI, que leurs âmes repose en paix.

iv

Pendant notre cursus universitaire plusieurs familles

éprises d'équité et d'amour, nous ont assistés

moralement, matériellement et financement notamment la Famille MULOLO,

la Famille MAKEMBI, la Famille KUMUGO et La Famille M'POMA.

Nous leurs promettrons de ne pas oublier leurs actes et nous

leur présentons nos sincères remerciements.

Nous remercions également d'une manière

spéciale et sans équivoque la Maison Saint Sauveur, car ni

n'était cette maison nous ne savons pas comment on allait pour voir en

sortir sur l'habillement et un certain financement.

Que notre famille, tous mes frères et soeurs qui n'ont

cessé de nous témoigner leur attachement, particulièrement

DOUX DIAKU, ELANDRINE LENDO, MECHACK MUELA, SERGE KABONGO, EMMA PANZU, ROLLY

PANZU, MERDI PANZU, PATRICK KOYE, JACQUE LOKATO, PROMEDI BAKU, DIVINE BAYA,

GRETHA MUANDA, REBECCA POBA, NOELLA MAVINGA, BENIN BUKEMBO, STEVE BOLIMA, BONI

OKONGOLONGO, OSCAR LOKONDA, CHRISTIAN ODIMBA, CESAR WALESSA, BONHEUR POBA,

NATHALI MNGELE, JUNIOR, JOSAMIE BUAKA, L'OR NTUMBA, PAUL ILCO, PAPA EZECHIEL,

CHRIST, FATUMA MICHELINE, SARAH BUAKA, REBECCA VANANA, CHRIS LOKATO, ARCHANGE,

GRACIA MUSHIYA veillent bien croire l'assurance de notre estime à leur

endroit.

Enfin que tous ceux qui ont contribués de près

ou de loin à la rédaction de ce travail, dont nous n'avons pu

citer les noms, ne se sent pas oublier, car nous reconnaissons ce que nous le

devons.

LOKATO BAKU ERLIN

L'Industriel

V

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

|

N° des

tableaux

|

Intitulé

|

N° des

pages

|

|

Tableau 1

|

Subdivision Administrative par Quartier

|

43

|

|

Tableau 2

|

Subdivision Administrative par Rue (grande direction)

|

43

|

|

Tableau 3

|

Subdivision Administrative par Avenue

|

44

|

|

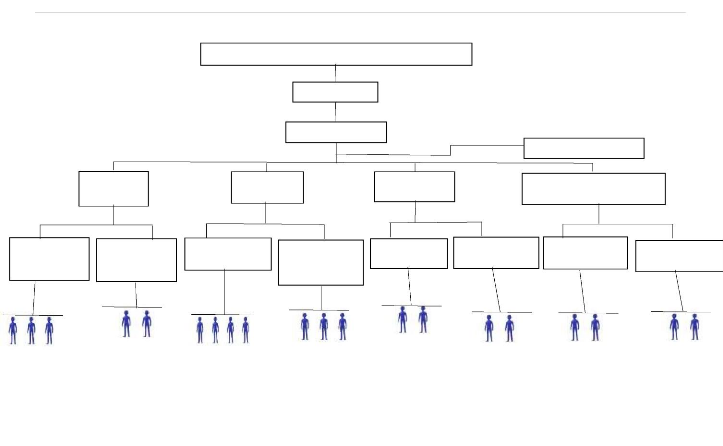

Figure 1

|

Organigramme de la commune

|

45

|

|

Figure 2

|

Organigramme de notre Entité

|

60

|

|

Tableau 4

|

Frais de premier établissement l'entité

|

64

|

|

Tableau 5

|

Besoin en Personnel

|

65

|

|

Tableau 6

|

Dépenses Journalières

|

65

|

|

Tableau 7

|

Dépenses mensuelles d'exploitation

|

66

|

|

Tableau 8

|

Dépenses Annuelles D'exploitation

|

66

|

|

Tableau 9

|

Synthèse des Besoins en fonds de roulement

|

67

|

|

Tableau 10

|

Budget d'Investissement

|

67

|

|

Tableau 11

|

Amortissement des équipements

|

68

|

|

Tableau 12

|

Capital à Investir

|

69

|

|

Tableau 13

|

Recettes Prévisionnelles mensuelles

|

71

|

|

Tableau 14

|

Recettes Prévisionnelles Annuelles

|

71

|

|

Tableau 15

|

Analyse du Cash-flow

|

72

|

|

Tableau 16

|

Cumul du Cash-Flow

|

74

|

PAGE | 1

INTRODUCTION

0. Position du Problème de recherche

A l'heure actuelle de la globalisation où les questions

de la protection de l'environnement et le renouvellement des

écosystèmes naturels sont d'une portée mondiale,

l'observation qui se dégage dans la ville province de Kinshasa est

qu'elle est caractérisée par une insalubrité sans

précèdent, avec la présence des décharges sauvages

le long des artères, rivières et ruisseaux au point d'exposer la

population à des risques énormes.

Cette situation d'insalubrité dans la ville de Kinshasa

s'explique d'une part, par l'absence d'éducation de la population

à l'importance de gestion des déchets ménagers, et d'autre

part, par l'absence d'une politique appropriée de gestion des

déchets ménagers, ainsi que le manque des moyens logistiques,

financiers et techniques pour le ramassage et le stockage des déchets

ménagers.

Les ménages congolais utilisent plusieurs moyens

souvent inappropriés pour évacuer leurs ordures

ménagères ; certains les évacuent par rejet à l'air

libre, dans les dépotoirs ou dans les caniveaux, par

incinération, par enfouissement dans le sol ; d'autres, les

réutilisent comme fumier et peu sont ceux qui les traitent avant de s'en

débarrasser.

Plusieurs projets, affirme le professeur KIMUANGA,

n'intègrent pas dans leur modèle logique de collecte

domiciliaire, la croissance démographique vertigineuse dans la

ville-Province de Kinshasa, une politique d'urbanisation, etc. Chose qui pousse

d'aucuns à considérer que les projets existants travaillent plus

en aval qu'en amont de la chaine d'élimination des ordures

ménagères. Pour pallier à cette pesanteur due aux

échecs gouvernementaux sur la politique de gestion des déchets,

le professeur KIMUANGA dans sa thèse de doctorat soutient la promotion

de l'initiative privée à travers la mise en place d'une

entité privée et/ou d'économie mixte de gestion des

déchets susceptibles de sortir Kinshasa de l'insalubrité

caractérisée1.

C'est dans ce contexte que ce présent travail s'inscrit

dans le prolongement de cette thèse pour évaluer la

rentabilité d'un projet d'investissement d'une entité de gestion

économique des déchets dans la commune de LINGWALA afin

1 Kimuanga, P.F, « Gestion Économique des

Biens et Services Environnementaux : Analyse Contingente Appliquée aux

Déchets Ménagers. Cas de la ville de Kinshasa »,

thèse, UNIKIN, KINSHASA, 2017.p213.

PAGE | 2

de se rassurer que sa mise en place règlerait

durablement cette problématique d'insalubrité dans cette

commune.

1. Problématique de la recherche

En sillonnant la ville de Kinshasa, jadis la belle mais

actuellement une ville poubelle, il s'observe plusieurs problèmes

liés à l'insalubrité due à la mauvaise Gestion des

déchets, la présence des déchets le long des grandes

artères, des ruisseaux et des rivières, du fait d'un manque de

politique provinciale adaptée sur la gestion des déchets. Ceci se

justifie par l'absence, malgré la présence de l'opération

Kin-Bopeto qui n'est qu'une métaphore du système de Salongo de la

République du Zaïre et de la POUBELKIN, d'une politique

adaptée de la Gestion des Déchets dans la ville.

Les mêmes problèmes d'insalubrité sont

spécifiquement rencontrés dans la commune de Lingwala, où

l'on observe également sur les voies publiques, les ruisseaux, dans les

canalisations d'eaux, des décharges sauvages des déchets

ménagers, etc. C'est pourquoi, pour résoudre le problème,

nous nous inscrivons dans la logique de la mise en place d'une entité

économique mixte de ramassage et de stockage des déchets

ménagers, telle que le soutient le Professeur Papy KIMUANGA2

dans sa thèse de doctorat.

C'est dans ce contexte que notre travail d'évaluation

d'un projet d'installation d'une entité de ramassage et stockage des

déchets ménagers dans la ville de Kinshasa trouve sa

justification dans la mesure où, avant de lever l'option de la mise en

oeuvre d'un projet de ce genre, la théorisation en la matière

exige qu'on se rassure de sa faisabilité et de sa rentabilité.

Au vu de ce qui précède, la préoccupation

majeure de notre démarche ou mieux la question fondamentale de recherche

de notre travail se résume comme suit : Est-ce la mise en place d'une

entité autonome d'économie mixte de gestion économique des

déchets à LINGWALA, dans la perspective de régler la

problématique de l'insalubrité dans cette commune, est-elle

techniquement justifiée ? si oui, sa rentabilité et sa

pérennité seront-elles garanties, tenant compte des consentements

à payer estimé par le professeur KIMUANGA ?

2 Kimuanga, P.F., op cit, p.10

PAGE | 3

La réponse à cette préoccupation nous

permettra d'enrichir la littérature scientifique sur la gestion des

déchets et la viabilité sur des activités de cette

entité dans la commune de Lingwala.

2. Objectif Général

L'enjeu majeur de notre étude est que le

problème des déchets urbains peut se résoudre au moyen de

la création d'une entité économique rentable de gestion

des déchets. C'est à ce titre que notre étude se base sur

l'évaluation de la rentabilité économique et

financière de la structure de gestion de déchets,

préalable à toute décision sur la politique du processus

d'optimisation du ramassage et stockage des déchets dans la commune de

Lingwala, en particulier et, la ville de Kinshasa en général.

3. Objectifs Spécifiques

Dans la réalisation de cette étude, les objectifs

spécifiques à atteindre sont

les suivants :

? Evaluer techniquement et financièrement la

faisabilité de la mise en place de l'entité pour justifier la

viabilité du projet ;

? Analyser le surplus des prix alloués sur la part qui

garantit la survie de l'entité dans la commune de Lingwala.

4. Hypothèse de Recherche

En élaborant un travail, tout chercheur se pose de

questions-guides pour orienter ses recherches. Par rapport à ces

questions, il formule des réponses anticipatives, des simples

suppositions qu'on appelle « hypothèse ». Dans ce travail, il

est question de vérifier l'hypothèse suivante :

En utilisant le consentement à payer actualisé

estimé par le professeur KIMUANGA dans sa thèse de doctorat, le

projet d'installation d'une entité du ramassage et stockage des

déchets ménagers serait rentable et techniquement justifié

tout en constituant un moyen efficace d'éradication de

l'insalubrité dans la commune de LINGWALA.

PAGE | 4

5. Méthodologie de

l'étude 5.1. Méthodes

Pour la vérification de notre hypothèse de

travail, nous avons opté pour une méthodologie qui est à

la fois descriptive et explicative fondée sur les méthodes

ci-après3 :

? Méthode statistique ;

? Méthode fonctionnelle ; ? Méthode dialectique.

a. Méthode statistique

La méthode statistique, selon le professeur Nzanda

Buana, est celle qui collecte des données chiffrées sur terrain.

C'est faire une analyse comparative des résultats4.

Elle nous a donnés une vision synthétique du

travail de recherche. Nous nous sommes servis de cette méthode pour

quantifier et chiffrer les résultats de notre recherche afin de les

présenter sous forme des tableaux.

Toujours dans ce cadre de la méthodologie hormis les

autres outils, nous avons fait recours à l'outil informatique «

Excel » qui nous a facilité les estimations de nos statistiques.

b. Méthode fonctionnelle

Pour le professeur Kabeya Tshikuku, la méthode

fonctionnelle est définie comme un système de transformation qui

comporte des lois, par le jeu même de ses transformations sans que

celles-ci aboutissent en dehors de ses frontières ou fassent appel

à des éléments extérieurs5

Elle nous a permis de comprendre et de décrire le

système de la gestion des ordures ménagères jusqu'à

leur mise en décharge dans la commune de Lingwala.

3 KIMUANGA, E.P., cours de l'Initiation à

la Recherche Scientifique, FASEG, UNIVERSITE REVEREND KIM, 2019 p.14.

4 NZANDA, B.M, Méthodologie de Recherches

et Publications », Ouvrage, FASEG, UNIKIN, KINSHASA, 2015, p.18.

5 KABEYA TSHIKUKU, cours «

épistémologie et méthodologie économiques», L2

économie, Kinshasa, 2019, p.384.

PAGE | 5

c. Méthode dialectique

La méthode dialectique, toujours pour le professeur

Kabeya Tshikuku, est un ensemble de postulats, une théorie et un

procédé d'analyse permettant au chercheur d'examiner son objet

d'étude dans sa globalité, au recto et au verso, et sous toutes

les formes de mouvements qui caractérisent et le particularisent. En

tant que postulat, elle procède de l'universalité du mouvement

observé et attesté par toutes les sciences, dans et à

propos de tous les phénomènes6.

Elle nous a permis de faire l'ordonnancement des

données collectées, ainsi que leur analyse critique afin

d'arriver à une conclusion optimale.

Ces différentes méthodes ont été

complétées par un certain nombre des

techniques.

5.2. Techniques

Cette étude, nous avons recouru aux techniques

documentaires et d'enquêtes ? Technique documentaire

Cette technique, suivant l'entendement du professeur Nzanda

Buana, nous a permis d'accéder à un certain nombre des documents

qui nous ont servi à recueillir les informations indispensables à

notre étude7.

? Technique d'enquête par questionnaire

Nous avons fait recours également à cette

technique pour avoir plus des précisions sur le processus domiciliaire

du ramassage et d'évacuation par ménage dans la commune de

Lingwala.

6. Brève revue de la littérature

La mise en place d'une entité de ramassage de

déchets constitue le soubassement de l'estimation des consentements dans

le but de résoudre le problème des ordures sur l'environnement de

Kinshasa. Plusieurs auteurs ont abordé la préoccupation sur cette

mauvaise gestion d'une manière à une autre selon leur vision

personnelle pour résoudre le problème.

6 Kabeya T., op cit, p.450 à 453.

7 Nzanda B. M, op cit, p.10

PAGE | 6

Nous pouvons citer les cas des auteurs suivants :

Le professeur KIMUANGA EYAMBO Papy-Fernand,

dans sa thèse de doctorat, nous renvoie à plusieurs

pistes pour résoudre le problème de la mauvaise gestion des

déchets dans la ville de Kinshasa où l'une d'elles reste la mise

en place d'une structure de gestion des déchets dans la ville, sous un

paiement d'une taxe de 3 000 CDF estimé d'environ à 3 USD au taux

de change moyen de la même année8. Ceci va de pair avec

notre vision de chose où nous nous livrons à évaluer, dans

cette perspective, la faisabilité et la rentabilité d'un tel

projet d'investissement dans la commune de LINGWALA.

MANGENDA HOLENU Holy, dans son mémoire

d'étude approfondie sur la gestion des décharges à

Kinshasa et l'aménagement de l'espace urbain, il a circonscrit sa

démarche sur le problème de stockage des déchets dans la

ville. Il lui est arrivé de conclure qu'il n'y a pas une décharge

officielle de la ville, jadis existant mais actuellement disparue. Le stockage

des déchets pose problème dans la ville de Kinshasa9.

Nous ne contredisons pas son étude du fait qu'après recherche et

enquête au ministère de l'environnement de Lukunga sur cette

situation, le ministère était incapable de nous préciser

la décharge officielle de la ville sauf que la politique du stockage

passe par de ravins sous diverses autorisations (hôtel de ville, Raskin,

maison communale, etc.).

NKEKU LUAKA Evrard, dans sa recherche sur la

gestion et la Gouvernance des déchets dans la ville province de

Kinshasa, il nous renvoie à la mauvaise gestion des déchets par

le gouvernement qui leurs échappent et qui ont des effets sur

l'environnement de la ville de Kinshasa, d'où le problème de

l'insalubrité de la ville10. En s'appuyant sur cette

étude, nous nous sommes dit que laisser la gestion de l'entité

totalement à l'Etat serait inefficace ; c'est pourquoi l'entité

doit nécessairement être mixte mais jusqu'à septante

pourcent privé et le reste public pour une bonne gestion et sa

durabilité.

8 Kimuanga, P.F., op cit, p.213.

9 Mangenda, H.H., « la gestion des décharges

à Kinshasa et l'aménagement de l'espace urbain »,

mémoire d'étude approfondie, UNIKIN, KINSHANSA, 2016.

10 NKEKU, L.E., s« la recherche sur la gestion et la

Gouvernance des déchets dans la ville province de Kinshasa »,

mémoire de licence, UNIKIN, Fac sciences environnementales, KINSHASA,

2018.

PAGE | 7

MBAMBI SHIMUNA Benjamin, dans son

mémoire qui teste la valorisation des déchets, des sachets et

bouteilles Plastiques dans la fabrication des Pavés, nous montre le

recyclage des produits tout en se spécialisant sur la faisabilité

des sachets et bouteilles plastiques pour une seconde vie en fabricant de

pavés11. Cette étude a renforcé notre

argumentaire sur une vision lointaine, après stockage des

déchets, pour trouver d'autres opportunités de traitement et

recyclage qui complète le ramassage et stockage.

Le professeur NYANGE NDAMBO, dans son cours

de Préparation et évaluation de Projet, affirme qu'il existe

plusieurs étapes et moyens de conception des projets et leurs

évaluations sur la faisabilité et la rentabilité

économico-financière, préalable à toutes

décisions d'investir sur un projet ou pas12. Signalons que

l'évaluation de projet constitue l'outil principal de la conception de

ce travail qui nous a permis de faire une évaluation sur le cas typique

d'une entité de gestion autonome des déchets dans la commune de

LINGWALA.

7. Canevas

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprend trois

chapitres.

Le premier chapitre porte sur des spécifications

Théoriques relatives à la gestion économique des

déchets, tout en mettant un accent particulier sur les politiques et

mécanismes relatifs à la gestion des déchets.

Le deuxième chapitre aborde la présentation et

de l'état des lieux de la commune de LINGWALA, qui constitue le cadre de

nos investigations.

Le troisième chapitre est consacré à

l'évaluation technique et financière, le détail de ce

chapitre comprend l'ensemble des outils et leurs coûts, ensuite les

retombées financières du projet.

11 MBAMBI, S.B., la valorisation des

déchets de sachets et bouteilles Plastiques dans la fabrication des

Pavés, Mémoire de licence, UNIKIN, KINSHASA, 2017.

12 NYANGE NDAMBO, « cours de Préparation et

évaluation de Projet », L2, UNIKIN, FASEG, 2019, inédit.

PAGE | 8

CHAPITRE I : SPECIFICATIONS THEORIQUES

Introduction

L'urbanisation sauvage et rapide en République

démocratique du Congo a causé la détérioration de

l'environnement. L'une de ses conséquences les plus inquiétantes

dans le monde en développement, et particulièrement à

Kinshasa, réside d'ailleurs dans les problèmes de gestion des

déchets solides, liquides et toxiques. Il suffit de traverser n'importe

quelle commune pour constater les manifestations de ce problème :

amoncellements de déchets, détritus le long des routes, ruisseaux

bloqués, sites d'enfouissement menaçant la santé dans les

secteurs résidentiels, et élimination inadéquate des

déchets toxiques.

Ce n'est pas la quantité de déchets qui pose

problème, mais plutôt l'incapacité du gouvernement et des

sociétés civiles de s'en débarrasser.

Cependant, dans ce chapitre axé sur les

spécifications théoriques, il sera abordé successivement

les généralités sur la gestion et l'évaluation des

projets d'investissements (section 1) et par la suite, il sera abordé

les spécificités conceptuelles sur la gestion économique

des déchets tout en mettant un accent particulier sur le cas de la RD

Congo (section 2).

PAGE | 9

Section 1 : Généralités sur

l'évaluation d'un projet

1.1. Définition des concepts 1.1.1.

Projet

Certains auteurs définissent le projet comme

étant un ensemble d'opérations ou d'actions précises

à réaliser au cours d'une période de temps donné

pour mettre à la disposition de son promoteur (Entreprises ou organismes

publics) de nouveaux moyens de production (usine, centrale) ou de nouveaux

équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.).

Cependant, MWEPU KATALAYI définit un projet

d'investissement comme étant une réponse apportée à

un problème socio-économique réel bien identifié

comme celui de l'insalubrité à Kinshasa, l'étude de

l'environnement concerné, au travers des méthodes tant

quantitatives que qualitatives, se révèle indispensable pour

cerner la demande effective, à défaut des statistiques fiables ad

hoc13.

Pour ce faire, il existe plusieurs typologies des projets

selon la taille et les structures organisationnelles14, à

savoir :

· Selon la taille des projets, nous distinguons :

- Le grand projet ; - Le moyen projet ; - Le petit projet.

· Selon les structures organisationnelles :

- L'organisation gérée par projets, les cas des

entités qui réalisent les projets pour d'autres entités

;

- Les organisations dont la structurelle ne se

réfère pas aux projets (le cas des usines de montage).

13 F. Mwepu, K., « cours d'élaboration des projets

», G3, Révérend Kim, Kinshasa, 2020, p.5.

14 GERARD CASNOVA, « gestion de projet typologie des projets

», 2019, PDF.

PAGE | 10

1.1.2. Projet environnemental

Le Projet d'appui au secteur de l'environnement proposé

est un projet national visant à renforcer la capacité

institutionnelle du ministère de l'Environnement, du ministère de

l'Agriculture, ministère de l'Industrie et d'autres ministères

techniques, d'organisations non gouvernementales (ONG), de la

société civile, des gouvernements provinciaux, ainsi que des

collectivités et communautés locales, pour leur permettre de

planifier et mettre efficacement en oeuvre une gestion durable des ressources

naturelles, une adaptation aux changements climatiques et des interventions de

protection de l'environnement.

Le projet a trois (3) composantes principales : i) la

gouvernance environnementale, le renforcement des capacités et des

institutions ; ii) la conservation de l'environnement et la gestion des

ressources naturelles intégrées ; et iii) la gestion de

projet.

1.1.3. Investissement

L'investissement désigne à la fois un acte et le

résultat de cet acte c'est-à-dire, la décision d'investir

et le bien investi.

L'acte d'investir est l'échange d'une satisfaction

immédiate et certaine à laquelle on renonce contre une

espérance que l'on acquiert et dont le bien investi est le

support15.

Du point de vue économique, L'investissement consiste,

avec le facteur travail notamment, un des facteurs principaux de la fonction de

production.

Il est essentiellement un flux de capital destiné

à modifier le stock de capital existant.

Du point de vue comptable, La notion d'investissement est

également appréhendée à travers le double

critère de la durée et la propriété du bien. Si un

bien ou un service a une durée supérieure à une

année et si l'entreprise en est propriétaire, il s'agit alors

d'un investissement qui est inscrit dans les immobilisations au bilan.

15 T.F. KALALA, « cours d'évaluation

des projet », G3, UPC, Kinshasa, p.6.

PAGE | 11

Du point de vue financier, L'investissement est un coût

pour l'entreprise et génère les nouvelles recettes

d'exploitation. La comparaison du coût sur recettes permet de

déterminer si l'investissement est rentable ou pas. Il ressort de ces

définitions que la décision d'investir se traduit

concrètement et généralement par l'échange des

biens ou services futurs et aléatoires.

L'investissement revêt ainsi une double acceptation :

? L'acceptation comptable : qui consiste à

l'affectation de ressources financières à l'acquisition des biens

de production.

? L'acceptation économique : c'est la recherche des

bénéfices futurs soumis aux aléas en renonçant

à une consommation présente certaine.

1.2. Étude du marché

Le marché étant considéré comme le

lieu de rencontre entre l'offre et la demande, il convient de l'aborder

essentiellement sous ses deux composantes. Cependant, dans le contexte d'un

projet d'investissement, l'offre étant considérée comme

une réponse à la demande solvable exprimée, l'accent sera

plus mis sur celle-ci, qui a trouvé une technologie permettant de

produire les biens et services attendus par le marché.

Cette section se charge, d'un côté, d'identifier

les besoins réels de la mise sur pied de projet d'investissement, la

détermination de la demande réelle susceptible d'être

satisfait par ce projet et, de l'autre côté, l'analyse de l'aspect

offre. En effet, comme notre étude s'aligne du consentement à

payer tel que le professeur Kimuanga a proposé dans sa thèse de

doctorat, nous estimons que toutes les études concernant l'offre ont

déjà été abordées dans toute son

entièreté.

1.2.1. Aperçu de l'analyse de la Demande

La création d'une entreprise est un processus long et

complexe. Tout d'abord, l'entrepreneur doit créer un business plan, un

document de référence qui permet aux potentiels investisseurs et

clients, mais également à l'entrepreneur lui-même de se

faire une idée de son projet. Il est composé de divers documents,

dont notamment une étude marketing, qui prépare et exploite les

données permettant de prendre les meilleures décisions pour

l'entreprise. Et pour réaliser une bonne étude marketing,

l'analyse de la demande est indispensable. Elle sert à étudier la

clientèle et en particulier le comportement des acheteurs face à

notre offre de produit ou de

PAGE | 12

service. Cette analyse est relativement complexe, car elle

composée de nombreux éléments. Pour réaliser une

analyse de la demande, divers types d'études existent : qualitatives,

quantitatives, d'élasticité ou encore de

fidélité.

D'où nous soulevons les différentes questions,

ci-après :

a) Qui est l'acheteur potentiel ? afin de connaître la

viabilité du produit ou service, il est nécessaire

d'étudier l'étendue et les caractéristiques de cette

demande.

b) Quel est le contexte ? il est également important

d'étudier l'évolution de la demande au cours des dernières

années, ainsi que l'origine des fluctuations de celle-ci.

L'analyse de ces changements et de leurs causes nous a

aidé à déterminer son évolution dans le futur, et

vous adapter aux produits et services de la concurrence, afin d'être plus

réactif.

c) Quel est le mode de consommation ? pour une bonne analyse

de la demande, il est nécessaire de se pencher sur les modes de

consommation afin de comprendre comment l'offre pourra être

utilisée, le but est de créer un avantage pour les clients ; le

produit ou service doit donc se démarquer des offres existantes.

d) Quels canaux utilise ma cible ? chaque individu est unique

et par conséquent différent, nous répondons à des

stimuli distincts des autres individus.

C'est pourquoi, il est très important de comprendre la

demande et de la façon dont elle accède à cette offre, le

but est de faciliter son acte d'achat et l'introduction de votre produit ou

service sur le marché.

Il faut toujours prendre en compte que les clients ne sont

pas facilement accessibles, des efforts sont donc nécessaires. Il est

donc de notre devoir d'introduire notre produit et de faciliter l'acte d'achat,

par conséquent, il faut absolument étudier l'accès

à la demande et la manière dont on peut améliorer ce

processus.

e) Que souhaite le prospect ? pour une analyse de la demande

efficace, il faut bien sûr prendre en compte le besoin de notre cible,

afin que notre offre corresponde à leurs besoins.

PAGE | 13

Pour cela, il faut déterminer les besoins implicites,

les besoins explicites et les besoins latents, car la somme des réponses

trouvées pour chacun des besoins donnent la satisfaction au client.

f) Comment fidéliser ? enfin, pour conclure, il faut

prendre en compte les facteurs de fidélisation au sein de la demande.

Une amélioration de la fidélisation ne pourra

arriver que par une bonne connaissance de notre clientèle, de ses

habitudes et des raisons pour lesquelles elle choisit le produit ou service

plutôt que celui de la concurrence.

Toutes ces questions conduisent l'étude de la demande

à exploiter des informations tant quantitatives que qualitatives.

? Informations quantitatives

Elles sont de trois ordres, à savoir :

- Informations relatives aux quantités ; - Informations

relatives au prix ;

- Autres statistiques chiffrées.

? Informations qualitatives

Les informations qualitatives diverses peuvent expliquer les

fluctuations des séries chronologiques. Elles peuvent porter sur le mode

de distribution, les actions commerciales entreprises à un moment

donné et les attitudes de la clientèle face au produit.

? Mode de distribution et action commerciale

Dès la phase de faisabilité, il faut

répertorier les méthodes de distribution existantes (agents

exclusifs, grossistes, concessionnaires, vente en magasin fixe ou par

véhicule, mode d'exécution des activités).

L'examen de ces méthodes peut expliquer les anomalies

dans les statistiques de commerce. S'il s'agit d'un nouveau produit pour le

pays, la création d'un réseau de distribution peut se heurter

à des difficultés d'imprévus.

PAGE | 14

Le coût de création d'un tel réseau devra

être pris en compte dans le coût d'investissement, s'il incombe en

totalité ou en partie au projet étudié. On tentera de

réunir en outre des informations sur le mode des actions commerciales

retenues dans le passé, du genre d'actions publicitaires, vente

réclamée (réduction de prix comme la promotion pour

faciliter l'achat des articles).

? Attitude de la clientèle

Il s'agit d'analyser les conditions psychosociologiques de la

demande, c'est-à-dire la connaissance du consommateur, de son

comportement, de ses intentions, de ses motivations et attitudes. Ces facteurs

peuvent résulter de la disparité de revenu, du sexe, de

l'âge, de la religion, de l'origine, de moeurs locales, etc.

Ce genre d'enquête peut également conduire

à constater que la gamme des produits offerts par les importateurs n'est

pas adaptée aux besoins et habitudes des consommateurs locaux.

Une fois obtenu le maximum d'informations sur la demande du

service sous examen ainsi que sur ses conditions de commercialisation, on peut

passer à la phase de prévision de l'évolution future.

? Analyse communale de la demande

En supposant que sur les 45 avenues que compte la commune de

lingwala, nous avons à peu près 180 parcelles par avenue avec une

marge d'erreur des 30 parcelles, ce qui va rester 150 parcelles par avenue et

au total 6750 parcelles pour toute la commune16. Espérons que

60% S'abonnent, soit 4050 parcelles avec un prix mensuel de 3 USD au

taux du jour de change mensuel de la Banque Centrale du Congo.

16 Nos propres enquêtes sous l'autorisation

communale et estimation.

PAGE | 15

1.3. Étude technique

L'étude technique du projet d'investissement consiste

à inventorier d'une façon exhaustive tous les matériels et

outils de production dont on aura besoin pour la création de

l'entité, ainsi que des frais de premier établissement afin

d'estimer le capital à investir qui doit servir de base pour l'analyse

financière de projet.

D'une manière générale, les études

techniques ou la gestion technique du projet concernent tout stade d'avancement

du projet, nous distinguons les Cinq phases techniques d'avant-projet, à

savoir :

- Évaluation du processus de production ;

- Choix des caractéristiques techniques des moyens de

production ;

- Évaluations des besoins de l'entreprise ;

- la localisation de l'unité de production ;

- la Justification Technologique.

L'évaluation de ce processus de production consiste

à analyser la possibilité de produire le bien recherché

aux moindres coûts d'investissement et d'exploitation. Les analyses

économiques et financières peuvent parfois remettre en cause

l'avantage des solutions techniques proposées des nouvelles

études. En abandonnant une technologie, on peut adopter une nouvelle

étude technique.

? Nature juridique du projet

En se référant à l'acte uniforme relatif

au droit des sociétés commerciales et du groupement

d'intérêt économique selon OHADA, faisant suite aux

dispositions concernant la constitution d'une entité ; l'art. 6

stipule6 que le caractère commercial d'une

société est déterminé par sa forme ou par son

objet.

? Sont commerciales à raison de leur forme et quel que

soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les

sociétés en commandite simple, les sociétés

à responsabilité limitée et les sociétés

anonymes.

PAGE | 16

a. La société en nom collectif

(SNC)

La loi définit la SNC comme une société

dans laquelle « tous les associés sont commerçants et

répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales

». La SNC est constituée entre des personnes qui s'engagent en

raison de leur confiance mutuelle.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Elle ne peut exercer certaines activités telles que

les banques et les assurances ;

- Tous les associés (2 au minimum) ont la

qualité de commerçant ;

- Les associés s'engagent indéfiniment et

solidairement sur leur patrimoine personnel au paiement des dettes de la

société ;

- La loi ne fixe aucun capital minimum ;

- Le capital social est divisé en parts sociales, de

même valeur, qui ne peuvent être cédées qu'avec le

consentement de tous les associés ;

- La société est désignée par une

dénomination sociale qui doit être immédiatement

précédée ou suivie en caractères lisibles des mots

« société en nom collectif » ou du sigle « SNC

» ;

- Le décès d'un associé entraîne,

en principe, la dissolution de la société. Cependant les statuts

peuvent prévoir la continuation avec les héritiers ou entre les

survivants, après remboursement des héritiers ;

- Le conjoint ne peut participer à la même SNC

que son époux (se), afin d'éviter que les deux soient

indéfiniment et solidairement responsables ;

- La gestion est assurée par un ou plusieurs

gérants, associés ou non ;

- La rémunération du gérant est

fixée par l'acte de nomination. Son rôle est de représenter

la société dans ses rapports avec les tiers, mais il doit tenir

les associés au courant de ses divers faits et gestes d'une façon

permanente ;

- Les associés ont le pouvoir de

délibérer pour prendre toutes les décisions au-delà

des pouvoirs du gérant, notamment l'approbation des comptes ;

- La part de chaque associé dans les

bénéfices ou sa contribution aux pertes est proportionnelle

à son apport ;

- Les apports en industrie n'entrent pas dans le montant du

capital, puisqu'ils ne sont pas réalisables et qu'ils ne donnent droit

qu'à l'attribution d'un pourcentage des profits.

PAGE | 17

b. La société en commandite simple

(SCS)

Les SCS sont des sociétés dans lesquelles

coexistent deux catégories d'associés :

- Les commandités, qui sont dans la même

situation que les associés des sociétés en nom collectif

et auxquels la gérance est confiée, à moins qu'elle ne

soit exceptionnellement confiée à un tiers ;

- Les commanditaires, qui ne sont responsables que dans la

limite de leurs apports et qui ne sauraient s'immiscer dans la gestion de la

société, ce qui rend impossible la désignation d'un

gérant parmi les commanditaires ;

- Quant au capital social nécessaire, la loi n'en fixe

ni le minimum ni le maximum. Il est divisé en parts sociales, qui ne

peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les

associés, sauf disposition contraire des statuts. Les statuts doivent

nécessairement indiquer le montant ou la valeur des parts de tous les

associés ;

- Une Assemblée générale annuelle est

tenue chaque année dans les 6 mois qui suivent la clôture

générale de l'exercice ;

- Les associés commanditaires et les associés

commandités non gérants ont le droit, deux fois par an, d'obtenir

communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit

des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être

répondu également par écrit.

c. La société à

responsabilité limitée (SARL)

La SARL est une société dans laquelle les

associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à

concurrence de leur apport et dont les droits sont représentés

par des parts sociales.

Les traits caractéristiques de la SARL sont les suivants

:

- Le nombre d'associés est de 1 au minimum, le maximum

étant illimité ;

- La durée maximale est fixée à 99 ans

;

- Le Capital social minimum est de 2 000 USD, et les apports

composant le capital social peuvent être faits en numéraire, en

nature ou en industrie. Les apports en numéraire doivent faire l'objet

d'une énumération dans les statuts ;

- La valeur des parts sociales doit être de 10 USD au

minimum, ces parts sociales ne sont pas négociables et doivent

être souscrites en totalité et intégralement

libérées dès la constitution de la société.

Il est, en outre, nécessaire de préciser dans un acte

notarié les apports en numéraire et en

PAGE | 18

nature effectués par chacun des associés pour

libérer sa part dans le capital social.

d. La société anonyme (SA)

La SA est une société dans laquelle «les

actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence

de leurs apports et dont les droits sont représentés par des

actions ».

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Elle ne peut comprendre qu'un seul actionnaire ;

- L'engagement des membres se limite au montant de leur

apport. C'est pourquoi le capital qui constitue le crédit de la

société doit être indiqué dans tous les documents

;

- De même, le droit des membres est proportionnel au

montant de leurs apports représentés par des titres

négociables ;

- La constitution de la société est soumise

à l'accomplissement de nombreuses formalités, lesquelles sont

relativement complexes lorsqu'il est fait appel public à

l'épargne (souci de protection de l'épargne publique) ;

- Le minimum de capital social est de 200 000 USD en cas

d'appel public à l'épargne, 20 000 USD dans le cas contraire ;

- Le capital social peut être augmenté en cours

de vie sociale soit par des apports nouveaux, soit par une incorporation des

réserves. De même en cas de perte, le capital social peut

être réduit.

Le fonctionnement de la SARL, selon OHADA repose sur deux

piliers : les associés et/ou les gérants ; les associés

votent les décisions collectives, le poids de leur vote est

proportionnel au nombre de parts qu'ils détiennent, et le gérant,

quant à lui, prend tous les actes de gestion dans la limite de l'objet

social et veille aux intérêts de la société.

L'étendue de ses pouvoirs est déterminé dans les statuts ;

il est nommé et révoqué par les associés ou par une

révocation judiciaire.

PAGE | 19

? Mise en Décharge

La ville de Kinshasa, n'a pas actuellement une décharge

officielle alors que, jadis, une usine de traitement des déchets a

été implantée dans les alentours de Mpasa sous la

gouvernance de Kimbuta yango17.

En effet, la mise en place d'une décharge dans la ville

de Kinshasa suppose les autorisations suivantes :

- Autorisation d'installation d'une décharge à

l'hôtel de la ville de Kinshasa ;

- Attestation de confirmation ;

- Régie d'assainissement de la ville de Kinshasa : Demande

d'autorisation

d'exécution des travaux d'assainissement ;

- Autorisation d'exécution des travaux d'assainissement

;

- Permis d'exploitation à la DECO.

1.4. Étude des variantes

Cette étude permet de sélectionner parmi

plusieurs possibilités d'investissement celle qui permet mieux

d'atteindre les objectifs initialement retenus. À ce titre, il s'inscrit

dans la logique des investissements incompatibles. Pour rappel, des tels

projets poursuivent les mêmes objectifs. La réalisation d'un

d'entre eux exclut automatiquement celle des autres.

Ainsi, il pourra servir à la construction des variantes

d'un projet de développement industriel ; au rassemblement des

éléments objectifs et rationnels de comparaison des variantes et

à l'orientation de choix du décideur vers la variante

répondant adéquatement aux objectifs et contraintes du projet.

Il existe plusieurs types de technologie et d'organisation

(procédés techniques) susceptibles de concourir à la

réalisation des mêmes objectifs. Une analyse minutieuse des

éléments de base suffit pour la construction des variantes

comparables.

17 Source d'information Ministère de

l'environnement de Lukunga, Kinshasa, 2020.

PAGE | 20

Les variantes d'un projet d'investissement industriel

diffèrent en fonction des critères utilisés pour les

construire. Les plus importants parmi ces critères sont :

- le processus de production et la technique de fabrication

employés ; - la taille du projet ;

- la localisation des unités de production

projetées ;

- la date de réalisation du projet.

1.5. Étude de la rentabilité

financière

L'évaluation de la rentabilité financière

d'un projet d'investissement consiste à apprécier sa

capacité à secréter un surplus par rapport à la

somme investie, surplus qui alimentera le bénéfice distribuable.

Elle peut se faire de manière sommaire, lorsqu'on se situe dans la phase

d'avant-projet, ou de manière détaillée, lorsqu'on dispose

de toutes les informations sur les coûts et les recettes.

Mais conscient du caractère volatile des

dépenses et recettes d'exploitation, les praticiens recommandent souvent

que l'analyse détaillée soit complétée par une

analyse de sensibilité.

Les Éléments intervenant dans

l'évaluation de la rentabilité d'un capital investi :

? La durée de vie économique de l'investissement

? La valeur résiduelle ou récupérable de

l'investissement

? Les revenus nets d'exploitation, flux nets des

liquidités ou cash-flow par unité

de temps

? Le mécanisme d'actualisation des cash-flows dans le

temps.

Dans la pratique, deux grands types de critères sont

utilisés pour sélectionner un investissement : les

critères dites empiriques qui ne se réfèrent pas à

l'actualisation et ceux basés sur le principe d'actualisation.

PAGE | 21

1.5.1. Méthodes Empiriques

? Méthode du taux de rentabilité annuel

moyen (TRAM)

(1)

|

Formule : TRAM = Résultats nets moyens après

impôt

Investissements moyens

|

X 100

|

? Inconvénients de la méthode du TRAM

- Elle ignore la valeur résiduelle,

- Elle utilise les valeurs comptables (résultats nets)

au lieu des flux nets de liquidité qui sont les flux financiers.

En conclusion, la méthode du TRAM est donc à

déconseiller car elle est susceptible de donner une image erronée

de la rentabilité de l'investissement.

? Méthode du délai de

récupération du capital investi (DRCI)

? Inconvénients de la méthode :

- Elle ne tient pas compte des cash-flows qui surviennent

après la période de remboursement ;

Elle fait abstraction de la valeur temporelle de

l'argent (pas d'actualisation). 1.5.2. Méthode d'Actualisation

Ici, nous nous référons à la

méthode VAN et la méthode TRI d'évaluation de la

faisabilité d'un projet.

? Valeur Actuelle Nette (VAN)

Aussi qualifiée de profit actualisé, revenu

actualisé, bénéfice actualisé ou encore goodwill de

l'investissement, la VAN est calculée comme suit :

Où : R1, R2, ... Rn = Recettes d'exploitation

pour les années 1,2, ... n

D1, D2,...Dn = Dépenses d'exploitation pour les

années 1,2, ... n

a = taux d'actualisation (déterminé en fonction du

coût de l'investissement).

PAGE | 22

? Critères de décision

- Si VAN + : l'investissement est accepté

- Si VAN - : l'investissement est rejeté car pour des

raisons contraires à celles susmentionnées (cas de VAN+), ce

projet ne mérite pas d'être exécuté, à moins

qu'il ne s'agit d'un projet conçu uniquement pour atteindre les

objectifs de développement.

- Si VAN = 0 : en théorie, on peut réaliser ce

projet, car par transposition du raisonnement micro-économique classique

selon lequel il faut investir jusqu'à ce que le revenu marginal soit

égal au coût marginal, les capitaux investis sont donc

récupérés et les fournisseurs de fonds

rémunérés (8,8% dans le cas de notre exemple).

? Inconvénient et limite

Deux reproches majeurs sont souvent formulés contre le

critère de la VAN :

- le résultat obtenu n'est pas exprimé sous

forme de % ou en valeur relative de façon à permettre au

décideur habitué à une rentabilité exprimée

en % de savoir exactement ce que rapporte l'investissement.

- il n'est pas précisé la période

à partir de laquelle la mise de fonds peut être

récupérée.

? Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Il est le taux d'actualisation pour lequel la VAN est nulle.

Logiquement, il représente le taux que l'investisseur va percevoir en

moyenne chaque année sur les fonds restant investis, l'investissement

initial étant progressivement recouvré. Le rendement

perçu, en réalité, pour une année

déterminée peut être différent du TRI. Mais sur la

durée de vie du projet, le TRI est le rendement moyen. Pour cela il peut

être qualifié de taux moyen de rendement de l'investissement et

est noté : TRI = r, tel que :

PAGE | 23

Le «r» peut être déterminé par

tâtonnement ou interpolation linéaire ? r = 10%, mais il est plus

commode et plus simple de déterminer « r » sur un logiciel tel

que Excel.

Hormis les deux méthodes d'actualisation telles que

abordées dans les lignes précédentes, il y a aussi la

méthode la valeur actuelle nette de l'investissement et celle de

l'indice de profitabilité qui se réfère aux calculs du

logiciel Excel.

C'est point met fin à notre aperçu sur quelques

notions liées à l'évaluation de projet, nous passons

à quelques notions sur la gestion économique des

déchets.

Section 2 : Gestion Économique des

Déchets

On entend par gestion économique des déchets,

l'ensemble des dispositions permettant la collecte, le transport et

l'élimination écologiquement rationnelle des déchets,

prenant en compte les considérations d'ordre sanitaire (santé

publique), technique, scientifique, esthétique, économique,

publique, social (attitudes des populations) et

environnemental18.

2.1. Notion sur les déchets ménagers 2.1.1.

Définition des déchets ménagers

Le terme déchet ménager englobe tous les

déchets produits par un ménage ou assimilés,

c'est-à-dire par certaines de petites entreprises et commerces ou par le

secteur tertiaire. Ainsi y inclut-on les ordures ménagères

résiduelles ou en mélange, les déchets issus des collectes

sélectives (emballages, journaux, etc., mais aussi encombrants et

déchets verts) et les déchets déposés en

déchèterie. Un déchet est tout résidu du processus

de la production, de la transformation ou de l'utilisation, abandonné

par le détenteur et qui, par sa nature, produit des effets nocifs sur

les écosystèmes naturels19.

18

http://www.Institut-numerique.org/11-Aloueimine,

2006; Albrecht, 2007; Citeretse, 2008; Awomeso et al. 2010. Consultation:

Samedi 9/ 10/2019. Heure 23h31'.

19 Idem. Consultation: Samedi 9/ 10/2019. Heure

23h45'.

PAGE | 24

Cependant, du point de vue économique un déchet

est tout objet dont la valeur économique est nulle ou négative

pour son détenteur et pour lequel, il paye un service ou s'en charge

lui-même pour s'en débarrasser20.

Du point de vue juridique, la définition du

déchet permet de distinguer une conception subjective et une conception

objective. Selon la conception subjective, une propriété devient

un déchet lorsque le détenteur a la volonté de s'en

débarrasser. Elle devait lui appartenir aussi longtemps qu'elle demeure

dans son espace privé. Cette propriété appartient à

la municipalité lorsqu'elle est déposée sur la voie

publique car, en effet, par cet acte, le détenteur manifeste clairement

sa volonté de l'abandonner. Selon la conception objective, un

déchet est tout objet dont la gestion doit être

contrôlée au profit de la protection de la santé publique

et de l'environnement, indépendamment de la volonté du

propriétaire et de sa valeur économique.

Les déchets ménagers sont donc les

déchets produits par l'activité quotidienne des

ménages21, les ordures ménagères

collectées à domicile, les encombrants collectés en

déchèterie (gros électroménager, mobilier, matelas,

bicyclette etc.), les déchets de l'assainissement individuel

(matières de vidange par exemple), les déchets d'entretien des

jardins collectés en déchèterie (tontes de pelouse,

résidus d'élagage, tailles de haie, etc.), les déchets

ménagers spéciaux collectés en déchèteries

(résidus de peinture et solvant, piles, produits de nettoyage, etc.).

2.1.2. Sortes des déchets

Il existe plusieurs sortes des déchets notamment :

? Les déchets ménagers :

On distingue trois types de déchets ménagers :

? les ordures ménagères, telles que les

aliments, les plastiques non recyclables, les emballages souillés...

;

? les journaux, magazines et emballages recyclables

ménagers, tels que les bouteilles en verre, les cartons, bouteilles et

flacons plastiques, canettes et boites de conserves ;

20 Idem. Consultation: Samedi 9/ 10/2019. Heure

23h52'.

21

http://www.Institut-numerique.org/11-Aloueimine,

2006; Albrecht, 2007; Citeretse, 2008; Awomeso et al., 2010. Consultation:

Samedi 9/ 10/2019. Heure 23h58'.

PAGE | 25

? et les déchets ménagers spéciaux tels que

les ampoules, batteries, piles, pots de peintures.

? Les déchets industriels :

Les déchets dits industriels sont les déchets

non produits par les ménages et tout déchet produit en dehors du

foyer.

On les appelle les déchets industriels banals tels que

le bois, chutes diverses, papiers, cartons, ferrailles, déchets verts,

polystyrène, gravats... destinés aux filières classiques

de traitement et recyclage. Tel est le cas de BRALIMA, BRACONGO, MASAVCO,

etc.

? Les déchets dangereux :

Certaines industries et particuliers génèrent

des déchets dits dangereux, car hautement polluants et susceptibles de

présenter un danger pour l'homme ou pour l'environnement, tels que les

solvants, peintures, produits chimiques et pour lesquels il faut mettre en

oeuvre des traitements spécifiques. Le cas de PHARMAKINA, etc.

? Les déchets liquides :

Les déchets liquides requièrent des

interventions d'assainissement spécifiques et qui peuvent concerner des

réseaux d'eaux usées et pluviales, des fosses septiques, des

canalisations autres ou encore des réservoirs. Le cas de BRALIMA,

REGIDESO, etc.

2.1.3. Importance de la gestion économique des

déchets

Planifier la gestion des déchets et le recyclage de

toutes les ordures produites dans un pays est une tâche énorme qui

implique à la fois une planification logistique et des connaissances et

une compréhension scientifiques afin d'équilibrer l'impact sur

l'environnement et, éventuellement, le rapport

coût-efficacité du processus.

Les entreprises de gestion des déchets et de recyclage

subissent également une pression supplémentaire pour jouer leur

rôle de la manière la plus verte possible ; la collecte des

déchets et l'élimination des ordures jouent un rôle

extrêmement important dans la campagne mondiale en faveur de la

propreté et de la durabilité, la responsabilité de la

santé de la population et la conservation des ressources incombant

à chaque gouvernement. Pour alléger la pression sur les agences

gouvernementales, de

PAGE | 26

nombreuses organisations à gestion privée jouent

également un rôle dans ces programmes de gestion et de recyclage

des déchets dans de nombreuses villes. Les agences gouvernementales

locales ont la responsabilité de superviser le travail effectué

par ces organisations privées.

Il y a des milliers d'années, les humains ont

simplement creusé un trou et enterré leurs ordures et leurs

déchets. C'était une technique efficace pour ces premiers

peuples, car leur population était relativement petite et qu'ils ne

produisaient pas de déchets de la même ampleur ou avec le

même degré de complexité que l'humain moderne.

L'enfouissement des déchets a permis d'éviter que les insectes et

les rongeurs ne deviennent une maladie nuisible et ne se propagent.

Dans le monde moderne, enterrer toutes nos ordures n'est pas

une solution durable. Alors que les humains primitifs produisent très

peu de déchets et que ceux qui sont produits se biodégradent

rapidement, les humains modernes produisent des quantités de

déchets beaucoup plus importantes, dont une grande partie n'est pas

biodégradable. En outre, de nombreux types de déchets peuvent

endommager le sol, les eaux souterraines et l'habitat environnant.

La principale raison de la collecte des déchets est la

protection de l'environnement et la santé de la population.

Les ordures et les déchets peuvent causer une pollution

de l'air et de l'eau. On sait également que les ordures en

décomposition produisent des gaz nocifs qui se mélangent à

l'air et peuvent causer des problèmes respiratoires chez l'homme.

En inspectant soigneusement la végétation autour

des sites d'enfouissement, on peut déterminer les dommages que les

ordures et les déchets peuvent causer s'ils ne sont pas traités

à l'extérieur.

Pour résoudre ce problème, les professionnels

modernes de la gestion des déchets de certains pays déposent les

déchets dans des trous alignés et utilisent des bactéries

pour faciliter sa décomposition rapide. Les déchets en

décomposition émettent une odeur nauséabonde qui peut

provoquer des nausées chez les personnes qui entrent en contact avec

elles.

Il peut également être une source de maladies

d'origine hydrique telles que le choléra, les affections abdominales et

l'inconfort. Comme les sources d'eau doivent être

protégées, le rôle des entreprises d'élimination des

déchets est très

PAGE | 27

important. Ces organisations devraient donner la

priorité à la sécurisation de leurs sites d'enfouissement

afin que les plans d'eau ne soient pas affectés par les ordures et les

déchets collectés dans les maisons et les établissements

commerciaux.

Les entreprises de collecte des déchets trient

également les déchets en colonnes recyclables, car le recyclage

des produits qui quittent nos maisons est d'une importance capitale.

Le recyclage contribue non seulement à la conservation

de nos ressources naturelles, mais réduit également le coût

de production de nombreux produits. Des produits tels que le verre, l'huile, le

plastique et le papier peuvent tous être recyclés, ce qui finira

par mettre moins de pression sur les ressources naturelles utilisées

pour fabriquer ces produits.

Enfin, la gestion des déchets et la collecte des

déchets peuvent aider à préserver la beauté

naturelle de notre ville de Kinshasa, ce qui peut être entachée

par une élimination irréfléchie des déchets, des

décharges de mouches et des déchets insensés. Les

déchets peuvent détruire les paysages et les sites

d'intérêt touristique peuvent perdre leur attrait.

C'est également un fléau pour ceux qui vivent

dans des zones où la collecte et le recyclage des déchets ne sont

pas gérés de manière efficace et responsable, le cas de la

RD Congo. La beauté naturelle est un héritage et un droit pour

les générations futures et sa conservation, ainsi que nos

ressources naturelles, pour leur bénéfice, est la

responsabilité aujourd'hui.

2.1.4. Description du processus de gestion

économique de déchets

Le recyclage, comme étant le processus final de la

gestion économique des déchets, permet de traiter les produits et

les matériaux (déchets) pour les réinsérer dans le

processus de production de nouveaux produits ou matières.

Pour qu'un objet soit recyclé, il faut qu'il soit

collecté, stocké puis traité. Toutes ces étapes

font partie d'un cycle qui commence par l'achat du produit, jusqu' à son

traitement.

C'est pourquoi, il faut une mise en place d'un tri

sélectif dans les villes et les entreprises pour faciliter ces

étapes et permettre de réaliser des économies d'argent. Le

recyclage inclut d'autres avantages, comme la diminution de la

quantité

PAGE | 28

des déchets, la création d'emplois et la

sauvegarde des matières premières. Nous expliquons en

détail ce cycle de la collecte au recyclage des déchets.

a. Étapes de pré-collecte

En se référant d'un article publié sur le

processus de collecte des déchets nous pouvons citer les étapes

suivantes22 :

? Première étape :

l'achat

Un déchet est dans un premier temps un objet que l'on

achète. Ce sont, la plupart du temps, des produits qui font partie de

notre consommation courante. C'est-à-dire des denrées

alimentaires, des boissons, des cosmétiques, des produits

d'hygiène et d'entretien.

Cette étape n'est pas à prendre à la

légère, car ce qu'un consommateur achète influence la

quantité de déchets que le consommateur aura à sa

disposition pour le produire.

? Deuxième étape : la

consommation

Une fois acheté, le produit est consommé et

devient par la suite, un déchet. Le consommateur doit, durant cette

étape, recycler ses produits en les jetant dans des bacs de

récupération spécifiques.

Tous les déchets n'ont pas la même poubelle de

destination. Il existe quatre types de poubelle et par conséquent quatre

catégories de déchets, à savoir23:

? Poubelle verte : elle concerne les produits en verre. Les

bocaux doivent être le plus propre possible et sans couvercle ;

? Poubelle jaune: elle est destinée aux emballages et

produits en carton, plastiques. Les canettes et les converses ont aussi leur

place dans cette poubelle. Les bouchons des bouteilles peuvent être

enlevés pour être ensuite donnés à des associations

qui recyclent et ramassent les bouchons en faveur des handicapés (ex

Bouchons d'amour) ;

? Poubelle classique : elle concerne le reste des

déchets qui ne peuvent être mis dans d'autres bacs ;

22 Les 5 étapes du cycle de collecte et de

recyclage des déchets par Cogetrad, le 25 juillet 2016.

23 Les 5 étapes du cycle de collecte et de

recyclage des déchets par Cogetrad, le 25 juillet 2016.

PAGE | 29

? Poubelle bleue : elle est moins

fréquente et concerne les papiers. La plupart des villes mettent

à disposition des habitants des bacs collectifs pour le recyclage du

papier (il en est de même pour le verre).

Dans certaines villes, les habitants sont

équipés de poubelle « verte » pour les déchets

alimentaires, c'est-à-dire les épluchures de légumes et

les restes de l'alimentation.

? Troisième étape : les centres de

tri

Une fois déposés dans les bacs de recyclage, les

déchets sont collectés et envoyés dans les centres de tri.

Les déchets y sont triés manuellement ou à l'aide de

machines pour être classés dans diverses catégories.

Des ballots de déchets sont créés

(ballots de plastiques, de papier...), ils sont ensuite envoyés chez des

conditionneurs et des recycleurs.

Malgré la mise en place du tri sélectif à

la source, des rejets sont souvent présents dans les poubelles.

C'est-à-dire des matières qui n'ont pas été

jetées dans le bon bac de recyclage. Les rejets sont envoyés sur

des sites d'enfouissement ou d'incinération des déchets.

? Quatrième étape : les conditionneurs

et les recycleurs

Les conditionneurs et les recycleurs achètent les

déchets auprès des centres de tri.

Le conditionnement consiste à préparer les

déchets avant qu'ils soient recyclés. Les matières sont

lavées et découpées pour être plus facilement

recyclées.

Chez les recycleurs, les matières traitées sont

transformées. Elles seront ainsi réutilisées pour la

fabrication de nouveaux produits. Les recycleurs peuvent directement fabriquer

de nouveaux produits comme des bouteilles plastiques.

? Dernière étape : la

réutilisation des déchets

Les matières et les produits, issus du recyclage, sont

rachetés par des entreprises ou des organisations, pour être

introduits dans leur processus de production.

Les matières recréées sont le plus

souvent des matériaux de construction, des produits de jardinage, des

produits textiles...

PAGE | 30

Les produits et matières sont alors remis sur le

marché en tant que bien de consommation courante et le cycle

recommence.

b. Intervenants dans le processus de

pré-collecte ? Les producteurs

Chaque producteur de déchets, qu'il s'agisse d'une

collectivité locale ou d'un industriel, est responsable de ses

déchets, et des conditions dans lesquelles ils sont collectés,

transportés, éliminés ou recyclés. C'est pourquoi

le gouvernement peut prévoir par exemple les lois qui disent:

- « Tout producteur ou détenteur de déchets

est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux

dispositions» ;

- « Tout producteur ou détenteur de déchets

est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur

élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet

est transféré à des fins de traitement à un tiers

»;

- « Tout producteur ou détenteur de déchets

s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée

à les prendre en charge ».

Les communes ou groupements de communes sont responsables de

la gestion des déchets des ménages.

La commune est responsable de la collecte et du traitement des

déchets municipaux. Elle regroupe les déchets produits par les

ménages et ceux des services publics. Elle peut déléguer

cette compétence à un quelconque établissement.

? La structure en charge de la gestion des

déchets

Elle peut décider d'exercer cette gestion en

régie. La collectivité, avec ses agents, assure elle-même

la collecte et le traitement des déchets ; la confier à un

prestataire dans le cadre d'un marché public. L'entreprise privée

retenue pour une durée limitée est chargée d'effectuer la

collecte et/ou le traitement des déchets ménagers et

assimilés ; la déléguer à une entreprise dans le

cadre d'une délégation de service public. L'entreprise

privée conçoit, réalise et exploite les installations.

Cette procédure est notamment utilisée pour les installations de

traitement.

? Les entreprises

PAGE | 31

Elles réalisent, pour le compte des

collectivités en charge des déchets, des services de collecte ou

de traitement, soit dans le cadre de prestations ou bien en

délégation de service public. Elles interviennent

également au service des autres producteurs de déchets.

? L'État

Il fixe le cadre réglementaire et les grandes

orientations pour une gestion durable des déchets, avec comme

priorité la prévention, la valorisation et la réduction

des impacts environnementaux et sanitaires.

? Les Services déconcentrés de

l'État

La plupart des installations de transit et de traitement des

déchets relèvent de la législation applicable aux

Installations classées pour la Protection de l'Environnement.

2.2. Notions sur les décharges 2.2.1.

Définition de la décharge

Le plus souvent située en dehors des grandes villes,

une décharge publique ou encore terrain de décharge (site

d'enfouissement) est un lieu dans lequel, on regroupe traditionnellement les

déchets et ordures ménagères. Les décharges

publiques ou privées posent de sérieux problèmes

d'environnement dans les pays en développement, et les pays riches

doivent suivre ou gérer des centaines de milliers de décharges,

parfois anciennes et oubliées24.

La République Démocratique du Congo vit

actuellement de grands bouleversements. La plupart de ses centres urbains

connaissent une importante redistribution de la population attribuable à

l'urbanisation rapide, alors que la performance économique est

généralement faible. Confrontées à de nombreuses

difficultés, les autorités urbaines sont

généralement jugées incapables de s'attaquer aux

problèmes inhérents à l'urbanisation rapide, et semblent

notamment avoir manqué à leurs obligations dans le domaine de la

gestion des décharges urbaines, malgré l'adoption des lois qui

exigent que les autorités urbaines gèrent les

décharges.

En effet, dans la plupart des centres urbains de la RDC, les

autorités collectent et éliminent de façon sûre une

fraction seulement des déchets produits

24 MANGENDA HOLENU Holy, Mémoire d'étude

approfondie, « la gestion des décharges à Kinshasa et

l'aménagement de l'espace urbain », Université de

Kinshasa/géographie, Kinshasa, 2012.p.15.

PAGE | 32

quotidiennement. Et même dans ce cas, la collecte des

déchets solides se limite habituellement aux centres villes et aux

quartiers riches, pour un service généralement irrégulier.

La plupart des autres secteurs de la ville ne reçoivent aucun service

public d'élimination des déchets solides. On élimine

habituellement les déchets industriels, sans les traiter, en les

déversant dans l'environnement.

2.2.2. Sortes des Décharges

Les décharges sont nommées différemment

en fonction des déchets collectés. La classification

générale des décharges montre qu'on distingue

principalement trois types de décharges, classées selon les types

des déchets (composables ou biodégradables, inertes, recyclables,

ultimes ou dangereux).

Premièrement les décharges biodégradables

ou composables ; elles comprennent des résidus verts, boues

d'épuration des eaux, restes alimentaires et autres objets, qui

s'assimilent en première approche à la biomasse25.

Ils correspondent aux :

? Déchets de jardin qui sont produits par les

collectivités, les sociétés privées d'entretien des

espaces verts et les particuliers ;

? Déchets alimentaires ou « eaux grasses » qui

sont issus essentiellement des métiers de la restauration et de

l'industrie agro-alimentaire ;

? Déchets de maison qui sont produits par les

particuliers.

Ces déchets sont au moins pour partie détruits

naturellement, plus ou moins rapidement, en général par les

bactéries, champignons et autres microorganismes et/ou par des

réactions chimiques (oxydation, minéralisation), laissant des

produits de dégradation identiques ou proches de ceux qu'on peut trouver

dans la nature, parfois néanmoins contaminés par des

résidus de pesticides, de métaux, dioxines, etc., selon leur

origine. Ils peuvent être revalorisés par différentes

filières (bioénergie, biocarburants,

Compostage/amendements/engrais, etc.).

Deuxièmement, les décharges recyclables sont

celles qui ; elles ont des matériaux de construction, métaux,

matières plastiques ; qui peuvent être réutilisés

tels que (via des recycleries ou ressourceries) dans d'autres domaines ou

recyclés : par exemple, les métaux sont refondus et

réintégrés dans de nouvelles pièces, les

plastiques

25 MANGENDA, H.H, op.cit. p23.

PAGE | 33

sont hachés et servent de rembourrage ou de

combustible. Un déchet recyclable est un matériau que l'on peut

techniquement recycler. Pour qu'un déchet soit recyclé, il faut

qu'il soit récupéré dans le cadre d'une collecte de tri

sélectif. Un objet recyclable n'est donc pas forcément

recyclé. Il existe plusieurs catégories d'objets recyclables

pouvant servir à fabriquer de nouveaux produits :

? Les déchets ménagers et assimilés sont

surtout produits par les ménages, les commerçants, les artisans,

les entreprises, les industries, etc. Il s'agit de produits non dangereux ni

polluants tels que : le verre, les métaux, les papiers, les plastiques,

les matières organiques. Ces déchets sont récoltés

et triés par les particuliers dans des containeurs spécifiques

à chaque type de déchet (containeur bleu, jaune, vert et gris)

;

? Les Déchets Industriels Banals correspondent quant

à eux aux déchets des entreprises du Bâtiment et Travaux

Publics non dangereux. Ils sont aussi appelés "déchets

assimilés aux déchets ménagers" ;

? Les Déchets Banals des Entreprises du Commerce sont

également assimilables aux déchets ménagers par leur

caractère non toxique. Ils proviennent des filières

industrielles, commerciales, artisanales ou de services et dont les producteurs

ne sont pas les ménages. Ils comprennent des produits et déchets

connexes à la filière bois, des déchets communs aux

entreprises (emballages, déchets de bureaux, papiers, cartons...) et de

déchets spécifiques à une activité (chutes,

déchets de fabrication, ..).

Troisièmement, les décharges du Centre de

Stockage des Déchets Ultimes ; ces décharges contiennent les

déchets ultimes ou non dangereux et nécessitent des mesures

coercitives pour leurs implantations. Ce sont des déchets qui « ne

sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions

techniques et économiques appartenant au processus de valorisation du

déchet ou de réduction de son caractère polluant ou

dangereux du moment». La notion de déchet ultime n'est pas fonction

de ses caractéristiques physico-chimiques mais plutôt du

système de collecte et de traitement auquel il appartient.

Quatrièmement, les décharges du Centre de

Stockage des Déchets Dangereux, les Déchets Spéciaux et

Déchets Industriels Dangereux ; anciennement appelés

déchets industriels spéciaux, à la différence du

déchet banal, peuvent entrer dans la catégorie des déchets

dangereux, dont font partie les déchets toxiques et les

PAGE | 34

déchets radioactifs qui doivent faire l'objet d'un

traitement tout à fait particulier en raison de leur nocivité

particulière liée à la radioactivité. Parmi les

déchets nucléaires, on distingue les déchets radioactifs

ultimes qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les

conditions techniques et économiques du moment. On les classe aussi

selon leur durée de vie (d'activité).

> Les déchets dangereux : Un déchet dangereux

présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique,

cancérogène, infectieux, corrosif, mutagène, etc.

? Les catégories de déchets dangereux :

> Les Déchets toxiques en Quantités

Dispersées : Ce type de décharge est habituellement

surveillé 30 ans. Les émissions de biogaz doivent

également être collectées pour maintenir le massif de

déchets en dépression.

> Les Déchets Industriels Spéciaux : Ils

correspondent aux déchets produits par les entreprises ainsi que les

déchets spéciaux produits par les hôpitaux, les

laboratoires et les agriculteurs ;

> Les Déchets d'Équipements

Électriques et Électroniques : Ils sont composés de

téléphones portables, de télévisions, d'ordinateurs

et de tout appareil électroménager, jeté ou abimé

;

> Les Déchets Ménagers Spéciaux: Ils