|

CE QUE « CASSEURS » VEUT DIRE

LA FIGURE DE L'ENNEMI DANS LE DISCOURS POLITIQUE

DE

PIERRE CHARTIER

SOUS LA DIRECTION DE

MICHAEL RINN

pour l'obtention du Master 1 Arts, Lettres et Civilisation

parcours Recherche

2

Mémoire de Master 1 Arts, Lettres et Civilisation

parcours recherche Université de Bretagne Occidentale Septembre

2017

3

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Michael Rinn de son

soutien, son écoute attentive et sa confiance pour m'avoir laissé

complètement libre dans le choix de mon sujet qui n'est pas anodin dans

cette époque où l'université française laisse de

moins en moins de place aux réflexions politiques et critiques.

Je remercie chaleureusement Marco Vidak qui a accepté

d'être membre du jury et qui a fait bien plus en prenant beaucoup de

temps pour corriger ce mémoire, pour m'encourager et me conseiller.

Je remercie Gurvan qui m'a inspiré bien des morceaux de

ce mémoire grâce à ses réflexions toujours

pertinentes lors de nos nombreuses conversations.

Je remercie ma maman qui a bien voulu relire et corriger une

partie de ce travail. Et mon autre maman pour avoir toujours cru en moi.

Mes sincères remerciements à Françoise

Santos, J.-C. Vigreux et à Delphine Schmitt, qui vendaient leurs

dictionnaires Larousse sur internet et ont accepté très

gentiment de me donner les informations dont j'avais besoin, sans contrepartie

financière.

Je veux remercier Morgane et Arthur qui m'ont soutenu dans ce

mémoire comme de véritables ami-e-s. Nos discussions ont nourri

ma réflexion, votre engagement ont nourri mes convictions.

Et enfin, je remercie Sophie, qui en plus de partager ma vie,

a partagé ce mémoire de bout en bout, pour l'avoir (trop de fois)

relu, corrigé, annoté. Pour avoir été là

dans les moments de découragements et les moments d'euphories. Pour

avoir toujours été là. Pour tout.

4

Aux « casseurs »,

5

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 6

ABRÉVIATIONS 8

INTRODUCTION 9

CONSTITUTION DU CORPUS 10

DÉTAIL DU CORPUS 11

POINT DE MÉTHODOLOGIE 12

HOMOGÉNÉITÉ DU CORPUS : LE RÉSEAU

INTERDISCURSIF 14

I. DÉCRIRE LA VIOLENCE DES MANIFESTATIONS

16

I.1. RACONTER LA MANIFESTATION, ENTRE DESCRIPTION ET

TÉMOIGNAGE 16

I.2. ÉTUDE DE CAS : L'HÔPITAL NECKER DANS LA

PRESSE ÉCRITE 20

I.3. EFFACER LA MANIFESTATION, COMMENTER LA VIOLENCE 27

II. ANALYSE DIACHRONIQUE DE « CASSEURS »

36

II.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 36

II.2. LES DÉNOTATIONS DE « CASSEURS » AU

FIL DE L'HISTOIRE 36

II.3. ÉVOLUTION SÉMANTIQUE ? 41

III. LA FIGURE

PROTOTYPIQUE DU « CASSEUR » 48

III.1. CADRAGE THÉORIQUE 48

III.2. ANALYSE DES RÉSULTATS 59

IV. CONDITIONS À LA NOMINATION DES «

CASSEURS » 63

IV.1. « CASSEURS », UNE DÉNOMINATION

À GÉOMÉTRIE VARIABLE 63

IV.2. CES CASSEURS QUE L'ON N'APPELLE PAS « CASSEURS

» : LES MANIFESTATIONS DU

MONDE AGRICOLE 65

V. NOMMER LES « CASSEURS », DÉSIGNER

LES ENNEMIS 75

V.1. DÉLIMITATION DU CHAMP NOTIONNEL 76

V.2. DÉSIGNER LES « CASSEURS » 79

V.3. LA CONSTRUCTION DU CONFLIT 82

V.4. CONSTRUIRE L'ENNEMI, SE CONSTRUIRE SOI-MÊME 85

CONCLUSION 94

ANNEXES 97

BIBLIOGRAPHIE 105

6

AVANT-PROPOS

Comme vous le constaterez, nous avons choisi de rédiger

ce mémoire en adoptant l'écriture inclusive. Cette volonté

provient d'une prise de conscience que nous avons pu développer en

fréquentant les milieux féministes qui

réfléchissent énormément à l'usage de la

langue, à travers les normes et les mécanismes de

domination/oppression. Nous-même attentif à l'évolution de

la langue et à son inscription dans une société

donnée, il nous a semblé important d'être complice de cette

transformation en contribuant à cette réflexion au sein du milieu

universitaire. En effet, le langage est un objet social comme un autre qui, par

son évolution, est un témoin privilégié des

représentations sociales d'un espace et d'un temps donné. Depuis

la création de l'Académie Française et à travers

son dictionnaire, la langue française n'a jamais cessé

d'être normalisée. Cependant, d'autres lexicographes, pourtant

présents à la même époque, témoignent d'une

autre approche tel que celle de A. Furetière, qui a choisi de tenir

compte de l'usage réel de la langue. Preuve encore une fois que la

langue dépend souvent de la situation de celui ou celle qui parle. Comme

nous l'avons souvent entendu dans nos études de Lettres Modernes, mais

aussi Anciennes, une langue qui n'évolue plus, est une langue morte,

c'est pourquoi la féminisation de la langue française ou

l'écriture inclusive sont des formes de créativité qui ne

doivent pas être laissées de côté et sur lesquelles

nous nous devons de réfléchir.

Beaucoup d'auteures militantes et/ou universitaires, notamment

des linguistes fournissent un travail conséquent sur la

problématique du genre dans le langage. Je peux notamment vous renvoyer

à la jeune revue GLAD, Revue sur le langage, le genre, les

sexualités1 disponible en ligne.

En outre, pour un premier travail de recherche, j'ai choisi

d'opter pour une écriture inclusive plutôt basique pour plus de

clarté à la lecture de ce mémoire :

Les mots dont la féminisation n'apporte pas un

changement important sur la graphie et la phonétique seront notés

comme ceci :

- les mots dont la marque du genre féminin est -e :

un-e ou stéréotypé-e

Les mots dont la féminisation apporte un changement

important sur la graphie et la phonétique seront notés comme ceci

:

1. http://www.revue-glad.org/

7

- les mots dont la marque du genre féminin est -rice :

agriculteur/agricultrice - les mots dont la marque du genre féminin

est -ière : policier/policière - et enfin les articles :

le/la ou du/de la

Il existe néanmoins des exceptions à cette

féminisation quand nous mentionnons non pas un groupe social, mais un

groupe manifestant dont l'usage discursif est toujours masculinisé et en

cela, devenant totalement figé comme les « agriculteurs » ou

les « casseurs ».

Le lexème « casseurs » est le sujet de cette

étude, c'est pourquoi nous avons fait le choix de ne l'utiliser qu'entre

guillemets. Ainsi, nous signifions la mise à distance avec notre objet

d'étude. De même, nous ne l'utiliserons qu'au pluriel étant

donné que la forme substantivée au singulier est absente des

discours. « Casseurs » désigne donc un groupe

indéfini.

Lorsque nous utiliserons un terme en italique, il s'agira d'un

concept, sans attribut ou entre guillemets lorsque nous

désignons le terme (exemples : « le sémème de «

casseurs » construit l'image discursive de casseurs » ou

« la connotation désigne... / La connotation de «

casseurs » est... »).

Enfin, toutes les définitions de termes et concepts de

notre domaine d'étude viennent du Dictionnaire de Linguistique et

des Sciences du Langage (2012). Lorsqu'une définition n'a pas de

source, cela veut dire qu'elle est de notre fait.

8

ABRÉVIATIONS

CDG : Complément du Dictionnaire Godefroy

CGT : Confédération

Générale du Travail

DAF : Dictionnaire de l'Académie

Française

DG : Dictionnaire Godefroy

DHLF : Dictionnaire Historique de la Langue

Française

DLSL : Dictionnaire Linguistique des Sciences du

Langage

FDSEA : Fédération

Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles

GL : Grand Larousse

LBD : Lanceur de Balle de Défense

LR : Les Républicains

Medef : Mouvement des Entreprises de France

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

PLI : Petit Larousse Illustré

TLFi : Trésor de la Langue Française

informatisée

9

INTRODUCTION

Cinq-cent vingt-sept2. Ce serait le nombre

d'articles de presse qui ont tenté de comprendre qui sont ces «

casseurs » qui sévissent depuis le début de la mobilisation

contre la « loi Travail3 » (nous n'utiliserons que cette

dénomination). Cinq-cent vingt-sept articles pour tenter de comprendre

un phénomène datant de plusieurs années4.

En 2011, le Time a élu comme

personnalité de l'année « le manifestant » car cette

année a connu ce qu'on a appelé « le Printemps Arabe ».

Ce fait, peut-être anodin, semble démontrer que « la

manifestation de rue est aujourd'hui une forme d'action politique reconnue,

tant par ceux qui y ont recours que ceux qu'elle cible » (Filleule et

Tartakowsky 2013 : 13). Si en 2011, le « manifestant » était

sur le devant de la scène, il nous a semblé qu'en 2016 une autre

figure a émergé dans les discours à propos des

manifestations, celle des « casseurs » qui font à chaque fois

les unes des journaux, tant sous leur forme papier que sous leur forme

télévisée, c'est pourquoi notre attention s'est

tournée vers celle-ci.

Notre postulat de départ est que l'item

lexical5 « casseurs » est une construction

politique discriminante qui agrège une multitude de groupements

politiques et qui, ainsi agglomérés, formeraient une

catégorie homogène réunie sous la dénomination

« casseurs ». Pour les besoins de cette étude, nous avons

analysé les discours politiques qui portaient sur les violences lors des

manifestations contre la loi Travail. En effet, le lexème «

casseurs » a joué un rôle central pendant ces manifestations.

Nous étudierons ainsi la problématique de la dénomination

et tout particulièrement en analysant la charge sémantique du

mot. Nous nous interrogerons sur des effets discursifs provoqués par

l'unité lexicale « casseurs » lorsqu'elle est l'objet du

discours. Notre objectif est de montrer que le terme « casseurs

» a vu sa dénotation évoluée au fur et à

mesure que le monde politique, amplifié par le monde médiatique,

lui a injecté une forte charge sémantique pour en faire une

figure prototypique d' « ennemi de l'intérieur

». Nous nous plaçons dans une

2. Selon le site d'information Lundi-Matin. Ce chiffre

prend en compte les articles parus entre le 01 mars et le 06 juin 2016, date de

parution du présent article.

3. Son nom officiel est « loi n° 2016-1088 du 8

août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue

social et à la sécurisation des parcours professionnels

».

4. Une recherche sur Google Actualités allant

du 01 mars au 1er juin 2016, avec les mots « qui sont les

casseurs » nous renvoie 5000 résultats (consulté le 16

février 2017).

5. Nous utilisons item lexical (ou « item » seul)

pour désigner un ou plusieurs morphème-s formant une unité

sémantique. Nous pourrons aussi utiliser indifféremment «

lemme », « mot » ou « lexie ».

10

perspective d'analyse critique du discours puisque, selon

nous, c'est dans et par le discours politique que l'unité lexicale

« casseurs » a pris son sens jusqu'à un quasi effacement de

ses connotations.

CONSTITUTION DU CORPUS

Le choix du corpus n'a pas été chose

aisée, tant la matière se révèle riche et

abondante. Il a fallu le circonscrire pour obtenir un ensemble clair,

homogène mais représentatif du champ politique autour de ce sujet

qui a tant déchaîné les passions. Le premier choix a

été de choisir quel medium6 : puisque notre

champ d'investigation est le discours politique, nous avons fait le choix de ne

prendre que des sources primaires, c'est-à-dire les discours

devant l'Assemblée Nationale et les passages radiophoniques plutôt

que leurs retranscriptions dans la presse, condition sine qua non pour

l'analyse du contexte et du cotexte. À l'exception de l'entretien de

Bernard Cazeneuve sur France 2, tous les textes ont été

trouvés sur le site internet Vie Publique qui regroupe les

prises de parole publiques des ministres et des secrétaires

d'État depuis 1947.

Il nous a fallu ensuite limiter le nombre de

locuteurs/locutrices. Nous avons d'emblée choisi les discours des

membres du gouvernement, exception faite des secrétaires d'État.

Il nous a semblé pertinent de n'écarter de prime abord aucun-e

ministre puisque ceux/celles-ci détiennent le pouvoir de

l'exécutif et représentent la parole présidentielle. Dans

les faits, nous retrouvons les mêmes ministres pour s'exprimer sur ce

sujet délicat : majoritairement le ministre de l'intérieur

Bernard Cazeneuve et, dans une moindre mesure, le premier ministre Manuel Valls

puisqu'ils occupent deux ministères régaliens et incarnent de

fait l'autorité du gouvernement.

Notre corpus comprend les discours politiques prononcés

entre le 11 avril et le 16 septembre 2016 qui utilisent le terme «

casseurs ». Nous nous sommes arrêté sur ces dates car elles

correspondent environ à la durée de la mobilisation puisque la

première journée a eu lieu le 09 mars, la dernière le 15

septembre. L'écart entre le 09 mars et le 11 avril

6. Medium désigne « le support,

l'intermédiaire à quelque chose ». Lors des manifestations

contre le projet de loi Travail, les réseaux sociaux ont joué un

rôle nouveau dans la représentation des manifestations, notamment

avec l'apparition de Periscope, une application permettant de

retransmettre à quiconque ayant l'application ce que l'on filme via son

téléphone, ou encore la possibilité de retransmettre en

direct sur Facebook.

11

s'explique autant par le peu de violences lors des

premières mobilisations que par le peu d'intérêt qu'elles

ont suscité chez les politiques. La date butoir du 16 septembre n'est

pas arbitraire puisqu' étonnamment, il n'y a pas un seul article dans

Le Monde qui parle des « casseurs » durant les quinze jours

qui ont suivi cette dernière manifestation, l'actualité politique

(la campagne pour la présidence des Républicains bat

alors son plein) et le terrorisme sont les sujets dominants. Notre choix de ne

garder que les discours utilisant le terme « casseurs » est aussi

logique que problématique. Logique, puisque notre étude porte sur

les modalités d'utilisations et les effets discursifs de l'item «

casseurs » dans le discours politique, ce qui induit que l'objet

d'étude doit être présent. Problématique car

quelques (rares) discours portent sur les « casseurs » sans les

nommer, notamment grâce à des périphrases. Cependant, comme

nous l'étudions dans le chapitre V, ce phénomène s'observe

dans les autres discours de notre corpus, ce qui nous permet dès alors

d'écarter ceux qui n'utilisent pas le lexème « casseurs

».

DÉTAIL DU CORPUS

Nous retrouvons le Premier ministre Manuel Valls à deux

reprises lors d'entretiens radiophoniques assez importants, tant en longueur

qu'en contenu. Il y a aussi un long entretien du président de la

République François Hollande, invité de Thomas Sotto dans

la matinale d'Europe 1 pour évoquer le bilan de son quinquennat

et les objectifs pour sa dernière année à

l'Élysée ainsi qu'un entretien « fleuve » paru le 30

juin 2016 dans Les Échos7, plutôt

centré sur l'actualité. Nous avons la ministre des affaires

sociales et de la santé, Marisol Touraine, lors d'un passage sur LCI

pour parler notamment du paquet de cigarettes neutre. Jean-Michel Baylet

également, ministre de l'aménagement du territoire, de la

ruralité et des collectivités territoriales, dans un entretien

sur Public Sénat et en simultané sur Sud Radio

qui commente l'actualité.

Un ministre ressort de notre corpus, il s'agit de Bernard

Cazeneuve, ministre de l'intérieur qui a été sur tous les

fronts en raison des manifestations, de l'état d'urgence et de

l'organisation de l'euro de football. Nous allons étudier quatre de ses

interventions : deux discours (au Sénat et à l'Assemblée

Nationale) ainsi que deux entretiens (au journal

7. Barre N., Chatignoux C., Furbury P.-A., Lefebvre E. et Seux

D., 2016 : « Brexit, impôts, présidentielle : ce que veut

Hollande », Les Échos. pp. 2-3.

12

télévisé de 20 heures de France 2

ainsi qu'à la matinale de France Inter). Une autre

ministre ressort de notre corpus, mais plutôt par sa discrétion,

il s'agit de Myriam El Khomri, ministre du travail, qui n'apparaît qu'une

seule fois dans notre corpus, sur Europe 1, alors qu'elle est la

ministre qui porte ce projet de loi et, de fait, la première

visée par le mécontentement. Cela s'explique par le peu de

commentaires quant aux manifestations puisqu'elle était le plus souvent

invitée à s'exprimer sur le contenu de son projet de loi.

Pour plus de facilité, étant donné que

les textes n'ont pas de titre, nous les nommerons en donnant le nom, la date et

le numéro de la ligne en cas de citation (exemple : Hollande 17 mai

: 38-46). Nous avons choisi ce format dans un premier temps pour faciliter

les recherches dans le corpus, le numéro de la ligne étant plus

précis, dans un second temps parce que la pagination a

évolué au fur et à mesure de nos recherches. De plus, pour

alléger notre corpus (qui faisait environ 300 pages) nous n'avons

gardé que les passages concernant notre sujet, c'est-à-dire

lorsque sont évoquées les manifestations.

POINT DE MÉTHODOLOGIE

Nous allons analyser un corpus constitué exclusivement

de discours politiques ayant tous « casseurs » comme objet du

discours.

Qu'est-ce que le discours politique ? Olivier Reboul

(1980) le considère comme un vecteur d'idéologie, outil de

prescription et de valorisation tout comme Murray Edelman pour qui le discours

politique « est conçu comme une interprétation qui

reflète et perpétue une idéologie » (1991 : 34).

Pierre Bourdieu définit dans Ce que parler veut dire le langage

politique comme étant avant tout la langue officielle,

c'est-à-dire la langue légitime et donc un instrument de

pouvoir, de « domination symbolique » (2001 : 70) qui s'est

imposé au détriment des dialectes « de classe, de

région ou d'ethnie » (loc.cit. : 71).

Pour nous concentrer uniquement sur les paroles des

politiques, nous ne prendrons pas en compte dans notre analyse les

interventions des journalistes, hormis à quelques rares exceptions qui

seront alors indiquées dans le texte. Il est évident que ce choix

implique des aspects intéressants non-traités mais les limites

imposées à ce travail exigent des concessions. Pour ne pas le

laisser complètement de côté, et ainsi prendre le risque

de

13

passer à côté d'aspects fondamentaux pour

notre analyse, notre premier chapitre s'appuiera sur des articles de presse qui

nous permettront de définir le discours journalistique.

Nous avons dans un premier temps divisé notre corpus en

deux catégories que nous appellerons « énonciation textuelle

» et « énonciation dialogique » pour différencier

les discours « monologaux » (Kerbrat-Orecchioni 1998 : 55),

c'est-à-dire des discours écrits lus, des « discours

dialogués oraux » (loc. cit.). En effet, le discours

s'adapte au medium sur lequel il s'inscrit ce qui induit des

changements discursifs propres à celui-ci. Par exemple, comme

le rappelle Christian Le Bart, la télévision a grandement fait

évoluer le discours des politiques, tant sur le fond

(homogénéisation des discours) que sur la forme

(brièveté, phrasé), tout comme la présence d'un-e

interlocuteur/interlocutrice ou non (1998 : 19-26). Cependant, comme le

souligne Catherine Kerbrat-Orecchioni, « il existe entre les formes orales

et écrites un sorte de continuum » (1998 : 55) et qui,

dans le discours politique, peut prendre la forme d'éléments

de langage8. Nous avons au total huit textes dans la

catégorie « énonciation dialogique », deux pour «

énonciation textuelle » (Cazeneuve 3 mai et Cazeneuve

19 mai) et l'interview de François Hollande parue dans Les

Échos (30 juin 2016) qui se situe entre les deux catégories

puisque, l'entretien oral étant retranscrit, il comporte des marques

textuelles normalement absentes d'une énonciation dialogique.

Quelles sont les différences notables entre les textes

appartenant à ces catégories ? Il y a tout d'abord une

différence dans le jeu dialogique entre le/la journaliste et le/la

politique. Dans les textes à énonciation dialogique, les

interruptions et ruptures, indiquées dans le texte par des points de

suspension, sont très nombreuses (on en décompte jusqu'à

91 dans Hollande 17 mai). Les ruptures quant à elles sont aussi

syntaxiques et traduisent un bafouillement, comme dans : « On voit bien ce

qui peut se passer autour de Nantes et de Rennes avec les ... mais il n'y a pas

de groupes proprement constitués d'une organisation proprement

constituée » (Valls 19 mai : 11). Nous pouvons aussi

remarquer une nette différence dans le phrasé, qui tient bien

sûr aux différences qui séparent l'écrit de l'oral.

Les réponses semblent être plus concises, mieux structurées

à l'écrit ; cela s'observe surtout pour les questions qui

dépassent rarement la vingtaine de mots, alors qu'à l'oral

8. « Les éléments de langage sont des

documents qui fournissent aux acteurs institutionnels des données

(vocabulaire, chiffres, arguments) à intégrer à leur

discours à l'attention de publics externes. » (Oger et

Ollivier-Yaniv 2006 : 66)

14

certaines questions dépassent la centaine de mots,

comme celle de Thomas Sotto à François Hollande en 108 mots :

Il y a un sujet sur lequel il y a quelques semaines le

ministre de l'Economie [sic] a pris une position forte, Monsieur le

président, une position d'indignation, ça concerne la

rémunération délirante de certains patrons. On a eu

quelques exemples récemment : Carlos TAVARES qui a fait fois deux chez

PSA ; Alexandre de JUNIAC, + 65 % de rémunération chez AIR FRANCE

; RENAULT, Carlos GHOSN, 7 251 000 euros pour l'an dernier,

rémunération validée par le conseil d'administration

contre l'avis de l'assemblée générale. Tout ça,

c'est le prix de la performance, des résultats obtenus, ou est-ce que

c'est trop ? Est-ce que vous êtes choqué ? (Hollande 17 mai :

393-400)

Cependant, comme nous allons le voir, il n'y a pas vraiment de

différence lexicale et sémantique entre le groupe «

énonciation dialogique» et « énonciation textuelle

» puisque nous retrouvons les mêmes idées, les mêmes

lexèmes et les mêmes procédés argumentatifs. C'est

pourquoi nous avons choisi ces textes : derrière une apparente

hétérogénéité formelle, nous allons voir

qu'il s'agit d'un corpus idéologiquement homogène.

HOMOGÉNÉITÉ DU CORPUS : LE RÉSEAU

INTERDISCURSIF

Le continuum idéologique entre chaque discours

forme un réseau interdiscursif puissant. En effet, nous retrouvons

souvent les mêmes idées, parfois exprimées de la même

manière. Ainsi, il est souvent rappelé que l'on peut

manifester en France (Hollande 17 mai : 536, 571 ; Valls 19

mai : 84 ; Touraine 19 mai : 30 ; Valls, 15 juin : 15 ;

El Khomri 11 avril : 97-98). De même, il y a un vrai

consensus quant au fait que la police est une cible pour les « casseurs

» (Baylet 3 mai : 172; Cazeneuve 3 mai : 54-55; Hollande 17 mai : 550-552;

Touraine 19 mai : 22-27; Valls 19 mai : 32-37; Valls 15 juin : 58-60; Cazeneuve

14 septembre : 159-161). Enfin, et nous reviendrons sur ce point plus loin, la

distinction entre les « manifestants sincères » et « les

casseurs » est faite dans la plupart des discours, lui conférant

presque le statut de lieu commun. On peut voir qu'il y a une certaine

porosité entre tous les discours, ce qui permet d'identifier les

éléments formant la doxa, éléments qui,

dans notre corpus, sont généralement repris par les

journalistes.

Notre étude se décompose en cinq parties. La

première se bornera à contextualiser notre sujet en analysant les

éléments constitutifs aux discours portant sur les manifestations

dites violentes et sur la place centrale de la violence. Notre seconde partie

sera une analyse

15

diachronique de « casseurs » qui s'appuiera sur le

journal Le Monde depuis 1944. La troisième partie sera

consacrée à la théorie du prototype grâce à

laquelle nous espérons démontrer que « casseurs » est

l'instance prototypique de sa catégorie. La quatrième partie

analysera les conditions de la nomination des « casseurs » et

pourquoi certains groupes qui utilisent les mêmes modalités

d'actions ne sont pas désignés comme tel, en prenant l'exemple

des agriculteurs. La nomination et la désignation constituent le

début de notre dernière partie qui analysera comment ces deux

notions, couplées aux théories du conflit et de

l'ennemi, permettent aux politiques de construire une image discursive

des « casseurs » mais aussi la leur.

16

I. DÉCRIRE LA VIOLENCE DES

MANIFESTATIONS

On ne parle jamais des « casseurs » en dehors de la

violence car « casseurs » appelle la violence. Le phonème est

violent à l'oreille avec la dorso-palatale [ka] qui claque au

fond de la bouche, suivie de la sifflante [soer] ; « casseurs

» est violent aussi d'un point de vue sémantique et cela même

en dehors de tout contexte d'énonciation puisqu'il est le substantif de

« casser » qui dénote la fracture, le bruit, la violence.

C'est pourquoi sa présence dans le discours conditionne et modifie la

situation d'énonciation due à la forte charge

sémantique9 qu'on lui prête, ce que nous

étudierons plus loin. Nous allons donc définir le contexte

d'apparition des « casseurs » au sein du discours et

étudier ce qui le lie au champ, lexical et thématique, de la

violence protestataire.

Que ce soit dans les discours politique ou médiatique,

que nous rassemblerons dorénavant sous l'appellation « discours

publics », la figure des « casseurs » est

systématiquement appelée en cas d'affrontements «en

marge» d'une manifestation, comme à chaque mouvement social en

France depuis environ trente ans10. La focalisation des producteurs

de l'événement que sont les médias est placée sur

ces personnes à qui l'on refuse le titre de « manifestants »

alors que ce sont eux/elles qui attirent les journalistes, qui font d'une

manifestation un événement médiatique et, dans de nombreux

cas, politique (Dupuis-Déri 2003 : 239-242).

I.1. RACONTER LA MANIFESTATION, ENTRE

DESCRIPTION ET TÉMOIGNAGE

Le discours journalistique (ou médiatique)

possède des particularités propres à son genre qu'il

convient de rappeler avant toute utilisation de ce type de discours. Il ne

s'agit aucunement d'être exhaustif mais plutôt de pointer les

caractéristiques qui interagissent avec notre sujet.

9. La charge sémantique d'un mot est

l'intensité d'un sens sur les autres sens du mot, reconnu par les

membres d'une communauté linguistique donnée à un temps

donné.

10. Comme dans « Un an après la catastrophe

nucléaire de Tchernobyl Les retombées politiques d'un nuage...

», Le Monde, 23 avril 1987.

17

a) Spécificité du discours

journalistique

Le spectacle constitué par la médiatisation des

informations construit et reconstruit continuellement les problèmes

sociaux, les crises, les ennemis et les dirigeants, en créant une

succession de menaces et de réassurances. Les questions et les

personnalités ainsi « construite » forment le contenu du

journalisme politique [...] tout comme elles jouent un rôle central dans

l'approbation ou la désapprobation des causes politiques et des mesures

gouvernementales (Edelman 1991 : 19).

Généralement, le rôle des médias et

son influence vis-à-vis de l'information est occulté par

l'hypothèse selon laquelle le/la journaliste observe des « faits

» au sens « précisément circonscrit par ceux qui

seraient convenablement formés et motivés » (loc.

cit.). Pourtant, nous savons que objet social observateur et

objet social observé « se construisent mutuellement »

via des développements politiques ambiguës qui n'ont que

le sens que l'objet social observateur leur donne. De plus, « les

rôles et les auto-représentations des observateurs sont

également des constructions créées au moins en partie par

l'interprétation de leurs observations » (ibid. : 19-20).

C'est pourquoi le discours journalistique et discours politique fonctionnent en

symbiose, ce nourrissant l'un et l'autre.

Contrairement à un schéma de communication

classique, la coénonciation11 ainsi que la

temporalité de la réception dans le discours médiatique ne

peuvent pas être déterminées par

l'émetteur/émettrice qui s'appuie alors sur un-e lecteur/lectrice

stéréotypé-e, déterminé-e notamment par les

caractéristiques du medium (ligne éditoriale, type de

contenu, longueur moyenne des articles, etc.). S. Fischer compare par

exemple les « discours sociaux médiatisés » aux

panneaux « défense d'entrer » ou « attention au chien

» qui sont « une production adressée à quiconque

[sic] qui pourrait se trouver en situation de réception

» (1999 : 194). Cependant, chaque média doit construire le bon

coénonciateur, le « bon lecteur », sous peine de voir

ses ventes chuter (loc. cit.).

La rude concurrence à laquelle se livrent les journaux

s'explique principalement par cette construction du « bon lecteur »

qui ne doit rien au hasard. Cela a pour conséquence que les titres de

presse, et cela fonctionne pour tous les « genres », parlent des

mêmes sujets puisqu'ils visent le même lectorat. De plus, ils en

parlent aux mêmes moments (ce que l'on appelle l'agenda

politique), ce qui mathématiquement fragmente le lectorat

(loc.

11. Nous utilisons ce terme au sens de M.-A. Morel (2006) :

« Nous définissons la coénonciation comme l'anticipation par

le parleur (alors envisagé comme énonciateur) des

réactions possibles de l'écouteur, fondée sur le

degré de connaissances partagées qu'il lui suppose » (2006 :

§21)

18

cit.). C'est pourquoi le seul moyen pour eux de se

différencier de la concurrence se trouve dans « la stratégie

énonciative » :

Ce n'est pas sur le plan du dictum que ces titres

pourront se différencier les uns des autres. La

spécificité d'un titre vis-à-vis de ses concurrents (et,

par conséquent, ses chances de trouver ses « bons lecteurs »

et de les fidéliser), ne peut construire que sur le plan du

modus, de la stratégie énonciative (Fisher 1999

:195).

b) La manifestation de rue et la presse

Des liens constitutifs

Comme le rappelle Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky

(2013), la « manifestation de rue » a pour objectif principal,

surtout lorsque le groupe manifestant n'est pas institutionnalisé mais

« challenger », de « forcer les arènes institutionnelles

à s'ouvrir à la discussion » (2013 : 140). Pour y arriver,

le groupe manifestant doit obtenir la meilleure couverture médiatique

puisque comme le souligne G. Wolfsfeld (1997), « ce sont les médias

qui fournissent aux challengers un accès aux décideurs politiques

et aux tiers partis (élites politiques et public) » (in

Fillieule et Tartakowsky 2013 : 140). Un autre récepteur au

discours du groupe manifestant est le public qui, pour apporter son soutien,

doit connaître ses revendications, rôle qui incombe

généralement à la presse (bien que celui-ci tend à

évoluer depuis l'apparition des nouvelles technologies). Cette relation

de dépendance vis-à-vis de la presse s'explique par ce chiffre

que rappellent O. Fillieule et D. Tartakowsky : « ce sont 2 à 5 %

des manifestations recensées dans les dossiers policiers qui trouvent un

écho dans la presse nationale » (1993 : 145), il serait alors

nécessaire pour un groupe manifestant de faire partie de ce faible

pourcentage pour obtenir l'assurance d'une victoire. Cela montre aussi le

pouvoir qu'ont les médias d'influer sur l'agenda politique en

couvrant ou non une manifestation.

Ainsi, Patrick Champagne écrit : « on pourrait

presque dire, sans forcer l'expression, que le lieu réel [nous

soulignons] où se déroulent les manifestations, [...] n'est pas

la rue, simple espace apparent, mais la presse (au sens large). » (1984 :

28).

L'effacement énonciatif

P. Champagne (1984), qui analyse une manifestation

d'agriculteurs/agricultrices à Paris le 23 mars 1982, fait ce constat :

il n'existe pas de récit objectif de ce type

19

d'événement, autant pour les participant-e-s,

« à la fois acteurs et spectateurs » (ibid.: 20), que

pour les professionnel-le-s : « ce qui est dit et vu de

l'événement est le produit de la rencontre entre les

propriétés du groupe qui se donne à voir et les

catégories de perception, sociales et politiques, du groupe social

formé par les journalistes » (op. cit.). C'est pourquoi

peuvent surgir d'un même événement plusieurs récits,

parfois contradictoires, selon différents critères que nous avons

déjà évoqués précédemment (les

journalistes, la ligne éditoriale ou encore le medium12). Les

journalistes ne sont pas de simples passeurs/passeuses d'informations

contrairement à une idée répandue qui voudrait qu'un-e

journaliste ait un regard objectif sur un événement car, C.

Kerbrat-Orecchioni (1980) le rappelle, c'est la subjectivité qui est la

règle. Malgré cela, il se dégage de beaucoup de textes de

presse une impression d'objectivité, d'avoir un énoncé qui

se prend en charge tout seul : c'est le phénomène

d'effacement énonciatif théorisé par Robert

Vion.

[Ce processus] constitue une stratégie, pas

nécessairement consciente, permettant au locuteur de donner l'impression

qu'il se retire de l'énonciation, qu'il «objectivise» son

discours en «gommant» non seulement les marques les plus manifestes

de sa présence (les embrayeurs) mais également le marquage de

toute source énonciative identifiable (2001 : 334).

C'est clairement le cas du discours journalistique qui ne met

que très rarement en scène le/la producteur/productrice pour

appuyer ce point de vue soi-disant neutre, distancié et purement

informatif. Pour Patrick Charaudeau, c'est un « «jeu» que joue

le sujet parlant, comme s'il lui était possible de ne pas avoir de

point de vue, de disparaître complètement de l'acte

d'énonciation, et de laisser parler le discours par lui-même

» (1992 : 650).

Les caractéristiques du discours journalistique

s'appliquent principalement aux médias de masse* en opposition aux

médias alternatifs* (appelés aussi « médias libres*

») qui ont vu le jour sur internet et pour lesquels l'effacement

énonciatif est quasiment absent. Pour illustrer les différences

de points de vue dans une manifestation13, nous allons nous appuyer

sur trois articles issus des différents médias qui traitent du

même événement : l'épisode dit « de

l'hôpital Necker ».

12. Le medium désigne « le support,

l'intermédiaire à quelque chose ». Lors des manifestations

contre le projet de loi Travail, les réseaux sociaux ont joué un

rôle nouveau dans la représentation des manifestations, notamment

avec l'apparition de Periscope, une application permettant de

retransmettre à quiconque ayant l'application ce que l'on filme via son

téléphone, ou encore la possibilité de retransmettre en

direct sur Facebook.

13. Qu'il s'agisse d'un point de vue physique, là

où se trouve chaque journaliste au moment des faits, ou

idéologique, l'interprétation des faits.

20

I.2. ÉTUDE DE CAS : L'HÔPITAL NECKER DANS

LA PRESSE ÉCRITE

a) Contextualisation

Le 14 juin 2016, l'intersyndicale appelle à une

neuvième journée de mobilisation nationale contre la loi Travail.

Comme les précédentes fois, notamment à Paris, des

affrontements opposent la police et des manifestant-e-s, avec des points de

crispation à certains endroits du parcours. Un de ces points se trouve

juste devant l'Hôpital Universitaire Necker, spécialisé

dans les soins des enfants. À la suite de ces affrontements, neuf vitres

ont été abîmées, volontairement ou non.

Nous avons choisi trois articles traitant de cette

actualité : « À Paris, la manif dévaste tout sur son

passage »14 de Vincent Verrier (Le Parisien, 15 juin

2016), « Loi travail : nouvelle journée de manifestation

ultraviolente [sic] à Paris »15 écrit

par Anne de Guigné (Le Figaro, 14 juin 2016) et «

Tentative de récit de la longue journée de lutte du 14 juin

»16 par un-e anonyme, publié sur le site internet Paris-luttes

(16 juin 2016), un média libre.

b) Les titres et sous-titres

Nous pouvons remarquer les différences dans les titres

de chaque article : alors que celui du Figaro adopte un ton assez

neutre, celui du Parisien utilise un lexique plus marqué dans

lequel se devine l'opinion péjorative de l'auteur : ce ne sont pas les

« casseurs » mais « la manif » qui « dévaste

tout ». Le verbe « dévaster », aussi présent dans

l'article du Figaro, sera repris par le Premier ministre Manuel Valls

dès le lendemain mais nous y reviendrons ultérieurement.

L'article de Paris Luttes utilise lui aussi des marqueurs de

subjectivité tels que « longue » et « journée de

lutte ». On peut aussi remarquer la prudence de l'auteur-e avec le terme

« tentative », qui nous avertit dès le début de

l'aspect imparfait de l'article. On peut supposer que c'est à cause de

la longueur de la journée ou parce que l'auteur-e a conscience de

n'être qu'un regard parmi des milliers d'autres. Cette prudence, sous

forme d'avertissement, n'est pas présente dans les deux autres titres:

« la manifestation dévaste tout » et « manifestation

ultraviolente » ne sont pas

14. Verrier V. « A Paris, la manif dévaste tout

sur son passage », Le Parisien [en ligne], 15 juin 2016

(disponible sur le site internet Press Reader) [consulté le 16

mai 2017].

15. De Guigné A. et Gautier, C. « Loi travail :

nouvelle journée de manifestation ultraviolente à Paris »,

Le Figaro [en ligne], 14 juin 2016 (mis à jour le 15 juin 2016)

consulté le 16 mai 2017.

16. « Tentative de récit de la longue

journée de lutte du 14 juin », Paris-luttes.info [en

ligne], 16 juin 2016 (mis à jour le 18 juin 2016) [consulté le 17

mai 2017] .

21

des titres nuancés, tout comme «

Dégradations à l'hôpital Necker : récit d'une

journée de cauchemar » publié le 15 juin 2016, sur le site

du Figaro17 qui relate les réactions de plusieurs

commerçant-e-s ou usagers/usagères présent-e-s à

l'hôpital pendant les faits. On relève l'absence de modalisateur,

l'utilisation d'un lexique péjoratif pathétique et une

exagération qui tient presque de la synecdoque en définissant

comme « journée » les deux heures qu'a duré

l'affrontement devant l'hôpital Necker.

c) Déroulement du récit et

spécificités

Le Parisien

Dans Le Parisien, l'article commence ainsi : «

14h03. Les CRS chargent déjà. » D'emblée la

manifestation commence dans la violence, à moins que la manifestation

n'ait pas encore commencé. Le flou est dissipé quelques lignes

plus tard : « depuis le départ, vers 13 heures place d'Italie

(XIIIe), des centaines de casseurs remontent le cortège pour se

positionner dans le premier tiers de la manifestation ». Le regard du

journaliste se focalise sur les « casseurs », excluant du champ les

autres manifestant-e-s ainsi que leurs revendications ; en plaçant dans

le texte les violences avant le départ, qui était calme selon

Vincent Verrier, on discerne ici ce sur quoi le journaliste porte son

attention. Néanmoins, en mettant les CRS comme agent18 (au

sens grammatical) des violences : « Les CRS chargent », cela pourrait

laisser entendre que ce seraient les CRS qui auraient déclenché

les hostilités, à moins que le journaliste n'ait pas vu la cause

de la charge policière. Cela n'est pas clair et traduit bien la

confusion qui peut régner dans ces moments de troubles.

Le Figaro

L'article du Figaro a une construction plus

traditionnelle dont voici le premier paragraphe du corps du texte19

:

Nouveau déferlement de violences pour cette

neuvième journée de mobilisation contre le projet de loi El

Khomri, actuellement débattu au Sénat. À l'appel de

l'intersyndicale (CGT, FSU, FO, Solidaires, Unef, UNL, Fidl), 1,3 million de

personnes, selon la CGT, mais 125.000 selon la Police, ont manifesté ce

mardi dans une cinquantaine de villes en France.

17. Théobald M. « Dégradations à

l'hôpital Necker : récit d'une journée de cauchemar »,

Le Figaro [en ligne], 15 juin 2016 (mis à jour le 16 juin 2016)

[consulté le 16 mai 2017].

18. L'agent désigne l'être qui fait

l'action du verbe (DLSL).

19. Nous n'avons pas tenu compte ni du titre, ni du chapeau

qui sert de présentation et de résumé, notamment pour les

moteurs de recherches ou sur la page d'accueil des sites.

22

Le pic du 31 mars, avec ses 400.000 manifestants, selon le

ministère de l'Intérieur, n'a donc pas été

dépassé. Les syndicats espèrent toujours faire pression

sur le gouvernement afin qu'il amende le texte qui prévoit notamment une

décentralisation de la négociation sociale vers les

entreprises.

Les faits, les informations données (syndicats

participants, chiffres de l'intersyndicale et du ministère de

l'intérieur...) et un bref rappel de la revendication principale

permettent la contextualisation du discours là où le premier

article commence directement dans l'action. Néanmoins comme peut laisser

penser la première phrase du paragraphe, en parlant de «

déferlement de violences », tout le reste de l'article est

centré sur les affrontements :

Au bout de quelques centaines de mètres seulement, la

manifestation a tourné à l'affrontement. [...] Quelques instants

avant, des centaines d' « autonomes[*] » habillés de noir,

cagoulés et équipés de lunettes de natation, ont

provoqué les forces de l'ordre en tête de cortège en jetant

des projectiles, alors que des personnes se faisaient soigner, assises sur le

bord des trottoirs.

Alors que ce passage semble donner la justification de la

charge policière inexpliquée dans le Parisien, nous

pouvons remarquer une incohérence dans la présentation des faits

: si « l'affrontement » a été provoqué par les

« «autonomes» » en jetant des projectiles sur « les

forces de l'ordre », pourquoi des « personnes » se font «

soigner, assises sur le bord des trottoirs » ? Soit une partie des faits a

été ellipsée (celle où les personnes qui sont

soignées se font blesser), soit la restitution qui en est faite est

anachronique et rend la compréhension du déroulement des faits

problématique. Le récit rapporté par la journaliste est

loin d'être neutre, chronologique et distancié, et illustre bien

l'effacement énonciatif puisque malgré l'absence de

déictiques de personne, les jugements personnels sont bien

présents : « Au bout de quelques centaines de mètres

seulement », « les dégâts matériels sont

impressionnants », « restaurants dévastés

», « Les casseurs s'en sont même pris »

[nous soulignons].

Paris-luttes.info

Alors que l'article de Paris Luttes est anonyme,

il est le seul à prendre en charge l'énonciation via

de nombreux déictiques tels que les indices de personne : «

après notre passage »,« nous rejoindre », « à

mon avis » ou « je ne sais pas ». Cet article illustre bien le

fossé qui peut séparer les récits d'un même

événement. L'auteur-e était présent-e dans le

23

« cortège de tête » et donc au plus

près des événements mais aussi émotivement

engagé-e dans ce qui est décrit. Outre les différences de

ton et de vocabulaire (« marrants », « bordel », «

coup de latte »), sa version de l'affaire de l'hôpital Necker

tranche avec les deux autres récits puisque ce serait « une

personne seule » qui aurait « étoilé » les vitres

de l'hôpital. L'auteur-e semble chercher des raisons à l'inaction

des autres personnes présentes en plaidant l'ignorance (du lieu

visé ou des raisons de l'attaquer). Il/elle contextualise les faits en

évoquant les affrontements avec la police, et conclut que « dans le

chaos ambiant, [...] c'était vraiment pas grand chose ».

Comment interpréter ces différences ? En se

plaçant du côté du/de la

récepteur/réceptrice, il peut être légitime de se

méfier de cet article publié sur un site militant, écrit

par un-e auteur-e anonyme qui ne cite aucune source20, alors que le

Figaro et le Parisien sont deux quotidiens connus,

réputés, avec des journalistes professionnel-le-s. Il s'agit ici

de légitimité énonciative : les journalistes

disposent de la légitimité journalistique21 pour

relater des faits que le/la récepteur/réceptrice ne remet pas en

doute, contrairement à un récit fait par une personne

lambda22. Pourtant, cet article comporte de nombreuses informations

et son lot de détails : il y a un positionnement énonciatif

idéologiquement revendiqué, chose quasiment impensable dans la

presse traditionnelle du moins dans cette forme là. Au-delà des

prises de positions assumées, il y a seize photographies qui

accompagnent l'article (là où les autres n'ont qu'une, voire deux

photographies d'illustrations), sur lesquelles essentiellement des graffitis

(« fin de la propriété privée » sur la vitrine

d'une agence immobilière, « je pense donc je casse » et sa

variante « je pense donc je ne suis pas CRS ») mais aussi des

magasins qui ont été pris pour cibles (une boutique Lancaster

qui vend de la maroquinerie de luxe et une autre proposant des

coffres-forts, alarmes et portes blindées). Loin de nier les

dégradations, il y a même un acte revendicatif puisqu'il/elle

écrit :

20. D'autant plus depuis que la chasse aux fake-news

est à la mode dans les médias. Le Monde propose

d'ailleurs un moteur de recherche qui indexe et juge la fiabilité des

sites d'informations à l'adresse

http://www.lemonde.fr/verification/site.

Consulté le 12 novembre 2016, le Parisien et le Figaro

sont jugés « fiable[s] », alors que Paris-luttes.info

est jugé « peu fiable ». Cependant, il semble que les

critères aient changé depuis et que Le Monde recommande

toujours de croiser les sources d'une information.

21. Sur cette notion de légitimité

journalistique, voir Grevisse, Benoît. « Légitimité,

éthique et déontologie », Hermès, La Revue,

vol. 35, no. 1, 2003, pp. 223-230 ou Bernier, Marc-François.

Éthique et déontologie du journalisme. Presses Université

Laval, 2004.

22. Pourtant, le métier de journaliste n'étant

pas une profession réglementée, il n'y a besoin ni de carte de

24

Niveau "casse", toutes les banques, agences

immobilières, d'assurance, etc. y passent, comme d'habitude, ainsi que

diverses autres enseignes capitalistes genre Starbuck et compagnie. Le

Ministère de l'Outre-Mer a été sur-tagué et vu

quelques-unes de ses fenêtres brisées. Et bien sûr, tout ce

qui était publicités, caméras de vidéo-surveillance

y est passé, dans la joie et la bonne humeur. Parmi les trucs marrants,

on a pu voir une agence qui proposait une "épargne solide" mais

dont les vitrines fragiles se sont effondrées après deux coups de

latte.

Encore une fois, l'énonciation est assumée

discursivement (grâce au champ lexical, au niveau de langage mais aussi

par l'utilisation de l'humour) et située politiquement (la

dégradation des « enseignes capitalistes » est montrée

positivement, l'effet de liste démontre un acte politique

anticapitaliste et anti-autoritaire avec la visée d'un ministère

et des caméras de vidéo-surveillance). De surcroît, par

rapport aux autres articles, l'amplitude horaire rapportée est bien plus

importante puisqu'elle commence « une heure avant le départ de la

manifestation » qui était à 13 heures, jusqu'à 22

heures 30. Entre les deux marqueurs temporels sont racontés la

manifestation nationale puis des « rassemblements » devant le

Sénat, sur la place de la République et au quartier Latin et

enfin une « manifestation sauvage » de la place de la

République jusqu'au parc de Belleville qui a rassemblé environ

mille personnes selon l'auteur-e. Ces faits, qui font partie intégrante

de la journée de mobilisation, sont peu ou prou absents dans

les médias nationaux, tout comme le reste de la manifestation qui a

été éclipsé par les vitres de l'hôpital

Necker. Cependant, la plupart des faits rapportés dans le Figaro

et dans Le Parisien sont présents dans ce dernier article

: la rapidité des affrontements entre manifestant-e-s et force de

l'ordre , attaque d'une boutique Lancaster (rapportée dans

Le Parisien), etc.

d) Commenter la manifestation

La place centrale de la violence dans les discours

La violence occupe donc une place prépondérante

dans les retranscriptions que font les journalistes des manifestations au

détriment peut-être d'une stricte retranscription des faits. Dans

le cas de nos trois articles, écrits dans les douze heures suivant les

événements racontés, c'est bien la version décrite

par l'auteur-e anonyme qui est la plus proche de la réalité,

malgré (ou grâce à?) sa proximité revendiquée

avec le sujet23. Internet, et les

presse, ni de formation pour en faire son métier.

23. Version attestée par une vidéo tournée

par un journaliste qui était diffusée dès le 15 juin

notamment dans Libération (cf. : Mouillard et Peillon,

« L'hôpital Necker a t-il vraiment été

«dévasté» par les

25

nouvelles technologies de l'information dans leur ensemble,

ont donné la parole à celles et ceux qui dépendaient

jusque-là des médias pour pouvoir s'exprimer. Tributaires de la

volonté des journalistes, des rédacteurs/rédactrices et de

toute une chaîne de décision qui va jusqu'aux politiques, les

groupes manifestants ont aujourd'hui un moyen de toucher bien plus de gens par

leurs propres moyens qu'avant. Loin d'édulcorer leurs discours sur la

violence, elle semble être autant (si ce n'est plus) présente que

dans les grands médias. Finalement, seule leur interprétation,

c'est-à-dire le sens donné à cette violence, varie.

L'intérêt pour le groupe manifestant d'être

bien vu (au propre comme au figuré) par les journalistes s'explique

principalement par l'importance donnée au regard de ceux/celles-ci :

c'est en effet cette perception des faits qui construit le contenu d'un article

et de facto l'événement. Comme l'explique P. Champagne,

les manifestations permettent aux journalistes « de dire, pour les autres,

« ce qu'il faut en penser » » (1984 : 25). Il continue :

[...] il s'agit en effet d'événements qui n'ont

pas de signification simple et univoque parce qu'ils en ont trop. Le sens que

les organisateurs de ces manifestations veulent imposer à leur

«démonstration» leur échappe partiellement : ils

doivent toujours composer avec l'autonomie relative du champ de la presse qui

fabrique mais aussi réfracte «l'événement».

L'ensemble des articles que chaque quotidien consacre à

l'événement et l'impression globale qui s'en dégage, en

particulier pour le lecteur pressé et non informé, est, en

partie, le résultat de lignes politiques (au sens large) plus ou moins

claires, élaborées au cours des conférences de

rédaction où se déterminent ce que, pour chaque journal,

il faut dire ou non, ce qu'il faut montrer ou non, bref, la stratégie

à suivre à l'égard de ces actions dirigées vers la

presse (loc. cit.).

Selon lui, le groupe manifestant n'est pas maître de la

diffusion de ses revendications puisqu'il dépend des journalistes. Les

différences observées dans nos exemples cités

précédemment peuvent s'expliquer d'une part par le fait qu'il n'y

aurait pas de « signification simple et univoque » et d'autre part

à cause de ces « lignes politiques » propres à chaque

journal qui influencent la réception et la diffusion de l'information.

Toutefois, si les groupes manifestants dépendent des médias, les

médias dépendent aussi des groupes manifestants qui leur donnent

de l'information, la matière première nécessaire à

leur métier, ce qui crée une situation

d'interdépendance24.

La violence dans les manifestations ne se cantonnent pas

à un rapport discursif entre «le groupe qui se donne à voir

et les catégories de perception, sociales et politiques, du

«casseurs» ? », Libération [en

ligne], 15 juin 2016 [consulté le 16 décembre 2016]

24. Sur ce point, voir Champagne P. 2016 : La double

dépendance : sur le journalisme, Paris, Raisons d'agir

26

groupe social formé par les journalistes »

(ibid. : 20), il y a aussi celles et ceux qui créent leur

discours par rapport à celui des journalistes en commentant

l'actualité.

Commenter l'actualité : les matinales

radiophoniques

Les émissions de radios matinales sont un exercice de

communication dont les politiques sont friand-e-s, tout comme les

auditeurs/auditrices qui sont très nombreux/nombreuses chaque matin

à les écouter25. C'est chez Patrick Cohen, qui anime

« la matinale la plus écoutée de France » sur

France Inter, que s'est rendu le 15 juin 2016 Manuel Valls pour

commenter l'actualité. Après avoir parlé du « meurtre

de Magnanville »26, Patrick Cohen aborde « l'opposition

à la loi Travail » et « la mobilisation » de la veille

qui « a été importante » puisque « il n'y a jamais

eu, depuis le début du mouvement, autant de monde dans les rues de

Paris, 3 fois plus que le 31 mars ». Le journaliste demande à

Manuel Valls « que répondez-vous, non pas aux leaders syndicaux,

mais à ceux qui sont mobilisés depuis des semaines contre cette

loi ? », ce à quoi répond le Premier ministre : « je

réponds que, en marge des manifestations, la violence a pris un tour

tout à fait insupportable » (Valls 15 juin :

6-7). Patrick Cohen lui fait remarquer : « ce n'était pas

ma question », mais la volonté de Manuel Valls de se focaliser sur

les dégradations et les violences lors des manifestations n'est pas

inédite puisque le même jour, il s'est rendu avec Marisol Touraine

« au chevet des vitres de l'hôpital Necker27 » pour

dénoncer face aux caméras et aux micros, l' « attaque »

qu'a subie « cet hôpital ». Mais Manuel Valls n'a pas

été le seul à condamner les « casseurs » puisque

avant lui, Bernard Cazeneuve avait déjà fait part de sa

colère sur le plateau du 20 heures de France 2 (14 juin 2016),

en annonçant que l'enfant du couple de fonctionnaires de police

tué se trouvait justement dans cet hôpital (Cazeneuve 14 juin

: 31-32). Cette information n'avait pas été divulguée

jusqu'alors, ce qui lui a été reproché, notamment par

des

25. Selon le rapport de Médiamétrie du

18 novembre 2016, Patrick Cohen (France Inter) est

écouté par 1.958.000 personnes, Yves Calvi (RTL) par

1.715.000 et Thomas Sotto (Europe 1) par 1.275.000. Cependant, les

« interviews politiques » battent des scores d'audience, comme sur

France Inter avec 2.228.000 auditeurs/auditrices pour Léa

Salamé.

26. Le soir du 13 juin 2016, un couple de fonctionnaires du

ministère de l'Intérieur, a été assassiné

à leur domicile par un homme qui s'est revendiqué de Daesh.

Seul leur fils de trois ans, présent lors des faits, a

survécu.

27. Selon Perotin D. « Au chevet des vitres de

l'hôpital Necker, le gouvernement accusé de

récupération », Buzzfeed [en ligne], 16 juin 2016

[consulté le 23 novembre 2016].

27

membres du personnel de l'hôpital28.

Que ce soit Nicolas Sarkozy, alors chef du parti LR, qui

demande que la responsabilité financière de la CGT soit

engagée29, Marisol Touraine qui dit toute sa consternation en

moins de 140 caractères30 ou Philippe Vagier,

président du groupe UDI à l'Assemblée Nationale qui

demande « des sanctions exemplaires »31, l'indignation est

totale. Et lorsque toute la classe politique parle d'une seule voix, ne faut-il

pas s'interroger ? Y aurait-il un intérêt politique à jeter

la confusion sur le mouvement dans son ensemble alors qu'il reste, selon les

sondages, largement soutenu par les Français-e-s32 ?

I.3. EFFACER LA MANIFESTATION, COMMENTER LA

VIOLENCE

La violence en manifestation a souvent éclipsé

dans le discours médiatique et politique la manifestation en

elle-même. Pendant les manifestations contre le Contrat

Première Embauche (ou CPE) en 2006, les médias ont

très souvent focalisé sur les violences faites à

l'occasion des manifestations : « heurts dans plusieurs villes en marge

des manifestations contre le CPE » (Le Monde, 05 avril

2006) ou encore « 200 à 300 casseurs qui ont harcelé les

forces de l'ordre » à la fin de la manifestation du 16 mars 2006

qui s'était pourtant déroulée « sans incident »

selon David Pujadas (Journal de 20 heures, France 2). En 2005, les

manifestations lycéennes contre le projet de loi Fillon33 ont

surtout fait parler d'elles pour les violences qu'ont subies des jeunes

manifestant-e-s par des « jeunes de banlieues » mais aussi par les

forces de l'ordre. Le Monde titre ainsi l'article du 07 avril 2005 :

« des incidents violents ont émaillé les actions

lycéennes » et cela a été jusqu'à la

création d'un appel signé entre autre par Bernard Kouchner pour

dénoncer « les ratonnades anti-blancs »... Et 2001, riche en

sommets internationaux et donc en contre-sommets et manifestations, le «

Sommet des Amériques » qui se tenait à Québec pour

entériner le traité de libre-échange entre les pays

Nord-Américains a été davantage

28. Makdeche K., « Hôpital Necker : après

le passage des casseurs, l'opération politique du gouvernement »,

France Info [en ligne] 15 juin 2016, [consulté le 16 octobre

2016].

29. « Sarkozy: que soit engagée la

responsabilité civile et financière de la CGT »,

L'express [en ligne], 15 juin 2016 [consulté le 18 octobre

2016].

30. Chazot S., « Marisol Touraine dénonce les

violences de casseurs contre l'hôpital Nicker-enfants-malades »,

Europe 1 [en ligne], 15 juin 2016 [consulté le 18 octobre

2016].

31. Boudet A., « Les casseurs s'en prennent à

l'hôpital Necker, oubliant que des enfants malades y sont soignés

», Huffington Post [en ligne], 14 juin 2016 [consulté le

18 octobre 2016].

32. Un sondage Ifop du 18 juin 2016 annonce que 60 % des

Français-e-s trouve le mouvement « justifié »,

28

commenté pour les violences que pour les discussions

entre les chefs d'États : « le sommet des Amériques

s'achève dans la casse » (Le Monde, 22 avril 2001).

a) La violence dans les journaux

télévisés : le cas du G8 à Gênes

Il faut constater, du fait de quelques centaines ou milliers

de manifestants violents, la cause de ceux qui se préoccupent des

conséquences de la mondialisation et qui ont manifesté

pacifiquement a été complètement

discréditée (Gerhard Schröder, La Presse, 23

juillet 200134).

Gerhard Schröder souligne un mécanisme

récurent dans le discours politique portant sur la violence

protestataire : c'est un objet discursif important qui, par sa simple

présence, efface toute autre information et sa présence en

manifestation « discrédite » les revendications. En prenant le

journal télévisé de France 2 du 20 juillet35 et

21 juillet36 2001 qui couvrent le G8 à Gênes,

nous allons analyser ce sur quoi porte l'attention des journalistes ainsi que

la teneur des commentaires pour essayer de comprendre si les violences dominent

le reste des événements, par le biais de la

hiérarchisation de l'information et si la position du chancelier

allemand est partagée aussi en France. Pour cela, nous

détaillerons un sujet en relevant les articulations du discours

(commentaires et images) et sa durée pour analyser ensuite le principe

rhétorique qui le domine.

Vendredi 20 juillet 2001

Le journal s'ouvre sur les violences du G8 sans évoquer

les décisions prises à l'occasion des discussions entre chefs

d'États. Antoine Cormery introduit le sujet (1 min.

1337) en parlant de « scènes de guérilla

urbaine très violentes » et d'un « mouvement italien

ultra-radical ». La première image du reportage montre

derrière une vingtaine de jambes de policiers/policières un

homme, le visage ensanglanté, allongé sur le sol et des

secouristes qui lui mettent une minerve. La voix hors champ débute ainsi

(1 min. 19) : « la mort d'un manifestant, c'est ce que redoutait

le plus les organisateurs de

avec 49 % des sympathisant-e-s du PS et 90 % des sympathisant-e-s

du Front de gauche.

33. La « loi d'orientation et de programme pour l'avenir de

l'école » du 23 avril 2005.

34. Garlan F., « Les Huit ne se laisseront pas intimider

par les casseurs », La Presse, 23 juillet 2001, p.a4.

35. « 20h France 2 du 20 juillet 2001 -

Débordements à Gênes avant le G8 », INA [en

ligne], 2 juillet 2012 [consultée le 16 mars 2017].

36. « 20h le journal : [émission du 21 juillet

2001] », INA [en ligne], 2 juillet 2012 [consultée le 16

mars 2017].

37. Pour plus de pertinence, nous avons découpé

les vidéos en scènes pour lesquelles nous avons indiqué

entre parenthèses à quel moment elles débutent.

29

ces trois jours de manifestations ». Le ton est grave,

monotone. Le sujet donne la parole aux « organisateurs de ces trois jours

de contestation » en relayant leur craintes. Le commentateur continue (1

min. 37) : « jeunes manifestants impossibles à identifier

», « mouvement radical italien », « consignes strictes

[qui] furent respectées » (avec des images de manifestant-e-s le

visage ensanglanté qui se font interpeller), « une

répression rarement vue à l'occasion d'une manifestation. Faut-il

parler encore de manifestation ? », « une guerre de positions »,

le champ lexical de la guerre domine pendant les deux minutes du reportage.

Puis un deuxième reportage (3 min. 10), celui-ci à

« l'intérieur de la zone rouge [...] qu'il faut bien appeler un

camp retranché », d'à peine une minute.

Troisième reportage (4 min. 40), sur les

réactions des chefs d'États, avec une importance toute

particulière donnée à Jacques Chirac, président de

la République française, présenté comme le seul

à vouloir dialoguer avec les manifestant-e-s. Il faut attendre la phrase

de conclusion pour apprendre que les Huit ont débloqué «

près d'un milliard de dollars » pour « les plus pauvres

», « un fond thérapeutique pour les malades du SIDA, de la

tuberculose et du palud [sic]. » Pour clôturer le sujet (6 min.

15), un envoyé spécial, Alain de Chalvron, est en direct de

Gênes pour parler des « débordements. » Son analyse est

subjective puisqu'il affirme au sujet des autorités italiennes que

« le pire est arrivé » mais qu' « on ne peut pas leur

reprocher car ils ont tout fait pour l'éviter [nous soulignons]

». Cela fait écho à la phrase d'introduction du premier

sujet : « a mort d'un manifestant, c'est ce que redoutait le plus les

organisateurs », alors que pas une fois la parole ne sera donnée

à un-e manifestant-e. Il évoque aussi les grilles qui entourent

le quartier du Palais Ducal où sont cloisonnés les chefs

d'États, surnommées « le mur de la honte » qui est,

selon lui, « un symbole rêvé pour ceux qui de toute

façon étaient venus ici pour casser [nous soulignons]

». Le positionnement idéologique du journaliste est assumé

et permet de questionner l'angle choisi pour traiter le sujet. Il questionne

ensuite la « pérennité de ce genre

d'événements » qu'il place dans la lignée de Seattle

en 1999 et de Göteborg un mois avant Gênes.

Le sujet a pris presque 7 minutes sur 35 minutes, tout en sachant

que la moyenne

La construction des acteurs

30

d'un sujet au journal télévisé de

France 2 est de 1 minutes 4338, il est donc cinq fois plus

long que le sujet moyen, ce qui indique une volonté éditoriale de

mettre l'accent sur les violences, tout comme la contextualisation du sujet

montre un certain parti-pris. En désignant les opposant-e-s comme un

« mouvement italien ultra-radical », Antoine Cormery

créé une image négative du groupe manifestant avec cet

adjectif « ultra-radical » qui tient presque de la tautologie puisque

le TLFi définit « radical » par : « Qui va

jusqu'au bout de chacune des conséquences impliquées par le choix

initial », idée que l'on retrouve dans « ultra » : «

Celui, celle qui est le partisan acharné, ou extrémiste d'une

cause ou d'une idée » (2017). Cela construit une image

négative, menaçante, dangereuse des manifestante-s. A

contrario, l'image discursive de l'autre camp désigné comme

étant les « organisateurs de ces trois jours de manifestations

» pour faire référence aux groupes manifestants

légitimes (syndicats, ATTAC, etc.), est

construite autour des notions de responsabilité et de compassion.

Cependant, en relayant leur « crainte », le journaliste les humanise,

tout comme Alain de Chalvron qui les exonère de tout reproche tout en

jugeant « ceux qui de toute façon étaient venus ici pour

casser ». Si nous revenons à l'introduction d'Antoine Cormery en

mettant en parallèle « mouvement italien ultra-radical » et

l'image de ce manifestant mort, l'impression qui peut s'en dégager

serait une sorte de responsabilité de la victime qui aurait payé

de sa vie son ultra-radicalisme. C'est d'ailleurs cet

ultra-radicalisme qui fait dire à la voix hors champ qu'il ne s'agit

plus d'une manifestation et donc qu'on ne peut plus parler de «

répression » mais bien d'une guerre civile. Le champ lexical est

donc ajusté : on parle alors de « guerre de positions », de

« camp retranché » et de « zone rouge ».

Samedi 21 juillet 2001

Le G8 est le second sujet, le premier étant

consacré à Lance Armstrong, vainqueur d'une étape du Tour

de France « avec une facilité toujours aussi déconcertante.

» Le présentateur parle de « nouveaux affrontement en marge de

la grande manifestation [...] pacifique, elle. » C'est d'ailleurs sur des

images de cette « grande manifestation » que s'ouvre le sujet

à 6 minutes 15, avec « 200.000 manifestants » et «

quelques centaines d'éléments, tout au plus [qui] veulent forcer

le passage [de la zone rouge39], ceux qu'on

38. InaStat n°38 « 20 ans de JT », juin 2015

39. Zone interdite englobant le palais Ducal et où les

chefs d'États étaient réunis.

31

surnomme le bloc noir. » Une dame est interviewée

(7 min.) : « les gens sont pacifistes, on résiste

même à la provocation [policière] » puis de nouveau la

voix hors champ : « mais c'est fini, la violence l'a emporté

». Le sujet se poursuit avec les manifestant-e-s « les plus

pacifiques » victimes des forces de l'ordre « qui repoussent tout le

monde sans distinction ». « Les manifestants pacifiques, eux, n'ont

pu défiler que quelques minutes. » Le sujet se clôt sur

l'image d'une vingtaine de manifestant-e-s, en ligne, les mains en l'air, avec

un hélicoptère volant derrière elles/eux.

Un second sujet (8 min. 40) est consacré

à la mort du manifestant, qualifié « de jeune

extrémiste » par Antoine Cormery et qui se résume à

un rappel des faits, puis à des témoignages de manifestant-e-s en

colère et de riverain-e-s qui jugent que le manifestant l'a

mérité car il aurait voulu agresser les carabiniers qui

n'auraient fait que se défendre (en lui tirant dessus à deux

reprises dans la tête puis en l'écrasant au volant d'une

Jeep). Là aussi, le sujet se base sur un clivage entre pro

et anti manifestation. Comme la veille, Alain de Chalvron est

interviewé par le présentateur qui commence ainsi (10

min. 45) : « La manifestation anti-mondialisation est

assurément un succès, on va le voir en détails dans un

instant, mais le message est très largement brouillé

[nous soulignons] par ces vols avec violence auxquels nous avons pu

assister. » L'envoyé spécial répond : « Oui, on

en retiendra de ce sommet de Gênes, comme de celui de Göteborg sans

doute, que ces affrontements et leurs victimes, le mort d'hier, les

blessés d'aujourd'hui. Finalement, le fracas des gaz

lacrymogènes, des grenades lacrymogènes a couvert les slogans

pour un monde meilleur, plus humain, plus écologique [nous

soulignons]. »

S'en suit un sujet sur la manifestation « pacifique

» qui « a réuni plus de 150000 personnes » diffusé

à 12 minutes. Une suite d'images de manifestant-e-s joyeux/joyeuses,

avec des messages de paix, puis un homme : « il faut que tout le monde se

rende compte qu'ici la majorité des manifestants est pacifique. »

Le commentateur poursuit : « à la tribune, les leaders des

organisations anti-globalisation clament victoire devant ce rassemblement

pacifique, enfin, et critiquent pêle-mêle gouvernement italien et

casseurs. » Même dialectique de la part de José Bové

qui parle des « tentatives de déstabilisations de la part d'un

certain nombre de groupes incontrôlés » alors que

lui-même n'a pas la

32

réputation d'être militant

pacifiste40. Le sujet se clôt avec cette phrase : « alors

que les affrontements continuent au loin, certains ont bien gagné un

moment de repos. » Visiblement, les « casseurs » n'ont pas

empêché cette manifestation de se dérouler dans le calme

mais l'accent est mis sur les affrontements qui ont lieu autre part. Un nouveau

sujet débute (13 min. 30), celui-ci à «

l'intérieur de la zone rouge », sur les pourparlers. Les chefs

d'États « accusent le coup » après la mort du

manifestant la veille. La journaliste cite un communiqué commun dans

lequel les Huit condamnent les violences. Le sujet se termine sur le fait

qu'aucun accord n'ait été trouvé sur « les grands

sujets. » Le thème du G8 a pris 8 minutes 45 d'un journal de 37

minutes, contre 1 minute 43 en moyenne, alors même qu'une large part de

ce temps a été allouée aux violences et affrontements.

Légitimation, délégitimation

L'opposition entre les manifestant-e-s « pacifiques

» et les « casseurs » est centrale dans ces différents

sujets. Dès le début, Antoine Cormery oppose aux « casseurs

» la « grande manifestation » qui est « pacifique, elle

». Cette reprise du pronom en postposition appuie la

différenciation avec le « bloc noir » composé de ceux

qui veulent « forcer » la limite de la zone rouge, les rendant de

fait responsables de la violence. L'opposition permet aussi de

délégitimer le groupe manifestant violent en ayant recours aux

chiffres ( « 200.000 manifestants » contre « quelques centaines

d'éléments »), au champ lexical de la violence (« les

gens sont pacifistes, on résiste même à la provocation

[policière] » contre « la violence l'a emporté »),

à la syntaxe (« Les manifestants pacifiques, eux »). Il est

intéressant de voir que le groupe manifestant légitimé,

par la voix de José Bové, condamne les « groupes

incontrôlés », tout comme les chefs d'États qui

condamnent « les violences ». Même si la gestion de la

manifestation par les forces de l'ordre est critiquée, c'est de la faute

des « casseurs » si les manifestant-e-s pacifiques se sont

retrouvé-e-s entre deux feux. C'est d'ailleurs l'idée que l'on

retrouve dans le montage des sujets, comme lorsque en montrant les

manifestant-e-s sont montré-e-s les mains en l'air, survolé-e-s

par un hélicoptère de la police. Cette mise en images, la

mise en scène en quelque sorte, porte un message très

symbolique : en montrant les « casseurs » jeter des

40. Il est, entre autre, jugé coupable pour «

violence en réunion » le 27 octobre 1999, « vandalisme »

le 13 septembre 2000, « destruction de plant de riz transgénique

» le 19 novembre 2002, pour « destruction d'une parcelle de maïs

transgénique » le 15 novembre 2005.

33

objets sur la police puis des « manifestants pacifiques

» les mains en l'air, nous sommes devant l'illustration de l'expression

« pris en otage », les manifestant-e-s étant les victimes, les

« casseurs » les bourreaux. Cette même opposition se retrouve

logiquement dans les conclusions d'Antoine Cormery et Alain de Chalvron qui

disent que « la manifestation anti-mondialisation est assurément un

succès [...] mais le message est très largement

brouillé » par les violences.

Finalement, le G8 n'est que le contexte et le décor, le

vrai sujet de tous ces reportages est la violence : lorsqu'elle est

présente (lors des affrontements et des arrestations), lorsqu'elle est

absente (comme lors du rassemblement pacifique qui n'a été

évoqué que par l'absence d'affrontements), lorsqu'elle est

commentée (via les déclarations des chefs d'États

par exemple). Les manifestant-e-s pacifiques servent alors de groupe

manifestant modèle victime du groupe manifestant

illégitime qui provoque les violences, notamment celles dont sont

victimes les manifestant-e-s pacifiques, dédouanant de fait les forces

de l'ordre.

b) Utilisation de la violence dans le discours

médiatique et politique

Une source de rémunération pour l'un...

Par ces deux exemples, nous pouvons voir l'attrait

qu'éprouvent les médias pour la violence protestataire, au point

peut-être de la sur-représenter ? On pourrait s'interroger sur les

raisons qui poussent les rédacteurs/rédactrices et

éditorialistes à donner une telle place aux images violentes

lorsque le sujet porte sur les manifestations. Y. Michaud nous apporte quelques

éléments de réponse dans son livre La violence

:

La violence, qui vient interrompre le cours normal des choses,

est un objet idéal pour les médias qui consomment essentiellement

des faits divers et du sensationnel. Les médias, par définition,

diffusent des informations indirectes : images photographiques,

télévisuelles, bandes vidéo, messages enregistrés.

Ces informations, on peut les sélectionner, les monter, les

légender, les commenter - les montrer ou ne pas les montrer. [...]

Présentée sous le signe de la transparence, [la violence] est

montrée dans les pays démocratiques sous la forme de

clichés et de stéréotypes où les formes de la

fiction contaminent et, de plus en plus, modèlent celles de la

réalité (1988 : 39-40).

34

...une source de pouvoir pour l'autre

La violence, tout du moins sa présence, assurerait aux

médias de toucher un large public, intérêt qui serait

directement lié aux revenus générés par les

publicités. L'intérêt qu'auraient les politiques à

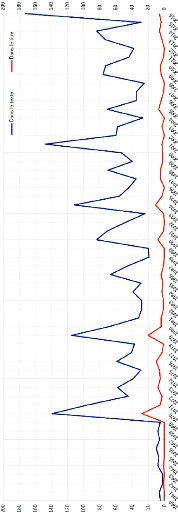

se focaliser sur les violences serait de décrédibiliser tout un