|

1

INTRODUCTION

« En tant que réalisateur de films

d'animation, [É] je me suis senti Ð et me sens toujours

Ð proche de Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy et du grand Harry Langdon.

»1 Voilà les références de Chuck

Jones2 lorsqu'il tente de décrire sa carrière.

Curieusement, il ne s'agit pas de grands animateurs, mais d'acteurs et

réalisateurs comiques qui s'inscrivent dans un genre bien particulier :

le burlesque. Désigné par le terme slapstick dans les

pays anglophones, ce genre semble concerner, à première vue, des

films dont l'humour serait fondé sur la violence : la traduction

littérale de slapstick étant coup de

bâton. Bien que les films de Chaplin ou de Laurel et Hardy (pour ne

citer qu'eux) comportent bon nombre de chutes ou de coups, l'essence-même

de leur langage comique repose avant tout sur un point : l'usage du gag.

Défini comme étant un moyen de « créer une

surprise en trompant une attente », ou comme « le plus long

chemin pour aller d'un point à un autre »3, le gag

se distingue du simple effet comique en faisant appel « à

l'intelligence et au raisonnement du spectateur de par son organisation

délibérée, là où l'effet comique (chutes,

grimaces, incidents) ne provoquerait qu'un rire instinctif.

»4 Le burlesque n'est donc pas qu'une histoire de coup de

bâton, mais relève plutôt d'une organisation précise

dont le centre de gravité serait le personnage. C'est justement ce qui

pourrait expliquer l'héritage revendiqué par Chuck Jones. Car

s'il est un domaine où le personnage tient une place centrale, c'est

bien celui du cinéma d'animation.

Se dissociant du cinéma en prise de vue réelle,

le cinéma d'animation est souvent qualifié de genre à part

entière. Pourtant, la diversité des ambiances et des personnages

qui en découlent met en évidence le fait que l'animation peut

traiter de plusieurs genres, du

1 Charles M. JONES, Chuck Jones, ou l'autobiographie

débridée du créateur de Bip-bip, du coyote et leurs

amis..., Dreamland éditeur, 1995, p.128.

2 Réalisateur, producteur, scénariste, acteur et

compositeur américain, Chuck Jones (1912-2002), fut l'un des plus grands

animateurs de sa génération. Après avoir

fréquenté la Chouinard Art Institute (aujourd'hui

California Institute of The Arts), il a notamment travaillé

pour Walter Lantz (1899-1994), le créateur de Woody-Woodpecker, et pour

les studios Disney. Mais l'essentiel de sa carrière fut consacré

à la branche animation du studio Warner Bros., dans laquelle il

collabora avec Tex Avery (1908-1980), et où il participa à la

création de nombreux personnages tels que Daffy Duck, Bugs Bunny, ou

encore Bip-Bip et Coyote. Auteur de plus de 300 courts-métrages, et

maintes fois nominé aux Oscars, Chuck Jones a profondément

marqué l'histoire du cinéma d'animation.

3 Jean-Pierre Coursodon et Francis Bordat, cités dans

Emmanuel DREUX, Le cinéma burlesque ou la subversion par le

geste, L'Harmattan, 2007, p.73.

4 Ibid. p.77.

2

western au film policier, en passant par la comédie

romantique. Il s'agit donc plutôt d'une technique ou, pour être

plus précis, d'un ensemble de techniques utilisées dans le but de

donner la vie (du latin animare) à un être qui n'existe

pas réellement. Pour animer un personnage et le monde qui l'entoure, la

principale technique a être adoptée par les grands pionniers de

cet art fut celle du dessin animé. En reproduisant à la main

différentes poses du personnage, l'animation consiste à faire

défiler toutes ces images et à restituer le mouvement par le

principe de la persistance rétinienne. Cependant, la définition

qui permet de saisir au mieux les enjeux du cinéma d'animation reste

celle de Norman Mc Laren : « L'animation, ce n'est pas l'art de

dessins qui bougent, mais l'art du mouvement qui est dessiné. »

En d'autres termes, il s'agit pour l'animateur de maîtriser tous les

aspects du mouvement pour le restituer à l'image avant même que

celle-ci soit articulée avec les autres dessins. Cette maîtrise du

mouvement est, là aussi un point commun à l'acteur burlesque et

à l'animateur, et donc au personnage animé. Cela passe notamment

par un sens de l'observation aiguisé que revendiquent des

réalisateurs plus récents, comme Jacques Tati et Pierre

Étaix, cinéastes burlesques inspirés par les grands

comiques de l'âge d'or du slapstick. Cependant les artistes

évoluant dans ce registre se font de plus en plus rares et le burlesque,

notamment avec l'arrivée du cinéma parlant, a de plus en plus de

mal à imposer la magie de l'expression corporelle. L'évolution du

burlesque passe donc par sa dissolution dans les autres genres, comme dans le

film d'action, où Jackie Chan s'est fait le maître des cascades et

autres exploits physiques chers à Buster Keaton. Il reste

néanmoins un domaine dans lequel le slapstick a laissé

des traces, c'est celui du cinéma d'animation.

Mais aujourd'hui, la technique reine du dessin animé

n'est plus la seule qui attire le public. Avec l'avènement de

l'ordinateur et des nouvelles technologies, l'animation par images de

synthèse a progressivement gagné du terrain sur le dessin

animé traditionnel. S'il est un studio qui domine cette nouvelle

technique d'animation, c'est bien Pixar, car cette domination est telle que le

nom du studio plane sur chaque film d'animation assisté par ordinateur,

au grand dam de son principal concurrent (Dreamworks SKG). Une question se pose

alors. Que reste-t-il de l'héritage laissé par les grands

maîtres du burlesque dans ces production ultra-modernes ? Chercher des

réponses à cette question, revient avant tout à

étudier un point fondamental du comique burlesque, le personnage et sa

difficile relation au monde qui l'entoure. La recherche se portera alors sur

les personnages au sein des

3

productions Pixar, et tentera de démontrer en quoi ces

héros témoignent du lien qui unit le slapstick au cinéma

d'animation.

Il s'agira de développer, dans un premier temps, les

caractéristiques physiques du héros Pixar, car la première

approche d'un personnage animé, comme d'un personnage burlesque

relève du corps. La genèse de ces premiers corps animés

par ordinateur permettra de rendre compte des méthodes de travail

utilisées au sein du studio, mais aussi de décliner les

différents corps burlesques qui en sont nés. Les

particularités de ces personnages donneront lieu à une

étude de leur rapport au délire comique, domaine

étroitement lié au langage du slapstick, mais aussi de

définir la situation de ces corps dans l'espace. Dans un second temps,

une approche de ces personnages en tant qu'objets de divertissement permettra

de cerner l'importance du merveilleux dans le domaine du concret, pour mieux

appréhender les héros Pixar comme des artistes en

représentation. Enfin, une troisième partie s'attachera à

déterminer ce qui caractérise ces individus par-delà leur

aspect physique, notamment à travers leurs rapport avec le monde

mécanique, avec la communauté à laquelle ils sont

censés appartenir, puis avec le pouvoir qui régit leur monde.

4

CHAPITRE I : D É CLINAISONS DU CORPS

BURLESQUE

Avant de devenir ce géant de l'animation, Pixar

n'était, à l'origine, qu'un petit groupe de chercheurs en

infographie ne disposant que de peu de moyens et d'une technologie encore

rudimentaire. Pour comprendre comment le studio a pu s'épanouir, il faut

revenir sur ses premières années, en saisir les conditions de

travail, cerner ce vers quoi tendaient les personnes qui y évoluaient

à l'époque. Il ne faut pas l'oublier, Pixar est avant tout la

contraction des termes pixel (surface élémentaire

constituant l'image numérique) et art. Déjà,

cette dénomination marque un grand paradoxe : l'association, pour ne pas

dire la fusion, d'une technologie pour le moins impersonnelle et de la

création artistique dans sa plus pure expression. Comment ce jeune

studio est-il parvenu à concilier la tradition du coup de crayon

à la modernité de l'ordinateur, pour donner forme à ses

personnages ? C'est d'abord par une appréhension progressive de l'outil

informatique que se sont forgés les premiers corps en image de

synthèse. Par cette progression, le studio a donné naissance

à tout un éventail d'objets animés, dont le moyen

d'expression principal était celui du corps. C'est notamment par le

recours à un langage comique exclusivement physique que les studios ont

pu exploiter le potentiel burlesque des protagonistes de leurs films, au point

d'appliquer ce langage aux personnages humains, jusqu'à les transformer

littéralement en objets.

I.1/ Genèse des premiers corps Pixar

Au cours d'un entretien avec Paul Grimault1, en

1985, Jean-Pierre Pagliano questionna le cinéaste sur sa vision de

l'animation par ordinateur. Ce dernier en avait déjà une

idée bien arrêtée :

« L'ordinateur est une très belle invention, un

outil extraordinaire pour certaines choses. Ça m'amuserait de jouer avec

mais ça ne me servirait à rien pour ce que j'ai choisi de faire.

Si je faisais des films scientifiques ou techniques, je m'en servirais : il y a

des spécialistes et vous, vous êtes à leur disposition. Il

faut leur dire : « Je voudrais bien avoir ça » et le

gars vous dit « c'est possible » ou « c'est pas

possible ». On commence à être dépendant de

quelqu'un d'autre [É] et à ce moment-là, on s'efface

fatalement devant le moyen. Le moyen, pour moi, c'est bien si je le

contrôle. »2

1 Paul Grimault (1905-1994) est un cinéaste d'animation

français. Il est l'auteur de dessins animés poétiques,

comme Le Petit Soldat (1947) ou encore Le Roi et l'Oiseau

(1980) tous deux co-écrits par Jacques Prévert. Son oeuvre a

marqué la scène internationale, au point d'influencer des

cinéastes japonais comme Hayao Miyazaki.

2 Jean-Pierre PAGLIANO, Paul Grimault, Dreamland, 1998,

p.141.

5

Il faut dire qu'à l'époque, l'animation par

ordinateur n'en n'est qu'à ses balbutiements. Mais un petit groupe de

chercheurs de la division informatique de Lucasfilm Ltd., défriche un

terrain méconnu : celui de l'imagerie numérique. Edwin

Catmull1 et Alvy Ray Smith2 sont à la tête

de cette équipe, bientôt rejoints par John Lasseter au

début des années 80. Ce dernier est recruté pour mettre en

forme les avancées technologiques des chercheurs. Car, jusqu'alors, les

images de démonstration des nouveaux logiciels étaient

réalisées par les inventeurs eux-mêmes. « C'est

comme aller dans un musée où les tableaux auraient

été peints par les fabricants des toiles et des pinceaux »3

s'étonne John Lasseter.

L'arrivée de ce dernier marque donc le lancement d'un

projet voué à promouvoir les travaux du groupe : un court

métrage d'animation.

« Ed Catmull et Alvy Ray Smith m'ont demandé de

réfléchir à un personnage composé de formes

géométriques simples [É]. Je me suis alors

intéressé à Ub Iwerks, à la simplicité de

ses premiers dessins animés de Mickey Mouse. J'ai donc commencé

à dessiner André, un personnage composé de formes simples.

»4

Certes, les premières aventures de Mickey se

caractérisent par la simplicité des traits, mais la

fluidité et le rythme impulsés aux corps des personnages sont

très soignés. Walt Disney et Ub Iwerks s'étaient

d'ailleurs inspirés des corps de Buster Keaton et de Charlie Chaplin

pour concevoir ces personnages. Car comme le souligne Dick Tomasovic,

« le corps du toon et le corps burlesque sont des corps mobiles,

malléables, ils sont les premiers objets de l'action du cinéma

d'animation. »5 Le cadre rigide des formes

géométriques imposées par l'outil informatique à

Lasseter posent donc problème à l'ancien animateur des studios

Disney : « Je me souviens avoir dit à Ed [Catmull] :

« Bon sang, j'adorerais avoir une forme flexible », c'est grâce

à son corps qu'un personnage de dessin animé devient expressif.

»6

1 Né en 1945, Edwin Earl Catmull est un docteur en

informatique spécialiste de l'image de synthèse. Il entre chez

LucasFilm en 1979, où il travaille sur les premières images

générées par ordinateur. En 1986, il fonde Pixar avec

Steve Jobs, et développe des logiciels importants dans le domaine de

l'animation par ordinateur.

2 Ingénieur américain né en 1943, Alvy

Ray Smith est, au même titre que son confrère Ed Catmull, un

pionnier de l'infographie.

3 Extrait du documentaire de Tony KAPLAN et Erica MILSOM,

Pixar Shorts, a Short Story, 2007.

4 ibid.

5 Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Sur la figurine

et le cinéma d'animation, Rouge Profond, 2006, p.53.

6 John Lasseter in, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op.

cit, 2007.

6

Ces débuts hésitants appuient la thèse de

Paul Grimault selon laquelle les limites technologiques de l'ordinateur

constituent une barrière à la créativité. Edwin

Catmull va justement repousser ces limites en mettant au point le

procédé de la goutte d'eau (annexe 1). S'appuyant sur

les fameuses formes géométriques imposées par les

logiciels, cette goutte d'eau se compose de deux hémisphères : le

plus grand constituant la base de l'objet à animer, et le plus petit

faisant office de sommet. L'ordinateur remplit alors automatiquement la section

qui sépare ces deux hémisphères indépendants l'un

de l'autre. L'objet final devient malléable, et se rapproche de la

flexibilité d'un personnage animé à la main. John Lasseter

résume ainsi la façon dont il s'est affranchi des ces contraintes

: « L'art met la technologie au défi et celle-ci inspire l'art.

»1 Un second personnage est donc développé

autour de ce nouveau procédé : Wally B., un bourdon doté

de pattes en formes de bonbons de gélatine.

I.2/ Des objets animés...

I.2.1/ Expression du corps géométrique

Si Les Aventures d'André et Wally B. sont un

exploit technologique, le film n'est qu'une étape dans l'apprivoisement

de l'animation par ordinateur. En effet, pour poursuivre le parallèle

opéré par Paul Grimault entre le dessin animé traditionnel

et ces expérimentations informatiques, « une animation c'est

faire vivre, faire respirer, prendre le personnage de l'intérieur, qu'on

ait l'impression que c'est lui qui décide s'il va marcher, s'il va

courir [É]. »2 Il est évident que

John Lasseter ne pouvait se satisfaire de ces démonstrations simplistes

et aspirait à des projets capables d'ouvrir un champ plus large à

l'animation pure.

C'est à partir de 1986, date à laquelle Steve

Jobs3 rachète la branche infographie de Lucasfilm pour en

faire une société indépendante, que l'équipe

d'André et Wally B. se voit offrir des perspectives encore plus

stimulantes. Pixar se détourne peu à peu de ses

1 ibid.

2 Paul Grimault, cité dans Jean-Pierre PAGLIANO, Paul

Grimault, Dreamland Editeur, 1998, p.143.

3 Steve Jobs est né en 1955, en Californie. Il

s'intéresse très tôt à l'électronique et

fonde, à seulement 21 ans, la société Apple. Il fonde

Pixar en 1986, avant de devenir l'actionnaire principal de la firme Disney. Ses

réussites phénoménales dans les domaines de l'industrie

informatique et de la production cinématographique en font un des hommes

les plus influents de ces trente dernières années.

7

fonctions initiales (le développement de logiciels

d'imagerie dans le domaine industriel et médical) pour se consacrer

pleinement à ce qui n'était jusqu'alors qu'une vitrine :

l'animation.

Pour présenter leur nouvelle entreprise, Ed Catmull et

Alvy Ray Smith demandent à John Lasseter d'imaginer de nouveaux

personnages dans le cadre d'un second court métrage, le premier film

estampillé du logo Pixar.

« Je me demandais ce que je pouvais bien faire. Sur ma

table de dessin, j'avais une lampe d'architecte. Une lampe Luxo. Elle avait des

formes géométriques simples, alors je l'ai

modélisée. C'est là que j'ai pensé aux algorithmes

pour les ombres que nous développions dans le bureau. Nous avons

décidé de combiner les deux et d'en faire un film. »1

L'émulation entre la technologie et l'art fonctionne

une fois de plus. Lasseter pousse les chercheurs à développer de

nouveaux logiciels qui libèrent de nouvelles idées

nécessitant d'autres innovations. Ce cercle vertueux place alors le tout

jeune studio à la pointe des recherches dans le domaine de l'image de

synthèse.

Pour bien rendre compte des moyens dont disposait cette

équipe, il faut rappeler que les membres de Pixar occupaient le

même bureau et se partageaient les quelques (précieux) ordinateurs

dont disposait le studio. Loren Carpenter2 rapporte que «

le processeur d'un téléphone mobile est cent fois plus rapide que

celui du studio »3 à l'époque. C'est donc

une véritable équipe de pionniers qui débarque à

une conférence du SIGGRAPH4 de 1986 : « Il y avait

des ateliers, des panels et des projections en soirée. C'était

une sorte de festival pour les mordus d'informatique. »5

Après des mois d'efforts et de calculs, le studio Pixar peut enfin

présenter Luxo Jr., l'histoire d'une petite lampe de bureau qui

joue avec une balle sous le regard éclairé d'un de ses parents.

« Le film ne dure que deux minutes trente, mais avant la fin, tout le

monde était debout en train d'applaudir. »6 se

rappelle John Lasseter.

« Je n'oublierai jamais quand Jim Blinn, l'un des

géants du graphisme assisté par ordinateur, est venu me voir

après la projection. Il m'a dit : « John, j'ai une question

à te poser. » Je me suis dit : « Oh, non. Jim Blinn.

Il va me poser des questions sur l'algorithme pour les ombres. J'en suis

sûr. Je n'y connais rien. » Il m'a dit : « John, la

lampe adulte était une maman ou un papa ? » Je me suis

contenté de sourire en pensant : « On a réussi

». On avait réussi notre pari. On s'intéressait aux

1 John Lasseter in, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op.

cit, 2007.

2 Loren Carpenter est un ingénieur en infographie

américain. Il développe des algorithmes pour l'imagerie

numérique au sein de LucasFilm, avant d'être intégré

à la société Pixar.

3 In, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op. cit,

2007.

4 Le SIGGRAPH (Special Interest Group in GRAPHics) est un

séminaire américain sur l'infographie organisé chaque

année depuis 1974.

5 John Lasseter in, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op.

cit, 2007.

6 Ibid.

8

personnages. »1

Car Luxo Jr. est véritablement une borne dans

l'histoire de l'animation, dans le sens où il s'agit du premier film

entièrement réalisé en images de synthèse dont les

personnages, bien que muets, expriment une grande palette de sentiments. Le

tour de force de Pixar fut alors de parvenir à éclipser la

prouesse technologique par des personnages dont la crédibilité

repose avant tout sur le potentiel expressif de l'objet en tant que corps.

I.2.2/ Musicalité du corps

Luxo Jr. fut certes une réussite d'un point de vue

scénaristique et esthétique, mais le caractère particulier

de ce personnage était la façon dont celui-ci s'exprimait : sans

aucune parole.

L'expression corporelle, nous l'avons souligné, reste

le principal moyen de communication pour cet objet vivant. Cependant, il faut

également signaler l'importance des sons produits par ce corps. En

effet, chaque geste ou déplacement s'accompagne d'un cliquetis

métallique, d'un grincement de ressort. Par ces sons, le personnage

revendique non seulement sa crédibilité (tous trahissent la

matière, la facture de l'objet), mais aussi sa capacité à

communiquer à travers ce qui le définit, au-delà de sa

mutité. Après la gestuelle, il y aurait donc une deuxième

alternative à l'expression orale : l'expression sonore, une sorte de

musicalité inhérente à l'anatomie et aux attributs du

personnage.

C'est par cette expression sonore que se caractérise

également le héros de Tin Toy (John Lasseter, 1988). Le

film s'ouvre par un lent panoramique sur un plancher, dévoilant un sac,

une boîte ouverte, puis un jouet immobile : Tinny. Ce nom, tout comme le

titre du film, en appelle à l'idée du tintement. Car Tinny est

musical, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un homme-orchestre ou

plutôt d'un jouet-orchestre. D'abord immobile devant la boîte dont

on vient de le sortir, Tinny regarde autour de lui et perçoit des rires

d'enfants. Ces rires sont ceux de Billy, un bébé

s'avançant à quatre pattes vers son nouveau jouet. Par crainte

d'être malmené par cet immense bébé, le jouet tente

de s'éclipser, mais son premier pas actionne la grosse caisse et les

cymbales greffées à son dos. C'est ainsi que Tinny

découvre sa condition d'homme-orchestre. Ses mains, prisonnières

d'un accordéon, ne lui serviront qu'à jouer de la musique, et

chaque pas qu'il fera sera accompagné d'un

1 Ibid.

9

son. Lorsque le bébé remarque Tinny, ce dernier

n'a d'autre choix que d'accélérer sa fuite, provoquant ainsi

l'emballement de sa mécanique.

Loin d'être mélodieuse, la musique que joue Tinny

est celle de sa propre peur. Car plus il fuit le danger, plus ses

déplacements sont bruyants et attirent le bébé. À

la grosse caisse et aux cymbales s'ajoutent alors l'accordéon, la

trompette et le xylophone, véritable déchaînement de notes

qui permet à cette curieuse poursuite entre un bébé et son

jouet de révéler les propriétés de ce corps

définitivement musical. Tinny ne peut pas fuir ses problèmes

puisque son corps tout entier en est la source. Quand il panique, c'est la

grosse caisse qui fait office de coeur en battant la chamade, tandis que la

trompette traduit son essoufflement. Et sa boîte, qui pourrait lui servir

d'abri, n'est qu'un prisme déformant à travers lequel le

bébé, déjà immense par rapport au jouet,

paraît plus monstrueux encore. Tinny se réfugie donc sous le

canapé et découvre une quinzaine de jouets apeurés, fuyant

le même danger que lui. C'est alors qu'il prend conscience de sa fonction

: divertir. La découverte du corps par cet apprentissage sonore le

libère de la peur. Tinny va alors s'efforcer d'attirer l'attention de

Billy pour remplir son rôle de jouet.

Attirer l'attention par le divertissement, est bien la

principale préoccupation d'un homme-orchestre. Et le potentiel expressif

de la musique à travers le corps semble tellement riche que le studio a

produit un second court métrage sur ce thème intitulé

One Man Band (Andrew Jimenez et Mark Andrews, 2OO6).

Il ne s'agit plus ici de jouets, mais de deux hommes se

disputant l'unique pièce d'or d'une petite fille, par le biais d'un

concours de musique improvisé.

Si ces deux personnages pratiquent le même

métier, ils sont autant opposés physiquement que musicalement. En

effet, la silhouette élancée de Treble, son visage triangulaire

et ses gestes précis et rapides s'accordent parfaitement avec le genre

d'instruments dont il joue, essentiellement des instruments à cordes. De

l'autre côté de la place déserte où se

déroule l'action, Bass est un homme-orchestre porté sur les

instruments à vent et les percussions. La grosse caisse située

devant lui est traversée par un accordéon (faisant de Bass une

possible déclinaison de Tinny), tandis qu'une clarinette, un tuba et

diverses trompettes complètent son équipement (annexe 2).

À la rigoureuse simplicité des

10

cordes s'oppose donc l'opulent apparat des cuivres. Ce

contraste se traduit jusque dans l'habillement, puisque la fraise et le

pantalon de Bass reprennent le motif de son accordéon. « On

entend le bruit de leur accoutrement à chaque fois qu'ils bougent. C'est

très réaliste. »1 À tous ces

détails s'ajoutent les noms des deux hommes-orchestre : Treble et Bass.

Le premier désigne littéralement, en anglais, une note

aigüe, mais rappelle également le terme treble clef (la

clef de sol). Quant au second, il peut à la fois qualifier un son grave

et un instrument de musique (guitare basse, contrebasse, etc.) ou encore la

clef de fa (bass clef). Par extension, Bass incarne le contrepoint

musical de Treble.

En se disputant la pièce de la petite Tippy, les deux

hommes-orchestres se lancent dans une compétition qui va crescendo, tout

comme la bande-son. De par leur fonction, Treble et Bass ne se répondent

qu'en jouant leur musique, de plus en plus fort, de plus en plus vite, avec de

plus en plus de virtuosité. Cet affrontement musical tourne presque

à l'agression (aussi bien visuelle que sonore), et l'enfant

effrayée laisse tomber sa pièce d'or qui roule jusqu'à une

bouche d'égout pour y disparaître. À partir de la chute de

la pièce, la musique s'arrête net pour laisser le loisir aux deux

musiciens de regarder l'objet de leur rivalité leur échapper. Aux

concerts tonitruants répond l'ironie du sort à travers le

lointain cliquetis de la pièce au fond de l'égout. Chacun des

personnages, surpris par ce dénouement, regarde les deux autres avec un

étonnement qui ne laisse pas de place à la parole. Ce qui

remplace la musique, c'est le geste et rien d'autre. En guise de

réparation, la fillette réclame un violon à Treble en

tendant une main vindicative et se lance dans un solo époustouflant. La

compétition musicale lancée par les hommes-orchestres est

finalement remportée par l'arbitre.

L'exemple de ces deux films prouve, s'il le fallait, la force

de suggestion de la musique dans la caractérisation des personnages. Et

aux fausses notes maladroites de Tinny répondent les mélodies

endiablées de Treble et Bass. Pour One Man Band, l'histoire et

les personnages ont été construits en grande partie autour de la

musique du film. Car Michael Giacchino, compositeur phare du studio, n'avait

pas les images devant lui pour composer, seules quelques indications lui furent

fournies sur le genre de musique et d'instruments à utiliser. Tout comme

l'homme-orchestre est fondamentalement lié à ses instruments,

le

1 Andrew Rimenez, commentaire de One Man Band, DVD,

Buena Vista Home Entertainment, 2007.

11

récit et les personnages furent adaptés à

la musique, ce qui donne une véritable crédibilité

à l'ensemble. Mais ce que nous retiendrons de Tin Toy et de

One Man Band, c'est la capacité du studio à se

débarrasser de la parole pour revenir aux origines même du

cinéma : le gestuelle et le sonore. Les corps de Tinny, Treble et Bass,

qu'ils soient de chair ou de métal, sont avant tout des machines

à produire des sons et non des mots. Leurs phrases, marmonnées ou

parfaitement prononcées, sont essentiellement musicales, et ne sont

là que pour une chose : traduire les sentiments du personnage. Le corps

burlesque est, en ce sens, une sorte de métronome de l'action. C'est lui

qui insuffle le rythme à l'histoire, en battant la mesure à

travers ses instruments. Ce phénomène produit une parfaite

harmonie entre ce qui est donné à voir et ce qui est donné

à entendre. Dans ce domaine, Jerry Lewis renversait ce

procédé car, bien qu'excellent musicien, il se plaisait à

démontrer ses talents de mime dans des numéros de playback

gestuels où l'action de son personnage se modelait à la

bande-son. Ainsi, dans Who's Minding the Store ? (Franck

Tashlin1, 1963), il réalise un étonnant numéro

de secrétaire tapant un texte avec une machine à écrire

invisible. Rowan Atkinson reprendra cette idée en l'appliquant à

la batterie, dans un numéro non moins virtuose.2

1 Frank Tashlin fut, dès les années 30, un des

plus grands animateurs américains. Après avoir collaboré

avec Tex Avery, Chuck Jones, ou encore Walt Disney, il abandonna l'animation

pour réaliser des films burlesques et fut notamment un collaborateur

important de Jerry Lewis.

2 Rowan Atkinson est un comédien britannique issu du

théâtre. Outre des apparitions remarquées au cinéma

et des rôles importants dans plusieurs séries outre-Manche, il

s'est fait connaître du reste du monde en créant le personnage de

Mr. Bean en 1989. Le sketch de la batterie invisible est extrait de son one-man

show Rowan Atkinson Live, enregistré à Boston en 1991,

et co-écrit avec son fidèle ami et collaborateur, Richard

Curtis.

12

I.2.3/ Mobilité et immobilité

« Pour le dire en une formule, le vivant s'inscrit dans

l'ordre du mouvement (le mouvement étant la possibilité de bouger

ou non); les figurines, elles, relèvent du mouvant : elles sont

condamnées à être mues continuellement, à être

bougées sans cesse pour dissimuler l'inertie totale qui les fige. La vie

c'est le mouvement, l'illusion de vie, c'est le mouvant. »1

L'art de l'animation ne se résumerait donc pas à

sa simple définition étymologique : donner la vie, mais

il s'agirait en réalité de donner l'illusion de la vie. Chez

Pixar, malgré l'utilisation exclusive de l'image de synthèse,

John Lasseter et ses collègues ne se focalisent pas sur la reproduction

fidèle de la réalité. Comme le rappelait Laurent Roth

à l'occasion de la sortie de Toy Story :

« Toute la réflexion de Lasseter au sujet de

l'animation des jouets du film travaille sur la limite subtile à trouver

entre l'humanisation à tout crin de la marionnette (croire au jouet

comme s'il

était vivant) et sa fatale immobilité d'objet

intrinsèquement inerte (le jouet n'est jamais qu'un objet mort).

»2

C'est justement sur cette dualité entre le mobile et

l'inerte que repose Toy Story. Premier long métrage du studio,

le film reprend l'idée de Tin Toy, à la

différence près que les jouets ne bougent qu'en l'absence des

humains. Ce principe n'est pas neuf, puisque Paul Grimault le prenait

déjà comme base pour Le Petit Soldat (1947). Mais pour

Lasseter, les images générées par ordinateur souffrent

plus de l'immobilité que les autres techniques d'animation3.

Le défi du studio était donc double. Il s'agissait de faire

oublier l'aspect inédit des images en donnant l'impression que les

jouets (objets inertes par définition) étaient vivants. Pour ce

faire, l'équipe du film prend le parti de travailler d'abord sur la

matérialité des corps à animer4, puis de

s'appuyer sur cette matérialité pour développer l'aspect

psychologique des personnages. Car les héros de Toy Story sont

avant tout des personnages pensants, à l'image de Félix le Chat

que son créateur, Otto Messmer5 avait élaboré

après avoir étudié les premières comédies de

Charlie Chaplin :

1 Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Sur la figurine et

le cinéma d'animation, Rouge Profond, 2006, p.30.

2 Laurent ROTH, L'enfant et les sortilèges,

Cahiers du Cinéma n°501, avril 1996, p.12.

3 John LASSETER, « Viewpoint », Animation Magazine,

mars-avril 1994, p.45.

4 Dans le documentaire de Leslie Iwerks, The Pixar

Story (2007), Lasseter rapporte que les premières recherches

pour Toy Story consistèrent à acheter des jouets

existants pour mieux cerner la matière, la flexibilité,

l'amplitude des mouvements de chaque personnage potentiel.

5 Otto Messmer (1892-1983) est un animateur américain

auteur de très nombreux dessins animés. Son imagination et son

sens de la mise en scène du personnage dessiné firent le

succès de Félix le Chat dont il est le créateur.

13

« Les connaissances qu'il avait ainsi acquises du geste,

du mime, de l'expression et du langage corporel lui permirent de donner

à Félix un style de mouvement unique. Tandis que les autres

personnages de dessins animés de l'époque se contentèrent

de se déplacer à l'écran, Félix, lui, semblait

réfléchir avant d'agir [...] »1

Réfléchir avant d'agir, c'est bien sur ce point

que les personnages de Toy Story construisent leur

crédibilité de figurines vivantes. En effet, la

première séquence du film montre Andy, un petit garçon,

s'amusant dans sa chambre avec ses jouets : une poupée-cowboy

ventriloque, un dinosaure en plastique, ou encore un cochon-tirelire. Mais

dès que l'enfant sort de la pièce, ses jouets s'animent

littéralement : ils regardent autour d'eux, se parlent et,

déjà, le caractère de chacun commence à se

dessiner. Le spectateur comprend alors que ces personnages constituent une

véritable communauté qui mène une double-vie : elle

remplit sa fonction première en tant que divertissement inerte d'Andy,

et elle prend vie devant le public. Celui-ci, initié au secret des

jouets, les considère donc davantage comme des personnages simulant leur

immobilité, que comme des êtres sans vie dont la capacité

à se mouvoir ne serait qu' artificielle.

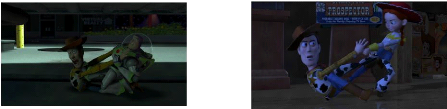

Woody, le cowboy et héros principal de la trilogie

Toy Story, est un exemple des plus éloquents concernant ces allers

et retours entre l'inertie et la mobilité. Ainsi, lorsqu'il se retrouve

dans la chambre de Sid, le voisin teigneux d'Andy, Woody subit une

séance de torture pour le moins inhabituelle : Sid, jouant les

interrogateurs sadique, place une loupe entre les rayons du soleil et le front

en plastique du héros (annexe 3). La lente brûlure laisse

déjà apparaître une légère fumée quand

Sid est appelé par sa mère et se précipite au

rez-de-chaussée. Dès que la porte claque, Woody bondit en

laissant échapper le cri de douleur qu'il retenait jusqu'alors. C'est

par ce genre de séquences que le personnage gagne en

crédibilité puisque même les plans qui trahissent son

statut d'objet inerte ne sont là que pour souligner la force vitale

contenue par ce même objet. Toy Story 2 ne déroge pas

à la règle et pousse le vice encore plus loin en mettant Woody

dans une situation des plus désagréables. Quand Geri, le

restaurateur de jouets, vient réparer le cowboy, ce dernier doit prendre

sa pose habituelle, les yeux grands ouverts, tandis qu'un très gros plan

montre un énorme coton-tige s'approchant dangereusement de la pupille de

Woody pour enfin la frotter lentement, délicatement, minutieusement.

Encore une fois, ce plan met en relief l'épreuve subie par le jouet,

mais il instille au spectateur, crispé sur son fauteuil, une

1 Charles SOLOMON, Les pionniers du dessin animé

américain, Paris, Dreamland, 1996, p.66.

14

impression dérangeante, car il en appelle à un

réflexe naturel d'identification au personnage. Ce genre de plan, assez

rare au cinéma de par l'inconfort qu'il produit (à l'image du

plan de l'oeil coupé par un rasoir dans Un chien

andalou1), est néanmoins exploité avec Jim

Carrey, grand héritier de Jerry Lewis. Dans Yes Man (Peyton

Reed, 2008), son personnage fait un cauchemar dans lequel il est figé

sur son canapé, les yeux et la bouche ouverts. C'est alors qu'une mouche

vient se poser sur son oeil gauche, sans que celui-ci ne réagisse

(annexe 4). La même gêne physique se fait alors sentir,

mais l'homme ne bougera pas, pour la bonne raison que ses amis rentrent chez

lui, et constatent négligemment sa mort ! Là encore,

l'immobilité s'oppose au vivant. Et, comme pour se jouer de cette

état morbide, les héros de Toy Story décident de

dévoiler leur secret à Sid. Mais la mise en scène qu'il

choisissent pour effrayer leur bourreau est calquée sur le réveil

de morts vivants. Des jouets sortent de terre en boitant, d'autres rampent,

etc. Sid, paniqué par cette incroyable découverte, s'enfuit

d'ailleurs en criant : « Les jouets sont vivants! ».

Pourtant, de nombreux personnages comiques choisissent

l'inertie comme moyen d'éviter la mort ou, du moins, les

problèmes. Ainsi, quand Keaton se réfugie sous une bâche

pour échapper à la police, c'est pour se retrouver sur la statue

fraîchement inaugurée d'un cheval blanc. Keaton doit alors rester

de marbre pour ne pas dévoiler cette ruse improvisée et ce,

malgré que la monture cède lentement sous le poids de son

cavalier.2 Chaplin n'est pas en reste lorsqu'il s'improvise pied de

lampe en se cachant sous un abat-jour3, ou quand il se

déguise en arbre pour sauver ses frères d'armes.4

Ces exemples sont à la fois l'illustration d'une

fixité faisant office d'ultime refuge (surtout quand l'abri initial est

détruit par un chien ravageur, annexe 5), mais sont

également la preuve que le personnage animé, tout comme le

personnage burlesque, peut se fondre dans le décor avec une

facilité déconcertante, à l'image des rats qui se cachent

sur les dalles noires du carrelage de la cuisine de Ratatouille (Brad

Bird, 2007) (annexe 6). L'immobilité est donc une alternative

à la disparition du corps. Alors que l'essentiel de son pouvoir de

divertissement se fonde sur le geste, sur la capacité à se

mouvoir, le personnage Pixar opte souvent pour une inertie qui se veut

salvatrice, et qui, paradoxalement, lui assure de rester au premier plan de

l'action.

1 Luis Bunuel, 1929.

2 The Goat (1921), Buster Keaton et Mal St. Clair.

3 The Adventurer (1917), Charlie Chaplin.

4 Shoulder Arms (1918), Charlie Chaplin.

15

I.3/ É aux corps-objets

Se fondre dans le décor, tout comme Harold Lloyd

« se confond avec un mur tapissé en se plaçant

simplement contre lui , recouvert d'un tissu au même dessin

»1 (A Sailor Made Man, de Fred Newmayer, 1921),

ou comment illustrer l'appartenance du corps au domaine du concret ? Cet effet

comique a traversé les décennies, puisqu'il est repris dans le

film de Zach Braff, Garden State (2004) (annexe 7), tout

comme dans Monsters Inc. (Pete Docter, David Silverman et Lee Unkrich,

2001), où un monstre-caméléon se sert de son pouvoir de

mimétisme pour espionner les autres. Ainsi placé sur le

même plan que le décor, le corps se retrouve relégué

au simple statut d'objet, il fait, pour ainsi dire tapisserie. Avant

de dégager les enjeux d'un tel déplacement, il faut se pencher

sur les différentes méthodes de réification

utilisées chez Pixar.

Le premier niveau de passage du corps à l'état

d'objet repose, la plupart du temps, sur une simple allusion visuelle. Dans

Up (Pete Docter et Bob Peterson, 2009), alors que Carl Fredricksen, un

retraité aigri, décide de quitter sa vie monotone en faisant

s'envoler sa maison grâce à des milliers de ballons, Russell, un

jeune scout, est embarqué malgré lui dans l'aventure. Poursuivis

par un chasseur fou aux commandes d'un dirigeable, Carl et Russell doivent

faire face à des situations pour le moins incongrues. En effet, alors

que Russell se retrouve suspendu dans les airs au tuyau d'arrosage de la maison

de Carl, il percute la cabine du dirigeable et trahit sa présence en

glissant lentement le long de la paroi vitrée, dans un crissement proche

de celui d'un ballon de baudruche. Le motif du ballon ressurgit un peu plus

tard lorsque le même personnage, plutôt rond, doit éviter

les fléchettes lancées par les avions qui le poursuivent. Le lien

est rapidement fait entre la morphologie de l'enfant, le bruit de ballon

produit et l'éclatement imaginaire que pourrait causer une de ces

fléchettes.

Mais cet amalgame entre l'image que le corps renvoie et

l'utilisation qui peut en être faite devient un ressort comique important

avec le personnage de Slim dans A Bug's Life (John Lasseter et Andrew

Stanton, 1998). De par sa taille et sa minceur, ce phasme est

quasi-exclusivement utilisé comme un objet. Il se plaint d'ailleurs de

ne jouer que le rôle du balai au sein de la troupe de cirque à

laquelle il appartient. Son patron lui répond alors :

1 Petr KRAL, Le burlesque ou la morale de la tarte à

la crème, Ramsay, 2007, p.113.

16

« T'espérais quoi avec ton physique ? »

Car le corps de Slim n'est plus ni moins qu'un long bâton faisant

tour à tour office d'épée, de barre de limbo, ou encore de

tige de fleur. Il est même confondu avec une branche (ce qui,

après tout, est la fonction première du corps d'un phasme), et se

décrit comme « la branche avec des bras » pour aider

ses amis à le localiser. Le cas de ce personnage fait écho

à celui de Buster Keaton qui, durant les premières années

de sa carrière, jouait les « serpillères humaines

»1. Son père, Joe, l'utilise « pour

balayer le sol ou en le jetant dans les coulisses [É] à l'aide

d'une poignée de valise cousue discrètement au dos du veston de

Buster. Le balai humain fait ainsi son entrée dans le

vaudeville. »2

Le cas de Slim n'est pas isolé dans la filmographie du

studio, et nombreux sont les personnages à prétendre au statut

d'objet. C'est notamment le cas de Bloat, ce diodon3 qui se prend

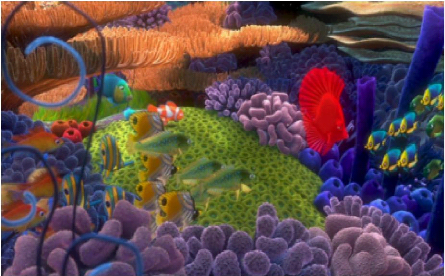

pour un cric gonflable dans Finding Nemo (Andrew Stanton et Lee

Unkrich, 2003), ou encore de ce petit monstre qui utilise sa langue comme une

corde à sauter dans Monsters Inc. (annexe 8).

Cependant, le corps réifié le plus

éloquent reste celui d'Helen Parr dans The Incredibles (Brad

Bird, 2004). Mère de famille dans une société où

elle est condamnée, comme tous les autres super-héros, à

ne pas utiliser ses pouvoirs, elle reprend néanmoins du service sous les

traits d'Elastigirl. Comme Slim, son nom a trait à son physique,

puisqu'elle peut étirer son corps comme un élastique. Ainsi,

Elastigirl épouse la forme d'un tunnel pour éviter le

véhicule qui s'approche d'elle, se transforme en parachute

improvisé pour secourir ses enfants du crash d'un avion, avant de

devenir un zodiaque de fortune pour atteindre la terre. Ce zodiaque reste

d'ailleurs purement familial, puisque Dash, son fils, doté du pouvoir de

la vitesse, fait office de propulseur à l'embarcation (annexe

9).

En faisant du corps un objet usuel, les studios Pixar

perpétuent la tradition comique des premiers temps. Car, comme le

remarque Petr Kràl, l'objet « dans le slapstick, est

comme doué d'une vie propre, à l'égal de l'homme; on peut

même dire que, de tous les partenaires du protagoniste, il est le seul

qui puisse lui disputer sa suprématie. »4 Et

1 Buster KEATON, Charles SAMUELS, Slapstick, L'Atalante,

1984, p.21.

2 Peter KRAVANJA, Buster Keaton, Portrait d'un corps

comique, Portaparole, 2007, p.19.

3 Aussi appelé poisson-hérisson, le diodon a la

capacité de remplir son corps d'eau jusqu'à devenir presque

sphérique.

4 Petr KRAL, Le burlesque ou la morale de la tarte à

la crème, Ramsay, 2007, p.111.

puisque les objets s'immiscent dans le monde des vivants, le

personnage burlesque, qu'il soit humain ou animal, se fait un plaisir de

piétiner les plates-bandes des objets.

En s'attachant, dans un premier temps, à

maîtriser le langage du corps par l'animation d'objets (chaise, lampes,

monocycle, etc.), les créateurs du studio ont inscrit leur personnages

dans la tradition burlesque. Avec le temps, l'amélioration des outils a

permis de développer les expressions faciales, et donc le langage

parlé. Mais la force des personnages Pixar repose sur l'héritage

de ces différentes étapes. Car tout en découvrant de

nouveaux moyens de communiquer pour leurs créatures, les animateurs ont

gardé en tête le potentiel expressif du geste, du mouvement. Ces

corps de pixels sont devenus des corps de plus en plus crédibles. Par

cet attachement au concret, à la matérialité du corps, ces

personnages ont évolué jusqu'à atteindre le plein

aboutissement du corps burlesque : la réification. En faisant des objets

des êtres animés (tout comme Charley Bowers se plaisait à

le faire)1, Pixar fonde une grande partie de son propos comique sur

le décalage entre la nature du corps manufacturé et la

personnification de ce corps. C'est en retournant ce principe comme un gant (le

personnage chosifié) que le même décalage se produit.

17

1 cf. A Wild Roomer et Egged Up (Charley

Bowers, 1926).

18

CHAPITRE II : LE CORPS COMME OBJET DU DÉLIRE

La première donnée commune au burlesque et

à l'animation semble être le délire qui s'installe

progressivement dans chaque film. Libres de toute convention, l'un comme

l'autre constituèrent dès leurs débuts des avant-gardes

artistiques et techniques de premier ordre. De nombreux caricaturistes,

illustrateurs et animateurs entrèrent dans le cinéma par le biais

du burlesque, et Charley Bowers, cité plus haut, fut l'une de ces

passerelles en réalisant plusieurs courts métrages

mêlant slapstick traditionnel et animation image par image.

Ainsi, dans A Wild Roomer (1926), son personnage met au point une

machine capable de tout faire. Le film comporte notamment une séquence

dans laquelle cette machine anime la poupée qu'elle vient de fabriquer.

« Ce que dit cette séquence, ce n'est rien de moins, ni de plus

d'ailleurs, que le pouvoir de l'animation à animer [...j

»1 Les productions Pixar regorgent de séquences

illustrant ce propos. Étant donné que le personnage burlesque est

avant tout un corps défini par ses gestes, sa démarche, sa

flexibilité, sa mobilité (et donc son immobilité), quels

sont ces mouvements qui amènent le spectateur à rire de lui et

avec lui ? Pour répondre à cette question, il faut avant tout

s'attarder sur le motif de la marionnette à l'intérieur

même des films Pixar, avant de se pencher sur les épreuves subies

par ces corps burlesques dans un monde qui ne les ménage pas.

II.1/ La valse des pantins

Dans les dessins animés de Tex Avery, « les

protagonistes commentent leur propre nature de créatures

dessinées. Sur l'un d'eux est tatouée l'inscription : ''Mon corps

est la propriété de la Warner''. »2 Ce

procédé est repris avec la présence du copyright

Disney sur le postérieur de Buzz l'éclair dans Toy

Story. Outre l'aspect comique de ce marketing assumé, la question

de la conscience d'être une figurine traverse toute l'intrigue. Woody

assène sans arrêt à Buzz une des phrases qui a fait le

succès du film : « You are a toy ! ». Ce recul du

personnage animé vis-à-vis de sa condition renvoie au

questionnement du

1 Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Sur la figurine et

le cinéma d'animation, Rouge Profond, 2006, p.24.

2 Robert BENAYOUN, Le mystère Tex Avery, Editions

du Point, 2008, p.77.

19

motif de la marionnette. Certes, plusieurs créatures

factices apparaissent dans les films du studio, comme l'oiseau fabriqué

par les insectes dans A Bug's Life, mais la question de la marionnette

est centrale lorsqu'il s'agit d'interroger l'essence même de

l'animation.

Woody, figurine faite de tissu rembourré et de

plastique ne déroge pas à la règle de la

matérialité chère à Lasseter. Sa démarche,

liée à sa composition, joue un rôle important dans la

façon dont on le perçoit, et le personnage s'en amuse dans

Toy Story 2 (John Lasseter, Lee Unkrich et Ash Brannon, 1999), lorsqu'il

sort de sa boîte en jouant le stéréotype du shérif

sûr de lui (annexe 10). L'effet comique repose alors sur le

décalage ente le ridicule de son évidente condition de figurine

et le caractère viril du personnage qu'il tente d'incarner. La figurine

est alors le vecteur d'une certaine idée burlesque qui serait,

« dans l'art, ce qui amplifie sans cesse la force d'expansion du

comique en reconduisant ses effets à leur source

»1.

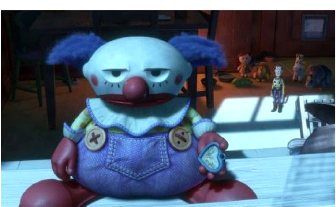

Mais le traitement de la figurine en tant que motif comique ne

date pas d'hier. En effet, avec le développement de la

mécanisation du travail au début du XX ème siècle,

l'homme a dû habituer son corps à des rythmes imposés qui

ont donné naissance à un rapport au corps inédit. Les

burlesques des premiers temps se sont inspirés de ces marionnettes d'un

genre nouveau pour développer le thème du pantin. Dans The

Circus (1928), Chaplin reprend l'idée de l'immobilité comme

point de fuite en se faisant passer pour un automate. Passé du monde du

vivant au monde des choses, Chaplin interroge alors la figure de Charlot en

plaçant son personnage dans un double niveau de représentation :

Chaplin joue Charlot qui joue l'automate. Le personnage burlesque serait-il

envisageable en tant que simple marionnette sujette au bon vouloir de son

créateur ? Si la réponse par l'affirmative n'est pas

évidente pour le slapstick pur, elle semble assez nette en ce

qui concerne l'animation. Et cette mise en abîme du métier

d'animateur est particulièrement présente dans

Ratatouille.

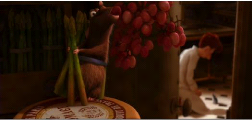

L'intrigue du film repose sur Remy, un rat dont les talents de

cuisinier vont l'amener à être adopté par Linguini, un

jeune commis du plus grand restaurant de Paris. Comprenant rapidement leurs

qualités complémentaires (savoir faire la cuisine et savoir faire

l'humain),

1 Elie DURING, Du comique au burlesque : Bergson, Art

Press, Hors-série N°24 : Le burlesque, une aventure

moderne, ocotbre 2003.

20

ils mettent au point un subterfuge : Remy, caché sous

la toque de Linguini, contrôle les gestes du jeune homme en tirant sur

certaines mèches de ses cheveux (annexe 11).

Les premiers essais chez Linguini révèlent la

difficulté de l'exercice, notamment quand Remy essaie de lui faire faire

sauter une crêpe, celle-ci brise une fenêtre pour atterrir sur le

pare-brise d'une voiture (du moins peut-on le deviner au crissements de pneus

qui se font entendre en contrebas). Ce gag est également présent

dans Johnny English (Peter Howitt, 2002) où Rowan Atkinson joue

un agent secret parfaitement incompétent, et provoque un accident en

voulant lancer sa veste avec désinvolture sur un portemanteau, laquelle

passe par la fenêtre située juste à côté.

Après s'être entraînés, Remy et

Linguini testent leur méthode en cuisine. Mais quand le rat veut se

faire entendre de son partenaire, il n'a d'autres solutions que de le mordre,

provoquant, chez le jeune homme, grimaces, spasmes et sursauts. Ces

contractions soudaines de Linguini pourraient faire croire à un

ensorcellement vaudou où le corps serait à la fois la

poupée (les morsures remplaçant ici les fameuses aiguilles) et la

cible du sort (annexe 12). En cela, le personnage s'avère un

champ d'expérimentation idéal pour les animateurs, puisque les

gestes produits par son corps peuvent (et doivent) être tout sauf

habituels.

Et ce phénomène se reproduit quand Remy

débarque en cuisine et s'aperçoit que Linguini s'est endormi. Il

déploie alors toutes ses forces pour le réveiller, en vain.

Lorsqu'une des collègues entre dans la pièce, Linguini, toujours

endormi, se meut à son insu. Le rat se fait non plus le marionnettiste

d'un complice, mais d'une créature provisoirement privée du

contrôle de son corps. Linguini est donc animé par les

créateurs du film, mais aussi réanimé par

Remy.

Le jeune cuisinier vit d'ailleurs mal un statut qu'il renie :

« Je ne suis pas une marionnette ! Et tu n'es pas mon manipulateur !

» lance-t-il à Remy. C'est pourtant le rat qui est

maître à bord, puisqu'il parvient à diriger Linguini avec

une virtuosité qui révèle la souplesse de ce corps

à son propriétaire.1 Ainsi, Remy accomplit une

manoeuvre délicate en faisant passer sa marionnette sous un plateau,

à la manière d'un danseur de limbo,

1 Le nom du personnage s'inspire certainement du terme

linguine, qui désigne une sorte de spaghetti plat.

21

stupéfiant tout le monde (y compris Linguini) (annexe

13).

Outre le fait d'exploiter cette relation

marionnettiste/marionnette, le cas de ce duo improbable souligne

également la capacité du corps animé à s'affranchir

de gestes préconçus. Et cette double animation,

créé un décalage entre ce qui est attendu du personnage et

ce qu'il peut effectivement réaliser. Dès lors qu'il sort du

mouvement ordinaire, le corps s'inscrit dans le registre du comique physique,

donc burlesque.

II.2/ À l'épreuve du monde

Comme expliqué plus haut, Otto Messmer s'est

inspiré de Chaplin pour créer Félix le Chat. En dehors de

la personnalité attribuée à Félix, ce qui le

caractérise, c'est sa propension à moduler son corps lorsqu'il en

a besoin. Il transforme ainsi sa queue en parapluie ou en manche de banjo et

ses oreilles en paire de ciseaux.1 Plus tard, c'est Tex Avery qui

s'amusera à décomposer physiquement ses personnages.2

Mais le dessin animé n'est pas le seul domaine dans lequel le corps

outrepasse les lois de la physique. Le comique de Laurel et Hardy, par exemple,

« consiste à éprouver par tous les moyens la

résistance du corps à travers des métamorphoses proches du

cartoon »3. Le délire comique s'appuie en grande

partie sur ces facultés extraordinaires du corps à se

déformer. De ce point de vue, les héros Pixar ne dérogent

pas à la règle. De Woody, maltraité par Buzz (Toy

Story), puis par Jessie (Toy Story 2) (annexe 14),

à Dory, le poisson amnésique de Finding Nemo

écartelé par des mouettes (annexe 15), tous

subissent les foudres d'un monde qui ne leur fait aucun cadeau. Cependant,

trois personnages se distinguent par leur faculté à supporter ces

atteintes à l'intégrité physique : M. Patate (Toy

Story), Émile (Ratatouille) et Mike (Monsters

Inc.).

Avant d'être un personnage de Toy Story,

Monsieur Patate est un jouet commercialisé depuis les années 1950

dont les membres, et les composantes du visage

1 Felix the Cat as Romeeow (Otto Messmer, 1927).

2 Le loup est un exemple récurrent de ce

procédé dans l'oeuvreTex Avery, notamment dans Red Hot Riding

Hood (1943).

3 Stéphane GOUDET, Qui êtes-vous Laurel et

Hardy ?, conférence du 9 décembre 2009, organisée

dans le cadre de l'hommage rendu au duo par la Cinémathèque

française du 9 décembre 2009 au 11 janvier 2010.

22

devaient, à l'origine être fixés sur des

légumes de toutes sortes. Peu à peu, le jouet s'est

popularisé et est devenu une pomme de terre de plastique dotée de

trous servant à fixer une grande variété d'yeux, de

bouches, de nez différents, et permettant ainsi aux enfants de

créer leurs propres personnages. De par ce rôle de support concret

à la créativité, Monsieur Patate a été un

objet plus que stimulant pour les animateurs de la trilogie dont il est un

héros récurrent. Dès les premières minutes de

Toy Story, il affiche sa capacité à moduler son visage en se

prenant pour un tableau de Picasso. Par cette première apparition,

Monsieur Patate ouvre la voie à une quantité de

représentations de son corps, et montre une totale insensibilité

à ses déformations. Son corps n'est plus qu'un terrain

miné d'effets comique : une tape un peu forte dans le dos lui fait

sauter un oeil, une chute trop violente entraîne la dispersion de tous

les éléments qui le composent, comme s'il explosait

littéralement (annexe 16). Ce véritable puzzle ambulant

lutte perpétuellement pour rassembler ses morceaux. Et quand, dans un

élan sportif, il tente de se muscler, ses maigres bras restent

agrippés à ce qui lui sert d'haltère, l'abandonnant

à une chute certaine. L'affront de cet objet au corps, Jerry Lewis en a

déjà fait les frais, mais avec des conséquences

différentes. En effet, au lieu de se détacher sous le poids de

l'haltère, ses bras s'étirent exagérément dans

The Nutty Professor (Jerry Lewis, 1963) (annexe 17). Dans ce

cas précis, le personnage animé permet de dépasser la

simple déformation du corps de l'acteur, en poussant le vice à la

dislocation des membres. Dans Toy Story 3, Monsieur Patate

accède à un autre niveau de recomposition du corps lorsqu'il fixe

ses différents éléments à un concombre, ou encore

à une tortilla, renouant ainsi avec la première version qui avait

été faite du jouet au début de sa commercialisation.

Enfin, dans ce dernier volet, Madame Patate (dont les

propriétés physiques sont les mêmes que son mari) joue un

rôle important dans le déroulement de l'action grâce

à l'oeil qu'elle a perdu. Cet oeil est, en fait, un moyen pour la bande

de jouets de savoir à distance ce qui se passe dans la chambre d'Andy.

Le délire burlesque du corps fragmenté contamine alors la mise en

forme du film, avec l'utilisation de plans subjectifs faisant office de

caméra involontairement infiltrée.

Le cas de Monsieur Patate est, pour ainsi dire, l'exact

opposé de celui d'Émile. Quand le premier se disperse, le second,

lui, se concentre, se densifie. Car le frère de Remy

23

ne partage pas sa finesse de goût. En tant que rat, il

fait honneur à sa réputation et se goinfre de tout ce qu'il peut

trouver. Alors que Remy teste une nouvelle recette sur le toit d'une maison,

les deux rats sont foudroyés et projetés au sol. Cet incident

donne alors une saveur particulière au met encore fumant qu'Émile

qualifie aussitôt de foudrée, traduisant ainsi sa

capacité à s'octroyer les choses dans leur immédiate

concrétude. En outre, ce qui, pour son frère, constitue une

source d'écoeurement, devient pour Émile un simple moyen de se

gaver encore et encore. Dans son chapitre intitulé Manger le

monde1, Petr Kràl souligne cette avidité de la

réalité commune à la majorité des personnages

burlesques qui « poussent bel et bien leur goût du monde et du

concret jusqu'à réellement y mordre. »1 Cette gloutonne

immédiateté est pleinement satisfaite lorsque Remy ouvre la porte

du garde-manger du restaurant à sa colonie. Alors qu'il tente de se

fondre dans ce décor comestible en arborant une ceinture d'asperges,

Émile ne résiste pas à la tentation de goûter au

raisin suspendu près de lui. Finalement, c'est une grappe au moins aussi

grosse que lui qu'il gobe grain par grain. Ce gobage excessif fait de ce corps

une sorte de grenade dont l'explosion semble inévitable. Et quand

Émile s'élance pour atteindre l'ultime grain de raisin, son corps

trop lourd renverse la meule de fromage sur laquelle il se trouvait. Celle-ci

lui retombe alors dessus, transformant Émile en véritable canon

à raisins (annexe 18). Ainsi, le concret rattrape ceux qui en

abusent. Ce sont justement ces excès qui permettent de

représenter le corps d'une autre façon, de le redécouvrir,

comme celui de Laurel, noyé de l'intérieur après avoir

absorbé toute l'eau du tonneau dans lequel il se

trouvait2 (annexe 19).

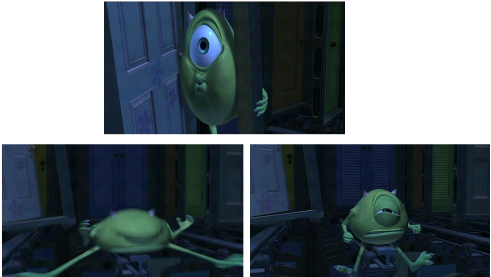

Mike Wazowski diffère des deux personnages par sa

capacité à attirer les coups. Dans Monsters Inc., les

monstres passent dans le monde des humains par des portes donnant sur des

chambres d'enfants. En faisant peur à ses derniers, ils récoltent

leurs cris qui servent d'énergie à la ville de Monstropolis. Mike

est le coach de Sully, le champion en matière de terreur, et sa

vitalité n'a d'égal que le calme de son partenaire. Car il ne

connaît pas de repos et son agitation implique, la plupart du temps, une

atteinte à son intégrité physique. Son corps est, en

effet, une boule sans véritables aspérités. Et quand les

autres veulent s'en saisir, ce sont ses membres qui en pâtissent.

Tiraillé entre ses obligations

1 Petr KRAL, Le burlesque ou la morale de la tarte à

la crème, Ramsay, 2007, p.190.

1 Ibid.

2 Below Zero, de James Parrott, 1930.

24

professionnelles et sa vie amoureuse, Mike se retrouve

écartelé par Sully et sa dulcinée, à tel point que

ses membres menacent de se détacher de son corps (annexe 20).

Mike fait rire à ses dépens, et aux dépens de son corps.

Chaque fois, c'est sa morphologie qui est remise en question, comme un objet

dont le monde n'accepte pas la forme. Ses membres, tiraillés ou mordus,

sont appelés à disparaître, tandis que cet oeil-tronc ne

cesse d'être écrasé, étiré, ou aspiré.

Tout concourt à trouver une utilité à un personnage qui,

au départ, n'est que l'entraîneur de la star de Monstropolis. Car

les objets aussi s'acharnent sur lui, et une chute malencontreuse dans une

poubelle fait tomber une pile de livres qui atterrit dans la bouche de Mike,

comme si le monde cherchait à la faire taire (annexe 21).

Après tout, ce à quoi il est destiné n'a rien

à voir avec la parole puisque son pouvoir comique réside dans ses

déboires physiques. Et lorsqu'il doit faire rire l'enfant que Sully a

recueilli, c'est en s'attaquant à son propre corps, en étirant

son unique paupière, en sautant sur une poutre métallique tout en

écartant volontairement les jambes, ou en se coinçant la

tête dans une porte (annexe 22). S'il n'est qu'un oeil, c'est

parce qu'il est voué à observer, et non à commenter le

monde qui l'entoure. Car la première qualité d'un comique reste

l'observation, et c'est par la conscience des choses (et donc de son corps) que

Mike trouve sa vocation : faire rire, et ne prétendre à rien

d'autre.

Déchiré, brûlé, tordu,

écartelé, ou encore, décomposé, les personnages

Pixar sont un terrain propice au délire burlesque. Ces corps

maltraités, véritables instruments de l'action, ont un point

commun, celui de survivre à ces agressions. Cette désacralisation

du corps permet, non seulement d'en affirmer la maîtrise, mais aussi de

multiplier les ressources comiques de cet objet burlesque qui ne semble pas

connaître de limites.

25

CHAPITRE III : LE CORPS DANS L'ESPACE

Sujets à toutes sortes de brutalités physiques,

les personnages des productions Pixar sont le lieu de l'action autant que le

monde dans lequel ils évoluent. Mais comment se situent-ils dans ce

décor qui les entoure ? La liberté de mouvement qui les

caractérise imprime souvent à l'image la marque de leur passage.

En cela, le plan d'ensemble est un moyen d'inscrire ces corps agités

dans un cadre précis, même s'ils s'échappent parfois du

champ, pour exister en dehors des limites imposées.

III.1/ Laisser sa trace

Bien que subissant les foudres d'un monde cruel, tous ces

corps semblent, à terme, ne pas en garder trace. Ce rapport aux coups,

aux marques, n'est pas réciproque, puisque le monde qui les accueille

est sans cesse transformé par l'action de ces personnages. Cette manie

de marquer le territoire du sceau de son incompétence, de sa maladresse

ou de son inconscience, est un trait fondamental de l'existence du héros

burlesque. Laurel et Hardy, par exemple, sont passés maîtres dans

l'art de la destruction progressive, quant à Monsieur Hulot, il

déclenche un feu d'artifice imprévu (Les Vacances de Monsieur

Hulot, Jacques Tati, 1953), ou laisse involontairement des traces de pas

sur le sol, puis sur le bureau d'une secrétaire (Mon Oncle,

Jacques Tati,1958). Quoiqu'il en soit, le décor sort rarement indemne du

passage d'un personnage burlesque. Et lorsque celui-ci est animé, le

risque de ne pas rendre les choses dans leur état d'origine est encore

plus grand.1

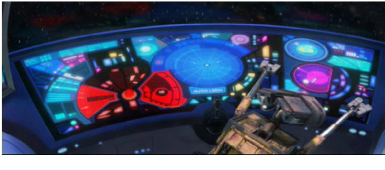

Pendant que les humains attendent patiemment à bord

d'un immense vaisseau spatial (L'Axiom), Wall-e, dont le rôle est de

nettoyer la terre de ses déchets, , tombe amoureux de Eve, un robot en

quête d'une forme de vie. Alors que Eve montre sa puissance en tournant

sur elle-même à une vitesse folle, Wall-e se rapproche un peu trop

et reçoit un coup qui le projette contre la paroi métallique de

son abri. Un peu étourdi, il se laisse tomber, dévoilant

l'empreinte de son corps sur le mur.2 Mais Wall-e ne se limite pas

à

1 Félix le Chat est l'exemple le plus flagrant de la

transformation du monde selon la volonté du héros.

2 Dans Toy Story 2, Buzz l'éclair laisse une

marque identique contre un jeu prévu à cette effet (annexe

23).

26

ce genre de maladresse, car à bord de L'Axiom, sa

fonction de compresseur de déchets attire l'attention de M-O, un robot

chargé du nettoyage d'un vaisseau déjà aseptisé.

Dès que Wall-e avance, ses chenilles laissent la preuve de sa

saleté. L'impudence de cet être impur est aussitôt

effacé par le robot obsédé par sa mission. Wall-e, comme

pour vérifier ce qu'on lui reproche, se permet d'avancer

délicatement un pied pour le poser sur le sol, tout juste nettoyé

par M-O. Ce geste, outre l'impertinence qu'il sous-tend, n'est qu'une

manière d'appréhender ce nouveau monde en en testant les limites.

Mais l'importance de cette mission de nettoyage systématique n'est pas

assimilée par Wall-e qui poursuit son chemin, suivi à la trace

par M-O. Ce motif de l'empreinte laissée comme une piste derrière

son auteur est d'ailleurs repris par un robot-peintre

déréglé, un peu plus tard dans le film.

Bob Parr, dans The Incredibles, modifie

également le décor par une force surhumaine qu'il a du mal

à contrôler. Et quand son odieux patron dépasse les bornes,

Bob le saisit par le cou et lui fait traverser plusieurs murs, abolissant les

barrières entre les espaces impersonnels de la compagnie d'assurance

pour laquelle il travaille (annexe 24). Plus tard, en sortant de sa

voiture, ce même personnage manque de tomber à cause d'un

skateboard abandonné près de la portière. En se rattrapant

au toit du véhicule, Bob se crispe et déforme la carrosserie.

Cette tendance à adapter le monde par la destruction, le remodelage, est

commune à Playtime (Jacques Tati, 1967), où il est

« nécessaire de modifier l'espace pour se l'approprier, de le

re-découper à la mesure de l'homme »1

Le décor serait-il insuffisant pour laisser s'exprimer

le personnage burlesque, au point que celui-ci s'emploierait à le

modifier ? Rien n'est moins sûr. Mais ce qui semble ce dégager de

cette fâcheuse tendance à l'altération de l'objet ou de la

surface, c'est le désir de s'affranchir des contraintes physiques

susceptibles d'enfermer le corps dans une routine du mouvement à

laquelle il se refuse.

1 Stéphane GOUDET, Like Home (2004), documentaire

d'analyse de Playtime.

27

III.2/ De l'importance du plan d'ensemble

Avant de traiter du plan d'ensemble, il est nécessaire

de le définir ou, du moins, de tenter d'en cerner les enjeux. Car la

notion d'échelle de plans est toute relative. Dans Wall-e, par

exemple, un plan montre, sur fond noir, un vaisseau spatial se rapprochant de

la Terre. Mais le cadre s'élargit peu à peu, laissant

apparaître le capitaine de l'Axiom, une maquette de son vaisseau dans la

main droite et un globe terrestre dans la main gauche, se projetant un possible

atterrissage. Ce qui ressemblait, au départ, à un plan

général, s'avère être le très gros plan d'un

fantasme du capitaine. Se distinguant du plan général (qui

embrasse tout un paysage), le plan d'ensemble « permet d'inscrire le

corps (reconnaissable) du protagoniste dans un décor donné et de

mettre en valeur les interactions entre l'un et l'autre.

»1 Dans le cas du genre burlesque, le plan d'ensemble est

un outil idéal pour développer toute une panoplie de mouvements,

et pour mettre en exergue le difficile rapport qu'entretient le personnage avec

le monde.

Le plan d'ensemble aèrerait donc l'action, laisserait

respirer le corps, lui laissant tout le champ nécessaire à

l'épanouissement de son expression. Mais c'est aussi un moyen de

révéler l'extrême isolement du personnage. Isolé,

Bob Parr l'est incontestablement lorsqu'il sort la tête de son bureau

ouvert pour observer l'ensemble de la salle, qui n'est pas sans rappeler un des

plans les plus fameux de Playtime (annexe 25). Isolée

également, la maison de Carl Fredricksen dans Up, qui se

retrouve cernée par un immense chantier, et semble vouée à

la destruction. Cette simple exposition permet d'amener l'idée d'une

fuite de ce monde par les airs, comme va le faire Carl. La solitude par le vide

est une constante dans la filmographie du studio, puisque dans Lifted

(Gary Rydstrom, 2006), un extraterrestre gaffeur fait s'écraser une

soucoupe-volante sur une maison. Lorsque la soucoupe décolle, elle

laisse un énorme cratère au milieu duquel subsiste un minuscule

îlot où un jeune homme dort profondément (annexe 26).

Le vide qui entoure le personnage est d'autant plus inquiétant que

celui-ci l'ignore. L'enjeu du plan d'ensemble est, ici, de rendre le public

complice de la chute inévitable du personnage dès son

réveil.

Cependant, ces espaces vierges de tout autre personnage ne le

restent jamais très

1 Stéphane GOUDET, Buster Keaton, Editions

Cahiers du Cinéma, collection Grands Cinéastes, Paris, 2008,

p.51.

28

longtemps. À l'image de la rue déserte

submergée par une multitude de policiers lancés à la

poursuite du héros (Cops, Buster Keaton, 1922), le vide,

destiné initialement à la pleine expression du corps burlesque,

se retrouve envahi par la foule. Ce genre de plans est très

répandu dans Cars (John Lasseter, 2006), où une jeune

voiture de course, Flash Mc Queen, se retrouve au centre d'un immense circuit

automobile. Le crépitement des appareils photos et les phares des

voiture font alors ressortir l'incroyable foule que peuvent contenir les

tribunes. La solitude par le vide est ici remplacée par une solitude par

la foule, car le héros devient le point de chute de l'attention de tous

les autres personnages. Le thème du corps exposé au regard, et

donc au jugement de l'autre, est aussi présent dans Presto

(Doug Sweetland, 2008). Un magicien, au prise avec son lapin

récalcitrant, doit faire preuve d'une grande maîtrise pour ne pas

gâcher son numéro. Encore une fois, le plan d'ensemble rappelle la

situation du magicien, à ceci près que, l'ajout de la

plongée rend la foule de spectateurs encore plus oppressante (annexe

27). Sur le même principe de mise en scène, Dory et Marin,

deux poissons malchanceux, atterrissent sur le quai d'un port de plaisance, au

beau milieu d'une nuée de mouette. La fixité de tous les

personnages, ajoutée à la multitude du danger, permet de

mélanger subtilement l'angoisse et le rire, tout en résumant la

délicatesses de la situation (Finding Nemo, Andrew Stanton et

Lee Unkrich, 2003) (annexe 28)1.

Cette fonction synthétique du plan d'ensemble est

exploitée dans Toy Story 2, lorsque les jouets se lancent au

secours de Woody. Pour traverser une rue dont le trafic est important, les

personnages se cachent sous des cônes de signalisation et provoquent une

série d'accidents sans s'en apercevoir. Les héros se

félicitent de la réussite de l'opération

lors d'un dernier plan montrant une rue totalement

embouteillée par un carambolage. Le plan d'ensemble s'avère donc

un outil narratif relativement important, d'autant qu'il permet

d'évaluer le rapport qu'entretient le corps burlesque avec les

situations les plus délicates. Dory et Marin s'immobilisent car ils ont

conscience du danger qui les entoure, tandis que les jouets poursuivent leur

chemin, pensant, à tort, avoir bien négocié une

étape inquiétante de leur périple. Et qu'importe si le

plan d'ensemble ne met pas le corps à l'abri de la foule et du danger

(bien au contraire), ces personnages ont une botte secrète : le

hors-champ.

1 Ce plan est d'ailleurs un hommage appuyé au film

d'Alfred Hitchcock, The Birds (1963).

29

III.3/ Vers le hors-champ et au-delà

Le hors-champ relève de tout ce qui est situé en

dehors du cadre, c'est-à-dire «l'ensemble des

éléments (personnages, décors, etc.) qui, n'étant

pas inclus dans le champ, lui sont néanmoins rattachés

imaginairement, pour le spectateur, par un moyen

quelconque».1 Nombreux sont les auteurs burlesques qui ont

utilisé le hors-champ dans leurs films, en ne montrant que l'amorce de

l'action, laissant le loisir au spectateur d'en deviner la chute.

Un des gags les plus exploités dans le genre burlesque

reste celui de la voiture qui échappe au contrôle de son

chauffeur. Dans Get Out and Get Under (Hal Roach, 1920), Harold Lloyd

prend grand soin de son automobile avant de la démarrer. Mais au lieu

d'avancer, celle-ci recule, traversant le mur du garage. En 1989, le personnage

de Mister Bean remet au goût du jour l'alliance comique de l'accident et

du hors-champ en engageant sa voiture dans une voie sans issue. L'automobile

sort du champ, un choc se fait entendre, puis une roue entre par le bord

supérieur du cadre, rebondit sur la chaussée et s'immobilise.

Mister Bean réapparaît et regarde la roue, puis se retourne vers

le lieu d'un supposé accident, avant de traverser le cadre en

courant.2 Mike's New Car (Pete Docter et Roger Gould, 2002)

réutilise ce même gag, quand Mike, au volant de sa voiture, se

prépare à une marche-arrière. Mais un démarrage en

trombe mal négocié le fait sortir du cadre en marche-avant. Comme

chez Mister Bean (et comme bien d'autres avant lui), le son provenant du

hors-champ laisse penser à un accident. Hypothèse

confirmée par le retour de la voiture en plusieurs étapes,

puisqu'elle est en pièces. Ce court métrage opère une

fusion entre le gag de Lloyd et celui de Mister Bean, mais c'est avant tout la

chute reposant sur le hors-champ qui lui donne tout son sel. Par ce recours

à la litote3, le hors-champ instaure un « rapport

direct entre le non-vu et l'assomption du spectateur. »4

Le public est donc un élément à part entière du gag

à travers le hors-champ, puisque c'est ce qu'il imagine en dehors du

cadre qui lie l'image au son qui lui succède.

Le son est, dans ce cas précis, un allié des

plus sûrs pour s'assurer de l'adhésion du

1 J. AUMONT, A. BERGALA, M. MARIÉ, M. VERNET,

Esthétique du Film, Nathan, Paris, 1983, p.15.

2 Mister Bean (épisode pilote), de John Howard

Davies, 1989.

3 Figure de style consistant à dire moins pour faire

entendre plus.

4 Serge ABIAAD, Le hors-champ dans le cinéma des

premiers temps,

Cadrage.net, février 2005.

30

public au gag. Ce principe se vérifie dans Up,

où Russell après avoir grimpé sur les épaules de

Carl pour atteindre la maison en lévitation, tente de monter à la

corde. Tandis que la caméra cadre le haut du corps du vieil homme, les

bruyants efforts de Russell (hors-champ), de plus en plus

éloignés, sous-entendent une progression de l'enfant vers la

maison. Mais, en s'élargissant, le cadre révèle que

Russell n'a pas bougé d'un pouce. La surprise créée par le

décalage entre l'ascension sonore du personnage et sa stagnation

physique déclenche ainsi le rire.

Bien qu'utilisant le hors-champ comme un espace

supplémentaire consacré au gag, les personnages des productions

Pixar ne s'en contentent pas. Pour reprendre le fameux cri de guerre de Buzz

l'éclair : « Vers l'infini et au-delà », il

semblerait que ces corps difficilement contrôlables, s'échappent

vers le hors-champ et au-delà. Ainsi, le bêtisier de A Bug's

Life évacue totalement l'existence des animateurs, puisqu'il

révèle la présence d'insectes occupant les rôles

fictifs des techniciens derrière une caméra qui n'existe pas