|

ANNEE ACADEMIQUE 2015-2016

UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA

BOUAKE (CÔTE D'IVOIRE)

------------

UFR SCIENCES ECONOMIQUES

ET DEVELOPPEMENT (SED)

-----------

MEMOIRE DE RECHERCHE MASTER 2 :

ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT

Présenté en vue d'obtenir le diplôme de

Master de recherche en Economie de Développement

THEME :

LES DETERMINANTS DE L'ENGAGEMENT BENEVOLE EN CÔTE

D'IVOIRE

Présenté par :

KOUAKOU KOUADIO RICHMOND

JURY:

PRESIDENT : M. AKA Bédia

François, Maître de Conférences Agrégé,

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire.

DIRECTEUR DE RECHERCHE: M. KOUAKOU

Clément, Maître de Conférences Agrégé,

Université Felix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire.

ASSESSEUR : M. TROUPA Sery Guy Flavien,

Maître Assistant, Université Alassane Ouattara, Côte

d'Ivoire.

Master 2 recherche « Economie de

développement » 2015-2016

DECEMBRE 2016

AVERTISSEMENTS

L'Université Alassane Ouattara n'entend donner

aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce

mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme

propres à son auteur.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier mon directeur de mémoire,

le Professeur Clément KOUAKOU, Maitre de

Conférence Agrégé de l'Université Félix

Houphouët-Boigny de Cocody. Il a su me rediriger à chaque fois que

je prenais un mauvais chemin. Ses conseils ont été comme une

boussole pour moi.

Je remercie le Doyen de l'UFR des Sciences économiques

et de développement de l'Université Alassane Ouattara de

Bouaké, le Professeur Augustin ANASSE, Professeur

Titulaire en Sciences de Gestion, qui, par son leadership a su tenir ce

programme pour que nous puissions en fin soutenir nos mémoires de

recherche.

Grand merci à mes chers condisciples KUNIBOUO

Angelo, MARAHOUAEpiphane le

délégué, KONE Moumine notre informaticien

et tous les autres qui ont concouru à la bonne tenue de ce

mémoire. Leur soutien indéfectible a été pour

beaucoup dans la réussite de cette année académique.

Merci à M. Paul ANGAMAN,

président de l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la

Torture), qui s'est disposé à répondre à mes

questions pendant l'enquête sur terrain. Merci à Madame

Berté OULAÏ, responsable de la CARITAS de la

Paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Merci au condisciple

Cédric EDANO, il m'a été d'une grande

aide pour l'élaboration de mon questionnaire en ligne via google forms.

Ce formulaire m'a permis de recueillir beaucoup plus de réponse sans

avoir à me déplacer.

Je ne peux oublier mon Pasteur Narcisse

OURAGA pour son soutien de tout genre. Merci au Diacre Herve

KOUASSI pour sa disposition à relire et corriger mon travail.

Plus proche de moi, il m'a également soutenu dans tous les moments

difficiles que j'ai pu traverser.

Une mention spéciale à celle qui souffre avec

moi dans les temps difficiles, qui veille pour me porter en prière.

Aujourd'hui, bien que n'étant pas étudiante, elle connait ce que

c'est que faire de la recherche académique. Celle qui m'encourage depuis à trouver un

emploi afin d'apporter ma pierre à la construction du pays...

... à ma mère Marguerite

KLA.

LISTE

DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACAT : Action des Chrétiens pour l'Abolition

de la Torture

ACBF : African Capacity Building Foundation

AGEPE : Agenced'Etude et de Promotion de l'Emploi

BIT : Bureau International du Travail

CEPE : Certificat d'Etude Primaire

Elémentaire

CFA : Communauté Franco Africaine

CRDI : Centre de Recherche pour le

Développement International

EMAB : Echelle de Motivation des Actions

Bénévoles

ENSETE : Enquête Nationale sur la Situation de

l'Emploi et du Travail des Enfants

ENV : Enquête Niveau de Vie des

ménages

EPN : Etablissement Publique National

INS : Institut Nationale de la Statistique

IRIV : Institut de Recherche et d'Information

sur le Volontariat

MEMPD : Ministère d'Etat, Ministère du

Plan et du Développement

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PNUD : Programme de Nations Unies pour le

Développement

RGPH : Recensement Général de la

Population et de l'Habitat

SNC : Système national de

Comptabilité

TAD : Théorie de

l'Autodétermination

VFI : VolunteerFunctionInventory

VNU : Volontariat des Nations Unies

VSI : Volontariat de Solidarité

Internationale

LISTE

DES FIGURES

Figure1 : Les branches du bénévolat par

Gourmelen, 2013....................................P7

Figure 2 : Le continuum d'autodétermination

(Forest, Crevier-Brault et Gagné, 2009) ...P10

Encadré : Motivations bénévoles

basées sur les expériences de la

vie........................P22

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse des motivations au

bénévolat par Gourmelen (2013) ...............P9

Tableau 2 : Présidents américains et leurs

organismes de bénévolat........................P13

Tableau 3 : Différents thèmes du

questionnaire................................................P18

Tableau 4 : Composants du

questionnaire...................................................... P19

Tableau 5 : Statut dans l'emploi en fonction du

genre....................................... P23

Tableau 6 : Statistique descriptive entre

bénévoles et non bénévoles.....................

P24

Tableau7 : Conceptualisation

des variables avec leurs signes attendus.................. P29

Tableau 8 : Résultats de la régression par

un modèle Tobit............................... P34

Tableau9 : Les effets marginaux après

régressions .......................................... P35

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1

CHAPITRE1 : REVUE ANALYTIQUE DU BENEVOLAT

6

SECTION1 : REVUE THEORIQUE DU BENEVOLAT

6

SECTION 2 : REVUE EMPIRIQUE DU BENEVOLAT

12

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE D'ANALYSE ET

RESULTATS STATISTIQUES

18

SECTION 1 : METHODOLOGIE D'ANALYSE

18

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE

STATISTIQUE

21

CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DETERMINANTS DE

L'ENGAGEMENT BENEVOLE

26

SECTION 1 : CADRE D'ANALYSE ECONOMETRIQUE

26

SECTION 2 : RESULTATS ECONOMETRIQUES ET

DISCUSSION

34

CONCLUSION

40

RESUME

A la fin de la crise postélectorale, il est

constaté un accroissement des engagements bénévoles

à travers les entreprises associatives. La population qui a besoin de

travail (salarié) pour améliorer son bien-être, se voit

fournir du travail dit travail non rémunéré. L'objectif de

comprendre la disposition des individus à oeuvrer de façon

bénévole a guidé une enquête sur les motivations des

bénévoles. L'analyse des données de cette enquête et

de celles issues d'un retraitement de la base de données de

l'enquête emploi a permis de comprendre que : les

bénévoles ivoiriens sont des religieux (86,87% sont des

chrétiens), des chômeurs ou étudiants qui font ce travail

pour acquérir des compétences et qualifications. Aussi, ils

s'engagent à oeuvrer pour la justice sociale surtout parce qu'ils sont

témoins de situations nécessitant des actions

bénévoles. Il serait donc nécessaire de promouvoir ce

secteur qui est un moyen de lutte contre le chômage, la pauvreté,

les inégalités et surtout pour consolider la cohésion

sociale.

Mots clés : motivation bénévole,

engagement bénévole, travail bénévole, travail

salarié.

ABSTRACT:

After the electoral crisis, we notice an increase in

volunteer's engagements in associative enterprises. Populations, which need to

work to improve it well-being, are seeing in work called unremunerated work.

The aim of understanding the person's disposition to work voluntarily has led

an investigation on volunteer's motivations. The analysis of data from this

investigation and those comes from reprocessing of job inquiry, permit to

understand that: Ivoirians volunteers are religious (86, 87% are Christian),

unemployed or students who do this job to purchase competences and

qualifications. They also engage to strive for social justice above all because

they are witness of situation's which need volunteer's actions. It will be

necessary to promote this sector, which is a way to struggle against

unemployment, poverty, social inequality above all to strengthen social

cohesion.

Keywords: volunteer motivation, volunteer engagement,

volunteer work, paid work.

INTRODUCTION

1.

Contexte et Problématique

La problématique du chômage est plus que jamais

une réalité dans tous les pays du monde. Les pays du sud,

éternels habitués à toute sorte de crise

(militaro-politiques, sociales) sont les terrains de prédilection du

chômage (plus de 30% pour l'Afrique de l'ouest)1(*). La Côte d'Ivoire, avec

ces nombreuses années d'instabilité n'en est pas

épargnée. Plus d'une décennie de crisel'a

trainéedans l'accumulation des problèmes. Aujourd'hui, le taux de

chômage est de 24,2% selon l'enquête emploi de 2013. Ce taux, bien

qu'élevé, cacherait des réalités du pays. Les

nombreux diplômés qui sortent chaque année des

universités sans point de chute et la grogne sociale le prouvent bien.

En 2015, la pauvreté monétaire correspondait à une

dépense de consommation inférieure à 737 Francs CFA par

jour soit 269 075 Francs CFA par an. Ainsi dit, près d'un ivoirien sur

deux est pauvre, car sa dépense de consommation est en

deçà de cette barre (ENS et AGEPE, 2013).

L'année 2011 a vu la fin de la crise

postélectorale. Suite à cette crise, l'on a constaté une

prise de conscience générale de la situation

socioéconomique de nombre des populations. Les individus avec un niveau

de vie moyen se sont appauvris (UNICEF, 2012)2(*). Une grande partie de la population qui était

juste pauvre, voit sa situation s'empirée. Depuis bien avant, pendant et

même après cette crise, le taux de pauvreté s'est beaucoup

accru. De 10% en 1985, ce taux est passé à 49% en 2008

(MEMPD/INS, 2008), puis à 51% en 2011 avant de régresser à

46,3% en 2014 (ENV, 2014). Le gouvernement nouvellement installé en 2011

va multiplier les actions en faveur du ``vivre ensemble''. De nombreux appels

contre la pauvreté se font entendre depuis les autorités

politiques jusqu'à la société civile.

En effet, ``vivre ensemble'' est le programme de gouvernement

du président de la république SEM Alassane Ouattara. Selon

lui :

« Nôtre épanouissement

socioéconomique ne se fera pas au détriment de la

solidarité et de la cohésion sociale, profondément

ancrées dans nos pratiques et nos mentalités ».

Partant, plusieurs structures (associations et organisations

non gouvernementales) qui animaient la vie sociale se sont mobilisées en

s'invitant sur le terrain. Depuis cette date, le nombre de ces associations et

organismes utilisateurs de la main d'oeuvre bénévole est devenu

plus important. On en trouve dans presque tous les secteurs d'activité.

Il s'en suit évidement une plus grande croissance du nombre des

bénévoles. En effet, les bénévoles constituent la

majeure partie de la main d'oeuvre, importante au fonctionnement de la plupart

de ces associations (Prouteau et Wolf, 2004a)3(*).

L'étude du marché ivoirien du travail

révèle des disparités et des points qui nécessitent

d'être appréciés de près. En 2013, 52,7% de la

population en âge de travailler est effectivement en emploi, et 0,6% de

cette population fait du bénévolat formel à travers les

ONG et associations (ENSETE, 2013). En 2015, c'est 93,11% de la population en

âge de travailler qui travaille effectivement. Cette fois ci, le

bénévolat n'est pas spécifié, par contre, 8,3% ont

déclaré faire de l'aide familiale et 1,1% sont inclassable

(INS / ENV, 2015). Il est donc certain que les bénévoles

sont contenus dans ces deux derniers groupes.

Nous sommes en mesure de nous poser un certain nombre de

questions dont la recherche de réponse nous guidera dans ce travail.

Qu'est-ce qui suscite le bénévolat ? Qu'elles sont les

caractéristiques de l'engagement bénévole ? Quel lien

y a-t-il entre l'offre de travail salarié et le bénévolat

?

2. Différence notable entre

bénévolat et volontariat

Le terme moderne « volontaire » a une

origine militaire tandis que celui de

« bénévole » semble être

emprunté au domaine religieux. En général, le volontariat

existe sous plusieurs formes4(*). Il désigne un engagement à temps plein

de quelques mois voire des années dans le cadre d'une mission

d'intérêt général et donne droit à une

indemnité.

Le bénévolat est une activité libre qui

peut être exercée directement ou par le biais d'une organisation.

Le bénévolat n'est encadré par aucun statut juridique

tandis qu'il n'existe pas de volontariat sans texte (lois ou décret).

Bénévole et volontaire s'engagent au service de leur

société, mais la différence fondamentale est que le

bénévole consacre un temps qu'il décide de lui-même

et peut y mettre fin à tout moment. Ce temps peut être de quelques

heures par an ou plusieurs heures par semaine. Par contre, le volontaire

s'engage pour plusieurs mois ou quelques années par le biais d'une

organisation et reçoit une contrepartie qui est sous forme

d'indemnité5(*).

3. Les motivations à

l'engagement bénévole

Si le bénévole est celui qui s'engage librement

à fournir un travail qui compte sans aucune rémunération,

une notion fondamentale -la motivation- mérite une attention

particulière. Le dictionnaire Larousse la définit comme :

« ce qui explique, motive, justifie une action quelconque ;

cause ». C'est aussi « les raisons, intérêts,

éléments qui poussent quelqu'un dans son action ; fait pour

quelqu'un d'être motivé à agir ».

Développé dans la deuxième moitié

du XXe siècle, le concept de motivation a fait l'objet de plusieurs

théorisations. La définition admise de la motivation est celle

que Robert J. Valerand et Edgard Till (1993) ont développée dans

Introduction à la psychologie de la motivation. Celle-ci consiste

à la décrire comme étant « le construit

hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes

et/ou externes produisant le déclenchement, la direction,

l'intensité et la persistance du comportement » (Vallerand et

Till, 1993, p.18).

La question à laquelle répond la motivation des

individus dans un travail tel que le nôtre est

« pourquoi ? ». Pourquoi un individu s'engage-t-il

dans le bénévolat à travers des organismes (humanitaires,

de droit de l'homme, éducatifs et sociaux...) ? Quels sont les

facteurs explicatifs et les moteurs de ce comportement ?

4.

Objectifs

L'objectif principal de cette étude est d'analyser les

facteurs explicatifs de l'engagement bénévole en Côte

d'Ivoire.

De façon claire et spécifique, il s'agit

de :

· Montrer l'influence des caractéristiques

sociodémographiques dans le choix de faire du travail

bénévole ;

· Analyser l'impact du milieu socioprofessionnel sur

l'engagement bénévole ;

· Déterminer l'influence des parents sur le choix

de s'engager dans le travail bénévole.

La connaissance de ce qui motive l'engagement

bénévole est une bataille gagnée dans la lutte pour la

socialisation et le développement des valeurs de militantisme et

d'altruisme. Aussi, elle encouragerait la mise en place de politiques

adéquates de l'emploi. Certainement, les structures employeuses de

main-d'oeuvre bénévole trouveraient en ce travail, une

orientation dans la recherche et la fidélisation de leurs

bénévoles.

Pour atteindre ces

différents objectifs, la méthodologie empruntée consiste

à analyser en un premier lieu, les résultats d'une enquête

que nous avons réalisé sur les motivations des

bénévoles. Cette enquête a été

effectuée entre les mois d'octobre et de novembre 2016 à l'aide

d'un ensemble de 30 questions adressées à différentes

populations de bénévoles.

En second lieu, l'accent sera mis sur les données de

l'enquête emploi 2013 de l'AGEPE dont la base de données est

incontournable pour prendre en compte les bénévoles sur le plan

national. Pour mettre en lien la situation socioprofessionnelle des populations

et l'engagement bénévole, les statistiques fournies par le

rapport sur le niveau de vie des ménages de l'INS en 2015 ont

été consultées.

5. Plan de l'étude

Ce travail de mémoire aborde trois axes pour comprendre

ce qui motive les individus au point de s'engager dans le

bénévolat.

Le premier chapitre nous amène à une revue

analytique de l'engagement bénévole. Ainsi, une revue

théorique du travail bénévole sera apportée en

section1. Après cette analyse, Nous faisons un bref tour d'horizon des

différents écrits sur le bénévolat dans le monde

(section2).

Le deuxième chapitre est la méthodologie

d'analyse empruntée dans ce travail.Compte tenu du fait que nous avons

effectué une investigation sur le terrain, il est important de revenir

brièvement sur la méthodologie (section1). Une analyse

descriptive des individus de l'enquête sera proposée (section2).

Dans le chapitre 3, nous faisons des estimations

économétriques et présentons les résultats que nous

analysons. La section 1 permettra de faire la description et la

modélisation de notre modèle, le Tobit simple à double

censure. La section2 porte sur la présentation des résultats

d'estimations, la discussion sur ceux-ci et les recommandations avant de passer

à la conclusion.

CHAPITRE1 : REVUE ANALYTIQUE DU BENEVOLAT

Dans ce premier chapitre, il sera question de faire une revue

théorique de la littérature dans laquelle nous montrons les types

de bénévolat, le bénévolat dans la pensée

économique et la contribution des autres sciences (section1). Il sera

aussi question de faire une revue empirique du bénévolat. Ce qui

nous emmènera à faire un tour d'horizon sur la pratique du

travail bénévole dans le monde (section 2).

SECTION1 : REVUE THEORIQUE DU BENEVOLAT

Cette section est consacrée à une revue

théorique dans lequel nous montrerons la prévalence du terme

« travail bénévole » sur le terme

« bénévolat ».

1.1 Les types de

bénévolat

Le bénévolat formel est le don de temps à

travers un organisme (erlinghagen, 2010). Ici, le bénévole exerce

son activité par l'intermédiaire d'une structure qui peut

être une association, coopérative, mutuelle, ONG ou fondation. Les

engagements bénévoles à travers les associations sont

prédominants (Prouteau et Wolf, 2004b), si bien que le

bénévolat formel est parfois assimilé, à tort, au

bénévolat associatif (Prouteau, 1998, 2001 ; Reimat, 2002).

Cependant, l'organisme d'accueil peut être une administration publique,

une société mutualiste, une coopérative ou encore un

syndicat (Halba6(*) et Le

net, 1997)

La plus grande partie des travaux d'entraide et de

solidarité sont effectuées en dehors d'une organisation bien

définie. Le bénévolat non formel rassemble toutes les

activités non rémunérées pratiquées hors du

cadre familial, de façon individuelle ou désorganisée. Par

exemple une personne qui aide un vieux à monter les escaliers de son

immeuble deux fois par semaine. L'individu faisant ce travail ne se rend pas

compte qu'il fait du bénévolat. D'ailleurs, ils sont moins

nombreux à pouvoir dire exactement ce que c'est que le

bénévolat. Un large éventail d'activités, notamment

les formes traditionnelles d'assistance mutuelle et d'initiative personnelle,

la prestation de services et autres formes de participations civiques,

effectuées librement, pour le bien du public et dont la

rémunération monétaire ne constitue pas la principale

motivation est du bénévolat non formel (Nations Unies, 2001).

Dans la littérature, il est très rare que ces

deux branches soient analysées conjointement, à la vue de trop

grandes différences dans la pratique. Dans ce travail, nous choisissons

de nous focaliser sur la branche formelle, plus précisément le

bénévolat associatif qui nous paraît plus

intéressant, étant donné qu'il implique une organisation

en l'occurrence les associations. Cependant, il est à noter que le

domaine informel existe et est bien plus important qu'on pouvait le penser.

D'ailleurs, nous ne le perdrons pas de vue, car nous le considérons

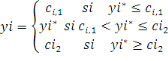

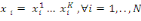

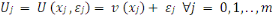

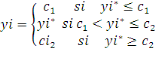

concurrent directe du bénévolat formel (voir figure1).

Don de temps ou bénévolat

Figure1 : Les branches du bénévolat

par Gourmelen, 2013

Bénévolat informel ou de proximité

Bénévolat formelle ou encadré

Bénévolat extra-familial (voisins, amis,

collègues

Bénévolat familial hors foyer

Bénévolat non associatif (mutuelles,

coopératives)

Bénévolat associatif

Selon la définition vue plus haut, le

bénévole accomplit les activités par

l'intermédiaire des organismes, donc un cadre favorable de travail. Il

s'agit donc bien sûr de la production de biens et services avec une

valeur potentielle pour ceux qui en bénéficient. Il serait donc

plus intéressant d'utiliser un terme plus approprié :

« le travail bénévole »

1.2 Du bénévolat au

travail bénévole

Effectuer un service, une activité non

rémunérée correspond au bénévolat. Selon

qu'il est : letravail non rémunéré effectué

pour les institutions sans but lucratif (Bjarne Ibsen, 1992). Le

bénévolat implique des activités de production de biens et

services qui contribuent quelque chose contenant une valeur pour ceux qui en

bénéficient (Prouteau et Wolf, 2004b). C'est une activité

qui, mesurée devrait contribuer à la production de biens et

services qui relève de la production générale de

l'économie telle qu'il est défini dans le système de

comptabilité nationale (SCN). D'où la notion de travail

bénévole qui définit plus nettement cette activité.

Cela signifie que cette activité n'est pas seulement

faite pour le profit ou le plaisir de la personne qui l'exerce, ni d'un membre

de son ménage. Par exemple, jouer d'un instrument de musique pour son

seul plaisir n'est pas du travail, et donc n'est pas du « travail

bénévole » ; mais jouer d'un instrument de musique

(sans rémunération) pour le plaisir de résidents d'un

établissement de santé ou d'une communauté est du

« travail bénévole ».

Le travail bénévole est du travail

effectué volontairement par une personne, qui consiste à

consacrer du temps au service d'autres personnes ou d'une cause sans but

lucratif, et pour lequel il n'y a pas de rémunération ni de

paiement en nature. (Butcher, 2010).

1. 3 Le

bénévolat dans la pensée économique

Dans la littérature économique, le travail

bénévole a fait et continue de faire l'objet de plusieurs travaux

de recherche. Développant un point de vue microéconomique, des

penseurs ont analysé les motivations des bénévoles. Il

s'agit là, de cerner les motivations du comportement

bénévole et sa sensibilité à certaines variables

socioéconomiques comme le revenu, le coût du temps, la composition

de la sphère familiale (Prouteau7(*), 2002).

L'économie s'est donnée pour objectif

d'expliquer la décision de s'adonner au bénévolat par des

modèles économiques (Mennchik et Weisbrod, 1987 ; Govekar et

Govekar, 2002 ; Prouteau et Wolf, 2004b). Chacun de ces modèles

est « fondé sur une motivation censée animer les

participants » (Prouteau et Wolf, 2004a).

Le modèle de production de biens collectifs ou

motivation de production est le modèle dans lequel les individus font du

bénévolat pour une raison dite

« privée » (Govekar et Govekar, 2002). Cette

motivation est pour le bénévole, la recherche d'une gratification

quelconque (Prouteau et Wolf, 2004a, 2004b), telle que le prestige, un bien

être intérieur. Elle peut consister également en la

recherche d'un « warm glow », c'est-à-dire une

sensation agréable ressentie par le bénévole après

son acte (Adreoni, 1990). Cette motivation

« privée » s'ajouterait à l'altruisme dit

« pur » ou le remplacerait (Govekar et Goverkar, 2002).

Quant au modèle d'influence et de recherche ou

motivation d'utilité, il est centré sur l'utilité

perçue de l'acte, le fait de s'investir pour une cause qui en vaut la

peine (Govekar et Govekar, 2002). Le bénévolat est le plus

fréquemment tiré par le désir d'aider autrui. La plupart

des bénévoles l'évoque avec tant d'aisance. Certains

bénévoles s'engagent juste pour lutter en faveur d'une vie

meilleure de leur communauté. Par exemple, les associations de lutte

pour le droit des personnes vulnérables (les prisonniers, les enfants,

les pauvres, les chômeurs...).

Dans le Modèle d'investissement ou motivation

professionnelle, le bénévole cherche à tirer des

bénéfices futurs de son acte ou son expérience pour sa

profession ou carrière, telles que de nouvelles compétences ou

encore des rencontres pouvant étoffer son réseau (Menchik et

Weisbrod, 1987 ; Prouteau et Wolf, 2004a, 2004b). Tous ces modèles

économiques permettent de structurer les motivations au

bénévolat. Ils ont pour avantage de recenser de grandes

motivations qui diffèrent de par leur caractère altruiste,

égoïste ou ambivalent (tableau 2).

Tableau 1 : Synthèse des motivations au

bénévolat par Gourmelen (2013)

|

Grandes Motivations

|

Sous-catégories (modèle

économique)

|

Déclinaisons

|

|

Motivations altruistes

|

Production de biens collectifs

|

Produire pour les autres : altruisme pur

|

|

Produire des services dont un proche va

bénéficier

|

|

Utilité perçue

|

Faire quelque chose d'utile

|

|

S'investir pour une cause qui en vaut la peine

|

|

Motivations hybrides

|

Production de biens collectifs

|

Produire des services et en bénéficier

|

|

Motivations égoïstes

|

Consommation de biens privatifs (motivations

immédiates) Investissement (motivations à long terme)

|

Warm glow (plaisir, sensation agréable)

|

|

Recherche de gratification, de prestige, de pouvoir

|

|

Bénéficier des compétences, connaissances

à mobiliser dans un cadre professionnel futur

|

1.4

L'analyse du bénévolat par les autres sciences sociales

La question de motivation des bénévoles a

toujours suscité l'intérêt dans plusieurs disciplines. La

plupart des recherches l'ont abordé suivant une approche psycho-sociale.

A l'opposé des économistes qui ont centré leurs travaux

sur la détermination de modèles, les psychologues vont s'investir

largement dans la mise en place de théories. Ils vont donc tenter avec

succès de mettre à jour des motivations pouvant conduire à

l'engagement bénévole.

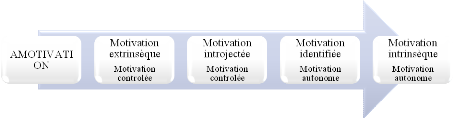

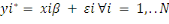

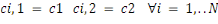

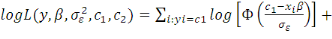

La théorie de l'autodétermination

(TAD) développée par Edouard Deci et Richard Ryan en 1985

est la plus citée de toutes. L'autodétermination selon les

auteurs est le degré de liberté qu'a un individu lorsqu'il prend

sa décision en l'occurrence, celle de faire du bénévolat.

Cette théorie renferme à la base cinq motivations qui peuvent

être classées par ordre sur un

« continuumd'autodétermination » (Deci et

Ryan, 2000). Selon cette théorie, l'individu agit par choix ou

contrainte. Ainsi donc, il peut choisir de faire du bénévolat

parce qu'il y ressent du plaisir, cela est en adéquation avec ses

valeurs ou cela présente une utilité sociale (motivation

intrinsèque). Il peut au contraire s'engager par contrainte (motivation

extrinsèque). Soit que l'activité relève d'une obligation

sociale ou scolaire ou que l'individu ne veut pas être sous le coût

d'une sanction externe comme manque d'estime (motivation introjectée).

L'individu peut s'engager sans savoir trop pourquoi, on dit qu'il n'est pas

motivé (amotivation).

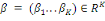

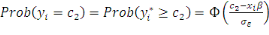

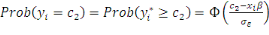

Figure 2 : le continuum d'autodétermination

(Forest, Crevier-Brault et gagné, 2009)

Une deuxième théorie beaucoup citée est

la théorie fonctionnaliste de la motivation. Cette théorie est

basée sur un principe fondamental selon lequel : un

bénévole peut poursuivre plusieurs buts à travers son

activité et deux personnes peuvent s'engager dans la même

activité sans pour autant satisfaire les même motivations (Clary,

Snyder et Stukas, 1996 ; Clary et Snyder, 1999 ; Houle, Sagarin et

Kaplan, 2005). La théorie fonctionnaliste suppose que le

bénévole satisfait à des besoins ou

« fonctions » psychologiques par son activité

(Clary, Snyder et Stukas, 1996). Donc sa décision de commencer ou de

continuer le bénévolat dépend du fait que cette

activité correspond ou non à ses besoins ou buts. Cette

théorie a abouti à l'élaboration de la

volunteerFunctionInventory (VFI), qui comporte six dimensions reflétant

la motivation au bénévolat.

· Motivations de valeurs : le bénévole

cherche à exprimer des valeurs d'altruismes, humanitaires,

tournées vers autrui. Cette fonction s'apparente à de l'altruisme

pur, à des motivations autodéterminées altruistes.

· Motivations d'apprentissage : le

bénévole cherche à apprendre ou à exercer des

compétences qu'il n'a pas eu l'occasion d'exercer ailleurs. Elles

s'apparentent à des motivations autodéterminées

égoïstes acquisitives.

· Motivations de carrière : le

bénévole cherche à acquérir une expérience

pour la valoriser sur le marché de l'emploi. Il s'agit de motivations

non autodéterminées égoïstes.

· Motivations sociales : le bénévole

cherche à développer des relations sociales, à être

reconnu socialement.

· Motivations de protection : le

bénévole cherche à réduire des émotions

négatives, à échapper à des problèmes

personnels à travers son activité.

· Motivation de développement personnel : le

bénévole cherche à se développer psychologiquement

ou à augmenter l'estime qu'il ressent de lui-même.

SECTION 2 : REVUE EMPIRIQUE

DU BENEVOLAT

Nous essayons de revoir les données sur la pratique du

bénévolat dans le monde y compris les résultats de

recherche de nos devanciers.

2.1

Analyse statistique du travail bénévole dans le monde

En parcourant le monde, on se rend compte que ce travail ne

suscite pas le même engouement partout. Nous faisons un tour d'horizon

sur la réalité du travail bénévole dans le monde

avec une mention spéciale sur le cas ivoirien qui nous préoccupe

ici.

2.1.1 Le bénévolat

sur le continent américain

Le continent américain dominé par les deux plus

grands pays, le Canada et les Etats Unis d'Amérique (USA) est

très présent dans la pratique de cette activité. Les USA

sont un pays traditionnellement bénévole. Depuis la

période coloniale, les différents Etats se constituaient

déjà d'habitants qui ne survivaient que par la pratique de la

solidarité et l'entraide dans les travaux d'exploitation. Les occupants,

nouveaux comme anciens avaient tous un même objectif : survivre. La

coopération était dans ce cas chose évidente (Mamba N.

2012).

Aux Etats Unis, pratiquement tout le monde a

déjà été bénévole à un moment

donné de sa vie. Chaque jour, il est compté de million de

personnes qui donnent de leur temps et de leur tallent à leur

collectivité au moyen du bénévolat. Les statistiques du

gouvernement fédéral montrent que, durant une année

entière, plus d'un américain sur cinq, soit près de 62

millions de personnes font du bénévolat (Mamba N. 2012). Selon

l'agence fédérale Corporation of National and Community Service,

qui dirige l'initiative « United We Serve 8(*)» (unis pour servir) du

Président Obama, la valeur de ce travail bénévole est

estimée à 173 milliards de dollars au bas mot. Plusieurs

présidents américains ont fait du bénévolat,

d'autres ont contribué fortement à son développement par

la création d'organismes de bénévoles. Ils ont

apporté ainsi un soutien de taille à la vulgarisation et à

la consolidation de ce secteur. Nous faisons ici une petite statistique dans le

tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Présidents américains et leurs

organismes de bénévolat9(*)

|

Président

|

Organisme crée

|

|

Francklin Roosevelt

|

Civilian conservation corps

|

|

John F. Kennedy

|

Peace corps (corps de la paix)

|

|

Lyndon Johnson

|

VISTA

|

|

George H. W. Bush

|

Point of light Foundation

|

|

Bill Clinton

|

AmeriCorps

|

|

Barack Obama

|

United We Serve

|

|

A la fin de son mandat, le président Jimmy Carter a

commencé à faire du bénévolat avec l'organisation

Habitat for Humanity

|

Source : ejournal, 2013

Au-delà du fait que le Canada soit voisin des USA, ils

ont beaucoup de choses telles que des pratiques culturelles en partage. Ainsi,

au Canada comme aux USA, le bénévolat est ancré dans les

habitudes sociales. Ici encore, la pratique des travaux d'entraide remonte

à des années vieilles et récentes à la fois. Au

Canada, en 2012, plus de 47% de la population s'est adonnée au

bénévolat. En 2006, l'on a dénombré 12,5 millions

de personnes qui se sont impliquées dans des activités

bénévoles à travers 165000 organisations et ont fournis

2,1 milliards d'heures (Imagine Canada10(*), 2012 ; Lasby et Barr, 2012). Toutes ces heures

valorisées économiquement équivalent en 2009 à 1,1

millions d'emploi à temps plein au total (Imagine Canada, 2009).

2.1.2 Le bénévolat

en Europe

En Europe, le constat est bien différent de la

réalité américaine. Ce genre d'activité a

commencé dans cette partie du monde par une sorte de charité

caractérisée par des soutiens financiers ou alimentaires

apportés aux nécessiteux. Commencé avec les

chrétiens, cette pratique s'appuyait sur le don (particulièrement

sur l'aumône).

Au moyen âge, les riches fermiers et autres qui

possédaient de grands biens venaient en aide aux pauvres, ceux-ci, en

échange les aidaient à avoir le salut. L'évolution des

sociétés européennes marquée par la

révolution industrielle, a mis à jour de nouvelles pratiques

à l'égard des plus défavorisés. En effet, la

révolution industrielle avec son cortège de grands

bouleversements va créer de grands fossés entre les couches

sociales. La classe de riches industriels va se renforcer au détriment

de la classe ouvrière. On verra la mise en place par la suite d'un Etat

protecteur. Cet Etat mène désormais des actions en faveur des

couches défavorisées. Edgworth (1881), dans

« mathematicalpsychics » ainsi que Pareto (1906) vont

montrer que l'Etat, en promouvant l'équilibre général

concurrentiel, garantit le bien-être social maximal. En tout, les actions

bénévoles et volontaires sont un mouvement puissant qui contribue

et accompagne la mise en place de politiques sociales.

En France, en 2012, 40% des moins de 35 ans ont

été bénévoles dans au moins une association. A

l'échelle nationale, 45% des plus de 18 ans sont membres d'une

association. Ces statistiques sont plus favorables à l'endroit des

jeunes. Car en 2010, plus d'un jeune sur cinq (21% des 18 à 24 ans) est

bénévole dans au moins une association ou dans un autre type

d'organisme. Ceci prouve combien de fois les français s'entraident entre

eux.

Les associations qui fonctionnent grâce au

bénévolat, constituent la plus grande partie de l'Economie

Sociale et Solidaire (ESS)11(*). Dans la plupart des pays développés,

ce secteur emploie beaucoup de personne et occupe une place importante dans

l'économie. Les travailleurs de ce secteur sont pour le plus grand

nombre des salariés. En France en 2013, il occupait 10,5% de l'emploi,

13,9% de l'emploi privé, 15% de l'emploi des femmes, plus de 25% des

salariés sont dans l'ESS depuis 2000. Ce domaine offre 60000012(*) postes à pouvoir d'ici

l'an 2020 en raison des départs à la retraite selon le CNCRES

(chiffres Insee Clap 2013).

En Angleterre, le taux de participation bénévole

est estimé à 42% en 2014 contre 41% en 2015. Le taux pour le

bénévolat pratiqué directement en faveur des

bénéficiaires (bénévolat informel) est de 60% en

2014 et de 59% en 2015. Il est clair que le taux a sensiblement baissé.

Ainsi, un peu plus de la moitié de la population s'adonne aux pratiques

d'entraide à travers au moins une organisation.

2.1.3 Le bénévolat

ivoirien

En Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, les

activités sont d'abord pratiquées de façon informelle.

Elles prennent une forme plus organisée et se pratique quelque fois

même dans les entreprises et administrations publiques. Ce domaine est

très faiblement structuré, ce qui n'ouvre pas de perspective de

développement. L'engagement bénévole dans ces structures

est en nombre de plus en plus croissant et de diverses caractéristiques.

Cependant, même dans ces structures, le bénévolat se

pratique en partie de façon non formelle. Puisque les

bénévoles ne sont pas formés, encadrés et il n'y a

pas de politiques visant à développer ce secteur.

Outre ces constats, l'on remarque quelques belles initiatives

visant à changer la donne. Des états généraux de la

solidarité ont été organisés en 2009 à

l'initiative du ministère de la solidarité et des victimes de

guerre. Il en est sorti de cette rencontre, l'institution de l'Observatoire de

la Solidarité et de la Cohésion Sociale. C'est un

établissement public national (EPN) qui a pour objectifs :

ü Incité à la bonne gouvernance nationale

et locale basée sur l'idée de la solidarité,

ü Mesurer et évaluer les indicateurs de

progrès mais aussi de menace sur la société,

ü Alerter les décideurs,

ü Faire le plaidoyer auprès des acteurs

clés des politiques de développement afin que les actions

identifiées comme positives pour le renforcement de la solidarité

et de la cohésion sociale soient réalisées.

De plus, un ordre du mérite de la solidarité a

été institué dans le même élan, pour traduire

la reconnaissance et l'hommage de la nation à ceux qui auront

contribué avec constance à la promotion et à la

consolidation de la cohésion sociale dans notre pays. Egalement, la

journée nationale de la solidarité célébrée

depuis 2006 a été instituée pour être

célébrée le 25 décembre de chaque année.

2.2 D'autres résultats

empiriques

Gidron (1978), dans sa revue volunteerwork and

itsrewards, donne les résultats de son étude

réalisée auprès de 317 bénévoles dans les

institutions de santé aux Etats Unis. Ses recherches lui permettent

d'identifier trois types de récompense dont deux sont plus susceptibles

de motiver les bénévoles : extrinsèques et

intrinsèques. Se basant sur ses résultats, on s'aperçoit

qu'il existe peu de motivations extrinsèques (la recherche de

récompense tout en évitant les sanctions externes), à

savoir :

- Le développement personnel : supervision

professionnelle et formation ;

- La relation avec les autres bénévoles.

Par contre, les récompenses intrinsèques (le

plaisir, l'utilité sociale) sont nombreuses :

- Etre orienté vers l'autre : penser aux autres,

aider les plus démunis,

- Le développement personnel : faire des choses

intéressantes et variées dans sa vie, apprendre à

travailler avec les autres, prendre des responsabilités, gagner des

compétences ;

- Les relations sociales : participer à des

missions auxquelles d'autres bénévoles participent, rencontrer de

nouvelles personnes, partager ses idées, ses opinions et ses

problèmes avec d'autres personnes ;

- Remplir des obligations : remplir une obligation avec

la communauté, faire un travail important ;

- La reconnaissance sociale : faire partir d'une

organisation importante dans la communauté.

Abordant également une approche

«récompense-motivation«, Fitch (1987) s'est proposé de

savoir, si les motivations de ces bénévoles étaient

centrées sur eux-mêmes ou sur autrui. Parti avec un questionnaire

destiné à des étudiants bénévoles, il a

défini trois natures possibles de la motivation d'un

bénévole :

- Les motivations altruistes : le bénévole

s'intéresse réellement au bien-être d'autrui ;

- Les motivations égoïstes : il espère

retirer certains avantages personnels de son expérience, comme des

compétences, un réseau d'amis etc.

- Les obligations sociales : l'individu se sent

endetté vis-à-vis de la société et devient

bénévole pour corriger cette injustice. Ce type de motivation est

à la fois altruiste (il veut aider l'autre) et égoïste (il

veut soulager sa culpabilité).

Quelques années plus tard, Clary et Al. (1998)

choisissent d'utiliser l'approche fonctionnaliste afin d'évaluer les

motivations des individus à devenir bénévole et à

s'engager durablement. En s'appuyant sur les travaux de recherche de Katz

(1960), Gidron (1978), et Smith et al. (1956), ils proposent et

vérifient six bénéfices (ou avantages ou fonctions)

pouvant motiver un individu à faire du travail

bénévole.

Cette typologie à six facteurs montre bien la

complexité et la variété des motivations des

bénévoles. Elle est basée sur un questionnaire de 30

affirmations dont doivent évaluer l'importance sur échelle de 1

à 7. Ce questionnaire est appelé la VFI

(VolunteerFunctionInventory). Cependant, la VFI a été parfois

remis en cause notamment par Allison, Okun et Dutridge (2002). Ils ont voulu

voir si les six fonctions étaient réellement pertinentes et s'il

n'y en avait pas d'autres pour compléter cette typologie. Leurs

résultats ont montré que trois fonctions du VFI sortaient du lot

et obtenaient des scores particulièrement élevés :

les valeurs, la compréhension et l'estime. Avec les questions ouvertes,

ils ont conclu que trois motivations supplémentaires pouvaient

être ajoutées aux six fonctions : la religion, le plaisir et

le travail d'équipe.

De son coté, Marisa R. Ferreira (2012) a mené

une étude sur plus de 350 bénévoles dans les

hôpitaux au Portugal, leur faisant elle aussi passer le VFI. Elle est

arrivée à la conclusion que les six fonctions de Clary et Al

pouvaient être restreintes à quatre facteurs de motivation.

- Le développement et l'apprentissage : gagner en

expérience, en compétence, en estime de soi, etc.

- L'appartenance et la protection : les interactions

sociales, les amitiés, etc.

- La carrière : le réseau, le CV, les

compétences, etc.

- L'altruisme : l'empathie, l'aide aux autres, etc.

La motivation qui sous-tend

l'engagement bénévole est bien diversifiée, car prenant sa

source principalement dans la culture, ce qui fait du bénévolat

une activité définie selon la communauté. Le chapitre qui

va suivre permettra de voir notre méthodologie d'analyse.

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE

D'ANALYSE ET RESULTATS STATISTIQUES

La motivation au bénévolat telle que

délimitée dans l'introduction nous permet d'annoncer la

méthode de recueille des données et leurs traitement,

préalable aux analyses (section 1). Dans la section 2 nous

présenterons les résultats de la statistique descriptive.

SECTION 1 : METHODOLOGIE

D'ANALYSE

Cette section nous permet de décrire la

méthodologie suivie pour la recueille de données via

enquête et leur traitement. Il s'agit de circonscrire le cadre de

l'enquête, la population et la méthode pour traiter les

données.

1.1 Collecte des données

par enquête

Comme la plupart des travaux de la

littérature, nous avons fait une enquête auprès de la

population bénévole. Notre questionnaire comportait 30 questions,

et nous visions les 14 ans et plus qui mènent leurs activités par

le truchement d'une organisation (bénévolat formel). Ce

questionnaire a été élaboré sous deux formats

(papier et en ligne via google forms) pour toucher le maximum de

bénévoles. Foncièrement basé sur la

littérature, ce questionnaire comporte six thèmesrésumés dans le tableau ci-dessous.

Tableau3 :

différents thèmes du questionnaire

|

Thèmes

|

Sujet traité

|

|

1 : Q1 et Q2

|

Définir le bénévolat ;

à quoi sert-il ?

|

|

2 : Q3 à Q9

|

Mon profil sociodémographique. Il

s'agit pour le bénévole de livrer des informations personnelles

sur l'âge, le genre, la situation de famille, la religion, le niveau

d'étude etc.

|

|

3 : Q10 à Q14

|

Ma situation familiale, affective et le

bénévolat. Elle vise à établir le lien

entre la pratique du bénévolat par les proches du

bénévole et sa décision de s'engager

bénévolement.

|

|

4 : Q15 à Q21

|

Mon adhésion au

bénévolat. Avec une échelle de Richter, il

s'agissait de livrer des informations sur le nombre d'organisations dans

lesquelles il oeuvre, sa fréquence de participation, le nombre total

d'heures etc.

|

|

5 : Q22 à Q27

|

Mon domaine d'activité. Ici l'on

demande à savoir un peu plus sur l'activité

bénévole du répondant

|

|

6 : Q28 à Q30

|

Mes motivations au bénévolat.

Une échelle de 4 motivations comportant 4 questions chacune

sont proposées.

|

Les antécédents du

questionnaire dans la littérature sont proposés ici.

Tableau4 : Composants du questionnaire

|

Concepts

|

Auteurs

|

Questions

|

|

Définir le bénévolat ; à quoi

sert-il ?

|

Imagine Canada, 2007

|

Q1 et Q2

|

|

Avoir un parent ou un ami bénévole

|

Ajout personnel

|

Q10 et Q11

|

|

Avoir vécu une situation suscitant un acte

bénévole

|

Ajout personnel

|

Q12 à Q14

|

|

Adhésion au bénévolat

|

Gourmelen, 2014

|

Q15 à Q21

|

|

Pour un gain altruiste et ou égoïste

|

Bussell et Forbes, 2002

|

Q28

|

|

EMAB

|

Vallerand et Till, 2000

|

Q29

|

|

Satisfaction des trois besoins psychologiques innés

|

Forest, J et al, 2010

|

Q30

|

1.2 Les données de

l'étude

Notre étude se situe dans le cadre spécifique de

la Côte d'Ivoire. Une méthode simple a été

adoptée pour atteindre les objectifs fixés pour ce travail

portant sur l'offre de travail sur le territoire ivoirien. L'analyse de l'offre

de travail a été réalisée en consultant les

résultats de l'enquête emploi de 2013, et les statistiques de

l'enquête auprès des ménages de 2015 de l'INS.

Nos données sont issues essentiellement de la base de

données de l'Enquête Nationale sur la Situation de l'Emploi et du

Travail des Enfants (ENSETE, 2013) de l'AGEPE. La construction des

données de l'enquête auprès des ménages sur la

situation de l'emploi et le travail des enfants (ENSETE) a été

réalisée pour fournir des informations de qualité sur le

système d'emploi d'une part et le travail des enfants d'autre part. La

population de cette enquête est constituée par l'ensemble des

ménages dénombrés au cours du recensement

général de la population et de l'habitat de 1998 (RGPH98).

L'unité d'analyse qui a guidé la collecte est le membre du

ménage et particulièrement les individus de 5 ans et plus

(Rapport ENSETE, 2014)13(*).

Plus de 48679 individus ont été

interrogés dans l'enquête emploi. Après retraitement de

cette base, ce sont 30500 individus (soit 62,65%) qui constituent

l'échantillon sur lequel nous travaillons.

1.3 Le traitement des

données

L'enquête emploi portait aussi sur la situation de

l'emploi des enfants. Ceci a valu un découpage en de nombreuses tranches

d'âge. Dix-sept groupes d'âge au total, allant de 0 à 80 ans

et plus et espacés de cinq ans ont été retenus. Cependant,

pour ce qui nous concerne, nous avons retenu cinq groupes d'âges de 14

à 55 ans et plus, avec un espacement de 10 ans, sauf le dernier groupe

qui est un peu plus large. Ce choix n'est pas fortuit, car, toute la population

en âge de travailler (individus de 14 ans et plus) y compris les

retraités, nous intéressent. En outre, il est

démontré que les retraités s'adonnent beaucoup au travail

bénévole compte tenu de leur plus grande disponibilité et

la pression temporelle (Gourmelen, 2013). La situation matrimoniale n'a pas

subi de traitement particulier. Quant à la religion qui est une variable

polytomique, elle a subi une réorganisation des modalités de

sorte à faciliter l'analyse et les interprétations. Ainsi, les

protestants et les autres chrétiens ont été

regroupés en une même modalité (codée M9= 3),

les animistes et les sans religion aussi (codée M9=5).

La variable indiquant le niveau de diplôme comportait 19

modalités, ce que nous avons regroupé en 5 modalités. En

effet, les diplômes de la formation professionnelle ont leurs

équivalents dans la formation générale. Ils peuvent

naturellement être mis ensemble pour un travail de mémoire. Ainsi

donc le BAC, le BP et le BT correspondent aux diplômes d'un même

cycle (second cycle). De même que le DEUG, la Licence, le BTS et le DUT

comme diplômes du premier cycle du supérieur. La maitrise, le

Master, le DESS, le DEA, l'Ingénieur et le Doctorat, sont les

diplômes du second et du troisième cycle universitaire. Ils sont

aussi appelés diplômes du cycle supérieur. D'autres

variables telles que le statut dans l'emploi, le type d'unité de

production... ont été également regroupées sous

cinq modalités pour simplifier les analyses. On note que toutes nos

variables sauf le genre, sont des variables polytoniques.

SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE STATISTIQUE

Cette section présente les

résultats de l'analyse statistique des données après leur

traitement. Lequel traitement a permis d'avoir une base souple et plus

adaptée aux exigences de ce travail. Il est essentiellement une

description des bénévoles étudiés ici.

2.1 Motivations des

bénévoles

Des difficultés rencontrées dans le cadre de

l'enquête que nous avons réalisé et la taille de

l'échantillon pour ce travail limitent la validité des

résultats à un essai de compréhension des

bénévoles et de leurs motivations. Ils sont au nombre de 99 sur

102 individus à confirmer avoir fait du travail bénévole

au sein d'une organisation.

Les bénévoles ivoiriens (enquêtés)

sont majoritairement des hommes (55,56%), ils ont pour la plupart un âge

compris entre 16 et 34 ans avec une grande partie (43,43%) qui a moins de 35

ans et l'âge médian est de 24 ans. Ils sont en grande

majorité célibataires (73,74%), religieux (86,87% sont

chrétiens et 11,11% sont musulmans) et sont titulaires de diplômes

universitaires (47,47% ont un Bac+1, +2 ou +3 et 36,36% ont un Bac+4 ou plus).

Cependant, seulement 35,35% travaillent, 44,44% étudient encore et

18,18% autres sont à la recherche d'un premier emploi. Ceci fait

remarquer la grande jeunesse de la population bénévole qui trouve

dans le bénévolat un moyen de lutter contre le chômage.

Quant à leurs motivations pour ce travail, elles sont

de natures diverses. 53,53% font du bénévolat parce qu'ils ont un

proche (ami ou parent) qui fait ou a fait ce même travail, aussi parce

qu'ils ont été témoin de situations motivant au

bénévolat (82,83%). Voir l'encadré ci-dessous.

Ils sont aussi tirés par les difficultés qu'ils

ont vécues eux-mêmes (42,42%) et ne voulant laisser personne vivre

de telles situations. Ainsi, ils s'engagent à travers des organismes de

bénévoles (18,18% sont dans au moins deux organismes),

travaillent très souvent (30,30% au moins une fois par semaine) et

fournissent au moins 2 heures de travail à chaque fois (35,35%) ou plus

de 3 heures (30,30%) par séance.

« Une pouponnière était dans un état

d'insalubrité et j'ai aidé au nettoyage » M.

Gautier, 28 ans.

« J'ai vu dans mon environnement des femmes mal

nourrir leurs enfants et mal s'en occuper. J'ai donc usé de mes

connaissances en nutrition pour aider ses mamans à pratiquer les bonnes

pratiques essentielles (PFE) » Ma. Marlice, 34 ans.

« L'individualisme, l'accessibilité à

l'éducation. J'ai enseigné les enfants délaissés

d'un quartier précaire de kôkôà

Bouaké ». M. Kennedy Dollar, 27 ans.

« Pas plus tard que ce matin, j'ai trouvé mon

vieux voisin de porte en train de rassembler des briques, alors je n'ai pas pu

l'ignorer et passer ». M. Yao, 21 ans.

« Après avoir obtenu mon BAC, j'ai

consacré mes temps libres à aider les élèves. Je

l'ai fait car moi aussi j'ai été élève et je

connais leurs difficultés. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des

répétiteurs » M. Kan Constant 26 ans

...

Encadré : motivation bénévole

basée sur les expériences de la vie

Leurs motivations caractérielles sont mixtes (39,39%)

mais tournent autour de la motivation non autodéterminée

égoïste (MNAE 18,18%) pour la recherche d'une qualification ou

d'une expérience professionnelle par exemple. En outre à la

question : Pourquoi faites-vous le bénévolat ? Ils

répondent :

|

Parce que l'expérience que m'offre le

bénévolat pourra éventuellement me servir du

côté de l'emploi

|

12

|

30 %

|

|

Parce que faire du bénévolat me permet

d'enrichir mon curriculum vitae.

|

19

|

47.5 %

|

|

Parce que cela me permet d'être mieux

considéré(e) socialement

|

14

|

35 %

|

2.2 Caractéristiques de

l'emploi

Dans la deuxième base, les individus peuvent être

classés selon leur statut dans leur emploi principal, qui est la

variable expliquée. Ainsi donc, les agriculteurs indépendants

additionnés aux aides familiales sont dominants avec 8382 personnes pour

43.26%. 3555 personnes (soit 18,35%) sont salariées, 6427 personnes

comptant pour 33,17% sont employeur ou travailleur dans un domaine autre que

l'agriculture. Seulement 64 personnes (soit 0,33%) ont déclaré

faire du bénévolat leur activité principale. Cela se

comprend aisément, puisse que le bénévolat est une

activité non rémunérée ou faiblement

rémunérée. Voir tableau 3 ci-dessous.

Tableau 5 : Statut dans l'emploi en fonction du

genre

|

Sexe

|

|

Statut

|

Homme

|

Taux

|

Femme

|

Taux

|

total

|

Taux

|

|

Salarié

|

2698

|

75,89%

|

857

|

24,11%

|

3555

|

18,35%

|

|

Employeur, travailleur hors agriculture

|

2569

|

39,97%

|

3858

|

60,03%

|

6427

|

33,17%

|

|

Travailleur bénévole

|

40

|

62,5%

|

24

|

37,5%

|

64

|

0,33%

|

|

Stagiaire ou apprenti

|

647

|

68,39%

|

299

|

31,61%

|

946

|

4,89%

|

|

Aide familiale ou agriculteur

indépendant

|

4384

|

52,30%

|

3998

|

47,70

|

8382

|

43,26%

|

|

Total

|

10338

|

53,36%

|

9036

|

46,64%

|

19374

|

100%

|

Source : de l'auteur à partir de l'ENSETE,

2013

Qui sont les

bénévoles ?

En faisant une statistique descriptive comparée entre

les bénévoles et les non bénévoles, on a :

Tableau 6 : statistique descriptive entre

bénévole et non bénévole

|

Variables

|

Bénévoles

|

Non bénévoles

|

|

Modalités

|

Fréquence

|

Pourcentage

|

Fréquence

|

Pourcentage

|

|

Sexe

|

Masculin

|

40

|

62,05%

|

10298

|

53,33%

|

|

Féminin

|

24

|

37,95%

|

9012

|

46,67%

|

|

Tranche d'âge

|

14-24

|

9

|

14,06%

|

4558

|

23,71%

|

|

25-34

|

16

|

25%

|

5958

|

30,99%

|

|

35-44

|

20

|

31,25%

|

4103

|

21,34%

|

|

45-54

|

8

|

12,5%

|

2591

|

13,48%

|

|

55 et +

|

11

|

17,19%

|

2023

|

10,52%

|

|

Lien avec le chef de ménage

|

Chef

|

38

|

59,38%

|

9645

|

49,92%

|

|

Conjoint du chef

|

10

|

15,62%

|

4813

|

24,92%

|

|

Enfant du chef

|

10

|

15,62%

|

2404

|

12 ?45%

|

|

Parent du chef

|

6

|

9,38%

|

2069

|

10,71%

|

|

Autre

|

0

|

0

|

379

|

1,96%

|

|

Statut matrimonial

|

Marié monogam

|

32

|

50%

|

10062

|

52,11%

|

|

Marié polygam

|

6

|

9,37%

|

1860

|

9,63%

|

|

Célibataire

|

22

|

34,38%

|

6273

|

32,49%

|

|

Divorcé

|

0

|

0

|

281

|

1,45%

|

|

Veuf

|

4

|

6,25%

|

834

|

4,32%

|

|

Religion

|

Musulman

|

29

|

45,31%

|

10035

|

51,80%

|

|

Catholique

|

14

|

21,87%

|

3315

|

17,11%

|

|

Protestant et +

|

18

|

28,12%

|

3085

|

15,92%

|

|

Autres

|

1

|

1,56%

|

328

|

1,69%

|

|

Animistes

|

2

|

3,12%

|

2547

|

13,15%

|

|

Diplôme

|

= CEPE

|

24

|

54,55%

|

6935

|

73,95%

|

|

BEPC et équiva-

|

7

|

15,91%

|

975

|

10,40%

|

|

BAC et équiva-

|

6

|

13,64%

|

665

|

7,09

|

|

<BAC +4

|

2

|

4,54%

|

287

|

3,06%

|

|

BAC+4 et plus

|

5

|

11,36%

|

516

|

5,50%

|

|

Type emploi

|

permanent

|

52

|

81,25%

|

173484

|

90,24%

|

|

Occasionnel

|

12

|

18,75%

|

1826

|

9,76%

|

Source : de l'auteur à partir de l'ENSETE,

2013

L'analyse de ce tableau nous permet de dire que :

Le bénévolat est beaucoup plus pratiqué

par les hommes 62,05%de la population enquêtée. Cependant le taux

de participation des femmes n'est pas à négliger. Les tranches

d'âges les plus concernées sont les 25 à 44 ans avec une

participation nette supérieure des 35 à 44 ans qui est de 31,25%

de la population. Ces bénévoles sont pour la plupart des chefs de

ménage (59,38%) et sont mariés à une seule femme (50%). Le

taux de participation (34,38%) moins élevé des

célibataires montre qu'une partie des chefs de ménages ne sont

pas mariés.

Le tableau révèle également que la

pratique du bénévolat est quasiment le fait des religieux. Les

chrétiens toute confession confondue (catholiques, protestant et autre)

s'adonnent plus à cette pratique (49,99%) que les musulmans (45,31%).

Plus d'un bénévole sur deux (54,55%) n'a pas fait le

collège. Par contre, un peu plus des ¾ (52 sur 64) est en emploi

permanent.

Au niveau des non bénévoles, les

résultats sont quasiment les mêmes sauf la catégorie des 25

-34 ans (31,41%) et les musulmans (51,86%) plus nombreuxqui renversent la

tendance. On peut néanmoins conclure que la participation des

bénévoles et celle des non bénévoles à

l'emploi est la même. Ce qui pousse certaines personnes à

s'adonner au bénévolat est certainement une

caractéristique interne -motivation- propre à chacun comme le

note la littérature (Vallerand et Till, 2000).

Il est certain, un motivé altruiste ou

égoïste l'est dans le coeur, le temps et les circonstances lui

donneront de l'exprimer. Une responsable de groupe de bénévoles

nous a laissé entendre ces mots : « L'altruisme est un

don de Dieu, le temps et les circonstances de la vie nous découvriront,

et un jour ou l'autre on sera appelé bénévole ».

Madame Berté OULAÏ

|

Type du travail bénévole

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Guide religieux

|

14

|

21,88

|

|

Enseignant bénévole

|

12

|

18,75

|

|

Stagiaire, apprenti, gérant

|

25

|

39,06

|

|

Fondateur

|

3

|

4,69

|

|

Aide & agriculteur

|

10

|

15,62

|

|

Total

|

64

|

100

|

Les bénévoles de la base de données ont

leur activité principale dans le bénévolat et vivent de ce

travail. On doit comprendre par-là que cette activité est

rémunérée.

CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DETERMINANTS DE L'ENGAGEMENT

BENEVOLE

Ce chapitre présente les résultats d'analyses et

la discussion sur ceux-ci. Il se présente en deux sections. La

première fournie la modélisation et les estimations

économétriques des variables. La deuxième section

permettra de présenter les résultats

économétriques, la discussion puis les implications avant la

conclusion.

SECTION 1 : CADRE D'ANALYSE ECONOMETRIQUE

A l'aide d'estimations économétriques, nous

allons tester ici nos hypothèses.

1.1. Définition et mesure

des variables

La base de données de l'enquête emploi (2013)

nous offre plusieurs variables possibles. Mais ayant l'objectif d'analyser le

travail bénévole en Côte d'Ivoire, nous retenons seulement

dix variables qui pour nous sont plus intéressantes.

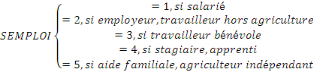

o Le statut dans l'emploi principal (variables

endogène)

Cette variable, comme son nom le dit, détermine le

statut de l'individu dans son emploi principal. Elle comportait à

l'origine sept modalités, ce que nous avons ramené après

traitement à cinq :

L'individu rationnel choisi son emploi selon des

critères qui lui sont propres. Les variables explicatives devront aider

à comprendre pourquoi l'individu i choisit la modalité j qui dans

notre cas est fixé au travail bénévole.

o Les variables explicatives

Les variables jugées pertinentes pour expliquer le

choix de l'individu i sont :

Sexe (SEXE) : C'est la variable qui

enregistre l'influence du sexe sur le choix de faire du

bénévolat. C'est une variable dichotomique : 1=homme et

2=femme.

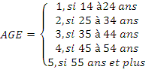

Age (AGE) :En 1985, Yavas et Riecken

montrent que l'âge est le facteur le plus discriminant, suivi de

l'éducation et de l'occupation. Selon eux, un bénévole

type avait, en 1985, 35 ans ou plus, atteint le collège, un emploi et

était peu influencé, en termes de temps, par sa famille ou son

travail.

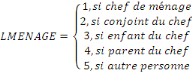

Lien avec le chef de ménage

(LMENAGE) : Riecken et Yavas, en collaboration avec Wymer (1996),

concluaient que l'un des facteurs les plus influents sur l'action

bénévole est l'attitude des parents à propos du

bénévolat, qui prédispose alors les enfants à

participer à ce type d'activité lorsque ceux-ci deviennent

adultes. Les amis sont aussi une grande source d'influence, ainsi que la

communauté, lorsque celle-ci est petite. Cette variable a

été catégorisée sous 5 modalités :

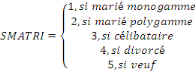

Situation matrimoniale (SMATRI) :cette

variable nous informe sur le lien entre la situation de famille de l'individu

(bénévole) et son engagement dans le travail

bénévole :

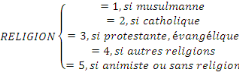

La religion

(RELIGION) : Cette variable, selon notre

enquête est déterminante au point d'être très

importante au dire des répondants. Le fait d'être membre d'une

communauté religieuse inciterait au bénévolat (Van Tienen

et al, 2010). Certains auteurs trouvent une forte

corrélationpositive entre la religiosité collective seule et la

probabilité d'être engagé dans le bénévolat

au sein d'organisations religieuses (Yeung, 2004)comme laïques (Taniguchi

et Thomas, 2011).

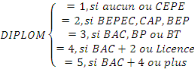

Niveau de diplôme (DIPLOM) :Notre

enquête a révélé également un niveau de

diplôme élevé des bénévoles. Le niveau

d'étude est considéré comme l'un desdéterminants

les plus importants du bénévolat (Chambre, 1984 ; Wilson, 2000 ;

Handy et Hustinx, 2009). Ainsi, plus le diplôme d'un individu est

élevé, plus la probabilité qu'il fasse du

bénévolat est forte (Caro et Bass, 1997, chez les 55 ans et plus

; Choi, 2003).

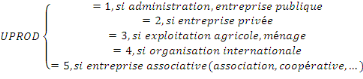

Type de l'unité de production (UPROD) :

Cette variable traduit aussi le type d'employeur qui pourrait inciter

à l'engagement bénévole surtout que le travail

bénévole se pratique aussi en entreprise. Elle comporte cinq

modalités qui sont :

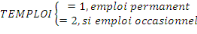

Type d'emploi (TEMPLOI) : cette variable

comporte deux modalités

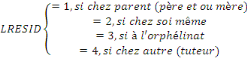

Lieu de résidence à 15 ans

(LRESID) : Cette variable nous informe sur le lien de

parenté de la personne chez qui l'individu a vécu à 15 ans

et son influence possible sur la décision présente de l'individu

face à l'engagement bénévole.

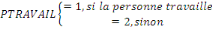

Cette personne (assurément le parent) travaille

-t-elle (PTRAVAIL) ?

|

Num

|

Variables explicatives

|

Codage

|

Concept

|

Signe

|

|

01

|

Sexe

|

SEXE

|

Influence des variables sociodémographiques sur

l'engagement bénévole

|

Positif

|

|

02

|

Age

|

AGE

|

Positif

|

|

03

|

Situation matrimoniale

|

SMATRI

|

Négatif

|

|

04

|

Religion

|

RELIGION

|

Positif

|

|

05

|

Niveau de diplôme

|

DIPLOM

|

Positif

|

|

06

|

Unité de production

|

UPROD

|

Impact de l'employeur et de l'emploi salarié

|

Négatif

|

|

07

|

Type d'emploi

|

TEMPLOI

|

Positif

|

|

08

|

Lien avec le chef de

|

LMENAGE

|

Influence des parentssur l'engagement bénévole

|

Négatif

|

|

09

|

Lieu de résidence à 15 ans

|

LRESID

|

Positive

|

|

10

|

Chef de résidence travaille-t-il ?

|

PTRAVAIL

|

Positive

|

Tableau7 : Conceptualisation des variables avec

leurs signes attendus.

Source : de l'auteur

et basée sur la littérature

1.2

Instruments de mesure

La plupart de nos variables sont qualitatives polytoniques

(c'est-à-dire comportant plus de 2 modalités). Le travail

d'estimation sera fait à partir du logiciel Stata version 13, et

analysées à l'aide d'un modèle Tobit simple à

double censure. Ce modèle est utilisé lorsque la variable

dépendante -ici statut dans l'emploi- est une variable multinomiale et

où l'on ne veut considérer qu'un ou quelques modalités.

Les modèle Tobit se réfèrent de

façon générale à des modèles de

régressionsdans lesquels le domaine de définition de la variable

dépendante est contraint sous une forme ou une autre. En

économie, de tels modèles ont été initiés

par James Tobin (1958) qui les qualifia de modèle à variable

dépendante limitée14(*) (limited dependent variables model). Toutefois, ces

modèles sont aussi appelés modèles de régression

censurées (censored regression models), lorsque l'on dispose au moins

des observations des variables explicatives sur l'ensemble de

l'échantillon ou modèle de régression tronquée

(truncated regression models), lorsque toutes les observations des variables

explicatives et de la variable dépendante figurant en dehors d'un

certain intervalle sont totalement perdues.

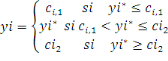

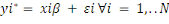

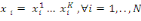

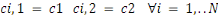

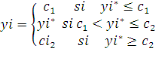

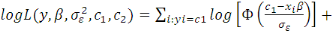

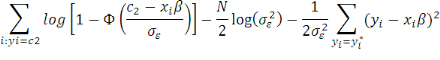

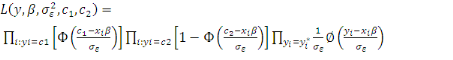

On considère dans le cas général, un

modèle Tobit simple à censures multiples qui s'écrit sous

la forme suivante :

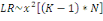

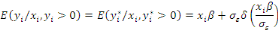

(1) (1)

Où   désigne les bornes de censure et où :

désigne les bornes de censure et où :

(2)

(2)

Où   désigne un vecteur de caractéristiques observables et où

désigne un vecteur de caractéristiques observables et où

est un vecteur de paramètres inconnus et où les perturbations

åi sont distribuées selon une loi

est un vecteur de paramètres inconnus et où les perturbations

åi sont distribuées selon une loi  . .

Considérons un individu i d'une population N (i = 1,

.., N) catégorisée en m+1 modalité, qui doit

répondre à la question : Quel est le type de l'unité

de production de votre emploi principal ? Sa réponse doit contenir dans

une série de m+1 modalité. On postule que les choix rationnels

peuvent être représentés par une fonction d'utilité

U (.). On pose que pour chaque modalité j = 0, 1, ..,m, l'utilité

del'individu s'exprime sous la forme suivante :

(3)

(3)

Où v (.) est une fonction continue

déterministe,  la

liste des variables explicatives et où åj est une variable

aléatoire i.i.d. dont la loiest décrite par la fonction de

densité f (.) et la fonction de répartition F (.). On suppose que

les perturbations åj, ?j = 0, 1, ...,m sont indépendantes. la

liste des variables explicatives et où åj est une variable

aléatoire i.i.d. dont la loiest décrite par la fonction de

densité f (.) et la fonction de répartition F (.). On suppose que

les perturbations åj, ?j = 0, 1, ...,m sont indépendantes.

Le modèle utilisé ici, le Tobit simple à

double censure (modèle de friction ou deRosett) est un modèle

où les seuils de censures à gauche et à droite sont

identiques pour tous les individus. Où  . .

(4)

(4)

(5)

(5)

La log-vraisemblance concentrée associée

à un échantillon y = (y1, ..., yN) dans un

modèle Tobit simple à double censure s'écrit :

(6) (6)

Où N1 désigne le nombre d'observations pour

lesquelles

1.3Estimation des

paramètres du Tobit

Le modèle Tobit admis est justifié par la fait

que seulement la modalité 3= travail bénévole de la

variable dépendante (statut dans l'emploi) nous intéresse, il

s'agit donc de faire une censure à gauche et une à droite. La

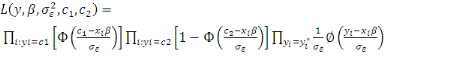

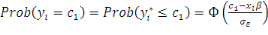

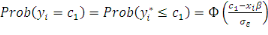

fonction de Vraisemblance d'un tel modèle s'écrit :

(7) (7)

Le premier terme désigne le produit des

probabilités que les observations yi prennent lesvaleurs de censures

inférieures  : :

(8)

(8)

Le second terme désigne le produit des

probabilités que les observations yi prennent lesvaleurs de censures

supérieures  : :

(9)

(9)

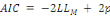

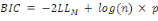

Pour mesurer la qualité d'ajustement des modèles

estimés, nous considérons plusieurs indicateurs classiques qui

sont le critère d'information d'Akaike (AIC) [Akaike, 1974], le

critère d'information bayésien (BIC) [Schwarz, 1978], la P-value

habituellement utilisée dans les modèles logit et le

pseudoR2de McFadden (McFadden, 1974) :

habituellement utilisée dans les modèles logit et le

pseudoR2de McFadden (McFadden, 1974) :

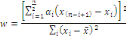

R2de McFadden =

AvecLLMla log-vraisemblance, p le

nombre de paramètres à estimer du modèle, n la

taille de l'échantillon et LL0 la log-vraisemblance

du modèle nul (sans autre paramètre que la constante ou

modèle par défaut). Il est formulé comme suit :

Où nj et ndésignent

respectivement les effectifs de la modalité jet l'effectif

total de l'échantillon. L'AIC et le BIC permettent de pénaliser

les modèles en fonction du nombre de paramètres afin de

satisfaire le critère de parcimonie, la pénalité

étant encore plus grande avec le BIC. Plus ces critères sont

faibles, meilleur est le modèle. Le R2 de McFadden,

ou pseudo-R2, a été construit pour ressembler

au R2 de la régression linéaire mais doit

s'interpréter en termes de part de déviance et non en termes de

part de variance. Bien que compris entre 0 et 1 (comme le

R2),des simulations ont montré qu'une valeur autour

de 0,3 correspond à une valeur élevée de

R2(Domencich and McFadden [1975, p. 134-135]).

Un autre indicateur de la littérature

économétrique pour juger de la qualité de l'estimation

avec le Tobit est le test de rapport de vraisemblance formulé comme

suit :

Avec   la

déviance du modèle par défaut et la

déviance du modèle par défaut et   la

déviance du modèle d'étude. L'indicateur du test du

rapport de vraisemblance suit une loi de Khi-deux définie par : la

déviance du modèle d'étude. L'indicateur du test du

rapport de vraisemblance suit une loi de Khi-deux définie par :

Avec   le

degré de liberté où K est le nombre de paramètres

à estimer et N, le nombre de modalités de la variable

dépendante. Le modèle est de bonne qualité si la valeur

calculée est supérieure à la valeur donnée par la

table de Khi-deux à un seuil á fixé. le

degré de liberté où K est le nombre de paramètres

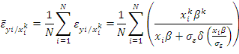

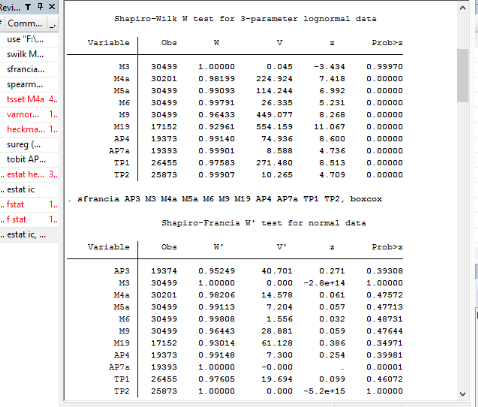

à estimer et N, le nombre de modalités de la variable