|

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

BP : 1365 - YAOUNDE CAMEROUN

fseg@.univ-yde2.org

Tél. : (237) 22 06 26 98/ Fax (237) 22 23 84

28

TROPICAL FOREST AND RURAL DEVELOPMENT

B.P: 5619 YAOUNDÉ

Email:

tfrd2009@yahoo.fr

Tel: +237 91 67 57 21

IMPACT DE DE LA CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE SUR

LES PETITS PRODUCTEURS DE CACAO A LA PÉRIPHÉRIE DE LA RESERVE DE

BIOSPHERE DU DJA AU CAMEROUN

MÉMOIRE

POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER II

RECHERCHE EN

ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE

L'AGRO-ALIMENTAIRE

OPTION : ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Présenté et soutenu

par :

FOPA ROMEO

Sous la direction du :

Pr. Joël SOTAMENOU

Enseignant titulaire à

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Yaoundé II

Et l'encadrement professionnel de :

M. EPANDA MANFRED Aimé

President de Tropical Forest and Rural Development

Année Académique 2014 - 2015

AVERTISSEMENT

«L'Université de Yaoundé II n'entend

donner aucune approbation ou improbation aux

opinions contenues dans ce

mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme

étant propres

à leur auteur »

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1

PREMIÈRE PARTIE :

8

ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA

CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE SUR LES PRODUCTEURS DE CACAO AUTOUR DE LA

RESERVE DU DJA

8

CHAPITRE I :

9

ANALYSE THÉORIQUE DE L'IMPACT DE LA

CERTIFICATION

9

I.1. IMPACT DE LA CERTIFICATION :

ÉLÉMENTS THÉORIQUES

9

I.2. IMPACTS DE LA CERTIFICATION : REVUE DE LA

LITTÉRATURE

22

CHAPITRE II :

28

ANALYSE EMPIRIQUE DE L'IMPACT DE LA CERTIFICATION

AUTOUR DE LA RESERVE DU DJA

28

II.1. MÉTHODOLOGIE DE COLLECTE ET D'ANALYSE

DE DONNÉES

28

II.2. IMPACT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ET

ENVIRONNEMENTAL DE LA CERTIFICATION RAINFOREST

36

DEUXIÈME PARTIE :

45

ANALYSE DES DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION DE LA

CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE

45

CHAPITRE III :

46

ANALYSE THÉORIQUE DES DÉTERMINANTS DE

L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES

46

III.1. ANALYSE THEORIQUES DE L'ADOPTION DES

INNOVATIONS AGRICOLES

46

III.2. L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES :

REVUE DE LA LITTÉRATURE

53

CHAPITRE IV :

58

LES DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION DE LA

CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE

58

IV.1. CADRE MÉTHODOLOGIQUE

58

IV.2. RÉSULTATS ET ANALYSES

62

CONCLUSION GÉNÉRALE ET

RECOMMANDATION

66

DÉDICACES

À mes parents FOTSING JEAN PAUL

Désiré et YOUNDA Gisel vous qui, m'avez

enseigné le sens de l'effort, et m'avez soutenu dans les moments

difficiles.

REMERCIEMENTS

Au moment où je

présente ce travail, je voudrais exprimer mes sentiments de

reconnaissance aux personnes qui de près ou de loin ont contribué

à la réalisation de ce travail. De ce fait je tiens à

remercier :

L'Université de Yaoundé II (SOA) et plus

particulièrement la coordination du Master II Économie du

Développement Rural et de l'Agro-alimentaire, pour l'opportunité

offerte à travers cette formation, pour la qualité des

enseignements et des enseignants mis à notre disposition ;

Le Dr. SOTAMENOU Joël Directeur de ce mémoire pour

la marque de bienveillance et la rigueur scientifique ;

M. EPANDA MANFRED Aimé, encadreur professionnel de ce

mémoire, pour son soutien à la recherche et l'opportunité

qu'il m'a offerte de découvrir les merveilles du milieu rural ;

M. NGOUCHEME RENÉ, chercheur à L'IRAD (Institut

de Recherche Agricole pour le Développement) pour les conseils et les

orientations apportés à l'élaboration de ce travail ;

M. OKALA SERGE étudiant doctorant à

l'Université de Yaoundé II pour une bouffée

d'oxygène apporté à ce mémoire ;

Mme EPANDA née Lady NGWA pour ses encouragements et ses

conseils

Mes frères et soeurs : MUKAM FOTSING JUNIOR, KENGNE

FOTSING LAURAINE ; FONGANG FOTSING ALEX JORDAN ; NZONTSO FOSTSING

DELILLAH ; KEUTCHE FOTSING TRESOR qui m'aiment bien et m'ont

encouragés tout au long de cette aventure ;

Mes amis : MBESSOH ULRICH IGOR ; FONKOU YMELDA

MANUUELLA ; AZEMKOUO CEDRIC ; AZEMKOUO MARTIN ; MAGNE

ELIANE ; NWAFI ADI pour leur soutien multi forme et leurs encouragements

;

À toute l'équipe de la Plateforme de

transformation des PFNL (Produits Forestiers Non Ligneux) de TROPICAL FOREST

AND RURAL DEVELOPMENT pour leur encouragement au quotidien.

LISTE

DES TABLEAUX

Tableau 1 : Présentation de la taille

de l'échantillon par village

32

Tableau 2: Comparaison des revenus moyens des

producteurs étant dans le processus de certification et ceux

n'étant pas

36

Tableau 3: Description de la source de revenu des

producteurs dans le processus de certification

37

Tableau 4: Description de la source de revenu des

producteurs n'étant pas dans le processus de certification

37

Tableau 5 : Prix du cacao selon que le

producteur de cacao soit certifié ou non

38

Tableau 6 : Niveau d'éducation des

producteurs des cacaos certifiés et non certifiés

42

Tableau 7: Définition des variables du

modèle

62

Tableau 8: Résultats de l'estimation du

modèle

63

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Piliers de l'Agriculture durable

12

Figure 2: Localisation de la zone

d'étude

28

Figure 3:Possession des parcelles certifiées

et des parcelles non certifiées

39

Figure 4: Rendement moyen des producteurs qui sont

dans le processus de certification

40

Figure 5: Rendement moyen des producteurs

n'étant pas dans le processus de certification

40

Figure 6: Trou servant à la gestion des eaux

usées ménagers

42

|

BPA

|

Bonne pratique agricole

|

|

COSA

|

Committee on Sustainability Assessment

|

|

CTB

|

Trade for Développement Centre

|

|

FAO

|

Food and Agriculture Organization

|

|

GBCC

|

Global Business Consulting Company

|

|

ICCO

|

International Coco Organization

|

|

ISEAL

|

International Social and Environnemental Accréditation and

Labelling

|

|

ISO

|

International Standard Organization

|

|

KPMG

|

Cabinetd'audit

|

|

ONG

|

Organisation Non Gouvernementale

|

|

ONCC

|

Office National du Café et du Cacao

|

|

RA

|

Rainforest Alliance

|

|

RBD

|

Reserve de Biosphère du Dja

|

|

RSCE

|

Roundtable for a Sustainable Cocoa Economy

|

|

SAN

|

Sustainable Agriculture Network

|

|

TF-RD

|

Tropical Forest and Rural Development

|

|

GIZ

|

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

|

|

PIASI

|

Programme d'appui aux acteurs des secteurs informels

|

|

PAJER-U

|

Programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine

|

LISTES DES ABRÉVIATIONSLISTE DES ANNEXES

Annexe 1 :

Questionnaire

73

Annexe 2 :

Remarques

77

Annexe 3 :

Informations sur les données et informations de convergence

78

Annexe 4: Effets

marginaux et estimations des paramètres

79

Annexe 5 : Tests de

Khi - deux

79

Annexe 6 : Effectifs

et résidus

80

RESUME

L'objectif principal de cette recherche est d'évaluer

les avantages liés à la certification Rainforest Alliance pour

les producteurs de cacao autour de la réserve du Dja à l'Est

Cameroun. Plus spécifiquement, il s'agit d'une part, d'évaluer

l'impact socio-économique de la certification Rainforest Alliance sur

les producteurs de cacao autour de cette réserve ; et d'autre part,

d'identifier les facteurs qui encouragent son adoption. Les données ont

été collectées auprès de 100 producteurs de Cacao

autour de la réserve du Dja, dont 44 d'entre eux sont engagés

dans le processus de certification depuis plus d'un an. Il ressort de

l'estimation du modèle Logit portant sur les facteurs d'adoption de la

certification que l'âge et le sexe ne semblent pas avoir d'effet positif

sur l'adoption de la certification.

Mots clés : impacts ;

standards de durabilité ; certification ; petits

producteurs.

ABSTRACT

The main objective of this research is to evaluate the

benefits of Rainforest certification for cocoa farmers around the Dja Reserve

in the eastern region of Cameroon. More specifically, it is firstly to assess

the socioeconomic impact of certification on Rainforest cocoa farmers around

the Dja Reserve; and secondly, to identify the factors that encourage the

adoption of Rainforest certification by farmers around the reserve. Data were

collected from 100 cocoa farmers around the Dja Reserve, 44 of them are

certified for over a year. According to the estimation of Logit model on the

adoption of the certification factors as ageand sex seem to have a negative

effect on the adoption of certification.

Keywords: Impacts; Sustainability Standards; Certification;

Small producers

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte de

l'étude

Le cacao constitue, selon l'Agence Belge de

Développement 1(*)« Trade for Développement Centre », le

troisième marché alimentaire mondial, avec un montant annuel des

échanges estimé à environ10 milliards de dollars (CTB,

2011). Selon les statistiques de l'Organisation Internationale du Cacao (ICCO,

2014/15), la demande totale de cacao, approximée par les

quantités broyées, est passée de 3,2 millions de tonnes en

2004 à plus de 4,0 millions de tonnes en2015.Pour répondre

à cette demande mondiale sans cesse croissante, le développement

de la culture du cacao a pris de l'ampleur en Afrique où elle est

passée de 2836 millions de tonnes en 2013 à plus de 3051millions

de tonnes en 2015 (ICCO, 2014/15).

Les perspectives de la filière cacao demeurent d'autant

plus favorables que la demande effective et la demande potentielle sont

appelées à croître, eu égard aux profondes mutations

en cours, notamment la montée en puissance de la classe moyenne partout

dans les pays en développement, y compris ceux d'Afrique. Les broyages

de cacao au niveau mondial augmentent. Cette augmentation est liée en

partie à une demande en hausse en Asie et dans d'autres pays en

développement affichant une croissance rapide. Or dans ces pays, cette

demande sans cesse croissante est associée à la qualité

des produits mis sur le marché.

La globalisation de l'économie mondiale durant ces

dernières décennies a eu pour conséquences une

standardisation accrue des caractéristiques de production, de

commercialisation et de consommation dans le but de renforcer la confiance des

marchés GBCC, (2012).

Désormais, Les consommateurs sont de plus en plus

préoccupés par le respect des normes de production ainsi que du

mode de commercialisation des produits qu'ils consomment. La normalisation de

la qualité des produits est devenue une exigence des exportateurs, des

ONG, et des Consommateurs. La production de cacao n'est pas reste de processus

car elle fait désormais l'objet d'une grande attention et se retrouve

ainsi impliquée dans les grandes questions d'actualité

internationale telles que le travail des enfants, la préservation de

l'environnement et la pauvreté en milieu rural. Ce processus correspond

à ce que bon nombre de spécialistes appellent aujourd'hui, la

certification.

La certification de produits tropicaux comme le café et

le cacao a longtemps relevé d'un marché de niche, de type «

commerce équitable » ou « agriculture

biologique». A la fin des années 2000, le secteur cacao

connaît un virage vers la « certification de masse »

basée sur un concept de « développement durable »

combinant des normes environnementales, éthiques et des « bonnes

pratiques agricoles 2(*)» supposées augmenter les

rendementsYOUSSOUPHA N'DAO, (2012) .

Au cours des 20 dernières années, le nombre de

normes et de programmes de certification pour la production agricole a

rapidement augmenté. Les producteurs souhaitant exporter sont

confrontés non seulement à une pléthore de

réglementations sur l'importation, mais également, dans ces pays

d'importation, à différents marchés de niche pour lesquels

des conditions supplémentaires doivent être remplies.

De la même manière, les problèmes

liés à la durabilité suscitent de plus en plus de craintes

au sein de l'industrie du cacao. Les entreprises privées

déploient un nombre croissant de programmes pour promouvoir des formes

durables de production du cacao. Ceci est en partie lié aux

inquiétudes concernant la nécessité de garantir un

approvisionnement de fèves de cacao pour répondre à la

demande mondiale en hausse de produits à base de cacao. Tandis que les

normes de durabilité sociale et environnementale dans le secteur du

cacao s'y développent rapidement la production reste

caractérisée par des petites exploitations agricoles. Par

exemple, environ 90% de la production mondiale est cultivée dans 5,5

millions d'exploitations qui sont généralement des exploitations

familialesPALAZZO et al, (2011)cité par YOUSSOUPHA N'DAO, (2012). Cette

tendance conduit les producteurs certifiés à des changements dans

leurs manières de produire et de commercialiser leur production.

Mais derrière les critères

avancés par les « certificateurs », quels sont les avantages

réels de ces programmes ?

Des multinationales du chocolat (Cadbury / Kraft,

Nestlé et Mars) ont également réagi à ces nouvelles

préoccupations en élaborant des stratégies commerciales et

d'approvisionnement de cacao diverses, y compris par le développement

des standards de certification (Agriculture biologique, commerce

équitable, Utz, Rainforest Alliance, etc.).

L'organisation internationale du café et d'autres

organisations soutiennent la Fondation mondiale du cacao (WCF),

créée en 2000 par un groupe d'entreprises telles que ADM, Arma-

jaro, Barry Callebaut, Nestlé et Cargill, présidée

actuellement par Kraft Foods, ces entreprises représentant plus de 80 %

du marché mondial du cacao. L'objectif principal de la WCF est de

promouvoir et de coordonner la production et la consommation durables de cacao.

En 2011, la Fondation a accueilli cinq nouveaux membres originaires du Nigeria,

des États-Unis et d'Indonésie. Lors du Symposium sur

l'agriculture et la sécurité alimentaire mondiales, qui s'est

tenu parallèlement au Sommet du G8 à Washington en mai 2012, la

WCF a lancé une initiative de 4 millions de dollars pour former

près de 35 000 petits exploitants en Côte d'Ivoire, au Nigeria et

au Cameroun et améliorer leurs techniques agricoles. Celle-ci sera

menée sous les auspices du Cocoa Livelihoods Program d'un

montant de 40 millions de dollars financé par la GIZ.

Outre les initiatives collectives, des entreprises ont

également lancé leurs propres initiatives pour soutenir les

producteurs de cacao en fournissant des informations capitales sur

l'application d'engrais, la culture des plantes, les techniques de

récolte et d'autres pratiques agricoles, ainsi que des messages sociaux.

Mars et d'autres fabricants de confiseries se sont engagés à

utiliser d'ici 2020 un cacao certifié comme étant produit de

manière durable. Barry Callebaut (représentant 12 à 15 %

des broyages mondiaux) met pour sa part l'accent sur de nouvelles

régions adaptées à la production durable de cacao, et

développe également ses opérations de transformation

existant en Côte d'Ivoire, en concluant de nouveaux accords de

sous-traitance et en développant ses activités gastronomiques.

L'Afrique, l'Amérique Latine et l'Asie sont les

principaux fournisseurs de cacao. L'Afrique de l'Ouest est le principal

fournisseur de cacao, elle assure 70% de la production mondiale ICCO,

(2014/15). La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les locomotives de la zone.

La Côte d'ivoire est le principal pays producteur et exportateur de

cacao. Elle produit environ 1794 millions tonnes par ans ICCO, (2014/15). C'est

les raisons pour lesquelles les grandes entreprises dominant le secteur du

broyage du cacao (Cargill, ADM, Barry-callebaut) ont commencé à

investir dans les pays producteurs où se développe donc

l'activité de transformation.

Les grands industriels du cacao déclarent viser des

centaines de milliers de tonnes, voire la totalité de leurs

approvisionnements en cacao certifié, vers 2020. Cette certification de

masse a été promue par l'agro-industrie et les ONG

internationales comme Rainforest Alliance (RA) ou

UTz. Face aux critiques récurrentes de lobbies

environnementaux et médias envers les plantations de cacao

accusées de détruire la forêt tropicale et d'utiliser la

main d'oeuvre enfantine, l'Industrie du chocolat a désormais besoin de

standards montrant sa prise en considération d'un développement

dit durable. Ainsi les grands principes qui régissent le

standardRainforest Alliance tournent autour de normes environnementales

(conservation des écosystèmes) et éthiques (traitement

équitable des travailleurs, santé) tout en intégrant des

« bonnes pratiques agricoles » telles que la taille des cacaoyers,

une utilisation raisonnée des pesticides, la mise en place de fosses de

compostage de déchets agricoles. Mais derrière ces standards,

quels sont les avantages réels pour les petits producteurs de

cacao ? En d'autres termes, La certification a-t-elle un impact sur les

petits producteurs? Quels sont les facteurs qui encouragent l'adoption de la

certification par les producteurs de cacao ?

2.

Problématique

Le cacao est l'une des cultures de rente au Cameroun,

troisième producteur après la cote d'ivoire et le GhanaICCO,

(2014/15), Ce cacao est principalement produit dans quatre régions du

Cameroun et est exporté principalement à partir du port de Douala

vers le marché européen.

La libéralisation du marché du cacao au Cameroun

en 1994 (abolition du monopole d'État, suppression de la fixation

des prix, suppression d'intrant subventionnés) a eu pour

conséquence une baisse de la qualité et des rendements de la

production. Le recours aux pratiques d'achat et de commerce durable tel que la

certification est de plus en plus exigé chez les principaux acheteurs de

produit de base tels que le cacao.

Si le cacao camerounais a l'avantage de bien se prêter

à la fabrication de poudre de cacao très demandée au

niveau mondial, il souffre toutefois d'une décote sur le marché

en raison d'une qualité jugée parfois insuffisante.

Les Pays Bas qui importent environs 70% du cacao du Cameroun

ont fixé en 2025 la date à laquelle ils n'admettront plus

d'importation de cacao non certifié sur leur territoire.

Également la date fixée par les chocolatiers Nidar AlbertHeijn

et MARS sont respectivement 2015 et 2020. Face à cela, plusieurs

initiatives de certification de la durabilité se développent

rapidement dans le secteur cacao au Cameroun.

Selon les statistiques de l'office national du café et

du cacao L'ONCC, (2015), les producteurs camerounais ont mis sur le

marché au cours de la campagne2014-2015 plus de 10 000 tonnes de

cacao certifié. Cette production double pratiquement celle de la

campagne précédente, qui avait culminé à 5446

tonnes, contre environ 2000 tonnes seulement lors de la campagne 2012-2013. Ce

qui signifie que sur les trois dernières campagnes cacaoyère, les

producteurs camerounais ont quintuplé la production du cacao

certifié dans le pays. A l'origine de cette augmentation de la

production du cacao certifié, les programmes de certification mis en

place par des négociants. Parmi ceux-ci, l'on retrouve Telcar Cocoa,

représentant local du négociant Cargill, qui demeure leader sur

le marché du cacao certifié au Cameroun. Sic Cacaos, filiale de

Barry Callebaut, et Agro-produce Management Services

Limited(AMS), filiale de la société

néerlandaise Théobroma. Tous ont pour objectif répondre

à la demande des consommateurs de plus en plus exigeante sur la

qualité, et l'accompagnement des producteurs et groupes de producteurs

dans la production d'un cacao respectant les normes environnementales. Ainsi,

la certification se présente comme un moyen de répondre à

une demande mondiale de consommation qui tienne compte de la protection du

consommateur et de l'environnement et d'une certaine éthique sociale.

Mais quels sont les avantages réels de ces programmes sur les petits

producteurs de cacao ?

Cette problématique suscite un certain nombre de

questions à savoir : La certification a-t-elle un impact sur les

petits producteurs? Quels sont les facteurs qui encouragent l'adoption de la

certification par les exploitants agricoles de cacao ? Telles sont les

questions que nous nous proposons de répondre tout au long de ce

travail.

3. Objectifs de

recherche

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les

avantages liés à la certification Rainforest pour les producteurs

de cacao autour de la réserve du Dja.

Plus spécifiquement, il s'agit de:

Ø Évaluer l'impact Socio-économique de la

certification Rainforest Alliance sur les producteurs de cacao autour de la

réserve du Dja.

Ø Identifier les déterminants de l'adoption de

la certification Rainforest par les cacaoculteurs autour de la Réserve

de Biosphère du Dja.

4. Hypothèses de

recherche

Les deux hypothèses qui correspondent respectivement

à nos objectifs spécifiques sont:

Hypothèse 1 : La certification

Rainforest Alliance permet d'améliorer les conditions

socio-économiques des producteurs de cacao autour de la réserve

du Dja (augmentation des quantités produites ; amélioration des

revenus des producteurs ; amélioration du niveau de

scolarisation).

Hypothèse 2 : L'appartenance

à une organisation, les possibilités d'accès au

marché ainsi que la sensibilisation sont les principaux facteurs qui

encouragent l'adoption de la certification Rainforest Alliance par les petits

producteurs de cacao autour de la Reserve du Dja.

5. Importance de

l'étude

Ce sujet suscite un véritable intérêt

théorique. En effet, très peu d'études ont

été menées sur la production durable de cacao au Cameroun

ainsi que les normes et critères de Rainforest Alliance. Une meilleure

connaissance dans ce domaine pratiquement nouveau contribuerait à

élargir d'avantage la littérature sur ce champ d'activité.

L'intérêt de cette étude réside

également au fait qu'elle permettra d'une part, d'amener les producteurs

à exploiter de manière durable leur exploitation de cacao tout en

préservant l'équilibre socio-économique et environnemental

et d'autre part, elle permettra d'orienter le gouvernement camerounais à

créer les conditions favorables à l'essor de la certification

tout en améliorant la perception des producteurs vis-à-vis de la

certification.

6. Organisation du

travail

Compte tenu du contexte d'étude, de notre

problématique et des contraintes méthodologiques, notre

étude sera organisée en deux grandes parties.

Dans la première partie, il est mis en exergue l'impact

Socioéconomique de la certification Rainforest Alliance à travers

d'une part l'analyse théorique de l'impact de la certification (chapitre

I), et d'autre par l'analyse empirique de l'impact de la certification

(chapitre II).

La deuxième partie prend en compte les

déterminants de l'adoption de la certification Rainforest Alliance des

exploitations agricoles autour du Dja par les producteurs : elle

présente en (chapitre III), l'analyse théorique des

déterminants de l'adoption des innovations agricoles, ainsi que les

déterminants de l'adoption de la certification Rainforest Alliance

autour de la réserve de biosphère du Dja (chapitre IV).

PREMIÈRE PARTIE :

ÉVALUATION

SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE SUR LES

PRODUCTEURS DE CACAO AUTOUR DE LA RESERVE DU DJA

La certification de produits tropicaux comme le café et

le cacao a longtemps relevé d'un marché de niche. A la fin des

années 2000, le secteur cacao connaît un virage vers la «

certification de masse » basée sur un concept de «

développement durable » combinant des normes environnementales,

éthiques et des « bonnes pratiques agricoles »

supposées augmenter les rendementsSYLVAINE LEMEILLEUR et al,

(2012).

Au cours des 20 dernières années, le nombre de

normes et de programmes de certification pour la production agricole a

rapidement augmenté. Les producteurs souhaitant exporter sont

confrontés non seulement à une pléthore de

réglementations sur l'importation, mais également, dans ces pays

d'importation, à différents marchés de niche pour lesquels

des conditions supplémentaires doivent être remplies. En revanche,

il est possible que leurs produits soient déjà conformes à

ces conditions, et que ces marchés de niche offrent l'opportunité

d'un meilleur accès au marché, voire à des prix plus

élevés (prime de prix). D'un autre côté, les

consommateurs sont confrontés à un nombre croissant de labels de

produits, et bien que leurs exigences soient souvent à l'origine de ces

labels, ils peuvent se sentir dépassés par la quantité.

Cette partie dédiée à l'analyse de

l'impact socioéconomique de la certification Rainforest Alliance sur les

petits producteurs de cacao se subdivise en deux chapitres :

L'analyse théorique de l'impact la certification

(chapitre I) d'une part, et d'autre part l'analyse empirique de l'impact

de la certification Rainforest Alliance autour de la Réserve de

Biosphère du Dja (chapitre II).

CHAPITRE I :

ANALYSE THÉORIQUE DE

L'IMPACT DE LA CERTIFICATION

La certification des produits agricoles offre

l'opportunité de créer des marchés de niche dans lesquels

des prix plus élevés peuvent être demandés.Dans la

littérature néoclassique, le concept de qualité

génère bien souvent des problèmes d'asymétrie

d'information quand la qualité recherchée ne peut être

mesurée au moment de l'achat AKERLOF, (1970) cité par YOUSSOUPHA

N'DAO, (2012). En effet, les solutions de réputation et de

répétition des achats restent limitées pour

résoudre le problème d'asymétrie d'information, amenant

alors à l'émergence de nouvelles institutions de marché

que sont les standards et leur certification LIZZERI, A., (1999).

Dans ce chapitre, présenterons en (I.1) quelques

élément théoriques sur les évaluations d'impact,

ensuite nous présenterons en (I.2) une revue de la littérature

sur l'impact de la certification.

1.1.1 I.1. IMPACT DE LA CERTIFICATION :

ÉLÉMENTS THÉORIQUES

Dans cette section, nous présenterons quelques concepts

importants avant de présenter la théorie économique

relative à la certification agricole.

1.1.2 I.1.1. Définitions et

présentation de quelques concepts

- Certification

Un consensus, à travers la littérature, se

dégage sur la notion de certification selon la conception juridique ou

économique.

La Petite Encyclopédie Juridique3(*), considère la

certification comme une procédure destinée à faire

valider, par un organisme agréé indépendant, la

conformité du système qualité d'une organisation aux

normes ISO 9000 ou à un référentiel de qualité

officiellement reconnu. La certification donne aux cocontractants et au public,

l'assurance qu'un produit, un processus ou un service respectant de

système de qualité est conforme à des exigences de

qualité déterminées et que l'organisation certifiée

respectait ce système de qualité lorsque l'organisme a

effectué sa validation.

Selon le « Lexique du Management de la qualité

4(*)», la certification

est le processus de vérification qu'un produit ou un service est

conforme à un référentiel (une norme, un standard) de

gestion de la qualité, de sécurité. La certification se

traduit par la mise en oeuvre d'un système de management respectant les

exigences d'un référentiel, puis par validation de ce

système par un organisme externe accrédité (l'audit de

certification).

Pour le Roundtable for a Sustainable Cocoa Economy

(RSCE5(*)), la certification

est la procédure par laquelle une tierce partie atteste par écrit

qu'un produit ou un processus est conforme à certaines normes. La

certification peut être un outil de communication dans l'ensemble de la

filière. Un certificat prouve à l'acheteur que le fournisseur

respecte certaines normes, qui peuvent être plus convaincantes que si le

fournisseur donnait lui-même cette assurance. L'organisation

chargée de la certification est appelée organisme de

certification ou certificateur.

Le rapport d'inspection pour l'octroi d'une attestation

écrite ou « certificat », émane d'un audit. Les audits

peuvent varier en termes de fréquence et d'échantillonnage. Il

existe trois degrés d'attestation dans la certification : le

contrôle de tierce partie, lorsque l'attestation est fournie par une

partie qui n'a pas d'intérêt direct dans la relation

économique entre le fournisseur et l'acheteur ; le contrôle de

seconde partie, lorsqu'un acheteur vérifie que le fournisseur respecte

une norme ; et le contrôle de première partie, lorsque la

déclaration de conformité du fournisseur est basée sur un

mécanisme de contrôle interne (RSCE2, op.cit).

Ces trois conceptions de la certification ont en commun les

notions de référentiel ou norme ou standard et l'audit.

- Durabilité

La durabilité est définie selon le dictionnaire

Larousse comme la Durée au-delà de laquelle il n'est plus

rentable de maintenir en état un équipement.

En

droit, c'est la

période d'utilisation d'un

bien. Dans le

domaine de la

sûreté

de fonctionnement, c'est l'aptitude d'un bien à accomplir une

fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint6(*), ce qu'on appelle couramment la

solidité d'un objet ou d'un équipement, par opposition à l'

obsolescence.

Les termes de durabilité, appliqué à

l'environnement naturel, et celui de

développement

durable, avec le sens de pérennité des ressources, se sont

imposés dans les

années

1990.

En

1987, le

Rapport

Brundtland définissait le

développement

durable comme l'objectif de développement compatible avec les

besoins des

générations futures. Il doit inclure trois piliers :

économique,

environnemental, et

d'équité sociale.

- Petits producteurs7(*)

Pour les acteurs du commerce équitable un petit

producteur est un agriculteur qui travaille en général sur une

surface de moins de quatre hectares.

- Standard

Un standard8(*) est un référentiel publié par une

entité privée autre qu'un organisme de normalisation national ou

international ou non approuvé par un de ces organismes pour un usage

national ou international. On ne parle de standard qu'à partir du moment

où le référentiel a une diffusion large, on parle alors de

standard de facto (standard de fait).

- Rainforest

Alliance

Rainforest Alliance est une ONG internationale basée

à New York faisant partie d'une coalition d'ONG regroupés au sein

d'un Réseau d'Agriculture Durable appelé SAN. Le Réseau

d'Agriculture Durable (SAN) fait la promotion des systèmes agricoles

productifs, de la protection de la biodiversité et du

développement communautaire durable à travers la création

de normes sociales et environnementales. Le SAN s'emploie à dresser ses

meilleures pratiques agricoles durables comme le standard mondial le plus

reconnu et adopté par tous les acteurs de la chaîne de valeur

agricole. Le SAN encourage à l'adoption des meilleures pratiques pour la

chaîne de valeur agricole en incitant les producteurs à se

conformer à ses normes, et stimule les

Développement humain

commerciaux et les consommateurs à soutenir le

Développement Durable.

Ressources naturelles et conservation de la

faune

Production agricole

Standards sociaux, économiques et

environnementaux pour la production durable

Figure 1: Piliers de

l'Agriculture durable

Source : Rapport de l'audit diagnostic RA des producteurs

de cacao autour de la réserve du Dja au Cameroun 2015

Créée depuis 1987, sous forme d'association,

Rainforest Alliance élabore des normes de certification depuis 1991

(SAN), Les produits certifiés à la date d'aujourd'hui sont le

café, les bananes, le cacao, les fruits, le bétail, Etc. Elle est

financée par les organismes publics, les entreprises et des donateurs

privés et est membre actif de l'ISEAL, association mondiale libre des

organismes de certification. Ses standards sont inspirés des normes de

cette association.La vision de Rainforest est de faire la promotion des

systèmes agricoles productifs, de la protection de la

biodiversité et du développement communautaire durable à

travers la création de normes sociales et environnementales.

- Principes des Standards d'Agriculture Durable du SAN

La version actuelle des Standards d'Agriculture Durable

(applicable aux exploitations) date de 2010. Cette version est en

révision. La nouvelle version qui sera publiée cette année

sera d'application obligatoire à partir de Janvier 2017

Ci-dessous les 10 principes de la version courante (Juillet

2010) des Standards d'Agriculture Durables :

a. Système de gestion sociale et environnementale

b. Conservation des écosystèmes

c. Protection de la vie sauvage

d. Préservation de l'eau

e. Traitement équitable et bonnes conditions de travail

pour les travailleurs

f. Santé et sécurité au travail

g. Relations avec les communautés

h. Gestion intégrée des cultures

i. Gestion et conservation des sols

j. Gestion intégrée des déchets

Les 10 principes regroupent au total 99 critères. Outre

les Standards d'Agriculture Durable, les Standards de Groupe et les Standards

de la chaîne de Contrôle sont applicables

1.1.3 I.1.2. Approches théoriques

et méthodes d'estimation d'évaluation d'impacts

Approches théoriques :

L'évaluation est une appréciation

périodique et objective de projets, programmes ou politiques

prévus, en cours de réalisation ou achevés. Les

évaluations permettent de répondre à des questions

précises liées à la conception, la mise en oeuvre ou les

résultats des programmes. Contrairement au suivi, qui est continu, les

évaluations sont périodiques et effectuées à un

moment donné, généralement par des spécialistes

extérieurs au programme. La conception, la méthodologie et le

coût des évaluations varient fortement en fonction du type de

question à laquelle elles répondentPAUL J. GERTLER et al,

(2011).

L'impact d'un projet ou d'un programme est défini comme

l'ensemble des changements intervenu dans les conditions de vie des

participants, tels qu'eux-mêmes et leurs partenaires perçoivent au

moment de l'évaluation, ainsi que tout changement durable dans leur

environnement, auquel le projet ou le programme a contribué. Ces

changements peuvent être positifs ou négatifs, voulus ou

imprévusIFAD, (1998)

Une évaluation globale se définit dans la

littérature comme une évaluation qui intègre

l'évaluation du processus, l'évaluation du cout

-bénéfice, le contrôle, et l'évaluation

d'impactBAKER J.L., (2000). Ainsi, puisqu'il s'agit d'analyser les impacts

socioéconomique de la certification Rainforest chez les petits

producteurs de cacao autour de la Reserve de Biosphère du Dja, notre

analyse se limitera au dernier cas c'est-à dire à une

évaluation d'impact. La question fondamentale de l'évaluation

d'impact constitue essentiellement un problème d'inférence

causale. Évaluer l'impact d'un programme sur une série de

résultats revient à évaluer l'effet causal du programme

sur lesdits résultats. La plupart des questions de politique invoquent

des relations de cause à effet : la formation des professeurs

entraîne-t-elle une amélioration des résultats des

élèves aux examens ? Les programmes de transferts

monétaires conditionnels entraînent-ils une

amélioration de l'état de santé des enfants ? Les

programmes de formation professionnelle entraînent-ils une

amélioration des revenus des bénéficiaires ?

Même si les questions qui abordent une relation de cause

à effet sont courantes, il n'est jamais facile d'établir qu'une

relation est effectivement causale. Par exemple, le simple fait d'observer que

le revenu des bénéficiaires d'un programme de formation

professionnelle augmente ne suffit pas à établir un lien de

causalité. Le revenu d'un bénéficiaire pourrait en effet

avoir augmenté même s'il n'avait pas suivi le programme de

formation grâce, par exemple, à ses propres efforts, à

l'évolution des conditions sur le marché du travail ou à

tout autre facteur susceptible d'avoir un impact sur le revenu à travers

le temps. Les évaluations d'impact permettent d'établir un lien

de causalité en démontrant empiriquement dans quelle mesure un

programme donné et uniquement ce programme a contribué à

changer un résultat.

Pour établir un lien de causalité entre un

programme et un résultat, nous utilisons des méthodes

d'évaluation d'impact qui permettent d'écarter la

possibilité que des facteurs autres que le programme à

l'étude puissent expliquer l'impact observé.

La réponse à la question fondamentale de

l'évaluation d'impact, à savoir quel est l'impact ou l'effet

causal d'un programme P sur un résultat Y, est donné par la

formule de base d'évaluation d'impact :

á = ( Y | P =1) - (Y | P = 0 ).

Selon cette formulePAUL J. GERTLER et al, (2011), l'effet

causal á d'un programme (P) sur un résultat (Y)

est la différence entre le résultat (Y) obtenu avec le

programme (autrement dit avec P = 1) et le même résultat

(Y) obtenu sans le programme (c.-à-d. avec P = 0). Par

exemple, si P est un programme de formation professionnelle et Y

le revenu, l'effet causal du programme de formation professionnelle

á est la différence entre le revenu d'une personne donnée

(Y) après avoir participé au programme de formation

(donc avec P = 1) et le revenu qu'aurait eu la même personne

(Y) au même moment si elle n'avait pas participé au

programme (avec P = 0). Autrement dit, nous cherchons à mesurer

le revenu au même moment et pour la même unité d'observation

(une personne dans le cas présent), mais dans deux cas de figure

différents.

S'il était possible de procéder ainsi, nous

pourrions observer le revenu gagné par une même personne au

même moment à la fois après avoir suivi le programme de

formation professionnelle et sans l'avoir suivi, de manière à ce

que toute différence de revenu pour cette personne ne puisse s'expliquer

que par sa participation au programme. En comparant une même personne

à elle-même au même moment avec et sans le programme, nous

serions capables d'éliminer tout facteur externe susceptible de

contribuer à la différence de revenu. Nous pourrions alors

conclure sans aucun doute que la relation entre le programme de formation

professionnelle et le revenu est bel et bien causale.

La formule de base d'évaluation d'impact est valable

pour toute unité à l'étude, qu'il s'agisse d'une personne,

d'un ménage, d'une communauté, d'une entreprise, d'une

école, d'un hôpital ou de toute autre unité d'observation

qui peut bénéficier d'un programme. Cette formule est

également applicable à tout indicateur de résultat

(Y) qu'un programme en place peut de manière plausible

affecter. Si nous parvenons à mesurer les deux éléments

clés de cette formule, à savoir le résultat (Y)

à la fois en présence et en l'absence du programme, nous pourrons

alors répondre à n'importe quelle question sur l'impact de ce

programme.

On peut distinguer dans la littérature (des

évaluations ex-post)qui visent à déterminer de

façon plus large si une innovation, un projet, un programme a eu un

impact désiré sur des individus, des ménages et des

institutions, et si ces effets sont attribuables à l'intervention du

projet ou du programme, ainsi que (des évaluations ex-ante) dans le cas

des évaluations d'impact probables de programmes ou d'innovation

potentiels ou proposés. Les évaluations d'impact peuvent aussi

explorer des conséquences imprévues, soit positive, soit

négative sur les bénéficiaires.

Dans la théorie il existe plusieurs approches

d'évaluation d'impact : l'approche « avant et

après » et celle « avec/ sans » ;

l'approche dite « naïve » ; l'approche

« expérimentale » et l'approche « non

expérimentale ».

L'approche « avant et

après »AHOUANDJINOU. M .S, (2010) compare la performance des

variables clés après l'introduction de la technologie, du

programme ou de l'innovation avec celui avant son introduction. Elle emploie

des méthodes statistiques pour évaluer s'il Ya changement

significatif de quelques variables essentielles avec le temps. Mais cette

comparaison des situations « avant et après »

l'introduction de de l'innovation ne permet pas d'isoler les effets liés

aux facteurs exogènes qui pourraient survenir au cours de l'adoption de

la technologie comme par exemple l'inflation, la pluviométrie, les

catastrophes naturelles, les politiques économiques et agricoles, etc.

L'approche « avec et sans »

innovationSCHERR, S . et MULLER , E, (1991) permet de réduire ces bais

et est plus conceptuellement claire. Elle consiste à diviser le groupe

cible potentiel en deux groupes. Un sous-groupe reçoit l'innovation ou

la technologie et l'autre n'en reçoivent pas. Au bout d'un certain

moment donné, on procède à la comparaison entre les deux

sous-groupes. Le problème avec cette méthode réside dans

la difficulté de trouver des échantillons de paysans suffisamment

semblables de telle sorte que c'est seulement l'adoption ou non de l'innovation

qui les différencie. Ainsi de cette approche découlent celles qui

suivent :

L'approche dite « naïve »consiste

à prendre un échantillon aléatoire d'adoptant et de non-

adoptants de l'innovation et à utiliser les différences simples

des résultats moyens observés des deux groupes comme l'estimation

de l'impact de l'innovation. Cet estimateur est potentiellement biaisé

HECKMAM, J. , (1990) et ne prend en compte les caractéristiques

socio-économiques des exploitants ; il correspond à la

méthode d'estimation utilisée couramment dans la

littérature managériale.

L'approche « expérimentale » ou

aléatoire consiste quant à elle à réunir un groupe

de personnes ayant les mêmes droits et acceptant de participer à

l'expérience et de les assigner de façon aléatoire en deux

groupes : le groupe de ceux qui bénéficieront de

l'intervention (groupe de traitement) et celui de ceux qui n'en

bénéficient pas (groupe témoin). Les, participants

à l'expérience ayant été choisis au hasard, toute

la différence avec les non-participants est seulement due au traitement.

C'est la raison pour laquelle les approches expérimentale sont

considérées comme étant les plus fiables et donnant les

résultats plus faciles à interpréterCOCHRANE , J et al,

(1973). Cependant, ce type d'évaluation est difficile a appliquer dans

la pratique, car posant des problèmes d'éthique dans le cas des

phénomènes sociaux DIAGNE, (2003).

Ainsi les approches non expérimentales sont les plus

utilisées par les économistes car ils se basent sur les

théories économiques et économétriques pour guider

l'analyse et minimiser les erreurs potentielles dans l'estimation des impacts

DIAGNE, (2003). Cette approche est utilisée lorsque n'est pas possible

de sélectionner un groupe de contrôle ou de comparaison. On peut

comparer les participants au programme avec les non participants en faisant

appel à des méthodes statistiques pour contrôler des

différences observées entre les deux groupes. Il est donc

possible à l'aide d'une régression d'obtenir un contrôle de

l'Age du revenu, du sexe et d'autres caractérisés des

participants. Cette approche d'évaluation est peu onéreux et

facile à appliquer, mais l'interprétation des résultats

n'est pas direct et les résultats eux-mêmes peuvent être

moins fiables DIAGNE, (2003).

Les méthodes d'estimation :

Supposons que nous voulons déterminer l'effet de

l'adoption d'une nouvelle innovation agricole sur un indicateur de

résultat défini par y, la production par exemple. Soient y1

et y0 deux variables aléatoires qui représente

le niveau de production pour un individu i s'il utilise la nouvelle innovation

(Y1) ou s'il n'en utilise pas (y0). Soit la variable binaire wi =1

lorsqu'il a adopté l'innovation et wi = 0, sinon. L'effet

causal de l'adoption de la technologie pour cet individu i est la

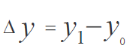

différence entre y1 et y0.

La principale difficulté dans l'estimation de

Äyest que pour un individu donné, le revenu est observé,

soit suite à l'adoption, soit avant l'adoption, mais jamais les deux

à la fois. Ceci dit, lorsqu'intervient un changement suite à une

innovation, on ne peut pas observer ce que serait la production sans

l'innovation agricole, et s'il n'intervient pas, on ne peut pas observer ce qui

se passerait si le changement intervenait effectivement. Dans la

littérature, cette donnée manquante est appelé

contrefactuel DIAGNE, (2003). CependantROSENBAUM et al, (1983) dans leur

étude ont eu à démontrer qu'on pouvait déterminer

un effet causal moyen du changement technologique au sein d'une population si

on admet une hypothèse d'indépendance conditionnelle entre y

1, y0 et w. leur idée consiste à faire la

différence entre le niveau moyen de l'indicateur des

bénéficiaires et celui des non bénéficiaires. On

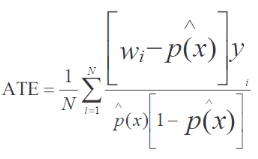

obtient alors l'effet moyen du traitement (ATE9(*)).

ATE = E (y1 -y0)

Cet indicateur mesure l'impact de l'innovation sur un individu

tiré au hasard dans la population, ce qui est encore égale

à la moyenne d'impact de la technologie sur la population

entièreWOOLDRIDGE J M., (2009.). Mais cette hypothèse

d'indépendance des moyennes est souvent inapplicable pour les

études d'évaluations d'impact des innovations agricoles ou

technologiques en ce sens que, l'adoption d'une technologie par un individu

dépend du bénéfice (y1 -y0) qu'il

espère tirer du programme. Ainsi, il se pose un problème d'auto-

sélection des individus dans le processus d'adoption de l'innovation ou

de la technologie.

Pour corriger ces biais et pouvoir estimer de façon

consistante ATE plusieurs méthodes sont proposées dans la

littérature sur l'évaluation d'impact. Ces méthodes

peuvent être classées en deux catégories : La

méthode semi-paramétrique et la méthode

paramétrique.

- Estimation par la méthode semi

-paramétrique

Cette méthode est issue de la combinaison des

méthodes paramétriques et non paramétrique. Ainsi, dans un

premier temps, on estime le score de propension qui n'est rien d'autre que la

probabilité prédite de l'adoption de l'innovation ou de la

technologie. Cette méthode a été proposée par

ROSENBAUM et al, (1983) pour réduire le biais dû au fait que l'on

ne peut observer le résultat d'un adoptant actuel s'il n'avait pas

adopté, et le résultat d'un non adoptant actuel s'il avait

adopté. Pour ces auteurs, le score de propension se définit comme

la probabilité conditionnelle d'avoir adopté l'innovation

étant donné un vecteur x des caractéristiques observables

qui déterminent l'adoption.

P(  ) = Pr(w-1/ ) = Pr(w-1/  ) - E (w / ) - E (w /   ) (1) ) (1)

ROSENBAUM et al, (1983) Ont aussi démontré que

si en plus de l'hypothèse d'indépendance conditionnelle, P(x)

remplit les conditions 0P(x) 1 alors, ATE peux s'écrire de la

façon suivante :

ATE - E  (2) (2)

Estimer les équations (1) et

(2) revient d'abord à estimer p(.) par

un modèle de régression probit ou logit et ensuite utiliser la

valeur estimée pour obtenir ATE en remplaçant l'espérance

conditionnelle.

(3) (3)

Ou wi est le statut d'adoption de

l'individu

yiest la variable de mesure

d'impact

N est la taille de l'échantillon

- Estimation par la méthode

paramétrique

Cette dernière comprend les méthodes de

régression (régression simple et celle basée sur le score

de propension) et de variables instrumentales.

Méthode de régression

simple :

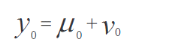

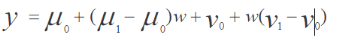

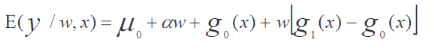

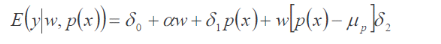

En reprenant les deux variables aléatoires y1

et y0 qui représente le niveau de production pour un

individu i s'il utilise l'innovation (y1) ou pas (y0). En

décomposant chaque contrefactuel en fonction des éléments

observables (  ) nous pouvons écrire : ) nous pouvons écrire :

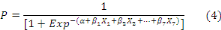

(4) (4)

(5) (5)

En introduisant les équations (4) et (5) on obtient

(6) (6)  (7) (7)

(8) (8)

(9) et (10) (9) et (10)

En introduisant l'équation (9) et (10) dans (8) nous

obtenons

(11) (11)

Ou  sont des vecteurs des paramètres à estimer sont des vecteurs des paramètres à estimer

L'estimation de l'équation (11) donne une valeur

consistante de ATE (WOOLDRIDGE J M., 2009.)

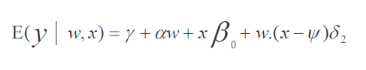

Méthodes basées sur les scores de

propensions :

Cette méthode n'est que le prolongement n'est que le

prolongement de la méthode de régression simple.ROSENBAUM et al,

(1983) Ont proposé que l'équation (11) peut être

estimée en utilisant la probabilité d'adopter une innovation

étant donné les éléments observables (x)

c'est-à-dire p(x) = p (w-1 /x). En effet, ces auteurs ont

prouvés que, sous l'hypothèse d'indépendance

conditionnelle de (y1, y0) et w étant donné

les variables explicatives x, (y1, y0) et w sont aussi

indépendants étant donné p(x). et cette fonction p(x).

qui , dans la littérature d'impact est encore appelé score de

propension. Ainsi, en considérant le score de propension,

l'équation (11) devient :

Méthodes des variables

instrumentales :

La méthode des variables instrumentales part aussi de

l'équation (11) et est plus adaptée pour générer

des estimateurs consistants l'osque l'hypothèse d'indépendance

conditionnelle n'est plus assuré .de plus, cette m méthode

est fréquemment suggérée dans la littérature

l'osque les données disponibles sont issues d'une seule enquête

transversale.

1.1.4 I.2. IMPACTS DE LA CERTIFICATION : REVUE DE LA

LITTÉRATURE

Plusieurs travaux en économie se sont

intéressés à l'impact des normes de production durable sur

les petits producteurs. Cependant, les résultats de ces travaux font

l'Object d'un vaste débat. Une partie de littérature empirique

soutient que les normes de production durables ont des effets positifs sur les

petits producteurs et sur leur organisation paysanne YOUSSOUPHA N'DAO, (2012).

D'autres études révèlent, par contre, des impacts

négatifs de la certification sur les producteurs GIOVANNUCCI et al,

(2008).

Dans notre travail, nous cherchons à

contribuer à ce débat en examinant l'impact de la certification

Rainforest Alliance sur les petits producteurs de cacao autour de la

réserve de biosphère du Dja (Est Cameroun).

Cette revue reprend les travaux de GBCC, (2012)qui a

mené une étude visant à examiner et analyser d'un point

de vue critique toute la littérature et les études pertinentes

sur la certification du cacao. Cette recherche a englobé l'analyse de la

documentation sur les spécifications, les exigences et l'impact produit

par les programmes de certification existants ainsi que les études

indépendantes réalisées.

1.1.5 I.2.1. Impact économique de

la certification

KPMG, (2011), en utilisant une combinaison de comparaison de

méthode latitudinale et longitudinales entre les producteurs

certifiés Utz et les producteurs non certifiés, démontre

que la certification à entrainer un accroissement du rendement des

exploitations de cacao de 15%. L'étude révèle, cependant,

que ce taux d'accroissement de la productivité dû à la

certification serait statique quel que soit la saison cacaoyère et de

loin, inférieur au potentiel d'accroissement de rendement de 30% attendu

de l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Les principales raisons

évoquées portent, en particulier, sur le manque d'exigences de

certains standards sur la productivité et la mauvaise programmation des

formations dispensées aux producteurs.

GIOVANNUCCI et al, (2008)montrent des impacts négatifs

de la certification dans le secteur du café sans pour autant fournir les

raisons de cette baisse de productivité. Selon les résultats de

leurs travaux, 60% des producteurs interviewés dans le cadre du test de

la méthodologie COSA ont rapporté une réduction des

rendements du café au terme de la mise en oeuvre des programmes de

durabilité dans ledit secteur. En outre, ALLEN BLACKMAN,et al(2010)

démontrent que les rendements sur les exploitations certifiées

Organiques sont inférieurs aux rendements des exploitations

conventionnelles au Costa Rica. En fait, une norme affecte les producteurs

différemment et affecte les producteurs en fonction de sa nature, de

l'environnement institutionnel du pays ainsi que les caractéristiques de

la ferme.

CATHERINE VOGELl et al, (2010)a évalué l'impact

potentiel de la certification sur le rendement du cacao en se fondant sur les

résultats du comptage des cabosses réalisés sur les champs

écoles paysans. Elle démontre que l'impact potentiel de la

certification sur le rendement pourrait être de 49% à la suite de

l'application intégrale des bonnes pratiques agricoles. Ses conclusions

demeurent, cependant, basées sur une taille réduite de champs

écoles et des effets de simulation.

Les travaux de la COSA JASON POTTS et al, (2012)montrent que

l'impact de la certification sur le rendement des producteurs de café et

de cacao pourrait se situer à un taux d'accroissement de 17%, tous

standards de certification confondus Toutefois, ce taux d'accroissement

pourrait varier d'un standard à un autre. Ainsi, est-il possible de

relever le fait que la certification UTZ génère le taux

d'accroissement de la productivité le plus élevé (environ

32%) suivis de Rainforest Alliance (15%) et du commerce équitable (13%).

L'impact de la certification organique sur la productivité est

très faible de l'ordre de 5%.

Toutefois, les conclusions des travaux de KPMG, (2011)

indiquent que l'impact de la certification sur la qualité du cacao

pourrait varier d'un standard à un autre. Ainsi, est-il possible de

relever le fait que la certification UTZ produit généralement un

cacao de bonne qualité (près de 70% de cacao de type grade 1)

suivis de Rainforest Alliance (45% de cacao de type grade 1). L'impact de la

certification Fairtrade sur la qualité est mitigé. Ils montrent

également que les producteurs certifiés à travers leurs

coopératives bénéficient d'un accès renforcé

aux informations du marché du fait des exigences des normes de

certification. Celles-ci recommandent plus de transparence dans toutes les

transactions financières et commerciales réalisées dans

l'optique de la traçabilité des produits.

Les travaux de MAN-KWUN CHAN et al, (2009)montrent que la

certification a amené les organisations des producteurs et leurs membres

à adopter les bonnes pratiques de récolte et post-récolte

et à investir davantage dans l'acquisition des matériels de

contrôle nécessaire au traitement et au conditionnement des

produits certifies. Les formations sur la qualité fournies par la

plupart des standards de certification, la fourniture d'équipements de

contrôle qualité par certains standards de certification, et

l'accroissement de la propension des producteurs et de leurs

coopérative, à investir dans la conversion des systèmes de

production traditionnels vers des systèmes de productions intensifs

améliorant la quantité et la qualité des produits, sont

des éléments de justification avancés par la

littérature pour soutenir ces résultats.MAN-KWUN CHAN et al,

(2009)Évoquent les même effets positifs de la certification sur

l'accès au marché et les justifient à travers :

l'amélioration des capacités de négociation et

commercialisation des producteurs et de leurs coopératives, les

relations privilégiées qu'elles développent avec les

exportateurs qui leur facilitent souvent l'accès aux informations de

marchés ;

- l'action des standards tels que Fair Trade, UTZ et FSC,

fournissent plusieurs actions de renforcement des capacités sur les

questions d'accès au marché, tout en facilitant

l'établissement des contacts entre les coopératives et leurs

membres à des partenaires commerciaux ;

- le renforcement des capacités de commercialisation

qui offre un accès élargi au marché.

Nicolas EBERHART, (2007)en évaluant l'impact du

commerce équitable chez les producteurs de café en Bolivie,

montre que Les prix offerts par le commerce équitable sont très

avantageux et largement supérieurs à ceux des autres

marchés lorsque les cours internationaux sont bas. Ceux qui ne vendent

pas sur les marchés du commerce équitable, ne pouvant même

pas satisfaire convenablement leurs besoins alimentaires de bases ont

obligé de consommer leur épargne, mais surtout de vendre leur

force de travail en ville.

L'accès au commerce équitable dans

une proportion significative pour l'ensemble des

familles membres des

organisations certifiées leur permet de couvrir leurs

besoins

alimentaires et autres besoins essentiels (éducation,

santé, etc.) et de développer un système de production

durable.

Certes les effets économiques du commerce

équitable ne sont vraiment visibles qu'en période de prix

internationaux bas, puisque lorsque les cours dépassent le prix minimum

défini par FLO, les différences entre les circuits conventionnels

et équitables sont faibles. Cependant, le mécanisme du prix

minimum garanti induit une certaine sécurité pour les petits

producteurs.

Cette stabilité permet à la famille de conforter

son système de production et d'entreprendre

sereinement des

investissements constants dans l'éducation des enfants, et

des

investissements productifs (taxi, maison à La Paz...).

Les travaux deKPMG, (2011), montrent que la certification

induit un accroissement des prix d'achats aux producteurs et à leurs

coopératives. Selon les résultats de cette étude,

l'environnement de la commercialisation du cacao certifié

créé ses propres leviers, qui impactent positivement les prix

offerts aux producteurs et aux coopératives en dépit du fait

qu'un système d'achat différentié du cacao certifié

par rapport au conventionnel ne soit formellement établi. Au niveau des

producteurs, l'étude en s'appuyant sur l'analyse comparée des

prix moyens au kilogramme reçu par les producteurs, révèle

que les prix payés aux producteurs certifiés sont

généralement supérieurs (de 7 à 10%) à ceux

payés aux producteurs non certifiés.

1.1.6 I.2.2. Impact Social et

Environnemental de la certification

Impact Social de la

certification :

Il ressort des résultats des travaux de KPMG, (2011)

que le taux de scolarisation des enfants des producteurs certifiés est

de 63,60% en moyenne contre 67,60% pour les producteurs non certifiés.

Ce résultat, a priori, inattendu indique que la certification n'a pas

d'impact sensible sur la scolarisation des enfants. Ce résultat semble

être confirmé par les conclusions de l'étude

réalisée par Vogel (2009) et qui évoque la faible

capacité des infrastructures comme la principale contrainte à

l'accroissement du niveau de scolarisation des enfants. D'autres études

dans le secteur café ont présenté des effets positifs de

la certification sur l'accès à l'éducation sans mettre en

exergue les fondements scientifiques qui soutiennent cette affirmationMAN-KWUN

CHAN et al, (2009).

Le faible taux de scolarisation serait lié à

l'implication des enfants dans les activités champêtres. De

manière générale dans plus de 23% des cas, les enfants

vivant avec les producteurs de cacao (certifié ou non) participent

à l'ensemble des travaux de la chaine de production cacaoyère,

notamment les travaux dangereux sur les exploitations (GBCC et KPMG, op.cit).

Cependant, selon ces auteurs, la certification n'aurait pas d'impact

quantitatif visible sur la réduction du phénomène du

travail des enfants. La certification assure la sensibilisation des

communautés sur la question du travail des enfants mais ne fournit pas

les actions de remédiassions nécessaires à la mitigation

du phénomène.

KPMG, (2011) évaluant l'impact de la certification sur

Les conditions de travail des enfants arrivent à la conclusion que la

certification à un impact sur la qualité des efforts fournis

prouve que les manoeuvres et leurs familles qui vivent sur les plantations

certifiées ont accès à des formations sur les risques

potentiels liés à l'exercice de leurs activités. Les

producteurs certifiés et leurs manoeuvres ont augmenté

significativement leur niveau de connaissance sur la question de santé

et sécurité au travail comparativement aux producteurs non

certifiés. Ces résultats sont, par ailleurs, confirmés par

les travaux de Chan & Barry (op.cit), qui révèlent plusieurs

impacts incluant notamment : Amélioration des pratiques de santé

et sécurité au travail dans les champs, résultant des

formations reçues sur la santé et la sécurité et

l'utilisation rationnelle des pesticides, l'utilisation accrue des

équipements de protection individuels (EPI), l'amélioration de la

gestion des accidents, l'amélioration de la fourniture d'assistance

médicale et des premiers soins. Certaines études fournissent des

évidences de résultats sur la réduction des accidents au

champ ainsi que l'accroissement du niveau de connaissance des producteurs sur

les risques liés à l'utilisation des produits agrochimiques ;

réduction des heures de travail pour assurer la conformité avec

les heures de travail maximum prescrit par la législation ;

réduction de la mortalité infantile issue d'une comparaison entre

un groupe de producteurs certifiés Fairtrade un autre groupe de

producteurs non certifiés Fairtrade. L'impact positif de la

certification sur la santé et la sécurité au travail est

corroboré par l'étude de CATHERINE VOGELl et al, (2010)Cette

étude révèle, cependant, que des contraintes liées

à l'accès des producteurs aux centres de santé et produits

pharmaceutiques subsistent.

Impact Environnemental de

la certification :

Selon KPMG, (2011)la mise en oeuvre des normes a des impacts

environnementaux sur les exploitations et leur entourage. La

biodiversité, les ressources naturelles, le cadre de vie, et

l'utilisation des pesticides peuvent être affectés de

manière positive ou négative, et doivent être

analysés ensemble.

La FAO, (2004) définit Les bonnes pratiques agricole

(BPA) comme l'utilisation de techniques agricoles qui minimisent les risques,

maximisent la production tout en assurant la sécurité humaine Des

enquêtes menées sur les pratiques de lutte intégrée

au cours de ces deux (2) dernières campagnes dans les exploitations

cacaoyères Ivoiriennes révèlent que les bonnes pratiques

agricoles ont une ampleur plus élevée au niveau des producteurs

certifiés. Ils pratiquent des récoltes sanitaires et font usage

de compost comme fertilisant ce qui réduit l'utilisation des pesticides

et des engrais chimiques. Cela a pour effet induit, la réduction de

l'impact négatif sur l'environnement KPMG, (2011).

Les résultats de l'étudeKPMG,

(2011)révèlent que les producteurs contrôlent peu leur

utilisation d'énergie, néanmoins 20,5% de producteurs

certifiés contre 1,56% des producteurs non certifiés affirment

avoir réduit ces deux dernières années leur consommation

d'énergie (combustible et carburant La majorité du bois de

chauffe provient des fagots issus des tailles, par contre un taux

élevé de producteurs non certifiés (42.19% contre 29.81%

des producteurs certifiés) tirent le bois de chauffe de la coupe

d'arbres forestiers. Ce qui est dommageable pour l'environnement. Les normes

UTZ et FT par rapport à la norme RA se montrent plus dominants en

matière de gestion de l'énergie.

Au niveau de la gestion de la ressource d'eau, l'impact n'est

pas perceptible. En effet, seulement 13% des producteurs certifiés ont

diminué le volume d'eau utilisée pour les activités de

production. Et à ce niveau les producteurs certifiés Fairtrade

ont une tendance évoluée dans la diminution du volume d'eau

utilisée et la pratique de conservation de l'eau. Par contre, dans

l'article « The CENTER for AGROECOLOGY et SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS, 2008

», l'impact est beaucoup plus perceptible dans les projets d'agriculture

biologique et Fairtrade initiés au Nicaragua dans le secteur du

café. En effet, 43% des ménages FLO ont adopté le

système de conservation de l'eau contre 10% des ménages

ordinaires. Ce qui réduit les coûts pour les ménages. L'eau

est économisée grâce à l'utilisation de

systèmes d'irrigation efficaces - un producteur estime que la

certification Utz avec la ferme utilise seulement environ 2 pour cent (2%) de

l'eau qu'ils utilisaient avant la certification, en raison de la perte d'eau

réduite, ce qui est une possibilité car ils sont passés de

l'utilisation de sillons ouverts, avec la perte d'eau par le biais de haute

évaporation et percolation, à aspersion d'ambiance et de

l'irrigation au goutte à goutte Lazaro etal., (2008). Les

producteurs certifiés réduisent nettement leur utilisation de

biocide et de fertilisant synthétique à la faveur d'autres

méthodes qui dégradent moins l'environnement ou minimisent les

risques de contamination. La plupart d'entre eux connaît les dangers

d'utilisation des biocides près des sources d'eau et ont des

systèmes de traitement d'eau usagées fonctionnels. En la

matière, les producteurs UTZ ont une longueur d'avance par rapport aux

deux autres normes KPMG, (2011). Avec la certification, les matières

solides organiques sont de plus en plus recyclées ou

réutilisées dans les exploitations agricoles. Plus de 15% des

producteurs certifiés recyclent ou réutilisent les coques de

cacao contre moins de 10% des producteurs non certifiés. Cependant, les

producteurs certifiés réutilisent moins les déchets

solides inorganiques. Cela pourrait s'expliquer par certaines techniques

utilisées dans la gestion des déchets inorganiques afin

d'éviter tout intoxication par les produits agrochimiques ou chimiques

(GBCC et KPMG, op.cit). En général avec UTZ, les producteurs

recyclent et réutilisent plus les déchets solides. 37,74% des

coques de cacao sont recyclés et plus de 25% de matière

inorganique ou organique et de fumier sont soient recyclés ou

réutilisés par ces derniers. Ils sont tout de même

concurrencés par les producteurs de Rainforest Alliance qui eux

recyclent plus la matière inorganique.

Ce chapitre avait pour objectif de présenter le cadre

conceptuel sur l'évaluation l'impact de la certification. Il ressorte

de cette analyse que L'impact d'un projet ou d'un programme est défini

comme l'ensemble des changements intervenu dans les conditions de vie des

participants, tels qu'eux-mêmes et leurs partenaires perçoivent au

moment de l'évaluation, ainsi que tout changement durable dans leur

environnement, auquel le projet ou le programme a contribué. Ainsi,

plusieurs approches d'évaluation d'impact peuvent être mise en

exergue : l'approche « avant et après »

et celle « avec/ sans » ; l'approche dite «

naïve » ; l'approche

« expérimentale » et l'approche « non

expérimentale ». Dans la revue empirique, nous avons

constaté qu'il y'a un large débat sur les impacts des standards

de durabilité sur les producteur. Notre étude contribue donc

à élargir d'avantage la littérature sur ce champ

d'activité.

CHAPITRE II :

ANALYSE EMPIRIQUE DE L'IMPACT DE

LA CERTIFICATION AUTOUR DE LA RESERVE DU DJA

Dans ce chapitre, nous présenterons en (II.1) notre

méthodologie de collecte des données et en (II.2) nous

évaluerons l'impact socioéconomique de la certification

Rainforest Alliance

1.1.7 II.1. MÉTHODOLOGIE DE

COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNÉES

Dans cette section, nous présenterons successivement la

zone d'étude, la démarche méthodologique et enfin la

méthode d'analyse.

1.1.8 II.1.1. Présentation de la

zone d'étude

Notre étude s'est déroulée à l'Est

du Cameroun dans le département HAUT NYONG précisément

dans l'arrondissement de MESSAMENA. Le choix de cette localité se

justifie par la forte production de cacao dans cette zone mais également

par la présence d'une antenne de notre Structure d'accueil la

TROPICAL FOREST AND RURAL DEVELOPMENT qui y intervient depuis

2003.

Figure 2: Localisation de la zone d'étude

- Présentation du milieu physique

Le relief de la commune de Messamena dans son ensemble est

très peu accidenté. Il est caractérisé par des

faibles collines, drainant d'énormes quantités d'eau de

ruissellement en saison de pluies, ce qui a pour résultat la formation

des cours d'eau dans les vallées.

Le climat de la Commune de Messamena est calqué au type

équatorial avec des températures moyennes pouvant aller

jusqu'à 30°C. Il est caractérisé par :

- Une petite saison de pluie qui va de Mars à Juin

- Une petite saison sèche qui va de Juillet à

Août

- Une grande saison de pluies qui va d'Août à

mi-novembre

- Une grande saison sèche allant de mi-novembre

à mi-mars.

La commune est située dans une zone

agro-écologique de forêt dense. La formation

végétale que l'on rencontre est la forêt équatoriale

de type sempervirente constituée par endroit des quelques poches de

savane arbustive et arborée à

AnnonasenegalensisetBrideliaferruginea, des jachères

à ChromelinaOdoata et de forêt secondaire. Toutefois, les

conditions édaphiques jouent un rôle important dans la

répartition des groupements végétaux.

Le régime des fleuves et des rivières de la

commune de MESAMENA est très dense. Le principal fleuve est le Nyong.

Par ailleurs, on note les fleuves Long Mafok, Léhé, Mpomo et bien

d'autres. Le réseau hydrographique est marqué par des nombreux

lacs et des marécages. Ces cours d'eau sont très riches en

poissons d'eau douce.

Le sol de la commune de Messamena appartient à la zone

de forêt dense humide. De ce fait, la chaleur et l'humidité

alternent et facilite la décomposition de l'humus sur plusieurs

profondeurs. Il en résulte que des sols ferralitiques sont très

épais, de couleurs rouges ou jaunes parfois belges à pH acide.

Par endroit, il se présente sous-forme argilo-sableux. La

perméabilité de ces sols leur confère une

fertilité, raison pour laquelle les cultures vivrières et de

rentes sont favorables. Leur étendue ou importance économique

joue un rôle prépondérant.

La flore de la commune de Messamena est riche en

espèces. Cependant, elle subit sans cesse une déforestation et

d'autres actions anthropiques liées à l'habitat, aux besoins

alimentaires, à la pression de la poussée démographique et

à l'expansion des activités agricoles. La flore de Messamena

présente un intérêt économique varié. On y

trouve des espèces médicinales, des produits forestiers non

ligneux (PFNL) et à bois d'oeuvre, ce qui explique la présence de

nombreuses sociétés forestières dans la

localité.

La population récolte et collecte des produits

forestiers non ligneux tels que : le Djangsang

(Ricinodendronheudoloti), les mangues sauvages

(Ivingiagabonensis), le bita kola (Garcinia kola), le cola des singes

(Coula edulise).La faune est constituée des animaux tels que :

le Rat, les chauves -souris, la biche, les serpents boa, le Lièvre, la

vipère, le hérisson, l'antilope, le porc-épic, le varan,

la taupe, le sanglier, le Paresseux, la Tortue, le Serpent noir, des Singes, le

Chimpanzé et le gorille, la volaille. Beaucoup de ces animaux sont

déjà en voie de disparition.

La plupart des rivières et des fleuves sont poissonneux

et la population riveraine pratique de la pêche traditionnelle pour

capturer des espèces telles : les silures, les crabes, les

tachetés destinées à l'autoconsommation.

- Activités économiques

C'est l'activité la plus importante, du point de vue de

la proportion des populations qui la pratiquent (près de 80% de la

population) et de sa contribution est relative par rapport aux revenus des

ménages. Les populations font essentiellement une agriculture

itinérante sur brûlis dans les jachères vieilles de deux

à trois ans. Malgré l'abondance des terres, les habitudes et les

techniques culturales sont demeurées les mêmes c'est-à-dire

traditionnelles voire rudimentaires. Ces pratiques rendent ainsi la

productivité et le niveau de revenus des populations très faible.

C'est une agriculture destinée en grande partie à l'auto

consommation, caractérisée par une diversité des

spéculations ; les produits de rente (le cacao, le café, le

palmier à huile) et les produits vivriers (.les arachides, le maïs,

le manioc, la banane plantain, le macabo).L'absence des pistes de collecte, le

mauvais état des routes ne permettent pas un écoulement et une

commercialisation facile de ces produits vivriers et de rente pour

améliorer le revenu des producteurs.

L'élevage n'est pas beaucoup pratiqué et demeure

traditionnel. Les espèces élevées sont : les poules, les

porcs, les chèvres, les moutons. La plupart de ces animaux vivent en