|

KENZA SLAOUI MEMOIRE DE RECHERCHE

SUJET :

Quelle place occupe l'intelligence économique

dans

le déploiement des entreprises marocaines

en

Afrique subsaharienne ?

DIRECTEUR DE RECHERCHE : OTHMAN EL FERDAOUS

HEC PARIS MAJEURE ENTREPRENEURS 2014 AOUT

2014

2

TABLE DES MATIERES

METHODOLOGIE DE TRAVAIL 4

INTRODUCTION 8

I. LE CONTINENT AFRICAIN AU COEUR DE LA STRATEGIE

D'INTELLIGENCE

ECONOMIQUE DU MAROC 10

A. UNE PLACE A PRENDRE EN AFRIQUE 10

A) LA 1ERE RAISON QUI EXPLIQUE LE DEPLOIEMENT DU

MAROC EN AFRIQUE EST D'ORDRE

POLITIQUE 10

B) LA 2EME RAISON QUI EXPLIQUE L'EXPANSION DU

MAROC EN AFRIQUE EST D'ORDRE

ECONOMIQUE 12

C) LE MAROC PEUT METTRE A PROFIT SON CAPITAL IMMATERIEL POUR

PESER EN TANT QUE

PUISSANCE REGIONALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 17

D) LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VERS L'AFRIQUE EST FORTEMENT

ENCOURAGE PAR LA

DIPLOMATIE SUD-SUD PROMUE PAR LE ROI DU MAROC 20

B. DES CHAMPIONS NATIONAUX AYANT UNE CAPACITE DE

PROJECTION CONTINENTALE 22

A) L'APPROCHE MAROCAINE EN AFRIQUE 22

B) LES GRANDES ENTREPRISES PUBLIQUES SONT LES PREMIERES A SE

DEPLOYER 23

C) DANS LA FOULEE DES ENTREPRISES PUBLIQUES, LE SECTEUR PRIVE

S'EST MASSIVEMENT

TOURNE VERS L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE 25

D) LES ENTREPRISES MAROCAINES NE SONT PAS ENCORE

PERÇUES COMME DES CONCURRENTES

PAR LES ENTREPRISES OCCIDENTALES, CHINOISES ET SUDS AFRICAINES

27

C. L'IMPORTANCE DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

29

A) « L'INFODOMINANCE » AU SERVICE DE LA

SURVEILLANCE ET DE LA COMPETITIVITE 31

B) FONCTIONS 33

C) UN PROCESSUS QUI FONCTIONNE PAR ETAPES 35

3

II. LES ENTREPRISES MAROCAINES S'APPUIENT SUR

L'INTELLIGENCE

ECONOMIQUE POUR CONQUERIR LES MARCHES SUBSAHARIENS

37

A. LA STRATEGIE « FULL SPECTRUM APPROACH »

37

A) LA MISE EN OEUVRE D'UNE STRATEGIE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

AU NIVEAU DU

GOUVERNEMENT 37

B) UNE VOLONTE CLAIREMENT EXPRIMEE PAR LE GOUVERNEMENT DES 2005

39

C) LE PARTAGE DE L'INFORMATION A HAUTE VALEUR AJOUTEE ENTRE

SECTEUR PUBLIC ET

PRIVE EST QUASI-INEXISTANT 41

B. DES INSTITUTIONS PRIVEES CHERCHENT A DEVELOPPER

L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU

MAROC 44

A) LES THINK TANKS CHERCHENT A FIXER LE CAP DE L'INTELLIGENCE

ECONOMIQUE AU

MAROC 44

B) L'APPORT DES CABINETS DE CONSEIL EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE

EST SIGNIFICATIF 47

C) LE ROLE DE LA DIASPORA MAROCAINE DANS L'INTELLIGENCE

ECONOMIQUE AU MAROC 49

C. LES ENTREPRISES DOIVENT METTRE EN PLACE LEURS PROPRES

SYSTEMES D'IE POUR SE

DEVELOPPER EN AFRIQUE 49

A) LES OUTILS D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE UTILISES PAR LES GRANDES

ENTREPRISES

MAROCAINE 49

B) L'IE AU COEUR DE LEUR STRATEGIE D'EXPANSION EN AFRIQUE 53

C) UNE INTELLIGENCE ECONOMIQUE STRATEGIQUE ET CONFIDENTIELLE

54

III. DES MARGES DE PROGRESSION REELLES GRACE A

L'ENRACINEMENT DE

L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE 56

A. LES DEFIS A RELEVER POUR L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

TOURNEE VERS L'AFRIQUE 56

A) ENRACINER L'IE DANS LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES

GRANDES ENTREPRISES 56

B) METTRE EN PLACE UNE INTELLIGENCE ECONOMIQUE PANAFRICAINE

57

C) SURMONTER LA PROBLEMATIQUE LINGUISTIQUE EST UN ENJEU

MAJEUR 59

D) APPRENDRE A CHASSER EN MEUTE EN AFRIQUE : LE ROLE DES

CLUSTERS D'ENTREPRISES 60

B. PME : DEVELOPPER L'ACCES A L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE

ET LE SOUTIEN FINANCIER 61

A) L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE Y EST QUASI-INEXISTANTE 61

B) LA NECESSITE D'UN SOUTIEN FINANCIER POUR LES PME A

L'EXPORTATION EN AFRIQUE 64

C. LE RECOURS A D'AUTRES LEVIERS POUR SE DEVELOPPER

EFFICACEMENT EN AFRIQUE 65

A) LES BANQUES MAROCAINES, UNE SOURCE INFORMELLE D'IE POUR

LES ENTREPRISES 65

B) DE NOUVEAUX TYPES DE PARTENARIATS POUR SE DEVELOPPER EN

AFRIQUE 67

CONCLUSION 69

BIBLIOGRAPHIE 71

ANNEXES 75

A. DISCOURS ROYAL D'ABIDJAN 75

B. FEUILLE DE ROUTE DE L'AMIE 78

C. METHODOLOGIE APPLIQUEE LORS DES INTERVIEWS

81

D. RESTITUTION DES INTERVIEWS 82

A) ABDELMALEK ALAOUI (AMIE ET GLOBAL INTELLIGENCE PARTNERS)

82

B) BRAHIM SKALLI (ALLIANCES) 91

C) MAMOUN TAHRI JOUTEI (BMCE BANK) 98

D) GHITA LAHLOU ET NADIA FETTAH (SAHAM GROUP) 104

4

REMERCIEMENTS 111

5

Méthodologie de travail

Définition de l'intelligence économique

(JE)

L'JE consiste à surveiller l'environnement d'une

organisation par la collecte et l'analyse d'informations fiables et à

haute valeur ajoutée dans l'objectif d'influencer la prise de

décision. Elle est un outil puissant au service de la

compétitivité, de la performance et de l'innovation car analyser

l'information, détecter les opportunités et surveiller les

menaces est indispensable dans une économie mondialisée. Mettre

en avant ses intérêts stratégiques en ayant recours au

lobbying et à la communication d'influence est également un

aspect clé de l'intelligence économique. Cette pratique se

démarque de l'espionnage économique et du renseignement en ce

qu'elle s'exerce en toute légalité et respecte les codes de la

déontologie.

Périmètre de l'étude

Ce mémoire de recherche s'intéresse

spécifiquement aux pays d'Afrique subsaharienne, et exclut par là

l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Toute référence au «

continent africain » ou à « l'Afrique » fera ainsi

référence aux pays d'Afrique Subsaharienne. Le choix personnel de

s'intéresser uniquement à cette partie du continent s'explique

par les récents développements de la diplomatie économique

marocaine dans ces pays, ainsi que par l'intensification des relations

commerciales du Maroc et l'activisme du chef de l'Etat en Afrique,

particulièrement après la chute de Kadhafi.

Ce mémoire prendra en compte les liens historiques,

culturels et religieux qui existent entre le Maroc et l'Afrique car ils

permettent de comprendre pourquoi les entreprises marocaines publiques et

privées s'intéressent au marché africain ; comment elles

l'appréhendent ; comment elles adaptent leur manière de faire de

la veille stratégique sur le continent et pourquoi elles comprennent

mieux les pays africains que certains de leurs concurrents étrangers.

Nous nous intéresserons donc aux entreprises marocaines publiques et

privées qui ont une stratégie de continentale.

Corpus

La récolte des propos des dirigeants des entreprises

marocaines les plus développées sur le continent africain est

cruciale dans ce travail. En effet, je suis convaincue que seuls les acteurs du

terrain permettent d'en savoir plus sur ce que la littérature ne dit

et/ou ne sait pas sur l'intelligence économique au Maroc.

J'ai ainsi conduit des interviews avec les

personnalités suivantes pour alimenter mes réflexions :

- Abdelmalek Alaoui, président de

l'Association Marocaine pour l'Intelligence Economique et PDG du cabinet de

conseil en intelligence économique Global Intelligence Partners ;

- Mamoun Tahri Joutei, responsable du

département d'intelligence économique de BMCE Bank, banque

marocaine implantée dans plus de quinze pays africains ;

- Ghita Lahlou, directrice

générale de Saham Santé et Saham Offshoring et

Nadia Fettah, directrice générale

déléguée chez Saham Finances en charge des finances et des

fusions acquisitions. Saham Group est le leader des assurances au Maroc et en

Afrique avec des implantations dans treize pays d'Afrique subsaharienne ;

- Brahim Skalli, directeur Stratégie

et Partenariats chez Alliances, leader marocain de la promotion

immobilière et dont la stratégie d'implantation en Afrique est

très dynamique.

|

Entreprise

interrogée

|

Secteur

|

CA 2013

(m€)

|

# employés

|

succursales

africaines

|

En Afrique

depuis

|

En Afrique1

|

|

Global Intelligence

Partners

|

Conseil en

IE

|

N/A

|

10

|

N/A

|

2010

|

N/A

|

|

Saham Group

|

Assurances

|

700

|

2 000

|

13

|

2010

|

75% du RN

dans 5 ans

|

|

Alliances

|

Immobilier

|

200

|

500 - 1 000

|

2

|

2013

|

30% du CA

d'ici 2015

|

|

BMCE Bank

|

Banque

|

10 500

|

5 500

|

15

|

1980

|

25% du RN

en 2011

|

6

1 Lettre d'information «Regards», n3, mai

2013

7

La littérature étudiée dans ce

mémoire provient essentiellement d'articles et de publications presse

(papier et web). Ceci s'explique par le fait que le sujet recèle une

forte dimension géopolitique et que de nombreux articles de presse

pertinents parus sur le sujet abordent le sujet dans toute son

actualité. Ce mémoire de recherche effectue un aller-retour

permanent entre la littérature académique et journalistique, les

interviews que j'ai menées et ma réflexion personnelle.

Hypothèses de travail

La revue de la littérature académique et

journalistique parue sur le sujet, présentée tout au long de ce

mémoire de recherche, m'a permis de dégager trois grandes

hypothèses de travail que j'ai confrontées à la

réalité du terrain :

- Il est primordial pour les entreprises de mettre en place

une intelligence économique pour faire face aux défis de la

mondialisation et pour s'implanter en Afrique (hypothèse validée

dans ce mémoire) ;

- Les grandes entreprises marocaines ont mis en place des

cellules d'intelligence économique en interne ; en revanche

l'intelligence économique est inexistante dans les PME (hypothèse

nuancée) ;

- L'intelligence économique gouvernementale et

nationale profite au secteur privé pour conquérir les

marchés africains (hypothèse invalidée).

8

Introduction

En 2014, seize millions de foyers disposent d'un revenu

équivalent au niveau européen, contre douze millions en

Inde2. D'ici une trentaine d'années, l'Afrique sera le nouvel

atelier du monde avec deux milliards d'habitants. C'est pourquoi, dans le cadre

de son développement, le Maroc a choisi de se tourner vers l'Afrique

subsaharienne pour nourrir sa croissance. Le secteur de la consommation et des

services devrait en effet croitre de 300 milliards d'euros d'ici à

20203, ce qui éveille l'intérêt des entreprises

marocaines telles que les banques, les assurances, l'industrie,

l'agroalimentaire et le BTP, car le marché marocain devient trop

étroit pour leur permettre de croitre à la mesure de leurs

ambitions.

La fermeture persistante de la frontière

algéro-marocaine et l'échec de l'UMA explique également la

volonté du Maroc de se développer en Afrique. Le Maroc peut en ce

sens utiliser son capital immatériel comme outil de communication

d'influence : l'excellente image dont jouit le pays sur le continent est un

atout non négligeable qui lui permet de renforcer ses liens politiques

et économiques avec les pays d'Afrique subsaharienne.

Dans ce contexte, mettre en place une intelligence

partagée entre acteurs publics et opérateurs privés est

primordial. L'enjeu est de taille pour les entreprises : comment gérer

la quantité massive d'informations qui proviennent du marché

africain aujourd'hui ? Comment s'assurer de sa fiabilité dans un

continent où la rumeur tient lieu d'information ? Comme l'explique

Céline Perrotey, journaliste au quotidien marocain L'Economiste, «

Les entreprises comprennent que nous ne sommes plus dans le registre de

l'offre et de la demande mais dans le marché de la connaissance. Celui

qui gagne est celui qui en sait le plus. La donne change4

È.

Ainsi, les outils de veille de l'information sont

indispensables pour toute entreprise souhaitant s'implanter en Afrique afin

d'appréhender le marché, connaître les consommateurs,

repérer des cibles ou des partenaires. De plus, l'intelligence

économique permet également de se prémunir contre les

nombreuses menaces que présente le continent : l'instabilité

politique et

2 Marie Christine Corbier, Les Echos, « Les

entrepreneurs africains misent sur un développement solide du

continent, loin des hésitations occidentales »,

http://m.lesechos.fr/redirect_article.php?id=0202129301433

3 Selon le McKinsey Global Institute, 2012

4 Céline Perrotey (2005), «

Intelligence économique, chefs d'entreprise, pensez aux

stratégies d'influence », l'Economiste

9

la question terroriste, les risques de défaut de

paiement et la corruption rendent la collecte d'information d'autant plus

cruciale pour les acteurs marocains souhaitant réussir leur implantation

en Afrique subsaharienne.

L'objectif de ce mémoire de recherche est de

déterminer quelle place occupe l'intelligence économique dans la

stratégie de développement des acteurs publics et privés

marocains sur le continent africain. L'intérêt étant de

confronter la vision théorique de cette stratégie relatée

par les décideurs politiques et la presse avec la réalité

des pratiques managériales.

Ce mémoire de recherche a vocation à aller au

delà de littérature académique et journalistique parue sur

le sujet et pose les questions suivantes : quelle est la place réelle de

l'intelligence économique dans la stratégie de

développement des entreprises marocaines en Afrique ? Cette intelligence

économique est-elle formalisée et structurée ? Quel est le

rôle réel de l'Etat dans la mise en place d'une stratégie

nationale devant profiter au secteur privé marocain en Afrique? Quels

sont les axes d'amélioration de ces dispositifs aux niveaux public et

privé ?

10

I. Le continent africain au coeur de la stratégie

d'intelligence économique du Maroc

A. Une place à prendre en Afrique

a) La 1ère raison qui explique le

déploiement du Maroc en Afrique est d'ordre politique

Le Maroc a historiquement entretenu des liens politiques forts

avec les pays d'Afrique subsaharienne. Les premiers pas de cette amitié

remontent à janvier 1961 avec la Conférence de Casablanca,

initiée par le roi Mohammed V, lors de laquelle a été

rédigée « la Charte africaine de Casablanca 5 » donnant

un plan d'action pour réaliser les objectifs de l'indépendance

africaine. Ce moment fort a inspiré la création de l'Organisation

de l'Unité Africaine (OUA) en 1963, dont l'objectif était de

lutter pour l'indépendance du continent et de créer des liens

entre les pays africains.

Néanmoins, le Maroc, pays co-fondateur de

l'organisation, a pris le parti de quitter l'OUA en 1984 suite à

l'adhésion de la République Arabe Sahraouie

Démocratique6 (RASD) ; et ce jusqu'à ce que celle-ci

se retire de l'OUA. Le pays s'est ainsi privé d'un droit de vote qui

l'empêche de peser sur les décisions de l'organisation. A ceci

s'ajoute l'inertie de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) pour les mêmes

raisons : celles du différend maroco-algérien.

Le déploiement des entreprises marocaines en Afrique

est donc un moyen efficace au service de l'Etat marocain pour mettre en avant

ses intérêts politiques. Comme l'explique en effet François

Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, « en

intervenant à Tombouctou Mohammed VI défend aussi Laâyoune,

le Sahara et le Sud du Maroc7 ». Ayant commencé par

boycotter les pays qui ont reconnu la RASD dans l'OUA (Bénin,

Nigéria, Ghana entre autres), le Maroc a progressivement changé

de stratégie pour promouvoir les

5 La Charte africaine de Casablanca, Service des

relations arabo-africaines au Ministère de l'économie nationale

et des finances, 1962

6 Etat autoproclamé par le Front Polisario en

1976

7 François Soudan cité dans

lematin.ma le 16 février 2014,

« de Laayoune à Tombouctou »

11

intérêts économiques du pays. Cette

stratégie a connu une intensification à partir de 1996 avec la

signature de 20 accords de coopération. Comme l'explique N. Alaoui

M'Hammdi8, la diplomatie économique a pour vocation d'asseoir

le positionnement du pays sur le continent et de permettre aux

opérateurs privés de s'informer sur les opportunités pour

accroître la visibilité du Maroc et servir les

intérêts du pays en Afrique.

Brahim Skalli, directeur stratégie et partenariat du

fleuron de l'immobilier marocain Alliances, ne cache pas le fait que les

grandes entreprises nationales, que l'on appelle aussi « les champions

nationaux », ciblent généralement les pays africains qui

entretiennent de bonnes relations avec le Maroc et qui soutiennent le pays sur

la question du Sahara. Il explique : « La prise de position du pays

sur la question du Sahara joue en effet un rôle dans notre

décision de nous implanter dans un pays ou non. L'un de nos

critères de sélection du pays est sa proximité politique

du Maroc : bien sur, si les relations diplomatiques sont importantes et

intenses comme avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est

plus facile qu'avec le Nigéria ». D'autres chefs d'entreprises

tels que Miloud Chaabi (Ynna Holding) se disent prêts à investir

dans des pays africains inamicaux et donnent ainsi la priorité à

leurs intérêts économiques. C'est le cas de Saham Group,

dont l'une des directrices explique que c'est le seul groupe marocain a

être implanté dans le pays malgré le fait que l'Angola

était très proche de l'Algérie. « Depuis peu les

relations se sont améliorées avec le Maroc et il y a même

une liaison aérienne directe qui nous relie »,

explique-t-elle9.

De plus, si le Maroc et l'Algérie sont les mieux

placés pour jouer le rôle de puissance régionale, le

royaume chérifien a quelques longueurs d'avance sur son rival. A ce

titre, le Maroc a en effet accueilli plusieurs conférences

sécuritaires internationales ces dernières années ; a

été choisi pour accueillir le treizième sommet de la

Communauté des Etats Sahélo-Sahariens et est largement soutenu

par les pays occidentaux, qui estiment que le pays peut jouer un rôle

dans la stabilisation de la région. Le discours royal de

Bamako10 à propos de la reconstruction immatérielle du

Mali suite à l'intervention française est à cet

égard porteur de sens. Un autre exemple symbolique fort qui illustre ce

fait a eu lieu le 31 janvier dernier à la mosquée Koutoubia de

Marrakech, lorsque le leader du MNLA et chef touareg malien a fait sa

prière quelques pas derrière le roi Mohamed VI avant d'être

reçu en audience pour signifier son attachement à la

stabilité du régime politique malien. Le Maroc cherche ainsi

à se

8 Le Maghreb dans son environnement régional

et international, «Politique africaine et positionnement économique

des pays du Maghreb en Afrique subsaharienne », IFRI, Centre des Etudes

Economiques, 2010

9 Voir interview en annexe

10 Discours de Bamako, 19 septembre 2013

12

positionner comme médiateur diplomatique porteur de

stabilité pour la région.

Les propos recueillis auprès d'Abdelmalek

Alaoui11, président de l'Association Marocaine pour

l'Intelligence Economique (AMIE) et PDG du cabinet d'intelligence

économique Global Intelligence Partners, n'abondent pas en ce sens.

D'après lui, le Maroc ne peut prétendre à une place de

leader régional que s'il s'allie avec l'Algérie, à l'image

du couple franco-allemand dans la construction européenne. Il s'explique

: « Il y a besoin d'un leadership pour favoriser l'intégration

régionale. Il y aura besoin, à un moment ou à un autre,

d'une conférence des arrières pensées entre le Maroc et

l'Algérie. Quand on parle de moteur, on parle toujours de couple. Il y a

besoin d'un couple pour faire marcher l'intégration africaine ».

D'après Abdelmalek Alaoui, le pays le plus riche par son sous-sol

(l'Algérie) et le plus riche par ses services (le Maroc) sont

condamnés à s'entendre et à dépasser leurs

différends pour devenir les moteurs de l'intégration

régionale. Et cela peut se faire plus vite qu'on ne le pense : «

un changement de leadership en Algérie peut changer les choses

très rapidement, en quelques mois. Je ne suis absolument pas pessimiste

», explique-t-il.

b) La 2ème raison qui explique

l'expansion du Maroc en Afrique est d'ordre économique

Outre les considérations politiques qui ont

initié la diplomatie économique marocaine, le décollage

économique de l'Afrique offre des relais de croissance aux entreprises

dans le cadre de la mondialisation. En effet, alors que la croissance

économique est atone en Europe, le continent africain s'est

démarqué par des taux de croissance moyens de 5.1%12

par an lors de la dernière décennie. La croissance sur le

continent est tirée par celle de l'Afrique de l'Ouest, région la

plus dynamique avec des taux de croissance de 7% depuis 2011. Les perspectives

macroéconomiques sont encourageantes en Afrique subsaharienne, avec des

croissances prévues entre 5 et 6%13 d'ici 2015.

L'Afrique se classe ainsi deuxième au classement des

régions les plus dynamiques au monde derrière l'Asie du Sud Est :

rien d'étonnant, donc, au fait que les projecteurs soient tournés

vers ce continent autrefois marginalisé de la mondialisation et

aujourd'hui perçu comme un véritable eldorado. Les

investissements directs étrangers y sont passés de 9 milliards en

2000

11 Voir interview en annexes

12 McKinsey Global Institute, « Africa at work :

job creation and inclusive growth », August 2012

13 Perspectives Macroéconomiques en Afrique,

BAD, OCDE, PNUD, 2014

13

à 56 milliards de dollars en 2013.

L'émergence de la classe moyenne est l'une des plus

importantes au monde avec près de 350 millions de personnes (soit plus

d'un milliard de consommateurs). Ce chiffre est amené à doublier

d'ici vingt ans : c'est un cinquième de la population mondiale qui est

concerné et qui a des besoins forts en biens d'équipements, en

biens de consommation et en services. A titre d'exemple, le marché de la

téléphonie en Afrique subsaharienne croit de 30% par an, ce qui

représentera un milliard d'abonnés en 2015. D'après le

McKinsey Global Institute, le secteur de la consommation et des services

devrait croitre de 300 milliards d'euros d'ici à 2020.

C'est sans compter les ressources naturelles que recèle

le continent, qui sont également considérables (plus de 30% des

réserves minérales mondiales), ou l'agriculture, encore largement

sous-exploitée, qui consomme très peu d'engrais et non

mécanisée. Le royaume utilise le don d'engrais comme outil

diplomatique pour se positionner sur le continent : lors de la tournée

royale en février dernier, le roi a fait don de 2 150 tonnes d'engrais

à la Guinée Conakry14. L'OCP, fleuron de l'industrie

des phosphates, a également lancé un investissement de plus de

600 millions de dollars15 pour la construction d'usine de production

d'engrais au Gabon. De plus, certains pays tels que le Nigéria, le Gabon

ou la Côte d'Ivoire ont adopté des plans d'émergence qui

impliquent d'importants investissements en infrastructures routières,

aéroportuaires, portuaires et industrielles qui pourraient profiter aux

entreprises marocaines.

Néanmoins, Brahim Skalli16, directeur de la

stratégie d'Alliances, nuance cet afro-optimisme en expliquant par

exemple que le marché des logements sociaux des pays africains

ciblés par l'entreprise ne représentent à l'arrivée

qu'une fois le marché marocain en valeur. Ghita Lahlou, directrice

générale chez Saham Group, va dans le même sens en

expliquant qu'il faut considérer le continent dans son ensemble. Il faut

raisonner en réseau d'implantations et ne pas considérer les pays

pris séparément afin de mutualiser et de minimiser les risques.

« Les 54 pays pris isolément ne représentent rien en

termes de marché et les opérateurs qui s'implantent dans un seul

pays africain sont peu nombreux. Le risque pays est trop important pour placer

toutes ses billes dans le même panier », explique-t-elle. Et

pourtant, le besoin est énorme dans les assurances en Afrique : si le

marché africain ne représente que 1,5% du

14 Ristel Tchounand, « Le Maroc, nouvel outil

diplomatique du Maroc ? »,

Yabiladi.ma, 11 avril 2014

15 Journal Economie Entreprise, juin 2013

16 Voir interview en annexe

14

marché mondial des assurances avec 72 milliards de

dollars17, les taux de croissance sont de 9% sur les dix

dernières années, soit le double de la moyenne mondiale.

Abdelmalek Alaoui18, PDG du cabinet de conseil en

stratégie et intelligence économique Global Intelligence

Partners, tempère lui aussi l'optimisme ambiant concernant l'Afrique

subsaharienne : « Beaucoup de gens ont vu de la lumière et

pensent qu'il suffit d'entrer ; mais la réalité est beaucoup plus

contrastée et complexe. (É) Dans les années 2000 l'une des

couvertures de The Economist titrait « the hopeless continent » alors

qu'en 2012 le même magasine titrait « Africa rising ». La

réalité est que nous ne pouvons pas passer d'un pessimisme

endémique à un optimisme béat... ».

Ainsi, si la part de l'Afrique subsaharienne dans le commerce

mondial est encore relative, cette « ruée vers

l'Afrique19 » se justifie aujourd'hui pour les investisseurs et

les entreprises du monde entier qui sont à la recherche de nouveaux

relais de croissance. Tous les grands opérateurs mondiaux entendent

profiter du décollage du continent, ce qui implique une concurrence

féroce entre acteurs économiques locaux et internationaux. Le

Maroc cherche à se positionner comme hub vers l'Afrique.

La Chine a été parmi les premiers pays à

croire au décollage africain au début des années 2000, et

est devenu le premier partenaire commercial du continent : les échanges

ont été multipliés par quatre en sept ans, et les

investissements chinois en Afrique subsaharienne se sont élevés

à 75 milliards de dollars entre 2000 et 2011. Les entreprises

américaines sont aussi consciente de ce potentiel : General Electric

mise par exemple sur une croissance soutenue à deux chiffres de ses

revenus sur le continent subsaharien dans les dix ans à venir.

Dès lors, comment le Maroc peut-il se positionner sur

cet échiquier africain ? En 2000, le roi du Maroc a annulé la

dette financière des Pays les Moins Avancés et a

exonéré leurs exportations de droits de douanes à

l'entrée du pays. Les investissements directs étrangers du Maroc

en Afrique subsaharienne s'élèvent à 360 millions de

dollars en 2013, ce qui en fait le deuxième investisseur africain sur le

continent après l'Afrique du Sud.

Le Maroc a par ailleurs intensifié ses exportations

vers l'Afrique subsaharienne, qui ont quintuplé en dix ans : elles sont

passées de 2 milliards de dirhams en 2002 à 10,4 milliards de

17 Magasine Economie Entreprises, juin 2014

18 Voir interview en annexe

19 Jean-Philippe Rémy, l'Afrique, nouvel

eldorado des investisseurs, Le Monde, 01.01.2013

15

dirhams en 201320. Plus de 50% d'entre elles se

font avec CEDEAO21 et un tiers avec l'UEMOA. Par ailleurs, Maroc a

mis en place en mai 2009 un plan national pour le développement et la

promotion des exportations, avec pour ambition de triper la valeur des

exportations marocaines d'ici dix ans.

Evolution des exportations du Maroc vers ses principaux

marchés en

Afrique subsaharienne

(en millions de

dirhams)

2 024

244 207

939 945 933 899 858

751

573

72

213

349

87

545

Senegal Cote d'Ivoire Guinée Nigeria Ghana

2003 2011 2013

Source : Office des Changes, 2014

De plus, le Maroc est l'un des rares pays africains à

avoir une offre diversifiée si on le compare aux autres pays, dont les

exportations sont concernent principalement les matières

premières.

20 « Les exportations du Maroc vers l'Afrique », Office

des Changes, 2014

21 CEDEAO (Communauté Economique des Etats d'Afrique de

l'Ouest) et UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine)

16

Evolution des exportations du Maroc vers l'Afrique

subsaharienne

47,2%

26,6%

6,3% 5,6%

4,6%

10,0%

8,2%

12,1% 11,2% 12,6%

1,8%

0,2%

Métallurgie Fabrication de Industrie Raffinage Industrie

Industrie

machines automobile chimique alimentaire

électriques

2009 2013

Source : Office des Changes, 2014

La volonté du Maroc de se développer sur le

continent est donc manifeste, et est aussi perceptible dans la stratégie

du pays qui a fait le choix d'intensifier ses exportations vers l'Afrique

Subsaharienne plutôt que vers l'Afrique du Nord. En effet, l'Afrique du

Nord, qui représentait la moitié des exportations du Maroc vers

l'Afrique, n'en représente plus qu'un tiers aujourd'hui ; alors que deux

tiers des exportations du Maroc vers le continent aujourd'hui ciblent l'Afrique

subsaharienne.

Evolution des exportations marocaines en Afrique

(en

milliards de dirhams)

10,4

2003 2005 2013

5,8

3,9

2,3

1,9

1,5

Afrique subsaharienne Afrique du nord

Source : Office des Changes, 2014

17

Toutefois, si le royaume cherche à consolider ses

relations commerciales avec le continent africain, son poids en croissance

rapide reste encore faible dans la région : le Maroc ne

représente aujourd'hui que 0,3% des importations africaines, et seul

6,4% des exportations du Maroc sont dirigées vers l'Afrique

subsaharienne.

Les États d'Afrique subsaharienne remettent de plus en

plus en question aujourd'hui la manière dont sont exploitées

leurs ressources naturelles par les entreprises étrangères et

attend des retombées positives pour leurs économies. La Chine est

en ce sens perçue par les africains comme une puissance coloniale : le

Ghana, premier bénéficiaire des investissements étrangers

chinois en Afrique, est directement concerné par le pillage des

ressources en or du pays qui sont clandestinement exploitées, et cherche

à remettre en cause l'hégémonie de la Chine.

Le Maroc joue quant à lui la carte de la confiance et

de l'identité africaine pour initier un cercle vertueux et durable de

partenariats économiques à travers un modèle de

coopération sud-sud unique. C'est ce qu'avance le roi Mohamed VI lors du

discours d'ouverture du Forum économique maroco-ivoirien à

Abidjan le 24 février dernier : « L'Afrique (É) doit se

prendre en charge, (É) l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique

».

c) Le Maroc peut mettre à profit son capital

immatériel pour peser en tant que puissance régionale en Afrique

subsaharienne

Le Maroc peut capitaliser sur six atouts majeurs pour se

développer en Afrique.

Le premier est d'ordre historique et géographique : les

routes commerciales entre le royaume et l'Afrique subsaharienne remontent

à plusieurs siècles, du temps du commerce caravanier qui reliait

le Maroc à l'Afrique de l'Ouest. Sijelmassa, dans le Tafilalet, a

été par exemple, pendant plusieurs siècles une ville pivot

des échanges commerciaux transsahariens ; au même titre que

Samarkand vis à vis de la route de la soie.

La dynastie Almoravide est la première à avoir

cherché la conquête vers le Sud dès le XIème

siècle ; tradition de conquête qui s'est poursuivie jusqu'aux

Saadiens au XVIème siècle. Ces dynasties, natives des

régions sahariennes, ont étiré le royaume du nord au sud

à défaut de pouvoir conquérir l'Orient du fait de la

présence ottomane puis française.

Le commerce transsaharien s'essouffle dès le

XVIème siècle au profit du développement des

18

routes maritimes découvertes par les portugais au

XVème et XVIème siècle : la caravelle devient le moyen de

transport privilégié pour les marchandises, au détriment

de la caravane, ce qui explique la baisse des échanges commerciaux entre

les deux régions. Néanmoins, les échanges se revitalisent

dès l'indépendance des pays du Maghreb, qui recommencent à

manifester leur intérêt pour les pays d'Afrique subsaharienne dans

les années 1980. De 1973 à 1987, 73 accords de coopération

sont ainsi signés par le Maroc et 17 pays africains, principalement en

Afrique de l'Ouest, dans des domaines aussi variés que le commerce, le

transport aérien, la culture, les télécommunications, la

santé, etc., qui redonnent un second souffle aux échanges

régionaux.

Le deuxième atout singulier du Maroc pour

développer ses échanges avec l'Afrique subsaharienne est

l'autorité religieuse et spirituelle du roi en tant que Commandeur des

Croyants. L'Afrique de l'Ouest compte 190 millions de musulmans et les

confréries religieuses (Tidjane, Malékite et Mouride)

considèrent le roi du Maroc comme leur chef spirituel. Le pays a par

exemple signé, en février 2014, un accord pour la formation de

cinq cents imams avec le Mali, et pour la construction et la rénovation

des nombreuses mosquées au Mali, Guinée, Bénin et

Sénégal22.

Toutefois, cette longueur d'avance que confère

l'autorité religieuse au Maroc doit être intelligemment

utilisée pour transformer cet atout en réalisations

économiques. Comme l'explique en effet Vish Sakthivel,

spécialiste des pays du Maghreb au Washington Institute for Near East

Policy, « cela peut être un outil diplomatique novateur, mais

reste à voir comment le Souverain et son État travailleront avec

».

Le troisième atout du Maroc est de parvenir à se

positionner comme centre de formation de qualité pour les

étudiants africains. Plus de deux mille étudiants23

guinéens font actuellement leurs études supérieures ou

suivent une formation professionnelle au Maroc, et des partenariats pour des

échanges universitaires sont noués avec des pays tels que le

Gabon. L'Agence Marocaine de Coopération Internationale a

augmenté en 2012 le nombre annuel de boursiers subsahariens pour le Mali

et le Niger. Par ailleurs, l'Office de la Formation Professionnelle et de la

Promotion du Travail (OFPPT) est devenu un outil de la diplomatie

économique en effectuant des rapprochements entre le Maroc et les pays

d'Afrique

22 François Soudan, Jeune Afrique le 19 février

2014 « diplomatie : le Maroc, de Laayoune à Tombouctou »

23 « Mémorable accueil du Roi du Maroc en

République de Guinée »,

237online.com, 3 mars 2014

19

subsaharienne par la formation et le transfert de

savoir-faire24. L'Office a ainsi signé un accord avec la

Guinée pour la formation de 100 guinéens à l'OFPPT suite

à un diagnostic réalisé par des experts marocains sur la

formation professionnelle en Guinée ; et des partenariats similaires ont

été signés avec le Gabon et le Tchad.

Le quatrième atout du Maroc est la solidarité

qu'il déploie en Afrique, puisque le pays est l'un des plus actifs sur

le continent en ce qui concerne la construction d'écoles et

d'hôpitaux de campagne. Lors de son discours auprès des

ambassadeurs marocains le 30 août 2013, Mohammed VI a insisté sur

le rôle de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale pour

servir les « intérêts stratégiques » du

pays25.

Le cinquième atout du Maroc est de savoir «

raconter une histoire ». D'après Nadia Fettah, directrice des

fusions acquisitions chez Saham Group, le Maroc possède par exemple une

meilleure image que l'Afrique du Sud sur continent du fait de la

proximité culturelle du pays avec l'Afrique. « Les suds africains

sont presque prêts à pactiser avec nous pour s'y implanter, ils

pensent que notre histoire est intéressante », explique-t-elle.

Le branding « Maroc » et le story telling jouent en

la faveur du pays pour s'implanter en Afrique.

Le sixième atout Maroc jouit enfin d'une bonne

réputation dans les milieux d'affaires en Afrique subsaharienne :

d'après une étude réalisée par le cabinet de

conseil en intelligence économique Knowdys sur un échantillon de

840 personnes résidant dans 12 pays d'Afrique Subsaharienne, 46%

trouvent que le pays est « compétitif », 21% trouvent

que le Maroc est un pays « ouvert » et 27% que le Maroc est

un pays « conquérant ».

La stratégie diplomatique du Maroc est donc de

capitaliser sur ces six atouts immatériels qui lui permettent de se

démarquer radicalement dans un environnement qui exige une

différenciation et une forte compétitivité pour faire sa

place. Le rapport de la Banque Mondiale26 déclare qu'en

prenant en compte le capital immatériel du Maroc (soit son capital

humain et la qualité de ses institutions) dans le calcul du PIB,

celui-ci serait multiplié par 7,

24 « Ce knowledge que le Maroc vend au sud du Sahara »,

quotidien les Ecos en date du 8 juillet 2014

25 Agence Marocaine de Presse (MAP), « Le

Souverain adresse un message à la 1ère conférence des

ambassadeurs de SM le Roi », 30 août 2013

26 Worldbank, « Where is the Wealth of

Nations? Measuring Capital for the 21st Century ? »

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7505

20

loin devant l'Algérie (au capital immatériel

négatif selon cette méthode de calcul27).

Ismail Regragui, doctorant en relations internationales

à l'IEP de Paris, parle ainsi de « stratégie de marque

religieuse »28 pour le Maroc. Le royaume joue la carte de la

coopération solidaire au service de l'intérêt des pays

africains, en se positionnant comme puissance stabilisatrice dans la

région et comme passerelle vers l'Europe.

d) Le développement économique vers

l'Afrique est fortement encouragé par la diplomatie sud-sud promue par

le roi du Maroc

Afin de pallier l'isolement du Maroc en Afrique depuis sa

sortie de l'UOA, le roi du Maroc a soutenu depuis le début des

années 2000 le développement des entreprises marocaines sur le

continent. La projection des entreprises marocaines en Afrique subsaharienne

est réelle :

-- Les 25 représentations diplomatiques du Maroc en

Afrique (dont 21 en Afrique Subsaharienne) sont les principaux relais locaux du

pays. Leur capacité d'action et d'intervention permet de promouvoir le

Maroc comme partenaire commercial ainsi que son capital immatériel sur

place ;

-- Les déplacements du roi du Maroc en voyages

officiels initiés il y a une dizaine d'années, accompagnés

de délégations officielles de grands chefs d'entreprises,

témoignent de la volonté à la tête de l'Etat de

participer au développement des affaires sur le continent. Plus de 480

accords bilatéraux ont ainsi été signés entre le

Maroc et 40 pays africains depuis le début des années 2000.

-- Les entreprises exportatrices sont soutenues par Maroc

Export, organisme étatique sous la tutelle du Ministère

délégué auprès du ministre de l'Industrie, du

Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique. Ce partenaire

des entreprises réalise des actions promotionnelles pour promouvoir les

champions économiques marocains auprès de cibles internationales,

telles que le forum « B to B in Africa » organisé au

Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal en juin

2014.

-- Une commission pilotée par le Ministre des Affaires

Etrangères a été créée pour réunir

l'ensemble des entreprises qui ont fait partie de la tournée royale en

Afrique en 2013. Des réunions mensuelles sont organisées pour

faire le suivi des partenariats signés

27 « Pour la première fois, le PIB intègre

l'impact du goodwill », L'Economiste, Édition N 4222 du

2014/02/27

28 Ismail Regragui, « La diplomatie publique marocaine : une

stratégie de marque religieuse ? », ed. l'Harmattan

21

dans le secteur privé.

-- La volonté du Maroc de créer des liens avec

les organisations économiques régionales est également

forte : le rapprochement avec l'Union Economique et Monétaire

Ouest-Africaine (UEMOA) est lancé grâce à la ratification

en cours d'un accord commercial préférentiel pour encourager les

investissements, signé en 2008 et soutenu à nouveau par le

président sénégalais Macky Sall lors de la visite royale

en 2013.

-- L'entrée en vigueur en janvier 2015 d'un tarif

extérieur commun entre 15 pays de la CEDEAO devrait profiter aux

exportateurs marocains, qui n'auront désormais plus qu'à payer la

taxe douanière à l'entrée de la Communauté

après quoi leurs produits pourront circuler librement dans toute la

zone.

-- Enfin, l'accélération des réformes

financières permettra de faire de Casa Finance City29 un hub

financier régional pouvant attirer les investissements et les

redéployer sur le continent africain. Le Maroc profite du fait que les

grandes places financières telles que Londres, Dubaï et

Johannesburg ne s'intéressent pas à l'Afrique pour se positionner

sur ce marché qui comptera 80% des francophones du monde30 en

2050.

Les tournées royales en Afrique au premier semestre

2014 bénéficient d'un suivi à travers une commission

gouvernementale. Une commission mixte a été mise en place pour

assurer le suivi des partenariats signés lors de la dernière

tournée royale en Guinée, au Mali, au Gabon et en Côte

d'Ivoire Comme l'explique Mamoun Tahri Joutei, responsable du

département d'intelligence économique de BMCE Bank, « le

soutien diplomatique à notre action est tout primordial. Le roi est le

premier des soutiens en termes de politique économique

étrangère : les tournées royales accompagnées de

délégations d'officielles et de chefs d'entreprises ouvrent la

voie à l'implantation du secteur privé marocain en Afrique

». Par ailleurs, le soutien de la Banque Centrale est fondamental

pour les entreprises : elle les accompagne et les oriente ; il existe un

partage réel avec les entreprises exportatrices.

L'Etat marocain joue ainsi de son influence sur les pays

africains pour mettre en avant les intérêts politiques et

économiques du pays sur le continent. Cette communication d'influence

pratiquée par l'Etat est une composante essentielle de la

stratégie d'intelligence économique

29 Casablanca Finance City (CFC) est une

initiative publique-privée née en 2010 visant à faire de

Casablanca une place financière au service du développement de

l'Afrique, et en particulier en Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale. CFC se

veut être un hub économique et financier visant à

encourager les investissements dans ces régions, partant de

Casablanca.

30 Sur un total de 700 millions de francophones dans 77 pays en

2050, d'après

www.francophonie.org

22

marocaine : celle-ci valorise les liens historiques, culturels

et religieux qui lient le Maroc au pays africains31.

B. Des champions nationaux ayant une capacité de

projection continentale

a) L'approche marocaine en Afrique

Le développement des entreprises marocaines en Afrique

se fait dans le respect des cultures locales par la valorisation des

compétences africaines. Ceci est notamment visible dans la

stratégie de BMCE Bank, expliquée Mamoun Tahri Joutei,

responsable du département d'intelligence économique : «

notre logique de développement en Afrique se fait avec le souci

majeur du respect des identités locales. Ceci implique une adaptation et

une déclinaison locale de nos services, et c'est ce qui fait notre force

aujourd'hui en Afrique ». BMCE Bank n'est pas dans une logique de

transfert de compétences du Maroc vers l'Afrique mais dans une logique

de d'apprentissage mutuel de ce qui se fait de mieux au Maroc et en Afrique. La

banque réfléchit par exemple actuellement à la mise en

place du crédit à la consommation au Sénégal

à travers sa filiale Bank of Africa, sur le modèle du

succès de sa filiale Salafin au Maroc. D'autre part, la majorité

des patrons de filiales de BMCE Bank sur le continent sont des dirigeants des

pays en question ; les dirigeants de filiales d'Afrique qui sont marocains sont

minoritaires.

Brahim Skalli, directeur Stratégie et Partenariats chez

Alliances, abonde dans le même sens : « Nous sommes convaincus

qu'il faut aller en Afrique avec une culture de l'humilité. Il ne faut

pas y aller en donneurs de leçons ; il faut avoir confiance en la

compétence locale ». Il explique qu'il est très

important de recruter en local et réaliser des transferts de

savoir-faire entre expatriés marocains formés à la

promotion immobilière chez Alliances et cadres locaux. Nadia Fettah,

directrice déléguée aux finances et au M&A chez Saham

Group, ajoute que Saham n'est pas perçu comme une entreprise marocaine

en Afrique car tous ses managers sont subsahariens. L'entreprise a même

tendance à être discrète sur la nationalité de son

capital pour être un opérateur local pour ses clients.

31 cf. Discours royal d'Abidjan en annexe

23

La capacité d'adaptation est également un

facteur clé de succès pour les entreprises marocaines sur le

continent. D'après Nadia Fettah, la capacité d'adaptation

exemplaire de Saham réside dans le fait que l'entreprise a gardé

en mémoire ce qu'était le marché marocain des assurances

il y a 30 ans et peut donc mieux comprendre le marché africain. Le Maroc

a depuis fait un saut qualitatif qui fait penser que Saham peut apporter

beaucoup à ses filiales africaines, « mais sans le

côté dogmatique allemand, français ou américain

(É) », dit-elle.

Un autre point fort des entreprises marocaines réside

dans leur rapidité d'exécution : comme l'explique Nadia Fettah,

« je pense que nous avons une agilité et une rapidité

d'exécution remarquables. Nous avons racheté Colina en trois

mois. Je pense que cela peut faire la différence car il y a peu

d'opportunités sur le marché. Souvent, nous sommes dans une

démarche proactive, c'est à dire que nous n'achetons pas des

compagnies à vendre mais des compagnies que nous avons envie d'acheter :

il faut déjà les convaincre puis agir rapidement pour être

les seuls acheteurs possibles ».

L'humilité, le recours à des ressources humaines

locales, l'adaptation et la rapidité d'exécution sont donc des

points communs et des facteurs de succès clés pour les grandes

entreprises marocaines.

b) Les grandes entreprises publiques sont les

premières à se déployer

Le souverain fixe les ambitions à moyen et long terme

du Maroc en Afrique ; or, de par sa fonction, il n'a pas vocation à

assurer l'exécution de cette stratégie. « Il ne peut pas

tirer un penalty et jouer au gardien de but juste après ! C'est

antinomique », explique le président de l'AMIE. Dès

lors, les entreprises publiques ont pris le relais en se développant en

Afrique.

La coopération entre le Maroc et l'Afrique

subsaharienne a été initiée par les grandes entreprises

publiques marocaines (ONEE, OCP, RAM32) sur des projets

d'infrastructures de grande envergure (barrages, routes,

télécommunications, assainissement,...) et sur le secteur

bancaire, sous l'impulsion de l'Etat marocain.

L'exemple le plus probant est celui de la Royal Air Maroc,

élue meilleure compagnie

32 ONEE : né de la fusion entre l'ONE

(Office Nationale de l'Electricité) et de l'ONEP (Office National de

l'Eau Potable) ; OCP : Office Chérifien des Phosphates ; RAM : Royal Air

Maroc)

24

régionale africaine en 201433, qui est l'une

des premières entreprises publiques marocaines à s'être

déployée en Afrique. Ayant compris le potentiel de

développement qu'offrait le continent (seul 2 à 3% du trafic pour

près de 15% de la population mondiale), la compagnie a progressivement

développé son réseau de vols pour servir aujourd'hui 34

destinations, devenant ainsi la deuxième compagnie aérienne sur

le continent après South African Airways. Le nombre de passagers a

doublé entre 2007 et 2013 pour atteindre 900 000 passagers annuels, ce

qui représente près de 45% du chiffre d'affaires de la compagnie,

positionnant ainsi Casablanca comme hub incontournable entre l'Afrique et le

monde34.

Citons également l'exemple de Maroc

Télécom, leader des télécommunications au Maroc,

qui a vu le jour en 1998 lors de la scission de l'Office national des postes et

télécommunications (ONPT).

Maroc Telecom est l'une des premières entreprises

publiques marocaines (aujourd'hui, 70% de son capital est privé)

à s'être déployée en Afrique subsaharienne dans le

cadre de la diplomatie sud-sud. L'entreprise possède aujourd'hui quatre

filiales en Mauritanie (2001), au Burkina Faso (2006), au Gabon (2007) et au

Mali (2009), pour un total de trente millions de clients dans le mobile. Le

groupe a déployé la fibre optique sur une distance de près

de six mille kms, reliant ainsi le Maroc au Niger pour un investissement total

de 220 millions de dirhams (19,6 millions d'euros). Le tronçon malien

inauguré par le roi Mohammed VI lors de la tournée royale en

février dernier, a symboliquement mis en avant le rapprochement

maroco-malien.

L'opérateur marocain joue un rôle important dans

la restructuration des entreprises nationales de télécoms (le

chiffre d'affaires de Sotelma au Mali a été multiplié par

six depuis la prise de participation de Maroc Telecom en 200935).

Les investissements (10 millions de dirhams entre 2003 et 2013 et 4 millions

pour la période 2013-2015) ainsi que la mise en place de cadres

qualifiés à des postes clés de ces entreprises permet de

tirer la croissance dans ces pays.

L'Afrique subsaharienne contribue par ailleurs fortement au

chiffre d'affaires de Maroc Telecom : si elle ne représentait que 15% du

chiffre d'affaires du groupe en 2012, elle en représentait près

de 30% en 2013. Les filiales africaines de Maroc Telecom en Afrique ont

33 Classement Skyrax Awards 2014

34 La vie éco, Royal Air Maroc met le paquet sur l'Afrique

subsaharienne, 25 janvier 2014

35 Article Financenews du 25 avril 2014, « Maroc Telecom :

Champion national à vocation panafricaine »

25

l'EBITDA le plus élevé de toutes les filiales

d'entreprises de télécoms au monde36.

Ainsi, si Maroc Telecom s'est d'abord déployé

sur le continent pour servir les intérêts du pays, l'Afrique

subsaharienne constitue aujourd'hui un vivier d'opportunités et de

croissance significatif pour l'entreprise. D'autant plus la forte concurrence

au Maroc s'est traduite par une baisse significative des prix (- 30% dans le

mobile et Ð 10% dans le fixe), qui a conduit à une baisse de 10% de

son chiffre d'affaires au Maroc sur l'exercice 2013.

Les entreprises publiques marocaines continuent à se

développer en Afrique : la fusion prévue dans le secteur des

transports entre l'ONCF (Office National des Chemins de Fer) et la SNTL

(Société Nationale de Transport Logistique) a vocation a

créer un champion national qui génèrera 400 millions

d'euros de CA dans le transport de marchandises depuis la réception du

fret au port de Tanger Med jusqu'à leur acheminement par voie terrestre

au Sénégal et en Mauritanie.

c) Dans la foulée des entreprises publiques, le

secteur privé s'est massivement tourné vers l'Afrique

subsaharienne

Dans un second temps, les grands opérateurs

privés se sont eux aussi attaqués le marché au vu du

potentiel encore inexploité dans les secteurs des transports, de la

finance et des médias37 notamment.

On compte en effet 1 640 entreprises marocaines exportatrices

en Afrique en 2013 contre 1 040 en 2005 ; et 25 opérateurs

réalisent 50% du chiffre d'affaires à l'export (soit plus de 100

millions de dirhams)38. Par ailleurs, les IDE du Maroc en Afrique

subsaharienne ont généré 1,9 milliards de dirhams de

dividendes rapatriés entre 2008 et 201239.

Si des grandes banques marocaines ont commencé à

se déployer en Afrique dès les années 1990 (BMCE Bank au

Mali et Banque Centrale Populaire en Guinée et en République

Centrafricaine notamment), leurs actions restaient fortement

corrélées au jeu politique. Les trois plus grandes banques sont

devenues, en quelques années, des leaders incontournables sur le

continent :

-- Attijariwafabank prend des participations majoritaires dans

des banques locales.

36 D'après l'interview du président de

l'AMIE en annexe

37 Hit Radio, la radio des jeunes, opère sur

plus de 9 marchés (Burundi, Congo, Centrafrique, Mali, Cote d'Ivoire,

Sénégal, Gabon, Togo, Tchad)

38 Les exportations du Maroc vers l'Afrique, Office

des Changes, 2014

39 Financenews hebdo, « Rapatriement de

dividendes : L'Afrique se révèle juteuse en affaires », 17

avril 2014

26

L'entreprise est présente dans huit pays d'Afrique de

l'Ouest et d'Afrique Centrale et est la première banque du

Sénégal.

-- La Banque Centrale Populaire (BCP) a pris des

participations dans sept banques en 2012 suite à un accord passé

avec Atlantic Financial Group (Côte d'Ivoire),

-- BMCE Bank a fait le choix stratégique de se

développer en Afrique depuis le début des années 1980. La

première coopération de la banque en Afrique a eu lieu avec le

redressement de la Banque de Développement du Mali, et s'est poursuivie

avec la prise de participation dans La Congolaise de Banque en 2003. Suite

à ces deux succès, BMCE Bank a accéléré ses

investissements en Afrique en 2008 avec la prise de participation de 72,5% du

groupe Bank of Africa (BoA), présente dans 17 pays d'Afrique francophone

et anglophone (Kenya, Ghana, Ouganda et Tanzanie). « L'idée,

chère au Président de la BMCE Bank, Othman Benjelloun, est

d'être présents dans les 54 pays d'Afrique d'ici quinze ans

», explique Mamoun Tahri Joutei, responsable du département

d'intelligence économique de BMCE Bank.

Les banques marocaines profitent du repli des banques

africaines pour se déployer sur le continent. En effet, les banques

africaines traversent une crise de croissance réelle : au Nigeria, la

Banque centrale a temporairement interdit aux établissements nationaux

de réaliser des acquisitions en dehors des frontières avec des

financements locaux. Par ailleurs, la valorisation des banques dans les pays

d'Afrique subsaharienne est considérée comme trop

élevée pour les investisseurs : le multiple de deux fois les

fonds propres est supérieur à celui que l'on observe dans

d'autres pays émergents en Amérique Latine ou en Asie (une fois

les fonds propres).

Les grandes entreprises privées ont quant à

elles véritablement commencé leur offensive africaine en 2010.

Brahim Skalli, directeur Stratégie et Partenariats chez Alliances,

explique que le positionnement des grandes entreprises en Afrique répond

à une nécessité quand elles atteignent leur masse critique

sur le marché local marocain : « les entreprises qui ont

atteint la taille de champion national ont besoin de relais de croissance en

dehors du territoire si elles veulent voir leur chiffre d'affaires croitre de

manière significative dans les années à venir ».

L'entreprise est aujourd'hui implantée en Côte d'Ivoire, où

elle a signé un accord avec le gouvernement pour la construction de 14

000 logements sociaux ; et est en discussions avec le Sénégal, le

Congo et la Guinée pour d'autres projets de promotion

immobilière.

Chez Saham, le développement en Afrique s'est aussi

fait de manière très rapide. Ghita Lahlou, directrice

générale chez Saham Group, explique que jusqu'en 2010,

l'entreprise s'est cantonnée au marché marocain. En l'espace de

trois ans, le groupe a opéré une mutation significative à

travers l'acquisition de la totalité du capital de Colina en 2010, qui

opère via 15 filiales d'assurances dans 13 pays ; et de Global Alliance

Seguros en 2012 en Angola. Aujourd'hui, 50% du chiffre d'affaires et 70% du

résultat net du groupe sont réalisés en Afrique.

D'après elle, ce transfert a été salutaire : le management

s'est rendu compte que le marché marocain était trop

étroit et qu'il ne permettrait pas d'atteindre à lui seul les

ambitions du groupe. En effet, entre 2004 et 2010, celui-ci était

principalement tourné vers l'Europe ; or Saham était trop petit

pour apporter une véritable valeur ajoutée sur le marché

européen. Le président Moulay Hafid Elalamy a

considéré qu'il fallait alors se déployer dans des pays

où le savoir faire du groupe a la légitimité de se

développer. « Il se trouve que le continent africain totalise

un PIB de 5 000 milliards de dollars à ce jour, et les estimations sont

de 29 000 milliards de dollars en 2050. Le continent émerge au

même titre que la Chine ou l'Inde il y a dix ans, et est un formidable

vecteur de croissance pour nous », explique Ghita Lahlou.

Aujourd'hui, le groupe Saham est le premier opérateur d'assurances en

Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) et est implanté dans 22

pays.

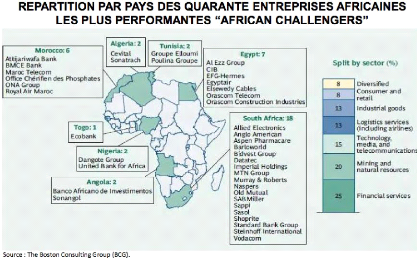

d) Les entreprises marocaines ne sont pas encore

perçues comme des concurrentes par les entreprises occidentales,

chinoises et suds africaines

Il est intéressant de réfléchir à

la manière dont sont perçues les entreprises marocaines par les

grands opérateurs étrangers présents en Afrique car force

est de constater que des acteurs de taille sont présents sur le

continent40 :

27

40 BCG Focus: « The African Challengers : Global

competitors emerge from the overlooked continent », 2010

28

Les entreprises interrogées dans le cadre de ce

mémoire sont d'accord pour dire que les opérateurs marocains ne

sont pas encore perçus comme de véritables concurrents par les

opérateurs « historiques » sur le marché africain. Cela

tient tout d'abord au fait que, quand bien même le pays figure parmi les

six plus gros exportateurs du continent, il ne pèse que 0,3% de ses

importations. La Chine arrive quant à elle en première position

(14,2%), devant les Etats-Unis (6%) et la France (5,9%).

D'après Mamoun Tahri Joutei de BMCE Bank, les

entreprises marocaines se battent sur un continent qu'une bonne partie des

entreprises françaises ont quitté car elles n'ont pas su

gérer le risque pays en Afrique. Elles ont compris qu'elles devaient

passer par des entreprises marocaines, qui ont cette approche différente

et qui leur permet d'être plus performants en Afrique. Ghita Lahlou

souligne à ce titre qu'Axa, par exemple, se pose des questions quant

à sa stratégie africaine car ses coûts de structure sont

énormes du fait du nombre élevés d'employés

expatriés.

Quant aux leaders suds africains, ils semblent regarder de

loin l'implantation des entreprises marocaines en Afrique aujourd'hui. Brahim

Skalli d'Alliances explique que leurs marchés de prédilection

sont les pays anglophones et que les pays francophones ne font pas

véritablement partie de leur stratégie d'expansion. Pour

l'instant, il y a peu d'interactions avec ces acteurs, ce qui permet aux

opérateurs marocains de prendre de l'avance. Ghita Lahlou explique

par

29

ailleurs que les suds africains ne sont pas très bien

accueillis en Afrique du Nord et de l'Est car ils sont encore perçus

comme culturellement très différents.

La Chine, quant à elle, ne considère pas les

entreprises marocaines comme concurrents car elles les perçoivent comme

complémentaires dans le jeu du commerce mondial. Les entreprises

chinoises sont très présentes sur les grands travaux

d'infrastructures et l'exploitation de ressources naturelles, alors que les

entreprises marocaines exportent principalement des services. Par ailleurs, les

fonds souverains chinois veulent aujourd'hui se développer sur tous les

secteurs en Afrique. Ils sont encore en retard par rapport aux champions

nationaux marocains de services, mais ils commencent à s'y

intéresser. Mamoun Tahri Joutei de BMCE Bank explique que les

entreprises marocaines se positionnent plutôt comme partenaires des

opérateurs chinois. L'objectif de la conférence

sino-maroco-africaine « China Africa Investment Meetings »

organisée par BMCE Bank41 était en effet de

réunir une cinquantaine de personnalités publiques,

diplomatiques, gouvernementales, nationales et étrangères pour

dessiner une alliance tripartite qui mutualiserait les moyens du Maroc et de la

Chine pour le développement de l'Afrique. La chambre chinoise apporte

son savoir faire en termes d'infrastructures et de connaissance fine du

marché, et BMCE Bank son réseau bancaire en cours de

déploiement en Afrique. Le but est à terme de créer des

joint ventures maroco-chinoises en Afrique dans le cadre d'une stratégie

africaine d'exportation et d'investissement.

C. L'importance de l'intelligence économique

L'implantation des entreprises marocaines en Afrique

nécessite une vigilance particulière. Tout d'abord, il faut

s'assurer que leurs opérations répondent à un besoin

réel et que leur financement est maitrisé. C'est ce qu'explique

Mamoun Tahri Joutei42, responsable du département

d'intelligence économique de la BMCE Bank, en évoquant

l'importance que joue la Banque Centrale marocaine dans l'implantation des

banques marocaines en Afrique. BMCE Bank est en effet engagée

auprès de la Banque Centrale, comme toutes les banques marocaines,

à consolider les risques et le contrôle interne sur chacune de ses

dix-sept filiales et de faire remonter l'information de manière

homogène à la Banque Centrale. « Le soutien de la Banque

Centrale est fondamental. Elle nous accompagne, nous oriente ; nous

partageons

41 « Une vision pour l'Afrique », interview de Othman

Benjelloun, Les Afriques, 10 juillet 2014

42 Voir interview en annexe

30

avec elle toute l'analyse que nous faisons de ces pays.

Nous apprenons mutuellement l'une de l'autre », ajoute-t-il.

Il faut également être vigilant au niveau

opérationnel : l'apport des banques et des assurances est en ce sens

précieux car elles participent à la sécurisation des

échanges. Mamoun Tahri Joutei explique en effet qu'il s'agit d'assurer

un développement sain des entreprises marocaines en Afrique. Brahim

Skalli43, directeur Stratégie et Partenariats d'Alliances,

ajoute en ce sens qu'Alliances s'implante en priorité dans les pays

où des banques marocaines sont déjà présentes car

elles connaissent bien l'entreprise et son fonctionnement, a des contacts dans

le tissu économique local et peut aider à la mise en place rapide

de schémas de financements.

Il faut également faire preuve de vigilance envers la

réaction des partenaires traditionnels de l'Afrique (France, Angleterre,

Portugal...) et de celle des pays leaders sur le continent (Afrique du Sud,

Nigéria, Égypte) : pour Abdelmalek Alaoui, il est dangereux de ne

pas avoir de cellule d'intelligence économique qui surveille les leaders

africains: « deux pays produisent de la connaissance

intéressante, ont des think tanks et des centres de recherche

axés sur l'intelligence économique : l'Afrique du Sud et le

Nigéria. Or ils sont loin d'être des amis du Maroc ! »,

explique-t-il.

D'autant plus que le Maroc et ses concurrents africains ont

vocation à être présents sur les mêmes

marchés. Comme l'explique Mamoun Tahri Joutei de la BMCE Bank, «

Les grands leaders africains (É) remontent du sud vers le nord ; et

effectivement, quand ils commencerons à aller au delà et que nous

irons plus vers le Sud, il y aura confrontation ».

Enfin, il faut faire preuve de vigilance quant aux

réactions face aux prises de positions politiques du Maroc (dossier du

Sahara marocain, intervention au Nord Mali...). D'après Mamoun Tahri

Joutei, il incombe à l'État de mettre en place une intelligence

économique pour surveiller et défendre les intérêts

de la Nation. Pour lui, c'est à ce niveau qu'il faut développer

une approche offensive d'intelligence en étant présents sur les

réseaux sociaux et sur internet pour défendre

l'intégralité territoriale du pays.

Le scandale Ennajate44 témoigne des

dérives auxquelles peut être confronté un pays qui n'a

43 Voir interview en annexe

44 « Intelligence économique et guerres

secrètes au Maroc », Abdelmalek Alaoui, Koutoubia, Editions

Alphée : en 2002, une société se prétendant

basée aux Émirats Arabes Unis propose d'embaucher plusieurs

dizaines de

31

pas de système d'intelligence économique pour

surveiller son environnement et ses « signaux faibles45

».

Il est donc indispensable de mettre en place, aussi bien pour

l'État, le gouvernement que pour les entreprises, un système de

surveillance de l'environnement en amont pour détecter les

opportunités et les menaces dans le cadre d'une économie

mondialisée. En France, Jean-Marc Oury46 est le premier

à signaler l'importance de la vigilance et des dangers auxquels s'expose

l'entreprise si elle ne la pratique pas. D'après lui, elle

nécessite des efforts permanents pour observer et détecter les

signes avant-coureurs d'un évènement inattendu afin de s'adapter

rapidement à son environnement.

a) « L'infodominance » au service de la

surveillance et de la compétitivité

A la lumière des opportunités et des menaces qui

entourent les entreprises, il est intéressant d'étudier la

littérature parue sur l'intelligence économique afin de

comprendre en quoi elle peut être une arme pour la

compétitivité et la prise de décision.

Un ouvrage de référence sur la surveillance

économique est celui écrit par Corine Cohen en 200447.

Dans les années 1950, la surveillance était principalement

rattachée à la planification stratégique, à

l'analyse de l'environnement, de ses opportunités et de ses menaces dans

l'objectif de permettre aux entreprises de s'adapter à un environnement

en perpétuelle mutation. Les grandes théories du concept de

surveillance depuis les années 1960 ont évolué pour

intégrer de nouvelles considérations :

-- Le « scanning » de Francis

Joseph Aguilar en 196748 : ancien de Harvard, Aguilar est le premier

à aborder le sujet de la surveillance en faisant référence

à un radar de navire

milliers de personnes dans l'industrie du loisir au Maroc (les

croisières, plus précisément) avec l'aval gouvernement.

Cette technique de fraude, apparue pour la première fois au

Nigéria dans les années 1980, brouille les victimes en leur

proposant des sommes d'argent importantes en échange d'une petite somme

négligeable de départ. L'escroquerie est passée

inaperçue pour deux raisons. Tout d'abord, rien ne laissait

présager que les dirigeants étaient des escrocs. De plus, les

prétendants au poste devaient passer un examen médical payant

avant de pouvoir signer leur contrat.

L'arnaque, qui aurait pu être débusquée en

quelques vérifications sur internet par les autorités, a

couté 10 millions de dollars à l'économie marocaine.

D'après Abdelmalek Alaoui, elle est à l'origine du taux

d'abstention record lors d'élections politiques jusqu'aux

élections législatives de septembre 2007.

45 Strategic Management Journal, I. Ansoff, Vol.1,

1980

46 « Economie politique de la vigilance », Jean-Marc

Oury, édition Calmann-Lévy, 1994

47 Veille et Intelligence stratégiques »,

Editions Hermès-Lavoisier, 2004

48 « Scanning the business environment », F.J. Aguilar,

Ed. Macmillan, 1967

32

pour justifier le fait qu'une entreprise doit avoir un

système de surveillance propre. Le scanning est destiné aux

cadres dirigeants pour obtenir de l'information, identifier et comprendre les

opportunités et les menaces qui les entourent.

-- L'importance de la surveillance pour la

compétitivité de l'entreprise : Humbert

Lesca49 explique que la surveillance permet une adaptation rapide et

est un facteur de compétitivité pour l'entreprise. D'après

lui, un certain nombre d'acteurs doivent être surveillés : les

clients, les concurrents, les centres de recherche, les pouvoirs publics, les

collaborateurs...

-- La détection des « weak signals »

de I. Ansoff, 1980 : ces opportunités et menaces que

représentent les « signaux faibles » doivent être

captées et exploitées pour éviter les ruptures

stratégiques dans un contexte de changements, de concurrence et

d'imprévisible. Ansoff estime que le système de surveillance des

entreprises doit concerner tous les domaines d'activité afin de

détecter l'intégralité des signaux faibles dans son

environnement.

-- L'émergence du concept « d'intelligence

» : Luhn50 est le premier à utiliser ce concept

en 1958. Il le définit comme un système de « business

intelligence », qui correspond à tout système de

communication qui sert à la conduite des affaires. D'après lui,

l'intelligence sert à trouver des relations entre des faits et de guider

l'action vers un but désiré. Il est le premier à lier

intelligence économique et action. Harold Wilensky va plus loin en

196751 en parlant d'intelligence organisationnelle qui consiste en

la collecte, le traitement, l'analyse et la communication de l'information pour

prendre des décisions. Il considère trois niveaux d'intelligence

:

o « L'intelligence de contact »

détecte les signaux faibles grâce au réseau et au

lobbying,

o « L'intelligence interne »

surveille l'entreprise, ses forces, ses faiblesses et la

sécurité de l'information,

o « L'intelligence des faits et des nombres

» utilise la technologie de l'information pour fournir

l'information scientifique, technique, industrielle, économique,

juridique, etc, aux décideurs.

-- L'émergence du concept de veille

stratégique : Humbert Lesca est le premier à parler de

« veille stratégique » en la définissant comme une

démarche à caractère

49 « Système d'information pour le management

stratégique de l'entreprise », Humbert Lesca, Ed. McGraw-Hill,

1986

50 « A business intelligence system », IBM Journal of

Research and Development, H.P. Luhn, 1958

51 « Organizational Intelligence : knowledge and policy in

government industry », Harold L. Wilensky, 1967

33

volontariste, par lequel l'entreprise traque, assimile et

analyse de l'information pour anticiper les changements dans son environnement

afin de créer des opportunités et d'agir vite, au bon moment.

En France, l'utilisation du terme de « veille » est

plus fréquente que celle « d'intelligence ». Toutefois, la

nécessité de mettre en place une veille offensive qui va au

delà de la simple détection de signaux faibles, au service d'une

communication d'influence, va imposer le terme « intelligence

économique ».

b) Fonctions

Étudions les fonctions de l'intelligence

économique d'un point de vue purement théorique à travers

l'analyse des travaux de Jean-Louis Levet, économiste français et

théoricien en intelligence économique, qui identifie quatre

fonctions à cette pratique :

i) La maitrise des savoir-faire et des connaissances

ii) La détection des opportunités et des

menaces

iii) La coordination de la stratégie

iv) La mise en place de stratégies d'influence

Les savoir-faire et les connaissances d'une entreprise

constituent en effet un capital immatériel à protéger.

Bien les maitriser signifie encourager le développement des idées

et renforcer l'innovation pour créer de nouvelles gammes de produits. La

gestion de ce capital consiste en une codification et un stockage sur des bases

de données accessibles à l'ensemble du personnel. En ce sens,

l'une des fonctions de l'intelligence économique est d'identifier et de

protéger ce capital ; et d'effectuer une veille permanente afin de

l'enrichir. Plusieurs facteurs entrent en jeu :

-- Une bonne maitrise du droit et des règles de

propriété industrielle sont indispensables pour protéger

le capital immatériel de l'entreprise ;

-- La confidentialité doit entrer en jeu car le capital

immatériel est un bien stratégique qu'il convient de

protéger. Sécuriser l'information doit être fait par la

mise en place de procédures de sécurité et par la

sensibilisation des employés ;

-- L'intelligence économique doit recourir à

l'utilisation des NTIC pour collecter, analyser et partager l'information en

temps réel pour éventuellement la partager sur un

34

intranet sécurisé ;

- L'allocation des ressources doit être fait de

manière judicieuse pour que le financement corresponde à des

besoins réels.

La détection des opportunités et des menaces

est, pour Jean Louis Levet, la deuxième fonction de l'intelligence

économique. Il dénombre trois types d'opportunités :

- celles portant sur l'enrichissement du savoir-faire et le

renforcement des capacités d'innovation de l'entreprise;

- celles portant sur l'enrichissement et la complexification

de l'environnement de l'entreprise (fournisseurs, clients, concurrents, etc.)

qui peuvent permettre à l'entreprise d'améliorer sa

performance;

- celles portant sur l'obtention de nouveaux marchés.

Ici, les risques externes sont nombreux et la démarche d'intelligence

économique permet à l'entreprise d'être pragmatique et

d'anticiper les difficultés potentielles. Les risques internes ne sont

pas négligeables : Jean-Louis Levet distingue, entre autres, les risques

de « captation » (lorsque le savoir-faire de l'entreprise est

divulgué hors de l'entreprise) et de « banalisation » (lorsque

les informations ne circulent pas de manière structurée), les

menaces en tous genres (juridiques, lobbying, piratage, etc.).

Afin de pallier ces difficultés potentielles,

l'intelligence économique doit assurer une détection

préventive des opportunités et des menaces par :

- Une veille sur un ensemble de paramètres

(économique, juridique, commercial, concurrentiel, etc.) à

travers des outils logiciels adéquats dans l'objectif de partager ses

résultats avec les personnes concernées;

- Une anticipation des risques en identifiant les points

faibles de l'entreprise sur lesquels

elle pourrait être attaquée, le type d'agressions

potentielles et la manière d'y répondre; - Une évaluation

des rapports de force sur son marché, et notamment la capacité

de

négociation de ses clients et fournisseurs;

- Un déploiement sur de nouveaux marchés :

celle-ci suppose l'identification des capacités existantes de