|

Année académique

2015-2016

Université Mohammed V de Rabat

Faculté des sciences juridiques,

économiques et sociales -Soussi

Projet de fin d'étude présenté pour

l'obtention du diplôme de 3éme cycle en :

SCIENCES ECONOMIQUES

ET GESTION

Option :

« Management de projets et entrepreneuriat

»

|

|

Sous le thème :

« Les projets agricoles :

Contribution au développement socio-économique en

milieu

rural »

Cas des zones rurales de la région : BENI MELALL

- KHENIFRA

|

Présenté et soutenu publiquement par

:

M. Jihad OUDDIDA

Encadré par :

Pr. lalla latifa ALAOUI (FSJES-Rabat)

Pr. Khalid LIMAMY (FSE-Rabat)

Membre de Jury :

Présidente du jury : Mme. ALAOUI Lalla

Latifa : Professeur à la FSJES-Souissi, Rabat. Suffragant : M.

CHEGRI Bader Eddine: Professeur à la FSJES-Souissi, Rabat.

2

REMERCIEMENTS

Mes chaleureux remerciements à

l'issue de ce travail, vont à l'endroit de :

Madame lala Latifa ALAOUI, Professeur

à la FSJES - SOUISSI de Rabat (Maroc). Monsieur Khalid

LIMAMAY, Professeur à la Faculté des sciences de

l'éducation - Rabat

(Maroc).

Monsieur Abdelghani AMEUR, Directeur

régional par intérim, chef de la

division de

partenariat avec l'agence pour le développement

agricole et appui au développement a la direction régionale de

l'agriculture - Beni Mellal (Maroc) .

Monsieur Abdelaziz BOUHOU, chef de

service développement et recherche a la direction régionale de

l'agriculture de BENI MELALL

Qui ont déployé beaucoup d'efforts pour la

réussite de ce travail, pour l'aide et les conseils concernant les

missions évoquées dans ce rapport et qu'ils nous ont

apportés lors des différents suivis.

Ma FAMILLE, pour son soutien moral.

TOUS LES NOMBREUX AMIS marocains et

non marocains, avec qui j'ai eu le plaisir de sympathiser pendant mes

années d'étude au Maroc.

L'ENSEMBLE DES REPRESENTANTS des

institutions et organismes de

développement au Maroc et à l'extérieur

du Maroc pour leur largesse (pour les documents utiles fournis) et pour leur

disponibilité (pour les précieux moments consacrés aux

entretiens à mon égard. Je fais particulièrement, à

l'Agence de développement social à BENI MELLAL (ADS), le centre

régional de l'investissement à BENI MELLAL. L'ODECO-Maroc, la

GTZ-Maroc, l'USAID-Maroc, la Banque mondiale au Maroc, L'ONG CEFA.

Ma sincère gratitude va enfin à l'endroit de

toutes les personnes et de toutes les institutions qui, de près ou de

loin, ont marqué de leurs traces le présent travail que je

dédie également à LA TOLERANCE, LA PAIX ET L'AMOUR

DANS LE MONDE.

3

DEDICACE

A MA MERE LALLA SOUAD

LEFECHTALI

A MON PERE SALAH OUDDIDA

A

MA SOEUR YOUSSRA OUDDIDA

A MA CHERE

Dr. BOTAINA MJIDILA

A MES CHERS ASSIL JABY

& SAEB JABY

A TOUS MES NOMNBREUX AMIS

JE DEDIE CE TRAVAIL.

4

Résumé :

Ce projet de fin d'étude présente des constats

issus d'une analyse menée sur les projets agricoles dans le milieu rural

dans la région de BENI MELLAL - KHENIFRA. Il a été

réalisé sous la direction de l'équipe d'encadrement au

sein de la Direction régionale de l'agriculture de BENI MELLAL.

L'approche prise porte sur la nécessité de

projeter la lumière sur les actions qui participent au

développement socio-économique des zones rurales.

Les objectifs principaux de l'étude étaient les

suivants : dresser le profil du porteur des PA, identifier les impacts locaux

des projets, mettre en considération les atouts et les contraintes du

milieu rural par rapport à la mise en place des PA ainsi que ses

perspectives d'avenir dans ce milieu et dégager des pistes de

développement de la création des PA en milieu rural.

5

ADA

|

Liste des acronymes

Agence pour le développement agricole

|

|

ADS

|

Agence de le développement social

|

|

AGCD

|

Administration générale de la coopération au

développement

|

|

BAD

|

Banque africaine pour le développement

|

|

BM

|

Banque mondiale

|

|

CEFA

|

Comité Européen pour la Formation et

l'Agriculture;

|

|

CP

|

Cycle de projet

|

|

DRABK

|

Direction régionale de l'agriculture BENT MELLAL -

KHENIFRA

|

|

FDA

|

fond de développement agricole

|

|

FDR

|

fond de développement rural

|

|

MCP

|

management du cycle de projet

|

|

ODECO

|

Office de Développement de la Coopération

|

|

ONG

|

Organisations non gouvernoumentales

|

|

OPA

|

Organisation professionnelle agricole

|

|

PA

|

Projet agricole

|

|

PCM

|

Project Cycle Management

|

|

SAU

|

Supérficie agricole utile

|

|

UE

|

Union europeene

|

|

1

|

Liste des tableaux

Liste des organismes enquêtés

|

|

2

|

Répartition des zones rurales d'étude

|

|

3

|

Dépense de consommation finale des ménages dans la

région béni Mellal - Khenifra

|

|

4

|

Répartition de la SAU selon le statut juridique

|

|

5

|

tableau des domaines d'intervention de l'ADS

|

|

6

|

Les motivation de création des PA

|

|

1

|

Liste des graphiques Les raison de choix du lieu

|

|

2

|

L'ambiance au sein des PA

|

|

3

|

L'esprit de collaboration au sein des PA

|

|

4

|

L'impact de l'activité sur le revenu

|

|

5

|

L'avenir des projets agricoles

|

|

6

|

Les difficultés attendues par les PA

|

|

7

|

Les éléments d'influence sur le fonctionnement des

PA

|

|

8

|

Localisation de la clientèle

|

1

Liste des figures

Cycle de projets

|

2

3

|

Région BENI MELLAL - KHENIFRA Organigramme de L'ODECO

|

6

Sommaire :

Résumé : 4

INTRODUCTION GENERALE 8

PROBLEMATIQUE : 10

Partie I : cadre théorique et approche

méthodologique

Chapitre I : Terminologie et concepts 14

1. Définition et concept de développement

: 14

2. Le développement rural et agricole :

15

3. Le développement socio - économique :

16

Conclusion : 17

Chapitre II : les projets agricoles et son cycle de

management 18

1. Définition du projet : 18

2. Les projets agricoles au Maroc 19

3. Le management et le cycle des projets de

développement agricole 22

Conclusion : 26

Chapitre III. Approche méthodologique de

l'étude 26

1. L'objectif du choix d'étude : 26

2. Choix de la zone d'étude : 27

3. Méthodologie d'approche : 28

Conclusion : 29

Partie II : cadre descriptif et présentation des

résultats

Chapitre I. Aperçu sur territoire de Beni Mellal -

Khenifra 31

1. Le découpage administratif 32

2. Niveau de vie des ménages dans la

région : 33

3. Analyse du potentiel agricole et agroalimentaire /

matrice SWOT 34

Conclusion : 39

Chapitre II. Les acteurs des projets de

développement agricole . 40

1. Les organisations non-gouvernementales (ONG)

40

2. Les agences gouvernementales 41

3. Les bailleurs de fonds 51

Conclusion 52

Chapitre III. Présentation des résultats de

l'étude terrain . 53

1. Présentation du cadre général

des enquêtes 53

2. Discussion des résultats et constats :

55

Conclusion : 63

7

CONCLUSION GENERALE 64

Bibliographie : 65

Webographie : 65

Annexes : 65

8

INTRODUCTION GENERALE

La recherche de l'amélioration des conditions de vie

des populations a toujours été la préoccupation majeure de

tous les gouvernants. L'amélioration des conditions de vie

représente la manière dont un être humain parvient à

satisfaire ses besoins économiques et sociaux à savoir la

nourriture, la santé, le logement, l'habillement, les conditions de

travail et l'éducation de ses enfants. Face à la misère,

la création d'un minimum de bien-être favorise la

sécurité physique et matérielle des populations. Afin d'y

parvenir, les Etats mettent en oeuvre diverses stratégies de

développement.

Dans la mesure où les individus constituent la richesse

principale d'une nation, Les stratégies de développement doivent

viser à assurer l'égalité des chances,

l'équité, de meilleures possibilités et de bonnes

conditions de vie à chacun des individus formant la nation.

C'est pourquoi, le développement socio -

économique au milieu rural notamment doit rester constamment au coeur de

tout programme politique de gouvernement. Les nations dites sous -

développées mènent constamment des politiques sectorielles

et multisectorielles en faveur de la lutte contre la pauvreté. Le

développement socio - économique doit favoriser

l'éradication des disparités intra - régionales et la

valorisation des potentialités de chaque localité.

Au Maroc les projets coopératifs occupent une place non

négligeable dans le tissu économique national, il joue un

rôle prédominant dans le développement rural et durable,

dans la mesure où il représente une part importante dans les

programmes de développement économique et social du pays. Ce

champ a ouvert des horizons porteurs pour créer des projets de

développement économiques et social qui concourent pour combattre

la pauvreté, l'exclusion, et l'intégration des petits producteurs

dans le marché. Ces horizons qui ce renforcées par l'Initiative

Nationale du Développement Humain(INDH). « Ce qui s'est traduit par

l'évolution significative tant de l'effectif que de la qualité

des coopératives. Cet effectif est passé de 5.749 à 9.046

coopératives entre les années 2007 et 2011, soit un accroissement

de 57,35% durant cette période ».1

L'agriculture constitue un secteur clé de la

stabilité et du développement économique et social du

Maroc. A cet égard, une politique publique complète a

été définie par le gouvernement, en associant toutes les

parties concernées en vue de renforcer le rôle de ce secteur,

dépasser ses handicaps et valoriser pleinement les opportunités

offertes aux opérateurs économiques. Cette politique est

illustrée par la stratégie intitulée `Plan Maroc Vert'

avec son deuxième pilier qui

1 Statistiques de l'office du développement de

la coopération

9

repose sur le thème de l'agriculture solidaire et la

large batterie de programmes, plans, réformes et mesures structurelles

d'accompagnement mises en place.

Parmi les défis à relever dans ce cadre, figure

la réalisation d'importants investissements publics et privés,

évalués à près de 147 Md MAD. Aussi,

s'avère-t-il important de dresser le présent guide de

l'investisseur dans le secteur agricole au Maroc.

Le Maroc dispose d'une richesse et diversité offrant un

potentiel important pour la valorisation des produits agricoles. Au regard des

visites réalisées il y a une dissymétrie entre les efforts

consentis sur les aspects techniques et organisationnels et les questions

commerciales. Ceci s'explique notamment par le contexte de mise en oeuvre des

projets qui pour la plupart s'inscrivait dans le cadre de l'amélioration

des conditions de vie des populations rurales et de l'amélioration de la

productivité.

Les projets visités nous font considérer aussi

les bénéfices potentiels de la production des produits d'origine

agricole ou agroalimentaire en termes de valeur économique et sociale.

En premier lieu, les agriculteurs ont souligné l'amélioration de

l'alimentation et les conditions de vie de leurs familles due au changement

technique qui a conduit à une qualité de leurs productions

nettement meilleure, car une partie non-négligeable de leur production

est destinée à l'autoconsommation. D'autres externalités,

issues des nouveaux projets de changement technique, ont été

repérées, telles que celles qui sont à caractère

environnemental (par exemple, l'élimination des margines grâce au

nouveau système d'extraction d'huile), ou bien celles à

caractère socio-économique et culturel (comme c'est le cas du

développement du capital social entraîné par la

constitution de groupements de femmes rurales).

Il apparait un problème de capacité

financière le plus souvent lié à la taille des projets de

développement rural qui ne permettent pas de dégager les moyens

suffisants pour assumer les investissements techniques et commerciaux

nécessaires à la valorisation des Produits.

Il existe ainsi beaucoup de conceptions sur les produits

agricoles, en fonction du degré de spécificité

territoriale, de la taille du marché, etc...

10

PROBLEMATIQUE :

Après la années 60, les états du monde

étaient en recherche d'un nouveau dynamisme mondial susceptible

d'éviter dans l'avenir de nouvelles crises graves Où il y aura

plus d'harmonie, plus de développement et de coopération. Pour

cela, plusieurs actions figuraient dans leurs plans d'action parmi lesquelles

il faudrait reconstruire et équilibrer les économies

internationales et les méthodes d'approche.2

De nombreuses organisations et institutions internationales

(CEFA, progettomondo mlal

...) et nationales (ADS, ADA, ODECO ) avec chacune un objectif

précis.

La banque mondiale et le FMI ont initialement porté

leurs efforts sur la reconstruction dans le monde. Elle replace aujourd'hui

toutes leurs activités dans le cadre global de la lutte contre la

pauvreté en finançant des programmes et des projets oeuvrant pour

pallier les conséquences des catastrophes naturelles, régler les

urgences humanitaires, gérer les conflits dans les pays en

développement et appuyer les économies en transition.

A cela, il faudrait ajouter les actions considérables

des ONG et certains organismes gouvernementaux bailleurs de fond (BM, USAID,

.....Etc.) au niveau national et international. Ces actions qui se traduisent

par des interventions humanitaires financées par les pays riches en

faveurs des pays sous-développés dans le but de lutter contre la

famine, l'analphabétisme, et d'aider les couches les plus

vulnérables (femmes et enfants) pendant les moments de crises graves

comme les sécheresses et les catastrophes naturelles. « Il est

recensé actuellement plus de 50.000 ONG de ce type contre 10.000 au

début des années 80 et 700 en 1939 ».3

Malgré ces plusieurs décennies d'investissement

et d'aide au développement en faveurs des pays en voie de

développement, les résultats se sont avérés de peu

à très peu convaincants. En effet, les actions de

développement menées sous formes de projets identifiés,

sont souvent confrontées à des grandes difficultés tout au

long de leur cycle. L'une des difficultés de pérennisation de ces

actions est l'inefficacité des méthodologies et des approches

utilisées. En effet, elles connaissent dans la plupart des cas, des

déficits dans la mise en place et dans leurs contributions a

l'amélioration des conditions sociales et économiques.

Notre travail s'inscrit alors dans une démarche

déjà établie au développement territorial au Maroc

en faveur des zones rurales enclavées. Essentiellement, cette

démarche a pour but de favoriser le développement

d'activités socioéconomiques enracinées dans le territoire

rural à travers des projets purement agricoles ou agroalimentaires et

parfois un enjolivement artisanal. Tant la culture

2 Guide de développement économique et

social au milieu rural - Nathalie Normandeau

3 TROGER, 2003 TROGER V. (2003), - Les ONG à

l'épreuve de la critique

11

propre des communautés que leurs ressources naturelles

permettront cet enracinement. À notre époque de mondialisation

des marchés et de normalisation des technologies ainsi que des modes de

vie, une telle orientation a de quoi surprendre. De fait, la force des

principes économiques dominants est de posséder cette

prégnance qui rend suspect tout ce qui semble s'en éloigner.

L'état, les organismes, les institutions, les

chercheurs, les spécialistes et les experts de développement

économique se sont activés et s'activent toujours afin de

définir des méthodes d'approche et développer des

solutions et méthodologies de travail plus flexibles et plus

adaptées à la cause des différentes parties prenantes et

qui répondent en même temps à notre problématique

qui s'articule autour de la question suivante :

« Quel serait l'impact des projets agricoles dans

le développement de la zone rural ? Peut -on

toucher la contribution

socioéconomique des projets agricoles dans le développement

des

zones rurales au niveau de la région? »

Dans le souci d'apporter des réponses à la fois

réalistes et constructives à notre problématique, il nous

a semblé nécessaire de repartir la question centrale en

sous-questions harmonieuses auxquelles nous nous efforcerons d'apporter des

réponses conçues à la lumière de notre étude

bibliographique, de nos enquêtes et de nos différentes

recherches.

Les sous-questions sont les suivantes

:

- Quel sont les principales orientations

stratégiques de l'Etat en matière de développement rural

et territorial ?

- Quelles sont les caractéristiques des projets

agricoles ?

- Quel sont les créateurs et les dirigent des

projets agricoles ?

- Quelle contribution des projets agricole au

développement socioéconomique des zones rurales ?

- Existe-t-il une continuité de

l'activité économique des projets agricoles installés en

milieu rural ?

- Le milieu rural : quels atouts pour implanter des

activités économique ?

Les réponses à ces différentes questions

nous serviront de recherche tout au long de notre travail. Le

méthodologie que nous avons opté et qui sera abordé dans

le 3éme chapitre du cadre théorique s'articule autour des

démarches suivantes :

12

Une recherche bibliographique approfondie orientée vers

la problématique de développement social et économique

tiré par les projets agricoles, nous permettra de comprendre les

concepts essentiels liés au projet et son impact sur le

développement et la promotion socioéconomique.

Des enquêtes et des entretiens sur le terrain

auprès de 27 projets agricoles et certains nombre d'organismes nous

permettra de connaître concrètement les principales

préoccupations et priorités des institutions et organismes : DRA

- ONG - ADS..... etc. en matière de contribution au

développement.

13

Partie I :

cadre théorique et approche méthodologique

14

Chapitre I : Terminologie et concepts

1. Définition et concept de développement

:

A. La définition du concept de

Développement

La définition du mot »Développement»

est très diversifiée et se heurte parfois à des versions

quelque peu divergentes. Mais d'une façon générale, on

peut définir le développement comme étant un processus

politique, social et économique cohérent et harmonieux engendrant

un état de vie, d'être et de pensée favorable à

l'amélioration durable; et tout ceci se caractérisant et

s'appréciant par rapport à des références

communément admises.

OAKLEY ET GARFORTH (1986) cité par HOMMANI (1997),

estiment que le développement évoque une certaine forme d'action,

ou d'intervention propre à influencer le processus général

de transformation sociale. Il s'agit d'un concept dynamique qui suppose que

l'on modifie les données d'une situation antérieure ou que l'on

s'en éloigne. Ils ajoutent que le processus de développement peut

prendre des formes variées et tendre vers toutes sortes d'objectifs.

C'est dans le même sens et dans le contexte de

conception de projet de développement rural que BOUKHARI (1997) estime

que : « le développement est un changement de l'environnement

(aménagement et équipement) et de CAP (connaissances, attitudes

et pratiques) » 4.

A partir de ces différentes approches, on

perçoit qu'il n'existe pas une définition universelle

communément admise qui puisse réellement cerner tous les aspects

de ce concept qui se veut d'avantage dynamique et relatif à un

contexte.

En effet, on voit de plus en plus des attributs qui se

greffent au développement afin de l'adapter aux différentes

réalités du monde contemporain. Nous faisons allusion à

des concepts comme le développement durable, le développement

genre, le développement participatif, le développement

rural...

B. Origine du concept :

Le concept de développement a vu le jour au cours de

ces quarante dernières années et a fait l'objet d'innombrables

réflexions, études, précisions et critiques lui faisant

connaître de nombreux apports théoriques.

4 Guide à l'usage des partenaires - Rabat, Edition

2004.

15

Cependant, d'une façon générale, le

concept est resté marqué par son origine. En effet il a

été établi au début pour être appliqué

à une partie de l'humanité, celle qui était

destinée à grandir, celle qui était enfant ou adolescent

pendant la Guerre et qu'il fallait aider (par exemple aider un enfant) pour

atteindre la maturité. L'aide au développement des "pauvres" a

été le revers de la médaille des vrais investissements

chez les "riches".

Ce sujet est affirmé par les experts de

développement « Ceux qui ont proposé l'utilisation de cette

notion se sont considérés eux-mêmes comme

"développés", c'est-à-dire, comme appartenant à des

sociétés ayant atteint l'âge mûr. Ils devaient alors

étendre les bénéfices de la maturité à toute

la planète ».5

2. Le développement rural et agricole

: ? Le développement rural :

Le développement rural est la transformation positive

et durable du milieu rural en faveur du facteur humain et des

différentes activités, en particulier l'activité agricole,

par la mise en place ou le renforcement des infrastructures de bases

nécessaires.

Selon MORIZE (1992): « Le développement rural

consiste à améliorer tout l'environnement de l'agriculteur,

considéré cette fois comme le principal

bénéficiaire. Il porte à la fois sur les routes, les

villages, la santé, l'éducation et sur tous les services

économiques et sociaux susceptibles d'améliorer non seulement la

fonction productive, mais aussi le bienêtre social ». 6

Ces différentes définitions mettent en

évidence la forte corrélation qui existe entre le

développement rural qui est un aménagement de l'espace rural et

le développement agricole qui est une augmentation des rendements des

activités agricoles. On perçoit en effet que le

développement rural est infrastructurel et cela constitue une base

incontestablement importante pour asseoir un développement agricole

solide.

? Le développement agricole :

MORIZE (1992) a annoncé que le développement

agricole consiste essentiellement à augmenter le volume des

récoltes, globalement ou pour certains produits seulement. Cette

augmentation se fait en augmentant les rendement par une meilleures utilisation

des terres ou des autres facteurs limitant.

5 Arocena José, Le développement par

l'initiative locale. Collection logiques sociales / Edition Le Harmattan

6 Morize, Manuel pratique de vulgarisation agricole, 2

volumes ; Maisonneuse et Larose, Paris, 1992)

16

De nos jours, le développement agricole inclue

davantage la notion de durabilité pour protéger l'environnement,

et de qualité pour améliorer le régime alimentaire des

populations ou pour répondre aux exigences du marché.

La vulgarisation agricole est un moteur clé du

développement agricole puisque ce dernier passe inconditionnellement par

l'introduction de nouvelles productions (animales et végétales),

par l'amélioration des techniques de production et par l'information et

la formation des agriculteurs.

3. Le développement socio - économique

:

Le développement économique et social

fait référence à l'ensemble des mutations

positives (techniques, démographiques, sociales, éducatives,

sanitaires...) que peut connaître une zone géographique (monde,

continent, pays, région...).

Il ne doit pas être confondu avec la croissance

économique. Celle-ci est habituellement nécessaire ou

consécutive au développement mais elle n'en est qu'un aspect. Il

existe même des zones en croissance par simple inertie de tendance ou

sous l'effet de dopants artificiels de types dits keynésiens, sans pour

autant connaître les transformations de structure et la «

destruction créatrice » propres au développement, qui

assurent sa pérennité. Cela peut conduire à un

épuisement des ressorts de la croissance. On peut alors retrouver le

phénomène de cycle de vie (de l'émergence à

l'expansion puis au plafonnement et enfin au déclin)

étudié en marketing.

Le développement économique nécessitant

notamment de la création de richesses, on associe développement

économique et « progrès », puisqu'il entraîne,

généralement, une progression du niveau de vie des habitants. On

parle alors d'amélioration du bien-être social (au sens

économique). La volonté de concilier simple développement

économique et progrès ou amélioration du bien-être a

mené à forger, à côté des indicateurs de

développement traditionnels (PNB, PIB), d'autres indicateurs, tels que

l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la

santé, l'éducation, le respect des droits de l'homme (dont font

partie, depuis1966, les droits économiques et sociaux ....etc. Les

paramètres économiques et sociaux pour la mesure du

développement sont indiqués dans l'article « Pays en

développement ». La différence entre croissance

économique et développement social est mal perçue dans le

grand public1. Le bien-être social doit être

distingué de la production économique2. Le

bien-être est pluridimensionnel. D'autres composants existent à

côté du bienêtre matériel

17

Conclusion :

Après cette ces définitions relatives au

développement, il est évident que le mot quel que soit le

qualitatif attribué, se rapporte toujours au changement, à

l'amélioration d'une situation à une autre jugée

préférable.

Il est un processus qui a besoin d'une méthode pour que

l'esprit du concept « sorte de lui-même » pour se

concrétiser en réalité sur le terrain. Pour cela il

faudrait oeuvrer davantage pour l'élaboration de programmes de

développement pertinents. Ce travail doit se faire avec des

stratégies bien élaborées et des objectifs

réalistes sous des conditions politiques privilégiant la

démocratie, la transparence, la bonne gouvernance et la prise en

considération de certains nouveaux concepts comme la mondialisation.

Les coopérations partenariales au développement

doivent se revêtir de nouveaux principes favorisant des interventions

répondant aux préoccupations réelles des populations qui

sont les seules à pouvoir exprimer correctement leurs besoins.

A ce propos, GANDHI affirmait que : « ce que vous faites

pour moi mais sans moi, vous le faites contre moi ».

18

Chapitre II : les projets agricoles et son cycle de

management

1. Définition du projet :

Le concept «projet» possède beaucoup de sens. On

l'utilise dans différents domaine tels que

l'architecture, l'agriculture, la gestion, l'économie .

etc.

En étymologie le mot projet provient du mot latin

projectum , « jeter quelque chose vers l'avant»

dont le préfixe pro-signifie« qui

précède dans le temps »7.

Quand le mot a été initialement adopté,

il se rapportait au plan de quelque chose, non à l'exécution

proprement dite de ce plan. Quelque chose accompli selon un projet était

appelé «objet». Cette utilisation du mot «projet»

changea dans les années 1950, quand plusieurs techniques de gestion d'un

projet ont été élaborées : avec cette

avancée, le mot à légèrement dévié de

ce sens pour couvrir à la fois les projets et les objets.

Pour Robert HOUDAYER (2006) un projet est « ensemble

cohérent d'activités »

Selon lui sous l'angle financier, un projet d'investissement

représente l'acquisition des immobilisations, permettant de

réaliser ou de développer une activité ou un objectif

donné.

Dans son aspect commun il correspond à une

dépense immédiate dont on attend des avantages futurs.

Wikipédia, l'encyclopédie libre définie le projet comme :

«une aventure temporaire entreprise dans le but de créer quelque

chose d'unique» .

Il est temporaire car il se termine à une date

déterminée et unique car le résultat final est proprement

entrepris. Dans le contexte professionnel, il s'agit de réalisation d'un

produit ou un service.

Pour M. BRIDER et S.MICHAILOF, le projet est «un ensemble

complet d'activité et d'opération qui consomment des ressources

limités et dont on attend des revenues et d'autres avantages

monétaires ou non monétaires». Cette définition a le

mérite d'insister sur le caractère global en relativement

autonome que doit présenter tout projet.

Le projet est une opération ou un ensemble

d'opération précises à réaliser au cours d'une

période de temps donnée pour mettre à la disposition de

son promoteur (entreprises ou organismes professionnelles ) de nouveaux moyens

de production (usine centrale) ou de nouveau équipements

7 RWIGAMBA.B. Cours d'initiation à la recherche

scientifique,.ulk,2001

19

collectifs (écoles,hopitaaux,...). Cette

définition met l'accès sur l'idée de la nouveauté

ou de la création et la durée nécessaire à sa

réalisation.

Elle intéresse principalement l'auteur (initiateur ou

promoteur) du projet (et tous ce qu'il réunit autour de lui pour

réaliser son projet). C'est aussi l'ensemble des actions à

accomplir ou accomplis qui tendent vers une même finalité : le

changement d'une situation existante. En mettant en exergue le changement,

cette définition s'inscrit nettement dans l'optique des

bénéficiaire ou usagers du bien produit par le projet.

C'est aussi un processus unique qui consiste en un ensemble

d'activités coordonnées et maitrisées, comportant des

dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif

conforme à des exigences spécifiques incluant des contraintes de

délais, de couts et de ressources.8 Cette définition

résumé un projet et elle insiste sur les trois principaux

caractères d'un projet qui sont couts, délais et objectif. Ces

trois caractères d'un projet sont interdépendants. Chaque

changement d'un caractère déséquilibre le projet.

Si l'on souhaite atteindre plus vite l'objectif, il faut

engager des moyens supplémentaires, ce qui agit directement sur les

couts.

2. Les projets agricoles au Maroc

Le Plan Maroc Vert a fait de l'investissement ambitieux

.mobilisant 10 milliards de Dirhams annuellement au

profit du secteur agricole à l'horizon 2020. En effet, et en vue

d'assurer une modernisation accélérée et un

développement équitable et durable du secteur, deux approches

d'intervention différenciées sont retenues pour la mise en oeuvre

des projets agricoles du Plan Maroc Vert, à

savoir :

? Les projets Pilier I qui reposent sur

l'investissement privé et ciblant les zones à fort potentiel

agricole, visent le développement d'une agriculture moderne à

haute productivité ou à forte valeur ajoutée. Ces projets

prévoient un investissement de 70 Milliards de dirhams au profit de

près de 560 0008 agriculteurs cibles.

8 Données de l'agence pour le

développement agricole - 2014

20

? Les projets Pilier II qui reposent sur une

intervention directe de l'Etat, visent la relance de l'agriculture

traditionnelle ou solidaire dans les régions défavorisées.

20 Milliards de dirhams d'investissements sont prévus à l'horizon

2020 au profit de 840 000 agriculteurs bénéficiaires.

Afin d'assurer la visibilité pour l'ensemble des

opérateurs, des objectifs chiffrés à l'horizon 2020 ont

été définis dans le temps et dans l'espace à

travers des objectifs macroéconomiques, des objectifs par région

déclinés dans le cadre des 12 Plans Agricoles Régionaux et

des objectifs par filière concrétisés à travers la

signature de 18 contrats-programmes avec les interprofessions.

Ces objectifs filières sont accompagnés par des

actions transverses ciblées relatives à la mobilisation du

foncier dans le cadre du Partenariat Public Privé, le Programme

d'économie d'eau d'irrigation sur 500.000 ha et aussi,

l'amélioration des filières de production animale et

végétale .

Ainsi, le secteur agricole offre d'importantes

opportunités d'investissement aux opérateurs économiques

à tous les niveaux de la chaîne de valeur à savoir, la

production, la valorisation, la commercialisation et l'export en passant par la

logistique et le traitement et la valorisation des sous-produits de

l'agro-industrie.

A. Accompagnement des investissements en projets

agricoles

En vue d'accompagner les promoteurs à réaliser

leurs projets, l'Etat marocain a veillé à l'amélioration

de l'environnement des investissements dans le secteur agricole à

travers la mise en place d'un ensemble de mesures à savoir :

- Les subventions financières accordées dans le

cadre du Fonds de Développement Agricole. - La mise en place d'un

système d'assurance agricole par la compagne : MAMDA - MCMA -

L'accès au financement bancaire notamment la banque du crédit

agricole, banque populaire.. - La mise en place des agropoles

régionaux

- La facilitation de l'accès des produits agricoles au

marché international.

· Incitations financières accordées par le

Fonds de Développement Agricole (FDA) :

Le Fonds de Développement Agricole a pour objectif de

promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole et de

l'orienter, à travers des subventions ciblées, vers des

activités permettant une meilleure exploitation du potentiel agricole

national. Les principales rubriques concernées par les subventions de

l'Etat dans le cadre du FDA sont comme suit :

21

En matière d'irrigation et

d'aménagement foncier :

- Projets d'irrigation localisée : de

80% à 100%

- Projets d'irrigation de complément :

de 50% à 70%

- Travaux d'améliorations foncières :

30% pour l'épierrage de profondeur et 50% pour la collecte des

eaux pluviales

En matière d'acquisition du matériel

agricole et de protection des cultures :

- Matériel agricole : de 30% à

70% selon le type de matériels (tracteurs, matériel de travail et

d'entretien du sol, matériel de récolte...)

- Filet de protection des cultures : 35%

pour les cultures maraichères sous serre contre les insectes et 40% pour

les plantations fruitières contre la grêle .

En matière de production

végétale :

- Création de vergers d'olivier et d'agrumes :

de 3.500 dh/ha à 6.000 dh/ha / 12.000 dh/ha

- Création de vergers arboricoles d'amandier, de

figuier, de caroubier, de pistachier, de noyer, de grenadier, de cerisier, de

néflier, de pêcher, de nectarinier, de cognassier, de pommier et

de prunier : 60% du coût d'acquisition des plants avec un

plafond de 3.500 dh/ha à 17.000dh/ha

- Acquisition et installation des serres

destinées à la production agricole: 10% pour les

armatures et la

couverture de serre en plastique et fil de fer

En matière de production animale

:

- Construction des bâtiments d'élevage

: 25% pour les étables, les bergeries et les chèvreries

et 30% pour les centres de collecte de ylait.

- Acquisition du matériel d'élevage :

30% du coût du matériel

- Amélioration génétique des

espèces animales : 700 à 850 dh/tête pour les

ovins et 4000 à 5 000 dh/tête pour les bovins

En matière de mise en place des unités de

valorisation des produits agricoles9 : 10% avec un plafond

variant de 1

million DH à 4,75 millions de DHS

9 Données et chiffres de l'agence pour le

développement agricole, Année 2014

22

3. Le management et le cycle des projets de développement

agricole

La MCP se définit communément comme un

système de directions qui assure la réalisation et le

fonctionnement des différentes phases du cycle des projets tout en

tenant compte de leur interdépendance afin de structurer et de faciliter

l'accomplissement des objectifs fixés et cela de façon efficace

et efficiente.

Selon L'UE (2001), le management du cycle de projet (MCP) est

un ensemble d'outils de conception et de gestion de projets basés sur la

méthode d'analyse du cadre logique. Cette méthode est largement

utilisée par de nombreux acteurs. Tels que les gouvernements et les

bailleurs de fond, ONG ..... Etc.

Dans le même sens que « la gestion du cycle de

projets est un ensemble de concepts, de techniques, d'instruments et de

pratiques qui permet aux gestionnaires du cycle de projets de les faire

évoluer au travers des diverses phases de la vie ou du cycle propres

à chaque projet, et ce, sur base de décisions faites en

connaissance de cause ».10

Le concept de gestion du cycle de projet est plus élargi

que celui de la gestion de projet. En réalité, la gestion du

cycle de projet est la gestion de chacune des phases du cycle de projets par la

détermination des termes de référence adéquats pour

chaque phase, et par la vérification de la qualité de la gestion

de chaque phase.

Le gestionnaire du cycle de projet doit s'assurer que les

procédures applicables à chacune des phases et sur lesquelles les

acteurs se sont mis d'accord, sont bel et bien suivis. Il ou elle commence

chaque phase par des termes de référence et vérifie que

ceux-ci ont été suivis sur la base des documents fournis lors de

chaque phase 11

Les projets et le management de cycle de projet se

déroulent dans un environnement plus vaste que celui du projet

lui-même. L'équipe de management de projet se doit de comprendre

ce contexte élargi pour bien choisir les phases du cycle de vie, les

processus, les outils et les techniques qui correspondent le mieux au projet.

Ce chapitre décrit quelques aspects majeurs du contexte du management de

projet. Les sujets présentés sont :

10 Project cycle management - PCM group (2002)

11 (PCM GROUP, 2003).

A. Le cycle de projets :

C'est la planification et la mise en oeuvre des projets

suivent une séquence bien établie, qui débute par une

stratégie convenue, qui mène à l'idée d'une action

donnée, qui est ensuite formulée, mise en oeuvre, et

évaluée en vue d'améliorer la stratégie et les

interventions futures.

post-évaluation

|

Identifictaio

n

|

|

23

L'éxécusion

Recherche

du

financemen

t

|

Evaluation

|

Décision

|

|

|

Figure 1 : le cycle de projets

B. La définition des étapes du projet

agricole :

La planification et la mise en oeuvre des projets suivent une

séquence bien établie, qui débute par une stratégie

convenue, qui mène à l'idée d'une action donnée,

qui est ensuite formulée, mise en oeuvre, et évaluée en

vue d'améliorer la stratégie et les interventions futures.

a. Phase d'identification

différentes configurations possibles d'un point de vue

sommaire. Prendre soin de s'assurer aussi que l'objet du projet reste pertinent

et qu'il entre dans la stratégie de l'entreprise. Cette phase, est

parfois qualifiée d'Avant-Projet, doit se conclure par la mise au point

de documents formalisant le projet et indiquant les conditions

organisationnelles de déroulement du projet.

24

Elle va consister à :

- Analyser les problèmes associés

à la situation

· Identifier les problèmes clés,

· Apprécier les contraintes à respecter et

opportunités à envisager

· Établir les liens de « causes à effets

» entre problèmes.

· Concevoir « l'arbre à problèmes

»

- Analyser les objectifs

· Définir les objectifs à atteindre et tenant

compte des contraintes déjà évaluées

· Établir les liens de « moyens à fins

» entre objectifs.

· Concevoir « l'arbre à objectifs »

Parmi les objectifs de l'identification en

relève :

· Voir si l'idée de projet est techniquement,

financièrement et économiquement viable

· S'assurer que l'on peut raisonnablement continuer

à y consacrer d'autres ressources

· Donner un ordre de grandeur des besoins financiers

nécessaires.

Les aspects à apprécier au niveau de

cette phase :

· La faisabilité technique : s'assurer que le projet

est techniquement réalisable : voir aussi les différentes

solutions qui peuvent s'offrir

· La faisabilité économique : s'assurer que

le projet est économiquement viable (bilan-devises, emplois,

équilibre régional...)

· Identification des problèmes : il s'agit de

relever les problèmes qui peuvent survenir même s'il ne s'agit pas

de les solutionner durant cette phase (organisation, gestion, aspects

financiers, institutionnels (politique des prix, fiscalité etc.),

commercialisation.

b. Phase de préparation :

La préparation du projet d'investissement agricole doit

aboutir à chaque fois que cela est possible à la

détermination de plusieurs variantes (c'est-à-dire plusieurs

possibilités), devra suivre le processus suivant :

· Etude du marché

· Etudes techniques

· Estimation coûts d'investissement et

d'exploitation

25

- Etude de marché :

L'étude du marché aura pour but de répondre

aux questions suivantes :

? Quelles quantités peut-on envisager de produire et

à quel prix ? Cette production pourrait-

elle être vendue ? (il en découle l'estimation des

recettes). Les notions de prix et de quantités sont en

général liées,

? Quelles sont les conditions générales de

commercialisation du produit ?

? Quelle sera l'évolution dans le temps des

différents facteurs dont nous venons de parler (niveau de consommation

et prix) ?

- Etude technique :

La validation d'une étude technique de réalisation

du projet est requise : durée des travaux, localisation possible,

processus utilisé, besoins en matières premières, eau,

énergie, main-d'oeuvre, équipements à envisager.

- Cout d'investissement et d'exploitation

:

A l'étude technique doit être associée une

analyse des dépenses et des recettes et ce, pour chacune des solutions

envisagées : coût de l'équipement, coût de la

main-d'oeuvre, de la matière première, de l'énergie,

recettes d'exploitation ainsi que l'évolution possible de ces

paramètres.

C. Les objectifs du management du cycle de projet :

L'objectif du MCP est et demeurera, l'amélioration de

la gestion des actions de coopération en tenant mieux compte des

questions essentielles et des conditions cadres dans la conception et la mise

en oeuvre des projets et programmes.

Le MCP fournit en outre une structure visant à garantir

la consultation des principales parties prenantes et la mise à

disposition des informations pertinentes, afin que des décisions

éclairées puissent intervenir aux étapes clés de la

vie d'un projet. Il permet d'améliorer la qualité de la

conception et de la gestion des projets et, par-là, l'efficacité

de l'aide. Son atout fondamental réside dans le fait que les documents

du projet sont structurés suivant un format normalisé abordant

tous les points pertinents, y compris les hypothèses sur lesquelles

repose le projet. Elle oblige de même les professionnels de la conception

de projet à se concentrer sur les besoins réels des

bénéficiaires en exigeant une évaluation

détaillée de la situation existante. »12

12 L'OCDE Edition - 2001,

26

Conclusion :

Suite à cette analyse succincte du MCP, on constate que

les acteurs de développement de ont vite compris la

nécessité de gérer les projets agricole de façon

continue et cyclique. Les impressions sont multiples et diverses à cet

effet, mais toutes manifestent des sentiments de confiance en cette

approche.

Par exemple, l'AGCD en parlant de la GCP, estime que la

planification doit se faire progressivement, d'où la

nécessité d'avoir une vision intégrale de l'ensemble des

phases du cycle de projet. Plus la qualité de la première phase

de l'intervention n'est bonne et/ou précise, plus la qualité des

phases suivantes sera meilleure. Ce raisonnement est vrai pour tout le cycle

d'intervention.13

Et enfin, la gestion du cycle du projet met l'accent sur les

instruments systémiques, et reconnaît la nécessité

de piloter les projets au moyen d'un suivi continu de l'impact, au lieu d'une

planification à long terme, tout en conservant les idées

maîtresses de la participation, de la transparence et de la

normalisation.

Chapitre III. Approche méthodologique de

l'étude

1. L'objectif du choix d'étude :

L'intérêt que ce sujet suscite en nous est important

et se situe à un double niveau : personnel, professionnel.

D'abord au plan personnel, nous sommes émerveillés

par le nombre sans cesse croissant des projets de développement agricole

dans notre pays et par le bon ancrage de la culture entrepreneuriale et de

coopération. Notre curiosité intellectuelle nous a poussés

à nous interroger sur l'impact de ces organisations professionnelles

agricoles sur le développement économique et social du pays.

Aussi, étant dans un pays sous développé, et vu la

rareté des ressources, l'Etat à lui seul ne peut subvenir

à l'épanouissement de ses citoyens. Pour cela, il se fait aider

naturellement

par d'autres acteurs au développement dont les

coopératives les GIE Etc. Ce soutien loin

13 AGCD Administration générale de la

coopération au développement - 1990

27

d'être une panacée ou un satisfecit, nous interpelle

à réfléchir réellement sur le rôle et la

place des projets agricole dans les politiques du pays.

Ensuite, au plan professionnel, en tant que futur manager de

projets nous avons jugé utile d'entamer un début de

réflexion autour de la politique de développement et la gestion

des cycles dans les projets agricoles . Tout développement suppose un

choix judicieux d'outils de planification. Notre ambition est de rendre plus

performante et visible l'action des projets sur le terrain par un management.

Cela passe par l'élaboration de meilleurs outils de gestion. Nous

demeurons convaincus que grâce au dynamisme des projets agricoles, les

conditions de vies des populations rurales peuvent s'améliorer

énormément. Le choix de ce sujet participe à savoir la

contribution des projets agricoles à l'amélioration des

conditions de vie des paysans.

Notre présente étude poursuit un objectif

général et des objectifs spécifiques. -

L'objectif général :

L'objectif général de cette étude est de

cerner les perspectives du gouvernement dans le modèle de

développement social et économique tiré par les projets

agricoles.

- Les objectifs spécifiques :

Faire une analyse critique de la contribution des PA au

développement socio - économique dans la région de BENI

MELALL,

Proposer des solutions permettant une amélioration de la

contribution des associations sur les conditions de vie des populations au

milieu rural

2. Choix de la zone d'étude :

En réalité, le choix de la région

s'imposait, puisque les enquêtes concernaient les agriculteurs qui ont le

potentiel apicole et agricole dans la région de BENI MELLAL -

KHENIFRA.

A. Choix des organisations et projets enquêtés

:

a. Les organisations interviewés :

Le choix des organismes interviewés était fait de

telle sorte qu'il y ait une représentation de tous les types d'acteurs

et intervenants de financement ou de développement au niveau

régional. Ainsi devraient être représentés :

28

Nom de l'organisation

|

statut

|

|

Progetto mondo.MLAL

|

ONG

|

|

Le Comité Européen pour la Formation et

l'Agriculture

|

ONG

|

|

La délégation régionale de l'office du

développement de la

coopération

|

acteur public

|

|

La coordination régionale de l'agence de

développement social

|

agence public

|

|

La division de partenariat avec l'agence pour le

développement agricole

|

Service public

|

Tableau 1. Liste des organismes interviewés b. Les

projets agricoles enquêtés :

Les projets agricoles ont été choisi sur une

base d'un échantillonnage représentatif de 27 projets

répartis sur tout le territoire de la région BENI

MELLAL KHENIFRA, un découpage provincial de la région est pris en

considération toujours dans le souci de garder l'aspect

représentatif de notre étude.

Les enquêtes sont effectuées avec les dirigeants

des projets agricoles dans notre zone d'étude. 2

principaux domaines d'activités des projets à

savoir :

- L'agriculture

- L'agroalimentaire

3. Méthodologie d'approche :

L'objectif poursuivi à travers cette étude est de

vérifier à quel point les projets agricoles contribuent au

développement social et économique au milieu rural dont

l'objectif stratégique est de lutter contre la pauvreté rurale et

la dégradation de l'environnement, l'état des

infrastructures de base Etc. Dans la région BENI MELLAL -

KHENIFRA, par la

réalisation d'une enquête empirique et des

entretiens avec les parties prenantes intervenantes au développement

local et rural à fort potentiel. Et ce à travers :

? La définition des concepts de base lies au

développement agricole, rural social et économique

? Le concept du projet agricole et le management de son cycle

? L'analyse du potentiel agricole et agroalimentaire dans la

région de BENT MELLAL - KHENIFRA

? Etude documentaire sur le niveau de vie des ménages

avec une analyse comparative entre le milieu rural et urbain

29

? Description du rôle et mode de contribution des acteurs

de développement dans la question de développement au milieu

rural.

La zone de notre d'étude concerne 5 zones

rurales relevant des 4 provinces de la

région BENI MELLAL KHENIFRA, à savoir :

|

PROVINCE DE BENI MELLAL

|

|

ZONES RURALES (montagne)

|

ELKSIBA

|

NOUAR

|

FOUM ELANSAR

|

OUM EL BAKHT

|

|

PROVINCE D'AZILAL

|

|

ZONES RURALES (montagne)

|

BIN EL OUIDAN

|

AFOURAR

|

TIMOULILT

|

BOUGMAZ

|

|

PROVINCE DE FKIH BEN SALAH

|

|

ZONES RURALES (plaine)

|

OULED ABDELLAH

|

OULED

IYAD

|

BOUKAROUN

|

OULED MBAREK

|

|

PROVINCE DE KHENIFRA

|

|

zones rurales (montagne)

|

OUAOUMANA

|

TIGHSSALIN

|

AIT ISHAQ

|

****

|

Tableau 2. Répartition des zones rurales

d'étude

Conclusion :

La réalisation concrète des projets agricoles

suppose la mobilisation de nombreux agents économiques qui ne partagent

souvent pas les mêmes intérêts et ne peuvent donc pas

nécessairement poursuivre des objectifs convergents à tous les

instants, malgré les dispositions initialement prévues à

cet effet. Les problèmes à résoudre par chacun d'eux ne

présentent pas toujours la même acuité et peuvent surgir

à des rythmes différents.

Si les projets ont été réalisés de

façon à favoriser la convergence d'intérêts entre

les multiples catégories sociale, il n'en reste pas moins vrai que

parvenir à une réelle

Complémentarité de leurs efforts, doit rester une

préoccupation majeure tout au long de leur réalisation.

La coordination des activités des opérations sont

des tâches d'autant moins faciles àassumer que le

développement agricole reste soumis à d'importants aléas

d'ordre climatique, sanitaire, économique, financier, social et

politique qui peuvent entraîner des changements et des perturbations au

niveau de l'exécution et de la gestion des projets .

Le fonctionnement des projets dépend très fortement

de la qualité des rapports et partenariats existant entre les divers

organismes et services publics. Ces rapports doivent Êtres les plus

opérationnels possibles.

30

Partie II :

cadre descriptif et présentation des

résultats de l'étude

Chapitre I. Aperçu sur territoire de Beni Mellal

- Khenifra

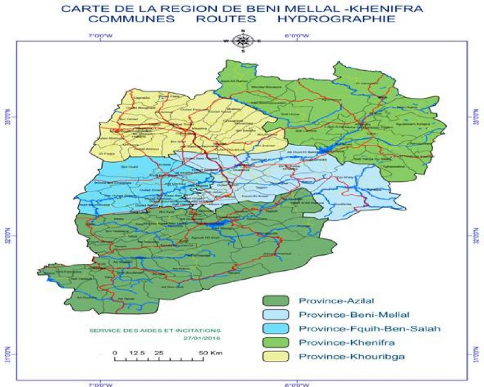

La région BENI MELLAL - KHENIFRA est une zone

très riche en matière des ressources naturelles en eau (barrage

Bin Elwidane, barrage Ahmed el Hansaly), en superficie agricole (SAU

irriguées, forêts,....), en terme de localisation (situer au coeur

du Maroc), en terme ressources humaines, en terme de climat

(précipitations et températures). Elle dispose d'un potentiel

agricole important qu'il faut l'exploiter efficacement pour être

compétitif avec d'autres régions. Cette

compétitivité aura un effet bénéfique pour le

développement durable de secteur agricole dans le pays entier.

31

Figure 2 : Région BENI MELALL -

KHENIFRA

32

1. Le découpage administratif

Conscients du rôle important que joue l'organisation

administrative dans le développement économique et social du

pays, les pouvoirs publics marocains, et ce depuis l'indépendance, ne

cessent de multiplier les efforts en vue de doter le pays d'une organisation

administrative moderne, capable de répondre aux besoins et aux

aspirations des citoyens dans divers domaines: productifs, sociaux et

infrastructurels.

Ces efforts ont été couronnés, en 1976,

par la promulgation d'une charte communale relative à l'organisation des

collectivités locales et de leurs finances; et en 1996 par la

promulgation de la région en collectivité locale jouissant de la

personnalité morale et de l'autonomie financière. C'est ainsi que

le Royaume est à présent découpé en seize

régions, contenant chacune un nombre entier de provinces et/ou de

préfectures.

La région de BENI MELLAL - KHENIFRA comprend

actuellement Cinque provinces : Béni Mellal, Fkih Ben Saleh , Khouribga,

Khenifra et Azilal.

L'encadrement territorial de la région est

assuré par une armature administrative se composant de neuf communes

urbaines et soixante-treize communes rurales regroupées au sein de neuf

cercles.

|

PROVINCE

|

COMMUNES

|

|

URBAINE

|

RURALES

|

TOTAL

|

|

BENI MELLAL

|

4

|

18

|

22

|

|

FKIH BEN SALAH

|

3

|

13

|

16

|

|

AZILAL

|

2

|

42

|

46

|

|

KHOURIBGA

|

3

|

25

|

28

|

|

KHENIFRA

|

4

|

16

|

20

|

Tableau 2: Répartition des cercles et communes par

province14

14 Le Décret n°2.15.10 du 20

Février 2015,

33

2. Niveau de vie des ménages dans la

région :

A. Le niveau de vie et de consommation

Concernant la structure des dépenses de consommation

selon les grands groupes de biens et services, on constate qu'à l'instar

de l'ensemble du pays, ce sont les dépenses de première

nécessité, à savoir les dépenses d'alimentation et

d'habillement qui s'accaparent presque la moitié des dépenses

(49.9%). Le reste est réparti entre l'énergie et les

équipements ménagers (24.2%), puis les autres biens et services :

25.9% (soins médicaux, transport et enseignement ...).

|

Dépenses de consommation finale des ménages dans

la région

|

|

BENI MELLAL

- KHENIFRA

|

DCFM (en millions de DH)

|

DCFM par tête

|

|

2012

|

2013

|

2012

|

2013

|

|

31810

|

32885

|

11862

|

12204

|

Tableau 3. Dépense de consommation finale des

ménages dans la région béni Mellal -

Khenifra15

B. Le prix à la consommation

Comparés à son niveau de l'année 2010,

l'indice des prix à la consommation relatif à la ville de

Béni Mellal a augmenté de 1.8 point en 2011. Cette augmentation

est similaire à celle observée au niveau national. En revanche,

si on compare les valeurs de cet indice en 2009 l'IPC au niveau de Béni

Mellal a diminué de1.1 point par rapport à sa valeur en 2008.

Cette situation est tout à fait inverse au niveau national où on

trouve que cet indice a augmenté de1.1 point par rapport à

2008.

L'indice des prix à la consommation est calculé

mensuellement au niveau national et à l'échelle des villes, par

variété, produit, section, classe, groupe de produits et division

en plus de l'indice général. Cet indice est calculé sur la

base de la nouvelle nomenclature des prix des Nations Unies

15 Rapport des comptes régionaux de l'HCP 2010

- tableaux des résultats par le nouveau découpage

34

3. Analyse du potentiel agricole et agroalimentaire /

matrice SWOT

Le secteur de l'agriculture, forêts, parmi les piliers

de l'économie marocaine, a constamment constitué une

priorité dans la stratégie de développement

économique et social du pays.

Plusieurs raisons concourent pour conférer à ce

secteur son importance stratégique. Tout d'abord, on relève qu'au

niveau national presque 74% de la population rurale était occupée

par ce secteur en 2008 participant ainsi à l'approvisionnement du

marché local en produits alimentaires de base : céréales,

sucre, viande, lait, ...etc.

Au niveau de l'économie de la région Tadla

Azilal, le secteur agricole occupe également une place importante, aussi

bien par les emplois offerts (81.3% de la population active occupée

rurale en 2008)16 que par les effets induits sur la création

d'emplois et d'unités agro-industrielles. Dans ce chapitre, nous

procéderons à la présentation du secteur sous ses

différents aspects : intervenants, structures foncières,

productions végétales et animales et forêts.

A. La production végétale

V' Filière Agrumes :

- Niveau de rendement réalisé faible (23 T/Ha) par

rapport aux potentialités de la région (60

T/Ha) ;

- 15% des plantations dépassent 35 ans d'âge et

nécessitant un renouvellement ;

- Circuit de commercialisation non organisé ;

- Prédominance de la vente sur pieds (70%) : impact

négatif sur le revenu de l'agriculteur ;

- Sous valorisation de la production régionale ;

- Faible production conditionnée dans la station de la

région : 13 780 T (5% de la production

régionale) ;

-Absence de Label de qualité propre à la

région surtout pour la Navel et la Maroc ;

- Faible implication de l'organisation professionnelle.

V' Filière Betterave à Sucre

:

-Ecart important entre le rendement moyen global (53 T/ha) et le

potentiel réalisé de la région (100 T/Ha) ;

16 Statistiques du haut-commissariat au plan 2010

35

- Faible développement de la culture mono germe ;

- Dominance de l'irrigation gravitaire ; - Mécanisation

limitée de la culture ;

- Faible taux d'encadrement de la culture : 800 Ha/agent contre

100 Ha/agent au niveau des exploitations Pilotes ;

- Faible implication des organisations professionnelles dans

l'encadrement. V' Filière Céréales Communes

:

- Faible productivité principalement en Bour ;

- Non-respect de l'assolement (rotation céréales

sur céréales) ;

- Train technique non maîtrisé ;

- Faible recours des agriculteurs aux analyses du sol ;

- Difficultés d'approvisionnement en facteurs de

production et d'écoulement des

productions en zone de montagne.

V' Filière Olivier :

- Niveau de rendement faible (2 à 3 T/Ha), comparé

au potentiel de la région (7 T/Ha) ;

- Dispersion et irrégularité des plantations : 50%

de la superficie plantée en irrégulier ;

- Nombre important de vergers de très petites tailles en

plantation régulière ;

- Forte dominance de l'irrigation gravitaire et faible

investissement dans la reconversion du

système d'irrigation gravitaire en localisé ;

- Faible diversification variétale ;

- Circuit de commercialisation non organisé : impact

négatif sur le revenu de l'agriculteur

qui perd 1,5 à 2 Dh/Kg au profit de

l'intermédiation ;

- Multiplicité des intermédiaires qui profitent des

marges importantes par rapport aux

producteurs;

- Structure insuffisante des points de collecte des olives ;

- Dominance des unités traditionnelles de trituration

(86%) ;

- Absence d'un cadre interprofessionnel.

V' Filière Caroubier :

- 75% du potentiel de production non exploité ;

- Absence d'unités modernes de production de caroubier

;

- Faible maîtrise de l'opération de greffage ;

- Méconnaissance du sexe de l'arbre avant l'entrée

en production ;

36

- Circuit de commercialisation non organisé ;

- Complexité de la réglementation de la

commercialisation et du transport de la production ; - Sous valorisation de la

production régionale ; - Faible organisation professionnelle.

B. La production animale

? Filière Lait :

- Faible productivité des vaches laitières : 52%

des producteurs réalisent des productivités inférieures

à 2750 ;

- l/vache/an et 20% n'atteignent pas les 1500 litres/vache/an

- Ecart important entre productivité moyenne des vaches de

races pures (4500 l/V/an) et le potentiel de la Région (7000 L/V/an):

manque à gagner de 2500 l/vache/an ;

- Faible taux de couverture des vaches en insémination

artificielle : 40% ;

- Faible Taux d'encadrement de la filière : 1450

vaches/agent contre 100 vaches/agent chez les exploitations pilotes ;

- Coût élevé de l'alimentation des troupeaux,

conjugué à la non maîtrise du rationnement des vaches

laitières ;

- Les quantités du lait collectées par les

coopératives ne dépassent pas les 57% de la production

laitière ;

- Statut sanitaire du cheptel laitier non indemne en absence d'un

dépistage sanitaire obligatoire vis-à-vis de la Tuberculose et la

Brucellose Bovine ;

- Le prix du lait à la production est faible et

n'encourage pas les éleveurs à investir dans le secteur ;

- Filière menacée à cause de l'absence d'un

dialogue constructif en interprofession entre les industriels et les

producteurs.

? Filière Viandes Rouges :

- Absence d'une stratégie d'approvisionnement des

éleveurs engraisseurs en aliments de bétail Approvisionnement

collectif en aliment à des prix préférentiels, ...

- Méconnaissance de l'intérêt de l'aspect

sanitaire par les éleveurs engraisseurs ;

- Faible implication des Organisations Professionnelles ;

37

- Défaillance des circuits de commercialisation du

bétail, caractérisés actuellement par la

multiplicité ; des Intermédiaires et la spéculation; ce

qui entrave le développement du secteur d'embouche ;

? Filière Viandes Blanches :

- Non généralisation de la mise à niveau des

unités d'élevage avicoles conformément aux recommandations

de la loi 49/99 ;

- Non Maîtrise de la gestion technique et sanitaire des

élevages avicoles par les éleveurs ; - Non organisation du

circuit de commercialisation de volaille qui connaît des fluctuations -

Absence d'une infrastructure d'abattage répondant aux normes techniques

et hygiéniques

? Filière Miel :

- Conditions climatiques parfois défavorables ;

- Dominance d'élevage traditionnel à colonies

d'abeille locale peu productives ; - Absence de programme spécifique au

développement de l'apiculture ;

- Organisation professionnelle très limitée et

défaillante.

C. Principaux intervenants dans le domaine agricole

Le secteur agricole de la région Tadla Azilal est

caractérisé par l'intervention de trois acteurs principaux. Il

s'agit de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Tadla (ORMVAT)

d'une part et des directions provinciales de l'agriculture (DPA) d'une autre

ainsi que une direction régional de l'agriculture (DRA).

D. Structures foncières

La Superficie agricole utile s'élève à

259.600 ha représentant 80% de l'ensemble des terres. La

répartition de la SAU selon le statut juridique révèle une

prédominance des terres Melk (91%), les terres collectives n'en

représentent que 4%.17

|

STATUT

|

PART

|

|

Terres Melk

|

91%

|

|

Terres Collectives

|

4%

|

|

Domaine privé de l'état

|

5%

|

Tableau 4: Répartition de la SAU selon le statut

juridique

17 Données de l'office régional de mise

en valeur agricole de TADLA

· Importance de la SAU qui occupe plus de 31% de la

superficie totale de la Région

· Importance des infrastructures hydrauliques : Barrages

Bin El Ouidaneet El Hansali

· Existence d'une importante infrastructure d'irrigation en

grande hydraulique

· Existence des ressources en eau souterraines qui assurent

l'irrigation des zones de pompage et de sources irrigant les secteurs de PMH

dans le Dir et la montagne

· Existence d'importantes potentialités en

matière de production et de valorisation des produits, puisqu'un manque

à gagner reste à rattraper, notamment pour les principales

filières (betterave, céréales, agrumes, olivier, amandier,

lait, viandes et apiculture )

· Acquisition d'une grande expérience en

matière de conduite des cultures (exploitations pilotes réalisant

le potentiel de production de la région)

· Développement d'un tissu organisationnel important

(projets , coopératives,...)

· Existence d'une infrastructure agro-

industrielle privée, notamment en matière de

traitement des productions de la betterave et du lait

· Possibilité de développement de produits de

terroirs, surtout en zones de montagne

· Dominance de la petite exploitation non viable

· Faible valorisation de l'eau d'irrigation par la

majorité des cultures pratiquées

· Dominance de l'irrigation gravitaire occasionnant

d'énormes pertes en eau d'irrigation

· Faible implication des organisations professionnelles au

niveau de l'encadrement des producteurs

· Conduite technique sommaire des cultures, surtout en

zones de PMH et bour

· Absence d'organisation des circuits de

commercialisation des fruits et légumes

· Insuffisance des aspects liés au conditionnement

et à la valorisation des productions.

38

Les terres irriguées s'élèvent dans la

région à 126000ha, soit 49% de la SAU. Eu égard aux

importantes ressources en eau dont dispose la région, les superficies

irriguées restent encore faibles et peuvent être

étendues.

E. Analyse du potentiel agricole - la matrice SWOT

|

S (Forces) w (Faiblesses)

|

O (Opportunités) T (Menaces)

· Milieu physique (climat, sols) favorable pour une

production agricole diversifiée

· Grandes potentialités en terres agricoles pouvant

constituer le support de grands projets porteurs (Terrains SODEA et SOGETA,

Terres Collectives et Domaniales)

· Proximité des grands centres de

consommation du pays, notamment Casablanca, Marrakech et

Fès, lesquels comptent plus de 7 Millions de consommateurs

· Développement des infrastructures de base, avec la

naissance de grands projets en matière de transport (autoroute Berrechid

- Béni Mellal, Aéroport Béni Mellal,...).

|

· Succession des années de sécheresse qui

entrave l'expression du potentiel agricole de la Région

· Baisse chronique des dotations d'eau d'irrigation

allouées au périmètre irrigué, ce qui pose la

problématique de durabilité du système de production en

irrigué

· Non adéquation entre rareté de l'eau

d'irrigation et tarification de l'eau qui reste parmi les plus faibles au

niveau national

· Baisse du niveau de la nappe phréatique suite

à sa surexploitation

· Concurrence imposée par d'autres secteurs (AEP,

Industrie) vis-à-vis de la ressource eau

· Pollution des ressources en eau souterraines par les

effluents et rejets (Unités industrielles, Engrais, ...)

· Faiblesse des marges bénéficiaires et de la

valorisation de l'eau d'irrigation par les cultures; ce qui condamne le

développement agricole à terme

· Extension urbaine au détriment des terres

agricoles.

|

|

39

Conclusion :

Le territoire de BENI MELLAL - KHENIFRA représente la

zone géographique qui réunit des ressources naturelles

idéales (environnement et milieu naturel biologique, y compris les

ressources génétiques) et les ressources humaines ou culturelles

portées par différentes générations d'habitants et

de producteurs. le terroir est la zone géographique

délimité ainsi la communauté humaine a

développé, au cours de son histoire, une méthode de

production et un savoir-faire collectifs basé sur un système

d'interactions entre un milieu riche et diversifié et un ensemble de

facteurs humain impliqués pour exprimer une originalité,

conférer une typicité et constituer la réputation des

produit agricoles locaux .

40

Chapitre II. Les acteurs des projets de

développement agricole .

Cette partie du travail consiste essentiellement à

présenter les institutions qui interviennent dans l'élaboration

ou concrétisation des projets agricoles dans la région (leurs

priorités, leurs domaines d'intervention, leurs critères

d'éligibilité...). Il s'agit de leurs méthodes de travail

ainsi leurs objectifs.

1. Les organisations non-gouvernementales (ONG)

Les organisations de la société civile qui ont

été qui ont contribué à notre étude sont

:

? CEFA : Le Comité Européen pour la Formation et

l'Agriculture; ? ProgettoMondo. Mlal

A. Le Comité Européen pour la Formation et

l'Agriculture

La CEFA est la 1éme plus grande ONG italienne

après ProgettoMondo Mlal. Cette ONG créée en 1972

à Milano (Italie), est présente dans une cinquantaine de

pays dans le monde et oeuvre essentiellement dans les domaines suivants :

? Développement rural, des populations

défavorisées ;

? Soutien aux initiatives locales ;

? Renforcement des capacités ;

? Appui à la gouvernance et financement des projets

agricoles.

? Intervention dans le domaine d'éducation

Cette ONG oeuvre de concert avec les populations locales et

les partenaires. Son apport est essentiellement technique et structurel mais

aussi des actions de proximité. En effet, elle aide les populations

à identifier et à planifier des projets de qualité puis,

à trouver les financements nécessaires. Toutes ces actions lui

ont valu le prix Nobel de la paix en 1972.

B. L'organisation ProgettoMondo Mlal

L'organisation ProgettoMondo Mlal est une institution

privée de volontariat national et international. Elle a

été constituée en 1966, et a son

siège à Vérone (Italie). Elle a pour objectif de

promouvoir et soutenir l'engagement de volontaires en Amérique

Latine et en Afrique, et de stimuler et renforcer le

volontariat.

41

La progetto mondo.mlal travaille essentiellement dans 21 pays

dont le Maroc dans la région de BENI MELLAL - KHENIFRA.

Elle intervienne dans les domaines :

· L'autosuffisance alimentaire

· La lutte contre l'exode rural

· Les petites productions agricoles

· La promotion de le femme rurale

· La formation professionnelle agricole

· Financement des projets solidaire

· Les droits de l'homme

2. Les agences gouvernementales

Les agences gouvernementales de développement sont des

administrations qui sont installées dans les pays les moins

avancés dans le cadre de la coopération. Elles gèrent

l'aide publique au développement de leurs gouvernements respectifs. Leur

mission principale est la concrétisation des politiques et projets de

développements élaborés par leurs gouvernements.

Le Maroc bénéficie d'une représentation

importante de ces agences gouvernementales de développement parmi

lesquelles, 2 constitué qui sont impliqués dans la

concrétisation des projets de notre étude. Ce sont :

- Agence de développement social

- Agence pour le développement agricole

- Office de développement de la coopération

A. L'agence de développement social a.

Présentation de l'ADS

L'ADS est un établissement public marocain doté

de l'autonomie financière. Elle a pour mission d'appuyer

financièrement et d'accompagner des projets de développement

local dans les milieux ruraux et périurbains. Sa mission principale est

de contribuer à la réduction de la pauvreté, de la

marginalisation et à la promotion d'un développement durable par

:

· L'amélioration des conditions de vie des groupes

défavorisés par le soutien de petits projets

· La création d'emplois durables et

générateurs de revenus pour les populations vulnérables

· 42

Le renforcement des structures relais (organisations travaillant

dans le même sens que l'ADS)

L'ADS, dans ses différentes démarches essaye de

concilier trois concepts importants qui sont :

· La participation de l'ensemble des acteurs en particulier

des populations concernées ;

· L'approche genre ;

· La dimension environnementale.

b. Structure de l'ADS :