|

|

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Ministère de l'Enseignement Supérieur et

de la Recherche

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ET

PROFESSIONNEL (ENSETP)

BP 5004 Dakar-Fann-Sénégal

Tél : (+221) 33 821 76 69- (+221) 33 822 33

84

DEPARTEMENT : SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES

(S.T.I)

SPECIALITE : STRUCTURE METALLIQUE

Mémoire pour l'obtention du Certificat

d'Aptitude à l'Enseignement Secondaire

Technique et Professionnel

(CAESTP)

Thème:

|

|

Etude d'un bâtiment en charpente

métallique à usage

d'habitation (R+1)

|

|

|

Présenté par: Sous la direction de

:

|

|

Youssou SAWARE M. Benjamin GOMIS

M. Sylvain AGBANGLANON

Devant le jury composé de:

|

|

M. Youssoupha BA Président

M. Mandir DIAKHATE Examinateur

M. Boubacar DIALLO Examinateur

Année Académique 2015-2016

(c) Tous droits réservés, Youssou

SAWARE, 2016

|

|

LOUANGE A ALLAH

REMERCIEMENTS

Louange à ALLAH de nous avoir gardé en bonne

santé afin de mener à bien ce projet de fin d'étude.

Avant tout je remercie mes parents qui m'ont guidé toute

ma vie. Sans leurs soutiens moraux et leurs prières, je serais incapable

d'accomplir cette mission.

Je rends cordialement hommage à tous les membres de ma

famille plus particulièrement mes frères et soeurs.

Je remercie également du fond de mon coeur mes encadreurs

Monsieur GOMIS et Monsieur AGBANGLANON pour tous les conseils, supports et

l'aide qu'ils m'ont apporté afin que je puisse mener à bien ce

travail.

Je remercie également Adji NIOME, Ameth DIALLO et Amadou

DIOP NDIAYE pour leurs aides et leurs soutiens.

Je remercie tout le personnel de l'Agence Nationale de l'Aviation

Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM)

pour l'ensemble des données mises à ma disposition.

Je remercie aussi tous les enseignants du département des

Sciences et Techniques Industrielles (STI) de l'ENSETP.

Enfin je remercie tous mes amis et collègues qui m'ont

soutenu pour la réalisation de ce travail.

DEDICACE

Ce travail est spécialement dédié à

:

Mes très chers parents qui m'ont guidé tout au long

de mon cursus. Que dieu les protège.

A mes soeurs Mami, Absa, Khady et Fagueye.

A mes frères Mamadou, Libass, Gora, et Seydina.

A mes cousins et cousines.

A mes amis en particulier: Amadou Diop NDIAYE, Ameth DIALLO, Pape

Souka DIOUF, Issa DIOP, Sophie DIOP Abdoulaye NDIAYE, Cheikh SAWARE, Thierno

Abou SAWARE Alassane GNING.

A toute la promotion 2012/2016 de l'ENSETP.

ETUDE D'UN BATIMENT EN CHARPENTE METALLIQUE A

USAGE

D'HABITATION(R+1)

Youssou SAWARE

RESUME

Notre projet de fin d'études porte sur l'étude

d'un bâtiment en charpente métallique à usage

d'habitation à un niveau.

Le projet est élaboré en plusieurs étapes

D'abord nous avons fait une descente des charges pour pouvoir

vérifier la stabilité et la résistance aux états

limites ultimes et de mises en service des éléments.

Ensuite nous avons procédé au dimensionnement des

éléments porteurs puis la vérification.

Enfin nous avons fait l'étude des assemblages puis le

contrôle des soudures et la protection de la structure.

l'ensemble des calculs ont été effectués sur

la base des normes européennes en l'occurrence les Eurocodes.

Ce projet m'a permis davantage de me familiariser avec les

Eurocodes et d'acquérir plus de connaissance sur l'étude des

structures simples.

Mots clés:

Bâtiment

Dimensionnement

Charpente Métallique Contrôle

Study of metallic framework building with use habitation

(R+1)

Youssou SAWARE

ABSTRACT

Our project graduation focuses on the study of metallic framework

building with use habitation at a level.

The project is designed in several steps.

First we did a load descending to check for stability and

strength to the ultimate limit state and elements of activations. Then we

proceeded to the design of carrying elements and verification. At last we made

the study of the assemblies and the inspection of the welds and protection of

the structure. All calculations were performed on the basis of European

standards in this case the Eurocodes.

This project allowed me to familiarize myself more with the

Eurocodes and gain more knowledge on the study of single structures.

Key words: Building Design

Framework Metallic

Inspection

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE i

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 1

A-PARTIE TECHNIQUE

CHAPITRE I : GENERALITES 5

I-1 Présentation du projet 5

I-1-1 Données géométriques du projet 5

I-1-2 Localisation et données concernant le site 5

I-2 Conception architecturale du projet 6

I-3 Les caractéristiques du matériau

utilisé 6

CHAPITRE II : HYPOTHESES DES CHARGES ET ACTIONS 8

Introduction 8

II-1Charges permanentes 8

II-2 Surcharges d'exploitations 10

II-3 Charge climatique due aux vents 10

II-3-1 L'influence du vent 10

II-3-2 La pression du vent 11

II-4 Effet de la variation de la température 17

Conclusion 17

CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS

PORTEURS 19

III-1 Règlements utilisés 19

III-2 Les solives 20

III-2-1 Calcul des actions 21

III-2-2 Pré-dimensionnement 21

III-2-3 Calcul des sollicitations internes 23

III-2-4 Vérification selon EC3 [8] 23

III-3 Les poutres 24

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE ii

III-3-1 Calcul des actions 25

III-3-2 Pré-dimensionnement 25

III-3-3 Calcul des sollicitations internes 26

III-3-4 Vérification selon EC3 27

III-4 Les poteaux 28

III-4-1 Calcul des actions 28

III-4-2 Pré dimensionnement 29

III-5 Les lisses pour bardages 31

III-5-1 Calcul des actions 31

III-5-2 Pré- dimensionnement 31

III-6 Les escaliers 33

CHAPITRE IV : ETUDES DES ASSEMBLAGES 37

Introduction 37

IV-1 Les types d'assemblages utilisés 37

IV-1-1 Le soudage 37

IV-1-2 Le boulonnage 37

IV-2 Assemblage poteaux-poutres 38

IV-2-1 Calcul des soudures (gorge) 38

IV-2-2 Le nombre de boulons 40

IV-3 Assemblage poutres solives 41

IV-3-1 Vérification au cisaillement 42

IV-3-2: Vérification à la pression

diamétrale 42

IV-4 Assemblage pieds de poteau 42

IV-4-1 Dimensionnement de la platine 43

IV-4-2 Dimensionnement des tiges d'ancrage 44

Conclusion 45

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE iii

CHAPITRE V : CONTROLE DES SOUDURES ET

PROTECTION DE LA STRUCTURE 47

V-1 Contrôle des soudures 47

Introduction 47

V-1-1 Avant soudage 47

V-1-2 Pendant soudage 47

V-1-3 Après soudage 48

Conclusion 48

V-2: Protection de la structure 49

B-PARTIE PEDAGOGIQUE

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE 50

CONCLUSION GENERALE 98

REFERENCES BIBLIOGRAHIQUES 99

ANNEXE A : 101

ANNEXE B : 103

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE iv

Liste des Tableaux

Tableau II- 1:Caractéristiques du bac d'acier Cofraplus

60 8

Tableau II- 2:Charge permanente pour la poutre de plancher

9

Tableau II- 3:Charge permanente pour la poutre sous toiture

9

Tableau II- 4:Charge permanente pour le palier de l'escalier

9

Tableau II- 5:Charge permanente pour la volée de

l'escalier 10

Tableau II- 6:Charge permanente pour la volée de

l'escalier 10

Tableau III- 1:Caractéristiques du profilé IPE

160 22

Tableau III- 2:Caractéristiques du profilé IPE

300 25

Tableau III- 3:Caractéristiques du profilé HEA

120 29

Tableau III- 4:Caractéristiques du profilé UPN

100 32

Tableau IV- 1:Valeurs nominales de la limite

d'élasticité et de la

résistance ultime à la traction des boulons

ordinaires 38

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE v

Liste des Figures

Figure I- 1:Vue en 3d du projet 6

Figure II- 1:Dimensions de la dalle collaborante 8

Figure II- 2:Directions du vent 12

Figure II- 3:Légende applicable aux parois verticales

13

Figure II- 4:Légende pour les toitures plates 14

Figure II- 5: Légende applicable aux parois verticales

15

Figure II- 6: Légende pour les toitures plates 16

Figure III- 1:Représentation des efforts

appliqués sur une solive 21

Figure III- 2:Représentation des efforts

appliqués sur une poutre 24

Figure III- 3:Disposition des marches 34

Figure IV- 1:Assemblage poteau-poutre 38

Figure IV- 2:Assemblage poutre-solive 41

Figure IV- 3:Assemblage pied de poteau 43

Figure IV- 4:Dimensions et dispositions des tiges d'ancrage

44

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

LISTE DES SYMBOLES ET UNITES DE MESURES

|

Symboles

|

Grandeurs à mesurer

|

Unités

|

|

A

|

Section brute d'une pièce

|

cm2

|

|

Anet

|

Section nette d'une pièce

|

cm2

|

|

Av

|

Aire de cisaillement

|

cm2

|

|

Cr

|

Coefficient de rugosité

|

Sans unité

|

|

E

|

Module d'élasticité longitudinale de l'acier

|

daN/mm2

|

|

G

|

Module d'élasticité transversale de l'acier

|

daN/mm2

|

|

F

|

Force en générale

|

daN

|

|

G

|

Charge permanente

|

daN/m2

|

|

Q

|

Charge d'exploitation

|

daN/m2

|

|

j

|

Moment d'inertie

|

mm4

|

|

K

|

Coefficient d'encastrement ou de rigidité Poteaux/

Poutre

|

Sans unité

|

|

K0

|

Coefficient de flambement

|

Sans unité

|

|

Kt

|

Facteur de terrain

|

Sans unité

|

|

l

|

Longueur ou portée d'une poutre

|

mm

|

|

Msd

|

Moment sollicitant, en général

|

daN.m

|

|

M

|

Moment fléchissant

|

daN.m

|

|

Mrd

|

Moment résistant

|

daN.m

|

|

Mpl

|

Moment plastique

|

daN.m

|

|

Npl, rd

|

Valeur de calcul de la résistance

plastique de la section transversale brute

|

daN

|

|

Nsd

|

Effort normal sollicitant

|

daN

|

|

Npl

|

Effort normal plastique

|

daN

|

|

S

|

Surface

|

mm2

|

Youssou SAWARE vi

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

Vsd

|

Valeur de calcul de l'effort tranchant sollicitant

|

daN

|

|

Vpl, rd

|

Valeur de calcul de la résistance plastique au

cisaillement

|

daN

|

|

Vm

|

Vitesse moyenne du vent

|

m/s

|

|

Wpl

|

Module de résistance plastique

|

cm3

|

|

Wel

|

Module de résistance élastique

|

cm3

|

|

d

|

Diamètre d'une section circulaire

|

mm

|

|

f

|

Flèche

|

mm

|

|

fy

|

Limite d'élasticité

|

N/mm2

|

|

fu

|

Résistance à la traction

|

N/mm2

|

|

H

|

Hauteur d'une pièce

|

mm

|

|

b0

|

Longueur d'une pièce

|

mm

|

|

lf

|

Longueur de flambement

|

mm

|

|

i

|

Rayon de giration

|

mm

|

|

t

|

Épaisseur d'une pièce

|

mm

|

|

tf

|

Épaisseur de la semelle (poutre, solive, poteau)

|

mm

|

|

tw

|

Épaisseur de l'âme (poutre, solive, poteau)

|

mm

|

|

z

|

Hauteur au-dessus du sol

|

mm

|

|

zéq

|

Hauteur équivalente

|

mm

|

|

zmin

|

Hauteur minimale

|

mm

|

|

x

|

Coefficient de réduction pour le mode de flambement ou

déversement approprie

|

Sans unité

|

|

ãM

|

Coefficient de sécurité

|

Sans unité

|

|

?

|

Elancement

|

Sans unité

|

|

qp

|

Pression dynamique de pointe

|

daN/m2

|

|

Aréf

|

Aire de référence

|

m2

|

|

Iv

|

Intensité de turbulence

|

Sans unité

|

|

Fw

|

Force résultante par le vent

|

daN

|

|

p

|

Masse volumique

|

Kg/m3

|

|

Cpe

|

Coefficient de pression extérieure

|

Sans unité

|

|

Cpi

|

Coefficient de pression intérieure

|

Sans unité

|

Youssou SAWARE vii

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

cscd

|

Coefficient structural

|

Sans unité

|

|

ßw

|

Facteur de corrélation

|

Sans unité

|

|

a

|

Gorge de la soudure

|

mm

|

|

ãMw

|

Coefficient partiel de sécurité

|

Sans unité

|

|

ãMb

|

Coefficient partiel de sécurité Des boulons

|

Sans unité

|

|

As

|

Aire de la section résistance en Traction des boulons

|

Sans unité

|

|

cf

|

coefficient de force applicable à la construction

|

Sans unité

|

Youssou SAWARE viii

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 1

INTRODUCTION GENERALE

De nos jours, l'acier a tendance à prendre les devants

dans le monde de la construction des grands chantiers (Buildings, Tour,

Gratte-ciel etc.) grâce à ses propriétés qui lui

confère beaucoup d'avantages à savoir la rigidité la

souplesse la malléabilité....Mais le plus souvent l'acier n'a pas

été recommandé[1]pour la

construction, parce que les concepteurs :

-N'ont pas considéré l'acier comme solution

possible en raison de leur à priori sur la complexité ou la non

familiarité avec les coûts de construction,

-Ont préparé une solution en acier, mais l'ont

rejetée aux premières étapes de dimensionnement en raison

d'une mauvaise approche de conception la rendant non économique.

En effet, l'utilisation de l'acier dans les maisons individuelles

est très rare au Sénégal.

« Cependant, compte tenu des différents avantages

qu'a l'acier, n'est-il pas temps de faire face à la construction des

bâtiments en charpente métallique dans notre pays?»

Nous allons à partir de ce mémoire qui consiste

à étudier un bâtiment en charpente métallique

à usage d'habitation(R+1) faire l'étude de ce projet en

appliquant les différentes connaissances acquises au cours de notre

cursus mais aussi de présenter un travail satisfaisant en vue d'obtenir

notre diplôme de CAESTP (certificat d'aptitude à l'enseignement

secondaire technique et professionnel) et enfin compléter les

informations acquises dans les cours de la charpente métallique.

Chaque étude de projet à un but. L'objectif de

notre recherche est d'inciter les personnes à la construction des

bâtiments en charpente métallique avec ces avantages comme

[1] :

-La rapidité d'exécution

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 2

-La souplesse du bâtiment

-La facilite d'extension des constructions

-L'aptitude à la rénovation au recyclage et

à la réutilisation des éléments.

-Réduction des coûts de gestion du chantier et de

stockage -Etc.

Par conséquent, ce présent mémoire est

subdivisé en deux grandes parties : Une partie technique composée

de cinq chapitres dont: Le premier est consacré aux

généralités;

Le deuxième présente les hypothèses des

charges et actions;

Le troisième consiste à dimensionner les

éléments porteurs; Le quatrième consiste à

étudier les assemblages;

Le cinquième traite le contrôle des soudures et la

protection de la structure;

et une partie exploitation pedagogique où on y traitera

deux leçons à savoir le soudage à l'arc électrique

avec électrode enrobée et le contrôle des soudures par

radiographie.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE

PARTIE

TECHNIQUE

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE

CHAPITRE I

GEnERAlITES

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 5

CHAPITRE I : GENERALITES I-1 Présentation du

projet

Le projet étudié concerne la conception d'un

bâtiment en charpente métallique à usage d'habitation. Le

bâtiment sera constitué d'un rez-de-chaussée

surmonté d'un étage.

Le projet sera dimensionné selon l'Eurocode 3 et la nuance

d'acier utilisée sera de type S 235.

Le bardage de façade est formé par des lisses de

type UPN, elles-mêmes fixées aux poteaux de type HEA.

Le plancher utilisé est de type collaborant

constitué par des bacs en aciers sur lesquels repose la dalle. Pour

assurer la stabilité du plancher on va utiliser des solives de type

IPE.

I-1-1 Données géométriques du

projet

Suivant la vue en plan, nous avons:

Ø Longueur totale 15 m

Ø Largeur totale 10 m

Ø Hauteur du rez-de-chaussée ..3 m

Ø Hauteur étage .3 m

Ø Hauteur totale .6 m

I-1-2 Localisation et données concernant le site

L'étude du projet sera faite à Dakar plus

précisément à Mermoz Sacre coeur dont:

· La vitesse du vent est de 7.5m/s

· L'altitude est de 40m

N.B : Le bâtiment sera dimensionné

selon les conditions climatiques de la région de Dakar.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

I-2 Conception architecturale du projet

Notre bâtiment est de forme rectangulaire. Il est

composé d'un RDC et un étage destiné à

l'habitation.

Figure I- 1:Vue en 3d du projet

I-3 Les caractéristiques du matériau

utilisé

L'acier utilisé pour l'étude est le S235 de classe

1 avec les

caractéristiques suivantes :

V' Résistance à la traction : R= 360 MPa

V' Limite élastique : Re=235 MPa

V' Le module de YOUNG: E=210000MPa

V' Le module de COULOMB : G= 83000 MPa

V' Le coefficient de POISSON: ?= 0,3

V' Masse volumique : 7850Kg/m3

Youssou SAWARE 6

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

CHAPITRE II

HYPOTHESES DES

CHARGES ET

ACTIONS

Youssou SAWARE

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

CHAPITRE II : HYPOTHESES DES CHARGES ET ACTIONS

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons essayer de définir

clairement les différentes charges et actions agissantes sur notre

structure en nous

basant sur l'Eurocode [2] fixant la

valeur des charges pour chaque cas.

II-1Charges permanentes

Noté G, elles désignent le poids propre de tous les

éléments permanents constituants la structure, les

précontraintes, les tassements...

Caractéristiques du plancher collaborant COFRAPLUS

60 utilisé Cofraplus 60 est un profil nervuré

cranté latéralement destiné à la construction de

dalles en béton. Il évite le décoffrage, allège le

plancher et économise une nappe d'armature.

Figure II- 1:Dimensions de la dalle collaborante (c) Arcelor

Mittal, 2008[3]

|

Hauteur des nervures (mm)

|

Nombre de nervures par bac

|

Espacement

des

nervures

(mm)

|

Largeur

outil du

bac mm

|

Epaisseur de tôle (mm)

|

Poids (daN/m2)

|

|

55

|

5

|

207

|

1035

|

1

|

11 ,37

|

Tableau II- 1:Caractéristiques du bac d'acier Cofraplus

60

Ø Détermination des différentes

charges permanentes *Pour la poutre de plancher

Youssou SAWARE 8

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 9

|

Type

|

Charges permanentes (daN/m2)

|

|

Cofraplus 60épaisseur (1mm)

|

11,37

|

|

Poids de la dalle épaisseur (12 cm)

|

0,12x2500=300

|

|

Revêtement de carrelages (2 cm)

|

0,02x20x100=40

|

|

Mortier de pose (2 cm)

|

0,02x20x100=40

|

|

Cloison de répartition épaisseur (10 cm)

|

90

|

|

Faux plafond

|

10

|

|

Isolation thermique (4 cm)

|

0,04x400=16

|

|

TOTAUX

|

507,37

|

Tableau II- 2:Charge permanente pour la poutre de plancher

*Pour la poutre sous toiture

|

Type

|

Charges permanentes (daN/m2)

|

|

Cofraplus 60 épaisseur (1 mm)

|

11,37

|

|

Poids de la dalle épaisseur (12 cm)

|

0,12x2500=300

|

|

Isolation thermique (4cm)

|

0,04x400=16

|

|

Etanchéité (5 cm)

|

0,05x600=12

|

|

Protection étanchéité par gravier

roulée (5cm)

|

0,05x1700=85

|

|

Faux plafond

|

10

|

|

Béton de pente (10cm)

|

0,1x2200=220

|

|

TOTAUX

|

654,37

|

Tableau II- 3:Charge permanente pour la poutre sous toiture

*Pour l'escalier

|

Type

|

Charges permanentes daN/m2

|

|

Cofraplus 60 ép. (1mm)

|

11,37

|

|

Poids de la dalle ép. (6 cm)

|

0.06x2500=150

|

|

Mortier de pose (2cm)

|

0.02x20x100=40

|

|

Revêtement en carrelage (2cm)

|

0,02x20x100=40

|

|

TOTAUX

|

241,37

|

Tableau II- 4:Charge permanente pour le palier de l'escalier

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 10

*Pour la volée

|

Type

|

Charges permanentes (daN/m2)

|

|

Tôle striée ép. (5mm)

|

11,37

|

|

Mortier de pose (2cm)

|

0.02x20x100=40

|

|

Revêtement en carrelage (2cm)

|

0,02x20x100=40

|

|

TOTAUX

|

91,37

|

Tableau II- 5:Charge permanente pour la volée de

l'escalier

II-2 Surcharges d'exploitations

Généralement notées Q, elles

désignent l'ensemble des charges qui résultent de l'usage des

locaux. Ces charges correspondent au mobilier, au matériel aux

matières en dépôt aux personnes pour un mode normal

d'occupation. Les valeurs des charges d'exploitations comprennent

également les équipements légers tels que canalisations de

distribution des fluides ménagers, appareils sanitaires appareils de

chauffages individuels.

Voici les valeurs des charges d'exploitations à prendre

à compte pour notre structure.

|

Natures

|

Valeurs (daN/m2)

|

|

Logement y compris combles aménageables

|

150

|

|

Balcons

|

350

|

|

Escaliers

|

250

|

|

Planchers terrasse sous toiture (inaccessible)

|

100

|

|

Planchers courants (accessible)

|

250

|

Tableau II- 6:Charge permanente pour la volée de

l'escalier

II-3 Charge climatique due aux vents

II-3-1 L'influence du vent

L'effet du vent a une grande influence sur la stabilité

d'un ouvrage. Pour cela, une étude rigoureuse doit être

élaborée afin de déterminer ces différentes actions

dans toutes les directions.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Les actions du vent appliquées aux parois dépendent

de :

*Sa direction,

*Son intensité,

*La région,

*La forme géométrique et les ouvertures de la

structure,

II-3-2 La pression du vent

Pour calculer la pression due au vent, nous allons prendre en

compte certains paramètres comme:

-La catégorie du terrain: selon l'Eurocode notre terrain

est classé en

catégorie II. EN 1991-1-4 § 4.3.2 Tableau 4.1

[4]

y' La vitesse moyenne du vent 7,5 m/s (selon

l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de Météorologie du

Sénégal (ANACIM) voir détail dans l'annexe

y' hauteur au-dessus du sol Z

y' La hauteur minimale Z min égale 2m EN

1991-1-4 Tableau 4.1 y' La hauteur maximale Z max selon

l'EUROCODE égale 200m y' Masse volumique de l'air

ñair =1,25 kg/m3

y' Intensité de turbulence

Iv(z)

y' Le coefficient de turbulence KI : la

valeur recommandée est 1,0

y' Le coefficient orographique co(z) égal

1,0 (s it e pl at)

y' La longueur de rugosité z0 égale 0,05 EN

1991-1-4 § 4.3.2 Tableau

4.1

) = [1 + 7 D X ) 2

> Calcul de ression dy e p o du

vent

L

pour z min = z = z max EN 1991-1-4

§4.4 éq 4.7 [4]

Youssou SAWARE 11

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

(2.1)

) =

(

1 +

2

5 =

1

Youssou SAWARE 12

Ø Les directions du vent

Nous avons deux directions du vent:

-V1 perpendiculaire à la façade AB

-V2 perpendiculaire à la façade BC

Figure II- 2:Directions du vent

Ø Détermination des coefficients de

pressions extérieures(Cpe) selon le vent V1 pour les parois verticales

et pour la toiture:

*Pour les parois verticales

e= min [b, 2h] b : cote perpendiculaire au vent

h : hauteur totale du bâtiment

b= 10m e = 10m

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Figure II- 3:Légende applicable

aux parois verticales

[4]

d= 15m

h= 6m

e < d on a la configuration suivante:

D'où on a

A : Cpe= -1,2

B : Cpe= -0,8

C : Cpe= -0,5 EN 1991-1-4 tableau 7.1

D : Cpe= 0,8

E : Cpe= 0,5

*Pour la toiture

Les toitures-terrasses sont définies comme ayant une pente

(á) telle

que -5° < á < 5°

Il convient de diviser la toiture en zone telles que

représentées à la figure ci-dessous.

e= mini [b ; 2h]= 10 m

Youssou SAWARE 13

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Figure : II- 4:Légende pour les toitures

plates

D'où on a les coefficients extérieurs suivants

selon EN 1991-1-4 tableau 7.2

F : Cpe= -1,8

G : Cpe= - 1,2

H : Cpe= - 0,7

I : Cpe= 0,2

Ø Coefficients de pression intérieure (Cpi)

selon le vent V1

Selon l'Eurocode, dans le cas d'une construction fermée

Cpi= -0.3 ou +0,2

Ø Détermination des coefficients de

pressions extérieures(Cpe) selon le vent V2 pour les parois verticales

et pour la toiture

*Pour les parois verticales

e= mini [b ; 2h] b : cote perpendiculaire au

vent

b=15m h : hauteur du bâtiment

d=10m e =12m

h=6m

Youssou SAWARE 14

e>d on a la configuration suivante

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Figure II- 5: Légende applicable

aux parois

verticales

D'où on a

A : Cpe= -1,2

B : Cpe= -0,8

C : Cpe= -0,5 EN 1991-1-4 tableau 7.1 [4]

D : Cpe= 0,8

E : Cpe= 0,5

*Pour la toiture

Les toitures-terrasses sont définies comme ayant une pente

(á) telle

que -5° < á < 5°

Il convient de diviser la toiture en zone telles que

représentées à la figure ci-dessous.

e= mini [b ; 2h]= 12 m

Youssou SAWARE 15

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Figure II- 6: Légende pour les toitures plates

[4]

D'où on a les coefficients extérieurs suivants

selon EN 1991-1-4 tableau 7.2

F : Cpe= -1,8

G : Cpe= - 1,2

H : Cpe= - 0,7

I : Cpe= 0,2

Ø Coefficients de pression intérieure (Cpi)

selon le vent V2

Selon l'Eurocode, dans le cas d'une construction fermée

Cpi= -0.3 ou +0,2

Ø Calcul de la force exercée par le vent

(Fw)

-Pour le vent V1

La force exercée par le vent sur notre construction est

obtenue par:

|

Fw=CSCd. Cf. qp(Ze).Aref (2.2) EN 1991-1-4 § 5.3

[4]

|

|

CSCd=1

|

EN 1991-1-4 § 6.2

|

|

Aref = 1m2

|

EN 1991-1-4 § 6.2

|

|

Cf= Cf0 Ør. Øë

|

EN 1991-1-4 Eq 7.9

|

|

Ør= 1

|

EN 1991-1-4 Figure7.24

|

|

Youssou SAWARE

|

16

|

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 17

Øë = 0.72 EN 1991-1-4 Figure7.36

d/b=0,6 Cf0 =2,35 EN 1991-1-4 Figure 7.23

D'où

Cf=2,35x1x0, 72= 1,692

Donc Fw= 1x1, 692x86, 55 x1=146,442

daN

-Pour le vent V2

La force exercée par le vent sur notre construction est

obtenue par:

Fw=CSCd. Cf. qp(Ze).Aref EN 1991-1-4 § 5.3

[4]

CSCd=1 EN 1991-1-4 § 6.2

Aref = 1m2 EN 1991-1-4 § 6.2

Cf= Cf0. Ør. Øë EN 1991-1-4 Eq 7.9

Ør= 1 EN 1991-1-4 Figure7.24

Øë = 0.48 EN 1991-1-4 Figure7.36

d/b=1,5 Cf0 = 1,825 EN 1991-1-4 Figure7.23

D'où Cf =

1,825x1x0, 48 =0,876

Donc Fw= 1x0, 876x86, 55x1= 75,817

daN

II-4 Effet de la variation de la température

Dans une construction il faut toujours prendre en compte les

effets de la variation de la température si la longueur de la structure

est supérieure à 50m pour anticiper au phénomène de

la dilatation thermique.

Dans notre construction la longueur totale est de 15m largement

inférieure à 50m [5] raison pour

laquelle on n'a pas pris en compte l'effet de la température.

Conclusion

A présent nous venons de déterminer dans ce

chapitre les différentes charges qui sont appliquées dans notre

structure pour pouvoir attaquer le chapitre suivant qu'est le dimensionnement

des éléments porteurs de notre bâtiment.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

CHAPITRE III

DIMENSIONNEMENT DES

ELEMENTS PORTEURS

Youssou SAWARE

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 19

CHAPITRE III : DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS

PORTEURS

Une structure doit être conçue et

réalisée de sorte que, pendant sa durée de vie

escomptée qu'elle :

-Résiste à toutes les actions susceptibles

d'intervenir pendant son exécution et son utilisation;

-Reste adaptée à l'usage pour lequel elle a

été conçue; -Etc. ;

Pour cela il faut faire un bon dimensionnement de tous les

éléments porteurs de l'ouvrage.

III-1 Règlements utilisés

Pour pouvoir faire le pré dimensionnement des

éléments porteurs de notre structure nous devons suivre certaines

règles établies par l'Eurocode à savoir: La classification

des sections, les coefficients partiels de sécurité et la valeur

limite des déformations (flèches).

Ø La classification des sections

L'Eurocode 3[6] a instauré une

classification des sections transversales, en fonction de divers

critères comme:

-Elancements des parois,

-Résistances de calcul,

-Capacité de rotation plastique,

-Risque de voilement local,

-Etc.,

Quatre classes de sections ont été définies

allant de 1(la plus performante) à 4 (la plus fragile), soit:

-Classe 1 : Sections transversales

pouvant atteindre leur résistance plastique, sans risque de voilement

local et possédant une capacité de rotation importante pour

former une rotule plastique.

-Classe 2 : Sections transversales

pouvant atteindre leur résistance plastique, sans risque de voilement

local, mais avec une capacité de rotation limitée.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 20

-Classe 3 : Sections transversales

pouvant atteindre leur résistance élastique en fibre

extrême, mais non leur résistance plastique du fait du risque de

voilement local.

-Classe 4 : Sections transversales ne

pouvant atteindre leur résistance élastique du fait du risque de

voilement local.

Ø Les coefficients partiels de

sécurité

Les résistances de calculs sont affectées des

coefficients partiels de sécurité ãM dont les valeurs sont

les suivantes:

-Sections brutes de classe 1,2 ou 3 : 7M0= 1

(ou 1,1 s'il s'agit des aciers non agrées)

-Sections brutes de classe 4 : 7M1=

1,1

-Sections nettes au droit des trous : 7M2=

1,25

Ø La valeur limite des déformations

(flèches)

Les valeurs limites des déformations des structures

métalliques ne sont pas imposées règlementairement et

brutalement, car elles dépendent de divers critères.

Mais l'Eurocode recommande des valeurs limites à respecter

qui sont: -Toitures en général : f < L/200

-Planchers en général : f < L/250

-Planchers supportant des poteaux: f < L/400

-Planchers et toitures supportant des cloisons en plâtre ou

en autre matériaux fragiles ou rigides : f < L/250

III-2 Les solives

Les solives sont des poutrelles en IPE. Espacées d' 1,25

m, elles permettent de supporter le plancher de bac en acier.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 21

Figure III- 1:Représentation des efforts

appliqués sur une solive

III-2-1 Calcul des actions

ü La charge totale non pondérée

appliquée sur la solive en (daN/m) P= (507, 37 + 250) x1, 25=

946,71 daN/m = 9,5 N/mm

P= 9,5 N/mm

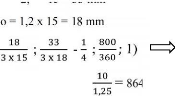

III-2-2 Pré-dimensionnement

ü Condition de che

On a f max ble

Or f max = (3.1) f admissible = r

les

planchers

D'où on I =

Or E= 210000N/mm2

P= 9,5 N/mm L= 5000mm

D'où I = mm4

I = 368,14 cm4

D'après notre résultat on choisit un IPE 160 avec

les caractéristiques dans le tableau

III-1[7] ci-dessus

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

DESIGNATION

|

Poids

|

Section

|

Dimensions

|

Caractéristiques

|

|

P

Kg/ m

|

A

cm2

|

h

mm

|

b

mm

|

tf

mm

|

Iy

cm4

|

Wpl-y

cm3

|

iy

cm

|

|

IPE160

|

15,8

|

20,1

|

160

|

82

|

7,4

|

869,3

|

123,9

|

6,58

|

Tableau III- 1:Caractéristiques du profilé IPE

160

V' Vérification de la flèche

f dm

mm

8,47 < 20 d'où la flèche

vérifiée. V' La classe de la

section:

On utilise un acier S235 d'où ?=1 V'

Semelle comprimée

tf =7,4 mm

b = 82 mm c = 82/2= 41 mm

Or c = b/2

c/tf= 41/7,4=5,54mm c =41mm

Youssou SAWARE 22

c/tf= 5,54 < 10? la semelle est de classe 1

V' Ame fléchie d = 127,2 mm

tw = 5 mm d/tw= 127,2/5 = 25,44 mm

d/tw= 25,44 < 72? l'âme est de classe 1

Ame classe 1 La section est de classe 1

Semelle classe 1

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

III-2-3 Calcul des sollicitations internes

ü La charge totale pondérée

appliquée sur la solive en (daN/m) NB : On prendre en compte le poids

propre du profilé

P= 1,35 x [(507, 37 x 1,25) + 15,8] + 1, 5 x 250 x 1, 25=

1347,33 daN/m

P= 13426 daN/m

ü

Le mo citant (Msd)

Msd=

Msd = 04,70 daN.m

Msd = 2804,70 daN.m

ü Effort chant (Vsd)

Vsd =

Vsd = 5,65 daN Vsd = 3365,65 daN

Youssou SAWARE 23

III-2-4 Vérification selon EC3 [8]

ü Pour le moment sollicitant maximum

Pour que l ofilé puisse résister il faut que

Msd soit inférieur à Mply.

Mpl (3.4)

9 cm3

= 1,0

fy= 235

Mply =

6500N.mm = 2911,65

daN.m

Mply = 2911,65 daN.m Msd < Mply c'est

vérifié

Msd= 2804,7 daN.m

Université Cheikh Anta DIOP

2015/2016

ü Pour l'effort tranchant maximum

Pour que puisse résister il faut que Vsd

soit inférieur à Vpl, rd.

Vpl, rd= 'V (3.5)

O Avz= 9,7 cm2 = 970 mm2

35 N/mm2

= 1

Vpl, rd= 'V 6,99N = daN 13160,69 daN

Youssou SAWARE 24

Vpl, rd = 13160,69 daN Vsd < Vpl, rd c'est

vérifié

Vsd = 3365,65 daN

Le profilé IPE 160 retenu résiste.

III-3 Les poutres

Ø Les poutres de planchers

Les poutres sont des poutrelles en IPE de longueur 5m.Elles sont

Espacées de 5m entre elles et permettent de supporter les planchers et

les solives.

Figure III- 2:Représentation des efforts

appliqués sur une poutre

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

III-3-1 Calcul des actions

ü La charge totale non pondérée

appliquée sur une poutre en (daN/m)

P= [[(507, 37 + 250) x 5] + (15,8 x 3)]= 3834,9 daN/m =

38,34N/mm

P= 38,34 N/mm

III-3-2 Pré-dimensionnement

ü Condition de che :

On a f max ble

D'où on I =

Or f max = f admissible =

Or E= 210000N/mm2 P= 38,76 N/mm L= 5000mm

Youssou SAWARE 25

D'où I = 9mm4

I = 1485,77 cm4

D'après notre résultat on choisit un IPE

300 avec les caractéristiques suivantes :

|

DESIGNATION

|

Poids

|

Section

|

Dimensions

|

Caractéristiques

|

|

P

Kg/m

|

A

cm2

|

h

mm

|

b

mm

|

tf

mm

|

Iy

cm4

|

Wpl-y

cm3

|

iy

cm

|

|

IPE300

|

42,2

|

53,8

|

300

|

150

|

10,7

|

8356,1

|

628,4

|

12,46

|

Tableau III- 2:Caractéristiques du profilé IPE

300

ü

Vérification de la flèche

f dm

Anta DIOP 2015/2016

Uni e

mm

Youssou SAWARE 26

3,55 < 20 d'où la flèche

vérifiée. V' La classe de la

section

On utilise un acier S235 d'où ?=1 V'

Semelle comprimée

tf =10,7 mm c/tf= 75/10,7=7 mm c = 75 mm

b = 150 mm c = 150/2= 75 mm

Or c = b/2

c/tf= 7 < 10? la semelle est de classe 1

V' Ame fléchie

d = 248,6 mm

tw = 7,1 mm d/tw= 248,6/7,1 = 35,01 mm

d/tw= 35,01 > 72? l'âme est de classe 1

Ame classe 1 La section est de classe 1

Semelle classe 1

III-3-3 Calcul des sollicitations internes

V' La charge totale pondérée

appliquée sur une poutre en (daN/m) :

NB : On prendre en compte le poids propre du

profilé

P= 1,35 x [(507, 37 x 5) + (15,8 x3) + 42,2] + 1, 5 x 250 x 5 =

5420,70 daN/m

P= 5420,70 daN/m

V' Le moment sollicitant (Msd)

Univer kh Anta DIOP 2015/2016

Msd=

Msd = 93,12 daN.m

Msd = 293,12 daN.m

ü Effort chant (Vsd)

Vsd =

Vsd = ,75daN Vsd = 13551,75 daN

Youssou SAWARE 27

III-3-4 Vérification selon EC3

ü Pour le moment sollicitant maximum

Pour qe le filé puisse résister il faut que

Msd soit inférieur à Mply.

Mpl

4cm3

= 1,0

fy= 235 N/mm2

Mply = 235x 6284001 =147674000 N.mm =

14767,4daN.m

Mply = 14767,4 daN.m Msd < Mply c'est

vérifié

Msd= 11293,12 daN.m

ü Pour l'effort tranchant maximum

Pour que é puisse résister il faut que

Vsd soit inférieur à Vpl, rd.

Vpl, rd=

v

Or Avz= 25,7 cm2 = 2570

mm2 f 35 N/mm2

= 1,0

Univers IOP 2015/2016

Youssou SAWARE 28

Vpl, rd= ~ 0,69N =34869,06 daN

Vpl, rd = 34869,06 daN Vsd < Vpl, rd c'est

vérifié

Vsd = 13551,75 daN

Le profilé IPE 300 retenu

résiste.

Ø Pour la poutre sous toiture

Ø La charge totale non pondérée

appliquée sur une poutre en (daN/m)

P= [[(654, 37 + 100) x 5] + (15,8 x 3)]= 3839,05 daN/m =

3839N/mm P= 3819,25 N/mm

La charge de la poutre sous toiture est presque

égale à la charge des poutres planchers (3834,9 N/m) donc on

retient la même poutre utilisée qui est l'IPE 300.

III-4 Les poteaux

Les poteaux sont des poutrelles en HEA de longueur 3m.Ils

permettent de transmettre les efforts extérieurs provenant des

différentes charges aux fondations.

Les charges reprises par le poteau sont:

-Poids propre poutre 42,2 daN/m

-Poids propre solive .15,8 daN/m

-Charge permanente du plancher courant .654,37

daN/m2

-Surcharge pour plancher courant 250 daN/m2

III-4-1 Calcul des actions

ü La charge totale pondérée en

(daN)

Nsd = 1,35 [(654,37x5x5) + (42,2x5 x2) + (15,8x5x4)] +

1,5x250x5x5= 32460,33 daN

Nsd= 324,60 KN

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 29

III-4-2 Pré dimensionnement

Nous partons sur la base que l'élancement maxi X est <

150. Comme le poteau est encastré en tête et en pied, la longueur

de flambement est égale à : Lf =0,5 x Lo = 0,5 x3 =1,5 m = 150

cm

Le rayon de giration mini : i = Lf/150 = 150/150=1 cm

D'où le choix du HEA 120 avec les caractéristiques

suivantes:

DESIGNATION

|

Poids

|

Section

|

Dimensions

|

Caractéristiques

|

|

A

cm2

|

h

mm

|

b

mm

|

tf

mm

|

Iy

cm4

|

iz

cm

|

iy

cm

|

HEA 120

|

19,9

|

25,3

|

114

|

120

|

8

|

606,2

|

3,02

|

4,89

|

|

Tableau III- 3:Caractéristiques du profilé HEA 120

V' La classe de la section

On utilise un acier S235 d'où ?=1

V' Semelle comprimée

tf =8 mm c/tf= 60/8= 7,5mm

b = 120 mm c = 120/2= 60 mm c =60mm

Or c = b/2

c/tf= 7,5 < 10? la semelle est de classe 1

V' Ame fléchie

d = 74 mm

tw = 5 mm d/tw= 74/5 = 14,8 mm

d/tw= 14,8 < 72? l'âme est de classe 1

Ame classe 1 La section est de classe

1

Semelle classe 1

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

III-4-3 Vérification selon EC3

ü Longueur de flambement :

Comme le poteau est encastré en pied et en tête on

a :

Longueur de flambement Lf =0,5x Lo

Or Lo= 3m=300 cm

Suivant y-y : Lfy=0,5 x 300 = 150 cm

Suivant z-z : Lfz = 0,5 x 300 = 150 cm

ü Elancement Suivt y-y :

ëy= =

=30,67

,

Suivt z-z :

ëz= =

=49,66

,

Youssou SAWARE 30

ëz = élancement maxi d'où on choisit

l'axe z-z comme axe de référence pour les calculs.

ü

éduit

Or » 93,9 x ?

l aciers S235

» 52

» 2 > 0,2 donc il y'a risque de flambement il

déterminer x

h/b =114/120 = 0,95 < 1,2 x =0,724

tf < 100 axe z-z

Nc, Rd =

O 5,3 cm2 = 2530 m

3 et 5 N/mm2

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

V' Condition d he :

On a f max ble

Or f max = f admissible =

Youssou SAWARE 31

0,724 x 2530 x235

Nc, Rd = = 391322 N = 391,322 kN

1,1

Nc,Rd= 391,322 kN Nsd <Nc,Rd Nsd= 325,27

KN

Le profilé HEA 120 retenu

résiste.

NB: Pour le RDC on prendra un HEA 200 pour les

poteaux

centraux

Pour les poteaux de rive

-1er niveau HEA 120

-RDC HEA 140

III-5 Les lisses pour bardages

Les lisses sont des poutrelles en UPN de longueur 5 m

espacées de 1,5 m. Elles permettent de supporter le bardage

III-5-1 Calcul des actions

Les charges appliquées sur les lisses sont:

-Poids du bardage..... 10 daN/m2

-Force due au vent .86,55 daN/m2

Ø Calcul en flexion horizontale

Elle est occasionnée par la charge due au vent.

V' La charge totale non pondérée:

We = 86,55 x 1,5 =129,75 daN/m

III-5-2 Pré- dimensionnement

Universit Ant DIOP

D'où on I >

Or E= 210000N/mm2 P= 1,297 N/mm = L= 5000mm

Youssou SAWARE 32

D'où I > 67mm4

=201,047 cm4

I = 201,041cm4

D'après notre résultat on choisit un UPN 100 avec

les caractéristiques suivantes :

DESIGNATION

|

Poids

|

Section

|

Dimensions

|

Caractéristiques

|

|

A

cm2

|

h

mm

|

b

mm

|

tf

mm

|

Iy

cm4

|

Wpl-y

cm3

|

iy

cm

|

UPN 100

|

10,6

|

13,5

|

100

|

50

|

8,5

|

206

|

49,0

|

3,91

|

|

Tableau III- 4:Caractéristiques du profilé UPN

100

Vérification de la flèche

J dm

mm

24,399 < 25 d'où la flèche

vérifiée. Ø Calcul en flexion

verticale

Elle est occasionnée par le poids propre du

profilé et le poids du bardage.

ü La charge totale non pondérée

P= 10,6 + (10x1, 5)= 25,6 daN/m

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 33

On voit que cette charge est inférieure à la charge

due au vent donc le profilé choisi résistera.

Le profilé UPN 100 retenu

résiste.

III-6 Les escaliers

Suite de marches qui sert à monter ou descendre. Ils sont

en charpente métallique avec:

La hauteur de contre marche = 17cm.

Pour calculer le giron (g) on utilise la règle de Blondel

: 2h + g = 60 à 65 cm

60- (2x17) = g = 6S-(2x17)

Soit 26cm = g = 31cm

On prend g =30 cm = 0,3m

ü Calcul du nombre de marche

Hauteur d'étage (H) = 3m

Hauteur de contre marche (h) = 16,5 cm

Le nombre de marche n = 300/16,5 = 18,18

D'où on a 9 marches pour la première volée

et 9 pour la deuxième volée :

· La longueur de la ligne de foulée sera: L = g

(n-1) = 30(9-1) =240 cm

·

L'inclina volée

Tan á = 0,55 ' = 29°

Ø Dimensionnement des éléments

porteurs o Cornière de marche

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 34

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Figure III- 3:Disposition des marches V' La

charge totale non pondérée

P= (91,37 + 250) x0, 3 =102,411 daN/m = 1,024 N/mm

V' Condition d he

On a f max ble

Or f max = f admissible =

D'où on I ?

Or E= 210000N/mm2 P= 1,024N/mm L= 1000mm

D'où I ? mm4 =

1,587 cm4

I = 1,587cm4 d'où on choisit une

cornière de 35x35x4 avec I =2,95 cm4

V' Vérification

f dm

0,021< 4 donc la cornière de 35x35x4 retenue

résiste.

o Les limons

Les limons sont des poutrelles en UPN sur lesquels on fixe

les

cornières de marches.

V' La charge totale non

pondérée

P = (241,37+250) x1, 6=786,192 daN/m =7,861 N/mm

he

On a f max ble

V' Condition d

Or f max = f admissible =

D'où on I ?

Or E= 210000N/mm2 P= 7,861N/mm

L= 2300 mm

D'où I ? 08mm4

Youssou SAWARE 35

= 148,25cm4

I = 148,25 cm4 d'où on choisit un UPN

120 avec I =364 cm4 V'

Vérification:

f dm

m

3,74 < 9,2 donc le profilé UPN 120

retenu résistera.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

CHAPITRE Ii

ETUDES DES

ASSEMBLAGES

Youssou SAWARE

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 37

CHAPITRE IV : ETUDES DES ASSEMBLAGES

Introduction

L'assemblage sert à réunir ensemble deux ou

plusieurs pièces en assurant la bonne transmission des efforts. Il en

existe plusieurs types mais nous allons dans notre cas utiliser les assemblages

boulonnés et les assemblages soudés.

IV-1 Les types d'assemblages utilisés

La caractéristique essentielle des ossatures

métalliques est d'être composée d'éléments

élaborés en des lieux et des instants différents qui sont

ensuite assemblés sur le site de construction. Cet assemblage est fait

généralement par le soudage et/ou par le boulonnage.

IV-1-1 Le soudage

Le soudage est l'opération qui consiste à assembler

des pièces par fusion. Cette fusion peut être d'origine

électrique (arc, résistance...), chimique (combustion de gaz),

mécanique (friction, choc...).En tant que procédé

d'assemblage, le soudage présente de nombreux avantages mais

nécessite d'observer certaines précautions.

IV-1-2 Le boulonnage

Le boulonnage est le mode d'assemblage obtenu par vis

écrou. Il est le moyen d'assemblage le plus utilisé du fait de sa

facilité de mise en oeuvre et des possibilités de réglages

qu'il ménage sur sites. Pour notre cas, nous allons utiliser les boulons

ordinaires avec les caractéristiques dans le tableau ci-dessous:

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 38

|

Classe

|

4.6

|

4.8

|

5.6

|

5.8

|

6.6

|

6.8

|

8.8

|

10.9

|

|

f yb (MPa)

|

240

|

320

|

300

|

400

|

360

|

480

|

640

|

900

|

|

f ub (MPa)

|

400

|

400

|

500

|

500

|

600

|

600

|

800

|

1000

|

Tableau IV- 1:Valeurs nominales de la limite

d'élasticité et de la

résistance ultime à la

traction des boulons ordinaires

Ø Coefficients partiels de

sécurité des boulons V' Résistance des boulons

à la traction : 7 MB = 1,5

V' Résistance des boulons au cisaillement : 7

MB= 1,25

IV-2 Assemblage poteaux-poutres

Les sollicitations sont transmises de la poutre au poteau

à l'aide de la platine fixée sur l'aile de la poutre et

attachée au poteau par des boulons.

Figure IV- 1:Assemblage poteau-poutre

IV-2-1 Calcul des soudures (gorge)

La charge appliquée sur la poutre est de : Nsd=271 KN

avec: Msd= 112,93 KN.m

Vsd= 135,51 KN

Ø L'épaisseur du cordon sur la

semelle

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

bonne (a = 6 mm)

Ø L'épaisseur du cordon sur l'âme

Vérifions avec une gorge a = 6 mm que:

MPa

La platine est assemblée avec la poutre par des cordons de

soudures d'épaisseur 6 mm que nous avons choisi et qu'on va

vérifier par la su

L gueur totale des cordons:

£ (b x 2) + (b - tw) x 2 + (h - 2tf) x 2]=

[8]

£ (150 x 2) + (150-7,1) x 4 + (300-21,4) x 2]= 1428,8 mm

£ 428,8 mm

b + (h-2tf) x 2 = 728,6mm

150 + (300-21,4) x 2 = 707,2 mm

= 7072 mm

0 ~ Pa

hoisie est

Youssou SAWARE 39

h A OP 2015/2016

3(2 hoisie est

bonne (a = 6 mm).

e nombre de bou

amètre des

0.9 x fub x (5.3)

ise un boulon de classe 8.8 :fub = 800 MPa

r les boulons résistants à

Le nombre s pour l'assemb

112930000 800 x

405384,16 < 720 x

,55 mm2

mm2 pour

n boulon 8 = 0,56 mm2

mm2

D'où on prend un boulon Ø 16 ( = 157

mm2)

Youssou SAWARE 40

Ø Vérification des boulons au

cisaillement

Pour que les boulons tiennent, ils doivent vérifier la

relation suivante :

F V, sd < FV, rd [8] (5.4)

FV, sd = Effort de cisaillement de calcul par boulon ;

FV, rd = ul au cisaillement par boulon ;

3 KN

FV, sd=

FV, rd= 0.5 x fub x 40 N

FV, rd= 50,24KN

FV, sd < FV, rd les boulons

résistent.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 41

Ø Vérification à la pression

diamétrale FV, sd = FB

FB = R l à la pression diamétrale par boulon ;

FV, sd N

FB = 2,5 x á x fub

Avec á = mini (

-Disposition constructive :

P1 > 2,2 do = 22 x 18 = 396 on prendra P1 = 40 mm

e1 > 1,2 d a e1 = 22 mm

á = mini ( á = 0,4

FB = 2,5 x 0,4 x 800 x 18 2,8 KN

FV, sd < FB donc les boulons

résistent.

IV-3 Assemblage poutres solives

Les solives sont assemblées aux poutres par des

tôles pliées en L de

100 x 100 x10 à l'aide de boulons M 14 de classe 8.8.

Nsd = 67,3 KN

Vsd = 33,65 KN

Figure IV- 2:Assemblage poutre-solive

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 42

IV-3-1 Vérification au cisaillement

FV, sd = FV, rd (5.5)

FV, sd = Effort de cisaillement de calcul par boulon ;

FV, rd =Rés e calcul boulon ;

FV, rd = 0.5 x 800 x N

F V, sd < FV, rd les boulons

résistent.

IV-3-2: Vérification à la pression

diamétrale

FV, sd = FB

la pression diamétrale par boulon ;

FB = 2,5 x á x fub

Avec á = mini (

-Disposition constructive :

P1 > 2,2 do = 22 x 15 = 33 mm e1 > 1,2 d

á = mini ( á = 0,36

FB = 2,5 x 0,36 x 800 x 15 x 400N

FV, sd < FB donc les boulons résistent. IV-4

Assemblage pieds de poteau

Les pieds de poteau sont assemblés à l'aide des

platines et des tiges d'ancrage. Ces dernières qui sont au nombre de

huit, sont noyées dans le béton dosé à 350

Kg/m3.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 43

Figure IV- 3:Assemblage pied de poteau

IV-4-1 Dimensionnement de la platine

La platine est la plaque de tôle soudée à la

base du poteau dont le rôle est de repartir au maximum la pression sur le

béton, engendrée par la compression du poteau.

Ø Les dimensions de la platine

Comme le poteau est un HEA 200 on a :

a = h + (2 x u)

b = b + (2 x u) Avec

a = largeur da la platine

b = longueur de la platine

u = largeur entre le poteau et l'extrémité de la

platine = 50 mm

a = 190 + (2 x 50) = 290 mm

b = 200 + (2 x 50) = 300 mm On prend:

a = 400 mm

b = 400

Ø seur de la platine

[8]

t u (5.6)

= Résistance limite élastique de l'acier

utilisé (S235)

iv 2015/2016

= mm2

t > 80 19 mm

Youssou SAWARE 44

On prend t = 20 mm

IV-4-2 Dimensionnement des tiges d'ancrage

Les tiges d'ancrage sont des tiges filetées à

l'extrémité noyées dans la fondation pour permettre de

fixer le poteau et de prévenir tout décollement de la platine.

Figure IV- 4:Dimensions et dispositions des tiges d'ancrage

L'effort admissible par scellement (Na) doit

supérieur ou égal à

l'effort de traction N (donné par la force due au vent +

Nsd) de chaque tige.

*Nsd =649,2

*La force du ve

Na = 0,1 6,4r +3,5 l2) >

Avec

gc : Le sage en cimen u béton = 350m3 ;

r = 3 l2= 2 l1= 20

Vérifions avec un diamètre de

25 mm

Université kh 2015/2016

-Na = 0,1 + 6,4 x 3x 25 +3,5 x 2

x 5 daN

- ,15 KN = 8115daN

-Na > Le diamètre choisi est bon (

= ).

Conclusion

L'une des phases les plus importantes d'une construction est

l'assemblage. Il permet la construction d'une structure spatiale en assurant sa

fiabilité et sa stabilité.

Apres l'étude des assemblages nous allons passer au

contrôle des soudures et à la protection de la structure.

Youssou SAWARE 45

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE

CHAPITRE Y

CONTROLE DES

SOUDURES ET

PROTECTION DE LA

STRUCTURE

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 47

CHAPITRE V : CONTROLE DES SOUDURES ET

PROTECTION DE LA STRUCTURE

V-1 Contrôle des soudures

Introduction

Le contrôle des soudures [9]

vise à renforcer d'avantage la sécurité de

notre structure. Il se fait en trois étape : Avant,

pendant et après soudage.

V-1-1 Avant soudage

il permet d'assurer:

Que les qualifications effectuées en amont justifient de

la capacité des opérateurs (reconnaissance d'une

compétence);

Que les modes opératoires retenus attestent de la

soudabilité métallurgique, c'est à dire de la

possibilité de réaliser une

soudure sans défaut;

Que les opérations de réception des

matériaux (de base et d'apport) attestent de leur conformité aux

paramètres des modes opératoires retenus;

Etc. ;

On doit également s'assurer dès ce stade de la

faisabilité des étapes ultérieures telles que :

La soudabilité opératoire qui correspond à

la possibilité pratique de réaliser une soudure;

La possibilité de réaliser les CND (contrôle

non destructif) de façon efficace après fabrication;

V-1-2 Pendant soudage

Le contrôle pendant soudage vise à

assurer:

La préparation des pièces;

La correcte mise en oeuvre du procédé;

Éventuellement la mise en oeuvre de contrôles de

compacité (par

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 48

exemple le ressuage entre passes);

V-1-3 Après soudage

Le contrôle après fabrication est fait par divers

procédés à savoir le contrôle par ressuage, par

radiographie, par ultrason, par gammagraphie etc. Ils visent à

détecter les défauts de soudure aussi petit soient-ils.

Ils permettent d'apprécier sans destruction de

l'état de santé des pièces et ainsi de formuler un avis

sur leur aptitude à remplir la fonction à laquelle elles sont

destinées. Cependant certains CND nécessitent une bonne

connaissance de tous les phénomènes mis en jeux, en particulier

de la nocivité des défauts et de leur évolution dans le

temps. Sous cet angle, l'absence de contrôle peut conduire à des

conséquences catastrophiques.

Conclusion

Le contrôle des soudures est une étape importante

parce qu'il permet de garantir la durée de vie des structures. Cependant

ça ne suffit pas après cette phase, il faut procéder

à la protection de l'ouvrage.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 49

V-2: Protection de la structure

Pour garantir d'avantage la sécurité d'un

bâtiment en ossature

métallique, il faut le protéger contre la

corrosion et l'incendie.

Ø Protection contre la corrosion

Ils y'a différents procèdes qui sont

utilisés pour protéger une structure

Parmi lesquels on peut citer les revêtements de peinture

qui sont

couramment utilisés et qui tiennent une place

importante. Cependant

certaines précautions sont à prendre pour les

choisir et les appliquer.

Il y'a aussi les revêtements métalliques qui sont

utilisés

lorsque la corrosion risque d'être importante.

Ø Protection contre l'incendie

L'incendie peut causer des dégâts catastrophiques

comme par exemple

la ruine ou la déformation d'une structure grâce

aux températures

élevées qu'elle peut provoquer.

Pour remédier aux problèmes, on peut utiliser

différents procédés

parmi lesquels la peinture intumescente, enduits de

plâtres ou de

ciments mélangés à des particules

minérales.

On peut faire aussi des projections de plâtres, de

pierres liquides, de

fibres céramiques et minérales etc.

Et enfin la structure peut être équipée

d'un dispositif d'alerte

anti incendie.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

Ecole Normale Supérieure

d'Enseignement

Technique et Professionnel

BP 5004 Dakar - fann - Sénégal

Tel.: 221

338217669 - 338223384

Télécopie: 221 338217051

Youssou SAWARE

EXPLOITATION

PEDAGOGIQUE

LECON N°1 : LE SOUDAGE A L'ARC

ELECTRIQUE AVEC

ELECTRODE ENROBEE

(111)

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 51

Ø Justification de la leçon par rapport

au mémoire: Dans notre mémoire, les assemblages

sont faits par soudage et par boulonnage. Pour le soudage nous avons choisi le

procédé à l'arc avec électrode enrobée parce

qu'il permet une grande liberté d'exécution, une grande

autonomie, et l'équipement requis est le moins coûteux. Ainsi,

selon la technique utilisée, il devient possible de réaliser des

soudures dans n'importe quelle position de soudage et les dépôts

obtenus possèdent des qualités non négligeables,

puisqu'ils sont souvent plus purs que le métal de base et que leurs

propriétés mécaniques se révèlent

meilleures.

Ø Justification de la leçon par rapport

au programme: Le soudage à l'arc avec électrode

enrobée est l'un des procèdes les plus utilisés en

construction métallique grâce à sa polyvalence. Mais sa

pratique demande une connaissance avérée en la matière.

Donc il est primordial pour le technicien supérieur de le maitriser afin

de pouvoir corriger les erreurs éventuelles de manipulation de l'ouvrier

pratiquant pouvant aboutir à de mauvais résultats.

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

FICHE PEDAGOGIQUE

|

Fiche N° : 01

|

LES

PROCEDES DE

SOUDAGE

|

CEDT LE G15

|

|

Date: Le -06- 01- 16

|

Classe: 2e BTS/SM

|

|

Durée : 7h

|

Effectif: 10 élèves

|

THEME : Le soudage à l'arc

électrique avec électrode enrobée OBJECTIF

SPECIFIQUE : A la fin de la séance, l'élève sera

capable de réaliser des cordons de soudure (200 mm) à plat sur

une pièce en respectant les paramètres suivants : Longueur d'arc,

vitesse d'avance, largeur du cordon, angle d'électrode. Les cordons

doivent être réguliers et homogènes.

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE: A la fin de la

séance, l'élève sera capable de réaliser des

cordons de soudure à plat sur des pièces en respectant les

paramètres suivants : Longueur d'arc, vitesse d'avance, largeur du

cordon, angle d'électrode. Les cordons doivent être

réguliers et homogènes.

MO1 : Choisir le poste adéquat selon le

type de travail. Le poste choisi doit être compatible avec le type

d'électrode, l'intensité de soudage et la caractéristique

requise par le soudage à l'arc avec électrode enrobée.

MO2 : Choisir la bonne électrode selon le

métal de base, la dimension de l'assemblage, de la source du courant

disponible. Le choix doit être justifié selon la classification

établie par les normes.

MO3 : Calculer l'intensité pour un

diamètre d'électrode donnée. L'intensité

réglée doit être juste et permet le soudage des

pièces sans problème.

MO4 : Régler l'intensité sur un

poste de soudage. L'intensité réglée doit être

cohérente avec la valeur calculée.

Youssou SAWARE 52

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

Youssou SAWARE 53

MO5 : Souder des pièces à plat

tout en respectant la longueur d'arc, la

largeur du cordon, la vitesse d'avance, l'angle

d'électrode. Les

cordons de soudure doivent être réguliers et

homogènes.

DOMAINE TAXONOMIQUE : Psychomoteur

NIVEAU DE TAXONOMIE : Reproduction

PRE REQUIS:

Notions sur le courant continu

Notions sur le courant alternatif

SUPPORTS MOBILISES : Tableau- marqueur-

effaceur-documents

supports- électrodes -portes électrodes

-câbles de soudage-marteaux

piqueurs- prises de masses- brosses métalliques -

pièces-équipements

de sécurité.

SOURCES DOCUMENTAIRES:

C.Paquet, L.Lévesque, et M.Bramat,

Procédés de soudage à l'arc, 1er

édition, Canada: Reynald Goulet, 2008.

Liens

http://www.airliquide.com/saf/

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

ETAPES

|

OBJECTIFS D'ETAPE

|

CONTENUS CLES

|

ACTIVITES

|

UTILISATION DES SUPPORTS DIDACTIQUES

|

METHODE D'EVALUATI ON

|

REPARTITIO N

DU CREDIT HORAIRE

|

|

PROFESSEUR

|

ELEVES

|

|

Préalables

|

|

Préparation du poste de travail

|

Efface le tableau Aménage le bureau

Répartit le tableau Installe les postes de soudage

|

|

|

|

|

|

Salutation des élèves

|

Le prof salue les élèves

En taquinant les élèves, le prof se prive de saluer

les retardataires

dans le souci de ne pas être contaminé par leurs

virus de retard.

|

Les élèves répondent à la

salutation

Certains se mettent à rire

|

|

|

20 min

|

|

Identifications des absents

|

Le prof fait un appel et note les noms des absents

|

Les élèves répondent à l'appel

|

Liste officielle de la classe Feuille de présence

|

|

Youssou SAWARE 54

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

|

Vérification

|

Le prof demande

|

Les élèves

|

Feuille blanche

|

Évaluation

|

|

|

|

des prés

|

(qu'est-ce que le

|

notent les

|

Marqueur

|

diagnostique (A

|

|

|

|

requis

|

courant continu)

|

questions

|

Tableau

|

partir des

|

|

|

|

|

Le prof demande

|

essaient de

|

Effaceur

|

questions

|

|

|

|

|

(qu'est-ce que le

|

les traiter

|

|

posées

|

|

|

|

|

courant alternatif)

|

sur les 5

|

|

consistant à

|

|

|

|

|

Le prof donne la

|

min.

|

|

définir le

|

|

|

|

|

consigne

|

Apres ils

|

|

courant continu

|

|

|

|

|

suivante : Prenez chacun une feuille blanche et essayez de

répondre à ses deux questions vous avez 5 minutes.

Le prof se déplace entre les rangées pour voir si

les élèves font le travail ou pas

Apres les 5 minutes, le prof demande aux élèves

d'échanger leur copies ensuite il amène un élève au

tableau et ensemble ils corrigent les questions

|

échangent leurs copies et suivent la correction du prof au

tableau.

Ceux qui ont trouvé lèvent leurs bras de même

que ceux qui ont faussé

Ils suivent attentivem ent le rappel du prof et posent des

questions s'il y'en a

|

|

et alternatif)

|

|

Youssou SAWARE 55

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

|

|

Demande ceux qui ont trouvé et ceux qui n'ont pas

trouvé

Le prof fait un bref rappel

|

|

|

|

|

|

|

Annonce de

|

Le prof tout en

|

Les élèves

|

|

|

|

|

|

l'objectif du

|

faisant le tour de

|

essaient de

|

|

|

|

|

|

cours

|

la classe pour voir

|

donner des

|

|

|

|

|

|

|

si les élèves sont

|

réponses

|

|

|

|

|

|

|

pas en train de

|

Apres les

|

|

|

|

|

|

|

faire autre chose, demande vous êtes en bureau

|

explicatio ns du prof, ils se

|

|

|

|

|

|

|

d'étude dans une

|

rendent

|

|

|

|

|

|

|

entreprise et on

|

compte de

|

|

|

|

|

|

|

vous demande de

|

l'importan

|

|

|

|

|

|

|

faire le cahier de

|

ce du

|

|

|

|

|

|

|

charge (le type de

|

cours à

|

|

|

|

|

|

|

courant, la

|

leur

|

|

|

|

|

|

|

machine à utiliser

|

niveau et

|

|

|

|

|

|

|

les électrodes

|

vont

|

|

|

|

|

|

|

etc.) pour un

|

probablem

|

|

|

|

|

|

|

chantier de

|

ent lui

|

|

|

|

|

|

|

charpente. Que

|

prêter une

|

|

|

|

|

|

|

faites-vous?

|

attention

|

|

|

|

|

|

|

Face aux réponses

|

particulièr

|

|

|

|

|

|

|

tâtonnantes des élèves, le prof en profite

pour leur dire : Etant

|

e

|

|

|

|

Youssou SAWARE 56

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

|

|

technicien et vous ne parvenez pas à faire ce choix, votre

directeur va tout simplement vous remercier et chercher un autre donc ce cours

est important pour vous

|

|

|

|

|

|

Apprentiss age

du Jour

|

MO1 : Choisir le poste adéquat selon le

type de travail. Le poste choisi doit être compatible avec le type

d'électrode, l'intensité de soudage et la caractéristique

requise par le soudage à l'arc avec électrode enrobée.

|

Choix d'un poste de soudage

|

Le prof distribue les documents élèves.

Demande aux élèves les différents postes

qu'ils connaissent en SMAW

Synthétise les réponses.

Explique au tableau les critères de choix d'un poste de

soudage qui consistent à étudier les avantages et les

inconvénients de chaque poste selon un travail donné

|

Les élèves prennent leurs copies.

RA : Les postes à c.c et les postes à c.a

essaient de répondre à la question du prof.

Suivent les explicatio ns du prof.

Prennent note.

Posent des questions s'il y'en a

|

Tableau (pour dessiner les schémas guidant les

explications)

Marqueurs Effaceur

Documents élèves (pour prendre note)

Feuille blanche

|

Evaluation formative (Sur la base d'un exercice consistant

à faire le choix d'un poste de soudage)

|

30 min

|

Youssou SAWARE 57

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

|

|

Demande aux élèves de prendre note tout en se

déplaçant entre les rangées pour s'assurer que les

élèves prennent ce qu'ils doivent prendre

|

Traitent l'exercice

|

|

|

|

|

|

|

Donne un travail aux élèves sous forme d'exercice

et leur demande de choisir le poste adéquat pour faire ce travail.

|

|

|

|

|

|

MO 2: Choisir la

|

Choix d'une

|

Le prof demande

|

RA :

|

Documents élèves

|

Evaluation

|

|

|

bonne électrode

|

électrode pour

|

qu'est-ce qu'une

|

L'électrod

|

Electrodes (pour

|

formative (A

|

|

|

selon le métal de

|

un travail

|

électrode

|

e est une

|

faire la

|

partir d'un

|

|

|

base, la

|

donné.

|

Synthétise les

|

tige

|

codification)

|

exercice on

|

|

|

dimension de

|

|

réponses pour en

|

métallique

|

Tableau

|

demande aux

|

|

|

l'assemblage, de

|

|

sortir une et la

|

ronde

|

Marqueurs

|

élèves de

|

|

|

la source du

|

|

dicte aux élèves

|

(âme)

|

Effaceur

|

codifier une

|

|

|

courant

|

|

tout en se

|

recouverte

|

|

électrode)

|

|

|

disponible. Le choix doit être justifié selon la

classification établie par les normes.

|

|

déplaçant dans la classe pour voir si les

élèves prennent exactement ce qu'il dicte Explique le codage

utilisé par

|

d'un produit chimique (enrobage)

Les élèves essaient de donner des

réponses

|

|

|

20 min

|

Youssou SAWARE 58

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

|

|

les normes pour distinguer les électrodes.

Donne une électrode à chaque élève et

lui demande de la codifier

|

Suivent les explicatio ns du prof

Prennent note

Essaient de faire l'exercice donné

|

|

|

|

|

MO3 : Calculer

|

Calcul de

|

En SMAW on

|

Les élèves

|

Tableau

|

Evaluation

|

|

|

l'intensité pour un

|

l'intensité de

|

utilise du courant

|

prennent

|

Marqueurs

|

formative (A

|

|

|

diamètre

|

soudage

|

pour souder et la

|

note

|

Effaceur

|

partir d'un

|

20 min

|

|

d'électrode

|

|

formule pour

|

Ecrivent la

|

Documents élèves

|

exercice, le prof

|

|

|

donnée.

|

|

calculer ce

|

formule

|

|

demande aux

|

|

|

L'intensité réglée

|

|

courant est la

|

Essaient

|

|

élèves de

|

|

|

doit être juste et

|

|

suivante.

|

de faire

|

|

calculer

|

|

|

permet le soudage

|

|

Donne la formule

|

l'exercice

|

|

l'intensité de

|

|

|

des pièces sans problème.

|

|

au tableau Donne un diamètre quelconque et demande aux

élèves de calculer l'intensité

|

d'applicati on

|

|

soudage)

|

|

|

|

|

Regarde la copie de chaque élève pour voir s'il a

trouvé ou pas dans le but d'interroger après

|

|

|

|

|

Youssou SAWARE 59

Université Cheikh Anta DIOP 2015/2016

|

|

|

quelqu'un qui a faussé

|

|

|

|

|

|