ROYAUME DU MAROC

ÉÜíÈÑÛãáÇ

ÉÜßáããáÇ

áÇÓÈ

äíÓÏäåãáá

ÉíæÈÇÛáÇ

ÉíäØæáÇ

ÉÓÑÏãáÇ

ECOLE NATIONALE FORESTIERE

D'INGENIEURS DE SALE

Caractérisation chimique des huiles

essentielles de différentes provenances de Thymus satureioides

C. & B. dans le Sud-Ouest Marocain et évaluation de leur

potentiel bio-insecticide contre Varroa destructor Anderson &

Trueman (Arachnida: Acari: Varroidae) dans le

Gharb.

MEMOIRE DE 3ème

CYCLE

Présenté par : Mr. KONKO

Yawo

POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'INGENIEUR DES EAUX ET

FORETS

OPTION : Ecologie et Gestion des Ressources

Naturelles

Soutenu publiquement le Jeudi 10 Juillet 2014 à

09h00 devant le jury:

MM.

Pr. SESBOU A. (E.N.F.I-Salé)

Président

Pr. RAMZI H. (E.N.F.I-Salé) rapporteur

|

M. ISMAILI M.R.

Dr. ABERCHANE M.

Pr. ZINE EL ABIDINE A.

|

(C.R.F-Rabat)

(C.R.F-Rabat)

(E.N.F.I-Salé)

( .)

|

Co-rapporteur Examinateur Examinateur

|

ENFI, BP: 511, Bd. Moulay Youssef, Tabriquet,

Salé, Maroc - Tél: 0537861149, Fax: 0537862607

Dédicaces

Je dédie ce travail,

A mon père, lui qui a sacrifié tant de choses

pour que je puisse étudier et pour le soutien et l'encouragement qu'il

m'a apporté.

A ma belle-mère qui n'a jamais cessé de me

soutenir et de m'encourager;

A mes frères et soeurs qui, malgré la distance

qui nous sépare, ont toujours occupé mon coeur et ma

pensée;

A monsieur Sabir Mohamed qui m'a toujours conseillé

comme son fils.

A ma bien-aimée et à toute sa famille qui m'ont

soutenu et encouragé durant la réalisation de ce travail.

Au couple Landry pour leur soutient et leur conseils.

A l'Agence Marocaine de Coopération Internationale

(AMCI) pour la bourse d'études qu'elle m'a accordé.

A tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont

accordé leur aide et soutien, je leur exprime, mon affection, ma

gratitude et mes meilleurs voeux de bonheur et de santé.

iii

Remerciements

Aux termes de ce travail, il m'est très agréable

d'exprimer ma profonde gratitude, ma reconnaissance et mes vifs remerciements

à tous les intervenants dans la réalisation de ce travail.

J'adresse mes respectueux remerciements au Pr. RAMZI

Hassan enseignant chercheur à l'ENFI. Son précieux

encadrement, ses conseils, ses directives, sa disponibilité, ses

initiatives et ses remarques constructives m'ont été d'un grand

intérêt. Qu'il soit assuré de ma profonde gratitude et ma

reconnaissance pour m'avoir fait profiter de son expérience et de son

talent pédagogique.

Mes remerciements sont également adressés

à M. ISMAILI My Rchid, Ingénieur-chercheur au

Centre de la Recherche Forestière de Rabat, qui a bien voulu co-encadrer

ce travail malgré ces multiples occupations. Ces connaissances, son

soutien et ses remarques pertinentes ont été un plus. Je le

remercie également pour son accueil au laboratoire de chimie relevant du

CRF.

Je tiens à remercier le Pr. SESBOU Abdssadek,

Enseignant chercheur et Directeur de l'ENFI, pour l'honneur qu'il m'a

accordé en acceptant de présider ce jury et pour ses suggestions

constructives. Qu'il trouve ici l'expression de mes meilleurs remerciements.

J'adresse mes remerciements également au Pr.

ZINE EL ABIDINE Abdenbi, Enseignant chercheur à l'ENFI qui m'a

fait l'honneur de bien vouloir accepter d'évaluer ce travail et de

l'enrichir par ses critiques et suggestions constructives. Qu'il trouve ici

l'expression de mes vifs remerciements.

je tiens également à remercier le Dr.

ABERCHANE Mohammed du Centre de la Recherche Forestière de

Rabat, qui a accepté de faire partie des membres du jury et qui a bien

voulu nous faire profiter de son expérience et d'évaluer mon

travail. Qu'il trouve ici mes vifs remerciements.

Je remercie vivement M. ZANTAR Saïd,

Coordinateur de l'Unité de Recherche sur les Techniques

Nucléaires, l'Environnement et la Qualité (INRA) du Centre

Régional de la Recherche Agronomique de Tanger pour l'aide

précieuse qu'il m'a apporté pour les analyses chimiques des

huiles essentielles au sein de leur laboratoire. Qu'il trouve ici l'expression

de ma reconnaissance.

Ma reconnaissance s'adresse aussi à tous mes

professeurs de l'E.N.F.I. qui n'ont ménagé aucun effort pour me

transmettre une partie de leur savoir.

iv

Je remercie vivement M. Bouâddi El houcine,

Président de l'association régionale des éleveurs

de reines d'abeilles du Gharb, pour l'aide précieuse qu'il m'a

apporté pour les enquêtes et le choix du rucher

expérimentale. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

Je remercie vivement M. Tahiri ben Aissa,

Apiculteur à Nkhakhssa, pour l'aide précieuse qu'il m'a

apporté pour la réalisation des tests aux Huiles essentielles au

sein de son rucher. Qu'il trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

Mes remerciements sont également adressés

à M. El Haj El Maadoudi, Chef du Service de

Recherche-Développement (INRA) du Centre Régional de la Recherche

Agronomique de Rabat .Ses connaissances et ses remarques pertinentes ont

été un plus. Qu'il trouve dans ces mots ma grande

considération et mon profond respect.

Je tiens à remercier M. EL HARCHAOUI El Hassan

et M. LAMZOUDI Omar, du Centre de la Recherche Forestière

à Rabat qui m'ont accompagné et apporté une aide

précieuse durant mes investigations sur le terrain à Taroudant et

régions.

Je tiens à remercier aussi tous les apiculteurs du

Gharb et de Taroudant pour leur aide

précieuse durant mes investigations sur le terrain.

Je remercie M. SANGARE I., Pour son soutient

infaillible durant la réalisation de ce travail.

Mes vifs remerciements à tous mes collègues

marocain de l'ENFI, notamment Mouna, Hajar, Monsif, Hanane, Ahlam,

Nadia, Olarbi, Omar, Ali bouch, Kadaoui... et tous les autres

élèves-ingénieurs de la 46ème,

45ème , la 44ème et la

43ème promotion.

Mes vifs remerciements à tous les étudiants

« Pays-amis » de l'ENFI, notamment Bagaram M.(Togo), Noumonvi

Dodji (Togo),Orlando (Kenya), Affo Biao ( Togo), Ola Gloria (Bénin),

Len'nah (Togo), S.J. Vanessa(Haïti)... et tous les autres

élèves-ingénieurs de la 46ème,

45ème , la 44ème et la

43ème promotion.

Mots clé : Varroa

destructor, Thymus satureioides, Huiles essentielles, abeille,

bioinsecticide.

v

Résumé

Le Maroc héberge une flore riche constituée de

près de 4200 espèces et une végétation

variée, à endémisme très marqué. Les

espèces à intérêt aromatique et/ou

médicinales (PAM) sont estimées à près de 600

espèces dont un grand nombre sont de même endémiques parmi

lesquels figure thymus satureioides.

Les déclarations empiriques relatant que les colonies

d'abeilles séjournant dans la région de Taroudant (Maroc) sur les

formations de thymus satureioides acquièrent une certaine

immunité contre le Varroa, ont été

confirmées par une enquête réalisée auprès

des apiculteurs et coopératives de la dite région. Partant de

cela, notre travail s'est consacré, d'abord à la

caractérisation chimique des huiles essentielles (HE) de cette

espèce de thym récolté dans de différentes stations

altitudinales dans la dite région. Par la suite, on a

procédé à l'évaluation de l'effet bioacaricide

d'huiles essentielles à différentes compositions chimiques contre

Varroa destructor dans la région du Gharb : région

à grande activité apicole et connaissant des infestations du

parasite. Les essais de traitements ont été conduits en utilisant

des lanières de papier absorbant imbibé d'HE (5 ml) et

disposées entre les cadres des ruches.

La caractérisation chimique des différents

provenances de T. satureioides a permis de mettre en évidence

quatre chémotypes de thym dans la province de Taroudant: Le

chémotype à borneol (94%) de la provenance de Timoulay à

850 m d'altitude, le chémotype à borneol (26,75%) et carvacrol

(21,38%) de la provenance d'Amskrod-Est à 1050 m d'altitude, le

chémotype à borneol (23,39%) et thymol (16,17%) de la provenance

d'Aoulouz à 1020 m d'altitude et le chémotype à borneol

(de 27,49% à 31.07%) et á-terpineol (de 12,57 à 14,97%)

pour les provenances d' Ankrim (320 m), d'Amskrod (1050 m) et d'Oulad Berhil

(1240 m).

Les traitements aux huiles essentielles ont montré un

effet acaricide plus efficace par rapport à un acaricide

homologué (Bayvarol) avec des efficacités variant selon la

composition chimique de l'HE : Bayvarol (83,3%), chémotype borneol

(71,4%), chémotype borneol & thymol (90,9%), chemotype borneol &

carvacrol (92,6%). L'approfondissement des études sur thymus

satureioides permettrait la mise en place d'un bioacaricide

écologique, économique et efficace pour la lutte contre le

varroa.

Keywords: Varroa destructor, Thymus

satureioides, essential oils, bee, bioinsecticide.

vi

Abstract

Morocco is home to a rich flora consisting of nearly 4200

species and of diverse vegetation, with very marked endemism. Species of

aromatic and/or medicinal interestare estimated at about 600, many of which are

endemic including Thymus satureioides.

Statements relating to bee colonies visiting the region of

Taroudant (Morocco) on Thymus satureioides plant formations and

acquiring some immunity against Varroa were confirmed by a survey conducted

among beekeepers and cooperatives in the said region. From this, our work is

devoted to the first chemical characterization of essential oils (EO) of this

species of thyme collected from different altitudinal provenances in the said

region. Subsequently, we evaluated the bioacaricidic effect of essential oils

at various chemical compositions against Varroa destructor in the

Gharb region : a highly beekeeping region familiar with the parasite

infestations. The treatment trials were conducted using strips of absorbent

paper soaked in EO (5 ml) and placed between the hive frames.

The chemical characterization of different origins of T.

satureioides helped highlight four chemotypes of thyme in the province of

Taroudant as follows: borneol chemotype (94%) of Timoulay origin at 850 m above

sea level, borneol (26.75%) and carvacrol (21.38%) of East Amskrod at 1050 m ,

borneol (23.39%) and thymol (16.17%) chemotypes of Aoulouz 1020 m, and borneol

(27.49% to 31.07%) and á-terpineol (12.57 to 14.97%) chemotypes ofAnkrim

(320 m), Amskrod (1050 m) and Oulad Berhil (1240 m) origins.

The essential oils applications showed a more effective

acaricidic effects compared to an approved acaricide (Bayvarol), with varying

efficiencies depending on the chemical composition of EO: Bayvarol (83.3%),

borneol chemotype (71.4%), borneol & thymolchemotype (90.9%), borneol &

carvacrol chemotype (92.6%). Further studies will enable the establishment of

an ecologically, economically efficient bioacaricide to combat varroa.

Õwáã

æ ÉíÑØÚáÇ

ÚÇæäáÇÇ.ÙæÍáã

äØæÊ äã äæßÊí

íÊÇÈä ÚæäÊÈ

ÒíãÊí æ. Úæä 0044

íáÇæÍ äã

Éäæßã ÉíäÛ

ÇÑæá ÈÑÛãá

Ç ãÖí ÈÑÛãáÇ

æå íáÕáÇÇ

åäØæã ÑíÈß

ÏÏÚ ÇåäíÈ äã

Úæä 044 È ÑÏÞÊ

ÉíÈØáÇ s myhT

ÊáÇíßÔÊ ØÓæ

ÉäãÇßáÇ

áÍäáÇ

ÊÇÑãÚÊÓã äÇ

ÉíÈíÑÌÊ áÇ

ÊÇÍíÑÕÊ

ãÚÒÊ.

ÊäÇÏæÑÇÊ

ÉÞØäã í æ

äíáÇÍäáÇ Úã

ÈÇæÌËÓÇ ÑÈÚ

ËÇÍíÑÕËáÇ

åÐå ÏíßÇÊ ãÊ

ÏÞá. ÇæÑÇáÇ

ÏÖ ÉÚÇäã

ÈÓÊßÊ sed oaurutas

ÑËÚÒáÇ äã

ÚæäáÇ ÇÐåá

ÉíÓÇÓáÇÇ

ÊæíÒáá

íÆÇíãíßáÇ

ÕæáÇ ìáÚ

áÇæÇ. áãÚáÇ

ÇÐå ÒßÊÑí.

ÇÐå äã

ÇÞáÇØäÇ.ÊÇíäæÇÚÊá

ÉíÆÇíãíß

ÊÇÈíßÑÊ ÊÇÐ

ÉíÓÇÓáÇÇ

ÊæíÒáÇ

ãííÞÊÈ ÇäãÞ

ãË. ÉÞØäãáÇ

ÓäÈ ÉáÊÎã

ÊÇÚÇÊÑÇ ÊÇÐ

ÊÇåÌ äã

ÐæÎÇãáÇ í

ÚÓÇæ ØÇÔä

ÊÇÐ ÉÞØäã(

ÈÑÛáÇ ÉÞØäã

í tasdo sdro aeoore ÏÖ ÓæÓÊ

ÏÇÖãß

ÇåÑíËÇÊ ËíÍ

äã ÉáÊÎã

aurutasmyhT s sed oá

íÆÇíãíßáÇ

ÕæáÇ

)íáíØáÇ íÔÊ

ÑÚÊ æ áÍäáÇ

ÉíÈÑÊ

áæíäÑæÈáá

ÚæäæãíßáÇ.

ÊäÇÏæÑÇÊ

ÉÞØäã í

ÑÊÚÒáÇ äã

ÊÇíÚæäæãíß

ÚÈÑÇ äííÈÊ

äã äßã ÉáÊÎã

ÊÇåÌ äã

ÑÏÍäãáÇ

áæÑßÇÇßáÇ

æ )% 00.62(

áæíäÑæÈáá

ÚæäæãíßáÇ.ÑÊã

014 ÚÇÊÑÇ ìáÚ

ÉÚÞÇæáÇ

íáæãíÊ ÉåÌ

äã )40%(

|

æ)

|

01.14%(

áæíäÑæÈáá

ÚæäæãíßáÇ

.ÑÊã

|

1424

|

ÚÇÊÑÇ

ìáÚ

ÉÚÞÇæáÇ

|

-ÞÑÔ

ÊæÑßÓãÇ

ÉåÌæ äã

|

)01.10%(

|

|

ìáÇ

|

06.04% äã(

áæíäÑæÈáá

ÚæäæãíßáÇæ

ÑÊã 1404 ÚÇÊÑÇ

ìáÚ ÉÚÞÇæáÇ

ÒæáæÇ ÉåÌæ

äã )

|

10.16%( áæãÊáÇ

|

ÏáÇæÇ æ

ÑÊã 1424

ÊæÑßÓãÇ .ÑÊã

104 ãíÑßäÇ ÉåÌ

äã)10.46% ìáÇ % 10.26 äã(

áæäÈÑÊ

ÇááÇÇæ )11.46%

. ÑÊã 1 004

áíãæÈ

.ÊÇÑÇØáÇÇ

äíÈ ÊÚÖæ .)ãáã

2( ÉíÓÇÓáÇÇ

ÊæíÒáÇÈ

ÉÚæÞäã ÉÕÇã

ÉíÞÑæ ÉãÒÍÇ

áÇãÚÊÓÇÈ

ÌáÇÚáÇ

ÈÑÇÌÊ

ÊíÑÌÇ

ÞíæÓÊáá

ÍÑÕãáÇ

ÓæÓÊáÇ ÏÇÖã

Úã ÉäÑÇÞã

ÓæÓÊáá ÏÇÖã

áÇÚ íæíÍ

ÑíËÇÊ ÏæÌæ

ÊÏßÇ

ÈÑÇÌÊáÇ åÐå

ÉíÓÇ

ÓáÇÇ

ÉÈíßÑÊáÇ

ÈÓÍ áÊÎÊ

ÊÇÁÇß Úã lehaeorB

Úæäæãíß.) 44.4%(

áæãÊá Çæ

áæíäÑæÈáá

Úæäæãíß .) 61.0%(

áæíäÑæÈáá

Úæäæãíß lehaeorB) 01.12%(

. )%00.0(

áæÑßÇÇßáÇ æ

áæíäÑæÈáá

.ÇæÑÇáÇ

ìáÚ ÁÇÖÞáÇ

áÌÇ äã

ÇíÏÇÕÊÞÇ æ

ÇíÌæáæßíÇ

áÇÚ ÓæÓÊ

ÏÇÖã ìáÇ

áÕæÊáá

ÊÇÓÇÑÏáÇ

ÞíãÚÊÈ íÕæä

ÏÇÖã ,

ÉíÓÇÓáÇÇÇ

ÊæíÒáÇ , áÍäá

, Varroa destructor, Thymus satureioides ,

:ÉíÑæÍãáÇ

ÊÇãáßáÇ

. ÓæÓÊ

viii

Table des matières

Dédicaces ii

Remerciements iii

Résumé v

Abstract vi

ÕÎáã vii

Table des matières: viii

Liste des Tableaux xi

Liste des figures xii

Liste des Abréviations xiv

Introduction Générale 1

Partie 1 : Synthèse bibliographique 5

Chapitre 1.Généralités sur les

plantes aromatiques et médicinales 6

1.1. Historique 6

1.2. Utilisation des plantes aromatiques et médicinales

6

1.2.1. Les plantes médicinales 7

1.2.2. Les plantes aromatiques 7

1.2.3. Les plantes à parfum 7

1.3. Les huiles essentielles 8

1.3.1. Définition 8

1.3.2. Rôle des huiles essentielles dans la plante 9

1.3.3. Facteurs de variabilité des HE 10

1.3.4. Domaines d'utilisation des HE 12

Chapitre 2. Le thym doux du Maroc « Thymus

satureioides Cosson & Balansa» 13

2.1. Botanique 13

2.2. Place dans la systématique 14

2.3. Répartition biogéographique et écologie

14

2.4. Importance socio-économique de T. satureioides

15

2.5. Propriétés et vertus du thymus

satureioides 16

2.6. Composition chimique 16

Chapitre 3. Le Varroa, parasite redoutable des

abeilles 18

3.1. Le déclin des populations d'abeilles à travers

le monde 18

3.2. Historique de la varroase 20

3.3. Description biologique des phases de développement du

Varroa destructeur 22

3.4. Ontogenèse du Varroa destructor 24

3.4.1. Processus d'infestation 24

3.4.2. La fécondation 25

ix

3.4.3. Emergence de la jeune abeille 25

3.4.4. Concordance phénologique cycle Varroa/cycle abeille

(récapitulation) 26

3.5. Dynamique des populations de V. destructor au sein

de la colonie 28

3.6. Expression de la varroase 30

3.6.1. Au niveau de l'individu 30

3.6.2. Au niveau de la colonie 32

Partie 2: Matériel et méthodes

33

2.1. Présentation de la zone d'étude

34

2.1.1. Situation géographique 34

2.1.2. Relief et climat 34

2.1.3. Données sur le secteur forestier 35

2.1.4. Organisations professionnelles 37

2.2. Approche méthodologique 38

2.2.1. Enquête de confirmation auprès des

apiculteurs de la région de Taroudant et

entretien avec les apiculteurs du Gharb 38

2.2.2. Collecte de Thymus satureioides au niveau de

différentes provenances dans

la province de Taroudant 39

2.2.3. Distillation de T. satureioides

récolté dans la province de Taroudant 41

2.2.4. Détermination du rendement en HE 41

2.2.5. Caractérisation chimique des HE de T.

satureioides 41

2.2.6. Evaluation du taux d'infestation du Varroa dans

le Gharb 42

2.2.6.1. Echantillonnage des Varroas phorétiques

42

2.2.6.2. Suivi des chutes naturelles de Varroas «

méthode de pose de langes » .... .43

2.2.6.3. Comptage des Varroas piégés dans

le couvain mâle 44

2.2.7. Essais de traitements aux huiles essentielles de

Thymus satureioides 46

2.2.8. Traitement des données 47

Partie 3 : Résultats et discussions 48

3.1. Typologie de l'apiculture et modalités de

l'infestation par le Varroa 49

3.1.1. Typologie de l'apiculture et modalités de

l'infestation par le Varroa dans la

province de Taroudant 49

3.1.1.1. Pratique apicole 49

3.1.1.2. Etat sanitaire de l'abeille pendant la période

d'installation du rucher au

niveau des populations de Thymus satureioides 54

3.1.2. Typologie de l'apiculture dans la région du Gharb:

calendrier apicole et cycle

de l'abeille 58

3.1.2.1. Critères utilisés pour le choix de

l'emplacement du rucher 58

3.1.2.2. Disposition et gestion du rucher 58

3.1.2.3. Calendrier apicole 59

x

3.1.3. Synthèse 62

3.2. Caractérisation chimique des huiles essentielles de

Thymus satureioides 64

3.2.1. Rendement en huiles essentielles 64

3.2.2. Composition chimique des HE de Thymus satureioides

65

3.2.2.1. Propriétés chimiques des Provenances 65

3.2.2.2. Les chémotypes de T. satureioides 70

3.2.3. Conclusion 73

3.3. Evaluation de l'infestation au rucher 73

3.3.1. Taux d'infestation évalué par

échantillonnage des Varroas phorétiques

(effectifs de Varroas/effectifs d'abeilles) 73

3.3.2. Taux d'infestation évalué par le suivi des

chutes naturelles de Varroas

« méthode pose des langes » 74

3.4. Evaluation du taux d'infestation « du couvain

mâle » au laboratoire 74

3.5. Evaluation des potentialités acaricides des HE de

T. satureioides 75

Conclusion générale 78

Références bibliographiques 80

Annexes 93

xi

Liste des Tableaux

Tableau 1. Composition chimique des huiles

essentielles de Thymus satureioides de

différentes provenances du Maroc 17

Tableau 2.

Causes suspectées dans le déclenchement du syndrome

d'effondrement des

colonies d'Apis mellifera à travers le monde

19

Tableau 3. Principales essences

forestières dans la province du Taroudant 36

Tableau 4. Quelques productions

forestières dans la province du Taroudant 36

Tableau 5. Répartition des

coopératives agricoles dans la province du Taroudant 37

Tableau 6. Dispositif expérimental 46

Tableau 7.Calendrier apicole et transhumance

dans le Gharb 60

Tableau 8. Rendement en HE des

différentes provenances de Thymus satureioides 64

Tableau 9. Principaux composés chimiques

des HE des différentes provenances de

Thymus satureioides 66

Tableau 10. Taux d'infestation du couvain

mâle (varroas dans les alvéoles) 74

Tableau 11. Résultat des essais de

traitements contre le Varroa 77

xii

Liste des figures

Figure 1. Illustration schématique du

développement des glandes productrices d'huile

essentielle 9

Figure 2. Thymus satureioides C.&B.

13

Figure 3. Pertes mondiales estimées dues

à V. destructor 19

Figure 4. Répartition géographique

de Varroa destructor 21

Figure 5. Vue dorsale (à gauche) et

ventrale ( à droite) d'une femelle adulte V.

destructor 23

Figure 6. Composition

normale d'une famille V. destructor observée dans une

alvéole

de couvain d'ouvrières approximativement 11 jours

après l'operculation. 23

Figure 7. Processus

d'entrée de la fondatrice V. destructor dans la cellule de

couvain(Vandame, 1996). 24

Figure 8. Cycle de reproduction de Varroa

destructor 26

Figure 9. Evolution des effectifs de V.

destructor en fonction de l'état de la colonie

d'abeilles et des saisons 27

Figure 10.

Modélisation du niveau d'infestation par l'acarien V.

jacobsoni des abeilles

adultes et du couvain au cours d'une année

28

Figure 11. Modélisation de la dynamique de

population de Varroa destructor au cours

d'une année 29

Figure 12. Carte montrant la localisation de la

zone d'étude. 34

Figure 13. La carte géographique de la

province du Taroudant 35

Figure 14. Carte montrant l'emplacement des

stations de récolte des échantillons de

thymus satureioides dans le Sud-ouest Marocain.

40

Figure 15. Abeilles adultes immergées dans de

l'alcool et double tamis pour séparer les

abeilles des Varroas 43

Figure 16. Insertion d'un lange graissé

à la margarine au fond d'une ruche 44

Figure 17. Couvain mâle

désoperculé au laboratoire de l'ENFI 45

Figure 18. Huiles essentielles ( à

gauche) et Bayvarol ( à droite) testé au rucher

d'Nkharkhssa (Kénitra) 46

Figure 19.

Bandelette en papier absorbant imbibée d'huile essentielle (5

ml) et installée

entre les cadres de la ruche. 47

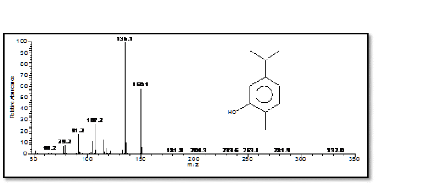

Figure 20. Spectre de masse du carvacrol de

thymus satureioides 68

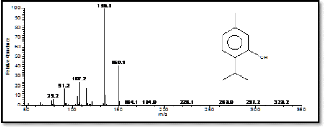

Figure 21. Spectre de masse du thymol thymus

satureioides 68

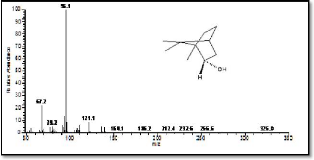

Figure 22. Spectre de masse du borneol

thymus satureioides 69

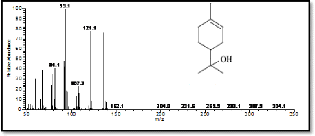

Figure 23. Spectre de masse de l'

á-terpineol thymus satureioides 70

Figure 24. Variation de la teneur en borneol

selon les provenances 70

Figure 25. Efficacités des traitements

aux HE et du Bayvarol contre varroa destructor

après un jour 76

xiii

Liste des Annexes

Annexe 1. Fiche enquête : Etude du Varroa

des abeilles 94

Annexe 2. Fichier Excel de l'enquête 99

Annexe 3. Chromatogrammes des HE de

différentes provenances de Thymus

satureioides 100

Annexe 4. La lutte contre le Varroa

destructor 101

A. Le Piégeage 101

B. La thermothérapie 102

C. L'usage de produits anti-adhésifs 102

D. L'électricité 103

E. Sélection d'abeilles tolérantes ou

résistantes à Varroa jacobsoni 103

F. La lutte biologique 103

G. L'utilisation de la roténone 104

H. L'aromathérapie 104

I. L'utilisation de répulsifs 106

J. Lutte par traitements acaricides 106

K. Mise en oeuvre de la lutte 108

xiv

Liste des Abréviations

A. mellifera : Apis

mellifera

CRF : Centre de Recherche Forestière

DREF : Direction Régionale des eaux et

forets

DPEFLCD : Direction Provinciale des Eaux et

Forêts et à la Lutte contre la

Désertification

ENFI : Ecole Nationale Forestière

d'Ingénieurs

HCEFLCD : Haut-commissariat des Eaux et

Forêts et à la Lutte contre la

Désertification

HE : Huile Essentielle

IAV : Institue Agronomique et

Vétérinaire Hassan II

INRA : Institue National de la Recherche

Agronomique

PAM : Plantes Aromatiques et

Médicinales

V.destructor : Varroa

destructor

1

Introduction Générale

De par ses contrastes géographiques offrant une gamme

variée de bioclimats méditerranéens, le Maroc

héberge une flore riche constituée de près de 4200

espèces et une végétation variée, à

endémisme très marqué. Les espèces à

intérêt aromatique et/ou médicinales (PAM) sont

estimées à près de 600 espèces dont un grand nombre

sont de même endémiques (Benabid, 2000). En outre, vu les

conditions écologiques du pays, en comparaison avec les mêmes

espèces produites dans les pays voisins, les PAM du Maroc se distinguent

par leur haute teneur en essences et des caractéristiques chimiques

variables (Gnanmi et al.2010)

Ces plantes médicinales et aromatiques demeurent une

source considérable de substances biologiquement actives et

possèdent des potentialités biologiques très

intéressantes et exploitables dans divers domaines : médecine,

pharmacie, agriculture, apiculture, ... (Beylier-Maurel, 1976 ; Valnet et

al.1978 ; Beraoud, 1990; Gnanmi et al.2010) et le Maroc

dispose d'un savoir-faire ancestral, qui a été

préservé au cours des siècles: la médication par

les plantes ainsi que pour l'extraction des principes actifs notamment

aromatiques.

Par ailleurs, sur les 600 espèces de PAM

potentiellement exploitables au Maroc, une dizaine l'est effectivement comme le

romarin, le thym, la camomille, l'armoise, l'origan, la menthe pouliot, le

laurier sauce, le lichen, le pyrèthre et le myrthe. Ainsi, plus d'une

vingtaine d'espèces sont utilisées pour la production d'huiles

essentielles ou d'autres extraits aromatiques destinés essentiellement

à l'industrie de parfumerie et cosmétique ainsi que pour la

préparation des produits d'hygiène et la formulation des

arômes (Gnanmi et al.2010).

Les huiles essentielles sont, par définition, des

métabolites secondaires produits par les plantes comme moyen de

défense contre les ravageurs phytophages (Kaufman et al. 1999).

Ces extraits contiennent en moyenne 20 à 60 composés qui sont

pour la plupart des molécules peu complexes, soit des

monoterpènes avec leurs phénols reliés, et des

terpènes plus complexes, dont les sesquiterpènes. Les

biopesticides à base d'huiles essentielles présentent plusieurs

caractéristiques d'intérêt. Plusieurs sont aussi efficaces

que les produits de synthèse. Ils ont en général une

efficacité à large spectre, mais avec

2

une spécificité pour certaines classes ou ordres

d'insectes et une rémanence courte (Kaufman et al. 1999)

Au Maroc, le genre Thymus est

représenté par 21 espèces dont 12 sont endémiques;

On peut citer entre autre le thym de Brussonnet (Thymus satureioides)

et le thym du Maroc (Thymus maroccanus). Les formations naturelles

à base de thym sont importantes dans le Haut Atlas central et

occidental, dans les associations steppiques à arganier, les groupements

pré-forestiers à thuya, à chêne vert ou à

genévrier rouge (Benabid, 2000).

Utilisée dans l'industrie pharmaceutique et

parapharmaceutique (crèmes, savons, dentifrices..) ainsi que pour la

fabrication de parfums, l'huile essentielle de thym est produite dans le monde

entier; l'Espagne et le Maroc figurent parmi les principaux producteurs et la

teneur en huile est de l'ordre de 2 à 5 % de la masse

végétale sèche (Ghanmi et al. 2010). L'huile de

thym contient plusieurs principes actifs dont le thymol, antiseptique majeur,

est le plus important. Ce dernier est actuellement utilisé dans beaucoup

de pays pour la formulation des acaricides commerciales contre la varroase des

abeilles domestiques (APILIFE VAR, APIGUARD,...) et dont l'intérêt

réside dans le respect du miel. Cette valorisation des HE de thymus

satureioides n'est pas encore developper au Maroc.

Le Varroa destructor, parasite des abeilles, est

devenu depuis les années 80, le ravageur principal des ruchers. Le monde

scientifique s'accorde à peu près pour dire qu'il est une des

causes majeures des affaiblissements et des pertes auxquels sont

confrontés les apiculteurs, et cela en combinaison avec d'autres stress

(Anderson et Trueman, 2000).

Afin de répondre à la problématique de la

varroase, plusieurs études ont été menées de part

le monde pour extraire et tester des substances naturelles contre le parasite

des colonies d'abeilles domestiques (Anderson et Trueman, 2000). Le

développement d'infestations massives du parasite avait, en effet,

suscité une utilisation abondante d'insecticides chimiques qui a fini

par contaminer les productions de miel sans pouvoir acquérir une

efficacité et une maîtrise du problème.

Le Maroc, qui a connu l'introduction du Varroa en

1989, connait la même problématique. Les apiculteurs utilisent

différentes méthodes pour lutter contre le parasite (lutte

à base de produits chimiques, bioinsecticides, méthodes

traditionnelles,

3

....) en attendant de disposer de moyens efficaces et

respectueux de l'environnement pour contrôler voire

éradiqué le Varroa et ses pathologies

associées.

Dans ce contexte, le fait reconnu et reporté que les

colonies d'abeilles séjournant dans le sud ouest marocain sur les

formations de Thymus satureioides acquièrent une certaine

immunité contre le Varroa, nous a amené à

conduire cette étude qui se préoccupe d'abord de la

caractérisation chimique des huiles essentielles de cette espèce

de thym à partir de différentes provenances altitudinales dans

cette région du pays et ensuite de les tester dans la lutte contre le

Varroa. Le T. satureioides s'avère présenter

une composition chimique particulière et variable notamment riche en

borneol (Richard et al. 1985; Mebarki, 2010), qui mériterait

d'être tester comme bioinsecticide contre le Varroa à

l'instar du thymol.

Le présent travail est réalisé dans le

cadre d'une collaboration entre l'Ecole Nationale Forestière

d'Ingénieurs, le Centre de Recherche Forestière (Haut

Commissariat des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la

Désertification) et l'Institut National de la Recherche Agronomique.

L'intérêt de ce travail est double :

? d'un point de vue appliqué, nous nous sommes

proposé d'étudier la composition chimique des huiles essentielles

de Thymus satureoiedes, espèce endémique et de grande

importance parmi les PAM du Maroc. L'étude prend en compte l'aspect

écologique (gradient altitudinale, continentalité,...) et la

variabilité chimique, il contribue donc pleinement à la

démarche de diversification de la gamme de caractérisation des

huiles essentielles.

? d'un point de vue valorisation, notre travail s'inscrit dans

une démarche exploratoire pour mettre en évidence les

potentialités acaricides des huiles essentielles de T.

satureioides et particulièrement selon leurs compositions en

principe actives. Il constitue une contribution visant à mettre en

oeuvre un moyen de lutte alternative (bioinsecticide) contre le

Varroa. Par ailleurs, la diversification de la production d'huiles

essentielles (chémotypées) ne peut être envisagée

que si la caractérisation est réalisée et celle-ci passe

par la connaissance de la composition chimique et des lieux de

récolte.

4

Les objectifs spécifiques assignés à

cette étude sont :

? Réaliser une enquête (de confirmation)

auprès des apiculteurs de la région de Taroudant, relative aux

modalités de manifestation de l'infestation par le Varroa.

? Caractériser les huiles essentielles de Thymus

satureioides de différentes provenances altitudinales dans la

province de Taroudant (sud-ouest marocain),

? Evaluer l'infestation par le varroa dans les ruchers du

Gharb (région à infestation importante par le Varroa)

? Réaliser dans la région du Gharb des tests

d'efficacité de traitements à base d'huiles essentielles

extraites et caractérisées de Thymus satureioides

5

Partie 1 : Synthèse bibliographique

6

Chapitre 1. Généralités sur les

plantes aromatiques et médicinales

1.1. Historique

L'histoire des plantes aromatiques et médicinales est

souvent liée à celle de l'humanité puisque

déjà dans l'Egypte antique (environ 4500 av. J.C)

l'homme utilisait largement les onguents parfumés, les résines

aromatiques, les épices et les végétaux odorants. La

civilisation du Nil a transmis au travers des gravures sur la pierre de ses

monuments toute une iconographie des procédés de

préparation des huiles, des baumes et des liqueurs fermentées.

Les Romains furent les maîtres incontestés dans l'art de

l'extraction et de la conservation des arômes par macération de

l'aromate dans un corps gras. Les découvertes archéologiques

attestent de ces pratiques (Figueredo, 2007).

Les anciennes civilisations se servaient des plantes

aromatiques et médicinales dans un but cosmétologique et

thérapeutique. Toutefois, ce sont les Grecs et les Arabes qui ont

développés l'utilisation des plantes en médecine. Le

développement industriel de la distillation par les Arabes fut le

premier pas de la production moderne des essences volatiles. Avicenne,

médecin et philosophe (980-1037), produit la première huile

essentielle pure, une huile essentielle de roses, extraite de Rosa

centifolia. Pour cela, il met au point un alambic. La distillation par la

vapeur d'eau autorisait l'extraction d'huiles essentielles pures de très

nombreuses plantes (Zhiri, 2006).

Avec les progrès de la chimie, l'extraction des

essences devient plus rationnelle et dès le XIXème

siècle, l'industrie proprement dite des arômes à usage

alimentaire voit le jour. Elle connaît un essor remarquable

parallèlement à celui des parfums, bénéficiant des

nombreux progrès techniques qui se développent. Actuellement, le

champ d'utilisation des plantes aromatiques et médicinales est devenu

encore plus large (Paris et Moyse, 1971).

1.2. Utilisation des plantes aromatiques et

médicinales

Ces plantes sont utilisées, soit pour l'extraction des

huiles essentielles, soit pour l'extraction de molécules

particulières recherchées par l'industrie pharmaceutique, soit

comme aromatisant dans l'industrie alimentaire. Ainsi, trois catégories

de plantes sont distinguées selon leurs utilisations : les plantes

médicinales, les plantes aromatiques et les plantes à parfum.

Les huiles essentielles sont sécrétées

par les cellules glandulaires à huiles situées dans

différentes parties de la plante. Elles sont extraites à partir

des feuilles (romarin et

7

1.2.1. Les plantes médicinales

Les plantes médicinales peuvent être

divisées en deux classes distinctes selon leur utilisation :

- Les plantes médicinales utilisées dans la

médecine allopathique classique. Ce sont des espèces

végétales qui produisent certaines molécules très

recherchées par l'industrie pharmaceutique, tel que le taxolère

extrait des feuilles de l'if commun qui est utilisé contre le

cancer de la gorge et de l'ovaire. La colchicine qui est extraite à

partir de la colchique; est utilisée pour ses propriétés

anti-inflammatoire, et la khilline extraite des fruits de l'Ammi visnaga

; est utilisée contre l'asthme bronchique, la coqueluche et pour le

traitement de l'angine de poitrine (Fechtal, 2000).

- Les plantes utilisées dans la phytothérapie.

Elles sont utilisées sous forme de recettes traditionnelles ou des

préparations pharmaceutiques (extraits aqueux ou alcoolique, infusion ou

poudre, gélules, etc.). Ce type d'utilisation a été

développé grâce à la médecine traditionnelle

et à la médecine moderne (A.M.I., 1995).

1.2.2. Les plantes aromatiques

Les plantes aromatiques sont utilisées, comme

épices (safran, cumin, poivre, etc.) et leurs huiles essentielles comme

aromatisants (agrumes, rose, etc.), dans l'industrie agro-alimentaire en

boulangerie, confiserie, fromagerie, pâtisserie, charcuterie et dans

diverses préparations alimentaires. En outre, les huiles essentielles de

certaines plantes aromatiques sont également utilisées comme

aromatisant dans la formulation de certaines préparations

pharmaceutiques (Ismaili, 2000).

1.2.3. Les plantes à parfum

Ce sont des plantes utilisées pour l'extraction des

essences volatiles. Celles-ci sont des huiles essentielles constituées

de mélanges complexes de composés organiques. Leur valeur

commerciale dépend souvent de la présence de molécules

recherchées pour une utilisation donnée (Lachance, 1977).

8

myrte), des fleurs (rose et jasmin), des fruits (agrumes), des

graines (coriandre), de l'écorce (cassis), des racines (iris) et du bois

(cèdre, thuya, santal).

Les essences aromatiques des plantes à parfum sont

destinées à l'industrie de parfums grand consommateur des huiles

essentielles, et des détergents (gels de bain, savons, shampooings,

lotions, crèmes diverses, déodorants d'ambiance, etc.). Parmi les

plantes aromatiques marocaines destinées à ce secteur, nous avons

les plantes spontanées telles que le romarin, l'armoise, la menthe

pouliot, le myrte

etc. et les plantes de culture, telles que

les citrus, la rose, le jasmin et le géranium (Fechtal, 1999).

1.3. Les huiles essentielles 1.3.1. Définition

La synthèse et l'accumulation des huiles essentielles

sont généralement associées à la présence de

structures histologiques spécialisées, souvent localisées

sur ou à proximité de la surface de la plante (Brunetton, 2008) :

cellules à huiles essentielles des Lauraceae ou des

Zingiberaceae, poils sécréteurs des Lamiaceae,

poches sécrétrices des Myrtaceae ou des

Rutaceae, canaux sécréteurs des Apiaceae ou des

Asteraceae.

Provenance des huiles essentielles en fonction des

différentes parties de plantes :

- feuilles : romarin, sauge, niaouli,

eucalyptus, ...

- tiges : citronnelle, ...

- écorces : cannelier, ...

- racines : angélique, calamus, ...

- rhizomes : gingembre, vétiver, iris,

valériane,...

- bulbes : oignons, ...

- bois : santal, bois de rose, camphrier,

cèdre,...

- péricarpes de fruits : orange, citron,

mandarine, ...

- fleurs : jasmin, rose, ylang-ylang, camomille,

...

- fruits : aneth, céleri, carvi, fenouil,

coriandre, ...

Selon la pharmacopée Européenne

7ème édition (2010), L'huile essentielle est

définie comme étant un « Produit odorant,

généralement de composition complexe, obtenu à partir

d'une matière première végétale botaniquement

définie, soit par entraînement à la vapeur d'eau, soit par

distillation sèche, soit par un procédé mécanique

approprié sans

9

chauffage. Une huile essentielle est le plus souvent

séparée de la phase aqueuse par un procédé physique

n'entraînant pas de changement significatif de sa composition».

Cette définition spécifique est restrictive dans

la mesure où elle exclut les huiles essentielles obtenues par extraction

à l'aide de solvant et celles obtenues par tout autre

procédé (gaz sous pression, enfleurage), bien que ceux-ci

occupent une place importante sur les marchés de la parfumerie, de la

cosmétique, de la pharmacie ainsi que dans de nombreux secteurs de

l'industrie.

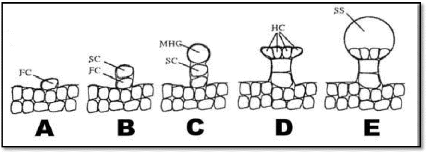

Figure 1. Illustration schématique du

développement des glandes productrices d'huile essentielle

(Gaspar et Jeeke, 2004).

- A et B : différenciation, à partir d'une cellule

épidermique des cellules constitutives du pied.

- C : division des cellules constituant le pied pour former la

cellule mère de tête.

- D et E : division de la cellule mère de tête et

formation de la glande sécrétrice.

1.3.2. Rôle des huiles essentielles dans la

plante

Différentes suppositions ont été

avancées sur le rôle des huiles essentielles pour les plantes.

Nous nous contenterons d'en énumérer quelques-unes :

- D'après Verschaffelt et Stahl (1915)

(in Figueredo, 2007), les huiles essentielles constituent un moyen de

défense contre les microorganismes pathogènes, les champignons,

les insectes et les herbivores en modulant les comportements de ceux-ci

vis-à-vis des plantes.

- Lutz (1940) estime que les constituants des

huiles essentielles sont des modérateurs des réactions

d'oxydation intramoléculaire protégeant la plante contre les

agents atmosphériques. Cette théorie suppose que certains de ces

composés se comporteraient aussi comme source d'énergie à

la suite d'une baisse de l'assimilation chlorophyllienne.

10

- Nicholas (1973) considère que les

monoterpènes et sesquiterpènes jouent des rôles aussi

variés qu'importants dans la relation des plantes avec leur

environnement. Ces travaux ont montré que, par exemple, le

1,8-cinéole et le camphre inhibent la germination des organes

infectés ou la croissance des agents pathogènes issus de ces

organes.

- Enfin, Croteau (1986) a montré que

les huiles essentielles auraient un rôle de mobilisateur d'énergie

lumineuse et de régulateur thermique au profit de la plante. Ces

essences volatiles réguleraient la transpiration diurne en absorbant les

rayons ultraviolets par leurs constituants insaturés. La présence

et la teneur en huiles essentielles dans les plantes seraient donc en rapport

avec la photochimie.

Outre ces aspects, les HE contribuent à

l'équilibre des écosystèmes, attirent les abeilles et des

insectes responsables de la pollinisation (Kurt, 1983).

1.3.3. Facteurs de variabilité des HE

Divers recherches sur les huiles essentielles ont

montré que la composition chimique de celles-ci est très

fluctuante (Ghanmi et al. 2010). En effet, elle dépend d'un

grand nombre de facteurs d'ordre naturel (génétique,

localisation, stade végétatif, sol, climat, etc. ...). Il y a

d'autres facteurs qui sont liés à la durée de distillation

et la méthode utilisée pour l'extraction des huiles essentielles.

Ces deux derniers facteurs dépendent de la nature du matériel

à distiller. Dans cette présentation on se limitera

essentiellement aux facteurs liés à la plante et son

environnement.

- Diversité selon l'organe

végétal

Chez une même espèce, il arrive que la

composition chimique de l'huile essentielle diffère d'un organe de la

plante à un autre. Guignard (1983) souligne que l'écorce de la

cannelle (Cinnamomum zeylanicum B.) fournit un extrait où

l'aldéhyde cinnamique est majoritaire. Les feuilles donnent une huile

riche en eugénol, tandis que le camphre prédomine dans l'essence

des racines.

- Influence de la période de récolte, du

climat et du sol

La teneur des différents constituants de l'huile

essentielle d'une espèce donnée peut varier au cours de son

développement et de son stage végétatif. Par exemple, chez

Coriandrum sativum L., le fruit mûr contient 50% plus de linalol

que le fruit vert (Crouteau, 1988).

11

Gauthier et al. (1988) ont constaté que la

composition chimique de trois provenances de myrte marocaines varie en fonction

du stade végétatif. L'a-pinène et le 1,8-cineol augmentent

en début du cycle de végétation. Puis, à partir de

la floraison, l'a-pinène diminue fortement et le 1,8-cineol continue

à augmenter pour subir une légère diminution en fin de

végétation.

Bruneton (1987) a constaté que la menthe poivrée

récoltée en début de floraison a une huile essentielle

riche en néomenthol et en menthone tandis qu'en fin de floraison cette

huile est riche en menthol.

D'après Fluck (1963), le climat et le sol ont une

influence plus importante pour les espèces végétales dont

l'organe sécréteur d'huile essentielle se situe au niveau des

poils glandulaires (Lamiaceae, Verbenaceae,

Geraniaceae, Rutaceae) que pour celles dont l'huile est

produite dans les formations schizogènes des feuilles, calices ou tiges

(Lauraceae, Asteraceae).

- Existence de variétés chimiques ou

chémotypes

Au sein d'une même espèce la composition chimique

de l'huile essentielle peut être différente: on parle alors de

races chimiques ou de chémotypes. Il s'agit d'un polymorphisme chimique.

Une espèce peut être homogène au niveau de son caryotype et

produire des huiles essentielles de compositions différentes. Le cas du

thym (Thymus vulgaris L.) avec ses 7 chémotypes est sans doute

le plus connu (Duval, 2012), on peut aussi citer le cas de l'Ocimum

gratissimum L., qui peut présenter 5 chémotypes:

eugénol, méthyl-eugénol, linalol, b-caryophyllène,

et géraniol (Charles et Simon, 1992).

Au Maroc, Fechtal et al. (2001) mentionnent deux

races chimiques de romarin, celle de la région rifaine est riche en

a-pinène, avec une teneur variant entre 33,1 et 50% alors que celle de

la région orientale est riche en 1,8-cineole dont la teneur varie entre

41 et 63%.

Le Lippia multiflora récoltée au Togo a

révélé les chémotypes à citral, à

thymol (acétate de thymyle), à para-cymène et à 1-8

cinéole (Inouye et Abe, 2003).

Enfin, Charchari et Boutekedjret (1994) ont

démontré que le rendement en huile essentielle et la teneur en

principaux constituants de l'Artemisia herba-alba assa

récoltée en Algérie diffèrent selon le lieu de

végétation de la plante. Ils observent deux chémotypes

suivant la région de récolte: le type à a-thuyone

caractérisant l'huile essentielle de la plante provenant de

Ghardaïa et celui à a-thuyone-camphre et

12

chrysanthénone caractérisant celle de la plante

récoltée à Biskra, à Bordj Bou Arreridj et à

Laghouat.

1.3.4. Domaines d'utilisation des HE

Les huiles essentielles, grâce à leur

concentration en principes actifs bien diversifiés, possèdent des

activités antiseptiques, bactéricides, antifongiques,

antivirales, antimitotiques, hormonales, antirhumatismales, circulatoires,

antidiabétiques, immunostimulantes, hyper ou hypotensives, tonifiantes,

antispasmodiques, antioxydantes, bio-insecticide, et bien d'autres. Elles sont

utilisés dans de nombreux domaines aussi diverses que les produits de

toilette ou la parfumerie, la cosmétique, la pharmacie, la

phytothérapie, l'aromathérapie, l'industrie bio-insecticide et

l'agro-alimentaire (Beylier-Maurel, 1976 ; Valnet et al. 1978;

Beraoud, 1990; Zhiri, 2006; Figueredo, 2007).

On les utilise aussi dans la fabrication des adhésifs

(colle, scotch ...), dans l'industrie automobile et pour aromatiser les

gâteaux, biscuits, soupe, sauce, chewing gum, chocolats, bonbon, etc.

Différents travaux ont mis en évidence l'action

bio-insecticide des huiles essentielles contre les insectes nuisibles

(Obeng-Ofori et Reichmuth 1997; Prates et al. 1998; Huang et al.

2002; Park et al. 2003). Tous ces auteurs sont arrivés

à la même conclusion sur la toxicité des composés

des huiles essentielles. Toutefois, l'effet bio-insecticide des HE sur les

insectes n'est pas systématique car des réponses

différentes ont été observées selon l'espèce

d'insecte et d'huile essentielle.

L'utilisation des huiles essentielles comme bio-insecticide

offre de nouvelles possibilités de leurs utilisations.

L'efficacité des huiles essentielles en tant que bio-insecticides reste

de nos jours la préoccupation de nombreux chercheurs à travers le

monde entier.

13

Chapitre 2. Le thym doux du Maroc « Thymus

satureioides Cosson &

Balansa»

2.1. Botanique

Le thym saturéioïde ou thym à feuilles de

sarriette ou Thymus satureioides est une plante endémique du

Maroc occidental, elle appartient à la famille des Lamiacées

(Benabid, 2000). Son nom en arabe est Zaetra et en berbère

Azoukenni.

Figure 2. Thymus satureioides

C.&B.(Gayda A., 2013)

C'est un arbuste vert touffu pouvant atteindre 60 cm de

hauteur. Ses feuilles sont opposées, linéaires, enroulées

sur les bords, grisâtres sur le dessus, tomenteuses sur le dessous; ses

fleurs sont groupées en glomérules ovoïdes et à

corolle bilabiée rosée.

14

2.2. Place dans la systématique

La systématique de thymus satureioides se

présente comme suit :

Embranchement : Spermaphytes

Sous-embranchement : Angiospermes

Classe : Dicotylédones

Sous-classe : Gamopétales

Série : Superovariées tétracycliques

Super ordre : Tubiflorales

Ordre : Lamiales

Famille : Lamiaceae

Genre : Thymus

Espèce : satureioides

La famille des Lamiaceae comprend 187 genres et 3 000

espèces. Elle est la plus homogène de la sous classe des

Gamopétales, et la plupart des Genres sont riches en huiles essentielles

(Atlan M., 1987). L'ancien nom des Lamiaceae, Labiées

dérive du nom latin "labium" qui signifie lèvre, en

raison de la forme particulière des corolles.

Le genre Thymus comporte plus de 300 espèces,

c'est un arbuste odorant qui pousse spontanément dans le vieux

continent, dans la région Macaronisienne (les Canaries, les

Açores et le Madère), dans le Nord de l'Afrique (le Maroc,

l'Algérie, la Tunisie et la Libye), dans la péninsule de

Sinaï (l'Egypte), dans la péninsule Ibérique (l'Espagne)

ainsi qu'en Sibérie et en Europe Nordique. Cependant, la plupart des

espèces se concentrent dans le pourtour du bassin

Méditerranéen (Pedersen, 2000).Au Maroc, le thym est

représenté par 21 espèces dont 12 sont endémiques

(Benabid, 2000).

2.3. Répartition biogéographique et

écologie

Le thymus satureioides est endémique du Maroc.

Géographiquement on le retrouve dans la série

Inframéditerranéen et

Mésoméditérranéen, au niveau des clairières

des forêts, des broussailles, des matorrals et au niveau des basses et

moyennes montagnes jusqu'à des altitudes de 2200m. Le thymus

satureioides se développe sur substrat calcaire siliceux et sols

rocailleux à moyennement terreux mais bien drainés dans le Haut

Atlas et Anti-Atlas. Sur le plan climatique thymus satureioides se

situe dans le bioclimat aride à subhumide, à variante chaude et

fraîche (Benabid, 2000).

15

Thymus satureioides Cosson et Balansa

succède à Thymus leptobotrys Murbeck quand 1'altitude

s'élève. On le rencontre donc dans le Haut-Atlas entre 950 et

1600 m d'altitude et s'associe à Chamaerops humilis L., Cistus

villosus L., Lavandula dentata L. et Pistacia lentiscus L. Dans

les Ida-ou-Tanane, il s'étale entre 350 et 1100 m et accompagne

fidèlement du thuya. Dans 1'Anti-Atlas entre 1300 et 2000m et forme avec

l'armoise blanche et Cistus villosus L. des groupements de

dégradation (Peltier, 1983).

De nos jours, le thym est à l'état

dégradé car il subit beaucoup de pression de la part de la

population. Il est très pâturé et brouté par le

bétail, ce qui lui confère un aspect rabougri et chétif.

Des mesures devraient être prises pour sensibiliser la population pour la

conservation de cette espèce.

2.4. Importance socio-économique de T.

satureioides

Le thym satureioide (Thymus satureioides),

appelé par la population locale « Azoukenni » est une plante

aromatique, médicinale, mellifère, condimentaire et pastorale qui

pousse en sols caillouteux, pierreux et plutôt secs. Elle est

utilisée soit à l'état de feuilles pour les recettes

culinaires, soit dans l'industrie où elle est distillée pour

extraire une huile essentielle riche en borneol utilisé dans le domaine

du cosmétique et de pharmacie (Anonyme, 2014)

Le thym satureioides forme des nappes très importantes

dans la région du Haut Atlas occidental. Dans la province de Taroudant,

la production annuelle issue de l'exploitation de la biomasse foliaire de cette

espèce, pour la production de la feuille sèche et des huiles

essentielles, s'élève à environ 600 Tonnes/an. Ces nappes

constituent aussi pour les éleveurs une précieuse ressource

fourragère, et la réputation de la qualité de viande bien

ovine que caprine est en grande partie attribuée à cette plante

(Division économique et sociale, 2010).

Il est important de citer qu'une part non négligeable

de la population s'adonne à l'apiculture, cette espèce est

considérée dans la région parmi les principales plantes

productrices de nectar. Le miel qui en résulte est très

apprécié par les consommateurs et est considéré

comme un miel de qualité importante vu son prix élevé. Ce

dernier s'est multiplié par 3 ces dernières années pour

dépasser les 800 dh/litre. Bien que soumis à d'innombrables

contraintes écologiques et anthropozoïques, les nappes de thym

continuent à jouer un rôle très important sur le plan

économique et social à travers les

Zhiri A. et al.(2010) ont aussi obtenu le borneol

comme constituant majoritaire de l'huile essentielle de T.

satureioides. Alors que, El Ouali Lalami A. et al. (2013)

relatent

16

multiples services qu'elles procurent aux usagers,

constitués dans leur grande majorité d'agriculteurs et

d'éleveurs généralement pauvres (DREFLCD-HA, 2013).

2.5. Propriétés et vertus du thymus

satureioides

Le thym est une plante qui a une longue tradition. Il est

utilisé principalement dans le domaine médical pour ses

propriétés antiseptique, antispasmodique et antitussive (Karawya

et Hifnawy, 1974; Salgueiro et al. 1997).

Les 2 grandes qualités de l'essence de thym sont: sa

forte action stimulante et son remarquable et puissant pouvoir antimicrobien

« le thym étant reconnu comme antibiotiques des pauvres ». En

effet, il a une action très intéressante sur les maladies

microbiennes. L'huile essentielle de thym est généralement

utilisée comme agent antiseptique dans beaucoup de préparations

pharmaceutiques et comme aromatisant dans plusieurs préparations

alimentaires (Papageorgio, 1980).

Son activité bactéricide à l'encontre de

nombreux germes pathogènes a été largement prouvée

(Ruberto et al. 1993; Tzakou et al. 1998; Karaman et al.

2001).

L'huile essentielle de thym est caractérisée par

un remarquable effet antioxydant (Dragland et al. 2003), liés

principalement à la présence de composés

phénoliques en grandes proportions dans cette huile essentielle.

2.6. Composition chimique

Peu d'études ont été

réalisées sur la caractérisation chimique des huiles

essentielles de Thymus satureioides. Les résultats de ces

travaux sont résumés dans le tableau 1.

Les travaux d'El Ouali Lalami et al. (2013), de Zhiri

et al (2010) et de Jaafari et al. (2007) ont fourni des

informations sur les pourcentages des différents constituants contenus

dans les huiles essentielles de Thymus satureioides.

Jaafari et al. (2007) ont identifiés trois

chémotypes de T. satureoides sur la base de la composition

chimique des huiles essentielles : Un chémotype à borneol dans la

région du Sud-ouest (Tiznit), un chémotype à borneol et

thymol dans la région de Beni Mellal (Bin El Widane) et un

chémotype à borneol et carvacrol dans la région de

Marrakech (Asni-Moulay Brahim).

t : la composé a été signalé

à l'état de trace ; (1) : Jaafari et al. 2007 ; (2) :

Zhiri A. et al (2010) ; (3) : El Ouali Lalami A. et al.

(2013)

17

le p-cymène (27,59%) comme composé majoritaire

pour le T. satureioides récolté dans le Moyen Atlas

(région d'Ifrane). Il s'agirait certainement d'une autre espèce

de thym puisque comme cité par Benabid (2000) «Thymus

satureoides se localise essentiellement dans le Haut Atlas et

l'Anti-Atlas» et n'existe pas dans la Région d'Ifrane (Moyen

Atlas).

Tableau 1. Composition chimique des huiles

essentielles de Thymus satureioides de différentes provenances

du Maroc

|

Constituants

|

Marrakech

(Asni Moulay

Brahim)

|

Beni Mellal

(Bin el Widane)

|

Sud-ouest

(Tiznit)

|

Maroc

(Laboratoire

Pranarôm)

|

Moyen Atlas (région

d'Ifrane)

|

|

(1)

|

(2)

|

(3)

|

|

Camphen

|

0,58

|

0,33

|

2,44

|

-

|

1,48

|

|

Geraniol formate

|

0,32

|

0,18

|

0,11

|

-

|

-

|

|

p-Cymene

|

2,17

|

0,12

|

1

|

3,65

|

27,59

|

|

ã-Terpinene

|

0,37

|

0,32

|

0,56

|

4,1

|

10.74

|

|

Linalol

|

t

|

3,83

|

10,54

|

5,39

|

8.79

|

|

Terpendiol

|

4,21

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

6-3-Carene

|

t

|

0,2

|

0,41

|

-

|

-

|

|

Camphor

|

0,48

|

t

|

-

|

-

|

0.19

|

|

Borneol

|

30,03

|

51,98

|

59,37

|

27,31

|

2.59

|

|

á-Terpineol

|

1,78

|

2,03

|

t

|

6,69

|

0.18

|

|

Carvacrol methyl ether

|

0,71

|

5,74

|

t

|

-

|

1.86

|

|

Bornyl acetate

|

1,73

|

1,51

|

1,53

|

|

0.13

|

|

Thymol

|

0,94

|

26,81

|

0,78

|

13,54

|

14.09

|

|

Carvacrol

|

35,9

|

2,83

|

1,24

|

2,21

|

5.49

|

|

trans-Caryophyllene

|

3,28

|

4,18

|

1,58

|

10,93

|

4.08

|

|

á-Caryophyllene

|

0,16

|

0,19

|

0,19

|

-

|

-

|

|

á-copaène

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

â-Cadrene

|

0,31

|

t

|

0,23

|

-

|

-

|

|

á-Cadinene

|

0,48

|

t

|

0,28

|

-

|

-

|

|

6-cadinene

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

Caryophyllene oxide

|

0,51

|

0,5

|

0,58

|

-

|

0.80

|

|

Germacrene D

|

0,33

|

0,15

|

0,29

|

-

|

-

|

18

Chapitre 3. Le Varroa, parasite redoutable des

abeilles

3.1. Le déclin des populations d'abeilles

à travers le monde

La santé des abeilles est exposée à tout

moment à des épizooties qui compromettent la pratique apicole.

Les maladies se propagent très rapidement à l'intérieur

des ruches en raison des contacts physiques entre ouvrières et de la

trophallaxie (échange de nourriture entre abeilles). De même, les

abeilles pouvant voler sur de grandes distances, piller les colonies voisines

ou y dériver, le risque qu'un grand nombre de colonies et de ruchers

soit touché par une épizootie est important. Si l'on ajoute

à cela le déplacement des ruches par l'apiculteur entre

différentes régions au rythme des saisons (transhumance), la

contamination devient plus que probable.

Depuis 2006, à travers le monde, on assiste un

phénomène de surmortalité des abeilles; le Syndrome

d'effondrement des colonies ou Colony Collapsus Disorder (CCD): les ruches se

vident de leurs ouvrières du jour au lendemain en l'absence de cadavres

dans ou à proximité de la ruche. Ce phénomène

semble affecter certaines régions du globe plus que d'autres et les

causes ne semblent pas les mêmes pour chacun des continents (Pelletier,

2010). L'Amérique semble la plus affectée avec des pertes

hivernales du cheptel de plus de 30% en 2009/2010 aux USA. Pour la même

période, en Europe, la France, l'Espagne, l'Italie ont enregistré

des pertes comprises entre 20 et 35%. Notons que les chiffres

enregistrés étaient beaucoup plus importants pour la

période 2003/2006 aussi bien aux USA qu'en Europe (30 à 90%)

(Rey, 2012). Concernant l'Afrique et le Proche-Orient, aucune

surmortalité n'est rapportée et les auteurs attribuent cela au

fait qu'Apis mellifera étant une espèce originaire du

continent africain, elle y est mieux adaptée et résiste mieux

à ses divers antagonistes et aussi, l'usage des pesticides y demeure

encore restreint (Morin, 2010; Neumann et Carreck, 2010). Le Maghreb reste

néanmoins touché par le syndrome sachant que des pertes de plus

de 30% ont été observées durant la saison apicole 2010

(Baaklini, 2010).

Les causes suspectées pour le déclenchement de

ce syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles (SECA) sont

présentées par continent dans le tableau suivant (Pelletier,

2010):

19

Tableau 2. Causes suspectées dans le

déclenchement du syndrome d'effondrement des colonies d'Apis

mellifera à travers le monde

|

Continent

Causes

|

Amérique

|

Europe

|

Afrique

et

Proche-

Orient

|

Asie

|

Australie

|

|

USA

|

Canada

|

|

SECA

|

X

|

|

X

|

|

?

|

|

|

Colonies faibles

|

|

X

|

X

|

X

|

|

|

|

Conditions climatiques

|

X

|

X

|

X

|

X

|

|

|

|

Famine

|

X

|

X

|

|

|

|

|

|

Nosémose

|

|

X

|

X

|

|

|

|

|

Parasite/virus divers

|

X

|

|

|

|

X

|

X

|

|

Perte d'habitats

|

|

|

X

|

X

|

|

|

|

Pesticides agriculture

|

|

|

X

|

X

|

X

|

|

|

Problèmes de reine

|

X

|

X

|

|

|

|

|

|

Varroase

|

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

(Pelletier, 2010)

Dans ce phénomène de surmortalité, la

varroase semble être une cause prépondérante parmi les

maladies, virus et autres agents pathogènes affectant l'abeille A.

mellifera (Pelletier, 2010).

La varroase est une maladie causée par un acarien parasite

externe hématophage des abeilles ; le Varroa destructor qui

sévit actuellement un peu partout dans le monde (Figure 3).

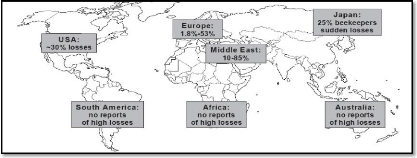

Figure 3. Pertes mondiales estimées dues à

V. destructor (Neumann et Careck, 2010)

20

3.2. Historique de la varroase

Le Varroa a été récolté

pour la première fois par l'entomologiste Edward Jacobson sur des

abeilles de l'espèce Apis cerana de l'île de Java. Le Dr.

Oudemans, acarologue hollandais en a fait la première description en

1904 et lui a donné le nom de Varroa jacobsoni en hommage

à son découvreur (Oudemans, 1904). Varroa jacobsoni est

donc le parasite de l'abeille Apis cerana dont l'aire de

répartition, principalement asiatique, était

séparée de celle d'Apis mellifera par les zones

désertiques d'Iran et d'Afghanistan à l'ouest et les

régions sibériennes froides au nord. La relation

hôte-parasite existante entre l'abeille Apis cerana et l'acarien

est actuellement dans un état d'équilibre, si bien que Varroa

jacobsoni ne constitue pas aujourd'hui une menace pour Apis cerana

(Donzé, 1995).

Le parasite a été observé en 1951

à Singapour (Gunther, 1951), en 1953 en URSS (Breguetova, 1953). Le

passage de Varroa de son hôte originel Apis cerana

à son nouvel hôte Apis mellifera a sans doute eu

lieu au cours des années 1940 ou 1950 (Grobov, 1976). L'importation de

colonies d'abeilles de l'espèce Apis mellifera en Asie

où elles n'étaient pas présentes, dans les années

1930, a donné l'occasion de passer sur cet hôte fraîchement

arrivé (Donzé, 1995). La première observation de

Varroa dans le couvain d'Apis mellifera aurait eu lieu en

Corée dans les années 1950 (Topolska, 2001). Cette même

observation a été réalisée en 1958 au Japon et en

Chine (Ian Tsin-He, 1965; Topolska, 2001), en 1963 à Hong Kong et aux

Phillippines (Delfinado, 1963).En 1970, le parasite a été

découvert dans des ruchers bulgares. Il s'agit probablement de la

première description du parasite sur le continent européen

(Grobov, 1976). En France, la première observation de colonies

d'abeilles infestées par Varroa a été faite en 1982 (Colin

et al. 1983). En Tunisie, la varroase a été

découverte en 1976. L'Algérie est déclarée

infestée en 1981. En Espagne la maladie a été

dépistée pour la première fois en 1985. La varroase a

été déclarée en Portugal en 1988. Récemment,

en 2010, le Varroa a fait son apparition au Madagascar.

Au Maroc, deux enquêtes pour le dépistage de la

varroase ont été effectuées en 1981 et 1988 et ont

concerné l'ensemble du territoire national et notamment les zones

frontalières. Ces enquêtes n'ont pas révélé

la présence de Varroa et ce n'est qu'au mois d'Août 1989

que la varroase a été déclarée pour la

première fois dans la région du Loukkos

(précisément le 18 Août 1989) après confirmation par

les laboratoires

21

d'Analyses Vétérinaires de Tanger et de

Casablanca ainsi que par le département de parasitologie de I.A.V.

HASSAN II (Rabat). La maladie s'est en suite propagée rapidement dans

d'autres régions et ce, en dépit des mesures d'urgences qui ont

été prises. Actuellement aucune région ne peut en

être déclarée indemne.

Vu qu'au moment de la déclaration, 1'infestation dans

ces zones était faible, la possibilité de l'introduction de la

varroase au Maroc par la voie naturelle (vol naturel d'essaims) est à

écarter, d'autant plus que le stade le plus avancé de la varroase

a été dépisté dans la province de Kénitra et

de Larache (zones éloignées des frontières) (El Bouhamid,

1994).

A travers le monde, ce n'est qu'en 1966 que l'on

déclare officiellement le danger et les dommages potentiels, pour

l'apiculture, provoqués par l'extension du parasite. La

répartition du Varroa dans les ruches est dès lors

devenue, au gré des échanges internationaux d'abeilles (colonies,

reines), peu à peu mondiale.

En 2000, Anderson et Truemann, dissocie l'acarien initialement

Varroa jacobsoni en 2 espèces distinctes. Le nom de

l'espèce qui regroupe les acariens infestant l'abeille domestique

Apis mellifera est désormais Varroa destructor. De nos

jours, de part le monde, peu de territoires sont épargnés par

l'infestation des colonies d'Apis mellifera par le Varroa

(Figure 4). Notons que l'Australie est encore l'un des territoires

déclarés indemnes de l'infestation grâce à la mise

en oeuvre de protocoles de quarantaine en cas d'introduction de colonies

d'abeilles (Anonyme, 2013).

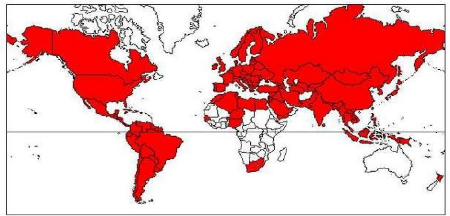

Figure 4. Répartition géographique de

Varroa destructor (Ellis et Zettel Nalen, 2010).

(Les zones colorées en rouge indiquent la

présence de Varroa destructor sur le territoire)

22

3.3. Description biologique des phases de

développement du Varroa destructeur

Le parasite responsable des signes cliniques de la varroase

chez A. mellifera est le Varroa destructor Anderson &

Trueman. Il appartient à l'embranchement des Arthropoda,

à l'ordre des Mesostigmata, à la famille des

Varroidae et au genre Varroa (Wendling, 2012).

Le cycle de développement du parasite se subdivise en

deux phases: la phase immature qui comprend trois stades (oeuf, protonymphe et

deutonymphe) et la phase mature où le dimorphisme sexuel est facilement

observable.

Les oeufs pondus par la femelle de Varroa sont

blancs. Ils présentent une consistance élastique et une forme

ovoïde et mesurent environ 300 jim de long et 230 jim de large (Wendling,

2012). Le stade protonymphal est le premier stade mobile. Il montre quatre

paires de pattes et le corps est clair et non sclérotisé. Le

mâle a une forme ovoïde dont les dimensions sont de 500 à 590

jim et la femelle a une forme sphérique et mesure entre 530 et 750 jim

(Wendling, 2012). Au début du stade deutonymphal, la forme du corps de

la femelle évolue vers une forme ovoïde, puis progressivement

transversalement elliptique. La taille d'une deutonymphe femelle de Varroa

destructor varie entre 750 et 1000 jim de long et 800 et 1600 jim de large

et celle du mâle est de 750 à 770 jim de long et 750 à 800

jim de large (Wendling, 2012). Le mâle deutonymphe est le plus souvent

plus petit que la femelle. Son corps à une forme de poire.

Concernant la phase mature, le poids d'une femelle adulte

V. destructor est de 325 jig (+/- 26 jig) en phase de phorésie

et ce poids augmente en phase de reproduction (environ 480 jig deux jours

après l'operculation de la cellule de couvain) (Garrido et al,

2000). Le corps de la femelle adulte V. destructor est

ellipsoïdal, déprimé dorso-ventralement (Figure 5). Il a une

longueur de 1167,3 jim et est large de 1708,9 jim (Anderson et Trueman, 2000).

Les femelles adultes V. destructor ont une espérance de vie de

2,5 à 3,5 mois pendant l'été (Calatayud et Verdu, 1994; De

Ruijter, 1987). Le corps du mâle V. destructor est

jaune-verdâtre, presque sphérique. Il mesure environ 750 à

980 jim de long et 700 à 880 jim de large (Ellis et Zettel Nalen, 2010).

Les membres sont longs et fins. Son corps est peu sclérotisé

excepté au niveau des membres. Les mâles adultes V.

destructor sont incapables d'accéder à une source de

23

nourriture par leurs propres moyens. Ils sont par ailleurs

très sensibles à la déshydratation. De ce fait, ils

meurent peu de temps après l'émergence de la jeune abeille adulte

parasitée (Moritz et Jordan, 1992).

Figure 5. Vue dorsale (à gauche) et ventrale (

à droite) d'une femelle adulte V. destructor (Wild,

2011)

La figure ci-dessous montre la composition normale d'une famille

V. destructor observée dans une alvéole de couvain

d'ouvrières approximativement 11 jours après l'operculation.

Figure 6. Composition normale d'une famille V.

destructor observée dans une alvéole de couvain

d'ouvrières approximativement 11 jours après l'operculation. En

haut de gauche à droite: une protonymphe femelle, une deutonymphe mobile

femelle, une deutonymphe immobile femelle. En bas de gauche à droite:

une jeune femelle venant de muer, la fondatrice V. destructor, un

mâle adulte (Rosenkranz et al. 2010).

24

3.4. Ontogenèse du Varroa destructor

3.4.1. Processus d'infestation

La future fondatrice de V. destructor fixée

sur l'abeille adulte est transportée à proximité (quelques

millimètres) d'une alvéole susceptible d'être

infestée. Elle est la forme de résistance, la seule

présente sur les abeilles pendant la période d'hivernage. En

sortie d'hivernage, la femelle fondatrice infeste le couvain pour s'y

reproduire. Une fois à proximité, les femelles V.

destructor envahissent les alvéoles de couvain ouvertes,

attirées par des substances volatiles provenant des larves d'abeilles

(Pernal et al. 2005; Noireterre, 2011). Parfois, l'acarien quitte son

hôte pour se placer sur le bord de l'alvéole, et se dirige

rapidement vers le fond en se mouvant entre la larve et la paroi de

l'alvéole (Beetsma et al. 1999; Boot et al. 1992;

Ibrahim et al. 2007). Une fois à l'intérieur de

l'alvéole, l'acarien ne le quitte plus (Ibrahim et al, 2007) et

se cache sous la larve d'A. mellifera dans la nourriture

destinée à l'alimentation du stade operculé (Figure 7).

L'entrée des fondatrices dans les alvéoles s'effectue d'une

façon aléatoire (Martin, 1995a; Salvy et al. 1999a).

Notons que Varroa destructor pour se reproduire préfère

les cellules de couvain de faux-bourdons à celles d'ouvrières

(Calderone et Kuenen, 2001; Fuchs, 1990).

Figure 7. Processus d'entrée de la fondatrice

V. destructor dans la cellule de couvain (Vandame, 1996).

25

3.4.2. La fécondation

Après l'operculation de l'alvéole le premier

oeuf de V. destructor est pondu après 60 à 70 heures

aussi bien dans le couvain d'ouvrières que celui des faux-bourdons

(Donzé et Guérin, 1994; Martin, 1995b). Seul le premier oeuf

donnera un mâle V. destructor. L'acarien est qualifié

d'arrhénotoque, car les oeufs non fécondés engendrent des

mâles haploïdes (n=7), les oeufs fécondés produisent

des femelles diploïdes (2n=14) (Akimov et al. 1986b). La

fécondation de la femelle V. destructor s'effectue une seule

fois au cours de sa vie néanmoins plusieurs accouplements sont

nécessaires pour obtenir une fécondation efficace (Donzé

et al. 1996). Le nombre d'oeufs pondus par le Varroa est de 5

à 6 (1 mâle et 4 femelles), tandis que dans le couvain de

faux-bourdons, ce nombre est de 6 à 7oeufs (1 mâle et 5 femelles)

(Martin, 1995b). Les descendants mâles et femelles atteindront la

maturité sexuelle immédiatement après leur dernière

mue. Le temps nécessaire pour qu'un V. destructor passe du

stade oeuf au stade adulte est d'environ 134 heures (5,6 jours) chez les

femelles et de 144 heures (6 jours) chez les mâles (Donzé et

Guérin, 1994; Martin, 1994). Compte tenu de l'intervalle de ponte entre

les deux premiers oeufs, le mâle atteint ainsi l'âge adulte une

vingtaine d'heures avant la première femelle. Le mâle doit donc

attendre que la première femelle achève sa mue imaginale pour

s'accoupler avec elle (Donzé et al, 1996 ; Lobb et Martin,

1997).

3.4.3. Emergence de la jeune abeille

Après la mue imaginale de l'abeille, les femelles adultes

V. destructor sont généralement observées entre

les tergites gastriques de l'abeille en attendant que cette dernière

émerge de l'alvéole. À l'émergence de la jeune

abeille, les femelles adultes de Varroa, parfois aussi les femelles

immatures et le(s) mâle(s) adulte(s) quittent l'alvéole, seuls ou

portés par l'abeille. Cependant, les femelles de Varroa encore

immatures au moment de l'émergence, ainsi que les mâles sont

voués à mourir rapidement (Donzé, 1995; Martin, 1994).La

figure 8 illustre le cycle de reproduction de Varroa destructor

26

Figure 8. Cycle de reproduction de Varroa

destructor (Vidal-Naquet, 2008)

3.4.4. Concordance phénologique cycle Varroa/cycle

abeille (récapitulation)

Varroa destructor est un parasite obligatoire du

genre Apis. Il est présent à tous les stades de

développement de son hôte, ce qui implique une étroite

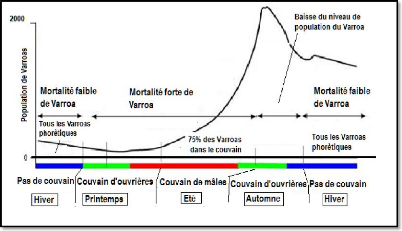

relation entre leurs cycles de développement respectifs (Figure 9). En

résumé, le cycle de développement de ce parasite se

déroule donc essentiellement dans le couvain et dure huit jours. La

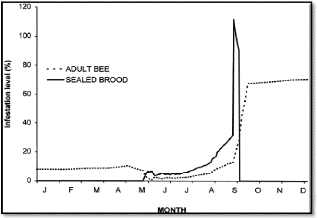

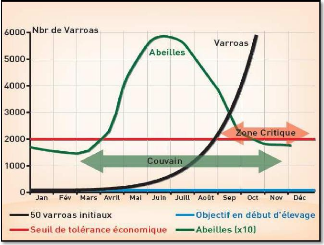

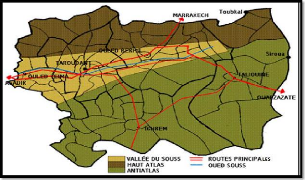

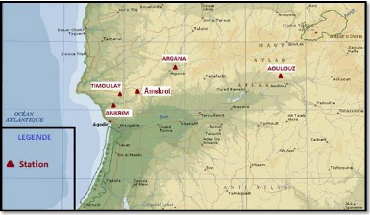

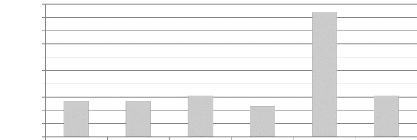

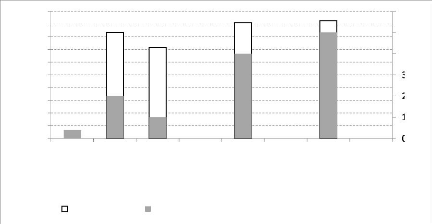

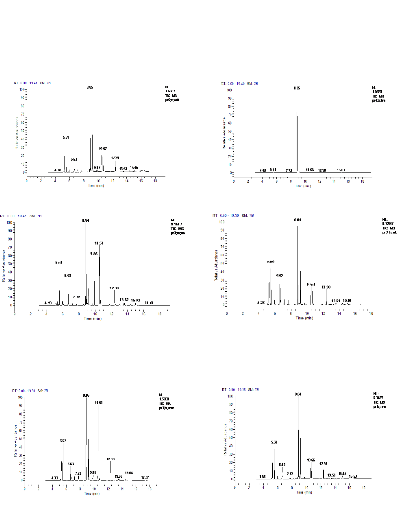

femelle Varroa fondatrice entre donc dans les cellules d'ouvrières ou de