I- ACTIVITÉS BANCAIRES ET

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE : ENJEUX ET PARADOXES. UNE

ÉTUDE APPLIQUÉE À LA BICEC

II- Contexte et constat de la recherche

La fin des années 80 dans la plupart des pays de la

zone CEMAC est marquée par une grave crise du secteur bancaire dont la

manifestation la plus apparente a été la liquidation de plusieurs

établissements de crédits. Plusieurs raisons ont permis

d'expliquer cette crise. D'abord, une conjoncture économique

dégradante du fait de la chute des cours des produits de base

exportés par les pays de la sous-région et sur laquelle reposait

leur économie. Ensuite, le fait que l'État ait joué un

rôle d'actionnaire majoritaire dans ces banques a abouti à la

transposition des problèmes des gouvernements à ceux des banques

devenues fragiles. Enfin, on a également évoqué

l'inefficacité du système de surveillance et la mauvaise gestion

de ces banques.

Pour y remédier les autorités monétaires

de la sous-région ont entreprises des réformes portant sur le

renforcement du cadre réglementaire et prudentiel. On a surtout

assisté à la libéralisation de l'activité bancaire

ainsi qu'à de nombreuses restructurations du système bancaire.

C'est ainsi que la Commission Bancaire d'Afrique Centrale (COBAC) voit le jour

en 1993 en tant qu'organe supranational de supervision des

établissements de crédits. Elle apprécie la santé

financière de ces derniers afin de prendre les mesures correctives en

cas de nécessité. C'est ainsi que dès l'année

suivante, et avec la dévaluation du franc CFA, les banques commerciales

de la zone CEMAC se retrouvent dans une situation de surliquidité

donnant ainsi une présomption d'une bonne santé

financière. Depuis lors, les choses ne semblent pas avoir changé,

du moins jusqu'à la récente crise financière mondiale.

En effet, à travers la crise financière de

2008, on a observécomment un phénomène national né

aux États-Unis, pouvait rapidement s'internationaliser pour devenir un

phénomène mondial. On a surtout observé comment un

phénomène né sur le marché boursier pouvait gagner

tout le secteur financier et s'étendre sur l'ensemble de

l'économie.Cette crise a montré les lacunes des grands acteurs du

marché financier. Elle a surtout montré que tous les

problèmes économiques et financiers des établissements de

crédits ne pouvaient pas être résolus seulement de

manière « macro » (le rôle que joue la COBAC

Afrique Centrale), mais qu'il incombe à chaque établissement

financier, de mettre sur pied, des dispositifs prudentiels pour se

prévaloir de tels risques. Il importe donc pour nos

établissements de crédits en général, et nos

banques en particulier, de mettre sur pied des techniques de gestion qui

assurent au mieux la couverture, non pas seulement du risque de faillite mais

également du risque de perte de fiabilité auprès de

l'ensemble de ses parties prenantes.

En d'autres termes, comme toute entreprise consciente qui

exerce dans une société, les établissements financiers

doivent désormais prendre conscience que la performance

économique ne conduit pasobligatoirement au bien-être de la

société et au progrès social.Face à la destruction

del'environnement, la discrimination vis-à-vis de certains groupes

sociaux, l'insécurité dans letravail, il devient

nécessaire d'établir de nouvelles règles

économiques, sociales etécologiques, contribuant à une

meilleure entente entre tous les acteurs de la société. Et comme

le soulignent si bien Allemand I. et Brullebaut B. (2007), il nes'agit pas

seulement de l'élaboration de lois, mais d'une part de la multiplication

d'actions volontaires,permettant aux générations présentes

de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause lacapacité des

générations futures à satisfaire les leurs et d'autre

part, de concilier la protection del'environnement naturel, le

développement social ainsi que le développement

économique. En bref les établissements financiers doivent

désormais être « socialement responsables ».

Ce qui signifie aux termes de la Commission Européenne (2001), non

seulement de s'arrimer pleinement aux obligationsjuridiques applicables, mais

aussi aller au delà et investir davantage dans le capital

humain,l'environnement et les relations avec les parties prenantes.

Ainsi, la problématique de la Responsabilité

Sociétale de l'Entreprise (RSE) autrefois propre à la firme,

semble gagner une nouvelle sphère, mieux un nouveau champ d'application,

celui des établissements financiers en général, et de la

banque en particulier. La responsabilité sociale ou sociétale de

l'entreprise est un principe largement répandu dans le corps social

notamment celui du développement durable (Domergue F., 2014).

D'après cet auteur, le concept de RSE est basé sur la

dépendance mutuelle entre l'entreprise et la société. Il y

a une interaction entre l'entreprise et les parties prenantes, l'entreprise et

le gouvernement, l'entreprise et l'environnement, l'entreprise et

l'éthique, et l'entreprise et l'avantage compétitif durable

(Bowen H., 1953 ; StanwickP A. et StanwickS. D., 1998 : Maignan I. et

Ralston D., 2002). La RSE agit sur quatre responsabilités :

économique, juridique, éthique et philanthropique (Carrol A. B.,

1999) et exprime l'opportunité pour les décideurs d'entreprises

de réduire les coûts à long terme et de valoriser

l'excellence de l'entreprise citoyenne (NormannR. et Ramirez R., 1993).

La responsabilité sociale de l'entreprise est un enjeu

très actuel, mais il ne s'agit paspour autant d'un concept nouveau.

Depuis les activités philanthropiques des sociétés

industrielles visant à améliorer les conditions de vie et de

travail jusqu'à la mise en valeur des dimensions économique,

sociale et environnementale d'aujourd'hui la perspective de la

responsabilité sociale de l'entreprise a évolué de

façon considérable (Mekdessi S., 2007). D'ailleurs, comme le

souligne Pasquero J. l'évolution des exigences de la

responsabilité sociale de l'entreprise repose sur les acquis du

passé.

Comme toute autre entreprise, la banque dans la

réalisation de ses opérations de collecte et d'octroi de

crédit, interagit avec une multitude de parties prenantes à qui

elle doit rendre des comptes. Les activités de la banque étant

essentiellement financières, la problématique du

« socialement responsable »se pose avec acuité. En

effet, bien qu'elles soient rentables, l'on aimerait savoir pourquoi les

banques devraient « gaspiller » de l'argent aussi bien en

interne qu'en externe pour la mise en oeuvre des activités à

priori non génératrices de ressources additionnelles. Car

reprenant Friedman M. (1970), «The Social Responsibility of Business

is to Increase Profits». Pourtant la banque peut jouer un rôle

remarquable dans la circulation du message de la RSE auprès de ses

tiers.

En effet, comme l'a montré l'Agence Française

de Développement (AFD), les banques constituent un vecteur de

développement de la RSE dans les entreprisesclientes, notamment les

PME.La promotion de la RSE auprès des banques vise doncà

renforcer la politique RSE de la banque, mais aussià permettre une

sensibilisation de ses clientes PME àl'adoption de meilleures pratiques

(AFD, 2014). Vu sous cet angle, la banque constitue un double enjeu pour la

mise en oeuvre des politiques RSE.L'exigence d'un comportement socialement

responsable est de plus en plus pressantepour toutes les organisations.Dans

plusieurs pays développés, le secteur bancaire est relativement

concentré. Enconséquence, les institutions financières

sont grandes, plus ou moins rentables et très visibles. Ces

facteursexpliquent les attentes élevées tant du public que des

gouvernements face à ces institutionspour qu'elles redistribuent

à l'ensemble de la société une partie de leur richesse et

qu'ellessoient à l'avant-garde du développement durable.

A l'échelle internationale, plusieurs programmes ont

été établis en vue d'appuyer lesinstitutions du secteur

bancaire dans la mise en oeuvre de leurs pratiques en matière

deresponsabilité sociale. C'est le cas du Programme des Nations Unies

pour l'Environnement (PNUE), reconnaissantl'importance du système

financier dans la promotion du développement durable, et qui a

émis en1992 la Déclaration des institutions financières

sur l'environnement et le développementdurable. On peut également

citer le cas de Global Reporting Initiative (GRI), qui est sans doute

l'initiative la plus connue née en 1997 et affiliée aux Nations

unies à titre de Centre de Collaboration du PNUE. Elle a pour mission le

développement et la promotion de méthodesd'information comptable

(reporting) sur le développement durable.

Seulement, ces initiatives sont propres à des

contextes particuliers, notamment aux pays en voie de développement.

Mais, dans notre contexte comme ailleurs, les institutions financières

banquières sont de taille moins grandes mais demeures néanmoins

rentables. Elles ont donc une image et une réputation certaine à

protéger.La prise en compte des principes de Responsabilité

Sociétale de l'Entreprise par les établissements financiers,

devient donc une nécessité grandissante.Pourtant, dans le cas des

Banques au Cameron et de la BICEC en particulier, l'implication dans les

activités RSE n'est pas une priorité. Ce constat nous pousse donc

à porter une attention particulière au thème

suivant : activités bancaires et responsabilité

sociétale : enjeux et paradoxes. Une étude appliquée

à la BICEC.

III- Problématique de la recherche

Concilier la recherche du profit à la mise en oeuvre

d'activités extra-financières est déjà l'objet de

nombreux débats et controverses tant dans le milieu académique

que dans le cadre professionnel. Mais ces travaux se sont pour la plupart

limités au monde de la firme. Ce n'est que depuis la dernière

décennie qu'ils prennent de l'ampleur dans le monde de la finance en

général, et dans celui de la banque en particulier.

En effet, les banques ont été pendant longtemps

tenues à l'écart de la problématique de

développement responsable. Pour Eurogroup Consulting (2012), cela

était dû d'une part au faible impact environnemental et

écologique (faible utilisation des ressources naturelles, absence

d'usines de transformation, ...) ; d'autre part compte tenu du niveau de

régulation et d'encadrement de l'activité bancaire. Ces

dernières années, les évolutions ont été

nombreuses et la notion de développement responsable s'est

progressivement étendue au secteur bancaire. Au départ, il

s'agissait beaucoup d'une question d'image et d'affichage. Aujourd'hui, l'enjeu

est devenu plus prégnant : le développement responsable est

désormais un sujet qui touche à la stratégie, au business

model et à l'humain qui compose la banque (Chen M.C., 2005).

Les actions RSE s'inscrivent dans le cadre des relations de la

banque avec sonenvironnement, puisant dans les fondements à la fois de

la théorie de la contingence, de lathéorie institutionnelle et de

la théorie de la responsabilité sociale des organisations.

Lathéorie de la contingence met en lumière la faculté

d'adaptation de l'organisation considéréecomme un système

ouvert à l'influence de facteurs de contingence, tels que les

technologies,les types d'activités, de structures, de stratégies

ou de taille (Lawrence et Lorsch, 1967). Les facteurs de contingence ainsi

soulignés remettent au devant de la scène, les problèmes

de gouvernance d'entreprise.

Quant à elle, la littérature sur la

responsabilitésociale des entreprises traite abondamment des motifs pour

lesquels les entreprises adhèrentou devraient adhérer à ce

principe, surtout lorsque ce n'est pas une obligation légale.

Laconception de la responsabilité sociale d'une entreprise ne fait pas

l'unanimité. Pour Barnard A. (1958), laresponsabilité ne doit pas

être imposée ou être arbitrairement

déléguée aux organisations. Arguant dans le même

sens et de manière plus radicale, Friedman M. (1970), "L'entreprise a

une et une seule responsabilité sociale : utiliser sesressources et

exercer ses activités destinées à accroître ses

bénéfices, dès lors qu'elle respecteles règles du

jeu, à savoir prendre part à une concurrence ouverte et libre,

sans tromperies ni fraude". Selon la littérature sur la

responsabilité sociale des entreprises, celle-ci peut

êtreconsidérée en tant qu'une réponse

organisationnelle au questionnement social (d'ordreinstitutionnel) auquel font

face les entreprises.

Ces fondements théoriques et conceptuels

soulèvent certaines interrogations du point de vue dumanagement

stratégique. Les entreprises adoptent ou devraient adopter

généralement despratiques dites responsables pour être

perçues comme éthiques, pour gérer leurs relations avecla

société ou pour tenir compte des enjeux sociaux dans le cadre de

la gestion stratégique.Elles le font d'abord pour elles-mêmes,

pour conserver leur légitimité et pour assurer

leurpérennité et leur position socioéconomique. Mekdessi

S. (2007) rappelle que la première étape pour qu'une banque

conservesa légitimité auprès de la société

comme du gouvernement est de se conformer aux exigenceslégales et

réglementaires. Si les banques adoptent des pratiques en matière

de responsabilitésociale des entreprises et d'inclusion sociale, la

question est de savoir si elles y sontcontraintes ou si elles le font de

façon volontaire.

Pour les banques qui le font volontairement, ca peut

être dansle but de se démarquer, d'en retirer un avantage

concurrentiel et d'en retirer ainsi une valeurajoutée.Pour celles qui le

font uniquement pour se conformer à des exigences, il faudrait que des

lois soient mises en place pour qu'une banque soit forcée à

prendre en considération les conséquences sociales de

sesactivités non seulement par rapport à ses actionnaires, mais

aussi par rapport à ses autrespartenaires, au sens où l'entend

Freeman (1984), incluant la société dans laquelle elle

évolue.Dés lors, il serait nécessaire que soient mises en

place, des règles de jeu capables de les influencer pour amener les

entreprises, et notamment les banques, à se questionner et à

êtreplus responsables socialement.

En effet, l'institution bancaire est une entreprise de secteur

tertiaire, c'est-à-dire une firme fournissant des services. De par son

statut « d'entreprise », il est par conséquent possible de

parler de responsabilité sociétale d'une banque (Cayrol A.,

2006). Toutefois, vu la nature de ses opérations, cette dernière,

contrairement à d'autres entreprises, se joue plus au niveau indirect.

C'est qu'on apprend des définitions du Council on

EnvironmentalQuality1(*):

- Direct effects, which are caused by the action and occur

at the same time and place;

- Indirect effects, which are caused by the action and are

later in time or farther removed in distance, but are still reasonably

foreseeable.

Par exemple, il est important que la banque, en tant

qu'entreprise de services, contrôle sa consommation de papier, son

utilisation d'énergie, sa gestion des déchets, son recyclage de

manière à réduire ses impacts environnementaux comme il

est important qu'elle veille aux conditions sociales locales (tant en interne

qu'en externe). Mais de tels engagements semblent à priori

contradictoires aux objectifs de rentabilité financière des

banques. Dans cette perspective, l'interrogation majeure de ce travail de

recherche est la suivante : Quels enjeux la mise en oeuvre des

activités RSE présentent-t-elle pour une

banque comme la BICEC? En d'autres termes,

que gagnerait la BICEC à être socialement

responsable ?

Cette question centrale suscite les sous-questionnements

suivants :

· Quelles sont les activités exercées par

la BICEC ?

· La BICEC intègre-t-elle les attentes des parties

prenantes dans sa politique de gestion?

· La BICEC est-t-elle impliquée dans la protection

de l'environnement ?

· Les activités RSE d'une banque comme la BICEC

peuvent-t-elles avoir un impact sur sa performance (sociale et

commerciale) ?

IV- Objectifs de la recherche

Ce travail effectue un rapprochement entre les

activités bancaires et les activités de responsabilité

sociétale. Il vise principalement à découvrir les

enjeux de la mise en oeuvre d'activités extra-financières pour la

BICEC. Pour ce faire, il nous faudra spécifiquement :

· Présenter les activités principales

exercées par la BICEC ;

· Caractériser la politique de la BICEC envers ses

parties prenantes ;

· Découvrir le degré d'implication de la

BICEC dans la lutte contre la pollution ;

· Découvrir la nature de l'effet des

activités extra-financièresde la BICECsurson image, sa

réputation et sa différentiation.

V- Intérêt de la recherche

Les débats actuels sur la protection de la couche

d'ozone, le réchauffement climatique, le développement durable

est soutenable, la scolarisation de la jeune fille et l'égalité

des genres (...), font l'objet de nombreuses recherches dans tous les domaines

de la science. Les sciences de gestion n'en font pas abstraction. Le

thème que nous abordons dans ce travail de recherche a la

particularité d'envisager rapprocher deux concepts

généralement contradictoires : la performance

financière et la performance sociale. Son importance est d'autant plus

grande qu'il envisage s'appliquer au domaine bancaire.

De manière analytique, l'importance de ce travail de

recherche se relève à trois grands niveaux :

Pour la banque, ce travail met en relief le caractère

« rentable » ou « performant » des

activités extra financières. Il va permettre à la BICEC et

aux autres banques de se rendre compte du rôle que jouent les pratiques

de RSE au sein des entreprises en général et des

établissements financiers en particulier.

Pours les parties prenantes, il remet au devant de la

scène, le rôle que joue cette catégorie de personnes

(physiques ou morales) pour l'image et la réputation de l'entreprise. Il

s'agit aussi bien des parties prenantes internes (salariés et

actionnaires) que des parties prenantes externes (gouvernement, ONG, syndicats,

société civile, concurrents, ...).

Pour la recherche en master banque, ce travail va

significativement contribuer à enrichir la littérature sur les

thématiques de performance sociale, de responsabilité

sociétale, de théorie des parties prenantes, de performance

commerciale et de performance managériale. Il a surtout la

particularité d'aborder ces différents concepts non plus dans le

domaine de la firme, mais surtout dans le domaine des établissements

financiers, notamment de la banque.

VI- Hypothèses de la recherche

Les recherches sur la thématique de la

responsabilité sociétale des entreprises sont de plus en plus

nombreuses à travers le monde. Certains travaux établissent

d'ailleurs un lien positif entre RSE et performance de l'entreprise.Orlitzky M.

et al. (2003), après avoir fait une synthèse de plusieurs

études menées avant eux sur les interactions entre la RSE et la

performance, ont révélé que dans la plupart des cas (pris

dans différents contextes), on a décelé des liens positifs

et aussi quelques liens négatifs et que par conséquent, on peut

mesurer cette performance.

Il est à remarquer que la littérature empirique

ne fait pas état d'un consensus sur la nature du sens du lien de

causalité.L'examen des résultats des études existantes

traduit pour une part l'influence de la RSE sur sa performance

financière, et pour une autre part, le sentiment d'un lien fragile voire

inexistant et quelque peu contrasté (Allouche J. et Laroche P., 2005).

Mais ces résultats ont été constatés dans le champ

plus général de l'entreprise industrielle et commerciale. Le

présent travail s'interroge sur ce que serait cette relation dans le

secteur financier, notamment le secteur de la banque.

Pour appréhender cet aspect de la relation, nous

émettons comme hypothèse principale ou

hypothèse générale (HG), l'idée suivante :

HG :Les activités

extra-financières de la BICEC ont une influence sur sa

performance

Mais, compte tenu du caractère polysémique et

pluriel du concept de performance en sciences de gestion, nous allons

uniquement nous focaliser sur la performance relationnelle (image et

réputation) et la performance commerciale (notoriété,

concurrence).

D'après Cheynel H. (2010), l'entreprise est

dorénavant exposée à un véritable « risque de

réputation ». Lesrésultats financiers sont

oblitérés s'ils sont obtenus dans des conditions qui

contreviennentaux règles déontologiques et environnementales

considérées comme socialement exigibles.Et la crise, largement

d'origine bancaire, rend encore plus aigue pour les

établissementsfinanciers la question de leur image.On comprend

aisément pourquoi Les banques accordent un grand soin à la

publication des rapports annuels sur leDéveloppement durable, qui sont

de plus en plus fournis. Des labels récompensent lesrapports

jugés les meilleurs.

Le secteur bancaire se caractérise par la nature

même des relations qu'il entretien avec ses clients (Fahd R., 2009). Ces

relations reposent essentiellement sur la confiance permettant d'instaurer ou

restaurer une bonne réputation des banques auprès du grand

public.Domergue F. (2014) souligne d'ailleurs que la crise de 2008 a

révélé une défaillance des banques en ce domaine,

et qu'à la crise de crédit s'est ajoutée celle de la

confiance. Par conséquent, l'image des banques s'est fortement

détériorée, notamment auprès des clients actuels et

potentiels. Ce secteur a vite compris ce malaise en réagissant par une

stratégie de transparence et de communication, notamment par le biais de

la RSE (Bratu D. et Jacquin M. P., 2007).

Les constats opérés ci-dessus ont

été d'une forte empreinte dans les contextes américains et

européens, brefs dans les contextes d'économies

développées ou émergentes. Pour effectuer un

parallèle avec une banque d'une économie en voie de

développement, nous émettons les deux premières

hypothèses spécifiques suivantes :

· HS1 : Les activités extra

financières de la banque ont un impact sur son image et sur son risque

de réputation ;

· HS2 : La communication RSE par la BICEC a une

influence sur son image et sa réputation.

Domergue F. op cit.souligne qu'un niveau plus

récent et plus puissant explique la grande importance que les

entreprises françaises, à la suite de leurs homologues

anglo-saxones accordent désormais à la RSE. Celle-ci est en effet

sortie d'une sphère essentiellement éthique. La RSE

véhicule des valeurs dont la portée est désormais

économique, car se soucier du développement durable c'est

s'éclairer auprès des parties prenantes sur les risques et les

opportunités de long terme, en matière autant économique

qu'environnementale. Pour « tacler » l'opportunité

économique qu'offrirait la RSE, nous émettons la troisième

hypothèse spécifique suivante :

· HS3 : La prise en compte des attentes des

parties prenantes par la banque procure un avantage concurrentiel

durable

VII- Méthodologie de la recherche

Ce travail de recherche vise principalement à

découvrir les enjeux de la mise oeuvre des activités extra

financières pour la banque. Pour ce faire, nous devons opter pour une

approche méthodologique qui nous permette de concilier activités

RSE et avantage concurrentiel en milieu bancaire. La responsabilité

sociétale de l'entreprise, bien qu'étant un concept suscitant un

intérêt sans cesse grandissant, n'est plus un

phénomène nouveau dans le monde de la recherche. Il n'est donc

plus question de "comprendre", mais de "découvrir". Dans cette

perspective, la rétention de la démarche quantitative est

justifiée pour ce travail de recherche.

Cependant, en ce qui concerne le secteur de la finance, c'est

un concept qui reste encore très peu étudier surtout

corrélativement aux activités bancaires. Il demeure donc possible

d'emprunter des bribes d'outils à la démarche qualitative lors de

la collecte des données.Car tout au long de ce travail, il sera facile

pour nous d'observer et de questionner de manière ouverte certains

responsables hiérarchiques.

Ainsi, nous allons procéder en deux grandes

étapes. Premièrement, nous allons parcourir l'essentiel de la

littérature sur le concept de la RSE et les notions associées

telles que le Développement Durable, la théorie des Parties

Prenantes, les placements responsables entre autres. Nous allons

également porter une attention particulière à la

littérature existante sur les phénomènes de diffusion de

l'information sociétale et de performance sociale. Une fois enrichis sur

les concepts clés de la recherche, nous escomptons effectuer plusieurs

descentes auprès des personnes ressources.

Pour ce qui est de la deuxième étape, dans le

cadre de ce travail sur la RSE en milieu bancaire, les personnes ressources

concernent aussi bien les instances dirigeantes de la banque cadre d'accueil

que les parties prenantes (internes et externes). Nous allons donc

procéder en deux phases. Premièrement, nous allons rencontrer les

instances dirigeantes de la BICEC pour recueillir les informations sur les

motivations à mettre sur pied ou non, les activités socialement

responsables. Deuxièmement, nous allons nous rapprocher des parties

prenantes aussi bien en interne (salariés et actionnaires) qu'en externe

(clients, fournisseurs, état, ONG, syndicats, ...) pour nous

enquérir de leurs attentes en matière de pratiques de RSE par

leurs banques actuelles et potentielles.Autrement dit, l'approche de recherche

de ce travail est une approche hybride ou mixte et la technique

d'échantillonnage sera différente d'une catégorie de

répondants à l'autre.

Par exemple, pour les instances dirigeantes et les parties

prenantes internes, nous allons effectuer un échantillonnage

probabiliste, car nous pouvons connaitre avec exactitude la population cible

totale. Tandis que pour l'échantillon des stakeholders externes, il nous

est presque impossible de connaitre avec exactitude la taille de la population

cible. Dans cette perspective, nous allons opter pour la technique

d'échantillonnage non probabiliste. Les types d'échantillonnage

(par grappes, stratifié, boule de neige, ...) seront

précisés plus loin dans le chapitre réservé

à la méthodologie de la recherche.

S'agissant des outils de collecte des données, nous

allons procéder par observation puis, par entretien auprès des

instances dirigeantes de la BICEC à l'aide d'un guide d'entretien. Pour

les parties prenantes, trois questionnaires distincts seront

administrés :un aux parties prenantes externes, un autre aux

salariés et un dernier aux actionnaires. Les données issues de

ces outils de collecte vont faire l'objet d'une analyse distincte selon l'outil

utilisé (analyse du contenu pour les guides d'entretiens et analyse des

données dans le logiciel SPSS pour les questionnaires).

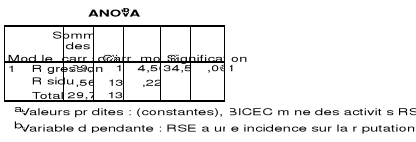

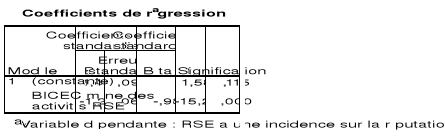

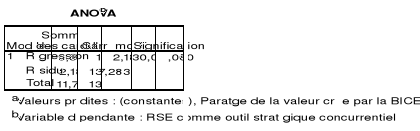

En effet, outre le tri plat, nous allons effectuer plusieurs

tests de sélection et d'extraction des variables pertinentes, notamment

des analyses de fiabilité, des tests de multi colinéarité,

des analyses factorielles et des analyses en composantes principales. Pour les

tests d'hypothèses proprement dits, nous allons réaliser des

régressions linéaires simples et multiples selon les cas. Il

n'est également pas exclu que nous performions des tests sur

échantillons appariés.

L'ensemble du travail contenu dans ce mémoire portera

sur deux parties libellées comme l'indique l'ébauche de plan.

CHAPITRE 1

PRÉSENTATION DU CADRE DE LA RECHERCHE : LA

BICEC

L'objet de ce chapitre est de faire une présentation

d'ensemble de la BICEC. Pour cela, il convient dans une première partie

de faire l'historique et la genèse de cette institution ; puis,

dans une deuxième partie de la situer dans son environnement

SECTION 1 : HISTORIQUE ET

GÉNÉRALITÉS SUR LA BICEC

La Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et

le Crédit est issue de nombreuses restructurations qui ont

affecté le secteur bancaire camerounais. Elle fait aujourd'hui partie

des meilleures enseignes bancaires, mais comme tous les établissements

du même secteur, elle doit subir la conjoncture et s'adapter. Dans la

présente section, nous allons effectuer une brève historique de

cet établissement financier avant de déboucher sur ses aspects

les plus génériques.

I- Historique de la BICEC

La BICEC n'est pas née « BICEC »,

elle est le fruit de la restructuration d'un établissement financier qui

a connu les effets néfastes de la crise économique. Nous allons

dans un premier temps rappeler les origines de l'actuelle BICEC avac de nous

attarder sur son évolution.

I-1- Genèse de la BICEC

L'histoire de la BICEC remonte à l'époque de la

réunification. En effet, elle est issue de la fusion- absorption de la

BNCI (Banque Nationale pour le Commerce et l'industrie) du Cameroun Oriental

par la BARCLAYS BANK appartenant au Cameroun Occidental. Cette absorption donne

naissance le 27 octobre 1962, à la Banque Internationale du Cameroun

pour le Commerce et l'Industrie (B.I.C.I.C.).

A sa création, la B.I.C.I.C, au capital de deux cent

millions de francs CFA (200 000 000 F CFA), dont 25% sont

détenus par l'État camerounais emploie près de 140 agents

sur 4 agences.

Les années 80 marquées par la récession

économique, la B.I.C.I.C., subira une importante restructuration.

En effet, la B.I.C.I.C. avait un portefeuille qui

représentait deux situations : une partie saine qui a été

reprise par le groupe des Banques Populaires (ensemble de grandes

coopératives constituées en établissements bancaires dont

le siège est à Paris), et une partie douteuse qui sera

confiée à la SRC (Société de Recouvrement des

Créances) pour recouvrement. Malheureusement, la restructuration ne sera

pas suffisante pour sa pérennisation. Après 35 ans d'existence,

elle fermera ses portes, suite au départ d'un de ses partenaires

stratégiques : la B.N.P. (Banque Nationale de Paris), et au regard

d'énormes difficultés auxquelles elle ne pouvait plus faire

face.

Le conseil d'administration tenu le 14 mars 1997 prononce sa

liquidation et donne naissance le 17 mars 1997, à la Banque

Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit

(B.I.C.E.C) dont le Groupe des Banques Populaires détient plus de 51% du

capital. Ledit groupe a pour mission de rentabiliser l'établissement

financier tout en le préparant à la privatisation dans un

délai de trois (03) ans.

I-2- Évolution de la BICEC

L'évolution de la B.I.C.I.C. a été

marquée par plusieurs mutations en ce qui concerne sa

dénomination, son niveau d'activité, son effectif et surtout son

capital social. La B.I.C.I.C. s'est affirmée comme leader des banques du

pays, non seulement du point de vue de son vaste réseau de distribution,

mais aussi de l'importance de sa clientèle qui ne cesse de

s'accroître.

En 1970, le nombre d'agences est passé de 4 à

15, pour un effectif de 315 agents. En 1974, les intérêts

camerounais sont portés à 35%, à la faveur d'une

augmentation de capital. En 1978, L'Etat camerounais prend le contrôle

majoritaire du capital avec 51% des actions. Le capital se présente donc

ainsi :

Tableau 1.1 : Répartition du capital de la

BICIC en 1978

|

Actionnaires

|

Pourcentages

|

Montants

|

|

État camerounais

|

51 %

|

1 530 000 000 F CFA

|

|

SFIO

|

24 %

|

720 000 000 F CFA

|

|

Barclays Bank

|

13 %

|

390 000 000F CFA

|

|

BNP

|

12 %

|

360 000 000 F CFA

|

|

Total

|

100 %

|

3 000 000 000 F CFA

|

La lecture du tableau ci-dessus montre qu'en 1978,

l'État camerounais est majoritaire à la BICIC. Il y

détient plus de la moitié du capital. Pourtant, les choses vont

bien vite évoluer.

En 1981, le capital social est porté à quatre

milliards de francs CFA (4 000000000 F CFA), le nombre d'agences passe de 15

à 35 et l'effectif de 315 à 1239 agents. Cependant, avec la crise

économique des années 80 qui frappe l'économie

camerounaise de plein fouet, la croissance fulgurante de la B.I.C.I.C. marquera

un temps d'arrêt.

Ceci sera concrétisé par l'adoption d'un plan de

restructuration en janvier 1991, avec pour objectif de rendre la banque plus

rentable et de la préparer à la privatisation. Une aste

compression du personnel va entraîner la réduction de l'effectif

total à 947 agents et à la fermeture de dix (10) agences.

En 1994, la B.N.P, SFIO. et la BARCLAYS BANK se retirent du

capital. La liquidation de la B.I.C.I.C. intervient le 13 mars 1997. La

structure de l'actionnariat est alors revue comme le présente le tableau

ci-dessous :

Tableau 1.2 : Répartition du capital de la

BICIIC avant restructuration

|

Actionnaires

|

Pourcentage

|

Nombre d'actions

|

Montants

|

|

État camerounais

|

79,98 %

|

239 940

|

2 399 400 000 F CFA

|

|

CFC

|

11,66 %

|

34 980

|

349 800 000 F CFA

|

|

CSPH

|

8,33 %

|

24 990

|

249 900 000 F CFA

|

|

Administrateurs

|

0,03 %

|

90

|

900 000 F CFA

|

|

Total

|

100 %

|

300 000

|

3 000 000 000 F CFA

|

À la lecture de ce tableau, on constate que la crise

économique a « chassé » l'essentiel des

investisseurs étrangers. Mais on va assister à un retour de ces

derniers pour une restructuration avérée de

l'établissement financier dont les objectifs de privatisation

étaient déclarés.

Le 17 mars 1997, une nouvelle entité plus

crédible, dénommée BICEC, voit le jour, avec pour vocation

de reprendre les actifs sains et la totalité des dépôts de

la défunte B.I.C.I.C, contrôlée généralement

par le groupe des Banques Populaires de France à hauteur de 51% du

capital et détenant 26 agences.

Jusqu'en 2006, la B.I.C.E.C., une société

anonyme de type mixte, dispose de 27 agences reparties dans le territoire

national, avec un effectif de près de 557 employés pour un

capital de trois milliards de francs CFA (3 000 000 000 F CFA) réparti

ccomme suit :

Tableau 1.3 : Répartition du capital de la

BICEC 9 ans après restructuration

|

Actionnaires

|

Pourcentage

|

Nombre d'actions

|

Montants

|

|

Banque Populaire

|

51 %

|

156 000

|

1 560 000 000F CFA

|

|

Privés camerounais

|

19,50 %

|

58 500

|

585 000 000 F CFA

|

|

Personnel BICEC

|

5 %

|

15 000

|

150 000 000 F CFA

|

|

Banque Mondiale

|

7,50 %

|

22 500

|

225 000 000 F CFA

|

|

PROPARCO

|

7,50 %

|

22 500

|

225 000 000 F CFA

|

|

Autres

|

8,50 %

|

25 500

|

255 000 000 F CFA

|

|

Total

|

100 %

|

300 000

|

3 000 000 000 F FCA

|

Plus récemment, la situation de l'actionnariat a

légèrement été revue, à la hausse pour la

Banque Populaire et à la baisse pour l'État camerounais. Le

tableau ci-dessous donne un aperçu de la structure actuelle du capital

de la BICEC :

Tableau 1.4 : Répartition récente

du capital de la BICEC

|

Actionnaires

|

Pourcentage

|

|

Banque Populaire

|

61,22 %

|

|

État camerounais

|

17,50 %

|

|

Personnel BICEC

|

5,00 %

|

|

PROPARCO

|

7,25 %

|

|

Istituto Centrale delle Banche Populari

|

1,50 %

|

|

Privés Camerounais

|

7,50 %

|

|

Autres

|

0,03 %

|

|

Total

|

100 %

|

En effet, la lecture du tableau ci-dessus montre que la

structure du capital de la BICEC a connu une légère

restructuration dans un passé récent.

La présente section a effectué la genèse

de la BICEC de sa création à nos jours. Dans la prochaine

section, nous allons porter une attention particulière à

l'organisation de cet établissement financier, ainsi qu'à ses

activités et aux résultats qui en découlent.

SECTION 2 : STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET

ACTIVITÉS DE LA BICEC

Dans cette section, nous allons tour à tour

présenter la structure organisationnelle et les activités de la

BICEC.

II-1 Structure organisationnelle de la

BICEC

Comme toute entreprise bancaire, la B.I.C.E.C. a mis sur pied

une organisation afin de mieux sécuriser, gérer et garantir les

fonds placés par les clients. Cette organisation est faite autour de

trois pôles : les pôles décisionnels, les pôles

opérationnels et les réseaux. Ces différents pôles

sont pilotés par des hommes et des femmes qui ne cessent d'adopter des

stratégies pour :

- Offrir des produits et services répondant aux

attentes d'une clientèle de plus en plus avisée et

exigeante ;

- Réserver un accueil chaleureux à sa

clientèle ;

- Être toujours à l'écoute de sa

clientèle ;

- Manifester sa présence sur l'étendue du

territoire Camerounais par la multiplication du nombre d'agences.

On comprend donc que le service prôné par la

BICEC est celui de la proximité avec la clientèle. Cette

proximité est assurée à travers les différents

pôles que nous présentons ci-dessous.

II-1-1- Les pôles

décisionnels

Ils sont essentiellement constitués du Conseil

d'Administration, de la Direction Générale et du Comité de

Direction.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'entreprise. Il a

à sa tête un Camerounais. Les pouvoirs du Conseil d'Administration

sont liés aux fonctions administratives. Le CA statue également

sur toutes les autres questions qui dépassent les pouvoirs de la

Direction générale.

La Direction Générale est chargée de

mettre en application toutes les résolutions prises par le conseil

d'administration. A sa tête se trouve un expatrié, son adjoint

étant un Camerounais.

La Comité de Direction est l'ensemble constitué

du PCA jusqu'aux Directeurs Régionaux en passant par la Direction

Générale, le Sécretariat Général, la

Direction du marché des Grandes Entreprises, la Direction de la Gestion

des Engagements, la Direction de la Gestion du Parc Immobilier, la Direction de

l'Organisation et de la Qualité Bancaire, la Direction des Affaires

Juridiques et du Contentieux, etc ...

II-1-2- Les pôles

opérationnels

Il ressort de l'organigramme présenté en annexe,

la répartition des responsabilités et des différentes

tâches qui incombent à chaque responsable. Ceci permet

d'éviter les différentes interférences et la violation du

principe d'unité de commandement. Ainsi, les pôles

opérationnels sont construits autour de trois grandes

subdivisions : le Secrétariat Général, les Directions

Centrales et les Départements.

a. Le Secrétariat

Général

Le Secrétariat Général dirige et

coordonne les activités des entités ci-après :

- Le Département des Ressources Humaines

(DRH) : Ce département s'occupe du recrutement, de la

formation et du suivi du personnel. Il est composé de

trois services à savoir :

o le service gestion des carrières qui

s'occupe aussi de la formation du personnel ;

o le service du personnel qui s'occupe de la paie du

personnel et de tous les rapports des employés avec la

CNPS ;

o l'agence du personnel qui est le service qui

s'occupe des engagements du personnel.

- Le Département des Affaires Juridiques et du

contentieux (DAJC) : Il s'occupe des affaires juridiques et

toutes les relations entretenues avec le fisc. Elle aussi

gère le patrimoine juridique et fiscal de la banque ainsi que

le contentieux avec les clients.

- La Direction de la comptabilité et de la

trésorerie (DCT) : elle s'occupe de la comptabilité

de la banque. Elle a en son sein, le contrôle comptable bancaire, la

comptabilité bancaire et la trésorerie.

b. Les Directions Centrales

Elle est composée des directions

ci-après :

· La Direction du

Développement.

Elle assure la gestion administrative de tout le

réseau. Elle comprend les régions qui, elles mêmes ont en

leur sein les agences. La BICEC, avec un réseau de 26 agences, est

actuellement installée dans 5 régions à savoir : le Nord ;

le Littoral ; l'Ouest ; le Centre/Sud/ Est ET le Sud-Ouest.

La direction du développement s'occupe de

l'exploitation courante de la banque. Elle met un accent sur l'aspect

commercial qui, consiste à prospecter la clientèle et à la

fidéliser au travers de divers services (gestion de compte,

crédit, vente des produits, etc...).

· La Direction Centrale des

Engagements.

Elle est composée d'une direction, d'une division, de 2

services.

o La Division du Contentieux et Recouvrement

Bancaire.

Elle s'occupe de tous les dossiers litigieux pour lesquels le

client s'est avéré défaillant. Elle s'occupe

également du recouvrement des créances litigieuses.

o Le Service de la Surveillance des Engagements.

Son travail consiste à prévenir les risques, en

s'assurant que le processus de décision défini par la banque est

bien respecté. Il détecte les anomalies liées au

fonctionnement des comptes et au remboursement des prêts accordés.

Il suit la régularisation des anomalies et des dysfonctionnements

constatés.

o Le Service Gestion des Prêts.

Dès la réception du dossier de prêt pour

mise en place, il procède à un contrôle systématique

de la délégation de pouvoir, de la validité des garanties

et la mise en place du crédit.

o La Direction des Études et

Décisions.

Elle est chargée de l'étude complète des

dossiers de crédit soumis à son appréciation. Cette

tâche est réservée à l'analyste de crédit qui

vérifie toutes les informations fournies par le commercial. Par

ailleurs, il complète au besoin le dossier, émet son avis et le

transmet à la hiérarchie pour prise de décision.

· La Direction de l'Informatique.

Cette direction s'occupe de la gestion et de la maintenance du

matériel informatique de la banque, de la gestion de la messagerie

interne, et du logiciel utilisé pour la gestion de la banque.

· La Direction de la Production.

Cette direction s'occupe du traitement des chèques, des

virements locaux et des transferts à l'étranger.

· La Direction de la Stratégie,

Organisation et Logistique.

Il s'agit de la direction où nous avons effectué

notre stage. Nous y mettrons un accent particulier. Nous présentons

ci-dessous son organigramme.

Comme nous l'avons souligné plus haut, outre le

secrétariat général et les directions centrales, les

pôles opérationnels sont également construits autour des

départements.

c. Lé départements des pôles

opérationnels

Il s'agit essentiellement du département du

contrôle de gestion, de la logistique et de l'inspection

générale.

· Département du contrôle de

gestion

Il s'occupe de l'élaboration du budget. Toutes les

entités font part de leurs besoins, et il revient au contrôle de

gestion d'élaborer le budget global de la banque afin de le

présenter à la Direction Générale. Une fois le

budget adopté par le C.A, il contrôle les réalisations et

les prévisions. Ensuite, il analyse et interprète les

écarts éventuels constatés, puis soumet son rapport

à la Direction Générale.

Le responsable de ce département a pour rôle de

:

- mesurer la performance et participer à

l'élaboration de la gestion prévisionnelle de la banque ;

- mener des études de rentabilité relatives aux

opérations, aux produits, aux clients et aux différentes

unités de la banque ;

- contrôler la fiabilité de l'information

comptable ;

- animer, diriger et gérer le département ;

- assurer l'animation des collaborateurs de son

département.

Le Responsable du service analytique est chargé :

- d'assurer la confection mensuelle du compte de

résultat et la préparation du compte de résultat

prévisionnel ;

- d'analyser les écarts du compte de

résultat.

Ce département a une équipe constituée de

chargés d'études qui ont pour rôle de : -

- participer à des projets conduits par le

Département ;

- mener des études qui permettront d'aboutir à

une optimisation, une fiabilité et une mise à niveau des process

contribuant à l'amélioration de la qualité des prestations

du département.

· La Logistique.

Elle s'occupe de la gestion administrative des biens meubles

et immeubles de la B.I.C.E.C. Elle regroupe quatre services :

- le service du courrier ;

- le service de maintenance ;

- le service des achats ;

- le service de l'économat et des archives.

· L'inspection

générale.

Cette Direction s'occupe du contrôle et de la

régularité des opérations, ainsi que de la

sécurité des valeurs et personnes. Elle a également un

rôle d'assistance technique. C'est le gendarme de la banque.

II-1-3- Les réseaux

Il s'agit essentiellement des directions régionales. Il

est composé :

- De la Direction Générale du Littoral ;

- De la Direction Générale du

Centre/Sud/Est ;

- De la Direction Générale de l'Ouest ;

- De la Direction Générale du Nord ;

- De la Direction Générale du Sud-Ouest.

Nous venons, dans la présente sous-section, de

présenter la structure organisationnelle de la BICEC. Dans la p^rochaine

section, nous allons présenter ses activités.

II-2- Ressources et Activités et environnement

de la BICEC

Nous présentons d'abord les ressources et les

activités de la structure avant de nous attarder sur sa situation dans

son environnement.

II-2-1- Ressources et activités de la

BICEC

Pour assurer son fonctionnement de manière efficiente

et efficace, la BICEC dispose d'un ensemble de ressources qu' »il

convient de présenter.

a. Les ressources de la BICEC

Il s'agit des moyens de fonctionnement mis à la

disposition de l'entreprise pour la bonne marche de ses activités. Elles

sont d'ordre financier, technique et humain :

· Les moyens financiers

Ils sont constitués des fonds propres de la banque, des

dépôts à vue et à terme de la clientèle. Ces

moyens permettent à la banque de jouer pleinement son rôle

d'intermédiaire financier et d'effectuer diverses autres prestations

auprès du public.

· Les moyens techniques

La B.I.C.E.C. dispose du réseau de distribution le plus

étendu à l'heure actuelle au Cameroun, avec 5 régions et

36 agences dont la dernière en date est celle d'Ebolowa. Ces agences

sont réparties comme suit :

Tableau 1.5 : Réseau de Distribution de la

BICEC

|

Régions

|

Villes

|

Nombre d'agences

|

Lieu d'implantation

|

|

Littoral

|

Douala

|

|

Bonanjo, Bassa, Bali, Edea, Kribi

|

|

Ouest

|

Bafoussam

|

|

Dschang, Bafoussam, Bamenda, Nkongsamba, Bafang

|

|

Sud-Ouest

|

Limbe

|

|

Limbe, Tiko, Buea, Kumba, Mamfe

|

|

Centre/Sud/Est

|

Yaoundé

|

|

Yaoundé (Centre, Le Parc, Vallée), Sangmelima,

Mbalmayo, Bertoua, Ebolowa

|

|

Nord

|

Garoua

|

|

Garoua, Kousseri, Maroua, Ngaoundéré

|

La B.I.C.E.C. est la première banque camerounaise

à mettre sur pied la billetterie automatique depuis 1990. Sur le plan

informatique, la B.I.C.E.C. dispose pour l'exécution de ses

opérations bancaires, d'un parc informatique important fonctionnant en

réseau de telle sorte que chaque employé dispose d'un poste de

travail. Ce réseau permet de se connecter à toutes les agences du

site par l'intermédiaire du réseau VSAT et des serveurs.

· Moyens humains.

Grâce aux multiples formations et recrutements

effectués par la Direction des ressources humaines, actuellement, la

B.I.C.E.C. emploie 600 personnes, toutes catégories confondues.

b. Les Activités de la BICEC

L'ordonnance 73-27 du 30 août 1973 du Ministère

des Finances relatif aux banques et sociétés financières

à caractère bancaire, industriel, commercial, définit la

banque comme « une entreprise ayant pour profession habituelle de

recevoir du public, sous forme de dépôts, des fonds

qu'elle emploie pour son propre compte en opérations d'escompte, de

crédit ou en autre opération financière

». Répondant à cette définition, la B.I.C.E.C.

offre à ses clients une gamme variée de services :

· L'Épargne.

Les agents économiques en excédent de

trésorerie ((ou à capacité de financement) ont la

possibilité d'ouvrir des comptes d'épargne

rémunérés au taux annuel de 4.25%, des comptes courants,

des comptes de dépôt : dépôt à terme pour les

personnes morales et bons de caisse pour les particuliers.

· Le Crédit.

Moyennant des garanties, la B.I.C.E.C. octroie des

crédits à sa clientèle :

- Crédit à court terme d'une durée

inférieure ou égale à 2 ans : le crédit à la

consommation, le crédit documentaire, l'escompte des effets de commerce

;

- Crédit à moyen terme, d'une durée

inférieure ou égale à dix ans : le revolving, le

crédit d'investissement accordé aux entreprises pour

l'acquisition des immobilisations, du crédit achat automobile ;

- Crédit à long terme, d'une durée

supérieure à dix ans : ce type de crédit est

réservé à l'habitat et à l'immobilier.

· Autres activités.

La B.I.C.E.C. effectue aussi des opérations de change,

de virement, de transfert de fonds, de location de coffre-fort, de traitement

de travellers chèques, des opérations monétiques

(utilisation des cartes dans les transactions : carte VISA, carte plus,

carte express).

Sur le plan informatique, la BICEC possède un

système appelé "EAGLE", ce qui veut dire en français

« l'aigle » de par sa capacité à couvrir le maximum

d'opérations en temps réel et dans toutes les agences. Par

ailleurs, la BICEC possède à travers le monde, un vaste

réseau de correspondants tels que CITIBANK (New-York) ; NATEXIS

(France)

Toutefois, la BICEC mobilise ses ressources pour exercer dans

un environnement qu'il convient de présenter.

II-2-2- Environnement de la BICEC

L'analyse de l'environnement externe de la banque pourrait

être faite au travers de son marché, sa concurrence et

l'architecture juridique sur lequel elle exerce.

a. Le marché de la banque

Il s'articule autour de trois principales clientèles.

Nous y distinguons le marché des entreprises, celui des professionnels

ou PME/PMI et enfin celui des particuliers.

Le marché des entreprises comprend les entreprises

publiques, les entreprises privées. Ce sont des personnes morales. La

condition d'ouverture de compte entreprise ou compte courant est d'être

immatriculée au registre du commerce et de déposer un minimum

d'un million de francs CFA pour faire fonctionner le compte.

Le marché des professionnels concerne les PME et les

PMI. Il regroupe des entreprises individuelles et les conditions d'ouverture de

compte sont les mêmes que celle des entreprises.

Le marché des particuliers est, de loin, le

marché le plus vaste de la banque. La BICEC dispose d'environ 150.000

clients particuliers. Dans ce marché, nous distinguons :

- les administrations publiques ;

- les administrations privées ;

- les entreprises d'assurances publiques ;

- les entreprises d'assurances privées ;

- les particuliers.

En ce qui concerne les particuliers, le montant minimum

nécessaire pour l'ouverture d'un compte est de 200.000 FCFA. Hormis ces

marchés traditionnels régulièrement rencontrés dans

toutes les banques, nous notons cependant un marché de l'agriculture. Ce

dernier prend progressivement de l'ampleur à la BICEC et son essor

devient de nos jours incontestablement remarquable.

b. Le marché concurrentiel de la

BICEC

La concurrence se fait de plus en plus âpre sur le

marché bancaire camerounais. Le fait que la B.E.A.C ait assoupli les

conditions d'octroi d'agrément, que la concurrence internationale soit

de plus en plus menaçante, et surtout l'avènement du

marché boursier, font que de nouvelles banques frappent aux portes du

marché bancaire camerounais.

Le marché bancaire camerounais est composé de

dix banques actuellement :

ü Afriland First Bank ;

ü Atlantic Bank of Cameroon ;

ü Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne

et le Crédit (BICEC) ;

ü BGFI Bank Cameroon ;

ü Citibank ;

ü Commercial Bank of Cameroon (CBC);

ü Ecobank Cameroon;

ü National Financial Credit Bank (NFCB);

ü Société Camerounaise de Banque du

Cameroun ;

ü Société Générale des

Banques au Cameroun ;

ü Standard Chartered Bank ;

ü Union Bank of Cameroon ;

ü United Bank of Africa.

c. Le cadre réglementaire

L'architecture du système bancaire camerounais repose

sur trois textes organiques.

Le premier est relatif à la convention de

coopération monétaire entre la république du Tchad, du

Cameroun, de la Centrafrique, du Congo et celle du Gabon signée à

Brazzaville le 22 novembre 1972. Cette convention est complétée

le 18 novembre 1990 par un texte créant la Commission Bancaire de

l'Afrique Centrale, en abrégé "C.O.B.A.C". Elle est

chargée de veiller au respect, par les établissements de

crédits, des dispositions législatives et réglementaires

éditées par les autorités monétaires nationales,

par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (B.E.A.C) ou par

elles-mêmes et qui leur sont applicables. Elle sanctionne

également les manquements constatés.

Le second est celui de l'ordonnance n°85/002 du 31

août 1985 relative à l'activité des établissements

de crédits. Ce sont des organismes qui effectuent à titre

habituel les opérations de banque.

Le troisième texte est régi par l'article 2 de

la convention portant création de la C.O.B.A.C du 22 novembre 1990

stipule que les établissements de crédit comprennent les banques,

les établissements financiers, les caisses d'épargne postale, les

sociétés financières d'investissements et de

participations. L'article 4 de la même convention stipule que les

opérations de banques comprennent la réception des fonds du

public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à

disposition de la clientèle des moyens de paiement et leur gestion.

Aussi, les États se sont dessaisis de leur pouvoir individuel au profit

d'une gestion commune de leurs intérêts en ce qui concerne les

problèmes de la monnaie.

Au terme de cette section sur la structure organisationnelle

et les activités de la BICEC, il apparait que la structure offre une

gamme variée de produits et services financiers à un vaste

réseau de clients qui vont de l'administration publique aux

particuliers. Aussi, la BICEC opère dans in environnement concurrentiel

certain.

Parvenu à la fin de ce chapitre, il y était

question de présenter la structure d'accueil dans son ensemble. Pour ce

faire, nous avons, dans une première section, effectué la

genèse et l'évolution de la BICEC. Puis, dans une deuxième

section, nous avons présenté les ressources de la BICEC, ses

activités et son environnement fortement concurrentiel. Il ressort que

pour se démarquer de la concurrence, la BICEC doit sans cesse proposer

à sa clientèle, des offres aussi attrayantes les unes que les

autres. Pour y parvenir, des investissements extra financiers ont

été réalisé, notamment à travers des

activités de responsabilité sociétale.

CHAPITRE 2

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET

ACTIVITÉ BANCAIRE AU COEUR DE LA RECHERCHE

Le présent chapitre, purement théorique, a pour

but essentiel d'effectuer une revue de la littérature sur le concept

clé de la recherche qu'est la responsabilité sociétale.

Dans une première analyse, nous allons présenter ce concept de

manière globale, ses origines, ses domaines d'applications, ses

contours, et les concepts qui lui sont rattachés. Puis, dans une seconde

analyse, nous allons présenter les enjeux de la responsabilité

sociétale pour les entreprises en générale et pour la

banque en particulier.

SECTION 1 : APPROCHE NOTIONNELLE DE LA RSE

Dans cette section, nous allons premièrement retracer

l'historique de la RSE, définir le concept, et présenter la

théorie des parties prenantes. Par la suite, nous allons

deuxièmement présenter les domaines d'application et les

instruments de mesure de ce concept..

I-1- La responsabilité sociétale :

historique, definition et principes

Nous retraçons d'abord l'histoire de

la RSE, puis nous définissons ce concept aux contours multiples que nous

abordons par la suite selon l'approche des parties prenantes.

I-1-1- Aperçu historique de la

Responsabilité Sociale de l'Entreprise

On associe souvent la RSE au

développement durable ou encore à la mondialisation, alors que

cette notion a vu le jour bien avant ces phénomènes. En

réalité, la RSE est apparue dès les années 1950'

aux États-Unis, mais sa diffusion vers d'autres contextes s'est faite de

manière décalée dans le temps. Nous allons dans ce qui

suit nous intéresser à l'historique de ce concept et aux diverses

acceptions auxquelles il a donné lieu.

Le thème de la Responsabilité Sociale des

Entreprises n'est pas véritablement nouveau. À partir des

années 1920, plusieurs dirigeants s'expriment publiquement sur leur

responsabilité à l'égard de la société. Si

aucune doctrine clairement formulée de la responsabilité sociale

n'avait émergé à la fin de la décennie, les

discours de l'époque sont très marqués par les concepts de

« public service » et de « trusteeship »

qui stipulent l'idée d'un contrat implicite, caractérisant la

relation entre l'entreprise et la société (Heald, 1961, 1971).

Ces débats, bien que controversés, ont

été mis en application par Henri Ford, surtout sur le plan

interner avec l'instauration du salaire journalier minimum (principe du

five dollars per day). Des discours et pratiques relatifs à la

responsabilité sociale se développent ainsi de manière

précoce dans le milieu des affaires. Au début des années

1930, notamment en 1932 le débat entre Berle et Dodd sur la question de

la gouvernance d'entreprise (stakeholders versus shareholders) conduit

aux premières réflexions sur la RSE. Mais ce n'est que dans les

années 1950 que des efforts significatifs en matière de RSE

voient le jour.

Dans son expression et dans son sens actuel, la RSE est

essentiellement liée au contexte nord américain de l'après

Deuxième Guerre mondiale (Charles et Hill, 2004). C'est l'ouvrage de

Bowen en 1953 qui marque l'avènement du concept et le début de la

recherche autour de lui (Carroll, 1999 ; Acquier et Gond, 2005 ; Locket et

coll., 2006 ; Windsor, 2006). En effet, Bowen y pose les fondements de la

responsabilité sociale de l'entreprise, même s'il y relève

plus tard (en 1978), un caractère idéaliste et normatif faisant

prévaloir deux principes. Le premier renvoie au fait que les hommes

d'affaires ne doivent prendre que des décisions qui vont dans le sens

des orientations et des valeurs souhaitées par la société.

Le deuxième stipule que la prise en compte de préoccupations

sociales par la firme doit se faire d'une manière volontaire. C'est donc

H. BOWEN qui a fait passer ce concept dans l'ère moderne du

management.

Si Bowen est reconnu dans la littérature comme

étant le père de la RSE, Caroll (1999) signale que les

idées qu'il a exprimées dans son ouvrage ne sont pas nées

ex nihilo et qu'on en trouve la trace dans certains essais de la

littérature managériale, notamment dans les années 1930'

et 1940'. Notons tout de même qu'il est possible que la RSE, telle que

formulée à l'époque par Bowen, repose sur les valeurs

culturelles et managériales qui prévalaient à son

époque. Le contexte ayant évolué, l'acception de la RSE a

progressivement changé.

La RSE est devenue un thème de recherche à

l'origine de l'émergence d'un nouvel espace académique, à

savoir le courant « Business and Society »

s'intéressant aux relations entre l'entreprise et son environnement

sociétal (Acquier et Gond, 2005). Son influence s'est

progressivement renforcée à travers le monde pendant les

années 1960. Depuis lors, la responsabilité sociale de

l'entreprise fait l'objet de nombreux débats entre chercheurs,

praticiens, État, organisations non gouvernementales et autres acteurs

de la société moderne.

Après avoir occupé les chercheurs

américains et suscité quelques controverses émanant

d'académiciens libéraux, la recherche sur la RSE diminuera

d'intensité à partir du milieu des années 1980 et muera

vers d'autres concepts comme la citoyenneté de l'entreprise ou

l'approche par les parties prenantes (Caroll, 1999).

Toutefois, cette pensée de Carroll, bien que séduisante, ne

s'applique qu'au contexte américain. Elle va alors se heurter au nouvel

ordre économique mondial établi, qui prône le

libéralisme économique.

L'émergence de la grande entreprise au delà des

frontières nord-américaines est à l'origine du regain

d'intérêt que connait la RSE en ce début de siècle,

en redevenant un phénomène de plus en plus présent sur la

scène politique et économique.

En Europe, on a commencé à s'intéresser

à la RSE dès le milieu des années 1990 suite aux actions

des organismes de la société civile à l'encontre des

entreprises ayant causé un tort environnemental (Shell, Total ...),

social (Danone, Renault...) ou sociétaire (Parmalat, Vivendi...). D'un

autre côté, le regain d'intérêt pour la question

s'est accentué à partir du début des années 2000

aux États-Unis avec les faillites touchant de grands groupes

américains (Enron, Arthur Andersen, Worldcom, Xerox...). C'est sans

doute la raison pour laquelle Doh et Guay (2006) attribuent le

regain d'intérêt pour la RSE à deux éléments

: la montée de la société civile d'un côté,

et les scandales financiers des grandes entreprises de l'autre.

I-1-2- Construction d'une définition du concept

de responsabilité sociétale de l'entreprise

Rappelons tout d'abord que l'appellation RSE telle que

dérivée de la littérature anglo-saxonne, ne se limite pas

qu'à la simple responsabilité sociale, c'est-à-dire,

qu'à la société. Elle va au delà de celle-ci pour

intégrer l'environnement, les ONG et tous les autres partenaires directs

et indirects de l'entreprise. C'est pourquoi on lui préfère de

plus en plus l'appellation de responsabilité sociétale de

l'entreprise.

Les définitions attribuées à la RSE sont

variables selon les approches (volontariat ou légale) et les auteurs.

Selon l'approche, la Commission Européenne (2001) a adopté une

définition qui ménage les deux aspects fondamentaux de la RSE

(contrainte et volontarisme) : « Être socialement

responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations

juridiques applicables mais aller au-delà et investir davantage dans le

capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes,

cela suppose l'intégration volontaire par les entreprises de

préoccupations sociales et environnementales à leurs

activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes

». En effet, dans son livre vert publié en 2001, la

Commission Européenne, qui est devenue une référence dans

les organismes internationaux et qui est évoquée dans la

majorité des travaux sur la RSE, la définit

comme : « l'intégration volontaire des

préoccupations sociales et écologiques des entreprises à

leurs activités commerciales et leurs relations avec toutes leurs

parties prenantes internes et externes (actionnaires, personnels, clients,

fournisseurs et partenaires, collectivités humaines,...), et ce, afin de

satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables et investir dans

le capital humain et l'environnement ».

Selon des auteurs comme Friedman M. (1962), cité par

D'Arcimoles Ch-H. et Trébucq St. (2003), la responsabilité

sociale de l'entreprise est d'accroitre ses profits. Cette proposition de

Friedman repose sur les postulats de la « main invisible de Adam

Smith », car pour lui, seules les forces du marché

génèrent la richesse collective, ce qui n'est pas totalement

acceptable dans le contexte actuel. Par exemple, dans des cas de fraudes comme

Enron et bien d'autres, cette responsabilité envers les actionnaires n'a

pas été respectée. Autrement dit, la RSE ne se limiterait

pas à cela.

En effet, nombreux sont les auteurs qui s'opposent à

cette vision étroite de la responsabilité sociétale de

l'entreprise. Au contraire de la vision de Friedman, selon la théorie

des stakeholders, il existe un contrat implicite entre l'entreprise et la

société. Si ce contrat est rompu, l'entreprise perd sa

légitimité et ne peut bientôt plus fonctionner. Ainsi,

selon Freeman R. (1984), l'entreprise est responsable devant toutes ses

parties prenantes.

Certaines définitions sont fondées sur des

études de cas particuliers d'entreprises pratiquant la RSE. C'est le cas

de la définition de Mc Williams A. et Siegel D. (2001) selon laquelle la

RSE est l'ensemble des actions visant le bien social au-delà des

intérêts de la firme et de ce qui est demandé par la loi.

Mc Guire J. (1963) et Davis K. (1973) soutenus plus tard par Jones M. T.

(1980), perçoivent la RSE comme la prise en compte par l'entreprise, de

problèmes qui vont au delà de ses obligations économiques,

techniques et légales et la reconnaissance par celle-ci, de ses

responsabilités envers la société. Ces définitions

semblent ne pas tenir compte des entreprises qui ne se conforment qu'au stricte

minimum requis par la loi, parce que ne faisant face à aucune

compétition sur le marché.

Carroll A. B. (1979) ne se contente pas seulement de limiter

les champs d'action possibles de l'entreprise responsable car pour elle, «

la CSR2(*) intègre

l'ensemble des attentes économiques, légales, éthiques et

philanthropiques que peut avoir la société à

l'égard d'une entreprise à un moment donné ».

Suivant le même ordre d'idées que Carroll, Wood D.J.

(1991) souligne que: « La signification de la responsabilité

sociétale ne peut être appréhendée qu'à

travers l'interaction de trois principes : la légitimité, la

responsabilité publique et la discrétion

managériale, ces principes résultant de la distinction

de trois niveaux d'analyse, institutionnel, organisationnel et individuel

». Les définitions proposées par Carroll et Wood vont plus

loin que les approches précédentes en spécifiant les

catégories d'analyse de la CSR et en systématisant les acquis des

recherches antérieures.

Ainsi, nous pouvons résumer les définitions

ci-dessus dans un tableau tiré des « fondements

théoriques de la responsabilité sociale des

entreprises », de Jean-Pascal Gond.

. Tableau 2.1 : Définitions et

théorisations du concept de RSE

|

Types d'approches

|

Sources

|

Définitions

|

|

Agir au delà d'une responsabilité

économique, contractuelle ou légale.

|

Jones (1980)

|

La responsabilité sociétale est

« [l'idée] selon laquelle les entreprises, au delà des

prescriptions légales ou contractuelles, ont une obligation envers les

acteurs sociétaux »

|

|

Maximiser le profit pour les actionnaires

|

Friedman (1962)

|

« Rien n'est plus dangereux pour les fondements de

notre société que l'idée d'une responsabilité

sociale des entreprises autre que de générer un profit maximum

pour leurs actionnaires »

|

|

Répondre aux attentes de la société de

manière volontaire

|

Carroll (1979)

|

La responsabilité sociétale est « ce

que la société attend des organisations en matière

économique, légale, éthique et volontaire, à un

moment donné »

|

|

Respecter des principes se déclinant au niveau

institutionnel, organisationnel et managérial

|

Wood (1991)

|

« La signification de la responsabilité

sociétale ne peut être appréhendée qu'à

travers l'interaction de trois principes : la légitimité, la

responsabilité publique et la discrétion managériale, ces

principes résultant de trois niveaux d'analyse, institutionnel,

organisationnel et individuel »

|

|

La performance sociétale comme intégration des

approches de la RSE

|

Wartick & Cochran (1985)

|

La PSE est « l'interaction sous-jacente entre les

principes de responsabilité sociale, le processus de sensibilité

sociale et les politiques mises en oeuvre pour faire face aux problèmes

sociaux »

|

|

La performance sociétale comme capacité à

satisfaire les stakeholders

|

Clarkson (1995)

|

La PSE peut se définir comme la capacité

à gérer et à satisfaire les différentes parties

prenantes de l'entreprise (définition construite)

|

Source : Gond, J.-P. et Mullenbach A.

(2004)

De toutes les définitions et approches

développées ci-dessus, nous pouvons définir la

responsabilité sociale de l'entreprise comme la prise en compte par

l'entreprise des variables extra économiques dans la réalisation

de ses objectifs à long et moyen terme. C'est un processus

d'amélioration, dans le cadre duquel, les organisations, les

entreprises, les pouvoirs publics et les collectivités locales

intègrent de manière volontaire, systématique et

cohérente des préoccupations d'ordre social, environnemental et

économique dans leur gestion au quotidien. En d'autres termes, une

entreprise socialement responsable est celle dont l'atteinte des objectifs

économiques est conjointe à l'intérêt collectif de

toutes les parties prenantes et dans le respect des contraintes légales

naturelles.

Après avoir défini la RSE, il importe de

présenter ses principes théoriques.

I-1-3- Principes théoriques de la RSE

La notion de la responsabilité

sociale de l'entreprise est fondée sur l'idée que les entreprises

doivent assumer des responsabilités qui vont au-delà de leur

sphère d'activités directe. Du point de vue de l'entreprise, la

RSE se traduit par « l'intégration volontaire de

préoccupations sociales et environnementales à leurs

activités commerciales et leurs relations avec leurs parties

prenantes »3(*). La théorie de la RSE se veut une

réponse aux thèses défendues par plusieurs auteurs sur le

pouvoir disproportionné dont disposent les entreprises et leurs managers

dans nos sociétés modernes (Bearle et Means, 1932) cités

par Bowen (1953) et Mills (1956). En effet, la RSE renvoie à une vision

de l'entreprise dont la finalité n'est pas d'enrichir les shareholders

(actionnaires), mais de concilier les intérêts opposés de

tous les stakeholders (parties prenantes). Une entreprise socialement

responsable adopte ainsi nécessairement une approche à long terme

de ses objectifs, de sa stratégie et de ses bénéfices.

Le principe théorique de la RSE postule par ailleurs

qu'un comportement socialement responsable n'est pas incompatible avec une

meilleure performance financière. Cette attitude permet de créer

un environnement institutionnel favorable à l'exercice des

activités économiques de l'entreprise et contribue à

l'acceptation volontaire des principes de RS. Notons aussi, qu'un comportement

responsable de l'entreprise se traduit par une plus grande stabilité

économique, sociale, et politique, et d'une diminution des critiques

faites par la société civile aux entreprises privées.

Plusieurs tendances lourdes confirment la portée de la

notion de RSE pour les entreprises. Le développement des filières

de commerce équitable atteste par exemple de la sensibilité des

citoyens-consommateurs à des facteurs non économiques mais

plutôt d'ordre sociétal (Jacquot et Attarça 2006). Dans une

certaine mesure, le succès grandissant des filières de produits

biologiques relève de la même logique : besoins de

sécurité er de transparence entre autres. Le développement

des agences de notation sociale souligne également la prise en compte du

comportement sociétale de l'entreprise dans les choix des

actionnaires

La performance de l'entreprise n'est pas seulement

jugée selon des critères financiers ou économiques, mais

aussi selon des critères relatifs à son comportement

sociétal. Les relations avec l'ensemble de ses parties prenantes

deviennent alors une donnée objective dans l'appréciation de la

performance. Différentes initiatives publiques donnent à la RSE

un caractère stratégique pour les entreprises. A l'échelle

internationale, le programme Global Compact, lancé par les

Nations Unies en 2000 a pour objectif de promouvoir au sein des entreprises des

pratiques respectueuses de l'environnement et des droits de l'homme. En 2001,

la Commission européenne a publié un Livre vert visant

à promouvoir la RSE.

Ces initiatives visent à faire prendre conscience aux