|

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

----------

|

|

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

----------

|

|

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

----------

|

|

THE

UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

----------

|

|

B.P. 454 Ngaoundéré

E-mail : rectorat_ngaoundere@yahoo.fr

|

|

P.O. Box : 454 Ngaoundéré

E-mail : rectorat_ngaoundere@yahoo.fr

|

|

FACULTE DES ARTS, LETTRES ET SCIENCES

HUMAINES

|

|

FACULTY OF ARTS, LETTERS AND SOCIAL

SCIENCES

|

|

----------

Département de Géographie

|

|

----------

Department of Geography

|

MASTER II Professionnel GAGER

GEOMATIQUE ET ANALYSE DE L'ASSAINISSEMENT ET DES

RISQUES SANITAIRES EN MILIEU URBAIN : CAS DU BASSIN VERSANT DU MBANYA DANS LA

VILLE DE DOUALA.

Mémoire présentée en vue de l'obtention du

Master professionnel en Géomatique, Aménagement et Gestion des

Ressources

Par

Paul Aimé NGUEDJO

Titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur des Eaux,

Forêts et Chasses

Matricule : 10B315LF

Sous la codirection de :

Dr Sylvain AOUDOU DOUA

Chargé de Cours

et

Pr Michel TCHOTSOUA

Professeur Titulaire de Géographie

SOUTENU DEVANT LE JURY COMPOSE DE :

· Président : Pr ASSAKO ASSAKO René

Joly

· Rapporteur n°1 : Dr AOUDOU DOUA Sylvain

· Rapporteur n°2 : Pr TCHOTSOUA Michel

· Examinateur n°1 : TONGO Landry Engelbert

· Examinateur n°2 : Batouré Bamana

Apollinaire

Année académique 2010/2011

|

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

----------

|

|

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

----------

|

|

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

----------

|

|

THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

----------

|

|

B.P. 454 Ngaoundéré

E-mail : rectorat_ngaoundere@yahoo.fr

|

|

P.O. Box : 454 Ngaoundéré

E-mail : rectorat_ngaoundere@yahoo.fr

|

|

FACULTE DES ARTS, LETTRES ET SCIENCES

HUMAINES

|

|

FACULTY OF ARTS, LETTERS AND SOCIAL

SCIENCES

|

|

----------

Département de Géographie

|

|

----------

Department of Geography

|

MASTER II Professionnel GAGER

GEOMATIQUE ET ANALYSE DE L'ASSAINISSEMENT ET DES

RISQUES SANITAIRES EN MILIEU URBAIN : CAS DU BASSIN VERSANT DU MBANYA DANS LA

VILLE DE DOUALA.

Mémoire présentée en vue de l'obtention du

Master professionnel en Géomatique, Aménagement et Gestion des

Ressources

Par

Paul Aimé NGUEDJO

Titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur des Eaux,

Forêts et Chasses

Matricule : 10B315LF

Stage effectué à :

NUMERIX SARL

Maître de stage

Abel TSOLOCTO

Assistant

Année académique 2010/2011

DEDICACE

Je dédie ce travail fruit de mes efforts à mes

filles NGUEDJO MAFOSSO Alison Princesse et

NGUEDJO NGAKO Alexandra Vanelle. Qu'elles trouvent ici le

témoignage de toute ma reconnaissance pour la force et la motivation

qu'elles me procurent pour l'acquisition des connaissances et le travail bien

fait.

REMERCIEMENTS

Pour la réalisation de ce mémoire, plusieurs

personnes m'ont accompagné. Je tiens à remercier

particulièrement :

§ TCHOTSOUA Michel, Professeur Titulaire de

Géographie à l'Université de Ngaoundéré

pour la direction de ce mémoire ;

§ AOUDOU DOUA Sylvain, Chargé de Cours à

l'Université de Ngaoundéré pour la Co-direction de ce

mémoire ;

§ Abel TSOLOCTO, Assistant à l'Université

de Douala, qui n'a ménagé aucun effort pour l'encadrement de ce

mémoire et pour ses multiples conseils ;

§ Tous les enseignants du Master GAGER pour leurs

multiples conseils et connaissances mise à ma disposition pour la

réalisation de ce mémoire ;

§ Tout le personnel de NUMERIX Sarl, structure de mon

accueil en stage, pour leur courtoisie tout le long de mon séjour

à leur côté ;

§ Monsieur NGUEGANG Etienne, Délégué

Régional de l'Environnement et de la Protection de la Nature du

Littoral, qui a su se montrer très compréhensif à mon

égard tout au long de mon stage ;

§ Mon épouse, TCHAMANI Vivianne Jeannette pour son

accompagnement moral pendant ma formation et plus particulièrement au

cours du stage de mémoire ;

§ Monsieur NDOUMOU Daniel, pour la mise à ma

disposition du matériel de travail ;

§ Monsieur DOMBOR et Monsieur FOYET Cyrille pour leur

assistance au cours de la collecte des données dans le cadre des

enquêtes ménages ;

§ Monsieur CHOFOR pour son assistance au cours de

l'élaboration de la grille de codification du questionnaire de la fiche

d'enquête avant leur saisie ;

§ Monsieur TAGOU SANDJONG Christian pour son assistance

lors de l'analyse des données des enquêtes ménages ;

§ Tous mes camarades du Master GAGER pour le partage des

connaissances et réflexions qui ont contribué à la

réalisation de ce mémoire ;

Je ne saurai terminer sans remercier tous ceux qui de

près ou de loin ont contribué à la réalisation de

ce travail.

RESUME

La présente étude portant sur la

géomatique et l'analyse de l'assainissement et des risques sanitaires en

milieu urbain : cas du bassin versant de Mbanya dans la ville de Douala

qui a fait l'objet de ce mémoire avait pour objectif global d'utiliser

la géomatique pour faire l'état de l'assainissement et ses

conséquences dans le Mbanya en vue de proposer des mesures pour son

amélioration.

Pour atteindre cet objectif global, nous avons combiné

les techniques spatiales (télédétection et SIG) et les

enquêtes de terrain.

La délimitation du BV s'est faite grâce au MNA

scène de 2008, de résolution 15m avec l'aide du logiciel ArcGis

9.3.

Les informations sur la structure spatiale de l'habitat et le

mode d'occupation du sol ont été obtenues par extraction sur des

images satellitaires Ikonos (scène de 2007 et 0,5m de résolution)

ainsi que sur la spatiocarte de l'INC, feuille de Buéa-Douala des

données sur le bâti, la voirie, les ouvrages de drainage des eaux,

les zones de marécage et l'hydrographie.

Les données socio-environnementales et sanitaires des

ménages vivant dans le BV de Mbanya ont été obtenues par

la réalisation d'une enquête auprès de 300 ménages

dont l'analyse et le traitement des données ont été

effectués grâce au logiciel SPSS 12.0.

La méthodologie utilisée nous a permis d'obtenir

les principaux résultats suivant :

§ le bassin versant de Mbanya après sa

délimitation couvre une superficie de 460,81 hectares et ses contours

s'étendent sur 10,95 Km de périmètre.

§ L'étude a révélé de

nombreuses insuffisances en matière de gestion des déchets

solides (OM) et liquides (eaux vannes, eaux usées domestiques).

§ Les cartes thématiques réalisées

montrent une occupation quasi totale de la surface disponible à

l'intérieur du bassin versant, une insuffisance des voies d'accès

(routes) et de réseau d'évacuation d'eaux usées ; ce

qui a pour conséquence un nombre important de routes avec la

présence des eaux stagnantes.

§ L'accès à l'eau potable s'opère

avec beaucoup de difficultés. 36% des ménages n'ont pas

accès à l'eau potable de la CAMWATER.

§ L'action combinée de la mauvaise gestion des

déchets et la difficulté d'accès à l'eau potable

expose les populations à des risques de maladies dont les plus

récurrentes sont le paludisme et la typhoïde.

Au vue des résultats obtenus l'on constate que le

problème d'assainissement se pose avec acuité dans le bassin

versant de Mbanya et nous suggérons comme principales solutions : la

création, l'entretien et le renouvellement du réseau

d'évacuation des eaux usées (caniveaux, rigoles) ; la

sensibilisation et l'éducation des populations sur les règles

d'hygiène et sur les bienfaits d'un environnement sain ; la

réalisation et l'entretien des infrastructures routières pour

permettre l'accès au plus profond des quartiers.

Mots clés : Géomatique,

assainissement, Bassin versant, risque sanitaire, déchet.

ABSTRACT

The present study on geomatic and analysis of sanitation and

health risks in urban area: case of Mbanya drainage basin in the city of Douala

which was the topic of this work aimed to use geomatic for the state of

sanitation and its impacts in the Mbanya drainage basin to propose measures for

improvement.

To achieve this goal, we combined spatial techniques (remote

sensing and GIS) and field surveys.

The delimitation of Mbanya drainage basin was made using a

Digital Elevation Model (DEM) scene of 2008, 15m resolution with the help of

the software ArcGis 9.3.

Information on the spatial structure of habitat and mode of

land occupation was obtained by extraction on Ikonos satellite images (scene of

2007, 0.5m resolution) and on the spatial map of the national institute of

cartography, sheet of Buea-Douala, data on buildings, roads, culverts, marsh

areas and hydrography.

The socio-environmental and health data of households in the

Mbanya drainage basin were obtained by conducting a survey on 300 households.

The analysis and processing of data was performed with SPSS 12.0.

The methodology used allowed us to obtain the following

results:

§ the Mbanya drainage basin after delimitation covers an

area of 460.81 hectares and its boundaries extend over a perimeter of 10.95

km;

§ the study revealed many shortcomings in the management

of solid wastes (garbage) and liquid wastes (black water, grey water);

§ Thematic maps made show a complete occupation of

available area within the drainage basin. They also show a lack of roads and

drainage system of wastewater which result an important number of routes with

the presence of standing water.

§ Access to potable water is carried with great

difficulty. 36% of households have no access to drinking water provided by

CAMWATER.

§ The combined effects of poor waste management and lack

of access to potable water exposes people to risks of diseases. The most

recurrent are malaria and typhoid.

In view of the results obtained, we noticed that, sanitation

problem is acute in the Mbanya drainage basin and we suggest as solutions: the

creation, maintenance and renewal of the network of sewage disposal (gutters,

channels); the sensitization and education of population about hygiene and on

the benefits of an healthy environment; the implementation and maintenance of

road infrastructures to allow access to deeper areas.

Keywords: Geomatic, sanitation, drainage

basin, health risk, waste.

SOMMAIRE

DEDICACE

iii

REMERCIEMENTS

iv

RESUME

v

ABSTRACT

vi

SOMMAIRE

vii

LISTE DES TABLEAUX

x

LISTE DES FIGURES

xi

LISTE DES ANNEXES

xii

SIGLES ET ACRONYMES

xiii

PRESENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL EN

STAGE

xv

ADRESSE ET LOGO

xv

PERSONNEL ET ACTIVITES MENEES

xvi

INTRODUCTION GENERALE

1

1.

PROBLEMATIQUE

2

2. QUESTIONS DE

RECHERCHE

3

3. OBJECTIFS

3

3.1. OBJECTIF GLOBAL

3

3.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

3

4. HYPOTHESES

4

5. INTERET DE

L'ETUDE

4

6. PLAN

4

CHAPITRE 1 : CADRES GEOGRAPHIQUE,

CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTERATURE

6

1.1. CADRE

GEOGRAPHIQUE

7

1.1.1. DONNEES PHYSIQUES

8

1.1.2. DONNEES SOCIO ECONOMIQUES

11

1.2. CADRE

CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTERATURE

12

1.2.1. DEFINITIONS DES TERMES ET CONCEPTS

CLES

12

1.2.2. GEOMATIQUE ET GESTION DES RISQUES EN

MILIEU URBAIN

15

1.2.3. URBANISATION ET HABITAT

17

1.2.3.1. Processus d'urbanisation

17

1.2.3.2. Typologie de l'habitat

18

1.2.4. ETAT DE L'ASSAINISSEMENT AU

CAMEROUN

19

1.2.4.1. cadre institutionnel de

l'assainissement au Cameroun.

20

1.2.4.1.1. Les institutions de

planification, d'orientation et de contrôle : les

ministères

........................................................................................

20

1.2.4.1.2. Les institutions

d'exécution et de gestion

20

1.2.4.1.3. les organismes de

financement.

22

1.2.4.2. cadre juridique et

réglementaire de l'assainissement au Cameroun

22

1.2.4.3. Assainissement dans la ville de

Douala

25

1.2.4.3.1. Assainissement liquide

25

1.2.4.3.2. Gestion des déchets

solides ménagers (ordures ménagères)

27

1.2.5. ASSAINISSEMENT ET SANTE

29

1.2.6. ACCES A L'EAU POTABLE

30

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE

32

2.1. DELIMITATION

DU BASSIN VERSANT DE MBANYA

33

2.2. DESCRIPTION DE

LA STRUCTURE SPATIALE DE L'HABITAT ET LE MODE D'OCCUPATION DU SOL DANS LE

BASSIN VERSANT

33

2.3. CONSTITUTION

D'UNE BASE DE DONNEES SOCIO-ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DES MENAGES

34

2.3.1. POPULATION DE L'ETUDE

34

2.3.2. TAILLE DE L'ECHANTILLON

35

2.3.3. TECHNIQUE D'ECHANTILLONNAGE

35

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET

DISCUSSIONS

37

3.1. DELIMITATION

DU BASSIN VERSANT DE MBANYA

37

3.2. EXTRACTION DU

TISSU URBAIN, DESCRIPTION DE LA STRUCTURE SPATIALE DE L'HABITAT ET DE

L'OCCUPATION DU SOL

42

3.2.1. HABITAT

45

3.2.2. VOIRIE

45

3.2.3. RESEAU D'EVACUATION DES EAUX

49

3.3. SYNTHESE,

ANALYSES ET DISCUSSION DES DONNEES DES ENQUETES MENAGES

53

3.3.1. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES

DES MENAGES

53

3.3.1.1. Sexe du Chef de ménage

53

3.3.1.2. Situation d'emploi des chefs de

ménage

53

3.3.1.3. Situation matrimoniale du chef de

ménage et nombre de personne par ménage

...........................................................................................

54

3.3.1.4. Statut du domicile habité,

nombre de ménages par concession

55

3.3.1.5. Dépense mensuelle du chef de

ménage

56

3.3.1.6. Type d'habitat et de parcelle

habitée

56

3.3.2. ACCES A L'EAU POTABLE

58

3.3.2.1. Mode d'accès a l'eau

potable

58

3.3.2.2. Difficultés d'accès

à l'eau potable.

58

3.3.3. GESTION DES DECHETS SOLIDES (ORDURES

MENAGERES) PAR LES MENAGES

59

3.3.4. GESTION DES DECHETS LIQUIDES PAR LES

MENAGES

63

3.3.4.1. Gestion des eaux vannes

(excrétas)

63

3.3.4.2. Gestion des eaux usées

65

3.3.5. PREVALENCE DES MALADIES LIEES A

L'ASSAINISSEMENT

66

3.4. SUGGESTIONS

POUR L'AMELIORATION DE LA GESTION DES DECHETS DANS LE BASSIN VERSANT DE

MBANYA

67

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

68

BIBLIOGRAPHIE

71

ANNEXES

77

LISTE

DES TABLEAUX

Tableau 1 : Données

climatiques de la ville de Douala

3

Tableau 2 :

Répartition des modes d'assainissement à Douala.

26

Tableau 3 :

Prévalences de certaines maladies hydriques par type de quartiers (en

%)

30

Tableau 4 : Situation

socio professionnel des chefs de ménage

54

Tableau 5 : Relation

entre le type d'habitat et les ouvrages de drainage des eaux

57

Tableau 6 : Solutions

proposées par les ménages pour améliorer la collecte des

OM

62

Tableau 7 : Lien entre

type d'habitat et ouvrage d'assainissement individuel utilisé par les

ménages

64

Tableau 8 : Test du

Khi deux

64

LISTE

DES FIGURES

Figure 1 :

Localisation de la zone d'étude

3

Figure 2 : Plan

d'ensemble des bassins versants de la ville de Douala (Sogreah, 2005)

8

Figure 3: Coupe

géologique schématique de la ville de Douala (CUD, 2009)

11

Figure 4 : MNA de la

zone de travail

38

Figure 5 : Morphologie

de la zone d'étude en courbes de niveau

39

Figure 6 : MNT et

délimitation de la zone d'étude.

40

Figure 7 :

Délimitation du bassin versant de Mbanya

41

Figure 8 :

Spatio-carte du bassin versant de Mbanya

43

Figure 9 : Types

d'occupation du sol du bassin versant de Mbanya

44

Figure 10 :

Réseau viaire dans le bassin versant de Mbanya

47

Figure 11 : Etat de

dégradation des routes

48

Figure 12 :

Réseau d'évacuation des eaux du bassin versant de Mbanya

50

Figure 13 :

Présence des eaux stagnantes sur les routes

51

Figure 14 : Croisement

carte du réseau d'évacuation des eaux et celle de la

présence des eaux stagnantes

52

Figure 15 : Taille des

ménages

55

Figure 16 : Lien

existant entre le type d'habitat et le type de parcelle occupé.

57

Figure 17 :

difficultés d'accès à l'eau potable.

59

Figure 18 : Devenir

des OM entreposées par les ménages

61

Figure 19 :

Fréquence de ramassage des OM par HYSACAM

62

Figure 20 : Ouvrages

d'assainissement utilisés par les ménages

63

LISTE

DES ANNEXES

ANNEXE1 : FICHE

D'ENQUETE MENAGES

3

ANNEXE 2 : GRILLE DE

CODIFICATION DE LA FICHE D'ENQUETE

81

SIGLES ET ACRONYMES

ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission

and Reflexion Radiometer.

BAD: Banque Africaine de

Développement.

BUCREP: Bureau Central de Recensement et

d'Etude de la population au Cameroun.

BV : Bassin Versant.

CAE: Conseiller aux Affaires Economiques.

CAMWATER: Camerounaise des Eaux.

CNIG: Conseil National de l'Information

Géographique.

CUD: Communauté Urbaine de Douala.

ddl : degré de liberté.

FEICOM: Fonds spécial d'Equipement et

d'Intervention intercommunale.

GAGER : Géomatique, Aménagement et Gestion

des ressources.

GPS : Global Positioning System.

HRV: Haute Résolution dans le

Visible.

HYSACAM: Hygiène et Salubrité

du Cameroun.

IGN: Institut Géographique

National.

INC : Institut National de la

Cartographie

INS: Institut National de la Statistique.

MAETUR: Mission d'Aménagement et

d'Équipement des Terrains Urbains et Ruraux.

MINADER: Ministère de l'Agriculture et

du Développement Rural.

MINATD: Ministère de l'Administration

Territoriale et de la Décentralisation.

MINDUH: Ministère du

Développement Urbain et de l'Habitat.

MINEE: Ministère de l'Eau et de

l'Energie.

MINEF: Ministère de l'Environnement et

des Forêts.

MINEP: Ministère de l'Environnement et

de la Protection de la Nature.

MINEPAT: Ministère de l'Economie, de

la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

MINMIDT: Ministère de l'Industrie, des

Mines et du Développement Technologique.

MINSANTE: Ministère de la

Santé.

MNA: Modèle Numérique

d'Altitude.

MNT: Modèle Numérique de

Terrain.

OM : Ordure Ménagère.

OMS: Organisation Mondiale de la

Santé.

PM: Premier Ministre.

PNUD: Programme des Nations Unies pour le

Développement.

PSU: Programme Social d'Urgence.

SABC: Société Anonyme des

Brasseries du Cameroun.

SARL : Société à

Responsabilité Limitée.

SG: Secrétaire

Général.

SIC: Société Immobilière

du Cameroun.

SIG: Système d'Information

Géographique.

SPSS: Statistical Package for Social

Sciences.

PRESENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL EN STAGE

Le stage qui a permis la réalisation de ce

mémoire a été effectué au sein de l'organisme

dénommé : NUMERIX SARL. Les lignes qui vont

suivre permettront de mieux connaître cette structure et plus

particulièrement les activités qui y sont menées.

1.1.

ADRESSE ET LOGO

NUMERIX Sarl au capital de 2 000 000 FCFA est une

entreprise d'ingénierie et de service créée en 2004. Elle

est basée à Douala et possède une agence dans la ville de

Yaoundé. Son adresse est le suivant :

numerix@numerix-sarl.com

SIEGE

SOCIAL: DOUALA

Rue FOCH, Akwa, 12561 DOUALA

CAMEROUN

Tél./Fax: +237 33 43 13 91

Port 1: +237 99 88 50

77

Port 2: +237 75 77 80 52

AGENCE: YAOUNDE

Rue Many

Ewondo, Mvog-Ada

Tél./Fax: +237 22 23 60 97

Site internet :

http://numerix-sarl.com

Le logo utilisé par l'entreprise est

présenté ci-dessous :

1.2.

PERSONNEL ET ACTIVITES MENEES

L'entreprise NUMERIX Sarl compte dans ses effectifs des

équipes constituées d'une part d'ingénieurs, de

dessinateurs et de consultants et d'autre part des chefs de projet et des

meneurs de travaux.

Ces équipes très dynamiques sont

qualifiées pour la réalisation de diverses études et

prestations parmi lesquelles :

§ Les prestations industrielles ;

§ La numérisation et l'impression des documents

(cartes) ;

§ La conception des plans ;

§ Les études faisant appel aux Systèmes

d'Information Géographique ;

§ La Gestion Electronique des Documents (GED)

C'est dans le cadre des prestations en SIG qu'un sujet de

stage intitulé « Géomatique et analyse de

l'assainissement et des risques sanitaires : cas du bassin versant de

Mbanya dans la ville de Douala » a été

défini par le maître de stage et l'équipe de coordination

du Master GAGER pour faire l'objet des travaux dudit mémoire.

INTRODUCTION GENERALE

1.

PROBLEMATIQUE

La forte croissance démographique que connaissent les

grandes villes des pays en développement a entrainé une

urbanisation rapide de celles-ci. A cause de la pauvreté d'une frange

importante de la population urbaine et de l'échec des politiques

d'habitat, on assiste à une extension anarchique des villes se

traduisant par une prolifération des quartiers à habitats

spontanés.

Située en zone Littoral, la ville de Douala, capitale

économique du Cameroun, n'échappe pas à ce

phénomène. En effet celle-ci réalisant à elle seule

75% de la production industrielle du pays (MINEPAT, 2010) a vu sa population

passé de 458426 habitants en 1976 à 1907479 habitants en 2005

pour un taux d'accroissement moyen annuel de 4,7% (BUCREP, 2010). Cette forte

croissance démographique, selon Ngnikam et al (2007)

s'accompagne d'un développement spatial anarchique qui échappe

à tout contrôle des pouvoirs publics.

En effet, la crise qu'a connue le Cameroun à partir du

milieu des années 1980 a entrainé un ralentissement voire une

stagnation des investissements alors que la population ne faisait que

croître. Dans la même période, l'on assiste à un

exode rural qui attire vers les villes les populations à la recherche

d'emplois. Une fois leur arrivée en ville, sans emploi stable et sans

revenu, elles ont du mal à s'adapter à leur nouveau cadre de vie,

leur premier souci étant de se loger à moindre coût sur des

espaces peu coûteux, non revendiqués parce que peu

urbanisés, donc sans grand intérêt économique.

Ainsi, se créés les quartiers à habitats spontanés

dans l'illégalité et la précarité sur des sites

souvent inondables ou de forte pente.

De cette occupation anarchique de l'espace et de la faible

fourniture en services urbains de base, il en résulte de nombreux

problèmes liés à l'assainissement (obstruction des drains

et caniveaux, rejet irresponsable des eaux usées et ordures

ménagères dans les lieux inappropriés...) qui exposent les

populations à des risques sanitaires graves. Pour Hauglustaine (2000),

l'hyper urbanisation des villes africaines s'accompagne d'un cortège de

dysfonctionnements dans le domaine de l'assainissement. Selon Kientga (2008),

la forte croissance urbaine des villes du tiers monde entraîne des

difficultés dans la gestion des déchets solides et liquides.

Cette mauvaise gestion des déchets présente un risque important

pour la santé des populations.

L'espace arrosé par le Mbanya dans la ville de

Douala couvre une superficie d'environ 452 hectares; il compte environ

75000 ménages (Sogreah, 2005). Ce bassin versant pour Meva'a et al

(2010) se présente comme une vitrine par excellence des paradoxes

d'urbanisation propre aux villes du sud : l'occupation du sol

n'obéit à aucune planification urbaine, l'habitat se veut

précaire, spontané et insalubre, la gestion de l'environnement se

veut anarchique et le réseau hydrographique est un exutoire

préférentiel des déchets pour une population pauvre la

prédisposant ainsi à des risques sanitaires graves.

2.

QUESTIONS DE RECHERCHE

- Quelle est la zone représentant le bassin versant de

Mbanya dans la ville de Douala?

- Quelle est la structure de l'habitat et le mode d'occupation

du sol dans le bassin versant de Mbanya ?

- Quelles sont les insuffisances en matière

d'assainissement (gestion des déchets solides et liquides) et les

risques sanitaires associés chez les ménages vivant dans le

bassin versant de Mbanya ?

- Quelles sont les mesures pour corriger le déficit en

assainissement observé ?

3.

OBJECTIFS

3.1.

OBJECTIF GLOBAL

La présente étude se propose d'utiliser la

géomatique pour faire un état de l'assainissement et ses

conséquences dans le bassin versant de Mbanya.

3.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Délimiter le bassin versant de Mbanya à partir

d'un modèle numérique de terrain (MNT) ;

- Décrire la structure spatiale de l'habitat et le mode

d'occupation du sol dans le bassin versant après extraction du

tissu urbain;

- Constituer une base de données

socio-environnementales et sanitaires des ménages des quartiers

situés à l'intérieur du bassin versant de

Mbanya grâce aux enquêtes ménages;

- Proposer des mesures pour améliorer l'assainissement

et réduire les risques sanitaires dans le Mbanya.

4. HYPOTHESES

Pour la réalisation de cette étude, les

hypothèses suivantes ont été formulées :

- le bassin versant de Mbanya occupe un espace d'environ 450

hectares et regroupe plusieurs quartiers populaires.

- L'habitat est en majorité de type spontané

avec des zones structurées à certains endroits et

l'occupation sol est quasi-totale à l'intérieur bassin versant de

Mbanya ;

- Le système d'assainissement au sein du bassin versant

de Mbanya est très insuffisant à cause du mode d'occupation du

sol, de l'insuffisance et de la qualité des voies d'accès, de la

fourniture en eau potable et des mauvaises pratiques de gestion

(évacuation) des déchets solides et liquides (eaux usées).

De même, le fort taux de prévalence pour ce qui est de certaines

maladies (paludisme, diarrhée, fièvre typhoïde, etc.) dans

le bassin versant de Mbanya est lié à un mauvais

assainissement.

- l'amélioration du système d'assainissement

passe par la sensibilisation et l'éducation de la population à la

gestion des déchets et par l'aménagement et l'entretien de la

voirie pour faciliter l'accès dans les quartiers.

5.

INTERET DE L'ETUDE

Pour ce qui est de l'intérêt de cette

étude, ce travail permettra :

- Aux décideurs, de prendre conscience de l'état

de l'assainissement dans les quartiers périphériques et leurs

impacts sur la situation sanitaire de leurs populations.

- Aux populations du bassin versant de Mbanya en particulier

et de la ville de Douala en général de prendre conscience des

risques sanitaires graves qu'elles encourent par leurs mauvaises pratiques

quotidiennes en matière de gestion de déchets liquides et

solides.

- Aux autorités sanitaires de faire le lien entre le

milieu de vie des malades et un certain nombre d'affections.

6. PLAN

Le premier chapitre de ce

mémoire présente les cadres géographique, conceptuel et

la revue de la littérature. Dans ce chapitre il est question de

présenter la zone d'étude sur les plans physiques et

socio-économiques, de définir quelques concepts clés afin

d'éviter toute interprétation abusive des termes utilisés

dans l'étude. A la suite de ces définitions suivra le

développement d'une revue de la littérature qui présentera

l'apport de la géomatique dans la gestion des risques en milieu urbain.

Cette revue présentera aussi le processus d'urbanisation et les types

d'habitats des grandes villes Africaines, ce qui est fait en matière

d'assainissement au Cameroun et à Douala en particulier et enfin les

relations qui existent entre l'assainissement, la santé ainsi que la

situation de l'accès à l'eau potable.

Le deuxième chapitre du travail établit une

méthodologie appropriée pour atteindre les objectifs

fixés.

Enfin le dernier chapitre présente les

résultats obtenus et les principales mesures pour améliorer la

situation de l'assainissement dans le Mbanya.

CHAPITRE 1 : CADRES GEOGRAPHIQUE, CONCEPTUEL ET REVUE DE

LA LITTERATURE

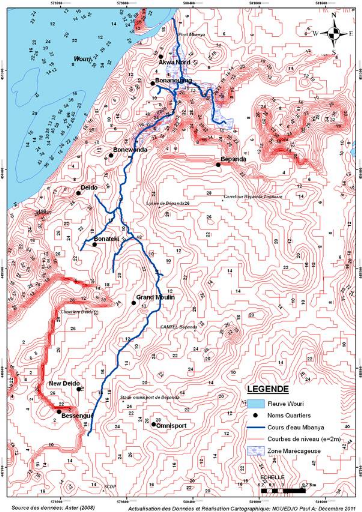

Figure

1 : Localisation de la zone d'étude

1.1.

CADRE GEOGRAPHIQUE

L'unité spatiale de notre étude est le bassin

versant de Mbanya qui constitue avec huit autres bassins versants l'ensemble

des bassins versants de la ville de Douala ; il s'agit des bassins

versants de Bonassama, de Bobongo, du Mboppi, de la Besseké, du Tongo

Bassa, du Ngoua, du Nsapé et du Kambo.

Figure

2 : Plan d'ensemble des bassins versants de la ville de

Douala (Sogreah, 2005)

Le choix du bassin versant comme zone d'étude

s'explique par le fait que notre étude porte entre autre sur les

problèmes d'assainissement liquides et de ce fait, toutes les eaux

usées ou pluviales versées à n'importe quel flanc du

bassin vont s'écouler vers le bas fond de la vallée et vont

être rejetées par le même exutoire. Dans un bassin versant

on ne peut pas isoler les quartiers. Il s'explique aussi par le fait que le

bassin versant de Mbanya regroupe des quartiers populaires présentant un

déficit en matière d'assainissent et où des

épidémies de maladies se sont manifestées dans le

passé.

La présentation de la zone qui fait l'objet de notre

étude concerne la ville de Douala en général et le bassin

versant de Mbanya en particulier et se fait sur les plans physiques et

socio-économiques.

1.1.1. DONNEES PHYSIQUES

§ Situation générale

La ville de Douala est une ville estuarienne établie

sur les rives du fleuve Wouri qui la divise en deux. Située à

environ 30 km de l'océan Atlantique, entre 4° de latitude Nord et

9°45 de longitude Est, elle couvre une superficie d'environ 1920

km2. Elle est limitée au Nord par le Département du

Moungo, au Nord Est par le département du Nkam, au Sud Est par la

rivière Dibamba et au Sud Ouest par l'océan Atlantique.

Le bassin versant de Mbanya, zone dans laquelle sera conduite

notre étude fait partie des neuf bassins versants que compte la ville

de Douala ; il se situe dans la partie Nord Ouest entre 4°2'50'' et

4°5'20'' de latitude Nord et 9°42'40''et 9°44' de longitude Est.

Sa superficie est estimée à environ 452 hectares.

§ Le climat

Le climat de la ville de Douala est de type Equatorial humide

caractérisé par d'abondantes précipitations de l'ordre de

4000 à 6000 mm de pluies par an et une pluviométrie moyenne de

4200 mm de pluies par an. La température moyenne annuelle est de l'ordre

de 27 °C et l'amplitude thermique est de 2,4°c. L'humidité est

très élevée toute l'année et les vents de faibles

intensités soufflent généralement dans la direction Sud

Ouest (DR/MINEP/LT, 2011).

Le tableau 1, présente les principaux paramètres

climatiques de la ville de Douala.

Tableau 1 : Données climatiques de

la ville de Douala

|

Jan

|

Fev

|

Mars

|

Avril

|

Mai

|

Juin

|

Juil

|

Août

|

Sept

|

Oct

|

Nov

|

Déc

|

|

P (mm)

|

55

|

84

|

202

|

233

|

318

|

515

|

718

|

730

|

593

|

420

|

151

|

59

|

|

T (°c)

|

27,1

|

27,7

|

27,6

|

27,4

|

27,2

|

26,1

|

24,8

|

24,8

|

25,5

|

26,0

|

26 ,6

|

27

|

|

H (%)

|

81,5

|

81,5

|

82,5

|

83

|

84,5

|

87,0

|

90,0

|

90,5

|

88,5

|

86,0

|

82,5

|

85

|

P : précipitations, T : température,

H : humidité relative.

Source : SABC, 2008

§ L'hydrographie

Le réseau hydrographique de la ville de Douala, est

constitué par son principal fleuve le Wouri qui divise la ville en deux

parties. En plus du fleuve Wouri, l'hydrographie de la ville de Douala est

repartie sur neuf bassins versants hydrographiques majeurs qui se jettent

dans le fleuve Wouri : Bonassama, Besséké, Bobongo, Mgoua, Kambo,

Nsapé, Mbopi, Mbanya et Tongo bassa. On constate que les lits de ces

cours d'eau ont été très réduits à cause de

l'occupation anarchique de l'espace par les populations et les ordures

ménagères.

§ Le relief

La ville de Douala s'est établie sur un ensemble de

trois bas plateaux dont les altitudes sont comprises entre 15 et 22

mètres; ces plateaux sont cisaillés par les vallées

encaissées des affluents du Wouri.

· Les plateaux de Bonanjo et Akwa s'inclinent en

pente douce vers l'intérieur;

· Le plateau Deido qui est séparé de

celui d'Akwa par la vallée du Mbopi et est éventré par la

vallée du Nguété affluent du Mbopi;

· le plateau de Bépanda à l'est du

plateau de Deido occupe une sorte d'interfluve entre le Mbanya et le

Tongo-Bassa. Ce plateau de 15 à 20 m d'altitude s'incline

généralement vers le Nord.

§ La géologie et les sols

D'après la CUD (2009), La ville de Douala se situe dans

les séries sédimentaires côtières composées

du bassin qui porte son nom et du bassin de Campo. Ce bassin qui est encore

dénommé «bassin sédimentaire de Douala»,

d'environ 7000 km² de superficie, est le plus vaste des bassins

sédimentaires côtiers du Cameroun. La lithologie du bassin se

présente ainsi, du haut en bas:

- les sédiments du Quaternaire de type

fluvio-deltaïque, principalement des sables à matrice

argileuse ;

- les sédiments du Tertiaire constitués

essentiellement de formations argileuses ;

- les sédiments du Secondaire constitués de

grès et d'argiles schisteuses.

Les sols sont de type ferralitiques sur les parties

émergées et de type hydromorphes en bordure côtière.

Figure 3:

Coupe géologique schématique de la ville de Douala (CUD, 2009)

§ La végétation

La végétation de la ville de Douala en

général et du bassin hydrographique de Mbanya est

caractérisée par la présence d'une mangrove à

palétuviers et aux raphias dans les bas fonds marécageux et

à une savane arborescente qui est la résultante d'une forte

déforestation liée à l'urbanisation.

1.1.2. DONNEES SOCIO

ECONOMIQUES

§ Organisation administrative

La ville de Douala, capitale économique du Cameroun

s'étale sur les limites du Département du Wouri et est

divisée en six arrondissements (Douala 1er, Douala

2ème, Douala 3ème, Douala

4ème, Douala 5ème et Douala

6ème). Elle compte 118 quartiers inégalement

répartie entre les différents arrondissements.

Elle dispose d'une communauté urbaine et des communes

d'arrondissements dans les différents arrondissements de la ville de

Douala.

Les limites du bassin versant de Mbanya intègrent en

partie ou en totalité les quartiers Bonamouang, Bonewonda, Bonamouti,

Bonamoussongo, Bonatéki, Grand Moulin, Déido et New Déido.

Ce bassin versant chevauche les communes d'arrondissement de Douala

1er et de Douala 5ème.

§ La population

Selon le dernier recensement effectué en 2005, la

population de la ville de Douala est estimée à

1 907 479 habitants, elle représente les 76% de toute la

population de la Région du Littoral (BUCREP, 2010). Son taux

d'accroissement moyen annuel estimé entre 1987-2005 est de 4,7%. La

densité de la population est estimée à 3830 habitants au

Km2.

La population de Douala est cosmopolite, elle est

composée des peuples autochtones (Dualas, Bassa et Bakoko), des peuples

allogènes venant de l'intérieur du pays et des autres

étrangers (Africains, Européens, asiatiques, Américains)

(PNUD, 2004).

§ aspects économiques

La ville de Douala est considérée comme le

poumon économique du Cameroun. Elle est la principale porte

d'entrée et de sortie du pays. Son port et son aéroport sont

parmi les plus importants d'Afrique.

La ville de Douala réalise à elle seule 75% de

la production industrielle du Pays. Le recensement général des

entreprises réalisé en 2009 par le MINEPAT révèle

que sur 93 669 entreprises et établissements recensés au

Cameroun, 35,1% sont implantés à Douala (MINEPAT, 2010). Ces

nombreuses opportunités économiques de la ville de Douala est

à l'origine de son fort taux d'urbanisation.

1.2.

CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTERATURE

1.2.1. DEFINITIONS DES TERMES

ET CONCEPTS CLES

Afin d'avoir une

compréhension commune des termes utilisés dans ce mémoire

et prévenir tout risque d'interprétation abusive lors de la

lecture, il est important de définir certains termes.

§ Assainissement

Selon l'encyclopédie libre

wikipédia, l'assainissement se définit comme « l'action

d'assainir », il désigne originellement l'ensemble des

techniques et méthodes visant à traiter les eaux usées.

Cette définition s'est progressivement élargie pour aboutir

à une démarche à la fois physique, institutionnelle et

sociale visant à améliorer la situation sanitaire globale de

l'environnement dans ses différentes composantes : collecte des

déchets liquides et solides puis traitement et évacuation de tous

ces éléments. Pour techno-science, encyclopédie

scientifiques en ligne l'assainissement est un processus par lequel des

personnes peuvent vivre dans un environnement plus sain par la mise en oeuvre

des moyens physiques, institutionnels et sociaux dans différents

domaines tels que l'évacuation des eaux usées et de

ruissellement, l'évacuation des déchets solides,

l'évacuation des excrétas et le traitement de tous ces

éléments.

Il est fondamental de faire la différence entre

l'évacuation des déchets et leur traitement. Cela est très

important puisque dans les villes Africaines qui nous préoccupent, la

priorité est encore à l'évacuation, c'est à dire,

à l'éloignement les eaux polluées et ordures

ménagères des lieux d'habitation. En d'autres termes,

améliorer la santé des personnes est le premier objectif à

court terme de l'assainissement et pour cela il suffit d'évacuer les

eaux et ordures ménagères. Et à moyen ou long terme il

faudra aussi épurer ces eaux pour réduire leur impact sur

l'environnement et éviter la dégradation des conditions de vie

des habitants riverains par la pollution des eaux en contre bas. Cette

étude se focalisera sur l'aspect évacuation des

déchets.

§ Risque sanitaire

D'après le dictionnaire de l'environnement et du

développement durable, le risque sanitaire désigne un risque

immédiat ou à long terme, plus ou moins probable auquel la

santé publique est exposé. Dans le cadre de cette étude il

s'agit du risque de l'apparition des maladies lié au déficit en

matière d'assainissement en milieu urbain.

§ Bassin versant

Un bassin versant est une portion de territoire

délimitée par des lignes de

crête, dont

les

eaux alimentent un

exutoire commun. Selon l'Atlas du Canada, Un bassin versant est une zone

qui draine, sous forme de ruissellement ou d'écoulement de base (sources

souterraines), toutes les précipitations reçues vers une

rivière donnée ou un réseau de cours d'eau.

§ Tissu urbain

La presse francophone (1998) définie le tissu urbain

comme un ensemble formé d'habitats, de rues, des jardins publics, des

places etc. qui constituent la structure d'une ville.

§ Déchets

Un déchet est tout résidu d'un processus de

production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout

matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble

ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon (MINEF,

2000). Les déchets urbains sont tout ce qui doit être

jeté quelque part, entassé quelque part ou tout ce dont l'homme

doit se débarrasser, provenant des habitations, logements ou des

infrastructures urbaines (Mukamba, 2008). Les déchets peuvent avoir pour

origine les industries ou les ménages.

Dans cette étude nous nous intéressons aux

déchets provenant des ménages c'est-à -dire ceux issus du

fonctionnement quotidien des ménages. Ils sont constitués des

eaux usées (déchets liquides) et des ordures

ménagères (déchets solides).

Les eaux usées domestiques ou encore eaux

résiduaires sont selon le dictionnaire de l'environnement et du

développement durable des eaux composées des eaux vannes

d'évacuation des toilettes, des eaux ménagères

d'évacuation des cuisines et salles de bains. Les déchets

présents dans ces eaux souillées étant constitués

par des matières organiques dégradables et des matières

minérales (phosphore et azote).

Les déchets solides domestiques sont des déchets

à l'état solide issus de l'activité domestique des

ménages. Selon Yiah (2007), ils sont constitués des ordures

ménagères et des déchets encombrants. Les ordures

ménagères étant celles éliminées chaque jour

par les ménages dans leurs poubelles. Elles comprennent les

déchets putrescibles, les papiers, les cartons, les textiles, les

sanitaires, les verres, les métaux et les fils. Les déchets

encombrants quant-à-eux étant du type : appareils

électroménagers, mobilier hors d'usage, les déchets issus

du bricolage, du jardinage et de l'entretien, ne pouvant être

collectés de manière traditionnelle par les camions à

ordures ménagères.

1.2.2.

GEOMATIQUE ET GESTION DES RISQUES EN MILIEU URBAIN

Dans cette partie de notre revue de la littérature,

nous traiterons de l'apport de la géomatique dans la gestion des risques

urbains en général et dans l'analyse des problèmes

d'assainissement en particulier.

Selon l'Office de la langue Française cité

par l'université de Laval, la géomatique est une discipline ayant

pour objet la gestion des données à référence

spatiale et qui fait appel aux sciences et aux technologies reliées

à leur acquisition, leur stockage, leur traitement et leur diffusion. La

géomatique fait appel principalement à des disciplines comme la

topométrie, la cartographie, la géodésie, la

photogrammétrie, la télédétection et

l'informatique. Dans le cadre de cette étude, les Systèmes

d'Information Géographiques (SIG) et la

télédétection seront les plus utilisés comme les

disciplines couvrant les activités de la géomatique.

L'émergence ces dernières années de

nouvelles technologies de traitement de l'information géographique et

des SIG ou géomatique constitue selon Mouafo cité par l'Institut

Géographique National (2009) un tournant pour le géographe et

l'aménagement urbain. La connaissance géographique et physique

détaillée de la ville est un atout pour la gestion des

problèmes en milieu urbain (suivi des glissements de terrain, analyse

des inondations, gestion des effets des séismes, des éruptions

volcaniques, des tempêtes des cyclones, des tsunamis, des marées

noires etc.). L'accès à cette connaissance est de plus en plus

facilité grâce à la géomatique, à travers les

Systèmes d'Information Géographique (SIG), la

télédétection, la cartographie, la

géodésie...

Les SIG sont devenus un véritable sujet

d'actualité dans les domaines tels que l'urbanisme. Cet outil de

traitement de l'information intéresse de nombreuses politiques publiques

parce que c'est un formidable levier d'investigation pour mieux connaitre un

certain nombre de situations auxquelles elles ont à faire face. Dans un

SIG la combinaison des couches telles que la carte d'occupation du sol, la

carte d'utilisation du sol, la carte de la zone urbaine, la carte des zones

inondées, le MNT, les données hydrologiques et

socio-économiques donne une indication sur le degré de

vulnérabilité d'une zone urbaine (Beguec, 2006). Selon Abram

(2006), un SIG permet de garder une mémoire du territoire

destinée à la compréhension des phénomènes

liés au territoire et permet l'établissement des cartes

thématiques illustrant les différents enjeux territoriaux autour

d'un projet.

D'après le CNIG, la modélisation des

problèmes hydrologiques couplée à l'utilisation des SIG

permet de tester l'influence hydrologique des scénarios d'urbanisation

d'une ville. Wade et al (2008) ont utilisé la

télédétection et les SIG pour l'étude des risques

et catastrophes, notamment les inondations urbaines et les ravinements

liés à l'érosion hydrique des sols au

Sénégal. Les données optiques et radar utilisés par

ceux - ci ont permis de bâtir un SIG - inondation qui servira d'outil

d'aide à la décision pour les autorités. De plus le MNT

combiné aux données d'érosivité des pluies et

d'érodibilité des sols a permis de générer les

cartes de sensibilité à l'érosion. Et, les cartes

d'occupation du sol dérivées de l'imagerie SPOT-4 HRV

intégrées aux cartes de sensibilité à

l'érosion ont permis de délimiter les zones à risque.

L'accès à l'eau est aussi facilité par la

géomatique. D'après Brochier (1998), pour la recherche de l'eau

souterraine, l'utilisation d'images satellites et d'un MNT permet de

connaître la topographie, les bassins versants, les pentes, les

directions d'écoulement, les linéaments etc. qui aident à

la détermination des zones potentiellement favorables à

l'implantation des puits et forages.

En matière de gestion des déchets, la question

de ramassage des ordures pourrait trouver un début de solution

grâce à une contribution de la géomatique par : la

création de la carte d'organisation globale de la collecte des

déchets, le tracé des circuits de collecte et l'optimisation des

circuits de collecte à la lumière des éléments

cartographiques disponibles.

La géomatique dans le cas de l'étude

menée par Kouassi et al (2008) dans les quartiers

défavorisés de Yopougon a permis par l'utilisation de l'image

satellitaire QUICKBIRD et des données socio-environnementales d'examiner

la situation sanitaires dans ces quartiers. Les techniques de

télédétection et de SIG ont permis de réaliser la

carte d'occupation du sol, de localiser les poches d'insalubrité dans le

tissu urbain afin de comprendre les causes de la prévalence des

maladies liées au déficit en matière d'assainissement.

Kientga (2008) dans son étude sur la contribution du

SIG à l'analyse des liens déchets-santé en milieu urbain

fait recours aux SIG pour modéliser les problèmes de

santé urbaine en relation avec les déchets solides et liquides.

Il s'agit de localiser les sites de déchets et confronté ces

sites à la perception des risques sanitaires encourus par la population

et d'effectuer des analyses spatiales et temporelles pour l'amélioration

des prises de décision en matière de gestion des déchets.

1.2.3.

URBANISATION ET HABITAT

1.2.3.1 Processus

d'urbanisation

Le Cameroun connaît une urbanisation rapide

marquée par une croissance spatiale accélérée et

anarchique. D'après le Bucrep (2010) l'effectif de la population urbaine

a été multiplié par 3,9 entre 1976 et 2005. En 1976, par

exemple, la population urbaine était estimée à 2 184

142 habitants alors qu'en 2005, elle s'élevait à

8 514 936 habitants.

Cette urbanisation n'est malheureusement pas suivie selon le

MINDUH (2006) par une offre proportionnelle en équipements et

infrastructures. La crise économique ayant frappée le pays

dans les années 80 a freiné considérablement les

développements notables enregistrés en matière d'habitat.

Le constat aujourd'hui demeure assez préoccupant ; qu'il s'agisse du

logement, des infrastructures et des équipements.

En matière de logement, il apparaît

qu'à ce jour, environ 70% de la population urbaine vit dans des

quartiers sous structurés et/ou lotis de manière anarchique. On

estime à 600.000 unités le déficit actuel en logement

(MINDUH, 2006).

A Douala, la consommation de l'espace est très

élevée. Selon la CUD (2007), elle s'évalue annuellement

à environ 1000 hectares. Cette occupation de l'espace se fait comme dans

de nombreuses villes de l'Afrique au Sud du Sahara, de manière

incontrôlée, en raison, d'une part, du rythme élevé

de la croissance urbaine, de la précarité des tenures

foncières et de la carence de l'offre de parcelles viabilisées et

adaptées aux capacités contributives des ménages pauvres.

L'urbanisation a commencé par la densification des quartiers centraux,

par la suite avec la croissance démographique de la population elle

s'est poursuivie par la poussée des ménages les plus

démunis dans les zones périphériques qui se sont

installés sans respect des règles d'urbanisation favorisant ainsi

la prolifération des quartiers à habitats spontanés. La

CUD en 2006 estimait à 72% la proportion d'habitat précaire dans

la ville de Douala.

Le PNUD (2004), pense que l'urbanisation rapide et

incontrôlée de la ville de Douala présente de nombreux

inconvénients dont:

- Une occupation anarchique et spontanée de

l'espace ;

- Une extension rapide du périmètre

urbain ;

- L'occupation des zones non aedificandi ;

- L'absence d'espaces vert et de loisirs ;

- L'enclavement de plusieurs quartiers ;

- La promiscuité dans les quartiers populaires

1.2.3.2. Typologie de l'habitat

L'habitat dans les grandes villes Africaines peut être

classé selon le processus de peuplement des différents

quartiers. Selon Mougoué cité par Josa (2002), nous pouvons

distinguer sept types d'habitats :

· Habitat de haut standing de type colonial : Il

est situé dans les plateaux et les lignes de crête car il

répondait au désir des colons de se trouver à l'abri des

basses zones, où prévaut beaucoup de moustiques, sources de

maladies. Aujourd'hui ils sont encore habités par la population

d'origine européenne, ainsi que les cadres de l'administration, la

diplomatie étrangère, la bourgeoisie africaine et d'autres

groupes de populations aisées.

· Habitat de haut standing de type pavillonnaire :

c'est l'habitat qui caractérise les quartiers crées pour

héberger la nouvelle oligarchie africaine (hauts cadres de

l'administration, hommes d'affaires, etc.). Ils sont construits dans les

parcelles de grandes surfaces qui font remarquer facilement le statut

économique de leurs résidents.

· Habitat non structuré dense : La plupart

de la population des villes africaines habite dans ce type de tissu. Il s'est

formé spontanément à partir de l'immigration rurale des

années soixante et soixante-dix. Cependant, on ne devrait pas parler

d'habitat dense, à cause du fait qu'en comparaison aux tissus d'autres

régions du monde il ne l'est pas. C'est un habitat plutôt

massifié du fait qu'il n'y pas d'édification en hauteur et dont

les infrastructures et services urbains par habitant sont très

réduites. Ce type d'habitat occupe les pires lieux pour édifier

(zones inondables, de fortes pentes, etc.).

· Habitat non structuré péri-urbain

: Cet habitat occupe de manière irrégulière les zones

semi-rurales de la périphérie de la ville. Il est en phase de

densification et ses caractéristiques sont semblables à ceux des

quartiers non structurés denses du centre de la ville pendant le

processus d'urbanisation. C'est un habitat qui peut avoir aussi des

problèmes de massification dans un prochain processus de peuplement, et

avec l'aggravante d'être très loin du centre de la ville.

· Habitat planifié de moyen standing :

sous le nom de programmes « sociaux », les États Africains ont

souvent essayé de mettre en place un habitat planifiée pour les

classes moyennes. Normalement, ces quartiers sont placés dans la zone

périurbaine sur les voies de communication, et spontanément les

espaces laissés par les blocs urbanisés se remplissent d'habitat

précaire. De nos jours, ce qui caractérise ces quartiers c'est

l'abandon des infrastructures et services urbains et la paupérisation

des populations du fait que la crise économique a affecté surtout

les classes moyennes.

· Habitat mixte commercial - résidentiel :

C'est le tissu linéaire qui se forme sur le bord des rues principales

où a lieu la plupart des activités économiques

informelles. Cet habitat se caractérise par l'existence de beaucoup de

services tertiaires de moyenne-basse qualité (stations de service, bars,

hôtels, garages, boutiques,...). L'habitat mixte cache à son

arrière les quartiers non structurés où les routes

n'arrivent pas. Malgré le fait que sur les rues se concentrent plus

d'infrastructures, les problèmes sanitaires sont aussi graves car c'est

ici que se trouvent les seuls bacs de ramassage d'ordures.

· Zones industrielles : Les zones industrielles se

trouvent surtout dans les villes portuaires. D'habitude elles sont

constituées d'usines de capital étranger qui fabriquent des

produits pour la consommation locale (savons, boisons, etc.). Les installations

de traitement des matières premières pour l'exportation

(pétrole, bois,...) sont aussi très courantes dans ces villes.

L'impact environnemental des zones industrielles n'est pas normalement

contrôlé.

Une classification de la ville de Douala a été

faite par le PNUD (2004) du point de vue du tissu urbain en :

- Quartiers résidentiels : Bonanjo, Bonapriso, les

lotissements de Douala Nord (Makepé, Bonamoussadi) ;

- Quartiers mixtes (résidentiels et populaires) :

Akwa, Bali, Deido, Ndogbong, Koumassi, Bonamikano, Bonassama,

Bonambappè ;

- Quartiers populaires à habitats denses et

spontanés : Bépanda, Nkololoun, New Bell, Newton aéroport,

Bilongué, Mambanda, Ndokoti, Ndogsimbi etc.

1.2.4.

ETAT DE L'ASSAINISSEMENT AU CAMEROUN

Dans cette partie de l'étude, il sera question dans un

premier temps de ressortir le cadre institutionnel et règlementaire de

l'assainissement au Cameroun, et dans un second temps de s'appesantir sur la

pratique de l'assainissement dans la ville de Douala en particulier.

1.2.4.1. cadre institutionnel de

l'assainissement au Cameroun.

Selon le document de stratégie nationale de gestion des

déchets au Cameroun produit par le MINEP en 2005, l'analyse du cadre

institutionnel tient compte de la catégorisation des acteurs selon leurs

différentes fonctions. Il distingue à cet effet 03 (trois)

grandes catégories à savoir :

- Les institutions de planification, d'orientation et de

contrôle ;

- Les organismes d'exécution;

- Les organismes de financement.

1.1.1.1.1. Les

institutions de planification, d'orientation et de contrôle : les

ministères

Au Cameroun, plusieurs administrations publiques (notamment

les ministères) interviennent à des degrés divers dans la

gestion des déchets parmi lesquelles :

- Le Ministère de l'Environnement et de la Protection

de la Nature (MINEP) ;

- Le Ministère de l'Agriculture et du

Développement Rural (MINADER) ;

- Le Ministère de l'Eau et de l'Energie

(MINEE) ;

- Le Ministère de l'Administration Territoriale et de

la Décentralisation (MINATD) ;

- Le Ministère du Développement Urbain et de

l'Habitat (MINDUH) ;

- Le Ministère de la Santé Publique

(MINSANTE) ;

- Le Ministère de l'Industrie, des Mines et du

Développement Technologique (MINIMIDT) ;

1.1.1.1.2. Les

institutions d'exécution et de gestion

- Les collectivités

décentralisées

La commune est une collectivité publique

décentralisée et une personne morale de droit public. Elle

gère les affaires locales sous la tutelle de l'Etat en vue du

développement économique, social et culturel de ses

populations.

Dans le contexte de la décentralisation, il est

observé un transfert des responsabilités en matière

d'exploitation et de gestion des équipements de proximité au

profit des communes. C'est le cas notamment de la loi n° 2004/018 du 22

juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes qui à son

article 16, définit les compétences transférées aux

communes dont :

- l'alimentation en eau potable ;

- le nettoiement des rues, chemins et espaces publics

communaux ;

- le suivi et le contrôle de gestion des déchets

industriels ;

- les opérations de reboisement et la création

de bois communaux ;

- la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les

nuisances ;

- la protection des ressources en eaux souterraines et

superficielles ;

- l'élaboration de plans communaux d'action pour

l'environnement ;

- la création, l'entretien et la gestion des espaces

verts, parcs et jardins d'intérêt communal ;

- la gestion au niveau local des ordures

ménagères.

Par ailleurs, la loi n° 74/23 du 05 Décembre 1974,

portant organisation communale, en son article 95 permet au Conseil Municipal

d'instituer des taxes dites « Taxes communales directes ». Ces taxes

se présentent sous forme de redevances forfaitaires annuelles exigibles

aux habitants d'une agglomération et comprennent les taxes d'eau,

d'électrification, d'éclairage et d'enlèvement des ordures

ménagères, ainsi que les taxes de fonctionnement des ambulances

municipales.

- Les acteurs non gouvernementaux

Les acteurs non gouvernementaux sont des personnes physiques

ou morales qui conformément aux lois et règlements en vigueur,

notamment la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la

liberté d'association au Cameroun, participent à

l'exécution des missions d'intérêt

général.

Cette catégorie d'acteurs regroupe :

- les Associations et /ou les Organisations Non

Gouvernementales qui participent à la collecte et/ou au traitement des

déchets;

- le secteur privé constitué essentiellement des

entreprises individuelles ou les groupes de personnes.

1.1.1.1.3. les organismes

de financement.

Les organismes de financement de la gestion des déchets

comprennent les structures nationales de financements et les bailleurs de fonds

internationaux.

Les structures nationales de financements se composent du

Ministère des Finances et du Fonds Spécial d'Equipement et

d'Intervention Intercommunale (FEICOM).

Pour ce qui est des bailleurs de fonds internationaux, leurs

principaux appuis à la gestion des déchets dans les grandes

villes du Cameroun concernent notamment :

- L'étude et la réalisation des infrastructures,

notamment les unités de traitement (usine de compostage),

l'aménagement des décharges ;

- L'appui au fonctionnement dans le cadre des projets

d'assainissement à haute intensité de main d'oeuvre;

- Les études de faisabilité des filières

de traitement et la réalisation des schémas directeurs

d'aménagement urbain;

- L'assistance technique à la maîtrise d'oeuvre

et l'élaboration des réglementations locales.

Entre 1994 et 1996, la Banque Mondiale est intervenue dans le

Programme Social d'Urgence (PSU) dont l'objectif était de ramasser les

ordures ménagères dans les villes de Douala et de Yaoundé,

par un recours à une haute intensité de main d'oeuvre.

1.2.4.2. cadre juridique et

réglementaire de l'assainissement au Cameroun

La gestion des déchets au Cameroun selon la

stratégie nationale de gestion des déchets (2005) est

régie par un arsenal de textes dont : les conventions, les lois,

les décrets et les arrêtés.

- Les conventions

Le Cameroun a signé plusieurs conventions relatives

à la gestion des déchets parmi lesquels :

v La convention de Bâle sur le contrôle des

mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur

élimination ;

v La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des

déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements

transfrontières en Afrique ;

v La convention de Stockholm sur Les Polluants Organiques

Persistants ;

v La convention Cadre des Nations Unies sur les Changements

Climatiques ;

v Le protocole de Kyoto ;

v La convention de Vienne pour la protection de la couche

d'ozone ;

v Le protocole de Montréal relatif à des

substances appauvrissant la couche d'ozone ;

v La convention MARPOL : Convention internationale pour

la prévention de la pollution par les navires ;

- Les lois, décrets et

arrêtés

Plusieurs textes et lois régissent la gestion des

déchets au Cameroun parmi lesquelles :

v La loi n° 73/20 du 29 avril 1973 régissant

l'Urbanisme en République Unie du Cameroun ;

v La loi n°75/13 du 08 décembre 1975 portant

réglementation de l'inspection sanitaire

vétérinaire ;

v La loi n° 76/du 8 juillet 1976 fixant les frais

d'inspection et de contrôle des établissements dangereux,

insalubres ou incommodes suivie du décret n° 76/372 du 2 septembre

1976 ;

v La loi n°86/016 du 6 décembre 1986 portant

réorganisation générale de la protection civile au

Cameroun ;

v La loi n° 89/027 du 29 décembre 1989 portant

sur les déchets toxiques et dangereux ;

v La loi N° 90/013 du 10 août 1990 portant

protection phytosanitaire ;

v la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime

des forêts, de la faune et de la pêche et ses deux décrets

d'application ;

v La loi N° 96/12 du 05 août 1996, portant loi

cadre relative à la gestion de l'environnement;

v La loi N°96/117 du 05 août 1996 relative à

la normalisation ;

v la loi N°98/005du 14 avril 1998 portant régime

de l'eau ;

v La loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux

établissements classés dangereux, insalubres ou

incommodes ;

v La loi N°99/013 du 22 décembre 1999 portant code

pétrolier ;

v la loi N° 001 du 16 Avril 2001 portant code

minier ;

v Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les

règles applicables aux communes ;

v Le décret n°74/990 du 16 décembre 1974

fixant les modalités de conditionnement et de transport des produits de

la pêche ;

v Le décret n°86/711 du 14 juin 1986 fixant les

modalités d'inspection sanitaire vétérinaire ;

v Le décret n° 98/031 du 9 mars 1998 portant

organisation des plans d'urgence et des secours en cas de catastrophe ou de

risque majeur ;

v Le Décret N° 99/821/PM du 09 novembre 1999

fixant les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux

inspections, contrôles et audits des établissements classés

dangereux, insalubres ou incommodes ;

v Le décret N°2005/0577/PM du 23 février

2005 fixant les modalités de réalisation des études

d'impact environnemental et l'arrêté sur les catégories des

études d'impact environnemental ;

v Arrêté du 1er Octobre 1937 fixant

les règles générales d'hygiène et de

salubrité publique à appliquer dans le territoire du Cameroun

sous mandat français ;

v L'Arrêté N°0233/MINEF du 28 février

2000 portant création des postes de contrôle et de protection de

l'environnement ;

v L'Arrêté N° 037/PM du 19 mars 2003 portant

création, organisation et fonctionnement d'un observatoire national des

risques ;

v L'Arrêté N°0070/MINEP du 22 avril 2005

fixant les différentes catégories d'opérations dont la

réalisation est soumise à une étude d'impact

environnemental ;

v Arrêté n° 15/AP/C/SG/CAE du 20 mars 2007

fixant les modalités de production, de détention, de

manipulation, de transport, de recyclage et d'élimination des

déchets dangereux et autres déchets dans la province du

Littoral ;

v Circulaire N° 8419/e/MINAT/DCPL/SAA du 25 juin 1979

Relative à la campagne nationale d'hygiène et

d'assainissement ;

v Note Circulaire N° 069/NC/MSP/DMPHP/SHPA du 20

août 1980 relative à la collecte, transport et traitement des

déchets industriels, ordures ménagères et vidange

sanitaire ;

v Lettre Circulaire N° 00646/LC/MINAT/DCD du 04 avril

2000 portant restauration de l'hygiène et de la salubrité

publiques ;

v Notice N° 063/MINDIC/CAB du 20 août 1980 relative

à la collecte des déchets industriels, ordures

ménagères et matières de vidange sanitaire ;

1.2.4.3. Assainissement dans la

ville de Douala

Dans cette partie du travail il est question de

présenter la situation de l'assainissement liquide et solide dans la

ville de Douala.

1.1.1.1.4. Assainissement

liquide

Les eaux usées proviennent essentiellement des

ménages. Elles sont constituées des eaux vannes

d'évacuation des toilettes et des eaux ménagères

d'évacuation des cuisines et salles de bains.

Dans la ville de Douala on rencontre deux modes

d'assainissement liquides :

- Le mode d'assainissement individuel

- Le mode d'assainissement collectif

Le mode d'assainissement collectif assure la collecte des

déchets liquides de 4% de la population de la ville de Douala (CUD,

2009). Les réseaux d'assainissement collectifs se retrouvent dans le

quartier Bonanjo (plateau Joss), dans les opérations MAETUR-SIC (camps

SIC Bonamoussadi, cité des Palmiers, Kotto, Ndogbati) et dans les

établissements tels que l'université de Douala, l'hôpital

laquintinie et l'hôpital général de Douala. Parmi ces

réseaux, ceux des camps sic Bonamoussadi et cité des palmiers

sont hors d'usage. Ceux qui sont en bon état de fonctionnement ne

disposent pas de filière de traitement des eaux usées. Celles-ci

sont vidangées régulièrement par des

sociétés spécialisées et acheminées au Bois

des singes, zone recommandée par la communauté urbaine de

Douala ; mais pour gagner en temps certains camions des structures de

vidange n'hésitent pas à déverser leur chargement dans les

rivières et drains de la ville.

Le mode d'assainissement individuel quant à lui est

très largement répandu dans la ville de Douala. Les ouvrages

d'assainissement prédominants sont les latrines sèches

prévalant dans les quartiers populaires, suivis des fosses septiques

(dans les quartiers de moyen et haut standing). Il existe également une

forte proportion de rejets directs dans le milieu naturel pratiqués dans

les quartiers les plus défavorisés.

Les fosses septiques sont des ouvrages d'épuration

très utilisés dans les quartiers planifiés tels que les

résidences de moyen et haut standing. Les modèles de fosses

septiques sont variés mais comportent en général 2 ou 3

compartiments et un puisard.

Les latrines à fosse étanche sont des ouvrages

d'assainissement constituées de parois étanches et

stabilisées. Compte tenu de l'étanchéité du

système ces derniers conviennent à tous les sites, même

ceux où la nappe est affleurante. Toutefois, le site ne doit pas

être inondable et doit être accessible aux véhicules de

vidange.

Les latrines à fosse sèche sont des ouvrages

qu'on rencontre notamment dans les quartiers pauvres à habitat

spontané et précaire. Ce dispositif très sommaire est

composé d'une fosse recouverte d'une dalle ou planche perforée et

est doté d'une superstructure plus ou moins élaborée. Il

recueille principalement les eaux vannes, les eaux ménagères

étant déversées dans les cours des concessions et drains

environnants.

On note des cas où les déchets liquides

collectés et transportés à l'aide des camions citernes

sont déversés dans les drains, cours d'eau et espaces vagues des

villes et de leur périphérie.

Le tableau 2 donne la répartition des modes

d'assainissement à Douala

Tableau 2 : Répartition des

modes d'assainissement à Douala.

|

TYPE D'INSTALLATION

|

POURCENTAGE ESTIME ACTUEL

|

|

Fosse septique

|

25%

|

|

Latrine à fosse étanche à vidanger

|

Moins de 1%

|

|

Latrines à fosse sèche

|

Supérieur à 55 %

|

|

Branchement au réseau

|

4%

|

|

Rejet direct au milieu naturel

|

15%

|

Source : CUD, 2009

Une étude menée dans la ville de Yaoundé

par Wéthé et al (2003) a montré que dans les quartiers

à habitats planifiés, l'assainissement des eaux usées se

fait surtout à l'aide d'ouvrages individuels avec les fosses septiques

(dans 30% des ménages) et les latrines (dans 21% des cas). Le

réseau d'égout avec station d'épuration desservant 46% des

ménages.

Pour ce qui est des eaux de cuisine, leur évacuation se

pratique majoritairement et dans toutes les catégories sociales dans les

rigoles ou caniveaux, les rues et les cours des concessions. Ces eaux

usées induisent une pollution chimique locale de faible ampleur mais qui

se retrouve concentrée en aval dans les drains naturels.

Les eaux de pluies quant-à-elles sont

évacuées dans la ville de Douala grâce à un

réseau de drains, caniveaux et de rigoles dans les différents

bassins versants. La circulation des eaux de ruissellement fait face aux

problèmes de sous dimensionnement et d'obstructions des drains et des

caniveaux par les constructions anarchiques et l'obstruction par les

déchets solides. Il en résulte de nombreux cas d'inondations.

1.1.1.1.5. Gestion des

déchets solides ménagers (ordures

ménagères)

La gestion des ordures ménagères est

assurée dans la ville de Douala par la société HYSACAM

selon un contrat signée entre ladite société et la

communauté urbaine de Douala (CUD).Elle assure la collecte, le transport

et la mise en décharge. Selon HYSACAM (2010), la production moyenne

d'ordures ménagères est estimée à environ

600g/habitant/jour soit plus 1000 tonnes/ jour pour la ville de Douala.

La collecte des ordures ménagères s'effectue

selon trois modes de collecte : la pré-collecte, la collecte

porte-à-porte et la collecte des tas.

La pré-collecte se fait à l'aide des bacs

à ordures de 1m3 et 16m3 qui sont placés

préférentiellement dans les zones de grande production

(marchés), dans certaines rues où le morcellement des lots n'a

pas été systématiquement fait et dans les quartiers

enclavés. Les ordures sont amenées vers ces points à

l'aide des poubelles pour ceux qui en dispose, ou à l'aide de

pousse-pousse ou encore de brouettes.

La collecte porte-à-porte s'effectue dans les quartiers

lotis, où le morcellement des parcelles permet l'accessibilité

dans la plupart des habitations par des véhicules. Chaque ménage

sort sa poubelle soit avant, soit lors du passage des véhicules de

collecte. La fréquence de rotation étant fonction du nombre de

camions, de la longueur du circuit et de la production des ordures

ménagères.

La collecte des tas dit « sauvages»

déposées à même le sol en dépôts non

autorisés se déroule autour des bacs à ordures, mais aussi

dans les quartiers où la fréquence de passage des

véhicules de collecte porte-à-porte est faible et lorsque les

bacs à ordures sont très éloignés des

habitations.

Il faut noter que toutes les ordures ménagères

ne sont pas collectées. Selon le document de stratégie nationale

de gestion des déchets, le taux officiel de collecte et

d'évacuation des déchets solides dans les villes varie entre 15

et 40 %, ainsi 60 à 85% reste dans les quartiers et se retrouve dans les

drains et caniveaux provoquant ainsi des maladies et des inondations.

Le transport des ordures collectées par la

société HYSACAM se fait à l'aide des véhicules qui

sont fonction du mode de collecte. Il s'agit des véhicules suivants:

- les bennes tasseuses munis de lève-containers pour

le vidage rapide des bacs à ordures de 1m3;

- les amplirolls ou camions équipés pour

l'enlèvement des coffres de 16m3;

- les grues (camions à grappin) et pelle chargeuse

pour l'enlèvement de tas «sauvages»;

- les camions type « ville de Paris» pour la

collecte des tas de balayures.

La mise en décharge se fait au site dit PK10

« génie militaire » et le traitement est fait par

enfouissement au détriment du sous sol.

La gestion des ordures ménagères à Douala

se heurte selon HYSACAM (2010) à certaines difficultés

liées à :

§ L'anarchie dans la construction des

habitations ;

§ La prolifération de quartiers à habitats

spontanés mal desservis en infrastructures routières ;

§ Le déversement des déchets à

même le sol, sur les trottoirs et les terre pleins centraux ;

§ L'incivisme des populations ;

§ L'utilisation des brouettes ou des portes tout

difficiles à soulever pour transvaser les déchets

transportés dans les bacs à ordures ;

§ Le non respect des horaires de passage des

véhicules de collecte dans les quartiers desservis par le

« porte-à-porte » ;

§ Le nombre insuffisant de bacs à

ordures ;

§ Etc.

1.2.5.

ASSAINISSEMENT ET SANTE

L'assainissement est fortement lié à la

santé publique en raison des nombreuses maladies liées au milieu

malsain. Selon WaterAid (2011), l'impact sur la santé d'une couverture

mondiale d'assainissement insuffisante est particulièrement

sensible : l'OMS estime que 7% des décès au monde et 8% de

la charge mondiale de la morbidité sont dus à des maladies

liés à un manque d'assainissement.

La proximité avec les eaux usées peut engendrer

des maladies à transmission fécale-orale (diarrhée,

typhoïde, choléra, bilharziose etc.) ou liées à un

vecteur (paludisme, filariose). Les déchets solides quant-à-eux

lorsqu'ils sont mal gérés subissent une rapide