REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERTSITAIRE

« E.S.U »

UNIVERSITE SAINT JOSEPH

U.S.J-GOMA

CAMPUS DE GOMA

251601920B.P 170 Goma N/K

FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES PROFESSIONNELS

DE SANTE SUR LA GESTION DES DECHETS HOSPITALIERS.

« Cas observé à l'hôpital

de RUHENGERI du 1er Janvier au 30 Juin 2010 »

DEPARTEMENT DE SANTE PUBLIQUE

Par :

NTIRENGANYA Jean de Dieu

Mémoire présenté et défendu en vue de

l'obtention d'un grade de Licencié en science de la santé.

Option : Santé

Publique.

Orientation: Gestion des

institutions de santé.

Directeur : C.T AMISI RAMAZANI

Timothée

Année académique 2009-2010

EPIGRAPHE

Je veux dire merci au Seigneur, de tout mon

coeur je

Veux remercier le Dieu Saint. Oui, je veux

remercier le

Seigneur Sans oublier un seul de ses

bienfaits. C'est lui

Qui pardonne toutes mes fautes,

Guérit toutes mes

Maladies, m'arrache à la tombe, me comble de

Tendresse et de bonté. Il remplit ma

vie de bonheur, Il

Me donne une nouvelle jeunesse ; Je

suis comme

L'aigle qui prend son vol. Que ta

gloire, Seigneur dure

Toujours ! Réjouis-toi, de ce

que tu as fait ! Je veux te

Chanter toute ma vie ; mon Dieu, je te

louerai tant que

J'existerai Que mon poème te plaise,

Seigneur ; Moi, je

Suis heureux de t'avoir comme Dieu !

Oui, je veux te dire

Merci, Seigneur. Alléluia, vive le

Seigneur.

Psaume 103 (102)

Jean de Dieu NTIRENGANYA

DEDICACE

A Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient

Pour ta gloire infinie et ta miséricorde

divine,

A mon regretté père MANIRAGABA Jean

Damascène

Qui n'a pas pu savourer les fruits de ses efforts,

A nos chers parents NYIRABAHURUZA Annonciatta

A la famille Emmanuel Sekomine, Joseph Munyanziza, Bertin

Gakombe, Dr Phocas Biraboneye, Ildephonse Seramuka, Joseph MUNYANZIZA, Emmanuel

Uwimana, Emmanuel Bugingo et Jean Claude Ndungutse.

Pour leur esprit de familiarité, de

serviabilité et de dévouement,

Aux Personnels de l'hôpital de Ruhengeri et ceux du

Centre de santé de Gasiza

Pour leur devise de charité toujours,

A nos grands frère, petit frère et petite

soeur Jean d'Amour Manirere, Aline INGABIRE, Simon Pierre Ndayisenga, et

Aimé Gustave Iragena,Batundi Hangi.

Et puisque la barque de la vie ne se navigue vraiment

bien qu'à deux, à ma chère épouse Donatille Uwineza

et au don précieux de l'éternel ma fille aînée Ineza

Ntirenganya Amanda

Pour tout... au delà des mots,

Jean de Dieu NTIRENGANYA

REMERCIEMENTS

C'est le fruit de la contribution de plusieurs personnes.

C'est pourquoi nous tenons à leur exprimer nos vifs remerciements.

Premièrement, nous remercions Dieu puissant pour sa

bénédiction tout au long de ce travail. Le Gouvernement

congolais, les parents, nos frères et soeurs congolais méritent

un salut pour avoir mis en place l'Université Saint Joseph à

toute la nation sans discrimination, nous héritons de vous une mission

sociale, nous vous disons merci.

Nous remercions encore tout le corps professoral de

l'Université saint Joseph pour la formation de qualité qu'il nous

a offerte.

Nos remerciements s'adresse d'une façon

particulière à Monsieur CT AMISI RAMAZANI Timothée, qui,

malgré ses multiples occupations se donner l'audace de diriger notre

travail.

A tous nos frères et soeurs ainsi que tous les

compagnons de lutte et ceux dont les noms ne sont pas cités ici.

Jean de Dieu NTIRENGANYA

RESUME

Notre travail traits «connaissances, attitudes et

pratiques des professionnels de sante sur la gestion des déchets

hospitaliers a l'hopital de Ruhengeri du 1er janvier au 30 Juin

2010

L'objectif principal est de déterminer les

connaissances, attitudes et pratique du personnel sur le système de

gestion des déchets hospitaliers de l'hôpital de Ruhengeri.

Au cour de cette travail noua avons mené notre

enquête sur 55 personne travaillant dans les différents services

de l'hôpital

Ainsi les résultats auxquels nous sommes aboutis

témoignent ce qui suit :

· 32,7% des enquêtés ont fait les

études secondaires, carrière non médicale, ils ont fait la

normale primaire et comptabilité ; 27,3% des enquêtés

ont fait les études secondaires, carrière médicale, option

des soins infirmiers, anesthésie et physiothérapie ; 21,8%

des enquêtés ont fait des études primaires non

médical

· 21 enquêtés savent que le déchet

c'est une saleté soit 38% et 20 cas soit 36% savent que c'est l'objet

intitulé et sans valeur.

· 41,1% des enquêtés utilisent la

boîte de sécurité lors de la collecte des

déchets ; 31,5% des enquêtés utilisent les poubelles

en métal inox ou en plastique sans couvercle 18,1% des

enquêtés utilisent les poubelles en métal ou en plastique

couvert.

· les poubelles sont installées dans les services

à 64,4% ceci qui explique l'absence des poubelles dans les services

responsable des maladies nosocomiales et autres dangers.

· les résultats montrent que 65,5% des

enquêtés font la collecte sélective, alors que 34,5% ne la

font pas.

· 38,2% utilisés les récipients de type

différents pour le triage des déchets tandis que 32,1% des

enquêtés le font par les Boites de sécurité de

couleurs différentes.

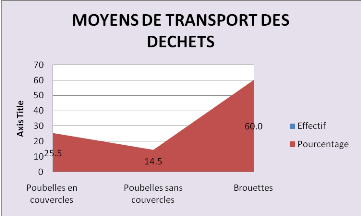

· 60% des enquêtés transportent les

déchets dans les brouettes tandis que 25,5% utilisent les poubelles en

couvercles.

· 56,4% des enquêtés désinfectent

quelquefois les matériels ; 16,4% des enquêtés

désinfectent toujours les matériels ; 16,4% des

enquêtés ne désinfectent jamais les matériels.

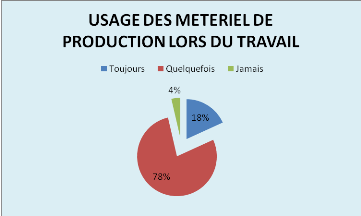

· 78% des enquêtés portent quelquefois les

matériels de protection tandis que 18 % les portent toujours.

· 41% des enquêtés affirment que le lieu de

stockage ne réunit pas les conditions et seulement 39% des

enquêtés disent que le lieu de stockage réunit les

conditions.

· il ressort que le four d'incinération est le

plus utilisé pour la gestion des déchets avec 42 cas soit 76,4%,

alors qu'il est inapproprié.

· 83% soit 49 cas ont montre que le lieu de gestion des

résidus d'incinération est inappropriée.

· la mauvaise gestion des déchets hospitaliers

constitue le problème de sante publique par les infections nosocomiales

avec 30 cas soit 54,1% contre la prolifération des vecteurs avec 20 cas

soit 36,4%.

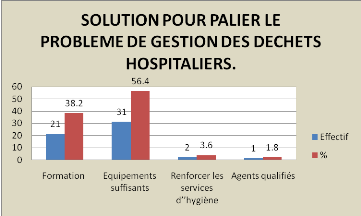

· L'hôpital a besoin la disponibilité des

équipements pour résoudre le problème de gestion des

déchets hospitaliers à 56,4%

· 38,2% ont une besoin en formation sur la gestion des

déchets hospitaliers.

SUMMARY

Our work features «knowledge, attitudes and convenient

professionals of health on the hospitable garbage management have the hospital

of Ruhengeri of January 1st to June 30, 2010

The main objective is to determine knowledge, attitudes and

convenient of the staff on the system of management of the hospitable garbage

of the hospital of Ruhengeri.

To the court of this work tied led our investigation on 55

person working in the different services of the hospital

So results to which we is succeeded testify what follows:

· 32,7% of them investigated made the secondary studies,

nonmedical career, they made the primary normal and accounting; 27,3% of them

investigated made the secondary studies, medical career, option of cares male

nurses, anesthesia and physiotherapy; 21,8% of them investigated made some

primary studies non medical

· 21 investigated know that the loss it is a dirt is 38%

and 20 cases are 36% know that it is the titled object and without value.

· 41, 1% of them investigated use the box of security at

the time of the collection of garbage; 31,5% of them investigated use trash

cans made of metal steel or in plastic without lid 18,1% they investigated use

trash cans in metal or in plastic covered.

· trash cans are installed in services to 64,4% this that

explains the absence of trash cans in the services person responsible of

illnesses nosocomialeses and other dangers.

· Results show that 65,5% of them investigated make the

selective collection, whereas 34,5% don't make it.

· 38, 2% used the different type containers for the

sorting of garbage while 32,1% of them investigated make it by them Limp of

different color security.

· 60% of them investigated transport garbage in barrows

while 25,5% use trash cans in lids.

· 56,4% of them investigated disinfect materials

sometimes; 16,4% of them investigated disinfect materials always; 16,4% of them

investigated disinfect materials never.

· 78% of them investigated carry the protective materials

sometimes while 18% always carry them.

· 41% of them investigated affirm that the place of

storage doesn't unite conditions and only 39% of them investigated say that the

place of storage unites conditions.

· he/it comes out again that the oven of incineration is

the more used for the management of garbage with 42 cases is 76,4%, whereas it

is inappropriate.

· 83% either 49 cases have watch that the place of

management of incineration residues is inappropriate.

· the bad hospitable garbage management constitutes the

problem of public health by infections nosocomialeses with 30 cases is 54,1%

against the proliferation of vectors with 20 cases is 36,4%.

· The hospital has need the availability of facilities to

solve the problem of hospitable garbage management to 56,4%

· 38, 2% have one need in formation on the hospitable

garbage management.

SIGLES ET ABBREVIATIONS

0C : Degré Célcius

AES : Accident d'exposition au sang

ASC : Animateurs de Santé Communautaire

ASRI : Activité de Soins à Risque

CCC : Communication aux Changement de Comportement

CHR : Centre Hospitalier Régional

CLIN : Comité de lutte contre les infections

nosocomiales

DASRI : Déchets d'Activité de soins à

risque infectieux

FOSA : formation sanitaires

FOSA : Formation Sanitaire

FRW : Francs Rwandais

GDM : Gestion des Déchets Médicaux

I.N : Infection Nosocomiale

JSI : John Snow incorporated

Kg/j : Kilogramme par jour

KHI : Kigali Heath Instute

MINISANTE : Ministère de Santé

MSF : Médecin Sans Frontière

NMIS : Making Medical Injection Safer

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

POSACOM : Poste de Santé Communautaire

PVD : Pays en Voie de Développement

TAB : Tableau

T° : Température

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour L'Enfance

VHB : Virus de l'Hépatite B

VHC : Virus de l'Hépatite C

VIH : Virus de l'immuno- déficience Humaine

WWW : Wolrd Wide Web

INTRODUCTION GENERALE

0.1. ETAT DE LA QUESTION

Dans ce point, nous allons présenter quelques

théories et résultats des études antérieures sur

la gestion de déchets hospitaliers.

Willy NZAMUYE a mené une étude sur la gestion

des déchets hospitaliers auprès de 443 Formation sanitaires de la

République du Rwanda en 2008 1(*)avec objectifs de:

- Evaluer le niveau de gestion des déchets hospitaliers

dans les formations sanitaires ;

- Evaluer les activités de stockage de déchets

hospitaliers selon la source;

- Evaluer les activités de ramassage et de transport

des déchets hospitaliers jusqu'à l'endroit de destruction;

- Evaluer le niveau de connaissances des professionnels en

matière de la gestion des déchets hospitaliers ;

Il ressort de cette étude que 89,8% des formations

sanitaires n'ont pas la capacité de gestion des déchets

hospitaliers.

Dans cette même étude, il apparaît que la

majorité des professionnels et la population aux alentours des Fosa ont

les chances plus élevées de développées les

maladies nosocomiales suite à une mauvaise gestion des déchets

hospitaliers; cela est affirmé dans toutes les 30 districts du pays:

soit 100% des répondants de la province du nord, 83,4% de la ville de

kigali, 91,2% de la province de l'est et 98% de la province de l'ouest.

Au vue de ce résultat, Monsieur Willy NZAMUYE estime

que toute les professionnels et la population est courant de méfait de

la me gestion des déchets hospitaliers.

0.2 PROBLEMATIQUE

Diverses publications et enquêtes ont montrés que

les conditions actuelles d'élimination des déchets hospitaliers

ne sont pas toujours satisfaites.

Une manipulation et un transport multiplie ou ne prenant pas

en considération certains paramètres scientifiques, ou bien leur

mélange avec les déchets municipaux généraux, leurs

dépôts sur les terrains en plein air, voir leur utilisation comme

remblai ; ou encore fouille sans précaution dans des

décharges sauvages, les déchets hospitaliers posent de

très sérieux problèmes environnementaux et peuvent causer

des dangers pour la santé des habitants en

général1

Les déchets d'hôpitaux sont toxiques et

contiennent des matières infectieuses et dangereuses.

Dans nos hôpitaux nationaux, il n'est pas rare de

constater que les déchets hospitaliers sont collectés et

entassés dans un seul dépôt (souvent dans l'enceinte de

l'établissement).

Ces déchets ne sont pas souvent brûlés et

fréquemment visités par les enfants, les chiffonniers et les

animaux.

Le manque d'infrastructure, la faute de recueil des

données épidémiologiques systématiques, le faible

niveau d'éducation font que l'hygiène hospitalière reste

un problème de santé publique avec ses conséquences qui

sont : les risques infectieux, la pollution atmosphérique, la

dégradation de l'environnement par l'enfouissement et les risques

chimiques par la manipulation de ces produits dangereux2(*).

L'élimination sans précaution des déchets

d'activité des soins est une source de danger pour la santé, les

aiguilles et les seringues contaminés représentent un risque

particulier, car si elles ne sont pas éliminées correctement,

elles risquent d'être remises dans des emballages et recyclées

donnant lieu à une réutilisation dangereuse.

L'OMS estime qu'en 2004, des injections au moyen de seringues

contaminées ont été responsable de :

- 21 millions d'infections à virus de l'hépatite

B soit 32% de toutes les nouvelles infections ;

- 2 millions d'infections de l'hépatite C soit 40% de

toutes les nouvelles infections ;

- Au moins 260000 d'infections à VIH soit 5% de toutes

les nouvelles infections.

En 2002, dans les pays en voie de développement, autour

d'une campagne de vaccination de masse contre la rougeole en Afrique de

l'Ouest, 17 millions d'enfants ont été vaccinés, ce qui a

généré près de 300 T de déchets de

matériels d'injection.

En l'absence d'installations adaptées, à

l'échelle locale ou régionale un tel volume de déchets

aurait été difficile à éliminer en toute

sécurité.

Les résultats de l'OMS en 20032(*), conduite dans les 22 pays en

voie de développement a montré que la proportion des

établissements de santé qui n'éliminent pas les

déchets de soins est de 18 à 64%.

Cette étude montre qu'en plus des risques pour la

santé publique en l'absence d'une bonne gestion, le risque d'être

infecté par le HBV, le HCV et le VIH après piqûre

accidentelle avec une aiguille utilisée pour le patient infecté

est respectivement de 30%, 1,8% et 0,3%.

Au Maroc, les différents soins de santé

génèrent quelque 38.000 T/an de déchets médicaux,

les 12.000 T entre eux sont classés dangereux. Ce qui rend leur

traitement beaucoup plus complexe que les autres déchets solides3(*).

Au Rwanda, une enquête menée en juillet-

Août 2004 sur 80 formations sanitaires du pays (59% publiques, 22%

confessionnels, 19% privés) a montré que :

Dans 80% des FOSA, il y avait 1 à 4 boîtes de

sécurité ;

Au moins une piqûre avec aiguilles usagées chez

les agents de santé, a été reportée sur 6% des

FOSA ;

Dans 43% des FOSA, la présence d'aiguilles a

été observée aux alentours des bâtiments et la

gestion des déchets n'a été considérée que

sur 38%.

Ces résultats montrent clairement qu'il y a encore des

faiblesses en matière de gestion des déchets médicaux et

qu'il est urgent de mettre en oeuvre des stratégies visant

l'amélioration de cette situation dans toutes les FOSA et à tous

les niveaux4(*).

A l'hôpital de Ruhengeri les résultats obtenus

par l'étude de la GTZ en 2009 ont montre que :

- L'hôpital ne possédait pas

d'incinérateur moderne pouvant acquérir tous les déchets

solides hospitaliers des 12 formations sanitaires ;

- Les poubelles étaient insuffisantes et

n'étaient pas munies de couvercles ;

- La présence de déchets

éparpillés (seringues, aiguilles, objets tranchants...) dans la

cour et certains services de l'hôpital ;

- Mauvaise gestion des eaux usées provenant des

douches, toilettes et dans les services.

Tableau n°1 : Comparaison de production des

déchets hospitaliers par niveau de soins.

|

Niveau hospitaliers

|

quantité de déchets médicaux

produits (kg/lit/j)

|

capacité

d'accueil

nbre de lit

|

quantité maximale de production des

déchets par mois

|

|

Poste de santé ou POSACOMS

|

2.5Kg

|

0

|

0

|

|

Centre de santé

|

2.5kg

|

240

|

18.000kg

|

|

Hôpital de district

|

2.5kg

|

409

|

30.675kg

|

|

Total

|

649

|

48.675kg

|

Source:

www.moh.gov.rw; health facilities,

2009, p4

Au vu de ces données, il nous montre que la production

des déchets hospitaliers dans le district de Musanze

s'élevé à 48.675kg par mois si le taux

d'occupation des lits est de 100% pour cela il est nécessaire que tout

et chacun soit sensibilisé pour la protection de notre environnement de

vie de peur que ce dernier ne connaisse une catastrophe si ces déchets

ne sont pas gérés convenablement.

Partant de cette problématique, nous nous sommes

posé des questions suivantes :

1. Quel est le niveau de connaissance du personnel sur

l'hygiène et assainissement du milieu hospitaliers au sein de

l'hôpital de Ruhengeri?

2. Quelles sont les stratégies à mettre en place

pour une bonne gestion efficace des déchets hospitaliers à

l'hôpital de Ruhengeri?

3. Quelle est la capacité financière des

matériaux et des équipements de l'hôpital Ruhengeri

adéquat pour la collecte de déchets hospitaliers ?

4. Quelle l'attitude du personnel sur la gestion rationnelle

des déchets hospitaliers dans l'hôpital de Ruhengeri ?

0.3 HYPOTHESE DU TRAVAIL

La mise en oeuvre d'une série des questions

débouche nécessairement sur des hypothèses. Celles-ci

naissent donc à partir des questions posées au niveau de la

problématique.

« L'hypothèse est une proposition de

réponses à la question posée. »6 Elle est

généralement considérée comme « la

transposition directe d'une proposition théorique dans le monde

empirique. Une hypothèse établit une relation qui peut être

vérifiée empiriquement entre une cause et un effet,

supposé. Une hypothèse est donc un énoncé formel

des relations attendues entre au moins une variable indépendante et une

variable dépendante »7.

Bref, une hypothèse est une affirmation provisoire

concernant la relation entre deux ou plusieurs variables, concernant le

fonctionnement a priori ou a posteriori d'une institution. Cette affirmation

provisoire implique également une prise de position du chercheur face au

fait observé. Une hypothèse du travail est donc une idée

directrice, une tentative d'explication de faits formulée au

débutant, de la recherche et destinée ou maintenue d'après

le résultat de l'observation »8

6 M. GRAWITZ, lexique des sciences sociales, Paris,

DALLOZ, 2000, p. 360.

7 A.P. CONTANDRIOPOULOS, savoir préparer une

recherche. La définir, la structurer, la financer, presse de

l'université de Montréal, 1990, p. 30.

8 F. ESISO, Méthodes de recherche en science

sociales, cours inédit, UNIKIS/ CUEG, FSSAP/ G3 SPA, 1999- 2000, p.

18.

Compte tenu des préoccupations évoquées

ci- haut, nous émettons les hypothèses suivantes :

1. Le manque de connaissance des agents de l'hôpital de

Ruhengeri sur l'hygiène et assainissement du milieu hospitalier serait

l'une des facteurs lieu à la mauvaise gestion des déchets du

milieu hospitalier.

2. La disponibilité des moyens financiers, le

renouvellement du matériel et d'un équipement adéquat de

gestion des déchets réduiront les risques des maladies

nosocomiales au sein de l'hôpital Ruhengeri.

3. La mauvaise application des procédures pour une

gestion rationnelle des déchets serait à la base d'une mauvaise

gestion des déchets à l'hôpital de Ruhengeri.

0.4 OBJECTIFS DE L'ETUDE

0.4.1 Objectif global

Notre étude a comme objectif global de

déterminer les connaissances, attitudes et pratique du personnel sur le

système de gestion des déchets hospitaliers de l'hôpital de

Ruhengeri.

0.4.2. Objectifs spécifiques

1. Déterminer le niveau de connaissances du personnel

sur les normes de bonne gestion des déchets hospitaliers

2. Identifier les stratégies pour la gestion efficace

des déchets et proposer des solutions concrètes pour

améliorer l'hygiène et l'assainissement pour la prévention

des maladies nosocomiales et autres dangers.

3. Déterminer la capacité de l'hôpital de

Ruhengeri sur la gestion des déchets hospitaliers.

4. Déterminer le type de déchets produits dans

l'hôpital de Ruhengeri.

5. Déterminer la capacité des équipements

et outils disponible destinés à la gestion des déchets

hospitaliers.

0.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET

0.5.1 Intérêt personnel

Le choix de ce sujet est motivé par une présence

des déchets que l'on constate ici et là à travers

l'hôpital de Ruhengeri.

En choisissant ce sujet, c'est après un constant d'un

grand problème de la mauvaise gestion des déchets hospitaliers

dans l'hôpital de Ruhengeri et après avoir vu que ce

problème est devenu de plus en plus risquant pour les professionnels de

sante et la population. Ce travail cherche à donner des informations

plus ou moins fiables pour ceux qui auront à faire une étude dans

ce domaine, il aboutit en suite à des propositions socio sanitaires qui

peuvent permettre d'orienter harmonieusement l'état de besoin sur la

gestion des déchets hospitaliers de l'hôpital de Ruhengeri.

0.5.2 Intérêt scientifique

Les recherches et les analyses menées, suscitent un

esprit critique face à la dégradation de l'environnement dû

aux déchets hospitaliers responsable des maladies nosocomiales et autres

dangers dans nos milieux de vie.

0.5.3 Intérêt social

Vu que notre environnement se dégrade davantage et

laisse des effets négatifs sur toute la société, notre

étude se propose comme remède à la promotion soutenue de

l'environnement favorable à une vie saine laquelle est

premièrement bénéficiaire d'un écosystème

bien équilibré.

0.6 DELIMITATION DU SUJET

0.6.1 Délimitation dans le temps

Notre travail portera sur une période de six mois

allant de Janvier 2010 au Juin 2010.

0.6.2 Délimitation dans l'espace

Notre travail se limité à l'hôpital de

Ruhengeri, district de Musanze, en République du Rwanda.

0.7 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

0.7.1 Méthodes Utilisées

La recherche scientifique exige le recours aux méthodes

et techniques pour collecter, traiter et analyser les données.

Selon Madeleine GRAWITZ : « la méthode est

constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par le

quelle une discipline cherche à atteindre les objectifs qu'elle

poursuit, les démontrés et les vérifiés

»6

0.7.1.1 Méthode descriptive

Elle nous permettra de décrire l'hôpital de

Ruhengeri dans ses aspects organisationnels et fonctionnels.

0.7.1.2 Méthode statistique

La méthode statistique est une méthode qui tente

de concilier les démarches quantitatives et qualitatives.

Nous allons recourir à cette méthode pour

pouvoir quantifier et chiffrer les résultats de la collecte des

données par questionnaire. Elle nous permettra également de

présenter ces résultats sous forme des tableaux afin de les

visualiser plus rapidement et efficacement.

0.7.1.3 Méthode analytique

Elle nous a permis d'analyser les résultats des auteurs

qui avaient traité sur les déchets hospitaliers. En effet, cette

méthode est utile dans l'interprétation et analyse des

résultats obtenus au cours de la recherche.

6M. GRAWITZ, Op. Cit., P. 301.

0.7.2 Techniques Utilisées

Selon GRAWITZ, la technique est définie comme «un

moyen d'atteindre un but, mais qui se situe au niveau des faits ou des

étapes pratiques. Les techniques ne sont donc que les outils mis

à la disposition de la recherche »5(*).

Pour pouvoir collecter les données et informations,

analyser, et interpréter les résultats de notre travail de

recherche en vue de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses de

départ, nous allons recourir à quelques techniques.

0.7.2.1 Technique documentaire

Pour compléter les données recueillies sur

terrain nous avons consulté les ouvrages, revues, mémoires et

autres rapports ayant trait à notre sujet de recherche.

0.7.2.2 Technique d'interview

Selon ALBERT cité par MULUMBATI, « l'interview est

une technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale

entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté, afin de

permettre à l'enquêteur de recueillir certaines informations

concernant un objet précis»9.

Dans le cas notre recherche, cette technique va nous permettre

d'accéder à certaines informations par les enquêtés

qui sont les prestataires et les gens chargés d'hygiène

grâce à la communication verbale afin de recueillir les

informations objectives.9

0.7.2.3 Questionnaire d'enquête.

Elle consiste en une élaboration d'un questionnaire sur

base de variables dépendantes et leurs indicateurs liés aux

hypothèses et aux objectifs de notre travail.

Elle comprend des questions ouvertes, fermées, directes

qui permettent de recueillir les informations susceptibles de vérifier

les hypothèses formulées.

7.2.4. Population d'étude

La population de notre étude est constituée

de :

- Les agents de l'hôpital Ruhengeri

- Harvest (Entreprise chargé d'hygiène).

7.2.5. Taille de l'échantillon

La taille de l'échantillon a été

déterminée à l'aide d'une technique

d'échantillonnage.

L'OMS préconisant un échantillon variant de 1

à 50% de la population cible qui est composée de 55 personnes

présentant 50% de tous le personnel de l'hôpital dont :

- 40 (50%) d'agents de l'hôpital

- 15 (50%) du personnel chargé d'hygiène

à l'hôpital (Harvest).

0.8 DIFFICULTES RENCONTREES

· l'insuffisance d'une documentation appropriée

à notre recherche

0.9 SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hors mis l'introduction et la conclusion, notre travail

s'articule en quatre chapitres :

Le premier chapitre présente les considérations

théoriques ainsi que la revue sur les déchets hospitaliers.

Le deuxième chapitre présente le milieu

d'étude.

Le troisième chapitre porte sur l'enquête et ses

résultats.

Le quatrième chapitre se focalise sur le Projet/Cadre

logique

Chapitre I : LITTERATURE SUR LES DECHETS

HOSPITALIERS

1.1 DÉFINITIONS DES CONCEPTS

Déchets : On appelle

«déchet» toute substance que le propriétaire abandonne,

destiné à l'abandon ou se trouve dans l'obligation de se

débarrasser.

Un déchet est tout ce que le producteur ou le

détenteur élimine à l'intention d'éliminer ou est

tenu d'éliminer6(*).

Déchets d'activité de soins (D.A.S.) sont des

déchets issus d'activités de diagnostic de suivi et de traitement

préventifs ou curatifs dans le domaine de la médecine humaine ou

vétérinaire. Article R 44-1 du code de la santé publique

française (11). Les déchets d'activité de soins sont le

synonyme des déchets médicaux.

Cependant les déchets d'activités de soins ne

sont pas uniquement produits à l'hôpital, ils sont

également produits en ambulatoire (25). Au niveau de

l ;hôpital, ils sont appelés «hospitaliers» ou

«concentrés» et au niveau de l'ambulatoire ces déchets

sont dits «diffus» (25).

Les déchets hospitaliers représentent

«tous les déchets générés par le

fonctionnement d'un hôpital tant au niveau de ses services

d'hospitalisation et de soins qu'au niveau des services paramédicaux

administratifs et de ses dépendances» (3).

Les déchets hospitaliers peuvent être solides

et/ou liquides. Les déchets liquides concernent essentiellement les eaux

usées hospitalières, mais aussi les déchets. Chimiques

tels que les réactifs de laboratoires, les solvants, les produits de

fixation, les liquides de développement des films radiologiques

(fixateur et révélateur), le sang et dérivées

(16,24).

Infection : c'est un envahissement d'un

organisme par un agent étranger pathogène (bactérie,

virus, parasite) capable de s'y multiplier et ensemble des modifications

pathologiques qui peuvent en résulter7(*).

Infection nosocomiale : une infection

nosocomiale est une infection contractée par un malade

hospitalisé et qui n'était ni présent, ni en incubation

à l'entrée du malade.

Un délai de 48 heures est classiquement admis pour

affirmer le caractère nosocomial8(*).

Maladie : toute altération de

l'état de santé9(*).

Incinérer= Brûler : on incinère des

déchets hospitaliers contaminés pour tuer les germes qu'ils

contiennent et qui peuvent présenter des risques10(*).

Les définitions qui ont été

adoptés par cette loi 28-00 sont les suivantes :

1. Déchets : tout résidu

résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation,

production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une

manière générale, tout objet et matière

abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas

porter atteinte à la santé, à la salubrité et

à l'environnement ;

2. Déchets médicaux et

pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de

diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif

dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et

tous les déchets résultant des activités des

hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la

recherche scientifique, des laboratoires d'analyse opérant dans ces

domaines et de tous établissements similaires ;

3. Déchets dangereux : toutes

formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique

réactive, explosive, inflammable,

4. Déchets ménagers: tout

déchet issu des activités des ménages ;

5. Déchets assimilés aux déchets

ménagers : tout déchet provenant des

activités économiques commerciales ou artisanales et qui par leur

nature, leur composition et leurs caractéristiques sont similaires aux

déchets ménagers ;

6. gestion des déchets : toute

opération de pré collecte, de collecte, de stockage, de tri, de

transport, de mise en décharge de traitement, de valorisation, de

recyclage et d'élimination des déchets y compris le

contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de

décharge pendant la période de leur exploitation ou après

leur fermeture ;

7. Générateur des

déchets : toute opération physique ou morale dont

l'activité de production, de distribution ou d'exportation

génère des déchets ;

8. Traitement des déchets : toute

opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant

à un changement dans la nature ou la composition des déchets en

vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel

polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d'en

extraire la partie recyclable ;

9. Elimination des déchets :

toute opération d'incinération, de traitement, de mise

en décharge contrôlée ou tout procédé

similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets

conformément aux conditions assurant la prévention des risques

pour la santé de l'homme et de l'environnement.

1.2. CRITERE DE CLASSEMENT DES DECHETS DES UNITES DE

SOINS

Ils sont considérés comme déchets des

unités de soins tous les objets à jeter issus de

l'activité de traitement souillé ou pas, par des liquides

biologiques, ils sont aussi appelés les déchets médicaux

ou les déchets d'activité des soins.

Ils font l'objet d'un tri à la source, d'un emballage

résistant, d'un transport rapide par un transporteur agréé

et d'un destructeur conforme à la législation.

En général, le classement d'un type de

déchet sous la rubrique des déchets médicaux peut se faire

selon les critères différents :

- En fonction de la source des

déchets : tous les déchets issus de service

médical (chirurgie, obstétrique, laboratoire, gynécologie,

etc.) sont automatiquement considérés comme déchets

médicaux.

- En fonction de la filière

d'élimination des déchets : tous les déchets

domestiques sont tous incinérés, la définition des

déchets médicaux pourra être limitée n'incluant ni

les non tissus ni les produits périmés si les parties

anatomiques.

- En fonction du risque infectieux encouru par le

personnel : seul le matériel pointu tranchant et

contaminé présente un risque de blesser lors de son transport et

de sa manutention. Ils sont considérés comme déchets

à risques mécaniques.

- En fonction de raisons

psychologiques : des objets et des pansements souillés de

secrétions humaines, de petites pièces anatomiques (placenta, par

exemple) pourraient choquer le personnel de sa manutention. Ils sont

considérés comme déchets pathologiques11(*).

b) La classification internationale de l'OMS distingue

(19) :

1. Les déchets sans risque :

comparables aux ordures ménagères. Ils comprennent surtout des

déchets provenant du secteur hôtelier et administratif des

hôpitaux.

2. Les déchets très

infectieux : comprennent tous les déchets contenant de

fortes concentrations de microbes pathologiques, tels que les cultures

microbiennes, les cadavres d'animaux de laboratoire et d'autres déchets

pathologiques très infectieux.

3. Les déchets infectieux ni coupants ni

piquants : comprenant tous les autres déchets

pathologiques et atomiques, ainsi que les pansements, le sang et les

excréta des patients et tout déchet taché de sang ou

d'excréta humains.

4. Les déchets coupants ou

piquants : comprennent les seringues jetés, les scalpels

brisés et tout autre déchet piquant ou coupant.

5. Les déchets chimiques et

pharmaceutiques : comprennent les résidus de produits

pharmaceutiques et chimiques avec leurs emballages internes.

6. Les déchets spéciaux :

comprennent 5 sous catégories :

- Les déchets radioactifs

- Les résidus de produits cytotoxiques, avec leurs

emballages internes

- Les conteneurs usagés de gaz pressurisés

- Les déchets contenant de fortes concentrations de

métaux lourds toxiques (arsenic, mercure, plomb) tels que les piles

électriques usagés et les thermomètres brisés

- Les produits chimiques périmés.

Administration, cuisine

Services généraux

Déchets ménagers ou

assimilés

Services cliniques et

Services paramédicaux

Blocs opératoires et

Déchets médicaux et

Pharmacie

pharmaceutiques

Fig. Lieux de production des DSMP dans l'hôpital

Tableau n° 1 : Catégories des

déchets d'activités de soins

|

Catégories

|

Producteurs

|

|

Les déchets d'activités des soins des

établissements de santé

|

- Secteur hospitalier (hôpitaux, cliniques)

-Industries pharmaceutiques

-Etablissements de recherche et d'enseignement

|

|

Les déchets médicaux diffus

|

-Secteur professionnel en exercice, libéral

-Laboratoire d'analyse médicale

|

|

Les déchets des soins des ménages et des

personnes en automédication

|

-Toute personne, hors de l'intervention libéral ou d'un

établissement de santé

|

Tableau n° 2 : Classification des

déchets

|

a. Déchets solides

|

|

Sortes

|

Exemples

|

|

Déchets infectieux non tranchants

|

Gaz/bandages, déchets anatomiques, gants, pansements,

sachets de sang, matériel souillé de sang...

|

|

Déchets infectieux tranchants

|

Seringues, aiguilles, bistouris, lames, lancettes...

|

|

Déchets non infectieux

|

Papiers emballages, bouteilles, reste de nourritures, cartons,

épluchures

|

|

B. Déchets liquides

|

|

Eaux usées des installations sanitaires, eau de lavage

du sol, eau de cuisine, de cantine, des lavabos et de la buanderie.

|

1.3. PLAN NORMAL DE LA GESTION DES DECHETS

HOSPITALIERS

1.3.1. Importance de la gestion des déchets

hospitaliers

Les déchets hospitaliers non incinérés

sont nocifs. Le danger qu'ils présentent à la santé

publique est très important.

En effet, ces déchets proviennent des milieux hautement

contaminés et contiennent de nombreux micro-organismes qui peuvent

causer des infections plus ou moins graves aux personnes qui les manipulent et

polluent l'environnement.

Tous les germes qui affectent l'homme et le rend malade

peuvent se retrouver dans ces déchets. Le personnel médical qui

le manipule doit prendre certaines mesures de précaution pour limiter le

plus possible les infections.

A) Tri et collecte des déchets

médicaux

Le tri et collecte constituent une étape primordiale

dans la gestion des déchets.

La collecte a eu lieu au niveau de chaque service et de chaque

salle. Les agents responsables collectent des déchets produits à

ce niveau et les conditionnent dans des récipients qu'ils

présentent au lieu de ramassage lorsqu'il existe un service

d'hygiène hospitalière.

Les seringues, les aiguilles et les autres objets tranchants

contaminés doivent être immédiatement placés dans

une boite de sécurité.

Tous les déchets autres que les matériels

d'injection et autres objets tranchants piquants doivent être

placés dans des conteneurs appropriés colorés selon leur

catégorie comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau n° 3 : Tri et collecte des déchets

médicaux

|

catégories

|

Exemples

|

Couleur du conteneur

|

|

Déchets non infectieux

|

Papiers, emballages, bouteilles, reste de nourritures,

cartons, épluchures

|

NOIRE

|

|

Déchets infectieux non tranchants

|

Fluide du corps humains, déchets anatomiques, gants,

pansements, sang...

|

JAUNE

|

|

Déchets infectieux tranchants

|

Seringues/aiguilles, bistouris, lancettes, lames

|

Boite de sécurité

|

N.B : -Il est très important que

les prestataires et les travailleurs (manipulateurs des déchets)

s'entendent sur le système d'utilisation de conteneurs

colorés.

-Les déchets anatomiques et infectieux à haut

risque doivent être désinfectés à la source pour

réduire les risques pour le personnel et les patients avant d'être

emballés.

b) Stockage des déchets médicaux

Le stockage doit se faire dans de grands récipients

protégés contre les mouches et refroidis s'ils sont

entreposés pendant longtemps. Ces récipients devraient être

étanches aux liquides et mis à l'abri des animaux (rongeurs,

chiens) et des personnes non autorisées.

Les déchets qui sont séparés des autres

devraient être placés dans des sacs non réutilisables

étanches. A l'humidité, suspendus dans des supports

spéciaux ou utilisés comme enveloppes antérieures dans les

récipients en plastique ou en métal.

Des sacs robustes portant marquage coloré doivent

rester aux dommages intérieurs et extérieurs et ne devraient pas

être remplis au-delà d'un niveau permettant de fermer le sac et de

tenir étanche12(*).

c) Condition du lieu ou de regroupement des

déchets médicaux

Le stockage des déchets médicaux pendant

plusieurs jours avant leur destruction est à proscrire vu les risques

qu'ils comportent.

Cependant dans certains hôpitaux, l'incinération

ne peut être réalisée que tous les deux jours et les

déchets produits en quantité importante s'amoncellent.

Dans ce cas, il faut respecter les conditions

suivantes :

- Le stockage des déchets ne doit pas dépasser

trois jours au maximum ;

- Réserver le lieu de stockage à

proximité à cet effet ;

- Choisir le lieu de stockage à proximité de

l'incinérateur ;

- S'il s'agit d'un local fermé, celui-ci doit

être aéré et protéger d'un revêtement

facilement lavable ;

- S'il s'agit d'un conteneur situé dans une zone

à ciel ouvert, l'endroit choisi doit être ombragé, il faut

donc construire un abri et clôturer13(*).

d) Le transport des déchets médicaux

Le mouvement et transport des déchets médicaux

doivent être considérés comme s'intégrant dans un

système général de gestion.

Le transport des déchets contaminés peut exposer

l'agent aux maladies et aux blessures. Pour réduire les risques

causés par ces déchets durant le transport ou le stockage, les

dispositions suivantes doivent être respectées :

- Les déchets pouvant être détruits

localement, on les transporte dans une brouette vers le lieu de destruction. Le

manipulateur doit porter les habits de protection ;

- Pour les déchets pouvant être

transportés loin du site, si les moyens les permettent, un

véhicule doit être affecté pour cette fin. Ce

véhicule doit être nettoyé et désinfecté

à la fin de chaque journée. Pour cela, on doit prendre les

précautions suivantes :

· Empiler les récipients ou B.S et les sceller de

manière à les maintenir fermes ;

· Lorsqu'ils sont transportés dans et qu'elle

comporte des fuites, le véhicule devrait être

désinfecté avec une solution de javel (1%) avant de l'utiliser

à d'autres fins ;

· Ne pas permettre aux individus de s'asseoir sur les

récipients ou boite de sécurité.

1.3.2. Traitement et Gestion des déchets

hospitaliers

Malgré une stratégie en matière des

déchets prévoyant la diminution à la source, la diminution

des polluants dans les biens de consommation, la collecte sélective et

la valorisation, certains déchets ne peuvent être

évités ou recyclés.

L'objectif du traitement est de transformer les déchets

en produits susceptibles de retourner sans inconvénient dans le milieu

naturel ou de trouver une utilisation.

Donner une destination aux déchets constitue une voie

désormais essentielle pour leur élimination. Qu'il s'agisse des

déchets dangereux ou d'ordures ménagères, les mesures de

protection de l'environnement imposent, avant de les déverser dans les

décharges ou dans les cours d'eau, d'éliminer de tels

déchets au moyen des installations spéciales14(*).

1.3.3 Dispositifs de Gestion des déchets

médicaux

Il est, en effet, extrêmement important de trier les

déchets selon leur nature, pour faciliter leur élimination

correcte. Le type des déchets, l'environnement local, la technologie

disponible, les coûts et financements ainsi que le consensus social

(religion, coutumes, etc...) sont autant d'éléments qui

influencent sur le mode de traitement à adopter. C'est donc à

chaque établissement ou à chaque autorité sanitaire de

déterminer les paramètres locaux, et de décider quelles

sont les solutions appropriées. Il n'existe pas de méthode

idéale, qu'elle soit unique ou panachée.

Les dispositifs recommandés pour l'élimination

des déchets médicaux :

· Boîte de sécurité ;

· Ote aiguilles ;

· Fosse à aiguilles ;

· Fosse à aiguilles protégée

· Incinérateur ;

· Fosses à déchets séparées

protégées.

a. La boîte de sécurité

La boîte de sécurité, appelée aussi

conteneur pour objets tranchants/piquants est un récipient

résistant et impénétrable utilisé pour

l'élimination appropriée et sans risque des seringues et

aiguilles usagées et autres objets tranchants contaminés.

Utilisation de la boîte de

sécurité

· Une boîte de sécurité d'une

capacité de 1 litre peut contenir 20 seringues environ ;

· Une boîte de sécurité d'une

capacité de 5 litres peut contenir environ 80 seringues ;

· Une boîte de sécurité d'une

capacité de 10 litres peut contenir environ 200 seringues;

· Une boîte de sécurité doit

être remplie jusqu'au ¾ environ (jusqu'à l aligne

«maximum» `'Full'', lorsqu'elle est imprimée sur la

boîte). Ne mettez pas trop de seringues dans la boîte ;

· Une boîte de sécurité ne doit

servir qu'une seule fois et ensuite détruite immédiatement ou

bien entreposée dans des endroits sur pour être détruite

plus tard ;

· Une fois que la boîte est remplie, refermez le

couvercle et scellez la boîte pour éviter que les seringues ne se

répandent par terre ;

· Remplacez par une boîte vide.

b. L'ôte aiguilles

L'ôte aiguilles est un instrument destiné

à couper, de manière sure, l'aiguille de son embout ou de la

seringue si elle est sortie. On introduit l'aiguille et l'embout de la seringue

dans l'entonnoir de l'ôte aiguille, dont on actionne la

poignée.

L'aiguille tombe dans un petit conteneur. Quant à la

seringue, on la jette dans une boîte de sécurité.

Lorsque le conteneur d'aiguilles est plein, on le

sépare minutieusement de l'ôte aiguille pour le vider dans une

fosse à aiguilles protégée. Le conteneur doit être

désinfecté, nettoyé et réutilisé. Ce

dispositif ne doit être utilisé que lorsqu'on dispose d'une fosse

à aiguilles.

c La fosse à aiguilles

C'est une fosse dans laquelle les aiguilles sont jetées

après avoir été coupés des seringues avec ôte

aiguilles.

Cette fosse est dotée d'un orifice étroit (au

moins 10 cm de diamètre) fermé à cadenas. La fosse

à aiguille n'est utilisée lorsqu'on dispose d'ôtes

aiguilles, dans le cas contraire on utilise des boîtes de

sécurité seulement.

d. L'incinérateur

C'est un matériel conçu pour assurer la

destruction des déchets à haute température d'au moins

800°c. Les déchets combustibles sont réduits en résidus

incombustibles beaucoup moins volumineux et moins encombrants. Il existe

plusieurs types d'incinérateurs. L'incinérateur de Montfort

construit selon les normes, entretenu dans les règles peut fonctionner

conformément «aux pratiques optimales».

Il peut traiter les déchets infectieux et non

infectieux avec des retombées environnementales minimales.

L'incinérateur de Montfort détruit 6-7kg/h (ou 6

boîtes de sécurité par heures) s'il est correctement

utilisé.

N.B : L'incinérateur De Montfort

ne doit pas être utilisé pour détruire :

- les déchets contenants les thermomètres

cassés, les poches de perfusion, les sacs plastics en P.V.C, des flacons

en verres fermés, ou les ampoules ;

- les déchets humides.

e. Fosse à déchets

séparés

Les déchets médicaux sont collectés et

jetés dans une fosse (3 m au moins). La fosse n'est renfermée de

terre qu'une fois pleine.

Cette solution peut être utilisée dans les zones

rurales ou la nappe phréatique est profonde (plus de 1,50 m en dessous

de la base de la fosse) et où la quantité des déchets est

moins importante. Pour éviter la contamination de la nappe

phréatique, il est conseillé de bétonner le fond et les

parois. Cette fosse peut servir à l'élimination de déchets

anatomiques, la cendre...

1.4. DESTRUCTION DES DÉCHETS

Les dispositifs de destruction des déchets

médicaux ayant été décrits dans la partie

précédente, les principales méthodes de destruction, leurs

avantages et leurs inconvénients sont présentés dans le

tableau ci-dessous :

Tableau n° 4: Destruction des

déchets

|

Methods

|

Avantages

|

Inconvénients

|

|

Incineration

|

-Construit sur place ou importé

-Destruction complète et efficace des déchets

médicaux

-Répond aux normes hospitalières

-Retombées environnementales minimales

|

-place de coût $ 1000 à 10.000

-Nécessite de transport, formation/supervision

-Nécessité du carburant ou du bois au

préchauffage

-Nécessite le matériel réfractaire

-Nécessite le tri des déchets à

incinérer

|

|

Combinaison dans un tonneau ou foyer métallique

couvert

|

-Matériel disponible localement

-Faible coût

|

-Supervision nécessaire pour une utilisation

correcte

-Danger de laves de plastique

-Inefficace en saison pluvieuse

-Destruction incomplète des aiguilles

|

|

Fosses à déchets séparés

|

-pas besoin d'équipement supplémentaire

-pas besoin de combustible

-pas de fumée

-faible coût

|

-Fosse peut être remplie rapidement

-Sol parfois très dur

-Seringues se dégradent très lentement

-Danger de contamination des nappes phréatiques

-Danger de récupération des seringues par

déterrement

|

|

Fosses à aiguille protégée

|

-Peut être disponible localement

-pas de besoin de matériels sophistiqué

-Peut servir très longtemps

-Pas de retombées environnementales

|

-Sert uniquement à l'élimination des objets

tranchants piquants

|

1.5. LES DANGERS ET SITUATION À RISQUE

LIÉS À LA MAUVAISE GESTION DES DÉCHETS

Selon l'OMS, la santé étant définie comme

un état complet du bien être, la qualité de cet état

dépend du rapport entre l'homme et l'environnement. La santé

individuelle et tous devient un thermomètre, un indicateur de la

qualité de l'environnement.

En ce qui concerne le risque d'infection et de dommage,

résultant de la gestion des déchets médicaux, les

études montrent que l'abandon de ces déchets permettra à

l'hôpital d'attirer les animaux errants et les insectes qui sont souvent

à cheval entre les foyers de pollution, les établissements

humains, et les installations hospitalières transformant ainsi

l'hôpital en un milieu infectieux. Cela entraîne des

conséquences diverses sur la morbidité et la moralité de

la population.

a) L'agression visuelle et psychologique

C'est l'une des premières nuisances aux déchets

hospitaliers. Les professionnels de la santé qui ont banalisé les

images de leur monde médical, doivent comprendre la répulsion ou

le dégoût des personnes étrangères pour ces rebuts.

La vision des déchets est le premier signe visible partout d'une

hygiène déficiente.

b) Les risques mécaniques

Ils sont intimement liés aux objets piquants et

coupants spontanément ou à cause de bris. Leur présence au

sein de dispositif de collecte peut mettre en jeu la sécurité du

personnel de manutention et de traitement.

c) Les risques toxiques et chimiques

Ils sont souvent liés, les substances toxiques ont une

interaction plus ou moins réversible avec les constituants, vitaux des

cellules, et les substances corrosives détruisant immédiatement

les tissus, les produits chimiques doivent être

répertoriés, leur emploi précis et leur élimination

doivent être réglementés.

d) Les risques infectieux ou biologiques

Les déchets d'activités de soins à

risques infectieux présentent des risques difficiles à

évaluer précisément les raisons qui font les

déchets des vecteurs de risques infectieux reposent sur le fait

qu'à l'hôpital les germes qui circulent sont plus virulents et

souvent plus résistants aux antibiotiques, aux désinfectants et

aux agents physiques.

e) Les accidents d'exposition au sang et aux liquides

biologiques

La majorité des piqûres survient une fois le

geste effectué, lors de l'élimination du matériel

souillé. La présence d'objets piquants non protégés

traînant sur un plateau, dans les poubelles, sur un champ voire sur

un lit compte pour un tiers d'accidents d'exposition au sang (AES).

Le personnel infirmier est le plus touché par les AES,

mais tous les acteurs de la chaîne d'élimination des

déchets sont concernés.

f) Les infections nosocomiales

Le rôle du manu portage est mis en avant dans toutes les

études et l'on peut dire que 80% à 95% des infections sont

transmises par la main. Là encore, tous les acteurs de soins ou

d'environnement du malade sont impliqués et le déchet

contaminé peut être l'un des facteurs important de la chaîne

de transmission15(*).

1.6. DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS

En vue de parvenir à cette amélioration dans la

gestion des déchets bio-médicaux, aux Etats-Unis, il

s'avère important d'établir au préalable et de

façon scientifique une définition des termes

« déchets bio-médicaux », de leurs composants

ainsi que des buts visés par leur gestion. Si l'objectif premier de la

« gestion » des déchets générés

par les unités médicales est d'éviter une propagation

accidentelle de maladies, il faudrait alors reconnaître en tout premier

lieu qu'il y a seulement un petit pourcentage contaminé et susceptible

de transmettre des maladies.

a) METTRE TOUT D'ABORD L'ACCENT SUR LE TRI A LA SOURCE

Ce qui fait couramment en matière de gestion de

déchets dans beaucoup d'hôpitaux est de rassembler tous les

déchets (aussi bien ceux qui sont potentiellement infectieux que ceux

provenant des bureaux, les restes de nourritures, les débris de

construction ainsi que de dangereux déchets chimiques) de les collecter

et de les mettre au rebut.

La conséquence de cette politique est que les

déchets quittant les hôpitaux sont dans l'ensemble potentiellement

infectieux et potentiellement dangereux et chimiques.

Ainsi, plusieurs hôpitaux en Inde ont déjà

arrêté des programmes de tri, donnant ainsi sur le plan local des

exemples de ce qui est possible.

Si un tri adéquat est réalisé à

travers la formation, l'établissement de normes claires et une mise en

application stricte, alors les ressources pourraient être tournées

vers la gestion de la portion des déchets qui nécessitent un

traitement spécial. Le propos ici n'est pas de minimiser le besoin de

ressources à allouer pour contribuer au tri : la formation, l'usage

de conteneurs appropriés, les signes et les équipements de

protection pour les travailleurs, constituent les composants nécessaires

de ce processus qui permettra de s'assurer que le tri est effectif et q'il est

maintenu.

b) LA SECURITE DU PERSONNEL A TRAVERS L'EDUCATION ,LA

FORMATION ET LES EQUIPEMENTS

Les travailleurs, qui manipulent des déchets chimiques.

Il faut donc q'une éducation et une formation appropriée soient

offertes à tous les travailleurs : des docteurs aux garçons

de salle, aux manoeuvres et aux chiffonniers, pour assurer une

compréhension des risques que posent les déchets et savoir

comment se protéger et gérer ces déchets (plus

particulièrement comment procéder à un tri à la

source appropriée). Des programmes d'éducation et de formation

doivent être élaborés. Ces programmes doivent pouvoir

cibler chacune des populations identifiées de manière à

satisfaire aux besoins, de manière à construire une

compréhension et un changement de comportement.

c) ASSURER UNE COLLECTE ET UN TRANSPORT SUR

Si l'on veut tirer les avantages du tri à la source, il

faudrait des systèmes sûrs internes et externes de collecte et de

transport des déchets. Si les déchets triés sur place

doivent être mélangés par les travailleurs au moment de

leur collecte, ou si un hôpital se donne beaucoup de mal pour

séparer ces déchets et qu'au niveau de la décharge

municipale, on les mélange de nouveau, le problème demeure. Les

travailleurs quant à eux sont protégés mais le mal

causé à l'environnement et qu public est toujours le même.

Il faudrait aussi que les inquiétudes des administrateurs des

hôpitaux et des officiels municipaux quant à la

réutilisation des appareils médicaux, conteneurs et autres

équipements, soient prises en compte dans tout projet de gestion des

déchets. Il suffit pour vérifier le bien fondé de ces

inquiétudes de parcourir les rues pour constater que des gants en latex

ou de cidex usagé ( un désinfectant considéré aux

USA comme pesticide), des récipients servant à retenir de l'eau

pour faire du thé, sont revendus. Alors seulement on comprendra le

risque que présentent les décharges peu sûres. Il faut

signaler aussi la pratique qui consiste à nettoyer et revendre

seringues, aiguilles, ampoules et flacons.

d)RETRAITER LES STOCKS A TRAVERS LES FORMATION ET LES

EQUIPEMENTS

La science du retraitement de l'équipement et des

matériels pour une réutilisation dans les unités

médicales est assez bien implantée dans des pays tels que l'Inde

et mérite d'être appuyée. Les associations de

professionnels de soins de santé doivent être encouragées

à soutenir fermement une réutilisation judicieuse des

matériels. Elles doivent aussi commencer à arrêter des

normes pour le retraitement. Le maintien de cet effort à

l'intérieur des hôpitaux donnera des produits de qualité et

découragera l'achat d'objets jetables.

Les produits à usage unique sont chers, ils augmentent

la production de déchets et ne contribuent pas nécessairement

à une diminution des taux d'infection dans les hôpitaux.

e) INVESTIR POUR UN TRAITEMENT EN MATIERE DE DECHETS

MEDICAUX ET DE TECHNOLOGIES DE DECHARGES

L'incinération en masse des déchets hospitaliers

ne réduira pas les risques encourus par les travailleurs. Au contraire,

la menace pour la santé publique est plus grande avec la présence

dans l'air de mercure et d'autres métaux lourds, ou encore de dioxines

et furanes provenant de la combustion de plastiques, tels que le PVC, de plus

en plus utilisés dans l'empaquetage médical.

D'autres techniques de traitement des déchets, comme

l'autoclave, les micro-ondes et la désinfection chimique,

présentent moins de risques pour le traitement des déchets.

Le choix des technologies de traitement doit être fait

en ayant une bonne connaissance du flux de déchets à gérer

et l'objectif visé à travers le traitement. Si la technologie

doit être écologiquement sûre, alors le flux des

déchets doit être traité (désinfecté) sans

générer des sous-produits dangereux. L'incinération peut

être considérée comme une technologie qui donne dans

« l'exagération ».

Des normes nationales en matière de technologies de

traitement doivent être arrêtées et il n'y a aucune raison

pour qu'un pays ait des normes moins rigoureuses que celles en vigueurs aux USA

ou en Europe.

1.7. DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

a) Au Maroc

Dans le cadre du programme national de lutte contre les

IST/SIDA, le ministère de la santé a élaboré un

guide de gestion des déchets piquants et tranchants en milieu de soins.

Son objectif principal est de contribuer à la réduction du risque

de la transmission du VIH et des hépatites virales B et C, aux niveaux

de toutes les formations sanitaires.

1. La transmission des micro-organismes à partir des

déchets se fait soit :

· Directement par le manu portage ou par projection

à partir des produits contaminés

· Indirectement à travers un matériel

souillé entraînant des blessures et piqûres ou à

travers le milieu extérieur (eau, air sol, aliments)

· Existence d'un réservoir (patient, porteur sain,

déchets, animaux tels des chats ou rats)

b. Prévention de la transmission d'agents

infectieux par des objets piquants et tranchants

La prévention repose sur le respect des

précautions«standards »,qui sont destinées à

limiter tout contact avec le sang et les autres liquides biologiques.

Les règles de prévention passent essentiellement

par :

· le port de gants : il contribue de façon

efficace à la prévention de la transmission des germes en cas

d'un AES ,il retient 30 à 60% du volume sanguine contenu dans

l'aiguille,

· le lavage des mais :il doit se faire avant et

après tout acte exposant au sang ou à un liquide biologique,

même en cas de port de gant,

· la vaccination de personnel soignant contre

l'hépatite B,

· L'organisation de la gestion des déchets

à l'intérieur de l'hôpital,

· La sensibilisation du personnel soignant à

l'importance hygiénique d'une bonne gestion des déchets

médicaux,

· L'organisation des actions de formation et recyclage

des professionnels de santé.

Par ailleurs, la gestion correcte des déchets piquants

et tranchants permet d'éviter le risque de blessures infectantes ;

les DPT doivent être :

· Triés au niveau de leur production,

· Ramasser dans des récipients rigides, de forme

et de couleur spécifique,

· Stockés dans un endroit clos

réservé à cet effet,

· Traités correctement par un

procédé valable à savoir : incinération,

stérilisation

Ou encapsulation16(*)

a) Au Sénégal

Pour améliorer la salubrité de l'environnement

hospitalier au bénéfice des populations, une étude sur la

gestion des déchets biomédicaux a été menée

au centre hospitalier régional (CHR) de Ziguinchor du 1er au

15 mars 2000.au niveau du CHR ,l'incinérateur a cessé de

fonctionner depuis 1993.

Les problèmes de gestion des DBM ont été

observés à tous les niveaux. Pendant la phase de collecte, il n'y

a pas d'identification ni de tri. Les poubelles sont exposées un peu

partout. Les manoeuvres, à défaut de porter les poubelles sur

le dos ou la tête, utilisent une table roulante .les déchets

aboutissent dans une crevasse peu profonde à ciel ouvert où ils

sont périodiquement brûlés. La collecte, le stockage et le

transport se font sans aucun moyen de protection (gants, bottes, masques,

tabliers, etc).

Les déterminants essentiels de cette mauvaise gestion

seraient l'insuffisance de moyen financiers, et de formation des agents

chargés du nettoiement, l'inconscience du personnel, et l'utilisation de

pratiques non standardisées, par manque de programme.

Désormais, la gestion des DBM au CHR de Ziguinchor doit

être correcte.

L'enfouissement sanitaire a été choisi comme

méthode d'élimination des DBM dans

Le contexte actuel du CHR. un programme annuel a

été proposé dans ce sens.

Les stratégies d'approche sont la formation et

l'information,la motivation,l'équipement,la supervision et

l'évaluation. L'exécution de ce programme requiert un budget de

5432454 francs CFA répartis entre la formation (22%)

l'équipement, (40%), la construction de la fosse et le suivi (38%). Les

tâches sont réparties entre un médecin de santé

publique, les responsables d'unités de soins, et les agents

préposés au nettoiement.

Le suivi se fera essentiellement par trois supervisions

trimestrielles au troisième sixième et neuvième mois et

par une évaluation à la fin du programme, l'impact sera

apprécié par la disparition des dépôts sauvages

grâce à l'élimination effective de tous

Les DBM dans la fosse d'enfouissement sanitaire du CHR de

Ziguinchor.17(*)

Chapitre. II : PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

II.1. BRÈVE PRÉSENTATION DE

L'HÔPITAL DISTRICT DE MUSANZE

1.2.1. SITUATION

GEOGRAPHIQUE.

L'Hôpital de district de Ruhengeri est situe dans la

ville de Ruhengeri/Musanze, Province du Nord, District de Musanze, Secteur

Muhoza ; sur la route principale KIGALI-RUHENGERI-GISENYI

(KIGALI-MUSANZE-RUBAVU),

Il est facilement repérable à cause de son type

pavillonnaire et Nature

Il est limite :

· A l'Est par : National Policy Academy

· A l'Ouest par: Prison Central de Ruhengeri.

· Au Nord par : Ancien Région sanitaire de

Ruhengeri

· Au Sud par : SOPYRWA.

1.2.2. APERCU HISTORIQUE

L'hôpital de référence de Ruhengeri fut

construit en 1939 pendant la période coloniale. Il démarra ses

activités comme un dispensaire public pour le peu d'habitants et

quelques résidents coloniaux ; de 1939 à

l'indépendance (1962), il connut une évolution qui l'amena au

statut d'un hôpital public géré par le Gouvernement

Rwandais jusqu'en 1964. Dans le cadre des accords signés en 1964 entre

le gouvernement Rwandais et la coopération française, la gestion

et le fonctionnement de l'établissement ont été

confiés à cette dernière. Elle prenait en charge une bonne

partie du personnel, les équipements ainsi que les extensions

indispensables au développement d'un hôpital de

référence nationale. C'est ainsi que dans les années 1980,

l'hôpital de Ruhengeri fut reconnu comme hôpital de

référence nationale, en 3ème rang après le Centre

Hospitalier de Kigali et l'hôpital Universitaire de Butare, grâce

aux travaux de réorganisation, de réaménagement et

d'extension réalisés par la coopération

française.

Durant la tragédie du génocide, L'hôpital

de ruhengeri comme les autres institutions du pays, n'a pas été

épargné : les infrastructures ont été

détruites, le matériel et équipements ont

été pillés sans oublier les pertes en ressources

humaines.

Les coopérants expatriés ont tous quittés

le pays et très peu d'entre eux sont revenus épauler leurs

collègues rwandais après 1994. En Juin 1996, le ministère

de la santé a repris la relève ; bénéficiant

de l'appui d'une ONG « MSF Hollande ». L'OPHAR et d'autres

partenaires comme Save the Children, Caritas, ect... qui fournissaient les

produits pharmaceutiques à l'hôpital de Ruhengeri.

En Janvier 1997, la coopération française a

repris ses activités surtout dans le service de Chirurgie avec

l'arrivée du chirurgien Dr Tol YIN, qui a persévéré

à appuyer l'hôpital même durant la période

d'insécurité qui prévalait dans la région de 1997

à 1998. Depuis lors, la coopération française a

réalisé certaines réhabilitations d'urgence

nécessaires à la bonne marche des activités et tous les

services du paquet complémentaire d'activités fonctionnaient

à part celui d'ophtalmologie faute des spécialistes.

Signalons aussi que Médecins Sans Frontières

Belgique a appuyé les services de maternité et de gynéco

obstétrique de 2004 jusque fin 2006.

Notons que depuis 1994, l'hôpital de Ruhengeri a perdu

théoriquement son rang d'hôpital de référence

nationale pour être classé comme hôpital de district devant

couvrir la ville de Ruhengeri, les districts de Bugarura, Kinigi et Mutobo,

mais cela ne l'a pas empêché de continuer à recevoir les

transferts des hôpitaux de Shyira, Kabaya, Gisenyi, Nemba ainsi que

ceux des centres de santé du district sanitaire de Gitare qui ne

disposait pas d'hôpital.

1.2.3. SERVICES ET ORGANES

L'Hôpital de Ruhengeri est le seul hôpital de

district que compte le District de Musanze.

La capacité d'accueil actuelle est de 409 lits

dont :

· 23 lits dans les 2 cliniques (chirurgie et

médecine interne),

· 97 en chirurgie,

· 75 en pédiatrie et nutrition,

· 79 en médecine interne,

· 91 en gynéco obstétrique,

· 20 en soins intensifs post opératoire,

· 18 au service de santé mentale et 6 aux

urgences.

Soucieux d'accomplir la mission lui assignée,

l'hôpital de Ruhengeri a renforcé au cours de l'année 2007

des actions s'articulant dans un réseau de services curatifs :

· Consultation curative de référence,

· Hospitalisations,

· Prise en charge des maladies chroniques,

· Prise en charge chirurgicale,

· Prises en charge des accouchements eutociques et

dystociques,

· Prises en charge des malnutritions

sévères,

· Prises en charge psychosociales,

· Prises en charges des PVVIHs et

· Réadaptations fonctionnelles.

Dans ce cadre, l'hôpital de Ruhengeri a concentré

ses efforts dans les activités pouvant améliorer la

qualité des services. Il s'agit notamment :

· Accorder un intérêt particulier aux soins

de qualité et y apporter un appui concret,

· Mettre à la disposition de la population des

médicaments essentiels de qualité en quantité

suffisante.

· Equiper les services en matériel et

équipement de base approprié ;

· Renforcer et privilégier les activités

ayant trait à la santé de la mère et de l'enfant ;

· Renforcer le service de prise en charge aux ARVs des

adultes et pédiatriques ;

· Réhabiliter et faire l'extension des

bâtiments afin de les rendre plus pratiques et renforcer la

capacité d'accueil des services

· Améliorer le système de rapportage et de

gestion de l'information sanitaire

· Inviter les médecins spécialistes pour

certaines opérations nécessitant une haute expertise

· Faire le plaidoyer pour payer la motivation du

personnel

· Assurer un encadrement régulier des centres de

santé de sa zone de rayonnement

· Assurer le perfectionnement du personnel à

travers les formations dans différents domaines

· Améliorer l'hygiène et le jardin de

l'hôpital

· Mettre en place des outils de gestion et

d'évaluation tant sur le niveau de service que sur le plan individuel

1.2.4 Situation démographique

Caractère démographique de la zone de

rayonnement de l'Hopital de Ruhengeri par zone de rayonnement en janvier

2009.

Tableau n° 5 : Base des données de la

population de la zone de rayonnement de l'hôpital de Ruhengeri.

|

N°

|

Zone de rayonnement

|

Population 2009

|

|

1

|

MUHOZA

|

78050

|

|

2

|

KARWASA

|

27720

|

|

3

|

GASIZA

|

22951

|

|

4

|

BISATE

|

20260

|

|

5

|

KINIGI

|

37251

|

|

6

|

SHINGIRO

|

34574

|

|

7

|

BUSOGO

|

38889

|

|

8

|

KABERE

|

16184

|

|

9

|

NYAKINAMA

|

40241

|

|

10

|

MURANDI

|

19030

|

|

11

|

RWAZA

|

21063

|

|

12

|

GASHAKI

|

18248

|

|

Total

|

374.471Habitats

|

Source ; HOPITAL Ruhengeri ;Statisticien 2010.

Dont :

· CS : 12

· PS : 3

· Nombre des animateurs de sante communautaire

actifs : 1772 dont 4 par village ( soit 443villages)

De part ces chiffres, la population du district de Musanze ne

fait que croitre car elle est victime d'un exode rural incontrôlé

des populations venant des territoires de Kigali, Kibungo, Byumba, etc.

II.5. RESSOURCES HUMAINES

Tableau n° 6 : Base des données du personnel

des fosas du district de Musanze.

|

N°

|

Zone de rayonnement

|

Population 2009

|

|

1

|

MUHOZA

|

37

|

|

2

|

KARWASA

|

18

|

|

3

|

GASIZA

|

29

|

|

4

|

BISATE

|

22

|

|

5

|

KINIGI

|

31

|

|

6

|

SHINGIRO

|

30

|

|

7

|

BUSOGO

|

35

|

|

8

|

KABERE

|

18

|

|

9

|

NYAKINAMA

|

32

|

|

10

|

MURANDI

|

26

|

|

11

|

RWAZA

|

31

|

|

12

|

GASHAKI

|

12

|

|

13

|

Hôpital Ruhengeri

|

186

|

|

Total

|

507

|

Dont :

· Ce qui donne 16,3% des personnel de soutien et 83,7%

des personnels soignant, ce qui montre le taux d'infirmier à 113,2%

soit 883Habitats/infirmier.

II.9. INFRASTRUCTURES DE BASE

· Hôpital de district avec tous les services

disponibles

· Centre de santé en bon état 12/12 soit

100%

II.10. ORGANIGRAMME DE L'HOPITAL

Conseil d'Administration

Comité de gestion

Directeur de l'hôpital

Administrateur Gestionnaire

Secrétariat et Archivage

Chef de Nursing

Médecin Chef de Staff

Pharmacien

Inf Responsables de service

Infirmiers de service

Médecins Chef de service

Médecins de service

Responsable de la pharmacie

Préposé (e) à la pharmacie

Responsable de Nutrition

Chargé de l'Admin du Personnel

Statisticien

Resp sce Social

Le Comptable

Chargé des Approvisionnements

Opérateur de saisie

Assistant Sociales

Caiisier princil

Charge de recouvrement

Caissiers

Ch. de facturation

Accueil, com et relations Publiques

Ch Hygiène

Maintenance et Equ, +Charroi

Superviseur point focal

Gestionnaire de la Chaine du froid et Vaccins

Conseil d'Administration

Comité de gestion

Directeur de l'hôpital

Administrateur Gestionnaire

Secrétariat et Archivage

Chef de Nursing

Médecin Chef de Staff

Pharmacien

Inf Responsables de service

Infirmiers de service

Médecins Chef de service

Médecins de service

Responsable de la pharmacie

Préposé (e) à la pharmacie

Responsable de Nutrition

Chargé de l'Admin du Personnel

Statisticien

Resp sce Social

Le Comptable

Chargé des Approvisionnements

Opérateur de saisie

Assistant Sociales

Caiisier princil

Charge de recouvrement

Caissiers

Ch. de facturation

Accueil, com et relations Publiques

Ch Hygiène

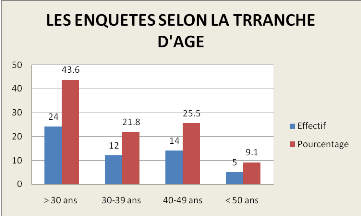

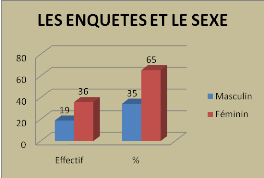

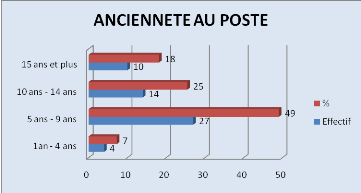

Maintenance et Equ, +Charroi