|

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

J'éprouve une reconnaissance toute spéciale

à l'endroit de mon directeur de recherche, le Professeur

Ibrahima LY, agrégé de droit public, chef de département

de Droit Public, de la faculté des sciences juridiques et politiques,

Directeur du CREDILA, qui tout au long de mon travail a

démontré une grande disponibilité. Son soutien

indéfectible lors de la réalisation de ce travail a

contribué à l'enrichir.

Je manifeste ma gratitude à tous mes professeurs du

programme de master II en droit de l'environnement de la faculté des

sciences juridiques et politiques de l'Université cheikh Anta Diop de

Dakar. A madame Fatou SOW (notre forte amitié) et à sa soeur

madame Amsatou Sow SIDIBE, directrice de l'IDHP, pour leur soutien.

Une mention exceptionnelle à Mme BA, la

secrétaire du CREDILA pour toute sa compréhension.

Je remercie profondément Monsieur Moustapha NDIAYE de

la CEPS/MEPN pour notre amitié forte et très distinguée

mais plus particulièrement pour sa contribution décisive à

l'élaboration de cette étude.

Je témoigne ma grande reconnaissance à mes

ami(e)s et frères pour leurs prières et conseils

distingués : ceux-ci sont entre autres, Souleymane Sanokho, Aliou Gueye,

Cheikh Elbou Diagne, Dame Gueye, Oumy SY, Moustapha Diouf, Abdou karim SARR,

etc.

Mes remerciements sont également adressés

à tous les Etudiants inscrits au master II du droit de l'environnement

pour leur bienveillance distinguée et leur esprit d'ouverture

illimité. Je voudrai nommément citer ces personnes qui m'ont

beaucoup marquées par leur indulgence distinguée : Moustapha

Niang, madame Touré, Aminata Diop, Sokhna Dié Ka,

Diédhiou, tous du Master II en droit de l'environnement.

Enfin, toute reconnaissance à toute ma famille que

j'adore bien.

II

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Je dédie ce travail de recherche :

+ A mes chers parents ;

+ A mes soeurs et frères ;

+ A mes très fideles amis ;

+ A mes Oncles et Tantes

+ A toute ma famille

+ Enfin, dédions ce travail à toutes les personnes

qui de prés ou de loin

ont apporté leur concours pour la réalisation de ce

mémoire de

recherche (une modeste contribution intellectuelle).

J'ose espérer que ce travail sera d'un certain apport pour

la communauté intellectuelle (chercheurs et étudiants) surtout

pour les personnes soucieuses de la gestion durable du littoral

sénégalais.

III

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

TABLES DES SIGLES ET DES ACRONYMES

APIX : Agence pour la Promotion des Grands

Travaux.

AOF : Afrique Occidentale Française.

AOP-OSP : Autorisation d'Outillage Privé

avec Obligation de Service Public

ANOCI : Agence Nationale pour l'organisation de

la conférence islamique

CCL : le Code des Collectivités locales

du Sénégal.

CDE : le Code du Domaine de L'Etat

CREDILA : Centre de Recherche, d'Etude et de

Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines.

DPM : le Domaine Public Maritime

DPN : Domaine Public Naturel

DN : le Domaine Nationale

DRIRE : Direction Régionale de

l'Industrie de la Recherche et de L'Environnement.

IRD : Institut de Recherche pour le

Développement de Dakar.

PNAT : Programme National d'Aménagement

du Territoire.

PED : les Pays en voie de

Développement.

PNAE : Plan National d'Action pour

l'Environnement.

PNUE : Programme des Nations Unies pour

l'Environnement

ONG : les Organisations Non-Gouvernementales.

OCI : Organisation pour la Conférence

Islamique

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OIG : Organisation Internationale

Gouvernementale

UCAD: Université Cheikh Anta Diop de

Dakar.

IV

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

UICN : Union Mondiale pour la Conservation de la

nature.

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour

l?Education, la Science et la Culture. WWF : World Wide

Foundation

V

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

LA LISTE DES GRAPHIQUES

|

DESIGNATIONS

|

PAGES

|

|

Graphique 1 : Appréciation de la

|

P. 48

|

|

qualité de gestion du DPM

|

|

Graphique 2 : Opinions sur

|

P. 50

|

|

l'efficacité des lois de protection du

Littoral

|

|

Graphique 3 : Appréciation de

|

P. 54

|

|

l'implication des populations

|

|

Graphique 4: propositions globales

|

P.57

|

|

de solutions

|

VI

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

LA LISTE DES CARTES

|

DESIGNATIONS

|

PAGES

|

|

Carte N° 1 : les différents

|

P. 19

|

|

écosystèmes du Sénégal (composantes

du DPM)

|

|

Carte N°2 : la grande Côte au

|

P. 20

|

|

Sénégal (de Dakar à Saint louis)

|

VII

Mater II, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE I : IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE

L'ENVIRONNEMENT

SECTION I : DESCRIPTION DU DPM

Para I. aux plans physique et

socioéconomique

Para II. Aux plans juridique et

institutionnel

Section II. Identification des problèmes de

gestion de l'environnement sur le DPM

Para I. Les difficultés de la gestion du DPM et

ses impacts

Para II. Les impacts primordiaux

Conclusion partielle

PARTIE II : LES PERSPECTIVES DE SOLUTIONS ET AMELIORATION

DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE DPM

Section I. les perspectives de gestion du DPM

Para I : les perspectives d'ordre

environnemental

Para II. Les perspectives de développement

socio-économique

Section II. Amélioration de la gestion de

l'environnement sur le DPM Para I. amélioration des textes et du cadre

institutionnel

Para II. Révision de la politique

environnementale

Conclusion générale

VIII

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

RESUME DU MÉMOIRE

Les sommets mondiaux sur la terre et le développement

durable, sur la biodiversité, consécutivement de Stockholm et de

Rio, ont suscité pour l'humanité une plus grande attention et une

préoccupation majeure pour de l'environnement en

générale.

En effet, des protocoles et des conventions internationales

adoptées en partie au cours de ces dernières décennies

constituèrent la ligne directrice de la politique des Etats devant

assurer une gestion et une protection des ressources de l'environnement.

Ainsi, à l'instar de plusieurs pays signataire, le

Sénégal s'inscrit dans cette logique de protection et de gestion

de son environnement. L'étude portant sur la gestion du Domaine Public

Maritime (DPM)1 fait montre des conventions sur le droit de la mer,

la convention de Ramsar, entre autres, dont le Sénégal est

signataire. A cet, il faut dire qu'un dispositif juridique et institutionnel de

protection de son domaine maritime est mis en place en vue d'un encadrement

efficace. Néanmoins, Le DPM au Sénégal en raison de ses

enjeux majeurs fait actuellement l'objet de beaucoup de débats sur la

manière dont les populations en font usage. Les enjeux en termes de

climat, de rentabilité économique et touristique attirent les

investisseurs privés nationaux tout comme étrangers. Cette

attraction des populations vers ses ressources créent une concurrence

sur elles, et par conséquent cela pose une dégradation du

potentiel existant.

En effet, cette présente étude portant sur la

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal, vient à une heure cruciale dans un contexte

d'occupations rapides et douteuses du littoral. Les débats qui animent

le sens commun font état de la mal-gouvernance des zones

côtières. Ainsi, pour mieux édifier les populations et les

chercheurs sur les atteintes à l'environnement du DPM, il convient de

spécifier la recherche d'abord. Pour ce faire, nous nous sommes

focalisés sur la grande côte du Sénégal, autrement

dit les Niayes.

Dans la partie I, les points traités

s'articulent autour de l'encadrement du DPM de façon

générale car les lois sur la protection de l'environnement ne

sont pas exclusives. Toujours

1 Le Domaine Public Maritime fait partie

intégrante du domaine public naturel de l'Etat. Son gestion est du

ressort de l'Etat sauf à quelques exceptions prés, selon le code

du domaine de l'Etat au Sénégal, loi 76-66, JORS.

IX

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

dans la partie I, la section II de

l'étude de la gestion a permis de mieux appréhender les

problèmes environnementaux et institutionnels.

L'encadrement qui convient pour assurer une bonne gestion du

DPM tant juridique qu'institutionnel est cloué à des lacunes

d'imprécision des textes et/ou de manque de moyens d'action des

intervenants. Le laisser-aller notoire, a induit des problèmes majeurs

de pollution maritime et de réduction des potentialités

pédologiques du milieu.

A cet effet, la partie II de cette

étude, a consisté à identifier en premier lieu les causes

des problèmes et en second lieu à proposer des mesures

palliatives.

Dans la section I, les différentes

causes s'articulent autour de deux points : les causes externes (globaux du

problème de gestion de l'environnement) et les causes internes (à

savoir spécifique à la grande côte au

Sénégal). L'ensemble de ces causes ont permis

l'élaboration de mesures substantielles (Section II)

d'atténuation et de réduction des effets sur la population et

l'environnement.

Il faut simplement se rappeler que l'environnement en particulier

le littoral, en raison des changements climatiques qui se profilent et des

actions anthropiques négatives, nécessite une plus grande

attention de la part des pouvoirs publics mais aussi des populations locales.

Vu que l'existence de l'humanité est conditionnée par la

diversité biologique, les citoyens et les autorités publiques

sont interpellés à plus responsables face à la menace de

dégradation du DPM en vue d'une gestion efficace de ce domaine

précité.

1

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

INTRODUCTION

Le droit de l'environnement a pour objet l'étude ou

l'élaboration de règles juridiques concernant l'utilisation, la

protection, la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes ses

formes. C'est un droit en pleine expansion, dont les champs tendent à se

densifier au fur à mesure que des avancées sociales,

scientifiques et techniques se manifestent dans la prise en compte de

l'environnement dans les activités économiques.

En effet, au cours de ces dernières décennies,

l'environnement s'est peu à peu imposé aux acteurs juridiques,

économiques, politiques et sociaux à toutes les échelles.

La prise en compte de la protection de notre environnement dont dépend

notre qualité de vie est devenue incontournable dans

l'élaboration de politiques publiques. Parallèlement la

décentralisation a conféré aux collectivités

territoriales toujours plus de pouvoirs et de compétences notamment dans

les décisions locales relatives à l'environnement.

Inscrit dans l'option stratégique du

Développement durable institué au lendemain de la

conférence de Rio2, le Sénégal manifeste ;

à cet effet, une volonté politique de prise en compte des

exigences de protection et de conservation des ressources naturelles et de

l'environnement. Cette nouvelle exigence semble aboutit à l'implication

des populations et la responsabilisation des acteurs de développement

d'une part et d'autre part dans le renforcement du dispositif juridique et

organisationnel.

Située à l'extrême ouest du

Sénégal, avec une position géographique frontalière

des eaux océaniques sur sa grande partie, la grande côte dispose

d'un domaine public maritime qui est aujourd'hui l'un des plus convoités

(700 km de large) du pays. De surcroît, elle bénéficie d'un

climat frais et doux presque 9 mois sur 12. Un tel privilège suscite des

convoitises et attire les investisseurs à se livrer parfois des

activités déloyales sur le Domaine Public Maritime

(DPM3) souvent même avec la bénédiction de nos

autorités.

2 La Conférence des Nations unies sur

l'environnement et le développement s'est tenue à Rio de Janeiro

au Brésil du 3 au 14 juin 1992, réunissant 110 chefs d'Etats et

de gouvernements et 178 pays. 27 principes qui prennent en charge la question

de la préoccupation environnementale au-delà celle

socio-économique sont pris.

3 DPM voire définition dans un sens

donné dans le Code du Domaine de L'Etat par la loi 76-66 en son article

5.

2

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Pour cette raison, l'étude de la gestion de

l'environnement sur le DPM, dont la notion juridique remonte à Colbert,

est d'une importance capitale dans un contexte générale de

développement durable. Si en France, la gestion du DPM, est du ressort

de l'Etat, le Sénégal n'en est pas moins à cette

règle. Le Code du domaine de l'Etat par la loi n°76-66 en son

article 5 a définit le domaine public maritime et la

zone littorale faisant partie du domaine public naturel de l'Etat comme, «

..., les rivages de la mer couverts et découverts lors des plus

fortes marées, ainsi qu'une zone de cent mètres de large à

partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ».

Ainsi, il revient à l'Etat d'assurer la gestion du DPM au

Sénégal.

A cet effet, L'étude de ce présent sujet

recèle un intérêt double pour plusieurs raisons. En premier

lieu, placé dans le contexte politico-social sénégalais

qui est d'actualité, ce sujet fait l'objet de débats

récurrents sur la façon dont est géré le DPM.

En second lieu, le littoral sénégalais

représente une zone d'intérêt stratégique à

la fois sur le plan démographique, économique et environnemental.

La pression démographique se développe

préférentiellement sur la zone côtière qui accueille

notamment dans les centres urbains et la capitale, tous situés en bord

de mer, et qui continuent de recevoir des populations en provenance de

l'intérieur. De nombreuses installations touristiques et humaines se

profilent sur les côtes avec un rythme inquiétant et sempiternel

rapide parfois aux mépris des lois et textes en vigueur au

Sénégal.

En effet, Les enjeux sur le plan socio-économique,

environnemental et touristique sont considérables et posent du coup une

gestion problématique dans la mesure où les différents

intervenants sont importants avec des intérêts qui divergent

parfois les uns des autres. Aussi, l'application des règles juridiques

demeure un problème notoire vue le niveau de pollution de nos

côtes. Aussi, des occupations résidentielles, touristiques et

industrielles demeurent très rapides posent des pollutions sur le

littoral.

Face à une telle situation, il serait pertinent de se

poser un certain nombre de questions les suivantes :

La gestion du DPM sur la Grande Côte, est elle

efficace ?

Quel est le fondement de la compétence de

l'Etat pour assurer la gestion de l'environnement ?

3

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Quelles sont les difficultés de gestion de

l'environnement sur le DPM ?

Fournir une réponse spontanée à ces

questions, serait sans conséquence et risque de manquer de justesse

d'où l'impératif d'une analyse plus approfondie de la situation

existante.

En effet, la gestion de l'environnement traduit des

interventions de nature à atténuer ou à éradiquer

toutes actions susceptibles de porter atteintes à la capacité de

régénération de l'écosystème et de la

biodiversité en place.

Une bonne gestion de l'environnement exige un important moyen

de contrôle et de prévention des préjudices sur le milieu.

Le DPM fait l'objet d'occupations anarchiques et de rejets volontaires de

polluants, d'où l'exigence pour les autorités à

remédier à ces problèmes de pollution. Cette situation

fait ressortir l'importance du travail à faire afin d'assurer une

protection juridique efficace de cet environnement extrêmement important

et fragile et de renforcer la capacité d'actions des acteurs.

Ainsi, à l'instar de tous les travaux scientifiques,

celui-ci s'inscrit dans la méthodologie suivante :

LA METHODOLOGIE

Pour ce présent travail, la méthodologie

utilisée s'article autour de deux points clés : la conception de

la recherche, l'analyse et le traitement des données. Pour se faire,

l'élaboration des questions de recherche, la revue documentaire et des

enquêtes sur le terrain demeurent un procédé

inéluctable.

LES QUESTIONS DE RECHERCHE

Dans cette présente étude, il y a une question

principale qui est scindée en deux questions spécifiques.

Question Principale :

Quels sont les facteurs explicatifs des problèmes de

gestion de l'environnement sur le DPM dans les Niayes?

Question spécifique 1 :

Quelles sont les causes principales des problèmes de

gestion du DPM ?

4

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Question spécifique 2 :

A quoi est due la mauvaise qualité de l'environnement sur

le DPM ? LES HYPOTHESES

Des hypothèses sont formulées dans le sens

d'infirmer ou de confirmer les facteurs des problèmes de gestion de

l'environnement sur le DPM.

Hypothèse principale :

Les problèmes de gestion du DPM sont liés à

la spécificité de la matière environnementale.

Hypothèse secondaire n° 1 :

Les problèmes de gestion sont causés par le manque

de moyens d'actions des institutions.

Hypothèse secondaire n° 2 :

Les insuffisances textuelles traduisent les problèmes de

gestion du DPM.

LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

Objectif général : connaitre les

problèmes de gestion de l'environnement sur le DPM

Objectif n° 1 : identifier les facteurs des

problèmes.

Objectif n° 2 : étudier les impacts des

problèmes de gestion Objectif n° 3 : envisager des solutions

alternatives de gestion

La conception de la recherche

Notre recherche a été conçue suivant des

méthodes classiques de collectes de données (revue documentaire,

observation directe et participante), lesquelles ont fait ajouter des

enquêtes sur le terrain. Pour ce faire, des instruments de collectes

très pratiques et adaptés à ce genre de travail, ont fait

l'objet d'utilité. Il s'agit des questionnaires d'enquêtes et des

guides d'entretien auprès des acteurs susceptibles de nous fournir

d'informations utiles et nécessaires.

Pour administrer les questionnaires, 100 populations de Dakar,

plus particulièrement dans les collectivités locales (Hann,

Rufisque) qui sont plus confrontées à ces problèmes

d'environnement, sont interviewées.

5

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Les informations collectées auprès de ces

dernières sont relatives aux effets socio-économiques et aux

atteintes anthropiques sur le littoral. Concernant le traitement et la saisie

des données, le logiciel SPSS a été mis à

contribution et pour le masque de saisie, nous avons fait usage de CSPRO. La

méthode d'enquête usitée est probabiliste en raison de son

caractère simple et constitue à cet effet, une

référence statistique fiable.

La revue documentaire

De nos jours, le débat portant sur la

préoccupation de l'environnement marin et côtier explique

largement la richesse et la diversité de la documentation relative

à celle-ci. En effet, beaucoup d'univers de recherche ont

été explorés. Dans la plupart de ces univers, la

documentation (Rapports, Documents, Colloques,

Etudes) relative au droit de l'environnement

(particulièrement liée à la gestion du littoral au

Sénégal) porte généralement sur les facteurs de

pollution, les effets et les dispositions juridiques adoptées à

l'instance internationale et transposable au droit national. Les accidents

notoires au cours des années 70, ont suscité la prise de

conscience pour l'humanité à mettre en place un dispositif

institutionnel et juridique de protection des ressources naturelles et de

l'environnement. La Banque Mondiale a suivi cette logique en créant un

fonds pour l'environnement.

Ainsi d'importantes recherches et études ont permis la

publication d'ouvrages et de mesures stratégiques de prévention

et de protection des écosystèmes naturelles. Parmi ces ouvrages

on peut citer entre autres:

? Ministère de l'Environnement et de la

Protection de l `Environnement Ministère du tourisme et des transports

aériens du Sénégal (1999). «

Stratégie Nationale Initiale de Mise en oeuvre de la

convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

», Dakar, MEPE.

? Résumé du rapport du Gouvernement au

Parlement portant bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du

littoral, Septembre 2007.

? Ly Ibrahima, agrégé des

facultés de droit, (2008) : étude sur l'évolution du

droit de l'environnement depuis 1992, Université Cheikh

Anta Diop.

La liste est exhaustive (Cf. Bibliographie), pour cela nous

avons sélectionné certaines études portant sur le domaine

au regard de leur caractère spécifique. Elles portent la marque

du carde juridique et institutionnel existant au Sénégal et

inscrit dans le dispositif de protection du littoral. Seulement le bilan a

permis aux pouvoirs publics de saisir réellement du problème

de

6

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

l'environnement sur le littoral. Puisqu'il est question du

parlement, il comprend que la spécificité va tout droit dans les

mesures à prendre en faveur du littoral. Mais, on peut s'interroger

jusqu' à quand enfin le parlement va t-il voter le projet de loi sur le

littoral ?

L'analyse et le traitement des données

Le traitement des données s'est fait à partir

des logiciels informatiques qui s'adaptent parfaitement à ce genre de

recherche à savoir SPSS et Excel, très adéquats pour faire

des représentations graphiques, des tableaux afin de mieux étayer

nos analyses.

Ainsi, les résultats obtenus suite aux traitements, ont

l'objet d'analyse afin d'apprécier le niveau d'atteintes à

l'environnement. Ceux-ci permettent de proposer des recommandations

générales relatives à l'amélioration de la gestion

de l'environnement marin et côtier.

Les limites de la recherche

Cette présente étude, il faut le dire, est

emboîtée par le temps et par les moyens financiers au regard de

l'étendue du terrain et de la richesse des informations à

collecter. La visite de terrain a eu lieu alors que les préparations

d'examen et les cours théoriques s'effectuaient en même temps. Eu

égard à la sensibilité des informations, certaines cibles,

surtout les autorités politiques (structures à enquêter)

ont fait montre d'une réticence très corsée au

début.

Cependant, il faut signaler que le travail a pu être

fait à date échue, puisque cela constitue un impératif

pédagogique pour répondre aux critères exigibles

d'admission.

Toutefois, ce travail n a pu être effectué sans

l'élaboration d'un plan. Dès lors, il convient d'articuler notre

étude autour de deux axes principaux : d'abord dans la

première partie, il s'agit de procéder à

l'identification des problèmes de gestion de l'environnement

sur le domaine public maritime, puis dans la seconde partie

notre étude portera sur les perspectives et les

améliorations à apporter dans la gestion du DPM,

en tenant compte des insuffisances textuelles et de la faiblesse des

moyens d'action mis à cet effet.

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

7

PARTIE I :

IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE

L'ENVIRONNEMENT

8

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

L'identification des problèmes qui assaillent le DPM ne

peut impérativement se faire sans une étude préalable

portant sur l'état des lieux. La section I, ainsi,

porte sur la description du DPM, particulièrement la grande

côte et la section II consiste à identifier les

réels problèmes relevés sur le littoral.

SECTION I : DESCRIPTION DU DPM

Vue l'entendue du littoral sénégalais (en

particulier les Niayes) avec une diversité d'écosystèmes

marin et côtier, il serait indispensable de faire une étude

descriptive faisant état des lieux. Cela permet par ricochet

d'identifier les problèmes essentiels et de proposer des solutions.

Para I. aux plans physique et socioéconomique

Ce paragraphe s'articule autour de deux points: la description

physique de la grande côte d'une part et d'autre part, il s'agit

d'identifier les aspects socio-économiques du DPM.

A. les aspects fonciers et écologiques

La grande côte qui fait l'objet spécifique de

cette étude, est une partie intégrante des Niayes du

Sénégal. Elle se caractérise sur le plan physique par des

sols sablonneux et des sols rocheux par endroit plus proche des vagues. De

façon générale, la morphologie de la région des

Niayes se caractérise par diverses formes de reliefs allant des sommets

dunaires, qui culminent entre 15 et 20 m, aux dépressions interdunaires

où affleure la nappe phréatique. Ainsi un vaste manteau de sables

des formations du quaternaire couvre et commande l'allure du paysage local. On

distingue globalement trois grandes unités géomorphologiques :

les dunes intérieures ou dunes rouges, les dunes semi-fixées, et

les dunes blanches vives.

9

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Les dunes rouges4 sont alignées dans la

direction NNE-SSW au nord du secteur, et d'orientation N-S entre Mboro et

Potou, dans le sens des alizés continentaux (vents dominants de saison

sèche).

Ce sont des dépressions interdunaires dont le fond est

occupé par la nappe phréatique, subaflleurante (Blouin, 1990).

Ceci a permis le maintien d'une flore relique d'origine guinéenne (12%

des espèces), caractérisée notamment par le palmier

à huile (Elaeis guineensis) que l'on trouve autour des

dépressions.

On distingue d'ouest en est :

Les dunes littorales vives, situées

entre la plage sableuse et les dunes jaunes semi fixées. Cette

première catégorie de dunes dites « dunes blanches » ou

encore « dunes maritimes » est le résultat de la recrudescence

de la déflation éolienne, facilitée par les rigueurs

climatiques. Elles datent de la période actuelle ou subactuelle et sont

orientées de manière conforme à la direction dominante des

masses d'air. Elles sont façonnées par les vents alizés

à partir du matériau sableux côtier. Elles bordent le

littoral et se forment à partir des apports de la plage, nourries par la

dérive littorale. Généralement, elles surplombent les

autres formations dunaires. Leur orientation est peu précise.

Les dunes littorales semi-fixées ou

« dunes jaunes » constituent une bande irrégulière et

discontinue. Elles s'intercalent entre les dunes vives littorales et les dunes

intérieures.

Les dunes jaunes se terminent parfois par des fronts abrupts

de 10 à 20 m.

Les dunes rouges fixées font suite au

système des dunes jaunes. D'après les estimations faites par

Staljanssens (1986), la largeur de cette bande continue est inférieure

à 3 kilomètres.

Entre les systèmes dunaires, des dépressions

hydromorphes s'égrènent le long de la grande côte. Ce sont

les Niayes sensus stricto5, cuvettes inondées par des

fluctuations de la nappe phréatique au cours de l'année. La nappe

y affleure périodiquement, provoquant la formation de marais temporaires

ou permanents qui donnent son cachet particulier à cette

région.

Par ailleurs, les Niayes occupent une superficie de 2000

km2 environ et correspondent à une bande longue de 135 km et

large au maximum de 35 km. Elles abritent environ 419 espèces

représentant près de 20% de la flore sénégalaise.

Elles sont le lieu privilégié du maraîchage,

activité économique extrêmement importante tout le long de

cette côte, en plus de la pêche.

4 Ce sont des dunes appelées

également par les géographes de dunes ogoliennes car remonte au

temps géologique dans l'ère ogoliennes. Il ya de cela environ

25millions d'années.

5 Les Niayes sensus stricto ont des

formes et des dimensions très variables, on distingue deux types : - des

Niayes de petites dimensions orientées NNW-SSE,

- des Niayes de vaste superficie.

10

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Ceci entraîne une disparition progressive de la

végétation naturelle. Ces activités sont menacées

en certains endroits par la progression des dunes jaunes

ravivées6 et par une salinisation des sols et de la nappe.

Sur le plan climatique, inscrites dans la moitié sud de la zone

sahélienne, les Niayes et la région de Dakar sont

caractérisées par l'alternance de deux saisons annuelles : une

saison humide concentrée sur trois mois (juillet, août et

septembre) et une saison sèche qui dure les autres neuf mois. La

région des Niayes bénéficie en plus d'un microclimat assez

particulier par rapport aux autres parties du pays qui s'intègrent dans

les mêmes domaines climatiques qu'elle. Elle est

caractérisée par des températures modérées

influencées par la circulation des alizés maritimes

soufflés par les courants froids des Açores. La proximité

de l'océan favorise le fort taux d'humidité relative de 15 % dans

les zones les plus éloignées de la mer. Ce taux d'humidité

peut remonter jusqu'à 90 % à partir du mois d'avril.

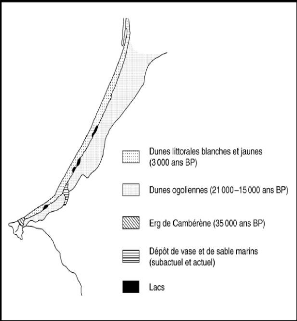

Carte n°2 : la Grande Côte au

Sénégal (de Dakar à Saint-Louis)

Source : enquête mémoire master II

environnement, 2010, M. SANOKHO

6 Ce sont des dunes de sables dont la coloration

demeure vive et claire en raison des phénomènes climatiques

changeant.

11

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

En effet, de nouvelles études dans l'espace

périurbain nous montrent : les Niayes à la fois une zone

d'agriculture semi-biologique et réserve d'équilibre biologique

avec plus de 140 espèces d'oiseaux et de reptiles (IRD, 1998). Ceux-ci

s'étendent derrière le cordon dunaire, le long de la côte

entre Dakar et Saint-Louis sont alimentées par une nappe

phréatique affleurant de 0,5m à 1m suivant les apports

pluviométriques et par des lentilles d'eau douce interdunaires

permettant des cultures maraîchères tout au long de

l'année. Soumises aux attaques anthropiques avec les

prélèvements effectués par un maraîchage intensif

d'une part et d'autre part, à une forte évaporation, le niveau

d'eau a considérablement diminué ces dernières

années. En plus, au niveau des Niayes, le DPM (en se

référant sur les 100 mètres de la limite des hautes

marées) concentre une importante réserve naturelle

constituée de mangroves et de marais.

Sur le plan écologique, la partie du DPM est une «

interface » soumises aux marées où sont en jeux des

phénomènes trophiques et fonctionnels très importants (un

écotone7 par rapport au paysage). En effet, a cause de la

montée des eaux maritimes de partout dans le monde, le littoral s'avance

sur les zones urbaines ou rurales en fonction des lieux. A cet effet, les

limites du DPM sont localement à mettre à jour

périodiquement à cause du recul du trait de côte, qui

pourrait être exacerbé par le changement climatique et la

montée des océans.

Une partie du DPM est juridiquement

protégée et classée suivant plusieurs

directives européennes (publié par Natura, 2000). Des

réserves naturelles nationales peuvent s'y étendre avec une

possibilité d'installer des parcs naturels marins ou encore des aires

marines protégées.

A l'instar des côtes ouest-africaines, les eaux

sénégalaises renferment une biodiversité riche qui

comprend, entre autres, des mammifères marins tels que les requins, les

lamantins, les dauphins, les otaries, les phoques, les baleines, les tortues

marines, les oiseaux côtiers (rapport national8, 2009).

Ces espèces qui étaient méconnues il y a

quelques années, font aujourd'hui l'objet d'une surexploitation qui

menace même leur survie. Par ailleurs, ces espèces subissent la

7 Zone de

séparation entre deux écosystèmes, autrement dit entre

l'écosystème marin et celui des habitations humaines ou

même écosystème constitué de terres

agricoles.

8 Ce rapport est publié en 2009 par la

direction de l'environnement et des établissements classés sous

l'institution tutelle du ministère de l'environnement et de la

protection de la nature modifiée et remplacée par le

ministère de l'environnement, de la protection de la nature, des bassins

de rétention et lacs artificiels.

12

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

dégradation de leurs habitats et du milieu marin, cela

a pour conséquence, la réduction de la biodiversité et le

raccourcissement des chaînes alimentaires qui englobe la disparition des

espèces carnivores. A cela s'ajoutent, certaines mauvaises pratiques

comme la pêche à explosif, qui atteint présentement des

proportions inquiétantes, car, aboutissant à la

désertification des fonds rocheux littoraux, dans des fonds

dépassant, en général 35 mètres.

Consciente de cela, l'Union Internationale pour la

Conservation de la nature (UICN) a inscrit ces espèces dans sa liste

rouge, qui concerne l'ensemble de la communauté internationale, et a

tiré sur la sonnette d'alarme pour leur sauvegarde et leur

préservation.

En effet, la richesse de la biodiversité marine au

Sénégal se manifeste par l'existence de plusieurs types

d'écosystèmes côtiers. Ceux-ci existent sur tout le long

des côtes sénégalaises. Ils sont constitués par les

côtes sableuses (la Grande Côte), les côtes rocheuses

(presqu'île du Cap Vert), les zones humides côtières

(Niayes). Egalement, cette richesse biologique se distingue au

niveau de la mangrove, les îles sableuses et les bolons dans les deltas

du Saloum et du Sénégal et des vasières au sud de

l'embouchure de la Casamance.

Il faut retenir que dans cette présente étude

bien que spécifique à la grande côte, prête

l'attention sur les autres écosystèmes qui existent au

Sénégal lesquels méritent bien d'être

soulignés.

Pour cela, les développements suivants vont porter sur

la description des mangroves et marais un peu partout au Sénégal.

L'intérêt consiste à intégrer dans les

recommandations générales tous les espaces du DPM au

Sénégal, car (bien que chaque DPM recèle des

particularités), les lois seront communes et uniformes dans la

protection de l'environnement sur ce domaine.

13

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Carte N° 1 : les différents

écosystèmes du Sénégal (la répartition des

parcs, réserves, aires marines protégées au

Sénégal)

Source : enquête mémoire master II

(in rapport érosion côtière 2005).

Au Sénégal, en plus des Niayes, une zone par

excellente du littoral, il existe d'autres écosystèmes dont nous

allons tenter dans les lignes suivantes de faire une présentation

très brève.

? LES MANGROVES ET MARAIS COTIERS

La mangrove se caractérise par la présence d'une

formation végétale particulière de palétuviers. Au

Sénégal, l'écosystème constitué de

mangroves, occupe une superficie d'environ 300 000 hectares, essentiellement

dans les estuaires du Saloum (environ 80 000 ha) et de la Casamance (environ

250 000 ha) (Diop, 1986 ; Seck, 1993, in rapport national 2009).

14

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

En Casamance, l'écosystème de mangrove

identifié, est l'un des plus productifs du monde. Il abrite des

espèces animales spécifiques (huîtres, balanes, arches,

crabes) mais aussi il sert de refuge à des espèces d'oiseaux

(hérons, aigrettes) et à des juvéniles de poissons ou de

crevettes. Il contribue ainsi de manière significative au bon

fonctionnement des communautés de poissons du plateau continental. Les

mangroves font l'objet d'exploitation abusive par les populations locales en

vue de satisfaire leur besoin nutritionnel et financière. Il s'agit

notamment des activités de récolte de coquillages (arches et

huîtres), en général effectuées par les femmes

(Descamps, 1994). Ces coquillages sont autoconsommés et

commercialisés sous forme séchée. Les feuilles et fruits

des palétuviers sont utilisés dans l'alimentation mais aussi dans

la pharmacopée. Quant au bois, il est aussi bien utilisé pour la

construction que comme source énergétique.

Au niveau des estuaires et du Delta du Saloum, il se forme

plusieurs réseaux de marigots « bolons » et de lacs autour

desquels se développement une diversité d'espèces. La

végétation constituée essentiellement de mangroves et de

prairies a halophytes (Marius, 1977) ou « tannes herbues », est

colonisée par des espèces comme exemple Ipomoea

pescaprae, Cyperus maritimus.

En plus d'une importance d'espèces

végétales, le Sénégal dispose d'espèces

animales dont la recherche menée par Bodian (2000), fait

révéler la présence de près de 260 espèces

sur les côtes sénégalaises. Les données de recherche

disponibles indiquent pour le Sénégal une biomasse annuelle

moyenne variant entre 1 100 tonnes et 9 700 tonnes. Cette biomasse peut

atteindre, en année favorable 15 000 tonnes.

Entre autres écosystèmes marins, on peut

évoquer la réserve naturelle du Djoudj. Elle est

située en milieu azonal à cause des conditions hydrologiques et

pédologiques de la plaine inondable. Cette réserve est inscrite

comme patrimoine mondiale de l'UNESCO, bénéficie également

de la protection juridique de la convention internationale sur les zones

humides d'importance capitale (convention de Ramsar 1971).

En effet, La grande richesse biologique des

écosystèmes côtiers et marins résulte de courants

marins ascendants appelés upwelling9 et de la

diversité des habitats. Les ressources halieutiques des zones

côtières et marines et l'avifaune des régions

deltaïques constituent les principales ressources biologiques de ces

écosystèmes qui sont affectées par la surpêche et

9 Le Sénégal dispose des côtes les

plus poissonneuses a cause des courants ascendants appelés upwelling.

15

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

l'exploitation du bois de mangrove. Ces pratiques abusives

constituent une menace pour la conservation de la biodiversité et des

écosystèmes marins et côtiers.

Les richesses écologiques et foncières qui

caractérisent le DPM font de lui, cette attraction exacerbée des

populations. Plusieurs activités humaines et industrielles y sont

localisées. Cela crée un fort changement du milieu dont l'analyse

suivante, nous éluciderons sur les aspects démographique et

socio-économique auxquels le DPM fait état.

B. les aspects économiques et

démographiques

Considérant les ressources foncières, on peut

relever des valeurs agricoles importantes sur les terres situées sur la

zone des Niayes. Une importante activité de maraichage et de plantes

fruitières se développent sur les zones du littoral en raison de

la nappe phréatique qui affleure. Aussi, la qualité de l'eau

(douce) favorable au développement de l'agriculture irriguée et

du maraichage explique l'importance de la zone foncière.

La zone côtière précisément joue un

rôle extrêmement important dans l'économie

sénégalaise. En effet, certaines activités

économiques particulières y sont développées

(tourisme, pêche, activités agricoles et commerciales,

activités minières).

D'abord, il y a le tourisme. Ce dernier constitue l'une des

principales sources de devises du pays dont il représente la

deuxième activité économique après la pêche

(273 milliards de FCFA de recettes en 200210 ). Il contribue pour

environ 4,6% à la formation du PIB, avec environ 267 500 emplois directs

et 25 000 emplois indirects. Il faut noter que celui-ci est avant tout un

tourisme balnéaire bien que se développent un tourisme d'affaires

et un tourisme de découverte basé sur les réserves et

parcs nationaux.

Ensuite, il y'a la pêche qui peut être artisanale

ou industrielle. Elle est pratiquée aussi bien dans la Zone Economique

Exclusive (ZEE) que dans les estuaires et ce secteur occupe le premier poste

des exportations du pays devant l'arachide et les phosphates. Elle est d'une

importance capitale pour l'économie nationale. Elle peut s'exercer

très bien dans le DPM et ce dernier souvent accueille des

infrastructures qui peuvent servir soit au débarquement des produits de

la pêche (les ports) ou soit à leur transformation.

Le DPM peut aussi accueillir des activités agricoles.

En effet, les « Niayes » sont le lieu privilégié du

maraîchage, activité économique extrêmement

importante tout le long de la Grande côte.

10 Source : Rapport national

sur les activités socio économiques du Sénégal en

2002.

16

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Il existe également des activités liées

à l'exploitation minière (sels, sables, coquillages, emplacements

de minéraux lourds). On remarque de facto que des activités

commerciales sont mises en branle le long de la zone côtière et

elles sont relatives à la pêche, à l'agriculture, à

l'exploitation minière et aux ventes d'algues.

Par ailleurs, le domaine du littoral constitue le foncier le

plus onéreux au Sénégal avec le mètre carré

qui peut excéder 100 000 francs dans certains endroits (la corniche

Ouest de Dakar par exemple). L'accès ou la proximité avec la mer

constitue pour les populations une place privilégiée, ce qui

explique leur goût profond à trouver demeure dans ces espaces du

littoral.

Il faut dire que cela se traduit par les enjeux énormes

sur le foncier situé sur le DPM car la demande est devenue très

forte. Comme disait l'adage « toute chose étant égale

par ailleurs »

D'ailleurs sur le plan démographique,

la zone littorale accueille une forte concentration de la population en

relation avec le développement des activités économiques.

En effet, le littoral Sénégalais constitue un espace de

concentration de la plus grande partie de la population urbaine en rapport avec

l'essor économique de cette zone. Cette zone abrite environ les 2/3 de

la population du Sénégal sur une population d'environ 11 millions

d'habitants dans les centres urbains et la capitale, tous situés en bord

de mer, et qui continuent à recevoir des populations en provenance de

l'intérieur. Ces populations appartiennent à différentes

communautés (communautés de pêcheurs, agricoles,

ouvrières et minières) en fonction de l'activité

exercée. A ceux-ci, il faut ajouter les nombreux nationaux et

étrangers qui viennent s'installer sur le DPM pour la

villégiature.

Aujourd'hui, la bande côtière maritime sur la

région de Dakar abrite des installations humaines, touristiques et

industrielles qui privent l'accès aux populations à la mer et

à la fraicheur du climat marin. Même la bande terrestre de

sécurité de la zone aéroportuaire n'échappe pas

à cette boulimie foncière des affairistes. Des maisons

construites à 50 m de la piste où atterrissent et d'où

décollent les avions, cela laisse perplexe et inquiète tout

observateur censé. De ce fait, le patrimoine national, la

sécurité et le bien être des populations sont

sacrifiés sur l'autel d'ambitions et d'appétits financiers.

Certaines personnes parlent de spéculation foncière aux

mépris des lois de protection du littoral. Récemment le rapport

de

17

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

l'ONG Aide transparency11 avait fait état de

cela, tout en procédant à un réquisitoire

sévère de la manière dont nos gouvernants gèrent le

DPM.

En effet, l'importance de la gestion de l'environnement sur le

DPM, ne tient au fait que ce dernier est une zone d'intérêt

stratégique au plan environnemental, économique et

démographique dont la préservation demeure vitale pour l'Etat

d'où la pertinence de la mise en place de textes Juridiques et

d'institutions en charge du respect de leur application effective.

Para II. Aux plans juridique et institutionnel

Au cours des années 70, de nombreux accidents dans le

monde causés par les hydrocarbures, ont suscité la prise de

conscience à prendre plus de préoccupations pour la protection de

l'environnement. Ainsi des mesures institutionnelles et juridiques seront

adoptées afin de réduire du moins ou stopper les actions

susceptibles de porter atteintes à l'environnement marin et

côtier.

Un cadre juridique international sera mis en place en fonction

des domaines pour soit prévenir, gérer, entres autres, les

catastrophes environnementales. Ce cadre est transposable au droit national.

A. l'encadrement juridique

En effet, l'appréhension des contours juridiques,

permet ou du moins favorise l'application efficace des mesures technique et

stratégique de la protection du DPM. Pour mieux comprendre le cadre

juridique et institutionnel, il convient d'étudier l'historique des

conventions internationales portant sur l'environnement ainsi que les textes de

lois mis à cet effet.

11 Les résultats du rapport de l'ONG Aide

Transparence, présentés en décembre 2008 font état

d'un bradage suivi d'une spéculation foncière du domaine public

maritime dans la bande côtière de Dakar avec une perte pour la

collectivité locale de 600 milliards de francs.

18

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

A -1. L'historique des conventions

C'est avec la révolution industrielle et l'ère

du charbon que la pollution de l'air est devenue la plus visible et notoire.

Dès la fin du XIXe siècle et pendant la majeure partie

du XXe siècle, le développement mondial a

été très fort. La révolution industrielle et la

forte croissance économique ont favorisé une industrie lourde et

fortement consommatrice en ressources naturelles. Les nombreux conflits ont

fait prendre conscience de la rareté de certaines ressources, voire

localement, de leur épuisement. Les premières catastrophes

industrielles et écologiques visibles (marées

noires12, pollution de l'air et des cours d'eau) conscientisent

l'opinion publique et certains décideurs sur l'importance de la

protection des écosystèmes et de l'environnement en

général.

Plus tard, dans les années 1970, les premier et

deuxième chocs pétroliers font prendre conscience de l'importance

stratégique de la bonne gestion des ressources et des

conséquences de la hausse de la consommation matérielle. A cet

effet, la préoccupation environnementale a permis l'adoption de

plusieurs textes de lois et de conventions tant internationales que

régionales.

Par ailleurs, ne serait-il pas important dans cette dynamique

de définir le terme « environnement » malgré la

diversité d'approches qui existe. Dans cette présente

étude, on peut citer l'approche du conseil international de la

langue française qui précise que l'environnement est comme :

« l'ensemble à un moment donné des agents physiques,

chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet

direct ou indirect, immédiats ou à terme sur les êtres

vivants et les activités humaines ». Il faut entendre à

partir de cette formulation que l'ensemble des éléments de la vie

sont liés fortement dont leur qualité et leur survie

dépendent de l'humanité. Il a le mérite de poser une

définition généraliste qui met en exergue les interactions

entre l'ensemble des agents économiques, sociaux et culturels.

Cette étroite relation qui existe entre toutes les

espèces vivantes et non vivantes, implique une attention toute

particulière à la préservation de chacune d'entre elles ;

car la disparition d'un

12 Les marées noires, qu'a connues le monde,

ont suscité plus de prise de conscience et de la nécessité

de protéger l'environnement contre les atteintes de l'homme. On peut

retenir le cas illustrant par l'accident de Torrey canyon en 1967 en Europe qui

pollua les côtes anglaises et déversa plus de 80 000 tonnes de

pétrole brute.

19

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

des éléments de l'environnement (du milieu) peut

bien provoquer des perturbations sur le système.

Toujours, est-il que les menaces sur l'environnement sont

nombreuses pour l'humanité au regard des accidents maritimes et

catastrophes naturelles ? Conscient, à cet effet, de la

nécessité de préserver l'environnement, des

réflexions importantes ont été poussées à

divers niveaux.

Ainsi à l'échelle internationale, plusieurs

textes relatifs à la protection de l'environnement marin et côtier

ont été adoptés : ils renvoient essentiellement à

un ensemble de normes édictées au plan externe et au plan

interne. C'est dans ce sens que le DPM, qui fait partie de l'environnement

marin et côtier, est soumis à un régime juridique visant

à le préserver de la destruction.

De nombreux textes sont intervenus avec pour but de

préserver la zone littorale en particulier les ressources d'une zone

d'importance d'eau douce. Il s'agit essentiellement de conventions

internationales (1) et de textes régionaux (2).

A-2. Les conventions internationales

Au cours de ces dernières décennies, l'Etat

sénégalais a ratifié plusieurs conventions internationales

qui sont relatives à l'environnement. Il faut noter que la codification

du droit de l'environnement a commencé au plan international avant son

intégration dans le dispositif juridique interne d'où

l'importance de ces instruments juridiques internationaux.

C'est ainsi que dans la gestion du littoral, certains de ces

textes s'appliquent entièrement ou partiellement. Toutefois, il convient

de signaler que dans leur grande majorité, ces normes internationales de

protection de l'environnement ne sont pas spécifiques au littoral mais

certaines de leurs parties peuvent concerner la gestion du littoral. C'est

ainsi qu'il y'a des conventions internationales ratifiées par l'Etat du

Sénégal applicables dans l'ordre juridique interne qui concernent

le littoral ou qui peuvent avoir des répercussions sur l'environnement

côtier et sur le littoral. Parmi ces conventions, on peut distinguer

certaines les plus largement appréciées par les Nations.

Il y'a la Convention des Nations Unies sur le droit de

la mer du 10 décembre 1982 à Montego Bay. Elle

définit les compétences de l'Etat notamment dans sa mer

territoriale, son plateau continental et sa zone contiguë.

20

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Cette Convention propose non seulement un ordre juridique

complet et nouveau pour les mers et les océans mais elle a

été également conçue et développée

comme un cadre juridique permanent. Elle touche à beaucoup de domaines

concernant le milieu marin. Ladite convention fait état, entre autres,

de la juridiction de l'Etat côtier sur les toutes ressources naturelles

à l'intérieur d'une Zone Economique Exclusive (ZEE), de la

responsabilité de l'Etat côtier pour la gestion de la pêche

dans la ZEE. Cette Convention dispose des boucliers juridiques de protection de

la mer par la mise en place de mesures de lutte contre les activités

susceptibles de porter atteintes à la mer et aux ressources. Le

Sénégal, un Etat côtier, l'a ratifiée depuis 1984.

En matière de gestion du littoral, celle-ci, à travers certaines

de ses dispositions, est applicable.

Toutefois, l'appréciation faite de cette convention

diffère selon les Etats, car les mers intérieures disposent des

ressources naturelles qui font souvent l'objet de concurrence pour certains

Etas frontaliers. Le manque de précision pose souvent des conflits de

compétences. Puis, La Convention Cadre des Nations Unies sur les

Changements Climatiques de juin 1992 et le Protocole de Kyoto à

la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1997

ont été ratifiés par le Sénégal. Ces textes

sont d'une grande importance au regard de l'impact de la pollution sur

l'environnement et de l'effet des changements climatiques sur les zones

côtières et marines. Ainsi, ces changements climatiques ont des

impacts négatifs sur l'environnement marin et côtier puisque

l'élévation du niveau marin due à la fonte des glaciers

aura des répercussions directes sur les installations humaines

littorales ainsi que sur les écosystèmes insulaires et

côtiers.

Ensuite, l'Etat a de même ratifié la

Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance

internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau du 2

février 1971. Elle s'applique, entre autres, à tous les

rivages marins. Cette réglementation a un impact sur la gestion du

littoral en ce sens qu'il est un lieu d'habitat de beaucoup d'espèces

migratrices. La répartition géographique de ces dernières

au niveau du Sénégal concerne tout le littoral de Saint- Louis

à Ziguinchor, cependant, ces espèces se retrouvent surtout au

niveau du delta du fleuve Sénégal, et du delta du Saloum, plus

particulièrement au niveau des mangroves.

Il convient de noter qu'en plus des autres conventions

internationales ratifiées, le Sénégal a

intégré dans l'ordre juridique national la Convention sur

la biodiversité13. Il faut remarquer que la zone

littorale est d'une grande importance en ce qui concerne certaines

espèces marines

13 Convention sur la biodiversité de 1992.

21

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

et leurs habitats. C'est pourquoi, une gestion du littoral

doit intégrer forcement cette dimension, c'est-à-dire la faune et

la flore que l'on trouve dans cette zone. Cette énumération des

conventions internationales ratifiées ayant une incidence sur le

littoral n'est pas exhaustive. Celles qui retiennent notre attention de par

leur implication forte dans le dispositif juridique de protection des

écosystèmes marins et côtiers ont été

choisies.

Toujours est-il que, la préoccupation de la protection

des ressources naturelles constitue la toile de fond de la politique

environnementale du Sénégal. Dans ce sens, la convention des

Nations unies sur les Droits de la Mer de Montego Bay

en date du 10 décembre 1982 ratifiée par le

Sénégal, le 25 octobre 1984, se veut un acteur clé de la

protection des écosystèmes naturels.

Les normes exogènes applicables en matière de

protection juridique du littoral ne se limitent pas seulement aux textes de

portée internationale ; en effet, il y'a également les textes

à vocation régionale.

L'Afrique de l'ouest en particulière, également,

consciente des atteintes causées par les hydrocarbures et les hommes sur

l'environnement, s'inscrit dans une logique de préoccupations des

milieux naturels et du littoral en mettant en place un cadre juridique et

institutionnel de protection et de conservation de celui-ci.

A-3. Les textes régionaux

Puisque l'environnement est constitué de divers

domaines interdépendants et que les effets de sa

désagrégation ne connaissent pas de frontières, une

volonté de gérer la question environnementale aussi bien au plan

international qu'au niveau régional est réelle et apparente. Le

Continent africain n'est pas en reste. En effet, certaines institutions

envisagent l'intégration de la problématique environnementale

dans leur dispositif fonctionnel. Dans cette logique, l'Etat

sénégalais a ratifié des textes faisant

référence à l'environnement et parmi ceux-ci, certains

participent à la gestion et à la protection du littoral.

Ainsi, le Sénégal a ratifié la Convention

africaine sur la conservation de la nature adoptée en

Algérie le 15 septembre 1968 et entrée en

vigueur le 16 juin 1969 et complétée par la Convention de

Maputo de 2003. Ces conventions avaient pour but entre-autres

de protéger de manière globale la nature. C'est ainsi que

l'article II stipule « les contractants s'engagent à prendre des

mesures nécessaires pour assurer la conservation, l'utilisation et le

22

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

développement des sols, des eaux, de la flore et des

ressources en faune, en se fondant sur des principes scientifiques et en

prenant en considération les intérêts majeurs de la

population ». Elles exigent aux contractants, de prendre

les mesures nécessaires pour conserver et améliorer le sol, pour

la prévention de la pollution et le contrôle de l'utilisation de

l'eau. Ces textes revêtent une importance en matière de protection

du littoral. Par ailleurs, Il convient de signaler que le PNUE (Programme des

Nations Unies pour l'Environnement), pour faire face aux besoins grandissants

en matière de gestion des océans, a mis en place et a

oeuvré pour le développement des Programmes des mers

Régionales lancés pour la première fois en 1974. Les

Programmes de Mers Régionales sont nés de la reconnaissance de

l'importance des ressources marines pour la croissance économique des

états et de la nécessité pour un besoin croissant d'une

meilleure gestion des ressources marines et des activités de recherches

scientifiques dans un cadre d'un plan régional convenu.

Un programme de mer régionale est initié

lorsqu'un groupe de pays ayant des préoccupations communes relatives aux

ressources côtières transfrontalières en partage

s'unissent, conviennent d'un Plan d'Action, d'une Convention ou des deux. Les

conventions peuvent disposer de protocoles portant particulièrement sur

des questions spécifiques.

Depuis 1974, des conventions et plans régionaux ont

été formulés. En Afrique, beaucoup d'états

côtiers participent aux conventions régionales sur les mers, le

Sénégal comme du reste. Ces accords régionaux ont

été très efficaces dans l'engagement des gouvernements

à la protection de l'environnement. Les Conventions régionales

sont détaillées, couvrant des questions allant de la pollution

due aux activités terrestres, des produits chimiques et du

développement côtier à la conservation de la

biodiversité marine et des écosystèmes entiers. Ainsi, la

Convention d'Abidjan pour la Coopération en

matière de Protection et de développement du Milieu Marin et

Côtier de la Région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre,

adoptée le 23 mars 1982, est un accord cadre juridique

régional qui fournit des actions de coopération nationale et

régionale sur la protection et la mise en valeur des zones marines et

côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

La Convention fait également provision pour la collaboration

scientifique et technologique (y compris l'échange d'informations et

d'expertises) pour l'identification et la gestion des questions

environnementales (ex. dans la lutte contre la pollution en cas d'urgence).

C'est le texte de base en matière de protection des zones

côtières et l'Etat du Sénégal l'a aussi

ratifiée.

23

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Dans cette perspective de gestion régionale des

problèmes environnementaux, il faut signaler que le

Sénégal est membre de l'Union Economique et Monétaire

Ouest Africaine (UEMOA) et le chapitre IV du Protocole N° II du

Traité de l'UEMOA fait état d'une prise en compte par les Etats

membres de la question environnementale. C'est pourquoi, des accords sont mis

en place pour gérer l'environnement. La gestion du littoral est bien

prise en compte puisque un bon nombre de pays de l'UEMOA sont des Etats

côtiers et disposent par conséquent d'une zone littorale.

Le Sénégal, depuis son indépendance, a

participé à beaucoup de sommets et conférences

internationaux relatifs à la préservation de l'environnement.

Ceci a débouché sur la mise en place d'instruments juridiques qui

ont été ratifiés et qui sont extrêmement importants

au regard de leur place dans l'ordonnancement juridique. Ces conventions ont

donné naissance à plusieurs plans et programmes qui sont

applicables ou en cours d'exécution au Sénégal.

Certaines de ces normes, comme nous avons pu le voir,

concernent le littoral et par ricochet le DPM. Toutefois, la

réglementation mise sur pied ne se limite pas seulement aux textes

internationaux, en effet, des règles y relatives sont

édictées au plan interne.

L'étude de la réglementation mise à cet

effet, nous élucidera les contours au niveau interne des normes

spécifiques de protection de l'environnement et du DPM au

Sénégal. Des textes codifiés font référence

à la protection, à la gestion de l'environnement, à la

lutte contre les agressions de la nature, entre autres.

A- 4. Les textes nationaux

Plus personne ne peut réfuter l'importance et l'ampleur

des problèmes de l'environnement qui assaillent l'humanité

aujourd'hui. Jadis négligés, ils occupent actuellement une place

de choix sur la scène politique. Le Sénégal, à

l'instar des autres pays, n'est pas en reste dans cette logique de protection

de l'environnement et c'est dans ce sens que les pouvoirs publics ont mis sur

pied un cadre juridique visant la protection de toute la zone littorale y

inclus le DPM. Les textes édictés au plan national sont divers et

loin de faire une étude exhaustive quelques uns d'entre eux seront

étudiés du moins ceux les plus importants. De même, les

textes législatifs seront privilégiés.

24

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Avant tout, il faut remarquer que le DPM est soumis à

la législation foncière. Il s'agit de la loi sur le domaine de

l'Etat. La Loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du domaine

de l'Etat définit le domaine public maritime et, la zone

littorale faisant partie du domaine public naturel de l'Etat est ainsi

décrite (Loi 76-66, Livre II/Titre

Premier/Art. 5a) : « ..., les rivages de la mer couverts et

découverts lors des plus fortes marées, ainsi qu'une zone de cent

mètres de large à partir de la limite atteinte par les plus

fortes marées ».

Cette loi, en plus de définir le domaine public

maritime, fait état du régime de ces espaces qui peut

revêtir des aspects exorbitants. Le DPM est soumis au régime de la

domanialité publique qui se caractérise par son exorbitance

liée aux principes d'inaliénabilité et

d'imprescriptibilité qui s'appliquent à lui.

Le domaine public est formé des biens appartenant

à l'Etat qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée en

raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée. Il en

résulte que les biens du domaine public sont inaliénables et

imprescriptibles. A cet effet, l'Etat ne peut pas transférer un droit

à un tiers ni à titre onéreux ni à titre gratuit.

Par ailleurs, ces biens ne peuvent pas bénéficier d'une

prescription acquisitive. Toutefois, l'Etat peut bénéficier de

certains biens relevant du domaine public en les déclassant pour les

faire entrer dans son domaine privé.

Le domaine public, bien qu'insusceptible d'appropriation

privée, peut sous certaine conditions faire l'objet d'autorisations

d'occuper ou d'exploitation, ou de concessions (articles 11 à 14 du

CDE14).

Le régime de la domanialité publique doit

garantir en principe une protection au DPM en disposant des boucliers

juridiques et institutionnels efficaces.

Cependant comme l'environnement est un secteur

multidimensionnel et interdépendant, en plus du régime de la

domanialité publique, d'autres textes s'appliquent sur le DPM et ils ont

pour but de garantir une protection efficace et effective de l'environnement

sur cet espace. Après la législation foncière, il y'a

celle relative à l'environnement et elle se matérialise à

travers la Loi n° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de

l'environnement. Elle remplace et abroge la Loi 83-05 du 28 janvier

1983. Le contenu assez restrictif de cette dernière ne lui permettait

pas de prendre en compte tous les éléments fondamentaux de la

protection de l'environnement, et de constituer ainsi un texte de base servant

de loi-cadre au

14 Loi n° 76-66 du 2

juillet 1976, JORS.

25

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Sénégal. Par ailleurs, l'évolution de la

politique nationale de protection des ressources de l'environnement ainsi que

l'accroissement des normes et principes internationaux souscrits par le

Sénégal, rendaient nécessaires une refonte et une

actualisation du Code de l'environnement.

La loi de 200115 portant code de l'environnement

contient plusieurs dispositions qui peuvent être relatives à la

protection du littoral. En effet, le législateur prévoit des

mesures de prévention et de lutte contre les pollutions et nuisances qui

concernent aussi le littoral. Ceci se concrétise par le classement de

certaines installations pour la protection de l'environnement, le respect des

règles environnementales par les établissements humains, la

gestion des déchets, l'obligation de procéder à

l'étude d'impact et l'établissement d'un plan d'urgence est

prévu en cas de situations de pollution grave. De même, des

règles sont établies pour la protection des milieux

récepteurs et concernant le littoral, il y'a des mesures de

prévention de la pollution des eaux, de la pollution et de la

dégradation des sols. Ainsi toutes ces normes participent à la

protection du littoral et pour garantir leur efficacité, des sanctions

pécuniaires, administratives et pénales sont prévues en

cas de violation.

On ne peut étudier ce thème sans pour autant

évoquer les lois de 1996 qui ont apporté des modifications

majeures dans la gestion de l'environnement et dans le foncier.

Au niveau du foncier et plus précisément en ce

qui concerne le DPM, les collectivités décentralisées

malgré l'approfondissement de la décentralisation en 1996 ont eu

peu de compétences en la matière. Ainsi, il convient de nuancer

l'implication des collectivités dans la gestion du DPM. Souvent, elles

peuvent donner leur avis quand les projets ou opérations initiés

sur le domaine public maritime se situent dans leur périmètre

foncier. De même, elles peuvent se voir déléguer les

compétences de gestion dans les zones du domaine public maritime

dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés

par l'Etat (articles 20 à 22 de la loi

n°96-07 portant

transfert de compétences aux collectivités locales du

Sénégal).

Le littoral est, pour les collectivités locales

côtières, d'une grande importance pour leur développement

économique et touristique mais la gestion du domaine maritime leur

échappe. En effet, elles ne sont que partiellement impliquées car

c'est l'Etat qui a la main mise en la matière.

Avec le nouveau régime des collectivités locales

est fixé par la loi 96-06 complétée par

la loi

15 Loi n°2001-01 du 15

janvier 2001, JORS, portant code de l'environnement de la République du

Sénégal.

26

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de

compétences aux régions, communes et communautés rurales,

désormais, les collectivités locales détiennent des

compétences en matière d'environnement et de gestion des

ressources naturelles. Certaines de leurs attributions peuvent s'exercer dans

la zone littorale. Dès lors, les collectivités locales peuvent

être impliquées dans la gestion d'espaces relevant du DPM.

Toujours en poursuivant les dispositions juridiques relatives

à la gestion du DPM, il faut dire que l'Etat assure la partie la plus

importance. D'ailleurs certains domaines malgré les transferts de

compétences sont restés sous l'emprise du pouvoir Etatique. Pour

cela, il faut retenir les mines, l'eau et les carrières, matières

qui procurent une manne financière excrément colossale pour

l'Etat et les exploitants. Prudence a fait que l'Etat se donne la

compétence à assurer ces domaines intégralement. La

présence de ses ressources sur le DPM ne fait qu'intensifier leur main

mise de la part de l'Etat. A cet effet, le code minier entre souvent en

contradiction avec le code de l'environnement dont la préoccupation

consiste à la protection des biens de la nature. Il est prévu

même au Titre II de ce code de passer une étude d'impact

environnementale au préalable de tout projet de nature pouvant ou

à porter atteinte à l'environnement en place.

Mais les reformes institutionnelles et législatives

entamées depuis le processus de la décentralisation ont

donné beaucoup de légitimité aux collectivités

locales en matière de gestion du littoral et de l'environnement.

Désormais avec la loi 96-07, les collectivités locales

détiennent des compétences en matière d'environnement et

de gestion des ressources naturelles. Certaines de leurs attributions peuvent

s'exercer dans la zone littorale. Il peut s'agir de la création, de la

protection et de l'entretien des forets, des zones protégées et

des sites naturels. Ces dispositions ont une signification importante car on

remarque l'existence de forets et d'aires protégées le long du