|

FACULTE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES

AGRICOLES

FACULTY OF AGRONOMY AND AGRICULTURAL

SCIENCES

DEPARTEMENT DE FORESTERIE

DEPARTMENT

OF FORESTRY

ETUDE DE LA CHASSE VILLAGEOISE DANS L'UNITE FORESTIERE

D'AMENAGEMENT TALA TALA DANS LE NORD

DU CONGO

Mémoire présenté en vue de l'obtention

du diplôme d'Ingénieur des Eaux, Forêts et

Chasses

Par :

ENDEZOUMOU Bertrand Georges

Par:

Matricule: CM04-06ASA0002

Décembre 2011

UNIVERSITE DE DSCHANG UNIVERSITY OF

DSCHANG

FACULTE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES

AGRICOLES

FACULTY OF AGRONOMY AND AGRICULTURAL

SCIENCES

DEPARTEMENT DE FORESTERIE

DEPARTMENT

OF FORESTRY

|

ETUDE DE LA CHASSE VILLAGEOISE DANS L'UNITE FORESTIERE

D'AMENAGEMENT TALA TALA DANS LE NORD

DU CONGO

|

Mémoire présenté en vue de l'obtention

du diplôme d'Ingénieur des Eaux, Forêts et

Chasses

Par :

ENDEZOUMOU Bertrand Georges Par:

Matricule : CM 04-06ASA0002

Co-superviseur : Dr. MANU Ibrahim

Chef de Département de Vulgarisation Agricole et de

Sociologie

Rurale

Université de Dschang

Superviseur : Pr. TCHAMBA Martin Chef de

Département de Foresterie Université de Dschang

Encadreur : Dr. BETTI Jean Lagarde

Faculté des Sciences Université de Douala

Décembre 2011

FICHE DE CERTIFICATION DE L'ORIGINALITE DU

TRAVAIL

Je soussigné, ENDEZOUMOU Bertrand Georges, atteste que

le présent mémoire est le fruit de mes travaux effectués

à la Cameroon Forest Ressources Assessment and Management (CAFRAM) sur

le thème « Etude de la chasse villageoise dans l'unité

forestière d'aménagement Tala-Tala », dans le

Département de la Sangha, au Nord de la République du Congo, sous

l'encadrement de Dr. BETTI Jean Lagarde enseignant à l'Université

de Douala, sous la co-supervision de Dr. MANU Ibrahim, chef de

Département de sociologie et vulgarisation agricole de la Faculté

d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) et la supervision de Pr. TCHAMBA

Martin, chef de Département de Foresterie de la Faculté

d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA), Université de Dschang.

Ce mémoire est authentique et n'a pas été

antérieurement présenté pour l'acquisition de quelque

grade universitaire que ce soit.

Nom et signature de l'Auteur : Visa de L'encadreur

:

ENDEZOUMOU Bertrand Georges Date : / /

Visa du Co-superviseur : Visa du Superviseur

:

Date : / / Date : / /

Visa du Chef de département :

Date : / /

DEDICACE

A ~~~ fet Père N~~A&S &NTh ZOLMOLk ~~~Q~teL, e ~~~

~vte repo.se evt p~~x

II

REMERCIEMENTS

La formation des Ingénieurs de conception à la

Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) dure cinq

années, et l'étudiant est amené à compléter

sa formation par des stages à partir de la deuxième année.

Le présent mémoire marque la fin du stage d'insertion

professionnel qui marque la fin d'étude du cycle d'ingénieur de

conception. Stage ayant pour but d'initier le futur ingénieur à

la recherche et de l'imprégner aux réalités du monde

professionnel.

Ce stage d'insertion professionnel a été

effectué à la Cameroon Forest Ressources Assessment and

Management (CAFRAM) sur le thème « Etude de la chasse villageoise

dans l'unité forestière d'aménagement Tala-Tala ». Ce

stage nous a permis, non seulement d'acquérir des connaissances dans le

domaine de la recherche en aménagement forestier, mais aussi nous a

aidé à mieux appréhender le concept de gestion durable.

Plus spécifiquement, nos connaissances ont été

améliorées en intégrant les connaissances pratiques aux

différentes notions théoriques apprises tout au long de notre

formation. Le présent mémoire pourrait servir de

référence à toute personne qui s'intéresserait

à la chasse villageoise en particulier et à la place de celle-ci

dans l'aménagement forestier en général.

Le présent mémoire marque l'aboutissement de

plusieurs années de sacrifices et de soutiens de certaines personnes

sans lesquelles la rédaction du présent mémoire n'aurait

été possible. J'adresse à cet effet ma profonde gratitude

à :

+ L'Eternel Dieu tout puissant ;

+ Tous les enseignants de la FASA dont les cours et les

conseils m'ont été d'un grand apport ;

+ Pr Martin TCHAMBA, Chef de Département de

Foresterie-FASA-Université de Dschang, pour la supervision de ce travail

;

+ Dr MANU Ibrahim, chef de Département de Vulgarisation

Agricole et de Sociologie Rurale-FASA -Université de Dschang;

+ Dr BETTI Jean Lagarde, pour l'encadrement de ces travaux sur le

terrain;

+ Mr BELINGA Salomon Janvier, directeur général

de la CAFRAM qui nous a fait confiance en nous confiant ces travaux;

III

+ Tout le personnel de la CAFRAM ;

+ Mr AMBARA, Mr HAGBE et Mme NNANGA Laure qui nous ont

accueillis au Congo en donnant les conseils pratiques pour la

réalisation de nos travaux ;

+ Tous les chercheurs qui ont contribué directement ou

indirectement à la réalisation de ce travail en particulier Mr

Abdon AWONO et Gabriel OSSESSA ;

+ Tous les membres de ma grande famille paternelle et

maternelle pour leur chaleureuse assistance ;

+ Mr et Mme NDJEMBA ENDEZOUMOU, Mr et Mme ABE qui n'ont jamais

ménagé d'efforts pour mon éducation ;

+ Ma mère Mme NDJASSI né AKAMBA ENGOLA Marie

Rose ;

+ Toute la communauté chrétienne EPC Dschang

Philadelphie en particulier la JAPE ;

+ Mes frères et soeurs cadets, que ce travail ne puisse

être pour vous un exemple à suivre mais à dépasser

;

+ Mes mamans Mmes Obame Ernestine, Abessolo Elise et Mme

Atangana Abolo Marthe pour le soutien, les conseils et les encouragements ;

+ Mes Amis et frères : ELE Enondji, ASSOUMOU Jean

Pierre, BISSA Mengolo Simon, EBOUTOU Salem, NKOUMOU Eric pour tout le soutien

qu'ils m'ont offert ;

+ Mes ami(e)s : Batoum Paul Blaise, Hervé Nnanga,

Cyrille Ole, Josiane Mengue, Cécile Irène Tombé, Chanelle

Valérie Mandeng, Junior Binélé, Bedjeme Owono David,

Elanga Boris, Nguetsa Carine pour le soutien, les conseils et les

encouragements ;

+ Tous mes camarades de la 14ème promotion

de la FASA, pour les moments passés ensemble et le soutien mutuel ;

+ Mes camarades de stage : Manga Manga Bertrand, Mbiandou Marc

Donald, Amédée Kueté et Dongmo Kenfack David Roger pour le

soutien moral et les conseils pendant la période de stage ;

+ A toutes les populations des villages riverains de l'UFA

Tala-Tala qui ont permis la collecte des données de cette étude

en nous accordant leur confiance et leur temps.

iv

+ Dr BOBO Kadiri Serge, Dr Tsi Evaristus, pour les conseils et

les encouragements ;

+ Mr Engola Patrick, Engola Simon Jean, Endezoumou Patrick,

Ndjemba Freddy, Bilo'o Arlette, Minko Marleine, pour le soutien, les conseils

et les encouragements ;

A tous ceux qui n'ont pas été cités, je vous

dis merci du fond du coeur.

V

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

TABLE DES MATIERES v

LISTE DES FIGURES viii

LISTE DES TABLEAUX ix

LISTE DES ANNEXES x

LISTE DES PHOTOS x

LISTE DES ABREVIATIONS x

RESUME xii

ABSTRACT xiii

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 1

1.1. Contexte 1

1.2. Problématique 4

1.3. Objectif de l'étude 5

1.4. Hypothèses de l'étude 5

1.5. Importance de l'étude 6

1.5.1 Sur le plan théorique 6

1.5.2 Sur le plan pratique 6

CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE 7

2.1. Définition de quelques concepts 7

2.1.1. Aménagement 7

2.1.2. Plan d'aménagement 7

2.1.3. Unité forestière

d'aménagement(UFA) 8

2.1.4. Droit d'usage 8

2.1.5. Chasse villageoise 8

2.1.6. Faune 8

2.1.7. Chasse 8

2.1.8. Chasse durable 9

2.1.9. Gestion durable 9

2.1.10. Viande de brousse 10

2.2. CONCEPT DE CHASSE 10

vi

2.2.1. Contexte légale et réglementaire de la

chasse au Congo 10

2.2.2. Causes et importance des prélèvements des

ressources fauniques 10

2.2.3. Territoire et techniques de chasse 11

2.2.4. Evolution du rapport des populations avec la faune

sauvage 12

2.2.5 Quelques modèles d'estimation de

durabilité de la chasse 13

2.2.5.1. Modèles bioéconomiques 13

2.2.5.2. Les modèles individus centrés et les

systèmes multi agents 13

2.3. POTENTIEL FAUNIQUE DU CONGO 14

2.3.1. Les mammifères 14

2.3.2. Oiseaux 15

2.3.3. Les poissons 15

2.3.4. Les reptiles 16

2.3.5. Autres faunes 16

2.4. LA PROBLEMATIQUE VIANDE DE BROUSSE AU CONGO 16

CHAPITRE 3 : MATERIELS ET METHODES 18

3.1-Présentation de la zone d'étude 18

3.1.1-Situation administrative 18

3.1.2-Situation géographique 18

3.1.3- Milieu physique 20

3.1.3.1- Géologie et sols 20

3.1.3.2- Relief et hydrographie 21

3.1.3.3. Climat 21

3.1.4-Milieu biologique 22

3.1.4.1- Végétation 22

3.1.4.2- La faune 22

3.1.5-Milieu humain 23

3.1.5.1-Populations 23

3.1.5.2-Activités socio-économiques 23

3.2. Approche méthodologique 25

3.2.1. Collecte des données secondaires 25

3.2.2. Collecte des données primaires 25

3.2.2. Analyse des données 27

CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSIONS 28

4.1- Acteurs impliqués dans l'activité de chasse

villageoise 28

4.1.1- Typologie des techniques de chasse 28

4.1.2- Caractérisation des chasseurs 30

4.2- Examen des techniques de chasse utilisées 33

4.2.1- Matériel de chasse 33

4.2.1.1- Lieu d'achat du matériel de chasse 33

4.2.1.2- Forme d'acquisition du matériel 34

4.2.2- Inventaire des techniques de chasse utilisées

35

vii

4.2.2.1- Le piégeage 36

4.2.2.1.1- Les types de pièges 36

4.2.2.1.2-Les formes de pièges 37

4.2.2.2- La chasse au fusil 37

4.2.2.2.1- Les types de chasse au fusil 38

4.2.3- Espèces ciblées par les chasseurs 38

4.2.3.1. Représentativité de

l'échantillon 38

4.2.3.2. Espèces citées 39

4.2.3.3. Les espèces capturées par

piégeage 41

4.2.3.4. Les espèces capturées par fusil 42

4.2.4- Les périodes et saison de chasse 44

4.2.5- Rentabilité des différentes techniques de

chasse 46

4.2.5.1- Rentabilité de la chasse au fusil 46

4.2.5.2. Rentabilité du piégeage 47

4.3- Evaluation de l'importance de la chasse villageoise pour

les

populations riveraines 49

4.3.1- Rôle de la chasse pour les populations 49

4.3.1.1- La chasse comme source de protéines 49

4.3.1.2- La chasse comme source de revenus 50

4.3.1.2.1- La commercialisation 51

4.3.1.2.2- La destination des produits de chasse 51

4.3.1.2.3- Mode de conservation des produits de chasse 52

4.3.1.3- La chasse comme moyen de valorisation de la culture

53

4.3.1.4- La chasse comme défense des cultures 53

4.4- Estimation du niveau de pression de la chasse villageoise

sur la faune sauvage 54

4.4.1- Objectif de la chasse 54

4.4.1.1- Consommation 55

4.4.1.2. Les espèces préférées

pour la consommation 57

4.4.1.3. Les ventes 58

4.4.2- Distance des lieux de chasse 59

4.4.3- Espèces devenues rares dans l'UFA 60

4.5- Proposition des actions en vue d'assurer une gestion

durable

de la chasse villageoise 62

CHAPITRE 5 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 65

5.1. Conclusions 65

5.2 recommandations 66

5.2.1. Sur le plan légal et réglementaire 66

5.2.2. Sur le plan technique et pratique 66

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 68

VIII

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte de situation de l'UFA Tala-Tala dans le

Département de la Sangha 19

Figure 2: Carte de l'UFA Tala-Tala 20

Figure 3: Nombre de chasseurs en pourcentage et par tranche

d'âge 31

Figure 4: Importance des professions suivant les districts

33

Figure 5: Utilisation des techniques de chasse suivant les

districts. 35

Figure 6: Importance des techniques de chasse suivant les

ethnies. 36

Figure 7: Evolution du nombre d'espèces citées

en fonction des enquêtés. 38

Figure 8: Dix premières espèces capturées

par piégeage. 42

Figure 9: Espèces capturées par la chasse au

fusil. 44

Figure 10: Importance de la chasse par moment de la

journée 45

Figure 11: Importance de la chasse par saison de

l'année 45

Figure 12: Sources de protéines au cours d'une

année. 50

Figure 13: Lieux de vente de la viande de brousse. 52

Figure 14: Motivation de chasse dans les trois districts.

55

Figure 15: Consommation hebdomadaire du gibier suivant les

districts. 57

Figure 16: Espèces fauniques

préférées pour la consommation 58

Figure 17: Variation de la distance des lieux de chasse

suivant les districts. 60

Figure 18: Espèces rares dans l'UFA. 61

ix

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Consommation rurale et urbaine de la viande de brousse

dans

le Bassin du Congo 11

Tableau 2: Fréquences

observées et fréquences attendues dans le cas

général d'un test de Khi carré

Erreur ! Signet non défini.

Tableau 3: Distribution des enquêtés par district et

par village. 28

Tableau 4: Distribution des chasseurs enquêtés par

classes d'âge et

par technique de chasse employée 30

Tableau 5:

Différentes ethnies impliquées dans la chasse villageoise

et leur niveau d'instruction 31

Tableau 6: Activités principales des enquêtés

par district. 32

Tableau 7: Matériel de chasse recensé et leur prix

suivant le lieu d'achat. 34

Tableau 8: Espèces capturées dans l'UFA Tala-Tala.

40

Tableau 9: Liste des espèces capturées par

piégeage. 41

Tableau 10: Espèces capturées par fusil. 43

Tableau 11: Utilisation des cartouches suivant les districts.

46

Tableau 12: Rendement de la chasse au fusil. 47

Tableau 13: Pratique du piégeage suivant les districts.

48

Tableau 14 : Durée de vie et fréquence de visite

des lignes de pièges

suivant les districts 48

Tableau 15: Rentabilité du piégeage. 49

Tableau 16: But de chasse suivant les districts 54

Tableau 17: Consommation hebdomadaire de la viande de brousse.

56

Tableau 18: Représentation des ventes dans les districts.

58

Tableau 19: Variation de la distance des lieux de chasse suivant

les districts. 59

Tableau 20: Plan d'action pour la gestion durable de la faune

dans l'UFA Tala-Tala 63

X

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1:Questionnaire sur la chasse villageoise adressé

aux ménages 73

Annexe 2:Fiche d'enquête sur la commercialisation de la

viande de brousse. 78

Annexe 3:statuts de quelques espèces fauniques au Congo.

79

Annexe 4: Liste des enquêtés 81

LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Piège à cou 40

Photo 2: Piège à patte. 37

Photo 3: Barrière de pièges. 37

Photo 4: Tas de viande en vente (village Goa). 51

Photo 5: Transport de la viande vers la ville (Ouesso). 52

Photo 6: Conservation à petite échelle 57

Photo 7: Conservation à grande échelle 53

LISTE DES ABREVIATIONS

CAFRAM : Cameroon forest ressources assessment

and management CARPE : Programme Régional d'Afrique

Centrale pour l'Environnement

CITES : Convention on International Trade of

Endangered Species

COMIFAC : Commission des forêts d'Afrique

centrale

CTFT : Centre Technique Forestier Tropical

EDF : Etat des forêts du bassin du

Congo

EM : Ecosystème pour le

millénaire

FASA : Faculté d'Agronomie et des

Sciences Agricoles

xi

FAO : Food and Agriculture Organization

FCFA : Franc de la Communauté

Financière Africaine

IFO : Industrie forestière de

Ouesso

LAB : Lutte anti-braconnage

NEPAD : Nouveau partenariat pour le

développement de l'Afrique

OIBT : Organisation internationale des bois

tropicaux

PAFT : Plan d'action forestier tropical

PNFL : Produit Forestier Non Ligneux

PNOK : Parc national d'Odzala Kokoua

REDD : Réduction des Émissions

liées au Déboisement et à la Dégradation de la

forêt

SIFCO : Société

forestière et industrielle du Congo

TRIDOM : Tri-national Dja Odzala Minkebe

UFA : Unité forestière

d'aménagement

UICN : Union Mondiale pour la Nature

WCS : Wildlife Conservation Society

WWF : World Wide Fund for nature

XII

RESUME

Cette étude a été effectuée entre

le mois d'Avril et de Septembre 2011 au Nord de la République du Congo

et portait sur l'étude de la chasse villageoise dans l'unité

forestière d'aménagement (UFA) de Tala-Tala. Celle-ci avait pour

objectif global de contribuer à l'élaboration d'un plan

d'aménagement dans l'UFA Tala-Tala à travers une meilleure

connaissance de la chasse villageoise. Plus spécifiquement, elle visait

à : identifier les acteurs impliqués dans la chasse villageoise,

examiner les techniques de chasse rencontrées dans la zone,

évaluer l'importance de la chasse villageoise pour les populations

riveraines, estimer la pression de la chasse villageoise sur la faune sauvage

et enfin proposer des actions visant à assurer une gestion durable de la

faune dans la zone de Tala-Tala.

A cette fin, des entretiens semi-structurés directs ont

été conduits, permettant d'interroger 255 personnes de sexe

masculin dont l'âge variait entre15 et 60 ans, tous

Bakwélés (73,72%) ou Autochtones (26,27%), réparties sur

trois districts à savoir : Mokéko (19,60%), Ngbala (50,58%) et

Sembé (29,80%), pour un taux d'échantillonnage total de 18,80%.

Il ressort de cette étude que les acteurs impliqués dans

l'activité de chasse diffèrent en fonction de leurs

activités principales et suivant les districts . Ceux-ci utilisent

principalement le piégeage et la chasse au fusil comme techniques de

chasse ; avec cependant une différence significative constatée

sur l'utilisation de celles-ci suivant les ethnies , et des buts

différents suivant les districts. Ainsi, elle est un peu plus

commerciale dans les districts de Mokéko et Sembé, et de

subsistance à Ngbala. Les espèces capturées par

piégeage regroupent les Artiodactyles (40,7%), les Rongeurs (27,8%) et

les Pholidotes (17,4%) par ordre d'importance ; tandis que les captures de la

chasse au fusil sont composées des Artiodactyles (58,3%), des Primates

(23,87%) et un peu de Rongeurs (12,2%). Par ailleurs, il a été

vérifié que plus de 98% de répondants ont la viande de

brousse comme principale source de protéines animales. Ce qui a

été justifié par une consommation hebdomadaire assez

importante, avec 47% de répondants qui en consomment quotidiennement. En

outre, elle constitue une source génératrice de revenus

importante avec 40% de personnes ayant la chasse pour activité

principale, avec un revenu moyen mensuel général estimé

à 24161,94 #177; 21196,86 FCFA. Ainsi, malgré le manque de

données sur la faune sauvage de l'UFA, la consommation

journalière combinée aux ventes et des indications sur les

espèces devenues rares ont permis d'estimer la pression des populations

sur la faune sauvage, et par conséquent de recommander des études

poussées sur cette ressource à travers l'application du plan

d'action pour une gestion durable proposée à cet effet.

XIII

ABSTRACT

This study was conducted between April and September 2011 in

the North of Republic of Congo and was carried out on the survey of the hunting

villagers in the forest unit management (UFA) of Tala-Tala. The global

objective of this study was to contribute to the elaboration of a management

plan in the UFA Tala-Tala through a better knowledge of the hunting villagers.

Specifically, it aimed: to identify the actors involved in the hunting, to

examine the techniques of hunting used in the zone, to evaluate the importance

of the hunting villagers for the local people, to estimate the pressure of the

hunting villagers on the wildlife and finally to propose the actions of

sustainable wildlife management in the area of Tala-Tala.

At this end, semi - structured interviews were applied,

permitting to interview 255 people of masculine sex whose ages varied between

15 and 60 years, all Bakwéléses (73,72%) or Indigenous people

(26,27%), distributed on three districts : Mokéko (19,60%), Ngbala

(50,58%) and Sembé (29,80%),for a rate of total sampling of 18,80%. In

this study, it is noticed that the actors involve in the hunting activity

differ according to their main activities and following the districts (H1). The

main techniques used are traps setting and the guns for hunting, with an

important difference observed on the usage of those techniques according to

ethnics groups (H2), different objectives from the various districts. Thus, it

is a little bit commercial in the districts of Mokéko and Sembés

and of subsistence in Ngbala. The species captured by trapping constitute the

Artiodactyleses (40,7%), the Rodents (27,8%) and the Pholidoteses (17,4%) by

order of importance, while those captured by the use of the gun are composed of

the Artiodactyleses (58,3%), of the Primates (23,87%) and a little Rodents

(12,2%). Otherwise, it was verify that more than 98% of people interviewed have

bush meat as their main source of animal proteins (H3) which was justified by

an important daily consumption of 47% of population interviewed. Besides, it

constitute an important generating source of income with 40% of the people

having hunting as their principal activity, with a general monthly average

income estimated at 24161,94 #177; 21196,86 FCFA. Thus, in spite of

insufficient data on the wildlife of the UFA, the daily consumption combined

with the sales as well as the rare species permitted to estimate the pressure

of the populations on the wildlife, and therefore to recommend further studies

on this resource through the application of long lasting management action plan

proposed to this effect.

1

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE

Les forêts denses et humides d'Afrique Centrale couvrent

près de 227 millions d'hectares (EDF 2006) et représentent le

second grand massif boisé de la planète après l'Amazonie.

Dans un contexte plus spécifique, Les forêts du Bassin du Congo

totalisent une superficie de 2,8 millions de km2. Elles

représentent le second grand massif continu de forêt tropicale

après celui de l'Amazonie (Mathot, 2003).En plus de leur importance

à l'humanité toute entière, elles ont toujours

constitué, pour les populations riveraines, un réservoir de

ressources , de services et de matières premières très

variées : terres agricoles, bois d'oeuvre, bois énergie, viande

de chasse, poissons et divers autres produits ligneux et non ligneux

comestibles et médicinales ( Bergonzini et al., 2005). Avec

leurs multitudes d'espèces animales et végétales, les

Forêts du bassin du Congo constituent l'un des plus grands trésors

biologiques du monde et de divers pays d'Afrique équatoriale (White et

Edwards, 2000). Le CARPE (2003) estime que le bassin du Congo est le berceau de

la plus grande partie de la diversité biologique d'Afrique et que sur

une estimation de 8 000 espèces de plantes découvertes dans cette

région, 80 % y sont endémiques. Il estime également que le

bassin du Congo est la région d'Afrique la plus riche en faune, avec 655

espèces d'oiseaux (dont 36 % sont endémiques) et 58

espèces de mammifères (dont 45 % sont endémiques). Sur ce

nombre, 16 espèces d'oiseaux et 23 espèces de mammifères

sont considérées comme étant en voie de disparition ou

menacées.

Les forêts d'Afrique centrale participent, de

manière conséquente, à la richesse et à la

santé des ménages, des communautés, au niveau national,

sous-régional, régional ou même mondial, créant

ainsi les opportunités pour le développement et

l'amélioration du bien être de l'homme (Sebukeera et al.,

2006). Malheureusement, d'après la FAO (2000), les forêts du

Bassin du Congo sont déboisées à un taux annuel de l'ordre

de 0,48 `%. Cette déforestation et la dégradation des

forêts qui l'accompagne sont le résultat d'un ensemble de

déséquilibres croissants entre, d'une part, l'exploitation

effrénée des ressources forestières pour satisfaire les

besoins des populations du bassin et l'approvisionnement en matières

premières des pays industrialisés ; et d'autre part,

l'inefficacité des efforts déployés pour assurer la

régénération et la conservation de ces ressources ; le

tout dans un contexte socio-économique de plus en plus contraignant pour

les pays riverains de ces forêts. D'une manière plus

étendue, l'évaluation des écosystèmes pour le

millénaire (EM), qui est une entreprise scientifique impliquant 1.300

experts travaillant dans 95 pays, montre qu'une part importante et

croissante

2

des écosystèmes forestiers des populations et

des espèces est globalement menacée ou perdue par la perte et la

dégradation de leurs habitats forestiers (IUCN, 2010).

Conscients de la menace qui pèse désormais sur

ces écosystèmes, les pays riverains du Bassin du Congo et la

communauté internationale multiplient, depuis une vingtaine

d'années, des initiatives multiformes, en vue d'un développement

durable des forêts d'Afrique centrale (Bergonzini et al, 2005).

Par ailleurs, les enjeux de gestion durable des ressources naturelles sont au

centre des préoccupations politiques environnementales de nos jours. A

l'échelle internationale, la valorisation économique et sociale

des écosystèmes forestiers est une question qui fait

débats dans le milieu scientifique. Depuis la conférence des

Nations Unies du 16 juin 1972 à Stockholm, un consensus a

émergé sur la nécessité de mettre en oeuvre des

politiques de limitation des pressions subies par les écosystèmes

forestiers. La conférence de Rio de 1992 a servit de détonateur

à ces préoccupations sous le concept de développement

durable (Bekouma, 2009). Ce concept résulte à la fois d'une crise

du développement sous forme de rupture entre d'une part un processus

d'accumulation et l'ensemble des procédures de régulation des

relations sociales et des rapports entre l'homme et la nature (Harribey, 1997)

; et d'une crise du sous-développement.

Le concept de gestion durable des forêts s'est affermi

durant les années 90 lorsque les questions forestières ont

été débattues dans le cadre plus large du

développement durable et de ses multiples dimensions environnementales,

économiques, sociales et culturelles. Un certain nombre de pays ont

parrainé des processus visant à identifier des critères et

indicateurs pour la gestion durable des forêts (FAO, 2007). Selon le

même auteur, en Afrique, l'avancement vers la gestion durable des

forêts est lent et inégal. L'environnement juridique et politique

s'améliore dans de nombreux pays, comme en témoignent

l'engagement politique aux plus hauts niveaux, l'élaboration de

programmes forestiers nationaux dans toute la région, et la nouvelle

législation forestière progressiste dans de nombreux pays. Par

ailleurs, d'après Isabelle Le Guay (2010), les dispositifs

s'enchaînent à travers un nombre important de projets : le PAFT,

le Forum des Nations unies sur les forêts, l'objectif 2000 de l'OIBT, la

lutte contre l'exploitation illégale, la certification et à

présent, la réduction des émissions liées à

la déforestation et à la dégradation des forêts

(REDD). Des partenariats régionaux comme le NEPAD et la COMIFAC offrent

un cadre d'action solide.

En effet, Le potentiel biologique des ressources

forestières de manière générale et plus

précisément sa richesse faunique (aussi bien à

l'intérieur qu'à l'extérieure des aires

protégées) est en nette diminution et menacé d'extinction

due à l'exploitation forestière ou à la destruction de

leur habitat, à la chasse (légale et illégale ou

braconnage), etc. Pour ce qui est

3

de la chasse, Feer (1996) estime qu'elle reste le meilleur

moyen dont disposent les populations rurales pour se procurer des

protéines animales dans les régions de forêt naturellement

et culturellement peu propices à l'élevage. La chasse contribue

de 30 à 80% aux apports en protéines dans les rations des

ménages en milieu forestier (Wilkie et Carpenter, 1999). En outre, la

chasse illégale dans le Bassin du Congo menace la survie de plus de 80

espèces et sous espèces de mammifères parmi lesquelles 17

primates et 12 céphalophes (WWF, 2008).

En Afrique, l'ampleur de la viande de brousse est

estimée entre 1 et 3,4 millions de tonnes par an (Bennett, 2002).

L'Afrique Centrale seule est responsable de la récolte de plus de deux

millions de tonnes par an (Fa et al., 2003). L'exploitation de cette

ressource est en augmentation en raison de la croissance démographique,

de l'amélioration de l'accès aux forêts intactes, des

changements dans la technologie de chasse et de la rareté des sources

alternatives de protéines (Robinson et Bodmer, 1999; Bennett et

Robinson, 2000; Fa et al. 2002 ; Waltert et al, 2008). Bien

plus, au-delà du trésor biologique qu'elle représente et

de son rôle vital dans l'alimentation des populations du Bassin du Congo,

la faune sauvage est également reconnue, comme un acteur essentiel de

l'exploitation industrielle de bois puisqu'elle assure à travers la

dissémination des graines, la régénération des

forêts tropicales (Wunderle, 1997 ; Wright, 2003).

Pour préserver le capital biologique et

économique qui leur a été attribué, les

sociétés forestières doivent donc concevoir la gestion

durable de la faune sauvage comme une partie intégrante des plans

d'aménagement de leurs concessions. Fort de ce constat, le gouvernement

congolais , dans le souci de s'arrimer au contexte de la politique

forestière internationale, marque un pas décisif dans la gestion

durable de ses ressources naturelles à travers la mise en place d'un

cadre juridique et institutionnel aboutissant entre autre à la loi

n°003/91 du 23Avril 1991 sur la protection de l'environnement, de la loi

n°48/83 du 21 Avril 1983 sur la faune, et de la loi n°16/2000 du 20

Novembre 2000 portant code forestier. C'est dans ce contexte que la

société industrielle et forestière du Congo (SIFCO), dans

l'optique de mettre sur pied un plan d'aménagement, a fait recours

à la CAFRAM, qui est un bureau d'étude Camerounais. Celui-ci, en

collaboration avec le représentant du Ministère de

l'économie forestière, a trouvé important de mener une

étude sur la chasse villageoise dans les différents villages qui

sont abrités par l'UFA Tala-Tala.

4

1.2. PROBLEMATIQUE

La chasse, combinée aux besoins croissants d'une

population galopante en protéines d'origine animale, entraîne un

prélèvement excessif des ressources fauniques et par ricochet,

compromet la survie et la perpétuation de celles-ci. C'est pour cette

raison que Bennett estime en 2007 que la surexploitation est la principale

raison de la baisse des espèces sauvages des forêts en Afrique.

Ainsi, des modèles de gestion efficaces de la faune doivent êtres

développés pour garantir la viande de brousse en tant que

ressource et de la rendre disponible pour les générations

futures. En outre, pour changer cette situation, de nombreux pays cherchent des

moyens pour déléguer les droits d'utilisation aux

communautés locales, à inciter et à investir dans le long

terme sur l'utilisation durable des ressources (Pailler, 2005). Les menaces

sévères qui pèsent sur toutes les espèces de faune

sauvage visées par la chasse peuvent avoir pour conséquence une

diminution de l'abondance des animaux, et risquent de compromettre les

équilibres écologiques (relations plantes-animaux). Dans le cas

du Congo en général et du nord Congo en particulier, la

principale source de protéines animales est la faune sauvage. Cependant,

elle est généralement sujette à une exploitation

anarchique foulant au pied la réglementation en vigueur.

Soucieux de garantir l'économie et de préserver

l'équilibre écologique des forêts, le gouvernement du Congo

a exigé que soit mis en oeuvre le processus d'établissement des

plans d'aménagement, incluant la gestion de toutes les ressources

naturelles, afin de préserver la biodiversité et garantir sa

pérennité dans les zones d'exploitation (Poulsen et al.,

2002). Ainsi, la Société Industrielle et Forestière

du Congo, SIFCO en sigle est présente dans le Secteur Forestier Nord

Congo notamment dans le Département de la Sangha, dans l'Unité

Forestière d'Aménagement (UFA) Tala-Tala depuis 2007 sous

convention provisoire avec l'administration forestière du Congo.

Conscients des mutations qui s'opèrent dans

l'environnement international du marché des bois tropicaux d'une part,

et des grands enjeux sur la gestion forestière durable d'autre part, les

responsables de ladite structure se sont engagés à mobiliser les

moyens nécessaires à l'élaboration du plan

d'aménagement forestier durable. Les études sur la chasse en

particulier et sur la faune en générale n'ayant jamais fait

l'objet d'une investigation depuis l'installation de la SIFCO dans la

localité, il apparait donc nécessaire, voire urgent, de se poser

la question de savoir si la chasse villageoise pratiquée par les

populations riveraines de cette UFA est durable, ceci en s'appuyant sur le

questionnement suivant :

·

5

Quels sont les acteurs impliqués dans l'activité

de chasse villageoise dans l'UFA Tala-Tala ?

· Quelles sont les différentes techniques

utilisées par les chasseurs ?

· Quelles pourraient être la pression de la chasse

villageoise sur le potentiel faunique de

l'UFA ?

· Quelle pourrait être l'importance de la chasse

villageoise pour les populations riveraines des différents villages se

retrouvant dans l'UFA Tala-Tala

1.3. OBJECTIF DE L'ETUDE

L'objectif global de cette étude est de contribuer

à l'élaboration du plan d'aménagement de l'UFA de

Tala-Tala au Congo à travers une meilleure connaissance de la chasse

villageoise. Cette étude, qui entre en droite ligne dans la mise en

place des mesures de gestion durable, vise plus spécifiquement à

:

· Faire la typologie des acteurs impliqués dans

l'activité de chasse villageoise dans l'UFA de Tala-Tala.

· Examiner les techniques de chasses utilisées

par les chasseurs.

· Evaluer l'importance de la chasse villageoise pour les

populations riveraines.

· Estimer le niveau de pression de la chasse villageoise

sur la faune sauvage de l'UFA.

· Proposer des actions en vue d'assurer une gestion

durable de la chasse villageoise dans l'UFA Tala -Tala

1.4. HYPOTHESES DE L'ETUDE

H1 : les acteurs impliqués dans l'activité de

chasse diffèrent en fonction de leurs activités principales et

suivant les districts.

H2 : les techniques de chasse utilisées sont les

mêmes chez tous les chasseurs sans

distinction d'ethnies.

H3 : la viande de brousse constitue la principale source de

protéine d'au moins 70% de la population de la zone de Tala-Tala.

6

1.5. IMPORTANCE DE L'ETUDE

Cette étude revêt à la fois une

importance théorique et pratique qui ressortira les

réalités sur la situation de la chasse villageoise dans les

différents villages qui se trouvent sur la périphérie de

l'UFA Tala-Tala. Elle vise à contribuer à la mise en place d'un

plan d'aménagement. Ainsi, le suivi à court moyen et long terme

des activités de chasse villageoise et l'analyse de son incidence sur

les populations locales pourront permettre de trouver les mesures qui

garantiraient une exploitation durable de la ressource faunique dans l'UFA.

1.5.1 Sur le plan théorique

L'UFA Tala-Tala n'ayant jamais l'objet d'étude

appropriée sur la chasse villageoise, cette étude contribuera

à fournir des connaissances nécessaires qui pourront enrichir la

littérature sur les acteurs, les techniques, les périodes, et les

espèces ciblées dans la pratique de cette activité par les

populations riveraines.

1.5.2 Sur le plan pratique

La présente étude s'avère utile pour

plusieurs catégories de personnes : Le concessionnaire de

l'UFA

Cette étude permettra au concessionnaire de connaitre

la pression faite sur la faune sauvage à travers les activités de

chasse pratiquée par les populations riveraines, et lui fournir les

éléments nécessaire pour la mise en place d'un plan

d'aménagement dans l'UFA.

L'administration en charge des forêts

Elle permettra à celle-ci d'avoir les informations sur

le mode d'accès des populations riveraines à la ressource

faunique, le degré de connaissance et d'application de la loi par

celles-ci ; et de redéfinir le cas échéant une politique

permettant de concilier l'exploitation de la faune sauvage et la conservation

de celle-ci dans cette UFA à travers par exemple, le renforcement et

l'organisation de la lutte anti-braconnage (LAB).

Les populations riveraines

Cette étude pourra contribuer à la

négociation des droits d'usage de celles -ci et leur intégration

dans le processus de négociation et de mise en place d'un plan

d'aménagement dans l'UFA Tala-Tala.

7

CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE

2.1. DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS

2.1.1. Aménagement

Valorisation planifiée des produits et services

forestiers garantissant à long terme l'intégrité du milieu

forestier, de sa biodiversité ainsi que le bien-être des

populations (OIBT, 2001).

2.1.2. Plan d'aménagement

D'après la Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000

portant code forestier de la République du Congo, le plan

d'aménagement est un document qui précise, en fonction des

données pertinentes, les objectifs de la gestion de l'unité

forestière d'aménagement qu'il couvre, et les moyens de les

atteindre. Il comporte notamment :

· le rappel des objectifs formulés par le

décret de classement ;

· l'analyse des données écologiques,

économiques et sociales sur la base desquelles sont fondés les

objectifs retenus et les choix d'aménagement ;

· le tracé du parcellaire, avec la localisation

des infrastructures existantes ou à créer ;

· les essences retenues, les spécimens à

conserver, les traitements sylvicoles et le calendrier

des opérations de sylviculture, pour chaque parcelle

affectée à la production, en tenant compte, le cas

échéant, des possibilités de production autres que le

bois, telles que le gibier et les végétaux forestiers

d'intérêt pharmaceutique alimentaire ou autres ;

· les mesures qui sont observées, pour chaque

parcelle affectée à la conservation de la nature;

· les mesures de protection des peuplements contre les

incendies dans les zones forestières à risque ;

· la consistance et la réglementation de

l'exercice des droits d'usage qui seraient maintenus, ainsi que les mesures qui

seraient nécessaires en faveur des populations locales.

8

2.1.3. Unité forestière

d'aménagement(UFA)

D'après l'article 54 du code forestier Congolais, elle

est l'unité de base, pour l'exécution des tâches

d`aménagement, de gestion, de conservation, de reconstitution et de

production.

2.1.4. Droit d'usage

Dans les forêts protégées, les populations

locales de nationalité congolaise ou étrangère, sous

réserve des règlements prévus au présent article

(40), jouissent des droits d'usage leur permettant de :

_ récolter les perches, gaulettes et autres produits

ligneux nécessaires à la construction et à l'entretien de

leurs habitations, meubles, ustensiles domestiques et outils, ainsi que les

bois morts et les plantes d'intérêt culturel, alimentaire ou

médicinal ;

_ chasser, pêcher et récolter les produits dans les

limites prévues par la loi ;

_ établir des cultures ou des ruches et faire

paître leur bétail ou récolter du fourrage

Le droit d'usage ou coutumier est, au sens de la

présente loi(94), celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter

tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception

des espèces protégées en vue d'une utilisation

personnelle

2.1.5. Chasse villageoise

Selon la loi Congolaise 37-2008 du 28 Novembre 2008, portant

gestion de la faune et des aires protégées, en son article 62,

des droits traditionnels de chasse sont reconnus aux populations rurales pour

satisfaire leurs besoins individuels et communautaires, à

l'intérieur de leur terroir ou dans les limites des zones qui sont

ouvertes à la chasse traditionnelle.

2.1.6. Faune

D'après la loi congolaise n°37-2008 du 28 novembre

2008, la Faune est un patrimoine biologique commun de la nation, dont l'Etat

garantit la gestion durable. Elle est constituée par l'ensemble des

animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel ou maintenus

en captivité.

2.1.7. Chasse

La loi congolaise n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la

faune et les aires protégées définie la chasse comme

étant l'action de poursuivre, filmer, photographier, capturer,

blesser

9

ou tuer tout animal sauvage en liberté. Est aussi

réputée comme action de chasse, toute récolte ou

destruction d'oeufs d'oiseaux ou de reptiles.

2.1.8. Chasse durable

La chasse est dite durable lorsque les

prélèvements par les chasseurs ne provoquent ni l'extinction

à l'échelle locale des populations animales, ni une perturbation

du fonctionnement global de l'écosystème. La chasse reste durable

lorsque les prélèvements n'excèdent pas la production

(Robinson, 1992). Au sens de Nasi et al. (2008), pour être durable, la

chasse doit remplir les critères de durabilité sur le triple plan

social, écologique et économique. Selon Bennet et Robinson

(2000), une chasse est dite durable si elle remplit les critères

suivants :

- Elle ne doit pas engendrer une diminution persistante des

populations animales, car cela signifierait que les prélèvements

par la chasse sont supérieurs à la production ;

- Les populations animales chassées ne doivent pas

être réduites à des densités qui les exposent

à une extinction locale ;

- Enfin, pour être durable, la chasse doit

également satisfaire la durabilité socio-économique et les

populations animales ne doivent pas être diminuées à un

niveau à partir duquel elles ne peuvent plus satisfaire les besoins

humains.

2.1.9. Gestion durable

D' après le CARPE (2001a), la gestion durable des

ressources n'est pas, comme on le pense souvent, un ensemble de politiques et

de pratiques qui, lorsqu'elles sont combinées, produisent

simultanément tous les bénéfices tangibles et intangibles

possibles sur chaque zone exploitée. C'est plutôt un ensemble de

politiques et de pratiques qui, chacune prise séparément,

favorisent l'(es) utilisation(s) d'une ressource particulière aux

dépens des autres et qui, lorsqu'elles sont mises en oeuvre ensemble sur

une zone assez large, produisent l'intégralité des

bénéfices désirés aux niveaux

désirés. La gestion durable des ressources forestières

consiste en leur conduite, de sorte à subvenir aux besoins sociaux,

économiques, écologiques, culturels et spirituels des

générations actuelles et futures. Bien que l'agriculture et

l'élevage continuent à être les principales causes de

dégradation et du recul des forêts (CARPE, 2001b), les

préoccupations concernant la gestion durable des forêts sont

surtout orientées sur l'exploitation forestière comme ayant le

plus grand impact sur la forêt.

10

2.1.10. Viande de brousse

Toute venaison dérivée d'un animal sauvage et

destinée à la consommation humaine. D'après Nasi et al.

(2008), la viande de brousse réfère à tout

mammifère terrestre, oiseau, reptile ou amphibien non domestiqué

chassé aux fins d'alimentation. Les insectes, les crustacés, les

larves, les mollusques et les poissons sont exclus de cette définition.

Selon la CITES (2000), l'expression réfère à toute viande

dérivée d'animaux sauvages et destinée à

l'alimentation humaine.

2.2. CONCEPT DE CHASSE

2.2.1. Contexte légale et réglementaire de la

chasse au Congo

Le cadre légal et réglementaire en vigueur (loi

n° 48/83 du 21/04/83) prévoit dans ses dispositions (art. 19 du

décret n° 85/875 du 6/7/85) que la viande d'animaux sauvages

qualifiés petits gibiers issus d'abattages réguliers appartenant

aux ordres ou familles des rongeurs, Cercopithecidae, Felidae, Viverridae,

Canidae, Céphalophinae, etc., revient de droit aux chasseurs pour leur

consommation personnelle et celle de leur propre famille.

Par ailleurs, l'article 20 stipule que la viande issue

d'animaux qualifiés gros gibiers légalement abattus et non

cités par l'article 19 précédant, doit être

abandonnée aux collectivités locales. Toutefois, les abatteurs de

tels animaux sont autorisés, pour leur consommation personnelle et celle

de leur famille, de prélever une partie de viande qui, en aucun cas, ne

doit pas excéder la moitié. De plus, la viande issue de la chasse

traditionnelle (art. 21 du décret) à l'effet de l'exercice du

droit d'usage comme prévu à l'article 32 de la loi 48/83,

appartient au chasseur pour sa subsistance et celle de sa famille.

Malheureusement, toutes ces dispositions légales et

réglementaires sont régulièrement violées par les

chasseurs légaux et illégaux qui font de la viande de brousse un

produit de lucre qu'ils commercialisent et trafiquent au niveau national et

international, au mépris de la loi et au détriment des ruraux qui

en dépendent étroitement.

2.2.2. Causes et importance des prélèvements

des ressources fauniques

La chasse joue depuis longtemps un important rôle dans

l'économie des pays d'Afrique Centrale. D'après Dethier (1995),

l'importance des prélèvements est influencée par la

disponibilité des ressources fauniques pour les populations riveraines

et par l'impact des captures sur les populations animales. La surexploitation

des forêts d'Afrique Centrale est essentiellement due à la

croissance rapide des populations riveraines, qui n'ont pour unique source de

revenus stable que les éléments tirés de la forêt

(Ngnegueu, 1998). A cette cause

11

s'ajoute la demande croissante de la viande de brousse en zone

urbaine (Payne, 1992 ; Fa et al., 1995 ; Wilkie et Carpenter, 1999).

Du fait de l'importance de la densité humaine, la consommation de la

viande de brousse en zones urbaines excède celle observée dans

les zones rurales. Les tendances de consommation de gibier en zones urbaines et

en zones rurales dans les pays du Bassin du Congo sont présentées

dans le tableau 1.

Tableau 1: Consommation rurale et urbaine de la viande

de brousse dans le Bassin

du Congo

|

Pays

|

Superficies

forestières

|

|

Population

|

Quantités de viande de

brousse consommée

|

|

(km2)

|

Forestière

|

Urbaine*

|

Kg/an

|

Kg/km2/an

|

|

Cameroun

|

155 330

|

1 424 000

|

2 214 620

|

78 077 172

|

503

|

|

RCA

|

52 236

|

219 599

|

539 775

|

12 976 507

|

248

|

|

RDC

|

1 190 737

|

22 127 000

|

3 782 369

|

1067 873 491

|

897

|

|

Guinée

|

17 004

|

183 000

|

227 500

|

9 762 838

|

574

|

|

Equatoriale

|

|

|

|

|

|

|

Gabon

|

227 500

|

181 700

|

227 500

|

9 762 838

|

574

|

|

Congo

|

213 400

|

219 500

|

1 245 528

|

16 325 305

|

77

|

|

Total

|

1 856 207

|

24 344 799

|

8 237 292

|

1194778171

|

2873

|

Source : Wilkie et Carpenter (1999) * La

population urbaine considérée dans les zones urbaines

considère uniquement les villes proches des zones de forêt

dense.

Le tableau 1 montre que la consommation journalière de

la viande sauvage par individu est dix fois plus élevée en zone

rurale (0,13 kg) qu'en milieu urbain (0,013 kg). La même source indique

que les espèces visées par la chasse incluent principalement les

ongulés (70%), les primates (15%) et les rongeurs (10%).

2.2.3. Territoire et techniques de chasse

Dethier (1995) distingue le terroir de chasse villageoise

couvrant la zone de capture proche du village où le piégeur

visite les pièges et retourne au village le même jour, et le

terroir forestier où se trouvent les campements de chasse. La chasse

villageoise touche également les aires protégées (Caspary,

1999).

Les populations vivant à l'intérieur et/ou

à la périphérie des aires protégées

dépendent de plus en plus de la faune sauvage pour se procurer des

revenus financiers, avec comme conséquence, l'augmentation de la

pression de chasse sur les espèces animales prélevées

(Ngandjui, 1999). D'après Bahuchet (1993), les méthodes de chasse

sont adaptées aux conditions écologiques de chaque région

: la disponibilité des matériels, les proies visées, la

saison, voire le moment de la journée. Toutefois, ces méthodes ne

dépendent pas seulement

12

des facteurs écologiques, mais également des

autres activités de subsistance et de rente (Noss, 1995). Tandis que les

agriculteurs ont tendance à chasser près de leurs plantations et

ceci en fonction de l'intensité des travaux champêtres, les

chasseurs cueilleurs (comme les Aka de la République Centrafricaine)

vont plutôt chasser pour plusieurs jours en forêt. Les techniques

de chasse des peuples des forêts d'Afrique Centrale sont majoritairement

la chasse au fusil et le piégeage (Infield, 1988 ; Jeanmart, 1997). Les

autres techniques telles que le fléchage et la chasse courre ont presque

disparu (Ngnegueu, 1998).

2.2.4. Evolution du rapport des populations avec la faune

sauvage

Associée à la demande alimentaire accrue des

sites industriels, l'installation d'une société forestière

provoque également des changements majeurs dans la perception des

populations vis-à-vis de leurs ressources naturelles et plus

particulièrement de la faune sauvage. Pratiquée au départ

principalement pour la consommation familiale, la chasse devient en effet, avec

la création d'un marché local, une activité commerciale

à large échelle permettant de dégager rapidement des

revenus souvent importants (Wilkie et al., 1992 ; Auzel & Wilkie,

2000).

En fonction de leurs moyens financiers et de leur

disponibilité, les villageois qui décident de prélever du

gibier en forêt pour le vendre au niveau des sites industriels pourront

ainsi être :

-Des chasseurs professionnels qui, (1) faute

d'activités professionnelle ou à la suite d'un licenciement par

l'entreprise forestière et (2) grâce à un petit capital de

départ obtenu seul ou avec l'aide d'un membre familial (souvent

salarié de la société d'exploitation), se sont

lancés dans l'exercice de la chasse à temps plein et tout

à long de l'année.

-Des chasseurs commandités qui, faute

de capital, ne peuvent pratiquer leur activité pour eux-mêmes et

sont embauchés, en échange d'un salaire ou d'une part du butin,

pour prélever du gibier en forêt. Suivant sa stratégie, le

chasseur pourra alors travailler à temps plein pour une seule personne

(chasseur professionnel ou commerçant de venaison) ou pour n'importe

quel villageois du site industriel souhaitant obtenir du gibier (ouvriers

forestiers).

Les pygmées sont dans ce cas souvent mis à

contribution car, outre leur connaissance unique des forêts, ils

représentent une main d'oeuvre bon marché pour leurs

commanditaires (Auzel & Wilkie, 2000).

-Des chasseurs occasionnels qui pratiquent

une autre activité professionnelle et ne peuvent effectuer

régulièrement des allers-retours en forêt. Cette

catégorie comporte en majorité des travailleurs de la

société forestière qui, durant les jours de repos ou les

périodes

13

d'arrêt des activités industrielles

(chômage technique en saison des pluies), profitent de leur temps libre

pour chasser et, de cette manière, nourrir leur famille ou tirer profit

de la vente de leur butin.

2.2.5 Quelques modèles d'estimation de

durabilité de la chasse

2.2.5.1. Modèles bioéconomiques

Les modèles bioéconomiques prennent en compte

les processus socioéconomiques ignorés par les modèles

biologiques, mais qui influencent la durabilité de la chasse. Damiana

et al., (2005) ont étudié l'impact des politiques

économiques sur la durabilité de la chasse en prenant en compte 3

scénarii différents. Ils ont conclu que la hausse des prix des

produits agricoles a un effet ambiguë sur le comportement des chasseurs

suivant l'équilibre entre incitations à l'investissement en

agriculture et augmentation de la consommation de viande de brousse si les

revenus augmentent. La hausse des prix de la viande de brousse peut induire un

changement dans les techniques de chasse (passage du piégeage vers le

fusil, plus efficace) avec une incidence sur les espèces

vulnérables. Le recours aux modèles bioéconomiques est

justifié par divers arguments :

Les modèles biologiques considèrent la chasse

comme une variable constante et ne permettent pas de prédire l'impact de

changements socio-économiques sur la durabilité biologique de la

chasse.

Les modèles bioéconomiques considèrent de

façon explicite le rôle de la viande de brousse dans

l'économie des foyers.

La chasse exercée dans des espaces de libre

accès, représente un système dynamique dans lequel les

chasseurs répondent à des changements dans les variables du

système, comme par exemple, le coût de la chasse ou le revenu

obtenu grâce à la vente des produits de chasse.

2.2.5.2. Les modèles individus centrés et

les systèmes multi agents

Les modèles individus centrés ou modèles

basés sur les individus (Individual based models) ont

été développés par des écologues

modélisateurs (van Vliet, 2007). Les individus pouvant être des

plantes, des animaux, des machines ou même des humains en fonction de la

discipline. Les systèmes multi agents (MAS) dérivent des sciences

informatiques, particulièrement du domaine du «Distributed

Artificial Intelligence» et ont été appliqués

à diverses disciplines parmi lesquelles la gestion des ressources

naturelles (Le Page et al, 2004). Les MAS génèrent

environnement artificiel à partir d'une collection

d'éléments appelés «agents». Un agent

étant une entité anonyme stimulée et capable de

réagir suite à des stimuli

14

environnementaux ou d'interagir avec d'autres agents (Le Page

et al, 2004). Dans cet environnement, les interactions entre les

individus sont régies par des règles (mouvement, reproduction...)

et des paramètres (âge, sexe, espèces) qui

caractérisent leur comportement.

Les caractéristiques de chaque individu se

déroulent à chaque pas de temps et la situation globale de la

population est évaluée sur la base de l'interaction entre les

individus (Grimm 1999). Les MAS se distinguent des systèmes biologiques

classiques par leurs nombreux avantages :

-Ils prennent en compte la nature réelle des agents du

système comme éléments dynamiques et non comme

éléments statiques.

-Ils tiennent compte des interactions entre agents et entre

les agents et leur environnement. Ainsi, un stimulus de la part d'un agent

induit une réponse (ou adaptation) de la part d'un autre agent.

-Ils permettent non seulement d'analyser la durabilité

de la chasse à un instant précis t, mais également

d'imaginer des scénarios et de les stimuler à l'échelle

temporelle de la durabilité des écosystèmes.

2.3. POTENTIEL FAUNIQUE DU CONGO

Bien qu'aucun inventaire zoologique exhaustif n'ait

été jusqu'à présent réalisé sur

l'ensemble du Congo, les résultats d'enquêtes et observations

scientifiques menées en forêt, en savane et dans les

réserves permettent de se faire une première idée de la

diversité faunique du Congo.

2.3.1. Les mammifères

198 espèces de Mammifères sont présentes

au Congo (UICN, 1988). Les enquêtes menées entre temps dans le

cadre du Projet de Gestion et de Conservation des Aires

Protégées/PROGECAP-GEF Congo dans les réserves,

complétées par la bibliographie disponible porte cet effectif

à 200 mammifères. Parmi les Mammifères connus, on compte,

22 Mammifères protégés intégralement et 14

protégés partiellement au Congo (arrêté

n°3863/MEF/SGEF/DCPP du 18 mai 1984). Actuellement, parmi les 14

espèces protégées partiellement au Congo, 7 se font de

plus en plus rares dans les régions du Sud du Congo :

l'éléphant, le Buffle, l'Hylochère, le Guib

harnaché, le Cobe defassa , le Sylvicapre de Grimm et le

Cercopithèque de Brazza. Parmi les Mammifères cités de

l'Annexe 2, le Cynhyène (Lycaon pictus), le Servalin (Felis serval), le

Drill (Papio leucophaeus) et le Cobe des roseaux (Redunca

arundinarum) nécessitent des enquêtes approfondies afin de

déterminer leur

15

présence effective au Congo actuellement. 22

espèces de primates sont présentes au Congo (Stuart, 1988) ;

l'espèce endémique la plus remarquable est le Colobe rouge de

Bouvier (Procolobus pennanti bouvieri), seulement connu de la

réserve de faune de la Léfini. Au rang des autres

mammifères, notons 4 espèces de Rongeurs menacés, dont

Dendroprinomys rousseloti (connu seulement des alentours de

Brazzaville), et Hylomyscus parvus, connu aussi des forêts

camerounaises et gabonaises. Quatorze espèces d'Antilopes sont

présentes dans le pays (Stuart, 1988)

2.3.2. Oiseaux

D'après les travaux et commentaires de Verschuren et

al(1982), l'avifaune congolaise est riche et extrêmement

variée .Ils inventorient 105 espèces d'oiseaux uniquement dans

l'île M'bamou sur le fleuve Congo. Actuellement, l'avifaune de

l'île M'bamou est menacée de disparition suite à la

disparition de son habitat pour des besoins agricoles. Les données

actuelles sur l'avifaune du Congo concernent particulièrement les zones

fluviales, maritimes et de savane, l'avifaune forestière reste à

découvrir de manière comparable à l'avifaune connue du

Gabon (Nicoll et Langrand, 1986), on peut s'attendre au Congo à

atteindre une richesse ornithologique de l'ordre de 700 espèces. Les

travaux menés entre temps dans le cadre du Programme ECOFAC et du

PROGECAP/GEF-CONGO ont permis de porter l'effectif d'oiseaux à 651

espèces. Deux espèces nouvelles pour le Congo ont

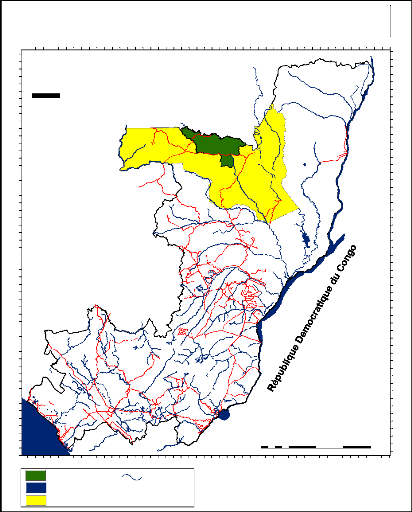

été récemment observées, il s'agit de Ciconia

ciconia et Egretta ardesiaca (Bockandza Paco et Mokoko Ikonga,

2001). Les espèces aviaires protégées actuellement au

Congo sont peu nombreuses, 28 en tout dont 12 intégralement

protégées. Certaines espèces rares comme les Tisserins

(Ploceus subpersonatus et Ploceus nigrimentum) sont à

localiser au Congo ; Ploceus nigrimentum serait présent dans le

Centre Congo dans la région de Djambala-Léfini et dans le sud des

plateaux Batéké. D'autres comme Picathartes oreas et

Bradypterus grandis seraient à rechercher dans le Nord Congo ;

le Picathartes à cou gris, très vulnérable, pourrait

être présent dans la région des monts Nabemba. Ces 4

espèces sont considérées comme étant

menacées dans le Red Data Book de L'UICN (Collar et Stuart, 1985).

2.3.3. Les poissons

D'après le rapport de l'atelier et le plan d'action

national sur l'élaboration de la stratégie sur la viande de

brousse tenu en 2003, les poissons constituent le groupe zoologique le mieux

connu des eaux continentales. Plus de 579 espèces appartenant à

55 familles et 173 genres ont été identifiées.

16

2.3.4. Les reptiles

Parmi les grands reptiles, le crocodile du Nil et les deux

autres qui sont le crocodile nain du Gabon et le crocodile à nuque

cuirassée, de même que le varan du Nil sont tous actuellement

intégralement protégés. Le Crocodile nain (Osteolaemus

tetraspis), comme les deux autres crocodiles, sont en cours de

raréfaction dans certaines régions. Le Red Data Book de l'UICN

(Groombridge, 1982) les considère tous trois comme des espèces

menacées. La huitième session de la Conférence des Parties

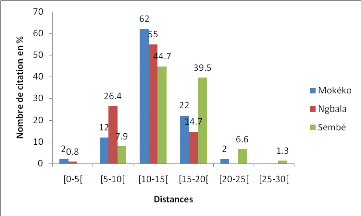

à la CITES les a classé tous les trois en Annexe I. Concernant

les serpents, les inventaires effectués dans les forêts du Mayombe

relèvent 45 espèces forestières, ce qui est au dessus du

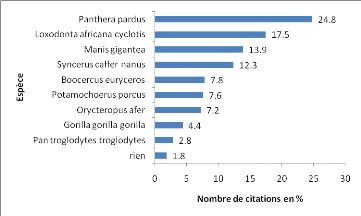

nombre de 40 espèces considéré comme une limite

supérieure probable pour une localité forestière

africaine.

Quatre espèces de Tortues marines menacées sont

connues du littoral congolais particulièrement dans le Parc national de

Conkouati Douli. Il s'agit des espèces suivantes : tortue luth

(Dermochelys coriacea), tortue olivâtre (Lepidochelys

olivacea), tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et tortue

verte (Chelonia mydas) (Groombridge, 1982).

2.3.5. Autres faunes

Nous disposons de très peu d'informations sur les

invertébrés. Deux espèces rares de Papillons (Papilio

antimachus) et (Graphium aurivilliusi) existent au Congo et sont

considérées comme étant des espèces menacées

(parce que rares naturellement) par le Red Data Book de l'UICN (Collins et

Morris, 1985).

2.4. LA PROBLEMATIQUE VIANDE DE BROUSSE AU CONGO

La viande de brousse a été une source primaire

de protéines pour les populations vivant en milieu rural depuis plus de

40.000 ans. Hélas, la chasse commerciale pour l'approvisionnement des

centres urbains n'est plus supportable pour plusieurs espèces animales

et plus spécialement les grands singes. Des espèces plus communes

telles que les céphalophes bleus, le pangolin géant et d'autres

petits mammifères souffrent d'un dramatique déclin. En plus de la

déforestation, la chasse commerciale est devenue la menace la plus

directe pour l'avenir de la faune sauvage. Il est estimé qu'entre 01 et

5 millions de tonnes de viande de brousse sont extraites annuellement des

forêts d'Afrique Centrale. La croissance explosive du commerce de la

viande de brousse est principalement due à/au :

- développement de l'industrie forestière qui en

ouvrant des voies d'accès à l'intérieur des forets

facilite la pénétration de plus en plus loin des chasseurs ;

17

- cadre institutionnel et juridique parfois inadapté et

aux insuffisances dans l'application de la législation;

- la faible gouvernance environnementale ;

- l'urbanisation croissante ;

- la précarité des conditions de vie et la

pauvreté en milieu rural ;

- la prolifération des armes à feu (de chasse et

de guerre), aggravée depuis la fin des années 90 par les nombreux

conflits armés qui sévissent dans la sous-région ;

- l'implication de certaines autorités administratives

et militaires dans le trafic des produits de la faune (viande et

trophées), et l'entretien des groupes de braconniers (apport des

équipements et des moyens de transport) ;

- l'insuffisance des moyens humain et matériel au

niveau de l'administration. Le personnel essentiellement constitué

d'agents publics a vu ses effectifs passés de 740 (1985) à 319

agents des eaux et forêts (2003) pour causes de départ à la

retraite, au non recrutement de personnel à la Fonction Publique depuis

1986 ; Ces principales causes dont la liste est loin d'être exhaustive,

sont à l'origine d'une présence excessive, de la viande de

brousse dans tous les marchés des grands centres urbains du pays. Les

espèces les plus braconnées et commercialisées sont celles

appartenant aux groupes des céphalophes et des singes. La perte de la

faune sauvage n'entraîne pas seulement la perte de la biodiversité

et ses corollaires signifient également une perte de ressources pour les

populations rurales qui en dépendent depuis des siècles. Le Congo

ne fait pas exception à la crise généralisée de la

viande de brousse en Afrique Centrale. La législation nationale

n'autorise pas le commerce de la viande de brousse mais se retrouve «

brisée » par une forte pression des braconniers qui, de nos jours,

sont de plus en plus nombreux, mieux équipés et organisés

que les agents de surveillance qui sont en nombre très insuffisant et

dépourvus de tout moyen d'intervention. Au regard de ce qui

précède, de nombreuses actions ont été entreprises

pour la gestion durable de la biodiversité en général et

de la faune en particulier. Mais le croît démographique et le

marasme économique avec leurs corollaires, la pauvreté et la

misère annihilent sans cesse les efforts de conservation entrepris et,

des nouvelles dispositions doivent être prises pour tenter

d'atténuer les fléaux sous-jacents et les pressions de toutes

sortes que subit la faune sauvage.

18

CHAPITRE 3 : MATERIELS ET METHODES

3.1-PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE

3.1.1-Situation administrative

L'Unité Forestière d'Aménagement (UFA)

Tala-Tala, se trouve dans le secteur forestier nord Congo, dans le

Département de la Sangha et partagée sur trois Districts à

savoir : Mokéko, Ngbala et Sembé.

3.1.2-Situation géographique

Elle couvre une superficie de 621 120 hectares et est

limitée au Nord par la rivière Ngoko; au Sud par la

rivière Ekouyé, affluent de la Lengoué, jusqu'à sa

source ; à l'Est par la rivière Pandama en amont, puis son

affluent, la rivière Lo, jusqu'à la route Ouesso-Sembé,

ensuite par la route Ouesso-Sembé vers l'Ouest jusqu'au pont sur la

rivière Lengoué, puis la rivière Léngoué en

aval jusqu'à sa confluence avec la rivière Séka. De ce

pont, suivre une droite orientée géographiquement suivant un

angle de 152° jusqu'à la rivière Ekouyé. A l'Ouest

par les rivières Koudou, Elologa et Mabodié, jusqu'à la

route Ouesso-Sembé. Les figures 1 et 2 illustrent la situation de l'UFA

Tala-Tala dans le Nord-Congo et l'UFA elle-même avec ses limites

géographiques.

11°10'0"E

11°40'0"E

12°0'0"E

12°20'0"E

12°50'0"E

13°20'0"E

13°50'0"E

14°20'0"E

14°50'0"E

15°20'0"E

15°50'0"E

16°20'0"E

16°50'0"E

17°20'0"E

17°50'0"E

18°20'0"E

18°50'0"E

3°50'0"N

3°50'0"N

Republique Centrafricaine

3°40'0"N

3°40'0"N

#177;

3°30'0"N

3°30'0"N

3°20'0"N

3°20'0"N

3°10'0"N

3°10'0"N

3°0'0"N

3°0'0"N

2°50'0"N

2°50'0"N

République du Cameroun

2°40'0"N

2°40'0"N

2°30'0"N

2°30'0"N

2°20'0"N

2°20'0"N

2°10'0"N

2°10'0"N

2°0'0"N

2°0'0"N

1°50'0"N

1°50'0"N

1°40'0"N

1°40'0"N

1°30'0"N

1°30'0"N

1°20'0"N

1°20'0"N

1°10'0"N

1°10'0"N

1°0'0"N

1°0'0"N

0°50'0"N

0°50'0"N

0°40'0"N

0°40'0"N

0°30'0"N

0°30'0"N

0°20'0"N

0°20'0"N

0°10'0"N

0°10'0"N

0°0'0"S

0°0'0"S

0°10'0"S

0°10'0"S

0°20'0"S

0°20'0"S

Mobola

-Mbondo

0°30'0"S

0°30'0"S

0°40'0"S

0°40'0"S

République du Gabon

0°50'0"S

0°50'0"S

1°0'0"S

1°0'0"S

1°10'0"S

1°10'0"S

1°20'0"S

1°20'0"S

1°30'0"S

1°30'0"S

1°40'0"S

1°40'0"S

1°50'0"S

1°50'0"S

2°0'0"S

2°0'0"S

2°10'0"S

2°10'0"S

2°20'0"S

2°20'0"S

2°30'0"S

2°30'0"S

2°40'0"S

2°40'0"S

2°50'0"S

2°50'0"S

3°0'0"S

3°0'0"S

3°10'0"S

3°10'0"S

3°20'0"S

3°20'0"S

3°30'0"S

3°30'0"S

3°40'0"S

3°40'0"S

3°50'0"S

3°50'0"S

4°0'0"S

4°0'0"S

4°10'0"S

4°10'0"S

4°20'0"S

4°20'0"S

4°30'0"S

4°30'0"S

4°40'0"S

Angola (Cabinda)

4°40'0"S

4°50'0"S

0 32 915 65 830 131 660 197 490 263 320

Meters

4°50'0"S

5°0'0"S

5°0'0"S

5°10'0"S

11°10'0"E

11°40'0"E

12°0'0"E

12°20'0"E

12°50'0"E

13°20'0"E

13°50'0"E

14°20'0"E

14°50'0"E

15°20'0"E

15°50'0"E

16°20'0"E

16°50'0"E

17°20'0"E

17°50'0"E

18°20'0"E

18°50'0"E

Brazzaville, Février 2010 CNIAF/MDDEFE

Source: Données CNIAF

UFA concernées

Plan d'eau

Dépaetement de la Sangha

Hydrographie

Routes publiques

Source : Données CNIAF

Figure 1: Carte de situation de l'UFA Tala-Tala dans le

Département de la Sangha

19

20

Source : Cellule d'aménagement SIFCO

Figure 2: Carte de l'UFA Tala-Tala

3.1.3- Milieu physique

3.1.3.1- Géologie et sols

Les sols forestiers de l'UFA Tala-Tala proviennent des

formations géologiques précambriennes moyennes de la série

de Sembé-Ouesso (composés de Schistes, des calcaires, des

grès) et formations des précambriennes inférieures

(composés des complexes granitiques à enclaves

métamorphiques). De la conjonction du relief, du climat et des roches

mères, il se forme trois(03) grands types de sols :

- les sols ferralitiques remaniés sur granite et gneiss

;

- les sols ferralitiques remaniés rouges sur schiste ;

- les sols hydro morphes tourbeux noirs sous forêt

inondée.

21

Les sols ferralitiques remaniés ont une coloration

rouge due à une ferralisation poussée qui résulte des

précipitations abondantes, de températures élevées

et constantes, mais aussi de la richesse en élément

ferromagnésien des roches mères.

Ce sont des sols profonds, assez pauvre en base, de PH de 4

à 5 et une teneur en argile de 40 %. Les sols hydro morphes ont le

profil gorgé d'eau, un aspect tourbeux avec une coloration noire. La

figure 3 nous montre la carte géologique de la zone de Tala-Tala

3.1.3.2- Relief et hydrographie

Le relief de la zone est moyennement accidenté en sa

partie Est et très accidenté à l'Ouest où

l'altitude moyenne atteint 500 mètres. La forêt de l'UFA Tala-Tala

prend son appui en sa partie Ouest sur une ligne de partage des eaux qui va de

Kellé à Souanké et qui s'élève de 600

à 800 m de haut. C'est un socle issu du précambrien formant un

Talus escarpé. De cet escarpement frontalier avec le Gabon partent

d'innombrables cours d'eau qui arrosent l'UFA. Au regard des embranchements des

cours d'eau et des sources du troisième et quatrième

degré, il est clair que le relief est perturbé sur l'ensemble de

l'UFA, car se trouvant sur un plan muliticollinaire incliné. Les

principaux cours d'eau qui arrosent la zone sont : la Ngoko, la Koudou, la

N'komo, l'Elazi, l'Elologo et bien d'autres petites rivières.

3.1.3.3. Climat

La zone d'inventaire est sous l'influence du climat

équatorial du type guinéen forestier. Elle est incluse dans une

région climatique uniforme qui s'étend de Ouesso à Makoua

(Nord-Sud) et de Souanké à Impfondo (Ouest -Est). Elle est

caractérisée par un climat équatorial dont les

précipitations sont très abondantes atteignant jusqu'à

1600 - 1800 mm d'eau /an. La température mensuelle moyenne est comprise

entre 24 et 26° et l'amplitude thermique annuelle est de 2 degrés

à 2,5 degrés. Les nuances climatiques mensuelles peuvent se

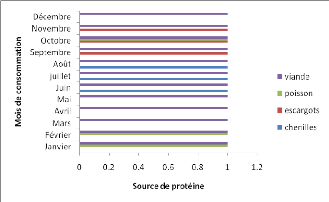

résumer comme suit :

- Janvier : précipitations et températures moyennes

50 - 100 mm et 25 °

- Avril : 150 - 200 mm et 25° - Juillet : 50 - 100 mm et

23°

- Octobre : 200 - 250 mm et 24°

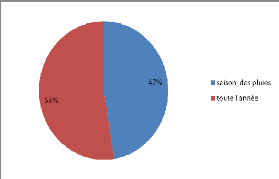

La saison des pluies qui va de mars à novembre est

ponctuée par une petite saison sèche, de décembre à

mars.

22

3.1.4-Milieu biologique

3.1.4.1- Végétation

La totalité de l'UFA est en forêt dense, il y a

la présence des marécageuses surtout le long des cours d'eau, des

forêts dégradées sont essentiellement le long des axes

routiers qui desservent la zone.

De très nombreuses essences participent à la

composition de la forêt inondée notamment (Entendrophragma

cylindricum, Gardenia impérialis , Coelocaryon preussi

pour les plus gros arbres et pour les autres, Albizia zygia,

chrysophyllom sp, Alstonia boonei, Syzigiun sp, Xylopia aethiopiaca, Macaranga

burifolia, Guibourtia demeussi, Uapaca sp, Pycnanthus angolensis etc.). La

dominance floristique de la forêt ombrophile équatoriale sur sol

ferme est assurée par les Méliacées, les

Légumineuses et les Irvingiacées, à côté

desquelles se rencontrent le plus fréquemment les Sterculiacées,

Anonacées, Ebénacées, Tiliacées,

Combrétacées etc.

En résumé, la strate végétale

principale reste la forêt (CTFT 1972). Il s'agit essentiellement de :

- formations forestières sur sol ferme ;

- formations forestières sur terrain marécageux

;

- recrus forestiers.

Cette forêt regorge une diversité de produits

forestiers autres que le bois (Gnetum africanum, différents fruits,

asperges, feuilles...)

3.1.4.2- La faune

Les études sur celle-ci n'ont jamais fait l'objet des

investigations dans la zone. Néanmoins, vu sa situation qui lui permet

d'avoir les limites avec l'UFA Ngombé et le parc national d'Odzala nous

pouvons ainsi assimiler ces résultats à l'UFA Tala-Tala. La faune

de la région est riche et diversifiée. On y rencontre de

nombreuses espèces animales notamment ; la Panthère, le Bongo

(Tragelaphus euryceros), l'Eléphant de forêt

(Loxodonta africana cyclotis) ; divers céphalophes à

l'instar du céphalophe bleu (Cephalophus monticola),

céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor),

céphalophe moyen (Cephalophus dorsalis, C. calypigus, C. nigrifons),

gorille (Gorilla g. gorilla), buffle de forêt (Syncerus

caffer nanus), chimpanzé (Pan t. troglodytes),

hylochère (Hylochoerus meinertzhageni), potamochère

(Potamochoerus porcus)(Poulsen et al.2002). On y retrouve

également d'autres espèces animales comme les primates (Hocheur,

Moustac...) et les rongeurs.

23

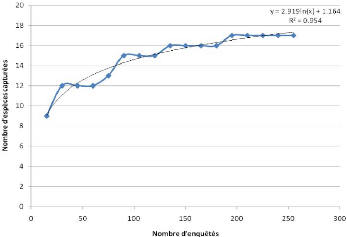

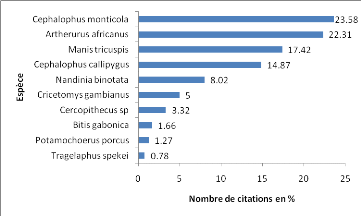

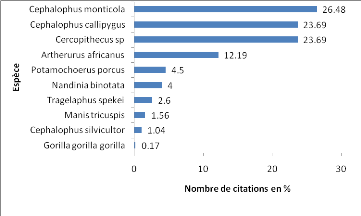

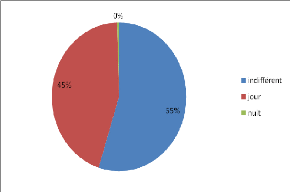

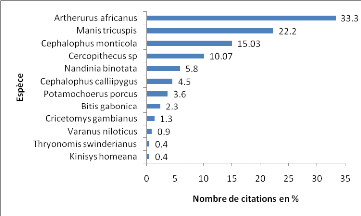

L'on peut également signaler la présence des