|

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple - Un but - Une foi

Ministère de l'Enseignement Secondaire, des Centres

Universitaires Régionaux et des Universités

INSTITUT DE FORMATION EN MARKETING ET

COMMUNICATION

C.N.T.S

Mémoire de fin de formation pour l'obtention

de la

Licence Professionnelle en Marketing et

Communication

Présenté et soutenu par :

Sous la direction de :

Odette Siga DIOUF

M. Hamidou Diop

Marketing Manager de Promo

Media

|

AVC :

|

Accidents Vasculo - Cérébral

|

|

B.U :

|

Bibliothèque Universitaire

|

|

CNTS :

|

Centre National de Transfusion Sanguine

|

|

CSRH :

|

Chef service des Ressources Humaines

|

|

I.C.S :

|

Industries Chimiques du Sénégal

|

|

HPD :

|

Hôpital Principal de Dakar

|

|

OMS :

|

Organisation Mondiale de la Santé

|

|

P.I.B :

|

Produit Intérieur Brut

|

|

S.A.R :

|

Société Africaine de Raffinage

|

|

T.I.C :

|

Technologies de l'Information et de Communication

|

|

UCAD :

|

Université Cheikh Anta DIOP

|

Communication : la communication

marketing consiste pour une organisation à transmettre des messages

à son public en vue de modifier leur comportement mentaux (motivations,

connaissances, images, attitudes, ...) et par voie de conséquence leur

comportement effectif.

Comportement : action ou réaction

d'un individu résultant de son attitude par rapport à quelqu'un

ou quelque chose.

Consommateurs : c'est une personne qui

achète et consomme un produit ou plusieurs produits (ou services)

auprès d'un producteur ou d'un distributeur. D'autre part, c'est une

personne ou une entité physique, morale qui utilise un bien, un produit

ou un service à titre personnel ou qui est susceptible de l'utiliser.

Don de sang : c'est une opération

consistant à se présenter volontairement auprès de

services de santé compétents pour offrir son sang qui sera

recueilli dans un bocal ou une pochette pour servir à une transfusion ou

intervention chirurgicale s'il est jugé de bonne qualité et

à faible risque. L'entreprise : c'est un groupe

d'individu proposant un bien, un service, ou un support et qui

génère plus de richesse qu'elle n'en consomme.

Marketing : c'est l'ensemble des

méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour promouvoir

dans les publics auxquels elle s'intéresse des comportements favorables

à la réalisation de ses propres objectifs.

Marketing mix : l'ensemble des

décisions relatives aux politiques de produit, de prix, de distribution

et de communication d'un produit ou d'une marque.

Marketing social : c'est une nouvelle

façon de concevoir de très anciens projets.

Il constitue une nécessité, car les

méthodes traditionnelles de distribution de produits et services de

santé dans les pays en voie de développement, fréquemment

ne permettent pas d'accéder à un important segment de la

population qui comprend les groupes qui se trouvent au bas de l'échelle

de l'économie monétaire.

Motivations : les motivations sont des

pulsions poussant à l'achat et qui sont censés satisfaire un ou

plusieurs besoins. Ce sont des forces inconscientes poussant l'individu

à réduire un état de tension en orientant son action vers

la recherche d'une satisfaction.

Produit : c'est toute chose offerte sur

le marché pour être acquise, utilisée ou consommée

et pouvant satisfaire un besoin ou un désir.

Promotion : c'est un ensemble de

techniques destinées à cumuler la demande à court terme en

augmentant le rythme au niveau des achats d'un produit ou d'un service

effectué par les consommateurs ou les intermédiaires

commerciaux.

Service : un service est une

expérience temporaire vécu par un client lors de l'interaction de

celui-ci avec le personnel de l'entreprise ou son support matériel ou

technique. (Christophe Lovelock)

Un service se présente sous la forme d'activité

de bénéfice ou de satisfaction offert au moment de la vente et en

relation avec la vente de bien. (AMA)

Transfusion sanguine : c'est une

thérapeutique substitutive consistant à l'utilisation des

produits sanguins prélevés chez des individus appelés

donneurs et transfusés à des patients appelés

receveurs.

|

PAGES

|

|

INTRODUCTION GENERALE

|

6

|

|

|

|

PREMIERE PARTIE : Le cadre théorique

et méthodologique

|

8

|

|

CHAPITRE I : Le cadre théorique

|

8

|

|

I. Résumé général du thème

|

8

|

|

II. Objectif de l'étude

|

9

|

|

III. Justification du choix de l'étude

|

10

|

|

IV. Questions de recherches

|

11

|

|

CHAPITRE II : Le cadre

méthodologique

|

12

|

|

I. Le cadre de l'étude

|

12

|

|

II. Le champ de l'étude

|

15

|

|

III. Les collectes de données

|

20

|

|

|

|

DEUXIEME PARTIE : Présentation des

résultats

|

24

|

|

CHAPITRE I : Présentation des

résultats

|

24

|

|

CHAPITRE II : Forces, Faiblesses,

Opportunités, Menaces

|

49

|

|

|

|

TROISIEME PARTIE : Recommandations et Plan

d'action

|

50

|

|

CONCLUSION GENERALE

|

52

|

|

QUATRIEME PARTIE : Annexes

|

53

|

INTRODUCTION GENERALE

Le marketing qui signifie « consulter le

consommateur et de manière plus général le

marché », peut se définir comme « l'ensemble

des méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour

promouvoir dans les publics auxquels elle s'intéresse des comportements

favorables à la réalisation de ses propres

objectifs ».

Autrement dit, c'est « l'ensemble des processus

depuis la conception et l'élaboration, la mise à disposition dans

un marché jusqu'à la consommation finale d'un produit, d'un bien

ou d'un service ».

Cette définition volontairement très large,

montre bien que le marketing ne s'applique pas seulement aux entreprises

commerciales mais peut aussi s'appliquer au social. C'est ainsi qu'on parle de

marketing social, qui est une nouvelle façon de concevoir de

très anciens projets humains.

Au Sénégal, chaque année des milliers de

femmes qui accouchent, des personnes anémiées mais aussi des

accidentés de la circulation, meurent parce que le sang dont ils ont

besoin n'est pas disponible dans les hôpitaux. Si chaque individu donnait

un peu de son sang, ces personnes pourraient être sauvées. Le

sang, produit essentiel, ne peut être synthétisé dans les

laboratoires. Seule une personne peut en donner à une autre.

Dans un tel contexte, il relève d'une grande

nécessité d'analyser la stratégie du don de sang au

Sénégal. C'est ainsi que nous nous proposons d'étudier

l'évolution que le marketing pourrait apporter au don de sang afin

d'instaurer chez la population des comportements permettant d'accomplir ce

geste qui sauve des vies. D'où l'objet de notre recherche portant sur

le marketing comme moyen de promotion du don de sang au

Sénégal. Pour cela, notre travail portera sur le cas du

Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS).

L'OMS et d'autres organisations qui ont

préconisé des stratégies claires pour développer

l'accès universel à la sécurité transfusionnelle,

suggèrent que celles-ci reposent sur la promotion du don de sang

régulier, volontaire et non rémunéré et sur la

coordination nationale des services de transfusion sanguine.

Partant delà, nous étudierons ce thème en

trois parties. Dans une première partie, nous allons délimiter le

cadre théorique et méthodologique de cette étude en

mettant l'emphase sur la problématique et l'objectif de l'étude,

sans pour autant oublier de parler de la question de recherche.

En seconde partie, nous allons faire une analyse et une

interprétation des résultats de nos recherches sur le terrain,

à partir desquelles ressortiront les forces et faiblesses du CNTS, ainsi

que ses opportunités et menaces. Enfin, nous proposerons des

suggestions, recommandations et un plan d'action pour la promotion du don de

sang au sein de la population.

CHAPITRE I : LE CADRE THEORIQUE

I. Le résumé général du

thème de l'étude

La transfusion sanguine peut être définie comme

une thérapeutique substitutive consistant à l'utilisation des

produits sanguins prélevés sur des personnes appelées

donneurs et transfusés à des patients appelés

receveurs.

Une des principales priorités de la politique nationale

de santé du Sénégal est la réduction de la

mortalité infantile et maternelle. Cette dernière a comme

principaux facteurs : les anémies et les hémorragies de la

délivrance, nécessitant une transfusion sanguine.

Une augmentation du nombre de donneurs de sang permettrait un

meilleur approvisionnement des structures de santé et par delà,

une réduction de la mortalité maternelle et infantile.

De même, le recrutement de donneurs de sang à

faible risque constitue une étape importante pour assurer une bonne

sécurité transfusionnelle, qui est un moyen de lutte contre la

pandémie des maladies transmissibles par transfusion et notamment le

V.I.H.

Au Sénégal, seuls trente cinq mille (35000) don

de sang sont réalisés en moyenne chaque année, alors que

selon les normes de l'OMS, le nombre de dons prélevés requis pour

chaque pays doit correspondre au moins à 2% de la population, soit deux

cents mille (200000) pour le Sénégal. L'insuffisance du nombre de

dons de sang réalisés au Sénégal est

aggravée par le fait que 15 à 20% des dons recueillis ne peuvent

être utilisés principalement à cause d'agents infectieux

dont le virus de l'hépatite B qui représente à lui seul

14% des causes de non utilisation des dons de sang prélevés.

La conséquence de ce problème est une

insuffisance permanente en produits sanguins, pour les patients qui en ont

besoin, principalement les femmes au cours de l'accouchement souffrant

d'anémie et de paludisme, mais également les services de

chirurgie.

Cette volonté des autorités publiques de

réduire la mortalité en générale, tarde à se

réaliser à cause du déficit constaté dans les

banques de sang.

Nos observations nous ont permis de voir que le don de sang

était victime de beaucoup de préjugés liés aux

représentations sociales. En effet, une grande partie de la population a

évolué en conservant une certaine méfiance par rapport au

don de sang. Cette attitude n'est pas gratuite, car elle a une base sociale et

psychologique bien ancrée dans l'inconscient des populations. La culture

ou les traditions y contribuent pour beaucoup, car dans la plupart de nos

sociétés (traditionnelles), il existe et demeure une certaine

réprobation à verser son sang. Les gens ont une certaine peur de

voir du sang, à fortiori se faire piquer pour donner du sang.

A ce stade de notre analyse nous pouvons-nous poser un certain

nombre d'interrogations pour mieux cerner notre sujet. Ramenée dans le

champ de la réflexion sur le don de sang et les aspects qui y sont

liés, la démarche marketing met à jour un certain nombre

d'interrogations cruciales, parmi lesquelles nous pouvons souligner les aspects

suivants :

- Comment adapter les méthodes et techniques du

marketing à un domaine où le produit est gratuit et fait sur une

base bénévole ?

- Quelle(s) stratégie(s) adopter dans ce contexte de

gratuité du produit et de bénévolat de l'action pour

accroître les disponibilités de sang ?

- En quoi le marketing peut-il aider à atteindre

valablement ces deux objectifs susmentionnés ?

Cette analyse permettra d'identifier des points d'intervention

efficaces pour mettre en place des stratégies de sensibilisation de la

population sur l'importance du don de sang et une bonne démarche

marketing pour la promotion du don de sang permettant le recrutement et la

fidélisation de donneurs.

II. Objectif de l'étude

1. Objectif général

Cette étude a pour objectif de voir comment le

marketing peut contribuer à augmenter et fidéliser les donneurs

bénévoles en vue de l'amélioration du don de sang au

Sénégal,.

2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques peuvent se regrouper en un

diagnostic externe et interne du CNTS.

Pour le diagnostic externe, il s'agira de :

Ø identifier les causes des attitudes des populations

face au don de sang ;

Ø montrer que le niveau de connaissances des

populations sur le don de sang est faible ;

Pour le diagnostic interne, nous nous proposons

de :

Ø montrer que le CNTS a un niveau de communication

faible dans les médias ;

Ø démontrer que les moyens de promotion interne

au CNTS ne touchent pas suffisamment les cibles ;

Ø montrer enfin aux groupes sociaux organisés

potentiels cibles, l'importance de l'information sur le don de sang.

III. Justification du choix de l'étude

Le choix du thème de notre mémoire peut se

justifier pour deux raisons fondamentales :

v Au plan personnel

Citoyenne, connaissant le sort des individus en situation

délicate, comme les personnes accidentées, les femmes en

accouchement ou encore les enfants anémiés, a toujours

été une préoccupation pour nous.

C'est ainsi que nous nous sommes proposés de nous

porter souvent bénévole pour donner volontairement de notre sang

afin de sauver quelques vies.

Cependant, la situation du CNTS a tout de suite attirée

notre attention, car l'offre de sang est nettement en dessous de la demande.

Une petite observation nous a permis de constater que le déficit est

surtout lié à un manque d'information de la population. Cette

dernière n'est pas assez consciente de la nécessité vitale

de donner son sang pour sauver des vies.

v Au plan professionnel

Consciente de nos aptitudes professionnelles, nous avons

pensé que cette problématique est un champ fécond pour le

marketing et la communication.

Le concept de marketing social s'adapte bien à notre

visée qui est de faire la promotion du don de sang au niveau de la

population.

Selon Kotler et Dubois, « le marketing social est la

conception, la mise en oeuvre et le contrôle de programme conçus

pour promouvoir une idée ou une pratique sociale auprès d'un

groupe cible ».

Il constitue donc une méthode de modification des

comportements. En tant que professionnel du marketing et de la communication,

la promotion d'une gamme de comportements sains et l'offre de produits et

services de santé nécessaires aux populations en

général et aux personnes à risque (femmes à

l'accouchement, enfants anémiés, personnes accidentées...)

nous interpelle au premier chef.

Dans de nombreux pays en voie de développement, le

marketing social comble le vide qui existe entre de soins du secteur public

accessibles aux personnes défavorisées, mais opérant bien

au dessus de leur capacité, et ceux du secteur commercial, accessibles

uniquement à l'élite de la population.

La promotion du don de sang au niveau de la population passe

donc par l'établissement d'un réseau de communication efficace et

durable, axé sur la clientèle. Cette clientèle du

réseau de communication constitue un élément clé

pour garantir le succès du marketing social et se matérialise

à travers des campagnes d'éducation génériques et

un ensemble de stratégies et de réseaux, tels que les

médias et les échanges interpersonnels, dans le but d'atteindre

le public cible

IV. Question(s) de recherche

Ø Comment le marketing mix pourrait-il améliorer

le don du sang au Sénégal ?

Ø Quelles stratégies de marketing adopter pour

permettre à la population de donner du sang afin d'être

fidélisée à ce geste qui sauve des vies ?

CHAPITRE II : LE CADRE METHODOLOGIQUE

I. Le cadre de l'étude

1. Le cadre naturel

Le Sénégal est situé au sud de la boucle

inférieure du fleuve Sénégal qui lui a donné son

nom. Il s'étend entre 12° et 16° de latitude Nord puis 12° et 17° de

longitude Ouest. Quatre pays sont limitrophes au Sénégal :

la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée et la

Guinée Bissau au sud. La Gambie constitue une enclave dans le territoire

sénégalais.

Le Sénégal avec comme capitale Dakar couvre une

superficie de 196.722km et à un relief plat. Il dispose d'une grande

façade maritime de 700km entièrement ouverte sur l'océan

atlantique. Le climat est de type tropical, sec, caractérisé par

une longue saison sèche (09 mois) et une saison des pluies (03 mois)

très courte.

La langue nationale la plus répandue est le wolof mais

le français reste la langue officielle administrative et

enseignée.

2. Le cadre démographique

La population du Sénégal est essentiellement

jeune. Plus de 55% de la population ont moins de 20 ans. Avec un taux

d'accroissement annuel de 2,4%, la population est estimée en 2005

à 10.817.844habitants. Les femmes représentent 52% de cette

population.

L'espérance de vie à la naissance estimée

à 51 ans pour les hommes et 53 ans pour les femmes.

Cependant, l'insuffisance permanente en

produits sanguins pour les patients qui en ont besoin, principalement les

femmes au cours de l'accouchement, les enfants souffrant d'anémie et de

paludisme, les accidentés de la route (AVC), est un handicap majeur

à la réduction de cette mortalité. A ce jour, aucune

politique de promotion du don de sang au niveau national n'a été

mise en place. La structure nationale qui devrait porter cette politique (le

CNTS), ne dispose pas de département de marketing et de communication.

Ceci justifie la nécessité de la mise en place d'une

stratégie nationale permettant d'identifier les points d'interventions

efficaces de sensibilisation et d'éducation de la population sur le don

de sang, puis le recrutement et la fidélisation des donneurs.

3. Le cadre économique

Les experts évaluent que l'économie a

vécu une période de turbulence depuis l'année 2003, avec

comme point culminant l'année 2006, notamment colorée par la

défaillance des marchés et de l'Etat, les déficits

budgétaires, la crise énergétique structurelle et la chute

du taux de croissance économique. A l'aube de l'année 2008, il

est sage de faire un bilan des récentes sautes d'humeur de

l'économie mais surtout d'évaluer les stratégies qui ont

été mises en place pour y remédier.

En effet, en raison principalement de la baisse de production

agricole pour la campagne 2005-2006 et de la hausse des cours du baril de

pétrole, l'année 2006 a connu le taux de croissance le plus bas

de la décennie, estimé seulement 2,1%, contre environ 5% en 2007

et un accroissement du déficit des comptes courants aux alentours de

10,9% du P.I.B en 2006 contre 8,9% en 2005.

- Le secteur primaire : est sans doute le principal

paradoxe de l'économie Sénégalaise, puisqu'il est à

la fois celui qui est le plus fragile mais aussi celui qui a le plus fort

potentiel de « renaissance ». Occupant plus de 70% de la

population active du Sénégal, le potentiel du secteur de

l'agriculture et de la pêche était menacé par une

croissance négative, de l'ordre de -2,9% en 2006, alors que les

estimations pour l'année 2007 prévoient une légère

hausse du taux de croissance du secteur primaire, évaluée

à 0,9%.

- Le secteur secondaire devrait se redresser à la

faveur notamment de la reprise de l'activité de production des I.C.S et

de la S.A.R. Ce secteur a enregistré une hausse de 6,3% après une

baisse de 1,7% en 2006.

- Le secteur tertiaire moins affecté par la hausse des

prix des produits pétroliers progresserait de 6,3% contre 3,5% en 2006.

Cette croissance est le fait, d'une grande partie du dynamisme du sou - secteur

des télécommunications qui croîtrait de 14% contre 15% en

2006, mais également de la progression des marges du commerce et des

autres services.

4. Le cadre technologique

Au Sénégal, à l'instar la plupart des

pays africains, l'environnement des télécommunications a beaucoup

évolué et grâce à l'existence d'infrastructures

relativement modernes couvrant une grande partie du territoire national,

l'environnement technologique est favorable à l'introduction des T.I.C.

5. L'environnement politico légal

L'environnement politico légal affecte de plus en plus

les décisions commerciales. Le système politique et son arsenal

législatif, réglementaire et administratif définit le

cadre dans lequel les entreprises mettent en oeuvre leurs activités.

Le CNTS n'a pas une influence sur les décisions

politiques au Sénégal. Cela a une grande influence sur la gestion

d'une entreprise ; car c'est ce qui détermine les lois qu'elle sera

contrainte de respecter. Elle englobe aussi les politiques publiques, les

programmes gouvernementaux ainsi que tous les aspects légaux et

réglementaires.

6. Le cadre socioculturel

Le Sénégal est un pays ethniquement

diversifié. Il compte un peu plus d'une dizaine d'ethnies

réparties comme suit : les wolofs (40%) de la population ; les

sérères (18 %) ; les toucouleurs (12%) ; les peuls

(11%) ; les diolas (9%) viennent ensuite les lébous ; les

mandingues ; les sarakholés et les bassaris. Notre pays compte

également de très fortes minorités françaises et

libanaise ainsi que des maures sénégalais.

Le Sénégal est un pays majoritairement musulman

avec 94% de la population qui est d'obédience islamique, 5%

de chrétiens et 1% d'animistes.

Le dialogue islamo chrétien garantie une bonne

cohabitation. Toutefois, il existe au sein de chaque communauté humaine

des systèmes et de représentations auxquels se

réfèrent les croyants et qui orientent leurs comportements.

Les attitudes et comportements vis-à-vis du don de sang

n'échappent à cette emprise d'idées

préconçues souvent fausses et de tabous. Le don de sang est un

geste noble qui n'interdit par aucune religion. Il ne connaît aucune

barrière religieuse, ethnique ou raciale. Cependant, le ramadan

constitue un moment ou le nombre de donneurs de sang baisse

considérablement et affecte la distribution des produits sanguins.

Compte tenu de la prédominance des musulmans au sein de la population

sénégalaise, on note une baisse nette du taux de donneurs au mois

du ramadan.

II. Champ de l'étude

1. Présentation générale de

l'organisation

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA

PREVENTION

Structure : Centre National de Transfusion

Sanguine (C.N.T.S)

Adresse : Avenue Cheikh Anta Diop

Téléphone : 33 869 86

60

Boîte Postale : 5002 Fann /

DAKAR

a) Historique

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a

été créé le 28 Avril 1951 (57 ans) sous le nom

de Centre Fédéral de Transfusion Sanguine avec pour mission la

collecte, le traitement et la distribution du sang et de ses

dérivés dans l'ensemble de l'Afrique Occidentale

Française. Il est devenu un établissement national depuis

l'indépendance.

b) Missions

Le CNTS a pour mission de :

ü Collecter, traiter et distribuer le sang et ses

dérivés sur toute l'étendue du territoire

national ;

ü Superviser et centraliser l'ensemble des données

techniques et administratives des banques de sang placées sous sa

tutelle ;

ü Appuyer la politique gouvernementale en matière

de transfusion sanguine ;

ü Veiller à la mise en oeuvre du programme

d'assurance qualité et de sécurité en matière de

transfusion sanguine ;

ü Assurer la prise en charge des donneurs, de certaines

maladies du sang nécessitant une hémothérapie ;

ü Développer la formation et la recherche en

transfusion sanguine

ü Améliorer la santé des populations par

des prestations de qualité et des actions d'information,

d'éducation et de communication.

c) Organigramme du CNTS

Le CNTS comprend :

· Les organes de décision et de

concertation : ce sont le conseil d'administration qui est un organe de

définition de la politique de gestion du CNTS

· Le service administratif et financier : il est

chargé des affaires administratifs et de la gestion des finances de

l'établissement

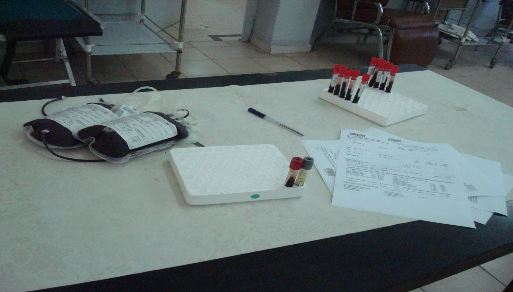

· Le service de laboratoire : il a pour mission les

analyses médicales et qualification biologique c'est-à-dire

l'analyse des produits sanguins provenant des dons de sang et des

prélèvements sanguins des particuliers (malades externes).

· L'unité d'hématologie clinique est

spécialisée de la prise en charge médicales des maladies

du sang, principalement les drépanocytaires et les

hémophilies.

· Le service du sang a pour volet la transfusion, sa

politique consiste à produire du sang en qualité et en

quantité aux différentes structures

Ces activités tournent autour de quatre (04)

axes :

· Activités transfusionnelles ;

· Activités des laboratoires d'analyses ;

· Consultation spécialisée ;

· Enseignement et recherche

v Activités transfusionnelles :

ü Collecte de sang (fixe et équipe mobile) ;

ü Dépistage des maladies transmises par transfusion

;

ü Distribution de produits sanguins ;

ü Supervision des banques de sang.

v Activités de laboratoire

ü examen immuno-hématologie

ü examen sérologie

ü examen biochimie

ü recherche en collaboration avec la faculté de

Médecine de l'UCAD

v Activités d'hématologie

clinique

ü prise en charge des drépanocytaires

ü prise en charge des hémophiles

ü diagnostic des leucémies

ü recherches cliniques

d) Le Marketing Mix du CNTS

C'est « l'ensemble des décisions relatives

aux politiques de produit, de prix, de promotion, de distribution et de

communication d'une marque ». (Mercator ; Edition Dalloz

Août 2003)

Les différentes formes du marketing mix sont :

- Le produit :

Il est un composant très important pour le

consommateur. Le produit satisfait le besoin de l'entreprise mais aussi c'est

le consommateur qui en bénéficie le plus. Ici, le produit ne sera

pas un désir pour le consommateur mais pour l'entreprise.

Le produit est le sang à faible risque, en

disponibilité suffisante pour satisfaire la quantité

souhaitée en fonction du besoin des malades et permanente

c'est-à-dire toujours disponible en quantité dans les stocks.

- Le prix :

C'est la traduction économique de la valeur d'un

produit sur le marché. C'est aussi la seule composante du marketing mix

qui va permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. Mais par contre,

le prix est forfaitaire car tenant compte du coût de traitement de la

poche de sang, même si le don de sang est un acte gratuit et

bénévole.

- La communication :

« Elle est l'ensemble des techniques

destinées à cumuler la demande à court terme en augmentant

le rythme au niveau des achats d'un produit ou d'un service effectué par

les consommateurs ou les intermédiaires commerciaux ».

Le principal objectif de la promotion est ici de permettre une

modification rapide du comportement du donneur en agissant sur la demande. Elle

met directement en relation le consommateur et le produit. Le consommateur sera

le receveur et le produit le donneur.

- La distribution :

Elle est l'ensemble des opérations qui permettent

d'acheminer un produit du lieu de production jusqu'à la mise à la

disposition du consommateur ou de l'utilisateur. Elle constitue l'étape

indispensable pour mettre les produits à la disposition des

consommateurs.

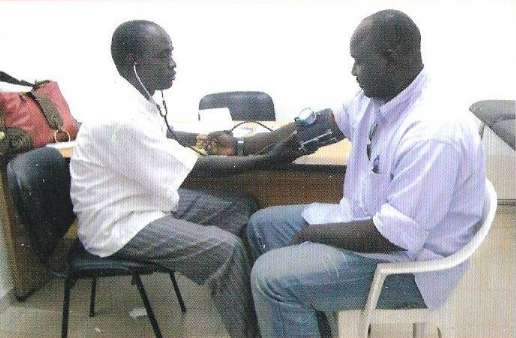

Pour le CNTS, la distribution c'est les conditions

d'accès à leur produit. Il faut, accueillir le donneur, le

consulter, passer au don puis voir avec les techniciens de laboratoire

qui vont tester si le sang est à faible risque pour qu'il puisse

être distribué aux malades dans les différents

hôpitaux en fonction des besoins.

2. Présentation de l'environnement concurrentiel de

l'organisation

Nous ne pouvons pas proprement parler de concurrence en

matière de gestion du don de sang entre le CNTS et les autres structures

oeuvrant dans le même domaine. Il existe des banques de sang au niveau

des hôpitaux régionaux et une à l'Hôpital

Principal de Dakar (HPD). mais au sein de cette structure, les

disponibilités en sang sont uniquement réservées aux

patients de l'hôpital. C'est la seule différence avec le CNTS, qui

fait une demande pour tout citoyen malade étant dans le besoin. Entre le

CNTS et les banques de sang, les rapports s'inscrivent dans une dynamique de

complémentarité et non de concurrence.

III. La collecte des données

La collecte des données est subdivisée en deux(2)

parties :

v la collecte des données secondaires

v la collecte des données primaires

1. La collecte des données secondaires

Cette collecte tourne autour de trois (3) points qui

sont :

A. La Méthode de collecte

Les données secondaires sont toutes les informations

recueillies au niveau du CNTS : la lecture, les recherches au niveau de

l'internet, une thèse de doctorat en pharmacie sur le don de sang

à la Bibliothèque Universitaire (B.U), mais aussi les entretiens

avec les responsables du CNTS, tels que le responsable de la prise en

charge psychologique et le Chef du service des Ressources Humaines (CSRH) du

CNTS.

Toutes ces informations relatives au CNTS et à son

environnement immédiat nous ont permis de collectionner beaucoup de

données telles que les missions, les activités, le financement et

le statut du CNTS.

B. Analyse critique des données

Après avoir tenu des entretiens avec les responsables

du CNTS et fait un diagnostic global sur toute l'argumentation, nous avons pu

avoir quelques informations nécessaires sur le processus de don de

sang, mais surtout sur les moyens de promotion.

Il était un peu difficile pour nous de concevoir une

fiche de lecture, car la plupart des ouvrages étaient purement de type

commercial alors que nous avions plutôt à étudier un

aspect social. Nos recherches sur l'internet n'ont permis de trouver que des

informations brutes traitant souvent de sujets d'ordre général

qu'il a ensuite fallu trier pour cadrer avec notre question de recherche.

Enfin, la thèse que nous avons exploité pour

renforcer la documentation était plutôt axée sur des

informations médicales que celles marketing.

C. Justification du choix des méthodes

Nous avons opté pour ces méthodes de collecte

parce qu'elles cadrent beaucoup plus avec notre type de recherche et nos

objectifs de recherche. Grace à ces méthodes, nous avons pu avoir

des informations qui seront déterminantes pour la suite de notre

étude.

La justification d'un tel choix réside dans le fait

que les documents constituent des données fiables et concordantes par

rapport à l'information de la population sur le don de sang.

2. La collecte des données primaires

La collecte des données primaires s'est faite en trois (3)

phases :

A. Méthodes de collecte

Les données primaires sont des informations directes

recueillies suite à des enquêtes de terrain.

Cette enquête de terrain a été

menée au CNTS avec un (1) questionnaire. Ce dernier a été

appliqué sur deux (02) cibles différentes que sont les donneurs

de sang et la population générale, afin d'identifier les donneurs

et les non donneurs sur lesquelles les stratégies de marketing seront

plus axées. Cela nous a permis de savoir si le marketing agit et

pourrait aussi être un moyen de promotion du don de sang au

Sénégal.

B. Justification du choix des méthodes

La phase de terrain nous a permis d'être en contact avec

la population et de nous rapprocher des donneurs et non donneurs mais aussi de

les interroger sur les motivations qui poussent à donner ou non du sang.

En outre, cela nous a mis en rapport avec le personnel cadre (médecins,

assistants sociaux, gestionnaires, et techniciens de laboratoire) du CNTS avec

lequel avons eu un entretien très intéressant. Ceci nous a permis

de recueillir des informations sur les stratégies de promotion du don de

sang appliqué par le personnel cadre et l'appréciation des

donneurs et non donneurs sur ces stratégies.

Un tel travail trouve son intérêt dans le fait

qu'il fournit des informations claires et précises sur la qualité

des services offerts, mais aussi les moyens par lesquels le marketing pourrait

constituer une méthode de promotion du don de sang au

Sénégal.

C. Echantillonnage et présentation des

caractéristiques de l'échantillon

Les enquêtes, ont été faites au CNTS et au

sein de la population dakaroise et plus précisément à

l'UCAD et dans ses environs que sont les quartiers Point E et Fann

résidence. Nous avons aussi suivi l'unité mobile de collecte de

sang du CNTS lors d'une de ses déplacements au campus universitaire pour

une journée de don de sang organisée par une association

d'étudiants résidents au campus de l'Université Ckeikh

Anta DIOP de Dakar.

Pour bien mener cette étude, nous avons pensé

visiter les points fixes que sont : le CNTS et l'HPD. Mais pour ce dernier,

l'accès a été très difficile raison pour laquelle

nous n'avons pas pu recueillir assez d'informations nécessaires pour

bien étudier sa complémentarité avec le CNTS.

En dehors de ces points fixes, il existe d'autres lieux de

collectes mobiles. Et ceci dépend de la demande du secteur.

En somme, ce travail de recherche sur le terrain s'est

déroulé d'octobre au début du mois de novembre 2008. Nous

avons ainsi pu interroger cent (100) personnes d'âges, de

catégories socioprofessionnelles, de sexe et de religions

différentes. Cet échantillon aléatoire donne une certaine

représentation de la population dakaroise dans sa diversité.

Le mois de novembre a été consacré au

traitement des données recueillies sur le terrain et à

l'affinement du travail de recherche, suivant ses objectifs définis plus

haut.

3. Méthodes d'analyse et de présentation des

données collectées

Dans la mesure où nous avons recueillis des

données quantitatives, nous avons utilisé des méthodes

pouvant nous permettre de présenter les données collectées

de façon scientifique. De ce fait, pour présenter et analyser ces

données, nous avons utilisé des tableaux, des diagrammes en

bâtons, en bandes ou circulaires et des histogrammes. En ce sens, le

logiciel de traitement de données Microsoft Excel nous a

été d'un grand concours.

Pour l'analyse et la présentation des données

collectées, nous avons utilisé la méthode manuelle de

dépouillement qui a été complété par le

recours au logiciel tableur Microsoft Excel afin de faciliter la

présentation puis l'interprétation de ces données.

Chapitre I : PRESENTATION DES RESULTATS

A. ANALYSE ET INTERPRETATIONDES

RESULTATS

Dans ce chapitre, nous voulons

présenter, analyser et interpréter les différents aspects

relatifs aux données collectées durant notre enquête, en

rapport avec nos objectifs de recherche.

La présentation de données relatives à

une variable ou un groupe de variables sous forme de tableaux ou de graphiques

(diagrammes en secteurs, courbes, histogrammes, ...) est suivie de

l'analyse des informations ainsi fournies et de leur interprétation en

référence au contexte global de la recherche et des

réalités sociologiques, culturelles et économiques de la

population.

I. SOCIODEMOGRAPHIE DE LA POPULATION A

L'ETUDE

Cette partie permet d'apporter des informations relatives au

premier objectif spécifique de l'étude, à savoir

l'identification des caractéristiques sociodémographiques de la

population à l'étude (donneurs, non donneurs et personnel du

CNTS). Cette identification s'est opérée sur la base des

critères suivants : l'âge, le sexe, la situation

matrimoniale, le niveau d'instruction, la profession.

Tableau I : répartition de la

population à l'étude par tranche d'âge

|

Tranches d'âge

(par an)

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

[18 - 25[

|

45

|

45%

|

|

[26 - 35[

|

31

|

31%

|

|

[36 - 45[

|

18

|

18%

|

|

[46 - 60[

|

6

|

6%

|

|

TOTAL

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF, 2008

Nous cherchons ici à voir dans la

population à l'étude les tranches d'âge qui donnent le plus

souvent de leur sang et celles qui ne fournissent pas très souvent du

sang. Ceci dans l'optique de dégager plus tard des stratégies de

marketing et de communication adaptées à chaque groupe

d'âge.

L'analyse de ce tableau nous montre que c'est la tranche

d'âge [18 - 25[qui constitue le plus grand client du CNTS en

matière de don de sang, suivi par la tranche d'âge de [26 - 35 ans

[.

En effet, selon le tableau, 76% des donneurs de sang du CNTS

ont entre 18 et 35 ans. La figure suivante illustre bien le constat selon

lequel les jeunes constituent les ¾ des donneurs de sang du CNTS.

Graphique I : diagramme

répartition par tranche d'âge de la population à

l'étude

Source : DIOUF, 2008

Une première tentative d'interprétation de ce

résultat nous ramène sans doute à la structure par

âge de la population sénégalaise qui reste essentiellement

jeune. 55% de la population à moins 20 ans. Ainsi, l'essentiel des

donneurs potentiels ne peut être trouvé que dans

l'écrasante majorité de jeunes de la ville de Dakar.

Une autre approche psychosociologique permet de mieux

comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes constituent les principaux

donneurs de sang.

En effet, si cet âge est pour un individu celui de la

pleine possession de ses capacités physiques, est aussi le moment

où se développent certains sentiments comme l'altruisme qui

repose sur des principes humanitaires poussant un individu en pleine possession

de ses capacités physiques à donner de son sang.

Ainsi, le jeune donneur fait prévaloir le sens du

devoir, il pense que c'est une bonne chose de rendre ce service à la

société, d'aider son prochain et de sauver une vie humaine.

DIOP (2007) parlant de l'altruisme comme

« motivation positive » qui incite un individu à

donner du sang, dira en ce sens que « ce type de motivation est

à encourager (surtout chez les jeunes) puisqu'il garantit que le donneur

ne cachera aucune information qui puisse nuire à la

sécurité transfusionnelle ».

En définitive, une campagne de promotion du don de sang

dans la cible jeune passera sans doute par l'utilisation de ce sentiment

d'altruisme comme stratégie de communication pour atteindre le

maximum.

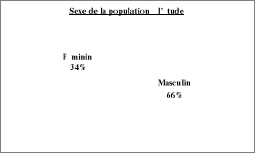

Tableau II : sexe de la

population à l'étude

|

Sexe

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Masculin

|

66

|

66%

|

|

Féminin

|

34

|

34%

|

|

TOTAL

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

Le tableau fait ressortir le rapport

entre donneurs et donneuses. En effet, ce rapport est de 2 donneurs pour 1

donneuse. Donc il y'a 2 fois plus de donneurs de sang que de femmes.

La constitution physiologique de la femme fait qu'elle perd

régulièrement du sang (en moyenne tous les 28 jours). C'est ainsi

que les spécialistes se sont accordés sur le fait que la femme ne

doit donner du sang qu'une fois tous les 4 mois, là où les hommes

le peuvent le faire tous les 3 mois.

Aussi, nous pouvons évoquer le fait que les femmes

sont beaucoup plus indisponibles, et surtout si elles sont en état de

grossesse, peuvent rester plus de trois ans sans donner du sang. Au moment ou

les hommes effectuent plusieurs dons. Il y a certaines qui refusent aussi de

donner du sang par peur de l'aiguille ; par contre ce problème ne

se pose pas au niveau des hommes. Vu toutes les difficultés que

rencontrent les femmes, on peut conclure en disant que jamais le pourcentage du

taux des hommes ne serait moins faible que celle des femmes.

Graphique II :

diagramme répartition par sexe de la population à

l'étude

Source : DIOUF (2008)

Malgré que notre population est composée plus

de femmes que d'hommes, on constate sur notre étude que cette

élévation ne fait pas une bonne promotion du CNTS.

Les stratégies de promotion du don de sang seront donc

ciblées pour intégrer la dimension genre dans la sensibilisation

de la population sur l'importance du don de sang.

FIGURE III : relation

entre l'âge et le sexe des donneurs

La combinaison des variables âge et sexe nous renseigne

davantage sur le type d'individu donneur de sang, mais aussi sur quelles cibles

les stratégies de marketing pour la promotion du don de sang seront

beaucoup plus axées.

Source : DIOUF (2008)

L'analyse de l'histogramme nous révèle que ce

sont les hommes âgés de 18 à 35 ans qui donnent du sang au

CNTS. Nous constatons que plus l`individu prend de l'âge, moins il donne

de son sang.

L'explication que l'on peut avancer pour interpréter ce

résultat est d'ordre physiologique. En effet, plus l'individu prend de

l'âge, moins il dispose de capacités physiques pour être

apte à donner de son sang. Nous pouvons dire aussi, plus que l'individu

prend de l'âge plus il est exposé à des risques de

santé.

Tableau III : niveau d'étude de la

population à l'étude

|

Niveau d'étude

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Primaire

|

7

|

7%

|

|

Moyen

|

5

|

5%

|

|

Secondaire

|

21

|

21%

|

|

Supérieur

|

64

|

64%

|

|

Formation (coran)

|

2

|

2%

|

|

Aucun niveau

|

1

|

1%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

L'étude du niveau

d'étude de la population à l'étude peut nous fournir les

informations sur leur accès à l'information, sur l'importance du

don de sang. En effet, des études ont montré que plus l'individu

a un niveau d'étude élevé, plus il a accès à

la bonne information, et plus il est porté à donner du sang.

Nous constatons au regard de ce tableau que la majorité

des donneurs de sang ont atteint le niveau supérieur. Au-delà de

l'accès à l'information consécutive au niveau

d'étude que nous avons souligné précédemment, nous

évoquerons ici la proximité géographique du CNTS avec

l'Université Cheikh Anta Diop, mais aussi tout un foisonnement

d'écoles et d'instituts dans le périmètre des quartiers de

Fann, Point E, Mermoz.

Ceci a pour effet l'accès du niveau supérieur

à l'information sur le don de sang et la possibilité pour le CNTS

d'organiser des campagnes régulières de don de sang dans ces

différents instituts. Le diagramme suivant illustre bien l'accès

des étudiants au CNTS.

FIGURE IV : niveau d'étude de la

population enquêtée

Source : DIOUF

(2008)

Les seconds clients du CNTS restent les individus avec un

niveau d'étude équivalent au secondaire (prés d'1/4). Ceci

ne fait que confirmer l'hypothèse selon laquelle le niveau

d'étude influe beaucoup sur l'accès de l'individu aux

informations sur le don de sang. En effet, plus le niveau est faible, moins

l'individu a tendance à donner du sang.

Au delà de la corrélation (positive ou

négative) entre le niveau d'étude et la disposition à

donner du sang, des considérations socioculturelles peuvent aussi

être des sources de motivations négatives au don de sang. En

effet, les considérations de « caste » restent

encore fortement ancrées chez certains individus traditionalistes et qui

refusent de mélanger leur sang avec celui d'individus supposés

appartenir à des castes inférieures. Par exemple, certains

guéer (gens nobles) refuseraient de donner de leur

« sang noble » à des individus appartenant à

une lignée de griots ou de forgerons.

Ainsi, la valeur socioculturelle accordée au sang

influe beaucoup sur la motivation d'un individu à donner ou recevoir du

sang. Certains sous groupes religieux sont d`ailleurs contre la transfusion

sanguine même quand il s'agit de sauver une vie humaine. Il est donc

nécessaire de prendre en considération tous ces aspects

socioculturels dans les stratégies de communication pour la promotion du

don de sang surtout chez les individus à faible niveau d'instruction.

Il serait aussi intéressant de répartir les

donneurs de sang selon leurs qualifications socioprofessionnelles pour analyser

son influence dans la motivation d'un individu à donner du sang.

Tableau IV : qualification

socioprofessionnelle de la population à l'étude

|

Professions

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Elèves

|

4

|

4%

|

|

Etudiants

|

46

|

46%

|

|

Salariés

|

19

|

19%

|

|

Non salariés

|

21

|

21%

|

|

Ménagères

|

4

|

4%

|

|

Chômeurs

|

2

|

2%

|

|

Non précisé

|

4

|

4%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

L'étude de cette variable nous permet de

connaître les catégories socioprofessionnelles qui sont plus

donneurs de sang et celles pour lesquelles des campagnes de sensibilisation

sont nécessaires pour augmenter le taux de participation à des

dons de sang.

FIGURE V : répartition de

la population à l'étude selon la qualification

socioprofessionnelle

Source : DIOUF

(2008)

Cette figure vient confirmer le constat

précédent selon lequel les individus de niveau d'étude

élevés (les étudiants) sont plus favorables au don de

sang. En effet, prés de la moitié de la population à

l'étude est constituée d'étudiants. La proximité du

CNTS d'avec le campus social de l'UCAD est l'élément

déterminant de l'affluence des étudiants. Il n'est pas rare que

des entités ou autres associations d'étudiants organisent des

journées de don de sang dans le campus social au cours de leurs

manifestations. Ceci confirme tout le sens que la profession qui a le

pourcentage le plus élevé de 46% qui donnent du sang, ce sont les

étudiants. D'où la nécessité de les associer

à la politique de promotion du don de sang au sein de la population en

tant que relais.

Les salariés et non salariés constituent les

seconds clients du CNTS. Il est à noter que les non salariés

représentent les individus qui ont des revenus non réguliers

(commerçants, journaliers, ...)

Selon DIOP (2007), les motivations négatives qui

expliquent la non pratique du don de sang dans certaines catégories

socioprofessionnelles sont :

· le manque de connaissance sur le don de sang ;

· les raisons sociales portant sur la perception que l'on

du milieu médical et la méfiance par rapport à ce

milieu ;

· l'indifférence par rapport à la

portée humanitaire du don de sang se retrouve aussi chez certains

individus qui n'ont pas intériorisé la visée du don de

sang, bien qu'ayant reçu toutes les informations sur le don de sang.

Tableau V : situation matrimoniale de la

population à l'étude

|

Situation

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Célibataire

|

75

|

75%

|

|

Mariés

|

24

|

24%

|

|

Divorcés et veufs

|

1

|

1%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

L'identification du type de donneur concerne

aussi sa situation matrimoniale. Le but est de connaître qui du

marié(e), du célibataire, du divorcé(e) ou du (ou de la)

veuf (ve) donne le plus du sang.

FIGURE VI : situation matrimoniale de la

population à l'étude

Source : DIOUF (2008) Source : DIOUF (2008)

Au regard de cette figure, nous constatons

que ¾ des donneurs de sang sont célibataires. Ce résultat se

justifie d'autant plus que la majorité de ces donneurs sont des

étudiants, étant donné que la plus part de ces derniers

sont célibataires. L'autre explication de ce résultat est

à chercher dans la structuration assez jeune de la population

sénégalaise.

Tableau VI : zone d'habitation de la population

à l'étude

|

Zone

|

Effectif

|

Pourcentage

|

|

Centre ville

|

51

|

51%

|

|

Banlieue

|

43

|

43%

|

|

Régions

|

2

|

2%

|

|

Sans identité

|

4

|

4%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

La dernière variable de cet objectif spécifique

concernant l'identification des donneurs de sang, concerne la provenance de ces

derniers. Cette variable nous renseigne aussi sur l'accessibilité

géographique du CNTS qui a aussi des implications

socioéconomiques.

FIGURE VII : zone d'habitation de la

population à l'étude

Source : DIOUF

(2008)

Ce diagramme circulaire nous montre que la moitié des

donneurs proviennent du centre ville. Le lieu d'implantation du CNTS et la

proximité géographique du campus social et instituts font des

étudiants les premiers clients du CNTS. Ce qui explique que 51% des

donneurs proviennent des alentours immédiats du CNTS tels que l'UCAD,

Fann, Point E, Mermoz.

Cependant, il faut aussi souligner le taux non

négligeable de donneurs provenant de la banlieue de Dakar, même

si, le nombre n'est pas encore aussi significatif pour couvrir les besoins en

sang du CNTS. L'accessibilité du CNTS reste encore un obstacle au don de

sang puisque beaucoup de donneurs parcourent encore des kilomètres pour

venir donner de leur sang.

Il est donc nécessaire pour le CNTS de renforcer son

dispositif institutionnel, humain, matériel et financier pour aller

beaucoup plus vers la population.

La situation socioéconomique de la population ne permet

pas à beaucoup de se déplacer vers le CNTS pour donner du

sang.

La promotion du don de sang implique donc un mouvement vers la

cible afin de réduire les difficultés d'accessibilité au

CNTS.

Synthèse partielle

L'étude des caractéristiques

sociodémographiques de la population à l'étude a permis de

ressortir le profil du donneur de sang.

Ainsi, le client donneur de sang au CNTS est :

· de sexe masculin ;

· âgé entre 18 et 35 ans

· célibataire

· provenant des environs immédiats du CNTS ou de

la banlieue

· avec un niveau d'étude

supérieur ;

· et une situation socioprofessionnelle

d'étudiants et de salariés.

Les caractéristiques sociodémographiques des

donneurs de sang clients du CNTS identifiés, nous permettent d'adapter

ou de réadapter les stratégies de communication et de marketing

pour la promotion du don de sang selon les spécificités de chaque

cible.

Ainsi, nos suggestions pour une contribution efficace à

la promotion du don de sang prendront en compte les questions de genre,

d'accessibilité géographique, économique, socioculturelle

et psychologique du CNTS, l'influence de l'âge, de la situation

matrimoniale, du niveau d'étude et de la situation socioprofessionnelle

de la population chez qui le CNTS veut intégrer des motivations et

habitudes favorables au don de sang.

II. Notoriété du CNTS

Dans cette seconde partie de la présentation des

résultats de nos recherches, nous voulons analyser la

stratégie de communication du CNTS et son impact sur notre population

à l'étude ; notamment pour la promotion du don de sang et la

fidélisation des donneurs.

Cette analyse passera par l'étude de variables et/ou

groupes de variables sur la connaissance du CNTS, les supports, outils et

techniques de communication qu'il utilise; la qualité de ses locaux

et services et leurs impacts sur la motivation au don de sang

Tableau VII : connaissance du CNTS et source de

cette connaissance

|

Source de la

connaissance

|

Connaissance du CNTS

|

Pourcentage

|

|

OUI

|

NON

|

|

|

Par un proche

|

27

|

0

|

27%

|

|

Journées de don de sang

|

17

|

0

|

17%

|

|

Campagne de sensibilisation

|

28

|

0

|

28%

|

|

Panneaux publicitaires à la devanture du CNTS

|

5

|

0

|

5%

|

|

Sans précision

|

5

|

18

|

23%

|

|

Total

|

82

|

18

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

La majorité des

personnes enquêtées avaient déjà entendu parler de

don de sang. Seules 18% n'ont jamais entendu parler de don de sang et ignorent

ce que cela voudrait dire. Ceci témoigne du travail qui reste à

faire au niveau de cette population afin de leur permettre d'être au

même niveau d'information que les autres sur le don de sang. Parmi ceux

qui ont déjà entendu parler du don de sang, 27% ont reçu

l'information par l'intermédiaire d'un proche. Cela laisse entrevoir

l'influence de l'entourage sur la décision de donner du sang.

En effet l'un des proches qui a reçu le premier

l'information sur le don de sang ou qui en a déjà fait

l'expérience, influence généralement l'autre dans sa

décision à donner de son sang.

La première expérience de don de sang survient

aussi généralement à l'occasion d'une campagne de don de

sang en dehors des locaux du CNTS, à travers l'équipe mobile de

collecte de sang. Ainsi, 28% de la population à l'étude

déclare avoir reçu pour la première fois une information

sur le don de sang, lors de ces collectes de sang en stratégie

avancée avec l'équipe mobile. Le facteur favorisant dans cette

situation demeure la massification. L'exemple est ici le mode d'influence

usité pour convaincre la personne.

Ainsi, les modalités d'accès à

l'information sur le don de sang restent encore un enjeu majeur dans la

promotion de celui-ci. En effet, il serait très important de multiplier

ces collectes en stratégies avancées, notamment en s'appuyant sur

des relais communautaires qui, tout en faisant passer l'information sur le don

de sang dans les communautés, donnent aussi l'exemple à leurs

semblables. Le CNTS doit davantage aller vers la population et ne plus attendre

qu'elle vienne à lui. Ces déplacements sont certes couteux, mais

ne peuvent atteindre la valeur de la satisfaction morale de l'individu qui

donne de son sang et ne reçoit rien en retour.

Tableau VIII : suivi et supports des campagnes

de sensibilisation

|

Supports

|

Suivi des campagnes

|

Pourcentage

|

|

OUI

|

NON

|

|

|

Télévision

|

45

|

0

|

45%

|

|

Radio

|

3

|

0

|

3%

|

|

Journaux

|

5

|

0

|

5%

|

|

Affichage

|

11

|

0

|

11%

|

|

Flyers/Prospectus

|

4

|

0

|

4%

|

|

Panneaux Publicitaires

|

1

|

0

|

1%

|

|

Sans précision

|

4

|

27

|

31%

|

|

Total

|

73

|

27

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

En analysant ce tableau, nous pouvons dire sans risque de nous

tromper que la télévision est le média qui véhicule

mieux les informations sur le don de sang, avec un pourcentage de 45%. Les

affiches viennent en deuxième position avec 11%, enfin les journaux et

la radio avec respectivement des taux faibles de 5 et 3%.

La diffusion d'informations tendant à promouvoir des

comportements nouveaux chez la population doit nécessairement passer par

un canal qui garantisse une large couverture. C'est donc assez normal que la

télévision soit le vecteur qui diffuse mieux les informations sur

le don de sang, d'autant plus qu'elle allie image et son. L'individu a souvent

besoin de voir et d'entendre pour adhérer à un projet ; ou

changer de comportement.

Même si le CNTS produit beaucoup plus d'affiches et de

dépliants ; il faut noter que ce qui reste le plus souvent dans le

subconscient de la population demeure les images et sons qui défilent

à la télévision.

Le CNTS doit renforcer sa stratégie d'information et de

conscientisation via les journaux et la radio surtout pour toucher au maximum

la population qui n'a pas accès à la télévision.

L'utilisation des langues nationales facilite à bien

des égards l'accès de la population à l'information sur le

don de sang.

Tableau IX : rapport entre l'expérience

en Don de sang et la fréquence du Don de sang

|

Fréquence de Don de sang

|

Expérience en Don de sang

|

TOTAL

|

|

Début

|

Longtemps

|

Aucune

|

|

|

Aucun

|

0

|

0

|

21

|

21

|

|

1ére fois

|

17

|

3

|

0

|

20

|

|

2e

|

2

|

10

|

0

|

12

|

|

3e

|

0

|

10

|

0

|

10

|

|

4e

|

0

|

6

|

0

|

6

|

|

Supérieure à 4

|

0

|

31

|

0

|

31

|

|

TOTAL

|

19

|

60

|

21

|

100

|

Source : DIOUF (2008)

La relation entre l'expérience du don de sang et la

fréquence est un indicateur certains sur le niveau de

fidélisation de la clientèle,

En effet, nous avons noté que la majorité des

donneurs a une expérience de plus de quatre (04) dons. A supposer pour

les donneurs de sexe masculin un intervalle de trois (03) mois entre les dons,

nous pourrons avancer que ces donneurs ont au moins une année de

fidélité au CNTS. Pour les donneurs de sexe féminin qui

doivent observer quatre (04) mois d'intervalle entre les dons, elles

fréquenteraient la structure depuis plus de seize (16) mois.

Dans le contexte du don gratuit et bénévole de

sang, un an ou seize mois de fréquentation du CNTS suffisent largement

pour considérer un donneur comme fidèle.

Le donneur qui totalise plus de quatre dons a donc bien

intériorisé la visée de cet acte. Pour consolider son

engagement, il faudra donc diagnostiquer et maitriser avec lui les facteurs

exogènes qui peuvent concourir à son désengagement.

A cet effet, son appréciation sur la qualité des

services reste un indicateur majeur sur son degré d'engagement constant

au don de sang.

Tableau X : appréciation sur la

qualité des services offerts

Ce tableau nous permet de mesurer le degré de satisfaction

de la clientèle par rapport à la qualité des services

offerts par la structure.

|

Services offerts

|

Effectifs

|

Pourcentage

|

|

Très satisfaisant

|

29

|

29%

|

|

Satisfaisant

|

33

|

33%

|

|

Assez satisfaisant

|

13

|

13%

|

|

Pas satisfaisant

|

3

|

3%

|

|

Sans réponse

|

22

|

22%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

L'appréciation des donneurs sur la

qualité des services offerts est déterminante dans leur

degré d'engagement et leur fidélisation. En effet, un client

satisfait est enclin à vouloir renouveler son acte. Le facteur

déterminant dans ce contexte demeure la relation de confiance entre le

prestataire de service et le client.

Si le client a confiance en son prestataire, il renouvelle sa

demande de service, le cas contraire mettrait un terme à

l'échange entre les deux protagonistes. Nous pouvons dire par là,

qu'il y'a une forte amélioration vu que la proximité des

différents bureaux (entretien, consultation, salle de

prélèvement et enfin la salle de collation) réduit au

maximum le temps du processus de don de sang. Le client a donc le temps de

donner du sang et de vaquer à ses occupations.

FIGURE VIII : appréciation de la

population à l'étude sur la qualité des services

offerts

Source : DIOUF

(2008)

Ainsi, il ressort une forte relation de confiance entre

les clients fidèles et la structure, d'autant plus que 62% sont

satisfaits des services qui leurs sont offerts.

Tableau XI : avis sur les locaux du

CNTS

|

Locaux

|

Effectifs

|

Pourcentage

|

|

Très accueillant

|

34

|

34%

|

|

Accueillant

|

32

|

32%

|

|

Assez accueillant

|

11

|

11%

|

|

Pas accueillant

|

2

|

2%

|

|

Sans réponse

|

21

|

21%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

Ce tableau montre que les locaux du CNTS

sont accueillants d'une manière générale. La plus part des

donneurs sont très satisfaits du lieu et ceci fait la promotion du don

de sang. Nous avons remarqué pour les deux (2) derniers tableaux

(qualité du service et les locaux) pourrait etre un relais de

transmission de sensiblisation et de fidelisation des donneurs pour le CNTS.

FIGURE IX : avis de la population à

l'étude sur les locaux du CNTS

Source : DIOUF

(2008)

Dans ce tableau et l'histogramme, nous notons

que 34% des donneurs trouvent les locaux du CNTS très accueillant et 32%

accueillant. A coté de ceux là, 2% ne sont pas du tout satisfait

des locaux. Il faudra surtout analyser les explications sociologiques de cette

non satisfaction pour apporter les solutions nécessaires. Globalement,

les locaux du CNTS sont accueillants pour la plupart des donneurs qui ont eu

à accéder au centre (66%). Cependant, la structure devra

améliorer son accueil pour attitrer l'attention des autres qui n'ont

jamais eu l'occasion de connaître le CNTS. Il s'agit aussi de prendre en

considération les conditions de cet accueil et le confort

matériel qui sont les premières impressions d'un visiteur dans

une structure.

Tableau XII ; raison de l'absence

antérieure au don de sang

|

Raisons

|

Effectifs

|

Pourcentage

|

|

Manque de temps

|

19

|

19%

|

|

Eloignement

|

8

|

8%

|

|

Mauvais accueil

|

0

|

|

|

Manque d'informations

|

57

|

57%

|

|

Moyen de transport

|

0

|

|

|

Sans réponse

|

16

|

16%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

Le manque de temps, le manque d'information sur le

don de sang et l'absence de sollicitation sont les principales raisons

évoquées par les non donneurs pour expliquer le manque de

pratique du don de sang. En dehors de cela, il y'a l'éloignement du

centre qui est un problème majeur pour certains. C'est pour cette raison

que le CNTS devrait intégrer une politique de déconcentration, en

créant des points de collectes dans la banlieue.

FIGURE X : raisons de l'absence antérieur

du don de sang

Source : DIOUF (2008)

Selon 57% des personnes interrogées, la raison

principale est le manque d'information, tandis que 19% avancent le manque de

temps et 8% l'éloignement du centre comme cause principale.

L'éloignement du centre transfusion par rapport aux zones d'habitation

des populations est un problème majeur.

Tableau XII : fréquence du don de

sang

|

Nombre de fois

|

Effectifs

|

Pourcentage

|

|

1ère fois

|

19

|

19%

|

|

2ème fois

|

12

|

12%

|

|

3ème fois

|

10

|

10%

|

|

4ème fois

|

10

|

10%

|

|

Supérieur à 4

|

26

|

26%

|

|

Non donneurs

|

23

|

23%

|

|

Total

|

100

|

100%

|

Source : DIOUF (2008)

Les donneurs réguliers sont les piliers de la

bonne marche du centre car ils représentent 26%. Ils sont bien

informés sur la nécessité d'adopter un comportement

à faible risque de transmissions des maladies infectieuses. Ce sont donc

des agents de santé publique même s'ils sont souvent inactifs.

Certains d'entre eux se sont regroupés en associations de donneurs de

sang, mais leurs actions restent encore timides et peu

médiatisées. Ils ne sont souvent visibles qu'à l'occasion

de la journée mondiale du don de sang célébrée le

14 juin de chaque année.

Ceux qui viennent pour la première fois, doivent

être encouragés et motivés dans une perspective de

fidélisation. Il faut donc veiller à ce que toutes les conditions

soient réunies pour les motiver à renouveler cette

expérience.

FIGURE XI : fréquence du don de

sang chez la population

Source : DIOUF (2008)

Selon le tableau ci-dessus, les non donneurs

représentent un pourcentage un peu élevé de 23% de la

population interrogée sur le questionnaire. Les efforts de

sensibilisation les concernent surtout.

Synthèse partielle

L'étude de la stratégie de communication du CNTS

et son impact sur notre population à l'étude ; notamment

pour la promotion du don de sang et la fidélisation des donneurs nous a

révélé que l'entourage de la personne est

déterminante dans sa première expérience de don de

sang.

Cette première expérience survient

généralement à l'occasion d'une campagne de don de sang en

dehors des locaux du CNTS, à travers l'équipe mobile de collecte

de sang. Dés lors, le CNTS doit démultiplier ces

stratégies avancées de collecte de sang en allant davantage vers

la population. En ce sens, l'utilisation de relais communautaires au niveau des

quartiers permettrait de bien asseoir cette stratégie mobile vers la

population, en plus de la télévision qui reste le médium

qui retient le plus l'attention de la population pour la diffusion

d'informations sur le don de sang. Aussi, aller vers les populations permet de

venir à bout du manque de temps évoqué par 19% des

personnes sur les raisons de la non pratique du don de sang et des 8% de

raisons évoquées sur l'éloignement du CNTS par rapport aux

zones d'habitation ou de travail.

Même si le CNTS utilise beaucoup plus les affiches, il

est évident que renforcer la communication sur le don de sang au niveau

des télévisions notamment à travers les langues

nationales, faciliterait à bien des égards l'accès de la

population à l'information sur le don de sang. La maitrise de

l'information sur le don de sang est donc capitale d'autant plus que 57% des

raisons antérieures évoquées pour la non pratique du don

de sang concernent le manque d'informations sur le don de sang.

L'étape suivante est la fidélisation du donneur

déjà acquis à la cause. Généralement, le

donneur considéré comme fidèle capitalise une

expérience supérieure ou égale à quatre (04) dons

de sang. Etant donné qu'il faut un intervalle entre les dons, de trois

(03) mois pour les hommes et quatre (04) pour les femmes, l'on peut affirmer

que le donneur fidèle fréquente le CNTS au moins durant un (01)

an et a totalisé trois ou quatre dons de sang, selon qu'il soit de sexe

féminin ou masculin. Pour apprécier le degré de

fidélisation du client donneur de sang, il nous a fallu évaluer

son appréciation sur les locaux du CNTS et la qualité des

services offerts. Ainsi, il ressort une forte relation de confiance entre les

clients fidèles et la structure, d'autant plus que 66% d'eux trouvent

les locaux du CNTS accueillants et 62% sont satisfaits des services qui leurs

sont offerts. Cependant, la structure devra améliorer son accueil pour

attitrer l'attention des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de

connaître le CNTS. Il s'agit aussi de prendre en considération les

conditions de cet accueil et le confort matériel qui sont les

premières impressions d'un visiteur dans une structure.

En définitive, la promotion du don de sang concerne

beaucoup plus les 23% de personnes qui déclarent n'avoir jamais

reçu d'informations sur le don de sang. Cependant, il faudra concentrer

les efforts de fidélisation sur les 41% de la population qui sont entre

une (01) et trois (03) expériences de don de sang, notamment, par le

renforcement de la relation de confiance qui lie la structure et ses clients.

Aussi, les donneurs considérés comme fidèles (ayant une

expérience supérieure ou égale à quatre (04) dons

au courant d'une année) devraient servir de relais communautaires pour

le CNTS, à travers les stratégies avancées de collecte au

niveau des quartiers.

B. RESUME ET ANALYSE DES ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL

CADRE DU CNTS

Le personnel cadre est composé d'un médecin

chef, et de ses adjoints, d'assistants sociaux, de techniciens

supérieurs, d'un gestionnaire. Nous avons jugés

nécessaires de nous entretenir avec le personnel cadre pour recueillir

de plus amples informations relatives à certaines questions importantes.

Ces dernières concernent la politique de marketing interne et externe du

CNTS.

Ainsi, pour le marketing interne, nous avons soulevés

des questions relatives à la présence ou non d'un journal, de

brochures, flyers, d'un équipement audiovisuel sur le don de sang, aussi

de voir si les donneurs bénéficient d'une prise en charge

médicale et des cadeaux pour les motiver.

S'agissant du marketing externe relatif à la

présence médiatique du centre au niveau des différentes

formes de médias (radios, télévisions, journaux),

différentes questions ont été posées sur

l'existence régulière de campagnes de sensibilisation dans les

médias, des points de collecte dans les quartiers de Dakar et enfin sur

la stratégie de communication.

A cet ensemble de questionnement, des réponses ont

été apportées par le personnel cadre, réponses que

l'on peut résumer ainsi.

Premièrement, s'agissant du marketing interne, le

personnel cadre dans son ensemble nous apprend l'inexistence d'un journal de

promotion sur le don de sang. D'après leurs réponses les seuls

outils de communication dont ils disposent sont les brochures, et flyers,

l'inexistence d'un équipement audiovisuel a été aussi

soulevée. Une prise en charge médicale existe pour les donneurs

fidèles et se manifeste par des consultations régulières

et gratuites et un accompagnement psychologique pour les malades. Le centre

juge aussi nécessaire de motiver ses donneurs en les offrants des

cadeaux (tee-shirt, sacs, et porte clé, etc.).

Deuxièmement, sur les questions relatives au marketing

externe, le personnel cadre confirme qu'il existe des campagnes de

sensibilisations dans les médias. Cependant, il fait noter que celles-ci

ne sont pas régulières, elles se déroulent une à

deux fois dans l'année surtout à l'occasion de la journée

mondiale du don de sang.

Enfin, pour ce qui concerne des points de collecte fixes dans

les quartiers, le personnel confirme qu'il n'en n'existe pas. Les seules

occasions de descendre dans les quartiers se font par des équipes

mobiles qui ne passent pas plus d'une demi-journée sur le lieu. Ces

déplacements dépendent d'abord des moyens du centre et de

l'urgence des réserves.

Cet ensemble de questionnement et de réponses

mérite à notre sens une analyse en vue de mieux

appréhender les difficultés et les orientations

stratégiques. Ainsi, sur le marketing interne et externe, nous jugeons

nécessaires pour le centre de se doter d'outil de promotion du don de

sang, tel un journal périodique qui pourrait participer à faire

connaître les bienfaits et avantages de ce geste.

Les outils tels que les flyers, brochures et un

équipement audiovisuel de projection sont à promouvoir car, ils

sont utilisés par un grand nombre de structures dans leurs campagnes de

sensibilisation et de promotion.

Ces outils sont intéressants, d'abord, car ils ne

nécessitent pas de grands moyens financiers, ensuite ils permettent de

toucher un public très large.

Les réponses du personnel cadre nous ont permis de

constater que le marketing externe reste à promouvoir. Nous pensons que

dans un monde de plus en plus médiatique où la

télévision, la radio, l'internet poussent aux changements