Conception et Mise en OEuvre

d'un Système

d'Information

Géographique sur les

Investissements

publics pour Analyses et

Inflexions

au MINEPAT : Cas du

département du Nyong et

So'o dans la

Région du Centre

Mémoire de fin d'études présenté et

soutenu par

ABDOULAYE BAKARY

En vue de l'obtention du

DIPLÔME D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION EN

INFORMATIQUE

(Année Académique 2008 - 2009)

DEDICA CES

Dédicaces

Je dédie ce travail à :

ALLAH Le Tout Miséricordieux qui par sa grâce, a

rendu possible l'accomplissement de ce travail

Mes parents M. et Mme HAMADOU BAKARY qui n'ont

ménagé aucun effort pour mon éducation et ma formation

M.et Mme ABOUBAKAR ZOURMBA, pour le soutien dont ils ont toujours

fait preuve à mon égard.

Remerciements

Louanges à ALLAH, Seigneur de

l'univers, pour toute la grâce et la miséricorde qu'Il

m'a

accordée tout au long de mes études.

Je remercie tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans

l'élaboration de ce travail, plus particulièrement:

(c) Le Pr. Claude TANGHA, Chef de

département de Génie Informatique, et très

sincèrement pour son soutien et ses conseils dans la réalisation

de ce travail, mais surtout pour tous ses efforts dans ma formation tout au

long de mon cursus à l'ENSP et pour avoir accepté de

présider ce jury ;

(c) Mme MVEH ABIA Chantal, Mon Directeur de

mémoire, pour avoir accepté de diriger mon

travail de bout en bout, pour sa disponibilité, ses conseils et

l'encadrement apporté tout au long de ces trois dernières

années d'études au sein du département de génie

informatique de l'ENSP ;

(c) Le Dr. KOUM DISSAKE Guillaume, pour tous

les conseils qu'il m'a prodigués pendant ces deux dernières

années, pour sa disponibilité pendant mon stage et qui donne de

son temps pour être membre de ce jury ;

(c) Le Dr. DJOTIO NDIE Thomas, pour avoir

bien voulu être membre de ce jury et pour l'encadrement apporté

tout au long de ces trois dernières années d'études au

sein du Département de Génie Informatique de l'ENSP ;

(c) L'Ingénieur Guy Daniel ABOUNA ZOA,

Directeur des Infrastructures et d'Appui au Développement

Régional et Local au MINEPAT, pour l'encadrement reçu au

MINEPAT et pour avoir bien voulu être membre de ce jury ;

(c) M. ABA MVONDO Alain Cyrille,

Délégué Régional du MINEPAT

Centre, pour avoir accepté que notre stage se déroule au

sein de son administration. Son exigence du travail bien fait nous a

aidés à nous surpasser ;

(c) M. ABESSOLO Alphonse,

Délégué Départemental du Nyong et So'o du

MINEPAT, pour l'hospitalité à nous réservée

dans le département du Nyong et So'o pendant la phase de collecte de

données ;

(c) M. EBODE Théophile et Mme

NGAZOA Joëlle, pour leur encadrement continu et efficace,

ainsi que pour leur bienveillance à mon égard ;

(c) Tout le personnel de la Délégation

Régionale du MINEPAT Centre Pour l'accueil chaleureux qu'ils

m'ont réservé pendant mon séjour dans leur institution

;

(c) Tous les enseignants du Génie

Informatique de L'ENSP pour leur

enseignement, leur encadrement et leur dévouement tout au

long de ma formation ;

(c) Tous mes camarades (Étudiants de la promotion 2009)

pour la bonne atmosphère et la bonne entente entre nous et en

particulier mon coéquipier de stage LECKPA TATSOBOU

Brice au MINEPAT pour l'esprit de solidarité qui a toujours

régné entre nous ;

(c) Ma maman, pour toutes ses prières

qu'elle n'a sans cesse réitérer à mon endroit, pour toutes

les peines que je lui ai fais endurées. Je lui en serais

éternellement reconnaissant ;

(c) ABOUBAKAR ZOURMBA et Mes

parents pour tous les sacrifices consentis à mon égard.

Vous avez fait de moi ce que je suis : « un homme ». Je ne vous

oublierai jamais ;

(c) Mes frères et soeurs Aïssatou

Adda Labi, Roukatou, Bakary Hamadou, Bakary Ousmanou, Fadimatou Damdam Bakary,

Mohamadou Katchaki, Fadimatou Lawal et ma grand-mère

pour vos soutiens et vos conseils que vous m'avez toujours manifestés

;

(c) A tous mes enseignants à l'École

Polytechnique pour l'encadrement durant ces 5 longues années.

Que tous ceux qui de près ou de loin m'ont assisté

et dont les noms n'ont pas été cités, trouvent ici

l'expression de ma profonde gratitude !

ACRONYMES

Acronymes

Termes Signification

5A Acquisition, Abstraction,

Archivage, Analyse,

Affichage

AGL Atelier de Génie

Logiciel

API Application Programming

Interface

DBF Data Base

File

EPSG European Petroleum

Survey Group

ESRI Environnemental System

Research Institute

FTP File Transfert

Protocole

GIS Geographic Information

System

GPS Global Positioning

System

HTTP HyperText

Transfer Protocol

IDE Interface Development

Environment

IHM Interface Homme

Machine

MINEPAT Ministère de

l'Économie, de la Planification et de

l'Aménagement du

OGC Open Terri toir

Geospatial Consortium

PHP Personal Home Page

Hypertext Preprocessor.

RAD Rapid Application

Development

SIG Système

d'Information Géographique

SGBD Système de Gestion

de Bases de Données

SHP Shape File

SHX Shape Index

SOAP Simple Object

Architecture Protocol

SQL Structured Query

Language

SVG Scalable Vector Graphics

TCP/IP Transmission Control

Protocol/Internet

Protocol

UML Unified Modeling

Language

UP Unified Process

UTM Universal Transverse

Mercator

WGS84 World Geodetic

System, créé en 1984

WMS Web Map

Service

GLOSSAIRE

Glossaire

Aménagement du territoire : Art ou

technique qui permet de disposer dans l'espace, les Hommes et leurs

activités. Il se définit comme étant l'ensemble des

mesures prises par un État, une collectivité territoriale, une

communauté pour développer de façon harmonieuse et durable

son territoire.

Budget d'Investissement Public : Ensemble des

ressources financières mises à la disposition d'une

collectivité territoriale par l'État, une collectivité

territoriale ou une communauté pour améliorer les conditions de

vie de ses populations.

D : Contrat de Désendettement et de

Développement

Collectivité territoriale : C'est une

personne morale de droit public qui jouit de l'autonomie administrative et

financière pour la gestion des intérr~ts régionaux et

locaux. Au Cameroun, les collectivités territoriales sont les communes

et les régions.

Décentralisation : La

décentralisation consiste en un transfert par l'État, aux

collectivités des compétences particulières et des moyens

appropriées. Elle constitue l'axe fondamental de promotion du

développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Extent : il correspond à

l'étendue de la carte en coordonnées géographique dans un

système de projection spécifique.

La licence GNU (licence publique

générale - General Public License « GNU GPL ») est la

licence open source la plus répandue. Elle prévoit la

liberté d'usage, d'étude, de modification et de distribution de

tout ou partie des applications couvertes.

Mapfile : C'est un fichier texte d'extension

.map qui contient toute la description de l'image à

générer par Map Server

Planification : Ensemble des techniques

d'élaboration d'un plan.

PPTE : Initiative pour la réduction de la

pauvreté et l'endettement des Pays Pauvres Très

Endettés.

Réseaux de neurones : Ensemble de noeuds

connectés entre eux , chaque variable correspondant à un

noeud.

Webmapping : C'est la diffusion de carte via

internet

RESUME

Résumé

L'un des objectifs majeurs du Ministère de

l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

(MINEPAT) de l'État du Cameroun est l'élaboration, le suivi et le

contrôle de la mise en oeuvre des programmes nationaux, régionaux

ou locaux d'aménagement du territoire. Pour mener à bien cet

objectif, le MINEPAT doit pouvoir disposer des informations sur la

répartition exacte des personnes et des biens en temps réel. Il

apparaît donc nécessaire et urgent d'avoir un outil d'aide

à la décision. La mise en oeuvre d'un système

d'information géographique qui servira d'outil d'analyse et de

décision en matière de développement planifié est

l'objet du travail qui nous a été proposé.

Consécutivement à l'évolution rapide des

technologies de l'information et de la communication, il apparaît

nécessaire d'étendre ces services géolocalisés dans

un environnement web. Le travail réalisé a consisté

à mettre en place un noyau SIG constitué d'une base de

données régionale des investissements publics de la

période budgétaire 2008, puis à mettre en oeuvre les

procédures de gestion et de communication de ces données en

utilisant les outils libres et open source. Nous proposons également une

architecture permettant d'intégrer une analyse spatiale dans les

applications web via les concepts de datamining, textmining et de

Webmapping.

Mots clés : Système d'Information

Géographique (SIG), Webmapping, datamining, textmining

ABSTRACT

Abstract

One of the major objectives of the Ministry for the Economy,

the Planning and the Adjustment of Cameroon's 6\a\e is development, the

follow-up and the control of the implementation of the national, regional

programs or buildings of regional planning. To conclude this objective, the

MINEPAT must be able to have information on the exact distribution of the

people and the goods in real time. It thus appears necessary and urgent to have

a tool of decision-making aid. The setting-up of a geographical information

system which will be used as tool of analysis and decision as regards planned

development is the object of the work which was proposed to us.

Consecutively with the fast evolution of communication and

information technologies, it appears necessary to extend these services

geolocalized in an environment Web. Work carried out consisted in setting up a

core SIG made up of a regional data base of the public investments of the

budgetary period 2008, then to set up the procedures of management and

communication of these data. We also propose an architecture allowing

integrating a space analysis in the Web applications via the concepts of data

mining, textmining and Webmapping.

Keywords: Geographical information system (GIS),

Webmapping, data mining, textmining

Liste des figures et des tableaux

> Liste des figures

) iI XrH I: t Hs IRQFAiRQQEliAés l'XQ 5 * 7

Figure 2: Principe des échanges entre un ordinateur client

et un serveur 9

Figure 3 : Exemple de données vectorielles 10

Figure 4 : Exemple de données raster 11

Figure 5: Le datamining 12

Figure 6: Principes du Data Mining 13

Figure 7 : Jalons décisifs du cycle RAD 17

Figure 8 : eXsAIEAiRQ dX FEIEFAYH iAMEAif 1118 3 18

Figure 9 : Les diagrammes UML 20

Figure 10 1 AIFhiAHFAXrH IiQEIH CH IESSliFEAiRQ 28

) iI XrH 11 : 5pTXHQFH 113P isÀiRQ d'XQH fHqXiAH d'XQ

XAilisEAHXr EX s sARP H . 32

Figure 12 : DiEI IEP P H iHs FEs T'XAiIisEAiRQ dX EIFiCHXr 32

Figure 13 : DiEI IEP P H dHl FEs IXAiIisEAiRQ dH IEGP iQisAIEAHXI

dX s sAèP H . 33

Figure 14 : DiEI rEP P H dHl FEs I'XAiIisEAiRQ dX IXsAèP H

34

Figure 15 : Diagramme de classes CH IESSCiFEAiRQ . 37

Figure 16 : SEI H d'EFFXHil dX SRrAEil . 41

Figure 17 : page de choix de projets de SIG à parcourir

42

Figure 18 l lE SEI H 1'EFFXHil IX 5 * 43

Figure 19 : Les projets du MINSANTE 44

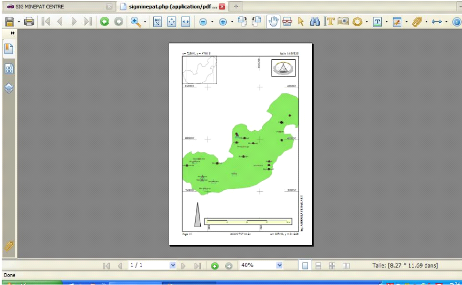

Figure 20 1 3 XiAs HA fR1EI Hs dEQs lH CPSErAHP HQA dX N\RQI HA

5RIR 45

Figure 21 : Présentation des interfaces 46

Figure 22 : Présentation des interfaces 46

Figure 23 : Un investissement interrogé 47

Figure 24 : la fenêtre des requêtes 48

Figure 25 : les outils utilisés 48

Figure 26 I t 1EGP iQisAIEAiRQ dX siAH . 48

Figure 27 : Les impressions PDF 49

Figure 28 : Un rendu en pdf 50

> Liste des tableaux

Tableau 1 : Comparaison entre BD spatiales : Le modèle

Objet 21

Tableau 2 : Comparaison entre les BD spatiales: SRS 22

Tableau 3 : Comparaison entre les BD spatiales: prédicats

spatiaux 22

Tableau 4 : Comparaison des bases de données spatiales :

Opérateurs 23

Tableau 5 : Comparaison BD spatiales : Gestion des

métadonnées 23

Tableau 6 : Détails du cas d'utilisation

Consultation d'un investissement . 35

Tableau 7: Détails du cas d'utilisation planifier un

investissement 35

Tableau 8 : Classification des couches et de leur

géométrie 38

Sommaire

Dédicace iii

Remerciements iv

Acronymes vi

Glossaire vii

Résumé viii

Abstract ix

Liste des figures et des tableaux x

Sommaire xii

Introduction 1

Importance du problème traité 1

Définition du sujet 1

Plan du document 2

Chapitre I. Contexte et problématique

3

I.1. Contexte 3

I.2. Problématique 4

I.3. Importance de la base de données

cartographique 5

Chapitre II. Concepts théoriques

6

II.1. Les systèmes d'information

géographiques 6

II.1.1 Généralités 6

II.1.2 Les fonctionnalités des SIG 7

II.2. La cartographie sur internet : le Webmapping

8

II.2.1 Généralités 8

II.2.2 Principe du Webmapping 8

II.3. Unités cartographiques 9

II.3.1 Point 9

II.3.2 Ligne ou segment 9

II.3.3 Le polygone ou surface ou zone 10

II.3.4 Modes de représentation 10

II.4. Le Datamining 11

II.4.1 Définition 11

II.4.2 Méthodologie 12

II.5. Le Text Mining 13

II.5.1 Définition 13

II.5.2 Principe 13

Chapitre III. Proposition de solution

15

III.1. Classification des méthodes d'analyse et de

conception 15

III.1.1 Les méthodes cartésiennes ou fonctionnelles

15

III.1.2 Les méthodes systémiques 15

III.1.3 Les méthodes objets 16

III.1.4 Approche orientée aspect 16

III.2. Les méthodes de conduites de projet

16

III.2.1 RAD 16

III.2.2 Le processus unifié : UP 17

III.3. UML [BOO00] 19

III.3.1 Les diagrammes statiques 19

III.3.1 Diagrammes comportementaux (les vues dynamiques) 19

III.4. Les systèmes de gestion de bases de

données spatiales 20

III.4.1 Définition 20

III.4.2 Présentation des différences entre les

cartouches spatiales 21

III.5. Les logiciels SIG 24

III.5.1 Les logiciels propriétaires 24

III.5.2 Les logiciels libres 24

III.6. L'architecture 26

Chapitre IV. Spécifications,

Modélisation et réalisation du prototype 29

IV.1. Gestion du projet 29

IV.2. Analyse et conception 29

IV.2.1 Spécifications des besoins 29

IV.2.2 Analyse et modélisation 30

IV.3. Réalisation du SIG 39

IV.3.1 L'acquisition des données 39

IV.3.2 Le traitement des données 40

IV.3.3 Le géo référencement de la carte

40

IV.4. Les Résultats 41

IV.4.1 La page d'accueil du portail 41

IV.4.2 La fenêtre des investissements 42

IV.4.3 Présentation des interfaces 45

IV.4.4 La page des requêtes 46

IV.4.5 La page qui présente le projet et les outils

utilisés 48

IV.4.6 La page de l'administration 48

IV.4.7 La page des impressions 49

Conclusion et perspectives 51

Références bibliographiques

52

Introduction

Importance du problème traité

L

es besoins en cartographie dans le quotidien des

décideurs ont fait apparaître les systèmes d'information

géographique (SIG). Les objectifs du SIG étaient de produire des

données géographiques dans le but d'effectuer des traitements sur

les informations géolocalisées pour visualiser des cartes et

prendre des décisions. Les services Internet de localisation de position

géographique ou de calcul d'itinéraires ont ainsi rapidement,

trouvé leur public.

Dans le domaine des investissements publics au Cameroun, la

problématique d'une répartition équitable des biens et des

personnes ainsi que du suivi des projets investis par l'État reste

encore une véritable gageure. On assiste à la mise en oeuvre

anarchique des infrastructures. Dans la région administrative du centre,

certaines localités bénéficient des actions de

développement alors que les autres semblent être oubliées.

Les acteurs de développement que sont les pouvoirs publics et les

acteurs locaux, pour un développement planifié et

équitable, ont besoin d'un outil d'aide au développement.

Définition du sujet

Le travail que nous avons effectué en vue de la

présentation de notre mémoire de fin d'études

d'Ingénieur consiste à concevoir et à mettre en oeuvre un

système d'information géographique des investissements publics de

la période budgétaire 2008 dans le département du Nyong et

So'o. Ce système devra permettre à un utilisateur :

1- D'interroger le système sur un investissement

(réalisé, en cours et à venir)

2- De recevoir de ce système une réponse

permettant de connaître la localisation de l'investissement, le niveau

d'avancement du projet, les ressources mobilisées, les observations

éventuelles etc.«~

A la lumière de cette réponse, le système

doit donc faire :

- Pour ce qui est des investissements en cours, une analyse de

l'investissement (s'iOE ya retard ou pas) et éventuellement

suggérer une inflexion pour la suite de l'investissement (avenants)

- Pour ceux déjà réalisés, un

récapitulatif

- Pour les investissements à venir, proposer des

critères de faisabilité

Plan du document

Les travaux menés dans le cadre de notre stage sont

décrits dans les différents chapitres de ce mémoire :

Le chapitre 1 précise le contexte dans

lequel notre travail a été effectué et définit la

problématique.

Le chapitre 2 explore l'état de l'art des

SIG en insistant sur l'ensemble des concepts utilisés dans ce

mémoire.

Le chapitre 3 est consacré à la

présentation d'une solution, au choix des outils utilisé à

la présentation de la méthodologie adoptée.

Le chapitre 4 détaille les

différentes étapes de la mise en oeuvre effective du

système d'information géographique et présente quelques

résultats obtenus.

Enfin, nous conclurons ce document par une synthèse du

travail accompli, nous présenterons quelques perspectives

d'évolution et nous terminerons par un bilan personnel.

CHAPITRE I. CONTEXTE ET

PROBLÉMATIQUE

Le Cameroun, par l'adoption d'une stratégie de

réduction de la pauvreté s'appuyant sur la relance

économique et la redistribution de la croissance, entend mener une

action efficace en faveur du développement. Malgré les efforts de

développement des pouvoirs publics dans la région du centre,

l'action du développement reste déséquilibrée d'une

localité à une autre et parfois même dans la même

localité. Ce chapitre présente le contexte et la

problématique de ce projet.

I.1. Contexte

L'aménagement du territoire est l'art ou la technique

qui permet de disposer dans l'espace des personnes, des biens et leurs

activités. Il est conçu comme une discipline

fédérative des spécialités sectorielles qui se

déroulent dans l'espace (domaine, établissements humains,

forêts, environnementW etc.) et agit comme une boussole qui oriente

l'équipement du territoire (infrastructure de transport, hydraulique,

énergie, urbanisme «~ etc.)

La gestion du développement est assurée à

l'aide d'une multitude d'outils, parmi lesquels : les programmes

d'investissements prioritaires, les projets et programmes de

développement. La nouvelle vision de développement telle que

définit par les pouvoirs publics apparaît à l'ère de

la décentralisation. Les populations doivent prendre en main leur propre

destin à travers la promotion du développement infrastructurel,

économique, social, éducatif, culturel et sportif. Dans ce cadre,

au Ministq~re de l'Économie, de la Planification et de

l'Aménagement du Territoire, plusieurs projets et programmes

sont mis en oeuvre dans la région du Centre. On peut citer entre autres

: le Programme National de Développement Participatif (PNDP), le

Sous-programme de Réduction de la Pauvreté à la Base

(SPRPB), le Programme d'appui à la Décentralisation et au

Développement Local (PDDL)«~etc. L'objectif majeur de

l'Aménagement du Territoire étant la répartition

équitable des personnes et des biens ne peut rtre atteint que si on a

une maîtrise de la localisation des informations. Ce qui n'est pas

toujours le cas. Si le PNDP encourage l'élaboration des

plans locaux de développement, véritable boussole qui

oriente son action sur le terrain, les autres acteurs par contre

n'ont pas d'outil qui guide l'action de développement. On assiste alors

à la mise en oeuvre anarchique des infrastructures. Quelques unes des

localités de la région bénéficient des actions

de

développement qui ne sont pas assez suivies alors que les

autres semblent être oubliées. Ce qui est contraire à

l'idée de décentralisation.

Les acteurs de développement que sont les pouvoirs

publics et les acteurs locaux, pour un développement planifié et

équitable, ont besoin d'un outil d'aide au développement et

à la décision. Ce dernier qui devra partir d'une vision globale

de l'espace pour programmer le développement devra entre autre :

rassembler, organiser, gérer, élaborer et présenter les

informations localisées géographiquement.

La mise en oeuvre dÇn système d'information

géographique qui servira d'outil d'analyse et de décision en

matière de développement planifié est donc

nécessaire.

I.2. Problématique

Les deux objectifs majeurs, et parfois contradictoires, des

politiques d'aménagement du territoire consistent en l'accompagnement du

développement économique des territoires, et en la

réduction des inégalités spatiales en termes

économiques et sociales. Ces objectifs sont réunis dans la

formulation d'un développement équilibré du

territoire, qui est énoncé dans nombre de documents de

planification et de textes de loi.

L'aménagement du territoire mobilise tout un ensemble de

secteurs d'intervention pour parvenir aux objectifs énoncés

ci-dessus :

> le développement économique

> les politiques sociales spatialisées

> les politiques du logement

> le développement des infrastructures, notamment de

transport et de communication

> la disponibilité des ressources en eau et leur

gestion intégrée afin d'assurer leur durabilité

> la préservation et la mise en valeur de

l'environnement.

Tout ceci induit donc l'élaboration d'un système

d'information géographique permettant un suivi des investissements

publics dans un cadre d'association avec des techniques de suivi de projets.

l s'agira donc pour ce projet de :

Réaliser un noyau SIG devant évoluer

progressivement

Mettre en place la base de données géographique des

investissements

Produire des requêtes, des opérateurs, des

agrégations et des fonctions permettant la manipulation de ces

données :

> Un utilisateur doit pouvoir interroger le système

sur un investissement

> L'utilisateur doit recevoir de ce système une

réponse permettant de

connaître la localisation de l'investissement, le niveau

d'avancement du

projet, les ressources mobilisées, les observations

éventuelles

> Pour ce qui est des investissements en cours, une analyse

de

l'investissement (s'il ya retard ou pas) et

éventuellement suggérer une

inflexion pour la suite de l'investissement (avenants).

> Pour ceux déjà réalisés, un

récapitulatif

> Pour les investissements à venir, proposer des

critères de faisabilité.

Fournir des différentes couches sectorielles

numériques suivantes :

> Enseignement, Formation et Recherche > Santé

> Infrastructures

Produire un outil de programmation des investissements devant

permettre aux décideurs de promouvoir un développement durable,

équilibré et intégré du département du Nyong

et So'o.

I.3. Importance de la base de données

cartographique

Le gouvernement de l'État du Cameroun accroit ses

investissements chaque année. Cet accroissement implique un grand nombre

de sites à mettre à jour et un grand nombre de projets à

planifier. Pour assurer une bonne maintenance des acquis et une bonne

planification des projets d'investissements, une parfaite connaissance de

l'espace géographique est indispensable. L'information

géographique représentée concerne :

|

La présentation physique et administrative de la

région

Le peuplement et l'organisation socio-politique de la

région Le panorama économique et social

Les infrastructures et équipements collectifs

Les facteurs de développement

|

Ce chapitre avait pour but de situer la thématique de ce

projet dans un contexte entrepreneurial et de présenter la

problématique qui s'y dégage.

Le chapitre suivant présente les concepts utilisés,

et la démarche des travaux de référence sur le sujet. Elle

donne ensuite la justification des choix adoptés pour l'étude du

sujet.

CHAPITRE II. CONCEPTS

THÉORIQUES

Ce chapitre présente l'état de l'art dans le

domaine des sy st4mes d'information géographiques. Nous

évoquerons dans un premier temps les généralités

sur les SIG d'une part et d'autre part les techniques de diffusion des cartes

via un réseau informatique. Par la suite nous présenterons les

concepts de Data Mining et de Text Mining utilisés pour aider à

la décision.

II.1. Les systèmes d'information

géographiques

Un système d'information géographique (SIG) est

un système informatique qui permet à partir de diverses sources,

de rassembler, d'organiser, de gérer, d'analyser, de combiner et de

représenter des informations localisées géographiquement,

contribuant notamment à la gestion de l'espace.

II.1.1 Généralités

Un système d'information géographique peut

être considéré comme :

Un outil informatique permettant d'effectuer des tk~ches

diverses, sur des

données à référence

spatiale.

Un ensemble informatique constitué de logiciels, de

matériels et de méthodes destinés à assurer la

saisie, l'exploitation, l'analyse, et la représentation de

données géo référencées pour résoudre

un problème de planification et de management.

Un « ensemble de données repérées dans

l'espace, structurées de façon à fournir et extraire

commodément des synthèses utiles à la décision

»

Un « ensemble organisé globalement comprenant des

éléments (données, équipements, procédures,

ressources humaines) qui se coordonnent, à partir d'une

référence spatiale commune, pour concourir à un

résultat. »

Un système de gestion de bases de données pour la

saisie, le stockage,

l'extraction, l'interrogation, l'analyse, et l'affichage des

données localisées.

Un SIG traite d'informations localisées et ainsi

apporte une dimension géométrique aux systèmes

d'information classiques (géométrie + sémantique). C'est

donc un outil de gestion pour l'utilisateur et un outil d'aide à

la décision pour le décideur.

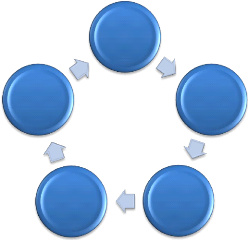

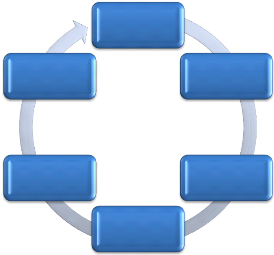

II.1.2 Les fonctionnalités des SIG

Un Système d'informations géographique comporte les

cinq groupes de fonctionnalités suivantes dénommées «

les cinq A » :

1. Acquisition : intégration et

échange de données. (Import-export)

2. Archivage : structuration et stockage de

l'information géographique sous forme numérique.

3. Abstraction : modélisation du

réel selon une certaine vision du monde.

4. Analyse : analyse spatiale (calculs

liés à la géométrie des objets, croisement de

données thématiques«~)

5. Affichage : représentation et mise en

forme, notamment sous forme cartographique avec la notion d'ergonomie et de

convivialité.

Affichage

Analyse

Acquisition

Abstraction

Archivage

Figure 1 : Les fonctionnalités d'un

SIG

II.2. La cartographie sur internet : le Webmapping II.2.1

Généralités

Le Webmapping, ou diffusion de

cartes via le réseau internet, est un domaine en pleine expansion

grâce au développement des solutions Open Sources. La cartographie

en ligne répond à de réels besoins de diffusion rapide de

l'information et de mise à jour à distance des données.

Bien que le résultat cartographique permette de faciliter la

compréhension de l'espace environnant, la mise en oeuvre de telles

plateformes demande des compétences transversales à la fois en

informatique et en géographie.

La cartographie désigne la

technique de réalisation des cartes et l'étude de celles-ci. Elle

constitue l'un des moyens privilégiés pour l'analyse et la

communication en géographie. Elle sert à mieux comprendre

l'espace, les territoires et les paysages.

Le terme Webmapping défini

à la fois le processus de distribution de cartes via un réseau

tel que l'Internet, l'Intranet ou l'extranet et leur visualisation dans un

navigateur. On l'appelle aussi SIG web.

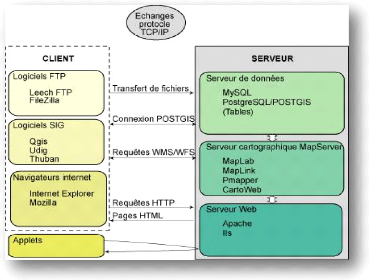

II.2.2 Principe du Webmapping

Le Webmapping utilise comme support de communication un

réseau. Celui-ci utilise le protocole de communication TCP/IP qui permet

à des ordinateurs connectés d'échanger de l'information.

L'architecture dans le cadre du Webmapping est de type client-serveur.

L'utilisateur sur sa machine locale effectue des requêtes pour demander

une carte spécifique; le serveur cartographique interprète cette

requête et renvoie la carte sous la forme d'une image matricielle (gif,

jpg, jpeg, png,...) ou vectorielle (svg, flash).

La solution la plus répandue actuellement dans le

domaine de la mise en ligne de données cartographiques, consiste

à créer une image correspondant à la demande de

l'utilisateur. Ce qui nécessite un serveur cartographique. Le serveur

cartographique est géré par des langages de script qui lui

permettent de charger dynamiquement une carte en réponse à la

requête. L'ordinateur serveur peut chercher cette information soit dans

ses propres ressources, soit sur des serveurs de données distants.

Figure 2: Principe des échanges entre un

ordinateur

client et un serveur

Source :

http://mappemonde.mgm.fr/num8/internet/int05401.html

La consultation de l'information requiert l'existence d'un

serveur web qui permettent aux serveurs de cartes d'accéder à

l'intranet et/ou à l'internet. Il faut aussi rajouter des

interpréteurs de scripts et éventuellement une visionneuse pour

afficher la carte sur le navigateur du client. La visionneuse peut être

un applet ou un servlet.

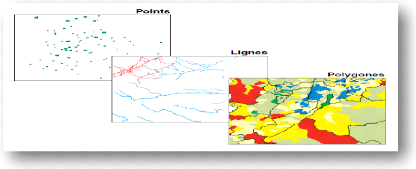

II.3. Unités cartographiques II.3.1

Point

Le point est un élément sans dimension. Sa

localisation est donnée par ses coordonnées. Ce concept est

référencé à des étiquettes (constituant la

légende) qui permettent sa compréhension.

II.3.2 Ligne ou segment

La ligne ou segment est un élément à une

dimension. Sa localisation est déterminée par les

coordonnées des deux extrémités du segment.

L'épaisseur du trait ou la forme du trait apporte une information

supplémentaire sur sa signification thématique.

II.3.3 Le polygone ou surface ou zone

La surface ou zone est l'espace limité par une ligne

fermée. Du point de vue cartographique, c'est un élément

à deux dimensions. La localisation d'une surface s'exprime par les

coordonnées de son centre de gravité, d'une

référence interne ou des sommets du polygone qui forme ses

limites.

II.3.4 Modes de représentation

Il s'agit ici du mode de représentation des données

ci-dessus. Deux modes de représentations sont possibles : il s'agit des

modes vectoriel et matriciel.

II.3.4.1 Vectoriel

Les objets sont représentés par des objets

mathématiques élémentaires. Ce sont les points, les lignes

et les polygones. Les SIG travaillent de façon privilégiée

en mode vecteur. Ce mode ne repose pas sur la décomposition de l'image

en cellules élémentaires, mais sur la décomposition de son

contenu en traits caractéristiques et éléments principaux.

[SANG2006]

Figure 3 : Exemple de données

vectorielles

II.3.4.2 Matriciel

Il s'agit d'une image, d'un plan ou d'une photo

numérisés et affichés dans le SIG en tant qu'image. Le

mode matriciel est appelé ainsi parce que l'on découpe l'image

à l'aide de grilles régulières ou encore matrice.

Construite sur une partition régulière, souvent en carrés

dits pixels, l'image est rendue par la vision globale des surfaces

élémentaires juxtaposées, comme un écran

d'ordinateur ou de télévision. Le mode raster est par exemple

celui des informations reçues des satellites ou des cameras

numériques. C'est aussi celui des informations obtenues par

numérisation.

Figure 4 : Exemple de données

raster

Un système de coordonnées terrestres

(sphérique ou projectif) permet de référencer les objets

dans l'espace et de positionner l'ensemble des objets les uns par rapport aux

autres. Les objets sont généralement organisés en couches,

chaque couche rassemblant l'ensemble des objets homogènes (bâti,

rivières, voirie, parcelles, etc.).

II.4. Le Datamining II.4.1 Définition

Le datamining ou fouille des

données est l'ensemble des algorithmes et méthodes

destinés à l'exploration de grandes bases de données des

connaissances sous la forme de modèles de description afin de

décrire le comportement actuel et /ou de prédire le comportement

futur des données.

Le datamining est la convergence de

plusieurs disciplines : Base De Données, Statistique descriptive,

Intelligence Artificielle et Analyse des données. [TUF2006]

II.4.2 Méthodologie

Figure 5: Le datamining

Les données dur lesquelles travaillent le datamining

sont des données très importantes et sont le plus souvent

stockées dans des entrepôts de données (Data Warehouse). Le

principe du datamining est basé sur les modèles de description.

Ce sont la classification des entités, l'attribution des scores de

qualités, des règles et des analyses. La «fouille des

données » met au point des typologies descriptives et des

modèles afin de faciliter la prise de décision. Les choix sont

alors faits en fonction des résultats du score et de la composition de

certaines « niches » typologiques, critères statistiques (donc

objectifs) et non plus, comme ce fut longtemps le cas, sur le « flair

» et l'habitude d'un vieux routier du marketing. Le Datamining est un

outil incontournable au sein des processus décisionnels d'une structure.

[TUF2006]

Les étapes sont :

- La connaissance du contexte :

intérioriser la problématique posée ; cerner les

objectifs, connaître la signification de tel ou tel comportement

- La connaissance des données : Que

signifie telle ou telle grandeur ? Quelle est l'ordre de grandeur ?

- La mise en forme des données :

Créer des indicateurs synthétiques ; préparation des

données ; coder ; normaliser ; enrichir

- Modélisation : Choisir un type de

modèle et une technique pour construire un modèle

- Évaluation : Choix de la meilleure des

solutions

- La mise en production qui consiste à

mettre en application les résultats proposés.

Ces résultats positifs et négatifs permettront

d'améliorer les futurs modèles.

Figure 6: Principes du Data Mining

Source : Le DataMining , qu'est-ce que c'est et comment

l'appréhender ? Olivier Decourt 10p

II.5. Le Text Mining

II.5.1

Définition

Le Text Mining représente l'ensemble des techniques

permettant d'automatiser le traitement d'une masse importante de données

textuelles non structurées, l'objectif étant d'extraire les

principales tendances. De là, peuvent rtre répertoriés de

manière statistique les différents sujets évoqués,

afin d'adopter des stratégies plus pertinentes, résoudre des

problèmes et saisir des opportunités commerciales.

II.5.2 Principe

Les règles de base que les outils de Text-mining se

doivent de respecter dans leur traitement sont plus ou moins chronologiquement

les suivantes :

+ D'abord le logiciel doit reconnaître les unités de

la langue que sont les mots (tokenisation)

+ Ensuite il doit savoir interpréter et prendre en compte

la ponctuation et la mise page (retour à la ligne, paragraphe, etc.)

+ Puis les formes lexicales et grammaticales,

qui peuvent énormément varier selon

que la langue est l'anglais, l'arabe ou le chinois.

+ Ensuite, il y a une phase de lemmatisation : elle consiste

à identifier les différentes flexions d'un terme, ou

déclinaisons d'un verbe.

L'objectif de ce chapitre était la description sommaire

des principaux concepts employés dans le cadre de ce projet. Le chapitre

suivant fera une ébauche de solution sur l'architecture de l'application

finale construite en présentant les outils.

CHAPITRE III. PROPOSITION DE

SOLUTION

Les systèmes d'information de nos jours ont beaucoup

gagné en complexité, les temps de développement cependant

ne sont pas extensibles. Il faut dès lors privilégier l'approche

métier, associer utilisateurs et informaticiens, optimiser les

ressources et la technologie pour garantir les délais et le budget. Les

méthodes répondent à ces exigences et permettent la

construction d'applications fonctionnellement et techniquement conformes aux

attentes des divers intervenants du projet.

L'impératif est clair : plus vite, moins

cher et de meilleure qualité. Le succès d'un projet

dépend désormais de deux facteurs essentiels :

l'implication des utilisateurs et une méthode garantissant la

réussite du projet tout autant que la qualité de

l'application.

Les progrès du génie logiciel ont permis

à plusieurs méthodes d'éP erJer. Dans les paragraphes

suivants, nous allons décrire quelques-unes, les classifier et enfin

choisir.

III.1. Classification des méthodes d'analyse et de

conception

Les méthodes d'analyse et de conception peuvent être

divisées en quatre grandes familles :

III.1.1 Les méthodes cartésiennes ou

fonctionnelles

Le système étudié est abordé par

les fonctions qu'il doit assurer plutôt que par les données qu'il

doit gérer. Le processus de conception est vu comme un

développement linéaire. Il y a décomposition

systématique du domaine étudié en sous domaines,

eux-mêmes décomposés en sous domaines jusqu'à un

niveau considéré élémentaire.

III.1.2 Les méthodes

systémiques

Le système est abordé à travers

l'organisation des systèmes constituant l'entreprise. Elles aident donc

à construire un système en donnant une représentation de

tous les faits pertinents qui surviennent dans l'organisation en s'appuyant sur

plusieurs modèles à des niveaux d'abstraction différents

(conceptuel, organisationnel, logique, physique, etc.)

III.1.3 Les méthodes objets

L'approche objet permet d'appréhender un système

en centrant l'analyse sur les données et les traitements à la

fois. Les stratégies orientées objet considèrent que le

système étudié est un ensemble d'objets coopérant

pour réaliser les objectifs des utilisateurs. Les avantages qu'offre une

méthode de modélisation objet par rapport aux autres

méthodes sont la réduction de la « distance » entre le

langage de l'utilisateur et le langage conceptuel, le regroupement de l'analyse

des données et des traitements, la réutilisation des composants

mis en place, maintenance aisée, gain en productivité, code plus

lisible.

III.1.4 Approche orientée aspect

Bien qu'en étant encore à ses débuts, la

Programmation Orientée Aspect commence à se faire connaître

et séduit. C'est un principe novateur qui permet de résoudre les

problèmes de séparation des préoccupations d'une

application. Le code résultant devient plus lisible, réutilisable

et le remplacement de composants se fait rapidement et à moindre

coût du fait de la séparation des préoccupations. Cette

séparation se fait par la création d'aspects contenant le code

à greffer à l'application. Un programme appelé «

tisseur » greffe ensuite les aspects de façon statique après

la compilation, ou de façon dynamique au moment de

l'exécution.

III.2. Les méthodes de conduites de

projet

Elles sont diverses et variées. Nous allons dans la suite,

présenter deux méthodes en rapport avec ce projet.

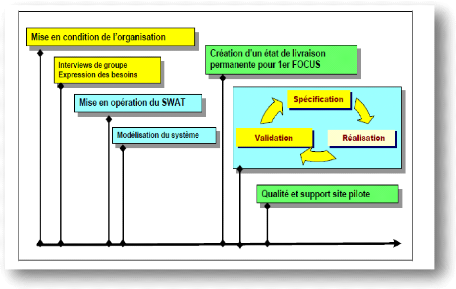

III.2.1 RAD

III.2.1.1 Définition

La méthode RAD (Rapid Application Development)

définie par James Martin au début des années 80 est une

méthode de conduite des projets qui implique :

1. Un cycle de développement,

sécurisant et court, fondé sur un phasage simple :

Cadrage, Design, Construction et l'absolu respect d'une dimension temporelle

(90 jours optimum, 120 jours maximum).

2. Une architecture de communication

engageant des groupes de travail de structure et de composition

variable selon les besoins des phases et respectant un mode opératoire

précis structuré en trois étapes : pré-session,

session, post-session.

3. Des méthodes, techniques et outils

permettant de définir et d'appliquer des choix portant sur

quatre natures d'objectifs potentiellement contradictoires : budget,

délais, qualité technique, qualité fonctionnelle et

visibilité4.

4. Une architecture de conception s'appuyant

sur les techniques de l'objet et particulièrement sur celles qui

permettent une conception « en vue de modifications ».

5. Une architecture de réalisation

qui impose, pour garantir la qualité technique, des normes

minimales, des revues de projet, des jalons zéro-défaut5 et qui

recommande, pour garantir la qualité fonctionnelle, le prototypage actif

et les Focus6 de visibilité.

III.2.1.2 Description globale des

phases

La méthode RAD structure le cycle de vie du projet en 5

phases :

· L'Initialisation définit

l'organisation, le périmètre et le plan de communication.

· Le Cadrage définit un espace

d'objectifs, de solutions et de moyens.

· Le Design modélise la solution et

valide sa cohérence systémique.

· La Construction réalise en

prototypage actif (validation permanente).

· La Finalisation est un contrôle

final de qualité en site pilote.

Figure 7 : Jalons décisifs du cycle

RAD

III.2.2 Le processus unifié : UP

III.2.2.1 Définition

Le processus unifié est un processus de

développement logiciel itératif, centré sur

l'architecture, piloté par des cas d'utilisation et orienté vers

la diminution des risques.

C'est un patron de processus pouvant être adaptée

à une large classe de systèmes logiciels, à

différents domaines d'application, à différents types

d'entreprises et à différents niveaux de compétences.

III.2.2.2 Les avantages d'UP

> UP est Itératif

L'itération est une

répétition d'une séquence d'instructions ou d'une partie

de programme un nombre de fois fixé à l'avance ou tant qu'une

condition définie n'est pas remplie, dans le but de reprendre un

traitement sur des données différentes.

Elle qualifie un traitement ou une procédure qui

exécute un groupe d'opérations de façon

répétitive jusqu'à ce qu'une condition bien définie

soit remplie. Une itération prend en compte un certain nombre de cas

d'utilisation et traite en priorité les risques majeurs. La figure 8

illustre ce cycle itératif

Analyse et

conception

Exigences

Implémentation

Planning

Evaluation

Tests

Figure 8 I

IeeEKTtXUIRCEdEKCIFaXEIFIèXelitéXUIR39

3

> UP est centré sur l'architecture

Une architecture adaptée est la clé de

voûte du succès d'un développement. Elle décrit des

choix stratégiques qui déterminent en grande partie les

qualités du logiciel (adaptabilité, performances,

fiabilité...).

> UP est piloté par les cas d'utilisation

d'UML Le but principal d'un système informatique est de

satisfaire les besoins du client. Le

processus de développement sera donc axé sur

l'utilisateur. Les cas d'utilisation permettent d'illustrer ces besoins. Ils

détectent puis décrivent les besoins fonctionnels (du point de

vue de l'utilisateur), et leur ensemble constitue le modèle de cas

d'utilisation qui dicte les fonctionnalités complètes du

système.

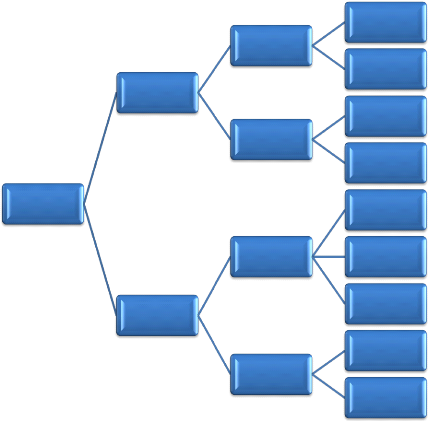

III.3. UML [BOO00]

UML est un langage de modélisation de données

orienté objet basé sur l'utJlJsatJRn de neuf types de diagrammes

regroupés en 02 familles de diagrammes :ce sont les diagrammes

comportementaux et les diagrammes statiques.

III.3.1 Les diagrammes statiques

Ces diagrammes permettent de visualiser, spécifier,

construire et documenter l'aspect statique ou structurel du système

d'information. Il s'agit entre autre des diagrammes de cas d'utilisation, de

classes, d'objets, mais aussi de déploiement et de composants.

III.3.1 Diagrammes comportementaux (les vues

dynamiques)

Ils modélisent les aspects dynamiques du

système, c'est-à-dire les différents

éléments qui sont susceptibles de subir des modifications. Parmi

eux on distingue, les diagrammes de séquence, de collaboration,

d'états - transitions et d'activités.

Les diagrammes

d'UML

Les diagrammes

comportementaux

Les diagrammes

statiques

Aspects physiques

Les diagrammes

d'interaction

Aspects

conceptuels

Le diagramme des

classes

Le diagramme des

cas d'utilisation

le diagramme

d'états-transition

Le diagramme de

séquences

Le diagramme de

collaboration

Le diagramme de

composants

Le diagramme de

deploiement

Le diagramme

d'activités

Le diagramme

d'objets

Figure 9 : Les diagrammes UML

III.4. Les systèmes de gestion de bases de

données spatiales III.4.1 Définition

Ce sont des systèmes de gestion de bases de

données qui intègrent des composantes spatiales et qui offrent la

capacité de stocker et de gérel.RI.Rl'IQRIPLIIRQ.RUplUILSKEqDe.

Les plus connus sur le marché sont :

- MySQL avec la cartouche MyGIS

- Oracle avec cartouches spatiales Locator et Spatial -

PostgreSQL et sa cartouche spatiale PostGIS

III.4.2 Présentation des différences entre

les cartouches spatiales

Les trois systèmes de gestion de bases de données

se basent sur la norme OGC (Open Geospatial Consortium) pour les types

géographiques et les fonctions agissant sur ces types.

III.4.2.1 Le modèle objet :

La norme OGC définit des types

géométriques pour représenter les objets. Ce sont :

Point,

Linestring, Polygon, GeomCollection, MultiPoint,

MultiLinestring, Multipolygon.

MySQL PostgreSQL Oracle

Point Point Point

Linestring Linestring Linestring

Polygone Polygone Polygone

GeometryCollection GeometryCollection GeometryCollection

Multipoint Multipoint Multipoint

MultiLine String MultiLine String MultiLine String

MultiPolygon Multi Polygon Multi Polygon

CircularString Rectangle

|

CompoundCurve ArcLineString

|

CurvePolygon ArcPolygon

|

MultiCurve CompoundLinestring

|

CompoundPolygon

2D(X-Y) 2D(X-Y) 2D(X-Y)

3D(X-Y-M) 3D(X-Y-M)

Tableau 1 : Comparaison entre BD spatiales : Le

modèle Objet

Oracle permet le stockage d'arc de cercles comme parties d'une

géométrie, PostGIS et MySQL ne le permettent pas. MySQL

implémente en partie la norme OGC. Les principales fonctions

définies par la norme sont absentes de MySQL. Quant à PostGIS, le

modèle objet est

entièrement implémenté et toutes les

fonctions et opérateurs décrit par la norme sont disponibles.

Oracle enfin est conforme à la norme OGC, mais Oracle ne respecte pas

les règles de nommage concernant les fonctions.

III.4.2.2 Système de Référence

Spatiale

Il permet la gestion des systèmes de coordonnées,

le changement de systèmes et la prise en compte de coordonnées

géocentriques.

MySQL PostgreSQL Oracle

Stockage SRID Moteur de projection : Package SRS :sdo_cs (cs =

bibliothèque C/C++ PROJ4 coordinate system)

Pas de système de projection Définition issues

d'EPS G (plus Définition issues d'EPS G

de 2670 systèmes de projection) (2670+codes Oracle)

Faible support des coordonnées Gestion géocentrique

géocentriques

Pas de transformation implicite (mêmes SRID pour les

objets)

Transformations complexes et implicites (filtres uniquement)

Tableau 2 : Comparaison entre les BD spatiales:

SRS

Oracle supporte la gestion des SRS basés sur EPSG et

sur le système Oracle, le changement de SRS pour les objets spatiaux et

gère les systèmes de coordonnées géocentriques.

MySQL ne permet pas le changement de SRS. Il ne connaît pas la notion de

système de projection. Les calculs ici sont faits dans un espace

euclidien. PostGIS permet le changement de SRS. Les données relatives

aux SRS sont stockées dans une table de métadonnées

définie par la norme OGC.

III.4.2.3 Prédicats spatiaux

Ce sont des fonctions et/ou des opérateurs permettant de

tester les relations spatiales entre les objets.

Uniquement sur les bounding Tous implémentés Tous

implémentés ou prédicats

box (bbox) équivalents

MySQL PostgreSQL Oracle

Respect du nommage de la norme OGC

Non respect du nommage de la norme OGC

Tableau 3 : Comparaison entre les BD spatiales:

prédicats spatiaux

MySQL supporte les prédicats définis par la

norme OGC avec la restriction importante que ces fonctions n'agissent que sur

les rectangles englobant des objets (bbox) et non sur les objets

eux-mêmes. PostGIS supporte tous les prédicats définis par

la norme, en respectant le nommage. Oracle Spatial et Locator supportent en

partie les prédicats définis par la norme OGC. Tous les

prédicats de la norme ne sont pas présents et les noms des

prédicats Oracle ne correspondent pas à ceux de la norme.

III.4.2.4 Prédicats spatiaux

Sous ce terme de prédicats sont

répertoriés des fonctions et/ou opérateurs permettant de

tester les relations spatiales entre les objets. La norme OGC définit un

certain nombre de ces prédicats, qui doivent renvoyer une valeur

booléenne ou une valeur évaluable dans une condition

booléenne. Voici une liste non exhaustive des opérateurs

répondant à la norme OGC. Il s'agit de

Union (mot réservé SQL...),

Intersects, Difference, Symmetric Difference

(SymDifference), Buffer, ConvexHull.

MySQL PostgreSQL Oracle

|

Pas de support Supporte tous les opérateurs et Supporte

tous les opérateurs

en propose d'autres

|

Respect du nommage OGC Noms spécifiques

Tableau 4 : Comparaison des bases de données

spatiales : Opérateurs

MySQL ne supporte pas de

fonctions créant des objets. Contrairement aux deux autres.

III.4.2.5 Métadonnées

La norme OGC définie deux tables pour la gestion des

métadonnées:

- Spatial_ref_sys : qui contient la définition

des systèmes de projection

- Geometry_Columns : qui référence toutes

les tables comportant de la géométrie ainsi que leurs

caractéristiques.

MySQL PostgreSQL Oracle

Pas de gestion des métadonnées Gestion des

métadonnées Gestion des métadonnées

Respect des règles de nommage Noms spécifiques :

vue

METADATA

|

Schéma complet pour la gestion des SRS

|

Tableau 5 : Comparaison BD spatiales : Gestion des

métadonnées

MySQL ne dispose pas d'optimisation de la partie spatiale alors

que les deux autres en disposent.

Au terme de ces comparaisons, il ressort clairement que le

premier SGBD dans le monde spatial est incontestablement Oracle avec sa

composante Oracle Spatial. Mais PostgreSQL et sa composante spatiale PostGIS

n'a rien à envier à Oracle. MySQL est encore un projet jeune et

manque de fonctionnalités pour pouvoir couvrir les besoins actuels et

futurs des projets mettant en oeuvre des données spatiales.

Notre développement étant orienté vers les

logiciels libres, nous choisirons donc PostgreSQL et sa composante spatiale

PostGIS.

III.5. Les logiciels SIG

III.5.1 Les logiciels propriétaires

Ce sont des logiciels qui appartiennent à

l'éditeur. On retrouve sur le marché une importante gamme dont

les plus connus sont : la famille ArcGis, Geoconcept, MapInfo et ArcView. Pour

des raisons de besoins fonctionnels, ces solutions commerciales ont

été écartées.

III.5.2 Les logiciels libres

On distingue deux catégories : Les logiciels SIG

généralistes et les logiciels clients

légers.

III.5.2.1 Les logiciels SIG

généralistes

Ces systèmes fonctionnent également en mode

client-serveur. Mais le client dans ce cas est un client lourd.

3. 5. 2. 1. 1 GRASS1

C'est le plus connu et le plus complet d'entre eux. Il

supporte un grand nombre de format. Il prend en charge les analyses raster te

vecteur. Ses inconvénients sont sa lourdeur, son installation

fastidieuse, son utilisation assez difficile et son manque de

portabilité.

3. 5. 2. 1. 2 OpenJump2

Développé en Java, ce logiciel est compatible avec

tous les systèmes d'exploitation. Il permet de faire des traitements

complexes sur données géographiques. Il prend en compte des

1 KOUT05

2 KOUT05

connexions WMS, ou PostGIS. Son inconvénient majeur est

son manque de fonctionnalités. Il a besoin d'ajout de plugins

supplémentaires pour l'ajout de certaines fonctionnalités

basiques telles que la prise en charge raster et la mise en page.

3. 5. 2. 1. 3 QuantumGIS : 3

Ce logiciel, développé en C++, est assez simple

d'utilisation. Il se connecte facilement à PostGIS. Par contre, on ne

peut pas reprendre la géométrie d'une couche. On ne peut

également pas effectuer de requêtes SQL (ni attributaires, ni

spatiales).

III.5.2.2 Les solutions

client-serveur

Ce sont des solutions adaptées au principe de Webmapping

3. 5. 2. 2. 1 MapLab4

MapLab est une suite logicielle intégrée

destinée à faciliter le déploiement de solutions de

Webmapping. Avec MapLab on peut construire graphiquement son mapfile,

visualiser l'ensemble des données et y rajouter, par exemple, des

couches d'information provenant d'une requr~te WMS sur un serveur

cartographique distant. Enfin, on peut configurer l'interface proposée

à l'utilisateur. La mise au point de cette dernière reste

néanmoins basique.

3. 5. 2. 2. 2 MapServer : 5

C'est un serveur cartographique SIG permettant de

générer des cartes dans un environnement web. Il est assez simple

à installer. Les cartes sont composées de différentes

couches que l'utilisateur crée à partir de ses données.

MapServer est livré avec plusieurs bibliothèques qui permettent

à l'utilisateur de créer, éditer, voir ses cartes sur le

web. Son avantage majeur est qu'il est facile à utiliser et qu'il

possède une très grande famille de développeurs.

Au coeur de MapServer se trouve une application CGI pour la

présentation sur le World Wide Web de contenus dynamiques SIG ou

résultant du traitement d'images. MapServer intègre

également un certain nombre d'applications autonomes pour la

construction hors ligne de cartes, d'échelles et de légendes. Le

module MapScript permet de l'interfacer à des pages html grâce au

langage PHP. MapServer est télécommandé par du PHP et

produit des cartes grâces aux mapfiles.

Le mapfile est la pièce maîtresse

d'une application de Webmapping avec MapServer.

3KOUT05

4 KOUT05

5 [KROP09]

Un mapfile est un fichier texte ASCII structuré en

plusieurs paragraphes qui définissent les paramètres de la carte

(cadre, échelle, légende et couches). En pratique, il est

appelé par un script et renvoie les différentes couches sous la

forme d'images.

3. 5. 2. 2. 3 Deegree

C'est un serveur cartographique qui implémente

strictement toutes les normes OGC et ISO. Il permet la création des

infrastructures complexes. Il est assez difficile à manipuler et est

orienté développement.

3. 5. 2. 2. 4 CartoWeb6 :

CartoWeb, n'est pas un serveur cartographique mais est

plutôt un client léger qui est installé sur le serveur de

données ou sur un serveur différent et interagit avec les

données. Il est basé sur le moteur cartographique libre UMN

MapServer et est publié sous licence GNU GPL. CartoWeb est une surcouche

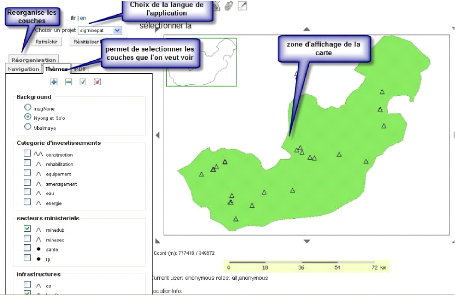

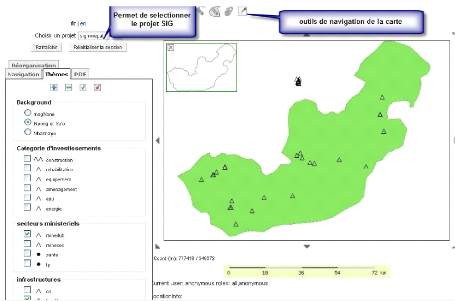

de MapServer. Il permet la présentation, mais aussi l'acquisition de

données géographiques au travers de l'Internet. En pratique, il

est doté d'une interface dotée de nombreux outils: consultation,

interrogation, annotations, gestion de données, mesures... Il est aussi

compatible avec de nombreux GPS.

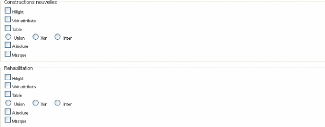

On distingue également d'autres clients légers

notamment Ka-Map, Intermap, Chameleon qui respectent toutes les normes OGC.

III.6. L'architecture

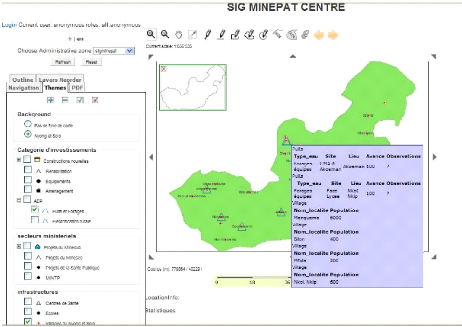

Celle-ci doit être faite en tenant compte des besoins du

ministère. En effet, les critères suivants seront pris en compte

:

- L'application doit pouvoir rtre consultée n'importe

où : Mode client-serveur : protocole SOAP

- Pas besoin de plugins supplémentaires pour afficher le

rendu des cartes : format d'images standard. Donc pas de format SVG, et pas

d'interactions sur les cartes.

Au regard de toutes les contraintes ci-dessus

énumérées, l'architecture finale choisie est la suivante

:

Au niveau de la couche de données, on utilise le SGBD

PostgreSQL version 8.2.5 et sa composante spatiale PostGIS version 1.3.5.

Au niveau de la couche application, on utilise le serveur

cartographique MapServer version 5.2.1 qui s'installe facilement à

partir du package MS4W version 2.3.1 et qui comporte

6 Extrait de Camptocamp_presentation cartoweb

également les applications suivantes :

- Apache 2.2.10 (muni d'OpenSSL0.9.8i)

- L'interpréteur PHP version 5.2.9

- MapScript version 5.2.1

- Les bibliothèques GSAL/OGR, PROJ4, Shapelib, OGR/PHP

Extension, OWTChart

Pour la couche présentation on utilisera Cartoweb3 version

3.5.

Dans cette architecture on retrouve les différentes

couches. On distingue :

y' La couche de données : Elle est gérée par

le SGBD relationnel PostgreSQL et les fichiers shapefiles.

y' La couche métier : Elle est constituée de

mapfiles dans lesquels le développeur spécifie tous les

traitements de son application.

y' La couche présentation : Elle est essentiellement

constituée de fichier de configuration cartoweb et des templates (.php,

.tpl, .html).

La solution entière repose sur une architecture 3-tiers

dont le schéma est illustré ci-

après :

Couche de données

Couche présentation

Couche métier Moteur cartographique : MAPSERVER

(mapfiles)

Navigateur web :

Firefox /I Explorer

HTTP

Fichiers Shapefiles

Serveur cartoweb3 :

Application Cartoweb (Script PHP,

templates HTML)

Données raster

Logiciels de Datamining ou de Text Mining

Serveur web Apache

Données SIG

Données vectorielles

PostgreSQL/

PostGIS

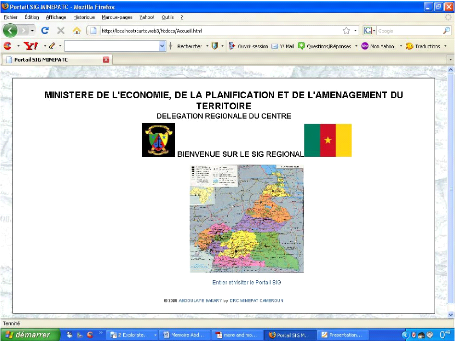

Figure 10 : Architecture finale de

l'application

Le présent chapitre a présenté les

différentes techniques de projet en rapport avec ce projet, puis il a

présenté et comparé quelques outils notamment les serveurs

de bases de données cartographiques et les logiciels SIG qui permettent

d'aboutir sur une architecture de l'application finale qui sera mise en oeuvre

dans le chapitre suivant.

CHAPITRE IV. SPÉCIFICATIONS,

MODÉLISATION ET RÉALISATION DU

PROTOTYPE

IV.1. Gestion du projet

Passer des besoins des utilisateurs à un

exécutable n'est généralement pas tk~che aisée. Il

est généralement nécessaire de se servir de

méthodes éprouvées pour la modélisation et la

planification de tout le processus. La démarche utilisée dans ce

projet est inspirée de la philosophie proposée par Pascal Roques

dans l'article « Une démarche de modélisation "agile" pour

passer des besoins des utilisateurs au code ». Une méthode

agile est une approche itérative et incrémentale, qui

est menée dans un esprit collaboratif avec juste ce qu'il faut de

formalisme. L'objectif est de générer un produit de haute

qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des

clients.

La mise en place d'un SIG est une tâche complexe et

ardue, et nécessite une démarche projet rigoureuse pour atteindre

les objectifs assignés. C'est ainsi que pour ce projet nous avons

adopté la méthode UP qui est centré autour de

l'utilisateur.

IV.2. Analyse et conception IV.2.1 Spécifications

des besoins

Plusieurs besoins ont été émis par la

Délégation Régionale du MINEPAT pour le Centre (DRC

MINEPAT). Ces besoins sont de deux ordres :

IV.2.1.1 Spécifications

fonctionnelles

y' L'utilisateur doit pouvoir interroger le système sur un

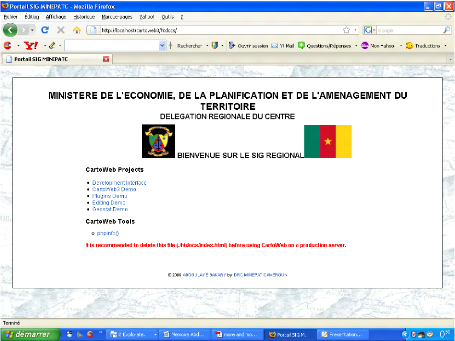

investissement (réalisé, en cours)

y' La consultation des investissements doit être faite en

couches :

- Soit par secteurs

- Soit par localités

- Soit par niveau d'avancement

y' L'utilisateur doit recevoir de ce système une

réponse permettant de connaître la localisation de

l'investissement, le niveau d'avancement du projet, les ressources

mobilisées, les observations éventuelles etc.«~

IV.2.1.2 Spécifications

non-fonctionnelles

y' Le seul client nécessaire pour l'utilisation de

l'application devra être un navigateur web.

y' Tous les outils et bibliothèques à utiliser pour

l'implémentation du SIG devront rtre gratuits et libres

d'utilisation.

y' L'application doit rtre hautement paramétrable afin

de faciliter l'évolution du noyau du SIG par l'ajout de nouvelles

couches sectorielles et l'extension aux autres départements de la

région sans grande modification du code source.

y' La gestion des données doit être

centralisée et facilitée par une application

dédiée.

y' Le serveur cartographique doit être accessible via une

page d'accueil. y' L'interface doit être simple et ergonomique.

IV.2.2 Analyse et modélisation

IV.2.2.1 Les acteurs

Principalement conçu pour aider les décideurs

à effectuer convenablement leur tâche, notre système

comportera les utilisateurs suivants :

4. 2. 2. 1. 1 L'administrateur du

site

C'est lui qui gère le SIG. En effet, la mise à

jour complète du site repose sur ses compétences. A ce titre, il

est chargé de créer ou modifier les utilisateurs, ajouter ou

supprimer une couche, étendre l'application à d'autres secteurs

d'activités et à d'autres circonscriptions administratives. Il

est le patron de la partie technique.

4. 2. 2. 1. 2 Le décideur

Principal utilisateur et administrateur du système, il

est chargé de consulter les investissements, interroger ceux-ci,

planifier de futurs investissements. Les décideurs sont les pouvoirs

publics ou les acteurs locaux de développement (les élus du

peuple «~)

4. 2. 2. 1. 3 Le visiteur

Utilisateur secondaire dont les fonctionnalités se

limitent à la consultation des données

cartographiées.

IV.2.2.2 Les cas d'utilisation

a. Consultation des investissements :

Elle peut être

de plusieurs types :

- la consultation par couche : le système doit fournir

à l'utilisateur la possibilité de

procéder à une consultation d'informations

suivant la couche choisie, par exemple visualiser l'ensemble construction d'une

ville donnée d'une zone donnée ou bien visualiser les

équipements humains (villages, campement etc.) :

> La consultation par localité : Dans ce cas, les

localités sont définies comme des couches d'informations, donc la

consultation sera idem au premier type de consultation.

> La consultation par secteur d'activités par exemple

voir tous les investissements concernant l'éducation dans une zone

donnée.

> La consultation par état d'avancement des projets.

Par exemple voir tous les projets dont la réalisation est

supérieure a un seuil dans une zone donnée.

b. La mise à jour d'informations Elle peut

concernée plusieurs aspects :

- Les informations sur les données existantes

déjà. Le plus souvent concernant l'état d'avancement des

projets d'investissements publics

- L'extension de l'application. Ceci pouvant également

concernée plusieurs aspects : > L'extension aux autres secteurs

> L'extension aux autres départements de la

région du centre.

c. Planification des investissements futurs

Elle est faite sur proposition du système qui doit

à partir des données retournées, faire une synthèse

qui peut être enregistrée dans un fichier html.

d. Planification des investissements en cours

Lorsqu'un investissement en cours connaît du retard, le

système doit pouvoir proposer des solutions pour achever

l'investissement. Ceci doit être fait après la réponse sur

un investissement ou après l'affichage des récapitulatifs des

investissements.

e. Statistiques

A la demande d'un utilisateur autorisé, le

système renvoie des données statistiques sur les investissements.

Par exemple, le nombre de salles de classes prévues, le nombre de salles

de classes réellement construites, en fait les détails de

l'investissement concerné.

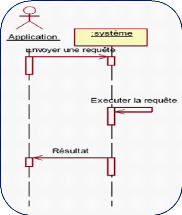

IV.2.2.3 Les scenarios

Le diagramme de séquences donne une vue dynamique du

système, Les séquences représentent des collaborations

entre objets selon un point de vue temporel, en mettant l'accent sur la

chronologie des envois de messages.

Tous les cas d'utilisation étant principalement

axés autour des requr~tes que l'utilisateur enverra au système et

des réponses que celui-ci retournera, nous avons modélisé

un seul scénario représentant de façon

générale tous ces cas d'utilisation.

Figure 11 : Séquence d'émission d'une

requr~te d'un utilisateur au système

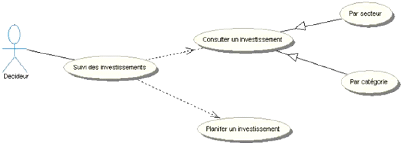

IV.2.2.4 Les diagrammes des cas

d'utilisation

4. 2. 2. 4. 1 Le décideur

Figure 12 : Diagramme des cas d'utilisation du

décideur

Le décideur étant le plus souvent un

administrateur, peut avoir les compétences d'un informaticien et exercer

à ce titre les fonctions d'administrateur du site.

4. 2. 2. 4. 2 L'administrateur

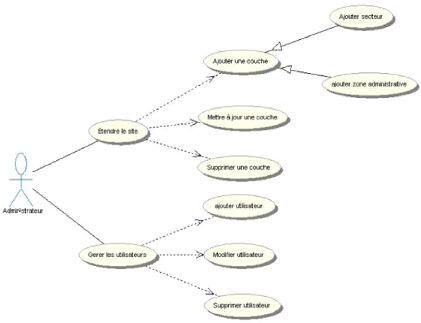

Figure 13 : Diagramme des cas d'utilisation de

l'administrateur du système

Un administrateur faisant tout ce qu'un décideur peut

faire, les cas d'utilisations qui reviennent ont été omis pour

permettre une bonne lisibilité du système.

4. 2. 2. 4. 3 Le diagramme du système

final

Les cas d'utilisation du visiteur n'y sont pas mentionnés

car jugés peu pertinents. Par contre l'intégralité des cas

d'utilisation de l'administrateur y est représentée.

Figure 14 : Diagramme des cas d'utilisation du

système IV.2.2.5 Description des cas d'utilisation

4. 2. 2. 5. 1 Consultation des investissements

:

Ici nous présentons les cas d'utilisation du suivi des

investissements.

Cas Consultation d'un investissement

d'utilisation

|

Résumé le système doit

fournir à l'utilisateur la possibilité de procéder

à une

consultation d'informations suivant la couche choisie, par

exemple visualiser l'ensemble des salles de classe d'une localité

donnée ou bien visualiser les équipements humains (villages,

campement etc.)

|

Pré conditions - L'application doit

être connectée au serveur de la base de données

- L'utilisateur doit rtre identifié

- Il accède à la rubrique « zone »

Post conditions L'utilisateur a accès aux

différents projets concernant ses critères de de

succès recherche

Post conditions d'erreur

Acteur Le décideur

primaire

Évènement Il lance un traitement

qui concerne la recherche des investissements

déclencheur étatiques dans le

secteur

Tableau 6 : Détails du cas d'utilisation

Consultation d'un investissement

4. 2. 2. 5. 2 Planification d'un

investissement

Cas d'utilisation planification d'un investissement

|

Résumé Elle est faite sur proposition du

système qui doit à partir des

données retournées faire une synthèse qui

peut être enregistrée dans un fichier html.

|

Pré conditions - L'application doit itre connectée

au serveur de la base de

données

- L'utilisateur doit être identifié

- Il accède à la rubrique « zone »

Post conditions L'utilisateur a accès aux propositions

d'investissements

de succès

Post conditions

d'erreur

Acteur primaire Le décideur

Évènement Il lance un traitement qui concerne la

recherche des

déclencheur investissements étatiques dans le

secteur

Tableau 7: Détails du cas d'utilisation

planifier un investissement

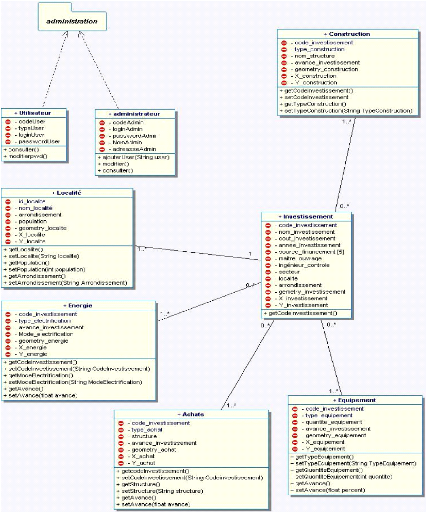

IV.2.2.6 Le diagramme des classes

Ce digramme permet de voir la structure des données du

système ainsi que les relations existant entre les classes. Il met

l'accent sur les classes qui nous ont servi pour implémenter notre

logique métier.

Ces classes sont regroupées en deux packages :

cartographie et administration.

1- Le package cartographie : il regroupe l'ensemble des classes

représentant les couches à

référence spatiale et temporelle. Il possède

les classes suivantes :

ü Localité :

ü Equipement :

ü Secteur :

ü Aménagements:

ü Réhabilitation:

ü Construction:

ü Achats :

ü Energies :

ü Eau :

2- Le package administration :

, IP s'u i\ Gl1P11GP IQis\Ia\IRQ du système,

celui qui est censé de faire les mises à jour,

GlESSRr\HRGWP RGIIIMI\IRQs sDI_PInç s\èP

Hil\aGll3aPDGH certaines alertes transmises par les utilisateurs, après

W\reIFRQQeF\FIEK5113111RI\RFILSKEqDE Il possèdera les classes suivantes

:

ü Gestionnaire

ü utilisateur

IRI le diagramme de classe

Figure 15 17 'DgRDPP

e7O7clDIses7U7lIDSSOFDtIRQ

IV.2.2.7 Étape logique

&11WUP RdplRIIIRQUHIIFtXEUlDUSIWJeUC'XQeUYBIRQUfRIP 1l1DU

UXQeUfRIP XtatiRQ U informatique dans le but modéliser les

évolutions du monde réel et de traiter des données

géographiques. Les modèles logiques actuels représentent

la spatialité et la temporalité de ('iQIRIP

CAIRQUJpRJUESKEqXeUSErUdIsUP ROEPIUdIUHITIUdIUERQQpelUJpRJUSKEIXIW. La

spatialité

est la faculté de décrire des relations entre

l'objet et l'espace. Ici l'approche suivie est celle qui nous permet d'exprimer

la géométrie des couches sous forme d'objets qui peuvent ttre

localisés dans l'espace à partir d'un ensemble d'objets de base :

point, ligne, polygone.

|

N°

|

Thématique

|

Couches

|

Donnée par classe

|

Géométrie

|

1-

|

Référentiel (1/200000)

|

Carte topographique

|

Fond de carte raster

|

|

2-

|

Organisation du territoire

|

Organisation du territoire

|

Unité administrative

|

Polygone

|

|

Polygone

|

|

Polygone

|

3-

|

Énergie et eau

|

Équipements hydrauliques

|

Forage

|

Point

|

|

Point

|

|

Point

|

4-

|

|

Santé

|

Équipements sanitaires

|

Centre de santé intégré

|

Polygone

|

|

|

Poste de santé

|

Polygone

|

|

Maternité

|

Polygone

|

|

infirmerie

|

Polygone

|

5-

|

Enseignement, Formation et Recherche

|

Équipements scolaires

|

Écoles maternelles

|

Polygone

|

|

polygone

|

|

polygone

|

|

polygone

|

|

polygone

|

|

polygone

|

6-

|

Infrastructures

|

Équipements des postes et Travaux publics

|

Télécentre Minpostel

|

polygone

|

|

polyligne

|

|

Polygone

|

7-

|

|

Investissements

|

Équipements

|

Tables bancs

|

point

|

|

|

Mobilier de bureau

|

point

|

|

Bureau de maître

|

Point

|

|

Matériels roulant

|

Point

|

|

DD

|

Point

|

|

Constructions nouvelles

|

Salles de classes

|

Polygone

|

|

Bloc latrines

|

Point

|

|

Atelier électricité

|

Polygone

|

|

Forage

|

Point

|

|

Puits

|

Point

|

|

Réfection-réhabilitations

|

Réfection de salles de

|

Polygones

|

|

classes

Réhabilitation des

|

Polygone

|

|

salles d Forage

|

Point

|

|

Puits

|

Point

|

|

Aménagement

|

Point

|

Tableau 8 : Classification des couches et de leur

géométrie

logement

IV.3. Réalisation du SIG

IV.3.1 L'acquisition des données

Les données destinées à la production de

notre base de données proviennent :

|

d'images satellites

de photographies aériennes de cartographies existantes

de données recueillies sur le terrain (à l'aide d'un

récepteur GPS)

|

Nous allons nous appesantir sur le dernier mode car c'est lui que

nous avons utilisé. IV.3.1.1 Les récepteurs

GPS

Le GPS (Global Positioning System) est un

système de positionnement par satellites capable de donner n' importe

où sur le globe une position à quelques mètres

près.

A l'origine, le GPS a été conçu afin de

fournir aux forces armées américaines un système de

repérage global de très bonne précision. Afin de permettre

aux applications civiles et militaires d'utiliser ce système, les

États-Unis ont imaginé le compromis suivant:

- un service de grande précision réservé