Faculté des Sciences Economiques, Sociales et

Politiques

Département des Sciences de la Population et du

Développement

UCL INSTITUT D"E TUDES DU DE#EL%PPEMEN T

Université catholique de Louvain

DEA Interuniversitaire en Développement, Environnement et

Sociétés

FUCaM, FUSAGx, UCL, Ulg

UcL

Université catholique de Louvain

Ménages "Gécamines", précarité et

économie populaire

Présenté par:

Promoteur: Kilondo Nguya Didier

Prof. J-M. Wautelet Mémoire du Diplôme

Interuniversitaire d 'études

Lecteurs: approfondies en Développement

Prof. Frédéric Lapeyre Environnement et

Sociétés

Prof. Pierre Petit

Année-académique 2003-2004

ABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS.............................................................................................................................4

INTRODUCTION

GENERALE......................................................................................................5

CHAPITRE 1: APPROCHE THEORIQUE ET GRILLE D 'ANAL YSE DES PROCESS

US

DE

DEVELOPPEMENT...........................................................................................11

Introduction..........................................................................................................................11

1.1.

ACCUMULATION CAPITALISTE ET PROCESSUS DE

DEVELOPPEMENT.........12

1.1.1. Processus de développement

chez

Braudel................................................................12

1.1.2.

Le capitalisme historique chez Wallerstein

...............................................................16

1.1.3.

Désencastrement de l'économie dans les analyses de K. Polanyi

.............................17

1.1.4. Dynamiques du

changement

social............................................................................20

a. Accumulation et 2ragilisation sociale des masses populaires

..........................................21

b. Mouvements de résistance des acteurs

populaires...........................................................22

1.2. ANALYSE DES PROCESSUS EN TERMES D'ECONOMIE POPULAIRE

...............24 1.2.1. Le concept de <<secteur informel

>>

............................................................................24

1.2.2. Approche de l'informel en termes d'économie populaire

.........................................27

1.3. GRILLE D'ANALYSE DES PROCESSUS DE

DEVELOPPEMENT...........................29 1.3.1. Perspective

interdisciplinaire.....................................................................................29

1.3.2. Approche historico-systémique

.................................................................................30

1.3.3. Intégration Population-environnement et

développement.........................................34

Conclusion...........................................................................................................................35

CHAPITRE 2: CAPITALISME INDUSTRIEL ET DYNAMIQUE SOCIALE AU KA

TANGA

(1885-1989)...........................................................................................................37

Introduction..........................................................................................................................37

2.1. LE KATANGA LEOPOLDIEN

1885-1908.....................................................................38

2.1.1. Organisation économique, sociale et politique du

Katanga.......................................38 2.1.2. Emergence

du capitalisme industriel au

Katanga......................................................41

2.2. LE KATANGA DANS LA PERIODE COLONIALE 19

10-1960...................................43 2.2.1. Le Katanga

minier avant la grande crise

1910-1930.................................................44

1. Les problèmes de la main-d'>uvre pour les mines

.........................................................45

2. La stabilisation de la main-d'>uvre et mise en place des

stratégies paternalistes...........47 2.2.2. De la crise des

années 1930 a l'indépendance

1960..................................................50

1. Période de 1930 a

1945....................................................................................................50

2. Période de 1945 a

1960....................................................................................................51

2.3. LE KATANGA DE L'APRES INDEPENDANCE

1960-1989.......................................54 2.3.1. Vers la

nationalisation du capital étranger 1960-1974

..............................................55 2.3.2. Le

démantèlement de la structure socio-économique

héritée de la colonisation 1975-

1989......................................................................................................................................59

Conclusion...........................................................................................................................64

CHAPITRE 3: REGARD CRITIQUE SUR LA RELATION PROBLEMATIQUE

ENTRE

ACCUMULATIONA LA GECAMINES ET DE VELOPPEMENT DU

KATANGA............................................................................................................66

3.1. DE LA GESTION DES RESSOURCES

NATURELLES...............................................67

3.2. PROBLEMATIQUE DE LA RENTE MINIERE DE LA GECAMINES

.......................70 3.2.1. Instabilité des recettes

d'exportations........................................................................70

3.2.2. Logiques et stratégies d'acteurs

nationaux................................................................76

1. La gestion étatique de la rente minière de l'U.M.H.K./

Gécamines................................76

2. Les acteurs internes a la Gécamines

................................................................................81

3.2.3.

La gestion des coüts de production a la Gécamines

..................................................83

3.2.4.

L'impact de l'environnement international

...............................................................85

3.3.

SITUATION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA GECAMINES

..................................87

Conclusion...........................................................................................................................91

CHAPITRE 4: PRA TIQUES POP ULAIRES DANS LES CITES OUVRIERES DE LA

GE CA MINES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DE

L 'ACCUMULATION (1990 -

2003)...................................................................92

Introduction..........................................................................................................................92

4.1. CONTEXTE GENERAL DE LA CRISE DES ANNEES 1990 AU

CONGO/ZAIRE.... 93 4.1.1. Evolution

macro-économique....................................................................................93

4.1.2. Les conséquences sociales de la régression

économique ..........................................94

4.2. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DES TRAVAILLEURS

"GECAMINES"... 95 4.2.1. Problématique des salaires des travailleurs

Gécamines.............................................96

4.2.2. De la ration

alimentaire............................................................................................101

4.2.3. Suppression de certains avantages

sociaux..............................................................103

4.3. REPRODUCTION DE L'ECONOMIE POPULAIRE DANS LES CITES

"GECAMINES".....................................................................................................................104

4.3.1. Logique de réseaux et de

redistribution...................................................................105

4.3.2. La "coopérative

familiale".......................................................................................107

4.3.3. Stratégies d'acteurs populaires

................................................................................109

4.4. ET QUAND SONNE LE GLAS DU SALARIAT DANS LE CONTEXTE

CONGOLAIS'

......................................................................................................................111

Conclusion.........................................................................................................................113

CONCLUSIONGENERALE.......................................................................................................114

Bibliographie......................................................................................................................117

ANNEXES.........................................................................................................................121

Annexe 1: BASE DE L'ECHANTILLONNAGE

...........................................................122

Annexe 2 : CONSTITUTION DE

L'ECHANTILLONNAGE........................................123

Annexe 3 : PRODUCTION ANNUELLE DU CUIVRE EN

TONNES...........................124

AVANT-PROPOS

Notre décision d'entreprendre le Diplôme d'Etudes

Approfondies en <<Développement, Environnement et

Sociétés >> a été a l'origine motivée,

en plus de son exigence pour les recherches doctorales, par la volonté

de mieux saisir les logiques et les stratégies d'acteurs dans les

processus de développements. En effet, ayant auparavant participé

a une enquête socioéconomique sur les ménages

<<Gécamines>> dans le contexte de la mise en uvre du

Programme d'assainissement d'effectifs de ladite entreprise, nous avons

souhaité acquérir une compréhension plus approfondie du

développement des sociétés et des mécanismes

permettant leur réalisation.

Au cours de notre formation en DEA, nous avons eu l'occasion

de consolider, a travers les enseignements dispensés a

l'Université catholique de Louvain (UCL) en synergie avec

l'Université de Liège (Ulg), la Fondation universitaire

Luxembourgeoise (FUL), la Faculté universitaire des sciences

agronomiques de Gembloux (FUSAGx) et les Facultés universitaires

catholiques de Mons (FUCaM), nos connaissances analytiques sur l'approche

méthodologique et sur la compréhension des problèmes de

développement. L'un des grands acquis de notre formation en DEA est

l'approche interdisciplinaire et intégrée des questions du

développement.

C'est a ce titre que nous tenons a exprimer notre gratitude a

la Coopération Technique Belge (C.T.B.) non seulement pour nous avoir

octroyé la bourse d'études mais encore pour nous avoir

autorisé a suivre ce DEA, probatoire a notre programme de doctorat, et

prendre en charge les frais qu'il a occasionnés.

Ce mémoire est pour nous une expérimentation de

l'approche interdisciplinaire. Il a bénéficié de

l'encadrement attentif de J.-M. Wautelet dont l'aide nous a été

très précieuse. Il a aussi été entouré de

l'encadrement de F. Lapeyre et de P. Petit, en particulier pour la

définition de notre problématique et pour l'enrichissement de

notre bibliographie. Que tous ces précités soient

remerciés du temps qu'ils ont consacré a cet encadrement. Nous

remercions également tous les professeurs du Département des

sciences de la population et du développement (SPED) et, en particulier,

ceux de l'Institut d'Etudes du Développement pour la formation dont nous

avons bénéficiée. De méme, nous tenons a remercier

la Gestionnaire du programme de notre DEA, Margot Vandenbossche, pour sa

disponibilité et ses encouragements lors de notre formation.

Que les amis de la promotion de DEA 2003-2004 se sentent

remerciés pour les enseignements que nous avons mutuellement

tirés des passionnantes et pertinentes discussions lors des

différents séminaires.

INTRODUCTION GENERALE

Depuis la manifestation de la crise de modernisation dans les

pays en développement, les préoccupations des analystes du

développement tournent autour des questions de savoir oü va notre

société, dans les transformations des organisations et des

entreprises, de la vie économique et de relations de travail. Dans cette

mutation de la société, les rapports des individus créent

et inventent une régulation en fonction du rôle et de la place

qu'occupent ces individus dans la société et dans le jeu social.

C'est dans ce contexte que le paradigme néo-libéral s'est

imposé depuis le début des années 1980 pour repenser les

politiques et les théories de développement face aux enjeux

majeurs des conflits d'acteurs et du "développement réel" des

peuples.

En effet, le modèle d'industrialisation qui allait

faire peu a peu entrer tous les travailleurs du Tiers monde dans le salariat

moderne n'est plus porteur d'un projet social1. Cette assertion est

loin d'exprimer une conjoncture de simple récession inhérente a

la crise de l'emploi et de l'Etat-providence. Elle est plutôt

révélatrice d'une mutation profonde de toute la

société. C'est l'expression d'une crise multiforme qui se

manifeste a travers la détérioration des conditions

d'accès aux services de base pour la majorité de la population.

Cela traduit ce que Robert Castel2 développe comme

hypothèse, la fin de la montée en puissance du salariat comme

mode principal de régulation économique et sociale.

Pour ce qui est du cas de la République

Démocratique du Congo, et particulièrement de la province du

Katanga dont l'économie est basée sur l'industrie minière

qui a soutenu l'économie congolaise plusieurs décennies durant,

cette mutation profonde est entre autre perceptible par le déclin de

l'industrialisation modelée sur les "forteresses ouvrières" et

par la montée de la précarité et de la

vulnérabilité du travail. Pourtant, l'éthique du salariat

s'est intériorisée dans la culture katangaise depuis la

colonisation et le secteur industriel y connut une remarquable expansion. Il y

a lieu d'admettre, lorsqu'on se réfère au surplus

économique dégagé par le Congo colonial, que ce dernier

avait bien connu un processus de développement extrêmement

rapide3. Cependant, quatre décennies après la

colonisation, le modèle adopté de modernisation du Katanga par

l'industrie minière est en panne.

1 Bruno LAUTIER, L 'économie informelle dans les

Tiers-monde, Paris, La Découverte, Coll. Repères, 1984.

Par rapport a son évolution et a son importance dans

l'histoire économique du Congo, l'industrie minière du Katanga a

constitué le socle du pôle de développement4 du

Sud-Est du Congo. Cela s'entend qu'elle était l'unité qui devait

diffuser des effets d'entraInement a d'autres industries avec lesquelles elle

était en relations. Le c>ur de ce dispositif économique sur

lequel se greffait tout un système économique et social

était la Gécamines, héritière de l'Union

minière du Haut-Katanga. Créée en 1906 sous le

régime colonial dans un processus d'accumulation capitaliste et

nationalisée sept ans après l'avènement d'une

république indépendante, l'U.M.H.K./Gécamines poursuivit

sa vocation de poumon économique de la province du Katanga et devint la

principale source des recettes en devises du pays5. Nous pensons

comprendre que ce balisage politique de l'appareil économique a travers

la nationalisation de l'U.M.H.K. aurait nécessité un emploi

productif du surplus économique par la suite.

En observant la dynamique de cette entreprise depuis sa

nationalisation, nous sommes persuadés du contraire. La gestion publique

de la Gécamines qui a suivi sa transformation en entreprise publique a

ruiné le potentiel productif de l'entreprise. La masse ouvrière

de cette industrie minière qui jadis était protégée

de la crise par un paternalisme industriel la distinguant par une série

de privilèges relatifs d'autres travailleurs de la province, se retrouve

plongée dans une précarité des conditions de travail et

d'existence. Pour résoudre le quotidien et sécuriser l'avenir qui

devient incertain, les ménages Gécamines réinventent dans

les cités des travailleurs les pratiques d'économie populaire qui

de temps a autre se trouvaient marquées dans un contexte de haute

conjoncture. Ainsi sonne le glas de l'éthique du salariat dans les

villes minières du Katanga. La reconquête du statut social de ces

ménages révèle une dynamique qui universalise la crise de

modernisation dans les pays en développement autant qu'elle

dégage toute son originalité. Pour cerner les enjeux du processus

d'accumulation a la Gécamines et la dynamique de son effondrement et de

la dégradation des conditions de travail et de vie de ses travailleurs,

une lecture de jeux d'acteurs articulant le global et le local s'avère

nécessaire.

En effet, l'industrialisation minière a entraIné

au Katanga des modifications profondes dans les structures économiques,

mentales et sociales mais au prix de la déstructuration et de la

restructuration des sociétés dites "traditionnelles"6.

Sur le plan interne a l'entreprise, de

BEZY, J-Ph. PEEMANS et J-M. WAUTELET (éds), Accumulation

et sous-développement au Zaire 1960-1980, Presses Universitaires de

Louvain, Louvain-la-Neuve, 1981, pp. 9-10.

4NYEMBO Shabani, L 'industrie du cuivre dans le monde

et leprogrès économique du copperbelt africain, La Renaissance du

livre, Bruxelles, 1975, p. 232.

5De 1968 a 1974, la Gécamines contribue aux

recettes en devises du pays pour 70 % et plus de 90 % des taxes et impôts

payés par l'industrie minière proviennent d'elle. Cf. Jean-Marie

WAUTELET, "Pouvoir d'Etat et formation du capital", in F. BEZY, J-Ph. PEEMANS

et J-M. WAUTELET (éds), op. cit., p. 83.

6 Jean-Louis LACROIX, Industrialisation au Congo. La

transformation des structures économiques, Recherches africaines, Mouton

&Cie et IRES, Paris/La Haye, 1967, pp. 195-197.

700 travailleurs indigènes recrutés a la

période 1906-1911, l 'effectif passa a 20.869 travailleurs en 1955, a

36.2 17 en 1990 et a 22.994 en 20037. Pour encadrer cette masse des

travailleurs, toute une politique sociale paternaliste (welfare capitalism)

sera appliquée par l'entreprise. L'évolution des techniques de

production et du capital humain a permis de réaliser une

amélioration de la productivité du travail. La production du

cuivre passa de 175.920 tonnes en 1950 a 33 8.700 tonnes en 1990 après

avoir atteint 494.109 tonnes en 1987. La production actuelle qui est de 5 % de

la production des années 1980, accuse une baisse de 95 %. Sa production

annuelle se chiffre a 60 millions de dollars US alors que sa masse salariale

annuelle avoisine 80 millions de dollars8. ~l apparaIt clairement

que l'entreprise éprouve des sérieuses difficultés de

gestion et de solvabilité vis-à-vis de ses obligations tant

sociales qu'économico-financières.

Sur le plan des effets d'entraInement, les mines de cuivre ont

financé plusieurs activités complémentaires autour de leur

environnement. En amont, nous avons la société des chemins de

fer, les barrages hydroélectriques, les charbonnages, les cimenteries,

les industries de construction, les fabrications métalliques,

l'élevage, les minoteries, les huileries, l'industrie chimique de base.

En aval, cet essor industriel du Katanga se manifesta par les usines

d'électrolyse, la fabrication de demi-produits en cuivre et en zinc. La

plupart de ces entreprises auxiliaires ayant bénéficié des

effets induits de l'industrie du cuivre ont été mises au service

de l'économie locale9. Certains réseaux ferroviaires

ont été orientés de manière a désenclaver

des régions agricoles. Ces diverses activités financées

par les mines du cuivre ont produit une chaIne des conséquences

économiques et sociales pour l'environnement qui génère

cette industrie. Les centrales hydroélectriques, comme l'avait fait voir

Jean Nyembo Sh., ont constitué pour toute la région, un moyen

d'expansion précédant les besoins et ont favorisé

l'installation de nombreuses industries locales.

Cependant, cette modification historique des processus de

production du cuivre au Katanga ne s'est malencontreusement pas traduite par un

système harmonieux entre l'accumulation et la société. Le

processus d'accumulation a l'U.M.H.K./Gécamines est le prototype de

l'exploitation capitaliste: une minorité d'acteurs domine et subordonne

la masse ouvrière ainsi que le milieu environnant. C'est dans cette

optique que nous cherchons a faire dans le cadre de ce mémoire une

lecture des processus de développement au Katanga a travers

l'accumulation qui s'est effectuée a l'U.M.H.K./Gécamines et

l'amélioration des conditions de

7 Cf. Donatien DIIBWE dia MWEMIBU, Histoire des conditions de

vie des travailleurs de l 'Union Minière du Haut

Katanga/Gécamines (1910-1999), 2ème éd., Presses

Universitaires de Lubumbashi, Lubumbashi, 2001; Union Minière du

Haut-Katanga 1906-1956. Evolution des techniques et des activités

sociales, Ed. L. CUYPERS, Bruxelles, 1957, p. 214 ; Listing des agents

Gécamines, 2003.

8 TSHIIBAMIBE Lubowa, "Congo/RDC, Dégraissage a la

Gécamines", ANB-BIA SUPPLEMENT, Edition n° 376 du 15 octobre 1999;

Louis T. WELLS, Désengagement de l'Etat de la production et

restructuration des sociétés minières: cas de la

Gécamines, Rapport du séminaire sur la contribution du secteur

minier a la reprise rapide de l'activité économique congolaise,

Kinshasa, mai 2002.

9NYEMIBO Shabani, op. cit., p. 231.

bien-être des masses ouvrières qui y ont

contribuée. Pour ce faire, nous adoptons de lire le développement

par une approche en termes des jeux d'acteurs. C'est une approche qui se

propose d'analyser les logiques et les stratégies d'acteurs dans les

processus d'accumulation. Dès lors, le développement est entendu

comme processus déterminé par les conflits inhérents aux

divergences d'objectifs et des besoins entre les acteurs dominants du

système (les capitalistes) et les acteurs populaires (la masse

ouvrière).

L'histoire sociale des travailleurs de la

Gécamines/Union Minière du Haut-Katanga avait fait l'objet de

très nombreuses et consciencieuses études réalisées

en général par des missionnaires et des administrateurs. Dans

cette abondante littérature, les conditions de vie et de travail des

"indigènes" dans le contexte colonial et post-colonial y sont largement

analysées. Peu d'écrits cependant relisent les processus actuels

de fragmentation sociale des villes minières katangaises dans le

contexte de l'effondrement de la Gécamines et de mutations

socioéconomiques de son environnement qui s'en découlent. Les

analyses des résultats d'enquêtes sur les budgets ménagers

a Lubumbashi et a Kolwezi menées par J. Houyoux et ses

collaborateurs10 et une enquête socio-économique

menée a Lubumbashi en 2000 par l'Observatoire du Changement

Urbain11 méritent d'être citées. A Lubumbashi

comme a Kolwezi, l'équipe de Houyoux a analysé les

possibilités financières ainsi que les dépenses des

ménages de ces deux villes et a établi le niveau de vie de ces

populations. En comparant ces résultats avec ceux des enquêtes

similaires menées quelques années avant a Kinshasa et a

Kisangani, l'équipe de Houyoux en dégagea des conclusions

favorables pour le niveau de vie des ménages du Katanga en ce

début des années 1970.

De facon empirique et particulièrement vivante,

l'enquête de l'O.C.U présente les tendances

générales de l'informalisation de la vie quotidienne a Lubumbashi

seulement vers les années 1980 pour des raisons évoquées

dans l'ouvrage dont référence en note. L'étude montre

aussi l'émergence d'un nouveau "modèle de role social". Le

travail salarié qui était tout l'espoir et la raison de vivre des

travailleurs a Lubumbashi s'est substitué a la culture de la

"débrouillardise", de la survie. Dans cette pratique qui est devenue une

réalité multiforme a Lubumbashi, l'étude

révèle le role crucial des revenus des femmes pour la survie du

ménage. Il s'en dégage un certain renversement des rapports de

genre a l'intérieur des ménages.

10 Joseph HOUYOUX et Yann LECOANET, LUBUMBASHI.

Démographie, budgets ménagers et étude du site, Bureau

d'Etudes d'aménagements Urbains, Kinshasa, 1975 et Joseph HOUYOUX et

Louis LOHLETART, KOLWEZI. La vi lle, sa population et les budgets

ménagers, Bureau d'Etudes d'aménagements Urbains, Kinshasa,

1975.

11 Pierre PETIT (éd.), Ménages de Lubumbashi

entreprécarité et recomposition, Coll. Mémoires lieux de

savoir - Archive congolaise, Paris, L'Harmattan, 2003.

Nous accordons un intérét particulier aux

lectures faites par D. Dibwe12 sur l'histoire sociale des

travailleurs de l'U.M.H.K./Gécamines et sur la relation entre la

politique sociale et l'attitude de l'U.M.H.K./Gécamines a l'égard

des familles des travailleurs. Faisant recours aux témoignages oraux des

travailleurs, D. Dibwe montre dans son ouvrage comment les travailleurs

africains, défiant le paternalisme pratiqué par l'employeur, se

sont organisés de l'intérieur pour l'amélioration de leurs

conditions de vie en usant des stratégies de survie et des

réseaux sociaux. Il a essayé de reconstituer l'histoire sociale

des travailleurs de la Gécamines par le bas, telle que vécue par

les travailleurs eux-mémes et non pas telle que percue par l'employeur.

Il a eu le mérite d'insérer l'histoire sociale des travailleurs

de la Gécamines dans une histoire beaucoup plus vaste, susceptible

d'aider a la compréhension de la structuration de la

société katangaise.

Nous tenons a mentionner dans ce méme élan les

réflexions produites par certains chercheurs a travers les cahiers

africains notamment sur la désalarisation massive de l'activité

économique liée a la valeur dérisoire et a

l'irrégularité des rémunérations, a la

généralisation du processus d'informalisation, et a la dynamique

des réseaux et de régulations dans les villes du

Congo/ZaIre13. Tout comme les essais sur les itinéraires

croisés de la modernité qui émaillent l'expérience

du cadre de vie a Elisabethville modelé par différents

paramètres telle que présentée par N.

Esgain14.

Par rapport a ces différentes études, notre

préoccupation dans le cadre de ce mémoire est de montrer que

contrairement a la vision de développement par la modernisation, le

salariat industriel introduit par le capitalisme qui apparaIt dès la

colonisation dans l'industrie minière au Katanga n'a pas réussi a

désencastrer l'économie de la sphère sociale. De

méme, les stratégies paternalistes mises en place par le

système afin d'améliorer les conditions socio-économiques

des travailleurs dans le but d'obtenir d'eux un meilleur rendement n'ont pas pu

empécher ces ménages de s'adonner a des pratiques

d'économie populaire comme activités économiques

d'appoint. Il demeure certes indéniable que le capitalisme a permis, a

travers l'accumulation a la Gécamines, des transformations et des

mutations socio-économiques de la société katangaise

traduites par l'urbanisation, l'industrialisation, le progrès du

salariat, la croissance économique et des progrès sociaux.

Néanmoins, cette expansion économique du secteur minier,

exprimée en terme de

12 Donatien DIBWE dia MWEMBU, Histoire des conditions de vie

des travailleurs de l 'Union Minière du Haut Katanga/Gécamines

(1910-1999), 2ème éd., Presses Universitaires de Lubumbashi,

Lubumbashi, 2001 et Bana Shaba abandonnés par leurpère:

Structures de l 'autorité et histoire sociale de la Famille

ouvrière au Katanga 1910-199 7, Coll. Mémoires lieux de savoir -

Archive congolaise, L'Harmattan, Paris, L'Harmattan, 2001.

13 G. De VILLERS, B. JEWSIEWICKI et L. MONNIER (Sous la

direction de), Manières de vivre. Economie de la <<

débrouille >> dans les villes du Congo/ZaIre, Cahiers Africains,

n° 49-50 (série 2001), Institut africain-CEDAF/L'Harmattan,

Tervuren/Paris, 2002, pp. 33-63.

14 Jean-Luc VELLUT (Sous la direction de), Itinéraires

croisés de la modernité. Congo-belge (1920- 1950), Cahiers

Africains, n° 43-44 (série 2000), Institut

africain-CEDAF/L'Harmattan, Tervuren/Paris, 2001, pp. 57-70.

croissance économique, ne s'est pas accompagnée

d'une élévation durable du niveau de bien-être par

tête de la société katangaise et, plus

particulièrement, des ménages Gécamines qui

dépendent directement de l'exploitation de ces ressources

minières. La précarisation de leurs conditions de vie qui s'en

découle rend encore plus visibles leurs pratiques populaires, dans une

logique des stratégies de survie et de sécurisation de leur

avenir.

Nous mettons en évidence, dans notre mode de

démonstration, le processus d'accumulation caractéristique du

capitalisme qui engendre, suite aux contradictions du système et a la

défection de la régulation, une précarisation des

conditions de vie et d'emploi de la masse ouvrière assujettie a cette

exploitation. C'est ainsi que dans un premier chapitre, nous faisons une

approche théorique pour une analyse des processus de

développement en longue période. Au deuxième chapitre,

nous abordons depuis la période coloniale jusqu'en 1989, l'analyse de

l'évolution du capitalisme industriel et de la dynamique sociale au

Katanga. Dans le troisième chapitre, nous jetons un regard critique a

travers la lecture des stratégies des acteurs, sur la relation

problématique entre accumulation a la Gécamines et

amélioration des conditions de bien-être des populations

katangaises. Au quatrième chapitre, en2in, nous montrons comment face a

la crise d'accumulation a la Gécamines, les pratiques de

l'économie populaire ont refait surface dans les cités

Gécamines, jadis protégées par la rente minière et

par la régulation sociale.

L'analyse de ces processus de développement au Katanga

se fera a travers la grille de lecture que nous élaborons a partir des

ré2lexions de F. Braudel, d'I. Wallerstein et de K. Polanyi que nous

complétons avec les analyses faites par J.-Ph. Peemans sur les

dynamiques de changement social par rapport a la crise de

modernisation-rattrapage. Cette grille permet d'analyser les articulations

entre contraintes et pesanteur conditionnant les structurations des processus

d'accumulation a la Gécamines a travers des médiations qui se

sont opérées entre les sous-systèmes politique,

économique, social et culturel du système sociétal du

Katanga.

Nous adoptons pour l'analyse de cet ensemble sociétal,

une approche historicosystémique des processus. Cette dernière

nous permet d'élaborer un cadre plus ouvert des interactions entre ces

sous-systèmes de la société. Les processus de

développement y sont appréhendés comme une dynamique

complexe et structurante d'articulations entre tous les soussystèmes qui

participent a la construction de la personnalité historique de la

société katangaise. Pour saisir les enjeux d'une telle

société en évolution, ce n'est que dans la longue

période que l'on peut déceler les changements dans les rapports

des acteurs avec leur environnement. C'est dans ces termes que nous nous

proposons de faire l'analyse du processus de développement du Katanga en

longue période.

CHAPITRE 1: APPROCHE THEORIQUE ET GRILLE D'ANALYSE DES

PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT

Introduction

Ce premier chapitre se préoccupe de faire une approche

théorique devant nous permettre de structurer une grille de lecture

ouverte des processus de développement entrepris au Congo a travers

l'industrialisation minière de la province du Katanga. Plutôt

qu'une lecture de développement en termes des problèmes de

modernisation, de retard, de recentrage de toute la réalité

sociale autour du marché, nous analysons le développement en

termes de processus, en intégrant le temps long de l'histoire de

l'exploitation minière au Katanga pour comprendre les problèmes

contemporains. Cela se justifie par le fait que l'histoire, en effet, est au

c>ur de la construction théorique du développement. La lecture

de l'histoire longue pour articuler l'environnement avec la population nous

permet de comprendre comment, par exemple, les sociétés

katangaises ont été incorporées progressivement dans

l'histoire de l'économie monde et comment elles étaient

déstructurées, puis restructurées et enfin comment elles

se sont adaptées au système conditionnant en y incorporant de

leur.

Nous empruntons a F. Braudel, I. Wallerstein et K. Polanyi les

éléments d'analyse pour mener notre analyse interdisciplinaire

des processus en longue période. Ce choix se justifie par le fait que

les analyses de ces auteurs constituent une interprétation critique et

non normative des processus de développement et des rapports sociaux qui

les traversent durant une longue période et dans une

interdisciplinarité. Ce sont des auteurs qui relisent autrement

l'histoire de développement a partir d'une grille ouverte,

interdisciplinaire, intégrant l'environnement en tant que milieu de vie

et la population en tant qu'acteur, et non plus comme une variable

démographique.

Il importe certes de préciser que dès la fin des

années 1960 et le début des années 1970, beaucoup d'autres

auteurs ont tenté sous l'un ou l'autre paradigme de desserrer le poids

de la théorie de la modernisation. Nous pensons a P. Ph. Rey, S. Amin,

E. Arghiri, A.O. Hirschman, A. Lipietz, K.N. Chauduri, R. Bin Wong, Terray,

Copernay-V., A. Sen, etc. Certains ont marqué le retour de la

pensée marxiste a travers les réflexions sur les luttes de la

paysannerie. D'autres ont contribué a ce desserrement avec la

thèse de la dégradation des termes de l'échange, de la

domination et de la théorie de l'échange inégal pour

expliquer les causes du sous-développement. D'autres encore ont

sous-tendu leur controverse a la vision dominante de développement en se

basant sur l'étude des modes de production des civilisations asiatiques.

Tout comme ceux qui a travers l'Ecole d'anthropologues francais vont

prôner la considération de la particularité des modes de

production africains a partir des analyses sur le socialisme africain et sur

les sociétés en communauté, en général.

Cependant, certains n'ont pas fait la lecture des développements a

partir d'une grille ouverte et interdisciplinaire. D'autres ont méme

versé dans des discours idéologiques

avec des lectures socio-politiques du développement. Tel

n'est pas le cas des auteurs que nous avons retenu pour notre grille, qui

essayent de lire autrement les processus de développements.

Pour bien mener cette approche théorique devant nous

conduire a l'élaboration de la grille d'analyse des processus de

développement, nous avons structuré ce chapitre de la

manière qui suit. Dans la première section, nous empruntons a la

pensée de Braudel, de Wallerstein et de Polanyi, les analyses faites sur

l'accumulation capitaliste et les processus de développement. Dans la

seconde, nous nous attelons a présenter a travers les lectures de J.

-Ph. Peemans, les changements de rapport capital/travail ainsi que les

mouvements de résistance des acteurs populaires. La troisième

section se penche sur l'élaboration de la grille d'analyse pour la

lecture des processus de développement entrepris au Congo a travers

l'industrialisation minière au Katanga.

1.1. ACCUMULATION CAPITALISTE ET PROCESSUS DE

DEVELOPPEMEN

1.1.1. Processus de développement chez Braudel

Braudel s'est beaucoup intéressé a l'histoire du

capitalisme. Dans ses ouvrages <<Dynamique du capitalisme>> et

<<Civilisation matérielle, économie et capitalisme,

XVèXVIIIème siècle >>, Braudel préconise

l'analyse des processus de développement a partir des pratiques

quotidiennes. Contrairement a la vision univoque et linéaire de

développement, Braudel resta convaincu que le développement

existe partout et que tous les peuples ont construit leurs modes de vie. C'est

pourquoi il retrace la vie économique en strates successives

enchevêtrées dans un ensemble comparable a une maison a trois

étages. Comme il le démontra lui-même, il y a une

civilisation matérielle et spirituelle qui constitue le premier niveau,

qu'il désigne parfois par rezde-chaussée. C'est

"l'activité élémentaire de base que l'on rencontre

partout, dans toutes les sociétés [...] C'est encore ce qu'il a

appelé l'infra économie ou l'autre moitié informelle de

l'activité économique, celle de l'autosuffisance, du troc des

produits et des services dans un rayon très court"15.

Ensuite, il apparaIt partout et avant 1500, une économie

d'échanges qui unit des ensembles locaux, des régions rurales

avec des centres urbains. C'est l'économie de marché, en

progrès, qui relie suffisamment de bourgs et de villes pour commencer

déjà a organiser la production, a orienter et commander la

consommation16. C'est le deuxième niveau. Vient enfin la

montée du capitalisme qui s'est développé depuis le

deuxième niveau. Il est une économie de l'échange, une

économie de marché mais a un stade supérieur et aussi une

forme sophistiquée de l'économie. C'est le troisième

niveau. De manière schématique, les trois niveaux

représentant les strates du système social chez Braudel peuvent

s'illustrer a travers la figure ci dessous.

Rez-de-chaussée

2ème étage

ler étage

Figure 1. LESTROIS ETAGES DE LA VIE ECONOMIQUE DANS LA VISION

BRAUDELIENNE

|

Echange au loin des caravanes, puis des navires, des chemins de

fer, de l'aviation et des télécommunications

Tissage des économies-monde

Emergence de l'accumulation capitaliste

Règne de la macroéconomie, des multinationales

|

|

Economie de marché local

Echange de la cité, des bourgs, des villages, des villes

Culture des règles de l'économie de marché

Eloignement des lieux de consommation et de production

Apparition d'échoppes, de marchés, de foires, de bourses

L'échange marchand se dote d'un allié: l'Etat

|

Economie de subsistance (Moyen-âge européen)

Organisation paysanne d' autoconsommation

Production des ménages hors circuits du marché

profitable

Source: Elaborée en référence au cours

d'Analyse des processus de développement en longue période en

relation avec la population et l'environnement, Sped 3320, Dvlp 3DA, UCL,

2003-2004 et aux ouvrages de F. Braudel, op. cit.

Notons que la vision braudelienne de développement

n'est pas linéaire, ni évolutionniste comparable aux stades

successifs présentés par Rostow dans la théorie de

modernisation-rattrapage. Les étages de la vie économique dans la

conception de Braudel ne sont pas discontinus. Par contre, il y a interaction

entre eux de telle sorte que la temporalité de leur construction

comprend a la fois continuité et rupture. Pour Braudel, la vie

matérielle qui est le premier niveau renferme les modes de vie qui

remontent souvent aux fins fonds des ages. Très ancien et touj ours

vivant, un passé multiséculaire débouche sur le temps

présent comme "l'Amazone projette dans l'Atlantique l'énorme

masse de ses eaux troubles"17. Les jeux de l'échange sont

cependant encadrés par l'Etat dans un premier temps. Des regles strictes

dictent le fonctionnement des marchés qu'ils s'agissent des reglements

de fonctionnement des activités économiques que des principes

régissant la vie en communauté comme la réciprocité

et la redistribution dans le contexte d'une économie encastrée

dans la sphere sociale tel qu'expliqué par K. Polanyi dans la Grande

transformation18.

17Idem,p. 13.

18 Karl POLANYI, La grande transformation. Aux origines

politiques et économiques de notre temps, NRF, Gallimard, Paris, 1983,

pp. 77-79.

L'enjeu des processus de développement chez Braudel

c'est lorsqu'une minorité commence a contrôler le marché et

le subordonne. Lorsque le contrôle politique s'affaiblit, se renforce le

contrôle des acteurs du troisième niveau qui instrumentalisent les

niveaux d'en bas. La lecture des processus de développement de l'Europe,

argumente-t-il, fait observer le caractère opaque des grands

échanges au XVIème siècle. Cela a permis l'accumulation

des profits de grands marchands, surtout lorsque les échanges se font en

grande distance telle qu'observée lors de l'acquisition par l'Europe des

produits asiatiques. Il s'érige ainsi une complicité entre les

Etats et les grands marchands. Les Etats vont permettre la constitution des

monopoles tenus par ces grands marchands. Il s'ensuit une substitution aux

conditions normales de marché collectif des transactions individuelles

dont les termes varient arbitrairement selon la situation respective des

intéressés. A ce moment, le capitalisme prend le contrôle

du marché.

Braudel a une vision très physique et très

spatiale du développement. Il étudie les interactions entre les

villages et les villes en privilégiant les aspects physiques et

spatiaux. Il privilégie une approche régionale a deux niveaux

oü dans l'un on définit un cadre historique qui dépasse la

nation (une région macro) et dans l'autre, on a un espace en dessous de

la nation dans lequel on peut avoir des relations ville-campagne (une

micro-région). Cet aspect est très capital pour l'analyse des

processus.

Pour intégrer l'environnement dans les processus de

développement, Braudel s'intéresse plutôt a l'articulation

entre le cadre géographique d'une région et les

caractéristiques de la population. Il entend l'environnement comme le

milieu de vie de la population. A ce titre, l'acteur et le milieu sont

intimement liés. Dans la mesure oü il y a d'une part le cadre

spatial et, d'autre part, les classes sociales alors les structurations

sociales avec le temps sont très fortes. C'est comme cela que se

créent les civilisations matérielles et spirituelles qui, du

reste, constituent les bases du développement. Ces structurations sont

les produits des temps longs car ce sont des constructions qui produisent les

modes de vie a savoir le manger, les m>urs, etc. C'est pourquoi dans sa

réflexion Braudel accorde une grande importance a l'attache culturelle.

La culture, pour lui, c'est l'ensemble des représentations symboliques

qui sont liées a la maItrise du milieu naturel et aussi au savoir-faire.

Il y a touj ours une culture populaire et une culture des acteurs dominants. Il

faut donc étudier les rôles joués par des institutions, par

l'Etat pour mieux comprendre ces structurations. C'est un axe constitutif du

processus historique.

Les articulations entre les trois étages de l'approche

braudelienne dans une perspective historico-systémique sont

schématisées comme présentées a la figure

ci-dessous.

Figure 2. ARTICULATIONS ENTRE LES TROIS NIVEAUX DE LA VISION

BRAUDELIENNE DANS UNE PERSPECTIVE HISTORICO-SYSTEMIQUE

3ème niveau : Espace de l'Etat-nation, Accumulation

capitaliste

Sous-

Sous-

système

système

Sous-

ier niveau : Espace local

MEDIATI0NS

Sous-

Conjoncture historique T1 >>>

T2

2ème niveau : Espace regional

système

Sous-

M E

D

I A T

I 0

N S

système

Sous-

Conjoncture historique T2>>> T3

M E D I A T I 0

N

S

D 0

M I

N A N

T

E S

système

système

Modes d'occupation de l'espace

Rapports campagne-ville

Urbanisation et espaces ruraux

capitalisme i = temps de la construction de la T2 = temps du

<<marché>> T3 = temps du

civilisation matérielle et spirituelle

Nous retenons enfin des analyses de processus de

développement chez Braudel que l'interaction

environnement-société passe par la construction du territoire, de

la société oü coexistent l'humanité et

l'écosystème dans un espace qui traduit les conflits d'acteurs.

L'approche territoriale permet de voir comment le troisième niveau

instrumentalise l'exploitation du premier niveau. Cela peut s'illustrer par le

cas d'une ville comme Charleroi (Belgique) oü les paysans et ouvriers sont

abandonnés a leur triste sort après l'exploitation capitaliste du

charbon. Considérer qu'une ville qui était a l'avant-garde du

progrès industriel est aujourd'hui a la traIne, c'est dire que dans les

processus de développement, les acteurs n'ont pas pris en compte le long

terme lors de la construction de ce territoire19.

1.1.2. Le capitalisme historique chez Wallerstein

De même que pour Braudel, I. Wallerstein

développe dans ses analyses la dimension historique du capitalisme.

Néanmoins, Wallerstein porte son regard essentiellement sur la

superstructure qu'est le capitalisme représentant le troisième

niveau braudelien. Il a apporté un élément

supplémentaire a la lecture des processus de développement telle

que nous venons de le voir avec Braudel. Cet apport consiste a placer

l'exploitation et les relations conflictuelles de classes au c>ur de la vie

des populations.

Pour Wallerstein20, le capitalisme historique n'est

autre chose qu'une civilisation matérialiste basée sur

l'entassement de capital. Dans ce système, les résultats de

l'accumulation passée ne devenaient du capital que dans la mesure

oü ils étaient réutilisés en vue d'une accumulation

supplémentaire de richesse. La spécificité historique du

système social appelé Capitalisme réside dans le fait que

le capital a fini par y être utilisé (investi) d'une

manière bien particulière dans le but premier et

délibéré de son auto-expansion. De ce point de vue

matériel, non seulement ceux qui prenaient la tête de cette

compétition enregistraient des gains considérables, mais de

surcroIt les différences de revenus entre le sommet et la base se sont

révélées considérables.

Dans son analyse, Wallerstein distingue le capitalisme de

l'économie de l'échange comme chez Braudel. Le capitalisme se

distingue de l'économie de l'échange par des rapports humains,

économiques et sociaux dominés par des conflits des espaces et

des temps différents. Il analyse le capitalisme sous différents

angles a savoir l'angle socio-historique, l'angle politique et l'angle

économique.

Pour montrer l'importance de l'espace couvert par le

capitalisme historique, Wallerstein a utilisé deux concepts que l'on

retrouve aussi dans les analyses de Braudel: Economie-monde et

système-monde. Il fonde son analyse par l'argumentation selon laquelle

le take-off est une théorie fondée a partir d'un modèle

abstrait d'une unité (Angleterre) que l'on applique a un grand ensemble.

Toutes les autres unités sont comparées par rapport a cette

unité type. A partir de ce modèle, on déduit des

étapes a franchir par le reste de l'ensemble. Pour Wallerstein, le fait

de rallier la communauté a une unité-type, c'est construire une

pseudo-totalité. Pourtant, pour faire l'analyse du développement,

il faut faire l'analyse de l'ensemble et dans plusieurs dimensions de la

société.

Wallerstein met en évidence la protestation des

mouvements collectifs des masses populaires dans la lutte pour le changement

social. Il utilise pour cela le concept de mouvement anti-systémique. Il

le précise assez bien, "le terme de mouvement implique l'existence d'une

poussée collective allant au-delà d'une agitation

momentanée"21. Dans la vision braudelienne certes, ces masses

populaires sont silencieuses alors que chez Wallerstein, elles ont sur le long

terme, la capacité d'être actives. Ce sont donc des acteurs a part

entière.

La vision de développement développée par

Wallerstein s'inspire de celle de Braudel. Analyser les processus de

développement signifie pour Wallerstein porter un regard sur l'histoire

et d'en extraire les éléments précurseurs des pratiques

capitalistes ainsi que des acteurs qui les pilotent.

1.1.3. Désencastrement de l'économie dans les

analyses de K. Polanyi

A travers son ouvrage, "La grande transformation"22

qui traite des origines politiques et économiques de l'effondrement de

la civilisation du 19e siècle, ainsi que de la grande

transformation qu'il a provoquée, Polanyi exprime une critique radicale

du projet de société de marché. Il fait une analyse

critique du libéralisme économique comme idéologie qui

fait peser le risque sur la société toute entière. Le

projet de cette idéologie, c'est de désencastrer la sphère

économique du reste de la société et d'en faire un

sous-système principal qui va subordonner tous les autres et accorder un

primat aux relations des choses par rapport aux relations entre les hommes.

Pour Polanyi23, l'économie de marché est un

système commandé et réglé par le seul

marché. D'après l'idéologie de ce système, les deux

poles de la sphère économique a savoir l'allocation des

ressources et la production et la distribution des biens et services doivent

être confiés au système régulateur du marché,

système gouverné par les prix du marché (Cf. La

théorie de la main invisible).

21 Immanuel WALLERSTEIN, op. cit., p. 64. 22Karl

POLANYI, La grande transformation, op. cit.

La thèse de Polanyi, c'est que l'idée d'un

marché s'ajustant lui-même ne pouvait exister de façon

suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la

société, sans détruire l'homme et sans transformer son

milieu en désert24. Au lieu que l'économie soit

encastrée dans les relations sociales, c'est plutôt ces

dernières qui deviennent encastrées au système des

marchés a travers le mobile du gain, le mobile de productivité,

et le mobile de profit25. Cette réflexion rejoint l'analyse

de M. Beaud qui affirme, en se basant sur les réflexions de Marx, Weber

et Schumpeter, qu'"avec le capitalisme, l'économie se distingue

fortement des autres dimensions des sociétés ; les motivations

liées a la recherche du profit et les dynamiques d'accumulation,

d'innovation, et d'élargissement de l'aire de la

marchandise."26

Comme le mécanisme du marché s'enclenche sur les

divers éléments de la vie industrielle a l'aide du concept de

marchandise, le travail, la terre et l'argent doivent eux aussi être

organisés en marchés et être considérés comme

des marchandises. A travers la marchandisation du travail et du marché,

on va permettre aux mécanismes du marché de régler les

problèmes du social. Or, permettre au mécanisme du marché

de diriger seul le sort des êtres humains et de leur milieu naturel,

reconnaIt Polanyi, cela aurait pour résultat de détruire la

société. Nous retrouvons a travers cette réflexion de

Polanyi l'analyse de Wallerstein concernant la marchandisation des processus

sociaux27. L'économie devenant désencastrée du

reste de la société, le mobile de gain et de productivité

dicte l'organisation de la société.

Pour Polanyi, un tel système implique que toute la

production soit destinée a la vente sur le marché et que tous les

revenus proviennent de cette vente. Il suppose l'organisation des

marchés sur lesquels l'offre des biens disponibles a un prix

donné sera égale a la demande au même prix. Il suppose

également la présence de la monnaie, qui fonctionne comme pouvoir

d'achat entre les mains de ses possesseurs. Enfin, souligne Polanyi, l'Etat et

sa politique ne doivent rien permettre qui empêche la formation et

l'organisation de ces marchés. Pourtant, argumente-t-il, le principe de

la société pré-moderne est fondé sur l'accumulation

pour la subsistance. Les différents acteurs vendent le surplus au

marché dans lequel ils interviennent de manière

complémentaire, sans détruire le système de base. Tous les

systèmes économiques jusqu'à la fin de la

féodalité étaient organisés suivant ces

critères28. Le marché autorégulateur constitue

un renversement du système de ces sociétés, c'est une

chose nouvelle. Du 13ème au 15ème

siècle, fait-il observer, le marché a toujours

été local. On distinguait deux types de marchés qui

coexistaient a

24Idem,p.22. 25Idem, p. 88.

26 Michel BEAUD, Le basculement du monde. De la Terre, des hommes

et du capitalisme, La Découverte & Syros, Paris, 2000, p. 54.

27 "Les capitalistes ont cherché a marchandiser, dans

leur recherche d'une accumulation toujours plus grande, des processus sociaux

de plus en plus nombreux, dans toutes les sphères de la vie

économique." Cf. Immanuel WALLERSTEIN, op. cit., p. 16.

28 Karl POLANYI, La grande transformation, op. cit., pp. 74-75 et

84-86.

savoir le marché local réglementé par les

autorités gouvernementales et le marché au long cours qui s'est

développé peu a peu, tel que développé par Braudel

dans <<la dynamique du capitalisme >>. Le pouvoir capitaliste va

développer ce marché intérieur autour de la politique

mercantiliste ayant pour objectif la mobilisation des ressources. Comme

stratégie pour faire aboutir ce projet, les marchands vont se liguer

avec les Etats. Comme le fait aussi remarquer M. Beaud, "l'histoire montre que,

lorsque le capitalisme prend racine dans un pays, il est fragile; il a besoin

de l'Etat et de couches actives et entreprenantes de la société

[...] Mais, au fur et a mesure qu'il prend force et ampleur, il fait preuve

d'autonomie; il s'intéresse a d'autres marchés, recherche

d'autres alliances, parfois d'autres soutiens; sa reproduction tend a

s'autonomiser par rapport a celle de la société oü il s'est

formé."29

Dans la démonstration de sa thèse, Polanyi

montre comment les phénomènes économiques dans les

sociétés primitives se trouvent touj ours imbriqués dans

le tissu social. Le marché existe certes, mais ne détermine pas

le système économique. Le gain, le profit existaient toujours

dans ces sociétés dites traditionnelles mais n'ont jamais

été si déterminants. Le fait nouveau du système

qu'il a critiqué, c'est que le système économique soit

dirigé par le marché.

A la fin du 1 8ème siècle et le

début du 1 9ème siècle, les ouvriers se sont

vus désintégrés totalement. C'était fonctionnel au

système de marché, reconnaIt Polanyi. Cela est fort de deux

conséquences, détruire les institutions traditionnelles et

empécher que ces institutions se réforment. C'est une

démolition systématique des communautés dites

"traditionnelles", pour en extraire le travail. De méme, la

première priorité des colonies, c'était de forcer les

indigènes a vendre leurs forces de travail.

A partir du 1 9ème siècle, on observe

des formes de misère, des formes de pauvreté liées a la

concentration du prolétariat dans les villes. C'est une forme de

paradoxe par rapport a l'idéologie du libéralisme qui

prônait l'amélioration des conditions d'existence a travers la

croissance économique. Déjà a cette époque, les

nouveaux pauvres sont au c>ur méme du système. Polanyi va

essayer de déconstruire le paradigme dominant. Il soutient, pour

justifier sa position, que l'essentiel pour ces sociétés

"traditionnelles", c'est le maintien des liens sociaux et communautaires

essentiels. Bien que la société humaine soit naturellement

conditionnée par des facteurs économiques, les mobiles des

individus ne sont qu'exceptionnellement déterminés par la

nécessité de satisfaire aux besoins matériels. Pour la

survie de l'organisation dans ces sociétés, les membres de la

communauté se doivent d'as surer les obligations de

réciprocité qui permettent de consolider les liens sociaux a

travers les principes de don et contre-don, de redistribution et de

subsistance. A ce propos, M. Davis arrive, pour sa part, a affirmer dans son

analyse sur l'histoire

du 19ème siècle que "la marchandisation

de l'agriculture élimine la réciprocité villageoise

traditionnelle qui permettait aux pauvres de subsister en temps de

crise"30.

Signalons enfin que pour Polanyi, si la "Révolution

industrielle" a apporté une amélioration "presque miraculeuse"

des instruments de production, elle a par contre induit un bouleversement

social et technique, accompagné d'une "dislocation catastrophique" de la

vie du peuple. Pendant un siècle, la dynamique de la

société moderne a été gouvernée par un

double mouvement: le marché s'est continuellement étendu, mais ce

mouvement a rencontré un "contremouvement" contrôlant cette

expansion dans des directions déterminées. Ainsi donc, le

"contremouvement" consista a contrôler l'action du marché en ce

qui concerne les facteurs de production que sont le travail et la terre.

Nous retenons de cette sous-section que l'apport

anthropologique de Polanyi, est d'avoir affirmé le rôle social de

l'homme dans les processus de développement des sociétés.

Dans sa tentative d'explications de l'effondrement de la civilisation du 1

9ème siècle, Polanyi n'a pas cherché une

séquence convaincante d'événements saillants, mais une

explication de leur tendance en fonction des institutions humaines. Pour la

consolidation de la durabilité de ces sociétés

détruites par le marché, il faudrait que l'économie soit

englobée dans le social. Le problème de développement

surgit dans la société dès que l'économie devient

désencastrée de la sphère sociale.

1.1.4. Dynamiques du changement social

Dans les trois premières sous-sections qui

précèdent, nous venons de développer les axes d'analyses

de Braudel, Wallerstein et Polanyi quant a l'implantation historique du

capitalisme, a l'établissement d'un système d'exploitation

mercantiliste et aux implications d'une économie qui est

désencastrée du reste des relations sociales et du

contre-mouvement au marché autorégulateur.

Dans cette sous-section, nous complétons la boIte

d'outils devant nous permettre d'élaborer notre grille de lecture avec

l'analyse de l'évolution des dynamiques de changement social par rapport

aux modes d'exploitation capitaliste. Pour cette fin, nous allons nous servir

des réflexions de J. -Ph. Peemans a travers ses lectures des pratiques

populaires a partir d'une perspective dynamique par rapport aux changements

structurels en cours.

a. Accumulation et fragilisation sociale des masses

populaires

On observe au 1 9ème siècle, un

ensemble de réactions spontanées face a des actions destructrices

du marché. C'est ce qu'on a appelé le <<contre-mouvement au

marché >>. L'idée de contre-mouvement est très

importante car elle permet de comprendre comment l'Etat-providence s'installe

pour assurer la régulation sociale et économique.

Jusque dans les années 1930, il y avait une tendance a

une forte marchandisation du travail, un marché concurrentiel qui

faisait pression sur le marché de travail. L'analyse de l'organisation

scienti2ique du travail le long la chaIne de production31 a conduit

a un gain de productivité qui est redistribué, après une

lutt e ouvrière, entre le capital et le pro2it. Le fordisme est

basé sur ce cercle vertueux. C'est la synchronisation de la production

des masses et de la consommation des masses32. Aglietta souligne que

ce système est pensé comme "la possibilité pour l'ouvrier

moderne d'accéder au statut de consommateur des produits de la

société industrielle."33 Ce cercle vertueux va

expliquer le cycle long de la croissance, avec comme implication, un recul

historique de la pauvreté. On parle a l'époque du

<<compromis institutionnalisé >>. C'est seulement

après que l'on observera un ralentissement des gains de

productivité et qu'à ce moment, surgit une lutt e dans la

répartition de ces gains de productivité.

La période 1945-70 flut la période de la

conceptualisation de la théorie de régulation

développée par des francais tels que R. Boyer, A. Lipietz, M.

Aglietta. La théorie de la régulation est née dans la

deuxième moitié des années 70. Elle s'est

constituée en affrontant un dé2i particulier: tenter d'expliquer,

de manière endogène, le passage de la croissance a la crise.

L'approche régulationniste a donc pour objet l'analyse des divers

régimes d'accumulation34 au sein du mode de production

capitaliste.

Au début des années 1970, le capitalisme va

réagir face au ralentissement de la productivité en substituant

le travail par la robotisation et en délocalisant la production. Au

courant de cette même décennie, on observe en plus

l'éclatement de ce compromis capital-travail. Face a cette montée

des con2lits, le capital va tenter de se libérer des contraintes

sociales. Dans les années

31 C'est Henry Ford qui systématise la relation entre

production de masse et consommation de masse. Toutefois, Taylor

préconisait déjà une augmentation substantielle du salaire

pour inciter les ouvriers a se plier aux contraintes de la nouvelle discipline

d'usine.

32 Robert CASTEL, les métamorphoses de la question

sociale, op. cit., p. 537.

33 Michel AGLIETTA, Régulation et crises du capitalisme,

Ed. Marabout, Paris, p. 23.

34 Par régime d'accumulation, on entend l'ensemble des

régularités qui assurent une progression générale

et relativement cohérente de l'accumulation du capital,

c'est-à-dire permettant de résorber ou d'étaler dans le

temps, les distorsions et déséquilibres qui naissent en

permanence du processus lui-même. C2. R. Boyer, La théorie de la

régulation : une analyse critique, 1986.

1980, on voit apparaItre un "régime d'accumulation

flexible", régime d'accumulation qui tient de temps en temps compte de

la critique du système dans la progression de l'accumulation. Devant la

montée de la vulnérabilité des masses liée a la

mondialisation, les rapports de force capital/travail seront affectés.

C'est pendant cette décennie qu'il y aura une nouvelle réflexion

sur la reconnaissance de la nouvelle pauvreté comme résultat de

la restructuration globale du capitalisme. Le débat sur l'exclusion

sociale se développe vers les années 1990 et derrière ce

concept, il y a la question sociale qui s'était déjà

posée en terme de paupérisation au 19è siècle, dans

la période pure du capitalisme sauvage et qui ressurgit au début

des années 1980.

L'approche en termes d'exclusion sociale apparaIt donc comme

la nouvelle manière d'analyser le développement. On voit bien se

mettre en place le cadre théorique du concept "exclusion sociale ".

C'est le processus d'une fragilisation de la part sociale de l'individu. La

montée de ce phénomène en 1980 montre qu'il ne s'agissait

en rien de se normaliser conformément a la thèse de

modernisation-rattrapage. L'originalité du concept d'exclusion sociale

par rapport au concept de pauvreté, c'est sa caractéristique

multidimensionnelle.

b. Mouvements de résistance des acteurs

populaires

On observe cependant, un aspect pratique dans les

années 1980-90, l'abandon des approches macro-sociales et le repli sur

des micro-analyses d'actions notamment comment la pensée radicale durant

cette période se concentre sur le problème de luttes

contextualisées, sur le local. Ce sont des mouvements critiques qui

constituent des réponses a la crise d'accumulation et de

régulation. La préoccupation de Peemans notamment a travers ses

analyses sur le développement réel des peuples, c'est de savoir

comment les acteurs redéveloppent des stratégies

séculaires d'organisation sociale face a la dégradation de leurs

conditions de vie et a l'insécurisation de leur avenir.

Les populations ne sont pas restées passives durant la

période de la crise de modernisation. Dans leur ouvrage <<L'empire

>>, Negri et Hardt présentent les modes de résistance mis

en place par la société face a la modernisation

néo-libérale35. Pour eux, il s'est établi un

nouvel ordre mondial sous la dénomination de <<L'empire>> a

travers lequel, des logiques et de structures nouvelles du pouvoir au niveau

des élites globales sont liées a une nouvelle forme de

souveraineté. Contre ce nouvel ordre mondial, s'érigent des

résistances des populations. ~ls font certes allusion dans leurs

analyses a des résistances observables a travers des mouvements

antimondialisations de la dernière décennie. Faisons toutefois

observer avec Peemans, que la résistance des peuples et des gens a

l'imposition de l' <<ordre des choses>> est une très longue

histoire. Malheureusement, l'approche de l'histoire du développement en

termes de modernisation-

35 Michael HARDT et Antonio NEGRI, Empire, EXiLS ED1TEUR, trad.

Dénis-Armand Canal, Paris, 2000, pp. 3 19-328.

rattrapage a complètement négligé

l'histoire persistante des myriades de petits producteurs, ruraux et urbains,

dont les prouesses quotidiennes pour survivre et se maintenir, n'ont

guère pesé lourd en termes d'économie de la puissance et

en termes de comptabilité de la croissance36. De tout temps,

les peuples ont touj ours résisté soit sous forme d'une

poussée collective allant au-delà d'une simple agitation

momentanée, soit sous forme des mouvements ouvriers ou de mouvements

nationalistes, au sens de Wallerstein37. C'est autant dire que ces

mouvements de résistance des masses populaires sont séculaires.

Ils ont été quelques fois étouffés, mais ont

toujours survécu sous plusieurs formes.

De ce fait, le développement concu dans la logique des

processus d'accumulation peut se lire en termes de rapports de force, en termes

de conflits puisque les dynamiques complexes se construisent et se

déconstruisent autour d'acteurs et d'enjeux de pouvoir et de domination.

Pour J.-Ph. Peemans, "l'accumulation apparaIt comme ce type de logique que

certains acteurs viennent surimposer a la logique de l'économie

populaire et a la logique du marché, soit en essayant de les

marginaliser, soit la plupart du temps en essayant de les soumettre ou de les

utiliser."38 Un grand enjeu de la pensée sur le

développement, souligne Peemans, c'est de savoir renverser la

perspective traditionnelle sur le rapport entre l'économie populaire et

l'accumulation de type capitaliste.

La lecture de l'histoire nous rappelle certes qu'au

XIXème siècle au Nord, la détérioration des

conditions de vie des classes populaires a bien été

endogène a une poussée de la sphère de l'accumulation et a

une modification des rapports de force entre secteurs capitalistes et secteurs

d'économie populaire. Mais il permet aussi de montrer que cette

évolution a pu être contrée lorsque des mécanismes

de sécurisation et de résistance collective ont pu être mis

en place dans des contextes locaux particuliers. Il y a toujours eu des formes

de gouvernance locale et domestique, attestées par des pratiques

populaires séculaires, mais celles-ci se trouvent de plus en plus

marginalisées. Dans les pays en développement, les masses

populaires ont dü incorporer de nouvelles règles de comportement

socio-économique sous l'influence de la modernisation. Elles ont su en

même temps, conserver des formes de solidarité et d'organisation

communautaire, dans la logique de réciprocité et de

redistribution39. Cette gouvernance historique des masses populaires

rejoint la réflexion de Braudel concernant la dynamique des acteurs de

premier niveau dans

36 Jean-Philippe PEEMANS, Le développement des peuples

face a la modernisation du monde. Les théories du développement

face aux histoires du développement "réel" dans la seconde

moitié du XXème siècle, Population et développement

n° 10, Académia-Bruylant/L'Harmattan, Louvain-laNeuve/Paris, 2002,

p. 429.

37 Cf. les mouvements anti-systémiques chez I.

WALLERSTEIN, op. cit., pp. 64-65.

38 Jean-Philippe PEEMANS, Le développement des peuples

face a la modernisation du monde, op.cit., p. 430.

39 Karl POLANYI, La grande transformation, op. cit., pp. 77-79;

Jean-Philippe PEEMANS, Le développement des peuples face a la

modernisation du monde, op. cit., pp. 439-442 et p. 459.

l'organisation des structures de leurs quotidiens. Polanyi l'a

désignée par "Gouvernement populaire". Dans son entendement, le

"Gouvernement populaire" constitue les corps populaires qui répondirent

a l'échec du système international pendant les années

1920.

Il apparaIt donc que la spécificité de la

résistance des masses populaires est qu'elle se situe dans l'action et

légitime, au regard de la désarticulation du processus

d'accumulation et de régulation, l'économie populaire comme une

démarche de reproduction sociétale. La résistance exprime

le fait des réponses des masses populaires au processus

insécurisant du modèle de modernisation-accumulation.

L'économie populaire est donc actuellement au c>ur du processus de

développement des pays en développement.

1.2. ANALYSE DES PROCESSUS EN TERMES D'ECONOMIE

POPULAIRE

1.2.1. Le concept de << secteur informel>>

Observer les économies de la majorité des pays

en développement sous l'angle de leur évolution économique

et sociale, revient a faire un piètre constat: la plupart de gens n'ont

pas ou peu accès a des biens et services de base décents et le

plus gros de la population vit d'une <<économie populaire >>

ingénieuse, mais économiquement peu efficiente. Si de

manière globale, le phénomène de "l'informel" est

né de la débrouillardise des populations les plus modestes, il

est devenu au cours de ces deux dernières décennies une affaire

de spécialistes interdisciplinaires qui s'impliquent dans l'analyse et

la compréhension de l'immense complexité que renferme cette

économie afin de mieux l'appréhender.

En effet, le Bureau International du Travail (B.I.T.) avait

utilisé pour la première fois au début des années

1970, l'expression de "secteur informel". Ce concept est dü a K. Hart et a

été popularisé par le rapport Kenya de 1972. Cette

expression servait a désigner les activités se développant

spontanément en milieu urbain, permettant d'absorber une partie de la

main-d'>uvre provenant des migrations rurales, et n'obéissant pas aux

règles formelles de l'économie du travail, a savoir la

comptabilité, le droit du travail40. Mais depuis lors, de

nombreux qualificatifs sont venus par la suite dénommer, parfois dans la

confusion la plus totale ce phénomène41. De l'anglais

'informal' qui signifie ce qui est officieux, non officiel, l'informel traduit

donc ce qui est en dehors des règles ou des statuts. Ce terme a

été francisé sous le concept 'informel' et a

été utilisé dans les différents secteurs.

Dès lors, sa définition ne fait pas l'unanimité des

auteurs. Elle varie selon les chercheurs et selon le point de vue

considéré. Pour contourner cette difficulté, certains

chercheurs

ont estimé que la méthode la plus facile de

définir ce secteur est celle d'en donner les

caractéristiques42.

Plusieurs classifications des activités informelles ont

été fournies par différents auteurs. Ainsi, par exemple,

Anne de Lattre distingue trois catégories principales : les artisans

ruraux, les artisans urbains, et les prestataires de services de toute

nature43. Marc Penouil parle lui

d' <<informel de subsistance>> correspondant a

l'ensemble des petits métiers n'impliquant pas ou peu de capital, d'

<<artisanat traditionnel rural>> oü les volumes de production

sont faibles et la technologie peu capitalistique, mais l'organisation sociale

souvent poussée soit en raison de structures corporatives efficaces,

soit en raison de l'existence de monopoles ethniques pour l'exercice du

métier, et enfin d' <<informel concurrentiel>> offrant des

biens ou des services se voulant concurrents de ceux produits par le secteur

moderne44. Pour J. -Ph. Peemans, l'économie informelle en

Afrique, c'est l'économie populaire séculaire qui appartient a un

tissu de production existant avant la colonisation, mais qui a

été a la fois marginalisée et diversifiée par cette

dernière et pendant une bonne partie de la post colonie45.

Il nous paraIt important de souligner qu'aucune

définition n'a rencontré l'unanimité des auteurs sur

l'informalité de ces activités économiques

hétérogènes. De méme, eu égard a la

multiplicité des caractéristiques de ce secteur informel, il est

peu probable qu'une activité les collectionne toutes a la fois.

Pour notre part, nous convenons avec Penouil pour adopter la

considération suivante: <<Les activités informelles sont

avant tout une forme particulière de la dynamique sociale dans les

sociétés en développement. Elles sont une réponse

de la société aux besoins nouveaux, aux mutations structurelles,

aux contraintes sociales résultant de l'influence du

développement transféré sur toutes les catégories

sociales. >>46

Cependant, est-il rationnel d'utiliser le terme de

<<secteur informel>> lorsqu'on considère les

activités aussi variées que le commerce, l'artisanat, la

sous-traitance a l'industrie, les pratiques alimentaires et divers petits

métiers?

42 B.I.T./ILO, Employment, Incomes and Equality: A Strategy For

Increasing Productive Employment in Kenya, p. 7.

43 Anne de LATTRE, "La petite entreprise et le

développement du Sahel", L'Observateur de l'OCDE, n° 163, Paris,

Avril-mai 1990, p. 3 1-35.

44 Marc PENOIJIL, "Pays en développement. Les

activités informelles : réalités méconnues,

espérances illusoires", Problèmes Economiques, n° 2196,

Paris, octobre 1990, p. 1-6 et 24.

45 Jean-Phiiippe PEEMANS, Crise de modernisation etpratiques

populaires au zaire et en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1997,p. 109.

46 Marc PENOIJIL <<Secteur informel et crises africaines

>>, Afrique contemporaine, Numéro spécial, 4e trimestre,

1992, p. 74, cité par Jean-Phi~ippe PEEMANS, Le développement des

peuples face a la modernisation du monde, op. cit., p. 384.

Des avis de certains auteurs, il est par exemple difficile de

parler d'un "secteur" bien singulier en raison de

l'hétérogénéité de la réalité

que l'informel renferme et de la diversité des activités qui le

constituent. Par ailleurs, l'idée d'opposer d'un côté un

"secteur informel" par rapport a "un secteur formel", ne convainc toujours pas

certains experts. Pour la plupart cependant, les circuits, les relations et les

interactions entre "l'informel" et le "formel" sont tels que la

frontière entre ces deux prétendues réalités n'est

pas nette pour les opposer. S'agissant de la caractéristique "non

structurée" du "secteur informel", elle ne fait guère

l'unanimité chez les auteurs car, pour plusieurs d'entre eux, des pans

entiers de cette économie sont a bien des égards, savamment

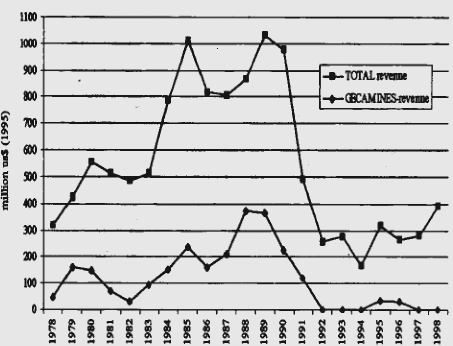

organisés.