|

Département de Langue et Littérature

Françaises

Mémoire pour l'obtention du Master

spécialisé : Didactique du Français et Métiers de

l'Education et de la Formation

|

TUTORAT ET LITTERACIE UNIVERSITAIRE AU MAROC :

APPORTS, LIMITES ET PERSPECTIVES.

CAS DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE

MEKNES

|

Préparé par : Encadré par

:

Fatima Ezahrae BIHLAL Mme. Asmaâ AFNAKAR

1

Année universitaire : 2022-2023

2

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

LISTES DES TABLEAUX 4

LISTES DES FIGURES 4

REMERCIEMENT 5

DEDICACE 6

INTRODUCTION GENERALE 7

PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE 11

CHAPITRE 1 : L'ECRITURE EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE. 11

1- La notion de l'écrit. 12

2-Le contexte universitaire. 14

Conclusion du chapitre 1 19

CHAPITRE 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA LITTERACIE ET LA LITTERACIE

UNIVERSITAIRE. 20

1- La littéracie. 21

2- Les principaux débats autour de la littéracie :

l'orthographe et la classification du terme 29

3- L'importance de la littéracie. 31

4- Les éléments favorisant la mise en place des

compétences littéraciques. 32

5- La littéracie universitaire : 37

Conclusion du deuxième chapitre : 42

CHAPITRE 3 : LES PRATIQUES FAVORISANT L'ACCES DES ETUDIANTS EN

LITTERACIE UNIVERSITAIRE : LE TUTORAT 43

1- Le tutorat : 44

2- le tutorat dans différents contextes

académiques : 54

3- les protagonistes de l'action tutorale : le tuteur et le

tutoré : 59

Conclusion du chapitre 3 : 69

CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE : 69

PARTIE 2 : PRATIQUE ET EMPIRIQUE 70

CHAPITRE I : METHODOLOGIE DE RECHERCHE ET PRESENTATION DE

L'INVESTIGATION 70

1- Techniques d'enquête : 70

2- Expérimentation du tutorat : 79

CHAPITRE II : RECUEIL, PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET

DISCUSSION DES RESULTATS 92

3

1- L'effet-tutoré : Recueil, présentation et

l'analyse du contenu d'exercices proposés aux tutorés, et

discussion

des résultats 92

2-L'effet-tuteur : 105

2-1 Présentation du journal de bord et son objectif :

105

2-2 Elaboration du journal de bord : 105

2-3 Recueil et analyse des données du journal de bord :

106

2-4 Discussion des données de l'expérience : (en

termes d'effet-tuteur et d'effet-tutoré) : 113

Chapitre III : Retour sur l'expérimentation et

vérification des hypothèses : 114

1- Le questionnaire d'appréciation : (retours des

tutorés) 114

1-1 Présentation du questionnaire d'appréciation

et son objectif : 114

1-2 Elaboration du questionnaire : 114

1-3 Recueil, analyse et discussion des données du

questionnaire 115

2- Difficultés rencontrées et propositions

d'amélioration du dispositif à partir du questionnaire

d'appréciation et des

journaux de bord 129

2-1 Les apports : 129

2-2 Les difficultés rencontrées : 130

2-3 les propositions d'amélioration du dispositif :

130

CONCLUSION DE LA PARTIE PRATIQUE: 132

Conclusion générale : 133

BIBLIOGRAPHIE 134

ANNEXES 136

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'APPRECIATION : 136

ANNEXE 2 : LISTE DES LACUNES 137

ANNEXE 3 : LE MODELE VIERGE DU JOURNAL DE BORD : 138

ANNEXE 4 : EXEMPLAIRE D'UN JOURNAL DE BORD DE TUTRICE REMPLI :

138

ANNEXE 5 : LE TEST DIAGNOSTIC : 140

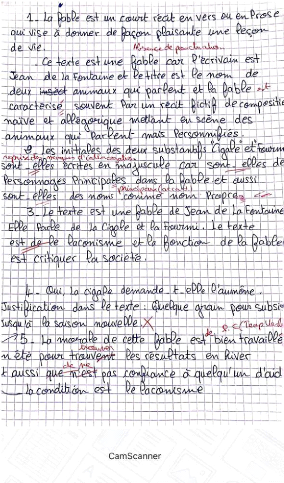

ANNEXE 6 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AU TEST DIAGNOSTIC

: 141

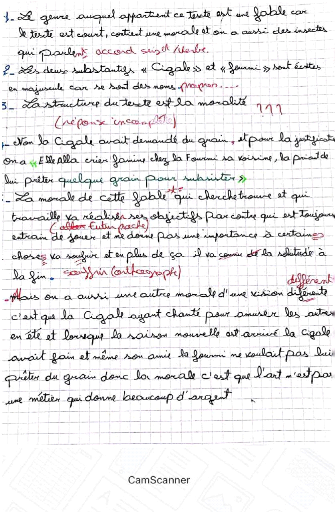

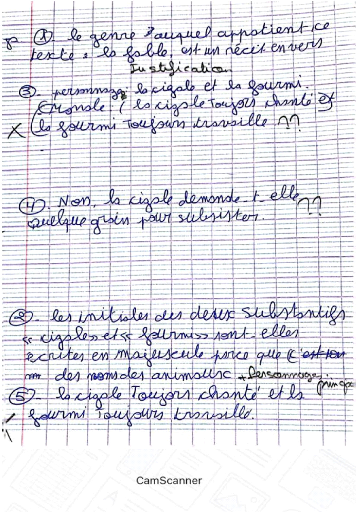

ANNEXE 7 : EXEMPLES DES REPONSES DES ETUDIANTS AUX EXERCICES

D'APPLICATION DU TUTORAT 146

TABLE DES MATIERES 148

4

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1: comparaison des réponses S1 93

Tableau 2 : comparaison des réponses S2 99

Tableau 3: comparaison des réponses S3 101

Tableau 4: comparaison des réponses S3 suite 102

Tableau 5: comparaison des réponses S3 suite 102

Tableau 6:comparaison des réponses S4 103

Tableau 7: comparaison des réponses S4 suite 104

Tableau 8: comparaison des réponses S4 suite 104

LISTES DES FIGURES

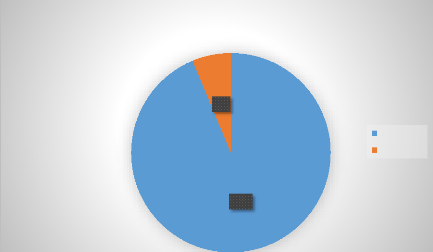

Figure 1: utilité du tutorat 118

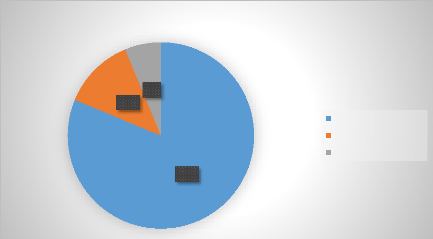

Figure 2: emploi du temps et répartition des

séances 119

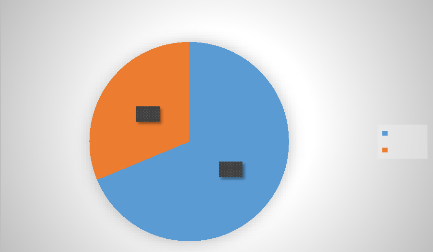

Figure 3 : les problèmes rencontrés 123

Figure 4: accompagnement et suivi des tutrices 124

Figure 5: les points de satisfaction 127

5

REMERCIEMENT

C'est avec énorme plaisir que je réserve cette

page en signe de profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont

aidée à la réalisation de cet humble travail. Avant tout

développement de mon travail, il s'avère important d'exprimer ma

gratitude envers leur soutien qui a rendu cette expérience

enrichissante, profitable et instructive.

Tout d'abord, je tiens à exprimer mes vifs

remerciements et ma profonde gratitude pour Madame Aasmaâ Afnakar, mon

encadrante qui m'a accompagnée durant ma formation du master, et qui

sans son aide, son encadrement et sa disponibilité permanente ce travail

n'aurait jamais vu le jour. J'ai eu l'honneur madame d'être l'une de vos

étudiantes et d'avoir l'opportunité de bénéficier

de votre enseignement, de vos qualités pédagogiques,

professionnelles et humaines. J'espère que vous trouverez dans mes mots,

l'expression de ma profonde reconnaissance.

Mes remerciements sont adressés également aux

membres de jury qui ont accepté d'examiner ce modeste travail.

Je tiens à remercier aussi le corps professoral de l'Ecole

Normale Supérieur de Meknès, qui m'a dotée d'un

éventail de savoirs théoriques et pratiques durant cette

mémorable formation. Je remercie de même, l'ensemble des tutrices

et des tutorés, que pour leur participation, leur implication et leur

sérieux je dois la réalisation de ce travail.

Enfin, j'espère que ce mémoire de fin

d'étude laissera une bonne impression de l'Ecole Normale

Supérieure de Meknès.

6

DEDICACE

Quoi que je fasse ou que je dise, je ne saurai point vous

remercier comme il se doit. Votre affection me couvre et votre bienveillance me

guide.

Je tiens à dédier ce modeste travail que j'ai

réalisé avec autant d'ambition que d'ardeur à : A Dieu, le

tout puissant, le tout miséricordieux, qui m'a permis de voir ce jour

tant attendu. A la femme qui a souffert sans me laisser souffrir, et qui n'a

épargnée aucun effort pour me soutenir, mon adorable mère

Nezha Ouazzani Ibrahimi.

A l'homme précieux que Dieu m'a offert, mon cher

père Driss Bihlal, qui m'a toujours épaulée pour que je

puisse atteindre mes objectifs. Que cet humble travail traduit ma gratitude et

mon affection.

A la mémoire de mon défunt grand-père,

qui été toujours un exemple pour moi. Aucune dédicace ne

pourrait exprimer mon amour et mon respect pour toi. J'espère que ce

travail soit l'expression des voeux que vous n'avez cessé de formuler

dans vos prières. Que ton âme repose en paix.

7

INTRODUCTION GENERALE

Le concept de littéracie est souvent défini par

une entité de connaissances et de compétences qui se rapportent

à l'écrit, entre réception et production, et qui

permettent une forte acculturation au monde du savoir. L'écriture est

considérée comme étant la composante centrale de la

littéracie, elle consiste la mise en oeuvre, d'une multiplicité

de connaissances langagières visant le développement et le

progrès des aptitudes humaines.

D'ailleurs, les chercheurs ont longtemps

considéré le lire-écrire comme faisant partie des

compétences acquises après le collège, et que les

bacheliers de l'enseignement supérieur ont déjà

résolu tous les problèmes attachés à la maitrise de

l'écrit. Mais depuis les années 2000, les experts ont

annoncé une sorte de prise de conscience collective liée à

l'idée que, la compétence rédactionnelle des

étudiants en français n'est pas complétement aboutie au

moment de leur entrée à l'université, et que dès

leur arrivée, ces étudiants novices découvrent les

particularités et les spécifitées des écrits

universitaires. Conjointement, les professeurs universitaires ont tendance de

ne pas se sentir responsables de ce manque, vu qu'ils le considèrent

comme une compétence qui doit être abordée en amont.

Divers champs de recherche vont donc centrer leur attention

sur les compétences littéraciques des différents domaines

de l'activité humaine. Plus précisément, ils vont traiter

un domaine complexe, récent et pluridisciplinaire : la littéracie

universitaire, qui met en oeuvre à la fois les concepts et les

méthodologies de la didactique du français, ainsi que les

pratiques propres à l'écrit universitaire. Cet

intérêt accordé à la question des littéracies

universitaires est relatif au statut de l'écriture dans ce stade

d'enseignement, qui représente une continuité avec le cycle qui

le précède (le secondaire).

La majorité des travaux et des recherches scientifiques

qui ont été centrées sur les étudiants, insistent

sur le rôle capital que joue l'entrée à l'université

dans la réussite des étudiants, car au niveau de laquelle, ces

derniers sont appelés à réajuster leurs pratiques et leurs

manoeuvres, et les adaptées en fonction de plusieurs conditions pour

surmonter leurs difficultés. Devant cet état de

réédification, le tutorat peut trouver sa place, comme

méthode pédagogique et dispositif d'aide permettant

l'accès à la littéracie universitaire, à travers la

mise en pratique et le renforcement des pratiques scripturales.

8

L'importance accordée à la littéracie

universitaire du côté de la maitrise de l'écrit et de la

rédaction, plus le fait qu'elle est l'une des difficultés qui

priment l'enseignement supérieur au Maroc, ont influencé

fortement notre choix.

Notre problématique s'articule donc autour du

thème des compétences littéraciques à

l'université, le cas des étudiants de la première

année, département du français à ENS Meknès.

On va étudier la présence de ces compétences dans les

pratiques, et le rituel de ces étudiants, puis on va expérimenter

le tutorat comme une méthode pédagogique visant le

développement de ces capacités, et permettant l'émergence

de l'effet-tuteur.

D'ailleurs, il est important de souligner que notre

intérêt porté à la problématique de la

littéracie universitaire, a tiré sa valeur essentiellement des

témoignages des enseignants, qui soulignent à chaque fois leur

découragement face au niveau de la compétence scripturale des

étudiants, et aussi à travers l'observation des productions des

étudiants, qui a confirmé les propos avancés par leurs

enseignants.

En effet, plusieurs interrogations ont inspiré notre

réflexion, et elles peuvent se réunir sous forme de la question

suivante :

Est-ce-que le tutorat permettrait-t-il le développement

des compétences littéraciques des étudiants du

côté de l'écrit, et favoriserait-t-il l'émergence de

l'effet-tuteur à l'université marocaine ?

Les objectifs centraux de notre travail de recherche sont :

+ La focalisation sur la littéracie universitaire et

l'importance de proposer des solutions pertinentes permettant l'accès

à cette dernière.

+ La résolution des difficultés scripturales des

étudiants universitaires ainsi que la suggestion du tutorat comme

alternative proposée, pour permettre aux apprenants un

développement en termes de compétences littéraciques, et

particulièrement du côté de l'écrit.

+ La mobilisation de ce programme tutoral également pour

que les tuteurs tirent profit.

Notre recherche souhaite donc, offrir aux étudiants des

mécanismes puissants permettant leur réconciliation avec la

littéracie universitaire et surtout avec la tâche scripturale. Le

travail va se baser sur la recherche-action pour qu'il soit judicieusement

exploiter d'une part, dans le but de vérifier les connaissances du

public par rapport à la littéracie universitaire, et d'une autre

part, pour expérimenter l'efficacité du tutorat du

côté des tuteurs et des tutorés. Par

9

la suite, nous allons proposer un questionnaire

d'appréciation diffusé pour les étudiants ayant

bénéficiés du tutorat, dans le but de mesurer leur

degré de satisfaction. Un autre outil d'investigation, le journal de

bord du tuteur, va être utilisé dans la finalité de

détecter l'émergence de l'effet-tuteur chez les

étudiantes-tutrices engagées dans cette expérience. Nous

collecterons donc les données qualitatives permettant d'obtenir des

conclusions générales.

Cette recherche-action va être basée sur une

expérimentation proposée pour les étudiants de la

première année licence, département du français

à ENS Meknès qui sont des tutorés, aidés par des

tutrices-étudiantes de la deuxième année master

spécialisé en didactique du français et métiers

d'éducation et de la formation. Cette expérience commencera

d'emblée par une phase de pré-enquête ou de

découverte, durant laquelle nous proposerons une évaluation

diagnostique afin de cerner les difficultés des étudiants en

écriture. Ensuite, la modification de l'action pédagogique et la

proposition d'une forme d'aide, de remédiation, ou de

réinvestissement : le tutorat.

Et comme hypothèse de départ, nous

avançons que les étudiants de la première année du

département du français à ENS Meknès,

éprouvent de véritables difficultés en termes de

littéracie universitaire, plus précisément en

écriture, et donc ils ont besoin à l'avance des connaissances

capitales, et des pratiques appuyées pour favoriser leur accrochage aux

études supérieures qu'ils ont choisi d'entreprendre. Et le

dispositif phare capable de pallier ces besoins sera le tutorat, ayant un

rendement notable quant au développement des compétences

littéraciques des participants, et un impact positif également

sur la vie professionnelle et personnelle des tutrices.

On cite que la formulation de nos hypothèses a

trouvé son ancrage dans le rapport avec le terrain, où les

difficultés des étudiants en écriture ne sont pas

récentes. Alors les hypothèses centrales de notre recherche

résident :

+ Les étudiants de la première année

département du français, ont besoin des compétences

littéraciques pour garantir la réussite de leur parcours en

enseignement supérieur.

+ Le tutorat est un dispositif pédagogique

adéquat ayant un apport positif sur le développement de la

littéracie universitaire des étudiants.

+ Ce tutorat va être bénéfique aussi pour

les tutrices et il va contribuer au progrès de leurs compétences

personnelles et professionnelles.

10

Dans le but de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses

de recherche, et pour atteindre nos objectifs, nous articulerons dans notre

mémoire entre deux parties fondamentales : la théorie et la

pratique.

La première partie est consacrée au cadre

théorique de la recherche, qui consiste à cerner

la littérature nécessaire pour notre sujet de recherche. La

deuxième partie, pratique, consiste à mettre en oeuvre notre

méthodologie de recherche et les justifications liées à ce

choix. Egalement, il s'agit au niveau de ce volet d'expérimenter le

dispositif suggérer dans une finalité de dégager les

résultats permettant d'examiner les hypothèses avancées au

préalable. Cette partie est constituée de deux chapitres, le

premier consacré aux explications des choix méthodologiques et le

second dédié à l'expérimentation, le recueil,

l'analyse et l'interprétation des résultats, permettant de

dégager des achèvements généraux.

11

PARTIE 1 : CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE

La première partie est consacrée au cadre

théorique de la recherche, dans laquelle nous allons, délimiter

la littérature nécessaire, introduire les paramètres

conceptuels et les soubassements théoriques, pour mettre en exergue les

concepts clés et les éléments de base annexés avec

notre sujet de recherche. Cette partie est intitulée : données

théoriques autour de la littéracie et du tutorat, et elle

comprend trois chapitres majeurs :

I- L'écriture en contexte

universitaire

II- La problématique de la littéracie et

la littéracie universitaire

III- Les pratiques favorisant l'accès des

étudiants en littéracie universitaire : le tutorat

CHAPITRE 1 : L'ECRITURE EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE.

En tant que matière étudiée par de

nombreux expertes et spécialistes, l'écriture a toujours

été un sujet de préoccupation pour les enseignants. Et

avec le développement de la linguistique, de la psychologie et d'autres

disciplines, la didactique de l'écrit a connu un changement

inévitable.

Au Maroc, et dans le monde entier, l'université est

conçue comme une institution d'une place valorisée, contribuant

au développement des connaissances et des savoirs, au niveau de laquelle

le statut de l'écrit et les capacités du sujet-écrivain

sont intensifiées. Ceci nous a incités à dédier ce

premier chapitre à la présentation des concepts clés que

nous avons préféré retenir dans notre cadre

général de recherche, à savoir : l'écrit, la

didactique de l'écrit, le français sur objectif universitaire, et

la compétence scripturale.

L'écriture est donc une activité

omniprésente dans les situations d'enseignement/apprentissage, où

les apprenants doivent écrire pour vérifier leur application des

règles de grammaire, de vocabulaire et de syntaxe, et pour s'engager

dans un acte de langage et de communication avec l'autre. Cette

omniprésence de l'écriture dans les activités

d'enseignement/apprentissage se manifeste clairement à travers

l'évaluation des apprenants qui se fait généralement sous

forme de travaux écrits. Elle est donc un facteur de réussite

important placé au coeur des activités d'enseignement des

sociétés lettrées.

12

1- La notion de l'écrit. 1-1 Qu'est-ce que

l'écrit :

Du latin « scriptura », l'écriture sert

à représenter les idées par des lettres ou par d'autres

signes tracés sur du papier ou sur une surface ; par ailleurs,

l'écriture est un système de signe graphiquement utilisé

dont l'intention de communiquer d'une manière textuelle.

Dans sa conception la plus large, l'écrit est souvent

défini par les didacticiens et les spécialistes en opposition

avec l'oral, ou bien en « la possibilité de représenter la

langue orale par un système visuel » (Shneuwly, 1988, p. 45). Le

même aspect est clairement présenté dans la

définition de Piolat concernant l'apprendre à écrire :

« apprendre à écrire, c'est mettre en place un autre

système de production. Différent dans ses moyens, ses contraintes

et ses fonctions du système de production orale » (Piolat, 1982,

p.159). Dans la même perspective, Vygotsky affirme que « le langage

écrit est une fonction verbale tout à fait particulière

[...] dans sa structure et son mode de fonctionnement » (Vygotsky, 1985,

p.159).

Donc on peut dire que la définition de l'écrit

par rapport à l'oral est raisonnable, du fait que les deux codes sont

différemment utilisés pour atteindre l'aboutissement de

l'écrit et accomplir l'acte de communication.

Souvent utilisée pour faire référence aux

espaces de réflexion et d'agir, l'écriture se définie

également comme étant un système de représentations

graphiques persistant dans le temps, qui génère un langage et qui

transmet du sens à travers des symboles inscrits sur un support. Dans la

même veine, nous empruntons les propos de Jean Dubois, qui profère

que :

L'écriture est une représentation de la langue

parlée au moyen de signes graphiques. C'est un code de communication au

second degré par rapport au langage, code de communication au premier

degré. La parole déroule dans le temps et disparait,

l'écriture a pour support l'espace qui la conserve. (Dubois, 2002, p.

165).

D'ailleurs, l'écrit est considéré comme

étant l'un des appuis de bases primordiales liés

aux apprentissages. Il est également un outil de

communication qui permet l'expression des sentiments, le rapport des faits et

des événements, la production d'une réflexion, d'une

pensée et d'un point de vue. Il est un élément

nécessaire pour l'apprentissage de n'importe quelle discipline qui fait

appel à plusieurs modalités et règles. Ecrire est donc une

tâche complexe et exigeante qui demande de l'apprenant-auteur, une mise

en pratique d'une orthographe, une syntaxe et une conjugaison..., et de

l'enseignant, une multiplicité de méthodes de soutien et

d'accompagnement.

Selon Yves Reuter, l'écriture :

13

Est une pratique sociale, historiquement construite, indiquant

la mise en oeuvre généralement conflictuelle de savoirs, de

représentations, de valeurs, d'investissements et d'opérations,

par laquelle un ou plusieurs

sujets visent à reproduire du sens, linguistiquement

structuré, à l'aide d'un outil, sur un support conservant

durablement ou provisoirement de l'écrit, dans un espace

socio-institutionnel donné ( 2002, p.58). Donc écrire

désigne beaucoup plus que s'approprier un code linguistique, elle

signifie aussi la nécessité d'avoir les outils et les

matériaux sociaux, linguistiques, pragmatiques et discursifs.

L'écriture a bien évidemment un processus à respecter, et

qui consiste selon l'optique du groupe DIEPE (Description Internationale des

Enseignements et des Performances en matière d'Ecrit) (1995, p.26),

à la fusion de quatre sous compétences : la planification, la

rédaction, la réécriture et la révision.

Alors, la diffusion d'un savoir ainsi que la production d'un

texte, font appel à l'écriture qui demeure une tâche

très complexe, et un acte social qui dépasse le simple

système de langue. Elle nécessite à la fois l'application

des règles linguistiques, discursives ou pragmatiques, plus le respect

des contraintes sociales et culturelles. Elle est donc la forme capitaliste des

examens à l'université qui nécessite un certain nombre

d'exigences langagières (disciplinaires, discursives,

méthodologiques, linguistiques) inscrites dans le champ des

littéracies universitaires.

1-2 la compétence scripturale :

La compétence scripturale a le mérite

d'être traitée pour nourrir davantage le champ de recherche en

didactique de l'écrit.

Suite aux nombreux travaux de recherche articulés

autour du thème de l'écriture, on peut déduire qu'il

s'agit d'un acte qui se complexifie de plus en plus, dont la mesure où

lors de cette activité, la prise en considération du contexte

social de celui qui écrit, de son statut, et de son âge

s'avère essentiel, car l'écriture n'est pas seulement une

succession de phrases et d'étapes que le scripteur doit suivre, mais

plutôt une activité qui doit être placée dans une

situation de communication bien déterminée. C'est dans cette

perspective que Reuter parle de la compétence scripturale comme

étant « l'ensemble des composantes [...] qui rendent possibles la

production et la réception de l'écrit d'une manière

adaptée et située » (Reuter, 1989, p.85).

A son tour, le groupe DIEPE (Description Internationale des

Enseignements et des Performances en matière d'Ecrit) (1995, p.5)

stipule que la compétence scripturale, se définit comme

l'agglomération et le rassemblement des savoir-faire, des acquis, des

connaissances et des attitudes qui tendent vers la production d'un texte

écrit.

14

Cette compétence scripturale, a été

à l'origine définie en didactique du français par le

sociolinguiste et le didacticien Dabène Micheal comme un « ensemble

de savoir-faire et de représentation concernant la

spécifité de l'ordre scriptural et permettant l'exercice d'une

activité langagière (extra) ordinaire » (1987, p.15). Cette

définition a été nuancée par Reuter (1996) qui

estime plutôt la conformité de trois grandes constituants : les

savoirs, les savoir-faire et les représentations. C'était donc un

survol rapide et nécessaire sur la compétence scripturale et ses

éléments constitutifs, une composante importante de la

littéracie universitaire.

1-3 L'écrit comme un objet et un outil

d'enseignement/apprentissage :

L'écrit demeure un objet d'apprentissage d'une grande

importance dans différents pays, et inclut ceux dont le français

occupe le statut de la langue maternelle, au niveau desquels, la maitrise de la

langue écrite est placée au coeur des principales

préoccupations, vu son influence sur divers apprentissages tels que

l'étude des textes littéraires, l'accès aux valeurs

nationales et aux lois etc... L'écrit domine également les

formations dans les pays où le français occupe la place d'une

langue seconde ou langue d'enseignement, il est un outil capital pour

l'apprentissage d'autres disciplines, et il réside la priorité

des écoles et des universités.

En somme, et comme le souligne Gracia-Dubanc, l'écrit

est vu comme un objet d'apprentissage favorisé et enrichi, lorsque la

langue en question est une langue maternelle. Cependant, Boudechiche et Kadi,

voient que le statut de la langue en question n'a aucun rôle pour la

faveur de l'écrit comme objet d'apprentissage, puisqu'il reste une

conduite majeure et un rituel central dans l'apprentissage d'une langue.

2-Le contexte universitaire.

2.1- l'enseignement supérieur au Maroc

:

Le système éducatif marocain est

caractérisé par la promiscuité du système public et

privé, et par la cohabitation de l'enseignement francophone et

arabophone.

En effet, depuis la création de la première

université moderne en 1957, en environ un demi-siècle, le Maroc a

réussi à créer d'autres universités et à

alphabétiser une partie importante de la population adulte, dans la

mesure où, le taux atteignait 78% en 2020 par rapport à 2004,

dont il ne dépassait pas 52%. En revanche, le système

éducatif marocain reste toujours confronter à plusieurs

défis, dont la faiblesse de l'efficience éducative principalement

due aux taux élevés d'abandon et de redoublement, et la

qualité non satisfaisante de la langue d'éducation qui influence

négativement le rendement des étudiants. Donc, l'enseignement

supérieur au Maroc positionné au sommet du système

éducatif et considéré comme l'un des piliers du

15

développement et de la formation des jeunes, doit

répondre en urgence aux enjeux sociétaux et aux fortes

inégalités.

Depuis la loi 01.00 édictée en 2000 pour

organiser le système d'enseignement supérieur marocain,

l'université a pu réaliser un développement notoire an

niveau de la formation offerte grâce aux initiatives louables qui ont

été concrétisées par un élargissement

considérable au niveau des infrastructures. Ces initiatives ont

touché l'ouverture sur l'international à travers des

partenariats, qui mettent en place des échanges internationaux des

étudiants et des chercheurs. Malgré tous les efforts

mentionnés, l'enseignement supérieur marocain est toujours

appelé pour répondre à une demande sociale pressante et

plurielle relative aux progrès économiques, sociaux et culturels,

dans la mesure où, il doit enrichir les habiletés

nécessaires pour former des jeunes capables d'assumer des

responsabilités, et de prendre en charge des missions dans

différents secteurs.

L'université est donc le lieu propice à la

formation des cadres, des intellectuels, des chercheurs et des fonctionnaires

essentiels pour le développement de toute société,

conférée à la forte demande, à la

compétitivité internationale, à la mondialisation et la

concurrence économique, elle doit mettre en place un modèle de

développement favorisant l'instauration des fondements d'une

société de savoir.

Face à cette situation exigeante qui se manifeste

surtout dans les pays en voie de développement tel que le Maroc, la

nécessité réside le fait d'offrir aux étudiants une

formation de qualité permettant l'intégration dans la vie

professionnelle active. Au bout du compte, on peut avancer que la performance

de l'enseignement supérieur au Maroc est indubitablement

multidimensionnelle, dans la mesure où, elle concerne le

déploiement des ressources humaines, la qualité de la

gouvernance, le bien fondé du financement, l'offre de formation, ainsi

que l'efficacité et la pertinence de ces modalités

pédagogiques.

2.2- Le Français Sur Objectif Universitaire

:

Le FOU, inscrit dans le domaine du français langue

étrangère, et inspiré de l'expression (English for

academic purposes) est un concept qui a gagné du terrain au niveau de la

didactique. Il est considéré comme étant une variante du

français sur objectifs spécifiques (FOS), et il vise à

préparer les apprenants pour la poursuite de leurs études

supérieures, dont la langue d'enseignement est bien évidemment le

français. Le français au niveau du FOU est conçu a

développé des programmes qui prennent en considération les

réalités du terrain, et qui appliquent des méthodes et des

activités d'appropriation linguistique pour répondre aux

besoins

16

spécifiques des étudiants. L'objectif du FOU

réside alors le fait de se concentrer sur les nouveaux besoins des

étudiants, et la nécessité de leurs doter de plusieurs

compétences, afin qu'ils puissent réaliser diverses

activités tels que : les activités communicatives,

méthodologiques, langagières et discursives.

Le FOU se centre sur l'apprenant et se préoccupe

principalement de lui offrir un éventail de compétences

transversales de réception et de production écrite et orale en

français, et de le permettre d'adapter ces compétences selon sa

spécialité. Donc le FOU est une démarche de

préparation linguistique des étudiants, principalement

appuyée sur la réception orale des cours et la production de

différents écrits universitaires.

Le FOU répond alors pertinemment à notre

objectif de recherche articulé autour de la mise en place d'un

dispositif qui vise le développement de la compétence scripturale

des étudiants, pour les initier à la littéracie

universitaire.

Le FOU à l'instar du FOS (Français sur objectif

spécifique) est donc né du souci d'adapter

l'enseignement/apprentissage du français à des publics

spécifiques qui souhaitent acquérir ou perfectionner leurs

compétences en français, pour accomplir un travail professionnel

ou une activité d'études supérieures. Il

s'intéresse à proposer des opportunités de conciliation

pour les étudiants universitaires en France, ou à ceux des

filières francophones dans d'autres pays.

Les littéracies universitaires et le français

sur objectif universitaire, sont des champs de recherche récemment

émergés dans l'horizon scientifique de la didactique des langues.

Leurs domaines sont très proches, car ils portent sur des interrogations

similaires, orientées surtout vers les écrits universitaires et

l'acculturation des étudiants. Leurs démarches sont aussi

similaires, vu que les deux adoptent une approche sociolinguistique et

pragmatique du contexte d'enseignement/apprentissage.

En définitive, le FOU considère

l'intégration et l'acculturation des étudiants comme les

clés de la réussite universitaire, il cherche alors à

accompagner ces étudiants pour qu'ils soient en mesure de s'approprier

les codes nécessaires contribuant à ces deux processus. Ce point

est donc la liaison entre les littéracies universitaires et le

Français sur Objectifs Universitaires, deux champs qui apportent un

éclairage sur cette situation complexe.

2.3- la didactique du français et les

littéracies :

La didactique par son origine grecque (didaskein : enseigner),

représente de façon générale ce qui vise à

enseigner, ce qui est propre à instruire. Comme nom, et selon le

dictionnaire de didactique du français langue étrangère et

seconde de Jean-Pierre-Cuq en 2003,

17

elle a d'abord désigné le genre

rhétorique destiné à instruire, puis l'ensemble des

théories d'enseignement et d'apprentissage. La didactique est

célèbre pour son aspect théorico-pratique, comme l'affirme

Halté :

C'est une discipline théorico-pratique dont l'objectif

essentiel est de produire des argumentations savantes,

étayées et cohérentes, susceptibles

d'orienter efficacement les pratiques enseignantes. (1993, p. 127). Il

représente également un domaine de recherche qui nous offre un

éventail de définitions, qui se rapportent aux notions qu'on

souhaite traitées dans notre travail, tel que l'écriture, la

compétence scripturale etc...

Quant à la didactique des langues, elle désigne

selon Réné Richterich, une discipline qui « a pour objet la

relation entre les actions d'enseignement et celles d'apprentissages et la

transformation des premières en secondes » (1994, p. 175). On va

s'intéresser alors à un sous-domaine de la didactique des

langues, c'est la didactique du français qui s'est

développée depuis les années 80, pour devenir d'un point

de vue des chercheurs, un outil passionnant pour examiner les activités

des apprenants, et les pratiques des enseignants. En fait, on trouve que la

didactique du français, se subdivise en deux domaines : la didactique de

l'oral qui s'intéresse au langage comme outil de communication et la

didactique de l'écrit qui le traite comme moyen d'expression

écrite. Et puisqu'on va parler des littéracies universitaires et

de la compétence scripturale, on va se positionner au détriment

de l'oral à la didactique de l'écrit, qui tire son importance

essentiellement de l'aspect « scripto-centriste » (Bouchard, 1995,

p.155) des écoles et des universités. On souligne que c'est le

caractère « scripto-centré » de la didactique de

l'écrit qui a donné naissance à une diversité de

problématiques, comme : l'entrée dans l'écrit (Coianiz,

1998, Bentolila, 2009 ; Fijalkow, 2003), le rapport à l'écrit

(Barré de Miniac, 2002 ; Chartrand & Blaser, 2008), les approches

intégrées de la lecture et de l'écriture ( Reuter, 1994

;1995), les approches intégrées de l'écrit et de l'oral

(Ammouden, 2012 ; Cappeau, 2004) et les littéracies. Alors, le lien

entre la littéracie et la didactique du français se voit

clairement dans le fait que, l'espace conceptuel de la première

amène à se questionner sur les rapports de la seconde avec les

autres disciplines, qui font appel aux activités langagières,

tels que : l'anthropologie, l'ethnologie ou les sciences de la communication et

de l'information, la littérature, les sciences du langage, les sciences

cognitives ou encore la sociologie. Cependant, la différence entre ces

deux courants, et comme l'avait mentionné Barre-De-Miniac en 1995, est

liée essentiellement au fait que l'université n'est pas le

terrain naturel pour la didactique du français, et donc lorsque nous

analysons les pratiques d'écriture des étudiants ou la

spécificité des discours universitaires, nous parlerons

plutôt des littéracies universitaires. En somme, la didactique

du

18

français reste l'ancrage théorique du champ de

la littéracie, particulièrement, la littéracie

universitaire.

2.4- L'écriture à l'université : un

enjeu complexe :

Ces dernières années et avec l'émergence

de la problématique de l'écrit universitaire dans le champ de la

didactique du français, le concept de littéracie universitaire et

celui du français sur objectif universitaire ont suscité

l'intérêt des chercheurs qui traitent les écrits

académiques, et qui s'intéressent aux difficultés des

étudiants confrontés à de nouvelles pratiques.

La problématique de l'écriture à

l'université, réside donc riche et stimulante, elle constitue un

objet d'analyse qui captive de nombreuses communautés universitaires

intéressées pour amener les étudiants à une

acquisition culturelle et à un apprentissage des normes

nécessaires pour former la communication dans l'institution

universitaire.

L'introduction du chapitre consacré aux écrits

universitaires, dans l'ouvrage « le Français sur Objectif

Universitaire » de Mangiante et Parpette en 2011, montre que les

productions écrites à l'université sont l'aboutissement du

travail académique, qui forme l'essentiel des évaluations dans ce

contexte. Ces productions doivent absolument respecter un certain nombre de

règles et de critères, chose qui rend l'écrit à ce

stade d'enseignement une tâche de plus en plus complexe. Et donc avec

cette approche, « les écrits à produire par les

étudiants sont alors perçus comme un ensemble très

diversifié qui doit répondre à « des exigences

méthodologiques » à une codification d'écriture,

à des règles de composition » (Mangiante et Parpette, 2011,

p.123). Face à cette situation, l'étudiant doit essentiellement

:

Comprendre le lien, en tant que scripteur, qui

s'établit entre le langage, la pensée, la discipline et les

différentes formes discursives. Il lui faut en effet parvenir à

maitriser ces relations entre le système

linguistique et terminologique, le savoir disciplinaire, mais

aussi la méthodologie universitaire. (Cavalla, 2007, p.37).

Alors, l'adaptation aux écrits universitaires n'est pas

une tâche simple ou automatique. Ceci est dû premièrement au

fait que la compétence écrite n'est pas accomplie lors de

l'entrée à l'université, car on parle d'une

habileté qui ne s'apprend pas une fois pour toute, mais qui continue

à évoluer tout au long de la vie de l'étudiant, et qui

nécessite une formation continue pour prendre en considération

les différents moments du parcours estudiantin. Egalement, le fait que

« les nouveaux étudiants sont confrontés à des usages

nouveaux et plus complexes de la langue écrite » (Frier, 2015,

p.34), rend l'écriture à l'université un enjeu de plus en

plus compliqué.

19

L'écriture à l'université est donc connue

par sa dynamique ainsi que sa complexité, dues aux pratiques

scripturales qui ne se réduisent pas uniquement aux aspects discursif,

linguistique, ou encore méthodologique, mais, qui demandent plusieurs

dimensions (sociale, cognitive, culturelle...), ce que Dabène en 1991,

rassemble sous le modèle de « compétence scripturale

».

En définitive, on peut avancer que l'écrit

à l'université est certainement une entrave pour les

étudiants qui fréquentent ce milieu académique. La

difficulté réside dans l'acculturation vis-à-vis des

discours universitaires, dans la prise en considération de la

diversité des pratiques, dans les choppements de s'approprier les

pratiques et les codes d'écriture à l'université, ainsi

que dans les contraintes rédactionnelles et les conditions de production

entre le scripteur primo-entrant et les évaluateurs à ce niveau

d'étude.

2.5- L'importance de l'écriture à

l'université :

Dans tous les cas, la maitrise de la production écrite

s'avère déterminante [...] avec la généralisation

des technologies de l'information et de la communication, comme l'un des

critères de recrutement académique et professionnel. Les enjeux

inhérents à l'apprentissage et à l'enseignement de la

litéracie, et notamment de l'écriture, n'ont jamais

été aussi importants et la pression sociale aussi forte.

(Alamargot, 2015, p.119)

L'écrit occupe donc une place d'une grande importance

à l'université, vu qu'il est considéré comme un

principal outil de recherche qui garantit un agir professionnel pertinent.

Conclusion du chapitre 1

Au niveau de ce premier chapitre, on a centré

l'attention sur le contexte universitaire, tout en traitant divers concepts qui

se rapporte à ce dernier, à savoir, le contexte universitaire au

Maroc, le Français Sur Objectifs universitaires, la didactique du

français, la compétence scripturale etc...

La référence à ces éléments

relatifs au domaine de l'écrit au niveau de ce chapitre, est pour

accentuer davantage son importance au niveau de l'enseignement

supérieur. Alors, on peut déduire qu'aujourd'hui, et à

première vue, l'écrit semble occuper une place très

limitée dans les nouvelles approches du monde actuel appuyées sur

le développement des technologies et des moyens de communication, et

dominées par l'oral (téléphone, télévision,

radio...). Cependant, cette révolution technologique a favorisé

l'écrit également (chat, sms, internet...). Donc malgré

tout, la communication écrite reste sans doute la plus efficace. Et

enseigner l'écriture aujourd'hui demeure un besoin indispensable

centré au coeur des recherches sur la littéracie.

20

CHAPITRE 2 : LA PROBLEMATIQUE DE LA LITTERACIE ET LA

LITTERACIE UNIVERSITAIRE.

L'entrée ultérieure dans l'enseignement

supérieur exige une préparation spécifique surtout en

matière de l'écrit. Cet écrit académique fait appel

à plusieurs constituantes langagières (disciplinaires,

discursives, méthodologiques, linguistiques) résumées sous

l'appellation de « littéracie ».

En fait, chaque année, un certain nombre de bacheliers

marocains quittent le lycée pour aller à l'université.

Pourtant, nombreux sont les élèves qui décrochent, car ils

se sentent incapables de s'adapter à ce nouveau monde. Ce

problème d'acculturation dans l'enseignement supérieur est

principalement dû à l'absence de la littéracie

universitaire et particulièrement à la non-maitrise de la langue

écrite, qui nécessitent un accompagnement et un suivi

approprié.

Entre les diverses nominations françaises qui

désignent la capacité à traiter l'information

écrite, tels que (lettrure, littérisme, alphabétisme,

culture écrite ou de l'écrit, maitrise de l'écrit, rapport

à l'écrit), c'est « la littéracie »,

employée à l'échelle internationale, qui domine d'une

façon triomphante les contextes francophones, dans la proportion

où, elle est connue de nos jours, comme un atout essentiel dans le

fonctionnement de la vie.

Depuis bientôt une décennie, la notion de la

littéracie a possédé l'éloge et le mérite

d'être traitée dans l'enseignement supérieur, à

travers les différents éléments de base de la langue

française, (la lecture, l'écriture et la communication orale).

Elle est donc considérée comme un concept large et

multidimensionnel, qui ne cesse d'être l'objet de nombreuses discussions

fertiles au niveau des recherches scientifiques. Son importance dans le

quotidien des hommes est expliquée davantage par la multiplicité

d'activités qui reposent sur la capacité d'écrire et de

lire.

Les compétences littéraciques sont

présentes dans toutes les sphères de l'activité humaine.

De l'enfance à l'âge adulte, tout individu devrait progresser,

développer et maintenir un niveau de littéracie afin de vivre et

communiquer en société. Et dans l'intention d'acquérir ces

compétences, il s'avère nécessaire de déterminer

«les besoins que produit une société donnée dans les

domaines de la lecture et de l'écriture, et leur maitrise »

(Rispail, 2011, p. 02).

Ce présent chapitre exposera donc les concepts phares

de notre travail de recherche, la littéracie et la littéracie

universitaire, à travers un ensemble de définitions originales

permettant d'apporter plus de précision à ces notions.

21

1- La littéracie.

1-1 L'histoire de la littéracie :

Les situations de production et de réception de

l'écrit ont été interrogées par divers champ de

recherche, vu qu'elles sont considérées comme un

élément central de l'univers supérieur qui n'a pas

été affaibli par les conditions de temporalité.

D'ailleurs, les recherches autour de cette problématique sont connues

sous l'appellation des « littéracies », orientées

essentiellement vers l'usage de l'écrit.

La notion de littéracie est née d'un

débat concernant les capacités de lire et d'écrire, et

comme la plupart des notions scientifiques, elle n'a pas été

affranchie des contradictions entre les différents groupes de

chercheurs.

Stevenson en 2010, a signalé que « la

littéracie » est un terme qui découle

étymologiquement du latin « litteratus », un adjectif qui

désigne une personne éclairée et cultivée, ou qui

fait référence au clerc, le distinguant du laïc. D'ailleurs,

ce sont les racines latines du mot qui ont accentué que l'opposition

litteratus/illeteratus, n'est pas synonyme d'une personne savante et d'une

autre populaire, mais elle renvoyait plutôt aux classes sociales

prédominantes de cette époque. Alors, il est visible que ce sont

les bases étymologiques du terme « littéracie », qui

ont donné place à l'émergence d'autres mots tels que :

(litterate : instruit, cultivé, qui sait lire et écrire), puis

illiterate, literacy et illeteracy, présentés d'une

manière attestée dans les dictionnaires anglais du

19èmesiècle.

« Le mot « littéracie » est apparu pour

la première fois en Angleterre, en 1883, au niveau du « Chambers

Dictionnary » dans un contexte de lutte contre l'analphabétisme

» (Fraenkel et Mbodj, 2010, p.9). Son apparition dans le contexte

anglophone, était au début pour faire référence, au

statut social et aux connaissances mises en oeuvre dans divers situations,

avant de devenir par la suite limitée aux pratiques du lire et

d'écrire dans un cadre éducatif. Le terme sera employé

ensuite dans la même année, au sein du « New England Journal

of Education » (Jaffré, 2004, p.24).

En 1957, l'anthropologue Richard Hoggart a effectué une

étude qui a traité le mode de vie des ouvriers britanniques dans

le Nord-Est industriel, pour montrer à tel point les capacités de

lecture de cette classe ouvrière étaient incompatibles avec les

attentes savantes de la tradition littéraire. Par la suite, en 1958,

c'est le médiéviste Herbert Grudmann qui a retracé la

construction du mot « literacy » pour souligner ses

étymologies et ses ambiguïtés.

Ensuite, dans le cadre des efforts institutionnels qui vise

l'introduction des programmes de développement et d'éducation,

L'UNESCO a diffusé le terme de littéracie dans les

années

22

1950-60. Elle a privilégié l'emploie de

l'expression « functionnal literacy » pour accentuer

l'efficacité des campagnes d'alphabétisation dans

l'intégration des adultes au sein de la société. On peut

donc déduire, que la littéracie a fait son avènement au

niveau des recherches en Angleterre et aux Etats unis durant les années

90.

Au Québec, le terme littéracie a fait sa

première apparition en 1985, au niveau de « la revue internationale

de psychologie appliquée » (Pierre, 2003, p.123). Son entrée

est une réponse aux demandes des organisations internationales comme

l'UNESCO et l'ONU qui considèrent cette compétence comme un droit

universel, et qui insistent sur son intégration dans une large

perspective socio-économique. Par la suite, elle a gagné du

terrain au niveau de grandes enquêtes, comme celle de (littératie,

économie et société, 1995), de statistique Canada et de

l'organisation de coopération et de développement

économique (l'OCDE), ou encore celle de PISA (2000-2015) (Hébert

et Lépine, 2013, p.29), chose qui a poussé les programmes

québécois à croire en l'importance « d'instruire, de

socialiser et de qualifier les élèves » (Hébert et

Lépine, 2013, p.29).

Au niveau francophone, le concept de « littéracie

» a gagné sa place au niveau des écrits scientifiques

à partir des années 90, ceci est dû au souci permanent de

toute société et qui reste bien évidemment la maitrise de

la langue écrite et sa mobilisation au sein de différents

contextes. La France n'a pas donc fait exception, et les débats autour

de « la littéracie » commencent à se multiplier.

Suite aux besoins des pays en termes de littéracie

exprimés dans divers réflexions, le courant des « literacy

studies » a trouvé largement sa place. Dans cette perspective,

plusieurs études principalement anglo-saxonnes en ethnographie et en

anthropologie ont été élaborées, surtout concernant

l'histoire de l'écriture, sa diffusion et son expansion, ses pratiques,

ses usages, ses modes de fonctionnement également, comme titre d'exemple

on site les travaux de Goody et Watt (1963), et surtout ont fait

référence à ceux de Goody (1979) qualifiés comme

étant les plus célèbres, ou encore ceux de Baso (1974), de

Swed (1981), de Heath (1983). Suivis en outre par d'autres recherches, cette

fois-ci en psychologie, comme les travaux des chercheurs Scribner et Cole

(1981), et ceux d'Olson en (1996).

Concernant, ces recherches psychologiques, on fait allusion au

« practice of literacy », une conception selon laquelle la

connaissance de la technologie de l'écrit, et les savoir-faire

liés à cette dernière, ne sont pas assimilables à

l'avance, elles sont plutôt en relation avec des contextes d'usage et

d'apprentissage bien déterminés.

La pluralité de ces recherches et leurs recommandations

empiriques multiples ont poussé l'anthropologue Brian Street (1984)

à adopter une forme plurielle de littéracie, dans la

23

mesure où il trouve que, cette littéracie

acquise au sein d'un contexte ou d'une situation, peut être

réutilisée dans une autre, et chaque structure d'usage de

l'écrit est caractérisée comme étant une

littéracie, dont le plurielle, des littéracies.

Les études en cours de la tendance des « New

Literacy Studies » de 1980, vont se baser sur de nouveaux fondements

théoriques et méthodologiques, en cohérence avec les

travaux de Street (1993,1995). L'apport de cet auteur réside avant tout

dans son travail d'orientation méthodologique, fondé sur une

approche ethnographique (contextualisation des pratiques de l'écrit,

fondement culturel de l'autorité de l'écriture, organisation des

connaissances entre l'oral et l'écrit, description

détaillée des opérations d'écriture...). On arrive

donc à comprendre les propos de Fraenkel et Mbodj : « l'effort de

Street a consisté à proposer une synthèse de ces

différents apports, dans un cadre méthodologique où

l'enquête repose sur l'observation de « literacy events », au

sein desquels le repérage de régularité permet de

dégager des « literacy practices », pratiques de

l'écrit récurrentes ». (Fraenkel et Mbodj, 2010, p.14). Par

la suite, ce courant des NLS va connaitre un éveil fertile et une

activité enrichissante avec l'apparition de plusieurs types de la

littéracie, tel que les « academic literacies » (Ac Lit) ou

les littéracies universitaires.

En gros, l'évolution du concept de littéracie,

est fondamentalement liée à quatre courants majeurs basés

sur les écrits du 20éme siècle. Le premier

courant, est celui qui définit la notion de littéracie, par un

ensemble de compétences de lecture, d'écriture et de

compréhension orale, traitées indépendamment du contexte.

Le deuxième courant, était celui des années 1960 et 1970,

qui emploie pour la première fois premier l'expression «

littéracie fonctionnelle », pour parler d'une littéracie

appliquée, pratique et située, qui vise le développement

socio-économique.

Le troisième courant, est celui qui connait la

littéracie comme un processus d'apprentissage actif. Ce courant

reproduit l'influence des théories d'apprentissage

socioconstructivistes, et interroge l'apport des pratiques de groupe. Un

dernier courant est intégré au sein des théories sociales,

où la notion de littéracie est vue en tant que texte discours.

Cette optique interpelle les discours sociopolitiques diffusés dans les

écoles, les curricula et les programmes scolaires.

La notion de « la littéracie » possède

donc une histoire prolifique, marquée par la multiplicité des

débats et des théories et des domaines qui ont marqué son

parcours, d'où le fait qu'elle soit une source de confusions

réside normal.

1-2 La littéracie : essai de définitions

:

Entant que terme calqué sur le mot anglais «

literacy » et dont son orthographe équivoque fait encore

débat dans les recherches francophones qu'on va traiter par la suite,

allant

24

de litéracie (Jaffré, 2004) à

littératie (Raynal et Rieunier, 2010), jusqu'à littéracie

(Rispail, 2011), la notion désigne d'une manière

générale, l'insertion d'un champ d'investigation qui comprend des

termes comme lecture et écriture.

Dans un sens plus large et traditionnel, la littéracie

intègre le savoir-écrire et l'usage du langage écrit dans

la société. Cependant, cette définition plutôt

simpliste ne tient pas compte des compétences en communication orale, en

écriture, et en lecture indispensables pour le développement de

chaque apprenant dans la société du XXIème

siècle. La littéracie a donc une acception plus

déterminée, qui va au-delà des capacités de lire et

d'écrire. Elle comprend le développement de la pensée,

l'ouverture sur le monde et l'utilisation des technologies de l'information et

de la communication.

Dans cette perspective, le ministère de

l'éducation et du développement de la petite enfance

Canadien a proposé en 2014, une définition plus

prétentieuse pour la littératie :

La littératie se définit comme étant la

capacité de comprendre, d'interpréter, d'évaluer et

d'utiliser à bon escient l'information retrouvée dans diverses

situations et diverses messages, à l'écrit ou à l'oral,

pour communiquer et interagir efficacement en société ».

Cette définition semble stupéfiante car, elle s'écarte des

autres explications par sa négligence des termes « lire » et

« écrire », et son privilège pour les

compétences nécessaires à l'insertion sociale. En gros, on

peut retenir que la littéracie permet à l'apprenant de «

lire » le monde et « d'écrire » sa vie.

La littéracie, « désigne à la fois

un domaine d'étude recouvrant les différentes dimensions de

l'écrit et ses rapports avec l'oral, et un état aussi bien social

qu'individuel. (Régime Pierre, 1994, p.278).

La définition de Jaffré pour la

littéracie se centre essentiellement sur l'aspect socio-pragmatique de

l'action dans le contexte social. Il mentionne que la littéracie :

[...] désigne l'ensemble des activités humaines

qui impliquent l'usage de l'écriture, en réception et en

production. Elle met un ensemble de compétences de base, linguistique et

graphique, au service de pratiques, qu'elles soient techniques, cognitives,

sociales ou culturelles. (Jaffré, 2004, p.31).

A travers cette définition, on peut constater que la

notion de littéracie est très souvent définie en fonction

de l'écrit, pour faire référence à l'ensemble de

connaissances et d'habiletés permettant son acquisition.

Sous le vocable de littéracie, Vanhulle et Schilings

estiment que cette notion est « [...] une maitrise la plus large possible

de la langue écrite, en termes de réception et/ou production de

textes complexes, [...] de genres sociaux [...] ou de genres académiques

». (Vanhulle et Schilings, 2000, p.47), qui peut être enrichie par

une diversité de supports et une multiplicité de discours.

25

De sa part, Collès souligne que :

[...] les usages de l'écrit varient d'une

société à l'autre et les niveaux de littératie

attendus varient d'autant. Selon les chercheurs, comme les usages de

l'écrit et leurs fonctionnements varient sur l'axe spatiotemporel, il y

aurait autant de types de littéracie que de cultures et de

sous-cultures. (Collès, 2001, p.68).

Ces propos accentuent de la même manière

l'idée de Jezak, Painchaud, D'anglejan et Témisjian (1995), qui

consiste au fait que la compétence langagière est dynamique dont

la mesure où, elle varie dans le temps et dans l'espace, en fonction des

individus et des contextes socioculturels.

Pour parler des réflexions contemporaines

consacrées à l'écrit, et à la littéracie, il

est important de mentionner les théories de l'anthropologue britannique

Jack Goody (1915-2015), développées dans son ouvrage « la

raison graphique » en (1979). En fait, les répercussions de Goody

ont traité la notion de littéracie comme « la relation

lecture-écriture ; - l'incarnation au travers de pratiques et

d'institutions ; - la fonctionnalité pour l'individu et la

société ; - le continuum de son apprentissage et de sa maitrise

» (Reuter, 2006, p.132). On peut retenir que, les travaux de Goody ont

défini la littéracie non seulement comme un simple

équivalent de l'écrit, mais plutôt comme un système

symbolique, institutionnel et matériel.

Dans les systèmes éducatifs et sociaux

contemporains, la littéracie et l'alphabétisation sont souvent

confondus, cependant leurs définitions montrent un certain écart,

dans la mesure où la première est définie comme

étant une « habileté ou [une] compétence dans

l'utilisation du code écrit », ou « comme étant

l'« enseignement ou [l'] apprentissage de base du code écrit

(lecture, écriture, calcul » (Legendre, 2005, p.41). Cette

définition montre clairement l'aspect restreint de

l'alphabétisation et celui large de la littéracie qui ne se

limite pas seulement à la connaissance de l'écrit, mais qui la

dépasse à tout ce qui est culturel et social.

Ensuite et selon la conception de Rispail « la

littéracie est contrairement à l'illetrisme, désigne la

possession et non-pas l'absence de compétences de lecture,

d'écriture, de calcul, et ce, sur un continuum permettant de s'adapter

à toute situation de vie » (2011). Dans la même veine, le

conseil canadien sur l'apprentissage (CCA), montre que :

La littératie va au-delà de la capacité

de lire et d'écrire. Pour réussir sur les plans économique

et social, un adulte doit avoir la capacité d'analyse l'information, de

comprendre des concepts abstraits et d'acquérir de nombreuses autres

compétences complexes. (2011, p .1).

On peut donc avancer que le point qui attire l'attention de

plusieurs chercheurs pour s'intéresser à la littéracie est

celui relatif au développement intégral de la personne, les

spécialistes voient que la littéracie pointe cet aspect

contrairement au savoir lire-écrire basique.

26

Dans le cas de la didactique des langues,

La littéracie peut avoir une réelle valeur

heuristique permettant l'établissement de relations plus étroites

entre les dimensions culturelles et cognitives dans les actes de lire et

d'écrire, en distinguant davantage la scripturalité et la

textualité, en faisant ressortir les dichotomies entre la culture de

l'écrit et la culture de l'oral, et finalement, en tissant des liens

entre les pratiques scolaires et extrascolaires familiales et sociales.

(Barré-De-Miniac, 2003 ; Cuq, 2003, p. 158),

Cette définition, met donc en exergue les origines

étymologiques du terme qui insistent sur la nécessité de

maitriser l'écrit sous ses multiples perspectives sociales. Alors, la

littéracie faisant allusion aux attitudes, aux relations sociales, aux

sentiments et aux valeurs, n'est pas liée uniquement aux individus, elle

concerne également les communautés et leur aspect

socioculturel.

La littéracie est une notion souvent connue par son

aspect changeant, fortement souligné dans la définition de

Russbach : la littéracie est «un processus en perpétuelle

transformation et en constante redéfinition que comme un ensemble de

compétences » (Russbach, 2016, p. 97). Donc, comme étant une

notion contextualisée, la littéracie permet la lecture,

l'écriture, la discussion et la pensée critique. Elle offre

l'opportunité de partager des informations, d'interagir avec autrui.

Elle dépasse donc le simple« savoir lire et écrire »,

et elle fait appel à plusieurs événements, comme la

lecture des cartes et des indications et d'autres situations qui n'ont pas

toujours une visée éducative, d'où la

référence à la « literacy events ». L'attention

accordée par la littéracie à ce genre de situations est

lié au fait que, l'individu est toujours en apprentissage et pas

uniquement dans un cadre strictement scolaire : la littéracie est «

[...] comme un ensemble évolutif de compétences, de connaissances

et de stratégies qu'une personne met en oeuvre tout au long de sa vie

dans divers contextes ...» ( Kirsch, 2005, p.11). La littéracie une

notion continuiste qui s'intéresse au développement

intégral de l'être humain, prend un chemin plurivoque qui admet en

général deux grandes définitions : une approximative, et

l'autre minimaliste.

1-3 Les caractéristiques de la littéracie

:

Le traitement des différentes définitions

proposées pour la notion de littéracie nous a permis de

dégager les principales caractéristiques qui créent la

particularité de ce concept. La littéracie est donc :

l

27

Historiquement située

l Contextualisée dans le temps et dans l'espace : elle

ne s'agit pas d'un concept théorique pur, mais d'un ensemble de contenus

intimement liés au contexte social. Par exemple, les besoins

littéraciques varient si on est jeune ou âgé, citadin ou

bien rural, américain ou africain, selon le métier exercée

et le domaine de spécialité etc...

l Complexe : d'où la nécessité de

mobiliser un éventail de compétences et de ressources, qui se

rapportent à l'individu et à son environnement.

l Liée à l'écrit : au niveau de la

littéracie, l'écrit est la forme privilégiée vu la

présence de plusieurs graphies structurées par les institutions

sociales.

l Variable, dynamique et renouvelée : dans la mesure

où, elle est une démarche d'apprentissage à vie qui

évolue en fonction d'âge, et qui se renouvèle pour

être adaptable aux besoins individuels et sociétaux.

l Interactive : une interactivité entre plusieurs

éléments, à savoir : l'individu et la

société, l'individu et son environnement, l'écrit et

l'orale... Cette interactivité rappelle éventuellement la

complexité de la notion ainsi que sa variabilité contextuelle.

l Multidimensionnelle : elle montre la fusion entre le

cognitif, l'affectif, le linguistique, le social et le culturel.

l Pluri-objectifs et interdisciplinaire : qui renvoie aux

différents contextes (personnels, professionnels, socioculturels)

liés à l'appropriation de l'écrit.

l Emancipatrice, progressiste et humaniste : qui vise le

développement exhaustif de l'individu.

l Réelle et authentique : vu qu'elle propose des

tâches extrascolaires et scolaires originales et inédites.

1-4 Les dimensions de la littéracie :

Trois dimensions de la littéracie ont

été exposées avec clarté dans l'enseignement et

l'apprentissage :

D'emblée, les dimensions culturelles : qui

font référence à un ensemble de représentations, de

capacités, et d'institutions sociales relatives à la culture de

l'écrit au sein d'une société littéracique.

28

Ensuite, les dimensions de l'agir de l'activité de

lire et d'écrire : au niveau desquelles le savoir lire et

écrire n'est pas le résultat d'une étatisation impulsive,

il dépend pourtant de plusieurs activités d'appropriation et de

diverses situations de résolutions des problèmes. Cette dimension

consiste à rendre le scripteur capable d'écrire, de

contrôler et d'aménager le processus de son l'écriture.

Enfin, les dimensions de structuration de la langue

écrite : considérablement développées par

Helmut Feilke, elles englobent la capacité de transcrire en

caractères un message, l'habileté de construire phonologiquement,

morphologiquement, syntaxiquement une représentation de la langue

écrite, et enfin la compétence de connaitre les contraintes

stylistiques, grammaticales et fonctionnels d'un texte.

1-5 Les types de littéracies :

Avant de se pencher sur la littéracie universitaire,

le sujet central de notre travail de recherche, il est appréciable de

faire le tour des horizons concernant les différents types de

littéracie pour accentuer davantage son pluralisme.

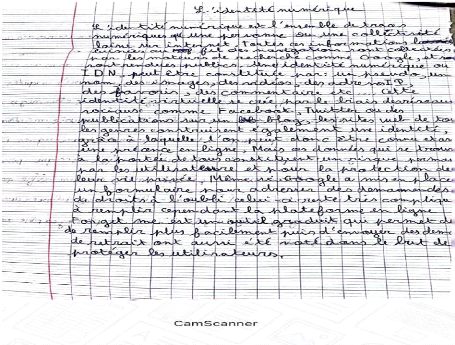

La littéracie numérique :

Se voit comme la capacité d'un individu à

participer d'une manière crédule au niveau d'une

société, qui recourt aux différentes évolutions

technologiques et numériques de communication.

La littéracie financière :

Correspond au fait de posséder les habiletés

nécessaires permettant la prise des décisions

éclairées concernant les ressources financières. Elle

englobe l'éducation économique, budgétaire et

financière, et elle touche des actions de gagner, dépenser,

gérer, économiser, investir et fructifier.

La littéracie médiatique :

Est une notion qui renvoie à la juxtaposition de deux

grands concepts : « littéracie et médias ». Selon la

commission européennes, la littéracie médiatique est la

capacité à accéder aux médias, à comprendre

ces différents aspects.

La littéracie médiatique multimodale :

(LMM)

Elle comporte les compétences liées au

décryptement, à l'analyse et à l'évaluation de

divers médias, imprimées et électroniques.

29

La littéracie en santé :

L'organisation mondiale de la santé définie ce

type de littéracie, comme étant l'ensemble des « aptitudes

cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la

capacité des individus à obtenir, comprendre et utiliser des

informations d'une façon qui favorise et maintienne une bonne

santé » (Glossaire de la promotion de la santé,

Genève, 1998).

La littéracie disciplinaire :

Les étudiants devraient développer

graduellement leur habileté à lire, et à écrire

pour qu'elles soient commodes avec leur discipline. Ils doivent donc comprendre

la façon d'adapter le lire-écrire selon le domaine ou la

spécialité.

La littéracie précoce :

Les premières compétences en littéracie

précoce se font donc avant l'école élémentaire et

correspondent au traitement de l'écriture.

2- Les principaux débats autour de la

littéracie : l'orthographe et la classification du terme

L'orthographe francisée non-stabilisée de la

notion de littéracie apporte quelques nuances. En général,

l'orthographe poursuit une habitude anglo-saxonne, puisque Barton en 1994, et

même Jaffré en 2004, ont pu relever les premières

occurrences du terme dans un dictionnaire d'éducation anglais paru en

1924. De multiples hésitations concernant l'orthographe du mot ont

été repérées surtout, au niveau de la fin du terme,

ou bien au niveau de son utilisation au singulier ou au pluriel. L'orthographe

du terme, a pris particulièrement trois formes majeures : «

littéracie », une forme qui rappelle le lien avec « la

littérature », en démontrant l'emploi du « tt »,

comme dérivant de « lettre ». Le recours à cette

orthographe se trouve surtout dans les écrits de quelques chercheurs

contemporains tels que Barré-De-Miniac (2003) et Rispail (2011).

Ensuite, « Litéracie » une forme qui

préserve l'orthographe anglaise en remplaçant dans la variante

française le « cy », par le « cie ». Et puis, «

littératie » une forme triomphante, généralement

employée dans les écrits du Canada francophone. C'est une

orthographe qui remplace le « c » final par un « t », tout

en gardant le double « tt » pour rappeler toujours le lien avec

« lettre ».

A travers les dérivations orthographiques

mentionnées on peut comprendre l'antagonisme qui entoure la traduction

du mot anglais « literacy ». Marquillo Larruy a fait

référence

30

également à ce point, dans la mesure où

il a avancé que « l'instabilité orthographique en

français de « literacy », n'est peut-être que signe

avant-coureur- néanmoins symptomatique des embarras de la migration en

francophonie de ce concept britannique » (2012, p.50-51).

Dr Latifa Kadi de l'université d'Annaba en

Algérie, a effectué une recherche sur le moteur Google concernant

l'utilisation de terme littéracie. Cette étude a donné

à lire pas moins de 124370 occurrences pour l'entrée «

littéracie » dans ses différentes variantes orthographiques

(littéracie, littératie, litéracie ou encore

litératie), 37700 pour « alphabétisme » et 11600 pour

« littérisme », et seulement 2190 pour « lettrure »

souvent utilisé dans les textes et les publications des

17ème et 18ème siècles. La recherche

était faite aussi sur le moteur de recherche Yahoo, au niveau duquel,

plus de 329400 résultats pour « littéracie ». En effet,

cette mésentente relative à l'orthographe du terme découle

de deux ordres : d'une part, étymologique, car il est question de savoir

lequel des emplois entre (-t) et (-tt-) est correct en français, et

d'autre part, dérivationnel, puisque le radical (lettr-) permettrait la

construction de plusieurs autres mots.

Autour de cette question d'orthographe, Jaffré a

écrit ironiquement :

Le choix d'une forme graphique qui obéisse aux

contraintes du français a fait l'objet de discussions diverses qui nous

semblent aller de la simple anecdote et refléter des attitudes plus

générales à l'égard de l'orthographe du

français. Certains auteurs choisissent en effet d'écrire

litéracie, ou littéracie. Que l'on se rassure, personne n'a

encore osé proposer lythérhesci ! (Jaffré, 2004, p.26).

Alors, le terme « littéracie »

représente la traduction, l'adaptation, ou encore l'équivalent

modifié du type calque du terme anglo-saxon « literacy » ou

« literacy », dont le premier s'oppose à l'oralité et

le deuxième renvoi de façon dérivationnelle à la

littérature.

Quoi qu'il en soit les orthographes proposées, nous

avons décidé d'adopter dans notre travail deux propositions,

à savoir « littéracie » et « littératie

», dans le but de garder la cohérence étymologique, et de

conserver le lien avec la forme anglaise d'origine. Admettons également

que les variantes graphiques ne changent pas grandes choses au niveau du

traitement du concept.

Il faut souligner également, que le débat

autour de « la littéracie » ne s'est limité pas

seulement aux formes graphiques du mot, il a touché aussi la

classification du terme, soit en tant que concept avec des dimensions

précises et bien déterminés, ou bien comme notion

multidimensionnelle, contextualisée et qui évolue dans le temps.

Comme il a concerné également, la dérivation du mot, dans

la mesure où, Hebert et Lépine (2013), soulignent que les

écrits interpellent le mot « littéracique » comme

adjectif qualifiant des pratiques, des

31

apprentissages et des compétences. Et d'autres comme

Goody optent pour un terme rarement utilisé : «

littéractienne » (1968, 2006, p.60), un terme rarement

utilisé afin de distinguer entre la société

littératienne et celle non-littératienne. D'ailleurs, ce sont ces

orthographes confondues qui rendent la littéracie une notion de plus en

plus délicate.

3- L'importance de la littéracie. 3-1 l'objectif

de la littéracie :

Les productions écrites forment « un espace

communicatif institutionnel (universitaire) en répandant à des

écrits injonctifs (les consignes d'examens) explicites (pas toujours

explicitées) » (Mangiante et Parpette, 2011, p.129). Devant

l'ampleur des exercices demandés au supérieur, la

littéracie cherche à doter les étudiants d'un arsenal de

compétences permettant l'accomplissement de l'ensemble des tâches

proposées.

Les pratiques littéraciques fixent comme objectif

central, la formation d'un citoyen responsable, autonome et indépendant,

habile de se développer et d'utiliser ce qui a appris dans sa vie

professionnelle et personnelle. L'espace conceptuel de la littéracie

vise également « le développement de compétences

transférables à des genres différents » (Frier, 2015,

p.38). Il insiste aussi sur la nécessité d'étudier des

champs de recherches peu documentés, comme les pratiques hors

école, les liens entre l'éducation formelle et informelle, entre

les apprentissages guidés et non-guidés etc...La notion de

littéracie, tente alors de comprendre la complexité des pratiques

d'écrit et d'appréhender la manière comment les

différents usages de l'écrit s'articulent.

3-2 les atouts majeurs de la

littéracie:

En effet, miser sur la littéracie permet :

l L'acquisition des compétences essentielles à

l'apprentissage durant la vie, par le biais d'un engagement de tous les

partenaires.

l La construction d'un registre de connaissances

littéraciques à la base d'une variété de techniques

et de ressources.

l La capacité de penser, de s'exprimer et de

réfléchir.

l Le potentiel d'être amateur d'une pensée

créative et critique, capable d'agir, de réagir, de remettre en

question, et de prendre des décisions.

l

32

La découverte novatrice permettant la participation aux

diverses activités sociales.

l Le développement des compétences orales, et

leur mobilisation de manière adéquate à travers les

différents constituants langagiers.

l Le perfectionnement de l'habileté de création

et de partage des textes.

l L'instauration d'une métacognition qui vise

l'implication des étudiants dans la gestion du progrès de leur

expression de pensée.

l La proposition des occasions d'apprentissage et des

discussions constructives qui captivent les étudiants.

3-3 la place accordée à la

littéracie:

Après beaucoup d'efforts et de tentatives, et

même avec son arrivée tardive, la littéracie a pu fortement

gagner une place notable au sein des sciences de l'homme et des

sociétés, allant de l'anthropologie, à la philosophie,

jusqu'à la psychologie. La littéracie occupe donc une place

primordiale dans la recherche en éducation et dans l'enseignement, son

statut important se montre de plus en plus à travers le nombre

avantageux des recherches qui la traitent. Certes, sa position est actuellement

remarquable, mais, elle reste tout de même un défi de taille, qui

nécessite l'intégration de tous les intervenants et la

concertation sérieuse de leurs efforts.

4- Les éléments favorisant la mise en

place des compétences littéraciques. 4-1 Concevoir un

environnement adopté à l'apprentissage de la littéracie

:

Avec le grand changement qu'a connu le monde au cours des

trois dernières décennies et avec la rapidité dont il va

continuer à se transformer davantage dans les années à

venir, le milieu d'apprentissage de la littéracie doit répondre

à plusieurs revendications liées au XXIème.