|

REPUBLIQUE DU CAMEROUN FACULTE D'AGRONOMIE ET

DES

SCIENCES AGRICOLES

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-travail-Patrie FACULTY OF AGRONOMY AND

Peace-Work- Fatherland

AGRICULTURAL SCIENCES

UNIVERSITE DE DSCHANG Dschang school of Agriculture

and

Environmental Sciences

UNIVERSITY OF DSCHANG

Scholae Thesaurus DschangensisIbiCordum B.P.96, Dschang

(Cameroun)-Tél./Fax: 233 45 13

BP 222, Dschang (Cameroun) Tél'/Fax(237)33 45 1566

81 Website:

http://www.univ-dschang.org

E-mail:

udsrectorat@univ-dschang.org

E-mail:

fasa@univ-dschang.org

DEPARTEMENT DE FORESTERIE

DEPARTMENT OF FORESTRY

LABORATOIRE DE FAUNE ET AIRES PROTEGEES, SYLVICULTURE ET

TECHNOLOGIE DU BOIS (LAFAPSYTEB)

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET AMELIORATION DES INVENTAIRES

FAUNIQUES : CAS DES DRONES ET CAMERA-PIEGES DANS LA GESTION DURABLE DES

HIPPOPOTAMES DE L'UTO BENOUE, NORD CAMEROUN

Mémoire en vue d'obtention du diplôme

d'ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses

Par : MELI

MERLIN

Ingénieur des Travaux des Eaux, Forêts et

Chasses

Matricule : CM-UDs-15ASA0454

Option : Forêts et

Agroforesterie

22ieme promotion

Juillet 2019

REPUBLIQUE DU CAMEROUN FACULTE D'AGRONOMIE ET

DES

SCIENCES AGRICOLES

REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-travail-Patrie FACULTY OF AGRONOMY AND

Peace-Work- Fatherland

AGRICULTURAL SCIENCES

UNIVERSITE DE DSCHANG Dschang school of Agriculture

and

Environmental Sciences

UNIVERSITY OF DSCHANG

Scholae Thesaurus DschangensisIbiCordum B.P.96, Dschang

(Cameroun)-Tél./Fax: 233 45 13

BP 222, Dschang (Cameroun) Tél'/Fax(237)33 45 1566

81 Website:

http://www.univ-dschang.org

E-mail:

udsrectorat@univ-dschang.org

E-mail:

fasa@univ-dschang.org

DEPARTEMENT DE FORESTERIE

DEPARTMENT OF

FORESTRY

LABORATOIRE DE FAUNE ET AIRES PROTEGEES, SYLVICULTURE ET

TECHNOLOGIE DU BOIS (LAFAPSYTEB)

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET AMELIORATION DES INVENTAIRES

FAUNIQUES : CAS DES DRONES ET CAMERA-PIEGES DANS LA GESTION DURABLE DES

HIPPOPOTAMES DE L'UTO BENOUE, NORD CAMEROUN

Mémoire en vue d'obtention du diplôme

d'ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses

Par : MELI

MERLIN

Ingénieur des Travaux des Eaux, Forêts et

Chasses

Matricule : CM-UDs-15ASA0454

Option : Forêts et

Agroforesterie

22ieme promotion

SUPERVISEUR

Pr BOBO KADIRI Serge

Maître de Conférences

Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles

Université de Dschang

ENCADREUR

Mr MBAMBA MBAMBA Jean

Paul

Kévin

MSc, Ingénieur des Eaux, Forêts

et

Chasses

Spécialiste de la Faune

Conservateur du Parc

National de la

Bénoué

Juillet 2019

i

FICHE DE CERTIFICATION DE L'ORIGINALITE DU

TRAVAIL

Je, soussigné MELI MERLIN, atteste que

le présent mémoire est le fruit de mes propres travaux

effectués dans le Parc National de la Bénoué sur «

les nouvelles technologies et amélioration des inventaires fauniques :

cas des drones et camera-pièges dans la gestion durable des hippopotames

du PNB», sous la supervision de Pr. BOBO KADIRI Serge,

Maître de Conférences à la Faculté d'Agronomie et

des Sciences Agricoles de l'Université de Dschang, et l'encadrement

technique de M. MBAMBA MBAMBA Jean Paul Kevin, Conservateur du

Parc National de la Bénoué.

Le présent mémoire est authentique et n'a pas

été antérieurement présenté pour

l'acquisition de quelque grade universitaire que ce soit.

Signature de l'auteur Visa du superviseur

MELI MERLIN Pr. BOBO KADIRI Serge

Date / / Date / /

Visa du chef de département

Pr. TCHAMBA Martin

Date / /

ii

DEDICACE

A

Mon père DJIAFOUET Daniel et ma mère MAFOUO

Rose.

iii

REMERCIEMENTS

Les résultats présentés dans le

présent document n'auraient vu le jour, sans la bienveillante

contribution de certaines personnes. Puisse chacune d'elles, en lisant son nom

sur cette page, recevoir l'expression de toute ma considération et de ma

sincère gratitude. Il s'agit particulièrement de :

- Pr. BOBO KADIRI Serge, Maître de Conférences

à la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles de

l'université de Dschang, qui m'a donné l'occasion d'effectuer ce

travail et également a accepté de le superviser ;

- M. MBAMBA MBAMBA Jean Paul Kevin, Conservateur du Parc

National de la Bénoué (PNB), pour son encadrement technique, ses

encouragements et les aides apportées pendant cette étude ;

- Tout le personnel enseignant de la FASA et

particulièrement ceux du Département de Foresterie, pour les

enseignements reçus durant toute notre formation. Il s'agit notamment du

Pr. TCHAMBA, Pr. EFOLE, Dr. AVANA, Dr. MAYEBEME, Dr. TEMGOUA Lucie ;

- Mes parents DJIAFOUET Daniel et MAFOUO Rose, qui m'ont

donné l'occasion de voir le jour et de pouvoir effectuer cette

étude ;

- Mon cousin Mr KAZE Severin, pour l'accueil, son aide

financier et assistance matériel, durant tout mon cursus

académique ;

- Mr DIFOUO AIME Bertrand, qui m'a toujours soutenu quand

besoins s'imposait malgré ses multiples obligations ;

- Mr MELI Simplice pour ses encouragements ;

- Ma nourrisse Mm DOUMTSOP PIATA Yvonne, pour tout son aide ;

- Mes grandes soeurs DJIMELIE Annette et TIOMELA PARRO

Chantal, pour leurs assistance ;

- Tout le personnel éco-garde du PNB et

particulièrement NDANDJON Marcel, KOSGA Robert, BOLAP Patrick, EKANI,

SANDA, TCHOUOBONG Maurice, pour leur aide et soutien pendant l'étude

;

- Tous les volontaires du PNB et particulièrement

HAMADOU et Mr PAIL, pour leur aide ;

- Mes compagnons de stage, KEBIWA Ulrich, CHEBOU Luc, pour l'aide

et le soutien moral ;

- Mes camarades de promotion pour les meilleurs moments

passés ensemble ces dernières années.

iv

TABLE DE MATIERES

FICHE DE CERTIFICATION DE L'ORIGINALITE DU TRAVAIL i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

TABLE DE MATIERES iv

LISTE DES TABLEAUX viii

LISTE DES FIGURES ix

LISTE DES ANNEXES x

LISTE DES ACRONYMES xi

RESUME xiii

ABSTRACT xiii

CHAPITRE I : INTRODUCTION 1

I.1. Contexte et justification 1

I.2. Problématique 2

I.3. Objectifs 4

I.4. Intérêt de l'étude 5

1.5. Limite de l'étude 5

CHAPITRE II : DEFINITION DES CONCEPTS ET REVUE DE LA LITTERATURE

6

II.1. Définition des concepts 6

II.1.1. Drone 6

II.1.2. Camera-pièges 6

II.1.3. Gestion durable 6

II.1.4. Inventaire de faune 6

II.1.5. Aire protégée 6

II.1.6. Parc national 7

II.1.7. Conservation 7

II.1.8. Habitat 7

II.1.9. Abondance absolue 7

II.1.10. Abondance relative 7

II.1.11. Méthodes directes d'inventaire 7

II.1.13. Piégeage photographique 7

II.1.14. Population 8

II.1.15. Saline 8

II.2. Revue de la littérature 8

II.2.1. Problématique de la conservation de la

biodiversité au Cameroun 8

v

II.2.2. Cadre politique des inventaires fauniques 9

II.2.3. Cadre juridique des inventaires fauniques 10

II.2.4. Cadre institutionnel des inventaires fauniques 12

II.2.5. Utilisation des pièges photographiques comme

méthode d'inventaire 13

II.2.6. Quelques caractéristiques techniques de Bushnell

ESTD 13

II.2.7. Utilisation des drones en inventaire faunique 14

II.3. Généralités sur les hippopotames 15

II.3.1. Classification systématique de l'hippopotame 15

II.3.2. Comportement 16

II.3.3. Alimentation 16

II.3.4. Reproduction 16

II.3.5. Habitat 16

II.3.6. Distribution des hippopotames en Afrique 17

II.3.7. Hippopotames au Burkina Faso 17

II.3.8. Hippopotames au Benin 18

II.3.9. Hippopotames au Cameroun 19

II.3.10. Importance culturelle et socio-économique des

hippopotames 19

II.1.12. Méthodes indirectes d'inventaire 20

II.1.13. Principe de recensement des hippopotames 20

II.1.13.1. Recensement par camera-traps 20

II.1.13.2. Recensement par drone 20

CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODES 21

III.1. Zone d'étude 21

III.2. Milieu biophysique 22

III.2.1. Climat 22

III.2.2. Relief et topographie 22

III.2.3. Hydrographie 23

III.2.4. Flore 23

III.2.5. Faune 24

III.3. Milieu Humain 25

III.3.1. Population 25

III.3.2. Usage socio-économique du parc et de sa zone

périphérique 25

III.3.2.1. Tourisme de vision 25

III.3.2.2. Tourisme cynégétique 26

III.3.2.3. Agriculture 26

vi

III.3.2.4. Orpaillage 27

III.3.2.5. Elevage 27

III.3.2.6. Braconnage et Commerce de la viande de brousse 27

III.3.2.7. Pêche 28

III.3.3. Bois de chauffage et de service. 28

III.3.3.1 Bois de chauffage 28

III.3.3.2. Bois de service 28

III.3.4 Produits forestiers non ligneux 28

III.3.4.1. Espèces utilisées pour la

pharmacopée 29

III.3.4.2 Paille 29

III.3.4.3 Espèces fruitières 29

III.3.4.4. Espèces utilisées pour la corde 30

III.3.4.5. Champignons 30

III.3.4.6. Miel 30

III.4. Collecte des données 30

III.4.1. Données secondaires 30

III.4.2- Données primaires sur l'évaluation de la

structure de la population d'hippopotames 30

III.4.3. Données sur les menaces qui pèsent sur la

faune en générale et les hippopotames en

particulier 31

III.4.4. Déroulement de l'inventaire 31

III.5. Traitement des données 32

III.5.1 Evaluation de la structure de la population

d'hippopotames 32

III.5.1.1. Sélection d'images 32

III.5.1.2. Comptage à l'aide d'images 32

III.5.1.3. Comptage par station 32

III.5.2. Evaluation de l'influence des activités

anthropiques sur les indices d'hippopotames 33

CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSIONS 34

IV.1. Résultats 34

IV.1.1. Structure de la population d'hippopotames 34

IV.1.1.1. Effectif d'hippopotames par mare visitée 34

IV.1.1.2. Distribution par groupe 35

IV.1.1.3. Caractérisation des mares 36

IV.1.1.4. Organisation sociale et structure de la population

37

IV.1.1.5. Calcul de quelques paramètres 38

IV.1.1.6. Distribution spatiale des hippopotames 39

IV.1.1.7. Tendance évolutive des effectifs d'hippopotames

dans le PNB 40

vii

IV.1.1.8. Hautes valeurs de conservation 41

IV.1.1.9 Période de détectabilité des

hippopotames 41

IV.1.2. Proposer une stratégie de gestion des hippopotames

dans le PNB 43

IV.1.2.1. Etat des lieux des menaces qui pèsent sur les

hippopotames et leur habitat 43

IV.1.2.1.1. Braconnage 43

IV.1.2.1.2. Orpaillage clandestin 44

IV.1.2.1.3. Pêche illégale 45

IV.1.2.1.4. Variations climatiques 46

IV.1.2.1.5. Transhumance de troupeaux de boeufs 46

IV.1.2.1.6. Abondance des activités anthropiques de

manière générale dans l'UTO Bénoué 47

IV.1.2.1.7. Distribution spatiale des menaces sur les

hippopotames 48

IV.1.2.1.8. Relation entre les activités humaines et les

indices hippopotames 48

IV.1.2.2. Stratégie de gestion des hippopotames dans l'UTO

Bénoué 50

IV.1.2.2.1. Vision 50

IV.1.2.2.2. But 50

IV.1.2.2.3. Axes stratégiques 50

IV.1.2.3. Cadre temporel des différentes actions 53

IV.1.2.4. Evaluation des coûts 53

IV.2. DISCUSSION 55

CHAPITRE V : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 57

BIBLIOGRAPHIE 59

ANNEXES 66

viii

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Caractéristiques de la camera Bushnell 14

Tableau 2: Effectifs d'hippopotames par mare 34

Tableau 3: Caractérisation des mares 36

Tableau 4: IKA d'indices d'hippopotames 38

Tableau 5: Abondance des signes de braconnage 44

Tableau 6: Abondance des signes d'orpaillage 45

Tableau 7: Abondance des signes de pêche 46

Tableau 8: Abondance des signes de transhumance 47

Tableau 9: Abondance des activités humaines dans l'UTO

Bénoué 47

Tableau 10: Evaluation des coûts de la stratégie

de gestion des hippopotames 53

ix

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Distribution des hippopotames en Afrique 17

Figure 2: Parc National de la Bénoué dans le

complexe des aires protégées du nord 21

Figure 3: Diagramme ombrothermique (1982-2012) 22

Figure 4: Diagramme des effectifs d'hippopotames par mares

35

Figure 5: Distribution des hippopotames par groupe 37

Figure 6: Groupe d'hippopotame dans une mare de l'UTO

Bénoué 38

Figure 7: Distribution des hippopotames dans l'UTO

Bénoué 39

Figure 8: Tendance évolutive des populations

d'hippopotames dans l'UTO Bénoué 40

Figure 9: Hautes valeurs de conservation 41

Figure 10 : Heure de sortie des hippopotames 42

Figure 11: Heure de retour des hippopotames 42

Figure 12: Carcasse d'hippopotame (a) et braconnier

interpellé (b) 43

Figure 13: Signe de présence humaine dans le PNB 45

Figure 14: Carte des activités anthropiques dans l'UTO

Bénoué 48

Figure 15: Relation entre les activités humaines et les

indices d'hippopotames 49

Figure 16: Carte des interactions entre les activités

humaines et les indices d'hippopotames 49

x

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1: Fiche des données sur la structure de la

population d'hippopotames 66

Annexe 2 : Fiches des données sur les menaces sur les

hippopotames 66

Annexe 3: Planche photographique 67

xi

LISTE DES ACRONYMES

CEIBC : Centre d'Echange d'Information sur la

Biodiversité du Cameroun.

CITES : Convention sur le Commerce International

des Espèces de faune et de

flore sauvage menacées d'extinction

COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique

Centrale

DRFFN : Délégation

Régionale des Forêts et de la Faune du Nord

FAO : Organisation des Nation Unies pour

l'Alimentation et l'Agriculture

FASA : Faculté d'Agronomie et des

Sciences Agricoles

IKA : Indices Kilométriques

d'Abondance

INS : Institut Nationale de la Statistique

MINEF : Ministère de l'Environnement et

des Forêts

MINEP : Ministère de l'Environnement et

de le Protection de la nature

MINEPDEDD : Ministère de l'environnement,

de la Protection de la Nature de du Développement Durable

MINFOF : Ministère des Forêts et de

la Faune

OAB : Organisation Africaine du Bois

OIBT : Organisation Internationale des Bois

Tropicaux

PAFN : Plan d'Action Forestier National

PAFT : Plan d'Action Forestier Tropical

PFBC : Programme des Forêts du Bassin du

Congo

PNB : Parc National de la

Bénoué.

PNBN : Parc National de Bouba-Ndjiddah

PNF : Parc National du Faro

PNGE : Plan National de Gestion de

l'Environnement

UICN : Union Internationale pour la Conservation

de la Nature

PSFE : Programme Sectoriel Forêt et

Environnement

xii

WWF : World Wild Fund for Nature/ Fond

mondial pour la nature

ZIC : Zone d'Intérêt

Cynégétique

xiii

RESUME

La présente étude réalisée dans

l'Unité Technique Opérationnelle Bénoué (UTO

Bénoué) durant la période allant du 1er janvier

au 31 mai 2019 a essentiellement porté sur les « nouvelles

technologies et amélioration des inventaires fauniques : cas des drones

et camera-pièges dans la gestion durable des hippopotames de l'UTO

Bénoué ». D'une façon globale, l'étude avait

pour objectif d'apporter des informations qualitatives et quantitatives dont la

portée est de contribuer à la meilleure connaissance des

effectifs d'hippopotames dans l'UTO Bénoué afin de planifier la

gestion durable de cette espèce. La méthode de comptage

utilisée durant cette étude est le comptage total qui s'est

déroulé à travers plusieurs techniques entre autres le

piégeage photographique, la station de comptage pédestre et le

survol par drone. Après analyse des données, 287 hippopotames ont

été inventoriés dans 16 mares permanentes situées

sur les 120 km que couvre le cours du fleuve Bénoué soit environ

2 individus par km. La mare ayant la plus forte concentration de cette

espèce se trouve sur le Mayo-Oldiri située dans la ZIC 3 soit 34%

de l'effectif total. La tendance évolutive de cette espèce se

présente en trois phases notamment la période allant de 1975

à 1999 où il y a un accroissement de la population d'hippopotame

puis de 2012 à 2014 caractérisée par une baisse de

l'effectif et la période allant de 2016 à 2019 marquée par

une augmentation progressive des effectifs d'hippopotames. Les plus

récents sont ceux réalisés par MBAMBA en 2013, 2016 et

2018 dont les résultats sont 205, 228 et 217 respectivement. Les

principales menaces qui affectent les hippopotames sont entre autre le

braconnage, la transhumance, la pêche et les changements climatiques.

Afin de réduire l'impact de ces dynamismes, le service de la

conservation effectue des patrouilles pour refouler les contrevenants.

Plusieurs axes stratégiques ont été définis pour

assurer la gestion durable de cette espèce dans le PNB. Il s'agit de la

lutte anti-braconnage, la valorisation de l'espèce, le renforcement de

la collaboration entre les parties prenantes, la coordination,

suivi-évaluation du plan de gestion et le financement durable. Compte

tenu des observations faites sur le terrain, l'étude recommande une

bonne collaboration entre les parties impliquées dans la gestion des

ressoudes fauniques, l'amélioration des conditions de travail des

éco-gardes, le renforcement des capacités des gardes

communautaires.

Mots clés : Camera-piège, Drones, Gestion durable,

Hippopotame, UTO Bénoué.

xiii

ABSTRACT

The present study, carried out in the Benue Operational

Technical Unit (Benue UTO) during the period from 1 January to 31 May 2019,

focused on new technologies and improvement of wildlife inventories using

drones and camera-traps in sustainable management of hippopotamus in UTO Benue.

Overall, the aim of the study was to provide qualitative and quantitative

information which will contribute to improve knowledge of hippopotamus numbers

in the Benue UTO in order to plan the sustainable management of this species.

The method used during this study is the total count through several techniques

(photographic entrapment, pedestrian counting station and drone flyover).

Analysis of the data showed that 287 hippopotamuses (2 ind per km) were counted

in 16 permanent pools located on the 120 km covered by the course of the Benue

River. The pond with the highest concentration of this species is found on

Mayo-Oldiri located in ZIC 3, ie 34% of the total population. The evolutionary

trend of this species is presented in three phases, particularly the period

from 1975 to 1999 when there is an increase in the hippopotamus population and

then from 2012 to 2014 characterized by a decline in the population and the

period from 2016 in 2019 marked by a gradual increase in hippopotamus numbers.

The most recent are those made by MBAMBA in 2013, 2016 and 2018, with results

of 205, 228 and 217 respectively. The main threats to hippos are poaching,

transhumance, fishing and climate change. In order to reduce the impact of

these dynamics, the conservation department conducts patrols to repress

offenders. Several strategic axes have been defined to ensure the sustainable

management of this species in the GNP. These are the fight against poaching,

the valorization of the species, the strengthening of the collaboration between

the stakeholders, the coordination, monitoring and evaluation of the management

plan and the sustainable financing. Given the observations made on the ground,

the study recommends a good collaboration between the parties involved in the

management of wildlife resources, the improvement of the working conditions of

the eco-guards, the capacity building of the community guards.

Keys words: Benue UTO, Camera-traps, Drone, Sustainable

management, Hippopotamus.

1

CHAPITRE I : INTRODUCTION

I.1. Contexte et justification

La grande variété de climats, de reliefs et

d'habitats ont fait du Cameroun un pays pourvu de nombreux

écosystèmes et d'une biodiversité exceptionnelle

(Eba'à et Bayol, 2009). Cette richesse est préservée par

un grand nombre d'aires protégées qui couvrent 20,3% du

territoire national (INS, 2015). Le Nord-Cameroun présente une grande

zone d'intérêt international pour la conservation de la faune

sauvage. Cette importante richesse faunique a permis la création de

plusieurs aires protégées occupant près de 44% de la

superficie de la région (DRFFN, 2008). Ces aires protégées

sont constituées de 28 Zones d'Intérêts

Cynégétiques (ZIC) et trois Parcs nationaux dont le Parc National

de la Bénoué (PNB), le Parc National du Faro (PNF) et le Parc

National de Bouba-Ndjiddah (PNBN). Le PNB renferme une faune diversifiée

qui compte près de 35 espèces de grands et moyens

mammifères diurnes appartenant à 11 familles (Tsakem et al.,

2004). Parmi ces mammifères figure l'hippopotame qui fait l'objet

de la présente étude. L'espèce Hippopotamus amphibius

Linné (1758) est un gros mammifère typiquement africain.

L'Hippopotamus amphibius a été placé dans la

classe A de la loi 94. En 2017, l'UICN a publié la liste rouge des

espèces menacées et l'hippopotame fait partir des espèces

« vulnérables » et est par ailleurs exclu du commerce

national, et même du commerce international, puisqu'il est classé

dans l'annexe II de la Convention sur le Commerce International des

Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

(CITES). Malgré toutes ces mesures de sauvegarde et de protection

adoptées aussi bien au niveau national qu'international, cette

espèce subit un déclin tantôt à cause de la faible

applicabilité des politiques, tantôt à cause de la non

maitrise des caractéristiques des populations d'hippopotame au Cameroun,

notamment dans les aires protégée UICN (2009).

Depuis une dizaine d'années, les drones et

caméras ont fait leur apparition dans le domaine civil et leurs

applications n'ont cessé de se développer, ouvrant de nouvelles

perspectives pour la gestion de l'environnement et de la faune (Jones et

al., 2006 ; Hardin et Hardin, 2010 ; Getzin et al., 2012 ; Koh et

Wich, 2012 ; Wing et al., 2013). Leurs avantages, tels que les

coûts d'achat et de maintenance faibles pour les mini-drones

habituellement utilisés dans les applications civiles (Berni et

al., 2008 ; Dunford et al., 2009), la logistique facile avec un

déploiement et une prise en main rapide (Dunford et al., 2009 ;

Xiang et Tian, 2011), l'empreinte écologique réduite et la

possibilité de voler dans une large gamme de conditions

météorologiques et à basse altitude, leur confèrent

une haute résolution spatiale et temporelle

2

par rapport aux plates-formes classiques de

télédétection (Xiang et Tian, 2011 ; Turner et

al., 2012). Ces caractéristiques combinées à des

capteurs de plus en plus performants permettent d'obtenir des images dont la

résolution spatiale est de quelques centimètres, bien

en-delà de l'imagerie aérienne et satellite classique. Il devient

dès lors possible de repérer et d'identifier sur de telles

images, animaux, humains, véhicules et infrastructures.

Les études utilisant les techniques drone et

caméras dans le domaine de la faune se sont multipliées mais

restent cependant cantonnées à un petit nombre d'espèces,

principalement des oiseaux (Chabot et Bird, 2012) et des espèces marines

telles que les crocodiles (Djeukam, 2007). Quelques mammifères

terrestres ont également été observés à

l'instar de l'éléphant (Loxodonta africana) (Vermeulen

et al., 2013). Cependant, bien que les possibilités de

détection soient très encourageantes, peu d'auteurs ont

réalisé de réels comptages de population et tenté

de mettre au point un protocole spécifique. Finalement, l'imagerie

provenant du drone constitue une base permanente de données qui peut

donc être analysée par plusieurs opérateurs à

posteriori de manière à augmenter la fiabilité des

résultats. Les drones et caméras ont donc le potentiel de devenir

les prochains outils pour assurer le suivi de la faune et appuyer les

équipes de comptage sur le terrain.

I.2. Problématique

La répartition des espèces et la dynamique des

populations animales sont essentielles pour comprendre les processus

sous-jacents qui permettront de mieux préserver ces ressources (Koh et

Wich, 2012). Ces éléments soulignent l'importance de

développer de nouvelles approches de gestion efficaces basées sur

des techniques innovantes, abordables et multifonctionnelles. Plusieurs

études ont déjà été réalisées

sur les hippopotames au Cameroun au cours desquelles l'évaluation de la

taille de la population faisait partir des objectifs. En effet, d'avril

à juin 2001, (Nchanji et al. 2007) ont compté les

indices d'hippopotames communs le long des rives, et les individus qui

émergeaient de la rivière Djérem, dans le parc national du

Mbam et Djérem. En avril, 18 hippopotames ont été

comptés contre 79 entre mai et juin sur le Djérem, ce qui

suggère qu'il y avait des effectifs différents à chaque

période, mais que les individus réagissaient différemment

aux stimuli physiologiques ou au bruit utilisés lors du scenario de

comptage. D'où la nécessité de développer une

nouvelle approche de comptage. Quelques aspects de l'écologie de

l'hippopotame amphibie dans le PNB réalisée par Bakowé

(2012) dont l'approche méthodologique était basée sur le

comptage le long du cours d'eau Bénoué. Le dénombrement se

faisait chaque fois qu'un individu ou groupe d'individus était

aperçu. Les observations se faisaient en journée et le temps

d'observation

3

était fonction du nombre d'individus présent

dans la mare. En 2013, Scholte a réalisé une étude sur le

déclin de la population d'hippopotame commun au PNB entre 1976 et 2013.

La méthodologie de comptage était celle appliquée par Ngog

Njie (1988). Tous les comptages sauf un ont eu lieu vers la fin de la saison

sèche, lorsque la rivière Bénoué était la

seule source d'eau du parc et que la région était facilement

accessible. La seule exception était le décompte de juillet 2013

effectué pendant la saison des pluies au cours de laquelle le comptage

fut quelque fois perturbé par les pluies et la montée des eaux

qui n'était pas favorable car les hippopotames étaient

immergés. Un dénombrement d'hippopotames a aussi

été réalisé dans le PNB par Maha (2012). Du fait

des détours et des rebroussements de chemins, l30 km étaient

parcourus en 11 jours. Pour ce qui est du travail d'inventaire, il s'est fait

dans les cours d'eau qui arrosent le PNB. Ce dénombrement s'est

effectué en début de saison de pluies, ce qui a

représenté quelquefois, une difficulté majeure du fait des

crues des cours d'eaux par endroits, d'où l'immersion des hippopotames.

La méthode de comptage utilisée est celle du comptage à

pied le long du cours d'eau (Ngog Njé, 1988). Par ailleurs, la

navigation sur le cours d'eau à l'aide de la pirogue présente des

risques d'attaques d'hippopotames qui pourraient avoir des dégâts

d'ordre matériels et humains. De même, aucune de ces études

n'avait utilisé des nouvelles technologies telles les drones ou alors

les cameras-pièges dans le processus de dénombrement.

Après l'interdiction du commerce de l'ivoire

d'éléphant en 1989, on a noté une augmentation de

l'exploitation des canines d'hippopotames (UICN, 2006). Suite à cette

augmentation, l'UICN (2006) affirme que cette croissance du commerce des dents

du cheval de l'eau a atteint la barre de 53% du nombre d'exportation initial et

s'est traduit par la baisse considérable de la population de l'amphibie

en Afrique (7 à 20%). D'autre part, l'UICN (2006) souligne que la chasse

illégale et la dégradation des habitats sont les principales

menaces à la survie de cet amphibie. Dans ce sens, pour justifier

l'ampleur des menaces, Dibloni et al. (2010) affirment qu'en

République Démocratique du Congo, la population d'hippopotames

était estimée à 30.000 individus dans le Parc National des

Virunga (Delvingt, 1978), et qu'aujourd'hui celle-ci est passée à

3000 individus, soit un taux de décimation de 90%. Au Cameroun,

l'hippopotame est une espèce à haute valeur

éco-touristique. Le plan de gestion élaboré par le MINFOF

en 2015 prévoit un quota de prélèvement attribué

après élaboration d'un plan de tir qui fixe les quotas relatifs

à chaque espèce. La méthode d'estimation des quotas

d'exploitation théorique de Martin et Thomas (1991), fixe un taux

d'exploitation maximum de l'hippopotame à 10% de son effectif total. Le

prélèvement par la

4

chasse sportive sanctionnée par l'obtention d'une

autorisation spéciale délivrée par le Ministre des

Forêts et de la Faune est estimé à 5% (MINFOF) alors

même que l'effectif total d'hippopotame reste méconnu.

Au niveau local, les populations riveraines du PNB

constituées pour une grande partie des immigrants, sont pauvres et

tirent l'essentiel de leurs ressources de la nature en pratiquant entre autre

l'orpaillage, la pêche, l'élevage sédentaire et la coupes

abusive du bois (MINFOF, 2009). Les conséquences plus ou moins directes

sont la dégradation de l'habitat faunique en général et

des hippopotames en particulier, à travers les fosses creusées

sur le lit du fleuve Bénoué. Pendant les périodes

d'étiage, seules les mares permanentes sont les zones de pêche.

Les problèmes restants de l'exploitation de ces ressources halieutiques

sont des conflits hippopotames-pêcheurs avec des pertes en vie humaine.

C'est le cas par exemple au lac Lagdo au nord du PNB où on a

enregistré deux décès des pêcheurs résultant

de l'affrontement avec les hippopotames (MINFOF, 2011).

Afin d'améliorer les connaissances sur les hippopotames

dans le temps et dans l'espace, dans le but d'assurer leur gestion durable, le

conservateur du PNB intègre les drones et cameras-pièges dans le

processus d'inventaires de ceux-ci afin d'apporter une plus-value sur les

méthodes de comptages existantes. Afin de mener à bien la

présente étude, la question principale est de savoir :

Quelle est la contribution de l'utilisation des drones et

cameras-piège dans l'amélioration des inventaires des

hippopotames au Nord Cameroun en général et dans l'UTO

Bénoué en /particulier afin d'assurer une gestion durable de

cette espèce ?

Les questions secondaires suivantes ont été

formulées pour répondre à cette question.

- Quelle est la structure de la population d'hippopotames dans

l'UTO Bénoué ?

- Quelles sont les stratégies efficaces pour la bonne

gestion des hippopotames dans l'UTO Bénoué ?

I.3. Objectifs

L'objectif global de l'étude est de contribuer à

la meilleure connaissance des effectifs d'hippopotames dans le PNB afin de

planifier la gestion durable de cette espèce.

Plus spécifiquement, il sera question de :

- Evaluer la structures de la population des hippopotames dans

l'UTO Bénoué en utilisant les nouvelles technologies;

- Proposer une stratégie de gestion durable des

hippopotames dans l'UTO Bénoué.

5

I.4. Intérêt de l'étude

- Sur le plan technique, la présente

étude va contribuer à la mise sur pied d'un nouveau protocole

d'inventaire des grands et moyens mammifères à l'aide des drones

et camera-pièges ;

- Sur le plan environnemental et social, la

présente étude contribuera non seulement à

la sauvegarde, à la protection et à la gestion

durable des hippopotames mais aussi à identifier les facteurs qui

menacent l'intégrité des populations d'hippopotames. Les

résultats obtenus pourront contribuer à la fixation du quota

d'abattage du pachyderme et de permettre de prendre des mesures

conséquentes afin de réduire les conflits Hommes-Hippopotames

fréquents dans la zone.

1.5. Limite de l'étude

Cette étude, comme toutes les autres faites auparavant

sur la question, comporte ce qu'on appelle en jargon scientifique un «

biais méthodologique ». Les effectifs issus du comptage par drone

étaient différents des observations directs. L'estimation du

nombre d'hippopotames à l'aide de ces vidéo n'est pas du tout

évident dans la mesure où il n'est pas du tout facile d'observer

l'ensemble du groupe compte tenue de la turbidité de l'eau, des

plongées individuel des hippopotames dans la mare et la hauteur du drone

qui réduit non seulement le champ de vision de la camera mais aussi la

qualité des images. De même, les cameras n'ont pas au

préalable un champ de vision prédéfinie qui permettrait de

garantir avec certitude que l'angle de vision est la bonne mais offrent de

résultats plus acceptables par rapport aux drones. C'est pourquoi

l'utilisation des camera traps est jugée plus efficace et facile

à mettre oeuvre.

6

CHAPITRE II : DEFINITION DES CONCEPTS ET REVUE DE LA

LITTERATURE II.1. Définition des concepts

II.1.1. Drone

Selon Grenzdörffer (2013), le drone est un engin volant

de taille réduit, sans pilote ni humain à bord et le plus souvent

télécommandé, équipé de camera permettant de

filmer et réaliser des prises de vue aériennes.

II.1.2. Camera-pièges

Une caméra-piège est un dispositif permettant de

faire de photographies d'êtres vivants sans intervention humaine.

L'appareil se déclenche automatiquement selon divers

procédés.

www.ornithomedia.com (consulté le 5 février 2019)

- Il peut être muni d'un capteur de contact. L'animal

touche le capteur et déclenche la photographie ;

- Il peut être muni d'un capteur photosensible. Dans ce

cas c'est l'ombre de l'animal qui déclenche l'appareil ;

- Il peut utiliser une barrière infrarouge ou laser.

Lorsque l'animal traverse cette barrière, la photo est prise.

II.1.3. Gestion durable

Une gestion durable est un mode de gestion qui vise à

satisfaire les besoins des générations présentes sans

toutefois compromettre la capacité des générations futures

à répondre aux leurs (Buttoud et al., 2005).

II.1.4. Inventaire de faune

Un inventaire de faune est l'évaluation des ressources

fauniques dans le but d'apporter des informations qualitatives et quantitatives

sur le statut de ces ressources, leur utilisation, leur gestion et leur

évolution (MINEF, 1997).

II.1.5. Aire protégée

Selon l'UICN (1994), une aire protégée est une

portion de terre et/ ou de mer vouée spécialement à la

protection et au maintien de la biodiversité, ainsi que les ressources

naturelles et culturelles associées, et gérée par des

moyens efficaces, juridiques ou autres. Le décret n°95/466/PM du 20

juillet 1995 portant application du régime de la faune dans son article

2, alinéa 1, défini une aire protégée comme

étant une zone géographiquement délimitée et

gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de

conservation et de développement durables d'une ou de plusieurs

ressources données.

7

II.1.6. Parc national

Le décret 95/466 du 20 juillet 1995 en son article 2,

alinéa 8 définie un parc national comme étant un

périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de

la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en

général, du milieu naturel, présente un

intérêt spécial qu'il importe de préserver contre

tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute

intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et

l'évolution.

II.1.7. Conservation

La conservation telle que définie par l'IUCN (1980) est la

gestion de l'utilisation humaine de la biosphère de sorte qu'elle puisse

produire le plus grand bénéfice soutenable aux

générations présentes tout en maintenant son potentiel

pour satisfaire aux besoins des générations futures.

II.1.8. Habitat

L'habitat est défini comme étant un emplacement

particulier où se rencontre une espèce donnée. Il s'agit

en quelque sorte l'adresse de l'animal (Triplet et Poilecot, 2009).

II.1.9. Abondance absolue

L'abondance absolue est le nombre total d'individus

présents ou le nombre estimé dans la zone inventoriée ; on

parle également de taille de la population pour une espèce

donnée par unité de temps (Wikipédia, 2018).

II.1.10. Abondance relative

L'abondance relative est le nombre d'individus ou d'indices

d'une espèce par unité de surface (généralement

désigné par la Densité), par unité de distance ou

encore par unité de surface (Wikipédia, 2018).

II.1.11. Méthodes directes d'inventaire

Les méthodes directes d'inventaire sont basées

sur le comptage des individus directement observés. Le comptage direct

peut être exécuté au niveau terrestre (marche à pied

ou tout autre moyen de déplacement), ou au niveau aérien

(Bonin et al., 2018).

II.1.13. Piégeage photographique

Selon les nouvelles directives d'inventaires de grands et

moyens mammifères dans les écosystèmes forestiers du

Cameroun, le piégeage photographique est un dispositif permettant de

faire des photographies d'êtres vivants sans intervention humaine,

à travers un déclenchement automatique grâce à des

capteurs de vibrations, de lumière ou des barrières infrarouge et

laser. Les méthodes utilisant les pièges photographiques

permettent de collecter des données en respectant les principes de base

de la méthodologie utilisée (Manet et Herman, 2003).

8

II.1.14. Population

Une population est l'ensemble d'individus de la même

espèce vivant dans un espace déterminé et à un

moment donné. Dans le cadre des inventaires par échantillonnage,

la taille des populations représente une valeur estimée (Lexique

forestier, 2017).

II.1.15. Saline

Une saline est une zone marécageuse ou rocheuse

où divers animaux viennent consommer la terre pour en tirer les sels

minéraux essentiels à leur organisme.

II.2. Revue de la littérature

II.2.1. Problématique de la conservation de la

biodiversité au Cameroun

Le grand braconnage des espèces charismatiques reste en

général assez localisé. Mais l'effort de chasse à

des fins monétaires sur des antilopes de forêt reste une constante

inquiétude, et concourt à la disparition de la biomasse majeure

présente en forêt. Delvingt et al. (2002), cités

par Vermeulen et Doucet (2006), démontrent pour de nombreux cas le

manque de durabilité de la chasse villageoise quand elle vise une

monétarisation même partielle. L'ouvrage de Robinson et Bennett

(2000) cité par Vermeulen et Doucet (2006) est également

édifiant sur le sujet : le temps mythique où les populations

locales vivaient en équilibre avec leur environnement semble

définitivement révolu. Il serait donc important, temps soit

très peu de s'intéresser à la problématique de la

conservation de la biodiversité. La pression anthropique sur les

ressources fauniques a rendu le gibier rare dans de nombreuses régions

forestières habitées (Ngandjui, 1998). C'est un problème

d'avenir pour les peuples forestiers si rien n'est fait en faveur de la gestion

rationnelle de ces ressources.

Selon Knick (1990), dans les régions où les

populations animales sont chassées régulièrement et de

manière intensive, les espèces fauniques ne pourront maintenir

des populations viables que si elles disposent de « refuges » non

perturbés par les activités humaines pour se reproduire et

assurer ainsi la pérennité de l'espèce tout en assurant le

repeuplement des zones chassées. Et selon Kunin et Lawton (1996), la

perte d'une espèce représente la perte d'une information.

La recherche du bien-être matériel,

associée à l'augmentation galopante de la population et à

la surexploitation des ressources naturelles par l'homme, a donné lieu

à la destruction de l'environnement, et partant, à celle de la

faune. Cela a entraîné l'extinction de certaines espèces

d'animaux et la perte de la diversité biologique (FAO, 2007).

Une nouvelle approche dans la conservation des ressources

naturelles dans le bassin du Congo est inspirée directement de la vision

américaine de la conservation. L'USAID et l'Union

9

Européenne (UE) financent notamment le « Congo

Bassin Forest Partnership » qui est un programme régional

annoncé par les Etats-Unis au sommet mondial pour l'environnement de

2002 et dont l'importance a été réaffirmée au

sommet de Brazzaville par le président de la République

Française. Ce vaste programme axé sur la conservation d'un

réseau d'immenses paysages répartis dans six pays d'Afrique

Centrale, piloté par la France. Soit au total, près de 685.500

km2 (36% du massif forestier d'Afrique Centrale) inclus dans une

stratégie globale annoncée comme « cadre tangible pour une

gestion basée sur des relations humaines fortes entre les intervenants

locaux » (PFBC, 2005), mais surtout conçu pour la conservation

d'espèces animales et végétales nécessitant de

vastes espaces. Vermeulen et Doucet (2006) affirment que partout, les

ressources naturelles (et particulièrement la grande faune)

régressent.

II.2.2. Cadre politique des inventaires fauniques

Sur le plan politique, la nouvelle politique forestière

et environnementale définie par la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994

portant régime des forêts, de la faune et de la pêche,

enrichie par la loi cadre n°96/006 du 12 août 1996 relative à

la gestion de l'environnement définit les orientations politiques et

stratégiques du Cameroun en matière de gestion de la

biodiversité et s'accorde aux orientations internationales et sous

régionales (MINFOF, 2008). Les principaux axes de ladite gestion

pourraient se résumer en :

- La protection du patrimoine forestier, la participation

à la sauvegarde de l'environnement et la préservation de la

biodiversité à travers la création d'un domaine forestier

permanent ciblant au moins 30% du territoire national ainsi qu'un réseau

national d'aires protégées représentatif des

écosystèmes du pays ;

- L'amélioration de la contribution des ressources

forestières et fauniques à l'économie nationale ;

- L'implication de la population locale dans la gestion

durable des ressources naturelles. L'une des grandes innovations de ces lois

est la reconnaissance du rôle privilégié des populations

dans la gestion durable des ressources biologiques. Ces progrès

réalisés dans le domaine politique et règlementaire pour

le passage de la gestion monolithique et conflictuelle de la faune et des aires

protégées à une gestion participative se sont traduits par

de nombreuses initiatives pilotes qui devront être capitalisées et

consolidées dans le cadre du PSFE. Pour garantir une implication

effective et durable de la population dans la gestion durable des ressources,

les dispositions législatives et règlementaires prévoient

une participation active des populations à tous les niveaux

(accès aux ressources, aux

10

retombés économiques et aux prises de

décisions). Cette politique de conservation de la biodiversité

s'accorde avec les orientations internationales, sous régionales et

nationale en la matière. Sur le plan international, elle intègre

notamment les dispositions de :

- La convention de Washington (1973) sur le commerce

international des espèces faunique et de flores menacées

d'extinction (CITES) ;

- La convention sur la diversité biologique

signée en 1992 et ratifiée en 1994 et qui met l'accent sur la

conservation, l'utilisation durable des ressources biologiques et le partage

équitable des bénéfices.

Au plan régional, elle est non seulement en

adéquation avec la déclaration de Yaoundé (1999)

adoptée au sommet des chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la

conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers

d'Afrique centrale et le Plan de Convergence de la COMIFAC (2014) pour la

gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale de

2015 à 2025 mais aussi avec la déclaration de Brazzaville issue

de la conférence internationale sur l'exploitation illégale et le

commerce illicite de la flore et de la faune sauvage en Afrique.

Au plan national, elle participe à travers des

contributions sectorielles à apporter à la réalisation de

la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

La politique de gestion durable des ressources

forestières et fauniques est mise en oeuvre à travers une

série de programmes tels que le Plan Nation de Gestion de

l'Environnement (PNGE), le Plan d'Action Forestier Tropical (PAFT) et le

Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE). Le PSFE, le dernier

né de ces programmes, est aujourd'hui le principal cadre de

référence et d'orientation des actions du Ministère de

l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement

Durable (MINEPDED) et du Ministère des Forêts et de la Faune

(MINFOF). L'objectif du PSFE étant d'assurer la conservation, la gestion

et l'exploitation durable des écosystèmes forestiers en vue de

répondre aux besoins locaux, nationaux, régionaux et mondiaux des

générations présentes et futures.

II.2.3. Cadre juridique des inventaires fauniques

Le Cameroun, signataire d'un ensemble de texte internationaux,

nationaux et régionaux, est, depuis la réforme de 1994,

doté d'un cadre juridique bien développé avec des

conventions, de règlements et autres textes applicables directement ou

indirectement à la faune.

Sur le plan international, la convention sur la

diversité biologique du 14 juin 1992 ratifiée par le Cameroun le

29 décembre 1994 est considérée comme l'un des guides pour

l'aménagement ou l'exploitation des forêts et de la faune. Elle

est épaulée par d'autres textes parmi lesquels la

11

convention de RAMSAR sur les zones humides (ratifiée

par le Cameroun en 2006) ; la convention d'Alger sur la conservation de la

nature et des ressources naturelles ; la convention de Paris sur la

désertification de 1994.

Sur le plan régional, reconnaissant l'importance des

forêts en Afrique Centrale, et les menaces croissantes affectant

l'écosystème, les chefs d'Etat de la sous-région ont

adopté à l'issue du sommet une importante déclaration

dénommée Déclaration de Yaoundé. Par cette

déclaration, ils se sont engagés à oeuvrer pour des

politiques appropriées en vue de la conservation durable des

forêts du Bassin du Congo. C'est une initiative qui a

bénéficié du soutien de l'Assemblée

générale des Nation Unies exprimé à travers la

résolution A/RES/54/214 UN. L'initiative du Programme des Forêts

du Bassin du Congo (PFBC) vient également en appui à

l'implémentation de la Déclaration de Yaoundé.

Créée en septembre 2002, lors du sommet de Johannesburg sur le

développement durable, elle associe une trentaine d'organisations qui

entendent impulser la coordination des diverses initiatives et politiques de

conservation des forêts du Bassin du Congo.

Sur le plan national, la loi N° 94/01 du 20 janvier 1994

portant régime des forêts, de la faune et de la pêche (en

son Titre IV « DE LA FAUNE ») ainsi que le décret N°

95/466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du

régime de la faune sont considérés comme les principales

sources juridiques du domaine de la gestion de la faune. Ces dispositions

juridiques sont complétées par dives textes d'applications tels

:

- L'arrêté N°082/PM du 21 octobre 1999

portant création d'un Comité National de lutte contre le

braconnage ;

- Le décret N°96/237/PM du 10 avril 1996 fixant

les modalités de fonctionnement des fonds spéciaux prévus

par la loi de 1994 ;

- L'ordonnance N°99/001/ du 31 août 1999

complétant certaines dispositions de la N°94/01 du 20 janvier 1994

;

- Des textes particuliers permettant la gestion de la faune,

notamment les arrêtés répartissant les espèces par

classe de protection, portant réglementation des activités de

chasse notamment en ce qui concerne les quotas annules d'exploitation

autorisés ainsi que les latitudes d'abattage par titre d'exploitation

;

- L'arrêté N°0244/MINFOF du 02 mai 2006

fixant les normes d'inventaire des espèces de fauniques en zones de

savane ;

- L'arrêté N°0221/MINFOF du 02 mai 2006

fixant les normes d'inventaire des espèces fauniques en milieu forestier

;

12

- La décision N°000857/D-MINFOF du 10 novembre

2009 portant organisation du commerce de la viande de brousse.

II.2.4. Cadre institutionnel des inventaires fauniques

Au cours des dernières décennies, les

activités anthropiques ont grandement contribué à la

dégradation des forêts, la déforestation, la disparition du

couvert végétal, la dégradation de l'environnement et les

changements climatiques. A causes de ces pressions multiformes sur la

végétation, l'environnement et la biodiversité, des voix

ont commencés à s'élever pour décrier et

dénoncer les modes de gestion des forêts surtout dans les pays

tropicaux. Vers les années 1980 on assiste à une véritable

prise de conscience internationale sur les menaces qui pensent sur

l'environnement en général et les forêts en particulier.

Sous la houlette des Nation Unis, les débats internationaux ont connu

une grande ferveur sur les autres fonctions de la forêt. C'est le cas du

Plan d'Action Forestier Tropical (PAFT) lancé en 1945 par la FAO pour

remédier au déboisement des forêts tropicales. En dehors de

la conférence de Rio de 1992, des groupes d'écologistes se sont

créés dans les pays du Nord pour exiger des politiques et

législations forestières et environnementales qui contribuent

à la préservation de l'environnement, la protection de la nature

et la conservation de la biodiversité. Les Etats vont se lancer dans la

signature des conventions attestant leur volonté d'assurer une bonne

gestion des ressources forestières et fauniques.

Au niveau du Cameroun, la gestion des ressources

forestières était jusqu'en 1992 caractérisée par

une dispersion de sens de décisions. La forêt relevait du

ministère de l'agriculture et la faune du ministère du tourisme.

Cependant, depuis 1992 la création d'un ministère de

l'environnement et des forêts (MINEF) a mis fin à cette

cacophonie. Grace au décret N°2004/320 du 08 décembre 2004

portant organisation du gouvernement, et dans le souci de mieux prendre en

compte les aspects liés à la protection de l'environnement et des

forêts, le MINEF a été scindé en 2005 en deux

ministères à savoir le Ministère des Forêts et de la

Faune(MINFOF) et le Ministère de l'Environnement et de la Protection de

la Nature (MINEP) qui devient en 2011 le Ministère de l'Environnement,

de Protection de la Nature et du Développement Durable(MINEPDED).

Le MINEP est chargé de l'élaboration, de la mise

en oeuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en

matière d'environnement. Le MINFOF quant à lui, conserve ainsi

les Directions en charge des Forêts, et celle en charge de la Faune ainsi

que celle des Aires Protégées de l'ancien MINEF. Placée

sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Faune et d'Aires

Protégées est chargée de :

13

- L'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique

du gouvernement en matière de faune; - Les études

socio-économiques et techniques dans le domaine de la faune ;

- L'inventaire, de l'aménagement, de la gestion et de

la protection des espèces fauniques en liaison avec les administrations

concernées ;

- L'élaboration des normes d'inventaires et

aménagements en matière de faune, en liaison avec les

administrations concernées ;

- Le contrôle technique, du suivi de l'exécution

et de la réception des programmes d'inventaires et d'aménagements

en matière de faune ;

- La surveillance continue du patrimoine faunique ;

- La création et de suivi de la gestion des zones

cynégétiques, des game-ranches et des zones

d'intérêt cynégétique à gestion communautaire

;

- La liaison avec les organismes internationaux et nationaux

chargés de la conservation de la faune ;

- La planification et de la création des aires

protégées et réserves écologiques

représentatives de la biodiversité et des

écosystèmes nationaux, en liaison avec la direction des affaires

générales.

II.2.5. Utilisation des pièges photographiques comme

méthode d'inventaire

Le piège photographique est un excellent outil

d'appréhension de la diversité de la faune sauvage. Cet appareil

est une caméra de prise de photos et/ou vidéos par

déclenchement Infrarouge passif ou par déclenchement

automatisé. Le déclenchement infrarouge est actionné par

un capteur de type mouvement/thermique (Chapman, 1927, cité par

Rowcliffe et Carbone, 2011). La photo est extrêmement précieuse

pour enregistrer les espèces difficiles à dépister. La

pose de l'appareil à déclenchement automatique permet de

surveiller avec peu de personnel les sites fréquemment visités

par les animaux, les sites appâtés et leurs lieux de passage

habituels. Les pièges photo permettent aussi de déterminer les

schémas d'activité (nocturne ou crépusculaire, diurnes),

les réactions aux perturbations (Griffiths, 1994), les

déplacements, les comportements de reproduction saisonniers et la

structures sociales. Si l'on a assez d'appareils, on peut aussi réunir

des informations sur l'abondance des espèces.

II.2.6. Quelques caractéristiques techniques de

Bushnell ESTD

Plusieurs marques de cameras infra-rouge sont utilisées

pour la détection des animaux de la faune. L'emploi d'une caméra

dépend des objectifs visés et des moyens financiers pour une

acquisition d'une telle. On rencontre entre autre Reconyx HC500, Scoutguard

SG550,

14

Moultrie I65 et aussi Bushnell ESTD qui à servit lors

de cette étude. Le tableau 1 présente les caractéristiques

techniques de la camera Bushnell.

Tableau 1: Caractéristiques de la camera

Bushnell

|

Caractéristiques

|

|

|

Modèle

|

119877

|

|

Résolution du capteur

|

2,8,24MP

|

|

Résolution des images

|

Capteur 3MP avec interpolation à 2MP ou 8 et 24MP

|

|

Flash

|

48 LEDs No-Glow

|

|

Portée du flash (ft/m)

|

100ft/30m

|

|

Affichage

|

LCD couleur

|

|

Couleur

|

Camo

|

|

Type de pile

|

AA(8)

|

|

Durée de vie des piles

|

Jusqu'à 12 mois

|

|

Résolution vidéo

|

1920*1080p

|

|

Portée du capteur infrarouge (ft/m)

|

80ft/ 25m

|

|

Mode multi Flash

|

Oui

|

|

Hyper Night Vision

|

Oui

|

|

Field Scan 2x

|

Oui

|

Source : Service de la conservation du PNB (2019).

II.2.7. Utilisation des drones en inventaire faunique

Afin de protéger et conserver les espèces

animales, un recensement du nombre d'individus et l'inventaire sont des

techniques incontournables pour estimer la taille d'une colonie de population.

Il existe pour cela différentes techniques de terrain. Par contre, en

fonction de la qualité d'individus ou de leur localisation, ces

techniques peuvent s`avérer fastidieuses voire impossible à

mettre en oeuvre (Linchant et al., 2013). Face à ce constat,

une solution de comptage par drone associée à un logiciel

d'acquisition et de traitement d'image trouve tout son intérêt. En

effet, le drone permet de voler à basse altitude jusqu'à 150 m.

Cette technique peut être utilisée dans le milieu naturel, aussi

bien pour la faune sauvage que pour les animaux d'élevage, mais aussi en

ville, pour suivre les populations de certains d'oiseaux invasifs comme le

pigeon géant. La prise de vues par drone s'avère être une

technique très efficace pour repérer, inventorier et

cartographier le faune. Il permet de récolter de nombreuses

données à haute résolution spatiale et temporelle, avec de

faibles couts opérationnels. De plus, sans odeur, il approche et capture

plus facilement des images de

15

certains espèces sensibles à la présence

humaine, il est en capacité de couvrir de grandes surfaces en un temps

record et permet d'atteindre des zones éloignées, inaccessibles

ou impraticables comme décrite par (Getzin et al., 2012).

II.3. Généralités sur les

hippopotames

II.3.1. Classification systématique de

l'hippopotame

Règne : Animal

Embranchement : Chordé

Sous-embranchement : Vertébré

Classe : Mammifère

Sous-classe Thérien

Infra-classe : Euthérien

Ordre : Ongulé

Sous-ordre : Artiodactyle

Famille : Hippopotamidae

Genre : Hippopotamus

Espèce : Amphibius (Linnaeus, 1758).

L'hippopotame amphibie ou hippopotame commun (Hippopotamus

amphibius) est une espèce de mammifère semi-aquatique

d'Afrique sub-saharienne et l'une des deux dernières espèces

existantes au sein de la famille des Hippopotamidae, l'autre étant

l'hippopotame nain. Les deux espèces se différencient par la

hauteur au garrot. En effet l'hippopotame commun mesure 1,5 m au garrot pour

une longueur de 3 m Alor que l'hippopotame nain mesure 0,90 m garrot. Il est

reconnaissable à son bustre en forme de baril, sa gueule qu'il peut

très largement ouvrir pour révéler de grandes canines, son

corps dépourvu de poil, ses membres semblables à des colonnes et

leur grande taille. Les adultes pèsent en moyenne 1500 kg pour les

mâles et 1300 kg pour les femelles. En dépit de son aspect trapu

et de se couts membres, il est capable de courir à 30 km/h sur de

courtes distances (Eltringham et al., 1993).

L'hippopotame commun comprendrait 3 à 5

sous-espèces difficiles à distinguer sur le terrain (Jeannin,

1945 ; Eltringham et al., 1993). L'examen de la diversité et de

la structure génétique des populations d'hippopotames à

travers le continent sur la base de l'ADN mitochondrial a permis de prouver que

la différentiation génétique est basse mais significative

parmi 3 des 5 groupes présumés (Okello et al., 2005).

Cela voudrait dire que les hippopotames communs

16

comprennent 3 sous espèces qui sont : Hippopotamus

amphibius amphibius, H. a. capensis et H. a. kiboko.

Celui du PNB est hippopotamus a. amphibius.

II.3.2. Comportement

L'hippopotame est un animal très agressif et

imprévisible et il est considéré comme un des plus

dangereux animaux d'Afrique. Néanmoins, il est toujours menacé

par la perte de son habitat et le braconnage pour sa viande et l'ivoire de ses

canines. Il vit en communauté dans les lacs, rivières, et marrais

de mangrove, ou les males défendent une portion de la rivière.

Aux abords de son habitat aquatique, il délimite son territoire en

projetant à plusieurs mètres ses excréments, fèces

et urines (Eltringham, 1999 ; Olivier, 1975 ; Boisserie 2005).

II.3.3. Alimentation

L'hippopotame se nourrit d'herbes et de graminées

à proximité des berges. Mais, à la nuit tombée, il

s'éloigne des berges pour rejoindre des pâturages par des sentiers

précis, parcourant pour cela jusqu'à 10 km. Pendant sa

quête de nourriture, il arrive parfois qu'il pénètre dans

des plantations occasionnant alors d'énonces dégâts. Il

sort de l'eau au crépuscule pour manger de l'herbe. Il broute durant

quatre à cinq heures et peut consommer 68 kg d'herbe chaque nuit

(Jonson, 2010).

II.3.4. Reproduction

La femelle d'hippopotame commence sa puberté des 3 ou 4

ans et atteint l'âge de la maturité sexuelle à 5 à 6

ans et une période de gestation de 8mois, et le male atteint sa

maturité sexuelle entre 7 ans ou 8 ans. L'accouplement à lieu

dans l'eau avec la femelle immergée durant la majeure partie du temps,

sa tête émergeante périodiquement pour respirer. Les petits

naissent toujours à la saison des pluies. Si bien qu'il n'y a qu'une

vague de naissances dans les régions où il n'y a qu'une saison

des pluies par an, comme en Afrique du Sud, et deux vagues, dans l'Est de

l'Afrique, où il y a deux saisons. Elle met son petit au monde en eau

peu profonde, ou bien à terre, mais dans une zone bien

protégée. Le petit tète sur la terre ferme et le sevrage

commence vers 6 à 8 mois et la plupart des jeunes sont totalement

sevrés à l'âge d'un an. Elle le défend

férocement, contre les grands prédateurs, et contre les

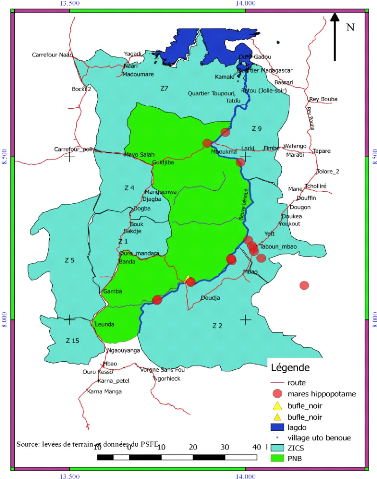

mâles adultes de sa propre espèce. Après la naissance, la

femelle reste isolée une dizaine de jours avant de rejoindre le groupe

(Laws et Clough, 1966).

II.3.5. Habitat

L'hippopotame peut se rencontrer dans la savane ou les zones

de forêt. Il leur faut un habita qui présente suffisamment d'eau

pour qu'ils puissent s'immerger et de l'herbe à proximité. De

grande densité d'animaux se rencontre dans les eaux calmes avec les

plages fermes à la pente

17

douce. On peut rencontrer quelques males dans des eaux plus

rapides dans les gorges rocheuses. A l'exception de l'alimentation, la plupart

de la vie de l'hippopotame se déroule dans l'eau ou il se bat avec ses

congénères, s'accouple et met bas (Eltringham, 1993).

II.3.6. Distribution des hippopotames en Afrique

Initialement et jusqu'au début du 20ème

siècle, l'hippopotame se retrouvait du Nil au Cap, partout où la

présence simultanée d'eau et d'herbages était remplie

(Figure 1) et ce, jusqu'à une altitude de 2000 m (Eltringham, 1993). Sa

distribution est toujours relativement large bien qu'elle soit de plus en plus

constituée de populations toujours plus isolées les unes des

autres.

Figure 1: Distribution des hippopotames en Afrique

Source : Lewison et Oliver (2008).

II.3.7. Hippopotames au Burkina Faso

L'étude de l'effectif, de la structure en classes

d'âges et des mouvements de Hippopotamus amphibius a

été conduite dans la Réserve de Biosphère de la

Mare aux Hippopotames au Burkina Faso. Pendant trois années

d'affilée (2006, 2007 et 2008), des prospections et des inventaires de

terrain ont été menés à l'intérieur et

à la lisière de la réserve. La méthodologie

était basée sur les observation directes le long du cour d'eau

par trois équipes dont l'une s'est servie d'une barque en suivant l'axe

central du plan d'eau et les deux autres à pieds en suivant le long des

deux rives (Ollo et al., 2010).

18

Les résultats des inventaires ont permis de

dénombrer 41 hippopotames en 2008 contre 35 têtes en 2006,

répartis en trois troupeaux distincts. La structure en classes

d'âges de cette population était de 32 adultes, cinq subadultes et

quatre juvéniles. L'emplacement de leurs aires de repos dans la mare

variait suivant le niveau de l'eau. L'inventaire a identifié huit sites

de sorties, sur chaque rive de la mare, utilisées par les hippopotames

pour se rendre dans les gagnages (Ollo et al., 2010).

II.3.8. Hippopotames au Benin

Dans les zones humides des départements du Mono et du

Couffo situés au Sud-ouest du Bénin, l'extension

incontrôlée des activités anthropiques est devenue un

danger permanent pour la faune sauvage en général et les

hippopotames en particulier. Ainsi, il est devenu impérieux de trouver

des alternatives de conservation intéressantes pour les

communautés riveraines des plans d'eau abritant des hippopotames. Dans

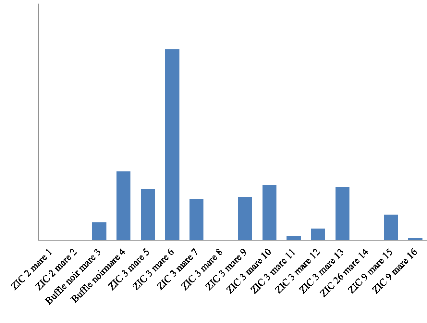

ce cadre, une étude a été conduite en 2002 dans cette

localité. Les hippopotames ont été comptés par

observation directe couplée à la recherche d'indices de

présence (empreintes, beuglements (cris), crottes, pistes de passage,

etc.) comme l'ont préconisé divers auteurs (Ghiglieri, 1983 ;

Tembo, 1987 ; Onyeanusi, 1996 ; Sinsin et Assogbadjo, 2001 ; Assogbadjo et

al., 2004). La méthode de transects linéaires

utilisée par Onyeanusi (1996) et Assogbadjo et al. (2004) a

permis d'étudier les caractéristiques des habitats et

pâturages des hippopotames.

Plusieurs groupes de familles d'hippopotames ont

été notés, allant des solitaires à des groupes de

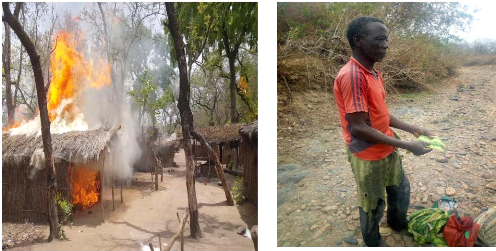

cinq individus. Cependant, l'effectif des groupes atteint parfois 10

têtes selon les populations riveraines. Ils sont répartis dans des

lacs, mares, étangs, lagunes et fleuves. Au total, 30 hippopotames ont

été directement observés contre un effectif de 45 obtenu

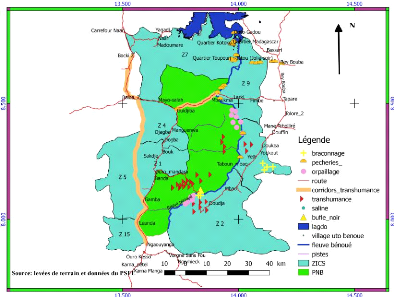

par enquêtes auprès des populations locales. Les hippopotames sont

facilement observables les matins entre 6 h et 8 h, les soirs entre 17 h 30 mn

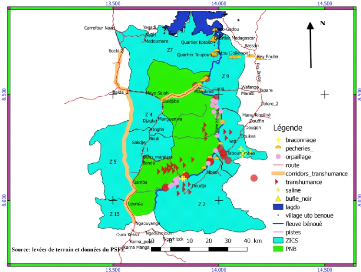

et 19 h 30 mn (Amoussou et al., 2006).

Les cultures les plus ravagées par les hippopotames

sont le maïs (Zea mays), le manioc (Manihot utilissima),

la patate douce (Ipomea batatas), le coton (Gossypium sp.),

le niébé (Vigna sp.) et la canne à sucre

(Saccharum officinarum) pour la plupart à des fins

alimentaires. Les activités de pêche et la navigation sur l'eau

sont également perturbées par les hippopotames. Les

espèces végétales de la famille des graminées et

des cypéracées sont les plus représentées dans

l'alimentation des hippopotames. Les pâturages naturels des hippopotames

que sont les végétations herbacées des abords

immédiats de leur habitat sont considérablement réduits au

profit des champs, des plantations et des activités

maraîchères.

19

II.3.9. Hippopotames au Cameroun

Une étude s'est déroulée de juin à

novembre 2011 et a porté sur « l'étude de la structure,

de la croissance et du régime alimentaire de la population

d'hippopotames au Parc National de la Bénoué et sa

périphérie » par Maha. Les principaux objectifs

étaient de déterminer l'effectif, la densité et la

distribution de la population d'hippopotames au Parc National de la

Bénoué et ses environs, déterminer leur régime

alimentaire, identifier les facteurs qui menacent l'intégrité des

populations d'hippopotames et faire ressortir la perception de l'animal par les

populations riveraines ainsi que les rapports issus de cette cohabitation (tout

le long du fleuve Bénoué). La méthode utilisée pour

évaluer la dynamique de la population d'hippopotames a été

le dénombrement à pied le long d'un cours (Ngog Njé,

1988). Ainsi, une distance totale de 94,5 kilomètres (à vol

d'oiseau) a été parcourue. Une population d'hippopotames de 180

individus a été estimée dans le PNB avec un IKA de 1,90

individu au km. Au total, 17 mares d'hippopotames ont été

observés et la taille moyenne d'un groupe a été

estimée à 5,8 individus; les individus solitaires sont les plus

couramment rencontrés, suivis des groupes binaires, des groupes de 30

individus. En fonction de la taille de groupes d'hippopotames observés,

trois catégories de mares ont été distinguées: les

mares à faible concentration d'hippopotames (l à 10 individus),

les mares à concentration moyenne (11 à 20 individus) et les

mares à forte concentration (21 à 30 individus). Le régime

alimentaire des hippopotames s'est révélé être

très diversifié. Les rapports Hommes/Hippopotames sont surtout

conflictuels. Les hippopotames occasionnent des dégâts aussi bien

matériels qu'humains. Ceux-ci semblent apprécier les cultures de:

maïs, riz, sorgho et arachide. Les riverains tentent de réduire ces

dégâts par la surveillance, le refoulement ou l'appel aux

autorités en charge de la faune (MINFOF).

II.3.10. Importance culturelle et socio-économique

des hippopotames

Le fait que l'animal soit vénéré dans

plusieurs localités en Afrique constitue un atout important à

utiliser pour sa conservation. C'est ainsi qu'au Nigeria, dans l'Etat de

Sokoto, les habitants du village Kalele sont arrivés à conserver

avec succès une population de 40 hippopotames (Afolayan, 1980). Ce

succès provenait de la sacralisation des hippopotames dans ladite

localité. Ces mêmes croyances culturelles ont permis de conserver

les hippopotames dans plusieurs autres pays (Igboh, 1986). Jusqu'au

siècle dernier, dans la vallée Bisa, en Zambie, l'hippopotame

était un animal totem, qu'on n'avait pas le droit de tuer ni de manger.

Ajayi (1978) a mentionné que diverses parties de l'animal sont

utilisées dans la médecine traditionnelle pour guérir

l'hypertension, la lèpre et pour traiter la malchance,

20

l'ensorcellement et la stérilité. Onyeanusi

(1996) a estimé à 77,27 % le pourcentage des habitants d'un

village qui ont consommé une fois la viande d'hippopotame au Nigeria. Il

a, en outre, constaté que la peau de l'animal est très

recherchée dans la fabrication des sacs, chaussures et fouets, ses dents

étant utilisées pour fabriquer les prothèses dentaires, et

la graisse est très utile dans la médecine locale.

Les populations d'hippopotame sont protégées par

des croyances et des tabous qui dans certaines communautés à

l'instar du peuple Bamoun de la région de l'ouest Cameroun et des Batas

au Nord Cameroun, qui leur confèrent un statut de totem et limitent de

ce fait leur chasse et la consommation de leur viande. Les hippopotames communs

bénéficient d'une pleine protection légale au Cameroun

mais des insuffisances existent dans l'application de la

réglementation.

II.1.12. Méthodes indirectes d'inventaire

Les méthodes indirectes sont basées sur

l'observation des signes/indices laissés par les animaux. Les

méthodes indirectes sont généralement terrestres.

Cependant, pour les indices de grandes tailles tels que les nids de

chimpanzés de savanes arborées, les drones et avions peuvent

être utilisés (Bonin et al., 2018).

II.1.13. Principe de recensement des hippopotames

II.1.13.1. Recensement par camera-traps

L'estimation du nombre d'hippopotame présents dans une

mare à l'aide des caméras consiste à installer des

caméras à proximité des mares afin d'enregistrer des

séquences vidéo ou faire des photos sur lesquelles

l'espèce sera comptée.

II.1.13.2. Recensement par drone

La méthode consiste à faire survoler un drone

au-dessus des mares afin d'enregistrer soit les séquences vidéos

soit les photos.

21

CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODES

III.1. Zone d'étude

La région du Nord est couverte par un réseau

d'aires protégées parmi lesquelles le PNB où la

présente étude sera réalisée.

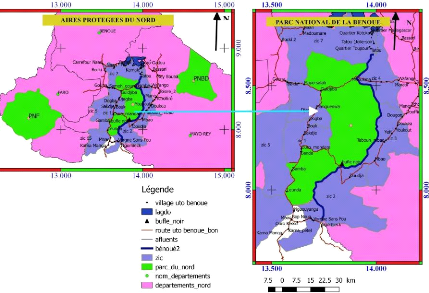

La figure 2 illustre le PNB dans le réseau des aires

protégées du Nord Cameroun.

Figure 2: Parc National de la Bénoué

dans le complexe des aires protégées du Nord-Cameroun

Source : Base des données du PSFE

Situé dans la région du Nord, le PNB se trouve

dans le département de Mayo Rey, localisé au coeur du site

prioritaire de conservation de savanes soudanaises. Du haut de ses 180000 ha,

il est limité (UICN-PAPACO, 2010). :

- Au Nord par les cours d'eau Mayo Ladé et Laindelaol ;

- Au Sud par le cours du Mayo Dzoro ;

- A l'Est par la cours d'eau Bénoué ;

- Et à l'ouest par la nationales N°1

Ngaoundére-Garoua, du pont sur le Mayo Dzoro jusqu'au village Banda par

l'ancienne route Ngaounéer-Garoua, de Banda à l'ex-Djaba par la

nationale N°1 de l'ex-Djaba au pont le Mayo Salah par le cours du Mayo

Salah jusqu'au point de confluence avec le Mayo Ladé.

III.2. Milieu biophysique

III.2.1. Climat

Le climat est de type soudanien de nuance humide (Suchel,

1971) ou soudano-guinéen au sens d'Aubreville (1950)

caractérisé par deux saisons bien contrastées et

d'inégale importance. Une saison pluvieuse de six à sept mois

allant de mai à octobre et une saison sèche de cinq à six

mois entre novembre et mars. Le PNB subit l'influence du plateau de

l'Adamaoua.

La figure 1 représente la courbe ombrothermique de la

localité d'étude.

Précipitation (mm)

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

40

80

60

20

0

40

90

80

0

70

60

50

30

20

140

130

120

110

100

10

Temperature (°C)

22

JAN FEV MARSAVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

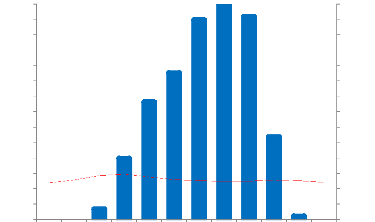

Figure 3: Diagramme ombrothermique de la région

du Nord-Cameroun pour la période de 1982 à 2012

Il ressort de cette courbe que les mois de juillet, août

et septembre sont les mois les plus pluvieux de l'année. Tandis que les

mois de mars et avril sont les plus chauds de l'année. Compte tenu de la

moyenne annuelle des précipitations qui restent favorables à la

production, le caractère sec de la région tient davantage

à la longueur de la saison sèche, et à

l'irrégularité des précipitations qu'au total des pluies

précipitées annuellement (MINEF, 2002). La variation des

précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est

de 280 mm. La pluviométrie annuelle moyenne est de 1347 mm et la

température moyenne annuelle est de 25,9°C (Climate-data, 2018).

III.2.2. Relief et topographie

La topographie est formée d'une succession de collines

aux versants à pente moyenne ou faible, séparés par de

petits vallons à fonds évasés, souvent

érodés ou ravinés. La pente moyenne des versants varie de

2 à 5% en moyenne avec un gradient latéral plus marqué que

le

23

gradient longitudinal. Le PNB comprend un système de

massifs rocheux dits hossérés dont les altitudes varient entre

220 m et plus de 700 m, séparés par des plaines plus ou moins

vastes. On les rencontre surtout dans la partie Nord du parc. C'est le cas par

exemple du Hosséré Mbana qui culmine à 759 m (MINEF,

2002).

III.2.3. Hydrographie

Le PNB appartient entièrement au bassin de la

Bénoué. Cette rivière est le seul cours d'eau permanent de

la région et ces principaux affluents (les Mayos Mbam et Na) drainent

largement le Parc. Parmi les nombreux affluents de la rive gauche, on note du

Sud au Nord les Mayos Dzoro, Alim, Pem, Mbam, Sona, Biem, Na, Gour, Beleli,

Birma, Laindelaol, Lada et Salah. A côté de ces cours d'eau

à débit intermittent, on rencontre suivant les saisons de mares

d'eau plus ou moins importantes (MINEF, 2002).

III.2.4. Flore

D'après le profil environnemental réalisé

en 2004, la végétation de la zone soudano-sahélienne est

composée de steppes arbustives de la région de Garoua, de savanes

arbustives de la vallée de la Bénoué et de savanes

médio-soudaniennes sur sols plus ou moins caillouteux (ERE