|

Université Lumière Lyon 2 Faculté

d'Anthropologie

Note d'avancement du Mémoire

Comment la forêt traverse les hommes

Étude des représentations de

l'écosystème forestier La Ceiba au Costa Rica

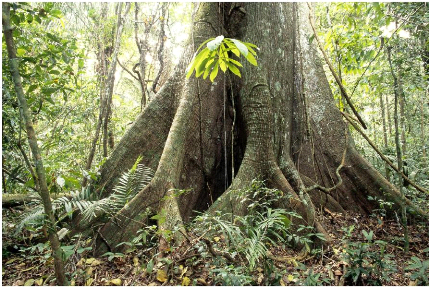

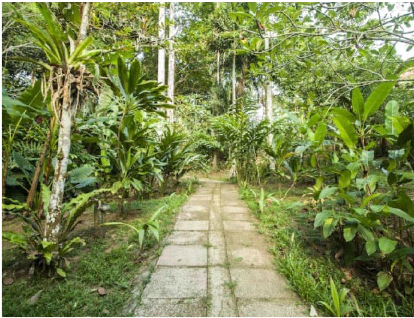

Pont d'accès à La Ceiba (Credit : Jaguar

Rescue Center)

Marion Picard, juin 2020

Sous la direction de Béatrice Maurines et de Julien

Bondaz

Dans le cadre du Master 1 Anthropologie

2

REMERCIEMENTS

J'aimerais remercier chaleureusement l'équipe du Jaguar

Rescue Center, et notamment Encar et Nerea, pour m'avoir accueilli au sein de

la fondation et sans qui ce travail n'aurait vu le jour. C'est avec une passion

sincère que ses membres m'ont transmis leurs volontés, leurs

savoirs, leurs inquiétudes et leurs espoirs. Je pense notamment à

mes managers, Ashley et Auger, qui m'ont fait découvrir la beauté

de la faune et de la flore costaricaine, et m'ont tant appris. Mais je n'oublie

pas mes compagnons volontaires, Daniel, Nanouk, Victor, Manuela, Pablo, Julie,

Mona, Emma et Laura, que je remercie pour les moments précieux que nous

avons partagés ensemble à La Ceiba. Et bien sûr, la

forêt, qui m'a tant offert en me laissant entrevoir son monde, et dont

j'espère me souvenir à jamais de l'effet de son

omniprésence.

J'aimerais également remercier sincèrement mes

directeurs de recherche, Béatrice Maurines et Julien Bondaz, pour leur

bienveillance et leur soutien tout au long de cette année

particulière. Leur collaboration m'a été d'une grande aide

pour construire ce travail et l'enthousiasme qu'ils y ont porté ont

été un véritable moteur. Grâce à leurs

encouragements et à leur confiance, j'ai pu accomplir mes objectifs

sereinement et construire mes projets futurs, qui n'auraient probablement pas

abouti sans l'attention sincère de Béatrice Maurines.

Je tiens à remercier Denis Cerclet, qui, m'ayant suivi

l'année passée, m'a apporté des conseils d'une richesse

intellectuelle émérite. Sa vivacité d'esprit et son

soutien m'ont permis d'avancer sur le terrain sans m'y égarer. Je

remercie également Martin Soares pour ces encouragements sincères

en début d'année 2018, qui m'ont permis d'aborder le terrain avec

confiance.

Enfin, un grand merci à mes camarades de promotion,

pour la richesse de leurs échanges, à mes colocataires et

compagnons de confinement, à mon plus proche ami, pour son aide et son

soutien dans la rédaction de ce travail, et à ma mère,

qui, malgré les aléas de la vie, m'a toujours apporté un

soutien financier et émotionnel inconditionnel.

3

SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

I. LA FORÊT, DANS LA SPHÈRE DE L'ANTHROPOLOGIE DE LA

NATURE 6

1. Émergence de la question de la forêt en

anthropologie 6

a. La question de la nature en anthropologie 7

b. L'intérêt pour l'objet forêt dans le

courant de l'anthropologie de la nature 8

2. Aborder la forêt en anthropologie 9

a. La forêt : un objet d'étude à angles

multiples 9

b. Manières d'aborder la forêt dans cette

étude 11

II. LA FORÊT DE LA CEIBA ET SES

PROTAGONISTES 13

1. Terrain d'enquête : La Ceiba 13

a. Généralités botaniques sur les

forêts équatoriales au Costa Rica 13

b. L'inscription de La Ceiba dans le Refuge national de vie

sylvestre Gandoca Manzanillo 16

c. La Ceiba 19

2. Les enquêtés : le collectif du Jaguar Rescue

Center 21

a. Généralités sur la fondation du

Jaguar Rescue Center 21

b. Le Jaguar Rescue Center, un zoo nouveau ? 23

c. Le collectif à La Ceiba 25

III. CONSERVATION, ÉCOTOURISME, ET

RÉHABILITATION : VISIONS DE L'ESPACE

FORESTIER 27

1. Les champs thématiques issus des premières

observations de terrain 27

a. La conservation de la forêt 27

b. L'écotourisme, producteur d'images de la

forêt 30

c. La réhabilitation à travers

l'éthique du care : une instrumentalisation de la forêt 34

2. Émergence et formulation de la problématique

37

IV. AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 40

1. Accès au terrain 40

a. Démarches et prise de contact 40

b. Payer sa place 41

2. Méthodologie appliquée sur le terrain 43

a. La participation observante et ses biais 43

b. Le choix des informateurs et les conversations

informelles 44

c. Biais méthodologiques liés au sujet de

l'étude 46

3. Choix rédactionnels 47

a. L'emploi du « je » méthodologique

47

b. Un état de l'art parsemé 47

CONCLUSION 49

RÉFÉRENCES 50

ANNEXES 55

4

INTRODUCTION

« La Ceiba is not a fucking jardin. »

Voici la manière dont mon manager Auger commentait le

travail d'un collègue qui taillait à ras la

végétation forestière, ne laissant que l'herbe pousser. Il

s'indignait de cette manière de faire : La Ceiba n'était pas un

jardin, elle n'avait pas à être traitée ainsi.

Cette parole m'a conduit à construire mon enquête

autour de la forêt, conçue non pas comme une entité

indépendante de l'humain mais comme un microcosme englobant « des

gens et des arbres qui ont fait histoire les uns avec les autres, les uns par

les autres, et jamais indépendamment de leurs connexions à

d'autres encore » (I. Stengers, 2017, p. 12).

La Ceiba est une zone privée, délimitée

par des frontières invisibles, qui appartient au collectif du Jaguar

Rescue Center depuis 2014, une fondation d'origine européenne qui

pratique la prise en charge de la faune costaricaine. Elle s'inscrit dans

l'histoire de ce collectif, tout comme il s'inscrit dans la sienne.

Située sur la côte Sud-Est du Costa Rica, au coeur du Refuge

National de Vie Sylvestre Gandoca-Manzanillo, elle se compose d'une seule

unité biotique : la forêt dense équatoriale.

Dans l'ontologie occidentale, la définition de la

forêt rend souvent compte d'un écosystème abritant une

large communauté d'espèces non-humaines animales et

végétales, mis en valeur à travers des fonctions

économiques, écologiques ou sociales. La forêt est souvent

perçue selon les bénéfices qu'elle apporte à

l'humain, tantôt productrice de matières premières,

tantôt réservoir de ressources nécessaires et jugées

fragiles. Pourtant, cette définition est loin d'être universelle

ou même de l'avoir été.

Depuis l'origine de l'humanité, l'être humain

arpente les forêts, évolue en son sein, et entretient avec elles

des relations tout aussi diverses que les époques dans lesquelles elles

se situent. La forêt fait partie des histoires humaines (G. Michon 2003),

et sa définition évolue avec celles-ci. Quelle est l'histoire de

la forêt pour le collectif du Jaguar Rescue Center ?

Engagée en tant que volontaire auprès du

collectif, j'ai essayé d'apprendre à voir la forêt avec les

yeux de ses membres humains et d'intégrer au mieux leurs pratiques. Il

m'a alors semblé que le collectif du Jaguar Rescue Center cristallisait

un ensemble de représentations singulières du

5

monde végétal non-humain, lisibles à la

fois dans les pratiques et dans les discours. De là, je me suis

interrogée sur les bases conceptuelles ayant menées le collectif

à interagir de façon si directe avec la forêt, et dont

découle des visions particulières du monde

végétal.

Pour aborder ce questionnement, je commencerai par situer

l'objet forêt dans le champ de l'anthropologie de la nature et

par rendre compte de la multiplicité des manières de l'aborder.

Par la suite, à travers une succincte analyse, je présenterai La

Ceiba, en tant que terrain et objet d'étude, ainsi que le Jaguar Rescue

Center, qui détient la particularité d'intégrer à

la fois des humains et des non-humains animaux dans son collectif.

Je tâcherai alors de problématiser les

représentations de la forêt des membres humains du collectif

à partir de thématiques sous-tirées des premières

observations de terrain, à savoir la conservation, l'écotourisme,

et la réhabilitation. Cela me permettra d'effleurer certaines pistes

d'analyse aboutissant à la problématique.

En dernier lieu, je discuterai la méthodologie

employée pour aborder le terrain en tant qu'apprentie anthropologue, en

mettant en évidence les biais qui en découlent.

La forêt de La Ceiba est soumise à des

représentations multiples que la démarche anthropologique aide

à mettre en évidence. Cette note d'avancement aura pour projet

d'éclairer la diversité des manières de percevoir la

forêt à travers les yeux, les mots et les pratiques des humains du

collectif du Jaguar Rescue Center ; elle amorcera alors une réflexion

sur un hypothétique changement de paradigme des représentations

de la forêt dans les consciences européennes, passant d'un monde

hostile à un monde vulnérable.

6

I. LA FORÊT, DANS LA SPHÈRE DE

L'ANTHROPOLOGIE DE LA NATURE

S'il existe quelques études anthropologiques à

ce sujet, je pense notamment à celles d'Eduardo Kohn et de Paulin Kialo

publiée respectivement en 2017 et en 2007, la forêt reste un objet

timide et récent dans le domaine des sciences sociales. Loin

d'être traitée par l'anthropologie générale (S.

Froidevaux, 2007), la forêt s'étudie à travers des champs

de l'anthropologie aussi divers que le suggère la multiplicité de

son caractère, si bien que c'est « aujourd'hui un terrain

contesté » (R. Hardin, 2005, pp7). Elle peut ainsi être

l'objet de l'ethnolinguistique, étudiant l'expression de la culture

à travers le langage, de l'anthropologie économique et de

l'anthropologie du travail, qui s'intéressent aux organisations

collectives mises en place par les sociétés humaines et à

leurs rapports d'exploitation et de production des biens (F. Gollain, 2001), de

l'anthropologie environnementale, émergente avec les idées

récentes de gestion et de protection de l'environnement (R. Hardin,

2005). En somme, d'autant de sous champ anthropologique qu'il existe de pistes

de lecture de l'objet forêt.

Dans cette étude, c'est à travers le champ de

l'anthropologie de la nature, introduit en 2001 par Philippe Descola au

Collège de France, que je m'intéresserai à la forêt.

Ce champ questionne la nature des relations entretenues par les hommes avec

leurs espaces de vie et les non-humains et, j'y viendrai, actionne

l'idée d'une pluralité des ontologies humaines.

Parler de l'objet forêt à travers ce champ de

recherche permet d'interroger le rapport qu'entretient l'humain avec celle-ci

et d'appréhender l'ensemble des concepts et outils qui lui permettent de

concevoir cet écosystème complexe et particulier en sachant que

« l'apparente unité du terme « forêt » cache la

diversité des représentations que chaque société se

fait de l'espace forestier » (G. Michon, 2003, pp15).

1. Émergence de la question de la forêt en

anthropologie

L'origine des travaux sur la forêt en anthropologie

émane d'un intérêt pour ce qu'elle nomme les « peuples

de forêt », vivant pour la plupart en forêt

équatorienne, et notamment dans les termes de leur intégration

avec l'environnement (R. Hardin, 2005). Ce fût un sujet d'étude

renommé de la discipline à partir du XXème siècle,

entraînant la marginalisation de ces collectifs (Ibid.). Or,

l'étude du rapport qu'entretient les sociétés humaines

avec cet objet pluriel dans des

7

cadres plus globaux n'émerge que récemment, en

parallèle de l'intérêt anthropologique pour la question de

la nature.

a. La question de la nature en anthropologie

En France, l'intérêt anthropologique pour la

question de la nature s'est éveillé à la fin du XXeme

siècle et à pris forme au début du XXIème, à

travers les travaux de Philippe Descola, fort influencé par

l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss. Cet anthropologue

inspiré des Achuars, peuple d'Amazonie auprès duquel il

exerça trois années de terrain avec sa compagne Anne-Christine

Taylor, s'est porté au-delà des conjectures expliquant les

rapports humains avec la nature par un certain déterminisme culturel ou

environnemental, et a permis de poser la nature comme « un fétiche

propre [à l'Occident] » (P. Descola, 2017) ouvrant ainsi les portes

à de toutes nouvelles réflexions critiques.

En effet, Philippe Descola détermina l'origine

épistémologique de la dichotomie nature/culture et mit en

évidence que ce découpage particulier du monde, nommé le

Grand Partage, a fait naître une façon tout à fait

singulière de percevoir les réalités du monde, autrement

dit, une ontologie relative au monde occidental appelée le naturalisme

(Ibid.). Il en appelle alors à repenser avec une nouvelle

intelligence l'étude des manières de composer le monde par le

biais d'un détour ontologique ne prenant pas en considération la

dissociation nature/culture pour base de lecture. Ce détour a pour but

de mettre en évidence les origines de l'identification du monde des

collectifs enquêtés, afin de saisir la forme profonde et

générale de leurs interactions avec les êtres, humains et

non-humains, qui le compose (Ibid.). Philippe Descola innove ainsi et

abouti à une science générale des êtres et des

relations se portant au-delà de la science sociale en intégrant

à la fois la philosophie, l'éthologie, la sociologie, la

psychologie, l'écologie, les sciences historiques, la

cybernétique. (Ibid.).

Eduardo Kohn cherche à s'émanciper de

l'interprétation anthropocentrée des sciences sociales d'une

toute autre manière. En s'appuyant sur la théorie

sémiotique de Charles Sanders Peirce, l'anthropologue canadien aborde

une anthropologie au-delà de l'humain en instaurant un cadre

interprétatif novateur, basé sur une interprétation

sémiotique des phénomènes. Tout comme Philippe Descola, il

évolua auprès d'un peuple amazonien, les Runas, pendant quatre

ans, et inscrivit ses observations dans le débat entre nature et

culture, entre humain et non-humain (J. Fayer, 2018). En revanche, il pose un

cadre théorique surplombant l'interprétation symbolique

8

descolienne et étend à l'ensemble du vivant la

capacité d'interprétation, de représentation et de

pensée, de sorte que tout être vivant animé est

considéré comme un sujet actif et individuellement conscient,

qu'il nomme un « soi » (E. Kohn, 2017). S'inspirant de la tradition

nord-américaine, Eduardo Kohn projette ainsi la notion de pensée

au-delà de l'humain et montre qu'il existe des formes de pensée

plus grandes que celles des hommes, ce qu'il introduit par la formulation

« les forêts pensent » et ce, dans la mesure où tout

être vivant est capable d'interpréter des signes et d'agir en

conséquence (Ibid.). Néanmoins, une certaine faiblesse

structurelle et un flou conceptuel (J. Fayer, 2018) lui ont été

reproché mais l'originalité de son approche amène une

toute nouvelle réflexion sur les cadres de l'analyse anthropologique et

permet de repenser ses modes d'observations.

b. L'intérêt pour l'objet forêt dans le

courant de l'anthropologie de la nature

Ces auteurs emblématiques de l'anthropologie de la

nature ont pour projet de repeupler les sciences sociales avec les non-humains,

entendus comme tout être animé tel que les plantes, les animaux

non-humains ou les esprits. Or, lorsque l'anthropologie vient à

s'intéresser à l'objet forêt, c'est un ensemble complexe et

diversifié de non-humains qu'elle aborde à travers l'étude

des peuples humains et non un ensemble homogène et palpable.

Il existe près de mille cinq cents groupes humains en

forêt équatoriale, et chacun d'entre eux adopte des modes de vie

spécifiques en relation avec l'écosystème forestier (S.

Bahuchet, 1993). Ils en dépendent, autant que la forêt est

marquée par leur passage depuis des millénaires, de sorte

qu'« il n'y a pas de forêt vierge » (Ibid., p. 11). La

forêt cristallise un ensemble de relations constantes entre humains et

non-humains, qui suggère que l'un ne peut être pensé sans

l'autre. De ce constat d'inter-relation et d'interdépendance semble

naître l'intérêt des anthropologues de la nature pour la

forêt.

Par ailleurs, si la plupart des recherches contemporaines

rattachées au courant de l'anthropologie de la nature concerne les

forêts équatoriales et, plus précisément, les

peuples forestiers, c'est, je crois, par un soucis de tradition anthropologique

qui a longtemps posé comme légitime l'étude des

sociétés dites non-modernes, des sociétés de

l'ailleurs, voire primitives et sauvages, porté et alimenté par

l'idéologie évolutionniste (P. Descola, 2017). Et bien que les

débats liés à l'idée de Grand Partage tendent

à dépasser les conceptions eurocentriques et anthropocentriques

de la lecture des réalités sociales (Ibid.), le poids de

la tradition se ressent dans

9

le choix des terrains anthropologiques, bien souvent

porté sur un ailleurs lointain, sur un peuple autre et

marginalisé (R. Hardin, 2005), présenté comme isolé

du monde.

2. Aborder la forêt en anthropologie

La singularité de l'objet forêt suggère

une certaine appropriation par les sciences sociales, différente mais

pas tout à fait étrangère à la définition

des sciences dures, afin de comprendre les phénomènes multiples

qui le sous-tendent. Il n'est pas simple d'en délimiter les contours, ou

de lui donner des caractéristiques précises et strictement

définies ; mais il est nécessaire de clarifier l'approche

adoptée par les sciences sociales et la manière dont la

forêt sera abordée dans cette étude, à la fois pour

poser le cadre théorique de la recherche mais aussi pour mieux cerner

son sujet.

a. La forêt : un objet d'étude à angles

multiples

Aujourd'hui, il nous paraît évident que la

forêt est loin de se limiter à une juxtaposition d'arbres, mais

bien à une association de plantes et d'animaux, au sein de laquelle on

observe de multiples interactions (L. Mathot, 2016). Dans le langage des

sciences de la vie, il est question d'une « communauté de plantes

et d'animaux organisée, structurée qui apparaît comme un

ensemble unique possédant des propriétés collectives

» (Ibid. p. 42). Autrement dit, c'est sa constitution biologique

qui prime et donne à voir la forêt comme un système vivant

et autonome, constitué d'une population animale et

végétale dominée par les arbres (G. Michon, 2003).

L'anthropologie, quant à elle, vient ajouter le facteur humain à

cette définition et l'intègre dans la complexité de

l'écosystème forestier, dans la mesure où chaque

forêt connaît un phénomène d'anthropisation, qu'il

soit direct ou indirect (S. Bahuchet, 1993 ; G. Michon, 2003 ; P. Descola, 2005

; C. Larrère, 2015). Et si les anthropologues de la nature s'accordent

plus ou moins sur cette définition généraliste de la

forêt, la plupart y intègre les non-humains invisibles comme

sujets politiques agissant.

Dans les lectures abordées, l'analyse anthropologique

de l'objet forêt porte généralement sur le symbolisme et

les significations que lui donnent les sociétés humaines à

travers une démarche visant la compréhension de la

pluralité des visions de la forêt existantes en ce monde.

Autrement, comme se conçoit la forêt selon telle ou telle culture

?

10

Pour ce faire, les angles d'approche sont multiples et

s'entrecroisent. L'étude des modes de classification linguistique, en

s'inspirant de la terminologie langagière et de la catégorisation

des forêts adoptée par les collectifs observés (G. Michon,

2003 ; F. Brunois-Pasina, 2004 ; P. Kialo, 2005 ; P. Descola, 2005 ; S.

Froidevaux, 2007) est une approche pertinente pour aborder les

représentations et les perceptions de la forêt. A celle-ci

s'ajoute la lecture de l'expression symbolique contenue dans les pratiques

sociales, les usages et les modes de vie des collectifs (F. Brunois Pasina,

2004 ; P. Kialo, 2005 ; P. Descola, 2005, 2009 ; E. Kohn, 2017).

L'objet forêt s'analyse également sous la focale

plus large des ontologies humaines, notamment de l'animisme, vision du monde

dans laquelle chaque forme d'être visibles et invisibles constitue un

collectif à part et est perçu comme un individu qui entretient

des rapports (de continuité intérieure et de discontinuité

physique) avec l'être humain (P. Descola, 2000-2001, p. 564). Cette

perspective est commune et constante aux écrits de Philippe Descola et

de Florence Brunois-Pasina ; elle permet de nommer l'univers forestier

par-delà le monde visible et de questionner les visions naturalistes

occidentales. De la même manière, Eduardo Kohn s'intéresse

à l'animisme, mais plutôt que de l'attribuer aux humains, il fait

glisser cette conception du réel vers son objet d'étude, par le

biais d'une analyse sémiotique novatrice bien que complexe. Il parle

alors d'un animisme de la forêt, en ce sens où la forêt

pense à sa manière, tout comme le fait singulièrement tout

être vivant, et avec laquelle l'être humain peut penser (E. Kohn,

2017).

Il est important de noter que malgré cette

prévalence d'une lecture anthropologique de la forêt portée

sur les ontologies humaines, la dimension invisible de l'espace forestier peut

être abordée en dehors de ce champ. L'anthropologue gabonais

Paulin Kialo, dans l'Anthropologie de la forêt (2007), traite du

monde invisible de la forêt, et notamment des génies, par

l'intermédiaire de l'imaginaire et des croyances des Pové, peuple

gabonais, sans pour autant les inscrire dans une ontologie animiste bien qu'il

nous partage que « la forêt invisible est celle qui imprègne

l'imaginaire [des Pové] et qui donne sens aux éléments de

l'écosystème forestier » (P. Kialo, 2007, p. 96). En

dépit de son attachement à l'anthropologie structurale

d'André Georges Haudricourt, Paulin Kialo tire des conclusions dualistes

semblables à celles des anthropologues pensant les ontologies. Par

exemple, Florence Brunois-Pasina, inspirée des concepts d'Augustin

Berque et de Philippe Descola, voit dans le peuple animiste Kasua de

Nouvelle-Guinée une conception de la forêt « avec-soi »,

et non « pour-soi » comme c'est le cas chez les naturalistes (F.

Brunois-Pasina, 2004, p. 105) ; tandis que Paulin Kialo distingue une

population « pro-forêt », les Pové, et une population

« anti-forêt », les exploitants forestiers issus de culture

européenne (P. Kialo, 2007). Ainsi, si l'approche de ces anthropologues

diffère, l'un favorisant une lecture ontologique quand

11

l'autre se contente de lire les pratiques sociales et les

représentations, ils finissent tout deux par émettre une

réflexion similaire sur la diversité des visions de la

forêt.

b. Manières d'aborder la forêt dans cette

étude

Cette étude concerne les visions de la forêt du

collectif Jaguar Rescue Center et cherche à s'inscrire dans la

lignée offerte par l'anthropologie de la nature. Pour l'aborder, il est

nécessaire de présenter la construction de l'objet forêt

selon des termes précis. En m'appuyant sur les lectures

précédemment évoquées et sur le terrain

ethnographique, je tâcherai de traiter la forêt comme un

écosystème1 particulier dominé par les arbres,

intégrant humains et non-humains, dont l'image est propre à un

collectif et dépend d'une construction mentale modulée par les

rapports sociaux, les pratiques, les modes de vie, le symbolisme et

l'imaginaire de ce collectif. En ce sens, l'objet forêt sera lu comme un

espace hautement socialisé dont les représentations

dépendent de la particularité culturelle des

sociétés.

Si l'objet forêt est lisible selon divers angles

anthropologiques, l'approche favorisée ici sera l'analyse des pratiques

sociales du Jaguar Rescue Center. Il s'agira alors de comprendre les rapports

entretenus avec l'écosystème forestier à travers cet angle

d'étude, en s'inspirant des démarches de Philippe Descola, de

Florence Brunois-Pasina et de Paulin Kialo, car les pratiques sociales

dessinent certaines logiques inhérentes aux systèmes de

représentations (P. Kialo, 2007) et sont, je pense,

révélatrices de certains traits conceptuels relatifs à la

vision du monde des collectifs.

Par ailleurs, si l'analyse des rapports sociaux entretenus

à travers les pratiques sociales sera le coeur de ce travail, l'objet

forêt va être abordé à travers la dimension

discursive de l'imaginaire européen, du fait de l'appartenance du

collectif Jaguar Rescue Center à celui-ci (que je préciserai dans

la partie suivante). Dans cet imaginaire, la forêt est ambivalente et

plurielle. D'ailleurs, le terme en lui-même est générique

et détient, par conséquent, une certaine faiblesse terminologique

(G. Michon, 2003).

En effet, il désigne à la fois un lieu de

refuge, d'introspection, de recueillement, ou un espace de loisir, mais aussi

un espace inhospitalier, sauvage ou un espace d'enchantement (S.

1 A noter que le terme « écosystème»

est un outil conceptuel qui permet d'analyser et de représenter la

complexité du vivant par son niveau d'organisation le plus

élevé. Lorsque l'on parle d'« écosystème

», il s'agit de désigner l'ensemble des êtres vivants

composé entre autres de communautés végétales et

animales interdépendantes, en relation avec le milieu physique

environnant (L. Mathot, 2016, pp 133). En d'autres termes, le terme

écosystème forestier désigne la relation entre la

biocénose (très diversifiée où domine les

espèces végétales) et le biotope de la forêt

(déterminé géographiquement et par ses conditions

écologiques).

12

Froidevaux, 2007). C'est également un lieu de ressource

et un symbole de richesse économique, et selon de récentes

perspectives, un réservoir patrimonial des cultures humaines, de

biodiversité et d'oxygène, en outre, un espace à

protéger (Ibid.). De plus, les discours scientifiques

contemporains viennent apporter une nouvelle dimension à ce que l'on

nomme forêt en Europe : celle d'un réseau d'être vivants

interconnectés et complémentaires qui communiquent et ressentent

(P. Wohlleben, 2017). Cependant, cette perspective des sciences de la vie

écarte l'humain, se focalisant sur sa nature intrinsèque et son

existence propre et indépendante (G. Michon, 2003). Alors, comment le

collectif du Jaguar Rescue Center construit la forêt face à cette

pluralité terminologique ? C'est par cet angle d'approche ajouté

à celui de l'analyse des rapports sociaux que je tâcherai

d'aborder la forêt dans cette étude.

13

II. LA FORÊT DE LA CEIBA ET

SES PROTAGONISTES

La dimension générique du terme forêt ne

fait pas de distinction sur ses caractéristiques micro-régionales

(R. Hardin, 2005). Pourtant, elle est présente sur près d'un

tiers des terres émergées et possède des

caractéristiques diverses, éloignées de

l'universalité que suggère sa terminologie. Celle qui concerne

notre enquête se localise entre le Tropique du Cancer et

l'Équateur, dans un pays d'Amérique Centrale, le Costa Rica, et

se rattache au grand ensemble des forêts équatoriales,

qualifiées de denses et humides (S. Bahuchet, 1993).

Elle est nommée La Ceiba par le collectif du Jaguar

Rescue Center, qui a privatisé ces terres forestières il y a une

dizaine d'années dans le cadre de leur projet de réhabilitation

des animaux costaricains. Au sein de ce territoire de quarantaine-neuf

hectares, délimité par des frontières parfois visibles

mais le plus souvent invisibles, une micro-société

particulière se dessine, qui intègre humains et non-humains dans

son collectif.

Afin d'aborder ce terrain ethnographique particulier, il est

nécessaire d'introduire La Ceiba en évoquant les

caractéristiques particulières de ce que l'on nomme forêt

dense équatoriale et son ancrage dans le territoire costaricain. C'est

ensuite à travers un portrait ethnographique portant sur le collectif du

Jaguar Rescue Center et sur la forêt, que je rendrai compte de la

construction du terrain, en évoquant notamment les

caractéristiques constitutives de La Ceiba et les logiques structurelles

du Jaguar Rescue Center2.

1. Terrain d'enquête : La Ceiba

a. Généralités botaniques sur les

forêts équatoriales au Costa Rica

La forêt n'est pas immuable, elle change et

évolue constamment selon des facteurs internes ou externes, allant des

phénomènes anthropiques jusqu'à l'action des plus maigres

champignons formant le mycélium, en passant par les conditions

topographiques. D'un point de vue scientifique, ce sont principalement les

éléments climatiques locaux (notamment en terme de

température et de pluviosité) et l'action du sol qui

déterminent les caractéristiques d'une forêt (Y. Bastien,

M.

2 Régulièrement désigné par

l'acronyme JRC dans la suite de ce travail

14

Bournérias, 2020). Mais si ceux-ci sont

représentatifs, ils ne sont pas suffisant à déterminer

l'implantation d'un type forestier. Les êtres vivants qui constituent la

forêt et vivent en son sein (les humains, les non-humains animaux et les

non-humains végétaux) exercent « une influence

considérable sur le peuplement forestier, et aussi sur son

évolution » et l'action humaine est « inséparable de

l'étude de l'évolution forestière »

(Ibid.).

Le Costa Rica bénéficie d'un climat tropical

défini par la chaleur, la permanence des températures et par des

saisons pluviométriques (F. Hallé, 2010, pp. 68-pp73) ; et «

bien qu'il y fasse chaud et lumineux, le temps ne ressemble pas à

l'été en Europe, encore moins au printemps »

(Ibid., p. 79), en effet l'air y est très humide, contrairement

à ce que l'on peut ressentir dans nos latitudes.

De ce climat particulier résulte des forêts tout

à fait singulières, tantôt appelées forêts

denses tropicales, en référence au climat, tantôt

forêts denses équatoriales, en référence à

leur situation géographique. Ces forêts sont

caractérisées ainsi en raison de la densité des

végétaux constituant leur écosystème et

l'humidité atmosphérique résultant du climat

régional. En termes botaniques, leur structure est rendue compte par les

différentes strates de végétation qui la composent, que

l'on assimile au niveau maximal d'expansion des végétaux

forestiers.

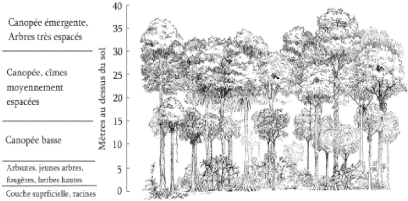

Figure 1: Niveaux de stratification en forêt

équatoriale (Source: N. Cauwe, 2008)

Si les strates de végétation sont difficiles

à délimiter dans le cas des forêts denses

équatoriennes, dans la mesure où elles se superposent (Y.

Bastien, M. Bournérias, 2020), les scientifiques en dénombre cinq

: une strate de végétaux « géants » (hauts de

quarante à cinquante

15

mètres), une strate d'arbres plus petits (de quinze

à vingt-cinq mètres)3, une strate arbustive

formée par les jeunes arbres et les buissons, une strate herbacée

et la strate cryptogamique, principalement composée de champignons

(Ibid. ; Figure 1, p.14).

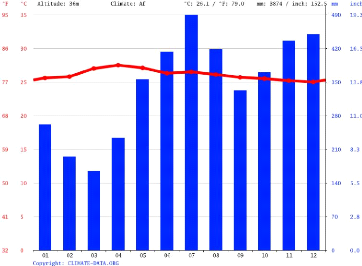

La Ceiba se situe dans la région de Limon, à

quelques kilomètres de Puerto Viejo. Elle bénéficie d'une

pluviométrie forte, allant jusqu'à plus de trois mètres

par an (Figure 2, p.15), et rentre dans la sous-catégorie des

forêts denses équatoriales. Dans le langage scientifique, elles

sont appelées forêts denses sempervirentes (toujours vertes) ou

ombrophiles (se développant dans une région pluvieuse) (J-P.

Lanly, H-F Maître, 2020). Toutefois, dans cette étude, le terme de

forêt dense équatoriale sera employé, afin d'éviter

la charge sémantique contenu dans le terme tropical et la

complexité des termes issus du discours scientifique.

Figure 2: Diagramme ombrothermique attestant de la moyenne

des données de température et de précipitation

récoltées entre 1982 et 2012 dans la ville Puerto Viejo (source :

climate-data.org)

3 Les végétaux de ces deux strates sont

entremêlés à des lianes et sont garnis d'épiphytes

(fougère, orchidées, broméliacées, etc.) (Y.

Bastien, M. Bournérias, 2020).

16

b. L'inscription de La Ceiba dans le Refuge national de vie

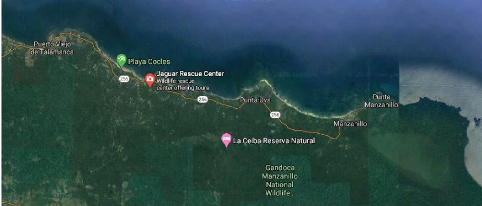

sylvestre Gandoca Manzanillo

Au Costa Rica, un peu plus du quart du territoire est

géré par une instance gouvernementale, le SINAC4, qui

institue des « aires sylvestres protégées » ou des

« aires de conservation » (N. Raymond, 2007 ; Figure 3, p.16). Les

aires constituées sont soumises à une catégorisation

précise délimitant différentes zones auxquelles

s'appliquent des politiques de gestion et de juridiction particulières.

L'institution de ces zones a débuté par la promulgation de la

Ley Forestal 4465, en 1969 (Annexe 1), et fût

complétée par la Ley de Biodiversidad 7788, en 1998. Ces

lois ont donné naissance à des parcs nationaux, des

réserves biologiques, des réserves forestières, des zones

protégées, des zones humides et des refuges de vie sylvestre

(Ibid. ; Annexe 1) et ont introduit le concept de conservation

dans le discours politique.

Figure 3: Carte des zones sylvestres protégées

et des couloirs biologiques (source: SINAC, 2016)

4 Le Système National des Aires de Conservation,

créé en 1989, une instance gouvernementale rattachée au

département du MINEA, le ministère de l'environnement et de

l'énergie, créé en 1986. Cette instance est chargée

de la gestion des nombreuses zones protégées du territoire.

17

Depuis plus de 2000 ans, l'humanité protège des

sites, des forêts et des écosystèmes (C. Guilleux, 2018).

Aujourd'hui, les aires protégées sont devenues une composante

essentielle de la stratégie de conservation de la biodiversité

(C. Guilleux, 2018), concept émergeant à la fin du XXe

siècle, en lien avec les préoccupations sociales contemporaines

et l'idée d'une « crise environnementale » (F, Drouilleau,

2015 ; R.Dumez, M. Roué, S. Bahuchet, 2014). La gestion

réglementée des espaces au Costa Rica est éminemment

politique, et semble imposer des changements économiques,

environnementaux et sociaux qui viennent bouleverser les dynamiques

territoriales (C. Guilleux, 2018).

A l'époque de la promulgation de ces lois, en

Amérique Centrale, la grande majorité des forêts

étaient surexploitées (J-P. Lanly, H-F Maître, 2020). Au

Costa Rica, le taux de déforestation allait croissant dès les

années 70, atteignant 89 % en 2000 (Fournier, 1991 ; N. Raymond, 2007).

Ce phénomène, a été si intense que la

pérennité des aires protégées fut

questionnée (N. Raymond, 2007, 8). La création et le maintien des

aires protégées participent ainsi à la transformation du

territoire (C. Guilleux, 2018, Dery, 2007 ; Depraz, 2008), soulève des

questions éthiques et philosophiques quant à la viabilité

et la pertinence de leur existence (C. Guilleux, 2018), et révèle

une vision particulière du monde vivant, que je tâcherai

d'entrevoir dans le troisième axe de ce travail.

Le gouvernement du Costa Rica gère à

présent près de cent soixante zones protégées

réparties dans onze secteurs de conservation régionales plus

larges. L'aire qui intéresse cette étude concerne les refuges

nationaux de vie sylvestre, comptés au nombre de neuf. Cette

catégorisation correspond à des terres délimitées

dont la priorité politique est la protection, la conservation, la

croissance et la gestion des espèces de la faune et de la flore sauvage,

selon la Ley Forestal de 1969 (Annexe 1). Je m'intéresserai ici

au refuge de Gandoca-Manzanillo, dans lequel se situe la forêt dense

équatoriale de La Ceiba (figure 4, p.18).

Situé sur la côte caraïbe sud-est, à

la frontière du Panama, le refuge national de vie sylvestre

Gandoca-Manzanillo est un refuge de type mixte, qui s'étend sur 4,436

hectares de zone maritime et sur 5,010 hectares de terre (SINAC, 1996). Il a

été créé le 29 octobre 1985, à l'issu du

décret exécutif n°16614-MAG, et fait parti du secteur de

conservation de la caraïbe. Hormis la partie maritime, le refuge

connaît une seule unité biotique, la forêt dense

équatoriale, qui s'étend sur une surface relativement plane, dont

l'altitude maximale est de cent quatre vingt cinq mètres (Ibid.).

18

Parmi les espèces végétales dominantes,

on trouve notamment le cativo (prioria copaifera), le sangrillo (pterorcarpus

officinale) et le carapa (carapa guianensis) auxquelles s'additionnent une

multitude d'espèces endémiques (dont l'amandier, dipteryx

panamensis). Cette forêt renferme également une grande

diversité d'espèces animales comprenant parmi d'autres, le singe

hurleur (allouatta palliata), le singe araignée (ateles geoffroyi), le

singe capucin (cebus capucinus), des grands aras verts (ara ambiguus), diverses

espèces de toucan et une multitude d'espèces d'amphibien et de

reptiles (Ibid.).

Figure 4: Localisation de La Ceiba, au sein du Refuge de vie

sylvestre Gandoca-Manzanillo (source: ACBTC, 2014)

Le Refuge de Gandoca-Manzanillo n'est pas exclusivement

l'affaire du domaine public. Son territoire forestier comprend des petites

zones privées, qui sont gérées individuellement par leurs

propriétaires. L'existence des réserves privées est

courante au Costa Rica, elles sont nombreuses et souvent dédiées

à des activités écotouristiques (N. Raymond, 2007). La

Ceiba se trouve être l'une de ses zones : située au coeur du

Refuge, elle appartient à la fondation du JRC, dont le fondateur a

acheté les terres avec l'aide financière de ses pairs en 2014.

19

c. La Ceiba

Figure 5: Topographie de La Ceiba (source: M. Borros,

)

Le territoire privé de La Ceiba est donc situé

dans la zone ouest du refuge national de vie sylvestre Gandoca-Manzanillo et

intègre les mêmes caractéristiques florales et fauniques.

Bien qu'il s'étende sur quarante neuf hectares de zone

forestières humide et dense5, ses frontières ne sont

pas toujours physiquement visibles et délimitées. Officiellement,

le site est accessible par la Paraíso Road, un large chemin caillouteux

perçant la forêt au départ de la route 256, et qui

débouche sur un grand portail arborant l'effigie des

propriétaires (Figure 6, p.20), bordé d'une longue clôture

empêchant son accès libre. Ce passage est le seul endroit

où les frontières de La Ceiba sont marquées ; sur le reste

du territoire, rien n'empêche son accès ni ne le limite, hormis la

dense végétation.

5 D'après les modifications apportés au site

officiel du Jaguar Rescue Center le 18 juin 2020, le JRC possède

aujourd'hui 12 hectares de La Ceiba et a mis en location le reste du territoire

à un tierce. Cette situation peut-être temporaire et pourrait

s'expliquer par une fragilité économique liée à la

fermeture aux visiteurs imposée par l'État dans le cadre de la

pandémie du Covid-19. Mais ceci reste à vérifier sur le

terrain.

20

Figure 6: Portail d'accès à La Ceiba (source:

E. Rizzon, 2018)

Passé ce portail, c'est un territoire nettement

anthropique traversé par une rivière qui se dessine. Les

aménagements sont multiples et comptent un garage, un pont, un chemin

dallé (Annexe 6) ; sur le camping site (Figure 5, p.19) se

trouve trois hébergements, un lieu de restauration, une tour de fer,

plusieurs enclos et des aménagements pour les animaux non-humains du

collectif. Pour implanter ces dernières infrastructures, l'environnement

a été modifié par un éclaircissement des zones

où la végétation se devine anciennement dense. Des

étroits cours d'eau ont également été

détournés afin de former des mares.

Une colline marque une certaine frontière invisible

entre cette zone de vie quotidienne humaine qu'est le camping site et

la dense forêt. Au delà de celle-ci, les traces de l'homme sont

moins visibles, le chemin dallé s'arrête pour être

remplacé par des sentiers tracés à la machette et battus

par les passages répétitifs des humains et des animaux

non-humains. De petites zones ont tout de même été

déboisées par delà la colline en réponse à

certaines activités anthropiques, comme l'installation d'enclos ou la

mise en place de petits aménagements destinés aux animaux

non-humains du collectif tels que des plateformes. De manière

générale, du moins durant mon séjour au printemps 2019, le

territoire de La Ceiba n'avait pas été entièrement

exploré par le collectif du JRC.

En son sein, humains et non-humains interagissent de

manière singulière, me poussant à dire que La Ceiba forme

un microcosme représentatif d'une certaine vision plus large de la

forêt, corrélée aux représentations et aux

activités humaines qui s'y déroulent.

21

2. Les enquêtés : le collectif du Jaguar Rescue

Center

L'usage du terme collectif fait écho à

la réflexion de Philippe Descola portant sur les méthodes et les

concepts d'étude des sciences sociales. Par une tentative de refonder

l'unité de leur analyse, il se détache des concepts de

société, de communauté et de culture, tout aussi abstraits

que chargés de sens multiples, et définit le terme collectif

comme « une forme stabilisée d'association entre des êtres,

[humains et non-humains], qui peuvent être ontologiquement

homogènes ou hétérogènes, et dont aussi bien les

principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont

spécifiables et susceptibles d'être abordés

réflexivement par des membres humains de ces assemblages » (P.

Descola, 2018, pp. 130-131).

Ce terme permet d'intégrer les non-humains dans les

groupes sociaux et de les considérer comme des sujets politiques

agissants. C'est à travers cette idée que le collectif du Jaguar

Rescue Center sera abordé, dans la mesure où la diversité

des êtres le composant intègre à la fois humain et

non-humain dans sa manière de faire monde.

a. Généralités sur la fondation du

Jaguar Rescue Center

Le JRC est officiellement né en 2008. D'un point de vue

juridique, c'est une fondation privée à but non lucratif, dont

l'objectif principal est la conservation de la faune endémique. Le

couple fondateur est formé par d'anciens employés du zoo de

Barcelona, la primatologue d'origine catalane Encar Vila Garcia, et

l'herpétologiste Sandro Alviana d'origine italienne

(décédé le 28 février 2016). Selon les termes

d'Encar Vila Garcia, leur volonté était « d'offrir un refuge

pour les animaux »[traduction personnelle], son rêve depuis sa

jeunesse, et c'est en tant que spécialiste des primates et pour

rejoindre son compagnon qui s'y était établi, qu'elle a choisi de

mener ce projet au Costa Rica.

La fondation est définie comme un lieu de

rétablissement pour les animaux dits sauvages et mis en danger,

souvent par des causes anthropiques (circulation routière, chasse et

trafic illégaux, attaque de chien domestiqués) ou par leur

environnement (abandon, attaque, accident). Elle se décrit

elle-même comme « une maison temporaire ou permanente pour les

animaux blessés, malades ou orphelins [offrant] un service

vétérinaire et des soins 24h sur 24 » [traduction

personnelle]. L'idée d'accueil temporaire va de pair avec leur

activité principale, la réhabilitation, que j'aborderai

dans le troisième axe de cette étude.

22

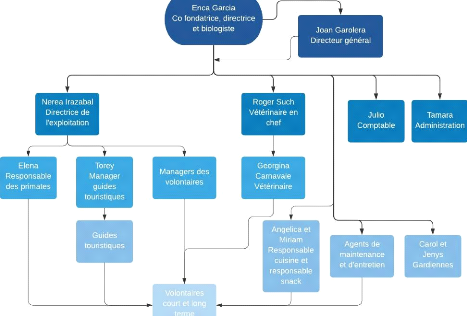

Figure 7: Localisation du Jaguar Rescue Center, en rouge, et

de La Ceiba, en rose (source:

googlemaps.com)

Le centre principal du JRC se trouve à quelques

kilomètres de La Ceiba, dans la zone caraïbes au sud-est du pays,

proche de la route 256 (Figure 7, p.22). Au fur et à mesure des

années, la propriété de Sandro et d'Encar s'est largement

agrandie et couvre à présent environ vingt-deux milles

mètres carrés. Quotidiennement, la structure peut accueillir

près de cent soixante animaux non-humains, et autant d'individus

humains.

Un grand nombre d'espèces animales endémiques,

placées en captivité ou en semi-captivité, s'y trouve et

compte des mammifères, des reptiles et des volatiles.

Généralement, ces animaux non-humains sont découverts par

la population locale et sont amenés au centre ou

récupérés par celui-ci. Ils vont alors être

nommés, soignés et dans la mesure du possible,

relâchés selon le processus de réhabilitation. Il

s'agit de paresseux à deux doigts (choloepus didactylus) et

à trois doigts (brasypus tridactylus), de cerfs à queue

blanche (odocoileus virginianus leucurus), d'ocelots (leopardus

pardalis), de margays (leopardus wiedii), d'agoutis

(dasyprocta), de collard-peccaries (pecari tajacu), de

différentes espèces de singes (hurleur, araignée et

capucin), de chevaux, d'écureuils, de ratons laveurs du Nord

(procyon lotor), d'opposums (caluromys derbianus), de grisons

(galictis vittata), d'armadillos (dasypus novemcinctus), de

kinkajous (potos flavus), de caïmans (caiman

crocodilus), diverses espèces de serpents, de crocodiles et de

lézards, et différentes espèces d'oiseaux dont des

toucans, des perroquets, des rapaces.

Par ailleurs, les humains y sont également nombreux.

Une dizaine d'individus sont salariés et forme une équipe

permanente, structurée et dirigée par Encar Vila Garcia (Annexe

2). Chacun d'eux ont un rôle défini et des tâches

quotidiennes précises. A ce nombre s'ajoute une trentaine

23

d'autres individus, les volontaires, qui intègrent le

JRC via un programme de volontariat-payant pour une durée

déterminée qui s'étend habituellement de un à six

mois. Ces derniers sont là pour aider les salariés, ils sont

polyvalents et suivent des directives quotidiennes diverses mais

répétitives. Ils ont un statut particulier dans la fondation, par

leur passage éphémère, leur caractère

interchangeable et l'apport financier qu'ils représentent, que je

tâcherai de questionner dans le troisième axe. A ces membres

s'additionnent alors les milliers de visiteurs se rendant au JRC chaque

année, attirés par la découverte de la faune locale.

b. Le Jaguar Rescue Center, un zoo nouveau ?

Si l'on s'attache à la définition que donne le

JRC de lui-même, il est décrit comme un centre de sauvegarde ou un

refuge pour les animaux menacés. Pourtant, les pratiques touristiques

qui y sont menées et l'exhibition quotidienne de certains

animaux6 au grand public (placés soit en captivité

dans des enclos soit en semi-liberté dans des parcs surveillés),

posent la question de son attachement aux pratiques habituelles

appliquées dans les zoos. En effet, la Ley de conservación de

la Vida Silvestre de 1992 (loi de conservation de la vie sylvestre en

français), stipule que tout centre de sauvegarde doit être

fermé au public, or ce n'est pas le cas du JRC, et, dès lors que

la structure détient des animaux et rend possible sa visite moyennant

une contribution financière, il est doté du statut de zoo (Annexe

3).

Cependant, les textes de la juridiction costaricaine ne

permettent pas de classer le Jaguar Rescue Center strictement dans la

catégorie de zoo, ou dans celle de centre de secours, dans la mesure

où ses pratiques concernent les deux parties (Annexe 3). Il

détient alors une position ambiguë, le faisant pencher dans l'un ou

dans l'autre selon l'opinion. Tout de même, il ne peut échapper au

statut de zoo, malgré ses efforts pour s'en extraire, tant les aspects

communs avec la définition donnée et la réalité du

site lui font écho.

Par ailleurs, si l'on accorde un regard aux conceptions

évolutionnistes, la conservation semble être devenue une mission

essentielle des parcs zoologiques de ce siècle, dont l'activité

ne se limite plus à l'exhibition (J-L. Berthier, 2020 ; Figure 8,

p.24).

6 Notons que les s animaux non-humains ne sont pas tous

livrés à une exhibition, malgré que cela ne concerne que

les animaux fragilisés pour lesquels une telle pratique aurait un effet

perturbateur direct sur leur bien-être ou sur leur réintroduction

future.

24

Figure 8: Regard évolutionniste sur les termes et les

fonctions donnés à ce que l'on nomme couramment zoo (source:

Encyclopedia Universalis)

Le Costa Rica ayant exigé la suppression des parcs

zoologiques publics en 2013, transformant ceux du territoire en jardin

botanique, l'existence même de ces lieux privés questionne les

logiques ontologiques auxquelles ils se rattachent. En effet, si la

frontière homme-animal est au coeur du dispositif des zoos (E. Leroy,

2018 ; J. Estebanez, J-F. Staszak, 2012), c'est la différence

d'intériorité présente dans l'ontologie naturaliste, dans

lequel s'inscrit l'Occident et l'Europe (Descola, 2005 ; C. Larrère,

2015), qui semble rendre possible l'émergence de ces lieux

(Ibid.).

Par leurs anciennes fonctions, les fondateurs du JRC sont

imprégnés de certains codes rappelant les institutions

zoologiques européennes (E. Leroy, 2018). Involontairement ou non, ils

semblent avoir exporté leur conception et leur manière d'agir

avec les animaux non-humains sur le territoire costaricain, ainsi que leurs

perspectives en matière de conservation de la faune et de la flore

(rappelant malheureusement certains traits issus du colonialisme). C'est sans

compter que la majeure partie des humains du collectif, salariés,

volontaires ou visiteurs, sont également d'origine européenne et

habitués à ces pratiques (Ibid.).

Le Jaguar Rescue Center, semble ainsi se construire entre le

zoo classique et « le centre de secours » [traduction personnelle du

terme centro de rescate, employé dans la juridiction]. Tout

de

25

même, il semble inverser la logique des zoos classiques

: plutôt que d'amener certaines espèces animales en Europe dans un

objectif d'exhibition, ce sont les européens qui se déplacent

dans leur environnement d'origine dans un objectif de sensibilisation.

c. Le collectif à La Ceiba

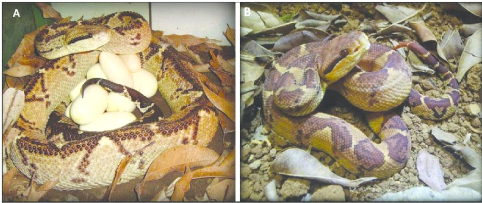

La Ceiba est nommée ainsi en hommage au très

vieil arbre ceiba pentandra (Annexe 4) y résidant, et

représente aujourd'hui une annexe au centre principal. Bien que le site

soit difficile d'accès et manque de réseau satellite, les humains

qui y résident sont en contact permanent avec la base centrale,

située à quelques kilomètres, et les mêmes logiques

structurelles s'appliquent.

Dans l'imaginaire du collectif, la parcelle de forêt est

décrie comme la « station de libération en forêt

primaire » [traduction personnelle]. Il s'agit, toujours selon les termes

du collectif, du site où le JRC relâche les animaux non-humains

qu'il accueille, mais aussi, selon le processus de réhabilitation

mis en place, d'un site de ré-habituation de ces derniers

à leur environnement d'origine, concept que je tâcherai

d'expliquer plus loin.

L'ayant évoqué plus tôt, il est inutile de

rappeler la diversité des espèces qui compose cet

écosystème forestier. Cependant, cette diversité vient

s'élargir avec l'arrivée du Jaguar Rescue Center. En effet, cette

implantation nouvelle implique une légère modification de son

écosystème, qui ne peut plus, dès lors, être

conçu sans les humains. Les aménagements structurants à

présent une partie de ces terres, comme évoqué plus

tôt, sont relatives aux activités du collectif et viennent combler

le besoin d'infrastructures pour la vie quotidienne et le passage des humains

(maisons, sentier dallé, restaurant, garage etc.) et des animaux

non-humains (enclos).

Les humains résidant quotidiennement à La Ceiba

sont peu nombreux et excèdent rarement dix individus. Ils se rattachent

tous au collectif du JRC et composent une population allogène au

territoire. Durant mon séjour, ils étaient sept : Auger,

d'origine catalane, et Ashley, d'origine anglaise et espagnole,

managers-employés assignés à la gestion de La Ceiba, une

famille du Panama (un couple et deux filles adolescentes que je n'ai

malheureusement pas eu l'occasion d'aborder) dont les parents étaient

également salariés, et une volontaire, Manuella, d'origine

catalane, engagée pour six mois au sein du collectif.

D'autres résidents se comptent parmi le collectif du

JRC à La Ceiba, à savoir, les animaux non-humains. Plus nombreux

que les êtres humains, ils étaient une vingtaine durant mon

séjour, comprenant des individus en semi-liberté ou en

captivité temporaire dans les enclos (cinq raton-

26

laveurs, quatre singes hurleurs, un écureuil et deux

ocelots), des individus en liberté (quatre perroquets verts), et

d'autres encore, résidant dans les enclos à des fins

d'élevage (une trentaine de rats). Hormis les rats, chaque individu se

voyait attribué un nom par les membres humains du collectif.

A ces résidents, s'ajoutent les volontaires de courte

durée, dont je faisais partie, et les visiteurs. Chaque semaine, un

nouveau groupe de volontaires (de deux à six personnes) étaient

conduits sur le site. Si j'ai choisi de rester trois semaines à La

Ceiba, la plupart d'entre nous ne restait que quelques jours, et leur

séjour dépassait rarement cinq nuits. Quant aux visiteurs, des

visites étaient organisées quotidiennement, ainsi que des

séjours longs, mais leur nombre était restreint à moins de

dix personnes. Le plus souvent, les visites concernait des groupes de deux

à quatre individus.

En définitive, c'est un large collectif d'êtres

humains allogènes et d'animaux non-humains qui s'est implanté au

coeur de ce territoire forestier. Le Jaguar Rescue Center semble alors

constituer un univers social qui lui est propre, invitant à repenser les

modes d'associations possibles entre les êtres.

27

III. CONSERVATION, ÉCOTOURISME, ET

RÉHABILITATION : VISIONS DE L'ESPACE FORESTIER

Le Jaguar Rescue Center ne s'est pas implanté à

La Ceiba par hasard. En tant que collectif, il mène des pratiques

singulières qui, à mesure du développement de sa structure

et de l'augmentation du nombre de ses membres, l'ont mené à

étendre son territoire sur ces terres forestières. Par leur

implantation sur le sol costaricain, les membres du JRC véhiculent une

ontologie intégrant une vision du monde forestier particulière,

qui semble se manifester à travers les pratiques sociales qu'ils mettent

en place.

Les premières observations de terrain m'ont permis de

faire émerger trois thématiques de recherche liées aux

pratiques menées par le collectif à La Ceiba, à savoir la

conservation, l'écotourisme et la réhabilitation. A travers

l'analyse anthropologique de ces thématiques, rendue compte notamment

par des éléments discursifs, je tâcherai de dégager

une problématique pertinente tournée vers la détermination

et la compréhension de la manière dont le Jaguar Rescue Center se

représente la forêt.

1. Les champs thématiques issus des premières

observations de terrain

La construction suivante des champs thématiques

liés à cette étude provient des premières

observations de terrain réalisées entre le 25 mars et le 14 avril

2019, et ont été complété par les données du

site internet du JRC. La pré-analyse de ces données sera

tournée vers des questionnements concernant les représentations

et les pratiques du collectif du JRC. Il s'agira alors d'essayer de cerner

anthropologiquement les phénomènes sociaux qui sous-tendent les

diverses représentations de la forêt.

a. La conservation de la forêt

Dans le langage courant, la conservation désigne «

l'acte de maintenir quelqu'un ou quelque chose hors de toute atteinte

destructrice, de s'efforcer de faire durer et de garder en bon état ou

dans

28

le même état [cet individu ou cette chose

]»7. Aujourd'hui, le terme revêt une approche

éminemment politique liée à l'émergence des

discours portant sur la situation environnementale contemporaine, largement

relayée par les sciences naturelles depuis les années 1980 (R.

Dumez, M. Roué, S. Bahuchet, 2014). La conservation est devenue un enjeu

majeur de l'époque, une solution face à l'extinction des

espèces animales et végétales, un moyen essentiel pour

lutter contre ce phénomène contemporain appelé «

crise environnementale ».

Or, les actions de conservation sont des comportements

exclusivement humains (C. Guilleux, 2018 ; Fox, 2006) et tirent leurs origines

d'une vision particulière que les collectifs portent sur le monde vivant

et sur l'environnement (C. Guilleux, 2018). Si l'humanité

préserve des territoires depuis deux milles ans (Ibid.), les

manières de faire et les raisons d'agir sont multiples, dépendent

des diverses manières de faire monde et sont historiquement

situées.

La stratégie la plus répandue menée par

les collectifs environnementalistes pour conserver un espace ou des

espèces se trouve être la délimitation de zones

particulières, intégralement protégées, dans

lesquelles on cherche à limiter la propagation de l'homme. Cette

stratégie provient de l'institutionnalisation du parc Yellowstone en

1872 (C. Guilleux, 2018) et du concept américain de wilderness

(W. Cronon, 2009 ; C. et R. Larrère, 2015), qui, relayant une vision

sacrée de la nature, propage l'idée de « sanctuaire

immaculé où l'on peut, pour quelque temps encore, rencontrer les

dernières brides d'une nature inaltérée, exempte de cette

souillure contagieuse de la civilisation » (W. Cronon, 2009, 6).

Le Jaguar Rescue Center a créé en 2018 La

Ceiba Primary Forest Foundation qui, selon leurs termes, contribue

à la « conservation de la nature sauvage dans la région sud

caraïbe du Costa Rica ». Celle-ci intègre un « programme

de protection de la forêt pluviale tropicale à travers

l'acquisition de territoires stratégiques » [traduction

personnelle]. Voici la manière dont le collectif relate les

événements qui ont poussé son fondateur à prendre

en charge la conservation de ce territoire :

« When our founder Sandro first visited the area,

researching reptiles and amphibians, he was was fortunate (for a herpetologist)

to cross paths with a Bushmaster snake (lachesis stenophrys). With a

conservation status of vulnerable it is the largest and one of the deadliest

vipers in the New World. He took this rare sighting as a divine sign that he

should try to preserve the land where he encountered the Bushmaster from any

future human development. »

7 D'après la définition du Centre National de

Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) publiée en 2012, url :

https://www.cnrtl.fr/definition/conserver

29

Si l'usage de l'expression « Nouveau Monde » n'est

pas sans rappeler le passé colonial et dénote une posture

largement ethnocentrique, parler de « signe divin » est

également surprenant. Selon les termes du collectif, le fondateur Sandro

aurait interprété sa rencontre avec une espèce

endémique de serpent, le lachesis stenophrys (Annexe 5), comme

un signe divinatoire lui confiant la mission de préserver les lieux.

Plus loin, le collectif poursuit :

« Sandro encouraged some environmentalist friends to

visit the area and they were so impressed with the beauty of the local nature

that they joined finances to buy another small piece of neighboring land. Our

only chance of protecting this land from potentially being sold to property

developers is to buy the leased areas ourselves. »

Ainsi, de cette rencontre jugée extraordinaire

découle une volonté d'appropriation du territoire dans l'optique

de le préserver de « tout futur développement humain »

et de « garder [sa] beauté » [traduction personnelle]. Or, ces

terres sont situées dans l'aire de conservation étatique du

Refuge National de Vie Sylvestre et disposaient déjà d'un

principe de conservation local.

Le Jaguar Rescue Center semble alors adopter une posture

salvatrice, se posant comme un acteur légitime de la conservation de ce

territoire costaricain. Ce témoignage pose une question éthique :

l'interprétation d'un signe divin suffit-il à justifier une

appropriation territoriale ? Et, par-delà, une question de

représentation sociale, le mythe d'une nature vierge, de la

wilderness aurait-il conditionné les pratiques de conservation du

JRC ?

En continuité de cette idée, La Ceiba est

fréquemment désignée comme une « réserve

naturelle » [traduction personnelle]. Cette appellation est proche de

l'idée de sanctuaire et fait référence à un lieu

à protéger, un territoire présentant un

intérêt exceptionnel sur le plan biologique ou esthétique,

qui doit être défendu à tout prix de toutes interventions

susceptibles de le dégrader, par des mesures de protection

particulières8. Le JRC semble construire le territoire de La

Ceiba de cette manière. Se posant comme le garant de son maintien en

état, il conçoit la forêt comme un lieu précieux,

méritant une intervention. Comment ce phénomène se

traduit-il en terme de relation humaine entretenue avec l'environnement ?

Par ailleurs, La Ceiba est également nommée

« forêt primaire » [traduction personnelle], selon les termes

suivants :

8 D'après les définitions du CNRTL et de l'INSEE,

publiées respectivement en 2012 et 2016.

30

« Primary forest is classified as an area where there

are no visible indications of human activity and therefore this mature and

untouched property is the ideal place to locally release many of the animals

that arrive at the JRC as it gives them the best chance of a clean and

naturally safe environment with little chance of interaction with humans in the

future. »

Si une forêt primaire est effectivement une

forêt qui ne semble pas avoir été affecté par

l'action humaine depuis deux ou trois siècles (P. Descola, 2014), cette

idée oublie que toute représentation donnée à la

nature est fondamentalement prise dans l'histoire sociale de la

société usant de cette image. Parler de forêt primaire

est une construction culturelle d'une réalité qui se veut

naturelle (W. Cronon, 2009 ; C. et R. Larrère, 2015). Elle

reflète l'idée de forêt originelle, non habitée, ce

qui s'avère être une réalité erronée dans la

mesure où « l'homme a probablement parcouru ou habité toutes

les forêts du monde » (A Schnitzler-Lenoble, 1996 p. 3).

De plus, La Ceiba, compte aujourd'hui de nombreux

aménagements qui ont nécessité un remaniement de l'espace

et, inévitablement, un défrichement d'une parcelle de ces terres

boisées. En ce sens, parler de forêt primaire est-il

toujours viable ?

Et si cette idée rejoint celle de forêt

vierge, de forêt naturelle et sauvage, voire

de jungle, fait-elle également écho au concept de

wilderness ? Par l'usage de cette terminologie, le JRC semble nier son

implantation sur le territoire, son influence sur le paysage et, dans le

même temps, paraît renforcer l'attractivité touristique de

La Ceiba en construisant un imaginaire particulier.

b. L'écotourisme, producteur d'images de la

forêt

Récemment, la société européenne a

vu naître diverses alternatives au tourisme de masse qui s'incarnent dans

les pratiques dites écotouristiques, dont l'objectif est de

restituer une éthique à l'image du tourisme (D. Valayer, 2002 ;

J. Hérault, 2013 ; Manço et Sarlet ; 2008). L'éco-tourisme

s'apparente à un tourisme de nature, et instaure des pratiques

d'observation de la faune et de la flore dans les zones

protégées, non perturbées par l'homme et qui offrent une

grande diversité biologique (J-M. Breton, 2004 ; Blangy, 1993).

L'émergence de cette pratique crée un nouvel imaginaire

porté sur la mystification d'une nature vierge et

immaculée, et se construit en parallèle de la

quête européenne pour une nature non anthropisée,

jugée inexistante sur le continent (C. et R. Larrère, 2015).

Comment expliquer l'émergence de cette nouvelle pratique touristique ?

Cette conception concorde-t-elle avec l'idée de la wilderness

?

31

Le Jaguar Rescue Center s'est emparé de cette forme

touristique afin de pérenniser son implantation et son activité

sur le territoire costaricain. Cette stratégie de financement est loin

d'être un tabou au sein du collectif : « when I see tourists, I

think about money » confiait la directrice d'exploitation Nerea

Irazabal aux volontaires. Peu de questions éthiques se posent, le

tourisme étant considéré comme une nécessité

absolue. D'ailleurs, une stratégie de responsabilisation dirigée

vers de potentiels visiteurs et donateurs prime au sein du JRC :

« Your donations and the income generated from tours

will enable us in the future to keep the beauty of La Ceiba Natural Reserve

available for future generations of animals and humans to enjoy. »

Le JRC offre trois opportunités d'écotourisme

à La Ceiba, à savoir les visites guidées, les

séjours en nuitée, et l'écovolontariat (que je nommerai

volontourisme). Si les visites guidées et les séjours en

nuitée sont des formes « classiques » de tourisme,

l'écovolontariat est une forme récente reposant sur la

participation active du voyageur qui va s'engager auprès de l'organisme

d'accueil pour mener une activité d'intérêt

général (C. Baillet, O. Berge, 2010). Dans le cadre des

programmes de volontariat offerts par le JRC, la contribution du voyageur est

triple : il s'implique à la fois par son travail, par son énergie

mais aussi par son financement (Ibid.). Ce triple engagement n'est pas

toujours bien vu par les volontaires ni par les managers. Manuela, une

volontaire long terme à La Ceiba, me signala son incompréhension

: « for me, it doesn't make any sense, I give my energy and my time, I

think it's enough », et Pablo, lui aussi volontaire depuis plusieurs

mois au JRC, me présenta son indignation à devoir payer pour

travailler à La Ceiba : « because we have to pay, fuck it !

»

Cette participation financière me pousse à

parler de volontourisme. En effet, si Manuela intègre le programme de

volontariat du JRC dans le cadre d'un stage pratique et Pablo par passion pour

les animaux non-humains, la majorité des volontaires y participe afin

d'expérimenter de nouvelles manières de voyager, de sortir de

leur quotidien et de se découvrir à travers la découverte

de nouveaux horizons. Alors, La Ceiba était bien souvent une

étape parmi d'autres du parcours touristique. Nanouk, une jeune suisse,

illustre parfaitement cette figure : voyageant depuis près de quatre

mois en Amérique Centrale, elle s'arrêta au JRC pour un mois, et

me confia être sur la route « to discover the world, meet poeple

and to find [herself] ».

Ainsi, le volontourisme reste fondamentalement une approche

touristique particulière, alternative certes, mais dont la valeur repose

essentiellement sur celle de l'expérience vécue

(Ibid.).

32

Les deux premières offres écotouristiques, les

visites guidées et les nuitées, sont présentées

comme des moments propices à la découverte de la faune et de la

flore et, cherchant à rendre ces pratiques et La Ceiba attractives, le

JRC renvoie des représentations particulières de la forêt

à ses visiteurs, créant un imaginaire touristique particulier.

La notion d'imaginaire touristique cristallise l'ensemble des

représentations se référant au lieu, aux

expériences attendues et aux pratiques qu'elles induisent, ainsi qu'aux

acteurs touristiques, à savoir la population réceptive et la

population émettrice (M. Garvari-Barbas, N. Graburn, 2012). Celles-ci

sont alimentées ou associées à des images

matérielles et immatérielles, telles qu'on les retrouve sur les

réseaux sociaux, le site officiel, les guides touristiques, les

souvenirs, les témoignages, les récits et les anecdotes

(Ibid.). En voici un exemple sous-tiré du site officiel,

concernant les visites guidées de nuit :

« The jungle truly comes alive at night, and on this

magical 2 hour hike led by a professional guide, you will see and hear

nocturnal animals that stay hidden during the day - an experience you won't get

anywhere else. You won't have to go far before you come across frogs, snakes,

opossums and more. The sights and sounds of the jungle at night will surely be

something you'll never forget! »

Dans cet extrait, le collectif utilise à plusieurs

reprises le terme de jungle et évoque le caractère

unique et inoubliable du lieu. Il joue sur l'imaginaire européen, qui,

fort marqué de la distinction entre le sauvage et le domestique (P.

Descola, 2005 ; C. et R. Larrère, 2015), se représente la

jungle comme une nature non apprivoisée et

authentique, qui n'a plus d'existence en soi sur les terres

européennes (C. et R. Larrère, 2015). La notion de jungle

est ainsi une idée, une manière de percevoir

l'écosystème forestier, qui ne décrit qu'une vision

ethnocentrique du monde et non une réalité objective.

Ce récit semble également contenir une notion

implicite, celle de l'exotisme. Situant La Ceiba dans le «

Nouveau Monde » [traduction personnelle], et pointant les espèces

endémiques y régnant, « grenouilles, serpents, opossums et

autres » [traduction personnelle], le JRC participe à la

construction de ce territoire comme un haut lieu de l'exotisme, un

ailleurs lointain, un inconnu fascinant. En effet, l'exotisme renvoie

à une conception asymétrique du monde, issu de la relation et de

la vision que l'Europe porte sur l'ailleurs, et bien souvent sur les pays dits

tropicaux tels que le Costa Rica (J. Estebanez, 2008). Naissante de

l'époque coloniale, cette notion est fort critiquable et

33

doit être manipulée avec soin. Tout de

même, l'exotisme a longtemps forgé notre rapport au monde

et il apparaît que son idée persiste dans l'imaginaire touristique

européen.

D'ailleurs, auprès des volontaires, l'imaginaire

véhiculé par le JRC n'est pas éloigné de

l'idée de jungle. Voici comment il présente La Ceiba

dans le cadre du volontariat :

« The work at La Ceiba is hard but incredibly

rewarding, giving animals another chance at living where they belong, the wild.

You will be working in an environment that is often very hot, humid and wet

with a variety of biting insects (including mosquitoes). The rainforest here

has a lot of wild animals (including venomous snakes and spiders, biting ants,

scorpions etc) so it is important that you are aware of this before committing

to volunteering at La Ceiba. »

La caractère sauvage de l'environnement est

mis en avant, diffusant un imaginaire de la forêt comme un environnement

inhospitalié composé d'espèces animales non-humaines dont

l'image inspire bien souvent la peur ou, plus rarement, la fascination (serpent

vénéneux, araignées, scorpions etc.).

Le JRC adopte ainsi une stratégie d'attractivité

touristique portée sur la valorisation de l'expérience de la

forêt et mystifie l'écosystème forestier en lui-même.

Il met en avant le caractère sauvage et exotique d'une

forêt qui n'a pas son pareil en Europe. Et si le regard que le JRC

cherche à transmettre aux visiteurs connote un imaginaire collectif

proprement européen, qu'en est-il de sa vision réelle de

l'écosystème forestier ?

Il est important d'ajouter que si l'imaginaire ainsi construit

par le JRC se veut attractif et propage des représentations

particulières de la forêt, il s'agit d'une stratégie

marketing visant à embellir la réalité pour la rendre

alléchante, bien que celle-ci repose sur un imaginaire

déjà constitué. Le tourisme à La Ceiba suscitait de

nombreuses controverses, et était souvent perçu comme une

obligation par ses acteurs directs, comme les managers s'improvisant guide

touristique. L'objectif du JRC était de récolter des financements

en affichant une image plaisante de la forêt, et non de coller à

la réalité effective de leurs représentations. Alors,

comment le JRC perçoit-il réellement la forêt ?

34

c. La réhabilitation à travers l'éthique

du care : une instrumentalisation de la forêt

Nous l'avons évoqué, pour le JRC, la Ceiba est

également une « station de relâche en forêt primaire

» [traduction personnelle]. Cette appellation est étroitement

corrélée à l'activité de réhabilitation des

animaux non-humains et réfère à ses deux dernières

étapes protocolaires, la ré-habituation au cadre de vie et la

libération dans l'environnement.

Afin de mieux cerner cet aspect, il est nécessaire de

discuter la notion de réhabilitation. A l'origine, elle désigne

un principe médical visant au rétablissement d'une personne

malade, blessée, ou handicapée afin de la rééduquer

et la réadapter à un mode de vie et d'activité le plus

proche possible de la « normale » (Kamen, 1972). Ce principe est

aujourd'hui appliqué aux animaux non-humains et est devenu une pratique

courante dans le cadre de la conservation et de la protection de ceux-ci, dans

lequel s'inscrit le Jaguar Rescue Center.

La réhabilitation est une conception et une pratique

particulière du soin, qui est, je crois, étroitement liée

à une éthique naissante dans la pensée philosophique et

pratique européenne, l'éthique du care. Celle-ci

suggère « une forme d'engagement [...] vers une autre que soi

», un soucis de l'autre qui, implicitement, conduit à entreprendre

une action de soin, par la saisie des besoins et des préoccupations de

cet autre (J. Tronto, 2009, pp. 142-146). Bien que discutable, la raison de

l'existence du Jaguar Rescue Center réside dans cette attention

portée à cet autre qu'est l'animal ; alors, les humains,

considérant la vulnérabilité des animaux non-humains, ont

mis en place le centre de secours que l'on connaît aujourd'hui.

Dans le cadre de sa pratique de réhabilitation, le JRC

cherche à rétablir un animal non-humain ayant subit une blessure

ou un mauvais traitement, dans l'objectif de le relâcher dans son

environnement d'origine. Pour ce faire, le collectif accorde une attention

sensible et quotidienne au sujet recevant les soins. Et si des protocoles

généraux se répètent, tous suscitent une adaptation

stricte à l'individualité de l'animal non-humain en raison

notamment de son histoire singulière et de ses traits

caractéristiques. Pour le JRC, la condition même de

l'efficacité de la réhabilitation réside dans la

rigoureuse considération des besoins de l'animal non-humain, principe

fondamental dans l'éthique du care. Ainsi, le collectif va

mettre en place des méthodes de réhabilitation

particulières pour les singes, différentes de celles

assignées au ratons-laveurs ou aux oiseaux et, dans la même

idée, va traiter différemment un animal non-humain recueilli

parce qu'il a été percuté par une voiture, s'il est