|

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 1

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

L'Université de Yaoundé II et l'EIFORCES

n'entendent donner aucune approbation ou improbation aux idées ou

opinions contenues dans ce document. Celles-ci doivent être

considérées comme propres à leur auteur.

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT i

DEDICACE iv

REMERCIEMENTS v

SIGLES ET ABREVIATIONS vii

LISTE DES ILLUSTRATIONS ix

LISTE DES ANNEXES x

RESUME EXECUTIF xi

EXECUTIVE SUMMURY xii

INTRODUCTION GENERALE 13

PREMIERE PARTIE : CADRE DE DEROULEMENT DU STAGE

29

CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ECOLE

INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE (EIFORCES) ET LA PLACE DU CENTRE DE

RECHERCHE ET

|

DEDOCUMENTATION

|

31

|

|

Section I : Organisation, Fonctionnement et les Missions de

EIFORCES

|

..31

|

|

Section II : Coopération et Partenariats de l'EIFORCES

|

42

|

|

CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE A L'EIFORCES

|

45

|

|

Section I : Acquis, Difficultés et Suggestions Eventuelles

|

45

|

|

CONCLUSION PARTIELLE

|

47

|

|

DEUXIEME PARTIE : REDYNAMISATION DU DISPOSITIF DE

VEILLE

|

|

|

SECURITAIRE AU CAMEROUN SOUS LA MENACE BOKO HARAM

|

48

|

|

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou

|

Page 2

|

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 3

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

CHAPITRE 3 : SOCIOGENESE DE LA MENACE BOKO HARAM ET

LA

REDYNAMISATION DU DISPOSITIF DE VEILLE SECURITAIRE 49

Section I : Sociogenèse de la menace Boko

Haram 49

Section II : De la difficulté de riposte

opérationnelle à la construction du dispositif de veille

sécuritaire camerounais et cooperations 62

CHAPITRE 4 : RESILIENCE DE LA MENACE BOKO HARAM

: ENTRE FACTEURS STATIQUES, DYNAMIQUES ET LES PERSPECTIVES STRATEGIQUES,

OPERATIONNELLES INNOVANTES 81

Section I : Les facteurs statiques et dynamiques de

résilience de BH à l'épreuve de la

redynamisation du dispositif de veille sécuritaire 81

Section II : Combattre autrement BH : Perspectives et

Impératifs Sécuritaires

Stratégiques, Opérationnelles. 95

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 102

CONCLUSION GENERALE 103

BIBLIOGRAPHIE 105

TABLE DE MATIERE 109

ANNEXES 112

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 4

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

DEDICACE

Je dédie ce modeste travail :

A la mémoire de mon regretté père Saidou

KOUOTOU que Dieu le tout puissant l'accueille dans son vaste paradis et lui

accorde toute sa miséricorde.

A ma mère Abiba NJAPNDOUNKE

A Fadimatou MIMCHE

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 5

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

REMERCIEMENTS

Le moment est venu pour moi, alors que s'achève cette

aventure unique qu'est la rédaction d'un mémoire, d'exprimer mon

infinie reconnaissance à l'égard de toutes celles et de tous ceux

qui d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la

rendre possible. Comme le disait Hamadou HAMPATE BA « Quelle que soit la

valeur du présent fait à un homme, il y a qu'un seul et unique

mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la

liberté et ce mot c'est : Merci ».

Mes premiers mots de remerciements vont naturellement

A mes directeurs de mémoire, Monsieur le Professeur

EBOGO Frank et le Lieutenant-Colonel NJOYA Motapbemo Mannoni Thierry qui, en

acceptant de m'accueillir au sein du CREPS ; à l'EIFORCES et de diriger

ce travail, m'ont fait confiance. Directeurs de mémoire à la fois

disponibles, méthodiques et compréhensifs, leurs conseils

toujours précieux et leurs encouragements constants m'ont

été d'une aide inestimable durant ces années de

recherches.

Ils s'adressent ensuite :

A l'ensemble des membres et du personnel du CREPS. Une

pensée particulière pour Messieurs les Directeurs ; du CREPS le

Pr NTUNDA Ebode Vincent et de l'EIFORCES le Général de Brigade

BITOTE Andre Patrice pour la formation reçue au niveau théorique

et méthodologique ces deux années d'études, ainsi que pour

les Docteurs NZOKOU et NJIFON Njoya pour leurs conseils avisés et leur

disponibilité.

A mes relecteurs pour le temps qu'ils m'ont accordé et

qui ont contribué à l'accomplissement de ce travail : Colonel

MABALY Christian, Madame CHOPPI Victorine Dany épse TCHAKOUNTE, aux

Capitaines WITOUANGA Léopold, EBANGA, KPOLONG, TCHOUKOU ; aux

Lieutenants HANDOU ; AYONG ; AYIWOUO ; Sergent-Chef Ismaël Yaya ILLALOVE ;

Sergent NGOE SONE E ; Caporal-Chef MBOUOMBOUO Tengbet M M ; Dr LEKINI, Pr NDAM

Ngoupayou ; Mohamed Zedan Ngouyamsah Njikam ; Cheirkh Yaya Mfoncha ; Pr Joseph

CHANDINI ; A mes amis qui, de près ou de loin, par leurs prières

ou leur présence à mes côtés, ont permis que cette

aventure soit moins solitaire.

A mes frères et soeurs NGOUPAYOU Mama ; Aicha NKWENGAM

; Adamou KOUOTOU ; OUMA ; RAHIMAT, BINTOU, YOUSSOUF Dilan, pour le soutien

spirituel et matériel tellement précieux dont j'ai

bénéficié durant toutes ces années de recherches et

même au-delà.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 6

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

Enfin :

A la grande famille royale Nji Titah Mfon LOUMBOU ; Nji MONTIE

Issoufou, Mme Ali SINE AICHETOU NJAPDOUKOUET, NJOUNDIYIMOUN Salifou, Officier

de Police1 Serange ESSOUA, MILHANE Uriel, KEYLANE Sayid et Alida Darelle

KOUETCHA ; Madame NGOU Evelyne.

Devant nos maîtres et les membres du jury de cette

présentation, je m'incline en signe de révérence et

d'humilité. Nous les remercions d'avance pour leurs critiques et leurs

évaluations. Toutefois, comme le signifie le propos d'initiation Bamoun

(langue locale du Cameroun) : « Si je me suis trompé, que l'erreur

me pardonne ; si j'ai omis quelque chose, que l'omission me pardonne ».

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 7

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACRI: African Crisis Response Initiative

ACOTA: African Contingency Operations and

Training Assistance;

BESS : Brevet d'Études

Supérieures de Sécurité ;

BH : Boko Haram ;

BIR : Bataillon d'intervention Rapide ;

CEEAC : Communauté Economique des

Etats de l'Afrique Centrale ;

CEDEAO : Communauté Economique des

Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

CONOPS : Concept d'Operations

Stratégiques ;

COPAX : Conseil de Paix et de

Sécurité de l'Afrique Centrale ;

CPTMO : Centre de Perfectionnement aux

Techniques de Maintien de l'Ordre ;

CPPJ : Centre de Perfectionnement à la

Police Judicaire ;

DTL : Direction Technique et Logistique ;

DAF : Direction des affaires Administratives

et Judiciaires ;

DE : Direction des Études ;

DEMFS : Diplôme d'Etat-major des Forces

de Sécurité ;

EIFORCES : École Internationale des

Forces de Sécurité ;

EMA : État-major des Armées

;

ENVR : École (s) Nationale (s)

à Vocation Régionale ;

FAA : Force Africaine en Attente ;

FOMAC : Force Multinationale de l'Afrique

Centrale ;

FOP : Formateur en Ordre Public ;

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 8

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

IP : Intervention Professionnelle ;

MARAC : Mécanisme d'Alerte Rapide

d'Afrique Centrale ;

MINDEF : Ministère de la

Défense ou le chef de ce Département ministériel ;

NEDEX : Neutralisation Enlèvement et

Destruction des Explosifs ;

ONU : Organisation des Nations Unies ;

OSP : Opérations de Soutien à

la Paix ;

RECAMP : Renforcement des Capacités

Africaines de Maintien de la Paix ;

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 9

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Les tableaux

Tableau 1 : Régularité des

attaques sur le territoire camerounais entre mai et août 2014

Tableau 2 : Nombre d'attaques menées par BH par

circonscriptions administratives dans l'Extrême-Nord entre le

1Er Janvier 2013 et le 31 Janvier 2017

Les figures

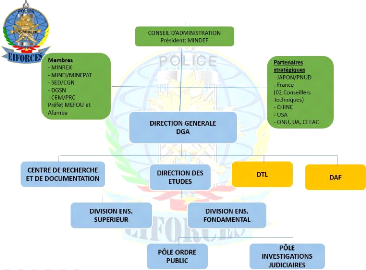

Figure 1 : Organigramme de l'EIFORCES

Figure 2 : Carte de l'Extrême-Nord

montrant les zones touchées par les attaques de Boko

Haram

Figure 3 : Cartes des différentes bases

de la FMM

Figure 4 : Intensité des attaques

menées par Boko Haram dans l'Extrême-Nord entre 2013 et

2014

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 10

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Décret portant création

de l'EIFORCES

ANNEXE 2 : Décret portant organisation et

fonctionnement de l'EIFORCES

ANNEXE 3 : Lettre de demande du Directeur du

CREPS sollicitant le stage académique pour ses étudiants

ANNEXE 4 : Lettre du Directeur de l'EIFORCES

accordant le stage académique à certains étudiants de

Master II en stratégie, défense, sécurité, gestion

des conflits et des catastrophes ANNEXE 5 : L'Attestation de

fin de stage

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 11

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

RESUME EXECUTIF

Depuis plusieurs années, l'Afrique en

général n'est pas à l'abri du terrorisme au cliché

de Boko Haram. Avec la hausse des activités de ce groupe violent, le

Cameroun est particulièrement frappé par BH si bien qu'il est

désormais courant de parler d'un arc de crise dans la région de

l'Extrême-Nord. En effet, Boko Haram et son caractère

transnational appelle à court terme des réponses

sécuritaires nationales et internationales. Le présent

mémoire examine la problématique de la construction du dispositif

de veille sécuritaire camerounais à l'aune de la menace Boko

Haram. Cette construction est déterminée par la

sociogenèse de la menace ainsi que sa résilience dans ses zones

sièges du Cameroun. Dans un tel contexte, ce travail relève des

hypothèses selon lesquelles le Cameroun est parvenu à redynamiser

son dispositif de veille sécuritaire au regard de l'évolution et

la complexité des modes opératoires de la menace. Les

stratégies hétéroclites jadis peu organisées

expliquent la résilience de Boko Haram et exigent l'adaptation et le

renforcement des forces de défense et de sécurité comme

point d'ancrage d'une nouvelle dynamique sécuritaire. Le fonctionnalisme

et le constructivisme sécuritaire ont permis de comprendre le

fonctionnement et la réorganisation du dispositif de veille

sécuritaires, ainsi que le commandement territorial obsolète sous

l'emprise de la menace. Dès lors, la résilience de Boko Haram

exige de nouvelles perspectives et impératifs sur le plan

stratégique et opérationnel.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 12

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

EXECUTIVE SUMMARY

For several years, Africa in general has not been immune to

terrorism like the cliché of Boko Haram. With the increase in the

activities of this violent group, Cameroon in particularly truck by BH so that

it is now common to speak of an are of crisis in the far north region. Indeed,

the expression of BH and its transnational character call for national and

international security responses in the short term. This project examines the

issue of building the cameroonian security monotoring system on the eve of the

Boko Haram threat. This construction is determined by the sociogenesis of the

threat as well as its resilience in the headquater areas of Cameroon. In such a

context, this work is based on the hypotheses according to wich Cameroon has

succeded in the rivializing its monotoring system in view of the evolution and

complexity of the operating methods of the threat. The disparate and poorly

organized explain the resilience of BH and require the adaptation and

strengthening of the defense and security forces as an ancher for a new

security dynamic. Fonctionalism and security constructivism have made it

possible to understand the functioning and reorganization of the security

monotoring system the obsolete territorial command under the influence of the

threat. Boko Haram's resilience therefore require new perspectives and

imperatives on both strategie and operational levels.

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

INTRODUCTION GENERALE

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 13

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 14

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

La fin de la bipolarité a ouvert la voie à des

nouvelles formes de menaces sécuritaires au cliché du terrorisme.

Si l'Afrique en générale est considérée comme un

continent conflictogène, le Cameroun souffre d'un véritable

déficit sécuritaire à cause des actes terroristes

perpétrés par la secte islamiste Boko Haram.

L'insécurité dans ce pays de la sous-région du continent

demeure une préoccupation majeure, car elle y hypothèque tous les

efforts de développement. Les exactions terroristes

générées au Cameroun exigent une riposte

sécuritaire dictée par la doctrine d'emploi des forces. En effet,

les différentes politiques de défense et de

sécurité mises en place par l'Etat du Cameroun sont

essentiellement en voie de construction avec l'apparition de la nouvelle menace

sécuritaire que représente BH. Malgré l'accent mis sur

cette menace par l'Etat du Cameroun, la résilience de BH

observée, constitue un véritable baromètre de carences,

voire de l'inefficacité des stratégies contre-terrorisme. C'est

à la lumière de ces échecs constatés et au regard

de leurs conséquences drastiques et dramatiques sur la vie des

populations Camerounaises qu'il est temps de sécuriser autrement les

zones sièges du terrorisme. Pour cela, le dispositif de veille

sécuritaire devrait être envisagé dans une perspective

évolutive. Une telle approche est la justification de la

thématique portée sur : « la Construction du dispositif de

veille sécuritaire au Cameroun sous la menace Boko Haram ». En

admettant que la sécurité se construit sur la confiance et se

redéfinit tout le temps, en fonction des exigences sociales,

institutionnelles ou diplomatiques, BH a frappé de

désuétude le dispositif de veille sécuritaire du Cameroun.

Cette secte djihadiste impose une redynamisation du schéma

sécuritaire voire sa refondation. La lutte contre BH paraît

désormais au coeur de la recomposition stratégique et

opérationnelle du dispositif de veille sécuritaire du Cameroun.

De ce fait, l'introduction générale repose sur deux grandes

parties : la construction de l'objet de recherche (section 1) et la

construction du cadre théorique et méthodologique (section 2). La

section 1 le contexte et justification de l'étude (I), le choix et

l'intérêt de l'étude (II), la délimitation de

l'étude (III), la clarification des concepts (IV), la

problématique (V), et les hypothèses de recherche (VI). La

section deux est la présentation du cadre théorique (I), le cadre

méthodologique (II). Toutes finalisées par l'annonce du plan de

travail.

SECTION 1 : DE LA CONSTRUCTION DE L'OBJET DE

RECHERCHE

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 15

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

La construction de l'objet d'étude est une étape

très fondamentale qui repose sur le contexte et justification de

l'étude (I), le choix et l'intérêt de l'étude (II),

la délimitation (III), la clarification des concepts (IV) et la

problématique de la recherche (V).

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'ETUDE

Cette étude s'intéresse aux contours et aux

motivations du choix du thème de recherche. Au regard de la

sociogenèse de BH et le dispositif mis en oeuvre pour son endiguement,

cette étude sera déroulée sur deux axes reposant sur les

contextes géopolitique (A) et géostratégique (B).

A- CONTEXTE GEOPOLITIQUE

Boko Haram apparaît en 2002 au Nigeria, dans certains

États du Nord-Est (Yobe, Adamawa et Borno), frontaliers du Cameroun, du

Tchad et du Niger. S'il procède des dynamiques sociopolitiques

nigérianes, le groupe n'en étend pas moins de manière

progressive sa présence et son influence dans certaines localités

des pays voisins, en exploitant la continuité socioculturelle desdites

localités (langues, coutumes et pratiques religieuses sont

similaires)1.

Les premières actions significatives que pose le groupe

terroriste, au Cameroun, sont l'attaque du 10 Avril 2012 à

Amchidé zone frontalière de la ville nigériane de

Banki2. Cette attaque fait état de 11 morts dont 10

nigérians et un camerounais. Le mode opératoire laisse entrevoir

des individus clairement identifiés comme membres du groupe islamiste BH

car à la sortie de la mosquée, l'un d'eux poussait de vive voix :

« nous sommes venus pour accomplir un travail, nous n'avons pas besoin de

vous, rentrez chez vous »3. La scène se déroule

devant le poste frontalier regroupant les administrations nigérianes de

la douane, et de la police à proximité de deux églises

protestantes dont les fidèles chrétiens sont leur cible. C'est

d'ailleurs

1 Germain-Hervé MBIA YEBEGA, janvier 2015

Terrorisme et contre-terrorisme en Afrique centrale : quelle

vision stratégique pour le Tchad et le Cameroun?

2 Op.cit

3 Germain-Hervé MBIA YEBEGA, janvier 2015

Terrorisme et contre-terrorisme en Afrique centrale : quelle

vision stratégique pour le Tchad et le Cameroun?

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 16

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

ce qui justifie l'accroissement du nombre de

réfugiés en provenance du Nigeria qui pèse aussi

défavorablement sur les équilibres (sociétaux)

déjà précaires dans cette partie du pays

économiquement fragilisée, dont le développement est

notamment lié à l'essor du tourisme. Une série

d'enlèvements de personnes d'origine étrangère, va suivre

dès février 2013. Cette série va culminer avec

l'enlèvement d'une dizaine d'employés chinois d'une entreprise de

travaux publics le 16 mai 2014 à Waza, suivi de celui de proches parents

et de l'épouse d'un membre du gouvernement, ainsi que d'autres habitants

de la localité de Kolofata le 27 juillet 2014. Le groupe commet aussi de

manière régulière des massacres, dans des villages et

villes frontaliers du Nigeria, à l'Extrême-Nord du Cameroun. La

menace de Boko Haram questionne ainsi les capacités

d'appréhension et de réaction des États de la

sous-région face au défi du terrorisme. Ce qui justifie pas mal

les grandes assises dont le «Sommet de Paris sur la sécurité

au Nigeria», tenu le 17 mai 2014 »4. En raison de sa

capacité de nuisance devenue régionale, le chef de l'Etat

Camerounais va, à l'issue de cette assise, déclarer la guerre

contre BH. Cette dernière met particulièrement à

l'épreuve les forces de défense et de sécurité de

l'Etat du Cameroun dans sa double fonction de préservation de la

stabilité interne et de protection contre les menaces externes. La

récurrence de la menace justifie la nécessité de

construire un dispositif de veille sécuritaire et à penser la

guerre5.

B- CONTEXTE GEOSTRATEGIQUE

La poussée meurtrière de Boko Haram, dans les

zones transfrontalières du Nord Cameroun, s'inscrit dans des dynamiques

antérieures de dégradation de la situation sécuritaire.

Dans ces zones excentrées et en déshérence, la

marginalisation économique a conduit progressivement à

l'enracinement et au développement de certaines activités

illicites, ainsi qu'à des formes de violence dont le terrorisme n'est

qu'une des variantes récentes. Cinq phénomènes principaux

caractérisent l'insécurité transfrontalière

endémique dans le pourtour du Lac Tchad : «le banditisme militaire

transfrontalier et le vagabondage des groupes armés; le trafic d'armes

légères et de produits de contrebande (carburant, produits

pharmaceutiques, véhicules et pièces

4 Le sommet de Paris annoncé le 11 Mai 2014

par François Hollande depuis Bakou (Azerbaïdjan) a

été initié par Goodluck Jonathan. Il s'est tenu le 17 Mai

2014 au Palais de l'Elysée. Les chefs d'Etats invités furent : le

Nigerian Goodluck J, le Tchadien Idriss Deby Itno, le Nigérien Mahamadou

Issoufou, le Béninois Thomas Boni Yayi et le Camerounais Paul Biya.

L'idée de ce sommet fut celui d'insuffler un rapprochement entre des

voisins qui ont bien souvent du mal à s'entendre et d'aboutir à

la mise en place d'une coordination militaro-politique dans le cadre de la

lutte contre la secte islamiste Boko Haram.

5 Honneur et Fidélité, magazine des

forces de défense du Cameroun, Edition spéciale, décembre

2015, p. 52.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 17

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

détachées); le braconnage transfrontalier et le

trafic du bétail; le trafic d'êtres humains et de documents

d'identité; l'insécurité foncière

transfrontalière»6.

La prise en compte par l'État Camerounais des urgences

sécuritaires dans la partie septentrionale du pays et le

déploiement de moyens, ont eu lieu de manière graduelle.

L'État a essayé de répondre à l'aggravation

progressive de certains phénomènes d'insécurité,

par des solutions qui ne leur étaient pas toujours adaptées aux

effets du sous-développement et de la pauvreté. A l'insuffisance

de l'analyse et aux contraintes politiques et économiques, ont

succédé des réponses prioritairement

sécuritaires.

Au cours de ces dix dernières années, par

ailleurs, le Cameroun est aussi devenu terre d'accueil des

réfugiés provenant des pays frontaliers en crise. Les

différentes rébellions et crises de « succession

présidentielle » dont le Tchad a été familier ont

drainé un nombre considérable de réfugiés, qu'ils

soient civils ou en armes. Les derniers développements de cette

insécurité sont des attaques orchestrées par des bandes

armées, visant des postes frontaliers camerounais, des brigades de

gendarmerie et des commissariats de police. La perte de contrôle de

l'État sur une partie du territoire national est ainsi devenue une

réalité : des convois de véhicules doivent être

escortés par les forces de défense et de sécurité

pour relier les chefs-lieux de régions (et de départements) de la

partie septentrionale du pays. Le Bataillon d'intervention rapide (BIR), une

unité d'élite de l'armée de terre, très

engagée aujourd'hui dans les combats contre Boko Haram. Ce bataillon

résulte de la transformation du Bataillon léger d'intervention

(BLI), crée en 19997.

II- CHOIX ET INTERET DE L'ETUDE

Le choix et l'intérêt du sujet

révèlent dans toute entreprise scientifique majoritairement des

motivations profondes. Le choix du thème « la redynamisation du

dispositif de veille sécuritaire au Cameroun sous la menace Boko Haram

» découle d'un regard projeté sur la conjoncture

sécuritaire du Cameroun depuis l'avènement de Boko Haram. Cette

étude revêt un double intérêt, à savoir

scientifique (A) et pratique (B).

6 Cyril Musila, « L'insécurité

transfrontalière au Cameroun et dans le bassin du lac Tchad », Note

de l'IFRI, juillet 2012.

7 Décrets de 2001 sur la réorganisation

de l'armée.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 18

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

A- INTERET SCIENTIFIQUE

Ce travail s'inscrit dans une perspective des nouveaux axes

stratégiques de l'évolution et du développement

organisationnel des forces de défense et de sécurité qui

s'imposent face à la complexité du groupe terroriste Boko Haram.

C'est dans cette optique que les pistes sur les modes d'actions

stratégiques telles que la redynamisation du dispositif de veille

sécuritaire restent envisagée pour la véritable

planification des opérations de défense et de

sécurité. La prévention et la lutte contre ce groupe

terroriste nécessite une interaction entre les acteurs locaux et

internationaux. En matière de défense et de

sécurité, la présente investigation peut servir de base

pour des études plus approfondies pour endiguer les menaces terroristes.

C'est un véritable outil d'aide à la décision qui expose

au public la vérité abyssale sur Boko Haram et une interpellation

à plus de vigilance. C'est un supplément d'enseignements et de

données relatives à la vulnérabilité des

régions en proie au terrorisme Boko Haram, son impact et comment sont

mises en oeuvre et opérationnalisées les stratégies de

sécuritisation8 durable.

D'un point de vue méthodologique, cette aventure

scientifique pourrait servir à la fois de tremplin et de boussole aux

recherches ultérieures.

B- INTERET PRATIQUE

Ce travail de recherche se construit afin de documenter et de

mettre en oeuvre les nouvelles stratégies de défense et de

sécurité aux menaces terroristes, mais aussi de comprendre

comment la secte terroriste Boko Haram a frappé d'obsolescence le

dispositif de veille sécuritaire qui nécessite d'être. Il

se présente aussi comme une réponse pertinente contre Boko Haram

en faisant toutefois ressortir les facteurs de sa résilience. Si en

quelque sorte malheur est bien, Boko Haram a ouvert la voie pour les nouveaux

choix stratégiques et tactiques en raison de son mode opératoire

très souvent diffus.

Il s'inscrit dans la lignée des travaux de

réflexion sur les nouveaux axes stratégiques pour faire face aux

crises à dominance asymétrique en Afrique en

général et au Cameroun en particulier. Il convient davantage de

penser à la notion de « construction » et saisir

l'adaptabilité

8 Au sein des études de

sécurité, la sécuritisation occupe une place

singulière (Williams 2011). Elle est nourrie par les apports du

réalisme et du libéralisme politiques tout en restant ouverte aux

critiques de la sécurité (Floyd 2010 ; Balzacq 2016). Elle se

charge des questions classiques de sécurité, telles que la

guerre. Le concept est propre dans ses débuts à l'école de

Copenhague.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 19

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

du Cameroun aux nouveaux besoins sécuritaires auxquels

il fait face, afin de comprendre sa capacité à produire ou non

des politiques publiques dans le domaine. Le sujet prend alors appui sur les

pratiques camerounaises dans la veille sécuritaire en situation de Boko

Haram (BH). L'intrusion de BH au Cameroun a favorisé le renouvellement

de la gouvernance sécuritaire par la démultiplication d'acteurs

de la sécurité et la lente et imparfaite démonopolisation

étatique sur la question. Les autorités camerounaises ont

dû, par la force des choses, concéder une restructuration de leurs

politiques publiques de défense et sécurité en acceptant

un double accompagnement en la matière. Par le haut, un accompagnement

par des partenaires bilatéraux et multilatéraux, et par le bas,

un accompagnement issu de l'adoubement et de l'exploitation de la

générosité des groupes d'auto-défense qui

s'activent sur le terrain. L'analyse entend partir de cette

réalité pour interroger les apports théoriques et

empiriques de la lutte contre BH dans la préservation sécuritaire

au Cameroun. A cet effet, la réorganisation du dispositif de veille

sécuritaire, l'interaction et les interrelations

sécuritaro-militaires doivent être systématisées et

normalisées pour mieux affronter le groupe terroriste. Quelles seraient

les éléments d'une initiative stratégique commune apte

à relever ce défi ? La réponse à cette question

prescrit une vision globale et une capacité d'anticipation, de veille et

du partenariat stratégique au sein duquel le Cameroun sera un acteur et

actant crédible de la lutte contre la menace terroriste.

III- DELIMITATION DE L'ETUDE

La délimitation permet de circonscrire notre champ

d'investigation, de nous positionner par rapport au thème en fonction

des indices d'espace et de temps.

A- DELIMITATION GEOPOLITIQUE

Cette étude s'intéresse fondamentalement

à la partie septentrionale du Cameroun en proie à BH. À la

suite de la déclaration de guerre à Boko Haram, les

autorités camerounaises ont également procédé, en

août 2014, à la réorganisation partielle de la carte

territoriale du commandement militaire, par la création d'une

région militaire spécifique(RMIA4), qui regroupe les

départements les plus touchés par les actions du groupe

terroriste. Ces décisions s'inscrivent dans ce qui s'apparente à

un réajustement du dispositif de veille sécuritaire au Cameroun.

Elles traduisent une nouvelle orientation déjà amorcée en

2001, avec l'élargissement de la politique de défense à

l'échelle sous régionale et la redéfinition progressive

des missions des forces de défense et de sécurité, ainsi

que la dotation en ressources

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 20

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

et outils adaptés auxdites nouvelles

missions9. Le pays avait jusqu'ici inscrit prioritairement son

action militaire dans une vocation purement défensive de sa

souveraineté10.

Le déploiement d'un important contingent de troupes

permet de contenir les velléités de Boko Haram dans ses

tentatives de prendre racine au Cameroun, bien que sa capacité de

nuisance demeure considérable. Le groupe occupe une large bande de

territoire côté nigérian, tandis que les forces

gouvernementales nigérianes semblent éprouver des

difficultés à lui tenir tête. Mais pourquoi le Cameroun ?

Le groupe a-t-il des projets expansionnistes ? Sur le plan des interactions

sous régionales, il convient de rappeler la continuité

territoriale et socioculturelle entre les communautés

frontalières, du Cameroun, du Nigeria et du Tchad, dans lesquelles Boko

Haram semble bénéficier de certaines complicités,

soient-elles passives, pour mener ses incursions. C'est d'ailleurs ce qui

justifie la prise en compte de la redynamisation du dispositif de veille

sécuritaire au Cameroun dans une vision stratégique du

contre-terrorisme.

B- DELIMITATION CHRONOLOGIQUE

Au Cameroun, les premières actions significatives que

pose le groupe terroriste, date d'Avril 201211. En effet, le 10

Avril 2012 les localités frontalières

nigériano-camerounais (Banki et Amchidé) sont attaquées

faisant état de 11 morts dont 10 nigérians et un Camerounais. Ces

actions sont relayées en 2013 et va culminer avec l'enlèvement

d'une dizaine d'employés chinois d'une entreprise de travaux publics le

16 mai 2014 à Waza, suivi de celui de proches parents et de

l'épouse d'un membre du gouvernement ainsi que d'autres habitants de la

localité de Kolofata le 27 juillet 2014. Le groupe commet aussi de

manière régulière des massacres, dans des villages et

villes de l'Extrême-Nord du Cameroun. C'est ainsi que dans une

perspective de sécurité globale, la redynamisation du dispositif

de veille sécuritaire apparait comme une alternative contre la menace BH

de 2013 à 2018.

9 Joseph Vincent Ntuda Ebode,

ibid. et Léon Kongou, « Boko

Haram : imbroglio dans le Nord du Cameroun », Revue Défense

nationale, n° 775, décembre 2014.

10 Cette mutation se traduit par une projection timide

mais de plus en plus régulière des forces camerounaises dans la

sous-région et sur le continent, à la demande de la

Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

(CEMAC), la Communauté économique des États d'Afrique

centrale (CEEAC), ou de l'Union Africaine. Voir notamment Note N°5 -

Architecture et contexte sécuritaire de l'espace CEMAC-CEEAC, 25

février 2014.

11 «Pourquoi Jonathan n'est pas arrivé

à Yaoundé », Le Camerounais infos, 28 janvier 2014.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 21

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

IV- CLARIFICATION DES CONCEPTS

« Philosopher c'est savoir ce que parler veut dire

», avait coutume d'affirmer le Philosophe PLATON pour démontrer la

rigueur dans le choix et l'emploie des mots et concepts auxquels nous faisons

appel pour exprimer nos pensées. La clarification conceptuelle

ci-dessous tient lieu d'assemblage de sens et de significations des mots et

concepts que compose ce thème d'étude.

- VEILLE

Elle désigne l'attitude des forces de défense et

de sécurité du Cameroun ; acteurs opérationnels à

appréhender les zones vulnérables de Boko Haram afin de

prévenir ou d'anticiper sur les menaces potentielles. Elle est cette

action prospective des forces de défense et de sécurité

qui consiste à surveiller les points d'ancrage de BH. Elle relève

de la tactique du dispositif visant à capter, détecter les

positions et les intentions des adeptes de BH

- SECURITE

A l'aune d'une définition opérationnelle, la

sécurité renvoie à la capacité des forces

armées camerounaises acteurs principaux à résister aux

attaques de Boko Haram, à poursuivre la lutte par la mise en place d'un

dispositif de veille adapté à cette forme de menace terroriste.

Elle vise objectivement l'absence de la menace et subjectivement l'absence de

peur dans les zones cibles de BH au Cameroun.

- MENACE

Elle renvoie aux actes criminels de nuisance

perpétrés par le Bokostan12 qui pèsent sur la

sécurité du Cameroun. C'est un tout composé des

attaques-suicides, des attaques contre les

12 Le Bokostan renvoie à l'Etat de Boko

Haram. A ce titre lire : La guerre hybride entre le Cameroun et le Bokostan

; Publibook EBOGO Frank

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 22

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

positions des forces de défense et de

sécurité, ainsi que la projection des bombes et engins explosifs

improvisés.

V- PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE

La problématique est définie par QUIVY

et CAMPENHOUDT comme « l'approche ou la

perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le

problème posé par la question de départ. Elle est une

manière d'interroger les phénomènes étudiés.

Selon Ferdinand de Saussure, « le point de vue crée l'objet ».

Cela veut dire, au sens de Janvier Onnan, que « c'est le regard que

l'observateur pose sur la réalité qui donne une configuration

à son objet de recherche ». Ainsi, notre problématique se

déploie autour de deux types d'interrogations, à savoir la

question principale et les questions secondaires.

A- QUESTION PRINCIPALE

Comment le Cameroun est-il parvenu à construire son

dispositif de veille sécuritaire à l'aune de la menace Boko Haram

?

B- QUESTIONS SECONDAIRES

? Comment la sociogenèse de Boko Haram impose-t-elle la

construction du dispositif de veille sécuritaire au Cameroun ?

? Comment s'explique la résilience de la menace Boko

Haram face à la construction du dispositif de veille sécuritaire

national et des mécanismes régionaux et comment combattre

autrement BH ?

VI- HYPOTHESES DE RECHERCHE

Alfred Kafuza Kalende définit une hypothèse

comme étant « une proposition des réponses aux questions que

l'on se pose à propos de l'objet de la recherche ». Elles

s'articulent autour de deux ordres, à savoir l'hypothèse

principale et les hypothèses secondaires.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 23

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

A- HYPOTHESE PRINCIPALE

Le Cameroun est parvenu à construire son dispositif en

matière de veille sécuritaire au regard de l'évolution et

la complexité des modes opératoires de la menace Boko Haram.

B- HYPOTHESES SECONDAIRES

? La sociogenèse de Boko Haram impose la construction

du dispositif de veille sécuritaire par l'adaptation et le renforcement

comme point d'ancrage d'une nouvelle dynamique sécuritaire.

? La résilience de la menace Boko Haram face à

la construction du dispositif de veille sécuritaire s'explique par une

chaine de stratégies hétéroclites et peu organisées

qui exigent des nouvelles perspectives pour combattre autrement Boko Haram.

SECTION 2 : CONSTRUCTION DU CADRE THEORIQUE ET

METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE

Tout travail de recherche en sciences sociales et

précisément en stratégie défense repose sur des

assises théoriques et conceptuelles à même de faciliter une

compréhension aisée de la stratégie défense. La

méthode et la théorie donnent à l'activité

scientifique la crédibilité.

I- CADRE THEORIQUE

La théorie apporte ordre, signification et

intelligibilité à une masse de phénomènes de telle

sorte qu'on puisse rompre avec le sens commun et mieux saisir la

réalité sociale. le physicien américain d'origine

allemande Albert Einstein disait à propos de la théorie que :

« c'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons

observer » 13 . Et si nous partons du sens étymologique du mot

« théorie », le « theoros »14

(spectateur, témoin) et « theorein » (observer

attentivement ce qui se passe afin de le décrire, l'identifier et le

comprendre), nous pourrons dire avec le secours de Philippe Braillard15

que la théorie est une expression cohérente et

13 Albert Einstein. L'éther et la

théorie de la relativité. La géométrie et

l'expérience.

14 Envoyé des cités grecques à

Delphes dont la mission était d'observer les oracles et de les

rapporter, et dans la mesure du possible en expliquant leur signification.

15 In Théories des relations

internationales, Paris, PUF, 1977, p.13.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 24

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

systématique de la connaissance que l'on se fait de la

réalité. En réalité, « les théories en

sciences sociales énoncent généralement les

possibilités plutôt que des lois. Elles consistent pour la plupart

de temps en des cadres conceptuels élargissant notre

compréhension du réel. [...] Toutefois, cet effort de rupture (du

sens commun) passe par l'adoption d'un système d'interprétation

donnant signification et cohérence aux pratiques sociales. (...) il vise

à dévoiler le sens de pratiques sociales, de symboles et de

mythes orientant l'action politique. » Ainsi, le champ théorique de

référence dans le cadre de notre travail se déploie

particulièrement sur le constructivisme sécuritaire et le

fonctionnalisme sécuritaire ou théorie transactionnaliste.

A- LE CONSTRUCTIVISME SECURITAIRE

Le constructivisme peut se définir comme une approche

abordant la réalité sociale comme résultante de l'action

des individus. Comme l'explique Jean Louis Le Moigne : « le réel

existant et connaissable peut être construit par ses observateurs qui

sont dès lors ses constructeurs »16. De même, pour

Paul Valéry : « Les vérités sont choses à

faire et non à découvrir, ce sont des constructions et non des

trésors ». Bachelard soutient également la même

position en affirmant que « rien n'est donné, tout est construit

»17. Dans le même son de cloche, Simon défendit

aussi cette théorie dans sa thèse d'Economie Politique soutenue

en 1943 : « les organisations sociales ne sont pas des données,

elles sont conçues ».

En effet l'émergence du constructivisme vers la fin des

années 1980 coïncide avec l'incapacité des approches

orthodoxes de prévoir et d'expliquer les bouleversements survenus au

courant de la décennie 1980. En effet, le constructivisme

sécuritaire est la première théorie qui nous semble la

mieux indiquée pour comprendre et analyser notre sujet de

mémoire. En tant que théorie des relations internationales, le

constructivisme vient de l'ouvrage de Nicholas Onuf et surtout du

célèbre article « Arnachy is What States Make of it

» d'Alexander Wendt. L'idée centrale de cette théorie

est que ce sont les idées et les normes qui constituent la

réalité et non l'inverse18. Toutefois, c'est le

constructivisme dans sa dimension sécuritaire qui est notre principal

centre d'intérêt et plus précisément les travaux de

Barry Buzan et d'Ole Waever sur la sécurité dont les

études sur la sécurité ont été menées

au sein de l'Ecole de Copenhague. Pour cette dernière, « la

sécurité est une démarche où l'on quitte le cours

normal des négociations et des compromis politiques pour entreprendre

une construction, un processus de

16 Le MOIGNE., Jean-Louis. Les

épistémologies constructivistes. PUF, 1995

17 BACHELARD, Gaston. La formation de l'esprit

scientifique. Paris, Librairie philosophique Vrin, 1999

18 Charles-Philippe David, La guerre et la paix,

3e édition, revue et augmentée, Paris, Presses de

Sciences Po, 2013, p.59.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 25

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

securitization»19. Elle met ainsi en

relief trois principales idées : une conception élargie de la

sécurité, une sécurité sociétale et une

sécurisation. Barry Buzan et Weaver expliquent que la

sécurité ne devrait plus être réduite à sa

simple expression réaliste qui voudrait que la sécurité

soit uniquement confinée à la protection de l'État,

l'aspect militaire, mais que la sécurité devrait concerner

d'autres aspects tels que le politique, l'économie, la

société et l'environnement. Cette sécurité

sociétale aura une influence remarquable sur la sécurité

humaine qui intervient lorsque l'Etat est dans une incapacité totale

à assurer le bien-être de ses populations.

B- LE FONCTIONNALISME SECURITAIRE

Théorie dite de l'intégration et de la

coopération, le fonctionnalisme est une théorie d'essence

libérale initiée par David Mitrany dans son A Working Peace

System paru en 1966. En effet après la deuxième guerre

mondiale, les tenants de l'approche fonctionnaliste estiment que la voie par

excellence par laquelle les Etats peuvent éviter de se faire la guerre

et par conséquent la paix et la sécurité internationales

est la création des institutions techniques qui ont auront des fonctions

bien définies par les Etats eux-mêmes. De ce fait,

l'intégration des Etats au sein des instances de coopération

internationale doit, de façon pragmatique être menée

fonction après fonction20. C'est ainsi qu'ayant des

intérêts partagés, les Etats, dans ces conditions, ne

peuvent plus se faire la guerre ; d'où il règnera alors un climat

de sécurité mutuelle, gage de la paix interétatique. C'est

de ce fonctionnalisme sécuritaire que se revendique Karl Deutsch dans

ses travaux sur les « communautés de sécurité »

à travers la théorie transactionnaliste.

Par communautés de sécurité, Karl Deutsch

entend des groupes de personnes qui sont transformés en entités

intégrées et parmi eux, il survient un sentiment de

communauté qui se dote d'institutions stables. L'auteur estime que les

communautés de sécurité reposent sur « la

conviction des individus et des groupes qu'ils sont arrivés à un

accord sur un point au moins, à savoir les problèmes sociaux

communs doivent et peuvent être résolus par des mécanismes

de changement pacifique ».21 Et que ces communautés

requièrent trois conditions d'existence : un partage des valeurs, des

avantages économiques anticipés et un vouloir-vivre ensemble de

la part des membres de la communauté. Pour cela, Deutsch et ses pairs

font le distinguo entre communautés de sécurité «

amalgamées » et communautés de sécurité «

pluralistes ». Par

19 Ibid.

20 Jean-Jacques Roche, Théorie des relations

internationales,

21 Karl Deutsh et S.A. Burrel, Political

Community and the North Atlantic Area, Princeton University Press, 1957,

p.5, cités par Jean-Jacques Roche Ibid, pp.58-59.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 26

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

communautés de sécurité

amalgamées, il y a fusion des États constituant des unités

plus petites dans une institution nouvelle constituant une unité plus

grande. Ceci étant, par cette fusion, il y a perte partielle de

l'autonomie des États au profit de l'institution ; une sorte de

fédéralisme. En revanche, dans les communautés de

sécurité pluralistes, il y'a respect de l'indépendance des

gouvernements. Pour cette raison, trois facteurs sont indispensables : une

compatibilité des valeurs, une approche pacifique dans la

résolution des conflits et la capacité de prédire le

comportement politique, économique et social de tous les membres de la

communauté.

Cette approche théorique de communauté de

sécurité de Karl Deutsch a toute sa pertinence dans le cadre de

notre sujet puisque la thématique implique plusieurs institutions

sécuritaires.

II- CADRE METHODOLOGIQUE

Pour une bonne recherche, il sied pour le chercheur d'avoir

une méthode de recherche, d'où l'importance de la méthode

dans un travail de mémoire. Ainsi afin d'aborder aisément notre

thème sur « La construction du dispositif de veille

sécuritaire au Cameroun à l'aune de la menace Boko Haram

», la collecte des données et leurs analyses sont

indispensables comme condition de crédibilité scientifique du

travail.

A- LA METHODE DE COLLECTE DES DONNEES

La méthode renvoie à un « dispositif

spécifique de recueil ou d'analyse des informations, destinées

à tester les hypothèses de recherche. » la collecte des

données ayant servi à cette étude s'est effectuée

au moyen de deux (02) instruments : l'approche documentaire, et les techniques

vivantes.

La recherche documentaire nous a permis de rassembler le

maximum de documents possible, notamment les ouvrages généraux et

spéciaux y compris certains cours magistraux nécessaires à

l'exploitation du sujet. Les articles scientifiques périodiques,

thèses, textes juridiques, mémoires et autres publications

pouvant servir à la compréhension de notre travail, ont

également été retenus. En outre, l'on ne manquera pas de

compléter les informations par une fouille méthodique des sites

internet à même de démêler l'écheveau de cette

étude.

L'entretien étant une méthode de collecte de

données qui se particularise par la mise en oeuvre des processus

fondamentaux de communication et d'interactions humaines a aussi valu dans le

cadre de ce travail. Il a plus une fonction idiographique en laissant

l'individu observé

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 27

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

contribuer au cheminement de l'interview et en lui laissant

une plus grande liberté d'expression. De ses multiples variantes, celle

semi-directif a été préférée en raison de

ses caractéristiques ni entièrement ouverts ni trop

canalisés. En outre, des questions guide de la recherche ont

été posé aux sujets informateurs

privilégiés. Ces derniers sont, dans le cadre de cette

étude, des personnes ressources à l'expertise

avérée dans leurs domaines respectifs. L'on fera mention ici des

hauts responsables des Forces de Défense et de Sécurité,

et les représentants de la société civile. Toutefois, nous

n'avons pu faire ce travail de recherche sans l'apport des sources

numériques et audiovisuelles, incontournables de nos jours dans un monde

plus jamais tourné vers les Nouvelles Technologies de l'Information et

de la Communication.

B- METHODES D'ANALYSE

Selon Madeleine Grawitz, la méthode « est

constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par

lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités

qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie ». A cet effet,

notre étude est abordée sous le prisme de deux approches.

Si le champ de la recherche sur les questions de

défense et de sécurité est de plus en plus dynamique et

pluriel, eu égard à la complexité des

phénomènes conflictuels sur le continent africain, la

méthode constructivistes de sécurité est indiquée

dans le cadre de ce travail. Dès lors, de nombreuses approches sont

à l'oeuvre pour en rendre compte. Deux idées majeures marquent

l'histoire des théories de la sécurité : la

première met l'accent sur l'approche globale de la

sécurité, entendue au plan de la coopération

interétatique et de l'interdépendance dans les relations

internationales ; la seconde renvoie à la garantie de la

sécurité au plan national par l'appareil

d'État22. L'apport des constructivistes demeure important

pour comprendre l'analyse de la sécurité au plan global. Les

études constructivistes posent leurs questions avec des « comment

» : « comment les acteurs composent-ils (et modifient-ils) leurs

identités, et définissent-ils ainsi leurs intérêts

en matière de sécurité ? », « comment

comprennent-ils le monde, conditionnant ainsi la menace constituée par

certains facteurs et rendant logiques ou inévitables certains processus

(tels que la formation d'une alliance, la lutte contre la prolifération

des armes, l'éclatement d'un conflit)23 ? ». Dans

l'approche constructiviste, les « comment » précèdent

les « pourquoi » : l'idée est d'établir, avant de faire

certains choix (qui

22 McSweeney 1999

23 Roxanne Doty, « Foreign Policy as Social

Construction: A Post-positivist Analysis of US Counterinsurgency Policy in the

Philippines », International Studies Quarterly, vol. 37,

no 3, September 1993, pp. 297-320; Martin Hollis/Steve

Smith, Explaining and Understanding International Relations,

Clarendon Press, Oxford, 1991.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 28

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

s'inscrivent dans les chaînes causales), toute une gamme

d'alternatives possibles ou plausibles et de comprendre comment certains

intérêts (tels que « préserver la réputation

» ou « accroître son prestige ») sont définis et

deviennent des facteurs déterminants. En d'autres termes, il s'agit de

reconstituer la manière dont se définissent les acteurs, de

retrouver leurs intérêts et leurs identités. L'objectif de

la théorie n'est pas l'explication, voire la prédiction, dans un

contexte transhistorique et généralisable, de la

causalité, mais plutôt la compréhension d'un contexte et la

connaissance pratique. Cette approche a permis d'examiner l'origine de la

menace Boko Haram, d'évaluer dans quelle mesure BH a frappé de

désuétude le dispositif Camerounais en matière de veille

sécuritaire, son influence sur la politique de défense et de

sécurité. Les études menées en la matière

s'articulent le plus souvent autour de ce que l'on appelle « culture

stratégique » et soulignent à la fois l'empreinte historique

et l'influence des facteurs institutionnels sur les stratégies

militaires établies par l'Etat. Une bonne illustration de ce type

d'approche réside dans l'analyse de la manière dont le Cameroun

avant la menace o invulnérables, a infléchi sa doctrine d'emploi

des forces, ou encore dans l'étude de la construction, en

réaction à l'échec des politiques offensives BH avec ses

multiples conséquences.

La seconde méthode choisie pour cette étude est

celle exposée par François THUAL dans ses « Méthodes

de la Géopolitique », consistant à poser les bonnes

questions face à un évènement déterminé. Il

s'agit en somme, de se poser les questions de savoir « Qui veut quoi ?

Avec qui ? Comment ? Pourquoi ? Où ? ». À travers ce

questionnement, il est possible d'identifier dans la mesure du possible les

connaissances fondées au milieu des vraisemblances et les antinomies,

tout en formulant des hypothèses sur ces dernières. Cette

approche du géopoliticien français nous a conduit à

centrer notre analyse sur la redynamisation du dispositif de veille

sécuritaire à l'aune de BH et les facteurs de la

résilience.

ANNONCE DU PLAN DE TRAVAIL

Ce travail se structurera en deux parties. La première

partie dévoile le cadre de déroulement du stage. Le chapitre I de

ladite partie sera consacrée à la présentation

générale de l'EIFORCES suivi du déroulement du stage en

chapitre II. Pour apporter les éléments de réponse

à notre problématique, la deuxième partie présente

la construction du dispositif de veille sécuritaire au Cameroun à

l'aune de la menace Boko Haram.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 29

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

PREMIERE PARTIE :

CADRE DE DEROULEMENT DU STATGE

Les lacunes capacitaires relevées par les Nations

Unies, des forces de police d'Afrique déployées dans le cadre des

opérations de maintien de la paix, ont amené le Cameroun et ses

partenaires à entamer une réflexion dès 2005 sur la mise

sur pied d'un centre dédié à la formation des

unités de police constituées et des experts de la

sécurité pour les opérations de soutien à la paix.

C'est ainsi que va naitre l'Ecole Internationale des Forces de

Sécurité (EIFORCES). Elle est l'expression de la volonté

politique de son Excellence Monsieur Paul BIYA. Elle est un projet de

coopération multipartenaires qui a germé depuis 2005 et qui

répond à un besoin sécuritaire continental. L'EIFORCES a

véritablement été mise sur pieds en 2008 par décret

présidentiel N°2008/179 du 22 Mai 2008, et sa mission s'est

précisée en 2009. Au sens de l'article 3 du décret portant

sa création, l'EIFORCES est implantée à AWAE,

Arrondissement d'AWAE, Département de la Mefou et Afamba, adresse : B.P

100 AWAE. La dynamique de l'école s'est accélérée

en 2011 avec le début des premiers stages courts et a poursuivi son

envol avec les premiers stages longs organisé depuis 2013. Aux termes de

l'article 2 du décret N°2012/307 du 25 Juin 2012 portant

organisation et fonctionnement de cette Institution, l'EIFORCES est un

établissement public administratif de droit camerounais, doté de

la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est

sous la tutelle financière du Ministre des Finances et technique du

Ministre de la Défense (Gendarmerie Nationale) et de la

Sûreté Nationale. Il faut préciser qu'au moment de la

rédaction du présent travail, l'EIFORCES étant encore en

pleine montée en puissance, en ce sens que le site à lui

réservé à AWAE, Région du Centre,

Département de la Mefou et Afamba, Arrondissement d'AWAE, étant

encore en chantier, l'ensemble des Services Administratifs de cette Institution

sont logés dans un immeuble aux couleurs traditionnelles «

bleu-blanc », au quartier Ngousso, Arrondissement de Yaoundé Ve,

Département du Mfoundi, Région du Centre, sis en face de

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 30

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

l'Hôpital Général de Yaoundé.

L'EIFORCES poursuit depuis lors un triple objectif : la contribution au

renforcement de la stabilité régionale, l'amélioration de

la gouvernance sécuritaire des pays africains et la promotion des

standards communs au sein des forces de police et de la gendarmerie

destinées aux opérations de paix dans le cadre de missions

onusiennes et de l'Union Africaine.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 31

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

CHAPITRE 1 :

PRESENTATION GENERALE DE L'ECOLE

INTERNATIONALE DES

FORCES DE SECURITE

(EIFORCES)

En réponse à la correspondance du Coordonnateur

du Centre de Recherche d'Études Politiques et Stratégiques

(CREPS) de l'Université de Yaoundé II-Soa, sollicitant les Stages

en faveur des étudiants de Master II de la Douzième Promotion du

Master en Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion des

Conflits et des Catastrophes, Monsieur le General de Brigade, Directeur

Général de l'EIFORCES y a répondu favorablement par

courrier N°190107/LE/EIFORCES/DG/CRD du 21 Février 2019, tout en

demandant aux étudiants concernés de prendre l'attache, du

Professeur Wullson MVOMO ELA, Directeur du Centre de Recherche et de

Documentation de son Institution. C'est ainsi que préalablement

prévu pour la période allant du 01 Mars 2019 au 01 Juin 2019,

ledit Stage a effectivement débuté le 1er Juin 2019 pour une

période de trois (03) mois. Ce Stage qui s'est déroulé en

deux grandes phases, nous a permis de vivre le quotidien du personnel de

l'Ecole Internationale des Forces de Sécurité (EIFORCES). Il sera

donc question dans le présent Chapitre, de la présentation pour

un premier temps de l'organisation, fonctionnement et les missions de

l'EIFORCES, (section I), et ses coopérations et partenariats (section

II).

SECTION 1 : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET LES

MISSIONS DE

L'EIFORCES

Dans cette partie il est important de présenter

l'architecture de l'EIFORCES

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 32

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

PARAGRAPHE 1 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE

L'EIFORCES

L'organisation et le fonctionnement de l'EIFORCES seront

énoncés à travers la présentation de ses Organes

d'Administration et de Gestion (A), la Direction Générale (B) et

les Organes consultatifs (C), tels que prévus par les décrets de

2008 et 2012 susvisés.

A- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EIFORCES

Au sens de l'article 5 du décret de 2012, le Conseil

d'Administration est l'Instance supérieure de gestion de l'EIFORCES. Il

est chargé de :

V' Approuver les modalités d'organisation et de

fonctionnement ;

V' Approuver l'organigramme, le statut, le règlement

intérieur et le tableau unique des

effectifs et des matériels ;

V' Adopter sur proposition du Directeur Général et

après avis du Conseil Pédagogique,

le programme d'activités et le plan de formation

périodique ;

V' Fixer les règles de répartition des quotas des

stagiaires entre les Etats demandeurs ;

V' Approuver les règles de recrutement des enseignants,

chercheurs et personnels

associés ;

V' Adopter après contrôle et/ou audit, les bilans

d'activités, les comptes administratifs et

financiers de l'exercice précédent

V' Approuver le rapport d'activités et le plan d'action,

adopter le budget de l'exercice

suivant ;

V' Fixer les règles de réception et d'affectation

des différents concours financiers ;

V' Approuver les règles de tarification des prestations

effectuées par l'EIFORCES ;

V' Faire toutes propositions relatives à

l'évolution des statuts de l'EIFORCES ;

V' Approuver les programmes de formation et de recherches

conduits par l'EIFORCES ;

V' Approuver les manuels de procédure.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 33

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

? COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION DE L'EIFORCES

Outre ses missions, la composition du Conseil d'Administration

de l'EIFORCES obéit aux critères de l'internationalité. En

effet, les membres du Conseil d'Administration de cette Institution sont des

citoyens Camerounais d'une part et d'autre part, les ressortissants des

Organismes internationaux et Etats contributeurs. Pour les membres Camerounais,

ils sont nommés par décret du Président de la

République, pour une durée de trois (03) ans renouvelables. Quant

aux représentants des Organismes et Etats contributeurs, ils sont

désignés conformément aux procédures internes

desdits Organismes et Etats. Le Conseil d'Administration se réunit deux

fois par an en Session ordinaire sur convocation de son président et en

Session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son

président ou de la majorité des trois tiers de ses membres. Ses

décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages

exprimés, la voix du président étant

prépondérante en cas de partage de voix. Sa composition est

constatée par décret du Président de la République

et son secrétariat est assuré par le Directeur

Général de l'EIFORCES, assisté d'un Officier de la

Division de la Coopération Militaire du Ministère de la

Défense. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret de

2012, le Conseil d'Administration de l'EIFORCES est composé comme suit

:

Président : le Ministre délégué

à la Présidence Chargé de la Défense ; Membres :

- Le Ministre Chargé des Relations Extérieures ou

son représentant ;

- Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de

la Défense, Chargé de la Gendarmerie

Nationale ou son représentant ;

- Le Délégué Général à

la Sûreté Nationale ou son représentant ;

- Un représentant de la Présidence de la

République ;

- Le Préfet du Département de la Mefou et Afamba

;

- Un représentant de chaque Organisation internationale ou

de chaque État Contributeur ;

- Un représentant du Système des Nations Unies au

Cameroun ;

- Un représentant de l'Union Africaine ;

- Un représentant de la Communauté

Économique des États de l'Afrique Centrale.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 34

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

B- LA DIRECTION GENERALE DE L'EIFORCES

Au sens de l'article 14 du décret N°2012/307 du 25

Juin 2012 portant organisation et fonctionnement de l'EIFORCES, l'EIFORCES est

dirigé par un Directeur Général, Officier

Général de la Gendarmerie Nationale, nommé par

décret du Président de la République. Il est

assisté d'un Directeur Général Adjoint, haut fonctionnaire

de la Police, nommé dans les mêmes conditions et le remplace en

cas d'absence. Le Directeur Général de l'EIFORCES est responsable

de la gestion et de l'application de la politique de l'EIFORCES. À ce

titre, il est chargé de :

- Exercer toutes les fonctions d'administration qui ne sont

pas expressément réservées au Conseil d'Administration

;

- Soumettre au Conseil d'Administration le projet du budget et

les comptes annuels ;

- Soumettre au Conseil d'Administration, les rapports

d'activités et financiers annuels ; - Soumettre au Conseil

d'Administration le plan d'activités triennal et le programme

d'activités pédagogiques annuel ;

- Mettre en oeuvre le plan d'activités triennal et le

programme annuel d'activités académiques, approuvés par le

Conseil d'Administration

- Exercer tout pouvoir hiérarchique qui lui est

délégué par le Conseil d'Administration - Exercer

l'autorité hiérarchique sur les personnels de tous statuts mis

à la disposition de l'EIFORCES ;

- Exercer son entière autorité sur les

personnels propres à l'EIFORCES, qu'il recrute et licencie

éventuellement conformément à la réglementation en

vigueur ;

- Signer les baux, contrats et conventions ;

- Représenter l'EIFORCES dans tous les actes de la vie

civile et aussi en justice ;

- Faire au Conseil d'Administration, toute proposition

relative à l'évolution du statut de l'EIFORCES.

La Direction Générale de l'EIFORCES comprend :

- Le Cabinet du Directeur Général ;

- La Direction des Études ;

- La Direction Administrative et Financière ;

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 35

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

- La Direction Technique et Logistique ;

- Le Centre de Recherches et de la Documentation.

? LE CABINET DU DIRECTEUR GENERAL

Il comprend :

- Les Conseillers Techniques ;

- La Division de la Coopération et des relations

publiques ;

- Le Secrétariat particulier du Directeur

Général ;

- Le Secrétariat du Directeur Général

;

- Le bureau des moyens généraux ;

- Les Officiers de liaison ;

- L'Unité de commandement et des services ;

- La Porte-fanion ;

- Le bureau des transmissions.

? DE LA DIRECTION DES ETUDES

Placée sous l'autorité d'un directeur, Officier

de Gendarmerie ou haut fonctionnaire de Police nommé par décret

du Président de la République, la direction des études est

chargée de la prospective, de la planification, de l'exécution et

du suivi du programme pédagogique, de la gestion des services

multimédia et de la traduction. Elle comprend :

- La Division de l'Enseignement Supérieur de

sécurité et de préparation aux opérations de

soutien à la paix ; Placée sous la responsabilité d'un

Officier de Gendarmerie ou d'un fonctionnaire de Police Expert en

opérations de soutien à la paix, nommé par décret

du Président de la République,

- La Division de l'Enseignement Supérieur est

chargée de la formation des cadres de maîtrise, de conception, des

décideurs et gestionnaires de missions de sécurité et de

soutien à la paix. Elle comprend, un bureau formation, un bureau

évaluations et un secrétariat.

- La Division de l'Enseignement Fondamental de

sécurité et de préparation aux opérations de

soutien à la paix ; Aux termes des dispositions de l'article 21 du

décret de 2012, la Division de l'Enseignement fondamental est

placée sous la responsabilité d'un Officier de Gendarmerie ou

d'un fonctionnaire de Police Expert en opération de

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 36

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

soutien à la paix nommé par décret du

Président de la République. Elle est chargée, en liaison

avec l'Ecole Nationale Supérieure de Police et le Commandement des

Ecoles et Centres d'Instruction de la Gendarmerie, de planifier, d'organiser et

de dispenser les enseignements de niveau tactique dans les domaines de l'Ordre

public, de la Police judiciaire et du Commandement des Unités de Police

Constituées.

Elle comprend :

· Un pôle Police Judiciaire,

· Un pôle ordre public, un bureau

d'évaluations et un secrétariat ;

· Le Service de la traduction et de l'interprétariat

;

· Le service multimédia ;

· Les assistants techniques ;

· Le secrétariat.

? LE CENTRE DE RECHERCHE ET DEDOCUMENTATION

(CRD)

Placé sous la responsabilité d'un Officier de

Gendarmerie ou fonctionnaire de Police ou Expert civil nommé par

décret du Président de la République, le Centre de

Recherche et de la documentation de l'EIFORCES est chargé de conduire

des recherches scientifiques et techniques dans le champ de la

sécurité et de la préparation aux opérations de

soutien à la paix. Le Centre de recherche et de la documentation

comprend ; les laboratoires de recherches, la Cellule de documentation et le

Secrétariat.

? LA DIRECTION ADMINISTATIVE ET FINANCIERE

(DAF)

Elle est placée sous l'autorité d'un directeur,

Officier de Gendarmerie ou haut fonctionnaire de Police, nommé par

décret du Président de la République. La Direction

administrative et financière est chargée de :

- Satisfaire aux besoins des formations et du personnel dans

les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations

définies par le Conseil d'Administration en matière

d'administration générale. Dans ce cadre, elle participe à

l'élaboration de la réglementation relative à

l'administration générale et au soutien de l'École, des

textes

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 37

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

réglementaires intéressant l'organisation de

l'École et des services de soutien et du

budget et du suivi de son exécution.

- La production des rapports financiers et des documents

comptables ;

- L'expression des besoins et de l'élaboration des plans

financiers et d'amortissement

des équipements, matériels et des infrastructures

;

- Veiller à la régularité, à la

fidélité et à la sincérité des

comptabilités

- Elle s'assure du respect des procédures comptables,

participe à l'organisation et à la

mise en oeuvre du contrôle interne budgétaires et

comptable ;

- Contribuer à l'évaluation de la performance

financière de l'École et des services de

soutien ; elle leur apporte le concours de ses moyens d'audit

interne comptable et

financier ainsi que dans d'autres domaines, à la demande

du commandement ;

- Assister le directeur général dans la passation

des marchés et l'exécution des contrats

et conventions de toute nature ;

- L'administration des personnels ;

- L'alimentation, l'hébergement, l'hôtellerie et les

loisirs.

La Direction Administrative et Financière comprend :

- Le Secrétariat ;

- Le Service Administratif et Financier ;

- Le Service Restauration, Hôtellerie, Hébergement

et Loisirs.

? LA DIRECTION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Au sens de l'article 30 du décret de 2012, cette

direction est placée sous l'autorité d'un Directeur, Officier de

Gendarmerie ou haut fonctionnaire de Police, nommé par décret du

Président de la République.

Elle est chargée :

- Du soutien technique et logistique des services ;

- Des études, de la planification et de la gestion

prévisionnelle des approvisionnements - De la production des documents

comptables ;

- De l'expression des besoins et de l'élaboration des

plans d'amortissement des équipements, des matériels et des

infrastructures en rapport avec la direction administrative et

financière ;

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 38

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

- De la gestion des matériels ;

- D'assurer l'exploitation, le contrôle et l'entretien des

matériels en dotation ;

- D'assurer le transport des biens et des

personnels ;

- De contribuer à la rédaction des rapports

financiers ;

- De tenir la comptabilité des matériels ;

- D'entretenir les infrastructures et les installations

techniques ;

- De la gestion des approvisionnements, de l'armement, des

minutions, de l'optique, des matériels roulants et de maintien de

l'ordre ;

- Des études, des spécifications, du

contrôle et de la maintenance des matériels relevant de sa

compétence ;

- De la gestion des approvisionnements et des stocks

correspondant ;

- D'assurer la réception, l'entreposage, la livraison

et la tenue de la comptabilité «

matières » de l'ensemble du matériel mobile

placé en position d'approvisionnement ; - De l'habillement, du couchage,

du campement, l'ameublement, de la substance et des

prestations accessoires de vie courante, soutien santé,

hygiène et salubrité.

C- LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'EIFORCES

Prévus par l'article 35 du décret de 2012

portant organisation et fonctionnement de l'EIFORCES, les Organes consultatifs

sont constitués à la demande du Conseil d'Administration et donne

leur avis sur tous les problèmes soumis à leurs

appréciations. Ils sont au nombre de deux, à savoir le Conseil

Pédagogique et le Comité de Gestion.

? LE CONSEIL PEDAGOGIQUE Il a pour principales

attributions :

- L'élaboration des programmes de formation ;

- L'établissement des programmes d'activités

annuels ;

- L'évaluation et le contrôle des formations ;

- La consultation pour l'organisation des examens ;

- La promotion des relations avec les autres Centres de maintien

de la paix.

Mémoire présenté et soutenu par KOUOTOU

Sapam Ousmanou Page 39

Construction du dispositif de veille sécuritaire au

Cameroun à l'aune de la menace Boko

Haram

Elle est composée d'un Président (Directeur

Général de l'EIFORCES) ; un Vice-président (Directeur

Général adjoint) et des Membres (Instructeurs permanents)

? LE COMITE DE GESTION

Il a pour mission principale d'assister le Directeur de

l'École dans ses tâches d'administration et de gestion.

Sa composition :

Président : Directeur Général de

l'EIFORCES.

Membres : Directeur Général Adjoint ; Directeur