|

|

|

|

|

REPUBLIQUE UNIVERSITE FACULTE

CENTRE DE FORMATION SCIENCES,

|

************

************

************

GEOSCIENCES

LABORATOIRE LABORATORY

DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

************

DE YAOUNDE I THE UNIVERSITY OF YAOUNDE

************

DES SCIENCES FACULTY OF SCIENCE

************

RECHERCHE ET DE POSGRADUATE SCHOOL

DOCTORALE EN SCIENCES,

TECHNOLOGIE ET TECHNOLOGY AND

GEOSCIENCES

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA

TERRE

DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES

DE GEOSCIENCES DES FORMATIONS SUPERFICIELLES

APPLICATIONS

OF GEOSCIENCES OF SUPERFICIAL FORMATIONS AND

APPLICATIONS

|

I

OF

ET

|

|

|

CARACTERISATION PHYSIQUE DES

MATERIAUX

ALLUVIONNAIRES DE LA RIVIERE

DJEL A PAN-MAKAK (BOT-MAKAK)

|

|

Mémoire

Spécialité :

Géosciences

Option

|

présenté en vue de l'obtention de Master en

Sciences de la Terre

des Formations Superficielles : Géologie

Minière et Ressources

Par

WELBA Moïse

Matricule

19L2285

Licencié ès - Sciences

Sous la direction

Dr. Elisé SABABA

Chargé de

Cours

|

du Diplôme

et Applications Pétrolières

|

|

Année académique 2021-2022

|

|

|

|

|

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES i

i

REMERCIEMENTS iv

LISTE DES FIGURES v

LISTE DES TABLEAUX vi

LISTES DES ABRÉVIATIONS vii

RÉSUMÉ viii

ABSTRACT ix

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

CHAPITRE I : MILIEU NATUREL ET CADRE GÉOLOGIQUE 3

I.1. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 4

I.1.1. Situation géographique 4

I.1.2. Climat 5

I.1.3. Sols 5

I.1.4. Orographie 6

I.1.5. Végétation 7

I.1.6. Hydrographie 8

I.2. CADRE GÉOLOGIQUE 9

I.3. GÉOGRAPHIE HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 11

I.3.1. L'histoire des peuplements 11

I.3.2. Population-peuplement et économie 11

CHAPITRE II : TRAVAUX ANTÉRIEURS ET MÉTHODOLOGIE

13

II.1. ÉTUDES ANTÉRIEURES 14

II.1.1. Généralités 14

II.1.1.1. Concepts et définitions 14

II.1.1.2. Mode de mise en place des alluvions 14

II.1.1.3. Utilisation des matériaux alluvionnaires 15

II.1.2. Caractérisation physique des alluvions 16

II.1.3. Synthèses des travaux sédimentologiques

des dépôts alluvionnaires 17

II.1.4. Synthèses des travaux faites sur la

géologie 18

II.2. MÉTHODOLOGIE 19

II.2.1. Étude de terrain 19

II.2.1.1. Éléments de description des puits

d'échantillonnage 19

II.2.1.2. Échantillonnage 20

II.2.2. Travaux de laboratoire 21

II.2.2.1. Analyses sédimentologiques 21

II.2.2.1.1. Analyse granulométrique 21

ii

II.2.2.1.2. Analyse morphoscopique 23

II.2.2.2. Minéraux lourds 24

II.2.2.3. Analyse pétrographique des roches 25

CHAPITRE III : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 26

III.1. ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE. 27

III.1.1. Amphibolite (PR4) 27

III.1.3. Micaschiste à grenat (PR3) 29

III.1.5. Gneiss à grenat et biotite (PR1) 31

III.1.6. Gneiss à micas et grenat (PR2) 33

III.2. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES 36

III.3. ÉTUDE GRANULOMÉTRIQUE 39

III.3.1. Granulométrie 39

III.3.2. Courbes cumulées et indices

granulométriques 41

III.3.3. Analyse des histogrammes 45

III.4. ÉTUDE MORPHOSCOPIQUE 48

III.4.1. Analyse des diagrammes surfacés des grains 48

III.4.2. Formes des grains 50

III.5. ÉTUDE DES MINÉRAUX LOURDS 51

III.5.1. Description des différentes espèces

minérales 52

III.5.2. Présentation analytique des minéraux

lourds 54

CHAPITRE IV : INTERPRÉTATION ET DISCUSSION 56

IV.1. PÉTROGRAPHIE 57

IV.2. ALLUVIONS 57

IV.2.1. Dynamique des alluvions 57

IV.2.2. Origine et mode de dépôts des alluvions

58

IV.3. INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DES

MATÉRIAUX ÉTUDIÉS 59

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 61

CONCLUSION GÉNÉRALE 62

PERSPECTIVES 63

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 64

ANNEXE 70

iii

DÉDICACE

À MES CHERS PARENTS

KACTOUIN DJONKAMLA et NGABOKO Antoinette

iv

REMERCIEMENTS

Le présent travail est le fruit de la contribution

intellectuelle, morale, financière et amicale de plusieurs personnes.

Ainsi, tout en espérant que je n'oublierais personne, j'exprime ma

gratitude au Dieu tout puissant et à tous ceux qui, de près ou de

loin, ont contribué à sa réalisation.

Je tiens d'abord à adresser ma sincère

reconnaissance à l'endroit du Docteur Elisé SABABA, qui a

accepté de diriger ce travail. Il m'a accueilli dans son équipe

et a cultivé en moi l'envie de bien faire. Son soutien moral, ses

conseils judicieux, sa rigueur au travail et sa grande ponctualité m'ont

été bénéfiques.

Mes remerciements les plus distingués vont à

l'endroit du Chef de Département des Sciences de la Terre de

l'Université de Yaoundé I, Professeur NDJIGUI

Paul-Désiré, pour m'avoir accueilli au sein de son illustre

département.

Ma reconnaissance va à l'endroit de tous les

enseignants du Département des Sciences de la Terre de

l'Université de Yaoundé I pour leurs enseignements et les

nombreux conseils reçus.

J'adresse également mes sincères remerciements

au Docteur EKOA Armel et à Mr DJOKGOUE YONGA Franck qui ont su apporter

à ce travail toute leur rigueur scientifique et la disponibilité

dont ils ont fait preuve durant la finalisation de ce travail.

J'aimerais gratifier les efforts de mes ainés

académiques et mes camarades de promotion membres du Laboratoire de

Géosciences des Formations Superficielles et Applications pour les

nombreux échanges scientifiques et les remarques qui ont

contribué à éclairer plusieurs points d'ombre favorisant

la compréhension de certains phénomènes

géologiques.

Je tiens à remercier la famille KACTOUIN DJONKAMLA et

NGABOKO Antoinette pour leur soutien inconditionnel et leur aide multiforme.

Je ne saurais oublier mes amis et frères AÏNON

Dieudonné, BAYANG Joël, DAWE Ulrich, DONPA Isaac,

DOURWE Willy, GNAZOCK Éliane, NAGONDINSSE Benjamin, RABIATOU

OUSMANOU et WAYANG Joseph avec qui j'ai toujours partagé mes moments de

joie et de peine.

Ma profonde gratitude s'adresse aux autorités

administratives et traditionnelles de l'arrondissement de Bot-Makak. Je pense

particulièrement aux populations du village Pan-Makak et Mintaba pour

leur hospitalité durant mes campagnes de terrain.

Nombreux sont ceux dont leurs noms ne figurent pas ici

à qui j'exprime ma

reconnaissance et ma profonde gratitude.

v

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : carte de localisation de la zone

d'étude 4

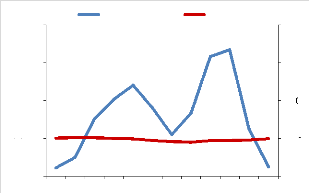

Figure 2 : diagramme ombrothermique de la

région de Bot-Makak. 5

Figure 3 : carte géomorphologique du

secteur d'étude. 7

Figure 4 : aperçu partiel du couvert

végétal. 8

Figure 5 : carte hydrographique de la zone

d'étude 9

Figure 6 : carte géologique du secteur

d'étude 10

Figure 7 : modèle des courbes

granulométriques de Mouldi et Chkiou (2007). 17

Figure 8 : carte d'échantillonnage.

20

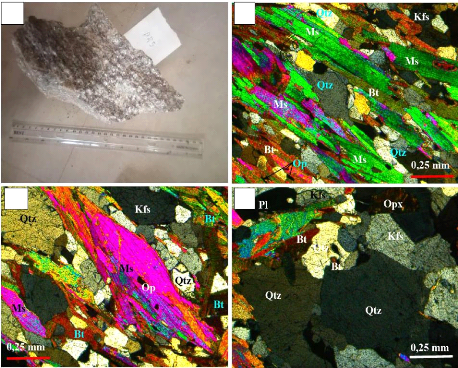

Figure 9 : affleurement d'amphibolite. 27

Figure 10 : photographie de l'amphibolite

28

Figure 11 : affleurement de micaschiste

à grenat. 29

Figure 12 : photographies du micaschiste

à grenat 30

Figure 13 : affleurement du gneiss à

grenat et biotite. 31

Figure 14 : photographies du gneiss à

grenat et biotite. 33

Figure 15 : affleurement du Gneiss à

micas et grenat. 34

Figure 16 : photographies du gneiss à

micas et grenat 35

Figure 17 : espèces minérales

du niveau sablo-graveleux de la maille 4 mm du puits P 31 38

Figure 18 : profils de puits. 39

Figure 19 : courbes cumulées des

différents échantillons 43

Figure 20 : histogrammes des

différents échantillons. 47

Figure 21 : diagrammes surfacés des

échantillons. 49

Figure 22 : différentes formes des

grains de quartz et minéraux ferrifères observés à

la loupe

binoculaire au grossissement 50 X. 51

Figure 23 : minéraux lourds 54

Figure 24 : pourcentage des minéraux

lourds dans la fraction globale des différents. 55

vi

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: moyenne mensuelle des

précipitations et des températures de Mandoga pour la

période de 2002-2021 5

Tableau 2 : échelle de classification

des sédiments (Wentworth, 1922). 16

Tableau 3 : localisation des points

d'échantillonnage. 21

Tableau 4 : tableau récapitulatif des

formations de Pan-Makak. 36

Tableau 5 : masses des refus, pourcentages

simples et cumulés des échantillons par maille du secteur

d'étude 40

Tableau 6 : indices granulométriques.

42

Tableau 7 : inventaires des grains

observés. 48

Tableau 8 : distribution des minéraux

lourds. 52

vii

LISTES DES ABRÉVIATIONS

CNPE : Chaîne Panafricaine Nord

Equatoriale

GPS : Global Positioning System

LPA : Lumière Polarisée

Analysée

LPNA : Lumière Polarisée Non

Analysée

PCD : Plan Communal de

Développement

PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux

SRTM : Shuttle Radar Topography Mission

(Navette pour des missions topographique radar)

Accronyme

AFNOR : Agence Française de

Normalisation

Liste des abréviations utilisées pour

les minéraux (Kretz, 1983)

Amp : amphibole

Bt : biotite

Grt : grenat

Kfs : feldspath alcalin

Ms : muscovite

Op : Minéraux opaques

Pl : plagioclase

Qtz : quartz

Rt : rutile

viii

RÉSUMÉ

Le site d'étude est localisé dans la partie

Sud-Est de Bot- Makak, à l'Ouest de Yaoundé, à

proximité de l'autoroute Yaoundé-Douala. L'objectif principal est

de faire une caractérisation physique des alluvions dans le secteur de

Pan-Makak afin de comprendre l'interaction entre les roches en place et les

minéraux rencontrés dans les alluvions. La zone d'étude

est soumise à un climat tropical humide à quatre saisons. Le

relief est marqué par la présence des collines à pentes

fortes. Le substratum gneissique est recouvert par des sols ferrallitiques

rouges et jaunes. La végétation est une forêt secondaire

avec un réseau hydrographique dense et dendritique.

Afin d'atteindre l'objectif de ce travail, l'approche

méthodologique adoptée a consisté en une prospection au

marteau et à la collecte des échantillons en suite, à la

réalisation des analyses pétrographiques des roches et aux

études sédimentologiques.

Les formations lithologiques du secteur d'étude sont

des roches essentiellement métamorphiques. Il s'agit de l'amphibolite

à texture granoblastique hétérogranulaire, du micaschiste

à texture lépidogranoblastique hétérogranulaire, et

les gneiss avec comme texture granoblastique hétérogranulaire.

L'analyse granulométrique a permis de montrer que les

alluvions sont mal triés. L'allure forte des pentes traduit le fait que

les alluvions sont hétérométriques avec un bon classement.

Les coefficients d'asymétrie indiquent que les alluvions de Pan-Makak se

sont déposés dans un milieu de forte énergie plus ou moins

agité.

La morphoscopie des grains de quartz montre une

prédominance des grains très anguleux (17,66 %), anguleux (55,67

%) et sub-anguleux (27,67 %) contrairement au grain sub-émoussé

(0,66 %) et émoussé (0,34 %). Ce résultat suggère

un court transport et une source d'apport proche.

L'étude des minéraux lourds montre que les

alluvions sont constituées des minéraux tels que : le zircon, le

rutile, le disthène, la tourmaline, la sillimanite, le chloritoïde,

le grenat, la zoïsite, le diopside, la staurotide, l'augite et les

minéraux opaques. Ce résultat montre que les alluvions ont une

origine métamorphique.

Les matériaux alluvionnaires de la rivière Djel

présentent un intérêt économique assez important, et

sont utilisés par les riverains pour la réalisation de plusieurs

ouvrages. Ils renferment tout de même des concentrés de rutile qui

présentent un intérêt économique assez important.

Mots-clés : Pan-Makak, alluvions,

amphibolite, gneiss, micaschiste

ix

ABSTRACT

The study site is located in the southeastern part of

Bot-Makak, west of Yaoundé, near the Yaoundé-Douala highway. The

main objective is to make a physical characterization of the alluvium in the

Pan-Makak area in order to understand the interaction between the bedrock and

the minerals encountered in the alluvium. The study area is subject to a humid

tropical climate with four seasons. The relief is marked by the presence of

hills with steep slopes. The gneissic substratum is covered by red and yellow

ferrallitic soils. The vegetation is a secondary forest with a dense and

dendritic hydrographic network. The parent rock of metamorphic origin has a

composition similar to metapelites.

In order to achieve the objective of this work, the

methodological approach adopted consists of a hammer prospecting and the

collection of samples in continuation, the realization of petrographic analyses

of rocks and sedimentological studies.

The lithological formations of the study area are essentially

metamorphic rocks. They are amphibolites with heterogranular granoblastic

texture, micaschists with heterogranoblastic texture, and gneiss with

heterogranular granoblastic texture.

The particle size analysis indicated that the alluvium is well

sorted. The strong slope pattern reflects the fact that the alluvium is

homometric with good grading. The asymmetry coefficients indicate that the

Pan-Makak alluvium was deposited in a high energy

environment with varying degrees of agitation.

Quartz and iron grains morphoscopy show a predominance of very

angular (17.66%), angular (55.67%), and sub-angular (27.67%) grains in contrast

to sub-blunt (0.66%) and blunt (0.34%) grains. This result suggests a short

transport and a close source of supply.

The study of heavy minerals shows that the alluvium consists

of minerals such as: zircon, rutile, kyanite, tourmaline, sillimanite,

chloritoid, garnet, zoïsite, diopside, staurotide, augite and opaque

minerals. This result shows that alluvium has a metamorphic and magmatic

origin.

The alluvial materials of Djel river are of great economic

interest and are used by the residents for the construction of several

structures. They contain nevertheless rutile concentrates.

Keywords: Pan-Makak, Alluvium, Amphibolite,

Gneiss, Micaschist

INTRODUCTION GÉNÉRALE

2

Le mot alluvion vient du latin « alluvio », qui veut

dire débordement. Il peut être défini comme des

sédiments des cours d'eau et des lacs, composés selon les

régions traversées et la force du courant. Pour la fraction

grossière on a les galets, les graviers et les sables en

dépôts souvent lenticulaires et pour la fraction fine, les limons

et les argiles (c'est la fraction qui domine dans les zones inondables)

(Foucault et Raoult, 2019). C'est aussi le nom donné aux

matériaux sableux, limoneux et argileux charriés par des eaux

poussées du haute vers le bas au travers des crevasses de

l'écorce terrestre. Le secteur d'étude situé dans le

groupe de Yaoundé montre la présence des dépôts des

minéraux lourds riches en rutile (Nyobe et al., 2018). Au Cameroun,

plusieurs études ont été menées sur les alluvions

et les minéralisations associées : Matomb (Tonjé et al.,

2014) ; Nkoléban (Belinga, 2017) ; Ngaye (Ndjigui et al., 2018) ; Lobo

(Nyobe et al., 2018), afin de déterminer l'origine des alluvions, leurs

roches sources et les processus hydrodynamiques de dépôt.

L'utilisation des métaux contenus dans les roches a

été, dès la fin du néolithique une

préoccupation de l'Homme. Des recherches ont d'abord été

centrées sur les métaux natifs représentant les corps

minéralisés à forte teneur puis plus récemment,

l'exploitation de gisements à faible teneur a conduit à la

recherche des concentrations dans les alluvions qui pourraient s'effectuer

simplement quand certaines conditions de dépôt sont favorables

(Pavillon, 1964). Dans le secteur de Pan-Makak, très peu d'études

ont été faites sur les matériaux alluvionnaires.

Dès lors, il sera nécessaire d`effectuer une

caractérisation physique des matériaux alluvionnaires dans ce

secteur, pour essayer de relever le potentiel minier de cette localité,

aux moyens d'une prospection géologique et alluvionnaire.

L'objectif principal est de faire une caractérisation

physique des alluvions dans le secteur de Pan-Makak, et de manière

spécifique il sera question de :

- faire une caractérisation pétrographique de

quelques formations rocheuses ;

- déterminer la composition granulométrique des

sédiments de cette localité ;

- montrer l'interaction entre la roche en place, les

minéraux rencontrés dans les alluvions et souligner leur

'importance.

Pour atteindre ces objectifs, ce travail est structuré

en quatre chapitres, hormis l'introduction générale et la

conclusion générale :

- le chapitre I ressort le milieu naturel du secteur de Bot-Makak

;

- le chapitre II porte sur les travaux antérieurs et la

méthodologie ; - le chapitre III est axé sur les résultats

;

- le chapitre IV présente

l'interprétation et la discussion.

CHAPITRE I : MILIEU NATUREL ET

CADRE

GÉOLOGIQUE

4

Introduction

Le présent chapitre a pour but de donner un

aperçu général du secteur d'étude. Il s'agira

spécifiquement de présenter les traits

géographiques, le cadre géologique, et les activités

socio-économiques.

I.1. GÉOGRAPHIE PHYSIQUE I.1.1. Situation

géographique

Le secteur d'étude est localisé dans la zone de

Bot-Makak et s'étend entre les latitudes 3°52'- 4°00' Nord, et

les longitudes 10°55'- 11°04'Est (figure 1). Le site d'étude

est localisé dans la partie Sud-Est de Bot- Makak, à l'Ouest de

Yaoundé, à proximité de l'autoroute Yaoundé-Douala,

à 10 kilomètres de l'Arrondissement de Bot-Makak,

Département du Nyong et Kellé, Région du Centre.

Figure 1 : carte de localisation : (a) carte

de l'Afrique montrant le Cameroun ; (b) carte montrant la Région du

Centre Cameroun ;c) zone d'étude (extraite de la carte SRTM).

5

I.1.2. Climat

Le secteur d'étude est soumis à un climat

équatorial de type guinéen classique à deux saisons de

pluies (correspondant aux saisons de cultures) et deux saisons sèches.

La température moyenne de Mandoga oscille entre 22 °C et 25 °C

avec une amplitude thermique variant entre 8 °C et 11 °C. Les

données pluviométriques de Mandoga montrent que les

précipitations annuelles se situent le plus souvent à 1925 mm de

pluie en moyenne par an ; la grande saison sèche va de décembre

à février, la petite saison de pluies va de mars à juin,

une chute de précipitation est observée au mois de juillet et la

grande saison de pluie d'août à novembre (figure 2).

Tableau 1: moyenne mensuelle des

précipitations et des températures de Mandoga pour la

période de 2002-2021 Source : http//

www.weatherbase.com

(téléchargée le 13/10/2020 à 14h)

|

MOIS

|

J

|

F

|

M

|

A

|

M

|

J

|

J

|

A

|

S

|

O

|

N

|

D

|

Moyenne

|

totale

|

|

Précipitations (mm)

|

22

|

50

|

152

|

203

|

240

|

181

|

110

|

167

|

316

|

334

|

125

|

25

|

/

|

1925

|

|

Température(°C)

|

25,2

|

25,5

|

25,4

|

25

|

24,7

|

23,6

|

22,9

|

22,5

|

23,5

|

23,6

|

23,9

|

24,8

|

24,22

|

/

|

précipitation (mm)

400

300

200

100

0

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sept Oct Nov

Dec

Précipitations (mm) 2T (°C)

50

0

200

150

10

Tiempérature (°C)

Figure 2 : diagramme ombrothermique de

Bagnouls et Gaussen (1957) de la région de Bot-

Makak.

I.1.3. Sols

Les travaux effectués sur les matériaux

d'altération de Yaoundé et ses environs (Angue,

1982 ; Bitom, 1982 ; Kabeyene, 1982 ; Onguene, 1993 ; Ngon Ngon,

1996, 2007 ; Ndjigui et

6

al., 2013 ; Nyeck et al., 2018) montrent que ces formations

sont essentiellement constituées des sols ferrallitiques et des sols

hydromorphes. Les sols hydromorphes et ferralitiques sont les plus

représentés dans la région d'étude. Pour les

formations latéritiques, la distribution spatiale entre sols jaunes et

sols rouges est essentiellement liée aux facteurs pédologiques

(Nyeck, 2004).

- Les sols ferralitiques (ou oxisols)

Ces sols, d'épaisseur souvent importante

(jusqu'à 50 m), sont localisés au niveau des interfluves.

Développés sur différents types de roches

métamorphiques à savoir les micaschistes et les gneiss (Nyobe et

al., 2018), ces sols sont formés de matériaux constitués

par un assemblage des minéraux tels que la kaolinite, la gibbsite, le

quartz, la goethite, l'hématite et accessoirement l'illite, le grenat,

le zircon et le rutile (Nyeck et al., 2018). Cette composition

minéralogique est similaire à celle des profils

d'altérations développés sur des argiles

sédimentaires kaolinitiques (Ndjigui et al., 1999).

- Les sols hydromorphes

Les sols hydromorphes, sont localisés surtout à

proximité des lits du principal cours d'eau Djel, et dans certains

bas-fonds étendus. Leur épaisseur est de l'ordre du mètre.

Ils sont caractérisés par une accumulation en surface de

matière organique peu décomposée (souvent 20% en masse de

l'horizon de surface), riche en débris végétaux divers

(Tonjé, 2013).

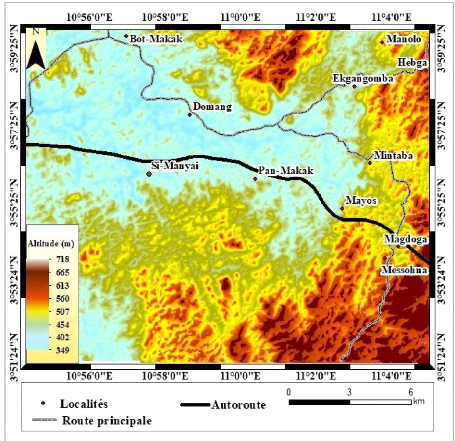

I.1.4. Orographie

En termes de relief, le secteur d'étude présente

trois caractéristiques majeures (figure 3) : - une zone qu'on peut

caractériser de basses terres d'altitude de 350 à 450 m qui

représente 25 % de la surface topographique. Elle est constituée

d'interfluves séparés par des larges vallées

marécageuses et drainées principalement par la Djel. Cette zone

se trouve au centre du secteur d'étude ;

- une zone située au Sud-Ouest du secteur

d'étude au relief contrasté alternant des collines et des

bas-fonds plus ou moins plats avec des plateaux par endroit, des vallées

abritant très souvent des marécages avec en leur sein des cours

d'eau. Cette unité morphologique a une altitude comprise entre 450 et

550 m et représente environ 60 % ;

- une zone de hautes terres à l'Est, au Sud-Est et au

Nord du secteur d'étude, d'altitude comprise entre 550 et 700 m et

couvre 15 % de la localité. Elle est caractérisée par la

présence de nombreux reliefs résiduels se raccordant aux mornes,

à versants convexes qui se raccordent brutalement avec les bas-fonds.

Elle est couverte d'une forêt primaire dont l'exploitation peut

7

manifestement présenter des difficultés.

L'aspect un peu tourmenté de ce relief notamment au niveau de Bot-Makak

et de Hegba donne aux visiteurs de la Commune une impression de cuvette

à Bot-Makak et des vues panoramiques dans les hautes terres de Hegba et

Magdoga (figure3).

Figure 3: carte géomorphologique du

secteur d'étude (extraite de la carte SRTM). I.1.5.

Végétation

La végétation de la région d'étude

est influencée par les importantes précipitations

enregistrées et présente deux caractéristiques :

- une forêt primaire dans les localité de Lisse,

Mayôs, Manguen 1 ;

- une forêt secondaire dans le reste des villages et aux

abords des agglomérations.

8

La forêt primaire regorge des espèces de bois

exploitées telles que le Moabi (Baillonella toxisperma), le

Sapelli, l'Iroko et l'Ayous. À côté de quelques ventes de

coupe, on enregistre quelques activités clandestines de coupe sauvage de

bois (Letouzey, 1985). De nombreux produits forestiers non ligneux (PFNL) tels

que les mangues sauvages (Irvingia gabonerisis), les fruits de moabi

(Baillonella toxisperma), le ndjansang (Ricinodendron

heudoletti), le rotin (Lacosperma securdiflorum), les plantes

médicinales, le miel sauvage, les fibres de raphia, les fruits sauvages

divers, l'ekok (Gnetum africana), les noisettes, sont exploités

par les populations riveraines (Letouzey, 1968). Le secteur d'étude de

Pan-Makak est une zone forestière riche en biodiversité. Les

espèces floristiques partent des grands arbres à une multitude

d'herbes hautes et basses. Une partie des forêts qui se trouve sur des

collines est préservée et celle se trouvant sur les basses terres

en contrebas des collines est massivement détruites pour des raisons

agricoles ou d'exploitation forestière (PCD de Bot-Makak 2015) (figure

4).

Figure 4: aperçu partiel du couvert

végétal (cliché de février 2020). I.1.6.

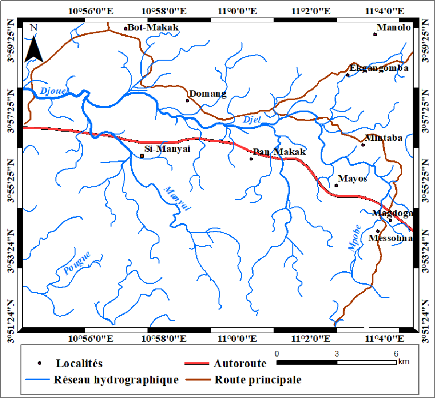

Hydrographie

Toute la région d'étude appartient au sous

bassin du Nyong et des fleuves côtiers. Arrosée par plusieurs

cours d'eau : la Kellé (qui traverse les villages Manguen 2, Nkongtock

Kombeng), Pougue (Ngoung, Lamal-Pougue), Ndjimahe (Matomb), Manyaï

(Manyaï, Matomb), Mboye (Lisse), Djel (Mayôs), Masong ma njé

(Nkongtock), Liko'o (Bingogog, Mandoga et Nkenglikock) (Tonjé, 2007).

Cette zone reste coincée entre les deux plus grands fleuves de la

Région : la Sanaga et le Nyong. Le site d'étude est

traversé par les rivière Nsoube,

9

Nkongo'o, Balebem, Hohé, cours d'eau saisonnier et

permanant, tributaire de Mintaba, affluent de la Djel qui est le principal

collecteur de ce réseau hydrographique (figure 5). La Djel, principal

cours d'eau, est respectivement orienté suivant la direction SE-NW. Les

zones marécageuses se trouvant dans les bas-fonds qui constituent des

potentiels pièges de minéraux lourds industriels. Ce

réseau hydrographique est modifié au cours du temps par des

fluctuations climatiques et les travaux du chantier de

l'autoroute Yaoundé-Douala.

Figure 5: carte hydrographique de la zone

d'étude (d'après la carte topographique de Yaoundé 3c au

1/200000).

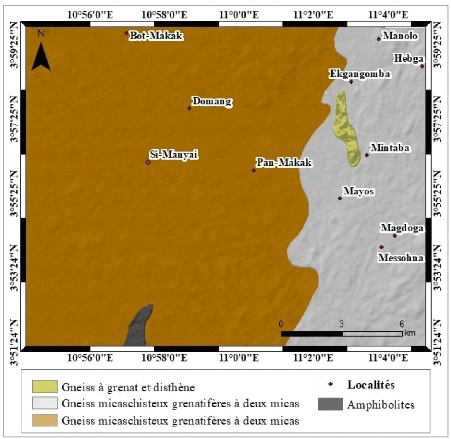

I.2. CADRE GÉOLOGIQUE

Le secteur d'étude appartient à la Chaîne

Panafricaine d'Afrique centrale (Penaye et al., 2004 ; 2006) encore

appelée Chaîne des Oubanguides (Podevin, 1983. Trompette, 1994) ou

Chaîne Panafricaine Nord Équatoriale : Nzenti et al.,

1988 ; Davison et Reginaldo,1989). En effet, c'est une méga

structure orientée E-W, d`une longueur supérieure à 5000

Km sur une largeur de 3000 Km et délimitée à l'ouest par

la Chaîne Panafricaine Trans-Saharienne et

10

au Sud par le craton du Congo. Elle se prolonge jusqu`au

Nord-Est du Brésil (province de Borborema) où elle forme la

Chaîne Néoprotérozoïque de Sergipano, l'ensemble

formant la Chaîne Panafricano-Brésilienne (Castaing et

al., 1994 ; Brito de Neves et al., 2001).

D`après les travaux sur la Chaîne Panafricaine au

Cameroun, il ressort qu'elle est subdivisée du Nord au Sud en trois (03)

grands domaines géodynamiques distincts à savoir le domaine Nord,

le domaine Centre ou Adamaoua-Yadé et le domaine Sud ou groupe de

Yaoundé (Mvondo et al., 2007 ; Ngnotue et al., 2000 ; Nzenti et al.,

1998 ; Toteu et al., 2004). La région de Bot-Makak présente une

évolution métamorphique similaire à la série de

Yaoundé avec laquelle elle semble avoir une évolution

pétrostructurale commune (Balep, 1997). Le substratum lithologique est

constitué essentiellement des gneiss à grenat ou disthène,

des amphibolites et des amphibolites et des gneiss migmatitiques (figure 6).

Figure 6 : carte géologique du secteur

d'étude (établie à partir de la carte de Champetier de

Ribes et Aubague 1956).

11

I.3. GÉOGRAPHIE HUMAINE ET ÉCONOMIQUE I.3.1.

L'histoire des peuplements

La zone de Bot-Makak est peuplée par l'ethnie Basaa. En

recoupant les différents profils historiques, les différents

clans peuplant les villages semblent s'être installés au

18ème siècle, venant du côté de l'actuel Sanaga

Maritime, après une traversée de la Sanaga (PCD de Bot-Makak,

2015). De nombreux clans auraient évolué ensemble avant de se

disloquer à Mbokanda dans l'actuel village de Mbonga. Un autre

groupuscule, les Pan auraient traversés tardivement pour s'implanter au

village Njockbanè où il se sont manifestement trouvé

à l'étroit entre les Ndog Nlet et les Ndogbéa

déjà occupants des terres ; ce qui les auraient poussés

à migrer vers d'autres localités de la commune, comme Pan-Makak

et d'autre contrées voisines. La migration semble caractériser

tous ces clans qui se retrouveront plus tard dans d'autres communes du Nyong et

Kéllé, à l'exception des Ndogbatjeck plus

sédentaires qui occupent les hautes terres de l'Est de la zone (PCD de

Bot-Makak, 2015).

I.3.2. Population-peuplement et économie

La population est constituée pour l'essentiel de Basaa

à laquelle s'ajoute une minorité constituée de

représentants des autres tribus du Cameroun (Loung et al.,

1979). Elle est répartie le long des routes et des pistes en une

multitude de petits villages. Ces derniers sont distants les uns des autres de

2 à 4 km. Elle couvre les arrondissements de Ngog Mapubi, Dibang, Bot

Makak et Matomb, appartenant au département du Nyong-et-Kellé.

Les villages sont organisés en chefferies de 1er, 2e et

3e degré. Bot Makak reste la seule chefferie de

1er degré dans ce département. Les autres

arrondissements ne sont plus constitués que de chefferies de

2e et 3e degré. La population totale de la Commune de

Bot-Makak est estimée à 35 572 habitants (femmes 18,882 ; hommes

16,690), soit une densité de 14,2 habitants/km2 (PCD de

Bot-Makak, 2015).

La principale activité économique est

l'agriculture avec des cultures de rente (cacao et palmier à huile),

vivrières (macabo, taro, manioc, arachide, plantain et banane douce)

(Loung et al., 1979), fruitières (mangue, ananas, citron,

orange, pamplemousse, papaye, safou, kola et noisette) et

maraîchères (piment, légumes). Le commerce pratiqué

le long des axes bitumés, dans les chefs-lieux d'arrondissement est la

seconde activité économique après l'agriculture.

L'élevage des caprins, la pêche, le transport inter-villages et la

chasse constituent d'autres sources non négligeables de revenus pour la

population.

12

Conclusion du chapitre

Le site d'étude est localisé dans

l'arrondissement de Bot-Makak, département du Nyong et Kellé,

région du centre. Le climat qui règne est un climat tropical

humide à quatre saisons, permettant l'altération des roches

à savoir les micaschistes et le gneiss donnant naissance aux sols

ferralitiques rouges et jaunes. La végétation est de types

secondaire dominant et primaire par endroit croissant sur des unité

morphologiques d'altitudes variable. La population est constituée pour

l'essentiel de Basaa et la principale activité économique est

l'agriculture.

CHAPITRE II : TRAVAUX ANTÉRIEURS

ET

MÉTHODOLOGIE

14

Introduction

Le présent chapitre est consacré à une

revue bibliographique sur les alluvions au Cameroun, dans le monde, ainsi

qu'à la méthodologie qui sera appliquée au cours de cette

étude.

II.1. ÉTUDES ANTÉRIEURES II.1.1.

Généralités

II.1.1.1. Concepts et définitions

Le terme alluvion est défini comme un accroissement de

terrain qui se fait insensiblement à l'un des bords de la rive d'une

rivière ou qui a lieu lorsque la rivière se retire et prend son

cours d'un autre côté. Les alluvions sont des sédiments

dont la granulométrie est liée au débit de la

rivière (Giroux et Tran, 1996). Ils sont composés de galets, de

graviers, de sables de limons et d'argile. Chacun de ces matériaux

à une granulométrie précise. Historiquement, en

géologie et science du sol, le terme argile correspond à

l'ensemble des minéraux présentant une taille inférieure

à 2 um dans une roche (Foucault et Raoult, 2001). Cette coupure

granulométrique est héritée des études

pétrographiques effectuées par microscopie optique à la

fin du XIX siècle (Giroux et Tran, 1996). On regroupe sous le terme de

dépôts alluviaux ou dépôts fluviatiles ou alluvions,

des sédiments déposés en régime d'eau courantes

continentales depuis la zone d'origine, source, jusqu'à déboucher

dans un bassin, en générale marin, mais parfois lacustre. On

parle d'alluvion pour designer des sédiments très peu

transportés par le ruissellement et le glissement le long des reliefs et

dont le stade initial est rarement conservé.

II.1.1.2. Mode de mise en place des alluvions

Les alluvions proviennent de l'usure des continents,

c'est-à-dire de la destruction des roches (Giroux et Tran, 1996). Cette

destruction se fait par le mécanisme physique conduisant à la

fragmentation des matériaux. Les éléments solides sont

déplacés sous l'effet de la gravité, souvent par

l'intermédiaire d'un fluide transporteur, et sous l'effet des pressions

atmosphériques qui produisent les vents. Les débris, dans leur

majeure partie, sont déplacés puis déposés,

généralement dans l'eau pour former un sédiment

détritique (alluvions au sens large). Les alluvions sont les plus

abondants des dépôts sédimentaires. Au sein de ces

dépôts, ce sont les variétés dont les grains sont

les plus fins qui dominent : argiles/silts : 2/3 ; sables, graviers : 1/3

(Biju, 1999). Une première distinction parmi les alluvions est

fondée sur l'état d'agrégation des particules

sédimentaires. Dans les roches meubles, les grains détritiques

sont

15

entièrement indépendants les uns des autres :

ils forment un assemblage en équilibre mécanique dont les espaces

inter-granulaires (pores) représentent une fraction importante du volume

de la roche. Dans les roches plastiques, la présence de minéraux

argileux en quantité importante permet une déformation sous la

contrainte. La pente, la dimension du réseau de drainage, le climat, la

technique, la charge sédimentaire et la végétation

constituent des paramètres majeurs qui contrôlent les

systèmes fluviatiles.

D'une manière générale, les processus

sédimentaires sont d'abord guidés par la gravité et la

pente est un des facteurs dominants de contrôle. Le transport s'effectue

de l'amont vers l'aval. Si le transport s'effectue à proximités

de la source, on parlera de dépôts proximal ; si la distance

parcourue est très importante, le dépôt sera

qualifié de distal. Le transport par les cours d'eau d'un point haut

vers un point bas, aboutit ainsi à la progradation des

dépôts parfois appelée accrétion latérale. La

caractérisation principale résultant de ce mécanisme sera

l'orientation statistique des formes de dépôts (Biju, 1999).

II.1.1.3. Utilisation des matériaux

alluvionnaires

Les alluvions, formés de divers matériaux,

constituent d'énormes potentialités économiques. Ils

interviennent dans plusieurs domaines, en l'occurrence les galets et les

graviers utilisés dans le domaine du génie civil. Que ce soit

pour une autoroute, une piste d'atterrissage ou une voie ferrée, les

technologies de construction nécessitent de très grandes

quantités de sables et graviers qui peuvent provenir des alluvions des

rivières ou de la mer : ballast des chemins de fer, fondations,

différentes couches qui structurent une chaussée de route... Pour

la fabrication de certaines couches, on met en oeuvre des granulats

mélangés avec un liant qui peut être un ciment, un bitume

ou un laitier (résidu des hauts-fourneaux). Pour les couches de

fondation et de base et pour les accotements, on peut également utiliser

des granulats de recyclage. Localement, un petit volume d'agrégats,

sables, graviers naturels ou roches concassées, est aussi utilisé

comme matière de filtration, pour les travaux de drainage de terrain,

des traitements des eaux. Les alluvions présentent également un

intérêt minier. Des métaux et des pierres rares ou

précieux sont transportés par les cours d'eau, puis se

déposent dans les alluvions. Ces gisements sont appelés placers.

Leur exploitation se fait soit à la main grâce à une

batée ou un pan américain, soit par un traitement

mécanisé. Ainsi, on peut trouver de l'or dans le lit de certaines

rivières. Les alluvions peuvent constituer des plaines alluviales

très fertiles. Il en est ainsi du Nil par exemple, dont les crues

déposaient des tonnes d'alluvions et rythmaient la vie agricole de

l'Égypte ancienne. C'est une des raisons principales de l'essor des

civilisations de l'Égypte antique. Les alluvions constituent des

aquifères. Pour les alluvions les

16

plus fins, les argiles sont utilisées dans les secteurs

de l'industrie du pétrole, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie

chimique, en agronomie, et en céramique

II.1.2. Caractérisation physique des alluvions

Les alluvions se définissent également par la

taille des particules qui les constituent. Cette dernière est fonction

de la présence ou l'absence de particules très fines (de

diamètre inférieur au micromètre) transportées par

voie éolienne et de gros blocs (de taille supérieure au

mètre). La classification des alluvions est assurée par diverses

échelles granulométriques (tableau 2).

Wentworth (1922) fait partie des auteurs à avoir

travailler sur la classification des alluvions. Son étude a

été faite sur les dépôts sédimentaires marins

et sa classification a depuis lors été adoptée pour la

nomenclature des alluvions. Ainsi, en fonction de la taille de ces derniers, il

distingue trois groupes d'alluvion qui varient suivant une échelle

variable (tableau 2).

Tableau 2 : échelle de classification des

sédiments (Wentworth, 1922).

|

Taille en mm

|

Classe de sédiment

|

Groupe de sédiments

|

|

256 >

|

Blocs

|

Rudites

|

|

256 - 64

|

Galets

|

|

64 - 4

|

Cailloux

|

|

4 - 2

|

Graviers

|

|

2 - 1

|

Sables très grossiers

|

Arénites

|

|

1 - 0,5

|

Sables grossiers

|

|

0,5 - 0,25

|

Sables moyens

|

|

0,25- 0,125

|

Sables fins

|

|

0,25- 0,0625

|

Sables très fins

|

|

0,0625 - 0,0039

|

Limons

|

Lutites

|

|

< 0,0039

|

Argiles

|

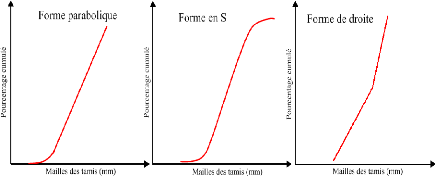

Mouldi et Chkiou (2007) proposent des modèles

de courbes granulométriques (figure 7) qui permettent d'avoir des

informations sur le mode de transport, de classement ainsi que la

qualité du tri des alluvions. Ainsi, les courbes en forme parabolique

indiqueront la présence des grains de sable

hétérogènes et trié au cours d'un transport en

milieu de forte énergie. Celles en forme de « S » traduiront

des sables homogènes à classement moyen, en milieu plus ou

moins

17

agité et à forte énergie. Les courbes

sous forme de droites montreront un dépôt par excès de

charge dû à la diminution des courants.

Figure 7 : modèle des courbes

granulométriques de Mouldi et Chkiou (2007). II.1.3.

Synthèses des travaux sédimentologiques des dépôts

alluvionnaires

Les travaux de prospection alluvionnaire en relation avec la

recherche du potentiel métallogénique ont été

intensément menés dans les régions de l'Est (Suh et al.,

2006 ; Asaah, 2010) ; du Centre (Tonjé et al., 2013 ; Evina Nkoto, 2018

; Nyobe et al., 2018) ; du Sud (Belinga, 2017 ; Janpou, 2018) ; de L'Adamaoua

(Boaka Koul et al., 2009) du Nord-Est et du Sud-Ouest Cameroun (Embui et al.,

2013 ; Janpou, 2018). La majorité de ces travaux de recherche ont

effectué des études sédimentologique,

minéralogiques et géochimiques pouvant donner des informations

sur l'altération et l'érosion, les conditions de

dépôts des sédiments, la composition des roches

originelles, la maturité des sédiments, la provenance des

sédiments et le degré d'altération des sédiments.

Certains de ces travaux ont mis en exergue que les dépôts

alluvionnaires sont des sites de minéralisation d'or (Akono, 2015 ;

Belinga, 2017), du rutile (Tonjé et al., 2013 ; Evina Nkoto, 2019 ;

Nyobe et al., 2018, Nzesseu, 2019). D'après ces travaux, les

dépôts alluvionnaires étudiés dans les

régions suscitées sont des sédiments à

granulométrie et à morphoscopie variable dépendant de leur

roches sources et de leur environnement. Ces auteurs ont présenté

que les dépôts alluvionnaires sableux sont

généralement sub-anguleux et anguleux et rarement arrondis

présentant des grains non usés par l'eau d'une fraction comprise

de 2 à 0,02 mm. Par ailleurs, les travaux effectués sur les

minéraux lourds présentés par Minyen et al. (2001) montre

la présence des cristaux centimétriques des minéraux

lourds tel que le rutile dans la série micaschistes et même des

cristaux de la taille du poing notamment dans les niveaux quartzitiques

intercalés dans les micaschistes, en particulier du secteur de Matomb.

D'après Tonjé (2007), les observations à la

18

loupe binoculaire indiquent que les matériaux

alluvionnaires sont constitués en moyenne de 39,41% de quartz de taille

centimétrique à millimétrique, 40,5% de rutile et 6 % de

Zircon. Tonjé (2007), révèle que les

teneurs en rutile évoluent graduellement des niveaux graveleux vers les

niveaux sableux dans les puits alluvionnaires de la rivière Téba

(Matomb) et que l'étude des minéraux lourds montre la

présence d'un cortège riche en quartz, rutile, zircon,

tourmaline, andalousite et disthène. Les travaux réalisés

par Nyobe et al. (2018) révèlent que les minéraux lourds

en place aurait une origine liée aux formations métamorphiques in

situ. Stendal et al. (2006) suggèrent que certains minéraux

lourds se serait mise en place durant les transformations métamorphiques

des grenats contenus dans les métasédiments (schistes et

grès) datant du Néoprotérozoïque dans le groupe de

Yaoundé.

II.1.4. Synthèses des travaux faites sur la

géologie

Stendal et al. (2006) concluent à partir des

études géologiques réalisées dans la

localité de Dibang et ses environs (secteurs situés à

l'Ouest de Bot-Makak) que: (1) le rutile alluvial et éluvial de la

région de Yaoundé provient de la dégradation des

métapélites, des roches métamorphiques et des pegmatites

proches du groupe de Yaoundé; (2) le rutile du groupe de Yaoundé

s'est formé au cours du métamorphisme panafricain ou provient du

rutile détritique de source d'environ 900 Ma; (3) les sédiments

à l'origine du groupe de Yaoundé se sont mis en place dans un

contexte de marge active.

Yonta (2010) a mis en évidence dans la région de

Boumnyebel (située à l'W de Matomb-Makak) deux ensembles

métasédimentaire (micaschistes à grenat et migmatites

à grenat et disthène) aux caractéristiques

pétrologique, chronologiques et structurales différentes. Les

blocs, boudins et intrusions de roches méta-ignées

associées à ces ensembles métasédimentaire sont

observés par endroits dans la région.

Nyobe et al. (2018) montrent que les formations rocheuses

situé dans le bassin versant de Lobo sont constitué des gneiss et

des micaschistes avec presque la même composition minéralogique.

Ces formations sont constituées principalement de quartz, feldspaths, de

biotite, de grenat et de minéraux opaques.

Tonjé (2007) montre trois types lithologiques

identifiés dans la zone de Matomb, il s'agit des gneiss à grenat

et à micas, micaschistes, quartzites et gneiss migmatitique. Ce sont des

roches métamorphiques grisâtres à structure foliée

et à texture granoblastique. Elles sont composées de quartz

(45%), rutile (5%), disthène (7%), plagioclases (10-45%), grenat (<

10%), biotite, muscovite (11%) et minéraux opaques pour les gneiss

à grenat. Les micaschistes sont composés de quartz (35%), rutile

(1%), plagioclases (40%), biotite, muscovite (11%) et

19

minéraux opaques. Les gneiss migmatitiques ont presque

la même composition que les gneiss à grenat sauf qu'ils n'ont ni

de disthène ni de rutile dans leur composition.

II.2. MÉTHODOLOGIE

Cette partie du chapitre est basée sur les

différents procédés utilisés pour l'obtention des

résultats qui sont entre autres la collecte des données sur le

terrain, une étude pétrographique des roches, une analyse

granulométrique, une étude morphoscopique et l'extraction des

minéraux lourds dans les sédiments. Ces différentes

analyses ont été réalisées aux laboratoires du

Département des Sciences de la Terre de l'Université de

Yaoundé I.

II.2.1. Étude de terrain

Les travaux de terrain ont été effectués

en trois principales étapes : la reconnaissance géologique du

secteur d'étude, la description des puits d'échantillonnage et

l'échantillonnage. Sur le terrain, la description macroscopique des

niveaux de puits fluviatiles a été effectuée. Un

échantillonnage a été fait sur les différents

niveaux observés dans l'objectif d'établir une distribution

spatiale des différents niveaux. Cette campagne a

nécessité l'utilisation d'un matériel facile à

transporter, à savoir : la carte topographique de Yaoundé au

1/200000 a servi de reconnaissance du secteur d'étude ; une boussole

chaix universelle, un récepteur GPS (Global Position System) Garmin 60

Cx, un carnet de terrain, un marteau, un double décamètre, des

sacs à échantillons, un appareil photo, une matchette, un

marqueur, des crayons ordinaires, une pelle, des seaux, etc. Les

prélèvements des échantillons ont été

effectués dans la rivière Djel et ses affleurements.

II.2.1.1. Éléments de description des puits

d'échantillonnage

Elle renseigne sur :

- l'épaisseur moyenne des niveaux de

chaque puits.

- la texture des matériaux ;

- la couleur ;

- la forme et la nature des limites ;

- la structure observable à l'oeil nu

(macro -structure) ;

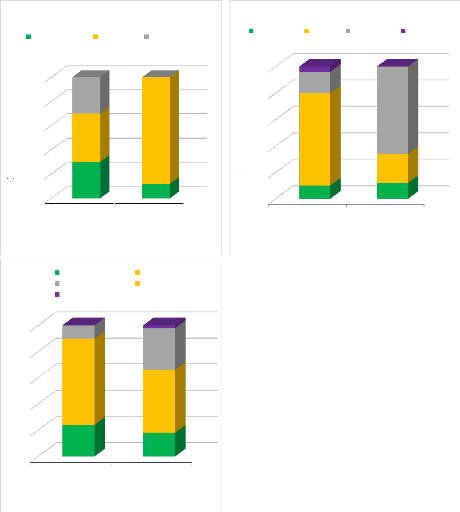

- les particularités du niveau s'il en

présente : la présence de taches, de racines... ;

- la porosité.

20

II.2.1.2. Échantillonnage

Les échantillons prélevés sur le terrain

sont faits respectivement aux affleurements rocheux et dans les alluvions

(rivières au niveau du lit vif et sur les berges au travers des puits).

Neuf (09) échantillons des alluvions au total ont été

prélevés dans les vifs et trois (03) échantillons dans les

puits effectués sur les berges des affluents de la rivière Djel.

Quatre (4) échantillons ont été prélevé sur

les affleurements rocheux (figure 8). Ces échantillons sont

consignés dans le tableau 3 ci-dessous.

Figure 8: carte d'échantillonnage

(extrait du SRTM).

21

Tableau 3 : localisation des points

d'échantillonnage.

|

Types

d'échantillons

|

Échantillons

|

Coordonnées géographique

|

Altitudes

|

|

Alluvions

|

PA 01

|

N03°57'21,7»

|

E11°01'00,3»

|

375 #177; 3 m

|

|

PA 02

|

N03°57'24,2»

|

E11°01'27,1»

|

374 #177; 5 m

|

|

PA 03

|

N03°57'01,8»

|

E11°02'20,3»

|

400 #177; 3 m

|

|

PA 04

|

N03°56'53,7»

|

E11°03'25,3»

|

422 #177; 4 m

|

|

PA 05

|

N03°38'30»

|

E009°38'36»

|

370 #177; 3 m

|

|

PA 06

|

N03°57'29,8»

|

E10°59'17,8»

|

371 #177; 3 m

|

|

PA 07

|

N03°54'53,6»

|

E11°02'56,4»

|

505 #177; 3 m

|

|

PA 08

|

N03°56'25,4»

|

E10°59'18,6»

|

370 #177; 3 m

|

|

PA 09

|

N03°56'30,4»

|

E10°59'02,4»

|

379 #177; 3 m

|

|

PT 11

|

N03°57'19,8»

|

E11°01'00,4»

|

360 #177; 6 m

|

|

PT 21

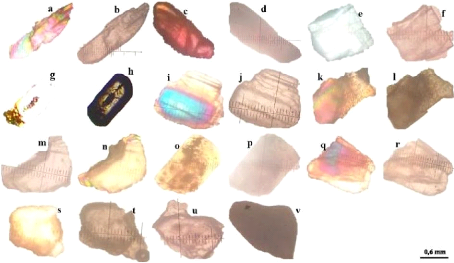

|

N03°57'32,8»

|

E10°59'38,6»

|

402 #177; 3 m

|

|

PT 31

|

N03°57'01,8»

|

E11°02'20,3»

|

402 #177; 3 m

|

|

Roches

|

PR1

|

N03°56'34,4»

|

E10°58'37,2»

|

392 #177; 3 m

|

|

PR2

|

N03°56'01,7»

|

E11°01'31,2»

|

394 #177; 4 m

|

|

PR3

|

N03°54'56,7»

|

E11°02'39,1»

|

427 #177; 3 m

|

|

PR4

|

N03°54'57,0»

|

E11°03'10,9»

|

428 #177; 3 m

|

II.2.2. Travaux de laboratoire

Au laboratoire, les échantillons de roches ont subi des

analyses pétrographiques. Les échantillons des alluvions ont subi

des analyses granulométriques, morphoscopiques, l'extraction et montage

des lames des minéraux lourds.

II.2.2.1. Analyses sédimentologiques II.2.2.1.1.

Analyse granulométrique

L'analyse granulométrique est une technique qui permet

la séparation d'un ensemble de particules et leur fréquence

statistique en fonction de leur taille. Les ensembles de particules obtenus

sont appelés fractions granulométriques. Ces fractions sont

constituées de particules dont la dimension couvre un intervalle

relativement restreint et diminue d'une fraction à l'autre. La

méthode d'analyses granulométriques utilisée est celles

préconisées par Mathieu et Pieltain

22

(1998). L'application de cette analyse permettra de

connaître les substances associées aux

fractions granulométriques contenu dans les

sédiments. L'analyse granulométrique sert à

déterminer si les alluvions sont situées dans les

fractions fines, moyennes ou grossières. Les

différentes étapes à réaliser sont

:

- mettre l'échantillon dans un tamis

à maille de 0,05 mm de diamètre ;

- laver sous une eau abondante pour

éliminer l'argile et le limon ;

- ajouter à l'échantillon de l'HCl

;

- ajouter à l'échantillon de

l'H2O2 pour éliminer la matière organique ;

- effectuer un deuxième lavage pour

éliminer les substances chimiques utilisées ;

- sécher l'échantillon dans une

étuve ;

- peser l'échantillon prêt à

être tamiser ;

- passer l'échantillon de 1000 gramme

dans la colonne à tamiser ;

- ensuite peser la quantité de chaque

tamis avec soin ;

- tracer des courbes granulométriques.

Les courbes cumulatives logarithmiques pour les

différents points d'échantillons sont

tracés et les indices granulométriques ont

été calculés pour connaître la nature des

sédiments,

leurs classements et leurs origines. Les courbes cumulatives

permettent de déterminer les

différents quartiles Q1, Q2 et Q3 correspondant aux

pourcentages cumulés de 25%, 50% 75%,

avec Q1< Q3. Ces quartiles permettent de calculer les

paramètres granulométriques :

- Le Qdö de Krumbein ou Quartile de

déviation :

C'est l'indice qui permet de faire le classement et

d'apprécier les actions de tri au cours

du transport et du dépôt. C'est le coefficient

d'hétérométrie. Ainsi, le sédiment sera d'autant

mieux trié ou homométrique lorsque sa valeur se

rapprochera de zéro.

Qdö = (Q1 - Q3) /2

Q1 est le quartile à 25% et Q3 est le quartile à

75% (en mm ou en phi). - le sorting index de trask (S0)

So = I Q3 /Q1 (S0 = Q3

/Q1)1/2)

trask (1930) a proposé les limites suivantes :

- S0 < 2,5 sédiments très bien classés

;

- 2,5 < S0 < 3,5 sédiments normalement

classés ; - 3,5 < S0 < 4,5 sédiments assez bien

classés ;

- S0 > 4,5 sédiments mal classés ;

-

le coefficient d'asymétrie (As)

23

As = Q1 X Q3/Q22

Le coefficient d'asymétrie exprime la

répartition des éléments par rapport à la

médiane Q2 (Chamley, 1987). Les limites du coefficient

d'asymétrie sont les suivantes :

- A < 1, le classement maximum s'effectue vers les

éléments grossiers, ces grains sont mieux triés

(dépôts torrentiels).

- A = 1, le mode de la courbe de fréquence

coïncide avec le diamètre moyen des grains (sédiments

évolués).

- A > 1, le classement maximum s'effectue vers les

éléments fins, ils représentent une meilleure

sélection (dépôts de fond de bassin).

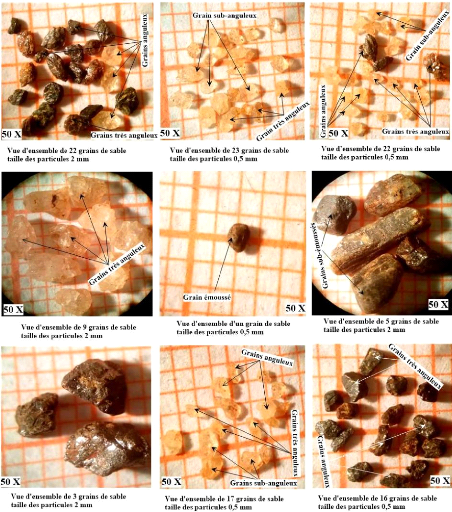

II.2.2.1.2. Analyse morphoscopique

La morphoscopie est l'étude de l'aspect de surface des

grains de quartz (Cailleux, 1942). Elle permet de déterminer les

différents modes d'usures, l'agent de transport, et la dynamique

sédimentaire.

- Mode opératoire

Pour cette analyse, trois (03) échantillons (PA 01, PA

04 et PA 09) ont fait l'objet de cette étude. Les échantillons de

grains de quartz choisis sont lavés à l'eau, séchés

à l'air libre pour éliminer les particules fines ; lavés

à l'acide chlorhydrique dilué à 10% et chauffés

à une température de 60°C pendant 15 minutes. La pellicule

d'oxyde de fer recouvrant les grains étant éliminée, les

sables sont à nouveaux rincés à l'eau puis

séchés. Au terme de ce travail, deux fractions sont retenues :

- une fraction très grossière (2 mm - 1 mm) ;

- une fraction moyenne (0,5 mm - 0,25 mm).

Par la suite, 50 grains sont choisis de manière

aléatoire puis séparés à la loupe binoculaire de

marque Aus JENA TECHNIVAL 2, en fonction de leur forme tel que proposé

par Cailleux (1942). En utilisant la charte visuelle de

sphéricité des sables de Powers, (1953), les grains sont

séparés en fonction de leur forme.

Les échantillons des grains ferromagnésiens,

à l'aide d'un aimant, ont été séparés des

grains de quartz, puis comptés et déposés sur la platine

de la loupe binoculaire afin d'être observés. La loupe binoculaire

a servi à l'appréciation des formes des grains de

ferromagnésiens.

- Différents aspects de surface des grains de

quartz

Cailleux (1942) a défini quatre catégories

principales de grains selon leur forme et leur aspect de surface :

24

? les grains non usés (NU) sont

caractérisés par leurs formes anguleuses, que les cristaux soient

automorphes ou non. Les arêtes ne présentent aucune trace de

polissage ou d'arrondi. Leur aspect de surface peut être

indifféremment mât ou luisant ;

? les grains sub-émoussés luisants (SEL)

présentent des sommets et arêtes plus ou moins

émoussés et luisants ;

? les grains émoussés luisants (EL)

présentent une dominance d'arêtes arrondies et peuvent parfois

acquérir la forme d'une sphère presque parfaite. Leur aspect de

surface est toujours très poli, brillant, et luisant sous

l'éclairage de la loupe binoculaire ;

? les grains ronds mâts (RM) ont une morphologie

générale sub-sphérique pouvant atteindre celle d'une

sphère parfaite. Ils ont un aspect de surface toujours poli et

mât. Ils sont caractéristiques d'une évolution en milieu

éolien. Ils sont retrouvés principalement sur les dunes

littorales et dans certains environnements désertiques.

II.2.2.2. Minéraux lourds

Les minéraux lourds peuvent être définis

comme les minéraux dont la densité est supérieure à

2,9 (densité du bromoforme). L'étude des minéraux lourds

permet non seulement, d'identifier les différents types

minéralogiques présents dans le milieu de dépôt,

mais aussi de remonter jusqu'à leur province distributrice. Les

minéraux lourds contenus dans les concentrés alluvionnaires sont

extrait par séparation densimétrique à l'aide du

bromoforme. Les techniques d'extraction, de montage sur lames minces et

d'exploitation des résultats sont préconisées et suit le

protocole ci-dessous :

- la préparation de

l'échantillon

Elle est identique à celle utilisée dans le cadre

de la granulométrie.

- extraction des minéraux lourds

Pour extraire les minéraux lourds des alluvions, on

procède de la manière suivante : le robinet étant

gardé fermé, on remplit l'ampoule à décanter au 3/4

avec du bromoforme, on y verse ensuite les fractions granulométriques de

sable issue du tamisage (0,160 mm et 0,125 mm). À l'aide d'un agitateur

en verre, on tourne le liquide et son contenu. Cette opération est

répétée jusqu'à ce que la séparation soit

totale. Après un temps de repos, on ouvre le robinet afin de recueillir

les minéraux lourds tombés au fond ceci à l'aide d'un

entonnoir muni d'un papier filtre ; l'erlenmeyer placé en dessous permet

de recueillir le bromoforme. La technique de montage des minéraux lourds

sur lame de frottis est celle préconisée par Parfenoff (1970).

- lavage à l'acide chlorhydrique

25

Les minéraux extraits sont ensuite lavés avec

l'acide chlorhydrique dilué à 10 % afin de les débarrasser

de la fine pellicule d'oxyde qui pourrait les recouvrir.

- montage des minéraux lourds entre lames et

lamelles

Les lames sont préalablement chauffées sur une

plaque chauffante, puis imprégnées de baume de Canada. Dès

que le baume prend la coloration jaune, on dispose d'une quantité de

minéraux lourds sur la lame porte-objet à l'aide d'un pinceau.

Cette dernière est ensuite recouverte par une lamelle. Après

refroidissement, le concentré de minéraux lourds obtenu est

trempé dans un bain d'alcool afin d'éliminer le baume

débordant de la lame. Ainsi, quatre (04) lames minces de minéraux

lourds sont confectionnées. Il s'agit des échantillons

nommé PA 07, PA 09, PT 11, PT 31). Les observions de ces lames minces

ont été faite au microscope électronique de marque

leitz wetzelar HM-POL au Laboratoire des Formations

Superficielles et Applications de l'Université de Yaoundé I.

II.2.2.3. Analyse pétrographique des roches

Une lame mince de roche est un échantillon de roche

aminci de manière à le rendre transparent et translucide afin de

permettre l'observation en lumière transmise au microscope polarisant.

La confection des lames minces nécessite plusieurs étapes et tout

un appareillage comprenant : des scies diamantées, une rodeuse, une

rectifieuse, une plaque chauffante, des lames porte-objet, une pointe

diamantée, une colle spéciale des poudres abrasives et de l'eau.

Les principales étapes pour confectionner une lame mince sont :

- sciage des échantillons ;

- polissage et collage des sucres sur les lames

porte-objet protection de la surface polie. Six échantillons de roches

saines sélectionnés dans les principales unités

pétrographiques ont servi à la confection des lames minces, au

Laboratoire du Département des Sciences de la Terre de

l'Université de Yaoundé I (annexe). L'étude des lames

minces s'est effectuée au laboratoire des Géosciences des

Formations Superficielles et Applications de l'Université de

Yaoundé I. Ces lames ont été observées au

microscope binoculaire de marque OPTIC IVYMEM SYSTEM.

Conclusion

Le secteur d'étude est situé dans la

région du Centre dans les arrondissements de Bot-Makak. Il appartient au

Groupe de Yaoundé, correspondant à la bordure NE

remobilisée du craton du Congo. Les lames minces de roches ont

été confectionnées. Les matériaux alluvionnaires

ont subi des sédimentologiques

|

CHAPITRE III : PRÉSENTATION DES

RÉSULTATS

|

27

Introduction

Le but de ce chapitre est de caractériser du point de

vue pétrographique les formations géologiques de la

localité et d'effectuer des études sédimentologiques des

alluvions rencontrés dans les sites d'étude.

III.1. ÉTUDE PÉTROGRAPHIQUE.

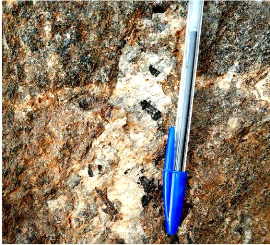

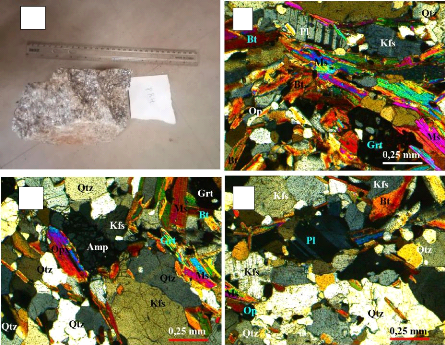

III.1.1. Amphibolite (PR4)

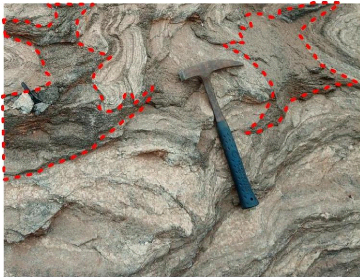

Il affleure en enclave dans les gneiss. Cet affleurement

montre une coexistence de plusieurs types pétrographiques inter

stratifiés. Dans cet endroit, il est observé les migmatites

à grenat interstratifiés qui chevauchent sur les

pyroxénites à grenat dans laquelle on observe des boudins

d'amphibolites (figure 9).

Figure 9 : affleurement d'amphibolite.

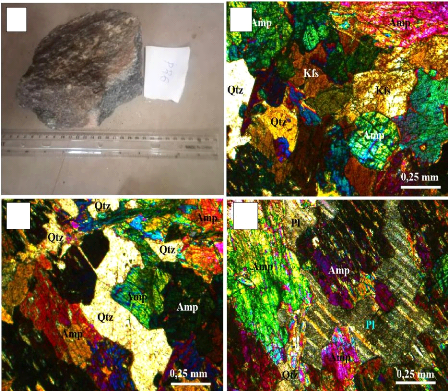

Au microscope, l'amphibolite est mésocrate à

mélanocrate et présente une texture granoblastique

hétérogranulaire à cause des cristaux aciculaires

d'hornblende verte. Les minéraux essentiels de la roche sont :

l'amphibole pour les ferromagnésiens, le plagioclase, le quartz et les

feldspaths pour les leucocrates. L'amphibole est le minéral le plus

abondant de la roche (figure 10 B).

L'amphibole (65 %) est la hornblende verte et

représente le minéral le plus abondant de la roche. Elle est sous

forme de cristaux subautomorphe à xénomorphes et s'associe aux

28

plagioclases, aux quartz et aux feldspaths (figure 10D). Les

cristaux d'amphibole ont une dimension de 2,7 mm. Tous les cristaux montrent

une déstabilisation poussée.

Le plagioclase (25%) se présente sous forme de larges

plages subautomorphes de 1 mm de long sur 0,3 mm de large. Il présente

les macles polysynthétiques. Les cristaux de plagioclases sont en

association avec l'amphibole.

Le quartz (8%) se présente sous forme de cristaux

subautomorphes à xénomorphes de taille allant de

l'inframillimétrique au millimétrique, il est en association avec

l'amphibole et le plagioclase (figure 10C).

Le feldspath alcalin (2%) est représenté par

l'orthose. Ses cristaux sont sous formes de plages subautomorphes et de taille

variable (figure 10B). Les gros cristaux peuvent atteindre 1,1 mm.

A

C D

B

Figure 10 : l'amphibolite ; A)

Échantillon de roche ; B) texture granoblastique

hétérogranulaire ; C) quartz en association avec l'amphibole et

le plagioclase ; D) plagioclase.

29

III.1.3. Micaschiste à grenat (PR3)

Il est disposé en dôme sur le sommet de colline.

Les observations faites sur le terrain mettent en évidence des filons de

quartzite, témoins de la circulation des liquides hydrothermaux riche en

SiO2. Ces roches présentent un plan de foliation orienté N018E

avec un angle de pendage de 20° ENE. Les veines de quartzite sont

disposées parallèlement à la foliation plongé vers

une direction NNE. Les minéraux observés macroscopiquement sont

représentés par le quartz, la biotite, la muscovite, les grains

de grenat (figure 11).

Figure 11: affleurement de micaschiste

à grenat.

Au microscope, la roche à une texture

lépidogranoblastique hétérogranulaire (figure 12 B),

constituée essentiellement de micas, de quartz, de feldspaths alcalins,

de grenat et de minéraux opaques

Le quartz (35 %) se présente sous forme automorphe

à points triples tendant à cristalliser en petits rubans ou en

mosaïque de quartz allongés et non déformés.

Toutefois, il existe de gros cristaux de quartz à extinction roulante.

Les plages de quartz contiennent souvent de petits cristaux de biotite (figure

12 D).

30

La muscovite (25 %) de forme lamellaire, est également

à clivage parallèle et se trouve associée à la

biotite et le quartz. Plus large que la biotite, elle contient des inclusions

de quartz et de minéraux opaques (figure 12 C).

La biotite (20 %) est fraîche,

déchiquetée, étirée et brune. Elle forme autour des

quartz une texture en feuillets composée de beaucoup de petites

lamelles, fortement pléochroïques par endroit (figure 12 C). Cette

dernière est associé au quartz et à la hornblende.

Le grenat (15 %) est soit sous forme de poeciloblaste

polylobé, légèrement allongé suivant la foliation

et de taille variable (0,3 mm à 1,5 mm), soit sous forme de rares

monoblastes sub-sphériques disséminés. Les deux formes

renferment régulièrement le quartz, la biotite et les oxydes

opaques en inclusions.

Les minéraux opaques (5 %) sont xénomorphes,

d'allure squelettique et généralement en inclusion dans la

muscovite.

A

B

C

D

Figure 12: micaschiste à grenat ; A)

Échantillon de roche ; B) texture lépidogranoblastique

hétérogranulaire ; C) orientation de la muscovite ; D)

association du quartz avec la biotite et le feldspath.

31

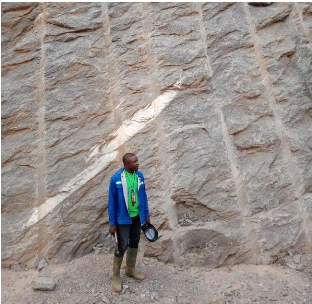

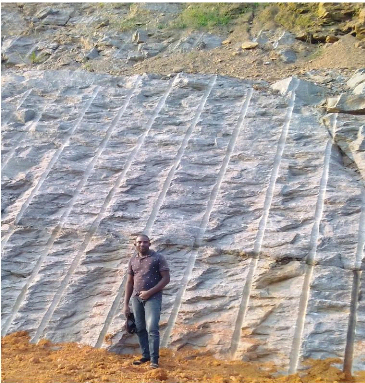

III.1.5. Gneiss à grenat et biotite (PR1)

Le gneiss à grenat et biotite, sur la tranchée

routière montre un aspect général de couleur

grisâtre sur lesquels on observe une alternance de lits clairs et de lits

sombres. Les lits clairs sont centimétriques et constitués de

quartz tandis que les lits sombres de mêmes dimensions sont

constitués de biotite et d'amphibole (figure 13). À

l'affleurement, la roche est dense, compacte et fracturée. Elle affleure

sous forme de dôme et les minéraux observés sur la roche

sont le quartz, la biotite, l'amphibole et le grenat.

Figure 13 : affleurement du gneiss à

grenat et biotite.

Au microscope, la roche est caractérisée par une

texture granoblastique hétérogranulaire avec comme

minéraux constitutifs le quartz, grenat, biotite, plagioclase,

amphibole, muscovite, rutile et minéraux opaques (figure 14 B).

Le quartz (30 - 35 %) se présente sous forme de

cristaux automorphes à subautomorphes, sous forme de rubans ou sous

forme de granules en inclusions dans le grenat. Les cristaux sont

associés au feldspath, plagioclase, grenat et la biotite (figure 14

C).

32

Le grenat (15 - 25 %) est observé soit sous forme de

cristaux globuleux dispersés dans la roche, soit sous forme de

porphyroblastes. Les cristaux présentent parfois des golfes de corrosion

à biotite. Certains porphyroblastes de grenat présentent des

couronnes de biotite enveloppées par la schistosité externe. Le

grenat est aussi associé au plagioclase, quartz et amphibole (figure 14

C).

La biotite (~ 20 %) se présente soit sous forme de

baguettes allongées soit sous forme de grains sub-arrondies de taille

allant de 0,2 à 1 mm. Certaines baguettes de biotite se

déstabilisent en chlorite et sont en inclusion dans le grenat (figure 14

B).

Le plagioclase (10 - 15 %) se présente sous forme de

cristaux subautomorphes en association fréquente avec le quartz et le

grenat. La dimension moyenne des cristaux de plagioclase est de 0,2 x 1,5 mm.

Les plagioclases renferment des inclusions de muscovite et sont en association

fréquentes avec le quartz, et la biotite.

L'amphibole (~ 5 %) se présente sous forme

subautomorphes avec un bon clivage à deux directions en inclusion dans

le cristal de grenat (figure 14 C), les cristaux d'amphiboles sont

associés à la biotite, plagioclase et quartz.

La muscovite (~ 5 %) est représentée par de

fines paillettes allongées ainsi que des paillettes moyennes dont la

longueur varie entre 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont sub-automorphes et peu

déformés. La muscovite est parfois entourée par le quartz

et encadrée par des cristaux de biotite. La muscovite est

généralement associée au quartz, aux feldspaths alcalins,

au plagioclase à la biotite et tout autour de certain porphyroblaste de

grenat (figure 14 C). Elle est parfois en inclusion dans le plagioclase (figure

14 B).

Les minéraux opaques (~ 2 %) se présentent sous

forme de cristaux sub-automorphes et sont en inclusion dans les porphyroblastes

de grenat.

Le rutile (~ 2 %) se présente sous forme de cristaux

sub-arrondis, en inclusions dans les porphyroblastes de grenat.

A

C

D

B

33

Figure 14: gneiss à grenat et biotite

; A) Échantillon de roche ; B) texture granoblastique

hétérogranulaire ; C) plagioclase en association avec le quartz,

feldspath, biotite muscovite; D) transformation du grenat en minéraux

opaques.

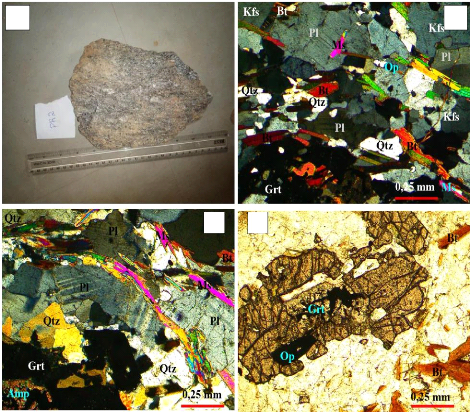

III.1.6. Gneiss à micas et grenat (PR2)

Cet affleurement de roche présente un plan de foliation

de direction 18° ENE avec un angle de pendage de 20°. À la

cassure, on observe une roche brillante de teinte gris claire avec dominance

des minéraux clairs. L'affleurement est représenté par une

superposition en lit micacé. On observe tout de même les veines de

quartz dans lesquelles sont piégés les cristaux de rutile. Les

minéraux visibles représentant les parties claires sont le

quartz, les feldspaths et les parties sombres la biotite (figure 15).

34

Figure 15 : affleurement du Gneiss à

micas et grenat.

En lame mince, la roche présente une microstructure

granoblastique hétérogranulaire constituée du quartz,

biotite, grenat, orthose, plagioclase, hornblende verte, et

l'orthopyroxène. La phase accessoire est représenté par

les minéraux opaques.

Le quartz (25%) forme des individus polycristallins,

sub-automorphes et de taille variable (0,1 à 1,17 mm). Les microcristaux

se rencontrent préférentiellement autour des grands cristaux de

feldspath et de plagioclase (figure 16 B). Il s'observe également le

long des microfractures des cristaux de feldspath potassique.

La biotite (20- 25 %) est sous forme de lamelles

allongées de taille variable de 0,315 à 2,7 mm le grand axe. Ces

lamelles sont enchevêtrées entre elles et sont associées au

quartz, à la muscovite et au plagioclase (figure 16 B). La biotite

renferme des inclusions des minéraux opaques. Certains cristaux moulent

les phénocristaux de feldspath et de plagioclase.

Le grenat (~ 15 %) est observé soit sous forme de

cristaux globuleux disséminés dans la roche, soit sous forme de

porphyroblastes criblés d'inclusions de quartz, biotite, minéraux

opaques. Certains porphyroblastes de grenat présentent des couronnes de

muscovite et biotite enveloppées par la schistosité externe.

Le feldspath potassique (10 %) est représenté

par l'orthose. La taille des cristaux est comprise entre 1 et 3 mm. Ces

cristaux sont entourés par des granulations de quartz (figure 16 D).

Certains cristaux renferment des inclusions de biotite. Dans l'ensemble, le

feldspath potassique s'associe au quartz et au plagioclase pour former les lits

ferromagnésiens.

Le plagioclase (5 - 8 %) est sous forme de larges plages

sub-automorphes de taille inframillimétrique à

millimétrique suivant le grand axe. Ces cristaux présentent

des

35

granulations de quartz en bordure (figure 16 D). Certains

montrent un début d'altération tandis que d'autres renferment des

inclusions de quartz.

La muscovite (5 %) est représentée par de

paillettes allongées avec une taille de 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont

sub-automorphes. Certaines de ces paillettes forment une couronne autour du

porphyroblaste de grenat (figure 16 B).

L'orthopyroxène (< 5%) se présente sous forme

sub-automorphes à xénomorphes avec un clivage perpendiculaire

avec une taille 0,1 et 1 mm. Ces cristaux sont en association avec le quartz et

l'amphibole.

L'amphibole (~ 4%) constitue avec la biotite et

l'orthopyroxène l'essentiel des minéraux ferromagnésiens

de la roche. Les cristaux de hornblende sont xénomorphes de dimension

comprise entre 0,01 x 0,2 mm et 0,1 x 0,5 mm. Ces cristaux sont en association

avec la biotite, l'orthopyroxène et les feldspaths.

Les minéraux opaques (~ 3%) se présentent sous

forme de cristaux sub-automorphes et sont en inclusion dans les porphyroblastes

de grenat.

C

A

B

D

Figure 16 : photographies du gneiss à

micas et grenat ; A) Échantillon de roche ; B) texture granoblastique

hétérogranulaire ; C) association du quartz, biotite avec du

grenat ; D) inclusion de biotite dans le quartz.

36

Conclusion

L'étude pétrographique des formations

géologiques du secteur de Bot-Makak a permis de mettre en

évidence trois types pétrographiques distincts appartenant tous

à l'ensemble métamorphique. Il s'agit du micaschiste, des gneiss

(gneiss à grenat et biotite et gneiss à micas et grenat) et

l'amphibolite. Leurs caractéristiques sont résumées dans

le tableau 4 ci-dessous. Tableau 4 : tableau

récapitulatif des formations de Pan-Makak.

|

Types pétrographique

|

Texture

|

Association minérale

|

|

Micaschistes à grenat

|

lépidogranoblastique hétérogranulaire

|

Qtz + Bt + Ms + Pl + Grt + Ru + Op

|

|

Gneiss à grenat et biotite

|

granoblastique hétérogranulaire

|

Qtz + Grt + Bt + Pl + Amp + Mu + Ru + Op

|

|

Gneiss à micas et grenat

|

granoblastique hétérogranulaire

|

Qtz + Bt + Grt + Kfs + Pl + Opx + Hbl + Op

|

|

Amphibolite

|

granoblastique hétérogranulaire

|

Amp + Pl + Opx + Qtz + Kfs + Op

|

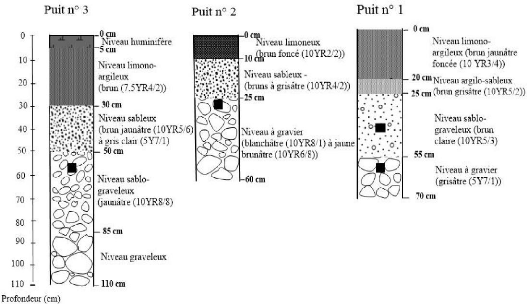

III.2. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX ALLUVIONNAIRES

Les échantillons ont été

prélevés sur le terrain respectivement dans les rivières

au niveau du lit vif et sur les berges au travers des puits. Au niveau des

puits, l'échantillonnage est fait essentiellement dans les niveaux

sablo-graveleux et dans les niveaux graveleux.

? Puits (PT11, PT12)

Ce puit a une profondeur de 70 cm et une surface de 70 cm x 60

cm. Les échantillons ont été prélevés

à l'aide d'une pelle. L'échantillon PT 11 et PT 12 a

été prélevés dans le niveau sablo-graveleux et dans

le niveau graveleux (figure 18). Ce puit présente plusieurs niveaux :

Le niveau limono-argileux est marqué par la

présence d'une très fine matière organique, avec une

abondance des racines. Il est de couleur brun jaunâtre foncée (10

YR3/4) pouvant atteindre une épaisseur de 20 centimètres.

Le niveau argilo-sableux a une épaisseur très

faible de 5 cm, marqué de couleur brun grisâtre (10YR5/2) avec une

fraction beaucoup plus sableuse.

Le niveau sablo-graveleux constitue la partie

intéressante où l'échantillon est prélevé.

Ce dernier est de couleur brun claire (10YR5/3), avec des particules de

dimensions

37

centimétriques, de forme sub-arrondie à aplatie,

constitué majoritairement des blocs de quartzites, des nodules

ferrugineux, des fractions micrométriques de grenat. Tous ces

minéraux sont représentés dans le matériau