REP UBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

Faculté Les Sciences Pharmaceutiques

B.P.1825

LUBUMBASHI

Novembre 2021

ETUDE DIFFERENTIELLE DES NOMS VERNACULAIRES

DE

PILIOSTIGMA RETICULATUM ET PILIOSTIGMA

THONNINGII UTILISEES EN MEDICINE

TRADITIONELLE

DANS LE HAUT-KATANGA

MWENEBATU ECIBA BENEDICT

Travail Le fin Le cycle présenté en vue Le

l'obtention Lu GraLe Le graLué en Sciences Pharmaceutiques

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

|

Faculté des Sciences Pharmaceutiques

B.P.1825

LUBUMBASHI

|

|

ETUDE DIFFERENTIELLE DES NOMS VERNACULAIRES

DE

PILIOSTIGMA RETICULATUM ET PILIOSTIGMA

THONNINGII UTILISEES EN MEDICINE

TRADITIONELLE

DANS LE HAUT-KATANGA

MWENEBATU BENEDICT ECIBA

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'

obtention du Grade de gradué en S ciences P harmaceutiques

Directeur : Dr Phn KAHUMBA BYANGA

Professeur Ordinaire

ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021

I

IN MEMORIAM

A mon feu Papa Révérend Pasteur ECIBA

MBOKO Lutho (Buffle),

toi qui t'es battu corps et âme au péril de

ta vie enfin que ton fils étudie. Après tout le sacrifice, tu es

parti si tôt Papa. Mon grand regret est que tu es parti sans tirer gain

de ton investissement en moi.

Être ton fils est une fierté immense !

II

AVANT-PROPOS

Ce travail est le résultat d'un ensemble des

connaissances scientifiques acquises et conjuguées par un effort, un

apport matériel et moral d'un certain nombre d'intervenants dont chacun

à mis sa pierre pour parfaire sa construction.

De prime à bord, nos remerciements s'adressent au

Professeur KAHUMBA BYANGA pour avoir accepté de diriger ce travail ;

veuillez recevoir cher Professeur toute ma reconnaissance et mes

sincères remerciements pour vos conseils scientifiques sans lesquels ce

travail ne serait arrivé à son terme.

Nous remercions également le Chef de Travaux

Pharmacien NTABAZA NDAGE pour son encadrement. Qu'il accepte notre

témoignage de gratitude.

Nous remercions l'assistant Pharmacien MOKE MUINDU pour

toutes les activités relatives à ce travail.

Nous disons également merci aux autorités de

la faculté des Sciences Pharmaceutiques, le corps scientifique et

académique pour leur apport dans notre formation de futur

pharmacien.

Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui nous

ont aidés dans la récolte des données sur terrain,

particulièrement à tous les tradithérapeutes.

Nos sincères remerciements à IBUNGU ECIBA

Léoncy et ISAMBECO LY'ECIBA Jérôme qui ont

été pour nous un exemple de courage, de

persévérance et d'honnêteté mais surtout pour leur

soutien dans la réalisation de ce travail et à tous mes

frères et soeurs.

Nous ne pouvons oublier nos ami(e)s, collègues et

compagnons de lutte à la quête du savoir avec qui nous avons

partagé d'immenses plaisirs et durs moments de notre vie

académique, nous citons : MUYA KANYINDA Pascal, MUKABA NGOY Caleb,

MPUNGU FATAKI Guy. Que chacune et chacun trouvent l'expression de nos

sentiments de franches collaborations.

Notre gratitude à toutes les personnes qui ont

contribuées de près ou de loin à la réalisation de

ce travail, veuillez trouver ici l'expression de notre profonde

reconnaissance.

III

RESUME

Les plantes médicinales sont une source importante

de recettes efficaces dans le traitement de diverses affections. Près de

80 % de la population Africaine recourt à la médecine

traditionnelle pour leur soin de santé primaire. La médecine

traditionnelle offre un arsenal thérapeutique à des maladies via

plusieurs substances naturelles dont les plantes qui pour la plupart ne sont

pas suffisamment étudiées et ayant des noms vernaculaires sujets

de confusions et causes d'intoxications. L'étude phytochimique de ces

plantes médicinales peut donc contribuer à la connaissance

scientifique de l'usage traditionnel de ces dernières. L'objectif de

cette étude est de réaliser une étude

différentielle des noms vernaculaires de Piliostigma reticulata et

Piliostigma thonningii utilisées en médicine traditionnelle dans

le Haut-Katanga

Une enquête ethnobotanique a été

menée à Lubumbashi dans un rayon de 30 Km2 des

environs auprès de 120 tradipraticiens de 10 différentes tribus

sur la pratique de la médecine traditionnelle et la connaissance de la

signification des noms vernaculaires. Il s'en ai suivi d'une récolte et

identification au laboratoire de la faculté des Sciences agronomiques et

d'un criblage phytochimique par des réactions en solution.

Les tradipraticiens de sexe masculin représentaient

67,5 % tandis que ceux de sexe féminin 32,5 %. Seuls les tradipraticiens

Bemba et Lamba ont su donner la signification des noms vernaculaires des

plantes sous études. Quant au criblage phytochimique, sur l'ensemble des

tests positifs obtenus après les analyses sur les différents

organes étudiés, les tanins et les flavonoïdes sont les

composés trouvés dans toutes les parties des plantes

analysées soit (100%) de tests positifs, les anthocyanes sont

retrouvés à 83,3%, suivis des stéroïdes et saponines

à 50%, coumarines 33,3%, alcaloïdes et terpénoïde

16,7%. Les quinones et les hétérosides cyanogènes ont

été absent (0%) dans tous les organes pour toutes les plantes

étudiées. Quant aux espèces végétales,

Bauhinia reticulata donne 9 tests positifs sur les 11 recherchés soit

81,8% et 7 tests positif pour le Piliostigma thonningii soit 63,6%.

Ces résultats montrent que ces plantes sont riches

en métabolites secondaires et sont différentes l'une de l'autre.

Ainsi une confusion entre les deux ne serait pas sans

conséquence.

Mots clés : confusion des plantes médicinales,

Piliostigma thonningii, Bauhinia reticulata, phytochimie.

IV

ABSRAT

Herbal remedies are an important source of effective

recipes in the treatment of various ailments. Almost 80% of the African

population uses traditional medicine for their primary health care. Traditional

medicine offers a therapeutic arsenal to diseases via several natural

substances including plants which for the most part are not sufficiently

studied and having vernacular names subject to confusion and causes of

intoxication. The phytochemical study of these medicinal plants can therefore

contribute to the scientific knowledge of the traditional use of the latter.

The objective of this study is to carry out a differential study of the

vernacular names of Piliostigma reticulata and Piliostigma thonningii used in

traditional medicine in Haut-Katanga

An ethnobotanical survey was carried out in Lubumbashi

within a radius of 30 km2 of the surroundings with 120 traditional healers from

10 different tribes on the practice of traditional medicine and the knowledge

of the meaning of vernacular names. This was followed by a harvest and

identification in the laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences and a

phytochemical screening.

Male traditional healers accounted for 67.5% while female

32.5%. Only the traditional healers Bemba and Lamba were able to give the

meaning of the vernacular names of the plants under study. As for the

phytochemical screening, on all the positive tests obtained after the analyzes

on the various organs studied, the tannins and the flavonoids are the compounds

found in all the parts of the plants analyzed, i.e. (100%) of positive tests,

the anthocyanins are found at 83.3%, followed by steroids and saponins at 50%,

coumarins 33.3%, alkaloids and terpenoid 16.7%. Quinones and cyanogenic

heterosides were absent (0%) in all organs for all plants studied. As for plant

species, Bauhinia reticulata gives 9 positive tests out of the 11 sought, i.e.

81.8% and 7 positive tests for Piliostigma thonningii, i.e. 63.6 %.

These results show that these plants are rich in secondary

metabolites and are different from each other. Thus a confusion between the two

would not be without consequence.

Key words: medicinal plant

confusion, Piliostigma thonningii, Bauhinia reticulata, phytochemistry.

V

LISTE DES ABREVIATIONS

: Absence

: Présence

Alc : Alcaloïdes

Anth : Anthocyanes

ER : Ecorses de racines

ET : Ecorses de tiges

F : Feuilles

Flav : Flavonoïdes

HCN : Hétérosides cyanogènes

PL : Plante

PU : Partie utilisée

Quin : Quinones

RDC : République Démocratique du Congo

Rés + : Résultats positifs

Sap : Saponines

Ster : Stéroïdes

Tanc : Tanins catéchiques

Tang : Tanins galliques

Terp : Terpénoïde

VI

TABLE DES MATIERES

IN MEMORIAM I

AVANT-PROPOS II

RESUME II

ABSRAT IV

LISTE DES ABREVIATIONS V

TABLE DES MATIERES VI

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX VII

INTRODUCTION 1

I. GENERALITES SUR LES PLANTES MEDICINALES 2

I.1. DEFINITION 2

I.2 METHODES D'IDENTIFICATION DES PLANTES MEDICINALES 2

I.3. CONNAISSANCES BIBLIOGRAPHIQUES DES PLANTES SOUS ETUDE 7

I.4. INTOXICATION DUE AUX CONFUSION DE NOMS VERNACULAIRES 11

II. DESCRIPTION DU CADRE DE RECHERCHE 12

II.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 12

III. PRESENTATION DES RESULTATS ET DISCUSSION 19

III. 1. PRESENTATION DES RESULTATS 19

CONCLUSION 27

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 28

VII

LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

|

Figure 1 : Bauhinia reticulata (DC) :

|

7

|

|

Figure 2 : Piliostigma thonningii

|

8

|

|

Figure 3 : Abondance en composés chimiques dans l'ensemble

des plantes.

|

24

|

|

Figure 4 : abondance des groupes chimiques par organe

utilisé

|

26

|

|

Tableau 1 : revue bibliographique du criblage phytochimique des

deux espèces sous étude

|

..10

|

|

Tableau 2. Profils socio-démographiques des personnes

ressources

|

..19

|

|

Tableau 3. Présentation des données sur les

connaissances ethnopharmacologiques

|

21

|

|

Tableau 4 : Résultats globaux du criblage chimique

|

23

|

1

INTRODUCTION

L'utilisation des plantes, à des fins

thérapeutiques, est rapportée dans les littératures

antiques arabes, chinoises, égyptiennes, hindous, grecques, romaine. En

Afrique, le pouvoir thérapeutique des plantes était connu par nos

ancêtres et nos parents de façon empirique. Ces plantes

étaient utilisées quand bien même la composition

n'était pas connue. A ceci s'ajoute l'impact du brassage des cultures et

la déformation des mots qui apporte une grande confusion même dans

l'usage des plantes médicinales. Pour parvenir à une

amélioration de cette médecine africaine, plusieurs

investigations phytochimiques ont été faites, afin d'apporter une

justification scientifique quant à l'utilisation traditionnelle des

plantes médicinales Zirihi (2006) et en plus de l'aspect inventaire

botanique, Neuwinger (2004) a consacré une partie de ses travaux

à l'étude chimique et toxicologique de 305 espèces de

plantes, en provenance de divers pays d'Afrique. Les travaux de Nacoulma

(1996), repris par Neuwinger (2004) ont porté sur l'inventaire et la

composition chimique des différents organes de 391 espèces de

plantes. Cependant l'ambigüité sur les noms vernaculaires autour

des certaines plantes demeure.

Dans cette étude il est question de réaliser une

comparaison des profils phytochimiques de deux espèces

végétales : Bauhinia reticulata (Piliostigma reticulatum) et

Piliostigma thonningii, lesquelles partagent un même nom

vernaculaire en langue Bemba et Lamba (Kifumbe).

Un questionnaire semi-structuré a été

utilisé pour la récolte des donnés auprès des

tradipraticiens. Un consentement éclairé a été

obtenu par chaque tradipraticien avant l'enquête et une somme d'argent

était proposé aux tradipraticiens afin d'augmenter le taux de

participation et solliciter une décente sur terrain pour la

récolte d'un herbier (Marpsat & Razafindratsima, 2010). Un rayon de

30 Km des environs de Lubumbashi a été considéré

comme zone d'étude pour l'enquête ethnobotanique durant une

période de sept mois soit de janvier au juillet 2021

Ainsi, cette étude est présentée en deux

grandes parties, la première sera consacrée aux données

bibliographiques sur ces espèces, la seconde sur les protocoles

expérimentaux, les résultats obtenus et la discussion y

afférente.

Première partie :

Données bibliographiques

2

I. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

I.1.GENERALITES SUR LES

PLANTES MEDICINALES

Cette partie du travail relative aux données

bibliographiques portera sur les généralités sur les

plantes médicinales, la description botanique et l'intoxication due aux

confusions de noms vernaculaires.

I.1.1. DEFINITION

Selon l'OMS, une plante médicinale fait

référence à toute plante qui contient une ou plusieurs

substances pouvant être utilisées à des fins

thérapeutiques ou qui sont des précurseurs dans la

synthèse de drogues utiles. Ces plantes médicinales peuvent

également avoir des usages alimentaires, condimentaires ou

hygiénique (Hammiche & Maiza 2006).

Les plantes sont des pharmacies naturelles pour guérir

nos maladies, voir les prévenir. Jusqu'à nos jours, et

malgré le développement technologique considérable, les

plantes médicinales n'ont jamais perdu leur charme et importance. La

guérison des maladies fréquentes par ces cures naturelles

représente un intérêt croissant pour le monde entier,

d'où l'importance à mieux les connaître et à les

utiliser pour se soigner efficacement et sans risques inattendus (Hammiche

& Maiza 2006).

Plusieurs raisons sont la cause pour laquelle les populations

font recours aux remèdes naturels. Non seulement, du fait que cette

culture traditionnelle est héritée de nos ancêtres, mais

parce qu'elle a aussi prouvé son efficacité et sa

sécurité au fil du temps. Donc, c'est l'expérience et pas

le hasard d'un côté et pour d'autres raisons liées à

l'utilisation des médicaments conventionnels telles que

l'inaccessibilité à cause du coût élevé, d'un

autre côté.

I.1.2 METHODES D'IDENTIFICATION DES PLANTES

MEDICINALES

Les plantes sont indispensables à l'homme. Elles

n'entrent pas seulement dans sa nourriture, mais aussi bien dans ses plaisirs

et sa santé car les effets curatifs des plantes médicinales sont

connus depuis les temps les plus reculés. En réalité

toutes les plantes qui entretiennent notre corps ou font maintenir

l'équilibre de notre santé peuvent être

considérées comme plantes médicinales, Il est fort

possible que les premières découvertes des

propriétés

3

curatives des végétaux fussent fortuites car en

voulant se nourrir, l'homme primitif trouva leur faculté

médicinale, et il fut certainement aidé dans cela par

l'observation des animaux, qui instinctivement savaient s'en servir.

L'utilisation de ces plantes était également connue des

civilisations de l'antiquité pour des usages religieux,

cosmétiques mais aussi thérapeutiques. Ils citaient le ricin,

l'anis, le blé, le lotus, et ils faisaient appel à quelques 400

drogues dont la majorité était d'origine végétale

(Hammiche & Maiza, 2006).

Depuis l'antiquité l'homme a employé des

remèdes traditionnels à base de plantes sans savoir à quoi

étaient dues leurs actions bénéfiques, il reste difficile

de définir les molécules responsables de l'action bien que

certains effets pharmaceutiques prouvés sur l'animal ont

été attribués à des composés tels que les

alcaloïdes, les terpènes, les stéroïdes et les

composés poly phénoliques (Hammiche & Maiza, 2006).

Les recherches modernes ne font que redécouvrir ce

savoir acquis au cours des siècles. En effet, de nombreux travaux

notoires ont pu démontrés l'activité biologique et les

modes d'action thérapeutiques des métabolites extraites à

partir des plantes. Ces dernières permettent d'aborder les traitements

de façon globale et moins agressive en éliminant la plupart des

effets secondaires connus chez certains médicaments dits moderne.

L'étude de ces connaissances ancestrales par les sciences modernes,

révèle progressivement quelques secrets de la nature qui

permettent à l'homme de poursuivre son évolution. Les plantes

médicinales sont classées en fonction sur les

caractéristiques internes et externes (Hammiche & Maiza, 2006).

Les caractéristiques externes des plantes sont utiles

à leur identification. Selon les plantes taxonomie, on trouve une

classification des plantes basée sur les formes de leurs feuilles et

leurs fleurs. Mais la classification des plantes basée sur la couleur

histogramme, direction du bord, l'histogramme du bord n'est pas tenté

par des êtres humains.

Dans ce cadre, une étude bibliographique est pour

trouver l'état de l'art. Certains chercheurs ont étudié le

processus de classification basé sur les méthodes

hiérarchiques et autres. Les plantes médicinales ont une

classification basée sur les parties, les feuilles, les fleurs et les

tiges, etc. montré des résultats significatifs. Nous trouvons le

segmentation et génération d'histogrammes à l'aide de la

couleur HSV l'espace et une analyse basée sur la perception visuelle de

la variation dans les valeurs de teinte, de saturation et d'intensité

d'un pixel d'image dans récupération d'images. Classification

couleur-texture avec couleur l'histogramme et le

4

modèle binaire local sont utilisés pour fournir

des données robustes informations relatives au modèle.

Les histogrammes de couleur contiennent très

informations de couleur discriminantes .Il est proposé que la couleur

les histogrammes ont des caractéristiques identifiables qui se

rapportent à une manière mathématique aux

propriétés de la scène (Anami, 2010).

Les résultats expérimentaux montrent que les

arbres sont assez classés en utilisant la méthodologie

proposée comme caractéristiques de bord et de couleur car les

arbres se distinguent clairement des herbes et des arbustes. La classification

basée sur la fonction d'histogramme des couleurs donne une

précision, puisque la majorité des plantes ont une couleur verte

(Anami, 2010).

De plus, les nuances changent selon les saisons, provoquant

une caractéristique de couleur fiabilité faible. Par

conséquent, les bons résultats sont obtenus par la combinaison de

caractéristiques de couleur et de texture (bord). On constate que la

précision de la classification est meilleure avec le classificateur SVM

que neuronale classificateur de réseau. La méthodologie n'a pas

donné de bons résultats pour les images d'herbes et d'arbustes

(Anami, 2010).

Ceci est attribué au manque de bord informations sur la

portion de tige. Le travail aide les êtres humains à

classification des plantes médicinales dans le monde réel et

considérée comme une tâche essentielle dans l'industrie

pharmaceutique, l'Ayurved praticiens et botanistes (Anami, 2010)

I.2.1. Médecine traditionnelle

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que

80% de la population des pays en développement sont tributaires de la

médecine traditionnelle, en recourant principalement aux extraits des

plantes pour satisfaire leurs besoins. Cette situation peut s'expliquer par la

pauvreté des populations, leurs habitudes socioculturelles,

l'enclavement des zones rurales, l'absence des infrastructures sanitaires ou

rudimentaires, le cout élevé des préparations

pharmaceutiques (Thring & Weitz 2006)

5

Les plantes médicinales constituent des ressources

inestimables pour l'industrie pharmaceutique et leur meilleure exploitation

passe par des enquêtes ethnobotaniques qui permettent de jour en jour de

dresser une liste non exhaustive d'espèces végétales

utilisées en médecine traditionnelle par les populations (Thring

& Weitz 2006).

I.2.2. Phytothérapie

Le terme « Phytothérapie », provient du grec

« phyton » qui signifie « plante » et « therapein

» qui signifie « soigner ». La phytothérapie

désigne la médecine basée sur les extraits de plantes et

les principes actifs naturels.

On peut la distinguer en trois (3) types de pratiques :

(i) une pratique traditionnelle, parfois très ancienne

basée sur l'utilisation des plantes selon les vertus découvertes

empiriquement, (ii) une pratique basée sur les avancées

et les preuves scientifiques, qui recherchent des principes actifs extraits des

plantes et (iii) une pratique de prophylaxie, déjà

utilisée dans l'antiquité. Nous sommes tous

phytothérapeutes sans le savoir : c'est notamment le cas dans la

cuisine, avec l'usage d'Ail, du thym, du Gingembre ou simplement du Thé

vert ... Une alimentation équilibrée et contenant certains

éléments actifs étant une phytothérapie

prophylactique (Zerbo et al., 2010).

I.2.2.1. Bienfaits de la phytothérapie

Malgré les énormes progrès

réalisés par la médecine moderne, la phytothérapie

offre de multiples avantages. N'oublions pas que de tout temps, à

l'exception de ces cent dernières années, les hommes n'ont eu que

les plantes pour se soigner, qu'il s'agisse de maladies bénignes

(toux...) ou plus sérieuses, telles que la tuberculose ou la malaria.

Aujourd'hui, les traitements à base de plantes reviennent au premier

plan, car l'efficacité des médicaments tels que les antibiotiques

(considérés comme la solution quasi universelle aux infections

graves), décroit : les bactéries et les virus se sont peu

à peu adaptés aux médicaments et leur résistent de

plus en plus (Zerbo et al., 2010).

Encore, Les plantes médicinales sont en mesure de

soigner des maladies simples comme le rhume, ou d'en prévenir de plus

importantes comme l'ulcère, la migraine, l'infarctus, certaines

allergies ou affections. Aussi, la phytothérapie qui repose sur des

remèdes naturels est bien acceptée par l'organisme avec moins

d'effets secondaires reconnus que beaucoup de médicaments de

synthèse.

6

Par ailleurs, la phytothérapie est moins chère

que la médecine orthodoxe. Le coût de cette dernière est

augmenté par la technologie de santé moderne, qui dans beaucoup

de cas est inappropriée, inapplicable aux besoins immédiats des

habitants des pays en voie de développement.

D'autre part, elle est plus accessible à la

majorité de la population du Tiers Monde ; ainsi qu'elle jouisse d'une

large susceptibilité parmi ses habitants des pays en voie de

développement, ce qui n'est pas le cas de la médecine moderne

(Zerbo et al., 2010).

I.2.3. Ethnobotanique

L'Ethnobotanique est synonyme de l'étude des plantes

utilisées par des populations primitives. L'ethnobotanique englobe les

recherches suivantes : L'identification : Recherche des noms vernaculaires des

plantes, de leur nomenclature populaire, leur aspect et leur utilité ;

l'origine de la plante ; la disponibilité, l'habitat et

l'écologie ; la saison de cueillette ou de récolte des plantes ;

les parties utilisées et les motifs d'utilisation des

végétaux ; la façon d'utiliser, de cultiver et de traiter

la plante ; L'importance de chaque plante dans l'économie du groupe

humain ; L'impact des activités humaines sur les plantes et sur

l'environnement végétal.(V et al., 2018)

Donc l'ethnobotanique se définie comme l'ensemble des

interrelations des hommes avec leur environnement végétal. Elle

repose principalement sur les résultats d'enquêtes sur

terrain ainsi que le recueil des données

bibliographiques.

Ainsi, l'ethnobotanique et l'ethnopharmacologie sont

essentielles pour conserver une trace écrite au sein des

pharmacopées des médecines traditionnelles (Zerbo et al.,

2010).

7

I.2. CONNAISSANCES BIBLIOGRAPHIQUES DES PLANTES

SOUS ETUDE

I.2.1. Bauhinia reticulata (DC)

Figure 1. Bauhinia reticulata (DC)

Famille : Ceasalpiniaceae

Synonymes : Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst,

Bauhinia benzoin Kotschy. Noms vernaculaires : Kifumbe

Description : P. reticulatum

(DC.) Hochst (Ceasalpiniaceae) est un arbre ou un arbuste qui est

généralement de 1 à 10 m et se présente souvent

sous forme de buissons. Cette plante soudano-sahélienne est

traditionnellement utilisée dans le traitement de nombreuses maladies

telles que la dysenterie, diarrhée, inflammation, infections,

névralgie, variole, paludisme, rhumatismes. De plus, les feuilles et les

écorces de P. reticulatum sont utilisés dans les

aliments pour la préparation de produits locaux pâte alimentaire.

Les écorces sont stimulant la digestion.(Zerbo et al., 2010).

L'analyse phytochimique des extraits de P. reticulatum a

été réalisée en utilisant des méthodes

qualitatives standard pour la détermination de différents groupes

chimiques : tanins et phénoliques composés, flavonoïdes,

saponines, triterpénoïdes, stéroïdes, coumarines,

alcaloïdes, anthocyanes.

Les références chimiques utilisées sont :

galangine, chrysine, acacétine, genestein, apigénine,

lutéaline, quercitrine, acide cinnamique, quercétine, rutine,

acide férulique, acide gallique, acide hydrocinnamique, acide

caféique et acide vanillique (Zerbo et al., 2010).

8

L'utilisation d'écorces de P. reticulatum

peuvent aider pour prévenir les dommages oxydatifs et les

infections telles que diarrhée et dysenterie dans le corps humain et

peuvent contribuer à la conservation des aliments. Ces résultats

montrent que l'écorce de P. reticulatum pourrait être

utilisée comme antioxydant naturel et agent antibactérien (Zerbo

et al., 2010).

Les écorces de Piliostigma reticulatum sont

très riches en polyphénols composé majoritairement de

tanins condensés. Ce dernier serait responsable pour leur forte

activité antioxydante. Il serait donc intéressant

d'évaluer l'activité biologique des écorces de la plante

comme anti-inflammatoire, activités antimicrobiennes. Il serait

également important d'étudier la nature de tanins pour une

meilleure utilisation thérapeutique pour la fabrication de

médicaments améliorés (TMI) (Ibra et al., 2020).

Le criblage phytochimique qualitatif préliminaire des

extraits a été effectué pour déterminer la

présence de saponines, de flavonoïdes, alcaloïdes,

phénols, tanins, huiles volatiles, glycoside et

stéroïdes.

I.2.2. Piliostigma thonningii (Schumach)

Figure 2. Piliostigma thonningii

Synonyme : Bauhinia thonningii Schumach. Locellaria

bauhinioides Welw, Gigasiphon bauhinioides.

Famille Salpiniaceae

Noms vernaculaires : Kifumbe

Description : Arbre caducifolié,

dioïque, atteignant 10(-40) m de haut, parfois arbustif ; fût

dépourvu de branches sur 2-3 m de hauteur, tordu, atteignant 30(-35) cm

de diamètre ; écorce externe rugueuse, fissurée

longitudinalement, brun foncé à grise ou noire,

9

écorce interne fibreuse, rose à rouge-brun

foncé à la coupe ; cime étalée ; branches

recouvertes d'un tomentum brun rouille, plus ou moins glabrescentes par la

suite. Feuilles alternes, distinctement bilobées sur un huitième

jusqu'à un tiers de la longueur ; stipules de 3-6 mm de long, caduques ;

pétiole de 2-5(-7) cm de long, pubescent ; limbe atteignant 17 cm X 21

cm, base habituellement fortement cordée, apex des lobes arrondi

à aigu, coriace, face supérieure glabre, face inférieure

à poils cassants brun rouille et à nervures

réticulées bien visibles, palmatinervé à 11-15

nervures basales. Inflorescence : panicule, habituellement - de façon

alternée - opposée aux feuilles et axillaire le long des

branches, inflorescence mâle très étroitement pyramidale,

atteignant 25 cm X 5,5 cm ; inflorescence femelle atteignant 7 cm de long, ne

contenant que quelques fleurs ; axes brun-tomentelleux. Fleurs

unisexuées, parfumées ; calice en coupe, de 1-2,5 cm de long,

5-lobé, brun-tomentelleux ; pétales 5, obovales, de 1- 2,5 cm de

long, ridés, à bord fortement ondulé, blancs à

lilas ou roses ; étamines 10(-11), atteignant à peine la gorge de

la fleur, réduites à des staminodes chez les fleurs femelles ;

ovaire brun-tomenteux, rudimentaire chez les fleurs mâles ; style

très court ou absent ; stigmate capité. Fruit : gousse oblongue

à linéaire-oblongue de 12-30(-37) cm X 3-7 cm, ligneuse,

brun-pubescent à l'état jeune mais glabrescente par la suite,

persistante sur l'arbre mais finissant par pourrir au sol, contenant de

nombreuses graines. Graines obovoïdes à ellipsoïdes, de 4-9 mm

X 2-7 mm X 3-4 mm, brun foncé à noirâtres,

comprimées. Plantule à germination épigée (Afolayan

et al. 2018).

10

I.2.3. DONNEES DU CRIBLAGE PHYTOCHIMIQUE

Les études photochimiques réalisées sur

Bauhinia reticulata et Piliostigma thonningii

Tableau 1 : revue bibliographique du criblage phytochimique des

deux espèces sous étude

Organes Alc Flav Anth Quin Coum Sap Tanc Tang Terp Ster HCN

Références

|

Bauhinia reticulata ER

ET F

Piliostigma thonningii ER

ET F

|

|

(Mustapha et al., 2016; Dluya & Dahiru, 2018)

(Omoregie &

Oluyemisi, 2010;

(Afolayan et al. 2018)

|

Quoique les plantes étudiées

appartiennent à une même famille, on observe des

différences des profils chimiques entre Bauhinia reticulata

et Piliostigma thonningi telle

que présentée par le tableau ci-

dessus.

11

I.3. INTOXICATION DUE AUX CONFUSION DE

NOMS

VERNACULAIRES

En sciences de la nature, un nom vernaculaire ou nom commun

est un nom indigène, usuel ou désuet, en langue locale ou

nationale, donné à une ou plusieurs espèces animales,

fongiques ou végétales dans son pays ou sa région

d'origine. Les intoxications peuvent être consécutives à

une ingestion accidentelle chez les enfants ou à une confusion avec des

baies comestibles chez les adultes. Elles surviennent plus rarement dans un

contexte suicidaire ou addictif (Flesch, 2012).

Il semble qu'il existe plusieurs risques liés à

la multitude de langues vernaculaires attribuées à une

espèce donnée ainsi qu'à l'attribution d'un même nom

vernaculaire à différentes espèces ayant des profils

phytochimiques, des vertus et des utilisations différentes (Flesch,

2012).

Les conséquences de la confusion sont graves, surtout

lorsque l'intérêt pour l'herboristerie ou la pratique de la

phytothérapie pour certaines personnes n'est justifié que par un

pur besoin matériel sans se soucier de la santé des populations.

Cependant, il convient de noter que notre objectif n'est ni de discuter de

l'efficacité des plantes ni de prononcer leur innocuité. Nous

visons essentiellement à attirer l'attention sur le fait que le secteur

des plantes médicinales doit être réglementé et que

les acteurs de l'herboristerie et de la phytothérapie traditionnelle

doivent être compétente et très vigilante pour

éviter toute confusion entre les plantes et les risques de

toxicité inhérents. Dans tous les cas, que le but soit culinaire,

cosmétique, médicinale ou autre, la maîtrise de

l'identification des plantes est une étape clé de sa

réussite. Aussi une charte réglementant la collecte et les

médicaments l'utilisation des plantes est impérative pour

éviter tout risque d'intoxication (Martínez & Luján,

2011).

Deuxième partie :

Données expérimentales

12

II.DONNEES EXPERMENTALES

Dans cette partie du travail seront décrits tout

d'abord le cadre qui a servi pour la recherche ainsi que les protocoles

expérimentaux qui ont conduits à l'obtention des résultats

avant d'achever avec la présentation des résultats et leurs

discussions.

II.1. DESCRIPTION DU CADRE DE RECHERCHE

Ce travail a été réalisé au

laboratoire de pharmacognosie de la faculté des sciences pharmaceutiques

de l'Université de Lubumbashi ; situé au N° 27 de l'avenue

Kato dans le quartier Industriel de la commune Kampemba. Ce laboratoire a servi

de cadre pour les différentes analyses.

II.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Le protocole expérimental regorge l'essentiel de

matériel et moyens par lesquels les résultats sont obtenus.

II.2.1. Matériel

Sont repartis en deux grands groupes selon leur usage lors de

l'expérimentation :

II.2.1.1. Matériel végétal

Le matériel utilisé est constitué des

feuilles, les écorces de la tige ainsi que des écorces de racines

de trois plantes récoltées lors des enquêtes

ethnobotaniques sous le guide des tradipraticiens des Azadirachta indica A.

Juss , Strychnos stuhlmannii Gilg et Pericopsis angolensis (Baker)

Meeuwen.

L'identification de ces trios espèces a

été réalisés à l'herbarium de la

faculté des sciences agronomiques ; les herbiers ont été

constitués pour chaque plante et comparés avec les herbiers de

référence de l'herbarium de la faculté des sciences

agronomiques pour se rassurer de leur originalité.

Les résultats sont présentés sous forme

d'une analyse statistique descriptive (Manya et al., 2020).

13

II.2.1.2. Petit matériel et appareillage de

laboratoire

Un certain nombre de matériel et appareils de

laboratoire ont permis de réaliser ce travail c'est notamment : les

papiers filtrés, les tubes à essai, le portoir à tubes,

les étiquettes, les pipettes graduées, les béchers, les

lames, les pieds gradués, la spatule, le mortier et le pilon en bois,

bain marie. Et comme appareils utilisés, on peut citer le broyeur

Moulinex, la balance analytique (RADWAG modèle AS 220/C/2), et

l'étuve Memmert.

II.2.1.3. Réactifs et solvants

Parmi les réactifs utilisés on peut citer :

Chlorure d'aluminium 10%, l'acide chloridrique concentré, l'Ammoniaque,

les copeaux de magnésium, l'acide sulfurique, Dichromate de potassium,

Anhydre acétique, Chlorure ferrique 1%, Acétate de sodium,

Hydroxyde de potassium, Nitrite de sodium 5%.

Et comme solvants, on cite : Méthanol, Chloroforme, Eau

distillée, Ethanol 97% et Ether de pétrole.

II.2.2. METHODES

Sont présentés dans ce point, les

différentes méthodes utilisées pour réaliser cette

expérimentation.

II.2.2.1. Enquête

Un questionnaire semi-structuré a été

utilisé pour la récolte des donnés auprès des

tradipraticiens. Un consentement éclairé a été

obtenu par chaque tradipraticien avant l'enquête et une somme d'argent

était proposé aux tradipraticiens afin d'augmenter le taux de

participation et solliciter une décente sur terrain pour la

récolte d'un herbier (Marpsat & Razafindratsima, 2010).

Un rayon de 30 Km de Lubumbashi et ses environs ont

été considéré comme zone d'étude pour

l'enquête ethnobotanique durant une période de sept mois soit de

Janvier au Juillet 2021 (Amuri et al., 2017).

14

II.2.2.2. Criblage phytochimique

Le criblage phytochimique a consisté à

rechercher des groupes chimiques notamment les alcaloïdes, les coumarines,

les flavonoïdes, les quinones, les saponines, les stéroïdes,

les tannins et les terpénoïde. Par ailleurs, les

anthocyanes ont été recherchés pour leur pouvoir anti

radicalaire alors que la recherche des hétérosides

cyanogènes renseignait sur une éventuelle toxicité due au

cyanure libéré par hydrolyse thermique ou enzymatique. Le

criblage phytochimique a porté sur les réactions en solution. Les

réactions en solution utilisées sont basées sur la

coloration, la précipitation ou la formation des mousses. Elles sont

décrites par Abisch & Reichstein (1960) et Harborne (1998).

a. Recherche des alcaloïdes

Deux méthodes seront utilisées : la

méthode des réactions en solution et la chromatographie sur

couche mince

Méthodes à 6 réactifs de

précipitation

Principe : La mise en

évidence des alcaloïdes consiste à les précipiter

à l'aide de six réactifs de précipitation (Abisch &

Reichstein, 1960).

Mode opératoire : 1g de

poudre de matière végétale sèche est mise à

macérer dans 10 mL de méthanol à température

ambiante pendant 24 heures. La solution obtenue est filtrée, puis le

marc lavé avec de portions de méthanol chaud. Le filtrat et

évaporé à sec à l'étuve à

50°C.

Le résidu est recueilli deux fois par 2 mL de solution

chaude d'acide chlorhydrique 1 % et est ensuite filtré. La solution

acide obtenue est alcalinisée par l'ammoniaque concentrée dans

une ampoule à décanter. Ajouter 15 mL de chloroforme dans

l'ampoule à décanter. Deux phases se forment. Agiter puis reposer

pour séparer les phases puis les séparer. Répéter

trois fois cette opération. La phase organique est

évaporée à sec à l'air libre et le résidu

est repris par le méthanol pour la CCM et laisser encore évaporer

le méthanol. Le résidu sec est repris par 0,5 mL de chloroforme,

est transféré dans un tube à hémolyse. Ajouter dans

ce tube 0,5 mL de HCl 1 % et agiter. Les alcaloïdes ayant

été protonés sont supposés se trouver dans la phase

aqueuse. Celle-ci, qui est au- dessus, est prélevée à

l'aide d'une pipette pasteur.

15

Six gouttes en sont déposées sur une lame

porte-objet. Chacune de ces gouttes est traitée par l'un des six

réactifs de précipitations décrits en annexe (Abisch &

Reischtein, 1960).

La présence d'alcaloïdes n'est

considérée comme certaine que si chacun des six réactifs

donne un précipité. La méthode permet de détecter

jusqu'à des teneurs d'alcaloïdes inférieures à 0,01 %

sur une prise d'échantillon de 1g (Abisch & Reschtein, 1960)

b. Recherche des coumarines

Principe : En présence de

NaOH 10%, l'apparition d'une couleur jaune, indique la présence des

coumarines

Mode opératoire : Les

coumarines sont révélées à partir de 2 ml de

l'infusé à 5% placé dans un tube dans lequel sont

ajoutés 3 ml de NaOH (10%). Après agitation de la solution,

l'apparition d'une couleur jaune indique la présence de coumarines

(Diallo, 2000).

c. Recherche des flavonoïdes et anthocyanes

Principe : L'extrait aqueux

flavonoïque donne, en présence de l'acide chlorhydrique

concentré et de copeaux de magnésium, une coloration rose-rouge

et rouge violacée dans la couche surnageant d'alcool iso amylique.

Après chauffage au bain-marie, sans ajouter le magnésium,

1'apparition d'une coloration rouge indique la présence de leuco

anthocyanes (Bruneton, 2016)

Mode opératoire : 5 g de

matériel végétal placés dans un erlenmeyer sont

infusés dans 50 mL d'eau distillée pendant 30 minutes.

Après filtration, 5 mL de filtrat sont traités par le

réactif de SHINODA (l'alcool éthylique à 97 %, puis on y

ajoute successivement 5 mL d'eau distillée, 5 mL de HCl

concentré, quelques gouttes d'alcool iso-amylique) et 0,5g de copeaux de

magnésium. La coloration rouge-orangé (flavone), rouge ou rouge

violet (flavonones), rouge cerise (flavonol) apparaît dans la couche

surnageant (phase alcoolique) si la solution contient les flavonoïdes

(Harbone, 1998).

De même, la réaction effectuée pendant

deux minutes au bain-marie en l'absence de copeaux de magnésium permet

la caractérisation des anthocyanes lorsqu'apparaît une coloration

rouge (Harbone, 1998).

16

d. Recherche des hétérosides cyanogènes

Principe : En présence

d'acide cyanhydrique, le papier picrosodé de couleur jaune vire à

l'orange ou au rouge suivant la concentration de HCN (Harbone, 1998).

Mode opératoire : 5 g de

poudre végétale sont placés dans un erlenmeyer avec 10 mL

d'eau distillée. Fermer l'erlenmeyer avec un bouchon auquel est

fixée une bandelette de papier picrosodé légèrement

humectée d'eau. Chauffer légèrement la solution. Le papier

picrosodé jaune vire à l'orange ou au rouge si l'extrait

végétal libère de l'acide cyanhydrique (Harbone, 1998).

e. Recherche des quinones

Principe : (Réaction de

Bornträger) En présence d'une base forte (NaOH ou KOH à 1 %)

les quinones donnent une coloration caractéristique allant de rouge

orange au violet pourpre (Bruneton, 2016)

Mode opératoire : 5g de

matériel végétal en poudre sont macérés

pendant une heure dans le toluène ou pendant 24 heures dans

l'éther de pétrole. Après filtration, 10 mL de filtrat au

toluène ou éthéré sont traités par 5 mL de

NaOH 1 %. L'apparition d'une coloration rouge violacée dans la phase

aqueuse indique la présence de quinones libres et celle jaune ou orange

les quinone liées (Bruneton, 2016; Harbone, 1998).

f. Recherche des saponines

Principe : La détection de

saponines est basée sur leur pouvoir moussant. Pour une mousse non

persistante, le filtrat en milieu acide en présence de dichromate de

potassium donne une coloration vert-sale ou violette virant au rouge (Bruneton,

2016)

Mode opératoire : Dans un

erlenmeyer contenant 10 g de matériel végétal broyé

grossièrement, on ajoute 100 mL d'eau distillée pour

réaliser une décoction pendant 30 minutes. Filtrer la solution

après refroidissement. 15mL de décoctés sont introduits

dans un tube à essai de 16 mm de diamètre et 160 mm de hauteur.

Le contenu du tube est agité hermétiquement pendant une minute.

Après agitation, on laisse reposer la solution pendant 10 minutes et

mesurer la hauteur de la mousse.

17

En cas d'obtention d'une mousse de moins de 10 mm, tester la

présence des saponines à l'aide des réactifs

(Mélange d'acide sulfurique 1N et de dichromate de potassium10 %).

L'apparition d'une coloration violette virant au rouge ou au vert indique la

présence des saponines (Harbone, 1998).

g. Recherche des stéroïdes et

terpénoïdes

Principe : En présence de

l'acide acétique anhydre et de l'acide sulfurique concentré,

l'extrait organique éthéré ou au toluène contenant

les stéroïdes donne des colorations mauves et vertes.

L'identification des terpénoïdes suit le même schéma

en plus de l'ajout du réactif de Hirschson (acide

trichloroacétique). La couleur jaune virant au rouge indique la

présence de terpénoïd

Mode opératoire : 5 g de

matériel végétal sont mis à macérer pendant

24 heures dans l'éther de pétrole ou dans le toluène.

Après filtration, le solvant est évaporé à sec.

Dans le résidu obtenu, on ajoute successivement et en agitant, 2 mL de

chloroforme, 0,5 mL d'anhydride acétique et trois gouttes d'acide

sulfurique concentré. L'apparition de colorations mauves ou vertes

indique la présence de stéroïdes (Bruneton, 2016; Harbone,

1998)

L'identification des terpénoïdes suit le

même schéma que celle des stéroïdes. En plus du test

utilisé pour la recherche des stéroïdes, quelques gouttes de

réactif de Hirschson sont ajoutées à 4 ou 5 mL de la

solution acidifiée. La coloration jaune virant au rouge indique la

présence de terpénoïdes (Bruneton, 2016; Harbone, 1998)

h. Recherche des tannins

h.i. Tannins catéchiques

Principe : En présence de

chlorure ferrique 1 %, les extraits aqueux taoïques donnent des

colorations bleu-vert, bleu sombre et verte ou des précipités.

Mode opératoire : 5 g de

matériel végétal sont infusés dans 50 mL d'eau

contenue dans un erlenmeyer pendant 30 minutes. 5 mL de l'infusé sont

prélevés et additionnés des 1 mL de chlorure ferrique 1 %.

Le test est positif lorsqu' un précipité ou une coloration

(bleu-vert, bleu sombre ou vert) apparaît. 15 mL de réactif de

Stiasny sont ajoutés à 30 mL de l'infusé, le

mélange est porté au bain marie à 90°C. L'apparition

d'un précipité indique la présence de tannins

catéchiques (Amuri et al., 2017).

18

h.ii. Tannins galliques

a. Principe : En présence de

chlorure ferrique 1 %, les extraits aqueux taoïques donnent des

colorations bleu-vert, bleu sombre et verte ou des précipités.

b. Mode opératoire : 5 g de

matériel végétal sont infusés dans 50 mL d'eau

contenue dans un erlenmeyer pendant 30 minutes. 5 mL de l'infusé sont

prélevés et additionnés des 1 mL de chlorure ferrique 1 %.

Le test est positif lorsqu' un précipité ou une coloration

(bleu-vert, bleu sombre ou vert) apparaît. 15 mL de réactif de

Stiasny sont ajoutés à 30 mL de l'infusé, le

mélange est porté au bain marie à 90°C. La solution

est ensuite filtrée, le filtrat est saturé d'acétate de

sodium avant d'y ajouter quelques gouttes de chlorure ferrique. La formation

d'un précipité dans ce cas, révèle la

présence de tannins galliques (Amuri et al., 2017).

19

II.3. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

II.3.1. PRESENTATION DES RESULTATS

Sont présentés dans ce point, les

résultats de l'enquête sur la confusion de nom vernaculaire ainsi

que ceux du criblage phytochimique.

II.3.1.1. Résultat d'enquête

L'enquête a été réalisé sur

120 personnes ressources dont les données socio-démographiques

sont présentées dans le tableau II ci-après.

|

a. Profils socio-démographiques

Tableau 2. Profils socio-démographiques des

personnes ressources

|

|

|

Sexe

|

Homme

|

81

|

67,5 %

|

|

Femme

|

39

|

32,5 %

|

|

Originaire

|

Bemba

|

12

|

10 %

|

|

Hemba

|

12

|

10 %

|

|

Lala

|

12

|

10 %

|

|

Lamba

|

12

|

10 %

|

|

Luba-Katanga

|

12

|

10 %

|

|

Rund

|

12

|

10 %

|

|

Sangwa

|

12

|

10 %

|

|

Tabwa

|

12

|

10 %

|

|

Luba-Kasaï

|

12

|

10 %

|

|

Zela

|

12

|

10 %

|

|

Statut marital

|

Célibataire

|

7

|

5,8 %

|

|

Marié

|

104

|

86,7 %

|

|

Veuf

|

9

|

7,5 %

|

|

Brevet de formation

|

1

|

0,83 %

|

|

Diplôme d'état

|

36

|

30 %

|

|

Niveau d'étude

|

Gradué

|

15

|

12,5 %

|

|

Licencié

|

7

|

5,84 %

|

|

Primaire

|

10

|

8,33 %

|

|

Secondaire

|

37

|

30,8 %

|

20

|

Rituel avant la récolte Autres activités

|

Aucun niveau d'étude

Oui

Non

Agent de la fonction publique

|

14

18

102

7

|

11,7 % 15 % 85 % 5,83 %

|

|

Commerçant

|

10

|

8,33 %

|

|

Secouriste

|

1

|

0,83 %

|

|

Cultivateur

|

35

|

29,1 %

|

|

Couturière

|

1

|

0,83 %

|

|

Enseignant

|

5

|

4,17 %

|

|

Garde

|

4

|

3,33 %

|

|

Aucune

|

57

|

47,5 %

|

|

Acquisition des compétences

|

Etudes

|

8

|

6,67 %

|

|

Incarnation d'un esprit des ancêtres

|

1

|

0,83 %

|

|

Initiation

|

18

|

15 %

|

|

Inspiration divine

|

2

|

1,7 %

|

|

Héritage familial

|

79

|

65,8 %

|

|

Rêve

|

12

|

10 %

|

|

Expérience (année)

|

[2,5-9,5[

|

9

|

7,5 %

|

|

[9,5-16,5[

|

16

|

13,3 %

|

|

[16,5-23,5[

|

44

|

36,7 %

|

|

[23,5-30,5[

|

22

|

18,3 %

|

|

[30,5-37,5[

|

14

|

11,7 %

|

|

[37,5-44,5[

|

9

|

7,5 %

|

|

[44,5-51,5[

|

3

|

2,5 %

|

|

[51,5-58,5]

|

3

|

2,5 %

|

|

Age

|

[26,7-32,5[

|

15

|

12,5 %

|

|

[32,5-38,5[

|

19

|

15,8 %

|

|

[38,5-44,5[

|

17

|

14,2 %

|

|

[44,5-50,5[

|

23

|

19,2 %

|

|

[50,5-56,5[

|

21

|

17,5 %

|

|

[56,5-62,5[

|

9

|

7,5 %

|

|

[62,5-68,5[

|

7

|

5,83 %

|

|

[68,5-74,5]

|

9

|

7,5 %

|

21

Au cours de cette étude, 120 tradipraticiens

répartis dans 10 différentes tribus ont été

interviewés. Les hommes représentés 81 tradipraticiens

soit (67,5 %) contre 39 de sexe féminin soit (32,5 %). Ces

résultats corroborent avec ceux de Bakari et al (2018) qui lors

de leurs enquêtes, les femmes représentaient 32,65 % contre 67,34

% pour les hommes. Ceci serait étroitement lié à la

culture Africaine qui réserve certaines activités principalement

aux hommes. 18 tradipraticiens étaient des spiritueux soit (15 %) contre

102 herboristes (85 %). Les mariés représentaient 86,7 % soit

(104 tradipraticiens) contre 7,5 % des célibataires soit (9

tradipraticiens). Ceci s'expliquerait par le nombre élevé des

tradipraticiens (36,7 %) dont l'âge variait entre [16,5-23,5[, ce qui est

considéré comme étant l'âge nubile en Afrique. 79

tradipraticiens soit (65,8 %) ont acquis les connaissances de la pratique de la

médecine traditionnelle par héritage comme l'a aussi

rapporté Manya et al, (2020).

b. Connaissances ethnopharmacologiques

Ci-dessous les résultats sur les connaissances

ethnopharmacologiques des

tradipraticiens consultés.

Tableau 3. Présentation des données sur les

connaissances ethnopharmacologiques

|

Nom

vernaculaire

proposé

|

Nom

vernaculaire

standardisé

|

Utilisé pour

soigner quelle(s)

pathologie(s)

?

Préparation &

posologie

|

Quelle est la

signification de

ce nom

vernaculaire

?

|

Espèce identique

récoltée

|

Tribu

|

|

Kifumbe

|

Kifumbe (12/12), TPNPC (0/12)

|

Boisson du décocté des feuilles ou racine : toux

(12/12), diarrhée et malaria (1/12),

|

Sert à régler ou faire disparaitre les

problème (10/12), TPNPC (2/12)

|

Piliostigma thonningii (Schumach.) (12/12)

|

Bemba

|

|

Kifumbe

|

Kifumbe (12/12), TPNPC (0/12)

|

Boisson du décocté des feuilles ou racine : toux

persistante (12/12), boisson du décocté des écorces :

anémie (1/12)

|

Sert à régler ou faire disparaitre les

problème (12/12), TPNPC (0/12)

|

Lamba

|

TPNPC : nombre de tradipraticiens ayant donnés la

même information sur les 12 consultés par tribu.

Il ressort de cette enquête que seuls les

tradiptaticiens des tribus Bemba et Lamba consultés connaissez la

signification anthropologique des noms vernaculaires (Bemba et Lamba) des

plantes ainsi que leurs usages contrairement aux tradipraticiens des autres

tribus qui non seulement ne reconnaissez plus la signification anthropologique

des noms vernaculaires dans leurs langues respectives, mais aussi n'ont pas

tous récolté une même espèce. Ceci serait due

à deux phénomènes, primo l'origine de la plante,

en effet les connaissances

22

ethnopharmacologiques sont étroitement liées

à la culture de chaque peuple, donc il existerait des

spécialités en fonction de telle ou telle autre tribu.

Secundo, la proximité des tradipraticiens avec leurs milieux

d'origines, en effet, plus le tradipraticien serait dans son milieu d'origine

et parlant sa langue maternelle, plus il conservera les connaissances

traditionnelles.

Tota Res+ sur 6

Pourcentage (%)

23

II.3.1.2. Résultats phytochimques

Les résultats du criblage chimique réalisé

sont condensés dans le tableau II ci-après : Tableau 4

: Résultats globaux du criblage chimique

Espèces Organes Alc Flav Anth Quin Coum Sap Tanc Tang Terp

Ster HCN Rés /Org %

|

Bauhinia reticulata

|

ER

ET

F

|

|

6/11 54.5

6/11 54.5

5/11 45.5

|

|

Piliostigma thonningii

|

ER

ET

F

|

4/11 36.4

4/11 36.4

5/11 45.5

|

|

1

|

6

|

5

|

0

|

2

|

3

|

6

|

3

|

1

|

3

|

0

|

|

16.7

|

100

|

83.3

|

0

|

33.3

|

50

|

100

|

50

|

16.7

|

50

|

0

|

F : Feuilles ; ET : Ecorses - tiges ; ER : Ecorses - racines ; PU

: Partie utilisée ; Rés + : Résultats positifs ; Org :

Organe ; PL : Plante, Alc : Alcaloïdes ; Flav : Flavonoïdes ; Anth :

Anthocyanes ; Quin : Quinones ; Sap : Saponines ; Tanc : Tanins

catéchiques ; Tang : Tanins galliques ;

Terp : Terpenoïdes ; Ster : Steroïdes ; HCN :

Hétérosides cyanogènes ; : Présence ; : Absence

24

Après examen minutieux du tableau ci-dessus, il

s'observe que 66 tests ont été effectués pour le criblage

phytochimique, parmi lesquels 30 tests ont été positifs.

L'analyse des résultats globaux peut être examinée sous

trois aspects : la répartition des groupes bioactifs par organe, par

espèce végétale et leur prévalence dans l'ensemble

des plantes.

a. Prévalence des groupes bioactifs dans l'ensemble des

plantes

L'observation montre que les tanins catéchiques et les

flavonoïdes sont les composés trouvés dans les

différentes parties des plantes analysées soit (100%) de tests

positifs, les anthocyanes sont en deuxième position avec 83.3%, suivis

des stéroïdes et saponines avec 50% chacun, coumarines 33,3%, 16,7%

pour les alcaloïdes et terpénoïdes. Les quinones et les

hétérosides cyanogènes ont été absent (0%)

dans tous les organes pour toutes les plantes étudiées.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Alc Flav Anth Quin Coum Sap Tanc Tang Terp Ster HCN

Série 1 Série 2 Série 3

Figure 3 : Abondance en composés chimiques dans l'ensemble

des plantes

25

La présence en majorité des polyphénols

(Tanins, Anthocyanes, flavonoïdes), des saponines et des

stéroïdes dans nos espèces pourrait se justifier par le fait

que ces groupes sont ubiquistes. Quant aux alcaloïdes,

terpénoïdes et hétérosides cyanogènes, leur

présence est souvent marquée à des familles

spécifiques telles que les Lauraceae, Loganaceae, Solanaceae etc.

(Alcaloïdes); et chez les Euphorbiaceae précisement dans

l'espèce Manihot esculenta (hétérosides

cyanogènes).

En se réferant aux résultats ci-haut, nous

disons que l'absence de certains groupes chimiques tels que les alcaloïdes

est justifiée du fait que parmi les familles spécifiques

précitées les familles des espèces à l'étude

n'y figurent pas et c'est la même chose pour la famille d'Euphorbiaceae

du fait que la présence des hétérosides cyanogènes

est révélée précisement dans l'espèce

Manihot esculenta.

Il est aussi à noter que les résultats

phytochimiques peuvent variés d'une étude à l'autre car

plusieurs facteurs peuvent influencés la composition chimique d'une

plante, entre autres la période de récolte, les

différentes techniques lors de récolte (l'heure, l'état

des organes récoltés jeunes ou vieux), le sol, le climat

(Kahumba, 2000).

26

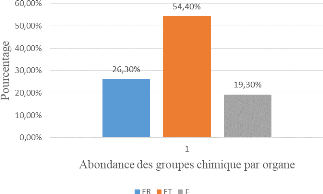

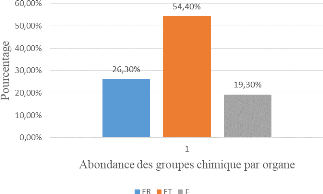

b. Répartition des groupes bioactifs par organe

utilisé

De tous les organes utilisés, les tiges ont

donné 54,4% de tests positifs suivis des racines 26,3% et 19,3% de tests

positifs pour les feuilles.

Figure 4 : abondance des groupes chimiques par organe

utilisé

L'abondance de groupes chimiques dans les tiges et racines

serait justifiée par le fait que ces organes sont le lieu de stockage

dans les végétaux (Mangambu et al., 2008).

La présence en grand nombre de ces composés

bioactifs chez une espèce comme le cas de Piliostigma thonningii

et les autres expliquerait leur large utilisation en médecine

traditionnelle contre différents maux (maladies) tel que prouvé

dans les travaux de certains chercheurs.

En effet, l'abondance de tanins, saponines et

stéroïdes dans nos espèces pourrait expliquée l'usage

de ces plantes en médecine traditionnelle congolaise (Makumbelo et

al., 2008).

Par ailleurs, cette étude a confirmée certains

résultats de Mustapha et al., (2016), C'est notamment la présence

de saponines et stéroïdes dans les feuilles et tiges de

Piliostigma reticulatum, de flavonoïdes (Feuilles), anthocyanes

(Tiges), et l'absence de quinones dans les feuilles et tiges, de

terpénoïdes dans les feuilles et des anthocyanes dans les feuilles

et les tiges de la même espèce.

27

CONCLUSION

Il était question dans ce travail de montrer les

similitudes de noms vernaculaires des plantes médicinales

utilisées en médicine traditionnelle dans le Haut-Katanga

d'établir les profils phytochimique des deux plantes sujet aux

confusions et utilisées en médecine traditionnelle Congolaise :

Bauhinia reticulata et Piliostigma thonningii, toute deux

appelées Kifumbe en langue Bemba et Lamba.

Les résultats de l'enquête ethnobotanique ne nous

ont pas permis de différencier, du point de vu des noms vernaculaires

ces deux espèces car toute deux sont appelées Kifumbe

par des tradipraticiens Bemba et Lamba. Cependant, ces deux

espèces ont présenté des profils phytochimiques

différents l'un de l'autre. Les tanins et les flavonoïdes ont

été les composés trouvés dans toutes les parties

des plantes analysées soit (100%) de tests positifs, les anthocyanes

sont retrouvés à 83,3%, suivis des stéroïdes et

saponines à 50%, coumarines 33,3%, alcaloïdes et

terpénoïdes 16,7%. Les quinones et les hétérosides

cyanogènes ont été absent (0%) dans tous les organes pour

toutes les plantes étudiées.

Les feuilles de Bauhinia reticulata renfermaient des

alcaloïdes contrairement à celles de Piliostigma thonningii.

Les écorces tiges de Bauhinia reticulata renfermaient des

saponosides contrairement à celles de Piliostigma thonningii.

Les écorces de racines de Bauhinia reticulata renfermaient

les tannins galliques et terpénoïdes.

Ces différences sur les profils de ces plantes auraient

t-elles d'impact sur l'expression pharmacologique de ce différentes

plantes ? c'est l'une de questions qui peuvent être dégagée

à l'issu de ce travail.

Ainsi, eu égard aux résultats obtenus au cours

de cette étude sur ces plantes, il est utile d'être très

vigilant lors de l'utilisation de l'une de ces plantes afin d'échapper

à tout risque de confusion. Mais aussi des études plus

poussées sur la détermination d'éléments de

différenciation pouvant contribuer à la discrimination facile de

ces deux espèces sont souhaitées.

28

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Abisch, E, and T Reichstein. 1960. «Orientierende Chemische

Untersuchung Einiger Apocynaceen.» HELVETICA CHIMICA ACTA 153 (6):

224-25.

Afolayan, Michael, Radhakrishnan Srivedavyasasri, Olayinka T.

Asekun, Oluwole B. Familoni, Abayomi Orishadipe, Fazila Zulfiqar, Mohamed A.

Ibrahim, and Samir A. Ross. 2018. «Phytochemical Study of Piliostigma

Thonningii, a Medicinal Plant Grown in Nigeria.» Medicinal Chemistry

Research 27 (10): 2325-30.

https://doi.org/10.1007/s00044-018-2238-1.

Amuri, Bakari, Mwamba Maseho, Lumbu Simbi, Philippe Okusa,

Pierre Duez, and Kahumba Byanga. 2017. «Hypoglycemic and Antihyperglycemic

Activities of Nine Medicinal Herbs Used as Antidiabetic in the Region of

Lubumbashi (DR Congo).» Phytotherapy Research 31 (7): 1029-33.

https://doi.org/10.1002/ptr.5814.

Amuri, Bakari, Mwamba Maseho, Lumbu Simbi, Pierre Duez, and

Kahumba Byanga. 2018. «Ethnobotanical Survey of Herbs Used in the

Management of Diabetes Mellitus in Southern Katanga Area/DR Congo.» Pan

African Medical Journal 30.

https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.218.11718.

Anami, B. S. (2010). A Combined Color, Texture and Edge

Features Based Approach for Identification and Classification of Indian

Medicinal Plants. 6(12).

Bahmani, M., Karamati, S. A., Hassanzadazar, H., Forouzan, S.,

Rafieian-kopaei, M., Kazemi-ghoshchi, B., Asadzadeh, J., Kheiri, A., &

Bahmani, E. (2014). E thnobotanic study of medicinal plants in U rmia city:

identification and traditional using of antiparasites plants. Asian Pacific

Journal of Tropical Disease, 4(Suppl 2), S906-S910.

https://doi.org/10.1016/S2222-1808(14)60756-8

Bruneton, J. 2016. «Pharmacognosie : Phytochimie Plantes

Médicinales.» In , Lavoisier:, 287- 1425. Paris.

Dluya, T., & Dahiru, D. (2018). Antibacterial Activity of

Piliostigma Thonningii Methanol Stem Bark Extract Collection of Plant Material.

5(1), 15-20.

Flesch, F. (2012). Plantes toxiques : les dangers du retour

à la nature Toxic plants : the dangers of going back to nature. 525-532.

https://doi.org/10.1007/s13546-012-0494-5

Hammiche, Victoria, and Khadra Maiza. 2006. «Traditional

Medicine in Central Sahara: Pharmacopoeia of Tassili N'ajjer.» Journal of

Ethnopharmacology 105 (3): 358-67.

https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.11.028.

Harbone, J. 1998. Phytochemical Methods : A Guide to Modern

Techniques of Plant Analysis. Thomson Science. Vol. Third edit.

Ibra, S., Dieng, M., Mathieu, C., Sarr, A., Diatta-badji, K.,

& Fall, A. D. (2020). Condensed Tannins Content and their Influence on the

Antioxidant Activity of Bark Hydroethanol

Extract of Piliostigma reticulatum ( Dc ) Hochst and its

Fractions. 12(2), 361-368.

Koffi, N'GUESSAN, KADJA Beugré, ZIRIHI Guédé

N., TRAORÉ Dossahoua, and AKÉ-

ASSI Laurent. 2009. «Screening Phytochimique de Quelques

Plantes Médicinales

29

Ivoiriennes Utilisées En Pays Krobou (Agboville,

Côte-d'Ivoire) Koffi.» Sciences & Nature 6: 1-15.

Manayi, Azadeh, Mahnaz Khanavi, Soodabeh Saiednia, Ebrahim

Azizi, Mohammad Reza Mahmoodpour, Fatemeh Vafi, Maryam Malmir, Farideh

Siavashi, and Abbas Hadjiakhoondi. 2013. «Biological Activity and

Microscopic Characterization of Lythrum Salicaria L.» DARU, Journal of

Pharmaceutical Sciences 21 (1): 1-7.

https://doi.org/10.1186/2008-2231-21-61.

Manya, Mboni Henry, Flore Keymeulen, Jérémie

Ngezahayo, Amuri Salvius Bakari, Mutombo Emery Kalonda, Byanga Joh Kahumba,

Pierre Duez, Caroline Stévigny, and Simbi Jean Baptiste Lumbu. 2020.

«Antimalarial Herbal Remedies of Bukavu and Uvira Areas in DR Congo: An

Ethnobotanical Survey.» Journal of Ethnopharmacology 249: 112422.

https://doi.org/10.1016/j.jep.2019.112422.

Marpsat, Maryse, and Nicolas Razafindratsima. 2010.

«Survey Methods for Hard-to-Reach Populations: Introduction to the Special

Issue.» Methodological Innovations Online 5 (2): 3.1-16.

https://doi.org/10.4256/mio.2010.0014.

Martínez, G. J., & Luján, M. C. (2011).

Medicinal plants used for traditional veterinary in the Sierras de

Córdoba (Argentina): An ethnobotanical comparison with human medicinal

uses. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 7(August).

https://doi.org/10.1186/1746-4269-7-23

Mustapha, B., Kubmarawa, D., Shagal, M., & Ardo, B.

(2016). Preliminary Phytochemical Screening of Medicinal Plants Found in the

Vicinity of Quarry Site in Demsa, Adamawa State, Nigeria. American Chemical

Science Journal, 11(2), 1-7.

https://doi.org/10.9734/acsj/2016/21519

Neuwinger, H. D. 2004. «Plants Used for Poison Fishing in

Tropical Africa.» Toxicon 44 (4): 417-30.

https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2004.05.014.

Pimple, B. P., A. N. Patel, P. V. Kadam, and M. J. Patil.

2012. «Microscopic Evaluation and Physicochemical Analysis of Origanum

Majorana Linn Leaves.» Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2

(SUPPL2): S897-903.

https://doi.org/10.1016/S2222-1808(12)60288-6.

Song, Jun Ho, Sungyu Yang, and Goya Choi. 2020.

«Taxonomic Implications of Leaf Micromorphology Using Microscopic

Analysis: A Tool for Identification and Authentication of Korean

Piperales.» Plants 9 (5).

https://doi.org/10.3390/plants9050566.

Thring, T S A, and F M Weitz. 2006. «Medicinal Plant Use

in the Bredasdorp / Elim Region of the Southern Overberg in the Western Cape

Province of South Africa.» Journal of Ethnopharmacology 103: 261-75.

https://doi.org/10.1016/j.jep.2005.08.013.

Wagner, Hildebert, Rudolf Bauer, Dieter Melchart Pei-Gen Xiao,

and Anton Staudinger. 2011. Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal

Medicines: Thin-Layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese

Drugs. Edited by H. Wagner, R. Bauer, D. Melchart, Xiao Pei-Gen, and A.

Stauding. Springer.

30

Zerbo, A., Koudou, J., Ouédraogo, N., Ouédraogo,

R., & Guissou, I. P. (2010). Antioxidant and antibacterial activities of

Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst extracts. African Journal of

Biotechnology, 9(33), 5407-5411.

https://doi.org/10.4314/ajb.v9i33.

ANNEXES

31

VALIDATION DES PLANTES MEDICINALES UTILISEES A

LUBUMBASHI/Tribu LAMBA

Objectif : Validation des noms vernaculaires ;

récoltes des espèces et informations anthropologiques

1) Informations générales sur

l'informateur

De quelle tribu êtes-vous originaire ? :

Sexe M F âge : Congolaise Oui Non

Coordonnées GPRS du lieu de consultation de l'informateur

:

Niveau d'étude :

Autres activités :

Acquisition des connaissances

Rêve : Parents : Connaissances : Initiation :

Autres : ...

2) Connaissances anthropologiques et informations sur le(s)

espèce(e)

|

Nom vernaculaire

|

Connaissez-vous ?

|

Utilisé pour soigner quelle(s) pathologie(s) ?

|

Préparation &

posologie

|

Quelle est la signification de ce nom

vernaculaire ?

|

|

OUI

|

NON

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|