|

REPUBLIQUE DU BENIN

*****

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE (MESRS)

*****

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

*****

INSTITUT DE GEOGRAPHIE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE

L'ENVIRONNEMENT (IGATE)

*****

MASTER INTEGRATION REGIONALE ET DEVELOPPEMENT (MIRD)

*****

Option : GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES

RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX LIES

A

L'UTILISATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS

CHIMIQUES DANS LA CULTURE DES

LEGUMES DANS

LA COMMUNE DE SEME-PODJI

Réalisé par :

DEGUENON G. Marie Ange

Sous la direction de :

Docteur VISSIN Expédit W. Docteur

HOUEDENOU Florentine A.

Professeur Titulaire des Maître Assistant des

Universités du

Universités du CAMES CAMES

Membres du jury

Président : Prof Expédit W. VISSIN

Rapporteur : Dr Thierry AZONHE Examinateur :

Dr Florentine A. HOUEDENOU Mention : Bien

Note : 15,25

Soutenu le 04 / 05 / 2019

2

SOMMAIRE

|

Dédicace

|

.3

|

|

Sigles et Acronymes

|

..4

|

|

Liste des figures

|

.5

|

|

Liste des tableaux

|

6

|

|

Liste des planches et photos

|

7

|

|

Remerciements

|

..8

|

|

RESUME / ABSTRACT

|

10

|

|

INTRODUCTION

|

11

|

|

CHAPITRE I : ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU SUJET,

|

13

|

HYPOTHESES, OBJECTIFS, CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DEMARCHE

METHODOLOGIQUE

CHAPITRE II : FONDEMENTS BIOPHYSIQUE ET HUMAIN FAVORABLES A 24

L'UTILISATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE

DES LEGUMES DANS LA COMMUNE DE SEME-KPODJI

CHAPITRE III : RESULTATS, DISCUSSIONS, SUGGESTIONS ET

PERSPECTIVES 38

CONCLUSION 68

Références Bibliographiques 70

Annexes 79

Table des Matières 91

3

DEDICACE A

tous ceux qui par leur sincère amour me donnent sans

cesse la force de continuer à aller de l'avant.

4

SIGLES ET ACRONYMES

|

AMAP

|

Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne

|

|

|

|

ARFD

|

Dose de Référence Aigüe

|

|

|

|

AOEL

|

Niveau d'Exposition Acceptable de l'Opérateur

|

|

|

|

BIO

|

Biologique

|

|

|

|

DDT

|

DichloroDiphénylTrichloroéthane

|

|

|

|

DJA

|

Dose Journalière Admise

|

|

|

|

DLso

|

Dose Létale tuant la moitié de la population

|

|

|

|

IGATE

|

Institut de Géographie de l'Aménagement du

Territoire

l'Environnement

|

et

|

de

|

|

INRA

|

Institut National pour la Recherche Agricole

|

|

|

|

INSAE

|

Institut National de la Statistique et d'Analyses

économiques

|

|

|

|

IRE

|

Indice de risque pour l'environnement

|

|

|

|

IRS

|

Indice de risque pour la santé

|

|

|

|

MA

|

Matière Active

|

|

|

|

MAEP

|

Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la

Pêche

|

|

|

|

MCVDD

|

Ministère du Cadre de Vie et du Développement

Durable

|

|

|

|

MIRD

|

Master Intégration Régionale et

Développement

|

|

|

|

MSP

|

Ministère de la Santé Publique

|

|

|

|

NPK

|

Nitrates, Phosphates et Potassium

|

|

|

|

OBePAB

|

Organisation Béninoise pour la Promotion de l'Agriculture

Biologique

|

|

|

|

OCs

|

Organochlorés

|

|

|

|

Ops

|

Organophosphorés

|

|

|

|

OMS

|

Organisation Mondiale de la Santé

|

|

|

|

ONG

|

Organisation Non Gouvernementale

|

|

|

|

PADAP

|

Programme d'Appui au Développement Agricole

Périurbain

|

|

|

|

PNUD

|

Programme des Nations Unies pour le Développement

|

|

|

|

%

|

Pourcentage

|

|

|

|

RGPH

|

Recensement Général de la Population et de

l'Habitat

|

|

|

|

Ughl

|

Microgramme par Litre

|

|

|

|

VIMAS

|

Village Maraîcher de Sèmè-Podji

|

|

|

5

LISTE DES FIGURES

|

Figure 1

|

Risques environnementaux

|

17

|

|

Figure 2

|

Localisation de la zone d'étude

|

24

|

|

Figure 3

|

Répartition de la population d'étude selon

l'âge

|

28

|

|

Figure 4

|

Répartition de la population d'étude selon le

niveau d'instruction en français

|

29

|

|

Figure 5

|

Répartition de la population d'étude selon le lien

avec la main d'oeuvre

|

31

|

|

Figure 6

|

Répartition de la main d'oeuvre selon l'âge

|

32

|

|

Figure 7

|

Répartition des ravageurs des cultures cités par

les maraîchers

|

32

|

|

Figure 8

|

Répartition de la population d'étude selon le

nombre de traitement insecticide effectué par mois

|

34

|

|

Figure 9

|

Répartition de la population d'étude selon le

délai de carence

|

35

|

|

Figure 10

|

Répartition de la population d'étude selon le

mode de stockage des pesticides

|

36

|

|

Figure 11

|

Différentes techniques de lutte contre les ravageurs

|

53

|

|

Figure 12

|

Mécanismes d'exposition de la population

générale

|

91

|

6

LISTE DES TABLEAUX

|

Tableau 1

|

Répartition de la Commune de Sèmè-Podji

selon les arrondissements

|

27

|

|

Tableau 2

|

Répartition de la population d'étude selon le

sexe

|

27

|

|

Tableau 3

|

Répartition de la population d'étude selon la

situation matrimoniale

|

29

|

|

Tableau 4

|

Légumes cultivés par les maraîchers et le

nombre de fois cité

|

30

|

|

Tableau 5

|

Prix de vente de certains légumes

|

30

|

|

Tableau 6

|

Répartition de la main d'oeuvre selon le sexe

|

31

|

|

Tableau 7

|

Répartition de la population d'étude selon les

moyens de protection adoptés

|

35

|

|

Tableau 8

|

Répartition de la population d'étude selon les

moyens de prophylaxie utilisés

|

36

|

|

Tableau 9

|

Répartition de la population d'étude selon la

gestion des emballages

|

37

|

|

Tableau 10

|

Types de pesticides chimiques utilisés dans la

production des légumes et le prix moyen

|

38

|

|

Tableau 11

|

Distribution des matières actives de pesticides, leur

classification selon l'OMS ainsi que leurs valeurs toxicologiques de

références selon pesticides properties data base

|

40

|

|

Tableau 12

|

Types de pesticides organiques utilisés dans la culture

des légumes

|

45

|

|

Tableau 13

|

Différents types d'engrais chimiques utilisés par

les maraîchers

|

46

|

|

Tableau 14

|

Différents types d'engrais organiques utilisés par

les maraîchers

|

46

|

|

Tableau 15

|

volume de pesticides utilisés lors de la production de

certaines cultures

|

49

|

|

Tableau 16

|

Fréquences des applications de pesticide

|

49

|

|

Tableau 17

|

Malaises provoqués par l'utilisation des pesticides

|

55

|

|

Tableau 18

|

Synthèse des impacts négatifs potentiels de

l'utilisation des pesticides

|

56

|

7

LISTE DES PLANCHES

|

Planche 1

|

Chenilles (Helicoverpa armigera) de Aboudou AMADOU reprise par

Marie Ange DEGUENON janvier 2019

|

33

|

|

Planche 2

|

Mouches blanches et pucerons noirs Chenilles (Helicoverpa

armigera) de Aboudou AMADOU reprise par Marie Ange DEGUENON janvier 2019

|

33

|

|

Planche 3

|

Flacons de pesticides Lambda, Tihan Duel, Alphacal

|

39

|

|

Planche 4

|

Préparation d'un mélange de suncozeb et d'acarius

à VIMAS

|

47

|

|

Planche 5

|

Pulvérisation de pesticides dans un champ de poivron

à VIMAS

|

48

|

|

Planche 6

|

Urée dans la main d'un garçon et NPK aux pieds des

plantes de tomates

|

52

|

|

Planche 7

|

Une boutique de vente d'intrants agricoles et des sacs de fientes

de volailles à VIMAS

|

54

|

|

Planche 8

|

Résidents permanents et formulation de pesticides à

VIMAS

|

57

|

LISTE DES PHOTOS

|

Photo 1

|

Village Maraîcher de Sèmè-Podji

|

18

|

|

Photo 2

|

Prise de vue de Daleb reprise par DEGUENON

|

48

|

|

Photo 3

|

Fientes de volaille étalées aux pieds des plantes

de chou

|

52

|

8

REMERCIEMENTS

Au terme de la réalisation de ce mémoire

j'adresse mes sincères remerciements à :

Mon Maître de mémoire Docteur

Expédit W. VISSIN, qui a accepté de diriger ce

travail malgré ses multiples occupations. C'est la preuve de votre

disponibilité envers vos étudiants.

Mon co-Maître de mémoire, Docteur

Florentine A. HOUEDENOU, qui a accepté

spontanément de diriger ce mémoire malgré ses multiples

occupations. Votre sens de recherche et vos qualités humaines valent

l'admiration.

Madame Carole MADAHUEN, Coordonnatrice du

réseau de vente des produits bio de AMAP Bénin pour m'avoir

accepté en stage. Vos qualités humaines forcent l'admiration.

Votre apport à ce travail est inestimable.

Membres du Jury, pour l'honneur que vous nous

avez fait en acceptant d'apprécier ce travail. Votre affection pour tous

les étudiants vaut l'admiration qu'ils portent tous à votre

personnalité.

Monsieur Jules DAGA Directeur de la

Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche à l'INSAE,

tes bienfaits m'ont aidé à concrétiser ce travail.

Ma mère Hélène GNANGLI

FAGNON, tu as veillé durant mon enfance et mon adolescence pour

je parvienne à bon port. Puisse Dieu te bénisse et t'accorder

longue vie.

Mon feu père Gaudens Avahoundjè

DEGUENON, qui m'a donné dans l'épreuve et la souffrance

la force et l'appui. Que la lumière de Dieu règne sur vous.

Mes feus grands parents Thierry GNANGLI et Marie

marguerite HOUNLÈDODJI GNANGLI, trouvez à travers ce

mémoire le témoignage de vos nombreuses

bénédictions.

Mon frère Simplice AHOUANDJINOU, qui

m'a permis de suivre cette formation. Ton apport n'a pas été

vain.

Mes enfants Elpydio, Astrid et Gérarda

ZEHOUNKPE, trouvez ici le fruit de mes nombreuses absences à

divers moments. Que Dieu vous bénisse et vous protège

Mon ami SOHOTO Noël qui n'a

ménagé aucun effort pour la phase enquête de mes

recherches, ce travail témoigne de ton soutien.

9

Tous les maraîchers qui ont bien voulu, partagé avec

moi les informations sur les thématiques abordées lors des

entretiens. Que ce travail contribue à amoindrir vos difficultés

et améliorer la qualité des légumes produits.

Madame T. Ingred Maguy WANKPO ta contribution

à ce travail n'est pas négligeable.

Tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué

à l'élaboration de ce travail, retrouvez ici le fruit de votre

esprit d'ouverture et d'humanisme au service de ceux qui en ont le plus

besoin.

10

RESUME / ABSTRACT

Ce travail a eu l'objectif d'étudier les risques

liés à l'utilisation des pesticides et engrais chimiques par les

maraîchers de VIMAS, dont 56 (hommes et femmes)

sélectionnés au hasard ont été soumis à un

questionnaire. Les spéculations les plus cultivées sont grande

morelle, amaranthe, laitue, carotte et tomate qui sont traitées par

différents pesticides dont les plus utilisés contiennent le

Cyperméthrine, le Chlopyriphos éthyl, l'Abamectine, et Emamectine

benzoate, des matières actives pyréthrinoïdes et des

organophosphorés suivi des Acaridae et des Avermectines. Les

insecticides sont systématiquement appliqués par 100% des

maraîchers contre 82,73 % qui utilisent les fongicides, seulement 14 %

d'eux respectent le délai de carence de 2 semaines. Aucun des

maraîchers enquêtés ne dispose d'un équipement

complet de protection individuelle. 94,64 % prennent un bain après

traitement et 26,78 % passent de l'huile rouge sur le corps. 75 % des

maraîchers stockent les pesticides dans leurs chambres. 62,5 % des

maraîchers abandonnent les emballages vides des pesticides et engrais

chimiques dans la brousse. 96,98 % souffrent d'une toxicité aigüe

contre 3,2 % de toxicité chronique. La majorité des

maraîchers sont relativement jeunes (74,99 %), l'âge moyen des

enquêtés est de 37,4 ans.»

Mots clés : risque, risques sanitaires,

risques environnementaux.

ABSTRACT

This work aimed to study the risks associated with the use of

pesticides and chemical fertilizers by market gardeners of VIMAS, whose 56

market gardeners (men and women) selected at random was submitted to a question

sheet. The most cultivated specimens are large nightshade, amaranth, lettuce,

carrot and tomato who are treated by various pesticides, the most used of which

contain Cypermethrin, Chlopyriphos ethyl, Abamectin, and Emamectin benzoate, of

the pyrethroid and organophosphorus active ingredients followed by Acaridae and

Avermectins. Insecticides are systematically applied by 100 % of market

gardeners against 82.73 % who use the fungicides, only 14 % respect the 2 weeks

delay. None of the gardeners surveyed has complete personal protection

equipment. 94.64 % take a bath after treatment and 26.78 % spend red oil on the

body 75 % of market gardeners store pesticides in their rooms 62.5 % of

gardeners abandon the empty packaging of pesticides and chemical fertilizers in

the bush. 96.98 % suffer from acute toxicity compared to 3.2% of chronic

toxicity. The majority of market gardeners are relatively young (74.99 %), the

average age of respondents is 37.4 years.

Keywords : risk, healthrisks,

environmentalrisks.

11

INTRODUCTION

La pollution agresse l'homme et son environnement et est

source de graves infections et nuisances liées à l'utilisation

des pesticides et engrais chimiques dans la culture des légumes

(Charbonnier E, Ronceux A, Carpentier A-S, Soubelet H, Barriuso E, coord.,

2015). Le Bénin est un pays en développement dont

l'agriculture est la première source de richesse. (MAEP,2015).

Elle comprend plusieurs filières, dont le maraîchage en plein

essor, qui en est une, permet la production des fruits et légumes,

ceux-ci sont riches en nutriments et permettent aux consommateurs d'être

en bonne santé par la prévention de certaines maladies comme les

maladies cardiovasculaires (Tchiégang, 2004 et Atchibri, 2012).

Du point de vue économique, le maraîchage est une excellente

source de revenus pour les habitants des milieux urbains et

péri-urbains (Kahane, 2005). Grâce à cette

filière, les maraîchers ont une situation économique qui

leur permet de couvrir leurs besoins fondamentaux (Ntow, 2006). Les

cultures maraîchères sont produites dans toutes les régions

du Bénin, mais surtout au Sud. Cependant le développement du

secteur agricole est confronté de jours en jours à des organismes

nuisibles qui ont amené l'agriculture en général et le

maraîchage en particulier à faire intervenir des produits

chimiques (Gbénonchi M, 2008 et Ahouangninou, 2008).

Par ailleurs, le souci d'une productivité

élevée a conduit de nos jours à une agriculture

conventionnelle qui utilise les engrais chimiques (Toé A, 2007).

Pour les cultures, sols et eaux souterraines sont exposés à

des dosages massifs d'engrais chimiques qui modifient leur milieu et rendent

l'eau non potable (Mottes C., 2013). Ces pratiques culturales ont des

conséquences sur les agriculteurs, les cultures, et les

écosystèmes (Aubertot, 2005 et Charbonnier E et al ,2015)

et les exposent à de nombreux risques. (Ahouangninou,

2012). Des teneurs de résidus dépassant 0,5ug/g pour les

organochlorés (DDT, Endrine, Heptachlore) ont été

décelé dans les légumes au sud du Bénin par

Assogba k., (2007). Les recherches de (Sousa-passos, 2006)

suggèrent l'exposition humaine aux pesticides : un facteur de risques

pour le suicide au Brésil. Une dizaine de différents types de

cancer ont été découverts par (Samborn, 2004). En

effet, quelques études sur l'utilisation de pesticides en

maraîchage au Bénin (Agbohessi, 2014 ; Ahouangninou, 2011 ;

Francoise k., 2007) ; (Soclo, H.H., 2004) ;Singbo et al, 2004) ;

(Vodouhe, S.D., 2000). (Sanny, S.M., 2002) (Tokannou, R.

Quenum, R., 2007) (Prudence Agnandji1 , Boris Fresnel Cachon2 ,

Ménonvè Atindehou1, et al, 2018) ont été

réalisées, mais la particularité de cette recherche est

qu'elle donne des informations précises sur les matières actives

de pesticides (prohibés ou sous surveillance (voir annexe 4)

utilisées en maraîchage et

12

les comportements à risques des maraîchers

vis-à-vis des pesticides dans la zone péri - urbaine

(Sèmè-Podji : VIMAS) au Sud Bénin. L'intérêt

de cette étude est de ressortir les maladies que nous causent ces

produits chimiques afin de nous en à protéger.

Le premier chapitre de cette étude s'attache à

décrire l'état des connaissances et la justification du sujet,

les hypothèses, les objectifs, la clarification des concepts, et la

démarche méthodologique ; le second chapitre porte sur les

fondements biophysiques et aspects humains de l'utilisation des pesticides et

engrais chimiques dans la culture de légumes à VIMAS; Le

troisième chapitre présentera les résultats obtenus, la

discussion, et les perspectives pour les études futures.

13

CHAPITRE I :

ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU SUJET,

HYPOTHESES, OBJECTIFS, CLARIFICATION DES CONCEPTS ET DEMARCHE

METHODOLOGIQUE

1.1. ETAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DU

SUJET

Une utilisation des pesticides élevée mais

très mal connue (INRA, 2005) en agriculture pose de nombreux

problèmes de santé publique et d' écologie. Les plus

importants sont la toxicité vis-à-vis de l' homme, l' atteinte

à la biodiversité et le développement de la

résistance des insectes (D. Alfa, 2014). Les pesticides sont

des substances ou préparations utilisées pour la

prévention, le contrôle ou l'élimination d'organismes

jugés indésirables (plantes, animaux, champignons ou

bactéries). L'utilisation croissante de ces outils chimiques a permis

d'augmenter considérablement la productivité agricole durant ces

40 dernières années et de lutter contre les vecteurs de certaines

pathologies mais ne sont pas dénués d'effets sur la santé

humaine (A. Vigouroux-Villard,2005).

Or l'essor prodigieux de l'industrie chimique au 20ème

siècle a profondément et irréversiblement modifié

les modes de production dictée à la fois par la pression

démographique et les nécessités économiques tant

dans les régions technologiquement et économiquement

avancées que dans les régions moins nanties de la planète

(A. Toé, 2007). Plus particulièrement, la production

massive et l'usage généralisé des produits chimiques en

agriculture notamment les engrais minéraux et les produits

phytosanitaires ont rendu possible l'intensification de l'agriculture avec un

accroissement spectaculaire des rendements des cultures (Gbénonchi

M, 2008). Ainsi les expositions chez les agriculteurs via les troubles de

la vision suite à une dégénérescence de la

rétine ont été mis en relation avec l'exposition à

certains pesticides (Liliana j. 2007.

Cependant l'agriculture urbaine et périurbaine

constitue l'une des préoccupations majeures en Afrique subsaharienne,

mais elle n'est ni contrôlée par l'Etat ni encadrée par une

structure ce qui fait qu'une partie des pesticides et engrais chimiques

destinés au coton est revendue pour être utilisée dans la

production des cultures maraîchères même si la distribution

et l'utilisation de ces produits destinés au coton sont

contrôlées par l'Etat affirment (Ahouangninou, 2008). Or

chacun de ces pesticides chimiques produit des métabolites ou

résidus au sein des

14

organismes vivants, qui sont plus ou moins dégradables

et susceptibles de se retrouver comme polluants de l'environnement ou

contaminants de la nourriture ou de la boisson (Charbonnier E, Ronceux A,

Carpentier A-S, Soubelet H, Barriuso E, coord., 2015) et nous exposent aux

maladies de Parkinson, diabète, cancer de la prostate, du testicule,

tumeurs cérébrales et mélanomes, l'infertilité,

malformations congénitales, cardiaques, perte de vue, la

leucémie, Alzheimer, sclérose latérale amyothrophique,

lymphomes non hodgkinien, myélomes multiples (Inserm, 2013). Même

si des statistiques n'existent pas encore sur la question, puisqu'il est

difficile de mettre derrière une pollution de l'environnement, une

maladie, et la mort un chiffre en matière de risque selon (Jousse,

2004), le risque existe affirme Ahouangninou, 2012 sur l'indice de

risque sanitaire à Sèmè-Podji qui s'élève

à 24429,44 et nous expose à l'intoxication et à la

pollution. Nous sommes interpellés à éduquer, former et

communiquer autour des pesticides pour un changement de comportements vitaux

bien que l'utilisation des pesticides et engrais chimiques en maraîchage

de nos jours est une nécessité pour optimiser les rendements des

cultures maraîchères à cause des conséquences que

ces pesticides ont sur notre santé et l'environnement (Pazou,

2006). Akogbéto (2005) estime que 30% des maraîchers

de Houéyiho au Bénin appliquent des doses fantaisistes de

pesticides. Aubertot, (2005) affirme que lors des traitements

phytosanitaires en pulvérisation sur feuillage, les pourcentages de

pertes sont de 10 à 70% vers le sol et 30 à 50% dans l'air et que

lors d'une fumigation du sol, 20 à 30% de pertes dans l'air peuvent se

produire selon le bon respect ou non des normes d'application. Les pertes en

direction des compartiments de l'environnement varient suivant l'état de

développement des cultures, le réglage du pulvérisateur,

la composition de la bouillie et les conditions météorologiques.

Les pesticides déposés sur le sol peuvent subir des transferts

à travers le sol et atteindre la nappe phréatique ou par

ruissellement contaminer les eaux de surface (Liliana, 2007).

Au Sénégal dans la zone périurbaine de

Niayes où les pesticides sont utilisés dans le maraîchage;

(Cissé, 2003) a trouvé dans la nappe phréatique

des concentrations de résidus de pesticides dépassant les normes

de potabilité de l'eau. En Côte d'Ivoire, (Traoré,

2006) a décelé une contamination de l'eau souterraine par

les pesticides organophosphorés et organochlorés dans les

régions agricoles où les pesticides sont utilisés dans les

cultures de cacao, café, hévéas, banane et

maraîchage. Assogba k., (2007) a décelé des

teneurs de résidus dépassant 0,5ug/g pour les

organochlorés (DDT, Endrine, Heptachlore) dans les légumes au sud

du Bénin. Les recherches de (Sousa-passos, 2006)

suggèrent que l'exposition aux pesticides peut causer toute une

série de dysfonctionnements neurologiques et de désordres

15

neuropsychiatriques. Une dizaine de différents types de

cancer ont été découverts par (Samborn,2004).

Cependant les utilisateurs de pesticides souvent mal formés, mal

informés et mal encadrés ignorent la composition, la

toxicité, le dosage, la fréquence d'utilisation et le mode

d'emploi (Afrique agriculture, 2000). Or même utilisés

avec précaution, leur persistance et leur dissémination, peuvent

aggraver leurs effets toxiques et avoir des incidences néfastes sur la

santé et l'environnement (Gbénonchi M, 2008). Les

organophosphorés et les pyréthrinoïdes constituent environ

65% des matières actives des différentes

spécialités en circulation (Toé A, 2010).

En effet, quelques études sur l'utilisation de

pesticides en maraîchage au Bénin (Agbohessi, et al 2014 ;

Ahouangninou, et al 2011 ; Francoise, et al 2007...etc) ont

été réalisées.

L'intérêt de cette étude est de ressortir

les risques d'exposition probables et essayer de les éviter au

maximum.

1.2. HYPOTHESES DU TRAVAIL

1- les règles de bonnes pratiques agricoles

liées à l'utilisation des pesticides et engrais chimiques ne sont

pas respectées à Sèmè-Podji.

2- l'usage des pesticides et engrais chimiques affecte

l'état de santé des consommateurs et dégrade notre cadre

de vie

3- les maraîchers et les autorités de tutelle

sont capables de développer des stratégies face à la

pollution planétaire de l'agriculture conventionnelle.

1.3. OBJECTIFS DE RECHERCHE

L'objectif général est de contribuer à la

réduction de l'utilisation des pesticides et engrais chimiques dans la

culture de légumes dans la Commune de Sèmè-Podji.

Spécifiquement, il s'agit de :

1- faire le point des pesticides et engrais

chimiques utilisés dans la culture des légumes dans la Commune de

Sèmè-Podji ;

2 - analyser les risques liés à

l'utilisation des pesticides et engrais chimiques dans la culture des

légumes dans la Commune de Sèmè-Podji ;

16

3 - proposer des stratégies pour

réduire l'utilisation des pesticides et engrais chimiques dans la

culture des légumes dans la Commune de Sèmè-Podji afin de

pallier aux catastrophes sur le plan sanitaire.

1.4. CLARIFICATION DES CONCEPTS

y' Risque : Selon le dictionnaire Universel

(2008) le risque est le danger que l'on peut plus ou moins

prévoir Dans le cadre de cette étude, le risque est la

probabilité de survenance d'une maladie par utilisation des pesticides

et engrais chimiques sur les légumes consommés au quotidien.

Ainsi nous avons les risques tels que :

y' Risques sanitaires : Selon le

dictionnaire-environnement un risque sanitaire désigne un risque,

immédiat ou à long terme, plus ou moins probable auquel la

santé publique est exposée. Dans le cadre de cette étude

les risques sanitaires sont des maladies à court ou à long terme

mal connues que nous développons par la consommation des légumes

contaminés par les pesticides et engrais chimiques quotidiennement. Les

effets des pesticides peuvent durer plusieurs jours. Pour gagner rapidement,

certains agriculteurs proposent aux consommateurs, des légumes qui ont

encore sur eux les effets des produits chimiques. C'est l'effet de

rémanence. D'autre part les pesticides laissent les résidus dans

les plantes cultivées. C'est l'effet de permanence.

y' Risques environnementaux : Selon

DEWAILLY E. et al, 2000 risques environnementaux signifie dispersion

des résidus industriels chimiques et des pesticides transportés

sur des milliers de kilomètres via le cycle de l'eau et les masses

d'air. Cependant un sol est pollué lorsqu'il contient une concentration

anormale de composés chimiques potentiellement dangereux pour la

santé, des plantes ou des animaux. L'épandage des produits

phytosanitaires et des engrais chimiques, des exploitations agricoles sont

également à l'origine de nombreuses pollutions des sols

(notamment par l'azote et les phosphates), qui vont à leur tour amener

la contamination des eaux de ruissellement, et par la suite les cours d'eaux.

La contamination se fait alors soit par voie digestive (consommation d'eau

polluée par exemple), ou par voie respiratoire (poussières des

sols pollués dans l'atmosphère CORFEC Yves, 2003) confère

figure 1 ci-dessous. Dans le cadre de cette étude risques

environnementaux est la probabilité de pollution de

l'écosystème (sol, eau et air...) par

l'utilisation des pesticides et engrais chimiques. En effet, lors de la

pulvérisation sur les cultures, on estime que 25 à 75%,voire

plus, des quantités se dispersent dans l'atmosphère.

17

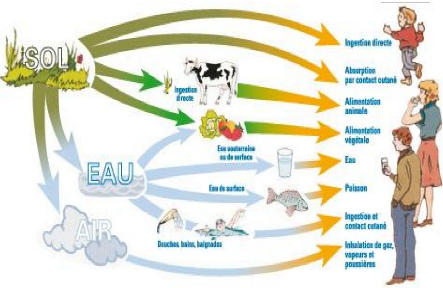

Figure 1 : risques environnementaux

Source : CORFEC Yves, 2003

La figure 1 nous montre que toutes les voies de contamination

finissent sur l'homme et démontre sa vulnérabilité face

à la pollution planétaire.

1.5. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

L'approche méthodologique utilisée dans le cadre

de cette étude est fondée sur l'enquête de terrain, la

collecte, le traitement et l'analyse des données sur les

activités menées dans VIMAS et leurs impacts sur les

spéculations cultivées et l'écosystème.

1.5.1. Présentation de la Commune de

Sèmè Podji

La Commune de Sèmè Podji est

une ville du sud est du Bénin, chef lieu de la commune du même nom

et préfecture du département de l'Ouémé. Elle

compte 222.207 habitants en 2013 soit un taux annuel d'accroissement

intercensitaire de 6,24 % avec une densité de 897 hab./km2

sur une superficie de 250 km2 soit environ 0,19% de la superficie de

la République du Bénin et comprise entre 6°22' et 6°28'

latitude nord d'une part et 2°28 et 2°43 longitude nord d'autre part.

Limitée au sud par l'océan atlantique, à l'est par la

république fédérale du Nigéria, à l'ouest

par la commune de Cotonou et au nord par la commune de porto-novo et les

aguégués. Située dans la zone intertropicale, la Commune

de Sèmè-Podji a 4 saisons dont 2

18

sèches et 2 pluvieuses, 1288mm d'eau coule sur la

commune. La température moyenne est de 27° et une humidité

relative élevée (web de la mairie).

Dans le cadre de cette étude la Commune de

Sèmè-Podji est située à seize kilomètres de

Cotonou, la capitale du Bénin, la commune de Sèmè-Podji

s'illustre par de denses activités maraîchères. Un domaine

d'environ 80 hectares, octroyé par le gouvernement, encadré par

la voie internationale Cotonou-Kraké et la mer, abrite, depuis plus de

dix ans, le Village Maraîcher de Sèmè-Podji (VIMAS). Cette

cité grouille d'activités. 240 personnes - 180 hommes et 60

femmes - s'activent à plein-temps pour tirer leur pitance d'un sol

sablonneux, peu riche en matières organiques. Plusieurs

spéculations sont identifiables. D'une part, des cultures

traditionnelles de plein champ : tomates, piments, oignons, gombos,

légumes feuilles... ; d'autre part, des cultures exotiques : carotte,

chou, laitue, concombre, betterave, plantes aromatiques ou haricot vert. Chaque

actif occupe un espace allant de 1/8 à 2 ha en fonction de ses

capacités. « Pour s'installer, il suffit de payer un droit

d'adhésion de 25 000 F Cfa (38 €) à l'association du village

», explique Benoît Amoussou, le trésorier (G. Roko,2016).

Photo 1 : Le Village Maraîcher de

Sèmè-Podji (VIMAS) Source : DEGUENON, novembre

2018

19

La prise de vue 1 témoigne de l'aspect sableux du sol

marin très pauvre en fertilisants que travaillent les maraîchers

pour produire les légumes.

1.5.2. La recherche documentaire

Elle a permis de consulter les ouvrages, les articles

publiés, et l'internet, pour des recherches

avancées. Elle consiste à rassembler des

connaissances théoriques précises sur le sujet de recherche afin

de mieux élaborer les différentes parties de notre recherche.

Elle consiste en l'exploitation d'ouvrages généraux sur le

thème pour mieux définir les concepts à utiliser et le

contenu à leur donner mais aussi en une synthèse des

résultats des recherches antérieures sur la problématique

afin de dégager les questions qui demeurent et les besoins de recherche.

Elle permet de définir la perspective théorique qui servira

à l'interprétation des données et enfin de définir

une ligne de conduite et les instruments pour les différentes mesures.

Elle couvre toutes les phases de la recherche.

1.5.3. Outils et techniques de collecte de

données

Les outils et techniques utilisés pour collecter les

quantités de pesticides et d'engrais

chimiques utilisées par superficie emblavée et

autres sont le questionnaire : le principal outil de collecte de

données, le carnet de note, a servi d'aide-mémoire et de

repère, un appareil photo Samsung et un portable Android pour les

enregistrements.

1.5.4. La phase exploratoire

Cette phase consiste à découvrir le milieu

d'étude à travers des discussions avec les

personnes ressources, les paysans à l'aide d'un guide

d'entretien, en des observations directes (façon discrète

informelle de recenser certaines informations sans questionner les acteurs y

compris des dysfonctionnements constatés). Il s' agit de collecter des

informations générales sur le milieu d'étude, les

contraintes majeures qui influencent la production maraîchère et

les activités. Elle renforce la précision et la reformulation des

objectifs de recherche, les hypothèses, et la méthodologie.

Aussi, la phase exploratoire nous instruira dans notre échantillonnage.

Les informations collectées vont servir à l'élaboration

d'une question d'enquête qui sera utilisé lors de la phase

enquête. A l'issue de cette phase le village maraîcher de

Sèmè-Podji ayant une superficie emblavée d'au moins 80 ha

a été sélectionné.

1.5.5. L'échantillonnage

Le principe de l'échantillonnage est aléatoire. Au

total, cinquante six (56) exploitations

maraîchères sur 240 ont été

visitées et quelques revendeuses de légumes frais

rencontrées et choisies au hasard en vue de recueillir leurs

appréciations sur les légumes bio et

20

conventionnels. Enfin, des données ont

été collectées auprès de quelques boutiques

d'approvisionnement en intrants (semences, engrais, pesticides) afin de

vérifier certaines informations fournies par les maraîchers telles

que les prix d'achat des intrants et les noms de certains produits

phytosanitaires.

1.5.6. La phase enquête :

Les enquêtes ont été

réalisées sur la base des questionnaires (voir annexe 1 du

mémoire). C'est des visites de terrain qui permettent de collecter des

données nécessaires pour le test des hypothèses. Elle est

conduite au sein des échantillons constitués à l'issue de

la phase exploratoire. Les données sont collectées par des

entretiens (interviews : communication bilatérale avec le

maraîcher. D'une durée moyenne d'une heure, ces entretiens se sont

déroulés essentiellement en langue fon) à l'aide d'un

questionnaire adressé aux producteurs utilisateurs et non utilisateurs

des pesticides et engrais chimiques et d'autres acteurs intervenant dans le

domaine.

Les informations collectées sont relatives aux : -

caractéristiques socio-économiques et culturelles des

maraîchers (sexe, âge, taille de ménage, nombre d'actifs

agricoles, niveau d'instruction, ethnie, nombre d'années

d'expériences); -différentes variétés de

légumes cultivées, superficies allouées, etc... ; -

à l'estimation des recettes brutes issues de la vente des produits

maraîchers ; -aux différentes substances chimiques de

synthèse (engrais chimiques et pesticides) utilisées dans la zone

d'étude ;-à l'estimation des coûts des intrants agricoles

(engrais minéraux : urée, NPK ; engrais organique : bouse de

vache, fécès de mouton ; pesticides) ;-à la

quantité de chaque intrant spécifiée par unité de

surface, les prix relatifs aux intrants ont également été

collectés ; -à la qualité et aux conditions d'utilisation

des pesticides ;-au niveau de prise de conscience des populations et des autres

acteurs des dangers et/ou dommages liés à l'utilisation des

engrais chimiques et des pesticides dans l'environnement ;-aux facteurs

à risques liés à l'utilisation des pesticides ; -aux

problèmes de santé et de l'environnement; -aux stratégies

développées par les acteurs pour la durabilité de la

production maraîchère.

Cette phase va nous conduire au traitement des données

collectées, puis à l'analyse des résultats obtenus

utilisés pour la rédaction de ce mémoire.

1.5.7. Traitement et analyse des données

Les données ont été

dépouillées, saisies et analysées par la statistique

descriptive à l'aide des logiciels Word et Excel. Les calculs des

quantités des pesticides ont été faits par

nous-même.

21

1.6. LES INDICATEURS DE RISQUES

1.6.1. La lutte chimique et la quantité de

pesticides à l'hectare par cycle de production d'un légume

feuille

Elle consiste à utiliser des pesticides chimiques

(herbicides, insecticides, fongicides, nématicides, etc.) pour combattre

les maladies et ravageurs des cultures.

Cette quantité est l'un des indicateurs qui

reflète le risque potentiel d'une matière active contenue dans

une formulation commerciale donnée. Elle prend en compte la classe de

danger et les valeurs toxicologiques de référence des pesticides

selon l'OMS Source d'information sur les paramètres chimiques,

toxicologiques et éco toxicologiques dans Pesticides Properties Data

Base, 2018 (annexe 2).

Les données statistiques du calcul de cette

quantité figurent en annexe 2 (ATDA, 2018).

Selon ATDA 2018 pour le mois de décembre 1062 l de

pesticides ( herbicides 20 l + insecticides 1042 l) ont traité 17

légumes sur 70,3 ha.

Ø Dose létale : est la dose

à laquelle un pourcentage donné d'une population donnée

décède. Elle est unité de masse de substance par masse

corporelle (g/kg) puisque la résistance est variable d'un individu

à l'autre (

fr.wikipédia.org),

l'indicateur le plus utilisé est la dose létale 50 ou (DL50).

Pour exemple de doses létales de quelques produits

Doses létales de produits pouvant entraîner la mort

d'un homme de 70 kg :

. alcool 90° : 500g

. sel de table : 225g

. ibuprofène 600 : 30g

. pesticides : non déterminé

. engrais : non déterminé

Il n'y pas une firme spécialisée dans la mise

en forme spéciale pour les pesticides dans le maraîchage. Ce qui

fait que les maraîchers utilisent les produits du coton qui ne sont pas

du tout conseillés pour les légumineuses. Beaucoup utilisent le

Pacha, un insecticide utilisé dans la culture du niébé

mais que les maraîchers utilisent souvent dans les cultures

maraîchères.

22

Par ailleurs, en termes de fréquence, les insecticides

arrivent nettement en tête dans les préférences 100 % des

maraîchers interrogés les placent en première position.

1.6.2. La fertilisation et la quantité d'engrais

à l'hectare par cycle de production d'un légume feuille

On distingue plusieurs types d'engrais minéraux :

V' Les engrais azotés qui contiennent de l'azote

;

V' Les engrais phosphatés qui contiennent du

phosphore ; V' Les engrais potassiques qui contiennent du

potassium.

Les principaux engrais les plus utilisés en

maraîchage au Bénin sont : NPK, l'Urée (46% d'azote),

Sulfate de potassium (45% de potassium).

Selon l'ATDA pour le mois de décembre 9000 kg d'NPK et

d'Urée ont traités 17 légumes sur 70,3 ha, ce qui revient

à 128,02 kg d'NPK et d'Urée à l'hectare. Or la

quantité recommandée devrait être inférieure

à 50 kg, donc les 78,02 kg sont en excès et constituent un indice

de risques sanitaires et environnementaux.

1.7. LIMITES DE LA RECHERCHE

Par rapport aux pesticides (dégâts et impacts sur

les consommateurs), la réticence de certains maraîchers à

fournir les informations sur les produits chimiques prohibés qu'ils

utilisent, nous a amené à procéder à des

estimations. Les déclarations collectées au niveau de plusieurs

maraîchers sur le même site permettent de rendre ces estimations

réalistes. Les informations collectées ont été

obtenues par jeu de question-réponses qui font appel à la

mémoire des producteurs. Enfin, La recherche s'est limitée

à une étude de perception sur les effets environnementaux et

sanitaires des pesticides et engrais chimiques. Elle n'a pas pu prendre en

compte les analyses microbiologiques et la propreté des eaux et des

légumes. Enfin, la nature des données recueillies n'a pas permis

d'estimer la régression afin de déterminer les facteurs

susceptibles de réduire le risque de contracter une maladie suite

à l'utilisation des pesticides. En lieu et place nous nous sommes

contentés d'une étude de perception. Nous pouvons dire que les

données recueillies sont crédibles et reflètent la

situation de la production maraîchère dans la ville de

Sèmè-Podji malgré les insuffisances mentionnées.

23

Conclusion partielle

Les visites de terrain et divers entretiens ont par ailleurs

révélé l'accroissement à tout prix de l'

activité insecticide des formulations chimiques et l'utilisation par les

maraîchers de pesticides prohibés tels que le Duel, l'Alphacal,

Cypercal etc..., l'une des raisons évoquées par les agriculteurs

pour justifier l'utilisation incontrôlée de pesticides

était de sauver les cultures et rentabiliser leurs activités pour

leur survie. L'utilisation des organochlorés, c'est l'efficacité

manifeste de ces derniers sur les insectes ravageurs par rapport à ceux

homologués par l'Etat qui, à l'exception de l'endosulfan, sont

constitués par des pesticides organophosphorés. Ceci a permis

d'avoir une idée sur les fondements biophysiques et les aspects humains

favorisant la contamination des légumes et la pollution de

l'écosystème du site.

24

CHAPITRE II :

FONDEMENTS BIOPHYSIQUES ET HUMAINS FAVORABLES A

L'UTILISATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES

LEGUMES

2.1. FONDEMENTS BIOPHYSIQUES DE L'UTILISATION DES

PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES LEGUMES

2.1.1. localisation du cadre d'étude

Le périmètre maraîcher prospecté au

cours de nos investigations est situé dans la zone du

cordon littoral encore appelé zone côtière

dans Djeffa à Ekpè peuplé de 75.313 habitants à

forte activité maraîchère comme nous l'indique la figure 2

ci-dessous.

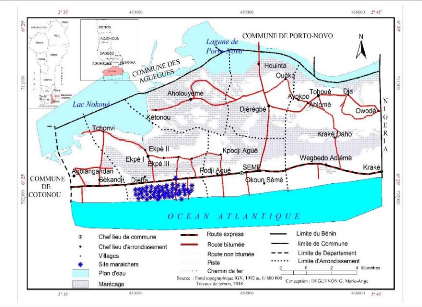

Figure 2 : localisation de la zone

d'étude

Source : DEGUENON, janvier 2019

La figure 2 nous renseigne sur le site maraîcher

matérialisé en astéries bleus situé entre la voie

inter-Etats Bénin-Négéria et l'océan atlantique au

village Djeffa dans l'arrondissement d'Ekpè dans la Commune de

Sèmè-Podji.

25

2.1.2. Relief

Sèmè-Podji est une plaine côtière

encastrée dans un complexe de plans d'eau (océan

Atlantique, lagune de Porto-Novo, fleuve Ouémé

et lac Nokoué). Le relief très bas varie par endroit entre 0 et 6

m environ d'altitude. Il est majoritairement composé de

marécages, de sables fins inaptes aux activités agricoles et de

plans d'eau (INSAE/PDC, 2005).

2.1.3. Climat

La commune de Sèmè-Podji baigne dans un climat

soudano guinéen caractérisé par deux

saisons sèches (décembre à

février et août à septembre) et deux saisons pluvieuses

(avril à juillet et octobre à novembre). La température

moyenne fait environ 27°C avec une humidité relative

élevée. L'influence du vent côtier sur le climat

crée souvent des perturbations cycliques qui font de la commune de

Sèmè-Podji, une des zones les plus arrosées du Sud

Bénin avec une moyenne pluviométrique dépassant

annuellement 1100 mm (INSAE/PDC, 2005). Une zone plus arrosée est une

zone fortement humide, où il y a assez d'eau, l'eau qui est

l'élément fondamental du maraîchage. Donc ce climat est

favorable aux activités maraîchères. Une zone trop

arrosée, peut entraîner une augmentation de traitements, qui

implique une utilisation abondante des pesticides et engrais chimiques. Les

deux différentes saisons des pluies observées au Sud-Bénin

déterminent les périodes de fortes productions

maraîchères grâce à la disponibilité de

l'eau.

2.1.4. Hydrographie

Coincé entre le complexe mer, lac et lagune,

Sèmè-Podji bénéficie d'un réseau

hydrographique favorable aux activités de pêche.

Il s'agit de la lagune de Cotonou qui en s'élargissant forme le lac

Nokoué (14 000 ha). Elle communique par le canal de Toché avec la

lagune de Porto-Novo qui se prolonge à l'Est jusqu'à Lagos au

Nigeria créant ainsi une forme de réservoir d'eau douce ou

salée selon la période de l'année (INSAE/PDC, 2005). Cette

hydrographie est favorable à la culture de légumes même en

temps de contre saison par l'irrigation. VIMAS se retrouve dans cette zone

2.1.5. Végétation

La zone de Sèmè-Podji appartient au secteur

phytogéographique guinéen côtier à

végétation rase, clairsemée,

formée essentiellement d'halophytes. La végétation

naturelle, constituée d'arbustes et d'arbrisseaux denses à

dominance de Zanthoxylum zanthoxyloïdes, Chrysobalanus icaco et Dialium

guineense ne subsiste plus actuellement que très sporadiquement ou sous

forme de touffes éparses, du fait de l'action de l'homme (installation

des cultures, recherche de bois de chauffe et de construction etc...). Elle

reste

26

aujourd'hui dominée par un tapis herbacé

faiblement enraciné dans la zone sableuse. (INSAE/PDC, 2005).

2.1.6. Faune

Elle est très peu diversifiée aujourd'hui dans la

commune et se réduit à quelques

mammifères tels les aulacodes, les singes, le

sitatunga (Tragelaphus spekei), le guib harnaché ope (Tragelaplus

scriptus), les lapins, les lièvres, les rats, les écureuils et

civettes d `Afrique. La grande faune quant à elle, a pratiquement

disparu à cause de la destruction quasi totale de son habitat au profit

des installations humaines (habitat, champs, etc.) et de la chasse (INSAE/PDC,

2005).

2.1.7. Sols

Du fait de sa position topographique (voir relief) la commune de

Sèmè-Podji ne dispose que

de sols résultant essentiellement du lessivage ou de

la sédimentation. Ils sont pour la plupart hydromorphes et très

pauvres en éléments nutritifs et en matériaux organiques,

notamment en base, azote et phosphore, mais riches en dioxyde de silicium avec

quelques éléments de sols ferrugineux de type tropical. De ce

fait, très peu de sols sont favorables ou marginalement aptes à

la production vivrière. Par contre, ils sont apparemment favorables aux

palmiers à huile, cocotiers et canne à sucre qui s'y

développent bien (INSAE/PDC, 2005). Ce fondement physique inapte

à l'agriculture est favorable à l'utilisation des intrants

chimiques pour cultiver les légumes dans VIMAS.

2.2. FONDEMENTS HUMAINS DE L'UTILISATION DES

PESTICIDES ET ENGRAIS CHIMIQUES POUR LA CULTURE DES LEGUMES

2.2.1. Peuplement de la Commune

A l'instar des autres communes du département de

l'Ouémé, le peuplement de Sèmè-Podji a

été réalisé par différents

courants migratoires. Le plus important est celui des Alladanou qui a permis le

peuplement de tout le plateau du Sud-est de l'Ouémé.

(INSAE/PDC,2005).

Sur le plan administratif, la Commune de

Sèmè-Podji a six (06) arrondissements. Il s'agit de

l'Arrondissement : d'Agblangandan, d'Ekpè, d'Aholouyèmè,

de Djèrègbé, de Tohouè et de

Sèmè-Podji. La population est inégalement répartie

dans ces six arrondissements comme l'indique le tableau ci-dessous

27

Tableau1 : Répartition de la Commune de

Sèmè-Podji selon les arrondissements

Arrondissement

|

Population

|

Agblangandan

|

57762

|

Ahlouyèmè

|

13218

|

Djèrègbé

|

20462

|

Ekpè

|

75313

|

Tohouè

|

32310

|

Sèmè-Kpodji

|

23636

|

Total

|

222701

|

|

Source : RGPH4, 2013

Le tableau 1 nous renseigne que la zone d'étude VIMAS

se trouve dans Ekpè un arrondissement représentatif parce qu'il

est le plus peuplé des arrondissements donc favorable à une

demande plus accrue de produits maraîchers incluant une utilisation

massive des pesticides et engrais chimiques à cause de ses sols inaptes

à l'agriculture.

2.2.2. Le sexe

La population d'étude est constituée de 49 hommes

et de 7 femmes soit respectivement 87,5%

et 12,5% de la population enquêtée (tableau 2).

Tableau 2 : Répartition de la population

d'étude selon le sexe

Sexe

|

Fréquence absolue

|

Pourcentage (%)

|

Masculin

|

49

|

87,5

|

Féminin

|

7

|

12,5

|

Total

|

56

|

100

|

|

Source : DEGUENON, novembre 2018

2.2.3. L'âge

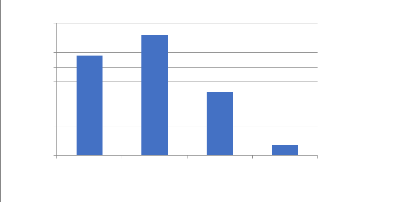

L'âge de la population varie de 15ans à 62 ans.

Plus de 74,99% de la population enquêtée a

entre 15 et 45 ans (figure 3). L'âge moyen des

enquêtés de 37,4 ans.

45

40

35

30

25

20

15

10

nombre de maraîchers

5

0

[15-30[ [30-45[ [45-60[ [60-62+[

tranche d'âge

28

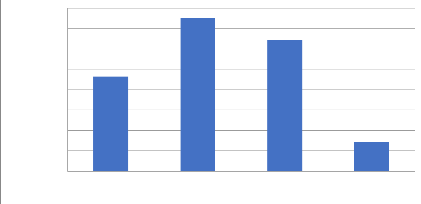

Figure 3 : Répartition de la population

d'étude selon l'âge Source : DEGUENON, novembre 2018

La figure 3 montre que la tranche d'âge de 15 à

45 ans est la plus élevée. Ceci confirme également les

résultats de Hounkpotodé et de Tossou (2001) indiquant que la

production maraîchère est principalement l'occupation des jeunes

diplômés sans emploi et autres fonctionnaires à bas salaire

pour qui l'activité constitue un appoint non négligeable pour le

revenu et l'alimentation.

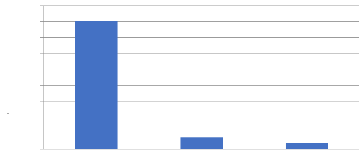

2.2.4. Le niveau d'instruction en français

Près de la moitié des maraîchers n'ont pas

fréquenté l'école. Le taux n'analphabétisme est

de

48,21%. Parmi les maraîchers qui ont été

à l'école (51,78%), seuls 28,57% ont atteint le niveau secondaire

et 23,21% ont atteint le niveau primaire. Aucun d'eux n'a fait d'études

supérieures (figure4).

nombre de maraîchers

60

50

40

30

20

10

0

primaire secondaire non instruit

Niveau d'instruction

29

Figure 4: Répartition de la population

d'étude selon le niveau d'instruction en français Source :

DEGUENON, novembre 2018

2.2.5. La situation matrimoniale

La population d'étude est constituée en

majorité d'hommes mariés soit 78,57% et de 21,43%

de célibataires.

Tableau 3 : Répartition de la population

d'étude selon la situation matrimoniale

Situation matrimoniale

|

Fréquence absolue

|

Pourcentage (%)

|

Marié

|

44

|

78,57

|

Célibataire

|

12

|

21,43

|

Total

|

56

|

100

|

|

Source : DEGUENON, novembre 2018

2.2.6. Activités économiques

Les activités économiques de la population

d'étude se composent essentiellement de la culture

des différentes sortes de légumes à

savoir les légumes feuilles, les légumes racines et les

légumes fruits. Les principaux légumes cultivés à

VIMAS sont : la grande morelle (Solanum macrocarpum), le grand basilic (Ocimum

basilicum), le chou pommé (Brassica oleracea var. capitata), la laitue

(Lactuca savita), la tomate (Lycopersicon esculentum), l'amarante (Amaranthus

hydritus), l'aubergine (Solanum melongena), la carotte (Daucus carota ) les

plantes aromatiques comme la menthe (Menthaspicata), etc... Plus de 20

spéculations ont été citées par les

maraîchers.

30

Tableau 4 : Légumes cultivés par

les maraîchers et le nombre de fois cité.

Cultures

|

Noms scientifiques

|

Nombre

de fois

cité

|

Durée du cycle

|

Grande Morelle

(gboma)

|

Solanum macrocarpum

|

42

|

60 à 90 jours

|

Vernonia

|

Vernonia amygdalina

|

38

|

60 jours

|

Amarante

|

Amaranthus cruentus

|

55

|

21 jours

|

Tomate

|

Lycopersicon esculentum Mil.

|

56

|

45 à 60 jours

|

Carotte

|

Daucus carota

|

45

|

90 jours

|

Piment

|

Capsicums

|

33

|

60

|

Chou cabus

|

Brassica oleracea

|

22

|

60 à 90 jours

|

Aubergine

|

Solanum melongena

|

26

|

60 jours

|

Concombre

|

Cucumis savitus

|

16

|

45 jours

|

Grande Basilique

|

Ocimum basilicum

|

20

|

40 jours

|

Betterave

|

Beta vulgaris

|

6

|

90 jours

|

Laitue

|

Lactuca sativa

|

48

|

60 jours

|

Navet

|

Brassica rapa

|

1

|

70 à 90 jours

|

|

Source : DEGUENON, novembre 2018

Il est à remarquer que les deux types de légumes

(cycles long et court) sont cultivés par tous les maraîchers et

aucun d'eux ne fait exclusivement l' un ou l' autre. Cette attitude fait partir

des moyens mis en oeuvre pour minimiser les risques.

2.2.7. Prix de vente de quelques légumes

Les prix de vente des légumes varient au gré de la

période de production et de la montée ou de la baisse du «

naéra »

Tableau 5 : Prix de vente de certains

légumes

Légumes

|

Période de montée et de baisse

|

Prix / planche

|

|

Offre >

demmande

|

Minimum

|

Maximum

|

Gboma

|

Novembre, décembre

|

Avril, mai, juin,

octobre

|

600

|

1500

|

Oignon vert

|

Décembre, janvier

|

Mai, juin, juillet

|

1000

|

1500

|

Betterave

|

mars et octobre

|

janvier, février,

novembre et

décembre

|

3000

|

6000

|

Laitue

|

avril et juillet

|

mai et juin

|

500

|

4000

|

Vernonia

|

novembre, décembre

|

Mars, avril, juin

juillet

|

500

|

1000

|

Chiayo

|

Plein temps

|

Plein temps

|

500

|

1500

|

Amaranthe

|

Mars, avril, juin

juillet

|

Janvier, mars,

novembre

|

300

|

800

|

Carotte

|

janvier, avril,

septembre, octobre

|

mai, juin et juillet

|

4000

|

7000

|

Concombre

|

Mai

|

juin et juillet

|

1500

|

3000

|

|

31

Chou

mars et octobre

|

janvier, février,

novembre, décembre

|

250 / unité

|

300 / unité

|

Piment

|

Novembre - mai

|

Juin - octobre

|

6000/sac de 50kg

|

15000/sac de 50kg

|

Tomate

|

Janvier -avril

|

Mai - décembre

|

2000/panier

|

7000/panier

|

Persil

|

Avril

|

Janvier

|

1500

|

2500

|

|

Source : DEGUENON, décembre 2018

Le tableau 5 présente quelques légumes et leurs

prix de vente. Les maraîchers estiment qu'un investissement de 150000 fca

peut générer une recette de 360000fca de récolte sans

oublier la main d'oeuvre payante : ouvriers 25000 les 2 premiers mois et 30000

à 35000fca les mois suivants. Les horaires de travail sont 7 à 13

heures et 16 à 18 heures 30 minutes.

2.2.8. La main d'oeuvre utilisée

Parmi les maraîchers 89,28% sont assistés par la

main d'oeuvre. La majorité (80,35%)

utilisent les employés tandis que 19, 65% utilisent

les membres de leurs familles (figure 5). La main d'oeuvre est majoritairement

composée d'hommes (94,87%) contre 5,13% de femmes (tableau 6). Elle est

en général composée de jeunes gens de moins de 30 ans

(figure 6)

employés épouses enfants

nature du lien

nombre de maraîchers

40

70

90

80

60

50

30

20

10

0

Figure 5 : Répartition de la population

d'étude selon le lien avec la main d'oeuvre. Source : DEGUENON,

novembre 2018

Tableau 6 : Répartition de la main

d'oeuvre selon le sexe

Sexe

|

Fréquence absolue

|

Pourcentage

|

Masculin

|

37

|

94,87

|

Féminin

|

2

|

5,13

|

Total

|

39

|

100

|

|

32

Source : DEGUENON, novembre 2018

Nombre de maraîchers

35

30

25

20

15

10

40

5

0

[10-15[ [15-20[ [20-25[ [25 et plus[ Tranche

d'âge

Figure 6 : Répartition de la main

d'oeuvre selon l'âge Source : DEGUENON, novembre 2018

2.2.9. Les ennemis de la culture

Les maraîchers signalent l'existence de six ravageurs qui

attaquent les cultures maraîchères. Il

s'agit principalement de vers (chenilles), de pucerons et de

criquets, beaucoup plus rarement de papillons, de cochenilles et de mouches

(figure 7)

nombre de foi cités

40

80

70

60

50

30

20

10

0

criquets papillons vers mouches cochenilles puces

ennemis des cultures

Figure 7 : répartition des ravageurs des

cultures cités par les maraîchers Source : DEGUENON, novembre

2018

33

Planche 1 : Chenilles (Helicoverpa armigera)

de Aboudou AMADOU reprise par Marie Ange DEGUENON, janvier 2019.

Les 3 photos montrent les dégâts causés

par Helicoverpa armigera appelé la noctuelle de la tomate c'est insecte

polyphage, qui s'attaque à plusieurs espèces de plantes

avec une préférence pour le cotonnier et les solanacées

(tomate, poivron, piment, etc.) détruit les bouquets floraux, chute les

jeunes fruits attaqués; déprécie les fruits

commercialisés et pourrit les fruits lorsque des germes

pathogènes les infestent en pénétrant par les trous qu'il

creuse.

Planche 2 : Mouches blanches et pucerons

noirs Chenilles (Helicoverpa armigera) de Aboudou AMADOU reprise par Marie Ange

DEGUENON, janvier 2019

La photo 1 et 2 montrent les mouches

blanches qui sont de petits insectes blanchâtres qui sont des

piqueurs-suceurs que l'on trouve généralement à la face

inférieure des feuilles. Les mouches blanches sont dangereuses par les

virus qu'elles peuvent transmettre aux cultures (tomate, piment,....) et les

pucerons noirs qui sont de petits insectes piqueurs-suceurs qui vivent en

colonie sur les jeunes parties (feuilles, boutons floraux, ...) de plusieurs

cultures, déforment la plante; provoquent un arrêt de croissance;

secrètent des substances sucrées; transmettent aussi des maladies

virales

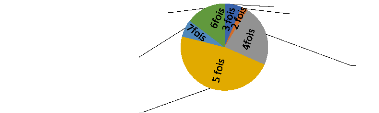

2.2.10. Nombre de traitement par mois

La majorité des maraîchers font 4 (23,21%)

à 5 (48,21%) traitements insecticides par mois, soit environ 1

traitement par semaine (figure 8). Aussi 14,92% et 6,5% des maraîchers

font 6 à 7 traitements par mois tandis que 2,4% et 6,6% des

maraîchers ne font que 2 à 3 traitements

34

par mois. Bien souvent les maraîchers, lorsqu'ils

décident d'un traitement insecticide, ils traitent la totalité de

leur périmètre toutes cultures confondues.

nombre de traitements par mois

nombre de maraîchers

14,92

6,6

2,4

6,5

23,21

48,21

Figure 8 : Répartition de la

population d'étude selon le nombre de traitement insecticide

effectué par mois

Source : DEGUENON, novembre 2018

Les traitements des cultures sont réalisés

à titre préventif et à titre curatif.

Généralement pour la prévention, les traitements sont

réalisés tous les 5 à 8 jours ; et à titre curatif

tous les 2 à 3 jours selon le niveau d'attaque de la culture.

Un autre facteur déclenche également les

traitements chez une dizaine des maraichers enquêtés. Quand mon

voisin traite ses cultures, il faut que je le fasse aussi sinon mes cultures

seront contaminées disent-ils. Cette perception résulte du fait

que ces maraichers pensent que certains ravageurs ne meurent pas après

traitement mais se déplaceraient. Les acariens et les criquets ne

meurent pas facilement, quand tu mets le produit, ils sont

dérangés et ils se déplacent pour aller chez celui qui est

à côté... etc.

2.2.11. Délai de carence

La grande majorité des maraîchers (80%) n'applique

qu'un délai de 3 à 5 jours entre la dernière application

de pesticides et la récolte et 6% appliquent le délai de 2 jours

seulement (figure 9). Seuls 14% des maraîchers respectent un délai

de carence de 2 semaines

Délai de carence

Nombre demaraîchers

40

20

30

10

0

35

Figure 9 : Répartition de la population

d'étude selon le délai de carence Source : DEGUENON, novembre

2018

2.2.12. Les moyens de protection personnelle

Tous les maraîchers sont près que pieds nus, seuls

17,85% portent de chaussures fermées,

plus de la moitié des maraîchers n'utilise aucun

moyen de protection personnelle lors de la préparation et de

l'application des pesticides (tableau) ils portent seulement une culotte

(60,71%). Environ 51,78% ne portent généralement qu'un pantalon.

Seuls 3,57% utilisent de masque, 1,78% utilisent de gants et 17,85% utilisent

de chemise manche longue.

Tableau 7 : Répartition de la population

d'étude selon les moyens de protection adoptés

Moyens de protection

|

Nombre de fois cité

|

Pourcentage (%)

|

Aucune protection (culotte)

|

34

|

60,71

|

Port de pantalon seul

|

28

|

51,78

|

Port de masque

|

2

|

3,57

|

Port de gants

|

1

|

1,78

|

Port de chaussures fermées

|

10

|

17,85

|

Protection complète

|

00

|

00

|

|

Source : DEGUENON, novembre 2018

2.2.13. Mesures de prophylaxie après utilisation

des pesticides

La majorité des maraîchers prennent un bain

après l'utilisation des pesticides (tableau 7). Pour

les autres, 19,64% lavent automatiquement leurs mains

après la pulvérisation , 12,5% lavent leurs habits, 26,78%

passent de l'huile rouge de palme sur le corps. A leur compréhension,

ces pratiques ont des effets antagonistes avec les pesticides, 14,28% prennent

du lait non sucré et 42,85% prennent des médicaments.

36

Tableau 8 : Répartition de la

population d'étude selon les moyens de prophylaxie utilisés

Mesure de prophylaxie

|

Nombre de fois cité

|

Pourcentage (%)

|

Prendre un bain

|

53

|

94,64

|

Se laver les mains

|

11

|

19'64

|

Laver les habits

|

7

|

12,5

|

Passer de l'huile rouge sur le corps

|

15

|

26,78

|

Prendre du lait non sucré

|

8

|

14,28

|

Prendre de médicaments

|

24

|

42,85

|

|

Source : DEGUENON, novembre 2018

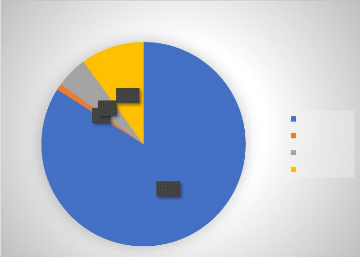

2.2.14. Stockage des pesticides

Le tiers (75%) des maraîchers garde leurs pesticides

dans leurs chambres, 8,92%, et 10,71%

les cachent dans les bananeraies et brousses. Par contre 5,25

les enterrent (figure 10).

lieu de stockage des pesticides

Figure 10 : Répartition de la population

d'étude selon le mode de stockage des pesticides Source : DEGUENON,

novembre 2018

2.2.15. La gestion des emballages des pesticides

Plus de la moitié (62,6%) des maraîchers

abandonnent les emballages des pesticides dans la

brousse (tableau 9), cependant 21,42% les enterrent et 16,07%

les réutilisent pour acheter de l'essence ou à nouveau de

pesticides chez les détaillants.

37

Tableau 9 : Répartition de la population

d'étude selon la gestion des emballages

Gestion des emballages

|

Fréquence

|

Pourcentage (%)

|

Abandonner dans la brousse

|

35

|

62,5

|

Enterrer dans le champ

|

12

|

21,42

|

Réutiliser pour acheter de l'essence

|

9

|

16,07

|

Total

|

56

|

100

|

|

Source DEGUENON novembre 2018 Conclusion

partielle

Le peuplement de Sèmè-Kpodji a

été réalisé par différents courants

migratoires, répartis inégalement en six arrondissements dont

Ekpè où se situe notre zone d'étude est le plus

peuplé, à dominance d'activités économiques

maraîchères favorable à une demande plus accrue de produits

maraîchers incluant une utilisation massive des pesticides et engrais

chimiques à cause de ses sols inaptes à l'agriculture. Selon

Zossou (2004), l' adoption de la méthode de lutte des extraits naturels

connaît des problèmes à cause de l' exigence en temps et en

travail proportion non négligeable de maraîchers confirment l'

efficacité de ces extraits botaniques notamment ceux à base de

graines de neem dans la lutte phytosanitaire.

Les maraîchers utilisent l' un et ou l' autre de ces

produits phytosanitaires en fonction de leur disponibilité, de leur

efficacité, du type de culture, de la grandeur des superficies

cultivées et de l' ampleur des dégâts causés par les

insectes. Certains maraîchers s' emploient à combiner les extraits

botaniques avec des insecticides chimiques. Donc les intrants chimiques sont

utilisés de façon incontrôlée, aucun des

maraîchers n'est bien protégé, un peu petit nombre respecte

le délai de carence et les emballages vides sont très mal

gérés.

Tout ceci nous conduit à aborder le troisième

chapitre

38

CHAPITRE III : RESULTATS, DISCUSSIONS,

ET

PERSPECTIVES

3.1. Résultats

3.1.1. Types de pesticides chimiques utilisés dans

la production des légumes

Tableau 10 : Types de pesticides chimiques

utilisés dans la production des légumes et le prix

moyen

Pesticide utilisé

|

Matière active

|

Famille

|

Prix moyen du pesticide (fcfa)

|

Tihan 1760-

TEQ

|

Flubendiamide+ Spirotetramate

|

Kétoénoles

|

6000

|

Lamdacal P212 EC

|

Lambdacyhalothrine+ profenofos 200

|

Pyréthrinoïde+Organophosphoré

|

3000

|

Acarius 18

EC

|

Abamectine

|

Acaridae

|

7500

|

Emacot Fort

|

Emamectine Benzoate

|

Avermectines

|

3000

|

Pacha 25 EC

|

Acetamipride+ Lambdacyhalothrine

|

Néonicotinoide+Pyréthrinoide

|

3000

|

Laser 480 SC

|

Spinosad

|

Néonicotinoide

|

1200

|

Cypercal P

330 EC

|

Cyperméthrine

|

Pyréthrinoïde

|

4000

|

Coga 80 WP

|

Carbendazim

|

Benzimidazole

|

800

|

Dursban B-

200/18 EC

|

Cyfluthrine+ Chlorpyriphosethyl

|

Pyréthrinoide+Organophosphoré

|

5500

|

Alphacal p318 EC

|

Alphacyperméthrine+ Profénofos

|

Pyréthrinoide

|

6000

|

Capt 88 EC

|

Acétamipride+ Cyperméthrine

|

Néonicotinoide+Pyréthrinoïde

|

5500

|

Cotofan 350

EC

|

Endosulfan

|

Cyclodiène

|

4000

|

Calfos 500

EC

|

Profénofos

|

Organophosphorés

|

6000

|

Sunpyrifos 48 EC

|

Chorpyrifos-Ethyl

|

Organophosphorés

|

6500

|

Duel 336 EC

|

Profénofos+cypermét

hine

|

Organophosphorés+ Pyréthrinoide

|

7000

|

Polytrine 186 EC

|

Cyperméthrine+ profénofos

|

Pyréthrinoide+ Organophosphorés

|

7500

|

Conpyrifos 48 EC

|

Chlorpyrifos

|

Organophosphorés

|

6000

|

Dimex 400

EC

|

Diméthoate

|

Pyréthrinoïde

|

5500

|

Cyper-d

|

Cyperméthrine

|

Pyréthrinoide

|

4000

|

Decis 15 EC

|

Deltaméthrine

|

Pyréthrinoïde

|

3500

|

|

39

Sunhalothrin 25 EC

Lambda-cyhalothrin

|

Pyréthrinoide

|

3000

|

Clear 25 EC

|

Lambda-cyhalothrin

|

Pyréthrinoide

|

3000

|

Lambda finer 25 EC

|

Lambda-cyhalothrin

|

Pyréthrinoide

|

3000

|

Thunder 145 o - teq

|

Betacyfluthrine+ Imidacioprid

|

Pyréthrinoide+ Néonicotinoide

|

4500

|

Cypadem 43.6 EC

|

Dimethoate+ cypermethrin

|

ND

|

3000

|

Kinikini

|

Cyfluthrine+ malathion

|

Pyréthrinoide+Organophosphorés

|

7000

|

Celphos

|

Phosphure d'aluminium

|

ND

|

6000

|

Cydim c 50

|

Cyperméthrine

|

Pyréthrinoïde

|

5000

|

Cypalm50 EC

|

Cyperméthrine

|

Pyréthrinoïde

|

1000

|

Topsin-M

|

Méthylthiophanate

|

Benzimidazole

|

3000

|

|

Source : DEGUENON, décembre 2018

Le tableau 10 présente les différents pesticides

chimiques utilisés par les maraîchers enquêtés pour

combattre les bio-agresseurs et leur prix moyen et la liste n'est pas

exhaustive.

Planche 3 : Flacons de pesticides Lambda,

Tihan, Duel, Alphacal .... Source : DEGUENON, décembre 2018

Les matières actives des pesticides utilisés par

les maraîchers appartiennent aux classes II et III de l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) (Pesticides Properties Data Base).

40

Ces matières actives ont été

complétées par leurs valeurs toxicologiques de

référence comme la Dose Journalière Admise (DJA), la Dose

de Référence Aigüe (ARfD) et le Niveau d'Exposition

Acceptable de l'Opérateur (AOELA).

Tableau 11 : Distribution des

matières actives de pesticides, leur classification selon l'OMS ainsi

que leurs valeurs toxicologiques de références selon Pesticides

Properties Data base

Pesticides

|

Pourcentage Valeurs toxicologiques de références

de pesticides

|

|

Global

|

Classe de Danger OMS

|

DJA(mg/ kg/pc/j)

|

ARfD( mg/kg/ pc/j)

|

AOEL(mg/ kg/pc/j)

|

Abamectine (Av)

|

2,2

|

3,8

|

II

|

0,0025

|

0,0025

|

-

|

Mancozèbe (Carb)

|

4,4

|

3,3

|

II

|

0,05

|

0,6

|

0,035

|

Emamectine benzoate ( Av)

|

1,1

|

1,1

|

II

|

-

|

-

|

-

|

Cyperméthrine (Pyr)

|

1,1

|

3,8

|

II

|

0,05

|

0,2

|

0,06

|

Spinosad (Spi)

|

23,3

|

16,9

|

II

|

0,024

|

0,1

|

0,013

|

Profénofos (Op)

|

12,2

|

10,9

|

II

|

0,03

|

1

|

-

|

Lambdacyhalothrine (Pyr)

|

23,3

|

31,7

|

II

|

0,0025

|

0,005

|

0,00063

|

Acétamipride (Néo)

|

16,7

|

14,2

|

II

|

0,025

|

0,025

|

0,07

|

Spirotétramate (Két)

|

4,4

|

3,3

|

III

|

0,05

|

1

|

0,05

|

Flubendiamide (Dia)

|

4,4

|

3,3

|

III

|

0,017

|

0,1

|

0,006

|

Chlorpyrifoséthyl (Op)

|

3,3

|

3,8

|

II

|

0,001

|

0,005

|

0,001

|

Cyfluthrine (Pyr)

|

3,3

|

3,8

|

III

|

0,003

|

0,02

|

0,02

|

|

Source : OMS : Organisation Mondiale de la Santé - DJA :

Dose Journalière Admise - ArfD : Dose de Référence

Aigüe - AOEL : Niveau d'Exposition Acceptable de l'Opérateur.

3.1.2. Quantité de pesticides à l'hectare

pour décembre 2018 à Sèmè-Podji

Cette quantité est l'un des indicateurs qui