|

UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI

(UAC)

*******

FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENSES

HUMAINES

(FLASH)

**********

DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE

(DGAT)

************

OPTION : GEOGRAPHIE PHYSIQUE

MEMOIRE DE MAITRISE

FONDEMENTS BIOPHYSIQUES DE LA PRODUCTION

PISCICOLE DANS LA COMMUNE DE SÔ-AVA

Réalisé par :

Domiho Honoré OKPOUE

Sous la direction de :

Prof. Euloge OGOUWALE

Professeur Titulaire au

DGAT/FLASH/UAC

Soutenu, le 30/12/2016

2

Sommaire

Dédicace 3

Sigles et acronymes 4

Remerciements 5

Résumé 6

Abstract 6

Introduction 7

CHAPITRE I: ETAT DES CONNAISSANCES, PROBLEMATIQUE, CLARIFICATION

DES CONCEPTS ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE

10

1.1- Etat des connaissances 10

1.2- Clarification des concepts 13

1.3-Problématique 15

1.4- Démarche méthodologique 18

CHAPITRE II: FACTEURS BIOPHISIQUES DU DEVELOPPEMENT DE

LA

PISCICULTURE 26

2.2 Différentes formes de la pisciculture 28

2.3 Facteurs biophysiques de la production piscicole dans la

Commune de Sô-

Ava 29

2.4 Exigences écologiques des espèces

élevées 38

CHAPITRE III: CONTRAINTES ET STRATEGIES DE RENFORCEMENT POUR UNE

MEILLEURE CROISSANCE DE LA PRODUCTION

PISCICOLE DANS LA COMMUNE DE SÔ-AVA 49

3.1 Contraintes de la production piscicole dans la Commune de

Sô-Ava 49

3.2 Stratégies de renforcement pour une meilleure

croissance de la production

piscicole dans la Commune de Sô-Ava 61

Conclusion 73

Bibliographie 75

Liste des tableaux 84

Liste des figures 84

Liste des photos 85

Liste des planches 85

ANNEXES 86

Table des matières 95

3

Dédicace

A :

V' mon père Victorin OKPOUE et ma mère

Rosaline AKPADEGNON pour avoir fait de moi un homme instruit ; recevez ici le

fruit de vos sacrifices quotidiens

V' toutes personnes et organisations qui oeuvrent

pour un développement durable, la lutte contre la pauvreté et la

crise alimentaire ; soyez fier de vos engagements.

4

Sigles et acronymes

ASECNA : Agence pour la Sécurité

de la Navigation Aérienne en Afrique

et au Madagascar

BIDOC : Bibliothèque et Centre de

Documentation

CARDER : Centre Agricoles Régionaux pour

le Développement Rural

CDI : Centre pour le Développement

Industriel

COMHAFAT : Conférence

Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats

Africains Riverains et l'Océan Atlantique

DP : Direction des Pêches

AIMARA : Association de spécialistes

oeuvrant pour le développement et

l'application des connaissances sur les poissons et les relations

Homme-Nature

FAO : Organisation des Nations Unies pour

l'Alimentation et

l'Agriculture

FPEIR : Forces-Pressions- Etat- Impacts-

Réponses

FSA : Faculté des Sciences

Agronomiques

INSAE : Institut National de la Statistique et

d'Analyse Economique

MAEP : Ministère de l'Agriculture, de

l'Elevage et de la Pêche

MARP : Méthode Active de Recherche

Participative

MFCD : Ministère Français de la

Coopération et du Développement

DGAT : Département de Géographie

et Aménagement du Territoire

PDC : Plan de Développement Communal

PROVAC : Projet de la Vulgarisation de

l'Aquaculture Continentale

RGPH : Recensement Général de la

Population et de l'Habitation

SCDA : Secteur Communal pour le

Développement Agricole

PADPPA : Programme d'Appui au

Développement Participatif de la Pêche

Artisanale

PANA : Programme d'Action National d'Adaptation

aux changements

climatiques

LAMS : Lycée Agricole Médji de

Sékou

CTOP : Coordination Togolaise des Organisations

Paysannes et

de Producteurs Agricoles

5

Remerciements

La réalisation de ce mémoire aurait

été impossible sans l'aide de nombreuses personnes que je tiens

à remercier. Tout d'abord, je témoigne ma profonde gratitude

à mon Maître de mémoire, Professeur Euloge OGOUWALE,

Professeur titulaire au Département de Géographie et

Aménagement du Territoire (DGAT) à l'Université

d'Abomey-Calavi, qui a accepté diriger ce mémoire malgré

ses multiples occupations. Je remercie tout le corps professoral du DGAT pour

avoir assuré ma formation et tous les collaborateurs du Professeur

Euloge OGOUWALE pour leurs multiples conseils et formations. Je remercie tous

les membres du Jury de soutenance qui ont accepté d'examiner les

résultats de mes travaux de recherche.

Je dis mes sincères remerciements aux Doctorants

Félix H. ZOUNDJE et Louis SOHE; Monsieur Jean Djissou et à mon

directeur de stage Monsieur Loth ZOSSOU pour leurs

générosités, leurs bienveillances, leurs multiples

orientations et conseils. J'adresse aussi mes sincères remerciements

à mes frères Fidèl OKPOUE, Philippe DE MONTIGNY, ma grande

soeur Stéphanie PAGEAU, mes soeurs Marie LORANGER, Noëline,

Pascaline, Agolétine et Benoîte OKPOUE pour leur soutien moral et

leur amour fraternel ; recevez ici le témoignage de mon très

profond attachement.

Je dis merci à mon tuteur Monsieur NOUDEWATO

Djètonda Valentin, son épouse et ses enfants pour m'avoir

accepté chez eux durant toute ma formation. De même, je remercie

Monsieur Abel KOUYONOU, son épouse et ses enfants pour m'avoir offert

l'hospitalité lors de mon stage à Ganvié. Mes

sincères remerciement à la famille ZODJI en occurrence à

Madame Murielle ZODJI épouse DJAMAGNAN Arnaud et à mon fieul

Nauriel DJAMAGNAN pour leurs encouragements et gestes d'amour. Je n'oublie pas

Elizabeth BERGERON pour sa contribution. Enfin, je présente ma gratitude

à mon oncle Isaac OKPOE, et à tous mes amis pour leur soutien

combien inestimable.

6

Résumé

La présente étude vise à

appréhender une meilleure connaissance des fondements biophysiques de la

production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.

L'approche méthodologique utilisée est

fondée sur la recherche documentaire, les observations et les

enquêtes socio-anthropologiques. Les entretiens ont été

réalisés avec les pisciculteurs, les personnes ressources et

autres acteurs oeuvrant pour le développement de la pisciculture. Le

modèle FPEIR a été utilisé pour analyser les

résultats.

L'analyse des données recueillies montre que la Commune

de Sô-Ava dispose d'important atout et potentialité biophysique

pour le développement de la pisciculture. De même, l'analyse des

données climatologiques, des paramètres physico-chimiques des

espèces et du milieu d'étude montrent que le milieu est encore

favorable à l'élevage de Clanias ganiepinus et du

Tilapia Oneochnomis niloticus. La température maximale et

minimale du milieu d'étude varie entre 23.5°C et 31.9°C or

celle de la croissance pour le Tilapia Oneochnomis niloticus oscille

entre 16°C à 38°C et de 26° à 30°C pour le

Clanias ganiepinus.

Malgré ces atouts et potentialités, la

production piscicole dans la Commune de Sô-Ava demeure embryonnaire

à cause des contraintes d'ordres climatiques, techniques,

socioéconomiques et du choix des infrastructures piscicoles selon les

réalités de chaque arrondissement. Face à ces contraintes

les pisciculteurs développent des techniques d'adaptation

endogène qui sont peu efficaces. Ainsi, les stratégies ont

été proposées pour une meilleure croissance de la

production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.

Mots clés : Sô-Ava, fondements

biophysiques, production piscicole, enquête socio-anthropologiques,

contraintes.

Abstract

The present study aims at apprehending a better knowledge of

the bases biophysics of the piscicultural production in the Commune of

Sô-Ava.

The methodological approach used is founded on the information

retrieval, the socio-anthropological observations and investigations. The talks

were carried out with the pisciculturists, the people resources and other

actors working for the development of pisciculture. Model FPEIR was used to

analyze the results.

The analysis of the data collected shows that the Commune of

Sô-Ava has significant asset and potentiality biophysics for development

of pisciculture. In the same way, the analysis of the climatological data, the

physicochemical parameters of the species and the medium of study show that the

medium is still favorable to the breeding of Clanias ganiepinus and of

Tilapia Oneochnomis niloticus. The maximum and minimal temperature of

the medium of study varies between 23.5C and 31.9C but that of the growth for

Tilapia Oneochnomis niloticus oscillates between 16C with 38C and of

26 with 30C for Clanias ganiepinus.

In spite of these assets and potentialities, the piscicultural

production in the Commune of Sô-Ava remains embryonic because of

constraints of the climatic, technical, socio-economic natures and of the

choice of the piscicultural infrastructures according to realities' of each

district. Face to face these constraints the pisciculturists develop techniques

of endogenous adaptation which are not very effective.Thus, the strategies were

proposed for a better growth of the piscicultural production in the Commune of

Sô-Ava.

Key words: Sô-Ava, bases biophysics,

piscicultural production, investigation socio-anthropological, constraints.

7

Introduction

Depuis 1970, l'Afrique de l'Ouest connaît une baisse des

précipitations qui a eu des répercussions sur les ressources en

eau superficielle et les écosystèmes (Olivry, 1983). Au

Bénin, la pêche continentale, principale source de la production

nationale halieutique (80%), fait l'objet d'utilisation d'engins et pratiques

de pêche destructrices des ressources. A cela, s'ajoutent des contraintes

environnementales : ensablement du chenal, pollution, changements climatiques

(COMHAFAT, 2014). Ainsi, la dégradation de l'environnement évolue

au gré des conditions bioclimatiques et de l'action anthropique. Elle

est d'autant plus inquiétante qu'elle ne laisse indifférents ni

acteurs de développement, ni chercheurs (Boko, 2000) cité par

(Wanou, 2013).

Pour leurs importances socioéconomiques, la pêche

et l'aquaculture contribuent à la sécurité alimentaire de

façon directe et indirecte par la provision d'un aliment de très

haute qualité nutritionnelle, l'auto-emploi et la

génération de revenus. La pêche a été une

source majeure de revenus au Bénin pour les communautés

vulnérables de pêcheurs à travers les

générations et une source de protéines animales, parfois

la seule accessible à des couches de populations pauvres vivant

près de plans d'eau et des communautés isolées en milieu

rural (Rurangwa et al., 2014).

Or, actuellement, avec le nombre d'usagers, le

perfectionnement des méthodes et des pratiques de pêche conduisent

non plus à une simple cueillette, mais à des

prélèvements plus ou moins anarchiques et importants dans un

milieu aquatique de plus en plus sollicité pour d'autres usages et de

plus en plus dégradé par les nuisances multivariées

(Arrignon, 1998). Dans ce contexte, la production de la pêche

continentale au Bénin est surexploitée au-delà de ses 18

000 tonnes par an représentant le Maximum Sustainable Yield (MSY)

(PADPPA, 2011). De même, il faut ajouter que les changements intervenus

au niveau des caractéristiques physico-chimiques du lac Nokoué

couplés aux techniques de pêche ont entrainé la

rareté et le risque de disparition de certaines espèces

8

halieutiques du lac (Clédjo et Ogouwalé, 2009).

Cependant, cette multitude de facteurs, combinés à la

surpêche et au changement climatique, accélèrent la

surexploitation des stocks halieutiques. Cela risque à longs termes

d'engendrer une situation de dégradation irréversible de

l'écosystème béninois.

Ces phénomènes ont entraîné la

baisse de la production halieutique qui a engendré des effets

socio-économiques sur les populations riveraines (Djissou, 2013). A cela

s'ajoute l'expansion démographique qui entraine une grave

détérioration des conditions d'approvisionnement des populations

en poissons. Cette détérioration se traduit également par

un appauvrissement des populations de pêcheurs et nécessite le

développement de la pisciculture (Sohou et al., 2009).

Aujourd'hui, la pisciculture n'a pas encore atteint une

dimension économique viable en Afrique subsaharienne, que ce soit en

termes de volume ou en termes de place de cette activité dans les

systèmes de production (MFCD, 1991).

Malgré l'existence de systèmes traditionnels de

production du poisson et une industrie aquacole qui peine à

démarrer, la contribution de la pisciculture (<1%) à la

production halieutique nationale est très marginale (156 à 386

tonnes par an selon les sources) et peu diversifiée essentiellement

composée de Clarias (51%) et de tilapia (47%) (MAEP, 2011). Or, le pays

dispose en revanche des potentialités de développement du secteur

des pêches et de l'aquaculture. Dès lors, la pisciculture

constitue un secteur d'avenir dans ce pays, car il dispose d'atouts

considérables liés aux facteurs naturels (réseau

hydrographique) et à l'existence de marchés pour sa production de

clarias et de tilapia (COMHAFAT, 2014).

Au regard de ces contraintes que connait la pêche, la

présente étude se veut de contribuer à une meilleure

connaissance des facteurs biophysiques de la production piscicole dans la

Commune de Sô-Ava afin de résoudre toute les

9

préoccupations d'ordres socioéconomiques,

écologiques et environnementales liées à la production de

poisson.

Ce travail s'articule autour de trois (03) chapitres :

Le premier présente les fondements théoriques et

la démarche méthodologique de recherche adopté. Le

deuxième chapitre est consacré aux fondements biophysiques du

développement de la pisciculture dans la Commune de Sô-Ava. Et

enfin le troisième chapitre met l'accent sur les contraintes et les

mesures de renforcement pour un meilleur développement de la production

piscicole dans la Commune de Sô-Ava,

10

CHAPITRE I

ETAT DES CONNAISSANCES, PROBLEMATIQUE,

CLARIFICATION

DES CONCEPTS ET DEMARCHE

METHODOLOGIQUE

Ce chapitre présente l'état des connaissances, la

problématique et la démarche

méthodologique adoptée pour appréhender

les fondements biophysiques de la production piscicole dans la Commune de

Sô-Ava.

1.1- Etat des connaissances

De nombreux auteurs ont parlé de l'influence des

facteurs biologiques et physiques (facteurs climatiques et physico-chimiques)

sur les écosystèmes aquatiques, de la baisse de la production

halieutique et de la question du développement de la pisciculture.

Selon Hegbé (2012), la pêche constitue avec

l'agriculture les activités principales des habitants lacustres.

D'après les travaux de Wanou (2013), il est montré qu'entre 1995

et 2006, le taux de pêcheurs a chuté de 10,88 % à

Sô-Ava. Cette chute remarquée serait liée aux faibles

revenus des pêcheurs. Pour Hounkponou (2015), les plans d'eau

exploitables constituent la principale ressource naturelle de la Commune. Les

populations disposent des techniques et des équipements variés

pour leur exploitation. La pêche y est pratiquée sous toutes ses

formes avec à la clé la pêche à acadja. Des trous

à poissons ainsi que l'utilisation des filets sont entre autres les

techniques de pêches couramment utilisées par les

communautés des pêcheurs. Cependant, l'activité de

pêche reste confrontée à la baisse de la

productivité à cause de l'encombrement du lac par les acadja (6

000 ha) et les jacinthes d'eau, l'utilisation des engins de pêche

prohibés et la défaillance de l'encadrement technique. MAEP

(2009) ajoute que les besoins en poissons des populations sont de plus en plus

accrus alors que les prises ont chuté d'environ 15 %.

Selon Boko (1988), les fluctuations climatiques et les `'chocs

climatiques» qui ébranlent le système économique et

tout le tissu social seraient la cause cette

11

baisse. De même Sircoulon (1990) et Afouda (1990)

rapportent aussi que la dynamique du climat associée aux facteurs

sociotechniques entraine des bouleversements écologiques et

génère une fragilisation des modes d'existence. Gboni (1995) a

expliqué que le climat intervient aussi bien dans la vie biologique des

espèces que dans les activités de pêche. De même,

Moss et al.(2005) soulignent que le climat influence la

productivité des lacs en agissant sur l'apport annuel d'eau et

d'énergie, sur l'hydrologie du bassin versant et sur le taux de

renouvèlement de l'eau, ainsi que sur l'apport des nutriments vers le

plan d'eau.

Houadégla (1991) a exposé que la variation de la

température induit inévitablement la variation de l'eau, qui est

un paramètre de confort pour les espèces aquatique/halieutique.

De même, Ogouwalé (2007) stipule que les tendances

pluvio-thermométriques, associées à la dynamique

bathymétrique, ont entrainé des variations des

caractéristiques biologiques, hydrologiques et physico-chimiques du lac.

L'analyse des données montre une diminution de plus de 50 % de la

richesse spécifique du lac Nokoué entre 1950 et 2001.

Akognongbé (2011) a montré que les

variabilités pluviométriques ont entrainés la

détérioration des conditions écologiques du milieu et leur

diminution est l'une des causes des mutations des écosystèmes

dans le lac Nokoué. Pour Djissou (2013), la production halieutique sur

le lac Nokoué a connu une baisse de 2,88% de 1987 à 2000. Il a

montré que cette baisse de la production halieutique trouve ses

fondements dans l'augmentation de la température de l'eau, de

l'irrégularité des hauteurs de pluies, de l'étroitesse de

l'embouchure de Cotonou, de la multiplication des parcs acadja, de

l'utilisation des techniques prohibées et de la pollution des eaux.

Quant à Sohè (2011), l'envahissement du lac Nokoué par la

jacinthe d'eau entraine une baisse de la productivité halieutique.

Houedanou (2013), faire ressortir que les débordements de l'eau de la

rivière Sô rendent la pêche difficile aux pêcheurs.

Or, la pêche est l'activité principale des populations de la

Commune de Sô-Ava.

12

Cependant, INSAE (2010 et MAEP-DP 2013) font ressortir dans

leur rapport que la production halieutique est presque stagnante avec une

demande croissante en produits halieutiques et que le déficit est

comblé par des importations sans cesse croissantes de poissons

congelés, qui sont passées de l'ordre de 20 000 tonnes en 2000,

à plus de 78.000 tonnes en 2008 et 80000 tonnes en 2011.

Par ailleurs, Tchéoubi (2006) dans ses travaux,

relève que le pays dispose d'un réseau hydrographique riche en

cours d'eau parmi lesquels se trouvent les fleuves Ouémé, Mono et

Couffo, les lacs Nokoué et Ahémé, la lagune

côtière et celle de Porto-Novo. La capacité de production

de ces cours et plans d'eau pourrait satisfaire les besoins halieutiques de la

population béninoise. De même, pour Igué (1975), la Commune

de Sô-Ava se trouvant dans la basse vallée de

l'Ouémé, qui fait partie des zones humides du Sud-Bénin,

regorge d'énormes potentialités. Dans cette optique, Pirot et

al.(1994) cité par Wanou(2013) confirment que les zones humides

sont des zones à écosystèmes extrêmement productifs

qui procurent toutes sortes d'avantages. Dans ce contexte, Okou et al.

(2007) soulignent que dans le souci du développement tant au niveau

local que national voire continental et même mondial, la mise en valeur

des ressources naturelles après l'étude approfondie d'impacts

environnementaux reste une option indiquée. L'exploitation de ces

ressources se fait d'une manière libre et incontrôlée, ce

qui entraine la dégradation du milieu naturel.

Mais jusqu'ici, peu d'études à l'échelle

locale ont abordé de façon spécifique la

problématique des facteurs biophysiques de la production piscicole dans

la Commune de Sô-Ava. Les données disponibles sont très

générales et ne permettent pas de cerner les fondements

biophysiques de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava afin

d'atténuer l'ampleur des effets socio-économiques de la baisse de

la production halieutique sur les populations riveraines mais aussi d'offrir

à la population une protéine animale (poisson) de qualité

et en plein temps. C'est pour cette raison et pour combler cette

13

discontinuité dans la connaissance scientifique que

résident la spécificité et l'originalité du

présent sujet.

1.2- Clarification des concepts

Pour faciliter la compréhension de ce travail, il est

nécessaire de clarifier les concepts clés employés.

Pêche : Selon Arrignon (1998), la

pêche constitue un prélèvement, dans le milieu aquatique,

d'animaux aquatiques comestibles. Elle doit être en harmonie avec la

capacité de production de ce milieu. Dans l'esprit des cadres

intellectuels du développement rural (Direction des pêches) et aux

termes de l'arrêtés n° 069/ MDR/DC/CC/CP du 12 Mars 1997 et

en son article2, on entend par pêche, la capture de tout poisson

crustacé ou mollusque ; son champ d'application ne s'étend pas

à la capture des mammifères aquatiques. Qu'ils s'agissent de

capture dans les eaux marines ou dans les eaux continentales, cette conception

du mot pêche ne verra donc pas son champ d'application s'étendre

ni aux dauphins ni aux hippopotames. Dans le cadre de cette étude, la

pêche désigne la capture des poissons sur les plans et cours d'eau

continentale.

Production halieutique : selon le «

dictionnaire universel » (2008), il s'agit des produits issus de la

pêche. D'après FAO, c'est l'exploitation des ressources vivantes

aquatique. Elle regroupe les différents modes d'exploitation et de

gestion (pêche aquaculture) des espèces vivantes

(végétales ou animales) exercées dans tous les milieux

aquatiques. Mais la production halieutique dans cette étude

s'intéresse à l'exploitation et à la gestion des

ressources issues de la pêche continentale.

Fondements biophysiques : selon le

dictionnaire Petit Larousse (2010), les fondements biophysiques sont les bases

d'étude des phénomènes biologiques, en particulier les

processus de transformation d'énergie, par les méthodes de la

physique. Wikipédia (2015) pour sa part définit la biophysique

dans le domaine de l'environnement comme la « représentation locale

ou globale des composants

14

de l'environnement biologique et physique de la

biosphère ». Dans le cadre de cette étude ils

désignent les facteurs biologiques, physiques (naturel), voir

physico-chimiques qui participent au développement de la pisciculture et

dont l'extrême l'influence.

Production piscicole : encore appelé

la pisciculture selon Arrignon (1998), elle est l'élevage,

l'élaboration d'un produit appelé poisson. Comme tout

élevage, elle est tributaire d'un certain nombre impératifs se

rapportant au degré de rusticité de l'espèce

élevé. D'après Djissou (2013), la pisciculture est la

technique d'élevage de poissons dans leur milieu naturel ou artificiel.

Elle peut se fait en étang, en bassin ou en cours d'eau (cage

flottante). Dans le cadre de ce travaille la production piscicole est

défini comme l'élevage du poisson chat africain Clarias

gariepinus et du Tilapia Oreochromis niloticus dans les eaux

continentaux en cage flottante, bassin, enclos, bac-hors sol ou

étangs.

Aquaculture : selon le dictionnaire universel

(2002), l'aquaculture est l'ensemble des techniques d'élevage des

êtres vivants aquatiques (animaux et végétaux). Et pour FAO

(2004), l'aquaculture est la culture d'organismes aquatiques, elle comprend

celle des Poissons, des Mollusques, des Crustacés et des

végétaux aquatiques. Cette culture implique diverses formes

d'intervention dans le processus d'élevage pour augmenter la production,

par exemple l'alimentation des animaux en élevage, la protection contre

les prédateurs, etc. La culture implique également la

propriété individuelle ou juridique du stock cultivé.

Etang sur nappe phréatique : Selon le

centre de métiers de Covè (2010), un étang sur nappe

phréatique est une infrastructure dont les digues et assiettes sont

aménagées à la manière d'un étang

vidangéable mais qui est alimenté par la nappe

phréatique.

15

1.3-Problématique

La problématique prend en compte la justification du

sujet, les hypothèses de travail et les objectifs de recherche.

1.3.1- Justification du sujet

Au Bénin, les écosystèmes du lac

Nokoué ont été, au cours des trois dernières

décennies, marqués par une dégradation du fait de la forte

variabilité climatique associée à une plus grande

fréquence des phénomènes extrêmes et à une

augmentation des températures (Boko, 1988 ; Afouda, 1990 et

Ogouwalé, 2007). Dans ce contexte, l'environnement du lac Nokoué

a connu une baisse des précipitations et une augmentation des

températures qui ont entrainé des modifications au niveau des

composantes environnementales. Ces modifications ont engendré des

perturbations biologiques et écologiques des espèces rendant

défavorable la production (baisse de la production). Cette baisse de la

production halieutique engendre des effets socio-économiques sur les

populations riveraines (Djissou, 2013).

Malgré le rôle primordial du poisson dans

l'alimentation, le Bénin accuse un déficit halieutique dans la

région avec un très faible apport du poisson par individu par an

(9.4 kg) et une faible contribution de l'apport protéique du poisson

(28.5%) par rapport aux autres sources protéiques animales

(Béné et Heck, 2005). Or, les normes de la FAO recommandent 15

à 18 kg de poisson/habitant/an (FAO, 2012). A cet effet, plus de la

moitié des produits halieutiques consommés en République

du Bénin proviennent de l'étranger d'après le rapport sur

l'état de l'économie béninoise de 1997. De même le

rapport de (MAEP, 2008) sur l'état de la production halieutique

consommé au Bénin souligne que la production halieutique actuelle

ne permet de couvrir que 44 % des besoins nationaux en poissons estimés

à 90.000 tonnes/an. Le déficit est comblé par des

importations croissantes de poissons congelés, qui sont passées

de l'ordre de 20.000 tonnes en 2001, à plus de 78.000 tonnes en 2008,

y

16

compris la part de réexportation vers le Nigeria. Ainsi

la pêche continentale est en déclin (Sohou et al., 2009).

Or, la pêche et l'aquaculture contribuent à la

sécurité alimentaire essentiellement de trois manières :

augmenter les disponibilités alimentaires, fournir des protéines

animales hautement nutritives et d'importants oligo-éléments,

offrir des emplois et des revenus que les gens utilisent pour acheter d'autres

produits alimentaires.

Cependant, un peu plus de 100 millions de tonnes de poissons

sont consommées dans le monde chaqueannée, et assurent à

2,5 milliards d'êtres humains au moins 20 % de leurs apports moyens par

habitant en protéines animales. Cela peut aller à plus de 50 %

dans les pays endéveloppement. Dans certaines des zones les plus

touchées par l'insécurité alimentaire en Asie et en

Afrique, par exemple les protéines de poisson sont indispensables car,

elles garantissent unebonne partie du niveau déjà bas d'apport en

protéines animales (Fermon / Imara, 2008).

Dans ce contexte, il apparait impérieux de promouvoir

la pisciculture qui se fera grâce à l'intensification des

espèces locales (Fiogbé etal., 2002). De même,

pour réduire la pression sur la pêche et la menace

d'insécurité alimentaire liée au manque récurrent

de poissons, la pisciculture se présente comme une activité

alternative incontournable à promouvoir pour laisser les stocks de

poissons de pêche se régénérer (Rurangwa et

al.,2014).

Par conséquent, avec le développement de la

pisciculture, la production nationale de poissons augmentera (20000 tonnes),

l'importation de poissons congelés sera réduite (9000 tonnes),

des économies en devises seront réalisées, les revenus des

pêcheurs auront augmenté, l'effort de pêche sera

réduite et la productivité des plans d'eau

améliorée (MAEP, 2011).

C'est ainsi que le développement de la pisciculture

dans la Commune de Sô-Ava qui est une Commune lacustre où la seule

source de protéine animale dont la population à accès est

le poisson s'avère indispensable. Dès lors, l'implantation

17

des infrastructures piscicole se fait dans les zones où

la topographie de terrain présente une pente douce, le sol est

imperméable et il y a la disponibilité de l'eau de bonne

qualité de façon permanente et naturelle (Djissou, 2013).

Des constats énumérés plus haut, il se

dégage les questions suivantes :

- quels sont les facteurs biophysiques de la production

piscicole dans la Commune de Sô-Ava ?

- quelles sont les contraintes de la production piscicole dans

la Commune de Sô-Ava ?

- quelles sont les mesures pouvant permettre d'accroître

la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava ?

C'est dans le but de répondre à ces questions

que le sujet intitulé « Fondements biophysiques de la

production piscicole dans la Commune de Sô-Ava » a

été choisi dans le cadre de la réalisation d'un

mémoire de maîtrise en géographie. Pour répondre

à ces interrogations des hypothèses sont émises.

1.3.2- Hypothèses de travail

Les hypothèses qui sous-tendent cette recherche sont les

suivantes :

? plusieurs facteurs biophysiques favorisent la production

piscicole dans la Commune de Sô-Ava ;

? plusieurs contraintes sont liées à la

production piscicole dans la Commune de Sô-Ava ;

? il existe plusieurs mesures permettant d'accroitre la

production piscicole dans la Commune de Sô-Ava.

1.3.3-Objectifs de recherche

L'objectif global de cette recherche est d'étudier les

fondements biophysiques de la production piscicole dans la Commune de

Sô-Ava.

De façon spécifique il s'agit de :

? identifier les facteurs biophysiques du développement

de la pisciculture dans la Commune de Sô-Ava ;

18

+ analyser les contraintes liées à la production

piscicole dans la Commune de Sô-Ava ;

+ proposer les stratégies de renforcement pour une

meilleure croissance de la production piscicole dans la Commune de Sô-Ava

et un projet d'insertion professionnelle.

1.4- Démarche méthodologique

La démarche méthodologique adoptée comprend

essentiellement les étapes

suivantes :

> données utilisées ;

> collecte des données ;

> traitement des données et analyse des

résultats obtenus.

1.4.1- Données utilisées

Les données utilisées dans le cadre de cette

étude sont pour essentiel :

y' les données climatologiques (précipitations,

températures, humidités) de la série de 1986-2015 sont

extraites de la base des données de l'Agence pour la

Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à

Madagascar (ASECNA), des relevés des stations de Cotonou ;

y' les statistiques de production piscicole de la série

de 2008-2014 ont été colletés au CARDER

Atlantique/Littoral;

y' Les données pédologiques et hydrologiques de

la Commune de Sô-Ava sont recueillies à travers les recherches

documentaires ;

y' les statistiques démographiques de la Commune de

Sô-Ava du Récensement Général de la Population et de

l'Habitation de RGPH3 et 4 ont été recueillies à

l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) afin

d'apprécier la dynamique de la population de la Commune de Sô-Ava

;

y' les données sur l'oxygène dissous, la

salinité et le pH du réseau hydrographique de la Commune de

Sô-Ava sont recueillies à travers des recherches documentaires

;

19

w' les données relatives aux deux espèces

d'intérêt aquacole de la Commune de Sô-Ava (Clarias

gariepinus et Tilapia Oreochromis niloticus) sont recueillies

à travers des recherches documentaires ;

w' les informations qualitatives qui sont obtenues à

partir des questionnaires adressés aux pisciculteurs/pêcheurs et

autres riverains du Lac ont complété les données

recueillies.

1.4.2- Collecte des données

Cette étape comprend la recherche documentaire et les

enquêtes de terrain.

? Recherche documentaire

Les ouvrages et travaux ayant rapport à la

présente étude ont été consultés dans

différentes institutions et centres de documentation (tableau I).

20

Tableau I:Structures/centres de documentation

visités et informations recueillies

|

Institutions/centres de documentation

|

Nature des documents

|

Types d'information recueillie

|

|

FLASH

|

Mémoires et thèses

|

-Information sur la méthodologie de recherche

-Informations générales sur

les

écosystèmes du lac Nokoué, de la rivière

Sô et des cours d'eau de la Commune de Sô-Ava

|

|

Bibliothèque centrale

de l'UAC

|

-Livres, thèses, articles et rapport

|

-Information générales sur le lac

Nokoué et la Commune de Sô-Ava

|

|

FSA (BIDOC)

|

Thèses, Livres, mémoires, articles, rapports

|

-Information sur la production

piscicole au sud du Bénin en générale et

dans la Commune de Sô-Ava en

particulier et données physico-

chimiques des cours

et plans d'eau de la Commune de Sô-Ava

|

|

Bibliothèque de

l'EPAC

|

Livres, mémoires de

Master, articles

|

Informations sur la production

piscicole au sud du Bénin.

|

|

Archives communales

|

Livres, articles, PDC,

SDAC

|

- Informations générale sur la

pisciculture, données pédologiques et

hydrologiques de la Commune de Sô-Ava

|

|

ASECNA

|

|

Données climatologiques

|

|

Direction des

pêches/CARDER Atlantique/littoral

|

Rapports, livres, articles

|

Données sur les productions piscicoles de la Commune de

Sô-Ava

|

|

MAEP

|

Livres, rapports

|

Information générale sur la pêche et

l'aquaculture au Bénin

|

|

INSAE

|

Rapports et livres

|

Données démographiques

|

|

SCDA Sô-Ava

|

Rapports, livres et articles

|

Informations générales sur la

production Piscicole dans la Commune de Sô-Ava

|

Source : Travaux de terrain,

novembre 2015

La recherche documentaire a permis de mieux appréhender

les articulations ainsi que les contours du sujet. Elle a été

complétée par des informations recueillies lors des travaux de

terrain.

? Enquêtes de terrain

Les travaux de terrain ont permis de compléter et

d'actualiser les informations documentaires. Ils ont permis d'apprécier

les facteurs biophysique de la

21

production piscicole, les contraintes liées à

cette production, la perception de l'évolution de cette production dans

la Commune de Sô-Ava par la population et sa rentabilité afin de

proposer des mesures pouvant permettre à une bonne croissance de cette

activité dans la Commune de Sô-Ava. Ils ont été

possibles grâce à l'utilisation d'un choix raisonné.

? Echantillonnage

L'échantillon a été constitué

à deux niveaux, d'abord pour identifier les arrondissements où se

sont déroulées les enquêtes, ensuite pour identifier la

population cible.

Les critères de choix des arrondissements se

définissent comme suit :

- villages ou arrondissements au bord du lac Nokoué ou

traversé par la rivière Sô où la plupart des

habitants exercent comme activité principale la pisciculture, la

pêche et autres ;

- villages ou arrondissements dans lesquels les

problèmes écologiques et des débordements des hautes eaux

(envahissement de la jacinthe d'eau, pollution de l'eau, inondation etc.) sont

les plus perceptibles.

Quant aux critères de choix de la population cible, il a

été retenu :

- les personnes ressources (chefs de villages, chefs

d'arrondissement, personnels d'encadrement rural (CARDER), les chefs

traditionnels, les intellectuels communautaires), compte tenu de l'importance

des informations qu'elles détiennent en raison de leur ancienneté

dans le milieu, de leurs savoirs endogènes de la gestion et sur

l'état de la pêche sur les plans d'eau continentaux, de leurs

connaissances dans le domaine piscicole ;

- les pisciculteurs, les pêcheurs, les mareyeuses, les

maraîchères, les artisans, les commerçant(e)s, les

consommateurs et autres.

La formule utilisée pour déterminer la taille de

l'échantillon est la suivante : N= t2 X

pXq/e2 (Schwartz, 2002) Avec :

N : la taille de l'échantillon requise

;

22

t : le niveau de confiance à 95 % (valeur

type de 1,96) ;

p : le degré

d'homogénéité de la population ;

q : le degré de non

homogénéité de la population (pour cette étude p=

q= 0,5

puisque la prévalence estimative n'est pas connu d'avance)

;

e : la marge d'erreur à 5 % (valeur type

de 0,05) qui donne la précision

recherchée ou l'intervalle de confiance.

En se basant sur cette formule 384 personnes ont

été enquêtées pour la

réalisation de cette étude.

Pour que l'échantillon soit représentatif du fait

que les arrondissements n'ont

pas la même taille, la formule des quotas a permis de

déterminer le nombre de

personnes interrogées dans chaque village ou

arrondissement. Cette formule est

la suivante :

n = Xi ×Z / X avec :

n = Nombre d'individus à questionner par village ou

arrondissement ;

Xi = Population par village ou par arrondissement ;

Z = Nombre total d'individus à questionner ;

X = Nombre total d'individus dans les villages ou arrondissements

retenus.

Tableau II : Liste des différentes

localités retenues et le nombre de personnes enquêtées par

arrondissement

|

Commune de

Sô-Ava

|

Arrondissement

|

Population

|

Nombre de personnes

enquêté

|

|

Ahomey-Lokpo

|

11026

|

47

|

|

Ganvié 1

|

19155

|

81

|

|

Ganvié2

|

18017

|

76

|

|

Sô-ava

|

13347

|

56

|

|

Vekky

|

29476

|

124

|

|

Total

|

91021

|

384

|

Source : INSAE 2013 et calculs,

avril 2016

23

A base de ces résultats du tableau II, 384 personnes

ont été interrogées dans cinq(5) arrondissements sur les

sept que compte la Commune de Sô-Ava. La réalisation des

enquêtes de terrains a nécessité l'utilisation des

différentes techniques et outils de collecte de données.

? Outils de collecte des données

Les outils utilisés pour la collecte des données

sont le questionnaire et les guides d'entretien et d'observation. Ces outils

ont permis de consigner les données nécessaires pour une bonne

compréhension des facteurs biophysiques de la production piscicole dans

la Commune de Sô-Ava.

Un appareil photographique numérique est utilisé

pour prendre des vues directes et instantanées des sites de production

piscicole et autres éléments de l'environnement concernés

par cette étude.

? Techniques

Dans le cadre de ce travail, la Méthode Active de

Recherche Participative (MARP) est utilisée pour collecter les

informations auprès des pisciculteurs, des intellectuels communautaires

(ayant une connaissance des facteurs biophysiques de la pisciculture), du

personnel d'encadrement rural, etc. à l'aide des questionnaires. Elle

part de l'hypothèse que les populations ont élaboré un

savoir au fil du temps et qu'il faut nécessairement le respecter pour

mener des enquêtes, notamment dans le domaine des pêcheries

(Ogouwalé, 2007).

En outre, des interviews directes sont réalisées

dans les localités visitées afin d'obtenir des populations leurs

perceptions sur la baisse de la production halieutique du lac Nokoué et

l'importance du retour à la pisciculture.

1.4.3-Traitement des données

Les différentes données collectées ont

fait l'objet d'un traitement selon leur nature. Le traitement des

données a consisté au dépouillement manuel des

questionnaires. Les paramètres statistiques tels que la moyenne

arithmétique et

24

la fréquence ont été utilisés. Par

ailleurs le logiciel ArcView est utilisé pour la réalisation de

la carte administre, topographique et pédologique du milieu

d'étude.

? Moyenne arithmétique

Elle est le paramètre fondamental de tendance central qui

est utilisé pour

caractériser l'état climatique moyen. Elle

s'exprime de la façon suivante :

??

??=? ????

?? ??=??

??

X: Moyenne ; n : Effectif total des

modalités et xi : Modalités du

caractèreétudié.

? Fréquence

Elle est le paramètre qui est utilisé pour

déterminer la proportion de la population interrogée sur un fait

(Djissou, 2013). Elle s'exprime de la façon suivante :

??

F= ?? × ??????

F : Fréquence ; n : Effectif de la

population interrogée sur un fait et N : Effectif total de la

population.

1.4.4- Analyse des résultats

Après le traitement des données, il a

été procédé à une analyse des

résultats. L'analyse des résultats est faite à l'aide du

modèle FPEIR (Forces-Pressions-Etat- Impacts- Réponses). Ce qui a

permis d'évaluer les forces (facteurs naturels favorables) que dispose

la Commune de Sô-Ava pour la production piscicole, les pressions que

connait cette production (pollution des eaux, cherté de l'aliment

poisson et le dynamique du climat), son état embryonnaire et des impacts

sur les composantes sociales (revenu, alimentation, santé) et les

réponses apportées par les populations pour réduire leur

vulnérabilité. Cette analyse a permis d'appréhender

l'évolution des facteurs biophysiques de la production piscicole dans la

comme de Sô-Ava.

25

Le chapitre suivant décrire les différents

facteurs biophysiques de la production piscicole dans la Commune de

Sô-Ava ainsi les exigences écologiques des espèces

élevées.

26

CHAPITRE II

FACTEURS BIOPHISIQUES DU DEVELOPPEMENT DE

LA

PISCICULTURE

Ce chapitre présente la situation géographique,

administrative, les différentes formes de pisciculture, les facteurs

biophysiques de la production piscicole et les exigences écologiques des

espèces élevées.

2.1 Situation géographique et administrative de la

Commune de Sô-Ava

La Commune de Sô-Ava est située dans la

région méridionale du Bénin, dans la basse vallée

de l'Ouémé et comprise entre 6°24' et

6° 38' de latitude nord et entre 2° 21' et

2° 31' de longitude est. La Commune de Sô-Ava est

limitée au nord par les Communes de Zè, de Dangbo et d'Adjohoun,

au sud par la Commune de Cotonou, à l'est par la Commune lacustre des

Aguégués et à l'ouest par la Commune d'Abomey-Calavi

(figure1).

436000

432'000

I.E DEPARTEMENT DE

L'ATLANTIQUE

DANS LE BENIN

N

LA COMMUNE DE SO-AVA

DANS LE DEPARTEMENT

DE

L'ATLANTIQUE

432000

2°20'55.I"

o

b

436000

o Ague

440000

444000 2°30'42.I"

oô

w W

Â

COMMUNE DE ABOMEY-CALAVI

ekky Dogbodj

Vekky Daho

i

·

· to kpakpa

gomey i

me Lokpol. entre

'Ahome=Heun{ne

AHOME1 OKPO

_1

` homey f ibekpâ

hômeyGinn-1w'

Gbessm4

H6UEDO-AGÛEKON Assa e,,,«

Q`Sokomer Akpafe D

Ganvidcomey

DEPARTEMENT DE L'OUEME

DEKAN

1_

N

00

ô

2°20'55.1"

DEPARTEMENT DU LITTORAL

440000

444000

0

2°3042.1"-

N

o o

r-

N

° VEKKY \`\ /

Lc& Nokoué D. ARTEMENT

/ DE L'OUEME

\ /

2 0 2 Km

° GANVIE

LEGENDE

§ Chef lieu de Commune Chef lieu d'Arrondissement

· Village

|

·

|

Cours d'eau temporaire

|

|

Limite d'Arrondissement Limite de Commune Limite de

Département

|

|

Piste communale locale Piste communale principale

Plan d'eau

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Source: Fond topographique IGN au 1/600000, 1992 Reproduction:

OKPOUE Domiho Honoré, octobre 2016

Travaux de terrain, 2013

inancomey

Agonm

Lokpodji

27

Figure 1 : Situation géographique de la

Commune de Sô-Ava

28

D'une superficie de 218 km2 (INSAE, 2002), elle

compte 118547 habitants et est subdivisée en soixante-neuf (69) villages

répartis dans 7 arrondissements (INSAE, 2013). Il s'agit des

arrondissements de Sô-Ava, Vekky, Houédo-Aguékon,

Dékanmey, Ganvié I, Ganvié II et Ahomey-Lokpo.

La Commune de Sô-Ava est traversée par la

rivière Sô ayant une longueur de 84,4 km et est

caractérisée par sa richesse en plans d'eau (82 %) du territoire

d'où son statut de Commune lacustre (Toffon, 2013).

2.2 Différentes formes de la pisciculture

La pisciculture est l'élevage, l'élaboration

d'un produit appelé poisson. Elle peut se faire dans les retenues d'eau

aménagées, les étangs, les cages etc. En fonction des

intrants utilisés, du niveau d'investissement et du degré

d'implication de l'homme, (Mikolasek et al., 1999) distingue trois

formes de pisciculture qui sont: intensive, semi-intensive et extensive.

La pisciculture intensive consiste à produire dans un

minimum d'eau de grandes quantités de poissons à partir

d'aliments artificiels. Elle est caractérisée par l'utilisation

d'aliments exogènes riche en protéine et d'équipements

adéquats. Celle semi-intensive est caractérisée par une

forte intégration du système agricole et sa capacité

à recycler et à valoriser des nombreux déchets et

effluents agroindustriels. Elle est la plus répandue à cause de

sa souplesse et assure l'essentiel de la production mondiale. Quant à

celle extensive qui est la mise en valeur piscicole de certains plans d'eau

naturels et des retenues d`eau créées à des fins

variées. L'empoissonnement peut aussi se faire à partir du

peuplement naturel de la rivière. En termes de durabilité, elle

détruit peu l'environnement.

Cette dernière forme de pisciculture, encore peu

explorée par les chercheurs (Mikolasek et al., 1999) regroupe

plusieurs modèles de pisciculture reposés sur les dynamiques et

le savoir-faire paysan tel que l'empoissonnement et l'exploitation des mares

semi-permanentes en zones sahéliennes. Cependant, 98

29

% des personnes enquêtées affirme que la forme de

la pisciculture la plus pratiqué dans la Commune de Sô-Ava est la

pisciculture intensive.

2.3 Facteurs biophysiques de la production piscicole dans

la Commune de Sô-Ava

Les fondements biophysiques de la production piscicole mettent

l'accent sur les conditions d'implantation des infrastructures piscicoles. En

effet, d'après Djissou (2013) l'implantation des infrastructures

piscicole se fait dans les zones où :

? il y a disponibilité de l'eau de bonne qualité

de façon permanente, naturelle, facile à obtenir ou à

moindre coût ;

? la topographie du terrain présente une pente douce (2

à 3%) ;

? le sol est imperméable (argileux, silencieux,

argilo-sableux, etc.) ;

? il y a disponibilité d'aliments poissons ou de

sous-produits d'origine agricole ou animale (issues de céréales,

de soja, d'arachide, de palmiste, d'abattoirs, des produits de pêche,

etc.) et pouvant être utilisés pour la fabrication d'aliments

poissons de qualité à moindre coût.

2.3.1 Disponibilité de l'eau piscicole dans la

Commune de Sô-Ava

La survie de tout être vivant dépend de son

milieu de vie. L'eau est le facteur le plus important pour la mise en place des

étangs et d'autres infrastructures piscicoles adéquates. Elle

conditionne la croissance des poissons à travers ses

propriétés physiques et chimique (Balfour et al, 1981).

La présence d'un cours d'eau en permanence ayant les

propriétés physico-chimiques appropriées est donc

essentielle pour le choix d'un site.

Le milieu d'étude, la Commune de Sô-Ava dispose

d'un réseau hydrographique relativement dense, 82 % de son territoire

(Toffon, 2013). Elle est traversée par la rivière Sô qui

est constitué par deux axes parallèles, l'Ouémé

à l'est et le Sô à l'ouest. Ils sont reliés entre

eux par des plaines d'inondation et des marigots, jouant un rôle

tantôt d'affluents, tantôt défluents : Zounga,

l'Agbadé, l'Ouovi et

30

la Zounvi. Ils se trouvent bordés par de vastes zones

inondables (Le barbé et al.,1993) cité par

(Houédanou, 2013).

La rivière Sô (photo 1), longue de 84,4 km est

une petite rivière côtière alimentée par les lacs

Néwis et Tossanhoué et le sous affluent Ouovi qui prend sa source

dans le petit lac sacré « Hlan » (Amoussou, 2005).

Photo 1 : Vue partielle de la rivière

Sô à Ahomey-lokpo Prise de vue :

Okpoué, avril 2016

La photo 1 montre la rivière Sô dans

l'arrondissement d'Ahomey-lokpo situé à l'ouest du fleuve

Ouémé. Cette rivière Sô traverse les arrondissements

d'Ahomey-lokpo, de Sô-Ava, de Vekky et de Ganvié 1 et 2.

La rivière Sô se jette dans le lac Nokoué

qui communique avec la lagune de Cotonou et ce dernier avec la mer ce qui

explique la salinité de la rivière Sô et des plans d'eau de

la Commune par saison. La rivière Sô parcourt la Commune sur toute

sa longueur alors que le lac Nokoué occupe toute sa partie sud. Cette

situation permet à la Commune d'avoir trois types d'eau favorable pour

sa production piscicole : l'eau douce, saumâtre et salée. Le choix

d'un de ces types d'eau en pisciculture détermine le choix de

l'espèce a élevé. Ainsi, le Clarias gariepinus

préfère que de l'eau douce pour sa bonne croissance. Le

Tilapia Oreochromis niloticus par contre supporte les trois types

d'eau précitée mais dans le domaine piscicole on n'empoisonne pas

les alevins du Tilapia dans de

31

l'eau salée pour éviter d'enregistrer des pertes

par leur taux élevé de mortalité d'après 98,5 % des

pisciculteurs. Ces différents types d'eau apparaissent suivant les

saisons pluvieuses et sèches et les périodes de hautes eaux et de

basses eaux.

En raison de la position géographique de chaque

arrondissement par rapport au lac Nokoué, les périodes

d'apparition de ces types d'eau diffèrent et de façon progressive

allant du Sud au Nord de la Commune. D'après 52,5 % des personnes

interrogées, les eaux salées font leurs apparitions de

février à mai. De même, 75 % de ces personnes

enquêtées ont affirmé la présence des eaux douces de

septembre à novembre, quant aux eaux saumâtres qui sont la

transition entre l'eau douce et l'eau salée ou l'inverse elles sont

perçues de juin-juillet (transition d'eau salée à l'eau

douce) et décembre-janvier (transition d'eau douce à l'eau

salée) d'après 67,5 % des personnes enquêtés. C'est

trois types d'eau sont indispensables à la production piscicole.

Cependant, cette variation d'eau à des effets sur la

production piscicole en cage flottante et en enclos car elle agit sur les

paramètres physicochimiques des espèces élevées

puisque ces espèces (Clarias gariepinus et Tilapia

Oreochromis niloticus) n'ont pas les mêmes caractéristiques

écologiques. Mais cette richesse en ressource d'eau de la Commune ainsi

que sa disponibilité en plein temps et son accès facile et

gratuite constituent un facteur très favorable pour la production

piscicole selon 98 % des personnes interrogées.

2.3.2 Topographie du secteur d'étude

Le littoral béninois résulte du processus

classique paléo morphologique des milieux lagunaires, qui est

caractérisé par des phases de transgression et de

régression marines (Clédjo, 1999). Ces phases sont

accompagnées successivement de dépôts des couches de roche

dure et de roche tendre. Ceci a finalement conduit à la formation d'un

système lagunaire dont le lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo

sont les témoins actuels (Pélissier, 1963). La structure

étant tabulaire, la topographie de la Commune de Sô-Ava est

caractérisée par un

32

relief très peu accidenté avec des talus faible.

Elle présente plusieurs formes élémentaires de relief

notamment des zones marécageuses, des terrasses fluviales et des plaines

d'inondation (figure 2).

Figure 2 : Topographie de la Commune de

Sô-Ava

De l'analyse de la figure 2, il ressort que la Commune de

Sô-Ava est constitué de dépôts alluvionnaires, de

plaine côtière et de plan d'eau. Dès lors, le relief de la

Commune de Sô-Ava est relativement plat d'une pente douce allant de 2

à 3

33

% avec un dénivelé d'environ 20 mètres

entre les rives du lac Nokoué et le point le plus élevé

(Wanou, 2013). Cette topographie permet l'implantation des infrastructures

piscicole dans la Commune de Sô-Ava.

Par ailleurs, les données topographiques permettent de

déterminer le type d'étangs à mettre en place et aussi de

délimiter la surface utile pour la construction des étangs. Pour

les étangs conventionnels, la pente adoptée ainsi que la

dénivelée entre l'entré et la sortie d'eau doivent

permettre une réduction de coût de construction des étangs

et un écoulement d'eau par simple gravité. Cependant pour les

étangs sur nappe phréatique seuls les bas-fonds hydromorphes sont

pris en considération pour la construction.

2.3.3 Pédologie du milieu d'étude

Les différentes formations pédologiques sont

représentées dans la figure 3.

34

Figure 3 : Formations pédologiques de la

Commune de Sô-Ava

La Commune de Sô-Ava se situe dans le bassin

sédimentaire du bas Bénin plus spécifiquement sur les

formations récentes. Ces formations sont constituées d'une part,

de sable d'origine marine avec en profondeur de l'argile vaseuse, et d'autre

part, des alluvions qui proviennent de la vallée de

l'Ouémé (PDC Sô-Ava, 2010). Sur le plan pédologique,

environ 47 % du territoire de la Commune de Sô-Ava est constitué

de sols hydromorphes, c'est-à-dire engorgés d'eau de

35

façon temporaire ou permanente (Oyédé

1991) cité par (Wanou 2013). Cet état de chose permet

l'implantation des étangs sur nappe phréatique utilisé par

plus de la moitié des pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava et

l'implantation d'autres infrastructures piscicoles, d'après 85 % des

personnes interrogées.

Par ailleurs, six types de sols hydromorphes sont

formés : sols hydromorphes sur matériau alluvial lagunaire et

alluvio-colluvial fluviatile, sols hydromorphes à gley sur

matériau alluvial argileux, sols hydromorphes sur matériau

alluvial deltaïque, sols à sesquioxydes de fer et de

manganèse lessivé sur sable quaternaire, sols hydromorphes

à pseudo-gley sur matériau alluvial sablo-limoneux à

limono-argileux et sols hydromorphes à pseudo-gley sur sable sur argile.

Ces différents types de sols sont favorables à l'implantation des

différentes infrastructures piscicoles dans la Commune de

Sô-Ava.

Cependant, un sol destiné à la construction d'un

étang doit avoir une texture argilo-sableuse. Ce qui permet une bonne

étanchéité de l'assiette de l'étang. Pouomogne

(1998) compare un pareil sol à celui destiné à la

fabrication des parpaings des briques de terre. Ce type de sol est

observé dans la Commune de Sô-Ava, 90 % des personnes

enquêté l'affirment.

Dans la production piscicole la disponibilité du

facteur aliment surtout local permet une production à moindre.

2.3.4 Disponibilité d'aliment poisson dans la

Commune de Sô-Ava

Dans une pisciculture commerciale, le facteur aliment est le

poste de dépense le plus important. Il correspond au minimum à 50

% du coût de production global et atteint souvent 60 à 70 % (CID,

1998).Ainsi les pisciculteurs de la Commune de Sô-Ava n'échappent

à cette réalité d'après 85 % des personnes

interrogées.

La Commune de Sô-Ava dont la production piscicole est

essentiellement commerciale, dispose quelques engrais organiques comme :

? bouse de vache ;

36

? fientes de volaille ;

? déchets des cultures ;

? son de maïs ;

? etc.

Ces engrais organiques sont utilisés pour la

fertilisation des étangs afin de produire de nourriture naturelle pour

les poissons élevés. Mais l'utilisation de ces engrais organique

n'est pas assez riche en protéine pour permettre la croissance des

poissons élevés en leur cycle normale (trois mois pour le

Clarias gariepinus et six mois pour le Tilapia Oreochromis

niloticus). Par contre ces engrais organiques constituent un aliment

secondaire pour les pisciculteurs car

seul et même à moindre coût n'assurent pas

un bon rendement de la

production.

Pour assurer une bonne croissance des espèces

élevées, « Multi-Feed » (photo 2) est la provende par

excellence à laquelle font recourir 99 % des pisciculteurs à

cause de sa richesse en protéine (45 %).

Photo 2:Sac de provende de Multi-Feed dans une

ferme piscicole à Ganvié

Prise de vue : Okpoué,

avril 2016

La photo 2 montre les sacs de provende Multi-Feed dans une

ferme piscicole à Ganvié. Cette provende est d'origine

Israélienne (fabriquer en Israël) et le taux de protéine

varie selon les granulés. Ainsi, les granulés de 2 ou 3 mm ont

un

37

taux de protéine de 45 % tandis que les granulés

de 4 ou de 6 mm ont un taux de protéine de 42 % ; donc plus la taille

des graines de provende augmentent plus le taux en protéine dimunie. Un

sac de cette provende contient 15 kg et coute 113,33 FCFA le kilogramme

à raison de 16700 FCFA le sac. Pour 98 % des pisciculteurs cet aliment

poisson est très cher et cet état de chose ne rend pas la

production aisée.

Par ailleurs, la disponibilité des aliments locaux et

d'engrais organiques (planche 1) dans le milieu d'étude pourrait

permettre d'avoir un aliment deux fois plus riche que « Multi-fied »

en protéine et à très moindre coût d'après 95

% des pisciculteurs. Cet aliment est la fabrication des asticots (Petit ver

blanc, larve de la mouche à viande, qui se développe dans la

viande gâtée et sert d'appât pour la pêche) par un

mélange de bouse de vache (matière organique) et de son de

maïs avec l'ajout ou non d'autres déchets organiques donne des

asticots après avoir exposé le mélange au soleil du matin

au soir et le conserver dans un endroit où la température est

plus élevée pendant 3 à 5 jours. C'est un aliment

très riche en protéine, très apprécié pour

les espèces élevées surtout pour les espèces

carnivores telle que le Clarias gariepinus.

3.1

3.2

Planche 1 : Bouse de vache et son de maïs

à Vekky

Prise de vues : Okpoué,

août 2016

Les photos 3.1 et 3.2 de la planche 1 montrent respectivement

des bouses de

vache et son de maïs dans une bassine dans

l'arrondissement de Vekky. Ces

38

bouses de vache sont ramassées par les pisciculteurs et

avec l'achat des bassines de son de maïs pour la fabrication des

asticots.

Cependant, d'après 75 % des personnes

enquêtées, cette technique de fabrication d'aliment poisson avec

des produits locaux pourtant riche en protéine et moins couteux n'est

pas utilisée à cause des problèmes environnementaux et

sanitaires qu'engendre cette dernière par la pollution

atmosphérique entrainée par l'audeur puantes de ces asticots qui

à la longue peut être source d'une épidémie ou un

problème sanitaire pour le pisciculteur et pour la population

environnante du site de production piscicole.

2.4 Exigences écologiques des espèces

élevées

Les exigences écologiques font recourent au climat

(pluie, température et humidité) et aux paramètres

physico-chimiques (le pH, le O2, la salinité).

2.4.1 Tendances climatiques dans la Commune de

Sô-Ava

Le climat est un facteur important : la température

moyenne, les extrêmes, le rayonnement et la durée de la bonne

saison. Pour une espèce donnée, plus la température de

l'eau approche de la température optima de croissance et plus la

durée de cette température optima est longue, plus la production

annuelle sera grande, tous les autres facteurs restant constants (Timmermans,

1962). Ainsi, les variations climatiques, qu'elles soient d'origine naturelle

ou humaine, ont un impact sur de nombreux aspects de notre environnement, et en

particulier sur les espèces en pisciculture.

2.4.1.1 Evolution des précipitations dans la Commune

de Sô-Ava

La pluie est un des paramètres climatiques qui

participe à l'alimentation des nappes d'eau phréatique qui sert

à la production piscicole d'étang sur nappe phréatique

dans la Commune de Sô-Ava mais elle contribue aussi à la baisse de

la température qui induit immédiatement une augmentation de

l'humidité. Pour

39

95 % des personnes interrogées cet état de chose

s'observe en saison pluvieuse et en mois d'août.

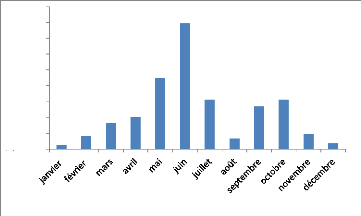

La figure 4 présente le régime

pluviométrique de la station de Cotonou (station couvrant le milieu

d'étude) sur la série de 1986-2015.

450

Hauteurs de pluies en (mm)

0

Mois

400

350

300

250

200

150

100

50

Figure 4 : Régime pluviométrique

de la station synoptique de Cotonou sur la

période (1986-2015)

Source : ASECNA, 2016

L'analyse de la figure 4montre que le milieu d'étude

couvrit par la station synoptique de Cotonou est marquée par deux optima

pluviométriques centrés sur les mois de juin (grande saison des

pluies) et septembre ou octobre (petite saison des pluies). Sur la série

1986-2015, le mois de Juin demeure le plus pluvieux. Les deux minima sont

centrés sur les mois de décembre-janvier (grande saison

sèche) et d'août (petite saison sèche). Ceci étant,

les saisons pluvieuses sont les périodes dans lesquelles la production

est plus aisée en raison d'une quantité suffisante d'eau dans les

étangs sur nappe phréatiques. D'après 72 % des personnes

enquêtées, cette évolution pluviométrique est

très favorable à la production piscicole dans la Commune de

Sô-Ava.

2.4.1.2 Evolution des températures dans la Commune

de Sô-Ava

La température des poissons est étroitement

liée à celle du milieu où ils vivent. Elle a une influence

sur la consommation d'aliments, sur l'efficacité de transformation

énergétique, ainsi que la croissance des poissons.

La figure 5 montre l'évolution intermensuelle des

températures maximales et minimales de la station synoptique de Cotonou

sur la série 1986-2015. (Tmax et Tmini).

Mois

Températures

maximales en °C

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

34

32

30

28

26

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

|

Températures minimales en °C

|

28 27 26 25 24 23 22

|

Mois

40

5.a 5.b

Figure 5:Températures Maximales et

minimales de la station synoptique de

Cotonou (1986-2015)

Source : ASECNA, 2015

L'examen de la figure 5 montre que la température

maximale varie entre27,7 °C (août) et 31,9 °C (mars) et que la

température minimale oxille entre 23,5°C (août) et 26,1

°C (mars). Dès lors, il ressort que les mois de février

(31,7°C), mars (31,9 °C) et avril (31,7 °C) sont les mois les

plus chauds de l'année. Par contre, les mois de juillet (23,8 °C),

août (23,5 °C) et septembre (23,8 °C) qui sont les mois de la

saison pluvieuse ou les mois les plus frais de l'année. Il faut noter

que le mois le plus chaud est celui de mars (31,9 °C) et le mois le plus

frais est celui d'août (23,5°C).

Cependant, La température doit se situer entre

24°C et 33°C pour les poissons d'élevage (Clarias

gariepinus et Tilapia Oreochromis niloticus) pour qu'ils

réalisent leurs meilleures performances de croissance car ces derniers

présentent un stress de croissance au-delà des

températures extrêmes (Coche et al., 1999).

41

Selon 75 % des personnes enquêtées,

l'évolution de la température de la Commune de Sô-Ava est

favorable à une bonne croissance de la production piscicole.

2.4.1.3 Evolution de l'humidité dans la Commune de

Sô-Ava

L'humidité relative est déterminée par

l'évolution de la température. Ainsi plus la température

est élevée plus l'humidité diminue et plus la

température est basse plus l'humidité augmente (figure 6).

|

Températures maximales en °C

|

33

|

|

95

|

|

|

|

32 31 30 29 28 27 26

|

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85

|

Humidités maximales

|

|

|

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

|

|

|

Température Humidité

|

Mois

Figure 6 : Relation entre température

et humidité (1986-2015)

Source : ASECNA, 2015

L'analyse de cette figure 6 montre que quand la

température est élevée l'humidité diminue (janvier,

février, mars, avril et mai). Et quand la température baisse

l'humidité augmente (mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,

et novembre). En effet, la température de l'eau dans les infrastructures

piscicoles augmente lorsque la température de l'air est

élevé et le niveau de cette eau baisse dans les étangs sur

nappe phréatiques et demande un apport d'eau. Cependant, 90 % des

personnes interrogées déclarent qu'une humidité moyenne ou

élevées est nécessaire pour une bonne croissance des

espèces élevés. Ainsi, l'humidité de la Commune de

Sô-Ava est favorable à la production piscicole de

(Clarias gariepinus et Tilapia Oreochromis

niloticus). La figure 7 présente la variabilité

intermensuelle de l'humidité.

Mois

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

96

Humidités maximales

94

92

90

88

86

84

Humidités minimales

40

80

60

20

0

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Mois

42

7.a 7.b

Figure 7 : Humidités Maximales et

minimales de la station synoptique de

Cotonou (1986-2015)

Source : ASECNA, 2015

L'analyse de la figure7 montre que l'humidité maximale

varie entre 88,5 H (mars) et 94,2 H (juin) et que l'humidité minimale

oxille entre 50,5 H (janvier) et 70 H (juin). Dès lors, il ressort que

les mois de juin (94,2 H), septembre (92,5 H) et octobre (93,7) sont les mois

les plus humides de l'année. Par contre, les mois de décembre (50

H), janvier 50,6 H) et mars (60,5) sont les mois les moins humides de

l'année en raison de l'absence de pluie. Il faut noter que le mois le

plus humide est celui de juin (94,2 H) et le mois le moins humide est celui

décembre (50 H).

Il ressort de toute ses analyses que la Commune de

Sô-Ava jouit d'un climat encore favorable pour la production piscicole de

Clarias gariepinus et Tilapia Oreochromis niloticus.

2.4.2 Paramètres Physico-chimiques des

espèces élevées

Il s'agit, de la présentation biophysique des

espèces élevées, préferendum écologique (la

température, l'oxygène dissous, le pH, et la salinité) et

de la tolérance écologique des espèces

élevées.

43

2.4.2.1 Présentation biologique des espèces

élevées

La Commune de Sô-Ava dispose deux espèces

d'intérêt aquacole qui sont : Clarias gariepinus et

tilapia Oreochromis niloticus.

? Clarias gariepinus

? Appellation

Ce poisson communément appelé silure, Clarias ou

poisson-chat africain, Clarias gariepinus est une espèce

reconnue sous d'autres appellations telles que Clarias lazera

(Valenciennes, 1840), Clarias garontis (Günther, 1864),

Clarias xenodon (Günther, 1864), Silurus (Heterobranchus)

gariepinus (Burchell, 1822), (Paugyet al., 2003) cité par

(Adouvi, 2013).

? Position systématique

Le tableau III présente la position systémique de

Clarias gariepinus.

Tableau III : Position systématique de

Clarias gariepinus

|

Règne

|

Animale

|

|

Embranchement

|

Vertébrés

|

|

Super classe

|

Ostéichtyens

|

|

Classe

|

Poissons

|

|

Ordre

|

Siluriformes

|

|

Famille

|

Clariidae

|

Source : Adouvi, 2013

Du règne animal, le Clarias gariepinus est une

espèce de poisson appartenant à la famille des Clariidae,

à l'ordre des Siluriformes. En Afrique de l'ouest la famille comporte

trois genres dont le genre Clarias dans lequel se trouve une des

espèces élevé dans le milieu d'étude Clarias

gariepinus.

Photo 3 : Spécimen de Clarias

gariepinus

Source : Adouvi, 2013

44

Clarias gariepinus est caractérisé par

la présence d'une seule nageoire dorsale. Il présente une peau

sans écaille et couverte de mucus. On distingue 8 babillons autour de sa

bouche qui lui servent de tentacules. C'est un poisson rustique en raison de

son double système de respiration constitué de branchies et

d'organes arborescents capables d'utiliser directement de l'air

atmosphérique, ce qui rend facile sa manutention (Ewoukem, 2011).

? Biogéographie

La répartition de Clarias gariepinus est

presque panafricaine. Dans l'Afrique de l'Ouest, l'espèce est Commune

dans le bassin de l'Ouémé, bassin du Mono, dans les bassins du

Chari et du Logone, de la Bénoué, du Niger, de l'Oshun, de

l'Ogun, de la Volta, du Bandama, de la haute Comoé et du

Sénégal., de Sierra Leone, du Liberia et de Côte d'Ivoire

(à l'ouest du bassin du Bandama) (Paugy et al., 2003)

cité par(Adouvi 2013).

? Tilapia Oreochromis niloticus

? Appellation

Ce poisson est communément appelé Tilapia du Nil

appartient à la famille des Cichlidés. Le groupe des Tilapias

occupe le deuxième rang mondial des poissons d'élevage

après les carpes (Ewoukem, 2011).

? Position systématique

Le tableau IV présente la position systémique du

Tilapia Oreochromis niloticus.

Tableau IV : Position systématique du

Tilapia Oreochromis niloticus

|

Règne

|

Animale

|

|

Embranchement

|

Chordata

|

|

Sous embranchement

|

Vertebrata

|

|

Super classe

|

Osteichthyes

|

|

Sous-classe

|

Neopterygii

|

|

Super-ordre

|

Acanthopterygii

|

|

Ordre

|

Perciformes

|

|

Sous-ordre

|

Labroidei

|

|

Famille

|

Cichlidae

|

|

Genre

|

Oreochromis

|

Source : Linnaeus (1758)

45

Son nom binominal estOreochromis niloticus. Aussi du

règne animal, les tilapias au sens large appartiennent à l'ordre

des Perciformes, au sous-ordre des Labroidei et à la famille des

Cichlidae. Ils comprennent les genres Tilapia au sens strict, Sarotherodon

et Oreochromis dont Oreochromis niloticus qui est la

deuxième espèce élevée dans le milieu

d'étude.

Photo 4 : Spécimen du Tilapia

Oreochromis niloticus

Source :

Wikipedia.org, 2016

Oreochromis niloticus se reconnait à ses

rayures verticales sur la nageoire

Caudale ; une coloration grisâtre sur la même

nageoire avec poitrine et flancs rosâtres ; un corps, de forme variable

mais jamais très allongé, plus ou moins comprimé et

recouvert d'écailles cycloïdes ; la nageoire dorsale longue,

à partie antérieure épineuse (17-18 épines) et

à partie postérieure molle (12-14 rayons). La ligne

latérale supérieure compte 21 à 24 écailles ; la

latérale inférieure 14 à 18. Le dimorphisme sexuel, chez

cette espèce, est très marqué. A l'état adulte, la

papille génitale des mâles est protubérante en forme de

cône et porte un pore urogénital à

l'extrémité, alors que chez les femelles, elle est courte et

présente une fente transversale en son milieu : c'est l'oviducte

situé entre l'anus et l'orifice urétral. Le mâle se

distingue en plus d'un liseré noir en bordure des nageoires dorsale et

caudale (Adjanké, 2011).

46

? Biogéographie

Oreochromis niloticus présente une

répartition originelle strictement africaine couvrant les bassins du

Nil, du Tchad, du Niger, des Volta, du Sénégal et du Jourdain

ainsi que les lacs du graben est-africain jusqu'au lac Tanganyika. Cette

espèce a été largement répandue hors de sa zone

d'origine pour compléter le peuplement des lacs naturels ou de barrages

déficients ou pauvres en espèces plancton phages ainsi que pour

développer la pisciculture. Elle est également cultivée

dans les lacs, les fleuves et les piscicultures en Amérique, en Asie et

en Europe (Adjanké, 2011).

2.4.2 Référendum écologique

La vie biologique des espèces aquatiques est

influencée par la variabilité des paramètres

physico-chimiques du milieu. Ainsi, pour chaque espèce aquatique, un

seuil de tolérance écologique est sollicité.

Au-delà de ce seuil, la vie biologique de l'espèce est

défavorable (Djissou, 2013).

Le tableau V présente la synthèse des

caractéristiques écologiques et biophysiques des espèces

d'intérêt aquacole (Clarias gariepinus et Tilapia

Oreochromis niloticus) de la Commune de Sô-Ava.

47

Tableau V : Synthèse des

caractéristiques écologiques et biophysiques des espèces

d'intérêt aquacole (Clarias gariepinus et Tilapia

Oreochromis niloticus) de la Commune de Sô-Ava