|

REPUBLIQUE DU NIGER Ministère de

l'Enseignement Supérieur de La Recherche et de l'Innovation

(M.E.S/R.I) Université de Diffa

Institut Supérieur en Environnement et Ecologie

(IS2E) Mémoire de fin de cycle

Présenté par

ACHAHABOU Hamissou,

Pour l'obtention du Master en Evaluation Environnementale et

Développement

Durable (EEDD)

Option : Etude d'Impact Environnemental et

Social

Systèmes d'exploitation de la cuvette nord du

lac Tchad : cas du maraîchage

sur le site de Kimé Gana dans la

commune urbaine de N'guigmi (Niger)

Soutenu publiquement, le 05/02/2019 Membres du

jury:

|

Président: Ali MAHAMANE, Professeur titulaire, FST/UAM,

Directeur

Membres: Youssoufa ISSIAKA, Maître -assistant, FST/UDDM

KIARI FOUGOU Hadiza, Maitre -assistante/IS2E/UDA, Co-directrice

IDI SAIDOU Sani, Assistant, FSA/UDA

|

Année académique 2016-2017

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page i

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE I: CADRE THEORIQUE ET PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

6

I. CADRE THEORIQUE 6

1.1 Revue bibliographique 6

1.2 Définition des concepts et mots clés 7

1.3 PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE 9

1.3.1 Présentation de la commune urbaine de N'guigmi

9

1.3.2 Milieu physique 11

1.3.2.1 Les sols 11

1.3.2.2 La végétation 13

1.3.2.3 Le climat 14

1.4 Milieu humain 15

1.4.1 La population 15

1.4.2 La mobilité de la population 16

1.4.3 Les activités socio-économiques 16

1.4.4 L'agriculture 16

1.4.5 L'élevage 18

1.5 Localisation du périmètre mis en valeur

20

Conclusion partielle 22

CHAPITRE II : LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE 24

2. 1 La recherche documentaire 24

2.2 Outils 24

2.3 La période d'enquête 24

2.4 La collecte des données sur le terrain 25

2.5 Le traitement et l'analyse des données 25

2.6 Les difficultés rencontrées 26

Conclusion partielle 26

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION 27

3.1 ACTEURS ET PRATIQUES MARAICHERES DE KIME GANA 27

3.1.2 Historique du village de Kimé Gana 27

3.1.3 L'organisation du travail dans le maraichage 28

3.1.3.1 Caractéristiques des exploitants 28

3.1.3.2 Une dominance des non alphabétisés dans

les exploitants 28

3.1.3.3 Répartition des exploitants maraichers par

tranche d'âge et par sexe 30

3.2 Le processus de production maraichère 31

3.2.1 Les travaux de préparation des sols 31

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page ii

3.3 Utilisation des intrants agricoles 35

3.3.1 Les semences utilisées 35

3.4 Les modes de fertilisation du sol 36

3.4.1 La fumure organique 36

3.4.2 Les engrais chimiques 37

3.5 Les modes de traitement des cultures maraichères

37

3.5.1 Les produits phytosanitaires 37

3.5.2 Les traitements locaux 38

3.6 Les différentes espèces produites sur le

site 39

3.7 Perspective de développement des cultures 45

3.8 Les modes d'assolement 45

3.9 La rotation de cultures 46

3.10.1 Les modes d'accès 47

3.10.2 L'accès au foncier maraîcher à

Kimé Gana 48

3.11 LES TECHNIQUES CULTURALES ET LE FACTEUR FONCIER DES

CULTURES

MARAICHERES A KIME GANA 50

3.11.1 Les techniques de production des cultures

maraichères 50

3.11.1.1 Les outils de production 50

3.11.1.2 La récolte 50

3.11.1.3 La production 53

3.11.2 Commercialisation des produits maraichers de

Kimé Gana 54

3.11.2.1 Commercialisation 54

3.11.2.2 Circuit et acteurs de la commercialisation 55

3.11.2.2.1 Le circuit court de commercialisation des produits

maraîchers 55

3.11.2.2.2 Le circuit actuel de commercialisation des produits

maraîchers 56

3.11.2.2.3 Circuit d'avant crise de commercialisation des

produits maraichers 56

3.13 Les modes de conditionnement et de transport des produits

maraichers 60

3.13.1 Les modes de conditionnement 61

3.13.2 Les modes de transport 61

3.14 Impacts de l'occupation momentanée des

déplacés du lac à Kimé Gana 61

3.14.1 Le choix du site 61

3.14.2 Les dégâts occasionnés 62

3.15 Les contraintes de la pratique des cultures maraichage

63

3.15.1 Les risques liés aux produits chimiques 63

3.15.2 La pollution de l'environnement 63

3.15.3 Les contraintes foncières 64

3.15.4 Les contraintes financières 64

3.15.5 Les contraintes de commercialisation 64

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page iii

3.15.6 L'analphabétisme des producteurs 64

3.15.7 Contraintes abiotiques 64

3.15.8 Les contraintes institutionnelles 65

3.15.9 L'absence des systèmes d'approvisionnement et

d'inaccessibilité des producteurs 65

3.15.10 Les contraintes législatives 65

3.15.11 Les contraintes biotiques 66

3.15.12 Les contraintes économiques 66

3.15.13 Les contraintes matérielles et techniques 67

3.15.14 Les contraintes d'irrigation et le manque d'eau sur le

site 68

3.16 Discussion 69

3.17 Valorisation des cultures maraichères et

Perspectives d'aménagement du site de Kimé Gana 72

3.17.1 Valorisation de la culture maraichère 72

3.17.2 Perspectives d'aménagement du site de

Kimé Gana 73

CONCLUSION GENERALE 75

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES a

ANNEXES d

Dédicace

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page iv

Je dédie ce mémoire à :

? Mes parents Achahabou Elhadj Abdoussalam et Raha Elhadj

Ibrahim pour les conseils et encouragements qui m'ont permis de surmonter les

obstacles et poursuivre mes études ;

? Mon oncle Abdou Malan Laouali pour le soutien et

l'encouragement ; ? Mes regrettés, tante Salmata Amadou Kouka et cousin

Laouali

Ibrahim Tahir que leurs âmes reposent en paix et que le

paradis leur

soit éternel.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page v

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à adresser nos

sincères remerciements à toutes les personnes physiques ou

morales qui, par leur contribution si modeste soit-elle, ont permis sa

réalisation.

Nos remerciements vont également à l'endroit du

Professeur MAHAMANE Ali, Recteur de l'université de Diffa, qui a bien

voulu assurer la direction de ce travail, malgré ses multiples

tâches et préoccupations.

Nos remerciements s'adressent tout d `abord à Docteur

KIARI FOUGOU Hadiza, Enseignante-chercheur à l'Université de

Diffa, co-directeur de ce travail pour toutes ses suggestions scientifiques,

ses aides innombrables et qui a inlassablement contribué à

l'élaboration et à l'amélioration de la qualité de

ce présent travail.

Nous remercions aussi du fond du coeur toute l'équipe

rectorale qui a toujours répondu à nos sollicitations, qu'ils

trouvent notre profonde gratitude. Nous n'allons pas finir sans penser à

la présidente de la coopérative maraichère de Kimé

Gana en l'occurrence Hadjia Mairam Ouma MAIMANGA qui a facilité notre

rencontre avec les exploitants pour les enquêtes et la collecte de

données sur le terrain et nous a fournis tous les renseignements sur le

site depuis sa réalisation jusqu'à ce jour.

Je remercie également M. Kassouma MALAM FOUGOURA qui

m'a servi d'interlocuteur, de guide et d'interprète lors de mes

excursions sur le site.

Je me dois aussi de remercier sincèrement la Direction

régionale du génie rural de Diffa et toute l'équipe de la

direction Départementale l'Agriculture de N'guigmi pour avoir mis

à ma disposition les données sur les périmètres

maraichers de N'guigmi et principalement sur celui de Kimé Gana.

Enfin une pensée spéciale à tous les

camarades de la 1ère promotion du Master EEDD avec qui nous

avons appris et passer de très agréables moments

d'échanges scientifiques.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page vi

SIGLES ET ABBREVIATIONS

CAIMA : Centrale d'Approvisionnement en Intrants et

Matériels Agricoles

CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad

CICR : Comité International de la Croix Rouge

COP : Conférence des Parties / Conferences of the

Parties

CRA : Chambre Régionale de l'Agriculture

DDA : Direction Départementale de l'Agriculture

DRDA : Direction Régionale de Développement

Agricole

DRHA : Direction Régionale de L'Hydraulique et de

l'Assainissement

EDOS : Etudes de Développement des Oasis

Sahéliennes en République du Niger

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation

FMI : Fond Monétaire International

GRIP : Groupe de Recherche et d'Information

HYCOS : Hydrological Cycle Observing System / Système

d'Observation du Cycle

Hydrologique

IS2E : Institut Superieur en Environnement et Ecologie

LASDEL : Laboratoire d'études et recherches sur les

Dynamiques Sociales et le

Développement Local

N : Naira, Monnaie du Nigeria

INRAN : Institut National de Recherche Agronomique du Niger

INS : Institut National de la Statistique

OCHA: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

ONG: Organisation Non Gouvernementale

PASAM : Projet d'Appui à la Sécurité

Alimentaire des Ménages

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PDES : Programme de Développement Economique et

Social

PDC : Plan de Développement Communal

PRESIBALT : Programme de Réhabilitation et de

Renforcement de la Résilience des

Systèmes Socio-écologiques du Bassin du Lac

Tchad

RECA : Réseau National des Chambres d'Agriculture du

Niger

UDA : Université de Diffa

VND : Volontaire Nigérien pour le

Développement

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page vii

LISTES DES FIGURES

Figure 1: Carte de la commune de N'guigmi 10

Figure 2: Occupation des sols 12

Figure 3:Variation moyenne mensuelle des vents à

N'guigmi 14

Figure 4: Courbe de l'évolution de la pluviosité

de 2007 à 2016. 15

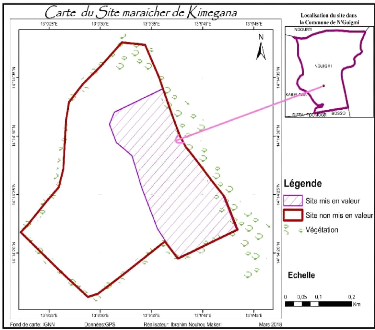

Figure 5: Présentation du site maraicher de Kimé

Gana 20

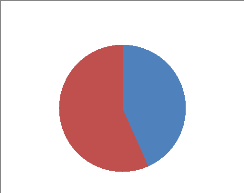

Figure 6: Répartition ethnique des exploitants du site.

28

Figure 7: Répartition par tranche d'âge des

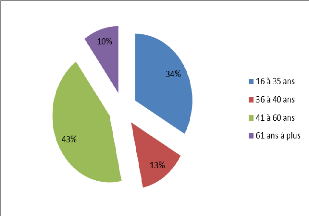

exploitants 31

Figure 8:Répartition des exploitants par sexe. 31

Figure 9: Aménagement des parcelles. 34

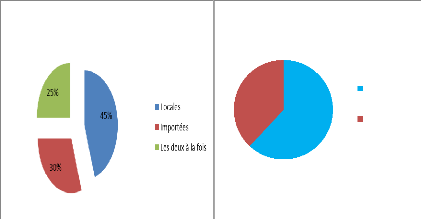

Figure 10: Les semences utilisées et

l'approvisionnement des intrants agricoles 35

Figure 11: Mode de payement de la main d'oeuvre 52

Figure 12: Pourcentage des exploitants utilisant une main

d'oeuvre salariale 53

Figure 13 : Circuit court de commerce de produits maraichers

à Kimé Gana 55

Figure 14 : Circuit actuel de commercialisation des produits

maraichers 56

Figure 15 : Circuit d'avant crise de commercialisation des

produits maraichers 57

Figure 16 : Fréquence des différents revenus des

producteurs 59

Figure 17: Fréquence des différents revenus des

producteurs 62

Figure 18: Niveau d'eau en mètre en fonction du temps

69

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Espèces végétales

fréquemment rencontrées dans la zone 13

Tableau 2: Production céréalière en

tonne, département de N'guigmi 18

Tableau 3:Répartition du cheptel, département de

N'guigmi 19

Tableau 4:Repères techniques du site mis en valeur

21

Tableau 5:Nationalité et niveau d'instruction des chefs

d'exploitants 30

Tableau 6:Mode d'accès aux parcelles sur le site 48

Tableau 7:Effectifs des maraîchers utilisant les

équipements agricoles 50

Tableau 8:Revenus monétaires et types de producteurs

58

Tableau 9:Quelques espèces produites et leurs prix en

fonction des périodes 60

LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Un troupeau de la vache Kouri à Sayam CMB .

20

Photo 2: Forage artésien du site de Kimé Gana,

22

Photo 3: Moyens rudimentaires du labourage. 32

Photo 4: Confection des planches à Kimé Gana

33

Photo 5: Repiquage de l'oignon 33

Photo 6: Elevage du petit ruminant (A), Elevage de la

basse-cour (B) 36

Photo 7: Résidus de culture servant d'engrais. 37

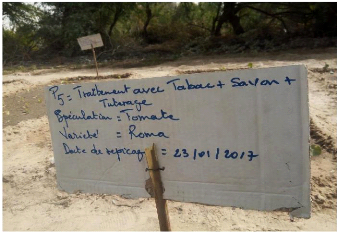

Photo 8: Produits phytosanitaires 38

Photo 9 : Procédé de fabrication de

l'insecticide local. 38

Photo 10: Planche de tomate de variété Roma

41

Photo 11: Planche d'oignon 42

Photo 12: Pieds de chou 43

Photo 13: Pieds du moringa autour d'une parcelle A. Moringa

séché B. 44

Photo 14: Un plan de chou pommé attaqué par des

insectes 66

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page viii

Résumé

La cuvette nord du lac Tchad présente des conditions

optimales pour la pratique des systèmes d'exploitation variant d'une

zone à une autre. Avec une superficie de 35 hectares (Ha), dont 11 Ha

sont seulement mis en valeur ; le site de Kimé Gana est un ancien lit du

lac, il est situé dans la partie sud, à 7 km du chef-lieu de la

commune de N'guigmi.

La méthode de collecte de données est

basée sur le moyen d'un questionnaire établi sur la base d'un

échantillon représentatif du site.

Le site de Kimé Gana est exploité en

majorité par 75 % de femmes. Les exploitants sont classés en

fonction de la taille de leur exploitation (grande, moyenne et petite). Les

grands producteurs et les producteurs moyens utilisent la main d'oeuvre pour

les différents travaux de préparation des parcelles jusqu'aux

repiquages des jeunes plants et pendant la période des

récoltes.

Le système d'exploitation du site est basé sur

une diversité de cultures (gombo, le chou, la

salade, le manioc, la courge, l'oignon, la tomate, le

blé, l'ail ). Les produits issus du

maraichage permettent de

subvenir aux besoins familiaux des exploitants et d'en écouler

l'excédent sur les marchés locaux. De nombreux acteurs

interviennent dans la vente de produits (ouvriers dans le site, transporteurs,

revendeurs, collecteurs, commerçants, détaillants) et constituent

un maillon important de la filière. Les principaux modes d'accès

à la terre sur le site sont : l'héritage qui est fréquent

à cause du critère autochtone des exploitants qui sont

majoritaires. Le second est le prêt et concerne les exploitants non

détenteurs qui mettent en valeur les terres empruntées

auprès des propriétaires. L'activité maraichère

permet de réduire d'une part la vulnérabilité des

populations de la zone, ainsi que celles victimes des exactions de Boko Haram,

le chômage, la migration clandestine, et d'autres part.

Mots clés: Lac Tchad,

Niger, Kimé Gana, système d'exploitation,

insécurité, population

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page ix

Abstract

The northern basin of Lake Chad presents optimal conditions for

the practice of farming systems that varying from one area to another. With an

area of 35 hectares (Ha), of which 11 ha are only highlighted, the site of

Kimé Gana is an old lake bed; it is located in the southern part, 7 km

from the capital of the town from N'guigmi.

The main objective is to analyze the truck farming operating

system of the irrigated perimeter of Kime Gana for its development.

The data collection method is based on the choice of the

survey period, and by means of a questionnaire drawn up on the basis of a

representative sample of the site.

Kime Gana's site is mostly operated by 75% women. Operators

are ranked according to the size of their cultivation (large, medium and

small). Large producers and average producers use the labor for the various

works of preparation of the plots until the transplanting of the young plants

and during the period of harvests.

The main fashions of acquirement of the earth on the site are:

the inheritance and the loan. The mains vegetables that are producing on the

enhanced perimeter are: the cabbage, the salad, cassava, the gourd, the onion,

the tomato, wheat, the garlic. The profit of that activity permits to reduce:

the vulnerability of the populations already victim of the exactions of Boko

Haram, the rate of unemployment, the clandestine migration.

The development of this activity by modern's technics is a

solution to household food security.

Key words: Niger, Chad Lake, Insecurity,

population, Kimé Gana, truck farming

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 1

INTRODUCTION GENERALE

Au sahel, la baisse tendancielle de la pluviométrie

(sècheresses successives) observée à partir des

années 1970 ainsi que la forte croissance démographique et la

dégradation des ressources naturelles (baisse de fertilité des

sols), ont eu conséquences sur les productions agricoles. Ces facteurs

ont largement un engouement en faveur de l'adoption de l'irrigation comme

stratégie prioritaire en matière de développement agricole

(Awal, 2011).

Le développement de l'agriculture irriguée est

une des solutions pour améliorer la sécurité alimentaire

des populations sahéliennes. L'autosuffisance alimentaire est donc au

coeur des stratégies de développement du pays, (Nazoumou et al,

2016).

A Diffa comme dans toutes les autres régions du pays,

on observe une irrégularité des pluies, des sècheresses

récurrentes, des inondations, une croissance démographique et

dégradation des ressources naturelles par la baisse de la

fertilité des sols. On note avec l'intensification de la culture de

contre saison une croissance des cultures irriguées et

maraichères dans les cuvettes, sur les rives et les zones

d'épandage de la Komadougou. Les cultures se pratiquent au niveau, des

mares et le long de la Komadougou Yobé. Le caractère mobile de

cette agriculture le rend assez complexe et aléatoire.

Le maraîchage est une activité qui est

pratiquée partout au Niger, il procure des importants revenus et des

apports nutritifs. Il permet aussi de réduire le taux de chômage,

qui est un facteur influençant la délinquance juvénile, la

consommation de la drogue et l'exode rural vers d'autres cieux. A travers les

cultures maraîchères plusieurs acteurs se retrouvent notamment les

producteurs, les revendeurs, les commerçants, les transporteurs.

Cette filière génère beaucoup d'emplois

non négligeables. Certaines localités font face aux attaques du

groupe terroriste Boko Haram, plusieurs activités se retrouvent en panne

dont les principales sont : l'agriculture, l'élevage et la pêche.

Certains villages riverains du lac Tchad sont détruits et pillés,

des personnes sont massacrées. En Mai 2015, l'état adopte la

politique de relocalisation de cette population vers les zones stables et

sécurisées.

Ces réfugiés et déplacés sont

appelés communément en gudun hijira dans les

localités d'accueil (Hamani et al. 2017).

Le lac Tchad constitue une figure emblématique de la

menace du changement climatique et de ses enjeux dans les pays pauvres, ce qui

explique l'intérêt qu'il suscite dans le cadre de la COP 21. La

superficie de ce lac est en effet très variable, du fait notamment de sa

faible profondeur et de son exposition à une forte évaporation,

liée à sa proximité du Sahara (CBLT, 2015a).

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 2

Il est partagé entre quatre états dont une forte

proportion de la population est pauvre (Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad) et

dépendant d'un bassin réunissant 6 pays au sein de la Commission

du bassin du lac Tchad (CBLT). Cette situation d'insécurité

pèse sur les ressources et les moyens de subsistance des

communautés résidentes, qui subissent déjà des

difficultés économiques et des aléas climatiques qui

s'abattent régulièrement sur la région.

Ce conflit a poussé alors la population à se

tourner vers d'autres activités plus prometteuses dans les zones ou la

sécurité est stable et garantie par les forces de défenses

et de sécurité conjointement avec la force multinationale

d'intervention. Au niveau des ménages en milieu rural, les

stratégies paysannes consistent surtout à accroitre la production

agricole et développer une économie rurale permettant d'assurer

une sécurité alimentaire en période de faible production.

Aussi convient-il d'explorer toutes les filières de production agricole

notamment la filière maraîchère.

Les pratiques culturales sont faites à l'aide des

moyens des puisettes ou de chadouf dans les cuvettes et dans l'ancien lit du

lac. De nos jours les maraîchers utilisent des moyens diversifiés

pour l'amélioration du rendement de la production

maraîchère qui sont entre autre : les semences

améliorées, les engrais, les motopompes, les forages.

Les cultures maraîchères apparaissent comme une

alternative intéressante dans la lutte contre l'insécurité

alimentaire des ménages en milieu rural dans le contexte actuel du

phénomène des changements climatiques qui provoquent des

déficits céréaliers récurrents (Bognini, 2010).

Il constitue depuis des millénaires, un pôle de

développement, d'échanges commerciaux et culturels entre les

populations du nord du Sahara et celles du sud. En tant que lieu d'accueil des

oiseaux aquatiques migrateurs, le Lac Tchad joue également un rôle

dans la conservation de la faune. Il offre de ce point de vue de très

riches écosystèmes dans un environnement marqué par

l'aridité et est de ce fait inscrit sur la liste des zones humides

d'importance internationale de Ramsar (CBLT, 2015b).

La sécurité alimentaire demeure de nos jours une

préoccupation dans les pays du monde entier actuellement

confrontés aux perturbations climatiques et à une crise

économique.

Ainsi l'agriculture, l'élevage et la pêche

constituent les principales activités de la région. Depuis 2013

l'insécurité sur les rives nigérianes du lac Tchad a

modifié les conditions de vie des communautés et le

fonctionnement de l'économie régionale. En effet, ce contexte

d'insécurité a induit à l'interdiction de toutes les

activités productives du lac Tchad au Niger mais aussi les

échanges commerciaux (Kiari Fougou et Lemoalle, 2016). L'accroissement

de la population dans le bassin du lac Tchad est sans doute aujourd'hui l'une

des plus grandes

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 3

menaces face à la faible disponibilité

alimentaire. Bien que des efforts importants aient été consentis

pour lutter contre l'insécurité alimentaire, celle-ci demeure une

source de préoccupation et d'inquiétude. Les causes

attribuées à cette insécurité tiennent

essentiellement aux aléas climatiques, à la pauvreté

conjuguée à la pression démographique et à

l'instabilité politique de certains pays. Si les blocages semblent moins

rédhibitoires au Cameroun, au Niger et au Tchad, les quatre pays

riverains du lac partagent en revanche le souci de faire le lien entre

sécurité et développement (Magrin et Marc-Antoine,

2018).

Ainsi l'objectif principal est d'analyser le système

d'exploitation maraicher de la cuvette nord

du lac Tchad afin de mettre en valeur le site de Kimé

Gana.

Pour atteindre l'objectif précédemment cité,

quelques objectifs spécifiques suivants sont

énumérés:

V' identifier les différentes spéculations des

produits cultivés sur le site;

V' Identifier la typologie des exploitants et analyser les

techniques utilisées par ceux-ci

pour améliorer les rendements des spéculations;

V' analyser le circuit de commercialisation des produits;

V' analyser l'impact de l'occupation momentanée des

déplacés du lac Tchad sur le site en

terme de production et de menace.

L'étude s'organise autour d'une hypothèse

principale et de quatre hypothèses secondaires.

L'hypothèse principale porte sur le développement

des cultures maraîchères qui contribue à la

mise en valeur de la cuvette nord du lac Tchad ;

Pour la réalisation de ce travail, les hypothèses

suivantes sont formulées :

V' La pratique du maraichage contribue à l'augmentation

des revenus des populations ;

V' l'installation momentanée des déplacés du

lac Tchad à Kimé Gana a impacté la

production maraichère du site

V' l'accès à la terre pour le maraîchage dans

le site de Kimé Gana ;

V' La mise en valeur agricole du périmètre de

Kimé Gana, contribue à la sécurité

alimentaire des exploitants et à la réduction du

taux de chômage.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 4

Au Niger, les différents documents de politique de

développement et stratégies en vigueur partagent une vision

commune centrée sur la réduction de la pauvreté, la

sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles dont

dispose le pays en vue d'une amélioration durable des conditions de vie

des populations. Dans la thématique sur « Systèmes

d'exploitation de la cuvette nord du lac Tchad : cas du maraîchage sur le

site de Kimé Gana dans la commune urbaine de N'guigmi (Niger)

», nous aurons à étudier l'organisation des cultures

maraîchères que pratiquent les populations de la cuvette nord du

lac Tchad , de leurs dimensions d'exploitations, les modes d'organisation ainsi

que les techniques, types et l'importance de cette activité dans

l'économie de la commune, du département, de la région et

du Niger pouvant permettre d'assurer la sécurité alimentaire

durable. Nous aurons aussi à proposer des pistes de développement

à travers ce thème car des marges de développement

disponibles de nos jours sont dans les capacités d'acquisition des

nouvelles technologies, la disponibilité d'une main d'oeuvre, et de

potentialités à travers l'ouverture aux changements et à

la motivation des capacités à innover. Pour ce dernier point, il

faudra faire un sous chapitre avant la conclusion générale du

chapitre pour montrer les capacités d'innovation de cette culture.

La lutte contre la pauvreté en général et

l'insécurité alimentaire en particulier est une des

priorités du Niger dans la recherche d'un développement durable

des zones les plus sensibles et vulnérables du pays (PASAM, 2011). En

2015, la région du lac Tchad est frappée par des violences de

grande ampleur, avec l'ensemble du nord-est du Nigeria et les zones

frontalières du Niger, du Cameroun et du Tchad, liées au

mouvement Boko Haram. On compte des dizaines de milliers de

déplacés. Les échanges sont interrompus, l'économie

régionale déstabilisée. Cette situation a renforcé

une dynamique intégrative développée depuis quelques

années entre les états riverains du lac : accords sur les

frontières, solidarité et mobilisation commune pour

rétablir la sécurité, projets communs (CBLT, 2015). Avec

la présence des réfugiés sur le périmètre

maraicher de Kimé Gana, les travaux s'estompent. Les exploitants

s'étaient retrouvés dans une impasse totale sans activités

régénératrices de revenus. Ils avaient abandonnés

leurs activités pour se tourner vers d'autres tandis que les plus

pauvres s'enlisaient d'avantage dans la pauvreté.

Après avoir tiré avantage des monts Mandara

à la frontière entre le Cameroun et le Nigéria, et de la

vaste forêt de Sambisa, au nord-est du Nigéria, le groupe

terroriste a habilement déplacé son centre de gravité sur

cet espace lacustre, qu'il utilise depuis plusieurs années pour sa

logistique militaire, financière et alimentaire (Lavergne, 2017).

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 5

Estimé à 2 millions les acteurs qui puisent

directement des ressources du lac et indirectement estimée à plus

de 13 millions (Magrin et Lemoalle, 2014). Il est important de noter l'apport

du lac Tchad dans la sécurité alimentaire de la

sous-région. Mais depuis l'occupation de cette région par Boko

Haram, le fonctionnement socio-économique du lac s'est fragilisé,

obligeant certains acteurs à migrer vers des zones mieux

sécurisées.

Les violences ont déplacé des millions de

personnes et ont entravé l'accès aux terres et actifs agricoles,

provoquant des besoins humanitaires immenses dans une région

déjà confrontée à l'insécurité

alimentaire, à la pauvreté et à la dégradation

environnementale (FAO, 2017).

La production agricole dans son ensemble fait face à la

baisse de la fertilité des sols due principalement au changement

climatique constaté depuis ces dernières années, avec

l'accroissement des industries polluantes. Ce qui aura pour conséquences

la baisse des rendements agricoles et de la productivité. Partant de ces

analyses et constats sur la région du bassin du lac Tchad, il est

nécessaire de se poser des interrogations.

Pour bien mener l'étude, des questions de recherche ont

été posées à savoir :

(i) Quel est l'apport des cultures

maraîchères dans le développement socio-économique

des populations dans un contexte de pauvreté, de démographie

croissante et du changement climatique? (ii) Les cultures

maraîchères peuvent-elles véritablement jouer un rôle

dans la réduction des vulnérabilités des populations en

milieu rural? (iii) Cette activité permet-elle de

manière spécifique à améliorer le régime

alimentaire des populations et procurer des revenus nécessaires à

la satisfaction des besoins alimentaires des ménages?

Cette étude porte sur le système d'exploitation

et les pratiques culturales sur le périmètre irrigué de

Kimé Gana, en cette période d'instabilité

sécuritaire qui a occasionnée le déplacement des villages

en bordure du lac Tchad.

Ce mémoire est subdivisé en trois chapitres :

(i) le chapitre premier traite du cadre théorique et de

la présentation du milieu d'étude ; (ii) le second chapitre fait

cas de la démarche méthodologique entreprise pour la

réalisation de ce travail, (iii) le troisième chapitre est

consacré aux résultats et à la discussion et fait le point

sur les différents acteurs et pratiques culturales sur le

périmètre irrigué.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 6

CHAPITRE I: CADRE THEORIQUE ET PRESENTATION DU

MILIEU

D'ETUDE

I. CADRE THEORIQUE

1.1 Revue bibliographique

La revue de la littérature permet de faire un

état des connaissances sur les rôles et contributions des cultures

maraîchères en vue de favoriser la réduction des

vulnérabilités des populations victimes des crises alimentaires,

des aléas climatiques et de la crise sécuritaire qui

gangrènent et freinent le développement socio-économique

de certaines localités des pays du bassin du lac Tchad.

Les autorités estiment à environ 280 000

personnes le nombre total des déplacés à la suite de la

crise sécuritaire née des attaques de Boko Haram depuis 2013

(OCHA, 2016).

Cette situation a créé de nouveaux besoins dans

tous les secteurs. Ainsi les activités

maraîchères sont une voie pour permettre aux populations et

surtout encourager chez les jeunes désoeuvrés le

développement d'attitudes et de comportements socialement

adéquats, vu l'insécurité, le chômage, le vol et la

criminalité dont fait cas le bassin du lac Tchad aujourd'hui.

Le lac Tchad constitue une figure emblématique de la

menace du changement climatique et de ses enjeux dans les pays pauvres, ce qui

explique l'intérêt qu'il suscite dans le cadre de la COP 21. La

superficie de ce lac est en effet très variable, du fait notamment de sa

faible profondeur et de son exposition à une forte évaporation,

liée à sa proximité du Sahara (CBLT, 2015a).

Au sud du lac, depuis les sècheresses des années

1970 et 1980, les terres inondées annuellement sont mises en culture au

fur et à mesure du retrait des eaux sur de grandes superficies.

Fertilisées par la crue on y cultive pratiquement toute la gamme des

plantes vivrières du bassin tchadien (sauf le sorgho de décrue,

ou berbéré). Maïs et maraîchage dominent, avec des

rendements généralement élevés (Magrin et al,

2010). Les cultures maraichères hormis les revenus

monétaires rapportés contribuent au frein de l'émigration

saisonnière des jeunes vers les grandes villes voisines, diminuant le

sous-emploi en saison sèche et retiennent les jeunes du terroir à

ne pas regagner le banditisme et les mouvements armés de quelque nature

soient-ils. L'autosuffisance alimentaire est donc au coeur des

stratégies de développement du pays. L'irrigation est

considérée comme le meilleur moyen d'augmenter la production

agricole et de réduire sa vulnérabilité face à la

variabilité climatique (Nazoumou et al, 2016). Pour pallier

à cet obstacle qui perturbe les populations et surtout les jeunes, un

certain nombre d'objectifs doivent être pris en compte à savoir

:

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 7

? Favoriser une meilleure perception des jeunes par la

communauté ;

? Les responsabiliser et les conscientiser aux rôles

qu'ils peuvent jouer dans la communauté ;

? Lutter contre la pauvreté par une participation

communautaire active dans les activités génératrices de

revenus, notamment les cultures maraichères ;

Selon Awal (2010), les revenus tirés de la vente de la

production des cultures irriguées font l'objet de différents

types d'utilisation dont entre autre la satisfaction des besoins alimentaire,

vestimentaire, sanitaire et scolaire de la famille. Les revenus sont

utilisés pour faire face aux obligations sociales telles que le mariage,

l'achat d'animaux pour embouche, l'achat du matériel agricole et

d'intrants agricoles. Abdourahamani (2011), montre que les principales

espèces en sont le poivron (Capsicum annuum), le riz (Oriza

sativa), l'oseille (Rumex acetosa), le gombo (Abelmoschus

esculentus) dont l'essentiel est destiné à la vente. La

production et la commercialisation des produits de l'agriculture de

décrue profitent aussi à d'autres populations et les revenus

générés sont susceptibles de contribuer à la

sécurité alimentaire de leur ménage : c'est le cas des

forgerons, des vendeurs de sacs, des produits phytosanitaires et des

éleveurs.

1.2 Définition des concepts et mots

clés

Pour mieux cerner et appréhender ce thème

d'étude, il est important de définir les concepts clés

qu'il comporte. Dans cette logique, il est nécessaire de définir

ici les concepts clés qui seront abordés dans ce thème.

La culture maraîchère est une

expression constituée des concepts culture et maraîchère.

Pour le premier ; la Culture est l'action ou manière de cultiver la

terre ou certaines plantes ; c'est la manière d'exploiter certaines

productions naturelles et le second maraîchère qui est la culture

de légume, de certains fruits, de certains fines herbes et des fleurs

à usage alimentaire, de manière professionnelle,

c'est-à-dire dans le but d'en faire un profit ou simplement d'en vivre,

ce qui le distingue du jardinage (Ndjekornom, 2015).

Les cultures maraîchères sont

des plantes annuelles ou pérennes, arbustives ou herbacées

entretenues dans un espace agraire délimité

généralement exploité de manière intensive et dont

la récolte est vendue en plus ou moins grande quantité et fournit

des ingrédients qui participent à la composition des sauces ou

des salades (Austier, 1994).

Maraîchage : Il est appelé aussi

culture maraîchère, c'est une activité qui vise à

produire des légumes, des fruits, des feuilles ou herbes de

manière professionnelle dans le but d'en tirer des profits et subvenir

à certains besoins alimentaires.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 8

Refugiés: Il s'agit de personnes qui

sont entrées sur le territoire d'un autre état lors d'un afflux

massif de personnes fuyant leur pays d'origine, du fait d'un conflit ou d'une

autre catastrophe.

Déplacé interne : On applique

le terme de déplacé interne à une personne ou une

population lorsque les conflits et les situations de tensions politiques ou

économiques occasionnent des mouvements d'une population fuyant les

persécutions ou la violence dans leur propre pays, sans franchir la

frontière d'un autre pays. Dans le cadre de notre étude, il

s'agit des populations riveraines victimes des violences du groupe Boko Haram

dans les villages du bassin lac Tchad et celles vivant le long de la Komadougou

qui ont été relocalisées vers les zones

sécurisées et stables. Ici ce sont des citoyens nigériens

qui étaient obligés de quitter leur village.

Population retournée : Ce sont des

résidents du pays d'accueil qui vivaient hors de celui-ci et qui y

reviennent du fait de l'insécurité (Hamani et al. 2017).

Cette population favorise l'amélioration de certaines pratiques

culturales par l'apport de nouvelles techniques culturales et participe au

développement des activités tertiaires de la région.

Population hôte: Dans le cadre de cette

étude le terme désigne une population qui accueille et

héberge les populations victimes des violences de la secte Boko Haram,

ou celles qui ont été relocalisées dans le cadre des

mesures restrictives pour des raisons de sécurité dans la

région de Diffa. Hormis l'hébergement, la population hôte

octroie des terres cultivables suivant un mode d'acquisition bien

défini. Ces activités culturales permettent aux

déplacés et retournés de subvenir aux besoins de leurs

familles.

Gudun hijira : Il renvoie à une notion

d'« immigration », en référence à la fuite des

compagnons de Mahomet de La Mecque vers Médine. Mais la notion est plus

riche de sens que la « simple » immigration. Elle renvoie en

même temps aussi à l'exil, la séparation, la rupture,

notamment des liens familiaux et sociaux. Dans la littérature religieuse

comme dans la situation de Diffa cette fuite renvoie à l'affirmation

d'un modèle sociétal établi sur le modèle d'une

communauté de destin. Cette communauté est incarnée par

une fraternité et une solidarité envers les plus démunis,

solidarité qui repose sur la foi (Hamani et al. 2017). Ces

différentes populations ainsi définies sont réunies sous

une seule désignation en langue Haoussa : « en gudun

hijira ».

Ces populations participent aux développements des

activités agricoles et économiques de la région.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 9

Boko Haram: La secte Boko Haram, dont le nom

signifie en langue africaine Haoussa « éducation occidentale est un

péché» a été créé en 2003 par un

certain Mohamed Yusuf. Boko Haram est un mouvement

insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste,

originaire du nord-est du Nigeria et ayant pour objectif d'instaurer un califat

et d'appliquer la charia. (

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram,

consulté le 02 décembre 2018).

1.3 PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

Dans cette partie nous allons traiter des aspects

physico-naturels notamment la situation

géographique de la zone d'étude, le climat, les

ressources en eau le relief, le sol, la végétation, ensuite les

aspects démographiques et socio-économiques.

1.3.1 Présentation de la commune urbaine de

N'guigmi

Située à environ 130 km du chef-lieu de la

région qu'est Diffa, la commune urbaine de N'guigmi est l'une des deux

communes que compte le département de N'guigmi. Elles avaient

été créées aux termes des lois suivantes : la loi

2001-023 du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions

administratives et des collectivités territoriales ; et la loi 2002014

du 11 juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de leurs

chefs-lieux.

Elle est limitée au Nord par la commune rurale de

N'gourti, au sud par la commune rurale de Bosso, à l'ouest par la

commune rurale de Kabléwa et à l'est par la République du

Tchad. Elle couvre une superficie d'environ 39 200 km2 (figure

1).

Figure 1: Carte de la commune de N'guigmi

(Réalisation : Achahabou, 2018)

La commune de N'guigmi regorge beaucoup de sites de cultures

maraichères à savoir: (i) le site N'guigmi Aéroport d'une

superficie de 4 Ha, (ii) le périmètre de Boleram qui a une

superficie de 6 Ha ,(iii) le site de Kimé Gana d'une superficie de 11

Ha. Ce dernier est notre site d'étude, il avait accueilli les

réfugiés et déplacés en provenance des villages

riverains du lac Tchad suite aux exactions de Boko Haram, provoquant ainsi

l'arrêt brusque des activités maraîchères à

leur arrivée. Ce site était abandonné de toutes

activités avant leur relocalisation vers d'autres sites plus

adaptés. Kimé Gana regorge d'importants indices d'impacts suite

à l'installation momentanée des réfugiés. On peut

noter quelques-uns de ces impacts majeurs: le chômage et le manque

d'activités qu'avaient vécu les producteurs et les contractuels

(main d'oeuvre) durant cette période, les traces des feux de brousse,

les canalisations d'eau saccagées, la coupe sauvage et abusive du bois,

la destruction des parcelles ,l'occupation anarchique des espaces.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 10

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 11

1.3.2 Milieu physique

Ils se résument aux éléments suivants: le

climat, le relief, la végétation, les sols et les ressources en

eau. Ses formations géologiques sont tertiaires, quaternaires et

alluvionnaires. Le relief est plat dans la plus grande partie de la Commune

(notamment à l'Ouest et au Sud) mais abrite des cordons dunaires au nord

et sud -est avec des plaines tant au nord qu'à l'ouest.

1.3.2.1 Les sols

Dans la commune on distingue trois types de sols:

Les sols argileux dans les bas-fonds notamment les mares et

cuvettes. Au niveau des différents périmètres

aménagés pour les cultures de maraîchères, les sols

sont hydromorphes; c'est le cas du site de Kimé Gana.

Les sols sablo- argileux dans les plaines et dans la bordure

du lac Tchad. Les plaines dunaires sont des zones de cultures ou les

principales spéculations cultivées sont les mils, le

niébé.

Et enfin les sols sablonneux dominant les parties nord, nord-

est et nord- ouest.

Ainsi l'analyse de l'évolution de l'occupation des sols

dans la commune de 1990 à 2016 nous montre une dégradation

inquiétante des sols.

La période des années 90 était

marquée par une démographie faible, les ressources naturelles ne

sont pas trop soumises à des pressions humaines. Les conditions

climatiques étaient encore favorables et on notait une abondance des

ressources naturelles due principalement à la pluviométrie

excédentaire atteignant parfois 350 à 400 mm/an. La

végétation était dense et la dégradation des sols

lente et insignifiante.

Lors de notre enquête sur le site maraicher de

Kimé Gana, un ancien nous précisait que: «dans les 30

à 40 dernières années, ils partaient avec ses amis pour se

baigner dans les eaux du lac à quelques lieues de la ville de N'guigmi.

Ils y'avait beaucoup d'animaux et la chasse était très facile.

Les antilopes étaient chassées la nuit. Mais aujourd'hui, tout se

fait rare et beaucoup d'espèces animales et végétales ont

disparu ».

Les écosystèmes naturels et humains existants

vivaient en parfaite interdépendance. En dépit des

sécheresses des années 1973-74 et 1996- 97, la pression

conjuguée sur les ressources n'était pas majeure (PDC, 2016).

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 12

Figure 2: Occupation des sols (PDC, 2016)

L'étude des cartes d'occupation des terres de 1990

à 2016 a permis d'observer et de mesurer l'ampleur des modifications

biophysiques qu'a connues l'espace territorial de N'guigmi .

Durant ces 26 dernières années, on note une

intensification de la dégradation de l'environnement .Les points d'eau

tels que les mares ont disparus. Le processus de la désertification suit

son cours, conjugué aux effets du changement climatique. La forte

croissance démographique oblige une transformation des terres en

surfaces cultivables; ce qui occasionne progressivement le front agricole dans

les zones forestières. A cela s'ajoute une augmentation anarchique des

espaces, laissant vides dans les villages. Certaines pratiques culturales

tendent à disparaitre ; c'est le cas de la jachère qui n'est plus

observée, entrainant alors un lessivage des sols. La croissance rapide

de la population entraine un manque considérable de terre. Tout espace

considéré réserve est défriché. Dans son

rapport de synthèse de 2007, le GIEC mentionne que dans certains pays,

le rendement de l'agriculture pluviale pourrait chuter de 50 % d'ici 2020.On

anticipe que la production agricole et l'accès à la nourriture

seront durement touches dans de nombreux pays, avec de lourdes

conséquences en matière de sécurité alimentaire et

de malnutrition. A cet effet, la commune rurale de N'guigmi dont le

système productif est déjà médiocre et les

ressources naturelles fortement dégradées, atteindra le seuil de

la désertisation à l'horizon 2050 pendant que sa population

connaitra une augmentation démesurée.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 13

1.3.2.2 La végétation

Le couvert végétal est constitué de

ressources ligneuses et d'un tapis herbacé. Le tableau (i) nous donne

quelques espèces qu'on rencontre dans la commune.

Tableau 1: Espèces végétales

fréquemment rencontrées dans la zone

|

Noms scientifiques des

espèces

végétales

|

Noms locaux

|

|

Haoussa

|

Kanouri

|

|

Prosopis chilensis

|

/

|

Kangar

|

|

Salvadora persica

|

Babul

|

Kayoo

|

|

Accacia Raddiana

|

Kandili

|

Kindil

|

|

Prosopis Juliflora

|

/

|

Kangar

|

|

Commiphora africana

|

/

|

Kabi

|

|

Calotropis procera

|

Tounfafia

|

Kayaw

|

|

Acacia senegal

|

Dakora

|

/

|

|

Balanites aegyptiaca

|

Adoua

|

Biitoo

|

|

Cenchrus biflorus

|

Kanrangia

|

Guiibi

|

|

Eragrotis tremula

|

Komayya

|

/

|

|

Panicum turgidum

|

Nobi

|

/

|

|

Leptedania pyrotechnica

|

Kalimbo

|

/

|

|

Phoenix dactylefera

|

Dabino

|

Dawino

|

|

Ziziphus mauritiana

|

Magarya

|

Kasulu

|

|

Hyphaene thebaica

|

Goruba

|

Karjom

|

|

Azadirachta indica

|

Bédi

|

Ganya

|

Les ligneux sont dominées par un peuplement de

Prosopis juliflora, notamment dans la bordure du lac Tchad où

cette espèce constitue une véritable forêt dense. C'est une

plante qui est trop prisée à cause de son rendement

économique sur la production du bois et du charbon. On rencontre

également d'autres variantes comme Prosopis chilensis. Cette

dernière est en voie de disparition autour de la commune ; parce qu'elle

est consommée par l'homme et les animaux. Au sud de la commune on

rencontre de nombreuses espèces comme Salvadora persica,

Accacia Raddiana, Balanites aegyptiaca, Commiphora

africana, Calotropis procera, et Acacia senegal. Le

tapis herbacé principalement composé de graminées

annuelles du

Cenchrus biflorus, Panicum turgidum et

Eragrotis tremula clairsemés servant à

l'alimentation

du bétail.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 14

Au nord de la commune, la végétation

arborée, arbustive et herbacée est plutôt rare et se

réduit à un peuplement clairsemé de Balanites, Acacia

raddiana, Leptadenia pyrotechnica et Salvadora persica.

1.3.2.3 Le climat

Comme dans le reste du pays le climat de cette zone est de

type sahélo-saharien, très aride. Il est marqué par trois

(3) principales saisons: la saison sèche et froide allant d'octobre

à mars; la saison sèche et chaude allant d'avril à juin;

et la saison pluvieuse qui va de juillet à septembre.

Les températures sont variables avec un minima en

décembre (6°C) et un maxima en avril (47°C). Les vents

dominants sont : l'harmattan et la mousson.

Ainsi la figure 3 révèle que les mois de

décembre, janvier, février, mars, juin et juillet sont les plus

venteux avec vitesse supérieure à la moyenne de 2,8 m/s de la

série. Par contre il vente moins dans les mois d'août, septembre,

octobre et novembre avec une vitesse moyenne 1m/s.

Figure 3:Variation moyenne mensuelle des vents

à N'guigmi (PDC, 2016)

L'harmattan qui souffle d'est en ouest pendant près de

sept (7) mois (d'Octobre à Avril) est non seulement chaud et sec mais

aussi chargé de poussières.

La mousson qui souffle d'Ouest en Est entre les mois de mai et

septembre est porteuse de précipitations.

Les pluies sont rares avec une moyenne de 23 jours de pluies

par an. Cette pluviosité est aussi irrégulière et mal

répartie dans le temps et dans l'espace.

|

390 360 330 300 270 240 210 180 150 120

90

60

30

0

|

|

H (mm) Jours

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page

15

Figure 4: Courbe de l'évolution de la

pluviosité de 2007 à 2016.

La pluviosité annuelle varie de moins de 400 mm au sud

à moins de 50 mm au nord. La pluviométrie moyenne annuelle est de

350 à 400 mm au sud avec moins de 50 mm au nord. La figure nous donne

une comparaison sur les précipitations annuelles enregistrées.

Elle permet de distinguer des périodes humides et des périodes

sèches. Ainsi, les périodes de 1 à 6 qui correspondent

respectivement aux périodes de 2007 à 2012.Elles sont

marquées par une augmentation des précipitations pour atteindre

un pic en 2012, soit 354,50 mm. Cette période est

considérée relativement comme une période humide. Pour les

périodes de 6 à 10 se référant aux années de

2012 à 2016 sont caractérisées par une pluviométrie

qui est globalement inférieure à la moyenne annuelle, à

l'acception de l'année 2016 qui a enregistré 308 mm. Ce sont des

périodes sèches.

1.4 Milieu humain 1.4.1 La population

La population de N'guigmi est estimée à 85 426

habitants. Les femmes représentent 41784 habitants soit 48,91% des

effectifs (INS, projection 2017).

Les groupes ethniques qui cohabitent sont: les Kanouri, les

Haoussa, les Arabes, les Toubou, les Boudouma, les peuls et les Zarma. Les

principales activités économiques sont: l'agriculture,

l'élevage et la pêche. Mais cette dernière est en panne

à cause des menaces récurrentes dont est assujettie les villages

et îles en bordure du lac. Les activités forestières,

artisanales et commerciales sont aussi pratiquées, la population du

département de N'guigmi

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 16

est composite. Le nord du département est à

vocation pastorale alors que le sud est traversé par la partie

nigérienne du lac Tchad où la population tire le maximum de

profit de l'élevage, de la pratique de la pêche et de

l'agriculture (Kiari Fougou, 2014). Le sud est principalement peuplé par

les Boudouma, mais depuis les attaques de Boko Haram, beaucoup de villages sont

relocalisés vers des lieux sécurisés, ou dans les camps

des réfugiés réservés à cet effet.

Ainsi lors d'un entretien avec un jeune déplacé

d'ethnie Boudouma, affirme: «je n'ai jamais effectué un voyage

de plus de 50 km, parce qu'il avait diverses activités que

j'entreprenais au bord du lac avec les vendeurs de poissons et les

commerçants des céréales qui venaient d'autres horizons,

mais aujourd'hui, j'ai tout perdu ».

1.4.2 La mobilité de la population

Pendant les périodes de sècheresses

récurrentes (1970-1980 et 1990-2000) que sont arrivés certains

groupes ethniques, notamment des Haoussa, des Zarma et des Peuls. Ils

étaient attirés par les gains qu'occasionnaient les

activités agricoles, pastorales et halieutiques dans cette partie du

pays, d'après les études de Kiari Fougou (2009, 2014) et

Abdourahamani (2011). Les Zarma proviennent de l'ouest du Niger, notamment des

régions de Dosso et de Tillabéry, car pratiquant aussi des

activités connexes avec les populations de cette contrée. Quant

aux Haoussa ils viennent des régions de Zinder, Maradi et Agadez. Ils

font en général le commerce et la main d'oeuvre.

D'autres groupes viennent également des pays voisins

(Tchad, Nigeria). Aujourd'hui le conflit qui caractérise le bassin du

lac Tchad a poussé une grande partie de la population riveraine a

quitté leurs terres vers d'autres horizons pour la recherche d'une

stabilité sécuritaire ; d'où une reconfiguration de

l'espace vitale. Ainsi N'guigmi a accueilli beaucoup de réfugiés

en Mai 2015 en provenance des villages et iles en bordure du lac avant leur

relocalisation vers d'autres sites plus adaptés.

Cette situation d'insécurité dans le bassin a

occasionné un bouleversement des activités et une

paupérisation de la communauté locale.

1.4.3 Les activités

socio-économiques

Sur le plan économique l'agriculture et

l'élevage constituent les deux (2) principales activités

économiques de la population. Le secteur de la pêche était

très productif, mais se trouve en panne à cause de la situation

d'insécurité qui sévit dans le bassin du lac Tchad.

1.4.4 L'agriculture

Malgré l'aridité du climat, l'agriculture occupe

une place de choix dans les activités économiques de la commune.

Elle est pratiquée sur les plaines dunaires pour les cultures

pluviales, sur les sites maraîchers pour les cultures

irriguées et sur la rive du lac Tchad pour les cultures de

décrue.

Les cultures irriguées sont pratiquées dans de

nombreux sites maraîchers aménagés et non

aménagés dont disposent la commune. Les principales

spéculations qui y sont exploitées sont le poivron, l'oseille, le

gombo, la laitue, pomme de terre et la tomate dont l'essentiel est

destiné à la vente.

Les cultures dunaires sont pratiquées en saison des

pluies dans les champs dunaires (plaines, moyens plateaux et dans les

dépressions inter-dunaires). Dans les zones nord les cultures dunaires

sont rares à cause d'un manque de pluie. Les espèces sont le mil

et le niébé dont les variétés sont très

hâtives et très adaptées au milieu, notamment le

Boudouma pour le mil et le Fidéouram pour le

niébé. Le tableau nous la production enregistrée au niveau

du département. On remarque qu'en 2012, la production est nettement

supérieure aux autres années ; pour le mil, le

niébé, le sorgho la production est respectivement de 6 966,1 256,

1 486 tonnes. Cela s'explique par la pluviométrie enregistrée en

cette année qui était de 354,5 mm. Par contre on mentionne une

augmentation de la production du mil en 2014,2015 et 2016. Cette augmentation

est relative à la situation actuelle dans le bassin du lac Tchad du fait

que les terres arables du lac ne sont pas accessibles aux cultures ; ce qui a

favorisé du coût la culture pluviale dans ce département en

particulier et dans la région de Diffa en général en vue

de subvenir aux besoins alimentaires des ménages

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 17

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 18

Tableau 2: Production céréalière en tonne,

département de N'guigmi

|

N'guigmi

|

2011

|

2012

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

|

Mil

|

47858

|

91275

|

52875

|

69271

|

52308

|

55113

|

|

Sorgho

|

3165

|

12981

|

11419

|

9116

|

12760

|

8802

|

|

Niébé

|

22551

|

19286

|

13770

|

13404

|

25537

|

11095

|

|

Arachide

|

1947

|

2418

|

2516

|

2467

|

6981

|

1789

|

Les cultures de décrue sont pratiquées dans la rive

du lac Tchad, au fur et à mesure du retrait des eaux. Les sols sont

riches et très propices à l'agriculture. Les principales

spéculations sont le maïs, le sorgho, le niébé, le

blé, le poivron et les légumineuses. Les produits des

récoltes sont autoconsommés et le surplus est destiné

à la vente. En effet, les produits des récoltes sont

autoconsommés pour partie et vendus pour l'autre (Abdourahamani,

2011).

1.4.5 L'élevage

L'élevage constitue la seconde mamelle de

l'économie de la Commune.

Mais ce secteur n'est pas également

épargné des menaces de Boko Haram qui pèsent sur la zone

du rivage du lac Tchad. Beaucoup de troupeaux d'animaux ont été

décimés ou abandonnés à cause de

l'insécurité ; plusieurs ont été emportés

par les ravisseurs. Les éleveurs, forcés de quitter cet espace si

riche en fourrage vers d'autres terres. Le cheptel très important est

composé de bovins, ovins, caprins, camelins, équins et asins.

Toutefois, les petits ruminants dominent nettement les effectifs du cheptel.

L'élevage constitue une activité importante de la commune car il

permet de vendre quelques têtes de petits ruminants pour investir dans

les travaux agricoles. Ainsi dans le département de N'guigmi

l'élevage représente une part importante de l'économie et

affiche une progression chaque année. Ainsi pour les camelins ils

passent de 309 319 à 325719 têtes de 2011 à 2015, de

même que pour les bovins on note une augmentation vertigineuse de 186 085

à 234 928 têtes respectivement de 2011 à 2015. Cette

augmentation est relative aux conséquences engendrées par la

crise sécuritaire dans le bassin lac. Beaucoup d'agriculteurs se sont

tournés vers l'élevage car les activités dominantes des

riverains du lac qui étaient l'agriculture et la pêche sont en

panne. L'embouche est devenue alors une activité

prépondérante des couches vulnérables.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 19

Tableau 3:Répartition du cheptel, département de

N'guigmi (Source, INS, 2016)

|

Années

|

Bovins

|

Ovins

|

Caprins

|

Camelins

|

Equins

|

Asins

|

|

2015

|

234

|

928

|

225

|

632

|

271

|

142

|

325

|

719

|

5

|

667

|

25

|

017

|

|

2014

|

221

|

630

|

218

|

002

|

260

|

713

|

322

|

174

|

5

|

611

|

24

|

527

|

|

2013

|

209

|

085

|

210

|

630

|

250

|

686

|

317

|

413

|

5

|

555

|

24

|

046

|

|

2012

|

197

|

251

|

203

|

507

|

241

|

044

|

314

|

595

|

5

|

501

|

23

|

575

|

|

2011

|

186

|

085

|

196

|

625

|

231

|

773

|

309

|

319

|

5

|

446

|

23

|

112

|

Grâce à cette activité, la commune est

devenue un grand exportateur de bétail vers les pays voisins .Cependant,

l'agriculture et l'élevage sont confrontés à une

dégradation continue et accélérée de

l'environnement qui se traduit par une insuffisance de la pluviométrie,

voire des sécheresses cycliques qui entraînent une baisse de la

production. Dans la commune, se fixe des grands espaces de pâturage, plus

précisément dans la partie sud. Notons que la race

«Kouri» appelée aussi Boudouma, Bongolé ou

Barey; est emblématique de la rive du lac Tchad. Elle est

réputée pour la production de la viande et du lait avec un

maximum de 8 litres et un minimum d'1 litre par jour (Kiari Fougou, 2014).

Pour la diffusion du taurin kouri, la commercialisation du

lait et du fromage l'état a créé en 1976 le centre de

multiplication de bétail (CMB) de Sayam, situé au nord à

70,5 km du chef-lieu de la région Diffa. Par contre cette même

production peut varier en fonction des saisons. Ainsi durant la saison

sèche la production moyenne est de 2 litres par jour. La vache Kouri est

facilement remarquable par son grand gabarit haut sur patte, sa robe blanche

mais peut être tachetée de froment noir ou acajou et ses cornes

hypertrophiées. Cette vache à un nombre de vêlage compris

entre 6 à 7. La femelle a un poids qui varie entre 400 à 500 kg

avec une durée de lactation de 280 jours et le mâle tourne autour

de 500 à 600 kg.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 20

Photo 1: Un troupeau de la vache Kouri à

Sayam CMB (Cliché : Achahabou février 2018).

1.5 Localisation du périmètre mis en

valeur

En Mai 2015, lors de l'opération d'évacuation

des iles du lac Tchad, les autorités nigériennes avaient rendu

deux sites pour accueillir les populations déplacées de

Yébi et Bosso, et le site maraîcher de Kimé Gana au nord du

lac se trouvant proche de N'guigmi a été choisi. Le site se

localise à environ 8 km du chef-lieu de la commune.

Le site irrigué de Kimé Gana a un

périmètre de 35 Ha et est entouré par une

végétation clairsemée tout autour du

périmètre et est essentiellement composée de Prosopis

juliflora qui est l'espèce dominante dans la zone, du Phoenix

dactylefera et Hyphaene thebaica qu'on croise de l'extérieur comme

de l'intérieur du site, Accacia Raddiana, du Balanites,

aegyptiaca, du Calotropis procera, du Bauhinia rufescens

Figure 5: Présentation du site maraicher

de Kimé Gana (Réalisation, Achahabou H, 2018)

La partie non mise en valeur couvre une superficie de 24 Ha

dont la clôture grillagée est fortement endommagée voire

inexistante le long du périmètre, résultat de l'action

humaine

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 21

conjugué au passage des animaux. Il présente un

sol dénudé plus ou moins clairsemé et constitue la zone du

pâturage surtout pendant la saison des pluies.

Quant à notre site d'étude

représenté par la partie mise en valeur, il a été

réalisé en 1984 avec une superficie de 9 Ha. Quelques

années plus tard d'autres travaux d'extension sur le site avaient

été exécutés, notamment en 1989 avec une

réalisation physique de 2 Ha. En décembre 2002, le nombre

d'exploitants était estimé à 168 et les

spéculations cultivées étaient du blé, du maïs

et les produits issus des cultures maraîchères.

Ainsi le site maraicher de Kimé Gana a pour

repère technique les points suivants (Tableau 4): (i) 1 800 ml de canaux

revêtus, dont le rôle est de permettre le drainage des eaux vers

les parcelles afin d'éviter les pertes considérables d'eau ; (ii)

5 bassins de stockage de 50 m3 chacun, dont 4 fonctionnels qui permettent de

stocker une quantité importante d'eau pouvant alimenter les parcelles

éloignées et réduire le manque d'eau. ; (iii) 300 ml de

conduite en tuyaux PVC de diamètre 100 et 150, qui sont des conduits

additionnels pour acheminer l'eau d'un bassin vers les terres mises en valeur ;

(iv) 2 395 ml de clôture grillagée ; dont une grande partie a

été volée bien avant la crise sécuritaire actuelle

qui secoue toute la région du lac Tchad. Avant l'interdiction des engins

à deux roues, les voleurs opéraient à moto, et venaient

nuitamment sectionner les grillages. Néanmoins en juillet 2017, l'ONG

locale VND NOUR à contribuer à la reprise du contour

grillagé défectueux ou volé par une fixation des piquets

ajustés par des barbelés.

Le site est alimenté par un forage artésien

fournissant une eau jaillissante pouvant avoir un débit de 35

m3 par heure.

La suivante image (Photo2) illustre bien le caractère

verdoyant du site de Kimé Gana synonyme d'une bonne fertilité du

sol. Ce forage vétuste réalisé en 1984 fait la

fierté de toute une population. On remarque une perte majeure d'eau

jaillissante, résultat d'un manque d'entretien constant de ces

installations.

Tableau 4:Repères techniques du site mis en valeur

(Enquête de terrain, Achahabou, 2017)

|

Repères techniques

|

Grandeur

|

|

Canaux revêtus

|

1800 ml

|

|

5 bassins

|

50 m3

|

|

Tuyaux PVC

|

300 ml (D: 100 et 150)

|

|

clôture

|

2395 ml

|

|

Forage artésien

|

35 m3/h

|

Photo 2: Forage artésien du site de

Kimé Gana, (Cliché : Achahabou. novembre 2017)

Cette partie présente les résultats de notre

étude conduite sur le périmètre irrigué de

Kimé Gana. Les points suivants seront successivement

évoqués : La répartition par tranche d'âge et par

sexe, le mode d'acquisition des parcelles à Kimé Gana, la

typologie des exploitations agricoles, les pratiques culturales, les acteurs

intervenant dans le circuit de commercialisation des cultures irriguées

et l'impact de ces cultures sur la sécurité alimentaire de

populations, les revenus et leur utilisation, les impacts de l'occupation du

site par les réfugiés et les déplacés.

Conclusion partielle

La commune de N'guimi fait partie intégrante de la partie

nigérienne du lac Tchad, avec des anciens vestiges des animaux marins

(coquillages) encore qui ornent toute la partie sud. Le périmètre

irrigué de Kimé Gana présente un environnement favorable

au développement des

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 22

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 23

cultures maraichères malgré les pressions

anthropiques. Le milieu physique est en constante mutation depuis le retrait

des eaux lacustres depuis les cinq dernières décennies.

Les questionnaires d'enquêtes adressés aux

autorités coutumières, administratives, et les exploitants nous

ont permis d'avoir l'historique du lieu, les pratiques culturales, sa

population et son peuplement.

Le périmètre de Kimé Gana est à

quelques lieues de la commune, et les équipements dont il dispose sont

vétustes.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 24

CHAPITRE II : LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Cette partie représente les matériels et outils

utilisés dans la réalisation de ce travail : il s'agit entre

autre de la recherche documentaire, les outils utilisés, les

enquêtes de terrain.

2. 1 La recherche documentaire

Au cours de cette phase, il a été question de

collecter le maximum d'information disponible à travers

différents travaux réalisés antérieurement.

Tout d'abord l'Institut Supérieur en Environnement et

Ecologie de l'Université de Diffa a mis à notre disposition une

bibliographie des mémoires antérieurs ayant une similitude avec

notre étude ; les Directions départementales de l'environnement

et de l'agriculture de N'guigmi pour leur conseil sur la destruction et la

coupe abusive du bois dans la commune, la mairie de la commune de N'guigmi pour

la documentation reçue portant sur le Plan de développement

communal replanifié, version finale, édition 2016.

Auprès de La Direction régionale du génie

rural de Diffa nous avons obtenu les informations et des documents (Fiche de

présentation succincte des périmètres de Kimé Gana,

Boleram et N'guigmi Aéroport) sur les différents sites

d'interventions du service dans la commune.

Nous avions également utilisé des bases de

données notamment les recherches sur les sites internet.

2.2 Outils

Les outils utilisés sont constitués

y' un récepteur GPS (Global Positioning System) pour la

prise des coordonnées sur le site;

y' Un appareil photo numérique pour les images

d'illustration,

y' Un questionnaire pour la collecte des données

qualitatives et quantitatives adressées aux exploitants

y' Un guide d'entretien qui est administré aux

autorités coutumières, administratives et les grands

exploitants.

2.3 La période d'enquête

Pour conduire cette étude dans les bonnes conditions,

un premier voyage a été effectué du 07 au 13 Septembre

2017 dans la commune de N'guigmi ; notamment sur le site maraîcher de

Kimé Gana situé à environ 7 km du chef-lieu de la commune.

Ceci qui a permis de faire un premier constat visuel du site et de rencontrer

aussi les responsables administratifs et certains membres de la

coopérative. Le travail est basé sur le choix de la

période d'enquête, la collecte

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 25

de données via un questionnaire établi sur la

base d'un échantillon représentatif du site, le traitement et

l'analyse des informations.

Le choix de la période d'enquête pour la collecte

de données est un paramètre essentiel pour cette étude,

malgré l'insécurité dans les zones excentriques du site.

Ainsi la période d'enquête était le moment d'intenses

travaux d'aménagement des parcelles suivis de repiquage des jeunes

plants, c'est aussi la période de récolte d'autres

spéculations. Ainsi l'enquête pour la collecte de données a

été effectuée du 05 au 15 Novembre 2017. Ainsi pour un

complément d'informations, nous avions effectué un

déplacement sur le site du 28 Janvier au 02 Février 2018. Pour

des informations complémentaires sur le périmètre

irrigué de Kimé Gana un voyage a été

effectué du 18 au 21 mars 2018.

2.4 La collecte des données sur le

terrain

Le questionnaire renferme des données qualitatives et

quantitatives (nationalité, le régime foncier du site, mode

d'accès à la terre, les revenus financiers, l'activité des

exploitants, les pratiques culturales, types de cultures, la destination des

produits, le bénéfice, les contraintes liées à la

production, la commercialisation et circuit commercial ...etc.)

Un guide d'entretien est administré aux

autorités administratives, coutumières, les grands exploitants et

les personnes ressources afin de recueillir le maximum d'information sur les

pratiques des cultures maraîchères.

Pour la collecte de données nous avons

procédé à l'établissement d'un questionnaire qui

est adressé aux 60 exploitants constituant notre échantillon

représentatif du site, parmi 120 exploitants qui interviennent depuis

l'avènement de cette crise, soit 50% des producteurs (retournés,

déplacés et population hôte).

2.5 Le traitement et l'analyse des

données

Pour le traitement des données recueillies

auprès des enquêtés et des personnes ressources, le

logiciel SPSS version 20 a été utilisé. En ce qui concerne

la cartographie, les logiciels Arc view 3.3 et Map 10.1 sont utilisés ;

le logiciel Word pour la saisie des textes et le tableur Excel pour la saisie

des données statistiques, la réalisation des graphiques et

figures.

Les études de terrains ont permis de constater les

dégâts occasionnés sur les différentes installations

au sein du périmètre irrigué de Kimé Gana.

Le constat visuel sur le terrain a permis de voir les

différentes activités des exploitants et les

réalités qu'ils vivent.

Le guide d'entretien qui a été administré

aux personnes ressources (âgées de plus 60 ans) et aux

autorités administratives et coutumières de N'guigmi, a permis de

recueillir l'historique

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 26

du site de Kimé Gana, son peuplement suivant les

époques et les modifications successives de l'environnement (retrait des

eaux du lac, disparition de certaines espèces animales et

végétales de la zone d'étude).

Le questionnaire adressé aux exploitants pour les

données qualitatives et quantitatives a servi d'outil pour identifier

les systèmes d'exploitation, les différentes spéculations

produites, les problèmes rencontrés depuis l'occupation

momentanée des déplacés du lac, le circuit commercial

tombé en panne avec la crise sécuritaire dans la zone.

2.6 Les difficultés rencontrées

Lors de nos différentes excursions sur le terrain, le

problème récurrent auquel nous avions fait face était le

langage car la majorité d'exploitants en occurrence les femmes ne

parlent pas bien la langue Haoussa, ce qui entravait de temps à autre la

communication. Aussi, bien que la zone soit sécurisée par les

forces de défense et sécurité, la panique et la crainte

des yaran malan demeurent dans tous les esprits ; ce qui nous

obligeait à quitter le site dès les premières heures de la

soirée. On note également la difficulté du transport

existant depuis la réalisation du site et à cela s'ajoute les

mesures restrictives imposées sur certains moyens de locomotion par les

autorités à cause du climat d'insécurité qui

caractérise le bassin du lac Tchad.

Conclusion partielle

La région du lac Tchad en général et la

partie nigérienne en particulier est un endroit authentique pour toute

étude scientifique, car présentant un environnement aux aspects

originaux encore méconnus et n'ayant pas été l'objet de

plusieurs études.

Notre thème intitulé « Systèmes

d'exploitation de la cuvette nord du lac Tchad : cas du maraîchage sur le

site de Kimé Gana dans la commune urbaine de N'guigmi » a

été l'objet d'une étude théorique et

méthodologique.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 27

CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 ACTEURS ET PRATIQUES MARAICHERES DE KIME GANA 3.1.2

Historique du village de Kimé Gana

Kimé Gana était jadis un village situé

à la bordure du lac Tchad. Il était peuplé par les

Boudouma dont l'activité principale était l'élevage.

L'activité piscicole en ce temps n'était pas dominante. Les

autres composantes de la population à savoir les Kanouri, les haoussas,

les Toubou et les peuls faisaient l'agriculture et l'élevage le long du

rivage.

Dans une autre étude rapportée par Kiari Fougou

(2014), mentionne que: «traditionnellement, les Boudouma ou Yedina,

habitants des îles de la cuvette nord du lac, étaient

essentiellement des éleveurs. La modernisation des techniques de