REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET

POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE UNIVERSITE SAAD DAHLEB -BLIDA 1-

FACULTE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA

VIE

DEPARTEMENT DE BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE

CELLULAIRE

Mémoire de fin d'études en vue de

l'obtention du diplôme :

Master en biologie.

Domaine : Sciences de la nature et de la

vie.

Filière :

Biologie.

Spécialité : Génie

biologique.

Thème :

Investigation des propriétés

antimicrobienne (in vitro),

anti-inflammatoire et antispasmodique

(in vivo) de l'essence

de Romarin (Rosmarinus officinalis

L.) de la région de Bouira.

Présenté par :

Melle : Bella Imène. Melle : El

fertas Khadidja.

Soutenu le : 30/06/2016.

Devant la commission d'examen formée de :

Mr : Boukhatem .M.N. MCB à

l'université de Blida -1- Président

Mme : Saidi .F. Professeur à

l'université de Blida -1- Examinatrice

Mme : Chelghoum .H. MAA à

l'université de Blida -1- Promotrice

Mme : Negab .I. Chef de laboratoire de

Toxicologie à Saidal,

Médéa

Co-promotrice

Année universitaire

2015/2016.

Remerciements

Nous remercions tout d'abord Allah, le tout puissant de nous

avoir accordé

la force et les moyens afin de pouvoir réaliser ce

travail.

On remercie notre promotrice de son grand aide durant la

réalisation de notre travail, qui nous a orienté vers le

succès avec ses connaissances et aussi son encouragement tout on long de

notre épreuve, comme elle a été présente à

tout moment quand on avait besoin d'elle : Mme Chelghoum.

H.

Nos vifs remerciements vont également aux membres du

jury, le président : Dr.

Boukhatem .M.N. et l'examinatrice

: Pr. Saidi .F. pour l'intérêt qu'ils ont

porté

à notre projet de fin d'études

en acceptant d'examiner notre travail et de

l'enrichir par leurs

propositions.

Nos remerciements s'adressent également

à tous nos professeurs pour

leurs

générosités et la grande patience dont

ils ont su faire preuve tout au long de

notre cursus.

Une partie de notre travail a été

réalisé au niveau du complexe SAIDAL - Filiale ANTIBIOTICAL- de

Médéa :

Nous remercions tous les membres de

l'équipe de ces laboratoires pour leur accueil, leur

sympathie ainsi que leurs idées constructives.

Enfin, tous ceux qui ont pratiqué de près ou de

loin par la réalisation de ce mémoire.

Dédicaces

Je dédie ce modeste travail à:

Mes parents

:

Ma mère, qui a oeuvré pour ma

réussite, le par son amour, son soutien,

tous les sacrifices

consentis et ses précieux conseils, pour toute son

assistance et sa

présence dans ma vie, reçois à travers ce travail

aussi

modeste soit-il, l'expression de mes sentiments et de mon

éternelle

gratitude.

Mon père, qui peut être fier de trouver ici le

résultat de longues années de sacrifices et de privations pour

m'aider à avancer dans la vie. Puisse Dieu faire en sorte que ce travail

porte son fruit. Merci pour les valeurs nobles, l'éducation et le

soutient permanent venu de toi.

Mes frères, qui n'ont cessé d'être pour

moi des exemples de persévérance, le courage et le

générosité, ainsi que ma louce soeurette Soumia et ma

belle-soeur Zahra.

A toi, ma chère binôme, Khadidja.

Toute ma

famille & mes chères amies,

À tous ceux qui m'aiment &

ceux que j'aime.

À tous ceux qui m'ont apporté leur savoir

& contribué à ma

formation, je vous dis merci.

-Bela Imène -

m

I~ICACES

Au nom de Dieu clément et

miséricordieux

Je dédie ce modeste travail à

:

Mes chers parents, Mohamed et Ayouna Zohra, ainsi

que ma grand-

mère :Aouaouech, pour leurs

soutiens, patiences et leurs sacrifices

durant nos études et durant

ce projet.

A tous nos enseignants, pour leurs bienveillances et

pour leurs contributions à notre solide formation.

A mes frères : Abd Elkarim, Mohamed, Salim

et Mustapha, mes

soeurs :Nadia, Samia et Maria, mes neveux, ma famille, mes

amis, et ma

chère binôme Imène, pour leurs conseils et

leurs encouragements.

A mes adorables Adam et Abd illah, mon

fiancé Nadjm eddine, sa

famille, et a tous ce qui ont

contribué de près ou loin à la réalisation de

ce

travail, qu'ils trouvent ici la traduction de notre gratitude et de

notre

reconnaissance.

-EL FERTAS KHADIDJA-

Liste des abréviations :

ATCC : American type culture collection.

CDC : Control disease center (Centre pour le

contrôle et la prévention des maladies).

CMB : Concentration minimale

bactéricide.

CMI : concentration minimale inhibitrice.

CML : concentration minimale

létale.

DMSO : Diméthylsulfoxyde.

DZI : Diamètre de la zone

d'inhibition.

G.T.S : Gélose Trypticase Soja.

H.E : Huile essentielle.

O.N.A.B : Office national des aliments du

bétail.

PGE2 : Prostaglandine E2.

ROEO : Rosmarinus officinalis L.

essential oil.

Liste des figures :

Figure 1 : Provenance des huiles essentielles en fonction des

différents organes des plantes

(Bellakhdar, 1997). 2

Figure 2: Aspects morphologiques de Romarin (Köhler et

Pabst, 1883). 5

Figure 3 : Principales localisations des sites d'action des

constituants des HE (Goetz et

Ghedira, 2012). 8

Figure 4 : Structures de la membrane et de

la paroi de peptidoglycane chez les bactéries

Gram+ : (A) et Gram- : (B) (Bisognano, 2000). 9

Figure 5 :

Analyse de l'activité antimicrobienne par diffusion sur milieu

gélosé solide :

Aromatogramme (Zaika, 1988). 18

Figure 6 : Analyse de l'activité antimicrobienne par

micro-atmosphère(Zaika, 1988). 18

Figure 7: Analyse comparative de l'action antimicrobienne de l'HE

de Romarin en phase

liquide et celle en phase vapeur. 28

Liste des tableaux :

Tableau I: Situation botanique de l'espèce

Rosmarinus officinalis L.(Porcher, 2007). 5

Tableau II : Caractères microbiologiques et pouvoirs

pathogènes des souches microbiennes. 10

Tableau III: Matériel animal. 16

Tableau IV : Les différents micro-organismes

utilisés. 16

Tableau V:répartition des lots de souris

utilisés pour réaliser l'activité anti-inflammatoire.

22

Tableau VI: Répartition des lots utilisés dans

l'activité antispasmodique. 25

Tableau VII : Résultats du screening antimicrobien de

l'HE de Romarin. 26

Tableau VIII: Activité anti-inflammatoire in vivo

de l'HE de Romarin. 30

Tableau IX : Effet de l'HE de Romarin sur le nombre de crampes

abdominales induites par

l'acide acétique et son pourcentage de protection.

32

Résumé

L'espèce Rosmarinus officinalis L. est

largement utilisée dans le traitement de nombreuses affections comme les

douleurs gastro-intestinales et les maladies inflammatoires. L'étude de

l'activité antimicrobienne de l'HE a été accomplie par

deux méthodes différentes (aromatogramme et

micro-atmosphère) à différentes doses .En aromatogramme,

l'inhibition de la croissance microbienne s'est révélée

plus importante sur les bactéries à Gram+, avec des

diamètres des zones d'inhibition (DZI) variant entre 33 et 36 mm pour

une dose de 60 uL, cependant, à cette dose ,la méthode de

micro-atmosphère s'est avérée plus efficace avec des DZI

variant entre 39 et 56 mm. L'activité anti-inflammatoire a

été évaluée sur un modèle d'oedème

induit par la carraghénine sur la patte de souris N.M.R.I ;

l'administration orale de 3.5% de l'HE a présenté un pourcentage

d'inhibition à 55.22% qui n'est pas significativement différent

de celui de Diclofénac (50mg/kg). L'activité analgésique a

été, quant à elle, évaluée sur un

modèle de douleur à l'acide acétique sur la souris,

où l'HE a exhibé un pourcentage de réduction de spasmes

à 51% après administration de 1% de l'HE. Pour toutes ces

activités, l'effet dose-dépendant de l'HE a été mis

en évidence. Ces résultats montrent que cette plante est

douée de nombreux pouvoirs thérapeutiques.

Mots clés : Rosmarinus officinalis

L.; huile essentielle ; activité antimicrobienne ; activité

anti-inflammatoire ; activité analgésique.

Abstract

The species Rosmarinus officinalis L. is widely used

in the treatment of many diseases such as abdominal pain and inflammatory

diseases. The study of the antimicrobial activity of ROEO was accomplished by

two different methods (agar disc diffusion and vapour diffusion) at different

doses. By disc diffusion method, the inhibition of microbial growth was greater

on Gram + bacteria, with the inhibition zone diameter (IZD) ranging between 33

and 36 mm for a dose of 60 uL of ROEO, however, at this dose, vapour diffusion

method proved to be more effective with IZD varying between 39 and 56 mm. The

anti-inflammatory activity was evaluated using carrageenan-induced paw edema

model, where white mice of the strain N.M.R.I were used; oral administration of

3.5% of ROEO presented 55.22% inhibition of swelling, which is not

significantly different from diclofenac (50mg / kg). Furthermore, the analgesic

activity was evaluated using acetic acid induced pain model on N.M.R.I mice,

where the administration of 1% of ROEO exhibited 51% of spasms reduction. For

all these activities, the dose-dependent effect of ROEO was highlighted. These

results show that this plant is endowed with many therapeutic capabilities.

Keywords: Rosmarinus officinalis L.;

essential oil; antimicrobial activity; anti-inflammatory activity; analgesic

activity.

ÕÎáãáÇ

äßÓãáÇ

ØÇÔäáÇ

ÈÇåÊááÇá

ÏÇÖãáÇ

ØÇÔäáÇ

íÈæÑßíãáÇ

æãäáÇ ØíÈËÊ

ÉíÑØÚáÇ

ÊæíÒáÇ

áÈÌáÇ áíáßÅ

? ÉíÍÇÊãáÇ

ÊÇãáßáÇ

.ãááá

Table des matières

Introduction 1

I- Généralités 2

I-1- Généralités sur les huiles

essentielles 2

I-1-1- Définition 2

I-1-2- Localisation des huiles essentielles dans les

différents organes des plantes 2

I-1-3- Propriétés physico-chimiques 3

I-1-4- Composition chimique générale 3

I-2- Présentation de l'espèce

étudiée 5

I-2-1- Description botanique 5

I-2-2- Distribution géographique 6

I-2-3- Étymologie 6

I-2-4- Dénominations internationales 6

I-2-5- Constituants chimiques de la plante étudiée

6

I-3- Activités biologiques étudiées 7

I-3-1- Activité antibactérienne 7

I-3-2- Activité antifongique 9

I-3-3- Activité anti-inflammatoire 12

I-3-4- Activité antispasmodique 12

II- Matériel et méthodes 15

II-1- Matériel 15

II-1-1- Matériel biologique 15

II-1-2- Matériel non biologique 17

II-2- Méthodes 17

II-2-1- Étude du pouvoir antimicrobien de l'huile

essentielle in vitro 17

II-2-2- Évaluation de l'activité anti-inflammatoire

in vivo 20

II-2-3- Évaluation de l'activité antispasmodique

in vivo 23

III- Résultats et discussion 26

III-1- Résultats de l'activité antimicrobienne

26

III-2- Résultats de l'activité anti-inflammatoire

29

III-3- Résultats de l'activité antispasmodique

32

Conclusion 33

1

Introduction

L'histoire des plantes aromatiques et médicinales est

associée à l'évolution des civilisations. Dans toutes les

régions du monde, l'histoire des peuples montre que ces plantes ont

toujours occupé une place importante en médecine. De par sa

situation géographique particulière, l'Algérie

bénéficie d'une gamme très variée de climats

favorisant le développement d'une flore riche et diversifiée. La

médecine moderne a presque toutes les réponses aux

problèmes de santé mais elle n'est pas toujours accessible et

elle est souvent trop chère. De nombreux médicaments modernes

sont fabriqués à partir de produits naturels, souvent impossibles

à créer chimiquement. A cet effet, les métabolites

secondaires font l'objet de nombreuses recherches qui amène à

l'identification des principaux éléments actifs de la plante.

Les plantes médicinales sont importantes pour la

recherche pharmacologique et l'élaboration des médicaments, non

seulement lorsque les constituants des plantes sont utilisés directement

comme agents thérapeutiques, mais aussi comme matières

premières pour la synthèse de médicaments ou comme

modèles pour les composés pharmacologiquement actifs

(AMEENAH, 2006).

La plante aromatique, Rosmarinus officinalis L. est

parmi les plus populaires plantes aromatiques utilisées dans le monde

entier. Elle est très utilisée par nos populations dans la

médecine traditionnelle comme un traitement symptomatique de troubles de

l'appareil digestif, ainsi que l'industrie agroalimentaire qui a

récemment découvert les puissantes propriétés

anti-oxydantes du Romarin, à cet effet, elle représente

récemment un sujet de recherche scientifique intéressant.

Ce présent travail vise à étudier

l'activité antimicrobienne, anti-inflammatoire et antispasmodique de

l'essence de la plante aromatique, Rosmarinus officinalis L., qui

appartient à la famille des lamiacées. Cette famille est connue

depuis longtemps à cause des propriétés

médicinales, aromatiques des plantes qu'elle renferme.

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail

se subdivise en trois grandes parties :

? Le premier chapitre est consacré aux

généralités sur les huiles essentielles ainsi que la

présentation de l'espèce étudiée

(Romarin) et les activités biologiques étudiées.

? Le deuxième chapitre est réservé aux

matériels et méthodes utilisés pour conduire

l'étude.

? Enfin, le troisième chapitre présente les

résultats obtenus et traite leur discussion.

Chapitre I : Rappel

bibliographique

2

I- Généralités

I-1- Généralités sur les huiles

essentielles

I-1-1- Définition

Selon la 6ème édition de la

pharmacopée européenne (2008), une huile essentielle est un

produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu

à partir d'une matière première végétale

botaniquement définie, soit par différents procédés

d'extraction. Elle est le plus souvent séparée de la phase

aqueuse par un procédé physique n'entraînant pas un

changement significatif de sa composition.

Du point de vue physico-chimique : une huile essentielle est

un mélange complexe d'éléments chimiques qui sont

nécessairement volatils ,de poids moléculaire souvent inferieur

à trois cent Daltons et hydrophobes mais pas totalement car il y a

évaporation avec de l'eau (Benazzouz, 2011).

I-1-2- Localisation des huiles essentielles dans les

différents organes des plantes

La composition d'une H.E varie en fonction de l'espèce

productrice. La composition et le rendement d'une H.E varient selon la partie

de la plante (figure 1) à partir de laquelle est

extraite (Roulier, 2000).

Fleurs : romarin, oranger,

rose, lavande.

Feuilles : eucalyptus, menthe, thym, laurier,

sauge.

Fruits : fenouil, anis, épicarpes des

Citrus.

Tiges : citronnelles.

Rhysomes et racines : gingembre, vétiver,

iris.

Graines : noix de muscade, coriandre.

Bois et écorces : cannelle, santal, bois

de rose.

Huiles essentielles

Figure 1 : Provenance des huiles essentielles en fonction

des différents organes des plantes (Bellakhdar, 1997).

3

I-1-3- Propriétés physico-chimiques

+ Les huiles essentielles sont volatiles à la

température ambiante, inflammable, et très odorante.

+ Elles sont liquides dans la plus part des cas sauf pour

quelques-unes qui sont solide à la température ordinaire, exemple

: l'huile essentielle d'Anis et de la Menthe du japon.

+ Elles sont généralement incolores et peuvent peu

à peu prendre une coloration jaune plus ou moins foncée, avec

quelques exceptions : L'essence de Cannelle avec la couleur rougeâtre,

l'essence d'Absinthe avec la couleur verte, l'essence de camomille avec la

couleur bleue.

+ Elles sont solubles dans les alcools, l'éther et les

huiles fixes, et sont insolubles dans l'eau.

+ La densité des huiles essentielles est inférieure

à celle de l'eau allant de 0.85 à 0.95, et il y a présence

de trois essences dites lourdes dont la densité est supérieure

à celle de l'eau : l'huile de cannelle, de sassafras et de girofle.

+ D'autres propriétés physiques importantes

caractérisent les huiles essentielles comme : la déviation

polarimétrique, elles dévient la trajectoire d'un faisceau

lumineux monochromatique polarisé, soit à gauche ou à

droite. Le point d'ébullition varie de 160°C jusqu'à

240°C(Djeddi, 2012).

I-1-4- Composition chimique générale

La structure des composés des huiles essentielles est

constituée d'un squelette hydrocarboné, constituant une

chaîne plus ou moins longue. Sur ce squelette de base est souvent

présent un ou plusieurs sites fonctionnels semblables ou

différents.

La majorité des sites fonctionnels sont des sites

oxygénés avec un ou plusieurs atomes d'oxygène, pour

quelques groupes fonctionnels azotés ou soufrés (Guenter,

1975).

Il est généralement admis que les constituants des

huiles essentielles sont répartis en trois groupes provenant de trois

voies de biosynthèse :

- le groupe des terpénoïdes ;

- le groupe des phénylpropanoïdes ;

- le groupe des lipides, issus de la dégradation d'acides

gras et de terpènes(Kaloustian et Hadji-Minaglou,

2013).

4

Selon (Bruneton, 2009), cette structure varie en

fonction :

? Du nombre d'atomes de carbone qui les constitue :

o Les monoterpènes.

o Les sesquiterpènes.

o Rarement les diterpènes.

? Du caractère saturé ou insaturé des

liaisons.

? De leur agencement : linéaire ou cyclique.

? De la configuration spatiale (forme de chaise, de bateau, de

trièdre...).

? De la nature des groupes fonctionnels à savoir :

o Terpènes: RI-HC=CH-R2.

o Alcools terpéniques : R-OH.

o Cétones: RI-CO-R2.

o Phénols: C6H6-OH.

o Aldéhydes: R-CHO.

o Esters: RI-COO-R2.

o Ethers : Rl-O-R2.

5

I-2- Présentation de l'espèce

étudiée

I-2-1- Description botanique

Rosmarinus officinalis L. qui appartient à

l'importante famille des Lamiacea (Tableau I), est un

arbrisseau qui se reconnaît de loin à son odeur.

Cette plante peut atteindre 2m de hauteur. La racine est

profonde et pivotante. La tige est tortueuse, anguleuse et fragile. Les

feuilles coriaces sont sessiles, opposées, rigides, brillantes, à

bords repliés, verdâtres en-dessus, plus ou moins hispides,

blanchâtres en dessous. Les fleurs bleues s'épanouissant tout au

long de l'année attirent de nombreux Insectes. Le fruit est une baie

ovale, sèche et lisse (figure 4) (Damerdji, 2015).

Figure 2: Aspects morphologiques de Romarin (Köhler

et Pabst, 1883).

Tableau I: Situation botanique de l'espèce

Rosmarinus officinalis L.(Porcher, 2007).

|

Règne

|

Plantae

|

|

Sous-règne

|

Tracheobionta

|

|

Embranchement

|

Magnoliophyta

|

|

Sous-embranchement

|

Magnoliophytina

|

|

Classe

|

Magnoliopsida

|

|

Sous-classe

|

Asteridae

|

|

Ordre

|

Lamiales

|

|

Famille

|

Lamiaceae

|

|

Genre

|

Rosmarinus

|

|

Espèce

|

Rosmarinus officinalis L.

|

6

I-2-2- Distribution géographique

Originaire des régions méditerranéennes,

En Algérie, Rosmarinus officinalis L.est une espèce des

régions du nord essentiellement dans l'ouest de l'Oranie. Cette plante

participe d'une façon dominante à des groupements s'organisant le

plus souvent dans les zones sèches avec très peu de

pluviométrie, elle domine largement l'étage semi-aride voir

même aride. Elle apprécie les climats chauds,

modérément secs ; les branches récoltées pendant

l'été sont séchées à l'air et à

l'abri de la lumière (Heinrich et al., 2006).

I-2-3- Étymologie

Le nom latin Rosmarinus est habituellement

interprété, comme dérivé "ros" de la rosée

et "marinus" d'appartenir à la mer, bien qu'elle se développe

habituellement loin de la mer. On a affirmé que cette

interprétation est un produit d'étymologie traditionnelle, mais

probablement le nom original est dérivé du grec '"rhops" arbuste

et "myron" baume(Heinrich et al., 2006).

I-2-4- Dénominations internationales

Français : encensier, herbe aux couronnes, romarin,

romarin officinal.

Anglais : rosemary.

Allemand : Rosmarin.

Espagnol : romani, romero, rome, romero comun, rosmario.

Italien : osmarino, ramerino, rosmarino, usmarino.

Arabe :

eklil,áíáßÇ(Porcher,

2007).

I-2-5- Constituants chimiques de la plante

étudiée

L'huile essentielle est un mélange complexe de

molécules odorantes. C'est un liquide homogène, bien que

constitué d'un assemblage hétérogène sur le plan

chimique par la diversité des structures présentes.

La composition chimique des huiles essentielles est parfois

différente selon l'origine et la biodiversité de la plante

(nature du sol, climat et pratiques culturelles) et selon les méthodes

d'extraction utilisées.

La composition chimique de la plante Rosmarinus officinalis

L. est présentée dans l'annexe 1.

7

I-3- Activités biologiques étudiées

I-3-1- Activité antibactérienne

Bien que les propriétés antimicrobiennes des huiles

essentielles et de leurs composants aient été largement

étudiées, le mécanisme d'action n'a pas été

élucidé entièrement (Burt, 2004; Davidson, 2005;

Dorman et Deans, 2000).

Durant les dernières années, un

intérêt accru s'est focalisé sur les substances

biologiquement actives isolées des plantes, notamment en vue de

l'élimination des micro-organismes pathogènes en raison de la

résistance de ces derniers vis-à-vis des antibiotiques

(Essawi et Srour, 2000) ou bien parce qu'il s'agit de

composés écologiquement sains(Lee et al., 2005).

On distingue deux sortes d'effets des H.E. sur les microorganismes: une

activité létale (bactéricide et fongicide) (Hammer

et al., 1999)et une inhibition de la croissance

(bactériostatique) (Freeman et Carel, 2006).

I-3-1-1- Classification

Selon le pouvoir spécifique sur les germes microbiens,

et grâce à l'indice aromatique obtenu par des aromatogrammes, les

huiles essentielles sont classées en groupes :

? Les huiles majeures : Appelées aussi

"essence de germe", agissent sur les bacilles G+ et G-, leur action est

constante et forte, et sont toujours efficaces.

? Les huiles médiums : Moyennement

antiseptiques, elles se placent entre les huiles majeures et celles

spécifiques pour chaque germe.

? Les huiles terrains : Des huiles qui n'ont

aucune action (Chakou et Bassou, 2007).

I-3-1-2- Sites d'action des huiles essentielles

La structure chimique des constituants des HE conditionne leur

mode précis d'action antibactérienne(Dorman et Deans,

2000).

Compte tenu du nombre de différents groupes de

composés chimiques présents dans les HE, il est probable que leur

activité antibactérienne ne soit pas attribuée à un

mécanisme spécifique mais qu'il y ait plusieurs cibles dans la

cellule(Carson et al., 2002; Skandamis et Nychas, 2001).

Les principales localisations des sites d'action des constituants

des huiles essentielles sont indiquées dans la figure

3.

8

Figure 3 : Principales localisations des sites d'action

des constituants des HE (Goetz et

Ghedira, 2012).

Les principaux mécanismes et sites d'action des

différents constituants des HE sont :

- l'altération de la paroi cellulaire

- la dégradation de la membrane cytoplasmique

- l'altération des protéines membranaires

- la fuite du contenu cellulaire

- la coagulation du cytoplasme

- l'épuisement de la force de mouvement des protons

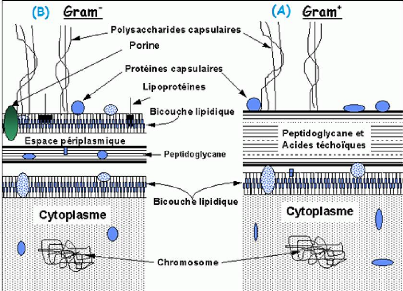

I-3-1-3- Les bactéries à Gram positif et

négatif

La paroi est une structure rigide et résistante qui

protège la bactérie et lui donne sa forme. Sa nature variable est

à l'origine de la coloration de Gram qui permet de distinguer deux

grands groupes bactériens, les bactéries à Gram positif et

les bactéries à Gram négatif.

Malgré ces différences structurales, la paroi

des Eubactéries est constituée d'un polymère complexe

constant, le peptidoglycane ou muréine. Il est formé d'oses

aminés (glucosamine et acide muramique, reliés par des liaisons

(â1-4) et d'acides aminés constituant des ponts peptidiques entre

les chaînes glucidiques.

Il représente le principal constituant de la paroi des

bactéries à Gram positif. Cette paroi présente une

structure homogène et une épaisseur variant de 10 à 80 nm

(figure 4 : A).Elle renferme des acides téichoiques et

lipotéchoiques (LTA).

Les bactéries à Gram négatif

possèdent une paroi de 10 nm d'épaisseur, constituée d'une

fine

9

couche de peptidoglycane recouverte d'une membrane externe ou

pariétale, renfermant des phospholipides, des lipopolysaccharides (LPS)

et des protéines(figure 4 :B),(Richard et al.,

2010).

Figure 4 : Structures de la membrane et de la paroi de

peptidoglycane chez les bactéries Gram+ : (A) et Gram- : (B) (Bisognano,

2000).

I-3-2- Activité antifongique

Selon (Larrondo et Calvo, 1991), l'effet

fongicide d'une huile essentielle réside dans les inhibitions du

métabolisme et de la croissance des fungi, souvent en relation avec la

destruction de membranes lipidiques. Ceci entraîne une plus grande

perméabilité et une rupture des structures du champignon.

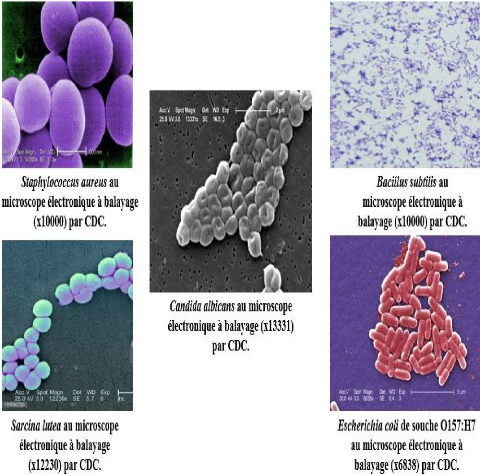

? Dans le tableau II, on a cité quelques

souches microbiennes en citant leurs caractères microbiologiques ainsi

que leurs pouvoirs pathogènes. Leurs photomicrographies sont

présentées dans l'annexe 2.

Tableau II : Caractères microbiologiques et

pouvoirs pathogènes des souches microbiennes.

Gram+

Staphylococcus aureus.

Bacillus subtilis.

-Les souches de B. subtilis sont constituées

de bacilles Gram positif de 1,4 um habituellement observés en paires ou

en chaînettes courtes (Ozhak-Baysan et al., 2012).

-B. subtilis est anaérobie facultatif, mobile

et capable de former des endospores, et ses colonies blanches d'aspect

granuleux font entre 2 et 7 mm de diamètre.

-Une croissance est observée à des

températures se situant entre 10-20 °C et 35-45 °C, la

température optimale étant d'environ 37 °C (Logan et

Rodrigez-Diaz, 2006).

- Le bacille peut produire six types de toxines, à

savoir cinq entérotoxines et une toxine émétique, qui

peuvent être thermostables ou thermolabiles, selon les souches

(Logan et Rodrigez-Diaz, 2006).

- Une coccobactérie Gram positif, catalase positive

appartenant à la famille des

Staphylococcaceae

(Garcia, 2010).

- Il a un diamètre d'environ 0,5 à 1,5 um,

est immobile, asporulé et

facultativement

anaérobique (sauf

S. aureus anaerobius); il est

habituellement

disposé en grappes.

-De nombreuses souches produisent des entérotoxines

staphylococciques, la toxine superantigénique du syndrome de choc

toxique (TSST-1) et des toxines exfoliatives.

- Il fait partie de la flore humaine et est surtout

présent dans le nez et sur la peau (Kluytmans et al.,

1997).

Caractères microbiologiques

-Un pathogène opportuniste qui peut causer diverses

maladies mortelles chez les humains telle que la nécrose et il est

responsable de 75 % des cas de syndrome de choc toxique (SCT) (Garcia,

2010).

-B. cereus est responsable d'intoxications

alimentaires spontanément résolutives (24-48 heures) de deux

types (syndrome diarrhéique et syndrome émétique) ainsi

que d'infections opportunistes(Logan et Rodrigez-Diaz,

2006).

-B. cereus peut aussi être

responsable d'infections des plaies, de bactériémies, de

septicémies, de méningites, de pneumonies, d'infections du

système nerveux central, d'endocardites, de péricardites,

d'infections respiratoires et d'infections périphériques

(Logan et Rodrigez-Diaz, 2006).

-Une bactérie responsable d'affections cutanées

et de toxi-infections alimentaire (Le Loir et al., 2003).

Pouvoirs pathogènes

10

Sarcina

lutea.

Gram-

Escheriia coli.

levure

Candida albicans.

11

-Les espèces du genre Micrococcus sont des

coques Gram positif, oxydase-positifs et aérobies stricts de la famille

des Micrococcaceae (Kloos et al,. 2006).

-Elles se retrouvent habituellement en grappes

irrégulières, en tétrades ou en paires, où les

cellules individuelles mesurent de 1 à 1,8 um de diamètre

(Bannerman et al., 2006)et sont habituellement non mobiles et

non sporulées (Kloos et al,. 2006).

-Entérobactéries.

Appelée"colibacille".

- Bacille à Gram-,

mobile le plus souvent -oxydase-,catalase+.

-Nonsporulé.Aéro-anaérobies

facultatifs.

-Culture facile sur milieux ordinaires,

lactosés. Sur milieux solides après 1824h les colonies sont

arrondies, lisses, à bords réguliers, de 2 à 3 mm de

diamètre. -E. coli fait partie de la flore digestive de l'homme et des

animaux. C'est l'espèce prédominante de la flore fécale

humaine aéro-anaérobie.

-Sa présence dans l'eau est un indice de contamination

fécale (CHU Minjoz et Besançon, 2007)

|

-Elles sont des saprophytes inoffensifs qui habitent ou

contaminent la peau, les muqueuses et possiblement l'oropharynx.

- agent responsable dans des cas d'abcès

intracrâniens, de pneumonie, d'arthrite septique, d'endocardite et de

méningite (Bannerman et al., 2006).

|

|

-Les colibacilles, hôtes normaux de l'intestin, ne

provoquent normalement pas de maladie. Cependant ils possèdent un

potentiel pathogène qu'ils expriment dans certaines circonstances

(pathogènes opportunistes).

|

-Un champignon diploïde et encapsulé

(Hazen et al., 2006) classé parmi les polymorphes car

il peut prendre l'aspect de levures ou l'aspect de pseudo-hyphes selon la

température, le pH et les nutriments du milieu(Ryan, 2004) .

-Les colonies apparaissent de 48 à 72 heures après la

mise en culture à 37 °C sur un milieu d'isolement des

champignons(Hazen et al., 2006).

|

-C. albicans est un microorganisme commensal qui fait

partie des flores microbiennes endogènes gastro-intestinale,

oropharyngée et génitale féminine (Ryan,

2004).Cependant, il s'agit aussi chez l'humain d'un pathogène

opportuniste (Odds, 2010) pouvant causer des affections

potentiellement mortelles chez les sujets

immunodéprimés

comme

immunocompétents(Schell et al., 2006).

|

12

I-3-3- Activité anti-inflammatoire

En fonction de la composition chimique des huiles, elles

peuvent agir comme des anti-inflammatoires qui affecte le métabolisme de

l'acide arachidonique ou de la production des cytokines, ou la modulation de

l'expression génétique des agents pro-inflammatoires.

L'activité anti-inflammatoire est attribuée aussi aux

propriétés anti-oxydantes des huiles, puisqu'au cours du

phénomène inflammatoire, une grande quantité de radicaux

libres est produite (Miguel, 2010).

A titre d'exemple, il a été constaté que

l'acide rosmarinique de Rosmarinus officinalis L. peut augmenter la

production de PGE2 et ainsi réduire la production de leucotriènes

B4 dans les leucocytes polynucléaires humains et aussi inhiber le

système du complément (CA, 1999).

I-3-4- Activité antispasmodique

De nombreuses huiles essentielles ont un effet antalgique.

Leur action peut permettre de contrôler ou de diminuer la douleur, en

outre, leur mécanisme d'action n'a pas été bien

élucidé.

Quelques-unes, comme la Menthe, qui a été

utilisée pour soulager les troubles gastro-intestinaux, où son

effet analgésique est dû à l'activité de menthol,

qui agit comme un antagoniste des canaux calciques (Taylor et al.,

1985) ;ainsi que la Lavande, où le linalol agit par action

post-synaptique médiée par l'AMP-cyclique, ou en inhibant la

libération d'acétylcholine et en réduisant le temps

d'ouverture des canaux ioniques de la jonction neuro-musculaire (blocage des

canaux Na+ et/ou Ca++ ) (Lis- Balchin et Hart,

1999).

14

Chapitre II : Matériel

et méthodes

15

II- Matériel et méthodes

L'objectif de notre travail est d'étudier

l'activité antimicrobienne, anti-inflammatoire ainsi que

l'activité spasmolytique de l'huile essentielle de Romarin.

Notre travail a été réalisé au

sein des laboratoires de pharmaco-toxicologie et microbiologie au niveau du

complexe SAIDAL -Filiale ANTIBIOTICAL- de Médéa pendant une

période de deux mois (mars et avril).

II-1- Matériel

II-1-1- Matériel biologique

II-1-1-1- Matériel végétal

Des flacons contenant 10 mL d'huile essentielle de Romarin ont

été achetés au niveau d'un

point de vente de la société ZIPHEE BIO

de « Naturaform institut® »,

basée à Bouira, qui est un producteur d'huiles

essentielles à partir de diverses essences végétales.

L'HE est certifiée « 100 % naturelle » car

n'ayant été additionnée ou mélangée à

aucun solvant organique durant la phase de production. Elle est aussi

certifiée « Biologique » puisqu'elle provient d'une culture de

Romarin où aucuns engrais ou pesticides chimiques n'ont

été appliqués durant la phase de culture. Durant toute la

durée de notre travail, l'HE a été conservée dans

des flacons, à 4 °C et à l'abri de l'air et de la

lumière, afin d'éviter les phénomènes d'oxydation

ou de contamination.

On a choisi le Romarin car cette plante dispose de nombreuses

propriétés thérapeutiques.

II-1-1-2- Matériel animal

Le matériel animal et les conditions opératoires

sont représentés dans le tableau III.

16

Tableau III: Matériel animal.

|

Race des souris

|

Albinos.

|

|

Nom scientifique

|

Mus musculus.

|

|

Souche

|

N.M.R.I (Naval Medical Research Institute).

|

|

Lignée

|

Swiss.

|

|

Lieu d'élevage

|

Complexe ANTIBIOTICAL de Médéa.

|

|

Effectif

|

10 lots de 5 souris.

|

|

Poids (g)

|

22 #177; 2.

|

|

Sexe

|

Mâles et femelles.

|

|

Nourriture

|

granulés fournis par l'O.N.A.B.

|

|

Boisson

|

Eau de robinet (eau potable).

|

|

Température ambiante

|

20 à 24 °C.

|

|

Taux d'humidité

|

50%.

|

|

Eclairage

|

10h/j.

|

II-1-1-3- Souches microbiennes

Notre choix a été porté sur 4 souches

bactériennes et une levure puisqu'elles font l'objet des

expérimentations pratiques.

Les souches utilisées (tableau IV) ont

été produites et développées à l'Institut

PASTEUR et ont été fournies par le laboratoire de microbiologie

du complexe SAIDAL.

Tableau IV : Les différents micro-organismes

utilisés.

|

Souche et référence

|

Type du micro-organisme

|

Milieu de culture

|

|

Staphylococcus aureus (ATCC : 6533)

|

Gram positif

|

G.T.S

|

|

Bacillus subtilis (ATCC : 6633)

|

Gram positif

|

G.T.S

|

|

Sarcina lutea (ATCC : 5345)

|

Gram positif

|

G.T.S

|

|

Escherichia coli (ATCC : 11105)

|

Gram négatif

|

G.T.S

|

|

Candida albicans (ATCC : 10231)

|

Levure

|

Sabouraud agar

|

17

II-1-2- Matériel non biologique

L'appareillage, verrerie de laboratoire et les réactifs

chimiques utilisés sont présentés dans l'annexe 3

et 4.

II-2- Méthodes

II-2-1- Étude du pouvoir antimicrobien de

l'huile essentielle in vitro

Les H.E ont un spectre d'action très large puisqu'elles

inhibent aussi bien la croissance des bactéries que celles des

moisissures et des levures, donc elles peuvent servir d'alternatives naturelles

aux antibiotiques. Leur activité antimicrobienne dépend de leur

composition chimique, et en particulier de la nature de leurs composés

volatils majeurs.

? But :

On a réalisé cette étude microbiologique

pour confirmer et évaluer, in vitro, l'effet de l'H.E de

Romarin sur certains micro-organismes.

II-2-1-1- Techniques d'étude de l'activité

antimicrobienne des huiles essentielle

La technique de détermination du pouvoir antimicrobien

des H.E a une grande influence sur les résultats. L'origine des

difficultés pratiques vient de l'insolubilité des constituants

des H.E. dans l'eau ainsi que leur caractère volatile (Bousbia,

2004). Pour réaliser ce screening antimicrobien, trois

techniques ont été mise en oeuvre.

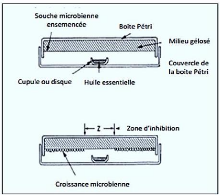

II-2-1-1-1 - Aromatogramme

Les médecins utilisent l'antibiogramme pour analyser

l'impact d'un médicament antibiotique sur des microbes ; l'aromatogramme

(figure 5) fait recours au même principe où les

H.E remplacent les antibiotiques(Festy, 2009).

L'utilisation de cette technique est réservée

à la recherche d'huiles essentielles actives in vitro contre un microbe

infectieux donné.

Il s'agit d'une méthode en milieu gélosé

à l'agar réalisée dans une boîte de Pétri .Le

contact se fait par l'intermédiaire d'un disque de papier sur lequel on

dispose une quantité donnée d' H.E.

18

Figure 5 : Analyse de l'activité antimicrobienne

par diffusion sur milieu gélosé solide :

Aromatogramme (Zaika,

1988).

II-2-1-1-2 - Micro-atmosphère

Contrairement à la première technique, basée

sur le contact direct de l'H.E dans sa globalité avec les

micro-organismes (Laghchimi et al., 2014), dans cette

méthode(figure 6), le disque imprégné

d'H.E est déposé au centre du couvercle de la boite

renversée après fixation de l'H.E sur le disque, donc elle

s'évapore dans l'atmosphère de la boite, donc cette technique a

été réalisée dans le but d'apprécier les

propriétés bactéricide de la phase volatile de

l'essence.

Figure 6 : Analyse de l'activité antimicrobienne

par micro-atmosphère(Zaika, 1988).

19

II-2-1-2- Mode opératoire

a- Préparation de l'inoculum

On prépare à partir des cultures jeunes

(culture de 18-24h pour les bactéries et 48h pour les levures) sur

gélose nutritive, une suspension en solution saline d'eau physiologique

stérile (0.9% NaCl) à une concentration de 107 à 108

germes/ml, par prélèvement de 3 à 5 colonies

isolées et identiques à l'aide d'une anse stérile dans 5

ml d'eau physiologique, on agite au Vortex pendant quelques secondes ; on

procède ainsi pour toutes les suspensions bactériennes et la

suspension fongique (annexe 6).

b- L'ensemencement

On trempe un écouvillon stérile dans la

suspension du micro-organisme, puis on étale en stries sur une boite de

Pétrie stérile de 100 mm de diamètre (annexe

6), coulée précédemment par le milieu de culture

approprié (annexe 5) en la tournant horizontalement

pour couvrir toute la surface.

c- Dépôt des disques et les gouttes

d'H.E

A l'aide d'une pince stérile, on prend un disque en

papier absorbant (papier buvard de 9mm de diamètre) et on le

dépose sur la surface du milieu ensemencée par les

micro-organismes à tester, on met 3 disques dans chaque boite pour

réaliser l'aromatogramme.

A l'aide d'une micropipette on dépose les volumes

croissants suivants : 20uL ,40uL ,60uL d'H.E pure sur les disques afin

d'apprécier l'effet « dose-dépendant »

de l'HE sur l'inhibition de la croissance des germes bactériens.

Pour la technique de micro-atmosphère,

on fait la même chose mais pour chaque boite on utilise un

disque qu'on le dépose au centre du couvercle ; pour chaque volume on

utilise des disques de papier filtre de diamètre croissants afin d'avoir

un bon étalement de l'huile donc une bonne évaporation ; leurs

diamètres sont : 2cm, 4cm, 6cm qui correspondent aux volumes : 20uL

,40uL ,60uL d'H.E pure chargée à l'aide d'une micropipette .On a

recouvert les bords de chaque boite de Pétri à l'aide de para

film pour ne pas avoir une évaporation de l'huile en dehors de la

boite.

En ce qui concerne la technique de dilution,

on réalise une série de dilutions : 1/2 ,1/4, 1/8

,1/16 de l'huile dans le D.M.S.O ; on dépose 4

disques pour chaque boite ensemencée précédemment par le

microbe à tester. Puis, on utilise une micropipette pour déposer

une goutte de 10 ul pour chaque concentration d'H.E diluée.

20

? Il faut noter que la préparation de l'inoculum,

l'ensemencement, l'incubation et la lecture des résultats ont

été menés de la même manière pour toutes les

méthodes réalisées.

Des antibiotiques standards (Ampicilline 10 ug/disque et

Myconasol 10 mg/ml) ont été utilisés afin de

contrôler la sensibilité des micro-organismes à tester en

les appliquant dans les mêmes conditions.

d- Lecture des résultats

Après incubation (24h pour les souches

bactériennes et 48h pour la levure) l'absence de la croissance

bactérienne se traduit par un halo translucide autour du disque pour la

méthode de l'aromatogramme et celle de la dilution, pour la technique de

micro-atmosphère elle se traduit par une zone claire sur la

gélose, de contour à tendance circulaire. On mesure avec

précision les DZI à l'aide d'une règle. La

sensibilité des souches aux différents agents antimicrobiens a

été classifiée par le diamètre de la zone

d'inhibition comme suit (Djeddi et al., 2007) :

1. Souche résistante : (-, D<8mm).

2. Souche sensible : (+, 9mm=D=14mm).

3. Souche très sensible : (++,

15mm=D19mm).

4. Souche extrêmement sensible : (+++,

D=20mm).

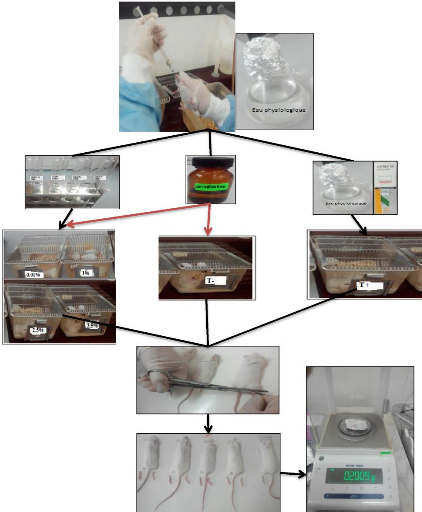

II-2-2- Évaluation de l'activité

anti-inflammatoire in vivo

La méthode utilisée pour réaliser cet

essai, est celle de (Halpern et Briot, 1950), intitulé

: « The carrageenan-induced paw edema».

? But :

Le but est de vérifier et mettre en évidence la

propriété « anti-inflammatoire » de l'H.E du

Romarin.

? Principe :

L'inflammation chimique a été provoquée

par l'injection de 0.1ml de carraghénine à 1% sous

l'aponévrose plantaire de la patte postérieure gauche de la

souris.

Cette inflammation est la conséquence de l'augmentation

de la perméabilité vasculaire ce qui permet la diffusion

liquidienne dans les tissus voisins. Celle-ci peut être limitée

par des substances censées être douées d'une

activité anti-inflammatoire ; administrées préalablement

(H.E de la plante étudiée).

21

II-2-2-1- Choix du modèle animal

La méthode mise en évidence recommande

l'utilisation des souris puisqu'elles sont facilement maniables et elles

requièrent des quantités minimes du matériel

utilisé.

II-2-2-2- Choix des doses

Les doses de l'H.E diluée sont 0.01%, 1%, 2.5%, 3.5%.

II-2-2-3- Protocole expérimental

? Étape préliminaire :

· Préparation de six lots, chacun est

composé de cinq souris mâles et femelles, souche N.M.R.I de poids

22#177;2 g, qui reçoivent de l'eau et de la nourriture à

volonté.

· Dilution de l'H.E dans l'eau physiologique afin de

préparer quatre doses.

· Préparation de la carraghénine à

1% en diluant 20mg de cette dernière dans 2mll'eau physiologique.

· Préparation de Diclofénac de sodium

(50mg/kg) utilisé comme anti-inflammatoire officinal, sa dose efficace

pour arrêter l'inflammation est 150mg (dans 3ml) pour un homme de

70kg.Pour une souris d'un poids approximatif de 20mg, la dose suffisante est de

0.04 mg, donc on a dissout un comprimé dans 1250ml d'eau

physiologique.

? Mode opératoire :

La répartition des lots est présentée

dans le tableau V et les étapes de cette

expérience sont présentées dans l'annexe

7.

· A To :

- Gavage de 0.5 ml de l'eau physiologique pour le lot

témoin (1).

- Gavage de 0.5 ml de la solution de Diclofénac de sodium

(50mg/kg) pour le lot référence (2).

- Gavage de 0.5 ml de l'H.E diluée avec l'eau

physiologique en quatre doses : 0.01% et 1% ,2.5%,3.5% pour les lots

d'expérience (3) et (4), (5) et (6) respectivement.

· Après 30 min :

- Injection à toutes les souris 0.025ml de

carraghénine à 1%, sous l'aponévrose plantaire de la patte

postérieure gauche.

- Injection à toutes les souris 0.1 ml de l'eau

physiologique sous l'aponévrose plantaire de la patte postérieure

droite.

22

? Après 4 h :

- Pour l'évaluation du degré de

tuméfaction, les animaux ont été sacrifiés par

écrasement du cou. Pour chaque souris, les pattes postérieures

ont été amputées

au niveau de l'articulation du jarret et ont été

pesées séparément.

Tableau V:répartition des lots de souris

utilisés pour réaliser l'activité

anti-inflammatoire.

Témoins

Essais des doses de l'H.E.

N° lot

|

Essais

|

Voies

d'administration

|

1

|

Eau physiologique

|

Voie orale

|

|

PPG

|

Injection en sous

plantaire

|

|

PPD

|

|

Diclofénac (50mg/kg)

|

Voie orale

|

|

PPG

|

Injection en sous

plantaire

|

|

PPD

|

|

H.E à 0.01%

|

Voie orale

|

|

PPG

|

Injection en sous

plantaire

|

|

PPD

|

|

H.E à 1%

|

Voie orale

|

|

PPG

|

Injection en sous

plantaire

|

|

PPD

|

|

H.E à 2.5%

|

Voie orale

|

|

PPG

|

Injection en sous

plantaire

|

|

PPD

|

|

H.E à 3.5%

|

Voie orale

|

|

PPG

|

Injection en sous

plantaire

|

|

PPD

|

|

PPG : patte postérieur droite .PPD : patte

postérieure gauche. II-2-2-4- Calcul du pourcentage de réduction

d'oedème

L'importance de l'oedème a été

appréciée par la détermination du pourcentage

d'oedème .Le calcule a était effectué comme suit :

23

PG - PD

% d'oedème = PD x

100

Où : PD est le poids des pattes postérieurs

droites et PG est le poids des pattes postérieurs gauches.

Ensuite, l'activité anti-inflammatoire a

été évaluée grâce au calcul du pourcentage

d'inhibition ou de réduction de l'oedème (%INH) selon la formule

suivante :

% de l'oedème témoin - %

de l'oedème essai

% de réduction d'oedème

=

% de l'oedème

témoin

II-2-2-5- Analyse statistique

La comparaison des pourcentages moyens d'augmentation et

d'inhibition a été faite en utilisant le logiciel STATISTICA

VERSION 10, en effectuant le test d'ANOVA à sens unique ou «

one way », suivi par le test de Tukey « post hoc

». Une différence significative est représentée

par un p < 0,05 ; n = 4, représente le nombre d'expériences

par groupe.

II-2-3- Évaluation de l'activité

antispasmodique in vivo II-2-3-1- Modèles d'étude de

l'activité antalgique

Il existe de nombreuses méthodes pour étudier

l'activité antalgique d'une substance supposée

analgésique, Dans l'expérience réalisée, le test

suivant a été mis en exergue.

? Writhing test:

L'injection intra-péritonéale d'une solution de

phénylbenzoquinone ou d'acide acétique à 1% chez la souris

ou le rat provoque un syndrome douloureux qui se manifeste par des contorsions

caractéristiques de type de mouvement d'étirement des pattes

postérieures et du muscle dorso-ventral (spasmes) qui peuvent être

réduites par un produit analgésique.

? But :

Afin d'évaluer et confirmer l'effet spasmolytique de

l'H.E de Romarin sur les souris.

24

? Principe :

La vérification de l'action inhibitrice de l'H.E sur

la douleur induite chez les souris par injection intra-péritoniale d'une

solution diluée d'acide acétique à raison de 0.1/10 g de

poids corporel de l'animal.

II-2-3-2- Choix du modèle animal

La méthode mise en évidence recommande

l'utilisation des souris de souche N.M.R.I pour des raisons de

commodité.

II-2-3-3- Choix des doses

Les doses de l'H.E diluée sont 0.01%, 1%.

II-2-3-4- Protocole expérimental

? Étape préliminaire :

? Préparation de quatre lots, chacun est

composé de cinq souris mâles et femelles, souche N.M.R.I de poids

22#177;2 g, qui ont été maintenues à jeun pendant 18 h

avant le début de l'expérience.

? Dilution de l'H.E dans l'eau physiologique afin de

préparer deux doses (tableau VI).

? Préparation de l'acide acétique à 1%

dilué avec l'eau physiologique.

? Préparation de Phloroglucinol (80mg/kg)

utilisé comme anti-spasmodique officinal, qui porte le nom commercial :

Spasfon; sa dose efficace pour arrêter l'inflammation est 160mg (dans

3ml) pour un homme de 70kg. Pour une souris d'un poids approximatif de 20mg, la

dose suffisante est de 0.09 mg/ml, donc on a dissout deux comprimés dans

800ml d'eau physiologique.

? Mode opératoire :

La répartition des lots est présentée

dans le tableau VI et les étapes de cette

expérience sont présentées dans l'annexe

8.

? A To :

- Gavage de 0.5 ml de l'eau physiologique pour le lot

témoin (1).

- Gavage de 0.5 ml de la solution de Phloroglucinol (80mg/kg)

pour le lot référence (2).

25

- Gavage de 0.5 ml de l'H.E diluée avec l'eau

physiologique en deux doses : 0.01% et 1% pour les lots d'expérience (3)

et (4) respectivement.

· Après 30 min :

- Toutes les souris reçoivent 0.2 ml de la solution

d'acide acétique à 1% par voie I.P.

· Après 5 min :

- Comptage du nombre de spasmes observé chez les souris

pendant 10 min (Vogel et Vogel, 1997).

Tableau VI: Répartition des lots utilisés

dans l'activité antispasmodique.

|

|

|

N° lot

|

Essais

|

Objectifs

|

|

Témoins

|

|

|

1

|

Eau physiologique puis l'acide acétique à 1%.

|

Mise en évidence de

l'activité spasmodique de

l'acide acétique.

|

|

2

|

Solution de Phloroglucinol

(80mg/kg) puis l'acide

acétique à 1%.

|

Vérification de l'effet

spasmolytique du

médicament.

|

|

Essais des

l'H.E.

|

doses

|

de

|

3

|

H.E à 0.01% puis l'acide

acétique à 1%.

|

Mise en évidence de

l'activité analgésique de

l'H.E et la relation

dose/effet.

|

|

4

|

H.E à 1% puis l'acide acétique à 1%.

|

II-2-3-5- Calcul du pourcentage de réduction des

spasmes

Le pourcentage de réduction des spasmes (pourcentage de

protection), est calculé selon la formule suivante (Rouibi et

al., 2013):

Moyenne des spasmes du lot témoin-Moyenne des

spasmes du lot essai

x100 protection = x100

Moyenne des spasmes du lot témoin

26

Chapitre III :

Résultats et

discussion

26

III- Résultats et discussion

III-1- Résultats de l'activité

antimicrobienne

L'évaluation qualitative de l'activité

antimicrobienne de l'HE de Rosmarinus officinalis L. a

été faite en mettant en évidence deux méthodes :

aromatogramme, micro-atmosphère et pour l'évaluation quantitative

: la méthode de dilution. Les résultats de celles-ci sont

présentés ci-dessous, où le pouvoir antimicrobien de l'HE

est obtenu par la mesure des diamètres des zones d'inhibition en

millimètre, ainsi que la sensibilité des souches à l'huile

par des signes :-,+,++,+++ .

Tableau VII : Résultats du screening antimicrobien

de l'HE de Romarin.

|

Techniques micro-

biologiques

Souches bactériennes

|

Aromatogramme

|

Micro-atmosphère

|

|

Volume de l'HE (uL/disque)

|

Volume de l'HE

(uL/disque)

|

Disques

d'ATB

|

|

20

|

40

|

60

|

20

|

40

|

60

|

|

Diamètres des zones d'inhibition

(cm)

|

Gram+

|

Staphylococcus aureus

|

16

|

+

|

26

|

+

|

33

|

+

|

|

|

|

Am*=24

|

|

|

+

|

|

+

|

|

+

|

14

|

38

|

39

|

|

|

|

|

|

+

|

|

+

|

|

|

|

|

|

Sarcina lutea

|

18

|

+

|

22

|

+

|

35

|

+

|

|

|

|

NT**

|

|

|

+

|

|

+

|

|

+

|

13

|

31

|

41

|

|

|

|

|

|

+

|

|

+

|

|

|

|

|

|

Bacillus subtilis

|

23

|

+

|

29

|

+

|

36

|

+

|

|

|

|

Am=25

|

|

|

+

|

|

+

|

|

+

|

15

|

37

|

56

|

|

|

|

+

|

|

+

|

|

+

|

|

|

|

|

|

Gram-

|

Escherichia Coli

|

15

|

+

|

20

|

+

|

22

|

+

|

|

|

|

Am=11

|

|

|

+

|

|

+

|

|

+

|

12

|

28

|

35

|

|

|

|

|

|

+

|

|

+

|

|

|

|

|

|

Levure

|

|

19

|

+

|

24

|

+

|

35

|

+

|

|

|

|

M*=24

|

|

Candida albicans

|

|

+

|

|

+

|

|

+

|

13

|

36

|

49

|

|

|

|

|

|

+

|

|

+

|

|

|

|

|

*Disques d'antibiotiques : Ampicilline (10ug/disque) et

l'antifongique : Myconasol 10 mg/mL. **NT : non testée.

27

? Il faut savoir que le diamètre du disque (9 mm) a

été inclus dans la mesure de la zone d'inhibition.

? En phase liquide (tableau VII) ,l'essence

de Romarin a présenté une activité antibactérienne

importante (annexe 9), particulièrement sur les

bactéries à Gram+ où les DZI varient entre 16 et 23 mm,

pour celle à Gram- : 15mm et la levure : 19mm pour les disques

chargés avec 20 uL ; Gram+ entre 26 et 29 mm et Gram- :20mm et la levure

:24mm pour les disques chargés avec 40 uL ;Gram+ entre 33 et 36mm ,

Gram- : 22mm et la levure à 35mm pour les disques chargés avec 60

uL d'HE.

Concernant les disques d'antibiotiques qui ont servi de

contrôle positif, les DZI varient selon les germes étudiés.

L'activité bactériostatique de l'HE, à la dose de 40 uL,

semble être supérieure à celle des ATB (B. subtilis

= 29 mm et Ampicilline (Am, 10ug)= 25 mm ; E.coli=26mm et

Ampicilline (Am, 10ug)= 11mm ; S.aureus = 26 mm et Ampicilline (Am,

10ug)= 24 mm).

L'action anticandidosique parait, plus ou moins, bonne, à

une dose de 40u, on a enregistré un DZI=24mm qui est le même avec

celui de l'antimycosique (Myconazol), mais plus supérieure (35mm)

à un volume de 60 uL d'HE. Selon les travaux antérieurs,

l'activité antifongique de Romarin est moins marquée et s'exerce

notamment vis-à-vis de Fusarium graminearum (Angioni et

al., 2004) et elle est particulièrement

inférieure sur l'espèce C.albicans en comparaison avec

l'HE d'autres plantes comme : Thymus vulgaris et Clinopodium

acinos L. (Panizzi et al., 1993).

B. subtilis semble être l'espèce la plus

sensible avec des DZI de 23, 29 et 36 mm pour les trois doses croissantes

utilisées de l'HE, ainsi, S. aureus et S. lutea

présentent une sensibilité supérieure par rapport

à celle de E. coli ,ce qui nous a menées à

remarquer qu'il existe une certaine dissimilitude de sensibilité entre

les bactéries à Gram+ et à Gram- vis-à-vis l'HE, ce

qui est en accord avec des recherches antérieurs (Boukhatem et

al., 2014b; Smith-Palmer et al., 1998) qui confirment que les Gram+

sont plus sensibles à l'action antimicrobienne de l'HE que les Gram-.

Ceci est dû au fait que les produits agressifs (les antibiotiques

naturelles et synthétiques) sont incapables de traverser la membrane

externe des bactéries à Gram- qu'elles stockent dans leur

périplasme un arsenal d'enzymes de dégradation de

molécules complexes.

? En phase vapeur (tableau VII), l'HE de

Romarin présente une efficacité remarquable sur les

bactéries à Gram+ avec des DZI allant de 13 à 15mm pour

les disques chargés avec 20 uL,

28

entre 31 et 38mm pour les disques chargés avec 40 uL,

entre 39 et 56mm pour les disques chargés avec 60 uL (annexe

10). La bactérie à Gram- a été

légèrement inhibée par rapport aux Gram+ avec des DZI :

12mm, 28mm, 35mm pour les trois doses d'HE. Il faut se rappeler que l'effet

antimicrobien étudié est « dose-dépendant

».

Tout comme l'aromatogramme, B. subtilis est la souche

la plus sensible. Ainsi, l'action anticandidosique parait plus efficace en

micro-atmosphère qu'en diffusion sur milieu solide avec des DZI

croissants allant de 13 à 49mm.

? Vue la divergence remarquable entre les résultats de

l'aromatogramme et ceux de micro-atmosphère, il a été tout

à fait envisageable de faire une comparaison entre ces derniers,

à la plus grande dose : 60uL (figure 7), où on a

une différence d'inhibition plus ou moins importante en phase gazeuse

qu'en phase liquide, plus particulièrement de: B. subtilis,

S. aureus et C. albicans.

C.albicans

B.subtilis

S.aureus

S.lutea

E.coli

0 10 20 30 40 50 60

Diamètre des zones d'inhibition (mm) pour un

volume de 60uL

Microatmosphère Aromatogramme

22

33

35

35

35

36

39

41

49

56

Figure 7: Analyse comparative de l'action

antimicrobienne de l'HE de Romarin en

phase liquide et celle en phase

vapeur.

Il existe un nombre restreint de publications scientifiques

qui mettent en évidence l'effet inhibiteur des essences en

micro-atmosphère, cependant, (Boukhatem et al., 2014a;

Nedorostova et al., 2008) suggèrent que les HE sont hautement

plus efficaces en phase vapeur qu'en phase liquide.

29

Ceci peut être dû au fait que les molécules

actives de l'HE, non miscible, diffuse mal en milieu solide, d'autre part, en

micro-atmosphère, ses composants biocides seront plus en contact avec le

micro-organisme à tester.

Il est à noter que les HE contenant: alcools,

cétones, esters, oxydes et les hydrocarbures, l'inhibition est

supérieure en micro-atmosphère, par ailleurs, elle est

supérieure en diffusion sur milieu gélosé pour les

essences qui contiennent des quantités supérieurs

d'aldéhydes (Inouye et al., 2006).

Dans cette méthode, la zone d'inhibition qui en

résulte n'est pas seulement une mesure d'activité, mais aussi la

vitesse d'évaporation des composés actifs de l'HE, qui

dépend aussi de la température.

Néanmoins, il n'y a pas une cohérence

générale pour laquelle on sait précisément quelle

HE en phase vapeur sera efficace sur un type de germe bien

déterminé, donc, le spectre d'activité de chaque essence

doit être identifié expérimentalement.

? Pour tous les germes utilisés, les résultats

de la méthode de l'aromatogramme avec dilution (annexe

11) ont révélé une inefficacité de l'HE de

Romarin avec des DZI inférieurs à 8mm, à des

concentrations de : 25%, 12,5%,6.25%, mais, à une concentration de 50%,

les zones d'inhibition ont été inférieurs à 14mm,

ce qui voudrait dire que les CMI sont à 50%, ainsi, en diluant l'HE, son

effet diminue, donc, l'activité est proportionnelle à la

concentration.

III-2- Résultats de l'activité

anti-inflammatoire

L'essai primordial le plus largement utilisé pour

évaluer l'activité d'un nouvel agent anti-inflammatoire est sa

capacité de réduire l'oedème local induit dans la patte

postérieur de la souris par l'injection d'un agent irritant :

carraghénine à 1%.

Les résultats de l'effet de l'huile essentielle de

Rosmarinus officinalis L. sur la tuméfaction des pattes induite

par la carraghénine sont portés dans le tableau

VIIIprovainsi que l'annexe 12.

30

Tableau VIII: Activité anti-inflammatoire in

vivo de l'HE de Romarin.

|

Lots

|

% d'oedème, moyenne #177;SEM*

|

Inhibition (%)

|

|

Témoin

|

35,05 #177; 3,05 a

|

--

|

|

Diclofénac

|

11,67 #177; 1,20 c

|

66,70

|

|

0.01% HE

|

33,69 #177; 2,20 a

|

3,86

|

|

1% HE

|

28,89 #177; 5,25 a,b

|

17,56

|

|

2,5% HE

|

25,11 #177; 2,26 a,b

|

28,34

|

|

3,5% HE

|

15,69 #177; 2,13 b,c

|

55,22

|

*SEM: Standard Error of Means.

N.B : Les moyennes dans la même colonne suivit

par les mêmes petites lettres ne sont pas significativement

différents (P>0,05) selon les résultats d'analyse de la

variance simple ou « One way ANOVA » suivi par le test de

« hoc post » Tukey de comparaison multiple.

L'effet anti-inflammatoire de l'HE a été

évalué en 4 doses : 0.01%,1%,2.5%, 3,5%.

On a calculé le pourcentage d'oedème pour chaque

souris, puis la moyenne de ces derniers pour chaque lot, ensuite, leurs

pourcentages d'inhibition d'oedème.

Les résultats (tableau VIII) indiquent

que les pourcentages d'inhibition à 0.01% et 1% ,2.5% sont croissants :

3.68% et 17.56%, 28.34%, respectivement. Ces derniers sont significativement

différents du pourcentage d'inhibition du médicament

référence.

En outre, à une dose de 3.5% de l'HE, où le

pourcentage d'inhibition d'oedème est de : 55,22%, qui n'est pas

significativement différent de celui de diclofénac (50mg/kg)

à 66.70%, ce qui indique que l'administration orale de l'HE de Romarin

produit un effet anti-inflammatoire significatif face à une inflammation

induite par un agent phlogogène : la carraghénine.

Il existe une relation inversement proportionnelle entre le

pourcentage d'oedème et celui d'inhibition, ainsi, un effet «

dose-dépendant » de l'HE pour réduire l'oedème et

donc une augmentation du pouvoir anti-inflammatoire.

On peut expliquer ce phénomène comme suit :

31

Le développement de l'oedème de la patte

après injection de la carraghénine est décrit comme un

évènement biphasé (Vinegar et al., 1969),

une phase initiale observée durant la première heure, qui est

attribuée à la libération de l'histamine et de la

sérotonine (Crunkhorn et Meacock, 1971) et une

deuxième phase de gonflement qui est due à la libération

des substances prostaglandin- like ;celle-ci est sensible aux agents

anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens

(Di Rosa et Willoughby, 1971; Vinegar et al., 1969).

Les souris prétraitées par le Diclofénac,

administré par voie orale, marquent une réduction significative

de l'oedème des pattes gauches postérieures. Cette diminution du

pouvoir inflammatoire de la carraghénine est attribuée au pouvoir

anti-inflammatoire du Diclofenac, un médicament anti inflammatoire non

stéroïdien (AINS) qui inhibe la cyclo- oxygénase 2(COX2)

inductible, intervenant au sommet d'une cascade de réactions aboutissant

à la formation de prostaglandines de l'inflammation.

Selon (D'Acquisto et al., 2002; Landino et al.,

1996), les radicaux libres (également appelés

dérivés réactifs de l'oxygène) jouent un rôle

principal dans la physiopathologie d'un processus inflammatoire

Des travaux antérieurs suggèrent que la

concentration élevée d'acides phénoliques dans l'extrait

de R.officinalis L. est liée à son pouvoir antioxydant

(Erkan et al., 2008; Moreno et al., 2006) et

anti-inflammatoire (Peng et al., 2007).

Une étude récente (Rocha et al., 2015)

,a identifié le potentiel anti-inflammatoire de l'acide

rosmarinique, un composé phénolique, qui est le constituant

principal de Rosmarinus officinalis. Après l'administration de

l'acide rosmarinique et d'un extrait méthanolique de R.officinalis

L.., les résultats indiquent que ces derniers ont la

capacité de réduire 60% d'oedème de la patte du rat en

comparaison avec le témoin, vu que tous les deux ont la même

ampleur du pouvoir anti-inflammatoire, cela suggère que c'est l'acide

rosmarinique qui a principalement contribué à cet effet, en

réduisant les radicaux libres.

32

III-3- Résultats de l'activité

antispasmodique

Les résultats de l'activité antalgique ont

été enregistrés en observant le nombre moyen des spasmes

des souris par lot.

Ceux-ci sont présentés dans le tableau IX

.

Tableau IX : Effet de l'HE de Romarin sur le nombre de

crampes abdominales induites par l'acide acétique et son pourcentage de

protection.

|

N° de lot

|

Nombre de spasmes moyen

|

Pourcentage de réduction

|

|

1 : Témoin

|

72

|

0

|

|

2 : Contrôle

|

15

|

79

|

|

3 : Dose 0.01% d'H.E

|

50

|

31

|

|

4 : Dose 1% d'H.E

|

35

|

51

|

On constate que l'essence de Romarin a l'aptitude de diminuer

les spasmes à une dose minime de 0.01% de 72 à 50 crampes, avec

un pourcentage d'inhibition de contractions de 31%. A 1%, le nombre de crampes

moyen passe de 72 à 35, le pourcentage de protection, quant à

lui, augmente de 31% à 51%.

L'acide acétique met en jeu les mécanismes

périphériques de la douleur. Il induit la libération de

nombreux médiateurs chimiques impliqués dans la douleur tels que

l'histamine, les prostaglandines (PGE2 et PGEá), la sérotonine

(Amresh et al., 2007).

Quant au Phloroglucinol (médicament

référence) il agit en inhibant la pénétration du

calcium dans la cellule (Allain, 2000).

Ces résultats indiquent que l'HE de Rosmarinus

officinalis L. présente un effet analgésique significatif et

qu'il pourrait avoir un effet inhibiteur sur la libération des

médiateurs impliqués dans la douleur périphérique.

De plus, il y a une relation inversement proportionnelle entre la concentration

et le nombre de spasmes : la plus grande concentration donne le plus faible

nombre de spasmes.

33

Conclusion

Actuellement, les plantes aromatiques possèdent un

atout considérable grâce à la découverte progressive

des applications de leurs essences dans les soins de santé. L'ensemble

de nos travaux a permis de souligner le pouvoir antimicrobien de l'huile

essentielle de Romarin en phase liquide et vapeur ainsi que son effet

anti-inflammatoire et analgésique.

Pour les trois tests, on a utilisé des doses

différentes de l'huile essentielle ; les résultats indiquent que

l'effet de l'essence est « dose-dépendant » et directement

proportionnelle à la concentration de ce dernier.

Les résultats du screening antimicrobien ont

montré que les bactéries à Gram + sont plus sensibles que

les Gram- à l'action inhibitrice de l'huile essentielle de Romarin et

que l'effet de ce dernier en phase vapeur est plus apprécié qu'en

phase liquide, même pour son effet antifongique qui parait

supérieur à celui de l'ATB utilisé comme

référence.

Par voie orale et à une dose de 3.5%, le pouvoir

anti-inflammatoire de l'HE n'était pas significativement

différent à celui de Diclofénac.

Ainsi, l'administration par voie orale de l'HE de Romarin a

exhibé une réduction remarquable des spasmes à une dose de

1% par rapport à celle de Phloroglucinol.

Donc, l'essence de Romarin possède des pouvoirs

anti-infectieux ainsi que curatifs.

On sait qu'une HE est un mélange de nombreux

composés chimiques et qu'il est difficile d'attribuer des

activités biologiques à un ou à quelques constituants

majeurs de celle-ci, néanmoins, l'étude d'une HE ne se conduit

pas seulement sur ses caractéristiques chimiques mais aussi sur la

possibilité de faire le lien entre les constituants chimiques avec des

propriétés fonctionnelles spécifiques. De cet effet, des

recherches plus poussées sont nécessaires afin d'accentuer non

seulement les pouvoirs de l'HE de Romarin, mais ainsi ses constituants

majeurs.

1

Références

bibliographiques

2

Allain, P. (2000). Les

médicaments (CdM Ed. 3 ed.). Bouchemaine ,France.

Amresh, G., Reddy, G., Rao, C. V., Singh, P.

(2007). Evaluation of anti-inflammatory activity of Cissampelos

pareira root in rats. Journal of ethnopharmacology, 110(3),

526-531.

Angioni, A., Barra, A., Cereti, E., Barile, D.,

Coïsson, J. D., Arlorio, M., et al. (2004). Chemical composition,

plant genetic differences, antimicrobial and antifungal activity investigation

of the essential oil of Rosmarinus officinalis L. Journal of agricultural

and food chemistry, 52(11), 3530-3535.

Bannerman, T. L., Peacock, S., Murray, P., Baron, E.,

Jorgensen, J., Landry, M., et al. (2006). Staphylococcus, Micrococcus,

and other catalase-positive cocci. Manual of clinical microbiology: Volume

1(Ed. 9), 390-411.

Bellakhdar, J. (1997). La pharmacopée

marocaine traditionnelle. I. PRESS (Ed.), (pp. 764). Paris.

Benazzouz, M. (2011). Les huiles

essentielles, importance et potentialités : Mise à jour

bibliographique des dernieres recherche sur leurs, emplois et toxicité

et analyse de la composition des huiles essentielles de quinze plantes des plus

consommés au Maroc. (Doctorat), Mohamed V, Maroc.

Bisognano, C. (2000). Impact de la

résistance antibiotique et des fluoroquinolones sur l'adhérence

à la fibronectine de Staphylococcus aureus : étude fonctionnelle

et mécanismes moléculaires. (Doctorat en sciences

biologiques), Université de Genève, Genève, Suisse.

Boukhatem, M. N., Ferhat, M. A., Kameli, A., Saidi, F.,

Mekarnia, M. (2014a). Liquid and vapour phase antibacterial activity

of Eucalyptus globulus essential oil= susceptibility of selected respiratory

tract pathogens

American Journal of Infectious Diseases, 10(03), 105.

Boukhatem, M. N., Ferhat, M. A., Kameli, A., Saidi, F.,

Taibi, H., Djamel, T. (2014b). Valorisation de l'essence aromatique du

Thym (Thymus vulgaris L.) en aromathérapie anti-infectieuse [Potential

application of Thyme (Thymus vulgaris L.) essential oil as

3

antibacterial drug in aromatherapy]. International Journal of

Innovation and Applied Studies, 8(4), 1418.

Bousbia, N. (2004). Extraction et

identification de quelques huiles e ssentielles (nigelle,coriandre, origan,

thym, romarin), étude de leurs activités antimicrobiennes.

(Thèse de Magistère, option Sciences Alimentaires), Alger

(Algérie).

Bruneton, J. (2009). Pharmacognosie: phytochimie

plantes médicinales (4e ed.). Lavoisier (Ed.), (pp. 567-571-573-574).

Burt, S. (2004). Essential oils: their

antibacterial properties and potential applications in foods--a

review. International journal of food microbiology, 94(3), 223-253.

CA, R. (1999). Pharmacology of rosemary

(Rosmarinus officinalis Linn.) and its therapeutic potentials. Indian

journal of experimental biology, 37, 124-131.

Carson, C. F., Mee, B. J., Riley, T. V. (2002).

Mechanism of action of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil on Staphylococcus

aureus determined by time-kill, lysis, leakage, and salt tolerance assays and

electron microscopy. Antimicrobial agents and chemotherapy, 46(6),

1914-1920.

Chakou, M., Bassou, K. (2007).

Efficacité antibactériennes et antifongiques des huiles

essentielles obtenues par extraction de la menthe verte Mentha Spicata L. de la

région de Ouargla sur quelques germes pathogènes:

E.coli,Pseudomonasaeroginosa,Staphylococcus aureus,Bacillus subtiluis et

Candida albican.

CHU Minjoz, J., Besançon, F. d. M.-P. d.

(2007). BACTERIO-WEB. from

http://bacterioweb.univ-fcomte.fr/

Crunkhorn, P., Meacock, S. (1971). Mediators of

the inflammation induced in the rat paw by carrageenin. British Journal of

Pharmacology, 42(3), 392-402.

D'Acquisto, F., May, M. J., Ghosh, S. (2002).

Inhibition of nuclear factor kappa B (NF-B). Molecular interventions,

2(1), 22.

4

Damerdji, A. (2015). Les

Orthoptéroïdes sur différentes plantes dans la région

de Tlemcen (Algérie). Afrique Science: Revue Internationale des

Sciences et Technologie, 8(3), 82-92.

Davidson, P. (2005). Food antimicrobials:

Back to nature. Paper presented at the I International Symposium on

Natural Preservatives in Food Systems 709.

Di Rosa, M., Willoughby, D. A. (1971). Screens

for anti-inflammatory drugs. J Pharm Pharmacol, 23(4), 297-298.

Djeddi, S. (2012). Les huiles essentielles "Des

mystérieux métabolites secondaires" P. a. francophone (Ed.), (pp.

31-32-33-42-43-44).