2.2.2. Implication de la CTDs à la production

décentralisée de l'électricité

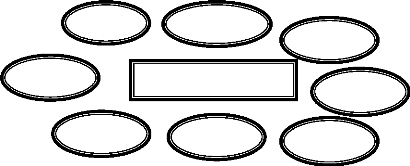

Parfois, les solutions décentralisées sont plus

rentables que (Figure 2.10 ) les solutions

centralisées . C'est le cas par exemple lorsque la distance du site

rural au réseau national est importante ou encore lorsque l'Etat

favorise ce type d'installation, en instaurant des mesures favorables aux

bénéficiaires (populations concernées et communes

rurales).

Connexion au réseau d'autant moins rentable que

les usagers sont dispersés et pauvres - Cout de raccordement

- Cout d'exploitation : pertes en ligne, frais d'entretien et de

gestion élevées pour de faibles

consommations

Solutions rurales

décentralisées

Moyens disponibles concentrés sur les

villes

- Exode rural

- Nombreuses zones rurales éloignées sans

réseau électrique

Solidarité plus forte à l'échelle

locale

Financements à l'échelle nationale

limités

Figure 2.10 : Synoptique vers les choix

des réseaux électriques

décentralisés

Dans un contexte de décentralisation, il importe de

définir une stratégie d'implantation de la solution

envisagée pour une responsabilisation des activités par toutes

les parties prenantes en faisant une distinction entre l'entité qui

offre le service énergétique et celle propriétaire des

moyens et infrastructures. Si l'on prend comme critère de distinction,

la propriété des infrastructures, nous pouvons envisager quatre

cas possibles :

1) Le service électrique est assuré par une

entreprise publique : c'est la forme de propriété la plus

courante, où l'Etat doit rendre compte de sa gestion dans le cadre de

contrats-plan ou de contrats-gestion.

2) L'Etat est propriétaire, mais l'exploitation est

sous-traitée au secteur privé : ce dernier est souvent

chargé de l'entretien et de l'exploitation de l'équipement, voire

dans certains cas de la construction de l'infrastructure (gestion

déléguée de type concession).

3) Le service privé est propriétaire des

infrastructures mais son activité est réglementée.

4) Le service qui est assuré par la communauté

et l'usager qui sont propriétaires ou pas des équipements. Cette

solution est privilégiée lorsque les services publics ne

permettent pas la satisfaction de tels besoins.

Bien sûr, ces quatre situations ne sont pas exhaustives

mais permettent de dresser les cas les plus courants. La capacité de

mobiliser des financements adéquats pour le développement de

services apparaît à chaque fois indispensable.

Plus que jamais, la nature du développement de

l'électrification rurale décentralisée dans les pays

d'Afrique passe par le soutien de l'Etat, ses partenaires au

développement et des ONG. L'Etat oeuvre pour assurer la cohérence

des schémas d'électrification, leur programmation, et surtout

leur concrétisation en renforçant la législation et la

réglementation. Celui-ci intègre la dimension économique

par la mobilisation des forces économiques, sociales et administratives

de la nation pour résoudre les problèmes qui se posent. Avec

l'accroissement de la défaillance de l'Etat dans des

domaines dont il avait traditionnellement la responsabilité, les ONG,

les acteurs privés et les organismes multilatéraux se sont

spécialisées dans leur soutien aux « petits projets

énergétiques participatifs », se démarquant ainsi de

l'approche technicienne et productiviste des grands projets de

coopération publique. « Le petit projet » est conçu

comme un outil de promotion de solutions énergétiques

décentralisées, outil initié par les acteurs de base

(bottom up decisionmaking).

L'accès à l'électrification rurale

demande à effectuer des choix technologiques appropriés. Les

critères de sélection de ceux-ci sont les suivants :

> Gamme de puissance souhaitée

> Ressource disponible

> Gestion des intermittences

> Impact environnemental

> Difficulté de mise en oeuvre, modèle de

gestion

> Cout d'investissement et d'opération

> Conflits d'usage

L'accès sans discrimination à

l'électricité est un des objectifs de la coopération

internationale. Pour y parvenir, de nombreuses options techniques et

organisationnelles maîtrisées parfaitement existent :

i. La localisation des populations concernées par rapport

au réseau national Basse Tension (BT) et ou Moyenne Tension (MT)

ii. Le pouvoir d'achat des populations concernées, qui

déterminent le choix des solutions techniques les mieux

adaptées.

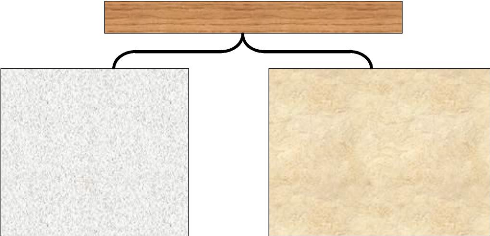

Pour une meilleure compréhension des options techniques

envisageable en fonction de la localisation des populations il importe

d'effectuer un choix judicieux (Fig 2.11). Le guide

de sélection des techniques d'électrification rurale

approprié à un contexte donné proposé ici n'a pas

l'ambition d'être exhaustif et chaque solution regroupe plutôt une

famille d'interventions, qui se distinguent par l'organisation du service ou de

la délégation, le choix de la source d'énergie localement

la plus adéquate, le pouvoir d'achat des populations... etc.

Fig 2.11: Le guide de sélection des

techniques d'électrification rurale approprié. Source René

Massé dans «Promoting Rural Decentralized Electrification in Africa

: Best Pratices Paper» ESMAP publication, 2000.

Population Périurbaine

Solutions spécifiques - Connexion au

réseau - Systèmes de prépaiement -

Délégation gestion client - Compteur collectif

- Rétrocession d'électricité

- Recharge

de batteries

Oui

Et /ou encore

La population réside sous le réseau BT ou

à

proximité (<5km)

Solutions décentralisées

a) Solution individuelles :

- Achat d'un générateur PV,

thermique, éolien...etc. - Recharge de batteries au

réseau le plus proche

b) Solutions collectives :

- Fournisseur de « services électriques

»à une clientèle regroupée (village, quartier)

- Concessionnaire villageois

ou pour une région

Extension de réseau - Réseau

conventionnel - Réseau à faible coûts

Ou

Non

Et /ou encore

La population réside sous le réseau MT, HT ou

à proximité (<10km)

Solutions spécifiques

- Raccordement conventionnel et/ou extension du réseau

- Raccordement privé et délégation de la

gestion clientèle du réseau local compteur collectif

- Poste de recharge de batteries

Non

Oui

Population Rurale

67

68

Parmi le large éventail de solutions techniques, on

distingue les systèmes individuels d'électrification (SIE) et les

systèmes collectifs (SEC).

? Les systèmes individuels

d'électrification(SIE), comme les installations photovoltaïques,

les groupes électrogènes individuels...etc. n'ont de perspectives

durables que lorsque l'installation d'un réseau électrique local

est impossible, en particulier lorsque l'habitat est très

dispersé. Un système d'électrification collectif (SEC)

distribuant l'électricité à travers un réseau

électrique local leur est alors le plus souvent

préférable.

? Un réseau électrique local n'a, lui

d'intérêt que lorsque le raccordement au réseau

électrique

national est impossible, en raison en particulier de la distance

de l'agglomération au réseau

On a pris l'habitude ces dernières années

à cause des développements technologiques dans le domaine des

énergies renouvelables de distinguer, parmi les options d'ER, les

solutions dites «décentralisées». L'Electrification

Rurale Décentralisée (ERD) ne se réfère pas

seulement à des choix technologiques (réseau ou hors

réseau) ou géographiques (urbain ou rural). Cette nouvelle

conception de l'ER se réfère le plus souvent à la

production locale de l'électricité mais aussi surtout à la

décentralisation de la décision d'entreprendre et de

générer un schéma d'électrification, qu'il soit

raccordé au réseau ou non, en zone rurale ou

périurbaine.

Des facteurs critiques doivent être pris en compte dans

le montage durable des projets d'électrification rurale

décentralisée : choix de technologie ; garantie de

l'accessibilité ; considérations sociales et environnementales ;

opportunités d'activités productives ... Aussi, des principes

doivent être suivis à cet effet. (Confère Banque Mondiale,

Novembre 2008) [27].

Une fois la décentralisation envisagée

implantée dans la collectivité territoriale grâce à

l'essor de l'électrification rurale décentralisée, les

populations déjà certaines que le développement local

passe par leur capacité de regroupement et de bénéficier

des moyens mises à leur disposition demanderont une reconstitution

(Tab 2.2) de leur collectivité territoriale en

commune par exemple afin d'avoir une identité institutionnelle.

Tableau 2.2: Scénario pour améliorer le

taux d'accès à l'électricité dans les zones rurales

et urbaines en Afrique pour la période 2007-

2050 [28]

Ils sont nombreux les problèmes qui freinent la mise de

l'électrification rurale décentralisée au service d'un

vrai développement durable au Cameroun. On a notamment :

69

- Documentation et disponibilité des informations, surtout

la cartographie, la cartographie,

Difficulté pour avoir à disposition des experts

pour des installations,

Taxation douanière exorbitante,

Méconnaissance de nombreuses initiatives locales

isolées à orienter,

Manque de coordination entre tous les acteurs, surtout absence

d'une ligne directrice à suivre par les

acteurs privés.

2.2.2.1. Contraintes liées à la mise en

place d'un projet d'ERD

Avant d'entamer une étude de projet d'ER, il importe

ici que nous recensons tout d'abord les différents centres de production

pouvant être utilisés dans le cadre de l'ERD.

Tableau 2.3 : différents types de centre de

production pour l'ERD

|

1

|

Le système de production est constitué par deux

sources complémentaires ; une source principale (éolienne, Moteur

Synchrone avec un redresseur intégré dans la machine) et une

source secondaire (groupe diesel). En complément, nous pouvons noter la

présence d'une batterie pour le stockage et pour réaliser un

tampon entre l'éolien et la charge.

|

|

2

|

Le système de production est constitué par un

ensemble de panneaux photovoltaïques (PV) associés à un

système de stockage par batterie. La batterie peut être

chargée par un groupe électrogène. Ce système

permet d'arriver à une meilleure fiabilité qu'un système

PV sans groupe électrogène. Le diesel réduit la taille du

PV et le PV réduit le temps de fonctionnement du diesel, la consommation

en fuel, la maintenance et les coûts de remplacement.

|

|

3

|

Le système de production est constitué par une

éolienne associée à un système de stockage par

batterie. La non utilisation d'un groupe de secours oblige ici d'avoir un

système de stockage de taille importante (environ cinq jours

d'autonomie).

|

|

4

|

Le système de production est constitué par une

éolienne et des panneaux PV associé à un système de

stockage. Ce système n'utilise pas de groupe diesel.

|

|

5

|

Le système de production est constitué par un

ensemble éolien + panneaux PV associé à des batteries. Un

groupe électrogène est utilisé uniquement lorsque

l'ensemble ne peut plus rien fournir. On utilise également une charge

ballaste (dump load) dans le cas où l'ensemble du système

à base d'EnR ne peut plus fournir l'énergie électrique

nécessaire.

|

|

6

|

Le système de production est constitué par un

ensemble de groupes électrogènes associés à un parc

éolien et des panneaux PV (avec stockage) ; le tout alimentant

l'île grecque de Kythnos. La présence des énergies

renouvelables est là pour réduire la consommation en fuel des

groupes électrogènes.

|

|

7

|

Le système de production est constitué par un

ensemble de groupes électrogènes associés à un parc

éolien et des panneaux PV (avec stockage) et une charge ballaste.

|

|

8

|

Le système de production est constitué par un

groupe diesel associé à des panneaux PV et des batteries. Le

groupe électrogène est éteint aux heures creuses lorsque

les batteries peuvent fournir l'énergie électrique.

|

Le Tableau 2.3 fait

apparaître deux types de centres de production ; les centres utilisant

principalement les énergies renouvelables (de [1] à [5]) et les

centres utilisant principalement l'énergie fossile comme source de

production (de [6] à [8]). Les différents exemples

présentés dans le Tableau 2.4 montrent

qu'il existe un nombre très important de configurations de centres de

production, que ce soit pour les systèmes basés sur les GE ou les

systèmes basés sur les EnR. Pour mieux cerner la

problématique portant sur les projets d'électrification en zone

rurale, il importe de définir les différentes parties prenantes.

Les acteurs intervenant dans l'électrification d'une zone sont ainsi

cartographiés en figure 2.12. Pour chacun de

ces acteurs, nous avons défini les différentes

fonctionnalités qui peuvent être attendues du réseau de

distribution. Le tableau 2.4 regroupe les principales

fonctions attendues par chacun de ces acteurs.

Financiers

Gestionnaire clients

Clients Exploitant du

réseau Autorités

politiques

ELECTRIFICATION RURALE D'UNE ZONE

Gestionnaire de l'énergie

Producteur d'énergie

Maître

d'ouvrage

70

Figure 2.12: Cartographie des objets et des acteurs

intervenant dans l'électrification rurale d'une zone

[34]

Tableau 2.4 : Fonctions attendues par chacun des

acteurs intervenant dans l'électrification rurale des Pays En

Développement [34]

|

Acteurs intervenant dans

l'électrification

|

Fonctions attendues par cet acteur

|

|

Clients

|

- Recevoir un service électrique à un certain

coût en fonction de besoins prédéfinis - Développer

une activité économique rentable (clients tertiaires et

industriels)

|

|

Autorités politiques

|

- Electrifier le plus vite possible le plus de monde possible

afin de satisfaire la population

- Pouvoir bénéficier d'aides internationales pour

le projet d'électrification

- Permettre un développement durable du pays

- Minimiser le coût d'acquisition du système

- Tenir compte des influences historiques (réseau HTA de

type Nord Américain ou

Européen)

|

|

Maître d'ouvrage

|

- Planifier le réseau en fonction d'architectures

standardisées - Utiliser du matériel standardisé en gamme

normalisée

|

|

Exploitant du réseau

|

- Gérer un réseau « facilement »

exploitable - Assurer la sécurité des personnes et des biens -

Faciliter le raccordement de nouveaux clients - Etre informé de

l'état du réseau

- Assurer la maintenance du réseau

- Réduire le nombre de pièces nécessaires

|

|

Producteur d'énergie

|

- Produire de l'énergie électrique à moindre

coût - Etre alimenté facilement en énergie primaire

|

|

Gestionnaire de l'énergie

|

- Gérer l'équilibre entre l'offre et la demande

- Gérer la qualité de l'énergie

électrique

- Veiller au respect des normes

- Privilégier éventuellement les sources

d'énergie renouvelables

- Acheter l'énergie électrique à bas

coût

|

|

Gestionnaire clients

|

- Adapter le type de paiement au type de clients

- Vérifier la bonne utilisation de l'énergie en

fonction de ce qui a été prévu - Former les clients

à la sécurité de leur installation

- Vérifier le bon respect des règles de paiement

définies

|

|

Financiers

|

- Financer des projets rentables en ayant un bon rendement des

capitaux (banque commerciale)

- Intervenir dans le développement durable (banque

mondiale)

|

La figure 2.13 résume les

caractéristiques principales de dimensionnement de deux types de centres

Production d'Electrification Rurale Décentralisée (PERD) qui

obeissent à une démarche méthodologique qui sera

définie par la suite.

Caractéristiques :

- utilisation des EnR en complément pour gagner sur la

consommation en fuel,

- utilisation de batteries pour gagner sur la durée de

vie du GE aux heures creuses,

- utilisation d'un GE de puissance plus faible pour gagner en

consommation et sur la durée de vie du GE,

- etc

Système basé principalement sur l'Energie

Fossile

Centre de production pour l'Electrification Rurale

Décentralisée

Caractéristiques :

- utilisation d'un système de stockage pour assurer

une certaine fiabilité de fonctionnement au système,

- utilisation d'un GE pour réduire la taille du

stockage ; différents types de fonctionnement (chargeur de batteries et

donc de faible puissance, ou utilisation de celui-ci en secours et donc

dimensionné pour passer la pointe),

- etc

Système basé principalement sur les

Energies Renouvelables

71

Figure 2.13 : Caractéristiques des deux

types de centre de production envisagés pour

l'ERD[34]

r Méthodologie de dimensionnement

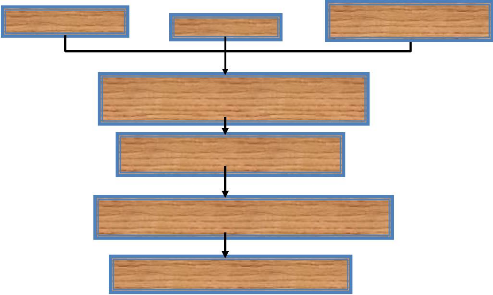

La méthode de dimensionnement utilisée est la

méthode dite « d'essai et d'erreur » ; il s'agit de tester un

certain nombre de solutions potentielles jusqu'à l'obtention d'une

solution adéquate. Pour cela, il est nécessaire de choisir les

variables du problème (variation des paramètres), l'espace de

recherche (limites de variation de ces paramètres), et la fonction

objective (objectifs à atteindre) Figure

2.14.

|

1) Analyse

|

|

Définition du

problème

Contraintes

Objectifs

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2) Synthèse

|

|

Formulation des solutions potentielles

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Evaluation des solutions

potentielles

|

|

|

|

3) Evaluation

|

|

|

|

|

|

|

|

Solution

Figure 2.14 : Descriptif d'un processus de

dimensionnement par la méthode d'essai et

d'erreur[34]

Pour dimensionner au mieux un centre de production pour l'ERD,

Il est alors nécessaire de déterminer la combinaison des

différents éléments de production (variables) minimisant

son bilan actualisé (fonction objectif) sur la durée de

l'étude (Figure 2.15).

Cette méthode choisie est adaptée pour

dimensionner au mieux un centre de production pour l'Electrification Rurale

Décentralisée. Il est alors nécessaire de

déterminer la combinaison des différents éléments

de production (variables) minimisant son bilan actualisé (fonction

objectif) sur la durée de l'étude (D = 20 ans). Celui-ci

est constitué par :

? les coûts d'investissement,

? les coûts de fonctionnement

(maintenance, consommation en fuel, etc),

? les coûts de renouvellement.

Courbe de charge

Configuration du système de production

72

Gamme de matériel

Estimation préliminaire des combinaisons de

gamme de

matériels de production permettant d'assurer

l'équilibre

production - consommation

Programmation du fonctionnement horaire

du

système considéré

Calcul du bilan actualisé pour chaque combinaison

de matériel

Choix de la combinaison de matériels

minimisant

le bilan actualisé

Figure 2.15: Méthode de dimensionnement pour

choisir l'équipement à installer pour une configuration

prédéfinie de système ERD [34]

Pour déterminer les coûts horaires de fonctionnement

de chacun des systèmes, nous effectuons une analyse

temporelle du fonctionnement en discrétisant le temps

(créneau d'une heure). L'équation de base

représentant l'évolution du système est le

bilan de puissance :

P Ch arg e ( )

h = ? P Générateur (

)

VhE DEtude

V Générateur

h

Générateur

Dans ce cas, PCharge représente la

charge vue depuis le centre de production (charge des clients plus les pertes

dans le réseau de distribution BT). La détermination des

différents vecteurs PGénérateur

( PGE , PEolien

et PBatterie ) s'effectue grâce à la

programmation du fonctionnement envisagé. On peut ainsi

déterminer les différents coûts horaires de fonctionnement

des éléments de production puis enfin en déduire les

coûts actualisés du système.

? Choix du créneau horaire de

dimensionnement

La taille de ces vecteurs (20 ans * 365 jours * 24 heures =

175 200 heures) est trop importante pour un calcul rapide ; il est donc

nécessaire de le réduire. Pour cela nous devons faire des

hypothèses sur une taille suffisamment représentative de ces

paramètres. Pour la donnée d'entrée « charge »,

nous utilisons la courbe de charge moyenne, ainsi une évaluation sur 24

heures de la courbe de charge moyenne est suffisante.

Pour les éléments de production, la puissance

fournie par les groupes électrogènes (PGE)

sera une donnée de «sortie » à calculer du bilan de

puissance. Par contre, pour les sources de production renouvelables, la

puissance ( PEolien) est calculée implicitement

grâce à la vitesse de vent disponible (donnée

«d'entrée »). Il est cependant nécessaire de

réaliser une hypothèse sur cette donnée d'entrée

aléatoire. Trois niveaux d'hypothèses ont été

considérés.

|