2.1.2. Plan Directeur d'Electrification Rurale (PDER)outil

de développement des collectivités locales

Le Plan de Developpement du Secteur Electrique (PDSE)

élaboré par le gouvernement est l'unique document

présentant la politique d'électrification rurale. A cet effet les

collectivités territoriales dans la perspective de connaître un

taux d'électrification rurale en hausse, doivent faire recourt à

leur élu à l'assemblé nationale ou à certaines

relation avec certains autorités afin de voir valider un quelconque

projet d'électrification rurale (ER).

Une telle politique d'ER orienté vers un certain

copinage contraint à la favorisation d'un certain groupe de personnes

tout en laisant d'autres. L'absence des plans énergétiques locaux

visant à une électrification rurale validé par l'Etat pour

un fiancement engendre une paupérisation accentuée et une exode

des populations vers les centres urbains. Mais il importe de remarquer que les

centrales de production d'énergie électrique surtout d'origine

hydroélectrique se situent dans les zone rurales. Certaines de ces

localités ne voient pas cette énergie produite sur leur

territoire participer à leur développement. L'Etat dans la

recherche de solutions visant à resoudre le probléme de

satisfaction en énergie électrique en zone rurale, de nombreux

programmes et projets sont envisagés mais demeurent sans succés.

Parmis ces actions de l'Etat dans le secteur de l'électrification, on

pourrait débuté par la mise en oeuvre de ces projets de

réhabilitation du barrage d'Edéa et les études

d'aménagement du barrage réservoir de Lom-Pangar, si elle est

conduite à terme, permettra de résoudre le problème du

déficit d'énergie du pays selon les prévisions.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures permettant

d'accélérer l'accès aux services

énergétiques modernes, notamment dans les zones rurales, le

gouvernement à envisager la mise en oeuvre des programmes suivants:

1. le Plan d'Action National Énergie pour la

Réduction de la Pauvreté (PANERP) qui permettra

l'approvisionnement en services énergétiques de 1.153 structures

éducatives (écoles primaires, lycées et collèges),

110 collèges et lycées d'enseignement technique, 923 centres de

santé et 191 adductions d'eau potable ;

2. quatre programmes d'électrification rurale

dérivés du Plan Directeur d'Électrification rurale (PDER).

Par ailleurs, le plan directeur d'électrification rurale

prévoyait à terme l'électrification de 650

localités sur les 10 000 non encore électrifiées. Ce plan

étalé en cinq programmes devait permettre dans la phase

prioritaire de fournir de l'électricité à 567

localités rurales entre 2005 et 2009, permettant de toucher près

de 1,1 million d'habitants pour un montant global de 102,4 millions de dollars.

Force est de constater que ce programme prioritaire n'a pas encore

démarré à ce jour.

Le programme d'électrification rurale 4 porte sur

l'approvisionnement en électricité des régions rurales

isolées par le développement de micro et mini-centrales

hydroélectriques. Les sites envisagés sont :

Mbangmbéré, Gandoua et Mayo Djinga pour la région de

l'Adamaoua ; Ndokayo pour la région de l'Est (frontière avec la

RCA), Idenau et Baï pour la région ouest du Mont Cameroun, et le

site de Deuk Ngoro pour la région isolée du Grand Mbam. Le

coût du programme sur une période de 5 ans est

évalué à près de 50 millions de dollars (annexe

11.1). L'ensemble des programmes d'électrification rurale est

évalué à 177,5 millions de dollar, dont 50 millions pour

la petite centrale hydroélectrique (Tableau

4.6). Ces projets seront réalisés dans le

portefeuille de la société nationale d'électricité.

Dans le sous-secteur des produits pétroliers, le Gouvernement entend

poursuivre la clarification des rôles des différents intervenants

et la promotion de l'investissement privé dans le secteur.

Tableau 2.1: Programme d'électrification rurale

envisagé dans le PDER

Désignation

Electrification rurale 1

(2005 - 2009)

Consistance

567 localités (90 Chefs lieux d'unités

administratives, 454 villages intérieurs et 23 villages frontaliers)

Nombre de bénéficiaires

72000 abonnés dans une population de 1,1 million

d'habitants

Coût en millions de dollars

104

Electrification rurale 2

32 localités rurales réparties dans les

provinces du Centre, du Nord, du Nord-Ouest et du Sud-ouest

7000 abonnés pour 77 500 habitants

Electrification rurale 3

Electrification rurale 4

50 localités et unités administratives

situées le long de la frontière Cameroun - Nigéria

Electrification des régions rurales isolées par

le développement de micro / mini centrales hydroélectriques

N.D.

7 localités avec une

population estimée à 40 000 habitants

Etablissement de la carte

électrique rurale

du

Cameroun

0,5

Etablissement d'un système d'informations

géographiques

10

13

50

34

2.1.2.1. PDER 2016-2031 pour amelioration de la

production centralisée électrique

Le PDER est un document présentant la viosion du

secteur d'électrification rurale du cameroun. Il est voué

à connaître des changements dans son contenu selon les besoins et

la situation économique du pays. Dans cette partie nous anticipons sur

les projections en matiére de planification des projets

d'électrification dans un mode de production centralisée

d'électricité . Ainsi dans cet optique et selon les attentes des

populations affichées par le MINEE, celui qui devrais être

établit pour une période de 15 à 20 ans devrais faire

ressortir le cadre legislatif, institutionnel, la structure tarifaire, la

reglementation ainsi que les normes en matiére d'ER.

Dans l'aspect technique il devrait

faire apparaître les differents systémes de production et de

distribution d'électricité ainsi que les sources d'alimentation

des réseaux MT/BT des localités l'estimation des coûts

d'investissement d'exploitation de raccordement et de maintenance tout en

tenant compte des solutions techniques envisageables pour alimenter par

région et par communes enfin une planification d'extension des

réseaux y compris une analyse statique des réseau.

Dans le contexte

socio-économique, la maîtrise de la demande dans les

localités devrait exister au moyens d'enquêtes.

Avant de mieux présenter nos suggestion sur le PDER

à l'horizon 2016 à 2031, il importe de retablir que ce document

ne peut connaître une réelle application de son contenu à

condition que le MINEE en charge des activités sur

l'électricité soit doté au sein de la direction de

l'électricité d'une sous direction exersant sur les

énergies renouvelables, d'un cadre juridique strict sanctionnant tous

contrevenants à la loi. En plus la liberalisation du secteur de

l'électricité étant déjà éffective,

les futures producteurs ou demandeurs en énergie électrique peut

importe leurs rangs devraient signer une close de respect des lois en la

matiére (réglés portant le raccordement sur le

réseau électrique national, respect de l'environnement ,

tarification et production). Enfin la priorité doit être

portée sur les énergies propres (solaire ou

l'hydroélectricité) qui sont bien implantées sur

l'ensemble du territoire et un renouvellement de la base de données des

differentes centrale créeés au courant de chaque année. Vu

les lois en vigueures au Cameroun ci-dessus enoncées pouvant permettre

à une commune, un syndicat de communes ou à l'Etat de conceder

à une tiers personne d'assurer la distribution et la production

d'électricité. La mise au point par chacun d'un schéma

directeur d'électrification national ou communal semble être

incontournable pour le suivit de la croissance économique.

35

Dans le cadre de la zone CEMAC, La fourniture des infrastructures

énergétiques dont l'Afrique Centrale

aura besoin au cours des prochaines décennies

nécessite une toute nouvelle politique en matière

d'infrastructures, fondée sur une vision sous régionale. Cela

implique également la reorganisation des réseaux

électriques de la sous région en trois composantes

gérés par des opérateurs independants pour des raisons de

concurrence (gestionnaires de la production électrique,

gestionnaires du réseau de transport, gestionnaires du réseau de

distribution ). Cela conduit le gouvernement à savoir

à qui s'adresser losqu'il a une longues listes de projets

prédéfinies et rigides tout en laissant l'opportunité aux

autres acteurs ayant des compétences à postuler à la

realisation du projet. Une nouvelle méthode de planification

stratégique en vue du développement des infrastructures est

proposée et comprend les étapes suivantes:

Définir la carte des infrastructures

énergétiques qui conduira à la mise en place d'un

super-réseau intelligent dans la zone CEMAC interconnectant les

réseaux à l'échelle de la sous-région. Sur la base

d'une méthodologie convenue, définir des projets concrets,

déclarés d'intérêt sous-région,

nécessaires pour mettre en oeuvre ces priorités de manière

souple et en s'appuyant sur la coopération régionale afin de

répondre aux conditions changeantes du marché et au

développement technologique.

Soutenir la mise en oeuvre de projets d'intérêt

sous-régionaux au moyen de nouveaux outils, comme l'amélioration

de la coopération sous-régionale, des procédures

d'autorisation, des méthodes et des informations plus pertinentes pour

les décideurs et les citoyens enfin des instruments financiers

innovants.

Le schéma directeur d'électrification

rurale

La bonne gestion technique et financière du

réseau de distribution s'appuie sur une vision cohérente et

partagée de son évolution à moyen et long termes. C'est

l'objet du schéma-directeur. Sur les ouvrages ayant de longues

durées de vie, les décisions d'investissement ont un impact

durable sur le développement du système électrique. Elles

sont de nature différente : renouvellement, renforcement, extension,

maintenance... Elles sont prises à divers niveaux de

responsabilité et interagissent entre elles. Dans ce contexte, il ne

suffit pas de s'assurer qu'un nouvel ouvrage est nécessaire à une

année donnée ; il faut vérifier qu'il s'insère dans

un projet de développement du système électrique

cohérent garantissant un fonctionnement optimal à long terme.

Le schéma directeur oriente les études

décisionnelles mais ne les structure pas. En revanche, tout choix

important conçu dans le cadre d'une étude décisionnelle et

qui ne serait pas en cohérence avec le schéma directeur donne

lieu à une mise à jour de ce dernier. Plus

généralement, une mise à jour est nécessaire lors

de tout événement mettant significativement en cause les

hypothèses qui ont prévalu au moment de son établissement,

et à minima tous les 5 ans.

Les étapes de réalisation d'un

schéma directeur d'ER peut être définit comme suit

:

? L'élaboration du diagnostic

:

C'est l'analyse de l'ensemble des caractéristiques du

système électrique permettant d'évaluer ses forces et ses

faiblesses (qualité du produit, capacité électrique,

sensibilité aux aléas climatiques, organisation structurelle du

réseau) Cette phase comporte l'analyse de l'environnement externe et

l'appréciation de la sensibilité de la clientèle

raccordée au réseau.

? La prévision des consommations et des

puissances

Il s'agit de déterminer les taux d'accroissement des

charges électriques à alimenter pour des zones englobant un ou

plusieurs postes sources.

? La cible à long terme

La construction de la cible à long terme est

l'étape fondamentale de la réalisation du schéma

directeur. La cible représente le schéma du réseau HTA

nécessaire et suffisant, à terme, pour alimenter dans de bonnes

conditions les utilisateurs du réseau (choix des structures de

réseau HTA, taille des postes sources, caractéristiques physiques

et électriques des ouvrages HTA - ces derniers paramètres ayant

une influence forte sur la qualité de fourniture). L'élaboration

de la cible à long terme s'effectue en restructurant les réseaux

existants.

r La définition des stratégies de

développement des réseaux

L'étape consiste à déterminer

différentes stratégies de développement des ouvrages

permettant de passer de l'état initial à l'état final (la

cible à long terme) Chaque stratégie est constituée d'une

succession d'opérations élémentaires. L'ensemble des

opérations doit rester cohérent avec les règles de

fonctionnement des réseaux.

r L'échéancier des travaux et des

investissements

L'utilisation de l'approche technico-économique permet

de déterminer la date optimale de chaque opération

élémentaire et d'en déduire le bilan actualisé de

chaque stratégie étudiée. A l'issue de cette phase, on

obtient un échéancier théorique (coût de

l'opération, date optimale de réalisation) de l'ensemble des

opérations étudiées. Il en découle un

échéancier pratique des opérations à mener à

moyen terme en y intégrant des opérations complémentaires

telles que le traitement des contraintes électriques résiduelles

ainsi que divers autres éléments tels que la qualité de

fourniture constatée sur les départs HTA ou le respect des

engagements ou des objectifs du distributeur.

r L'estimation du niveau de qualité de

fourniture

La conduite des étapes précédentes permet

d'évaluer l'évolution probable de la qualité de fourniture

en fonction des investissements envisagés. L'évaluation est

réalisée par départ HTA en termes de nombres de coupures

longues, brèves, très brèves, de temps moyen annuel de

coupure. Elle permet l'estimation par zone (petites agglomérations,

zones industrielles, zones qualité des contrats CARD...) des

performances attendues du réseau HTA.

Les niveaux de vision technique d'une installation sont

fonction des réseaux sources de tension. Ainsi on peut

énumérer quatre paliers techniques.

· Paliers techniques HTB/HTA

· Paliers techniques HTA

· Paliers techniques HTA/BT

· Paliers techniques BT

Pour des raisons à la fois d'économie, de

fiabilité et de maintenance, les matériels mis en oeuvre sur

le

réseau répondent à plusieurs

critères :

- normatifs (exemple : la norme NFC 33-226 pour les câbles

HTA)

- d'agrément des Fournisseurs par le Distributeur

- de standardisation par l'adoption des paliers techniques

Pour élaborer le PDER, le MINEE avec son personnel

compétent devrait suivre une démarche différente de celle

de l'élaboration d'un schéma directeur d'électrification

rurale.

Plan Directeur d'Electrification Rurale horizon

2016-2031, pas encore réalisé devrait suivre une

démarche inspirée du guide de l'UPDEA qui dans son contenu

détaille, de manière exhaustive, les grandes étapes

à respecter dans l'élaboration d'un tel plan directeur

d'électrification en tenant compte des spécificités des

régions à électrifier pour proposer une démarche

d'élaboration du PDER du Cameroun horizon 2016 ou 2031.

36

'?. ETAPE 1 : Définir la zone rurale et les

Indicateurs d'électrification

37

a-1) Zone rurale

La zone rurale peut se définir à partir de

critères d'ordre administratif, démographique ou

économique. Critère d'ordre administratif

Dans tout pays organisé, l'administration centrale

distingue :

· la capitale économique ;

· la capitale politique ;

· les grandes agglomérations ;

· les centres urbains.

On peut ainsi retenir comme définition de la

localité rurale, toute localité qui n'est pas classée

comme

agglomérations ou centre urbain.

Critère d'ordre démographique

Les localités sont caractérisées par leur

population. On définit ainsi un seuil limite en dessous duquel la

localité est considérée comme rurale

(exemple : 1000 habitants).

Critère d'ordre économique

L'absence des infrastructures de base suivantes peut servir de

critère pour caractériser une localité rurale:

· Centre de santé ;

· Ecoles ;

· Adduction d'eau ;

· Routes carrossables ;

· Complexes agro-industriels ;

· Téléphonie ;

· Etc.

Le Cameroun devra adopter sa propre définition de ses

zones rurales en combinant ces critères.

a-2) Indicateurs

d'électrification

Le degré d'électrification d'un pays ou d'une

région est synthétisé par un indicateur

(Annexe 8) qui peut être Global ou Partiel

d'une part, Potentiel ou Effectif d'autre part.

v Global

Indicateur relatif à l'ensemble du pays ;

v Partiel

Indicateur relatif à une zone déterminée ;

Potentiel

v Relatif à des grandeurs potentielles;

v Effectif

Effectivement électrifiés;

2S, ETAPE 2 : Préciser les objectifs de

l'électrification rurale

Il s'agit de définir clairement les objectifs

poursuivis par le plan directeur d'électrification rurale. Ces objectifs

peuvent être quantitatifs et/ou qualitatifs.

b-1) Objectifs quantitatifs

· nombre minimum de localités à

électrifier par an ;

· nombre d'abonnés à raccorder ;

· nombre de kilomètres de réseau BT à

créer ;

· nombre de foyers d'éclairage public à

mettre en service.

b-2) Objectifs qualitatifs

Augmentation du bien être social des populations à

travers l'amélioration du niveau :

· de la santé ;

· de l'éducation ;

· du confort domestique ;

· des revenus.

38

2S, ETAPE 3 : Analyser le système

électrique existant et le cadre institutionnel

Le système électrique d'un pays est

composé de moyens de production, transport et distribution. Une

description détaillée ainsi qu'une évaluation technique de

ces moyens devra être faite :

c-1) Moyens de production

· production classique ;

· production alternative.

c-2) Moyens de transport

· réseau MT ;

· réseau BT ;

· postes de transformation.

c-3) Moyens de distribution

· distribution triphasée ;

· distribution monophasée ;

· modes de branchement.

Le cadre institutionnel, le mode d'exploitation et de

maintenance de ces équipements devront également être

examinés. Les coûts moyens des équipements et

d'exploitation devront être déterminés.

2S, ETAPE 4 : Collecter les

données

Toutes les données nécessaires à

l'établissement du plan directeur devront être collectées.

Notamment :

d-1) Les localités

Etablir la liste des localités rurales avec les

données de base suivantes :

· Statut (électrifiée ou non) ;

· Population ;

· Infrastructure ;

· Plan de lotissement.

Ces localités seront par la suite classées en

proche du réseau, éloignées du réseau,

isolées ou transfrontalières.

d-2) Les programmes de développement

locaux

Identifier les programmes de développement

décentralisés à l'échelle des collectivités

locales ou territoriales. On retiendra en priorité les projets :

· D'électrification ;

· D'adduction d'eau ;

· D'éducation ;

· De santé ;

· D'Agro industrie.

d-3) Les ressources

énergétiques

v Faire la liste des centres de production autonomes, non

reliés au réseau électrique national ;

v Obtenir la cartographie des ressources

énergétiques du pays :

· Hydraulique ;

· Eolienne ;

· Solaire ;

2S, ETAPE 5 : Choisir les options

technologiques

39

Analyser les options technologiques ou techniques à

retenir en matière d'électrification rurale selon les

domaines suivants : Production ; Réseau MT ;

Distribution.

e-1) Production

· Groupe Diesel ;

· Energie de la biomasse ;

· Micro centrale hydraulique ;

· Système solaire ou Système éolien

;

· Raccordement au réseau électrique.

e-2) Réseau MT

· Niveau de tension optimal ;

· Conducteurs (nombre, section, alliage) ;

· Supports (nature, armements, isolateurs) ;

· Mises à la terre ;

· Postes MT/BT (haut de poteau, au sol, protection

transfo).

e-3) Distribution

· Conducteurs (nombre, section, alliage) ;

· Supports (nature, armements, isolateurs) ;

· Mises à la terre ;

· Raccordement des abonnés (branchement, compteurs,

prépayés);

Ces différentes options seront mises en oeuvres selon

le type de localité à électrifier, les orientations

technologiques du pays et le cadre institutionnel du secteur

électrique.

'?. ETAPE 6 : Etablir une prévision de la

demande

La prévision de la demande consiste à

quantifier la demande d'énergie nécessaire pour alimenter les

nouveaux clients ruraux et les moyens de production additionnels

nécessaires. Cette prévision s'appuie sur des scénarios de

consommation d'énergie forts (taux d'électrification

élevé), des scénarios moyens et des scénarios bas

pour déterminer la puissance dont on a besoin. Il est recommandé

de procéder en une segmentation des villages et bien distinguer les

villages ou hameaux de quelques habitations. La démarche suivante pourra

être adoptée :

· Analyse de l'évolution passée ;

· Prévision synthétique de la demande ;

· Prévision analytique de la demande ;

· Identification et analyse des charges ponctuelles.

'?. ETAPE 7 : Caractériser les

localités à électrifier

Les localités à électrifier sont

caractérisées selon des critères qui tiennent compte :

De la situation du réseau électrique ;

Du niveau des infrastructures ;

De la population et statut administratif ;

f-1) Situation du réseau

électrique

Les localités sont classées en fonction de leur

distance par rapport au réseau électrique moyenne tension. Celles

qui sont les plus proches du réseau sont favorisées. On

distinguera les localités « sous ligne MT », les

localités proches du réseau et les localités

isolées.

f-2) Niveau local des

infrastructures

40

Les localités qui bénéficient

déjà d'infrastructure de développement seront

privilégiées. On recherchera notamment la présence :

· d'unités agro industrielles ;

· de centres de santé ;

· d'établissements éducatifs ;

· de téléphonie rurale et d'adduction

d'eau.

f-3) Population et statut

administratif

La taille de la population et le statut administratif de la

localité peuvent servir à faire un premier tri des

localités à électrifier. Chaque société

devra retenir le critère le plus pertinent en fonction des objectifs

locaux d'électrification et de la politique énergétique

nationale. Cependant, la programmation définitive devra se faire

à partir de critère économique qui synthétise

plusieurs paramètres.

'?. ETAPE 8 : Elaborer le planning

d'électrification rurale

Le planning d'électrification rurale consiste à

identifier des projets d'électrification et à programmer leur

exécution dans le temps en tenant compte de critère

de rentabilité économique et du budget annuel alloué

à

cette activité. La méthode suivante peut être

adoptée :

Calcul du critère de rentabilité ;

Classement des projets par critère décroissant ;

Sélection des projets à alimenter par le

réseau ;

Sélection des projets à alimenter en isolé

;

Sélection des projets à alimenter en

transfrontalier.

g-1) Calcul du critère de

rentabilité

Le critère recommandé pour évaluer la

rentabilité des projets d'électrification rurale est le taux de

rentabilité interne économique (TRIE). Son évaluation est

basée sur une analyse de type coûts/bénéfices. Le

coût du projet est constitué par la valeur Hors Taxes de

l'investissement nécessaire au raccordement de la localité. Le

bénéfice du projet correspond à la substitution de

l'électricité du réseau aux dépenses

énergétiques liées aux consommations des ménages

ainsi qu'à la valorisation économique de l'éclairage

public. Cependant, d'autres critères peuvent être choisis :

Coût d'électrification par habitant, Coefficient de mérite,

etc.

g-2) Classement des localités par

critère de rentabilité décroissant

Les localités sont ensuite classées selon le

critère retenu en (g-1) dans un fichier

récapitulatif où, en plus de la valeur du critère on

rappelle le statut administratif de la localité, les infrastructures de

développement existantes et la taille de la population.

g-3) Sélection des projets à alimenter

par le réseau

Deux approches peuvent être adoptées :

+ Planification de type classique

Une première liste de localités à

électrifier est établie en plaçant en priorité 1

les localités ayant la plus forte valeur du critère de

rentabilité retenu. Ce sont en général celles qui sont le

plus proche du réseau MT et ayant un bon potentiel de consommation

d'énergie électrique. Le développement du réseau

électrique nécessaire au raccordement de ce premier lot de

localités rapproche nécessairement de nouvelles localités

du réseau. Ces nouvelles localités constituent la liste de

priorité 2. On planifie ainsi de proche en proche

l'électrification de l'ensemble des localités de la région

en constituant des listes placées en priorité 3 et 4.

+ Planification multi sectorielle

La planification multisectorielle ne prend pas en compte

uniquement des paramètres purement électriques mais

également de la présence ou non d'infrastructures de

développement ainsi que l'appartenance à une zone à forte

potentialité agricole ou industrielle. Les paramètres retenus

sont ceux de l'Indice de Développement Humain (IDH), c'est-à-dire

la Santé, l'Instruction et le niveau de vie. Ces paramètres se

reflètent par la présence, au sein de la localité à

électrifier, d'un centre de santé, d'un établissement

éducatif

41

et d'une activité économique existante ou

potentielle. Les priorités de programmation se déclinent de la

manière suivante :

· priorité 1 : localités

présentant les trois infrastructures ,

· priorité 2 : localités

présentant deux infrastructures ,

· priorité 3 : présence d'une seule

infrastructure ;

· priorité 4 : absence d'infrastructure.

Quelle que soit l'approche adoptée, les programmations

annuelles se font ensuite en fonction des budgets allouées à

l'électrification rurale, des contraintes d'équilibre

régional et éventuellement de directives sociopolitiques. Le plan

se présente comme une liste de localités à

électrifier pour chaque année avec les informations minimales

suivantes :

> équipements techniques

· longueur de réseau MT et BT,

· transformateurs

· foyers EP,

> coûts HT et TTC (fournitures & Travaux)

> population,

> TRIE ou autre critère de rentabilité.

L'incidence du programme sur les indicateurs

d'électrification retenus (Taux d'accès, Taux

d'électrification, etc.) est évaluée et

servira de valeur cible.

g-4) Sélection des projets à alimenter

en isolé

Les localités à alimenter en isolées

sont celles qui sont très éloignées du réseau

électrique et qui ne seront pas atteintes par le processus naturel de

développement du réseau avant une longue période (10

à 20 ans). On parle alors, soit d'électrification rurale

décentralisée ou de pré électrification.

g-5) Sélection des projets à alimenter

en transfrontalier

Cette technique peut être envisagée pour le

raccordement des localités situées en bordure de frontière

et dont le raccordement au réseau électrique du pays limitrophe

est moins coûteux.

. ETAPE 9 : Identifier les moyens

Les moyens à mettre en oeuvre pour accompagner ce plan

sont des moyens humains, techniques et des outils méthodologiques.

h-1) Moyens Humains

Les moyens humains sont constitués par le personnel en

charge de la conception, de la mise en oeuvre et du suivi du Plan Directeur.

Les compétences sont requises au niveau ingénieur, technicien

supérieur et agents de maîtrise dans les spécialités

suivantes :

· électromécanique et réseaux

électriques ;

· économie de l'énergie;

· planification des systèmes

énergétiques ;

· énergies nouvelles et renouvelables ;

· informatique et dessin.

Les centres africains de formation initiale et continue

doivent être identifiés, répertoriés et

sollicités en priorité au besoin.

h-2) Moyens Techniques

Système d'Information Géographique (SIG)

Le système d'information géographique (SIG) est

un puissant outil d'information et de planification de l'électrification

rurale. Il est utile pour la cartographie du pays, la localisation des

localités, le tracé du système électrique et la

prise en compte de toutes les données socio économiques

liées aux localités grâce à une base de

données. Il contient également les outils informatiques de calcul

divers et de simulation. Il permet une planification multi sectorielle.

Répertoire de fabricants de matériel

42

Le matériel nécessaire à la mise en

oeuvre du programme peut être constitué en différents lots

de fournitures à soumettre à un appel d'offres international. Il

convient donc de disposer d'un répertoire des sociétés

africaines de matériel électrique pour l'électrification

rurale.

Entreprises de montage

Un tissu d'entreprises locales performantes de montage

électromécanique doit être encadré, organisé

et utilisé.

h-3) Outils Méthodologiques

? Appel d'offres ;

Les consultations doivent se faire par appel d'offres,

international pour les fournitures et local pour les travaux de montage

électromécanique afin de réduire les coûts. Des

procédures claires et transparentes de passation de marchés

doivent être élaborées et appliquées.

? Monitoring ;

Les impacts attendus de l'électrification rurale sur la

santé, l'éducation, le bien être social et le revenu des

ménages ne peuvent être évalués et quantifiés

qu'à travers un programme de mesure d'indicateurs précis, sur un

échantillon de localités et selon une périodicité

fixe. Il convient donc de mettre en place un système de monitoring

basé sur un questionnaire permettant de suivre l'évolution de

paramètres spécifiques au niveau des localités

retenues.

? Mesure d'impact sur l'environnement

;

L'impact des programmes d'électrification rurale sur

l'environnement doit être mesuré. Notamment:

? préservation de la

biodiversité ;

? réduction des gaz à

effet de serre, etc.

2.1.2.2. Le délestage dans un système de

production centralisée d'électricité

A partir de l'année 1995, le Cameroun a connu une

croissance. Cependant, cette croissance a été freinée par

la pénurie d'énergie au début des années 2000. A la

suite de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, le

Cameroun a besoin d'un approvisionnement énergétique

adéquat pour soutenir les investissements et la croissance

économique du pays. Pour atteindre cet objectif, le besoin d'augmenter

le débit du fleuve Sanaga par sa régulation s'avère

nécessaire afin d'accroître son débit à e porter son

débit à 1040 m3/sec permettant ainsi d'augmenter la

productivité énergétique des centrales existantes ou

à construire en aval et celles devant connaître un

aménagement (Song Loulou, Edéa).

Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous

allons considérer un cas d'étude théorique devant mieux

explique les raisons de régulation du débit d'eau sur la

Sanaga.

La ville de Yaoundé est dispose de deux grands types de

consommateurs d'énergie électrique : les grandes entreprises de

production de biens et de services et le secteur public. Deux types de

centrales alimentent la ville de Yaoundé : la centrale

hydroélectrique d'Edéa et la centrale thermique d'Oyomabang. La

demande en énergie est représentée par les courbes

suivantes :

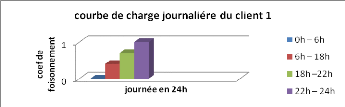

|

Client1

|

|

Journée (24 heures)

|

0h - 6h

|

6h - 18h

|

18h -22h

|

22h - 24h

|

|

Coefficient de foisonnement

(P/Pmax)

|

0

|

0,4

|

0,7

|

1

|

43

|

Client 2

|

|

Journée

|

0h - 6h

|

6h - 18h

|

18h -22h

|

22h - 24h

|

|

Coef de foisonnement (P/Pmax)

|

0

|

0,5

|

1

|

1

|

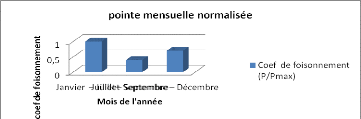

Pointe mensuelle normalisée

Mois de l'année Décembre - Juillet

Juillet - Septembre Septembre - Décembre

Coef de foisonnement (P/Pmax) 1 0,4

0,7

La pointe annuelle du système de la production est 400MW.

Le premier type de client contribuant à 60%

de la pointe. Dans ce cas d'étude, nous envisageons

présenter la monotone annuelle de la demande, ainsi

que celle de l'énergie permettant d'étudier

l'équilibre entre l'offre et la demande.

Caractéristiques de l'offre

- Centrale hydroélectrique caractérisée par

:

> Janvier - juin puissance disponible 320MW

(6 mois = 182 jours)

> Juillet - Décembre puissance

disponible 400MW (6 mois = 183 jours)

- Centrale thermique de production de puissance 70MW garantie

toute l'année

P = 400 x 60% = 240

MW

P = 400-240 =160MW

r

·

max1

max2

a) La puissance maximale Pmax pour

chaque client 1

b) De (Janvier -

Juillet) on aura 07(Déc., Janv., Févr., Mars,

Avril, Mai, Juin) mois donc un total de 212 jours

b-1) La puissance consommée durant chaque journée

par tranche d'heure

[0h--6h]

1(0,4Pmax1+0,5Pmax2)=0,4x240+0,5x160=176MW

[6h--18h]

1(0,7Pmax1+Pmax2)=0,7x240+160=128MW

[ 18h -- 22h] 1(Pmax1 +

Pma ) = 240+160 = 400MW

[22h-- 24h] 1(0,7Pmax1 +

Pma )= 0,7x 240+160 =128MW

b-2) l'énergie consommée sera:

(176x 6)+(128x12)+(400x4)+(128x 2)=

4848MWh

c) De (Juillet -

Septembre) on aura 02 mois (Juillet -

Août) donc 62 jours c-1) La puissance

consommée durant chaque journée par tranche d'heure

[0h-6h] 0,4(0,7Pm

1+0,5Pmax2)=0,4(0,7x240+0,5x160) =70,4MW

[6h-18h] 0,4(0,7Pm

1+Pmax2)=0,4(0,7x240+160)= 131,2MW

160MW

[22h-24h]= 0,4(0,7Pmax1+ Pmax2) =

0,4(0,7x 240+160) = 131,2MW

[18h- 22h] 0,4(Pmax1 +

Pmax2) = 0,4(240+160 ) =

c-2) l'énergie consommée sera:

(38,4x 6~+(131, 2x 12+(160x 4+(131, 2x 2

d) De (Septembre - Décembre)

on aura 03 mois (Sept, Oct., Nov.) donc 91 jours

d-1) La puissance consommée durant chaque journée

par tranche d'heure [0h-6h]=0,7(0,4Pmax1+0,5P )=

0,7(0,4x 240+0,5x 160) = 123,2MW max2

[6h-18h]=0,7(0,7Pm 1+Pmax2)=0,7(0,7x240+160)=229,5MW

[18h-22h] 0,7(Pmax1 + Pmax2) = 0,7 (240+160)

= 280MW

[22h-24h] 0,7 (0,7Pmax1

+ P ) = 0,7(0,7x 240+160) =

229,5MW

d-2) l'énergie consommée sera:

(123,2x6)+(229,5x12)+(280x4)+(229,5

e) L'énergie annuelle est : (4848x

212)+(4781x 62)+(5072,2x 91) =1785768,:

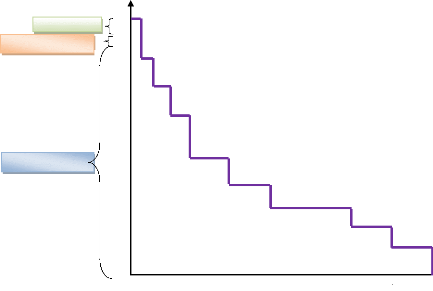

f) Courbe de charge journalière max2

Centrale hydroélectrique

44

8760

848

4006

2486

1212

7842

4874

3758

8214

400

280

229,5

176

160

Courbe de charge en saison de pluies

131,2

128

123,2

70,4

0

P(MW)

|

Durée de consommation

|

Cumulé des heures

|

|

400

|

|

848

|

|

280

|

|

1212

|

|

229,5

|

14 =1274h

|

2486

|

|

176

|

|

3758

|

|

160

|

|

4006

|

|

131,2

|

|

4874

|

|

128

|

|

7842

|

|

123,2

|

6 = 546h

|

8214

|

|

70,4

|

|

8760

|

45

On constate à travers cette monotone que tous les

consommateurs sont alimentés dans la ville de Yaoundé en saison

de pluies, c'est-à-dire que la pointe de puissance fournie par la

centrale hydroélectrique est suffisante pout tous les utilisateurs.

Centrale hydroélectrique

Centrale Thermique

Délestage

4006

848

2486

1212

4874

3758

7842

8760

8214

400

390

320

280

229,5

176

Courbe de charge en saison sèche

160

131,2

128

123,2

70,4

0

On constate à travers cette monotone que tous les

consommateurs ne sont alimentés dans la ville de Yaoundé en

saison séche, c'est-à-dire que la puissance fournie qui est de

l'ordre de 320MW fournie par la centrale hydroélectrique est

insuffisante pout tous les utilisateurs. Alors la mise en fonctionnement de la

centrale thermique est necessaire pour compenser le deficit

énergetique.

g) Calcul de la nouvelle puissance disponible

:

Malgré la mise en fonctionnement de la centrale

thermique de Yaoundé, la puissance nécessaire pour satisfaire les

besoins en énergie électrique de cette région reste

déficitaire, avec :

|