|

REPUBLIQUE DU BENIN

UNIVERSITE D'ABOMEY

CALAVI (UAC)

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES

ET DE GESTION

(FASEG)

MEMOIRE DE DESS GESTION DES PROJETS ET

DEVELOPPEMENT

LOCAL

THEME :

CONTRIBUTION DE LA GESTION DES RESERVES DE

BIOSPHERE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

LOCAL : CAS DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DE

LA

PENDJARI. (RBP)

Présenté par :

OSSENI

INOUSSA Alassane

Sous la Direction de :

TIOMOKO ALI

Djafarou

Directeur du Parc National de la

Pendjari

Promotion: 2008-2009

TABLE DES .MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 4

LISTE DES TABLEAUX 5

LISTE DES GRAPHIQUES 6

RESUME 7

INTRODUCTION 9

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU MILIEU ET CADRE THEORIQUE DE

L'ETUDE 10

1.1. . Présentation du milieu d'étude 10

1.1.1. Caractéristiques générales du milieu

10

1.1.1.1. Démographie et Géographie 10

1.1.1.2. Activités productives de la zone 12

1.1.1.3. Ressources de base et moyens d'existence dans la zone

12

1.1.2. Présentation de la Réserve de

Biosphère de la Pendjari 12

1.1.2.1. La flore 13

1.1.2.2. La faune 13

1.1.2.3. Le milieu humain 13

1.1.2.4. Les activités de valorisation 14

1.1.2.5. Le tourisme 14

1.1.2.6. La chasse sportive 15

1.1.3. Le cadre réglementaire de la gestion des ressources

naturelles 15

1.1.4. Cadre institutionnel et organisationnel de la gestion des

ressources naturelles 16

1.1.4.1. LE CENAGREF (Centre National de Gestion des

Réserves de Faune) 16

1.1.4.2. Les autres institutions 17

1.1.4.2.1. Au niveau local : les AVIGREF 17

1.1.4.2.2. Au niveau de la coopération internationale

17

1.2. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE

18

1.2.1. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 18

1.2.1.1. Problématique 18

1.2.1.2. INTERÊT DE L'ETUDE 21

1.2.1.3. REVUE DE LITTERATURE 22

1.2.1.3.1. La gestion des

aires protégées : un outil de protection et de conservation de

l'environnement mais aussi de développement

économique 22

1.2.1.3.2. La décentralisation : état des lieux et

perspectives au Bénin 27

1.2.1.3.3. Le développement local 29

1.2.1.4. OBJECTIFS ET HYPOTHESES DE RECHERCHE 31

1.2.1.4.1. Objectif général 31

1.2.1.4.2. Objectifs spécifiques 31

1.2.1.4.3. HYPOTHESES DE L'ETUDE 32

1.2.2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 32

1.2.2.1. Les outils 32

1.2.2.1.1. Outils de collecte d'informations secondaires 32

1.2.2.1.2. Techniques de collecte d'informations primaires 33

1.2.2.1.2.1. L'enquête par guide d'entretien 33

1.2.2.1.2.2. L'observation directe 33

1.2.2.1.3. Echantillonnage de la population cible et collecte de

données 34

1.2.2.1.4. Le traitement des données 34

1.2.2.1.5. L'analyse des données 35

1.2.2.1.6. Difficultés rencontrées et limites des

données recueillies 35

1.2.2.1.6.1. Difficultés rencontrées 35

1.2.2.1.6.2. Limites des données recueillies

(envisageable) 35

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION, ANALYSE DES RESULTATS DE L'ETUDE

ET VERIFICATION DES HYPOTHESES 36

2.1. Présentation et analyse des résultats de

l'étude 36

2.1.1. Evolution et perspectives des activités internes et

externes de la RBP 36

2.1.1.1. Les activités internes à la RBP, sources

de revenus et leurs impacts 36

2.1.1.1.1. Le tourisme de vision : évolution et aspect

économique 36

2.1.1.1.2. La chasse sportive : évolution et

retombées 40

2.1.1.1.3. La pêche : monopole étrangère

46

2.1.2. Les recettes de la DPNP et leur évolution 47

2.1.2.1. Les activités externes à la RBP et leurs

impacts 48

2.1.2.1.1. L'agriculture, source d'alimentation et de revenus des

populations 48

2.1.2.1.2. Le commerce 54

2.1.3. Intermédiation sociale des AVIGREF et des

Autorités communales : les retombées

de la cogestion 55

2.1.3.1. Intermédiation sociale des AVIGREF et leurs

retombées 55

2.1.3.1.1. Les retombées financières de la gestion

de la RBP 56

2.1.3.1.2. Les retombées non financières et leur

importance i

2.1.3.1.3. Alternatives à la réduction de la

pression des populations sur la RBP iii

2.1.3.1.3.1. Les initiatives des acteurs traditionnels de la RBP

iii

2.1.3.1.3.2. Les collectivités territoriales iv

2.2. Vérification des hypothèses de recherche et

recommandations vi

2.2.1. Vérification des hypothèses de recherche

vi

2.2.2. Recommandations viii

CONCLUSION xi

ANNEXE : OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES xiv

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AFD : Agence Française de Développement

AVIGREF : Association Villageoise de Gestion des Réserves

de Faune BRS : Banque Régionale de Solidarité

CeCPA : Centre Communal de Promotion Agricole

CENAGREF : Centre National de Gestion des Réserves de

Faune DPNP : Direction du Parc National de la Pendjari

FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

GTZ : Agence de Coopération Technique Allemande

IMF : Institution de Microfinance

INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse

Economique KFW : Coopération Financière Allemande

MAB : Programme su l'homme et la biosphère de l'UNESCO

(Man and Biosphere) MEHU : Ministère de l'Environnement de l'Habitat et

de l'Urbanisme

MEPN: Ministère de l'Environnement et de la Protection de

la Nature ONASA : Office National pour la Sécurité Alimentaire

ONG: Organisation Non Gouvernementale

PGRN: Projet de Gestion des Ressources Naturelles

PIB: Produit Intérieur Brut

PNP: Parc National de la Pendjari

PUASA : Programme d'Urgence d'Appui pour la

Sécurité Alimentaire RBP : Réserve de Biosphère de

la Pendjari

U-AVIGREF : Union des Associations Villageoises de Gestion des

Réserves de Faune UICN : Union Mondiale pour la Nature

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la

Science et la Culture ZCP : Zone Cynégétique de la Pendjari

ZOC : Zone d'Occupation Contrôlée

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Le système des tarifs en vigueur (FCFA) 38

Tableau 2 : Point des ouvertures et entretien de pistes 39

Tableau 3 : Point des infractions 44

Tableau 4 : Point des arrêts de justice rendus 44

Tableau 5 : Point financier des infractions 45

Tableau 6 : Point des permis de chasse 46

Tableau 7 : Récapitulatif population agricole 53

Tableau 8: Distribution viande campagne 2008-2009 58

Tableau 9 : Synthèse des retombées (30%) de 2001

à 2009 i

Tableau 10 : Situation des crédits mis en place de 2001

à 2004 iii

LISTE DES GRAPHIQUES

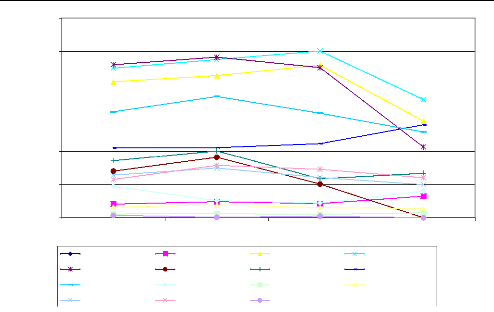

Graphique 1: Point des nationalités/tourisme de vision

37

Graphique 2: Point des enregistrements 38

Graphique 3: Effectif estimé des principaux animaux (2006

à 2009) 42

Graphique 4: Point des animaux abattus 43

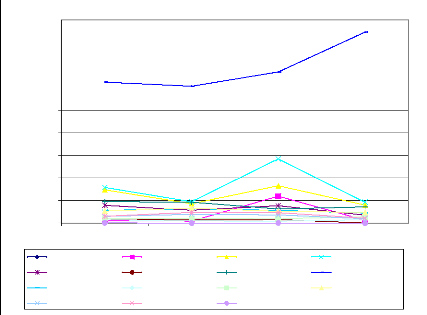

Graphique 5: Point récapitulatif des recettes de la DPNP

47

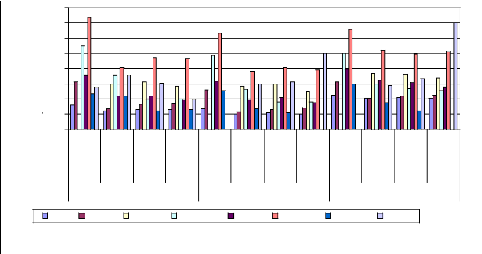

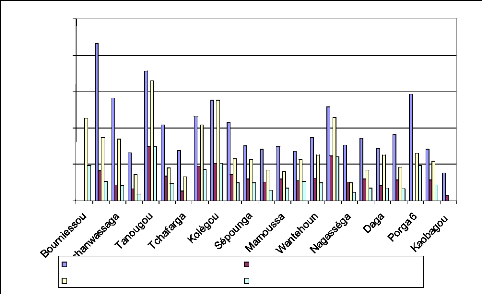

Graphique 6: Superficies emblavées (ha) des principales

cultures 49

Graphique 7: Production (en Tonnes) des principales cultures

50

Graphique 8: Prix moyens annuels en FCFA/kg de 2006 a 2008 54

Graphique 9: Effectifs des membres AVIGREF (Aout 2009) 56

RESUME

La gestion de la Réserve de Biosphère de la

Pendjari (RBP) s'articule avec les pratiques locales dont le caractère

durable a été reconnu, et qui peuvent alors constituer un

véritable outil de conservation. Des études ont montré que

la conservation de la biodiversité peut se faire en même temps que

le développement économique, en coopération avec

l'ensemble des acteurs concernés.

Les réserves de biosphère sont destinées

à remplir trois fonctions complémentaires :

· une fonction de conservation ;

· une fonction de développement ;

· une fonction de support logistique.

Selon le rapport d'étude UNESCO (1996) cité par

Amadou (2008), concrètement, chaque réserve de biosphère

devrait contenir trois éléments :

? une aire centrale bénéficiant d'une protection

à long terme et permettant de conserver la diversité biologique

;

? une zone tampon, bien identifiée, qui normalement

entoure l'aire centrale, utilisée pour des

activités de coopération compatibles avec des

pratiques écologiquement viables ;

? une aire de transition flexible, qui peut comprendre un certain

nombre d'activités agricoles,

d'établissements humains ou autres exploitations.

Ce nouveau schéma d'aménagement du territoire admet

de facto l'implication des populations dont les besoins sont pris en compte en

vue d'une meilleure protection de la biodiversité.

Ainsi, dans la zone périphérique de la RBP, les

populations s'adonnent à leurs activités productives habituelles.

Ces populations sont soutenues par l'administration à travers les

AVIGREF, notamment pour les activités d'intérêts

économiques visant à gérer et à développer

durablement les ressources locales.

On note une tendance baissière de la production

agricole qui s'explique par l'installation tardive des cultures due au retard

des pluies, ce qui réduit considérablement la

disponibilité de la main d'oeuvre agricole locale pour le

défrichement d'espaces plus grandes.

Cependant, avec l'appauvrissement des sols et l'accroissement

des besoins alimentaires,

apparaissent des demandes de plus en plus fortes

dans les aires de transition. Ces demandes

s'expriment sous forme

d'incursion illégale dans les aires centrales et de

prélèvements de

différentes ressources. Les fortes pressions qui ont

été observées concernent essentiellement le

défrichement d'espace agricole, le braconnage et la pêche

frauduleuse.

Des efforts sont consentis par l'administration de la DPNP

appuyée par l'U-AVIGREF et certains partenaires au développement

pour la réduction des infractions mais ils sont limités par le

faible niveau des ressources humaines et matérielles affectées

aux activités de surveillance. L'implication des populations riveraines

par le biais des AVIGREF d'une part, et celle progressive des Autorités

communales, d'autre part, constituent un outil efficace de la conservation car

les anciens braconniers de la localité sont intégrés au

système même s'il demeure, dans leur rang, des

récidivistes.

En conséquence, on note une tendance baissière

des infractions enregistrées. Toutefois, la pression doit être

maintenue sur les auteurs de ces actes à travers une surveillance

réciproque de proximité avec des moyens appropriés.

Des projets économiques autres qu'agricoles ont

été initiés par l'U-AVIGREF au profit de ses membres avec

des appuis financiers appropriés. Mais les résultats de ces

projets sont peu satisfaisants comme en témoigne leur taux

d'échec en corrélation avec le taux d'impayé des

crédits mis en place dans ce cadre.

Les retombées financières issues des recettes de

la DPNP contribuent significativement à la mise en place

d'infrastructures communautaires. La tendance plus ou moins haussière du

niveau des recettes est indicative de la valorisation de cette destination peu

connue des nationaux.

Chaque saison touristique constitue des opportunités

d'offre d'emplois pour les jeunes et de vente d'objets artisanaux ; ce qui

améliore le niveau de revenu des populations, donc leur pouvoir d'achat,

gage de leur bien être.

INTRODUCTION

Le développement économique mondial est, de plus

en plus, mis à mal du fait des impacts liés aux activités

humaines sur l'environnement et dont les lourdes conséquences affectent,

dans une grande mesure, les populations des pays

sous-développés.

Cette situation suscite moult débats aussi bien au plan

interne, sous-régional, qu'international en vue de la définition

de stratégies adéquates qui garantissent le développement

humain durable au point où certaines nations émergentes

considèrent cette préoccupation comme un frein à leur

essor économique ; ce qui renforcerait leur dépendance

vis-à-vis des grandes puissances.

Au Bénin, les stratégies sont mises en oeuvre

à travers différents projets qui, tout en concourant au

bien-être socio-économique des populations, sont sensés

réduire les impacts négatifs qu'impliqueraient les

activités de ces dernières sur leur environnement

immédiat. Ainsi, le souci de la conservation de la diversité

biologique a donné lieu à des mesures de restructuration au

niveau de l'administration publique et des organisations dans les

localités.

Dans le secteur de la foresterie, le Bénin, ne dispose

pas de vastes formations forestières. Soumis à la pression des

populations à la recherche de bois de feu, de bois d'oeuvre, de produits

alimentaires de cueillette et surtout de terre pour les activités

agricoles qui constituent les sources de revenus, le patrimoine forestier se

consume à un rythme effréné.

Ainsi, les impacts liés aux activités

économiques sont très grands car la pression des populations

humaines s'est accrue. Les impacts directs des changements climatiques sur

l'agriculture portent sur les comportements des cultures, les modifications

pédologiques et les baisses de rendements. En conséquence, au

plan alimentaire, de grandes disparités sont apparues entre les

départements avec des déficits plus ou moins importants au niveau

des régions les plus soumises aux variations climatiques, notamment les

départements du nord ouest, dans un contexte de croissance

démographique.

Pour y remédier, la gestion participative a

été adoptée pour servir de fil conducteur de la politique

de l'Etat béninois en matière de préservation des habitats

naturels et des espèces fauniques. Cette politique est basée sur

le principe de la conservation au bénéfice des populations

locales et de toute la nation.

Le Rapport du Bénin sur la Convention Cadre des Nations

Unies sur les Changements

Climatiques (MEPN, 2008) indique que : « il

est clair que l'existence même et l'abondance des

ressources fauniques

actuellement confinées aux aires protégées sont dues

à la vieille politique

protectionniste de l'administration forestière ».

Mais cela n'est pas sans conséquence sur les activités

économiques susceptibles de se développer,

particulièrement celle agricole dont le potentiel « terre » se

trouve du coup réduit, dans la zone.

En outre, selon le Rapport National sur la Diversité

Biologique au Bénin (MEHU, 1998), il a été reconnu que I'

Etat n'a plus suffisamment de moyens pour protéger la faune sauvage

même à l'intérieur des aires protégées et il

est, de plus en plus, admis que la gestion des aires protégées

doit viser l'autofinancement.

Les bénéficiaires de cette politique sont, d'une

part, les populations locales qui pourront discuter de la conservation des

aires protégées et du partage des bénéfices qui en

découlent, et d'autre part, I' Etat qui pourra consacrer moins de moyens

sur la protection de la nature sans que la diversité biologique des

aires protégées soit compromise.

Le développement durable étant basé sur

la nature et surtout la qualité des interrelations entre les questions

de développement des activités économiques et celles de la

protection et de la conservation des ressources naturelles, le présent

travail vise à contribuer à l'identification des atouts de

développement local que constitue l'existence de la RBP.

La présente étude s'articulera autour de deux (02)

parties :

? La première partie sera consacrée à la

présentation du milieu d'étude, du cadre théorique et de

la méthodologie de recherche ;

? La deuxième partie présentera les

résultats, les interprétations et analyses puis les

recommandations et suggestions qui en découlent.

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU MILIEU ET CADRE

THEORIQUE DE L'ETUDE

1.1. . Présentation du milieu d'étude

1.1.1. Caractéristiques générales du

milieu

1.1.1.1. Démographie et Géographie

Les principales Communes riveraines de la Réserve de

Biosphère de la Pendjari (RBP) sont Tanguiéta et Matéri .

Selon le Rapport du Bénin sur la Convention Cadre des Nations Unies sur

les Changements climatiques (MEPN, 2008), ces communes font partie de la zone

agro écologique 04 (ouest-Atacora / nord-Donga) qui couvre les Communes

de Tanguiéta, Matéri,

Cobly, Boukoumbé, Natitingou, Toukountouna

(Département de l'Atacora), Copargo, Ouaké et Djougou

(Département de la Donga) dont les traits généraux sont

:

n Superficie totale : 16 936 km2

n Climat de type soudanais avec une forte disparité de la

pluviométrie moyenne, allant de 800 à 1500 mm ;

n Plusieurs types de sols : sols peu profonds souvent

dégradés et peu fertiles, sols colluviaux assez pauvres et

souvent concrétionnés, sols fertiles à Djougou et sols

inondables de bas-fonds ;

n Végétation composée de savane

arborée, de savane arbustive, ou de savane herbeuse menacée de

dégradation par les feux de brousse et la pression démographique

;

n Principaux cours d'eau : Pendjari, Ouémé

supérieur, Yéripao, Sinaïciré et Donga;

n Population totale en 2002 : 629 973 habitants dont 311 056

hommes et 318 917 femmes n Densité de population : 38 habitants /

km2.

n Population rurale : 75% de la population totale ;

n Technique de culture : houe et attelage ;

n Production agricole : sorgho, mil, fonio, voandzou, manioc,

igname, maïs et coton ; n Autres activités : élevage,

chasse, commerce ;

n Atouts économiques : le bitumage des routes Parakou -

Djougou, Savalou Djougou et Djougou - Natitingou - Porga a offert des

possibilités de développement dont la zone ne disposait pas ;

n Contraintes : réduction des jachères et faiblesse

des restitutions organiques ; forte pression démographique ;

insuffisance des pistes d'accès ;

n Organisations sociales : groupement villageois ; groupements de

jeunes ; groupements de femmes ; groupement de tontine ; groupes d'entraide

mutuelle ;

n Incidence de la pauvreté 29% ;

n Contribution à la pauvreté nationale 10% ;

n Poids démographique 11% ;

n Zone vulnérable à la pauvreté

conjoncturelle mais une pauvreté structurelle faible.

1.1.1.2. Activités productives de la zone

Les activités productives développées,

sources de revenus des populations de la localité, sont : l'agriculture

vivrière et l'agriculture de rente, le petit élevage et

l'élevage transhumant, la chasse, la pêche, le travail saisonnier

et le commerce.

Les petits exploitants agricoles constituent le groupe social

le plus représenté dans la zone. La dégradation des

bassins versants constitue un risque particulier associé à cette

zone avec pour conséquence l'amplification des changements

climatiques.

Les groupes sociaux économiquement vulnérables

sont constitués de petits éleveurs, de petits exploitants

agricoles, d'éleveurs transhumants, de commerçants et

transporteurs.

Les petits exploitants agricoles sont vulnérables aux

activités des éleveurs. Ces derniers à leur tour sont

vulnérables aux ressources en eau en raison des bassins versants. D'une

manière globale, petits éleveurs et petits agriculteurs semblent

se gêner mutuellement dans la mise en oeuvre de leurs activités

économiques.

1.1.1.3. Ressources de base et moyens d'existence dans

la zone

Pour mener à bien les activités ci-dessus

citées, les populations disposent des ressources telles que : les terres

et bassins versants, les ressources en eau, les cultures vivrières, de

rente et ressources financières, le bétail, la

biodiversité, la main-d'oeuvre qualifiée ou saisonnière,

les Organisations communautaires (réseaux sociaux et relationnels), les

services sociaux (santé, éducation, énergie), les

habitations, routes et autres infrastructures physiques.

1.1.2. Présentation de la Réserve de

Biosphère de la Pendjari

La Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP)1 ,

souvent appelée « Parc National de la Pendjari » (PNP) est

située à l'extrême Nord-Ouest de la République du

Bénin. Ses limites géographiques sont comprises entre 10'

degrés 30' et 11 degrés 30' latitude Nord, 0 degré 50' et

2 degrés 00' longitude Est. Elle fait partie du plus grand ensemble

d'Aires Protégées de l'Afrique de l'Ouest, à savoir,

l'écosystème WArly-Pendjari. Ce grand ensemble regroupe outre la

RBP, la Réserve de Biosphère Transfrontalière « W

», partagée par le Bénin, le Niger et le Burkina Faso ainsi

que les Aires Protégées de statuts divers au Burkina Faso (Pama,

Arly, Singou), voire du Togo (Oti, Kéran, Mandouri.)

1 Plan d'Aménagement et de Gestion

Participative de la Réserve de Biosphère de la Pendjari, 2005

Au total, ces aires occupent une superficie d'environ 50.000

km2, dont 12.500 km2 au Bénin. Un 10ème de

cette superficie soit environ 5000 km2 est constitué par la RBP.

1.1.2.1. La flore

La végétation est caractéristique pour la

zone soudanienne avec une mosaïque de savanes herbeuses, arbustives,

arborées et boisées ainsi que des forêts claires abritant

une strate herbacée dominée par les graminées. A ces

formations bien réparties sur l'ensemble de la Réserve viennent

s'ajouter deux formations strictement limitées à la

proximité de la rivière Pendjari (la galerie forestière et

la forêt ripicole de Bondjagou, à l'Est du parc). La

végétation de la RBP est fortement marquée par

l'utilisation du feu.

1.1.2.2. La faune

La faune de la RBP représente la plupart des

espèces de grands mammifères typiques pour cette région de

l'Afrique de l'Ouest. On y retrouve dix (10) différentes espèces

d'antilopes ainsi que des espèces déjà disparues ou

menacées dans une grande partie de la région, comme

l'éléphant, le buffle, etc. En dehors des grands

mammifères, on note la présence des carnivores (lion,

guépard, hyène tachetée, léopard) qui

présentent un intérêt particulier pour les touristes. Il

existe également la petite faune non mammifère constituée

d'oiseaux, de poissons, de reptiles et amphibiens puis d'insectes. Toutes ces

espèces confèrent au parc sa beauté remarquable.

1.1.2.3. Le milieu humain

La zone riveraine est définie comme l'espace

périphérique de la Réserve où résident les

populations dont les activités ont une influence sur la Réserve,

notamment dans l'exploitation des ressources naturelles. Cette « aire de

transition », selon la terminologie de MAB-UNESCO est alors

constituée de l'ensemble des villages limitrophes, élargi aux

localités voisines si des raisons d'ordre historique, culturel et

politique leur confèrent également des droits sur les

ressources.

La zone riveraine abrite les villages suivants, juste en bordure

de la Réserve :

? Axe Tanguiéta - Batia :

Tanguiéta, Bourniessou, Nanébou, Tchanwassaga, Pessagou,

Tanougou, Tchafarga, Sangou, Kolégou et Batia

? Axe Tanguiéta - Porga :

Sépounga, Tiélé, Mamoussa, Toumséga, Dassari,

Nagasséga, Pouri, Firihiun, Daga et Porga

D'autres villages et hameaux sont plus éloignés

mais exercent également une influence sur les ressources naturelles de

la réserve : Tétonga, Tantéga, Tankouari,

Setchéndiga, Pingou (Nouriahoun et Mounsahou), Tchatingou.

Trois principaux groupes ethniques vivent dans la zone

riveraine:

? Les Bialbe (65%), qui parlent le Biali, sont

installés dans le bassin de l'Oti dans les communes de Tanguiéta

et Matéri, le long de la piste Tanguiéta-Porga;

? Les Gourmantchés (23 %) à Tanougou dans la

commune de Tanguiéta et le long de la piste Tanguiéta-Batia,

ainsi qu'à Kaobagou dans la commune de Kérou située

à l'est de la chaîne de l'Atacora

? Les Wama (7 %) dans la commune de Tanguiéta et dans la

zone de Siri.

A ces principaux groupes s'ajoutent les éleveurs Peulh,

plus ou moins sédentaires, auxquels les autres ethnies confient leurs

bovins pour gardiennage. Tanongou est un centre majeur d'échanges entre

les Peulhs et les autres ethnies. A Tanguiéta et d'autres centres

ruraux, on trouve en plus des commerçants yoruba et surtout Dendi, dont

la langue devient de plus en plus la langue vernaculaire de la zone.

1.1.2.4. Les activités de valorisation

Les activités, sources de revenus de la Direction du

Parc National de la Pendjari (DPNP) découlent de sa vision à

savoir : << l'existence de la réserve induit le

développement durable de la région où s'établit un

équilibre entre l'homme et la nature ». Pour réaliser cette

vision, les missions suivantes sont assignées au PNP << la

réserve de la Pendjari conserve la diversité biologique à

l'intérieur de ses aires classiques. Elle intègre les aspirations

de la population riveraine dans sa gestion ».

1.1.2.5. Le tourisme

Les activités touristiques à savoir : le

tourisme de chasse, les circuits classiques de vision de la faune, la

découverte pédestre de la faune, les visites nocturnes, les

circuits en bateaux aménagés sur la rivière Pendjari, les

circuits flore, les circuits ornithologiques, la découverte des environs

du Parc et l'amélioration de la capacité d'hébergement

permettent au Parc de remplir sa fonction récréative et

constituent surtout sa principale source de recettes. Le nombre de touristes de

vision a régulièrement augmenté au cours des

dernières années et se situe maintenant autour de 5 000

visiteurs (Plan d'affaires, 2ème Edition : 2007-2011).

Selon la même source, le tourisme de vision concourt à hauteur de

35% aux recettes du Parc.

Cette mise en valeur touristique a des retombées

économiques positives pour les populations riveraines par le biais de

créations d'emplois.

1.1.2.6. La chasse sportive

La dénomination « sportive » se rapporte

à une chasse qui a pour principal objet la quête du gibier pour le

plaisir de marcher en brousse, pour le plaisir de traquer un gibier, ou pour la

récolte d'un trophée, mais sans recherche particulière de

la viande pour l'alimentation. On peut aussi l'appeler chasse touristique ou

chasse safari. Elle est souvent considérée comme la chasse des

touristes étrangers fortunés. Elle peut également

concerner des chasseurs nationaux ou des étrangers résidant dans

le pays.

A cette activité s'associe celle de la pêche qui

se développe dans les différents plans d'eau, notamment la

rivière Pendjari. Elles contribuent à hauteur de 56% aux recettes

globales de la DPNP et elles sont susceptibles d'évolution.

1.1.3. Le cadre réglementaire de la gestion des

ressources naturelles

L'Etat, par le biais de lois, a réglementé

l'utilisation des ressources naturelles. Les services techniques à

divers niveaux surtout l'administration forestière et celle agricole ont

reçu mandat de faire appliquer ces lois. Des dispositions

législatives et réglementaires viennent en appui aux actions,

notamment :

? La loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant Loi

Cadre sur l'environnement en République du Bénin ;

? La loi du 14 août 1965 portant régime de la

propriété foncière en République du Bénin ;

? La loi n° 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des

forêts en République du Bénin ;

? Le décret n° 82-435 du 30 décembre 1982

portant interdiction des feux de brousse et

incendies de plantations en République Populaire du

Bénin ;

? La loi 2002-16 du 18 Octobre 2004 portant régime de la

faune en République du Bénin ; Cinq lois régissent le

cadre légal de la décentralisation :

? La loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation

de l'administration territoriale en République du Bénin. Elle

détermine la dénomination et le ressort territorial des

Départements et Communes ;

? La loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant

organisation des communes en République du Bénin. Il s'agit de la

Loi de décentralisation qui répartit les compétences entre

l'Etat et les Communes en définissant la nature de leurs nouveaux

rapports ;

? La loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation

des communes à statut particulier ;

? La loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime

électoral communal et municipal en République du Bénin

;

? La loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime

financier des communes en République du Bénin.

1.1.4. Cadre institutionnel et organisationnel de la

gestion des ressources naturelles

Les projets/programmes et différentes structures de

gestion ont été mis sur pied comme moyen de mise en application

de la convention sur la Diversité Biologique.

1.1.4.1. LE CENAGREF (Centre National de Gestion des

Réserves de Faune)

Entre 1996 et 1998, le Gouvernement a modifié

positivement le cadre institutionnel de gestion des aires

protégées en créant le CENAGREF. Cette structure jouit

d'une autonomie financière, donc d'une flexibilité accrue dans la

gestion des aires protégées. Il a pour mission de coordonner la

politique nationale pour une meilleure conservation de la faune dans les Parcs

Nationaux, dont entre autres le Parc National de la Pendjari.

A travers le CENAGREF, l'Etat garde le contrôle de la

gestion des ressources fauniques et responsabilise progressivement la

société civile et les populations riveraines dans la prise en

main de la conduite des modalités d'exploitation et de valorisation des

ressources naturelles sises à l'intérieur des aires

protégées et de leurs zones tampons.

L'objectif visé est que des actions soient mises en

oeuvre pour freiner dans les zones limitrophes aux aires

protégées les déboisements intensifs, la surexploitation

des terres par des pratiques culturales inadaptées et le braconnage. II

s'agit de créer les conditions nécessaires pour que les

populations animales puissent atteindre leur équilibre naturel et que

les rendements de chasse

autorisée dans les Zones Cynégétiques soient

augmentés à travers la réorganisation du système de

surveillance, la gestion des ressources naturelles et le développement

communautaire.

1.1.4.2. Les autres institutions

1.1.4.2.1. Au niveau local : les AVIGREF

Les AVIGREF (Associations Villageoises de Gestion des

Réserves de Faune) sont des organisations des villages

riverains et partenaires directs du CENAGREF dans la gestion de la

Réserve de Biosphère de la Pendjari (RBP). Elles ont

été créées en 1996 par les villages riverains de la

Zone Cynégétique de la Pendjari à partir de la

capitalisation des actions des anciennes Associations Villageoises de Chasse

instituées par le PGRN (Projet de Gestion des Ressources Naturelles).

L'initiative était née dans le contexte de la profonde

dégradation anthropogène dont était victime la RBP du fait

du braconnage, du défrichement, des feux de brousse non

contrôlés et du pastoralisme sauvage.

Les AVIGREF exercent leurs activités autour et à

l'intérieur de la ZCP en étroite collaboration avec le CENAGREF.

Ces tâches sont définies conformément à leurs

statuts à savoir :

? sensibiliser les populations riveraines sur la

nécessité de préserver la faune et son habitat ;

? aider les services compétents de l'Etat à

assurer la surveillance de la Zone Cynégétique de la

Pendjari ;

? promouvoir une gestion durable de la faune qui soit profitable

aux communautés riveraines ; ? participer à la gestion durable de

la Zone d'Occupation Contrôlée et de la Zone Tampon.

1.1.4.2.2. Au niveau de la coopération

internationale

La gestion de la diversité biologique est reconnue par

la communauté internationale comme étant une question relevant de

la souveraineté nationale. Toutefois, le bénéfice d'une

bonne valorisation de la diversité biologique profite

généralement à la communauté internationale comme

c'est le cas pour les banques de ressources génétiques, les aires

protégées et autres monuments naturels.

Les moyens pour assurer une conservation durable des

ressources biologiques dépassent généralement les

capacités de financement du Bénin. C'est pourquoi l'Etat doit

développer davantage une politique de coopération

bilatérale et multilatérale voire internationale pour

répondre aux objectifs de la Convention sur la Diversité

Biologique.

Les principaux organismes et institutions partenaires

intervenant au niveau de la RBP sont : GTZ, KFW, AFD, FME et UNESCO. Ils

apportent leurs appuis à travers des contributions financières et

techniques en vue de sa gestion durable.

1.2. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE ET METHODOLOGIE DE

RECHERCHE

1.2.1. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

1.2.1.1. Problématique

Depuis l'avènement du renouveau démocratique (en

février 1990), le Bénin s'est engagé dans un régime

politique qui a touché les domaines de la vie sociale et

économique. Depuis lors, des notions telles que le libéralisme

économique, la décentralisation, la déconcentration, le

développement économique local, le développement humain

durable, font partie des discours et débats entre différents

acteurs sociaux, économiques et politiques.

En effet, le libéralisme économique

amorcé par le Bénin n'a pas modifié, jusqu'à

présent, les fondamentaux de son économie qui reste tributaire,

dans une large proportion, du secteur agricole. Ce secteur emploie 75% des

actifs, réalise 80% des recettes d'exportation et contribue pour 38% au

Produit Intérieur Brut (PIB) juste derrière le secteur tertiaire

pour 49% du PIB mais loin devant le secteur secondaire pour 13% du PIB, (INSAE,

2007). Ainsi, les différentes stratégies de développement

définies ces dernières années placent le secteur agricole

au coeur de la croissance économique et du développement

socio-économique, et partant de la réduction de la

pauvreté.

Or, comme l'économie de la majorité des pays en

développement, l'économie béninoise repose essentiellement

sur l'exploitation et la valorisation économique de ses ressources

naturelles, principalement les sols, les forêts, l'eau, la faune et la

flore. Cette situation est renforcée par des facteurs tels que : la

pression démographique, les mauvaises pratiques de gestion et

d'exploitation des ressources naturelles, l'absence ou l'inefficacité

des outils de planification et de gestion et l'existence de conflits quant

à la possession et l'utilisation de ces ressources qui constituent des

menaces sérieuses pour le milieu naturel dans son ensemble et, en

conséquence, pour les populations qui en dépendent.

Dans le contexte de la décentralisation, c'est au niveau

local c'est-à-dire dans les communes, les

villages que se vivent les

lourds défis posés par le développement du levier

économique qu'est le

secteur agricole, par la gouvernance à

l'écoute des citoyens et par l'implantation de services et

infrastructures à la disposition de tous. Le

développement économique au niveau de chacune de ces

communautés de base offre une voie privilégiée pour une

variété de stratégies et d'initiatives porteuses et

durables.

Mais il reste conditionné par l'existence de

potentialités et de capacités des différents acteurs

locaux à cerner les opportunités disponibles et à

définir des stratégies efficaces de mise en oeuvre. Ainsi, les

processus de développement économique au niveau local peuvent

difficilement être laissés à des mécanismes

spontanés de croissance. Ils doivent être soutenus par certains

éléments de base comme : l'orientation vers les productions qui

valorisent les potentialités locales ; la création des conditions

d'accès au financement ; l'amélioration des qualifications du

marché du travail et la génération d'un système

d'infrastructure de soutien.

Si l'agriculture est un utilisateur important de ressources en

sol et en eau, il lui est indispensable de préserver la quantité

et la qualité de ces ressources afin de rester viable. Cette utilisation

est d'autant plus accrue dans le contexte d'intensification agricole qui

implique l'utilisation, à grande échelle, d'intrants agricoles et

de superficies exploitables.

En effet, il convient de souligner qu'il subsiste une relation

fondamentalement paradoxale entre le développement agricole et la

préservation de l'environnement car il est difficile de concilier ces

deux contraintes majeures renforcées par la pression

démographique qui engendre davantage de bouches à nourrir dont

les besoins ne se limitent pas seulement à l'alimentation. D'où

la nécessité d'une croissance économique fondée, en

milieu rural, sur le secteur primaire tributaire d'un patrimoine foncier

disponible et sécurisé.

Selon BEHANZIN (2007), << au plan foncier, le

Bénin dispose des ressources en terres importantes pour son agriculture.

Cet avantage en dotation naturelle à l'échelle du pays cache

cependant beaucoup de disparités qui sont relevés entre les

départements et à l'intérieur de ceuxci. Dans les

départements du Nord il existe encore d'énormes

potentialités en terre à l'exception de certaines communes de

l'Atacora et de la Donga où le seuil critique de charge

agrodémographique des terres est dépassé ».

Cette situation est renforcée, dans la commune de

Tanguiéta, par l'existence de l'aire protégée

réduisant, du coup, le facteur de production primordial qu'est la terre

pour, non seulement, les activités agricoles, mais aussi, de

pâturage pour les éleveurs. Cet état de chose engendre des

conflits réguliers entre agriculteurs et éleveurs dont la

cohabitation s'avère complexe du fait des pratiques peu conciliantes.

Or, << accompli dans le seul but du profit, l'élevage est

destructeur

pour l'homme et son environnement ; mais accompli avec passion

et sensibilité, il fournit des aliments de haute valeur nutritive et

contribue à maintenir l'équilibre naturel » (BRUSCHWEILER et

al., 2007)

La demande alimentaire croissante en vue de répondre

aux questions de la sécurité alimentaire et aux besoins

d'exportation favorisés par les changements technologiques et

économiques ont pour conséquence l'intensification de

l'activité agricole occasionnant l'exploitation de terres

écologiquement fragiles, d'où les effets dommageables sur

l'environnement.

L'insuffisance ou la non disponibilité du facteur

<< terre » constitue, d'une part, une source

d'insécurité alimentaire du fait du niveau faible de la

productivité agricole et, d'autre part, réduit le niveau de

revenus des ménages agricoles, en l'absence des revenus extra-agricoles

susceptibles d'induire le développement économique du milieu.

Ainsi, il se pose une question du bien-être des

populations et donc du développement économique local. Selon

BRUSCHWEILER et al. (2007), << la faim est un phénomène

essentiellement rural qui touche les petits exploitants ou les paysans sans

terre en situation politique ou géographique précaire, dont

l`accès à des ressources productives est limité ou qui ne

possèdent pas les connaissances et les moyens nécessaires pour

utiliser les ressources disponibles ».

La volonté de l'Etat béninois de

développer son économie est clairement affichée à

travers les grands objectifs assignés au secteur agricole dans la Lettre

de la Déclaration de Politique de Développement Rural (1991),

réaffirmés dans la Table Ronde du Secteur Rural de 1995 et repris

dans la Déclaration de Politique de Développement Rural qui

constituent la contribution aux objectifs nationaux.

Mais à quel prix ? On note, de plus en plus, une forte

agression des producteurs agricoles sur leur environnement immédiat

à la quête de grandes superficies cultivables renforcée par

le souci d'accroître leur productivité à travers l'usage

des engrais et des pesticides qui ne sont pas sans impact sur cet

environnement. Ce comportement s'observe même dans les zones

qualifiées d'aires protégées par l'Etat dans le contexte

de responsabilisation des acteurs à la base.

C'est ce qui justifie le choix de notre thème

intitulé : Contribution de la gestion des réserves de

Biosphère au développement économique local : Cas de la

Réserve de Biosphère de la Pendjari.

Il s'agira d'identifier les véritables interrelations

qui existent entre le développement des activités

économiques majoritairement agricoles, moteur du développement

économique local et la sauvegarde des ressources naturelles du Parc.

Au vu de tout ce qui précède, il convient de

souligner que des difficultés se posent quant à la gestion des

ressources naturelles et le développement du secteur agricole qui

constitue la clé de voûte de l'économie aussi bien locale

que nationale. Dès lors il y a lieu de s'interroger.

1. Est-il possible de développer les activités

agricoles dans la zone tout en préservant de façon optimale les

ressources naturelles de la RBP ?

2. Quels sont les avantages et les inconvénients

engendrés par l'existence et la gestion de la RBP ?

3. Comment les différents acteurs conçoivent-ils

la gestion de la RBP et quels sont leurs degrés d'implication et leurs

rôles ?

4. Quelles sont les solutions alternatives mises en oeuvre et

envisageables, au profit des populations riveraines, pour pallier au manque

à gagner qu'occasionnerait la restriction induite par l'existence de la

RBP ?

1.2.1.2. INTERÊT DE L'ETUDE

La perception apparemment « gratuite » des

ressources naturelles amène les populations à adopter des

comportements assimilables à leur gaspillage sans penser aux

conséquences néfastes susceptibles d'en découler. Ce qui

nécessite un changement de comportement devant contribuer au

développement humain durable.

Pour y parvenir, les normes aussi bien nationales

qu'internationales imposent, dans le cadre de l'élaboration des projets,

la réalisation d'étude d'impact environnemental en vue de la

préservation des ressources naturelles bénéfiques pour les

générations aussi bien présentes que futures.

Dans les pays sous-développés, en vue d'assurer

la viabilité du facteur de production « terre », il est

nécessaire d'adopter des comportements qui engendrent les effets

bénéfiques sur l'environnement et réduisent les effets

néfastes afin de garantir son utilisation durable.

L'atteinte de cet objectif passe par une prise de conscience

des différents acteurs à travers des réflexions

susceptibles d'aboutir à la mise en oeuvre de mécanismes et

politiques permettant de

rentabiliser la gestion des ressources naturelles surtout celles

des aires protégées au profit des populations riveraines capables

de s'investir dans d'autres secteurs économiques.

C'est ce à quoi nous tenterons de répondre à

travers la présente étude.

1.2.1.3. REVUE DE LITTERATURE

Cette revue de littérature porte sur les notions

essentielles qu'aborde la présente étude à travers une

synthèse des résultats des différentes réflexions

menées dans ce domaine. Il s'agit de :

? la notion de la gestion des aires protégées comme

outil de protection et de conservation de

l'environnement mais aussi de développement

économique ;

? la décentralisation état des lieux et

perspectives au Bénin ;

? la notion de développement local.

1.2.1.3.1. La gestion des aires protégées :

un outil de protection et de conservation de l'environnement mais aussi de

développement économique

Beaucoup d'études ont montré le danger que court

l'humanité toute entière si rien n'est fait quant à la

protection de l'environnement d'où la nécessité de mettre

en place des outils appropriés pour garantir un cadre de vie

agréable aussi bien pour les générations présentes

que futures.

Pour y parvenir, l'un des moyens est la conservation qui

constitue un outil important en ce sens que l'importance de

l'intérêt à elle accordé se manifeste par le nombre

de plus en plus grandissant des Organisations Non Gouvernementales (ONG)

locales et d'autres structures dont l'influence sur les politiques nationales

de conservation s'est souvent avérée positive.

Les aires protégées d'Afrique avec leurs faunes

et flores sauvages sont des produits à haute valeur commerciale. Ces

ressources renouvelables sont une source de revenus à travers les

activités touristiques et commerciales puis la production des biens de

consommation et d'autres produits utiles aux communautés rurales.

Cependant, précise MENGUE-MEDOU << la protection

de plusieurs aires protégées est compromise à cause

principalement de l'augmentation de la population ». La croissance

démographique impacte directement l'environnement, en raison des besoins

vitaux à satisfaire. Aussi ajoute-t-elle, << plusieurs autres

facteurs menacent la gestion des aires protégées, notamment le

manque de ressources financières pour assurer leur conservation à

long terme ».

Selon certaines études, les mécanismes de

création des aires protégées ne sont pas exempts de

problèmes en raison des critères de choix des zones. De nombreux

aires protégées ont été désignées

comme telles sur la base de critères non liés à leur

importance pour la diversité biologique, mais plutôt en vertu de

leur intérêt touristique, récréatif, historique ou

culturel ou simplement parce que les terres qui les composent ne

présentent guère d'intérêt pour d'autres

utilisations.

Or, la taille, la forme et l'emplacement de nombreuses aires

protégées n'offrent pas les conditions les plus adaptées

à la conservation d'où leur vulnérabilité à

des influences négatives telles que la chasse illicite et les

empiétements de l'agriculture, etc.

La création des aires protégées a souvent

conduit à l'expropriation de populations vivant sur ces territoires.

Cette situation engendre beaucoup d'incompréhension, de révolte

et de comportements prédateurs liés à un très fort

sentiment de confiscation de la ressource. SOURNIA (1990) indique que «

Les espaces protégées ont ainsi fait l'objet de multiples

convoitises de la part des braconniers, des défricheurs, voire des

mouvements rebelles et des forces armées ».

Les aires protégées demeurent aux yeux des

villageois les seules bonnes terres pour le développement de leurs

activités agricoles et les considèrent comme la seule solution

à leurs besoins fonciers. On note donc une certaine privation des

peuples qui ne cherchent qu'à survivre par la satisfaction de leurs

besoins quotidiens.

En général, les classements des aires

protégées ne tiennent pas, souvent, compte du partage rationnel

entre espace à protéger et l'espace cultivable nécessaire

pour une population en expansion, ce qui induit des manques à gagner.

Pourtant, les politiques de conservation sont censées être non

seulement des actions de protection physique du territoire mais elles devraient

aussi tendre à améliorer les conditions naturelles favorables

à la survie des populations locales. Malheureusement, la mise en place

des aires protégées n'est pas précédée et

suivie de mesures d'accompagnement telles que l'amélioration des terres

cultivables, l'évaluation des besoins des populations,

l'évaluation de leurs modes alimentaires....., qui devraient permettre

aux aires protégées de jouer pleinement leur rôle, qui est,

à la fois, écologique, économique et social. C'est ce qui

amène Badiane et al. (1996), cité par MENGUE-MEDOU, à

affirmer que « les arrêtés de classement mettent l'accent sur

la protection des terres comme seule et unique finalité ». Ainsi,

au lieu d'être un moteur du développement économique des

régions qui sont rurales à plus de

90%, les aires protégées sont devenues, <<

des garde-manger entourés par la faim » (Sournia, 1990).

En dehors des problèmes d'installation engendrés

aux populations, par la création des aires protégées dans

une zone, on note que lorsqu'elles ne sont pas exclues des zones

classées, ces populations sont confrontées à de multiples

autres problèmes liés à l'augmentation des troupeaux

d'animaux dans ces réserves, troupeaux qui ne sont pas

contrôlés par les administrations locales. Ainsi, les villageois

se plaignent régulièrement de la destruction de leurs cultures

agricoles par les éléphants, les phacochères et les

singes, qu'ils n'ont même pas le droit de chasser. Parfois, cela appelle

des réactions de la part des villageois qui répondent à

ces attaques par l'organisation de façon clandestine des battues dans le

but de s'approvisionner en protéines animale et pour réduire

l'impact des animaux sur leurs plantations. Pour MENGUE-MEDOU << Des

populations victimes des expropriations se manifestent par des coupes

anarchiques de bois, des défrichements illicites, une

réinstallation illégale des villages jadis déplacés

et la destruction massive de la faune sauvage ».

Ce genre de destruction délibérée par les

villageois des ressources naturelles au sein des aires protégées

illustre qu'il existe dans les pays africains un conflit entre les programmes

de conservation initiés par les Etats et les besoins de la population

locale. Ce qui met en danger les aires protégées.

Un autre aspect de l'hostilité des populations à

l'égard des parcs nationaux et des aires protégées est la

revendication visant la réduction ou même l'élimination des

aires protégées, afin de libérer des terres pour leurs

besoins. Selon MENGUE-MEDOU, ces revendications suivent deux grandes

orientations à savoir :

? le déclassement pur et simple des aires

protégées, attitude qui traduit un rejet catégorique de

l'existence du domaine réservé ;

? et une tendance plus modérée qui reste

favorable à l'existence des zones protégées, tout en

laissant les populations continuer à exercer leur droit d'usage des

terres.

Puis elle conclut que << la conservation des aires

protégées est compromise non seulement dans les zones à

forte densité de la population mais aussi lorsque la surveillance n'est

pas accrue ».

Le financement des aires protégées est

assuré par des apports gouvernementaux, de bailleurs de fonds et des

recettes propres découlant des activités touristiques. Un grand

nombre de gouvernements estiment que les zones protégées doivent

couvrir leurs propres charges. Certaines

d'entre elles sont hautement rentables et rapportent des

recettes élevées grâce au tourisme. D'une façon plus

générale, les zones protégées jouent un rôle

économique important.

Ainsi, en Afrique, il existe une grande disparité entre

les budgets alloués, par chaque pays, pour la gestion des aires

protégées, ce qui reflète l'importance que les

gouvernements accordent à ce secteur. Le manque chronique de ressources

financières pour couvrir le coût des mesures requises pour la

conservation représente un des principaux facteurs qui limitent

l'efficacité de la conservation de la biodiversité dans la

plupart de ces pays. La nécessité d'améliorer le

financement national des aires protégées et d'obtenir des sources

de financements extérieurs fait l'objet de débat et de

réflexion permanents et mêmes d'initiatives novatrices de la part

des responsables chargés de les gérer.

Outre le problème de sous financement, les organismes

gouvernementaux sont fortement handicapés par leur fréquente

incapacité à conserver les fonds collectés dans les aires

protégées. Leur manque d'autonomie financière limite

souvent les initiatives visant à établir des liens avec le

secteur privé. Une modification des structures institutionnelles

pourrait être un autre moyen d'apporter des changements importants aux

modes de financement et de gestion des aires protégées car il est

nécessaire de pouvoir compter sur un soutien systématique et

constant pour assurer la conservation de façon efficace et durable, dans

un cadre institutionnel approprié.

Au Bénin, le cadre institutionnel des aires

protégées indique que leur gestion ne se fait pas de

manière autonome. Elle est souvent associée avec une structure

dominante comme les Ministères de l'Agriculture, de l'Elevage et de la

Pêche ou de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Seuls

quelques pays ont des structures indépendantes qui gèrent les

aires protégées. Ainsi, les structures qui gèrent les

aires protégées sont associées avec les services

forestiers dont l'administration varie à l'intérieur du pays d'un

gouvernement à l'autre. Il peut arriver que la gestion des aires

protégées soit sous la supervision de plusieurs

départements ministériels, ce qui complique davantage leur

administration et crée des problèmes supplémentaires.

Dans certains pays surtout anglophones, il existe des

incitations pour le secteur privé à posséder leurs propres

aires protégées, c'est le cas en Afrique du Sud. Pour ce qui

concerne les capacités humaines à gérer les aires

protégées, les écoles formant des spécialistes dans

le domaine de la gestion des réserves de faune sont insuffisantes en

Afrique malgré les énormes atouts dont regorgent ses aires

protégées.

Les aires protégées, lorsqu'elles fonctionnent

correctement, remplissent trois rôles principaux à savoir :

n la conservation in situ de la diversité des

écosystèmes et des paysages naturels et semi naturels ;

n la création de zones de démonstration

écologiquement durables des terres et des ressources ;

n et la fourniture d'un appui logistique à la recherche,

au suivi, à l'enseignement et à la formation en matière de

conservation et de durabilité.

Ces fonctions sont liées grâce à un

système de zonage consistant à définir :

n une ou plusieurs zones centrales, où l'ingérence

humaine est minimale ;

n une zone concentrique qui sert de tampon et accueille

davantage d'activités humaines, comme la recherche, l'éducation

à l'environnement et la formation, ainsi que des activités de

tourisme et de loisirs ;

n et une zone de transition située vers

l'extérieur sert de lien avec le reste de la région dans laquelle

se trouve la réserve et permet de promouvoir notamment des

activités de développement, par exemple la recherche

expérimentale, les établissements humains et l'agriculture.

Pour rendre plus efficace la gestion des aires

protégées, il est essentiel que la qualité de cette

gestion soit encore plus importante que leur étendue,

c'est-à-dire que quelque soit la taille la gestion doit être

rigoureuse en vu de son efficacité.

Diverses publications font état des menaces qui

pèsent sur les aires protégées du fait des

problèmes concernant leur gestion. Il est établi une liste des

menaces et des facteurs qui compromettent fortement l'efficacité de la

gestion des aires protégées à savoir : le manque de fonds

; la pénurie du personnel qualifié ; la faiblesse

institutionnelle ; l'absence d'appui politique ; la faiblesse du cadre

juridique et de l'application de la réglementation ; l'insuffisance de

la communication avec les résidents locaux et de leur participation

à la planification de la gestion ; le manque de coordination entre les

organisations participant à cette gestion ; l'absence de plans

d'utilisation des sols de portée générale et la

délimitation inadéquate des zones à protéger.

Contrairement au mode de gestion caractérisée,

autrefois, par le monopole du gouvernement

central en matière de

contrôle à travers le protectionnisme, l'exclusion des populations

locales, et

fréquemment, l'interdiction des utilisations

traditionnelles de la faune et de la flore, il est mis en

oeuvre de nouvelles approches fondées sur l'implication

des populations, donc la gestion participative.

La reconnaissance de l'importance de faire en sorte que les

populations rurales vivant dans les aires protégées ou à

proximité de celles-ci se sentent directement concernées par la

biodiversité s'est manifestée à travers les projets

intégrés de développement et de conservation dont le

CENAGREF au Bénin.

L'Etat reconnaît le droit aux populations locales de

s'organiser pour assurer progressivement des responsabilités dans la

gestion des ressources naturelles. Dans les localités où il

existe déjà des structures organisées, la nouvelle

politique recommande leur renforcement. La création de structures

organisées dans les localités où il n'en existe plus

permet de disposer d'un cadre de concertation pour élaborer les plans

d'aménagement et d'exploitation rationnelle des ressources

naturelles.

1.2.1.3.2. La décentralisation : état des

lieux et perspectives au Bénin

Comme le définit le dictionnaire Larousse (2008), la

décentralisation est « un système d'organisation de

structures administratives de l'Etat qui accorde des pouvoirs de

décision et de gestion à des organisations autonomes

régionaux ou locaux (collectivités locales, établissements

publics) ».

La loi N°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation

de l'administration territoriale de la République du Bénin

stipule en son article premier que : « l'administration territoriale de la

République est assurée par les autorités et services

déconcentrés de l'Etat et par les collectivités

territoriales décentralisées dans le cadre défini par la

loi ; les circonscriptions administratives sont les départements ; il

est créé une collectivité décentralisée

qu'est la commune. D'autres collectivités décentralisées

peuvent être créées par la loi. ». La

décentralisation engendre une nouvelle forme de gestion publique et la

transformation des citoyens en acteurs de leur propre développement.

Les acteurs clés dans la décentralisation sont :

l'Etat, les collectivités territoriales, la société

civile, les partenaires techniques et financiers. Selon ACACHA (2009) « il

faudrait connaître certaines propriétés telles que : le

statut, la territorialité, la structure organisationnelle, le

financement, la mission, les fonctions exercées, les objectifs

poursuivis, le processus décisionnel afin de localiser chaque acteur au

bon endroit ».

Les enjeux liés aux actions des acteurs sont :

- la satisfaction des besoins fondamentaux des populations ;

- l'amélioration et la préparation d'un

environnement propice à l'épanouissement des populations

présentes et de leur descendance ;

- la participation des populations à la gestion des

affaires locales et à l'élaboration et la mise

en oeuvre du programme de développement communal ;

- la participation des populations à

l'aménagement et à la gestion durable de l'espace et des

ressources naturelles communales de façon équitable

et la mobilisation des ressources.

Au Bénin, les capacités humaines des acteurs locaux

sont caractérisées par leur faiblesse. Plusieurs contraintes

objectives limitent l'impact des actions entreprises en leur faveur à

savoir :

- Capacités d'acquisition limitée ;

- Hétérogénéité des niveaux de

formation ;

- Dispersion géographique ;

- Manque de suivi et même de politique de renforcement des

capacités.

Le personnel des collectivités territoriales est peu

nombreux et les conditions actuelles qui le régissent ne contribuent pas

à sa motivation. Ce qui constitue un frein au décollage de bon

nombre de communes.

L'exercice de la tutelle met en exergue les relations

nécessaires entre les collectivités territoriales et le pouvoir

central. L'Etat continue d'assurer sur l'ensemble du territoire ses fonctions

de souveraineté.

Le transfert des compétences et des ressources consacre

le principe de la gestion par les collectivités

décentralisées des affaires qui leur sont dévolues par la

loi. Mais il n'existe toujours pas un cadre exhaustif permettant de

préciser l'ensemble des compétences et moyens

transférés, les conditions de ces transferts ou encore les

nouvelles collaborations qui doivent s'établir entre les

collectivités et les services de l'Etat.

Toutefois, ce transfert de compétences peine à

prendre corps en raison du manque de volonté politique qui se

matérialise à travers l'état des lieux sur la

déconcentration au Bénin. Notons que, dans le contexte de la

réforme de l'administration territoriale en cours au Bénin, la

déconcentration apparaît comme le corollaire incontournable de la

décentralisation en raison de l'expertise dont ont besoin les communes

pour leur développement.

L'efficacité des élus locaux dépendra du

degré de déconcentration de l'administration étatique. Il

est souhaitable que les moyens soient mis à disposition pour

l'accompagnement des communes, gage d'un véritable développement

à la base. La déconcentration passe par la réalisation des

mutations nécessaires par l'administration centrale afin d'être

plus proche des populations à la base.

Le cadre retenu pour le découpage territorial

crée des situations de conflit qui bloquent l'initiative des communes,

avec un impact direct notamment sur le degré d'adhésion aux

décisions communales ainsi que la mobilisation des recettes fiscales.

La lenteur ou l'absence de transfert des ressources et des

biens de l'Etat aux collectivités territoriales constitue un obstacle

majeur à la mise en oeuvre de la décentralisation.

1.2.1.3.3. Le développement local

Couramment, on confond croissance et développement. Or,

ce ne sont pas des synonymes. Le développement implique accroissement de

bien-être et changement dans la structure économique et sociale.

Il engage une société sous tous ses aspects. La croissance est

une notion plus simple. Elle se réfère à un accroissement

des activités de production de biens et services mais n'implique pas

nécessairement des changements dans la structure, ni n'engage une

société sous tous ses aspects.

Le concept de développement contiendrait donc

l'idée de croissance. Ainsi, la notion de développement englobe

une multitude de composantes économiques, sociales et politiques et doit

tenir compte des valeurs et attitudes d'une population.

Le développement local est un processus de prise en

charge du développement par la société, donc par les

hommes et les femmes qui y vivent d'où le rôle d'acteur de

développement. Pour DEJARDIN et al. (1998), << le

développement local n'est pas un processus de fermeture sur soi, mais

plutôt une manière de tirer avantage de ses possibilités

pour façonner sa réalité ». Il est par essence

endogène.

Selon DEJARDIN et al. (1998), << le développement

économique n'est pas un phénomène spatialement

homogène ». Des différenciations apparaissent, qu'elles

soient internationales ou qu'elles résultent de comparaisons entre

entités territoriales plus restreintes.

C'est ce qui amène COURLET et al. (1998) à

affirmer que <<un modèle de

développement

endogène est basé sur l'utilisation des

ressources locales, la capacité de contrôle au niveau local

du processus d'accumulation, le contrôle de

l'innovation, la capacité de réaction aux pressions

extérieures et la capacité d'introduire des formes

spécifiques de régulation sociale au niveau local favorisant les

éléments précédents».

Ainsi, le développement local se rapporte à des

actions territoriales conscientes qui influencent l'émergence

d'activités économiques. L'expansion économique du

territoire s'en ressent ; contrairement au développement exogène

où, le territoire concerné est considéré comme

passif. Un territoire doit chercher à transformer les

caractéristiques qui sont les siennes et à créer un

certain nombre d'avantages qui lui sont spécifiques. Cette

démarche volontaire est susceptible de renforcer l'attractivité

du territoire. Les acteurs politiques et socio-économiques du territoire

s'engagent alors dans un processus de développement qui prend en comptes

leurs spécificités.

Le développement local se caractérise à

travers des éléments ci-après :

n il n'y a pas de modèle unique de développement

local;

n le développement local comporte une dimension

territoriale;

n le développement local s'appuie sur une force

endogène;

n le développement local fait appel à une

volonté de concertation et la mise en place de mécanismes de

partenariat et de réseaux ;

n il intègre des dimensions sociales aussi bien

qu'économiques ;

n il implique aussi une stratégie participative et une

responsabilisation des citoyens envers la collectivité.

Pour mieux comprendre le concept de développement local,

il faut introduire quelques notions nouvelles telles que : communauté

locale, autorités locales et sa dimension humaine.

La communauté locale est un regroupement

organisé sur un territoire naturellement et historiquement

constitué. Elle est composée de valeurs, de personnes,

d'institutions, d'entreprises, d'activités et de ressources. Ce

territoire forme une zone à l'intérieur de laquelle la

majorité des travailleurs peuvent changer d'emplois sans avoir à

déménager ; ce que d'aucuns appellent « une zone d'emplois

», COURLET et al. (1998). On peut affiner la définition en y

ajoutant un critère de « cohérence économique et

sociale », COURLET et al. (1998). La communauté locale est capable

de générer ses propres objectifs ou projets et de se

définir par rapport au cadre régional, au cadre national et aux

autres communautés.

Le niveau local est caractérisé par la

présence d'autorités locales. Ce sont des pouvoirs

politiques

responsables devant la population ; des pouvoirs qui bien

qu'encadrés par des niveaux politiques

supérieurs peuvent lever des taxes et initier ainsi des

actions originales au niveau des communautés locales. C'est une

caractéristique intéressante qui peut se transformer en

véritable levier de développement. Un autre aspect important du

niveau local est la dimension humaine de son organisation, de ses initiatives

et de ses actions. Pour DEJARDIN et al. « Le niveau local est

l'environnement immédiat dans lequel la plupart des entreprises et en

particulier les petites se créent et se développent, trouvent des

services et des ressources, dont dépend leur dynamisme et dans lequel

elles se raccordent à des réseaux d'échange d'information

et de relations techniques ou commerciales ».

Le développement économique local est celui qui

émerge des initiatives et du dynamisme des communautés locales.

Il valorise aussi des pratiques très imaginatives, les ressources

humaines, financières et matérielles locales et, il suscite des

comportements novateurs axés sur la prise en charge, la

créativité et l'esprit d'entreprise.

1.2.1.4. OBJECTIFS ET HYPOTHESES DE RECHERCHE

Les objectifs de notre étude se décomposent en un

objectif général et en trois (03) objectifs

spécifiques.

1.2.1.4.1. Objectif général

Le présent travail vise à étudier

l'importance de la gestion des aires protégées dans le

développement économique local et ce, dans le contexte de la

décentralisation.

1.2.1.4.2. Objectifs spécifiques

Ils sont au nombre de trois (03) à savoir :

Objectif spécifique 1 : Analyser

l'impact de l'approche participative mis en oeuvre dans la gestion de la RBP

;

Objectif spécifique 2 :

Identifier et analyser les goulots d'étranglements qui freinent le

développement, par les populations, d'autres activités induites

par l'existence de la RBP ; Objectif spécifique 3

: Analyser la place qu'occupe la RBP protégée dans

la stratégie de développement des Communes riveraines à

travers sa prise en compte dans leur Plan de Développement Communal.

1.2.1.4.3. HYPOTHESES DE L'ETUDE

Pour atteindre les objectifs spécifiques

énumérés ci-dessus, nous nous proposons de vérifier

les hypothèses ci-après :

Hypothèse 1 : L'implication des

populations dans la gestion de la RBP contribue à la réduction

des actes illégaux enregistrés.

Hypothèse 2 : L'existence de la

RBP favorise l'émergence d'autres activités et le

développement d'autres sources de revenus autres qu'agricoles.

Hypothèse 3: La non

implication des Autorités Communales dans la gestion de la RBP

entraîne des pertes de ressources financières pour la mise en

oeuvre de leurs projets de développement.

La problématique posée, les objectifs de

l'étude fixés et les hypothèses formulées, il

importe pour nous d'adopter une démarche méthodologique.

1.2.2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

La méthodologie retenue dans le cadre de notre

recherche est celle relative aux techniques de collectes de données

quantitatives et qualitatives. L'échantillonnage et les techniques de

traitement ont été choisis en conséquence pour assurer la

qualité des informations recueillies auprès des groupes

cibles.

1.2.2.1. Les outils

Les techniques de collecte d'informations utilisées pour

l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de

notre étude sont :

? Outils de collecte d'informations secondaires ;

? Outils de collecte d'informations primaires.

1.2.2.1.1. Outils de collecte d'informations

secondaires

Nous avons effectué des recherches documentaires dans

les centres de documentation de la GTZ, du CENAGREF et de la DPNP dans le but

de recueillir des informations qui présentent un intérêt

pour nos travaux de recherche. Mais également.

Au niveau de la DPNP, nous nous sommes

intéressés aux données relatives à ses

activités mais aussi à la structure organisationnelle qui le met

en relation avec les partenaires sociaux et financiers (AVIGREF,

Autorités communales et bailleurs de fonds).

Nous avons également exploré des sources externes

à savoir des ouvrages, mémoires, supports de cours, publications

et sites Internet ayant rapport avec notre thème.

1.2.2.1.2. Techniques de collecte d'informations

primaires

La présente étude étant à

caractère d'abord qualitatif, les techniques de collecte se

résument aux questionnaires devant servir de bases d'entretien

structuré auprès de chacun des responsables de structures de

gestion (DPNP, AVIGREF) ; mais également d'entretien non

structuré avec les Autorités Communales.

1.2.2.1.2.1. L'enquête par guide

d'entretien

Elle a consisté à administrer un guide

d'entretien aux Responsables de la Direction du Parc National de la Pendjari et

aux Responsables exécutifs des AVIGREF. Des entretiens non

structurés ont été menés avec les Autorités

Communales, les membres d'Organisations Paysannes et autres organisations

professionnelles (commerçants, hôteliers, artisans et

transporteurs).

Cette enquête a permis de collecter des informations

portant sur les relations entre acteurs et surtout d'identifier les

intérêts respectifs, les conflits et leur mode de

règlement. Quant aux populations non membres des AVIGREF, il s'est agi

d'apprécier leur perception des activités du parc et ses impacts

sur leurs activités propres.

D'autres informations recueillies sont relatives à la

gestion stratégique et opérationnelle du parc garantissant non

seulement sa pérennité mais aussi et surtout le bien-être

des populations riveraines.

1.2.2.1.2.2. L'observation directe

Elle a consisté à recueillir des informations

à travers l'observation des riverains qui, pour des problèmes

précis se présentent au siège de la DPNP soit sur

convocation des autorités ou soit librement ; mais également sur

le terrain lors de nos descentes dans le Parc.

2.4.2. Echantillonnage, traitement et analyse des

données

Les outils d'analyse utilisés se résument aux

tableaux et graphiques confectionnés à partir des

informations

collectées portant sur les résultats de la recherche documentaire

(Rapports

d'activités, états financiers et autres) d'une

part, et des entretiens avec les acteurs de la RBP, d'autre part.

1.2.2.1.3. Echantillonnage de la population cible et

collecte de données

L'échantillonnage concerne tous les acteurs

liés, de façon directe ou indirecte, à la gestion de la

RBP. Il s'agit des structures techniques (DPNP, CeCPA Tanguiéta et le

personnel de Helvetas), administratives (Autorités communales) et

sociales (AVIGREF).

? Les structures techniques et administratives sont

composées de l'équipe de gestion de la

DPNP, du Responsable du CeCPA et du Maire de la Commune de

Tanguiéta.

A ce niveau, tous les Responsables de la DPNP (Directeur du

Parc National de la Pendjari, le Chef Service Surveillance, le Conseiller

à la Promotion Touristique et le Documentaliste de la DPNP) et les

autres acteurs précités ont été,

systématiquement, interviewés sur la base d'un guide

d'entretien.

? Les structures sociales sont composées des responsables

du Secrétariat Exécutif de l'U-

AVIGREF, des membres des AVIGREF et des responsables d'autres

organisations professionnelles (hôteliers/restaurateurs et

transporteurs).

Concernant ces acteurs, le personnel technique de l'U-AVIGREF

a été interviewé sur la base d'un guide d'entretien, du

fait de leur meilleure compréhension des questions liées à

la gestion de la RBP.

Quant aux autres acteurs à savoir les membres d'AVIGREF

et d'autres structures, nous avons procédé aux entretiens,

fondés sur un sondage aléatoire élémentaire. Aussi

avons-nous procédé à l'observation directe des membres

d'AVIGREF.

Les différents guides d'entretien utilisés ont

permis, exclusivement, de collecter des données qualitatives.

1.2.2.1.4. Le traitement des données

Le traitement des données a consisté à :

? Présenter les données collectées sous

forme exploitables à partir des tableaux et

graphiques ;

? Faire le dépouillement des guides d'entretien, ce qui a

permis d'extraire les données et de

les regrouper par centre d'intérêt.

1.2.2.1.5. L'analyse des données

L'analyse des données s'est fait sur la base des

résultats obtenus du traitement des données. Elle a permis de

faire ressortir les liens entre les différentes données pour

servir de base à la vérification des hypothèses de

recherche.

L'analyse qualitative a consisté à

interpréter les données collectées au regard de la

théorie.

1.2.2.1.6. Difficultés rencontrées et

limites des données recueillies

La collecte d'informations dans le cadre de tous travaux de